#ラテン語

Text

For 以下 すべてが目的語、と、ごく理論的には、考えられる。

難解と、言えば、難解だとは、思う。日本の、広島、追悼決意文言。これは、高度で、詩的、だが、基本を押さえたい。For以下の、文節が、すべて、目的語、目的格と、なっている、と、言語学的には、考えるのが、まず、ありえるやろな。根拠は、weを、故教授は、使われた。だから、For,と、カンマを打っても、分かりやすいとは、考える。一例だと、For we sing.など。たしかに、ラテン語系統的な、表現やろね。もちろん、For のあとに、何かが、省略されており、そは、なんぞ、ちゅう、説も成り立ちうる。しかし、普通は、前者やと、考えられる。ラテン語系統からね。そういう意味で、日本の、詩人、故金子みすゞ的でもある。微分積分学、詩歌的な観点から。もし、後者ならば、日本の、故吉田洋一博士(東大理、数学、1+1)的とも、言う事さえ、可能であろう。Forのうしろが、1つならば、1+1。文節ならば、1×a×b...すなわち、微分積分学的。故教授の、実績から、判断すると、微分積分学的やろね。

0 notes

Text

「イルミナティ」とはどういう意味?アルファベットで「Illuminati」と記述するとの事。

ラジオを聞いていると、またひとつちょっと気になるカタカナ英語がありました。

「イルミナティの…」

いるみなてぃ。。。???

なんとなく見聞きした事のあるこの「イルミナティ」とはどういう意味になるのでしょうか?

ちょっと気になったので、早速調べてみました。

「イルミナティ」とはアルファベットで「Illuminati」と記述するラテン語で、1776年に創立した秘密結社になるのだそうです。陰謀論、世界征服を企む悪の組織、などといったイメージがあるものの、キリスト教を中心とした自由で平和な世界を目指す組織だったのだとか。

なるほど。秘密結社と聞くとなんとなく怪しいイメージがありますが、昔は表立っていろんな活動ができなかったのかと解釈しました。

まだまだ理解の足りない語句がたくさんあります。またひとつ勉強になりました。

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

『世界はラテン語でできている』 ラテン語さん

Twitterでラテン語さんをフォローしていて、この本を出版されたと知り、図書館で借りて読んだ。入門本。

annus milabilisは、驚異の年

annus horribilisは、恐るべき年

名前のBrutusはBruteの「呼格」なんだって。

ラテン語以外には、

rhyで始まる単語はギリシャ語由来のもの

algoで始まる単語はアラビア語由来。例えば、alogorismus(アラビア式の記数法), algebra(al-jabr復元すること)。数字もアラビア由来だし、アラビアどんだけ数学が発達してたんやろ。

さらりとしかし楽しく読んだ。

0 notes

Text

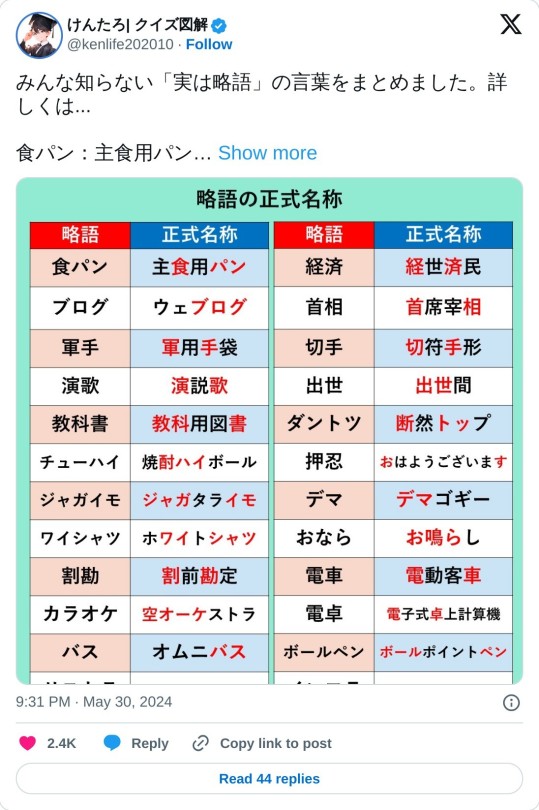

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけが作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政治運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大臣の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。江戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイスクリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理大臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラストラクチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に���かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

170 notes

·

View notes

Quote

「No.1」は当たり前のように「ナンバーワン」と読まれてますが、英語の"number"にはoの文字はありません。 実は、"No."はラテン語"numero"「数で表すと」の略なのです。

Xユーザーのラテン語さんさん

222 notes

·

View notes

Text

ボッキディウム・チンチンナブリフェルムまたはボキディウム・ティンティンナブリフェルム(Bocydium tintinnabuliferum)は、カメムシ目ツノゼミ科の昆虫。

1832年、ルネ=プリムヴェール・レッソンによって記載された。属名の由来はラテン語で「かなり素早い」を意味する“ocydium”と指小辞“-idium”。語頭の“B”は発音上の都合または意味を強めるために挿入したもの。種小名の由来はラテン語で「鈴」の意がある“tintinnabulum”に「…を持つ」の意がある接尾辞“-fer”を合わせたもの

83 notes

·

View notes

Text

Legends and myths about trees

Forest myths, Estonian traditional beliefs (1)

The Forested country, Estonia

Estonia is one of the most forested countries in the world. Forests cover nearly half of the mainland in Estonia, 30% of which is currently under protection.

Forest is recognised as a recurring theme in Estonian folklore, inspiring storytellers and painters that have produced beautiful landscapes. The largest forests can be found in northeastern and central Estonia, stretching from as far as the north coast to the southern border with pine, birch, spruce and aspen being the most common tree species. Estonian forests are home to a surprising variety of wildlife, often seeing hares, foxes and deer, and rarely even a wolf, lynx, bear or an elk. Rarer still are the European mink, dormouse and flying squirrel, which are unfortunately close to extinction.

In ancient forests and woodlands, the cycle of life left in nature can be observed up closely. Barely marked by any human activity, Järvselja ancient forest in southern Estonia is a home to species of owl and a gracefully aged 360-year-old Kuningamänd pine tree. Poruni hiking trail in northern Estonia winds along the 10-metre banks of Poruni river, where a mix of fallen tree trunks giving life to new and at times rare plant species can be found.

In the harsh northern weather conditions, trees have been the source of livelihood for centuries. While some trees were used for building houses and saunas, some were considered holy and remained untouched.

A sacred grove usually consists of deciduous trees and attracted offerings for gnomes, fairies and other supernatural forces of past times. Kassinurme Fort and sacred grove were established around 2000 years ago, making it one of the oldest remaining sacred places in Estonia. Nearby Rakvere has centuries old sacred oak grove.

Little is known of medieval Estonians' spiritual and religious practices before Christianization. The Chronicle of Henry of Livonia mentions Tharapita as the superior deity of the then inhabitants of Saaremaa (Oeselians). There is some historical evidence about sacred groves, especially groves of oak trees, having served as places of "pagan" worship.

(The Livonian Chronicle of Henry offers a Latin narrative of events in Livonia (roughly corresponding to today's inland Estonia and the northern part of Latvia and surrounding areas) from 1180 to 1227 by a priest named Henry. it is one of the oldest known written document about the history of Estonia and Latvia.)

木にまつわる伝説・神話

森の神話・エストニアの民間伝承 (1)

森の国エストニア

エストニアは世界で最も森林の多い国のひとつである。エストニア本土の半分近くを森林が占めている。そのうちの30%は現在保護下にある。

森はエストニアの民話に繰り返し登場するテーマであり、語り部や画家にインスピレーションを与え、美しい風景画を生み出してきた。最大の森林はエストニア北東部と中央部にあり、北海岸から南部国境まで広がっている。最も一般的な樹種はマツ、カバ、トウヒ、アスペン。エストニアの森には驚くほど多様な野生動物が生息しており、よくノウサギやキツネ、シカを見かけるが、稀にオオカミやオオヤマネコ、クマ、ヘラジカを見かけることさえある。さらに珍しいのはヨーロッパミンク、ヤマネ、ムササビで、残念ながら絶滅の危機に瀕している。

太古の森や森林地帯では、自然の成り行きに任せた生命の循環を間近に観察することができる。人間の活動がほとんど見られないエストニア南部のヤルヴセルヤ古代の森には、フクロウの一種や樹齢360年のクーニンガマント松が優雅に茂る。エストニア北部のポルニ・ハイキングコースは、ポルニ川の10メートルほどの川岸に沿って続いている。ここでは、倒れた木の幹が混在し、新しい、時には珍しい植物種に命を与えているのを見ることができる。

北国の厳しい気象条件の中で、木は何世紀にもわたって生活の糧となってきた。家やサウナを建てるために使われた木もあれば、聖なる木とされ、手つかずのまま残された木もある。

神聖な木立は通常、落葉樹で構成され、ノーム (伝説上の小人) や妖精、その他の過去の時代の超自然的な力のための供物を集めていた。カッシヌルメ要塞と聖なる森は約2000年前に設立され、エストニアに残る最古の聖地のひとつとなっている。近くのラクヴェレには何世紀もの歴史を持つ神聖なオークの木立が広がっている。

キリスト教化以前の中世エストニア人の精神的・宗教的慣習についてはほとんど知られていない。ヘンリーのリヴォニア年代記では、当時のサーレマー住民(オイセル人)の上位神としてタラピタが挙げられている。聖なる木立、特にオークの木立が「異教的」な崇拝の場として機能していたことを示す歴史的証拠もある。

(ヘンリーのリヴォニア年代記とは、1180年から1227年までのリヴォニア (現在のエストニア内陸部とラトビア北部にほぼ相当とその周辺地域) の出来事を、ヘンリーという司祭によってラテン語で記したもの。エストニアとラトビアの歴史について書かれた最古の文献のひとつである。)

#trees#tree myth#tree legend#forest#forested country#estonian mythology#folklore#sacred woodland#sacred tree#pagan worship#sacred oak grove#medieval estonian beliefs#nature#art

134 notes

·

View notes

Text

Not a human name, but I just LOVE this shabu shabu restaurant sign! Classic spider font and punny name: 羅豚 reads Rabu, or ラブ or love. Awwww.

羅 has the original meaning of gauze/thin silk, or to spread out or arrange. It can be read うすもの or ラ. Its on-yomi comes up quite frequently as ateji, or (to put it simply) using kanji to transliterate loan words, the way katakana is used today. That gives it the meaning of Latin (羅甸, now ラテン[語]) or Rome.

豚 is new to this blog! It means pig or pork, and it's read ぶた or トン. It also happens that ブー is what the pig says in Japanese.

#learning japanese#kanji#japanese langblr#羅#豚#animal names#food names#(not technically names but... for the tag museum)

41 notes

·

View notes

Quote

「アメリカ大陸」という言葉は、1507年ドイツの地理学者、ヴァルトゼーミュラーが、アメリゴの論文「新世界」を収録した本『世界誌入門』の付録の地図で名付けられたのが最初とされています。

「アメリゴ」がなぜ「アメリカ」になるのか。

それは「Amerigo(アメリゴ)」のラテン語形「Americus(アメリクス)」のさらに女性形が「America(アメリカ)」だからです。

地名を名付けるときには、女性形にするというのは、どうやらそういうものらしく「Europa(エウロパ=ヨーロッパ)」、「Asia(アーシア)」など(aで終わる形が多い)に倣ったといわれています。

アメリカはなぜアメリカ?~「人名が由来」のその元の元まで調べる :: デイリーポータルZ

64 notes

·

View notes

Text

「naki romantic」「naki sexual」という、新しいromantic/sexual orientationのラベルを提案します。

nakiは、恋愛的/性的感覚への体感、実感、経験、関心に対しての「ほとんど全く無い/完全に無い」を示すものです。

往来のAromanticとAsexual の代替となる言葉として提案していますが、「ほとんど全く無い/完全に無いを示すのにAromanticとAsexualを使用すること」に反対しているわけではありません。

記事を書いた自分が、「ほとんど全く無い/完全に無い」を示す代替となる言葉を求めている理由についても、後述しています。

認知向上のために、拡散をしていただけると嬉しいです。

⚠︎このオリエンテーションの説明は、不完全なものであることを前提として、説明の不足や、不適切な点がある場合には随時修正します。

詳しくは下記。

▼ 概要

▼ nakiの概要

nakiは、恋愛的/性的感覚への体感、実感、経験、関心に対しての「ほとんど全く無い/完全に無い」を示す言葉です。

Allo規範への反発の性質があります。

Alloに対するAとして、A spectrumの一員です。

A spectrumに含まれる他のオリエンテーションと比較して「恋愛/性愛と、自分自身との関連性の無さ」をより強く示しています。

「体感、実感、経験」については、過去未来いずれの場合にも、ある程度確信を持って、「感覚を、持ったことがある/既に持っている/感覚をいずれ持つ」可能性が無いと自覚します。

恋愛/性愛の要素を含む話題やコンテンツ、また誰かからその感覚を向けられることなどに対して、「自分ごととしての感覚に影響を受けない、興味関心が呼び起こされない、」という状態に該当します。

話題やコンテンツに対して、許容するか拒絶するかどうかは、このオリエンテーションの定義では問われません。

例えば、恋愛/性愛の要素を含む話題や作品などに触れること(触れさせられること)は生活の中でありますが、自分の体感は呼び起こしません。

(例えば、悲哀的物語に触れる時に、必ずしも自分自身に悲哀の感覚が起きるわけではない、というのと同様に)

例えば、自分にとって親密な友人に恋人が出来たことについて喜びながら報告された際に、無関心のために、ただ「へえ、そうなんだ」と喜びも憂いも示さない場合が多くあるでしょう。

友人にとってはそれは重要なことであるということを鑑みて、肯定的に許容する場合や、関心が無いことを敢えて報告されたことで、否定的に拒絶する場合もあります。

これらの反応を示す人の誰でも、自分に妥当性のある言葉として、nakiを使用することができます。

例えば、とある国で性別を問わずに結婚が可能になった際には、(自分ごととして関心を持たずとも)自分以外の多くの人々が、本来持つべき権利を取り戻したこと、より幸福に生活できることを、喜ぶでしょう🏳️🌈

(日本もさっさと可能にしやがれ)

▼ labelの使用方法

オリエンテーションには流動性があるということを踏まえて、nakiと他の様々なオリエンテーションを併用することは可能です。

nakiそのものは、包括的なオリエンテーションとしてはあまり機能していないの��、他のオリエンテーションの意味も含む包括的な言葉だと誤解されないように注意してください。

他のオリエンテーションと同様に、自己紹介の際に伝えたり、プロフィールとしてWEBに記載ができます。

表記方法について、大文字、小文字などの指定はしません。状況に合わせてNAKI/naki/Nakiなど、どのようにも表記できます。

省略表記は、NAKIro、NAKIse、など、どうでしょうか?(romantic/sexual orientationを表記する際の、適切な省略方法の提案があれば、教えて欲しいです)

▼ 旗について

🟩緑

alloに対する否定としてのA romantic。

🟪紫

alloに対する否定としてのA sexual。

⬜️白

非恋愛的な、魅力、愛、関係などの妥当性。

⬛️黒

極地としてほとんど全く無い、完全に無い。

フラッグの配色については、Aspecで使われている意味を参考にしながら、gray romanticのデザインを踏襲しました。

有無や程度について示すオリエンテーションなので、デザインはあえて揃いのほうが分かりやすくていいかもしれない、という想いです。

灰色や薄緑は使用しないことで、グレーやデミなど、Aスペクトラム上にある他のオリエンテーションを包括的には含まないこと、そして恋愛/性愛の感覚少しでも持ち得ないことを主張しています。

▼ nakiという言葉の由来

日本語「無(MU)」の連体形「無き(NAKI)」が由来です。

(同じ発音の言葉で「泣き」「亡き」「鳴き」などがありますが、これらとは意味が異なり、関連していません。)

日本語を由来とした大きな理由は、私自身が日本人であり、自分にとってnativeではない言語を扱うのは難しいと感じたからです。

ラテン語由来でNullなどが良いかもしれないとも考えましたが……コンピューター用語など、既に使われているものと紛らわしいことになるだろうと思いました。

▼ 言葉を考えることとなった理由

「スペクトラムを指す言葉とと小単位のオリエンテーションの単語が被ってるが使いづらい」

「Aのフラッグにgrayなどの意味が含まれているなら、完全に"無い"者として、現状のAを使用できない」

alloの否定としてAが生まれたこと

によって、Aには様々なオリエンテーションが含まれています。

Aromanticのフラッグ色にもgrayなど他のAスペクトラムを含んでいます。

そうなるとA romanticの「経験や実感がほとんど全く無い」という意味はあまり優先されないものなのでは?と考えました。

私自身は皆無のAromanticなので、その場合には現状のA romanticは自分にとって適切な言葉ではないと考えました。

例えば「Aromantic」と名乗った場合に「完全に無いという意味か、それともAromantic specurum(alloからAにかけての様々なオリエンテーション)ということでdemiやgrayなのか」がすぐに判断されないなど、A romanticとAromantic spectrumを混同された反応をされる場合があります。

Aは「経験をほとんど全くしない、感覚が無い」それのみを指し示すわけではなく、包括的に使用される言葉であるほうが自然だと感じました。(つまりはAro/Ace spectrumという言葉の用法)

ただ単に「体感が全く無い、関心も全く無い」を、誤解することなく示せるオリエンテーションの表現を求めて、新たにnaki romamtic/ sexualという言葉を考えました。

10 notes

·

View notes

Text

Sarah Àlainn 2023 Tourでオリジナルエコバック数量限定販売!

Sarah Àlainn 2023 Tour~

Time to Say Goodbye~Sayonara

🐯7/3(月) 加古川

🐯7/4(火) 姫路

🐯7/5(水)大阪

会場にて[Carpe Diem Tiger Eco Bag]を数量限定で販売決定!

サラの座右の銘である『Carpe Diem』(ラテン語で"今を生きる")を自身の手書きでロゴデザインし、

牡丹の花・バイオリン・サラの干支「虎」のイラストを組み合わせた創造的なビジュアル。

Sarah Àlainn x Julia Madoka のOne & Onlyコラボレーション。

地球にも体にもやさしいオーガニックコットンを使用。

Sarah Àlainn x Julia Madoka

Carpe Diem Tiger Eco Bag

素材:オーガニックコットン

Size:縦37cm/横36cm/マチ11cm

いつも身につけてるCarpe Diem Tigerデザイン🐯

皆さんとお揃いの何かを作れたらと思い…でも環境と人にも優しいものは何かなと凄く悩み、オーガニックコットンのエコバッグにしました。

お買い物はもちろん、私は楽譜とヒールを入れられる丁度良いサイズ!早速今回のSayonaraツアーでサラッと使います!

東大の授業で出会った仲間のジュリアとまさかこんな形でいつかコラボできるとは!🥹ジュリアがエコバッグの為にデザインを微調整して下さいました!私はロゴを書いてよ。音符になってるところがポイント🎶

会場で良かったら見てみてね!

Limited edition original Eco-friendly bags on Sarah Àlainn 2023 Tour!

The limited edition Carpe Diem Tiger Eco Bag will be available on the following tour dates!

~Sarah Àlainn 2023 Tour~

Time to Say Goodbye~Sayonara

🐯Mon. 3 July Kakogawa

🐯Tues. 4 July Himeji

🐯Wed. 5 July Osaka

*Numbers are limited!

A unique collaboration between two female artists. Julia Madoka’s design features the peony, violin and tiger, all emblematic of Sarah, and the logo “Carpe Diem” designed by Sarah, illustrates her life motto. Made using organic cotton for a kinder world.

Sarah Àlainn x Julia Madoka

Carpe Diem Tiger Eco Bag

Material:organic cotton

Finally! I wanted to share with you this beautiful design my dear friend from University of Tokyo days designed for me. It’s always tricky to produce something at the expense of causing waste or harm…

We decided on an eco friendly bag made from organic cotton that will firstly be available on my Sayonara Tour 2023 in Japan. I will be putting my music scores and heels in them on this tour! How will you use yours? Hope you like the little “quaver d” on the logo 🎶

Merci Julia !

#サラ・オレイン#sarah àlainn#sarah alainn#サラオレイン#サラ#サラスタイル#Julia Madoka#ジュリア・窓花#carpe diem#carpe diem Tiger#sayonara

33 notes

·

View notes

Text

「アルムナイ」とはどういう意味?英語で「alumni」と記述するとの事。

ラジオを聞いていると、またひとつちょっと気になるカタカナ英語を耳にしました。

「再雇用のアルムナイ制度が…」

あるむない。。???

この「アルムナイ」とはどういう意味になるのでしょうか?

まったく分からなかったので、早速調べてみました。

「アルムナイ」とは英語で「alumni」と記述して、ラテン語で、養子、との意味の語句に由来した英語で、男子の卒業生、同級生、などとの意味の「alumnus(アラムナス)」の複数形になるのだそうです。ちなみに女性の場合は「alumna(アラムナ)」、複数形で「alumnae(アラムネイ)」と言われるのだそうです。

なるほど。今回の場合は再雇用、との事だったので、以前同じ会社で働いていた人、との意味で使われていたのかと理解しました。

またひとつ勉強になりました。人生毎日が勉強であります。

View On WordPress

0 notes

Text

一文字の間違いで物凄い意味が違った事

【ご注意】

今回のエピソードは、かなりお下品です。っていうか、ガチで下品です。それでも大丈夫って方なら、どうぞ👇

私が前に勤めていた会社は珍事件の宝庫だった。特に、ユニークで面白いというか個性的(変な人とも言う)が非常に多く、常に誰かがネタを落としてくれていた。

私が新人の頃、嘱託で読書家だったZさんはスペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語を話すマルチリンガルで、若い頃の記者時代はキューバ革命や冷戦中のキューバ危機、コロンビアの紛争など、主にスペイン語圏の中南米の記者だった。そして、かのカリスマ革命家のチェ・ゲバラにも会ったという事で私も含めて若手記者達の目標と憧れでもあった。(ちなみに私は、アル・カイーダのウサマ・ビンラディンに会ってみたかったが、終ぞ、彼に会う事は叶わないまま、ビンラディンは死亡してしまった)

ただ、Zさんはラテン語は物凄く上手なのに、英語は超が付くほどド下手だった。ハッキリ言って、そこら辺にいる小学生や、中学生の方が遥かに英語が上手だろうと思うくらい、英語が下手で、普通に英単語の発音が間違っていたり、ラテン語が混ざっていたりするので、Zさんが使う英単語が何を意味するのか理解出来ない人がほとんどだった。例えば、イギリスのチャールズ皇太子(現チャールズ国王)をラテン語読みで「シャルル皇太子」と言うので、理解できるまで???状態になってしまう事もしばしばだった。

ある日、所属長のMさんと同期のS君と私との3人でのんびり過ごしている時、Zさんが我々の部署にやってきて、私の隣の席(もともと誰も座っておらず、常に空いている)に座り、声をかけてきた。

Zさん「なぁなぁ、みずほちゃん、今暇?時間大丈夫?」

私「暇なわけじゃないですが、立て込んでないので大丈夫ですよ」

Zさん「よかった。ところで、みずほちゃん、『ペニスの商人』って知ってる?」

私は教皇の間に呼び出されたミロのように、思わず、「はっ?」と言ってしまいそうになったのをグッと堪えた。

『ペニスの商人?なんじゃそりゃ????臓器売買のブローカーのことかな???いや、ペニスは臓器じゃないか(👈どうでもいい)...ペニスを除去するのなら、私が子供の頃はモロッコ、今はタイが主流だけれど、何の事だろう???そもそも、ペニスを取り除くって需要があるのは知っているけれど、ペニスが欲しいって需要なんかあるのかな?それとも、私が知らないだけで、ペニスの売買っていう市場があったのかな?しかし、需要と提供のバランスはちゃんと取れているのかな?ペニスを提供する人は何の為に提供するのかな?ひょっとして物凄い高額な市場なのかな?でも、聞いた事ないしな~???』

私の頭の中は疑問符が飛び交っていた。

私が珍妙な表情をして黙りこんでしまうと、Zさんは、「おーい、みずほちゃん、聞こえてる?」っと尋ねてきた。

「聞こえてますよ」

「じゃぁ、返事くらいしてよ」

「いや~、Zさんが仰った『ペニスの商人』って何だろう?って思って、考え込んでしまったんです。『ペニスの商人』って何ですか?臓器売買のブローカーか何かですか?」

「臓器売買のブローカーって恐ろしい事いうなぁ...ペニスの商人は明るい話で、有名な小説だよ。知らんの?」

「小説ですか。初めて聞きました。」

Zさんが、『ペニスの商人』が小説だと言うので、私はそのとき、ふと小松左京さんの『アダムの末裔』という小説の事を思い出した。以下がアダムの末裔の簡単なあらすじである。

ポルノ小説作家である主人公は、恋人と幸せに暮らしていたが、自分の作品がマンネリ化している事に悩んでいた。新しい小説の連載の締め切り期限が近づいているが、一向に新鮮なネタが思い浮かばず、悩んでいるとき、自宅のリビングの飾り棚に物凄く巨大なペニスのオブジェがある事に気付く。恋人と自分の関係もマンネリして、恋人がこの巨大なオブジェを買ったのだろうか?と疑問を抱きながら、主人公がオブジェを見ていると、なんと、そのオブジェが動き出した。ビックリ仰天した主人公は腰を抜かしてしまう。そして、気が付くと、自宅の周りには、その最初に見たオブジェと同じぐらいの大きさのペニスのオブジェが溢れかえっていた。恐れおののく主人公。巨大ペニスの大群が自宅の中を好き放題荒らしていったが、一匹(と言っていいのか分からないが💦)のペニスがネズミ捕りの罠にかかり絶命してしまう。その他のペニスはいつの間にか忽然と消えていた。すると、巨大な人がやってきて、そのペニスはずっと未来の人間の男性の姿なのだと言う。遠い未来、男性の役割は子種を残す為だけのものとなり、進化の過程の一環で、身体はペニスだけとなり、文明の繁栄をもたらす女性は巨大化したのだという。絶命したペニスは未来からやってきた女性に持って帰られ、主人公は男性の未来の姿がペニスだけになるという事い愕然とする一方で、男性で人類の祖先と言われている聖書の「アダム」の「末裔」が「巨大化したペニス」という小説のネタを思い浮かぶ

30年以上前に、親友に借りて読んだ小説なので、あまりはっきりとした事は覚えていないが、アダムの末裔のあらすじはこんな感じだったような気がする。私は、Zさんが言っている「ペニスの商人」と言うのは、ちょっと内容は異なるが、ひょっとして「アダムの末裔」のことではないかと思った。

私「ペニ���をテーマにした題材なら、小松左京さんの『アダムの末裔』なら知ってますけど、「ペニスの商人」は初めて聞きました。誰の作品ですか?」

Zさん「ペニスの商人の作者は、日本人じゃなくて、外国人の作家。有名な作家だよ。けど、ボクは作者の名前を発音できないけど、ファーストネームは『ギジェルモ』で、ラストネームは『○×◆□×////』ダメ、ボクは発音できない。しかも、ペニスを売るからペニスの商人っていうタイトルじゃなくて、ペニスっていうのは地名だよ」

私「『ペニスの商人』は、ギジェルモ・ナントカさんって人が書いた小説なんで、ペニスは地名ですか...?」

私の頭の中は益々混乱した。

ギジェルモって誰だろう?有名な外国人作家でギジェルモなんて人はいたかな?トーマス・マン、フランツ・カフカ、オスカー・ワイルド、アレクサンドロス・デュマ、エミリ・ブロンテ、ビアトリクス・ポター、アーネスト・ヘミングウェイ、ドストエフスキー、レフ・トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ヘルマン・ヘッセ...やっぱり、ギジェルモって人は知らんなぁ...

しかも、ペニスなんて地名はあっただろうか?一体何処だろう?未承認国家の山の奥地かな?それとも、インドネシアのジャングルの奥地に住んでいる原住民みたいなペニスケースを衣服としている人々の集落かな?うーん、検討もつかない...Zさんは、一体何の何処の場所を言っているんだろう??

私の頭の中は、益々激しく疑問符が飛び交っていた。

私「ペニスってどんな場所ですか?未開の地のジャングルか山奥の原住民が暮らしている集落ですか?アフリカの奥地ですか?それともアマゾンの奥地ですか?もしくは、鎖国している国にある秘境か未開の場所ですか?」

Zさん「違う違う!ペニスはキレイな事で有名な街だよ。そうだな~一番の特徴は、お面を付けるお祭りがあることかな」

私「ペニスには、お面を付けるお祭りがあるんですか?」

Zさん「そうそう!お面を付けた華やかなお祭り!いっぱい観光客が来るよ♪」

私の頭の中はまたもや疑問符だらけになってしまった。第一「ギジェルモ」なんて名前の有名な小説家は聞いた事が無いし、お面を付けたお祭りなんて、ひょっとこのお面にドジョウ掬いぐらいしか思い浮かばなかった。ひょっとこのドジョウ掬いは、島根県に由来する事は知っていたが、私の頭の中で、島根県に『ペニス』なんて地名はない。島根県のドジョウ掬いを、外国の有名な作家が、わざわざ舞台にして小説化するだろうか?ドジョウ掬いの祭を見に行ったことはないが、観光客が押し寄せるとも考えにくい。しばらく考え込んでから、私は再びZさんに尋ねた。

私「お面を付けたお祭りって、もしかして、島根県でやる、ひょっとこのお面を付けたドジョウ掬いの事ですか?」

Zさん「違う違う。そんなんじゃなくて、もっと洗練されたカッコイイお祭!」

私「洗練されたカッコイイお祭りですか。ペニスってお面を付けたお祭り以外にも、何か有名な物ってないですか?」

Zさん「ええっとねぇ。まず、ヨーロッパにあって、観光客が常にいて、車の乗り入れが禁止されていて、アドリア海に面していて、昔都市国家だったときに凄く繁栄していた街。それでね、物凄く街並みがキレイで、世界遺産にもなっていて、ペニスは別名として『アドリア海の女王』とも呼ばれている所!」

私は、『アドリア海の女王』という言葉を聞いて、やっとZさんが言っていた「ペニス」が何処であるかを分かった。都市国家、車の乗り入れ禁止、物凄くキレイな街並み、かつては都市国家として栄光の歴史を歩んでいる、『アドリア海の女王』、これはすなわち、アドリア海に面した運河の街、イタリアのヴェネツィアで間違いないだろう、と。

私「Zさん、ペニスって、イタリアのヴェネツィアのことですか?」

Zさん「そうそう!ヴェネツィア!ヴェネツィアを舞台にしたギジェルモ・ナントカの喜劇小説!」

私「やっと分かりました。ウイリアム・シェイクスピアの『ヴェネツィアの商人』の事ですね」

Zさん「そうそう!その通り!」

ヴェネツィアは、英語読みすると『ベニス』と発音する。Zさんは、英語が恐ろしく苦手な人なので、濁音の「ベ」が半濁音の「ペ」になってしまっていたのだろう。そして、ウイリアム・シェイクスピアのファーストネームであるウイリアムはスペイン語読みで「ギジェルモ」と発音する。『シェイクスピア』をZさんは発音できなかったのだろう。

この後、Zさんとどういう会話をしたか、あまり覚えてないが、チラっとMさんとS君の方を盗み見ていると、PCの画面に顔を埋めて肩が小刻みに震えていた。恐らく我々の会話を聞いて、吹き出したいのを堪えていたのだろう。

私は、Zさんに、ヴェネツィアの英語読みは、『ペニス』ではなく、『ベニス』と発音すると教えてあげるかどうか迷ったが、Zさんに恥じをかかせる事になると思い、黙っておくことにした。

しかし、一文字の違い、しかも濁音か半濁音かの違いで、トンデモナイ意味の違いがあるのだなぁと改めて思った。同じ事を意味のつもりでも、『ヴェネツィアで、仮面を付け、仮装した人々でカーニバルが開催される』と『ペニスで、お面を付けたお祭りがある』では、Zさんにとっては同じヴェネツィアのカーニバルの事を意味していても、聞く方になってみると、全く違うモノを想像してしまう。

一文字の違いが、こんなに大きな意味の違いになってしまうとは、字書きとして、気を付けなければと思った瞬間だった。

8 notes

·

View notes

Quote

迷走神経は副交感神経系 (PNS) の4 分の 3 を占めます。

PNS は、心臓の動きを遅くし、呼吸を安定させ、消化を促進し、唾液を生成し、エンドルフィンやドーパミン、オキシトシン、セロトニンなどのホルモンを放出し、免疫力や消化力を高めることで体の休息と消化を助けることでよく知られています。

「迷走神経」という名前は、ラテン語で「さまよう」を意味する言葉に由来しています。

それは、脳幹から喉、心臓、肺、横隔膜、脾臓、肝臓、腎臓、胃を通って腸に伝わるからです。

迷走神経に継続的なストレスがかかると、残念ながらさまざまな健康上の合併症が発生する可能性があります。

症状は、胃のむかつきから機嫌の悪さ、心臓の問題や自己免疫疾患に至るまで多岐にわたります。

A Great Way to Stimulate Your Vagus Nerve | by Andy Murphy | Dec, 2023 | Medium

9 notes

·

View notes

Photo

ラテン語さんさんはTwitterを使っています:「北千住の、マルイが入っているビル「ミルディス」はおそらくフランス語のmille(1000)+dix(10)が元で、1010(せんじゅう)→「千住」を表していると思われます。結構凝ったネーミングです。」

120 notes

·

View notes

Text

mes possibilites aujourd'hui.

今日のわたしの可能性。

洗濯をする。

洗濯物を片付ける。

買い物に行く。

ゴミを出す。

ミニマフラーを編み終えて、

次はカーディガンにチャレンジ。

空色と白の糸で編む。

古いモヘアの糸、

ラベルには[ PAX ]とある。

ラテン語で平和、という意味。

編み上がる頃には

悲しい争いごとが

なくなっているといいね。

10 notes

·

View notes