#ヴェーダの教え

Photo

Legends and myths about trees

Trees in Buddhism (2)

Udumbara (Ficus racemosa) - Tree that flowers only once every 3000 years

In Buddhism, udumbara (Pali, Skt) refers to the tree, flower and fruit of the Ficus racemosa. In Buddhist literature, this tree or its fruit may carry the connotation of rarity and parasitism. It is also mentioned in Vedic texts as the source of wood for rituals and amulets.

According to some Buddhist scriptures, the flowers of the udumbara are enclosed within its fruit, as in all figs (Ref). Because the flower is hidden inside the fruit, a legend developed to explain the absence and supposed rarity of the visual flower. And it flowers only once every 3,000 years, at which time the ‘Golden Wheel-turning Sage King’ appears in this world.

In early medieval Japan and possibly elsewhere this flower is believed to be capable of saving the lives of those dying from disease. It is mentioned in the Heian Japanese classic Utsubo Monogatari.

Udumbara, also known as Ficus racemosa, the cluster fig, red river fig or gular, is a species of plant in the family Moraceae. It is native to Australia and tropical Asia. It is a fast-growing plant with large, very rough leaves, usually attaining the size of a large shrub, although older specimens can grow quite large and gnarled. It is unusual in that its figs grow on or close to the tree trunk, termed cauliflory.

In both the Digha Nikaya and Buddhavamsa, the udumbara tree is identified as former bodhi tree that the tree under which the Konagamana Buddha (the second Buddha of the bhadrakalpa) attained enlightenment.

木にまつわる伝説・神話

仏教の樹木 (2)

うどんげ (フィカス・ラセモサ) 〜3000年に一度しか花が咲かない木

仏教では、ウドゥンバラ (パーリ語、サンスクリット語、和訳: 優曇華) は、フィカス・ラセモサの木、花、果実を指す。仏教の文献では、この木やその果実は、希少性や寄生の意味合いを持つことがある。また、ヴェーダのテキストでは、儀式やお守りのための木材の供給源として言及されている。

仏教経典では、うどんげの花は、すべてのイチジク(参照)と同じように果実の中に収められている。花は果実の中に隠されているため、視覚的な花がなく、珍しいとされることを説明する伝説が生まれた。また、3000年に一度だけ花が咲くといい、その時に金輪王が現世に出現するという。

中世初期の日本やその他の地域では、この花は病気で死ぬ人の命を救う力があると信じられていた。平安時代の日本の古典『うつぼ物語』にも登場する。

うどんげ (優曇華) は、別名、フサナリイチジク、レッド・リバーイチジク、ギューラとも呼ばれる、モクセイ科の植物の一種。オーストラリアと熱帯アジアが原産である。葉は大きく、非常に粗く、通常は大きな低木の大きさになるが、古い標本はかなり大きくなり、ぎざぎざになることもある。イチジクの果実が木の幹の上や近くに生えるのが特徴で、カリフローリーと呼ばれる。

『長部 (ちょうぶ、巴: ディーガ・ニカーヤ/DN)』と『仏種姓経 (ぶっしゅしょうきょう、巴: ブッダ・ヴァンサ)』では、うどんげの木は、コナガマナ・ブッダ(バドラカルパの第2番目のブッダ)が悟りを開いた菩提樹の元木とされている。

#trees#tree legend#tree myth#buddhism#udumbara#fig trees#sacred fig#ficus racemosa#cluster fig#red river fig#gular#philosophy#nature#art

126 notes

·

View notes

Text

世界の神話 を読んだ

沖田瑞穂著。前読んだ「世界の神話 躍動する女神たち」の前作。

インド、メソポタミア、エジプト/アフリカ、ギリシア、ケルト、北欧、インドネシア、中国、オセアニア、中南米と地域ごとに章を分けてそれぞれの代表的な(とも限らない地域もありそうですが)神話のエピソードを紹介するというもので、おまけとして古事記のエピソードをざっくりまとめた附録もあります。

本書の優れた点は 2つあると思って、まず各章でそれぞれの地域の神話のなりたちや時代的な分類についてざっと概説していて、これによってなんとなくひとまとめに「インドの神話」と認識していたものがバラモン時代の「ヴェーダ系」とヒンドゥー教の神話の叙事詩とにわかれていて、その時代によって同じ名前の神でもその立ち位置や役割が変化しているというのを明確にしたうえで個々のエピソードが紹介されるので、神話そのものに登場する神や英雄の意味をメタ的な理解もできるという点。もうひとつはしばしば本文中でも各地で似たような神話が登場するということが指摘されていますが、あとがきでこのように似た神話がよくある理由について 4つに分類してまとめている(それぞれの理由は特に目新しいものではないと思いますが、こうした理由付けを断言するのは難しいので仮にでも例を上げて書くというのはなかなか勇気がいることだと思う)という点。

インドネシアやオセアニアあたりはそもそも���耳のエピソードも多くてそこもおもしろかったですが、女神版でもそうでしたがエピソードの紹介自体はやはり割と淡々としていて、すっげえおもしれぇだろこれっていう熱にあてられる感じの本ではないですが、しかし別の方向性で神話が好きなんだろうなぁというのは感じられる真摯な印象を受ける書籍でした。

あと「インドと中国はどちらも古い文献がとても多いが、インドには神話(叙事詩)が多い一方中国には神話があまりなくて歴史書が多い」というのはなるほどと思った。

0 notes

Text

youtube

今年もあっという間に6月に入り、関東地方の梅雨入りも近づいているようです。昨日の大雨で、せっかく膨らみかけていたバラの蕾が雨を含んで項垂れています。開花しないのは残念ですが、そうした花の風情もまた、この季節ならではのものです。大雨の影響には十分に気をつけてお過ごしください。

今週はオールレベル通信クラスの3回目の課題、Zoomクラスではマスタークラスとオールレベルクラス、マントラ入門クラスがありました。どのクラスも熱心な生徒さんばかりでとても楽しく、共に光いっぱいの時間を過ごしました。マスタークラスではスピリットからのエビデンシャルなメッセージを相手に伝える練習をしました。ミディアムシップはスピリットとのコミュニケーションですので、具体的で実証可能なメッセージをシッターに届けることが重要です。また、受け取ったメッセージが自分の想像なのか、スピリットからもたらされたものなのかを見極めることも大切です。その違いもレクチャーしました。あるクラスでは、私がその日経験したばかりの『レアな出来事』をスピリットを通して伝えてくださった方もいて、とても驚きました!このような結果は、クラスの中に調和があってこそ生み出されます。誰かが素晴らしい成績を残すことができるのは、そこに参加者全員のポジティブなエネルギーがあるからです。

人生、または1日の中には『行動する時』と『待つ時』という、異なる時間が存在します。運動の後に休息が必要なように、どちらも必要不可欠な時間です。『行動する時』とは次々に課題が出され、直感に従ってそれらを解決していく状態のことで、右脳を活かす期間と言えるでしょう。そして『待つ時』は、準備をする期間です。休息し、栄養を蓄え、左脳をフル回転させて熟考し、じっくり腰を据えて『行動する時』を待ちます。上の動画は、子豚が象に待つことの大切さと、待つことに対するご褒美の素晴らしさを伝えています。『待つ時』は、この先どんなことが起きるかわからない暗中模索の状態ですが、そんなときは無闇に動かず、できる限り準備を整えながら『待つ時』を楽しむことが一番だと思います。梅雨の季節は、そんな『待つ時』にぴったりな時期だと思いませんか?

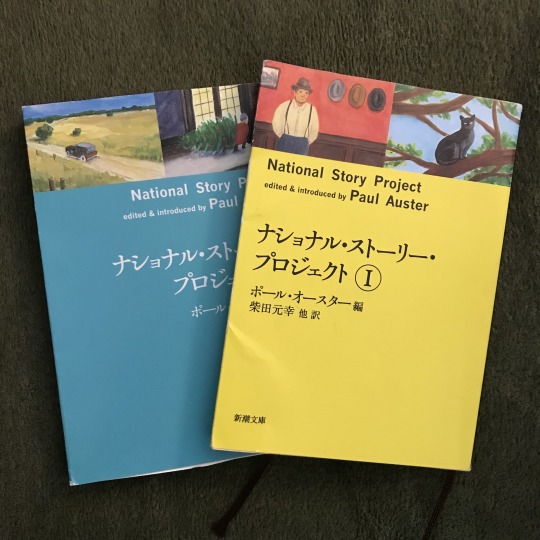

また『待つ時』を充実させるため、『行動する時』に『待つ時にすることリスト』を作っておくのもいいかもしれません。積読している人は、それを無意識に実行していることになるでしょう。私は最近『待つ時』が比較的多いと感じるので、積読本の中の『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』を読み始めました。この本は、誰の身にも起こる『レアな出来事』を集めた実話集です。私たちの周りには常にメッセージが溢れていて、私たち一人ひとりが人生という物語の主人公だということを思い出させてくれるエピソードが揃っています。この本の素敵なエピソードの中から一つ選んで、夏学期クラスの実習に使いたいと思っています。

5月21日に開催したサンデー・サービスで行ったサーモンをご紹介します。読みやすいように後から編集しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これからカルマについて、お話をしようと思います。

スピリチュアリズムの7つの信条に『カルマの掟を認めます』という文言があります。

カルマというと、皆さん一瞬、身構えてしまうのではないでしょうか。それは、カルマという言葉のイメージを、自分が犯した罪に対する罰、というふうにとらえている人が多いからだと思います。

また、因果応報、自業自得、という言葉もあまりポジティブな意味では使われないことが多いです。

カルマは、仏教では業といって、サンスクリット語で行為という意味を持つ、古代ヴェーダ哲学の根底に流れる主要な思想のひとつです。

過去生や、今世での過去、また現在の全ての良い行動も、そして悪い行動も、どんな些細なものでも全て、今世での未来や来世にまで影響をもたらすということをカルマと呼びます。

また、行動や態度だけでなく全ての思考、発した言葉もカルマの掟の中に組み込まれます。

これは転生という概念、つまり人の魂が死後も存続するという、もう一つのスピリチュアリズムの信条と深く結びついている法則です。

私たちを取り巻く全てのものがカルマの掟を示しています。生活の身近なところでは、外出したらいつかは帰宅します。右足を出したら、左足を出さないと前へは進めませんし、靴を履いたら靴を脱がなければなりません。

また、息を吸ったら息を吐く、眠りについた後は目を覚ます。春を待つために冬を過ごし、夜が来ないと朝が来ません。

種を蒔いたら花が咲き、動物は新しい毛並みを整えるために毛を落とします。

カルマは個人の行いだけに関わるのではなく、特定の団体、地域、国や地球のカルマというのも、存在すると言われています。

人類の魂が多くの学びを得て少しずつ経験を積み、気づきがもたらされ、個人個人の内側が変化してゆくと、それに伴ってカルマの掟も少しずつ変化してゆきます。

それは、知識や体験を十分に蓄積した人が他の人を導き、手助けするようになるのと一緒で、自分自身のカルマだけでなく、他の人が背負うカルマを受け入れる魂が徐々に現れてきます。

そういった高次の意識に達した魂は、他人のさまざまな困難や問題を肩代わりすると言われています。

例えば、他の人の代わりに病気になったり、困難な問題を抱えたり、貧困を味わったり、生まれながらに何かのハンディを背負ったりするのです。

もしあなたが今、何か難しい問題に直面している時、困難が訪れて身動きできない時、他の誰かのために、そのカルマを請け負っているのかもしれません。

その理由は、あなたの魂がその課題を受け入れようとしているからなのです。その高いハードルを飛び越えようとしているのです。

偉人たちの中には、そうした高次の魂を持った人々がいました。さまざまな苦難に耐え、人から嘲笑され、裏切られ、見捨てられても、たくさんの重荷を自分に課して、自分以外のカルマを背負うという課題に取り組んだ人々が存在しました。

そういった偉人と呼ばれる強い信念を持って生きた人々は、私たちに教えてくれます。全ての魂はつながり、お互いに責任があり、相互作用しているのだと。

そして、与えられた問題や苦難、困難と呼ばれているものは、ただの現象に過ぎないものなのだと。

何故ならば、カルマという言葉には、良い、悪いという概念がないからです。カルマは全ての行為に対する結果でしかないのです。

私たちが周りの現象、出来事に対してあれこれと意味合いをつけ、勝手にイメージし名付けているだけで、困難や試練、苦難と呼ばれているものは、霊界の視点から見れば、同じように起きている他の現象と同じです。

何故ならば、良いとされる現象も、悪いとされる現象も全く同じものなのです。

どちらにも学びがあり、気づきがあり、魂にとっては同じようにかけがえのない経験なのです。

カルマの掟に従い、それを遂行する、そんなあなたを霊界、指導霊はいつでもすぐそばで応援し、必要なメッセージやサポートを送ってくれているのです。

どうか、そのことに気づいてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後のイベント・ワークショップ

・6/25(日)アイイス・サンデーサービス 12:30〜14:00

ご参加は以下のリンク又はミーティングIDからどうぞ。

ミーティングID: 831 5919 3623

0 notes

Photo

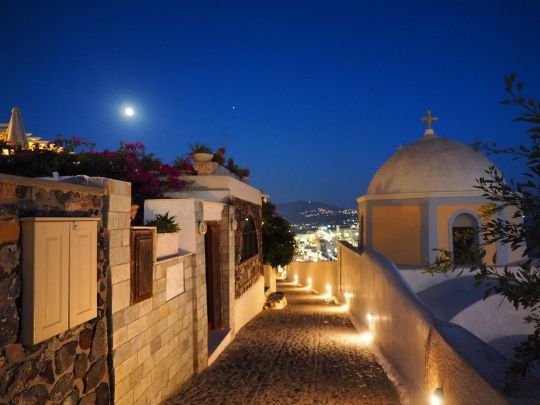

愛という言葉よりも強く惹きつけられるのは、行動です 愛ある行動 Love in action. しかもそれは、さりげなく 愛の奉仕は見せびらかすものではないんです ただ愛しているだけではだめなんです 口だけで愛しているは、薄っぺらいんです さりげない行動を起こした時に、強く惹きつけられる さりげなく、、🎐🍃 をモットーに、愛ある行動を #月と星が綺麗な夜 🌌 #占星術 #ヴェーダ占星術 #ジョーティッシュ #インド占星術 #ヴェーダの教え #ラーデーラーデー #スピリチュアルメッセージ #インスピレーション #レイキ #スピリチュアルアート #レイキヒーリング #チャネリング #ヒーリングアート #ヒーリング #アート #旅 #チャネリングアート #チャネリングメッセージ #バクティヨーガ #ヴェーダーンタ #バクティ #海外 #魂 #宇宙 #海外生活 #惑星 #星読み #星占い #占星術鑑定 (Míkonos) https://www.instagram.com/p/CH27HcHgefC/?igshid=1u27nvlz61az

#月と星が綺麗な夜#占星術#ヴェーダ占星術#ジョーティッシュ#インド占星術#ヴェーダの教え#ラーデーラーデー#スピリチュアルメッセージ#インスピレーション#レイキ#スピリチュアルアート#レイキヒーリング#チャネリング#ヒーリングアート#ヒーリング#アート#旅#チャネリングアート#チャネリングメッセージ#バクティヨーガ#ヴェーダーンタ#バクティ#海外#魂#宇宙#海外生活#惑星#星読み#星占い#占星術鑑定

1 note

·

View note

Quote

(「ニーチェの仏教理解」から抜粋)

『反キリスト者』において、仏教の全般的な性格がのべられている。

「仏教は、老成の人間たちにとっての、苦悩をあまりにもすやすと感受するところの、善良な、温和な、きわめて精神化されてしまった種族にとっての宗教である(――ヨーロッパはまだまだ仏教を受けいれるまでに成熟してはいない――)。

すなわち、仏教は、このような人間たちを平和と快活とへ連れもどして、精神的なものにおいては摂生を、肉体的なものにおいては或る種の鍛練をほどこしかえすのである。

キリスト教は猛獣を支配しようとねがうが、その手段は、それを病弱ならしめることである。――弱化せしめるというのが、馴致のための、『文明化』のためのキリスト教的処方である。

仏教は文明の終結と倦怠にとっての宗教であるが、

キリスト教はいまだ文明を眼前にすらしておらず――事情によってはその基礎となる。」

と述べられ、さらに、

「仏教は、キリスト教より百倍も現実主義的である、――仏教は、客観的に冷静に問題を設定するという遺産を体内にもっており、何百年とつづいた哲学運動ののちにあらわれた。仏教があらわれたときには、『神』という概念はすでに除去されてしまっていた。

仏教は、歴史が私たちに示す唯一の本来的に実証主義的な宗教である。

その認識論(一つの厳密な現象主義)においてもやはりそうである。

仏教はもはや『罪に対する闘争』ということを囗にせず、現実の権利を全面的にみとめながら、『苦に対する闘争』を主張する。

仏教は――これこそそれをキリスト教から深く分かつのだが――道徳概念の自己欺瞞をすでにおのれの背後におきざりにしている。

仏教は、私の用語で言えば、善悪の彼岸に立っている。」

と仏教の歴史的由来を正確に把握し、仏教の如実智見を肯定的に評価しているように思われる。

川鍋征行 ニーチェの仏教理解

https://www.jacp.org/wp-content/uploads/2016/04/1981_08_hikaku_08_kawanabe.pdf

ニーチェは、ヴェーダ聖典、ウパニシャッド、スッタ・ニパータ、ヴェーダンタ哲学等を源泉として、古代インド哲学や仏教についての理解を深めていったものと思われるが、大乗仏典を読んだ形跡は見当たらない、とのこと。

7 notes

·

View notes

Text

【自由研究】 火天は諸天中最も崇拝され 【秘密儀軌】

国訳大蔵経という本があります。

ものすごくざっくり言うと日本の大乗仏教の教典の読み下し本。

だがしかし全文漢字より読み下してあるだけでなんか読めるような気がしてくる!実際わかる(ちょっとは)!

そして、国訳大蔵経は国会図書館デジタルコレクションで全文公開されてるのです、公開されてる分はJPEG保存してもいいしおうち印刷も可能。

そして、ここから国訳というキーワードを覚え、「国訳秘密儀軌」という本も知りました。秘密って書いてあるからじゃなくて、まだ著作権的には新しい本なので、これは一部のみ公開。

その一部の中に、「新纂仏像図鑑」というのが五冊。これはデジタルコレクションで公開中なのでみんな見るといいのです。

さてほかのこと調べてるんですが時間かかるので先に一つ。

火天

梵名を阿耆尼と云い、火と訳し、火仙、火神、火光尊ともいうふ。

この天はもともと火聚外道の神なるが、事火梵志を引攝せんが為其の形を密教に引き入れたるものなり。

って。

事火梵志は火炎崇拝してるバラモン教徒のこと。

大日教疏五には「東南の隅に諸火天衆を布列せよ、火焔の中に住す、額と及び両臂に各三灰画あり、即ち婆羅門の三指を用いて灰を取り、自ら身に塗るに象り」と。又た「一切深赤の色なり、心に当てて三角の印あり焔火圓の中にあり左手に数珠を持ち右手に澡瓶を持す、之れは是れ普門の一身なり、火祠の韋陀梵志を引攝せんが為に、方便もて佛は韋陀の法を開示するが故に、大雲の火壇を示す梵行を浄修するの標識なり」と。

この天は諸天中最も崇拝され、密教には六火天及び十二火天を説き七人の眷属を設く

引用ここまで。 新纂仏像図鑑 天之巻 P4から。

…情報量多いのでいったん整理します。

・火を崇拝するバラモン教徒を仏教に引き入れるために仏教に取り入れた。

・赤い体に三本指で額や肘に灰を塗りつけた姿。三角の印、数珠、瓶、韋陀(ヴェーダ)の書物を持ってる。これはバラモン僧の姿から。

額に三本線って、現在ではシヴァ神の印とされてますね。リンガとか。

姿は白髪銀髭、四臂、右上が三角印を持ち、右下は数珠、左上は軍持(水瓶のこと)、左下は仙杖。青羊に乗ってる説もあり。

おじいちゃんとは明言されてないんですよね。仙人っぽいだけで。

…密教が合流するまで、仏教、火供禁止なんですよね。アタルヴァ・ヴェーダも占いも禁止。スッタニパータという最古とされる仏典にあるんですがその後もずっと禁止。

手塚治虫の「ブッダ」読んだ方だと、拝火の三兄弟僧が弟子諸共ブッダに弟子入りしたエピソード見ているのではないでしょうか。

多分おそらく、火供が豪勢形式的になりすぎて腐敗した頃に、お釈迦様が現れたので、仮想敵は既存勢力になったんだと思うんです。

けど、仏教が起こったのが紀元前五世紀頃。密教が起こったのが紀元五世紀頃。

千年たって、バラモン教徒を引き入れるために、火神を改めて迎え直し、その後護摩として火供を密教的に再編成して現在も廃れていないということに、大変なロマンを感じてしまいます。

仏教に帰依した、出家する本人はいいんですよ、好きに生きればいい。けど、今まで僧であり、火供を担っていた人が仏門に入って、今日から火供やりません、となったら、戸惑うのはその火供に頼って生きてきた一般人。

お供えさせろお祈りさせろ、火供禁止になって悪いこと起きたらどうするんだ、悪魔払いしろ、厄払いしろ、病気払え、お下がり出ないならお供えしないぞ、いや、火供しないあんたらの食事の世話したり敬う必要があるのか、と、文句ぶーぶーきませんかね。

火供は不要、不要なことをわかるためにみんなで出家しよう、欲望を捨てれば楽になる、みたいに話を持って行っても、実際にみんな出家して欲を捨ててしまったら、働く人いなくなって、世話してくれる人も庇護者もいなくなったら出家者全滅してしまうし。

そして、古来より人類は繰り返しているのです。

「禁じられたら増える」

別にこの時点でバラモン教や土着の信仰全て消滅した訳じゃないですからね。地域的に火供禁止されたり僧が離脱しても、他の僧迎え入れたり、僧不在でも見よう見まねで再現してみたり。パフォーマンスのうまい偽僧がいろいろでっち上げたり。

悠然と仏教など知らぬと既存の火供を続ける地域が勢力拡大したり。

地元のためだと仏教の教えを何とか誇大解釈して火をたいて、これは古来の火供とそっくりだけど違うんだよと上手な説明を考えたり。

そして千年。

仏教内で公然と火供が行われるようになっていたのか、野良火供が危なっかしくなってきたのか、無視するより取り入った方がいいほど発展したのか、バラモン教が土着信仰と深く結びついたヒンドゥー教に火なしで太刀打ちできなくなったのか、想像するしかないのですが結局火天アグニを迎え直すわけです。

さっき話題にしたスッタニパータに、十二天出てきます。

お釈迦様が生まれたときに十二天こぞってお祝いしたみたいな流れで。

十二天が仏教に参加した、って話じゃなくて、当時の一般常識みたいですね。

その最初期には十二天という考え方はなかったけれど、密教が起こってから徐々にそろったらしいと調査した論文がありました。

(梵天、帝釈天はまた別)

十二天成立私考

なんというかこう…みんなファイアー好きなんだね…

- - - - - - - - - - - - - - -

「仏教においで」

率直に言ったインドラに、アグニはぷいとそっぽを向いて消えてしまう。

大火神は全ての火にしてただの火、どこにでもいるがどこにもいなくはっきり見えているのに触れることができない。

目の前で消えたところで別の火種に薪でも油でも加えてやればまた現れる。

「来るなと言ったのはそっちだ、新興宗教に用はない」

はいはいとインドラは火に油を注ぐ。

「わざわざ加担しなくとも俺はこっちで十分な地位を得てるし昔から変わらず働き続けてる。俺はサーラの薪からじゃなくともどこから燃え始めても同じただの火なんだから、使いたければ勝手に使えばいい」

「それは気に入ってるんだな」

ぶー、と、アグニはふくれっつら。

「アンギラスは俺の氏族だ、アンギラスの出のガウタマの子シッダールタなら生まれた時から天に連れ帰るときまで一字一句見て聞いて覚えてる」

気に入ってるんじゃないか、と煽いでやるとアグニは怒って吹き上がるので、もう油の追加もいらなさそうだ。

「気に入って可愛がってたのに火供も呪法も占いも嫌って遠ざけた子供に加担する義理はない」

「義理はなくていい。が、地上に火を焚いて思いを伝え清めて欲しがってる人間がいるから助けてもらえないか」

戦神インドラの使う、立ち居振る舞い、言葉の端々までが戦。アグニは煙を吹き出しながら一言一言を吟味する。

「どこから生じた火も同じであり俺に変わりはない。勝手に語って勝手に火をつけて勝手に燃やせば俺は俺の仕事をするだけだ、好きにすればいい」

うむ、と、インドラは大きくうなずいてから、アグニを軽く制した。

「勝手にしたいのだが、ブラフマーから伝言を預かっている」

「もう知らん」

まあ待て、と、インドラは油を追加。

「きちんと挨拶して出向いてこないと、本当に勝手にされるから覚悟しろと」

「なんだそれ」

具体的に言うと踏まれる、何だそれ誰が俺を踏めるんだ、よし興味あるならとりあえずこっち来い、と、あっ��りアグニはつかまり、インドラについていく。

話が通ってなかったシヴァやウマーやヴィナヤカやヤマが盛大に踏まれるのは、多分あと少し先。

1 note

·

View note

Text

[翻訳] 法人としてのヒンドゥー神格 (2)

聖なる正義を求めて:神々が訴訟当事者となるとき

ヴィクラム・ダークタル、2018年8月10日

インド最高裁判所が普通でない議論をすることは珍しくない。ある機関が財産紛争からインド人のプライバシーに対する基本権までのすべてのことについて最終決定権をもっているとき、しばしばかなり普通でない議論が並ぶことは間違いない。

ただし、 次の3つの注目事件を審理している憲法問題法廷の5人ほど、そのような議論を耳にしてきた最高裁判事はほとんどいないだろう。すなわち、同性愛の犯罪化、サバリマラ寺院への立ち入りを求める女性、そして、姦通の犯罪化に関するものである。

最初と最後の事件では道徳および社会を引証する議論があったが、2番目において議論は宇宙観と憲法観の双方をめぐるものとなった。J. サーイー・ディーパク弁護士は寺院への立ち入りに反対する訴訟当事者の一方への賛成意見を述べるなかで、寺院の祭神であるアイヤッパ神は法人であり、そういうものとして他のいかなるインド人とも同じく憲法上の基本的諸権利を有すると論じた。

ディーパクは同神がとりわけ憲法第21条(生命と人身の自由の保護)、第25条(良心の自由並びに宗教に関する自由な告白、実践、および宣伝)、および第26条(宗教的事項の取り扱いの自由)が認める諸権利を有すると論じた。ある法律ウェブサイトが報じたところでは、「彼は『永久に不淫』の状態を保持するアイヤッパ神の権利は第21条の下のプライバシー権に含まれていると述べた」。

これらの議論が有効であるかは判決によって示されるであろうが、少なくとも、ヒンドゥーの神々が「法人」として法廷で自らの権利を守りあるいは主張するという、インドの法思想に既存のかなり広範かつ独特な流れに付け加えられる興味深い事例となった。全能であるはずの神々がまったく人間的で、法の助けを必要としているらしいというのはインド特有の逆説のようにも思える。

このような態度は古くからのものかもしれない。インドの神々はしばしば彼らを崇める者たちと、愛情から食べ物までのすべてにおいて同じ情熱と慣行をもち、よく似ていた。であれば、訴訟に対する我々のよく知られた情熱においてもそうでないわけがあろうか? 何と言っても1836年にRaja Rajkrishna Debの財産をめぐってコルカタで始まった訴訟が21世紀になっても続いている国なのだから。

神話学者Devdutt Pattanaikが指摘する別の例は、オリッサ州のサークシーゴーパーラ寺院である。同寺院の伝説によれば、ゴーパーラ神は信者の側に立つ証人として証言するために顕現することに同意したという。同神が付した唯一の条件は、その信者が法廷への道を振り返ることなく先導することだったが、彼は振り返ってしまい、神は像になってしまった。それでもこのことは十分彼が勝訴する助けになったので、彼は出廷しようとした神を讃えて寺院を建立した。サークシーとはサンスクリット語で証人を指す。

これらの話はインドの伝統に根ざすのかもしれないが、19世紀にそれらに明確な法的形態を与えたのはイギリス人であった。リトゥ・ビルラーはイギリスの法と金融慣行がどのようにしてインドに適応したかについてのすばらしい著作『資本の舞台』において、この展開をヴィクトリア朝イギリスにおけるトラストの発展という、より広い文脈の中に位置づけた。

受益者のために富を寄付するが、それは第三者たる受託者によって管理されるというアイデアは、18世紀に土地所有貴族によって発展してきたが、「次の世紀には急増するミドルクラス、特に商業的に抜け目がなく、社会的上昇が可能な実業および専門職セクターにお株を奪われた」とビルラーは述べる。

産業革命はこれらのセクターに新たな富をもたらし、そして、しばしば宗教的側面をもつ慈善的寄付は、地位を得るために富を活用する一つの方法だった。トラストはこのための仕組みであったため、とりわけ現地人企業家が金を稼ぎはじめ、また、地位を上昇させようとするにつれて、イギリス人が同じパターンをインドで反復しようとしたのは至極当然であった。

ただしビルラーは、コミュニティ網や宗教的な結びつきの内部には、長年のインド的寄付慣行が存在したのであり、それらはイギリスモデルと常に一致したわけではないと指摘する。特に寺院については、それらのつながりのあり方は複雑で、カーストおよびコミュニティについてのニュアンスや、寺院を非公式の金庫として扱う多くの商人たちの慣行を含むものだった。彼らはそこに金を預けておいて、必要になったときにはその金に依存する司祭たちが怒ろうとも引き出すことができたのだ。

このように複雑なものがイギリス法と出会った場合、通常は法廷で決着をつけることになった。そして、寺院の財産をめぐる紛争の増大に対応するにあたって、イギリス人判事たちは神を所有権が帰属しうる法人として扱うというアイディアを思いついた。これにより、伝承による主張をすべて吟味しなければならない事態を一挙に回避する一方、神像を生きている人間のように扱うことによってインド人の感情に如才なく敬意を示したようである。

1869年には、枢密院、すなわち、イギリス帝国における最高上訴裁判所を構成する判事たちは、Maharani Shibessouree対Mothooranath Acharjo事件の判決において、 シェーバェト、つまり神の管理人は、当該神の受託者としてのみ行為することができると宣告した。1875年、また別の事件において枢密院は、シェーバェトは「未成年たる相続人の管財人」として職務を果たさねばならないと述べている。

さらに1887年、いわゆるダーコール寺院事件において、ボンベイ高等裁判所は「ヒンドゥーの神像は法的主体であり、それが具象化するところの宗教的観念には法人の身分が与えられる」と明言した。ビルラーが指摘するように、機は熟していた。というのも、宗教的または慈善的目的の控除を認めたインド所得税法の制定からこのときちょうど1年が経っていたからである。

1925年までにこの原則は、ロンドンの枢密院がPramatha Nath Mullick対Pradyumna Kumar Mullick事件における「ヒンドゥーの神像は、長きにわたって確立した権威によれば、ヒンドゥー教徒の宗教的慣習と裁判所によるその承認に基づく、一個の『法的主体』である」という裁決によって要約するほどに確立していた。また、未成年たる相続人の管財人との比較も繰り返された。法の上で、神像は決して成人しない未成年であった。

おそらく以上に対する反応として、以降、神々が法廷に赴く事件は爆発的に増加することになった。1934年、タイムズ・オブ・インディア(ToI)紙はバドリーナート寺院の神が、約束した寄進を行わなかったイラーハーバードのラーニー・ゴームティー・ビービーのトラストに対する54,000ルピー(当時においては巨額)の要求をいかに勝ち取ったかを報じている。

1934年、ToI紙はボンベイにあるヴァッラバチャルヤ・ヴィシュヌ派のいくつかの寺院で神像が安置されていたシュリー・タークルジー(クリシュナ)が、「財産を浪費し、管理を誤っている」といわれる相続人を遺してその家父長が死去したところの一家が寄進した財産の売却に対する差止命令をいかに勝ち取ったかを報じた。同相続人は当該財産が自身のものであると論じたが、法廷は神の側を支持した。

神々は常に勝訴したわけではない。1937年、ボンベイ近郊ダハーヌーに住むAnandibai Vamanrao Barveという名の女性がマールティ神を訴え、彼の信者たちが彼女が相続した土地で宗教儀式を行い、彼女がそこに壁を建てることに反対していると主張した。2年後、ToI紙は彼女が勝訴し、神とその信者たちは立ち去るはめになったと報じている。

神々が互いに争うこともありえた。1938年、ToI紙はシュリー・ランチョードジーとシュリー・ゴーパルジーそれぞれの側から、後者が礼拝される建物の所有権をめぐって対立する主張がなされた訴訟について報じている。シュリー・ランチョードジーの主張によれば、彼はシュリー・ゴーパルジーの寺院が洪水に見舞われたあと、自ら所有する建物に自身の神像を安置することをシュリー・ゴーパルジーに許可されたのであるが、今や彼はそれを奪おうとしていたのだった。

独立後、この概念はさらなる発展を遂げたが、常に神々に有利な方向であったわけではない。例えば1969年、最高裁は先にカルカッタの税務裁判所が下した、神々が個人であるならば彼らは所得税を支払いうるとした判決を承認した。また、1999年、最高裁は神々が財産を所有しうるという原則を再び承認し、当該の神がどのように崇拝されうるかを規定するまでに至った。

最も有名なのはパトゥル村のナタラージャ〔踊るシヴァ神〕像事件である。それはタミル・ナードゥ州の寺院から盗まれ、国外でバンパー・デヴェロップメント・コーポレーション社に売却された。同社はそれを修復のため英国博物館に送り、そこで1991年にスコットランド・ヤードに押収された。インド政府がこの神像の返還を求めて訴訟を起こした際、シヴァ神は原告の一人とされた。

ToI紙の報じたところによれば、同社は以下のように争った。「バンパー社の抗弁は、イギリスの裁判所はヒンドゥーの神が当地で告訴することを認めるべきではないというものだった。君主(女王)こそが連合王国における最高権力であると、そして、畢竟ここはキリスト教の王国なのだと彼らは主張した」。ところが裁判所は堂々と、ヒンドゥー教は連合王国においても実践されており、したがって、シヴァ神は原告に留まりうると応じた。

けれども、人格としての神々はより物議を醸す文脈にも現れている。最も重要なのはアヨーディヤーのラーマ寺院事件である。そして、かの骨の折れる論戦が展開するずっと以前に、この概念についての疑義が呈されていた。早くも1931年に、カルカッタのユニバーシティ・ロー・カレッジ学長S.C. バグチは後に『ヒンドゥーの神々の法人格』と題された本となる一連の講義を行ったが、そこで彼はこのアイディアへの懐疑を詳細に論じた。

バグチはまず「法人」が意味するものを定めてから、ヒンドゥー教典における神観念を理解するために数多くのサンスクリットのテクストを引く。「ヴェーダ的神概念の中には、神秘主義と混ざりあったあまりに多くの擬人論が存在するので、諸ヴェーダにおいて想定されているその種の主体は法の世界ではまったく用いられていない」。

バグチは財産を神像に帰属させるという議論の利便性は認めるが、より進歩的な選択肢を提案している。「それ自体の霊的利益のために団体として設立され寄付を受ける以上、コミュニティそのものがより適切に集合的主体とみなされ、団体の財産がそこに帰属するところの法人を形成することがないかどうかが問われるのは当然であろう」。

バグチの議論は、19世紀に法人格としての神像が創造されたのは、イギリス人法曹がさまざまなインド人当事者の要求をカーストやコミュニティの込み入った慣行と一緒に処理するといううんざりするような過程からの抜け道として考案した法的ごまかしとしてであることを暴露したように見える。それは便利であり、信者たちに受けるものであったが、しかし、ごまかしはごまかしであって、時とともに明らかになる問題を含んでいた。

目下、彼の主張を支持するような事態が起きつつある。財産権とトラストというかなり狭い文脈において考案された法的概念が、今やプライバシーや基本権のような領域に拡大し���つあり、それらは単純にさらなる問題を露わにすることになる。

もしも神々が税を支払うのなら、彼らは参政権を要求しうるだろうか? また、そうであるなら、彼らは公職に立候補できるだろうか? 永遠の法的未成年として性の問題がまったく生ずべきでないなら、彼らはどうやって不淫であると主張できるだろうか? そして、ヒンドゥーの神々がそのような物質的問題とかかずらうことは、どの段階から彼らの霊的役割に対する罪のように映りはじめるだろうか? 法人としての神々は、インド法学の巧緻な部分のようでもあるが、その帰結はあまり喜ばしいものではないかもしれない。

1 note

·

View note

Text

〜内側から美しく〜 アーユルヴェーダの智慧が詰まった 至福の解毒法「パンチャカルマ」リトリート

日程 2020年1月23日(木)ー2月2日 (日)(9泊11日)

この旅では、インド屈指のアーユルヴェーダドクターであるウンニ先生のもとで、精神と肉体の治療法である「パンチャカルマ」プログラムを体験します。

ウンニ先生の診断のもとに行われる治療(トリートメント、投薬、食生活指導)は、体内に溜まった毒素を排出してくれる、とてもパワフルなものです。日頃、暴飲暴食したり、疲労している人ほど、体内に毒素が溜まりやすくなります。また、ヨガを日常的に行っている人は、反応が早く現れるかもしれません。旅が終わる頃には誰もが、心身共にリラックスした状態を祝福できるでしょう。

インドの瞑想的な波動の中で、波の音に耳を傾けながら瞑想し、ココナツのジャングルを吹き抜ける風を感じながら、マッサージのストロークに体をゆだねるデトックスと浄化の9日間、体の内側からリセットして自分の本来の姿に立ち返りましよう。

<こんな方へお勧めのリトリートです>

・不調が長引く、肌の調子が悪い、便秘気味

・増量・減量したい

・自分をリセットして内側から綺麗になりたい

・自然療法に興味がある

・本場のアーユルヴェーダを体験してみたい

・これからの人生を変容したい

・アーユルヴェーダやヨガの智恵を日常に取り入れて豊かな

生活を送りたい

・自分の本来の姿、自然の姿に立ち還り愛や繋がりを感じたい

・歌、マントラ、インドの神様に興味がある

そんな方にお勧めです。

<アーユルヴェーダとは>

アーユルヴェーダはインドに古くから伝わるヴェーダの伝承医学で、体の健康だけではなく、心、行動や環境を含めた総合的なバランスを取ることを大切にしており、その名はサンスクリット語のアーユス(生命)、ヴェーダ(知識)を意味します。

トリ• ドーシャ説に従い、鉱物、植物、動物、人間および環境は、ヴァータ「空 /風」• ピッタ「火」• カパ「水」の三要素に分類され、それぞれのドーシャのバランスを取る食事法、ハーブ、ボディワーク、プラナヤーマ、瞑想、パンチャカルマによるライフスタイルの改善方法が示されています。

2-4世紀にヨガの代表的な聖典「ヨガスートラ」を編纂したといわれる聖者パタンジャリは、アーユルヴェーダの教典であるチャラカ・サムヒターにコメントを残しています。このことからもわかるように、アーユルヴェーダとヨガは切っても切り離せない兄弟のような関連性を持っており、アーユルヴェーダはヨガの道に沢山の気づきをもたらしてくれます。

<パンチャカルマとは>

パンチャカルマ(pancha karma)は、アーユルヴェーダの中でとても大切な浄化療法です。

パンチャカルマ Panchakarma = Pancha(5)+ Karma(方法)サンスクリット語で「5つの方法」という意味です。

体の中に溜まった汚れを流し出してきれいにする方法です。

・体内に溜まった汚れの種類

アーマ(Ama)という消化しきれず残ったもの

マラ(Mala)という老廃物

ドーシャ(Dosha)

環境汚染による避けられない汚れなど

体の中に無数にある管(スロータス、Srotas)に、汚れが少しずつ溜まっていくとスムーズに流れなくなっていきます。汚れは汚れを呼ぶので、どんどん流れづらくなっていってしまいます。

全体の流れが鈍くなったり、流れが阻害されて他の場所に流れてしまったり、一カ所に多く流れ込んでしまったりすると、不調が生まれ病気が起こりやすくなります。

気をつけて生活していても、汚れはどうしても溜まります。

家も年末に大掃除をするように、体も定期的に大掃除することで、汚れづらく、体調を崩しづらく、治りやすくするのがパンチャカルマです。

表面上治してぶり返してしまわないよう、きちんと根本の原因をつぶしこむ方法と言われています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日程 2020年1月23日(木)ー2月2日 (日)(9泊11日)

料金 20,0000円(税込)

10月20日以降の申し込みは21,5000円(税込)になります。

*10月20日以降はお部屋を確保する事が難しくなる可能性もございますので、できるだけ早くお申し込みください。

*宿泊するお部屋は基本的にシェアルームになります。3万円プラスでシングルルームに変更可能です。

含まれるもの:パンチャカルマ、パンチャカルマ中に処方されるナチュラル・メディスン、朝ヨガ、アーユルヴェーダ講座、マントラ、瞑想会、9泊の宿泊費、パンチャカルマ期間中のクリニックでの食事、トリバンドラム空港からクリニックまでのタクシー往復

含まれないもの:インド、トリバンドラム空港までの航空券、インドビザ、海外旅行保険、最後にクリニックで処方される持ち帰り用の薬、パンチャカルマ期間中以外の食事、アーユルヴェーダお薬工場見学のタクシー代などの観光費

*申し込み締め切り

10月20日以降はお部屋を確保する事が難しくなる可能性もございますので、できるだけ早くお申し込みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<スケジュール>

・1月23日(木)

日本を出発

夜 インド・トリヴァンドラム空港着

タクシーで空港までお迎え

(事前にインドに到着される方はお知らせ下さい)

・1月24日(金)ー 1月30日(木)(大まかなスケジュール)

7−8時 朝ヨガ

8時 朝食(パンチャカルマ期間中は、クリニックにて食事が提供されます)

コンサルテーション(パンチャカルマの初日と最終日)

毎日2時間半のトリートメントがあります。

12−14時半の間のお好きな時間に昼食

19時 夕食

(その他のアクティビティ)

- ヒンズー寺院でプージャ見学

- Emi によるアーユルヴェーディック・ヨガや瞑想、マントラのクラス

- Rieko によるアラインメント・ヨガのクラス

- 花びらでヤントラ作り

-(希望による)ウンニ先生のお母様が運営されている、アーユルヴェーダのお薬工場の見学

・1月31日(金)

8時 朝食後 1日フリー お買い物やビーチをお楽しみください。

・2月1日(土)

8時 朝食後 チェックアウト

夕刻に空港へ

・2日(日)

日本到着

<パスポートとビザについて>

インドに入国するには観光ビザが必要となり、パスポートはインドビザ申請時に半年の有効期限が必要となります。ビザを申請してから取得するまでに10日前後かかります。個人でのビザ種得は困難なこともございますので、慣れていない方は必ず代行サービスを通して取得してください。

<海外旅行保険について>

海外旅行保険には必ず入って下さい。お持ちのクレジットカードに保険がついている場合もございますのでご確認ください。

<航空券について>

この旅は個人旅行と同じで、現地のワークショップを受けるという心構えでご参加下さい。

旅に慣れておらず、ご自分で航空券やビザ、海外旅行保険を手配するのが困難な方はお知らせ下さい。成田発の方は桜井と空港で待ち合わせします。成田発以外の方も乗り換え地点で桜井と待ち合わせる事が可能です。

<お申し込み・お問い合わせ>

桜井利江子 [email protected]

電話 080-3042-2916

前回のリトリートの写真はこちら

https://www.facebook.com/emionishi/media_set?set=a.10157116322534502&type=3

パンチャカルマ体験談やインドの旅について、ヨガワークスのウェブサイトに書かせていただいたEmiの旅行記はこちら

https://www.yogaworks.co.jp/labo/ayurtrip/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

//ナビゲーター//

大西 枝美 Emi Onishi

米国ヴェーダ研究協会認定、ヨガ & アーユルヴェーダ・ウェルネスコンサルタント

インド政府公認ヨガインストラクター

京都生まれ、20代よりアジア、アフリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、日本国内を旅歩き、22歳の時初めて訪れたインドでヨガに出会う。

ヨガの人生において渡印が続く中、現地で人生の転機となるイタリア人の伴侶と出会う。その運命をきっかけに2009年よりイタリア北部の町パドヴァに移住。2015年にパドヴァにヨガスペース OJAS - Yoga & Ayurveda をオープン。アーユルヴェーディックヨガを軸に、国内外のリトリートや講座にて、日々を目覚めながら美しく過ごすヒントを提案している。

アーユル��ェーダ 、ヨガ、タントラ、ヴェーダンタ、ヴェーダ占星術など、ヴェーダの教え全般において世界的に認められている指導者の一人であるディヴィッド・フローリーや (David Frawley) 、インド、バラナシ出身のドゥルパド(インド古典声楽)マスター、リトウィック・サンヤル (Ritwik Sanyal) 、その愛弟子であるパトリツィア・サテリーニ (Patrizia Saterini) 、アドヴァイタ・ヴェーダンタの指導者で、ジャマイカ出身の覚者のムージ (Mooji) に師事。

www. emionishi. com

桜井 利江子 Rieko Sakurai

広い世界に興味を持ち20代の頃にイギリス、ロンドンに2年間滞在し、その後アフリカ、インド、ヨーロッパ、南米など世界25カ国以上を旅して様々な国の文化、人、自然に触れる。外の世界を知ることで日本の良さも改めて実感する。

友人の勧めでヨガに出会う。最初は何気なく始めたヨガだったが、腰を傷めるという身体の故障やインドに長く滞在しヨガを深める機会もあり、身体と心のバランスを整えるヨガなしの人生は考えられないようになる。

自然に身体と心の在り方にも興味を持ち、レイキヒーリンングやヴィパッサナー瞑想も深める。

アイアンガーヨガに出会い、ヨガの真髄に触れ以後研鑽を重ねている。2019年 インド、プネーのRIMYI (アイアンガーヨガ本部道場)、また北インド、リシケシにてOmkarananda Ashramで研修を重ね、年に一度のペースでインドを訪れヨガの学びを深めている。

www.studioprema.com

1 note

·

View note

Photo

The Quest for Buddhism (118)

Buddhist cosmology

[Spinoff] Transcendental Meditation – One of the modern meditation methods.

As a comparison and contrast to Vipassana meditation (Ref) as an alternative medicine, we would like to mention Transcendental Meditation of Hindu origin.

Transcendental Meditation (TM) is a form of silent mantra meditation technique derived from the Vedas, made known in the mid-1950s by Indian Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi summarised and presented the Vedic teachings in a form that was understandable to Westerners, using scientific language.

Advocates of the Transcendental Meditation movement (TM) claim that the technique promotes a state of relaxed awareness, stress relief, and access to higher states of consciousness, as well as physiological benefits such as reducing the risk of heart disease and high blood pressure.

Transcendental Meditation is said to foster a higher consciousness and improve one's luck (described as receiving nature's support). When done in groups, it is said to promote very powerful attunement, creating harmony and positive influences in the environment (making the world a better place).

The connection between mantra and meditation is considered a "scientific technique" and is called the "science of creative intelligence. It is said to develop latent abilities, drawing out vitality, intelligence, and fulfillment, and even "transcending" thought. Maharishi states that "transcendence" is the transcendence of the mind over thought, the turning of the mind inward, beyond thought, beyond the conscious mind, to experience pure consciousness which being absolute bliss consciousness, totally unchanging and eternal. The "ultimate goal" of transcendental meditation is "God-realisation," the realisation of the value of "God" within oneself, and the attainment of God-consciousness.

Building on the teachings of his master Brahmananda Saraswati (known honorifically as Guru Dev), the Maharishi taught thousands of people during a series of world tours from 1958 to 1965, expressing his teachings in spiritual and religious terms.

Many celebrities and celebrities such as the Beatles studied Transcendental Meditation during this period, and its influence on the subculture was significant. It is known to have had a major influence on musicians during the Flower Movement, and among hippies in the 1960s, 'meditation' and 'zen' were seen as techniques that could provide similar psychedelic experiences without the use of drugs.

They were loved by hippies as a method for 'mental expansion' and so-called 'opening the doors of perception', with Transcendental Meditation being described in the rock media as the most 'effective' and known amongst young rock lovers.

Beginning in 1965, the Transcendental Meditation technique has been incorporated into selected schools, universities, corporations, and prison programs in the US, Latin America, Europe, and India. The technique has still been included in a number of educational and social programs around the world.

仏教の探求 (118)

仏教の宇宙論

[番外編] 超越瞑想 〜 現代瞑想法の一派

代替医療としてのヴィパッサナー瞑想(参照)との比較対照として、ヒンデゥー教由来の超越的瞑想について触れておきたい。

超越瞑想 (ちょうえつめいそう、トランセンデンタル・メディテーション:TM) は、インド人のマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーによって1950年代に知られるようになった、ヴェーダに由来するマントラ瞑想法である。マハリシはヴェーダの教えを、西洋人にも理解しやすい形で、科学的な言葉を使って要約し紹介した。

超越瞑想運動 (TM) の提唱者は、このテクニックがリラックスした意識状態、ストレス解消、より高い意識状態へのアクセスを促進し、心臓病や高血圧のリスク軽減などの生理学的効果もあると主張している。

超越瞑想を行うことで、より高次の意識が育まれ、運がよくなる (自然の支援を受ける、と表現される) という。グループで行うと、非常に強力な同調を促し、環境に調和と肯定性の影響が生み出される (世界がより良くなる) という。

マントラと瞑想の結びつきは「科学的テクニック」とされ、「創造的知性の科学」と呼ばれる。これによって潜在的な能力を開発し、活力、知性、充足感を引き出し、さらには思考を「超越」させるという。マハリシは、「超越」とは、思考を超えた心の超越であり、意識を超え、純粋意識を体験するために心を内側に向けること、純粋意識は絶対至福意識であり、全く不変であり、永遠であると述べている。超越瞑想の「究極の目標」は「神の実現」であり、自らの内にある<神>の価値に気づき、「神意識」に到達するとされる。

マハリシは、師であるブラフマナンダ・サラスワティ (敬称はグル・デヴ) の教えを基に、1958年から1965年までの一連の世界ツアーで何千人もの人々に教え、その教えを精神的、宗教的な用語で表現した。

この時期、ビートルズなど多くの有名人や著名人が超越瞑想を学び、サブカルチャーに与えた影響は大きい。フラワームーブメントの時期のミュージシャンに大きな影響を与えたことが知られており、60年代のヒッピーの間では、「瞑想」や「禅」は薬物を使用せずに同様のサイケデリック体験ができるテクニックとして捉えられていた。

「精神拡張」、いわゆる「知覚の扉を開く」ための方法としてヒッピーたちに愛好され、中でも超越瞑想が最も「効く」とロック系のメディアで語られ、ロックを愛好する若者の間で知られていた。

1965年以来、超越瞑想法は、アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、インドの特定の学校、大学、企業、刑務所などのプログラムに取り入れられている。この技法は、現在も世界中の数多くの教育・社会プログラムに取り入れられている。

#transcendental meditation#modern meditation method#vedic tradition#hippie#matra#alternative medicine#mental expansion#flower movement#60s#meditation#psychedelic movement#philosophy#nature#art#history

115 notes

·

View notes

Text

アセンション

色々な事が、見えてきた。

好戦的人間達の、メカニズムも、見えてきた🙂✨

さて、

法然。

平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての、人物。

浄土宗の、開祖。

↑↑↑

生い立ちを、見てみよう。

1133年、美作国、今の岡山県出身、豪族の家系、押領使、今の警察官の、父親。

そして、秦氏、日本に帰化したユダヤ一族の母との、子供である。

父が殺害され、母方の関係から、比叡山延暦寺にて、仏教を学ぶ。

浄土宗の開祖にあたるも、後白河法皇の嫉妬、念仏禁止(1207年)、讃岐国、香川県へ流刑…

だが後に赦免され、1212年、79歳で入滅。

念仏にて、誰でも死後、極楽浄土へ行ける。

衆生救済を、若い時から考えていた。

それが、南無阿弥陀仏。

日蓮。

1222年生まれ。

法然誕生の、89年後。

千葉県鴨川。

昔の被差別部落、漁村、旋陀羅が子なり、と自称。

さてさて、

江戸時代のカーストは、士農工商であった。

この時代の被差別部落とは、何をして指すか?

なるほど、『混血児』、つまり、ハーフって事だね。。

日本人の本質、いや、“村民”の本質、

《多様性排除、異質の物への嫌悪》

、そういう事だね。

日蓮の法華経は、リグ・ヴェーダ由来。

仏教の源、ヴェーダを知って下さい。

ヴェーダとは、インド発祥。

ヴェーダを編纂したのは、アーリア人。

しかし、インドに元々いたのは、ドラヴィダ人。

アーリア人は南インドから侵略し、北上した。

その過程で、ヨガを知り、ウパニシャッドや、色々な教えを、纏めていった。

まあ、今の白人たちだね、西洋人w🤣

で、南インドを追われ、デリーやら、北インドに住み着いた。

以前も書いたが、ドラヴィダ人とは、かの大洪水で生き残れった、先史レムリア人の可能性がある。

だから仏教の元、ヴェーダやウパニシャッドは、崇めるもんではなく、ドラヴィダ人の間にあった、もっと生活に密着したものだった。

↓↓↓ 参考資料

youtube

歴史の偉人とは、支配者とは、

育ちのいい人、社会被害者を、繰り返したw🤣

ブッダが現れた。

金持ちの子。

キリストが現れた。

大工の子。

↑上の動画では、役小角の名も出てくる。

さあ、次元上昇、アセンションに話はゆく。

日蓮の怒り、攻撃性、それは“差別と貧困”が引き起こす、〚ガス〛だ。

「おい!!、そこの漁民!」

とかさ、

「おい!そこの農民!!」

とかさ、

何だか頭下げてばかり、上司のご機嫌を取り、少ない財産で、つつましやかに生きていくしかない…

それが、賤民、庶民、社畜、なわけだw🤣

まあ、1500年分くらいを、紐解いてみたw🤣

でも、それは小さい🤣✌️😎

大洪水の前から、今の人類は繋がってるって、話なのよw

マイヤー・ロスチャイルド。

今のグローバリストの、大教祖だよ、実質w🤣

これは、船瀬俊介の本でしか、知れない。

私は、キリスト者です。

つまりね、キリストは何を言ったか?

何をしようとしたか?

寛容さ、寛大さを教え、カルマを越える。

私達全員が神々であると、暴いた。

だからキリストは、世界中、多くの人を、魅了した。

しかし、その教えは捻じ曲げられ、ローマカトリック教会に都合の良いように、広められた。

だが、聖書に嘘は書けないw🤣

私が聖書に詳しいのは、聖書を8回、頭からケツまで読んだから。

それは、妻が植物状態となり、何とか生き返って欲しい、どうしたらいいかわからない、何も見えない、だから読んだ。

キリストに、呼ばれた人生です。

1番最初は、5歳の聖母マリア幼稚園。

次に、羽仁もと子の、友の会。

そして19歳、何もわからずとにかく家出して、新聞配達を終え、アルバイトで全く食っていけない時、再び読んだ聖書。

そして26歳、8回読み返した、聖書。

面白いもんで、カインとアベルの話、アブラハムの話、出エジプト記、あちらの歴史書というか、家系図が、前半🤣

で、キリストの部分がある。

実際のキリストの言葉以外に、使徒たちや、偉い牧師やら、何だかまわりの余計な解説が、キリストの言ってる事を、時に捻じ曲げてる部分は、多々ある…

まあ、牧師やらの尊厳を保つため、或いは頭が悪いから理解出来ないw🤣🤣🤣✨

いずれにしても、私達に宗教なんて無いのよw🤣

やるべきは、己を知り、己を愛し、調和するだけよ😎✨✌️

0 notes

Text

レンマ(英語: lemma)とは、哲学用語のひとつで、「律」、「句」の意味。ギリシア語ではλῆμμα。「とる」、「受け取る」という直観的な把握の意味のギリシア語λαμβαυωから出来上がっている名詞で、本来的には、チャトゥシュ・コーティカ(サンスクリット語: catuskoti)のギリシア語訳でテトラ・レンマτετραλῆμμαという名前の思考スタイルが、これを4つ使って構成される。が、自著『ロゴスとレンマ』における山内得立のように、そのスタイル自体を指してレンマと称することがある。

漢訳では四句分別という。インド古来の思考様式と言われる。インド式論理を構成するものの一つとインドでは見られている。バラモン教、ヒンドゥー教の聖典の一つである讃歌『リグ・ヴェーダ』中の「宇宙開闢の歌」の冒頭には、無も有もなかったという内容の表現があるが、ここにも、形式化はなされていないものの、同じ思考スタイルが見られる。ちなみに『リグ・ヴェーダ』は紀元前1700–1100年頃にサンスクリット語で作られ、後代に書き記されているが、インド・ヨーロッパ語族の最古の文献の一つである。数世紀を隔てた後代に、釈迦よりも年長で、出自としてはバラモンという最高位の司祭であったところの、六師外道という仏教外の宗教家たちの一人であった懐疑主義系のサンジャヤ・ベーラッティプッタなどが、首唱した。古代ギリシアに発する西洋のロゴス論理はそれよりも古いこの、二つの律にそれらを無律化する二律を加えて成る(テトラ)レンマ論理から見れば、その中の先行する二つの律のみへ特化して出現していると言える。ロゴス論理は言わば(葛藤の意味を伴う前の)「二句分別」としてのディレンマDilemmaである。

西洋的なものであるロゴス(科学、論理、言語、言語依拠制度、[個物]同一性)を、東アジア的に空無化もしくは相対化することを助ける。下の4つが四句である。ロゴスは1-2の律のみへ、収束される。

https://ja.wikipedia.org/wiki/レンマ

0 notes

Photo

ナワラトゥナのワークショップの枠、まだあるみたいです。 会場のギャラリー@john_kamakura のカフェ@john_cafe_kamakura で、デカフェを頂いたら、思わず声を出すのをこらえたくらい美味しくて。 またお訪ねしてちがうもの頂きたい☕️ #Repost @nitya.jp (@get_repost) ・・・ 気持ちのいい日々が続いています🌞 Navagrahaの展示をみたら浜辺までお散歩はいかが? 鎌倉の古民家を改装した素敵なギャラリー John @john_kamakura にて ジャガティッシュ・チタラのNavagraha9つの星のアートワーク の展示会を今週日曜日25日まで行っています💫 open:11:00〜19:00 ヴェーダの9つの星を知りたい方は ぜひお越しください * * Navagraha Artworks inspired by 9 Stars 会期:4月17日(土)〜25日(日) ※水曜定休 会場:john @john_kamakura 時間:11時〜19時 * * 23日(金)・24日(土)・25日(日) は同じ会場Johnにてナワラトゥナを作るワークショップを行います(要予約)。 ヴェーダでのナワラトゥナの考え方など、ホームページには載っていないナワラトゥナの仕組みもご案内しています。少しマニアックな内容です。 まだお申し込み頂けます💫 23日(金)締切 24日(土)△ 25日(日)△ 各日14:00〜、各回最大3名さままで 参加費11,800円(税・材料費込み) ※道具類は揃ってます。お申し込みのうえ自由な服装で会場に直接おこしください。 お申し込みはホームページから https://nitya.jp 💫9つの星 ナヴァグラハと呼ばれる9つの星は太陽・月・火星・水星・木星・金星・土星・ラーフ・ケートゥです。9つの星のある世界が私たちの住む太陽系。9つの星の宝石(ナワラトゥナ)を身に着けると幸せに生きられると言われています。 💫ナヴァグラハ9つの星の絵画 私達に影響を強く与えていると言われる9つの天体(星)のイメージを描いた絵画。9つの星を宗教的にも信仰しているインドのマタ・ニ・パケデイの著名な民俗画家ジャガティシュが9つの星を民族的な視点からオリジナルで描いた作品です。 #nitya #9つの星 #navagraha #星のお守り #amulet #talisman #鎌倉 #材木座 #astrology #星占い #navarathna #ナワラタナ #ナワラトゥナ #nawarathna #ナヴァラトナ#ninestone #ナインストーン #星 宇宙 #鎌倉John https://www.instagram.com/p/COA5vjSr2ws/?igshid=ydvw03pycb72

#repost#nitya#9つの星#navagraha#星のお守り#amulet#talisman#鎌倉#材木座#astrology#星占い#navarathna#ナワラタナ#ナワラトゥナ#nawarathna#ナヴァラトナ#ninestone#ナインストーン#星#鎌倉john

0 notes

Text

5月になるのを待ちきれなかったように花開いたうちの1番花です。(写真4枚目)Jude the Obscure(日陰者ジュード)という名前に全然ふさわしくない、トロピカルフルーツと白ワインをミックスしたような芳醇な香りと、アプリコット色のグラデーションが魅力のイングリッシュ・ローズです。曼荼羅模様のような花弁を見つめていると、「全ての中に神は存在する」という言葉がすんなり理解できると思いませんか?

ウパニシャッドの中にこんな言葉があります。

『すべての行為、すべての愛欲、すべての香、すべての味、このすべてを包括しているものは、言い表せることなく気づかない。これが心の中の我がアートマンであり、これがブラフマンである。この世を去って後、われはこれと合一すべしと思う者には、実に疑いあることなし。』

ヴェーダには、ブラフマン(宇宙を支配する原理、大宇宙)とアートマン(個人を支配する原理、小宇宙)が同一であることを知ることは、究極の悟りとされている梵我一如(ぼんがいちにょ)と呼ばれる思想があります。梵がブラフマン、我がアートマンを示します。

本来アートマン(आत्मन्)は「息」を意味する言葉ですから、日本人が自分の子どもの事を息子や娘(息女?)と書くのも神の子という意味があるのではないか、と私は勝手に推測しています。

サンクスクリット語で「Tat Tvam Asi(タットバマシ)」という言葉があります。和訳すると「あなたは、それです」。つまり「あなたは、神です」という意味です。

古代マヤの人々の挨拶の言葉にも「In Lak’ech(インラケチ)」というのがあります。「私は、もう1人のあなたです」、つまり「あなたもまた、神の一部です」という意味になります。

5月開講のマントラ入門では、サンスクリット語のアルファベットの発音から丁寧に解説を加えながら、簡単なマントラからじっくりと学んでいただけます。美しい音霊に触れ、ご自身の魂の琴線を奏でてみませんか?夏学期クラスのお申し込みはこちらからどうぞ。通信のオールレベルクラスへの締め切りは5月10日です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

木曜日に開催したドロップイン・ナイトでは、過去世のサイキックアートをお届けしました。(読みやすいように編集しています。)

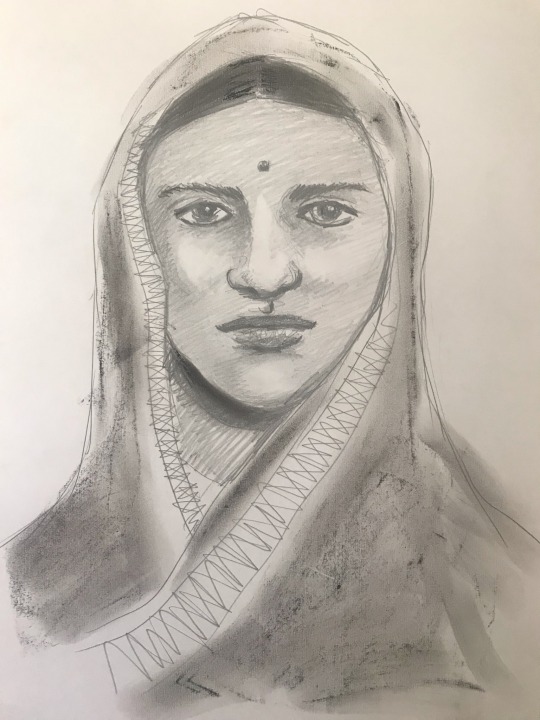

森:(描きながら)この過去生は、インドのサリーを着ていますよ。

女性:はい。

森:インドにご興味はあります?

女性:興味はあります。実は習い事の先生がインドが好きでインドによく行っていて、声のヨガとかインドチックな歌を歌ったりします。

森:マントラとかですか?

女性;マントラとか、そういう、独特の発声をするんです。

森:じゃあ、もろ、インドですね。(笑)

女性:(笑)

森:マントラとか、やられるといいですよ。

女性:そうですね、マントラとか、アイイスでも習ってすごく興味があって、そこから古代の言葉を今年ぐらいから始めたいと思って…。

森:あ、素晴らしい!それは開堂先生のクラスですか?

女性:以前、大阪で開催されたワークショップの中で習いました。

森:前世がインド人だって感じたことはあります?

女性:昔、バリ島に新婚旅行で行った時、すごく惹かれて…。

森:ヒンドゥー教ですもんね。

女性:はい。バリの舞踏にもすごく惹かれました。

森:今日いらした方全員、融和性があるんですよね。過去世で会っているとか…今回の趣旨とは違うんですが。(笑)この方は、まずすごく忙しい。ご自身は忙しくしていたい方なんですかね。休息とか眠りをハッキリ意識されるといいのかな、という感じがします。

女性:眠ります、と言う意識ですか。

森:はい、眠る時間、休む時間にメリハリをつける。

女性:なるほど、はい。

森:うたた寝しちゃったりとか、お昼寝しちゃったりとかって、あります?

女性:はい、仕事でお客さんが帰られた後に、鉛筆持ったまま寝てしまうことがあります。(笑)

森:(笑)そうですか。まとめて寝られた方がいいのかな。うたた寝とか二度寝も体に悪いわけじゃないんですよ。いいことも勿論あるんですけど、体が欲していることだから。なんて言ったらいいのかな、こう、リズミカルな規則正しい生活のことをこの過去生がおっしゃっているんですよ。で、あと断捨離、棚とか、机の上の物とかをスッキリさせているところを見せてくださっているんですけど。

女性:本がすごくたくさんあって、断捨離をして整理したいなという思いがあるのと、プライベートでは洋服を断捨離したつもりなんですけど、まだ(たくさん)置いてあって、それがすごく苦痛になっています。

森:今よりもスリム化することをおっしゃっていますね。

女性:机の上に置いてあるものも、意識して整理するようにしています。

森:そのほうが考え方もスッキリするし、必要な本がより明確になるのかもしれません。今回ご参加いただいたお3人とも、女性の過去生を見せてくださっていて、肌のトーンも皆似ていて、もしかすると…類魂という可能性もあるかも知れませんね!(ポートレートを見せながら)こんな感じの方ですね。

女性:へぇ…どうもありがとうございます。

※ このデモンストレーションで描いたポートレートは3枚目の写真です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後のイベント・ワークショプ:お申し込みはアイイスへどうぞ

6月1日(水)19:30〜21:00 Prime90 アートで読み解くスピリチュアリズム〜ケルト神話編〜

7月6日(水)19:30〜21:00 Prime90 LONDON・ミディアムシップ修行物語」

0 notes

Photo

もう一度夢見よう 愛される喜びを知っているのなら ・ 魂の本質は 「愛したい」 という性質である ・ ・ 人(魂)は本来ずっと、誰かを愛したい、誰かのお役に立ちたい、と思い産まれ、存在し生きている ・ 誰かを愛したとき、誰かのお役に立てたときに 魂は本質的に無限の喜びを感じる(思い出す)ようになっている♾ ・ ・ 心配ないからね 君の想いが 誰かに届く 明日がきっとある ・ 信じることさ最後に愛は勝つ ・ ・ 最後まで愛は残り続ける✨ ・ ・ #ラーデーラーデー #愛は勝つ #ヴェーダの教え #無限の愛 #ハレークリシュナマハーマントラ を配りたい一心で #創作活動 #アート #絵描き #バクティアート #バクティ #バクティヨガ に #1日24時間 #kan さん #愛は勝つ が流れ出す #木版プリント #伝統 #伝統技法 #デザイン #woodstamp #art #design #bhakti #radheradhe #vrindavan #ヴリンダーヴァン #ラーダークリシュナ #伝統を守る #女性と子どもの幸せ活動 #魂の本質 #愛 #マンガラアラティ (Vrindavan) https://www.instagram.com/p/CFDgVklA8V6/?igshid=cfq7g78e3d5x

#ラーデーラーデー#愛は勝つ#ヴェーダの教え#無限の愛#ハレークリシュナマハーマントラ#創作活動#アート#絵描き#バクティアート#バクティ#バクティヨガ#1日24時間#kan#木版プリント#伝統#伝統技法#デザイン#woodstamp#art#design#bhakti#radheradhe#vrindavan#ヴリンダーヴァン#ラーダークリシュナ#伝統を守る#女性と子どもの幸せ活動#魂の本質#愛#マンガラアラティ

1 note

·

View note

Text

【自由研究】 バラモンの肉食の可能性(マハーバーラタ時代) 【質問箱】

質問箱の回答加筆です。

マハーバーラタ時代のバラモンが肉食していた可能性について。

加筆部分はマヌ法典からの抜粋と、おすすめリンク。最後に私信。

私は研究者でもなく単なる検索好き(そしてGoogle翻訳のしもべ)なので、推測はできますが豪快に間違っている可能性が高いので、実用には十分ご注意ください。

FGOについては初期のfigmaがセイバーばっかりだったなあと若者にはわからないことを申しており(未プレイ)

とりあえず結論から。

マヌ法典第五章より。

56.肉を食べること、飲酒、および性交に罪はありません。それは創造された存在の自然な方法ですが、棄権は大きな報酬をもたらします。

https://www.sacred-texts.com/hin/manu.htm

食べても飲酒してもエッチしても犯罪じゃないけれど、やめとくと長寿や来世でいいとこに生まれるとかいいことあります。

マヌ法典は、人間の祖先マヌが記したものとされますが、紀元前2世紀から起源2世紀頃の成立とされています。それまでの法典の集大成みたいなもので、主にバラモンの守るべきつとめなどを示しています。

なかなか面白いのですが、差別前提で語られているので、アウトカースト外国人女性にとってはだんだんおなか痛くなってくるのです。お勧めはしないけど今も残るインドの禁忌や習慣につながることが書いてあります。

上記のリンクで英訳が全文見られるのと、日本語訳も出版されているのでよかったら。

マヌは太陽神ヴィヴァスヴァットの子で、兄弟にヤマ(閻魔)、ヤミーがいます。

マヌの手に飛び込んできた小さい魚が「育ててくれたら洪水からあなたを助ける」と言ったので飼ってたらがんがん大きくなったので海に放してやりました。まもなく魚が言ったとおり大洪水があり、船を用意していたマヌはヒマラヤまで流され、一人助かりました。子供ほしい、と、海にお供えしていたら、海から妻が現れ、マヌは人間の祖になりましたとさ。

という話が、マハーバーラタにも語られています。

この時は魚はブラフマー神の化身でしたが、後にヴィシュヌ神の化身「マツヤ」とされます。

ということで、マハーバーラタの時点でマヌ自身は知られた話。

マヌ法典自体の話題は(調べてない)

訂正、出てきました。

アルジュナの父パーンドゥ王が、女を抱くと死ぬ呪いを賭けられてしまった後、妃のクンティーを口説くところで、「マヌによれば、自分たちの子ができなければ養子をもらって育てよ、とある」(山際版 1巻パーンドゥにかけられた呪い)

その後、バラモンに子種もらってきてくれ、私には神々を呼び出すマントラがあり…とやりとりした結果、クンティーには三人の男子、もう一人の妻マードリーには二人の男子が授かるのでした。

たくさんの人が生きて関わってる前提の法典なので、一人から数百人程度まで子孫増やして社会が回り始めてから書いたのか!それとも洪水前に大都市複数運営できるまで人間は増えていて、そのころを思い出して書いたのか!野暮なつっこみはしないぜ!

マヌ法典ざーっと見てきました。

Google翻訳そのままですが肉っぽい行を抜粋してます。

二度生まれ、は、「再生族」と日本では訳されます。バラモン、クシャトリヤ、バイシャ階級のことです。

何巻の何番、の巻数をメモしてないのだけど気にするな!

227.(同様に)咀嚼を必要とするさまざまな(種類の)固い食べ物、および柔らかい食べ物、根、果物、風味のある肉、香ばしい飲み物。

257.森の隠者が食べる食物、牛乳、ソーマ、調理されていない肉(スパイスを含む)、塩漬けされていないものは、その性質上、犠牲食物と呼ばれます。

53.彼の口で火を吹かないように。 彼に裸の女性を見ないようにしてください。 火の中に不純な物質を投げ込まないようにし、火で足を温めないようにします。

↑肉関係ないけど、裸の女性見ちゃだめ(前のブログに、敵の母が幻力で自分の裸を見せつけたのでクリシュナが目をそらした、って書いた気がする)とか、口で火を吹かないが後に煙草につながるのかが気になって。

250.カウチ、家、草草、香水、水、花、宝石、酸っぱいミルク、穀物、魚、甘いミルク、肉、および野菜は、彼が拒否しないようにします(自発的に提供された場合)。

5.ニンニク、ネギ、タマネギ、マッシュルーム、および(すべての植物)は、不純な(物質)から湧き出ており、二度生まれの男性に食べられません。

18.ヤマアラシ、ハリネズミ、イグアナ、サイ、カメ、そして彼らが食べられると宣言したウサギ。 同様に、ラクダを除いて片方の顎のみに歯があるもの(家畜)。

↑偶蹄類のほとんどは上の前歯がありませんので、そのことかと。ウシ、シカ、ヤギ、ヒツジ、カモシカが当てはまります。イノシシ、豚は前歯が上下にあるぞ。

19.キノコ、村の豚(飼われている豚?)、ニンニク、村の鶏(同じく買われてる鶏?)、タマネギ、またはネギを故意に食べる二度生まれの男性は、追放されます。

30.自分の食物になる運命にあるものをむさぼり食う人も、罪を犯しません。 創造者自身が食べる人と食べる特別な目的のために食べる人の両方を創造したからです。

32.肉を食べる人は、神や祖先の霊に敬意を表し、罪を犯しません。それを買ったのか、自分自身を殺したのか(動物)、他の人からプレゼントとして受け取ったのか。

↑自然死した動物、貰い物、買った肉はいい、のかな?

36.ブラフマナは決して食べてはならない(マントラによって神聖にされていない動物の肉。しかし、原始法に従って、彼はそれを食べることができ、ヴェーダの教義で奉献される。

37.彼が(肉に対する)強い欲求を持っている場合、彼は明確なバターまたは小麦粉の動物を作る(そしてそれを食べる)かもしれない。 しかし、(合法的な)理由なしにに動物を破壊しようとしないでください。

48.肉は生き物を傷つけることなく獲得することはできず、衆生を傷つけることは天国の至福(の達成)に有害です。 したがって、彼に肉を(使用を)避ける。

49.肉の(嫌な)起源と肉体の(拘束)殺害をよく考えて、肉を食べることを完全に控えさせてください。

53.毎年百年の間、馬の犠牲を捧げる人、および肉を完全に控える人は、その功績(行為)に対して同じ報酬を得る。

54.純粋な果物と根を食べ、禁欲主義者に適した食物を(森で)食べることによって、肉を完全に避ける(使用する)ことによる報酬を(それほど)得ません。

104.命を失う危険にさらされたとき、どんな人からも食物を受け入れる人は、泥による空よりも罪によって汚染されていない。

56.肉を食べること、(飲む)精神的な酒、および肉体交に罪はありません。それは創造された存在の自然な方法ですが、棄権は大きな報酬をもたらします

ここまで

機械翻訳そのままなので日本語としておかしいのですが、こんなにあるよと見ていただければ結構です。

食べてはいけない肉がいろいろあるのですが、いろいろ食べてますね!

魚はチェックしなかったのですがこれもいろいろありました。

それよりキノコの嫌がり方がすごい。食用にしておいしいキノコ発見して見分けられるようにするより全部禁止した方が安全ではあるよね…

唐辛子やトマトはないけどタマネギもニンニクもあったんだねえ、って、タマネギニンニク禁止でどうやってカレー食べるんですか!

(ヒングとかアサティフェダと呼ばれる硫黄の香りのスパイスで代用するようです)

寿命を延ばすとか来世さらに高い地位に生まれるには、肉食べないことを推奨するけど、罪ではないようです。減点無し、加算あり。

バラモンに施す料理は冷めてなく熱々でとか、作り置き禁止とか、給仕は右手でとか、当時の生活が見えてきておもしろいのですがしかしあくまでもバラモン向けの法典なのです。

そしてもう一つ。

マハーバーラタで昔話として語られる話です。

1巻の「ガンダルヴァの王チトラタタ」の中の一節引用します。(山際版)

その後、意識を取り戻したカルマーシャパーダが、なおも狩りをつづけていると一人の腹をすかせたバラモンに出会い、王に食物を求めた。後で食事を持ってこさせるからといい彼はそのまま狩りをつづけた。バラモンは言われたとおりその場に坐って待った。

帰城してからもバラモンのことをすっかり忘れていた王は、夜中、ふと彼との約束を思い出し、料理人を呼び出し食事の用意をし、森へ届けるよう命じた。しかし真夜中のこととて、肉を入手できなかった料理人はそのむねを王に告げた。もっと他を探せといわれた料理人はいろいろやってみたが、どうしても肉が見つからなかった。ラークシャサにたたられている王は業を煮やし、-処刑場に行って死刑囚の肉でもいいから切り取って来い!-と口走った。

このあとバラモンに(食べてしまう前に)見抜かれて、怒られて呪われて王様人食いになってしまうのですが…今日見ていただきたいところは、「バラモンに出す料理で肉を用意したい」部分です。

バラモンも人肉だから怒ったわけで、肉そのものがけしからん、とは言ってません。

ということで、熱心だったり行の最中のバラモンなら肉を絶ってたかもしれない。自分で狩りはしないけど、施された食事に入ってるなら喜んで食べてたのではないかと思われます。

話は変わるのですが、インド旅行行く前にセミナー受けたときにですね、「初見で地元の食堂に行くなら、ベジメニューにしたほうがいい」といわれました。

菜食の方が身分が高いからではありません。

「肉の方がおなか壊す率が高い」のです。肉高いので、残ったらしばらく取っておきます。だがしかしインドは暑い、そして停電が結構ある!しばらくが日本の常識のしばらくじゃない!

…マハーバーラタの時代は冷蔵庫ないから…食べる直前まで生かしておけば鮮度が高いから…

こんなところです。

まあ食事にお招きするときに当人に聞く以外確かめる方法はないわけで。

私の一夜漬けより役に立ちそうなページを紹介します。

ブログ 「みんなが気になるあの料理を食べてみた」

[メモ]アシュヴァッターマン(FGO)の食べ物について

こちらFGO設定にも詳しく調べられた上での記事です、おもしろかった!

共食(一緒に食べる、この場合カースト外の方との食事)についても記載があります。

もうこちら紹介して終わりでいいやと思ったのですが、質問箱リンク貼れないというか貼っても飛べないし、じゃ、とりあえず私は別方面から攻めてみようと思った次第。

Manu of Law

英訳のマヌ法典です。生活全般が見えてくるよ!

「インド・いちば・フィールドワーク」

名古屋大学溝口常俊教授の講義用テキストです。

現代の南インドでの生活レポートなのですが、食事とか結婚とか葬儀(火葬中 亡くなった方やお骨そのまま写ってる)とか、観光用じゃない生活の様子が伺えます。興味のあるところだけでも。

マハーバーラタ 山際素男訳

今回は1巻だけで用事が済みました。

Google Playストアで一巻無料だった気がするぜ。各巻のサンプルもかなり長いぜ。

私信:創作のたった1シーンのために勉強をするのはすっごい楽しいです。自分がするのでも人の創作物楽しむのでも。

人に聞いて本読んで検索して知識積み上げて、時には聖地巡礼として日数と交通費かけて旅に出て、さあ、と、創作始めたら1シーンも使わなかったぜ、って、なっても、楽しい勉強だったならそれでいいんです(よくある)(自発的に勉強はじめるのはきっかけないと楽しくないもんね)

1 note

·

View note

Link

TEDにて

ジョアン・ハリファックス:慈悲、そして共感の真の意義について

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

仏教徒であるジョアン・ハリファックス老師は、ホスピスや死刑囚監房など死を目前とした人々の元で活動を行っている。

このスピーチを通してジョアン老師は、死の瀬戸際における慈悲について彼女自身が学んだこと、ダライラマ、インド、ネパール、観音菩薩、脳科学そして、共感の本質についての深い見識を、私たちに伝えてくれる。

これは、テーラワーダ仏教の慈悲の瞑想です。

仏教は、現代から2550年ほど前、お釈迦様(「釈迦牟尼仏陀=通称:ブッダ」とも言われます)によって艱難辛苦(かんなんしんく)の訓練の末

自ら発見、実践、体得、体系化されたテーラワーダ仏教は時代の流れとともに、さまざまな流派に分かれて全世界へと広がってゆきました。

中国・チベット・朝鮮半島や日本には、お釈迦様の死後数百年経って成立した北経由で拡大したの仏教(いわゆる大乗仏教)が伝えられました。

一方、スリランカ・タイ・ミャンマーなどの出家教団によって継承されている南経由で拡大した仏教をテーラワーダ仏教と呼びます(日本では密教と呼ばれる)

つまり、わかりやすく言うと、ブッダの口から直接説かれた形で、現代まで継承されているのが「テーラワーダ仏教」というものです。

時代の流れとともに、さまざまな流派にわかれているけれども根源根本はひとつ!それが、「テーラワーダ仏教」です

アルボムッレ•スマナサーラ長老の本は為になりますので、一読の価値あり!サンガ出版からもでています。

「慈悲」について、今日はお話したいと思います。慈悲というものは、たくさんの側面を持っています。時に激しく、時に怒りとなり、時に優しく、そして、思慮深くもあります。

ダライ・ラマの一説にこんなものがあります。

彼はこう言いました「愛と慈悲は無くてはならないものである。それらは贅沢品ではなく、それら無しに人間は生きていくことが出来ないものなのだ。」と。

私は、愛と慈悲なしで生きていけないのは、人間だけではなく、地球上に存在する全ての生物にも同じことが言えると思っています。

そして、私は、古代インドの大叙事詩である「マハーバーラタ」のある一説を、思い出しました。「ユディシュティラ、この世で一番不思議なこととは一体何だろうか?」そう聞かれ、ユディシュティラはこう答えました。

「この世で一番不思議なことは、私達の周りで、人々は死んでいくのにそれが私達自身にも起こりうるという事に気が付かないことだ。」と。

サンスクリット語も有名です。ヒンドゥー教の礼拝用言語でもあり、仏教でも使用されています。

古代インドの聖典であるヴェーダの1つでもある古代サンスクリット言語は、ヴェーダ語で書かれています。「リグ・ヴェーダ」は、そのうちの一つ。

「リグ・ヴェーダ」は10のマンダラから構成されていて、「マンダラ」とは、一巻、二巻というように「巻(かん)」という意味です。「ヴェーダ」は、「知識」という意味です。

私たちは、疑問に思うかもしれません。慈悲とは、何によって存在しているのでしょうか?慈悲には、様々な面があります。そして、特定の人へ向ける慈悲、生きとし生けるものすべてへの慈悲があります。

しかし、まず慈悲というのは、苦しみの本質をしっかりととらえる能力を必要としています。力強く、その苦しみに耐える力と、私がその苦しみと無関係ではないのだということに気付く力です。

けれど、それだけでは十分でありません。

慈悲は、脳の運動皮質を活発にするのです。つまり、私たちは実際、苦しみを変換させることを熱望しているのです。もし、私たちが恵まれているのなら

それは、苦しみを変換するための活動に参加しているからでしょう。しかし、慈悲はまた別の側面を持ち合わせています。

それはとても大事なものです。それは、結果にこだわりすぎてはいけないということです。

私は、死に行く人々の元で働いてきました。40年以上に渡ってです。重警備の中の死刑囚監房で、6年間働くことが出来ました。死に行く人々とともに働き、介護人を育てることによって、私自身もたくさんの経験を得て、はっきりとあることに気が付いたのです。

結果にこだわることは、すべての悲しみを見渡す自身のキャパシティーをひどく歪ませることになる、ということに。

監獄のシステム下で働いているときに、別のこともはっきりしました。この部屋にいる私たちの多くは、そして、死刑囚監獄で共に働くほとんど全ての男の人たちは、自身の心にある慈悲の種に、一度も水をやっていないことを。

慈悲というのは、人間が生来持ち合わせているものなのです。ひとりひとりの中にあるのです。しかし、ある特定の状況が慈悲を活性化させたり、強めたりするには、必要とされます。

私たちは、恐怖によって麻痺した社会、世界の中で暮らしています。その中で、もちろん、私たちの慈悲に対するキャパシティーは麻痺しています。恐怖(テラー、テロの語源)という言葉は、世界共通です。そして、恐怖(テラー、テロの語源)を感じるのも、世界共通です。

私たちの仕事は、私たちの世界の精神に染み込んでいる恐怖(テラー、テロの語源)という成虫の根源と精神的に正面から対峙する、向き合うことです。

現在、脳科学によって、慈悲にはいくつかの驚くべき特性があることが明らかになっています。例えば、慈悲を養っている人は、悲しみに暮れているときに、他の多くの人よりも大きな苦しみを感じるという事です。

しかしながら、彼らは、元の場所にずっと早く戻って来ます。立ち直る力と言われています。多くの人は、慈悲を感じることは、私たちを消耗させることだと思っています。

しかし、私は確信を持って言います。慈悲は、私たちを活かしてくれるのだと。

また、別の事もわかっています。脳のすべての部分を繋げている、神経統合を慈悲は高めてくれるということを。エモリー大学やディヴィス大学などの研究者たちは、慈悲は私たちの免疫システムを高めてくれるという事を発見しました。

こんなにも慈悲が素晴らしいものであるなら、皆さんにお聞きしたいことがあります。私たちの子供を、慈悲をもって育てませんか?こんなにも慈悲が素晴らしいものであるなら、健康のために慈悲を身につけさせ、苦しみを軽減させるという彼らの本来為すべきことが為されるようにしませんか?

こんなにも慈悲が素晴らしいものであるなら、慈悲に基づいて、投票しませんか?慈悲を持ちあわせた行政府のメンバーに投票をすれば、もっと互いを思いやれる世界になるのではないでしょうか?

仏教には「強さと柔軟性が兼ね備えなさい」という教えがあります。状況の真っただ中に自分を置くのには、確固とした強さを必要とします。それは、心の平静です。

しかし、また、折れない心を持つには、あるがままの世界を受け入れる柔軟性も必要となってきます。仏教におけるこの模範は、観音菩薩様です。女性の模範です。彼女は、世界中の悲しみを感じ取ります。

彼女は、解放を象徴する道具を手にした1000本の腕をもって、立っています。そして、それぞれの手のひらには、目が付いています。知恵の目です。

何千年もの間、女性たちは生き、世界中の悲しみを感じ、受け止める。観音様の教えに向き合い、実証しつづけてきたのです。

古い教訓にこういう話があります。弥勒菩薩に憧れていたアサンカが、12年間。洞穴にとじこもっていたあとに、彼は突然「ここから出ていく」と言って、外へ出ていきます。

その後、道を歩いていると、ふと何かを見つけました。それは、犬でした。その犬が足にひどい怪我を負っているのに気が付きます。しかし、その傷は、ウジ虫にたかられていました。

彼は、すぐさま膝をつき、ひるまず自分の舌を出します。どうしてか?ウジ虫を傷つけずに、その傷から取り除くためにです。 そうすると、その犬が、瞬く間に慈悲に溢れた仏陀へと姿を変えていきました。という話です。

したがって、大事なことは、 あなたが、自分の洞穴から出なきゃいけないということ!あなたは、物質的ではなく、精神的な外の世界へと出てこなければいけないのです!!

詳しくは、多神教であるテーラワーダ仏教の「アビダンマ」という書籍に書いてあります。

皆さんにも、「イラっ」とした感覚が生じる瞬間があるはずです。これは、「憎しみ」と誤解して、表現する書物がたくさんある。

しかし、誤りです。ブッタによると、「憎くて憎くて、あんたが憎い!だから、私の最大の敵なんだ〜」として、「イラっという感覚」と「目の前の敵」をリンクさせたがる。

これも、誤りです。ブッタは「私は、おまえの敵ではない!おまえの敵は自分自身なのだ!」と言います。自分自身ほど手強いライバルはいないとも言います。つまり、人間の特質がそうさせる自我がライバルです!

アインシュタインの相対性理論によるとある時点で光が、トポロジー的に反転して、今、自分の見ている対象が、自分自身の姿として写って脳内が認識してしまう!という現象も計算で判明しており、鏡のようになってしまうこともあり得ます。

「イラっという感覚」と「他者を敵という概念」は、リンクせず、関連もない!ただ単に、自分自身の勘違いと言うこと。これが理解できれば、憎しみの連鎖は断ち切れます。他人に教えても減らないプラスサムのブッタの知恵です。

また、ネイティブアメリカンでも、「イラっ」とする感情は、慈愛、慈しみと言うらしいです。

そして、親、兄弟姉妹は、ウザいという感情表現は、最高の慈愛、慈しみを感じてるから!らしいです。最悪、感情を自分自身で消化できないなら、物理的な距離感を大事にすればいい。ということになります。

2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

<おすすめサイト>

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

日本テーラワーダ仏教協会

仏教と物理学

ボブ•サーマン:私たちは、だれでも仏陀になれるという話

ギャレット・リージ:万物のE8理論

マチウ・リカール:慈しみと愛他性(アルトルーイズム)に導かれる生き方

マチウ・リカール:幸せの習慣

カイラシュ・サティーアーティ:怒りの昇華で世界に平和をもたらす方法?

デイヴィッド・ブルックス:人間の本質と社会的動物

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2020(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ジョアン#ハリファックス#慈悲#共感#ダライラマ#インド#観音#菩薩#瞑想#テーラ#ワーダ#仏教#heart#sutra#密教#脳#科学#女性#恐怖#NHK#zero#ニュース#discover#discovery#ベーシック#インカム#幸福#戦争#カント#アビダンマ

0 notes