#文禄・慶長の役

Photo

. (^o^)/おはよー(^▽^)ゴザイマース(^_-)-☆. . . 10月19日(水) #友引(乙巳) 旧暦 9/24 月齢 23.2 年始から292日目(閏年では293日目)にあたり、年末まであと73日です。 . . 朝は希望に起き⤴️昼は努力に生き💪 夜を感謝に眠ろう😪💤夜が来ない 朝はありませんし、朝が来ない夜 はない💦睡眠は明日を迎える為の ☀️未来へのスタートです🏃♂💦 でお馴染みのRascalでございます😅. . いつのまに気づくと防寒着が必要w 熊本県も寒くなるんですね😅💦 今朝の気温は10℃って流石に寒い エアコンは冷房から暖房に変えてます✋ 納豆が切らしたなってファミマに調達 に行ったついでに梅干しと海苔の 佃煮を買って来た😅💦朝ごはんは 卵、納豆、梅干し、海苔の佃煮🌊 それに味噌汁と銀シャリさえあれば 最高のご馳走で何杯でも行けちゃ うよね🤣😆🤣ファミマの紀州南高梅っ て旨いですね✋「ごはんですよ」 良いっすよね✋味噌汁はアマノフーズの 即席みそ汁のなめこ✋これにネギは 必須デス✌白髪ねぎと青ネギをダブル 我が家はネギは欠かせませんよ✋ アマノフーズの味噌汁は減塩なのでネギ をダクンダクンに入れると味が薄いの で、粒みそフリーズドイライを加えたら 劇的に旨くなりました🤣😆🤣って 事で週前半水曜日はノー残業と行き たいですよね😅💦甘いですね⤵️⤵️⤵️ . 今日一日どなた様も💁♂お体ご自愛 なさって❤️お過ごし下さいませ🙋♂ モウ!頑張るしか✋はない! ガンバリマショウ\(^O^)/ ワーイ! ✨本日もご安全に参りましょう✌️ . . ■今日は何の日■. #青梅鉄道公園開園(オウメテツドウコウエンカイエン). 1962(昭和37)年10月19日(金)大安.に鉄道開業90周年記念事業として、青梅駅北東の永山公園の一角に鉄道公園が開園しました。 過去に使用された実物の鉄道車両を屋外に展示しているほか、鉄道模型運転や企画展示が実施される記念館も設けられている。 今年で60周年を迎える鉄道公園では、2022(令和4)年10月22日(土)大安.に青梅鉄道公園開園60周年を記念してイベント開催です。 そして更に凄いのは鉄道開業が150周年を迎たという事ですから✨✨✨✨✨感謝・感激・祝!還暦 まつりだワッショイ!!✨✨✨✨✨ . #友引(トモビキ). 六曜の名称の1つで、相打ち勝負なしの日のこと。 つまり良いことはないが悪いこともない日のことである。 ちなみに六曜は仏教とは関係なく葬式を避けるという話は迷信である。 「友人を引き込む」とされている日とされている。 友引の日には、結婚式、入籍、七五三、お宮参り、引越し、建築、契約、納車、宝くじ購入、は問題ない日です。 験担ぎで拘るなら、凶となる11時~13時の間を避けると良いでしょう。 六曜は、先勝(センショウ)、友引、先負(センプ)、仏滅(ブツメツ)、大安(タイアン)、赤口(シャッコウ)の6つである。 . #大明日(ダイミョウニチ). 民間暦でいう吉日の一つ。 この日は、建築・旅行・婚姻・移転などすべてのことに大吉であって、他の凶日と重なっても忌む必要がないともいう。 . #神吉日(カミヨシニチ). 「かみよしび」ともいい、神社への参拝や、祭礼、先祖を祀るなどの祭事にいいとされています。 この日は神社への参拝や、お墓まいりに行くといい日です。 . #母倉日(ボソウニチ). 暦で、母が子を育てるように、天が人間をいつくしむという日。 . #文禄・慶長の役(ブンロク・ケイチョウノエキ). 1598年10月19日(慶長3年9月19日)慶長の役・順天城の戦いが始まる。 . . #TOEICの日.#洗濯を楽しむ日.#レッカーの日.#ほめ育の日. . #伊勢の神棚の日.#医療用ウィッグの日.#相続税を考える日. . #イクメンの日.#海外旅行の日.#いか塩辛の日.#バーゲンの日. . ●住育の日.●愛知のいちじくの日.●トイレクイックルの日. ●土井晩翠忌. . . ●トークの日(毎月19日).●熟カレーの日(毎月19日). ●シュークリームの日(毎月19日).●松阪牛の日(毎月19日). ●共育の日(毎月19日).●クレープの日(毎月9日・19日・29日に設定されている記念日). ●熟成烏龍茶の日(毎月19日).●いいきゅうりの日(4月を除く毎月19日). . . ●日ソ国交回復の日. ●マザー・テレサの日(#アルバニア). ●憲法記念日(#ニウエ). . . ■本日の語句■. #薬も過ぎれば毒となる(クスリモスギレバドクトナル). 【意味】 薬には適量があって、これを無視して使い過ぎるとかえって体に毒になる。 良い物も度を過ごせば害になると云う例え。 . . 1964(昭和39)年10月19日(月)仏滅. #野村真美 (#のむらまみ) 【女優】 〔神奈川県横浜市〕. . . (Saburou, Kumamoto-shi) https://www.instagram.com/p/Cj3o2t-Bgty4_Y_jf2DZbOnj4uEcn_yxrW2EVU0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#友引#青梅鉄道公園開園#大明日#神吉日#母倉日#文禄・慶長の役#toeicの日#洗濯を楽しむ日#レッカーの日#ほめ育の日#伊勢の神棚の日#医療用ウィッグの日#相続税を考える日#イクメンの日#海外旅行の日#いか塩辛の日#バーゲンの日#アルバニア#ニウエ#薬も過ぎれば毒となる#野村真美#のむらまみ

0 notes

Text

勉強メモ

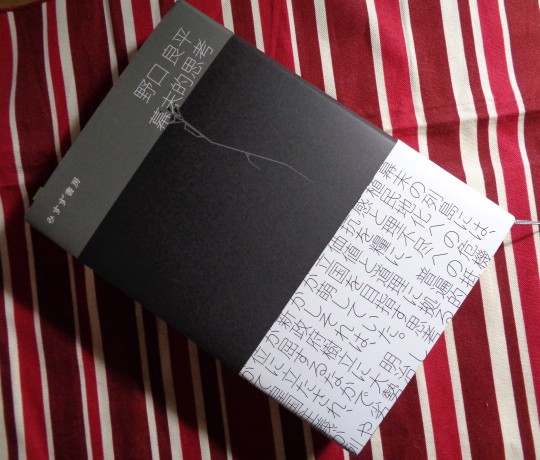

野口良平『幕末的思考』

第2部「内戦」 第四章「未成の第二極」1~3

細かいメモ

野口良平『幕末的思考』みすず書房

第2部「内戦」第4章「未成の第二極」1~3

きのう大まかに書いたことの、さらに書き留めておきたい細かいことどもをメモします。

【目次】

■中江兆民とルソー

■西郷に希望を託した若者たち

■会津藩士たち

■増田栄太郎と福沢諭吉

■中江兆民とルソー

中江兆民は、大久保に直談判して(司馬遼太郎『翔ぶが如く』で、中江青年が大久保の馬車を追いかけて、乗せてもらいながら売り込みをするシーン、印象的ですね。なんか、長い小説の中に、二回くらい、この同じシーンが出てきたような)岩倉使節団に随行する留学生としてフランスに学ぶ。

ルソーの『社会契約論』に目を拓かれ、これを訳して日本に紹介するが……

まず、ルソーの思想とは。

ルソーの最初の著書『人間不平等起源論』では、「すべての人間が本来平等である」という。

我々をつないでいる身分制度の鎖を解き放て! と。

(高校生の時、これを聞いてときめいた。平等だったのか! しらんかった! 生まれつき高級な人と、わたしのようなどうしようもないのがいて、そういうことは運命的に決められているのだと思っていた! 民主主義の時代に生きてる私でさえそう思うのに、身分制度の時代に生まれてそんなことを考えたルソーって天才だ! と。うれしかった。平等なんだ!! わーいと思った)

だけど、どうだろう。どこまでも自由だとしたら、力が強かったり悪知恵が働いて良心のかけらもない人が、気の弱い人や体の弱い人を押しのけて、奴隷にしたり餌食にしたりするのも自由、ってことになる。そしたら弱い者には勝ち目のない地獄になる(今の日本のようですね)。

この状態を、ホッブスは「自然状態」といって指摘した。

『人間不平等起源論』の七年後、ルソーはこれに答えるべく?『社会契約論』を書く。

強くて悪い者が好き放題する自由は、やっぱ困る。

で、こうまとめたそうだ。p176

《人間は、ルール(鎖)なしには自分を自由にする力を持たない。ルールには、正当化しうるもの(鎖)と、そうでないものとがある。》

その正当化しうる鎖とは、力ではなく約束。(じーん)

《正当化しうるルールの源泉とは、各人が自己保存と自己への顧慮を手放すことなしに、すべての人と利益を共有しうる結社の創設への合意(convention)すなわち「社会契約」である。》

しかし、難問が!

「えー。おれ強くて頭いいいから、好き放題してても困らない。ルールなんか従いたくないんだけど。自由がいい」という横暴な人たち(往々にして世の中の主流になる)を、どうやって約束の席につかせうるか。

↓

ルソーは「立法者」というスーパーマンの存在を考え出して、この人になんとかさせようとしている。

↓

中江も自分で考えた。

やっぱり答えは出ないけど、

徳が高くて強い立法者と、その補佐役がいたらいい!

とこのとき考えたそうだ。

そして、この立法者が西郷さんで、補佐役がオレ!

でも、中江の「フランスすばらしい!」は、航海中のベトナムでかげる。人権に目覚めたはずのフランス人が、ベトナム人に酷いあしらいをしている!

「人権を考え出したのはヨーロッパ人だが、実行するのはアジア人だ!」

しかしさあ、どうやって実現する? (むずい)

■西郷に希望を托した若者たち。

大久保たちの裏技を使ったやり方に敗れ、野に降った西郷。

(私としては、やめんでほしかった)

大久保たちのごり押し近代化(武士の禄を奪い、藩をなくし、誇りだった刀を強制的にやめさせ……)に異議申し立てせんという旧士族たちが、方々で叛乱を起こす。

(江藤新平のことももう少し知りたいなあ)

西郷は、慕ってきた子分たちと共に鹿児島で私学校を開いていた。

西郷自身は、ことを起こすことに対して慎重だったようだけど、

結局、大軍を率いて、東京へ押しかけ政府のやり方をあらためさせようと「挙兵」。

鹿児島を出発。

でも熊本で負けてしまい……。

明治10年9月、よくドラマに出てくる最期をとげる。

この節で、私が胸を衝かれたのは、

中江兆民世代の、ほんとに有望な人(小倉処平、宮崎八郎)、

迷える青年(増田栄太郎)らの戦死だ。

小倉処平は、

日向飫肥藩の仲間たちをひきいて西郷軍に参じた人望ある人。

かつては藩主に留学制度を進言し、選抜した青年たちを率いて長崎に学ぶ。のちロンドンにも留学。《英国仕込みの自由主義者であり、中央政府による急進的な近代化とは異なる、もう一つの近代化の可能性を探っていた人物だった。》p183 (滂沱)

宮崎八郎は、熊本荒尾村の庄屋の次男(実質長男)。

《人民の擁護者を任じる家風の中で育てられた》p179

(中岡慎太郎みたいね)

八郎は、はじめは、列強の理不尽への怒りや、政府の強引さへの不満から、征韓論に熱中し、征台義勇軍を組織するなど、物騒な感じだったが、中江訳『社会契約論』に目を拓かれる。

それがどうして、西郷の武装蜂起に参加?

→「キミの考えは西郷とは違うじゃないか、どうして西郷軍へ?」と聞かれて、

「西郷を助けて政府を倒してから、西郷を倒すんじゃ」

(西郷軍に身を投じた若者には、こういう人が多かったようだ)

けれどもどちらもならぬまま、戦死。

その克明な日記は、預かった人が川の徒渉に失敗して永遠に喪失してしまったと。

……このシーン、小説のよう。

川の畔に立ち尽くしたような気持ちに。

■会津藩士たち

また、西郷軍を熊本で果敢に防いだ政府軍には、多くの有能な旧会津藩士が加わっていたことも記される。

極寒不毛の斗南藩へ送られたのち、一族を率いて新政府の警視庁に出仕した、元会津藩家老の佐川官兵衛は、阿蘇山麓で戦死。(呆然)

同じく元家老の山川浩は、西郷軍に囲まれた熊本城を後巻きして救出する。

いっぽうで、同じく会津藩士だった長岡久茂は、政府打倒を試みて、獄死していた。

両極に別れたように見える彼らの行動を

著者は、「同じ動機」によるものと記す。

《彼らが目指していたのは(略)──戊辰戦争が勝者のためだけに戦われたものではなかったことを自力で証明してみせることだった。》p179

■増田栄太郎と福沢諭吉

増田栄太郎は、福沢の又従兄弟にあたるという。

増田は遅れてきた攘夷青年。それだけに、「攘夷に落とし前をつけなくていいのか」という答えを求めていた。

殺してやろうと思っていた福沢から「敵である列強の良いところを学べ」といわれて、一時は慶応大学にはいるが、すぐに退学。郷里で結社を作ったり、新聞を発行したりする。

これらの手当たり次第のような闇雲なガッツは、《内心の葛藤の受け皿を手探りで構想する作業だった。》p186

(個人的には激しく共感;; むしろ出来ブツの小倉処平さんより。ああ、この人、もっと長く生きていればなあ、生き方は見つかったに違いないのに)

そんな「迷走」のさなか、増田栄太郎は、西郷軍が田原坂で敗退してから、わざわざ敗軍の鹿児島勢に加わる。

何を思って?

その死には諸説あるが、曙新聞は「不敵な笑いを浮かべて処刑された」と報じた。

最期に披瀝したといわれる増田の言葉は、「西郷先生バンザーイ」というかんじのもの。

探していた思想はどこへ……。(余計に悲しい)

西郷の死と、救えなかった増田の刑死報道に衝撃を受けた福沢諭吉は、『丁丑公論』を窃かに書く。

西郷の敗北ののち、世論がいっきに「西郷=賊」視したことへの激しい疑問から。

福沢は言う。

政府が専横になることは仕方ないことだが、あまり野放しにするととんでもないことに。これを防ぐためにも抵抗は必要だ。と。

かつて『文明論之概略』で、“難題を抱えていながらそれで乱れない(戦争したりしない)のが文明というものだ”と喝破した福沢だが、この文明論は、何の役にも立たなかった。

西郷の死は、福沢の思想に深みを与えたと、著者は言う。

これまでの『学問のすすめ』『文明論之概略』では、

眠りから覚めている自分が、眠りこけているみんな(愚民)へ呼びかけていた。

『丁丑公論』では、

眠りから覚めるのが「速かった人」と「遅い人」の差があるだけだと、福沢は気付く。

このことに福沢は

《おそらくサイゴンの中江篤介よりも、城山の増田栄太郎よりも、遅れて気づいたのである。》p189

心がどよめいた。

どうしてだろう。

すっきりしたような、著者の福沢評にようやく合点がいった、ような。

いやちがう。

利口者の福沢の真摯な“愕然"が胸を打ってくる。

利口で視野が広いがために、低い苦しみの地平からものがみえなかった。

凡百の利口者なら死ぬまでそれに気づかないだろう。

だがやっぱり福沢は本物だったのだ。

私はまことに直感的に、福沢は信用できなかった。

なんだってこう上から目線なのか。何を持って自分は上から見てるつもりになっているのか。と。

でも、福沢も、その不思議な「特権階級」にあぐらをかくような人ではなかったのだ。

西郷の死と、フラフラしているかに見えた若い増田の問い掛けを、心と頭脳を駆動して受けとめたのだ。

そこを(これまで福沢をすごくひいき?にしてるように見えた)著者にとかれて、

こういう利口者が、真摯にがっくり「膝を折った」音に、心を叩かれたのかもしれない。

6 notes

·

View notes

Quote

大名屋敷(だいみょうやしき)は、その大名が仕える主人の屋敷や城の付近や内側に構えた屋敷である。人質を住まわせるための施設や天下普請のための宿舎と工事事務所を意味していることもあった。文禄・慶長の役の際に名護屋城に造られた大名陣屋等もそれに含まれる。

大名の領地においては、大名屋敷は基本的に屋敷のみで独立して建てられることはなく、城内に組み込まれて設置された。このため、多聞櫓は長屋として、櫓は蔵として利用するなど、特に周辺施設は防御施設と兼用される例が多く見られる。また、屋敷自体も防御施設を兼ねたり籠城に備えた配置や構造となっているものもある。城内の大名屋敷は概ね大名の居住する「奥向」と藩内の政治的、経済的な窓口や現在の庁舎のような役割を持つ「表向」とに分かれるが、他にも式典や饗応、娯楽などの多様な機能を有していた。屋敷の呼称は通常は城を含めて「居城」と呼ばれ、屋敷自体については設置場所に応じて本丸にあれば「本丸御殿」、三の丸にあれば「三の丸御殿」などと呼ばれた。また、特に大名の本邸であることを示す場合は「居屋敷」や「上屋敷」などと呼ばれる。この他、城内の外れや郊外には下屋敷(しもやしき)が設けられ、休憩所や隠居所、近親の居所などに用いられることが多かった。

武家屋敷 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

■真田幸村

幸村公は昌幸公の次男で、永禄10年(1567年)生まれ。永禄13年(元亀元年・1570年)説もあります。

母は昌幸公の正室・寒松院山之手(山手)殿。兄の信之(信幸)公よりも1歳または4歳下になります。通称は源次郎または源二郎。

本来の名前は『信繁』であり、『幸村』という名を実際に名乗っていたかどうかは不明ですが、真田まつりでは一般的な『幸村』として登場するので、『幸村』で通します。

来年の大河ドラマ『真田丸』では『信繁』を使用するのではないかと言われています。そうしたら、真田まつりでも『信繁』表記になるのかな?

幸村公は、おそらく甲斐国甲府生まれ。その頃の昌幸公は、武田信玄公の母方の親戚である武藤家に養子入りし、武藤喜兵衛と名乗っていました。

武田家滅亡直前に、甲斐(山梨県)から山之手殿や信之公とともに逃れてくるエピソードがありますので、少年時代までは主に甲府住まいだったと思われます。

武田家滅亡後数年間は、上野(群馬県)や信濃(長野県)で暮らしていたようですが、天正13年(1585年)の第一次上田合戦(神川合戦)の直前には、越後の上杉家への人質として海津城(長野市)や春日山城(新潟県上越市)へ赴き、その後は豊臣秀吉公のもとに出仕(人質)しています。

秀吉公が亡くなった後には上田に戻ったようですが、幸村公が上田で暮らすことができたのは、ほんの数年間。でも、『上田』といえば『真田幸村』となってしまうのは、やはり人気と知名度でしょうか。

上記のように人質生活が長かったため、幸村公には実戦経験があまりありません。

近年は、第一次上田合戦の時に幸村公は上杉家から一時的に上田城へ帰されて徳川軍と戦ったという説を推す研究家も増えてきたように思いますが、一般的にはやはり海津城か春日山城にいて出陣しなかったという説の方が妥当ではないかと言われています。

幸村公の初陣は、通説では天正18年(1590年)小田原北条氏征伐に関連した松井田城攻めあたりではないかと推測されています。この時、幸村公は数え24歳。当時の武家の男子は、15歳前後で初陣していたようですので、随分と遅い初陣でした。

でも、兄の信之公は十代の頃から小規模ではありますが戦場に立っていたので、記録には残っていませんが1歳下ならば幸村公も一緒に出陣していた可能性も考えられますね。

文禄・慶長の役(朝鮮出兵・1592年~1598年)では、真田家は肥前名護屋までは行っているものの、半島へは渡海していませんので、戦場に立つことはありませんでした。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに連動した第二次上田合戦では西軍(石田方)として東軍(徳川方)に勝利したものの、関ヶ原で西軍が敗れたために紀伊(和歌山県)高野山へ配流となり、その後麓の九度山に移りました。(このあたりのことは、昌幸公のところで説明します。)

九度山での暮らしの中で昌幸公を喪い、気力も萎えていたと思われる幸村公でしたが、慶長19年(1614年)に徳川家康公が大坂城の豊臣秀頼公を攻めることになり、豊臣家から幸村公のもとに入城を要請する使者が送られてきました。

幸村公はその招きに応じ九度山を脱出、大坂に入城して活躍したことは、これを読んで下さっている方ならばご存知でしょう。

大坂冬の陣では真田丸に拠って多くの敵を討ち取った幸村公でしたが、和睦により大坂城の堀は全て埋められて真田丸も破壊されてしまいました。

慶長20年(1615年)の大坂夏の陣でも幸村公は敵からも称賛される戦いぶりを見せました。

運命の5月7日、幸村公は敵の大将・家康公の首のみを狙い、家康公本陣を脅かすほどの猛攻でしたが、本懐を遂げることは出来ず、安居神社のあたりで疲れきった身体を休ませているところを、越前松平家鉄砲組頭の西尾久作に討ち取られたと伝わっています。

幸村公の享年は49。戦上手で知られた真田家に生まれながら活躍の場を与えられず、34歳から48歳の壮年を九度山の配所で虚しく過ごしていた幸村公にとっては、武士として逝けたことは幸せだったのではないでしょうか。

0 notes

Text

文禄・慶長の役や日清戦争の事は確かに日本の指導者が悪かったけど、後世の人民に謝罪を要求するのは正当性がないと思う

1 note

·

View note

Text

[織田信長]朝鮮出兵で勝利を掴めたか?李氏朝鮮の真実!

[織田信長]朝鮮出兵で勝利を掴めたか?李氏朝鮮の真実!

#織田信長

#朝鮮出兵

#どうする家康

豊臣秀吉(とよとみひでよし)は天下統一(てんかとういつ)後2回朝鮮に出兵しました。1592年の文禄の役(ぶんろくのえき)と1597年の慶長の役(けいちょうのえき)の2回で、慶長の役の途中で秀吉が病気で死��したことにより朝鮮出兵(ちょうせんしゅっぺい)が終わりました。

今回は、豊臣秀吉ではなく織田信長(おだのぶなが)が生きていて朝鮮出兵をしたらという仮定で、信長は李氏朝鮮(りしちょうせん

)(朝鮮国)に勝つことができるのかという話をします。この記事の前半で、秀吉の朝鮮出兵で失敗した要因を取り上げます。この記事の後半で織田信長の戦いの中から木津川口の戦い(きづがわぐちのたたかい)を紹介します。

豊臣秀吉の朝鮮出兵

豊臣秀吉の朝鮮出兵は文禄の役と慶長の役の2回あります。文禄の役について、秀吉は肥前(ひぜん)の名護屋城(なごやじょう)で指揮をとり、15万の大軍…

View On WordPress

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和4年10月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和4年7月2日

零の会

坊城俊樹選 特選句

観音の御手炎天にやはらかく 佑天

跡地へと想ひありしか夏の蝶 三郎

白あぢさゐ少し離れて年尾句碑 和子

病院も看護記録も夏草に いづみ

小さく深き緑蔭が抱く年尾句碑 和子

息荒く仏へ寄りし暑さかな 光子

日盛の祠に生れし真の闇 和子

みづからを菩薩に添うて空蟬に いづみ

岡田順子選 特選句

面影は西日晒しの看板に はるか

夏草や記憶の中のナース服 三郎

朝涼の鎌倉よりの風頰に 慶月

息荒く仏へ寄りし暑さかな 光子

五輪塔とは緑蔭のただの石 俊樹

元禄も享保の墓も灼けをれり 佑天

暑き日を年尾の句碑のふところに はるか

観音は水の色して大酷暑 いづみ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月7日

うづら三日の月句会

坊城俊樹選 特選句

浮き沈み女三代夏のれん 都

空つぽの香水びんの残り香よ 同

長茄子の悩ましきかな曲線美 同

パナマ帽明治の父の伊達姿 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月7日

花鳥さゞれ会

坊城俊樹選 特選句

白と云ふ色たゞならぬ半夏生 雪

前山の雪崩るる如く青嵐 同

やゝに老いやゝに夏痩せして在す 同

炎帝のどかりと座りたる越路 かづを

滝音に鳥語人語も呑まれたり 同

九頭竜と対峙し流る天の川 同

静もりて明智が墓碑に沙羅の花 笑

能登半島掻き消してゐる青嵐 千代子

悠久の光を抱へ滴れる 泰俊

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月8日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

子等見つつ弁当番や海の家 宇太郎

屠場へと曳かれるやうに炎天へ 都

死者送り窓に吹き込む青田風 すみ子

川に還す一夜を共にせし蛍 美智子

次の子に少し短かき古浴衣 宇太郎

病窓に影の騒ぎて青嵐 悦子

風紋は海へ傾れて雲の峰 宇太郎

先輩の墓碑に献杯原爆忌 益恵

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月9日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

戦なき広き空欲し雲の峰 三無

風ひたと止んで初蟬響きくる 百合子

夏蝶のげに句碑守のごと飛びぬ 同

雲の峰草の匂ひに樹の匂ひ ゆう子

アルプスを小さく見せて雲の峰 白陶

菜園の胡瓜ピカソの絵に似たり 多美女

句碑に影落し戻り来黒揚羽 三無

供へればくらりと揺るる甜瓜 ゆう子

炎天に浄き閼伽水陽子墓所 三無

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月11日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

七夕や竹切る音のとよもせり 時江

夏潮にロシア軍艦越境す 世詩明

うしろから八つ裂きに来る稲光り 信子

鷺草や鎮守の杜を結界に 時江

七変化寡黙な夫のいつもゐて 信子

生きる意義考へてゐる山椒魚 上嶋昭子

花擬宝珠通夜の灯うるみ傾きぬ 中山昭子

青田もう何も映さず靡きをり みす枝

浴衣の娘女工哀史のこと知らず 世詩明

風鈴を気楽な人と聴いてをり 上嶋昭子

黒南風や酒場は白きピアノ置き 同

見馴れたる山を見飽きず端居かな 中山昭子

昼寝人濁世を忘れ仏顔 みす枝

水打つて日本の地震を鎮めをり 信子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月11日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

武蔵野の風に目覚めし合歓の花 三無

羅や近より難き気を纏ひ 同

艶やかに羅笑みて同窓会 同

金魚鉢洗ふ役目の誇らしげ 貴薫

金魚掬ひ父の背中の逞しき 有有

旅先で出合ひて嬉し合歓の花 貴薫

慎ましく生きる姿の合歓の花 史空

羅の似合ふ真砂女に恋多き あき子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月13日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

七夕の雨に濡らしてハイヒール 登美子

片恋のラジオ相談星の秋 同

玉葱を貰へば娘吊るしをり 令子

夏座布団友の数だけ広げけり みえこ

天道虫後ろ姿の子らを撮る 裕子

たばこ屋の小窓に覗く扇風機 実加

忠霊場若きの墓は盆静か 令子

老いらくの母の見入れる天の川 登美子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月15日

さきたま花鳥句会

炎天の小江戸の街や車夫の愚痴 月惑

老いてなほ一鞭入れて草を引く 八草

空蟬や何も語れず逝きし友 裕章

夏空へ磴駆け上る柔道部 とし江

厳かにお祓ひ後の心太 ふじ穂

紅芙蓉誉め合ふ笑みの立ち話 恵美子

………………………………………………………………

令和4年7月16日

伊藤柏翠俳句記念館

坊城俊樹選 特選句

此の先は教へぬつもり道をしへ 雪

野地蔵も息をひそめる炎天下 英美子

日盛りに息をひそめてゐる地蔵 同

母の影盆灯の後見え隠れ 山田和子

羅やさらりとまとひ香の立つ 真喜栄

バス降りて一人一人の夏終る 世詩明

短夜や夢幻の如くなる 同

めまとひを払ひて無人切符買ふ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月17日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

大蟻の車輪のごとく駆け抜けし 久子

炎天の武蔵野の底滑る蝶 三無

変ること厭ふ白紫陽花の白 久

水光り羽黒蜻蛉は神の使者 慶月

古座敷や行くあて知れぬ茄子の馬 軽象

水音を真中に抱きて森涼し 慶月

大蟻も小蟻も参ず地蔵塔 眞理子

夏空を映す水たまりを蹴上げ 久

天牛の角ふりかざす古戦場 眞理子

紫陽花の絞り出したる終の藍 圭魚

甘味屋の蓮を描きし夏暖簾 同

民家古りただ現し身の黒揚羽 千種

森深く闇に添ひゆく黒揚羽 斉

栗林圭魚選 特選句

水音を真中に抱きて森涼し 慶月

ハケの家夏炉の湿る匂ひかな 要

大蟻も小蟻も参ず地蔵塔 眞理子

紅蓮の今日崩れゆく命かな 久子

夏空を忽ち縮め潦 斉

みがかれし床に朝採り茗荷の子 久子

式台に雨跡ありて風涼し 同

茅葺きの土間の暗がり死蛾美しき 炳子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月19日

萩花鳥会

みちのくの吾娘が来たるや月見草 祐子

炎帝や必殺狙撃動天す 健雄

一面の葉に見え隠れはすの花���恒雄

夏山はこれで十分梅むすび 俊文

夏料理語り尽くして持て成さる ゆかり

駄々つ子の泣きやんだらし夏の雨 陽子

痛風の足を投げ出し夏の月 吉之

頭垂れ雨乞ひしたるや庭の花 明子

法螺貝の響く城下や雲の峰 美恵子

………………………………………………………………

令和4年7月20日

福井花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

もくもくと九頭竜のぼる雲の峰 千代子

七夕や笹は願ひに撓るほど 千加江

幼きを呼び戻したる天瓜粉 同

かの人の垣根に高く酔芙蓉 昭子

三人の遺影の部屋も梅雨湿り 清女

七夕に女心の糸結ぶ 啓子

小石踏む音の近づく夏館 泰俊

夕立や濡れて礎石の薄明り 同

面も手も己れ矜恃の日焼かな 数幸

穴を出し蚯蚓一糸も纏はざる 雪

裸火に想ひの丈を飛べる火蛾 同

水の如く又火の如く人涼し 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月21日

鯖江花鳥俳句會

坊城俊樹選 特選句

風鈴の欲しいと思ふ風が今 洋子

右衛門に隣る左衛門夏構 同

鉈の音山の地肌に万緑に 同

賽銭を打つ音までも黴臭き 同

万緑や山相いよよ文殊山 雪

祭帯器用に結びくれし母 同

その人とカンカン帽に気付く迄 同

盆の月家系図のこと何もしらず 昭中山子

炎天に近道すれば転びけり 同

子が囃す夜空の証や地蔵祭 ただし

鳳仙花姉妹の話途切れ無し みす枝

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月24日

月例会

坊城俊樹選 特選句

零戦に少年口を閉ざす夏 和子

靖国へ四方より迫る雲の峰 要

夏蝶は翅で息して歩みたる 和子

空蟬の祈る形に落ちにけり 同

蓮花へと極楽の風触れて過ぐ 政江

静脈の巻きつく手首白日傘 和子

羅を纏ひかの世の話など はるか

岡田順子選 特選句

目の前を突然蟬の木となれり 千種

絵日傘のシスターの行く九段坂 眞理子

大きさの合はざる蟬の殻と穴 千種

礼��の黙を蓮の解かれゆく 炳子

羅を纏ひかの世の話など はるか

炎帝の子の鉄棒や大鳥居 小鳥

見巧者の折紙付きや泥鰌鍋 幸風

栗林圭魚選 特選句

零戦に少年口を閉ざす夏 和子

熱砂踏む雀らの影ゆらゆらと 順子

横顔の考へてゐる団扇かな 同

病葉となるや社の奥に降り 眞理子

空蟬は拾ひ奉仕の竹箒 順子

最短の空行く鴉街灼くる 千種

大鳥居溽暑の穢土を寄せつけず 月惑

能舞台しづかに進む蝸牛 幸風

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年7月

九州花鳥会

坊城俊樹選 特選句

大鍋のたぷんたぷんと一夜酒 愛

悪童の頃瓜番に追はれしと 同

瓜番の灯りを返す獣の眼 同

この辺り魔法使ひの夜店らし ひとみ

甘酒のとろみも憂さも呑み込みぬ 久恵

蟬時雨遠くに聞けば海凪ぎて 桂

逆転か球は外野へ峰雲へ 由紀子

夕雲はマグマ色して浜万年青 久恵

咲き疲れてゐるかも知れぬ水中花 ひとみ

丁寧にハンカチ畳み恋語り さえこ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Photo

. (^o^)/おはよー(^▽^)ゴザイマース(^_-)-☆. . . 10月19日(火) #仏滅(庚子) 旧暦 9/14 月齢 12.7 年始から292日目(閏年では293日目)にあたり、年末まであと73日です。 . . 朝は希望に起き⤴️昼は努力に生き💪 夜を感謝に眠ろう😪💤夜が来ない 朝はありませんし、朝が来ない夜 はない💦睡眠は明日を迎える為の ☀️未来へのスタートです🏃♂💦 でお馴染みのRascalでございます😅. . 新しいiPhone13が、もしかして❓ 不良品を掴まされた(o゚д゚)マジスカ? そんな風に一昨日の晩に充電して居 たらiPhonが熱くて持って居られない ぐらいに発熱してたコロナ❕かよ😅💦 それでAppleのサポートで電話予約を . 昨日の夕方に予約をしたらかかって 来ました✋「oh!時刻通りに」チャント してるいは流石です✋本当は本人は 忘れて居て「なんだこんな時間に」 なんですけどね😅💦それで、遠隔 操作で相手の云う通りするんだが . 頓珍漢(トンチンカン)☚こんな文字ナノネw でして、向こうの云うように 電話しながらアイコンをタップしては 次の操作をしようとするが出て 来るテキストが「お門違い」でして マスマス粗悪品?ウィルスに侵されたか? . と考えながらデスクの方に戻り見る とiPhone13がワイヤレス給電台の上で 「私はここに居ますよ」なんて 聞こえて来そうな佇まいでした✋ で、手にあるスマホはAndorod君デス💦 相手にその事を伝え一通りの診断 , が終わると異常がないとい事で これから二、三ある事を試して も駄目なら再度サポートに連絡とい う事で「一件落着」今朝のiPhone は熱くもなってなく異常がないが 酷い事に純正のケースに穴が⤵️⤵️⤵️ . 決して安い物じゃ(#)Д`;)ヒドス... これこそ粗悪品ですよね❓ 落としたとかぶつけたとかそんな 記憶が無いのだがなんでだろう❓ 一昨日のiPhone13の異常な熱さも 何でだろうけどネwってかそれより . また「伝説」を作ってしまった🤣😆🤣 . 今日一日どなた様も💁♂お体ご自愛 なさって❤️お過ごし下さいませ🙋 モウ!頑張るしか✋はない! ガンバリマショウ\(^O^)/ ワーイ! ✨本日もご安全に参りましょう✌️ . . ■今日は何の日■. #文禄・慶長の役(ブンロク・ケイチョウノエキ). 1598年10月19日(慶長3年9月19日)慶長の役・順天城の戦いが始まる。 文禄元年(1592)から慶長三年(1598)にかけ、豊臣秀吉が明征服をめざして朝鮮に侵略した戦争。 この戦争の呼称について、朝鮮では当時の干支をとって「壬辰・丁酉の倭乱(ジンシン・テイユウワラン)」と呼びます。 明では日本が侵入した明の辺寨(朝鮮)をおさえるという意味で、「万暦朝鮮の役(バンレキチョウセンノエキ)」と呼ぶ。 #仏滅(ブツメツ). 六曜における大凶日。 . #TOEICの日. . #洗濯を楽しむ日. . #レッカーの日. . #ほめ育の日. . #伊勢の神棚の日. . #医療用ウィッグの日. . #相続税を考える日. . #イクメンの日. . #海外旅行の日. . #いか塩辛の日. . #バーゲンの日. . ●住育の日.. ●愛知のいちじくの日. ●トイレクイックルの日. ●土井晩翠忌. ●トークの日(毎月19日). ●熟カレーの日(毎月19日). ●シュークリームの日(毎月19日). ●松阪牛の日(毎月19日). ●共育の日(毎月19日). ●クレープの日(毎月9日・19日・29日に設定されている記念日). ●熟成烏龍茶の日(毎月19日). ●いい���ゅうりの日(4月を除く毎月19日). . ●日ソ国交回復の日. ●マザー・テレサの日(#アルバニア). ●憲法記念日(#ニウエ). . . ■今日のつぶやき■. #流れを汲みて源を知る(ナガレヲクミテミナモトヲシル) 【解説】 流れの水を汲み取って、水源の様子を知るという意。 結末を見てその原因を察することを云う 言動を見る事によって、心の善悪を判断する時などに用いられる。 . . 1976(昭和51)年10月19日 #金子賢 (#かねこけん) 【俳優、タレント、元総合格闘家】 〔東京都新宿区〕 . . (牧野記念庭園) https://www.instagram.com/p/CVL0kzlhN2qGD6y0xB2kYZVWo8HUSIUkbg7h2s0/?utm_medium=tumblr

#仏滅#文禄・慶長の役#toeicの日#洗濯を楽しむ日#レッカーの日#ほめ育の日#伊勢の神棚の日#医療用ウィッグの日#相続税を考える日#イクメンの日#海外旅行の日#いか塩辛の日#バーゲンの日#アルバニア#ニウエ#流れを汲みて源を知る#金子賢#かねこけん

0 notes

Photo

【かいわいの時】天正四年(1576)七月十三日:毛利水軍、紀伊国雑賀衆と共に織田方の兵船を木津川河口で破り、石山本願寺*内に兵糧を運ぶ(大阪市史編纂所「今日は何の日」)。

本願寺の危機を知った毛利氏は、水軍を率いる村上元吉や家臣の粟屋元如・児玉就秀ら十五の将に兵船数百隻を率いさせて、七月十二日に淡路島の岩屋を出発した。京都にいた信長は、七月九日、和泉国内の信長方将兵沼間任世・寺田左衛門尉・松浦安大夫(宗清)や佐野在城衆に、近々大坂に出陣するが、それに先立って、近辺の作麦を刈り取ることを命じている(『古文書纂』)。この信長の命令が現地に届いたころには、すでに毛利水軍は和泉の貝塚に着き、紀伊雑賀衆と合流して、十三日には堺から住吉沖を経て、木津川河口に殺到していた。織田軍は真鍋七五三兵衛・沼野伊賀・沼野大隅・宮崎鎌太夫らが約二百艘を操って河口で防戦を試みた。本願寺勢は大坂楼の岸や木津の城から競って打って出、住吉浜など陸上で合戦を展開しただけでなく、摂河泉の門徒勢が毛利水軍の兵船に乗り組んで、織田方の兵船に「ほうらく火矢」を投げ入れて次々と焼き討ちをかけた。ほうらく火矢とは、丸い容器に火薬を詰め、それに点火して投げ入れ爆発させるものであったらしい。十三日から十四日早朝にかけての激戦で、織田方の兵船はほとんど焼け崩れ、数百人が打ち取られて大敗し、毛利水軍は無事に兵糧を本願寺に送り込むことができた(『萩藩閲録』『信長公記』)。『大阪新修市史2』より。*ママ。近年は「大坂本願寺」と呼称されています。

(写真)「木製軍船ひな形 関船」(信松院蔵)

信松院は、戦国大名武田信玄の娘松姫(1560-1616)を開基とする曹洞宗の寺院です。この寺院に伝わる軍船ひな形は、檜材と竹材で作られた精巧な縮尺1/25の2艘の軍船模型です。大きい方は安宅船で、長さ100cmです。安宅船は室町末期から江戸初期に水軍で使用された軍船で、攻撃力、防御力、耐波性に優れ、近代の戦艦に相当します。2人漕ぎの櫓が40挺つき(大櫓40挺立て)、大筒と鉄砲を装備するため、船首の平らな箱造りの伊勢船型になっています。重装備で安定性を第一とした幅広い船型のため、速力にやや劣り、敏詳さに欠けます。もう一つの関船は、1人漕ぎの櫓が42挺ついた(小櫓42挺立て)長さ80cmの中型船です。安宅船に対していわゆる巡洋艦の役割を持つ船のため、速力を出すための波切りのよい鋭角的な船首を持ち、細長い船型をしています。附の正徳4年(1714)の仁科資真寄付状と寄付目録によれば、仁科家の祖先が小早川隆景に謁して船戦の法を教授された際、文禄・慶長の役(1592-98)に使われた軍船を模して制作されたものと伝えられています(東京都文化財情報データベース=写真も)。

2 notes

·

View notes

Quote

唐辛子が文禄・慶長の役の日本軍によって朝鮮半島にももたらされ、キムチ等の韓国・朝鮮料理の礎を築いた。また軍事面では、多くの火器の製造・運用技術が日本人から伝わり、刀剣類についても日本刀を原型とした倭刀等の派生武具が作られた。現在でも多くの城郭跡が朝鮮半島各地に残され日本人による統治の足跡を残している。文禄・慶長の役は現在の朝鮮半島国家(朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国)における反日感情の原点とされる。

文禄・慶長の役 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Quote

2 名前:サブちゃん(東京都) [US][sage] 投稿日:2020/10/31(土) 09:58:35.05 ID:rqN0xY1p0

元寇 日本(勝) : 元+高麗(負)

文禄の役 明(勝) : 日本+朝鮮(負)

慶長の役 日本(勝) : 明+朝鮮(負)

明滅亡 清(勝) : 明+朝鮮(負)

日清戦争 日本(勝) : 清+朝鮮(負)

日露戦争 日本(勝) : 露+朝鮮(負)

シベリア出兵 ソ連(勝) : 日本+朝鮮(負)

大���亜戦争 アメリカ(勝) : 日本+朝鮮(負)

ベトナム戦争 ベトナム(勝) : アメリカ+朝鮮(負)

620 名前:ロッチー(千葉県) [US][] 投稿日:2020/10/31(土) 17:59:54.45 ID:GoCEyARu0

>>2

朝鮮が居る方が負けるわ

793 名前:ダイビングヘッドバット(富山県) [US][] 投稿日:2020/11/01(日) 13:39:54.63 ID:sXWl5VVK0

>>620

ララァは賢いなw

【ゲーム】「信長の野望」はどうして37年間も売れ続けるのか? https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1604105893/

17 notes

·

View notes

Quote

そんな大昔の事より韓国は竹島不法占拠、それに伴う漁民の殺傷、拉致、李明博大統領(当時)による竹島上陸、天皇陛下への侮辱発言、自衛隊機への火器管制レーダー照射、国際法違反の大法院判決等々、日本に対して行ってきた無礼に対する謝罪をしてもらえませんかね?

【韓国】天木氏(元駐レバノン日本大使)「文禄・慶長の役、今からでも謝罪すべき」 : パンコリ

26 notes

·

View notes

Quote

413 公共放送名無しさん sage 2021/02/07(日) 21:50:46 moMqvCfR主人公・島津義弘の大河なんてどう料理しても戦ばっかで面白いぞwwただ問題はたった二千の兵の鬼島津が、10万の明・朝鮮連合軍をぶった切りまくるのが物語のクライマックスになり最高の5ch実況板向けのドラマになってしまうのでそれやる度胸がNHKにあるかどうか?だけだw448 公共放送名無しさん sage 2021/02/07(日) 21:54:35 554m7K1g>>413>たった二千の兵の鬼島津が、>10万の明・朝鮮連合軍をぶった切りまくるのが物語のクライマックスになり何そのハリウッド映画みたいなのは480 公共放送名無しさん sage 2021/02/07(日) 21:58:12 moMqvCfR>>448「泗川の戦い(しせんのたたかい)は、文禄・慶長の役における合戦の一つ。 日本の慶長3年/明の万暦26年9月(1598年10月)、朝鮮半島の泗川で島津義弘が率いる島津軍2千が 明の武将董一元の率いる10万の明・朝鮮連合軍と戦って撃退した戦いである。 絶望的な戦力差があったにもかかわらず、劣勢な島津軍が勝利した伝説的な戦いとして知られている」島津家は今でも半島の人からは鬼悪魔扱いだよ。だからこの戦いは教科書にも載らんしあまり話題にもされないが対外侵攻の局地戦では日本の歴史上最高レベルの武勲。500 公共放送名無しさん sage 2021/02/07(日) 22:00:41 554m7K1g>>480戦力差が5倍ぐらいまでなら大陸相手には勝てるのが日本

続・妄想的日常

5 notes

·

View notes