#marmo policromo

Text

NOME: Ara Pacis

DATAZIONE: 13-9 a.C.

LUOGO DI RITROVAMENTO: Roma campo Marzio

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Ara Pacis Museum Roma

MATERIALE: Marmo policromo

0 notes

Text

Festa del Santuario della Madonna della Guardia 2023 a Tortona

Come ogni anno la fine d’agosto coincide con la grande festa della Madonna della Guardia di Tortona che martedì 29 agosto per la solennità dell’Apparizione vedrà la visita del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. che presiederà il Pontificale delle ore 10.30.

Quest’anno la Messa dei malati verrà celebrata sabato 26 agosto, alle 18 presso il cortile del Centro “Mater Dei” e sarà presieduta da Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvieto-Todi.

Alla vigilia della festa, lunedì 28 agosto, alle 23, il vescovo Guido Marini presiederà la Santa Messa con i parroci della città ed a seguire ci sarà il tradizionale Caffè di Don Orione.

Il giorno della festa, 29 agosto, oltre al Pontificale numerose saranno le Sante Messe a partire dalle 6.30 e alle 7.30.

Alle 8.30 il direttore generale dell’Opera orionina Padre Tarcisio Vieira presiederà la Santa Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi, nel pomeriggio alle 15.30 presiederà Don Giovanni Carollo, direttore provinciale, alle 17 il vescovo Marini presiederà la Santa Messa e guiderà la solenne processione con la Statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo come voleva Don Orione ed al rientro impartirà la Benedizione Eucaristica.

Per le 21 ci sarà la Santa Messa che precederà lo spettacolo pirotecnico ed alle 22.30 il rettore Don Renzo Vanoi concluderà la giornata con l’ultima Santa Messa e mercoledì 30 agosto, alle 8, si terrà la celebrazione eucaristica per tutti i benefattori defunti.

Il Santuario di Nostra Signora della Guardia, che si trova nel centro di Tortona è situato dove, fin dall’anno 1000, era stata edificata una chiesa dedicata alla Beata Vergine delle Grazie, guidata dai Benedettini e poi dai Francescani, e che nel 1607, venne ampliata e rimodernata con pianta a croce greca.

Nel 1802, dopo la soppressione degli ordini ecclesiastici da parte di Napoleone, il santuario fu trasformato in edificio privato, anche se una parte restò adibita a chiesa dove continuare ad onorare la Madonna.

Fu proprio lì che nel 1893 Don Orione aprì quello che sarebbe stato il primo collegio per ragazzi della sua congregazione.

Il 29 agosto del 1918 Don Orione fece voto di edificare un grande Santuario consacrato alla Madonna, qualora i soldati del suo quartiere fossero ritornati sani e salvi dal fronte.

Solo otto anni dopo, il 23 ottobre del 1926, il Cardinale Carlo Perosi benedisse la prima pietra del Santuario, e nel 1931 la chiesa veniva inaugurata dal Vescovo Grassi.

Il 24 agosto del 1991 il Santuario e’ stato dedicato dal Vescovo Luigi Bongianino alla Beata Vergine Madre di Dio, con il titolo di Madonna della Guardia, e nello stresso anno è stato insignito del titolo di Basilica Minore dal papa Giovanni Paolo II.

La chiesa è stata edificata in uno stile gotico - bizantino su un progetto del Monsignore Spirito Maria Chiappetta, ed è dotata di una pianta centrale con volte sorrette da dodici colonne in marmo con una serie di capitelli floreali sulle virtù di Maria, scolpiti dallo scultore Angelo Barbieri. La luce è filtrata da una serie di vetrate policrome sui misteri della fede e le gesta dei santi.

Nell’abside si trova il tempietto della Madonna scolpito in marmo policromo, con le volte ricoperte da mosaici d’oro, mentre nel presbiterio si trova l’altare maggiore in marmo.

La cripta, dedicata all’Addolorata e al ricordo dei defunti, custodisce il sepolcro in cui riposò per ben 40 anni San Luigi Orione, ora posto in una teca di vetro, nella navata di destra, oltre alle tombe di Don Sterpi e Don Gasparri.

Nella sala dei ricordi si trova una serie di quadri ad olio che raccontano la vita di San Orione, mentre al centro si può notare una statua in bronzo di Arrigo Minerbi, raffigurante Don Orione morente.

La torre monumentale, voluta dal successore di Don Orione Don Carlo Pensa, fu iniziata nel 1955 e progettata dall’ architetto Bartolomeo.

Alla sua sommità si trova una statua della Vergine, ideata da Narciso Cassino, che è alta 14 metri, ed è composta da del bronzo fuso ricoperto d’oro.

Read the full article

0 notes

Text

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono 2 paliotti alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono 2 paliotti alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco.

Il 14 giugno 2023, alle ore 19.00, presso la Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco, il Ten. Col. Gianluigi Marmora, comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo, ha restituito a Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica Pontificia, 2 paliotti in marmo policromo, di grande valore religioso e storico/culturale.

Alla cerimonia di restituzione erano presenti:

- Dott.ssa Imma ASCIONE, già Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli;

- Dott. Giuseppe MADDALONI, Storico dell’arte;

- Dott. Ernesto PINTO, Storico dell’arte;

- Cap. Andrea LEACCHE, comandante della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco;

ed altre Autorità religiose, militari e civili.

L’esito positivo dell’attività investigativa è il frutto del coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa e della costante collaborazione esistente tra i Nuclei Carabinieri TPC ed i reparti dell’Arma territoriale.

Il ritrovamento dei 2 paliotti è avvenuto, nel 2022, durante un’indagine condotta dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e dalla dipendente Sezione di Siracusa conclusa con una perquisizione all’interno di una sfarzosa struttura privata di Noto, in cui sono stati sequestrati beni culturali ed archeologici (tra cui mosaici, situle, testine, crateri ed altro), per un valore di 3 milioni di euro circa.

Di assoluta importanza si è rivelata la consultazione della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” del Ministero della cultura, gestita in via esclusiva dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (la più grande del mondo con oltre 1,4 milioni di files relativi a beni da ricercare), fondamentale per certificare che i preziosi beni erano stati oggetto di furto avvenuto, nel 2013, all’interno della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco.

Oggi i Carabinieri dell’Arte restituiranno alla Diocesi di Napoli e alla intera collettività i pregevoli manufatti aventi forte identità religiosa, storica e culturale....

#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda

Read the full article

0 notes

Text

La Colonna Traiana a Roma

La Colonna Traiana è un monumento commemorativo eretto su ordine dell’Imperatore Traiano. Si trova nel Foro di Traiano, vicino al Quirinale, a nord del Foro Romano.

Conclusa nell’anno 114, è una colonna alta 30 metri (38 includendo il piedistallo sopra il quale è posta) percorsa da un bassorilievo a spirale che commemora la vittoria di Traiano contro i Daci (popolo della Romania)

La Colonna è composta da 18 enormi blocchi di marmo di Carrara, ognuno dei quali pesa approssimativamente 40 tonnellate e ha un diametro di 4 metri. Il fregio scultoreo completo misura circa 200 metri e gira intorno alla colonna 23 volte. Al suo interno, una scala a chiocciola di 185 gradini permette l’accesso a una piattaforma panoramica nella parte superiore.

In origine la colonna era sormontata dalla statua di un'aquila e in seguito fu collocata al suo posto una statua di Traiano stesso. Nel 1588 su ordine di Papa Sisto V, questa fu rimpiazzata da una statua di San Pietro, che ancora si conserva.

Bassorilievi della Colonna Traiana analisi

Il rilievo racconta due campagne vittoriose di Traiano contro i Daci: nella metà inferiore della colonna viene illustrata la prima (101-102) nella parte superiore la seconda (105-106). Entrambe le sezioni sono separate dalla personificazione della vittoria.

Il rilievo era completamente policromo. Le figure scolpite nel marmo hanno il carattere di una cronaca, quindi non importa la tecnica scultorea, ma il messaggio che cerca di trasmettere.

Lo scultore (o scultori) prestò poca attenzione alla prospettiva, e ne vennero usate differenti nella stessa scena.

Il linguaggio usato ha caratteristiche metaforiche, non solo nella rappresentazione degli dei, ma appare anche il Danubio rappresentato da un anziano. È per questo che si osservano molte semplificazioni. La cronaca si sviluppa in modo elicoidale e cronologico, raccontando scene diverse delle campagne in Dacia, tra cui potremmo trovare la vita nel campo, la costruzione di un acquedotto o l'assedio di una città. Ci sono in totale 2500 figure umane: l’imperatore appare 59 volte, sempre visto in forma realistica, non sovrumana. Il rilievo costituisce una valorosa fonte di informazione sull’esercito romano.

1 note

·

View note

Text

RESTAURI / Il Duomo a colori: scoperte tracce di pittura sulla trecentesca Madonna della Porta dei Cornacchini

#ARTE #RESTAURI / Il #Duomo di #Firenze a colori: scoperte tracce di pittura sulla trecentesca Madonna della Porta dei Cornacchini

Il gruppo della Madonna col Bambino e Angeli adoranti (1359-1360) era colorato. Articolo e foto su Storie 6 Archeostorie

Durante il restauro della Porta dei Cornacchini del Duomo di Firenze, iniziato a settembre 2021 e terminato da pochi giorni, sono state scoperte estese tracce di colore sul gruppo scultoreo in marmo della Madonna col Bambino e Angeli adoranti, realizzato tra il 1359 e il 1360, che confermano che il gruppo scultoreo era in origine policromo.

Rimuovendo considerevoli depositi di sporco…

View On WordPress

#arte medievale#Duomo di Firenze#firenze#Museo dell&039;Opera del Duomo#policromia#Porta dei Cornacchini#restauri#scoperte#scultura

0 notes

Photo

Basilica di San Paolo fuori le Mura, Roma.

#roma#basilica#san paolo#fuori le mura#abbazia#via ostiense#cortile#quadriportico#architettura paleocristiana#architettura neoclassica#ciborio di Amolfo di Cambio#stile gotico#navata centrale#colonne#granito#arco trionfale#galla placidia#abside#altare#marmo policromo#ritratti#pontefice#mosaico#sfondo oro#affreschi#volta#parete#fondo#decori#arte

18 notes

·

View notes

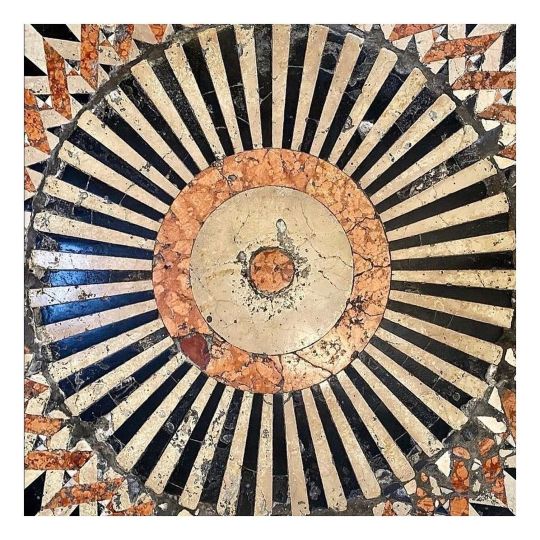

Photo

#marmo #policromo #pavimento #chiesadisansalvador una #chiesa per la #domenica 🌞🙏 #veneziana di più #antiche #costruita c.1500 a vicino di #pontedirialto in #venezia👑 #photocourtesy #pavimentiveneziani (στην τοποθεσία Sestière Di San Marco, Veneto, Italy) https://www.instagram.com/p/CYgR1EdI1Cd/?utm_medium=tumblr

#marmo#policromo#pavimento#chiesadisansalvador#chiesa#domenica#veneziana#antiche#costruita#pontedirialto#venezia👑#photocourtesy#pavimentiveneziani

1 note

·

View note

Text

Marmo policromo del '600 rubato a Napoli e ritrovato in Florida | napoli.repubblica.it

Marmo policromo del ‘600 rubato a Napoli e ritrovato in Florida | napoli.repubblica.it

View On WordPress

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/u80Yi0

La chiesa di S. Giovanni Battista a Presicce

di Andrea Erroi

La chiesa di S. Giovanni Battista di Presicce, nota ai più come “Carmine”, è indissolubilmente legata ai padri carmelitani, presenti sino alla soppressione del 1809.

Nel 1559 Martino Alfarano lasciava eredi testamentari di tutti i suoi beni i carmelitani di Lecce, con l’obbligo di fondare in Presicce un convento del loro ordine e di intitolarlo a S. Giovanni Battista. La scelta del santo indicato dal benefattore potrebbe derivare dalle origini acquaricesi dell’Alfarano: S. Giovanni Battista, infatti è stato il protettore di Acquarica del Capo sino al ‘600 per poi essere sostituito da S. Carlo Borromeo.

Ampliato e rimaneggiato più volte nei secoli, il complesso originale doveva apparire assai diverso da quel che vediamo oggi. Dai documenti, dall’iscrizione del portale e dall’epigrafe settecentesca sulla controfacciata, si apprende che l’edificio fu riedificato nel 1695 per poi essere rimaneggiato nel 1790.

La chiesa si sviluppa con uno schema longitudinale ed è scandita da tre campate, una delle quali più stretta e più alta, che sovrasta l’area del coro. Nelle campate dell’aula liturgica si aprono quattro cappelle con altari in stucco, coeve agli stucchi settecenteschi.

La decorazione del 1790, voluta da fra’ Policarpo Torselli, padre priore del convento, probabilmente mosso dall’entusiasmo della recente riedificazione della parrocchiale (1781), ha interessato l’intero edificio: sia gli intradossi delle volte, sia le partiture architettoniche, sia le quattro cappelle laterali sono caratterizzate da una decorazione a stucco policromo, di gusto rococò che già guarda alle novità neoclassiche, caratterizzato dalle tinte pastello delle campiture sulle quali si stagliano gli stucchi bianchissimi.

Durante i restauri del 2015 si è appreso che l’edizione decorativa settecentesca si sovrappone su di un ciclo pittorico del ‘600 (del quale sono visibili alcune porzioni) che interessava l’intero edificio ecclesiastico. Della chiesa seicentesca rimane il superbo altare maggiore in pietra leccese. Con il recente restauro l’esuberante modellato e le dodici statue di angeli, santi e profeti che lo costituiscono hanno recuperato l’originale policromia barocca. Quando nel Settecento si rinnovarono le decorazioni dell’edificio, l’altare venne integrato agli stucchi con la realizzazione di un nuovo tabernacolo, con mensa e paliotto in stucco dipinto a finto marmo, secondo il gusto del tempo.

particolare con le pitture a monocromo

particolare dell’altare maggiore con angelo musicante

Per la complessità dell’edificio che, come accennato, è caratterizzato dalla successione di epoche e stili che si stratificano gli uni agli altri e le differenze materiche costitutive dei manufatti (sculture lapidee, litoidi, perni metallici originali, inserti lignei, ceramiche, dipinti murali, ecc.) le operazioni di restauro sono state precedute da uno studio stratigrafico e analisi di laboratorio, necessari a comprendere la storia degli apparati decorativi.

Alle indagini preliminari hanno seguito le operazioni di conservazione e restauro, condotte su tutte le superfici murarie interne che si presentavano ricoperte da svilenti tinteggiature contemporanee, da numerose scialbature di calce e ridipinture manutentive che nel tempo si erano sovrapposte sulle pareti, sugli stucchi e sull’altare maggiore.

Nel 1711 mons. Tommaso De Rossi, in visita nella chiesa, visita l’altare e lo definisce “bene ornatum et ex lapide liciensis confectum”. Esso si sviluppa nel presbiterio dividendo l’aula ecclesiastica dal coro. Come annota il presule, è realizzato in pietra leccese ed è caratterizzato da un complesso programma iconografico che mostra un modellato ricercato con putti, cherubini ed esuberanti decorazioni barocche, con uccelli e decorazioni fitomorfe. Quattro colonne tortili reggono la trabeazione, sulla quale appare una gloria di angeli musicanti e le sante carmelitane Teresa d’Avila e Maddalena de’ Pazzi. Nel registro inferiore e sulle paraste sono collocate le statue dei santi carmelitani Angelo martire e Alberto, mentre tra i profeti Elia ed Eliseo, al centro dell’altare, vi è la statua del Battista. Inoltre, l’altare accoglie in un’edicola, dalla cornice quadrilobata, un dipinto su tela raffigurante la Madonna del Carmine.

particolare dell’altare maggiore con statua di Santa Teresa

Sulle due porte che immettono nel coro, sormontati dai profeti vi sono due clipei, chiusi da un vetro, retti da angeli, un tempo adibiti ad accogliere reliquie: infatti, durante la citata visita pastorale del De Rossi, egli, non trovando documentazione certa circa l’autenticità delle reliquie, le fece rimuovere dai frati.

paliotto dell’altare maggiore

L’altare è un prezioso manufatto lapideo, testimonianza delle tecniche artistiche e della sensibilità cromatica del XVII sec. La ricca policromia, emersa dopo un lungo e delicato intervento di restauro, ci racconta che il barocco leccese, caratterizzato per la tenera pietra, quasi sempre accompagnava alla scultura il gusto per il colore.

#Andrea Erroi#chiese del Salento#Martino Alfarano#Policarpo Torselli#Presicce#Paesi di Terra d’Otranto#Spigolature Salentine

0 notes

Text

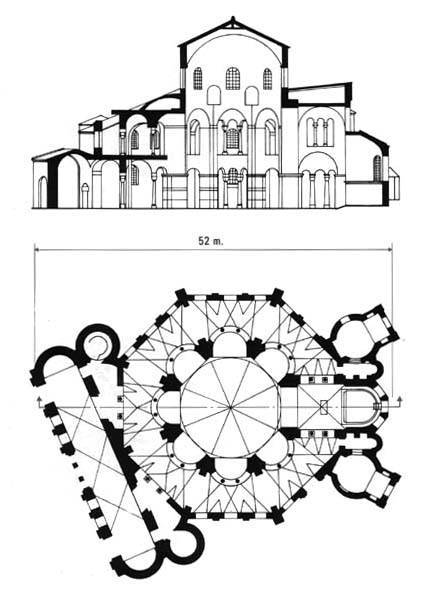

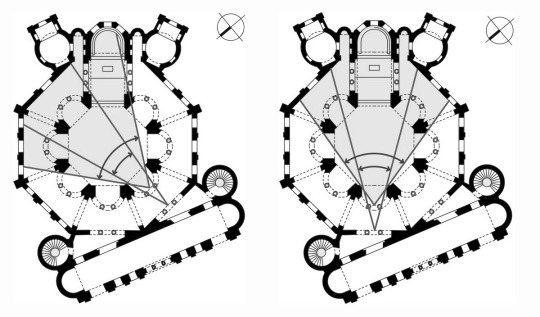

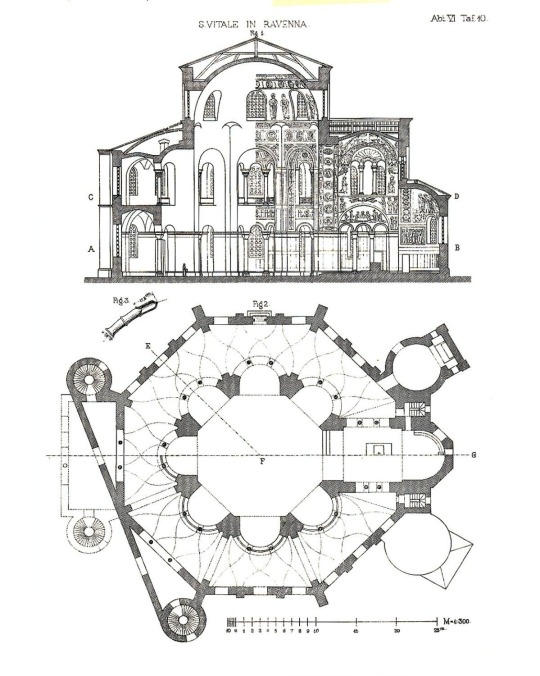

Basilica di San Vitale

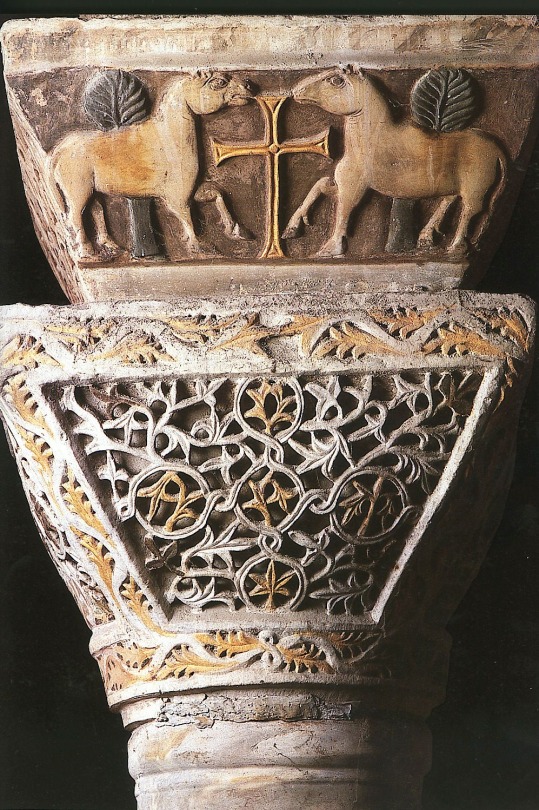

La Basilica di S. Vitale fu commissionata dal Vescovo Ecclesio nel 526. Terminata poi successivamente alla riconquista bizantina del territorio Ravennate nel 540 ad opera di Giustiniano, il quale volle donare una nuova apparenza cristiana ortodossa (allora non c’era ancora stata la scissione) alla città dopo il dominio dei Goti. Ammirato fin dall’antichità è il ricco apparato decorativo, che comprende rivestimenti in marmo policromo ed estesi mosaici, oltre a transenne marmoree e capitelli finemente traforati, talvolta impreziositi da raffinate aggiunte in stucco. Nel presbiterio e nell’abside scorrono le scene musive con L’uccisione di Abele, Il sacrificio di Melchisedec, Il sacrificio d’Isacco, Abramo e i tre angeli e Mosè che riceve la Legge. Sulle opposte pareti, nei registri inferiori, sono raffigurati i ritratti di Giustiniano e Teodora, con le rispettive corti, che portano le offerte per la consacrazione della chiesa.L'edificio è a pianta centrale ottagonale. Esso è formato da un corpo interno che contiene la cupola, e da un corpo esterno che contiene l’ambulacro e il matroneo. La cupola è costituita da tanti filari di tubi fittili incastrati l’uno nell’altro in modo da realizzare una struttura robusta ma leggera. La muratura è in mattoni a vista. E' curioso osservare che i mattoni siano molto lunghi e sottili (cm 48 di lunghezza e cm 4 di spessore) e siano stati sistemati con interstizi di calce uguali al loro spessore. Le pareti sono rafforzate da lesene che salgono fino al tetto e da robusti pilastri angolari che terminano con un piccolo timpano triangolare. All' interno della chiesa, le quinte sono costituite da pilastri che propongono svariate prospettive ed aumentano la profondità degli spazi retrostanti, sempre immersi nella tenue luce dorata filtrante delle vetrate alabastrate.Il visitatore potrà ammirare le bellissime decorazioni musive della volta che è divisa in quattro settori o vele, da festoni di foglie e frutti che confluiscono al centro dove spicca, bianco, l’Agnello Divino su un fondo stellato. Le quattro vele sono occupate da tralci di acanto che partono da un cespo al centro della base e, con volute sempre più strette, giungono fino alle braccia alzate dell’angelo situato al vertice di ogni vela.

0 notes

Text

Custodi di arte e fede: Abbazia di San Nilo

Nel cuore del Lazio si trova un’abbazia dalla storia singolare, che unisce Oriente e Occidente…

L'Abbazia di San Nilo, conosciuta anche con il nome di Santa Maria di Grottaferrata, venne consacrata nel 1024 dal Pontefice Giovanni XIX, ed ospita religiosi Basiliani che seguono il rito della Chiesa di Costantinopoli.

Il complesso fu fondato circa 50 anni prima dello Scisma d’Oriente, ma anche dopo la separazione il cenobio fu sempre fedele alla Chiesa di Roma, infatti i cattolici possono partecipare al rito bizantino celebrato nell’Abbazia di San Nilo ed accostarvisi ai Sacramenti.

All’esterno il Monastero è racchiuso da una massiccia cinta muraria merlata dotata di camminamento di ronda e da una rocca con una torre semicircolare, la cui edificazione venne decisa nel 1482 dal Cardinale Giuliano della Rovere per la difesa del luogo di culto.

La progettazione del Castello Roveriano fu affidata agli architetti Antonio da Sangallo e Baccio Pontelli, ma l’edificazione venne interrotta nel 1503, quando Giuliano della Rovere divenne Papa con il nome di Giulio II.

Oggi si conserva ancora il portone principale decorato da bassorilievi celebrativi, che all’epoca era dotato di ponte levatoio, che introduce al cortile con la grande statua di San Nilo ed al portico del Sangallo.

La Chiesa di Santa Maria è affiancata da un campanile in stile romanico e ha una facciata ornata da un enorme rosone poi, attraverso la porta detta Speciosa per le ricche decorazioni che la ricoprono, si accede all’interno della Basilica.

Gli ornamenti interni, in stile romanico, sono stati ricoperti nel 1754 da un rivestimento in stucco di stile barocco, il soffitto in legno è del 1577, il pavimento in marmo policromo è legato al gusto del XIII secolo, mentre l’arco trionfale che divide la navata centrale dal presbiterio è decorato da mosaici del XII secolo con la Pentecoste.

La navata laterale contiene la Grotta Ferrata e la Cappella Farnese con affreschi del Domenichino, mentre all’ingresso dell’abside spicca l’icona di Maria col Bambino di Gian Lorenzo Bernini, oltre al Santuario con il baldacchino da cui pende la Colomba argentata che custodisce il Santissimo Sacramento.

All’interno dell’Abbazia si trova una Biblioteca dove sono conservati più di mille manoscritti antichi e circa 50.000 volumi di grande valore, spesso risalenti agli anni della fondazione dell’Abbazia ed appartenuti allo stesso San Nilo.

Oltre alla Biblioteca, dal 1931 l’Abbazia possiede un Laboratorio di Restauro del Libro Antico, che annovera fra i suoi lavori più importanti il restauro del celebre Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e fu fondamentale nel restauro dei manoscritti salvati dall’alluvione di Firenze del 1966.

La visita del museo dell’Abbazia permette di ripercorrere duemila anni di storia del territorio, attraverso una ricca raccolta di reperti archeologici e di opere d’arte, formatasi grazie all’interesse dei monaci per le antichità e per la storia del monastero, a cui recentemente si sono aggiunti altri importanti materiali.

La raccolta è ospitata nelle sale rinascimentali, di cui una è affrescata, del Palazzo del Commendatario e presenta un allestimento che segue un ordine cronologico tra la scultura antica e la statuaria antica, i sarcofagi, l’ipogeo delle Ghirlande, che mostrano la ricchezza artistica che caratterizzavano le residenze e le sepolture dell’ager tusculanus in età romana.

Inoltre vi sono esposti i notevoli resti dell’arredo liturgico e gli affreschi che ornavano la chiesa abbaziale nel Medioevo, fino alle sculture, dipinti e oggetti liturgici che vanno dal Rinascimento all’età barocca.

Read the full article

0 notes

Text

Basilica di San Vitale:

La Basilica di S. Vitale fu commissionata dal Vescovo Ecclesio nel 526. Terminata poi successivamente alla riconquista bizantina del territorio Ravennate nel 540 ad opera di Giustiniano, il quale volle donare una nuova apparenza cristiana ortodossa (allora non c’era ancora stata la scissione) alla città dopo il dominio dei Goti. Ammirato fin dall’antichità è il ricco apparato decorativo, che comprende rivestimenti in marmo policromo ed estesi mosaici, oltre a transenne marmoree e capitelli finemente traforati, talvolta impreziositi da raffinate aggiunte in stucco. Nel presbiterio e nell’abside scorrono le scene musive con L’uccisione di Abele, Il sacrificio di Melchisedec, Il sacrificio d’Isacco, Abramo e i tre angeli e Mosè che riceve la Legge. Sulle opposte pareti, nei registri inferiori, sono raffigurati i ritratti di Giustiniano e Teodora, con le rispettive corti, che portano le offerte per la consacrazione della chiesa.L'edificio è a pianta centrale ottagonale. Esso è formato da un corpo interno che contiene la cupola, e da un corpo esterno che contiene l’ambulacro e il matroneo. La cupola è costituita da tanti filari di tubi fittili incastrati l’uno nell’altro in modo da realizzare una struttura robusta ma leggera. La muratura è in mattoni a vista. E' curioso osservare che i mattoni siano molto lunghi e sottili (cm 48 di lunghezza e cm 4 di spessore) e siano stati sistemati con interstizi di calce uguali al loro spessore. Le pareti sono rafforzate da lesene che salgono fino al tetto e da robusti pilastri angolari che terminano con un piccolo timpano triangolare. All' interno della chiesa, le quinte sono costituite da pilastri che propongono svariate prospettive ed aumentano la profondità degli spazi retrostanti, sempre immersi nella tenue luce dorata filtrante delle vetrate alabastrate.Il visitatore potrà ammirare le bellissime decorazioni musive della volta che è divisa in quattro settori o vele, da festoni di foglie e frutti che confluiscono al centro dove spicca, bianco, l’Agnello Divino su un fondo stellato. Le quattro vele sono occupate da tralci di acanto che partono da un cespo al centro della base e, con volute sempre più strette, giungono fino alle braccia alzate dell’angelo situato al vertice di ogni vela.

0 notes

Text

Basilica di San vitale

La Basilica di S. Vitale, commissionata dal Vescovo Ecclesio nel 526, fu consacrata da Massimiano, terzo successore di Ecclesio, il 17 maggio dell’anno 547 o 548. Erano occorsi 21 o 22 anni per completare l’edificio. Non si conosce il nome dell’architetto della basilica, che certamente fu un uomo di grande sensibilità artistica e dotato di ardita tecnica di costruzione. comprende rivestimenti in marmo policromo ed estesi mosaici, oltre a transenne marmoree e capitelli finemente traforati, talvolta impreziositi da raffinate aggiunte in stucco. Nel presbiterio e nell’abside scorrono le scene musive con L’uccisione di Abele, Il sacrificio di Melchisedec, Il sacrificio d’Isacco, Abramo e i tre angeli e Mosè che riceve la Legge. Sulle opposte pareti, nei registri inferiori, sono raffigurati i ritratti di Giustiniano e Teodora, con le rispettive corti, che portano le offerte per la consacrazione della chiesa. L'edificio è a pianta centrale ottagonale. Esso è formato da un corpo interno che contiene la cupola, e da un corpo esterno che contiene l’ambulacro e il matroneo. La cupola è costituita da tanti filari di tubi fittili incastrati l’uno nell’altro in modo da realizzare una struttura robusta ma leggera. La muratura è in mattoni a vista. E' curioso osservare che i mattoni siano molto lunghi e sottili (cm 48 di lunghezza e cm 4 di spessore) e siano stati sistemati con interstizi di calce uguali al loro spessore. Le pareti sono rafforzate da lesene che salgono fino al tetto e da robusti pilastri angolari che terminano con un piccolo timpano triangolare. All' interno della chiesa, le quinte sono costituite da pilastri che propongono svariate prospettive ed aumentano la profondità degli spazi retrostanti, sempre immersi nella tenue luce dorata filtrante delle vetrate alabastrate. Il visitatore potrà ammirare le bellissime decorazioni musive della volta che è divisa in quattro settori o vele, da festoni di foglie e frutti che confluiscono al centro dove spicca, bianco, l’Agnello Divino su un fondo stellato. Le quattro vele sono occupate da tralci di acanto che partono da un cespo al centro della base e, con volute sempre più strette, giungono fino alle braccia alzate dell’angelo situato al vertice di ogni vela.

0 notes

Photo

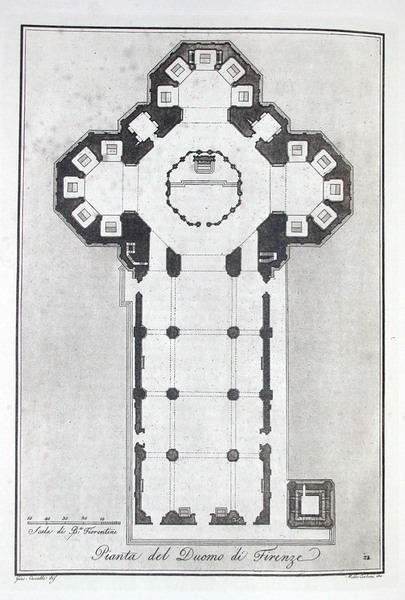

La Basilica Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore, la cui cupola fu realizzata tra il 1296 e il 1741, nel 1887 la facciata e nel 1903 le porte bronzee, è a Firenze (Toscana). Gli autori furono Filippo Brunelleschi, Arnofoldo di Cambio e Emilio de Fabris. Santa Maria del Fiore è stata sede del Concilio di Firenze (1439), vi è stato Girolamo Savonarola a predicare ed è stata testimone dell’assassinio di Giuliano de’ Medici durante la congiura dei Pazzi. Il duomo di Firenze fu costruito sulle fondamenta di una cattedrale precedente dedicata a Santa Reparata. L’antico edificio, costruito nel V secolo, era quasi in rovina e non era abbastanza grande per accogliere la popolazione che cresceva notevolmente di numero. Il nuovo edificio fu progettato nel 1296 dall'architetto Arnolfo di Cambio. Egli progettò tre ampie navate che terminavano sotto la cupola ottagonale. I lavori iniziarono nel 1296 e la costruzione richiese 170 anni. Il progetto di Arnolfo fu mantenuto a grandi linee, ma la basilica aumentò la sua ampiezza originaria. Dopo la morte di Arnolfo nel 1302 si procede a rilento, finché nel 1331 l’Arte della Lana commissionò a Giotto la supervisione dei lavori. Assistito da Andrea Pisano, Giotto proseguì il lavoro di Arnolfo: il suo contributo maggiore fu la realizzazione del campanile. Quando morì nel 1337, Andrea Pisano gli succedette fino allo scoppio della Peste Nera nel 1348. Dal 1349 Francesco Talenti terminò il campanile di Giotto e ampliò il progetto originale, includendo l’abside e le cappelle laterali. La navata fu terminata e solo la cupola rimaneva incompleta. Esternamente le fasce di marmo policromo poste all’esterno sono alternate verticalmente e orizzontalmente. Provengono da Carrara (marmo bianco), Prato (verde), Siena (rosso) e altri luoghi. Queste fasce riprendevano il motivo dell’adiacente Battistero di San Giovanni e del Campanile di Giotto. Due portali laterali, il Portale dei Canonici e il Portale della Mandorla, sono stati scolpiti da Nanni di Banco, Donatello e Jacopo della Quercia. Le sei vetrate laterali, ricche di ornamenti, sono separate da pilastri. La luce proviene solo dalle quattro finestre più vicine al transetto: le altre due sono puramente ornamentali. La costruzione di Santa Maria del Fiore terminò nel 1469. Ma la facciata era ancora incompiuta, e così rimase fino al XIX secolo. La facciata originale del duomo di Firenze, progettata da Arnolfo, è tradizionalmente attribuita a Giotto. In realtà fu cominciata 20 anni dopo la morte di questi. È un opera collettiva di diversi artisti. La facciata originale fu completata solo nel livello inferiore e lasciata incompiuta. Finalmente nel 1864 fu indetta una gara per la nuova facciata, vinta da Emilio de Fabris. Questa facciata neogotica in marmo bianco, verde e nero si armonizza perfettamente con la cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero. Il pavimento è vasto, e lo stile gotico conferisce un’ulteriore impressione di spazialità. La relativa povertà dell’edificio corrisponde all’austerità della vita religiosa predicata dal Savonarola. Le 44 vetrate delle navate e del transetto ritraggono santi del Vecchio e del Nuovo Testamento, mentre le finestre circolari nel tamburo o sopra l’entrata ritraggono Cristo e la Vergine. Le vetrate sono state realizzate dai più grandi artisti fiorentini del medioevo, come Donatello. Nel 1419 l’Arte della Lana bandì un concorso che vinse Filippo Brunelleschi ricevendo la commissione per la cupola. Brunelleschi aveva preso ispirazione dalla grande cupola del Pantheon a Roma. La soluzione di Brunelleschi prevedeva la realizzazione di una “falsa cupola”. Il campanile di Santa Maria del fiore è rivestito di marmo bianco per essere visto da lontano, ha una ricca decorazione con statue a grandezza naturale e rilievi in due registri sovrapposti. Sulla facciata del campanile che guarda il Battistero è rappresentata la biblica creazione dell’uomo, nel registro superiore sono stati scolpiti i pianeti tra cui Giove. Nelle altre facciate del campanile sono raffigurati l’astrologia, la medicina, l’edilizia, la tessitura e i mestieri del tardo medioevo. Nella facciata a sud sono invece raffigurate le virtù teologali e cardinali. Ad est, le arti liberali . La facciata a nord presenta le sculture che raffigurano i sette sacramenti e le statue nelle nicchie rappresentano patriarchi, profeti e re d’ Israele, e sibille pagane.

0 notes

Photo

Civitella del Tronto è una delle perle d’Abruzzo. Sito nella Val Vibrata, è iscritto al prestigioso club dei borghi più belli d’Italia. Un mix esaltante di storia e arte, posto su di una rupe rocciosa, al di sotto dell’imponente fortezza borbone che dall’alto tutto domina. Il nome del borgo è composto da due elementi di origine differente. Civitella deriva dal latino civitas, al quale va ad aggiungersi Tronto, che riferimento al fiume delle Marche, che ha però origine proprio in Abruzzo. La storia di Civitella del Tronto Le origini del borgo risalgono al IX-X secolo, periodo nel quale l’attuale nucleo urbano iniziò a prendere forma. È il periodo dell’incastellamento, nel quale sorse la Tibidella, che già nel Mille vantava una struttura fortificata. Divenne una vera e propria fortezza nel tempo, resistendo all’assedio di Francesco di Lorena nel 1557. Tutto cambia nel 1734, quando i Borbone hanno la meglio sugli Asburgo, scalzati nel territorio. Una nuova bandiera, che continuò a sventolare fino al 1861, eccezion fatta per il periodo napoleonico. Una lunga storia caratterizza Civitella del Tronto, costretta a ospitare tre campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi il borgo abruzzese conserva un animo antico nella propria struttura, con il centro storico organizzato in fitte trame, tra incroci, scale, rampe e vicoli. Tra questi non si può non citare la via più stretta d’Italia, ovvero la “Ruetta”. Stradine che racchiudono storia al loro interno, quasi incastrando i visitatori tra gli edifici, per poi aprirsi magicamente in affascinanti piazze, con stili caratterizzati soprattutto da angioini e aragonesi. Civitella del Tronto, cosa vedere L’architettura del borgo vanta alcuni elementi ricorrenti, dallo stile d’erezione alle vesti decorative. Caratteristiche comuni facilmente rilevabili soprattutto nelle strutture ecclesiali. Tra queste si distingue la Collegiata di San Lorenzo, di chiaro stampo rinascimentale. La facciata presenta una doppia coppia di lesene trabeate, il tutto su di un’impronta a croce latina. Al suo interno è custodito un organo risalente al Settecento. Tra gli ornamenti è possibile ammirare invece altari e stucchi di pregio, come ad esempio una Madonna del Rosario, una Visitazione, un’Annunciazione e una Deposizione. Tutt’intorno vi sono invece arredi lignei dal grande valore. Restando in ambito ecclesiastico, non può mancare nell’elenco di luoghi da visitare la Chiesa di San Francesco, affiancata dall’antica torre campanaria. La struttura vanta un’estetica tipicamente gotico-romanica, con uno splendido rosone in pietra. Chiunque decida di recarsi a Civitella del Tronto avrà fatto delle ricerche sui beni custoditi nel borgo. Saprà bene dunque dell’esistenza del Cristo morto. Questo è custodito con cura nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Si tratta di una scultura in legno ammaliante. Un’opera grandiosa, capace di suscitare forti emozioni. Il centro storico vanta inoltre il Palazzo del Capitano, caratterizzato dallo stemma degli Angiò in facciata. Recandosi presso il Largo Rosati è invece possibile ammirare la figura monumentale in marmo di Carrara di Matteo Wade. A eseguirla furono Bernardo Tacca e Tito Angelici, su commissione di Francesco I di Borbone. Per comprendere il valore dell’opera è necessario fare un passo indietro, fino al periodo napoleonico. Al tempo il borgo venne posso sotto assedio da una grande armata. A guidare le difese fu il maggiore irlandese Matteo Wade, in grado di resistere per oltre quattro mesi, nonostante fosse alla guida di un esiguo contingente. Risale invece al 1863 la Fontana degli Amanti, celebre per la sua aura romantica. La Fortezza Borbone Impossibile pensare di recarsi presso Civitella del Tronto e non abbandonare l’ammaliante sperone roccioso per recarsi presso la Fortezza Borbone. Questa venne eretta nel Cinquecento. Un’opera d’ingegneria militare che si estende per un totale di 25.000 mq di superficie e una lunghezza di 500 metri. Dati che ne fanno una delle roccaforti più grandi di tutta Europa. Al suo interno trova spazio il Museo Storico delle Armi e delle Mappe Antiche. La struttura vanta inoltre un massiccio ponte levatoio e i caratteristici bastioni e camminamenti. Addentrandosi è inoltre possibile scoprire gli alloggiamenti militari, così come le polveriere, le piazzette, i forni, le stalle e le carceri. Migliaia di turisti si recano presso la Fortezza ogni anno, scoprendo inoltre lo splendido Palazzo del Governatore. All’esterno delle mura fortificate del borgo vi sono anche altri elementi da scoprire, come il Convento di Santa Maria dei Lumi. Struttura francescana risalente al Trecento, al cui interno è custodita una Madonna in legno policromo e dorato. A questa struttura storica si aggiunge l’Abbazia di Montesanto, ben più isolata. Per raggiungerla occorre avventurarsi su di un colle, dove si potrà scoprire uno dei complessi benedettini più antichi d’Abruzzo. Tutt’intorno si potrà godere inoltre di un vero e proprio paradiso degli escursionisti, il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega. https://ift.tt/2UPWoDh Cosa vedere nel borgo di Civitella del Tronto Civitella del Tronto è una delle perle d’Abruzzo. Sito nella Val Vibrata, è iscritto al prestigioso club dei borghi più belli d’Italia. Un mix esaltante di storia e arte, posto su di una rupe rocciosa, al di sotto dell’imponente fortezza borbone che dall’alto tutto domina. Il nome del borgo è composto da due elementi di origine differente. Civitella deriva dal latino civitas, al quale va ad aggiungersi Tronto, che riferimento al fiume delle Marche, che ha però origine proprio in Abruzzo. La storia di Civitella del Tronto Le origini del borgo risalgono al IX-X secolo, periodo nel quale l’attuale nucleo urbano iniziò a prendere forma. È il periodo dell’incastellamento, nel quale sorse la Tibidella, che già nel Mille vantava una struttura fortificata. Divenne una vera e propria fortezza nel tempo, resistendo all’assedio di Francesco di Lorena nel 1557. Tutto cambia nel 1734, quando i Borbone hanno la meglio sugli Asburgo, scalzati nel territorio. Una nuova bandiera, che continuò a sventolare fino al 1861, eccezion fatta per il periodo napoleonico. Una lunga storia caratterizza Civitella del Tronto, costretta a ospitare tre campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi il borgo abruzzese conserva un animo antico nella propria struttura, con il centro storico organizzato in fitte trame, tra incroci, scale, rampe e vicoli. Tra questi non si può non citare la via più stretta d’Italia, ovvero la “Ruetta”. Stradine che racchiudono storia al loro interno, quasi incastrando i visitatori tra gli edifici, per poi aprirsi magicamente in affascinanti piazze, con stili caratterizzati soprattutto da angioini e aragonesi. Civitella del Tronto, cosa vedere L’architettura del borgo vanta alcuni elementi ricorrenti, dallo stile d’erezione alle vesti decorative. Caratteristiche comuni facilmente rilevabili soprattutto nelle strutture ecclesiali. Tra queste si distingue la Collegiata di San Lorenzo, di chiaro stampo rinascimentale. La facciata presenta una doppia coppia di lesene trabeate, il tutto su di un’impronta a croce latina. Al suo interno è custodito un organo risalente al Settecento. Tra gli ornamenti è possibile ammirare invece altari e stucchi di pregio, come ad esempio una Madonna del Rosario, una Visitazione, un’Annunciazione e una Deposizione. Tutt’intorno vi sono invece arredi lignei dal grande valore. Restando in ambito ecclesiastico, non può mancare nell’elenco di luoghi da visitare la Chiesa di San Francesco, affiancata dall’antica torre campanaria. La struttura vanta un’estetica tipicamente gotico-romanica, con uno splendido rosone in pietra. Chiunque decida di recarsi a Civitella del Tronto avrà fatto delle ricerche sui beni custoditi nel borgo. Saprà bene dunque dell’esistenza del Cristo morto. Questo è custodito con cura nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Si tratta di una scultura in legno ammaliante. Un’opera grandiosa, capace di suscitare forti emozioni. Il centro storico vanta inoltre il Palazzo del Capitano, caratterizzato dallo stemma degli Angiò in facciata. Recandosi presso il Largo Rosati è invece possibile ammirare la figura monumentale in marmo di Carrara di Matteo Wade. A eseguirla furono Bernardo Tacca e Tito Angelici, su commissione di Francesco I di Borbone. Per comprendere il valore dell’opera è necessario fare un passo indietro, fino al periodo napoleonico. Al tempo il borgo venne posso sotto assedio da una grande armata. A guidare le difese fu il maggiore irlandese Matteo Wade, in grado di resistere per oltre quattro mesi, nonostante fosse alla guida di un esiguo contingente. Risale invece al 1863 la Fontana degli Amanti, celebre per la sua aura romantica. La Fortezza Borbone Impossibile pensare di recarsi presso Civitella del Tronto e non abbandonare l’ammaliante sperone roccioso per recarsi presso la Fortezza Borbone. Questa venne eretta nel Cinquecento. Un’opera d’ingegneria militare che si estende per un totale di 25.000 mq di superficie e una lunghezza di 500 metri. Dati che ne fanno una delle roccaforti più grandi di tutta Europa. Al suo interno trova spazio il Museo Storico delle Armi e delle Mappe Antiche. La struttura vanta inoltre un massiccio ponte levatoio e i caratteristici bastioni e camminamenti. Addentrandosi è inoltre possibile scoprire gli alloggiamenti militari, così come le polveriere, le piazzette, i forni, le stalle e le carceri. Migliaia di turisti si recano presso la Fortezza ogni anno, scoprendo inoltre lo splendido Palazzo del Governatore. All’esterno delle mura fortificate del borgo vi sono anche altri elementi da scoprire, come il Convento di Santa Maria dei Lumi. Struttura francescana risalente al Trecento, al cui interno è custodita una Madonna in legno policromo e dorato. A questa struttura storica si aggiunge l’Abbazia di Montesanto, ben più isolata. Per raggiungerla occorre avventurarsi su di un colle, dove si potrà scoprire uno dei complessi benedettini più antichi d’Abruzzo. Tutt’intorno si potrà godere inoltre di un vero e proprio paradiso degli escursionisti, il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega. Civitella del Tronto è un borgo abruzzese ricco di fascino e tutto da scoprire, dalle strette viuzze del centro storico ai monumenti ecclesiastici.

0 notes

Text

Nella suggestiva cornice della sala dell’albergo della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, venerdì 29 settembre è stato presentato un importante volume sugli scultori bellunesi Andrea Brustolon (1662-1732) e Valentino Panciera Besarel (1829-1902), che contribuisce ad arricchire gli studi sulla scultura lignea nell’Alto Veneto tra Seicento e Ottocento. Quello della scultura lignea è un capitolo degno di nota nel panorama storico-artistico. Nel Bellunese, territorio che ha avuto una lunga e rinomata tradizione nella scultura lignea, a livello scientifico l’interesse verso questo settore è stato recentemente alimentato per esempio con l’allestimento delle mostre dedicate a Besarel e a Brustolon “il Michelangelo del legno”, rispettivamente nel 2002-2003 e nel 2009 in Palazzo Crepadona a Belluno, e con la pubblicazione di monografie e studi specialistici, come la lodevole collana Tesori d’arte nelle chiese del Bellunese.

La produzione di Andrea Brustolon e Valentino Panciera Besarel studiata in questa nuova pubblicazione ha idealmente dialogato con gli ambienti della Scuola Grande, tra i quali la serie di ventiquattro bassorilievi che ornano gli sportelli degli armadi nella Sala capitolare, eseguiti tra il 1741 e il 1743 dallo scultore e intagliatore altrettanto bellunese Giovanni Marchiori, e i soffitti in legno che ospitano le tele di Tintoretto.

La serata è stata introdotta da Franco Posocco, Guardian grando della scuola grande di San Rocco, che ha proprio ricordato i legami veneziani dei due scultori bellunesi protagonisti della serata culturale. Il libro che si è presentato è curato da Anna Maria Spiazzi, Ester Cason Angelini e Michele Talo e raccoglie gli atti di una giornata di studi svoltasi a Belluno nel novembre 2014, dedicata al restauro degli arredi lignei conservati al Palazzo del Quirinale di Roma ed eseguiti da Brustolon e Besarel. L’occasione dell’importante intervento di restauro ha permesso di far intrecciare successivamente una significativa sinergia, quella di Enti pubblici, di associazioni private e soprattutto del mondo della scuola. A Sedico, vicino a Belluno, sorge infatti una scuola di restauro di manufatti in legno. Dalla collaborazione fruttuosa tra la Fondazione “G. Angelini” – Centro Studi sulla montagna e il Centro Consorzi che gestisce la scuola è nata questa iniziativa editoriale di notevole spessore, sia sul piano più prettamente culturale e scientifico, sia su quello della potenzialità di un’attività lavorativa e produttiva. È infatti importante il contributo del mondo della scuola – e quindi dei giovani – per la valorizzazione del patrimonio presente nel territorio, come base per costruire un turismo sostenibile per l’area montana. Il territorio bellunese da sempre ha sfruttato al massimo le sue principali risorse, in particolare quelle boschive, da cui ha ricavato essenze lignee per costruire molteplici manufatti, dai più semplici e artigianali oggetti per la vita quotidiana a quelli di fattura più artistica, quali arredi, statue, altari. Il volume è a più voci: non si è indagata solo la produzione dei due scultori alla luce dei restauri delle loro opere, ma si sono affrontate anche ulteriori tematiche: le peculiarità del territorio, la tradizione artistica dell’intaglio ligneo, il turismo, l’economia della cultura.

“La montagna torna a Venezia” ha osservato Ester Cason Angelini, mettendo in evidenza quanto il Bellunese ha significato per la Serenissima, in termini di approvvigionamento di materie prime (legname e metalli) per la costruzione e la decorazione della città.

L’intervento di Anna Maria Spiazzi, storica dell’arte e già soprintendente per i beni storico-artistici del Veneto orientale, curatrice di un fondamentale volume Scultura lignea barocca nel Veneto (1997), ha richiamato all’attenzione alcuni snodi centrali nel dibattito storico-artistico che tale volume suscita: il rapporto tra centro e periferia, il concetto di stratificazione, il restauro quale cantiere della conoscenza quando si intrecciano competenze e momento di divulgazione scientifica, il connubio arte e artigianato, il valore della cultura. Le vallate montane dell’Alto Veneto sono quelle che più hanno conservato nelle chiese significativi esempi di altari e arredi lignei, sfuggendo in parte alle grandi trasformazioni di molti manufatti ecclesiastici durante le congiunture barocca e neoclassica che hanno interessato soprattutto gli edifici in pianura.

A illustrare i pregevoli arredi del Quirinale recentemente restaurati è stata Luisa Morozzi, del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, ufficio per la conservazione del patrimonio artistico. Capolavoro di intaglio, sottile e raffinato, è il Tavolo portagioie della regina Margherita, eseguito nel 1884 da Valentino Panciera Besarel e citato nell’Esposizione generale italiana di Torino, un oggetto che per molto tempo è stato dimenticato. Nella sua prolifica, eclettica e rinomata produzione, Besarel si è dimostrato debitore dell’arte di Brustolon, diventandone un ideale continuatore. Il tavolo, in legno di noce intagliato, scolpito e dorato, con quattro figure di cariatidi come sostegno delle gambe e attraversato da una rigogliosa trama di decori a foglie di acanto stilizzate e mazzetti di margherite, si trovava nella camera da letto della regina, mentre ora è collocato nella biblioteca della presidenza e contiene i libri posseduti dalla regina. Quella di Besarel era una bottega fornitissima, situata a Palazzo Contarini in campo San Barnaba a Venezia, che poteva soddisfare le esigenze di diversi tipi di clientela, da quella reale a quella borghese, grazie a una precisa suddivisione dei lavori.

Dopo questo exploit, il Besarel è stato ulteriormente coinvolto per i fornimenti della Casa reale. Nel 1888, in occasione della visita dell’imperatore di Germania, vengono commissionati al Besarel quattordici sedie con schienale quadrato, tre grandi poltrone e due tavoli in legno di pero, destinati ad allestire gli ambienti per la visita ufficiale. I tavoli sono ora conservati nella Sala del Bronzino. Come nel precedente tavolo portagioie, anche in questi arredi negli elementi figurativi vegetali e nei motivi decorativi realizzati con la tecnica dell’incisione a bulino, è molto evidente il richiamo alla scultura di tradizione rinascimentale: Besarel dimostra di padroneggiare con abilità e perizia l’arte dell’intaglio, con riferimenti che vanno da Ghiberti a Giambologna e ad altri scultori della tradizione italiana. Il ricco repertorio decorativo della bottega besareliana, composto da numerosi disegni di fregi e ornamenti per mobili, è segno della sua vasta cultura figurativa. Una delle poltrone con schienale a medaglione si ispira ai seggioloni del fornimento Venier di Brustolon conservati al museo Ca’ Rezzonico di Venezia, nei dettagli dei putti adagiati allo schienale e dei mori sotto il bracciolo.

Luisa Morozzi è passata poi ad esaminare le opere del Brustolon, presenti nella Sala dello zodiaco: si tratta di dodici poltrone in legni di bosso, giunte a Roma nel 1919 con altri arredi, provenienti da Palazzo Pisani a Venezia, dopo essere state trasferite prima a Stra e poi a Monza in villa Reale. La critica non è unanime nella autografia brustoloniana.

Roberta Sugaroni, restauratrice di opere lignee, è passata a considerare i dettagli pratici e gli aspetti tecnici delle procedure di restauro. La sfida più grande ha rappresentato l’intervento sul tavolo portagioie, perché in passato ha subito un’operazione di divisione per nuove esigenze, ed è stato trasformato in due consoles: questo ha comportato l’eliminazione dei dieci cassetti interni e della struttura centrale. Si è trattato di un restauro complesso, che ha richiesto una notevole fase progettuale e una lunga discussione e riflessione, in particolare orientata a trovare una soluzione per unificare il tavolo, essendoci il problema della mancanza del nodo centrale. I disegni progettuali di Besarel hanno fornito preziosi spunti per realizzare il recupero, attraverso un’annessione ex novo, dell’elemento di raccordo, con un risultato finale di unità formale davvero ottimo, sia come qualità tecnica, sia come integrazione coerente e rispettosa del manufatto originario.

Le poltrone del Besarel sono state interessate da un’operazione di pulitura, di armonizzazione cromatica e di conservazione della superficie. L’intervento sul fornimento Pisani di Brustolon ha riservato invece una sorpresa iconografica: nella poltrona dei Pesci, con un virtuoso ed esuberante fascio a intrecci vegetali intagliato sulla traversa frontale, dal confronto con materiale fotografico di inizio Novecento e dall’analisi delle singole parti, si è scoperto che le figure sotto il bracciolo erano in origine personaggi dediti a lavori di falegnameria, reggenti in mano strumenti del loro lavoro, dei quali era stata alterata la lettura in un precedente intervento.

Una seconda restauratrice di manufatti lignei, Milena Dean, ha presentato l’intervento di restauro sull’altar maggiore di Besarel nella chiesa parrocchiale della Valle Agordina (BL), del 1885. Lo scultore zoldano è stato coinvolto dopo l’intervento interno dell’architetto Segusini. L’altare ligneo si presenta decorato in finto marmo e finto bronzo, con esiti illusionistici davvero impressionanti, che il restauro ha riportato all’originale splendore. Lo sportello del tabernacolo è da assegnare probabilmente alla figlia Caterina, pure lei artista. Come è stato fatto notare, il rivestimento policromo si ispira ai marmi veneziani rinascimentali.

Alla fine è intervenuto Michele Talo, direttore del Centro Consorzi di Sedico dove ha sede la scuola di restauro e del legno, che ha ricordato una delle finalità della pubblicazione, quella di valorizzare i giovani, la loro curiosità e creatività, e di promuovere il dialogo con i grandi maestri del passato, per imparare e apprendere il mestiere guardando con gli occhi: come si faceva un tempo nelle botteghe d’artista.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

SalvaSalva

SalvaSalva

SalvaSalva

SalvaSalva

Andrea Brustolon, Valentino Panciera Besarel. La scuola di restauro di Sedico (BL) interroga i grandi maestri Nella suggestiva cornice della sala dell’albergo della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, venerdì 29 settembre è stato presentato un importante volume sugli scultori bellunesi Andrea Brustolon (1662-1732) e Valentino Panciera Besarel (1829-1902), che contribuisce ad arricchire gli studi sulla scultura lignea nell’Alto Veneto tra Seicento e Ottocento.

1 note

·

View note