#著作隣接権

Text

ミッキーの著作権が2024年10月1日に切れる

アメリカとしては、ミッキーの著作権を半永久的に保持したい。つまり、永久的にパブリックドメインにさせたくないという気がある。それは国策でもあるからだ。

とくにまがい物をすぐ作ってしまう中国に対する処置を行いたいからだ。

さて、ディズニーの対応はどうなるだろうか考えてみたい。

ちなみに葬儀社も著作権で、JASRACとやり取りをする。

2024年10月1日に切れるとどうなるか?

元といえばThe…

View On WordPress

0 notes

Quote

2024 年にテレビ視聴者が期待できることが 1 つあります。それは、料金の値上げとコマーシャルの増加です。

主要なストリーミングサービスであるAmazon、Netflix、Hulu、Disney+、Maxは いずれも 料金値上げと新たな広告政策を発表した。

私が新著『 24時間年中無休の政治: ウォーターゲートからFOXニュースまでケーブルテレビとアメリカの断片化 』で示しているように、ケーブルテレビを危機に陥れたストリーミングブームは、実際にはテレビ視聴者にお金を支払わせたのと全く同じビジネスモデルに基づいて構築されている。数十年前の月額制のサブスクリプション。

前任のケーブル会社と同様に、ストリーミング会社は、より優れた、より安価な視聴体験を約束して人々を魅了してきました。 現在、同社は強固な加入者ベースを獲得したため、料金の値上げを進めていると同時に、より多くのコマーシャルを導入したり、顧客にますます多く支払ってもらうために番組をバンドルしたりしているところだ。

ただし、違いはあります。 1980年代後半にケーブル会社が同様の戦術を試みたとき、そのような商慣行は有権者にとって「不公平」であるとして政治家から大騒ぎになった。 今では、のぞき見はまったくありません。これは、顧客を搾り取ろうとする企業の気まぐれにアメリカ人がいかに慣れてしまっているかを示しています。

「有料テレビ」の流れを食い止める

ストリーミング会社と同様に、1960 年代のケーブル TV の起業家たちは、より少ないコマーシャルでより多くの選択肢を得る道として、ケーブル テレビを構成するビジネスの可能性を見出しました。

当時、 連邦規制は、 」にも貢献する限り、放送波を独占することを許可することで、競争を圧殺しました CBS、NBC、ABC という「ビッグ 3」放送ネットワークが、曖昧に定義された「公共の利益 。 広告主が番組の費用を負担したため、視聴者は毎月のテレビ料金を支払う必要はなかったものの、コマーシャルを我慢しなければならなかった。

このビジネス構造は、可能な限り幅広い視聴者を広告主に提供するために、大衆にアピールする番組制作も奨励しました。 しかし、すべてのテレビ視聴者が、放送波を独占していた定型的なクイズ番組やホームコメディに満足していたわけではありません。 未開発の機会を察知したテレビ起業家たちは、ビッグ 3 の支配を回避する方法をでっち上げようとしました。

ケーブルテレビの歴史は 1940 年代後半にまで遡ります。 」 (CATV)として知られていました。 当初は「コミュニティ アンテナ テレビ 大都市から信号を受信できない小規模なコミュニティに放送信号を届けるために使用されていたため、

当初、このテクノロジーは、競合するサービスを提供するのではなく、CBS、NBC、ABC のサービス範囲を単に拡大するものでした。

元 NBC 幹部のパット・ウィーバー氏は、娘の女優シガニー・ウィーバー氏とともに、初期からサブスクリプション TV の支持者でした。

ロン・ガレラコレクション/ゲッティイメージズ

しかし、1963 年に、パット ウィーバーという元 NBC 幹部が サブスクリプション テレビを提案しました。 、有線接続を介して専門チャンネルにアクセスするために月額料金を支払う

ウィーバー氏は、自身の会社であるSTVが、全米のお茶の間まで届く「広告トリビアの広大な土地」を回避する方法を提供したと、ある公開フォーラムで説明した。 ウィーバー氏は、個々の加入者により多くの選択肢を与えることで、放送番組の限界を打ち破るビジネス モデルを構築できるのではないかと夢見ていました。

結局、STVは続かなかった。 放送局と劇場所有者は、このような実験によってすべてのテレビが有料テレビに変わり、アメリカ人がテレビにアクセスできる人とそうでない人に二分されることを国民に説得するために動員された。

放送ロビイストらは 、「有料テレビ」は視聴者から無料でテレビを視聴する権利を奪い、「非民主的で不和の影響を与える」と警告した。 あるチラシには、 テレビに入れる十分なコインを持たず、サッカー用のヘルメットをかぶった打ちのめされた少年が描かれていた。

「ポップは、球技の試合を観るのにもう1ドル半も持たないと言っている」とキャプションには書かれていた。

無料テレビの終了に関する悲惨な警告は効果をもたらし、有権者は 1964 年に定期購読テレビを非合法化する州投票計画を 支持した。 裁判所は合衆国憲法 新しい法律を破棄しましたが、STV は存続しませんでした。 修正第 1 条に違反するとして

ケーブルが引っ掛かる

しかし、有線テレビが視聴者により多くの選択肢を提供するという考えは変わりませんでした。

1970 年代にテレビ放送の限界に対する不満が 政治分野全体で強まる中 、消費者、選挙で選ばれた役人、規制当局は皆、代替手段を提供するケーブル テレビの可能性を受け入れました。

1970 年代半ばまでに、ケーブル システムの衛星経由で配信される番組の実験により、視聴者が興味を持つかどうかを確認するために、ノンストップ映画、スポーツ、音楽、天気などの新しいタイプのニッチなチャンネルや番組がテストされました。 1975年、HBOはモハメド・アリとジョー・フレイジャーの国際ボクシング試合「 スリラ・イン・マニラ 」の生中継が、苦境に立たされていた有料テレビ事業の活性化につながると賭けた。

1972 年に初めて開始された HBO のような有料テレビ サービスからの収入は、 急増しました。 1975 年の 2,900 万ドルから 1980 年の 7 億 6,900 万ドルまで

以前の STV と同様に、ケーブル会社は放送とその広告モデルに対する不満を利用しました。 彼らは、HBO のようなプレミアム チャンネルが「ノーカット、ノーコマーシャル」で映画を提供できると約束し��、サブスクリプションを販売しました。

何百万人もの人々が、ケーブルのサブスクリプションや、さらに料金がかかる HBO などのプレミアム チャンネルに熱心にサインアップしました。

規制緩和国家

特定の層にアピールするニッチなケーブル チャンネルがすぐに登場しました。 ブラック エンターテイメント テレビは、黒人視聴者に向けた番組の新たな機会を生み出しました。 デイタイム チャンネルは女性向けのエンターテイメントやニュースを提供し、MTV はミュージック ビデオを通じて若い世代とつながりました。

次に、1979 年から下院にカメラを設置したケーブル業界が資金提供する C-SPAN の取り組みがありました。1984 年にネットワークに宛てた手紙の中で、熱心な視聴者は広報チャンネルが「裏側からの情報」を提供していることを賞賛しました。 -共通の関心事については近隣住民と柵を設けて議論するが、その範囲は近隣住民の範囲が米国全地域を網羅するものとする。」

ケーブルの人気は業界のロビー活動を後押しし、議会に事業運営の重要な側面の規制緩和を促した。 1984 年に彼らは成功しました。1984 年��ケーブル通信政策法により、 企業がサブスクリプション サービスに請求できる金額に対する地方自治体の制限が特に撤廃されました。

価格高騰と顧客サービスの低下という結果がすぐに明らかになりました。 その後数年間で、ケーブルの基本料金は急騰し、 平均 90% 増加しました 。

政治サッカーをする

当時テネシー州を代表する野心的な上院議員だったアル・ゴアはチャンスを見出しました。 同氏はこの問題を激しく非難し、ケーブル会社とロビイストが、 同氏が 「市場の完全な支配」と呼ぶような方法で消費者の需要をどのように利用してきたかを非難した。

ジョン・マローンは 20 年以上にわたり TCI の CEO を務めました。

リック・メイマン/シグマ、ゲッティイメージズ経由

ゴア氏は業界を 米国人の「コーサ・ノストラ」と非難し、テレ・コミュニケーションズ社(TCI)幹部の ジョン・マローン 氏を「ダース・ベイダー」に例え、1989年の議会公聴会で平均的な米国人を「揺さぶった」として同氏を激しく非難した。 。

マローン氏はこれに反発し、ケーブル放送で人々が前例のない選択肢を得ることができたことを強調した。 料金の値上げにより、ネットワーク放送テレビでは決してチャンスがなかったニッチな番組の実験が可能になった、と同氏は付け加えた。 また、こうしたサービスを提供するために全国に電線を敷設し、その後アップグレードするための費用の支払いも支援しました。

古いものはすべて再び新しくなります

ケーブルバッシングは、ゴア氏と最有力候補のアーカンソー州知事ビル・クリントン氏の選挙活動において効果的だった。 しかし、いったん就任すると方針を変えた。 と考えている情報ハイウェイを構築することを望んでおり 彼らは、民間産業が政府の政策課題の中心である 、ケーブル会社は何百万もの家庭に引き込まれている同軸線を所有していました。

4 年後、ゴアとクリントンは 1996 年の電気通信法 を祝い、ゴアが 1992 年の選挙活動中に支持していた多くの料金規制措置を削減しました。

根拠は? 市場での競争と番組の選択だけでも公共の利益に貢献できるということ。

結果? 民間企業とその利益率の基盤の上に築かれたメディア環境の拡大。

利上げ、 パスワード共有の制限 、利益を上げることを目的とした変更に対する今日の不満にも関わらず、 、スポーツイベントの独占ストリーミング契約など 人々はかつてのように、政治家にこれらの懸念を乗り越え、対処してくれるように頼ることはなくなっています。 規制緩和に対する超党派の信念が、代替政策に関するこうした議論を閉ざしているように見える。

だからこそ、ケーブルは新たなビジネス モデルへの道を切り開くだけではなかったのです。 また、選挙で選ばれた役人や有権者に、公共の利益について、市場が最高に君臨するという異なる理解を受け入れるよう説得した。

料金の上昇と広告の増加により、Netflix、Disney+、Hulu などのストリーミング サービスは、ケーブル TV の古い戦術を利用して利益を得ています。

6 notes

·

View notes

Text

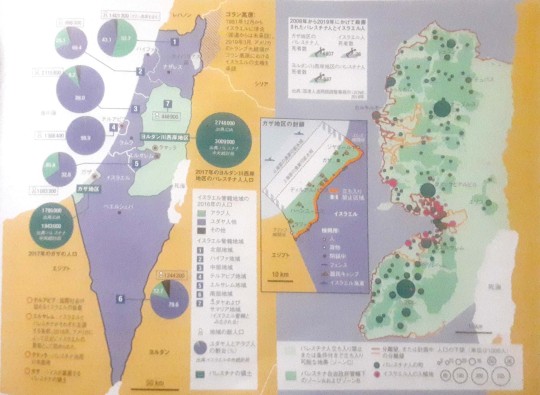

『イスラエル/パレスチナ/アラブ諸国』2020年

紛争の原因

1897年、テオドール・ヘルツルは『ユダヤ人国家』を著し、反ユダヤ主義者たちによる迫害からユダヤ人を守るためにはユダヤ人国家を建設しなければならない、と唱えた。1917年、イギリスの外務大臣であったバルフォア卿は、パレスチナにおけるユダヤ人の「民族的郷土」の建設への協力を宣言する。しかしバルフォアは同時にオスマン帝国の支配下にあったアラブ人に対して独立の約束もしていた。1919年から1939年にかけて、イギリスの委任統治の下でパレスチナのユダヤ人人口は6万5000人から42万5000人になり、パレスチナの住民数に占める割合は10%から30%に増加した。その原因は、中央ヨーロッパやドイツにおける迫害を逃れてやって来たユダヤ人の集団移動だった。このことはユダヤ移民に対するアラブ人の敵意を生んだ。第二次世界大戦後、国連はパレスチナ分割案を採択し、領土の55%をユダヤ人に割り当て、残りの45%をアラブ人に割り当てた国家を創設することにした。アラブ側はこの分割案を拒否し、第一次中東戦争が勃発した。その結果、アラブ側は敗北し、1948年5月14日にベン・グリオンが建国を宣言したイスラエルは、やがてその領土をパレスチナの55%から78%にまで増やしていく。残りはエジプト領とヨルダン領になった。つまりパレスチナ人への約束であったアラブ人の国家は実現しなかったのだ。結果的に72万5000人のパレスチナ人が避難し、難民になることを余儀なくされた。アラブ諸国はイスラエルを承認せず、イスラエルは保身のために西欧諸国とアメリカに接近し、かつての植民地大国の同盟国とみなされた。1956年、エジプトのナーセル大統領が国有化しようとしたスエズ運河をめぐって、イスラエルはイギリスとフランスとともに軍事行動を起こした。ソ連はエジプト側についてこの戦争に介入した。1967年には、イスラエルは「六日戦争」と呼ばれる戦争に勝利し、東エルサレム、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、そしてエジプト領のシナイ半島とシリア領のゴラン高原を占領した。このときの完膚なきまでの敗北は、アラブ諸国にとって屈辱の記憶となった。国連は安保理決議242を採択し、戦争による領土奪取を認めず、イスラエルには占領地域から撤退するよう要請した。1967年、スーダンのハルツームにおけるアラブ連盟の首脳会議で、3つの「NO」が採択された:和解への「NO」、イスラエル承認への「NO」、交渉への「NO」である。

アラブ側ではパレスチナ人が武力闘争を強く推し進めており、対話を拒むイスラエルを国家として認めなかった。1973年、イスラエルとエジプト・シリアのあいだで再び戦争が始まったが、領土問題は現状維持のままで終結した。1978年、エルサレムを訪問したエジプトのサダト大統領がイスラエルに対して和平を提案し、エジプトとイスラエルは互いの国を承認することになった。シナイ半島はエジプトに返還されたが、エジプトは単独で平和条約に調印したために、アラブ連盟から除名された。するとエジプトはアメリカと同盟関係を結び、多大な経済支援を受けるに至った。

1982年、イスラエルはレバノンに侵攻し、レバノンにおける国家内国家となっていたパレスチナ解放機構(PLO)を立ち退かせようとした。1964年にPLOを創設したヤーセル・アラファトは、イスラエルのレバノン侵攻が始まると首都ベイルートから逃亡しフランスの保護下に入った。しかしイスラエル侵攻下で、パレスチナ難民キャンプ内での民間人の虐殺が発生すると、イスラエルのイメージは地に落ちた。1987年から、ガザ地区のパレスチナの青年たちを中心に、イスラエルによる占領に抵抗するインティファーダ、通称「石の闘い」が始まった。1990年から1991年にかけての湾岸戦争が終わると、サダム・フセインが、イスラエルによる占領をうまく利用することでアラブ諸国の世論をたやすく操作していたという事実を、アメリカは初めて理解した。ジョージ・H・W・ブッシュ大統領は、イスラエルに方針変更を強要した。イスラエルとパレスチナの直接交渉が実現し、オスロ合意が成立した。この協定により、PLOはイスラエルを国家として承認し、イスラエル(イツハク・ラビン首相)はそれまでテロ組織とみなしていたPLOをパレスチナの正式な代表として認めることになった。オスロ合意(1993年9月にワシントンで批准された)の計画では、イスラエルは段階的に占領地域から撤退し、パレスチナ人の国家が建設されることになっていた。

1994年7月1日、それまで亡命していたヤーセル・アラファトPLO議長がパレスチナへの帰還を許された。ところが1995年11月4日、イスラエルのラビン首相が過激派ユダヤ人に殺害され、和平プロセスは暗礁に乗り上げた。そこで、大統領として2期目の守終了を控えたアメリカのビル・クリントンは和平合意成立に向けて、2000年7月にキャンプデービッドで両者の首脳会談を待った。しかし交渉は決裂し、再び武力闘争が繰り返される。2001年2月、イスラエルはアリエル・シャロンを首相に選んだ。新首相シャロンはオスロ合意には反対の立場で、ラビン路線(あたかも和平プロセスは存在しないかのように厳しくテロ組織との闘いを続けると同時に、あたかもテロ活動など起こっていないかのように友好的に和平交渉を進める方法)を退けた。シャロンがオスロ合意を少しずつ切り崩していく一方で、ハマスによるテロ活動は規模を拡大していく。2002年にはアラブ連盟から和平案の提案があった。アラブ諸国によるイスラエルの承認と引きかえにイスラエルは占領地域から撤退し、そこにパレスチナ国家を樹立するという内容だ。ところがシャロンは7000人のイスラエル人入植者が140万人のパレスチナ人に囲まれて暮らすガザ地区からの全入植者の撤退を突然決断する。そしてそのあいだもヨルダン川西岸地区では入植地建設が続いた。

パレスチナで2006年1月に行われた選挙ではハマスが圧勝した。ハマスはオスロ合意に反対しており、西欧諸国とイスラエルからはテロ組織とみなされている。

西欧諸国はガザ地区にあるパレスチナ政府との関係を絶った。パレスチナは地理的にはガザ地区とヨルダン川西岸地区に分断され、政治的にはガザ地区を掌握しているハマスとファタハに分離した。イスラエルが撤退したあともガザ地区の封鎖は続き、パレスチナはこれに対してイスラエルの都市にロケット弾を発射して対抗した。これをきっかけにイスラエルは新たに軍事侵攻を開始、ガザ地区を爆撃し、2008年12月から2009年1月にかけてパレスチナ側では1400人の死傷者を出した。さらに2009年2月に行われた選挙ではイスラエル史上もっともナショナリズム色の強い政府が成立した。当時、イスラエルとパレスチナの和平合意がゆくゆくはどのような形を取ることになるかは知られており、多くの文書においてすでに定義済みであった。その内容は、まずイスラエルの隣にパレスチナ国家を建設すること、そしてイスラエル人は67年ライン内に住む権利を有すること、さらに、領有権問題で両者に損失が出ず両者の合意がありさえすれば、境界線の変更も可能であったこと、などである。とはいうものの、この頃からまたもイスラエル・パレスチナ間では不信感が生まれ、敵意にまでエスカレートした。2014年、3人のイスラエル人が誘拐されるという事件が発生、イスラエル政府はまたもガザ地区を爆撃し、2200人が犠牲になった。2015年3月、ベンヤミン・ネタニヤフ率いるリクードが選挙戦で再び勝利をおさめ、パレスチナとの和平交渉に反対する右派と極右派による政府が発足した。大のイスラエルびいきであるドナルド・トランプのアメリカ大統領選出は、ユダヤ教原理主義者や植民地主義者たちとの結びつきが強いネタニヤフが、妥協を認めない政策を続けるうえで、強固な支えになった。アメリカ政府は駐イスラエル大使館をテルアビブからエルサレムに移し、パレスチナ自治政府と断交し、ゴラン高原におけるイスラエルの主権を承認した。EUは現状を承認し、ロシアと中国もこれに続いた。インド、そして数多くのアフリカ諸国も密かにではあるがイスラエルに協力している。また、イランという共通の敵をめぐって、国交のなかったアラブ諸国との関係改善を図り、サウジアラビアとアラブ首長国連邦への接近も実現した。だが、アラブ諸国の政府にまで見放されたパレスチナの大義は、今でも世論に強く訴えかける力を持ち続けている。

『最新 世界紛争地図』

パスカル・ポニファス/ユベール・ヴェドリーヌ 著 神奈川 夏子 訳

ジャン = ピエール・マニエ(イラストレーター)

ディスカヴァー・トゥエンティワン2020年8月25日発行

原題:ATLAS DES CRISES─ET DES CONFLICTS

著者

パスカル・ポニファス(Pascal Boniface)

国際関係戦略研究所(IRIS)所長お呼びIRIS SUP(イリス・シュプ)学長。

パリ第8大学ヨーロッパ研究所で教鞭を執る。戦略的問題に関する著書は約60冊、YouTubeチャンネル『Comprendre le monde(世界を理解する)』も運営している。

ユベール・ヴェドリーヌ(Hubelt Vedrine)

1981年から1995年までフランス大統領府で外交顧問、報道官、事務総長を歴任し、1997年から2002年まで外務大臣(ジョスパン内閣)を務めた。

訳者

神奈川夏子(Natsuko Kanagawa)

上智大学仏文学修士課程、サイモンフレーザー大学日英通訳科修了。訳書『偉大なる指揮者たち』(ヤマハミュージックメディア)、『BIG MAGIC「夢中になる」ことからはじめよう。』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか』(草思社)、『ヴァン・ナチュールの名作300本』(エクスナレッジ)他。

2 notes

·

View notes

Quote

最近(H27.5時点)のニュースで、カラオケ大手会社の第一興商が提起していた裁判の判決が話題になっています。概略、以下の経緯です。

カラオケ動画を「youtube」にアップロードした男性がいた

上記のカラオケ動画には、第一興商作成のカラオケ音声が含まれていた(カラオケハウスで歌っているところを動画撮影したものと解される)

第一興商は、自社作成の音声が含まれる動画の取下げを求める裁判を提起した

裁判所は、判決で、第一興商側の請求を認めた(動画の取り下げを認めた)

なお、問題となったカラオケ動画は、現在では公開されていません。

この裁判例の原文や解説については、下のリンク先にて紹介しています。よろしければご覧ください(別ウィンドウが開きます)。

判例紹介・youtubeに自身のカラオケ動画をアップロードした個人に対して、カラオケ会社が動画の公開差し止めを求めた事案(東京地裁H28.12.20判��(H28(ワ)34083号)

裁判での判断根拠

裁判所が、第一興商の請求を認めた根拠は、「第一興商が著作者(作曲者)から許可を得て作成しているカラオケ用の音声を、第一興商に無断で送信する(著作権法96条の2)ことは許されない」ということです。カラオケ動画にも著作権(厳密には著作隣接権)があることは当然ですので、結論としても法律通りのものです。

著作権法96条の2(送信可能化権)

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

今回の記事の目的

このサイトのウェブ担当の斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法のことも、少しは知っています(弁護士紹介のページはこちらです(情報量は少ないですが…)(別ウィンドウが開きます))。

今回の裁判に関する報道を受けて、「あらゆるカラオケ動画のアップロードは許されない、やったら裁判を起こされてしまう」、『「歌ってみた」のジャンルはもう終わりだ』などと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、そのようなことはありません。

現在の日本国内の法律や運用では、適法にカラオケ動画を動画共有サイトにアップロードする方法は、存在します。

そのような内容について、以下でできるだけ網羅的に説明します。なお、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。本記事での引用は、著作権法32条1項により許されると考えますが、一応の措置です。詳細が知りたい方は、キーワード検索などを行ってください。

先に本記事のまとめ

本記事は長いため、途中で飽きてしまう人もいると思われます。このため、最初にまとめを書いておきます。

カラオケ動画を適法にアップロードするために、現行制度上で用意されている方法などを手早く知りたい方は、ご参照ください。

インターネットにアップロードなどせず、私的に楽しむ分には、カラオケ動画撮影は原則自由である

カラオケ動画をインターネット上にアップロードする場合には、youtubeやニコニコ動画などの大手サイトの場合には、音源と歌唱部分を自前で用意することが必要である(JASRACとの利用規約に従う限度でアップロードが可能)

2の場合でも、過度な替え歌など、著作者の意図に反する楽曲の改変は控えるべきである

「twitter」、「facebook」、「instagram」などへのSNSサイトにてカラオケ動画を公開することは、著作権法の観点からは控えるべきである(JASRACとの利用規約がないため)→【2022.6.15改訂】facebook、instagramについては、利用契約を締結したようですので、この2つのサービスでは利用規約に従う限度でアップロード可能となりました

カラオケ動画を手っ取り早くインターネットにアップロードする場合は、カラオケ会社のプラットフォーム(「DAM★とも」や「うたスキ動画」など)を利用することが無難である

著作権法違反にならないyoutubeカラオケ動画とは?(歌ってみた、等)〜実際の裁判例をもとに|舞鶴法律事務所

3 notes

·

View notes

Text

0 notes

Text

2024年4月8日

【地震情報】 4月8日 10:25 震度5弱 【宮崎県】宮崎県南部平野部 震源:大隅半島東方沖 M5.2 深さ約40km

事件・事故の犠牲者の顔写真、生成AIが無断使用…遺族「使うのやめて」・識者「尊厳にかかわる」(読売新聞)

画像生成AI(人工知能)の精度を上げるための学習に使われる膨大な画像データの中に、事件や災害の犠牲者の顔写真が多数含まれていることが、読売新聞の取材でわかった。ニュースサイトなどから収集されたものを無断で使っているとみられる。AIが犠牲者と似た画像を生成する可能性は排除できず、今後、是非が議論になりそうだ。(桑原卓志)

【図解】生成AIを悪用、児童のわいせつ画像も

「再発防止のため」

「娘の写真がそんなことに使われているなんて」。大手広告会社・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)を2015年に過労自殺で亡くした母親の幸美さん(61)は困惑気味に話す。

幸美さんはまつりさんを亡くした後、報道各社にまつりさんの顔写真を提供し、SNSでも公開してきた。過重労働の実態を広く知ってもらい、「二度と同じようなことが繰り返されないように」との思いからだ。

しかし、その写真が世界で最も人気が高い画像生成AIの一つ「ステーブル・ディフュージョン(SD)」が学習に使うデータセット(データ群)の中に含まれていた。読売新聞が昨年12月、ネット上で公開されていたデータセットの内容を調べ、見つかった。

幸美さんは「無関係なAIの学習に使うのはやめてほしい」と訴えた。

震災犠牲者も

画像生成AIは、指示を出すだけでイラストや実写と区別が付かない精巧な画像を生成する。画像の精度を上げるため、膨大なデータの学習を必要とする。

SDを開発した英新興企業「スタビリティーAI」によると、SDは、ドイツの非営利団体「LAION(ライオン)」が無償で提供しているデータセットを利用している。

画像データは約58億点に及び、まつりさん以外にも事件や事故の犠牲者の写真が多数見つかった。神戸市で1997年に起きた連続児童殺傷事件の被害児童や、東京・世田谷一家殺害事件(2000年)の家族4人の写真。東日本大震災(11年)などの災害や、米同時テロ(01年)などテロ事件の犠牲者の画像もあった。

データセットの画像は、ネットを自動巡回するプログラムで集められており、収集先にニュースサイトや、そこから転載されたネット掲示板などが含まれていた。

機械的に収集

報道では、事件や災害の被害の実像を伝えるため、犠牲者の顔写真を掲載する場合がある。

一方、画像生成AIが学習に利用するデータセットは、画像の中身を問わず、機械的に無差別に収集されている。そのため、イラストなど著作物の無断学習も問題視されている。

これまでの読売新聞の取材では、児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触する恐れがある実在児童の性的画像もデータセットに含まれていることが明らかになった。

専門家によると、AIが学習した画像と似た画像を生成する可能性は排除できない。犠牲者の名誉を傷つけるような画像が生成されたり、生成された画像が偽情報の発信に悪用されたりすることもありうる。

スタ社はメールでの取材に対し、「(希望者が申請をすれば)学習対象から除外できる仕組みがある」と回答した。しかし、データセットに犠牲者の顔写真が含まれていることの認識や見解については、回答がなかった。

死者のデジタルデータに詳しい関東学院大の折田明子教授(情報社会学)は「事件や災害の教訓を訴えるため、犠牲者の顔写真を公開した遺族からすると、AIの学習に使われることは想定外で、死者の尊厳にもかかわる。公益性がある報道とは異なる。AI開発企業が『申請があれば除外する』という対応では不十分だ」と指摘する。

一方で、無断学習の問題とは別に、亡くなった家族をAIで再現したいという需要が今後高まる可能性がある。折田教授は「AIが普及する中、遺族感情や死者の尊厳をどのように守っていくか、社会全体で議論する必要がある」と話した。

画像生成AIに関するご意見や情報を大阪社会部にお寄せください。

神田敏晶(ITジャーナリスト・ソーシャルメディアコンサルタント)提言 ウェブサイトのようにクロールさせたくないページには『noindex』を設定できるように、画像や動画にも『noindex』という概念が必要なのかもしれない。しかし、ウェブニュースの場合は、表示されることによっての広告収入があるので難しい。画像AIが学習する場合、オリジナルをそのままではなく、3種類以上のデータの合成が必要などと重み付けを加える、または学習データに対して見返りを与えるなどのいろんなバリエーションを考えてほうがよい。

また、個人の場合は、学習されたデータから削除依頼がかけられるなどの展開も必要だろう。AIに学習させたくないデータのデータベースビジネスも必要とされていると考えたほうがよい。

イラン、慎重に報復検討か 「弱腰」回避で強硬論も イスラエルと直接衝突望まず(時事通信)2024年4月8日

イランの「革命防衛隊」隊員の葬儀で燃やされるイスラエル国旗=5日、テヘラン(AFP時事)

【イスタンブール時事】イスラエル軍がシリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館領事部を空爆してから8日で1週間。

イランは「罪を後悔させる」(最高指導者ハメネイ師)と明言しつつも、これまで目立ったイスラエルへの反撃を控え、報復の時期や規模を慎重に見極めているとみられる。イランは強力な報復を訴える声が国内で強まる一方で、イスラエルやその同盟国の米国と直接衝突する事態は避けたいのが本音で、どこまで強硬に対抗すべきか苦慮しているもようだ。

▽標的や規模焦点

1日に起きた攻撃では、イランの精鋭「革命防衛隊」の司令官らが死亡。特に、殺害された対外工作部門「コッズ部隊」のザヘディ司令官は、イスラエルを敵視するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラやシリアの親イラン勢力と緊密な重要人物だった。革命防衛隊は6日、「シオニスト(イスラエル)やその支持者への懲罰に対する国民の求めを満たすことを保証する」と改めて宣言した。

今後の焦点は、報復の標的に加え、その規模や手段だ。米CBSテレビは、イランが今月10日前後のイスラム教ラマダン(断食月)明け前にも、無人機や巡航ミサイルでイスラエル外交施設を狙うとの情報を米政府が得ていると報道。CNNテレビも、米・イスラエル両国が「幾つかの方法」による大規模な攻撃に備えていると伝えた。

イランは主導権を握る保守強硬派を中心に主戦論が強まる。大使館を狙った異例の空爆は本国への攻撃とも見なされ、「弱腰」と映る報復ではハメネイ師やライシ大統領ら体制指導部への不満に直結する。一方で、イスラエル領内へ弾道ミサイルを撃ち込むような前例のない作戦は両国の軍事衝突を誘発し、中東全域に戦火が拡大しかねない。

▽攻撃応酬の懸念

イランが隣国イラクやシリア、レバノンなどの親イラン組織を利用し、イスラエルや米軍基地への攻撃を強める可能性もある。1月にはヨルダンで親イラン勢力の無人機攻撃により米兵3人が死亡。米軍が報復し、緊張が高まった。ただ、ロイター通信は米当局者の話として、大使館攻撃後に親イラン組織が米兵を狙う兆候を示す情報はないと報じた。

報復の一環で、核開発強化に乗り出す恐れも指摘されている。イスラエルはイランの核保有を嫌い、同国内で核科学者暗殺や核施設への破壊工作を続けているとされる。核武装の脅威が高まればイスラエルや米国が強く反発し、緊迫の度が増すのは必至。イスラエルのネタニヤフ首相は4日、「単純な原則に沿って行動する。われわれに危害を及ぼそうとする者には、われわれも危害を加える」と警告している。

イラン“48時間以内”攻撃の可能性…イスラエルが備え 米WSJ紙が報じる(テレ朝news 4月12日)2024年4月8日に追記

イスラエルは、イランによる48時間以内の国内への報復攻撃の可能性があるとして準備しているとアメリカメディアが報じました。

アメリカの有力紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」は11日、関係者の話としてイスラエル政府は24時間から48時間以内に、南部または北部を狙ったイランからの攻撃に備えていると報じました。

その一方で、イラン政府指導部から情報を得た関係者の話として、「攻撃は協議されているものの、まだ最終的な決定は下されていない」と伝えています。

1日、イスラエル側によるとみられるシリアのイラン大使館への攻撃以降、イランは報復を示唆していて、緊張が高まっています。

0 notes

Text

パブリシティ権と著作権法における声の保護

パブリシティ権とは、個人の商業的価値を有する属性(名前、肖像、声など)を不正利用から守る権利を指します。日本では、肖像権として知られる概念の一部ですが、声の保護に関しては法的な明文化がされていません。これには、声が容姿や名前のような個人を特定し得る属性として捉えられるかどうかという議論があります。

著作権法と声の保護

著作権法は、創作物に関する権利を定めた法律です。声がその枠組みに含まれないのは、声自体が著作物とは見なされていないためです。しかし、AI技術の進展により、声を模倣する技術が発達してきたことから、著作権法の枠組み内での保護を求める声が高まっています。

隣接権による保護の可能性

隣接権は、著作権に関連して、演奏家や製作者などの権利を保護するものです。声が実演として隣接権で保護される余地については議論の余地がありますが、これも実際の法的適用は困難な面があります。

著作権…

View On WordPress

0 notes

Text

Rembrandt改訂版HO1

あなたはこの地下都市の電力会社プルメテント社の社員だ。

1年前から調査班に所属しており、半年前に<HO2>をスカウトした。

以降<HO2>とはチームを組んで行動を共にしている。

・調査班での活動

あなたはこの地下都市の電力会社「プルメテント社」の調査班に所属する社員だ。

元々は社内で別の業務に従事していたが、投身自殺の件数が増えているために、

1年前上層部から「調査班に来ないか」と声を掛けられたことが配属のきっかけとなっている。

あなたがその異動を承諾した背景には、とある事情が絡んでいる。

あなたには<高村葉>という親しい間柄の人物がいたが、高村は2年前に投身自殺をしている。

当時のあなたは多忙を極めており、なぜ自殺に至ったのか心の内を知ることもなければ、今のあなたのように現場に赴くこともできなかった。

ただ唯一知っているのは「ほんとうの空を見てみたい」と、親しいあなたに告げたことだけだ。

そんな中でもしこれから調査班として投身自殺の全貌を知ることができるのであれば、

何か高村について分かることもあるのではないか、というのがあなたの思惑だった。

そういった理由でこの1年間人一倍業務をこなしてきたあなたは、投身自殺に至った人物たちは

全員で無くとも一定数が「普段よりも帰りが遅かった」「誘いを断るようなことが続いていた」らしい、ということを知っている。

つまりはどこかに足を運んでいたのではないか?というのが、あなたのひとつの仮説となっている。

※NPC:高村葉(たかむらよう)

かつてあなたと付き合いのあった友人。

快活な性格で、核心をついた事を言うこともあった。

仕事が忙しくなってからは殆ど会う機会は無かったが、自然体で接することのできる相手だった。

2年前に投身自殺をしており、遺書もなく、自殺の理由は不明瞭なままだ。

そして一度だけあなたに「ほんとうの空を見てみたい」と告げている。

>年齢や性別はPLの趣味嗜好に合わせて頂いて構いません!

・HO2との出会い

半年より少し前、あなたが調査班として活動をしていたある日のことだ。

誰も行きつかないような路地裏の階段をふらふらと上がっていく、自社のジャケットを着た人物を見つける。

実際にはそうではなかったが、その瞬間はまさか投身自殺ではないかと思わずその手を掴むと、彼/彼女はあなたの方を振り向いた。

それが、当時自社管轄内でアルバイトをしていたHO2との出会いだった。

高村と似た面影を感じたのか、あるいは社員の役割としてなのか、その理由は問わないが

あなたはHO2を気に掛けるようになり、調査班へのスカウトをすることとなった。

そして半年前から、2人で連続投身自殺の調査を進めるようになったのだ。

・絶縁装置

HO2の調査班配属は、人員不足に喘いでいた本社業務の一助になることからすぐに受け入れられた。

しかし、ひとつ問題があった。それはHO2が放電体質であるということだ。

そこであなたは、放電能力を制御できるという「絶縁装置」を所持することとなる。

HO2が世間的にも怪訝に思われている能力者であることを鑑みると、

万が一のことがあった場合企業の印象を著しく損なう可能性もあるという理由で、企業の上層部から内密に与えられることとなったのである。

絶縁装置の見た目は拳銃そのものだが、弾丸を撃ち込めば放電を止めさせることができると聞かされている。

しかしこれを使うことで実際にどのような作用があるかは、あなたも撃ったことが無いため不明のままだ。

これを所持していることは社内にはもちろん、信頼関係に関わるためHO2であっても秘密にしている。

※絶縁装置

<拳銃>で判定弾数4

拳銃技能の取得推奨。ボーナスとして+30の補正

絶縁装置は隠し持っているため、他にも武器を持っていることが前提になるが、その種類は問わない。

高村葉 ※いずれかの容姿をPLさんが選択してください。

年齢や性別はPLの趣味嗜好に合わせて頂いて構いません。

CSの方に記載をお願いします。

_________________________________

大学を出て、生活の安泰第一でプルメテントに就職。

インフラは未来が堅いし、ブラックっていってもさすがにそこまでじゃないでしょと舐めてかかったら

予想以上の黒さに最初の1年で辞めたくなった。というか、気付いたら同期は皆辞めてた。

確かに友達とは全然会えないし貯まったお金を使う場もなかなかないし、多少給料下がっても別の会社に行くべきかなー…なんて考えたりもした。

葉に相談しようかも考えて、でもあいつ今カウンセラーになってただでさえ人のこと見てるのに、そこに重荷になりたくないなと連絡は軽めのものしかしないようにしてた。

大変なのは最初だけだ。リズムを掴めば慣れてくるし、面白さもわかってくる。

上司からのハラスメントがあるわけでもなし。働いたら働いた分だけお金も入ってくるし。

大変だからってだけで辞めるのは惜しい場所だ。あとは勤務形態だけ整ってくれたら言うことないんだけどな。

…を、繰り返してたら気づけば2年。

葉が死んだ。

なんで?

だってこないだ久しぶりに会ったじゃん、近況報告してやっぱ2年もやるとなんとなく掴めてくるよねとか話して、生活落ち着いてきたしまた会おうよって約束して、なんなら葉が会いに来やすい場所にでも引越すかなって内心考えたりもして。

ほんとうの空を見てみたい、 そんな言葉に引っかからなかった訳じゃない。

見上げても人口灯しかないこの世界になんとなくつまらなさを抱えてたのは私だってそうだから。

その日の帰り道が妙に寂しくて離れがたくて、 何てことない顔して指先だけ葉に絡めて駅までを歩いた。

葉の顔は見れなかった。あの時に、違う言葉を言っていたら、

知りたかった、どうして死んだのか。

同じくらい、知ることが怖かった。

だから繁忙期に身をかまけて、考える隙間を作らないようにして、働いて、働いて、働いて、

そんなときに調査班の誘いがかかった。

断わる理由なんてなかった。

3年も働けばいいところの家に住めるくらいにはなる。どこに引っ越そうか、どうせ行き来するだけの場所だけど、

それなら。葉の家の最寄りにあった広めの物件を選んでるとき、気持ち悪いな、と今更ばかみたいだ、と

そんなことを思いながらも違う場所にできなかった自分の情けなさを、1年経った今もよく覚えてる。

賑やかな部下と組むようになって半年。

この子のうるささは気が紛れるから好きだ。

見つけるまでの半年間は、調査班として事件に向きあえてしまうからこそ鬱々としていた気がする。

死んだ人間を見るたびに置いていかれたような気持ちになって。揃って向かっていた「どこか」に、私は行く権利がないと境目を越えられないような寂しさがあって。

なのにそちら側に囚われていた自分を、この子がこちら側に引き留めている、そんな感覚がある。

本当はもうずっと、同じように飛び降りて終わりにしたかった。

でも、ただの真似事じゃきっといつまでたっても葉のところにいけないから。

ほんとうの空を見たい。

そうしたら、葉も、私も報われるんじゃないかって。柄にもなく夢見てる。

▽高村葉(葉)/男・同い年

初めて会ったのは大1の必修授業。席が隣で、人懐こそうな男だなが第一印象

それで終わりかなと思ってたのによく講義が被ったり、バイト先が一緒になったりとなんやかんやで縁があって。

そのなんやかんやで葉をすっかり好きになってしまったのは随分ちょろい女だな…と自分でも思う。

みく?って読み間違いの声に、そうだよなんて頷いたのも今となってはからかいだったのか惹かれてたからかわからない。

自分の名前が嫌いだった。空未満、と言われてるみたいで。手の届かないものをずっと眺めてるみたいに思えて。

だから みく、って呼ばれるのが好きだった。そう呼んできたのは葉だけだったから、それもあるのかもね

どうにかなりたい訳じゃない。ただ、一緒にいるのが居心地いい。

バイト先のバックヤードで、葉の家で、大学のホールで。

なんとなくふたりで過ごすのが当たり前だった大学時代があるからこそ、今更関係を変えるのもこの温度を手離すのも嫌だった

付き合ってないの?って何度聞かれても、全然?なんて答えてた自分のことを青いな、と今は思う。

あのときそうだよって葉の腕を引いて行ってたら、あいつは死ななかったのかな

▽HO2

かわいい子。ふら、と階段を上がっていくのを見て思わず掴んだのは、何度もその手を取り損ねた葉が過ぎったから

知りたかった。この子も”そう”なら、何が見えてるのか、何に突き動かされているのか

…結果として全然、そんなことはなかったわけだけど。

話してみれば明るくて愛嬌のある普通の子だし。いや、放電体質って意味じゃ普通じゃなかったけど。

うんぬんかんぬん。半年間の感情はすりあわせしたら追記しますがみらいちゃんには好感情!

0 notes

Text

丘の上の本屋さん

まったりした映画が観たかったので観た。まったりした。デカい事件が起こるわけでもなく、シーンは繋がりっぱなしでもなく、顔のクローズアップが多くて、景色はきれいで、本がいっぱい出てきて、悪人はいなくて、本屋さんに来るお客はみんななんかおかしくて、リベロとエシエンの会話は穏やかで本から見つけた得難いものを挙げるときだけ瞳が輝くところが良くて、まったり観ていられる映画だった。

恥ずかしい話だが『ユリシーズ』は何度も挑んで少しずつ読み進めたけど終われなかったという同い年くらいの客に、恥ずかしくなどありません、自分は長期入院のときにこの本だけ持っていきましたが薬を飲んでは少し読み、スープを飲んでは少し読み、煮りんごを食べては少し読み、結局結末を知らないまま退院しましたと答えたリベロのシーンが好きだな。「でも本が好きな者としてこんな恥ずかしい話は秘密にしておくべきでしょうね」と笑って付け加えたリベロに愉快げな笑い声を返すお客さんの反応まで良かった。メデューサ文庫の初版本のラインナップが気になる。

『わが闘争』の初版本を探すヒトラーかぶれの男(「あなた」と呼びかけるのはスペイン人くさいからヤダってなに?)、自分の著書をもう一度だけ手に取りたくて探している先生、かつて発禁だった詩人の本が『贈呈本』と聞いて「では読み終わったら返しに来よう」と微笑んだ神父さん、ふれあい行動の研究資料としてハードな本を探してるSっぽいお姉さん、毎朝リベロに本を売りつける男、が拾ってきた1957年頃の日記の著者にして家政婦として働きながら恋人との将来を憂いている20才の「わたし」。みんなそれぞれに人生と思想があって、だからこそ本との距離感や付き合い方もそれぞれ違う。入れ替わり立ち替わりやってくるそうしたお客さんに対し、リベロは本と彼ら彼女らをつなぐ古書店店主としてあくまで穏やかに淡々と接しながらも、ほんとうに本が好きなひとが素晴らしい本を手にして帰っていくときだけは嬉しそうにニコニコしながらその背中を見送っているのが印象的だった。

隣のカフェで働いてるニコラは作中で本を買うことはなく、キアラの気を惹くためにフォトコミックをネットで買うくらいなんだけど、朝リベロが店を開けるのを手伝うし、店番もするし、お客さんの話を聞きたがるし、でも病院からリベロが帰ったのも気付かないくらい興味津々に本をめくっている場面もあって(恋の本だったのかな?)、リベロとリベロの大事にしている本の世界をひとりの友人として大切にしているところが好きだった。「発禁本を広めるのは本屋の義務だ」と贈呈しているリベロに「またあんたって人は…」て言うところ好き。

エシエンが一冊本を読み終えるたびにリベロと交わす本の話はどれも示唆に富んでてめっっちゃ良かった……『ピノッキオの冒険』の「キツネとネコが好きだ ピノッキオを騙すけど愉快な連中だよ」と言えば「人を騙す連中はみんな愉快だ 騙すために人当たりがいいふりをしているんだよ」、『星の王子さま』は「二度読むんだ 一度目は理解するため 二度目は考えるために」、さくさく読み終えた『白鯨』を一言で表すならという問いに「復讐」と答えれば「きっと正解だ でももっと深く考えると他にも見つかるはずだよ ゆっくり読むことだ そうすると考える時間が生まれる」といったふうに、物語の表層からエシエンが得た感想をもう一層下の深さに導いて思考させようとするリベロの話しぶりが良い。全然押し付けがましくない語り��といい、エシエンのペースや必要な事に合わせて次の本を選んでくれる眼差しといい、エシエンがより良い人生を歩めるようにしてくれていただろうことが沁みた。

選書の理由として「これを書いたアフリカの作者はきっと君と同じ色の肌をしていたはずだ(イソップ物語)」、「この人が働いていたのは抗生物質もワクチンもない、いまと何もかも違う時代だ 君が医者になるのなら読んでほしい(密林の医師シュヴァイツァー)」、「(『星の王子さま』から『白鯨』に移ったときの)ゆっくり読むんだ」と渡すところが特に良かった。「星に帰った王子さまはまたバラに会えたかな?」とたずねるエシエンに「バラだけじゃない また一日に43回も夕日を見たよ」と答えるリベロ、「この本を書いたあとまもなく飛行機が行方不明になった」とリベロに言われてなんともいえない表情の沈黙を落とすエシエンも好きだ。

日記の「わたし」はアメリカに辿り着けたのか、どうしてイタリアに日記があるのか気になるし、エシエンやニコラのその先も気になるけど、鑑賞した人間としては先生が引用していたセネカの言葉を以て祈りとするしかない。「人生には不安の種がいくつもつきまとうが われわれはいつだって そこから希望を選ぶ」。

※エシエンのブックリストめも。

マンガ(ミッキーマウス)→ピノッキオの冒険→イソップ物語→星の王子さま→白鯨→密林の医師シュヴァイツァー→◯◯◯→白い牙→→→国際人権宣言。

1 note

·

View note

Video

youtube

#8【銀河鉄道の夜】パシフィックから来た人々。氷山にぶつかって沈んだ船の悲劇「ジョバンニの切符(その2)」/原作:宮沢賢治 声:七宮mao昴/...

■あらすじ■

この魅惑的な物語では、ジョバンニがリンゴのような香りを感じ取り、リンゴのことを考えていたからだろうかと思う。やがて、その香りは確かにリンゴに似ていて、野生の茨の香りを伴っていることに気づきます。

香りの元を探っていると、窓から香りが漏れていることに気づく。戸惑いながら辺りを見回すと、黒髪で驚いた表情の少年がいる。その隣には、少年の手をしっかり握っている長身の青年と、その腕に寄りかかり、窓の外をじっと見ている少女がいる。

青年は、自分たちが銀河鉄道という特別な旅をしていることを話し、仲間を安心させようとする。そして、もうすぐ美しい場所に到着すること、神の存在に導かれているので何も恐れることはないことを伝える。

しかし、青年の表情には悲しみが浮かんでいる。彼は一行を励まし、楽しい歌を歌い、気分を高揚させる。ジョバンニは、灯台守の言葉に救われながら、自分の幸せへの道を考えていく。

航海中、彼らは息をのむような光、形、香りを目の当たりにし、空は驚きでいっぱいになる。そして旅は、目的地へと近づいていきます。香り、感情、謎が交錯し、ジョバンニと仲間たちは、喜びと発見の世界へと深遠な冒険を続けていきます。

🚂「ジョバンニの切符 その2」目次🚂

0:00 青年、かおる子、タダシ

2:07 神に召された3人

5:46 氷山に衝突して沈んだ船

9:50 鷲の停車場

クイズはこちらから↓

https://www.youtube.com/post/UgkxrmtZUrkJMsN1ZKqgjJMi5kYGPigJh6Yc

🚂朗読『銀河鉄道の夜』バックナンバー🚂

一、午後の授業

https://youtu.be/KC41nT-wVU4

二、活版所/三、家

https://youtu.be/lzAUYEt_KPM

四、ケンタウル祭の夜・五、天気輪の柱

https://youtu.be/28vhw8dj_rQ

六、銀河ステーション

https://youtu.be/GDGhGyJALEk

七、北十字とプリオシン海岸

https://youtu.be/lsta872gT5c

八、鳥を捕る人

https://youtu.be/Vetl-tReff4

九、ジョバンニの切符 その1「アルビレオの観測所」

https://youtu.be/8lARKQAcFXc

🚂朗読🚂【声:七宮mao昴】

★「銀河鉄道の夜」について

宮沢賢治の未完の名作「銀河鉄道の夜」は、まだ推敲中だったため、いくつかのバージョンが存在します。この動画では、ブルカニロ博士が登場するバージョンを朗読いたしました。

🎉コラボ企画への応援お願いします🎉

皆さまの応援の言葉やお気持ちは、コラボ制作者様、ご本人に直接行き渡るシステムになっています。各動画にて「いいねボタン」「コメント」「Super Thanksボタン」で、是非、応援のメッセージやお気持ちをお寄せください。

🎦映画「銀河鉄道の父」🎦

公式サイト | 2023年5月5日(金・祝)全国公開

https://ginga-movie.com/

宮沢賢治のお父さんの視点から、息子の人生を描いた、第158回直木賞受賞作。

📘青空文庫「銀河鉄道の夜」📘

底本:「銀河鉄道の夜」角川文庫、角川書店

1969(昭和44)年7月20日改版初版発行

1987(昭和62)年3月30日改版50版

🎵使用BGM🎵

・星めぐりの歌【DL】

https://youtu.be/LxOmjR14kKE

・「消えそうな光」試聴ページ|フリーBGM DOVA-SYNDROME

https://youtu.be/YJChgM5S7yI

🎵使用ジングル🎵

Twin Musicom の Operating System (Sting) は、クリエイティブ・コモンズ - 著作権表示必須 4.0 ライセンスに基づいて使用が許諾されます。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

アーティスト: http://www.twinmusicom.org/

0 notes

Text

銅賞に選出されたのは2022年1月発売のシングル曲「残響散歌」で、作詞を担当したAimerの別名義・aimerrhythmは「関わってくださる皆さんに感謝して、これからも1つひとつの楽曲を大切に歌い届けていきたいです」、作曲した飛内将大は「関わってくださったすべての方、聴いてくださったすべての方への感謝を胸に、これからも精進してまいります」とそれぞれメッセージを寄せた。

0 notes

Photo

【荊棘のトレイル | クリーネストライン】 - パタゴニア : https://www.patagonia.jp/stories/thorny-path/story-123268.html/ : https://archive.ph/R4iiD

西脇 仁哉

{ 2022-07-13 }

マウンテンバイクが地域と深くつながり、次世代に引き継げるように。遊ぶフィールドは自分たちで作り、守っていく。

{{ 図版 1 : 下草の枯れる冬には尾根の向こうに絶景が広がる。ライダー:瀬戸 英人 / 写真:西脇 仁哉 }}

悪路を人力で走るための乗り物、マウンテンバイク。路面の起伏、木の根の段差、岩壁など次々と現れる難所を、経験とスキルを駆使し、ダンスを踊るかのように体を素早くしなやかに動かしながら乗り越えていく。人馬一体、いや、マウンテンバイクを介した自然との一体化。そんな身一つだけで地形を攻略するゲーム感覚と、その報酬として味わえる大きな達成感に、小学生の頃から魅了され続けてきた。

大学2年の夏休み、マウンテンバイクの聖地・カナダ西海岸のウィスラーで日本人向けの走行ツアーに参加し、2週間を過ごす。現地でテーマパークばりに充実したマウンテンバイクのトレイルを走り回り、ここは楽園かとカルチャーショックを受けた。そこからは、カナダを再訪することを考えてばかり。大学院に合格していたものの、大学卒業と同時に休学し、ワーキングホリデーで再びカナダに渡った。現地のマウンテンバイクメーカーで仕事をもらい、夏はカナダ、冬は日本というマウンテンバイク中心の武者修行のような生活を3年続けた。

{{ 図版 2 : まるでスキーのシュプールを描くように、砂の崖を急降下。カナダBC州カムループス。写真:辻 義人 }}

{{ 図版 3 : カナダのバックカントリーライドでは、絵葉書のような雄大な景色を楽しめる。写真:西脇 仁哉 }}

帰国後は長野県伊那市のマウテンバイクツアー会社でガイドとして1シーズン働き、トレイル整備のイロハも学んだ。現在は海外自転車ブランドの広告の翻訳家と、パートタイムのフォトグラファーとして働き、時間を見つけては近隣のトレイルへ繰り出している。

生まれは東京で、育ちは関東平野と秩父山地が交わる埼玉県南西部で、今もここに住み続けている。山岳地帯と居住地を里山が結ぶこのあたりは奥武蔵と呼ばれ、週末ともなればハイカーやトレイルランナーはもちろん、クライマーやサイクリストで賑わう。自然の中でのんびり過ごすこともハードな運動を楽しむこともでき、さらには都心部からアクセスしやすく、アウトドアスポーツを嗜むのには最高の地域だ。

マウンテンバイクは主に山道を走るのだが、山で実際に乗っている人に遭遇する機会は少ないかもしれない。それもそのはず、マウンテンバイク乗りはただでさえ広い山林の、さらに人通りのない山道を好んで走行するからである。法律上は走行が許されている山道であっても、肩身の狭い思いをしていることが多いマウンテンバイク乗り。そのスピードから、他の利用者との接触事故が懸念され、また見た目にインパクトのある太いタイヤから、路面の侵食の原因と見なされ、走行禁止になった山道は残念ながらいくつもある。

{{ 図版 4 : 岩畳も見つめることでラインが浮かんでくる。写真:鈴木 雄一 }}

山道は無数にある。だから短絡的かつ無責任に考えれば、ある山道が走れなくなれば、違う山道を走ればいい。しかし、これを繰り返せば、全国的にフィールドは減少していくばかり。ただでさえ高額な機材スポーツである。また、玄関を出た瞬間からフィールドが始まるロードバイクと異なり、マウンテンバイクは山道という特定のフィールドありきのスポーツだ。フィールドが減って行けば、次世代のライダーが育ちにくくなり、数十年後には悲惨な状況が待ち構えているかもしれない。そして、走る場所がなくなれば、その存在意義すらもなくなってしまう。だからこそ、すべての山道とまでいかなくても、できるところから整備活動を始めていく必要があると思う。

{{ 図版 5 : 木々の隙間から漏れた光がスポットライトのよう。薄曇りの奥武蔵にて。写真:西脇 仁哉 }}

慣れ親しんだトレイルが将来的に走行禁止になるかもしれないという危機感を持ち、自分たちの手でフィールドを守ろうと2014年に設立されたのが、奥武蔵マウンテンバイク友の会(以下OMC)だ。その目的はいたってシンプル。普段遊ばせてもらっている里山への整備を通した恩返しと、マウンテンバイクの普及および啓蒙である。

友の会に現在所属する会員は、子供から大人までの80名弱。年齢も職業もバラバラだが、共通するのは皆、マウンテンバイク乗りであるということ。私たちは高齢化が進む地域の里山保全団体にマンパワーを提供し、倒木の撤去や雨水の浸食を防ぐための造成などを行っている。また、行政の道路美化団体に登録し、里山周辺で不法に投棄されたゴミの清掃や草刈りもしている。年20回ほどの作業に毎回20名程度が参加し、各地域の作業担当に割り振られた主要メンバーは、月に一度のミーティングで今後の作業内容の決定や、会に寄せられた問題の議論を行なっている。

海外ではトレイルビルダー、要はマウンテンバイクで走るトレイルを山中に作る職業があり、その作業が映像やSNSで紹介されるようになって以来、彼らに憧れるマウンテンバイク乗りも日本で増えてきた。シャベルやツルハシで道幅を拡幅したり、土を掘っては盛って水切りを作ったりするのだ。しかし、所有者に無許可でこれを行なうと、器物損壊の罪に問われてしまう。その点、OMCで整備する山道は、すべて市道となっている。問題箇所の特定、行政への作業の申請と報告を通じて、マウンテンバイクのためではなく、あくまで歩きやすいようにするためではあるが、そのような整備を堂々と行っている。また、OMCではただの肉体労働に終わらず、達成感や意義を感じられるよう工夫している。その最たるものが、汗を流して整備した区間の走行だ。自分たちの手で直したという自負から、その区間の走行は毎回感慨深いものとなる。

{{ 図版 6 : 山側を削り、その土を谷側に盛って山道を拡幅するOMCの会員たち。写真:西脇 仁哉 }}

2017年には、埼玉県飯能市の市民活動支援事業に『子供と楽しむじてんしゃ広場』と題して、同市名栗地域の公園内に自転車コースの開設を提言。無事採択され、翌年には造成が完了。現在は偶数月に一度の整備活動に加え、年二回、地域の子供たちに向けた自転車教室を開催している。純粋な自転車遊びの延長として、土���上での安全な走り��を身につけることで、マウンテンバイクを本格的に始める子供が出てくることを願っている。

{{ 図版 7 : 子ども向けの教室では、学びではなく遊びの延長として、マウンテンバイクの入口を体験できるよう配慮している }}

例えばカナダでは、自転車と言えばマウンテンバイクであることが多い。サイクリングを楽しむ家族から、本格的なスポーツとして取り組む愛好家や世界のトッププロライダーまで幅広い層が定着し、マウンテンバイクという乗り物が市民権を得ているのだ。さらには、充実したその走行環境はマウンテンバイク先進国と言わしめるのに十分であり、世界中から愛好家を惹きつけ、さらには多くの移住者まで生んでいる。また、カナダの国土は日本の約27倍であり、そのうち9割の山林を各州が所有する。これらの州有林は、健康や幸福の追求、つまりはレクリエーションを目的として人々に開かれている。それゆえ、トレイルの造成などには細かなルールが定められているものの、地権者が公私散り散りとなった日本の土地と比べ、はるかに利用しやすい。また、どの街へ行っても、そこにはほぼ必ずマウンテンバイクの走行環境を整える団体が存在している。

一方、日本は国土の約7割が山林であるものの、その目的は保全が多く、多様なアクティビティーの利用に対して開かれているとは言い難い。また、利用までの道を切り拓く上で、マウンテンバイクが貢献できることは地域によって異なる。OMCのように、高齢化する保全団体にマンパワーを提供できる地域もあるし、害獣駆除の一環として、マウンテンバイクの走行が野生動物を田畑から遠ざける役に立つ地域もある。また、良質なトレイルがまとまって存在していることから、マウンテンバイクの目的地として愛好家を呼び込み、町おこしの一端を担っている地域もある。それぞれの地域に適した運営方法や作業内容で、コミュニティーと協力して持続可能な山林の利用法を編み出す団体が全国的に増えているのだ。

{{ 図版 8 : 幻想的な景色と出会えたときの喜びはひとしお。写真:鈴木 裕一 }}

マウンテンバイク先進国から10年は走行環境が遅れていると言われている日本だが、国が違えば制度も違って当然。したがって、日本は日本に適したやり方で、地道にフィールドを増やしていくほかない。これまではただ走っておしまい、と一方的に利用するだけの遊び方だった。しかし近年は、このスポーツを社会にもっと普及や還元させ、次世代に繋いでいくことがより重要視されているように感じる。遊ぶフィールドは自らの手で守る。その言葉を胸に、マウンテンバイクがブームとしてではなく、地域と深くつながって広まっていくことを願ってやまない。

●著者プロフィール

西脇 仁哉

―――1986年東京生まれ、埼玉育ち。小学生の頃にマウンテンバイクと出会う。大学卒業後にはカナダのブリティッシュ・コロンビア州ウィスラーで本場のマウンテンバイクを体験。国内外の映像作品や専門誌に取り上げられ、現在はフリーランスの翻訳家をしながら、レースとは違うマウンテンバイクの楽しさを発信中。

0 notes

Photo

📸山口誓子記念館 / Yamaguchi Seishi Memorial Hall (Kobe University), Kobe, Hyogo ② 兵庫県神戸市・神戸大学の構内にある『山口誓子記念館』が素敵…! 夏目漱石『吾輩は猫である』『坊ちゃん』で有名な『ホトトギス』で頭角を現し近代〜昭和に活躍した京都市出身の俳人 #山口誓子 …その独特で素敵な筆跡が好き。氏と妻で俳人の山口波津女が40年間過ごした“阪神間モダニズム”の時代の近代和風建築。 ...... 続き。“神戸大学名誉博士号”🎓も授与されている山口誓子…ですが、本人は神戸大学と縁があったわけではない(東京帝国大学卒業)。 . その縁は妻で同じく著名な俳人だった山口波津女から。波津女の弟・末永山彦が神戸大学出身で学長と同窓であるなど縁が深く、山口夫妻も西宮在住だったことから、神戸大学が俳句・文学研究の場になることを見込んで作品の著作権・2万冊以上の蔵書・邸宅・そして預金などの遺産まで神戸大学に寄附。 記念館や後述の文庫📚もこの基金により支えられています。 . なお波津女の字も独特で美しく、学芸員さんいわく「誓子の字は波津女の字から影響を受けている」と。 . この記念館以外にも神戸大学百年記念館の1階に展示ホールがあり、年に一回山口誓子・山口波津女に関する企画展が開催。 ホールに隣接する『誓子・波津女俳句俳諧文庫』には夫妻から寄贈された資料や関連図書が保存され、図書は閲覧することも可能。興味を持った方は足を運んでみて。 . 神戸・山口誓子記念館の紹介は☟ https://oniwa.garden/kobe-university-yamaguchi-seishi-hall/ // 【存続のためのお願い】 庭園情報メディア「おにわさん」存続のため、新オーナー(組織)を募集しています。詳しくは「おにわさん」で検索し、ウェブサイトよりご覧ください。 \\ ーーーーーーーー #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #zengarden #beautifulkobe #beautifulhyogo #beautifuljapan #japanmuseum #kobeuniversity #神戸大学 #数寄屋建築 #数寄屋 #建築デザイン #ランドスケープ #庭園 #日本庭園 #庭院 #庭园 #兵庫庭園 #六甲 #kobe #阪神間モダニズム #近代和風建築 #俳人 #おにわさん (神戸大学) https://www.instagram.com/p/CiHjyNQPLXN/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#山口誓子#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#zengarden#beautifulkobe#beautifulhyogo#beautifuljapan#japanmuseum#kobeuniversity#神戸大学#数寄屋建築#数寄屋#建築デザイン#ランドスケープ#庭園#日本庭園#庭院#庭园#兵庫庭園#六甲#kobe#阪神間モダニズム#近代和風建築#俳人#おにわさん

1 note

·

View note

Text

プーチンの歴史修正主義は誰のためか?

By Yasmeen Serhan

2022年2月27日

民族主義の指導者はしばしば、現在の目的を正当化するために過去を武器にする。しかし、このロシアの大統領のシナリオは、一人の聴衆に向けられているように見える。

バラク・オバマのお気に入りの言葉を借りれば、「歴史の弧は長いが、それは正義の方に曲がる」ということになる。もし、ウラジーミル・プーチンがこの言葉を自分の言葉で表現するとしたら、おそらく次のようなものになるだろう。「歴史の弧は長い、しかし、それは後方に曲がっている」。

ウクライナの生存権を否定し、その数日後には「ウクライナの非武装化と非ナチス化」のために同国へ侵攻する意向を表明したロシア大統領の今週のメッセージは、少なくともこのようなものであったように思われる。彼の言い分では、ウクライナがかつてソ連圏に属していたのなら、ロシアの一部であるべきだ。そして、ロシアがドイツでナチスを倒したように、今度はキエフでナチスを倒すというのである。

非歴史的な過去に立ち返り、現在の判断を正当化する世界の指導者はプーチンだけではあるまい。世界中の右翼民族主義者は、敵が否定し、忘れようとする輝かしい過去の第一の擁護者として自らを描こうとしてきた。プーチンは、不快な遺産を白紙に戻し、歴史的不平等を訴える政治を展開することで、同じことを試みている。しかし、ウクライナ侵攻���正当化するプーチンの非歴史主義は、妄想に近いものがある。ロシア国民や世界の人々がそれに共感しているかどうかは、今のところ重要ではないように思われる。この歴史修正主義の読者がいるとすれば、それはプーチン自身である。

プーチンの歴史修正主義の進化は、長年にわたる彼の公的な発言を通して見ることができる。2005年、彼はソ連の崩壊を20世紀最大の地政学的大惨事と表現したのは有名な話である。その2年後、プーチンはソ連時代の後遺症と、ソ連が作り出した悪質な一極集中の世界(モスクワではなく、ワシントンが主導する世界)を嘆き悲しむ。昨年、プーチンは、おそらく彼の世界観を最も明確に表現するために、ウクライナ人とロシア人は「一つの民族、一つの全体」であると言った。月曜日には、その思いをさらに強くし、ウクライナを「我々の歴史、文化、精神空間の不可侵の一部」であり、その独立は自決の産物ではなく、むしろ「間違い」であると宣言した(ウクライナ人は1991年の国民投票でソ連からの独立に賛成している)。

クリミアの併合を発表した2014年の演説が祝賀の瞬間であったのとは異なり、これは怒りに満ちた演説であり、表向きはロシア国民をも怒らせ、これから起こることを正当化するためのものであった。プーチンは侵攻に先立つ別の演説で、「ロシアに隣接する領土では、我々の歴史的土地であるにもかかわらず、敵対的な『反ロシア』が形成されつつある」と述べている。「我が国にとって、これは生死にかかわる問題であり、国家としての歴史的未来にかかわる問題である」。

プーチンの言う歴史的未来(これは一見すると矛盾しているが)とはどういう意味なのか、推測することはできる。プーチンが今日のロシアを語るとき、その偉大さは過去、すなわち帝国の歴史と第二次世界大戦の勝利によって定義され、それが現在のロシアを導かなければならないと信じているのである。ロンドンに本部を置くシンクタンク、チャタムハウスでウクライナ・フォーラムを率いるオリシア・ルツェビッチ氏は、「プーチンは歴史に機能を持たせて武器にしている」と語った。ロシア大統領にとって、「歴史は未来の占い師」なのだ。

こうした歴史叙述は説得力があり、特に、米国(ドナルド・トランプ率いる共和党は「愛国心教育」の擁護者を自称)、インド(ヒンドゥー教ナショナリストはインドの過去に対する誇りを訴えて、世俗的な現在を弱体化している)、ハンガリー(ヴィクトール・オルバーン首相はしばしば第一次世界大戦後に失った領土を持ち出す)など他の地域で証明されている、ノスタルジックナショナリズムを引き起こす場合は、強力になりえるだろう。「冷戦の末にソ連が力を失ったとき、個人的な屈辱と恥を深く感じたことがあるのは、プーチンだけではない。『ロシアを西側に向かわせるもの』の著者であるキア・ジャイルズ氏は、私に次のように語った。「ロシアが他国よりも大きな地位を占め、世界的な存在感を示し、他国の問題に影響を与える権利を持つ大国であることを再確認するものは、ロシア国民のそうした層で人気を博すだろう」。

しかし、そのような層がどの程度の規模なのか、またプーチンの半神話的な歴史観を共有しない人々の間で、この物語がどの程度浸透しているのかを測ることは難しい。モスクワによるウクライナへの軍事侵攻が始まる前日に発表されたCNNの最近の世論調査では、ロシア人の約半数がウクライナのNATO加盟を阻止するための軍事力行使を支持しているが、両国の統一を迫る手段としてそれを支持するのは36%に過ぎない。後者の支持の低さは、ロシアの各都市で起きている反戦デモが最も端的に示している。

ロシア最後の独立系世論調査機関であるモスクワのレバダ・センターのデニス・ボルコフ所長と2月初めに話したとき、彼は、ロシア人の大多数は戦争を恐れているが、報復を恐れて、もし戦争が起きたら気軽に反対の声をあげられる人はほとんどいない、と言った。実際、すでに1,700人以上の逮捕者が出ている。それに、ヴォルコフ氏は、「世論はロシア政府にとって無制限であろう 」と言っている。

プーチンは、ウクライナ人とともに血生臭く長引く紛争のコストを負担することになるロシア国民に対して、自らが選択した戦争を正当化しなければならないと思っているかもしれないが、彼の歴史修正主義は、彼自身以外の誰にも訴えることができないように設計されているのである。プーチンは、旧領土に対するロシアの支配を回復することによって、歴史的な誤りを正すだけでなく、国を正しい状態に回復させた指導者としてロシアの歴史に自分の地位を確立することができる。

しかし、皮肉なことに、プーチンはロシアを再び偉大な国にしようとするあまり、その逆を行く危険性をはらんでいる。ウクライナへの侵攻はすでに広範な制裁をもたらし、ロシアの外交的孤立をほぼ確実なものにしている。プーチンの友人であるオルバンやチェコのゼマン大統領でさえ、わざわざウクライナへの支持と欧州連合の共同姿勢へのコミットメントを再表明している。

「プーチンの考え方は、時間とともにどんどん極端になっていき、今ではほとんど認識されなくなり、外の世界で理解されている歴史との接点がほとんどなくなってしまった」とジャイルズは言う。「彼は現実の別の平面、別の世紀で活動しているのです」。

出典:Vladimir Putin’s Self-Serving Revisionist History - The Atlantic

3 notes

·

View notes

Text

[補遺/隣人論] ウクライナの隣人としてのポーランド

『現代思想』(2022年6月臨時増刊号 総特集=ウクライナから問う)に拙稿が掲載されました。

「ウクライナの隣人としてのポーランド――戦後ポーランド知識人の思��と行動から辿る二国間関係――」というタイトルの小論で、イェジ・ギェドロイチ、ヤツェク・クーロン、そしてヘンリク・ヴイェツの三人のポーランドの戦後を支えた知識人らによる「ウクライナ支援・協力」の歩みを辿ることで、今日のポーランド・ウクライナの協力にみる「友好関係」の来歴を捉え直すという主旨のもと執筆しました。

奇しくもロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した時分、日本に滞在しており、日々日本での報道を追っていました。その際、報道各社がポーランドに中継拠点を設け、ポーランドでのウクライナ難民支援の様子が多く報じられ、「良き隣国」としてのポーランドについて、ウクライナの「支援者」としての面が強調されることもあったように思われます。しかし、ロシアとウクライナのような直接的な軍事衝突に結びつくものではなかったにせよ、ポーランドとウクライナの間にも歴史問題(ないしは歴史認識問題)は存在しています。そして、その問題の苛烈さは、時にウクライナがロシアとの間に抱えている/いた問題と同程度に両国関係に困難をもたらしてきました。特に「記憶の政治」の問題は、近年の両国関係を考える上で非常に重要な問題であり、そうであるにもかかわらず、「ではなぜ、今、こうした友好的な関係を保ち得ているのか」という点をこそ説明する必要があるように、ポーランドの歴史研究に携わる人間の一人として感じたことが、執筆の背景にあります。

とはいえ、構成の関係などで含められなかったこともあり、校了後、不十分と思われる点に多く気づきました。特に、「記憶の政治」に関する問題については、言及しなかったことで論点が十分に伝わらないのではないかと考えています。そうした点について、こちらで補足の追記を行っています。

以下、本論の構成に沿って、書き足りなかった点に言及しています。適宜、脚注ではなくテキスト内のハイパーリンクで関連の文献なども紹介しています。

(2022年5月10日執筆・13日加筆)

*****

1.「隣人論」

タイトルにあるように、この論考はひとつの「隣人論」として書き始めました。国家関係ではなく、二つの国のあいだにあった、個別具体的な人間の活動を紹介したいという思いもあり、「隣国」ではなく「隣人」という言葉を使用しています。(これはまた、ポーランドが、あるいはウクライナが独立した国家として成立していない時期であってもポーランド人とウクライナ人とのあいだに、当然のことながら関係があったということも念頭に置いての語の選択です。)

この側面は(深く掘り下げることができませんでしたが)、キリスト教(カトリック)がきわめて重大な役割を社会・政治的にもつ国であるポーランドにおいて、「隣人愛」の原則をどのように考えるのかというのは、今般の協力という文脈においても重要なのではないかと思います。それは、宗教分布においては、ポーランドよりも多様なウクライナという国のありかたと対比させると、さらにその同質性が強化される点でもあるでしょう。

また、「隣人(Sąsiedzi)」という言葉を用いると、歴史社会学者ヤン・グロスの、同名の歴史書が思い浮かびます。同書は、第二次大戦下のポーランドで起こった、ポーランド系住民によるユダヤ系住民の虐殺(ポグロム)についての研究です。2000年に出版されて以降、ポーランド国内外のユダヤ人コミュニティ、そしてポーランドに関係する歴史学者の間で大きな論争を巻き起こしました。この前後から、第二次世界大戦中の、あるいは戦前の、ポーランド人による、他民族・他集団への加害の歴史が、その否定論も巻き込みながら、検証へと晒されていくきっかけになりました。(グロスの著作とその反応について言及した論考もあります。)

同書における「隣人」やユダヤ系の住民ですが、同様の加害関係について、ウクライナもきわめて複雑な関係にある隣人であるのは、本誌の「はじめに」でも触れたとおりです。

(*本文中では鉤括弧をつけた表現とつけない表現を用いていますが、いわゆる「隣国」と近いニュアンスで表現している箇所は括弧をつけず、上記のような隣人観の検討とつながりそうな部分は括弧をつけて記しています。)

2. 「記憶の政治」の問題、両国関係の歩み

ウクライナとポーランド双方の「記憶の政治」の問題も二国間関係を考察する上で欠かせない点でありながら、考察が及びませんでした。両国の記憶と和解、歴史認識、そして記憶の法制化を巡る応酬は、特に近年、大きく研究が進展した分野と言えます。(昨年末には英語での専門書も出ています。)

誌面では、社会主義時代のポーランド・ウクライナ関係や、ポーランドの民主化、そしてウクライナの独立以降の両国の公的なレベルでの和解の歩み、その揺り戻しについて一言でも触れていなかった点は(あるいはそうしたことに言及しない旨明らかにしなかった点は)、論考の最大の瑕疵であったと認識しています。

同時に、これらの点はそれだけで十分な検討を要するテーマであり、実際に多くの論考が出版されていますので、いずれにせよ、また別の機会にじっくりと考えてみたいと思っています。(一例として、ウクライナの非共産化の法制化について論じた論考など。)

ここでは、補足として、拙論の関連する範囲での公的な両国の歴史とその問題について簡単にまとめます。

まず、社会主義時代の両者の関係については、ウクライナがソ連の一共和国であったということで、「ウクライナ」と「ポーランド」という枠組みでの取り組みは多くはなかったことが知られています。(他方、こちらで紹介している史料のように、ソ連側が「ウクライナ」とポーランドの友好を演出するような特殊な事例もありました。)戦後すぐにウクライナ系住民の移動がポーランド政府によって強いられたこと、そしてその過程でポーランドにウクライナ系住民の教育活動を行う文化機関が、ポーランド人民共和国内で活動を許可されていたことなどが公的なレベルでの重要な事実にあたるかと思います。

次に、共産圏の崩壊以降の関係については、公的には和解に向けた取り組みを開始するものの、2010年以降は、それぞれの国の歴史に関する事象の法制化に伴い、いよいよ対立が深まっていたところです。

両国は、1997年、歴史問題に取り組むことを表明した共同声明を発布し、追悼式典などを共同で開催するため尽力してきました。2003年と2013年には、ヴォルィーニで追悼式典(それぞれヴォルィーニの虐殺事件より60周年、70周年の節目に開催)が、2007年には「ヴィスワ作戦(戦後初期ウクライナ系住民の強制移住)」に関する記念式典が開催されました。これらの式典全てがスムーズに行われたわけではありませんが、公的な「和解」を目指していたことが確認できます。

しかし、直近の十年の間に、状況は大きく悪化します。それぞれの国で「自国の歴史」に関する法制化の動きが見られ、時の政権のもとで「記憶」が政治の争点となっていったからです。

2015年、ウクライナ議会は、自国の独立とそれに貢献した「英雄」たちの地位の尊重を定める法律を制定しましたが、その中には(今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻で日本でも名の知られることになった「バンデラ主義者」などの)民族主義的な思想のもとにポーランド系住民の虐殺を行なった集団もあり、ポーランド側はこれに激しく抗議しました。

ポーランド側も、同様の法制化を急速に進めていきます。2016年、ポーランド下院は、ウクライナ民族主義者によるジェノサイドを恒久的な犯罪とする法を成立させました。(ベラルーシに対しても同様の法律を2017年に制定しています。)さらに、2018年、ポーランドにおける第二次大戦時の記憶についての法案の、その改正案で、「ウクライナによるポーランドへのジェノサイドを否定すること」に対し刑事罰を課す点が盛り込まれました。(なお、ホロコーストに関しても、「ポーランドによる加害性」を事実に反して主張した場合、同様に刑事罰が課される法律が施行された結果、既に欧米の歴史学者の著作を対象とした裁判が起こっています。)

こうした記憶の「政治資源化」の問題は、旧東欧諸国で広く見られる現象ですが、ポーランドの事例も合わせた紹介として、『せめぎあう中東欧・ロシアの歴史認識問題――ナチズムと社会主義の過去をめぐる葛藤』(ミネルヴァ書房、2017年)が網羅的です。

ユーロマイダン(マイダン革命)以降は、こうした法制化が顕著になっていきましたが、論考のヴィエツの支援の意味は、こうした点からも考えなければいけないものでしょう。

こうした流れを踏まえつつ、ウクライナでも、ポーランドでも、歴史に関する法制化、歴史・歴史研究の政治資源化に対して、批判的な声はあり、左派系知識人を中心としつつもひろく専門家集団一般に及ぶ問題として認識されていた点も重要かと思います。

3. 本件に関する”現代の”ポーランド知識人の反応、国内世論など

この点については、「自由と平和のための京大有志の会」のこちらのリンクを参照していただければ、とても早い段階で彼女ら彼らがどういう反応をしていたのかが分かるかと思います。以下にリンクを紹介します。

●ポーランドの知識人・文化人による「ウクライナとの連帯とロシアの侵攻阻止を求めるアピール」に寄せて(2022/02/23) (訳者である小山哲氏の解説)

また、ポーランド国内にも、当然ながらウクライナ支援に関するさまざまな意見があります。ただし、それでも世論調査などを見ている限りでは、この戦争に関する個々人の関心は強く、そして、ポーランドが現在行なっている支援をおおむね支持している傾向にあるようです。

第三次世界大戦が起こるのではないかという不安も、第二次世界大戦の最初の舞台となったポーランドではさかんに議論されていた話題です。実際に、三月後半以降、ロシア政府関係者がポーランドを名指しで批判する(メドベージェフ国家安全保障会議副議長・前大統領のTelegram投稿。ここでも、ポーランドを含むスラブ世界の歴史ということが問題になっていました。)といった報道もあったため、こうした懸念も妥当なものでしょう。

他方、それでもウクライナへの支援を止めるべきである、支援を止めれば標的にならずに済む、といったような声は耳にしません。ポーランドの現政権に対して不満があるか否か、2.で述べたような問題に対してどういう意見を持つかを問わず、多くの人が支援を当然と考えているという点は特筆すべき状況かと思います。

*****

以上が主要な補足点ですが、以下、論中に名前が出てきた人物などについても、一部付け足す内容があります。

ギェドロイチの出身地:ギェドロイチの出身地はミンスクで、彼自身がUBLにあたるポーランド東方領土の出身であ��ということ、それゆえ、彼の議論はそうした自分の郷里を捨ててでもポーランド、そしてULBの三カ国が自主独立の道を歩むことを訴えたものとして読まれる必要があります。また、彼はモスクワで十代を過ごしており、ソ連の現実についての知見が深かったという点も重要な事項です。

現ポーランド首相(モラヴィエツキ首相)と「連帯」:現在の二国間関係において、戦禍のキーウ訪問を各国と調整するなど、重要な役割を担うモラヴィエツキ首相も、その父親とともに、かつての「連帯」の徒でした。彼もまた、クーロンやヴィエツ同様、「連帯」運動の理念の中に、ウクライナの自由を支えることが大きな使命になっていることを示す一例かもしれません。

ウクライナ「60年世代」:本論で触れた「ウクライナ60年世代」の詩人に、Vasyl Holoborodkoというルハンスク出身の詩人がいますが、ゼレンシキー・ウクライナ大統領がコメディアン時代に出演して話題になった『国民の僕』の主人公の名前はVasily Petrovych Goloborodko(ロシア語読みGはウクライナ語でHになる)で、おそらくこの作家の名から来たのだろうと思われます。

*****

また、まったくの余談ですが、入稿の前後、Twitterで国際政治学と歴史・文学研究とで、対象とする国や地域にどう向き合うかが異なり、そこに違和感を感じるか否かといった話題がタイムラインに漂着してきたことも後々気にかかりました(本当に締め切り前で時間がなく詳しくは追っていませんが、後からそういう話だったのだと理解しました)。というのも、「はじめに」で自分も、”安全保障上の関心じゃなくて歴史的に見れば”というような文言を挟んでいたため、安全保障の研究に取り組む人から「やっぱり歴史学方面の人間はそういう風に専門領域で括って語るのか」と思われもするのだろうかなと考えたからです。特にそういう意図があったわけではなく、「(文学などと比べても)歴史学の反応は腰が重い感じがするな、もっと皆んなこういうときに何かすべきじゃないかな」という想いがあったため、寧ろその点を意識して入れた文言であったということも追記しておきます。

現実には、この戦争の前には、ポーランドでもウクライナ人労働者を差別するようなことも頻繁に聞かれましたし、隣人としての真価が問われていくのは今後なのではなかろうかとも思うのでした。

1 note

·

View note

Text

2021年に読んだ本から印象に残ったものを何冊か

ピエール・クラストル 『国家をもたぬよう社会は努めてきた』

ノブレス・オブリージュという言葉の本当の意味は、首長が民に対して負債をもつということなのかもしれない。民が首長に負債を持ち貢納を納める国家において、支配と服従の関係が前提されるのとは反対に、国家を持たぬ社会では、民の代弁者でもある首長が、民に気前よく与え民を飢えさせないことが彼の義務で、その義務を果たさない首長は直ちに引きずりおろされる。そこで首長が命令せず、権力を持たないのは、それによって社会に分断を生じさせないためだった。アマゾンの部族のフィールドワークに基づく視点は革命的なまでに刺激に富む。

アーザル・ナフィーシー『テヘランでロリータを読む』

ロリータの本名ドロレスがスペイン語で苦痛を意味することの重い意味、ロリータの視点から小説を読む意味、それは、この書物を禁書にしておきながら、法定結婚年齢を18歳から9歳に引き下げ、少女との結婚になんの躊躇もないイスラム共和国で、ミサイルとミサイルの間にジェイムズを読み、アメリカに死をという喚声を聞きながらグレイトギャツビーを読む彼女たちこそ、切実に理解できるのだろう。文学が役に立たないなどと誰が言ったのか。彼女たちにとって文学こそがが生きるための糧、想像力という名の武器をもつ手段だったのではないだろうか。

ナディア・エル・ブガ『私はイスラム教徒でフェミニスト』

こういう本を待っていたかもしれない。差別されているといわれるにもかかわらず、モロッコ出身でフランスで性科学者として活躍する著者の生の声は力強く知性にあふれ、真の意味で宗教的。なぜスカーフをかぶるかの問に、他者の視線から身を守るためではなく、神と直に接するためだと言う著者は、大事にするように神から託された肉体なのだから、自分の体も他人の体もいとおしむ、そこが性的関係の出発点だという。男性本位の解釈で歪められてきたコーランの著者による再解釈は目からうろこ。イスラム化される以前のモロッコのベルベル人の自由な発想がそのような再解釈を可能にしたのかもしれない。

高橋たか子『装いせよ、わが魂よ』

肩書も職業も住処も捨てて赤裸になる、それが神の前で装うということだろうか。言葉のよく通じない異国の地で、住むべき場所を求め、ふと街角で耳にした旋律を求める波子の道程は垂直的で、あるときは教会の地下の暗闇の奥のオルガンに、あるときは雪に覆われた山の上の修道院に。だが、ひとりひとりの人間にキリストが内在するのならば、自らの内部にもまた存在するはずで、それなら住む場所さえ必要ないのかもしれない。最後のページで、野営地から野営地に、ふいと風に吹かれるようにしてうつろってゆく後ろ姿には、なにか霊的な輝きがさしていた。

高橋和巳『邪宗門』

国家権力にすり寄る既成宗教とは逆に、信仰を貫き汚濁の世を変えるために、負けるとわかっていてもあえて国家権力に翻す叛旗のもとに、死を肯定し死に急ぐ信徒たちの群像、泥水に浸かった城の破壊は、さながら中世フランスのカタリ派のモンセギュール落城を想起させる。ともすれば気味の悪い自己満足に陥りがちな新興宗教の内面を、千葉潔という、心に底知れぬ空洞をもった漂泊者の視点から冷ややかに描くことで、逆説的にその深さを剔抉した本書は、戦中戦後を描く汗牛充棟の書物のなかでも宗教と国家の確執を描き切った点で類を見ない作品と言える。

カトリーン・マルサル『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か』

たしかに、黙っていても夕食が出てくるのが当然と思っている人の思想など子どもの遊びのようなもので、思想の名に値しないだろう。自立して合理的で客観的な判断のできる個人を前提にした経済学が退屈なのは、それが男による男のための学問でしかなく、たとえば夕食係が夕食づくりをボイコットするだけで、たちまち崩れ去る脆い楼閣にすぎないからだ。たがいにケアしあい依存しあう、ときには気まぐれで非合理的な判断を下すこともある人間のための、「恐れや欲を食い物にするのではなく、それを克服するため」の新しい経済学が今必要とされている。

『ピエール・ルヴェルディ詩集』

シュルレアリスムの旗手という紋切り型で語られる詩人だが、通読後の印象は、むしろ孤高の神秘主義とでも形容したくなる。中年になってからカトリックの洗礼を受けて後半生を修道院で送り、エリュアールら盟友が政治的に参加する詩を書く大戦中も、世の中から隔絶して創作した彼の詩は、宗教的観念があからさまに表現されることはないものの、異質なイマージュの結合を通じて、超越的な何かを幻視する試みのように思える。特に「奇跡」「言葉が降りる」。前者はベタニアのラザロ、後者は聖霊降臨を連想した私の読みは間違っているだろうか。

チャールズ・ローゼン『古典派音楽の様式』

ブーレーズによるウェーベルン全集(一回目)でピアノを務めたことでも知られる著者の本を読むのはこれで4冊目だが、いつも思い出させてくれるのは音楽の知的な理解と感性的な聴取が両立すること、前者が後者の質をさらに高めてくれること。譜例を引用しての楽曲分析は専門用語も多いのに、退屈などころか、その曲を一層深く聴きたい気にさせてくれる。ベートーヴェンのハンマークラヴィアソナタでの、三度音程が全楽章にわたってどれほど重要な役割を果たしているかのくだりは、推理小説のような面白さ。ハイドンのピアノトリオやモーツァルトの弦楽五重奏曲の分析も。曲名索引が充実しているので座右において事典的に使いたい。

匹田剛『これならわかる ロシア語文法』

良く書かれた文法書は一つの町あるいは一つの世界に似ていて、見知らぬ町に迷いこんだ私の手をとってやさしく導いてくれる、通りや店や人々の場所や名前を少しずつ覚えるにつれて、その町の輪郭が徐々に明らかになってゆく喜びは何ものにも代えがたい。同じ著者の初級者向けのを買ったが物足りず、上級までカバーした本書ではじめていくつもの疑問が氷解した。語学書に読了はありえず、無料アプリのDuolingoでの毎日の勉強で生じた疑問を辞典的に調べるだけなのだが、この本に出会えて心から感謝している。

川上未映子『ウィステリアと三人の女たち』

四つの物語のなかで表題作がいちばん好き。解体の��中の隣家に夜中に忍��込んで、真っ暗闇のなかでかつての住人であった死者を想像するうちに、彼女と語り手の間にながれだすひそやかな魂の交流、いないはずなのにすぐそばにいるような感覚。孤独に不妊に悩む語り手と同じように、隣家の住人も、女友達との間に子どもを産みたいという不可能な希望とともに生きて死んでいったのだった。彼女たちの体にまとわりつく藤の花びらとベートーヴェンの32番のソナタの第二楽章は此岸と彼岸の架け橋かのように思える。静かに流れる水のような透明で静かな文体。

金石範『火山島 第三巻』

植民地時代の小学生のときに奉安殿に小便をひっかけて逮捕されたことのある李芳根は、今では資産家の跡継ぎの無為徒食、革命への参加を促されても腰は重い。かといって、反共勢力による革命の弾圧にも憤る。どちらにも肩入れしない曖昧な態度のままに、自宅の書斎で酒を飲むばかりの彼の視点から見た4・3蜂起は、双方の立場の限界と機能不全を明らかにした。日本による統治は終っても、その負の遺産はあちこちにくすぶり、差別された島の怨恨は鬱積し、和解への摸索も頓挫する。数年後には朝鮮全土をまきこむことになる戦争の予兆。

川野芽生『Lilith』

藤棚が解体されると知らずに巣を作っている鳩のようなものなのかもしれない、私は。私を構成していたはずのものは消え失せ、ネジを巻こうとしても手首のどこにも竜頭がみつからない。ここは私の居場所ではない、ここではないどこかへ、しかしどこへ?ゆきどころはみつからない。世界という異郷では、人が人を恋するというのも奇習にしか思われない。油絵のほうがもしかして実在で、私はその絵を覆うガラスにつかのまうつる影あるいは夢のようなものだろうか。人ではなくて馬に生まれ変われば、蹄にかけたいものもいくつかはあるのだが。「みづからの竜頭みつからず 透きとほる爪にてつねりつづくる手頸」

#読書#川野芽生#高橋たか子#高橋和巳#匹田剛#カトリーン・マルサル#金石範#川上未映子#チャールズ・ローゼン#ピエール・ルヴェルディ#ピエール・クラストル#ナディア・エル・ブガ#アーザル・ナフィーシー

3 notes

·

View notes