#男性アーティスト

Text

youtube

ERROR 193 visit

#error#errorhk#errorweare#404#193#deniskwok193#denis#deniskwok#errorfan#error404#fashion#hongkong#香港#訪問#visit#男藝人#男性アーティスト#男性芸能人#남성 아티스트#패션#ファッション#방문하다#訪問します#Youtube

0 notes

Text

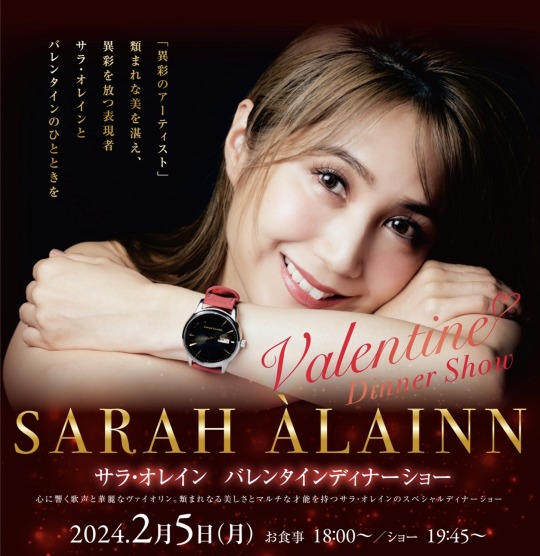

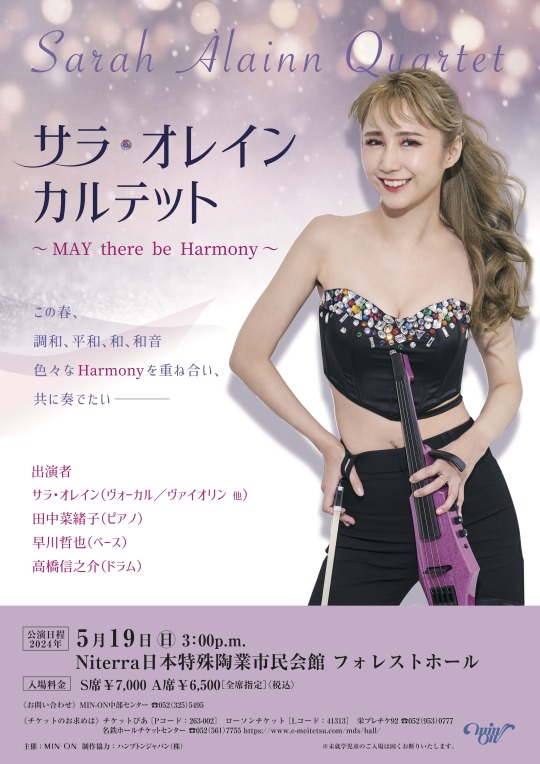

Valentine Dinner Show in Kure - Sarah Àlainn Quartet

Valentine Dinner Show - Sarah Àlainn Quartet

2024.2.5 Kure・Hiroshima

丁度呉でのバレンタインディナーショーから一週間が経ちました。

バレンタインにセトリとサラッと舞台裏をご紹介!

Sarah

1. As Time Goes By

2. A Time For Us~永遠の愛

3. Nuovo Cinema Paradiso

Jazz Ballads

4. My Funny Valentine

5. Misty

6. Up-tempo Love Medley

Love to Love You Baby

Lovefool

Can’t Take My Eyes Off You

呉・日本

7. Eidelweiss

8. 無限に広がる大宇宙「宇宙戦艦ヤマト」

9. 糸

Idol/Self-love

10. アイドル

11. Laisse Tomber Les Filles

Europe

12. Tout, tout pour ma chérie

13. Spain

Encore

14. I Wish

15. Can’t Help Falling In Love

16. Lovin’ You

今回は日本の最強ジャズメンとのサラカルという豪華編成。選曲をギリギリまで悩みました。

私にとって初となるバレンタイン・コンサート。

そもそも、私はほとんど恋愛の歌がない。カバーしたレコーディングにも限りあり。

広い意味での愛の歌に拘って来た自分に、バレンタインという課題で悩む悩む。

サラジオでも極力バレンタインの時はラブソングを避けて来た私。

そう、どちらかというと、苦手派。

バレンタインやクリスマスは何かとプレッシャーに感じる。もっと素直に愛を表現したい。愛の記念日なら、先ず自分を大切にしてるか確かめたい。毎日ボロボロ傷だらけにしている我が身。精神的な傷の話ですが、今回のサライブは距離が近く、アッパーな選曲に合わせた足を出すサラスタイルにすると、早速怪我をされてないかと心配されたお便りがラジオ局に。あれは去年フランスの石畳で転んだ時の傷。当初は50倍酷かった。表面でも傷は中々すぐ綺麗に治らないものですね!(写真はメイクと光のせいでほぼ見えない)

さあ、どうするよ選曲。

毎回来られるサポーターさんに新しい作品を見せたいという思いで極力選曲を変えて来ましたが、アルバムの曲を楽しみにしてる方の為に、今までの録音に目を通す。

本当にラブソングが少ない。

しかし、私はシネフィル。映画音楽ならお任せを。

���度イタリアでピアニストのクリヤ・マコトさんと共演した2曲があるではないですか。オリビア・ハッセーに恋した(私が)、Zeferelli監督の「ロミオとジュリエット」より『A Time For Us~永遠の愛』。ヴァイオリンソロでは狂ったジュリエットを表現してます。

A Time For Us 〜永遠の愛 / Romeo and Juliet

youtube

イタリアのドラマー🥁さんも今でも聴いて下さってるという「Nuovo Cinema Paradiso」から愛のテーマ。

作曲家のAndrea Moricconeの前で生で歌った経験は宝物です^_^

しかし、ロミジュリはアカペラからスタート。せっかくのディナショーなので、客席を通りたい。そうして、せっかくのジャズカルなので、jazzyな一曲から。

Time・永遠の愛繋がりで『As Time Goes By』をチョイス。クリヤさんとの配信ライブで演奏した以来。モノクロ名画で「Casablanca」で流れる愛の歌。

片手にワインらしき🍷ものを、もう方にはマイク。客席を回りつつ、サラッと英語質問。 “Here’s looking at you kid”. この表現を知ってる方は?

近くにいらっしゃった男性は気持ちよく拍手。残りの皆さんシーン。ディナショーでクイズからスタートするこの人の性格って?と思われたのだろうか。

これは名台詞「君の瞳に乾杯」。日本語訳がまた素敵ですね。呉に来てKureた皆様に乾杯🥂

サラの定番曲から次はジャズバラードへ。

『Misty』は近年レパートリーに入れてる曲で、『My Funny Valentine』はお初。どちらも低音でスモーキーなサウンドが醍醐味。ウィスキーに例えるとLagavulinと言うところでしょうか(好きです🥃)。

こう言う気怠く歌う曲は凛と立つよりハイチェアに座って歌うとより雰囲気が出やすい。しかし丁度いい椅子がない。

大好きな舞監さんに、ピアノに寄ってみたら?との一言で、人生初めてのポジションからの歌唱。立ち方、動き方、寄り方、慣れないなりに雰囲気を味わう。

クリヤさんのピアノソロをこんなにじっくり観れる特等席ではないですか。ライブ後クリヤさんから、あんなに近く演奏を見られたことがなく、緊張したとのこと🤣

ビルボードの時もスペースがあればまたピアノと一体になってみたいものだ。

ここからも新曲!MC不要なメドレーですね。

この編成だからオシャレに盛り上げていけたラブメドレー。

最初はDonna Summerの大人の愛の歌から。

オリジナルでは彼女は自分の声を重ねていくので、ルーパーの出番だ!ライブでループした音源とバンド演奏を交互して行くうちに、ループがずれてくるというリスクは毎回ありますが(あまりライブでイヤモニをしないのでクリックが基本ない)、今回は本番で見事にずれてしまいました。く〜〜。おそらくペダルを踏むタイミングが甘かった。またこれはいつかライブでリベンジしたい。

メドレーで一番聞きなれないものがあれば、こちらかな?私はドンピシャ世代。日本では分かりませんが、オーストラリアやヨーロッパではずっとラジオで流れてたヒット。これは現代のロミジュリ「Romeo + Juliet」で大ヒットした『Lovefool』。監督はオーストラリア出身のBaz Luhrmann。歌はスエーデンのバンドCardigans。英語で歌うヨーロッパのアーティストが多くて当時は全て勝手にアメリカかイギリスのバンドだと思い込んでいました。嫌というほどラジオで流れてたので歌う日が来るとは思っていませんでしたが、改めて聞いて楽譜を見ると、面白い転調やふわりがあるシャレオツなポップスだなと。

そしてラストは、自然と手拍子したくなるあの曲。君の瞳に乾杯してからの、『君の瞳に恋してる』。

サビはもちろん、バースもブリッジも全てキャッチー。これも改めて、なんとよく書かれてる一曲!インストのジャージャッジャージャッの部分は腰を振りながらヴァイオリン演奏。意外と筋肉を使う。

元気なラブソングも、悪くない。ライブでは曲の成り立ちや自分の思いを語れる唯一の場でもあるのでMCは欠かせないですが、このような説明不���で体と耳で楽しめる曲がいかに快感か。おそらくお客様にもその楽しさが伝わったかと。ますます、みんなと歌える、動けるオリジナル曲を作りたいと思えてきました。

MCといえば、今回は広島弁や呉独特の言葉もチラホラ。ブログだとイントネーションが伝わらないので、東京以外でのライブに是非!

必ずその土地の言葉で話すようにしてます。

そんな呉と言えば、色々ありますが、私にとっては一目惚れした、こちら。

本番、カリンバを弾きながら、エーデルワイス愛を語った独り言。*呉弁でご想像下さい。

「私は一度呉で野外ライブをしたことがあって。

そこで、一目惚れしました。

その日から、私にとって、呉といえば、たちまち、Edelweiss。生物だから、広島にいても、食べれない

月日を経て、遂にEdelweiss 発祥の地で、ソロコンサートが実現しました!

本日、月曜日…休日!

明日、火曜…休み!

もう、わやじゃ!

幻のEdelweissに、手がたわん。叶わぬ恋のようだ。

ほいでな、ご存知かもしれませんが、Edelweissという歌があります。

オーストリアを象徴する花 Edelweiss 。

Sound of Musicに出てくるこの歌の歌詞。

『小さくて、白くて、私に会えて嬉しそう』

そう、あの時のEdelweissのクリームパイは、まるで私を見上げて、こう言った:

『たべんさい』

ほいでな、そんな、私の片思いが、なんと、呉阪急ホテルまで響いたらしく、奇跡が起こりました。。。*パク*」

サラジオへのお便りでも、何人かがこの場面が1番涙した、良かった、と綴られていました。

私は甘党ではありません。なのにこのパイの味が何年経っても忘れられない。呉阪急の皆様に感謝しきれません。

ステージでは一口パクリ。片手でカリンバが弾きづらいは、右利きでないので、本当に一口しかフォークで取れないは。

そして、クリームは歌う前は避けたいもの。しかも次の曲はアカペラで始まるから逃げ場がない。

このタイミングで何かを飲むと間が悪いし、エーデルワイスへの注目が薄れる。舞台では伝わらない、裏サラの以外と大変だった一面。

次の選曲に?されてた方。

呉と言えば大和。「宇宙戦艦ヤマト」もインスパイアされてたと言うことで『無限に広がる大宇宙』。松本零士氏の記念日も近かったですね。

SAYONARA “Adieu Galaxy Express 999” 「さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅」The Infinite Universe “Space Battleship Yamato” 無限に広がる大宇宙「宇宙戦艦ヤマト」| Sarah Àlainnサラ・オレイン

youtube

ラストは定番の『系』弾き語り。

そうだ、こちらも本来ラブソングでしたね。

自分にとっては日本で出逢った方とのご縁を意味する一曲です。呉・広島・日本に関連するメドレーの最後ということもあり、いつもとちょっぴりアレンジを変えました。

【糸】《LIVE》Orchestral Vers.|サラ ・オレイン|カバー|Sarah Àlainn

youtube

エーデルワイスを始め、自分にとってはこの三曲は故郷への愛を意味しています。戦争なんかなくなればいい。こんなに世の中に素晴らしい縁と愛に溢れている。

さぁて、ここから最後、アンコールまでどれもアッパーな曲!生涯で最もエネルギーがあるサライブになりました。

ヒールで自分なりに踊り、筋肉痛の日々が続きました。

沢山涙を流して来たから、こう言う賑やかで笑顔になる曲はスッキリ。クリヤさんも今まで1番楽しくバランスが良いセトリと言われてぶち嬉しい。

日本のメドレーに引き続き、まずは日本の『アイドル』ソングへ。星野アイちゃんの愛の歌!

この曲はテレビを始め、ファンクラブでリクエストされたとんでもない曲。日本語だから尚更難易度がお客様に伝わる=盛り上がる。やります🤣

何とも癖になる。複雑な愛の歌ですね。アニメ「推しの子」お勧めします。ドロドロとした芸能界が垣間見える。今回もJazzyなアイドルをお届け。クリヤさんとはお初で不思議な転調に笑ってました。

続いて丁度50年前のフランスのアイドルの一曲。フランス・ガルが歌う『Laisse Tomber Les Filles』。

いつもとは違う人格になり、気怠くコケティシュな表現に。演じられるからとても好き。

セクシーでキュートなサウンドですが、これはセルフラブソングと言っても良いでしょう。訳すと「女子をなめんな!」。

服装、喋り方、仕草。見た目によらず、中身が強いものをなめてはあかん。ヒールを履かない男性嫌いのフェミニストのイメージ、なくしましょう〜

アイドルといえば。。もう少ししたら一つシェアできることが。。!お楽しみ!!

そして、フランス繋がりで去年生で見に行けたポルナレフ!Tout Tout ! 楽譜は母が70年代の時に買ったもの。

なぜか日本で大ブームだったMichel Polnareff。FFの作曲家の植松伸夫さんも母世代で、ポルナレフを絶賛。きっとリバイバルが来る!と。ライブの時の動画を見せたら一ファンとして「生ポルだ〜」と仰られたのがなんともスイートでした。まだまだ現役で活躍されてます!日本でツアーがあればぜひ行かれて下さい!最高に盛り上がり、声も演奏も美しい。

『シェリーに口付け』して、次で最後じゃけぃ!

FranceからラストはSpainへ!サッカーではありません。

サントリーホールでフルオケとのJazz!LIVE音源があります。Jazzやアッパーな曲は殆どライブでしかやってないため、配信だけでもサラなる進化を共有できたら嬉しい。

Spain <LIVE>

youtube

さて、アンコールへ。さっとバービーサラスタイルに早着替え。因みに本編の赤ドレスはマレーシアで一目惚れした一着。

盛り上げて終わるパターン!去年のビルボードでこのメンバーと初めて歌って演奏したStevie Wonderの『I Wish』。

以来ハマりすぎて、ソロの時その時のライブのテーマに合わせた選曲を入れて行く。

I Wishのウォーキングベースの上からどうやって上手く別の曲をはめていくか。元々短調の音楽の方が乗りやすいので、『また君に恋してる』は意外と入りやすい!

地元ネタの時にたまに演歌を歌いますが、これまた気持ちい。ジャンルが掛け離れていればいるほど、面白いフュージョンが生まれる。

その前には短いリフで、Dreams Come Trueの名曲から「Love, love, love」、Beatlesから「She love’s you yeah yeah yeah」、「All you need is love」。

ラストは会場全員とのコール&レスポンス!舞台上からもしっかり皆さんのお声届いていました。5月のビルボードでもこんな風にまた一体になりたい!!

そう、丁度今年の日本での活動のスケジュールが全て出ました。是非とも盛り上げて最高な思い出を皆さんと作りたい!

また会える日までオリジナルで一体になれる曲を作ってみますね。

サラバンドと楽しく、激しく、ラストを迎えた後、アンコールのアンコールで、サラッとワンウーマンショーへ。

以前ヴァイオリンと歌で動画を撮ったプレスリーの『Can’t Help Falling In Love』。生でも聴きたい!とのことで、初めて披露。

伴奏にはヴァイオリンのPizz。事前に録音したハモリをルーパーから流しつつ歌唱。

Can't Help Falling In Love’

youtube

ディナーショーなので、最後は客席へ。盛り上がる曲はたくさんあったので、最後は一人一人に囁くMinnie Ripertonの『Lovin’ You』。

歌いながら退場。待っててね、エーデルワイスよ。

呉・広島の皆様、遠くからいらした皆様、雪の!東京からいらした皆様、

「Happy」なValentineになりました。

バレンタイン・ヴィーガン・クッキーも無事皆さんの元に届いたみたいで何より!動画もサラッと見れたかな?バレンタインライブで歌ったあの曲もサラッと歌ってます。

私はバレンタインの手作りサラメシとワインのコンビの後気づいたら寝てしまっていて、ブログが今日になってしまいました><

今夜の手作りサラメシ

❤︎白茄子(野菜あまり食べなかった時代から茄子好き)

❤︎ブルスケッタ

❤︎キッシュとクリームシチューの合体?

見た目は崩れてアレだけど、愛いっぱい

❤︎ヴィーガン・クッキー🍪

さて、次のサライブは恒例の八ヶ岳へ。いよいよプロデュースさせて頂いたカリンバを皆さんと演奏できる!

サラ・オレイン天上の音楽

2024年3月16日(土)

14:30開場 / 15:00開演

八ヶ岳高原音楽堂

SARAH ÀLAINN オリジナルカリンバ

台数:限定150台(予定)

受渡:2024年3月17日(日)9:30~ 八ヶ岳高原音楽堂にて

※当日シリアルナンバーNo.1~50迄(予定)の抽選会を行います

木材:八ヶ岳産天然カラマツ

アンバサダー:サラ・オレイン

大自然がお好きな方、落ち着いた、アコースティックスタイルがお好きな方は八ヶ岳がおすすめです。

アッパーで盛り上がるスタイルが好みの方は、Billboardと名古屋で。

#サラ・オレイン#sarah alainn#violin#ヴァイオリン#sarah styling#サラスタイル#Andrea Morricone#モリコーネ#billboard#kure#hiroshima#呉#広島#valentine#クリヤマコト#ポルナレフ#植松伸夫#Nobuo Uematsu#Michel Polnareff#カリンバ#八ヶ岳#kalimba#Sarahband#サラバンド#Youtube#呉阪急ホテル

29 notes

·

View notes

Quote

カナダのトロントにあるドレイクさんの自宅で勤務していた警備員が射殺されたと当局が火曜日に発表した。

トロント警察のポール・クラチック警部は記者会見で、現地時間火曜日の午前2時頃に警察が自宅に通報され、そこで負傷した男性が発見され、重篤な状態で病院に搬送されたと述べた。

当局によると、警備員は射殺されたとき、自宅の門の外で勤務していた。 彼は重篤な状態で依然として入院している。

クラウチックさんは、銃撃当時ドレイクさんが邸宅にいたかどうかについては回答を拒否したが、当局はアーティストのチームと連絡を取り、捜査に協力していると述べた。

ドレイクの警備員がトロントのアーティストの自宅外で射殺 | CNN

3 notes

·

View notes

Text

無題

年少の友人が、青春パンクっぽい若いバンドを教えてくれた。鞄の持ち手にオレンジと水色のラバーバンドを括り付けて、ライブ行って、ずっと泣いちゃった、といって目を耀かせて、とりあえずこれ、といって数曲を携帯端末にメモしてくれた。帰り道に聴いてみた。ダメだった。俺はもう新しい音楽に新鮮な感動を覚えることができなくなってしまったのかもしれない、と思って慄然とした。とうの昔に通過した駅だった、停まったこともよく憶えていないような駅だった。今度彼女に会った時に何ていおう。好きな音楽訊かれたらとりあえずビートルズって答えてる。中学生の時に、仲が良かった音楽の先生にBUMPのユグドラシルを貸してあげたことがあった。四十絡みの男性だった。「娘が好きで」と先生はいっていた。じゃあ娘に借りればええやん、と思ったけど、いわなかった。合唱の指導をする時に眉毛を上げて歌うのが面白くて、よく真似していた。何日か経って、CDを返してもらうときに「歌詞はすごいね」といいつつ、「でもやっぱりなんか違うんだよね」という主旨のことをいわれた。要するにハマらなかった、と。俺は当時BUMP気狂いで、当��最高と信じて疑わなかったアーティストを、音楽の先生が受け入れてくれなかったことに少なからずショックを受けた。クラシックばっか聴いてるからロックミュージックに理解が無いのだろう、とも思った。音楽室の掃除当番になった時に、でっかい木製のスピーカーを水拭きしたら、低く感情を抑えた声で静かに怒られた。

21 notes

·

View notes

Text

ようやく寒くなり冬らしい空になってきた。先週までは上着もいらないくらい暖かかったので天気大ジョーブかい?って気にしていたのに…。そろそろダウンの登場か。今年も経たねぇ……。というわけで今日は一日クローゼットの整理をしていた。ここ数年は滅多に服を買わなくなった。

::::::::::::::::::::::::::::::

大学生の頃は今よりファッションに対するアンテナがビンビンに張っていて、特に古着に興味津々だった。自分のイメージを映画や書物から写真を撮りpinterestに保存しては似た服を探し歩いていた。例えば画家のデュギー・フィールズが被っていた歪曲なベレー帽とカウボーイワッペンが付いたブルゾンの着こなし、ダン・アンド・カンパニーのボウラー帽子の合わせ方など、主にアンティークな雑誌やポスターから頭に仕入れて、古着屋でそれっぽいものを探してはバイト代を注ぎ込んでいた。下北、原宿、高円寺へ行けば大体の理想が叶う。

::::::::::::::::::::::::::::::

でも年齢を重ねる内に服がほしいというよりも着こなしがしたいと思うようになった。自分なりの服装哲学がないままにお金やエネルギーを注ぐのは馬鹿らしい。自分の肌に合った布を選び、着心地の良い服装をする。それっぽいものを探して着ることよりも自分の生き方に合った服装をすることの方が大事な気がした。仕事着もできれば私服にしたいが、スウェットで他企業に乗り込むわけにはいかない。893じゃないんだから。ビジネス着とはいえ、できるだけ自分の雰囲気、感触に合ったものにしたい。

::::::::::::::::::::::::::::::

クローゼットの中はほとんど学生時代に買った服ばかり。どうにか組み替えて着続けている。30越えたら服装もグレードアップさせたいな、とか思ってた時期はあるけど、趣味嗜好があの頃と変わらないから一生これやな…というモード。いいものはいい、ということは分かっているから手放す必要がない。学生時代、一生懸命アルバイトをして手に入れた91年製のAIR MAX90、バブアーのブルゾンはもちろん、傷み知らずのスティーブンアランのワークコートなど…。それぞれに思い出がいっこ乗っかってるから手放しづらいというのもある。だからアウターやトップスに関しては出来るだけ今あるもので、着こなしを変えていきたいと思う。春夏秋冬と自分の体質(冷え性とか)、行き先などに合わせて組み合わせを考える。この時間が結構楽しい。もうあかんかなぁって思ってた「NISHIMOTO IS THE MOUTH」のえぐ重たいスウェットの使い途とかサーマルが大好きなこととか何通りもの発見があった。

↑昨年ご縁があって購入したkitai condiment さんのコーデュロイパンツ。また履ける時期がきた。嬉しい。後ろっ側バックルで絞るという発想、天才。こなれ感がかわいい。

ブランドはあまり分からないけど、季節や肌に合った布選びがしたいなと思う。

*****************************

最近またまたフラカンがキテる。Creepy Nutsのラジオ聴き直していて、2020年のどっかの回で、Rさんが「深夜高速」の歌詞にグサっときたって言ってた話にめちゃめちゃ共感した。私もふとラジオから流れてきた「生きててよかった」にジワッときた一人。同じ番組聴いとったんちゃうか…。

youtube

*****************************

最近James Herseyというアーティストを知ってずっと聴いてる。私の映画アカウントに頻繁に「いいね!」をつけてくれた縁(一方的な)でCD買いました。

最新アルバム『Let It Shine』は全体的に明るい曲調で、正直聴いたことあるメロディやなぁと思っていたのけど、陰のある歌詞にグッときた。この感じでダークな世界なんだ…!という驚き。作家性に惹かれました。James HerseyからMaël & Jonas、JEREMIASなどのジャーマン系インディーバンドを知りました。嬉しい発見。

youtube

*****************************

ここ数日、誠光社の堀部さんに借りっぱなしさせてもらってる『ガロ』をまたまたまたまた読み直してる。

やっぱり「昔は良かったなぁ」じゃないけどもこの思いつきと情熱だけで独自路線を貫いてる感じ、懐古モードに入ってアァーいいなぁってなる。矛盾を孕んだ世界を自ら選択して抑制されてんだから、やりたいことやったもん勝ちなんだと目の当たりにさせられると普通にショックを受けるわけです。いろいろばかばかしくなってくる。ハイ!放棄!ができればいいけど。人間は人間らしく生きるべきだなぁと実感。数ヶ月間のすさんだ気持ちを昇華できたのは沼田元気さんの「憩」の被写体とヒップvsスクエアの文、しりあがり寿せんせーの漫画のおかげかな。

沼田さんのヒップとスクエアの概念、そうなんだよなぁと共感得られすぎて辛くなりつつもあり、ほんのわずかに希望を持たせてくれた。常にもやもやしてること、考えてるけど吐き出せないことをハッキリ言葉にしてくれてありがとうございます。

あと個人的に面白かったのは『男の座談会』。松井良彦、中原昌也、根本敬という特殊なアーティスツによるクレイジー(猥雑)な映画談義。想像力たくましく一気に読みました。事細かに書くのは控えたいが、舞台挨拶の後に上裸の女性が自分のオートバイに股がって悩み相談、から「ブス」までのエピソードの破壊力…完全に危ない人なんだけど、それがもう治安の悪さを物語ってる。『豚鶏心中』観てファン層のヤバさ(いい意味で)に共感してみたい、とか謎の好奇心に冒される。

とにかく早く返さなきゃ。

7 notes

·

View notes

Text

2024年5月9日

・文章そのものを神聖視しているというよりは、文章をなるべくプロパーに読み取ろうとする受け取り手としての態度を神聖視しているのかもしれない。

・ここ数日はコーヒーをよく飲んでいる。起きて、コーヒー飲んで、着替えて作業をスタート��る感じ。切り替えのスイ��チとして非常に優秀で、大人がコーヒーばかり飲んでいる理由がわかる。カフェインで眠気が飛ぶというのもあるけど、私は単純に苦い汁を飲んで「苦げ〜」ってなって起きてるだけの気もする。

・最近とある女性向け恋愛シミュレーションゲームの実況動画を見ていて、ゲーム内で女性主人公に対してすごく素直に自分の感情や好意を吐露しているキャラクターを、その男性実況者が「漢気がある」と評していたのが心に残っている。私はそのキャラクターを純真でまっすぐで素直な子だと捉えていたのだけど、確かに好きな人に対して臆面もなく自己開示できる/素直になれるというのは、取り繕って好かれようとすることから降りることを自ら選んだ結果とも考えられるし、そういう点ではある種その決断を漢気があると評することもできるかもしれない。まだ色んな方向から考え続けている。

・ふと考えてみると、今現在私が10年ほど応援している人たち(アーティスト、作家、インターネット上でコンテンツを作成している人たちなど)を応援し始めた頃、彼らはちょうど今の私くらいの年齢だったことに気がついた。今の私の年齢は、才能を温め磨きながらなにかを継続していた人たちが世間に注目されだすタイミングというか、コンテンツを作る人として立場を確立しだす年齢なのかもしれない。昔から彼らのようになれるともなりたいとも思っていなかったけど、そのスピリットはずっと憧れていて、自分もなにかを楽しんで作り出し、楽しんで作り続け、その先でなんらかの場所を得たいという気持ちはある。ブログがその一部かと言われるとそんな意識はないけど、続けていけたらいいなと思う。

・最終選考の案内をいくつかもらっている。去年の就活もどきを含めて、二次選考を通過したことがなかったので嬉しい。でもまだ「どこにも採ってもらえないんじゃないか」という不安はあり、選考企業を無闇に増やしたくなっている。内定が出ても「本当にここでいいのか」という悩みは発生しそうだし、結局ずっと悩んではいそう。人生の先輩に「大丈夫!」と言って笑い飛ばしてもらいたい。でもまともな大人は誰も他者の人生に無責任に「大丈夫!」って言わない。

・Macの自動変換って性能良いのか悪いのかよくわからなくない?

4 notes

·

View notes

Text

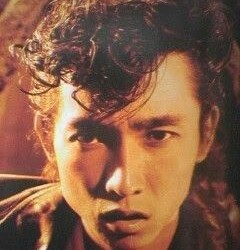

Rockin′On(1993.9 Vol.22) Brett Anderson

Brett Anderson

鋭利な論理で語り尽くす、 降りられない高速道=ポップ·スターの苦悩と栄光。そして、セックスを脱皮していくスウェードの今後

インタヴュー=増井修 翻訳=BRYAN BURTON LEWIS

●デヴィッド·ボウイとの対談の中で、あなたは「創造性というものは緊張がら生まれ、心地好くなった途端にすべては失われる」という発言をしていました。実際、スウェードの曲にはそうした強烈なテンションが感じられますし、ギグでもギリギリの地点でのパフォーマンスがわかるんですが、ではそういうあなたにとって、心の平安とか慰安とは何になるんでしょう?

「うん……そうだな……ほとんどそういう時間はないんだけど、例えばそう、家にいる時にはできるだけリラックスするよう心がけてるけどね……。でも重要なのはずっと進み続けるということだから、ノーマルな生活をする時間なんてあっちゃいけないものなのかもね。こうと決めたからには最後までやり通さなきゃ。音楽を作るどんなアーティストも、バート·タイム気分ではやれないんだ。朝起きてスーパーマーケットに働きに出かけて、夜になると家に帰ってくつろぐ、というのとはわけが違う。自分の一部になってるんだから。つまり音楽を作ることで自分自身を表現してるんだよ。だから、自分の一部が何一つ表現するものを持っていないとしたら、もうアーティストとはいえないんだ······。ある意味ではそうだな、車をぶっ飛ばしてるようなものかな。急に降りて一休みするなんてことはできないんだよ。だからリラックスする時間はほとんどない」

●そういうテンションの高い、言ってみれば常に追い越し車線を走っているような生活によって、抜き差しならない状況、例えばドラッグ中毒に追い込まれる危険というのは常々感じてます?

「うん、まったくそうだよ。常にそういうわき道にそれる危険性がある。ただ、車をぶっ飛ばす"というのは、必ずしも追い越し車線で生きるべきだという意味で言ってるわけじゃないんだ。ロックンロール神話を生きるというのと、ハイ·テンションの中で創造的な作品を作り出すというのは、明らかに違うからね。セックス·ドラッグ·ロックンロールなんていう神話はもう存在しないんじゃないかな。それはともかく、緊張度の高い状況に伴う危険性というのは確かに感じるよ。でもそれはあっても仕方ないんじゃない。喜んで引き受けるよ。それに俺はアーティストである限りはプライヴェートな自分というのはないものと思っているんだ。だからまあそうだね。確かに乗っ取られてしまう部分もあるだろう。インクヴューだとかフォト·セッションだとか、そういったことが日常的なものになると、やっばりポップ·スターとしての生活のほうに比重がシフトしていかざるを得なくなるわけだしね」

●では、モリッシーはかつて「アーディストたるもの今にも死ぬんだという気持ちでステージに立たなければ駄目だ」と言いましたが、この言葉には共感できますか?

「うん、完全にね。『ああ、明日はあれをやらなきゃ』とか『明日もギグがある』なんて考えながらステージになんか立てないよ。いつもツアー終盤になると声が出なくなって「少し手を抜けば」みたいに言われるんだけど、ステージに上がった途端、まるで、何ていうかドラッグでもやってるような感じになるんだよ。これ以上へヴィーな経験はしたことがないってくらいにさ。だからうん、モリッシーの言葉には100%共感できる」

●しかし、そういう気持ちを保持しながら、年を取っていくことは可能だと思います?

「年を取った後もそのままずっと進み続けて、音楽そのものの持つパワーと緊迫感で、若さからくるエネルギーに対抗することだってできると思う。スウェードに関して言えば、俺たちの強さは、若さからくる強烈なエネルギーと音楽そのもののテンションの高さの両方にあると思う。だからそのうち俺たちのすべてをステージで出し切れない気がする瞬間が来ると思うけど、それは、ティーンエイジャー的なテンションの高さが出せなくなったということなんだ。そうなったら俺たち、最終的には音楽だけの世界に引っ込んじゃうだろうな。ライヴだとかインタヴューだとか写真撮影といった対外的なものはすべてやめて、もともと望んでいた音楽作りだけに集中して、純粋に音楽を通してのみ緊迫感というのを表現していくようになると思う」

●ということは、デヴィッド·ボウイが最新アルバムにおいて、そしてボール·ウェラーがスタイル·カウンシルからソロの流れにおいて、ポップ·スター·イメージからの脱皮を図った変化というのも、あなたなりに共感できる部分がありますか。

「うん、そうだね……。自分自身を表現し切ってしまうと、おのれのカリカチュアしか残ってなくて、自分でもうんざりしてしまって何か自分じゃないものに変わりたくなるんだと思う。それに、ミュージシャンの評価というのはイメージじゃなく音楽そのものによってなされるべきだしね。だから彼らには100%共感できるよ」

●では、こういう面ではどうでしょう?あなたがたは事あるごとに、「労働者階級の出身というみじめな記憶は一生消えないだろう」と語っていますが、この気持ちはやはり、あなたがたの意欲を支える復讐としてこれからもずっと変わらずに残ると思いますか?

「うん。猛烈な野心というのは、ある程度"復讐したい"という気持ちからもたらされると言ってもいいだろうね。自分の置かれた抑圧された環境から逃げ出してそして復讐してやりたいっていう気持ちがないと、野心なんて抱かないんじゃないかな。だから、もともと多くの権力を与えられた立場にいたり、裕福な家庭に生まれたりして、そもそも何かと闘う理由のまったくない人間は、何の野心も抱かないし、何もしようとしないんじゃない。だってそういう刺激を受ける要因が少ないからね。“復讐"というのはかなり残酷な言い方だけど、俺たちのことをかなり的確に言い当てた言葉だと思う。俺たちの曲は、性的な意味での自由だとか社会からの逃避について歌っているものが多いからね」

●あなたがたの曲からは、男同士だろうが女同士だろうがセックスこそが究極のコミュニケーションである、というメッセージが読み取れますよね。

「ある意味ではそうだろうね。セックスというのは、最もパーソナルで隠喩的な表現方法だと思う。でも精神的·宗教的なものとは比較にならないとは思うけどね。セックスって、何かを例えば漫画やCMに描いて表現するようなものなんだと思う。『セックス=ロマンス』とか『セックス=精神的親近感』といった単純で分かり易い形でね。俺は、セックスは究極の表現だからほかの何よりも重要なものだ、なんてことは絶対に言わないよ。確かに、ありとあらゆるものがセックスとのつながりを常に持っている。何もかもセックスと同じ線上に並べられているのがわかるんだ。何もかもが性的なイメージや性的なシンボルと結びつけられている。俺だって無関係じゃないさ。だけど俺は、セックスが究極的に重要なものだとは全然思っていないんだよ」

●ということは、曲の中でしばしば性的な言及を行っているのは、セックスこそが人間の持ち得る最高の関係なんだという体験的確信に基づいてのことではなく、ポップ·ミュージックの有効な表現の手法として選んでいる���いうことなんですか?

「うーん……わかんないなあ。へヴィな質問だ(笑)。もちろんセックスへの言及は単なるでっち上げじゃないし、雲をつかむような話をしてるんでもない。すべて実体験を歌ってるんだ。自分が直接体験したものもあれば又聞きしたものもあるけど、どれもすべて俺の人生を一旦通って濾過されたものばかりだからね……。ただ、意識的にああいうメタファーを選んだんじゃないんだ。俺のやることはどれも、ある意味で潜在意識的なもので、とにかく意識してなくても自然に出てくるものなんだ」

●では、「世の中にはアブノーマルなセックスなどあり得ない」というような、ある種の啓蒙的なメッセージを伝えたいという目的意識は持っていなかった、といえますか?

「そんなことはないよ。だってそれは俺たちの音楽から読み取れるすごく重要なメッセージだと思うし、もちろんそう伝えたいと思ってるよ。ものすごく重要なことだ。だけどここでまたせックスを隠喩として扱うなら、そもそもこの世の中にはアブノーマルな人生なんてものはあり得ないと言えるんじゃないかな。実際そのほうが重要なことだよ。大勢の人間が自分の人生を見失ってしまい、そして社会から"アブノーマル"と決めつけられて恥ずかしい思いをしてるんだ。でも異常などというものはこの世に存在しないんだよ。健全さというのは統計で示すことができるものじゃないんだ」

●じゃあ、“ムーヴィング”の中“so we are a boy, so we are a girl”という印象的なフレーズがありますが、「ホモ体験のないバイセクシュアルだ」というあなたがもし実際にホモ体験をしているとすれば、あなたの表現の説得力に影響を及ぼし得る、あなたのものの見方を変え得ると思いますか?

「んー……。そう、あり得るかもね。まあ、変わるか変わらないかというのは、俺にとってはどうでもいいことだけどね。あの引用文の、っていうか、周りの人間があの言葉を引用する時に言う“性的なアンビヴァレンス“っていう考え方の何がイラつくかっていうと、みんながあの発言を読み違えて、すごく肉体的な文脈の中で提えようとするってことなんだ。俺は肉体的な意味でああ言ったわけじゃないんだぜ。俺は精神的な意味でのあいまいなセクシュアリティーに興味があるのであって、バイセクシュアリティーとはまったく関係ないんだよ。もっと精神的なアンビヴァレンスのことを言ってるんだ。一定の性的なアティテュードを伴う肉体としての人間ではなく、精神(スピリット)としての人間について考えてるんだ。“so we are a boy, so we are a girl”って歌う時に俺が言いたいのは、誰に愡れるかということではまったくないんだよ。人間だからといって、必ず何らかの性を感じなきゃならないなんてことはない。単に人間であるというだけでいいんだよ。脳ミソを持ったね。男に対する愛について俺が歌うと、大勢の人間が男に恋焦がれる男の歌だと読み違えてしまいがちだけど、大抵は女性の立場から歌ってるんだ。でも、それは必ずしも俺が女だということを意味するわけじゃない。女性の立場になって考えることができる幅を持ってるって意味だよ。だって人はただの人だもの。社会が人を“お前はへテロ”だとか“お前はゲイ”だとかいうふうに一つのカテゴリーに閉じ込めてしまうのさ。でも人間というのは、こういったカテゴリーを超越できるだけの幅の広さを持ってるんだよ」

●なるほど、よくわかります。ただ、一つすごく興味があって、しかも非常に心配に思うことがあるので是非訊きたいんですけど、スウェードの最大の魅力というのは、あなたがたの音楽によって、我々が普段の自分ではなくなってしまえるところだと僕は思っているんです。そしてこれはセックスにおいて生まれる状況とまったく同じだと思うんですが、曲のテーマがセックスからべつの方向に徐々にシフトしてきているということになるとこの先、スウェードの最大の魅力であるこの“自分でなくなる”というフィーリングも消えてしまう恐れはありませんか?

「そうならないことを願うけど……。だってすごく悲しいことだからね。セックスの話をしなきゃ人じゃないってわけでもないし、セックスの話をしなきゃセクシュアルじゃないというわけじゃ必ずしもないんだ。ポルノグラフィーとエロティカが違うのと同じだよ。すごく明快に直接的に実際のセックスの話をすることもできると、セックスに一切言及しないでもセクシュアリティーの話をすることだって可能なんだ。なぜならセクシュアリティーとは、嫉妬、貪欲、衝動、魅力といった人間の基本的本能と大いに関係しているものだからさ。さっきも話したけど、こういった本能は確かに究極的にはセックスの中ですごく隠喩的に表現���れるものだよ。でもその点だけを盲目的に強調する必要はないんじゃないかな。俺たちの曲にも、いろんな感情を直接的なセックスへの言及抜きで表現したものはあるよ。同じ衛動をセックス以外の話によって表現することは可能だからね。そうしないとすごく薄っべらなバンドになってしまう。だからもし実際に“もう全部やった”って思っだら、明日にでもすべて辞めてしまうよ」

●ということは、オーディエンスが自分たちの音楽によって普段の自分をまったく失ってしまう状況を作り出したい、というあなたがたの基本ラインは変わらないということですね?

「うん、そう願うよ。変わらないはずさ。まさに君の言うとおり、その中にいると自分を失ってしまって何も考えられなくなるという意味では、音楽はセックスと同義語なんだ。自分を運れ去ってくれる限り、“どうやって”自分を失ってしまうのかは間題じゃなくなるんだよ。無意識の状態に到達したという喜びに満たされてしまってね。そしてそういうことができるのは、多分音楽とセックスのニつだけだろう。俺個人にとって音楽が最もパワフルなアート·フォームなのは、もしかするとそのせいかもしれない。実際、俺にとっては音楽だけが本物のアート·フォームなんだよ。ほかのアート·フォームは頭で考えるものだけど、音楽だけは体と感性に訴えかけてきて、聴く者を遠くへ連れ去ってくれるんだ。そして俺たちはその中で我を忘れてしまうのさ」

●じゃ、今までのスウェードの曲はどれも極限の性描写だと解釈することも可能だったんですが、これはスウェードの発展過程における初期的段階だった、というふうに今は考えているわけですね?

「そう願ってるよ。それこそポップ·ミュージックの持つパワーだからね。ポップ·ミュージックがどんなにパワフルなものか、多くの人間が忘れてしまっている。ラジオでカイリー·ミノーグの次に3分30秒もらって、何百万もの聴衆に向かって自分たちの曲をプレーする時、その中にいろんなものを詰めこむことができるんだってことをね。流れるべきではないメッセージを突っ込んで、みんなの神経を逆撫ですることだってできるわけ。だから、これまでのスウエードにとっては、セックスについて歌うというのが重要なことだったけど、これからは、それ以外のことについて欧うのが重要になることもあると思うよ」

●そういうスウェードの新しい側面というのはシングル「アニマル·ナイトレイト」の“ビッグ·タイム”や、最新シングル“ソー·ヤング”に結構端的に表れているようですね。

「そうだね。いろんな意味で卑しさが消えてきて、いろんな意味で“エレガント”とでもいうべき側面が出てきたと思う。幼さというか若さはもう以前ほど感じなくなったね。でもいいことだと思うよ。ローリング·ストーンズみたいに25年経っても同じことをやっていちゃ駄目なんだ。もちろんストーンズは偉大なバンドだけど(笑)。俺は仲間に入りたいとは思わないね。うんざりしちゃうに決まってるもの。とんどん前進し続けて、自分を刺激し続けなきゃ。今のスウェードには、ヒロイズム、ロマンティシズム、そしてエレガンスといった要素が少しずつ表れ始めているように思う。“ソー·ャング”はそれを完璧に表現している、俺のお気に入りの自の一つなんだ。すごくポジティヴな曲なんだょ」

●わかりました。ところでライヴ·パフォーマンスの話をしたいんですが、実は僕、アムステルダムであなたがたのライヴを見てるんですよ。

「アムステルダムで!」

●イエス(笑)。

「退屈しただろ?(笑)」

●イェス!(笑)。

「アムステルダムのオーディエンスっておかしいんだよね。身じろぎ一つせずじっと立ちつくしたまんまで」

●ほんとそうでした。でも僕はあなたがたの演奏自体は非常に良かったと思うんです。

「ああ、それはわかってるよ。でもオーディエンスが何ていうかさ……とにかくすごく奇妙でおかしなライヴだったよ。つまりこういうこときーライグの良し悪しというのはバンドのコンディションで決まるんじゃない、オーディエンスの反応で決まるんだよ。ある意味では会場にいるすべての人間がパフォーマンスしてるんだ。バンドそしてオーディエンスが参加する、とてつもない規模のパフォーマンスさ。オーディエンスが参加しないパフォーマンスなんて、バンドが参加していないのと同じくらい無意味だ。オーディエンスがパフォーマンスする時は、俺たちと同じょうな格好をし、俺たちと同じようにエキサイトする。ただそれを歌声で表現するか演奏で表現するかが違うだけさ。だからオーディエンスが自分たちの役割を果たさないんだったら、悪いけど俺も果たせないね」

●(笑)。先日アメリカでのッアーのレヴューを読んだんですが、ボストンでは大酷評されていて、サンフランシスコでは大絶賛されてるんですね。で、これはあなたがたのバフォーマンスのせいではなく、観客の態度が違ったからだと?

「その通り。まさにそうだったんだよ。東海岸のほうが西海岸よりシニシズムをより強く感じたんだ。西海岸の人間はあっけらかんとしてるんだよね。LA、サンフランシスコ、サンディエゴでやったギグはベストの中に含まれるよ。東海岸では誰も俺たちのことを信用しようとしなかった。俺たちのことをミュージック·プレスの産物だと思ってるのさ。そんなんじゃないのにね」

●ただ、ここまでスウェードの人気が高まってしまうと、あとはもういきなりスクジアム·ロック化していくしかないという要請が、本当に既に出てきていると思うんですけど、そうなるともう観客の質というのはほとんど問えなくなりますよね。これまでずっと観客との緻密なコミュニケーションを図ってきたスウェードですが、やはり新しい段階に進まなければならないと思うんですけど、あなた自身、そのへんはどう考えてますか?

「うん……大きいなジレンマを感じるよ。しかもこれは甘受しなきゃならないものだ。最初の頃は、ギグの規密なフィーリングというのに固執していたし、何人かの観客と直接会話するようにしてたんだ。だけど結局そういうのは意味がないんだよ。だって直接話をするにしたってそれ以外の観客を拒んでいるんだし、それにそろそろ成長することを学ばなきゃ駄目なんだ。魚のように大きくなっていく方法を覚え始めないとね。小さな鉢しかないのなら小さな金魚を飼うしかないだろ?そして鉢のサイズが大きくなるのに伴って、魚も大きくなっていくんだ。そうやって、必要な時に自ら外に出ていかなきゃね。でも俺たちも今、もっと大きな会場でブレーして、もっと大人数の観客とコミュニケートする方法を実際に学び始めてると思うよ。でもある時点を越えたら、もうどんなバンドにもコミュニケーションなんてできなくなると思うしそう、1万人を越えたら事実上不可能になるだろうね。でもロンドンではブリクストンアカデミーでやった時の6千人が最大なんだけど、どうにかうまくコミュニケートできたと思う。小規模のコンサートに劣らず良い出来だったと思うよ」

●では一番最近のグラストンべリー·フェステイヴァルはどうでした?

「最高だった。確か4万人集まったんだよね?でも俺たちからはせいぜい前方の1万人か1万5千人くらいしか見えなかったんだけどね。グラストンベリーは俺にとって人生で一番エキサイティングな経験の一つだよ。電流が走ったみたいに、信じられないくらい興奮した」

●そうやって英国での人気はすごいものがあるわけですが、アメリカはどうでしょう?成功する自信はありますか?

「うん。でも時間がかかるだろうな。初めてアメリカに行った時は慌てちゃったよ。アメリカに進出しようとする英国のバンドはみな経験すると思うけどね。とにかくシーンの仕組みが英国とはまったく違うんだ。アメリカの音楽的土壌はすごくレイド·バックしてて、俺たちにはまったく馴染めないし、それに音がに対するセンスがすごく伝統的で、ジャズみたいにかなり扇情的な音楽が好まれるという点も、俺たちには全然合わないんだよね。だから成功するにはまだしばらくは時間かかるだろうけど、スミスと似たような状況になるんじゃないかな。スミスも今になってようやくアメリカで評価されるようになって、そういう意味では、スミスが俺たちのアメリカ逃出への下地を作ってくれたと思う。モリッシーも今向こうですごい人気だけど、俺たちの音楽のほうが彼らには受け入れ易いと思うよ。モリッシーの音楽ほどわかりにくくはないからね。とにかくやれると思うし、努力も厭わないけど、2、3度ツアーをやったくらいじゃ無理だろうな。それに“ポップ·ミュージックというのは基本的にティーンエイジャーが舵を執っていくものだ”っていうポップの理想みたいなものがあると思うんだけど、アメリカ人はもう疲れちゃってるというか、“600年ツアーし続ければ55歳でヒットが出せる”的な雰囲気が漂ってるんだよね。そのへんが難しいかもしれない」

●でも、“世界中の人たちに自分たちの音を聴かせてなんぼだ”という方針はあくまでも貫徹するわけですね?

「もちろん。俺たちにとって重要なことだからね」

●最後に、バーナードとあなたの関係について何いたいんですが、バーナードの場合はステージでもにこにこ微笑みながら手を振ったりして、非常にかわいらしいキャラクターの持ち主だと思うんですが、一方のあなたはすごい尊敬を勝ち得ると同時に、非常に敵を作り易い人だという気がするんです。そういう立場でバーナードとのバランスを保っていくというのは難しくありませんか?

「いいや、だってべつにバランスをとるためにやってるわけじゃないし、二人でそんな話をすることもないしね。どうしてああなるかというと、要するに、バーナードはスウェードの音楽面での主戦力であり、奴は普遍的な言語である音楽を奏でてォーデイエンスに語りかけてるつてことなんだよ。そしてき楽っていうのは、それがいい音をしている限り、決して攻撃的にはならないんだ——「なんだこれは!」とか「オエッ」とか思いながら音色を聴く奴なんていないってことさ。音楽というのはそういうことをしないんだ。これってすごい強みだと思うよ。だけど一方のシンガーというのは、自分の意見を他人に押しつけようとする。そしてその意見は、他人に受け入れられないものであることが多いんだ。シンガーは常にギクリストよりも不快で攻撃的なものなのさ。シンガーのほうがより社会的で肉体的なことをやらなきゃならないからね。でも、そういうものなんだからべつに気になりはしないよ」

●でもシンガーのそうした役回りは、あなたとしてはやっぱりへヴイじゃないですか?

「んー……まあつらいなって思うことも時にはあるよ。街を歩いてると「失せやがれ!」って言われることもあるしね。べつに澄ましてるつもりはないけど「君たちもっと実際にネガティヴなものを侮辱したらどうなんだ?」って気分になるよーひどい政治家とか世界の指導者とかさ」

●それでなくても、あなたのように派手な人はマッチョなグループからいつもひどい目に遭わされてきたんじゃないですか。

「ああ、もちろん遭ったよ。俺たちの曲にもそれははっきり出ているしね。バンドの活動自体がいろんな嫌がらせやゆすりへの反発なんだよ。順応や凡庸の名において俺たちをなじり倒そうとする奴らへのね」

3 notes

·

View notes

Text

3/3 まなまつり

3/3 板橋ファイト!にて、上野まな×斉藤慶 まなまつり〜モジャモジャさまとおまなさま〜🎎✨

ありがとうございました!!

慶さんの歌、やっぱりめっちゃ素敵やったーー‼️

2マンさせてもらえて光栄でした。

無茶振りきんぎょダンスにも応えてくださって🤣感謝感激👏

皆様の愛にたくさん触れる事が出来て愛おしく幸せな時間でした💘

物販でもいろんなお声を聞かせてくれて、とても励みになりました😢すごく嬉しかったです。

出逢ってくれてありがとうございます💓

このタイミングで斉藤慶さんと共演できて、この2マンを企画することができて、本当によかったなぁ!!モジャモジャさま最高やった😆

まな にちなんで バカ って曲を選曲されたことは一生忘れません🤣笑 (冗談です!バカ、めちゃくちゃいい曲なので聴けて嬉しかった🎵)

ヤエオ雄太さんのモノマネの上達ぶりにも期待して✊笑

またの共演を楽しみにしています‼️

素敵な男性アーティストとの共演の機会、やっぱり作っていかなくちゃと、改めて感じさせてもらえました👏

素晴らしい時間をありがとうございました✨

でね、会場で少しお話ししたのですが

みなさまに最近の私のことでお伝えしておきたいことがあります。

後で投稿するね✏️

4 notes

·

View notes

Text

【浅井健一🎸】

【 2023-12-21 (木) (🌲) 】

愛称は「ベンジー」(Benzie)。映画「グローイング・アップ」の主人公・ベンジー少年に似ていることから、照井利幸に名づけられた。この印象的な愛称と愛用のグレッチギターは、浅井の音楽性から大きな影響を受けた椎名林檎によって作詞作曲された「丸ノ内サディスティック」の歌詞にも登場する。

グレッチやフェンダー・ジャズマスター、ギブソン・レスポールなどを愛用する。

左腕に刺青を入れている。実家は米屋でBLANKEY JET CITYとしてデビュー後も、度々実家の店で米の配達などを手伝っていた。音楽以外の活動は、数冊の画集・絵本などを発表している。

シーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠とシーナとは交流が深く、雑誌音楽と人(2013年1月号)では尊敬するアーティストとして名前を挙げている。

17歳の頃、交通事故で入院したことをきっかけに、絵や詩を創作するようになった。絵画を描くこともあり、これをフィーチャーした本も出版されている。竹内まりやから依頼されシングル「ウイスキーが、お好きでしょ」のジャケットのアートワークを手がけたことがある。

モデルの小野寺マリと1996年に結婚、3人の子供(長女、長男、次女)をもうけている。2018年に出版した著書『宇宙の匂い』の中で離婚していることが明らかになっている[2]。

BLANKEY JET CITY時代の一部の曲は、解散後の各バンドでも演奏している。これについて、後にインタビューで「俺がやらなきゃ誰もやらないだろうし。いい曲はやりたい」と語っている。

BLANKEY JET CITY時代のインタビューによれば、愛用の煙草は、マイルドセブンライト。

LAZYgunsBRISKY、LEDY JOEのプロデュースも行っている。

3 notes

·

View notes

Text

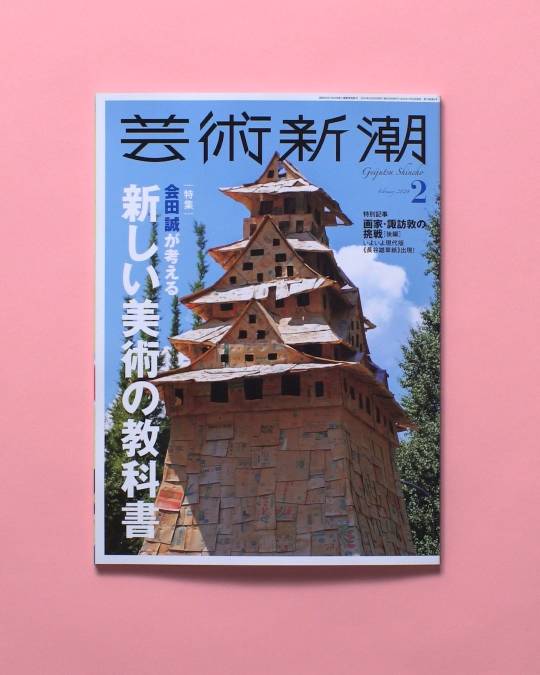

「芸術新潮」2月号 特集「会田誠が考える新しい美術の教科書」

現代美術家・会田誠。自身の作品《MONUMENT FOR NOTHING - にほんのまつり》(部分)の前で。 Courtesy of Mizuma Art Gallery

――「芸術新潮」の編集部から、「新しい美術の教科書をつくりませんか?」というオファーを受けた時はどう思われましたか?

会田 おもしろい企画だと思いました。迷うことなく、「やります」と返事をしました。でも落ち着いて考えると、これはなかなか難しいお題だな、とも思いましたね。僕には息子がいて、最近の美術の教科書は実際に見ていたのですが、僕らの時代の教科書と比べると、ずっと良い方向へ進化していると思っていました。僕が何か提案しても、それはもう今の教科書に出ていますけど、ということになりそうで……。

――それで、どのように内容を構想していったのでしょうか?

会田 結果的には、ずばり言ってしまえば、「ドクメンタ」的現代美術の紹介が中心になりました。ドクメンタは、ドイツの田舎町カッセルで4~5年に一度開催されている芸術祭です。つまりは「社会派アート」というようなことになるわけですが、日本の一般社会から、あるいは美術の世界からも比較的無視されがちなジャンルかなと思って、そのあたりを多く紹介することになりました。とはいえ、僕個人が社会派アートが大好き!というわけではありません。ドクメンタには、2002年に1回行ったことがあるだけです。ナイジェリアのキュレーター、オクウィ・エンヴェゾーが欧州人以外で初めて芸術監督をつとめた時でしたが、すべての作品が社会正義を訴えるような、ドクメンタとしてもちょっと極端な回だったようです。「これが芸術? 社会科の発表会じゃないんだから」と、僕はその時は反発しました。しかし僕の作品も、もともとは絵画中心だったものがそうではない形式の作品も増えていって、この20年ほどで、ドクメンタ的な美術もやはりいいなと思うようになりました。第一印象で���いだった人がだんだん好きになっていくような感じでしょうか。美術の教科書であれば、まずは「形」と「色」、というのが当然のことだし、僕もそう思っているのですが、今回の教科書では、あえて「形」と「色」については何も語っていません。そして「絵画」と「彫刻」についても、それ自体をテーマとしてはほとんど扱わずに、ドクメンタ的な、社会に拡張してゆく美術を中心に紹介することになりました。

――教科書の「1時間目」のテーマは、「美術に政治を持ち込もう!」ですね。

会田 いちばん最初に出てくる図版が、酒井抱一の《四季花鳥図屏風》です。我ながら節操がなくて笑ってしまいますが、僕はまるで日本絵画大好き人間のような感じで、「死ぬまでにこの目で見たい日本の絵100」という「BRUTUS」の特集を監修していたりするのに、いきなり否定材料として抱一の絵を出しています。日本美術の特徴のひとつに「花鳥風月」があって、それにはいい面もありますが、裏返すと悪い点も抱えている。また、それに続いて、フランス革命と並走して近代芸術が生まれていった、という話になりますが、それも若い頃には、反発して、「オレたちは西洋と同じようにしなくていいんだぜ」と心の中で吠えるために調べていたことでした。立ち位置ひとつで全否定から全肯定に変わったり、出だしから、僕自身の矛盾した姿をそのままさらけ出すことになりました。

――会田さんが教科書すべてを執筆するのではなく、ゲストの執筆者も何人か招いています。フェミニスト・アートについては岡田裕子さんが執筆したり、課外授業として、卯城竜太さん(Chim↑Pom from Smappa!group)と松田修さんの対談があったり、他の美術家の方々にも登場してもらっています。

会田 僕がすべて書くのでは読者もおもしろくないだろうし、僕が不得意なジャンルもありますから。ゲスト執筆者を招待したのはうまくいったと思います。

――掲載作品は、どのように選んでいったのでしょうか?

会田 ほとんどは僕の頭の中から、つまり記憶にあるものから引っ張り出してきています。ただ、「美術から性のいろいろを学ぼう!」というパートでは、X(旧ツイッター)で呼びかけて教えてもらいました。性にはややこしい側面があって、男女が恋愛して結婚して子供を産む、というだけではない部分がある。それを考えるのに、最初に僕の頭に浮かんだのは男性作家の作品が多かったので、なるべく男女半々にしたいと思って、「現代美術で、女性アーティストで、みずからの性を題材にしている人は誰でしょうか」とXで質問を投げかけました。そこで教えてもらった名前を検索して、作品を見たりしましたね。ただ、この教科書全体で言うと、使いたかった図版で使えなかったものがいくつかあったのは残念でした。使用許諾や使用料の問題などで……。

――「3時間目」の「美術でバカ♡万歳!」というパートがとても楽しいです。

会田 乱暴なカテゴリーで、冗談で許していただけたら、というコーナーです(笑)。アブラモビッチみたいに命がけでバカをやっている人と、泉太郎さんや僕のような、ちょっとひねくれた白けた笑いのものを、「バカ♡」のひとことでまとめるのもひどいなと思いつつ(笑)。

――これについては、詳しくは誌面をご覧いただくことにしましょう。今回の教科書は、今私たちが生きている、この時代のアートとはどういうものなのか、それを知るための最高のガイドブックになったと思います。

会田 現代美術のとっつきにくい部分の入口づくりとしては、これ以上やさしくはならないだろう、というぐらい、やさしいものになったと思います。僕はそういう語りは割合得意なほうで、でも一方で、あまりオタク性がないというか、知識の奥の細道に分け入っていくような癖がないんですよね。作家ならではの偏ったこだわりさえも、あんまりないのかもしれない。

――会田さんの作品に通底しているのは、「アートとは何か?」という問いかけが常にあることだと思います。今回の「芸術新潮」の「新しい美術の教科書」特集も、「アートとは?」と考えていくための恰好のテキストになりました。美術部で今デッサンのトレーニングに励んでいるような生徒たちに、ぜひ読んでもらいたいです。

会田 そうなんですよね。仕方がないのかもしれないけれど、日本の美術大学へ入るための勉強は、やはり「実技」が中心です。日本の美大は、入ってからも、「作品をつくることが社会に対するアピールなんだ!」と熱く語って教える先生は少ないのではないかと思います。だから、そういう作家になる人は、海外留学を経験してから、というパターンが実際に多いです。深いところで言うと、そもそも日本語がそういうものに向いていない抒情的な言葉なのかもしれず、だから美大の教授が悪いのだとか、そんな単純な問題ではないのかもしれません。この教科書には、そういうものを補えるような読物になってくれたらいいな、という思いも込めています。

2 notes

·

View notes

Text

長々と「ゴーストワールド」考

私がテリー・ツワイゴフ監督の映画「ゴーストワールド」と出会ったのは、2000年代中盤のことだった。映画館ではなく、ツタヤでDVDを借りて実家のリビングで観た。コロナ禍によってビデオ・DVDレンタル屋としてのツタヤが街から消えた今になって振り返ると、あの日からずいぶん遠くに来てしまったことを実感する。

映画冒頭、アップテンポなジャズが流れ出し、こぶしの利いた男性シンガーの声が重なる。「シャンフェケシャンフゥ」--何語だか分からないが、気分を高揚させる陽気なグルーヴ。しかし、映像はアメリカ郊外の白いマンションで、音楽の古めかしさと不釣り合いな印象を与える。

カメラはマンションの外から窓の中を捉えつつ、右へと移動する。それぞれの窓の向こうにいる住人たちが部屋でくつろいだり食事をしたりといった光景がいくつか展開された後、濃いオレンジの壁紙の部屋が映し出される。部屋の中央で、黒縁眼鏡をかけたぽっちゃりめの女の子が、黒髪のボブを振り乱して踊っている。傍らには昔ながらのレコードプレーヤー。そこから大音量で流れる「シャンフェケシャンフウ」--アメリカにおけるサブカル眼鏡女子の強烈な自己主張は、無機質な郊外の光景へのレジスタンスのようだ。

細かい台詞やキャラクターは忘れてしまっても、このシーンだけは鮮烈に頭に残っている。この映画が何を描こうとしているのか、冒頭を観ただけで分かった。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさ。そんな存在を愛おしむ監督の眼差し。

2時間弱の物語の中では、高校を卒業したものの進路が決まらない主人公イーニドが迷走に迷走を重ねる。そして、彼女が何かを成し遂げるようなラストも用意されていない。

ありがちなティーンエイジャー文化に埋没する無個性なクラスメイトや郊外の退屈な人々を馬鹿にしている割に自分自身もぱっとしないイーニドの姿は痛々しいが、十代の自分にも確かにそんな一面があったことが思い出され、いたたまれない気持ちになる。それでも、映画を見終えた私の心には温かい余韻が残った。監督が最後までイーニドに寄り添い続けていることが伝わってきたから。

2023年下旬、何の気なしに見ていたX(旧twitter)で、ゴーストワールドのリバイバル上映を知った。絶対に行かなければと思った。あの名作と、映画館で出会い直したい。

上映が始まって約1ヶ月後の2024年1月、再開発によって円山町から宮下に移転したBunkamuraル・シネマの座席で、私はイーニドたちと再開することになった。

改めて観てみると、最初に観た時の感動が蘇ったシーンもあれば、初見では気付かなかった要素が見つかったシーンもあり、希有な鑑賞体験になった。

これ以降、個人的に気になった部分を列挙してみる。

自由という試練

物語の序盤で、主人公イーニドと幼馴染みのレベッカは、揃って高校を卒業する。式が終わると、イーニドとレベッカは会場から走り出て、卒業���が被る伝統の角帽を脱ぎ、校舎に中指を突き立てる。二人とも大学には進学せず就職もしないので、これからは受けたくない授業を受ける必要もなく、大人として自分の道を選ぶことができる。スクールカースト上のポジションに惑わされることもない。

しかし、コーヒーのチェーン店で働きながら親元を離れて暮らすためアパートを探し始めるレベッカとは対照的に、イーニドは将来のビジョンを持てないまま高校の補講に通い、髪を派手な色に染めてみたり、映画館のアルバイトを一日でクビになったりしている。ルームシェアをする約束を果たす気があるのかとレベッカに問い詰められれば「自立、自立って馬鹿みたい」と滅茶苦茶な言葉を返して怒らせ、家に帰ってからベッドで泣く。イーニドは自由を満喫するどころか、自由を持て余しているように見えた。

高校生の頃は、学校の教員たちが決めたルールに従い、与えられたタスクをクリア��ることが求められていた。経済的に親に頼っている分、親や家族というしがらみもある。大人の介入を避けられない年代にいるうちは、人生の問題を大人のせいにすることもそれなりに妥当だ。

しかし、高校を卒業してしまえば、もう人生の諸問題を安易に大人のせいにできない。複雑な家庭の事情に悩まされていても、「もう働ける年齢なんだから、お金を貯めて家を出ればいいんじゃない?」と言われてしまう。

自分の進路を選び、やるべきことを見極めて着実に実行することは、何をすべきなのか指示してくる人間に「やりたくない!」と反抗することよりもはるかに難しい。与えられた自由を乗りこなすだけの自分を確立できていないイーニドの戸惑いと迷走は、滑稽でありながらも、既視感があってひりひりする。

シスターフッドの曲がり角

この映画には、イーニドとレベッカのシスターフッド物語という側面もある。十代を同じ街で過ごし、お互いの恋愛事情も知り尽くしている二人が、高校卒業という節目を境に少しずつ噛み合わなくなってゆく過程が切ない。二人とも、相手を大切に思う気持ちを失ったわけでは決してない。それでも、環境の変化が二人の違いを鮮明にし、今まで通りではいられなくなる。

イーニドもレベッカも、世界をシニカルに見ている点は共通している。派手に遊んでいたクラスメイトが交通事故で身体障害を負ってから改心し、卒業式のスピーチで命の尊さを語っていたことに対して「人間そんなに簡単に変われるわけない」と陰で批判したり、卒業パーティーでも弾けたりせずぼそぼそ喋っていたりと、どこかひねくれた態度で生きている。世の中が用意する感情のフォーマットに素直に乗っからない低温な二人の間には、確かな仲間意識が見て取れた。

しかし卒業を契機に、二人の関係はぎくしゃくし始める。

イーニドは仮に卒業できたものの、落第した美術の単位を取得するため補講に出なければならない。スムーズに卒業したレベッカはカフェのチェーン店で働き始め、アルバイトではあるが社会に居場所を得る。卒業したばかりの頃はイーニドと一緒にダイナーに行き、新聞の尋ね人欄に出ていた連絡先にいたずら電話をするといった行動にも付き合っていたレベッカだったが、アルバイトも続かずルームシェアの部屋探しにも消極的なイーニドに徐々に愛想を尽かす。イーニドが中年男性シーモアとの関係を隠していたことが、さらに二人の距離を広げてしまう。

イーニドは古いレコードを集めるのが好きで、一癖あるファッションを身に纏い、多少野暮ったい部分はあるにしても自分の世界を持っている。バイト先でも、上司の指示に違和感を覚えれば分かりやすく態度で示す。表面的にはリベラルな国を装いつつ水面下では依然として差別が行われているアメリカ社会に対しても、批判的な眼差しを向けている。

しかし、それを表現した自分のアート作品が炎上した際、イーニドは作品を批判する人々に対して展示の意義を説明せず、展覧会の会場に姿を見せることすらしなかった。どんなに鋭い感性があっても、表現する者としての責任を全うする姿勢のないイーニドは、アーティストにはなれないだろう。黒縁眼鏡の媚びない「おもしれー女」ではあってもカリスマになる素質はなく、かといってマジョリティ的な価値観への転向もできないイーニドの中途半端さは、何とも残念である。

一方レベッカは、シニカルな部分もありつつ、現実と折り合いを付けて生きてゆけるキャラクターだ。店に来たイーニドに客への不満を漏らしながらも、上司に嫌味を言ってクビになったりすることはない。経済的に自立して実家を出るという目標に向かって、地に足の着いた努力ができる。

そして、レベッカは白人で、イーニドより顔が整っている。二人がパーティーに行くと、男性たちはユダヤ系のイーニドに興味を示さず、レベッカにばかり声を掛ける。

どう考えても、社会で上手くやってゆけるのはレベッカの方なのだ。

卒業を契機に、高校という環境の中ではそれほど目立たなかった二人の差が浮き彫りになる。置いて行かれた気持ちになるイーニドと、現実に向き合う意欲が感じられないイーニドに苛立つレベッカ。どちらが悪いわけでもないのに、高校の時と同じ関係ではいられない。絶交するわけではないけれど、何となく離れてゆく。

人生のフェーズに応じて深く関わる人が変わってゆくのはよくあることだし、どうにもならない。それでも、楽しかった長電話が気まずい時間に変わったり、昔だったら隠さなかったことを隠すようになる二人を見ていると、人生のほろ苦い部分を突きつけられるようで、胸が締めつけられる。

シーモア:大人になりきらないという選択肢

冴えない中年男性シーモアは、この映画におけるヒーローでありアンチヒーローだ。平日は会社員だが、休日は音楽・レコード・アンティークオタクとして自分の世界に耽溺し、友達も似たような同性のオタクばかり。せっかくライブハウスで女性が隣に座っても、音楽の蘊蓄を語って引かれる。そのくせ「運命の出会い」への憧れをこじらせている。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさを、これでもかと体現しているキャラクターだ。

イーニドとシーモアの出会いは、イーニドのいたずら電話がきっかけだった。新聞の尋ね人欄を読んでいたイーニドは、バスで少し会話をした緑のワンピースの女性にまた会いたいと呼びかける男性の投書を発見し、この気持ち悪いメッセージの発信者を見てやろうと、緑のワンピースの女性を装って電話をかける。会う約束を取り付け、待ち合わせの場所に友達と共に向かうと、呼び出されたシーモアがやって来る。

待ちぼうけを食らうシーモアを陰で笑いものにするイーニドだったが、別の日に街で偶然見かけたシーモアを尾行して、彼がレコードオタクであることを知り興味を持つようになる。シーモアのマンションで開かれたガレージセールで、イーニドはシーモアが売りに出した中古のレコードを買い、会話を交わし、徐々に距離を縮めてゆく。

シーモアが自宅でレコードオタクの集まりを開いた日、イーニドはシーモアの部屋に入る機会を得、彼のコレクションと生き様に驚嘆する。

恐らくイーニドは、シーモアという存在から、アーティストやクリエーターにはなれなくても自分らしさを手放さずに生きられると学んだ。たとえ恋愛のときめきが去ったとしても、シーモアの残像はイーニドの中に残り、社会と折り合いを付けられない彼女の行く先をささやかに照らすのではないだろうか。

(そして、シーモアの姿が、一応仕事や勉学などで社会と折り合いを付けながらも、家庭を持たず読書や映画鑑賞や執筆に明け暮れる独身中年の自分と重なる。その生き様が誰かの未来を照らしたりすることはあるのだろうか。もちろん作家として誰かの人生に言葉で貢献するのが一番の目標ではあるものの、映画を観た後、最低限シーモアになれたらいいなという気持ちになった。初見の時と感情移入するキャラクターが変わるというのは、なかなか新鮮な体験。)

矛盾を抱えたアメリカ社会への言及

最初に観た時はイーニドや一癖あるキャラクターたちが織り成す人間模様にしか目が行かなかったが、二度目の鑑賞では、画面の端々に映り込むアメリカ社会への皮肉もいくつか拾うことができた。

ライブハウスのシーンに、ブルースに影響を受けたと思われる白人のボーイズバンドが登場する。ヴォーカルは「朝から晩までcotton(綿花)を摘む毎日さ」みたいな歌を熱唱する。確かにブルースにありがちな歌詞だ。しかし、綿花を摘む労働をさせられていたのは主に黒人であり、白人は黒人をこき使う側だったはず。労働者の心の拠り所として作られたブルースという文化を、ブルジョワである白人が無神経に簒奪しているという皮肉な現実が、この短い場面にそっと描かれている。

また、イーニドとレベッカが一緒にパーティーに行くとレベッカばかりが男性に声を掛けられる件には既に触れたが、声を掛けてくる男性はほぼ白人だ。アジア系の男性や黒人男性などがレベッカをナンパすることはない。たまたま二人の住む街が白人の多い地域という設定なのかもしれないが、このようなキャスティングが決まった背景には、制度上の人種差別がなくなっても人種によるヒエラルキーが社会に残っているという監督の認識があるのではないかと感じた。

そして、個人商店がチェーン店に取って代わられ、住宅地が画一的なマンションで占められ、街が少しずつ個性を失ってゆく描写もある。レベッカが働くカフェ(ロゴがスターバックス風)やイーニドがバイトをクビになるシネコン内の飲食店は、無個性なチェーン店そのものだ。モノやサービスが画一的になり、雇用や労働のスタイルも画一的になり、マニュアル通りに動けない人間が排除される世界へのささやかな批判が、様々なシーンの片隅にそっと隠されている。

この映画は、十代の葛藤を単なる自意識の問題として片付けず、矛盾だらけで個性を受け入れない社会にも責任があると言ってくれていた。改めて、監督や制作者たちのティーンエイジャーに対する温かい眼差しを感じた。

ラストシーンをどう解釈するのか

ネタバレになるので詳細は伏せるが、この映画のラストシーンは比喩的で、どう受け止めるのが正解なのか分からない。イーニドの人生に希望の光が差すことはなく、かといって大きな絶望が訪れることもなく、自分を命がけで守ってくれた人の思い出を胸に強く生きることを誓うみたいな展開にもならない。とにかく、分かりやすいメッセージのある終わり方ではないのだ。

(映画館を出た後にエレベーターで乗り合わせた若いカップルも、やはりラストの解釈が難しいという会話をしていた。)

私自身は、このラストを、イーニドが他力本願な自分から卒業することをようやく決意したという意味に捉えている。

これまでのイーニドは、心細くなれば友人のレベッカやジョシュを呼び出し、映画の中盤以降ではシーモアにも絡んでいた。人生に行き詰まれば、誰かを頼って気を紛らわす。偶発的に何かが起こって道が開けないかな、みたいな感覚で生きているような印象だった。

しかし、物語の終盤で、一時はイーニドにとってヒーローだったシーモアが、突然遠のく。レベッカとも既に疎遠になっているイーニド。そして、不思議なラストシーン。イーニドは、私たちに背中を向けている。

イーニドは、自分を導いてくれるヒーローも、どう生きるべきか教えてくれる天使も、どこにもいないということに気付いたのではないだろうか。

人間は最終的には孤独で、自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかない。ラストシーンのイーニドからは、彼女が紆余曲折の果てに辿り着いた人生の真理が滲んでいるように思える。

そして、イーニドの後ろ姿は、スクリーンのこちら側にいる私たちに対しても「自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかないよ」と語りかけている気がする。どう生きるべきか、映画に教えて貰おうなんて思うなよ。自分で行動して、傷ついたり恥をかいたりし���がら、自力で見つけるんだ。

以上が私なりの解釈だが、違う見方もあるのかもしれない。他の人の批評も検索してみたい。

おわりに

Bunkamuraル・シネマでの「ゴーストワールド」上映は明日で終わる。しかし、各地の名画座での上映はまだ続くようだ。これからも沢山の人がイーニドたちに出会うことを想像すると、自然と笑いがこみ上げる。

イーニドの冴えない青春は、観た人の心に何をもたらすのか。

これを読んで少しでも気になった方は、是非スクリーンで、ラストシーンまで見届けてください。

3 notes

·

View notes

Text

2月展示・コピ本交換会&座談会

ちょろっとツイッターでもつぶやきましたが、2月に小声書房さんで「オカワダアキナ本棚展」というフェアをやってもらいます〜。埼玉県北本市の書店さんです。ちゃんとした告知はまたすると思うんですが、まあtumblrはわたしのメモ書きとか日記帳なので…。

わたしの選書した本と同人誌の販売を予定しています。古本もちょこっと並べます。月ごとにいろんな方がやっているフェアで、文芸界隈だと昨年7月に伊藤なむあひさん、今月は旗原理沙子さんがやってるやつです。

おかわだの選書テーマは「MIC ON(マイクオン)——声を解放する」としました。

「心の中をすっかり打ち明けたような気持ちになる本。

わたしを解放し、声を出す勇気がわいてくる本。

読んだり書いたりすることはいつかの誰かのマイクを受け取ることだと思う。

次のあなたに手渡すために、いま吠える。」

という感じで20冊ほど選びました。小説多めかな。オールタイムベストというよりは最近読んだ本からおすすめを紹介する感じで、新しめの本(手に入りやすい本)をチョイスしました。3,4年前に読んだ新刊で気に入ってよく読み返してる…みたいなのも。おもに『イサド住み』や『顔たち、犬たち』を書いている間に読んでいた本で、プレイリストをシェアするみたいな感じです。

夏に展示のお声かけをいただきまして、最初は「アメリカ文学と暴力ーーDADDYに甘えたい男たち」みたいなテーマでやろうかなーと思ってたのね(わたしっぽいっしょ)。でもいろいろイベントや読書会に参加して、もうちょっと幅広なおすすめ本の方がいろんな人に楽しんでもらえるのかな…わたしもいろんな本の話したいしな…とラインナップを調整した感じです。

ZINEフェス長野で読書カレンダーを配布しながらあれこれおしゃべりして、すごく楽しかったの。読んでる本と書いている小説を並べて、こういう読書体験がこの作品につながってるんですねみたいなお話もできて、わたし自身発見もたくさんあって…。わたしの考えていることや問題意識みたいなものをあんまりまとまりなく並べてみた方が、かえって自己紹介的にもいいのかな、書いた小説のことも伝えやすいのかなと思って「声を解放する」としてみました。

『イサド住み』や『顔たち、犬たち』を書きながら、声を出すことについて考えていました。トランスジェンダーの男性が主人公のラブストーリーだったり、セクシュアリティの揺らぎに戸惑いながら喜びを得る30代だったり、この小説を遠くへ届けようとするならもっと勇気を出したい、ドキドキするけどマイクを握りたいと思った。「読んだり書いたりすることはいつかの誰かのマイクを受け取ることだと思う」、いろんな人…いる人いない人見えない誰か…と輪になってマイクをまわしてもらってるということをもっと意識したいと思った。自分で書いた小説なのに変な言い方だけど、イサド住みの主人公・今くんをぜったいに失望させないぞみたいな気持ちもあって。

胸をはってクィアと名乗るとかそういう自分のことも、正直いまだにびくびくしているんですが、小説を書くことがわたしにできる抵抗だよなと思っているのでなんかこうがんばりたいな、声を出していきたいなと思っています。性の話やエロの話を楽しんでやっていくのも抵抗のひとつ。

自分で勝手に書いている同人誌なのでほんとに小さな行動で、これで何か人や社会にインパクトを与えられるとは思わないけど、書いているわたし自身を変える力はあるようで、マイクを受け取る勇気が出てきたように思います。次の誰かに手渡したいという気持ちもわいてきた。そしていまパレスチナで起きている虐殺に声をあげるさまざまなアクションも、自分の声を出すことだし自分の声を信じることだと思った。

そんなような思いをこめて選書しました。会期が近くなったらラインナップ等公開されるかと思いますのでよかったら遊びに来てください。本を買ってくださった方には特典のペーパーをお渡しします(いま書いてる)。

えもの展示『たたずむ』と同じ会場で同時開催ですのでわたしもめちゃめちゃ楽しみです…! たたずむ×MIC ON。

ちなみにタイトルの「MIC ON」は大好きなMAMAMOOのアルバム名から。ママムはパワフルな女性四人組アーティストで、なんていうの、女子校ガハハ感がいいよね…。入学時はちょっと怖そうに見えていた一個上の先輩たち感(いつのまにか打ち解けてタメ口でしゃべれる)。あとママムちゃんたち、レズビアン・バイセクシャル当事者のファンが多いのを認知してくれてる感じもあってうれし〜!ってなる。

youtube

フェアにあわせてスタンプも作ってみたよ。

↑使う予定のないフライヤー的なもの

そしてそして会期中の2/17(土)、コピー本交換会をやります! コピー本、折本、ペーパーなどを作って物々交換するイベントで、交換して読むことに重きをおきたいなーと思っています。6月に参加した陰気なクィアパーティーのZINE交換会がすごくいい時間だったので、自分でもそういうのをやってみたいなーと思いました。文学フリマの規模が大きくなってきたので、それとは別にいろんな人が小さい場をやってみるのもいいのかなって。これは小声書房さんではなくて別の場所なんですが、同じ埼玉県なのでがんばってハシゴしてもらえると…うれしい…。当日は読書スペースを設けたりわたしの読んだ同人誌を並べたりします。そしてゲストをお招きして装丁座談会みたいなことをする予定です。

↑時間とかなにもかもフワフワしてるのであとでしれっと消しちゃうかもだけど、とりあえず作っているフライヤーというか告知画像はこんな感じ。深夜テンションで座談会のことを「SPECIAL TALK EVENT」って書いちゃってるのがチラ見えしているな…(いまアイドルの小説書いてるから気持ちがアイドルで…)

いったい会場はどこの何ずく本屋何ルさんだろう〜?という感じですが、もうちょいちゃんと打ち合わせましてまたお知らせします。ひとまず2/17になにかやるので、なにか紙を印刷しておいていただけるとうれしいです…! 遠隔参加もできるようにしたいけどわたしに余力があるかわかんないのでどうなるかわかんないです。そして今回は集まるとかしゃべるとかを大事にしたいなあという気持ちもあります。安全な場所で安心してしゃべるって大事だなみたいな。なのでどなたでもお越しくださいではあるんだけど、安全な場づくり(セーファースペース)をいっしょにやれる方に来てほしいなあと思っています〜。

4 notes

·

View notes

Text

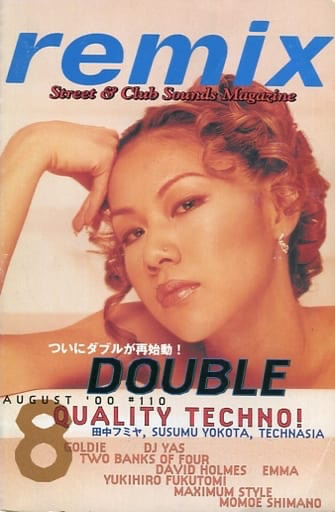

【remix】2000.8 #110

Interview ①

新生DOUBLEが再始動!

"Bed" "Shake" などの名曲を残し姉のSACHIKOが亡くなるという悲報を乗り越 え、妹のTAKAKOが新生DOUBLEとして活動を再開する。

_____________________

DOUBLEが活動を再開する。 今回は、 SWVなどを手がけていることでも知られるブライアン・アレキサンダー・モーガンによる “Handle” とブラックオパールによる "Home" のカップリングをセクシー・サイド、そして最近ではドネル・ジョーンズの“U Know What's Up" をヒットさせたエディー・Fとダレン・ライティーによる“U” とローランド・クラークによる "Floor" をハード・サイ ドとした2枚のマキシ・シングルがリリースとなる。 ということで、NYでのレコーディングも最終段階に入っている彼女に電話で話を聞いた。

▶NYにはどのくらい滞在してるんですか?

●「もうかれこれ2ヶ月になります。 その間全然休みがなくて、ものすごい忙しいんですよ(笑)。 でも、今回のレコーディングはなかなか勉強になりました。歌入れのディレクションをすべて自分でやったので大変だったけど

「いい経験になりました」

▶では早速作品について聞かせて下さい。 今回の2枚のマキシ・シングルはハード・サイドとセクシー・サイドに分かれていますが、その違いを具体的に聞かせてください。

●「セクシーの方は今まで通りのしっとりした感じで、ハードの方はいわゆるチキッたビートの、クラブで映えそうな感じですね」

▶ その2つはダブルを象徴するキーワードなんでしょうか。

●「そうですね。 今までもダブルってその両方のイメージがあったと思うんですけど、それを今回はハッキリと出して、しかも2枚に分けて同時にやってみたわけです」

▶今回のプロデュサーはすべて海外勢ですね。

●「前々からこういう形でやってみたくて、今回はその希望が通ったんですよ(笑)。 エディー・Fはドネル・ジョー レンズの"U Know What's Up" や L.L.クール・Jの "Around The Way Gin" とか、 彼の手がけた曲が好きだったんで。ブライアンも、彼の作る艶っぽい音がすごい好きなので前からずっと頼みたいなと思ってました」

▶そのブライアンによる "Handle” のレコーディングはどうでした?

●「ミックスはブライアン自身によるものなんですが、彼のミックスは特にヴォーカリストにとって本当に素晴らしいですね。 歌入れ自体は自分でディレクションしてやっていったんですが、メロディラインがとても気持ちよい曲だったので、テイクを録りすぎて後で編集するのが大変でした」

▶同曲にはF.O.H.も参加していますね。

●「そのパートの仮メロをブライアンが歌ってたのを聴いてすごい雰囲気が良かったんで、男性に歌って欲しい なと思ってたんですよ。でもなんせNYなんであきらめかけてたところ、F.O.Hがたまたま来ているという噂を 聞きつけて、それでお願いしたんですよ。 私も前々から彼らとはやってみたいと思ってたんで、ものすごい偶然だったなと思ってます」

▶そのF.O.H.も海外、特にUSのR&Bを自分なりに消化して表現しているアーティストだと思いますが、その部分には共感できますか?

●「それはすごいあります。 実際にやってみても、すごい良かった。 同じ仲間のような気がしましたね」

Interview ②

▶今回もヴィジュアル面にも関わっているんですか?

● 「基本的には全部私の指示の下でやりました。 "U" のジャケットのキャットスーツは自分でデザインして作った、特注なんですよ」

▶今回は特に気合いが入ってるんですね。

●「うーん······ でも毎回そんな感じですよ(笑)」

▶その“U”はエディー・Fとダレン・ライティーのコンビが手がけていますね。 エディー・Fは これまでヒップホップのプロデュースもしていますが、その点で他のプロデューサーとの違いは ありましたか?

● 「音にも表れてると思うんですけど、 ブライアンは厳密で繊細。 エディーの方はすごく大ざっぱな感じだったんで、歌う方としては楽でしたね。でも本人はすごくちゃんとしてる感じでしたよ」

Interview ③

▶もう一曲のローランド・クラークによる "Floor" は、 資料では "Shake" のアンサーソング的意味があると書いてありましたが。

●「作ってる最中はそんなつもりはまったくなかったんですけど、フロアに関することを表現しているという意味ではアンサーソングなのかな。 この曲はフロアでの恋愛の話ですね。今までこのくらいのロングトーンで歌うこともなかったと思うし、特にブリッジを重視して作りました」

▶この曲の出だしは今までにないくらい低めで歌ってますよね。

●「そうなんですよ。 今まで私が高めのパートでSACHIKOが低めのパートだったんですけど、一人でやるにあたって下のパートも歌わなくちゃいけなくなったんですよ。 だから、それは全体的に意識してやったところですね。あと、この曲のリミックスをDJカオリさんに頼んだんですよ」

▶彼女がプレイしているクラブに遊びに行ったりしたんですか?

●``The other day I happened to go to a club in New York, they were playing all my favorite songs, so I thought, ``This DJ is great,'' and it turned out to be Kaori. It was more of a lounge than a club, and the music selection was R&B. Come to think of it, that was our first encounter."

Interview ④

▶「Crystal」が出た頃の前後って、トラックの変化だったりヴォーカル・ワークの変化だったり、海外のR&Bシーンに大きな変化が起こった時期じゃないですか。

●「そうですね……昔から英語の曲はメロディー・ラインはあまり変化はないなとは思ってたんですけど、トラックは全員一斉にチキ系にいったなっていうのは感じましたね」

▶今回のトラックも、その要素はありますよね。

●「はい。 でもトラックの変化ってことよりも、テンポの早い曲に日本語を乗せるってことが難しかった。 しかもトラックがカッコ良かったりすると、それを損なわないように譜割りやメロディーを作らなきゃいけないので、なおのこと気を使いますよね」

▶ではやはり日本語の歌詞にはこだわっているんですよね。

●「日本のマーケットで全編英語で出してもあまり意味がないじゃないですか。 さっき言ったテンポの早い曲は英語で書いた方が簡単なんだけど、なるべ��日本語で歌いたいなっていうのはあるんで。 割りが細かい場合は、日本語では出せないニュアンスが英語では出せる場合もあるじゃないですか。そういう場合はやむをえなく英語を使います」

▶TAKAKOさんのヴォーカル・ワークにはSWVからの影響を少なからず感じるんですが。

●「SWVは好きですよ。 でも歌を始めた当時は彼女達のことを知らなくて、 で、友達とかに声が似てるって言われて、それから聴きだしたって感じですね。 自分でもたまに似てるなって思うことはあります」

▶SWVのどこに魅力を感じます?

●「ココの元気がいいところとか。アルバムは特に2枚目までが好きですね」

Interview ⑤

▶サビなどでヴォーカルを重ねたりするという構成は、これまでのイメージをあまり変えない ようにという配慮なんでしょうか?

●「うーん……特に意識はせずに今まで通りやったらこうなって感じですね。 アメリカのR&Bで は全部コーラスが入ったりするのもよくあるので」

▶個人的にはコーラスを重ねないものも聴いてみたいんですが。

●「それは考えていなかったですね。でも、そのうちそういうのもやるかもしれませんね」

▶では、1人になって特に変わった部分はあります?

●「さっきも言ったように、 声の成分の問題は意識してやってます。 それは例えば、 ボーイズII メンは普段それぞれのパートに分かれてるけど、一人になったら違うパートも歌うことになるだろうってこと。 あと、今までは分担作業で私はメロディーを担当してたんですけど、 今は詞も自分で書かなくちゃいけなくなったんですよ。 両方一人でやらなくちゃいけないからすごい大変だった」

▶そうなると当然、歌詞の印象もこれまでとは変わりますよね。

●「前よりもっと俗っぽいというか、分かりやすくなってるかもしれない。 でも歌詞を書くのはホント難しいですね」

Interview ⑥

▶ところで、NYでレコーディングするのは初めてですか?

●「そうですね」

▶日本と違うなと感じたところはありましたか?

▶「空気ですね。 やっぱり感性に合うものがそこらじゅうにあるというのがいいですね。 でも、スタジオ・ワークは日本というか日本人の方がいい場合もありますよ。 特にPro Tools を使うのは、日本人の方が全然早いんですよ。 F.O.H.とのレコーディングの時に今井 (了介) さんも一 緒に来てたんですけど、 彼はやっぱりすごい早かったですよ(笑)」

▶また、ジブラの最新アルバムの曲、“プラチナム・デート”にも参加してますよね。

●「それが一人になって初めてのレコーディングだったんでちょっと心配な部分もあったんですけど、実際ブースに入ってみたら「ただいま」って感じで、家に帰ってきたような気分でしたね」

▶あなたの声はヒップホップ・テイストの強いトラックにもハマると思いますが。

●「それについては考えたことはないですね。 でもそう言われることはうれしいです」

▶では、これからもラップの曲に参加することはやっていきます?

●「全然やっていきたいです。 今回も呼んでもらえてすごいうれしかった」

▶久々にレコーディングしてみて、今までにない新たなアイデアが生まれてきたりしてます?

●「もっと激しくてハードな感じでやってみたいなっていうのはありますね。 テンポが早くてカッコイイのを」

▶「Crystal」の際のインタビューでは、「次はコンセプト・アルバムにしたい」って言ってましたよね。

●「今回のセクシーとハードっていうのは、ダブルの持ってる両面を一度に出したっていう感じなんで、今後もコンセプトの中にはその2つの面は自然と出てくると思います」

▶では最後に、活動再開ということでメッセージを

●"It's like, 'Please listen to the new Double!'"

#DOUBLE#ダブル#Double_Japan#DoubleSACHIKO#SACHIKO#サチコ#DoubleTAKAKO#TAKAKO#タカコ#SuperSister#J_RandB#JRnB#RandB#QUEENofRandB#WeRandB#y2k#2000#00s#2000s#200008#remix#雑誌

4 notes

·

View notes

Text

2023.11.16

今日、午後イチのレッスンの後、

店に居たら、いきなり男性が店に来て

すいません、ギターのレッスン今日出来ますか?と

聞いて来た。

は?と思ったが、

以前、一回レッスンを受けた事が有る子だった。

次の人までの時間が1時間あるので

急遽、レッスンする事に

しかし、アポ無しで

イキナリ手ぶらで来るヤツも凄いな(笑)

さて、何する?ってなる訳

バウンディーってアーティストの曲をやりたいと

出た!道場破り的課題曲。

知らねぇ、初見楽曲。

とりあえずYouTubeで曲を聴く。

直ぐコードを取り、コード譜を起こす

タイトル…何だっけな?

一撃のナントカ みたいな曲だったが

完全にシティポップ狙ってる。

歌い方も、山下達郎だし。

コード進行も、見事に半音づつ転調して行く

音楽インテリな感じを醸し出してる

今の若い世代が、

コンピュータで適当に曲を書くのでは無く

キッチリ、狙って?オマージュ?

リスペクト??

とにかく、この様な楽曲を書いてる事に感心した(^^)

そして、若い男の子が、この楽曲を気に入り

ギターを習いたいと、門を叩いた訳。

可愛い道場破りだ。

これから毎週、習いに来るらしい

頑張ってくれよ〜!

上手くなってセッションしようぜ!

2 notes

·

View notes

Text

岸本佐知子+角銅真実『五月 その他の短篇』刊行記念セッション

アリ・スミス『五月 その他の短篇』岸本佐知子訳(河出書房新社)の刊行を記念して、訳者・岸本佐知子さんと、音楽家・角銅真実さんのセッションを、twililightで開催します。

---

岸本佐知子+角銅真実「五月 その他の短篇」セッション

日時:2023年5月31日(水) 開場:19時 開演:19時30分 終演:21時

会場:twililight(世田谷区太子堂4-28-10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

料金:2,500円

出演:岸本佐知子(朗読)、角銅真実(音楽)

定員:18名さま

近所の木に恋する<私>、バグパイプの楽隊に付きまとわれる老女、おとぎ話ふうの語りの反復から立ち上がる予想外の奇譚……現代英語圏を代表するアリ・スミスのユーモアと不思議に満ちた傑作短篇集『五月 その他の短篇』。

そのユーモアと不思議は、マリンバをはじめとするいろいろな打楽器、自身の声、言葉、身の回りの気になるあらゆるものを用いて、音楽といたずらを紡ぐ角銅真実さんと共鳴する部分があると思います。

五月の最終日、岸本佐知子さんの朗読と、角銅真実さんの音楽のセッションによって、アリ・スミスの魅力を存分にご堪能いただけましたら。

--

*定員に達しましたので、キャンセル待ちの受付になります!

件名「『五月 その他の短篇』セッション」とし、お名前(ふりがな)・ご予約人数・当日のご連絡先を明記の上、メールをお送りください。

*このメールアドレスが受信できるよう、受信設定のご確認をお願い致します。2日経っても返信がこない場合は、迷惑メールフォルダなどに入っている可能性がありますので、ご確認ください。

--

出演者プロフィール:

岸本佐知子(きしもと・さちこ)

翻訳家。訳書にルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』、リディア・デイヴィス『話の終わり』、ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』、ジョージ・ソーンダーズ『十二月の十日』ほか。編訳書に『変愛小説集』『楽しい夜』ほか、著書に『ひみつのしつもん』『死ぬまでに行きたい海』ほか。『ねにもつタイプ』で第二十三回講談社エッセイ賞を受賞。

--

角銅真実 | Kakudo Manami

photo by Ittetsu Matsuoka

音楽家、打楽器奏者。長崎県生まれ。

マリンバをはじめとするいろいろな打楽器、自身の声、言葉、身の回りの気になるあらゆるものを用いて、音楽といたずらを紡ぐ。その形はインスタレーション、ア ートプロジェクトでの作品制作にも及び、演奏だけにとどまらない作家としての自由な表現活動を国内外で展開している。ソロでの活動のほか、バンド・ceroのサポ ートメンバーとして活動。そのほか様々なアーティストのライブへの参加、作品にレコーディングで携わるほか、 舞台作品、映像、ダンスやインスタレーション作品への楽曲提供・音楽制作など幅広い活動を行う。

2020年1月、初めて「うた」にフォーカスしたアルバム『oar』(ユニバーサルミュージック)を発表。

8 notes

·

View notes

Quote

韓国の女性DJ「DJ SODA(ソダ)」さんが大阪府でのイベントで観客に体を触られたと訴えた問題で、イベント主催会社が21日、刑事告発に関し大阪市内で記者会見を開き、不同意わいせつと暴行の罪で告発状を大阪府警に提出し受理されたと明らかにした。告発対象は、氏名不詳の男2人と女1人の計3人とした。イベントを主催した「TryHard Japan」の代理人弁護士によると、男と女が不同意わいせつ罪、もう1人の男が暴行罪でそれぞれ告発対象となった。同社代表取締役の大付楽洋氏は「アーティストを守らないといけない。私たちがちゃんと対処しないと、他のイベントでも同じようなことが起こるかもしれず、性犯罪を絶対に許してはならない」と述べた。SODAさんは今月13日に大阪府泉南市で開かれた野外音楽イベント「MUSIC CIRCUS’23」に出演。パフォーマンス中に複数の観客から胸を触られるなどしたと14日、X(旧ツイッター)で訴えた。SODAさんは、インスタグラムのフォロワーが500万人を超える人気DJ。被害の訴えはインターネットを通じ日韓両国で拡散された。

観客の男女3人刑事告発 「胸触られた」 韓国女性DJ SODAさん性被害訴え - 産経ニュース

2 notes

·

View notes