#展示に学生関わる

Text

0505

2年ぶりに髪をベリーショートに切った。あーあ、あのちゃんだったのにモンチッチみたい。と思ったが、2、3日すれば馴染んできて「わ~椎名林檎みたい」になるのは経験でわかっているのであまり気にしないことにした。前回ベリショにした時は、子供ほしいガチ勢の男と別れる表明として切ったのだった。その手の男ってベリーショートに対して好感持ってないのだけれど、ファッションガチ勢からはちやほやされる髪型でもある。まあ、どちらかと言えば今は女性からちやほやされたいのだけれど。

美容院に行ったあとポスドクと、その友達・横山さんと会った。ふたりともニート。元々テレビ局にいただけあってとても話しやすく社交的な人だった。美貌でバズりた~い♡とのたまいながらバシャバシャと写真撮ってもらう。ガイドツアーの宣伝用である。

夜、丸太町の川もりという焼肉店で大窪さんと会う。大概の肉を生のまま食べた。用事が立て込んでいたこともあってこの日は大きめのプリンを二条の雨林舎で食べたっきりだったので、とにかくたくさん食べた。

この人はなんのつもりでわたしと会ってるのかな、と疑念があったが、何も考えないことにする。車の運転を教えてほしいと言ったらうれしそうにレンタカーの手配を請け負ってくれた。あ~~本当運転なんてしたくない~……。でもそろそろ本当に手をつけなければ。

2軒目は熊野寮そばのメキシカンで飲んだ。3軒目で家誘われたけど笑顔で断る。かっこいいとは思うけどでもおじさんはおじさんなので。南無。ずっと大学生と馴れあっているので。南無。

0506

午前中は出町柳の周辺でポスドクと横山さんとで引き続き観光用の写真を撮った。友だちが、気の置けない友だちと話しているさまを見るのってなんだかいいなあ。わたしがゆいに引き合わせた人たちもこんな気持ちだったのであればいいのだけれど。

鴨川で買ってもらったパンを食べていたら鳶に華麗に取られた。みゃっ、と妙な声が出る。鳶の羽はふわふわした感触だった。顔に傷つけられなくて本当によかった、危ない。

お昼にカレーを奢ってもらったのち東山に移動。京セラで造園師と久しぶりに邂逅して京都グラフィーの展示を3つ見る。微笑を浮かべて「商業主義的であんまりよくなかった」と案外辛辣な感想を吐いていて面白かった。会うのは3週間ぶりとかなので最初はちょっとぎこちない空気ではあったのだけれど、「なぜ人の家に泊まりたくないのか」という議題で思いがけず盛り上がった。彼女いた時とかはどうしてたんですか、と訊くならいまだとは思ったのだけれどあんまり知りたくないしなあと思ったので訊かないでおいた。デートの内容・コースを考えるのはいつもわたしでかなりマグロなんだけど、それでもやっぱり思想と属性が尖っているので切る気になれない。あと容姿が本当にかっこいい、シャーペンで一発でなぞれそうな、線の細さと的確な配置。あーまた会いたいけどなんの進展もしないだろうなあ。そもそもわたしのことを女性ではなく大学の同級生くらいにしかとらえてないみたい、腹は立つが好都合。

雨が降り出す前に別れて、いったん帰宅。富田さんから連絡があったので、河原町まで迎えに行く。ねこみたいな顔をして相好を崩されて、少し持て余してしまう。

鴨川に降りて三条方面に歩く。向かいの川床の席には赤い提燈がいくつも下がっていて千と千尋の神隠しで船が停泊する運河港みたいだった。

「女性性を削ぎ落したくて髪を限界まで短く切りました」と吐き捨てたら「僕はそっちの方が好きだけど」と返してきたので肩透かしを食らう格好になった。歩いている時はそうでもないけれど堤防に座っていると川の流れる水音が思っているよりも大きく聞こえてくる、と思いながら、告白の続き……というか弁明・弁解・懺悔を聞き流していた。それっぽい場所でそれっぽいことをしているなあ、と思いながら。

雨が降り出したのでガボールに入ろうとしたが満席、しょうがないので多聞に行った。マッシュポテトサンドもサーモンのサンドも玉ねぎが入っていたので中身を解体するというとんでもない食べ方を披露する羽目になったがにこにこしているだけで何も言われなかった。

いろいろ話したり、詰めたり詰められたりしたが何も前に進んでいなかった。北海道行きたい、とか奄美大島行きたい、とかいろいろ青写真を並べたがそもそも秋から2年インド行くんでしょうよ。と言ったら「受かればの話だし、院進学とも迷ってるから」といなされた。つくづくへんな学生生活ですね、と言ったら「僕は普通だから、人と違う人生を選びたいんだよ」とのことだった。わかるような、わからないような。

「型にはめて考えるのと、言語化して納得するのが好きなんだね」と指摘されて、むっとしたがその通りなので黙っていた。東山で買っておいたパンをあげて別れた。

人と関わると無傷ではいられない、ということを、なんど繰り返しても、避けられるわけではない。

東京の部屋が恋しい。自炊したい。フレンチトースト作ってどばどばシナモンシュガー入れたココア飲みたい。けれど京都の、魔みたいなものがわたしの脚に絡んで離さない。

20 notes

·

View notes

Text

たどり着かなかったおおくの未来たちへ

文フリ東京だった。

土曜日開催のイベントってなんだかんだ言いながらはじめてのような気がする……労働が土日祝休めなかったころはなんでイベントは平日にやらないんだろうと思っていたし、土日が休みだったころはイベントは土曜日にしてほしいと思っていたが、日月休みになると、イベントは日曜日がいいなと思ってしまう。日月は宿泊料金がやすい。

そんな自分本位な「この日がいいな」をわたしはいくつも持っている。

文フリ東京は、土曜日の朝に出発した。車内販売がなくなってしまって、でもまあ新幹線のホームとか購買にシンカンセンスゴイカタイアイス(シンカンセンモウカタクナイアイスだという噂だが)が売っているらしいから、それを食べようと思っていたが、朝、名古屋駅で見つけることはできなかった。

しょんぼりしながら新幹線に乗る。新幹線の中ではほとんど寝ていた。

東京駅・浜松町・流通センター。いつもの乗り換えで会場に向かう。来年の12月の文フリはビッグサイトでやるらしいから、この行程で向かうのはあと一回。

会場前に八束さんのスペースで不穏なフライヤーをもらう予定だったのでもらいに行ったら、八束さんがさいたま文学館で開催中の『澁澤龍彦の文学世界』のフライヤーも一緒にくれた。

ので、スペースが出入り口の真ん前だったこともあって、これはたくさんのひとに見てもらえるんじゃないか…!ということで、出口に向けて配置した。完璧である。

そんな素敵な設営をして、開場。

遠方からきてくれたフォロワーさんに展示のフライヤーを見せ澁澤龍彦の話をし、「若い頃にわたしも全集読みました!」と言ってもらうなどしたり、痛覚の麻子さんにはえんえんと「この写真見てくださいやばくないですか?羽田に楯の会の制服を着て見送りに着た三島の帽子をかぶっておどけているときの写真でこれが二人が実際にあった最後になるんですよ……」と一生終わらないんじゃない勝手くらいの話をしつづけてしまったり、このフライヤーに気づいてくれた通行人のひと(「澁澤龍彦だ…!」という声が聞こえた)に「裏面も見てください!そしてよろしくお願いします!」とさっと差し出したり……。こんなに充実した文学フリマ東京は、2014年から参加していて初めてじゃないかと言うくらい充実していた。

惜しむらくは、澁澤龍彦のフライヤーと一緒に不穏なフライヤーを挟んでいたにもかかわらず、だれも「澁澤龍彦と棄てに行ける家父長制があるんですか?」と聞いてくれなかったこと…。澁澤龍彦と棄てに行ける家父長制は果たして存在するのか……?

とまあ、こんな感じなのだが、そろそろ皆さんも不穏なフライヤーとは?と思っているところだろうと思うので、ご紹介致しますとこういうやつです。

「父親の死体を棄てに行く」アンソロジー。家父長制を棄てに行きたい方はどうぞ2024年5月の文学フリマ東京をお待ちください。

イベントが終わってからは、八束さんとヒマラヤ鍋を食べに行った。

お店の予約時間まで過ごしていたドトールで渋沢栄一の話になり、「ああ、向こうは傍家で、本家はうちなので」と話したら「いまうちって言いました?」と聞き返される。うちです。

ヒマラヤ鍋屋さんはめちゃくちゃすてきな楽隊(?)のお誕生日パレードがあったり、びっくりするような美味しい鍋を食べられたりと大満足だった。

打ち上げを終えて、翌日のさいたま文学館に備えて埼玉に宿を取っていたので、移動をはじめたら電車がいきなり止まった!

電車の沿線で人身事故があったとのことで、近くのハブ駅みたいなところで電車を降ろされてしまう。こんなこと担ったのは初めてなのでびっくりしていると、とりあえず一時間くらいしたら電車は動くからね~とアナウンスが入り、事なきを得る。

都会ならではの体験だな…と思いながら、ホテルにたどり着いて泥のように寝た。

そしてさいたま文学館へ。

張り切って出てきたら開館まえについてしまった…。図録を買って、老人クラブの展示があったので見せてもらったりして(ヤツガシラの俳句があってとてもよかった)、10時になる。

貸し切り状態……。

展示は、埼玉と澁澤の関係から始まっていて、浦和高校時代の写真(浦和高校同窓会が出しているものだった)があるのがとてもよかった。

限定本も展示がたくさんあり、原稿も、文学館が所蔵しているものが4、5点。

サド裁判のときに澁澤が三島に書き送った手紙に、争点が「わいせつか芸術かを超え、表現の自由/検閲への抵抗である」ことが書かれていることを指摘していたり、『高丘親王航海記』の原稿用紙、最初は「了」と書いてあったのを、推敲の段階で文字を自ら消したことを指摘していたり、「澁澤龍彦」という人物を表現との向き合いかたから見せているのが良いと思った。

面白かったのは三島の写真の使い方で、「血と薔薇」の「男の死」の三島の写真、あと、メインビジュアルが羽田に見送りにきた三島の帽子をかぶっておどける澁澤の写真だったからか、「楯の会の制服を着た三島由紀夫」の写真が展示してあったりした。

展示をひとしきり見た後は、図書室に今回の展示の関連本がまとめてあるとのことだったのでそれを身に。「作家のおやつ」「作家の食卓」といった本の紹介や、山﨑ナオコーラが文豪の墓参りにいく本に澁澤の項目があった。山﨑ナオコーラの澁澤へのまなざしにはわたしにもおぼえがある。よい本だった。そしてその本で、先月わたしが緑色のインコに夢中になっていた霊園に中島敦の墓があることを知った。敦、ごめんな……墓のことなんて全然知らなかったから、緑色のインコのことしか考えてなくて……。

その後は文学館併設の「けやきカフェ」で澁澤龍彦コラボメニューをたべる。黒糖と胡桃のパンケーキ。澁澤が好きだった胡桃や黒糖のお菓子をイメージしてつくられていて、とてもよかった。

思い出したのは、今よりもっと貧乏だったころ、いろんなところでやっている澁澤の展示に行けなくて悔しい思いをしたことだった。いまこうしてたどり着くことができるようになったことを、なんだかとても、自分が、自分をなんとかしているように思えた。

パンケーキを食べ終えてから、「武蔵野うどん」に挑戦することにした。「伊勢うどんとは対極にあるうどんだ」という事前情報しかなかった。

桶川駅ちかくのお店はかなり人気店のようでたくさん人が並んでいて、お店に入れたのは並び始めてから一時間後くらいだった。

つけ麺(うどんのことをつけ麺というのか?)システムで、つけ汁とうどんは別々の皿に載っている。なるほどこういうやつなのか、となにも考えずにがっと箸でつかんで汁につけてすすりはじめたはいいが、うどん、めちゃくちゃかたいんですけど?!噛みちぎれない…やばい、全部すすって口の中に入れるしかない……と思ったが、これがまたすさまじく長くて……永遠にうどんがおわらない……。

こんなに硬くて長いうどんはじめてなんですけど?!おれたちは箸で持ち上げただけでへたしたらブツッといく伊勢うどんの民なんだということを再確認し、「これは風邪を引いたときに食べるうどんではなく、体力が有り余っているときに食べるうどんだな」と確信しました。きっと武蔵野のひとたちは、風邪をひいたときにはおかゆを食べるに違いない。(伊勢志摩の人間は風邪をひいたら伊勢うどんを食べます)

二口目からは一本ずつ食べることで武蔵野うどんのおいしさを堪能し、また是非食べたい、顎の力を試したい、と思った。

武蔵野うどんを噛み砕くのに体力のほとんどを持って行かれて、疲れ果てたので、そのまま帰宅することに。

購買にシンカンセンスゴイカタイアイスを見つけたので購入し、席に着くと、隣のひともおなじシンカンセンスゴイカタイアイスを持っていた。しかもおなじチョコレート味。

べつに示し合わせてはいないがふたり一緒に食べることになってしまい、こんなに好きなひとがいるのに、もうシンカンセンスゴイカタイアイスは車内販売されないんだな……と悲しくなる。

そして、乗車15分まえに買ったし、シンカンセンモウカタクナイアイスだった。

アイスを食べ終えてからは、記憶がない。気づいたら名古屋だった。

名古屋駅で、近鉄のホームに来たら、電車を待つ人は無秩序にホームにたたずんでいて、車両のドアとか何も気にしていなかったし、電車が着いても「先に並んでいたひと」という概念がないので、運良くドアの近くにいたひとから電車に乗りこんだ。東京とかから帰る途中、この近鉄のホームの無秩序さを目の当たりにすると、まだ名古屋から三重まで帰らないと行けないのに、「帰ってきたなあ」と思うのだった。

名古屋駅から最寄り駅までも、寝ていたのでほとんど記憶がない。

帰宅したら、夕食は焼きそばだった。焼きそばの麺は、どれだけ頬張っても簡単に噛みちぎれた。武蔵野うどんは硬かった。

20 notes

·

View notes

Text

秋旅2023 東北散策 - リゾートしらかみ

昨年、豪雨被害で断念となった五能線 リゾートしらかみに再挑戦してみた。

青森-秋田間を絶景の五能線経由で結ぶ観光列車 リゾートしらかみ。本当は昨年夏の東北旅行の目玉になるはずだったのですが…、直前 および当日の豪雨によってお流れしてしまい(涙)誕生日休暇を利用してこの度、リベンジしてみました。

都内から東北新幹線で新青森、そこからリゾートしらかみの始発駅 青森駅へ。午後の青森発 秋田行のリゾートしらかみ4号が今回のお目当て。お昼少し前に青森駅に降り立ち、少し時間があったので、ねぶたの家 ワ・ラッセを訪問。こちらも本当は昨年の夏に訪れてみたかったのですが、ちょうど展示入れ替えのための休館日に重なるというバッドタイミング…、事前調査不足でしたね。今回はちゃんとオープンしていることを確認した上での再訪。大迫力のねぶたを見学。津軽煮干しラーメンをすすってお腹を満たしたところ、ちょうど程よい時間に。お酒とおつまみを調達し、いざ青森駅ホームへ。

リゾートしらかみは、3つのタイプの列車(橅・青海・くまげれ)が存在し、今回 私は最も新しい橅編成を狙いリゾートしらかみ4号をセレクトしたのですが…、車両故障の影響で選ばらえたのは国鉄気動車を改造した「くまげら」君。最初に目にしたときは結構ショックでした…。まあそういうこともあるよね、仕方がない(かわりに貴重な国鉄車を楽しもう)、と指定した先頭車両 海側最前部の座席につこうとしたものの…、編成変更に伴い指定された番号の席が存在しない!車掌さんに確認し、代わりの席に案内してもらいました。一応 海側の窓際席を用意してくれてはいたものの、中間車両の最前部で見通しがあまりよくなく、足元も(他の座席と比べると)狭めという…。どうやら私はリゾートしらかみとの相性がよろしくない模様。

あまりネガティブになっても勿体ないので、今の状況を存分に楽しもう!起きたことを後悔するのではなく与えられた状況をいかに楽しく過ごせるかも才能のうち、とポジティブに考え、絶景の五能線旅をスタート。日々の面倒ごとやストレスを忘れ、穏やかに流れる車窓を見ながらお酒を飲む。最高ですね。

日本海に沿った絶景を楽しみながら列車は千畳敷駅に到着。ここでしばしの停車時間を利用し隣接する千畳敷海岸を散策。海底が幾度となく隆起し、出来上がった岩の海岸。夕焼け時ということもあり、水面に映る夕日を堪能。日が沈んだ後のブルーアワーもきっと綺麗なんだろうな、と思いつつも列車の発車時刻の関係上、泣く泣く退散。

列車は東能代から奥羽本線に入り、終点 秋田へ。この日は昨年の夏以来2回目の秋田にて(駅ナカでいぶりがっこをつまみに一杯楽しんだ後)一泊、翌日に備えます。

27 notes

·

View notes

Text

コピー本交換会レポート(でもない)①

コピー本交換会ありがとうございました! 早いもので1ヶ月経ってしまった。

2月は本棚展をやったり寄稿するアンソロの〆切×2があったり忙しく、自分主催のアンソロも動き始め、3月に入ったらJ.Gardenもありそのほか生活のもろもろもあり…ずっとドタバタしている。自主開催するイベントってほんとはもうちょっと身軽なときにやるものだったかもしれないなあとは思いつつ、身軽なときというのはなかなかやってこないので、えいやっとやってみてよかったようにも思う。

というかいちばん初めのところでは、えも個展&本棚展への集客につながったらいいなーというちょっと下心みたいな気持ちで始めたことではあったので、会期中の2月に開催したのはそういうわけでした。

つまずく本屋ホォルの深澤さん、mibunkaの吉田さん、快く会場を貸してくださりありがとうございました。わたしの要領を得ない説明をいつも辛抱強く聞いてくださり、コピー本って何?交換ってどういうこと?というところからしっかり会話ができて、とてもうれしくありがたかったです。

わたしが「なんかもっと格好いいイベント名をつけたかったんですけど思いつかなくて…」とぶつぶつ言ったとき、「コピー本交換会ってとてもいいと思いますよ」と吉田さんが背中を押してくださりありがたかった。いろいろ準備したり当日を過ごしたりするなか、今回のイベントはそういうまんまの名前が必要だったんだなあと思い至りました。コピー本を交換するということだけ決まってて、来た人はそれぞれいろんなスタンスでいていいというか。

打ち合わせに何度かお伺いしたのですが、いつもいろんな方がにこやかに出入りしていて、本当にいい雰囲気のお店だなあと思います。お店は地域生活応援団という地域住民主体の支え合いの場、有償ボランティアさんの拠点でもあって、イベント会場に貸していただいた2階スペースはふだんコワーキングスペースにしているとのこと。近所の方が「霞ヶ関の父」っていう傾聴ボランティア���やってらして、幅広い世代の方で賑わっていていいなあと思います。

本当にとても正直な気持ちをいえば、そういう「地域」「地元の人」と密接な場所におじゃまするのはけっこうドキドキします。わたしは自分の作品にセクシャルマイノリティのことをたくさん書くので、生身の人間が顔を突き合わせる場、住所や容姿や年齢やもろもろ属性と紐付きやすい場に作品を持っていくのはとても緊張する。いま家からかなり近いところで貸本棚をやっているけど本当におそるおそるという感じで、もちろん悪いことをしているわけではないしうしろめたい表現というわけではないんだけど…「地縁」的なものになんとか馴染もうとするときに切り捨てられがちなものが気にかかる(そういうものを小説にしている面がある)。

ホォルさんはいま住んでいる場所からは離れているんですが実家の近くではあるので、イベントを開催したり自分の作品を並べたりするのはいろいろ感慨深いものがありました。怖さ、照れ、恥ずかしさ、でもここで自分がこういうことをできるようになったんだなーという喜び。また少部数のコピー本だったりzineだったりは書いた人のパーソナルな部分が出やすいものではあるから、自分含む参加者がリラックスして話せることを大事にしたかった。セーファーな場づくりをしたかった。

深澤さん吉田さんがわたしのそういった葛藤や、zineにまつわるデリケートさをみたいなものを汲んでくださりつつ、本当に快く場を開いてくださりとてもとてもうれしくありがたかったです。イベントが明るくオープンな場になったのはホォルさんmibunkaさんの常日頃からのお店づくりによるものが大きいと思います。ホォルさんの選書にもそういった姿勢があらわれていて、大らかで気骨のある場所だなあと感嘆します。

なんかこのレポートすごく長くなりそうなので何回かに分けようかな。ひとまず今回は余談のような話をしておしまいにします(もはやレポートでもないんだけど、ちゃんと書こうとするとえっらい時間がかかりそうなので、ともかく考えたことを垂れ流しにしているような感じ…)。

--------

ホォルさんのある角栄商店街の通りに合鍵と靴修理のお店があって、そこで5円コピーというのをやってたんだよね。白黒と単色カラーが5円で、色紙(色上質紙)に刷ると6円だったかな。中学生のころ友だちとそこに行ってペーパーを刷ってたの。

ペーパーっていってもべつに何か宣伝するとかでもなくて、なんかこう…各自が好きな漫画とか音楽とか身の回りのこととか、いろいろおしゃべりみたいなのを書いた手書きの紙。30枚とか40枚とか刷って、学校の友だち同士で交換したり、同人誌のイベントのフリーペーパーコーナーに置いてみたり、好きなバンドのライブとかファン同士の交流会?みたいな場で名刺と一緒に交換したり、郵便で知らない人と交換したり…。

こないだ実家を掃除したらそういうのが出てきて、GLAYのJIROのラジオで紹介されてたスマッシング・パンプキンズのAdoreってアルバムがよかったとか、恋する惑星を観たから香港に行ってみたいとか、そんなようなことを書いていた。いまとあんま変わんないかもしれない。

同じ頃、部活の後輩から毎日手紙をもらっていて、ルーズリーフやコピー用紙にぎっしり書かれた手紙だった。夜に書いたのを朝にくれて、授業中に書いたのを昼か夕方にくれて、1日2通の手紙。わたしの返事は5回に1回返すかどうかって感じだったんだけど、毎日まめに手渡してくれて、なんか話したいことがあったんだろう。わたしにそういう高頻度で手紙をくれる子はほかにも4人くらいいて、毎日たくさん読んでいた。どの子の手紙も深刻な話はあんまりなくて、だいたいは日記というか雑談というか。

あとその頃よく行っていたCD屋で店員さんが新譜紹介のフリーペーパーを自主的に作っていて、これまた手書きの手作り感あふれる感じの紙だった。新譜紹介といいつつ「これぜんぜん好きじゃない」とか「もうこれで解散してもいいくらい最高」とか思いっきり主観で、余白にはどこそこに行ったとか何を食べたとかの雑談も書いてあって…。

わたしはふだん同人誌やzineを作って文フリなどのイベントや書店で販売してるんだけど、今回のコピー本交換会は、こういうペーパーや手紙が頭にあった。売り買いとはちょっとちがうやりかた、むかし作っていたペーパーみたいなことってできるのかな。これは去年6月に参加した陰気なクィアパーティーでzineの交換会をやってすごくいいなと思ったのもあったし、以前umeさんからいただいた交換がテーマのzine(umeさんは本の交換所をやっている)を読んで考えたことでもあった。売ったり買ったりではないことをしてみたらどうなるだろう。売ったり買ったりできないものを作るってどんなだったっけ。

金銭のやりとりの方がコミュニケーション自体はラクだろうか。交換だと人対人になりやすいから結局のところコミュニケーションが達者かどうかになっちゃうんだろうか。買う(読む)側としては匿名でいたい気持ちはすごくある…なら金銭を介したやりとりであるべきか。いや売り買い��あっても、規模の小さいイベントだと人対人のコミュニケーションになりやすい。11月に出店者10組だけのzineイベントに出て、「あなたは誰?」「この本は何?」という会話になりやすかった。場が親密になればなるほどそうで、それ自体はとても豊かな時間なんだけど、属性と作品がまっすぐ結ばれるのってちょっと危うさはあるなと思った。そして作り手側もそういうプレゼン?にあっというまに慣れちゃって、自己プロデュースのうまさみたいなことになりがちなのも気にかかる。属性、作品、宣伝、SNS、ビジュアル、会話…そういうものがしっかり噛み合い、「わたしは◯◯で、△△な作品を作っています」がいつも首尾一貫している。一言で説明できる。なんかわかりやすすぎないか。整いすぎてないか。自らと作品をじょうずに寄せにいっちゃってるけど齟齬があってもよくないか。あと買う側の人も自身のことをけっこう開示してくれて、わたしとしては会話ができるのすごくうれしかったけど、無理に話させてないかとちょっと心配にはなった。べつにあなたが何者であっても(なくても)わたしの小説を手に取ってくれるのはうれしい。でもそれだけではいられない、何か話さなきゃって圧が場に生じてるんだとしたら、けっこうきついことかもしれない…とか(ところで陰気なクィアパーティーはそういうのがなくてすごく居心地よかった。会のはじめにセーファースペースポリシーを読み上げてくださって、場にいた人がおたがい了解していたのもあったし、たぶんそのあたりに関心の強い人が多く参加していたのもあったと思う。すごいことだなあと感嘆したしほっとした)。

あるいは売り買いの宣伝の話。文フリとかzineフェスとか書店さんとかで小説を売るとき、多くの人に見つけてもらえるよう宣伝をするわけだけど、なんというかまあけっこう大変だし疲労はある。たとえばアンソロジーだと、コンセプトの強さだったり、フックの効いた言葉やビジュアルだったり、作品や作家の紹介を丁寧にやったり、メンバーの豪華さをアピールしたり…いろいろあるわけだけど、ちょっとちがうことをしたくなった。これはそういうのがよくないという話ではなくて、ちがうベクトルのことをしてみたらなんかいいことあるかもなあくらいのぼんやりした予感。

文芸作品、とくに小説は、読むのにそれなりの負荷がかかると思う。作品の難解さとはまた別のところで気持ちや時間のコストが大きく、「なかなか読めない」という話を作家同士でさえ本当によく聞く。そうすると作品や作家周辺の「活気」みたいなものがけっこう重要ではあって、何か賞をとった、SNSでよく見かける、みんなが話題にしている、みんなが工夫をこらして強い文言で「いい」って言う、そういう祭りや波が読むことへの後押しになる。活気があるのはいいことで、わたし自身すごく楽しんでいるし参考にもしている、かなり恩恵を受けている部分もあるけども、祭りや波から生じる権威大好き感がちょっと苦手ではあって…。権威大好きはちょっと言葉が悪いか。でも沈黙や絶句が、ほんとに沈黙や絶句のままでいられないのはなんかちがうなというか、心の柔らかいところをまいど律儀に開示しなくてもいいし、そもそもそんなに激しく感情が動かなくても楽しんだり感じ入ったりはあるわけで、まして誰々のお墨付きとかじゃなくてもいいわけで…。大傑作とまでは思わなかったけどほどほどに楽しんだ、ちょっといいなと思った、そういうことはぜんぜんあるというかわたしはだいたいの作品はほどほどに面白がってるんだけど、それをまんま口にするとちょっとけなしているみたいに聞こえてしまいそうだなと思う。なんかこう活気を起こそうとする中でちょっと「褒め」がインフレしてねえか…と思う。要するに、祭りや波的なものとはちがったやりかたでの読んだり書いたりが必要な気がしている。

(これはあんまり整理できてないし、活気を起こそうとがんばっている人たちをくさしたいわけではないので、ほんとにまとまってない話で恐縮なんだけど。参加してるアンソロ10000000部売れてくれ〜とかわたしもぜんぜん言うし、人と一緒に作ってるときはおたがいを鼓舞する意味合いも強いのはわかってる。もしかしたらみんなそんなことはとっくに了解していてあえて強い言葉をやっているのかもとも思うけど、わたしはその「あえて」をやり続けられるのってそれなりに元気な人だけじゃないかなあとは思ってしまう…元気じゃない人も文芸をやりたいし、実際勝手にやってるんだけど、「やってる」ということを他人に見せていくのは大事かなと思って言っている)

余談と言いつつすごい長くなってしまった(むしろ余談の方が長い)。

えーと今回のコピー本交換会、わたしはいくつかzineやペーパーを持って行って、そのうちのふたつ『tide』と『プロテスト・モノローグ』はあんまり売ってない本です。

『tide』は陰気なクィアパーティーでのzineの交換用に作ったもの。短い小説をいくつかと&セクシュアリティにまつわるぼやきみたいな文章をまとめたもので、通販はしてなくて文学フリマにも持って行ってない。zineフェス長野には持ってったかな。べつに過激なことが書いてあるわけじゃないんだけど自分的にちょっとナイーブな話はしてるから、こういう本がありますよって宣伝するとなると勇気がいるなーと思う。

『プロテスト・モノローグ』はパレスチナへの連帯について考えてることとかのひとりごとみたいなzine。コピー本交換会のどさくさにまぎれて作ったような感じで、ほんとの走り書き。あんまりおおぜいに売るものではないなーと思った。勿体つけるわけではないんだけど、なんかこうちゃんと発信しようとすると発信するための言葉や話題になるわけで、そうじゃない話、「どさくさ」でないと出てこないような話をする必要があるなと思ったというか…。

そういうものを手渡す場所をやろうと思った。交換する本を机に並べて、気になったものを手に取って読んだり持ち帰ったりできる。しゃべりたかったらしゃべれるし、黙って本だけ交換して帰ってもいい。閲覧用の本も置いておいて、読書の時間にしてもいいし本作りのヒントにしてもいいし…。

それがうまくいったのかどうか、当日わたしはドタバタしていてじつはよくわかんないんだけど、ちょっとずつ振り返っていければと思います。

10 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)2月5日(月曜日)

通巻第8118号

孫子を読まずして政治を語る勿れ。派閥解体、政治資金浄化????

吉田松陰の代表作は、じつは孫子の研究書(『孫子評註』)だった

*************************

自民党の派閥解消を聞いて、日本の政治家は政治の本質を理解していないことに唖然となった。派閥はまつりごとのダイナミズムを形成する。パワーの源泉である。それを自ら解体するのだから、政治は星雲状態となる。となると欣喜雀躍するのは中国である。国内政治にあっては、その「代理人」たちである。

孫子が言っているではないか。「謀を伐ち、交を伐つ」(=敵の戦略を見抜き、敵戦力を内訌させ、可能なら敵の一部を取り込め、それが戦争の上策である)。そうすれば、闘わずして勝てる、と。

高杉晋作も久坂玄瑞も、松下村塾で吉田松陰の孫子の講議を受けた。松陰亡き後の門下生だった乃木希典は、師の残した『孫子評註』の私家版を自費出版し、脚注もつけて明治天皇に内奏したほど、心酔していた。世にいう松陰の代表作はその辞世とともに有名な『講孟余話』と『留魂録』だが、現代人はすっぽりと『孫子評註』を忘れた。これは江戸時代の孫子研究の集大成である(『吉田松陰全集』第五巻に収録)。

松陰は山鹿素行を師と仰ぐ兵法家から出発している。毛利長州藩の軍事顧問だったのである。

もとより江戸の学問は官学が朱子学とは言え、新井白石も山鹿素行も荻生徂徠も山崎闇斎も、幕末の佐久間象山も西郷隆盛も孫子は読んだ。しかし江戸時代の二百数十年、太平の眠りにあったため、武士には、読んでもその合理的で非情な戦法に馴染めなかった。

その謀(はかりごと)優先という戦闘方式は、日本人の美意識とあまりに乖離が大きく、多くの日本人は楠正成の忠誠、赤穂浪士らの忠義に感動しても、孫子を座右の書とはしなかった。

明治以後、西洋の学問として地政学が日本に這入り込み、クラウゼウィッツは森鴎外が翻訳した。戦後をふくめてマキャベリ、マハンが愛読され、しかし誤読された。吉田松陰の兵法書はいつしか古書店からも消えた。

しかし戦前の指導者にとっては必読文献だった。

吉田松陰が基本テキストとしたのは魏の曹操が編纂した『魏武註孫子』で、考証学の大家といわれた清の孫星衍編集の平津館叢書版を用いた。そのうえで兵学の師、山鹿素行の『孫子諺義』を参考にしている。

もともと孫子は木簡、竹簡に書かれて、原文は散逸し、多くの逸文があるが、魏の曹操がまとめたものが現代までテキストとなってきた。

▼孫子だって倫理を説いているのだが。。。

孫子はモラルを軽視、無視した謀略の指南書かと言えば、そうではない。『天』と『道』を説き、『地』『将』『法』を説く。

孫子には道徳倫理と権謀術策との絶妙な力学関係で成り立っているのである。

戦争にあたり天候、とくに陰陽、寒暖差、時期が重要とするのが『天』である。『地』は遠交近攻の基本、地形の剣呑、道は平坦か崖道か、広いか狭いかという地理的条件の考察である。戦場の選択、相手の軍事拠点の位置、その地勢的な特徴などである。

『将』はいうまでもなく将軍の器量、資質、素養、リーダーシップである。『法』とは軍の編成と将官の職能、そして管理、管轄、運営のノウハウである。『道』はモラル、倫理のことだが、孫子は具体的に「道」を論じなかった。

日本の兵学者は、この「道」に重点を置いた。このポイントが孫子と日本の兵学書との顕著な相違点である。

「兵は詭道なり」と孫子は書いた。

従来の通説は卑怯でも構わないから奇襲、欺し、脅し、攪乱、陽動作戦などで敵を欺き、欺して闘う(不正な)行為だと強調されてきた。ところが、江戸の知性と言われた荻生徂徠は「敵の理解を超える奇抜さ、法則には則らない千変万化の戦い方だ」と解釈した。

吉田松陰は正しき道にこだわり、倫理���重んじたために最終的には武士として正しい遣り方をなすべきとしてはいるが、それでいて「敵に勝って強を増す」とうい孫子の遣り方を兵法の奥義と評価しているのである。

つまり「兵隊の食糧、敵の兵器を奪い、そのうえで敵戦力の兵士を用いれば敵の総合力を減殺させるばかりか、疲弊させ、味方は強さを増せる」。ゆえに最高の戦闘方法だとし、これなら持久戦にも耐えうる、とした。

江戸幕府を倒した戊辰戦争では、まさにそういう展開だった。

「孫子曰く。凡そ兵を用いるの法は、国を全うするを上と為し、国を破るは之れに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るは之れに次ぐ。旅を全うすると上と為し、旅を破るは之れに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るは之に次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るは之れに次ぐ」

つまり謀を以て敵を破るのが上策、軍自作戦での価値は中策、直接の軍事戦闘は下策だと言っている。

▼台湾統一を上策、中策、下策のシミュレーションで考えてみる

孫子の末裔たちの国を支配する中国共産党の台湾統一戦略を、上策、中策、下策で推測してみよう。

上策とは武力行使をしないで、台湾を降伏させることであり、なにしろTSMCをそのまま飲みこむのだと豪語しているのだから、威圧、心理的圧力を用いる。

議会は親中派の国民党が多数派となって議長は統一論を説く韓国瑜となった。

宣伝と情報戦で、その手段がSNSに溢れるフェイク情報、また台湾のメディアを駆使した情報操作である。この作戦で台湾には中国共産党の代理人がごろごろ、中国の情報工作員が掃いて捨てるほどうようよしている。軍の中にも中国のスパイが這入り込んで機密を北京へ流している。

軍事占領されるくらいなら降伏しようという政治家はいないが、話し合いによる「平和統一」がよいとする意見が台湾の世論で目立つ。危険な兆候だろう。平和的統一の次に何が起きたか? 南モンゴル、ウイグル、チベットの悲劇をみよ。

中策は武力的威嚇から局地的な武力行使である。

台湾政治を揺さぶり、気がつけば統一派が多いという状態を固定化し、軍を進めても抵抗が少なく、意外と容易に台湾をのみ込める作戦で、その示威行動が台湾海峡への軍艦覇権や海上封鎖の演習、領空の偵察活動などで台湾人の心理を麻痺させること。また台湾産農作物を輸入禁止したりする経済戦争も手段として駆使している。すでに金門では廈門と橋をかけるプロジェクトが本格化して居る。

下策が実際の戦争であり、この場合、アメリカのハイテク武器供与が拡大するるだろうし、国際世論は中国批判。つまりロシアの孤立化のような状況となり、また台湾軍は練度が高く、一方で人民解放軍は士気が低いから、中国は苦戦し、長期戦となる。

中国へのサプライチェーンは、台湾も同様だが、寸断され、また兵站が脆弱であり、じつは長期戦となると、中国軍に勝ち目はない。だからこそ習近平は強がりばかりを放言し、実際には何もしない。軍に進撃を命じたら、司令官が「クーデターのチャンス」とばかり牙をむくかも知れないという不安がある���

下策であること、多大な犠��を懼れずに戦争に打って出ると孫子を学んだはずの指導者が決断するだろうか?

▼孫子がもっとも重要視したのはスパイの活用だった

『孫子』は以下に陣形、地勢、用兵、戦闘方法などをこまかく述べ、最終章が「用間(スパイ編)」である。敵を知らず己を知らざれば百戦すべて危うし」と孫子は言った。スパイには五種あるとして孫子は言う。

『故に間を用うるに五有り。因間有り。内間有り。反間有り。死間有り。生間有り。五間倶に起こりて、其の道を知ること莫し、是を神紀と謂う。人君の宝なり』

「因間」は敵の民間人を使う。「内間」は敵の官吏。「反間」は二重スパイ。「死間」は本物に見せかけた偽情報で敵を欺し、そのためには死をいとわない「生間」は敵地に潜伏し、その国民になりすまし「草」となって大事な情報をもたらす。

いまの日本の政財官界に中国のスパイがうようよ居る。直截に中国礼賛する手合いは減ったが、間接的に中国の利益に繋がる言動を展開する財界人、言論人、とくに大手メディアの『中国代理人』は逐一、名前をあげる必要もないだろう。

アメリカは孔子学院を閉鎖し『千人計画』に拘わってきたアメリカ人と中国の工作員を割り出した。さらに技術を盗む産業スパイの取り締まりを強化した。スパイ防止法がない「普通の国」でもない日本には何も為す術がない。

(十年前の拙著『悪の孫子学』<ビジネス社>です ↓)

10 notes

·

View notes

Text

2023.3メモ

「怒りを原動力にものをつくっていたけど歳をとって丸くなってしまった。もう世の中に怒るようなことなんてない(中略)毎回奇跡をおこしてどうにか小説を書いています」というようなことを朝井リョウがインタビューで述べていて、朝井さんもそうなんだ……と思った。

地獄にいないやつの作品は面白くない、というのはずっと昔から創作の世界でいわれていることだ。

わたしはいまのところ、地獄にいない(去年は親と激揉めしたから地獄だった)。4000円の単独チケット買うのに罪悪感ないし、会社行きたくなさすぎて日曜日に泣いたりすることもないし、彼とうまくいってるし、サークルでたくさん友だちできたし、Twitterで整形垢と美容垢を延々見まくっていやな気持ちになることもない。天井を見つめてぼうっと過去のできごとについて回想する、みたいなこともかなり減った。

若くなくなっていくこと自体まるごと肯定できているわけではないにしろ、恩恵を感じることは多い。他人に怒る機会もかなり減った。よって、小説を書く際の核が、だんだんたりなくなってきた。

わたしはダサくなくなったし、痛くもなくなって(まあ、これは見ようによるだろう)、傷にのたうちまわることもそんなにない。一生大森靖子もしくはCoccoの歌詞の世界観ひきずったまんま生きてくんかと思ってたけど、それにはそれなりの能がないとできないらしい。

ところでわたしは25歳以降年1ペースで長編小説を書いていて、賞には年2回出していて、まあまあ選考通過率もよくなってきて(大学生の時はまじで通らなかった)、いっちょ本腰入れて小説家なりますか……と腕まくりして去年の春に3年勤務した会社を辞めた。年収の天井が見えていたし、業務自体がルーティーン化してきてつまらなかったというのもある。とりあえず3年という実績がほしかったから、半年ぐらいは惰性で働いて時間が経つのを待った。

自営に切り替えたいな、というのは新卒の時からうっすら考えて準備していたので不安はそこまではなく、副業の割合を替えるだけでよかった。納得のいく単価の業務委託をゲットしたので会社に「やりたいことがあるので辞めます」と報告した。へえそうなん、とわりと軽く受け入れられた。

で、晴れて自由になった。朝10時に起きても余裕!午前中のうちに洗濯物回して図書館行って本読んでもOK!最高!小説書きまくれる!大学生みたい!展覧会行く?服見ちゃう?土日は並ぶカフェも行けるよ!ひゃっほう最高!な~んかいまのわたし、デビュー前の山内マリコみたい♡と思ってうきうきしていたのはほんの1週間くらいだったと思う。

自由の身になったわたしは秒で鬱状態になった。そしてやっと、自身の性格や癖を理解していないまま会社員を辞めてしまったことに気づいた。

1. わたしは、暇だととても鬱になる。収入や貯金があっても関係ない。なぜなら心配性かつ貧乏性だから

2. 小説は書くのに波があって、書けるときはいつまででもタイピングできるし、書けない時は1カ月くらい平気で書けない

3. 暇で鬱だと、よけい創作意欲など湧いてこない。それどころから家から出ることもままならず、図書館にも行けずひたすら時間が経つのを待っていることになる

4. よって、「めっちゃ暇だから長編小説もどんどん書けちゃう♡年3本は長編小説書けるなウヒヒ」とは絶対にならない

こんなはずではなかった!!!!最悪だ!!!!

と思ったので急遽仕事を増やしたり(そういう意味では夜職が一番簡単だった)客としてきた経営者に営業かけて仕事を受注したりとにかく周りの人に「仕事したい~なんかないっすかね~」と言い回った。経営者はともかくフリーランスの知人がほぼいないということもあって1年間がむしゃらにやってなんとなくこんなもんかとわかってきた。業務がなくて暇な日は国会図書館もしくは蔦屋書店に行く、というのがいまのところ唯一の解決策である。在宅で働いている人たちに聞いたら「やることなくて暇なときは病むから寝るよ」という回答もあってなーんだみんなそうなんじゃんとほっとした。

で、仕事がいい感じになってきて精神も安定してきた。がっつり月収も変わった。そしたら別の問題が湧いてきた。

無限に仕事請け負いつづけていることで鬱ではなくなったけど単純に時間がない!!!ということである。

「今の会社105日しか年休ないから全然小説に時間割けない」という理由で会社辞めたのにバカすぎる。結局こういうイソップ童話的なオチになるのかよと思ってがっかりした。

今年はさすがに独立して1年経つからもうちょっと落ち着いて&計画的に原稿に取り組みたい。仕事を減らすかはわからない。

会社員を辞めて初めて知ったが、わたしは結構仕事が好きな側の人間だった。いままでTwitterとかマッチングアプリで「仕事楽しい」「仕事好き」と言っている人を嘘つきか自己暗示しているヤバくて痛い奴だと思っていたが、やっと、やっとそっち側になれたんである。そっちに渡る橋あったのかよ!!!と思った。

なぜ会社員の時は仕事がいやだったのかといえば、たとえばデザインだとかロフトとか東急ハンズにおつかいに行くだとかHPに実績載せるためにクライアントに取材に行くとかそういう仕事はすきだったが名刺を無限にセールスフォースに入れたりイベントに出店するためにほうぼうを駆けずり回ってありとあらゆる〆切を覚えておかなければならなかったり3日間立ちっぱなしでビラ配りしたり外注の人の請求書発行したりよくわかんない定例会議に出たり朝早めに出勤して掃除したりするのがめちゃくちゃ嫌だったのだ。要するにマルチタスクは全然できないんである。っていうかマルチタスク得意な人だったとしても、データ入力だとか請求書発行だなんて阿保でもできる作業、率先してはやりたくないはずだ。

今年度の目標

・小説現代新人賞に出す

・小説すばる新人賞に出す

・R18女による~に3本出す

・鬱になりそうだなと思ったら、とりあえず日焼け止め塗って家を飛び出す

・迷ったらお金遣う

・計画通りにいかなくても自分を責めない

・作家活動をしている若い女を羨まない

・定期的に著者近影を撮る

・店の出勤を週1に減らす

・面白い小説を書くために面白い人生を送る

・いいなと思ったら真似してみる

よし!!

今年も頑張ります★

57 notes

·

View notes

Text

はく製は絶滅したニホンオオカミか 気づいたのは都内の中学生 | NHK | サイエンス

以下引用

国立科学博物館で「ヤマイヌの一種」として保管されてきたはく製が、現在では絶滅したニホンオオカミとみられることがわかりました。ニホンオオカミではないかと最初に気づいたのは都内の中学生で、専門家とともに研究を進めてこのほど発表しました。

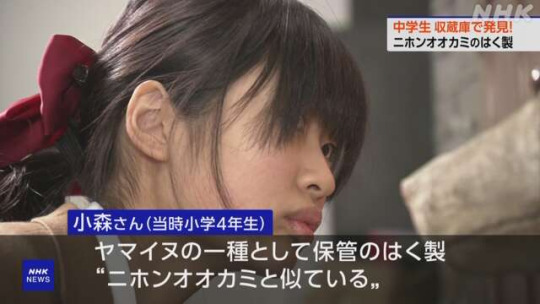

論文を発表したのは都内の中学1年生、小森日菜子さんと国立科学博物館などの研究チームです。

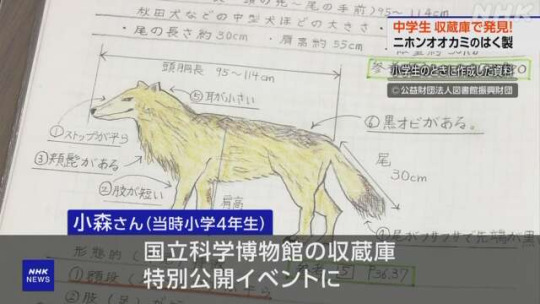

小森さんは小学4年生だった4年前、茨城県つくば市にある国立科学博物館の収蔵庫の特別公開イベントを訪れたときに保管されている動物のはく製標本1点が図鑑などで見たニホンオオカミと似ていることに気がつきました。

このはく製は「ヤマイヌの一種」として博物館に保管されてきたものでしたが、小森さんが専門家とともに詳しく調べた結果、体の大きさやはく製のラベルに基づく過去の記録などから100年以上前に現在の上野動物園で飼育されていたニホンオオカミの可能性が高いことがわかり、2年がかりで論文にまとめて今月、発表しました。

研究チームによりますと、ニホンオオカミはかつて日本に広く生息していましたが、およそ100年前に絶滅したとされ、はく製や毛皮の標本は国内外でわずかしか残っていないということです。

小森さん「これはニホンオオカミだなと ピピッときた」

論文を発表した小森日菜子さん(13)は都内の中学校に通っている1年生です。

小学2年生のころにニホンオオカミに興味を持ち、国内で保管されているはく製を見学したり、図鑑や学術書を調べたりしてその特徴について学んできたといいます。

ニホンオオカミと特徴が似ていることに気がついた当時の心境について小森さんは「額から鼻にかけての形が平らになっていることや、前足が短く、背中に黒い毛があるといった特徴を見つけて、これはニホンオオカミだなとレーダーみたいな感じでピピッときました。すごい頭の中で、踊り出したいというか、舞を始めるというかそんな感情でした」と振り返りました。

その後、このはく製は「ヤマイヌの一種」として扱われ、よく調べられていなかったことを知った小森さんは、専門家に相談しながら博物館などが公開している過去の記録を調べ上げて考えをまとめていき、5年生の時、自由研究で博物館で見つけたはく製はニホンオオカミではないかとレポートにまとめて発表しました。

このレポートは図書館振興財団が主催するコンクールで文部科学大臣賞を受賞したほか、相談していた専門家の1人で、標本の歴史に詳しい千葉県にある山階鳥類研究所の研究員の小林さやかさんから「この調査結果をぜひ学術論文として世に残して欲しい」と提案を受けることにつながり、論文の作成を目指すことになったということです。

論文として客観的な根拠をもった考察を行うため、さらに2年にわたって分析や検討を重ねて執筆を進め、専門家による査読を経たうえで今月22日に国立科学博物館が発行している電子ジャーナルで論文を発表しました。

論文を発表する原動力になったのは探究心だったということで、小森さんは「調べていくなかで新たな謎が出てきて、そこをさらに調べて解くことが大変でしたが楽しかったです。ニホンオオカミはたくさん研究されていますが、真の姿は分っていないので、色々な謎が残されています。真の姿を知りたい、解明したいというのがやっぱり一番です」と話していました。

論文の共著者「日菜子ちゃんはすごい観察力」

論文で発表することを勧めた共著者の1人で、千葉県にある山階鳥類研究所の研究員の小林さやかさんは「最初にレポートを見た時から、かなり研究になるなと思っていたので、論文にまとまってよかった。日菜子ちゃんはすごい観察力というか、そういう面で才能があるなと思っています。私は手法を教えただけなんですが、好きなことを極めて、最終的にニホンオオカミの可能性が高いというところまで近づけたのはすごいよかったです」と話していました。

そして「興味を持ったことを1つ調べてみると、その先にどんどん広がる世界があると思うので、自分が関心を持った分野をどんどん深めていってほしいと思います」と小森さんにエールを送りました。

国立科学博物館の担当者「今後もいろんな発見を」

国立科学博物館の収蔵庫から新たにニホンオオカミとみられるはく製が見つかったことについて、論文の共著者の1人で、国立科学博物館動物研究部研究主幹の川田伸一郎さんは小森さんが小学生の時に発見して中学1年生で論文を書いたことは「すごいことだと思います」と評価しています。

そして「ちゃんと学んでいくプロセスを歩めば、研究というのは小中学生でも高校生でもできるのだと思います。小森さんは今後もいろんな発見をするだろうなとこれからが楽しみです」とエールを送っていました。

国立科学博物館には今回のニホンオオカミとみられるはく製をはじめ、100年以上前の歴史的に貴重な標本が保管されているほか、新たな標本や資料も毎年増え続け、その数は500万点以上と国内最大規模です。

貴重なコレクションの管理に充てるため、国立科学博物館は去年8月、クラウドファンディングを行ったところ、5万人以上から支援が寄せられ、目標額を大幅に上回る9億円あまりが集まりました。

川田さんは博物館に保管されている膨大な動物のはく製を管理する立場でもありますが、今回の発見を通じて貴重なコレクションを未来に引き継いでいくことの大切さを再認識したといいます。

川田さんは「100年前の標本を調べて今回の成果が得られたわけですが、ニホンオオカミに限らず素性がわかっていない標本は結構あります。できるだけ未来につないで、これから新しい技術の発達でもっと別の方面から調べていくことも可能になってくると思うので、未来のために標本を残していくことが大切なんだなと改めて感じました」と話していました。

今回のはく製はバックヤードで保管しており公開する予定は当面ないということですが、別のニホンオオカミのはく製は東京・上野にある博物館で展示されていて、見ることができるということです。

9 notes

·

View notes

Text

あのですね、そもそも小学校の体育って、グローブ使わないんですよ……。

小学校の体育の内容は、低学年・中学年・高学年で分かれています(算数みたいに学年ごとではない)。

文科省の資料。

ゲームについて~ベースボール型ゲーム

表の通り、子どもの発達段階に合わせて、

低学年:ボールゲーム

中学年:ゲーム(ベースボール型ゲーム)

高学年:ボール運動(ベースボール型)

という感じで発展していきます。

(「ベースボール型」の他、「ゴール型」はサッカー・バスケ系、「ネット型」はバレー系)

まず中学年の「ベースボール型ゲーム」。

ピッチャーが転がしたサッカーボールをバッターが蹴る「キックベース」、ティーの上に置いたゴムボールを手やラケットで打つ「ティーボール」などを扱います。

高学年の「ベースボール型」。

ピッチャーが投げた柔らかいボールをバットで打つ「ソフトベースボール」などを扱います。

動画では「ソフトボール」って呼んでるけど、いわゆるソフトボールとは全然違うゲームなのでやめて文科省。

ルール的には野球より簡略化されていて、ランナーにタッチするのではなく、拾ったボールに守備側が集まるとか、打者一巡でチェンジとか。

というか、より楽しく遊べるように、子どもたちが相談し、自分たちの実態に合わせてルールを調整することが奨励されています。

しかし今回一番重要なのは「動画見ても、誰もグローブはめてない」ってことですね。

だって柔らかいボールを使うし……。

余談ながら、昨今では、ドッジボールをやるにも、ソフトバレーボールみたいなふわふわしたボールを使います。

私が子どもの頃は、バスケットボールに使うような固いゴムボールが飛び交って、それがみぞおちに直撃して泣いた記憶があるんですが、今は全然。

それでも「首から上はセーフ」というルールだけは残ってるので、子どもたちは姿勢を低くして積極的に頭から当たりに行ったりします。

低学年? 低学年は、そもそも「ベースボール」ではないので……。

一年生なんて、ドッチボールですらルールが把握できないことがあるんですから。(当たったらどこへ行けばいいのかわからないとか、当てても戻ってこないとか)

アウトとかチェンジとか進塁とか無理ー。

で……低学年用のグローブを3つ寄贈してくださるんですか……そうですか……。

「指導要領になくても野球を扱ったらいいだろ!」

ってお考えの方もいるかも知れませんが、指導要領は一応子どもたちの発達段階を考慮して編成されています。

掛け算九九を学習してない子に割り算を教えられないのと同じで、まともにボールを投げられない(低学年だと、ドッジボールのコートの反対側までボールが届かない)子にグローブはめて野球やれっていうのは無理です。

もちろん、個人的に野球クラブに入ってる子は別でしょうけど。

「低学年用グローブ」というものが存在する以上、そういう子もいるでしょう。

そりゃあ、個人的に習ってれば、低学年で25m泳げる子もバイオリンが弾ける子もいますわな。

でもそれは低学年の授業でみんなにバイオリンを弾かせて25m泳がせて野球をやらせられるという意味ではない。

無理にやらせても、「わけがわからなかった」「楽しくなかった」「ボールが怖かった」という記憶が残ってしまって、大谷選手の意図と逆効果になってしまう気がします。

それでは、もらったグローブがどうなるか……は、まあ私が決めることではありません。

おそらく、

「校長会で検討して、市内で統一した対応を」

みたいな話になると思います。

でもたぶん、正面玄関のガラス戸に、色々な賞状やトロフィーと並んで展示されることになるのではないでしょうか。

「ちゃんと活用しろ!」

という声もあると思うのですけど、冒頭にあるような

「メルカリで売ったんじゃないか」

とかあらぬ疑いをかけられてもアレなので、みんなの目に見えるところに飾っておくことになるんじゃないかと。

そもそも使えといわれても、本校の場合、学校の備品にグローブがないんですよね……授業で使わないから。

そこへ3つばかりもらっても野球はできません。

むしろ、中学校は授業でソフトボールやるから、そっちに寄贈した方がまだいいんじゃないかと思うのですが……。

っていうか、学校にとって、寄贈品ってたいへんめんどくさいものです。

いただいたものなので、うかつに処分できない。

これまで、あちこちの学校で、半ば風化したような動物の剥製とか、ばかでかい彫刻とか、壊れかけた模型とかを見てきました。

どう考えてもゴミだろ、って思うようなものが後生大事に取ってある時、だいたいどれも「寄贈」って札がついてるんです。

大谷選手のグローブもそういうことになるのではないかなあ、と思います。

もちろん、校内に野球部があるとか、有効に活用できる学校も必ずあるとは思うのですが。

でも、だったら、せめて学校側に希望をとってほしいな、と思います。

その方がお互い幸せなんじゃないでしょうか。

相手の都合を聞かずに送りつけるのが迷惑なのは、何も被災地への支援物資だけではないと思うのですよね。

(個人的には、体育振興のためなら、グランド用の砂を1トンくらい寄贈するといいんじゃないかと思います。あれ減るので……あっ、でもちゃんとお住まいの地域の学校に相談はしてください)

17 notes

·

View notes

Text

東京五輪から2年 湾岸はいま

悪夢のようなTOKYO2020大会から2年が経った。

五輪のために姿を変えられたあの場所は、巨額の資金を費やして建てられた会場は、白いフェンスに閉ざされていた公園は、いま一体どうなっているのか。

湾岸エリアを中心に、フィールドワークを行った。

①築地市場

築地本願寺から場外市場に向かう。日曜日。外国人観光客、親子連れ、カップル。賑わいは築地市場があった頃と変わらないように見えた。どの店にも、昼食を目当てに沢山の人が並んでいる。

立体駐車場の最上階から市場のあった方を見下ろす。縦横に走るターレ、魚の並ぶケース、積み上げられたトロ箱、林立する仲卸の看板――それらが全て消え去り、でこぼこの、剥き出しのコンクリートだけが灼熱の太陽に焼かれていた。その一部は駐車スペースに。数台の自家用車。物悲しくなるぐらいしょぼい。

駐車場のわきに、築地市場の仲卸とおぼしき店名のプレートを付けたターレが放置されていた。よく見ると、ナンバープレートを外した痕がくっきりと残っている。

石原元都知事が主導した2016年五輪招致当時、築地市場を潰してメディアセンターを作るという話が出ていた。2020東京大会ではそれが「駐車場」にかわり、市場は2018年10月に東京都によって閉鎖された。選手村から競技場への輸送のために新たに作られた環状2号の全面開通は、五輪閉幕から1年以上も過ぎた2022年12月。五輪招致が、都民の台所を打ち出の小づちのように利権を生み出す空虚な「一等地」に変えてしまった。

築地を舞台にしたある連載漫画の中で、目利き一筋の主人公は何故か移転に何の葛藤もないまま「豊洲で頑張っていこう」と仲間に呼びかけていた。築地市場83年の歴史は、急速に「なかったもの」にされようとしている。

②月島

東京では五輪の前から、競技会場と直接関係のない場所でも各地で再開発が起こっていた。晴海にも程近い、湾岸エリアに位置する月島もまたその1つ。もんじゃストリートで有名なこの町は、一本裏道に入ると古い木造家屋が軒を連ねる下町らしさが残っている。私たちが2017年に訪問した際は、月島1丁目西仲通り地区再開発計画のためにもんじゃストリートの店舗が軒並み閉店していた。

そして今回訪ねてみると、MID TOWER GRANDなる地上32階、高さ121mの超高層マンションが建ち(2020年10月竣工)、その1階にもんじゃ屋などの店舗が入っていた。

月島ではさらに地上48階、高さ178.00mのタワマンを建てる月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、地上58階、高さ199mのタワマンを建てる月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業が控えている。フィールドワークの後で知ったことだが、この月島三丁目再開発計画には反対運動や行政訴訟も起こっているとのこと。長年暮らしてきた人々の息吹が聞こえるような町並みが、大手開発業者によって姿を変えられようとしていることには胸が痛む。

③晴海選手村

カンカン照りの選手村跡地。ここはHARUMI FLAGなる高層マンション群として開発され、完成すれば5,632戸12,000人が暮らす街になるという。未だ工事中で通行できるのはメインストリートの車道のみ。焼けつくような暑さの中、誰もいないコンクリートだらけの空間は殺伐とした雰囲気が漂っていた。

選手村をめぐっては、東京都が適正価格の10分の1という不当な安さで都有地を三井不動産ら11社のデベロッパーに売却したとして住民訴訟が起きている。五輪という祝賀的なイベントが作り出す例外状態によって、公共財産が民間資本に吸い上げられた象徴的な場所だ。

街の中心に近づくと、左手には、大会中、大量の食材廃棄が問題となった食堂の跡地が、中央区立の小中学校(2024年度開校予定)として整備されていた。

右手には三井不動産の商業施設「ららテラス」。その1階には「東京五輪を振り返りスポーツの力を発信する施設」として「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」が設置されるらしい。五輪と三井不動産のどこまでも続く蜜月がうかがえる。

その先では道路を挟んで左右両方の街区で50階建ての2棟の超高層タワーマンションが目下建設中だった。

選手村を訪れるとき、2018年、建設工事中に2人の労働者が亡くなったことを思わずにはいられない。その街区は、労働者の死という痛ましい現実を塗り固めるようにSUN VILLAGE(太陽の村)という輝かしい名前で分譲されている。

この街区だけではない。この街全体が、五輪によって引き起こされた問題などまるで何もなかったかのように成り立っている。この街ではとても生きていけない、生きた心地がしない。生気を抜かれたようにその場を後にした。

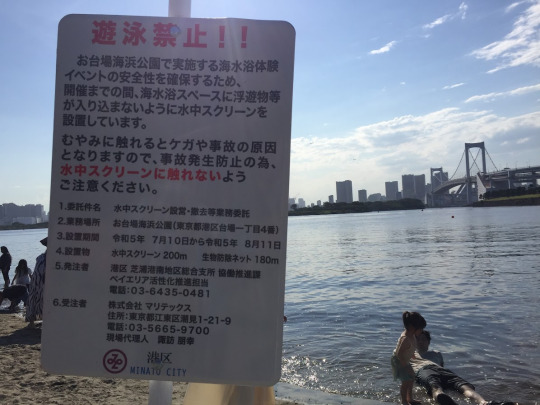

④潮風公園、お台場海浜公園

ビーチバレーボールの会場設営のため何年もフェンス封鎖されていた潮風公園。わたしたちは初めて公園内に入った。こんなに広かったのか!無観客のくせに、この公園全体を占拠していたなんて、ほんとうに厚かましい。

東京湾の対岸の埠頭にはコンテナが並んでいる。海をみてみると、うっ!海水は泥沼のような色。しかし、なぜか匂いはせず、潮の匂いさえもしない。ファブリーズでもしているのか?

わたしたちは、野宿の人たちが寝ていた場所を探して公園内を歩いた(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会による追い出し→https://x.gd/ZJP4d)。木がたくさんあってなかなか住み心地よさそうだと思���ていたら、屋根のある排除ベンチにたどり着いた。なんて醜いデザインなのだろう。

次に「トイレのようなニオイ」と話題になったお台場海浜公園のビーチへ、匂いを確認しに行った。「遊泳禁止」の看板があり、スクリーニングのためと記してあったが、やはり汚染が懸念されているのだろろう。このビーチの海水も濁っていて、潮の匂いさえもしない。怪しい水質だ。

しかし、暑すぎる。灼熱の日差しの下で、ビーチバレーボールや、トライアスロンをやって、汚い海に飛び込んでいたのか。

知れば知るほど、オリンピック・パラリンピックは地獄だ。

⑤有明

有明の旧会場エリアへ。グーグルマップで見ると、どうやらこの一帯は「有明オリンピック・パラリンピックパーク」と名付けられたらしい。いまや地に落ちた電通がオリンピックでちゃっかりゲットした、唯一黒字と言われる有明アリーナへ。SNSではステージが見えない席があると不評を買っていたが、「ディズニーオンアイス」をやってるらしく、猛暑の折、駅から会場まで大勢の人だかり。

有明体操競技場はこの5月に「有明ジメックス」と名を変え、株式会社東京ビックサイトが運営する展示場としてオープンしたらしい。第一印象は「・・・神社?」世界的ウッドショックの最中に木材を山のように使って、10年程度で取り壊される予定とのこと。こんなに立派にする必要あったのか?

そこからゆりかもめの駅を越えると、フェンスで囲われた草ぼうぼうのワイルドな一角が。有明BMX会場跡地だ。グーグルマップには「有明アーバンスポーツパーク(2024年4月開業)」とあるが、いまのところ影も形もない。スポーツ施設より原っぱ公園の方が需要あるのでは?

有明テニスの森公園は工事パネルが外されて、開放感に溢れていた。こんな素敵な場所を何年もオリンピックのために囲って、市民を排除してきたかと思うとあらためて腹が立つ。

真夏の炎天下に火を燃やし続けた聖火台があった夢の大橋にも立ち寄った。観覧車が無くなっていた。東京都はこの夢の大橋を含むシンボルプロムナード公園の一角に、新たに聖火台置き場をつくって飾っている。東京都はいつまでオリパラの亡霊にすがる気か。。

⑥辰巳・東京アクアティクスセンター

アクアティクスセンター

「威圧」を形にしたような巨大建造物。

建物の周りには木陰がなく、取ってつけたような弱々しい植栽が施されている。

正面外の、広すぎる階段は、車いす利用者でなくても、大げさすぎてびっくりする。コンクリートが日射で熱い。ゴミ一つ落ちていないのは、人が寄り付かないからだろう。

その下にたたずんで私は、ピラミッド建設のために労働を強いられている人のような気持ちがした。

ここは、公園の一部であった。近くに団地もある。誰でも入って、海からの風を感じながらくつろぎ、出会う場所だったはずだ。

5年前に訪れた時は、工事中で巨大な支柱がそびえたっていた。三内丸山遺跡にインスパイアされたのかと思ったが、出来上がったのは帝国主義の終点のようなしろものだった。

「お前たちが来るところではない。」という声がどこからか聴こえる気がした。

知ってる。だから入ってみた。静かだ。人っ子一人いない、空調が効いて冷え切っている。だだっ広いロビーの小さな一角に、TOKYO2020オリパラのポスターたちがいまだに展示されていた。

競争をあおり、序列化し、勝者に過剰な価値を与え、「感動」を動員するスペクタクルがここで続けられるのだ。

生きていくのに必要な潤いをもたらす公園に、このような醜悪なものが君臨しているのを私は許せない。

炎天下の湾岸エリアを丸1日かけて回った。TOKYO2020跡地は、廃墟になっていると思いきや、むしろ多くの場所でまだまだ開発が続いていた。開発への飽くなき欲望と「レガシー」への執着、五輪災害は閉幕後も延々と残り続けている。

この日撮影した映像を使って「オリンピックって何?東京からパリ五輪1年前によせて」という動画を作成し、1年後に五輪開幕が迫るパリでの反五輪の闘いに連帯を示すメッセージとした。

From Tokyo To PARIS, NOlympicsAnywhere

youtube

18 notes

·

View notes

Quote

ドラマ「セクシー田中さん」をご視聴いただいた皆様、

ありがとうございました。

色々と悩んだのですが、今回のドラマ化で、

私が9話、10話の脚本を書かざるを得ないと判断するに至った経緯や事情を、

きちんとお伝えした方が良いのではと思い至りました。

この文章を書くにあたって、私と小学館で改めて時系列にそって事実関係を再確認し、

文章の内容も小学館と確認して書いています。

ただ、私達は、ドラマの放送が終了するまで、脚本家さんと一度もお会いすることは

ありませんでしたし、監督さんや演出の方などドラマの制作スタッフの皆様とも、

ドラマの内容について直接、お話させていただく機会はありませんでした。

ですから、この文章の内容は私達の側で起こった事実ということになります。

「セクシー田中さん」は一見奇抜なタイトルのふざけたラブコメ漫画に見えますが…。

自己肯定感の低さ故生きづらさを抱える人達に、優しく強く寄り添える様な作品にしたい

という思いが強くあり、ベリーダンスに纏わる方々の思いにも共鳴しながら、

担当編集と共に大切に描いてきた漫画です。

ドラマ化のお話をいただき、当初の数話のプロットや脚本をチェックさせていただきながら、

最終的に私が10月のドラマ化に同意させて頂いたのは6月上旬でした。

「セクシー田中さん」は連載途中で未完の作品であり、また、漫画の結末を定めていない

作品であることと、当初の数話のプロットや脚本をチェックさせていただいた結果として、

僭越ではありましたが、ドラマ化にあたって、

・ドラマ化するなら「必ず漫画に忠実に」。

漫画に忠実でない場合はしっかりと加筆修正をさせていただく。

・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、

まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。

原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、

原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、

場合によっては、原作者が脚本を執筆する可能性もある。

これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。

また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して

大変失礼な条件だということは理解していましたので、

「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに

何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。

ところが、毎回、漫画を大きく改編したプロットや脚本が提出されていました。

・漫画で敢えてセオリーを外して描いた展開を、よくある王道の展開に変えられてしまう。

・個性の強い各キャラクター、特に朱里・小西・進吾は原作から大きくかけ離れた

別人のようなキャラクターに変更される。

・「性被害未遂・アフターピル・男性の生きづらさ・小西と進吾の長い対話」等、

私が漫画���セクシー田中さん」という作品の核として大切に描いたシーンは、

大幅にカットや削除され、まともに描かれておらず、その理由を伺っても、

納得のいくお返事はいただけない。

といったところが大きなところですが、他にも細かなところは沢山ありました。

「枠にハマったキャラクターに変えないでいただきたい。

私が描いた「セクシー田中さん」という作品の個性を消されてしまうなら、

私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだ」と、何度も訴え、

どうして変更していただきたくないのかということも丁寧にご説明し、

粘りに粘って加筆修正し、やっとの思いでほぼ原作通りの1〜7話の脚本の

完成にこぎつけましたが…。

脚本家さん、監督さんといったドラマ制作スタッフの皆様と、私達を繋ぐ窓口は

プロデューサーの方々のみでしたから、プロデューサーの方々が当初「ドラマ化の条件」として

小学館から日本テレビさんに伝えていただいた内容を、

どのように脚本家さんや監督さん、ドラマ制作スタッフの皆様に伝えていらっしゃったのか、

残念ですが私達には知る術はなく、

当初お伝えした「ドラマ化の条件」はどうなってしまったのだろう?という

疑問を常に抱えた状態での加筆修正の繰り返しとなって、

その頃には私も相当疲弊していました。

そして、私があらすじ、セリフを準備する終盤のドラマオリジナル展開は

8話〜10話となりましたが、ここでも当初の条件は守られず、

私が準備したものを大幅に改変した脚本が8話〜10話まとめて提出されました。

特に9話、10話の改変された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多く、

ベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたので、

「当初の約束通り、とにかく一度原作者が用意したあらすじ、セリフを

そのまま脚本に落としていただきたい」

「足りない箇所、変更箇所、意見はもちろん伺うので、脚本として改変された形ではなく、

別途相談していただきたい」

といったことを、小学館から日本テレビさんへ申し入れをしていただきましたが、

その後も、大幅な改編がされたプロットや脚本が提出され、

それを小学館サイドが「当初の約束通りに」と日本テレビさんにお戻しするという作業が

数回繰り返されたと聞いています。

最終的に、日本テレビのチーフプロデューサーの方から「一度そのまま書くように」との

指示が出たとも伺っていましたが、状況は変わらぬまま約4週間が過ぎてしまいました。

ドラマの制作スケジュールのリミットもどんどん迫っていましたので、

本当はドラマオリジナルとなる8話〜10話全ての脚本を拝見してオリジナル部分全体で、

加筆修正をさせていただきたかったのですが、8話だけ、

何とか改変前の内容に修正させて頂いて、日本テレビさんにお渡しすることになってしまいました。

9話、10話に関する小学館と日本テレビさんのやりとりを伺い、

時間的にも限界を感じましたので、小学館を通じて9話、10話については、

当初の条件としてお伝えしていた通り、

「原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方」に交代していただきたいと、

正式に小学館を通じてお願いしました。

結果として、日本テレビさんから8話までの脚本を執筆された方は

9話、10話の脚本には関わらないと伺ったうえで、

9話、10話の脚本は、プロデューサーの方々のご要望を取り入れつつ、私が書かせていただき、

脚本として成立するよう日本テレビさんと専門家の方とで内容を整えていただく、

という解決策となりました。

何とか皆さんにご満足いただける9話、10話の脚本にしたかったのですが…。

素人の私が見よう見まねで書かせて頂いたので、私の力不足が露呈する形となり反省しきりです。

漫画「セクシー田中さん」の原稿の〆切とも重なり、相当短い時間で脚本を

執筆しなければならない状況となり、推敲を重ねられなかったことも悔いてます。

9話、10話の脚本にご不満をもたれた方もいらっしゃるかと思います。

どのような判断がベストだったのか、今も正直正解が分からずにいますが、

改めて、心よりお詫び申し上げます。

最後となりましたが、素敵なドラマ作品にして頂いた、素晴らしいキャストの皆さんや、

ドラマの制作スタッフの皆様と、「セクシー田中さん」の漫画とドラマを愛してくださった

読者と視聴者の皆様に深く感謝いたします。

2024.1.26

芦原妃名子

※こちらのブログ、10年も放置してしまったため、1日の訪問者数が既に一桁でして…

なので今回、X(旧Twitter)新規アカウントを作って、同時にご報告させていただいてます。

芦原妃名子

@ashihara_hina

ドラマ『セクシー田中さん』について | 芦原妃名子 ブログ

5 notes

·

View notes

Text

わたしではなく、わたしのなかの……

人と出会うこと、人と話すことそれじたいが祈りなんではと、もしくはそうであってほしいと思う、本が出たばかりの、それも展示中の日々、神さまではなく目の前のあなたに声をかける、気にかける、そうしたケア-フルなありかたに神が宿る、霊が降りる、シュタイナーじゃないけれど、この先きっとそういう世界になるんじゃないかと思ったりする。

でもこのクリスマス・イヴの夜、いちばんに思うのは、まずは自分のことを、たったひとりの「わたし」のことだけは放っておかないこと、(金曜にトークをさせていただいた)中村佑子さんの新著の言葉を借りるなら、「自分への批評性」を失わないことが、他者への、世界へのやさしさにつながるんじゃないか……ということで、でもそれはセルフケアやご自愛だけじゃない、自分をぎゅっと抱きしめるだけじゃない、もっと、それこそ宮沢賢治のような透明なつめたい目でもって自分を見つめることでもあって…… 中学生のころ、どうして戦争(そしていま起きていることは戦争というよりジェノサイドじゃないのか)はなくならないの?と聞いた、そのときの答えが「お金儲けになるから」だった、そのことに心底がっかりして絶望してむかついて、でも大人になったいま、自分もまったく無関係ではないのだと何度も突きつけられている。だからそこには、見つめなくてはいけない「わたし」には、とうぜん消費行動をする自分のことも含まれている。ある部分では開かれていて、でも別の部分ではぐっと閉じてしまう、閉じているつもりでもあちこちに穴が空いていて、それでも気づかぬうちに誰かを排除しているかもしれないわたしのことも。

そんなふうに、ここにいる自分のことを、あらゆる意味で放っておかないこと、とくにクリスマスの時期には、とにかくそんなことが必要な気がしていて、大切にしたいと思うんです。

*

(そのうえで、ほんとにそのうえでこそ、オルガ・トカルチュクのこの言葉がひびいてくる:「文学は自分以外の存在への、まさに優しさの上に建てられています」。

トカルチュクのいう「優しい語り手」=閉じられた個人の一人称ではない「第四人称の語り手」のことをこの夏からずっと考えている。「あらゆるちいさなかけらに存在を与え」、「べつの存在、つまり『私』ではないものを注意ぶかく集中して」見ることのできる語り手。そしてシュタイナーのいう「高次の自我」、ずっとよくわからなかったけれど、まさにこの優しい語り手なんじゃないかって思ったり、ね……)

11 notes

·

View notes

Text

今日は店は休みです。久しぶりに奈良に来ています。本籍を奈良に置く身としては、故郷へ戻る嬉しさです。仕事があるとはいえ、合間に興福寺で八部衆の御顔でも拝めるとなおなお嬉しいところですが。

そういえば、本日2023年12月12日はちょうど小津生誕120年、没後60年。小津で奈良、といえば『麦秋』の最後、ふっと差し込まれる麦畑の中をゆく嫁入り風景のシーンですが、あれ、どこなんでしょうか。後ろに耳成山のような山が見えるので、橿原のどこかかな。

ついでの話。このごろ書きものの仕事が多くて、頼まれもの以外の文章なぞつらつら書いている場合ではないのですが、小津についてふと気になってしまったことがあり、書いておかないと本来の仕事ができなさそうなので、合間合間に記していた雑文をここに置いておきます。長いですし、結論はないし、ほとんどの方が興味のない内容かと思いますが…。

ちょっとした調べものがあって雑誌『みすず』2001年12月号を読んでいたら、木村伊兵衛が小津安二郎を撮影した写真と文章「上海で小津安二郎氏をうつす」が掲載されていた。時期は1938年1月なので第二次上海事変の翌年。小津は1937年9月に出征して中国に渡り、事変の直後12月から上海にいたようで、その時に偶然木村と出会っている(その後小津は南京・漢口と転戦する)。写っている小津が携えているカメラは、木村の稿に続いて掲載されている田中眞澄氏の文章「ライカという”���代”」によればライカA型。小津関係の文章を読むと、小津は「ご愛用のライカ」をいつも手にしていたと多くの人が書いているので(同文によると山中貞雄はコンタックスだったらしい)さもありなんと思うのだけれど、田中氏の文章を読んでいくなかで、ちょっとしたことが気になるようになった。

小津は1942年から軍の依頼で記録映画撮影のためにシンガポールに滞在し、ただまあ映画製作などできる状況でもないため、自国内では上映が禁止されていたアメリカ映画をひたすら見続け、敗戦を当地で迎えている。そしてそのまま捕虜となり、抑留生活を終え1946年1月に帰国する際に小津はライカを手放しており、「彼が再びライカを所有するのは一九五四年のことである」とある。買った件の典拠はどこにあるんだっけ、と思いつつ近所の図書館に置いてある『全日記 小津安二郎』を紐解くと、なるほど1954年3月22日の項に、

> 「出京 サンにてライカを買ふ 135.000 アメリカン フアマシー 明治屋(燻製)によつて帰る」

とある。と、ここで急に話は脇道に逸れるのだが、ちなみに隣のページ、同年4月8日の項には、

> 「駒場の東大教養学部 民芸館 青山の花屋 それから 車にて銀座に出て なごやかに夕餐を喫す 野田夫妻と江原氏同道」

と日本民藝館に行った旨の記載がある。他にも、1951年11月10日に

> 「宿酔 森昌子さん達と 陶哉 たくみに寄って大船に帰る」

や、1955年5月17日には

> 「駅にて野田氏と待合せ 上野松坂屋の民芸展にゆく」

とも。ほか、パッと目を通しただけでも1952年4月8日、同年6月15日、1953年2月9日、1961年2月2日に銀座たくみに行った記載があるし、志賀直哉や里見弴についての言及は多すぎるので略す。こういうものを読むとつくづく民藝誌において特集「小津と工藝」を組みたいなと思う。白樺派との関係や小津の映画における「巧藝品考撰」について取り上げる特集。『秋日和』で原節子の後ろにかかっている暖簾は芹沢銈介だろうか、『秋刀魚の味』で中村伸郎の後ろに置かれたやちむん?はたくみで求めたものなのだろうか、やちむんであれば誰の仕事だろうか。佐田啓二と吉田輝雄がとんかつ屋で食事をするシーンには確かに芹沢カレンダーが掛かってるな、などといつも気になるので。松竹から写真借りるといくらぐらいかかるかな…。

それはさておき。この時購入したライカが、前掲日記の1961年3月23日の項に「夕方会社帰りの秀行くる ライカ借(貸)してやる」とある通り、のちに小津の甥が譲り受け、現在は茅野駅前「小津安二郎・野田高梧コーナー」に寄贈展示されているライカIIIfとズマリット5cmF1.5なのだろう。と、ここまで長々と記して、まだ前提です。

そこでふと思い出したのが厚田雄春・蓮實重彦著『小津安二郎物語』(筑摩書房・リュミエール叢書)の冒頭。ここには小津が『東京物語』と『早春』のロケハンをしている写真が2葉掲載されているのだけれど、どちらにおいても小津はバルナック型のカメラを携え、光学ファインダーをのぞいたりしている。沈胴レンズにフードをつけている様子から、あれはライカなんだろう、レンズは厚田雄春が『父ありき』において75mmを一場面で使った以外はすべて50mmだったと言っているぐらいだから同径のエルマーやズマール、ズミタールとかかな、などとうっかり思い過ごしていた。むろん『早春』については、製作年やロケハンの写真に記載されている「1955.7.20」という日付からするとまったく問題はない。しかし『東京物語』は1953年製作公開だから「再びライカを所有した」1954年では間に合わない。そう気がついて見直すと、小津が構えているカメラは、ライカIII型に似ているがファインダーの位置が違うし、そもそも1954年にあわせて手に入れたと思しきズマリットは沈胴レンズではない。

妙なことに気がついてしまったと思いつつも、ひとまずは日記記載の「サン」を手始めに調べてみようとしたが、何の会社かわからない。名取洋之助が企画編集した「週刊サンニュース」と関係はあるのだろうか。対外宣伝誌の専門家であり、銀座に店を構える森岡さんに聞いたらわかるだろうか。いずれにせよ1949年以降の小津の日記に「サン」が登場するのは、「1951年1月17日・3月21日・4月24日・11月10日、1952年4月17日、1953年6月16日、1954年3月22日(前述のライカを買った日)・10月14日、1955年4月6日、1960年7月14日、1961年2月2日(”たくみ サンに寄って三越”)」。1953年6月16日は、ちょうど『東京物語』ロケの最中だったことが気に掛かる。ほか、関係しそうな記載としては1953年3月30日に「アサヒカメラ座談会」、1954年11月5日の「シュミットに寄ってから」(当時ライカの総代理店だったシュミット商会か)、1955年2月15日「昼寝をしてゐると小尾がくる ニッコールの85m(ママ)のレンズを頼む 四万五千円を預ける」、同年3月11日「小尾に会ひ105mmのレンズを見る」、同年6月27日「小尾から電話ライカピッド(ママ。入手したライカがIIIfであれば、ライカビット SYOOMか)を頼む」ぐらいか。この「小尾」という人は何者なんだろう。

次に小津が構えているカメラの形状から何かわからないかと思い、あらためて細部を見れば、写っているカメラは戦後キヤノンが作っていたコピーライカであることがわかる。決め手はファインダーの位置。同時期の国産コピーライカであるニッカやレオタックスはライカそっくりに作っているのだが、キヤノンは誠実と言っていいのか「打倒ライカとコンタックス」の心意気の現れか、多少スタイルが違う。なお、小津が用いている機種については、この時期のレンジファインダー機は輸出用に作っていたせいか勢いがあり、すぐ新型が出るうえに、外観がどれも似すぎていて小さな写真では区別がつかない。時期を考えれば、1946年発売のSIIから1952年のIVSbの間のいずれかで、III型以降のように見受けられる。レンズもやはり形状から判断するとズマールに似ているので、1949年発売開始のキヤノン Serenar 50mmF1.9か。そう気づいて改めて調べると、「カメラ毎日」1954年6月号に掲載されている座談会「カラーは天どん 白黒はお茶漬の味」ではカメラの話がもっぱらで、その時に手にしているのはキヤノンである。このキヤノンのカメラとレンズ、そして外付けのファインダー、この時期どういう経緯で小津は使っていたのだろう。いずれにせよ、1953年の『早春』はともかく、なぜ1955年に「ご愛用のライカ」ではなく、キヤノンを用いているのか。

ついでに言うと、小津が鏡の前でカメラを向けて撮っているセルフポートレートに用いているカメラはコンタックス。日記をざっと読んだ限りではわからないけれど、これもいつ手に入れたのだろう。レンズはゾナーの5cmF1.5。明るいレンズがお好みと見える。こちらは姪が譲り受けたとのことで、今は先のライカと同じく茅野駅前にある。

長々と書いてきましたが、つまりはこれらが今回生じた疑問です。小津に詳しい人、どうか教えてください。

7 notes

·

View notes

Text

TEDにて

レジーナ・ハートリー:最高の人材の履歴書が必ずしも理想的でない理由?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

完璧な履歴書を持つ候補者と、困難を戦い抜いてきた候補者のどちらかを選ぶことになったとき、人事のレジーナ・ハートリーは常に「静かなる闘士」にチャンスを与えると言います。

「公正」の定義は、「公平」の「判断や言動などがかたよっていないこと」に加えて、「正義」の方向に現在進行形で進んでいる事象のこと。

「正義」の定義は、この場合、マイケルサンデルによると、ジョンロールズの格差原理から最下層の便益に合わせて社会を動かすことが正義である!と言っています。

知ってるつもりで思い違いしてること!

公平概念は「ハンデをつけて上限を公平に!」

平等概念をわかりやすく言葉にすると「上限の公平ではなく底上げの平等!」みたいな感じで、これ以上でも以下でも概念が変わるから拡大解釈しないこと。

法人の平等な競争はあまり聞いたことない。公平な競争がしっくりくる。

自身逆境を生き抜いてきたハートリーは、最悪のところから這い上がってきた人には変化し続ける仕事環境を耐え抜ける力があると知っているからです。

彼女はアドバイスします!

「過小評価されている候補者に目を向けてください。彼らの秘密の武器はその情熱と目的意識です。静かなる闘士を採用しましょう」

しかし、産業によっても異なるので絶対ではありませんし、新産業は優遇される可能性は高いかもしれません。

履歴書は、その人物のストーリーを語ります。長年の経験からパッチワークキルトみたいな履歴を持つ人について学んだことがあり、そういう履歴書をすぐには放り出さず、立ち止まってよく検討するようになりました。

半端な仕事の連続は、一貫性の無さや集中力の欠如。気まぐれさを示すかもしれませんが、一方で何かの障害と戦ってきたことを示すのかもしれません。

「闘士」には少なくとも面接してみる価値があります。

断っておきますが、別に「銀のスプーン」に文句があるわけではありません。

「銀のスプーン」とは、たとえば、難関大学に合格し、卒業するには、多くの犠牲と努力が必要です。

大企業にあう適性な人はこれでもよいです。

しかし、すべて成功を前提とした人生を歩んできたとしたら困難にどう対処するのでしょうか?

私が採用したある人は、一流大出の自分には相応しくない仕事があると考えていました。仕事のプロセス理解のために一時的につまらない手作業をさせると彼は辞めてしまいました。

それとは、逆に、敗者の人生を運命付けられたような人が成功を勝ち取っていたとしたらどうでしょう?

ぜひ、自ら意思決定して、そういう「闘士」を面接するようお勧めします。

このように、日々、成長していき、ある日突然、開眼するような人材は、人工知能の社員を雇う際の雇用アルゴリズムでは探せませんよ。

ある履歴書を見てみましょう。この人物は、両親から養子に出されました。大学は中退し、職を転々とし、1年間。インドに滞在しています。その上、彼には読字障害がありました。

皆さんだったらそんな人を採用しますか?

彼は、名を「スティーブ・ジョブズ」と言います。

世界で最も成功した起業家(新産業限定ですが・・・)を調査した結果。読字障害を持つ割合が非常に高いことが分かりました。米国では、調査対象となった起業家の35%が読字障害を持っていたのです。

驚くのは、心的外傷後成長の経験者であるこれらの起業家の中には、自分の学習障害は長所になっていて「望ましい欠陥」なのだと考えている人がいることです(最先端の治療技術を十分に受けてからですが・・・)

なお、アメリカでは、心療内科や精神的なメンタルケアの分野は、日本の10、20年先位進んでいます!!

なぜなら、そのお陰で良い聞き手となり、細部に注意を払うようになったからだと。彼らは、自分が逆境にもかかわらず、成功したとは考えていません。今の自分があるのも逆境のお陰だと思っているのです。

彼らは、トラウマや苦難を自己形成の主要な要素として受入れるとともに、そのような経験がなければ、成功に必要な力や根性は身につかなかったかもしれないことを理解しています。

そして、最後に人間関係があります。逆境に打ち勝った人々は、単独で成し遂げているわけではありません。成功への道のりのどこかで彼らは自分の長所を引き出し、自分の成功に投資してくれるエンジェル投資家に出会っています。

どんな時でも頼りにできる人の存在が逆境に打ち勝つ為には必要なのです。

最後に大事なヒントを皆さんにお教えしようと思います。多様性とインクルーシブな実践に取り組む企業(新産業限定ですが・・・)は、「闘士」タイプを支援し、業績も優れている傾向があります。

DiversityInc誌の調査によれば、多様性において上位50社に入る企業は、S&P500を利益率で25%上回るという結果が出ています(アメリカでは)

最初の質問に戻りますが、皆さんはどちらに賭けますか?

「銀のスプーン」か「闘士」か?私は、過小評価されている候補者を選ぶべきだと言いたい。彼らには���熱と目的意識という 隠れた武器があります。

産業によって適性は異なりますが・・・

既存産業以外の人間の限界を遥かに超えるような新産業は、タイマンで面接をして「闘士」を雇いましょう。

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

特に、人材派遣業界に強制適用して事前分配や再分配を行政府は促進させること。

万が一、公人、有名人、俳優、著名人以外の個人情報が無断コピーされたら、データ配当金を回数に応じて、何倍にも増やすことで、法人への罰金として本人が請求できるようにする弱者救済、削除の仕組みも必要。

派遣業界の相場はわからないが、ダニエルカーネマンから年収600万円位で簡単に計算すると時給3000円位が幸福な生活を維持できる分岐点!

今の日経平均株価なら夢ではなく現実で業界イメージ刷新見直しにも?

時給3000円位を目標にして法人単位では異なるから行政府が最低賃金以外の経路で下支えし底上げする現在の政策を維持して

派遣業界の再分配も促進させるとブーストしていいかもしれない

<おすすめサイト>

ダニエル・ピンク :やる気に関する驚きの科学

ダン・アリエリー:人はどれだけ平等な世界を求めているのか?―驚きの実態

デイヴィッド・ブルックス:人間の本質と社会的動物

ゼイナップ・トゥフェックチー:機械知能は人間の道徳性をより重要なものにする!

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#レジーナ#ハートリー#労働#障害#ネット#ワーク#社会#行動#個人#倫理#道徳#デビット#環境#steve#jobs#スティーブ#ジョブズ#人工#知能#量子#金融#ファイナンス#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#派遣

5 notes

·

View notes

Quote

芦原妃名子先生の訃報に接し、私たち第一コミック局編集者一同は、深い悲しみと共に、強い悔恨の中にいます。本メッセージは、我々現場の編集者が書いているものです。 芦原先生は、皆様が作品を読んでご想像されるとおり、とても誠実で優しい方でした。 そして、常にフェアな方でもありました。 私たちが語るまでもないことですが、「著作権」と呼ばれる権利には、「著作財産権」と「著作者人格権」というものがあります。「著作財産権」が利益を守る権利に対し、「著作者人格権」というのは著者の心を守るための権利です。 著者の許可なく改変が行われないよう作品を守るための「同一性保持権」をはじめ、「名誉声望保持権」「氏名表示権」「公表権」「出版権廃絶請求権」「修正増減請求権」があります。これらの全ては契約を結ぶまでもなく、著者の皆様全員が持っている大切な権利、これが「著作者人格権」です。 今回、その当然守られてしかるべき原作者の権利を主張された芦原先生が非業の死を遂げられました。 ドラマの放送前に発売されました『セクシー田中さん』第7巻冒頭には、2023年8月31日付で先生のメッセージが掲載されています。「原作の完結前に映像化されることに対してどのように向き合ったのか」について、こう言及されています。 〈まだまだ連載半ばの作品なので、賛否両論あると思いますが キャラやあらすじ等、原作から大きく逸れたと私が感じた箇所はしっかり修正させて頂いている〉 〈物語終盤の原作にはまだないオリジナルの展開や、そこに向かう為の必要なアレンジについては、あらすじからセリフに至るまで全て私が書かせて頂いてます。恐らく8話以降に収録されるはず。〉 原作者として、ごく当然かつ真っ当なことを綴られる中で、先生は〈恐らくめちゃくちゃうざかったと思います…。〉とも書いていらっしゃいました。 著者の意向が尊重されることは当たり前のことであり、断じて我が儘や鬱陶しい行為などではありません。 守られるべき権利を守りたいと声を上げることに、勇気が必要な状況であってはならない。 私たち編集者がついていながら、このようなことを感じさせたことが悔やまれてなりません。 二度と原作者がこのような思いをしないためにも、「著作者人格権」という著者が持つ絶対的な権利について周知徹底し、著者の意向は必ず尊重され、意見を言うことは当然のことであるという認識を拡げることこそが、再発防止において核となる部分だと考えています。 勿論、これだけが原因だと事態を単純化させる気もありません。他に原因はなかったか。私たちにもっと出来たことはなかったか。個人に責任を負わせるのではなく、組織として今回の検証を引き続き行って参ります。 そして今後の映像化において、原作者をお守りすることを第一として、ドラマ制作サイドと編集部の交渉の形を具体的に是正できる部分はないか、よりよい形を提案していきます。 また、著者である芦原先生のご意向を、ドラマ制作サイドに対し小学館がきちんと伝えられていたのかという疑念が一部上がっておりますことも承知しております。 その件について簡潔にご説明申し上げるならば、先の2023年8月31日付の芦原先生のコメントが、ドラマ放送開始日2023年10月22日よりも2か月近く前に書かれ、そしてドラマ放送開始前に7巻が発売されているという時系列からも、ドラマ制作にあたってくださっていたスタッフの皆様にはご意向が伝わっていた状況は事実かと思います。 そして勿論、先生のご意向をドラマ制作サイドに伝え、交渉の場に立っていたのは、弊社の担当編集者とメディア担当者です。弊社からドラマ制作サイドに意向をお伝えし、原作者である先生にご納得いただけるまで脚本を修正していただき、ご意向が反映された内容で放送されたものがドラマ版『セクシー田中さん』です。 そこには、ドラマのために先生が描き下ろしてくださった言葉が確かに存在しています。 ドラマを面白いと思って観て下さった視聴者や読者の皆様には、ぜひ安心してドラマ版『セクシー田中さん』も愛し続けていただきたいです。 最後に。いつも『プチコミック』ならびに小学館の漫画誌やwebでご愛読いただいている皆様、そして執筆くださっている先生方。 私たちが声を挙げるのが遅かったため、多くのご心配をおかけし申し訳ありませんでした。 プチコミック編集部が芦原妃名子先生に寄り添い、共にあったと信じてくださったこと、感謝に堪えません。 その優しさに甘えず、これまで以上に漫画家の皆様に安心して作品を作っていただくため、私たちは対策を考え続けます。 本メッセージを書くにあたり、「これは誰かを傷つける結果にならないか」「今の私たちの立場で発信してはいけない言葉なのではないか」「私たちの気持ち表明にならぬよう」「感情的にならぬよう」「冷静な文章を……」と皆で熟慮を重ねて参りました。 それでもどうしてもどうしても、私たちにも寂しいと言わせてください。 寂しいです、先生。小学館第一コミック局 編集者一同

小学館、芦原妃名子さん死去で読者・作家・関係者へコメント 現場編集者が声明「私たちは対策を考え続けます」 - ライブドアニュース

5 notes

·

View notes

Text

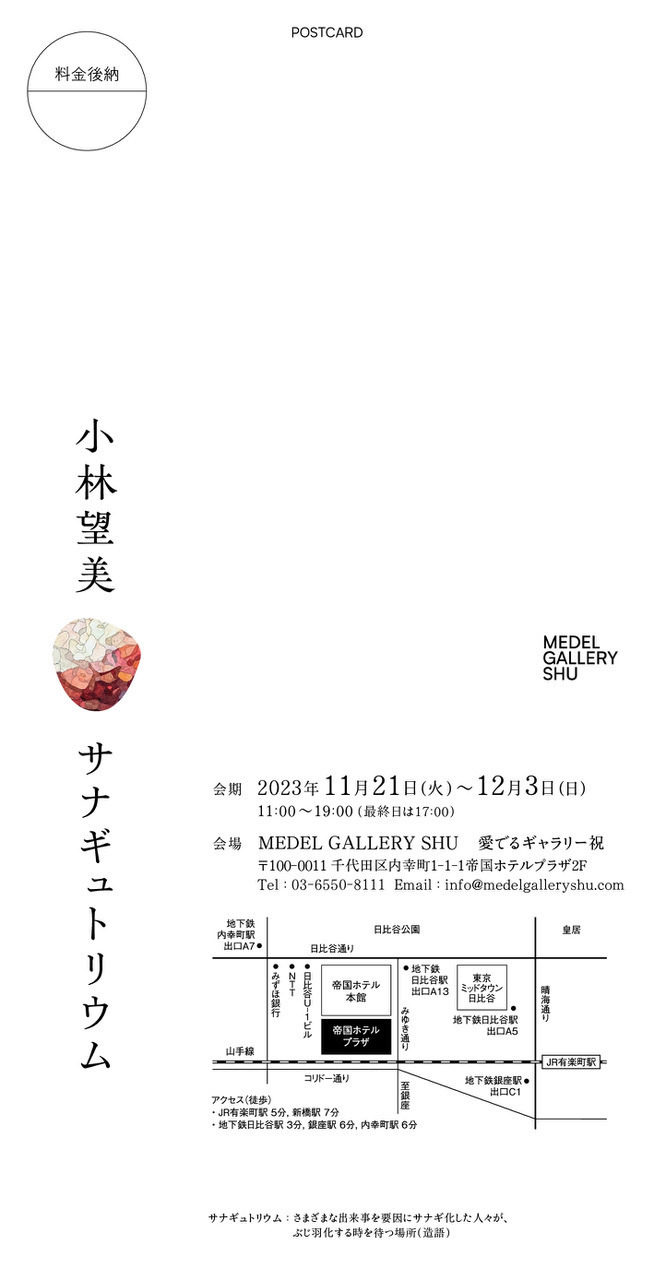

【展示告知】

小林望美個展「サナギュトリウム」

会期:2023年11月21日(火)〜12月3日(日)

11時〜19時※最終日17時まで

会場:MEDEL GALLERY SHU 愛でるギャラリー祝

〒100-0011 千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルプラザ2F

入場無料

2023年の集大成となる個展です。どうぞよろしくお願いします🎨

<展示ステイトメント>

サナギュトリウム:さまざまな出来事を要因にサナギ化した人々が、ぶじ羽化する時を待つ場所(造語)

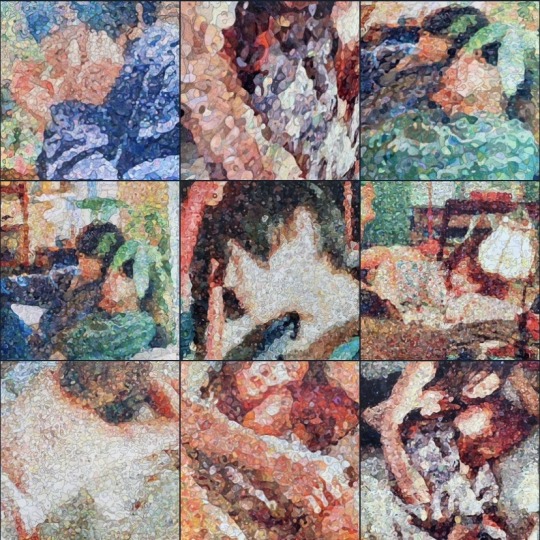

「自他の表裏一体性や親和性」を画題にモザイク画を制作する小林望美。その作風は石や、ガラス、貝殻などの小片を寄せ合わせてつくる装飾美術技法ではなく、写真のメディウム転写に始まり、ブロックノイズや低解像度の画像などから着想を得て変遷してきました。

2016年以降は木製パネルへ描いたモザイク画を彫刻刀で彫り、溝へ金属色を流し込むといった独自のスタイルを確立し、手掛ける作品は現在も進化変容を遂げています。小林のモザイク画は、現代社会とその中に存在する個人を細かなモザイク粒子とその集合体によって暗喩した作品が多く、彫る行為は個を明確に区分し存在を刻み込む意図で用いられてきました。

SNSを利用した広域での交流が容易となった現代社会において、各自が保有する当事者性から起こる主張や保護を巡る衝突は顕著になり、さまざまなキャンセルカルチャーやヘイトクライムがより盛んに巻き起こった2023年。現代を生きる作家として、本個展では彫る行為をいったん休め、調和や、安全な繭・サナギの中で新しい時代へ羽化する時を待つ人々を細かな粒子で表現しようと試みた新作を発表します。

<プロフィール>

小林望美 Nozomi KOBAYASHI

2014 群馬大学教育学部 美術専攻 卒業

2016 彫るモザイク画での活動を開始

以降、都内ギャラリーや百貨店でのグループ展を中心に活動を展開中

<個展>

2022「ユーフォトルビア404」MEDEL GALLERY SHU(東京)

2021「roll swipe connect」MEDEL GALLERY SHU(東京)

2019「ジェネリックラブ」八犬堂(東京).

2018「夜底の惑星で、」Art Mall(東京)

2017「心辺に座礁」Art Mall(東京)

<受賞歴>

2017 第2回星乃珈琲絵画コンテスト 佐藤俊介審査員優秀賞

2016 KENZAN2016 LOWER AKIHABARA賞

<メディア>

2022 月刊アートコレクターズ 12月号「日常、再発見」(新作グラビア掲載)

Cocco 25周年12thアルバム「プロム」ジャケットアートワーク担当

2022 雑誌「SWITCH」Vol.40 No.4 特集 Eve 廻人奇譚(「プロム」関連インタビュー掲載)

2021 歌集『変奏曲を編む 』辻 桂子 / 鷹志かれん著・編、求龍堂刊行(描き下ろし作品掲載)

2020 アートビジネスマガジン「ARTFULL」インタビュー掲載

2019 月刊美術6月号(「藝術集団 ARTpro」のエッジィな個性派×7 頁にて掲載販売)

2018 BSフジ「ブレイク前夜〜次世代の芸術家たち〜」第107回出演

2017 美術の窓6月号(「新人大図鑑2017」Art Mall推薦作家として掲載)

<参加アートフェア>

2023

「Study:関西大阪国際芸術祭 2023」MEDEL GALLERY SHU

2022

「ART TAIPEI」MEDEL GALLERY SHU

2019

「ART FAIR ASIA FUKUOKA」八犬堂

「Infinity Japan Contemporary Art Show」八犬堂

「ART EXPO MALAYSIA」八犬堂

2018

「ART FAIR TOKYO」八犬堂

<近年参加グループ展>

2023

「アートまみれ Vol.2 Part.1」Artglorieux of TOKYO GINZA SIX(東京)

「once more Jonathan Hadipranata & Nozomi Kobayashi」MEDEL GALLERY SHU(東京)

「大宴会的美術展 KENZAN2023」東京芸術劇 Gallery1

2022

「KOWAII展 Vol.XII」銀座新井画廊(東京)

「NEW SURFACE -新しい絵肌への挑戦-」大丸東京店(東京)

「EYES-portrait show-」MEDEL GALLERY SHU(東京)

「八犬堂京橋移展」八犬堂ギャラリー(東京)

「Artist! Artist! Artist! Matusya Contemporary Art Selection」松屋銀座(東京)

「art art arヤングアーティスト旋風2022」松坂屋名古屋店(愛知)

「変奏曲を編む刊行記念展」MARUZENギャラリー(丸善・丸の内本店、丸善京都本店、ジュンク堂書店福岡店他、巡回)

開通60周年記念「芸術作品に見る首都高展」O美術館(東京)

2021

「NEW SURFACE -新しい絵肌への挑戦-」大丸東京店(東京)、松坂屋名古屋店(��知)

「家入一真コレクション展 “表現へのシナジー” 」awabar kyoto(京都)

「名作 REBORN展」松坂屋上野店(東京)

2020

「アートのチカラ」伊勢丹新宿店(東京)

「阪急×アートコレクターズ ニュースター達の美術展」阪急うめだ本店(大阪)

「ニュースターアートコレクション」松坂屋名古屋店(愛知)

「Artglorieux Selection」GINZA SIX(東京)

「名作 REBORN展」松坂屋上野店(東京)、松坂屋名古屋店(愛知)

「KENZAN2020」一般社団法人Jian主催 WEB展示会

「たんざく展」銀座新井画廊(東京)、阿部敬四郎ギャラリー(宮城)

「納涼妖画展」丸善・丸の内本店(東京)

「ほころびとざんぞう」MEDEL GALLERY SHU(東京)

「フレンチチーズウォーク in 中目黒」MDP GALLERY、ビストロ13区

9 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)1月20日(土曜日)

通巻第8098号

「チャットGPTの作文で芥川賞とは!」。モラルの問題だと欧州が批判

日本の若者の肯定的反応とはまったく異なった文学観

*************************

芥川賞受賞の作家がチャットGPTで作文したことに世界中の作家が否定的な反応を示した。その執筆態度は「道徳的に問題がある」との批判で、とくに英国とフランスなど文学賞の多い国からである。

「日本で最も権威ある文学賞」という触れ込みの芥川賞だが、近年の受賞作は文学性が乏しくセンセーションを目的と批判が多かった。選考委員会の審査員は「ほぼ完璧」で「普遍的に楽しい」と称賛した。受賞作は九段理江の『東京同情塔』。高層刑務所塔と建築家の犯罪者に対する不寛容を中心に展開した小説、じつは筆者も書店に立ち寄ると店先に積み上げてあったので立ち読みした。

実力はあるようで、これまでにも文學界新人賞(2021年)、芸術選奨新人賞(2023年)、野間文芸新人賞(2023年)などを受賞して注目される女流新人。だが、『東京同情塔』には立ち読みの限りでは、文学の風情は感じられなかった。

記者会見で彼女は「チャットGPTの反応は時々小説内の会話にインスピレーションを与えた」と語り、5%ほどがチャットGPTによると答えた。「今後もAIとの「良好な関係」を維持し、AIと共存しながら「創造性を解き放ちたい」とも述べた。

サルマン・ラシュディは、10月のフランクフルトブックフェアで記者会見し、「最近、誰かがAIを使ってわたしの文体で300語を生成したが、できあがったのは『純粋なゴミ』だった」とした。ジョン・グリシャム、ジョディ・ピクルトらは「著作権侵害」でチャットGPTとオープンAI社に集団訴訟を起こした。NYタイムズも同社を訴えた。

創作とモラルの問題として、芥川賞騒ぎは世界では別のアングルで物議を醸したことになる。

5 notes

·

View notes