#多夢多夢舎中山工房

Text

Bookcoverと栞と絵展 @ B by the Brooklyn Brewery

9/23(sat)-10/1(sun)

中村紋子×多夢多夢舎中山工房

写真家であり美術家、イラストレーターでもある中村紋子が生み出す心の生物ノンちゃんと、TAMTAMの楽しい絵たちを合わせて、なんとも可愛い「ブックカバーと栞」をつくりました。たくさんのブックカバーと栞の組み合わせを、日本橋にある「B by the Brooklyn Brewery」にてお楽しみください。ノンちゃんのかわいい絵や、TAMTAMからはなかっちの原画も一緒に展示いたします。

●中村紋子 Ayaco NAKAMURA @nonchan193

写真と絵をメインに作品制作をしている。著書に、主な写真集は’’silence’’(リブロアルテ/2011)、‘’潮目‘’(ポット出版/2014)他。イラストレーションシリーズ「USALYMAN」等。2011〜2017年は主にディレクションなどを手掛け、多夢多夢舎中山工房と「タムタムとめぐるトワル」ではアーツ千代田3331をはじめとする各所の展示運営に関わる。近年の主な展示は2018年個展「光/Daylight」(B gallery BEAMS JAPAN)

●B by the Brooklyn Brewery @b.k5.tokyo

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-5 K5地下1階

土日 13:00-23:00 月〜金 16:00-23:00

●多夢多夢舎中山工房 @tamtamdot

障害のあるメンバーが通う、福祉施設。就労継続支援B型事業所。彼らは普段、絵を描いたり、お昼寝をしたり、ご飯を楽しみにしたり。自由に、マイペースに過ごしています。メンバーがめいっぱい生きられる場にしたい。誰もが気持ちよく生きられる社会をつくりたい。それが多夢多夢舎の想いです。

0 notes

Quote

52社※1 173社※2

小林製薬の紅麹を含む健康食品の3製品について食品衛生法第6条第2号に該当するものと判断

当該3製品の紅麹原料の配合量は以下のとおり

※1、※2小林製薬からの報告による(重複あり)

厚生労働省のこれまでの対応

以下のいずれかに該当する製品についての自主点検を行い、厚生労働省へ報告を依頼

・小林製薬の3製品に使用された紅麹と同じ小林製薬社製の原材料を用いて製造され、かつ、

上記と同等量以上の紅麹を1日あたりに摂取する製品

・過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された製品

〆切日: ~3月29日(金) ~4月5日(金)

製品名

紅麹コレステヘルプ

1日摂取目安量(3粒あたり)

ナイシヘルプ+コレステロール

1日摂取目安量(3粒あたり)

ナットウキナーゼさらさら粒GOLD

1日摂取目安量(2粒あたり)

紅麹原料配合量 100mg 100mg 100mg

回収命令の対象となった製品以外の小林製薬の紅麹を

原料とする製品への対応について(案)

資料2

※1 52社のリストは以下のとおり

注)このリストに掲載された事業者が製造する製品が直ちに健康被害をもたらすものではありません。

会社名 所在地

1 日本バイオコン㈱ 愛知県

2 三生医薬㈱本社 調達購買課 静岡県

3 三京化成㈱山陽営業所 岡山県

4 エステック㈱ 愛知県

5 ㈱本田味噌本店 綾部工場 京都府

6 シーデーフーズ㈱ 東京都

7 ㈱スミコエアー 東京都

8 ㈱秋田今野商店 秋田県

9 金剛薬品㈱ 富山県

10 福山黒酢㈱ 鹿児島県

11 戸倉商事㈱本社 滋賀県

12 ㈱紅商事 沖縄県

13 日本醸造工業㈱ 東京都

14 鶴屋㈱ 大阪府

15 ㈱セイユーコーポレーション 大阪府

16 ㈱千草物産 沖縄県

17 ㈱青い海 沖縄県

18 株式会社八宝商会 千葉県

19 株式会社西井 東京都

20 ㈱GSIクレオス 大阪府

21 大正電機販売㈱ 大阪府

22 東海澱粉 K.K 沼津営業所 静岡県

23 株式会社カザミフーズ 栃木県

24 ㈱OMUクリエイト 広島県

25 山高味噌㈱ 長野県

26 ㈱竹屋 長野県

27 ㈱明治フードマテリア東京支店 東京都

28 ㈱森田草楽堂 奈良県

29 博多薬膳 麹・味噌商店 福岡県

30㈱薫製倶楽部岡山県

31㈲篠崎ベーカリー愛媛県

32金のさじ診療所兵庫県

33㈱丸紅商会大阪府

34ていね・さくら館北海道

35金丸富貴堂㈱北海道

36㈱樋口松之助商店大阪府

37トップフーズ㈱茨城県

38㈱金谷ホテルベーカリー栃木県

39㈱ジャストベイクアミー石川県

40㈱中国リス食品販売岡山県

41パンドコロモーデ京都府

42㈲ベーカリーオロン長崎県

43カネダ㈱経理部東京都

44太冠酒造㈱山梨県

45㈱コウリョー岡山県

46㈱菱六京都府

47日本バルク薬品㈱大阪府

48渡辺ケミカル㈱大阪府

49サンヨー山梨デンカシステム㈱山梨県

50㈱エーデルワイス埼玉県

51飯田商事㈱大阪府

52荒川商事㈱京都府

※2 173社のリストは以下のとおり

注)このリストに掲載された事業者が製造する製品が直ちに健康被害をもたらすものではありません。

会社名 所在地

1 日本バイオコン㈱ 愛知県

2 旭運輸㈱名古屋港流通センター 愛知県

3 航空集配サービス㈱ 愛知県

4 ㈱三協 日の出工場第4倉庫 静岡県

5 ㈱日祥物流 成田ターミナル 千葉県

6 三生医薬㈱南陵工場 静岡県

7 三生医薬㈱南陵工場 静岡県

8 ㈱きくや 配送センター 愛知県

9 ㈱泉平 岡山本社 岡山県

10 レザンジュ有限会社 山口県

11 ウメサ食品株式会社 石川県

12 高見商店 岡山県

13 笹埜商店 岡山県

14 キミセ醤油㈱五穀蔵 岡山県

15 くらしき塩屋(塩屋商店) 岡山県

16 ㈱オカヤマ 岡山県

17 芳香園製薬㈱ 香川県

18 ㈱カリョー 福井県

19 ㈱能登製塩 石川県

20 ㈱アサダヤコーポレーション 石川県

21 ㈱松下商店 長野県

22 ㈱三協 日の出工場 第3倉庫 静岡県

23 釜蒸し蔵工房 北海道

24 富士カプセル㈱食品工場 静岡県

25 富士カプセル㈱北山工場 静岡県

26 ㈱豆福 愛知県

27 甘強酒造㈱ 愛知県

28 ㈲創建舎 健康増進施設 健康館 岩手県

29 日乃出醤油有限会社 岡山県

30 ㈱富澤商店 神奈川県

31 お茶元みはら胡蝶庵 菓子工房 長野県

32 ㈱鈴�� 静岡県

33 ㈱三協 日の出工場 第4倉庫 静岡県

34 ㈱富澤商店 橋本工場 神奈川県

35 東洋カプセル㈱ 芝川工場 静岡県

36 ㈱ AFC-HDアムスライフサイエンス 3F 静岡県

37 富士カプセル㈱ 食品工場 静岡県

38 ピィシーシステム㈱ 静岡県

39 アリメント工業㈱新富士工場 静岡県

40 ㈱ AFCHDアムスライフサイエンス 国吉田工場 静岡県

41 アピ㈱池田工場 岐阜県

42 ㈱夢実耕望 岩手県

43 緑と風のダーシェンカ 愛知県

44 緑と風のダーシェンカ 幸田本店 愛知県

45 相互運輸㈱ ICロジスティックセンタ- 福岡県

46 日本製薬工業㈱ 愛知県

47 アピ㈱NS工場ソフトカプセル課 岐阜県

48 郵船港運㈱南港物流 センタ- 営業所 大阪府

49 ㈱本田味噌本店 綾部工場 京都府

50 日本���ブレット㈱ 京都府

51 中日本カプセル㈱ 岐阜県

52 ㈲太洋 茨城県

53 協和薬品㈱第1工場 富山県

54 アリメント工業㈱新富士工場 静岡県

55 ㈱エスビーケー ・ トヤマ 富山県

56 ㈱アスナロ化工研究所 大阪府

57 備前化成㈱第3工場 岡山県

58 ㈱カニエフードサービス 愛知県

59 株式会社藤忠 神奈川県

60 株式会社もあ 神奈川県

61 ㈱半鐘屋 岡山県

62 ㈱ミカ食品 福岡営業所 福岡県

63 ㈱藤忠 福山営業所 広島県

64 サンエフ㈱ 東京都

65 ㈱藤忠 大阪営業所 大阪府

66 占部大観堂製薬㈱ 福岡県

67 エナジック㈱ 静岡県

68 東京ポンパドウル 船橋 千葉県

69 東京ポンパドウル 新越谷 埼玉県

70 ㈱玄聖 瑞穂細渕倉庫 東京都

71 ㈱ミカ食品 本社 神奈川県

72 住岡食品㈱浜北工場 静岡県

73 富山薬品㈱ 富山県

74 横浜ポンパドウル そごう横浜店 神奈川県

75 油六薬品㈱ 奈良県

76 フ���イスラボ㈱ 掛川工場 静岡県

77 酒田米菓㈱ 鳥海山麓工場 山形県

78 丸昌稲垣㈱上郷工場 長野県

79 東京ポンパドウル 八王子 東京都

80 東京ポンパドウル 宇都宮 栃木県

81 ポンパドウル 熊本店 熊本県

82 ポンパドウル 小倉店 福岡県

83 横浜ポンパドウル 天満橋店 大阪府

84 横浜ポンパドウル 名古屋店 愛知県

85 横浜ポンパドウル 奈良橿原店 奈良県

86 窪田味噌醤油㈱ 千葉県

87 角光化成㈱緑の里工場 茨城県

88 ㈱秋田今野商店 秋田県

89 山田屋醸造 福島県

90 ㈱北食(ホクショク) 北海道

91 有限会社おたまや 山形県

92 ㈲斎藤酒造場 徳島県

93 いとげん伊藤元三郎商店 北海道

94 金剛薬品㈱名古屋支店 愛知県

95 美作そうめん山本 岡山県

96 太陽エフ・ディ㈱ 徳島県

97 アダプトゲン製薬㈱可児工場 岐阜県

98 東洋カプセル㈱芝川工場 静岡県

99 ㈱三協 日の出工場 第2倉庫 静岡県

100 ㈲フィリング・ラボ 東京都

101 ㈱三協 日の出工場 第4倉庫 静岡県

102 日本ヘルス㈱厚木工場 神奈川県

103 ㈱敬明 熊本県

104 株式会社島田製薬 静岡県

105 富山薬品㈱ 富山県

106 ㈱ココサプリ 東京都

107 ㈱アジテック・ファインフーズ 岩手県

108 山本漢方製薬㈱ 愛知県

109 園田学園女子大学 食物栄養学科 兵庫県

110 ㈱玄聖 瑞穂細渕倉庫 東京都

111 愛しとーと 唐津支店 佐賀県

112 福山黒酢㈱福山第二工場 鹿児島県

113 戸倉商事㈱ママパン事業部 滋賀県

114 海洋食品豆腐よう事業部 沖縄県

115 ㈱JCC わだや 沖縄県

116 (個人名) 沖縄県

117 沖縄ハム総合食品株式会社 沖縄県

118 石川酒造場 沖縄県

119 京都グレインシステム㈱奈良工場 奈良県

120 フジヨシ醤油㈱ 大分県

121 ㈲河野酢味噌製造工場 岡山県

122 ㈲馬場商店 岡山県

123 三生医薬㈱南陵工場 静岡県

124 ㈱千草西崎工場 沖縄県

125 ㈱青い海 沖縄県

126 ㈱イワセ・エスタ神奈川支店 神奈川県

127 ㈱八宝商会 千葉県

128 ㈱アイ・エム・エス 東京都

129 ㈱ウメケン 富山工場 富山県

130 ㈱アスナロ化工研究所 大阪府

131 三生医薬㈱南陵工場 静岡県

132 ㈱ GSIクレオス 大阪支店機械機能部 大阪府

133 森川健康堂㈱第3工場 熊本県

134 ㈱ GSIクレオス 大阪支店香粧品部 大阪府

135 オッペン 化粧品㈱滋賀工場乳液倉庫 滋賀県

136 ㈲竹屋食品 広島県

137 ㈱りあん 山梨工場 山梨県

138 株式会社カザミフーズ 栃木県

139 ㈱OMUクリエイト 広島県

140 山高味噌㈱ 長野県

141 ㈱竹屋 長野県

142 ㈱丸三 高知県

143 ドギ-フ-ズ 購買管理【福岡支店】 福岡県

144 ドギーフーズ㈱ 宗像工場 福岡県

145 ㈱森田草楽堂 奈良県

146 博多薬膳 麹・味噌商店 福岡県

147 ㈱薫製倶楽部 岡山県

148 荒川商事㈱ 京都府

149 ㈲篠崎ベーカリー 愛媛県

150 いが漢方内科 金のさじ診療所 兵庫県

151 ㈱松山丸三 配送センター 愛媛県

152 元気パン工房 ごぱん 香川県

153 ていね・さくら館 北海道

154 金丸富貴堂㈱ 北海道

155 金丸富貴堂㈱函館支店 北海道

156 カギ の キーステーション 大野 佐賀県

157 ㈱仲蔵商店 新潟県

158 ㈲丸井伊藤商店 長野県

159 トップフーズ㈱ 茨城県

160 ㈱金谷ホテルベーカリー 栃木県

161 ㈱ジャストベイクアミー 石川県

162 ㈱中国リス食品販売 岡山県

163 パンドコロモーデ 京都府

164 ㈲ベーカリーオロン 長崎県

165 大塚食品㈱徳島食品部門 徳島県

166 太冠酒造㈱ 山梨県

167 ㈱コウリョー 岡山県

168 合名会社 関東屋商店 京都府

169 ㈱三協 日の出工場 第1倉庫 静岡県

170 日成興産株式会社 大阪府

171 サンヨー山梨デンカシステム㈱ 山梨県

172 ㈱エーデルワイス 埼玉県

173 ㈱タララボ 佐賀県

令和6年3月28日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評価調査会及び指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループの合同開催 資料 ,薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評価調査会指定成分等含有食品等との関連が 疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ(第5回)資料,審議会,研究会,検討チーム,厚生労働省,Ministry of Health, Labour and Welfare,mhlw,遺伝子組換え,バイオテクノロジー,ゲノム,健康食品,指定成分,健康被害情報|厚生労働省

4 notes

·

View notes

Text

ある画家の手記if.37 告白

電話の 音

ガバッと身を起こして音の鳴っているケータイを探す

僕いつからここで なんで 眠って?た…こんな緊急時に?

急いで電話をとった「…っ、はい」

『直人…』香澄だ もしかして僕が寝てる間に何回もかけてくれてたんじゃ

とにかく耳から離さずにいると香澄は手がかりになりそうな地名を言った そのあとに、震えるような声で続いた

『直人のとこに 帰りたい…』

会いたい

「すぐに行く」

話しながらじゃ運転できないからすぐ切った。どういう状況か詳しく聞きたかったけど、切迫してるのは確かなんだろう、香澄の声から突き刺さるような寒さと緊張感が沁みてきた。

聞き覚えのある、多分地名。あのへんはキャンプ場とかコテージとかがあって山雪のアトリエが生徒のためにいくつもそういう別荘みたいなのを持ってた、その中にその地名もあったはずだ。

すぐ山雪に電話して確認したらやっぱりあった。僕も知ってるところだ。経路を確認する。

『夏以来だから埃っぽいかもしれないけど好きに使っていいわよ。香澄ちゃんとそこでお正月過ごすの?』

「や………まぁ、そんな感じ」

適当に話を切り上げて電話を切る。山雪は話し出すと長くなるから。

あまり運転し慣れてない外車を駐車場から出して、なるべく渋滞に引っかからないような田舎道やら下道やらを通った。大晦日だしそのほうが早そうだ。

目的地まで完璧に頭にルートが入っているわけじゃないから、香澄のケータイを借りて車道マップのアプリの音声も頼りつつ車を走らせる。

香澄の言ってた情報がスマホで出ない。

車内の情香ちゃんの地図を借りる。彼女は大型車両の免許も持ってて一時期はトラックで長距離運送の仕事もしてたから、運転技術にも土地勘にも強い。

広げて見てみたらすごい量の書き込みがあって、ここは今工事中で封鎖だとか、田んぼのあぜ道を抜ける近道だとか、ネットも顔負けの情報量になってた。彼女のことだから古い情報をごちゃごちゃ手元に残しておくことはないだろうと思って、地図を信頼して近道を選ぶ。

運転中に見返していて、香澄が口にした一言一句その通りの地名が情香ちゃんのペンで二、三度マークされてるのを見つけた。

ここに、香澄が居る。

怪我には止血のテープを貼って包帯をきつめに巻いて、シャツを着た上からもう一度情香ちゃんに包帯を巻いてもらった。すでに見てる間にシャツに血が沁みてきてたから。コートを脱いだらそれが見えるから車内でも着てるしかなくて、ものすごく熱いような、寒いような気もする、この状態で暖房入れたらさらに変に体の調子を崩しそうで車内はずっと空調を切ったまま。息が白くなる。

手当てしてる間、情香ちゃんに怒られた。

香澄のために最善を尽くしたいなら、まず自分のコンディションを常に最善に保てって。

途中でハンドルを握ってた怪我してるほうの腕が内側からピキッと無数にひび割れて針がつき刺さるような、これまでにない痛みに襲われた。思わず脇道でブレーキを踏む。車体が揺れて少し傾く。その僅かな揺れもビリビリ伝って背中や脚や怪我をしてないところにまで妙な痛みが走る。おかしいな。背中や首の後ろに冷や汗がつたうのが分かった。堪え切れずに一度座席で体を折ってひどい痛みが過ぎるのを待つ。

「……っ、う」耐えられない 車のドアを開けて一歩出た草むらに吐いた

痛みで吐くなんて初めてだ

息が上がる

ーーー直人のとこに 帰りたい

…僕も会いたい

こんな形で、こんな突然 目の前から影も形もなく居なくなるなんてまるで悪夢だ

暗い夜道をどこまでも運転してもずっとただ真っ暗で

一人で目の効かない闇の中でずっと手探りしてるみたいだ

ほんとうにこの先に香澄は居る?

ちっとも近づけてないんじゃないか

香澄の声の響き、野外にいるようだった

こんな夜中に あんな人気のない場所で

古い記憶がフラッシュバックする

誰がいつどこで命を落としてもおかしくない

僕が頑丈だから忘れやすいだけ 人は簡単に死ぬ

簡単に死ぬ

うそみたいにあっけなく

くだらない とるに足らないようなことで

死んで

誰にも知られない場所で

誰も知らないまま

…香澄

泣いちゃだめだ 運転するとき視界を悪くする

強く瞬きして誤魔化す

まあまあ近くに病院がある。行けない。行けば縫ったりなんだりそれなりに時間がかかる。そんな場合じゃない。ぎゅっと目を閉じて堪えていた痛みが過ぎたら目元にも汗が溜まっていた。それを拭いもせずにもう一度、運転のために車内に戻ってハンドルを握った。

途中で獣も通らないような山道を抜けたりしたけど目的地まで来れた。

道の途中で車を停めて降りる。そのときに暖房���つけておいた。救急車を呼ぶかもしれないけど、この車に香澄が乗るかもしれない。

この近くに、香澄が居る 車種くらい教えておけばよかった

「香澄!」

夜道で大声を張り上げる 通る車もほとんどなくて僕の声は普段より空気によく通った

いつまでもなかなか暗闇に慣れない自分の目にイライラする

目的地周辺を歩き回っていたら、幾度目かの僕の声で道の脇の草むらが揺れて

そこからよろけるように出てきた人影を両腕でしっかり抱きとめた

体に腕を回して髪の毛を撫でる

まだそんなに目は効かないけど分かる

これまでずっと何度も撫でた柔らかくて細い髪の毛

手のひらで触れて撫でる何度も抱いた体

暗闇の中、顔にそっと触れる

折り重なったような凹凸が目のまわりから首筋まで連なっていた

「…香澄」

小さく震える声が「直人」って僕の名前を口にした

服も体からも土の匂いがする、必死でここまで来たのが分かる 怪我もしてそうだと思ったからあまり体にむやみに触れないようにコートで包み込むようにそっと抱き上げて車まで運びながら尋ねる

「香澄、首をどっちかに振るだけでいいよ、怪我は… ここに救急車を呼ぶ?」

香澄は首を横に振った。

「わかった…情香ちゃんの車できたから、それで帰ろう、僕と二人で、もう大丈夫… 大丈夫だよ」

香澄の頭に自分の額をあてた。香澄が小さな声で言った。

「…俺、やくそく守ったよ」

「うん。分かってるよ。…えらかったね」

後部座席にそっと寝かせると香澄はぐったり体を横たえた。積んである毛布で体を包んで、体重はかけないように覆いかぶさると頭を胸元に抱き寄せた

「…がんばったね」

安心したのか香澄は少し目元を緩めた

「大丈夫だよ、ちゃんと会えた、もう大丈夫… 僕がいるよ…」

香澄の頭を抱えたまま項垂れた、座席の上に点々と涙が落ちる

「もう大丈夫…」

…無事だった

生きて

ちゃんとまた会えた

二度と会えないかと思った

僕の腕の中で息をしてる

「もう大丈夫…」

何度も繰り返す

これが悪夢なもんか ちゃんと会えた …生きて

「うちに帰ろう、香澄」

そう言って香澄の頭をはなすと座席に寝かせて、頭の後ろに僕のマフラーをあてて枕にする。

後部座席のドアを閉めた。車内はもうちゃんとあったかい。

目が霞んで、本当は運転していい状態じゃないんだろうなと思いながらなんとか運転する。

少しずつ朝日が昇って、あたりが薄明るくなってくる。

視界がぼやけて途中で地図をちゃんと見れなくなって、ケータイからの音声案内にぼんやり従う。誘導された道は高速経由で、仕方なく高速に乗った。けど年始の渋滞に捕まって途中で立ち往生してしまった。

車が前にも後ろにもまったく動かない状態がずっと続いて、僕はハンドルの上に体を伏せていた。

香澄に話しかけたい

香澄の声が聴きたい

まだ後ろで寝てるかな 眠ってるなら寝かせてあげたい

ちゃんと体を見て、病院にも連れて行かなくちゃ たしか裸足だった

��きればこのまま近くの病院に車をつけられれば

離れてたあいだ、ご飯は食べさせてもらえた?

酷いことはされなかった?

傷つくことを言われたり 追い詰められたり 死んだほうがましなようなことはされなかった?

それにしても全身水をかぶったみたいにひどい汗だな 暖房が効きすぎかな、と思ってシャツのボタンをいくつか外したら手が真っ赤に染まった

ベージュのシャツの半分以上が血で染まって、絞らなくてもいつの間にかシャツのあちこちからこれ以上繊維に含みきれない血が滴り落ちてた

ずるりと足元を動かすと池みたいになった血だまりにぽとりぽとりとあちこちから血が落ちてさらに溜まっていってた

…これ僕もまあまあ危ないのか

後部座席で眠っていた香澄が起きて

僕を見て何か叫んだのが聞こえた

泥だらけの香澄が急いで後部座席から降りて、どこかにいく

とまってる前後の車?

いかないで香澄

せっかく会えた

離れるのは怖いよ

一緒に

「うちに かえろう… 」

続き

0 notes

Photo

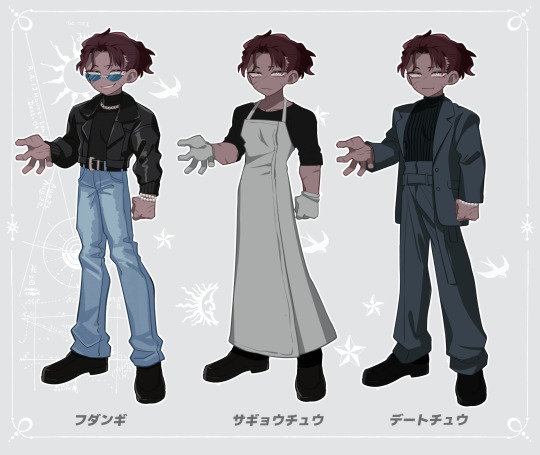

エスケープ/ニコライ・ズダーノフ

追記に詳細設定(テンプレ元)

セリフ集

「コーリャでいいぜ。どうせ短い付き合いだ」

「わかったわかったつうの!纏わりつくな!」

「海の藻屑になりかけてかき集めた金が紙クズになりやがって……ったく泣けるぜこの世はよ」

「故郷でもねえのに故郷の味っつったらロシア料理だ。うちの祖母さんがこればっか作るもんだからな」

「俺が漁師をクビになったのは無能だったからじゃねえ。地球も海も凍っちまったからだ!」

「手足と頭がありゃ仕事くらい調達する」

「普通の家だよ。なんてことはねえただのよくある家だ。俺が息子で兄貴だっただけの……」

「これが小せえ喧嘩に見えるってのか?」

「べっつに構わねえよ」

「おう、どうした」

「へいへい……」

「ふっざけんじゃねえ!!」

「マジかよッ!ファック!」

「豚の餌にもなりゃしねえ」

「主憐れめよ」「主イースス・ハリストス、神の子よ。われら罪人を憐れみたまえ」

「どこでも行けるだろうよ。テメェにその能がありゃ……」

「俺ァ欲しいものをただ待つのは性分に合わねえんだ。それがたとえ嵐の中でもな」

◆ニコライ身上調査書

姓名:ニコライ・ズダーノフ(Nikolay Zhdanov/Николай Лукич Жданов)

愛称:愛称はコーリャ、ニーカ、もっと親しければニコラーシャなど

年齢:29歳

性別:男

血液型:AB型

誕生日:1月1日

星座:山羊座

身長:186cm

体重:86kg

髪色:赤茶色

瞳の色:明るいアンバー

視力:左右4.0

きき腕:右

声の質:低くて響く声(icv.ベオウルフのときの中井和哉)

手術経験や虫歯、病気:体が丈夫、病気をほとんどしないのであまり病院に行かない

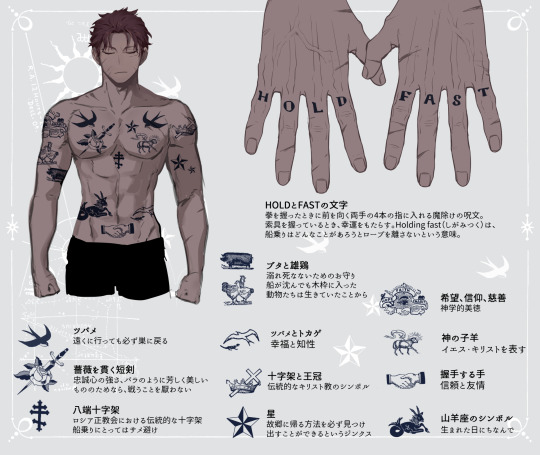

身体の傷、アザ、刺青:顔や身体に細かい傷、手が傷だらけでぼろぼろ 胸、腹、二の腕にタトゥーがある

その他の身体的特徴(鼻や目の形、姿勢、乳房、足、ホクロなど):恵まれた体格で肩幅が広い。

セックス体験、恋愛、結婚観:交際経験は3~4人。仕事が忙しすぎて連絡できず、自然消滅するパターンが多い。フリーのときは可愛いと思った女性に目をつけている。結婚願望はけっこうある。

尊敬する人:父親

恨んでる人:昔乗っていた漁船の船長、税関、代替わりした本社の社長

出身:アメリカ合衆国アラスカ州

所属:オレゴン州の漁業組合

将来の夢:大きい漁船を持つか、組合の会長

宗教:キリスト教正教徒(ロシア正教)

恐怖:真冬のベーリング海 高波

癖:拳を握る

酒癖:黙り込むか、思い出話をする

*交流向け

恋人:ジズ・サリバン

一人称:俺

二人称:お前、テメェ、あんた

呼び方:下の名前呼び捨て、愛称があればそれ

*概要

オレゴン州で漁師をやっていた屈強な男。若いころから過酷なベーリング海での漁に勤しんでおり、非常にタフ。洋服を選ぶセンスがなく、出かけるときは恋人に言われるがまま着ている。笑うのが下手。

*性格

強い信念を持つ働き者。怠けようという気持ちが一切なく、仕事に誇りをもって成果をあげようと努力する。いったんこうと目標を決めたらどれだけ長い時間がかかろうと寄り道も近道もせず忍耐強く熱心に取り組み、厳しいほど己を律して必ず達成する。若いころからの経験や教訓を糧に自立心と強い意志を持ち、誰よりも自分自身を信頼する。そのため人からの助言を受け付けない頑固な部分も。欲しいものがあれば誰かと争うことも厭わず、闘いを重ねることで獲得してきた。

根拠のあるものを信用し、そうでないものを信じきれない節がある。実績には確固たる自信を持つが自分自身にはそれほど自信はなく、不安定になると周りの人間を支配しようしたり、横柄にふるまうことも。外見が威圧的であることを自覚しているが、わざわざ優しく振舞ったりはしない。利己的で実益を求めるあまり淡々としすぎ、温かみや思いやりに欠けることもある。

*人間関係

人付き合いはそれほど得意ではないと思っているが実は下手でもない。人をやる気にさせたり監督・指導するのが上手い。仕事ではある程度の地位につき、恐れられたり緊張感を与えながらうまく現場を回す。危険なときや指導の際は間をあけず瞬間的に怒るが、案外褒め上手で人の良いところをよく褒める。

特に恩義があったり自分の利益になると思った相手にはきちんと接して関係を保とうとするが、そうでない相手にはそっけない。小さな子供の扱いは比較的上手。自分や家族、それから利益を守るために喧嘩は買う主義で攻撃されれば間髪入れず反撃する。上下関係に厳しく、上には忠実で下を守ろうするが、自分だけ得をしようとしたり従業員を使い捨てるような上の人間には絶対に泣き寝入りせず、猛然と反抗する。

*家族関係、幼少期体験

アラスカ州の自然豊かな田舎生まれ。祖父母がロシア人移民であり、その3世のロシア系アメリカ人。ロシアに出自のルーツを持つが、本人の意識としてはほとんどアメリカ人。妹が生まれてからしばらくして母親が病気で亡くなり、祖母、父、5つ下の妹と暮らした。

18歳になるまで公立校に通う。学歴はごく普通。父親が主に過酷なベーリング海のカニ漁を生業にしており、体つきがしっかりしてきたハイスクール時代から死ぬほど手伝わされている。25歳のころ父親が海の事故で帰らぬ人となり、自身が「早死にの家系」であることを悟る。妹が行きたがった大学に行かせるため、アラスカからオレゴン州のポートランドに引っ越しをし、漁師として十分な生計を立てていた。

*能力

働き者で野心もあり、仕事につけばそれなりの地位につくことができる能力を持つ。とにかく仕事ができるせいで人を頼より自分でやったほうが早いと思いがち。確実に努力したぶんだけの報酬を得て、体力の許す限りいくらでも働くことができる。

家計の管理や家を整えることもあまり苦ではなく、当然のように掃除や洗濯、自炊もする。レパートリーは主に魚料理と祖母から教わったロシア料理。得意なのはピロシキ。将来的に漁船を持ちたいと考えており、大型トラック、フォークリフト、水上バイク、すべての海域での船舶の運転免許、エンジントラブルにも対応できる海技士の資格を取得。乗組員としても重宝される。

また海上での星での位置確認が得意。体内時計を自在に操ることができ、数秒から数時間いつでもどんな場所でも眠ることができる。簡単な大工仕事はお手の物。サバイバルスーツの着用と氷をアイスピックで砕くのが異常に早い。

なんでも実用性を重視するのでファッションセンスはいまいち。ボロボロになるまで着る。

*好きなもの

食べ物:牛肉、カツレツ、新鮮なサラダ、スープ類、チーズ、いちじく、チコリー

飲み物:クラフトビール、ウォッカ、コーヒー

季節:春

色:緑 着るなら黒か茶色 食欲がわくのは赤

香り:普段はほぼ香水をつけずちょっと磯臭い もら��もののヴェルサーチェのエロスをたまにつける ミント、グリーンアップル、バニラの香り

煙草:吸わない

書籍:新聞、情報誌、古典文学

動物:カモメ

異性:自分の手元を離れない女

ファッション:動きやすくて汚れに強い服 もしくは80年代ファッション(他薦)

場所:穏やかな海、家

愛用:エプロン、ゴム製の靴、サバイバルスーツ

趣味:音楽を聴く、映画、読書

0 notes

Text

仙台の多夢多夢舎中山工房に行ってきました。

4月に茅スタジオで展示した「大のんちゃん展」の巡回展を見たくて。

ボリュームいっぱいののんちゃん達と、タムタムのみんなが描くイラストが満載に詰まった空間はとてもあたたかくて、しあわせな空気でした。

おっくんと一緒にたくさんお絵描き。

ここにいるみんなこどもにとっても優しくて、おっくんも描きまくりながら相手のやっていることをちら見しては真剣に褒める。

ランチは美味しいし、やさしいし楽しいし素敵だし、最高だな!

と言いながら松島に向かったのでした。

おすすめです。

__

ブックカバーと栞展

日時: 8月19日-9月17日 11:00-16:00

日月祝定休

場所: 多夢多夢舎中山工房

〒981-0952 宮城県仙台市青葉区中山2-18-5

タムカフェ ランチタイム 11:30-13:30 (火木金土)

0 notes

Text

ボクが「ニューロマンサー」を読んだその理由

ちょっとしたおはなし

ボクが「ニューロマンサー」を見つけたのは祖父母の家の二階、階段を上がって右手の部屋にある叔父のベッドの下だった。

叔父が死んでから3回目の土曜日だった。遺品整理をしている最中のことだった。

叔父は編集社に勤めていた。具体的にどんな仕事をしていたのかは知らない。3親等以上離れた人間はもはや他人だ。ボクの家系はかなり核家族化が進んでいる。

風俗ライター。叔父がボクに教えてくれたのはそれだけだった。風俗ライターをしているのだと昔一度話してくれたのだ。

田舎の大病院でのことだった。病気の祖母が山場だからと近親者が駆けつけた日だった。年末年始やお盆ですらまとも集まらない親族が、今日ばかりはと早朝から集合していた。夕方ごろになると買い出しやら一時帰宅やらで皆外出しはじめた。ボクと叔父が留守番をすることになった。ボクたちは管につながれて眠る祖母を起こさぬよう、病室を出て待合室へ行った。サンシェードの隙間から西陽がじりじり差し込んでいた。8月だった。叔父は自販機で買った微糖のコーヒーをボクに渡し、ボクに将来のことについて尋ね――当時のボクは小学校5年生だった――、それからニヤニヤ笑って自らの仕事について話した。ボクは風俗が何かも知らなくて特にツッコむこともできなかったから、叔父にとってはさぞ肩すかしだったろうと振り返って思う。

ただ今では逆にあのカミングアウトが事実だった可能性も高いのではないかと疑ってもいる。叔父の脂っこい顔とベトベトンみたいに弛んだ顎は風俗ライターとしてあまりにしっくりくる。

結局この後祖母は力強く峠を制覇し、今でも元気に生きている。一方叔父はそれから6年後に死んだ。親の死に目に会えなかったことになる。

叔父は事故死だった。大型トラックに轢かれた。左折するトラックに捲きこまれるかたちだった。1メートルはあるタイヤに潰されて即死だった。そういう事情があったから通夜でも葬式でも遺体は見ていない。修復不可能だったと、葬儀屋から遠回しの表現で聞かされた。

葬儀は当然のように悲惨な雰囲気で、それでいて意外としめやかだった。と思う。正直なところあまり覚えていない。結局のところ叔父はボクにとって最期まで他人だった。

だから遺品整理に駆り出されたときも特別何も感じなかった。ボクのきょうだいもいとこも女子ばかりだから、男手が必要ならしょうがないと文句も言わずに祖父母の家へと向かった。その素直さを褒めてほしいと思っていた。

実際遺品整理といっても大したことはなかった。叔父は名古屋に住んでいたがその実家は茨城にある。名古屋の家の方は叔母さんとその娘たちに任せる運びになっていた。つまりボクと(叔父の弟たる)父の仕事は叔父が生家に残していった物の処分だった。

部屋にあった叔父の私物は、思い出の品になりそうなものを除けば、テレビ台の下で埃を被っていたプレステ2とベッドの下に収納されたそこそこの量の文庫本だけだった。2世代前の中古ゲームハードなんて貰い手もいないだろうということで前者は燃えないゴミ行きとなった。本についても大体同じ流れで、誰もいらないなら捨ててしまおうという話になった。メルカリはまだ浸透していなかった。

そのときだった。ボクの貧乏性が発動した。思わずちょっと見せてよと名乗りを上げた。誰も反対はしなかった。好きなだけどうぞと祖父母が場所を空けてくれた。ボクはプラスチックボックスに並べられた書籍を物色しはじめた。

ホームズシリーズとポアロシリーズが数冊ずつ。川端康成と森鴎外の短編集。徒然草。細雪。ドグラ��マグラ。ノルウェイの森。ガープの世界。ニューロマンサー。ルパン三世の漫画。それから侠飯とナミヤ雑貨店の奇蹟。

流石のボクもうるっときた。所帯も持っていい年こいたおっちゃんが、たまに帰った実家で自室に籠もりプレステで遊んだり軽い小説を読んだりしていたのだ。

最終的にボクは全部もらって帰ることにした。貧乏性や感傷の影響もないわけではないけれど、それよりもジャンルの散らかり具合に心惹かれた。この雑多な感じは文学少年ないしは青年、中年と親和性が高いように感じてならなかった。それに文学文学した本も多かったから、実はちゃんとした編集者だったのではないかと叔父のことを見直した。

でもよくよく考えてみたら風俗ライターがニューロマンサーを読んでいていても何の問題もない。むしろそっちの方が偏屈っぽくて似合っている。

だけどだけど、もう一歩考えを進めてみると敏腕室長が風俗狂いなのも画になるから困ったものである。

死んでしまった叔父について、様々なイメージがボクの脳内回路を巡る。

こうして祖父母の家から持ち帰った文庫本たちが案の定積ん読と成り果て永久凍土の層中に埋没してしまったころ、ボクはひょんなことから「ニューロマンサー」の名前を目にした。

ボクは脳内に電気が走るのを感じた。なんならその少し前に「クローム襲撃」と「ウィリアム・ギブスン」の文字列を見かけたばかりだった。

ロマンスはいつだって突然やってくる。

ボクは「ニューロマンサー」に接触するべく、氷を壊すことにした。

ニューロは神経、銀色の径。夢想家。魔道師。ぼくは死者を呼び起こす。いや、違うな、お友だち」

と少年はちょっと踊って見せて、褐色の足で砂に跡を印し、

「ぼくこそが死者にして、その地」

ウィリアム・ギブスン 黒丸尚訳(1986)「ニューロマンサー」早川書房, 398-399頁

にっき

正直本を開いてしばらくは半分眠りながら読んでいた。固有名詞出しすぎだし比喩も分かりづらいし文体崩れてるしで泣きそうだった。

明確に読む姿勢が変わったのは闘技のくだりだった。あの数千字の魅力は凄まじかった。一気に千葉市へと引きずりこまれた。そこから先はもう濁流にのまれたようにページを捲っていった。

ただ、読み終わってみるとあそこはむしろ異常な部分だった。この話は全体を通して抽象的で、ギチギチに詰め込まれていて、200%フィクションで、興奮であふれている。なのに闘技のシーンは写実的でミニマルで現実めいていて哀愁が漂っている。明らかにここだけ浮いている。

例えば終盤に出てくる浜辺のシーン。あそこは世界の状態的には静謐といっていいのだけれど、文章化されたそれを読む読者の脳みそはオーバーヒート寸前になっている。怒濤の展開と観念的な理解でしか捉えることのできない電脳世界。読者側はついていくのにいっぱいいっぱいになる。ところがそんなボクらを傍目にケイスは絶望したり穏やかになったり激怒したりと忙しい。もう本当に「よう分からんけどとりあえずそういうことね」で読み進めていくしかない。とかくこの小説はそんなんばっかりだ。

にも関わらず闘技の場面においては簡潔で豊かな余韻を持ち、想像しやすく、追っていきやすい文章が続く。

「社宅、社歌、社葬」

「串から濃いタレがしたたって手にかかった」

「相変わらずフランス製の作業着を着ている」

「焦げた肉の臭いがする。観衆は勝者の名を連呼している。ビール売りは黒い雑巾で栓をぬぐっている」

「金属パイプの短い軸にすぼめた唇。ハシシュの匂い。ケイスは歩きつづける。何も感じない」

「何かがその背後の暗がりでピーといい、ブクブクといった」

「奥の暗がりで、誰かが湿った音をたて、死んだ」

なにこのきれいな詩みたいな文章。特に最後の2つの「何かが」から「誰かが」へ至る段落構造が数学的美しさを備えているのがホントキモい。お前こんな人工的な造りをメタ的に感じさせるような文章他のとこではまったく書いてないやん!ってなる。意味分からん。

特別SFめいたガジェットが出てくるわけでもなくサイバースペースも関係ない箇所に注目するのはこの小説の読み方として間違っている気がしないでもないけれど、それでもやっぱりボクはここから離れられない。

2 notes

·

View notes

Text

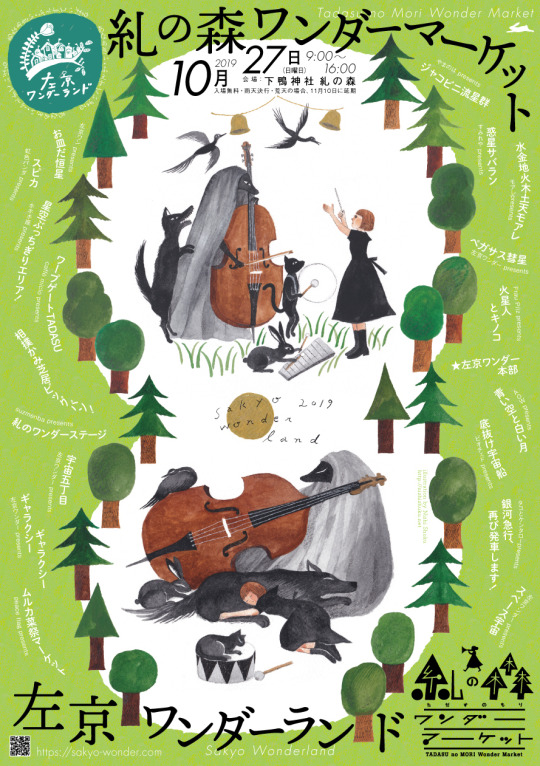

糺の森ワンダーマーケット2019 10月27日開催!

左京ワンダーランドpresents 糺の森ワンダーマーケット2019

日時:2019年10月27日(日)9:00〜16:00

会場:下鴨神社 糺の森

(〒606-0807 京都市左京区下鴨泉川町 59)

入場無料/雨天決行(荒天の場合11月10日に延期)

================================

「糺の森ワンダーマーケット」とは、左京ワンダーランドの大祭り。2019年も、この大祭りを左京区の特別な場所「糺の森」で開催します!この素晴らしい森に包まれ、心穏やかに賑やかに、そして豊かに過ごす貴重な1日。左京区で活動する個性的なアーティストや店主たち、また左京と繋がったアーティストや店主たちも駆けつけ、多種多様なおもしろヤバ素敵な出来事が溢れる楽しくカオスな空間は真に左京ワンダーランド!「左京から繋がる終らないお祭り」秋の左京ワンダーランドもお楽しみに!

================================

◆左京ワンダーランド公式WEB(糺の森ワンダー2019の項目で紹介)

https://sakyo-wonder.com/

◆糺の森ワンダー2019のFacebookイベントページ

https://www.facebook.com/events/375517956690215/

下のようなフライヤーの配布と、左京ワンダーMAP2019秋号の配布も始まっておりまーす。どこかでお手に取っていただければ〜。

そして、このフライヤー画像の下に、糺の森ワンダー2019のエリア・出店・出演・パフォーマンスの皆さんをザザザっと紹介しております。

★糺の森馬場会場

西側の北からエリア・出店紹介

———————

左京ワンダー presents

お皿だ恒星

喫茶ホーボー堂(おはぎ、お弁当)

ナチュラルフーズ ドングリ(オーガニック食品)

古道具店呱々(古道具)

toya(金工アクセサリ)

Us Vintage IMPERIAL(USA雑貨、古着)

elin&soleil(帆布鞄、布ナプ)

まえだのドーナツ(ドーナツ)

ビンタン食堂(アジア料理)

仔鹿(ワイン提供)

———————

虹色パンダ presents

スピカ

虹色パンダ(ケーキ)

古道具ツキヒホシ(古道具)

aima(靴、ヒーリング)

森のようちえん どろんこ園おやこ会(輪投げ)

菜食印度カレー いなほ屋(カレー)

Terra(草木染衣)

ムスヒテラス(整体)

水本旬代 潜在数秘術カードセッション(スピリチュアル)

若石リフレクソロジー きよみん(足ツボ)

ほしのすけ(占星術)

みーtooLabo(紙雑貨)

———————

ホホホ座 presents

星空ぶっちぎりエリア!

ホホホ座浄土寺店(本、CD、雑貨、お菓子)

マヤルカ古書店(古書)

恵文社一乗寺店(本)

シュクル(布小物、パン雑貨)

FOLK old book store+スケラッコ(本、雑貨、サイン会)

POP.POP.POP(ZAKKA)

niwa(雑貨)

(本)ぽんぽんぽんホホホ座交野店(古本、雑貨)

100000tアローントコ(中古レコード)

102(焼菓子)

島光(米、麹、南印度カレー)

swiss coffee,plants(焼き菓子、ドリンク)

チプカとプクチカ(服、雑貨、紅茶葉)

———————

caffè micio presents

ワープゲートTADASU

caffè micio(コーヒー屋)

木下実験室(テンペ・惣菜)

Yomomacha(山のリース、農産物)

ablabo.(食用オイルの販売)

山の薬膳ごはんよもぎ(カフェ、薬膳ご飯)

ハッピー太郎醸造所(発酵食提供)

タローベーカリー(パン、焼き菓子)

栗本家具工房(木工)

psycho channel(グッズ)

フランク菜ッパ(野菜、加工品)

HUMAN LOVE(酵素ジュース販売)

———————

左京ワンダー presents

相撲かみ芝居ビッグバン!

(バラエティ・ステージ)

ターケン(紙芝居)

ごっちゃんこ(相撲)

こっきり(音楽)

マジカル エミ(magic show)

———————

suzmenba presents

糺のワンダーステージ

スズメンバ

賢いユリシーズ

トンチトリオ

and More…

———————

左京ワンダー presents

宇宙五丁目

AVRIL(糸、キット)

りてん堂(紙モノ雑貨)

Routes*Roots(衣類、雑貨)

あかつき写房(写真雑貨)

aco wrap(キッチン雑貨)

アンジーナ(スキンケア)

トリバザール(生活雑貨)

23 fumi(Jewelry)

コーヒーとパン otimo(パン屋)

cafe dining mArk(カフェ)

ぐるぐるかふぇ(ケバブ屋)

三代目カレー舎、NANDI。(カレー屋)

fabbrica(雑貨販売)

———————

左京ワンダー presents

ギャラクシーギャラクシー

棘屋(サボテン)

失われた時間と百年の孤独(煮込み等)

金曜カレー(カレー)

天然酵母パンPirate Utopia(パン)

スリランカカレー地球号(カレー屋)

山福(特製オムライス)

くらしごと(雑貨)

ままや(飲食、雑貨)

asian chample foods goya(沖縄そば)

中川酒店(焼鳥、ポーク玉子おにぎり)

———————

Peace flag presents

ムルカ菜祭マーケット

Peace商店(雑貨、食堂)

富屋(漬物、味噌、軽食)

つくだ農園(大原の有機野菜)

水田家の食卓(菓子農産加工品)

ヒトテマ(カフェ)

Fon Din(タイ料理)

このちから(WS、書籍販売)

アネキノ(food、sweets)

ハトエビス(手つくり品販売)

ぼっかって(自然農)

糀qotoriya(糀販売)

‘apelila(パン、焼菓子)

生活クラブ京都エル・コープ(ジュース、菓子他)

パタゴニア京都(食品販売)

———————

★糺の森馬場会場

東側の北からのエリア・出店紹介

———————

やまのは presents

ジャコビニ流星群

やまのは(コーヒー)

小麦小店(焼き菓子)

瀬口航日(珈琲屋)

花屋にち(植物)

四月の魚(ホットドッグ)

濵口商店(パン屋、昭和レトロ雑貨)

ぷくわらい(発酵食品、おやつ)

旅する布 yattra(旅、布、雑貨)

アカツキコーヒー(コーヒー、焼き菓子)

メメントモリ(カフェ)

ダルマワークス(雑貨)

uskabard(アクセサリー)

世界文庫(古書、雑貨)

世界文庫アカデミー(お菓子)

maktub&Co.(陶磁器の販売、ポートレート撮影)

△sui(雑貨)

komame(真鍮���クセサリ)

アレクサンダー・テクニーク屋(体の使い方)

助産師Obiの会@Kyoto(妊婦さん育児相談)

穀雨食堂(雑貨)

ハーブティーcocecco(茶葉)

———————

すみれや presents

惑星サバラン

すみれや(乾物、雑貨)

Au Bon Miel(はちみつ店)

美し山の草木舎(野草茶販売)

キッチンハリーナ(ごはんや)

米農房そまねこ(お米、野菜、お菓子)

上野藤右衛門(こんにゃく販売)

朽木まるきゅう(無添加和菓子)

ウエンダ・アラヤファーム(無農薬野菜)

はまさき農園(無農薬野菜)

大見新村プロジェクト(雑貨、農産物)

うまし漁村の会(乾物)

ことりね(農産物加工品)

———————

モアレ presents

水金地火木土天モアレ

モアレ(ナイスの森)

このえのこ

妃屋(マクロビ&ナチュラル sweets+drink)

om niv o rou s(Objects)

日の出PRODUCTS(生活雑貨)

iplikten(雑貨、アクセサリー)

HELLOAYACHAN(アクセサリー)

まてりあほるま(古物)

●hiwa☆(菓子)

———————

左京ワンダー presents

ペガサス彗星

たこ焼きみはし屋(無添加たこ焼き)

ガラムマサラ(カレー)

音吹畑(野菜、ハーブ、ハーブティー)

喫酒菓子三茶(酒のアテ焼菓子)

くすのきなぎさ(陶器アクセ、雑貨)

キッズTシャツと雑貨 Flipps(雑貨)

LOCAL~baking treats~(焼き菓子)

カッチャン工房(手作り楽器)

Cosmic Family(アートクラフト)

VINA SANTI

エスニックザッカアンドイリョウポカラ(衣料)

oeufcoffee(コーヒー屋)

———————

Frau Pilz presents

火星人とキノコ

Frau Pilz(ドイツのお菓子)

SPORE(きのこ本、雑貨)

ナカガワ暢(雑貨)

mushroom_room(布雑貨)

よこづな文庫(バッグなど諸々)

Watte chai(チャイ、スパイス)

KIJIRUSHI(雑貨)

まゆらう(雑貨、Tシャツなど)

tani house(布物雑貨、似顔絵)

岡田染工場(染色雑貨)

ものつくりびと 京都(限界封筒工作室)

よくわからないもの

しいたけダンス

———————

左京ワンダー本部

so-zai capra a.k.a. BTC八木

(生ビール、酒、ワイン、ワインワークショップ)

———————

AOW presents

青い空と白い月

AOW(タイ料理)

greenpeace_farm(農作物)

JUANA(カフェ)

出町座のソコ(カフェ、カレー)

花m(雑貨)

菊屋雑貨店(雑貨)

tuki-izumi(ワークショップ)

いろんな国の雑貨と衣料RAKUDA(アジア雑貨衣料)

はいのわ(洗剤)

インドカレーじぶちゃん(カレー屋)

茶楽園(お茶たい焼き)

cafe home(お菓子)

———————

ビオチェド presents

底抜け宇宙船

ビオチェド(洋服、器、雑貨)

のんびり家(衣類、雑貨)

MYHOUSE 山の麓の雑貨と喫茶(焼き菓子、雑貨)

工房カモ(オリジナル手ぬぐい、雑貨、衣類)

道草屋(ナシチャンプル、自家製お塩)

KINOTO-乙Co.,Ltd.(陶芸作品)

パxセxリ(刺繍もの)

Tik(ヒマラヤ水晶、アクセサリー、チャイ)

ナナイロつーしん(木版画、雑貨)

あまいろ探偵団(ミツロウラップ)

warung roti(パン、珈琲、チヤ)

chill no ki(ろうけつ草木染めの衣類、雑貨)

———————

タコとケンタロー presents

銀河急行、再び発車します!

タコとケンタロー(たこ焼き)

町家サロンふ和り(マッサージ)

gorey(パスタ屋)

焼きそば専門 オーライ!(焼きそば屋)

靴磨屋circus(靴磨き)

山ぐるみ(ぬいぐるみ)

3mitts(アクセサリー)

元橋みぎわ(アクセサリー)

地球の幸せを夢みるバク(カレー)

ビニョ食堂(韓国料理)

モンゴルパン(ホットサンドイッチ)

café TIGER(まぜそば)

———————

左京ワンダー presents

スペース宇宙

食堂souffle(カフェ)

ヨコシマ珈琲(珈琲)

ilsou(帽子、アクセサリー)

Omatsu(イラスト、紙雑貨)

STOCK(器屋)

SOAPHEADS(天然素材石鹸)

みやざき眞・じゃむんち(木工)

珈琲焙煎所旅の音(コーヒー)

LITTLEWONDERS(ハーブティー)

菓舗カワグチ(菓子)

ゆるマクロビ屋台 naturemian(スパイスカレー)

焼肉屋いちなん(飲食店)

カフェウルクス

タイカレー専門店アオゾラ(タイカレー屋)

———————

2 notes

·

View notes

Text

Bookcoverと栞と絵展 @ B by the Brooklyn Brewery

Bookcoverと栞と絵展 @ B by the Brooklyn Brewery 9/23(sat)-10/1(sun)

写真家であり美術家、イラストレーターでもある中村紋子が生み出す心の生物ノンちゃんと、TAMTAMの楽しい絵たちを合わせて、なんとも可愛い「ブックカバーと栞」をつくりました。たくさんのブックカバーと栞の組み合わせを、日本橋にある「B by the Brooklyn Brewery」にてお楽しみください。ノンちゃんのかわいい絵や、TAMTAMからはなかっちの原画も一緒に展示いたします。

●中村紋子 Ayaco NAKAMURA @nonchan193

写真と絵をメインに作品制作をしている。著書に、主な写真集は’’silence’’(リブロアルテ/2011)、‘’潮目‘’(ポット出版/2014)他。イラストレーションシリーズ「USALYMAN」等。2011〜2017年は主にディレクションなどを手掛け、多夢多夢舎中山工房と「タムタムとめぐるトワル」ではアーツ千代田3331をはじめとする各所の展示運営に関わる。近年の主な展示は2018年個展「光/Daylight」(B gallery BEAMS JAPAN)

●多夢多夢舎中山工房 @tamtamdot

障害のあるメンバーが通う、福祉施設。就労継続支援B型事業所。彼らは普段、絵を描いたり、お昼寝をしたり、ご飯を楽しみにしたり。自由に、マイペースに過ごしています。メンバーがめいっぱい生きられる場にしたい。誰もが気持ちよく生きられる社会をつくりたい。それが多夢多夢舎の想いです。

●B by the Brooklyn Brewery @b.k5.tokyo

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-5 K5地下1階

土日 13:00-23:00 月〜金 16:00-23:00

<9/23 なかむらあやこの似てない似顔絵やさん>

なかむらあやこがみなさんの似顔絵をじゆうに描きます。 (人間じゃない可能性あり) 仕上がりたのしんでね!

※13:00から夕方くらいまで。

ハガキサイズ ¥500

1 note

·

View note

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ��ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正��青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻���瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Photo

12月11日 徳島 三好 ハレとケデザイン舎 『 アイサイ~art&music festival~ 』

【イベント概要】

art & music

のコラボ イベント企画『アイサイ』

✴︎視覚染色家Yoguの染物アートデコレーションによる音楽イベントを開催します✴︎

同会場にて12/8~12に開催される視覚染色家Yoguの個展

『~Yogu tiedye exhibition~』(詳細→ https://fb.me/e/UmSAc0NX)

に合わせ、Yoguさんのアート作品とコラボした音楽イベントを企画いたしました。

近年、アメリカでの展覧会に花を咲かし、進化を遂げ、世界へ飛躍宙のYoguさん。

秘境の森にノスタルジックでファンタジックな夢の空間が現れます✴︎

目を開いて

心を開いて

eye(眼)と愛のお祭り、『アイサイ』をみんなで一緒に思い切り楽しみましょう✴︎

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【日程】2021年12月11日(土曜日)

【時間】11:00~20:00

【料金】3000円/人 ※中学生まで無料

【会場】ハレとケデザイン舎(旧出合小学校)

〒779-5164 徳島県三好市池田町大利大西15

【参加方法】

FBイベントページの『

参加予定』ボタンを

《必ず》

押して下さい。誰でもご参加大歓迎です!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【参加アーティスト】

昼◆屋外:1Fステージ

夜◆屋内:2Fクラブ

●Live

Doko (BENDer)/愛知

上田耕平(yoleyole,天草)/徳島

Rryusuque/高知

極楽Shanti/四国四県

盂蘭盆 -ullambana-/高知徳島

…and more !!

●DJ

Hisa(BENDer/Metaphor)/愛知

Junia(BENDer)/愛知

Dharma(輪音/Digital vision/ODORUBA/達痲草履工房)/香川

kemumaki / 徳島

…and more !!

●VJ

Doko(BENDer/SANKA FILM)/愛知

●photo

久田元太写真研究所

/高知

and more !!(参加アーティストは随時発表していきます)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【出店】

● Wat Pho Maew(古着)

● bistalai(Bar・食器販売)

● Miica Fran(美味しいコロンビア料理・アヒアコ限定25食・ヴィーガンマフィン)

●うっかり屋(自家製ハンバーガー・甘味菓子・お瓶詰め)

●Di CAFE(徳島産ハラール鹿肉のインドネシアンアイランドカレー)

●Spiral Drop(RAW chocolate)

●chill drop(タルトやラムレーズンチョコサンド etc...)

● 朋輩テキーラ&メスカルQ.O.L

●マルゴデリ⑤(フレッシュジュース)

●めぐみめぐる、シアコロ(シアバタークリーム)

●Link Body Piercing × Cafe(CBDグッズ)

and more!! (随時発表します)

※お子様用のごはんの持ち込のみOKです

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【お知らせ】

無料屋外駐車場ございます。スペースに限りがありますので、本当に出来るだけ乗り合わせでお願いします。m(__)m

無料屋内Kids roomあります。絵本やおもちゃもあります。

会場は森の中にあり、夜は0℃近くまで冷え込むこともあります、本部にて焚き火やストーブなどもご用意いたしておりますが出来るだけ温かく動きやすい恰好でお越し下さい。

ご近所の方へのご配慮をお願い致します。敷地外で騒いだりは絶対しないで下さい。

【感染症対策】

会場内の定期的アルコール消毒、ウェットティッシュ消毒設置等。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【お問合せ】

[email protected](主催:ウミネコ倶楽部)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【主催団体について】

[ウミネコ倶楽��]

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

大人も子供も安心して遊び、学べる機会を一回でも多く作りたいという想いを基に、みんなが楽しめる事を一番大切に考えて企画しています。

【視・聴・嗅・味・触】の五感をテーマにし、色んな視点で直感を刺激し、「アートとは何か?」と考え、気付きのきっかけになる企画を創るアートイベント企画団体です。

最先端で活躍するアーティストをゲストでお招きし、地域のアーティストと交流しながら新たな文化を生むことを目的としています。

私達が住んでいる四国に輝く、山・川・海、そして太陽・月・星の自然豊かな場所で、五感を全開に開放して体感してもらいたいと思います。

音楽は全国各地よりyoguさんのアートに共感する11組のアーティストに参加してもらい、朝・昼・夕に渡る盛りだくさんの内容で音楽を大自然に響かせます。

今回の【アイサイ】は、アート文化交流が正しく明るい未来へと繋がるような祈りを込めて企画しました。

0 notes

Text

100の質問に答えてみました

100の質問に答えてる方がいたので真似してみました。昨日の自己紹介記事の補助的な感じです。

個人サイト時代を思い出して懐かしかったです。

前半はところどころ割愛しました。

質問はこちらからお借りしました。

自己紹介したい人に100の質問

1. 名前→宮桃

2. 名前の由来→桃とピンクが好きなので。宮は本名から

3. ニックネーム 4. 生年月日 5. 年齢

6. 星座→獅子座

7. 血液型→A型

8. 出身地→愛知県

9. 今の居住地→岐阜県

10. 身長 11. 足のサイズ

12. 兄弟構成→兄・姉・私

13. 経験してきた習い事→そういえば学習塾くらいしか行ったことない。

14. 学生時代にしていた部活動→バスケ部、バレー部、美術部、合唱部

15. 経験してきたアルバイト→学生時代はファストフード(モスバーガー🍔🍟🥤)、日本通運の事務、工場作業、会社を辞めてからはスーパーとカフェとレストランと病院清掃。

16. 今の職業→専業主婦

17. 趣味→自己紹介記事に描いたので割愛

18. 特技→考えたけど特にない……いいのかそれは

19. ハマってること→ビーチコーミングにドハマりしました。

20. 集めているもの→サンリオのグッズ(特にキキララ)

21. 性格→すごくサザエさん

22. 周りに言われる性格→関りが浅い知人にはO型だと思われる

23. 座右の銘→毒食らわば皿まで

24. 今までで1番の思い出→基本ずっと楽しかったけど、特に思い出すのは子供の頃愛犬を迎えたこととか、家族で海に行って貝殻やシーグラスを拾った(ビーチコーマーとしての原点)こととか、

甥っ子たちが生まれた時のこととか、漫画を描いて投稿したら努力賞をもらったこととか、好きな人と実は両想いだったと分かったこととか、そういう日常の宝物というやつです。

25. 今までで1番辛かったこと→辛気くさくなるのでこれはパス

26. インドア派?アウトドア派?→6:4でインドア

27. 休日の過ごし方→寝転がってお菓子を食べながら漫画を読む……それかお買い物とカフェ

28. 長所→真面目

29. 短所→頭が堅い

30. 100万円もらえたら何に使う?→お寿司食べに行ってフレンチ食べに行ってスイーツビュッフェ行ってコスメとアクセサリー買って旅行して、あとは貯金。

31. もしも一つだけ願いが叶うなら?→1日だけでも2013年に戻って説得しに行く

32. 占いは信じる?→いいことは信じる!

33. ドラえもんの道具で欲しいもの→ネムケスイトール。日中の眠気はすっきり取り除いて眠りたい時にすぐ眠らせてくれるという神アイテム。

34. 将来の夢→「今日も楽しかったーおやすみー!」って眠ってそのままピンピンコロリで人生を終えたい。

35. 子どもの頃どんな子だった?→幼稚園の頃はおえかきとかけっことお遊戯の時間が大好きな子でした。

36. タイムマシンに乗るなら過去と未来どっちに行きたい?→未来は楽しみに取っておきたいので過去かな。

37. 好きな物は最初と最後どっちに食べる?→最初に食べる。空腹時が一番美味い。

38. 今欲しい物→スマホを新調してワイヤレスイヤホンにする

39. 最近買った物→有線で音質はお察しだけど小さくて耳が痛くならないイヤホン

40. よく使うアプリ→Twitter、YouTube、音楽サブスク、ラジコ。普通過ぎてごめん

41. 平均睡眠時間→5~8時間

42. 毎日必ずしていること→食事はサラダから、朝一のお手洗いでトイレットペーパーを使い切らない

43. 朝起きたら1番に何をする?→うがい

44. 寝る前に最後にすることは?→asmr動画を聞きながら眠る

45. 美容院に行く頻度→2~4ヶ月おき

46. よく買い物に行く場所→近所に何故かやたら居心地のいいスーパーがある。

47. 好きな食べ物→ジャンクフードだとたこ焼き、肉まん、フライドポテト

48. 好きな飲み物→そば茶、タピオカほうじ茶ラテ、塩レモネード

49. 好きなお菓子→じゃがりこ、パインアメ 🍍、うまいチュウパイン🍍、京都の岩井製菓のサイダー飴、ショコラオレンジ

50. 好きなアイス→ピノ、アイスの実、あずきバー、シャトレーゼのラムレーズンバー

51. 好きなスポーツ→健康になったらサーフィンとダイビングしてみたい

52. 好きな場所→自宅と実家、今はなきちくさ正文館

53. 好きな言葉→武士は食わねど高楊枝

54. 好きなアーティスト→Perfumeとcapsule

55. 好きな芸能人→橋本環奈ちゃん

56. 好きな本→「海が見える家」シリーズ、「8月のソーダ水」

57. 好きな映画→「ショコラ」「恋は邪魔者」「魔法にかけられて」

58. 好きなキャラクター→ジバニャンとセーラーニャン、キキララ、リラックマ

59. 好きな色→ピンク、ベージュピンク、ピンクゴールド

60. 好きな季節→春~初夏~夏の流れ

61. 好きな曲→トルコ行進曲とビタースイートサンバとパイレーツオブカリビアンとホテルカリフォルニアを定期的にヘビロテする🎧

62. 好きなゲーム→妖怪ウォッチシリーズとポケ森とサ終したぽちゃもぐ

63. 好きなブランド→今はほとんどノーブランドばっかり着てるんだけど、せっけんはMARKS&WEB、和小物はかまわぬと濱紋様とくろちくが好き。

64. 経験してきたスポーツ→バスケとバレー。

65. 学生時代得意だった科目→現代文が大好きでした。授業で本を読めるなんてそんなそんな……

66. よく聴く音楽→中田ヤスタカさんの音楽、昭和懐メロ歌謡、ラテンの名曲etc.

67. 家での過ごし方→常に部屋着で伸びてる。そういえば家事をしながら音楽を聞いてることが多い。

68. もしも魔法が使えたら→死別しないで済んだかな。

69. 総理大臣になったら何を変えたい?→ノンポリなので特に何も……しいて言えば偏向報道と移民政策と外国人参政権を止めてほしい。

70. 今の目標→健康を取り戻す。体の。

71. ストレス解消法→とにかく寝る。マジで。ある程度休んだらプールで延々背泳ぎする、ひとカラで好きな曲ばかり歌う、大音量で音楽聞きながら深夜の国道を安全運転で走る。

72. 尊敬している人→両親

73. 国内で行ったことがなく、旅行したい場所は?→南房総と小豆島

74. 国内で行ったことがあるが、また旅行したい場所は?→鎌倉と熱海と京都と和歌山

75. 海外で旅行したい場所は?→プーケットかセブ島かフィジーの水上コテージに泊まってビーチコーミングとダイビングしたい。

76. 苦手なことは?→排水口のお掃除と換気扇とコンロのお掃除

77. 嫌いな食べ物は?→セロリ(ごめんなさい)

78. 好きな曜日→金曜日と土曜日

79. 1日で好きな時間→できあがったお料理をテーブルに並べてる時と食べてる時

80. テンションが上がる瞬間→完成した絵をPNGで保存する瞬間

81. 最後の晩餐に食べたい物→ごはん(おにぎりも可)とお味噌汁と漬物と納豆と、焼き鮭もあったら嬉しい。

82. 1日だけ誰かと入れ替われるなら?→誰ということはないけどイケメン俳優になって美女にモテまくる1日を経験してみたい。

83. 生まれ変わったら何になりたい?→桜の花の精。桜が好きなので🌸

84. チャームポイント→大きくてキラキラしてるとよく褒めてもらえる目

85. 自分の身体で好きなパーツ→ジェルネイルをしてもらった後の爪

86. 自分の中の強み→外にはあるが中にはないな……中に強みをつくらないとダメだね。

87. 今の仕事をしてなかったら何の職業に就いてたと思う?→横浜中華街の中華料理屋さんの店長

88. 口癖→「多分」「~~だと思う」

89. 視力→ずっと両目で2.7だったんだけどスマホいじってる時間が長くなってからはもっと悪い。ギリ裸眼

90. 最近ポチ(ネット通販)った物は?→ミルボンのシャンコン

91. メイクのこだわり→ベースはツヤ肌に、アイメイクはラメを多用する。キラキラは春パスを裏切らない。

92. ヘアのこだわり→髪に負担かけないように、スタイリング剤は最小限に抑えてトリートメントオイルとかでセットする。

93. 貯金してる?→してます

94. 過去に戻れるならいつ?→小学校4年生頃に短期間だけ戻ってみたい

95. 結婚願望は?→なかったけど結婚しております

96. 子どもは何人欲しい?→おりません

97. 都会派?田舎派?→都会にすぐ出られる田舎

98. 住むならマンション派?戸建て派?→小学校に上がった年齢から戸建てに住んでるから、マンションに少し憧れがある。

99. どんな人に魅力を感じる?→強くて優しい人、育ちの良さが外見にあらわれてる人

100. ここまで質問に沢山答えたご感想を!→楽しかったー! ご清聴ありがとうございました。

0 notes

Text

Collections of Hiroki Kikuta’s blog

1997年秋から1999年末まで携わった、

「クーデルカ」という仕事は、僕の人生の中で大きな意味を持つ。

嬉しかったこともあり、残念だったこともあり、しかし、制作に費やした二年間は、

無駄ではなかったと、今振り返って思う。

サクノス立ち上げに助力していただいた、元セガ副社長の故藤本敬三氏の思い出。

ロサンゼルスはウエストハリウッドでの夢のようなモーションキャプチャーセッション。

胸に浮かぶままに、語るべきことは尽きない。

ここでは、写真、設定資料、デザイン画を中心に、ゲーム制作のプロセスと、

その印象を綴っている。

クーデルカのための宣伝用イラストレーション/1998 岩原裕二 部分

このサイトは、1999年12月にプレイステーション向けホラーRPGとして発売されたゲーム「クーデルカ」のディレクター菊田裕樹が、制作資料の掲載や作品解説を目的として運営するものです。ゲームをプレイしてくれたユーザーが、より深くクーデルカの世界とその魅力に親しんでもらうために、僅かなりと助けになれれば幸いです。

---

「クーデルカ」のモーションキャプチャーは、1999年1月、ロサンゼルスはサンタモニカにあるスタジオで収録された。技術面を担当したのはフューチャーライト。普段は「ゴジラ」等のハリウッド映画のSFXを担当している映像制作会社である。遡る1998年9月、僕はイベント系を担当する人員の不足から、それを全てモーションキャプチャーで賄うという構想を建てた。全体で見れば一時間をこえるイベントシーンを、手打ちのアニメーションとスクリプトで実現しようとすれば、5人がかりの仕事となる。しかも、一向に従来のRPGの域を出ない、面白みの無い方法だ。ゲームのドラマ部分を表現するために、効果的で、目新しくて、しかも大きな省力化になる方法として、モーションキャプチャーは画期的な試みだった。無論、問題はあった。技術的に不可能だというのだ。物語の性質上、最大4人を同時にキャプチャーし、併せて音声も収録する必要があったからだ。僕はまず、日本国内のスタジオで実験をし、手応えを掴んだ。その結果、モーションキャプチャーは十分に魅力的な効果を生み出すという確信を得た。しかし同時に、僕の要求する仕様は日本国内では実現不可能であるということも分かった。だが、そこで諦めてはクリエイターが廃る。幸い、以前「双界儀」の録音でお世話になったデイブレイク社の大竹氏が、海外のコーディネイターに詳しいというので、畑違いながら探してもらったら、ロスにそれらしい技術を持った連中が居るという。早速連絡を取り、俳優のオーディション方々会いに行った。ところが実際に会ってみると、彼等も僕が考えるような仕様でキャプチャーをしたことがなかった。4人を同時に、音声もいっしょに、しかも数分に及ぶ芝居をいっぺんに収録する。そんなの聞いたことがない。しかし驚いたことに、面白そうだから是非やってみょうと、彼等は言ったのだ。新しいことにチャレンジするのが嬉しくてしょうがないスタッフ達。こうして、この前代未聞の試みは実現したのである。

クーデルカを演じてくれたヴィヴィアンとエドワードを演じてくれたマイケル。100人程のアクターをオーディションした中から選んだ人達だ。アメリカのアクターの層は厚い。皆、良い作品に出演することを夢見て、演技の勉強をし、技術を身に付け、レストランなどで働きながらハリウッド近辺で暮らしている。アメリカでは基本的に、どのような有名な役者でも、名前だけで出演が決まることはない。必ずオーディションをして、その役に本当に相応しいかどうかを確かめられる。彼等は、役の大小に限らず、それを勝ち取ることに真摯で、また仕事に臨んでも出来るだけ良い結果を残そうとする姿勢を崩さない。

セッションに参加してくれたスタッフ達。フューチャーライト側から、モーションキャプチャーの陣頭指揮にあたってくれたダン・マイケルソンをはじめ、プログラマーのランディ、エンジニアのジョン。彼等は4日に及ぶセッションの中で起った、様々な問題に素早く対処してくれた。日本側から、クーデルカのモーションを担当した竹原君。IPG側から、わざわざこのコーディネイトのためにニューヨークから駆け付けてくれたポール。そして、サウンドエンジニアのキース。

写真中央、このセッションのディレクションを全て担当してくれた、IPGから参加のデビッド・ウォルドマン。彼は日本でビデオクリップのADをしていた経歴があり、日本語が話せたため、今回の仕事に適任として選ばれた。映像制作の現場でのノウハウや、その進行に関して、彼に学ぶところは大きかった。その後、ロスでムービーキャメラマンの学校に入り、本格的に映画制作を志しているらしい。左は、デビッドの女房役のADであるクレイグ。右に居るのは、9才のシャルロッテ役を演じてくれた12才のサラ・パクストン嬢。その可愛らしさで、スタジオの人気者だった。しかし、プロとしての意識は本物で、長台詞を覚え、慣れないキャプチャーに戸惑うこともなく、見事に演じてみせた。下の写真は、キャプチャーセッションに先立つ、リハーサルの時のもの。近くのホテルで部屋を借り、本番の時と同じように、全ての芝居をチェックする。この時キャラクターはどんな気持ちなのか、何を考えながら演じればいいのかを、ひとつひとつ、押さえていく。このシーンは、クーデルカとエドワードが、オグデンとベッシーにスープを振舞われるところ。中央に、いかにも人の良いおばさんを演じてくれた人の良いおばさん、デニス・ホワイト。

スタジオというよりは工場といった有り様だが、実際すぐ横にプロップを組み立てる工房があったりした。一応サウンドステージとして作られてはいるのだが、防音がしっかりしていないため、上空を飛ぶ軽飛行機の音がうるさくて、撮影が中断したのには参った。真中に置いてあるのは、ジェームズら3人が大聖堂に入る扉が開かなくて悪態をつくシーンのための大道具。例えば、扉を叩く芝居が欲しい時に、何もないのにそういう振りだけしても、リアリティーは生まれない。扉を叩く時には、そこに扉があるべきだ。下の写真は、ゴミの山に埋もれてひっそりと稼動しているSGIのONYX。これに限らず、驚くような機材が、ごく当たり前に使われているのをあちこちで見た。聞けばそれらは全て、レンタルなのだという。こういう所にも、日本との状況の違いを感じた。右は、連日に及ぶ深夜の撮影で疲れ果てて眠りこける僕。

2000/11/25 菊田裕樹

---

ヴォイニッチ文書 部分

Emigre Document

紀元前5000年をさかのぼる昔、ブリタニアには高度な巨石文明を持った民族が栄えていた。今も島のあちこちに残るドルメンやストーンサークルは、現代科学を持ってしても不可能と思われるほどの彼らの技術力を、我々に示している。彼らはケルト人が到来するまで、全世界でも最も進んだ文化と文明を持つ民族であった。エジプトでピラミッドが建築される遙かに昔。中国、バビロニア、イスラエル、どの文化圏よりももっと以前に、ブリタニア全土に分布する巨石遺構は建てられたのである。

その力の秘密は、彼らの持つ宗教にあった。彼らは大地より湧きいでる生命の秘密に手をかける術を知っていたのである。生と死を操り、不死や、あまつさえ死者の再生をも我がものにし、労働力としての人間ならざる怪物を生み出し、高度な文明を築き上げた。それは自然の持つ輪廻の法則そのものを御する行いであり、神の為す神秘に等しい。いや、彼らこそが原初の「神」だったのかもしれない。彼らはその「神を遙かに遡る世界の成り立ちの秘密」を、文字にして書き記すことはなかったが、その祭儀や術としてのノウハウは、ケルト社会のドルイド僧に引き継がれた。ドルイド僧は古代人の残した祭儀法を基盤に、自分たちなりの技術的���レンジを加え、古代人には及ばないまでも、天地の秘密を力に変換することを自らのものとした。

だが、彼らもまた、自分たちの慣習や宗教に関して書き残すことをしない。ケルト民族の在りように関して最初に言及したのは、まさにそこを征服せんとして兵を進めたユリウス・カエサルである。しかし、彼が紀元前50年頃に「ガリア戦記を」書き記す以前に、前4世紀頃ケルト民族と親交のあったアレクサンダー大王が、アレクサンドリアの大図書館に收めるべく、ドルイドの秘儀をギリシア語で文書化させていたのである。彩飾図版を交えて作成されたこの文献は、その任に当たった人物の名を取って「エミグレ文書」と名付けられた。

この文書は閲覧を禁じられた秘密の書として王宮の図書館に保管された後、戦禍を逃れて持ち出され、数世紀の間、各所を転々とする。その間にはキリスト教の成立やローマカトリックの隆盛などがあるが、6世紀に入り、アイルランドに様々な修道院が建設され、写本事業が盛んになった結果、イタリアの片田舎に忘れられていた「エミグレ文書」は、リンデスファーン島にある写本で名高い修道院に持ち込まれた。だが、ギリシア語に堪能でない彼らは、内容の美しさや彩飾の艶やかさに目を見張りこそすれ、文書の持つ本当の力に気づくことはなかった。

9世紀に入って、度重なるヴァイキングの来襲により、蔵書の保存に危機を感じた修道院は、重要な文献を各地に避難させ始める。アイルランド生まれで敬虔な信者であるヨアヒム・スコトゥスとダニエル・スコトゥスの兄弟は、大修道院長より「エミグレ文書」を託され、その内容に驚愕した兄ヨアヒムは弟ダニエルをウェールズの辺境にあると記される聖地へ赴かせ、自らは写本を携え、フランス王の元に庇護を願い出た。弟ダニエルは聖地で修道院を建て、祈りを捧げて一生を終わる。兄ヨアヒムは碩学として歴史に名を残すが、その死後、ローマ法王庁に写本を接収されてしまう。

キリスト教を脅かす力を持ったこの文書は、ローマ法王を恐怖させ、禁断の書物として誰にも閲覧を許すことなく、書庫の奥底にしまい込まれたが、13世紀になってその損傷の激しさから、新たな写本を作る必要が生じ、当時最高の知識人として名高かったフランチェスコ会修道士ロジャー・ベーコンにその任が与えられた。彼は10年にも渡ってフランスに幽閉され「エミグレ文書」を精確に複製することを強いられたが、その過程で文書の知識は彼の物となった。秘密を守るため彼をそのまま監禁し、二度と世に出すまいという法王庁の意図とは裏腹に、彼は密かに外部と連絡を取り、自らが解読した文書の示す聖地へ赴き、生命の秘密を探る試みに取りかかるべく、着々と準備を進めていた。

彼は、先にダニエル・スコトゥスが建てた修道院を改修し、実験施設となるべきゴシックの大聖堂を建築させた。そこで彼がどのような秘術を試みたのかは、記録に残っていないが、法王庁の手を逃れフランスを脱出した彼は、二度と姿を現すことはなかった。彼は、姿を消す前に、新たな一冊の写本を残している。エミグレ文書の記述を元に、ウェールズ語の暗号で書かれたその写本は、聖地の修道院に残されていたが、16世紀になってエドワード・ケリーとジョン・ディーによって発見され、新たな写本として書き直され、さらにローマの修道院を経て、20世紀になって古物商ヴォイニッチによって再発見され、ヴォイニッチ文書と名付けられて、現在エール大学のベイニック図書館で閲覧できる。

また、ロジャー・ベーコンによって複製された「エミグレ文書」写本(原典は破棄された)は19世紀までヴァチカン宮殿の奥深くに秘蔵されていたが、1890年頃何者かに盗み出され、以後その行方を知る者はいない。ダニエル・スコトゥスが建てた修道院は1536年の修道院廃止例の後、政治犯や重要犯罪人を拘留し処刑するための施設へと転用され、聖なる場所で多くの人命が闇に葬られた。

(設定資料より)

2000/10/25 菊田裕樹

---

2000/10/25 Hiroki Kikuta

Koudelka Iasant

1879年生~没年不詳。イギリスはウェールズの田舎、アバージノルウィンの寒村生まれのジプシー。幼い頃から強すぎる霊能力を持ち、様々な怪異を起こすため、呪われた存在としてジプシーの世界から追放される。1888年9才頃ロンドンで霊能力者ブラヴァツキー婦人に拾われ、秘蔵っ子として厚遇されるが91年婦人が他界すると共に、再び放浪の旅へ。普段は霊媒として失せ物を探したりして、糊口をしのいでいる。

年は若いが、世の中の事情を一通りわきまえたところがあり、良く言えば大人、悪くいえばすれっからし。普段はあまり明るい顔をせず、大体において不機嫌そうで態度が悪いが、時折女らしいところを見せる。差別される者や愛されない者に肩入れする傾向がある。自分を表現することが下手。

(登場人物設定資料より)

Notes

クーデルカという名前は、著明な写真家であるジョゼフ・クーデルカから採ったものだ。口にした時の不思議な響きと、民族や国籍を感じさせないところが気に入って、名字ではなく名前として使わせてもらった。手元の資料を見ると、キャラクターデザインの岩原裕二氏にコンペ用のスケッチを発注したのは1998年の3月26日だが、遡る2月10日の段階で、僕はゲーム全体の進行手順と、シナリオの箱書きを完成させていたし、キャラクターの心理設計も完全なものとなっていた。クーデルカはジプシーの出身である。彼らはインドをもっとも古い故郷とし、放浪に生きる人々で、自分たちのことを誇りを込めてロムと呼ぶ。それは人間という意味である。一般社会の人間たちとは隔絶され、自分たちの血縁関係の中だけで生きている彼らにとって、追放はもっとも苦しい罰となる。クーデルカはその特異な能力ゆえに、子供の身でジプシーを追われることになった。僕は彼女を、どこにも安住することを許されない、最も孤独な存在として設定した。平和で豊かな暮らしの中に、彼女の居場所は無い。呪われた魔物や幽霊が跋扈する、廃虚の暗闇の中にだけ、かろうじて自分を置くべき空間を見出せる。クーデルカは、そういう悲しい存在なのである。

岩原氏はこのプロジェクトのために、100枚にも及ぶキャラクタースケッチを描いた。クーデルカだけでも数十枚になるが、そのほとんどはポリゴンによるモデル化のための制約から来る衣装デザインの試行錯誤であり、キャラクターの本質部分に関しては、最初から完成形に近いものを掴んでくれていたようだ。また、氏にはゲームの制作に先行して角川書店の雑誌で漫画連載を始めてもらい、ゲーム設定の1年後のストーリーという立体的な構成で、物語の厚みと魅力を増すことに貢献してもらった。

クーデルカのポリゴンモデルは、当時広島のコンパイル社の倒産で行き先を捜していた渡辺伸次氏に、経済的に援助するということで東京に移り住んで制作してもらった。彼は同社の仲間とCGスタジオであるD3Dを設立した。そのころの彼等には全く実績が無かったが、見せてもらったプロモーションムービーのキャラクターの動きに並ならぬ情熱を感じ、彼等と一緒に新しいチャレンジをする気になったのである。しかし実際、キャラクターのモデリングは難航した。ゲームスタッフ側の無理解も大きな原因だったが、D3D側もクーデルカほど高いレベルのモデルを作るのは初めてとあって、試行錯誤のために何ヶ月も時間が必要になった。リテイクに次ぐリテイクの嵐。最終的には、僕自身が彼等の後ろに付いて、鼻をもう少し縮めてだの、唇をもう少し上げてだのと細かく指示を出し、なんとか納得のいくものに仕上がるまでに半年近くかかっている。

モーションキャプチャーにおいて声と演技を担当してもらったヴィヴィアン・バッティカ嬢は、米サンタモニカ・スタジオで行ったオーディションの中で、クールで独特の色気があり、抑えた芝居の出来る人として選定した。ただ可愛いだけではなく、クーデルカの持つ陰の部分を表現するためである。彼女自身まだ若く経験も浅いとはいえ、その熱意と努力は相当なもので、10分にも及ぶ長丁場の芝居、何十行もある長台詞を、たった数日で完全に頭に入れて撮影に臨む辺り、なるほどプロというものはこういうものかと感心させられた。度重なる技術的不備にも嫌な顔をすることなく、エドワード役のマイケル・ブラッドベリーと現場の雰囲気を明るく盛り上げてくれたことには、感謝の言葉もない。

2000/10/25 菊田裕樹

llustrated by Yuji Iwahara

このページ内の全ての画像及び文章の著作権、版権、複製権、二次使用権は全てその正当な著作者、権利所持者に帰属します。よって、無断複製、無断転載を含め、著作権法に違反する形態でのあらゆる利用を禁止します。

All Rights Reserved 1997 1998 1999 2000.

クーデルカは(株)サクノス・SNKの登録商標です。

All Rights Reserved (C)SACNOTH/SNK 1999

---

Nemeton Monastery

イギリスはウェールズ地方。アバースワースにほど近い、海沿いの断崖に、人気もなく廃墟と見まごうようなネメトン修道院がある。ちょっとした公園ほどもあるその敷地の中には9世紀頃に建てられたと思われるロマネスク様式を色濃く残した修道僧の宿坊をはじめ、13世紀頃に建てられた飛び梁も美しいゴシックの大聖堂、会堂をかねた図書館、鐘つき堂、屠殺場を兼ねた炊事場、処刑台に使われた東屋、近代になって建てられた宿舎などが、全体を囲む壁と一体化して並んでいる。16世紀に修道会を禁ずる制令が発布されるのを待たずして寂れ、廃墟と化したこの場所は、17世紀に入って政治的な犯罪者や虜囚などを閉じこめたり処刑したりする目的に使用された。今でもどこかに地下牢が隠されているといわれている。近代になって、訪れる者も居なくなり、荒れるに任せていたのを、ある資産家が物好きにも買い取って移り住んだが、程なくして彼は姿を消し、後には様々な憶測と噂だけが残った。あるいは、財宝が隠されたまま埋もれているといい、あるいは、悪魔が彷徨っているといい。再び廃墟と化したこの修道院を訪れるのは、人目を避ける犯罪者や一攫千金目当ての食い詰め者だけだった。

(制作資料より抜粋)

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

1998年2月の段階で、ゲームの進行に伴う、マップ全体像の設計は、ほぼ出来上がっている。八棟の建物、地下道、墓地など、全部で100個見当の区画からなる構成で、イベントと連動して移動できる範囲が拡がっていく。実は、このような閉鎖された空間を舞台として設定したのは、単に演出的な意図によるものではなく、人的物理的制約による結果なのである。例えば、高度に訓練されたグラフィックスタッフが20人居るならば、一年間に500から600枚を超える背景画を制作することが可能だ。しかし、楽観的に考えても数人が限度と思われる人材確保の現状を前提にすると、およそ100マップ200~250画面が、用意できる背景数の上限と見なければならない。一般のRPGのように、ワールドマップがあって幾つもの街があって、などという仕様は、最初から無理。そこで、極めて限定された空間を設定し、それを有効に活用しつつ、様々な雰囲気のバリエーションを提供できるような仕掛けを考案した。それがホラーRPGという枠組みだったのである。

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

ネメトン修道院を構成する建物群は、そのひとつひとつが、建てられた年代も、目的も異なるものである。各々の建築様式の違いは、ドラマの進行と相まって、ユーザーを飽きさせないための装置として機能する。扉を開けて新しい建物に入る度に、物語が次なる展開を迎えたことを実感してもらうために。微にいり細にわたり、緻密に作り上げることが、あたかも実際にそこに居るかのような臨場感を生む。そのために最も必要だったことは、実際の建築物を参考にすることであった。

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

物語上でアバースワースとしたのは、アイルランド側の海岸にその場所を置きたかったからだが、98年8月にスタッフを伴って訪れた実際の取材は、ウェールズの下側に位置する観光地ペンブロークシャーを中心に行った。その一帯は、草原から突然に切り立った断崖が現れ、地平線の彼方まで続く、不思議な景観の土地である。その周辺に夥しい数の修道院や城跡が存在する。あるものは往時を偲ばせて健在だが、ほとんど廃虚と化した遺構も多い。セント・デイビッド教会は、中世そのままの姿で我々の目を楽しませてくれると同時に、石造りの聖堂が持つ、独特な雰囲気を理解するのに役立った。また、垂れ込めた雲と雨が作るどんよりとした暗い空気は、実際にその場に立ってみないとイメージできないものである。近辺の修道院の壁や石組みを大量に撮影して、3Dモデル用のテクスチャーとして使ったのも、大きく意味がある試みであった。

さて、ネメトン修道院の大聖堂はゴシック建築として作られているため、本当ならば、その常として側廊が無ければならない。ゴシック建築は荷重を分散する構造にすることで壁を薄くし、ステンドグラスの設置を実現しているからである。しかし、ゲーム仕様上の制約としてプリレンダリングのマップを考えた時に、多数の柱を立体的レイヤーとして配置することが困難であるために、内部を単純な箱型にせざるをえなかった。外側から見ると、飛び梁様の補強柱が一定間隔で取り付けられているが、現実の物として考えれば、全体の重量を支えるために、壁自体もさらに厚くせざるをえないと思われる。なお、大聖堂頂部の鐘突き堂は、そのものが飛び梁によって構成されている特殊な形式だが、これは架空の物ではなく、実際に存在するスタイルであることを付け加えておきたい。

2000/10/25 菊田裕樹

---

Library : クーデルカという物語

By

菊田 裕樹

– 2000年 3月 28日Posted in: Library, Library : ARTICLE

クーデルカという物語

2000年3月 公開

このサイトを御覧の方には僕の制作した

RPG「クーデルカ」を未プレイの向きも多いと思う。

手短に説明すると、19世紀のイギリスはウェールズの

片田舎にある今は廃墟同然と化したある修道院を舞台に、

クーデルカという19才のジプシーが出会う様々な

怪異をテーマにした、いわゆるモダンホラーと

呼ばれるジャンルに属するゲームである。

僕はこの作品のコンセプトに始まり、キャラクター設計、

マップ構成、シナリオ、ムービーや

モーションキャプチャーイベント部分の

ディレクション等など、様々な種類の仕事をした。

基本的な部分の組み立てには約3ヶ月ほど要しただろうか。

全部で100冊以上の本に眼を通したが、

物語の発想の土台となったのは、

「幽霊狩人カーナッキ」という本であった。

短編集で、主人公である怪奇現象研究家カーナッキが、

様々な「怪異」と「怪異に見えるもの」に遭遇し、

あるものは解決し、あるものは良く分からないまま

終わる(笑)という、味わいのあるホラー小説集だ。

興味のある方は是非一読されたい。

さて、僕が物語を組み上げる段階でこだわるところは、

歴史上の事実を曲げな��ということである。

実際に起こったとして、記録に残っている様々な事件を、

相互に関連付け、その隙間を虚構で埋めていくという

やりかたが僕は大好きだ。

同じ嘘をつくのでも、まったく根拠も無く考えるのと、

事実に基づいてその基盤を組み上げていくのとでは、

細かい部分でのリアリティーが違ってくる。

だから、クーデルカという物語には、

プレーヤー諸氏が考えているよりも、

ずっと多くの史実が含まれている。

エドワードやロジャーが実在の人物である事など、

歴史に興味のある方は、調べてみられるのも一興かと思う。

1898年は科学と迷信がせめぎあう世紀末の、

まさに移り変わる一瞬を捉えて興味深い時代である。

明ければすぐに1900年、近代科学文明の浸透の

象徴ともいうべき、パリ万博が開催される。

そしてそれこそが、僕がクーデルカの続編と

目論んでいた物語の舞台なのである。

ウェールズを描くために、ロンドンやペンブロークに

足を運んだのと同じように、僕はパリやベルギーに

取材をするつもりだった。

(パリ万博に出展されていた建物が、当時の

ベルギー王の要望で買い取られ、

ブリュッセルに現存するのだそうだ)

会場から郊外を結んで建設された地下鉄と、

そこで起こる怪異。エースネクスト誌連載中の

漫画版のエピソードを終えたクーデルカが、

拠ん所ない事情でパリを訪れ、地下に巣喰う

亡霊どもの争いに巻き込まれていく。

実はクーデルカの続編は、僕の頭の中では4作目まで

出来ている。第一部イギリス、第二部フランス・・・

とくれば、第三部はアメリカである。

時代は大きく跳んで、1973年アメリカはシカゴ。

主人公は、シカゴ大学で教鞭を取る文化人類学者、

クーデルカ・��ードメル。

クーデルカの娘アメリアが後に渡米して産んだ子供で、

つまりは孫だ。ベトナム戦争末期とあって、

帰還兵が持ち帰ってしまった悪霊が、

様々な殺人事件を引き起こすのを、まだ生きている

ロジャーの助けを借りて解きあかしていく。

(ちなみにロジャーはスーツを着て出てくる)(笑)

そして第四部は1984年奈良。

関西大学で教える友人の宗教学者の元を訪れたクーデルカは

何者かに命を狙われ、陰陽師や式神と戦う羽目になる。

奈良の巨石墳墓や京都の町並みが、

雰囲気造りに一役買うだろう。

残念なことに、今のところ僕がそれらの

続編を作る予定はないが、

小説のようなものであれば、書いてもいいかなあと思う。

Story of Koudelka : Library

---

Haven: On Koudelka, you served as producer, writer, and composer. What were some of the goals you accomplished in taking on these various responsibilities? Were there ways in which the project could have been better realized?

Hiroki Kikuta: Let me begin by saying, whenever you divide up responsibilities among a group of people concerning the judgments that get made on a project, the end quality is bound to suffer as a result. To keep the quality high and the schedule organized on a project, it's better for as few people as possible to be making key decisions, and for them to be communicating within the group with as few conflicts as possible. The ideal situation would be for but one director to be delegated the responsibility of expressing his or her creative vision. That said, for Koudelka, I was pursuing that degree of creative control.

To prepare, in gaining an understanding of the game's setting, I read about one hundred books on English history, touching on periods from the Medieval era to around 1900. It proved useful in discovering relevant episodes which could be incorporated into the story. Having several events to ground the plot in a kind of historical reality, I then started building on that foundation with some fictional events. For example, the character of Edward is based on an actual Irish dramatist named Edward Plunkett, 18th Baron Dunsany, while the woman who writes a letter for Charlotte is based on Sophie Dorothea of Württemberg. Roger Bacon is, of course, a historically famous philosopher. Also, the incident on the Queen Alice really occurred and is recorded in the captain's log of the vessel. By filling out the gaps in those historical events with fictional incidents, such as the Emigre Document and reincarnation ritual, I aimed at providing a realistic basis to the imaginary aspects of the story.

Before production, some members of our staff went on a trip to Whales to gather information and capture the genuine atmosphere of the place with our own eyes. We demanded extreme accuracy in providing the background details, and we even used motion capture technology to provide culturally appropriate body language for the characters, techniques advanced enough to compete with the standards of the Hollywood industry at that time. Those challenges, which were provided by the passion motivating that project, were the real essence of Koudelka.

Koudelka, "Patience," music sample

I remember that I was reading the critical biography of James Cameron, who was making Titanic at that time, on the airplane to England. I was overwhelmed by his tremendous efforts to capture those startling images. At that time, I realized that it is necessary for creative work to have a degree of obsessive passion involved. I hope that some degree of that conviction had a positive result on the end product.

---

As soon as it is in the year 1900, the Paris World Expo is to be held as a symbol of the penetration of modern scientific civilization.

And that is the stage of the story that I was thinking as a sequel to Kuderuka. In the same way that I went to London and Pembroke to draw Wales, I planned to cover Paris and Belgium.

(It seems that the building which was exhibited in the Paris Expo is bought at the request of the King of Belgium at the time and exists in Brussels.) The subway built by connecting the suburbs from the venue and the monster occurring there. Kuderuka who finished the episode of the comic version in the series of Ace Next magazine visits Paris due to circumstances that are not based, and is caught up in the strife of ghosts who nest underground.

(The first line of the Paris Metro opened without ceremony on 19 July 1900,[4] during the World's Fair (Exposition Universelle - that is what is meant by subway)

Actually, the sequel to Kudelka is made up to the 4th in my head. Part 1 England, Part 2 France · · ·

If you do, the third part is the United States. The era greatly jumped, in 1973 America was Chicago.

The hero is a cultural anthropologist, Kurdelka Roadmel, who teaches at the University of Chicago.

Kuderuka's daughter Amelia is a child who gave birth to the United States later, that is, it is a grandchild. With the end of the Vietnam War, the evil spirits brought back by the returning soldiers will solve various murder cases with the help of living Roger yet.

(By the way, Roger comes out wearing a suit) (lol) And the fourth part was Nara in 1984.

Kurdelka who visited the origin of a religious scholar of a friend taught at Kansai University is targeted to someone, and it will be fought against the Yin Yang masters and the expression god.

The megalithic tomb of Nara and the townscape of Kyoto will contribute to the atmosphere building.

Unfortunately, for the moment I have no plans to make those sequels, but if it's like a novel, I wonder if I can write it.

---

RocketBaby: At what age did you become interested in music?

Hiroki Kikuta: When I was ten years old, I met up with the music of Emerson, Lake & Palmer. I had never heard such marvelous music before. It was quite an impact for me. A few months later I heard that Keith Emerson was using a particular instrument called MOOG synthesizer.

RB: At what age did you start writing music?

HK: When I was twelve years old, the Folk blues movement came over to Japan from America. I studied Acoustic Guitar and started to create an original song immediately. I wanted to be a singer/ songwriter... if I wasn't a terrible singer. Actually, Digital equipment opened up my potential as a music composer. Without a musical sequencer, I can't create any complicated tunes. When I first acquired a YAMAHA SY-77 synthesizer/sequencer, I felt as if I got a ticket to a different world.

RB: Why did you start Sacnoth?

HK: I had held many original ideas about video games and visual expression for a long time. The most important purpose is to create an entertainment. When I was searching for a way to achieve my dream, I met a dominant business advisor. He introduced me to the chairman of SNK. I told him about many pitfalls that every existing RPG had. I thought those were lacking a comprehensive insight and a integrative interpretation. It is a structural defect of game production. To resolve the problem, it is necessary to get the picture of each element of game creation at the same time. I have an ability to do that. I established a company SACNOTH and took up my position as CEO in order to produce a new horror RPG project, Koudelka. But unfortunately... Though I conceived a grand scheme to realize an innovative game system and visual expression, many old staffs from SQUARE were not able to accept real change without hesitation. I say that the person who will have no change is already dead. After termination of Koudelka project, I retired as CEO of SACNOTH. It was my choice.

RB: As a composer how should music effect the game? As a developer how should the music effect the game?

HK: A music composer wants to create a good tune with utter simplicity. But if you want to create a good game as a developer, it is not enough. Because good music does not necessarily fit a good game. The most important problem is adjustment of each of the elements. If the visual element exactly synchronizes with the musical element, a dramatic effect will be generated.. And I take it for granted that everybody wants to hear a good melody in the end.

RB: What were your influences for Koudelka?

HK: In the first instance, I designed all concepts and fundamental settings of the Koudelka's world. I gathered various graphic and text materials in London and Wales. I did character design, map design, event design, scenario writing, direction of computer graphics movie, direction of motion capture... I got involved with all of the integral parts of Koudelka except battle and game system. Especially, I had no influence in battle section. I still have a great regret. I wish I could have designed it. And a quick digression, I consulted many movies and books for Koudelka. A most impressive movie is The Name of the Rose (Jean Jacques Annaud 1986). I also read the original book which was written by Umberto Eco. It is a definitely masterpiece. If you want to know some origins of Koudelka's world, you may read Carnacki the Ghost Finder written by William Hope Hodgson and The Case of Charles Dexter Ward written by Howard Phillips Lovecraft. Many fantasy novels by Lord Dunsany (His his full name and title is Edward John Moreton Drax Plunkett 18th Lord Dunsany) are also important. If you want to know about visual origin of Koudelka, see photographs created by Bob Carlos Clarke and Jan Saudek and Holly Warburton. Those are extremely exciting works.

RB: How did you manage to write, direct and compose the music for Koudelka?

HK: Writing a scenario. Directing a CG movie. Composing a BGM. Each of those is no more than a single face of game creation. When I imagined the world of Koudelka, I figure graphic elements and story elements and sound elements all at once. Because, those are mingled with each other organically. So I think that It is rather easy to manage multiple affairs.

RB: What was the easiest aspect of working on Koudelka? What was the hardest?

HK: The easiest aspect is music composing. Because I can create a music by my lonesome. It makes me free and I feel comfort. Hardest aspect is behind-the-scenes maneuvering of power game in company organization. I am so tired to do that. Let's get something straight, I am not a buccaneer but rather a creator. All aspects about creation are really pleasant for me.

RB: Why do you make music? Why do you make games?

HK: Music composing is a natural behavior for me. Like breathing. I usually conceive a good melody and a harmony without suffering. So I have no reason to make music. I think that it is my vocation. Meanwhile, creating video game is not my vocation. It is my wish. I want to produce high quality entertainment in the future. When I write a story and a plot, I usually suffer by myself. Though it is very hard and thorny, I feel maximum accomplishment.

RB: What inspires your melodies?

HK: Many great works of famous composers and musicians inspire me. If I must respect only one person or group as a music composer(s), I will take Pink Floyd.

RB: What are your hobbies and why?

HK: Good question. Riding bicycles is my hobby. I also love my yellow Peugeot MTB made in France. I also have some fun playing with my cat. She is extremely pretty.

RB: When did you begin working at Square?

HK: I began work at Square in 1991. I was twenty seven years old. In those days, the production studio of Square was placed in Akasaka Tokyo. It was small and homey, different from now. I remember that Nobuo Uematsu and Kenji Ito interviewed me in their office. We talked about progressive rock music and famous guitar player Allan Holdsworth with each other. I created sound effects for Romancing Saga at the start of my career. A few of graphic staff worked with me to design a lot of novelty sounds. We worked hard in night and day.

RB: How much freedom did you have making music at Square?

HK: In a sense, I had perfect freedom. Because, the planning staff of Square put none of the assignments relevant to the menu of music work and schedule in my hand. Nobody explained to me about game detail which they were producing. I had to think and imagine what kind of music was needed for our game project. Changeover,changeover, and more changeover of specifications. It was difficult to foresee the final image of it. But I did.

RB: What is favorite game that you worked on at Square and why?

HK: May be Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana). I think that it was a pretty good game except for the big BUG. The multi player system was extremely fresh and delightful. In the aspect of music, I was fully challenged in regard to sound expression using 8 voice PCM system of SNES hardware. Please see and hear the opening sequence of Seiken Densetsu 2. It is so simple but so lyrical, isn't it? I am really proud of my visual direction and music composition.

RB: Did Nobuo Uematsu influence your work?

HK: I think there is no influence from Nobuo Uematsu. I have never taken any lessons about composing game music. The style and the melody of my music are totally conceived by myself. Just the same, every staff composer at Square were free from influence of somebody else. Originality and personality were cheerished in our studio. It was the policy of Nobuo Uematsu.

RB: What are the best and worst memories that you have of Square?

HK: Hmmm... Best memory... it seems a trip to MANA island of Fiji republic. After a production of the game Secret of Mana, I and my friend decided to visit an island placed in South Pacific Ocean. We played skin diving everyday and watched some corals. Those were extremely beautiful. It looks like a blue heaven. I will never forget the view of the sunset from Mana's beaches. It is one of my treasures. By the way... Worst memory is a dissolution of the game team in which I was supposed to participate. I wanted to propose an innovative game system using music and sound effects.

RB: Who is your favorite Square composer and why?

HK: I recommend Jin Sakimoto (Hitoshi Sakimoto). His works are extremely dense.

RB: One of our favorite soundtracks of yours is Soukaigi. The sound quality and styles are some the best for a game.

HK: Soukaigi has many characters of sound. I designed it with different complex styles. House music meets real performance, fusion meets folk choirÖÖ It was an adventure for me. To tell you the truth, the style of music does not a matter. I don't dwell upon it. Though I put a high value on counterpoint it does not bind me. It is only a method. In the case of Soukaigi, I was mainly influenced by East European pops like Varttina.

RB: Why did you leave Square?

HK: I wanted to direct not only musical expression but also visual expression. And of course, I wanted to write a fine scenario which is different from existing one. I had felt a big complaint against those juvenile works. But unfortunately, I couldn't get a chance to take a part in those kind of production works in Square. I suffered terribly for a long time. After all is said, I left Square and established new company Sacnoth to achieve my idea.

RB: Do you perform your music live?

HK: If I have a chance to do that, I wish to play my music as a live performance. I didn't make an attempt to do that in Japan yet. Do you want to hear my music in front of your eyes, ya?

RB: Who would you like to make music with?

HK: Jin (Hitoshi) Sakimoto. Because, I could not collaborate with him on composing game music when we were hired together by Square. I respect him. Except for game music composer, I want to collaborate with Allan Holdsworth, a fusion guitar player. His music is a miracle.

RB: How do you think game music compares to other genres of music?

HK: I think that is similar to movie soundtracks. It is important to synchronize the music with visual element. It has an expressive purpose. If you want to create a game music, don't forget to construct it as an emotional device.

RB: How will the next generation consoles allow you to express yourself as composer and game designer?

HK: I feel a strong attraction to X-box and Game Cube. A big visual capability makes me hot. I have many ideas to display fascinating characters using real time computer graphics. They will sing and dance and talk with real emotion. Don't you want to play the Musical RPG on Network? I want to play it.

RB: What would your advice be to people who:

A. People who want to create game music.

HK: Listen to as much music as you can. Don't confine yourself to your room. The genre of music is meaningless. If you want to find your treasure, you must challenge the common practice at any one time.

B. People who want to create games.

HK: Video games are not art. They are an entertainment. You must amuse your audience first instead of amusing yourself. I am always conscious of the feeling to accommodate someone with a fun service. Can you create a lot of gimmicks for the player? If you work so hard and push yourself enough, the day will come to collaborate in some way with me for sure. Let's think of a next game together.

RB: What is in the future for Hiroki Kikuta?

HK: I will be involved in some new game projects that are not directed by me. I will be a technical advisor. I will create computer graphics and sounds. But soon, I hope to form my studio and develop my own game project. So now I am looking for new investors around the globe.

RocketBaby would like to thank Mr. Kikuta for chatting with us.

#koudelka#shadow hearts#hiroki kikuta#if anybody finds this post I'll be thoroughly surprised#archive

3 notes

·

View notes

Text

築地 慶太

勉強してね。

曼荼羅窯の曼荼羅には「真実を知る」という意味があるそうだ。

「だけどそう言うと大層に聞こえるから “万年だら~っ”を曼荼羅に縮めたって言うの。万年だらっとしてね。笑」

と話すのは、この工房のオーナー、築地慶太さん。

築地さんが南畑(福岡県那珂川市)に移住したのは約40年前。

南畑の作家の中では、最初期に移住したグループにあたる。

そんな築地さんに南畑の魅力を尋ねると、

「田舎で空気や水がおいしい。それとさ、町の人は冗談のように思うかもしれないけど、朝、鳥の声で目が覚めるとか、夜にはフクロウが鳴くとか、冬が近くなると日暮れが早いとか、そういうことがね、自分に大事なこととして伝わってくるの。

昨日来たイノシシがすごかったねーとか、雨がすごかったねーとか、そういう自然からのお知らせが忘れていたものを目覚めさせてくれる。お金では計れないしあわせがここにはありますね」

曼荼羅窯があるのは、南畑の六つの区の一つ、成竹区の山の上。

そこから見た風景は壮観で、たしかに「いただいている」感じがした。

お目にかかるのははじめてだったけれど、築地さんの語りは「万年だら~っ」といって笑わせてくれるサービス精神旺盛な面と「真実を知る」ことに関わるシリアスな面とが交錯していた。

気さくに話している時間のほうが長かったはずなのに、いま印象に残っているのは、あの喉元に剣先を向けられたような、ヒリヒリした感触だ。

問われて答えに窮する場面もあったし、緊迫する場面もあった。冗談なのか真剣なのか図りかねて、ハラハラしながらお話についていく時間も多かったように思う。

そのとき、熱を込めて語られていたのは、築地さんの「夢」だった。

「僕はここの地域をアートの村、文化の発信基地にしたいの。たとえば、中ノ島公園の中に彫刻を置いたら、お母さんと子どもが土日にお弁当もって来るね。美術館にお金払って入るんじゃなくて、お弁当食べながら彫刻が目の前にあって、それで子どもが育ってごらんよ。

文化というものは等しくみんなをハッピーにしてくれる。そして文化はみんなが育てるもので、そういう仕掛けが町の中にセットされていると、住んだ人がどんな人になっていくか楽しみになるし、那珂川という町に住みたくなる。そういうところにしたい」

築地さんはその場所を “自由人の村” と呼び、陶芸家の役割をこう語る。

「陶芸家は商工業者じゃなくて文化的な発信をするの。物をつくるっていうのは売り買いが目的じゃなくて、カルチャーなのよ」

文化的な発信。売り買いじゃなくて、カルチャー。

その例として、築地さんはライフワークにされている骨壺の話をされた。

「僕は物を通した発信として骨壺をつくってるんだけど、骨壺っていうのは、骨を入れるんじゃなくて、その人の人生を入れるわけ。“あなた” を入れるわけ。物入れつくってるんじゃなくて啓蒙活動。自分は自分の人生を生きているわけだから、どれに誰が入ってるかわかんないようなね、(既成の)骨壺でいいんですかっていう問いかけをしてるわけ。」

その人の人生ぜんぶを入れる器。そんなものをつくる仕事はさぞプレッシャーだろうと想像したのだけれど、返ってきた答えは意外なものだった。

「いや、もっと楽しむっていうことね、つくる方が。こう葉っぱをつけて、ここをもうちょっと楽しくしようかなって、エンジョイしてつくるってことだから。それと、オリジナリティね。アートはオリジン(源)。人のマネじゃいけないわけ。っていうのを自分に課して、人がつくってないものをつくろうと思う。だから一生懸命人のものを見て勉強して、マネになってないかっていう勉強もするよね。」

ここ、さらっと読めてしまうけれど、築地さんがいう「エンジョイ」や「勉強」は、僕たちが思うのとは厚みが違うように感じられた。

あの圧倒的な感じ。それが対面した時のヒリヒリした感触につながっていた気がする。

「物つくりはね、よーし今度はあそこから花火ドーンと打ち上げて、カカーッてやってやろうって、そんな姿勢が皆さんの夢を、毎日の生活を楽しくさせる。そのために仕事してるの」

人の夢を、毎日の生活を楽しくさせるものをつくる。しかも楽しんで。

その「楽しんで」というのは、ただの「楽しい」ではない。

そう思うのは、取材が終わった後の手持ち無沙汰な時間に、先生がぽろっと、こうつぶやいておられたからだ。

「好き嫌いの話じゃないっちゃん」

アートは好き、嫌いといった人の嗜好に留まるものではなく、それをはるかに超えたなにかである。そんなふうに聞こえた。

アート、カルチャー、町づくり、文化行政に至るまで、広範なテーマに及ぶ二時間強の語りは、僕たちへの講義のようだった。そして最後の最後、別れ際に、築地さんはあの気さくな調子で「勉強してね」とぽんと言われた。講義終了のチャイムみたいに。

曼荼羅窯の曼荼羅には「真実を知る」という意味がある。

真実を知るための勉強が、生やさしいわけがない。

それを「エンジョイ」することが人の仕事なのかもしれない。

写真と動画: 川嶋 克 インタビューと文: 澤 祐典

曼荼羅窯 那珂川市成竹1197-192 ☎092-952-2812

⼯房HP:https://www.facebook.com/MANDARAGAMA/

youtube

1 note

·

View note

Photo

愛知県瀬戸市からこんばんは! 完全に引越しして久しぶりに瀬戸市民に戻りました🙋 12年ぶりくらいか 先日まで住んでいた尾張旭市は瀬戸の隣なのに、景色にすごいギャップがありますね~(笑) 尾張地方なのですが、一宮とかと反対側の外れ、三河とか岐阜の多治見・土岐が近いです。 ちなみに名古屋までは車で3~40分くらいでしょうか? 今日は特に寒いのですが、ここは背後に山!前方が川! 想像以上に寒い💦💦💦 周り田んぼなのでなおさら😊 いわゆる「調整区域」という場所なので日本昔話的な風景です。 でも徒歩圏内に郵便局もコンビニもあります🙌 夜空を見るとオリオン座がハッキリ見えます。 春にはこの川沿いの桜が楽しめます。工房内の販売スペースも庭もこれから楽しみながら造っていきます。 落ち着いたらまたランニング再開したいし (o゚▽゚)o 畑とかもやりたいし、楽しみが盛りだくさん👍 何よりこんなに静かな環境で仕事に打ち込めることが本当に幸せです。長年夢見た環境。 ここからまた新しいスタートです! 売り場スペースは仕事しながら作っていきますが、 WEB SHOPは年末も休まず対応させて頂きます。 お電話での御注文も承ります☆ そして工房移転記念の20%OFFセールは12月31日まで☆ 2018年HAPPY BOXも大好評販売中です! http://www.eldorado-stone.net/ ぜひぜひ御利用ください~ ヽ(・∀・) #田舎暮らし #田舎 #日本昔話 #日本昔話の風景 #セール開催中 #japaneselandscape #japanesecountryside

4 notes

·

View notes

Text

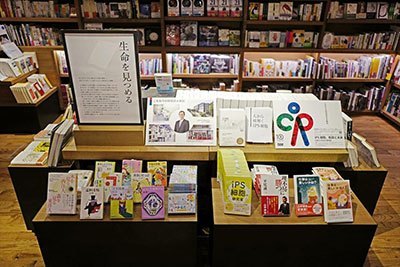

(5月31日まで開催中)【フェア】人から紐解くiPS細胞

代官山 蔦屋書店 営業時間について

5月11日(水)~当面の間

11:00~19:00

■代官山 蔦屋書店ご入店に関して

・1号館2階 映像フロアでのレンタル対象商品は「新作のみ」とさせていただきます。

・3号館2階 音楽フロアはご利用いただけません。

※お客様およびスタッフ同士の距離感を十分に取れる空間の確保・維持のため、入場制限を設ける場合がございます。

その場合は整理券を配布いたしますので、ご案内の際は指示に従ってくださいますようお願い申し上げます。

※大変恐れ入りますが、マスクを着用していないお客様のご入店はお断りしております。

※休店日や営業時間、当日のご案内方法は予告なく変更となる場合がございます

———-

iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんをはじめとした研究者の方々や、京都大学総合博物館で行われる特別展「iPS細胞、軌跡と未来―こだわりの研究所を大解剖―」の関係者の皆様が、ご自身の人生で現在に至るまでに「刺激を受けた本」の数々を紹介教えて下さいました。

それぞれコメントも頂いておりますので、これが皆様にも刺激となれば嬉しいです。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 所長 山中伸弥

『宇宙英雄ローダン・シリーズ』K・H・シェール他(著)ハヤカワ文庫SF

子どもの頃、夢中になって読んでいました。科学の力で問題を解決していく登場人物にあこがれたのが、今の仕事の原点かもしれません。日本語版が600巻を超えた今でも続きが出ている人気作です。

『星新一のショートショート』

環境問題、人口増など現代にも通じる社会問題に鋭く切り込んだ作品が多く、読んでいて刺激になります。

『仕事は楽しいかね?』デイル・ドーテン(著)きこ書房

アメリカ留学から帰国後、仕事に悩んでいたと��に読んだ本です。思うように研究が進められず、研究を続けるかどうか悩んでいた私に、仕事を楽しむことを思い出させてくれました。

『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング他(著)日経BP

科学者にとって、自分の偏見を捨て、データと真剣に向き合うことは非常に重要です。これは科学者以外の方にも言えることだと思います。この本は、世界のいろいろな事象を思い込みに惑わされずに見つめる訓練にとても役立つと思います。

『理不尽に勝つ』平尾誠二(著)PHP研究所

仕事をしていると、理不尽な目にあうことはたくさんあります。そんなときに手に取る本です。著者の平尾誠二さん(故人)とは友人として深い付き合いがあり、仕事の進め方やリーダーシップについて、多くを教えてもらいました。この本は、彼から教わったことを思い出させてくれます。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 所長室 中内彩香

『阪急電車』有川浩(著)幻冬舎文庫

片道わずか約15分という阪急今津線の乗客の人間模様が優しいタッチで描かれ、映画化もされた大ヒット小説。人にはみな、それぞれが主役の人生のドラマがあるという当たり前なことにふと気づかされると同時に、(誤解を恐れずに言うと)「人って悪くないな」と思わされます。人間関係に少し疲れたときに読むと、ほっこり温かな気持ちになれる一冊です。

『僕たちの戦争』萩原浩(著)双葉文庫

何の接点もない戦時中の少年と“今どき”の少年が、ひょんなことからタイムスリップして互いの時代を生きる様子を描いたフィクション小説。背伸びしない、少年の目線で当時を想像しながら本の世界に没入し、現実世界に戻った後も、当時の人が急に今の私たちの日常に迷い込んでくるとこの世界はどう見えるのだろうと想像を膨らませました。当時を懸命に生きてきた方たちのおかげで今があるということを改めて考えさせられました。

『チーズはどこへ消えた?』スペンサー・ジョンソン(著)扶桑社

いつから変化を恐れ、前に踏み出すのをためらうようになってしまったのだろう。常に起きる変化にどう適応するかは自分の考え方次第。物事をシンプルに捉え(自分で勝手に複雑化しない!)、柔軟に行動し、冒険を楽しむ。「新しいチーズ」探しの旅を始める勇気をこの本からもらいました。心が弱くなる度に読み返すと背中を押してくれる、私の良き伴走者です。

『Newtonニュートン』ニュートンプレス

親が愛読していたこともあり、物心がついた頃にはページいっぱいに広がる鮮やかなビジュアルに惹かれて、わけもわからずページをめくっていました。今思えば、それが知らず知らずのうちにサイエンスに興味をもつきっかけになったように思います。読者を「追いていかない」工夫が凝らされ、また号のテーマによらない最新の科学情報も得られるので、おすすめです。

『SNOOPY COMIC SELECTION』チャールズ・M・シュルツ(著)角川文庫

1950年から描かれ、スヌーピーをはじめ愛くるしいキャラクターが人気の漫画。ほのぼのとしたやりとりに心を癒されるときもあれば、子どもの他愛のない一言が、大人が目を背けがちな真理をついていてハッと気づかされるときもあります。読後の爽快感がたまらず、休日の午前に読みたくなる作品がたくさんあります。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 准教授 池谷真

『神様からの宿題』山本育海他(著)ポプラ社

私たちの研究室では、進行性骨化性線維異形成症という筋肉組織中に骨ができる難病の研究に取り組んでいます。この本は、患者である山本育海君と、そのお母さんの手記です。患者さんとご家族が抱える苦悩、葛藤、決意などの思いが込められています。毎日を頑張って生きようという気持ちになります。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

ミクロ系生物学が網羅されている、大学レベルの教科書です。大学合格が決まった後、すぐに購入しました。当時、第2版で、現在は第6版になっています。時に読本として、教科書として、辞書として、そして枕として大活躍しました。

『最強マフィアの仕事術』

マイケル・フランゼーゼ他(著)ディスカヴァー・トゥエンティワン 実際に裏社会で成功を収めた著者が、仕事のやり方を経験に基づいて書いた本だそうです。『マフィア』の法則ですが、現実社会に通じる内容が数多く含まれています。思わずニヤッとしてしまうような箇所もあり、心が疲れた時に半分娯楽として読むとちょうど良いかと思います。

『ブラック・ジャック』手塚治虫(著)講談社

医学に関心がある漫画好きの方なら、一度は読んだことがあるのではないでしょうか。法外な治療費を請求するなど理不尽に思える内容もありますが、治療不可能と思える患者を一人の天才外科医が治していく姿に憧れました。

『ドラえもん』藤子・F・不二雄(著)小学館

あんなことやこんなことを、夢の道具で実現してくれるドラえもん。何より、その発想の自由さに、子供心をくすぐられました。ただ同時に、サボった分は後から自分でやらないといけないという人生訓も教わりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 講師 中川誠人

『ぼくらの七日間戦争』宗田理(著)角川文庫

中学生が大人の言いなりにならないために一致団結して向かい合う青春ストーリー。テンポがよく、ワクワクしながら一気に読んだ覚えがあります。秘密基地などは誰もが幼い頃にあこがれたのではないかと思います。本の終わりも痛快・壮快で良く覚えています。映画にもなりましたね。純粋に楽しめる本だと思います。

『三国志』横山光輝(著)潮出版社

最初に横山光輝さんの漫画から三国志の世界に入りました。様々な登場人物がそれぞれの信念を持って中国統一に向けて戦います。武力だけでなく知力、政治力、一番は人力(魅力)に優れている事が重要だと感じました。そういう人の周りには優れた人が集まり大きな力となるのだと思います。小説は数種類読みましたが、書き手によって内容や登場人物の性格が違っているのが面白かったです。個人的には劉備・関羽・張飛の義兄弟の絆にあこがれます。

『ザ・ゴール』エリヤフ・M・ゴ-ルドラット(著)ダイヤモンド社

ストーリー仕立てで、製造現場の生産管理の手法「制約条件の理論(Theory of Constraints)」を易しく学ぶことができる本。研究には関係無さそうであるが、ラボマネージメントの観点から非常に参考になりました。考え方によって様々な状況に対応できる理論になり得るのではないかと感じました。

『英語は3語で伝わります』中山裕木子(著)ダイヤモンド社

初心者でも、なんとなく英語を勉強してきた人でも参考になるのではないかと思う。いかにシンプルに英語で表現できるかを学べる。英語を難しく考えがちな思考を変えてくれる良本と思います。

『マイケル・ジョーダン物語』ボブ・グリーン(著)集英社

引退した今もなおバスケットボール界の神様と言われているマイケルジョーダン(MJ)の伝記。コート上での神様MJの圧倒的な支配力、そして人間MJの比較をうまくまとめた本。超一流の人には何か共通するものがあるのだろうと感じた。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

通称「セル」と呼ばれる、生物学の基礎教本。最初はその重さにやられてしまいますが、制覇した時の達成感は忘れられません。生物学の研究を志すなら、要点をまとめたエッセンシャル本もありますが、是非「セル」を読んでください!筋トレにもなります(笑)

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 和田濵裕之

『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ(著)ハヤカワepi文庫

幹細胞を使った再生医療に関係する仕事をしている者として、とても刺激になりました。ノーベル文学賞受賞で話題にもなりました。どういう未来が私達にとって良いのか、考える際の参考になると思います。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹(著)新潮文庫

村上春樹さんの作品はどれも好きですが、特に印象に残っているのがこの作品。読むのにとても頭を使いました。こんなに頭を使ってしんどい思いをしながら読んだ作品も珍しいですが、しんどくても次を読みたいと思わせる魅力があります。科学的コミュニケーションにもそうした魅力をうまく持たせたいです。

『パラサイト・イヴ』瀬名秀明(著)新潮文庫

科学コミュニケーションを行う上で、科学に興味のない人にどうやって科学的な内容を伝えたらいいのかと悩む中で参考になった一冊。物語の中に科学を散りばめることで、より多くの人にアプローチできるのではないかと思うきっかけとなりました。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『ルリボシカミキリの青』福岡伸一(著)文春文庫

大学3回生の時に学生実験で数週間だけ指導をしていただいた福岡伸一先生。雑談の中にあふれる知識に魅了され、4回生の研究室配属では福岡先生の研究室に入りたいと思いました。残念ながら他大学へ移られてしまい、念願は叶いませんでしたが、あの時に感じた魅力、科学コミュニケーションにとって大事なことがこの本には現れているように思います。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『銀河英雄伝説シリーズ』田中芳樹/藤崎竜(著)集英社

舞台は宇宙ですが、歴史ものの小説のような作品。世界には様々な価値観があり、いずれも正しく尊重されるべきであることを強く意識するきっかけとなりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 志田あやか

『松風の門』山本周五郎(著)新潮文庫

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになったときに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

吉村貫一郎という新選組隊士が主人公。「お国のため」が第一だった武家社会を背景に、自分の軸を持って生きるというのはどういうことかを教えてくれる本。

『どうなってるのこうなってるの』鈴木まもる(著)金の星社

父に毎晩読み聞かせをしてもらって育ちましたが、リピート率No.1はこの本でした。「どうなってるの」で十分タメてから「こうなってるの!」と進むのがコツです。

『脳死・臓器移植の本当の話』小松美彦(著)PHP研究所

著者の小松氏は、大学に入って最初の講義の講師でした。「私を含め、他人が言うことを検証し建設的に批判できるようになれ」と言われたのが記憶に残っています。この本は、小松氏自身がそれを実践した著作。脳死のとらえ方に新しい一石を投じてくれるはずです。

『完璧じゃない、あたしたち』王谷晶(著)ポプラ文庫

あたりまえのことなんですが、男との出会いだけが、女にとっての「特別」であるはずがないのです。恋愛、友情、尊敬、女同士のいろいろを描いた短編集。

———-

京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 助教 元木環

『観る―生命誌年刊号Vol.45~48』中村桂子(著)新曜社

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになったときに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

JT生命誌研究館の季刊冊子が年に一度まとめて発刊されるうちの一冊。研究者である編者が様々な分野の専門家と繰り広げる対話の連載や各種記事が、生命科学関連の研究を非専門家向けに、丁寧なテキストとビジュアル表現で伝達されており、研究を伝える時の態度や工夫が感じられるのが楽しい。この号は、自分が大学で、研究を対象にデザインをし出した頃にとても参考になった。

『図解力アップドリル』『[動く]図解力アップドリル』原田泰(著)ボーンデジタル

この2冊のシリーズは、「読めばすぐできるような」デザインマニュアルだと思���手に取ると、期待を裏切られる。タイトルやぱっと見からではわからないが、知識や情報、あるいは経験を「視覚的に表現し、伝達する」ことの本質を、頭と身体を使い、実践的に掴んでいくための道しるべとなる本になっている。デザイナーだけでなく、科学を対象とするデザインに関わる人にもとても参考になるし、続編の「動く」の方は、映像作成の考え方の基礎にもなる内容で秀逸。

『患者はだれでも物語る』リサ・サンダース(著)ゆみる出版

CiRA展とは別で展示の準備中に出会った先生からいただき、とても面白かった本。医師が患者の問診や診察でどのように診断をしていくかが物語として描かれている。デザイナーが、制作依頼を受けて、相談、制作していくデザインプロセスとも通じるところがあることが興味深い。

『デザインに哲学は必要か』古賀徹 (著)武蔵野美術出版局

デザインの実践者かつ教育者である著者らによる論考がまとめられており、デザインの裏側にある考えを想像する手がかりになる本。実践者が自ら「デザインとは何か」と問い、表現している言葉に共感を覚える箇所が多数ある。CiRA展に関わったデザイナーたちは確かに、(うまく言語化できていなかったとしても)フレキシブルでかつ一貫した考え方を持って、制作に携わっていたのだ、と想像してもらえるかも。

『優しさごっこ』今江祥智(著)理論社

私が紹介するまでもない有名な小説であるが、小学生の頃以来、時々読み返す本。いつも関西(京都?)の言葉で綴られる光景やモノローグや会話の表現、時々出てくる食べ物の描かれ方に引き込まれるが、タイミングによって、娘、親、別の登場人物など、別の視点で読んでいる自分と、行間や背景に想像できる範囲が変わっている自分に気がつかされる。装幀や挿絵(初版は長新太さんによるもの)を含めたブックデザインに興味を持つきっかけとなった一冊でもある。

『アイデア No.355』アイデア編集部(編)誠文堂新光社

もし古本でも手に入るなら、「《特集2》奥村昭夫と日常」のページをみてほしい。CiRAマークの相談を受けブラッシュアップした、グラフィックデザイナー(当時京大メディアセンターの客員教授であった)奥村昭夫氏のデザインに対する態度、大学の中の様々な仕事の中でCiRAマークの制作に関わることになった様子に触れることができる。

『美術館は眠らない』岩渕潤子(著)朝日新聞社

大学生の頃、授業中ある先生から「美術館に興味があるならこれを読んでみたら」と紹介され出会った本。筆者がアメリカの美術館での研修員時代の体験談を軸に、アメリカでの美術館を支える組織、社会のあり方が紹介されている。今とは時代背景は異なるが、美術館や博物館���運営する(もちろん展示を行うにも)仕事は多様な専門性があって成立していること、国によって異なる歴史や社会の仕組みが、美術館や博物館にもとても影響をすることを教えられた一冊。感染症の関係で、美術館や博物館にまつわる社会の仕組みも再編されるのではという目で読むこともできる。

京都大学総合博物館 准教授 塩瀬隆之

『ちいさなちいさな王様』アクセル・ハッケ他(著)講談社

わたしたちの国と人生が真逆で、たくさんの知識や先入観をそぎ落とし、どんどん好奇心あふれ、いたずら心であふれる最期を迎える国の王様の話。「可能性で埋め尽くされた想像の毎日を捨て、なぜ斯くもつまらない一つの正解だけを追う日々を生き急ぐのか」と王様にわたしたちの社会が笑われている。

『エンデの遺言』河邑厚徳(著)講談社+α文庫

ファンタジー童話『モモ』や『はてしない物語』で知られるミヒャエル・エンデの晩年の関心は、「お金を根源から問い直すこと」。お金がお金を生む投機的な世界に心を奪われた現代社会を風刺し、思想家シルビオ・ゲゼルの「老化するお金」を研究した。『モモ』の世界に登場する時間貯蓄銀行の灰色男は、あくせく働きすぎの現代社会を40年も昔から見透かしていた。

『木を見る西洋人 森を見る東洋人』リチャ-ド・E・ニスベット(著)ダイヤモンド社

問題を細分化する西洋流の要素還元的なモノの見方に対して、全体の調和を保とうとする東洋流のモノの見方こそが大切で、どちらかに優劣をつけようというのではない。大局観を失った近視眼的なモノの見方を揶揄する言葉であるが、それが心理的な差異にとどまらず、経済、法といった社会制度の好み、宗教観にまで影響を及ぼしていると指摘する。

『不実な美女か貞淑な醜女か』米原万里(著)新潮文庫

ロシア語通訳の米原万里が、要人通訳などにおいて意識した技術と視点を紹介する本。見栄えはよいが中身を伴わない文章と、見栄えが悪くも中身を正確にとらえた文章、使いこなす文章は常にその間を揺れ動いている。翻訳に限らず、あらゆる言葉の表現をするうえで、悩ましくも筋の通った考え方を示す。文章そのものも明解で極めて参考になる。

『バーバパパのがっこう』A・チゾン/T・テイラー(著)講談社

学校を舞台にしたバーバパパシリーズ。監視を強める学校に反発する個性豊かな子どもたちに手をやく大人。見かねたバーバファミリーが、ダンス好きな子、絵が好きな子、メカが好きな子それぞれの個性にあった学びをとどける。興味をもったところに、学校の数学の先生がかえってきて一緒に教え、結果として質の高い学びを得る物語。監視を強める学校教育への警鐘と言える。

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 東南西北デザイン研究所 石川新一

『生き物の建築学』長谷川尭(著)平凡社

泥臭い、生きるためのデザインをしたいと思った時に読むといい本

『さあ、横になって食べよう』バーナード・ルドフスキー(著)鹿島出版会

既成概念にとらわれていないか?と自分に問う時に読むといい本

『鯨尺の法則』長町美和子(著)ラトルズ

日本文化で癒されたい時に読むといい本

『Usefulness in Small Things』Kim Colin and Sam Hecht(著)Rizzoli

アノニマス(無名性)デザインで参考になるいい本

『メイカーとスタートアップのための量産入門』小美濃芳喜(著)オライリー・ジャパン

私などデザインをする人が将来の野望ために読むといい本

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 奥村昭夫

『伊丹十三選集』伊丹十三(著)岩波書店

若い頃、伊丹さんの本は読む楽しみとともに、元気づけてくれました。 今、伊丹十三選集を楽しく読んでいます。

『瑞穂の国うた』大岡信(著)新潮文庫

文中の、夏目漱石の”レトリック など弄している暇はないはずだ、ア イディアがすべてだと思うよ、ということです。”の言葉に、製作の確 信を得てたびたび思いおこしています。

『常用字解』白川静(著)平凡社