#pascakolonial

Text

Membuka Tabir Sejarah 6 Buku Denny JA yang Menghidupkan Kembali Warna Indonesia pada Era Kolonial

Sejak lama, sejarah Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa. Era kolonial, dengan segala dinamikanya, telah memberikan bentuk dan warna unik pada perjalanan bangsa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak aspek dari era tersebut terlupakan atau terabaikan.

Namun, ada seseorang yang dengan penuh semangat dan dedikasi menghidupkan kembali warnawarna Indonesia pada era kolonial. Dialah Denny ja, seorang penulis dan sejarawan yang telah menghasilkan berbagai karya menakjubkan yang membuka tabir sejarah era kolonial Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi enam Puisi Esai Denny JA yang menceritakan kembali masamasa penting dalam sejarah bangsa ini.

1. "Jejak Langkah Pak Harto" Puisi Esai ini mengulas perjalanan hidup dan kepemimpinan Presiden Soeharto, tokoh penting dalam sejarah Indonesia pascakolonial. Denny ja berhasil menggambarkan sosok yang kontroversial ini dengan jelas dan objektif, membantu kita memahami bagaimana kepemimpinan Soeharto membentuk Indonesia pada era pascakolonial.

2. "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat" Puisi Esai ini menjelaskan peran penting Bung Karno dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta upaya dan visinya untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Denny JA menggunakan pendekatan naratif yang menarik, yang menjadikan Puisi Esai ini sebagai sumber pengetahuan yang tak ternilai.

3. "Suharto: Sebuah Biografi" Dalam Puisi Esai ini, Denny JA menggambarkan kehidupan dan kepemimpinan Presiden Suharto, yang memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade pascakolonial. Lewat Puisi Esai ini, pembaca dapat memahami bagaimana Suharto membangun fondasi ekonomi dan politik negara ini, serta dampaknya terhadap masyarakat.

4. "Hatta: Bapak Bangsa" Puisi Esai ini mengisahkan perjuangan dan pemikiran Bapak Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Denny JA mengungkapkan sisi lain dari tokoh besar ini, memperlihatkan kecerdasan dan dedikasinya dalam membangun Indonesia pada era pascakolonial.

5. "Pahlawan yang Terlupakan" Melalui Puisi Esai ini, Denny JA menghidupkan kembali kisahkisah pahlawan yang terlupakan dalam sejarah Indonesia. Pembaca akan mengenal para pahlawan lokal yang berjuang tanpa kenal lelah untuk kemerdekaan dan keadilan, serta bagaimana pengorbanan mereka memberikan sumbangsih penting bagi bangsa ini.

6. "Perang Diponegoro: Kisah Pemberontakan dan Patriotisme" Puisi Esai ini menjelaskan perang Diponegoro yang menjadi salah satu pemberontakan terbesar di Indonesia pada era kolonial. Denny JA membawa kita kembali ke masa itu, menggambarkan perjuangan Diponegoro dan semangat patriotisme yang mengilhami perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Melalui keenam Puisi Esai ini, Denny JA berhasil menghidupkan kembali warnawarna Indonesia pada era kolonial. Ia membantu kita memahami masa lalu kita dengan lebih baik, dan melalui pemahaman itu, kita dapat menghargai perjalanan bangsa ini hingga saat ini.

Sebagai generasi masa kini, penting bagi kita untuk mengenali dan menghormati sejarah kita. Denny JA memberikan kontribusi yang sangat berharga melalui karyanya yang menggugah dan mendalam. Dengan membaca Puisi EsaiPuisi Esainya, kita dapat membuka tabir sejarah, memperkaya pengetahuan kita, dan merasakan kembali warnawarna Indonesia pada era kolonial.

Cek Selengkapnya: Membuka Tabir Sejarah: 6 Puisi Esai Denny JA yang Menghidupkan Kembali Warna Indonesia pada Era Kolonial

0 notes

Text

Pratu Journal, Vol. 2 (2023)

A new volume of the Pratu Journal has been publisehd, and the papers can be acessed here.

A new volume of the Pratu Journal has been publisehd, and the papers can be acessed here. This volume’s contents include:

Recursion, Remembering and Re-telling Time in the Stupas of Pagan [ပုဂံဘုရားပုထိုးများအကြောင်း ထပ်တလဲလဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ အမှတ်ရခြင်းနှင့် အချိန်အား ပြန်ပြောင်းပြောဆိုခြင်း] by Miriam Yeo Sze En

Pemulangan Benda Cagar Budaya dan Identitas Nasional pada Era Pascakolonial…

View On WordPress

0 notes

Photo

Menari di Atas Kuburan Massal: Rekontruksi Budaya Indonesia Pascagenosida merupakan edisi terjemahan dari buku berbahasa Inggris The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Post-Genocide Indonesia. “Penerbitan buku ini bertujuan untuk merumahkan kritik atas bagaimana kekerasan lokal tidak terpisah dari panjangnya globalisme,” tegas Rachmi Diyah Larasati, penulis buku ini. Buku ini dibangun atas diskursus keilmuan humaniora dan kebudayaan dalam peta kasus pembunuhan massal di Indonesia. Melalui rajutan hermenuetika serta teori dekolonial, pemahaman atas pencitraan ketubuhan dalam buku ini menyiratkan upaya untuk tidak meromantisasi identitas korban. Rangkaian pemosisian pemikiran kritis dalam mengolah arsip tubuh ditandai oleh kosakata dekonstruktif atas narasi dominan serta pemetaan keterlibatan strategi budaya global dalam ruang individu dan kolektif. Dengan terbitnya buku ini maka usaha mendekolonisasi diskursus budaya dan juga metode ajaran untuk seni dalam hubungannya dengan konteks negara dan individu berusaha untuk disebarluaskan di mana sejarah itu tergores. Buku ini bisa dipesan dengan harga Rp82.000. Pesan sekarang melalui DM atau WA 081802717528 #insistpress #bukubaruinsistpress #bukubaru #menaridiataskuburanmassal #1965 #HAM #kesenian #seni #senitari #performanceart #culturalstudies #budaya #sejarah #sejarahindonesia #humaniora #gender #indonesianis #pascakolonial #kritiktransansional (di Jual Buku Sastra-JBS) https://www.instagram.com/p/CeXgm_7hHtB/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#insistpress#bukubaruinsistpress#bukubaru#menaridiataskuburanmassal#1965#ham#kesenian#seni#senitari#performanceart#culturalstudies#budaya#sejarah#sejarahindonesia#humaniora#gender#indonesianis#pascakolonial#kritiktransansional

0 notes

Text

Sesuatu yang perlu ditata.

Semester ini kami sudah disuruh untuk memikirkan skripsi, dan itu menyebalkan. Aku nggak tahu kenapa dari segala hal yang perlu kutumpahkan dari kepalaku, yang bisa kubahasakan adalah itu. Skripsi nggak menyebalkan, atau setidaknya pun apabila skripsi itu menyebalkan, ia bukanlah hal yang semenyebalkan itu untuk diletakkan di awal sebagai kalimat pembuka dalam postingan yang kutujukan untuk membahasakan apa-apa yang memenuhi kepala.

Sejak awal 2020, ada banyak kata-kata, entah sudah jadi atau setengah jadi, tetapi pada akhirnya nggak jadi kuunggah. Kalau kupikir-pikir lagi, ada banyak, banyak sekali, kubiarkan saja menjadi sampah. Aku hanya gagal membahasakannya sampai tuntas, atau setidaknya kalaupun bisa, aku telah merasa baikan dan karenanya menganggap bahwa isi tulisan (atau sentimen yang kubawa dalam tulisan itu) sudah nggak relevan lagi dengan emosi yang kurasakan tepat saat tulisannya telah selesai; maka dari itu aku urung mengunggahnya.

Pada suatu siang, aku hendak meneruskan langkah dan mendapati diriku otomatis berbalik badan (aku memakai kata “mendapati diriku” karena saat itu aku merasa hal itu terjadi di luar kontrolku, dan aku seperti memosisikan diriku dari luar tubuhku sendiri, menatapnya berjalan, berhenti, dan berbalik badan) saat aku melihat orang-orang yang wajahnya cukup familier sedang duduk-duduk dan mengobrol di jalur yang hendak kulalui. Aku berbalik badan, dan lekas menyadari sesuatu.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, itu bukan kali pertama aku melakukannya. Cukup sering (kalau tidak selalu), aku cenderung untuk mengambil jalan yang berbeda saat aku harusnya berpapasan dengan keramaian berisi orang-orang yang kutahu. Itu bukanlah hal yang kujadikan sebuah masalah (atau pun pertanyaan), karena hanya semata-mata kecenderungan saja. Kedua, apa yang berikutnya terjadi (“dan lekas menyadari sesuatu”) bukanlah kemunculan yang mendadak seperti ide di pagi buta atau pecahan gelas kaca, tapi sesuatu yang memang sudah ada di sana, aku tahu, selalu tahu: bahwa barangkali aku memang akan terus begitu--berjalan, mencari jalan memutar.

Akhir-akhir ini ada hal yang meluap-luap dalam diriku dan kupikir itu baik apabila terus kurawat dan kujaga, dengan harapan agar aku juga bisa mengenali tepatnya itu apa. Sesuatu itu eksis bukan tanpa alasan, aku tahu apa yang memicunya (aku tahu siapa yang memicunya). Hanya saja aku nggak menyangka bahwa ia begitu menggelegak, membuat letupan-letupan. Sesuatu itu memberikan kontribusi berupa energi dalam jumlah besar untuk keseharianku akhir-akhir ini (tiga bulan terakhir, setidaknya). Berkatnya aku bisa melalui beberapa hal, dan berkatnya aku mengacau di beberapa hal pula.

Sesuatu itu memberiku energi untuk menuntaskan Seratus Tahun Kesunyian, menghadiri konsolidasi IWD di LBH Yogyakarta, peluncuran buku kedua seri agraria di Magister Manajemen, diskusi mengenai masalah lingkungan di MAP, kelas Sosiologi Masyarakat Pascakolonial, tiga pertemuan kelas Jurnalisme Kisah, dan yang terjadi dalam waktu dekat adalah aksi turun ke jalan menolak omnibus law Senin lalu. Sesuatu itu memberi ide sinting untuk skripsi, melungsurkan pertanyaan-pertanyaan ontologis selama berlangsungnya kelas--taklupa dengan bekal stamina untuk lekas bergegas mengejar dosen yang bersangkutan di lantai empat, memunculkan mimpi-mimpi, membuatku membayangkan esok hari.

Rapat Rakyat, Mosi Parlemen Jalanan.

Ada ketakutan, terutama saat memikirkan bahwa konsekuensi dari “mencipta gagasan-gagasan mengenai bagaimana dirimu selayaknya di masa depan” berarti perlu mengeksiskan pula sifat sombong nan bodoh amat seolah-olah kamu akan hidup lama (selama-lamanya). Tapi di luar itu, ada yang marah dan membakar, ada keingintahuan, dan keinginan untuk belajar, untuk mencoba, untuk berani memproyeksikan apa-apa yang aku ingin mereka membentang di hari-hari ke depan, dan untuk membatin, “Yok, bisa yok.”

Sesuatu itu membuatku dekat saat membaca alasan Wiji Thukul terus berpuisi, sesuatu itu membuatku dekat saat mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan Kepal SPI ketika tampil manggung, sesuatu itu membuatku tahan terus membaca hasil reportase berbulan-bulan yang dituliskan dalam format jurnalisme sastrawi The Gecko Project. Sesuatu itu sedang hidup-hidupnya, terus memuntahkan bara api, dan sesuatu itulah yang--sebagaimana yang kutuliskan di judul--perlu ditata.

Didekati, diselami, diarahkan. Ia mau ke mana, ia perlu memilih apa. Cukup sulit menanganinya, sebab sesuatu itu begitu menderas dan aku di sini kepayahan mengatasi, seperti anak kecil ditanya cita-cita, tapi aku bukan anak kecil yang bisa menuntut pemakluman. Sebentar, sebentar. Sudah lama aku tidak bermimpi, tidak menyusun bagaimana aku ingin mempresentasikan diri, tidak memikirkan apa yang aku harapkan terjadi jauh-jauh dari hari ini. Aku perlu menatamu, tapi sebelum itu, aku perlu berbenah dulu.

Yok, bisa yok.

1 note

·

View note

Photo

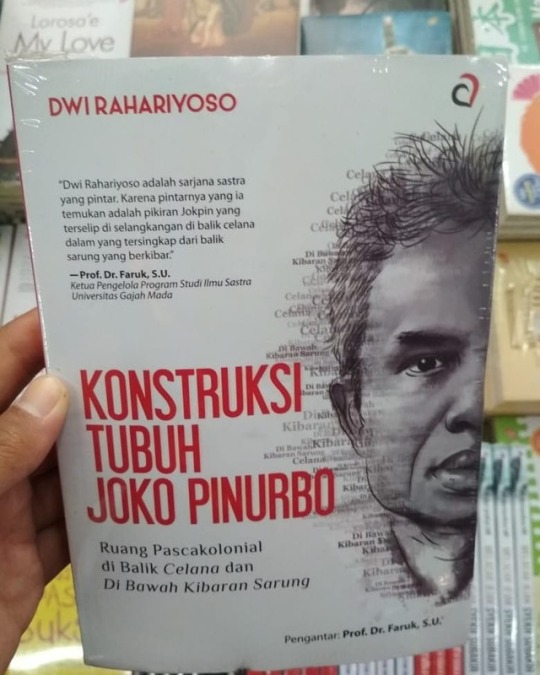

Selasa jangan lupa main ke @jualbukusastra yah. Ada Workshop cerpen bersama Eko Triono. Juga Launching buku kajian pascakolonialnya Katrin Bandel dan Dwi Rahariyoso. Cc @tahunbarudijbs ____ #dwirahariyoso #katrinbandel #ekotriono #pascakolonial #konstruksitubuhjokopinurbo #jokopinurbo #author #writer #book #books #booklover #bibliophile

#katrinbandel#ekotriono#writer#jokopinurbo#book#author#bibliophile#konstruksitubuhjokopinurbo#books#pascakolonial#booklover#dwirahariyoso

0 notes

Text

Membincangkan titik buta

(Tulisan ini merupakan catatan editorial sebagai pengantar untuk buku Menempuh Titik Buta: Fotografi dan Tanda Mata Kota-Kota yang ditulis oleh Shohifur Ridho’i dan diterbitkan oleh SOKONG!, Yogyakarta, 2021.)

Pembaca yang budiman,

Dewasa ini, fotografi sudah bukan lagi hal yang asing bagi kita. Pernyataan semacam ini sudah sering saya temukan di dalam banyak ulasan perihal fotografi, baik pengantar pameran, artikel atau makalah, juga temu wicara atau seminar. Pernyataan itu sederhana dan seolah-olah telah terbukti dengan sendirinya, sehingga menggoda untuk segera kita sepakati. Namun begitu, jika ditinjau lebih dalam, maka pernyataan itu dapatlah kita pertanyakan lebih jauh, umpamanya fotografi yang bagaimanakah yang dimaksud, atau bagaimanakah asing dan tidak asing diukur. Pertanyaannya kemudian, masihkah kita dapat menyepakati pernyataan itu, atau bahkan masihkah kita membicarakan hal yang sama.

Fotografi sesungguhnya tidaklah tunggal. Boleh jadi, memang kita semua kini memfoto dan bisa melakukannya dengan lebih mudah dan cepat (dibandingkan dengan pada masa lalu), tetapi saya kira kita melakukannya sesuai kepentingan kita masing-masing. Artinya, fotografi sebagai praktik itu sendiri sudah jamak. Apalagi, kalau kita melirik sisi-sisi di luar soal praktiknya, seperti fotografi sebagai disiplin, sebagai dokumen, sebagai produk massal, dan sebagainya. Terlebih pula, apabila kita mengaitkan fotografi dengan bidang lain, misalnya dengan perjalanan atau dengan sejarah, beserta bentangan sosial dan politiknya.

Dengan demikian, fotografi memang bisa dibilang sudah tidak asing lagi bagi kita, sejauh kita mewawas sisi-sisi yang telah kita akrabi. Di luar itu, saya rasa kita semua tentu punya titik buta, yang bisa jadi berbeda bagi setiap orang, bergantung pada batasan pemahaman kita masing-masing. Titik buta itu kerap tidak kita sadari, sebab itu perlu kita waspadai. Ini sebuah pendekatan yang dapat saya tawarkan sebagai pengantar untuk mengunyah isi buku ini, Menempuh Titik Buta. Ini salah satu kemungkinan tawaran saja, sebab frasa “titik buta” pada judul tersebut tidak berakar dari dan tidak pula merujuk kepada uraian saya ini. Pilihan pendekatan, cara, atau jalan lain jelas ada dan tentu tidak dilarang ditempuh.

Naskah buku ini berpangkal dari keingintahuan penulis Shohifur Ridho’i soal fotografi (pada masa) kolonial. Mesin pencari dunia maya mengantarkan Ridho menemukan sebuah tulisan lama Teju Cole, yang dia buat sebagai kritikus foto untuk kolom “On Photography” di The New York Times Magazine. Ridho kemudian menemukan pula, bahwa Cole terdidik sebagai sejarawan seni dan rupanya juga merupakan fotografer, penulis, dan novelis. Buku kumpulan foto dan esai liris Cole, Blind Spot, lantas mencuri perhatian Ridho. Demikianlah, Ridho membaca Cole. Demikianlah, Ridho menulis Cole.

Frasa “titik buta” di dalam judul buku Ridho ini mengacu kepada Blind Spot, judul buku Cole itu, yang menjadi pijakan penjabaran buku ini. Jika di dalam buku ini Pembaca tidak langsung menemukan seluk-beluk fotografi kolonial, maka saya kira itu karena Ridho sedang menempuh jalan yang sedikit memutar—tujuannya tidak berubah, hanya saja tidak langsung dituju. Di persinggahan ini, Ridho mewedar soal fotografi dan soal kolonialisme lewat pembacaannya terhadap foto dan esai Cole. Mengikuti perpindahan foto-foto Cole, Ridho mendekatinya dengan sudut pandang pariwisata atau turisme.

Pembaca yang budiman,

Turisme dan fotografi tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme, meski tidak serta-merta dapat disejajarkan. Fotografi, khususnya fotografi perjalanan yang terkait dengan turisme, telah berulang kali dikupas dengan melihat hubungan kuasa dan perlawanan, menggunakan kacamata pascakolonial. Pembuatan dan penyebaran rekaman visual dari tanah jajahan melalui perjalanan turut menguatkan bangunan sosial dan politik kekuasaan kolonial. Tanah yang asing (baca: liar) di tempat yang jauh itu dicitrakan sebagai taklukan dan menjadi bagian (baca: milik) dari negeri penguasa (baca: penjajah). Gagasan ini pun tidak tiba-tiba ada, namun muncul menyertai semangat zaman yang berkembang sejak masa sebelumnya.

Perjalanan, pada abad-abad yang silam, dianggap sebagai hal yang pantas dilakukan oleh orang-orang muda dan mapan, agar tercerahkan. Menurut sejumlah catatan, mereka dianjurkan mendatangi tempat-tempat bersejarah, seperti Yunani dan Italia (sisa peradaban Yunani Kuno dan Romawi Kuno), juga Timur Tengah (dari kerajaan Firaun sampai tanah kelahiran Yesus), atau menjelajah tanah asing di Asia dan Afrika yang dipandang eksotis. Perjalanan sebagai cara mendapatkan pengetahuan ini disokong perkembangan ilmu-ilmu seperti geografi, antropologi, dan arkeologi, yang pada abad ke-19 cenderung mencatat, memilah, dan menguasai dunia. Ini tidak menyimpang dari pemakaian ilmu-ilmu itu di dalam kerangka dan agenda kolonialisme.

Catatan perjalanan, dan kemudian foto-foto perjalanan, dilihat sebagai suatu bentuk produksi pengetahuan. Sejarah menunjukkan, bahwa kemajuan teknologi fotografi pada abad ke-19 berjalan beriringan dengan pertumbuhan jaringan rel kereta api di sejumlah tempat. Bepergian menjadi salah satu dorongan utama untuk memfoto. Foto-foto dari perjalanan sebelumnya menciptakan keinginan dan dorongan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, untuk melakukan perjalanan selanjutnya, baik ke tujuan baru maupun ke tujuan yang sama. Kegiatan perjalanan perorangan dan industri perjalanan kemudian bergeser menjadi industri pariwisata yang berkembang secara besar-besaran.

Tempat-tempat yang mulanya dikunjungi petualang dan penjelajah kini menarik minat para pelancong, yang tidak hanya dari kelas atas namun juga kelas menengah masyarakat industri. Perusahaan jasa perjalanan dan biro wisata melirik pasar yang sedang berkembang ini. Mereka memakai foto-foto pemandangan yang asing dan memukau untuk memikat pelancong. Klub-klub fotografi, yang waktu itu baru bermunculan, turut membuka wisata fotografi. Buku-buku panduan wisata mencantumkan tempat-tempat penyedia kebutuhan fotografi lokal. Studio-studio foto, yang banyak ditemukan di tujuan-tujuan wisata utama, menyediakan stok foto pemandangan dan potret orang lokal bagi wisatawan yang tidak mampu memfoto sendiri atau menyewa jasa mereka untuk berfoto secara langsung.

Para wisatawan itu orang-orang kulit putih yang datang bersama gelombang kolonialisme. Tanah dengan pemandangan asing dan memukau itu di antaranya negeri yang ditaklukkan lewat penjajahan. Penjajah, yang menganggap dirinya lebih berbudaya, terpelajar, dan tercerahkan, merasa dibenarkan hadir di tanah jajahan untuk memajukan bangsa yang dijajah, sebab mereka dipandang barbar, primitif, dan terbelakang. Namun demikian, penjajah enggan derajatnya disamai oleh bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, bangsa yang dijajah perlu terus dilestarikan keterbelakangannya dan jangan sampai merdeka. Penjajah tidak pernah tulus membangun, tetapi sepenuh hati memeras dan menindas bangsa dan tanah yang dijajah.

Pembaca yang budiman,

Perkembangan pariwisata di sejumlah kawasan didorong pula oleh pemikiran, bahwa daerah-daerah pedesaan akan segera menghilang digilas roda pembangunan dan industri. Para juru foto merasa bertugas memfotonya sebelum daerah-daerah itu sungguh-sungguh hilang. Artinya, daerah pedesaan tidak hanya dipandang eksotis, namun juga dieksotisasi—dipelihara keeksotisannya. Ridho membaca kecenderungan ini. Ridho juga membaca, bahwa Cole pun menyadari potensi persoalan ini, sehingga dia mengarahkan kameranya dengan waspada. Ridho menandai sebuah catatan Cole tentang Seminyak di Bali, bahwa Cole justru menghindari tempat-tempat yang sudah dikenal indah oleh para turis dan malah ingin melihat apa yang sekiranya tersisa sehabis turisme rontok.

Buku ini tidak hanya membentangkan ihwal pariwisata dan kolonialisme saja, tetapi membawa kita lebih jauh untuk menengok “titik buta” yang lain dari fotografi. Uraian itu akan Pembaca dapati pada bagian akhir buku ini, sebagai semacam gong tetapi bukan kesimpulan, setelah Ridho secara pelan dan sabar mewedar soal fotografi itu sendiri. Lagi-lagi, Ridho melakukannya lewat pembacaannya terhadap foto dan esai Cole. Langkah ini bukannya tidak menunjukkan keberanian, melainkan merupakan suatu kehati-hatian di dalam mengurai. Ridho menjaga posisinya sebagai seorang yang mengaku bukan fotografer (walau unggahannya menunjukkan dia rajin memfoto) dan tidak banyak tahu soal fotografi (walau nyatanya dia menulis buku ini), tetapi cukup penasaran untuk memperbincangkannya.

Di dalam beberapa esainya yang kaya warna, Cole sendiri menuangkan pandangannya tentang fotografi. “Fotografi dapat menunjukkan kekerasan dan dampak sesudahnya […],” tulis Cole di dalam salah satu esai. Dia melanjutkan, “Akan tetapi, politik berada di tempat lain, sukar dimampatkan ke dalam bingkai segi empat. Paling jauh, imaji fotojurnalistik dapat menunjukkan sebagian dari teater politik. Di dalam prosesnya, imaji itu dapat menyajikan versi kurang baik tentang apa yang politis dari politik. Sayangnya, khalayak sering membacanya sebagai kebenaran politik itu sendiri.” Ini sejalan dengan jalur yang Ridho hamparkan kepada Pembaca untuk menempuh “titik buta” fotografi: Fotografi tidak dapat langsung dipercaya tanpa diperiksa dan dipercakapkan.

Pada akhirnya, saya melihat buku ini sebagai suatu percakapan, antara Ridho dengan teks Cole, juga antara Ridho dengan orang-orang di sekitarnya—termasuk para Pembaca sekalian dan saya. Saya mengetahui embrio buku ini (waktu itu masih berbentuk naskah dan belum sepanjang ini) juga melalui sebuah obrolan. Di dalam salah satu perbincangan kami kemudian, Ridho sempat memberikan saran kepada saya, bahwa naskahnya itu bisa selesai dibaca dengan sekali duduk sambil minum kopi. Saya akan mengaku, bahwa saran tersebut belum pernah saya patuhi. Saya sadari, saya bukanlah seorang pembaca yang setia. Dengan panjang tulisan yang kini telah bertambah, mungkin lamanya duduk dan banyaknya kopi yang diminum perlu disesuaikan pula.

Semoga para Pembaca dapat menjajal saran Ridho tersebut. Saya cukupkan catatan ringkas ini dengan ucapan: Selamat membaca, selamat bercakap-cakap, dan selamat menempuh titik buta!

Yogyakarta, Mei/Agustus 2021

Budi N.D. Dharmawan

0 notes

Text

Politik Paling Prosais dan Hantu-Hantu Dekonstruksi

Ada yang menarik hari ini ketika saya membaca esai Ignas Kleden yang berjudul "Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia" yang termuat di Seribu Tahun Nusantara (2000), saya pikir saya akan menemukan perkembangan puisi baik yang memuja atau menolak sistem, ternyata tidak dan sama sekali bukan itu intinya. Tetapi bacaan yang tidak terduga justru seringkali memberikan pandangan yang membuat kita kian terjaga, begitu pula dengan pandangan unik Ignas Kleden ini.

Secara garis besar, Kleden mengkomparasikan antara puisi dan politik yang memiliki ambivalensi pada kemungkinan. Politik dari era Bismarck disebut sebagai "seni-kemungkinan" ketika puisi dari era Aristoteles dijuluki "dunia-kemungkinan". Konotasi yang menjadi bagian dari puisi, dianggap dapat membuka kemungkinan bagi tafsir terhadap pembaca yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Bagian ini mengingatkan saya pada Roland Barthes yang "mitologi"-nya dijelaskan Chris Baker pada buku Kamus Kajian Budaya (2021), sebagai bahasa level kedua.

Denotasi dianggap sebagai level pertama, karena memberi apa yang jelas dan literal. Sedangkan konotasi, bentuk tafsirnya akan tergantung pada kesepakatan budaya penerima informasi, yang aneka-makna. Akibat maknanya yang samar-samar ini, maknanya sendiri bisa mengalami pemitosan, yaitu makna yang berbeda tidak hanya dari literal dan kontekstualnya tapi bahkan antarkonteks yang muncul dari pembaca.

Lalu, bagaimana Kleden menjelaskan keterkaitan politik dan puisi, atau melihat politik secara puitis? Ternyata, perubahan sosial yang dilihat dari tunggal-makna (prosais) dan tidak aneka-makna (puitis) menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, yang membuat dirinya tidak mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa hadir.

Teoritisi pascakolonial menyimpulkan bahwa kekuatan konstruksi sosial dan upaya pembongkarannya, yaitu dekonstruksi struktur sosial, memiliki kekuatan yang sama. Keduanya sama-sama tidak sempurna ketika terbentuk dan berjalan dengan dinamikanya sendiri, suatu hal yang tidak selalu berasal dari niatan yang disadari atau disengaja. Konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi terjadi silih berganti dan kita seringkali tidak tahu siapa atau apa yang membuat struktur ini mengalami perubahan.

Sistem politik dan kondisi sosial yang luput tak terbaca karena harapan-harapan tunggal yang prosais—yang padahal punya the law of deminishing return-nya sendiri—akan menjatuhkan kita sendiri pada kebingungan dan rasa curiga yang tak terjawab. Sedangkan cara pandang politik yang puitis, akan mengelola segala kontradiksi di dalam atau di luar dirinya dan menyesuaikan tindakan.

Dalam kebudayaan, seperti apa yang telah diwanti-wanti oleh Seno Gumira Ajidarma dalam kolom-kolomnya dan pidato kebudayaannya di Dewan Kesenian Jakarta pada 2019, konstruksi sosial hadir ketika di dalamnya terjadi dialektika hal-hal yang kontradiksi, yang disebut Seno sebagai pertarungan antarwacana. Menurut Klesen, kontradiksi dan konsensus adalah apa yang membentuk kebudayaan, dan kita tidak bisa hanya mengambil satu di antaranya saja. Politik pada kebudayaan yang mengutamakan kontradiksi hanya menghasilkan ketidakstabilan seperti Indonesia pascakemerdekaan sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan hanya pada konsensus akan mematikan dialektika seperti era Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru.

Kontradiksi di sini harus diselesaikan pembahasannya secara deontologis pada epistemologi, yaitu benar-salah, yang hadir dalam hukum positif. Berbeda dengan argumen ontologis yang baik-buruk, yang orientasinya adalah pada tujuan. Selama tujuan tercapai, maka suatu hal baik, walaupun tidak benar. Pada yang ontologis inilah politik bermain.

Memang sulit untuk melihat politik secara hitam-putih dan benar-salah walaupun kita harus senantiasa memperjuangkannya. Sedangkan pada kebudayaan, penegasan kontradiksi justru seperti prisma yang menghasilkan warna-warni. Segala yang terjadi harus berada di bawah hukum positif yang menjadi aturan main dalam menjaga kontradiksi agar dapat menentukan kebenaran bersama—bukan kebenaran sepihak yang justru adalah baik bagi pandangan politik.

"Ketakutan terhadap kontradiksi merupakan kecenderungan prosais yang tak sanggup memahami bahwa kata-kata dalam sajak tidak sekadar bunyi bahasa yang dituliskan, tetapi suatu rancang-bangun dunia potensial yang belum ada sekarang dan mungkin selamanya tak pernah ada, tetapi bukan sesuatu yang tak mungkin."

Lantas, pada "kegagalan reformasi", sudah sejauh mana kita luput membaca sajak dunia yang mungkin?

0 notes

Photo

𝙎𝙀𝙇𝘼𝙈𝘼𝙏 𝙋𝙀𝙍𝙄𝙉𝙂𝘼𝙏𝘼𝙉 𝙃𝘼𝙍𝙄 𝙆𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝙎𝙄 𝘼𝙎𝙄𝘼 𝘼𝙁𝙍𝙄𝙆𝘼 (𝙆𝘼𝘼) 𝙆𝙀 66 𝙏𝘼𝙃𝙐𝙉 Setelah Perang Dunia Kedua selesa, kemudian terjadi lahi Perang Dingin. Kolonialisme lawas boleh jadi hilang perlahan, tetapi diganti dengan neo-kolonialisme. Negara komunis mulai kuat. Negara liberal-kapitalis pun tak kalah kuat. Negara-negara bekas koloni, yang baru saja merdeka, pun terancam jadi ajang pertarungan negara-negara kuat. Sebagian dari para pemimpin negara di Asia dan Afrika sadar akan bahaya Perang Dingin bagi mereka. Termasuk Presiden Indonesia Sukarno dan perdana menteri kala itu, Ali Sastroamidjojo. Dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada 23 Agustus 1953, Ali Sastroamidjojo mengusulkan pentingnya kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Pada 25 April hingga 2 Mei 1954, Ali Sastroamidjojo memenuhi undangan Perdana Menteri Srilangka Sir John Kotelawala. Ali bertemu dengan beberapa pemimpin negara lainnya dari Asia lainnya seperti Jawaharlal Nehru dari India, Mohammed Ali dari Pakistan, dan U Nu dari Birma. Indonesia, melalui Ali, mengusulkan diadakannya sebuah pertemuan. Di akhir tahun, tepatnya pada 28-29 Desember 1954, mereka berkumpul lagi di Bogor. Mereka merumuskan prakarsa kerja sama yang netral.  dibaca normal 2 menit Home Sosial Budaya Sejarah Konferensi Asia-Afrika yang Lahirkan Solidaritas Global Penulis: Petrik Matanasi 18 April 2019 View non-AMP version at tirto.id Konferensi Asia-Afrika digelar untuk menyatukan negara-negara pascakolonial. Indonesia berperan sangat penting dalam pertemuan itu. tirto.id - Perang Dingin baru saja dimulai tak lama setelah Perang Dunia II selesai. Kolonialisme lawas boleh jadi hilang perlahan, tetapi diganti dengan neo-kolonialisme. Negara komunis mulai kuat. Negara liberal-kapitalis pun tak kalah kuat. Negara-negara bekas koloni, yang baru saja merdeka, pun terancam jadi ajang pertarungan negara-negara kuat. Berita lengkap bisa baca di link berikut : https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-konferensi-asia-afrika-yang-lahirkan-solidaritas-global-Fvp (di Purwosari) https://www.instagram.com/p/CNycOv4JdiK/?igshid=k6saeyn75ovw

0 notes

Text

Memori yang Tak Terlupakan 6 Buku Menawan yang Menceritakan Indonesia Kolonial dengan Unggul

Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarahnya. Salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia adalah masa kolonial, yang memberikan pengaruh yang mendalam pada masyarakat dan budayanya. Dalam artikel ini, kami akan membahas enam Puisi Esai menawan yang menceritakan Indonesia kolonial dengan unggu. Melalui kisahkisah yang tak terlupakan, Puisi EsaiPuisi Esai ini mengajak pembacanya merasakan nuansa zaman kolonial dan memahami dampaknya terhadap bangsa Indonesia.

1. "Bumi Manusia" oleh Pramoedya Ananta Toer

"Bumi Manusia" adalah salah satu Puisi Esai terkenal karya Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan Indonesia di awal abad ke20 saat masih dijajah oleh Belanda. Puisi Esai ini menggambarkan perjuangan seorang pribumi bernama Minke dalam mencapai kebebasan dan melawan ketidakadilan. Dengan gaya penceritaan yang apik dan mendalam, Pramoedya menghadirkan sejarah yang tak terlupakan bagi pembaca.

2. "This Earth of Mankind" oleh Pramoedya Ananta Toer

"This Earth of Mankind" juga ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dan merupakan bagian pertama dalam tetralogi Buru miliknya. Puisi Esai ini mengisahkan perjalanan Minke, seorang pemuda pribumi yang terlibat dalam pergerakan nasional melawan penjajah. Dalam Puisi Esai ini, Pramoedya menggambarkan kehidupan di masa kolonial dengan indah dan mengungkapkan ketidakadilan yang ada.

3. "Max Havelaar" oleh Multatuli

"Max Havelaar" adalah salah satu karya klasik dalam sastra Indonesia yang ditulis oleh Multatuli, seorang penulis Belanda pada abad ke19. Puisi Esai ini menggambarkan kondisi eksploitasi dan penindasan yang dialami rakyat Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Melalui kisah Max Havelaar, Multatuli mempertanyakan moralitas dan etika kolonialisme.

4. "Negeri van Oranje" oleh Wahyu S. Utomo

"Negeri van Oranje" adalah Puisi Esai yang menggambarkan kehidupan mahasiswa Indonesia di Belanda pada era 1990an. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan kolonialisme, Puisi Esai ini menyoroti perbedaan budaya dan perjuangan para mahasiswa Indonesia dalam menemukan identitas mereka di tanah asing. Dengan latar belakang sejarah kolonial, "Negeri van Oranje" mengungkapkan efek jangka panjang dari masa lalu yang mempengaruhi generasi muda.

5. "Pulang" oleh Leila S. Chudori

"Pulang" adalah Puisi Esai karya Leila S. Chudori yang menceritakan perjalanan hidup keluarga mereka yang terkait dengan peristiwa bersejarah di Indonesia selama masa kolonial dan pascakolonial. Dalam Puisi Esai ini, Leila memperlihatkan bagaimana pengalaman masa lalu dan perjuangan kemerdekaan berdampak pada kehidupan anggota keluarga yang terpisah oleh peristiwa bersejarah tersebut.

6. "Jejak Langkah" oleh Pramoedya Ananta Toer

"Jejak Langkah" adalah Puisi Esai terakhir dalam tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Puisi Esai ini menceritakan perjalanan hidup seorang tahanan politik Indonesia yang dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam Puisi Esai ini, Pramoedya menggambarkan ketahanan manusia dalam menghadapi penindasan dan upaya mereka untuk mencapai keadilan.

Puisi EsaiPuisi Esai ini merupakan karya sastra yang memukau dan menggambarkan kehidupan di masa kolonial di Indonesia dengan cara yang unik. Dari perjuangan melawan penjajah hingga pembangunan identitas nasional, mereka menyoroti momenmomen yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia.

Cek Selengkapnya: Memori yang Tak Terlupakan: 6 Puisi Esai Menawan yang Menceritakan Indonesia Kolonial dengan Unggul

1 note

·

View note

Text

Ada saat-saat ketika saya sangat menikmati teks-teks yang ditulis oleh para pemikir di belahan bumi selatan. Sebab, seperti kita ketahui, di sini, di Indonesia khususnya, kita dapat merasakan dogma tentang keterbatasan akses referensi membuat kita seolah-olah "di belakang", kalau boleh tidak disebut terbelakang. Pengetahuan pada dasarnya juga sebuah konstruksi kuasa. Di kasus Indonesia, hal itu terkonstruksi dari para pemikir barat, dan terkadang, para intelektual yang terpapar hanya menelan mentah-mentah sudut pandang mereka, tanpa tau cara mendudukan pantat di hadapan subjek lokal.

Suara-suara intelektual dari negara terjajah bermaksud memberikan pengetahuan perihal kolonialisme dan imperialisme dengan mempelajari sudut pandang orang-orang terjajah. Sebut saja nama-nama seperti Edward Said, Gayatri Spivak, dan kalau di Indonesia, ialah Abidin Kusno, mereka menempatkan narasi "pinggiran" sebagai serapan pengetahuan.

Sementara itu, di negeri Belanda, istilah dekolonisasi sekonyong-konyong didanai pemerintah Belanda tanpa pelibatan penuh para peneliti dan intelektual di negara yang mereka jajah. Dengan begitu konstruksi pengetahuan ini hanya akan melegitimasi kejahatan kolonial di masa lalu melalui perspektif sempit dekolonisasi yang mereka bangun.

Saya jadi ingat tentang Pesanggaran, tempat di mana saya melakukan riset lapangan beberapa bulan lalu. Bagi saya, dekolonisasi menubuh di dalam kesharian. Tidak ada umpatan kebencian akan masa lalu. Desa Pesanggaran adalah sebuah wilayah perkebunan di era Hindia Belanda yang dikonversi menjadi kamp interniran di era Jepang. Ambisi dua rezim kolonial sangat besar di sana, ingin membangun desa mandiri.

Kenyataan tak pernah berjalan linear. Mereka yang berambisi tak ada yang menetap; Belanda kalah perang, Jepang dibombardir Amerika. Yang tersisa tinggal di sana adalah para migran dari keresidenan Besuki yang kini sebagian besar sudah generasi ketiga. Mereka menggarap perkebunan, pertanian, dan perikanan di sisi selatan. Mereka membangun peradaban, tanpa mengumpat masa lalu. Tak ada yang perlu legitimasi mereka, meskipun keberadaannya terus terancam hari ini akibat aktivitas penambangan emas.

Begitulah kolonialisme bekerja. Ia tak hanya melekat pada bentuk-bentuk intimidasi sosial, tapi juga institusional. Namun, dekolonisasi itu ada di sekitar kita. Hanya kita yang perlu menyadarinya, tanpa perlu mencari-cari lagi.

0 notes

Text

Tak Hanya Soal Putih dan Fisik Melulu

“Beauty attitude yang membuat wanita cantik, karena kecantikan tidak dalam satu sisi. Tidak hanya fisik yang dilihat. Lebih cantik kalau punya attitude, lebih kena di hati, lebih ada andil positifnya.” – Dian Sastro

Tiap kali saya berjumpa, saya merasa inilah wanita idamanku. Tiap kali saya berjumpa, saya merasa inilah wanita dengan cantik sempurna. Tiap kali saya berjumpa, saya merasa inilah sosok wanita yang harus menjadi ibu dari anak-anakku kelak (memperbaiki keturunan je). Sayang, setelah sekian banyak intensitas kita berjumpa, saya sudah tidak memperhatikanmu lagi mbak, padahal kamu setia memperhatikanku di sela-sela keriuhan dan panasnya terik matahari di siang hari atau getirnya angin dingin di malam hari. Pria apa saya ini yang tega memperlakukan mbak seperti itu? Maafkan saya mbak, mungkin saat itu saya sedang khilaf. Mbak memang tipeku dengan segala apa yang bisa dianggap oleh saya dan orang banyak bahwa mbak memang cantik secara fisik.

Ketika memandang wajah mbak, saya berasa seperti waktu berjalan lama dan sesekali angin surga yang semilir melewati kulit, kulit yang cokelat dan bersisik ini. Wajah mbak tak hanya enak dipandang mata, tetapi juga tak membuat jemu orang yang memandang. Mbak, kamu adalah salah satu wanita yang dipertontonkan dalam sebuah papan reklame berukuran 4×3 meter dan hampir membuat iri semua wanita yang memandangmu. Dengan wajah khas asia yang putih bening tanpa jerawat, mbak berhasil mempromosikan produk kecantikan antijerawat. Produk yang katanya mendapat penghargaan dari tahun ke tahun, dan cocok untuk kulit wanita Indonesia.

Bagaimana perasaan mereka para wanita yang merasa tidak ‘secantik’ mbak? Setelah melihat kamu mbak, saya sebagai pria yang mengerti wanita berasumsi mereka para wanita mesti berlomba-lomba untuk menjadi putih, langsing, alis (di)tebal(-tebalin) mirip Shinchan (parahnya ada yang sampai mirip Bakabon), dan pastinya tanpa jerawat mirip seperti mbak. Pada awalnya, saya sebagai pria tulen memang senang menatap wanita-wanita dengan model seperti itu, tapi lama-kelamaan juga bosan. Memang seksi, tapi tak mencerminkan seorang wanita yang cantik secara natural dan melulu hanya fisik.

Bukan kamu mbak yang harus dipersalahkan. Sebuah papan reklame memang seperti itu, mengundang untuk membeli produk atau jasa dengan janji hasil serupa tapi tak sama seperti modelnya yang ada di papan reklame. Jiwa-jiwa seperti sayalah yang memang harus disalahkan dengan memaknai kecantikan secara physically saja, tidak memaknai bahwa kecantikan itu dapat lahir dari dalam lewat pembawaan diri seorang wanita yang supel, cerdas, mampu menempatkan diri, dan semua hal yang berhubungan dengan inner beauty.

Dilihat dari segi sejarah, memang bangsa ini terluka lama akibat kolonialisme dan terbelenggu dalam pascakolonial, maka segala yang putih adalah norma. Dulu disaat kolonial, pembagian strata tentang mana yang lebih tinggi dan rendah tanpa disadari juga membawa efek pada kontruksi bahwa yang lebih terhormat dan cantik adalah “Ras kulit putih”, karena itu ada jarak antara yang putih dan yang berwarna. “Ras kulit putih” ini pun dianggap istimewa oleh kita kaum inlander. Novi Diah pada esainya Aku Cantik berujar bahwa “Ras kulit putih” tidak ternamai karena putih adalah “bukan apa-apa, tapi segalanya” (nothing but everything). Seketika itu juga mempunyai kulit putih pun menjadi penting.

Mbak, kulit putihmu itu penting untuk dijaga biar “laku” dalam segala hal. Iya, laku jadi model produk kecantikan seperti sekarang ini, laku jadi pramugari, laku jadi pemain film, laku jadi pemain FTV (Film Televisi) atau bisa saja sampai laku jadi simpanan pejabat. Ah laku deh buat yang duniawi-duniawi. Tak heran lho banyak asumsi bahwa seorang yang putih dan cantik sudah jaminan “laku” di negeri ini. Karena yang putih dipresentasikan sebagai sesuatu yang disukai, diinginkan, dan ideal. Putih dan ke-putih-an lebih dimaknai sebagai kecantikan yang diidealkan dan dinaturalisasi, menjadi suatu fantasi yang harus dicapai.

Karena itu, kaum kapitalis dengan produk-produk kecantikannya memberikan harapan untuk mereka yang mempunyai kulit berwarna selain putih, agar menjadi terang (karena tidak bisa putih) agar bisa “laku”. Bisa dibilang sifat cantik memang telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh para kaum kapitalis dengan produk-produk kecantikannya, bahwa yang cantik itu putih, langsing, berambut lurus, bebas dari bulu, dan tentunya antijerawat. Artinya, “cantik” sudah ditafsirkan menjadi hasrat baru. Hasrat tentang kesempurnaan tubuh yang direproduksi dan menjadi “kekuasaan” baru bagi wanita yang menjadi objeknya.

Hancurkan Mitos Kecantikan

Tak hanya di papan reklame, kontruksi bahwa cantik itu putih dan “laku” sudah lama diproduksi secara terus-menerus pada iklan dan sineas di televisi dan film Indonesia di bioskop. Televisi menampilkan terus sosok yang berwajah kebarat-baratan. Siapa sih yang tidak tahu artis hits sekarang ini seperti Chelsea Islan, Sophia Latjuba, Olivia Jensen, Pevita Pearce atau si pemilik ojek becek Cinta Laura? Di samping, artis-artis ini mempunyai wajah yang kebarat-baratan, mereka pun menjadi ikon kecantikan saat ini. Tak ayal mereka pun sering ditiru dan di-serupa-i.

Boleh menjadi seperti mereka tapi ya nggak gitu juga. Jangan berlebihan dalam menyerupai sosok idola, cukup tirulah dalam hal karir, atau mungkin kepribadiannya. Kalo meniru dalam hal fisik, mesti tanpa sadar atau tidak akan menimbulkan rasa kurang puas diri. Kurang kuruslah, kurang putihlah, kurang mancunglah dan kurang-kurang lainnya. Ketika mendapati ada yang kurang, maka dapat dikatakan bahwa dirinya tidak cantik, se-simple itu.

Begitu tidak netral memang, tubuh wanita menjadi objek untuk mendefinisikan “kecantikan” dalam imajinasi laki-laki. Wanita menjalankan perannya dalam fokus tatapan masyarakat patriarki. Karena itu sedari awal, saya sebagai pria yang laki dan tulen meminta maaf karena memandang kecantikan hanya dari faktor fisik saja, khilaf saya waktu itu.

Jangan “memaksa” kulit yang cokelat atau sawo matang khas orang Indonesia untuk lebih terang (baca: putih) deh. Karena segala hal yang dipaksa akan menimbukan keburukan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah hancurkan mitos kecantikan, dan kelupaslah mitos-mitos dari “kecantikan” itu sendiri. Kata Gus Muh, rumah-kacakan “kecantikan” pada wanita, agar wanita dapat terbebas dari mitos kecantikan tersebut.

Saya sependapat dengan Naomi Wolf dalam bukunya Mitos Kecantikan yang menuliskan, wanita akan bebas dari mitos kecantikan ketika dapat memilih untuk menggunakan wajah, tubuh, dan pakaian sebagai salah satu bentuk yang paling sederhana dari ekspresi diri. Mitos kecantikan yang selama ini menjadi bumerang akan tidak berarti apa-apa, karena memang semua wanita sebenarnya cantik. Tak peduli deh, biarpun gendut, rambut gelombang, dan mempunyai kulit berwarna, selama masih nyaman dan tak merasa gelisah, maka kalian (wanita) memang cantik.

Jangan pedulikan lagi televisi, mbak-mbak dalam papan reklame, dan majalah-majalah yang menampilkan wanita kurus nan putih, percaya dirilah bahwa kamu (wanita) tetap cantik apa adanya dan tak ada duanya. Ya, saya sangat setuju dengan Dian Sastro kalau wanita itu tak boleh hanya (mengandalkan) cantik, tapi juga harus cerdas, dan mempunyai attitude yang baik.

Teruntuk mbak yang ada di papan reklame yang kalau tak salah bernama Erha. Saya harus bisa move on dari kamu, walaupun gambar kamu tampak indah dan di mana-mana. Biar pun saya seorang independent (baca: jomblo), saya harus punya kriteria tertentu untuk menentukan pasangan hidup, tak melulu putih dan langsing kok. Dan saya sudah menentukan, mba Ayu Gani lah my second lovely woman setelah Ibu saya. Walaupun kamu jarang mandi tapi hati saya terlanjur luluh. Aku padamu mbak!

Arci Arfrian R.

Pertama kali terbit di ekspresionline.com

1 note

·

View note

Text

Sudut Pandang

Pengen cerita sedikit aja tentang pemikiran yang muncul tiba-tiba pagi tadi. “Masa sih Indonesia sampai sekarang masih sangat-sangat tergantung sama Negara lain”

Parahnya tambah baca kutipan quote Pram dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels

“Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain.”

Masa sih??

Sedikit bahagia sejak beberapa tahun lalu, banyak brand-brand lokal bemunculan (terutama di bidang sandang, yang saat itu lagi serius kuamati)

Oke, sampai situ bahagianya. Sampai pada ketika mulai mencoba mau ikut-ikutan bikin.

Dan eng ing eng kenyataan bahwa hampir semua kain yang ada di pasaran, yang biasa digunakan oleh para brand-brand lokal ini, didatangkan dari luar negeri.

Berawal dari situlah pencarian berlanjut. Diskusi tentang kemungkinan kita bias produksi kain serat bambu sendiri, diskusi tentang produksi A B C D... tapi bukan itu inti yang mau kuceritakan.

Kata “bergantung dengan negara lain” mengingatkan pada pembahasan dalam sebuah buku yang belum habis kubaca hingga saat ini. Pada Bab pertamanya sudah membuatku berfikir ulang tentang beberapa hal yang selama ini dipelajari di departemen (heleh padahal males2an belajarnya Astaghfirullah)

Pembahasan mengenai kritik sudut pandang yang arkeolog gunakan dalam merumuskan persoalan yang hendak dijelaskan. Oke karena sudah berbulan-bulan tertunda mari kuceritakan sedikit.

Pada sebuah buku yang berjudul Perspektif Arkeologi Masa Kini, dalam sub bab pertama yang membahas tentang local genius, dijelaskan bahwa terdapat aliran kolonial dan pascakolonial oleh para ahli dalam menganalisis suatu permasalahan. Sebagai contoh aliran colonial adalah selama ini kita mungkin sering mendengar kata hinduisasi, indianisasi dimana seolah-olah perubahan yang terjadi adalah karena pengaruh dari luar. Hal ini terjadi karena kita masih menggunakan sudut pandang “penjajah” dalam menjelaskannya. Lalu melalui aliran pascakolonial, mengapa kita tidak mencoba menjelaskan bagaimana kebudayaan lokal dapat mengolah kebudayaan asing sesuai dengan karakteristik atau kepentingan masing-masing?

Intinya semua itu tergantung pada sudut pandang. Mengaitkan hal ini pada apa yang terjadi di Indonesia saat ini, jika kalian memiliki uneg-uneg yang sama denganku, misal terkait produk-produk di pasaran yang belum mampu kita ciptakan sendiri karena kita belum mampu, benarkah? Sumberdaya alam kita, sumberdaya manusia kita, kecepatan perkembangan teknologi yang kian pesat, masihkah kita tidak mampu? akan terus tergantung dan dipengaruhi oleh bangsa lain?

Semua itu tentang sudut pandang, jika kita memandang kita masih tergantung maka kita akan terus tergantung. Namun kurasa jika kita mulai fokus pada apa yang bisa kita ciptakan maka tidak mustahil kita pun mampu menciptakan bahan produksi/produk yang selama ini masih didatangkan dari luar.

:( maaf kalau agak tidak nyambung ):

0 notes

Photo

. … Konstruksi tubuh Joko Pinurbo >> Rp. 58.500 . Tubuh adalah situs terbesar kolonisasi yang mampu memfasilitasi kita agar menemukan resistensi-resistensi yang paling kuat pada kolonialisme. Teks pascakolonial dapat digunakan untuk mengkonfigurasi ulang signifikansi dan pembebanan terhadap tubuh sebagai sebuah citra kolonial dan budaya patriarki yang terkandung di dalamnya. Joko Pinurbo, melalui antologi puisi Celana dan Di Bawah Kibaran Sarung, mencoba "menciptakan" tubuh yang mana mengalami ketergantungan kepada roh sebagai yang ideal.Tubuh sebagai konstruksi ruang dalam puisi-puisi diungkapkan dengan gaya yang liar sehingga menjadi suatu medium dalam hubungannya dengan yang Ilahiah. Pada akhirnya, secara hierarkis tubuh berada dalam posisi inferior, dihancurkan dan/atau dinihilkan. … WA : 085640654073 . #konstruksitubuhjokpin #jokopinurbo #jokpin #jualbukuonline https://www.instagram.com/p/BrM4kqMBlA5/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=2kag2rzkhaup

0 notes

Photo

Sudah beberapa minggu terlewat tanpa membaca buku. Pagi ini, sambil menunggu cucian yang menumpuk dan karena sinyal XL yang sedang bapuk (berakibat saya tidak bisa mengakses media sosial untuk beberapa waktu), saya akhirnya menyentuh kembali kertas-kertas, membolak-balikkan halaman demi halaman sebuah buku berjudul Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial. Membaca kajian feminisme dan keterkaitannya pada konteks pascakolonial tentunya bukan sebuah pilihan yang renyah untuk memulai hari. Menimbang mana yang perlu lebih dulu dibaca agar mood tetap terjaga, maka saya lari ke daftar isi dalam buku tersebut. Ada satu bab yang menarik ketika saya membaca daftar isi satu persatu, yaitu bab mengenai Pengalaman Mualaf dalam Konteks Pascakolonial. Yang istimewa adalah buku ini langsung diberikan oleh si penulis buku. Istri saya, yang seorang CS, sering sekali bertemu orang-orang. Dalam suatu waktu, istri saya merasa kaget karena seorang pelanggannya mengaku bernama Katrin Bandel, yang istri saya tahu nama tersebut dari buku-buku yang pernah dia lihat dan baca. Istri saya memberanikan diri menanyakan terkait tulisan dan bukunya. Si pelanggan ini pun juga merasa kaget. Mungkin karena si penulis tidak dapat membayangkan ada yang mengenal identitasnya di luar lingkungan yang sering bersinggungan dengannya, semisal kampus, dan malah terjadi di sebuah laboratorium kesehatan swasta. Beberapa kali bertemu, si penulis sepertinya aware dengan istri saya. Hingga kemarin, karena tidak bertemu dengan istri saya, si penulis yang kebetulan cek kesehatan menitipkan buku ini kepada CS lain yang sedang bertugas untuk diberikan kepada istri saya. Mungkin, si penulis merasa terkesima dan salut pada pekerja yang masih menyempatkan untuk membaca, dan memberikan buku secara cuma-cuma karena buku-buku kajian seperti ini tidak secara umum dibahas ataupun malah disukai. Yang pasti, sebagai pembaca bukunya, saya dan istri saya merasa senang diperhatikan dan dianggap oleh seorang penulis yang datang tidak hanya dari tulisan-tulisannya, tetapi juga datang secara personal dan akrab. https://www.instagram.com/p/BrErLjDlQVq/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=43p7pvsk29s1

0 notes

Photo

🍍 SASTRA INDONESIA MODERN Kritik Postkolonial (Edisi Revisi) Clearing a Space 🌌 #KeithFoulcher #TonyDay (ed) #KoesalahSoebagyoToer #Obor #KITLV 2008 468 hlm Bekas, baik, ada ket.pemilik 🍊 70.000 🌌 🍏 Pemesanan 👉 DM @hindiabooks | inbox fb.me/hindiabooks | WA +62-896-2225-3005 🌌 #sastra #sastraindonesiamodern #pascakolonial #pram #kritiksastra #kritik #poskolonial #novel #durgaumayi #gunawanmohamad #cerpen #postkolonial #inferiorcomplex #balaipustaka #posmodern #sastrawan #identitas #ordebaru #rarebooks #hindiabooks 🐤

#kitlv#sastra#identitas#postkolonial#obor#koesalahsoebagyotoer#sastrawan#tonyday#kritik#novel#rarebooks#inferiorcomplex#cerpen#ordebaru#pram#poskolonial#posmodern#keithfoulcher#gunawanmohamad#hindiabooks#sastraindonesiamodern#pascakolonial#kritiksastra#balaipustaka#durgaumayi

0 notes