#mais on n’est pas à l’abri d’une réussite critique

Text

Le vortex

Défi d’écriture 30 jours pour écrire, 13 août

Thème : tourbillons/la lumière sous la porte

.

.

Le mage récite l’incantation, lentement, avec le soin extrême que sa profession réserve aux mots de pouvoir. Et ça marche. Un tourbillon commence à se former devant lui, d’un bleu lumineux qui semble tout sauf naturel, et qui s’agrandit à chaque mot – rapidement rejoint par un autre tourbillon, à l’intérieur, tournant en sens contraire, d’une lumière plus verte. Viennent ensuite deux tourbillons perpendiculaires aux deux premiers et de couleurs différentes, donnant une forme de sphère au sort, puis d’autres, de plus en plus, dans tous les sens, de toutes les couleurs, qui s’entourent et s’entremêlent sans jamais se couper la route. Le spectacle est à la fois à couper le souffle et à donner mal au coeur. Ça tangue fort, mais sans bouger.

Pendant que le paladin se détourne pour vomir son déjeuner – la barbare se moque de lui, évidemment – le mage termine son incantation. Reprennant sa voix normale, il dit d’un ton beaucoup trop joyeux :

« Parfait ! Il a l’air stable, on peut y aller !

— Attend, demande la barde qui le connaît bien. Comment ça, il y a « l’air » stable ? Il est stable ou il est pas stable ?

— Il est stable, ne t’en fais pas.

— Tu es sûr ? Comment tu peux voir ça ?

— Ecoute, c’est comme quand tu vois de la lumière sous la porte et que tu en déduis que de l’autre coté de la porte, la pièce est éclairée. Les tourbillons tourbillonnent impeccablement, donc il est forcément stable. Sinon ils se rentreraient dedans.

— Mais tu ne veux pas le tester d’abord ? On pourrait invoquer un petit animal et voir ce que ça donne.

— On n’a pas le temps ! Ce vortex ne va pas rester ouvert mille ans, et j’ai mis des plombes pour mettre la main sur cette formule ! Allez, viens !

La barde regarde rapidement le reste de l’équipe. Ils sont prêts, leur équipement à la main, et ne se posent pas plus de questions que ça.

— Bon, ok, ok…

Le mage lui fait un grand sourire de victoire, aussi elle ajoute :

— Mais tu passes en premier. »

.

.

#30jourspourécrire#30 jours pour écrire#13 août#tourbillons#la lumière sous la porte#enfin à jour !#pour combien de temps on ne sait pas mais c’est déjà pas mal#l’ambiance fait très jeu de role#pas D&D parce que je n’avais pas envie de faire des recherches pour trouver un sort qui fasse des tourbillons#oui je sais que des tourbillons en sens contraire ça se croise forcément mais là non parce que c’est magique#oui c’est rare que la barde soit la voix de la raison dans un groupe mais pourquoi pas ?#après où vont-ils ? Pourquoi ? Est-ce que le MJ est en train de sourire comme un sadique ? Je n’en sais rien#mais on n’est pas à l’abri d’une réussite critique#ou pas#french#french writer#écriture

7 notes

·

View notes

Photo

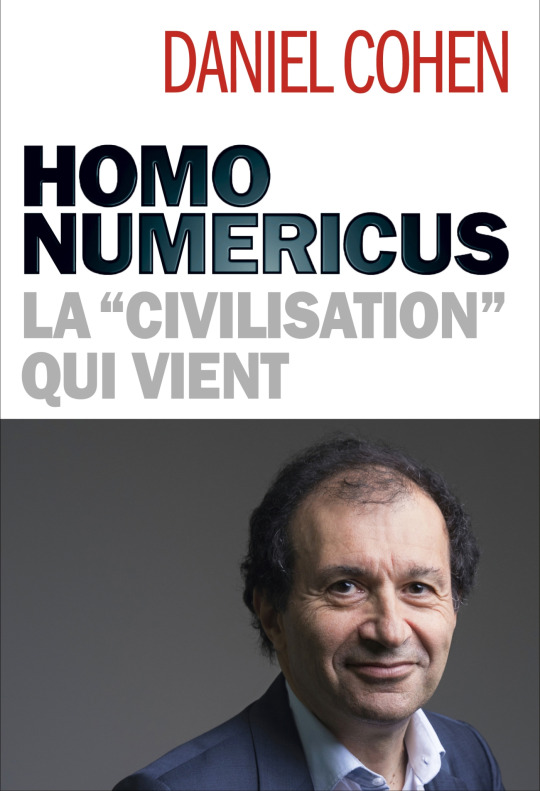

Daniel Cohen « Le capitalisme numérique fabrique des crétins gérés scientifiquement.»

Avec "Homo numericus, la civilisation qui vient", l'économiste français poursuit sa critique féroce de notre société postindustrielle. Il tire la sonnette d'alarme sur les dérives de la « civilisation » numérique à venir.

Encore un ouvrage sur la révolution numérique?

On en disserte à flux continu. Soyons honnête: le sujet n’est pas sexy. Non pas inintéressant en soi, mais peu enthousiasmant. On ne peut désormais feuilleter un livre sans une impression de déjà-dit. Les auteurs qui s’y risquent encore empruntent les mêmes voies: hégémonie tyrannique des Gafam, manipulation des algorithmes, etc. Ces sentiers battus, Daniel Cohen ne les a jamais empruntés. Mieux, de livre en livre, il s’évertue à les contourner. Dans son dernier livre, renversant d’érudition, il réussit l’improbable prouesse d’insuffler une nouvelle jeunesse aux enjeux majeurs de la question numérique en l’investissant d’une dimension humaine et anthropologique: l’économiste y pose le diagnostic de l’avènement d’une nouvelle condition de l’individu contemporain, Homo numericus , tiraillé par d’insolubles contradictions, narcissique, antisystème mais meilleur allié du «business as usual», vulnérable face aux plus ordinaires vicissitudes de la vie. On aurait cependant tort de penser que le cofondateur de l’Ecole d’économie de Paris, avec Thomas Piketty, joue les Cassandre. A rebours d’un fatalisme ambiant, Daniel Cohen ne désespère pas. Une «remontada» humaniste est à portée de nos efforts.

Le piège que tend la société numérique est de proposer son propre modèle en réponse.

On compte plusieurs ouvrages sur la révolution numérique. Qu’est-ce qui a amené l’économiste que vous êtes à aborder ce sujet?

La révolution numérique est une nouvelle révolution industrielle, d’une force égale voire supérieure à celle qu’avait produits en leur temps l’électricité et le charbon. On peut dire que la révolution algorithmique est le moyen d’industrialiser la société de services, laquelle occupe aujourd’hui 80% des personnes. La révolution numérique a été également l’instrument par lequel la révolution financière des années 1980 est parvenue à démanteler les grands ensembles industriels du passé. Internet a permis d’installer une compétition générale des différents groupes sociaux, en lieu et place des relations conflictuelles mais intégratrices qui pouvaient exister dans la société industrielle d’hier. C’est par ce biais que la révolution numérique a contribué à faire exploser les inégalités sociales, appauvrissant les segments les plus vulnérables de la population.

Au cœur de cette révolution numérique, on retrouve «homo numericus». Comment le définiriez-vous?

L’homo numericus est l’héritier de deux révolutions profondément contradictoires: celle des années 1960 et celle des années 1980. La contre-culture des sixties, habitée par le refus de la verticalité du monde ancien, a directement nourri l’imaginaire des pionniers de la révolution numérique dans les années 1970. Ils ont voulu créer un monde sans hiérarchie, horizontal. Mais la révolution culturelle a été terrassée par la révolution conservatrice des années 1980. Celle-ci a installé un régime de compétition générale, réduisant la société à un agrégat d’individus isolés. L’homo numericus est le bâtard de ces deux filiations. Il est antisystème et libéral. Il proteste contre les injustices mais, en même temps, il participe à la désinstitutionnalisation du monde engagée par la révolution libérale, laquelle visait explicitement à affaiblir les syndicats et autres corps intermédiaires qui faisaient obstacle au libre jeu du marché…

La Chine utilise déjà l’intelligence artificielle pour mettre ses citoyens sous surveillance. Les pays démocratiques qui se croient à l’abri d’une telle dictature algorithmique ne le sont pas, prévient Daniel Cohen.

La Chine utilise déjà l’intelligence artificielle pour mettre ses citoyens sous surveillance. Les pays démocratiques qui se croient à l’abri d’une telle dictature algorithmique ne le sont pas, prévient Daniel Cohen.

La révolution numérique est-elle aussi une question anthropologique, du sensible, des affects?

Le cœur de l’ambition numérique est de réduire au strict minimum l’interaction des humains entre eux. On l’a vu avec la pandémie du Covid-19: son but est de permettre de ne plus se rencontrer autrement qu’en ligne. L’abondance promise crée en réalité un appauvrissement relationnel. C’est en ce sens une révolution d’ordre anthropologique. Elle est aussi une révolution intellectuelle. Le développement d’Internet, au début des années 1970, avait créé une formidable attente: celle de produire de l’intelligence collective en permettant de communiquer très facilement d’un bout du monde à l’autre. Mais cette attente fut déçue, elle aussi. Plutôt que de créer de l’intelligence collective, Internet se révèle une énorme machine à confirmer les a priori, aussi absurdes soient-ils.

Dans le sous-titre de votre ouvrage, vous drapez le mot civilisation de guillemets. Suggérez-vous ainsi qu’il y a un risque de déshumanisation dans cette «civilisation» numérique?

Je pense qu’elle aggrave surtout la solitude sociale, même quand elle prétend la réduire. Par ailleurs, le numérique vise à rationaliser les activités de service en réduisant les interactions humaines. La télémédecine ou les cours à distance offrent un gain de temps: on n’a plus à se déplacer ni à attendre. Mais ce faisant, on perd aussi l’habitude de se voir, de se parler, de se rencontrer. La révolution numérique accroît un mal qui gangrène notre société et qu’elle prétend guérir: l’anomie sociale, où chacun se retrouve seul et incapable de comprendre les autres.

«Avec l’intelligence artificielle, la machine devient humaine», écrivez-vous. Qu’entendez-vous par là?

L’intelligence artificielle est la force révolutionnaire qui s’annonce. C’est elle qui rendra possible la mise sous surveillance des huit milliards d’humains qui peuplent la planète. Il suffit de fermer les yeux pour voir le monde déjà à nos portes: où la reconnaissance faciale dispensera de faire la queue dans un magasin ou dans un aéroport, où les entretiens d’embauche seront gérés par des algorithmes qui viendront vous solliciter en ayant analysé les CV et les vidéos que vous aurez mis en ligne, où des banques sans guichets vous proposeront des crédits reflétant un score financier mis à jour continuellement….

Cette surveillance de masse semble déjà avancée dans des pays comme la Chine. Craignez-vous son importation en Europe occidentale?

En Chine, un «score citoyen» note déjà les personnes, qu’il s’agisse de leurs accidents de voiture, de leur absentéisme au travail, leur consommation d’alcool, leurs retards de paiements et «naturellement» des propos tenus dans leurs blogs. Les pays démocratiques qui se croient à l’abri d’une telle dictature algorithmique ne le sont pas. Grâce aux logiciels de reconnaissance faciale, on saura bientôt tout de vos déplacements. Il ne sera bientôt plus nécessaire de valider un titre de transport, une puce multifonction implantée dans votre corps s’en chargera. Malgré toutes les précautions qui commencent à être prises sur l’utilisation des données, il sera très difficile d’empêcher un opérateur de vous proposer des crédits bancaires avantageux ou une offre d’emploi à proportion des informations qui auront été recueillies à votre sujet.

D’un point de vue économique, y a-t-il un risque que les robots remplacent les humains?

Le problème est surtout de savoir ce que signifiera d’être humain quand les relations interpersonnelles seront gérées sur le modèle proposé par les chatbots et autre ChatGPT. Peut-on constamment gagner de la productivité quand on s’occupe des personnes? Le récent scandale Orpea (NDLR: le leader européen des maisons de retraite a été mis en cause pour maltraitances dans l’enquête du journaliste Victor Castanet, publiée dans Les Fossoyeurs) fournit un exemple parfait des risques qui se profilent. Je reviens à l’idée des institutions. Il faut certes qu’elles utilisent les instruments numériques disponibles, mais à condition d’en garder le contrôle. Il revient aux hôpitaux, aux médecins, à leur éthique professionnelle, de veiller, par exemple, au bon équilibre entre le suivi numérique des malades et le soin à leur apporter en direct.

En quoi cette civilisation numérique affecte le fonctionnement de la démocratie et radicalise la vie politique?

Le débat politique est non seulement devenu plus polarisé mais aussi beaucoup plus éclaté. Jusqu’à présent, la vie politique était structurée par l’affrontement entre une droite et une gauche, qui étaient elles-mêmes des agrégats de forces sociales hétérogènes. La gauche fédérait l’instituteur et l’ouvrier autour de valeurs d’émancipation et de redistribution. La droite alliait la bourgeoisie et la paysannerie autour de la propriété et de la tradition. Or, nous constatons aujourd’hui une crise des partis qui jouaient ce rôle d’agrégateur d’opinions et d’intérêts. L’entre-soi numérique rend très difficile de forger des compromis politiques. Lors de la présidentielle française du printemps 2022, les quatre candidats arrivés en tête au premier tour étaient l’expression de partis créés par eux-mêmes, sauf Marine Le Pen qui héritait du parti fondé par son père.

Le numérique accroît un mal qu’elle prétend guérir: l’anomie sociale.

Quels sont les mécanismes à l’œuvre sur les réseaux sociaux qui nourrissent une «culture de la haine»?

Les réseaux sociaux ont parfaitement compris que les contenus haineux et provocateurs étaient les plus vendeurs, exactement comme l’industrie du tabac avait compris qu’il était cancérigène. La lanceuse d’alerte Frances Haugen, qui a travaillé pour Facebook, a montré que la firme n’ignorait rien de ses effets pervers et s’en servait sciemment. Le monde qui s’installe est très particulier. Pour optimiser vos requêtes, les algorithmes vous guident vers des sites qui pensent comme vous. Si vous croyez que les événements du 11 Septembre sont une machination de la CIA, vous trouverez des milliers, voire des millions, de gens qui le pensent aussi.

Mais les réseaux sociaux peuvent avoir également des effets vertueux: on pense à des mouvements comme MeToo ou pour le climat, qui sont nés grâce aux réseaux sociaux.

Bien sûr, les réseaux sociaux sont une force disruptive et parfois pour le meilleur. Les mouvements démocratiques peuvent – et doivent – s’en emparer. Nous l’avons constaté avec l’éclosion des Printemps arabes, en 2010, ou plus près de nous avec le mouvement MeToo. Voilà pourquoi il faut être prudent dans le jugement que l’on porte sur la société numérique. Il faut mieux la comprendre si l’on veut échapper à ses travers. Les réseaux sociaux font vivre l’héritage contestataire de Mai 68, mais comme une compensation à un rêve déçu. La protestation contre les injustices du monde est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Les réseaux sociaux peuvent provoquer une prise de conscience des combats à mener, mais celle-ci doit se convertir en passage à l’action dans la société. Or, les débats sur Internet tournent souvent à vide à cause de la dissolution des institutions qui permettraient de reconstruire le monde réel. Malgré ce que pensent les libéraux, on ne fait pas société en agrégeant des individus qui communiquent grâce à une plateforme. Le péril global du réchauffement climatique peut également donner aux réseaux sociaux une efficacité politique. Il y a urgence et la prochaine décennie sera décisive.

Vous citez plusieurs études exposant le cas de personnes qui se sont mieux portées quand elles ont désactivé les réseaux sociaux.

Une expérimentation a en effet montré que la déconnexion de Facebook pendant un mois avait fait beaucoup de bien aux personnes qui y ont participé. Lorsqu’elles ont été autorisées à revenir en ligne, leur consommation numérique a beaucoup baissé: elles étaient comme guéries de leurs comportements addictifs. Le grand psychologue Daniel Kahneman expliquait que les humains fonctionnent à deux niveaux. Le premier système est impulsif, approximatif, simplificateur: il permet d’aller vite. C’est exactement celui où nous enferment les réseaux sociaux. Le second système est celui de la réflexion, celui qu’on sollicite quand on s’empare d’un crayon et qu’on fait des additions. C’est celui que l’intelligence artificielle prendra en charge, nous délestant de la charge mentale correspondante, mais au risque de nous priver de distance critique sur nos vies.

La civilisation numérique influence aussi directement l’organisation du monde du travail. On pense, par exemple, à l’accélération du recours au télétravail depuis la crise du Covid-19. De quel œil regardez-vous cette transformation?

La révolution numérique permet de faire des «économies de coûts» dans ces activités. On l’a vu à l’œuvre avec la pandémie qui s’est révélée un formidable accélérateur de cette révolution. Grâce aux Zoom et autres Teams, nous avons tous appris à réduire les interactions physiques qu’est censée exiger la société de services. Les salles de cinéma ont été désertées au profit des plateformes de téléchargement qui évitent de se déplacer… Tout cela affaiblit l’appartenance des individus à des collectifs. Il faut que les organismes vivants formant la société, les collectivités locales, les ingénieurs, les entreprises, les syndicats, les universités, les jardiniers inventent de nouvelles manières de vivre et produire. Le piège que tend la société numérique est de proposer son propre modèle en réponse.

Vous vous appuyez sur le fonctionnement de Tinder pour suggérer une métaphore de notre mode d’existence dans la société contemporaine.

J’ai été fasciné par l’essai d’Eva Illouz, La Fin de l’amour (Seuil, 2020). L’algorithme de Tinder, tel qu’elle l’analyse, fait «gagner du temps» dans la relation amoureuse, réduisant l’amour au «just fuck»… La personne que vous rencontrez fait partie d’une série, comme dans le travail à la chaîne. Plus besoin de s’encombrer de son bagage affectif. En distinguant radicalement le rapport sexuel du sentiment amoureux, Tinder fait perdre la capacité de reconnaître l’autre dans son intégralité, comme une personne à part entière. Et n’y trouvant plus la plénitude amoureuse, nous multiplions les expériences. Une addiction à l’algorithme lui-même se développe. Tinder est évidemment un exemple extrême. D’autres sites de rencontre permettent de graduer les attentes et de rencontrer l’âme sœur. Mais l’industrialisation de la vie amoureuse qu’il propose est parfaitement emblématique de ce que vise la société algorithmique: réduire les interactions humaines au strict nécessaire…

Certains économistes et observateurs estiment que dans la civilisation numérique, la ressource rare et convoitée devient désormais l’attention des usagers – on parle d’économie ou de capitalisme de l’attention. Souscrivez-vous à cette thèse?

Les Gafa ont inventé la mise sous surveillance des individus par des sociétés privées. C’est ce que Shoshana Zuboff appelle le «capitalisme de surveillance». La dynamique abrutissante que le capitalisme numérique met en œuvre est inquiétante. D’un côté, il vise à optimiser au maximum les interactions sociales. De l’autre, il fabrique ce que Desmurget appelle un «crétin digital», absorbé par la consultation compulsive de ses e-mails, incapable de rester concentré sur la lecture d’un texte, scrollant perpétuellement son portable. Le sociologue Daniel Bell expliquait que le capitalisme industriel était traversé par une contradiction culturelle majeure: d’un côté, il installe une discipline de fer dans l’ordre de la production, de l’autre, il incite à la débauche dans l’ordre de la consommation. C’est cette logique poussée à l’extrême qui se dessine dans le capitalisme numérique: un crétin géré scientifiquement. Il faut la casser. Il faut que les corps sociaux, les médecins, les enseignants, les syndicats, les collectivités locales reprennent la main.

Propos recueillis par Nidal Taibi

Bio express

1953 Naissance, à Tunis, le 16 juin.

1976 Agrégé de mathématiques.

1986 Docteur d’Etat en sciences économiques.

1997 Membre du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre français.

2006 Professeur et membre fondateur de Paris School of Economics.

Ère numérique : que sommes-nous devenus ?

0 notes

Text

Fallout Equestria

J’avais l’habitude, quand je parlais des trois fanfictions les plus connues du fandom (pour rappel, Cupcakes, Rainbow Factory et My little Dashie) de les désigner sous le sobriquet humoristique de Sainte Trinité. L’idée étant que ces textes étaient si célèbres que même celles et ceux qui ne lisent pas de fanfiction, connaissent, ne serait-ce que de nom au moins l’une des trois oeuvres.

Mais il y a un autre texte qui est absolument incontournable quand on parle de fanfiction MLP, j’ai nommé Fallout Equestria, alias FOE, écrite par KKAT.

FOE est plus qu’une fanfiction dans le fandom, c’est une institution. Elle est célèbre de par sa taille, plus de 600 000 mots; et par la place qu’elle a pris dans le paysage fandomique poney. On ne compte plus les fanfictions autour de FOE, dont la plus célèbre, Projet Horizon, compte plus du triple de mots; les fanarts, les audiobooks, les livres papier...même si aujourd’hui, le brasier FOE est bien sage, encore quelques années en arrière, impossible de faire un pas sans en croiser un lien, une référence, ou un avis dithyrambique.

L’histoire de FOE, c’est celle de Littlepip, jeune licorne vivant dans un Abri, bunker conçu pour résister à une guerre nucléaire; plusieurs siècles après l’apocalypse et la fin du monde de MLP tel que nous le connaissons, dans une guerre zébro-équine qui a tout emporté. Sortant de l’Abri pour retrouver Velvet, jument dont elle est amoureuse, Littlepip va être embarquée dans de bien tristes aventures dans les terres désolées.

Si le pitch vous rappelle peu ou prou celui des jeux Fallout, c’est normal, puisque jusque dans le nom, FOE n’est qu’une ponyfication de cette saga. Néanmoins, là où les Fallout restent dans la mémoire pour leur lecture à double niveau de la crise atomique, pour les questions éthiques que le joueur peut se poser (je ne parlerais ici que du dilemme du Jardin de Fallout 3) ou pour son tragique (la quête du père de Fallout 3, la quête du fils de Fallout 4); FOE rate à peu près partout là où Fallout réussit.

Le personnage de Littlepip est une marysue insuportable, ses compagnons, pourtant tous des vétérans des terres désolées se plient en quatre pour que l’on comprenne bien que c’est elle qui a raison, les méchants sont tous très méchants, et les gentils, tous très gentils, et je ne parle pas de l’OOC général qui semble avoir frappé tous les personnages du show, que l’on peut observer au travers de flashbacks. Les mane 6, ministres d’un gouvernement en guerre aux ressources limitées qui dépensent leurs crédits dans des murs en marbre et des ascenseurs en or...

Je ne vais pas élaborer outre mesure, puisque je pense qu’on peut résumer FOE ainsi : ce n’est pas une très bonne fanfiction, et ses seuls éléments positifs ont été empruntés à la saga Fallout qui les traite mieux. A dire vrai je ne comprends pas vraiment comment, ni pourquoi FOE a réussi à se hisser au piédestal suprème des fics MLP. Je pense que KKAT a bénéficié d’un bon coup de chance, de l’impulsion naissance du fandom (FOE a été écrite entre la S1 et la S2) et surtout, la taille impressionnante des 600 000 mots à très bien pu agir comme un miroir aux alouettes, et impressionner des lecteurs peu habitués à un tel mastodonte. Une rumeur faisait également état d’une chasse aux sorcières de KKAT contre les critiques négatives, mais je n’ai pas réussi à réunir de preuves matérielles.

Précisons également que j’ai lu la traduction française de la fanfic, rédigée par Vuld Edone, qui est en soi d’un très bas niveau, bourrée de coquilles, de fautes, et d’altérations volontaires en dépit du bon sens; mais qu’il ne s’agit là que d’un coup de scie dans une branche déjà bien branlante.

Si l’univers des poneys et celui de Fallout vous intrigue, je ne puis que vous conseiller de vous tourner plutôt vers les fanfics issues de FOE plutôt que la fic mère, très décevante, à quasiment tous les points.

Foire aux liens

Fallout Equestria (VO)

Fallout Equestria (VF)

La liste des fanfics de FOE

Une critique très détaillée de FOE, par Plénitude

La source de l’image de couverture

3 notes

·

View notes

Text

Les chercheurs qui font repousser les nerfs

Les chercheurs qui font repousser les nerfs

Quand un accident endommage la moelle épinière, nous pouvons perdre l’usage de nos membres. Les scientifiques savent faire repousser les fibres nerveuses mais le chemin vers un traitement reste long.

Le neurochirurgien Alim-Louis Benabid a annoncé le 29 juin qu’il venait d’installer, pour la première fois, deux implants dans le cerveau d’un jeune homme tétraplégique. Selon le fondateur de Clinatec, centre de recherche médicale situé à Grenoble, ces implants permettront d’enregistrer l’activité électrique générée par le cerveau du patient. Celle-ci sera traduite par un ordinateur pour commander une armature lui permettant de soulever ses jambes. Il pourra ainsi piloter « par la pensée » cet exosquelette. Un essai clinique portant sur cinq patients au total, porteur de grandes promesses.

Avec le même espoir, celui de permettre à des personnes paralysées de remarcher, d’autres scientifiques explorent une voie totalement différente. Ils cherchent le moyen de réparer les lésions du système nerveux central. Plusieurs équipes sont ainsi parvenues, dans leurs laboratoires, à faire repousser des nerfs sur plusieurs centimètres.

Ces travaux ouvrent des perspectives pour les personnes touchées à la colonne vertébrale après un accident, mais aussi celles qui ont gardé des séquelles après un accident vasculaire cérébral (AVC) ayant touché la marche ou le langage, ou encore celles atteintes par le glaucome, une maladie du nerf optique. Cependant, plusieurs difficultés doivent encore être surmontées avant de pouvoir envisager, un jour, de régénérer ainsi nos fibres nerveuses sur commande.

Nous ressentons et interagissons avec le monde qui nous entoure grâce à nos neurones. Les plus connus sont ceux logés dans notre cerveau, mais il en existe d’autres, présents dans l’ensemble de notre corps. En effet, c’est grâce à ces cellules très spéciales que nous pouvons penser, ressentir la douleur, la chaleur, le vent sur notre visage, marcher, courir, ou bien contrôler les fonctions de notre organisme tel que nos battements cardiaques.

Ces neurones possèdent de longs prolongements, les axones, qui forment ce qu’on appelle les « nerfs ». Les axones permettent au système nerveux de se connecter avec ses cibles que sont les muscles, les vaisseaux sanguins ou encore les intestins, et de les contrôler.

Un système nerveux capable de se régénérer, l’autre pas

Mais la nature aimant compliquer les choses, le corps humain est formé de deux systèmes nerveux dont les capacités de réparation sont diamétralement opposées. Le premier est le système nerveux périphérique (SNP). Il est composé de tous les nerfs qui innervent les muscles, les os, les organes. Ceux-là possèdent la capacité de se régénérer après une lésion.

Ainsi il y a deux ans, les médecins de l’hôpital pour enfants de Philadelphia, aux États-Unis, ont accompli une prouesse chirurgicale en transplantant deux bras à un jeune garçon de 8 ans. Les médecins ont recousu les nerfs de l’enfant avec ceux des bras greffés. La cicatrice liée à la suture se résorbe et rapidement, les nerfs ne font plus qu’un. La réussite de l’opération souligne le formidable pouvoir de régénérescence du SNP.

Le système nerveux central (SNC) comprend, lui, le cerveau et la moelle épinière. Le SNC est fragile, donc très protégé. Ainsi le cerveau se trouve à l’abri dans la boîte crânienne et la moelle épinière, à l’intérieur de la colonne vertébrale. Cet écrin osseux est nécessaire car le SNC est totalement incapable de se réparer après une lésion. La partie touchée finit par en mourir.

Chute, AVC ou glaucome peuvent endommager les fibres nerveuses

Les neurones du SNC peuvent être endommagés lors d’un AVC, du fait de maladies neurodégénératives comme la SLA, Alzheimer ou le glaucome (qui touche le nerf optique) ou lors de traumatismes comme une chute ou un accident de voiture. Si ces fibres nerveuses sont touchées, les fonctions cognitives ou motrices qu’elles commandent sont définitivement perdues.

C’est ainsi que l’acteur jouant le rôle de Superman dans les années 1970, Christopher Reeves, était resté tétraplégique après une chute de cheval. Aujourd’hui décédé, il avait vécu de longues années paralysé après une blessure de la moelle épinière au niveau du cou.

Dans la quête d’une guérison des lésions du SNC, une première avancée importante a été obtenue au début des années 1980 par deux chercheurs canadiens de l’université McGill, Samuel David et Albert Juan Agayo. Ils ont démontré que l’environnement de la lésion, c’est-à-dire les cellules formant les tissus qui entourent les neurones, joue un rôle clé dans les mécanismes qui les empêchent de se régénérer.

Depuis cette découverte, des efforts importants ont été déployés pour caractériser cet environnement, mettant en évidence la barrière physique qu’elle forme à la repousse. On a identifié quelles molécules inhibitrices présentes dans ces tissus étaient reconnues par les axones comme des signaux inhibiteurs de repousse.

Chez l’embryon, les neurones possèdent la capacité de repousse

Les chercheurs s’interrogent aussi sur le rôle des neurones eux-mêmes dans le processus de la régénérescence. En effet, chez l’embryon et le fœtus, les neurones du SNC possèdent la capacité de repousse après une blessure. Après la naissance, en revanche, ce n’est plus le cas. Ainsi l’équipe du professeur de neurologie Zhigang He à l’Université de Harvard, aux États-Unis, a approché le problème sous un angle nouveau : et si le problème ne venait pas tant des tissus autour, mais plutôt des neurones eux-mêmes ?

Pour tenter de répondre à cette question, l’équipe de Harvard a renoncé à prendre comme objet d’étude la moelle épinière, système difficile à manipuler et extrêmement complexe – on ne sait pas quel neurone est touché de façon précise par la lésion. Les chercheurs ont choisi le nerf optique, qui appartient au SNC et permet d’étudier non seulement la repousse de l’axone – leur sujet d’étude – mais aussi la survie des neurones, un aspect crucial dans les maladies neurodégénératives comme le glaucome.

Les chercheurs ont stimulé, chez la souris, des voies de signalisation moléculaires qui sont actives pendant le développement de l’embryon. Et montré ainsi, en 2008, que les axones du nerf optique peuvent repousser après une lésion, des résultats publiés dans la prestigieuse revue Science. Depuis cette avancée spectaculaire, de nombreuses molécules permettant la croissance des axones après une lésion ont été découvertes. De façon intéressante, les effets de la plupart de ces molécules peuvent être transposés dans d’autres parties du SNC telle que la moelle épinière, ouvrant de véritables perspectives thérapeutiques.

Une repousse sur quelques centaines de micromètres

Ces molécules permettent la repousse de l’axone à courte distance, soit quelques centaines de micromètres. Seulement il est extrêmement rare que la lésion se produise à proximité des cibles visées par les axones, de sorte que cette faible croissance est insuffisante pour permettre le retour des fonctions perdues. Bien souvent, plusieurs centimètres seraient nécessaires. Pour une lésion au niveau cervical, par exemple, il faudrait une repousse sur plusieurs dizaines de centimètres pour retrouver la mobilité des membres inférieurs.

Cette question critique a été le centre des travaux que j’ai menés après ma thèse lors de mon passage dans l’équipe de Zhigang He, de 2010 à 2016. En déterminant comment les neurones réagissent au cours de leur développement mais aussi après une lésion, j’ai pu mettre en évidence trois voies de signalisation critiques pour leur bonne croissance. La modulation simultanée de ces trois voies, chez la souris, a permis de franchir l’obstacle resté jusqu’ici insurmontable de la repousse sur une longue distance.

Schéma simplifié du système visuel qui montre que le nerf optique (en rouge) permet de connecter l’œil et la rétine à une zone du cerveau, le thalamus (en vert). Les flèches bleues indiquent l’endroit de la lésion du nerf optique lors de nos expériences. Ainsi on voit la longue distance que les axones doivent parcourir lors de la repousse pour atteindre leur cible : chez la souris, 1 à 2 cm ; chez l’homme, environ 15 à 20 cm. Homaira Nawabi

En effet, nous avons réussi à obtenir une régénérescence suffisamment puissante pour faire repousser les axones de l’œil sur 1 à 2 centimètres jusque vers leurs cibles dans le cerveau.

Photo d’un nerf optique montrant les axones (en blanc) en cours de régénérescence, chez la souris. L’œil se trouve à gauche de l’image et le cerveau à droite. La localisation de la lésion est montrée par les étoiles violettes. Homaira Nawabi

Avions-nous touché au but ? Réparer le SNC pouvait alors paraître à notre portée. C’était sans compter sur un phénomène surprenant observé non seulement dans nos travaux mais aussi par d’autres équipes. En effet, une moitié des axones suit correctement son chemin vers sa cible. Mais l’autre moitié des axones qui repoussent semble être complètement perdue… et se dirige n’importe où. Or si l’on permet aux axones de repousser sans bien les diriger et que les neurones, au final, se connectent aux mauvaises cibles, on s’expose à de graves problèmes. Par exemple, des circuits véhiculant des informations de douleur complètement anarchiques peuvent se former.

À gauche, des axones en cours de régénérescence de façon anarchique. À droite, le but que vous voulons atteindre : des axones qui repoussent et atteignent leur cible. Homaira Nawabi

Chez l’embryon et le fœtus, des milliers de faisceaux d’axones naviguent sur de longues distances afin de se connecter de façon très spécifique à leur cible. Ces mécanismes seraient-ils conservés, d’une façon ou d’une autre, chez l’adulte ? Peut-on trouver de nouveaux processus pour conduire les axones qui repoussent à bonne destination, jusqu’à leurs cibles ?

Ces interrogations, centrales pour les années à venir, sont les moteurs de l’équipe que je dirige à l’Institut des Neurosciences de Grenoble, à l’Université Grenoble-Alpes. Nous utilisons pour cela une combinaison de techniques comme l’imagerie, les cultures de neurones et la production de virus non dangereux qui nous permettent de transporter dans l’organisme des molécules d’intérêt thérapeutique.

Tandis que nous tentons de régénérer les neurones endommagés, que le neurochirurgien Alim-Louis Benabid teste le principe d’un exosquelette, d’autres équipes s'efforcent de guérir autrement le même type de patients. En Suisse, l’équipe du neurobiologiste Grégoire Courtine essaie de mettre en place des interfaces homme/machine. À l’université de San Diego, aux États-Unis, le groupe du professeur de neurosciences Marc Tuszynski explore de son côté l’utilisation de cellules souches. C’est la combinaison de ces différentes approches, cellulaire, moléculaire et robotique, toutes aussi importantes les unes que les autres, qui donne l’espoir de parvenir à réparer un jour les atteintes du système nerveux central.

0 notes

Quote

Le mariage semblait contre nature. Sacrilège même. Mario et les Lapins crétins réunis dans un seul et même jeu ? Cela paraissait trop farfelu pour pouvoir se concrétiser. Seulement, voilà. En cette fin d’été 2017, les plus folles rumeurs se sont révélées exactes et nous voici en train d’incarner le plombier légendaire de Nintendo accompagné des mascottes burlesques d’Ubisoft. Dans un tactical RPG par-dessus le marché !

Et pourtant, ce monstre de Frankenstein vidéoludique qui vient soutenir le rythme régulier des sorties de jeux sur la Switch de Nintendo s’en sort assez honorablement sur l’aspect ludique. Mais manque cruellement d’une structure générale.

Dans leur machine à laver à remonter dans le temps, les Lapins crétins déboulent dans la chambre d’une très jeune inventrice qui se trouve au demeurant être la plus grande fanatique de Nintendo des environs. Son invention phare ? Un casque de réalité virtuelle capable de fusionner n’importe quel couple d’objets. Vous l’aurez alors deviné, les figurines et autres posters Super Mario vont se retrouver dans la machine à laver avec le casque et PAF ! Ça nous fait un scénario facile. Cependant, on se demande si dans les faits, il ne s’agirait pas d’une parabole sur le développement de ce jeu. Sauf qu’ici, le casque aurait fusionné une copie de Super Mario 3D World avec The Lapins Crétins : Retour vers le passé et XCOM 2.

Concrètement, Mario (qui ne peut pas être retiré de l’équipe soit dit en passant) dirige son escouade composée de lui-même et de deux autres personnages. Les arènes sont découpées grâce à une grille tout ce qui a de plus classique et qui sert de référentiel de déplacement. Il y a également des éléments verticaux derrière lesquels les combattants peuvent se mettre à couvert.

Nous sommes au tour par tour et chaque personnage peut faire jusqu’à trois actions quand c’est à son équipe de jouer : se déplacer, attaquer et utiliser une capacité. Pour l’attaque, chaque personnage peut choisir jusqu’à deux armes et tenter de viser n’importe quel ennemi qui est à sa portée et dans son champ de vision. Selon la façon dont la cible s’est mise à l’abri, l’attaquant aura 0% de chance de toucher (ce qui peut malgré tout être utile, à force, pour détruire le bloc derrière lequel elle se cache), 50% de chance de toucher (c’est notamment le cas quand l’obstacle est de petite taille) ou 100% de chance s’il est complètement à découvert.

On est moins dans XCOM que dans KidsCOM

Vous l’aurez donc compris, on n’est pas dans de la statistique particulièrement complexe. Contrairement à un XCOM 2 où il est possible de rater des coups à bout portant indiquant 99% de chance de réussite ou bien de réussir un trickshot des enfers à 3% de probabilité de réussite, on connait assez précisément ce qu’il va se passer avant que ça arrive. C’est raté d’avance, une chance sur deux, ou garanti, point. Notons tout de même le système de coups critiques qui peuvent apporter un aspect aléatoire un peu plus prononcé. La plupart des armes possèdent un “super effet” ayant une probabilité spécifique de se lancer provoquant ainsi dégâts supplémentaires et une altération de statut. Elles vont du miel, qui crée une impossibilité de se déplacer à l’encre qui empêche un combattant d’utiliser la moindre attaque.

Chaque personnage à deux capacités à sa disposition. Il s’agit souvent de buffs divers et variés (défense, attaque, déplacements…), mais elles peuvent également constituer un moyen de tirer automatiquement sur les ennemis pendant leurs déplacements (l’équivalent de la “vigilance” dans XCOM 2) ou encore de soigner ses alliés. Les 8 personnages jouables – à savoir Mario, Luigi, Peach, Yoshi et leurs équivalents lapins crétins respectifs – se différencient d’ailleurs par leurs armes et leurs capacités. Ainsi, si Mario est polyvalent et à l’aise en première ligne, l’ami Luigi doté d’une barre de vie en papier mâché sera bien meilleur en retrait, notamment grâce à son indécente portée de tir. Au fil de l’aventure, l’équipe glanera des pièces pour améliorer son équipement et des orbes pour améliorer un arbre de compétence très sommaire, mais qui permettra de débloquer et d’améliorer toutes les capacités.

from Journal du GeekUber débauche un ingénieur de la NASA pour développer ses taxis volants – Journal du Geek http://ift.tt/2xGJKJG

http://finewnews.blogspot.com/2017/08/test-mario-lapins-cretins-kingdom.html

0 notes