#真夏の浮気調査

Text

5月2日(木)

病院へ。左側の親知らずを一泊入院で一気に抜くことに。入院とは縁のない人生を送ってきたから、そわそわとする。その日のうちに必要な検査を受けた。血液検査が一番怖かったのだけど、全く痛くなくて良かった。検査が終わり、入院の手続きをする前に時間ができたから院内のカフェ・ド・クリエへ。ホットサンドとアメリカン。先生達の様子を見ながら食べた。お腹が空いているということを目の当たりにすると、みんな人間だなという気持ちになる。病院を出て、神社でお参りして、図書館で本を借りて、母の日用のお花と家族みんな用のお菓子を購入。夕方、迎えにきてもらい、そのままお寿司を食べた。7皿が丁度良い。おやつの杏仁豆腐がかっちりしてなくて、ラフな感じで美味しかった。

5月3日(金)

久しぶりの実家での起床。猫と一緒に寝ると、目覚めが良い。バナナサンドを作り、妹と庭で食べた。その後、40分歩いて足湯へ。足を湯に入れた瞬間の心地よさは半端なかった。また40分歩いて帰宅。お昼に炒飯を作ったり、余ったパンの耳できな粉ラスクを作ったり。夜は映画館へ。上映中の作品の中から見覚えのあるタイトルが目に入った。この映画が面白かったという日記を読んだから覚えていたのだった。ネタバレをしていない内容だったし、予告も観ずに鑑賞。わざわざ映画にしなくても良いけど、したら唯一無二で最高って感じ。余白が終始心地良く、場面転換の少なさが印象的だった。兎に角、会話に集中する。登場人物達の感情の機微を楽しめる。何より、夏が舞台で、具体的な記憶は浮かばないけど、こういう瞬間が確かに自分の学生生活の中にあったなという懐かしい感覚を思い出せたのが良かった。

5月4日(土)

父と母と霧ヶ峰へ。霧ヶ峰、凄すぎ。日本ですか?ってなる。夢に出てきそうな風景だった。エアコンを見る度にこの風景が頭の中で流れるようになった。営業力すごい。霧ヶ峰で食べたきのこパスタの味も忘れられない。引き算の大切さを教えてもらった気分。

5月5日(日)

祖母家へ。お墓参りとランチでハンバーグ。夜ご飯はおばあちゃん特製まぐろ漬け丼。朝から夜まで何から何まで話した。おばあちゃんの考え方、好きだからずっと話し続けられる自信がある。仲も良い。この日のおかげで将来が少しあかるくなった。

5月6日(月)

GW最終日。1日中、職調べ。頭がパンクしそうになる。生活を変えるって大変だ。夜中にワンピースを観て元気が出た。ワンピース、面白い。毎週欠かさず観るようになった。結局、アニメはワンピースしか観ていない。ワンピースって凄い。何年も何年もかけて作品を続ける体力が凄すぎて可笑しい。悪魔の実を食べているとしても不思議ではない。

5月7日(火)

連休明けだったから程々に頑張った。体調の悪さを自覚して早めに就寝した一日だった。これがかなりの英断だった。親知らずを無事に抜いてもらえるように体調管理にはしっかり気をつけなくちゃ。癖で頭痛薬を飲みがちだから更にこれは気をつけなくっちゃ。

5月8日(水)

日記を書くのが楽しい。仕事や将来の事で頭がごちゃごちゃとしてきたから、違うページにやるべきことなどを一気にずらりと書いた。スッキリ。わたしの今の職場に対するモチベの低さは異常。尊敬できる環境に身を置けるように動いていきたい。笑ってさようならできるように、我慢をしたりしないように。

5月9日(木)

一田さんの「大人の片付け」読了。最近の私は借りても読みきれずに返却をしていたから、なんだかすごく達成感に包まれた。求めていた感覚との再会って心地良い。朝一、母に将来についてLINEをしたら「色々悩んで決めたことだろうから応援します」とのことで、ようやく物事を動かす時がやって来た。よっし!となり、早速職場に辞める報告をした。帰り道、スーパーのポイントでラーメンと白バラのソフトクリームをゲットして最高になった。

5月10日(金)

華金はいつだって、嬉しい。今の仕事を辞めることが掃除好きの上司にいつの間にやら伝わっていた。すごく残念そうな顔をされ、「こんなこと言うのはあれなんだけど結構支えだった」と告げられた。どうやら、お互いにお互いをいい人間だなって思っていたみたい。それはそれで嬉しかったけれど、わたしの気持ちは変わらない。スーパーでおやつを買って、夕焼けを見た帰り道はいつもより大袈裟でドラマチックだった。

5月11日(土)

夕方からやる気が出てスーパーへ。珍しいサーターアンダギーを広島焼きを作ってるお店で購入。広島も沖縄も大好き。また行きたいな。高知にも行きたい。実はルーツ。お金を貯めなくちゃ。メルカリ活動を再開。真夜中にああ、そういえば…!となり、動画編集を開始、気づいたら朝4時。色味に対する自分のこだわりの高さにひぇ…と、なる。

5月12日(日)

目覚めの良い起床。洗濯物を干して家を出る。気になっていたユニクロ×マリメッコのコラボを実際に目で見てみる。やはり、たくさんの人と被ってしまうのはなあ…となり、諦める。併設されている雑貨屋さんで、ナリンのボディーミストを発見!これが、噂の…!北欧暮らしの道具店で度々紹介されているナリン。実際に香りを嗅いでみたら、初めて嗅ぐ香りでびっくり。好きな香りだった。いつかのご褒美はこれに決めた。帰宅後、与太郎さんの本を写経しながら読書。ゆったり、入浴。YouTubeとInstagramの更新。

2 notes

·

View notes

Text

逸脱

トンネルの入り口に蔦が絡み付いている。名前が書かれたプレートはもうすぐで文字が見えなくなってしまいそうで、まるで血脈を広げるように蔦がトンネルの中へと触手を伸ばしているようだった。僕は、いずれこのトンネルごと蔦に飲み込まれてしまう景色を思い浮かべた。

多くの通勤者にとって、このトンネルは都心の会社へとつながる道程だった。車道の横に歩道が整備され、車が通ることはほとんどなかった。僕は、このトンネルに毎朝足を踏み入れるたびに、いつもむくむくと心の中で天邪鬼が燻り始めるのを感じる。それというのも、あまりにも綺麗に、歩行者が左と右に分かれて歩いているからである。無論、それは指示されているわけでもなく、導線がひかれているわけでもない。ただ自発的に左側通行を当然のこととして、おそらく無意識のうちに自分の体を左側に寄せるように足が動くのである。その結果、長い列が糸を引くように左右に出来上がるのである。

それはルールとして当然だろう、という声が自分の中から聞こえてくる。しかし一方で、その行列の中にいる自分を俯瞰的に見ると、違和感を覚えるのだった。あまりにも秩序だった光景のなかに、己が埋没して窒息してしまうような気持ちになった。靴が地面に当たる音がトンネルのなかに一定のリズムで響く。皆、前を向いて、その秩序を乱すまいとするかのような空気。一列の長い行列を作ってトンネルに進入する僕らは、その出口で完成形の戦力として吐き出される企業戦士だった。僕の中の天邪鬼は「お前、真ん中を歩いてみろ」と囁いてくる。しかし、そうすることが憚られるほど、その空間は秩序だっていて、隙間というものが存在しなかった。

しかし、その秩序のなかに一ヶ所だけ、乱れが生じる場所があった。それは、トンネルのちょうど真ん中あたり。白髪で髭の伸びた男性が、地べたにダンボールを敷いて座っている場所だった。いくばくかの生活の必要なものを詰めたと思われるリュックを横に、いつも男性はじっとうずくまっていた。まるで、一定方向に流れる川の流れが岩にぶつかり、その周りだけ曲線が膨らむように、トンネルの流れは、男性の周りだけ弛緩していた。物理法則のように、男性の周りだけ膨らむ流れは、実際にところは不明だが、多くの通行者にとって男性の存在がその場所にある物のように見えていることを強調しているように見えた。

僕は、その男性の横を通るときいつも、大勢の靴が地面を蹴る音が、彼にはどのように聞こえているのだろうかということを考えていた。その靴の音はまるで、私たちとその男性の間に一本の線を引くように、暴力的にトンネルの中を鳴り響いていたからである。僕には、その音が、仕事をするもの、しないもの、あるいは生産活動に従事するもの、しないものという、ただその一点のみに集約された区分を強迫的に私たちに突きつけているように感じられた。

その男性は、あるときは全く姿を見せなくなったり、そうかと思えば、夜、仕事を終えて駅に向かって歩いていると、またそこに戻っているというような具合で生活をしていた。あるときは、どこかで拾ってきた本を読んでいたり、あるときはどこかで調達してきたおにぎりやお弁当を手に持っていたり、そしてあるときは、見知らぬ誰かが、「食べてください。困ったことがあればいつでも連絡ください」とポストイットとともに食料が置いてあることもあった。男性は姿を見かけるときはいつも、静かにそこに佇んでいた。その姿が、僕には全てを達観している仙人のように見えて、いつしか僕はその男性のことを師匠と勝手に心の中で呼ぶようになっていた。

僕は、師匠が駅の近くで動き回っている様子を見かけたことがあった。車がビュンビュンと走り抜ける通りの反対側で、道端で体を折り曲げながら、なにやらゴミ袋のようなものを運んでいたように見えた。それは、暑い初夏���日で、師匠にも容赦なく太陽が照りつけていた。近くで見ていたわけではないのに、額から���が吹き出して、汗で背中に服が張り付いている様子が目に浮かんだ。師匠にとってはそれが日常だったのだろう。

次第に、師匠は僕の決まり切った毎日の生活のなかで、唯一、僕自身という水面に波紋を引き起こす存在となっていった。師匠は孤独ではないのか、師匠にとって生きるとはいかなる意味を持つものなのか、師匠はなぜ生きているのか。そうした問いが僕の中で生まれてはぐるぐると回って、次第にそれは己の中の奥深い部分へと侵入するかのように、全て自分へと問い返されるのであった。

事件が起きたのは、ちょうどお盆を迎えようかという8月の半ばごろだった。僕がそのことを知ったのは、ネットの記事によってだった。スマホの画面上にいつも歩いているトンネルの遠景写真が載っていた。捜査員が路上で現場検証をしている様子が写っていた。未明に3人の少年によって、ホームレスの男性が襲撃され死亡。師匠のことに間違いなかった。

僕は、翌日、あのトンネルへと足を運んだ。入り口から出口まで、規制線が張られ、警察官が立っていた。誰もいなかった。

師匠は誰によって殺されたのか。

僕の頭から離れなかったのは、少年たちの供述として書かれた一文だった。

「遊びみたいなもんだった。ホームレスの人たちを見下していた」

その一文が僕にとって大きな意味を持った。なぜなら、そうした社会の空気を作り出しているのは、自分がしている仕事そのものではないかと思ったからだった。

ホームレスは視聴率が取れる。そんな言葉を職場でしばしば耳にすることがあった。僕は、テレビでニュース番組を作る仕事していた。ニュースと言っても、ワイドショーと大差ないようなもので、常に映像にインパクトがあるものが求められた。それが高い視聴率をとる上で鉄則とされていた。ホームレスの人たちは、だから格好のネタと認識されていて、先輩たちは、その認識を疑うこともなく口にした。しかし、どれもこれも、まるで私たちとは違う生き物を興味本位で覗き見するかのような内容のものがほとんどで、それらは単なる好奇な眼差し以上のなにものでもなかった。肥大化した大衆の欲望を刺激し続けるメディアにとって、普通から逸脱した存在は、格好の捕食対象だった。それが僕のしている仕事の本質なのかもしれなかった。

僕が日々仕事として生産しているものとはなんなのだろうか。それは果たして社会の役に立っているのであろうか。急に僕の目の前にトンネルの光景が広がった。トンネルを歩く人たちと師匠との間に大きな溝が広がっていた。その溝をせっせと掘っているのは、他でもない自分自身だった。そして、一方の溝の縁に立って、多くの群衆が師匠に溝の中に飛び込むように囃し立てていた。僕はただそれを遠巻きに眺めているだけだった。

師匠を殺したのは誰なのか。

僕の目の前には、いつもと変わらぬ日常がありふれていた。いつものように、スーツを着た無数の人たちが、いつものように駅のコンコースを歩いて行く。

あのトンネルに差し掛かろうとしていた。

「お前、真ん中を歩いてみろ」

天邪鬼が僕に囁いてくる。

しかし僕はいつものように、体を左側に寄せて群衆の中へと引き寄せられていく。師匠がいた場所の周りは弛緩することなく、革靴がトンネルの中を響いていた。間違いなく僕もそのなかの一人だった。

5 notes

·

View notes

Photo

2023.5.25thu_saitama

鷹取さんから日記を書く依頼をもらって、日記日記、、と朝から思っていた。正しくは前日から日記とは、、?と考えていた。

私は日記を書かない。日記みたいな感じで日々SNSに写真や文章を載せているけれど、それを日記だと思ったことはない。もっとなんか、軽くて雑で。生活の延長にあって特別でなくて良いもの。と書いたところで、じゃあ日記は私にとって特別なんだな〜と気づく。普段やらないこと、意識していないこと。それはちょっと遠い。うーん?と考えて寝たら悪夢を見て起きて、夢日記にしてしまいそうになる。他人の夢の話はつまらないという話も聞くけれど、どうか。そんなことはないと思うけれど、自分の悪夢は面白くないからやめる。夢の話といえば夏目漱石、『夢十夜』もだいぶ不気味だなあと連想ゲームみたいに脳内が廻る。「こんな夢を見た。」

そんなことを言いながら、この頃大学で授業をしている中で学生に自由課題として挙げたのは『日記(文学)』だった。美大の学生は日記のようにドローイングをしたりもするし、考えをメモしたりしている子もいそうだから、自分の日記的なものか世の中の日記文学から引用して作品を作ってねという話。(でも自分でテーマを決められる人はそのテーマで制作してもらうので、この課題はやらない人がほとんどのはず。テーマが決まらない人向けの一例で設定。余談。)

「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり。」の冒頭が頭をよぎる紀貫之『土佐日記』や、沢村貞子さんが作った献立の記録集である『わたしの献立日記』とか、日記といっても創作日記なのか本当の記録の日記なのかも色々あって面白い。みんな何を見て何を考えているの?というのを垣間見せてくれるから、文学が好きだ。そういえば日記はその最たるものなのかも。写真も。アート全般か。

ここまで書いてみて、まだ今日のことを何一つ書いていない。

今日2023/5/25の埼玉県は晴れ曇り、爽やかな風が吹いていて洗濯物もよく乾きます。というのは天気予報からの情報で、体感としてはどうか。

机に座っている私の左側の大きな窓から日が射して、薄青い空が見えて、洗濯物が揺れていて、悪くない。正面ではだらだら昔の2時間ドラマがかかっていて、メールを返したり仕事の写真データを作ったりしながら時々事件を確認する。仕事に集中しているうちに別の刑事が事件を調査したりしていて、さっきの犯人はもうわからない。何か音が必要なだけだから時にラジオにしたり音楽をかけたりもするけれど、あんまり好きなものがかかるとそちらに気を取られて仕事にならないから、永遠に犯人がわからないくらいの興味でちょうどいい。

ところで昔のドラマだから、もう死んでいる人がたくさん映っている。あ この人もういないんだった とふと気がついて、俳優のその人のことも個人としても何も知らないのに、ニュースで流れるから死んだことを知ってるなんて変な話だなとなる。あと映像の中ではもちろん役として生きているから、死んでるけど生きてる〜という感じが不思議にもなる。そんなの映画でも写真でも音楽でもいつもそうなんだけど。十津川警部、信濃のコロンボあたりはいろんな俳優が演じていることによって、今は〇〇さん、次は△△さん、、?と面白くなって、この感じ水戸黄門だね!と時代劇のことも振り返る。あー永遠かーというのは時々考えていて、水戸黄門から式年遷宮のことも考える。「永遠に新しく、いつまでも変わらない」というのは外側の話なのか内側の話なのか総じての永遠なのか、何なのか。アートの永続性など。別に答えを出したいわけでも誰かに問いたいわけでもなくて、ただ私の内側でずっとぼんやり存在している問いみたいなもの。

午前中が過ぎた。

お昼は実家に食べに行って、父の作ったパスタを食べた。35歳で母と結婚したとき父は家事が全然できなかったらしいのに、今はひと通りやれる。という事実が人間は大人になっても成長できるということを物語っている。私は今36歳で、だから私も何か変わりたくなったら変われるだろう。長生きしたらそれだけ変われる可能性がある。そら豆とグリーンピースとトマトのパスタは美味しかった。両親は週の半分弱くらい茨城にある祖父母の家で畑作業をして暮らしていて、そら豆もグリーンピースも無農薬で彼らが作ったもので、美味しさには身近な人の作った信頼の美味しさもプラスされているのかもしれない。自分以外の誰かが作ってくれる美味しさもある。

午後、データを作っていると納期の問い合わせが来る。連絡するのをすっかり忘れていた。いつも自分の中で言葉が渦巻いているのに、外に伝えるのを忘れるしうまく話せないし困ったものである。というか他の人に迷惑をかけている。すみません今日中に納品します!とすぐ返事をする。

日記を書けないのは、たぶん、こんなふうに長くなりすぎるからだろう。その日感じたことを全部書きたくなるかもしれないから、そんなのやばすぎる。献立だけ書けるような暮らしをしていない。今日だけだから、こんなふうに書ける。こんなの誰か面白いのかな?と頭に浮かんで、まあ日記なんだから良いかと思い直す。日記なんだからね。誰かが読む前提なのにこれで良いのかは謎。

そういえばここで一人称は「私」だけれど、実家に行くとほぼ「俺」に戻ってしまう。実家に居た若者の頃は女の子ぽくすることを拒否して、見た目も話し言葉も女性を感じさせるものからは遠ざかっていた。外の人の前ではあたしや私となり、家に帰ると俺になっていたのは今となっては面白いけれど、女性側に所属したくはないけど男の人になりたいわけでもなく、特別視されたくもなかったので当然ではある。内側にはこの先もずっと、俺として話す自分を飼い慣らして暮らすのでしょう。(現在は女の人の見た目の暮らしを楽しんでいるし、もう生き物としてそのまま何でもいい感じになって暮らしやすい。昔もそのようになりたかった。)

そんなことも影響してか、赤木さんはよく分からない人ですね と言われたりもしていたけれど、そんなの私も分からないし、誰のことも本当には分からない。分からないのに案外人のことが好きで、知らないことばかりで、それを面白がっている。分かりたい気持ちと、結局どうでも良いかなというのが同居している。そういうのは駄目なのかしらね。誰にもジャッジされたくないし、したくもない。みんな好きに楽しく生きたら良いのにね。体現したい。

夕陽が綺麗、夜を迎えた。夕焼けが綺麗だと次の日晴れるというのを信じている。明日は仲良くなりたい人と飲みに行くので、晴れてほしい。

写真家なのに、写真のことを書いていないしスマホで撮った写真を添付している。写真家だけど、人間がそれぞれ違うんだからいいよね。

もう少し仕事をしたら、今夜は悪夢を見ずに眠りたい。おやすみなさい。長い日記。

ープロフィール-

赤木遥

36歳

埼玉

写真家(今だけ大学講師でもある)

http://harukaakagi.com

2 notes

·

View notes

Text

77回目の8月6日が来ました。

あの日、そしてその後の“ヒロシマ”を知ってもらうことが、核兵器廃絶への道につながることを信じたいのです。

2年前に書いた文章ですが、読んでいただければ嬉しいです。

胎内被爆者の綴り方

<はじめに>

長い間、私は不特定多数の人に被爆体験を語ることにとまどいを覚えておりました。胎内被曝のため、実際に被爆の被害・惨状を見たわけでもなく、肉親を失ったわけでもなく、私自身もこの年齢まで生きてこれた幸運もあり、大きな嘆きの人々に比べれば語る資格がないと思っていました。

しかし、ここ数年、特に日本政府は広島・長崎の被害の事実をなかったものかのように動き始め、核兵器禁止条約に対しても、日本の代表とは思えぬ動きで、私は不安でたまりません。

今まで、生協の平和行進や集会、そして募金に参加したことがあるくらいで、平和や反核に対する運動をほとんどしていません。平和公園での座り込み運動にも、心をよせてはいても、ただの傍観者でした。私が育った戦後、ついこの間までは多くの活動をする人がいて、私も黙っていてもよかったのです。ただ被爆者の会も高齢化で消滅解散する中で、何かしなければならないのではと思い始めていました。

そんな時、オーラルヒストリーを研究しておられる元TBSアナウンサーの久保田智子さんの講演を聞く機会がありました。私が記憶を語るとしたら客観的事実ではないかもという懸念をもっていたのですが、久保田さんは「その人が感じ考え思ったことをいっしょに述べること、主観的事実でいい」と言われました。「複雑でいい、矛盾していい、個人的なものを社会的なものに関連づけて解釈するのだ」と。これは私を勇気づけました。

また、ピラミッドの一番上に直接被爆者がいて、その下にいろいろな人が階層的に存在し、それぞれに思うこと感じ考えることがある、それも大切だと。「ああ私の位置はヒエラルキーの二番目だ、それでも語っていいのだ」と強く励まされました。

それから1ヵ月後、ニューヨークの2020年NPT(核兵器不拡散条約)会議に広島生協の代表として行くことになった友人が、胎内被爆者の会が証言集を出す予定であることを教えてくれました。思い迷った末に、証言集に応募するしないにかかわらず、記憶がうすれる前に一度整理してみようかなとの思いに至りました。

<8月6日>

1946年1月24日生まれの私は、1945年8月6日原爆の炸裂したあの日、母の胎内にいました。予定より早く生まれたと聞いていますから、妊娠4ヵ月位ではなかったでしょうか。悪阻が激しく空襲警報がなっても「このまま死んでもいいから」と逃げるのが億劫だと言っていた母は、朝の洗たくものを干すため両手をあげた時、原爆の光を浴びたといいます。あっと思った時は、胸と腕に火傷をしたようですが、幸いにも「天ぷら油をぬったらいい」と教えてもらい、ケロイドにならずにすみました。借家だった家の前はごぼう畑が広がり、己斐駅がすぐ目の前に見渡せました。光線をさえぎるものは何もありません。爆心地から2.5kmとS42年(1967年)2月18日取得の被爆者手帳にはしるされています。

その時父は観音町の三菱重工の工場、爆心地から4kmの所で被爆。父がどのルートでどのように己斐まで帰ってきたのか全く知りません。9月に4才になる姉は、家の中の布団で寝ており、布団ごと部屋の端から端まで飛ばされていました。壁が少し崩れたくらいで、家は倒れずにすみ、姉も無事でした。

これらの話を父や母から直接聞いたという記憶はなく、どこでどのように知ったのでしょう。母が黒い雨にうたれ、髪の毛が抜け寝こんだこともどうして知ったのでしょう。それには一つの類推があります。

<近所の人々との思い出>

私が小学校低学年の頃住んでいた家はやはり己斐ですが、被爆した時とは違う近くの家です。家の前にも横にも40cm位の側溝に水が流れ、夏には青い露草の花が咲き蛍もとんでいました。暑い暑い8月6日の前後には、近所の人々が涼を求めて集まり、石垣に座って思い思いに語ります。クーラーも無い時代、手にはうちわがあります。冷蔵庫も氷で冷やす木の冷蔵庫です。家には西瓜が待っており、私たち子供は浴衣を着て、大人のまわりをうろちょろしています。そんな時大人の話が聞こえるともなく聞こえるのです。

「ようけえ逃げてきたのお」「おう、水あげりゃあえかったのう、どうせ死ぬんじゃったらのお」「Tさんの家は壊れたらしいのぉ」「下敷きになって男ん子が死んだんよ」「Nさんの奥さんは今年も日傘さして行きよっちゃったよ」「式典なんじゃろう。姉妹や親はえっとこ亡くなったって」

話が聞こえてくるうちにだんだん恐くなります。帰ってトイレに行くのも、夜寝るのも恐くなります。こんな会話の中で私の母の話も語られ、私が覚えたのだという気がします。

Nさんとは、私を実の娘と同じようにかわいがって、お風呂に入れて身体をごしごし洗ってくれたり、焼きリンゴを作ってごちそうしてくれたおばちゃんです。あの優しいおばちゃんが大きな悲しみを抱えておられたのに深く気づくのはずっと後です。このおばちゃんは小学生の女の子2人を残して腎臓病で、身体をパンパンにむくませて亡くなられました。きっと被爆の影響だったと今なら思いますが、当時小学生だった私は、おばちゃんの変わり様に恐ろしかっただけです。

あの夏の日々は、あらためて語り部と言わなくても、みんな思い思いに自然に語って、私たちに伝承されていたのだなあと改めて思います。

<己斐小学校でのこと>

伝承というと小学校の担任を1年から6年まで受け持ってもらったY先生のことが思われます。8月6日宝町の自宅から己斐小学校へ通勤した日のできごと。爆心地近くから相生橋、本川を通ってひたすら己斐へ歩く途中に見た被災の光景。川の中に浮かぶたくさんの人々、横たわる死者たち。その話を聞いた記憶がしっかり残っています。教壇に立って語る先生の息づかい。並ぶ生徒たちの机。写真のようにまぶたに残っています。先生はその日どのように自宅へ帰られたのでしょうか。全く知りません。Y先生はその後私たちが4年か5年生の頃、だから戦後10年くらいでしょうか、肝臓を悪くされ長く入院されたことがありました。きっとこれも原爆と関係があるに違いないと今は思います。

私の小学校は己斐小学校ですが、己斐はたくさんの被災者が流れ込んできて、小学校の校庭ではたくさん人を焼いたと言います。春秋に運動会があったのですが、グランド整理で土をならすと骨が出るというのをよく聞きました。私は直接拾ったことはないのですが恐くてたまりませんでした。それに春は校庭の桜が葉桜になる頃の運動会でしたから、毛虫がぞろぞろはい回ります。私は大の虫嫌い。二重に恐くて――。今と違って素足でかけっこですものね。

<ABCCの記憶>

私が唯一当事者として語れるのはABCC(現・放射線影響研究所)のことかもしれません。小学校低学年の時だったと思います。母と、あるいは近所の友と、そして級友と何回かABCCが近所まで迎えに来て出かけました。学校まで迎えに来たこともあります。黒塗りの大きなハイヤーが来るのですが、私はすぐ酔うので苦手です。行くと、全てがすんだあとクッキーやサンドイッチ、紅茶などをご馳走してくれるのです。異文化への興味や憧れのようなものがありました。けれども何しろアンパンやジャムパン育ちで偏食も多かった私は、なれないものを何とか口にし、帰りの車でまた気分が悪くなるのでした。

さて、ABCCの記憶で長く私が語れなかったことが一つ。検査に行くとズロース(パンツ)の上に白いスモックのようなものを1枚かぶるのですが、それを着てある部屋に一人連れて行かれます。大きな机、私には3m×4mぐらいにも思われましたが、その端に足をぶらんと下ろして、入口のドアに向かって不安そうに座っている自画像が脳裏に残って消えません。そして、立つように促されたのでしょうか。服を脱いでズロース1枚でテーブルに立ったと思うまもなく、大きな180cm位の白人男性がこれまた大きなカメラを抱えて10人近くどたどたと入って、テーブルの回りから、四方八方カメラのフラッシュをたきました。驚きと恥ずかしさと何があったかわからないのとで呆然としていたのでした。一番大きかったのはたぶん恥。何かいけないことのように思ったのでしょう。この話は帰りの母にも友にも誰にも話しませんでした。話せば自分一人の体験ではなかったことがわかったかもしれません。後に語れるようになり、友人夫妻にこの体験を話した時「つらい話をさせてしまった」と言われ、ああそうだったのかと納得したものです。映画のワンシーンのようなこの記憶は今後も決して消えることはないと思います。

<病気に思うこと>

私が生まれたのは、母の母・未亡人だった祖母のいた広島県北部の旧・山縣郡千代田町壬生です。大雪で2階の窓から出入りするような日だったということです。戦後の広島を避けてお産をしたのでしょう。私は乳を飲んでもすぐ吐き、胃の入口の調子が悪くて薬を飲んで治したといいますが、詳しいことはわかりません。その後10カ月位の時には百日咳の激しいのにかかり骨と皮になりました。母は父の実家の香川県高松市鬼無町にひきあげました。そこで祖父から「こんな子を連れて帰って」と非難されたことを相当うらめしく思ったようで、時々同じ話をしてくれました。父の家の事情もあり、結局両親と私たちはまた己斐に戻りました。

そこで成長して22才の大学卒業まで暮らすのですが、父も母も被爆者でしたが、特に母の身体が弱かった気がします。家事だけの人でしたが、一日中かかって掃除・洗たく・食事の支度をし、少し動くと休みながらという具合です。おまけに度の過ぎた清潔好きで、洗たくもハンカチを洗って次は上のもの、下着はその次、そのあとパンツ…といったくらいに丁寧でした。今思えば、それもこれも細菌におびえていた事情もあったかもしれません。私は母の身体の弱いのは偏食のせいと思っていましたが、ひょっとすると被爆の影響があったかもしれません。父は61才、母は57才で亡くなりました。二人とも脳内出血ですが、母は一度肺��ンということで、広島市のM病院で放射線治療を受けたこともあります。

私はよく熱を出し、決して強いとは言えず、身体も細く背も前から一・二・三を争うくらいのチビでした。それでも高校時代は皆勤賞をもらいました(授業中寝てばかりの子でしたが)。

それが結婚して1ヵ月ちょっとだったでしょうか。盲腸になり、夫も手術をしたこともあり夫の家族の中では名医と呼ばれていたN外科で手術をしました。なぜか2、3日眼が覚めず熱も出て、私が被爆者手帳で受診したからでしょうか、先生は慎重になられ結局1ヵ月入院しました。

また、二人目の子のお産の時、妊娠5ヵ月くらいから妊娠中毒症になりとうとう7ヵ月ころ入院。そして子供が9ヵ月に入った時母体がもたないということで早く生みました。お産がすめば蛋白尿がよくなるということでしたが、数値は4本プラスが2本プラスになっただけで入院がその後も続きました。家族を心配して泣き、食事もとれなくなり、そんな私を心配した先生が退院させてくれました。1年位かけて漢方薬をせんじて飲みながら治ることができました。この2回のトラブルで、人がスムーズにできることが上手にできないのは被爆と関係があるのかなあと思ったりしました。これが被爆者共通の心理かもしれません。

<家族の中で>

私が被爆者であるということを夫に初めて言ったのがいつかは覚えていません。当時は手帳取得が結婚にさわるという風評もあり、姉などは「いらない」とすぐにはとらなかったような気がします。私はそんな思いもなく所持していたのですが、夫が戦争の責任とか社会のものの見方などで、私よりはるかに反戦の意識が強かったので何も心配ありませんでした。広島・長崎の式典中継でも私より深く正座してみるような人で、これは幸いでした。

家庭の中で被爆体験を話せたこと。それを淡々と聞いてくれる家族がいたことはうれしいことです。

初孫が5才のころでしょうか。我が家には「原爆の図」「ひろしまのピカ」「ピカドン」(いずれも丸木位里・俊作)や原爆ドームの本など夫が集めた本がたくさんあります。それらを持って帰るほど興味をもち、「原爆ドームに行きたい」と親にねだるほどの孫娘。ホロコースト記念館にも何回か行き、私たち夫婦にもアンネの部屋を丁寧に教えてくれ、「ああこの子は平和の担い手に」と期待をこめて見守っていました。なにしろ8月15日生まれですから。そしてその孫に、佐々木禎子さんについてまとめたダイジェスト版の本を夫は作りました。それを読んだ孫は「禎子さんちは散髪屋さんだったんだね」と。夫はその一言に苦笑していました。2、3年もすると興味を失った孫娘が、いつの日かまた興味と関心を持ってくれれば幸いです。

孫娘が小学校1年生くらいの夏に遊びに来て、寝物語に被爆体験の話をしたところ「おばあちゃん(生きてて)よかったね」と言われ、私ははっとしたのを覚えています。「生きてて申しわけない」という被爆者のことばがよく言われます。私に明確にあるのではありませんが、いくらか私にも長生きへの申しわけなさみたいなものがあります。でも「よかったね」というのはありがたくかみしめたいと今では思っています。

<最後に>

たまたま2020年3月15日付の中国新聞に、「被爆オリンピアン肉声現存・広島市出身36年出場故高田静雄氏」という見出しを見ました。その人は小学校時代の級友の父親です。また、米兵たちの被爆をほりおこし追悼してオバマ大統領にハグされた森重昭さんも級友のお兄さんです。佐々木禎子さんが白血病で亡くなられたころ入院した級友もいます。でも、私たちは戦後60年、還暦を迎えた同窓会でほんの少し被爆のことを話したことがあるくらいで、級友でも詳しいことはほとんど知りません。日々衰えていく記憶と、語りあう機会も減っていく中で、今回書き残してみたのはよかったように思います。記憶とは不思議なもので、自分流にゆがめているかもしれません。この主観的な記録がどのように伝えられていくのか少し楽しみです。長生きすれば「最後の被爆者」となる可能性もある人間の記録ですから。そのためにも両親からもっともっと話を聞いておきたかったです。

<さらに>

この原稿のパソコン入力を娘がひきうけてくれました。彼女は幼い頃、原爆資料館のろう人形母子を見ておびえましたが、私と平和行進に参加したことや、大会で「青い空は青いままで子どもらに伝えたい。燃える八月の朝…」と歌ったことは覚えています。8月6日の式典で峠三吉の詩を子供代表が語ったのに感動して、東京から電話をかけてきたこともあります。彼女には彼女のヒロシマとの歴史が作られているのですね。いろいろな形でヒロシマが伝承され続け、子や孫・その先まで、この愚かなことがくり返されぬように祈ります。私の胸を今でもゆさぶる歌「原爆許すまじ」を心に銘じて。

(2020年4月記/上村洋子)

17 notes

·

View notes

Text

深々と燃えるような身のうちの炎と、絶好調について。

正確な日時を調べると、私が初めてtumblrでリブログしたのは2011年10月21日のようです。という事は、今月21日がきたら私がこのブログを開始してから11年がたったということになりますね。

この11年間ほぼ毎日欠かさず更新を続けていますが、今が一番楽しくて、tumblrにおける「創作」、「私の美意識の発露」ということを意識してリブログをしています。

tumblrの1日の投稿数の上限は200件です。私は調子が良いと1日の間に200件以上の素敵なpostをあっという間に見つけてくるので、すぐに上限いっぱいになってしまって、制限が解除される時間まで待たなくてはならなくなります。

この夏精神科の閉鎖病棟というとんでもないところに一ヶ月半入院していましたが、退院して仕事にも復帰して、市の担当の支援員さんや精神科の主治医や会社の上司や家族や親友、私の大切な人たちに私がつくづく語ることは、「今回、あの病院に入院して良かった」「とても辛くもあったけど、かけがえのない貴重な体験を通して、得るものがたくさんあった」ということです。

実際、今、私は、あそこで流れていた時間や過ごした時を、出会った人たちを愛おしく思い出し、「まるで竜宮城のようであったなあ」と懐かしさと切なさで胸をいっぱいにしているのです。

これはうつ病を発症して会社を辞めなくてはならなくなり、社会復帰するためにリワーク(精神障害者就労支援施設)に通っていた時にも似たような感覚を覚えたのですが、

「精神病の人たちが集まっているところ」なんて聞くと、「社会的弱者」、あるいは「近づくのも恐ろしい、何をするかわからないやばい人たち」の巣窟のように感じてさける人も多いのでしょう。

でも、私は自分が精神障害者という当事者であるからだと思いますが、 「そこ」へ入って行って、性別も年齢も経歴も色々な人たちと会話を交わし関わると、病気の原因になっている心の深い部分の傷は、私もみんなも「同じだ」、と感じ、普通に生きていると互いに曝け出す機会はそうそうないであろうその傷から生まれる弱い部分を見せ合って、互いを許し、認め、共感しあうことによって、何か「人間の一番美しい部分」に触れることができたような気がするのです。

病棟で私の隣の部屋に、私より先に入院していたおそらく40代後半の女性の患者さんがいました。

彼女はのび太くんを女の人にしたみたいな容貌で、やせっぽちでいつも膝下のズボンを履いて度のきつい眼鏡をかけていました。不安障害があり、ほんの少し目の不調があれば泣きながら「眼科の先生にいますぐ診てもらいたい」と看護師さんに訴えたり、「夜中に自室に看護師さんがきて勝手にロッカーの鍵を開けられて荷物を漁られている」と涙ながらに他の患者に相談したりするような方でした。

その方が、私が投薬の時間にとあることがきっかけでひどいうつ状態になり、ホールの椅子に体育座りして動けなくなっていた時に、そばにきて一生懸命、一時間も慰めてくれたのです。 ほんの小さなことで、健常な人から見れば異常なほどに落ち込み、傷つき、不安になってしまい、泣いたり食事がとれなくなったり体調を崩してしまったり、最悪な場合は命を絶ってしまうような病気。

同じ症状を持つものとして、「その気持ちわかるよ」「大丈夫」と、言葉を尽くして一生懸命私の肩をさすりながら慰めてくれた彼女のことが、お世辞ではなく女神か天使のように思えました。

確かに、閉鎖病棟なので「やばい状態」になっている人もいます。(だから入院しているんだしね)

廊下を一人でぶつぶつ何かと交信しながら話して歩いている人もいれば、暴れて物を壊してしまったり、部屋のドアを何時間も「助けて、ここから出して!!」と叫んで叩いている人もいました。

確かに「異常な状態」であり、怖いんだけど、そういう人たちも「病気で」そうなっているわけで、先生に診断してもらって処方箋のお薬が合えばまるで見違えるように良くなって、普通ににこやかに挨拶をして、会話を交わしたりできるようになるんです。

私としては自分が精神病の疑いがあることから目をそらして病院に行かず、治療を受けてない健常者の方がよっぽど危険なやばい人、だと思います。

私が退院してきて親友に電話でこのことを伝えた時、彼女は「芸術家というものはそのほとんどが、精神的に健常の域を超えて辛い思いをしたり、生きづらさに困窮することがある。それでもその経験を糧に彼らが作り出す「芸術」は、健常者のわたしたちに見たこともないような鮮やかな世界を見せてくれて、救いを与えてくれる。絶対に必要な人たちだよ。

いこちゃんも、そうだと思っているよ。」と言ってくれました。

そして、「元気が戻ってきたらまた創って。詩でも、絵でも、ビーズのアクセサリーでも、なんでも。私はいこちゃんのセンスが好きで、創り出すものが好きで、楽しみなんだ。だからまた、創って、見せてほしい」と言われました。

その時、 私は、私の生きている証というか、存在意義というか、弱っていた私の命の炎に、焚き付けの薪をドバッとくべてもらった気分になったのです。

彼女は大学の同級生で、もう二十年以上の付き合いがあります。私が自然を愛しながら何かを創りながら生きてきたその生き方を、愛し、尊重し、一緒に歩いてくれた人でもあります。

あ���がたいことにこのtumblrでも私の創る世界を愛してくれるフォロワーの方が何人かいらして、熱いメッセージをいただくことがあります。

そんな時、今までは謙遜することが多かったのですが、今の私は自分の中の「創りたい」という炎に怯えることなく、真っ直ぐに見つめ、「そうか、燃えたいのか、では燃やそう、」と肯定し、楽しく創ることができているように思います。

何も考えずに歩いて行った先で、自分のアンテナに引っかかった美しいpostを200件精査して、アーカイブに並んだ時の形や色味の調和を見ながらリブログする。

まるで一枚の永遠に続く綺麗な布を、拾ってきた貝殻や露や花びらや骨で飾って織るような行為。

ちっとも苦ではありません。

楽しいからできている。

楽しいから続けていられるんだろうし、私が楽しく創っているから、見ている人も楽しいんだと思います。

このブログのタイトル「涙ぐむ眼」は、宮沢賢治が故郷の少年院の庭に作った花壇のタイトルです。涙を湛えた瞳の形をしたその花壇は、まつ毛や虹彩や涙丘それぞれを表すにふさわしい種類の花々で作られています(涙丘の部分は睡蓮を浮かべた小さい池になっている)。

中学の頃、友達が誕生日プレゼントに透明の小さなビーズの球を数粒、くれました。

「いこちゃんの涙みたいと思って」と言って。

私はそれからずっと、露や真珠の粒が好きです。

狂人と紙一重のところまで心を飛ばして自然と交わり、そこから詩作のインスピレーションを得ていた賢治の作った「涙ぐむ眼」と、すぐ泣くけど、泣く時は一人で泣かなければならないと思いこんで自分を許さなかった若い頃の自分を重ねて、11年前、このブログのタイトルに据えました。

今、私は今までで一番元気です。

これからも日々楽しんで此処を創っていきますので、楽しんでいただければ幸いです。

3 notes

·

View notes

Text

2024年5月2日

広島強化部長からJリーグ入閣の足立修氏「日本の問題はここ」ポストユース改革へ!! エリートLの反省踏まえた“U-21新リーグ”設立構想も浮上(ゲキサカ)

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)は2日、フットボール委員会のメディアブリーフィングを開き、ポストユース(19~21歳)世代の育成・強化を目的とした新リーグ創設を検討していると明らかにした。

ポストユース世代の強化・育成に向けた議論は、Jリーグが現在進めている選手契約制度の抜本的改革と並行して実施中。Jリーグでは現在、新人の年俸上限460万円などが定められている「ABC契約」を撤廃する方針が固まりつつあり、クラブ間の選手獲得競争が白熱することが予想される中、ハイレベルな競争に身を投じる若手選手の出場機会確保を促す必要性が出てきているためだ。

新たな選手登録制度の下では海外リーグの事例も参考にし、ポストユース世代の強化・育成のため、U-21世代の選手は選手登録枠の制限なしに保有できるなどの制度を検討中。その一方、保有人数が多くなっても出場機会につながらなければ効果がないため、U-21選手をJリーグ公式戦で多く起用したクラブへのインセンティブに加え、出場機会を与えるような新リーグの立ち上げも検討しているという。

若手選手の育成・強化を巡っては2021年、Jリーグエリートリーグが立ち上げられたが、わずか2年で廃止。出場可能選手のレギュレーションが緩く、練習生のテストや年長選手のコンディション調整に使われるケースが多くなったことで、大きな成果が得られなかった。新リーグではエリートリーグの反省も活かし、よりポストユース世代の育成・強化に特化することを念頭に置いた制度の検討を進めていく構えだ。

フットボール委員会によると、ポストユース選手の育成・強化で重点を置くのは①年間15~20試合フル出場できる環境、②日々の練習を重ねて試合を迎えるというサイクル、③有観客の前で成績目標(タイトルなど)に向かって試合をする―という真剣勝負同様の環境。16~20年にはFC東京(19年まで)、G大阪、C大阪のU23チームがJ3リーグに参加していたが、この成果も一つの参考材料となっているようだ。

U-23チームのJ3リーグ参加に関するフィードバックでは、当該3クラブから「当時はすごく大変だったが、その時の選手がトップチームで活躍している」という前向きな総括があった様子。またMF久保建英(ソシエダ)、MF堂安律(フライブルク)といった日本代表の主力選手を輩出していることもあり、他のJ1クラブの強化担当者からは「もう一回やるのならぜひやりたい」という声も多く挙がっているという。

もっとも、すでにJ3リーグは20クラブに増えており、今季からは降格制度も導入されていることから、セカンドチームの参入には障壁が大きい。また今季からは“若手の登竜門”とされてきたルヴァン杯がJ2~J3に門戸が開かれた一方、完全トーナメント化により試合数減につながっていることからも、新リーグの創設が視野に入ってきているようだ。

なお、新リーグの創設に至った場合、主な強化対象は19~21歳のポストユース世代となるが、チーム編成を円滑に進めるため、U-23世代の“セミオーバーエイジ”、それ以上のオーバーエイジなど段階的に出場資格を設けていくことも検討している。

こうした議論で中心を担っているのが、昨季まで22年間にわたってサンフレッチェ広島の強化部門を支え、今季からJリーグのフットボールダイレクターに就任した足立修氏(51)だ。

足立氏はこの日、ブリーフィングの冒頭で「世界を目指していくJリーグ、日本のレベルアップのために経験を踏まえて、Jリーグと共に日本サッカーと共に邁進していきたい思いです」と決意表明。その上で、ポストユース世代の育成・強化の必要性についてさまざまな観点から次のように語った。

「日本の問題はここだと思っている。現状では大学にお願いするか、トップに上がるかのどちらかになっている中、Jリーグでトップトップの試合に絡むのは本当に稀な人数になっている。選手が多く海外に行く中、そのパイをもっと増やさないといけない。ユースから大学に行った選手が代表の多くを占めているのはここが理由だと思う」

「一番成長する場面であり、(大学とプロとは)レベルは違えど真剣勝負を一番大事にしないといけない年齢。ヨーロッパではトップで出ていたり、代表でも出ている年齢で、移籍する時の金額が一番高い年齢が19~21歳だと言われている。日本サッカーの規模を大きくする意味でも、日本から海外に流出する時にこの年代でしっかり移籍金を獲得していかないといけない面もある」

「五輪予選(AFC U23アジア選手権)を見てもらっても分かるが、J1でしっかりとレギュラーを取っているわけではない選手も、生きるか死ぬかの戦いをしながら成長していっている。ここが一番伸びやすい年齢。今までは18歳までが“育成”だったが、これからは21歳、22歳まで育成年代だと捉えながらやっていきたい」

GWでかき入れ時なのに… キャベツ価格が高騰 広島のお好み焼き店悲鳴(広島テレビ)

ゴールデンウィークのいまが、まさにかき入れ時の「お好み焼き店」から悲鳴があがっています。天候不順の影響でキャベツの価格が高騰しているためです。

お好み焼きに欠かせないたっぷりのキャベツ。いま、価格が高騰し、「お好み焼き店」に大打撃です。

寄り家。海田店 林田昌頼 店長「1玉200円だったのが600円という状況になってます。大量に使うものであるし、やっぱり痛いですね」

こちらの店では仕入れ価格が2か月間で3倍に。物価の高騰に加え、キャベツの価格があがったことで利益を圧迫しているといいます。

林田 店長「いろんなものの値段が上がる中で野菜だけはあまり上がってこなかったので野菜が上がる事はやはり影響が大きいです」

キャベツの平年の価格との比較です。2月下旬から上昇し、4月22日の週には平年のおよそ1.7倍まで上がっています。

高騰が続くキャベツ。一体、なぜなのでしょうか。

広印広島青果 小山隆之執行役員「3月の低温と例年になく3月4月の降雨、雨量が多かったので、その原因で今現状キャベツの高値が続いている」

3月の低温と雨の影響でキャベツが育たず、流通量が減ったことが価格高騰の原因だといいます。また、同様の理由で白菜などの葉物野菜や大根、にんじんの値段も上がっているといいます。

小山執行役員「今後5月の中下旬に向けては夏キャベツも今のところ予定では潤沢に出るといったような話ももらってますので、その辺で売価も下がりお客様にも適正価格で納入ができるかなと思います」

かき入れ時のお好み焼き店に打撃を与えるキャベツの高騰。もうしばらく、我慢が続きそうです。

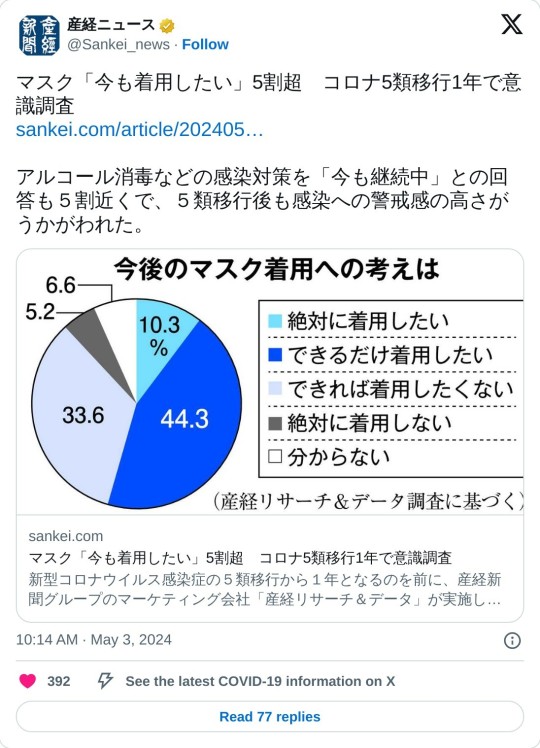

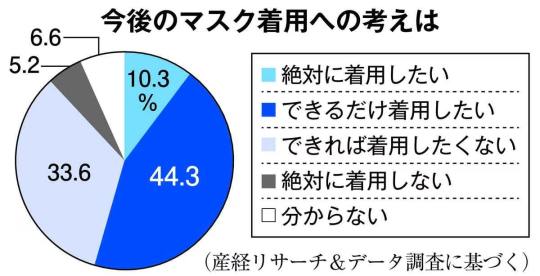

マスク「今も着用したい」5割超 コロナ5類移行1年で意識調査(産経ニュース 5月3日)

新型コロナウイルス感染症の5類移行から1年となるのを前に、産経新聞グループのマーケティング会社「産経リサーチ&データ」が実施した意識調査で、今後もマスクを「着用したい」との回答が5割超だった。アルコール消毒などの感染対策を「今も継続中」との回答も5割近くで、5類移行後も感染への警戒感の高さがうかがわれた。

調査は産経リサーチ&データの会員サイト「くらするーむ」の登録者を対象に、4月18~29日にウェブ上で実施。全国の男女計4120人から回答を得た。

調査で、今後のマスク着用の考えを聞いたところ、「絶対に着用したい」が10・3%、「できるだけ着用したい」が44・3%。これに対し「できれば着用したくない」は33・6%、「絶対に着用しない」は5・2%にとどまった。

継続するコロナ対策について複数回答で聞いた設問では、「アルコール消毒などの対策」が49・6%でトップ。「周りの人と距離をとる」が27・9%、「大人数の会合を控える」が27・4%で続き、「旅行や遠出を控える」も19・5%だった。

コロナ禍から日常に戻ったと感じた時期については、5類に移行した「昨年」との回答が42・1%と最多で、「今年」が14・9%で続いた。コロナ禍初期と「意識は変わらない」との回答も14・2%にのぼった。

新型コロナの感染症法上の位置づけは、昨年5月8日に季節性インフルエンザ並みの5類へ移行。無料のワクチン接種といった公費支援も今年3月末で終了した。

新型コロナ 広島県の新規感染者数12%増 約3カ月ぶりに微増 2日発表(テレビ新広島)

新型コロナウイルス。広島県は2日、先週1週間(4月22日~28日)に広島県内の定点調査で確認された新規感染者数は287人、定点あたり2.61人と発表しました。

前週と比較して12%増え、4週ぶりに増加しました。新規感染者数は1月29日の週をピークに減少傾向にありましたが、約3カ月ぶりに微増となりました。(前週は257人、定点あたり2.34人)

広島県は、現時点で医療がひっ迫している状況にはないが、引き続き手洗いや換気など基本的な感染対策をするよう呼び掛けています。

このほかの感染症では、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(溶連菌感染症)の報告患者数が基準値を上回ったため、県は2日、「A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報」を発令しました。また咽頭結膜熱についても県は引き続き警報を発令し、警戒を呼び掛けています。

※「5類」移行後、広島県内の感染者数

5月8日~14日 259人 定点あたり2.31人

5月15日~21日 253人 定点あたり2.26人 前週比 横ばい

5月22日~28日 266人 定点あたり2.38人 前週比 横ばい

5月29日~6月4日 344人 定点あたり3.07人 前週比 微増

6月5日~11日 443人 定点あたり3.92人 前週比 微増

6月12日~18日 493人 定点あたり4.36人 前週比 微増

6月19日~25日 532人 定点あたり4.71人 前週比 横ばい

6月26日~7月2日 771人 定点あたり6.88人 前週比 微増

7月3日~9日 1,060人 定点あたり9.46人 前週比 微増

7月10日~16日 1,245人 定点あたり11.12人 前週比 微増

7月17日~23日 1,548人 定点あたり13.82人 前週比 微増

7月24日~30日 1,783人 定点あたり15.92人 前週比 微増

7月31日~8月6日 1,639人 定点あたり14.77人 前週比 横ばい

8月7日~13日 1,302人 定点当たり11.94人 前週比 微減

8月14日~20日 1,601人 定点あたり14.29人 前週比 微増

8月21日~27日 1,633人 定点あたり14.58人 前週比 横ばい

8月28日~9月3日 1,637人 定点あたり14.62人 前週比 横ばい

9月4日~10日 1,697人 定点当たり15.02人 前週比 横ばい

9月18日~24日 1,073人 定点あたり9.58人 前週比 微減

9月25日~10月1日 880人 定点あたり7.79人 前週比 微減

10月2日~8日 535人 定点あたり4.73人 前週比 減少

10月9日~15日 411人 定点あたり3.64人 前週比 微減

10月16日~22日 303人 定点あたり2.71人 前週比 微減

10月23日~10月29日 321人 定点あたり2.84人 前週比 横ばい

10月30日~11月5日 285人 定点あたり2.52人 前週比 微減

11月6日~12日 189人 定点あたり1.67人 前週比 減少

11月13日~19日 194人 定点あたり1.72人 前週比 横ばい

11月20日~26日 300人 定点あたり2.65人 前週比 増加

11月27日~12月3日 306人 定点あたり2.71人 前週比 横ばい

12月4日~10日 313人 定点あたり2.77人 前週比 横ばい

12月11日~17日 356人 定点あたり3.15人 前週比 微増

12月18日~24日 360人 定点あたり3.19人 前週比 横ばい

12月25日~31日 671人 定点あたり5.94人 前週比 増加

1月1日~7日 682人 定点あたり6.04人 前週比 横ばい

1月8日~14日 918人 定点あたり8.21人 前週比 微増

1月15日~21日 1,291人 定点あたり11.42人 前週比 微増

1月22日~28日 1,598人 定点あたり14.14人 前週比 微増

1月29日~2月4日 1,944人 定点あたり17.36人 前週比 微増

2月5日~11日 1,751人 定点あたり15.77人 前週比 微減

2月12日~18日 1,056人 定点当たり9.43人 前週比 微減

2月19日~25日 849人 定点あたり7.51人 前週比 微減

2月26日~3月3日 623人 定点あたり5.51人 前週比 微減

3月4日~10日 593人 定点あたり5.25人 前週比 横ばい

3月11日~17日 538人 定点あたり4.76人 前週比 微減

3月18日~24日 410人 定点あたり3.63人 前週比 微減

3月25日~31日 417人 定点あたり3.69人 前週比 横ばい

4月1日~7日 291人 定点あたり2.62人 前週比 微減

4月8日~14日 257人 定点あたり2.34人 前週比 微減

4月15日~21日 257人 定点当たり2.34人 前週比 横ばい

4月22日~28日 287人 定点あたり2.61人 前週比 微増

※前週との比較

急増減…1:2以上の増減

増減…1:1.5~2の増減

微増減…1:1.1~1.5の増減

横ばい…ほとんど増減なし

0 notes

Text

2024/5/1 20:00:44現在のニュース

名古屋芸術大が学生への説明と再調査を拒否 学長セクハラ疑惑(毎日新聞, 2024/5/1 19:56:16)

栄養つけさせたい一心で…8歳で亡くなった親戚の子 水俣病慰霊式(毎日新聞, 2024/5/1 19:56:16)

中国連休、円安で日本が人気トップ SNSにブランド爆買い動画も(毎日新聞, 2024/5/1 19:56:16)

統計開始以降、「最も暑い4月」だった 季節外れの真夏日続出(朝日新聞, 2024/5/1 19:55:35)

10年に1度の大開帳、川崎大師に早朝から1000人以上…護符「赤札」を配布([B!]読売新聞, 2024/5/1 19:52:12)

肝臓で新たな免疫細胞を発見…腸内細菌を撃退しても炎症抑える働き、慢性肝炎の予防や治療法へ期待([B!]読売新聞, 2024/5/1 19:52:12)

拳でテーブルたたき「集団虐殺だ」 ブラジル大統領、ガザ侵攻批判 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/5/1 19:51:30)

容疑者、互いのフルネーム知らず 浮かぶ関係の希薄さ 那須2遺体(毎日新聞, 2024/5/1 19:48:49)

阪急阪神百貨店に追徴課税2億円、国内居住の中国人らに免税販売…転売目的で大量購入か([B!]読売新聞, 2024/5/1 19:46:27)

「東京の国際競争力高める」 築地再開発、三井不社長ら狙い語る(毎日新聞, 2024/5/1 19:41:29)

那須2遺体遺棄 容疑者関係先に1000万円 報酬目的で共謀か(毎日新聞, 2024/5/1 19:41:29)

新入幕で優勝の尊富士、青森で凱旋パレード「相撲人生の中で恩返し」(朝日新聞, 2024/5/1 19:39:46)

1928年に製造、現役国内最古とされる「モ161形車」臨時運行…冷房設備はありません([B!]読売新聞, 2024/5/1 19:33:30)

0 notes

Text

地面を踏み固めること

今年を振り返ると、のんきに一段ずつ登ってきた階段の途中で、振り返って景色を見てうわ~すごい、きれい、きもちいい、とか言いながらのほほんと眺めたいのに、あちこちで起こっているいろんなことが目について見過ごせなかったり、袖を引かれて止まったり、すれ違っていくひとびとに何かを手渡すその間、地面を踏み固めるみたいな、そういう一年だった。

たとえば今まで自分のなかで淡々と重ねてきた、自分が生き延びるための知識たちを、言葉にして誰かに教え、伝えることがぐっと増えた。アウトプットしてはじめて自分自身に引きつけ咀嚼する必要が生じるので、ものごとの本質に少しずつ近づけるけど、同時に見えてくるものが変わるので、とてもじゃないけど勉強が足りないとも思う。時間がかかるし沢山はこなせないのだけど、地元で起きた戦争や朝鮮人・中国人の強制労働のこと、LGBTQ+、ジェンダーのことは、決して自分の知的好奇心を満たすためだけに学んでいるのではないと、誰かに伝える作業をして強く感じたし、自分が仕事にしている専門分野以外で力になれたり、他者の学びの一助になれることを、難しくも嬉しく思うことが度々あった。

ここ数年ずっと、わたしの大事な部分を固めてくれている韓国文学を手に取ると、高頻度で日本の植民地支配時代の話が出てくる。

先日読んだチェ・ウニョン著「明るい夜」は時代や家父長制に翻弄されながら生きた四世代にわたる女性たちのシスターフッドを書く傑作長編小説だが、戦争中に日本に出稼ぎに行き、広島で被爆したおじさんが原爆症で亡くなる下りがある。作中もっとも信頼できる穏やかで愛に満ちた男性として書かれた彼が「あんな死に方をしなくちゃいけない人はひとりもいなかった」と広島の街を語るのが手紙のかたちで伝えられるシーンは、本の中でも印象に残る。フィクション小説という形を成しているが、祖母の口や手紙で語られる、あくまで一人称としての戦争体験であることが、幾度も胸を刺す。

今年読んで最も強烈な印象を残しているのが、ハンセン病の療養所である長島愛生園に暮らす在日朝鮮人・韓国人を訪ねて聞き取りをした喜田清著「名ぐはし島の詩(うた)」で、読みながらそれぞれの壮絶な人生に涙を流しながらも、植民地支配をしていた側の国で生まれ育ったわたし自身を丸裸にして、病の前にそも支配と略奪が、戦争がどうかれらを根底から変えたかを突きつけられた。ふるさとでハンセン病にかかったあと、当時戦況が悪化して毎日空襲があった日本に行けば誰にも知られず死ねると思い、縄でくくられたまま連行され泣��叫ぶ同胞を横目に、絶望し、死ぬために日本に渡ってくる方の話がある。また、植民地時代に言葉を奪われ、朝鮮語も日本語も読み書きできないまま療養所に入り、進む病と施設での仕事の隙間で辞書を片手に必死に読み書きを学ぶことで、己の知性を守り、踏み躙られた民族の尊厳を守り、宗教や友人を得る過程は、どの方の話を読んでも毎回涙が出た。そして、数多くの方が、祖国が解放されても、続いた朝鮮戦争で家族と生き別れになっている。

余談だが、この本を読んで、買ってから十年ほど経過しているのに、何度挑戦しても読了できないでいる神谷美恵子さんの「生きがいについて」を再度挑戦したいと思った。今のわたしなら読み終えることができるかも、と思える本があるのは、犬だったら噛み応えのある骨をプレゼントされるみたいで嬉しいものだ。

わたしが韓国文学にはまったころ、友人に誘われてかかわりはじめた地元の戦争遺跡の保存活動と、それに伴う朝鮮人・中国人の強制労働の実態調査のボランティアの仕事がある。

今わたしたちは過去に聞き取った肉声をあらゆるデータにして保存する作業をしていて、そのなかで、想像を絶する虐殺を、拷問を、過酷な環境下での作業を、強制労働に従事した方々が話すのに触れる。作業は、一筋縄ではいかない。冷静に、流れ作業として、戦時中のひとつの資料として読み飛ばすことはできない。

戦争というものが、人の一生を根底から壊すものだということを、それが、大国主義というものの前に個々の人生やヒューマニティが一切無視された先にあったものであることを、けれど戦争は大衆の記憶などではなく、個々人のなかにだけあるものだということを、数々の肉声に囲まれながら作業をしていると、つくづく思う。そうして、結局わたしは、大衆の記憶としての近代史しか学んでこなかったことに打ちのめされる。時々手が止まり、証言に聞き入り、読み耽り、あまりにも凄惨な体験と深い苦悩に触れて言葉を失い、立ち尽くす。そうしてまたしばらくして、作業をはじめる。その繰り返しだ。

証言は、ときにあいまいなもので、非常に頭の良い方でも、言葉も地理もわからない場所での過酷な体験であるので、信ぴょう性に欠けるものもいくつかある。通訳されていない原語での理解も必要だし、踏み込んだ調査や研究ができるほどのスキルもお金もないので、ひとまずデータ移行だけをしているのだが、ひとつひとつの、膨大な数の証言を扱っていると、聞き取りのさいごに、「まさかこんな日が来るなんて」「日本から来てくれるなんて」と感無量で語る方がいる。そうして、保障をしてほしいこと、戦争を二度と起こしてはならないというお願いで締められる。(証言に協力してくださった方の何人かは、賃金に関して裁判も起こしている)

戦争でまっさきに失われる個人やヒューマニティにきちんと向き合っていったのが、戦後の被害者への聞き取り作業なのではないか、とわたしは作業をしながら思った。戦中、強制労働というかたちで無視し、否定してきた人間性を、一人ずつ、限られた時間ではあるけど丁寧に聞き取りをして書き起こしたことは、数ではなくひとりの人間の体験として戦争や強制労働や虐殺や暴行や苦しみがあったことを真正面から思い出させてくれる。信ぴょう性の調査や審議の前に、その苦しみをいったん引き受けることが、どれほど切実で、大変なことだったろうと思う。

ノンフィクション作家の保坂正康が「最後の講義」という番組の中で、証言とはどういうものか語っている場面があった。証言とは一生をかけてするもので、証言を聞くということは、本人が背負っているものを半分引き受けることである、という言葉に、仕事でもプライベートでも、物語として消化してしまいがちなわたしという個人を指さされたようだと感じた。

調査に乗り出したうちのひとりがボランティアの大先輩にいて、度重なる訪中、訪韓の膨大なデータを管理してくださっている。そのひとの記憶はすさまじい。名前を尋ねるだけで、どこの出身で、どのように戦中を過ごしたのか、どのような半生だったのか、すらすらと答えてくださる。ときに涙を浮かべながら、ときに苛烈に。かれらの体験に多く出てくる、聞いているだけで指の先がこわばり、胃が縮み、血の気が引くような残酷で非人道的な折檻や拷問の数々を聞くうちに、戦争の映画や物語を見られなくなったという。真実を知るからこそ、痛みが容易く想像できて、目を瞑らないといられないのだという。聞き取りをした方々はもう亡くなっている。そのひとの生き方こそ、語り手の人生の半分を引き受けるということだと思っている。

2017年に、わたしはそれなりの意識を持ってポーランドのアウシュビッツや、ドイツのホロコースト関連の資料館に行った。外国に行くときは、その土地の地理や歴史を勉強してから行くのが好きなので、ホロコーストやポーランドの歴史について学び、何本か映画を見て本を読んでから向かった。そこで、アウシュビッツ=ビルケナウ博物館で案内人をしてくださった中谷剛さんが語った言葉に、そもそも根本をわたしは知ろうとしていなかったのだ、とものすごく恥ずかしい気持ちになったことを今でも鮮明に思い出す。

「――ポーランド語のあいさつができますか?イギリスやフランス、スペインのように。知りませんよね。なぜならそれは、ヨーロッパの歴史は西ばかりが優遇され広められてきたからです。日本人の中にもすでに、民族のヒエラルキーが無意識に植え込まれています。差別をしているんです。私たち日本人は、中国や韓国など、アジア圏の歴史をどれほど理解し歩み寄ろうとしているでしょうか?日本の加害の歴史をどれほど学んでいるでしょうか。ヨーロッパはドイツを戦後よくやってきたとは、決して評価していません。でも、一般のドイツ人のアウシュビッツの訪問者の数がとにかく多いのです。政府の対応ではなく、そういった市民の行動を、みなは評価し、黙っているのです。」

はるばるポーランドまで来て、わたしはその瞬間、浅はかだった自分を恥じた。もちろん、答えられなかったからだ。日本が行なった様々な加害の歴史を、言葉としては知っていても、知識として知らなかった。学んでこなかった。学ぼうとすらしていなかった。

こうして何年か経って、やっと加害の歴史を一生懸命学び、伝える側に回れたので、2017年5月の、どこまでも菜の花の絨毯が広がり、ポプラの綿毛が舞う美しい初夏のポーランドの、ひろびろとしたアウシュビッツ=ビルケナウ博物館のなかで深く恥じたわたしに、今のわたしはちゃんと顔向けができる。あなたは数年後、きちんと向き合う。思う存分恥じるといい。

そんななかで、10月7日を皮切りに、毎日虐殺のニュースを見聞きするようになった。コロナ禍真っ最中の2020年に岡真理さんの「ガザに地下鉄が走る日」を読んだとき、パレスチナで芸術活動をする若者のドキュメンタリーを見たとき、焼身自殺する若者をみたとき、殺されて臓器を売られる子供を見たとき、わたしは都度立ち止まったのに、いつのまにか忘れていて、毎日のニュースに打ちのめされた。

ガザについて勉強会を行い、本を読み、可能な支援をし、同時に自分の国の加害の歴史を学んでいくと、そこに70年余り時が経っていることが、信じられなくなる。イスラエルとパレスチナについて、レイシズムや植民地支配について学べば学ぶほど、かつて日本が行った言語や文化のはく奪が、いかに民族の歴史と尊厳を踏みにじり、取り返せないことであるのかを突きつけてきて、わたしはいままさに、当時を見ているのだと思っている。すごくしんどい作業だ。

でも、今年わたしが、こうした世の中になんとか絶望し切らず、自分の足で立って地面を踏み固めることができたのは、今までの学んできたことが生かしてくれていたからだし、出来事は大衆のものではなく個人に帰結するものだとあらゆる作業を通じてわかっていたからだと思う。じゃないと、物事の大きさの前に、ただただ立ち尽くしていて、わたしを含め、目の前にいるひとたちは世の中から見たら些細なものなんだとよぎることがあったかもしれない。それはまったく、わたしの中の、生活をやっていくというポリシーに反する。わかっていてよかった、言語化できてよかった、とこれを書きながら思う。

今年読んだ本のなかで、大事にしたい本がある。

パク・ソルメ著「未来散歩練習」は、光州事件、釜山アメリカ文化院放火事件と五人の女性の生き方を通して、今を生きる・過去を理解する・未来を思うことを描く長篇小説(出版社解説)で、パク・ソルメらしい独特の語り口調で淡々と物語が進む。岡真理さんのガザを考える緊急セミナーのなかでも、この釜山アメリカ文化院放火事件の犯人の一人である文富軾の言葉である「忘却が次の虐殺を準備する」という言葉が引用されていて、本を読んでいたおかげでどんな事件かを詳細に思い出すことができた。

とにかくずっと思考しながらものを食べて歩く小説なのだが、読んでいてずいぶん励まされたし、大事にしたい文章がいくつかあった。

「現在と未来について考える人たち 来るべきものについて絶えず考え、現在にあってそれを飽きずに探し求める人々は、すでに未来を生きていると思った。絶えず時間を注視し、来るべきものに没頭し、人々の顔から何かを読み取ろうとする人々は、来るべきと信じるそのことを、練習をとおしてもう生きているのだと。」

わたしの来るべきと信じるそのことは、差別のない社会を実現することで、それは綺麗事とかとても無理なことだとは言いたくない。なぜならわたしの半分は医療者で、発達障害の子どもたちに関わる仕事をしていて、大人がしている差別と加害は、子どもにダイレクトに伝わるから。医療と福祉の彼岸にいるような人びとも、社会の中でいっしょに生きていてほしいから。トランス差別を許せないから。

そんな社会に、わたしはいたくないし、大事な人たちを置いておけないと、いつも思っている。そう思いながら、二次創作という形で物語を書けたのも嬉しい。職場で動き出したSOGIチームのコアメンバーになれたのも、今年良かったなと思えることの一つだ。加害の歴史を学んで伝えることも、遅々として進まないように思えるし、歴史家でも研究者でもないわたしが伝えられることは限られている。でも、そういうときはチョン・セランの言葉をお守りにしている。「視線を先に置くことで絶望を乗り越える」「絶望しそうになったら、いや私はいい大人になりたいと思う」「個人の無力を私は信じません」

ふと手に取った本も、学んでいることも、絶望しそうになる世の中で、わたしを生かしてくれていると思う。わたしは、今年、過去と現在と未来を考えながら、今いる場所を踏み固めていた。もちろん、どうにもならないこともあるし、間違えるし、まだまだ知らないことだらけだし、考えるのをサボることもあるし、忘れるし、機動力には欠けるしやっぱり無力だと感じることも多いけど、2017年にアウシュビッツで恥じ入っていたわたしよりは、多少かっこよくなっているはずだと2023年の自分を励ましたい。

来年も生き延びて、のさばってやろう。

たくさんの本たち、今年も生きるのを励ましてくれてありがとう。

追記

この文章を書いたのが12月24日の夜で、そのあと、ボランティア仲間と忘年会をした。

友人のひとりが、アウシュビッツに行き、中谷さんの案内を受けたという。わたしは仲間内でガザの勉強会をひらいていて、そのときに、もっと身近であったはずのアジア圏のひとびとにした加害と差別について無知でありながらアウシュビッツにいた自分を恥じた経験を話していた。

友人が、中谷さんのお話を聞いているうちに、どうしてもわたしのことを伝えたいと思い、数年前にあなたの話を聞いた友人がいまこうした活動をして加害について学んでいますと話の中で伝えてくれたようで、ものすごくびっくりしたし、嬉しかった。しみじみと、こんなふうにいつか誰かに勝手にもらったバトンを、別の誰かがそっと戻してくれるようなことがあるのだなあ、と、年の瀬に胸がいっぱいになり、勇気をもらったのだった。

そのときの中谷さんのお返事を、友人を通して受け取って、やっぱり、2015年のわたしよりずっとましになっているよ、と思えた。

嬉しいし、頑張りたいと思う。

忘年会当日、車のルーフが割れていることに気づき、わたしは基本的に価格や愛着に関わらず、自分の道具が傷つくことに関しては寛容なのだけど(眼鏡は除く)、ルーフを開けるたびにほとんどまっぷたつと言っていいほど割れているガラスが目に入ると、ちょっと心にくるものがあったので、悪いニュースと良いニュースが同時に来る、年末らしい日だったと思う。新年早々、修理代を捻出しなければならないが……

みなさま、良いお年を。

わたしはこの挨拶が、挨拶のなかで最も好きです。

良いお年を!

≪出てきた本≫

「明るい夜」 チェ・ウニョン 著 古川綾子 訳/亜紀書房

「名ぐはし島の詩 長島愛生園に在日朝鮮人・韓国人を訪ねて」 喜田清 著/海声社

(絶版)

「ガザに地下鉄が走る日」 岡真理 著/みすず書房

「未来散歩練習」 パク・ソルメ 著 斎藤真理子 訳/白水社

1 note

·

View note

Quote

【バルト海でパイプラインと通信網破壊 中国船の仕業か 「意図的」の疑いも】北欧のバルト海で先月、ガスの海底パイプラインと通信ケーブルが破損される事件が起きた。フィンランド警察は中国のコンテナ船が引き起こしたとの見方を強め、「意図的な行為」の疑いもあると発表した。ロシアのウクライナ侵略と並行し、バルト海では海底インフラが壊されるナゾの事件が続いており、北大西洋条約機構(NATO)は警戒を強めている。パイプラインはフィンランドとエストニアを結び、全長約77キロ。フィンランドはロシアのウクライナ侵略後、露産ガス輸入を停止しており、欧州連合(EU)の供給網とつながる重要ラインの一つだった。通信ケーブルはエストニアとフィンランド、スウェーデンをそれぞれ結ぶ2本で、各1カ所で切られているのが見つかった。パイプラインと通信ケーブルの計3つの破損「事件」は、いずれも先月7日から8日にかけて起きた。パイプライン破損を捜査していたフィンランド警察は先月24日、現場付近で発見された錨(いかり)によるものとの見方を発表した。海底には錨を引きずった痕跡が残っており、航路記録から香港籍の中国コンテナ船「ニューニュー・ポーラー・ベア(新新北極熊)」が浮上したと名指しした。この船は捜査協力の要請に応じていないという。通信ケーブルについては、主にエストニア当局が捜査中。同国の公共放送ERRによると、現場付近で中国コンテナ船のほか、ロシアの原子力砕氷船が航行していたことが判明している。エストニアのカラス首相は「一連の事件は関連している」との見方を示した。中国コンテナ船が原因だった場合、「中国は国連海洋法条約の加盟国として、法的措置をとらねばならない」とも述べた。通信ケーブルは10月末に運営会社が「復旧した」と発表し、通信障害に至らなかった。パイプライン損傷でもガス供給への影響は出ていないが、NATOは事態を重く見た。早期警戒管制機(AWACS)を出動させて、バルト海のインフラ監視を強化した。バルト海では昨年9月、ロシアとドイツを結ぶガスパイプラインが何者かの「破壊工作」で損壊する事件があったばかりだからだ。昨年9月の事件は大規模なガス漏れを引き起こし、スウェーデンやデンマークが一時、沖合の航行を禁止する騒ぎとなった。ドイツ誌シュピーゲルは今夏、親ウクライナ派が犯行に関与した可能性があると報じたが、ウクライナ政府は関与を否定しており、真相は明らかになっていない。北欧諸国が敏感に反応した背景には、中国がバルト海で存在感を強めていることもある。中国はロシアと合同軍事演習を行ってきた。北海からの中継点となるドイツ北部ハンブルク港では今年、中国の国有海運企業が一部権益を取得したばかりだ。一連の事件を受け、中国外務省報道官は10月23日の記者会見で、フィンランド当局と事件をめぐって接触していると述べた。中国コンテナ船が当時航行していたことには「何ら不自然なことはない」と主張。客観的で正確な捜査を行うよう求めた。 (三井美奈)(2023/11/7 産経新聞)

日本や台湾、フィリピンなどに仕掛けるにあたってこうした通信インフラの切断を日本も中国に同時多発的に行われかねません。

だいたい中共は尖閣、台湾への侵略に向けて動いており、

【日本のEEZ内に中国がブイ設置、即時撤去求めた=松野官房長官】[東京 19日 ロイター] – 松野博一官房長官は19日午後の会見で、中国が今年7月に日本の排他的経済水域(EEZ)内にブイを設置したことに対し「外交ルートを通じ中国側に抗議し、ブイの即時撤去を求めた」と説明した。松野官房長官によると、7月に海上保安庁がブイの設置を確認し、7月15日に付近を航行する船舶の安全を確保する目的で航行警報を発令した。松野官房長官は、EEZ内で日本の同意なく構築物を設置することは「国連海洋法条約上の関連規定に違反する」と指摘。中国に対して毅然かつ冷静に対処していくとした。一方、中国がEV(電気自動車)部品などの国産化を推進する動きを加速させていることに対し、松野官房長官は中国が政府調達などにおいて国産化を求める規定を盛り込み、様々な分野で製造業、サプライチェーンの国産化を推進してきたと指摘。「日本企業の不当な不利益につながらないよう(中国政府に)申し入れを行っている」と説明した。また、今年5月には西村康稔経済産業相が中国の王文濤商務相に対し、公平で透明なビジネス環境を確保することが重要であると伝え「国産品優遇策の是正などを求めた」と語った。(2023/9/19 ロイター)

尖閣沖の日本のEEZ内にブイを設置しました。日本側からの抗議は当然のように無視して今もブイは設置されたままになっています。

この件について日本政府の対応と説明は

「中国のブイ設置は国連海洋法条約違反であるが、同条約には撤去に関する規定がないので今も外務省が中国に撤去を要請中である」というものです。「撤去に関して規定がないから放置」です。

高市早苗大臣はこれに異を唱えており、「撤去に関しての規定がないのなら日本が撤去すべき」と主張しています。

また、自民党内でも11月2日に合同会議を開いて政府からあらためて聴取しています。

日本のEEZ内に無断で設置された国際法違反のブイ設置について日本側が撤去することになんの問題もないはずですが、相変わらず外務省は中共側の機嫌を損ねないようにすることを第一とする立場を取っているようです。

中共のご機嫌を損ねないようにというのは日本のマスゴミも同じでこういう中共の蛮行について批判的に積極的にテレビで取り上げるということはほぼありません。

マスゴミをどうにかするためには電波自由化が必要だと思いますが、電波独占と談合を続けている間にネットの動画配信サービスに広告を持って行かれて潰れていくのでしょう。

李氏朝鮮時代から変わらぬメンタリティ | パチンコ屋の倒産を応援するブログ

1 note

·

View note

Text

一人遊びの果てに

PLAY A

山中雪乃、添田奈那、米澤柊、yak yakによる展示「play A」。一人遊びのように展開される探索的な制作のなかで、作家たちは自他の、あるいは虚実の入り混じった存在に出会う。表現を通じて浮かび上がるさまざまな存在者の兆しを感じながら、それぞれの作品や背景にある文脈、展示全体のコンセプトについて話を聞いた。

Text:Seshimo Shota

All Photo: Naoki Takehisa

ー まず、それぞれの自己紹介から始めたいと思います。自身の制作のスタイルや、今回展示する作品について簡単に語っていただけますか。

山中雪乃(以下、山中):山中雪乃です。モチーフや写真、支持体といったレイヤーと自分の視点を交錯させながら、油絵を描いています。いろいろな操作や偶然を経て現れる「存在」に興味があります。よろしくお願いします。

米澤柊(以下、米澤):米澤柊です。インスタレーションの作品を中心に制作しています。もともとは広くメディアアートを学びつつアニメーションを作っていました。映像を作るなかで「生きている感じ」や「生き物がいる空気感」のようなものに関心が出てきて、作品のテーマにしています。今はアニメーターとしても活動しています。よろしくお願いします。

添田奈那(以下、添田):添田奈那です。アジアで売られている「チープ」なおもちゃや看板、ガラクタをモチーフに作品を制作しています。いつもは平面作品を作ることが多いのですが、今回は陶芸の立体作品にチャレンジしています。よろしくお願いします。

yak yak(以下、yak):yak yakです。主にサウンドアートを制作しています。自分ではポケモン系サウンドアートと呼んでいるのですが、インターネットやサイバー空間に漂う「音の生物」を研究するっていう感じで作品を作っています。よろしくお願いします。

ー みなさん、よろしくお願いします。

[残された空白──山中雪乃]

ー では、それぞれの作品について伺いたいと思います。山中さんからお願いします。

山中:私は学部生の頃から人物画を描いています。ただ、描き方はいろいろ変わってきています。 前は手や足をバラバラの位置に配置した構図で、今よりも写実的描いていました。去年の夏頃に研究を結構して、抽象性と具象性がどちらも入いるような状態を作るにはどうしたらいいか考えるようになりました。

最近はさらに変化していて、人間のオーラというか、皮膚よりも外側の部分を図形っぽく印象的に描いて、それ以外の中核的な存在に感じられる目などのパーツを強調し、それ以外の空間は流し たりぼかしたりして、ふわっと印象っぽく描くようになりました。

ー 縦方向に液体が流れ、垂れているような表現がありますね。

山中:筆と油の動きをそのままいかして、重力を感じさせるように描いています。その部分を際立たせると、具象性が出てくるんです。描く順番としては、頭の上あたりとか、垂らしている部分を最初に作って、それからほかの部分の形をとります。そうして、徐々に馴染ませていくようなイメージですね。

ー 空白のある箇所も印象的です。

山中:四角形のキャンバスのなかに人間を配置するときにどんな図形になるかを考えながら、意図的に残しています。先ほどの絵の場合、右上の白いところや、左の縦長のところですね。こうして見ていただくと、自分でも気がつかなった形や見え方を指摘されることがあって、面白いなと思っています。

「dumbfounded」Yukino Yamanaka

ー かの絵についてはどうでしょうか。同じモデルの絵と、そうでない絵がありますよね。

山中:先ほどの絵ともう1枚は同じモデルを描いていて、ほかの3枚は自分自身を描いています。今回の私の作品群は、自分から見た自分と、自分から見た他者という対比になっているんです。

絵画としては、影をくっきり描くか描かないか、人間らしく見えるように描くかそうでないかという感じで描き分けています。筆の量も多いものと少ないものと両方を展示のなかで見せたいと考えて、あっさりめに描いて止めた作品もあれば、重ために描いた作品もあります。

米澤:山中さんの作品は前に個展でも見たことがあって、そのときちょっとPhotoshopっぽい印象があったんですよね。油絵なんだけど、自動選択で抜いた感じがあるというか。

山中:私自身はPhotoshopはまったく使えないけど(笑)、たしかにそういう感覚はあるかもしれないです。絵を描くとき、モデルの方をスマホで撮影して、画像を加工することがあるんです。そのときにも背景だけ切りたくなったりするから。

「いっしょ」Shu Yonezawa

[アニメーションが通り抜けた跡に──米澤柊]

─ 米澤さんの作品はいかがでしょうか。一見しただけでは、ちょっとわからないですね。

米澤:私の作品は、薄いビニールにはんだごてで図像を焼き付けたもので、アニメーションが通り抜けたあとの燃えカスをイメージしています。これらの物体そのものはアニメーションではないけれど、そこを通過する空気によってかたどられて、アニメになるわけです。恐竜の足跡の化石のようなものですかね。

最近参加した『惑星ザムザ』という展示でも、アニメーションの意味を拡張するような作品を出しています。そこでは視覚情報も聴覚情報もない暗闇のなかで、かたどることそのものをアニメとして提示しました。

─ 作品ひとつひとつを見ると、形がはっきりとわかるものもあれば、そうでないものもありますね。また、ビニールが重なっているものもあります。

米澤:そうですね。形が崩れて記号のようになっている段階のものもあるのですが、それも気に入っています。重なっているものは、ビニールを燃やしたものを重ねています。形がよく現れている段階からそうでないもの段階までを重ねることで、そこには時間が発生します。

アニメーションの作画にはこういっ��構造があります。技術用語で「中割り」って呼ばれるんですけど。

─ 隣のモニターはどうですか。

米澤:これはアニメーションがいなくなってしまったモニターですね。もう動くものはいなくって、ただ白く光っている。この展示空間のどこかにはアニメがいるんだけれども、モニターの外に出てしまったというイメージです。先ほどの中割り的な表現とあわせて、「ない」が「ある」状態を作りたいんです。

─ なる��ど。アーティストとして作品を作るときの感覚と、アニメーターとしていわゆるアニメーションを描く、動かすときの感覚には違いがありますか。

米澤:そうですね。仕事だと演出の方が絵コンテを渡してくれて、この子はこういうことを考えていて、こういうふうに動きますと説明があります。それから空間のなかをキャラクターがどのように動くか脳内でイメージして、感情移入しながら描いていきます。その感覚と、そこにいるかもしれないアニメーションを捉えるという感覚には近いものがあるかもしれません。

Installation View :Shu Yonezawa

[偽物の安っぽさ──添田奈那]

Installation View :Nana Soeda

─ ありがとうございます。続いて、添田さんの作品に移りましょうか。

添田:私は広くアジアで売られているような「チープ」なおもちゃや看板、ガラクタから影響を受けた作品を制作しています。ドラえもんやミッキーの偽物みたいな、独特の雰囲気や情緒を醸し出す存在が好きなんです。

今回はいつも作っている平面作品ではなく、陶芸による立体作品を出しているんですが、そういった感覚を表現したいという点では変わりません。

─ 反対に、平面と立体とでなにか違うところはありますか。

添田:平面を作るときは「安っぽさ」を目指して描いていたのですが、立体をやり始めて少し別のことも考えるようになりました。というのも、陶芸ってどうしても高級感が出る気がするので、それをいかしたいなって。安っぽいモチーフは変わらないけれども、どこか高尚に感じられる表現に昇華できるよう意識しています。

─ 題材としては、犬でしょうか。

添田:はい。犬って、もともとは狼ですよね。でもいまみられる犬種のなかには、人間の勝手な都合で品種改良されたものもいて、耳が立ったりちっちゃくなったり、いろいろ姿を変えています。今回の作品は、そうした変化の成れの果てにある化け物みたいなものを作りたいんです。見た目はかっこいいし、かわいいんだけど、じつはしんどそうみたいな雰囲気を出せるといいかなと。インスタレーションではありませんが、空間としても味わえるような

yak:添田さんの作品には親近感をおぼえます。生まれ育った中国にも偽物のおもちゃがたくさんあったし、僕自身の作品にもある種のフェイク感があるからです。

─ 共通点もありそうですね。では、この流れでyak yakさんの作品についても伺えればと思います。

「いのちの作り方」Nana Soeda

[サイバーサウンドスケープから──yak yak]

yakyak

─ yak yakさん、お願いします。

yak:僕が目指しているのは、一見ちゃんとしているけどよく考えると幼稚なもの、12歳くらいの子どもが頑張って作る陰謀論的な世界観なんです。表現そのものはサウンドアートですが、SNSなどインターネット上に漂う音の生物を調査する研究所を設立したという設定で作品を制作しています。

─ インターネット上の音声に関心があるということでしょうか。

yak:はい。近年、Clubhouseをはじめとする音声SNSが登場して、人々は日常的に自分の声を録音し、インターネットにアップするようになりましたよね。僕はそれによって、現実のサウンドスケープとは違った、いわばサイバーサウンドスケープができあがりつつあると考えています。

これまで都市のサウンドスケープは、音がクリアに聞こえる度合いに応じて「hi-fi」と「lo-fi」に区別されてきました。僕はそれに対して、インターネット上のサウンドスケープは全て人工的なものでありながら、ある種のオーガニックさを感じていて、そこには「hi-fi」と「lo-fi」、自然と文明の二項対立から逸脱する「hyper lo-fi」な音空間があるのではないかと考えているんです。

そうしたサイバ���サウンドスケープは、人々が日常的な録音を通じて作り上げているものであり、いわば人類全体が音のアーカイブを作り続ける〈録音の共同体〉です。

─ そうしたアイデアがあったうえで、今回の作品はどのようなものなんでしょうか。

yak:僕の作品は、そんなデジタル環境と現実の環境の間に、音をコレクトする謎の生き物〈hui〉が暮らしているのではないかという見立てから成り立っています。その見立てのうえで、僕は録音された音声を空間に放出し続けることによって、〈hui〉を召喚するための環境を整える装置〈リゾネーター〉と、彼らを召喚する〈emerging〉ために昔から演奏されてきた特殊なǽmbiiənt音楽を現在のテクノロジーで再構成する方法を模索しています。今回の展示は、昔ǽmbiiənt音楽を演奏する時に使われていた古代の楽器の復元と再構築を行うものです。

また、作品を作るときのこだわりとして、従来のサウンドアートでよくみられる物を叩いたり震わせたりして物理的に音を出す、あるいは何か実在するデータを使って音を生成する手法を使わず、あくまでも自分があらかじめ作った音と、サンプリング的な処理しか使いません。僕は音を物理現象として捉えるのではなく、音のもつフィクション性を捉えて表現したいんです。

yakyak

[play Aの周辺]

「Installation View」play A

──次に、作品を制作するうえで影響を受けたり、リサーチしたりしたレファレンスについて聞きたいと思います。米澤さんはいかがですか。

米澤:アニメを描くきっかけのひとつとして、昔6年以上育てていた金魚が亡くなってしまったことがあります。なんで死んじゃうんだろう、死なない生き物がそばにいたら結構いいんだけどなと思って、魚の動きを抽象化して、泳ぎ続ける作品を作ったこともあります。そういうこともあって、水槽に興味がありまして……。

それで面白かったのが、溝井裕一『水族館の文化史──ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 』です。これは水族館ができあがっていた歴史はもちろん、その空間演出や眺める人間たちについて、さらには演出がないころの水族館の話まで、いろいろ書かれています。

─ 水生生物や水族館そのものだけではなく、水槽にも関心があるんですかね。

米澤:そうですね、私はずっとデジタルでモニター越しに制作をしているからかもしれません。水槽を見ているような感じというか。展示もディスプレイを使ったインスタレーションが多いですし。分厚いモニターとかも持っていて、これはだいぶ水槽だなあとか。

─ モニターと水槽のつながりは興味深いですね。ありがとうございます。最後に、yakさんはいかがでしょうか。

yak:僕は中国のサウンドアーティスト「中国声音小组」に影響を受けました。彼らは人にバレないようにこっそり周りの音を録音できる方法を冊子にしてメンバーに配って、中国各地の都市や農村など、いろいろなところに赴いて実地録音をして作品を制作します。それまで西洋でおこなわれていたサウンドアートやサンドスケープの研究は、しばしば自然保護的な傾向がありました。それに対して、彼らは環境だけではなく、そこに暮らす人々の声などさまざまな音環境に着目し、社会的な意味と結びつけるようなアプローチをとっていたのです。僕はその点に強く惹かれました。歴史的に考えると、実際中国では、西洋が二十世紀初頭のイタリア未来派以来100年近く繰り返された音に関する思想と美学の革命の中から誕生した音の文化の歴史とそこから形成された社会のサウンド文化のシステムを、わずか十数年で作り出しています。そういった中国の錯乱したカオスな音風景は、逆にある種の未来性を持っていて、それこそ「hyper lo-fi」の予兆的なものも感じられたかもしれません…

─ 先ほど作品のお話を伺っていて、SF的な感覚があるのかなと思いました。そのあたりはいかがでしょうか。

yak:SF的なもので言うと、〈宇宙ジャズ〉というジャンルのアーティストで、自らを土星人だと主張するサン・ラに影響を受けました。音楽とフィクションを繋げて考えているところがいいですね。ほかにも、アース・ウインド&ファイアのような、いわゆるアフロ・フューチャリズムと呼ばれる黒人の宇宙思想や、そこからKodwo Eshunという研究者が〈Sonic Fiction〉と名付ける方法論にも関心があります。二十世紀の黒人が作った〈Sonic Fiction〉は宇宙を目指すに対して、インターネット時代のハイプな電子音楽が作りだす〈Sonic Fiction〉は軽薄な空想生物やキャラクターのイメージだと考えているんですが、そういった音楽にも影響を受けました…ArcaやPC Musicなどはもちろん、象徴的な例をあげると、上海のsvbkvltレーベルから33EMYBWというアーティストは、節足動物とゴーレムを聴覚体験と結びつけて、有機的なサウンドとSF的コンセプチュアルな作品を作ってて、とても面白かったです…

[呼び出されるもの、ただそこにいるもの]

「Installation View」play A

─ それぞれの作品やその周辺の文脈まで話を伺うことができました。最後に、改めて今回の展示のコンセプトや経緯を聞いていきたいと思います。

山中:先に経緯から話すと、最初にCON_の運営メンバーである遠山さんから誘われたとき、夏の終わりに、お化け屋敷のような展示がしたいと言われました。私はそれを聞いて、お化け屋敷っぽい見た目に注力するのもいいけど、自分たちにとっての「怖さ」について考えるのも面白そうだなと思いました。最初リモートで顔合わせをしたとき、自分の生い立ちについて話し合うことになって。私は、一人っ子で、小さい頃は一人でおままごとをしていた記憶があると自己紹介したんですよ。そうしたら、ほかの3人も一人っ子です!って報告してくれて。添田さんが、私も1人でおままごとしていたかも!って、言ってくれて嬉しかったことを覚えてます。そこから、1人で遊んでいる時の構図?自分は楽しくて堪らなくて夢中になっているけど、他人からみたら何をしてるのかよくわからなくて少し気味が悪い感じに見えるとか、そっちの方向から「怖さ」について考えていくことになって。

yak:中国では、僕と同い年から10年前後の人たちは、みんな一人っ子なんですけどね(笑)。

山中:たしかに(笑)

yak:でも、一人遊びは好きでしたね。まずはインターネットがありますし、もっと小さい頃に遡っても、父親が買ってきてくれた海外のデカいLEGOでひとり海賊船を作っていました。

添田:私���一人遊びをしているなかで、イマジナリーフレンドというか、キャラクターのようなものが現れてくる感覚があって。

山中:一人遊びをしているときの、イマジナリーな存在を信じている感覚、そこになにかがいるのは自分にしかわからないけど、でも確かに居るんだよねーって感覚が共通してあるような気がして。「怖さ」と言ったけど、これは他人から見たら怖いかもしれないけど、自分から見たら当たり前で自然に起こっているイメージ。それをちょっと面白がっている空気感が表現できたらいいなと思います。

yak:僕の作品にも、なにかを召喚したり、そういう儀式をしたりといったコンセプトは関係していると思います。作品そのものが、まさに〈hui〉を召喚する装置だからです。展示ではǽmbiiənt音楽という架空なジャンルの音楽を流しているんですが、これは〈hui〉を呼ぶためなんですね。もちろん、ǽmbiiənt音楽は現実のアンビエント音楽を弄って作られた造語なんです…アンビエントって、最初は空港のような特定な場所で流れていたもので、ある意味サウンドスケープ・デザイン的なアプローチです。アンビエント音楽が現実の環境のための音楽とすれば、ǽmbiiənt音楽はインターネット環境〈hui〉のための音楽だなと。

ただ、〈hui〉はそうしてわざわざ召喚される存在であると同時に、どこにでもいる存在でもあります。いるんだけれども、人間の耳では感知することができないんです。彼らのサウンドスケープに入っていくためには、AirPodsが必要なんですよ(笑)──ちなみに、2016年はAirPodsが発売されると同時に、Apple Musicというサービスも開始されています、これはサイバーサウンドスケープを考えるうえで重要な事件だと感じています。

米澤:私がアニメーションやキャラクターを描くときは、儀式というよりは、yak君が後半に言っていた「どこにでもいる存在」に近いかもしれません。ただそこにいて、それを掘り起こしたり、観測したり、スケッチしたりする……そんなイメージですね。

昔作った作品なんですけど、大きいディスプレイを囲って生贄のようにして、それを2台の定点カメラで捉えてモニターに表示しました。アニメを生かす場所みたいな感じです。そこになにかが生きているだけ、それを遠くから見るだけといったアンビエント的な状態が好きなんです。

添田:共感します。商店街にいるような、歯医者の歯のキャラクターみたいな、名もなきキャラクターが好きな理由も似ているかもしれません。売れるグッズがあるわけでも、PRに使えるわけでもなく、明確な意図もない。ただなんとなくそこにいる。それが愛おしいと感じるんです。

山中:そうして話しているうちに、一人遊びっていうワードはやっぱりいいから「play」という単語はいれたいなと。そして、もともとのお化け屋敷的な要素はもう少し薄めて、自然となにかがそこにいるような感じにして「play A」。

米澤:Aはaloneかもしれないし、animeとかanimaかもしれない、apparition(幻影や幽霊)という言葉もあります。つなげるとplaya(雨期の間水がたまる、米国西部にみられる沈泥平野)という別の単語にもなる。鑑賞をする方には、いろいろな意味を見出してもらえたらと思います。

─ 展示のコンセプトからタイトルに込められたニュアンスまで伺うことができました。今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。

一同:ありがとうございました。

「Installation View」play A

1 note

·

View note

Text

蜃気楼の境界 編(一二三四)

「渦とチェリー新聞」寄稿小説

連載中のシリーズ、第一話からの公開、第七話まで。第八話以降、朗読版に繋がり、最新話に辿り着けます。

蜃気楼の境界 編(一)

序件

赤に黄を混ぜると橙になるとか、分子だとか原子だとか、決まりごとで世界を理解した気になれるとしている人達の視た光景が世界の基準になっていることがそもそも気に食わないと、二〇一六年春、高校一年生になったばかりの渡邉咲は思っている。彼女はやがてクラスに、背が高く視力の悪い市川忍という一見平凡な男子生徒がいることに気づくだろう。麗らかな新大久保、韓国料理店をはじめとした多国籍渦巻く通り、彼女よりも��の高い通行人達の隙間を縫いながら気分よく和楽器専門店へ向かう道すがら、迷いのない機敏さですれ違った、いつだったか見たような気のする少女に勘が働き、あとを追うと、二人の男が対立していたのだ。さっぱりとした面立ちの男が軽やかに束感ショートの若い警部補に、これは高橋さんお久しぶりです、と話しかけるが、その警部補は、探偵に用はないよ、と軽くあしらう。少女は、この探偵と警部補の間を通り過ぎ、可憐に立ち止まり、一、三、三十、千五百と口にしたのだ。新規上場企業連続殺人事件の際はな仲本慧きみのお世話になったが、警部補がいう、本当に高くついたよ闇のポケットマネーだった、今回の捜査はもう済んでいる高知県岡内村の淵に発見された男の水死体はここのホステスとの恋の縺れで半グレが実行したと調べがついている。ところが、探偵仲本慧は、隠れて話を聞いていた渡邉咲が耳を疑うようなことを坦々と喋りだしたのだ。少女崔凪が口にした数から推理するに、彼女の身長百五十センチが百五十万μm(マイクロメートル)だね、目視可能な基準五十μmより小さい花粉が三十μmで飛沫や通常マスクの捕獲サイズが三μmで細菌は一μm、零点三μmはN95マスク捕集サイズ、零点一μmはインフルエンザやコロナのウイルスサイズつまり著名なウイルスは人間の千五百万分の一の小ささでその一回り大きい細菌が百五十万倍の少女を視れば頭は火星にあり地球からの距離十三光分だね月までなら一点三光分、符号、十三、仲本慧が楕円を描くようにぐるぐる歩く、火星は周期七百八十日で地球に近づき月との接近を天上で愉しめるわけだが今年はそれに当たる、七百八十と十三に関係する郵便番号が高知市青柳町で、そこに住む犯人は七百八十日周期で男を殺しに東京を訪れる。

雑居ビルの階段下で警部補は少女崔凪を見、腰を低くし、初めまして警部補の高橋定蔵だ、二年前はお世話になったがきみは知ってるのかな、という。崔凪は強い瞳のまま無言。警部補は探偵に、依頼はしてないから助言と受け取るがどうして事件を追ってる。陰で話を聞きながら、渡邉咲は胸を熱くしている。着信音がする。それを無視した仲本慧、曰く、単なる不倫調査で慧探偵事務所の探偵チームはターゲットの男がある女とホテルへ入るところを写真に収めたが依頼の追加でその女のプロファイルを求められたという。追加依頼を探偵チームに投げようとしたとき事務所に遊びにきた崔凪が、一、三、三十、千五百と自ら口にしたのだ。推理から、と仲本慧はいう、写真に収めた女は、蜃気楼だと気づいた、真の不倫相手の女、つまり犯人が、虚の像を追わせたのさ、ここのホステスは事件の蜃気楼、無関係だね。渡邉咲は、どういうこと、と驚くが、何度か鳴っていた事務所からの着信を仲本慧が受けて、崔凪に、さぁ行こう、と告げ、去り際、ふと足元を見、ツバキの花は境界に咲くというが、現世と魔界の境界にも咲くんだね、と笑みを浮かべる。警部補は二人を追わず高知警察署へ連絡しているらしい。数日後、高知の青柳町に住む女、宮地散花が連続殺人容疑で逮捕されたことを渡邉咲はニュースで知り、午前の授業中はずっと雑居ビルの階段下でのやりとりの記憶に捕らわれ、探偵仲本慧の絡んだ事件の真相って境界の狭間に咲く花のよう、と夢見心地になるが、少女崔凪による真相は、甲乙ムの三文字の一体である鬼を抱く宮地散花が千五百年つまり明応九年に践祚した後柏原天皇の詠んだ歌、心だに西に向はば身の罪を写すかがみはさもあらばあれ、に心打たれるも意味を取り違え、三十人の男の供養を願ったことに始まる。その鬼の念、情景を歪ます程に強く、探偵や警察を巻き込み、一高校生渡邉咲さえ巻き込んだが、彼女は探偵仲本慧による更なる次元さえ加わった渦の中でときめいている。その様は、クラスメイトの市川忍の何かを揺るがしたのだ。窓の下、体育館でのバスケの授業をずっと眺めていた市川忍は、突然渡邉咲の存在に気づき、それは彼のもう一つの人格、仟燕色馨の方が先だったかもしれない。胸騒ぎだ。

蜃気楼の境界 編(二)

書乱

春の夕、上海汽車メーカーの黒い車が高田馬場駅は西、高校の校門を通過し、停車する。奇妙な車がよぎった、脳裏より声。授業も聞かず窓の下、体育館でのバスケの授業をぼんやりと眺めていたが、脳裏に響く声に高校一年生の市川忍、カジョウシキカ唐突に何だよ、と聞く。一昨年にきみを冗談交じりに犯人と疑ってみせた探偵がいたのを覚えてないか。そう問われたものの市川忍は思いだせず、それがどうかしたのと内側へ声を。すると、微かなタイヤの摩擦音と停車音の比較から目的地はすぐ側の一軒家だろうちらと見えた、運転手がその探偵だ、という。この七年前は二〇〇九年五月、関西の高校生から広く流行した新型インフルエンザ以降雨の日以外つねに窓が少し開けられている。空気は生ぬるい。チョークの音。市川忍、幾つか机の離れた席に座る渡邉咲に視線を送る。チャイムの音が鳴り、放課後、別のクラスの生徒、石川原郎がやってきて無造作に横の机に座り、市川おまえ高校はバスケ部入らないの。まあね。受け応えしながら机の中の教科書類を鞄にしまっていく。渡邉咲立ち上がり、教室の外へ。一書に曰く(あるふみにいわく)と仟燕色馨の声が響く、混沌のなか天が生まれ地が固まり神世七代最初の神、国常立尊が生まれたが日本書紀に現れない五柱の別天津神がそれより前にいて独神として身を隠したというのが古事記の始まりということは教科書にも書かれていたが先程の古文の教師はイザナギとイザナミの二神から説明した、これもまた一書に曰く、数多の異神生まれし中世ではアマテラスは男神ですらあり中世日本とは鎌倉時代からつまり末法の世まさに混乱した世の後で超自然思想は流行り無限の一書織り成す神話に鎮座し人々は何を視ているのか、きみが気にしている渡邉咲、退屈そうに探偵読本を机の中に置いていった、大方、探偵に夢を見、探偵業に失望したのだろう、数分の場所に探偵がいる。市川忍は脳裏に響くその声をきっかけにし会話一つ交わしたことがない渡邉咲のあとを必死で追う。走りながら、どう呼びかけるのかさえ決めていない。仟燕色馨のいう一軒家は平成に建てられた軽量鉄骨造で、渡邉咲が通り過ぎた頃合いで咄嗟にスマホを耳に当て、探偵が入っていった、と強く言う。驚き、振り返る渡邉咲。

目黒にて桜まじ、遊歩す影二つ。吹く風に逸れ、冷たし。怪異から死者が幾人、立入禁止とされた日本家屋をちら見し、一つの影、あァお兄様さらなる怪奇物件作りどういたしましょうと口元を手で隠し囁く明智珠子に兄、佐野豊房が陽炎のごとき声で私達はね共同幻想の虚空を幽霊のように漂っているんです、井戸の中で蛙は鬼神となりたむろする魍魎密集す地獄絵図の如き三千大千の井戸が各々の有限世界を四象限マトリクス等で語る似非仏陀の掌の架空認識から垂れ下がる糸に飛びつき課金ならぬ課魂する者達が世を牛耳りリードする妄想基盤の上で生活せざるを得ないならば、宇宙に地球あり水と大地と振動する生命しかない他のことは全て虚仮であるにもかかわらず。明智珠子がその美貌にして鼻息荒く、あの探偵とだけは決着を付けなければいけませんわ、家鳴の狂った解釈で恐怖させる等では物足りません残酷な形で五臓六腑ぶちまけさせなければ気が済みません。佐野豊房は、だがただ凍風を浴びるがままである。翌週は春暑し、件の探偵仲本慧はそれでも長袖で、奇妙な失踪調査依頼で外出している。我が探偵チームが二日で炙りだしたターゲットの潜伏ポイントは男人結界つまり男子禁制の聖域だからねと探偵事務所二番窓口女性職員橋本冷夏にいう、琉球神道ルーツの新興宗教だそうだ。いつも思うんですが年中長袖で暑くないんですか。東京中華街構想があった年と探偵仲本慧プロファイルを口にする、同士と約束したんだねハッタリ理由に青龍を肌に翔ばす気がなかったから年中長袖を着る決着にしたわけだ。えっ、一体何が。その会話を引き裂かんとついてきていた少女崔凪、突飛な言葉を口にする、卑弥呼は、自由じゃない。ハッとし振り返った仲本慧問いかける、今回の件、どう思う。崔凪、気分良さげにいう、男子禁制だから教えられない。生暖かい風が東京湾から。晴海アイランドトリトンスクエアをぐるっと回ってみたわけだが、と元の駐車場に踏み入った仲本慧、あれはかつて晴海団地があった土地だね、我が探偵チームが弾き出した潜入ポイントにも寄った方がいいかもしれないね。そうして訪ねた一軒家の門の外、仟燕色馨を秘める二重人格者は市川忍と、探偵仲本慧を気にする渡邉咲、二人の高校生が現れたのだ。

蜃気楼の境界 編(三)

朔密

白雨あったか地が陽を返す。探偵との声に驚き振り返る渡邉咲の前に市川忍。彼をクラスメイトと理解する迄に数秒。バスケ部上がりの忍は別世界の男子生徒に見えたし圧も弱く視野外にあったのだ。水溜りを踏んで市川忍は彼のもう一つの人格仟燕色馨と心の内側で会話をしている。探偵が入っていったとスマホを片手に口にしたが通話はしていない。咲に向け、ここで事件が起こっているから静かに、俺には知り合いに探偵カジョウシキカがいて今彼と話していると囁くように言い、表札にある「朔密教」と火と雫の紋章、白い香炉を模った像をちらと見、呼び鈴を鳴らす。片や探偵仲本慧はその軽量鉄骨造の一軒家の門の斜め向かい、車中にいる。突然現れた高校生の男女がターゲットの家の呼び鈴を鳴らしたことで注目する。ガチャと鳴り玄関から高齢の女、倉町桃江が姿を見せ咲を見ると、何か用ですか、と聞く。戸惑う咲の前に出、忍、朔密教の見学に来たのですが、というと、男子禁制ですから、そちらのお嬢さんだけでしたら。運転席の仲本慧とともに慧探偵事務所窓口職員橋本冷夏が後部座席から降りるが助手席に座る少女崔凪は出てこない。通り雨は天気予報になかったねと口にしながら歩み寄る仲本慧を間近に見た咲が紅潮する。仲本慧が高校生二人を一瞥し、倉町桃江をじっと見つめ、貴女がここの教主ですか、こちらの橋本冷夏が見学に来たのですが。ぬるい風に織り混ざる卦体。そうですか。倉町桃江は表情一つ変えず、弥古様はおられませんが、さ、どうぞ、屋内へ消える。門前に探偵と忍と咲が残る。脳裏の声に促されて忍、何か事件でもあったんですか、と慧に。素性を見抜かれた質問を受けた慧はほんの僅か忍を見、ああきみは以前事件のときに少し話かけた学生だね、とにっこり笑いながら名刺を差し出し、慧探偵事務所の仲本慧だ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい金額は安くはないけどね、そう話を逸らす。スマホを耳にあてた忍は仲本慧の目をじっと見て、知り合いの探偵と連絡を取りあってるところでもしかしたら同じ事件を追ってるのかも、弥古様を、と挑発する。ここに、咲の目前で、二人の探偵の戦いの火蓋が切られたのだ。咲の気をひく為に市川忍によって仟燕色馨が探偵とされた顛末である。

門と玄関の境界の片隅、雨露に濡れるツバキの花に気づくのは、仲本慧のスマートフォンに朔密教内部に潜入した橋本冷夏から失踪調査対象は石文弥古の姿見当たらずとのメッセージが届き、車内の崔凪に視線を送った直後、片や、市川忍の視界には、はらはら雪が舞い、脳裏に津軽三味線の旋律流れ、声響く、曰く、表札に火と雫の紋章があったがイザナミが命を落とすきっかけ火の神カグツチを当てれば雫はその死悲しむイザナギの涙から生まれしナキサワメであり白と香炉を模った像から琉球の民族信仰にある火の神ヒヌカンを合わせれば朔密教の朔は月齢のゼロを意味し死と生と二極の火の神を炙り出せるだろう男子禁制からヒヌカンによる竈でのゼロの月の交信を弥古様は隠れて行い目的はイザナミの復活か、次元異なる宗教織り成す辺りの新宗教らしさから朔密の密を埋没神と見るなら竈は台所更には死した大いなる食物の神オホゲツヒメの復活とも関連し故に弥古様は台所を秘めたる住処、家としている。この象徴的絵解きのごとき推理の意味が市川忍は何も分からなかったが解が台所であることのみ理解しスマホへ向け成程仟燕色馨、君の言う通りだ敢行するしかないねと言い渡邉咲を見、ねぇ仟燕色馨から君にお願いがある、この中は男子禁制、だから、と耳元に。咲はこのとき、心を奪われたのだ、市川忍ではなく、仟燕色馨の方に。現場が男子禁制ゆえに崔凪の手助けが得られず動揺して仲本慧は自力で推理する。ここへ来る前に出向いたかつての晴海団地はダイニングキッチンが初導入されそれを一般家庭に普及させた歴史的土地で朔密教が琉球神道ルーツの新興宗教であることは調査班の報告で分かっているから潜入した橋本冷夏は台所へ案内されている筈、儀式は日々そこで行われるが石文弥古の姿はないという、ならどこに。その事務的に戸惑った様���が渡邉咲には探偵読本にもあった只の組織である商売人の探偵にしか見えなかったのだ。咲は仲本慧を背にして走り、玄関をくぐり、朔密教内部に潜入する。だが、濡れた車、助手席から出てきた少女崔凪が数字の羅列を呟き、仲本慧は、そうか分かったぞ、と声をあげて橋本冷夏に通話する。崔凪が、涼しい顔でのびのびと呟く、負けるくらいなら今だけ男子禁制じゃなくてもいいかな。

蜃気楼の境界 編(四)

你蜃

燻銀の月が空に二人の高校生公園で座る。笙の天音が鳴り、お母さんだ、とラインの返信をしながら渡邉咲、探偵カジョウシキカは推理で勝っていた、と市川忍を見、探偵仲本慧に出会ったきっかけはそもそもあの少女崔凪だったと思いだす。一昨年にこの公園で鼻歌交じりハーブの栽培をしてた子だ、だから見覚えがあったんだ、と。軽量鉄骨造一軒家、朔密教本部から出てきた探偵職員橋本冷夏に、今宵は重慶三巴湯と青島ビールで宴会だね、と上海汽車メーカーの黒い車へ去る仲本慧の側にいた少女崔凪が高校生の二人をちらと見ふっと笑う。市川忍は悔しがるだけで、だがその内側に潜むもう一つの人格仟燕色馨は市川忍の瞳を通し崔凪をじっと見つめる、夜の公園で仟燕色馨、只の勝負なら勝敗などは所詮遊戯それに君も渡邉咲と親しくなり目的は果たしているだろうしかし慧探偵事務所は現世と魔界裏返りし境界ありこれは魔族の矜持に触れるゆえ既に仕掛けをしている君も再戦を覚悟してほしい、と。その脳裏からの声の本意を掴めない市川忍に、咲、貴方のお知り合いの探偵さんはどう言ってるの。その輝く瞳妖しく、市川忍はときめく反面恐怖を覚え、無意識にポケットから作業用の黒ゴム手袋をとりだす。刹那、何故か海峡で波を荒らげる雪景色に鳴り響く津軽三味線の調べが聞こえ、再戦を望んでると伝えると、只ならぬ興奮を見せて咲は喜ぶのだ。先刻、朔密教内部へ駆けていった咲は、仟燕色馨の伝言、台所の真下に女の住居有り、を忍から受け儀式行われし白い炊事場を目指したとき、倉町桃江の脇で動揺する橋本冷夏の姿を見たが、その元に着信が入り中国語で会話を始め、瞳に青龍の華が光れば、香炉、水、塩、生花を払い除け床下収納庫の先に階段を見つけると、独房のような地下室で失踪調査対象である石文弥古を発見、最早咲は事の成り行きを見届けるのみ、異変の只中で、少女崔凪の存在が頭によぎったのだ、確かに探偵仲本慧は推理が届かず動揺していた、何か得体の知れない事が起きたのだ。それにしても、咲は思う、探偵仟燕色馨どのような人なのかな、市川忍という同級生がどうして魅力的な探偵さんとお知り合いなの、ふふ、取りだしたその黒ゴム手袋は何、月がきれい、まるで、私の住む世界のよう。

朔密教、明治に明日香良安が琉球神道系から分離し設立した新宗教である。分離したわけはスサノオに斬り殺されたとされるオホゲツヒメの復活を教義の核に据えた故で、同時期に大本で聖師とされる出口王仁三郎が日本書紀のみ一書から一度だけ名が述べられるイヅノメ神の復活を、同様に一書から一度だけ名が述べられるククリヒメの復活を八十八次元の塾から平成に得た明正昭平という内科医が朔密教に持ち込み妻の倉町桃江を二代教主に推薦し本部への男子禁制を導入、女埋没神の全復活によりイザナミ復活へ至る妻のお導きを深核とし今の形となる。女埋没神はイヅノメ神、オホゲツヒメ、ククリヒメの他に助かったクシナダヒメを除くヤマタノオロチの生贄とされた八稚女らがあり、更には、皆既日食により魔力が衰え殺されたとされる卑弥呼を天照大神と見定めての復活とも融合している。それらを依頼主に説明しながら仲本慧は殺風景な部屋で分厚い捜査費用を懐に入れ、他の探偵にも依頼してないかな、と冷えた目を向ける。依頼主である小さな芸プロのマネージャーは、業界に知られたくない件だから貴方を紹介して貰ったんだ、深入りはしない彼女どういう様子でしたと聞く。調査ではと仲本慧、社会にある数多の既存の道筋を歩めないという認識から石文弥古は芸能に道がないか訪ね、今は朔密教を訪ねているのだろうね、弟以外の人の来訪を絶ち鬼道を続けたとされる卑弥呼の形式で、倉町桃江の最低限の関わり以外を完全に断って地下で儀式を八十八日間続ける任務を受け入れた石文弥古は、我が優秀な女子社員いわく、自らの意志とのことだ。屋外へ出、仲本慧、通話し、高校生市川忍を調査して、という。崔凪の口にした数は、四四八、二四七、一三七。仲本慧はタワマン供給実績数を推理し晴海団地へ出向いたわけだがその推測は二〇二一年の上位三都府県に予知のごとく一致し、崔凪はのちに数列に隠していた八十八を付け足し、慧の推理は台所の地下へと変化したが、二四七が卑弥呼の日食の年を指すように、海とされるワタツミ三神がたとえ人智の蜃気楼であってもなくても推理と崔凪の真意とが違っても。仲本慧は思う、人々は、この街は大地は、紀元前、胡蝶の夢は一介の虚無主義ではない知が、華が、騒いでいる。

by _underline

蜃気楼の境界 編(五六七)へ

0 notes

Link

現代日本クトゥルフもの、最新話更新しました。

疑惑の星夏生教諭と、郷土史研究クラブの、部長大槻まゆみ、部員加津間俊と面会すべき、黄幡高校に車を走らせる岩淵光紀と、その仲間たち。

光紀も卒業したその学校には、奇妙な石柱が?

0 notes

Text

2022年12月1日

明日の日本人のスマホのアラーム設定 ⏰

称賛も批判も、国民の皆さんにサッカーに興味を持ってもらい、サッカーというスポーツを認識してもらい、議論してもらうことを嬉しく思います

カタールW杯の日本代表について聞いたミハエル・ミキッチのインタビュー記事をNumberWebに寄稿しました。

明日のスペイン戦に向けて鰻

Statsperform アナリストによる、日本対スペイン戦の豆知識。トリビア。(OptaJiro)

熱狂の中でノーマスク サッカーW杯、「新型コロナ拡大」のリスクは?(毎日新聞)

マスク姿の観客はほとんど見当たらず、ゴール裏からはサポーターによる大合唱が響く。国外から最大で約150万人の来訪が見込まれるサッカー・ワールドカップ(W杯)カタール大会。新型コロナウイルスが猛威を振るって以降、初めて世界各国から大観衆が集う巨大スポーツイベントは、感染拡大のリスクをはらみつつ、「コロナ後」の様相を呈している。

中東初開催のW杯は11月20日(日本時間21日未明)に開幕した。国際サッカー連盟(FIFA)によれば、1次リーグ第1戦の計16試合の観客数は収容人数の平均94%に達した。最多は、24日のブラジル―セルビアの8万8103人。混み合うスタンドでは声を出しての応援が認められ、マスクを着用している観客を探す方が難しい。

入国規制や隔離措置など厳しい感染症対策を敷いてきたカタールだが、W杯開幕を前に「大幅緩和」にかじを切った。10月23日以降、マスクの着用義務は医療施設内のみとし、公共交通機関を利用する際の着用は任意とした。さらに渡航者はPCR検査の陰性証明も不要となり、W杯では入場制限が設けられていない。

大半の会場が無観客だった2021年夏の東京オリンピック・パラリンピックとはかけ離れた状況が広がっている。

◇「コロナ下」忘れそう

首都ドーハなど街の様子も「ポストコロナ」を思わせる。

W杯に合わせて開業し、各スタジアムを結ぶ地下鉄「ドーハ・メトロ」に乗れば、ノーマスクの各国サポーターの歌声や鳴り物が響く。街中では消毒液がなかなか見当たらず、現地で記者が「COVID-19」(新型コロナウイルス感染症)の文字を目にすることもない。

ドーハ近郊で記念撮影するチュニジアとエクアドルのサポーターたち。マスク姿の人をほぼ見ることがない風景は「コロナ後」を思わせる=カタールで2022年11月12日、宮武祐希撮影

日本サポーターも、母国との違いに困惑を隠せない。川崎市の会社員、高島祥子さん(61)は「街の人々や景色を見ていると、コロナ下だったことを忘れてしまいそうになる」と衝撃を受けていた。大阪府高槻市の会社員、上浜利雄さん(54)も「日本人は真面目なので対策をきちんとやっているんだ、と改めて思った。帰国してから、何かあっては仕事で迷惑をかけてしまう。気を緩めないようにしたい」と語った。

◇日本代表は厳戒態勢

大会では当初、2日に1度、選手らの感染の有無を調べる検査を実施する方針が示されていたが、結局行われていない。試合会場での取材対応でも、チームによって温度差がある。

記者会見に出席する記者にマスク着用を求めるチームは、日本、イングランドなどに限られる。

11月21日に行われたイラン戦後のイングランドの会見では、ほとんどの記者がマスクを持参しておらず、スタッフが配るマスクの箱はすぐに空っぽに。会見中にマスクを外す記者に対して、スタッフが個別に「しっかり着用してください」と伝え回っていたが、このような対応は少数派だ。

出場チームの中で、日本代表は格段に厳しい対策を講じている。新たに合流した選手には、新型コロナの潜伏期間を考慮して3日間にわたり抗原検査を実施した。宿舎では、うがい・手洗いや手指消毒などの徹底が呼びかけられている。食事会場の円卓は席数を��数にして、選手同士が正対しないようにしている。

ドーハ市内の練習拠点に報道陣が入場する際には検温があり、ミックスゾーン(取材場所)では選手も記者もマスク着用が求められる。中にはマスクを手渡されて不服そうな表情を浮かべる外国人記者もいるが、チーム関係者は「何が大事かと言ったら、一番は選手が試合に出ること。そのためにできることをやる」と強調する。

◇異なる「向き合い方」

専門家が懸念するのは、W杯を機に新型コロナの感染リスクが増大することだ。国際医療福祉大の松本哲哉教授(感染症学)は「マスクをせず大きい声を張り上げ、相当な規模の観客が、会場に3時間ほど滞在する。感染している人が絶対いないということはないので、スタジアム内で感染が広がるリスクは十分考えられる」と見る。

変異株の流入などの可能性を念頭に置きつつ、松本教授は「日本と海外とでは確実にコロナに対する向き合い方が違う。その典型が今回のW杯だと思う。リスクはあると思うが、世の中の状況を考えると、残念ながらやむを得ないのでは」とも指摘。「W杯のやり方がスタンダードだと思われたり、間接的に感染拡大を助長するようなきっかけになったりするのは怖い」と語る。

「コロナ後」に突き進む世界と、「コロナ下」で慎重姿勢を崩さない日本。その違いが顕著に表れたW杯だ。【尾形有菜、ドーハ細谷拓海、村上正、長宗拓弥】

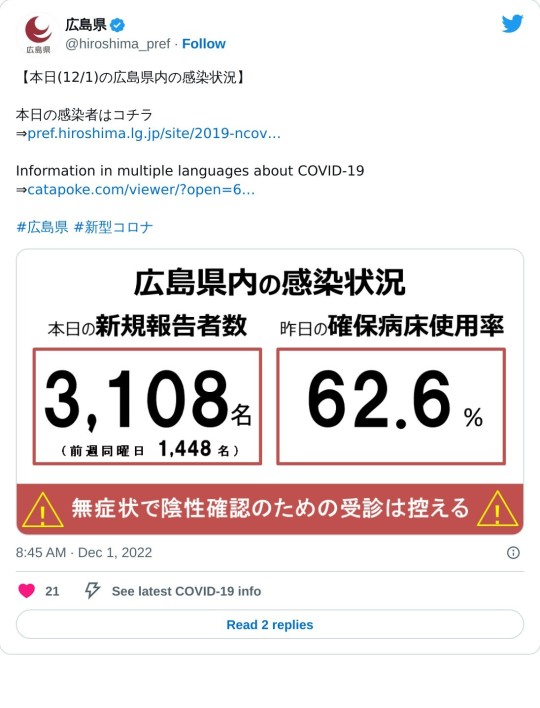

【本日(12/1)の広島県内の感染状況】(広島県)

新型コロナウイルス(1日)3108人感染確認 5人死亡(NHKニュース)

広島県では、1日、新たに3108人が新型コロナウイルスに感染したことが確認され、5人が亡くなったと発表されました。

感染が確認されたのは、広島市で1336人、福山市で550人、東広島市で204人、呉市で166人、尾道市で134人、廿日市市で118人、三原市で103人、三次市で81人、府中町で77人、庄原市で67人、府中市で45人、海田町で40人、安芸高田市で34人、神石高原町で25人、竹原市と熊野町でそれぞれ23人、大竹市で20人、世羅町で16人、江田島市で15人、北広島町で12人、安芸太田町で10人、大崎上島町で5人、坂町で4人のあわせて3108人です。

感染確認の発表は1週間前の木曜日より1661人上回り、3日続けて3000人を超えました。これで県内での感染確認はのべ54万23人となりました。

また、県内で合わせて5人が亡くなったと発表されました。県内で新型コロナウイルスに感染し、その後、死亡した人は880人となりました。

広島県は、年末年始に人の動きが増えて感染の増加傾向がさらに進むおそれがあるとした上で、感染対策の徹底を呼びかけています。

新型コロナ医療体制 病床使用率62.6% 11月30日時点(NHKニュース)

11月30日の時点で病床の使用率は62.6%。

(確保病床535床、入院患者335人)

このうち重症患者用の病床使用率は21.4%です。

(確保重症病床42床、重症の入院患者9人)

軽症の人や症状がない人が入る宿泊療養施設は1022室を確保し、284人が過ごしています。

(利用率27.8%)

直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は702.56人です。

現在、広島県の感染状況はレベル0から4の5段階のレベルのうち、医療体制への負荷が生じはじめていることを示す「レベル2」です。

【新型コロナ 厚労省まとめ】182人死亡 11万8201人感染 (1日)(NHKニュース)

厚生労働省によりますと、12月1日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め11万8201人となっています。また国内で亡くなった人は182人で、累計4万9826人となっています。

東京都 新型コロナ 14人死亡 1万2332人感染確認 7日連続前週増(NHKニュース)

大阪府 新型コロナ 8人死亡 新たに5806人感染確認(NHKニュース)大阪府内の感染者の累計は229万4659人となりました。府内で感染して亡くなった人は合わせて6755人となっています。

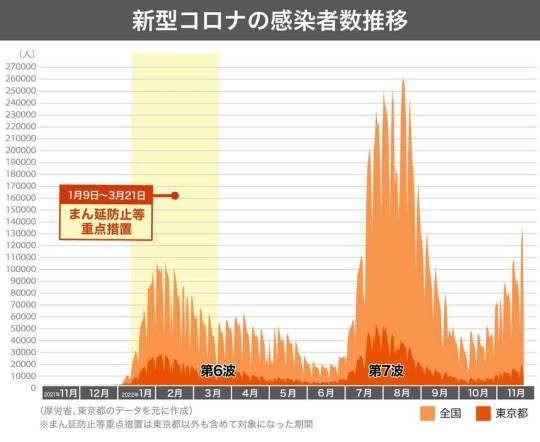

国内の新型コロナ死者が5万人超え ペース加速、今年だけで3万人(朝日新聞)

新型コロナウイルスの国内死者数の累計が1日、5万人(クルーズ船を含む)を超えた。年明けの第6波、夏の第7波で感染者が大きく増えたことが要因とみられ、今年だけで3万人以上の死者が出ている。世代別の傾向を見ると、60代以上が死者の約95%を占めており、男性が約57%で女性よりやや多い。

国内で初めて死者が確認されたのは、2020年2月13日。その後1万人を超えたのは1年2カ月ほど経った21年4月下旬だった。今年2月11日に2万人に達するまでも約10カ月間あったが、その後は大きな感染の波が続いたことに伴い、死者の増加ペースが加速。5月中旬に3万人を超え、9月1日に4万人、今回の5万人とほぼ3~4カ月ごとに1万人増えている。

【図解】新型コロナ感染者数の推移(THE PAGE 11月25日)

国内コロナ死者、計5万人超え オミクロン株猛威が高齢者直撃(共同通信)

これまでに国内で報告された新型コロナウイルス感染症の死者が1日、共同通信の集計で計5万72人となった。6割以上が今年に入ってからの死者。感染力が強いオミクロン株が高齢者で流行したことが背景にある。厚生労働省によると、9割近くを70歳以上が占める。

国内の第1例は、2020年2月13日に亡くなった神奈川県の80代女性。今年2月11日に累計2万人を超えた後、5月10日に3万人、9月1日に4万人を超えており、約3カ月で1万人のペースで急増している。

オミクロン株猛威の今夏第7波では、死者が連日200~300人に及んだ。いったん減ったが、11月から再び急増した。

0 notes

Text

9月は台風だらけであまり潜ってないんですよねぇ~

台風後なぜかタツノイトコのちっちゃいのがめっちゃ増えました。10~15mmの糸くずみたいなの。なんでだろう?彼らの住処が台風で少なくなり目立っているのはわかりますが、、、それにしても多いな???

アオサハギの子供、それも超絶幼魚も・・・。例年、GWに出始め6月半ば~7月初旬までは出まくるこです。みんな見てるもう定番在庫です。7/20以降はピタッといなくなります。が・・・実は秋にまた出ます。大きくなった子ではなく小さい3mmサイズが出ます。台風後もう4~5個見つけました。

仮説ですが、アオサハギの子はGWから秋まで継続して現れているのかもしれませんね。実際温帯では真夏でなくなることはないそうな・・・。高水温が嫌いなのかもしれません。浮遊が終わって28度以下の場所に行きたいのかも?だから水温が上がる7月中旬以降浅場にはとどまらず深い水深まで一気に降りてしまうのかもしれません。そして秋水温が下がると、その時の幼魚はまた浅い推進にとどまりだす・・・。なんかそんな気がします。今しばらく見つかりますが秋の確率は五分五分以下かな~~~

ダルマハゼ類の幼魚、今年はいつもより2か月遅れての出現でした。なので今も相当小さいのがいます。でもやはり今年は個体数は少ないみたいですね。でも探すけどね~

いやぁぁぁ~~~10mmのチョウチョウウオの子供を何匹見たんだろう?今日の1匹トノサマダイの子がいたな。例年の5倍以上いるな~~~

台風後

座間味は暴風圏には入っていません。暴風圏に入らない台風なんて陸では屁みたいなもんです。海の荒れ方もそこそこなんです。水中への影響は、波の当たり方・方角・うねりの大きさなどで変わります。

今回はしょぼい台風だったので何も考えず潜ると・・・あら!!!結構ぼこぼこになってるぞ~~~連続台風でうねりが大きかったようです。波は回転運動なのでうねりが成長すると海の深いところまで水が動いてしまいます。

サンゴがきれいになりマクロもないのに巡っていた場所が、ボロボロになっていました、残念。嘉比裏の大きなイソバナがたくさん生えていた根自体がぼきっと折れてました。宇論の崎のユビエダハマサンゴが大きくなぎ倒されていました。サンゴの産卵で使うアカジマミドリイシも大きな群落が半分壊滅。予想をはるかに超えた影響だったのでびっくりです。阿真ビーチ前の浅場などボロボロかなぁと思ったらここは無傷。まぁ、そんなもんですけど、場所によるんですよね~意外に大きめの被害でした。

白化状況

座間味は無傷です。この連続台風で各地水温が下がってもうこれ以上白化は進まないと思います。

7月から白化が始まっている八重山・宮古は9月までに死んだものも多いんだろうなぁ~規模は現地ブログなどではいまひとつわからず、もうじき始まる環境庁の調査などの結果待ちでしょうか?なんかやばそうな話もちらほら?

7月中は低水温だった座間味を含む沖縄本島地域でも8月以降30度になりました。沖縄本島の中部から北部は8月にかなり白化が進んだようです。どうだろう?白化期間が八重山よりは短いので完全に白化した弱いトゲサンゴなど以外は復活できるかもしれませんね。

座間味は・・・8月になって水温上がりましたが結局30度にはほとんどならず9月の連続台風で水温が下がりました。8月にトゲサンゴなどはかなり色が薄くなりましたが完全白化したものは少なく、まぁほぼ無傷って感じです。

ただ、たまたまラッキーだっただけです。

先日もサンゴの白化予想の国連機関の報告書をリンクしました。今から白化の頻度は上がるはずです。実際オーストラリアではもう2~3年ごとに白化が起きているようです。

残念ですが、これが現実。

これを読んでる皆さんには、今が最後のチャンスなのかもしれません。今はそこそこきれいになっています。2015年までは成長が悪くこんな成長速度ではだめだなぁと思っていましたが、この5年は僕も思ってたよりサンゴが増えました。今場所によってはきれいです。でも、、、この状態が10年後もあるとは思えません。

今がきれいなサンゴ礁を見ることができる最後のチャンスなのかもしれません。見て~~~今、見といて~~~見納めかもよ~

0 notes

Text

孤独なわたしの星

黄瀬が真剣な顔で、付き合ってくれ、って言ってきたのは冬の終わりだった。

いつも俺の後をついてまわってワンオンワンを仕掛けてきて、俺(とテツ)の名前ばっかり呼ぶ黄瀬のことは割と好きだった。

俺らとは違ってバスケと学校以外の世界を持ってる黄瀬は変なところで大人びてて、周りに合わせるようにお行儀よくニコニコしてることも多かったように思う。そんな黄瀬にお前ホモなの、とか、聞くのは何か癪だった。そんなことを気にする俺の方がガキのような気がして。黄瀬が知っているきらびやかな世界ではそんなの当たり前なのかも知れない。引き延ばす選択肢はなかった。時間をかけてわかることじゃないいと直感的に思ったから。部活のない日で、ストリートバスケであったまった体が妙に熱を持っていたのを覚えてる。迷った末にOKを出した。付き合うとか正直よくわかんないけど、一緒に帰ったり部活以外にもバスケしたりすればいいんだろ。それならいつもと一緒だし、ずっとバスケの相手がいるってのは結構いいかも知れない。どのみち当時の俺は365日バスケしてたようなもんで、正月なんかは人を呼ぶのも躊躇してたから。付き合うようになったらそういう日に呼んだっていいだろ。こいつはそこそこ上手いし、どんどん上達するからやってて楽しいし。

毎日一緒にバスケしようぜ、と言ったら、黄瀬は今まで見たことない顔で笑って、しゃがみこんだ。

俺らの関係が変化したことはあっさりテツにバレた。居残り練習を終えた後のロッカーで、「黄瀬くんのどこが好きなんですか」という声が宙に浮いた。

「あ、えー」

「誰にも言いませんけど」

「あー…顔? おい何だよその目」

その場で考えた答えだが意外と俺の中でしっくりきた。テツがひどい顔をしていたが仕方ない。

「青峰くんって面食いだったんですね」

「そんなんじゃねえけど…汚いよりキレイな方がいいだろ。容姿も才能のうちだって、ほら赤司も言ってたし」

何かこの言い分だと俺が黄瀬のことそんなに好きじゃないみたいじゃないか。

「黄瀬くんは、青峰くんのことが大好きですね」

「何が言いてえんだよおめーはよ」

「どんな感じなのかなって、興味があっただけです」

テツが微かに笑って、俺は心のどこかで安心した。

「あ、いたいたー。俺も一緒に帰りたいっすー」

委員会だか何だかで出ていった黄瀬がタイミング悪く戻ってきて、俺とテツの会話は強制的に打ち切られた。それからテツが黄瀬の話を振ってくることはなかった。

俺はもともと制服の上にコートは着ないけど、春が近くなっていよいよマフラーもいらなくなってきた。黄瀬は身に着けるものがいちいち垢抜けていて今日も何のブランドか知らないが柔らかそうなマフラーを巻いていた。テツは本屋に行くとか言って途中で抜けた。俺らの決まり事で今日は俺が黄瀬を家まで送っていく番だった。

隣を歩く黄瀬の横顔を見る。バレても別にいい。どの角度から見ても、何ならどれだけ近寄っても黄瀬の顔はキレイだ。いいドライブをずっと続けられてるような甘い多幸感がある。自分の顔も別に嫌いじゃないけど、黄瀬はつくりからしてやっぱり違う。

「お前のねーちゃんも美人なの」

「えー? あーまあ、カワイイんじゃないッスかね。多分。何すかいきなり」

視線に気づかないふりをしていたんだと思う。畜生モデルめ。

「てか、青峰っちにあんまり見られると恥ずかしいんすけど」

「バスケしてりゃ死ぬほど睨み合ってるだろうが」

「いやそーいうんじゃなくて、地味に、恥ずかしいっすね」

でっかい目を細めて笑う。その甘ったるい声に、俺は罪悪感をたまに覚える。

最近黄瀬は俺と何かをしたがっているようで、多分それはキスとかそういうもので、でもハッキリとは言わない。自覚があるのか何なのか、その察してオーラをやめろ。

(キスくらいしたっていいだろうか)

でも俺、したことないんだよ実は。黄瀬はあるらしい。そりゃな。何なら俺は童貞だがこいつは違うだろう。それも何か癪だ。

チームメイトの他愛ない話をして笑う。俺がこいつを嫌いになるなんて全然考えられないけど、例えば5年後に俺らはこうやって一緒にはいないだろう。結婚とか全然考えられないし(そもそも日本じゃ俺らは結婚できない)、まちで会うカップルみたいに、仲良く寄り添う姿も想像できない。それでも、矛盾しまくっていても、俺は黄瀬に忘れられたくない。俺も忘れたくない。

「なあ黄瀬」

キスしたら、5年後も10年後も、俺らはお互いのことを忘れられないでいられるだろうか。

まさかOKをもらえるなんて、夢にも思ってなかった。いやちょっと嘘。正直フィフティだと思っていた。青峰っちの価値観は動物的でよくわかんないとこにあって、バスケ以外に大したこだわりはないように見えたから。巨乳が好きってのは俺には大層不利な条件だったが、それも見た目を重視するものだと数えたら俺にも勝ち目はある気がした。周りの目を気にするタイプでもないし俺の存在が青峰っちの中で、もし、もし一線をわずかにでも越えていたら。その可能性にかけた。長い沈黙が流れた気がしたけど、後から思えば彼の逡巡は一瞬だった。眉間にすげえ皺よせて、唸るようにひっくい声で、「わかった、から、毎日一緒にバスケしよう」と言ってくれた。

あの瞬間俺は世界で一番幸福だったように思う。

冬を越えて春を越えて、俺らはものすごいスピードで変わっていった。俺らの関係は変わらないのに、俺らの体は昨日と今日で別物のように生まれ変わっていく。どんどん先のものへ手が伸ばせるようになって、どんどん早く走れるようになって、エネルギーは無限に湧いてくるようだった。考えられる範��は何ひとつ変わらないのに、体は昨日より遥かに動く。広く、遠く。身体と心は密接につながっているということが何となく理解できた。体の変化に心がみるみる引きずられていく。ずっと気持ちが浮ついていた。

夏にはそれはもう決定的になっていて、今までの言葉や表情ではもう気持ちをやりとりできなくなっていた。それでも義務のように近くにいたのは、俺の意地だったのか青峰っちの意思だったのか、俺には終ぞわからないままだ。

「風邪?」

「中日だからいいものの、大会中に仕方のない奴なのだよ」

「あー緑間っちそれさ、俺に行かしてよ。俺青峰っちに今日返さなきゃいけないもんあるんすよ」

緑間っちから明日提出らしい真っ白の進路希望調査を受け取った(机の中に突っ込んだままだったらしい)。それは青峰っちに会うための正当な切符のようだった。そんなものがなくたって俺らは恋人なのだから、いつでも会えるはずなのに。

その頃の青峰っちは、表面的には大層静かだった。前は黙っていようが何だろうが騒ぎ立てるような存在感があったのに、それはもう、とても静かだ。

「うつんぞ」

「いーっすよ」

怠そうに起き上がろうとしたのを腕で抑えて、俺は青峰っちのベッドに肘をかけてフローリングに座り込んだ。

「緑間っちに明日のラッキーアイテム預かってきたっすけど」

「あーその辺置いといて…」

静かだけれど、薄皮一枚隔てた向こうに嵐がある。けれど風邪のせいか、今はそれも大人しい。

付き合いたての頃と変わったのは、沈黙が居心地悪くなくなったことだ。床に放ってああった新しいジャンプをめくった。背中越しに、青峰っちが寝息をたてたり薄く覚醒したり、あちらとこちらをさまよっているのを感じていた。

「なー黄瀬…」

「なんすか」

「今日さ、やることなくて昼間テレビで野球見てたんだわ。甲子園」

「ああ今やってんすね」

「俺、野球とか全然わかんねんだけどさ、観てたら面白そうで」

グラウンドを思い出す。スポーツはそれなりに一通りやったけど野球には足が向かなかった。坊主になるのが嫌だったというただそれだけの理由だ。

「なっちゃう高校球児?」

「それもいーかもなー…あれ、ホームランとか打てたら、気持ちよさそうじゃん」

「青峰っちがやるなら俺もやるっすよ」

「坊主じゃモデルはできねーなー…」

青峰っちが微かに笑った。この人が笑うのを久しぶりに見た気がする。「一緒なら坊主でも何でもいいっすよ」と返したら、返事はなかった。本音なのに。

本音だった。髪だろうがモデル業だろうが、それを捨てれば一番欲しいものが手に入るなら、何だっていい。

体が毎日生まれ変わっていく。それに心も引きずられる。俺はまだ、これからだってこの人が好きなのに、前と同じ周波数ではもう言葉がやりとりできない。

青峰っちが俺の背中に触れた。やがて聞こえてくる寝息に、この人の微かな休息を祈った。

全てが静かに壊れていった、俺らの二回目の夏の、エアポケットのような時間のはなし。

0 notes

Photo

ただただ暑い午後。 たまに見かける扇風機?がついている上着はどうなんだろうか。 気になる。 #桜木町 #ベイブリッジ #ただただ #暑い #暑すぎ #ガリガリ君 #うまい #扇風機付きベスト #扇風機付きジャケット #横浜 #神奈川 #探偵 #興信所 #真夏の浮気調査 #濃厚接触者 #ピアレス探偵事務所 https://www.instagram.com/p/CEBOJ94HWiy/?igshid=1wh7s6gwbh8u9

0 notes