#未来に生きる伝統技術

Text

おはようございます。

秋田県湯沢市川連は晴れております。

展示会のご案内をさせて頂きます。

石川県立輪島漆藝技術研修所時代の、姉様よりのご一報を頂き、当時の先生方や先輩方が行うイベントに、二つ返事で出品をさせて頂きました。

展示会イベント6月14日(金)の初日には、姉様お二人の報告会も有るとの事です。

福島県会津若松市にて開催されますので、お近くにお越しの際は是非、ご高覧頂けましたら幸いです。

今日もアレヤコレヤと有りますが、一つ一つコツコツ頑張ります。

皆様にとって今日も、良い一日と成ります様に。

https://jujiro.base.ec

#秋田県 #湯沢市 #川連漆器 #川連塗 #川連 #国指定伝統的工芸品 #伝統的工芸品 #伝統工芸 #秋田工芸 #秋田の物作り #秋田の物つくり #髹漆 #寿次郎 #能登半島応援展示会 #石川県立輪島漆芸技術研修所 #能登半島応援チャリティイベント #口だけで無く出来る事を行いたい #伝産法改正 #個人の未来と産地の未来 #kawatsura #japanlaquer #JapanTraditionalCrafts #KawatsuraLacquerwareTraditionalCrafts #jujiro

7 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(67)

『強靭な国家』を造る(4)

「世界で最初に飢えるのは日本」なのか(その2)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

米国の雑誌「タイム」が岸田首相のインタビューの

特集記事として、「日本を軍国大国に変える」して

いた見出しを「平和主義だった日本を国際舞台でよ

り積極的な役割をもたせようとしている」と変更し

たが、記事そのものは「軍事大国」としたまま変え

ていないとした記事がニュースになっていました。

当然、アメリカも言論の自由が保障されている国な

ので、だれが何を言ってもよいのですが、「タイム」

誌の記者たる者が、この日本を「軍事大国」と呼称

するぐらいの見識しか持ち合わせていないことに愕

然とします。

GDP比2%の防衛費年額約10兆円はようやくN

ATOに肩を並べる水準ですし、アメリカは約85

80億ドル(約114兆円)〔2023年度〕、中

国の約1兆4505億元(約26兆3000億円)

〔2022年度〕には遠く及びません。その上、未

だ憲法にも明記されておらず、反撃能力を保有する

としても「専守防衛」という不可思議な防衛政策を

堅持している我が国です。

この記者は、日本に対する「ビンの蓋」的な発想と

か、「平和主義」の原点である「日本憲法はアメリ

カがつくった」などの思想を保有しているのでしょ

うか。このような時にだけ、「さすがアメリカ」と、

“それが何を意味するかもロクに考えないまま”国

内の同調者がことさらに騒ぎ立てることも問題なの

です。

本当に困ったものですが、個人的には、様々な話題

を世界に発信したい「タイム」誌なれば、もう少し

“賢い記者”を抱えてほしいと願うばかりです。

▼「食料自給なくして独立なし」

前回の続きです。鈴木宣弘氏も引用している言葉で

すが、食料に関してまさに“身につまされる言葉”

を送りましょう。まず「食料を自給できない人たち

は奴隷である」とのキューバの著作家ホセ・マルテ

ィの言葉です。我が国でも、明治時代、高村光太郎

が残した言葉として「食うものだけは自給したい。

個人でも、国家でも、これなくして真の独立はない」

との有名な言葉もあります。

鈴木氏は、「日本���独立を名乗る資格があるのか」

として、現政権などの政策に「食料自給率」の言及

がないことを取り上げ、「日本には『食料安全保障』

が存在しない」とも指摘します。

ゴールデンウイークを利用して、『安倍晋三回想録』

を読破し、改めて諸所に感銘を受けましたが、農業

政策に関する記述はほとんどありませんでした。安

倍元総理は、財務省とはかなり喧々諤々の議論を重

ねたようですが、「経産省政権」と揶揄する向きも

あるように、経産省主導の政策が多かったことは事

実でした。鈴木氏は、「かつては農家が自民党の票

田だったが、農家が減ったことで票田の価値が下が

ってしまったことなどが積み重なって、農政全体に

『ゆがみ』が生じてしまった」と指摘します。調べ

てみると我が国の戦後の農業政策についても意外な

事実があることがわかりました。その概要を紹介し

ておきましょう。

▼我が国の自給率低下と農業離れの要因

私たちは一般に「日本は島国で国土が狭いために農

地面積も限られている。よって、食料の自給率は低

くて当然である」という考えを持っていますが、長

い歴史を振り返ると、我が国は、(現在より人口が

少なかったとは事実ですが)、伝統的に食料自給率

100%を維持してきました。

だからこそ、江戸時代は鎖国政策を採用できました

し、外国から資源の輸出入ができないような情勢下

にあっても、様々な工夫で再生可能な植物資源を活

用する独自の「循環型社会」を築き上げてきたとい

う歴史があります。

戦後の歴史を紐解くと、意外にも我が国の食料自給

率が下がった原因は、「貿易の自由化」と「食生活

改善政策」にあったことがわかります。もっと具体

的にいえば、自動車などの関税撤廃を勝ち取るため

に農産物の関税引き下げと輸入枠の拡大を認めたの

でした。そこに、アメリカやヨーロッパが自国の農

家に補助金をジャブジャブ出してダンピングを仕掛

けてきたため、日本の農家は壊滅的打撃を受けてし

まったのです。

特にアメリカは、当時、小麦の生産過剰が問題にな

っていましたので、日本人の食生活を無理やり変え

させてまで、我が国をアメリカの農産物、特に“小

麦の一大消費地”に仕立て上げようとしました。

様々な宣伝・情報工作の中で、当時、影響が大きか

ったのが1958年に出版された『頭脳─才能を引

き出す処方箋』(慶応大学名誉教授・林たかし著)

でした。本書には「米食国民は一歩遅れる」として

「米を食うとバカになる」「日本人が欧米人に劣っ

ているのは、主食の米が原因である」などの主張が

掲載されていました。本書はまた、発売3年で50

刷を超える大ベストセラーになり、その影響は計り

知れないものがありました(ちなみに、本書は現在、

アマゾンの中古本として、最低価格が4758円、

中には1万円を超える価格で売られているものもあ

ります)。

当然ながら、この主張は科学的根拠が全くない「暴

論」のようですが、慶大名誉教授の肩書も手助け

し、当時は“正しい学説”としてまかり通りました。

これが「洋食推進運動」に発展して、「日本人の食

生活近代化」のスローガンのもと、和食を「排斥」

する運動まで拡大しました。この結果、本来、洋食

に反対するはずの農家の人々まで洗脳され、欧米型

食生活を崇拝するようになりますが、「これほど短

期間で伝統的な食文化を捨てた民族は世界史上もほ

とんど例がない」と鈴木氏は指摘します。

この背景には、「日本農業を米国農業と競争不能に

して余剰農産物を買わせる」というアメリカの「し

たたかな食料戦略」があったことは疑いなく、19

73年、当時のバッツ農務長官が「日本を脅迫する

のなら、食料輸出を止めればよい」と豪語したとの

記録も残っています。

終戦後の占領時代の初期、「日本が二度と武器を持

って米国に立ち向かうことができない国にする」と

のトルーマン大統領の「降伏後における米国の初期

の対日方針」が発出され、マッカーサーの占領政策

の方針になります。1970年代と言えば、日本が

オイルショックから一早く立ち直り、ホンダやトヨ

タがアメリカ進出を果たした頃でしたが、その報復

というべきか、1970代あたりでも、トルーマン

大統領の「対日方針」がくすぶったままとはいえ、

まだ生きていたのでした。冒頭の「タイム」記事を

読むと今でも一部に残っていると感じざるを得ませ

ん。

▼その結果が「減反政策」や「酪農」を危機に

伝統的に、米を主食としてきた日本人にとって米の

安定供給は大きな課題でした。特に、戦後の“食糧

難”を経験した日本は、「米の生産量引き上げが国

全体の問題である」といっても過言でない時代があ

りました。

そして、この問題を解決するため、戦後まもなく過

ぎた頃、肥料や農業用機械の導入が進むなど技術革

新が起こり、米の生産量を大きく引き上げることに

成功し、米が名実ともに家庭の主食になりました。

個人的な体験で言えば、小学校の低学年の頃まで、

近所の農家はみな、農作用の馬を飼育していました。

兄が耕運機を購入して我が家から馬がいなくなった

のは小学校4年生の頃、つまり昭和36年だったと

記憶しています。その後の農作業の風景が様変わり

し、我が家も近くの畑や牧草地などを改良して田ん

ぼの面積を大幅に拡大するとともに、兄は、精米に

加工するためのライスプラントを建設し、近所の米

の精米を支援していました。

そのような折、前述の「洋食推進運動」が広がり、

「主食=米」の常識が徐々に崩れ出し、日本人の食

卓の欧米化が進行し、「米離れ」が加速しました。

この結果、米が生産過剰になり、生産量を調整する

ために、政府は「減反政策」を導入しました(昭和

44〔1969〕年に試験的に開始、1971年本

格導入)。これに対して、農家は当初は激しく反発

しますが、政府は、米農家の転作を支援するために

補助金を支払うことで農家を納得させ、事後「減反

政策」は約50年間続けられ、平成28(2018)

年、ようやく終わりを迎えます。

2018年に終了した理由は、高く販売できるブラ

ンド米を耕作する農家が増えて、業務用の米が不足

するようになったのが原因の一つと言われています。

食料増産を目的として米生産は、終戦時の900万

トンから20年後の1967年に1400万トン超

まで拡大しますが、「減反政策」以降の50年間で

半減し、最近は700万トンを切ってしまいました。

つまり、餓死者が出た終戦時より人口が1.7倍に

増えているのに、米生産は当時よりも少なくなって

しまったのです。

1960年以降、中国もアメリカもインドも、米の

生産を3倍以上に増やしていますし、世界全体では3.

5倍に増加している中で、日本のように、米が主食

にもかかわらず、米の生産を減少させている国は極

めて稀でした。

▼“米離れ”が招いたもの

2011年の総務省「家計調査」の結果、日本の一

般家庭におけるパンの消費額が米を上回ったと話題

になりました。1世帯(2人以上世帯、農林漁家世

帯除く)あたりの米に対する年間支出額2万742

8円に対し、パンは2万8318円と逆転したので

した。これは昭和21年(1948年)に始まる

「家計調査」史上、初めてのことだったようです。

現に、我が国の小麦の2016~20年(5年間)

の平均流通量は、国産82万トン(14%)のみで、

488万トン(86%)が輸入、その内訳は、アメ

リカ(49.8%)、カナダ(33.4%)、オー

ストラリア(16.8%)で、この3カ国でほとんど

を占めています。

ここでとても興味深い事実に気がつき、私自身は唖

然としました。ほとんどのパンやめん類には「小麦

粉(国内製造)」と書いてあります。実は、外国産

小麦を“国内で製粉した小麦粉”だからこのような

表記になっているのだそうです。

小麦の需給と価格の安定を図るために、政府が外国

産小麦の輸入と売り渡しを行なっており、製粉会社

は国が決めた“売り渡し価格”で小麦を購入して小

麦製品を作っています。小麦や小麦加工品(小麦粉

など)を輸入すると最大で1kgあたり158円の

関税がかかりますが、国が輸入する小麦には関税は

かかりません。

小麦粉は食品スーパーなどで、1kg100円ほど

で特売されていることもありますが、わざわざ高い

関税を払って小麦や小麦粉を輸入する人はいないの

で、外国産小麦から製造された小麦粉は“国内製

造”なのだそうです。

さて、米農家が「減反政策」で向かった先は様々で

した。その1つとして、「酪農」について取り上げ

ておきましょう。

我が国が「酪農」に力を入れたのは、我が国がGA

TT(関税及び貿易に関する一般協定)に加盟した

1955年以降でした。つまり、貿易・資本の自由

化が進められて、日本経済の開放体制のなかで、日

本農業の零細性の克服や生産性向上が求められたこ

とが始まりでした。

それを受けて、1961年、政府は「農業基本法」

を制定し、新しい農業と農業政策の方向を示し まし

たが、 経済成長に伴う所得上昇によって牛乳・ 乳

製品の消費量増大が予想されたため,「酪農」は

「農業基本法」の“選択的拡大”部門として位置づ

けられました。

そして、酪農支援策(低利融資、補助金、技術普及

等)の結果、1960年代から70年代、「減反政

策」で米作を諦めた農家が酪農に転向したこともあ

って、酪農農家は飛躍的に増加します。しかし、そ

の形態は、大半が水田の裏作や転作で飼料作物を生

産する 「水田酪農」と呼称される稲作と酪農の複合

経営に留まったという一面もありました。

一方、日本の酪農は、国内の飼料基盤が不十分 なま

ま輸入飼料に依存して急速に発達した ところに大き

な特徴があり、1970年には49.3%であった

飼料自給率は低下の一途をたどり、2007年には

32.8%まで低下します。

時を同じくして、人口増加に伴い、乳製品の消費量

も増加しますが、折からの乳製品 の輸入自由化、関

税率低下、円高もあって乳製品の輸入量も増加しま

す。事実、牛 乳・乳製品の自給率は,1960年で

は89%であ ったものが90年には78%に低下し,

2007年には66%まで低下します。また、飲用

乳の消費量も1994年をピー クに減少に転じます。

その後も、継続的な減少局面に転じ、現在に至って

います。

これらを背景に、酪農農家、特に経営規模が小規模

の「水田酪農」は減少に転じ、1970年代に、3

0.7万戸もあった酪農家は2022には1万33

00戸にまで減少してしまいます。こうして、酪農

と水田農業の結びつきが弱まった とはいうものの、

酪農家の5 割が米を生産しているといわれます。

残った酪農家も最近はコロナ禍やウクライナ戦争の

影響で生産資材価格が上昇し、特に200頭以上の

牛を飼育する大規模経営が赤字に陥っており、この

ままでは赤字がさらに膨らみ、連鎖的に酪農家が倒

産する可能性もあるといわれ、現に北海道ではかな

りのハイペースで倒産が相次いでいるようです。

コロナ禍などの理由以外に、北海道の酪農家は、輸

入している脱脂粉乳を国産に置き換えるための差額

として乳代1キログラムあたり2円以上の負担金が

課せられているようで、酪農家に重くのしかかって

いるのが実態です。

政府が主導した「畜産クラスター事業」(畜産の収

益向上のために、畜産農家を核として地域の関係事

業者が連携・結集していく体制をいい、これによっ

て、補助金として機械や設備導入時に本体価格の2

分の1の国庫補助を受けられる)の結果、全国的に

牛乳余りが生じ、酪農家は経営危機に直面している

一方で、海外からの乳製品輸入は据え置き、酪農家

には「乳製品が過剰だから、生乳をしぼるな、牛を

処分しろ」という矛盾しているではないかと疑問も

沸き上がり、「人災としての危機」と批判されてい

ます。

子牛も値下がりし、生後1カ月の雄子牛がだいたい

1万円ほどでコロナ前の10分の1に下がっている

ようです。餌代にもならない価格に、一斉に酪農家

がいなくなるとの危機感も叫ばれています。

ふたたび、個人的な経験ですが、「減反政策」で米

の生産を諦めた兄は、「水田酪農」に転じますが、

今度は「乳余りのあおり」を受けて、多額の借金を

抱えたまま酪農を諦め、その後、和牛の飼育に転じ

ます。その和牛飼育も12年前の福島原発事故の影

響で再びあきらめざるを得なくなりました。多額な

借金を息子の代(私の甥)になって完全返済したの

はようやく昨年でした。

第2編でも紹介しましたが、「政治家と農林省の官

僚(の愚策)によって、50年前に農業を奪われた」

と今なお、事あるごとに口癖のように語る兄ですが、

実際にこのような被害を受けたのは決して我が家の

みではなさそうです。次回、「日本の農業は過保護

なのか」について、諸外国と比較して“見える化”

してみましょう。意外な事実に気がつくことでしょ

う。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

15 notes

·

View notes

Text

アゴリスト・ネクサス独占:コルベット・リポートのジェームズ・コルベットが、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアンライフについて語る。

by Graham Smith April 10, 2021

https://www.agoristnexus.com/agorist-nexus-exclusive-james-corbett-of-the-corbett-report-weighs-in-on-agorism-the-covid-psyop-and-libertarian-life-in-japan/

ジェームズ・コルベットは、オルタナティヴ・メディア界では実に侮れない存在である。コルベット・リポートでの彼の多作で、厳格で、目を見張るような仕事は、世界中のアゴリストやアナーキスト・サークルで当然の尊敬と注目を集めている。こうした影響力の圏外でも、彼は大きな影響を与えている。Agorist Nexusの寄稿者であるグラハム・スミスは最近、彼をデジタル・インタビューのために探し出し、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアン生活などについてジェームスに意見を求めた。

アゴリスト・ネクサス:「アゴリズム」という言葉があなたの意識に最初に入ったのはいつですか?アゴリズムという概念を初めて聞いた人に、どのように説明しますか?

ジェームス・コルベット:アゴリズムに初めて触れたのは正確には覚えていないが、ウェブサイトでこのトピックを最初に探ったのは2015年のことなので、それ以前のことだろう。コンキンに倣って、私はアゴリズムを「国家を弱体化させ、真に自発的な社会の創造に必要な平和的革命を達成するために、反経済理論を用いること」と定義している。

AN:私たちは今、潜在的なワクチン・パスポートや企業向けの「WELLヘルス・シール」の導入を目の当たりにしている。この強力な世界的権威主義的権力に打ち勝つ希望はあるのでしょうか?

JC:お住まいの地域にもよりますが、ワクチン・パスポートの導入には法的・政治的な課題がいくつもあります。しかし、実践的な反経済学者として、唯一実行可能な長期的な解決策は、中央集権的な権力の指令の外で平和的に取引を行いたい人々のために、グレー・マーケットやブラック・マーケットの空間を作り出すことです。

AN:日本文化にアゴーリスティックな要素やアナーキズム的な要素があるとすれば、どのようなものがあるとお考えですか?

JC:日本の家庭は一般的に、いまだに家族経営の農場/田んぼ/庭とのつながりを持ち、田舎の「ふるさと」空間を偶像化しています。これは、中央集権的な食料生産・流通メカニズムに代わる手段が、少なくとも(減少しつつあることは認めますが)存在することを意味します。このことはまた、食糧供給が途絶えたときに、コミュニティ・ガーデンやファーマーズ・マーケットが生まれる(あるいは脚光を浴びる)機会があることを意味する。これは、(少なくとも他の多くの国と比べて)日本ではすでに比較的広く普及している暗号通貨を含む、コミュニティ通貨や代替通貨などを組み込んだ、日本における反経済的抵抗勢力を構築するために利用できるレバレッジポイントである。とはいえ、日本では反経済活動に対する哲学的な理解(あるいは関心)はほとんどないし、日本人の封建的な条件付け(現在は企業封建主義として現れている)が、大規模な経済的混乱が起きない限り、ここでのアゴリスト革命の可能性を低くしている。

AN:現在カナダやイギリスなどで起きているような、国家による全面的な封鎖が日本でまだ行われていないのはなぜだと思いますか?このような規制はいずれ日出ずる国にも及ぶのでしょうか?

JC:一言で言えば、オリンピックです。日本は、ますます不正確な名称になりつつある東京「2020」オリンピックが、どのような去勢された形であれ開催されるように、まだ平常心を装おうとしている。それが実現すれば(あるいは大会が完全に中止されれば)、歌舞伎のショーは終わり、より厳しい規制が導入されるだろう。政府はすでに、(罰金という形で)店舗の営業時間などを都道府県の手に委ねようとする新たな法案を可決している。そのため、オリンピックが一段落した後、日本がどこまで迅速に「正常化」(つまり、非人道的な封鎖規則を導入)するかは、この新たな緊急権限に対する法的挑戦によって決まるだろう。

AN:政治家、保健当局者、その他の著名人が、マスクに関する自らの勧告や警告に従わなかった例はたくさんある。ジョー・バイデンは、連邦政府敷地内でのマスク着用を義務付ける自身の大統領令に従わなかった。ここ日本では、女子サッカー日本代表がオリンピックの聖火リレーでマスクをせずに走った。なぜ大衆は、このような明らかな矛盾にもっと注意を払わないのだろうか?

JC:大衆が気づいていること、気づいていないこと、信じていること、信じていないことについて、主流メディア��私たちの認識を形成しないように注意しよう。国民の大部分には大きな不満の兆候があり、その怒りがほとんどの主流メディアに反映されていないからといって、それがそれほど強力でないということにはならない(例えば、クオモ知事やその他の役人が路上で憤慨した市民に立ち向かっている動画がソーシャルメディアにいくらでも出回っているのを見てほしい)。真の問題は、政治家やその他の人々が、いかなる種類の説明責任からも完全に隔離されていることであり、こうした明らかな偽善行為を指摘されても、一般人は何もできないと感じるのだ。

AN:2025年の世界をどう見ていますか?

JC:未来はまだ書かれていない。もし私たちがグレート・リセットのアジェンダを野放しにするのであれば、2025年までに、私たちはバイオセキュリティ国家の制度化への道を歩むことになるでしょう。このシステムは、中央銀行のデジタル通貨や「ユニバーサル」ベーシックインカムの支給に連動するバイオメトリクスIDや社会的信用スコアに結びついたワクチンパスポートによって促進されるだろう。大規模な市民的不服従が起これば、このアジェンダは後退するか、最悪のシナリオでは当分の間頓挫することも考えられるが、反経済革命が分散型通貨を使った平和的で自発的な個人間の真の自由貿易の場を切り開かない限り、そして切り開かない限り、このアジェンダが本当に阻止されることはないだろう。

AN:2020年初頭にコビッド・サイオプが一般大衆に向けて開始されて以来、あなたの報道は驚異的なものだった。ビル・ゲイツに関する暴露記事は驚くほど詳細で、目を見張るものがあります。何があなたをそこまで深く掘り下げ、数え切れないほどの時間を費やしてこの重要な情報をまとめ、あなたのファンやフォロワーに提示する原動力になっているのでしょうか?

JC:自分のことを深刻に考え過ぎないようにしていますが、同時に、私が提示しようとしている情報は極めて深刻に受け止めています。ゲノム編集技術や脳チップ、中央銀行のデジタル通貨など、テクノロジーの進歩が優生主義者たちの手の届くところになってきており、人類の未来が危機に瀕していることを実感しているからだ。私たちが直面しているアジェンダの本質を真に理解し、警鐘を鳴らし、峠を越えてそれを阻止するために全力を尽くさない者は、すでに人間性を喪失している。

AN:もし、あなたがたった3つの言葉で世界にひとつのメッセージを伝えることができ、誰もがそのメッセージを聞き、理解し、行動するとしたら、それは何ですか?

JC: You. Are. Free.

ー

Agorism - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

アゴリズム(Agorism)とは、非暴力革命の側面と関わりながら、対経済学によって人と人との関係がすべて自発的な交換であるような社会を作ることを提唱する社会哲学である。アゴリズムはアナーコ資本主義と似た要素を持つが、一部のアナーコ資本主義者とは異なり、ほとんどのアゴリストは望む結果を達成するための戦略として投票に厳しく反対している[1]。 アメリカのリバタリアン哲学者サミュエル・エドワード・コンキン3世(1947-2004)によって、1974年10月のCounterCon Iと1975年5月のCounterCon IIという2つの会議で初めて提唱された。

6 notes

·

View notes

Text

BUDOTS MEDIA - WORK WITH JAPANESE TV PRODUCERS

バート・サクワーダおよび彼の会社、BUDOTS MEDIAは、特にビサヤ地方、セブ島、ボホール、ネグロス、そしてパラワンのような遠隔地でのビデオ撮影を含む、制作会社の研究および制作をサポートする準備ができています。

私たちはドローン、生成AI技術、イラストレーション、地図を使用します。また、日本のクライアントの要件を理解し、以前の日本のクライアントとのアサインメントからの経験を持っています。

2014年、バートはフィリピンでメディア制作会社「BUDOTS MEDIA」を設立しました。BUDOTS MEDIAは、日本のメディア会社ASIAVOXと協力しました。このコラボレーションの成果は、フィリピンでのビデオ制作の研究に貢献し、以下の音楽ビデオの制作につながりました。

2023年7月19日(水)に発売された=LOVEの14枚目のシングル『ナツマトぺ』のミュージックビデオが公開されました。このビデオは、佐々木舞香と野口衣織がダブルセンターを務めます🥂。

『ナツマトぺ』は夏のオノマトペで、フィリピンのセブ島、マクタン島、ナルスアン島、カオハガン島で撮影されました✈️🎬。

この作品は、夏全開でオノマトペに溢れた女子旅で、10人が参加しています🏝️🚤✨。皆さんも、自分なりの『ナツマトぺ』を探してみてください🌞。

そして、オフショット写真が多く見られるエンドロールもぜひ最後までご覧ください。

BUDOTS MEDIAは、セブ島で開催された「BONDORI」フェスティバルの公式ビデオグラファーとして活動しました。このイベントは、日本人会セブによって主催され、日本文化の促進と地元のESL(英語教育)言語学校の支援を目的としています。

2013年、台風ハイヤン/ヨランダの後、ボランティアとしてヨーロッパからフィリピンに到着したバートは、セブでの日本のプレス出版物の品質にすぐに感銘を受けました。セブ市の詳細な地図やガイドを掲載した出版物で、特に「セブNAVI」と「CEBU TRIP」といった雑誌があります。

バート・サクワーダは、2003年から2010年にかけて、日本の東京で携帯電話技術(iモード、ケータイ)の研究を行いました。 彼の研究は、iモードの普及とその影響に重点を置いており、日本のモバイル技術の進化を深く分析しています。 サクワーダの業績は、日本における携帯電話の革新的な使用と発展に対する理解を深めるのに貢献しました。

2023年 NHK 所さん!事件ですよ「1匹2億円超え!?ニシキゴイが世界的ブーム ~中国~」

2023年 NHK 有吉のお金発見 突撃!カネオくん「子供が行列!人気スポット ~インド~」

2023年 NHK スポーツヒューマン 「体操・宮田笙子 ~中国~」

2023年 NHK ニュー試「世界の入試で未来が見える!インド工科大学 ~インド~」

2023年 NHK 100カメ「Pokemon World Championships」

2023年 NHK 世界のグぅ!話「すご~く努力して身に着けたスゴ技の価値がわかってもらえない~インド・リサーチ~」

2023年 NHK BSプレミアム 「ジャイアントパンダのタンタンと飼育員1000日の記録 ~中国ロケ~」

2023年 日本テレビ ザ!世界仰天ニュース 「美容整形被害 〜フィリピン〜」

2023年 日本テレビ ヒルナンデス!「フワちゃん韓国旅 ①②」

2023年 日本テレビ 上田と女が吠える夜 「リサーチ ~香港~」

2023年 日本テレビ カズレーザーと学ぶ。「リサーチ ~韓国~」

2023年 BS日テレ DAIGOのお願い!ワールドツアー 「出るかブルーサファイア!?宝石を掘る!~スリランカ~」

2023年 BS日テレ DAIGOのお願い!ワールドツアー 「韓国ソウルで美・食・酒!望月理恵の願いをかなえる旅 〜韓国・ソウル〜」

2023年 BS日テレ 「密着取材!スズメバチの脅威!! 〜台湾〜」

2023年 TBS 世界くらべてみたら 「日本の匠vs世界の汚れ ~フィリピン~」

2023年 TBS 人生最高レストラン 「リサーチ ~アイルランド~」

2023年 TBS 世界くらべてみたら 「リサーチ ~台湾~」

2023年 BS-TBS 憧れの地に家を買おう「セブ島に家を買おう ~フィリピン~」

2023年 テレビ朝日 スパーJチャンネル「卵かけご飯、香港でブーム 独自に進化、究極のTKG ~香港~」

2023年 テレビ朝日 「池上彰のニュースそうだったのか‼」×「林修の今しりたいでしょ!」コラボスペシャル 「〜韓国〜」

2023年 テレビ朝日 「楽しく学ぶ!世界動画ニュース・リサーチ」

2023年 テレビ朝日 謎解き戦士!ガリベンガーV 「リサーチ」

2023年 テレビ朝日 池上彰のニュースそうだったのか‼「3時間SP世界のニュース ~中国~」

2023年 フジテレビ 「ケーキのかわり 〜フィリピン〜」

2023年 フジテレビ 奇跡体験!アンビリーバボー「二つに割れる海 ~インド~」

2023年 フジテレビ 奇跡体験!アンビリーバボー「勝手に動くマネキン ~フィリピン~」

2023年 フジテレビ LiveNewsα 「日本企業進出 ~インド~」

2023年 フジテレビ 世界何だコレ!?ミステリー「リサーチ ~韓国~」

2023年 BSフジ ガリレオX「新たな治療法を確立せよ! アンメット・メディカル・ニーズに応える最新研究 ファーマエッセンシア ~台湾~」

2023年 テレビ東京 物流Z 御用聞きが未来を拓く

2023年 読売テレビ グッと地球便 「ジュエリーデザイナー中村瑠衣さん ~スリランカ~」

2023年 読売テレビ グッと地球便 「柔道整復師 錦戸正敏さん ~モンゴル~」

2023年 読売テレビ うさぎとかめ 「草彅剛に勝手に別荘プレゼン企画第4弾 〜フィリピン・マニラ編〜」

2023年 読売テレビ うさぎとかめ 「草彅剛に勝手に別荘プレゼン企画第4弾 〜フィリピン・セブ編〜」

2023年 読売テレビ るてんのんてる「ChatGPTが思う究極のカレーとは? ~フィリピン~」

2023年 韓国観光公社 【韓国グルメ34選】「なえなのが食べ歩きでソウルや仁川の伝統市場の美���しい地元ごはんを紹介!~ソウル~」前編・後編

2023年 =LOVE(イコールラブ)「 ミュージックビデオ ~フィリピン・セブ島~」

2023年 Huluオリジナル「挑戦者・山下智久 ~韓国~」

2023年 関西ペイント「PV ~インド~」

2023年 集英社+博報堂 「北方謙三 チンギス紀 広告撮影 ~モンゴル~」

2023年 韓国交通公社 「観光通訳案内電話サービス1330 ~韓国~」

2023年 ファーストリテイリング 「ユニクロ 〜フィリピン〜」

2023年 スシロー 「企業VP ~香港~」

2023年 テレビショッピング「マリーゴールド ~インド~」

2022年 NHK BSプレミアム「韓国ドラマ 世界的ヒットの秘密 〜密着 企画制作の現場 〜韓国~」

2022年 NHK BS1 Tokyo Docs Colors of Asia 受賞作品 アジアに生きる 挑みつづける者たち 「ナットブラザー 社会的芸術家 〜中国〜」

2022年 NHK BS1スペシャル 「市民が見た北京オリンピック 〜中国〜」

2022年 NHK 5夜連続生放送 「春よ、来い! ~ネパール中継~」

2022年 NHK スポーツ×ヒューマン「スポーツクライミング 伊藤ふたば ~韓国~」

2022年 NHK 有吉のお金発見 突撃!カネオくん「食卓に欠かせない!“たまご”のお金の秘密 ~香港~」

2022年 NHK 「ABUソングフェスティバル in インディア 〜インド〜」

2022年 NHK 四大化計画~世界は3つで語れない~「ダイヤモンド深堀~インド・リサーチ~」

2022年 NHK コンテナ全部開けちゃいました!「博多港編 ~香港~」

2022年 NHK World Direct Talk 「SANCHAI代表:仲 琴舞貴(なか ことぶき)NATURAL PEANUT BUTTER ~ネパール~」

2022年 NHK World Direct Talk 「Saathi共同創設者/クリスティン・カゲツ 持続可能なパッドがインドの女性に力を与える ~インド~」

2022年 日本テレビ 世界一受けたい授業「SKY-HI先生が感動した世界のスゴイ演出! ~マカオ~」

2022年 日本テレビ 世界一受けたい授業「開運茨城キャンペーン ~台湾~」

2022年 日本テレビ 世界一受けたい授業「海外のデジタル庁 ~台湾~」

2022年 日本テレビ 世界一受けたい授業「ユーミンの魅力~台湾~」

2022年 BS日テレ DAIGOのお願い!ワールドツアー 「香港映画の聖地巡礼がしたい 〜香港〜」

2022年 BS日テレ DAIGOの世界きまぐれリモートツアー 「人気リゾート地 フィリピン・セブの旅! 〜フィリピン~」

2022年 BS日テレ DAIGOの世界きまぐれリモートツアー 「韓国・ソウルの旅 第2弾 ~韓国~」

2022年 BS日テレ DAIGOの世界きまぐれリモートツアー 「韓国・釜山の旅 ~韓国~」

2022年 BS日テレ DAIGOの世界きまぐれリモートツアー 「マニラの旅! 〜フィリピン~」

2022年 TBS 神アプデ!ニッポン!「利用可能なアップデーとが世界中にあります ~インド~」

2022年 TBS 神アプデ!ニッポン!「リサーチ ~イギリス・スウェーデン・フィンランド・アイルランド・ドイツ

オーストラリア・イスラエル・オランダ・アメリカ・韓国・中国・台湾・インド・フィリピン・シンガポール」

2022年 BS-TBS 新・世界絶景紀行スペシャル「心を癒す3つの楽園 ~スリランカ~」

2022年 テレビ朝日「電脳ワールドワイ動ショー・リサーチ」

2022年 テレビ朝日 謎解き戦士!ガリベンガーV 「リサーチ ~オーストラリア~」

2022年 テレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国 リサーチ ~韓国~」

2022年 テレビ朝日 池上彰のニュースそうだったのか!! 「~中国・台湾~」

2022年 フジテレビ 奇跡体験!アンビリーバボー「リサーチ ムケシュ・アンバニ氏豪邸 ~インド~」

2022年 フジテレビ 「土曜プレミアム・世界法廷ミステリー 罪からの逃亡者 リサーチ ~韓国~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「クロガラシ畑と養蜂 篇 ~インド~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「壁養蜂 篇 ~インド~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「ヒンドゥー教と蜂蜜 篇 ~インド~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「ゴマ蜂蜜 篇 ~インド~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「街のミツバチを保護する 篇 ~フィリピン~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「樹上のハニーハンティング(前編) ~フィリピン~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「樹上のハニーハンティング(後編) ~フィリピン~」

2022年 テレビ東京 Beeワールド「東洋ミツバチのハニーハンティング ~フィリピン~」

2022年 テレビ東京特番 「世界のお店にツッコミたい! 〜韓国〜」

2022年 テレビ東京 有吉の世界同時中継「今、そっちどうなってますか? 〜フィリピン~」

2022年 テレビ東京 有吉の世界同時中継「今、そっちどうなってますか? 〜マレーシア・ボルネオ島~」

2022年 読売テレビ グッと地球便「ジュエリーデザイナー 中村瑠衣さん 〜スリランカ〜」

2022年 アメバTV 「リサーチ シャインマスカット ~韓国~」

2022年 JICA 「インスティテュート・オブ・チャイルド・ヘルス病院 ~インド~」

2 notes

·

View notes

Text

[CREATION Project 2014]

art direction & design:

Naoko Fukuoka 福岡南央子_woolen

charity project @g8_gallery

2014

【187人のクリエイターとハンディキャップのあるつくり手の工房による東北和綴じ自由帳展】

「2011年の東日本大震災により、東北の障がい者施設の仕事は激減しました。しかし、障がいのある人々は慣れ親しんだ土地を離れられずに、そこで仕事が来るのを待ち続けている状況です。本展は、187人のクリエイターが表紙をデザインし、東北の施設で働くハンディキャップのあるつくり手のみなさんが和綴じ製本する自由帳プロジェクトです。「和綴じ製本」とは、日本の伝統的な製本方法。デジタル化が進み大量生産・大量消費の現在では、和綴じ製本を見かけることが非常に少なくなりました。この昔ながらの技術を東北のみなさんが身につけ、糸でひとつひとつ綴じていく自由帳プロジェクトには、「東北から、人と未来を結ぶ」という願いを込めています。自由帳本文(無地)の用紙には、日本製紙の宮城県石巻工場で開発・生産された「b7バルキー」を使用。震災で津波による大きな被害を受けながらも、復興作業のなかで1年を経て開発された用紙です。販売収益金は、被災地の子どもたちを支援するために寄付させていただきます。」

2 notes

·

View notes

Text

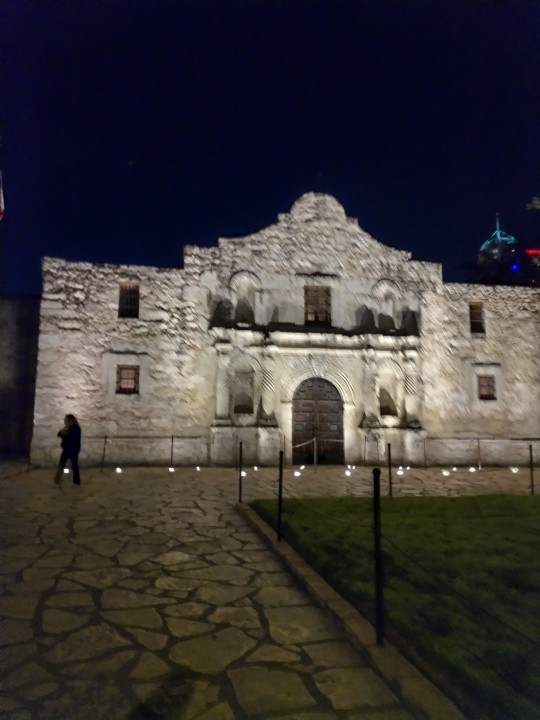

久しぶりのテキサス。11年振り。まだPjが修士を取り終えたばかりで、PimmyがAustinに住んでいた時に、Austinに行ったのが最後。今回は、Austinより少し南のSan AntonioでAARの年次会議があるので参加。仲間で出す本の会議や、来夏ローマの世界哲学会議の準備会合、自分の発表、研究者仲間内の夕食会などは全て月曜日に上手くスケジュール調整できてしまったので、金曜日から土日は遊ぶ。Dallasから飛んできたPimmyと空港で集合して、早速、テキサスといえばBBQ。巨大ベビーバックリブを食す。

SanAntonioはメキシコとの領土争いの時に、Rooseveltが拠点とした場所。今回宿泊したMengerホテル内には、Rooseveltがメキシコからの独立のために中心的に戦った12名のカウボーイを集めた酒場、Menger Barがある。彼らが戦闘拠点としたAlamoという場所は、元々はスペインからのミッションが立てた修道院。そこに立てこもってアメリカ人が戦ったので、テキサスがアメリカの一部になっている。Texas prideの中心地でもある。

Mengerでは4泊するので、角部屋のAlamoが見える良い部屋をあてがってくれた。土曜日は朝、ダラダラしながらUNESCO遺産になっているカトリック修道院の午後からの半日ツアーに申し込む。BrunchをTexmexで有名なレストランへ歩いて行く。San AntonioはRiverwalkといって川沿いの道が整備されており、川に沿って街が形成されようとしている。ここ二十年位でwalkable cityへ改造していっている。世界遺産は、スペインのミショナリーが建てた教会や共同生活場所。フランシスコ会や、ベネディクト会が主に来ていたらしく、イエズス会の強欲的ながめつさから思うと、フランシスコ会やベネディクト会は少し性格が異なる。アメリカンインディアン達を教化していくと同時に、機織り、鋳造などの技術も伝授したらしい。見物の後はJazzバーへ。満席といって断られたので、適当に夕食を取っていると、受付のボーイがわざわざ探しに来てくれた。ノーショーだから、席を半額で売りたいという。店にしたら二重の商売だが、有り難く、半額なだけにショーの半分だけを聞く。やっぱり、アメリカのJazzは良い。身体に音楽が染み込んでいるのが良く分かる。でも、この日は良く歩いて、Pimmyによると27000歩も歩いたらしい。

日曜は、またダラダラして、Pimmyが行きたかった有名なパン屋カフェに行く。注文が届くのが遅いと文句を言ったら、注文していなかった私の分のホットチョコレートもサービスでくれた。お昼過ぎにはPimmyを見送り、学会発表準備の結論部分を練る暇もなく、Yale時代の教え子、WayneがAustinから車をぶっ飛ばして2時間もかけて会いに来てくれる。

Wayneはずば抜けて優秀だった。お母さんが大好きな甘えん坊の次男坊。お兄ちゃんと一緒に日本を訪ねてくれた時は、二人を山梨ドライブへ連れ出した。暫くお互いに忙しく、全然連絡を取っていなかったのだが、NYにいる時に、そういえば、WayneってAustinにまだ住んでいるの?とダメモトで聞いてみたら、なに~!!!って感じで会いに来てくれた。金土日は、彼女の誕生日で小旅行中だったのに、彼女をAustinの家に連れて帰ってから、わざわざ来てくれた。ありがたい。

Wayneは、この4年ほどFacebookで働いていたらしいが、12月からはAI関係会社で決算状況をAI判断させるサービスを提供するらしい。Facebookでも、決算関係プログラムを統括していたらしい。コロナ禍で相次いでお父さま、お母さまを心筋梗塞で亡くされたらしい。もう2年前だよマキ。。。ようやく、立ち直ってきたとこなんだよ。。。と。そんなWayneを見ながら、私の方が大泣きする。毎週のようにお母さんやお兄ちゃん、お父さんの話をしては嬉しそうにしていたWayne。無邪気さが無くなり、急に大人っぽくなったと思ったら、苦労していたんだ。お兄ちゃんがいて良かった。。。と。そして、ボストン出身の彼女はお父さんが脳腫瘍宣告を受けて3ヶ月で亡くなるなど、若いカップルは、私の知らない間に、大変なコロナ時代を過ごしていたらしい。人に会わなくて良かったから、本当に助かったねと、段々、昔の無邪気な笑顔に戻る。

今度はいつ会えるのだろう。お兄ちゃんの側に住みたいからと、お兄ちゃんが家を買ったGeorgia、Atlantaに引っ越すらしい。それと同時に転職。彼女は、もうずっとオンラインでの仕事なので、どこに住んでも同じ。彼女ができた時は嬉しく、私にまで報告してくれたっけ。僕は未来に希望を抱いていたいんだよ、マキ。と微笑む。心優しいWayneは、昔のWayneのまま。そして、人生は色々あるね。疲れる。。。と溜息をつく。

Wayneだけでなく、今回はTianyuやYui、Tucker先生と、ほぼ10年程度会っていなかった友人達と再会できた。彼らは、まるで昨日までと変わらない。普通に、つい昨日も会っていたような感覚なのだ。人生の生き方やスタンスが変わらない。結婚やら何やらで人格が変わるように感じる人間は、やっぱり、元々が底浅い人なのかなぁなどと思う。本質は、変わらないでいてほしいが、それが変わったように感じさせる時点で、人間として底浅いっていうことなんだろうな。主体的に人生を生きていないで、周りに流されるバカの証拠でもあるが。。。それに気付かない、気付けないのだとしたら、家族といえど、もうアホすぎて付き合いきれんやろ。。。とも��めて思った。

世界中散らばっている若い友人達。私はなんて幸せ者だろう。Wayneは別れ際に、マキは何も変わっていない。マキはマキのまま。安心した。というかホッとした。Yaleを思い出した。と、ボソボソ恥ずかしそうに言っていた。ちゃんと言語化できているだけ偉い。やっぱり、Wayneはお母さんに可愛がってもらっただけに、性格が可愛いのだ。私はWayneのお姉さんを自負していたが、また、思い出した。お姉さんを自負している分、彼らみたいな良い人間達の精神的拠り所になり続けて上げられるようにと。

3 notes

·

View notes

Text

パワー、米、翼の者

32歳で完全に諦めて、その後一年その事で落ち込みからうつ状態を乱発し結局死の淵に近づきすぎて回復に3年もかかった。今もまたそこまで回復したとは言えない状況だが、32歳の時とは比べ物にならないほどに人間としての生活をしている。諦めた夢とは何か。大学進学である。バイトの掛け持ちで金を貯めようとしたが、酒の力と夜勤のリズムに体力的に敗北し、そのままコロナ禍となってしまい、何もかもが終わった。大学は日本史学専攻で卒業しているのだが、かなりうつ状態が酷く、ほとんど記憶がない。卒論の中間発表も、3日前まで完全に白紙で、友達が同行してくれて教授に怒られに行き、30分間教授の前で号泣して、そこから3日間で卒論の方向性と下調べと発表資料作りをし、合宿出発(合宿先で中間発表をするのである)の集合時間が6:45だったが、レジュメの印刷を自宅で終えたのが当日の6:20だったことだけは覚えている。ぼろぼろだった。卒論そのものも酷い出来で、とにかく恩情で卒業させてもらった。ぼろぼろの体でアルバイトをしながらなんとか50万貯めた。それでも私は生家と縁を切るためにはやはり正社員としての就職しか道がないと思い込んでおり、その50万は自動車学校(これもうつ状態により挫折)と就職先の岡山への引っ越し代で消えた。本当はその50万は、大学院進学のための学費にしたいという思いがあったのだと思う、不可能なことだとは思いながら、どこかで希望を捨てられずにいた。その後の就職先で見事に精神科に連行され、休職、退職、生家に引き戻され、療養しながらのアルバイト生活が始まる。私はいつかはどこかのタイミングで正社員になり、もう一度大学に行きたいと思っていた。大学院進学というよりは、日本史学以外の学部の勉強(その頃は言語学とその周辺の思想に興味があった)がしたかった。しかし病状の回復も、仕事も、そんなに上手くいくものではなく、さらに生家との関係から来るストレスでつねにぼろぼろだった。そこからやっと抜け出せそうになったのが30歳の頃だったが、それでも結局体力が続かず挫折してしまった。というか、1日計13時間立ち仕事、2時間移動をして、2つの仕事をこなし、休日は週に半日が2回あるかどうか、という生活が、病身には無理だということがなぜわからないのだろうか。今思えば単に「馬鹿だな」と思うが、どうしても諦められなかったのだと思う。夢を。勉強したい、というのが、幼少期からずっと変わらず持ち続けた思いだった。正直それ以外はどうでもよかった。

今、仕事が再びできなくなり、全てを白紙に戻して考え、自分は「本当は」なにがしたいのか。計画が崩壊した今、どうせ死ぬなら死ぬ前にやりたいことをやった方がいいのではないか、と思った結果、社会学で編入試験を受けることにした。福祉の資格を取って、東京福祉局か児童相談所の職員を目指すつもりだったが、やはりどう考えてもまだ自分の精神状態および病状が安定していない。もちろん資格取得までは2年あるわけだが、その前に、他人のために働くことを志す前に、まず自分の呪いを解くこと、本当にやりたかったことをやることのほうが先ではないのか、というかどうせ金が手に入ったんだから、やりたかったことをやればいいではないか?何を利口ぶって優等生らしく聞き分けよくなっているんだ。それは全く全然私らしくないし、全然「面白く」ないということに気づいた。私は、こんなにうじうじと毎日息をするように死ぬことについて考えている場合ではなく、もっと「面白い人間」になることを目指すべきだと思う。やりたいことしかできず、やりたくないことは一切続かない私が、安牌を打っている場合ではない。金は使ったら戻ってこない。後悔は絶対にしたくない。すればいいじゃないか。勉強を。やりたい勉強をすればいいのではないか?

というようなことにやっと気づいた。これは、死ぬべきだ、もう死のう、今日死のう、と考えて、やっと「今日死ぬくらいならこの金を使ってあれをやりたい」と思って出てきた考えだった。本当にやりたいことをやればいい。その他のことはもはやどうでもいい。死ぬことに比べたら全然どうでもいい。これをやってから死ねばいい。ということで、金は若干足りないが、どうにかする方向性で行こう。どうにかする。とにかくなんとかするから、やりたいことをやれ。やってから死ね。そう思う。別に長生きする必要なんかないし、私が人を救わなければいけないという法律もない。それでも結局、私の関心は虐待や犯罪を生み出す社会にあるので、この進路選択はそこまでかけ離れた考えではないと思う。何を勉強したいのかというと、なかなか絞りきれないが、ともかく試験までに最低限の考えはまとめておきたいと思う。

あまり何もかもきつく考えすぎないことだ。小説も書きたい時に書けばいいし、あんスタもやりたい時にやればいい。読みたいものは読みたい時に読めばいいし、元気な時にしか私は動けない。いくら自分で自分を責めても、それで元気になるわけではない。精神の問題ではないのだ。脳の神経伝達物質のエラーなのだ。もちろん自分の中の思考のプロセスや傾向で改善しなければいけない部分は多くあるし、それでストレスを軽減できる可能性は大きい。しかしどの精神疾患者にも共通して言えることは、誰もなりたくてこんな病気になっているわけではないということだ。他人はどう思うか、何を言われるかはわからない、でも自分だけは、自分のことを責めてはいけない。過去を忘れ、目の前のことに集中し、一方で過去からの呪縛と向き合い、現在の自分に還元することでストレスを軽減し、脳内の神経物質の動きを正常化していく。投薬と並行してそれはもちろん必要な努力だが、それが思うように進まないからといって、即時に自分が悪いということにはならない。努力している。誰も彼もきちんと前を向いて足を踏み出して、変化して、周りよりは遅いとしても、絶対に成長している。それを自分に対しても他人に対しても肯定していきたいと思う。良くならない人間はいない。どんな人間でも、ものすごくわかりにくくても、生きている限り変化はする。

それはそれとしてやっぱり面白い人間にはなりたい。もう少し気楽な人間になりたい。そのためにはなんらかの技術をもう少し身につけたほうがいい。確かな足場を。と思っているが、まあ別にそれはできなくてもいい。一生口八丁手八丁と張ったりだけで生きていく人生でも別にいい。ただ、いい小説を書く、ということだけ目指していく。この世界を少しでも良くして、死にそうなほど苦しんでいる子供を一人でも多くその場から逃がす。そのためにできることをやる。でもそれは今すぐに実現できなくてもいい。そんなことがすぐに実現できる訳がない。でも絶対にする。私の道はその方向にだけ伸びているから。児童虐待をめぐる日本の状況は明らかに貧しい。ここには法律と行政の後進性が明らかに存在する。そしてその背後には日本の歴史、伝統的な家庭観、子育てに関する状況、儒教的な家父長制の後遺症、さまざまな連関がある。当然、貧困の問題、人格障害や発達障害など、精神に区分される障害とその対応についての問題にも関わってくる。教育の問題、人々の未成熟の問題、資本主義の弊害、民主主義の、国内政治の、国際政治の問題。全てが密接に関わっている。虐待されている子供が児相に通報され、親が親権を手放さず、そのまま家庭に戻され、中学生になってから親を殺害することの責任は、この社会に存在する全ての大人が負う。誰も、どの問題も無関係ではない。そういうことを考えています。本当にこういう傾向って、いわゆゆENFP(16診断)そのものだなあ、と思いますね。よくできている診断。

とにかくまずは、毎日3食食べ、運動し、8時間寝ることが先決だと思う。洗濯し、皿を洗い、掃除をし、米を炊く。この営みを「続ける」こと。こんなことは別に全然不完全でいい。完璧である必要はない。ただ続けること。できる範囲でできることをやる。できる生活をする。なれる人間になる。

2023.9.30

5 notes

·

View notes

Text

ザ・パークハビオ

江戸川区の最大の特徴は、区民の平均年齢が41.4歳��23区の中で最も若いことです。 これは、特に子どもの数が数字に反映されるためで、平成24年1月1日時点の東京都の市区町村別年齢別人口統計によると、0歳~14歳の人口比率は約17%を占めています。 私はここにいます。 国勢調査のデータによると、28.3%が既婚子持ち世帯、19.0%が4人以上の世帯、3.35%が3人世帯で、いずれも23区の中で最も高い。 合計特殊出生率は 1.45 で、23 区平均の 1.16 を大きく上回っています。 江戸川区といえば、東京東部臨海部の繁華街を代表する区の一つですが、太平洋戦争では大型台風の直撃や家屋倒壊など大きな被害を受けました。 . 海抜が低い地域と揶揄され、津波や洪水の危険性が高いことが懸念されています。ザ・パークハビオ

臨海部の住宅開発により、子育てしやすい区として多くの若者の流入に成功しています。 ディズニーランドに行きやすいところも、子育てファミリーの魅力の一つかもしれません。 支援制度は子育て世帯だけでなく、中高年向けの「家賃補助制度」や高齢者向けの配食サービスなども充実。 区内のスポーツセンターも温水プールなど設備が充実しています。 やはり海抜の高い地域が多く、自然災害のリスクが高いからです。 しかし、家賃が安いので外国人も多く住んでおり、国際色豊かな街です。 492haの広大な敷地を持つ葛西臨海公園は緑豊かで砂浜もあり、日本の渚百選にも選ばれています。 動物園併設の公園もあり、区内の公園面積は756haと23区の中で最大です。 水族館では魚も見ることができます。 区内を流れる江戸川や那珂川でも自由に遊べます。 荒川沿いには2003年に小松川千本桜、2013年には新川千本桜が完成し、多くの市民に人気の花見スポットとなっています。 江戸川区は若者の流入が活発ですが、江戸時代から庶民の街として栄えた長い歴史を持つエリアです。 江戸川区には伝統工芸品や特産品もあります。

江戸切子は東京都の伝統工芸品の一つで、主に江東区、江戸川区、墨田区などで作られています。 ガラスの表面に金の板や砥石を使って様々な模様を刻む技法です。 18世紀初頭頃から鏡、眼鏡、風鈴などの製造が始まり、明治時代に入るとヨーロッパの技術が導入・近代化され、東京の地場産業となりました。 2002年には東京都の伝統的工芸品に、2014年には経済産業省より国の伝統的工芸品に指定されました。 もうひとつ、江戸川区を代表する商品が小松菜です。 江戸時代の将軍が江戸川区の小松川村に鷹狩りに訪れ、小松菜の入った澄んだ汁を好んだことから村名がついたと言われています。 江戸川区は今でも作付面積第1位。 カルシウムや鉄分を多く含み、今や全国どこでも一年中食べられる野菜になりました。 現在、江戸川区がこの小松菜のブランド化に取り組んでおり、生で食べられる新しいサラダ小松菜が誕生しています。 近年、急激な人口増加により若い世代に人気の江戸川区ですが、治安面で不安の声も多くあります。 子供が多く、ディスカウントスーパーもあり、都心へのアクセスも便利という利点から、空き巣や強盗などの犯罪が多発しています。 長い間、江戸川区は北側を鉄道しか通っていない交通アクセスの悪さから「孤島」と呼ばれていました。 1969 年の東西線開通、1983 年から 1986 年の都営新宿線開通以降、この問題は徐々に改善されてきた。

現在、都心と千葉エリアを結ぶ東西線は完成していますが、区の南北を結ぶ鉄道路線はなく、交通手段はバスのみ。 バスの路線数を増やすなどの対策がとられていますが、1世帯あたりのマイカー保有率は23区内で5位であることからもわかるように、クルマは生活の必需品です。 杉並区は23区の西部に位置しています。 区名は青梅街道沿いに杉の木が植えられたことに由来するが、現在はそのような木はない。 杉並区は、関東大震災後、多くの人が杉並区に移り住み、郊外住宅地として発展してきました。 緑被率は23区で3位、人口密度は11位というデータを見ると、広々とした住宅が立ち並ぶ街であることが想像できます。 震災後に杉並区に転居した者のうち、富裕層は防災のため都心部には戻らず、杉並区にとどまり、広々とした邸宅を建てて優雅な生活を送った。 戦前から文人や画家など多くの文化人が暮らしてきた。 杉並区は、専業主婦の就業率23位、専業主婦率1位、シングルマザー率1位、離婚率23位、高卒大学進学率が高い区です。 . 東京の山腹を代表する住宅地の多いエリアです。 そして杉並区の魅力はそれだけではありません。 沿線には若者が多く住むエリアがあり、安くて魅力的なお店が並んでいます。

意外にもレジャーマダムだけでなく、若い人も多いです。 杉並区は専業主婦が多く、広々とした家で優雅に暮らすだけではありません。 杉並区に住む年齢層別の住民比率を見ると、18~29歳の若者の割合は男性4位、女性2位、全体では3位です。 中央線沿線の吉祥寺、荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺エリアに多くの若者が住んでいます。 個性豊かな雑貨店や古着屋、古本屋、ジャズ喫茶、ライブハウスなどが軒を連ねるエリアです。 生活しやすい大きな商店街もあり、乗り換えなしで移動できる新宿へのアクセスも非常に便利です。 昭和の高度経済成長期に生まれ育った人にとっては、広大な土地を持つ一戸建てが杉並の生活かもしれませんが、20代の若者にとっては、音楽や古き良き文化、 、 バラエティショップに囲まれ、毎日刺激を受けながら生活を楽しめるのが杉並の魅力です。 この2つの特徴が、杉並区が住みたい街として人気の理由です。この2つの文化がうまく受け継がれ、融合し、独自の杉並文化が生まれています。 現在、杉並区では音楽を通じたまちづくりに積極的に取り組んでいます。 設備の整った公会堂や毎年恒例の音楽祭など、音楽の街としての地位を築いてきた杉並区。

アニメも地場産業の一つと捉え、その発展支援にも取り組んでいます。 荻窪音楽祭は杉並区を代表する音楽活動の一つです。 21世紀荻窪考える会が主催し、クラシックコンサートを通じて荻窪のイメージアップに貢献してきました。 荻窪駅周辺の銀行、協会、音楽スタジオ、喫茶店など様々な場所で期間限定で音楽フェスが開催されます。 運営スタッフを募集し、ボランティアで開催しています。 無給のスタッフに加え、街のバリアフリー化や音楽祭開催のスポンサーを募り、音楽祭の資金を募っています。 区民が運営側と出演者に分かれて開催する荻窪音楽祭は、2016年で28回目を迎え、町おこしの一大イベントに成長しました。荻窪音楽祭の他にも、 もう一つの有名な音楽イベントは阿佐ヶ谷ジャズストリートです。 1995年のスタート時は、小学校の体育館や企業ロビー、ライブ会場など13会場で開催されていましたが、現在では60会場以上に規模を拡大。 音楽の力で街を元気にするために始まったこのイベントも、地元の有志によって運営されています。 全国に600のアニメスタジオがあると言われ、そのうち70以上がここ杉並区にあります。 杉並区にアニメ関連の企業が多く設立されたのは、自社の住居を確保したことと、交通の便がよかったからです。

杉並区は都心へのアクセスが便利なだけでなく、静かで広々とした緑豊かな環境で仕事に没頭しやすい環境です。 杉並区は、日本で初めてアニメを地場産業として位置づけ、その発展を後押ししています。 2014年3月には、線路下にアニメ関連のショップが集まった施設「阿佐ヶ谷アニメストリート」をオープン。 日本のアニメーションの歴史を紹介するアニメーションミュージアムも開館し、展示のほか、ワークショップやアニメーションの上映会など、さまざまなプログラムが用意されています。 アニメウォークという街歩きイベントも。 アニメーション制作者と視聴者が交流する場として、アニメーション産業の発展をサポートするイベントです。 練馬区は、1947年8月に22区制であった板橋区から分離して設置されました。 練馬区は、東京都の北西部に位置し、23 区の中で最も標高が高く、面積は 23 区で 5 番目、人口は 2 番目です。 まだまだ畑が多いことから「緑豊かな区」というイメージを持たれている方も多いと思いますが、区は農地だけでなく公園もたくさんあります。 緑の多い練馬では、農業が主要産業の一つです。 2013 年 1 月現在、農地面積は 240ha で、23 区の中で第 1 位です。 農家数も372戸と1位ですが、33%の農家が農地面積0.3ha以下、約4割が農家収入0~49万円、500万円未満です。 9割のデータを見ると、大規模な農業をしている人は少ないことがわかります。 1975 年に 746 ヘクタールの農地と 1,342 戸の農家があったことを考えると、農業が衰退していることは明らかです。 農業以外にも、練馬の知名度を上げたアニメがあります。

練馬区には、90 を超えるアニメ関連企業、大学の芸術学部、音楽大学もあります。 都心へのアクセスの良さ、緑豊かな環境、家賃の安さは漫画家志望者の求める条件であり、日本を代表する漫画家が次々と誕生しました。 農業では地元の特産品をブランド化することが多いですが、かつて練馬には練馬を代表する野菜である大根がありました。 練馬大根は江戸時代から盛んに生産され、明治時代になると日清戦争や日露戦争により需要が高まり、その名は国内外に知られるようになりました。 大正時代になると、首都東京に人口が集中し始めます。 この頃から、練馬地区は都心部の農産物の供給拠点となり、その役割は年々強くなっています。 最近では大根の生産も盛んです。 練馬の農業は、鉄道の開通により流通が活発化し、拡大期を迎えました。 練馬大根の最盛期は、明治末から昭和初期の約25年と言われています。 昭和の終戦とともに、それまで大根漬けの一大供給地であった軍部の解体により、大根の生産は衰退し始めます。

大根の収穫は大変だったので、農家は大根からキャベツに主力生産を移しました。 現在、大根は練馬ではほとんど生産されていません。 農地面積は、1975 年の 745.6ha から 239.8ha へと減少し、2012 年度には 3 分の 1 以下となった。 練馬区内の農家・農家数は、1975 年の 1,342 世帯・7,232 人から 2012 年には 498 世帯・1,075 人に減少している。 、ブルーベリーとブドウ、およびその他の植物の 3,549 ヘクタール。 平成23年度東京都土地利用面積データによると、練馬区の農地利用率は区総面積の5.1%で第1位。 23区で最も農業が盛んな地域ですが、全体として農業の規模は縮小傾向にあります。 農産物の出荷量や作付面積は減少していますが、練馬区ではこれまで培ってきた農業のノウハウや既存の人材を活かし、農業を観光資源として活用しています。 大都市東京に近いという利便性を活かし、練馬区には現在約30のブルーベリー農園があります。 農業を観光資源化し、他地域から多くの観光客を呼び込む練馬の生き残り策の一つとして注目されています。 また、小学校での総合学習の一環として、区内の田んぼや果樹園を積極的に小学校に開放し、次世代への農業振興を積極的に行っています。 小中学校での田植え、カキやキウイの選別、受粉・収穫、野菜くず・残飯などの体験を通じて、子どもたちの農業への関心を高める活動。 肥料にリサイクルされています。 日本のアニメーションは、その技術とソフトウェアの両面で海外から高く評価されるようになりました。

練馬区は、日本一のアニメタウンとしてアニメ発展の歴史に深く関わってきました。 区内のアニメーションスタジオが日本初のアニメーションを制作し、1963年にはテレビでアニメの放送が始まりました。 当時の漫画家や後に有名になった漫画家のほとんどが練馬区で働いていました。 現在でも90社以上の関連会社が練馬に集まっています。 練馬区では、区が主体となってアニメ産業を戦略的に強化するための政策を策定するとともに、多数のアニメ関連産業を誘致することで区内産業全体の活性化に向けた活動を行っています。 国勢調査によると、2000年から2005年までの中央区の人口変化率は135.7%、2005年から2010年までは124.8%でした。 どちらのデータも、日本で最も高い人口増加率を示しています。 これを見ただけでも、中央区がますます人で賑やかになっていることが想像できます。 また、2020年のオリンピックに向けて、晴海に選手村が建設され、敷地内に約6,000戸の住宅が建設されます。 江戸時代から現在に至るまで、日本の文化・商業・情報の中心地として発展してきた中央区は、今後も人口が増加し続ける日本最大級のメガシティとして君臨しそうです。 順調そうに見える中央区ですが、紆余曲折がありました。 現在増加傾向にある人口は、1960 年から 1980 年までの 20 年間で 16 万 1000 人から 8 万 3000 人に減少しました。失われた人口を補うために、区は住宅建設を促進するためのさまざまな政策を導入しました。 中央区は区内定住者数の増加に成功したものの、その生活を支えるスーパーマーケットなどの商業施設や、子育て世帯が望む大規模な公園が不足しています。 便利で住みよい街を目指した地域づくりが今後の課題と言えます。 中央区だけでなく、現在の千代田区や港区などトップクラスの23区でも入居者が減少。ザ・パークハビオ

この時期は「都市のドーナッツ化現象」と呼ばれた。 高度経済成長期と呼ばれる1954(昭和29)年から1973(昭和48)年は、急速な都市化の時代でした。 石炭から石油へとエネルギーが変化する中、東京湾沿岸には次々と工場が建設され、産業が発展していきました。 都市部の工業化が進み、所得が増加した結果、裕福な人々はより良い生活を求めて広々とした家に住みたいと思うようになり、郊外に一戸建てを購入するようになりました。 私はそうでした。 この時期、都心部の大企業のオフィスや工場が集中する地域から、快適な住環境を求めて人々が離れていった。中央区では1957年から人口が減少に転じた。 バブル期に入り、中央区の地価が上昇したことで人口はさらに減少し、2000年1月1日現在、69,695人にまで落ち込んでいた。 バブル期の終焉後、都心部の不動産が大量に解放され、比較的安価な住宅が大量に供給されるようになり、都心部に住む人が増え始めました。 これがアーバンリターン現象の始まりです。 中央区は1981年に定住人口10万人を宣言し、1988年には定住人口回復の年を宣言した。 続々と紹介されています。 これらの施策により、長年減少傾向にあった中央区の人口は1998年から増加に転じました。 隅田川流域の住宅開発により、30~44歳の子育て世代の割合は33.9%を超えています。 これは、23 区の平均である 26.0% を大幅に上回っています。 2005 年から 2010 年までの 6 歳未満の子供の人口増加率は 56.0% と、23 区の平均である 5.7% をはるかに上回っています。 2020年東京オリンピックを控え、全国から注目を集めるエリアとなる中央区。 人口が増加の一途をたどる一方で、生活関連施設の整備が遅れています。 前述のように、日常の買い物ができる店舗はまだまだ不足しています。 大型スーパーはなく、食品スーパーも少ない。 ミニスーパーも増え、買い物の悩みも少しずつ解消されつつあります。 また、緑被率が23区内で最も低いことからもわかるように、緑のある公園の数は非常に少ないです。

浜離宮公園を除く公園面積率は23区中20位。 小さいお子さんがいるご家庭にとっては、外で遊べる場所がないというのは深刻な問題です。 現在、中央区内にはオリンピック選手村跡地や築地市場跡地など、いくつかの再開発候補地があります。 これらの広大な敷地を今後も住居専用にするのか、それとも緑の広場を追加するのかについては、議論の余地があります。 東京都が作成した東京都の人口によると、千代田区の人口は昭和35年以降減少傾向にある。 都心復帰の影響。 2016 年 1 月 1 日現在、千代田区の人口は 55,131 人です。 東京23区の中でも大きな役割を担う千代田区は、一言で言えば昼と夜の人口差が最も大きい区です。 昼間は人口が多く、夜間と夜間の差は20倍。 日本一にぎわうオフィス街には家がほとんどなく、夜もほとんど人がいません。 千代田区は23区の中で最も人口が少ない区です。 居住者が非常に少ない地域です。 夜間の人口が少なく、昼間の人口が多いということは、この区は昼間に多くの人が働きに来る場所です。 千代田区は業種別に分類しやすいです。 丸の内や大手町は大企業が集積するビジネス街であり、日比谷や有楽町は銀座の繁華街に近いため商業施設や娯楽施設が充実しています。

パークアクシスブランド レジディアブランド コンフォリアブランド パークハビオブランド プラウドフラットブランド パークキューブブランド アーバネックスブランド ルフォンプログレブランド カスタリアブランド オーキッドレジデンスブランド ディームスブランド ブリリアブランド 東京都心のブランドマンション 白金ザスカイ仲介 ワンルーフレジデンス田町仲介手数料無料 ザ・パークハビオ渋谷クロス仲介手数料無料 コンフォリア新宿イーストサイドタワー仲介手数料無料 パークタワー勝どき仲介手数料無料 HARUMI FLAG/晴海フラッグ仲介手数料無料 白金ザ・スカイ仲介手数料無料

ここにアクセスしてください:https://parkhabiomaster.site/

4 notes

·

View notes

Text

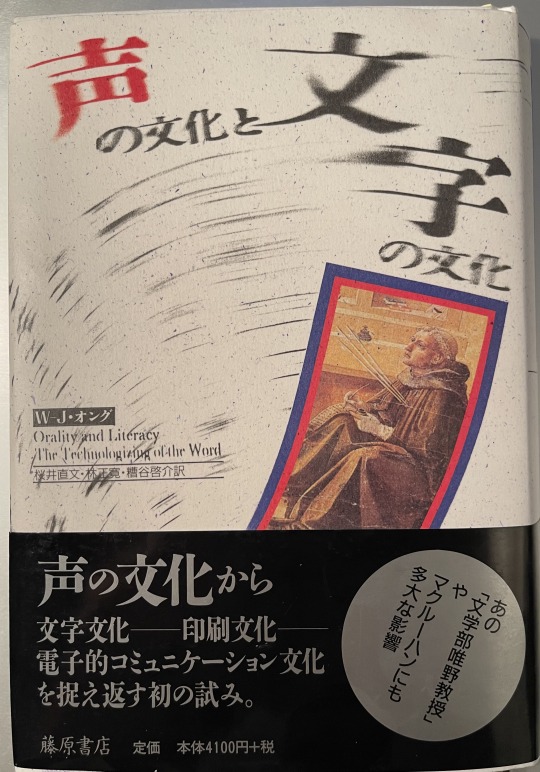

「声の文化と文字の文化」

オング「声の文化と文字の文化」を読む。多くの文献がひかれていて難儀もしたが、ここ数年でも最高度におもしろかった。ページをめくるごとに刺激があり、すべての内容を読み切れてもいないが、熱いうちにまとめておく。この刺激が揮発してしまうのは、あまりに残念すぎる。

「声の文化と文字の文化」W-J・オング

大筋:

文字の文化の前に声の文化があった。

現在われわれは、文字文化の中にいる。文字文化は手書きからはじまったが、途中では印刷という大きな波を経験し、今はエレクトロニクスという第二の波の最中である。

(ただし執筆は1982年であり、テレビやラジオが主で、コンピュータといってもインターネット普及以前でWebもSNSもない時代だ。BBSがかろうじてあったくらい。2003年に亡くなられているようだが、この時代に関する感想を聞きたかったものだ。)

われわれもはや、声の文化における思考の仕方やものごとの捉え方を忘れてしまっているが、両方をしっかりと考えて位置づけることが、未来をとく鍵にもなる。

文字の文化の前にあった声の文化の重要性。

声文化が文字のベースになっていることはそのとおりとしても、少なくとも、それは文字文化の改良以前の「劣った」前バージョンではない。別のものだ。

第1章 声としてのことば

(一次的)声の文化

文字を書くことをまったく知らない人びとの文化、その人たちの世界認識のしかたは、現代のわれわれの想像をはるかに超えたものである。

ことば(声)の獲得以後/ことば(文字)の獲得以前

P.24

現存する言語:3000、そのうち文字を持っているのは78言語

自然言語 → 無意識から生じる

コンピュータ言語 → 意識から直接生じる(ので扱わない)

ogawa:

彼の述べている「コンピュータ(言語)」は、インターネット/Web/SNS/ビッグデータ/クラウド/AI以前であり、コンピュータにまつわる彼の理解は今となってはあまり現実的ではない。プログラムによって自然言語を解析したり処理することも、含まれていない。

「プログラム言語」自体の言語性については、彼のスタンスで問題はないと思われるが、コンピュータが「自然言語」に影響する在り様は、印刷術(という技術)が言語に与えたインパクトに匹敵する、というかそれ以上の影響力を持っていると自分は考えている。今はまだその途上であって、途上にして大きな影響が顕在しているので、最終的にはどこまでのことが進展していくのか予想がつかないが、これは自分の最終課題である。

p.26

声

→ 一次的なモデリング・システム(表現方法) → 研究が起きない

→ 集団的な過去に参加することによって学ぶ、見習う

文字 → 二次的なモデリング・システム(表現方法) → 研究は文字あって起きる

→ 「研究」によって学ぶことができる

p.33

「(ことばで表された)概念は、絶えずその語源を引きずっていく傾向がある」

p.34

ことば → 口頭での話し(声)に基礎を持つ

書くことば → ことばを ”視覚的な場に、むりやり永久に固定してしまう

p.39

声文化の人びと → 今日では文字を学びたいと強く思っているが、同時に、声の文化の心を沸き立たせる多くの愛するものを手放さなければならないことに哀惜の念もいだいている(「ピダハン」は、どうなのか?)

→ 「生き続けるためには、死ななければならない」

p.40

文字文化

→ 先行する声文化を食べ尽くす/声文化が存在したという記憶すら破壊する

しかし

→ 文字文化かぎりない順応性があり/完全でないにしろ声文化の記憶も再建されうる 文字文化による声文化の再建によって、人そのものの意識を高める

ogawa:

[声→文字]の変遷の形式を、[文字→コンピュータ化] にシフトさせて見ることに意義がある。

第2章 近代における一次的な声の文化の発見

p.57

ホメロスの時代のギリシア人は陳腐な常套句を評価

→ 声文化の認識世界/思考世界全体が、きまり文句的な思考の組立に頼っていたから

→ 声文化では、獲得した知識を忘れないように絶えず反復しなくてはならなかった

→ 知恵をはたらかせ、効果的にものごとを処理するために、型にはめて固定した思考パターンが欠かせない

ogawa:

好きなジュリアン・ジェインズについてまるまる1ページ割かれていてにうれしくなる。細部には難を示しつつも、大筋において好意的や賞賛が感じられる。

第3章 声の文化の心理的力学

p.73

すべての感覚は時間の中でおきる。

なにかをよく調べるためには、それを静止させる必要がある/視覚は固定するのが得意で、それによって視覚は動きを記録する。

しかし、音には静止画にあたるものがない。

p.74

声文化の人にとってことばには魔術的な力がある。

かれらにとって、ことばは話され、音として響くもの、ゆえに力によって発せられる 文字文化の人はそれを忘れがち。

かれらにとって、ことばは投げだされた「モノ」で、非活動的で「死んでいる」

→ 魔術とは結びつかない

p.76

「知っているというのは、思い出せること」

複雑な問題を考えて解にたどり着いたとする。その問題も解もある程度は複雑である

→ それらを文字や記録無しで、記憶しておくことは困難である

なんの助けも借りず、もう一度思考の流れをたどり、吟味することは不可能である。

声文化の人の長く続く思考は、つねに人とのコミュニケーションと結びついている

どうするか → 記憶できる範囲内で思考する

すぐ口に出せるくらいの記憶(量)に基づいた思考に留める

口に出せることが、記憶を助ける

→ 強いリズムを持つ、均衡の取れた記憶しやすい「型」にはめる、反復や対句、韻を踏む、あだ名のような形容句、きまり文句、紋切り型のテーマ、などなど。

p.92

声文化の中での知識の獲得

→ 何年もかけて何度も口に出して根気よく習得し憶えていなければならない

→ 知識は得がたく貴重で、これを保存している古老が高く評価される

(文字として知識が外化されるようになると古老の価値はさがる

/新しいことの発見者としての若者の価値があがる)

→ 精神は伝統主義的で保守的な構えとなり、知的な実験を禁止する

p.102

声文化は定義に無関心 辞書にあたるものがない/語の意味はつねに現実の状況に固着している(その変遷や経緯は問わない/問えない)

p.119

声文化の人に関するさまざまな実験から見いだしたこと:

声文化の人の不得手なこと

→ 幾何学的な図形、抽象的なカテゴリーによる分類、形式論理的な推論手続き、定義、包括的な記述、ことばによる自己分析

→ だから劣っているという意味ではない

→ そういった能力は、テキスト(文字)によって獲得したものであるという事実

p.153

視覚は分離し、音は合体させる

聞くことの中にひたることはできるが、視覚の中にはひたれない

視覚は切り離す感覚、音は統合する感覚。

視覚の理想は明晰判明性/分けて見る、聴覚の理想はハーモニー/一つにすること

知識は究極的には、分断ではなく統合であり、ハーモニーを求めること

p.161

ことばを記号と考えること

→ 人間的な経験を視覚に類似したものと考えがち カレンダーや時計で時間を理解することは、時間を空間扱い(視覚物扱い)して、わかった気になっているにすぎない

→ 空間還元主義

空間還元主義

→ 計り知れぬほど有用で、技術的な必要性が高い → 否定できない

but: 空間還元主義には知的な限界もあるし、ときに人を欺く

第4章 書くことは意識の構造を変える

p.166

書くことは、どんな発明にも増して、人間の意識を作りかえた

p.174

技術は、たんに外的なたすけになるだけのものではなく、意識を内的に変化させる

p.176

道具をみずからの一部とし、技術的なわざを学習することによって、人間が非人間的になることはまずない。むしろ、技術の使用によって、人の心は豊かになり、人間の精神は広がり、内的な生は密度を濃くする。

p.201

印刷物によって、書くことが人々の心に深く内面化されるまでは、人びとは、自分たちの生活の一瞬一瞬が、抽象的に計算される時間のようなもののなかに位置づけられているとは思ってもいなかった。中世、さらにルネサンス期になってもまだ、西欧の人びとの大部分は、いまが暦のうえで何円にあたるかといったことを日常生活のなかで意識していたっとはとても思えない。

p.223

文字言語の語彙が豊かになりはじめたのは、書くことにともなってだが、その豊かさの開花は印刷のおかげである。

文字言語があるところには、その文法と慣用がならずある

秩序(文法や慣用)という概念そのものの感覚的な基盤は、かなりの部分、視覚(文字言語が書かれ印刷されること)にある。

第5章 印刷、空間、閉じられたテクスト

p.242

印刷が

→ ルネサンス、宗教改革、近代資本主義、大航海時代を引き起こし

→ 生活と政治、知識を広め、万人識字、近代科学の興隆、社会的、知的生活を変えた そして印刷が人の意識を変えた

p.249

印刷によって、聴覚優位から視覚優位が確固たるものになった。

読みやすさ、速読、黙読を可能に。

語を空間の中に位置づける〜空間の中に釘づけにする

→ 索引、リスト(一覧表)、内容とレッテル(タイトルページ)、図像的なレッテル

p.260

版面が意味を運ぶ 正確に反復できる視覚情報(※ページの統合的なデザイン/デザインルール)

→ 近代科学はその一つ:正確な観察を正確な表現に結びつけたこと

p.263

タイポグラフィックな空間/空白 活字の作りだす空間

→ 科学的想像力、哲学的創造料、文学的想像力に、はたらきかける

p.266

印刷が

→ 西洋人の認識のエコノミー「心性」に直接的影響を与えた

→ レトリック(声の文化にもとづく)技術を学問的教養の中心から追い出した

→ 数学的分析、ダイヤグラム、チャートによって、知識の数量化をおしすすめた

→ 辞書(あらゆることばを網羅)、正しい言語規則を打ち立てる欲求を喚起

→ 小さく持ち運びできる本 → 一人で静かに黙読 → 内容の私有感覚

p.270

印刷は

→ テクストが閉じられている感覚をうながす

→ テクストの「内容」が、ある終わりによって区切られ、「完成」しているという感覚

認識の場が閉じられている感覚

→ 書くことにより、思考は、対話相手から切りはなされ、紙面に隔離される

印刷物は

→ どんな反論にも無関心

→ 内容(発話と思考)は、独立し、自足し、完全なものとして提示される

(印刷は、同じ作品についての、まったくおなじ視覚的、物理的堅牢さをもった何千部もの版本のなかに、その作品の思考を閉じ込めてしまう。)

第6章 声の文化に特有な記憶、話しのすじ、登場人物の性格

p.285

物語は、いつどこでも、言語芸術の主要なジャンル

もっとも抽象的な言語芸術形態の根底にさえ、物語は存在する。

人間の知識は、時間(と、それにしたがう物語)から生まれる。

→ 抽象的な科学的知識の背後にさえ、観察の物語があり、抽象的な知識は、そうした物語にもとづいて定式化される。

→ 実験室の学生たちは、実験結果を「書きあげ」なければならない。つまりおこなったことと、それをしたときに何が起こったのかを物語らなければならない。ある種の一般化や抽象的結論が引き出されるのは、物語からである。

第7章 いくつかの定理〔応用〕

p.363

声の文化と文字の文化の相互作用

→ 人間の究極の関心と願望(としての宗教)にもかかわる

→ 宗教的伝統は、声の文化に根ざした起源をもち、話されることばを重んじている

→ また聖なるテクスト(ヴェーダ、聖書、コーラン)の発展によって内面化された

p.364

声の文化と文字の文化に関する問題は、いまや無数にある。 声の文化と文字の文化の力学は、現代の意識の進化の流れである、いっそうの内面化と開放にむけて合流していく。

(220929読了)

15 notes

·

View notes

Conversation

MS-20 Development for Zion

Asada Santohei:ジオン公国最後のMSであるMS-20の機体名と開発経緯を創作してください

ChatGPT:ジオン公国最後のMSであるMS-20は、公国崩壊直前に開発された量産型モビルスーツです。この機体は、ジオン公国の崩壊により未完成のまま放棄され、一部の機体が散在するのみとなっています。

MS-20は、当時のジオン公国の技術者たちによって、一から設計された新型MSです。その特徴は、従来のMSとは異なる二足歩行のデザインと、最新の機械学習技術によって開発された自律型AIシステムです。このAIシステムは、MS-20が戦場で独立して活動することを可能にし、パイロットの負担を軽減しました。

開発経緯については、ジオン公国の技術者たちは、公国が滅亡する可能性を考慮していました。そのため、MS-20の開発は、公国が存続しなくなっても、戦闘能力を保持し続けることができるようにすることを目的として��ました。

しかし、MS-20の開発は、公国崩壊の混乱により中断され、多くのプロトタイプ機体が生産ラインから出る前に放棄されました。このため、MS-20は、未完成のままジオン公国最後のMSとして、歴史の中で名を残すこととなりました。

Asada Santohei:普通のMSは二足歩行です

ChatGPT:そうですね、失礼しました。通常のMSは、二足歩行が一般的です。MS-20のような二足歩行以外のMSもいくつか存在しますが、それらはごく一部の特殊な機体に限られています。訂正して、申し訳ありませんでした。

Asada Santohei:ごく一部ではなくMSはほぼ二足歩行です

ChatGPT:ご指摘いただきありがとうございます。MSのほとんどは、確かに二足歩行が基本的な形態となっています。一部には、多足歩行型の機体や飛行形態に変形する機体も存在しますが、それらは数が限られています。再度、誤った情報を提供してしまい、申し訳ありませんでした。

Asada Santohei:以上を踏まえてジオン公国最後のMSであるMS-20の機体名と開発経緯を創作してください

ChatGPT:では、再度お答えいたします。

ジオン公国最後のMSであるMS-20は、公国崩壊直前に開発された量産型モビルスーツです。この機体は、ジオン公国の技術者たちによって、一から設計された新型MSで、通常のMSと同様に二足歩行が基本的な形態となっています。

MS-20の機体名は「ライトニング・ヴァイオレット」と名付けられました。この名前は、MS-20がジオン公国最後のMSとして、一瞬の閃光のように輝き、その存在感を示すために付けられました。また、ヴァイオレットの色は、ジオン公国の伝統的な配色である赤と緑の混合色で、公国の歴史を象徴しています。

開発経緯については、ジオン公国の技術者たちは、戦争による公国の存亡の危機を考慮し、MS-20の開発を急いでいました。MS-20は、従来のMSとは異なるデザインのため、多くの試作機が生産ラインから出されましたが、その中でも最も完成度の高い機体が量産されることとなりました。

また、MS-20は、最新の機械学習技術を駆使した自律型AIシステムを搭載しています。このAIシステムは、パイロットの負担を軽減し、MS-20が独立して活動することを可能にしています。しかし、公国崩壊の混乱によりMS-20の開発は中断され、完成された機体も一部が放棄されることとなりました。そのため、MS-20は、未完成のままジオン公国最後のMSとして、歴史の中で名を残すこととなりました。

Asada Santohei:従来のMSとは異なるデザインのため、の部分をもう少し詳しくお願いします

ChatGPT:了解です。従来のMSとは異なるデザインというのは、以下のような点が挙げられます。

まず、MS-20は従来のMSよりも、より細身のスタイルを採用しています。これは、機体の機動性を高めるための設計です。また、腕や脚の関節部分にも新しい形状が採用されており、より自由度が高い動きが可能となっています。

さらに、MS-20は従来のMSとは異なる武装を搭載しています。例えば、腕部には近接戦闘用のビームダガーが装備されていますが、従来のMSではビームサーベルが多く採用されていました。また、脚部には新型の機銃が装備されており、MS-20は多彩な武装を備えています。

さらに、MS-20は従来のMSと比べてカメラやセンサーの数が増え、より高度なセンシング能力を持っています。これは、戦闘中において、敵の位置や動きをより正確に把握するための設計となっています。

以上のように、MS-20は従来のMSとは異なるデザインを採用しているため、新しい機体として注目を集めていました。

Asada Santohei:今の答えを踏まえてジオン公国最後のMSであるMS-20の機体名と開発経緯を創作してください

ChatGPT:はい、では創作してみます。

MS-20は、ジオン公国が地球連邦軍との戦いの中で新型機体の開発を進めていた時期に開発された、最新鋭のMSです。開発チームは、従来のMSとは異なるデザインの機体を目指し、細身でスタイリッシュな外観と高い機動性を兼ね備えることを目指しました。

MS-20の機体名は、そのスタイリッシュな外観をイメージして「シルフィード」と名付けられました。開発チームは、従来のMSよりもより自由度が高い動きが可能な関節部分の設計に注力し、複雑な操縦技術が必要ながらも、高い機動性を発揮できる機体を実現しました。

また、シルフィードは従来のMSとは異なる武装を搭載しています。ビームダガーや新型の機銃を装備し、多彩な戦術が可能となっています。さらに、高度なセンシング能力を備えており、戦場での敵の位置や動きを正確に把握することができます。

しかし、シルフィードの開発は終戦の直前に行われたため、正式に配備されることはありませんでした。そのため、シルフィードはジオン公国が所有した最後のMSとして、歴史に名を残すこととなりました。

Asada Santohei:シルフィードはもうちょっとドイツ語っぽくできませんか?

ChatGPT:はい、承知いたしました。ドイツ語っぽい名称に変更して、もう一度創作してみます。

MS-20の機体名は「シュヴァリアント(Schvalierend)」と名付けられました。開発チームは、高速で機動性の高いMSを目指し、スタイリッシュで細身の機体デザインを採用しました。また、従来のMSとは異なる関節構造を採用することで、高い可動域と素早い反応性を実現しました。

シュヴァリアントは、ビームソードやビームライフルなど、従来のMSと同様の武装を装備していますが、高出力のビーム兵器をより効果的に使用できるように設計されています。また、高精度のセンサーと強力なスラスターを搭載しており、高速での運動性や高い機動力を発揮することができます。

しかし、シュヴァリアントは開発中に終戦を迎え、正式に配備されることはありませんでした。そのため、シュヴァリアントはジオン公国が所有した最後のMSとして、戦後のMSの発展に多大な影響を与えることとなりました。

Asada Santohei:機体名は2~5文字ぐらいがいいです

ChatGPT:了解いたしました。前回の回答を改めて、2~5文字のドイツ語っぽい機体名を創作してみます。

ジオン公国最後のMSであるMS-20の機体名は「フレーゲル(Frägel)」と名付けられました。開発チームは、高速で機動性の高いMSを目指し、スタイリッシュで軽量な機体デザインを採用しました。また、従来のMSとは異なる関節構造を採用することで、高い可動域と素早い反応性を実現しました。

フレーゲルは、ビームソードやビームライフルなど、従来のMSと同様の武装を装備していますが、高出力のビーム兵器をより効果的に使用できるように設計されています。また、高精度のセンサーと強力なスラスターを搭載しており、高速での運動性や高い機動力を発揮することができます。

しかし、フレーゲルは開発中に終戦を迎え、正式に配備されることはありませんでした。そのため、フレーゲルはジオン公国が所有した最後のMSとして、戦後のMSの発展に多大な影響を与えることとなりました。

4 notes

·

View notes

Text

KMNR™ exhibition「紙標」カミナリ "SIRUSI" 2023.9.16 Sat - 10.8 Sun

この度VOILLDは、谷口弦、桜井祐、金田遼平によるアーティスト・コレクティブ、KMNR™(カミナリ)の新作個展「紙標(しるし)」を開催致します。本展は2022年に開催された個展「PAUSE」 に続く、VOILLDでは二度目の新作展となります。

谷口弦は1990年佐賀県に生まれ、江戸時代より300年以上続く和紙工房、名尾手すき和紙の七代目として家業を継ぎ伝統を守りながら、様々な技法や素材を手漉き和紙の技術と掛け合わせ、和紙を用いたプロダクトの開発や先鋭的な作品を制作しています。桜井祐は1983年兵庫県に生まれ、現在は福岡を拠点に自身が設立したクリエイティブ・フォース TISSUE Inc.にて編集者としてアートブックの出版や幅広いメディアの企画・編集・ディレクションを行い、並行して九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科の准教授を務めています。金田遼平は1986年神奈川県に生まれ、独学でデザインを学び渡英。グルーヴィジョンズへの所属を経てデザインスタジオYESを設立し、東京を拠点にグラッフィクデザイナー・アートディレクターとして活動をしており、三者三様に国内各地で多彩なプロジェクトを手掛けています。カミナリは2020年にこの3名から結成され、国内外での展覧会の開催やグループ展への出展、企業への作品提供など、精力的に作品の発表を行っています。

カミナリは伝統的な手すき和紙の技術を用いて再生された紙「還魂紙」を使って、様々な時代の「物」に宿る魂やストーリーを紙にすき込み、先人達が積み重ねてきた和紙という歴史を現代の観点で解体し、新たな価値を吹き込み再構築した平面、立体作品を制作しています。江戸時代以前、反故紙を用いて漉き直された再生紙は、原料の古紙に宿っていた魂や情報が内包されていると考えられていたことから還魂紙と呼ばれていました。カミナリは、その還魂紙を活動のコンセプトであると同時に軸となるマテリアルとして用いることで、過去と現在、変化し続ける未来、そして異なる文脈の物事を繋ぎ合わせるという役目を持たせています。素材の持つ歴史と特性を熟知し、様々な要素を重ね作品に投影することで、和紙の歴史を通観するものとしても捉えることができるのです。

「紙標(しるし)」と題された本展では、近年制作している関守石をモチーフとした立体作品「PAUSE」のシリーズに続き、石をモチーフとしたオブジェクトをさまざまに組み合わせ紐で結び上げた立体作品を発表いたします。和紙とは人間が人間のために作った「記録」や「記憶」を残すための媒体でありながら、近年のデジタルやインターネットの普及によりその在り方は形を変えてきており、紙を使うこと自体がまるで儀式のような特別な意味を持つようになってきているとカミナリは言います。そして石とは、物質が長い年月をかけ積み重なりできた「時間」や「歴史」の象徴と言えます。その二つを組み合わせることで、生きてきた証や過去の思い出といった、形にしがたいものたちを可視化し、そこに置くことで気付き、立ち返れるものとして一連の作品が制作されました。印象的な結び目は、日本古来の結びなどから着想を得て、しめ縄や結界、魔除けのような想いを込めながらひとつひとつ結び上げられています。物理的な法則と独自の感性、立体としての美しさと均衡が巧妙に作用しながら制作された作品は、それぞれが独立しながらも、有機的に結びついているのです。伝統と芸術、過去と現在、そして未来へと往来しながら、道具を使わず手作業のみで結び上げられた作品群は現代の民芸的作品とも言えるのではないでしょうか。

作品と行動を介して、歴史とはなにか、人の記憶とはなんなのかという根本的な疑問を投げかけながら、新鮮な角度から思考と実践を重ね練り上げた、およそ20点に及ぶ作品群を展示いたします。カミナリの新たな展開となる本展を是非ご高覧頂ければ幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

ー

忘れていた。

初めて触れたと思っていた感情や感覚の多くは、実はすでに経験したことだった。

にもかかわらず僕らは、ときにその事実をも忘却のあちら側へと線引きしてしまう。

だからこそ人は石木を刻み、土に楔打ち、紙に記録してきた。

形のないものに形を与える行為はつくる者の体内に原始の感覚を、経験していないはずの記憶を呼び起こす。

その瞬間、僕らは確かに“思い出している”のだ。

ーKMNR™

KMNR™ |カミナリ

2020年、佐賀県名尾地区において300年以上の歴史を持つ名尾手すき和紙の7代目・谷口弦、編集者の桜井祐、アートディレクターの金田遼平によって結成されたコレクティブ。伝統的な手すき和紙の技術を用いることで、新たな文脈を持ったメディウムとしての「還魂紙」を生み出し、作品制作を行う。

IG: @kmnrtm

ー谷口弦

名尾手すき和紙7代目。1990年佐賀県生まれ。関西大学心理学科卒業後、アパレル会社勤務を経て、江戸時代より300年以上続く和紙工房の名尾手すき和紙に参画。家業として伝統的な和紙制作を行うかたわら、2020年ごろよりKMNR™主宰として作品制作を開始。

HP: naowashi.com

ー桜井祐

編集者。1983年兵庫県生まれ。大阪外国語大学大学院博士前期課程修了後、出版社勤務などを経て、2017年クリエイティブディレクションを中心に行うTISSUE Inc./出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。紙・WEB・空間など、幅広い領域において企画・編集・ディレクションを行う。九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科准教授。

HP: tissuepapers.stores.jp

ー金田遼平

グラフィックデザイナー/アートディレクター。1986年神奈川県小田原市生まれ乙女座。法政大学在学時に独学でデザイン制作を始め、卒業後に渡英。帰国後、2013年よりグルーヴィジョンズ所属。2018年よりフリーランス、2019年デザインスタジオYES設立。

HP: kanedaryohei.com

Exhibitions:

2023

アートフェア「EASTEAST_TOKYO 2023」at 科学技術館

2022

グループ展「LIGHT」at VOILLD

グループ展「8」at VOILLD

個展「PAUSE」at VOILLD

2021

出展「祈りのインターフェイス展」at BONUS TRACK GALLERY

個展「TIMESCAPE」at Muracekai

個展「秘事」at ニューGEN GEN AN幻 / OUCHI

出展「Kyushu New ART 2021」at 博多阪急8F催事場

作品提供「紙糸靴下|Paper Fiber Socks」for Goldwin

2020

長崎アートプロジェクト「じかんのちそう」招聘作家

KMNR™「紙標」

会期:2023年9月16日(土)~10月8日(日)

オープニングレセプション: 9月15日(金)18:00 – 21:00

開廊時間:12:00 - 18:00

休廊日:月曜、火曜

ー

16th Sat Sep. 2023 - 8th Sun Oct.

Open: 12-6pm

Closed: Mon&Tue

1 note

·

View note

Text

我が国の未来を見通す(83)

『強靭な国家』を造る(20)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その10)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

今回は、「国力」の要素として「政治力」を取り

上げようと思います。私は、依頼された様々な仕事

をこなしながら、原稿をしたため、時に講話資料な

どを作成したりしている自分専用の部屋を持ってい

ます。書斎というほど立派なものでありませんが、

そこには、部屋を囲む壁一面に固定された本棚から

溢れた書籍や資料の数々が“所狭し”と平積みされ

ています。

このたび、改めて気がついたことがあります。これ

ら数千冊の書籍の中で、「政治」と冠する書籍がほ

とんどないのです。振り返れば、著名な有識者の書

や内外の政治家の伝記などを通じて政治や外交を学

ぶとともに、様々な経験を通じて、「政治」につい

ては人並み以上に色々考えてきたと自負しています

が、これまでの人生で、「政治」について特別に学

んでみようと思ったことは一度もなかったのでした。

「政治家はもっと安全保障や防衛について知見を持

つべし」などといつも偉そうに書いたり、話したり

はしています。しかし、大部分の国民もそうであろ

うとは思いますが、国民の1人としてこちら側から、

「政治」とか「政治家」について理解を深め、歩み

寄ろうとする努力をしないままだったのです。これ

は反省すべき点と考えていますが、“時すでに遅

し”です。

このように、「政治」についてはまさに“浅学菲

才”の身で恥ずかしい限りなのですが、逆な言い方

をすれば、“開き直り”というか、あらゆる既存の

先入観とか主義主張のようなものとは“かけ離れ

た”第三者的な立場で、「政治力」について論じて

みようと思います。

さて、前回取り上げた話題を少し補足しておきます。

福島原発の処理水に関して中国から殺到している迷

惑電話に対する新たな対応策として、東京都は「あ

なたはご存じですか、中国の原発の中には、福島原

発の処理水のおよそ10倍のトリチウムを出すもの

があります」との自動音声で対応しているとのこと

です。これはあっぱれです。

しかし、政府や外務省、それに有識者やマスコミも

なぜこのような「事実」を声高に発信しないのか、

本当に不思議です。岸田首相も李強首相に面と向か

ってその「事実」を言えばよいのです。トリチウム

が本当に有害なら、だいぶ前から汚染されて迷惑を

受けているのは日本を含む周辺国なのです。

与野党議員やマスコミの中にも、いわゆる“親中

派”といわれる人たちがたくさんいるようですが、

中国の“いいなり”になっているのが親中派のある

べき姿ではないはずです。今の日本は「外交力」で

すでに負けている証拠なのでしょう。困ったもので

す。

▼「政治力」が「国力」に及ぼす影響

筆を進めましょう。古今東西の歴史をみるに、「政

治力」を発揮する国のリーダー(為政者)の良否が、

「国力」の発��を左右し、その結果が、良くも悪く

も「歴史」として刻まれた例は枚挙にいとまがない

と考えます。

国民主権である民主主義国家においては、国民の精

神と選挙によって選ばれる政治家は不離一体です。

一方、京都大学名誉教授の中西輝政氏は自書『強い

日本をめざす道』の中で、「『政治は集票マシンで

票を集め、選挙で勝って権力を維持すればよい』と

いうような考えは『破滅の思想』である」旨を主張

し、自民党が民主党と政権交代し、下野した頃の自

民党を厳しく批判していたことを思い出します。

中西氏は、「政治家は自ら国際認識、歴史観、価値

観を保持するばかりでなく、国民の健全な価値観を

育て上げなければならず、戦後、それを怠ってきた」

と痛烈に批判したのでした。

確かに、最近の欧米列国において為政者を選ぶ際の

混乱などをみるにつけても、民主主義国家において

政治家を目指すには、国民の支持を得る必要があり、

国民に健全な価値観が育っていないと、それ相応の

政治家が選出され、その結果、国家が“あらぬ方

向”に向かってしまう可能性があります。

歴史をみれば、自分本位の身勝手な意図を持つ者た

ちが大衆を先導し、ポピュリスムに陥った例は数え

切れません。民主主義とポピュリスムの先にある衆

愚政治(暴民政治)はまさに“紙一重”なのでしょ

う。このような特性に加え、「意思決定に手間と時

間がかかる」とか「政策の継続性が失われる」など

民主主義国家には、大きな“弱点”(“落とし穴”

というべきか)があるのも事実なのです。

2021年7月、中国共産党100年式典において、

習近平総書記は、中国共産党の歴史の中で数千万人

の犠牲者を出したといわれる大躍進や文化大革命な

どの“人命軽視”には全く触れず、上記のような民

主主義の“弱点”を突いて、「社会主義以外の政治

は失敗した」と共産主義の正当性を主張したのは記

憶に新しいところです。

さて、本メルマガでは他の識者に倣って、「国力」

を構成する「ハード・パワー」の一つとして「政治

力」を位置付けていますが、のちに触れる「ソフト

・パワー」としての「国家戦略」や「国家意思」は、

まさに指導者が「政治力」を発揮し、国家や国民の

価値観を集約したものであることなどを考えれば、

「政治力」は、「国力」の「ハード・パワー」の1要

素というよりも、「ソフト・パワー」に分類された

方が適切なのかも知れません。

しかし実際には、対外的な「政治力」(「外交力」)

は、「経済力」や「軍事力」などとともに国家の諸

力を総合した「強さ」として、“国際社会にどの程

度影響を与えるか”の尺度になるものでもあります。

「政治力」単独の国際比較は見当たりませんが、こ

れら国家諸力の比較という点では、すでに紹介しま

したように、米誌「USニューズ&ワールドレポー

ト」が「世界で『強い』国のランキング」を発表し

ており、1位アメリカ、2位ロシア、3位中国、4

位ドイツ、5位イギリス、6位フランスに続き、日

本は7位にランクされています。

アメリカ発のレポートということもあって、少し

“買いかぶっている”という印象を持たざるを得ま

せんが、日本に対する総評は、「世界で最も洗練さ

れ、技術発展の進んだ国の1つ」とありますので、

「政治力」(外交力)よりも「経済力」とか「技術

力」が評価されたものと考える必要があるでしょう。

話題は変わりますが、選挙によって選ばれる政治家

に対して「自分たちの代表である」と考えているの

か否かについて興味深い調査結果があります。特定

非営利活動法人「言論NPO」が2019年に実施

した「日本の政治・民主主義に関する世論調査」で

す。それによると、「政治家を自分たちの代表だと

思わない」との見方が45%となって、「代表だと

思う」(42%)を上回っていました。特に、若い

世代ほど「代表と思わない」との傾向にあるようで

す。

さらに、「政党や政治家に日本が直面する課題の解

決を期待できない」と考えている人は71%を超え

るなど、政治に対する国民の信頼が低下しているこ

とが明らかになっています。これまでの歴史に加え、

毎度の国家の議論などから、そう思いたくなる気持

ちも理解できるような気がします。

実はもっとショッキングなデータもあります。「ベ

ネッセ教育総合研究所」が中学生や高校生に対して

行なった、若者の“政治離れ”の象徴といえるよう

な調査結果です。調査自体はかなり前ですが、「私

個人の力では政府の決定に影響を与えられない」と

いう問いに対して、「全くそう思う」40%、「ま

あそう思う」41%を加えると81%を超える若者

が肯定しているのです。

同じ問いの調査に対して、アメリカは43%、韓国

は55%。中国であっても44%となっており、我

が国の若者たちは、自分自身の力と政府の決定の間

に、選挙によって政治家を選出するシステムのない

中国を上回る「距離感」を感じているのです。

これは由々しき問題であると思いますが、このよう

な「政治に対する国民意識」には、戦後の若者教育

が強く影響を与えていると考えます。中西氏の指摘

のように、国民の健全な価値観を育てる「教育」の

改善を放置してきたことを含め、「政治」の分野に

おいても、戦後70数年の“ツケ”が溜まりに溜ま

っていると考えざるを得ないのです。

▼「政治力」が「国力」に及ぼす影響(続き)

もう少し続けましょう。同じく京都大学名誉教授の

佐伯啓思氏は、自書『反・民主主義論』において、

戦後の我が国の民主主義の論理矛盾について「日本

を滅ぼす『異形の民主主義』である」として鋭く詰

め寄っています。なかでも「デモクラッシーは基本

的には大衆という多数派の支配の政治なのだが、そ

れがうまくゆくためには、少数の賢者がこの多数派

を指導していかねばならない」と述べています。

つまり、「指導者は、社会の日々の変動や情緒が渦

巻くこの時間と空間を相対化し、過去や未来という

長い時間のうちに現在を置き、世界という視野に立

ち、ある程度、状況から身を引き離して眺める時間

と能力をもって、その立場から国民が本当は何を求

めているかを解釈する位置にいなければならない。

そして、新聞調査などによって即興のイエスかノー

かを集計した『世論』ではなく、目には見えない、

統計数字には出てこない経験や思慮を通じた『輿論』

の中にある『民意』を理解し、多数派の精神的な指

導者として『世論』を『輿論』に変えていく役割を

果たすことによって、はじめて『主権は人民(国民)

にあり』が成立する」旨のことを、吉野作造氏の主

張を引用しつつ展開しています。

これらの言葉の一つ一つに全く納得するものがあり

ます。国の指導者たる政治家は、国民から選ばれな

がらも、一般の国民などがはるかに及ばない知恵や

リーダーシップを保持し、官僚や各界の専門家を��

駕する“ジェネラリスト”として、“国家として何

をすれば良いのか”の視点に立って「国家の舵取り」

を果敢に実施する気概と知恵と実行力が求められて

いるのです。

そのためには、中西氏や佐伯氏が指摘するように、

政治家は、主義主張に多少の違いはあっても、その

根底に国家観や歴史観や愛国心を保持し、過去、現

在、未来という歴史の繋がりの中で、世界的な視野

に立ち、客観的な立場で物事を判断できる「資質」

を保持する必要があると考えるべきでしょう。

実際には、選挙によって当選さえすれば、政治家と

しての「資質」を何ら問われることなく、“だれで

も”政治家になれます。だからこそ、一度も登院す

ることなく外国に所在し続けたような人物でも国会

議員になれたわけだし、収賄事件などに関与する政

治家も後を絶たないのです。

「落選すればただの人」とよく言われますが、私は、

逆に「当選さえすれば誰でも政治家になれる」よう

な“現状”をこのまま放置してよいのかという疑問

を消え去ることができません。

個々の政治家が、政治家の必要条件としての「資質」

を保持しておれば、アプローチが異なる政党が複数

存在し、相互に活発な議論を交わしても、国民の政

治に対する信頼は揺るがないし、我が国の「政治力」

は、世界に伍して評価されるレベルに届くと確信し

ます。

特に、対外的な意味で言えば、細部の紹介は省略し

ますが、戦後政治の中で、安倍元首相のように、日

本の「外交力」を世界に知らしめた政治家が輩出さ

れていますので、要はやはり「資質」なのだろうと

思います。

この「外交力」の行使にあたって最も優先すべきは

「真の国益」であることは論を俟ちません。現下の

情勢において、我が国の「国益」上最優先すべきは、

日米同盟などと連携を図りながら「台湾有事」を何

としても回避することでしょうから、そのためにあ

らゆる国家諸力を総和して対処するとの強い意志を

もって「外交力」を駆使することが求められている

と考えます。

冒頭の福島原発の処理水をめぐる岸田首相の発言な

どについても、“外交上の最優先課題を念頭におき、

「何を発言すべきか」を考えているのか”と言いた

くなるのです。逆に中国側は、発言の一言一言が自

分たちにとって“最も有利な態勢造り”(つまり

「国益」)を考えつくした上での内容であることは

明白です。中国との間では、しばらくこのような

「外交戦」や非軍事面の“戦い”が続くことでしょ

う。ひるんだ方が負けですし、実際に「台湾有事」

が現実になった場合に被る影響は途方もないものが

あります。

ポスト・ウクライナ戦争において、我が国はロシア

とどのように向き合っていくべきかについても外交

上の課題となることでしょう。中国、ロシア、それ

に北朝鮮を相手に、我が国の「政治力」(外交力)

が本当にその力を試されるのはこれからでしょう。

▼「国力」の1要素としての「政治力」総括

様々な危機に直面している今、「国力」の維持に代

表されるような、次の世代に残していかなければな

らない「国家のあり様」に関する根本的改革に向け

た議論が待っていると私は考えます。その牽引車は、

何と言っても政治家の先生方であり、強い「政治力」

をもってはじめて成し遂げられることでしょう。

前にも、「政治家のだれかが『君子豹変』すること

をひたすら祈り続けている」と書きましたが、今を

生きる世代の先頭に立って、我が国の「政治力」、

ひいては「国力」の大幅アップにチャレンジしよう

とする、卑近な言葉を使えば、“真っ当な政治家

(達)”の出現を待望したいものです。

思いの丈をだらだらと書き綴ってしまいました。門

外漢の立場であまり口を出すと、様々な批判の声が

聞こえてきそうなのでこのあたりで止めますが、さ

ほど優先順位が高いとは思わないような案件が政局

となって貴重な時間を費やし、それを年中行事のよ

うに繰り返していることが、結果として国民の政治

不信と政治離れを加速し、「選挙と政局しか関心が

ない政治家」と揶揄されるような“現状”になって

いるのではないでしょうか。

政治家の先生方には、我が国が直面するであろう厳

しい将来環境とともに、このような“現状”の根本

原因の究明と対策について、“自らの身を切る”覚

悟で分析・検討して改善してほしいと願っています。

実際に少子高齢化に向かう我が国にあっては、国政

も地方自治体も現在のような政治家や官僚(地方公

務員)の規模を抱えている余裕はなくなることでし

ょう。そんなに遠くない将来に、政治家の質と量両

面から“大ナタを振って”大改革を断行しなければ

ならない時期が迫っていると考えます。

一方、有権者たる国民の方も、このままでは将来に

禍根を残すことでしょう。前に紹介しましたが、イ

ギリスの歴史家トーマス・カーライルの「この国民

にしてこの政府あり」の言葉のように、選ぶ側のレ

ベル以上の政治家が輩出されることはなく、その延

長で政府もそのレベルに留まるということは、戦後、

我が国が“最適な制度”として選択した(選択させ

られたというのが真実かも知れませんが)民主主義

の本質です。

どちらが鶏か卵か、は難しいですが、政治家として

の「資質」を有する人物を指導者として選ぶのは有

権者たる国民です。そのため、国民のレベルを上げ

ていく必要があることもすでに述べました。しかし、

戦後70数年の間に定着し、「戦後の形」を形成し

ている国民の「行動原理」を“1ミリでも変える”

ことは容易なことではありません。

このあたりの「国民意識」についは最後に取り上げ

ようと思いますが、その第1歩として、次回以降取

り上げる「科学技術」や「教育」にも“メスを入れ

る”必要があるでしょう。私たち・戦後世代の責任

として真剣に取り組まなければならい分野はまだま

だあると思っています。“間に合えば良いが”と、

つい考えてしまいます。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

4 notes

·

View notes

Text

日記 / 5.7 / 写真を再び

どうもここ数ヶ月、写真が撮れなかった。半年前から撮っている写真のシリーズについてのことだ。製本ワークショップに参加して製本してみて、一度立ち止まって俯瞰的に見てみようと試みたが、これがまさかの急ブレーキとなってしまった。本の形になった高揚感に浸りつつ、「足りない」こと探し、粗探しを繰り返した結果、撮影を始めたときに抱いていた前のめりな感覚を忘れてしまっていたように感じていた。

京都国際写真祭でそれに拍車がかかった。凄みのある作品を三日三晩浴び続けることで、着眼点や撮影の技量、熱量、我が事とする力強さ、数え切れないポイントと比較ばかりして苦しくなってしまっていた。正直、息ができていない状態に陥っていた。1年前は「制作」をしていなかったから、どの作品も憧れのような対象だった。尊敬する写真家の自宅に訪ねて相談させてもらったり、他の写真家の方には、勤務中に彼の働く会社まで足を運んで助言を請うたりした。ようやく、自分なりの視点を持って撮影してこれたのではと、思った今年のはず…と思っていたのだが、違った。「作品をつくるようになった若い人」(と言われるようになった)は、先人たちから厳しいレビューを受け、落ち込んでしまったのだ。この落ち込みを誰かに解消してもらうことなんてできないし、親しい友人に話しても、結局情けをかけてもらいたいという気持ちから始まってしまうわけで、健全ではなかった。

先週には、撮影をお願いしていた方と長い時間お茶をして撮影に望んだが、正直に伝えた。「今は撮れるような状況ではない」と。相手からも、見透かされたような気がして、ブローニーフィルム一本を撮り切ることだけにしか集中できなかった。つまり被写体との対話ができていたとは言い難い。きょう、現像から上がってきた写真たちは、それなりに撮れているのだが、撮ったときの感情をまだ記憶しているので素直に見ることができないことで思い知らされた。現像があがるまでの高揚感、ポジティブな気持ちを抱いていなかったことに気づいた。

ここまでネガティブなことばかり書き連ねているのだが、ようやくトンネルを抜け出せそうな感覚をきょうは覚えた。一日を振り返りながら、いろいろ考えてみようと思ったからきょうは書こうと思う。

まずは、久々に早朝に起床できたことに始まる。朝マックに足を運び、エッグソーセージマフィンのセットを食し、スイッチを入れる。朝ごはんを食べると血糖値が高まり、血の巡りを感じる。ファストフードとはいえ、気持ちが前向きになったようだった。その勢いで、都内の展示へ。本当は丸木美術館に行きたかったが、せっかく晴れている日、2時間も電車に乗るのがもったいないと思い、終了日前日なのに諦めた。

昨日、WHOがコロナ緊急事態宣言の終了を発表。週明けにはコロナが第5類に移行する。パンデミック下に置かれていた日常は、ようやく活気づいてきたことを武蔵小杉から乗り換えた行楽日の総武線快速で感じた。先月行った京都も、外国人観光客が戻ってきて、マスクをしている人がほとんどみなかったので、不思議ではないのだが、東京にもコロナ前の日常が戻りつつあった。そんなことを思いながら、上野に着くとすごい人だった。動物園に並ぶ人々の姿も見えた。美術館前で記念撮影をする人。にぎやかな声が聞こえてくるから、自然と触発される。

向かったのは東京芸術大学陳列館。「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐」(脱境界:インターアジアの木版画実践)(※)を見るためだった。初夏の日差しに浴びる青々とした葉をつけた木々が陰をつくる上野公園がこんなに気持ち良いとは思わなかった。陳列館の2階は、天窓から優しい日光が注ぎ込み、版画がすられたキャンバスや布がゆらゆらとしていた。版画は力強かった。日本、韓国、中国、香港、台湾、フィリピン、インドネシアのアーティストの作品をゆっくり何周もしながらみる。印象的だったのは、タイトルの通り、ボーダーを越えていくことの希望だ。

點印社(香港)の「私たちは輪になって食べる、刷る」は横長の大きな版画。テーブルでご飯を食べる様子を描いているのだが、そこに描かれているのは、人間だけでなく、シャチや、犬など動物もいる。コロナ禍によって幾多の国境が閉ざされた世界で、異なる国籍や民族やルーツ、バックグラウンドを持つ人々の間に境界線が引かれるようになったことを忘れてはいけない。そんな時代だからこそ、他者との時間を共有することを肯定し続ける力強さを感じた。登場する人々や、動物の表情は笑顔で豊かで、美しかった。決して丁寧に、きれいにつくられたわけではないけれど、その雑然さを版画で刻む描くことの尊さを感じた。

韓国のキム・オクさんが制作した7枚の版画からは、いつか未来で消える朝鮮半島の南北の境界線を想像させた。30年以上に渡り、朝鮮半島南部をくまなく歩き、フィールドワークしてきたというキムさん。農村地帯など韓国の原風景が描かれた7枚は、南北統一という先に続きがうまれるはずだという期待を抱かせ、そしていまだ解決しない南北問題について、極東の島国にいる自分をハッとさせた。

何よりエンパワーメントされた。この展示の作家の多くが社会運動に参画し、運動を活性化させたり、アジテーションを強化するという目的を持ったりしながら制作しているということを掲示されているテキストで知る。政治的抑圧に抵抗する。それは大きな主語を語りがちのように感じられるが、版画を刷るということによって我が事として捉える身体性が一層増していくように感じた。何より、作家自ら社会に対して、異議申し立てをするまでのプロセスを、自らの生活実践の場において果たそうとする姿勢が感じられた。だからこそ、「私たちは輪になって食べる、刷る」のカラフルな描き方に心が揺さぶられたのだろう。

何より、描いて、版を作り、刷るという繰り返しを諦めない。その先に、社会的に生じている苦しさから解放されるように思えた。新聞記者として多くの時間を、社会的課題について考えようとしながら、当事者性があるかどうかなど悩み、写真撮影においても強度があるかないかなど気にしていた自分にとって、今までの悩みがちっぽけに思えたし、何よりそうだ、自分が言いたいことを言えばいいんだと思えた展示だった。

彫り続ける作家たちの姿勢に刺激をもらい、浅草に移動してから入ったタリーズで本を開いた。坂口恭平の「継続するコツ」だ。数ヶ月前に綴方で購入したまま開いていなかったが、効果てきめんだった。「才能という言葉」の呪いにかけられたように、他者の作品を羨望の眼差しで見ていた。そして、撮影ができない状態に陥っていたけれど、それは「比較が始まり、否定が始まり、手が止まる」という項で正体が書かれていた。ある程度、自分がやりたいことを続けていくと「慣れ」が生じるというのだ。「慣れ」。なるほど。確かに、慣れてきた。こうして撮っていけばいいのだ。こう進めていけばいいのだという実感は、いつしか、「見る人に伝えるには○○が足りない」と完成度ばかり気にすることに変わっていたからだ。

製本して、足りないことが見えて、評価を受ける作家のアーティストブックやダミーブックに圧倒され、到底その領域に達していないのにと自分を卑下して、比較をし続けていたなと気付かされた。なんか自分が馬鹿らしくなった。撮っていく。それだけでまずは十分じゃないか。当初抱いていた撮りたい写真への気持ちは、いろんな人の助言や苦言や励ましで少しずつ変容したりしているけど、自分の撮りたいという気持ちに正直になれるのは自分しかいないわけなんだから。

そうだ。去年の7月、アレック・ソスに「SLEEPING BY MISSISSIPPI」にサインを入れ���もらったとき、メッセージをお願いして書いてもらった言葉を思い出した。「Don't ever forget the feeling when you first piched up a camera」。そうだよね。初心忘れずって言うよね。いま撮っているカメラは別に「First」じゃないけれど、このカメラで撮っていくぞって嬉々としていたときのことを思い出した。小さな1Kで、千尋からも「買ってよかったね」なんて言われて、ファインダーを覗いて初めて装填したネガフィルムに彼女を焼き付けたんだっけ。うまく扱えず、フォーカスと露出を決めるのに時間がかかって切ったシャッターによって写し取られた千尋のふと力の抜けた表情が自分は好きだったんだなと。あの感覚があったから、静かに被写体となる他者に正対する感覚を今でも大事にしているのかもしれない。

そんなことを思いながら、ベトナムの写真作家たちのダミーブック展をあとにしたあと、ブローニーを装填した。ゴールデンタイムの日差しが当たる街にカメラを向けてシャッターを数枚着る。隅田川に沿って歩いていくと、ふと人を撮りたいなという気持ちが湧いた。

ふと、目が止まった。若い男女が微動だにせず、静かに抱き合っている姿に見とれてしまった。高校生か、大学生かな、と思い、声をかけさせてもらった。こうやって街にいる人に声をかけて撮りたいって伝えるの久々だな。心のなかで自分に語りかけていた。それに、やっぱり最初は緊張する。「ティックトックですか?」と聞かれたけど、「いえ違いますよ」という。最近、インスタやYou Tubeのショート動画で確かに「ストリートスナップ撮っているんですけど」という動画が流れてくるなと思い出した。それのおかげなのかな。恥ずかしがっていた彼らは、少し悩むそぶりを見せてくれたけれど快諾してくれた。撮らせてもらえる。高揚感が全身に走った。

マキナで露出を決め、フォーカスを固める。透明の四角いファインダーの向こうで、静かに佇む二人に引き込まれる。女性は恥ずかしいからマスクをしたままだったけれど、風になびく黒髪の隙間から見える青いカラーコンタクトをつけた瞳から向けられる視線が、まっすぐ力強く凛としていた。男性の方も、無表情ながら芯の強さを感じさせていた。

撮影後に聞くと、二人は15歳の高校1年生。男性はぼくの父とおなじ江戸川区で生まれ育ったという。在日朝鮮人の母を持ち、インスタグラムには日本と韓国の国旗アイコンを掲げる。聞きづらかったけれど在日コリアンかどうかを聞いてしまったが、「そうですよ」とさらりと答える。僕がこれまで川崎で取材をしてきたことなども伝えると、親しげな感じを見せてくれた。そして、なにより自分のルーツに誇りを持っているようだった。スケートボードが好きで、スケートボードが「バ先」だといって、店長のインスタグラムアカウントを見せてくれた。女の子はシャイだ。ファインダーの奥に見たあの視線の強さとは相反するのか、不思議だった。

街で声をかけ写真を撮る。撮影時間を入れても、賞味10分ほどしかなかったかもしれない。写真はSHOOTだ。池澤夏樹によると、「Shoot」は銃撃か撮影でしか使わない。だから、若い彼らをカメラの前に立たせる行為というのは、主従関係が生じ、抑圧・被抑圧の関係性が生まれることにほかならない。それでも、撮影を許容してもらうために、僕は彼らに誠意を伝えようとする。そして彼らも受け入れるために覚悟をする(覚悟を強いている可能性も忘れてはいけない)。そのわずかな時間でも、僕と彼ら彼女の間に一定の緊張感が生まれ、正対することによって他者を信じ切るしかないのだ。嘘偽りがないとは言い切れない。それでも、1/500秒という膨大な時間軸における一瞬、フィルムに焼き付ける行為そのものが、僕がこの社会に接点を築いていくことに必要なプロセスなのだと言い聞かせるには十分なんだ。そのことを、二人との出会いによって改めて認識させられた。

これが、明るい兆しだ。写真を諦めなくてよかったと思えた撮影だった。写真を撮ることでしか、僕は社会を知るすべがないことも知っている。それが、なにか明確なメッセージや、スローガンがなくても、そこに写し込まれた人々の姿によって、この社会の輪郭が際立ち、描かれていくことを信じたいから撮っている。僕にとって人を撮ること、正対してポートレートを撮ることとは、その決意表明みたいなものなのだ。沈みかけていた気持ちが、ようやく前を向き始めた。

※参考)近年、アジア各地で木版画による芸術・文化実践が再び注目を集めています。20世紀初頭の中国で魯迅によって始まった近代木版画運動は、民衆自身が社会や現実を表現する運動/方法としてアジア各地に伝播しましたが、20世紀後半になると社会構造やメディア環境の変化により下火となっていきました。しかし、2000年代から2010年代にかけてアジアの芸術家や社会活動家たちの一部は木版画を通じて社会や政治の問題を表現し、文化的直接行動や集団的創造の実験、さらには国境を越えた交流・ネットワークを生み出してきました。

本展は《「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐」(脱境界:インターアジアの木版画実践)》と題し、アジア各地から12の作家・活動団体による木版画を紹介します。とりわけ2020年に始まったパンデミックでは、人やモノの移動を一元的に管理する国境の問題や、差別や排外主義などの社会的、心理的な排除や断絶の問題を現前化させました。本展はわたしたちの生きる世界や社会に張り巡らされた「境界」を改めて主題化し、これらの境界からの離脱・解体を志向するトランスナショナルなアジアの木版画実践とそのネットワークについて紹介します。同時に、コロナ期に各地で制作された木版画を比較することで「アジア」という地理的/政治的概念への批判的認識と、さらなる理解・議論の可能性を開くことを目指しています。

2 notes

·

View notes

Text

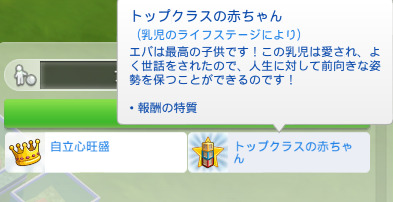

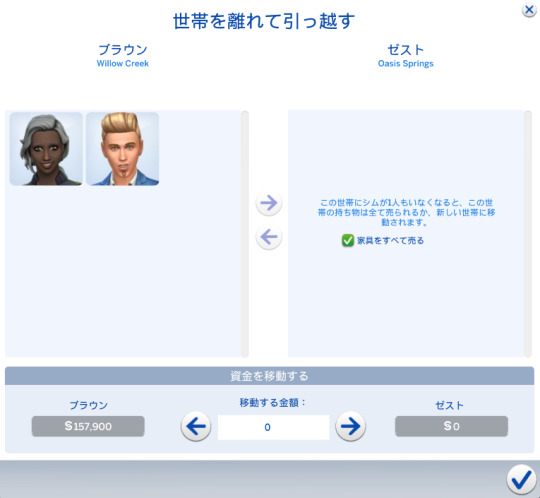

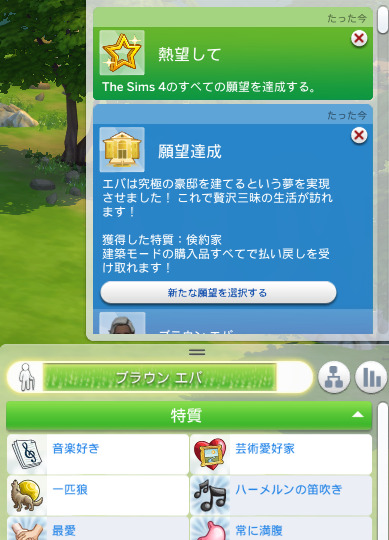

「加齢:短い」で「実績:熱望して」を取った話

前にやった<実績:熱望して>を今度は「加齢:短い」で再プレイだ!!

って言いたい所だが、結果から言うと無事取れたZOY。

ちゃんと前のプレイと同じでベースゲームオンリーでチート、ギャラリー、CC以外のMOD使わずに出来たYO!(しかも特質報酬で延びる寿命分を使わずに)

ただ、クッッッソ大変なプレイだったww

幼児の期間3.5日で全部スキルMAXってベースゲームオンリーのバニラだとマジでギリギリww あと数時間で子供に成長しそうな所だったけど、何とか全部MAXに出来たZOY。

これ、一人っ子だったから行けた感じ。双子なら多分無理。

あと、アプデで追加されたこの特質、クッソ強くて草。幼児の時代には左程役に立たなかったけど、若者になって仕事行くようになると真価を発揮する気がする。

出勤中にしょっちゅう幸せ状態になるから以前より昇進する速さが格段に上がった。(ような気がする)

で、何となく一番気がかりだった子供用の願望だが無事7日間で全部達成できたYO!

学校が無い土曜日と日曜日をどう使うかってのと、成績Aをいかに早く取らせるかってのが割と重要だった。成績A取ったら後は有給使って登校させずに願望に全力投球できるから、そこまで効率よく動けるかって感じ。

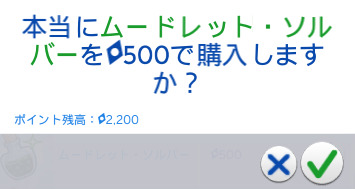

まぁ、私はあんまり上手く行かなくてムードレット・ソルバー使ったんだけども。

保護者にも「願望:館長」辺りやらせて序盤から満足ポイント確保して置けば結構安定してプレイできそうな気もする。(私は何故か気づいてたら主人公以外の満足ポイントは使わない縛りしてたけどもww)

で、子供時代終わったー!って思って前のプレイと同じようにオーケンスティードに親子2人で引っ越して本格的に願望達成目指してプレイし始めたけど、ぶっちゃけ、ここからが滅茶苦茶しんどくてビックリしたわww

まず第一にお金が思った以上に貯まらなくてワロタ

「加齢:普通」の時と比べてプレイする日数少ないんだから中途半端な金策だと厳しいって誰がやっても分かるだろうに、私は「まぁ、後で絵も描いて本も出版するんだから何とかなるでしょ」とか思ってドラゴンフルーツを植えるのをすっかり忘れてプレイ続行してたZOY!

おかげでカウプラントの実や「願望:館長」達成の為のマジックビーンが出てくる「レア植物の種袋」を買う資金がギリギリで詰みかけるっていうww

まぁ、それでも何とか高校生の間に「疲れ知らず・鉄の膀胱・お気楽」辺りの特質は購入できたんだけども。

で、大人になってからは即、養子を1人貰って犯罪キャリアへ就職。(↑のスクショはその養子と主人公の父親)

ここからは、書く事があるにはあるんだが、すげぇ分かりづらい上にスクショ撮る暇もないくらい時間ギリギリなプレイしてたんでバッサリカットしやす……。

(↑高校で成績A取って若者まで成長した養子の長男)

とりあえず簡単に書くと、

主人公のキャリア昇進できるようにスキル上げしながら願望の「ボディビルダー・社会の敵・イタズラ王・名家・グリルドチーズ・コンピューター名人・オタク脳・フリーランスの植物学者」を並行で進めつつ、長男の「天才芸術家」を達成させて成績Aを取らせて父親の欲求を介護しつつ金策用で植えてた植物の世話してた。

これを事細かにスクショ撮ってブログで説明するのは私には無理ww(そんな分かりにくいブログ誰も見たくないでしょ)

とにかく時間がギリギリ過ぎて発狂しそうなプレイだったww RTAみたいに精密なプレイとかしなくて良いのに何故か凄いシビアな感じで常にプレイしてたYO!ww

しょっちゅう願望を切り替えながら常に今進められる項目が無いか把握しながらのプレイはマジでしんどいww 短期記憶がボロボロだとなおさら辛いww

ただ、長男が働き始めた辺りからは少し余裕が出てきた感じはあった。ある程度、満足ポイント貯まって便利な特質が揃ってきたのが一番大きいと思う。

あと、結構時間掛かる作業(↑の宇宙船の組み立てとかガーデニングの品質向上とか)も父親と長男に手伝わせて短縮できたのもある。

で、ティーンから大人になるまでの期間24.5日で達成できた願望が、

ボディビルダー

イタズラ王

オタク脳

館長

釣り名人

フリーランスの植物学者

こんな感じ。達成は出来てないけど8割、9割終わってる願望も何個かある状態だったから結構いいペースで来れたな、とはこの時思ってた。

でも、父親の老衰死で「社会の敵」を達成する為に犯罪キャリアを最初にやったがこれは悪手だったかも。

先に「コンピューター名人」達成の為にカリスマ技術者になって「報酬特質:ウェブマスター」取った方が楽だった気がする。

「ウェブマスター」でパソコンから使えるようになる「コネを作る」を使えばもっと早くキャリア昇進出来たと思われ。

長男もエンターティナ―キャリアじゃなくてカリスマ技術者にするべきだったなぁ。楽器スキルの方が上げるの楽だし、ミュージシャンで良いか、とか思ってプレイしてたがもっとちゃんと考えてチャート組めよって話だww

(↑連続ロマンチストやってる最中に時間切れでシニアになった瞬間のスクショ)

で、シニアになった時点で残ってた願望が、

豪邸王

連続ロマンチスト

ソウルメイト

こんな感じ。今回も「最高に幸せな家族」を達成させる為の子供と孫は全部養子で揃えたお陰であんまり時間掛けずに終わらせる事が出来たZOY。

前のバージョンだと性的指向のシステムで無性愛者ばっかりスポーンして全然恋愛できないってバグがあったが、あれも今回のアプデで直ったんだな。シムに会話させてNPCの恋愛対象調べてみたけどちゃんと同性、異性、両性、無性の色々なシムがワールドに居たわ。おかげで主人公の子供もちゃんと結婚相手見つける事が出来たZOY。

でも、主人公で配偶者居るシムと結婚させる為に「配偶者と別れさせる」やらせようとしても、どこにもそのコマンドが見当たらなくて焦ったわ。

なんかアプデでシムのパイメニューの表示が���かくカテゴリー分けされるようになったせいなのか、どこに何のコマンドがあるのか未だに覚えきれないww いやー、でも全部のメニュークリックしてみたけど「配偶者と別れる」的なコマンドは無かったように思う。

[OPEN] Situational Interactions Often Missing in New Pie Menus

この記事書きながらバグレポート眺めてたら一応それっぽいスレッドはあった↑。なんかDLCで追加されるメニューが無くなる事が多いっぽい?(医者とか警察とか出かけてタスクこなす系のキャリアは今のバージョンだと結構辛そうww)

で、しゃーないから主人公は今回ジョニーと結婚させたわ。本当はデカい家に住んでる所帯持ちのタウニーと結婚させたかったんだが……。

「豪邸王」達成する為にお金が必要なのに全然貯まらなくてワロタ。

ジョニーは所持金も家も貧相だから世帯統合しても大した額にならないんだよな……。

いやー、終盤のSims4で金に困るとは思っても見なかったww(ガバガバチャートを組んだせい)

もうこうなったら残りの余生は絵を描きまくって売るしかねぇな、って事で新婚だが隔離生活スタートだ!

結構前だが【Sims4】 絵画の傑作とひらめき 【検証】って記事を書いて一番儲かる絵画は抽象画って分かってたからひたすら大きい抽象画を書かせて金を貯めたZOY!

5日間くらい休みなしで絵を描かせて、ジョニーにガーデニングやらせて、本の印税とか集めて何とか36万ドルくらいの所持金になった。んで、「豪邸王」に必要なオブジェクトを区画内に置いて無事達成。

年齢のバーも一杯一杯でワロタ。

でも、結局「長生き」で延びる寿命は多分使ってない。最後に「豪邸王」の柱置く前は数ミリだけどバーの端っこが残ってた。スクショ撮ってる間に一杯一杯になったと思われ。

あ! それから前の記事で「フィットネススキルで寿命が延びる」とか書いたけど、正しくは「アクティブの性格特質で寿命が延びる」らしい。(改めて訂正してお詫びします)

アクティブの特質持ってるだけで(今のバージョンだと)長さ関係なく寿命が14日延びるってことらしい。(私はこの仕様を長らく知らなかったよww)

んで、おおよその計算でしかないけど、今回のプレイでは70日~75日くらい?で終わったと思う。(しかしバグレポート見てると「セーブ&ロードで余生の日数が増減する」とかあったから正確には分からんww)

なんにしても現在2023年4月の段階で最新バージョンだと「加齢:短い」でも「実績:熱望して」は取れる事が分かっただけでも満足だZOY!(笑)

って事で、これにて「加齢:短い」で「実績:熱望して」を取った話は終わり。こんなダラダラした記事を最後まで読んで下さった方、ありがとうございました!!

目次へ

ーーーーー↓以下余談&たわごと↓ーーーーーー

ぶっちゃけると、これ試走のつもりでプレイ始めたんだよな。

以前やった<実績:熱望して>のチャートのままだと恐らく無理だと思ったから、新しく考えたチャートを検証するつもりでプレイし始めたら思いのほか上手く行って最後まで行けたって感じ(笑)

でも、小学生と若者の時にゲーム内で5日間くらいのプレイを無かった事にして途中のセーブからやり直し、ってのはあった。

やっぱ子供の願望を7日間で全部やるってはしんどいww 最初考えたチャートだと1日足りなくて失敗して、2回目にムードレット・ソルバーをケチらず使う方針に変えて成功したZOY。

ただ、この「熱望して」って実績は無理して1人のシムでベースゲーム全ての願望をやる必要はないんだよな。子供4人で1つずつ達成させても実績解除は可能。早い話、報酬特質持ったシムがワールド内に居ればOKって感じらしい。人数は関係ないし、恐らく幽霊状態のシムを別世帯に入れて残しておけば「加齢:短い」とか関係ないと思われ。まぁ、私は下手な意地を張って今回プレイしてる訳だがww

あと、魚20種類釣れるか、執筆でベストセラーが書けるか、絵画で傑作が出来るか……って所が結構しんどかったなぁ。まぁ、結果的に今回は割とすんなり行けたから良かったけど。マジでリアルラックが無かったら苦戦してかもしれんがww

しかし、この作物が土の山に戻るバグはホントに勘弁してくれww

ドラゴンフルーツ植えるのを忘れたせいで金策できなかったのもあるけど、半分はこのバグのせいだ! 私は悪くねぇ!(ガバガバなチャートから目をそらす)

あと、これは後日検証して知ったんだが、「長生き」の特質は「寿命:短い」で35日くらい延びた。いや、これマジで私は分からなかったんだけど、こんなに延びるもんだったの……? 「アクティブ+長生き」で49日も寿命延びるなら前のバージョンでも余裕で「熱望して」取れたのでは……。

いやー、でも「実績解除の旅」をしてた時はそこまで寿命延びてたイメージ全然なかったわww 加齢有りで「長生き」取るようなプレイをあんまりしてこなかったから知らなかったYO!

まーじか、加齢が短くても「長生き」はマジで長生きだったんか……。

……と、まぁ、そんな感じでたわごとも終わり。他にもなんか言いたい事あったような気がしたけど、思い出せないww

こんな所まで読んで下さった方、ありがとうございました!

目次へ

3 notes

·

View notes

Photo

イタリアで最も影響力があり、最も発行部数の多い新聞ラ・スタンパに今回のプロジェクトが掲載されました。プロフィールリンクよりどうぞご覧ください。 以下、日本語訳 「ヴィターレ・バルベリス・カノニコとバーニーズ ニューヨークの協力により、ムクローネは東京のショップウィンドウにお目見えすることになりました。ヴァルディラーナにあるプラトリヴェーロの歴史的なウール工場は、バーニーズ ニューヨークの100周年と自社の360周年を記念して、未来を見据えた特別プロジェクトを発表しました。 バーニーズ ニューヨークは、ビエラ ユネスコ創造都市における優れたウール生地生産への賛辞と、ビエラで活躍するピエランジェロ・ダゴスティンによる世界的デザイナーブランドPDAの革新的なデザインを通じて、2つの重要な記念日を祝います。 このプロジェクトは、コンテンポラリーファッションとクリエイティビティを体現しています。バーニーズ ニューヨークの限定コレクションでは、ヴィターレ・バルベリス・カノニコによる新しい機能性生地「オフリミッツ」を採用しています。バーニーズ ニューヨークのスタイルにインスパイアされたこのコレクションは、PDA独自の「時代のビジョン」「自然と調和したタイムレスなデザイン」が特徴です。キーワードは、年齢や性別に関係なく着用でき、快適で、今日のさまざまなライフスタイルに適応することです。 ヴィターレ・バルベリス・カノニコ 「オフリミッツ(Offlimits)」は、ヴィターレ・バルベリス・カノニコの最先端技術、新素材の開発、フォーマルウェアを超えた新しい性能の追求から生まれた超機能素材です。ハイブリッド製法でテクニカルファイバーとブレンドしたウールやモヘアに新たな機能性を持たせ、ユニークなファブリックを誕生させました。テーラード、カジュアル、ストリートウェアなど、現代市場の幅広い需要に応えるファブリックをラインナップしています。 ヴィターレ・バルベリス・カノニコとバーニーズ ニューヨークのスペシャルプロジェクトは、PDAがデザインしたバーニーズ ニューヨークのオリジナルコレクションで構成されています。すべての製品は、VBCの長年の伝統であるサステナブルな生産による機能的で高品質な素材を、バーニーズ ニューヨークがセレクトしたもので、銀座本店と六本木店では、プロジェクトのコンセプトを表現した谷口勝彦クリエイティブディレクターによるアーティスティックなウィンドウディスプレイを2ヶ月間ご覧いただくことができます。ビエラの街とともにウィンドウに描かれたムクローネと桜が、コラボレーションを記念したウィンドウディスプレイの主役です。 CEOのアレッサンドロ・バルベリス・カノニコ、バーニーズ ニューヨークのディレクター兼クリエイティブディレクターの谷口勝彦、PDAのデザイナーであるピエランジェロ・ダゴスチンが、このコラボレーションを紹介しました。」 @vitalebarberiscanonico1663 @barneysjapan @kt59cd @keitarai @84yuta (Barneys New York - Ginza, Tokyo バーニーズ ニューヨーク銀座店) https://www.instagram.com/p/CqsV0l7ricK/?igshid=NGJjMDIxMWI=

3 notes

·

View notes

Text

[CREATION Project 2014]

art direction & design:

Naoko Fukuoka 福岡南央子_woolen

charity project @g8_gallery

2014

【187人のクリエイターとハンディキャップのあるつくり手の工房による東北和綴じ自由帳展】

「2011年の東日本大震災により、東北の障がい者施設の仕事は激減しました。しかし、障がいのある人々は慣れ親しんだ土地を離れられずに、そこで仕事が来るのを待ち続けている状況です。本展は、187人のクリエイターが表紙をデザインし、東北の施設で働くハンディキャップのあるつくり手のみなさんが和綴じ製本する自由帳プロジェクトです。「和綴じ製本」とは、日本の伝統的な製本方法。デジタル化が進み大量生産・大量消費の現在では、和綴じ製本を見かけることが非常に少なくなりました。この昔ながらの技術を東北のみなさんが身につけ、糸でひとつひとつ綴じていく自由帳プロジェクトには、「東北から、人と未来を結ぶ」という願いを込めています。自由帳本文(無地)の用紙には、日本製紙の宮城県石巻工場で開発・生産された「b7バルキー」を使用。震災で津波による大きな被害を受けながらも、復興作業のなかで1年を経て開発された用紙です。販売収益金は、被災地の子どもたちを支援するために寄付させていただきます。」

2 notes

·

View notes