#幸せ気分はフィンランド流

Photo

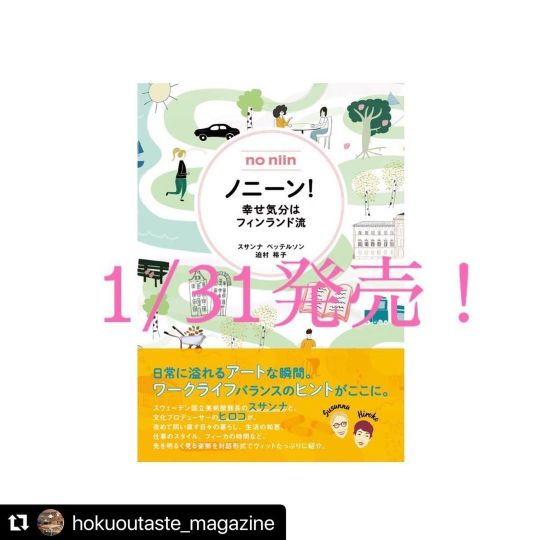

よかったら、こちらもぜひ! #Repost @hokuoutaste_magazine ・・・ 本日1/31発売になりました✨ 書籍『ノニーン! 幸せ気分はフィンランド流』。著者は、フィンランド人でスウェーデン国立美術館館長のスサンナ ペッテルソンさんと、スサンナさんと共にいくつもの展覧会を手がけてきた文化プロデューサーの迫村裕子さん。photo:Akiko Osaki 二作目となる本書は、お二人の専門分野である「美術」を通し、北欧と日本との共通点や相違点を探りながら、コロナ禍を経験して改めて問い直す日々の暮らし、生活の知恵、仕事のスタイル、フィーカの時間など、先を明るく見る姿勢を、美しいビジュアルと短い歯切れの良い文章で紹介します。 そして、嬉しいお知らせ📢 新刊を記念したトークイベントの開催が決まりましたー👏👏👏なんと2会場で、それぞれ素敵なゲストをお招きして、趣向を変えて実施します。オンライン配信も予定していますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ■会場1 **************************** 日時:2月28日(火)19時〜 会場:代官山蔦屋書店 3号館2階ラウンジ ゲスト:皆川 明さん(「minä perhonen 」の設立者、デザイナー) 皆川さんと著者のお二人はプライベートでも交流があり、2024年にはスサンナさんが館長を務めるスウェーデン国立美術館でminä perhonenの展覧会も行われる予定です。それぞれが感じる日常のアートについて、美術館の仕事・役割について、フィンランドと日本の違いや共通点など、様々なことをお話しする予定です。 こちらは有料のイベントになります。代官山蔦屋での参加か、オンラインでの参加、いずれかお選びください。詳しい情報と参加のお申し込みは、こちらの代官山蔦屋オフィシャルサイトより↓ https://store.tsite.jp/daikanyama/event/travel/31404-1357080126.html ■会場2 **************************** 日時:3月3日(金)19時〜 会場:紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ ゲスト(聞き手):今泉 幸子さん(株式会社アンドフィーカ代表取締役) 本書で綴った80余りのトピックスの中からゲストMCがランダムに選んだテーマについてフリートークします。本書には盛り込めなかった時事性の高い話題や、諸事情によりカットしたオフレコ話など、どんな話題が飛び出すか分からない、ワクワク感もお楽しみください。こちらは無料でご観覧いただけるイベントです。トークの後はサイン会も予定しています。詳しい情報と参加のお申し込みは、こちらの紀伊國屋書店新宿本店のオフィシャルサイトをご確認ください↓ https://store.kinokuniya.co.jp/event/1674293764/ ※こちらのオンライン配信は、アンドフィーカさんのYouTubeチャンネルから配信予定です **************************** #トークイベント #新刊紹介 #ノニーン #幸せ気分はフィンランド流 #書籍 #フィンランド #finland #noniin #susannapettersson #hirokosakomura #tinabackman #timomänttäri https://www.instagram.com/p/CoHaKnwPxid/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#repost#トークイベント#新刊紹介#ノニーン#幸せ気分はフィンランド流#書籍#フィンランド#finland#noniin#susannapettersson#hirokosakomura#tinabackman#timomänttäri

0 notes

Text

2023/10/20

10月20日

“自然に委ねて制作されているアーティストqpさん”と紹介されているqpさんのいる(?)まちへ出発してしまった。雷雨予報だけど。

分刻みスケジュールを新幹線でたてています。

13:15京都駅

13:33京都市役所前

↓

ホテル

14:06京都市役所前

14:21北山

↓

京都府立植物園

マールブランシュ

下鴨湯

↓

植物園前

(バス)

一乗寺木ノ本町

↓

itou

↓

一乗寺

(比叡山電鉄)

出町柳?

↓

ACG villa kyoto

喫茶ドセイノワ

哲学の道

↓

平安神宮

↓

ホテル

この予定を立てた後、また大好きだったはずの旅行の移動中にたくさん寝てしまった。怖いくらい眠くて仕方なかったので、うっかり新大阪まで行ってしまわないか不安になりながらうとうとした。

平日休みにソワソワしてしまうこと、qpさんのtwitterをみているとばからしく思えて、そんな方がいるところへ行くのだ、と思えば少し気持ちに余裕を持ってお出かけできた。

できる限りの家事をして、tumblrに日記を更新して家を出る。

東京駅に向かうんだろうな、というスーツケースの人々の多さにびっくりした。

幸楽の良い季節だものね。

東京駅で同じく下車したスーツケースを引いた男性の荷物に、ローマ字で名前が書かれていて、日本人にとても多い苗字の下にはフィンランド(ヘルシンキ)の住所が書かれていた。これから帰国するのかな。

京都に着くと、確かに人が多い!

地上に出ずに新幹線内で予定した通り地下鉄へ向かった。明日は京都タワーとライブカメラのところを拝めるかしら。

雨予報に備えてレインコートを持ってきたし、防水スプレーもたくさん振りかけたけれどまだ降っていなかった。

ホテルの最寄り駅で地上に上がるとそこには京都市役所。近代建築感あるけれど改修工事中で仮囲いがされていた。

市役所前にあったニュースが流れるデジタルサイネージに“雷注意報でてます”と流れる。

ホテルに荷物を預けて京都府立植物園へ。

北山で地上に上がって、人がとても少なくて(ほとんど無人…)静かでほっとした。地下鉄は、吊り革に伝統芸能が組み込まれていて、シートは宇治抹茶色(だと思ってしまった)だった。

チケットを買うと窓口の方に「温室は15:30までだから先に温室に行って!」と言われ、足早に温室へ向かう。その間にだんだんと雨が本降りになる。

温室、とても大きくて広くて楽しかった。

昼夜逆転室という部屋があった。

植物園内も人がほぼいなくてたくさんふらふらできた。

たくさんのバラとか、別に京都でなくても見られるけれど、でもどこでもわざわざ見ないと見られないものでもあるし、すごく贅沢した気分になる。

qpさんのtwitterでみた下鴨湯が近くにあるみたいなので寄ってみる。

お風呂屋さんだけれど、ちょっとした食事ができるカフェや物販コーナーもある感じ。もしかしたら、お風呂屋さんだったところを活用したお店、だったのかも?

そこからバスに乗ってitouへ。

SNSでは実態を掴みきれないお店だったけれど、限られた営業日が今回の旅行と重なることを知って、絶対行こう!と思っていた。

一乗寺の方面、今���で行ったことがなかったけれど、芸大があるからか画材屋さんやセレクトショップや気になる感じのカフェがたくさんあった。

itouへ入るとお一人品定めをするお客さんと、若いおしゃれな店員のお兄さんと、たくさんの、これは、な、に?の品物がいい感じに置かれていた。

販売されていた作品と、その作家さんのポートフォリオ的な本がとても良かった。

「まだ値札をつけられていないものもあるんで、気になるものあったら聞いてください」と柔らかい感じで店員さんが声をかけてくれる。

くにゃくにゃのサイコロや、透明ガラスのスワンみたいな水差し、ろう?ゴム?謎の素材でできたはたき等いろいろあった。何かを買うつもりはなかったけれど、ふと見つけてしまった花をねじ込まれたくま(パンダ?)を手に取って、値段を訊ねてしまう。

「ふふふ、パンダ?くま?何かかわいいですよね」と、2,500円です、と教えてくれた。

「アクリルじゃなくてガラスにどうやって花を閉じ込めたんですかね〜」と柔らかくお話ししてくださり、なんだかとても嬉しかった。

「かわいすぎなくてかわいいですね」と、購入させてもらう。

みんな(お部屋の本棚の友達の列)の仲間に入れてみよう。

「ガラス製品なのでプチプチしてきますね〜」と包んでもらっている間、デスクの上の新商品の、粘土でできたソフトクリームのコーンだけ、が気になった。

itouから比叡山電鉄に乗って出町柳へ。

雨が降っているからか、デルタは人がいなかった。本当にデルタか不安になってGoogle mapも開いてしまうほど、川沿いが静かでそのままホテルまで歩いた。

歩きている間に雨が止んで、日は暮れ始めているけれど空が明るくなっていって、後ろの山から雲が裾の尾を広げる様に広がって、雲の両サイドは少し夕焼け。

鴨川は本当に?鴨がたくさんいた。

両岸を歩くスーツの男性は毎日帰宅時にこの川沿いを歩いているのかな?と京都で働きたい気持ちになる。

先日友人に京都に家族がいたりして、京大へ転勤した人がいる話をしたら「京都の男と結婚すればいい」と言われ、結婚を利用するのも手か、と一瞬思った自分をとてもかわいそうに感じた。

自分でなんとかしろよ!と思って、そんな感じで半分くらいぼーっと川の流れを見ながらホテルへ向かう。

荷物を解いて夕食を買いに四条方面へ歩くと、若い人が多くて街もにぎやかでつかれてしまい、近くのビルのmuji cafeでテイクアウトした。ここに来ても安心を無印で買った。

からふね珈琲の巨大パフェを見て、学生時代、母と京都へ行った時に泊まったホテルがこの近くだったことを思い出す。もうホテルは閉業してしまったのか、看板はあるけれど電気が消えていた。

お部屋は、川沿いの一階で、目隠しがあり川の風景は眺められないけれど京阪電鉄のサインが見切れている。

1 note

·

View note

Text

2023年下半期に見た展覧会

0701 ガウディとサグラダ・ファミリア展@MoMAT

0702 イギリス風景画と国木田独歩@茅ヶ崎市美術館

0702 生誕110年 傑作誕生・佐藤忠良@神奈川県立近代美術館 葉山

0706 ブルターニュの光と風@福島県立美術館

0708 谷川俊太郎 絵本☆百貨展@PLAY!MUSEUM

0711 テート美術館展 光 — ターナー、印象派から現代へ@国立新美術館

☆0721 甲斐荘楠音の全貌 ― 絵画、演劇、映画を越境する個性(前期)@東京ステーションギャラリー *1

☆0729 ソール・ライターの原点 ニューヨークの色@ヒカリエホール *2

0729 平間至展 写真のうた@ヒカリエホール

0804 「あ、共感とかじゃなくて。」@MoT

★0804 デイヴィッド・ホックニー展@MoT *3

0805 ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム@アーティゾン美術館

0806 蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる@国立新美術館

0812 特別展「古代メキシコ」@東京国立博物館

0812 スペインのイメージ:版画を通じて写し伝わるすがた@国立西洋美術館

0813 私たちは何者?ボーダレス・ドールズ@渋谷区立松涛美術館 *4

0820 フィンランド・グラスアート 輝きと彩りのモダンデザイン@東京都庭園美術館

0825 甲斐荘楠音の全貌 ― 絵画、演劇、映画を越境する個性(後期)@東京ステーションギャラリー

0826 生誕100年 山下清展―百年目の大回想@SOMPO美術館

0902 挑発関係=中平卓馬×森山大道@神奈川県立近代美術館 葉山

★0902 吉村弘 風景の音 音の風景@神奈川県立近代美術館 鎌倉別館 *5

0907 三沢厚彦 ANIMALS@千葉市美術館

0917 虫めづる日本の人々@サントリー美術館

0920 版画家たちの世界旅行 -古代エジプトから近未来都市まで@町田市立国際版画美術館

1022 杉本博司 本歌取り 東下り@渋谷区立松濤美術館

1029 デイヴィッド・ホックニー展(2回目)@MoT

☆1029 ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン@アーティゾン美術館

1119 開館35周年記念 福田美蘭―美術って、なに?@名古屋市美術館

1121 テオ・ヤンセン展@千葉県立美術館

1122 展覧会のちょっといい話 絵本と近代美術のあれこれ@板橋区立美術館

1125 装飾の庭 朝香宮邸のアール・デコと庭園芸術@東京都庭園美術館

1202 「パルコを広告する」 1969 - 2023@PARCO MUSEUM

1203 「横尾忠則 寒山百得」展@東京国立博物館 表慶館

1203 開館記念展「皇室のみやび」(第1期:三の丸尚蔵館の国宝)@皇居三の丸尚蔵館

1203 生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ@MoMAT

1207 イン・ビトウィーン@埼玉県立近代美術館

1209 永遠の都ローマ展@東京都美術館

1209 大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ@国立新美術館

1209 イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル@国立新美術館

1214 モネ 連作の情景@上野の森美術館 *6

1216 「前衛」写真の精神: なんでもないものの変容@渋谷区立松涛美術館

☆1216 「鹿児島睦 まいにち」展@PLAY! MUSEUM *7

1223 吉田ユニ「PLAYING CARDS」@ラフォーレミュージアム

*1 御多分に漏れず「あやしい絵」展でファンになってから待望だった個展、こんなに早く見ることができるなんてありがたい。ただ、やっぱり結構残っている作品は少ないんだなあ、というのが一番の感想で、そして作品のアクが強くて初めのインパクトや中毒性は強い分、慣れてくるとそこまでじっくり見るような感じにはならないなあ、とも思ったり(音楽とかでもそういう曲ってあるよね)。一方で、メインビジュアルにもなっていたメト所蔵の「春」なんかは特有のケレンを上手く折衷させた見ごたえの絵のある絵に仕上がっているんだけれども、結局それより先が無かったという。。展覧会中でも識者の言葉として紹介されていたけれど、ちょっと惜しかったというか、あともう少し絵師として活躍してほしかったなあと。でも、図版でしか知らなかった作品をいっぱい見られて嬉しかった。

*2 ソールライターの「良さ」がようやくわかってきたような気がします。残されていたフィルムをデジタル現像して順番に映し出していく大画面スライドショーのインスタレーションがとても面白くて、美術館ではない空間になった分、こういう演出ができるようになったのは良いなあと思いました。

*3 この夏のナイスワン。自分の中の「とても楽しかった展覧会」の1つの基準が、「一通り見終わった後に展示室で延々ゆらゆらしていられること」なんですが、久しぶりにそのトリップがきました。ホックニー特有のポップで人懐っこい色彩がやはり素晴らしく、いつまでも網膜にうつしていたくなるんですね。特に大型作品の展示空間に入ったときは、その色彩感に包まれるのが嬉しくて、思わずくるくると踊りだしそうになりました(?)。 展覧会は、初期から始まってロンドン、カリフォルニア、イギリスの田舎町、そして最近移り住んだノルマンディーと、活動場所で区切られた作家のキャリアを一通り追う構成。昔メトで大規模回顧展を見たはずなのですが、あまり記憶になく、、今回改めて見て、初期はかなりベーコンの影響を感じるなーとか、やっぱり色彩はマティス、後期のボナールっぽいなーとか、いろんな発見がありました。 この10年来ハマっているというiPad絵画は、長生き作家にありがちの、晩年にどんどんと・・・よく言えばダイナミック、悪く言えば大味というか雑になっていくアレなんだけども(ピカソとか)、ただ色彩だけで言うと、やはりホックニーそのものなんですよね。近づいてみると、マジで点とか線は小さい頃にwindows95のペイントソフトで遊んだ、落書きライクな感じなんだけども、遠くから見るとちゃんと「らしい」作品になっているのはさすがだなと思いました。 以下は蛇足なのですが、作品構成は、大型の油絵作品10点余りがテートから、それから複数のパネルを組み合わせた作品が同じくテートとポンピドゥーから1点ずつ、あとは作家蔵の超大型作品がメインで、その間を都現美所蔵の版画コレクション(これ一度まとめて見たかった!)で埋めていく、という感じ。つまり単に金にあかせてガサっと作品を連れてきたのではなく(それでも相当お金かかってると思うけど)、館にあるものが起点になっているのが良かったな。欲を言えば、作家のキャリアハイである西海岸時代の作品(プールとか彼氏とか出てくるやつ)が手薄な感は否めなかったですが、まあ贅沢を言うとキリがない。

*4 古今東西における「人形」の役割を紹介する展覧会で、人形と言えばやっぱりセクシャルな意味合いもあるけどさすがにそれは展示できないよねー、と思いながら見てたら、最後にばっちりあって、ここ(渋谷区)は本当にすごいなと思った。もっとやってください。

*5 環境音楽家・吉村弘の回顧展。展示室に直接音楽が流れているのかと思いきやそうではなく、しかし音楽を喚起させるような愛らしい絵楽譜や、それぞれの映像から聞こえる微かな音楽によって、展示室全体がとても豊かな音楽に包まれていた。そしてそこに、微かな外音や、来場者の衣擦れや足音、小さな話し声が「環境音楽」として響いている、というわけ。写真2枚目のサウンド・チューブという展示があって、観客がめいめいにこの筒を揺らしたり、ひっくり返して、筒の中に入った水音に耳を澄ましている(そして、とても良い音だなと思う)。しかしよく考えれば、聞いている音はありふれた水音であり、つまり世界には、このように耳を澄ますべき音に溢れているんだ、ということがメッセージされている。そうして美術館の外に出るとあら不思議、外を通る車の音や風で葉がさわさわと擦れる音、いつもこの美術館の帰りに寄る鶴岡八幡宮の階段を登る自分の足音、美術館のコインロッカーで使った百円玉をそのまま賽銭箱に投げた時のコツンという音などが、全てビビットに聞こえてくる。つまりこの展示は、美術館の中でだけで完結せずに、観客の日常に対する知覚を変えることで、展示室外にもその世界がずっと続いていく、ようである。言うまでもないけれど、そういう展覧会はとても良いものだと思う。

*6 展示自体はなかなか豪華なモネ展だと思うんだけども、チケット代とか人の捌き方とか借用元とか企画元とかそういう本筋と関係ない部分がやたら気になってしまったい。でも、3,000円払って美術展を見たい、という層がこれだけ(しかも若年層も多かった!)いるというのは、ある種の救いなのかもしれぬ。

*7 PLAY!特有の見せ方のうまさと、展示されている作品群の愛らしさが上手に噛み合った、とても視覚的に幸福感のある展覧会でした。見られて良かった。

<海外編>

1104 Rijksmuseum/Museum Boijmans Van Beuningen At Rijksmuseum

1104 Van Gogh Museum/Van Gogh along the Seine

1105 Stedelijk Museum/Nan Goldin – This Will Not End Well

1107 Musées royaux des beaux-arts de Belgique

1107 Musée Magritte

1108 Musée de l'Orangerie/Amedeo Modigliani. A painter and his dealer

1108 Musée du Louvre

★1109 MARK ROTHKO Retrospective@Fondation Louis Vuitton

1109 Musée Marmottan Monet/Berthe Morisot and the Art of the 18th Century

★1109 Musée d'Art Moderne de Paris/Nicolas de Staël

1109 Musée d'Orsay/Van Gogh in Auvers-sur-Oise,Peter Doig

1110 Musée de Cluny

1110 Bourse de Commerce/MIKE KELLEY Ghost and Spirit, LEE LOZANO "Strike" etc.

1110 Centre Pompidou/Over the Rainbow

1111 Musée d'Orsay

1 note

·

View note

Text

フィンランド FINLAND 2022

ソ��コンサート『大自然とフィンランドの風景』 at cafe’Me:Ma

熊本県にある金峰山。ヒノキの森に囲まれたこのお山にぽつんと一軒家カフェ「cafe’Me:Ma」をオープンされたご夫妻、KEIKOさんとRICHARDさん。

RICHARDさんと私は音楽仲間で長年の友人。カフェより少し先に念願のコンサートができるスペースとしてオープンされたのですが、時代はコロナ禍へと突入・・・その間にKEIKOさんの夢だったカフェとしてオープンされ、第一回目のコンサートゲストとしてお声かけいただきソロコンサート『大自然とフィンランドの風景』を開催させていただきました。旅行もままならぬご時世、お客様にたっぷりと北欧・フィンランドの音風景を楽しんで、気分転換していただきたいという想いでいっぱいでした。

cafe’Me:Maさんの焙煎珈琲とマフィン、kimiylさんの台湾カステラ、bobitoさんの花刺繍小物などの小さなマルシェも大好評!今後も音楽を通じて、いろんな方々と交流して幸せな時間を過ごしたいと思います。ありがとうございました。

フィンランドで愛されている民謡やクラシックの名曲、フィンランドに足を運んでインスパイアされて作曲した私のオリジナル作品を演奏。休憩中にはフィンランドの民族楽器カンテレをご紹介し、お客様と一緒に奏でて楽しみました。

A solo concert “Mother Nature and Landscape of Finland” at cafe’Me:Ma

Mt.Kinpo in Kumamoto Prefecture. Mrs. KEIKO and Mr. RICHARD are a married couple who opened cafe'Me:Ma, a solitary cafe on this mountain surrounded by a forest of cypress trees.

I played some folk songs and classical masterpiece that are loved in Finland, as well as my original compositions that were inspired by my visits to Finland. During the break, I introduced the Finnish folk instrument kantele and enjoyed playing it with the guests.

「ウクライナに栄光あれと!明ける朝の雄叫びとして!」

1917年のウクライナ独立直後に、フィンランドの国民的詩人エイノ・レイノ(1878~1926年)が帝政ロシアの圧政に苦しむウクライナを思って書いた詩「Terve Ukraina」。 2022年2月24日、ロシアはウクライナへの本格的な軍事侵攻を開始。フィンランドの作曲家オッリ・サーリがこの100年を越えた詩「Terve Ukraina」に音楽をつけ、同年2月26日にヘルシンキのロシア大使館に集まった数千人のデモ参加者の前で、アカペラの大合唱で抗議しました。私はその民衆の姿に感銘を受け震えました。

youtube

私も共に戦争の終結と平和を祈りたいと思いピアノで演奏しました。

youtube

Immediately after Ukraine gained independence in 1917, Finnish national poet Eino Leino (1878-1926) wrote the poem ''Terve Ukraina'', thinking of Ukraine suffering from the oppressive rule of imperial Russia. On February 24, 2022, Russia began a full-scale military invasion of Ukraine. Finnish composer Olli Saari set his 105-year-old poem "Telve Ukraina" to music, and performed it in front of thousands of demonstrators gathered at the Russian embassy in Helsinki on February 26 of the same year. It was sung by a large a cappella group. I was moved and trembled when I saw the people.

I'd like to join them in praying for an end to war and peace.

「Terve Ukraina」Eino Leino (1917)

Terve Ukraina! Kunnias soikoon, Huutona huomenen valkenevan! Voimasi, lempesi leimaus voikoon vaatia, laatia maan vapahan! Uljas Ukraina! Nyt älä horju! Kerran se koittaa kansojen koi. Tyynenä, vankkana vaarasi torju, tai jos on tarpehen, niin salamoi!

Kaunis Ukraina, kansojen suola! Sulla on lippu ja meillä on tie. Myötäs on myrskyssä Suomi ja Puola, Myös Viro, Lätti ja Liettua lie. Eespäin, Ukraina! Et ole orja, itse jos toivot ja tahdot sa sen. Kuuletko kuoron, mi suur' on ja sorja kuin meri kansojen kauhtuvien?

Uusi Ukraina, tenhoisa, uhkee! Väljinä välkkyvät virtasi suut, Vapauden purppurakukkihin puhkee. Mordva, Grusinia, Permi ja muut! Hetki on Venäjän heimojen nousta; katkoa kahlehet tsaarien yön. Loista; Ukraina! Jännitä jousta, valkaise tie tasavaltaisen työn!

0 notes

Text

9月6日 水【暮らし】

こちらもずっと探していた、

どの方向から見ても絵になる、

楽しいマグカップ。

ようこそ、日本へ。

.

.

メーカー:ARABIA / アラビア

シリーズ:Löyly / ロウリュ

デザイナー:Gunvor Olin-Gronqvist

/ グンヴァル・オリン-グラングヴィスト

年代:1960 -81

サイズ(cm):Φ9.5 × D13.0 × H9.0

容量:400ml

made in Finland

フィンランド人にとって切っても切り離せない、

サウナの様子を描いたユニークなマグカップです。

デザイナーはKosmosシリーズでもお馴染みの

グンヴァル・オリン-グラングヴィスト。

ロウリュ / サウナシリーズのマグは、

パパ、ママ、子ども、ファミリーの4種類の絵柄がありますが、

無邪気でユーモラスなこちらの子どものデザインが最も人気です。

またこちらはビアーマグとも呼ばれており、

サウナ後にビールをグビグビ飲めるように.

あえて大きく作られたとも言われています。

北欧フィンランドにて、

決して流行りではなく生活の一部にあるサウナ。

そのサウナ大好きなフィンランド人の文化が、

楽しそうに、幸せそうに描かれたマグカップ。

人気なのも納得です。

インテリアとしても、

ちょっとしたペン立てや小物入れとしても。

サウナの幸せ気分を是非どうぞ。

0 notes

Quote

ロシアの思想宣伝が作りだした平和ボケからウクライナ国民が覚醒したのは、ロシア軍の侵略が始まってからだった。

■1.「貴方が望んでいる日本の未来はこれなのか?」

こんな国があった。

__________

・国民は平和ボケしている。

・「軍隊はなくてもいい」という論調が強い。

・近年、国益を明らかに損なった売国政権を経験している。

・外国に媚びた弱腰外交を行っている。

・愛国者は「ナショナリスト」「ファシスト」とレッテル貼りされている。[1, 5]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

まるで、我が国の事を言っているようだが違う。ウクライナである。ウクライナは1991年にソ連から独立した際に多くの核兵器と巨大な軍隊を引き継いだが、維持費がかかるのと、隣国ロシアから警戒されるという理由で、すべての核兵器を廃棄し、軍隊を大幅に削減し、大国の対立に巻き込まれないようNATO(北大西洋条約機構)の集団安全保障体制にも加わらなかった。

日本の9条教徒なら「素晴らしい非武装平和主義政策」と称賛するだろう。その結果はどうなったか。ウクライナ出身で、今は日本で活躍している国際政治学者グレンコ・アンドリー氏はこう訴える。

__________

こんな政策は素晴らしいと考えている方を是非ウクライナの前線に連れて行きたいです。戦火で燃え尽きた村の廃嘘、ミサイルが落ちている中で学校の地下に隠れている子供、二十歳まで生きられなかった戦没者のお墓を見せて聞きたいです。貴方が望んでいる日本の未来はこれなのか? 戦争を言葉によって止められるものなら、その言葉を教えてくださいよ![2]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ウクライナのクリミア自治州と東部2州では、2014年2月からロシア系住民による反乱を契機に戦闘が広がった。ロシア軍が背後で糸を引いていたとされる。現在までにウクライナ軍16千名以上、ロシア系分離主義者・ロシア軍7千人以上の死傷者が出ている。国連総会では、現状を「ロシアによる占領」と認めている。[3]

空想的平和主義がどんな悲劇をもたらすか、ウクライナは事実でこれを示している。その事実をアンドリー氏の著書『ウクライナ人だから気づいた日本の危機』[3]から見てみよう。

■2.劇的な「軍縮」

まずはアンドリー氏の著書から、ウクライナの「軍縮」の実態を見ておこう。

__________

ウクライナが1991年末にソ連から独立した時点で、ウクライナ軍は次のような編成であった。兵士780万人/戦車6500両/戦闘車両7000両/大砲7200門/軍艦500隻/軍用機1100機、そして1500発以上の戦略核弾頭と176発の大陸間弾道ミサイルという、当時世界第三位の規模の核兵器も保有していた。[1, 1099]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

まず、核兵器を放棄するようアメリカとロシアの双方から「脅迫に限りなく近い非常に強い圧力」[1, 1104]がかかった。ウクライナの指導者たちはこの要求をすべて呑み、「3年間ですべての核兵器を放棄する」という約束をした。見返りは「米英露はウクライナの領土的統一と国境の不可侵を保障する」という覚書だけだった。

覚書は国際条約ではなく、それを守る法的義務はない。その結果がロシアのウクライナ侵略と、米英の口先だけのロシア非難だった。アンドリー氏は、せめて代償として経済支援か、最新の通常兵器提供かを求めるべきだったとしている。あるいは核廃棄に長年をかけて交渉カードにしていれば、その間はロシアの侵攻を防げただろう。

多くの通常兵器は外国に売却されるか、国内で解体された。古い航空機などはアジアやアフリカの発展途上国に売れた。未完成の航空巡洋艦ヴァリャーグは中国が買った。中国は、軍事的使用はせず水上カジノにする、と約束をしたが、すぐに反故にして、中国最初の空母「遼寧」として完成させた。

■3.ロシアの情報戦で作られた平和ボケ

核兵器廃絶と軍隊の大幅削減という大軍縮が行われた背景には、米露の圧力、財政問題、軍の腐敗などもあったが、最も大きな原因はウクライナ社会の「平和ボケ」にあった、とアンドリー氏��指摘する。ソ連が崩壊して、ウクライナが独立した時、人々の間に広まっていた考えは次のようなものだった。

「軍は金がかかるだけ」「これからは平和の時代だ。戦争が起こるはずがない」「そもそも戦う相手がいない」[1, 1693] この平和ボケはロシア側の情報戦の結果であったと、氏は指摘する。

__________

ウクライナが独立して以来、ロシアは連綿とウクライナ国内で情報戦を繰り広げていた。テレビ局の約半数や、人気の新聞や雑誌の半分以上はロシア寄りの報道、もしくはロシア政府の公式の立場をそのまま流していた。多くのメディアはロシア資本やロシア系の資本で運営されたのだ。[1, 1527]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

情報戦には、ソフト的な内容も含まれていた。

__________

ロシア製の映画やテレビドラマが大量にウクライナで放送されていた。それを通して、さりげなくロシア人やロシアでの生活にシンパシーを持たせていた。

特に大きな役割を果たしていたのは、ロシア軍や諜報機関、またはロシアの警察を英雄扱いしている作品だった。このような作品を通してロシア国家の威厳が強調され、親露感情が誘導されていたのである。[1, 1536]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

さらに「ウクライナとロシアは姉妹だ。今のウクライナ政府は家族を裏切って、ウクライナを西洋支配下に置いている」「争いは良くない。きっと平和的な解決があるはずだ」などと「平和的」メッセージが国民心理に刷り込まれていった。

不幸な事件もあった。2000年のミサイル発射の演習で一基のミサイルが弾道から外れて、民間マンションを直撃した。この事件が「軍人が無能で国民を危険にさらすなら、こんな軍はいらない」「民家に当たるかもしれないミサイルを飛ばすな」という反軍的世論を巻き起こした。背後にはロシアの世論工作もあったろう。

さらに「ウクライナはもうだめだ。汚職が蔓延している。若者は国外に逃げていく。もうこの国に希望はない」などの自虐メッセージも吹き込まれていった。こうした報道は、自国を「守るに値しない国」との先入観を植え付け、祖国のために戦おうという気概を萎えさせ、「寄らば大樹の陰」との依存心を増長させる。

■4.「両国が共に歩んだ歴史」?

国内での情報戦に呼応して、ロシア側からの内政干渉も続けられた。ウクライナ国内のロシア系住民は平均で17.3%。西部でこそ5.4%だが、東部では30.3%、クリミア半島では60.4%にも達する[4]。これはソ連時代からウクライナ人の多くがシベリアや極東(我が国の北方領土を含め)に移住させられ、代わりにロシア人がウクライナに流入した結果だった。

これらウクライナ国内のロシア系住民の処遇について、ロシアは、ウクライナ語ができなくとも行政や教育など全てのサービスがロシア語で受けられるよう要求した。ロシアの歴史的蛮行を明記した歴史教育をしようという動きがあった際には、「両国が共に歩んだ歴史が侮辱されている」と非難した。

ロシアからの理不尽な要求を、歴代ウクライナ政権はほとんど呑んで、譲歩を続けた。政府や多くの言論人は「ロシアを挑発してはいけない」「ウクライナはロシアと歴史的なつながりがあるので、ロシアの意見を無視してはいけない」と主張した。

ウクライナが譲歩するほど、ロシアの要求はエスカレートした。挙げ句の果てに、ロシアはウクライナにEUとの協力協定締結を止めさせ、ロシアとの関税同盟に入るように要求した。この要求を併合の前段階だと危機を抱いた国民が、親ロシア政策をとるヤヌコビッチ政権を倒した途端、ロシアはウクライナへの侵攻を始めたのだった。

■5.「NATOの戦争に巻き込まれる」

アンドリー氏は、せめてウクライナがNATO(北大西洋条約機構)に加盟していれば、ロシアの侵略を受けなかったろう、と指摘する。旧ソ連構成国のうち、ウクライナとジョージア(旧グルジア)は侵略を受け、バルト3国は受けなかった。

バルト3国のうち、ラトビアとエストニアはロシアと国境を接し、200万人足らずの人口の4分の1はロシア系である。ウクライナとジョージアと同様、ロシアの侵略を受けても不思議ではなかったが、そうはならなかった。NATOに加盟していたからだ。

NATOは加盟国が外部から侵略されたら、加盟国すべてが共同で防衛する義務を負う。その加盟国には、アメリカ、イギリス、フランスが入っているのだから、ロシアも手が出せない。1949年のNATO成立以来70年間、その加盟国の領土は一度たりとも武力攻撃を受けたことがない。

なぜウクライナはNATOに入らなかったのか。ウクライナ政府は加盟を進めようとしたことがあったが、国民世論の6割は加盟反対だった。「NATOの戦争に巻き込まれる」「NATOに支配される」「軍事費が増える」、そして「ロシアが反発する」などの理由からだった。加盟に反発するロシアの外交的圧力もあったが、国内世論もNATO加盟を許さなかったのである。

■6.売国政権による意図的な軍の解体

2014年2月のロシア侵攻の引き金になったのは、ヤヌコビッチ政権の崩壊だった。親ロシア政策をとっていた同大統領はウクライナの最高議会(国会)で解任決議がなされた後、ロシアに亡命した。

ヤヌコビッチ政権が売国政権だった事は、防衛大臣がロシア国籍を持つロシア人だったことで明らかになった。この人物も政権崩壊後に、ロシアに逃亡した。そしてモスクワのクレムリン宮殿で行われたクリミア編入を祝う式典に出席した。彼がロシア国籍を放棄していなかったことは、逃亡後発覚したのである。

__________

このような人を防衛大臣に任命する大統領はどういう人か、想像がつくだろう。この4年間の売国政権の間は、それまでに無秩序に起きていたウクライナ軍の衰退が、意図的に軍の解体に変わった。あの売国政権は、ロシアの指示を受けてウクライナの防衛力を削いでいたのだ。[3, 1731]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■7.「自らの血を流して戦わない国は、助ける意味がない」

2014年3月、ロシア軍がクリミアを占領し始めると、ウクライナは武力による抵抗をせず、国際社会にロシアの暴挙を止めるように要請した。国際社会はロシアを批判し、クリミア半島のウクライナへの帰属を確認する声明を発した。そしてロシアに対して、直ちにロシア軍をクリミア半島から撤退させるように要求した。

しかし、実際にロシアの侵略を止めるための行動をした国は一国もなかった。自らの独立のために血を流して戦わない国は、助ける意味がない、と判断したのだろう。

しかし、2014年4月以降、ロシアがウクライナ東部への侵略を開始すると、戦わずして国際社会に助けを求めても無駄だと覚ったウクライナは、弱体化した軍を立て直しつつ自力で戦いに臨んだ。

すると、国際社会の反応は少しずつ変わり始めた。ロシアに経済制裁を行い、ウクライナへの経済支援を開始した。ウクライナ軍とNATO軍の合同軍事演習が実行され、NATOからウクライナ軍に指導官が派遣された。戦争が長引くにつれて、対露経済制裁は次第に強化され、ウクライナへの支援も経済援助から、軍事物資や兵器の提供を含むようになった。

ウクライナ政府は防衛予算を2倍増とし、兵隊の数も増やし、装備の充実と新兵器の導入を始めた。しかし、如何せん戦争になってからでは遅い。

■8.「明日は我が身」

ロシアとの戦いは、ウクライナ人を覚醒させた。旧ソ連時代の残滓の一掃を始めたのである。まず、戦争前にはウクライナ各地で2千基以上建っていたレーニンの記念碑の撤去を始めた。この動きをロシア政府は「歴史を侮辱する蛮行」と猛批判している。

並行して、ソ連時代に因む地名や通りの名称も改められた。自治体の名称変更だけでも917カ所、通りや広場を含めれば万単位となる。たとえばキエフ市の「モスクワ通り」は20世紀前半にウクライナ独立のために生命を捧げた人物に因んで「ステパーン・バンデーラ通り」となった。

__________

・・・ソ連の後継者であるロシアから侵略を受け、多くの人が目覚め、現在では、ウクライナはソ連に占領されていたという歴史認識が広まりつつある。第二次世界大戦の評価も変わった。それまでソ連は善でナチスは悪という解釈だった。しかし今はソ連もナチスドイツも悪であり、ウクライナはその二つの化け物の犠牲者だったという史実に基づく見解が広まっている。[3, 1955]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ヨーロッパにおける第二次大戦がソ連とドイツによるポーランド分割から始まり、ソ連はフィンランド侵攻により国際連盟を除名されている。こうした史実を見れば、ウクライナの歴史認識は正しく修正されたことが判る。

しかし、こうした覚醒は、ロシアの侵略を受けて、戦争になってからようやく実現したものだった。空想的平和主義からもっと早く覚醒していれば、ロシアの侵攻を受けて国土が荒廃し、その一部を奪われるという悲劇を防ぐ道はいろいろあったはずだ。

ウクライナの悲劇を「明日は我が身」として、我が国は防げるだろうか?

(文責 伊勢雅臣)

No.1121 空想的平和主義が侵略を招く~ウクライナの悲劇: 国際派日本人養成講座

74 notes

·

View notes

Text

2019.10

霧の中に紛れていくような、美しいもやもや/良い日曜日だった/想えば想うほど わたしはその人について何も知らない事に気付いてしまうから/ビッケブランカの秋の香りを聴きながらカーテンと窓を開けた朝、今日も雨だね おはよう世界/蜜蜂と遠雷、最後のプロコに全てが詰まっていた、この物語に出逢えて良かった/何もないより、思ったことを素直にちゃんと言葉にして伝えてくれる人が好きです/好きな人には他に好きな人がいる世界が一番しんどくない 振り向かせようなんて 奪ってやるなんて そんな気力も嫉妬さえも入る事が出来ない世界と空気がもう既に完成してしまっているから/マチネの終わりにを読み終えてからずっとあの世界の事が忘れられなくて、苦しい/自分の好きな曲を聴いてもらう時 もうそれは祈りのようなもので 伝わると嬉しいし、その人にとっての好きな曲がまた一つ、二つと増えるのも喜びで/大学の敷地内に金木犀が咲いているの、うれしい 毎日その場所を通ってる/初めて降り立ったフィンランドはもう冬が始まっていました/2度目のヨーロッパは、と言葉にすると泣きそうになってしまう/結局機内で観たのはダンケルクとオデッセイの2本だけ/秋のヨーロッパに来るという夢がまた一つ叶ってしまったな/言葉が通じない人たちがわたしたちの奏でる音楽で涙を流してくれた事、その涙を拭きながら手を握ってくれた事、わたしまで泣きそうになってしまったし 音楽をやっていて良かったと卒業間際に再度思えた/こっちの人たちは本当に自由に仕事をして自由に生きて、というのが目に見えて分かるので羨ましい わたしもそういう風に生きたいと苦しくなってしまう/2年前のWienより欧州らしさがあって 今回が初めてのBudapestだったけれど、とても好きになった いつかまた足を運びたい/時差ボケなのか40分で帰れるところを1時間以上かけて帰ってる/ある意味でただただ幸せだった/全て夢だった事にして消した

3 notes

·

View notes

Text

映画『雪の華』涙必至の予告編&ポスタービジュアル解禁!!

世代や国を超えて愛され続ける冬ラブソングの名曲、中島美嘉の「雪の華」が、『ホットロード』以来5年ぶりの恋愛映画出演となる登坂広臣、そして今最も注目される女優・中条あやみの主演で2019年2月1日(金)に公開。

登坂が演じるガラス工芸家を目指す綿引悠輔(わたびきゆうすけ)は、ぶっきらぼうだがまっすぐな青年。中条が演じる平井美雪は、余命宣告を受けながらも憧れの地<フィンランド>でオーロラを見ることを夢見ており、悠輔と出会って人生最初で最後の恋をするという役どころ。さらに本作のメガホンを取るのは、『orange-オレンジ-』(15)や『羊と鋼の森』(18)で知られる新鋭・橋本光二郎監督。脚本は『8年越しの花嫁 奇跡の実話』(17)、「ひよっこ」(17/NHK)など数々の名作を生み出してきた岡田惠和(よしかず)。そして、音楽を手掛けるのは今回劇伴フルスコアを初めて手掛ける世界的バイオリニストの葉加瀬太郎。一流のキャスト・スタッフが勢揃いし、この冬、切なくも温かい最高のラブストーリーが誕生する。

この度、『雪の華』本予告とポスターが解禁。思わず笑顔がこぼれる2人のデートシーンや、余命が迫る美雪と悠輔の切ない恋が描かれている。

美雪(中条あやみ)は主治医である若村(田辺誠一)から、余命1年を宣告され絶望に打ちひしがれていた。そんな中、美雪はひょんなことから知り合った悠輔(登坂広臣)の働く店が危機に陥っていることを知り、100万円で1か月恋人になるという期間限定の恋を持ち掛ける。

本予告はこちら

二人でお弁当を食べたり、水族館でデートしたり、帰り道に相手が見えなくなるまで手を振ったり、美雪がノートに書いた“夢”―恋人としたいこと―を叶えていく。はじめは戸惑いながら始まった関係ではあったが、美雪の無邪気でいつも前向きな人柄に触れて、悠輔の気持ちも少しずつ変化が生まれていくが、1か月という時間は刻々と過ぎていって――。

「頑張ったんだよ、私。一生分頑張った。」と美雪は母親(高岡早紀)に抱きつく。美雪の涙の訳とは。そして、最後に悠輔が叫ぶ理由とは──。

注目ポイントその①

悠輔と美雪の2人のどこかぎこちなく、初々しいデートシーンの数々。

本作の監督である橋本光二郎はこのシーンについて、「一見怖そうな男子のダメな部分が垣間見えて、可愛いと感じたり、徐々にカッコいい顔が見えたり。お客さんが美雪に感情移入して、登坂広臣という役者と出会い直し、美雪と同じように彼と恋に落ちればいいなと思います。」と語り、本作でも見逃せない場面の1つになっている。

注目ポイントその②

本編の1/2を撮影した、随所に映し出される夏と冬のフィンランドの息をのむほどに美しい景色。

夏のカラフルな景色に加えて、冬のフィンランドの一面の銀世界も必見!雪の中を駆け抜ける体当たりの演技を披露している登坂は、「過酷な撮影になりましたが、フィンランドならではの画をとることができました。走るシーンは、カメラが回っているときは平気だったんですが、終わってみたらめちゃめちゃ寒くて(笑)ただ大変だった分、すごくいいシーンになっていると思います。」と太鼓判。また「中条さんやスタッフの皆さんと話しあいながら撮影をすすめられたのが大きかったですね」と信頼を寄せた。

注目ポイントその③

「頑張ったんだよ、私。一生分頑張った」余命が迫る美雪の、切ない想いに涙。余命宣告をされて、人生最初で最後の恋と決めていた美雪。デート中も気丈に振る舞い常に笑顔を絶やさない彼女だったが、家に帰ると胸をおさえて苦しそうな場面も。さらに予告の後半では、目に涙をいっぱいにためて、母親抱きつくシーンが――。中条は「自分が出演した映画を見て涙が出るのは久しぶり」と語り「美雪は今まで演じたことがないキャラクターで難しい部分もありましたが、登坂さんはすごく優しい方で、私が悩んでいるときもいつも悠輔でいてくれたのが本当にありがたかったです。」と撮影を振り返った。美雪の切ない涙の訳とは?さらに、手紙を手に、橋の上で叫ぶ悠輔の迫真の演技にも注目!

また同時に、冬のフィンランドの雪景色の中で毛布にくるまり寄り添いあうポスターと11月23日(金)より発売のムビチケの最新ビジュアルも解禁に!ポスターは絵葉書のようなキレイでロマンチックな風景の中で、悠輔と美雪が一枚の毛布にくるまり寄り添いあう一枚。幼いころから体が弱く、人並みの幸せを諦めてきた彼女が、悠輔と出会い、はじめて心安らぐ居場所を見つける。はじめは渋々付き合っていた悠輔も、いつも明るい彼女に次第に惹かれていって―――そんな2人の、美しいダイヤモンドダストが舞う中でも、温かみを感じる印象的なカットになっている。

またムビチケは、悠輔と美雪が美しいフィンランドの雪景色の中、切ない表情で見つめ合う冬のフィンランド編、そしてドレスアップした2人がフィンランドの美しい夜景と街並みをバックに幸せそうに見つめ合う夏のフィンランド編の2種類となっている。

さらにムビチケ公式サイトで発売の【ムビチケオンライン券】を購入された方限定のプレゼントキャンペーンも同時に実施が決定。発売記念、クリスマス記念、お正月記念の季節に合わせて全3回開催され、全て3日間限定の超プレミアプレゼントキャンペーンだ。第1弾(11/23~11/25)は非売品になる本作のポスター、第2弾(12/21~12/23)は、キャストサイン入りのクリスマスver.ポストカード、そして第3弾(1/1~1/3)は、キャストも登壇するジャパンプレミアご招待となっている。

▼STORY

「余命1年、私の夢――恋がしたい。」

東京-フィンランドを舞台に描かれる、一生に一度、運命の恋。

余命を宣告された美雪の夢は2つ――1つは両親が出会った〈約束の地〉フィンランドでオーロラをみること。そしてもう1つは、人生で初めての恋をすること。ある日、ひったくりにあった美雪はガラス工芸家をめざす青年・悠輔に助けられる。悠輔が男手ひとつで兄弟を育てていること、そして働く店が危機になっていると知った美雪は、「私が出します、100万円。その代わり1ヶ月、私の恋人になってください」と、期間限定の恋を持ちかけて――。

かけがえのない出会いが、美雪に一生分の勇気をあたえて、悠輔の人生を鮮やかに彩っていく。東京と<約束の地>フィンランドを舞台に描かれる、一生に一度、運命の恋。

【作品情報】

『雪の華』

■キャスト:登坂広臣 中条あやみ 高岡早紀 浜野謙太 箭内夢菜 / 田辺誠一

■主題歌:中島美嘉「雪の華」(ソニー・ミュージックレーベルズ)

■監督:橋本光二郎

■脚本:岡田惠和

■音楽:葉加瀬太郎

■製作:映画「雪の華」製作委員会

■企画・制作プロダクション:エー・フィルムズ

■配給:ワーナー・ブラザース映画

情報提供:フラッグ

©2019 映画「雪の華」製作委員会

2019年2月1日(金)全国ロードショー

3 notes

·

View notes

Text

6/7月~13日

【6月7日・月】

ノルウェーの連邦解体記念日です。

今から116年前の1905年6月7日に、

ノルウェーが、スウェーデンノルウェーという連合王国から

独立を宣言したことにちなんで制定された記念日です。

ということで、今日は昨日に続き、北欧の国の一つ、

ノルウェーについて確認します。

ノルウェーの正式名称は、ノルウェー王国。

ノルウェーの首都は、国内最大都市のオスロ。

ノルウェーの人口は、約530万人、

これは神奈川県横浜市と川崎市の人口の合計と同じくらいです。

ノルウェーの面積は約32万km2、

日本は約37万km2なので、日本より少し小さいくらいです。

ノルウェーの通貨単位はクローネ。

1クローネ=約12円なので、

単純計算で160円のコーラが、13クローネで買えます。

ノルウェーの公用語はノルウェー語です。

他にも、ノルウェーといえば、フィヨルド、サーモンが有名です。

氷河に浸食されてできた複雑な地形であるフィヨルドが大西洋沿岸を覆っています。

北海に油田があり、欧州を中心に石油天然ガスを輸出。

現代スキー発祥の地ということで、1994年にノルウェーの都市リレハンメル冬期オリンピックが行われました。

ちなみにリレハンメルの人口は2万5000人ほど。

キングオブスキーの異名を持つ荻原健司選手などを要した

ノルディック複合で金メダルを獲得しました。

北ヨーロッパの国ですがEUには加盟しておりません。

国連の関連団体が発表した2020年の幸福度ランキング5位。

1位は同じ北欧のフィンランド。

日本は62位です。

ノルウェーについてでした。

【6月8日・火】

大鳴門橋(おおなるときょう)の開通記念日です。

1985年の6月8日、兵庫県の南あわじ市と徳島県の鳴門市の間にある、

鳴門海峡を結ぶつり橋である

全長1630mの大鳴門橋が開通しました。

鳴門海峡といえば、渦潮です。

ラーメンに入れる鳴門、

ただしくは蒲鉾の一種である鳴門巻きですが、

なるとの断面の渦巻き模様は、

鳴門海峡の渦潮にちかんで名づけられたと言われています。

この渦潮は潮の満ち引きによって、

せまい鳴門海峡を、潮の流れが通過するときに起こる現象です。

大潮のときの流れは時速20km、

うずの大きさは直径20mにもなります。

この潮の流れにもまれて育った魚やタコは

身がひきしまっていて美味しいです。

鳴門鯛がその代表です。

なお、6月は

「瀬戸内海宇和海(せとないかい、うわかい)クリーン作戦月間」

となっております。

瀬戸内海は、700以上の島がある多島海で、

海岸線の総延長は約7230km、

平均水深は40m弱の日本最大の内海です。

ということで、

明日からは瀬戸内海に面している10個の府県について、

少しずつ紹介していきたいと思います。

鳴門海峡についてでした。

【6月9日・水】

今月は瀬戸内海宇和海クリーン月間ということで、

瀬戸内海に面した県の紹介シリーズをお届けします。

今日は第1弾、兵庫県について確認します。

陸海空の交通を生かし、

さまざまな産業が発展している兵庫県は

面積8400km2で全国12位、

人口約555万人で全国7位。

県庁所在地は神戸市、

ほかに人口の多い市は、姫路市、

甲子園で有名な西宮市、

宝塚歌劇団で有名な宝塚市などがあります。

旧国名は摂津(せっつ)、丹波(たんば)、播磨(はりま)、但馬(たじま)、淡路(あわじ)、

世界遺産に姫路城があります。

火に強い白壁の美しさからシラサギ城とも呼ばれています。

特産品としては、丹波の黒豆、灘の清酒、但馬牛、タコ焼きの元祖明石焼きなどが有名です。

南部の瀬戸内海沿岸は

温暖で雨が少なく、晴れの日が多い。

それに対し、北部の日本海側の山間部は、

冬に降水量が最も多く、多雪地帯です。

兵庫県についてでした。

【6月10日・木】大安・新月(旧暦5月1日)

今月は瀬戸内海宇和海クリーン月間ということで、

瀬戸内海に面した県の紹介シリーズをお届けしております。

今日は第2弾徳島県について確認します。

8月上旬の4日間、阿波踊りで県民が一つになる徳島県は

面積4150km2で全国36位、

人口約74万人で全国44位。

県庁所在地は徳島市、

徳島市には弁天山という標高6.1mの日本一低い自然の山があります。

ほかに人口の多い市は、阿南市、鳴門市などがあります。

旧国名は阿波(あわ)、

特産品としては、徳島で飼育されていたニワトリを改良した地鶏で有名な阿波おどり、

源義経も食べたとされる竹ちくわ、スダチが有名です。

温暖多雨で県南部では梅雨と台風による豪雨が多い土地です。

徳島県についてでした。

【6月11日・金】

今日は「入梅(にゅうばい)」です。

入梅とは、梅雨入りする最初の日のことです。

現在は気象庁などが大雨に注意してほしいということで

「梅雨入り宣言」を出しており、

年によって宣言の出る日が違いますが、

旧暦では二十四節気の立春(りっしゅん・旧暦で一年の初めの日・今年は2月3日)から

127日目と定められていました。

梅雨の時期は、

実際には年や地域によって1カ月程度の差が生じます。

北海道と小笠原諸島には梅雨がありません。

青かった梅がこの時期に熟し、

カビが発生しやすくなることから

「黴雨(ばいう)」(黴=カビ)となり、

同音の「梅雨」になったとされています。

また、入梅は旧暦5月にあたったため、

この時期の雨のことを「五月雨(さみだれ)」、

梅雨の合間の晴れを「五月(さつき)晴れ」といいます。

梅雨入りに対して、梅雨明けは、

立秋(りっしゅう)までとされています。

二十四節気の一つである立秋は8月7日ごろで、

夏至と秋分のちょうど中間になります。

立秋になっても梅雨が明けない場合、梅雨明け宣言はありません。

ですから、比較的梅雨明けが遅い東北地方は、

梅雨明けなしとなることがあります。

今日は入梅についてでした。

【6月13日・日】

今月は瀬戸内海宇和海クリーン月間ということで、

瀬戸内海に面した県の紹介シリーズ第3弾、

今日は岡山県について確認します。

知事はいばらぎさん。

太陽の恵み豊かな瀬戸内の県である岡山県は

面積7100km2で全国17位、

人口約190万人で全国20位。

県庁所在地は岡山市、日本三名園の一つ後楽園があります。

ほかに人口の多い市は、

美しい街並みを残す倉敷市、津山市などがあります。

旧国名は備前(びぜん)・備中(びっちゅう)・美作(みまさか)、

特産品としては、マスカット、白桃、

2011年B1グランプリ優勝の蒜山(ひるぜん)焼そばなどが有名です。

やや内陸性で温暖、

降水量は中国山地と四国山地にさえぎられて多くない、

降水量1mm未満の日が多く、

「晴れの国」として知られています。

岡山県についてでした。

0 notes

Photo

#Repost @hokuoutaste_magazine ・・・ 📢お知らせ 年末年始はずっとこちらの本にかかりっきりでした💦そしてついに完成。2023年1月31日に発売になります✨ フィンランド人のスサンナと、日本人のヒロコによるウィットに富んだ対話本が再び! **************************** 『幸せ気分はフィンランド流』 スサンナ ペッテルソン、 迫村 裕子 共著 定価:1,760円 (本体1,600円+税10%) 体裁:A5判/192頁/オールカラー 発行・発売:カルチュア・エンタテインメント **************************** お気づきの方もいらっしゃると思いますが、実はこちら💁♀️ 2018年11月に発行をした書籍『ノニーン! フィンランド人はどうして幸せなの?』の作品第二弾。世界幸福度ランキング5年連続1位フィンランド、54位日本(2022年)。第一弾では生活のちょっとしたことだけどあまり知られていないフィンランドのことを紹介しました。今回の新作は著者お二人の専門分野である「美術」を通し、北欧と日本との共通点や相違点を探りながら、コロナ禍を経験して改めて問い直す日々の暮らし、生活の知恵、仕事のスタイル、フィーカの時間など、先を明るく見る姿勢を、美しいビジュアルと短い歯切れの良い文章で紹介します。 出版を記念したトークイベントも予定してますので、詳細が決まり次第ご案内いたします。こちらもどうぞ宜しくお願いいたします。 【著者紹介】 スサンナ ペッテルソン(博士) 美術史家。スウェーデン国立美術館館長。ユヴァスキュラ大学(フィンランド)非常勤講師、美術館に関する国際的なレベルの数々の専門調査委員会に属し、ノーベルセンター財団などの評議員も務める。ジェニー&アンッティ・ウィフーリ財団名誉賞受賞。著作多。 迫村 裕子 文化プロデューサー、国際的な美術展や文化プロジェクトの企画運営に携わる。主にフィンランドやスウェーデンなど北欧に特化。「みんなちがってみんないい」をモットーに教壇にも立つ。S2株式会社代表。絵本や翻訳書の著作もあり。 イラストレーション ティナ バックマン(カバー)、ティモ マンッタリ(ポートレート) #新刊紹介 #ノニーン #幸せ気分はフィンランド流 #書籍 #フィンランド #finland #noniin #susannapettersson #hirokosakomura #tinabackman #timomänttäri https://www.instagram.com/p/CoHZ5qGPGi1/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#repost#新刊紹介#ノニーン#幸せ気分はフィンランド流#書籍#フィンランド#finland#noniin#susannapettersson#hirokosakomura#tinabackman#timomänttäri

0 notes

Text

楽しくて幸せだった

もう夏が終わったような気分

何かを書きたいんだけど何から書いたらいいのかわからないよ

そこまで美味しくなかったカレーも、変ないい人がいれる珈琲も、灼熱の街も、逃した電車も、いつもの部屋も、バスの中も、美味しい料理も、帰りのタクシーも、つけっぱなしのクーラーも、目を閉じる瞬間も、あなたの隣で目覚める朝も、まぁまぁな中華料理も、帰ってきて眠る横顔も、天井に漂う車の影も、愛し合う時も

それらの全てに存在するあなたを毎秒見つめる

そのすべてが本物で嘘偽りなかった

あなたはホントに美しい

何にも似ていないたったひとつの生命体

その滝のような美しさを全身で浴び続けた

フィンランドの白樺の森を吹き抜けるような優しい寝息を聴きながら流れた涙を払った

また笑い合える

そういうことになってる

と

0 notes

Text

デザインをめぐる往復書簡 #2 「川地真史 → 山本郁也」

デザインはビジネスを越えられるのか、わかりやすく言えば、これがこの企画の中心を貫くテーマである。

デザインが本当に成し遂げたいことは何なのか。デザインがビジネスに取り込まれようとして��る今だからこそ、我々は、デザインの持つ大きな可能性について考えなくてはならない。

同時期に東京から脱出した、──つまり、ビジネスの中心から距離を置いた──2人のデザイナーのやり取りを通じて、デザインの「夢」について考える試みを始めてみようと思う。

デザインという言葉が広がっている一方で、そこに内包される意味や向き合い方の混沌はこれからも続いていくのでしょう。

デザインとは何か、どう向き合っていけば良いのか、そうした問いへの断片的な思想を、ゆるやかに紡いでいければ幸いです。

また、「専門性としてのデザインをどう捉えるのか」というお話もありましたが、これはまさにフィンランドに来てから考えずにはいれらないテーマです。

アールト大学に来て学んでいるのは、大雑把に言うとデザインを「開く」ことです。人は誰しも、毎日の中で生きるためにデザインをしています。ご飯を食べ、人と話し、仕事をしながら、自身で生活を形づくっている。そんな生きることと切り離せない活動が、デザインです。

デザインはデザイナーの専売特許のようになってしまっていますが、そのデザインによって影響を受けるのは、“非”デザイナーの生活者です。ですから、そのデザインが生活者に対して悪影響を及ぼすこともある。郁也さんが随分前にお話しされていたように、意図せずともデザインが間接的に人を殺すこともあり得ると思います。

その当事者である生活者が、声をもたないのは果たしてどうか。そうした偏ったパワーバランスへの課題意識が、少々ポリティカルな問題意識にも繋がり、フィンランドでは、生活者を単なるデザインの受給者ではなく、共にデザインするパートナーとみなしていくという、視点の再設定が行われています。

この「開く」根底には、ある種の信心、「祈り」があるのではないかと感じています。人は、生まれながらにして力強く脈々とした感性、生命力をもっているのだと信じること、そこから「開く」デザインが始まっているのではないか、と。

フィンランドデザインのディスコースの中では、「Empower」することがデザイナーの役割になる、と説かれています。「Em(入り込む / 供給する)-power(秘めた力)」つまり、個々が本来持つ内的な可能性にアクセスし芽吹かせていくのがデザイナーの仕事になるのではないか、という意見です。

こうした考え方は、フィンランドが長らく他国の支配下にあった歴史が強く影響していて、それが、個人の力の重要性や平等性といった価値観を生み出し、デザインにも接続されているのだと思います。こうした、デザインを「開く」ことに対してのお考えも、お伺いしたいです。

久保田晃弘さんの著書「遥かなる他者のためのデザイン」の中にある、“デザインとは、遠くへ行くための道をつくる”という表現が個人的にとても好きなのですが、これは上記とも重なりますし、またフルッサーの「Pro-Ject」とも通ずるところがあるのでは、とぼんやりと感じています。

また、「草木国土悉皆成仏」、まさに長野とフィンランドで自然と共に生きているからこそより考えられるテーマですよね。フィンランドはキリスト教が布教される数百年前までアニミズム的信仰を持っていた国だったようですが、フィンランドの神話の中にある「全てに精霊が宿っている」という一文を見てとても納得しました(ちなみにサウナ発祥の地だけあり、サウナにもきちんと精霊が存在します)。

森や湖が日常に溶け込んでいるというだけでなく、冒頭のように気候による影響もあり一日一日の景色が常に移ろい、それが自分の感情に作用していると全身で感じられる環境だからでしょうか。寒く、陽のない冬をどう心地よくすごせるのか、恵の太陽を全身に浴びられる貴重な短い夏をどう楽しむのか。そうしたアーキテクチャの中で生活を作りながら生きるこちらの人々と話していると、自然を受け入れ、自然を崇拝し、自然に生かされている、ということを強く感じます。

ヘルシンキでは、近年のスマートツーリズムの流れもあり、地下鉄を拡張し、従来の主な交通手段であったバスの路線を減らしました。ただ、ぼくの友人は「地下鉄では外の眺めが見えなくなるから、地下鉄から離れてしまった」と話しており、都市部に住む人々ですら効率化に支配されず、自然との向き合い方を保ち続けていることに非常に驚きました。フィンランドでは、こうした自然崇拝や、霊的精神とデザインが密接に結びついています。

フィンランドデザインの雄Tapio Wirkkalaはデザイナーを、「自然と通じ合う身体経験から霊的なものを具現化するシャーマン」と喩えています(しかもTapioという名はフィンランド東部の神話では「森の精霊」を指すのです!)。ただ、デジタル化やサービス化といった波により、デザインが物質性から逸脱していくことが、この自然と結びついたデザイン観にどう影響が出てくるのか、気になるところです。

資本主義への向き合い方、この国のあり方を見て行くためには、もう少し時間がかかりそうですが、少しずつ理解を深めていきたいと思います。

0 notes

Text

29th Mar

今日は日曜日!

ヨガ行こうと思ったんだけど、東京のコロナ感染者がどんどん増えてる中でなんか行きづらいなって思い今日は断念。

後から思えば休日のが人数少ないし、行けばよかったなって思ってる〜。

今日はなんと朝起きたら雪積もってたー!!!!!

やばくない?3月なんですけど。笑

やっぱりそこまで雪になれてない私からしたらテンションあがる〜!

ちょっとお腹空いたから、ポテチ作り。

前回は全部包丁でスライスしたんだけど、今回はピーラーでやったらいい薄さなんだけどすぐ焦げた!笑

これはこれで美味しゅうございました。

このコロナやすみを使ってNetflixのマイリストにある映画全部見る!っていう目標を掲げたから今日見たのはこれ「central intelligence」

この二人後から思ったけど、ジュマンジの二人だ!

内容はアホらしくて流し見にはぴったり。

最後流れるやつにザ・ロックとケヴィンハートが二人でお互いインスタ更新を邪魔し合うシリーズめっちゃ好き。可愛い。

愛おしさ溢れる。

そんで不要不急の外出自粛が叫ばれている中、メルカリで服売れたからレターパック買いにコンビニに。

道中めっちゃ楽しい〜❤︎雪ー!!!!!

見てー桜と雪!素晴らしい。こんなのこれから先みれるかわからんから貴重だね。桜もびっくりしてるはず。

わーい!

せっかく仕舞い込んだ厚手のコート出して、お出かけ。

ローソンしか売ってないんだね。

ファミマ行って、ローソン1行って売り切れって言われて、セブンイレブン2カ所行って、ローソン2行ってやっと買えたー!

ってかどんだけコンビニあるって話よ。

今日は彼からのLINEちょいちょい返信遅くて乱心だからテンション上げるためにビールと鬼殺しと、シチュー用のベーコン買って、帰宅。

コンビニの方がたまにいいサイズで格安だよね。

コンビニ巡りして帰る頃にはもう雨に変わってた。もう溶けちゃうと思う。この時間に出れてよかった。

そして、おうちでビール飲みながらネトフリマイリストの「ステイフレンズ」2回目だけどもっかい鑑賞。

彼からめっちゃLINEきたけどなんか意味深で病んでたら、

ピンポーン

え!?

「do you want me to come today?」って言われて、夜ちらっと渡した合鍵返しに来るのかなって思って「イエス」って言った瞬間のピンポンよ。

ドッキリかよ。

泊まらないけど、数時間いるって。

ハグして泣きそうになった。

いつも通りの彼で、ニューヨークのヤバイ状況とか東京も同じようにやばい状況とかそんな話しながら、ウーバーイーツ頼む。

さすが彼!ビールロング缶買ってきてくれて一緒に乾杯。

慌てて、買ってた鬼殺し隠したよね。笑

彼が最近ハマってるのがムーミンらしい。可愛い。

ムーミン日本のアニメだと思ってたらしいよ。いっぱい売ってるから。ニューヨークにはないらしい。フィンランド?北欧なんですけど。

ムーミンとかいろいろ見ながら、寒いからロフトでケンタッキーパーティー。

めっちゃ食べるやん。笑

ちょうど、YouTubeみすぎてケンタッキー欲が高まってるところだったからありがたい〜。

いろいろ話して、一緒にお昼寝して、とっても幸せだった。

安心。

7時くらいには帰ってしまったけど、この距離感もいいのかなって思った。

彼がいいならね。お互い体調には気をつけて!ばいばい!

鍵も返されなかったし!!!よかった!!!

気分も満たされて、オクラをあげました。

麺つゆとごま油入れたらなんでもうまい。

お代わりして炒り卵も入れて食べました。油余ってたから揚げパスタしたけど微妙だった。

今日ヘルシーじゃね?(炭水化物食べてないけどアゲもんしか食べてない)

ステイフレンズの続き見て、七つの大罪みておやすみ。

0 notes

Text

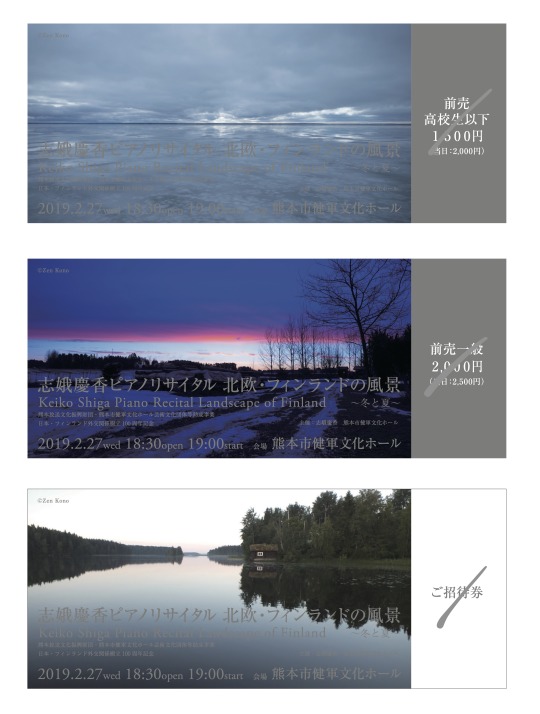

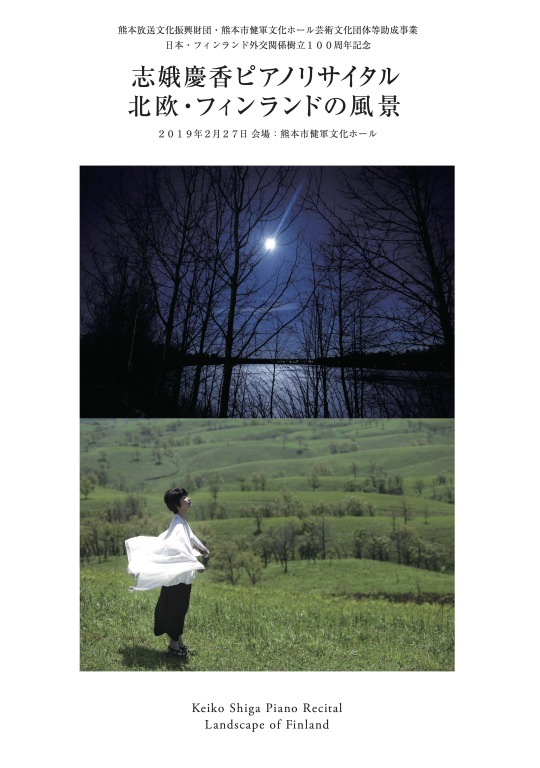

日フィン100周年 LANDSCAPE OF FINLAND

熊本放送文化振興財団・熊本市健軍文化ホール芸術文化団体等助成事業

日本・フィンランド外交関係樹立 100 周年記念

2019年2月27日開催 志娥慶香ピアノリサイタル 「北欧・フィンランドの風景〜冬と夏〜」

熊本市健軍文化ホールにて

主催:志娥慶香・熊本市健軍文化ホール

後援:フィンランド大使館・熊本県文化協会・一般財団法人熊本市国際交流振興事業団・熊本日日新聞社 ・熊本放送・テレビ熊本・くまもと県民テレビ・熊本朝日放送・エフエム熊本・FM791

協力:ジュンアイフォトグラフ・甲野善一郎・Comodo arts project

B2ポスター

(印刷物すべてのデザインは MOTOSHIKI 石井克昌さんによるものです)

Concert program in English is here.

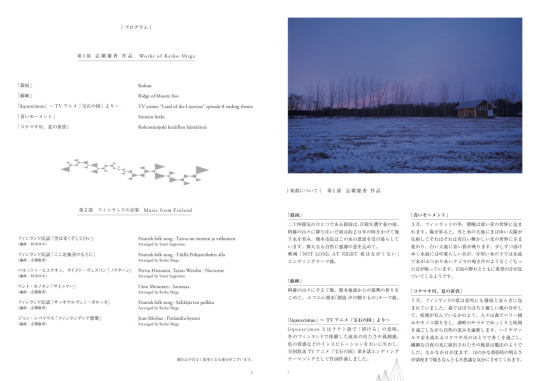

プログラム 第一部 志娥慶香 作品

「穀雨」

二十四節気のひとつである穀雨は、百穀を潤す春の雨。阿蘇の山々に降り注いだ雨は約20年の時をかけて地下水を育み、熊本市民はこの水の恩恵を受け暮らしています。偉大なる自然に感謝の意を込めて。映画「NOT LONG, AT NIGHT 夜はながくない」エンディングテーマ曲。

「蘇峰」

阿蘇の山々にそよぐ風。熊本地震からの復興の祈りをこめて。 エフエム熊本「朗読 声の贈りもの」テーマ曲。

「liquescimus」~ TVアニメ「宝石の国」より~

liquescimusとはラテン語で「溶ける」の意味。冬のフィンランドで体験した流氷の冷たさや孤独感、色の質感などのインスピレーションを大いに生かし、全国放送TVアニメ「宝石の国」第8話エンディングテーマソングとして作詞作曲しました。

「青いモーメント」

3月。フィンランドの冬、朝晩は深い青の世界に包まれます。陽が昇ると、雪と氷の大地にまばゆい太陽が反射してそれはそれは青白い輝かしい光の世界にさま変わり。白い大地に青い影が映る景色はまるでおとぎの国のようです。少しずつ溶けゆく水面には可愛らしい音が、分厚い氷の下では水流で氷がぶつかりあいクジラの鳴き声のようなくぐもった音が鳴っています。白鳥の群れとともに希望の音が近づいてくるようです。

「コケマキ川、夏の黄昏」

7月。フィンランドの夏は意外にも静寂と安らぎに包まれていました。蝉の鳴き声さえないのです。森ではほろほろと優しい風の音がして、まるで妖精が住んでいるかのようです。人々は森でベリー摘みやキノコ採りをし、湖畔のサウナでゆっくりと時間を過ごしながら自然の恵みを謳歌します。ハリヤヴァルタ市を流れるコケマキ川のほとりで多くを過ごし、繊細な白夜の光に演出されたその風景は魔法のようでした。なかなか日が沈まず、ほのかな黄昏時の明るさが深夜まで続きなんとも不思議な気分にさせてくれます。

プログラム 第二部 フィンランドの音楽

(ゲストピアニスト・アレンジャー 杉本ゆみ)

フィンランド民謡「空は青くそして白い」(編曲:杉本ゆみ)

空は青くそして白い そして無数の星に満たされている

わたしの若い心が たくさんの想いで満たされているように

まさにフィンランドの色を歌った曲。正式名称「フィンランド共和国」の国旗は白地に青十字で、青色は湖と海と空を、白色は雪を、十字はキリスト教を象徴します。人口は約550万人。国土の面積は日本より少し小さく、その4分の1は北極圏に属し、国土の7割以上を占める広大な森と、美しいバルト海、18万8千もの湖があります。

フィンランド民謡「ここ北極星のもとに」(編曲:志娥慶香)

ここ北極星のもとに 今 我が故郷がある でもその星の向こう側には 別のわが家があるのだろうか

ここでは花の一生のように 時が足早に過ぎ去る 向こうには限りない楽しみが あたかも天使の時のような

あまりにも満月が綺麗だったので凍てつく冬の寒さの中で空を眺めていたら、現地の方が「あれが北極星だよ」と真上を指差し、昔から伝わるこの曲を歌ってくれました。フィンランドの詩人ヤーッコ・ユテイニによるこの地だからこそ生まれた詩と、美しくもの悲しいメロディーに胸を打たれ、まさに北極星の真下に自分がいることやフィンランド人の精神を体感しました。私が出会った最初のフィンランド民謡です。

ペルットゥ・ヒエタネン、タイスト・ヴェスリン「ノクターン」(編曲:杉本ゆみ)

ウズラクイナは歌い 満月の光はライ麦畑にあふれる 夏の夜の黄昏はわたしの幸せ

ヴァナモの花の香りと水に映る影 それらに包まれてあなたに歌を捧げよう わたしの心の深い静けさを

フィンランドの国民的詩人エイノ・レイノが綴った詩「ノクターン(夜想曲)」にメロディーをつけノスタルジックにロマンチックに歌われるこの曲は、夏の美しさとフィンランド人の心を表し愛されています。夏の夜は太陽が沈まない「白夜」となります。その繊細な光に包まれた夏の自然の美しさは、恋心と同じくらいせつない気持ちにさせてくれます。

ウント・モノネン「サトゥマー」(編曲:志娥慶香)

おとぎの国の紺碧の海岸へ 私の歌よ飛んでゆけ

わたしを待っている最愛の人が住んでいる彼の地へ

鳥のように翼があるのなら 一度でいいから飛んでゆきたい

国民的タンゴ歌手のレイヨ・タイパレが歌い最も有名なタンゴ、サトゥマーは「おとぎの国」という意味。フィンランドでは、昔からタンゴが愛好されてきました。フィンランドの独立とほぼ同じ頃に誕生した「フィンランドタンゴ」はおよそ100年の歴史があります。官能的なアルゼンチン・タンゴとは一味違う安定感のある素朴さが印象的です。夏になると湖畔のダンスホールはダンスパーティーで盛り上がり、全国でタンゴの歌唱コンテストやフェスティバルなどが開かれるほど人気のある音楽です。

フィンランド民謡「サッキヤルヴェン・ポルッカ」(編曲:志娥慶香)

おいで娘よ わたしと踊ろう 夏の夜の喜びを楽しもう

サッキヤルヴィは失われても このポルカは残されたのだから

「サッキヤルヴィのポルカ」という意味で、民族音楽家であった南カレリア出身のアコーデオン奏者ヴァイノ・カハラの演奏活動によってこのポルカは国民的な人気を博しました。サッキヤルヴィとはかつてカレリア地方に存在した地名で、冬戦争(1939)と継続戦争(1941-1944)によりソビエト連邦に侵略され消滅しました。サッキヤルヴィへの慕情や哀愁を込めた歌詞を軽快な曲にのせ歌い継がれています。

ジャン・シベリウス「フィンランディア賛歌」(編曲:志娥慶香)

おお、スオミ(フィンランド国民の自称)

汝の夜は明け行く 闇夜の脅威は消え去り 輝ける朝にヒバリは歌う

それはまさに天空の歌 夜の力は朝の光にかき消され 汝は夜明けを迎える 祖国よ

フィンランドはかつて750年余りスウェーデンやロシアの支配を受けていました。19世紀末、長く厳しい冬の時代を経てようやく独立への道を歩み始めた頃、そのナショナリズムに強く影響を受け「交響詩フィンランディア」が誕生しました。のちにその一部のメロディに、詩人ヴェイッコ・アンテロ・コスケンニエミによって歌詞がつけられ「フィンランディア賛歌」が完成しました。 現在も国歌に次ぐ第二の愛国歌として広く歌われています。

-------------

[会場 BGM] フィンランド・カルックの森のサウンドスケープ 録音:志娥慶香

[会場ベル] 作曲・カンテレ演奏:志娥慶香

[Special thanks to]

星加民雄・Tatsuo Hoshika・Henry Flinkman・Satu Tenhonen・abird(録音・映像撮影)・アレックス工房(写真展示)・池上ゆき(ヘアメイク)・近藤賢子(第2部 衣装)

A4フライヤー

A4フライヤー(うら)

チケット

B5パンフレット

[パンフレット]

執筆・編集: 志娥慶香

写 真:甲野善一郎[ 1p(表紙),2-3p,7p,10 - 11p ]

稲留淳[ 1・4p(志娥慶香ポートレート)] Tatsuo Hoshika[ 9p,12p(裏表紙)] Satu Tenhonen[ 5p(上)]

志娥慶香[ 5p(下),8p ]

デザイン:石井克昌(MOTOSHIKI)

----------------------------------------

ロビーにて同時開催

稲留淳 写真展「草原のソナタ 〜 音楽家 志娥慶香ポートレート集」

写真家 稲留淳さんによる、阿蘇の移りゆく自然美を舞台に1年を通して撮影した音楽家のポートレート展示。お客様にリサイタルの合間にじっくりとご覧いただきました。

(リサイタル後、写真家 稲留淳さんと)

フィンランドの民族楽器カンテレを使って、コンサートホール用のベルを作り、コンサート本番前のベルとして使用しました。

youtube

0 notes

Photo

WASITE.store 2020.03.09 now OPEN 今日の海 他人を、けっしてバカにしてはいけない。 けど、 アホと呼んでも大丈夫なのは、この人。 カレヴィ・アホさん(Kalevi Aho) 1949年の今日 誕生! おめでとうございます! 現在71歳 フィンランドを代表する作曲家です!!! 欧州にて様々な音楽賞を受賞するグレイトな人。 どんな芸術性なのか? うーん、私は実はクラシックに疎い。 アホさんの紹介をよくよく読めば、 「多様」 という言葉が目に入ります。 多様式主義。 これをポリスタイリズムと言います。 複数のジャンルや技法を使う潮流のことです。 そのコンセプトはとんでもないアイデアにまで飛躍。 「8mの高さから落として破壊したピアノでベートヴェンを弾く」 by シモン・ステン=アナーセン ここまでくると、すごいですね。 ポリスタイリズムと、ちょっと似てるのが 「ポリリズム」 言葉がね! 私の嫁さんも大好き「パフューム」の代表曲です。 曲名であると同時に、音楽の一つの様式で、 異なるリズムが同時に奏されること。 ??? つ ま り 拍の一致しないリズムが同時に演奏されることにより、 独特のリズム感が生まれる。 なにもこれは新しい試みじゃなくて、 世界中の民族音楽にも見られるんだってさ。 もちろんパフュームのポリリズムにもこのリズムは導入。 間奏部にて、メインになる4拍子の中で、 「ポ リ リ ズ ム」 って5音を5拍子で乗せてループ! こうした音楽的な技術もですね、 CDにして販売する時にはこの特異なリズム感が、 「このCD、音飛びしてる?壊れてる?」 ってクレームくるんじゃない!? とレコード会社がビビったっとか。 <ヘイヘイびびーってる!> そこで作曲家でプロデューサーの中田さん。 「これくらいしないと、ファンは満足しない」 とビビるレコード会社を説得。 当然、曲は大ヒット。 中田さんはこの時、こうも言ってた。 「今の若い世代はどんどん新しいものを取り入れるから、 若い子の音を聞いてそれに合わせるのでは遅い。 クリエイター側はそれより先のことを考えて作るくらいでないと ダメだー!」(後半は脚色) 2008年の紅白にも出場! ポリリズムに、ポリリズム部分を取ったら、何が残るっちゅーねん。 そら、あんこう鍋にアンコウが入ってないようなもん。 例えがクラシックな郷土料理!!! いつかは茨城の郷土料理あんこう鍋も、 多様性を取り入れてミシュランの星を取れる メニューを生み出せるはず。 その時、ビビったらアカン。 ピアノを8mから落とす。 それくらいの度胸で新しい感性の扉をこじ開けて欲しい。 アホの坂田師匠から、アホを取ったら、何が? いや、素晴らしい人です。 妹さんの結婚式で、「ふつつかな妹ですが」と言うつもりが 「ふしだらな妹ですが」 と言ってしまったエピソードとか。 芸人の鏡。 若手時代、 ゆで卵を水なしで一気喰いしたら小遣いをやる、 って先輩にけしかけられ、 窒息死しかける。 芸人の鏡。 そんなアホの坂田師匠。 好きな言葉は 「地球は舞台であり、人間は全て役者」 これは、みんな裸で生まれて、ゼロから出発して、成長して、 様々な人間が出来上がるが、 職業や肩書きはみんな違い、幸不幸の差も出て、 なぜこうなるか、と思ったら 不思議ですごいっていう師匠の想い。 つまりは多様性。 そして、いろんなリズムで生きる人が同じ時間にいる、 これはポリリズム。 賢いだけの人は失敗を恐る。 アホはね、失敗が怖くないんですよー!!!!! (ちょっと言いすぎた) 今日もよき日を。 #WASITE #ワシテ (Wasite) https://www.instagram.com/p/B9f-3IKjkCn/?igshid=xvyr9jbk6h3r

0 notes

Text

長距離電話 - 03

11月に入って冬本番という空気になると、そこから12月25日までのたっぷり約2ヶ月間、街はクリスマス一色になる。けれど、クリスマスが終わってしまえば、たった一週間でお正月なのだ。私の体感速度では、この一週間はほぼ一瞬のうちに過ぎていく。風がぴゅうっと吹き抜けていくような早さで。昔から、クリスマスからお正月までの時間が短すぎると思っていたけれど、なぜか慣れることなく��年「短すぎるよ」と思っている。できれば3週間くらいは、クリスマスの余韻に浸りながら「もうすぐ年の瀬だね」とか言っていたいのになあ。まあ、この慌ただしさが年末らしいといえば、そうなんだけど。

いくつも仕事が重なって慌ただしかった11月にくらべて、12月はすこし余裕があった。でも余裕があると必要以上にのんびりと過ごしてしまってやる気が起こらず、急ぎでないものは寝かせてしまったり、逆に色々なことが停滞してしまったような気もする。フリーランスで仕事をしていると毎日のリズムをつくるのが難しくて、毎回ちがう波にどんぶらこと揺られているような感じだ。そういう暮らし方が自由で幸せだと思うときもあれば、不安や心もとなさで憂鬱になり、理由もなく落ち込むときもある。それでも4年以上、まわりの人に助けられながら、その日暮らしで生きている。そしていつも色々な人に迷惑をかけている。2017年は前半は悪く、後半は良かった。そうやって、未来がいろんなことの帳尻を合わせてくれる。かなしい気持ちになった日は、そうやって自分をはげましている。

ここまで書いて放置していたら年が明けてしまった。今日からは2018年ですからねと言われてもまったくピンと来ない。けれど、12月31日の夜にうどんを茹でたり(最近、年越しはそばじゃなくうどんを食べている)、1月1日の朝にお雑煮を作ったりしているとなんとなくその気になってくる。季節の移り変わりやものごとの節目を実感させてくれる食べものたち。決まった日に決まったものを食べるのって、私はけっこう楽しい。初詣は近所の住吉神社へ行った。おみくじは吉だったけれど、全体的によいことが書かれていたので納得して帰った。

食べる、寝る、テレビを見る、をくり返して、基本的にお正月は(も)コタツから出ない。でも今年最初に観る映画はアキ・カウリスマキの『希望のかなた』にしようと決めていたので、1月1日の振替で2日がサービスデーになる渋谷ユーロスペースへ。ジャック&ベティでもよかったけれど、せっかくだから35mmフィルムで上映している映画館に行きたかった。同じような人がたくさんいたのか、けっこう混み合っていて、とくに年配のかたが多かった気がする。その中に写真家のホンマタカシさんを見かけた気がした。

『希望のかなた』。内戦が激化する故郷シリアを逃れた青年カーリドは、生き別れた妹を探して、偶然にも北欧フィンランドの首都ヘルシンキに流れつく。空爆で全てを失くした今、彼の唯一の望みは妹を見つけだすこと。ヨーロッパを悩ます難民危機のあおりか、この街でも差別や暴力にさらされるカーリドだったが、レストランオーナーのヴィクストロムは彼に救いの手をさしのべ、自身のレストランへカーリドを雇い入れる(公式HPより)。

「港町三部作」改め「難民三部作」と名づけられたシリーズのふたつめ。大げさな芝居や演出がなく、淡々と進むストーリー。絵になる構図。シリアスな状況の中のユーモアと善意。でも決して都合よくはいかない展開。映画の中の歌。ぜんぶすばらしかった!自分にも余裕がないときに、見ず知らずの人に優しくできるかどうかって、その人の経験に大きく左右されるんじゃないだろうか。見返りなんてまったく考えていない、まっさらな善意なんて、なかなか持てるものじゃない。でも、奪う人がいれば与える人もいる世界で、あなたはどちらになるのか、ということを描いている作品。パンフレットも買った。監督の「私はとても謙虚なので、観客ではなくて、世界を変えたかったんだよ」という言葉が印象的だった。

今年は喪中なので親戚一同が集まる会はなかったけれど、一応年始の挨拶をしに実家に帰った。家の近くにあった「波たろう」という定食屋が閉店してオシャレなカフェになっていた。お隣さんが古い家を建て壊してぴかぴかの新築を建てていた。辻堂海岸のおでん街「おでんセンター」の一部が建物ごとなくなっていた。おじいちゃんは相変わらず色んなことに文句を言っていて元気そうだった。お母さんは蟹鍋とお雑煮をつくってくれて、お年玉までくれた。そして「これを読みなさい」と言って伊藤詩織さんの『ブラックボックス』を渡してきたので一晩で読んだ。お父さんは庭にやってくる野良猫に噛まれて指が腫れあがり、藤沢市民病院に2週間ちょっと入院していたけど、年末に退院して今は元気そうだった。治療後で肉がえぐれた指の写真を楽しそうに見せてきた。お姉ちゃんは沖縄で働いていているので年末年始は帰ってこれなかった。「今年はまた沖縄に行こうか」とお母さんが言った。

1 note

·

View note