#ロシア紅茶の謎

Quote

各種の新聞や雑誌を漁る者、腰を据えて大河小説を読みふける者、専門的な歴史書や哲学書と格闘する者、見事に系統だった本を机上に積み上げて個人的な趣味の研究に没頭する者。図書館を穴埋め問題集をする自習室としか見ていない受験生たちより、彼らの方がよほど図書館を有効に利用している。私は人が夢中になって本を読んでいる姿が好きだ。だから、この図書館が好きだった。

有栖川有栖著『ロシア紅茶の謎』(2009年9月kindle版、講談社文庫)

17 notes

·

View notes

Text

約束は?

勇利はヴィクトル・ニキフォロフの熱烈なファンであり、演技、ジャンプ、発想力、容貌、高貴さ、スケートへの誠実さなど、ありとあらゆることについてヴィクトルのことを研究し、ヴィクトルを知る努力をおこたらない。この夜もそうで、彼は居間のソファに腰掛け、ヴィクトルの載っている雑誌をひろげて熱心に読みふけっていた。ヴィクトルは勇利の隣で紅茶を飲みながら彼を横目で見、昨日は確か動画に夢中だったなと思い出した。勇利は自由な時間はスケートの反省かヴィクトルに費やしているのである。

「勇利」

「……ん、なに?」

勇利が顔を上げてヴィクトルのほうを向いた。

「昨日は動画を見てたね」

「え? うん、そうだね」

勇利はこっくりうなずいた。

「明日は何をするつもりだい?」

「わからない。いまのぼくは、雑誌のヴィクトルのことで頭がいっぱいなんだ」

勇利は瞳をきらきらと輝かせ、声をはずませて宣言した。「頭がいっぱいなんだ」と言われるまでもなく、目つきと表情がそれを物語っていたので、ヴィクトルは噴き出しそうになった。

「そうか」

「うん」

「そんなに好きなのかい? ヴィクトル・ニキフォロフが……」

ヴィクトルの質問に勇利はますますうれしそうな顔をし、「うん」と大きくうなずいた。

「たとえばどんなところが?」

ヴィクトルはすこしおもしろくなって尋ねてみた。

「えっ、たくさんありすぎて語り尽くせないけど……」

「順番に言ってごらん」

「まず、スケートへの姿勢が最高だよ!」

勇利は力をこめて言った。スケートへの姿勢、とヴィクトルはこころのうちでつぶやいた。どういうことだろう?

「どんな?」

「いつもみんなを驚かせようと考えてる。何か変わったことをしようって。ただ勝つだけじゃないんだ、ヴィクトルは。いつだって新しいことを取り入れようとしてる。プログラムだって、毎シーズンぜんぜんちがうものをするんだよ。これまで見たこともないもの。こんなヴィクトルもいたのかって、まったく知らない、新鮮な彼を見せてくれる。振り付けも、自分の得意なつなぎってあると思うんだけど、同じことはやらないんだ。難しい入り方にしても、ジャンプの着氷後にしても、ショートとフリーでまったくちがうし、これまでのシーズンとも変えてくるんだよ。そしてそれがしっくりくるんだ……。勝つためだけのプログラムじゃないんだよ。勝てて、そのうえで見ているほうがはっとするプログラムなんだ」

なるほど……、勇利はそういうところに注目しているわけか。ヴィクトルは楽しくなってさきをうながした。

「ほかには?」

「もちろん、そんな高難度のプログラムを実行できる技術だよね。ジャンプは高いし、まったくみだれないし、お手本みたいな完成度なんだよ。それにいつも工夫があって、こんなことできるひといるんだ、ってぼくはびっくりするんだ」

「それから?」

「それから、それからね……」

勇利は熱心に、ヴィクトル・ニキフォロフについての自分の考えを語った。彼が「語り尽くせない」と言ったのは正しく、その話はいつまでも続きそうだった。ヴィクトルはよい気分だったけれど、いまの勇利が、当のヴィクトル本人にヴィクトルの好きなところを話しているときちんと理解しているのか、甚だ疑問だった。

「なるほど。そういう点がいいわけだね」

ヴィクトルは、勇利が冷めた紅茶を飲んで喉をうるおしたところでようやく言葉を挟んだ。聞いているのはおもしろいけれど、このままでは本当にひと晩じゅう続きそうだ。

「確かに、彼のやり方は俺も好きだな。勇利の言うとおり、驚かせようという発想力、想像力には熱がこもってるよね」

そういう創造性がなくなってしまったら自分はスケートができなくなるだろう。ヴィクトルはもっともだというようにうなずいた。すると勇利がうれしそうにはしゃいだ。

「ほんと!? ヴィクトルもわかる!?」

「わかるよ」

「ヴィクトルもヴィクトルのこと好き!?」

ヴィクトルは笑いだしそうになった。「ヴィクトルもヴィクトルのこと好き?」という質問に何かおかしさは感じないのだろうか。

「好きだよ」

ヴィクトルは率直にうなずいた。すると勇利はますますうれしそうになった。

「ほんと? ほんと? じゃあさ……」

結局、さらに三十分ほど勇利の「ヴィクトル談義」に付き合わされた。ヴィクトル自身が真剣に向きあっているところについて勇利は「好き」「尊敬してる」「こんなことできるスケーターはいない」と言ってくれるので、ヴィクトルは笑いながら、そういう点は確かに重要だと同意した。勇利はまるで「同志にめぐりあえた……」と言いたげな様子で胸を押さえ、はかりきれないほど感慨が深いといった態度だった。

「そっか……ヴィクトルもヴィクトルに注目してるんだね……」

「注目してるというか……、まあ、そうだね……」

ヴィクトルは笑いをこらえてうなずいた。勇利はほうっと息をついた。

「そんなにうれしい?」

「うん!」

勇利はにこにこ笑った。

「ヴィクトルについてこんなに話せるなんて……、もっと早くヴィクトルに話してればよかった」

文章構成としておかしくはないか、とヴィクトルはさらに笑いをこらえつつ、そうか、とうなずいた。

「これからもヴィクトルの話ぼくとしてくれる?」

「いいよ」

勇利が自分のことを語ってくれる状況というのもうれしいのだけれど、それ以上に、好きなことを話すときの勇利のそぶりがあまりに幸福そうでかわゆいので、もっと見ていたくて、ヴィクトルは快く了承した。

「本当?」

「本当さ」

「毎日?」

「毎日でもいいよ」

「絶対?」

「絶対……、どうしてそんなに疑うんだい?」

「だってぼくがヴィクトルの話始めたら、ピチットくんもクリスも急に上の空になるから……」

それはきみがしゃべりすぎだからだ……。ヴィクトルは我慢しきれず、ちょっとだけ声に出して笑ってしまった。

「でもヴィクトルなら大丈夫だね」

「ああ、そうだね。俺なら大丈夫だ」

いったいどれほど勇利の「ヴィクトル話」が続くのだろうと、ヴィクトルは何か好奇心のようなものがうずいた。

「衣装もいいだろう? これなんか、彼によく合ってるよね!」

ヴィクトルは雑誌に載っている写真を楽しい気分で指さした。それは自分でも気に入っている衣装で、ひとつのプログラムにつき何着も衣装を支度するヴィクトルが、そのときはそれだけで通したものだった。ヴィクトルの言葉を聞いて、勇利が瞳を星のように輝かせた。

「そう! これすごく似合ってるよね! ヴィクトルの魅力をここまで引き出す衣装ってほかにないよ! あっ、もちろんこれ以外のもすごくかっこいいんだけどね! ぼくはこっちのも大好きだけど……でもこれは特別っていうか……、ヴィクトルもこれが好きなの?」

「好きだね」

「そっか! じゃあさ、じゃあさ──」

ふたりはしばらくヴィクトル・ニキフォロフの衣装談義をし、やがて吐息をついた勇利はたいへん満足そうだった。ちょっと見ることがないくらい、彼は頬が紅潮していた。ヴィクトルも楽しかった。勇利が愉快な時間を過ごせたなら何より、と彼は思った。

「ねえヴィクトル……」

勇利が上目遣いでヴィクトルを見た。

「あの……」

「なんだい?」

「あの、あの……、いま、ヴィクトル・ニキフォロフ展が開催されてるんだけど……」

「ああ、そうだったね」

ヴィクトルの過去の衣装やプログラム、写真など、いろいろなものが展示されている催しだ。大きな画面で演技動画だって見られる。もちろんヴィクトルも知っており、協力だってしていた。

「あの、ヴィクトルがロシアに帰ってきたし、競技復帰もしたから、その記念にっていう行事なんだけど……」

ヴィクトルが当然心得ていることを勇利は真剣に説明した。ヴィクトルはくすくす笑いながらうなずいて聞いていた。

「それに、その……、一緒に、行きませんか?」

ヴィクトルは勇利を見た。勇利は顔をまっかにし、緊張しているようだった。断られると思っているのかもしれない。ヴィクトルに関して、まわりから手厳しい態度を取られてきたのだろう。それは勇利の語るヴィクトルの話が、あまりに専門的で奥深く、愛にみちているので、誰もついてこられないというだけの理由なのだけれど、そこのところを彼が理解しているかどうかは不明だ。

「いいよ」

ヴィクトルはかるくうなずいた。勇利が一緒に行ってもらいたいなら付き合うまでだ。彼が喜んでくれればヴィクトルもうれしい。

「ほ……ほんと……?」

勇利は信じられないというように目をみひらいた。ヴィクトルは笑いな��らもう一度うなずいた。

「本当さ」

「あの……ヴィクトルの写真見ながら、ヴィクトルの話してくれる?」

「するよ」

「大型画面でヴィクトルの動画見ながら、プロについて語りあってくれる?」

「もちろんさ」

「ヴィクトルの衣装がどれだけかっこいいか、たくさんたくさん聞いてくれる?」

「楽しみだね」

「…………」

勇利は胸に手を当て、目を閉じてまた感慨にふけっているようだった。ヴィクトルは尋ねた。

「いつにする? 俺はいつでもいいけど」

「明日! 明日!」

ヴィクトルは約束どおり、翌日、勇利と出掛けた。会場内はなかなか凝った装飾で、展示物も見応えがあり、来場した人たちは楽しそうだった。勇利は入り口でもう泣きそうなくらい目をきらきらと輝かせ、両手を握りあわせて頬を紅潮させていた。

「ヴィクトル、見て。ヴィクトルだよ。すごい……」

「ああ、そうだね」

ヴィクトルは同意してほほえんだ。

「さあ入ろう。どこからまわりたい?」

「待って。ぼく胸がいっぱいで……」

勇利は動悸がするらしく、胸に手を当てて幾度も深呼吸した。ヴィクトルは笑いをかみころした。

「落ち着いて。ゆっくりまわろう」

「うん。こころの準備をするから……」

間もなく「こころの準備」を済ませたらしい勇利は、普段にはない態度ではしゃぎだし、何を目にしても喜び、感激して、「ヴィクトル、ほらこれ!」とヴィクトルに教えた。いまの幸福をヴィクトルとわかちあいたいらしい。ふたりを見て、ほかの来場者たちが、「ヴィクトルがヴィクトルを見に来てる」「勝生勇利がヴィクトルにヴィクトル展を案内してもらってる」とほほえましげにうわさした。

「ヴィクトル、これ! これはヴィクトルが一度だけ着た衣装だよ。世界選手権のためだけにつくったんだ。わかる? 世界選手権のためだけにだよ」

「そうだったね」

「あっ、このプログラム! これもよくまねしたよ。どうしてもジャンプの入りが上手くできなくて、ヴィクトルはすごいなってまたヴィクトルを好きになったんだ……」

「そうなのかい?」

「こっちはファイナルの演技だね! 前の試合で納得できなかったのか、振り付けをすこしだけ変えたんだよ。ジャンプの入り方も変えた」

「そうだったかな」

「そうだよ! おぼえてないの?」

おぼえていなかった。試合を経験して振り付けを変えることはよくあるけれど、どの試合でどんなふうにしたかまではとっさに出てこない。勇利はおとがいを上げて、指を振り振りヴィクトルに説教した。

「だめだな、ヴィクトルは。ヴィクトルのファンとしてもっとヴィクトルのことを知らなくちゃ!」

「そうだね」

ヴィクトルは可笑しかった。自分の展示だけれど、自身の功績には誇りを持っているし、なによりも勇利がおおはしゃぎで解説してくれるので、ヴィクトルはすっかり楽しくなって、彼と一緒に愉快に時間を過ごした。

「この衣装! ぼくは見たとき、思わ��きゃーって言っちゃったんだよ! かっこいいでしょ?」

「ああ、かっこいいね!」

「こっちは髪を切ったときに着た最初の衣装……。ヴィクトルの髪が短いことが衝撃だったのと、それがかっこよくてすごく似合ってたのと、衣装がすてきだったのと、プログラムもそれまでのものからがらっと変わったのとで、ぼくの気持ちはめちゃくちゃになって、演技後泣いちゃったんだ……。この気持ち、わかる!?」

「わかるよ!」

「あっ、この写真! このカメラマンはね、ヴィクトルを本当にすばらしく撮るんだよ! ほら、すごくない? この表情と角度、すごくない!?」

「ああ、すごい!」

「ヴィクトル、最高だよね!」

「最高だね!」

勇利の気持ちが高ぶるに従って、ヴィクトルの気持ちもまた高揚した。ヴィクトルは勇利と一緒になってはしゃいだ。勇利が喜んでくれているのがうれしいし、こんなに勇利は自分を見ていてくれたのだなと、それもまた喜ばしい。ヴィクトル・ニキフォロフはそうした積み重ねをしてきたのだ。

「ああ、楽しかったね!」

会場を出ると勇利は機嫌よく言い、ヴィクトルも笑顔でうなずいた。自分ではおぼえていないこともあったし、それで思い出すこともあったし、自分の足跡を見直して感じることもあった。

「改めて見るといいね、どの時代も。悩んだり試行錯誤したりした時期もあったけれどね。スケーティングの上達ぶりも、ああして順番に映像を見るとよくわかる。いちばんわかりやすいのは速度だ。あと、スピンの回転の速さも──」

雄弁な勇利に釣られ、ヴィクトルもいろいろな話をした。勇利はうれしそうにうんうんとうなずいて聞き、自分の意見もたくさん述べた。濃密な、楽しい時間だった。しかし──、ふしぎなことに、家に帰るころには、勇利はどこか難しい、考えこむような表情をしていた。

「勇利、どうしたんだい?」

彼が黙りこんでしまったので、ヴィクトルは何かあったのかと案じて声をかけた。だが返事はなかった。

「勇利?」

「…………」

「勇利!」

「えっ」

勇利ははっとしたように顔を上げてヴィクトルを見た。

「な、なに?」

「呼んでも答えないから……」

「あ、ごめん。ちょっと考えごとしてた」

勇利はにこっと笑った。

「ごめん。ほんとに」

「いや、べつにかまわないが……」

何を考えていたのだろう? ヴィクトルの催しに熱中したあとなのだから、ヴィクトルのさまざまなことを思い起こしていたのかもしれないけれど、彼の表情はそんなふうではなかった。難しい問題に直面したかのように真剣な態度だったのだ。

勇利、また何かおかしなことを考えてるんじゃ……。ヴィクトルはひどく心配した。勇利はすぐにわけのわからない思考をするのだ。しかし、彼の大好きなヴィクトルの展示を見に行って悩むというのも変だ。

「どうかしたのかい?」

ヴィクトルはいくらか緊張しながら尋ねた。勇利はほほえんでかぶりを振った。

「なんでもないよ」

「本当に?」

「…………」

勇利はまた黙ってしまった。「なんでもない」という様子ではあきらかにない。ヴィクトルはますます気がかりになった。

「あ、もしかして、見足りなかったかな?」

ヴィクトルはにっこり笑って指を一本立てた。

「もっと会場にいたかった? 言ってくれたらよかったのに」

勇利はすみからすみまで見学していたけれど、彼はヴィクトルのものはいくらでも見たい性質なので、物足りなかったのかもしれない。ほかに理由が思い当たらず、ヴィクトルはそう言ってみたのだけれど、勇利はじっとヴィクトルをみつめるばかりだった。

「ヴィクトルは見足りなかった?」

「え? いや、俺はべつに……」

「……そう……」

勇利はうつむいた。なんだ? 無理やり付き合わせたと思って反省してるのか? いや、ちがうか……? ヴィクトルにはさっぱりわからなかった。

結局勇利は、会場にいるときの楽しそうな彼からは考えられないほど物静かになり、それは帰宅してからも続いた。機嫌が悪いというわけではなく、ヴィクトルが話しかければごく普通に返事をするのだけれど、どこかしゅんとしているような、やるせなさそうな、なんとも寄る辺ない身であるかのような態度だった。

「勇利、何かあったのかい?」

いつまでも思案に沈んでいるようなので、とうとうヴィクトルは、食事のとき、思いきって勇利に尋ねた。

「帰り道からなんだか変だよ。会場ではあんなに喜んでたのに。どうしたんだい? 何かかなしいことがあったの?」

「あの……」

勇利は顔を上げ、何か言いたげにヴィクトルをみつめた。ヴィクトルは息をつめて返事を待った。またとんでもないことを言いだしそうだと思ったけれど、このまま沈黙されるよりはよい。勇利は気持ちを溜めこむと大変なことになるのだ。

「ぼく……」

「ああ、なんだい?」

「…………」

勇利は目を伏せ、幾度か瞬くと、ゆっくりとかぶりを振った。

「……なんでもない」

「…………」

なんでもなくはないだろう! ヴィクトルはそう叫びたかったが、勇利に詰め寄ったからといって答えが得られるわけではない。強引に話をさせようとすると、正反対の結果になりそうだ。彼はぐっとこらえ、「そうか」とうなずいた。どうすれば勇利は話してくれるだろう?

何が勇利をあんなふうにしたのか……。謎を解くための手がかりがあるのではないかと、夕食後、ヴィクトルは居間のソファに座り、ノート型コンピュータをひらいて、自分の動画をひとつひとつ見ていった。会場で流れていたのがどの試合の映像なのかわからないので、適当に選ぶしかなかった。勇利に訊けば教えてくれるだろうけれど、彼にいまヴィクトルのことを質問するのは危険だ。

「うーん……」

しかし、思いつくことは何もなかった。それはそうだろう。なにしろ、勇利はこれまでも休みなくヴィクトルの動画を見てきたのだ。いまさら、演技を見直したからといって何かいやな気持ちを抱くとは思えない。つまり、勇利は彼が熱中しているヴィクトルそのものではなく、あの会場で不安なことをみつけたのだ。それはいったいなんだろう?

ヴィクトルはさらにうなった。あのときの勇利の行動を思い起こしてみても、さっぱりわからなかった。彼があの場で態度を変えたことは一度もないし、誰かに話しかけられたりもしなかった。ヴィクトルと、ヴィクトルについての話しかしていなかったのだ。何かまずいことを言ってしまっただろうか? ひとつも思い当たらないけれど……。

ヴィクトルはディスプレイに目を向けながら、その実、すでに動画をまったく見てはいなかった。画面の中のヴィクトルは、現実のヴィクトルの悩みなど何も知らぬ様子でスケートに打ちこんでいた。

「──ヴィクトル」

ふいに背後から声をかけられ、ヴィクトルははっとして振り返った。勇利が立っており、彼はヴィクトルのコンピュータをみつめていた。

「ヴィクトルの動画見てるの?」

「ああ……まあね」

ヴィクトルは注意深く勇利の表情を観察した。勇利は思うところがあるかのように、じっと画面を見ている。ヴィクトルは瞬いた。やはりヴィクトルの演技が問題なのだろうか?

「なぜ見てるの?」

「なぜって……」

「ファンだから?」

「え?」

ヴィクトルは戸惑った。どういう意味だろう? 確かに勇利はヴィクトルのファンだからヴィクトルの動画を見るのだろうけれど……。

「…………」

勇利はしずしずとソファをまわりこんできて、ヴィクトルの隣に腰を下ろした。彼は両手をそろえて膝に置き、こころもちおもてをさしうつむけて、あえかな吐息を漏らした。そのさびしそうな様子にヴィクトルはどきっとした。

「勇利……、どうしたんだい?」

「ヴィクトル、あの……」

勇利が言いづらそうに口をひらいた。ヴィクトルは自分のすべての注意力を勇利に使うつもりで耳を傾けた。

「あの……」

「なんだい?」

「あの……」

勇利は思いきったように顔を上げると、ヴィクトルのほうへ向け、せつなそうに尋ねた。

「ヴィクトルは、ヴィクトルのことをすごい選手だって思う?」

「え?」

ヴィクトルは意味がわからなかった。しかし勇利はこれは大切なことだという顔つきで答えを待っている。自分をすごいと思うかどうか……、「すごい」というのは他人への評価のために使う言葉ではないだろうか? しかし、ヴィクトルが自身のすることに自信と誇りを持っていることは確かだ。

「もっともすばらしいスケーターのひとりだと思うよ」

ヴィクトルはうなずいた。勇利はぱちぱちと瞬いた。

「そ、そうだよね。そうだよね……そう……」

彼は不安そうにつぶやいた。ヴィクトルはふしぎだった。なんだろう、この反応は……。

「勇利はそうは思わないかい?」

ヴィクトルが尋ねると、勇利は勢いよく答えた。

「思う!」

「そうかい?」

「うん! すごく思う! ヴィクトルは唯一無二の存在だよ!」

「そうか……」

だったらなぜそんなに落ちこむのだろう? ヴィクトルにはわからなかった。

「じゃ、じゃあ、その、あの……」

勇利はまたうつむき、前髪をしきりとかき上げながら言葉を探しているようだった。

「あの、じゃあ、じゃあさ……」

「ああ」

「ヴィクトルは……」

「なんだい?」

ヴィクトルは優しく勇利をみつめた。勇利はしばらく沈黙し、それから声を大きくして尋ねた。

「ヴィクトルは、ヴィクトルのコーチをしてみたいって思う!?」

「──えっ?」

ヴィクトルは何を言われたのか理解できなかった。ヴィクトルがヴィクトルのコーチをする。そんなことは不可能ではないか。つまり、ヤコフというコーチなしで、ひとりでやってゆくということなのだろうか? そうしたいかという質問か?

ヴィクトルは勇利をみつめた。勇利は必死の思いがこもっている目で、せつなそうにヴィクトルを見返した。彼を見ているうちにヴィクトルの中で何かが輪郭をつくり始め、それはすぐにはっきりしたかたちになった。

勇利にとってのヴィクトルコーチが、選手のヴィクトル・ニキフォロフのコーチをしたいかということか!?

つまりはそういうことなのだろうか。自分よりもヴィクトルのほうをコーチしてみたいかと、勇利はそう訊いているのだろうか? いやしかし……それは……なんというか……まさか……。

「ぼくよりヴィクトルのほうに興味を感じる?」

まさか、というヴィクトルの思いとは裏腹に、まさに勇利はそれを意味することをためらいながら訊いた。

「い、いや……」

「ぼくのコーチはやめて、ヴィクトルのコーチをしてみたい……?」

「…………」

ヴィクトルは謎が解けたような気がした。勇利が催しの帰り道で不安そうになったのは、ヴィクトルがあまりにもヴィクトルの演技を褒め、評価し、はしゃいで語ったからなのだ。確かにヴィクトルは、勇利以外のスケートをあそこまで熱心に分析したりはしない。よいと思う演技はそのままよいと口にするけれど、情熱的に話すことはない。今日は勇利の熱狂的な態度に釣りこまれてそうなっただけなのだけれど、勇利は「ヴィクトルはぼくに興味をなくし始めている」と感じたのだろう。

「あ、あの……」

勇利は頬を赤くして一生懸命に訴えた。

「ぼくヴィクトルのことは大好きだし、すごいスケーターだと思うし、尊敬してるし、永遠にみつめていたいし、愛してるけど……」

「…………」

「だけどヴィクトルには……ぼくだけ見ていて欲しいんだ……」

勇利の瞳がしっとりとうるんだ。彼は両手を胸の前で握りあわせ、ヴィクトルのほうへわずかに顔を寄せた。

「ぼくはヴィクトルみたいな才能はないし、彼ほど完成度も高くないし、精神的にももろいし、おかしな失敗をすることも多いけど、」

勇利はヴィクトルの瞳をいちずにのぞきこんだ。

「でもぼくがんばるんで! ヴィクトルに負けないようにがんばるから! ぼくだけのスケートをしてみせるから! だから、ヴィクトルは……」

勇利は熱意のこもった口ぶりでささやいた。

「ヴィクトルは……ぼくだけ見ていてください……」

「…………」

ヴィクトルは言葉もなかった。なんのことはない。勇利は、ヴィクトルコーチのことで、ヴィクトル選手にやきもちを焼いていたのだ。そういうことだったのだ。そうか。そうか……。

そうか。

ヴィクトルは安堵のあまり、しばらく口が利けなかった。そうか。そうだったのか。やっぱり勇利だな。意味がわからない。普通、そんなものの考え方をするか? まったく。まったく……。

「ねえ……、何か言ってよ……」

勇利が上目遣いでヴィクトルを見た。

「どうして黙ってるの? ヴィクトルはやっぱりヴィクトルのコーチがしたいの?」

「いや……」

「ヴィクトルはぼくのコーチじゃん……」

勇利はくちびるをとがらせてぶつぶつ言い始めた。

「ワールド五連覇してくれないとだめって言ったじゃん……ぼくから目を離さないっていう約束じゃん……なのに……」

彼はきっとヴィクトルをにらむと、こぶしをにぎりしめ、子どものように叫んだ。

「ヴィクトルのうそつき!」

ヴィクトルは大きな声で笑いだした。本当に、勇利はどうしようもない。こんなことを言いだすなんて思ってもみなかった。どうしようもなく変で、どうしようもなく……、かわゆい。

「ああ、勇利、うそじゃないさ。俺は勇利だけを見てる。勇利だけのコーチだよ」

「だってヴィクトルの動画ずっと見てたじゃん」

「それにはちゃんと理由がある」

「今日だって、ヴィクトルのことずーっとずーっと褒めてた。楽しそうだった」

「きみに釣られただけだ」

「そうなの?」

「そうだ」

「じゃあ本当はヴィクトルのことすごいって思ってないの!?」

「…………」

それも気に入らないらしい。まったく勇利は難しい。

「いや……、思ってるよ」

ヴィクトルは笑いをこらえながらかぶりを振った。

「でも俺は勇利の演技を愛してるからね。ほかなんて目に入らないさ」

「ヴィクトル・ニキフォロフの演技でも?」

「ああ、ヴィクトル・ニキフォロフの演技でもだよ」

「…………」

勇利は物珍しいものでも見るような目つきでヴィクトルを眺めた。

「ヴィクトルが目に入らないなんて……、ヴィクトル、変わってるね……」

「ヴィクトルコーチはそうなんだよ」

ヴィクトルは勇利の腰を抱き、おもてをのぞきこんだ。

「それにヴィクトル・ニキフォロフには、ヤコフっていう優秀なコーチがいるだろ。彼ってあまり言うことを聞かないらしいし、大変な思いはヤコフにまかせるよ」

もっとも、ヴィクトル・ニキフォロフよりも勝生勇利のほうが手がかかるけどね……。ヴィクトルはちいさく笑った。

「もしヤコフコーチがいなかったら、ヴィクトルは……」

「そういうことを言わないでくれ。俺は勇利しか見えないと言ってるのに、ほかの選手の話をするなんて、勇利は俺をいじめてるのか?」

「そんなんじゃないけど、だってヴィクトルが……」

勇利は頬を赤くしてまつげを伏せると、甘えるようにちらとヴィクトルを見て、「えへっ」と笑った。

「じゃあ、証拠見せて」

「証拠?」

「ぼくしか目に入らないっていう証拠」

「いいよ」

そんなのは簡単なことだ。ヴィクトルは勇利を抱きしめ、顔を傾けてくちびるに優しくキスした。

「!」

その瞬間勇利は身体をこわばらせ、目をみひらいてヴィクトルを凝視した。予想外のことをされたという反応だった。えっ、とヴィクトルは戸惑った。こういうことじゃないのか?

「ば──ばか!」

勇利はヴィクトルの肩を押すと、口元に手を当て、頬をまっかにした。

「何してるんだよ!」

「だって勇利がきみだけだっていう証拠を見せろっていうから……」

「ぼくが言ったのはそういう意味じゃないの!」

勇利は気恥ずかしそうに叫んだ。

「今日ヴィクトルのことを話したみたいに、ぼくの演技についてたくさん語って欲しいっていうことなんだよ!」

「……なんだ」

そういうことだったのか……。ヴィクトルは可笑しくなった。ぼく以外見ちゃいやだ。ぼくの演技について話して。ぼくだけのコーチでいて……。

勇利はなんてかわゆいのだろう。

「本当に、おまえしか目に入らないよ」

ヴィクトルはその証拠に、もう一度勇利を抱いてキスした。

2 notes

·

View notes

Text

2019/01/12-2019/01/18 ひとり旅(Russia,Italia)⑤

このペースだとあと3記事くらいかかりそう。

ロシア3日目、2回目の朝。

目が覚めたのは昨日より少し遅い午前8時ごろ。疲れもあるのかもしれないけど、慣れない土地で慣れない交通機関を使ったり、コミュニケーションの末に滞在許可証を入手したりと諸々のクエスト達成によりロシアに慣れてきた証拠、でもあるような気がする。しかし早いもので、今日がサンクトペテルブルク観光できる最後の一日になってしまった。早い…後悔しないように好きなところをまわろう。

ホテル目の前のネフスキー・プロスペクトという大通りを西へまっすぐ進んで徒歩10分程度、途中血の上の救世主協会へ回り道をしながら今日の最初の目的地に到着。

めちゃくちゃクリスマス感!ハッピ~!!ここでの目的は朝ごはん。エリセエフスキー(http://www.kupetzeliseevs.ru/)は高級食材店がメインかつカ��ェ営業もしている由緒あるお店。らしい。日本でいえば紀伊国屋みたいな位置づけなのかなぁ。帰りにここでお土産買いこもうかと思っていたので、下見のつもりで朝訪れてみたのだった。でも覗き込んだ各種商品の価格帯は成城石井のそれよりも高かったので、目論見はそっと胸にしまい込んでおくことにする。ショーウィンドウを眺めていたらウェイターさんが声をかけてきてくれたので、コーヒーとパンケーキを注文した。

席に着くと比較的すぐに注文の品があつあつで出てきた。ロシアやっぱりサービス悪くないよね??「パンケーキ」は、いわゆる日本のものとはちょっと違ったチーズin小麦粉の薄焼きという感じで、見た目は完全におやき。まぁ、多少イメージと違かろうがあったかくてもちもちしているものは美味しいと相場が決まっている。特に躊躇もせず口に放り込むと、レアチーズケーキの、あのレモン風味のチーズらしきものが入っていて、当然のように美味しかった。ていうかロシアって今のところ食べ物のハズレがない。美味しい~。写真の通り練乳とジャムもついてきてたけど、ちょっと舐めたら「「「「「甘」」」」」だったので味わうのは控えめにしておく。エスプレッソで口の中を落ち着かせてしばしゆっくりしつつ、次の目的地へ出発。ちなみにほかにはおばあちゃんと孫っぽい二人組のお客さんがいた。この日は月曜日。これから幼稚園にでも行くのかもしれない。

ファベルジェ美術館

サンクトペテルブルクの美術館はエルミタージュだけじゃない!実はロシア美術館こそ見ておくべきハイライト、という口コミもネット上ではちらほら見かけたんだけど、どうしても行きたいところと天秤にかけて今回はパス。美術館、1回入ったら最低2時間はうろついてしまうからやっぱり行きたい場所を絞らないとどっちつかずで後悔してしまう予感がすごい。そんなわけで今日のメインはこ���。

みんな大好きインペリアル・イースターエッグがた~くさん展示されてるファベルジェ美術館だよ!建物も新しくて小綺麗で、比較的こじんまりしていて…正直とても居心地が良い。あと展示物が宝石とか細工とかなので、そもそもが華やか。

こんな感じになんとなく作品の色合いごとに展示が分けられていたりするの、本当さぁ…""馴染む""んだよな…。いつまでも見ていられる。アンティークモチーフで埋め尽くされたセピア色の豪奢な空間だって非日常で嫌いじゃないけど、洗練されたこの感じ、やはり「現代」っぽい圧を感じて落ち着く気がする。なんて、ファベルジェだって充分に歴史はあるはずなので、ここは内装の問題か。ところでチケットをもぎられる時、スーツ着たガタイのいいお兄さんに"Where are you from?"と話しかけられた。日本、と答えると満面の笑みで「Oh!コニチワ!!エンジョイしていってください」。ロシアで初めて耳にした日本語になんだか一気に笑顔になってしまった。おかげで最後まで心地よく鑑賞できた。 お兄さんСПАСИБО~~!

ところでここの美術館には細工物だけじゃなくて絵画もいくつか展示されていた。そのうちのひとつになぜかふと目が留まり、足を止めてみる。絵のタイトルなんて普段チェックしないんだけど、確認してみると"Judgment of Paris"。…パリってフランスのパリのことか。いや~それにしては描かれてる人たちの服装とかピンとこないけど…とその場でググると、「パリス」というのは人名のようで。Wikipediaで専用記事もあるから有名なモチーフなのかな?とページを開いて、「あ、ああーーー!!!!」となる。トロイア戦争の!ヘラとアテナとアフロディーテのやつだ!!黄金の林檎の!パリスの審判!!!

***~以下自分語り~***

私は古代史を含む世界史にはあまり明るくないけど、かつて某学習漫画シリーズを愛読していたおかげで局所的に知っているエピソードはいくつかある。今回のパリスの審判のように。ちなみにこのシリーズ、"ミイラ"をキーワードに世界各地の遺跡やそれらにまつわる歴史的出来事にスポットを当てて紹介していくもので、幼稚園時代から"生死"とか”死後の世界”というテーマに惹かれていた私は夢中になって読み返した記憶がある。結果、「エジプトの3大有名ピラミッドはギザ、クフ、メンカウラそれぞれの王のものであること」、「クフのピラミッド表面にはまだ綺麗に化粧岩が残っていること(今どうなのかは知らないけど…)」、「ツタンカーメンの黄金製のマスクが重すぎてその下のミイラの鼻先は潰れていること」なんかを常識レベルの知識として捉える小学3年生が爆誕した。そういえばパリスの審判の内容は当時の私にとってはメチャクチャ不可解だったな。「史上最強の権力・絶対不敗を導く知能・至上の美女」からどれでも好きなものをおひとつ、という状況下でなぜ最後を選ぶ?!マジで謎。いや今でも謎すぎるけど。私なら絶対にアテナ選ぶのに…。(今改めて調べたら若干記憶違いで、"史上最強の権力"→"アシアの君主の座"、"絶対不敗を導く知能"→”戦いにおける勝利”とのこと。確かにだいぶ限定的ではあるけども…)

そしてそのエピソードから芋づる式に、神話として語り継がれていたトロイアの実在を少年時代から信じて追いかけ続けたシュリーマンというドイツの考古学者と資産家のおじさん二人組がいたこととか、トロイの木馬の逸話、アガメムノンという人物や顔をかたどったマスクが存在したこと、さらにはマヤが太陽信仰でマチュピチュが階段状のピラミッドの神殿であること、独自の超正確な暦を持っていたこと、改宗を大義名分として黄金略奪のためにスペインがインカ帝国に攻め入ったことやら日本の藤原家から即身仏になった僧の存在や、その弟子に鉄門海という人物がいたこと。遺体を安置する入れ物"厨子"なんて言葉もそこで知った。

ミイラというキーワードを伏せてしまえばあまりにも偏りまくりの断片的な知識すぎる。まぁこのへんの影響で世界ふしぎ発見!とか一時期結構ちゃんと見てたんだと思う。吉村先生とかちょっと憧れてた。

***~自分語り終わり~***

思わぬところで自分のルーツに出会ったことになんとなくウォーッとなって、しばらくまじまじとその絵を眺めてしまった。ていうか絵画って神話や史実をもとにした作品だと、結局描き手の解釈を反映した二次創作になるんだろうな~。そう思って絵を見ると色々なところに思いを馳せることができる。きっとこういう背景知識があればあるほど、美術館というのはエンタメの宝庫と化すんだと思う。まぁ、自分の身の丈に合ったところに行くほうが楽しめるということか。興味が湧けば、それをモチベーションに世界史をなぞってみるとよいかもしれない。いつか私にもそういう波が来るかもしれないと思うと、少しだけ楽しみでもある。

再び街中散策

美術館を一通り巡って満足したので再度街中をうろうろ。直近twitterでバズってたロシアのやばい粉(https://togetter.com/li/1299985)が無いか探してみたり、デパートで初代プレステのワゴンセールを見て笑ったり。スタバを覗いてご当地限定:マトリョーシカタンブラーが"在る"ことを「見て」満足するなどした。タンブラーな~…かわいいんだけど、数買っちゃうと結局使いこなせないので…。さくらモチーフとか、台湾で買ったメチャカワのものがあるので今のところはそれで満足することにするね。

道を歩けばマトリョーシカに当たるってくらいたくさんいた。個性あふれててみんなかわいい!しかし3枚目の子があまりにも不遇すぎるのでなんとか助けてあげたい。

マトリョーシカがお出迎えしてく��ているのはたいてい土産物屋。何の気なしに覗いたそのうちのひとつで、大学生くらいでは?という若いねーちゃんからむちゃくちゃアツいマトリョーシカのプレゼンを受けた。あまりにも接客熱心なその姿勢に観念して、じゃあ1つは商品買うね、と決めたロシア伝統柄スカーフの試着にも延々付き合ってくれたので、なんだろう…暇だったのかな。単純にいい人だったのかもしれない。ところでパーソナルカラー診断なるものがtwitterをはじめとするSNSで流行りだして久しいけど、瞳の色に合わせてコーデを意識するといいとか、海外の人はよくそうするものだ、とも併せて聞いたことがある。いや言うて日本人の瞳なんてほぼほぼ黒でしょ…と思っていたけど、このよく笑いよく喋るねーちゃんは私がスカーフをまとって鏡の前に立った時にはスッ…と黙って私の眼と色柄とを見比べて、あなたにはこっちのほうがいいと思う、なんてコメントをしてくれたりした。単なるリップサービスかもしれないけど、あーそういうところやっぱ見てるんだな~という気づき。そもそも欧米の人は眼が大きい=顔全体に与える瞳の色のインパクトが強い、というのはあるんだろうけど。でも、黒だと思い込んでいた自分の眼も"こげ茶"だという診断を以前プロから受けたりもしたので、見る人が見れば違うのかもしれない。なんだか半ば押し売りで買わされたみたいになってしまったけど、試着にそれなりに時間をかけて選んだこと、"これはあなたにすごく似合ってると思う!"と言ってもらえたこともあり、最終的には結構しっかりこのスカーフのことを気に入っていた。顧客満足度はこうして上げるものなのかもしれない。(にごりのない青色とピンクの組み合わせはかわいくて好きだし、日本に帰ってから早速使っている)

ここであんまりにも長く話し込んでしまったので、次の目的地までめっちゃ小走りした。ねーちゃんは"サンクトペテルブルクの出身としてはあなたにぜひこれを買って帰ってほしい"、と最後までマトリョーシカを勧めてきたけど、道端の土産物屋にしては結構な額買ったからもう許してくれ。ごめん。

異国にて"異国"料理

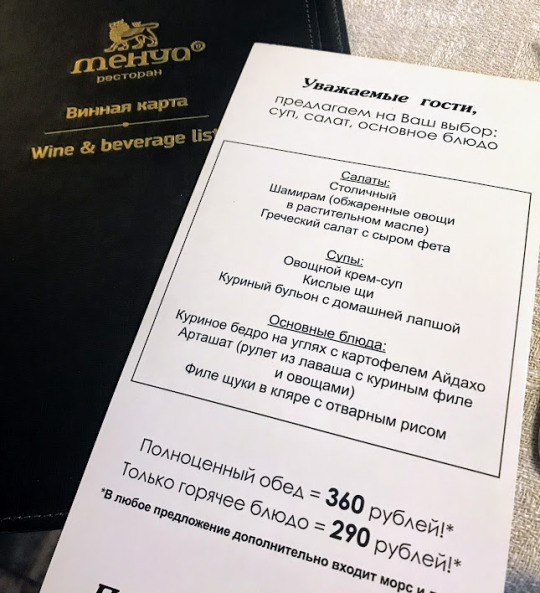

行きたかったのはここ、メヌア(http://www.menua.spb.ru/)!地球の歩き方に載っていたアルメニア料理のお店。

昨晩ボルシチをひとくち食べてからというもの「ロシアにいる間の食事は全部ボルシチにすっぞ!」と決めてたんだけど、「日本人にはなじみの薄いアルメニア料理を提供するお店」という紹介文を見て一気に心が揺らいでしまった。あー…そういえばアルメニア料理なんて食べたことないし、そもそも味付けだってまったく想像もつかない。ていうか言われるまでアルメニアという国の存在を意識したことが無かった。まぁ…でも23区内のどっかでは食べられるんじゃ?と「アルメニア料理 都内」でググってみてもまったくヒットしない。マジで?東京でこうなの?これここで帰国しちゃったら一世一代の機会を逃すのでは?そう思うと居ても立っても居られなくなり、お手軽な量とお値段のビジネスランチが提供されるギリギリの時間にお店に滑り込んだ。

お昼時をだいぶ過ぎていたこともあり、会計を済ませたらしいひとりと入れ替わるようにして席に着くとお客さんは私だけ。うわ…ランチタイム終了直前に仕事増やしてごめん…募る申し訳なさ。それでもお店の人には案外嫌な顔はされなかったのでちょっと安心。ビジネスランチをお願いします、というと英語表記のメニューは用意が無かったようで、ロシア語表記のものを手渡された。

マジでねえ、わかってはいたけど何一つ読めない。

ウエイトレスさんもこちらが観光客だということは察してくれて、指差ししながら”Um..., This is a fried Chicken, and this is a fried fish.”みたいな説明をしてくれる。あっそもそもなんか選択制なんだねこれ。丁寧な説明ありがとう!(CV:鈴木千尋)

うーん、いつもだったら間違いなく鶏肉にするんだけど…ざっとググった情報では、アルメニアは内陸国で、セヴァン湖という大きな湖を有している。滋賀県では? あと、全体的にめちゃくちゃ標高が高いとか。つまり魚料理を選ぶと淡水魚が出てくる可能性が高いのかな。日本だとなんとな~くいい印象の少ない淡水魚(というか海の魚が美味しすぎるよね)、海外の味付けってばどんなもんよとは思いつつ、よりオリジナリティ溢れる味付けのものが出てくるかも!と一か八かでオーダーしてみた。

これがアルメニア料理だ!!(ドン!!!!!)

…見た目には思った以上に何の変哲もないフィッシュフライ。なるほど説明は間違っていなかった(後から思えば"ビジネスランチ"なので、可能な限り無駄を省いた内容になってるんだろうなとは思う)。ナイフで切ってみると、正体はやはりというかなんというか、白身魚。結論から言えばフライ本体は限りなく無難な、よく言えばとても安心感のある味。ていうかこれ衣自体に味がついてるんだな~。単体でも全然美味しいわ。

で、こうなると白いソースと添えられた米が普段の食文化圏のものとどう違うか、を味わってみるのがいいか…とソースの味を確かめてみる。予想はサワークリーム!…だったんだけど酸味はほぼなくて、どちらかと言えばチーズっぽさ。でもチーズほどの独特のにおいもなく、もっと言えば塩気もハーブの香りもあまり感じない…。これはなんなんだろう。”まろやかな何か”であるのは間違いないけど…。フライと一緒に食べるのがやっぱ正解なのかな。

ともあれ全体が食べられる味であったことに安心したところで、店員さんに"何の魚ですか?"と聞いてみた。向こうも不意を突かれたのか「えっ?!」という表情になって、相当程度の低い英会話が約2名の間で繰り広げられた挙句うやむやで終了。そーだよねえ。私だって仮に寿司屋でバイトしてたとして「これは鯵です」「ハマチです」「しめ鯖です」を日本語では言えるけど、英語で何て言うの?ってそんなん答えられない。正解を言ってもらったところでこっちも英語名わからんしな。結局何の魚かは不明のままだけど、そういえば臭みとかは全然感じなかった。というか、散々淡水魚について推測を働かせてはみたけど知っている中で一番近しい食感と味は”鱈”ですね…。川魚?にしては随分とふっくらしていた。

お米に関しては、うーん、タイ米とかと同じ類かな?コメ、と思って食べるから始めこそ強烈な違和感があるけど、慣れてしまえばあ~こういうやつよねという感じ。海外のお米にありがちなパラパラとした食感に、やや軟らかめ?という印象。これは炊き方の問題かもしれないけど。めちゃくちゃ偉そうな物言いになってしまった。まぁ、やっぱりわたしには慣れたジャポニカ米が一番かも。

一緒に出てきたベリー色のジュースは見た目通りさわやかに甘酸っぱくて、デザート感覚で一気にいただける。たぶんだけど、ロシアではポピュラーだと聞いていたクランベリージュース "モルス(морс)" ではなかろうか。メニュー一切読めないから何もわからないけど。

宗教施設

お腹も満たされたので16:00前くらいにお店を後にした。朝からの曇天についに雪がちらつきはじめ、辺りは一気にもう日が落ちたような暗さ。まだまだ夕方と呼ぶのも微妙な時刻に感じるけど、この日の日の入りは16:30ごろらしいので、間違いなく夕闇は迫っている。なんとなく旅の終わりを感じて足を急がせたくなってしまうけど、ふと、そう言えばロシアに来てから一回も教会・聖堂のたぐいをまだちゃんと見ていなかったなと思い至る。そこで、外観だけは往来の行き来で目に入れていたカザン大聖堂を目指してみることに。敷地内の庭を抜け、重い扉を開けると外の人気のなさとは打って変わって多くの人でにぎわっていた。もしや皆、救いだけじゃなく暖を求めてここに…?

これまで欧州へ出かけてはそこそこ結構な数の教会を見てきたけど、東方正教の教会に入るのは初めて。ぐるっと見回してみたけど、天井が高く、荘厳な雰囲気はほかの地域と変わらず。ガイドブックなんかを熟読すればきっと細かい点が違うことがはっきりわかるのかな。そんな私でも唯一すぐにわかる、カトリック・プロテスタントの教会と違う点といえば、4本の線で構成された十字架が掲げられていること。まぁ…成り立ちから言えば十字と言わないのかもしれないけど…。そんなところからも漂う異国情緒。

ちなみに東方正教においては宗教施設の中で女性が髪を出すことがNGとのことだったので、その辺で調達したラビットファーの帽子を着用してみた。毛を隠す素振りさえしていれば、一応その辺はお目こぼしいただけるようで。でもほかの本には”失礼に当たるから帽子は脱ぐこと”とか書いてあったしどっちやねん…とびくびくしつつ最初は端っこに縮こまっていたけど、東洋人の地味ないち旅行者に注意を払う人なんてそこにはいなかったのであった。そもそも案外その辺緩そうな感じで、アジア系・中央アジア系・ヨーロッパ系エトセトラ、めいめいがわりと自由な格好で過ごしている。総毛皮のコートを着こなす(おそらくは)ロシア人のおばあちゃん達にはさすがの貫録を感じた。

ひととおり教会内を歩いて眺めて、祀られている"ご本尊"、イコンへ挨拶していくかと思ったところで長い長い列を目の当たりにする。巡礼に来た人達がこんなにも。こうなると興味本位で並ぶのも失礼かな…という気もして、何となくお参りはやめておいた。それでもしばらく壁にもたれて様子を眺めていたけど、行列はいつまでも途切れる様子がない。こちらのクリスマス…というか聖なる日?が1月7日ということもあり、いつもよりも巡礼者の数が多かったりするのかもしれない。

正教会におけるイコンは祈り、口付けする、聖なるものであるとのこと。wikipediaに記載されているまさにその通りにイコンに向けて何度も頭を下げて祈り、口付けをしていく人、その後ろでただじっと自分の番を待つほかの参拝者を見ながら、なんとも言えない不思議な気持ちを噛み締める。

かたちを持たない何かをここまで信じることのできる彼らの気持ちは、ある意味"わたし"にもわかる気はする。それでもこの縋りつくような切実さまでは、どうもわかるような、わからないような。

最後の晩餐

ドム・クニギという本屋で現地の絵本を物色しつつ紅茶やチョコなんかの軽いお土産を買って、ロシア最後の晩餐をダチニキ(https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g298507-d3198193-Reviews-Dachniki-St_Petersburg_Northwestern_District.html?m=19905)にて。ホテルから徒歩1分だし、口コミも高いし、何より値段もお手頃とのことで1度は入ってみようと思っていた。

佇まい、こんな感じ。パッと見はバーか?といった派手な電飾で彩られている上、お店の入口は地下なので階段を降りきるまではアングラな店じゃないだろうな?!でドキドキ。滞在中唯一読めるようになったロシア語「Кафе(cafe)」の文字を信じて扉を開けてみれば、家族連れと暇そうなおじさんたち、2グループのお客さんがワイワイやっていてムチャクチャ平和。照明も明るくて、ファミレスみたいな雰囲気。ウエイターさんから愛想よく渡されたメニューも、個人の居酒屋というよりはどうもチェーンのそれっぽかったので、ほんとに日本で言うジョナサンとかデニーズとかそのたぐいなのかも。わかんないけど。

いざボルシチ!と入店前は思っていたんだけど、ロシア料理のルーツをよくよく調べてみたところ、ボルシチはもともとウクライナ発祥の料理らしい。マジか。昨日あれだけありがたがって食べてたのに。ロシアがルーツのスープとなると魚の澄まし汁のようなウハー、もしくはスパイシーで酸味のきいたサリャンカが代表格だということ。言われてみれば確かにメニューのスープリスト、トップに来てるのはボルシチじゃなくてサリャンカだ…!!!さて、どっちを頼もうか。一応考えるフリはしてみたけど、答えは一瞬で決まっていた。

サリャンカ、ください!!

ま~~~~もう見た目からして圧倒的に美味しそう。飾らない素朴なお皿に盛られているのも相まって「いつもの一品」感が最高。味のベースはやっぱりブイヨンなので美味しくないわけがなかった。結構しっかりスパイスが使われたサラミソーセージ(?)がてんこ盛りになっていて、これについてもポイント高い。薬味はまたしてもローズマリーとスメタナだったので味が濃い目の食べ物と組み合わせるのはこの辺が定番なのかも。味噌汁に白米的な?最高だな。もしこの先日本が沈没でもしたらロシアでスープを飲む職業に就きたい。

そう言えばロシア料理の代表格であるピロシキ、ようやくここで口にしてみた。なんとなくこっちは味の想像がつくので後回しにしてきてしまったんだけど、せっかく本場に来たし1回は食べておきたいしね。中身を何種類かから選べたので絶対に外さないだろうポテトを選択し、ほかほかの状態で出てきたのを待ってましたとすぐ一口。あー…うーん、こういう感じかぁ。あったかくて美味しい。美味しいんだけど、個人的にはもう一押し味にパンチがあってもよかったかも…なんて。あんまり塩やバターを生地に練り込んでないのかな。ポットパイの上に載っているアレと同じ舌触りと味だったように思う。というかもしかしてこれ何かと一緒に食べるものだったのか?!それにしちゃ単品で先に出てきたしなぁ。よくわからん。

ところでロシアで何気にありがたく感じるのは、グランデのさらに上、みたいなトンデモサイズで提供される料理にぶち当たってこなかったこと。逆に、あれだけ体が大きいロシア人、こんだけ冬の寒さ厳しい土地に住むのに摂取カロリーこんな量で足りんの?と疑問符。そのへんは全体的にアルコールでまかなっているんだろうか。そんなことを考えていたらあっという間に2品を食べ終わってしまい、テーブルにはデザートが運ばれてくる準備が整った。メインは敢えて頼まなかったので、この後にもしまだお腹に入りそうだったらボルシチかウハーを頼んでみてもいいかもしれない。

いや何事?

最後の最後で出てきた超弩級の一皿。別にこのナイフとフォークが小さいとかなくて、普通に魚とか切る用の大きさのものなので、つまり……めちゃくちゃにデカい。まぁ、お値段高めだとは思ったよ。どうりで…。そういえばオーダーの時「この”アンナ・パブロワ”ください!」って言った時にウエイターさんが一瞬止まったんだよな。その前に「え~、サリャンカ1つと、ピロシキ…これって一気に3つ来たりします?あ、1ピースから頼めるんだ。お願いします」とかやり取りしてたので、今思えば「こいつサラダもメインも頼まないのにデザートだけそんなに食うのか?!」とか思ってたのかもしれない。え~そんなん言ってよ!!(被害妄想)

呆然としつつもとりあえず切る、恐る恐る口に運ぶ。美味しい。でもそれ以上にむちゃくちゃ甘い。本体もそうだけどこのブルーベリージャムが信じられないほど甘い。薄々思っていたけどロシアのジャム、日本のものより1.6倍くらいは甘いような気がする。

そもそもなんでこの”アンナ・パブロワ”なるものをデザートに頼んだのか。実はこれ、発祥はオーストラリアだとかニュージーランドだとかでロシア自体は一切関係ないお菓子。丸亀製麺みたいなもんか。それなのにロシアの歴史上の人物の名前がついていたり、なみいる「ロシア料理」の面々に並んでメニューに鎮座しているということは、そうさせるほどの”何か”があるのでは?→つまり…””美味しい””のでは?!?!?という連想ゲームで頼んでみたんだよね…。調べてみたらメレンゲ菓子って書いてあったし。メレンゲを焼いた、あのサクッホロッてやつ、好きだし。。結構期待値高かったんだ実は…。

衝撃から立ち直れないままこのどでかい物体を数口食べ進めてハッ…と気づいたんだけどこいつ、ただのマカロンですね…。マカロンは嫌いじゃない。味によっては好きの部類に入ることだってある。でもマカロンて10個一気食いするとか有り得ないじゃん。しかもこれ10個どころか30個分くらいあるからね。しつこいようだけどたぶん日本で食べるやつより甘い。なんとか粘ってはみたもののさすがに完食は無理だった。ボルシチorウハーの追加が夢と消えたのも無念だけど、おのこしは…本当にごめん。でも私が手を止めてからわりとすぐウエイターさん笑いながらお皿回収に来てくれて、やっぱ無理だってわかってたんじゃねーか!!!!!

そんなふうにしてロシアの夜は更けていく。最初こそ少し委縮してしまっていたけど、時間があればあったなりにきっともっと楽しめただろうなー。何より本当にご飯が美味しい。次に来るときはもっとたくさんスープを味わいたい。

ロシア、楽しかった!

0 notes

Text

週末はシトロン色

「ウィークエンド・シトロン」というお菓子をご存知だろうか。パウンド��ーキの生地にレモンの皮と果汁をたっぷり混ぜ込んで焼き上げたケーキの上から、さらにレモン風味の白いグラスアロー「グラス・オ・シトロン」をとろりと垂らした、レモン尽くしのケーキである。「ウィークエンド・シトロン」と呼ばれるようになった所以は諸説あるが、要するに大切な人と過ごす週末に食べるケーキ、ということらしい。 爽やかなレモンと香ばしいバター、とろけるようなお砂糖の香り。しっとりと焼きあがった金色のケーキ、冬の朝の薄氷みたいなグラスアロー……。この、幸福のかたまりみたいなケーキを、大切な人と向かい合って食べたらどんな味がするだろう。はにかみながら、ほほえみながら、あるいは泣いたり怒ったり、仲直りのしるしに。砂糖衣は午後の光にきらきら光って、シトリンの宝石みたいにかがやいている。私はそんな想像をして、レモンの皮に包丁を入れる。虹色のシャボン玉がはじけるみたいに香りの粒が着古したセーターに、銀のシンクに、あかぎれた指先に飛び散った。台所じゅうにばらまかれたレモンの中で、私はひとつくしゃみをする。圧倒的に孤独なただの人間として。 ひとりで過ごす週末には大抵お菓子を焼くことにしている。昔から料理をするのは好きで、もちろん、食べることも好きである。敬愛する森茉莉ばあさんも食い意地が張っていたから、私が彼女の同級生に生まれていたならば、親友になっていたかもしれない。……口も聞いてもらえなかったかもしれないが。 彼女の書くエッセイは食べ物の話であふれている。玉子、ビスケット、紅茶、ドイツ風料理。なかでも好きなのが有平糖に寄せた一文である。 ーーそれらの花束は細く長い、青白い母の掌の上に、半紙にのせられて咲き香っていた。一回分のおやつとして母はその中の桜の二三輪とか、牡丹の花片の幾つか、というように折って私に、与えた。硝子戸越しの午後の陽の光に、桜の淡紅、葉の緑、牡丹の真紅、なぞが、きらきらと透徹り、ヴェネツィア硝子か、ボヘミア硝子の、破片のように光った。 ーー森茉莉「お菓子の話」 魔利の手にかかると、ちいさな飴菓子だって、光を受けて息づき、語り出すのだ。彼女の持つ「魔法の目」を通せば世界が鮮やかに色彩を帯びる。少しの気怠さと、官能的な薔薇の香りが立ち込めて、手を引かれるがままに禁足の庭園の中へ足を踏み入れてしまうような、比類ない書き手である。 お菓子を作ると言っても大したものは作らなくて、例えばクッキーやチーズケーキ、ガトーショコラ。焼きっぱなし、かつ洗い物が少なくて済むものをよく作る。あんまり手がかかりすぎるものや材料があれこれ多いものだと途中で嫌になってしまうから。それに、そういうお菓子は、素人が作るよりも街のケーキ屋で買ったほうがおいしいに決まっている。わざわざ自分で作る理由の大部分は、オーヴンから漂うお菓子の焼けるかぐわしい匂いをかぎながら過ごしたいから、である。こればっかりは、店では買えない贅沢だと、思う。 床にだらしなく寝そべったままガラス瓶に詰まった自家製のふぞろいなクッキーをかじり、手に付いた粉を部屋着の裾で払って、ふたたび物語のページを繰る。妖精の魔法の粉のような、シトロン色の陽光降り注ぐ冬の日の午後に。 休日、部屋に閉じこもって読む本は、静かな河の流れのような本がいい。小川洋子「ミーナの行進」を読みながら、フレッシーの細かい泡が喉をすべり落ちるさまを想像したり、江國香織「神様のボート」で葉子が口にしたシシリアン・キスの、南国に咲く花のような、濃く甘い味に思いを馳せながら。 いちばん似つかわしいと思うのは児童文学。いぬいとみこ「木かげの家の小人たち」、小川未明「赤いろうそくと人魚」、中川李枝子「いやいやえん」……。懐古趣味だと笑われるかもしれないが、私の読書体験のルーツは児童文学にある。 なかでも格別の思い入れを持っているのは高楼方子「時計坂の家」である。 ーー何度体験しても,慣れるということのないできごとがあるとしたら,これもそのひとつだった。言い様のない不可思議さに,初めてのときと同じ眩暈をおぼえるのだ。そしてやがて,目の前に,ぼんやり,ぼんやり,緑色の景色があらわれる。牡丹色の霞の中からふうわり,ふうわり,立ちあらわれてくるのだ。 ーー高楼方子「時計坂の家」 主人公は小学五年生のごく平凡な女の子、「フー子」。彼女が祖父の棲む街で過ごすひと夏の不思議な物語。というのが、おおまかなあらすじだろうか。舞台は函館をイメージした汀館という名の街で、物語の各所にジプシーだのマトリョーシカだのといったロシアの文化が散りばめられている。熾天使の覗く時計塔、秘密の花園、うつくしいいとこ、海の見える修道院、謎めいた家政婦、行方不明の祖母、秘密を抱えた祖父、ひとりでに花に変わる懐中時計……。 私が彼女と同じく十二歳の時にこの本に出逢った。初めて「読み終わりたくない」と思った本だった。何度も何度も、フー子のように、わけのわからないものへの燃えるような憧れを抱いて、取り憑かれたように読み返した。多分このときから、自らの手で物語を紡ぐことを選んだのだと思う。物語によって誰かの心を動かしたい、と。もう一昔以上も前に読んだ本だけれど、棺に入れるならこの本を選ぶくらい、大好きなお話である。 この週末もきっと、花を買って、お菓子ないしは惣菜を作り置きし、気まぐれに本をめくって過ごすのだ。それは魂のゆがみをととのえる儀式で、月曜日の私を迎える準備。ひとりで部屋のなかにじっとしていることは決して悪ではないし恥じることでもない。何を不自由することもなく、怠惰に、気儘に、時間を浪費して。甘いものが苦手な恋人を気にせずに、焼きあがったウィークエンド・シトロンにたっぷりとグラスアローをかけられるのはこのときだけなのだから。

1 note

·

View note

Text

2020年7月3日

ライブドアニュースさん「【新型コロナ】東京都で新たに107人の感染確認、小池都知事が緊急会見へ 1日の感染者の数が100人以上になるのは、5月2日の154人以来、2カ月ぶり。都庁ではきょう2日、対策本部会議を開いたうえで、夕方には小池都知事が緊急で会見を開く予定。」

https://twitter.com/livedoornews/status/1278555790870106112

日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報さん「【小池都知事が臨時会見で説明】 東京で新たに107人感染確認。小池知事が感染状況や今後の対応について臨時会見で説明しました。 ・専門家の分析を踏まえ、都の考えとして「 #感染拡大要警戒 」の段階にあると認識している。 ・都民・事業者の皆さま、ぜひ意識を共有していただきたい。」

https://twitter.com/news24ntv/status/1278606622407852033

俵 才記さん「西村大臣「国民に逆ギレ」 安倍首相「西村に丸投げ」 これじゃコロナとの戦いに勝てっこないわ。 西村「これ、皆んなで努力しないと」? 国の仕事は国民の生活不安、健康不安に、あらゆる措置を講じて「安心」を与えることだ。国の無策を国民の努力に責任転嫁するな😡」

https://twitter.com/nogutiya/status/1278869554467241984

きぐるみ@コミュ障度999%の人さん「今日も100人オーバー… この状況でも誰も責任を取らない悲劇。 #東京100人 満員電車ゼロは? 2階建て電車🚃はどうなったんですかね? #小池百合子は公約実現ゼロ」

https://twitter.com/kigurumi_no/status/1278888894692388864

news zeroさん「【#感染者 まとめ】 きょうの全国の #感染 者数は196人。 #緊急事態宣言 の解除後1日の感染者数として最多となりました。 東京、 #埼玉、 #神奈川、 #千葉、この1都3県だけで、全国のきょうの感染者数の8割近くをしめています。 #newszero #有働由美子 #岩本乃蒼」

https://twitter.com/ntvnewszero/status/1278699698467901440

時事ドットコム(時事通信ニュース)さん「加藤勝信厚生労働相は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う出入国制限の緩和に向け、検査体制を強化するため、成田、羽田、関西の3空港に出入国者専用の「PCRセンター」を設置すると表明しました。」

https://twitter.com/jijicom/status/1278646877156753410

厚生労働省さん「接触確認アプリ(COCOA)により新型コロナウイルスの陽性者から通知を受けることができる機能を、7月3日から開始します。」

https://twitter.com/MHLWitter/status/1278666480402354178

ライブドアニュースさん「【現金ブース廃止】全国の高速道路、ETC専用化へ 国交省 現金向けブースを廃止し、ETC専用にする方向で検討すると明らかにした。ETCは利用率が93%に達しており、コロナ対策として係員との接触機会をなくす。」

https://twitter.com/livedoornews/status/1278637969042288642

時事ドットコム(時事通信ニュース)さん「新型コロナウイルスの院内感染が発生し、43人が死亡した永寿総合病院の湯浅院長は「感染を疑うタイミングの遅れがあった。発熱した患者の中に感染者がいるという想定が浸透していなかった」とした上で、「最も大きな被害を受けた患者と家族に深くおわびする」と謝罪しました。」

https://twitter.com/jijicom/status/1278236925095219201

東洋経済オンラインさん「コロナ禍で大幅な減便を迫られたJAL、ANA。感染が拡大した序盤には、ほとんどのフライトがキャンセルされた結果、運賃の払い戻しが発生。大規模なキャッシュアウトの波が襲いかかりました。大苦戦を強いられる中、唯一の希望は国内線旅客の早期回復です。 #東洋経済オンライン」

https://twitter.com/Toyokeizai/status/1278503605008388096

時事メディカルさん「◇ 遺伝子ワクチンは、これまで実用化に至った例はない ウイルスが変異しても迅速に対応できる可能性も 「感染症対策は安全保障に近い問題でもある。ワクチン国産化が何より重要だ」 #新型コロナウイルス #ワクチン」

https://twitter.com/jijimedical/status/1277444965014966272

毎日新聞ニュースさん「コロナ倒産300件超す 最多は飲食業 インバウンド需要消失も打撃」

https://twitter.com/mainichijpnews/status/1278364167892692992

朝日新聞名古屋編集局さん「トランプ氏、マスク着用を表明 批判に一転「大賛成」トランプ米大統領は1日、米FOXビジネスのインタビューで、新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用について「私は大賛成だ」と述べ、他人との距離が近ければマスクを着ける考えを示した。」

https://twitter.com/asahi_nagoya/status/1278516525054308353

日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報さん「【速報 都内で新たな感染者125人前後】 関係者によりますと、きょう東京都内の新たな新型コロナウイルス感染者は125人前後だということです。 緊急事態宣言の解除後、最多の人数です。 東京都での新規感染者...推移は?▼」

https://twitter.com/news24ntv/status/1278898787117744128

U-SKEさん「香港の人たちが命がけで獲得しようとしている普通選挙と、その普通選挙で僕ら日本人がしていること。」

https://twitter.com/USKE_ASADA/status/1278730792483446790

佐藤正久さん「【昨日、ツイートしたように、本日、外交部会で決議→自民 習国家主席の国賓訪日中止求める方針 「香港傍観できず」】 報道が一部間違っているのは「重大で深刻な憂慮を表明する」ではなく「強く非難する」との表現。この決議は「憂慮決議」ではなく「非難決議」。」

https://twitter.com/SatoMasahisa/status/1278847006748729344

NHK@首都圏さん「来月5日に投票が行われる東京都知事選挙についてNHKが行った世論調査によりますと、都知事選に「関心がある」と答えた人は、89%を占めた。投票に「必ず行く」と答えた人と「期日前投票をした」と答えた人はあわせて66%となっている。」

https://twitter.com/nhk_shutoken/status/1277867947013226496

時事ドットコム(時事通信ニュース)さん「英国は1日、中国が香港国家安全維持法を施行したのを受け、香港に住むすべての「英海外市民」について、英国への入国管理規則を大幅に緩和すると正式に発表しました。英海外市民の旅券保持者が、ビザ(査証)なしで英国に滞在できる期間を延長し、市民権取得につなげます。」

小中学校の給食で3400人以上が食中毒 埼玉県

BBC News Japanさん「BBCニュース - ロシアの改憲投票、78%が賛成 プーチン大統領は2036年まで続投可能に」

https://twitter.com/bbcnewsjapan/status/1278631377693368320

TBS NEWSさん「【独自】服役の邦人男性帰国へ 中国でスパイ罪 刑期満了 #中国 で #スパイ罪 などに問われて実刑判決を受けた日本人男性がきのう #刑期満了 となり、さきほど帰国の途についた。一連の日本人拘束事件で有罪判決を受けた日本人が帰国するのは初めて。」

https://twitter.com/tbs_news/status/1278569151242493952

時事ドットコム(時事通信ニュース)さん「国家安全法で初の逮捕者 民主派デモ敢行、370人拘束―厳戒下の香港返還23年」

https://twitter.com/jijicom/status/1278346630580678656

時事ドットコム(時事通信ニュース)さん「北朝鮮に拉致された横田めぐみさん=拉致当時(13)=の父滋さんが、6月5日に87歳で死去したことを受け、トランプ米大統領から妻早紀江さん(84)に弔意を示す書簡が届いたことが1日、分かりました。」

https://twitter.com/jijicom/status/1278229940580823051

日本経済新聞 電子版さん「マイナンバーカードを持つ人を対象に上限5000円、25%分ポイント還元する「マイナポイント」の利用申し込み受け付けがきょう7月1日始まります。予算は4000万人分で、予約人数が上限に達すれば申請を打ち切ります。」

https://twitter.com/nikkei/status/1278094430218661890

もも と みらいさん「取り出してまず説明書を読む飼い主と、早速箱に収まる猫。検品されるロボロックちゃん。速攻マウントをとられるロボロックちゃん。 (๑'ㅂ')おやめ下さい。」

https://twitter.com/myumyulovemyu/status/1278290191090774016

癒しチャンネルさん「毎日こうしてたい」

https://twitter.com/iyashichannel_/status/1278511378165161984

いつでも買えると評判上々 青森・つがるのホルモン自販機 飲料用の応用に試行錯誤 - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20200703/k00/00m/040/015000c

ボツワナでゾウ350頭が謎の死「例がない規模」 密猟の可能性は否定 - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20200703/k00/00m/030/059000c

卯堂 成隆@お仕事募集中さん「白い球体、「所有者・目的不明」の結論…十字形の部品と2基のプロペラ付く : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン あれって、なんで打ち落とさなかったんだろうね? 海外の諜報目的だったらどうするのやら。」

https://twitter.com/loadofbear/status/1278897612976828418

【最新まとめ】まとめまとめさん「神奈川県のJR線の駅、多機能トイレに使用制限! 渡部建の文春砲の影響か?? #多機能トイレ #渡部建 #乙武洋匡 #拡散」

https://twitter.com/matomame3/status/1278901787932549120

Yahoo!ニュースさん「【児童ら3千人以上が下痢や腹痛】埼玉県八潮市で多数の小中学生が下痢や腹痛を訴えた問題で、県は2日、全市立学校の児童と生徒、教員の約半数に当たる3453人が症状を申告したと明らかにした。集団食中毒と認定し、原因を調べる。」

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/1278655978758533120

Yahoo!ニュースさん「【ミャンマーで地滑り160人超死亡】ミャンマー北部カチン州パカンのヒスイ鉱山で大規模な地滑りが起き、160人以上が死亡した。さらに多数が行方不明になっているという。現場には採掘の際に排出された土石が積まれていた。」

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/1278713103408959490

日本経済新聞 電子版さん「テスラ時価総額22兆円、トヨタ超え世界首位に 1年で5倍」

https://twitter.com/nikkei/status/1278334796930797569

読売新聞ブランド企画部さん「昨年1年間に全国の警察に届け出があった #認知症(疑いを含む)の #行方不明者 は、延べ1万7479人に上り、過去最多を更新したことがわかりました。 前年より552人増え、2012年の統計開始以来、7年連続の増加となったそう。 詳しくは今日の夕刊社会面で。 地域社会で見守りを強化していきたいですね。」

https://twitter.com/pr_yomi/status/1278605250752962560

聖詩さん「「JESUS」から「CALL FOR YOU」の繋がりが個人的にはかなり拘ってると言うか、作った時は2曲で1セット的に考えておりました。この繋がりを聴けるのもこのCDだけなのであり〼」

https://twitter.com/suimasenoaiso/status/1278658948707438593

池袋 手刀さん「もうすぐ放送開始です!」

https://twitter.com/ikebukuro_chop/status/1278642818198630400

池袋 手刀さん「リンク、投げ銭、差し入れ等はこちらにて。。。」

https://twitter.com/ikebukuro_chop/status/1278642975543750658

【貴族】Mörishige【KIZO-CLIMAX TOGETHER】さん「バグラジありがとうございました・・・† それぞれの場所に遊びに行って参りましたが、全て楽園プーチョーです・・・。」

https://twitter.com/KIZOKU_0927/status/1278688732695031809

キリ(luin/…。【サイレンス】)さん「初の、紙ストロー。 なんというか、ぱしぱししている。アイス用の木のスプーンと似たぱしぱし感があるよ。」

https://twitter.com/kiri_drums/status/1278652272650514432

キリ(luin/…。【サイレンス】)さん「玉露ほうじ茶ラテ◎美味しかったです◎」

https://twitter.com/kiri_drums/status/1278653344320385026

キリ(luin/…。【サイレンス】)さん「RT 「塩…少々 って具体的に何グラム?」と聞いてきた理系の実兄との会話を思い出す。 生き方が違いすぎて会話に困るけど、それが楽しかったりもします(´ω`) 今週末は姪っ子と初対面〜◎」

https://twitter.com/kiri_drums/status/1278698781106552833

lucy+peter=esolagotoさん「微熱になったからって遊びに行って39℃で帰ってくる子供のようなもんだよね・・・。 しんどくてももう2週間我慢してたら終わったのに、と思う」

https://twitter.com/lucy_peter/status/1278727730297663488

ギャラクシー2525さん「†トーキョーナンバーワンゴシックパンク†DALLEのかっこいい服が届きました。 グレゴリー・ザムザと言うとBUCK-TICKの『PHYSICAL NEUROSE』を思い出します。 この服を着てメタモルフォーゼします✨」

https://twitter.com/govat66/status/1278627299290742784

dgmldgmlさん「DALLEさんのTシャツ届いたから明日のお散歩から着るぜ。」

https://twitter.com/dgmldgml/status/1278695341877944320

Meさん「DALLEのTシャツ来たよ☺️✨ 八田さんのサインもありがとうございます🙏✨ 早速明日着ようかな😌💕」

https://twitter.com/Me_1027_oto/status/1278668075886186498

🕸𝔛𝔛𝔛𝔄𝔗𝔖𝔘𝔖ℑ🕸さん「今週の5日日曜日は都知事選挙の投票日 神奈川県民だから投票出来ないけど 山本太郎さんが都知事にならないかな〜 この街宣聴衆者数凄いね 注目されまくってる 個人的に思うのはこれオーケーならライブハウスは、、、 とか」

https://twitter.com/xxxxvalentine/status/1278843425702338560

𝔱𝔥𝔢 𝔥𝔞𝔱𝔢 𝔥𝔬𝔫𝔢𝔶さん「[announcement] 恵比寿LIQUIDROOM振替公演の日程が決定しました!!! "A DEEP TIES 2021 Reloaded" 2021年4月17日 (sat) 恵比寿LIQUIDROOM open / 16:00 start / 17:00 act : FULLTRAP THE HATE HONEY KEMURI 175R POTSHOT ニューロティカ DJ: 白鳥雪之丞(Tears of Swan) Mai (continue)」

https://twitter.com/THEHATEHONEY_jp/status/1278886724370751488

🕸𝔛𝔛𝔛𝔄𝔗𝔖𝔘𝔖ℑ🕸さん「THE HATE HONEYが出演する恵比寿LIQUIDROOMでやるイベント振替公演の日程が決定ました "A DEEP TIES 2021 Reloaded" 2021年4月17日 (sat) 恵比寿LIQUIDROOM よろしくね」

https://twitter.com/xxxxvalentine/status/1278888218138562561

白田 雄人さん「先日6/23の仁さん配信ライブの動画です! ぜひご覧あれ!」

https://twitter.com/YutoHakuta_gt/status/1278654678574624774

情次2号さん「わたしコレやりました。48周年おめでとうございます🎉」

https://twitter.com/george2nd/status/1278237437605457920

十三月 紅夜さん「ワタクシもお手伝いをさせて頂いたことがある、西新宿の和食料理店【砂々良】@sasara620) が48周年 とのこと!!! おめでとうございます✨㊗️🎉 お料理もめっちゃ美味しくて、とっても良いお店です◎ こもださん作詞作曲の可愛らしい記念ソング、皆んなも是非聴いてみてね🌸」

https://twitter.com/jusangatsukouya/status/1278391688378019840

KISAKIさん「KISAKI、未発表新曲CD「Nothingness Cage」完売ありがとう。コンピレーションアルバム「鹿鳴館伝説」も宜しくお願いします。」

https://twitter.com/KISAKI_OFFICIAL/status/1278684638945239040

Go Yanamotoさん「disc77:『蘇生』/Syndrome」

https://twitter.com/utopos_utopos/status/1262997087035068416

拓馬(紫音) NEiN 4/21全11曲アルバム発売さん「今日は仕事休みだったんで、夕方から舜さん邸に遊びに来て色々楽しい話を(o^^o) 楽しい休みだったなー! ラーメンうまし^ ^」

https://twitter.com/takuma_nein/status/1278685544952651777

舜 NEiNフルアルバム発売中さん「俺の彼女だから手出したらあかんで(*´﹃ `*) #LINA」

https://twitter.com/shun_thefuzzbox/status/1278697761714565120

拓馬(紫音) NEiN 4/21全11曲アルバム発売さん「LINA姉ー😍」

https://twitter.com/takuma_nein/status/1278698994223345664

邪悪四弦LINAさん「可愛いなぁ〜…俺様(°_°)」

https://twitter.com/L_ch_vazm/status/1278885017788149760

太三さん「暫く人前での演奏していないけど 腕は上がってるぜ💪🏻 待ってろ」

https://twitter.com/taizodiac/status/1278689077236125696

魚住 英里奈 ( 独 唱 )さん「「魚住さんは病んでいて、薬を飲んでいる事も隠してなくて羨ましい〜」と言っていた女、 薬がダサい事だとようやく気付いて、健康になったな。 そしてわたしが措置入院してから本物だと気づいたな わたしは前から知っていた、」

https://twitter.com/erina_chas/status/1278707206058205184

Köziさん「バゴンっ!」

https://twitter.com/Kzi_official/status/1278725243750633473

KENZI 7・3スター☆カフェ30th写真集発売イベント。さん「アメブロを更新しました。 『お誕生日。』 #antikenzistars」

https://twitter.com/Antikenzi2000/status/1278751055988187136

金髪豚野郎K助(偽殿下)さん「けんちゃんありがとうございます!そして誕生日おめでとうございます!アルバム中、最狂最速の曲です!」

https://twitter.com/goldenpigdrumer/status/1278816651220103170

金髪豚野郎K助(偽殿下)さん「みんなタイトルなんて読んだかな? たいこみち? たいこどう? 正解は「たいこどう」だぜ! (°_°)」

https://twitter.com/goldenpigdrumer/status/1278901009352257537

中島卓偉さん「IGTVで「高円寺」を歌いました。是非聴いてやって下さい。 #中島卓偉#takui nakajima#rocksinger#stay safe」

https://twitter.com/takuinakajima/status/1278907263542079489

0 notes

Text

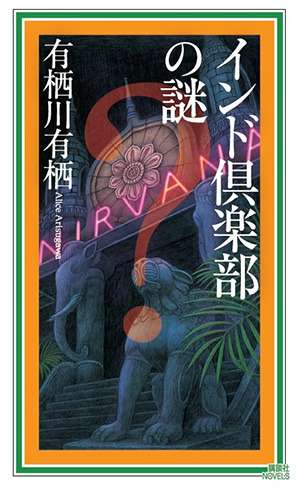

有栖川有栖 「『インド倶楽部の謎』ができるまで」 『インド倶楽部の謎』(講談社)刊行記念

臨床犯罪学者・火村英生と推理作家・有栖川有栖が活躍する、<国名シリーズ>待望の長編最新作『インド倶楽部の謎』が刊行となります!

<国名シリーズ>は、1994年に『ロシア紅茶の謎』からスタートしたミステリシリーズ。現在『モロッコ水晶の謎』まで、8冊が刊行されています。

最新作『インド倶楽部の謎』が完成するまでの秘話や今回の国「インド」についてなど、ここでしか聞けない話題が満載のトークイベントです。

トークの後にはサイン会も開催します。

ぜひお越しくださいませ。

【プロフィール】

有栖川有栖(ありすがわ・ありす)

1959年大阪府生まれ。同志社大学法学部卒業。’89年『月光ゲーム』でデビュー。’03年『マレー鉄道の謎』で第56回日本推理作家協会賞、’08年『女王国の城』で第8回本格ミステリ大賞、’18年「火村英生」シリーズで第3回吉川英治文庫賞を受賞。本格ミステリ作家クラブ初代会長。

※イベントチケットの追加販売をおこないます。予約は、9/2(日)12:00からとなります。本ページ末尾のリンク先からご予約を完了して下さい。店頭での受付はおこないません。数に限りがございますのであらかじめご了承下さい。

※イベント終了後にはサイン会をおこないます。サイン会は、当日、B&Bにて書籍をご購入された方限定とさせていただきますことをご了承ください。

時間 _ 15:00~17:00 (14:30開場)

場所 _ 本屋B&B 東京都世田谷区北沢2-5-2 ビッグベンB1F

▼入場料

■前売1,500yen + 1 drink order

■当日店頭2,000yen + 1 drink order

チケットのご予約はこちら

イベント情報の詳細はこちら

from honyade.com https://ift.tt/2Ni8Fi5

0 notes

Photo

2017.3.26 雨

Yちゃんを誘って2回目のユーラシアフェスタ

WS気になったけどあんまり調子良くないので諦めて買い物&ライブ&カフェ

今回FANTANIMAのnonc platzやmitteさんが出てたりで俺得感が!

欲しかったフリーズドライボルシチの素、イクラ食堂さんの黒パン売り切れてたけど、ネズの実クッキーはラスイチをゲット

ボルシチは本郷にあるというので明日本郷で分けてもらうことに❤️やったー

ライブはちょうどはじまる時間に2階にいて、ヴィクトリアさんの衣装の素敵さにふらっと入ってみましたが、バラライカとガルモーシカの生演奏 耳馴染みあるロシア民謡(?)もあって楽しかった

カフェの黒パン×ボルシチセット売り切れで謎のおまんじゅう的軽食とジャム入紅茶のセットにした コレもラスイチ おいしかった

でもお腹いっぱいには程遠かったので、帰りに逆側商店街の居酒屋さんで一杯やってきました

えげつなく冷えたグラスで飲むビールは美味いw

0 notes

Text

ナチュラルなきみ

「美味しかったね」

勇利は、夜の冷えた大気の中を楽しい気持ちで歩いていた。異国の地で、慣れ親しんでいるとはいえない街角を眺めていても、ちっともさびしいという気がしなかった。なぜならかたわらにはヴィクトルがいて、彼はにこにこしながら勇利をみつめているからだ。

「あの店、気に入ったかい?」

「うん」

レストランに連れていかれ、そこでヴィクトルにごちそうになった勇利は、上着の上からぽんと腹部を叩いてほほえんだ。

「でも、食べすぎたかも。おなかいっぱいだ」

「大丈夫だよ。野菜中心だったからね。それに勇利は毎日たくさんすべってるから心配ない」

「そうかな」

「また行こうね」

ヴィクトルが優しく言った。勇利はこっくりとうなずいた。ふたりはそれからはほとんど無言で、ぶらぶらと散歩を楽しむように歩いた。ときおりぽつぽつと言葉を交わしたけれど、それ以上には話す必要を感じなかったし、じゅうぶんに気分がよかった。ヴィクトルがいるというだけで安心だった。ヴィクトルもそれで構わないようで、勇利と目を合わせてはまぶたをほそめてにっこりした。勇利は頬を上気させた。

やがて勇利の住み暮らすアパートが見えてきた。ふたりはその建物を目指した。素朴な戸口にたどり着いたとき、勇利は自然に口をひらいた。

「寄っていく?」

「ああ」

ヴィクトルは好意的にうなずいた。こう尋ねて、ヴィクトルが「やめとく」と答えることはほとんどない。断ることがあるとしたら、そのせりふは「明日は朝から仕事だから今日は帰るよ。本当はすごく寄っていきたいけど」である。そういうときは勇利も残念がって、名残惜しくお別れをする。今夜は問題ないようだ。よかった。

部屋へ入ると、勇利はヴィクトルにあたたかい紅茶をふるまった。家の中でも、ふたりは特別なことを話したりはしない。たまに熱心にプログラムについて相談したり、スケートの議論をしたりするけれど、そうならないことも多かった。

「美味しいよ」

「前にヴィクトルが好きだって言ってたやつ」

「だろうと思った。買ったの?」

「たまたま見かけたから、あ、これだ、って思い出して」

「うれしいね。買い物をしてるときに俺のことを考えてくれてるなんて」

相変わらずそんなたわいない話をしながら、ぼんやりとテレビを見ていた。ごく平穏で静かなふたりの夜である。真剣にならなければいけないような大切な話しあいはなく、歩いて帰ってくるときの穏やかな空気をそのまま引き継いでいた。

ヴィクトルが紅茶を飲み終わった。勇利も冷めてしまったほんのひとくちを飲み干した。するとヴィクトルはソファの上で勇利を抱き寄せ、顔を近づけて甘い声でささやいた。

「勇利……、いいかい?」

「うん」

ヴィクトルのくちびるが重なってき、勇利はまぶたを閉じた。丁寧に、やわらかくついばまれるうちに、ゆっくりと一枚一枚服を脱がされる。勇利は気持ちよく、うっとりとキスしながらじっとしている。ヴィクトルのくちづけはいつもすてきだ。何もかも忘れて、ぼうっとなってしまう。考えられるのはヴィクトルのことだけだ。

ヴィクトルは下着もすべて取ってしまうと、勇利を抱き上げ、ベッドまで連れていってそっと横たえた。そして自分も手早く服を脱ぎ捨て、勇利に覆いかぶさった。

「勇利……」

「ん……」

「脚をもっとこっちへ……、そう」

「ヴィクトル」

勇利は両手を差し伸べ、ヴィクトルの男らしい身体を抱き寄せて、ふれてくるくちびるに吐息を漏らした。

「──帰るの」

「ああ、ごめん、起こしちゃったか」

静かに服を着ていたヴィクトルは、くったりとしている勇利を振り返って微笑した。ついさっきまでうとうとしていた勇利もほほえみ、身を起こしてあたりをきょろきょろと見まわした。

「寝てていいよ」

「ううん、送る」

「じゃあ、下までね」

「ヴィクトル、ぼくの服は?」

「ああ、ソファだ。あっちで脱がせちゃったから」

「そっか」

勇利はベッドから抜け出して、すぐそばのソファのところに重ねられていた服を身に着けていった。こころよいけだるさが身体じゅうにみちていた。ヴィクトルに抱かれたあとはいつもこんな感じだ。動きが緩慢になるけれど、勇利はこのあたたかな疲労が好きだった。ヴィクトルのふれ方は、いつだってとても優しい。

「よし、完了」

勇利が服を着終えるころには、ヴィクトルも身支度を整え、帰れるようになっていた。

「勇利、そのままじゃだめだよ」

「どうせ表通りまでだから」

「だめだ。いつもきみはそう言う」

ヴィクトルはソファにおりたたんであったあたたかそうな肩掛けを勇利にかけた。これはヴィクトルが買ってくれたものだった。

「大丈夫なのに」

「言うことを聞いてくれ」

勇利はふふっと笑った。

「はあい」

「よし、行こう」

「忘れ物ない?」

「ないと思う」

「何かみつけたらリンクに持ってく」

「どうせすぐまた来るし、構わないよ。ここへ置いといてくれ」

勇利はヴィクトルとそろって階段を下り、おもてに出た。ひやっと頬がつめたく感じるのは、さっきよりも温度が下がったからか、それともヴィクトルと体温をわかちあったあとだからか。勇利は首をすくめた。

「だから言っただろう?」

ヴィクトルが得意そうにほほえんだ。

「いつもいつも『このまま外に出る』というのはだめだって、そろそろ学んでくれ」

ヴィクトルは勇利と向きあって立ち止まった。

「まあ、俺が注意するからいいけどね」

彼は勇利の頬を優しく撫でると、にっこりと笑い、すこし身をかがめてくちびるを重ねた。勇利は目を閉じた。

「じゃあね、勇利。おやすみ」

「おやすみなさい。気をつけて」

ヴィクトルがきびすを返し、歩き出した。しかし彼はすぐに足を止め、勇利のところまで戻ってきて、勇利のすらっとしたしなやかな身体をいとおしそうにぎゅっと抱きしめた。それからもう一度愛情深く接吻し、瞳をみつめてささやいた。

「愛してるよ、勇利」

勇利は立ち去るヴィクトルの背中をじっと見送った。するとヴィクトルが振り返り、指を振りたてて言った。

「早く部屋へ入りなさい」

「はーい」

返事だけをしてなおもそのまま立っていると、再び振り向いたヴィクトルが勇利をおおげさににらんだ。

「早く」

「はいはい」

勇利は笑い出し、足取りかるく階段を駆け上がった。部屋へ戻って急いで窓を開け、身を乗り出すようにすると、街路灯のひかりに照らされたヴィクトルの姿が見えた。ヴィクトルが振り向いて手を振ったので、勇利は子どものように振り返した。

ヴィクトルが角を曲がり、背中が見えなくなるまで、勇利は一生懸命彼の長身をみつめていた。

勇利の毎日は充実していた。ヴィクトルからサンクトペテルブルクへおいでと言われたときはひどくうれしく、ふたつ返事で了承したが、不安がひとつもないということはなかった。ヴィクトルを信じていたし、彼につい��いかないという考えはまったくなかったし、彼の町で暮らせるのも胸がときめいたし、水準の高いロシアでスケートができることも楽しみだったけれど、ロシア語が不自由なことや、暮らしぶりのちがい、住居をとりきめる段取りなど、ちいさな心配はたくさんあった。だが、そのすべてを取り除くためにヴィクトルは手助けしてくれたし、どんな相談にも乗ってくれた。勇利の生活が安定するまではこまかく気を配り、いろいろな場所に付き合ってくれた。彼はスケート以外の仕事もあって大変なのに勇利を連れ歩き、気分転換や買い物などをさせてくれたのだ。

そういう一日の終わりに、ヴィクトルが勇利の部屋に寄っていくようになるのに時間はかからなかった。それはごく自然なことだった。ヴィクトルはお茶を飲んで帰るようになり、おしゃべりが長引いたりもし、いつしか、ふたりは裸でベッドに上がるようになっていた。それもまた、まったく自然なことだった。

勇利のサンクトペテルブルクでの暮らしは、ヴィクトルと、スケートと、ヴィクトルとの交流にみちており、穏やかであたたかく、新鮮だった。リンクへ行っても、クラブにいるのはいい人ばかりで、最初身構えて緊張していた勇利も、いまは練習中以外はすっかり気楽になっていた。

「ハイ、カツキ」

稽古を終えてベンチでやすんでいると、ミラがやってきて隣に腰を下ろした。

「今日はもう終わり?」

「うん。ミラも?」

「まあね」

ミラは溜息をついた。勇利はとくに何も言わなかった。汗を拭いていると、彼女のほうから「聞いてよ」と話しかけてきた。

「なに?」

「男ってみんなこうなの?」

「こうって?」

「もう、ひどいのよ」

ミラは、自分に言い寄ってきた礼儀のなっていない男の話を長々とした。神経に障る物言いをするとか、口説いてくるわりにはほかの女をじろじろ見ているとか、だったらと距離をおこうとすると途端にしつこくなるとか、そんなことだった。

「なんであんな男ばっかり寄ってくるのかしら」

ミラは嘆いた。

「うんざりよ」

「そのうちミラにもいい人が現れるよ」

勇利はこういう話題は苦手だったけれど、その通り口に出すのはよくないと思ったので、なんとか言うべきことを言った。

「私もそう思うのよ。次こそはってね。でもその『次』が来たことはないわ」

「だけど、『男ってみんなこう』ってわけじゃないはずだから、大丈夫だよ」

ミラはまた深い溜息をついた。彼女はうらやましそうに勇利を見た。

「カツキはいいわよね」

「何が?」

「そんな悩みないんでしょ」

「え……ぼく?」

「そりゃあ、カツキから見れば『男ってみんなこう』とは思わないわよね。最高の男が隣にいるんだから」

「え? えっと、ヴィクトルのこと?」

確かにヴィクトルはすばらしい男だ。彼はかっこうよく、皇帝然とした風格がそなわった、高貴で思いやりのあるひとだ。だが勇利はヴィクトルを思い浮かべて「男がみんなそうだというわけじゃない」と言ったのではなかった。ただの一般論だ。

「あれほどカツキを愛していつくしんでるヴィクトルだもんね。私の悩みなんて遠い星の出来事に思えるでしょうね」

「えっと……」

「あんな完璧な男と付き合ってれば……」

ミラはゆっくりとかぶりを振ってから、にやっと笑って勇利に顔を近づけた。

「だけどヴィクトルだって、本当に完璧ってわけじゃないのよ」

「え? どういうこと?」

「以前は完璧だったかもしれないけど。どこから見ても隙がなくてね。でもいまはちがう。彼、もうカツキがいるだけでめろめろじゃない。もちろん練習中は厳しいけど、それが終わったら、なにあれ? とろとろにとろけた目つきでカツキのことみつめて、甘やかして、俺の勇利勇利って。カツキひとすじで、ほかなんてまるで目に入らないってふう。まったく、見てられないわよ」

ミラは自分のことを憂うのがばからしくなったのか、急にいきいきし始め、勇利をからかうように見やった。

「もっとも、いまのほうが魅力的だけどね。おもしろいし。前より好きよ。──あ、安心して。べつに特別な意味じゃないから」

「う、うん……?」

「ねたんでるわけでもないのよ。カツキたちくらいぶっ飛んでいちゃいちゃいちゃいちゃされると、もうねたむって感じでもなくなるのよね。あーまたやってる、みたいになってくるし、名物的な見方しちゃうし、愉快だし」

「そ、そう……」

「ま、すてきなお付き合いしてしあわせなんだから、たまには私の愚痴も聞いてよねってこと。いいじゃん、あとでヴィクトルに甘えられるでしょ? 『今日ミラがこんなこと言ってたけど、ぼくのヴィクトルはそんなひどいことしないよね?』なーんて。ああもう、自分で言っててばかばかしくなってきたわ」

陽気に笑うミラに、勇利は戸惑いの目を向けた。ミラがきょとんとした。

「何よ?」

「あの……」

「え? こういう話嫌い? まあ好きではなさそうよね。日本人って恥ずかしがり屋だっていうし。カツキはその中でもとくにって感じ」

「いや、そうじゃなくて……」

勇利はためらいながら、それでもこれだけはという気持ちで告げた。

「ぼくとヴィクトルはそういう仲じゃないよ」

「あらー、べつに照れなくてもいいのよ」

勇利が意を決して言ったというのに、ミラのほうはまるで本気にしなかった。

「隠すことないじゃない。ちょっとからかっちゃったから? ごめんってば。そんなに気になるならあんまり言わないようにするわ。気をつけるからさ、怒らないでよ」

勇利はますます戸惑った。どうして信じてもらえないのだろう? なぜそんなふうにきめつけるのだろう? なんて言えばわかってもらえる? 困ってしまった勇利を見て、ミラはちょっと驚いたようだった。

「え?」

「えっと……、あの……」

「え……、本気で言ってんの?」

「こんなことうそで言わないけど……」

「えぇ!?」

ミラが声を高くし、口元を押さえた。

「そうなの?」

「そうだけど……」

「そんなわけないわよ」

「なんで?」

「だってヴィクトルが……」

「ヴィクトルがなに? ぼくと付き合ってるって言ったの?」

それこそ、そんなわけがないと思ったものだから、勇利はすこし笑ってしまった。ミラは思い出すような目つきになった。

「付き合ってるとは言わなかったけど……、でも同じことよ。だって、勇利は俺の伴侶だ、最愛だ、永遠だ、俺のすべてだ、って自慢してたんだから」

「そ、それは……」

勇利は赤くなりながらも、ヴィクトルの過激でおおげさな発言はいつものことだときめつけた。

「スケートの相棒みたいな意味だよ……」

「スケートの相棒? コーチと生徒ってこと?」

「……だけじゃないけど。お互いが大事だし、愛がないわけじゃないけど……、もちろんあるけど! でも付き合ってるとかそういうことじゃ……」

「そう?」

ミラは承知しかねるというように首をかしげた。

「そう思ってるの、カツキだけなんじゃない?」

「…………」

勇利は考えこんでしまった。更衣室へ行き、着替えを終え、帰り支度が整ってもまだ考えていた。──ヴィクトルとぼくが付き合ってる?

「勇利、どうしたの?」

ヴィクトルが部屋の中へ入ってき、勇利をみつめてほほえんだ。しかし彼はすぐに心配そうに眉をひそめ、勇利の手を取って顔をのぞきこんだ。

「不安そうにしてるね。何か悩みごと?」

「あ、あの、ヴィクトル……」

勇利はすがるようにヴィクトルを見た。この問題を解決してくれるのはヴィクトルしかいなかった。

「ぼくとヴィクトルって、付き合ってるの?」

「…………」

ヴィクトルが瞬いた。勇利は赤くなった。

「さっきミラにそう言われて……、それも、付き合ってるのって訊かれたわけじゃなくて、頭からきめつけられて……。ぼくびっくりして、それで……」

ヴィクトルが何か言いたげな顔をした。勇利はどきっとした。自分はいま、とても恥ずかしいことを口走ってはいないだろうか? ヴィクトルにその気がないのに、うぬぼれて何か要求しているみたいだ。

「あ、あの、もちろんちがうよね! ちがうって言ったよ。ちゃんと言った。だけどミラが、そんなはずない、そう思ってるのはぼくだけだって……」

「…………」

「それでぼくどうしたらいいかわからなくて……それで……それで……」

「…………」

「……それで……」

「……勇利」

ヴィクトルがささやいた。

「付き合ってないと思ってたのかい?」

「……え?」

勇利はヴィクトルを大きな目でみつめた。驚きのあまり、かえってほほえんでしまった。

「え……?」

「いや、ただ『付き合ってる』と言ったら変だけど。俺たちは師弟でもあるし、そのほかにもいろんな感情や愛情があるから……。でも、そういうのもあるだろう?」

「そういうのって?」

「…………」

「え?」

ヴィクトルが片手で目元から額を覆った。勇利はどぎまぎした。自分が何か、とてつもない失態を犯した気分になった。

「ヴィ、ヴィクトル……」

「ちょっとおいで」

ヴィクトルは顔を上げると、勇利にバックパックを背負わせ、自分の荷物を持って勇利の手を引いた。更衣室を出、廊下をどんどん歩き、建物を出て表通りを行く。

「あ、あの、ヴィクトル、どこ行くの?」

ヴィクトルは返事をしなかった。勇利はどきどきした。怒ったのだろうか? ぼくたちは付き合ってたの? それがわかってないぼくにヴィクトルは腹を立てて……、だけど……。

ヴィクトルは勇利の部屋に着くまでひとことも話さず、到着したらソファに座るなり、どこか差し迫った口ぶりで言った。

「俺と勇利、セックスしてただろう?」

「あ、あれは……」

勇利は赤くなった。

「なんか……そういうものなのかなって思って……」

「そういうもの?」

「そういう……そういう感じなのかなって……」

「そういう感じ……」

ヴィクトルは承知しかねるというふうに首をひねったが、すぐにまた口をひらいた。

「デートもたくさんした」

「あれデートだったの?」

勇利は意外な思いだった。

「気分転換に買い物連れてったり案内したりしてくれてるんだと思ってた」

「それはそうなんだけど、それってつまりデートだろう?」

「そうなの?」

「…………」

ヴィクトルは溜息をついた。沈黙が降り、勇利は気まずい思いをした。何か言わなければと焦った。

「あ、あの、ヴィクトル、ぼくたちいつから付き合ってたの?」

「…………」

「ごめん……ぼくそういうのわからなくて……」

「…………」

「えっと……」

どう話せばよいのか混乱してしまった。勇利は目を伏せた。するとヴィクトルがふっと息をつき、顔を上げてほほえんだ。

「それならそれでまあいいよ」

「え?」

「わかっていなかったというならそれは仕方がない。勇利の気持ちの問題だからね。これからそうすればいいだろう?」

「そうするって……」

「今後は俺のことをそんなふうに見ること」

「え……」

「特別な関係なのかって訊かれたら、そうだよ、と堂々と答えること」

ヴィクトルは優しくさとした。

「それでいいだろう?」

勇利は目をみひらいてヴィクトルを見た。それでいい、って……そんなこと……。

「あの……考えさせて欲しいんだけど……」

「え?」

「そんなこと急に言われても、ぼく……」

勇利はうつむいた。

「……それはつまり、俺とはそういう仲になりたくないということ?」

「そうじゃないよ!」

勇利は顔を上げ、急いで否定した。

「そうじゃなくて……、突然すぎて、こころの準備ができてないっていうか……」

「いままでと何かが変わるわけじゃない」

ヴィクトルはゆっくりとした物言いで、丁寧にかき口説いた。

「これまで通りでいいんだ。何も変わらない。俺は勇利を愛してるし、勇利だってそうだろ?」

「それは……、うん……」

「同じように勇利はまじめに練習をする。俺も真剣に教える。時間があれば食事に行ったり、どこかへ出掛けたりする。キスもする。セックスもする。そういうことさ。何もおかしなことじゃない」

いままでと同じ。変わらない。……でも……。

「付き合ってるってことなんだよね……?」

「同じだよ」

「ぼく、そういう精神的変更が大変で……、あ、あの、いやじゃないんだよ! いやじゃないんだけど……」

「…………」

「ちょっと、時間が欲しいっていうか……」

勇利はもじもじしてささやいた。

「……おねがいします……」

ヴィクトルは長いあいだ沈黙していた。優しいヴィクトルもさすがに怒ったかもしれない。勇利も、なんとなくではあるけれど、自分がおかしなことを言っている気はしていた。だけど、ちがうのだ。これまでと同じでも、同じではない……。

「ヴィクトル……」

不安そうに目を上げた勇利に、ヴィクトルは不思議な微笑を浮かべた。彼は勇利の髪を撫で、ちいさく、ゆっくりとうなずいた。

まったく、おかしな事態になったものである。ヴィクトルは、勇利の態度や言い分に、あきれるやら愉快になるやらだった。ひとりでいるときは、彼のうろたえた様子を思い出してはくすくす笑った。あれほどデートを重ねて、愛いっぱいのセックスをしておいて、「そういうものかと思った」と言うのだ。まったく勇利はどうかしている。「そういうもの」とはなんだ。ヴィクトルは、勇利に惜しみない愛情をそそいでいるし、実際、「愛してる���勇利」と数え切れないくらいにささやいてきた。勇利はそのたびうれしそうにほほえんで、甘えるような目でヴィクトルを見た。なのに勇利にとってはそれらも「そういうもの」だったのである。

「ふふふ……」

もっとも、それほどのことをしていながら、「そういうもの」とごく自然に、素直に受け止めていた勇利を、うれしいと思わないわけでもなかった。勇利にとってヴィクトルは愛しあうのが当たり前の、そういった関係になってもおかしくない相手だったのだろう。特別なことを考えたり、身構えたりする必要はなかったのだ。きわめて日常的な日々のいとなみの中に、彼にとってのヴィクトルと過ごす時間はあり、それは呼吸をするのと同じなめらかさで勇利に寄り添っていたのである。

「勇利、次の休み、デートしようか」

ヴィクトルは、ヴィクトルの考えとはまるきりちがっていた勇利の��構えが発覚してから、意識的に「デート」という言葉を使うようにしていた。

「どこに行きたいか考えておいて。ただドライブや散歩するだけでもいいけどね」

「デ、デート」

勇利がまっかになってうつむいた。

「デート……デート……」

「そうだよ」

ヴィクトルはそしらぬ顔で平然とうなずいた。勇利はどぎまぎして黙りこんでしまった。あれほど親密にふれあっていたのに、ちょっと「デート」という言葉を出しただけでこれだ。勇利の「精神的変更」とやらはまだまだ大変な時期らしい。

「デートってあの……ふたりきりだよね……?」

「そうだね。何人かでする人もいるようだけど、俺としては勇利とふたりきりのことしか考えてないな」

「行って……何するの……?」

「何って、これまで何度もしただろう? 同じだよ」

「よくおぼえてなくて……」

「一緒にいろいろなものを見てまわったり、食事したりだ。それだけさ」

「そ、そう……」

勇利はまた黙ってしまった。ヴィクトルは笑いをかみ殺しながら言った。

「どうしてもいやなら、あきらめるけど……」

「い、いやじゃない」

勇利は急いでかぶりを振った。

「いやじゃないよ……」

「そうかい?」

「……うん」

それでヴィクトルは休みの日には勇利と「デート」に出掛けたのだけれど、勇利は終始緊張し、話しかけても上の空だし、ヴィクトルが手をつなごうとして指先にふれようものなら、びくっとして跳び退くほどかたくなっていた。

「あ、ご、ごめん!」

「手をつなぐの、いや?」

「いやじゃないけど、ちょっと待って、ちょっと待って……」

勇利は胸に手を当て、深呼吸しながら熟考し、意を決したように目を上げて言った。

「……そういうのは、まだ早いよ」

そういうのはまだ早い! ヴィクトルは噴き出すのをこらえなければならなかった。何度もセックスして愛しあった仲なのに、手をつなぐのは早いのだ。しかしヴィクトルは、「俺たちセックスもしてるだろ。何が早いんだ」なんていう繊細さのない野暮なことを言ったりはしなかった。

「そうか。急ぎすぎたみたいだ」

優しく言って手をひっこめた。

「ごめんね。もっと勇利の気持ちを考えるようにするよ」

「ぼ、ぼくこそ、ごめんなさい……」

勇利は溜息をついた。彼はそんな自分の態度をどう思っているのだろう? おかしいと感じたりしないのだろうか? ヴィクトルはそれを思案すると、また愉快になってくるのだった。勇利の精神構造を理解しようなんてこころみてはいけないのかもしれない。わかりたいとは思うけれど、このびっくり箱やおもちゃ箱じみた勇利の不可解なふるまいをヴィクトルは愛していた。勇利はうつくしく神秘的な謎だ。

食事のとき、みつめているだけでも勇利は赤くなってもじもじする。かわいくてほほえみかけると、「そんなに見ないで」とはにかんでうつむいてしまう。「かわいいよ」と手を握ったりしたら、ものすごい勢いでその手を取り戻して、「早いって言ったじゃん!」と怒り出す。ヴィクトルは勇利がいとおしくてたまらなかった。

「楽しかったかい?」

「う、うん……」

「また誘っていい?」

「……うん」

「じゃあまたね。おやすみ」

ヴィクトルは勇利をアパートまで送っていき、彼の前に立って頬を撫でた。勇利がうろたえるのをわかっていて顔を近づける。手をつなぐのがまだ早いのだから、キスだってだめにきまっているのだけれど、このときはなぜか勇利は怒ったりせず、平静を失ってのぼせ上がった。

「あ、あ、ちょっと待って……」

「なんだい?」

「……キス、するの?」

「だめかい?」

「あ、えっと……」

勇利は頬に手を当て、目をそらした。彼はまたよくよく考え、恥じらってささやいた。

「ごめん……だめ……」

ヴィクトルはうなずいた。

「そうか。わかったよ。勇利のいやがることはしない」

「あ、で、でも!」

ヴィクトルに悪いと思ったのか、勇利はヴィクトルの服の袖をつかんで顔を上げた。

「口以外なら……」

ヴィクトルは笑いをこらえた。かわいすぎる。

「オーケィ。じゃあ目を閉じて」

勇利は素直にまぶたを閉ざしたが、「口はだめだよ」と一生懸命な様子で念を押した。

「わかってるよ」

「絶対だめだからね」

そう言われるとしたくなる。しかし本当にしてしまったら信頼を失うので、ヴィクトルは勇利の頬を両手で包み、額にそっと接吻するにとどめた。

「おやすみ、勇利。愛してるよ」

「……ん」

勇利はふらふらしながらアパートに入っていった。しばらく眺めていると、彼の部屋にあかりがともり、勇利が窓から顔を出した。身を乗り出し、子どものように手を振る。これは前と同じだ。ヴィクトルはくすくす笑いながら帰った。

勇利はもう、別れ際、「寄っていく?」とは訊かない。幾度目かのデートで、ヴィクトルは自分から尋ねることにした。

「部屋に上がっていってもいい?」

「えっ」

勇利はびくっとして不安そうにヴィクトルを見た。何を心配しているのかひと目でわかったけれど、あまりにかわいかったものだから、ヴィクトルはただにこにこして勇利を見守った。

「……いいよ」

ためらいながらも、こころをきめたのか、勇利はこっくりうなずいた。ヴィクトルとしてはべつに断られても構わなかった。勇利の気持ちが固まるのを待つつもりだったし、その時間も楽しいものだ。

あれほど自然にむつみあったのに、いまの勇利はすっかりとりのぼせてしまい、ヴィクトルと何をするにも考えなければならないようである。まるで、時間が逆転してしまったかのようだ。あるがままに自然に愛してくれる勇利も、初々しく戸惑う勇利も、ヴィクトルにとってはかけがえのない宝物だった。こうして緊張しているのも、ヴィクトルのことを想い、意識し、きまじめに向きあってくれている証拠だ。

ふたりは部屋に入るとソファに座り、沈黙の中でぼんやりした。勇利はどうすればよいかわからないらしかった。かるい混乱をきたしていて、何か言おうとしたり、立ち上がろうとしたり、口元を押さえたり、赤くなったりしている。

「ヴィクトル、あの……、」

「なんだい」

「いつも……ぼくたち、どうしてたっけ……?」

「そうだね。勇利はよくお茶を出してくれた」

「お茶!」

勇利は思い出したというように立ち上がり、台所へ行った。

「ごめんね、ぼうっとしてて」

「いや、いいよ」

紅茶を淹れていても、ヴィクトルの隣に戻ってきても、勇利はずっと落ち着かない様子だった。何も語らないし、ヴィクトルが話しかけてもとんちんかんな返事をするし、ヴィクトルがちょっとでも身じろごうものなら、何をされるのかと不安そうにみつめる。ヴィクトルはずっと笑うのをこらえていた。あまりに勇利が可憐だった。どうしてこんなにかわいいのだろう? 我慢できなくなってくる。

「勇利」

「は、はい」

「キスしていい?」

勇利はまっかになってうつむいた。このあいだまで、ヴィクトルが引き寄せたら自然にまぶたを閉ざして顔を向けてき、くちびるを待っていたのに。きっと彼は自分のそんなふるまいも作法も忘れてしまっているだろう。

「無理にはしないよ」

ヴィクトルはいつものように逃げ道を残してやった。

「勇利さえよかったら」

「あ、あの……」

勇利は耳まで赤くなって黙りこんでいる。いったいこのちいさな頭の中にはどんな考えが渦巻いているのだろうか。

「……はい」

「本当に?」

ヴィクトルはいつまでも待つつもりだったけれど、やはり了承されるとうれしくて、声をはずませて確認してしまった。

「いやならいいんだよ」

「いやじゃないよ……」

勇利はかぼそい声でつぶやいた。

「手をつなぐのはまだ早いって言ったのだって……、いやだからじゃないし……」

「そうか」

ヴィクトルは勇利の腰を引き寄せた。勇利はヴィクトルをみつめると、すぐに目をそらして、心配そうに尋ねた。

「ど、どうするんだっけ?」

「まぶたを閉じてくれればいい」

「まぶたを閉じる」

「そう。あとはじっとしていて」

「それだけ?」

「それだけだ」

「……わかった」

勇利はヴィクトルに顔を向け、決死の覚悟といったそぶりでぎゅっと目を閉じた。いつもキスしていたときの、ごく当たり前の落ち着き払った態度からは想像もつかない。まるで手術でもされるみたいな顔つきで、おののきながら待っている。

ヴィクトルは可笑しくてたまらなかった。それ以上にいとしかった。そっとくちびるを寄せ、ふれあわせると、びくっと勇利がふるえた。

「……お、終わり?」

「まだだよ」

優しくついばみ、甘噛みし、くちびるを舐めた。勇利はちぢこまってしまった。いままでなら手を伸ばして抱きついてきたんだけどな……。ヴィクトルは勇利の髪をよしよしと撫でてやった。突然勇利が息をつき、顔を赤くしてはあはあと呼吸をくり返した。ヴィクトルはほほえんだ。

「勇利、息を止めていなくてもいいんだよ」

「そ、そう?」

「もっとゆったりして……」

「あ」

舌を入れたら泣くかもしれないので、それをしないようにくちづけをくり返した。勇利は気持ちよさそうにしているけれど、相変わらず緊張はとけないようだ。ヴィクトルは夢中になった。このところ、キスもずっとおあずけだったので、すこし興奮してしまった。いつしかヴィクトルは勇利を力強く抱きこんで、彼にのしかかるようにしてくちびるを合わせており、勇利は喉をのけぞらせてそれに応えていた。

「ヴィ、ヴィクトル……!」

勇利がちいさなかすれ声で訴えた。

「こ、これ以上はだめ……!」

ヴィクトルは我に返って勇利を離した。急ぎすぎてしまった。いけないいけない。

「ごめん。ちょっとやりすぎたね」

謝ると、勇利は自分の身体をぎゅっと抱きしめた。

「え、えっと……」

「もうしないよ。そんなにおびえないで」

「そういうのは……」

勇利が、くちづけで上気した頬とうるみきった瞳を上げた。

「そういうのは……まだ……だめだから……」

ヴィクトルは目をまるくした。高揚してセックスまでしようとしたわけではないのだけれど、勇利にそう受け取られてしまったらしい。それほどヴィクトルが支配的だったのか、あるいは強引だったのか。それとも、自分で気がついていなかっただけで、本当にヴィクトルはそうしようとしたのだろうか。だとしたら悪いことをした。

「まだ……あの……こころの準備とか……覚悟が……」

ヴィクトルはうれしくなった。勇利は拒絶しているけれど、確実にそのときのことを考えているようだ。

「あのね勇利、支度が整ってないなら、そういうことを口に出さないほうがいい。準備ができるときのことを想像したあげく、俺が暴走したらどうする?」

「もう、帰って!」

勇利は怒り出してヴィクトルの肩を押した。ヴィクトルは笑った。

「冗談だよ」

「帰ってよ!」

「わかったわかった」

勇利は憤っているわりには口ぶりが甘えていた。おもてを上げない。どうやら、キスをしたのが気恥ずかしくて顔を見られなくなったらしい。

「おやすみ、勇利。愛してるよ」

おもてに送りに出てきた勇利のくちびるに、ヴィクトルはこのほどは短く接吻した。勇利はささやいた。

「……うん。ぼくも」

「……そう。アイスショーで会うのが楽しみだね。勇利がそばにいるからには、ヴィクトルはもうずいぶん変わって、ぜんぜんちがうスケートを披露するんだろうし」

「まあね。いくらクリスでも、もしかしたらまっかになって俺たちをまともに見られないかもね」

「言ってるよ。そこまで自慢するなら、かなり上手くいってるんだろうね? そろそろ一緒に暮らそうとかそういう話が出てるんじゃないの?」

「ああ、いや……、ふふ」

「なに? まさかもう……?」

「ちがうちがう。むしろ反対だ。勇利がどうもぎこちなくなってね。俺といると緊張しちゃってだめみたいだ。この前、ようやくキスしたんだけどね」

「え? ヴィクトル、なに言ってるの? 寝惚けてるのかい? 君たちはもうすることはしてる仲だろ? それともうそだった? 見栄を張ったの?」

「それもちがうんだ。することはしてたけど、勇利は俺と、なんていうのかな、特別な……、そう、恋人的な感情をふくめた仲だとは思ってなかったみたいだ」

「え!? だってセックスしてたんだよね?」

「してたよ。だけど勇利には関係ないのさ」

「……ちょっと理解できないんだけど」

「そういうものだと思ってたんだって。つまり俺とならセックスするのも当たり前ってわけだね。それが急に、付き合ってるだのなんだのまわりに言われて、わけがわからなくなっちゃったみたい」

「それで緊張してるの? キスもできないくらいに?」

「そう。かわいいだろ?」

「…………」

「手を握るだけでも苦労したんだ。前まであっさりできたことが急にできないとなるともどかしいものだね。まあ、そのじれったさがまたいいんだけど」

「……はあ」

「まだキスも緊張してるんだ。意識するとだめみたいだね。とにかく俺は待つつもり。どうしようどうしようって照れてる勇利かわいいよ」

「……もう意味わからないけど、ふたりがしあわせなら何よりだよ。それにしても勇利はどうなってるんだろうね」

「かわいいだろ」

「まあ、もともといろいろしてたんだから、すぐにまた慣れるんじゃない?」

「どうかな」

「絶対そうだよ。またごく自然にセックスするようになるよ。アイスショーで会うころにはそうなってるだろうね」

「どうかなあ……」

「絶対そう」

「……そうかもね」

「部屋に上がっていっていいかい?」

デートの帰り、ヴィクトルは尋ね、勇利は慎重な態度でうなずいた。ヴィクトルは、デートのあいだじゅう、今日の勇利はどこかちがうなと思っていた。かたくなっているのはいつも通りなのだけれど、ただはにかんでいる普段とはちがう──何か決然としたものを感じたのである。

「どうぞ。入ってください」

勇利はヴィクトルをソファに案内し、てきぱきと紅茶を淹れて出した。それからテレビをつけた。いつもは言葉の少ない勇利だけれど、このときはよくしゃべった。しかし、つじつまの合わない、的外れのことが多かった。しかもそのことに勇利自身は気がついていなかった。

「勇利、具合でも悪いのかい?」

「いいえ、ぜんぜん」

「じゃあ何か考えごとをしてる?」

「考えごと?」

勇利は口元に手を当てた。

「考えごとは……しています」

「そうか。なに?」

「あとで話します」

ヴィクトルは気になったけれど、勇利は自分できめたときでなければ言わないだろうと思ったので、我慢して、わざと平気なふりをしてテレビを眺めた。勇利は思いつめたような表情だった。

「勇利、俺、そろそろ帰るけど……」

「帰る? 帰るの?」

「ああ。泊まるわけにもいかないしね」

おどけてわざとそう言うと、勇利はますます緊張した様子になり、詰まりながらささやいた。

「泊まっていっても……いいけど……」

ヴィクトルは目をみひらいた。

「……勇利。意味わかって言ってる?」

「わ、わかってる……」

ヴィクトルは勇利の頬を撫でた。勇利はまっかな顔でヴィクトルをみつめた。

「無理しなくていいんだよ」

「大丈夫……泊まっていって」

「…………」

ヴィクトルはちょっと考えた。

「いますぐでもいいかい?」

「…………」

勇利はうつむき、かすかに、それとわからない程度にうなずいた。ヴィクトルは勇利をベッドに連れていった。どきどきした。抱きしめて、キスをして、耳元にささやいた。

「脱がせるよ……」

「……うん」

くちづけを交わしながら、優しく優しく、一枚ずつ脱がせていった。勇利の裸身を見たとき、幾度も目にしたはずのその白い身体に、ヴィクトルは驚くほど感動した。うつくしかった。

「ヴィクトル……」

勇利がヴィクトルをみつめた。うるおいを帯びた瞳は、どこからどう見てもヴィクトルを愛していると訴えていた。ヴィクトルはほほえんだ。勇利はいつもこういう目つきをしている。だが、今夜は格別だ。

「勇利、愛してるよ」

「ぼくも……」

それから三十分ばかり、かなり熱烈に仲よくした。本当はもっと時間をかけてとろけさせてやりたかったのだけれど、久しぶりなものだから、気がはやって、十代の少年のように我慢がきかなかった。

「ごめん、勇利、いい?」

「うん。うん……」

勇利はぼうっとしていた。ヴィクトルは壊れ物を取り扱うような手つきだった。

「大丈夫だから」

「うん」

「いいかい……」

ヴィクトルは優しくささやいた。だが──、まさにその瞬間、勇利が両手でおもてを覆い、せつなそうに声を上げた。

「ああ、やっぱりだめ……!」

「…………」

「ぼくたちにはまだ早い。早いよ……!」

ヴィクトルは神妙な顔で目を閉じた。そうか、と思った。そうか……。俺のこれはどうなるんだ、という気持ちがないわけではなかった。でも、やっぱり──、笑ってしまった。

「ごめんなさい……」

「いや、いいんだ。こうなるような気がしていた」

ヴィクトルは勇利の上につっぷした。どうしてもおもしろさがこみ上げて大笑いしたかったけれど、ありとあらゆる努力で耐え抜いた。

自然ってなんだろう……。

このところの勇利の頭の中は、そのひとことに尽きた。ヴィクトルに以前、どう接していたのかがわからない。ごく普通に話し、くちづけ、ベッドで抱きあっていたはずなのに、その作法がどこかへ行ってしまった。ヴィクトルは「前と同じだよ」「変わらないよ」と言っていたし、勇利もそれはそうだと思う。しかし、気持ちのほうはそうはいかず、とにかく感情が追いつくまではと精神が鎮まるのを待っていたら、反対に、どんどん思いはみだれ、どうすればよいのかわからなくなってしまった。

勇利は自分に腹を立てていた。前にできていたことがどうしてできないのか。勇利は、以前のように、ヴィクトルと親密になりたかった。あの楽しくしあわせな日々は勇利にとって大切なものだ。そこに恋人のような感覚がふくまれているというのなら、それはその通りなのだろう。自分とヴィクトルのあいだにはたくさんの愛情が存在するのだ。その中に恋しい思慕が混じって悪いことがあるとは思えない。とにかく勇利は、ヴィクトルとごく自然に愛しあいたかった。前にそうだったように、笑いあい、当たり前のようにふれあい、彼に寄り添いたい。だが、いっこうにそうするための方法の謎がとけない。どうすればよいのか。

もう、いっそのこと、ヴィクトルに抱かれたかった。難しいことはわからない。ただ、それがいちばんの解決策だという気がした。だが、そうしてもらうことがまた困難なのだ。先日、そのようにふるまってみたけれど、結局怖じ気づいて最後までできなかった。まったく信じられない。どうしてあんなにどきどきしたり、のぼせ上がったりしてしまうのだろう。前は自然にできていたのに、いまは、こんなことをしたらヴィクトルが変に思うのではないかとか、あきれるのではないかとか、とにかく気恥ずかしいとか、余計なことばかりが気にかかるのだ。

「ほんといい加減にしたい……」

ヴィクトルはどう思っているのだろう? そろそろうんざりしてきたのではないだろうか。だって勇利自身、自分に嫌気がさしている。

「こころをきめなくちゃ……覚悟を……」

勇利はぶつぶつ言いながらノート型のコンピュータに向かい、熱心に操作をした。もうなりふり構っていられない。このままではだめだ。思いきったことをしないと。考えてみれば、いつだってヴィクトルのほうから優しくしてもらっていたし、いつくしんでもらっていた。ここは、自分もヴィクトルを真剣に愛しているのだということを示さなければ。そうすれば身体もごく自然に動いて、以前のようにふるまえるのではないだろうか。

「勇利、次の休み、デートしようか」

ヴィクトルにそう誘われたのは、先日インターネットで注文した品物が届いた翌日のことで、ヴィクトルがあまりに時機を外さないものだから、何もかも知られてしまっているのではないかと勇利はどぎまぎした。

「どうしたんだい? 都合が悪い?」

「いえ、そんなことないです」

勇利はふるふるとかぶりを振った。

「そう? じゃあ、お昼頃迎えに行くよ」

「お待ちしてます」

勇利は決意をかためた。彼は約束の日の前日、買いこんだものをバックパックにつめこみ、デートにそなえた。夜はほとんど眠れなかった。

「勇利、大丈夫かい?」

迎えに来たヴィクトルが心配そうにした。

「あまり寝てないみたいだけど……」

「大丈夫」

勇利は言い張った。

「寝てなくても、ぼく、やればできるから」

「ああ……、中国大会のときのこと? 確かにあのときはよかったね」

「そうでしょ」

「ところで勇利、服装がダサいんだけど……、あと、その大きなバックパックは……」

「気にしないで」

「気になるなあ」

勇利は一日、ヴィクトルといろいろなところへ足を運びながら、ほとんど上の空だった。ヴィクトルに見蕩れたり、このひとと本当にあんなことをしていたのだろうかとあやぶんだり、でもこれからもすることになるんだと赤くなったり、ひとりでかなり大変だった。

「勇利……、本当に大丈夫? いつも以上にぼうっとしてるけど……」

「なんのこと?」

「まあ、意識されてるっていうのはうれしいものだけどね……」

夜、ヴィクトルはいつものように勇利をアパートまで送ってくれた。きっと彼は尋ねるだろう。勇利、上がっていってもいいかい? その前に勇利は言った。

「ヴィクトル、寄っていってもいい!?」

「え?」

ヴィクトルがきょとんとした。彼はゆっくりと瞬き、考えこんだ。

「……つまり、俺の家に来たいってこと?」

「そ、そう!」

「ここ、勇利の家だけど、それじゃだめなんだね?」

「えっ、あ」

勇利のアパートまで帰ってきていながら、ヴィクトルの家に寄っていきたいという妙な要求をしてしまった。勇利としては、ヴィクトルがいつも言うことを返したというつもりなのだけれど、どうにも不格好だ。帰る途中で、ヴィクトルの家に行きたいと頼むべきだった。

「え、えっと、あの……」

「いいよ。じゃあいまから俺の家に行こうか」

ヴィクトルは、変なことを言うやつだなといういぶかしげな気配も見せず、親切にうなずいて勇利の手を取った。

「うれしいな、勇利が来てくれるなんて」

「そ、そう……」

やばい。いまのなりゆきはあきらかにおかしい。大切なことなのに、初めから失敗してしまった。調子が狂う。もっとも、もともと調子などよくないのだけれど。勇利はヴィクトルのところまで行くあいだ、ずっとうつむいていた。しくじりが気になるし、これからのことを考えると緊張するし、もうめちゃくちゃだ。

「どうぞ。上がって」

ヴィクトルが笑顔で家の中に勇利を招いた。マッカチンが出てきて、いらっしゃい、というように挨拶し、はしゃぎ終えると、寝床へ戻っていった。眠っていたらしい。

「どうする? 何か飲む? いつも勇利は紅茶を淹れてくれるからね。俺も……」

「ヴィ、ヴィクトル」

勇利はどもりながら言った。

「寝室行きたい」

「え?」

「ベッドに行きたい」

ヴィクトルが瞬いた。彼は不思議そうにしながらも、「寝室ならこっちだけど……」と勇利を案内した。勇利は部屋へ入るなり、バックパックを下ろし、中から大きな紙袋をふたつ取り出した。

「今日一度も開けなかったけど、その荷物、いったい何なんだい?」

勇利は袋を逆さにした。片方からは大量のローションが、もう片方からは同じくたくさんのコンドームがどさどさ落ちた。ベッドの上にそれらは転がった。ヴィクトルが驚いてぽかんとした。

「これ使お!」

勇利はまっかになりながら言った。

「使おう!」

ヴィクトルはあぜんとしている。

「勇利……、それって……、いや……なんでこんなにたくさん……」

「どれがいいのかわからなかったから片っ端から買ってみた!」

勇利の寝床のまくらべの棚には、以前はローションとコンドームがあった。しかしヴィクトルが、「いまはあると落ち着かないだろ?」と言って持ち帰ってしまったのだ。必要なものがどれかわからない勇利は、あてずっぽうで購入するしかなかった。

「ヴィクトルのゴムのサイズなんて知らないし!」

「…………」

「でもこれだけあればどれかは合うでしょ? 使えるでしょ?」

「…………」

「今度こそできるから!」

勇利はこぶしを握りしめた。

「大丈夫だから! ぼくは、ヴィクトルに……その……えっと……なんていうか……」

しっかりしろ! きちんと言わないと! 勇利はしどろもどろになってまわらなくなった舌を恨んだ。これでは、ヴィクトルの家に押しかけてきてローションとコンドームを押しつける妙なやつである。

「ぼくはヴィクトルが好きで……だから……ちゃんと……ヴィクトルと……ヴィクトルと……」

「……勇利」

ヴィクトルはベッドの上にあふれた品々から視線をそらし、勇利の肩に手を置いた。

「気持ちはうれしいよ」

「ヴィクトル……じゃあ……」

「でも」

ヴィクトルが優しい目で勇利をみつめた。

「無理をすることはないんだ。前はしてたんだからと、急いでその関係を取り戻さなくてもいい」

「だけどぼくは……」

「以前は自然にできてただろ?」

ヴィクトルは熱心に言った。

「焦って、ぎこちなく始めなくてもいいんだ。俺は待てるから。勇利はこんなことじゃだめだと思ってるかもしれないけど、俺は大丈夫だよ。勇利の愛はわかってるし、安心してもいる。急かすようなことはしたくない。だから……」

言葉が途切れ、ヴィクトルの口元がわなないた。勇利は、本当は怒っているのかと思ってびくっとした。あるいは、こんなものを持って抱いてと詰め寄る勇利がいやになったのかもしれない��勇利は上目遣いでヴィクトルを見た。しかしヴィクトルは真摯な瞳をしている。──気のせいだったのだろうか?

「……だから、気持ちがまだ整っていないのに、急いでこんなふうにはしないでくれ。俺は……俺は……」

ヴィクトルの声がふるえた。やっぱり怒ってる? 勇利は心配になった。

「ヴィクトル……」

「……ごめん。なんでもないんだ。えっと、そう、俺は……急いでこんなふうには……ふうには……」

ヴィクトルがうつむいた。勇利は目をみひらいた。やっぱり怒ってるんだ! こんなぼくを──ヴィクトルは──。次の瞬間、ヴィクトルは大声で笑いながらベッドに身を投げ出し、腹を押さえて身体を折った。

「あっははははは! だめだ! ごめん! 我慢できない!」

ヴィクトルは陽気に笑い転げた。勇利はぽかんとした。

「勇利、うれしいよ、まさかこんなふうにしてくれるなんて。この大量のローション……スキン……あはは……」

「…………」

「ふふふ、買ったの? どうやって? 通信販売? どれがいるかわからないからってこんなに? かわいい!」

ヴィクトルは相変わらず大笑いしながら、かわいい、かわいい、とくり返した。

「一日じゅうこれを持ち歩いてたのかい? 何を持ってるんだろうとずっと不思議だったんだよ。ローションと、スキン……だったのか……ふっ……」

「…………」

「だめだ、無理だよ……、もう耐えられない。このあいだからね、勇利、おまえはかわいいんだよ。かわいすぎる。もう、言っていることもしていることも変で、本当におもしろいしかわいい。かわいい、かわいい」

「…………」

勇利はだんだん腹が立ってきた。確かに自分のしていることは変かもしれない。でも──何もこんなふうに笑わなくてもいいではないか!

「ちょっと!」

勇利はヴィクトルの隣に勢いよく身を横たえ、ヴィクトルのことをにらみつけた。

「そんなに笑わなくてもいいじゃん!」

「でもね……」

「どうせぼくは子どもですよ!」

「子どもとかじゃないんだ……だって……勇利が……ふ……」

「そんなに笑うなんて失礼じゃない!?」

「いや、ばかにしてるんじゃないんだよ。本当にかわいいんだ。どうして勇利って俺の想像を超えてくるんだろうと思うと、どうしても……ふふふ……」

「そんなふうに想像を超えたってちっともうれしくない!」

「そうかい? 俺はうれしいよ」

ヴィクトルはまわりに散らばっている箱やボトルを手に取り、説明書きを律儀に読んで、「ああ……」とまた身をふるわせ笑った。勇利は本当に頭に来てしまった。

「人が真剣に……」

「わかってる、わかってるよ。勇利がいろいろ考えてくれてたことはわかっているんだ。俺だって考えたからね。でもだめだ。どうしても勇利がかわいい」

「かわいいって言えばゆるされると思ってない?」

「そういうわけじゃないんだ。そんな勇利がいとおしいんだ」

ヴィクトルがひとしきり笑うあいだ、勇利はずっとぶすっとして頬をふくらませていた。ヴィクトルは相変わらず、箱を拾い上げて「これは初めて見た」と批評したり、ボトルを見くらべたりして楽しそうにしている。

「こんなにたくさん……お金かかったんじゃないの?」

「知らない」

「これじゃ俺は入らないなあ。こっちかな」

「あそう」

「まあ、ないほうが好きだけど……」

「ばかなんじゃないの!?」

「うん、ばかだ」

ヴィクトルは笑って言った。

「勇利に夢中な、単純でばかな男なんだ、俺は」

「…………」

ヴィクトルがほほえみながら勇利を引き寄せた。そして勇利にキスをした。勇利はおとなしくそれを受け、自分からもくちづけを返した。

「ああ、勇利が好きだよ」

ヴィクトルはすがすがしい笑顔でささやいた。

「どうしてそんなにかわいいんだ? 困るよ……」

勇利はまだ拗ねていた。ヴィクトルは自分の言葉を証明するように、たまらなくいとおしそうに勇利に幾度もくちづけした。そうしながら、勇利の「ダサい」服の前をひらき、中に手を入れてきた。

「ん……」

「かわいい」

ヴィクトルが熱心に、吐息まじりの声で言った。

「勇利、愛してるよ」

「……ぼくまだ怒ってるんだからね」

「ごめんごめん……」

「もう……」

「ゆるしてくれ」

「ヴィクトルの……ばか」

勇利はヴィクトルの背中に手をまわした。ヴィクトルはくすくす笑って勇利の素肌を撫でた。勇利はヴィクトルに甘えるようにすり寄った。くちびるがまたふれあい、ヴィクトルと熱い身体がくっついたとき、あ、と勇利は気がついた。

自然って、こんな感じだ。

2 notes

·

View notes

Text

俺のラブとライフは、愛するものでできている。

「ヴィクトル、誕生日おめでとう」

「ありがとう」

「あの、誕生日プレゼントなんだけど……」

居間で食後のお茶を飲んでいるとき、勇利が笑顔でヴィクトルを祝い、それから言いづらそうに口ごもった。ヴィクトルは、その勇利の赤い顔、困ったような表情を見ただけでもう贈り物をもらったような気分になり、幸福だった。

「正直、何をあげればいいのかわからなくて……さんざん悩んだんだけど……」

そんなに難しく考えなくてもいいのに。ヴィクトルは可笑しかった。勇利がくれるなら、なんでも喜んで受け取る。このちいさな頭で思案してくれたことがうれしいのだ。

「ヴィクトルは欲しいものは自分で手に入れるだろうし、ぼくにダサいものを選ばれても困るだろうし……」

ヴィクトルは笑いをかみころした。

「こんなこと言ってばかだと思われるだろうけど……、『ぼくがプレゼントだよ!』とかもどうかと考えたんだけど……」

ヴィクトルは笑うどころではなくなった。思わず真剣に勇利を見ると、彼はすぐに話を結んだ。

「ヴィクトルが無言になったらこわいから、やめておいたよ」

「どうしてやめるんだ!」

無言だって? 確かに無言にはなるだろうが、それは感激のあまりの無言だ! 勇利はぜんぜんわかってない! ヴィクトルは憤慨した。

「だって……、ヴィクトルが黙るのがいやだっていうのももちろんあるんだけど……、よく考えたら、ぼくはもうヴィクトルのものだし……」

ヴィクトルはぱっと顔を上げた。

「ヴィクトルのこと好きになったあの瞬間から、ヴィクトルのものだし……、そういうの、あんまり意味ないなって」

「…………」

ヴィクトルはじんとして胸に手を当てた。なんてすてきなことを言うんだ、勇利……。勇利が「ぼくは貴方のものだよ」と言ってくれただけでもう誕生日プレゼントだ。

「というわけで、いろいろ迷ったんだけど……」

「そうだな……」

ヴィクトルはにっこり笑って機嫌よく指を一本立てた。

「ロシアじゃ誕生日前にお祝いするのはよくないけど、あとならいいんだ。一ヶ月以上経ってからでもかまわないよ」

「つまり……?」

「四大陸選手権の金メダルでもいいよ」

ヴィクトルの陽気なひとことに勇利はあぜんとし、しかしすぐに表情をひきしめてこぶしを握った。

「それ──は、」

「なんだい?」

「誕生日プレゼントとは別に……、プレゼントして……、メダルにキスを、もらいます」

「��ーオ……」

ヴィクトルはたまらない気持ちになった。

「いいね、勇利……すばらしい答えだ」

「うん……」

「楽しみだね!」

「が、がんばるよ……!」

勇利はいつもは下がっている眉をきっと斜めに吊り上げて、大きくうなずいた。なんて頼もしくかわいらしいのだろう。こんな勇利と一緒にいるだけで幸福だから、特別な贈り物などなくてもちっともかまわないのだ。しかし、もちろん勇利がくれるというのならうれしい。

「それで、プレゼントなんだけど……」

「うん、なんだい?」

「こういうのもらってヴィクトルが喜ぶかはわからないけど、よかったらと思って……」

勇利が差し出したのは、文庫本よりひとまわり大きいくらいの長方形の包みだった。

「ど、どうぞ……」

「ありがとう」

そんなに重くはない。しかしかるいわけでもない。ヴィクトルはリボンのかかった包みを受け取り、「開けても?」と勇利を見た。勇利は緊張しきったきまじめな顔で、こっくりとうなずいた。ヴィクトルはリボンをほどき、丁寧に包みをといていった。

「ああ……、すばらしいね」

出てきたのは、革張りの立派な日記帳だった。鍵をかけられるようになっている。艶のあるうつくしい光沢にヴィクトルは指をそっとすべらせた。

「ヴィクトルは日記をつける習慣ってないだろうけど」

勇利は一生懸命に説明した。

「毎日あったことを書くっていう感じじゃなくても、思いついたこととか、何かの案とか、ふっと浮かんだときに記しておくのはどうかなと思って。文字にしたら直感的にわかりやすいし、あとで思い出しても整理しやすいし」

「ああ、わかるよ。そのとおりだ」

「ヴィクトルは考えることも多いだろうし……、それで……」

「どうもありがとう」

ヴィクトルはほほえんで勇利をみつめた。

「うれしいよ。使わせてもらう。いろいろなことを考えるのが楽しくなりそうだ」

勇利はほっとしたように息をつき、胸に手を当てた。本当に悩んだのだろう。ヴィクトルは勇利の髪にキスして感謝を伝えた。それから、高級そうな革の表紙を撫でた。ヴィクトルが持ってもおかしくないようにと、ずいぶん考えてくれたにちがいない。

ヴィクトルはにっこりして言った。

「勇利」

「なに?」

「勇利もつけてるよね?」

「え?」

「日記」

「えっ……」

勇利はどぎまぎしたようにヴィクトルを見た。

「日記というか、いま勇利が言ったように、思い浮かんだことを書いてるのかな?」

「あ、ああ……あの、スケートノートは……つけてるよ。練習した内容とか、そのときに思ったこととか、改善したいこととか、ヴィクトルに提案したいこととか……」

「ちがう」

ヴィクトルは笑顔でかぶりを振った。

「それとは別だ。もう一冊持ってるだろう?」

勇利はまっかになって口元にこぶしを当て、勢いよく身を引いた。彼はヴィクトルを凝視した。

「な、なんで知ってるの……?」

「ときどき勇利が何か書きつけてるのを見かけるからね。あれは何なんだろうとふしぎだった。何を書いてるんだい?」

「え、っと、それは……」

「スケートのことならスケートノートに書くだろう。私的な話? もちろん勇利がいやがるなら詮索するつもりはないけど、ものすごく興味がある。知りたい」

「あの……」

「勇利は思いをなかなか言葉にしてくれないし、いまだに俺には謎のかたまりだからね。もちろんそれが魅力だし、かまわないんだけど、知りたいことは知りたいよ。きみのそのちいさな頭の中には、どんな考えが渦巻いてるんだ? 俺には想像もつかないことだよね?」

「いえ……べつに……その……」

「プレゼントをもらっておいてなんだけど」

ヴィクトルは笑顔で頼んだ。

「それを見せるというプレゼントを、もうひとつ俺にくれたらうれしいな」

「…………」

勇利は赤い顔でうつむいてしまった。彼は迷っているらしく、両手を組み合わせたり、指をいじったり、溜息をついた���して忙しい。

「……ヴィクトルが見てもおもしろくないと思うよ」

「いや、おもしろい。絶対おもしろいね。だって勇利の書いたものだよ?」

「ヴィクトルの想像したとおり……日常的なことを書いてるんだ……きわめて私的な……ちょっと思ったこととか、こんなことがあったとか、あとは買い物のこととか……」

ね、興味ないでしょ、というように勇利が上目遣いでヴィクトルを見た。ヴィクトルは身を乗り出した。

「見たい。ぜひ見たい」

そういうものをこそヴィクトルは知りたいのだ。勇利のことならなんでも知りたい。

「個人的なことだから見せたくはないだろうけど……、勇利がいいと思うページだけでもかまわないよ」

「…………」

「どうしてためらう? 恥ずかしいことが書いてあるのかい?」

「恥ずかしいっていうか……」

「俺の悪口とか?」

ヴィクトルが可笑しそうに言うと、勇利は目を伏せてしまった。彼はよくよく考えたあげく、すっと立ち上がって自室へ入っていった。戻ってきたときには、手帳を手にしていた。ヴィクトルがもらったようなきちんとした日記帳ではなく、気軽に使える感じのものだ。

勇利はヴィクトルの前に立つと、緊張しきった顔で手帳を差し出した。両腕をまっすぐに伸ばして、両手で持っていた。相変わらず頬が赤い。

「あの、全部読んでいいですけど」

勇利はかしこまって言った。

「本当かい? ありがとう!」

ヴィクトルは大喜びで手帳を受け取った。そしてすぐにひらいて中を見ようとした。

「待って!」

「え?」

「全部読んでいいけど……、ぼくがいないときにして……」

勇利がよわよわしく言った。ヴィクトルは目をまるくした。勇利は視線をそらし、困ったようにそっぽを向いた。

「…………」

ヴィクトルは立ち上がると、ほほえんで彼を抱きしめ、くちびるにキスしてささやいた。

「わかったよ。勇利、きみの望むままに」

しかし、勇利がいるときに読んではならないとなると、その手帳をひらくのはヴィクトルにとっては難しいことだった。ふたりは常に一緒だし、彼は勇利が家にいたら、部屋へ閉じこもったりせず、そばにいたいと思うたちなのである。だから、なかなか読むことができなかったのだけれど、勇利は読まれたと思うのか、ちらちらと気恥ずかしそうな落ち着かない視線をひんぱんに送ってくるので、ヴィクトルはそれがかわゆくてたまらなかった。彼は当然のようにそのことを自分の日記帳に書いた。

勇利がどきどきしている様子で俺をうかがうのがかわいい。

すぐにロシア選手権という日程だった。ヴィクトルはサンクトペテルブルクから中部へ旅立たねばならず、その旅先で手帳を読むことにした。飛行機の中でひらこうかと思ったのだけれど、ひとりきりでいるときのほうがよいと考え、それは我慢した。その代わり、ホテルの部屋へ入るなり、ベッドに腰を下ろしてすばやく手帳をひらいた。そして驚いた。ロシア語で書いてあったのだ。

○月○日

今日は練習帰りにヴィクトルと買い物に行った。前に買ったものをまた買うとき、彼がまったく同じせりふを言ったので笑ってしまった。

だいたいこんな感じのことが最初に書いてあった。文法にときおりまちがいはあるけれど意味はわかった。きっとロシア語の練習も兼ねているのだろう。

○月○日

高い場所にあるものを取れなかった。ヴィクトルが取ってくれた。かっこよかった。

○月○日

部屋着で過ごしていると、ヴィクトルが感心しないという目でじろじろ見てくる。何かの機会に服を燃やされるかもしれない。危険を感じる。

○月○日

一緒に夕ごはんをつくったとき、野菜を思ったとおりに切れないらしいヴィクトルが、何かロシア語で言っていた。それを見て笑っていたら、ぼくが切った野菜が全部つながっていた。

「…………」

ヴィクトルは手帳から顔を上げた。俺のことばっかり書いてある……。彼の頬は、いつの間にか紅潮していた。え? 俺専用の日記なのか? しかしよくよく見てみると、「明日は牛乳を買うのを忘れないこと」などという記述もあるので、そういうわけでもないらしい。つまり、日々のこまかなことを書く手帳なのだけれど、勇利にとって日々のこまかなこととはほとんどヴィクトルとの生活についてなのだ。ヴィクトルはその事実に関して、思考をぼんやりとめぐらせたけれど、考えはまとまらなかった。

「おいヴィーチャ。報道陣がロビーに集まっとるぞ。何か話せ」

ふいに扉を叩かれ、ヴィクトルははっとした。

「いま行くよ!」

彼は慌てて立ち上がり、身支度を整えた。仕事、仕事だ。

「調子? 絶好調だよ! 完璧な演技をする自分のことしか思い描けない。不安要素はない。元気になる要素しかない。かわいい生徒にすばらしい演技を見せたいね!」

部屋へ戻ってから、すぐにまた勇利の手帳をひらいたけれど、あまりに興奮してしまって、最初の一ページを何度も読むということをした。

勇利がときおり、思いついたようにこの手帳を手にして、さらさらと何かを書きつけていることにはずいぶん前から気がついていた。簡単に書いているようで、ふいに携帯電話で調べものをしたり、考えこんだりしていたので、いったいどんな難しいことを書いているのだろうとふしぎだったのだが、あれはロシア語を調べていたのだ。そして書いているのはほとんどがヴィクトルのこと……。

そうか、勇利。そうだったのか。

ヴィクトルはその夜、手帳をまくらべに置いてしあわせな眠りについた。翌日は公式練習を元気にこなした。公言したとおり、調子は最高によかった。練習が終わると、ホテルの部屋に閉じこもってまた手帳をひらいた。

○月○日

新しい棚を買った。そんな安いのじゃなく俺がちゃんとしたのを買ってあげるのに、とかなんとかヴィクトルが言っていたけど、そうならないように自分で注文したのだ。でも、組み立てないといけないやつなので難しかった。説明書きがロシア語なのだ。困っているとヴィクトルが手伝ってくれて、彼は楽しそうに組み立てていた。きちんとした頑丈なものができあがった。ヴィクトルはかっこよかった。うれしかった。

○月○日

ヴィクトルは忙しいので今週はぼくが夕食をつくる。いろいろ挑戦しようとしてるんだけど、途中で味があやしくなってきたので、方針を変えて、自分がつくれるとわかっている料理にした。結果、三日連続で同じような夕飯になった。いい加減飽きただろうと申し訳なかったけど、ヴィクトルは「勇利のつくるこれ好きだよ!」とはしゃいで食べてくれた。優しい。うれしかった。

そんなことがあったな、と思い出した。本当に好きだからそう言ったのだ。そもそもヴィクトルは、帰ったら勇利とマッカチンが一緒に迎えてくれて、彼の手料理を食べることができるという生活にたまらない幸福を感じている。三日くらい同じものが出てきてもまったく気にならない。それに、ヴィクトルのほうも同様のことをしたことがあった。大量につくりすぎて、三日かけてそれを消費したのだ。勇利は笑いをこらえながら、「多すぎだよ」と熱心に食べていた。迷惑そうではなかった。美味しいとも言ってくれた。

しかし、書き付けは、仲むつまじい出来事ばかりではなかった。

○月○日

ヴィクトルと喧嘩をした。ぼくが四回転をもっとやりたいと言ったのに、今日はだめだの一点張りで聞いてくれなかった。ぼくはふくれて、ヴィクトルのばか! と思った。ヴィクトルのばか!

ヴィクトルは笑ってしまった。このとき勇利は、確か、家に帰ってからもうらめしそうにヴィクトルをじっと見ていた。その様子がかわいくてヴィクトルはこっそり笑みを漏らしたものだ。

○月○日

今日はたくさん四回転を跳んだ。ヴィクトルは十本のうち二本くらいしか褒めてくれなかった。でも全部彼の言うとおりだと思う。クワドフリップを完璧に跳べるようになりたい。

○月○日

ヴィクトルが通しで練習していた。かっこよかった。

言葉が少ないな、と思ったけれど、ヴィクトルにはわかっていた。つまり、言葉が出ないほど感激しているのだろう。これを書いたとき勇利は、瞳をきらきらと輝かせ、うっとりとした表情でヴィクトルの演技を思い起こしていたにちがいない。そういう勇利はしばしば目にするのでたやすく想像できた。

○月○日

それは買ってあるからこれ以上買わないでといくら言ってもヴィクトルは同じものを買ってくる。喧嘩してしまった。

○月○日

ヴィクトルは「たくさんあっても困らないだろう」というくらいの気持ちだったみたいだけど、ぼくは同じものがあふれ返るのはいやだ。だってひとつやふたつじゃない。まだ腹立ちがあるのでつんとしていたら、だんだん、ヴィクトルが「やばいかもしれない」みたいな感じになってきた。

○月○日

ヴィクトルが花を買って帰ってきた。一生懸命話しかけてくるから笑ってしまった。もうぜんぜん怒ってない。

勇利……。

ヴィクトルはほほえんで、勇利のつたないロシア文字を撫でた。ずいぶん前のことだけれど、そのときのことをおぼえている。勇利の文章ではっきりと思い出した。あのときの勇利は本当につんとしていて、じろっとヴィクトルをよくにらんだ。ヴィクトルは自分のしたことを最初は気にしていなかったけれど、いつまでもゆるしてくれないから、怒らせてしまった、どうしよう、と思った。しかし勇利も完全に激怒しているわけではなく、「反省してるの?」というようにうかがう目つきがどうしようもなくかわゆかった。でも、彼にふれようとすると逃げた。ヴィクトルは仲直りしたくてたまらなかったのだ。

○月○日

なんとなく具合が悪い。熱はないし練習もできるけど元気が出ない。ヴィクトルの前ではごく普通にふるまってるつもりだったけど、「どうしたの?」と訊かれた。あたたかい食事をつくってくれて、ぎゅうぎゅう抱きしめながら眠ってくれた。たくさん寝たら元気になった。ヴィクトルはいつもぼくのことを見ていてくれる。

○月○日

ヴィクトルに関する商品が売っているという情報を得た。絶対に欲しかった。でも店がすこし遠くて行き方もよくわからない。何があっても手に入れるというつもりでいろいろ調べて計画を立て、出掛けようとしたら、ヴィクトルが「俺も行く」と言った。彼はぼくの計画に沿って行動して、道や乗り物をまちがえそうになったら助言してくれた。時間はかかったけど、無事欲しいものを手に入れることができた。お礼を言ったら、「いい商品じゃないか。勇利が欲しがるのもわかる。彼、最高だよね」だって!

最高!

○月○日

ヴィクトルに日本語を教えて欲しいと言われたので質問に答えた。ヴィクトルは漢字が難しいみたい。彼は、ロシア語にも英語にも直訳できないような日本独特の言葉を気に入っている。

ヴィクトルはそれぞれのときのことを思い出した。勇利はいつもどおりのように見えて顔色が悪く、ヴィクトルを心配させた。ヴィクトルはあのときの「勇利を守らなければ」という強い思いをついさっきのことのように感じた。勇利がヴィクトルの限定品を買いたくてうずうずしている様子はほほえましく、そのために一生懸命になっているのもかわいらしかった。「買えた! ヴィクトル、買えたよ!」と走って商品を見せに来たときの笑顔は忘れない。そして日本語を教えて欲しいと言ったとき、勇利は、発音について丁寧に注意したのち、気恥ずかしそうに「どんな日本語が好きなの?」とささやいた。

「勇利……」

どのときの勇利も可憐で、いとおしかった。

○月○日

今日、洗濯物をだめにしてしまった。糸がほつれておかしくなったので捨てた。ぼくの下着だからべつにいいんだけど、それはヴィクトルが「かわいい!」と気に入っているみずたまのボクサーパンツで、もしもうぼくがはかないとなるとがっかりするのは目に見えていた。ぼくの下着なのにヴィクトルが気に入っているというのも変な話なのだけど、実際そうなのだ。練習のあとの着替えのたびにはしゃいでいる。ぼくはこっそり、同じものを店で買ってきてそれをはくことにした。

○月○日

昨日の下着について。「勇利、それやっぱりいいね!」と更衣室で言われたとき、ぼくはひどい罪悪感に襲われた。それはそれとして、クラブの更衣室でぼくの下着の感想を言わないで欲しい。

いつかヴィクトルに、これはもうあの下着じゃないということを打ち明けなければならない。

○月○日

ヴィクトルがものすごく落ちこんでいた。ヴィクトルに贈られたセーターを彼が洗濯してくれた結果、ぼろぼろになってしまったのだ。これをぼくが着ているとき、彼はすごくにこにこしていたので、かなり衝撃だったらしい。あんまり落ちこんでいるから、つい、「新しいの買って」とねだってしまった。ぼくのわがままなのに、ヴィクトルは喜んでいた。

ヴィクトルは笑いだした。確かに言ったことがある。勇利のみずたまのボクサーパンツがかわいくて好きだと。あの下着は二代目だったのか。知らなかった。服をねだってくれたときは本当にうれしかった。勇利は普段欲しいものをなかなか言わないので、何か買って欲しいと言われるとヴィクトルはひどくはしゃいでしまうのだ。あの日勇利は、ヴィクトルが「これを買ってあげる」「勇利に着てもらいたい」「勇利はきっと似合う」と次々服を買うのに、まったく文句を言わなかった。可笑しそうにヴィクトルが選ぶのを眺めていた。ああ、なつかしい。そんなに前のことではないのに、勇利との時間が濃密すぎて、ずいぶん昔のことのような気がする。

ヴィクトルのショートプログラムは好調で、言ったとおり、すばらしい成績だった。インタビューのたびに「俺のかわいい生徒に感謝してるよ。ありがとう、勇利!」と手を振ったので、彼はきっといまごろ怒っているだろう。それを想像すると楽しかった。

ヴィクトルは試合疲れなどものともせず、その夜も勇利の手帳を熱心に読んだ。

○月○日

ヴィクトルとマッカチンと一緒に昼寝。

○月○日

取材に遅刻すると思って慌ててたら、ヴィクトルが当たり前みたいに車で送ってくれた。終わって外に出たら彼がいて、「終わった? じゃあ帰ろうか」とまた当たり前みたいに言った。ヴィクトルって優しいし洗練されている。

○月○日

突然、「勇利のつくったみそ汁が飲みたい」と大騒ぎのヴィクトル。日本食の店はないのと尋ねたら、「勇利のみそ汁がいいんだ」と聞かない。先日の紳士的なヴィクトルはどこへ行ったのか。すごくおもしろかった。みそ汁をつくった。

○月○日

だったらぼくもと、「ヴィクトルもぼくにボルシチつくってくれるよね!」と言ったら、ヴィクトルがはりきってつくってくれた。かなりおおざっぱにどんどん調理していくので心配してたら、驚いたことに、ものすごく美味しかった。

ヴィクトルはそのときのことを思い出しながら、可笑しく思ってくすくす笑った。あのときはどうしても勇利のみそ汁が飲みたかったのだ。「もう、なんなの?」とあきれながら勇利は丁寧につくってくれた。ボルシチづくりに取り組むヴィクトルを見守る勇利の、不安そうな顔をおぼえている。「えっ、大丈夫なの……」「そんな目分量で……」「入れすぎ……」とひとりごとを言っていた。かわいくて仕方なかった。

ヴィクトルは、こんなふうに感じたことを残しておくのは、なんてすてきなのだろうと思った。勇利はずっとこうしていたのか。ヴィクトルとの時間を思い出して、笑ったり幸福になったりしていたのか。そしてそれをヴィクトルもしてみたらと、日記帳をくれたのか。

ヴィクトルは自分の日記帳に書いておいた。

ショートプログラムで一位を獲った。

勇利の手帳は幸福でできている。

俺のラブとライフは勇利とマッカチンでできている。

ヴィクトルは勇利の手帳に戻って続きを読んだ。楽しい勇利との思い出がそこにはたくさんつまっており、そして──その一文は、唐突に、なんの前ぶれもなく目の前にあらわれた。

○月○日

ヴィクトルと一緒に寝た。

たったひとことで、ヴィクトルはその夜に何があったかを思い出した。それは勇利との初めての夜だった。次のページを見てみても、勇利はそれについては何も書いていなかった。いつもの、ごく普通の日記だった。しかしだからこそ、彼がその一夜について何を感じたのか、どう思ったのか、それがまっすぐに伝わってきた。ヴィクトルは、勇利とともに過ごした夜のことを考えた。しあわせな時間だった。濃密で甘く、このうえなくみたされた、水際立った時だった。はかりしれぬその幸福は、いまこのときまでずっと続いている。そしてこれからも……。

ヴィクトルはベッドに勢いよく倒れこんだ。彼は勇利の手帳を胸にのせ、みちたりた表情でまぶたを閉ざした。勇利に会いたかった。彼の笑顔を見たかった。

「勇利……」

金メダルを持って帰宅したヴィクトルを、勇利はマッカチンと一緒に大喜びで迎えた。ヴィクトルはマッカチンを勢いよく撫で、勇利をかたく抱擁した。

「俺の演技はどうだった?」

「かっこよかった。でもなんかすごく浮かれてたよね」

ヴィクトルは笑ってしまった。あんな手帳を見せられて、浮かれずにいるというのは難題だ。

その夜、勇利の数日ぶりの手料理を食べ、食後は、居間でお茶を飲みながらたわいない話をした。足元にはマッカチンが長くなっていた。ヴィクトルは、勇利とマッカチンがそばにいることの幸福を、こころからしみじみと喜んだ。

ヴィクトルは言った。

「あのボクサーパンツが二代目だとは知らなかったよ」

勇利はふしぎそうな顔をしてヴィクトルを見、次の瞬間、赤くなって笑いだした。

「読んだの?」

「読んだ。楽しかった」

「そう?」

「ああ……、最高の誕生日プレゼントだった」

ヴィクトルは、勇利との日々をゆっくりと思うことの喜びを知った。勇利はいつもヴィクトルに愛と勇気と力を与えてくれる。

「恥ずかしいけど、ヴィクトルが喜んでくれたならよかったよ」

「勇利……」

ヴィクトルはちいさな鍵をポケットから出し、勇利のてのひらに優しく置いた。勇利は両手でそれを受け止め、瞬いてからヴィクトルを見た。

「俺の日記帳の鍵だ」

ヴィクトルはほほえんだ。ひとつはヴィクトルが持っている。もうひとつは勇利に持っていてもらいたかった。

「俺も日本語で書くことにするよ。見たくなったらいつでも見てくれ」

「え……」

「勇利に隠すところはない。毎日でも読んでもらいたいくらいだ」

勇利は瞳を大きくしてどぎまぎした。

「や……べつに……そんな……なんか悪いよ……」

「なぜ? それなら毎日、書いたあと勇利に見せに行こうか?」

「あっ、それはいいです」

勇利は慌てて手を振った。ヴィクトルはにっこりした。勇利はじっとてのひらの鍵をみつめてつぶやいた。

「ありがとう……、じゃあ……、大事に持ってる……」

ヴィクトルがうなずくと、彼はそれを本当に大切そうに両手で包んだ。

「勇利」

ヴィクトルは勇利を引き寄せて接吻した。勇利が目を閉じた。

これからさき、いったいどれくらい、この深い想いを勇利に伝えられるかわからない。しかし努力をし、自分の愛をあらわせるよう全力で尽くそう。勇利のあからさまながらもわかりづらい愛を深く知って、彼の純粋な気持ちを大切にしよう。

「ヴィクトルがいないあいだ、ぼくも新しい手帳を使い始めたんだ」

勇利は目を閉じたまま言った。

「次にあれをヴィクトルに見せるのがいつになるかはわからないけど……、何を書いたか、そのうちのひとつだけ……」

彼はそっとまぶたをひらき、きらきらときらめく星の瞳でささやいた。

「『ヴィクトルがぼくのことばかりインタビューで語るからたまらなかった。帰ってきたら言ってやらなくちゃ』──だよ」

ヴィクトルは笑いだし、勇利を抱きしめて頬ずりをした。

「勇利の説教大会だね。──さあ始めてくれ」

1 note

·

View note

Text

デートっていったいどんなもの?

特別な意味があって言った言葉ではなかった。ただ、ぼんやりと、なんとなく思っただけだ。デトロイトにいるときもそうだった。よくそんな時間があるなと感心したり、どうしてそんなに人に興味が持てるんだろうと不思議だったり、そのころからなんとなく頭にあった意見だ。だからといって軽蔑したとかあきれたとかそういうことはなく、自分には遠い、縁のないことなのだと思っていた。

「簡単にデートするんだね」

勇利は頬杖をついてつぶやいた。向かいに座っていたヴィクトルが眉を上げ、おやというように勇利を見た。

「みんな……」

ふたりがいるのはクラブの食堂で、ちょうど目の前のテーブルで、ついさっき、リンクメイトたちが「明日どこかへ出掛けないか」「いいわよ。どこ行くの?」と話しあい、お互い了解したところだった。勇利は聞くともなしにその会話を聞いていたのだ。

「まあ、それぞれ好意があればそういうものじゃないか」

ヴィクトルは笑いながら、しかしどこか慎重な口ぶりで答えた。

「ふうん……」

「勇利は気安くデートしたりしない?」

「ぼく、デートってしたことがないんだ」

勇利はあっさり白状した。ヴィクトルは目をみはり、それから合点したようにちょっとうなずき、なぜかうれしそうに勇利をみつめた。

「そうか。ないのか」

「うん。どんなことをするものなの?」

勇利は誰もいなくなったテーブルからヴィクトルに視線を戻した。ヴィクトルは考え深そうな目をした。

「さあ……」

勇利はきょとんとした。

「勇利とだったら……難しいね」

「えぇ?」

「下手なことはできない」

勇利は笑ってしまった。

「なんで?」

「そうか。勇利はそうやすやすとは応じないのか」

ヴィクトルは思案にくれながら口元に手を当てた。

「さすがは勝生勇利だ。身持ちがいい」

勇利は子どもだと思われているのだと感じて、こんな話するんじゃなかったと後悔した。ヴィクトルのような立派な、きちんとした大人の男から見れば、勇利なんていかにもつたない、何も知らない幼子だろう。

その日の帰り、いつものようにヴィクトルと連れ立って歩いていたら、ヴィクトルがふいに立ち止まり、「ちょっと待っていて」とちいさな店に入っていった。花屋だった。ロシアにはとにかく花屋がたくさんある。勇利はとくに花が好きということはないけれど、いろんな花が目につくのは優雅でいいなと好意的に感じていた。

ヴィクトルはすぐに戻ってきた。家に飾るために買ったのかな、とのんきに考えていたら、ヴィクトルは突然勇利の前に騎士のようにひざまずき、赤いばらを一輪差し出して誠実に言った。

「勇利、俺とデートしてくれるかい?」

「はっ?」

勇利は仰天してヴィクトルを凝視した。

「オーケィならこのばらを受け取って欲しい」

「ちょ、ちょっと……」

往来である。道ゆく人がたくさんいる。そしてこの街の人々は、誰も彼もがヴィクトルのことを知っているのである。みんな、あのヴィクトル・ニキフォロフが膝をついていることを気にし、立ち止まったり友人と何か話したりしていた。勇利についての言葉も聞こえた。なんと言っているかはわからない。勇利はまっかになった。街中でヴィクトルをひざまずかせた男として、明日から何か批判されるかもしれない。

勇利は、世の女性ならうっとりなるような場面にうっとりするどころではなく、ヴィクトルの手からすばやくばらを受け取った。

「ありがとう」

「立って。早く立って」

勇利は急かした。ヴィクトルがくすくす笑っている。

「なんでそういうことをするんだよ。びっくりしたよ」

勇利は歩きながら、ついさっきの刺激的ななりゆきを思い出して胸に手を当てた。

「勇利は簡単には了承してくれないんだろ?」

ヴィクトルは愉快そうに言った。

「ああして紳士的に誘えば応じてくれるかと思って」

「はあ……」

勇利はばらを鼻に近づけ、その香をそっと吸いこんだ。

「よくわかんないな……」

「明日でいいかい? 待ち合わせは何時にしようか。俺は早くから会いたいけど、勇利は朝ゆっくり寝たいのかな。午後からにする?」

「待ち合わせ?」

「場所はどこにしようかな……」

ヴィクトルは楽しそうに笑った。

「なんかこういうの、いいね」

「何が?」

よくわからなかったが、ヴィクトルが楽しいなら何よりだ。勇利はあいまいにうなずいた。そして手の中の花���見た。ばらもらっちゃった……。

翌日はやすみだったので、勇利はこころおきなく朝寝坊をし、ヴィクトルに言われた場所に、言われた時間の十分前に行った。ヴィクトルはまだ来ていなかった。勇利は、着いたよ、と連絡を入れることもなくぼうっとして待っていた。間もなくヴィクトルが現れた。「勇利」と声をかけられ、振り返ってぎょっとした。

「ごめんね、待たせたかな。はい、どうぞ」

ヴィクトルは花を持っていた。今日もばらだ。ただし、赤ではない。青いばらと白いばらの入り交じった花束だった。

「な、な……」

「何をびっくりしてる? さあ、受け取って。きみのものだよ」

「なんで……」

「ロシアではデートで花を贈るのは当たり前だよ。これがなかったら二度目はおとずれないんだからね」

ぼくにそんなことしなくても……と言おうとし、勇利は口を閉ざした。どうやらヴィクトルは、勇利がおかたい、きちんと接さなければデートを切り上げてしまうような人間だと思っているらしい。昨日あんなことを言ったからだ。つまらない話するんじゃなかった、と勇利はまた後悔した。

「ぼく、これ持ち歩くの?」

「そうだよ」

うわあ、と思った。また注目を浴びてしまう。ヴィクトルからもらったことはひと目ではっきりわかるだろう。しかし、せっかく支度してくれたものを「恥ずかしいからいらない」とは言えない。

「あ、ありがとう……」

勇利はとりあえず礼を述べた。

「どういたしまして。さあ行こう」

ヴィクトルは歩きながら説明した。

「なぜその色かというとね、青いばらは俺のものだけど、青は勇利の色という気がするからだよ。とても似合うよね」

「そうかな……」

「そして白も勇利に合っていると思えるんだ。清潔だろう? 清楚な感じがすてきだなと思う」

「そ、そう……」

何なのだろう。デートでは相手を褒めなければいけない、というのもロシアの古いしきたりか何かなのだろうか。お国柄というものに口を出すのはどうかと思うので勇利は黙っていた。

それにしても、デートというのはいったいどんなふうにすればよいものなのだろう。経験がないのでさっぱりわからない。普段ヴィクトルと出掛けるのと何かちがうのだろうか。勇利は考えこんだ。

バルセロナのあれはデートのうちに入るのかな? でも、ただ買い物しただけだしなあ。普段もヴィクトルと出歩くときは買い物だけだし。今日はちがうのかな? 勇利は悩んだ。

そもそも、なぜヴィクトルはデートなどしたがったのだろう。よくわからない。勇利が話題に出したから、なんとなくその気になっただけなのだろうか。それとも、勇利が簡単に了承しないと知り、だったら「うん」と言わせてみようと思ったのか。あるいは、デートをしたことのない勇利がかわいそうになった? ここはひとつ経験させてやろうという思いやりなのか。どれも当たっているような気がするし、どれもちがう気もする。そもそもヴィクトルは謎の行動ばかりとるひとなのだから、勇利が彼の気持ちを推し量るというのは無理なことなのだ。

ううん、と勇利は思案にくれた。ヴィクトルは勇利に何を望んでいるのだろう。そういえば、彼はよく「もっと甘えていいんだよ」と言う。勇利としては甘えたい気持ちがないので「うんうん」と適当に聞き流しているのだが、もしかしたらそれがお気に召さないのかもしれない。甘えてもらいたいのだろうか。でも、甘えるってどういうことだろう?

勇利はさりげなく周囲に視線をやり、恋人たちがどんなふうにふるまっているのかを観察してみた。しかし、一瞬すれちがう人たちのことなどたやすくわかるはずもない。見た感じで理解できるのは、みんな腕を組んでいるということだけだ。