#ALICE FAVARO

Text

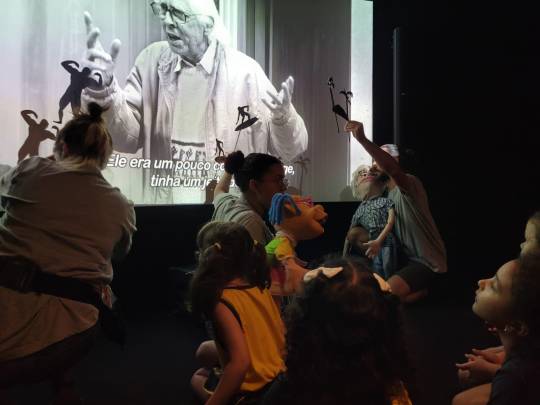

Tio Gil e Margot visitam a exposição

Os bonecos Tio Gil e Margot, juntamente com os educadores Luciano Favaro e Alice Landin provaram que crianças também podem frequentar a exposição!

0 notes

Text

CIAOOO ALLORA HO SCOPERTO CHE SU TUMBLR SI PUÒ SCRIVERE UN POEMA QUINDI DICO COSA CAZZO HO FATTO PERCHÉ SI.

mi sono alzata presto, sono andata a venezia. stupenda ma tipo rido perché ho visto dove c’è stato ‘corri alice corri’ e dov’era harry in hotel + la sua barca + sono stata seduta nel posto dov’era seduto johnny deep lol + foto su foto + ho VISTO KENMA E SIAMO ANDATA A LIDO E POI A PIAZZA SAN MARCO(?) si va be. mi manca troppo. ci siamo lasciate alle 20:30 siamo state 6 ore e mezza assieme ush. abbiamo fatto le foto ricordo. poi sono andata a fare il tampone, INFERNO RAGA. STAVO PIANGENDO.

poi siamo andati con i miei appunto a favaro per portare kenma a casa e lì l’ho salutata rip. poi boh siamo tornati all’hotel( mia vita ) e ho scoperto che farsi la doccia in una doccia a vetro + specchio davanti è bruttissimo. poi ho visto i lampi>>>>> e poi ora sto sentendo i tipi sopra fare brutte cose.

0 notes

Text

IL CONTESTO IBRIDO, A VENEZIA

IL CONTESTO IBRIDO, A VENEZIA

Quest’oggi accenniamo a una interessante occasione di incontro promossa dal Laboratorio per lo Studio Letterario del Fumetto (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia), coordinato da Alessandro Scarsella, costituito nel 2006 con l’intenzione di indirizzare forze vive della ricerca sul settore del fumetto considerato come fenomeno…

View On WordPress

#AESOP&039;S FABLES#ALICE FAVARO#ANTONIO ALTARRIBA#CA&039; FOSCARI#CARLO BORDONI#CARTOON#CINO DEL DUCA#FRANCO ANGELI#FUMETTI#GABRIELE GAMBERINI#JOHN FOSTER#LAURA CARNELOS#LIBRI#MARIO BARATTO#PARTIGIANI#PIER LUIGI GASPA#VAN BUEREN#VENEZIA#WALT DISNEY

0 notes

Text

Entrevista Alice Favaro, 11/19/2012, Buenos Aires.

Entrevista Alice Favaro, 11/19/2012, Buenos Aires.

Alice Favaro, nació en Venecia, es actualmente doctoranda en la Escuela de Doctorado en Lenguas, Culturas y Sociedades Modernas en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Se ha licenciado en Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas en la misma universidad. Su campo de estudio se centra en las transposiciones de literatura a historieta y en las intersecciones entre los dos medios, con una atención particular por la literatura argentina. Colabora en la organización de eventos e iniciativas literarias. Ha compilado las actas del congreso internacional “Fuera del mundo” y editado artículos sobre Renato Pestriniero, Hugo Pratt, Emilio Salgari, Antonio Di Benedetto y sobre las mediaciones entre poesía y cómic. Forma parte del grupo de estudio ‘Laboratorio per lo studio letterario del fumetto’ y del LISaV, Laboratorio Internazionale di Semiotica a Venezia.

Leonardo Kuntscher, nace en Buenos Aires en 1982, ciudad donde vive y trabaja. Lector incansable de ciencia ficción, ha hecho de este género uno de sus ejes de investigación. Formado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es autor de los ensayos Los enemigos de Voltaire (2006), El recreo de Holmberg (2007), Los vecino de Dick (2009), Timeo, un estudio sobre todas las cosas (“Platón en el Callejón”, Eudeba 2012). En su trabajo como guionista y editor se destaca la adaptación de la obra de Holmberg, El maravilloso viaje del señor Nic-Nac (2012-2013) en Anexia Ediciones.

***

1. HACER HISTORIETAS HOY

AF: ¿Cómo fue que llegaste a la producción del libro y cómo te relacionaste con el mundo de la historieta argentina?

LK: Yo quería ir por el lado de la literatura fantástica. Acá tenemos una tradición de literatura fantástica muy importante. No es el realismo mágico de la literatura latinoamericana...

AF: Rioplatense, ¿no?

LK: Sí. En el Río de la Plata tenemos lo que llamamos literatura fantástica que es diferente al realismo mágico. El realismo mágico se centra en lo irreal, lo imposible desde el punto de vista de la lógica, pero mostrado dentro de una cotidianidad.

AF: Lo siniestro.

LK: Sí, podría ser. O cosas disparatadas. Tira por lo mágico. En cambio, el fantástico tiene otras características, sobre todo acá, que tal vez es más racional, que se borra la distinción entre lo real y lo fantástico (si lo haces bien, claro). Y hay un montón de teoría. Básicamente yo soy una persona más teórica.

AF: ¿Y qué querías hacer con lo fantástico?

LK: Me interesaba ese tema. La ciencia ficción norteamericana no es exactamente lo que a mí más me gusta. Cuando digo ciencia ficción todo el mundo piensa en eso. Es que nos criamos viendo eso. Después me interesó la ciencia ficción europea básicamente, y sigo leyendo ciencia ficción europea porque tiene una crítica social.

AF: ¿Qué tipo de ciencia ficción?

LK: De la vieja. Nic-Nac lo empecé como un guión de cine. Estaba interesado por el cine y por hacer específicamente adaptaciones, pero me acuerdo que un profesor de Letras me dio Nic-Nac y lo empecé a leer y dije “Qué bizarro que es esto”. Intenté hacer una película pero yo no sabía escribir guiones exactamente. Hice clínicas y talleres... Igual, las ideas son las ideas. Vos no vas a ir a un taller para tener buenas ideas.

AF: Claro. Pero el guión entonces te salió así como adaptación.

LK: Sí. Todo se juntó cuando, en otro grupo del que participo, un seminario de investigación y debate donde cada año se elige un tema, el tema fue el siglo XIX. Yo investigué a Holmbeg con la introducción del darwinismo en Argentina. Porque Holmberg, además de escribir estas locuras, trajo el darwinismo a la Argentina antes que en Estados Unidos. Todo el mundo dice “América” y piensa que es Estado Unidos, pero hay tantos hitos en el resto de América como en el norte. Yo venía leyendo historietas más o menos desde el 97, 98, tenía 16, 17 años, formaba parte de un grupo muy chico. Ahora, después de más de 10 años empecé a ver gente que escribe en los diarios, que eso antes casi no existía, y lo toma como una cosa teórica, gente que estudió antropología, sociología, letras y demás, con la cual me siento un poco más identificado y no con los chicos que son solamente fanáticos.

AF: Claro. ¿Podría hablarse de un estilo, una “argentinidad” en la forma de la creación de historietas?

LK: No me quiero meter en que es “argentinidad” y que no. Mucho no me interesa. Yo creo que lo importante de acá es que cualquiera puede ser argentino y cuando convivimos los somos. Es como lo que dice Hume “Primero nos juntamos y después vemos que hacemos” (parafraseado).

AF: [RISA]

LK: En ese “vemos que hacemos” se crea lo que somos; no preexiste. Y a veces con la historieta pasa que tenemos un fantasma que es la gloria de los tiempos Oesterheld y compañía, cuando se editaban 500 mil ejemplares por semana. Hay gente que quiere volver a esa época como si fuera una esencia, y yo ahí digo “No. La cosa cambió”. Cambiaron las circunstancias. Volveremos o no, pero no es algo que “hay” que hacer. “Hay que vender mucho” dicen, pero no se ponen a pensar qué es lo que están haciendo, qué están ofreciendo como producto.

La historieta es un producto. En ese momento eran revistas. Se vendían y se tiraban. Hoy en día una revista puede salir cara, ocupar espacio en tu casa, puede pasar por internet, etc. Hay dos cosas que hay que hacer: una es tener lectores y la otra es poner plata. Pero para tener plata necesitas lectores y para tener lectores necesitas plata. Como uno se determina y superpone con el otro, termina siendo todo un universo que depende de cosas simbólicas, en el que si salís en una revista conocida o suplemento cultural, empezás a vender. Al principio tuve que tener una buena cantidad de plata sin saber si lo iba a vender, es decir, si había mercado. Pero yo tenía fe porque, como es una adaptación y tenía el nombre de Holmberg, mucha gente iba a prestar atención.

2. UBICARSE EN EL SIGLO XIX

AF: ¿Cómo lo adaptaste? ¿Cómo te salió la idea? ¿Conocés toda la obra de él?

LK: Sí. Primero me centré en una antología de Holmberg que se llama “Cuentos Fantásticos” que tiene una muy buena introducción de Pagés Larraya que es un teórico que conoció bien la obra de Holmberg antes de que se destruyera, porque se perdió, se fundieron las placas dónde estaba la obra de él y muchas cosas no se volvieron a editar hasta entrado el siglo XX. Ese libro trae todos lo cuentos más conocidos. Esa introducción está muy buena porque va paso por paso y habla de cuentos que no están en ese volumen, que después, mucho más adelante, Sandra Gasparini, que presentó nuestra adaptación de Nic-Nac y que es especialista en la obra de Holmberg, lo reeditó, pero había que buscarlos en ediciones viejas en casas antiguas.

Como bien marcó Luis Pestarini en la presentación también, nunca se le dio importancia a la obra literaria de Holmberg, sí siempre a la científica. El premio nacional de ciencias biológicas lleva su nombre, lo mismo que viveros, aulas, e escuelas, incluso hay una montaña en el sur que se llama Holmberg. Para los biólogos está ahí arriba (no de la montaña, me refiero al prestigio). Fue el que empezó el estudio de la biología en Argentina. El estado no daba plata a ningún naturalista, hasta que vino Roca. Hizo toda la modernización del país en el sentido institucional, que bueno... incluyó la matanza de los indios indiscriminadamente. Antes a los indios se los intentaba evangelizar o civilizar y hacían desastres. Ahora con Roca se utilizó la teoría darwinista para decir “la teoría científica dice que nosotros, el hombre blanco, somos más evolucionados, desarrollando cierto tipo de armas, y que según esta evolución nosotros tenemos derecho a esas tierras”. Pero bueno, a nivel científico fue muy importante, en la clasificación de las especies, y cuando el Estado tiene mucho interés en fomentar una teoría, algún rédito debe tener. Así que la Argentina se volvió darwinista antes que nadie porque le garantizaba el nuevo lugar que ocupaba en el mapa de la división internacional del trabajo donde Sudamérica produce la materia prima, Europa hacía las manufacturas. Nosotros vendíamos vacas u ovejas a los ingleses y por eso había que erradicar a los indios de esas tierras para poder pastorear. Roca es una figura odiada pero que al mismo tiempo hizo todo como para que se creen las instituciones que hasta hoy en día imperan y que usamos. Y eso me interesa. Es como un mundo problemático donde se puede pensar.

AF: ¿En qué año se escribió la novela?

LK: La novela fue escrita en 1875 pero decidí ubicar la historeita en 1880 porque no había documentación suficiente y la fisionomía de la ciudad no había cambiado mucho. Sí cambió después de 1880 con la primera gran inmigración y el modelo agro-exportador. Entonces dije “El filo está en 1880 y Nic-Nac está en Buenos Aires y viaja a Marte donde hay un reflejo de la sociedad argentina” que también es un filo. En Marte hay una ciudad que no sería exactamente Buenos Aires sino una ciudad tipo argentina, donde hay un barrio de los religiosos y otro de los sabios (científicos), que investigan el universo, que se pelean entre ellos, los sabios, porque tiene mucha pasión en sus teorías, mientras que lo teólogos son tranquilos y hacen sus rituales y no molestan a nadie. Lo más parecido a un conflicto era algo que no se resolvía. Era muy desprolijo Holmberg cuando escribía. La historia no tenía final. Se produce una batalla entre los barrios y hay un incendio, se supone, iniciado por un tipo que era híbrido loco de los dos barrios. Supuestamente era por la venganza, porque las mujeres del barrio de los sabios, Sophopolis, habían sido raptadas por los del barrio de Theópolis, el de los religiosos. Esto era lo más parecido a lo que hoy llamamos una intriga.

AF: Tuviste que documentarte. Todos los detalles, ¿los escribiste vos?

LK: Sí. Hay una escena con la cual empieza la novela que es en la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo. Las documentaciones que hay en ese caso son todas fotografías del Archivo General de la Nación. Además, de la vida en Buenos Aires te vas enterando, por ejemplo, que en el teléfono empezó en 1880, entonces no había cableado en las calles, detalles de cómo se debería ver. En 1880 se produce una revolución y la ciudad se federaliza como capital junto al puerto. Ahí empieza el país institucional como lo conocemos. Acá las distancias eran (son) muy grandes y se tenían que mover a caballo o a pie, había poco tren, entonces lo refuerzo tardaban en venir. Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho poder, compró las armas en Alemania, y tenía como 50 mil soldados en una ciudad naciente, ¡una bestialidad!

AF: ¿Vos llevaste al dibujante todo eso?

LK: Sí, claro. Cuando decidí hacerlo en historieta fue en el 2007. Yo me fui a Tucumán a buscar un libro sobre el abuelo Holmberg, “Holmberg el artillero”, que estaba en Salta. Fui a un congreso de filosofía (que no me interesó en lo más mínimo) pero llegué hasta Tucumán Capital y de ahí me iba a Salta que eran dos horas con la nueva autopista. En el medio me encontré con un tour de ciclistas franceses. Me quedé varado un tiempo en un pueblito. Me quedé ahí tomando vino con la ciudad llena de franceses y nunca llegué. El año pasado lo encontré en una venta de internet. Era la biografía del abuelo de Holmebrg que había luchado en la Revolución de Mayo, era un soldado sin ejercito y se encontró con San Martín. Fue muy importante. Era de los pocos de la revolución que sabía matemática como para tirar un proyectil. Muchos eran bastante improvisados, excepto San Martín, que bueno, le ganó a Napoleón dos veces.

3. LA OBRA Y HOLMBERG

AF: ¿Y qué tiene de especial Holmberg para vos?

LK: ¿Qué tipo de aristócrata era Holmberg?: uno muy especial. El padre de él había sido botánico, mejor dicho, tenía el gran vivero de Buenos Aires. Acá se cuenta mucho las historias de las hazañas de lo militares, porque antes eras o abogado, o médico, o militar. Y éste no. Iba por las ciencias biológica que no existían. La novela tiene eso. Un pibe que está pensando en otra cosa cuando tendría que estar estudiando medicina. Leyó a Verne, a Hoffman, a Flamarión, y le salió Nic-Nac.

AF: ¿¿Cuáles eran sus influencias?

LK: La primer etapa eran Verne, Hoffmann... Hay un cuento que se llama “La Pipa de Hoffman” de hecho. También escribió “El tipo más original” que pasa en Kurlandia, una ex provincia de Rusia, que es ahora Letonia (yo estuve ahí). Tenía muchas lecturas pero nunca salió de Argentina. Creo que fue a Uruguay. Nunca fue a Europa.

AF: ¿Acá hay como un guiño de la obra, de la Pipa de Hoffmann?

LK: Sí, varios. En el cuento un tipo fuma una pipa y delira y hay todo una historia en el deliro. Pero no era un escritor muy prolijo en esa época. Antes de Nic-Nac hizo otra novela que se llama “Dos Partidos en Lucha” cuando viene Darwin a Buenos Aires y se arma todo un revuelo. Hay característica que es de acá, no sé en otros lados, que son discusiones de cabildos, academias y debates, que todos se gritan y hacen circunloquios, chistes, los partidos se hacen bromas, y todo muy de Buenos Aires como pequeña aldea. Y eso está en Nic-Nac en la parte que están en la Academia, que no saben que hacer y discuten. Las discusiones “cabildantes”. Pero bueno, esa nueva Buenos Aires, que va a ser la que yo conozco, empezó después de Nic-Nac. Entonces yo quería abrir con los problemas del siglo XIX y cerrarlos con el siglo XX y el XXI. Y los problemas de la novela eran básicamente los de Holmberg, que tiene un doble desempeño, de ser médico y ser naturalista. Como que el médico es alguien que lucra con la ciencia y con el dolor de los otros, y el naturalista es alguien que observa e interpela la perfección de la naturaleza (tal vez como los sofistas y filósofos que retrata Platón).

AF: ¿Y hay varios guiños? ¿Pusiste muchas referencias a otras obras?

LK: Sí. Horacio Kalibang, por ejemplo, es ese robot de un cuento de él, “Horacio Kalibang o los autómatas”. que es el primer cuento de robots de Latinoamérica (y no sé si de América). Aparece Flamarión que fue un astrónomo francés que empezó con los primero observatorios modernos en Europa y planteó la posibilidad de vida en Marte. También tradujo a Poe y a Wells. Lo del Gato Negro tiene que ver un poco con Poe, porque el gato negro aparece en “La bolsa de huesos”. Ese es el mejor cuento de Holmberg. Es el primer policial serial de acá. No sé si de Latinoamérica, pero sí es el primero que se usa el sistema dactiloscópico (el de las huellas digitales). Es una aplicación científica para descubrir un crimen, al estilo de Poe, pero con un invento argentino (de Juan Vucetich, que nació en Croacia pero se radicó acá dónde lo inventó).

Hay dos etapas en su obra. La primera trabaja con las ideas del darwinismo, donde presenta la posibilidad de que haya vida en otro planeta y no pensar que somos los únicos. Después en otras, como en “Filigranas de Cera”, que es sobre un aparato con el que uno puede, a través de la cera del oído, escuchar todo lo que esa persona escuchó en su vida. Entonces, todos los secretos del mundo, de la gente, están a merced de ese invento y reflexiona sobre la implicación moral de las ciencias, si puede o no hacer todo lo que quiera. En “La casa endiablada”, que es el primer policial de acá, aparece el espiritismo y aplica la ciencia a los policiales pero al mismo tiempo (que a mí más me interesaba y lo vi más en el trabajo y que está muy ente líneas en Nic-Nac) está el tema del control a través de las disciplinas que estudia Foucault, dónde no sólo es detectar el peligro sin la condición de que alguien sea potencialmente peligroso, incluso si no ha hecho nada aún. La frenología, a la que también Holmberg estaba muy atento (había muchos frenólogos acá), dónde según tus características físicas sos potencialmente peligroso, ve que la cultura podía ser como una “segunda navegación”, como decía Aristóteles. Las “fisiopolíticas” en Nic-Nac es cómo a través de la medicina se puede controlar o ganar dinero, “hacer mercado”. En NicNac se favorece la guerra para vender medicamentos. Me interesaba en particular la mafia de los remedios, de la necesidad de estar todo el tiempo tratándote o tomando remedios. Inventar necesidades que no son tales. Eso es el consumismo, que no existía en los tiempos de Holmberg. Él era médico pero nunca cobró.

Le interesaba mucho hacer el zoológico de Buenos Aires. Obviamente, a la gente que puso la plata para hacer el zoológico le interesaba que Buenos Aires estuviera al nivel de Europa, pero él intentó hacer un lugar de estudio, como una galería, más allá de que los animales hayan vivido bien o mal dentro del zoológico. Eso en el siglo XIX ni se lo ponían a pensar. De hecho, los zoológicos empezaron en Europa porque los países tenían colonias de las que traían especímenes raros como un trofeo (un tigre vivo por ejemplo). En cambio acá no. Nunca tuvimos colonias, pero se copió ese modelo. Y luego fue más que la gente tuvieran educación, que los chicos pudieran tener contacto con animales que no eran de la Argentina.

4. ADAPTAR Y DIBUJAR

AF: ¿Te parece que hay algo que no se pueda dar, que no se logre en el pasaje de un medio a otro?

LK: Son lenguajes diferentes. Obviamente algo siempre se pierde y algo se gana.

AF: ¿Qué te parece que más aporta? ¿Qué necesidad sentiste de pasar de la literatura a un medio distinto?

LK: Por un lado era como una misión “mesiánica” de que esto a mí me gusta mucho y alguien más lo tiene que conocer.

AF: ¿Entonces puede llegar a otro tipo de público?

LK: Claro. Eso los puede llevar, sino a la novela, a conocerla al menos.

Por otro lado, con respecto a la adaptación, la novela la podés ver con distancia. Si vos te ponés a escribir algo de cero (nunca nadie escribe de cero) y si eso te gusta mucho, vos ya tenés cierta cercanía, siempre te va a costar mucho, como si fuera un hijo, separarte (siempre va ser el más lindo de la cuadra). En cambio, con una novela que vas a adaptar la mirás críticamente y lo podés diseccionar y abrir y cerrar y sacar, y te das cuenta que, viendo la biografía de la otra persona, donde se mezcla la vida, donde hay influencias claramente de lo que quiso hacer y de lo que quiere decir con esto...

Cuando yo hago adaptaciones o trabajos teóricos, tengo la obsesión de poner el libro que leí y copiar parrafadas enteras y nunca las corto. No es que tomo una cita, una frase que sea exacta y que resuma. Eso está muy bien, pero no es eso adaptar. Eso es para ilustrar. Esas las dejo de lado para cuando tengo que poner una cita textual. Ahora, cuando copio, copio párrafos enteros y escribo al lado a dónde va la idea, y por otro lado, qué acción sucede. Me acuerdo que cuando hice un trabajo sobre Voltaire tenía un libro antiguo de 800 páginas que tenía que devolver en una semana y no podía subrayar. Lo leí todo y escribí como un monje en una libreta al lado qué le iba pasando en la vida, más allá de las buenas ideas, como si fuera un nivel muy de superficie.

La superficie es importante. En la superficie está el sentido oculto de muchas cosas... en la que llamamos “superficie”, no la “superficialidad” vacía. No es lo mismo que estemos acá o estemos en otro bar. Esos detalles son importantes porque hay un momento cuando estas escribiendo que tenés que elegir sin tener al lado al tipo que escribió la novela, estás sólo y tenés que llenar los huecos. No los vas a llenar con tu ego, los vas a llenar con el otro, ni siquiera con la vida, con la obra (porque vos recibís la obra, no lo conociste en persona). Entonces, lo que hice yo fue llenar los huecos (creo que hasta demasiado en Nic-Nac), y si tengo que meter a un robot, no voy a meter a cualquier robot, voy a meter a Horacio Kalibang. Y eso es, por un lado un respeto, por el otro un homenaje, y por otro (como cuando hace un juego de palabras), ver hasta dónde podes torcer el lenguaje.

AF: ¿Y con respecto al dibujo?

LK: Con respecto al dibujo tengo mi teoría, en particular sobre la historieta. Porque el cine se hace de a muchos. Es como una maquinaria. Depende de una persona que hace buena iluminación, o tenés un actor que hace buenos diálogos, y es más creíble. Es un trabajo de a muchos. En cambio, la historieta es de a dos, y es en equipo. ¡Está bien! Hay muchas cosas lindas, que uno aporta lo que no aporta el otro, y se tiran todos flores y demás... pero la verdad es que el dibujante no lo tiene en la cabeza; vos como guionista sí. Vos podes decirlo de muchas maneras, pero a veces ves el dibujo y decís No, esto tiene que ser así, y cuando el dibujante rellena, va a rellenar con lo que conoce y puede no ser a dónde apunta la cosa, independientemente de su talento.

AF: ¿Qué pasa en el pasaje?

LK: La novela es un género que tolera todo. O nosotros lo hacemos. No sé como será en otros países. Yo pudo escribir una novela dónde meto una carta, un cuento, un diálogo rápido, un diálogo profundo metafísico... En cambio, en la historieta todavía tenemos ciertos recaudos, ¡y en el cine ni hablar! Muchas cosas de la historieta que las pasaron al cine y no funcionaron. Yo creo que pasa algo en la historieta y en la ciencia ficción, que es que te atraen los dibujos en el caso de la historieta y la tecnología en el caso de la ciencia ficción, o las hipótesis, ¡pero no!, luego no es eso. Después te olvidás o te acostumbrás, y pasás a ver que lo importante es la relación entre los personajes y lo que te intentan decir, o lo que les pasa, o lo que te dejan. “La invención de Morel”, que es la mejor novela de ciencia ficción argentina, hasta el final no te enteras de lo que pasa, y es una posibilidad, dada por una cuestión técnica, que modifica la forma de ver del personaje. Y hasta se adelanta un montón de percepciones que creo que hoy es más actual que nunca, que es la holograficidad, diferentes experiencias, diferentes formas de vida.

AF: ¿Cómo trabajaste la adaptación?

LK: Yo hice una adaptación exacta de la novela, que fue el primer borrador. Después hice 7 borradores. Y no funcionaba. Y tenía razón. Aparecía el Maestro Psique (que aparece en el segundo volumen) y el tipo era el científico arrogante. Bueno, el científico arrogante ya no existe más. En el siglo XIX el científico estaba muy bien estimado, más que el filósofo. Hoy en día hay más sociólogos arrogantes o economistas arrogantes. Esa sería la figura. Entonces, si yo me burlo de un científico arrogante, hoy en día, me parece que ya no va. Es mi percepción. Entonces lo tuve que cambiar. Hay que conocer de qué estas hablando.

Yo tengo una obsesión, en todas las cosa que escribo (tal vez porque mis padres son arquitectos o no sé porqué) por el urbanismo. En la ciudad está todo... Bueno, no está “todo”, pero hablar de las redes urbanas, plantear una ciudad y cómo viven... Además, si te fijás, la ciudad nunca aparece. Theosophopolis no aparece. Pero se trata siempre de hablar por afuera, por personajes que están afuera de eso y verlo con distancia. Creo que en un momento dice el Doctor Burbullus que se va lejos de la ciudad para ver y estudiar con mayor distancia la ciudad, con distinción, no mezclarse, no tener la luz de la ciudad tan cerca porque no te deja ver. Eso es importante. Eso es una postura filosófica.

AF: Cuando vos viste la adaptación, ¿te pareció que, al final como producto, respeta la atmósfera de la novela?

LK: No... pero no había que respetarla tal vez. [RISA] Se hubiera perdido del todo si la hacía igual. Vas adaptando y tomando lo que te conviene. No es traicionar. Creo que en una adaptación libre es tener el espíritu. Como en el caso de “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” con Blade Runner. Son dos cosas diferentes. La película fue evolucionando y en ella algunas cosas quedaron sólo entre líneas. Cuando ya leíste la novela y viste la película te trasmite lo mismo desde dos puntos diferentes. Eso es muy difícil de hacerlo. Te lleva tiempo. Tenés que pensarlo bien.

AF: Pero la percepción que tenés cuando leés...

LK: Yo volví a leer la novela. Lo que ahora llamamos “la atmósfera” casi no existe. Este es un concepto del siglo XX desde la invención del cine, y la producción de literatura actual está muy pegada al cine. Nosotros no nos damos cuenta, pero, antiguamente, si vos leés los cuentos de Voltaire por ejemplo, no existe la imagen visual como guía. En un párrafo están en un país y en el otro en otro. No le importa eso. Le importa que el diálogo fluya y fluya. En la presentación de la historieta marqué una situación, que copié igual, porque me parece que ahí está el espíritu de la novela, y que siempre con Santiago hacíamos chistes al respecto. Nic-Nac ésta en el desierto junto al Doctor Burbullus y aparece el Gato Negro que lo acompaña y le da una naranja, y le dice “¿Tiene hambre Gato? ¿Será higiénico darle naranjas a este tipo de felino”

AF: [RISAS] ¡Me pareció raro!

LK: Bueno, por un lado está el higienismo, que es una teoría con la que Holmberg estaba relacionado; por el otro, le habla a un gato negro, en Marte, y además el chiste de que no se le pueden dar naranjas a un gato porque pierden el olfato (y creo que por eso no la come)... ¡Está en Marte el tipo y mirá la pregunta que se hace! No se pregunta ¿Qué hago? ¿Cómo voy a volver?... Se va a otro planeta, y a veces se pregunta que tan lejos está, pero lo acepta. Así es Voltaire también. Es como Aceptémoslo, lo que importa es otra cosa. Es otra cosa lo que te estoy contando.

AF: ¿Qué fue lo que quedó y qué sí tuvo que ser diferente con respecto a la novela?

LK: Todos los sucesos que en la novela están ubicados en Marte los expandí a diferentes planetas del sistema. De hecho, en el volumen 2 está la Capital, porque Nic-Nac va a la capital de Marte, que sería nuestra Capital Federal, y ahí se ven los conflictos entre las manifestaciones y lo aristócratas que no está tanto en la otra ciudad. Se prende fuego todo y ahí termina la novela, queda cortada. Entonces, lo que quedaba era el viaje, la cuestión del espiritismo, la ciudad dividida entre los teólogos y los sabios (qué después se tiene que reconciliar), la guerra civil, las discusiones académicas, la publicación del Tratado Completo de Martografía, que está muy por atrás pero es importante, porque es la forma de diseccionar la realidad, el mundo. La cartografía es la gran conquista del siglo XIX, cuando se logró terminar de representar el mundo. El planeta como lo conocemos empezó en el siglo XIX como concepción moderna. Eso lo mantuve, lo dejé y lo respeté.

Y después agregué del siglo XIX tres características (esto te lo doy muy esquemáticamente): uno es la factoría, la producción en masa; el otro, la medicina, como intervención del cuerpo; y la otra, la nueva ética, la relación entre ciencia y moral. Esas tres cosas están más en el volumen 2, las fui cerrando y las fui resolviendo como yo pensaría hemos criticado y vemos con distancia, sumando algo de acción cinematográfica. ¡Ahí metí todo! Creo que ya puse todas las cosas esenciales.

AF: ¿Estas conforme con el resultado?

LK: En gran parte sí. Holmberg tenía 22 años, no se había casado, estaba medio perdido y no estudiaba mucho. En ese tiempo, los 22 años eran como nuestros 35 o más. Y el hacía estas cosas por placer. Es tal vez como una escapatoria a otro planeta, sin ser meramente “escapista” sino que critica su tiempo. Yo hice un poco lo mismo, me escapé de mis obligaciones filosóficas de ese momento, y bueno, ahora se volvió parte de mi vida. Lo tuve que llevar al próximo paso en la evolución, que la novela dispare la posibilidad de que otra gente haga otras interpretaciones. Entonces, tal vez es un nuevo contenido con un diferente lenguaje pero con el mismo nombre y lo que eso representa.

AF: Muchas gracias.

***

Anexia Ediciones queda inmensamente agradecido por el trabajo y dedicación de Alice Favaro, para con nuestra producción en particular y con la historieta y literatura argentina en general.

#Anexia#Anexia Ediciones#Alice Favaro#Leonardo Kuntscher#nic-nac#el maravilloso viaje del señor nic-nac#Holmberg#historieta#historieta argentina#literatura#ciencia ficción#literatura argentina

2 notes

·

View notes

Text

Entrevista a Leonardo Kuntscher por Alice Favaro

Entrevista Alice Favaro, 11/19/2012, Buenos Aires.

Alice Favaro, nació en Venecia, es actualmente doctoranda en la Escuela de Doctorado en Lenguas, Culturas y Sociedades Modernas en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Se ha licenciado en Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas en la misma universidad. Su campo de estudio se centra en las transposiciones de literatura a historieta y en las intersecciones entre los dos medios, con una atención particular por la literatura argentina. Colabora en la organización de eventos e iniciativas literarias. Ha compilado las actas del congreso internacional “Fuera del mundo” y editado artículos sobre Renato Pestriniero, Hugo Pratt, Emilio Salgari, Antonio Di Benedetto y sobre las mediaciones entre poesía y cómic. Forma parte del grupo de estudio 'Laboratorio per lo studio letterario del fumetto' y del LISaV, Laboratorio Internazionale di Semiotica a Venezia.

Leonardo Kuntscher, nace en Buenos Aires en 1982, ciudad donde vive y trabaja. Lector incansable de ciencia ficción, ha hecho de este género uno de sus ejes de investigación. Formado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es autor de los ensayos Los enemigos de Voltaire (2006), El recreo de Holmberg (2007), Los vecino de Dick (2009), Timeo, un estudio sobre todas las cosas ("Platón en el Callejón", Eudeba 2012). En su trabajo como guionista y editor se destaca la adaptación de la obra de Holmberg, El maravilloso viaje del señor Nic-Nac (2012-2013) en Anexia Ediciones.

***

LK: Nací acá obviamente. Estudie dibujo cuando estaba en la secundario como 5 años con Jauregui, al que le dediqué el libro, que era de la vieja escuela. Empezabas con líneas generales. El rayado tipo la época del renacimiento. Te enseñaba como se hacía. Te explicaba las técnicas. La composición. El era un historietistas que trabajaba para afuera. Te enseñaba realmente como la vieja escuela. De lo general a lo particular e ir construyendo la figura. No eran “liñitas”. No. Primero las líneas generales. Yo me doy cuenta enseguida si alguien sabe dibujar o no. Si tiene la mano suelta o no. Con mucha gente, vos ves el resultado y decís ¡Qué bueno!, pero es como ya saben construirlo. Le pones algo nuevo y no lo sabe hacer. Yo siempre con la gente que trabajo empiezo a proponer cosas para que salgan de eso. Y después las composiciones a la vista son importantes. Hay gente que lo tiene más aggiornado y otra gente que no. Pero se fue perdiendo un poco. La gente que venía de esa generación... ¿Viste de Harold Foster? Él decía que Harold Foster era lo mejor. Si ves cada cuadrito parece un cuadro. Bueno, a eso apuntaba él. Pero me frustré bastante porque nunca pude llegar a su nivel y falleció. Hablábamos de literatura. Tenía mucha cultura. Era como un abuelo que me ayudó a conocer otras cosas. Igual, en mi familia, si bien mis papas son arquitectos, mi mamá estuvo siempre más relacionada con la cultura porque trabajó en la secretaría de cultura en la época de la democracia, y editó varios libros, hacía talleres literarios en mi casa. Tenemos una biblioteca importante en casa porque de la rama de mi mamá fueron intelectuales. Su bisabuelo era poeta por ejemplo y su abuela directora de un colegio a principio de siglo.

Estudié un poco de Letras pero enseguida me di cuenta de que no era para mí. Yo quería ir por el lado de la literatura fantástica. Acá tenemos una tradición de literatura fantástica muy importante. No es el realismo mágico del resto de latinoamericana...

AF: Rioplatense, ¿no?

LK: Sí. En el Río de la Plata hay como un casos específicos que no es el realismo mágico. El realismo mágico es algo irreal, imposible desde el punto de vista de la lógica, pero mostrado dentro de una cotidianidad.

AF: Lo siniestro.

LK: Sí, podría ser. O cosas disparatadas. Tira por lo mágico. En cambio, el fantástico tiene otras características, sobre todo acá, que tal vez es más racional, que se borra la distinción entre lo real y lo fantástico (si lo haces bien, claro). Y hay un montón de teoría. Básicamente yo soy una persona más teórica.

AF: ¿Y qué querías hacer con el fantástico?

LK: Me interesaba ese tema. La ciencia ficción norteamericana no es exactamente lo que a mí más me gusta. Cuando digo ciencia ficción todo el mundo piensa en eso. Es que nos criamos viendo eso. Después me interesó la ciencia ficción europea básicamente, y sigo leyendo ciencia ficción europea porque tiene una crítica social.

AF: ¿Qué tipo de ciencia ficción?

LK: De la vieja, pero cuando sale algo bueno de la nueva, cuando me entero, lo leo. Tengo un grupo, que es como una cofradía de la ciencia ficción, que es gente grande. De ahí conocía a Luis que fue uno de los que presentó la historieta de Nic-Nac. Y fui yendo a diferentes grupos. Después, empecé a estudiar en la cerrera de Filosofía y a trabajar en el Ministerio de Defensa, en la parte de ciencia y técnica, y tuve contacto con científicos de primera mano. Mi abuelo era químico además, uno de los más importantes de la argentina. Siempre hacía el chiste de que él era la categoría B y la categoría A era el premio Nobel (porque hay categorías entre los científicos, creo que 10 letras) y decía que estaba a una sola letra del premio Nobel. Trabajé en el Ministerio todo lo que es programación para la División de Modelado y Manejo de Crisis. Siempre me resultaron fáciles las matemáticas. Nunca me dediqué a estudiar eso. Siempre tuve esa cosa pendiente... Tal vez lo que te parece fácil te resulta aburrido y te dedicas a algo que te parece misterioso. Y en la ciencia ficción un poco se mezclan las cosas, entre la rigidez de lo que puede llegar a pasar y el empezar a especular con eso, lo literario... Aunque vos sabes que algunas cosas no solamente son predicciones entretenidas sino la bases de una especulación de como afectaría a una sociedad la técnica, es decir, hablar del mundo que te rodea. No es sólo una especulación de ¿qué pasaría sí...? Por ejemplo, el Pi en vez de ser 3,14 sería 3,15 (hay un cuento que es así). Bueno, eso está bien, pero es más una cosa teórica nada más y a mí me interesa la parte social también. Por eso creo que en Filosofía está todo. ¡No en vano se dice que es la madre de todas las ciencias! Es el estudio sobre el pensamiento y las preguntas sobre la verdad. No vas a encontrar la verdad ni ahí ni en ningún lado. La verdad la vas construyendo. Pero ya tengo un bagaje teórico como para poder manejarme tranquilamente entre esos textos. Tengo una biblioteca de filosofía que la fui haciendo de a poco, y de historieta la fui heredando de mis hermanos mayores.

Nic-Nac lo empecé como un guión de cine. Estaba interesado por el cine y por hacer exactamente

adaptaciones, pero me acuerdo que un profesor de Letras me dio Nic-Nac y lo empecé a leer y dije “Qué bizarro que es esto”, como un hito que nadie conociera ni hubiese usado. Porque hay siempre, en ciertas generaciones, sobre todo en la mía que es de los 90 y todo venía de afuera, una idea de que los argentinos no podemos hacer esas cosas. Como cuando alguien se subestima. Y ahora es al revés. Todo se puede. La generación que viene después es mucho más emprendedora. Yo intenté hacer una película y hasta se me burlaron en la cara... de mi idea. Porque era muy largo, hubiera durado mucho, hubiera costado mucho, yo no sabía escribir guiones exactamente. Hice clínicas y talleres... Igual, las ideas son las ideas. Vos no vas a ir a un taller para tener buenas ideas.

AF: Claro. Pero el guión entonces te salió así como adaptación.

LK: Vi un película de ciencia ficción y dije “Nosotros lo podemos hacer mejor” (en tanto al guión al menos). Creo que era una adaptación de Yo, robot o alguna de esas cosas yanquis. Meten acción en todas partes y vas a los talleres y te dicen que tenés que hacer las películas así. Y a mí no me interesaba ni la acción ni el romance. Siempre meten un elemento romántico, un elemento de acción y uno que otros elementos moralistas, y todo está entre ser pedagógico o ser puro entretenimiento sin mensaje. ¡Y en el medio tiene que haber algo, o fuera de eso, tiene que haber historias que se cuentan!... que se cuentan tal vez sólo por el hecho de tener la experiencia... si bien siempre es importante tener una motivación. De hecho, la novela de Nic-Nac no tenía motivación.

Otro grupo del que participo es el Seminario de los Jueves (que tiene 30 años) donde cada año se toma un tema. El primer año que preparé algo fue con el tema de la Ilustración y elegí a Voltaire. Después, en el siglo XIX tomé a Holmbeg con la inserción de la teoría darwinista de la evolución de las especies en la Argentina. Porque Holmberg, además de escribir estas locuras, introdujo el darwinismo en la Argentina antes que a los Estados Unidos. Todo el mundo dice “América” y piensa que es Estado Unidos, pero hay tantos hitos en el resto de América como en el norte. En la historia de la aviación, los pioneros fueron los brasileros. Es cuestión de buscar. Tienen esa idea, sobre todo en Europa, de “América” por Estados Unidos y no todo el continente, incluso más allá de la nomenclatura. De hecho dicen “América” por Estados Unidos y nos confundían. Pero a veces nosotros decimos “Nortemáerica” por Estados Unidos y no por Canadá también... Pero bueno.

Después en el Seminario empecé con Dick y con cosas que más me gustaban, cada vez menos académico, más como ensayo de divulgación. Lo último que hicimos fue sobre Platón. una charla para cada diálogo, que salieron en Eudeba (la Editorial de la Universidad de Buenos Aires) que es un libro que puede servir para estudiar también, y ese fue mi primer trabajo de Filosofía. Pero yo no soy muy académico. Yo no dije voy a estudiar Filosofía. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Me siento a veces como que... si no tenés imaginación para incorporar cosas de afuera de un género o una esfera algo no funciona. Por eso empecé con las historietas más o menos en el 97, 98, tenía 16, 17 años, era un grupo muy chico y hay gente que sigue, y esta gente que conoces ahora no existía o no estaba nucleada. Yo me separé y me fui porque me di cuenta de que ahí nunca evolucionaba nada. Se importaban todas las historietas de afuera y no se podía producir nada en los 90. Había eventos, pero después me harté y me separé. Ahora, después de más de 10 años volví, y empecé a ver gente que escribe en los diarios, que eso antes casi no existía, y lo toma como una cosa teórica, y son gente que estudió antropología, sociología, letras y demás, con la cual me siento un poco más identificado y no con los chicos que son solamente fanáticos.

AF: Claro. Sí, eso es lo que encontré en el congreso, un acercamiento teórico a la historieta.

LK: Está mucho mejor que antes y lo toman como algo serio... Igual no sé si tiene que ser tomado como algo “serio”. Yo tengo una postura. Por ejemplo, a mi me importa que lean. Cuando voy a un taller siempre tengo que saber lo que mi profesor o un alumno lee. Qué leen de literatura, que ven de cine, por placer, lo que sea.... Y a veces no me contestan nada (muy vago). Leen sólo las propias historietas. Hablan de ellos mismos, y con ciertos discursos, ciertos ambientes, en ciertos mercados, con ciertas reglas, y luego lo toman como si fuera una norma inapelable. Eso no es así. Eso es contingente digamos. Puede ser como no. Por eso, no es que “me peleo”, pero no quiero hablar mucho a veces porque por el lado comercial no funciona... porque no ponen plata... no les pagan a los dibujantes o a los guionistas...

AF: ¿Pero qué hacen los otros?

LK: Hablamos de los independientes. Arreglan todo de palabra... Ven si venden y le dan una parte... No hacen contratos.... Estrategias para que la cosa salga a pesar de que la producción no se sostiene de alguna forma.

[INTERRUPCIÓN]

LK: No me quiero meter en que es “argentinidad” y que no. Mucho no me interesa. Yo creo que lo importante de acá es que cualquiera puede ser argentino y cuando convivimos lo somos. Es como lo que dice Hume “Primero nos juntamos y después vemos que hacemos” (parafraseado).

AF: [RISA]

LK: En ese “vemos que hacemos” se crea lo que somos, no preexiste, más acá en la Argentina. Y a veces con la historieta para eso de que tenemos como un fantasma de la gloria de Oesterheld y compañía en que se editaban 500 mil ejemplares por semana. Hay gente que quiere volver a esa época como si fuera una esencia, y yo ahí digo “No. La cosa cambió”. Cambiaron las circunstancias. Volveremos o no, pero no es algo que “hay” que hacer. “Hay que volver a esa época” dicen, “Hay que vender mucho”, pero no se ponen a pensar que están haciendo, que están ofreciendo como producto. La historieta es un producto. En ese momento eran revistas. Se vendían y se tiraban. Hoy en día una revista puede salir cara, ocupar espacio en tu casa, puede pasar por internet, etc. Está mal planteado a nivel industria. No quiero entrar en polémicas, pero no lo haría así yo. No quiero criticar a la gente que hace cosas buenas. Hay cosas buenas, pero todavía falta. Hay dos cosas que hay que hacer: una es tener lectores y la otra es poner plata. Pero para tener plata necesitas lectores y para tener lectores necesitas plata. Como uno se determina y superpone con el otro, termina siendo todo un universo que depende de cosas simbólicas, en el que si salís en la Rolling Stone como salió Nic-Nac, empezás a vender, y suerte que tenía hecho un buen producto, pero al principio tuve que tener una buena cantidad de plata sin saber si lo iba a vender, es decir, si había mercado. Pero yo tenía fe porque, como es un adaptación y tenía el nombre de Holmberg, mucha gente iba a prestar atención, y porque además que lo escribí en el 2004, hice un borrador, hice estos talleres, se lo di a el profesor que me había dado la novela para que me lo lea, se lo di a Solano Lopez... Y bueno... y más o menos 2005, 2006, le fui agregando, sacando cosas, y al final terminó siendo algo más personal y solamente utilizando la estructura de la novela de Holmberg. Yo sabía lo que él quería contar, pero las cosas cambiaron desde 1875.

AF: ¿Cómo lo adaptaste? ¿Cómo te salió la idea? ¿Conoces toda la obra de él?

LK: Sí. Primero me centré en una antología de Holmberg que se llama “Cuentos Fantásticos” que tiene una muy buena introducción de Pagés Larraya que es un teórico que conoció bien la obra de Holmberg antes de que se destruyera, porque se perdió, se fundieron las placas dónde estaba la obra de él y muchas cosas no se volvieron a editar hasta entrado el siglo XX. Ese libro trae todos lo cuentos más conocidos. Esa introducción está muy buena porque va paso por paso y habla de cuentos que no están en ese volumen que después, mucho más adelante, Sandra Gasparini, la que presentó nuestra adaptación de Nic-Nac y que es especialista en la obra de Holmberg, lo reeditó, pero había que buscarlos en ediciones viejas en casa antiguas. No existía un archivo de propiedad intelectual. Antiguamente se hacían las planchas de metal para la imprenta que creo que se fundieron para algo de un gobierno y se perdieron. Nunca le dieron importancia a la obra literaria de Holmberg, sí siempre a la científica. El premio nacional de ciencias biológicas lleva su nombre. Hay viveros, aulas, escuelas en su nombre, hay una montaña en el sur que se llama Holmberg. Para los biólogos está ahí arriba (no de la montaña, me refiero al prestigio). Fue el que empezó el estudio de la biología en Argentina. De hecho, Ameghino que es más reconocido a nivel popular porque participó de la feria mundial de París, era un tipo que trabajaba en una librería en La Plata cuando Holmberg ya era reconocido en Buenos Aires. El estado no les daba nada de plata a ningún naturalista, hasta que vino Roca. Hizo toda la modernización del país en el sentido institucional, que bueno... incluyó la matanza de los indios indiscriminada. Antes a los indios se los intentaba evangelizar o civilizar y hacían desastres. Ahora con Roca se utilizó la teoría darwinista para decir “la teoría científica dice que nosotros, el hombre blanco, somos más evolucionados, desarrollando cierto tipo de armas, y que según esta evolución nosotros tenemos derecho a esas tierras”. Son distintos discursos para los mismo fines. Hubo una charla que dio Sarmiento con Holmberg, cuando era joven, en el antiguo teatro Colón en el que más o menos plantea eso. Esa es la única de las conferencias que no leí porque se la robaron de la biblioteca de Ciencias Biológicas. Pero bueno, a nivel científico fue muy importante, en la clasificación de las especies, y cuando el Estado tiene mucho interés en fomentar una teoría, algún rédito debe tener. Así que la Argentina se volvió darwinista antes que todos porque le garantizaba el nuevo lugar que ocupaba en el mapa de la división internacional del trabajo donde Sudamérica hace la materia prima, Europa hacía las manufacturas. Nosotros vendíamos vacas u ovejas a los ingleses y por eso había que erradicar a los indios de esas tierras para poder pastorear. Sin embargo, Holmberg y muchos otros rescataron mucho de lo que es la fisionomía y costumbres de los pueblos nativos. Se perdió mucho menos que en otros países... ¡En Norteamérica ni hablar! No quedó nada. Pero bueno... es parte de la Historia. Es medio polémico. Roca es una figura odiada pero el que al mismo tiempo hizo todo como para que se creen las instituciones que hasta hoy en día imperan y que usamos. Y eso me interesa. Es como un mundo problemático donde se puede pensar.

La novela fue escrita en 1875 cuando se terminó la revolución mitrista. Yo lo que hice en la adaptación fue pasarla a 1880 porque no había documentación suficiente sobre la vestimenta y los lugares y demás. No cambió mucho la fisionomía de la ciudad. Sí después de 1880 con la primera gran inmigración y el modelo agroexportador. Entonces dije “El filo está en 1880 y Nic-Nac está en Bueos Aires y viaja a Marte donde hay un reflejo de la sociedad argentina en Marte” que también es un filo ente las dos cosas. En Marte hay una ciudad que no sería exactamente Buenos Aires sino una ciudad tipo argentina, donde hay un barrio de los religiosos y otro de los sabios (científicos), que investigan el universo, que se pelean entre ellos, los sabios, porque tiene mucha pasión en sus teorías, mientras que lo teólogos son tranquilos y hacen sus rituales y no molestan a nadie. Lo más parecido a un conflicto era algo que no se resuelve. Era muy desprolijo Holmberg cuando escribía. No tenía final. Hay una batalla entre los barrios donde hay un incendio que parece que lo comenzó un tipo que era híbrido de los dos barrios, y era todo un despelote. No sabes porqué lo hizo. Supuestamente era porque las mujeres del barrio de los sabios, Sophopolis, habían sido raptadas por los del barrio de Theópolis, el de los religiosos. Pero no se sabía bien si era así o no. El que inicia el incendio, el loco de los dos barrios, lo hace para vengarse. Eso es lo más parecido a algo cinematográfico.

Tengo un amigo, que en verdad era amigo de mi hermano de la infancia, que ahora es director de publicidad y que está haciendo películas, que me pidió que para su primer largo le haga un guión, entonces yo estaba con esa novela y dije: “Se puede hacer mejor acá. Tengo un director que me pide un guión. Voy a hacer un guión”. Y no solamente cambié la fecha, por una cuestión pragmática.

AF: Tuviste que documentarte. Todos los detalles, ¿los tenés que escribir vos?

LK: Sí. Hay una escena con la cual empieza la novela que es en la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo. Las documentaciones que hay en ese caso son todas fotografías, las pocas que son bastante conocidas que están en los libros. A veces en los diarios salen como las más famosas fotos de aquel Buenos Aires que son del Archivo General de la Nación. Nunca accedí a las fotos, sólo a reproducciones. Además, de la vida en Buenos Aires te vas enterando, por ejemplo, que en el teléfono empezó en 1880, entonces no había cableado en las calles. Cosas de como se debería ver. Me gustó mucho más 1880. Además con la revolución de 1880, que quedó medio olvidada pero es una de las más importante de todas, quedó solapada por la del 90 (en la que también estuvo Roca [risa]) que es por la cual saldría el Partido Radical que representaría a la clase media argentina, que no era ni aristócrata ni era pobre. Pero la de 1880 lo que hizo fue que la ciudad se federalizara como capital junto al puerto. Ahí empieza el país institucional como lo conocemos. Hay fotos y está bien documentado como se movían las tropas, qué batallones hubo y porqué duró lo que duró. Acá las distancias eran (son) muy grandes y se tenían que mover a caballo o a pie, había poco tren, entonces los refuerzo tardaban en venir. Entre que llegaba la noticia y el tipo tenía que venir, y está en un pueblo... ¿Con quién estoy? ¿De qué lado estoy? Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho poder, compró las armas en Alemania, y tenía como 50 mil soldados en una ciudad, ¡una bestialidad! (aunque según la fuente el número varía). Siempre estuvo el problema de que estaba muy centralizado el poder en Buenos Aires. De qué lado me pongo, no sé. Tejedor fue en contra de la Constitución pero decía que las elecciones en que ganó Roca estaban arregladas. Pero eso ya es un problema para los historiadores.

La documentación son básicamente fotos y alguno datos de como se movían las tropas y demás, y como se vestía la gente.

AF: ¿Que vos llevaste al dibujante?

LK: Sí, claro. Cuando decidí hacerlo en historieta fue en el 2007. Yo me fui a Tucumán a buscar un libro sobre el abuelo Holmberg que estaba en Salta. Fui con al facultad a un congreso de filosofía (que no me interesó en lo más mínimo) pero llegué hasta Tucumán capital y de ahí me iba a Salta que eran dos horas con la nueva autopista. En el medio me encontré con un tour de bicicletas de franceses. Me quedé varado un tiempo en un pueblito, Cafayate. Me quedé ahí tomando vino con la ciudad llena de franceses y nunca llegué. El año pasado lo encontré en Mercadolibre, que era la biografía del abuelo de Holmberg que había luchado en la Revolución de Mayo. Era como una especie de soldado sin ejército y se encontró con San Martín y peleó por la Argentina. Fue muy importante. Era de los pocos de la revolución que sabía matemática como para tirar un proyectil. Muchos eran bastante improvisados, excepto San Martín, que bueno, le gano a Napoleón dos veces. Toda la campaña es complicada. Tuvieron que separarse y Holmberg se encargó de luchar en Tucumán con Belgrano en 1812. Fue un tipo muy importante. De hecho, el traje de los soldados del batallón de Holmberg son estilo germano, porque el venía de ahí, y era un barón, el barón Von Holmberg en Tirol y adoptó el apellido Holmberg porque acá se cancelaron los títulos de nobleza en 1810. La familia Holmberg tenía cierta alcurnia, y los Correa también, y cuando me contacté con los descendientes había cierta distancia. No les interesó mucho mi trabajo. Les interesa el nombre, porque es un como un fetiche que tienen ciertos argentinos con los apellidos, con el de dónde venimos.

¿Qué tipo de aristócrata era Holmberg?: uno muy especial. El padre de él había sido botánico, mejor dicho, tenía el gran vivero de Buenos Aires. Les gusta mucho contar las historias de las hazañas de lo militares acá, porque eras o abogado o militar. Y éste no. Iba por las ciencias biológicas que no existían. La novela tiene eso. Un pibe que está pensando en otra cosa cuando tendría que estar estudiando medicina. Leyó a Verne, a Hoffman, a Flamarión, y le salió Nic-Nac.

AF: ¿Cuáles eran sus influencias?

LK: La primer etapa eran Verne, Hoffmann... Hay un cuento que se llama “La Pipa de Hoffman” de hecho. También escribió “El tipo más original” que pasa en Kurlandia, una exprovincia de Rusia, que es ahora Letonia (yo estuve ahí). Tenía muchas lecturas pero nunca salió de Argentina. Creo que fue a Uruguay. Nunca fue a Europa.

AF: ¿Acá hay como un guiño de la obra, de la Pipa de Hoffmann?

LK: Sí, varios. En el cuento un tipo fuma una pipa y delira y hay todo una historia en el deliro. Pero no era un escritor muy prolijo en esa época. Antes de Nic-Nac hizo otra novela que se llama “Dos Partidos en Lucha” que viene Darwin a Buenso Aires y se arma todo un revuelo. Hay mucha cosa que también en Nic-Nac está y que es característico de acá, no sé en otros lados, pero discusiones de cabildos, academias y debates, que todos se gritan y hacen circunloquios, chistes, los partidos se hacen bromas, y todo muy de como era Buenos Aires una pequeña aldea. Y eso está en Nic-Nac en la parte que están en la Academia, que no saben que hacer y discuten. Las discusiones “cabildantes” teníamos. Igual, el Cabildo ya se había cerrado. Pero bueno, esa nueva Buenos Aires, que va a ser la que yo conozco, empezó después de Nic-Nac. Entonces yo quería abrir con los problemas del siglo XIX y cerrarlos con el siglo XX, XXI. Y los problemas eran (que básicamente eran los mismos problemas de Holmberg) que él tiene su doble personalidad, en la novela sobre todo, de ser médico y ser naturalista. Como que el médico es alguien que lucra con la ciencia y con el dolor de los otros, y el naturalista es alguien que observa e interpela la perfección de la naturaleza (tal vez como los sofistas y filósofos que retrata Platón).

AF: ¿Y hay varios guiños? ¿Pusiste muchas referencias a otras obras?

LK: Horacio Kalibang es ese robot que aparece, que es de otro cuento, que es el primer cuento de robots de Latinoamérica (y no sé si de América), que se llama “Horacio Kalibang o los autómatas”. Aparece Flamarión que fue un astrónomo francés que empezó con los primeros observatorios modernos en Europa y planteó la posibilidad de vida en Marte. También tradujo a Poe y a Wells. Lo del Gato Negro tiene que ver un poco con Poe, porque el gato negro aparece en “La bolsa de huesos”. Ese es el mejor cuento de Holmberg. Es el primer policial serial de acá. No sé si de Latinoamérica, pero sí es el primero que se usa el sistema dactiloscópico (el de las huellas digitales). Es una aplicación científica para descubrir un crimen, al estilo de Poe, pero con un invento argentino (de Juan Vucetich, que nació en Croacia pero se radicó acá dónde lo inventó). Hay dos etapas. La primera es con el darwinismo. Ahí lo que presenta es la posibilidad de que haya vida en otro planeta y pensar que no somos los únicos. Después en otras, como en “Filigranas de Cera”, que es sobre un aparato con el que uno puede, a través de al cera del oído, escuchar todo lo que esa persona escuchó en su vida. Entonces, todos los secretos del mundo, de la gente, están a merced de ese invento. Y entonces se pone a pensar la implicación moral de las ciencias, si puede o no hacer todo lo que quiere. Y en “Dos Partidos en Lucha”, la bidisección, que es abrir a un animal vivo para ver como funcionaba también se lo plantea. No sé si en ese momento Holberg lo tenía tan claro, pero si te das cuenta más adelante que incluso en charlas que daba. En una charla muy importante la que dio, dónde estaba Roca, que se llama “De Siglo a Sigo” o algo así, en 1900. Como iba a empezar el nuevo siglo, plantea la importancia de las ciencias ante la moral. Para ellos el higienismo, la moral, iban de la mano. El problema es que, más adelante, en los policiales sobre todo, “La casa endiablada”, que es el primer policial de acá, aparece el espiritismo (no había una brecha muy bien marcada sobre el espiritismo), aplica la ciencia a los policiales pero al mismo tiempo (que a mí más me interesaba y lo vi más en el trabajo y que está muy ente líneas en Nic-Nac) está el tema del control a través de las disciplinas que estudia Foucault, dónde no sólo detectar el peligro sin la condición de que alguien sea potencialmente peligroso, incluso si no ha hecho nada aún . Entonces, si vos tenés la cabeza muy grande, está la frenología, a la que también Holmberg era muy atento (había muchos frenólogos acá), dónde según tus características físicas sos potencialmente peligroso, y que la cultura podía ser como una “segunda navegación”, como decía Aristóteles. Las “fisiopolíticas” en Nic-Nac es como a través de la medicina se puede controlar o ganar dinero, “hacer mercado”. Hace una guerra para vender medicamentos. Me interesaba en particular la mafia de los remedios, de estar todo el tiempo tratándote o tomando remedios. Inventar necesidades que no son tales. Eso es el consumismo, que no existía en los tiempos de Holmberg. Él era médico pero nunca cobró. Atendió pocas veces, y las pocas veces que atendió decía “Bueno, lo que me va a pagar a mí déselo a un pobre”. O un italiano que tenía mucha plata que se sentía menos porque Holmberg no aceptaba la paga, entonces le escribió una carta insultándolo y el le constó “Ya se curó. Embrómese”.

AF: [risa]

LK: En ese sentido, tenía el humor muy fino. Y dentro de la generación del 80 (que para nosotros es muy marcada, como lo que perdimos, cuando se hacían grandes obras y demás) él pensaba diferente. Cuando se juntan todos sus compañeros “aristócratas”, por decirlo así, en esas sociedad donde toman whisky y vino, el iba con una cajita y juntaba bichos, porque le interesaba analizar la naturaleza. Eso muestra que no importa en que ambiente vivas si tenés la cabeza abierta.

Le interesaba mucho hacer el zoológico de Buenos Aires. Obviamente, a la gente que puso la plata para hacer el zoológico le interesaba que Buenos Aires estuviera al nivel de Europa, pero él intentó hacer un lugar de estudio, como una galería, más allá de que los animales hayan vivido bien o mal dentro del zoológico. Eso en el siglo XIX ni se lo ponían a pensar. De hecho, los zoológicos empezaron en Europa porque los países tenían colonias de las que traían especímenes raros como un trofeo (un tigre vivo por ejemplo). En cambio acá no. Nunca tuvimos colonias, pero se copió ese modelo. Y luego fue más que la gente tuvieran educación, que los chicos pudieran tener contacto con animales que no eran de la Argentina. La forma de encararlo era de fines del siglo XIX. Creo que el Zoológico de Buenos Aires se terminó de hacer en 1886.

AF: ¿Te parece que hay algo que no se pueda dar, que no se logre en el pasaje de un medio a otro?

LK: Son lenguajes diferentes. Obviamente algo siempre se pierde y algo se gana.

AF: ¿Qué te parece que más aporta? ¿Qué necesidad sentiste de pasar de la literatura a un medio distinto?

LK: Por un lado era como una misión “mesiánica” de que esto a mí me gusta mucho y alguien más lo tiene que conocer.

AF: ¿Entonces puede llegar a otro tipo de público?

LK: Claro. Eso los puede llevar, sino a la novela, a reconocerla al menos.

Por otro lado, con respecto a la adaptación, la novela la podés ver con distancia. Si vos te ponés a escribir algo de cero (nunca nadie escribe de cero), si vos querés ponerte a hacer un western (te digo cualquier cosa), vos ya tenés cierta cercanía, y si eso te gusta mucho, siempre te va a costar mucho, como si fuera un hijo, separarte (siempre va ser el más lindo de la cuadra). En cambio, con una novela vos lo ves críticamente y lo podés diseccionar y abrir y cerrar y sacar, y te das cuenta que, viendo la biografía de la otra persona, donde se mezcla la vida, donde hay influencias claramente de lo que quiso hacer y de lo que quiere decir con esto... Si bien no hay una relación uno a uno, eso sería ridículo. No es que un personaje es tal y cual cosa, pero te das cuenta toda la relación que tiene la medicina (en el caso de Holmberg) y que él pudo ser médico, entonces eso lo podés enfatizar, o sacar o poner, o dar vuelta. Eso es para manejarlo mucho más tranquilo. Cuando yo hago adaptaciones o trabajos teóricos, tengo la obsesión de poner el libro, una vez que ya lo leí, y copiar parrafadas enteras y nunca las corto. No es que tomo una cita, una frase que sea exacta y que resuma. En el caso de Holmberg es “Nada más perfecto que el mecanismo de los cielos. Nada más lastimoso que al ignorancia humana”... Eso está muy bien, pero no es eso adaptar. Eso es para ilustrar. Esas las dejo de lado para cuando tengo que poner una cita textual. Ahora, cuando copio, copio todos párrafos enteros y escribo al lado a dónde va la idea, y por otro lado, que acción sucede. Me acuerdo que cuando hice el trabajo de Voltaire tenía un libro antiguo de 800 páginas que tenía que devolver en una semana y no podía subrayar. Lo leí todo y escribí como un monje en una libreta al lado qué le iba pasando en la vida, más allá de las buenas ideas, como si fuera un nivel muy de superficie. La superficie es importante. En la superficie está el sentido oculto de muchas cosas... en la que llamamos “superficie”, no la “superficialidad” vacía. No es lo mismo que estemos acá o estemos en otro bar. Esos detalles son importantes porque hay un momento cuando estas escribiendo que tenés que elegir sin tener al lado al tipo que escribió la novela, estas sólo y tenés que llenar los huecos. No los vas a llenar con tu ego, los vas a llenar con el otro, ni siquiera con la vida, con la obra (porque vos recibís la obra, no lo conociste en persona). Entonces, lo que hice yo, llené los huecos (creo que hasta demasiado en Nic-Nac), y si tengo que meter a un robot, no voy a meter a cualquier robot, voy a meter a Horacio Kalibang. Y eso es, por un lado un respeto, por el otro un homenaje, y por otro (¿viste cuando haces un chiste con un juego de palabras?), ver hasta dónde podés torcer el lenguaje.

Con respecto al dibujo tengo mi teoría, en particular sobre la historieta. Porque el cine se hace de a muchos. Es como una maquinaria. Depende de una persona que hace buena iluminación, o tenés un actor que hace buenos diálogos, y es más creíble. Es un trabajo de a muchos. En cambio, la historieta es de a dos, y es en equipo. ¡Está bien! Hay muchas cosas lindas, que uno aporta lo que no aporta el otro, y se tiran todos flores y demás... pero yo soy más cínico, porque el dibujante no lo tiene en la cabeza... vos como guionista sí. Vos podés decirlo de muchas maneras, pero a veces ves el dibujo y decís No, esto tiene que ser así, y cuando el dibujante rellena, va a rellenar con lo que conoce y puede no ser a donde apunta la cosa, independientemente de su talento.

Nic-Nac es un explorador de Marte, tendría que tener una espada y demás... Igual me gusta mucho el Barón de Munchausen que es un hito en la literatura delirante en el que Nic-Nac podía encajar, como un esquema de “Alicia en el País de las Maravillas”, que va y encuentra algo nuevo, y te lo cuenta, y después sigue otro. Hay talleres dónde te dicen que tiene que ser pocos personajes, y se tiene que entender todo, simplificar, etc... Todas esas reglas que son de Hitchcock, ¡qué están perfectas!, pero eso es para cuando haces una película. Yo fui haciendo un guión olvidándome de si es una película o una historieta.

¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que dejé afuera? ¿Qué es lo que se puede hacer en la historieta que no se puede hacer en al novela?

AF: Claro. ¿Qué pasa en el pasaje?

LK: En la novela se tolera todo. O nosotros lo hacemos. No sé como será en otros países. Yo pudo escribir una novela dónde meto una carta, un cuento, un diálogo rápido, un diálogo profundo metafísico... En cambio, en la historieta todavía tenemos ciertos recaudos, ¡y en el cine ni hablar! Vos te pones a hablar de filosofía, a menos que sean esas películas que son muy de autor, que el tipo sabe manejar muy bien la cámara, pero dos personas que se ponen a hablar de filosofía, tiene que ser la cara de uno, la cara de otro. Se dice No, esto no funciona, no fluye. Odio cuando en la historieta dicen No, hay poca acción, hay muchos globos, y digo, ¿Por qué no lees los globos a ver que dicen?. Eso es de alguna gente que piensa que la historieta es un reflejo del cine. Muchas cosas de la historieta que las pasaron al cine y no funcionaron. Yo creo que pasa algo en la historieta y en la ciencia ficción, que es que te atraen los dibujos en el caso de la historieta y la tecnología en el caso de la ciencia ficción, o las hipótesis, pero luego no es eso por lo que seguís. Después te olvidás o te acostumbras, y pasas a ver que lo importante es la relación entre los personajes y lo que te intentan decir, o lo que les pasa, o lo que te dejan. Obvio, tiene que seguir bien retratados igual, pero nadie ve dos horas de una película porque hay un tipo con cierta nave espacial o esas superficialidades norteamericanas. Eso no funciona y no funcionó acá. “La invención de Morel”, que es la mejor novela de ciencia ficción argentina, hasta el final no te enteras de lo que pasa, y es una posibilidad, dada por una cuestión técnica, que modifica la forma de ver del personaje. Y hasta se adelanta a un montón de percepciones que creo que hoy están más actuales que nunca, que es la holograficidad de [INAUDIBLE. Creo que digo: *diferentes tipos de vidas*].

AF: ¿Acá llegó la adaptación? Porque un director italiano la adaptó...

LK: Había una adaptación francesa de hace muchos años que es malísima y que no tenía nada que ver, y que “a la francesa” hicieron lo que les parecía. Eso es una mala adaptación. Por eso yo también puse “Inspirado en la obra de Holmberg”. Yo hice una adaptación exacta a la novela, pero fue el primer borrador. Hice 7 borradores. Y no funcionaba. Y tenía razón. Aparecía el Maestro Psique (que aparece en el segundo volumen) y el tipo era el científico arrogante. Bueno, el científico arrogante ya no existe más. En el siglo XIX el científico estaba muy bien estimado, más que el filósofo. Hoy en día hay más sociólogos arrogantes o economistas arrogantes. Esa sería la figura. Entonces, si yo me burlo de un científico arrogante, hoy en día, me parece que ya no va. Es mi percepción. Entonces lo tuve que cambiar. Conozco el siglo XIX. Hay que conocer de qué estas hablando. Mucha gente a la que iba presentando el proyecto sabían que existían siglos anteriores al suyo pero nunca se pusieron a examinar mucho. Es buenísimo ver como en el siglo XIX cambia todo. Hoy vivimos las consecuencias de la producción masiva, que fue gracias no solamente al carbón y a los barcos, el transporte, sino a la forma de encararlo. Vas al supermercado y hay un kilo de carne. No sé si antes había un kilo de carne para todo el mundo. Cada vez que mataban a la vaca había un kilo de carne. Bueno, eso es importantísimo, y es la idea de ciudad.

Yo tengo una obsesión, en todas las cosa que escribo (tal vez porque mis papas son arquitectos o no sé que) pero es el urbanismo. En la ciudad está todo... Bueno, no está “todo”, pero hablar de las redes urbanas, plantear una ciudad y cómo viven... Además, si te fijás, la ciudad nunca aparece. Theosophopolis no aparece. Aparece un momento. Una escena cotidiana. Pero se trata siempre de hablar por afuera, por personajes que están afuera de eso y verlo con distancia. Creo que en un momento dice el Doctor Burbullus que se va lejos de la ciudad para ver y estudiar con mayor distancia la ciudad, con distinción, no mezclarse, no tener la luz de la ciudad tan cerca porque no te deja ver. Eso es importante. Eso es una postura filosófica. De hecho, eso lo dice Descartes cuando empieza la filosofía moderna (yo me especializo en moderna). Dice Nunca tomar nada como verdadero a menos que ya lo hayamos comprobado (parafraseado), etcétera etcétera. Son todas reglas del Discurso del Método, pero lo importante no es que su método se cumpla o no sino que es un estándar de calidad, y hoy en día, no sé que pasó, pero yo veo que la generación de la gente que hora tiene 60, lo tenía, ese estándar de calidad. Era un poco más seria. Hay gente chanta en todas partes de todas las edades, pero que hoy las historias son así, acá [GOLPEA LA MESA]. No cuentan nada más. Es difícil hacerlo de todas maneras. Uno cree que tiene la gran historia y no. Por algo yo fui a Holmberg y no me mandé a hacer la primera vez algo yo sólo... Pero es un problema eso. Se perdieron muchas cosas. Quiero que no se pierdan cosas porque la gente no se ponga a pensar. No se puede vivir sin pensar. En el sentido de que, lo que sacas por la puerta te entra por la ventana. Si no analizas... Incluso la gente que dice Vos que te la pasas analizando todo [TONO REPROCHE] ya están ellos mismo analizando algo de hecho... Muchos globos. Mucho filosófico... Y no es así. Hay diferentes formas de encararlo. Lo que bajo ningún punto de vista iba a perder era la especulación filosófica que había en al novela que era lo que más me atraía.

AF: Yo me di cuenta que hay muchos globos. A diferencia de otras, tiene muchos globos con muchas letras me parece. ¿La elección fue hecha por qué era un texto muy largo? ¿Por qué es difícil resumir?... Cuánto uno tiene que resumir ¿cómo elegís lo que quieres quitar de la narración?

LK: Porque hablaban tipo siglo XIX. Fue un poco adrede. Básicamente lo que te va a decir todo el mundo es que hay que hacer un equilibrio entre la acción y los diálogos. Si te fijás, hay dos páginas que son gemelas en la historieta, que tiran a una discusión, y que después de eso ya se están despidiendo en al otra. Hay una unidad a nivel visual que Santiago se encargó más de eso. Yo no sabía cómo iba a terminar, dónde empezaba una página, dónde terminaba. Muchos guiones de historieta se hacen así, con la página marcada. Yo nunca marqué. No me interesaba. No me interesa hacer eso. Que se haga un círculo de sentido en una página, otro en la otra página, y a su vez todo uno entre las dos páginas. Eso es algo característico de la historieta en particular, y que el último cuadro de la página te de ganas de seguir adelante. Igual, para mí, no es tan fundamental eso. Lo que digo es, ¿qué pasa con lo visual cuando lo que predomina es el diálogo?... Hay cosas que hay que cortarlas, pero para mí, lo importante es que si un diálogo está bien hecho, una cosa te lleve a la otra. Cuando vos desgrabas una conversación, te das cuenta que a veces son parrafadas larguísimas (como las que hablo yo), pero una cosa lleva a la otra, entonces es entretenido. No importa la longitud, importa el contenido (como en al filosofía). Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que cada vez es más preponderante la imagen, y toda esa crítica... pero que no es tan así. Es que la gente que toma las decisiones para hacer las cosas que se hacen cree que es así, pero mucha gente al revés, te dice Me encantaron los diálogos... Yo que sé. Antes se creía que solamente valían las historias de los grandes próceres, y después hay gente que empezó a contar su vida... No es ni una cosa ni la otra. Hay gente que cuenta su vida y no es interesante.

¿Qué sacar y que poner?... Siempre lo que sirva para seguir adelante. Me interesaba, una vez que tenés la estructura (él va a Marte, pasa tal cosa, vuelve), meter ideas y acción en los espacios libres. Cuando vos bailas en pareja, por ejemplo, dicen que tenés que ir en 8 tiempos. Vos en el 8 tenés que llegar al punto que estaba antes, como para volver a encajar para que el otro entienda dónde estas. En alguno que otro tiempo podés tomarte ciertas libertades de hacer algún paso diferente que no obstaculice volver al punto cero (u 8). De hecho, a mí me gustan las cosas bastante circulares, y si te fijás, “El Eternauta” va y vuelve, y a mucha gente le gustó mucho eso de que vuelve donde empieza. O los cuentos de Borges. Empezar con una situación que dice Una semana antes, que también está en el cine. De hecho, al final de la historia va volver a aparecer esos mismo cuadros que aparecieron al principio, entonces vos avanzaste, o superficialmente parecería que no avanzaste, porque volvés, pero en tu cabeza toda la experiencia del recorrido del laberinto te quedó. Es como esos laberintos que sólo tienen un camino, y decís Bueno, ¿para qué lo recorro si ya sé, si es un sólo camino? Bueno, recorrerlo influye... tenés que dejar lo que haga falta para seguir adelante. El mensaje se va construyendo como un rompecabezas, en los pequeños guiños que vas dando... Hay algunos que son muy nimios, como que la pipa de Hoffman que se llama igual que el cuento, pero otros son la discusión sobre las ciencias en la Argentina y su institucionalización. Hay gente que se fijó en esos detalles y lo hace más ameno y divertido, pero no también tiene que ver con que las novelas o la obra tiene una unidad. Tiene que tener una unidad, no te tiene que dejar afuera si te perdés lo guiños. Así se vuelve hermética. Esta es una buena historia de aventuras independiente también. Eso también hay que reconocer y es algo que nosotros tenemos. Historias de aventuras. No te digo Salgari, pero... Una de las películas que más me gustan es “El Hombre que Quiso Ser Rey”. Son dos soldado ingleses que van a conquistar un pueblo en Afganistan, o por ahí, y les pasa de todo, y no sabes que va a pasar, pero sabes los tipos como piensan y cuales son las posibilidades. Ahí está la aventura. Eso es como que Tomá. Estos son tus ladrillos y empezá a construir. A mí los dramas muy personales y demás no me interesan mucho... No tengo mucha vida social tampoco, puede ser por eso. Si está bien hecho es muy difícil. No sé qué es más difícil. Para mí es muy difícil un drama en el que no puedo meter algo que me haga divertirme. Pero detrás de Nic-Nac se cuentan historias bastante profundas, sobre todo con el loquero y la desaparición del que piensa diferente. Hicieron esa lectura, que creo que en toda mi generación está siempre, sobre los desaparecidos. Es un poco forzado pero vale. Como que cierta institucionalización corrupta encarcela gente que piensa diferente. El loquero aparece en la novela al principio y al final. Nadie le cree del viaje excepto el editor que deja la duda. Yo lo hice un poco más violento. El Doctor Uriarte, que sólo aparece nombrado en un momento al principio de la novela, es el que evita que Nic-Nac de a publicidad su descubrimiento.

Vas adaptando y tomando lo que te conviene. No es traicionar. Creo que es una adaptación libre es si vos tenés el espíritu. Como en el caso de “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” con Blade Runner. Son dos cosas diferentes. La película fue evolucionando y en ella algunas cosas quedaron sólo entre líneas. Cuando ya leíste la novela y viste la película te trasmite lo mismo desde dos puntos diferentes. Eso es muy difícil de hacerlo. Te lleva tiempo. tenés que pensarlo bien. Eso también. Algo que está mal. Todo el mundo cree que en la primera te sale todo. Nada te sale en la primera... Es como si salir con alguien la primera vez ¡y ya está!, y ya lo conoces todo. No tiene sentido. tenés que ir para atrás. Y hay gente que no se quiere tomar el trabajo de hacer eso. Incluso en el dibujo.

AL: Pero vos nunca dibujaste. ¿O sí?

FM: Sí, sí. Pero prefiero no meterme en eso.

AF: Digo en el guión.

LF: No. Lo que hice fue hacer unos retoques editoriales (que es cuando algo se pasa, una línea mal cortada...) que lleva tiempo. Hice algunas cosas que Santiago se había olvidado y yo le había dicho y que rápidamente les hice cambios pero a nivel composición. Después de una lectura, y lectura, y lectura, tomás tu distancia y te das cuenta que una secuencia no funciona. Él hizo un buen trabajo. Para la situación en la que estábamos, al principio en la que ninguno de los dos recibía plata, en la que no rechazaron de todos los lugares, incluso en las editoriales que vos tenías que pagar, lo cual me parece horrible. ¡Qué tenga que pagar para que te editen! No sé si debería estar prohibido, pero eso es inmoral para mí. No me gusta a mí incluso cuando me lo proponen. Es buena idea, porque salimos todos ganando, pero... ¿qué sentido tiene? Al final conseguí la plata porque me mudé y mis papás repartieron la plata de la venta de la casa. Sería mi herencia. Lo bueno es que conseguí un buen lugar donde hacerlo y es importante que sea un buen producto y que la gente lo toca y ya sabe que está teniendo algo que lo va a guardar. No es una revista que la tiras. Y eso es importante. La cuestión de hacer libros. Si vos querés valorizar la historieta, hacé buenos productos que la gente los pueda valorar. Sino es una cosa ególatra: Yo, que soy tan importante, hago esto que no importa su calidad, vale porque es mío, lo importante es que exista, porque soy yo, no importa cómo. Pero bueno, siempre está la cuestión del dinero y las posibilidades, de empezar de abajo, aunque para mí no se resuelve así. La mala calidad hace daño a una industria.

Más allá de eso, en el camino conocí un montón de gente... Te conocí a vos por ejemplo. [RISAS] Te pones en contacto con gente que le gusta lo mismo. Viajé a Rosario a escuchar charlas. tenés que devolver algo. Yo veo a mucha gente, sobre todo de Letras, que se queda con lo suyo y no te quiere dar nada. Esto es mío. Hay que seguir la cadena, sino se va perder. Pero bueno, acá los argentinos somo un poco así a veces.

AF: ¿Como Quiroga?