#レーザー加工機演習

Text

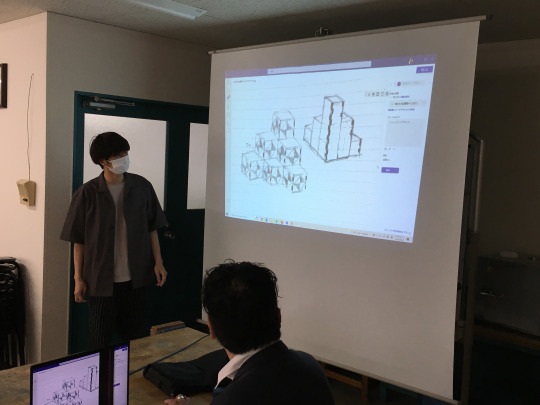

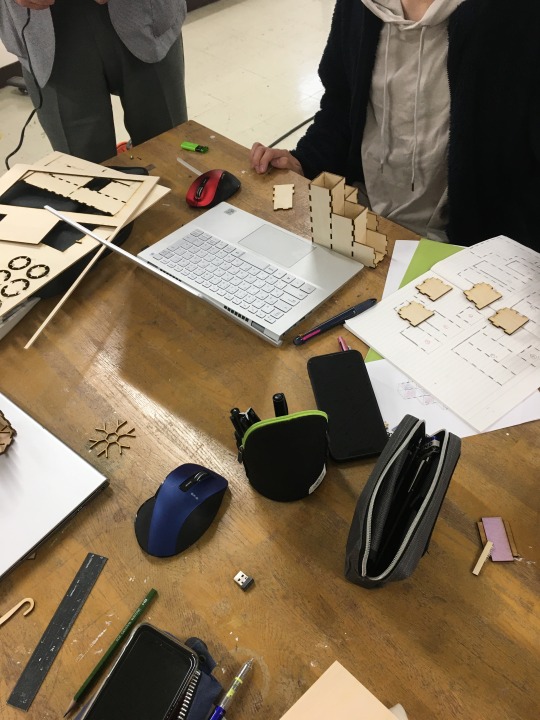

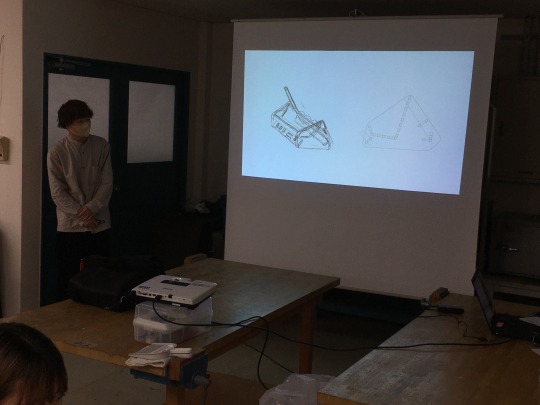

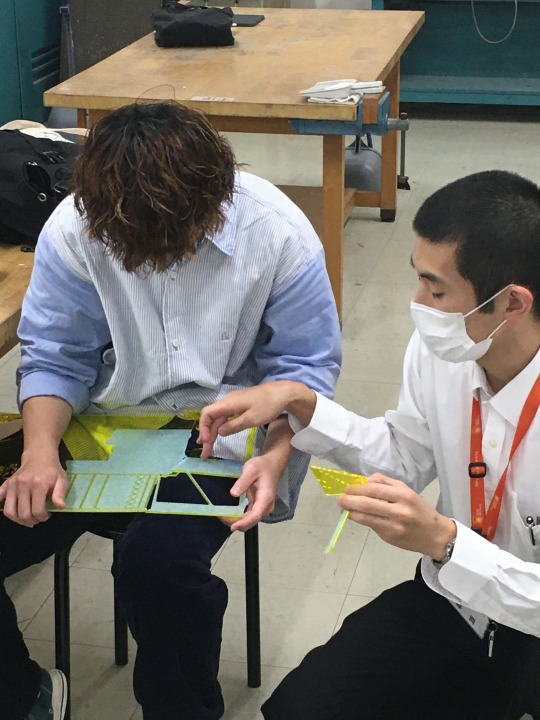

拓大×LDF/FDA共同演習PDⅢ②「鉛筆立てづくり」

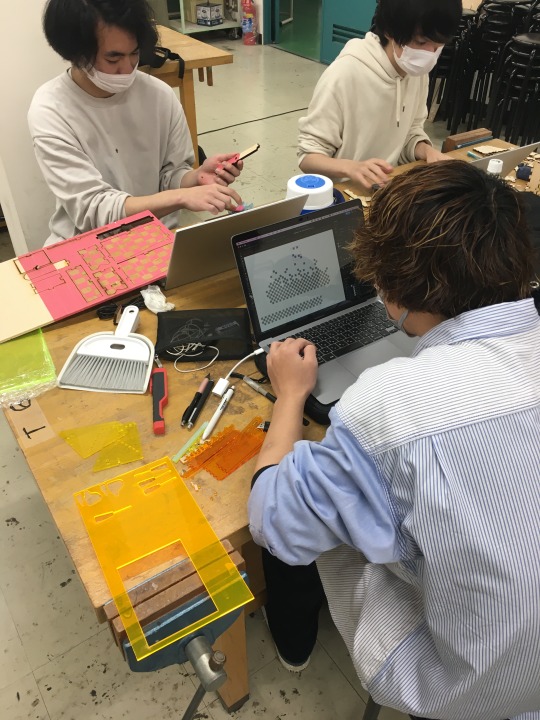

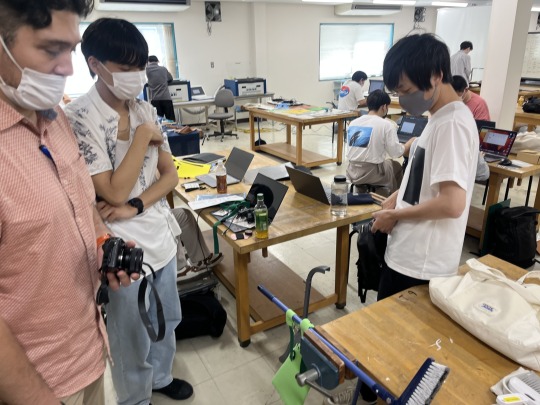

拓殖大学工場の2F工作室で5月から開始し、7月末までの予定で行われている拓殖大学工学部デザイン学科・アルバレスハイメ教授と、(株)LDF/一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA)との共同演習。

3年生を対象としたプロダクトデザインⅢ演習ですが、「イヤホンホルダー」に続く二つ目の課題は「鉛筆立てづくり」です。

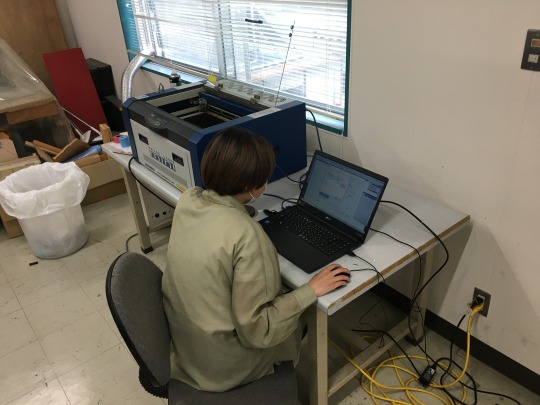

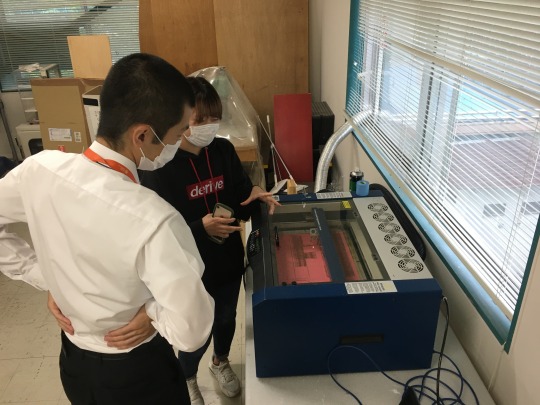

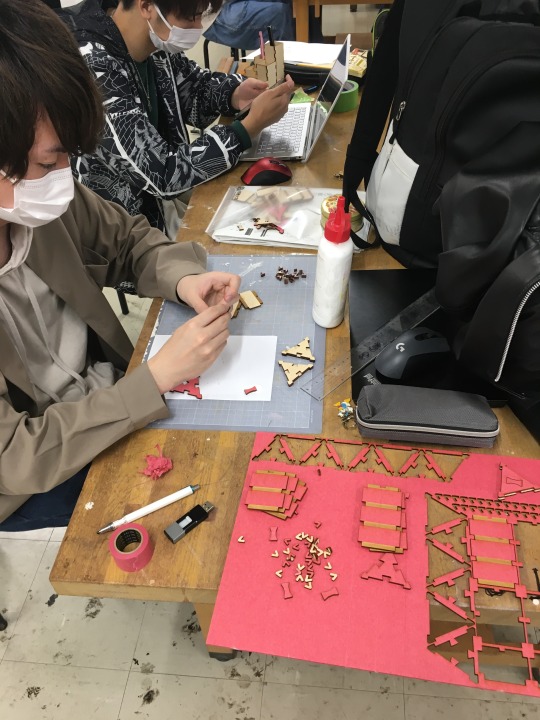

学生たちは、6月1日、8日、15日と3回に渡って「鉛筆立て」の課題に取り組みました。

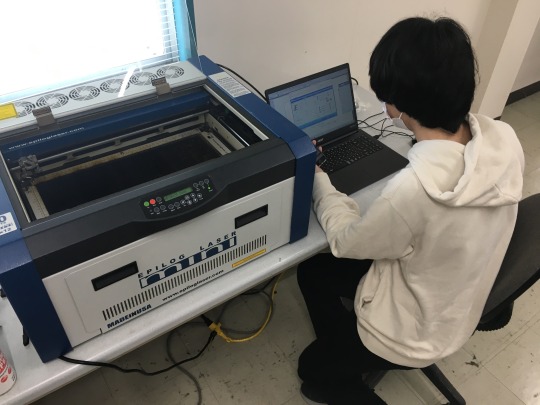

リサーチ・アイデアスケッチ発表、そしてレーザーを使って検討して改良を行っていきました。正式な完成品の発表は最終日の7月27日になりますが、悩みながらも学生たちはレーザーの特性を活かしたオリジナルデザインの「鉛筆立て」を制作しました。

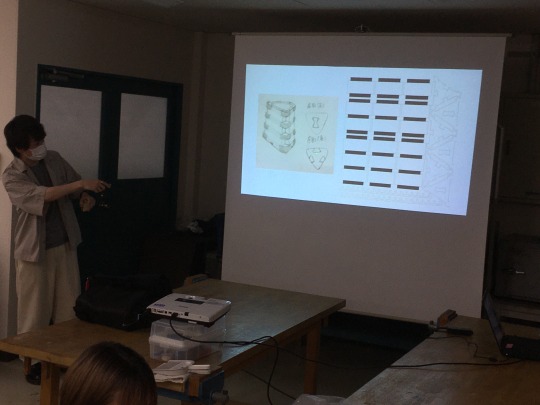

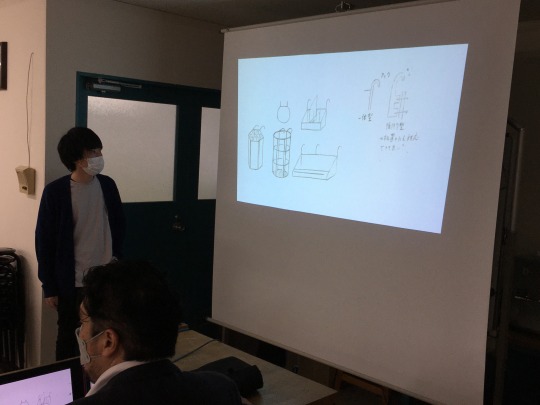

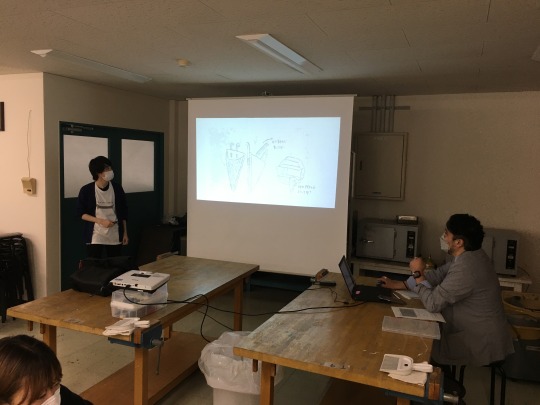

ハイメ教授による鉛筆立てデザイン制作に向けての講義。

▲カーフベンディング(レーザーを使って板が曲がるように加工する)のテクニックを使った筒形の鉛筆立てを制作中の学生。

▲小さな三角柱型の箱を重ねて使うデザイン。組み立てに小さな止めパーツを使うのと、切断面の焦げ色と彫刻の色をつなげたデザインにするのが特徴。

▲積まれた箱のようなデザイン。板にデザインされた穴を空けて趣を出すべく検討。

▲カラー透明アクリルを使った未来的な鉛筆立てをデザイン。

▲壁にひっかけつタイプの鉛筆立て。接着剤を使わなくてもパーツをはめ込みんで作れるよう設計。カーフベンディングタイプと机におけるタイプのものを制作。

いよいよ次回からは最終課題の「組み立て式商品」。コロナの巣ごもり需要で人気のあった組み立て式の模型や雑貨など自分で作る楽しみもある商品のアイデア・デザインを学生たちが考えていきます。

0 notes

Text

#渡部悦和 先生の論考です。

#JBpress より

AIが一変させる戦争の形、米中に遅れるな自衛隊

空と海では無人機が主役に、宇宙とサイバーもAI化急げ

2020.11.18(水)

渡部 悦和

アメリカ 中国 IT・デジタル 安全保障

各国におけるAI開発に向けた競争は熾烈になっている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は「AIを制する者が世界を制する」とまで発言している。

このような状況で、トップを走るのは米国だが、中国も国家を挙げてAIの開発に邁進し、着実に成果を上げている。

その背景には、習近平主席が宣言した「2030にAI世界一を目指す」という野望がある。

中国で注目されるのは、AIを軍事のあらゆる分野に応用して、「AIによる軍事革命」を実現しようとしている点だ。

筆者は「自衛隊は中国人民解放軍に敗北する!?」(扶桑社新書)を上梓した。その中で、AIの軍事利用の優劣が将来戦の趨勢を決定すると指摘した。

そして、この分野で米軍や人民解放軍に大幅に出遅れている自衛隊に奮起を促した。

AIの軍事利用分野

AIの軍事利用が世界的な潮流になっている。軍隊のすべての業務は、AIにより業務の効率化・省人化などの効果が期待できる。

AIの有事における軍事適用については、米軍がこの分野でトップを走っているが、中国人民解放軍も米軍に肉薄している。

中国は、①AIを将来の最優先技術と位置づけ、「2030年までにAIで世界をリードする」と宣言し、②習近平主席が重視する「軍民融合」(軍と民の技術の融合)により、民間のAI技術を軍事利用して「AI軍事革命」を目指し、③とくにAIと無人機システム(無人のロボットやドローンなど)の融合を重視し、これにより戦争の様相は激変すると信じている。

一般的に、AIの軍事適用の分野は人事、情報、作戦・運用、兵站、衛生などの「あらゆる分野」であり、まとめると以下のようになる。

・AIを無人機システムに搭載することにより、兵器の知能化(自律化)を実現する。例えば、AIドローン、AI水上艦艇、AI無人潜水艇、AIロボットなどだ。

・サイバー戦における防御、攻撃、情報収集のすべての分野で、AIが活用できる。

・電磁波戦における電磁波の収集、分析・評価、周波数配当にAIを活用できる。

・情報活動分野、例えば、AIによるデータ融合、情報処理、情報分析だ。とくにAI自動翻訳機が日米共同作戦や国際情勢分析に大きな影響を与えるであろう。

・目標確認、状況認識の分野でAIを適用できる。例えば顔認証、海洋状況認識(MSA:Maritime Situational Awareness)、宇宙状況認識(SSA:Space Situational Awareness)だ。

・ウォーゲーム、戦闘シミュレーション、教育・訓練の分野にAIを活用できる。

・指揮・意思決定、戦場管理の分野にAIを活用できる。

・兵站および輸送分野でも活用可能だ。例えば、AIによる補給、整備、輸送などの最適な兵站計画の作成などだ。

・戦場における医療活動、体と心の健康の分野も活用可能だ。意外にも、AIがカウンセラーを���用する案は有望だ。

・フェイクニュースなどの影響工作に対処するためにAIは有効だ。

以上のようなAIの軍事利用は、米中に限らず日本にも当てはまる普遍的なものだと思う。

「有人機と無人機チーム」による作戦

AIの軍事利用では米国が世界の最先端を走り、中国が米国の動向を注視し、米国のやり方を模倣する確率は高い。

●モザイク作戦

自律型ドローンは今後ますます進化すると、有人のシステムと無人のシステムが連携して戦闘チームを編成し、任務を遂行する作戦が重要になる。

「有人と無人のチーム」の作戦については、DARPA(米国国防高等研究計画局、Defense Advanced Research Projects Agency)の「モザイク作戦(Mosaic Operation)」に注目したい。

無人のシステムである自律型無人機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)が有人機(例えば「F-35」や「F-15」)の前方や側方を飛び、様々な任務(情報収集、警戒監視、電子戦、攻撃など)をこなして有人機の作戦を支援する。

人間のパイロットは、UAVから送られてくる情報に基づき、UAVに新たな任務を付与したり、自らの行動を決定していく。

UAVは、その任務をどう達成するかについて、あらかじめ定められた行動の選択肢の中から最適の選択肢を自ら決定し、予期せぬ脅威やチャンスに対応することもできる。

●米空軍の「スカイボーグ」計画

このDARPAのモザイク作戦を受けて、米空軍は「スカイボーグ」計画を推進している。

スカイボーグは、①UAVに搭載するAIを指す言葉として使われたり、②AIを搭載した自律型無人機を指す言葉として使われることがある。ここでは、自律型無人機としてのスカイボーグの意味で使うことにする。

米空軍はスカイボーグと有人航空機との統合を検討している。

スカイボーグが低コストで使い捨ての航空機と統合されていれば、パイロットは敵が満ちて混雑した空域にそれを送り込み、危険を回避することができる。

AIは、人間のパイロットよりも迅速に脅威に対応できる場合もある。

スカイボーグのコンセプトは、有人機(例えばF-35)に対して、忠実なウィングマン(僚機)の役割を果たすように設計されており、オーストラリア空軍と共同で開発されている。

スカイボーグは、完全な消耗品ではなく再利用するが、厳しい環境下での運用にともなう損失を予期し許容しているシステムだ。

スカイボーグの候補としては、クラトス社(Kratos Defense & Security Solutions)のステルスUAVである「XQ-58A ヴァルキリー(Valkyrie)」で、2020年7月にスカイボーグ計画のUAV機体部分の契約を獲得した。

「ヴァルキリー」は、F-35の半分くらいの大きさで、一機200万~300万ドル(約2億から3億円)で、F-35の約1億ドル(約100億円)と比較するとはるかに安価だ。

2019年3月に初飛行に成功してから4回連続試験飛行に成功している。

●自律型無人機の長所

自律型無人機は、空中・地上・海中のいずれにおいても、有人機を凌駕する利点を提供する場合がある。スタッフの人件費を節約し、しばしば人間よりも大胆で粘り強い。

彼らは、疲れないし、恐怖を感じないし、飽きないし、怒りもしない。彼らは、有人機よりも安く、小さい。

なぜならば、敵の攻撃から人を防護する必要がないからだ。しかもより多くの数をより危険な状況で運用可能だ。

自律型UAVは、様々な任務(偵察や攻撃など)を遂行できるようになり、(現代戦には)不可欠な存在になっている。

とくにステルスUAVは、最新の防空網を突破する槍の役目を果たし、あるUAVは、敵が現れるのを上空で待つようにデザインされている。

自律型のレーダー攻撃用ドローンは、数時間空中を飛行でき、敵の防空レーダーが作動し電波が出た瞬間を狙って攻撃する。

また、自律型高高度UAVは、衛星が破壊されたときのバックアップのデータリンクまたは敵のミサイルに対する固体レーザーの母機として研究されている。

大型のUAVは、空中給油機や輸送機として使用される。ヴァルキリーも一時空中給油機としても実験されていた。

●その他の無人システムへのAIの搭載

無人水中ビークル(UUV)は、様々な困難で危険な任務、例えば機雷の除去、敵海岸近くにおける機雷の敷設などから、係争海域における対潜水艦センサーネットワークからデータを収集したり、アクティブソナーを装備してパトロールしたり、攻撃原潜よりもはるかに安価に自らがミサイルの発射母機になったりする。

これらの開発は技術的な困難さはあるが、開発が加速している。

また、自律型のロボットは、電子機器やスケルトン(外殻)を装着することで機械的な強さや防護力を付与され、特殊作戦部隊とともに行動することも考えられる。

戦争の形態における最大の変化は、多くの無人機を同時に運用することから起きる。

UAVのスウォーム(大群)は、軍事作戦に劇的で破壊的な変化を起こすだろう。スウォームは、大量、共同調整、知能化、スピードの特性をもたらす。

UAVスウォーム制御技術は、米国の大きな問題を解決すると期待されている。

米軍は、非常に能力がある反面、非常に高価で、多任務を遂行し、紛争時に失うと代替が効かない母機に依存している。

例えば、F-35は1機で1億ドル以上、原子力潜水艦は27億ドル、フォード級空母は搭載航空機も含めると200億ドルだ。UAVスウォームは、これらの母機を代替できる可能性がある。

米国には「低コストUAVスウォーム技術」計画があり、あたかも対空砲が何百発もの弾丸を発射するかのように、一つの筒から空中にドローンを迅速に放出する。また輸送機などから空中放出するスウォームもある。

2030年までにAIで世界をリードする中国

中国は、AIを米中覇権争いにおける最優先技術に指定し、2017年7月に「新世代のAI開発計画」を発表した。

その中で「中国は、2030年までにAIで世界をリードする」という野心的な目標を設定した。

習近平主席は、「AI技術で先頭に立つことは、グローバルな軍事力・経済力の競争において不可欠だ」「中国がAI技術において世界的なリーダーとなることを追求すべきであり、外国技術の輸入に依存すべきではない」と主張しているが、適切な認識だ。

中国は、「AIは米中二大国間における競争だ」と認識し、国家ぐるみで米国に勝利しようと努力し、米国との差を大幅に縮めてきた。

中国は、すでに米国に次ぐAI先進国であり、中国のAI投資額は米国を凌駕し世界1位、AIの特許出願数において米国に次ぐ2位であり、AIに関する論文数では米国を上回っている。

中国は、多額のAI予算の投入、自由にアクセスできるビッグデータの存在、最も優秀な人材を集め教育する能力などにより、AI分野で米国を追い越す勢いであり、米国は手強いライバルと対峙することになる。

中国は、AIの軍事利用に関連して、「AIは米国に対する軍事的優越を提供する。ビッグデータの活用や軍民融合戦略の観点から、中国はAI開発を軍事利用することに関して、米国より有利である」と認識している。

中国におけるAIの軍事適用の分野は人事、情報、作戦・運用、兵站(補給、整備、輸送)、C4ISRなどの「あらゆる分野」である。

AIは今後の米中の軍事および戦略関係に大きな影響を及ぼすことになる。とくに中国のAIと自律化(autonomy)への取り組みは、将来のAIによる軍事革命に大きな影響を及ぼす。

中国は既に(AIを搭載した)武装自律無人航空機と監視AIを諸外国に輸出している。

●最終的な姿はAIによる無人の戦場?

中国では、AIが戦争を情報化戦争(Informatized Warfare)(戦争の本質を情報ととらえた表現)から知能化戦争(Intelligentized Warfare)(戦争の本質をAIによる知能化ととらえた表現)へシフトさせると確信している。

AIは戦場における指揮官の状況判断を手助けでき、中央軍事委員会の連合参謀部は、軍に対して指揮官の指揮統制能力を向上させるためにAIを使うように指導している。

AIはまた、ウォーゲーム、シミュレーション、訓練・演習の質を向上させる。これは、実戦経験のない人民解放軍にとって非常に重要な意味を持つ。

中国の専門家は、AIと無人機システム(無人のドローン・水上艦艇・潜水艦・ロボットなど)が普及すると、「戦場におけるシンギュラリティ」が到来すると予想している。

このシンギュラリティに達すると、人間の頭脳ではAIが可能にする戦闘における決心のスピードに追随できなくなる可能性がある。

そのため、軍隊は人を戦場から解放し、彼らに監督の役割を担当させ、無人機システムに戦いの大部分を任せることができるようになる。つまり、戦場の無人化だ。

自衛隊のあらゆる業務にAIを適用すべき

自衛隊は、米中に比較するとAIの軍事利用が大きく遅れている。このままの状況が継続すると、人民解放軍の知能化戦争に敗北する可能性がある。

まず、平時における自衛隊のすべての業務にAIが適用でき、AI化により平素の業務の効率化・省人化を図るべきだ。

平素の業務のAI化により、自衛隊員がAIに慣れ、AIの開発に必要なデータの重要性を学ぶことから始めるべきだ。

つまり、AIをめぐるボトムアップのアプローチだ。

本来ならばトップダウンのアプローチも不可欠だ。そのためには、防衛省のAI研究所を設立し、AI戦略を確立すべきだが、その機運は見当たらない。

米軍は、各軍がAI研究機関を持っているし、中国人民解放軍は少なくとも2つのAI研究所を持っている。

防衛省にAIの研究所がないということは致命的だ。この状況においてとりあえずボトムアップのAIの業務への適用を進めるべきだと思う。

そして、平素の業務へのAIの利用と同時並行的に無人機や有人機プラットフォーム(陸車両、海の水上艦艇・潜水艦、空の航空機)へのAI利用を行うべきだろう。

米軍も人民解放軍もこのプラットフォームへのAI搭載をどんどん進めている。

そして、米国の例で紹介した「スカイボーグ」のような有人機と無人機の連携による作戦を空のドメインだけではなく、陸・海・宇宙・サイバー・電磁波というすべてのドメインで遂行できるようにすべきだ。

24 notes

·

View notes

Text

Perfume Is the Global Future of J-Pop

Paper Magazine 2019年1月14日掲載

Erica Russell 執筆

訳出元: http://www.papermag.com/perfume-j-pop-2625743387.html

それは暖かな10月の夜、わたしは東京都心部から新幹線で1時間半ほどの、比較的閑静な沿岸に位置する都市・静岡にある屋内スポーツスタジアムのプレスボックスで、暗闇のなか座っていた。満員のアリーナとスタンドが眼下に広がり、20代のおしゃれな若い女の子たち、パリッとしたスーツとアーティストグッズを身に付けた40過ぎのサラリーマンなどが、おとなしくスマートフォンをしまい込み -このコンサートの決まりごとのようだ- めいめいにうちわやお手製のポスターを掲げている。わたしを含めた観衆は、日本で最も有名なアーティストグループの一つがステージ上に登場するのを忍耐強く待っている。時おり、会場の片隅から誰からともなく掛け声が響く。「のっちー!」女性が絶叫し、その背後から男性が「あ~ちゃーん!」と叫ぶ。「かしゆかー!」別の声が鳴り響く。この痺れるような開演前のコール&レスポンスは、我々が今からここで観ることになる女性グループの一人一人にファンから向けられたもの。:Perfumeである。

数分が経ち、場内が暗転すると、レーザーがネオンの流れ星のように縦横にスタジアムを切り刻む。音楽がスピーカー・アレイから弾け出す -まるでエイリアンの宇宙船が屋上に着陸しようとしているかのように聴こえる、未来的なビートのモンスターが- そしてステージ背後の巨大なLEDスクリーンには、踊る3人のシルエットが投影され、パネルが一枚ずつステージ上で開いてゆくと、あ~ちゃん、のっち、かしゆかがアリーナの下から迫り上がり、金属製の高いリフターの上でアンドロイドのようなポーズをとる。爽快なEDMの花火とキラキラのダンスポップシングルからなる脈打つセットリスト、その最中(さなか)で彼女たちが魅せた革新的なビジュアル・パフォーマンスがわたしの度肝を抜いた。: 踊るホログラムとイメージ・マッピング!シンクロする影のプロジェクション!振り付けそのものが彼女たちの背後にある画面とシームレスに相互作用するなんて!レーザーについては言及したっけ?わたしは虜になってしまった。これってマジでポップの未来だ。

3月30日、グループは静岡とまるで異なる場所でライブを行う -具体的には6,812マイル離れた、マンハッタンのミッドタウン地区、ハマーシュタイン・ボールルームで。ニューヨークからその後のワールドツアーを開幕すると、春に向けて5つの都市(シカゴ、ダラス、シアトル、サンノゼ、そしてロサンゼルス)を巡り、そしてカリフォルニア州インディオで開催されるコーチェラ・フェスティバルに出演した初の女性J-Popグループとしての地位を確立するはずだ。待望されたこのフェス・セットは、欧米におけるJ-Popの転換点になるだけでなく、アジア圏においては既に現象になっているほどの高い評価を、国際的にグループにもたらすだろう。これはPerfumeにとっても大きな契機になるが、それ以上にアメリカの音楽産業におけるアジア系の顕在化をもたらすだろう:Perfumeと同年に出演予定のBLACKPINKは、韓国で最も急成長しているアーティストの一つだが、彼女たちもまた、このフェスで最初の女性K-Popグループとしてラインナップを飾る。

Perfumeのきらめく「フューチャー・ポップ」という称号- それは同時に昨年8月にリリースされた最新アルバムのタイトルでもあり- 表面的には前向きだが、核となる部分には、彼女たちが過去の負け犬時代に培った強烈な同志の絆が鼓動として息づき、それは間違いなく彼女たちの未来への勝利宣言だろう。2000年代初頭、広島のタレント養成スクールに通っていた西脇綾香(あ~ちゃん)樫野有香(かしゆか)大本彩乃(のっち)の3人が結成したグループは、2002年、ぱふゅ~むとしてカワイイ系で賑やかなシングル曲「OMAJINAI⭐︎ペロリ」でインディーズデビューを果たす。翌年、東京へと移ると、Capsuleのメンバーとしても著名な音楽プロデューサー、中田ヤスタカと出会った。続く数年、彼女たちはポスト渋谷系サウンド -渋谷系はキッチュなサブジャンルで、90年代後期、主に東京の渋谷界隈で人気を博したレトロ趣味なポップサウンドだ-を志向し、弾むようなビットサウンドに着想した「Sweet Donuts」「Monochrome Effect」などのシングルを発表、若く早耳なインディーズファンの一定の支持を集めるが、一連の音楽的イメージにそぐわず、不定期なリリースでは、商業的な成功を収めるには至らなかった。2008年に至るまでの数年間、インディーシーンの外へと一瞬の躍進を求めて奮闘を続けたのち、彼女たちのスタイルはより洗練され、エレクトロニックかつ紛れもない未来的なものに進化した。中田ヤスタカに導かれ、Pefumeを象徴するサウンドやスタイルを見つけ出した結果、商業的なブレイクを迎える。

ほぼ同じころ、グループは7枚目のシングル「ポリリズム」をリリース。この爆音にきらめくシンセポップが、日本のメジャー放送局NHKのキャンペーンソングとして採用されたおかげで、J-Pop地図の一隅にその名を記すこととなった。オリコンチャート(米国におけるビルボードチャートに相当)でトップ10入りを果たすこと数ヶ月ののち、デビュースタジオアルバム『GAME』を発表。これが彼女たちの最初のNo.1アルバムとなる。5枚のチャートトップアルバム、多くのワールドツアー、3つのフ���ッションコレクション、そしてOK Goのミュージックビデオへのカメオ出演(もちろん、事実だ)などなど、輝くメロディアスなテクノポップ、スペーシーなAuto-Tuneやヴォコーダーへの傾倒よりも、このトリオにはるかに多くのことをもたらした。

Perfumeは過去10年間に渡り、そのきらびやかなビジュアルやハイテク演出(日本のビジュアル・アートとメディアのフルスタック集団ライゾマティクスが専属でプロデュースする)、シャープに仕上がったスタイル、実に印象的な振り付け(長年の指導者であるMIKIKOによる)を世界に知らしめてきた。今日(こんにち)の日本においては、Perfumeは現代のスーパースターであり、彼女たちの顔はトレンドの町・原宿のビルのいたるところに掲げられ、六本木の豪奢なデパートでは音楽が溢れだしている。ひょっとすると彼女たちの成功において最も重要だったのは、個性を重視したアイコン化だったかも知れない。それがメンバー交代を避けられない日本のアイドルグループからは一線を画す事になったのだろう。

謹んでご紹介しましょう。彼女たちがPetfumeです。:グループの実質上のリーダーであり、天真爛漫なあ~ちゃんは、その賑やかな性格にトレードマークのポニーテールがよく似合う。優雅なかしゆかはロングのストレートヘアで、日本の伝統工芸を愛している。そしてピリッと静かなのっちは、自然体なクールガールで、東京のどの美容室でもいい、フラッと立ち寄ったあなたが「のっちで」と言えばボブカット、というぐらい有名だ。わたしはソールドアウトとなったライブの終了後、楽屋で彼女たちと出会ったのだが、そのエネルギッシュさに驚いてしまった。ハイヒールで一糸乱れずノンストップで踊り続けた後だというのに。鑑賞したその振り付けの多くが、ごく最近になって習得したものばかりだということを知ったわたしは、畏敬の念を覚えた。

「最初にフューチャー・ベース(「Future Pop」のような)に取り組んだときは、どうやってテンポを合わせるかすら分からなくて。それはMIKIKO先生が振りを付けた後も同じだったんです。それまで踊ったどんなダンスとも違うリズムだったので」あ~ちゃんは通訳のアヤを通じてそう認めた。かしゆかが付け加えて「FUTURE POPツアーの振り付けがどうなるかほんとうに楽しみにしていたので。アルバムを受け取ったあと、MIKIKO先生がどんな振り付けを思いつくのか想像したんですよ」

わたしが気付いたのは「If You Wanna」でボーカルパートがお互いにステージ上で補完し合う様(さま)であったり、新曲「FUSION」で一種の完璧な状態を作ろうとする様(さま)だったのだが、かしゆかは驚いた様子で「私たちのダンスのシンクロがどうやってうまくいくのかご存知みたいですよね?それって興味深いです。(アクターズ)スクールに通っていた頃からなんですけど、一緒に歌おうとすればするほど、お互いの個性が発揮される感じだったので」

どんなに良い香水(”good perfume”)でも、多種多様な成分の化学反応に依存するものだが、このJ-Popグループは、その個々においても全体を超えるような素晴らしい香りを放つ。のっち、かしゆか、あ~ちゃんがトップノートとすれば、バックステージのスタッフやマネージャーはボトムノート、共にプロジェクトをまとめ上げ、ビートに精通し、20年に及ぶ広い賞賛を浴びるプロダクションの天才、プロデューサーの中田ヤスタカはPerfumeにおけるミドルノートに相当するだろう。

「私たち、基本的には中田さんの意思を汲み取ろうとするんです」のっちがビート職人との仕事の様子を語る。「とってもシンプルなデモ音源を(どんなアルバムを制作するときでも)まず頂くんですけど、ものすごくシンプルな感じの。私たちの歌を録音すると、中田さんが他の音と一緒に最終的な形にまとめ上げて完成させるんです。たぶん中田さんにとって歌声って、最終的に仕上がる音楽の要素の一つにすぎないんだと思いますよ。とにかく中田さんのファンなので、彼とはあえて良い距離を保つようにしていますね。その距離感が音楽をとても新鮮にするのかも」

高度に調和した楽曲、アートワーク、パフォーマンス、プロモーションなど、全てを含んだこの完璧な完成品が、国内はもとより海外でのPerfumeの存在感を確立した。海外ツアー当時、彼女たちは熱狂的な反応を熱心なファン、特にアメリカのファン達から率先して受け取っている。「海外のファンの皆さんは大声で自己主張しますよね」あ~ちゃんが教えてくれ「日本だと、一種のチームワーク的な礼儀正しさがあるというか。周りを見渡して、友達が楽しんでいるのか確かめて、誰にでも礼儀正しくしようとするんです。でも海外のファンの皆さんは、自分の「好き」を直接ステージにぶつけてくる感じ。あと、とっても正直ですよね。もしある曲を知らんかったら、ほんとうに知らんから。もし知ってたら一緒に歌ってくれるし」

もちろんテクノロジーも、この日本のポップグループが持つ底知れぬ神秘性に欠くことのできない役割を果たしている。ドローンからAIまで最先端のテクノロジーに手を染め(一度観たら)忘れられないような、パフォーマンスと呼応するオーディオビジュアル演出を発信しているのだ。(昨年)11月には、力強いステップとともに度肝を抜くような「FUSION」をパフォーマンスした。日本の先端企業(NTT)Docomoと組んだ「FUTURE EXPERIMENT VOL.01 距離をなくせ」では、あ~ちゃんは東京、のっちはニューヨーク、かしゆかはロンドン、3人が世界の異なる3都市で同時にダンスを踊り、全くの同時刻になめらかにつなぎ合わされたそのパフォーマンスが、サイバーテックなライブストリーム・ショーとなった。

3人にとってテクノロジーは個人的にも、毎日の生活にも深く浸透しているようで、それはオフのときでも変わらない。「スマホなしでは生きていけないですよ」笑いながらかしゆかが言う。「自分が何時に起きて、何時に寝たか把握してますから。この新しいアプリは先週スマホを何時間使ったか教えてくれるんですけど、私の場合だとSNSに24時間、ゲームアプリに22時間も使ってるんです」(彼女はARゲームアプリ『妖怪ウォッチランド』を見せてそう言った。同名のアニメが元になったゲームで、目下のお気に入りだ)

「技術によるディストピアの未来」の可能性を恐れ、うんざりしている人たちもいるいっぽうで、PerfumeはARナイトクラブ、自己増殖するクリーンな都市、VRショッピング、『宇宙家族ジェットソン』風の家電製品、便利な自動運転カーなど、希望に満ちたユートピアを「Future Pop」MVの中で表現している。アルバム『Future Pop』において、Perfumeは「TOKYO GIRL」「無限未来」のような紛れもない傑作で未来の理想と隠しようもない楽観主義を高らかに歌い上げているが、本人たちにとっての未来とは、果たして正確にはどんなものなのだろう?結局、彼女たちが想像する未来は、テクノロジーよりもはるかに人間的なものだった。

「メールやスカイプ、SNSを使って、みんなが実際に合わなくても、対面しなくてもコミュニケーションできるようになりましたよね。でもちょうど今みたいに、同じ場所で直接会話するのも時には重要なんじゃないかなって思います。あなたがはるばる静岡まで、私たちに会いに来てくれたみたいに!それってすごいことですから」のっちがそう伝えてくれた。

「世界はどんどん便利になっていって、私が思い描いていたものはぜんぶ現実になりましたけど、それでもオーガニックなものや人間性って、将来的にますます特別になると思うんです」かしゆかが続けて「例えばハイテクなセットもプログラムするのは人間だから。それに私はスタッフのみんなが後ろで支えてくれる、ハイテクじゃないパートも大好きなんです。今日だったら200~300人のスタッフさんがライブに参加してくれてるんですよ」

「誰でも自分の意見をはっきり言えて、個性に自信を持ちながらもお互いを気遣うことができれば、それって理想的ですよね。」あーちゃんが微笑み、うなずきながら答える。「年齢も性別も、肩書も関係ないような、それが私が望む世界かな」

Perfumeはほぼ20年に渡り、日本で最もエキサイティングで予想もつかない、洗練された音楽と映像を絶え間なく発信し続けてきたが、たった一つだけ変わらない真実がある。:それは、あ~ちゃん、のっち、かしゆかのシンクロしたその手の中に、未来がしっかりと握られているということ。

15 notes

·

View notes

Link

いよいよ始まる米陸軍の第1列島線への機動展開

米太平洋陸軍司令官ロバート・ブラウン大将は2019年3月26日、アラバマ州ハンツビルで開かれた米陸軍「グローバル・フォース・シンポジウム(Global Force Symposium)」の会合において、2020年に南シナ海で大規模な米本土からの機動展開演習「太平洋の守護者(Defender Pacific)」を計画している旨発表した。

同司令官は、我々は韓国(朝鮮半島)へは行かない。南シナ海シナリオそして東シナ海シナリオに備えるために行くのだと明言した。

演習は、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、インドネシア、タイなどでの実施が予定されており、まさに中国の海洋侵出の脅威に対抗することを目的とした第1列島線への機動展開演習である。

この演習は、2018年1月に発表された「国防戦略(NDS2018)」で述べられているように、米国の長期的かつ戦略的競争相手(「ライバル強国」)である中国によって焚きつけられたものであると説明されている。

米陸軍は、インド太平洋地域に約8万5000人の兵員を駐留させ、すでに同盟国や友好国と「太平洋通路(Pacific Pathways)」のような演習を行っている。

今回計画中の演習は、米本土から太平洋への緊急展開を目標に、師団司令部と数個の旅団が30日から45日間にわたって実施するものである。

国家にとって、逃げ足の速い海空軍と違って、軍事介入の大きなターニングポイントとなる陸軍を展開させる意味は極めて重く、いよいよ米国が、対中冷戦体制を本格化させているシグナルとして注目される。

米国防情報局の「中国の軍事力」発表と

中国に関する「危機委員会」の設立

他方、あまり話題になっていないが、米国の対中冷戦体制の本格化を示すものとして、さらに2つの事象が挙げられる。

一つは、米国防情報局(DIA)が「中国の軍事力」という報告書を発表したことであり、もう一つは連邦議会に「現在の危険に関する委員会:中国(Committee on the Present Danger : China)」が設立されたことである。

◆DIAによる「中国の軍事力」報告書の発表

米国防省は毎年、議会に対して「中国の軍事力」と題する報告書を提出している。しかし、それとは別に、米国防省傘下の情報機関であるDIAが2019年1月に「中国の軍事力」に関する報告書をまとめ発表したのは、今回が初めてである。

東西冷戦間、DIAは「ソ連の軍事力」という報告書を発表した。

今般の「中国の軍事力」の発表は、それ以来の出来事であり、この文脈から推察すれば、米国にとって、中国の脅威が冷戦に突入したソ連の脅威と同じレベルに到達したことを示唆していると言えよう。

報告書は、中国軍は設立当初から政治化された「党の軍隊(party army)」であり、中国共産党政権の存続を保証することを第一義としているとし、米軍や大多数の西側諸国の軍隊との異質性を指摘する。

そのうえで、下記の諸点について、懸念を表明し、あるいは指摘や警告を行っている。

一���中国共産党は、中国と同じ独裁モデルを世界中に打ち立てようとしており、他国の外交、経済、安全保障の決定を否決する権利を獲得しようとしている。

一、世界覇権を握るため、中国共産党は綿密な計画を立て、軍事衝突ギリギリのところまでの「戦争」(グレーゾーンの戦い)を仕かけている。

一、中国は、台湾の統一を視野に東アジア全域での覇権確立に関心を抱いている。この際、台湾統一の意思こそが中国軍の近代化の主要な要因となっており、台湾への外国軍(米軍)による介入を阻止するため、中国軍はあらゆる方法を発達させている。

一、アフリカ北東部のジブチや南シナ海での軍事拠点構築を通じ、地球規模の軍事勢力の地位を築き上げ、米国の軍事的優位を脅かしつつある。

一、日本が紛争をエスカレートさせる行動をとったと中国が判断すれば、尖閣諸島周辺に展開する自衛隊への攻撃を正当化することもあり得る。

一、中国は、ミサイル防衛システムでは防げないとされる極超音速滑空機(HGV)開発と準中距離・中距離ミサイルの領域において、すでに米国をしのぐほどで、世界をリードしている。

昨年実戦配備を始めた「グアム・キラー」と呼ばれる核搭載可能な中距離弾道ミサイル「東風26」については、(台湾)独立勢力の動きの抑止につながることを企図するとともに、アジア太平洋地域の目標に対する一連の軍事オプションを可能とする。

一、中国は、人工衛星を攻撃・破壊し、無力化させる技術を研究・発展させており、対人工衛星レーザーの研究も行なっている可能性がある。

また、中国は情報戦分野での優位性確保を現代戦に勝利する前提としており、サイバー攻撃とサイバー偵察、サイバー防衛の部門について、電子戦などを専門とする「戦略支援部隊」の下に統合した可能性がある。

一、初の純国産空母の建造や新型戦略爆撃機の開発、南シナ海の人工島の軍事拠点化などを通じ、新たな形での戦力投射を可能にしている。

以上のような報告書を作成したDIAのロバート・アシュリー長官は、その序言の中で、「中国は空や海上、宇宙、情報の各分野に及ぶ能力を備えた頑強で破壊的な力を構築しており、これにより自らの意思を他国に押しつけることが可能になる」と述べ、関係国に対しても警鐘を鳴らしている。

◆連邦議会に中国に関する「危機委員会」設立

米国の報道によると、米連邦議会は2019年3月25日、「現在の危険に関する委員会:中国(Committee on the Present Danger : China)」を設立した。

危機委員会は、米国が直面する危機に応じて設立され、1回目はトルーマン政権の1950年代に、2回目はレーガン政権の1970年代に、それぞれソ連に関する危機委員会が設立された。2004年の3回目となる設立は反テロを目的としていた。

今般、15年ぶり4回目となる中国に関する「危機委員会」は、その設立を連邦議会で発表し、米国で浸透工作を行う中国共産党政権の戦略に対して、より強力な外交、防衛、経済措置を取らなければならないと提言した。

それほどまでに、米国の対中観は悪化しているようである。

委員には、ペンシルベニア大学の中国専門家アーサー・ウォルドロン教授、戦略ミサイル防衛の専門家ヘンリー・クーパー氏、中国のクリスチャン活動家ボブ・フー氏、ほか前政権の情報高官、連邦議会議員、シンクタンクの研究員ら、外交、国防、政治、宗教の専門家や人権活動家など40人以上が参加している。

設立発表において、委員会は知的財産の窃取などに関する米中貿易交渉について警告を発するとともに、各委員は、それぞれの専門的立場から次のような発言を行ったことが、「The EPOCH TIMES(大紀元、2019.3.30付)」などで明らかにされている。

一、通信機器大手・ファーウェイ(HUAWEI)による5G通信技術の拡大を通じた中国によるインターネットの占拠を見逃してはいけない。

一、米国の国防省や大学、ハイテク企業は、中国政府の代理人による何らかの浸透工作を受けている。例えば、中国から派遣された研究員は、米国の技術を入手することに注力している。

一、中国共産党は、すでに冷戦を始めている。号砲などはない。すでに(冷戦は)始まっており、米国社会に工作は浸透している。米国は立ち上がって戦わなければならない。

一、中国共産党による実際的な脅威は、最終的に、全世界を支配する野心的な計画の一つだ。

一、過去のソビエト連邦と同様に、共産主義の中国は、米国と自由主義に対するイデオロギーの脅威がある。我々は、最終的に共産主義体制の性格から生じるこれらの問題に対処しなければならない。

一、中国は、古代中国の戦略家・孫子の理論に基づいて、大きな紛争を発生させることなく、米国を敗北させようとしている。

一、中国の核兵器は、新型ミサイル、爆撃機、潜水艦など急速に最新化している。中国の核兵器は「地下の万里の長城」と呼ばれる長さ3万6000キロのトンネル複合施設に建設され、保管されている。実際の兵器庫内の弾頭数はわかっていない。

以上の発言から分かるように、危機委員会は、中国の脅威を政府の政策策定者と国民に認識させることを目的としている。

委員会発表文書によれば、中国共産党は政治的、経済、軍事、科学、人権、イデオロギー、宗教、さらには中毒性のある薬物(フェンタニル)輸出など、枠にはまらない超限戦(Unrestricted Warfare)を展開していると危機感を募らせている。

トランプ大統領の「原則ある現実主義」

2019年2月27・28日にベトナムで開催されたドナルド・トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による2回目の首脳会談は、物別れに終わった。

会談に当たって、米国の外交・安全保障関係者のみならず、国際社会の多くの識者は、トランプ大統領が北朝鮮からほんの少しの合意を引き出すために過度に譲歩する結果となることを恐れていた。

特に日本では、米大陸を射程に収める弾道ミサイル(ICBM)の脅威は取り除かれても、日本を含むアジア地域の同盟諸国に対するミサイルの脅威には効力が及ばない合意を結ぶのではないかとの懸念が強まっていた。

結局、米朝首脳会談が物別れに終わったことに、むしろ安心感が広がった。そして、その背景が次第に明らかになった。

北朝鮮側は、寧辺の核施設廃棄と引き換えに、主要な国連制裁解除を求めた。

これに対しトランプ大統領は、北朝鮮の金正恩委員長に核兵器と核物質の米国への引き渡しを求め、核計画の完全放棄を迫る「ビッグディール(大きな取引)」を持ちかけたが両者の隔たりは大きく、決裂したのである。

第1回米中首脳会談の共同声明で「北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向けて取り組む」と記されていたが、非核化の定義は不明であった。

今回、米国はその定義を明記した文書を手渡したことをボルトン米大統領補佐官(国家安全保障担当)が認めており、その内容は、いわゆる「リビア方式」を原則とした北朝鮮に対する非核化の要求であったとされる。

トランプ大統領は、2017年1月に第45代大統領に就任し、その対外政策の遂行にあたって「原則ある現実主義(principled realism)」を掲げたが、その方針が貫かれた事実が明るみに出たことが、実は、第2回米朝首脳会談の隠れた成果の一つである。

トランプ政権下で、2017年12月に発表された「国家安全保障戦略(NSS2017)」や前述の「国防戦略(NDS2018)」では、中国を「力による現状変更勢力」、すなわち「米国の価値や利益とは正反対の世界への転換を図る勢力」として名指しで非難し、米国に挑戦し、安全や繁栄を脅かそうとしている「ライバル強国」であると定義した。

そして、中国は、インド太平洋地域で米国に取って代わり、国家主導の経済モデルの範囲を拡大し、地域の秩序を好きなように再編成しようとしていると指摘している。

そのうえで、「我々は新たな対立の時代に入っている」と述べ、米国は中国に対抗して世界各地の係争地域において、米軍の増強や近代化そして同盟国との連携などによってこうした脅威に立ち向かい、「このゲームで米国は勝利する」と宣言している。

つまり、これらの大原則に基づき、今後の米国の対中政策・戦略は遂行されると見ることができ、第2回米朝首脳会談の決裂を通して、その方向性、信頼性、予測可能性を再確認できた意義は決して小さくないのである。

日本は、本格化する米中冷戦に油断なく備えよ

DIAが発表した「中国の軍事力」や連邦議会に設立された中国に関する「危機委員会」が示した警告の通り、日米などの西側諸国と比較した中国の体制の違いと、中国が外交、経済、安全保障などあらゆる分野で戦略的攻勢、すなわち覇権的拡大を追求している実態から、米中冷戦が本格化の様相を呈しつつあるのは明らかである。

その中で、日本がとるべき道は、日本の立ち位置を再確認し、米中の構造的・長期的対立に油断なく備えることにほかならない。

日本は、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を理念として掲げている国(「国家安全保障戦略」)であり、それらを否定する中国とは対極に位置している。

その基本認識を堅持して、日本は、普遍的価値や戦略的利益を共有する米国との同盟関係を深化させるとともに、オーストラリア、インドなどの友好国やASEAN(東南アジア諸国連合)との協力関係を強化し、わが国の安全およびインド太平洋地域の平和と安定を確保する覚悟を持ち、揺るぎない決意を示さなければならない。

相互依存関係にある中国との経済問題は、複雑である。

今後、冷戦体制が強まれば、米中間の確執は、経済から、政治外交、そして安全保障・防衛へと問題の重点が移ることになろう。

そうなると、日中関係も「政冷経熱」から「政冷経温」、「政凍経冷」へと事態悪化の傾向が強まるだろうから、それを想定したシミュレーションを行い、中国からの脱出・移転を含めた周到な準備が必要になる。

また、「一帯一路」構想への参入などには、しっかりと歯止めをかけるなど、経済も安全保障を考慮した対応を迫られることになろう。

外交では、日米同盟の深化を基軸として、普遍的価値や戦略的利益を共有し、インド太平洋地域で重要な役割を果たすオーストラリア、インドをはじめ、ASEANや中国の「一帯一路」構想の沿線国、さらには、本地域で戦略的利害を共有する英国やフランスなどのNATO(北大西洋条約機構)/EU加盟国などへウイングを広げ、インド太平洋地域を中心に、グローバルに広がる同盟・友好国のネットワークを構築することが重要である。

冷戦下の最大のテーマは、安全保障・防衛であり、冷戦を熱戦化させない抑止が最大の課題である。

昨年12月18日に閣議決定された新防衛大綱( 「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱」)で述べている通り、抑止を主眼とした日本の防衛目標を達成する手段は、(1)我が国自身の防衛体制(2)日米同盟��強化、および(3)安全保障協力の3点に集約される。

まず、わが国自身が自主防衛力を強化することが第一である。しかしながら、中国の強大な軍事的脅威に直面するわが国の平和と安全は、核ミサイルの脅威までを考慮に入れた場合、わが国一国では確保できない。

そのため、日米同盟の強化、特に米国の核による地域抑止の回復、域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化、実際的な安全保障協力の推進により、アジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、わが国に対する直接的な脅威の発生を予防し、削減しなければならない。

そこで、安倍晋三総理のイニシアティブで構想されたのが、「自由で開かれたインド太平洋戦略」である。

本戦略の目的は、「自由で開かれたインド太平洋を介してアジアとアフリカの「連結性」を向上させ、地域全体の安定と繁栄を促進する」とされ、米、豪、印との間でコンセンサスが得られている。

これまでの「自由で開かれたインド太平洋戦略」に関する議論では、日米豪印を4本柱として、基本的価値や戦略的目標・利害を共有する努めて多くの国・地域を有機的に連結した多国間主義による安全保障ネットワークを構築することが考えられてきた。

さらに、日米などと基本的価値観を共有し、インド太平洋地域に強い戦略的な利害関係をもつ英国とフランスを本構想に加え、「4本柱」を、さらに英仏が提供する「2本の支柱」によって補強できれば、安全保障のアーキテクチャーが一段と強化される。

そして、日米印豪と英仏によって構築される「4+2」の安全保障協力体制を基盤とし、台湾やフィリピン、マレーシア、ベトナム、シンガポールなどの力を結集すれば、中国の海洋侵出の野望を抑え込む、国際的な多国間枠組みを一段と強化・発展させることができる。

今後、「自由で開かれたインド太平洋戦略」が、新大綱によって防衛・軍事戦略の立場から裏づけされ、肉づけされ、強化されることが大いに期待される。

そこではまず、領域警備の態勢強化が喫緊の課題である。

とういうのも、ロシアのクリミア半島併合に見られるように、サイバー攻撃やプロパガンダ、特殊作戦などを巧妙に組み合わせた「ハイブリッド戦」によって、軍事機能や国家機能が混乱・低下した隙を衝いて、戦う前に、領土を掠め取られてしまう恐れがあるからだ。

中国が尖閣諸島を焦点として東シナ海で仕かけている「グレーゾーンの戦い」は、まさに「ハイブリッド戦」に類似した事態である。

その延長線上で、中国は対日侵攻シナリオをエスカレートさせる恐れが十分にあり、早急に警備態勢を強化しなければならない。

そのうえで、中国の本格的な侵攻に備えるため、ゲーム・チェンジャーとして、宇宙・サイバー・電磁波領域でわが国の優位性を追求することが新たな領域における課題である。

同時に、文頭で述べた米陸軍のインド太平洋への機動展開などの動きと戦略的連携・調整を密にしつつ、領土保全能力と機動・展開能力、海空領域における対処能力、総合ミサイル防衛(MD)能力、スタンド・オフ防衛能力など従来の領域における能力強化を図らなければならない。

そして、新たな領域と従来の領域を含めた全領域を横断的に組み合わせるシステム化・ネットワーク化に予算を振り向け、破壊的イノベーションによって近未来のマルチドメインの戦いに実効性をもって対処できる防衛体制を構築することが望まれる。

その取り組みいかんで、本格化する米中冷戦の渦中にあって、日本の行方が左右されることになると言っても過言ではないのである。

1 note

·

View note

Text

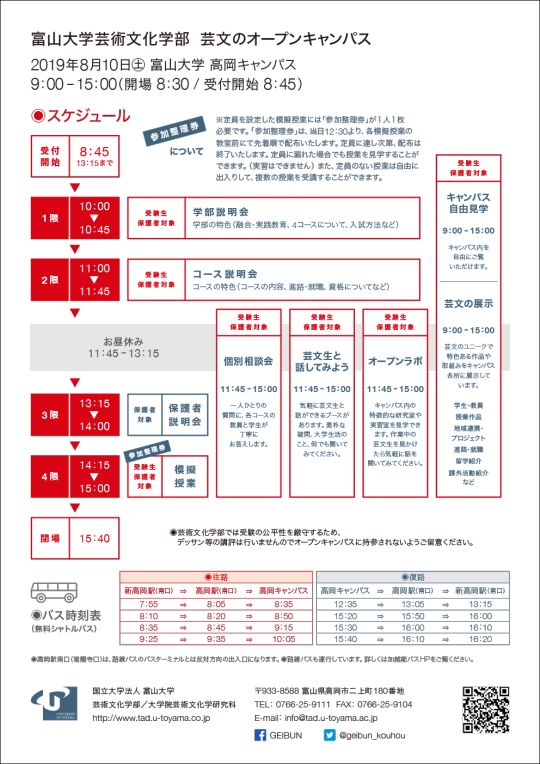

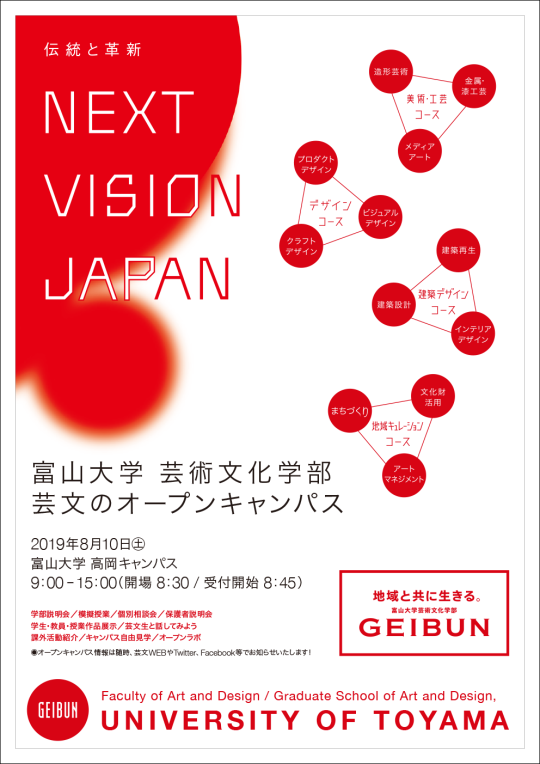

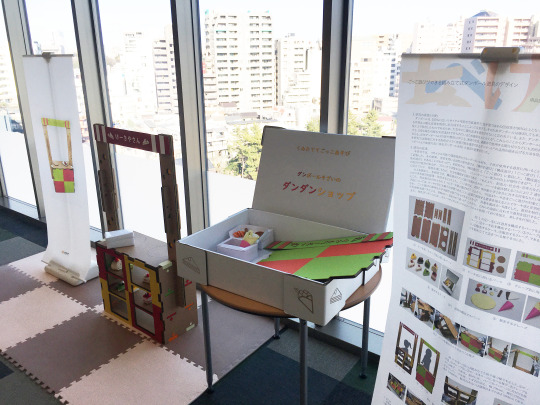

【イベント】8月10日(土)開催!「芸文のオープンキャンパス2019」

芸文のオープンキャンパスはこの日だけ!芸文を丸ごと体験しよう!!

毎年全国からここ富山大学高岡キャンパスに多くの高校生や受験生が集まります。芸文のオープンキャンパスは8月10日(土)のこの日のみ!芸文を丸ごと体験できる絶好の機会です!芸文のこと、4つのコースのこと、授業や地域連携の成果展示、模擬授業や施設・設備見学、保護者説明会、好評だったオープンラボ(研究室や実習室を開放)、在学生に話を聞くことも出来ます。自然豊かな芸文のキャンパスへ、大学の雰囲気を肌で感じられるこの機会に是非お越し下さい。赤いGEIBUNオリジナルTシャツ(学生作品!)を着てご案内します。みどころ満載!芸文を丸ごと体験できるたくさんの企画を用意してお待ちしています!

[芸文のオープンキャンパス2019]

日程:2019年 8月10日(土)

時間:9:00 ~ 15:00 (開場8:30/受付開始8:45)

会場:富山大学高岡キャンパス(芸術文化学部)

芸文Facebook

芸文twitter

オープンキャンパス情報は随時、芸文公式Facebookやtwitterでお知らせいたします!

オープンキャンパス2019申込方法

富山大学WEBサイト「オープンキャンパス」ページの「オープンキャンパス2019参加申し込み」よりお申込みください。

芸術文化学部の申込期間は7月1日(月)8:00 ~ 7月29日(月)18:00です。

<デッサン等のお持ち込みについて>

入学試験の公平性保持のため、ご自身が描かれたデッサンまたはそれに類する物をお持ちいただいても、作品に対する評価・講評は出来ません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

スケジュールはコチラ

※ 画像クリックでPDFが開きます。

以下に昨年(2018年)のオープンキャンパスの様子をダイジェストでお送りします。(今年の内容とは異なる可能性があります)

「受付」吹き抜けのあるエントランスで行います

エントランスでは、お昼休みにサークル活動紹介も行われます

「学部説明会」 学部長が芸文の特徴をご説明いたします

「模擬授業」 大学教員によるさまざまな模擬授業が開講されます

「個別相談会」 一人ひとりの質問に、教員や学生が丁寧にお答えします

「芸文生と話してみよう」気軽に芸文生と話ができるブースがあります

「学食」 昼食はキャンパスの学食でどうぞ

「芸文の展示」 芸文のユニークで特色ある作品や取り組みが、キャンパス中に展示されています

大学院芸術文化学研究科生の作品展示(一部)

「芸文教員の展示」 芸術文化学部教員の展示(一部)

就職・進学支援の取り組みに関する展示 卒業生の紹介パネルが展示されています

「プロダクトデザイン室」スケッチからCG、VR、3Dプリンター、レーザー加工までを実演

「製品科学実験室」文化財の科学分析や3Dプリンターによる再現を紹介

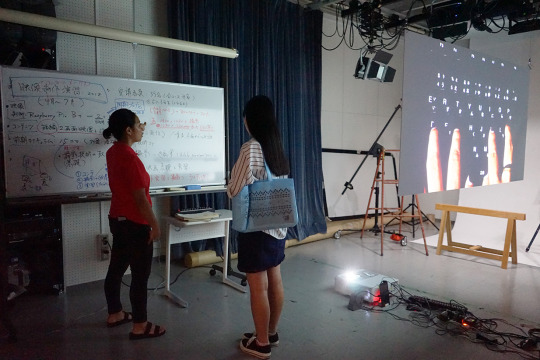

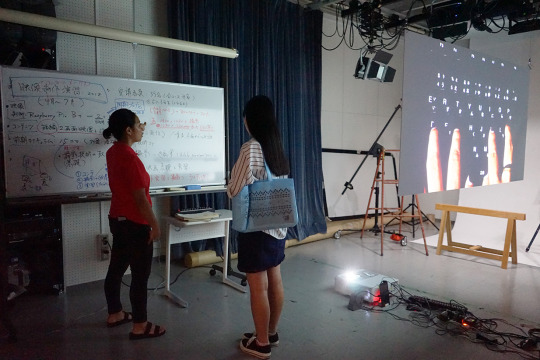

「メディア アート」撮影スタジオではオープンラボとして、映像作品が展示されています

芸文生の説明を聞くこともできます

「金属工房(鍛金)」銅板で四角の小皿づくり体験

「空間デザインA(シェルター)」 屋外にも作品が展示されています

「デザイン工芸入門B」授業成果展示

「空間デザインB(家具インテリア)」 授業成果展示

「絵画A、絵画実習、絵画実習B」授業成果展示

キャンパス内で赤いTシャツの学生や教員を見かけたら、気軽に声をお掛けください

0 notes

Text

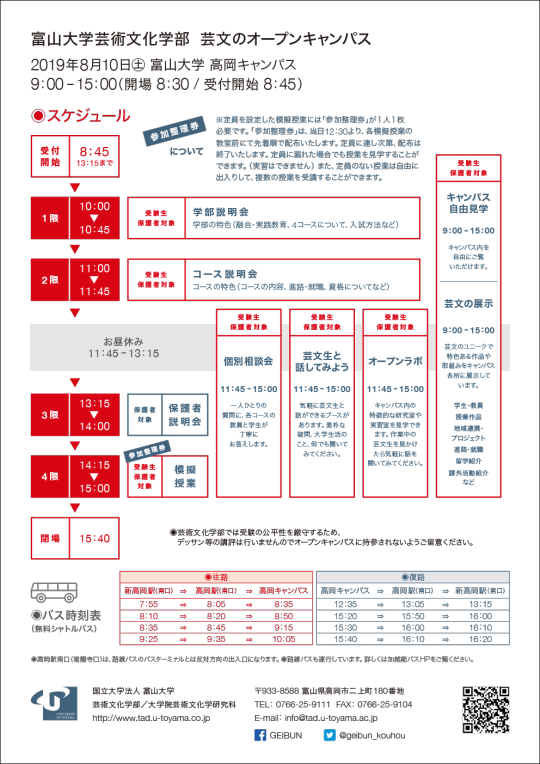

【お知らせ】8月10日(土)開催!「芸文のオープンキャンパス2019」

芸文のオープンキャンパスはこの日だけ!芸文を丸ごと体験しよう!!

毎年全国からここ富山大学高岡キャンパスに多くの高校生や受験生が集まります。芸文のオープンキャンパスは8月10日(土)のこの日のみ!芸文を丸ごと体験できる絶好の機会です!芸文のこと、4つのコースのこと、授業や地域連携の成果展示、模擬授業や施設・設備見学、保護者説明会、好評だったオープンラボ(研究室や実習室を開放)、在学生に話を聞くことも出来ます。自然豊かな芸文のキャンパスへ、大学の雰囲気を肌で感じられるこの機会に是非お越し下さい。赤いGEIBUNオリジナルTシャツ(学生作品!)を着てご案内します。みどころ満載!芸文を丸ごと体験できるたくさんの企画を用意してお待ちしています!

[芸文のオープンキャンパス2019]

日程:2019年 8月10日(土)

時間:9:00 ~ 15:00 (開場8:30/受付開始8:45)

会場:富山大学高岡キャンパス(芸術文化学部)

芸文Facebook

芸文twitter

オープンキャンパス情報は随時、芸文公式Facebookやtwitterでお知らせいたします!

オープンキャンパス2019申込方法

富山大学WEBサイト「オープンキャンパス」ページの「オープンキャンパス2019参加申し込み」よりお申込みください。

芸術文化学部の申込期間は7月1日(月)8:00 ~ 7月29日(月)18:00です。

<デッサン等のお持ち込みについて>

入学試験の公平性保持のため、ご自身が描かれたデッサンまたはそれに類する物をお持ちいただいても、作品に対する評価・講評は出来ません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

スケジュールはコチラ

※ 画像クリックでPDFが開きます。

以下に昨年(2018年)のオープンキャンパスの様子をダイジェストでお送りします。(今年の内容とは異なる可能性があります)

「受付」吹き抜けのあるエントランスで行います

エントランスでは、お昼休みにサークル活動紹介も行われます

「学部説明会」 学部長が芸文の特徴をご説明いたします

「模擬授業」 大学教員によるさまざまな模擬授業が開講されます

「個別相談会」 一人ひとりの質問に、教員や学生が丁寧にお答えします

「芸文生と話してみよう」気軽に芸文生と話ができるブースがあります

「学食」 昼食はキャンパスの学食でどうぞ

「芸文の展示」 芸文のユニークで特色ある作品や取り組みが、キャンパス中に展示されています

大学院芸術文化学研究科生の作品展示(一部)

「芸文教員の展示」 芸術文化学部教員の展示(一部)

就職・進学支援の取り組みに関する展示 卒業生の紹介パネルが展示されています

「プロダクトデザイン室」スケッチからCG、VR、3Dプリンター、レーザー加工までを実演

「製品科学実験室」文化財の科学分析や3Dプリンターによる再現を紹介

「メディア アート」撮影スタジオではオープンラボとして、映像作品が展示されています

芸文生の説明を聞くこともできます

「金属工房(鍛金)」銅板で四角の小皿づくり体験

「空間デザインA(シェルター)」 屋外にも作品が展示されています

「デザイン工芸入門B」授業成果展示

「空間デザインB(家具インテリア)」 授業成果展示

「絵画A、絵画実習、絵画実習B」授業成果展示

キャンパス内で赤いTシャツの学生や教員を見かけたら、気軽に声をお掛けください

0 notes

Photo

世界初「月の裏着陸」中国が狙う 「宇宙制覇」最前線–野口東秀 繰り返し強調しておくが、中国の歴代の政権は「宇宙強国」を目指してきた。 2022年には自前の宇宙ステーション「天宮」を全面運用し、2028年から2030年には搭載重量が140トンにも及ぶ新型ロケット「長征9号」を打ち上げる予定だ。「長征9号」の開発には、有人月面着陸や火星の表土や岩石を地球に持ち帰るサンプルリターン計画、大型宇宙ステーションの建造が念頭にあるとされる。 つまり、中国が目指しているのは、2030年代に米国と並ぶ「宇宙強国」の地位を確立することなのだ。 「2つの100年」を前に 「宇宙強国」の意味は、「軍民融合」が叫ばれる中国では、当然のことながら軍事面における「強国」と同列である���実際、習近平中国国家主席は2015年12月、「勝てる軍隊をつくる」として軍を再編し、「戦略支援部隊」を創設している。 「戦略支援部隊」は、宇宙領域を担う「軍事航天部隊」と、サイバーを担う「網路信息戦部隊」に分かれている。中国の宇宙開発は軍が指揮しているわけで、「戦略支援部隊」の任務は、各軍種の作戦や統合作戦の支援、サイバー及び電子戦にある。 まさに(上)で指摘したように、中国軍が湾岸戦争とイラク戦争で必要性を痛感した衛星通信を重視しているのだ。 例を挙げれば、海洋偵察衛星は敵艦艇の位置把握に、測位衛星は航空機や艦艇が自己の位置を知るのに必要であり、ミサイルの精密誘導で不可欠なものである。 中国は、軍事作戦の向上をもにらみ、独自の衛星測位システム「北斗」の構築を進めてきた。2020年までに測位衛星「北斗3号」を35基態勢にすることを公表しているが、2018年11月に18・19基目を軌道に投入し、12月から全世界での運用を始めた。 2020年は、中国の「2つの100年」(中国共産党100周年の2021年に「小康=ゆとりある=社会」、建国100周年の2049年に「社会主義の現代化した国家」を目指す習主席のスローガン)の最初の100年にあたる2021年を前に、愛国心の高揚が図られよう。 中国は、これら衛星に対するサイバー攻撃、GPS衛星に対する電波妨害の能力も有しているとみられているほか、「北斗」に対する電波妨害を防ぐ電磁シールド、衛星の小型化、ミニシャトル宇宙飛行体「神龍」などの開発も進めている。 世界で初めて「月の裏側」へ着陸 中国が進めている月の開発にしても、「対衛星攻撃兵器」(ASAT)と関連付けた見方が少なくない。 中国は2019年が明けて間もない1月3日、無人探査機「嫦娥4号」を世界で初めて月の裏側に軟着陸させた、と大々的に発表した。中国共産党機関紙『人民日報』は、「人類初! 月の裏側に着陸成功」と、スマートフォン用アプリ向けに「号外」紙面も製作した。 「嫦娥4号」は、月の裏側を近距離で撮影した画像を中継衛星経由で送ることにも成功したとしている。 月の裏側は、地球と直接通信できない。中国の国家国防科技工業局などが明らかにしているが、中国は2018年5月に通信衛星「鵲橋」を特殊な軌道に投入しており、地球と「嫦娥4号」の通信を中継させる役割を与えた。 そもそも、月の裏側は「6000メートル級の起伏」(中国軍機関紙『解放軍報』)があり、着陸の難度が高かった。着陸地点は「エイトケン盆地」と呼ばれる場所の中にある巨大なクレーターで、地質学的に極めて注目度の高い場所だという。 月探査プロジェクトの呉偉仁総設計師はメディアに対し、「われわれは『宇宙強国』の夢を徐々に実現している」と強調した。着陸の難度もさることながら、「嫦娥4号」の探査機には、多種多様の分析器が搭載され、月の環境を分析、今後の中国の宇宙計画に活かすだろう。 中国は2019年に今回の4号を大型化した「嫦娥5号」で土などのサンプルを2キログラムほど地球に持ち帰ることを計画しており、2020年には「嫦娥6号」を打ち上げる。2023年、2026年にも「嫦娥」シリーズで、水が氷の状態で存在する可能性や地質などの調査を進める予定だ。 月面基地建設も視野に ちなみに「嫦娥」という名前は、中国の神話に登場する「月の女神」の名前からとったものだ。しかし、現実はそんな優雅な話ではない。と言うのも、攻撃用レーザー兵器などASATの月面設置も可能となる、いわば「月の軍事開発」を今後行う可能性が指摘されているからだ。 有人月面探査や月の本格的な地質調査は、将来的な有人・無人の基地建設を視野に入れたものとみられている。それに向けて既成事実を積み重ねるつもりだろう。 将来、無人・有人の月面探査が重ねられ、加えてレーザーの実用化と通信手段の改良が成功すれば、月面固定のレーザー兵器を配備することも理論上、可能となる。 少なくとも今回、投入した通信衛星「鵲橋」で、地球と月の裏側を中継する「実験」のデータは得られた。そうなれば、月に近い軌道上の衛星攻撃や監視は理論的に可能で、研究開発が順調に進めば技術的にも可能だとする声は中国にある。 そもそも、資源開発などを理由に、中国が月や自前の宇宙ステーションなどに何を持ち込もうと、どの国も誰も検証、立証できないだろう。 もちろん中国にとって月の開発は、無人探査の成功や有人船着陸などによる国威発揚という効果もある。経済が落ち込めば落ち込むほど、宇宙開発に投資し、ナショナリズムの発揚に使うだろう。 また、月の資源開発で目が離せないのが、エネルギー資源「ヘリウム3」である。「ヘリウム3」は核融合への応用が容易な気体で、地球上にはごくわずかしかないが、月には豊富に存在しているとされる。月の「ヘリウム3」の採掘に関する議論は宇宙関連の団体や国際会議の場で幅広く行われており、すでに米露も関心を明らかにしてきた。 中国「次世代AI発展計画」 さらに中国は、宇宙開発に加えて人工知能(AI)の開発にも本腰を入れている。AIは軍事分野で応用すれば、戦争の性質を変えるからだ。 中国は2017年7月、「新一代人工智能発展計画」(次世代AI発展計画)を公表している。 その計画では、2025年までに中国が重要なAI技術のブレークスルーを目指し、中国産業の向上や経済転換の主な原動力とするという。そして2030年に中国が世界トップのAIイノベーションの中心として世界をリードすると"宣言"している。 現在、米中はAI関連特許申請のトップ争いをしているが、中国は米国を引き離す勢いである。日本は完全に出遅れている。 今後、中国の軍事面でのAI利用と対衛星攻撃システムなどが融合し実用化されれば、革命的と言える影響力を及ぼすことは必至である。 電磁レールガン、無人機、無人潜水艇、無人ステルス戦闘機などの開発にも傾注する中国が、米軍と並ぶほどの競争相手となる可能性を秘めているからこそ、米国は軍事領域で優位性を失いかねないと危機感を抱いている。だからこそ、宇宙軍を創設し本腰を入れるわけだ。 中国共産党中央委員会の政治理論誌『求是』は2010年12月、ウェブサイトで「米軍の衛星は攻撃に対し脆弱である。衛星への攻撃は米国を攻撃する最も効果的な手段だ。速やかに宇宙兵器開発の努力をすべきだ。最終的に人工衛星からミサイルを発射できるようになれば、米国はどこにも隠れる場所がないと知るだろう。完全に中国の兵器の射程にさらされることがわかるはずだ」などとする論文を掲載したことがある。 ここでは「ミサイル」としているが、中国はレーザー兵器関連の部品などは対外輸出を禁止しているとみられることからも、「レーザー」の単語はあえて入れなかったのだろうか。 中国の姿勢からは、米軍との戦争が起きた場合に備え、どの国が何と言おうと我関せずと宇宙開発を進める構えがうかがえる。 「専守防衛に抵触する」 一方、宇宙における軍事開発を進めない日本はどうか。 米軍は宇宙配備型のセンサーを配置したり中ロの攻撃用衛星を無能化する技術などへの対策を進める方針だが、日本は、米国が日本など同盟国と宇宙分野における協力を強化する方針に合わせ、宇宙、サイバー空間、電磁波領域での対処能力を強化する「クロス・ドメイン・オペレーション(領域横断作戦)」を打ち出している。 衛星攻撃型衛星をも監視する監視レーダーを設置し、2023年度からの運用を目指すほか、宇宙空間を常時監視する宇宙領域専門部隊を航空自衛隊���新設する方向だ。いわば米軍をサポートする役割であろう。 ここまで見てきた現状から分かる通り、今後、「米軍と同盟国VS.中国軍」の宇宙空間での熾烈な開発競争が一段と激しくなることは確かだ。 日本も、迎撃が不確実な弾道ミサイル防衛よりも、ミサイル迎撃用のレーザー兵器の開発に本腰を入れるべきではないのか。 無論、日本も研究はしているようだが、実際に開発し配備すれば、またもや「専守防衛に抵触する」との批判が出ることも容易に想像がつく。しかし、「宇宙戦争」の現状は斯くの如しである。「専守」についての議論は尽くしつつ、「防衛」のための開発を怠るべきではあるまい。(野口 東秀) 野口東秀 中国問題を研究する一般社団法人「新外交フォーラム」代表理事。初の外国人留学生の卒業者として中国人民大学国際政治学部卒業。天安門事件で産経新聞臨時支局の助手兼通訳を務めた後、同社に入社。盛岡支局、社会部を経て外信部。その間、ワシントン出向。北京で総局復活後、中国総局特派員(2004~2010年)として北京に勤務。外信部デスクを経て2012年9月退社。2014年7月「新外交フォーラム」設立し、現職。専門は現代中国。安全保障分野での法案作成にも関与し、「国家安全保障土地規制法案」「集団的自衛権見解」「領域警備法案」「国家安全保障基本法案」「集団安全保障見解」「海上保安庁法改正案」を主導して作成。拓殖大学客員教授、国家基本問題研究所客員研究員なども務める。著書に『中国 真の権力エリート 軍、諜報、治安機関』(新潮社)など。 関連記事 世界初「月の裏着陸」中国が狙う「宇宙制覇」最前線(上) 人類初「月面着陸」から50年「日米欧加露」が再び月に挑む「ゲートウェイ」構想 習近平「強気と弱気」演説から読み解く「米中協議」の行方 「ファーウェイ」CFO逮捕で再燃する「米中貿易戦争」第2幕の「対象企業」 習近平「見せかけ一時休戦」米中首脳会談「先の先」を読む (2019年1月9日フォーサイトより転載) Source: ハフィントンポスト

0 notes

Text

レーザー教室ビギナーコース&クリエイティブコースを開催!

こんにちは。FDAプロデューサー・U-sukeです。

FDAでは、「FDAアカデミー」という名目で、レーザーカッター加工機について学ぶ「レーザー教室」をだいたい隔月で開催しています。

今回は、1月20日(土)にFDA (拓殖大学産学連携研究センター内) にて、レーザー教室のビギナーコースとクリエイティブコースを開講。

「ビギナーコース」は、教養や趣味として体験したい方や、レーザー加工機等を使用して起業されたい方のためのコース。はじめてレーザーをさわる、使うといった初心者の方が中心です。

「クリエイティブコース」は、レーザー加工機の操作経験者またはビギナーを受講された方のためのコースです。

午前中、希望者を対象にグラフィックソフト(コーレルドロー)の速習講座からスタート。

受講者・スタッフ自己紹介の後、FDA会長・夏山よりFDAの活動とレーザー加工機の社会的役割についての説明。その後、U-sukeからFDAの地域活性化活動(真庭市・湯原温泉と絵本「ザキはん」)についてプロジェクターを使ってご紹介しました。

その後、FDAショールーム内にあるレーザーカッター加工機により製作した作品や、過去のコンテストの入賞作品について紹介。

学生たちにまざって拓殖大学の学生食堂で 昼食をとった後、午後からは、クリエイティブコースとビギナーは別々で講習を行いました。

今回のクリティブコースは、金属加工用レーザーについての講習です。

担当の保知戸((株)LDF技術スタッフ)より加工の仕方や特性について説明・実演し、参加者の質疑に応えていました。

クリエイティブコース受講者様限定で名入れナイフをプレゼント。

ビギナーコースでは、レーザー加工機の原理や用途について細かく説明後、木札やノートの紙加工等を体験しました。

レーザー教室では、受講者がレーザー加工をしてみたいという持参の品への加工も体験できるので、今回も手帳、コースター、名刺入れ、自動車のシフトレバー、聴診器(!)などへの加工・マーキングを体験していました。

こちらが聴診器への金属マーキング。 病院での紛失や盗難予防になるかも…?

看護師さんによる臨時健康診断も急遽行われる展開に…(笑)。

シフトノブへの彫刻。

手帳(合皮)への彫刻。

コースター(コルク)への彫刻。

レーザー教室は、講習を受けて新たな知識や体験をするだけではなく、受講者同士の交流や親睦の目的もあります。新たな出会いやビジネスチャンスが見つかるかもしれません。開催する場合は事前にFDAのホームページでご案内しますので、ぜひご参加ください。http://fabdesign.or.jp/school.html

0 notes

Text

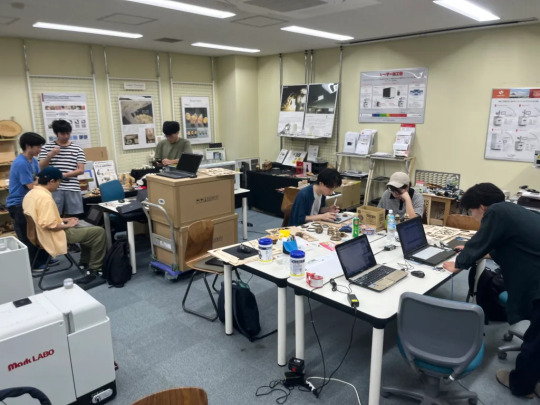

「はちおうじNPOフェス2023」に向けて準備中!

一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA)では、9月30日に東京たま未来メッセで開催される「はちおうじNPOフェス」(主催・八王子市民活動支援センター)に今年も出展します。

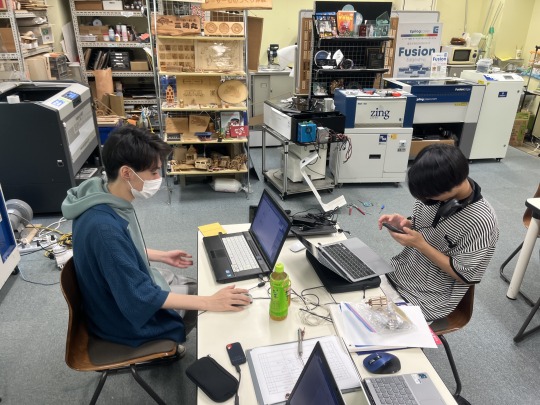

毎年、FDA会員のクリエイターや、学生たちによるレーザー加工機を使った雑貨・グッズをFDAブースで販売しています。

今回参加する学生たちは、(株)LDFとFDAが共同研究を行う拓殖大学工学部デザイン学科の3・4年生やOBが中心で、夏休み中にも「レーザー加工機」を使って熱心に作品づくりのブラッシュアップを重ね、イベントに向けて準備をしています。

▲産学連携研究センター内のレーザー加工機を使用して準備中!

▲共同演習を通じてレーザー加工機の使い方を覚えたOBも参加。

▲3台のCO2レーザーを使って制作しています。

▲ハロウィン用に「かぼちゃ型のLEDライト」の置物を検討中。

▲猫のアクリルキーホルダー

▲おさるさんキーホルダー

▲猫の首振りキーホルダー

▲くじらのLEDアクリルスタンド

▲ミニチュア制作中

▲猫グッズあれこれ。

▲猫グッズあれこれ。

▲ニャーホルダー

0 notes

Text

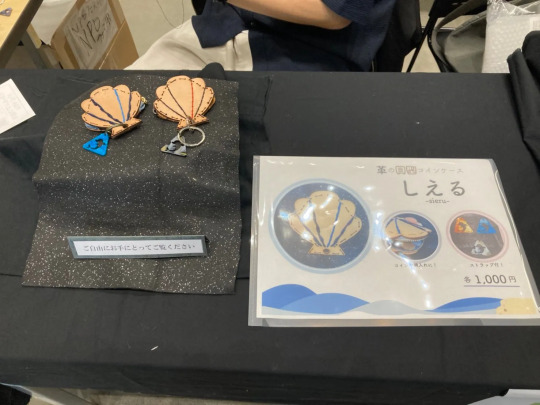

拓大との産学連携「つつみ」課題で革のレーザー加工演習

(株)LDF(産学連携研究センター内)と、拓殖大学工学部デザイン学科アルバレスハイメ教授は合同で、毎年レーザー加工機を用いたプロダクトデザイン(PD)の共同演習を行っています。

2023 年度前期のPDⅢ・演習は、3年生 22 名を対象に、4 月から 7 月まで2グループに分けて5 回ずつの演習を実施しました。

今回のテーマは「つつみ」。

(株)LDF が母体となっている一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA)の理事でもある王偉忠さん(デザイン学科・竹末研卒業生)が代表取締役を務める(株)LooCo の協力を得た「マーケティング」を意識したコンペ方式の課題に取り組み、7 月 19 日に最終プレゼンで審査され、3 名が表彰されました。

(株)LooCo は、レーザー加工機を使ったスマホ周辺機器等の企画・デザイン・卸売・小売をはじめとしたビジネスをネット中心に展開している八王子市内にある企業。

つつみ(包)という言葉は、中国ではよく使われていて、「モノ」を携帯するときの入れ物、袋、カバーなどを指します。実際に(株)LooCo でも色々な「包」商品を取り扱っています。

そこで今回の演習では、(株)LooCo の新商品の「つつみ」をテーマに学生たちが企画を考えます。そして、同社提供の「革」材料を使ってレーザー加工機で商品を制作し、コンペ形式のプレゼンを最終日に行うスケジュールで進みました。

演習に先がけ、まずは(株)LooCo の王さんによる講義が行われました。学生時代から起業して、年商 10 億の企業までに成長した会社の紹介にはじまり、「マーケティング」を意識したものづくりについての考え方を話されました。受講した学生たちは熱心に耳を傾け、終了後には活発な質疑応答も行われました。

▲Looco代表取締役・王さんの講義

なお、今回受講した学生たちは、2年生の PDⅡ・演習ですでにレーザー加工機を使った基本演習を経験しています。(一部、未経験学生には補習を実施)

学生たちはその後、調査・研究を行い、アイデアスケッチや模型試作等のブラッシュアップを繰り返しました。レーザー加工機で革をカット・彫刻し、手縫いやボタンつけなどをして、作品を完成。

▲レーザー加工機を操作すして革をカットする学生。

▲レーザー加工機で革加工した学生によるアイデア商品。

最終日のプレゼンでは、審査員に(株)LooCo 代表取締役・王偉忠さん、FDA 理事長・竹末俊昭さん(元デザイン学科教授)、(株)LDF/CEO・夏山一彦さんが顔を並べ、学生の発表ごとにそれぞれコメントや講評を行いました。

審査の結果、LooCo 賞として荒殿遼太郎くん、FDA 賞として千脇義己くん、LDF 賞として長田楽瑛莉さんの3名が選ばれ、表彰されました。

◆LooCo 賞・荒殿遼太郎君「FROG」(王さんのコメント)

「荒殿君の考えた自転車アイテムという目のつけ所とデザイン性がよかったです。うひと工夫すれば商品化の可能性もあるかと思います。今回はコンペ形

式なので、本人に興味があれば、当社で試作品を作るための会議に参加してもらって、さらにブラッシュアップして商品化を目指せればと思います。

▲荒殿遼太郎君デザインのレーザー加工機で制作した自転車用バッグ。

自転車に取り付け可能なカエルデザインのバッグ。

▲王さんからLooCO賞の盾を受け取る荒殿君

◆FDA 賞・千脇義己君「COWPSULE」(竹末理事長のコメント)

「千脇君の作品のデザイン性・完成品のクオリティは素晴らしかった。カスタマイズできるところもよかった。長さが調整できるバリエーションがあるとさ

らに用途が増えてよかったかなと思います」

▲カプセル型にデザインした小物入れケース。

▲プレゼンする千脇君

▲竹末FDA理事長よりFDA賞を受け取る千脇君。

◆LDF 賞・長田楽瑛莉さん「かえるのおとも」(夏山 CEO のコメント)

「長田さんの作品のアイデアは、子供や障害者だけではなく、これからの高齢者社会に向けてお年寄りにも使える商品なので、市場性が高いと思いました」

▲子供や障害者向けのキーケース

▲プレゼンする長田さん。

▲LDF賞を夏山CEOから贈られる長田さん。

以下、学生たちの「つつみ」課題作品の一部をご紹介。

▲ヘッドフォンホルダー

▲フラッグ&チケットケース

▲アヒル型ティッシュケース

▲ゴルフボールケース

▲双眼鏡ケース

▲キーケース

▲イヤホン&エアタグホルダー

0 notes

Text

拓大デザイン学科とのPDⅢ共同演習①「イヤホンホルダーづくり」

5月18日、25日、6月1日と3回にわたって、拓大デザイン学科(アルバレス・ハイメ教授)と(株)LDF/ FDAとのプロダクトデザインⅢ(3年生)共同演習の1つ目の課題「イヤホンホルダーづくり」に取り組みました。

1回目の演習でレーザー加工機のデータの作り方と操作方法を学んだ参加学生。

「イヤホンホルダー」で、いよいよレーザーでのオリジナル作品づくりに取り組みます。

学生たちから宿題の市場調査結果とアイデア発表があり、模型制作などで検討を重ね、3名のデザイン学科の教授からアドバイスを受けながら、3日で作品を完成させました。(正式な作品発表は最終日となります)

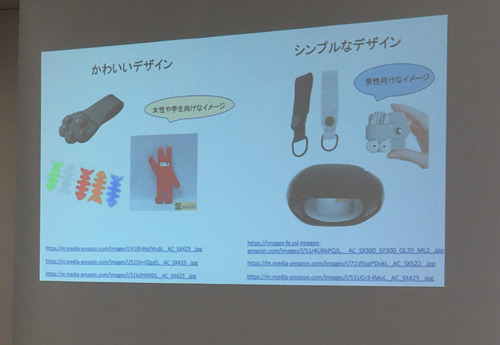

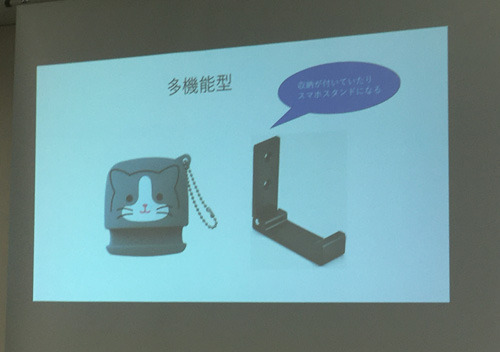

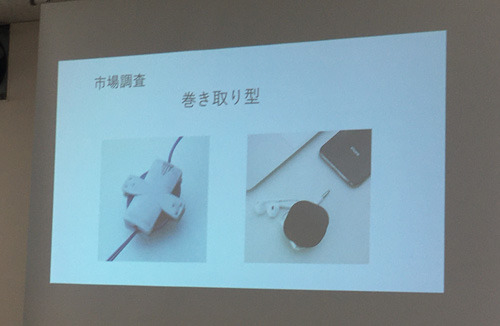

▲学生たちによる課題「イヤホンホルダーの市場調査」の発表。

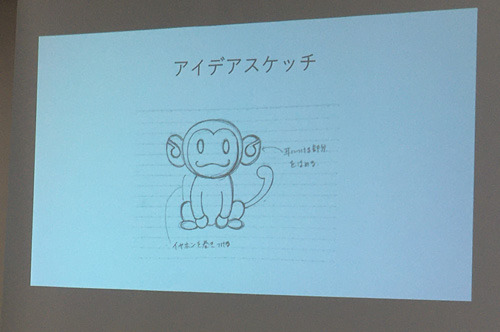

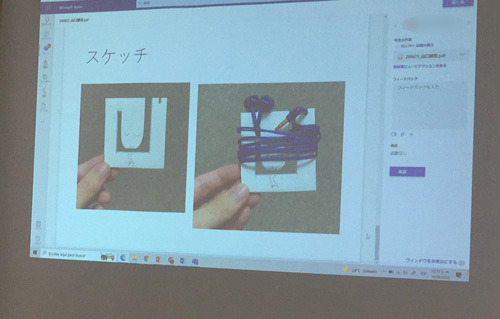

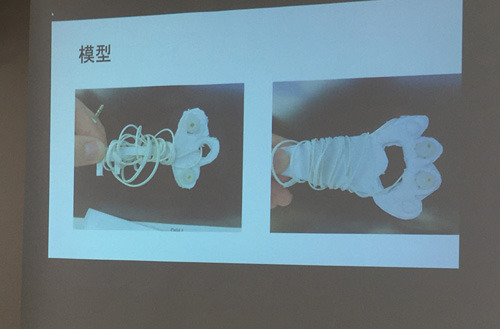

▲アイデアスケッチと模型での検討。

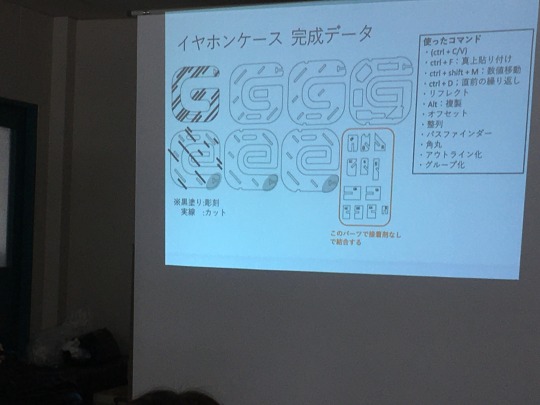

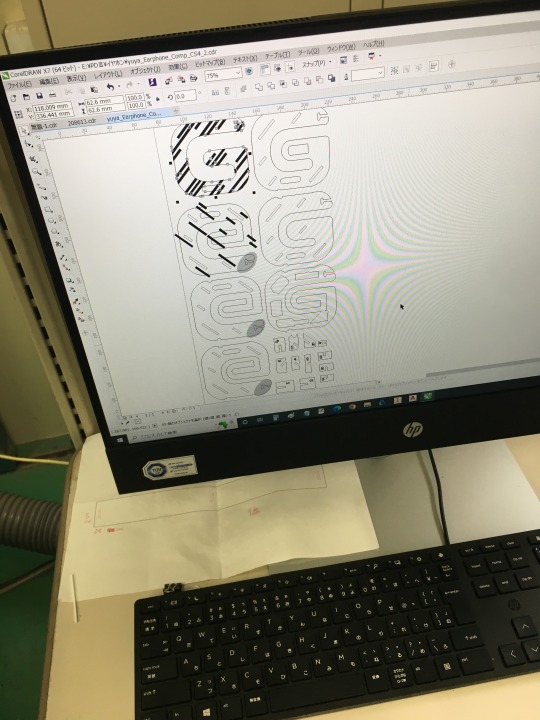

▲イラレで作った完成データ。

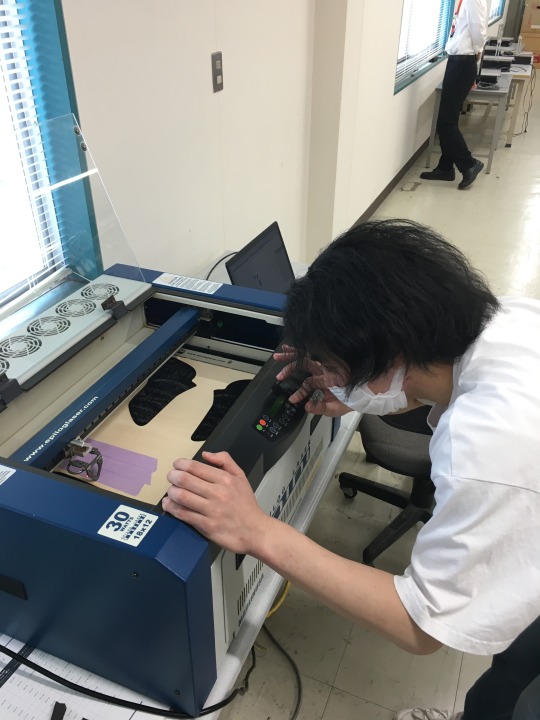

▲データをレーザー加工機に出力。

▲材料にマスキングテープを貼って、レーザー加工機を操作。

▲レーザーで作った材料を接着剤で固定。

▲マスキングして彫刻部分に「ペイントマーカー」で着色。

#LDF#FDA#産学連携#拓殖大学工学部#デザイン学科#共同演習#プロダクトデザインⅢ#レーザー加工機講習#アルバレスハイメ教授#一般社団法人ファブデザインアソシエーション#イヤホンホルダー#epilog laser

0 notes

Text

NPOフェスにFDAが参加 学生とオリジナルレーザー加工作品を販売

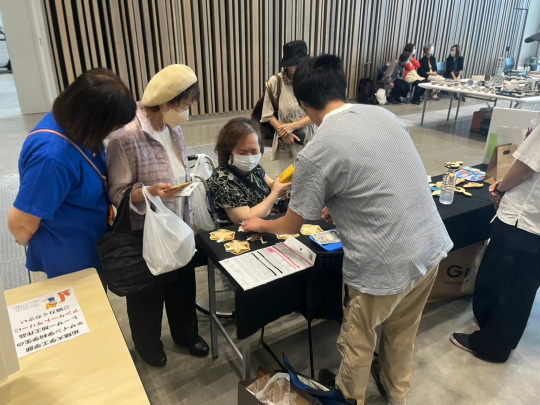

2023年9月30日(土)、東京たま未来メッセで開催された「はちおうじNPOフェスティバル」に、(株)LDFを母体とする一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA/理事長・竹末俊昭)が参加しました。

FDA会員のプロのクリエイターのほか、LDF/FDAで共同研究・演習を行っている拓殖大学工学部デザイン学科アルバレスハイメ教授の研究室の4年生を中心とした学生11名が参加して、レーザー加工機で作ったオリジナル作品をそれぞれ展示・販売しました。学生たちは(株)LDF所有のレーザー加工機で夏休みなどを利用してそれぞれデザインして制作した雑貨・グッズを販売。

また、当日はレーザー加工機を実演しながら、FDAブース内で1000円以上お買い上げの方名入れサービスも実施しました。

★★★参加学生感想コメント★★★

◆大山君(デザイン学科4年・ハイメ研)

私は今、学部4年生でいよいよ来年から就職ということで、卒業の前にこのような機会を頂けて良かったです。大学に入る前は自分の好きなデザインを楽しんでいるだけでしたが、デザイン学科に入り、課題をこなす中で他人に受け入れてもらうためのデザインを学びました。そして今回、さらに売れるためのデザインを考えるという経験をし、私のデザインに対する向き合い方も変わっていきました。今後社会に出て会社の利益などを考える上で今で今回学んだことを活かし頑張りたいと思います。

◆大光明君(デザイン学科4年・ハイメ研)

今回初めてNPOフェスに参加させていただきました。グッズの製作は初めてだったので、どのような素材を使うのが良いか?どのくらいの大きさが良いのか?等悩むことがありましたが、U-sukeさんをはじめ、FDA・LDFの方々にアドバイスをいただき納得のいくグッズを作ることができました。気に入って購入してもらえた時はとても嬉しかったのを覚えています。そして何より、”自分で作ったものを販売する”という貴重な経験ができて良かったです。ありがとうございました!

◆山口君(デザイン学科4年・ハイメ研)

私は今回が2度目の参加になります。今年は材料の大半を自身で購入して製作し、昨年の反省から値段を見直しました。昨年同様、多くの人が立ち止まってくれたことはとても嬉しく思います。売上はあまり奮わずの結果となりましたが、材料から調達したことで1から物を売ることの難しさを実感できました。

◆北爪君(デザイン学科4年・ハイメ研)

前回参加時と比べ、自分の好きなものを作るだけでなく、お客様の手に取ってもらうことを大事に考えながらものづくりをすることが出来ました。短い時間の中で思い描いていたものを全て作ることは出来ませんでしたが、ある程度納得のいく物を最終的に作れたと思います。

また、丁度良い値段設定の難しさを改めて実感することができました。ゼロから制作したものを実際に商品として売ることはとても大きな経験になったと思います。

◆長田さん(デザイン学科4年・森岡研)

昨年友人が参加に向けて準備をしている姿を見て、私も来年参加できたら楽しいだろうなと考えていました。作業が思うように進められず、実現できずに時間ばかりが過ぎてしまい私自身の理想とは遠いものになってしまいました。しかし悩みに悩んで完成できた灯台は何人かの方に気に入って迎えてもらえました。自分自身のアイデアが誰かにとって魅力的に映った瞬間を目の前で見ることができ、今後も活動していきたいと強く思いました。

◆パウリーナさん(別科・留学生)

今年のNPOフェスは、私にとって良い機会でした。今回は昨年より参加者は少なかったようですが、いつもと違うデザインを作って売ることができました。外国人の学生として、このイベントに参加するのはいい経験で、デザイン学科の学生と話したり、お客さんと日本語を練習したりすることができました。お客さんの中には、私が唯一の外国人学生であることから、私の経歴を知りたがっている人もいました。私は喜んで私のことを話し、拓殖大学の学生が作った商品であることも説明しました。来年もまた参加して、違うデザインに挑戦したいと思います。

◆千脇君(デザイン学科3年)

今回、あまり商品を売ることはできませんでしたが、自分の売りたい商品は作れたと思います。モノを作り、値段を決め、商品として販売する、この経験は自分にとって良い刺激になりました。モノづくりをする者として、この経験を機に、これからも創作活動に努めていきたいです。

◆飯田君(デザイン学科3年)

NPOフェスに参加するにあたり、過去の来客層が主に地元に根付いたご年配の方や、子供たちであるという説明を受け、売るからには完売を目指したいという欲望のもと、私が考えついたアイデアがペットボトルのオープナーでした。結果これが完売したことで、他のイベントや販売会での販売にも可能性を感じました。自分のデザインの自信にも繋がり、今後の活動にも影響するような貴重な経験をさせて頂きました。ありがとうございました。

◆荒殿君(デザイン学科3年)

今回のはちおうじNPOフェス2023を通して、大学の講義だけでは学べないような貴重な経験ができたと感じています。特にユーザニーズの重要性が分かりました。私は今回、小・中学生向けの革のコインケースを制作しました。ですが実際の来場者は年配の方が多く、商品を手に取って頂ける機会は多くても、購入まで至らないということが度々ありました。大学の講義で、ユーザの調査や5W1Hなどを考えて製品を考えていましたが、今回はその辺りがうまく絞れていなかったと痛感しました。もし来年も開催されるのであれば、リベンジしたいです。

◆中澤君(デザイン学科3年)

今回はちおうじNPOフェスFDAブースに参加して、初めて商品が売れた瞬間が印象的でした。初参加でわからないことばかりでしたが、時間をかけて一つ一つ製作した作品に価値を見出していただけたことが非常に貴重な体験となりました。学生生活の中で、自分の実力が社会にどう評価されているか知る機会がなかったので参加してよかったと感じます。お客様から実際にフィードバックをいただける機会には参加してデザイン力を高めていきたいと思いました。

◆島村君(デザイン学科3年)

今回私はNPOフェスの様に自分の作品を実際に販売するイベントに出店側での参加は初めてだったので参加前は心配に感じたりもしましたが総評としては想像していたよりも楽しみながら過ごす事が出来ました。

今回の参加で自分の作品の良い部分と改善部分が実際に売れた数とお客さんからのリアルタイムでの意見によって今までの課題で作品を製作した時よりもより良いフィードバックを得られたと感じました。

今後もNPOフェスだけでなく、他のコンペやイベントへの参加も検討しつつ自身の作品製作に生かしていきたいと考えています。

▲寿司アクリルキーホルダー

▲アクリル猫キーホルダー

▲革の動物キーホルダー

▲オリジナルペットボトルホルダーキーホルダーを実演。

▲FDA学生会員のアーティスト・石田さんのアクリルアクセサリー。

▲FDA会員のプロクリエーターも出展。

▲自作商品販売を初めて経験する学生も。

▲FDA会員の印章会社・横浜・実門堂さんのレーザーで作ったはんこなど。

▲LEDで光る置物。

▲シャドーボックス。

▲おさるグッズ。

▲きのこの箸置き。羽のキーホルダー。動物マグネット

▲ブース内でお買い上げの方に名入れサービスの記念品も。

▲貝の形のコインケース

▲猫好きに好評の猫グッズ。

▲好評だった草花コースター。

子供たちとのふれあいも。

▲FDA会員の美術家・小原さんのコースター。

▲小原さんのアクリル・レジンキーホルダー。

▲夏休み返上でがんばっていた学生。(イベント前)

▲打ち上げで反省会。売れた人も売れなかった人も勉強になりました。

#レーザー加工機#ものづくり#fda#拓殖大学#拓殖大学工学部デザイン学科#レーザーカッター#epilog#ldf#産学連携#レーザー教室#NPOフェス#八王子市#ハチオウジNPOフェス#はちおうじNPOフェス

0 notes

Text

拓大のオープンキャンパス来場者向けグッズをレーザーで作成

8月26日・27日に拓殖大学文京キャンパスで「オープンキャンパス2023」が開催されました。

(株)LDFと拓殖大学工学部デザイン学科のアルバレス・ハイメ教授がレーザー加工機を使って指導した共同演習に参加した山口雄也君(ハイメ研・4年)が、演習課題で制作した「拓大グッズ」をさらにブラッシュアップした「立体パズル」を完成。拓殖大学のオープンキャンパスに参加してくださった方への贈呈品として採用されました。

▲組み立て用パズルとしてオープンキャンパス参加者に贈呈。

▲拓大グッズのパーツ。(MDF使用)

▲作品を設計・制作した山口雄也君(ハイメ研・4年)

▲拓大の「グローバル・オレンジ」がシンボルマークがモチーフ。

▲キーホルダーにもできるし、スタンドを使って飾ることもできる。

0 notes

Text

拓大×LDF共同演習・後半組 「企画プレゼンとアドバイス」

6月14日(水)、拓殖大学工学部デザイン学科「プロダクトデザイン演習・Ⅲ」後半組2回目の演習を工場2F工作室で実施。

王偉忠((株)LooCo代表取締役)、アルバレス・ハイメ(デザイン学科教授)、イラストレーターのU-suke(FDA非常勤プロデユーサー)の3名により、学生の企画プレゼンを受けての指導・アドバイスが行われました。

今回は、レーザー加工機を使って制作する「つつみ」がテーマとなっています。

▲(株)LooCo代表取締役の王さんから革の特性についてアドバイスを受ける学生。

学生たちは、日用品などを収納・携帯するためのさまざま「つつみ(袋)」の企画プレゼンを発表。

先生方からは、マーケティング的な可能性やザイン性、材料の特性やレーザー加工機の特性が生かされてるかなどを念頭にアドバイスし、生徒たちは熱心に耳を傾けていました。

▲学生から企画に関する調査・研究とプレゼンが行われた。

0 notes

Text

拓大デザイン学科とのレーザー加工演習「つつみ」 ~後半組スタート

4月末からスタートした(株)LDF/FDAと拓殖大学デザイン学科アルバレスハイメ教授との共同演習(プロダクトデザインⅢ)。

22名の学生を前半と後半に分け、5月31日から後半組ががスタートしました。

今回はレーザー加工機を使った「つつみ」がテーマ。

容器やケース、バッグなどを企画する学生にあわせて材料は「革」を中心にして作品制作を行っています。

前半組同様、(株)LooCo代表取締役の王さん(拓大OB)による講義があり、学生による質疑応答も活発に行われました。

今回のブログでは、王さんの講義内容のまとめをご紹介します。

PDⅢ・拓殖大学工学部学科 アルバレス・ハイメ教授×LDF/FDA共同演習

「会社紹介・マーケティング・今回の課題「つつみ」について」

講師:王 偉忠さん【FDA理事・(株)LooCo代表取締役】

日 時:4月19日(水)13時50分~・5月31日(水)13時50分~(2回開催)

場 所:工学部棟演習室Ⅰ

(株)LooCoの本社は八王子にあります。

そして4月から八王子駅前にもお店がオープンしました。

僕は中国出身で、2009年に留学生として日本にきて2011年に大学に入学しました。ハイメ先生の前任であるFDA理事長の竹末俊昭元教授の研究室で、2013年に竹末先生と一緒に卒業(退官)しました。スマホケース等を作ってるメインの会社以外に美容業も経営しています。

どういうものを作っているか。

Amazonや楽天で販売しているメインはスマホケースです。これを開発・設計・製造・発送まで自社でやっています。

なぜ会社を作ったかという流れについてですが、大学で竹末先生に出会って、LDF(FDA)に出会って、レーザー加工機に出会いました。コンビニでバイトしてるときに雑誌でiPhone4が発売されたのを知り、専用ケースを作れないかなと思って2年生のときにケースを作り始めて1カ月で100万円の収入を超えるようになりました。

そこでバイトもやめたんですが、競争も激しくなってきたので、これを続けるのか就職するのかで悩んだ時期もあったんですが、レーザー加工機を使ってカスタマイズして名入れしたり彫刻したりしたことでうまくいって、ヤフオクをきっかけに楽天にも出して、在学中に起業しました。起業計画書をそのまま卒論にして卒業しました。

レーザー加工機はいま8台くらいあります。

ちなみに駅前の実店舗にも1台置きました。駅から2分くらいのところです。

売上については、年間数千万から十億まで伸ばしましたが、うまくいかないことも多くありました。

リアルなエピソードとして覚えておいてほしいことがあります。

1つ目のキーワードは「マーケット」。

これはつねに変わってるんです。いま作ったものがよくても1年後は使い物にならないものもあることを意識していただきたい。

うちは実際にマーケティングの変化を考えました。

2014年に会社を作って2015、6年はiPhoneは日本のシェアで一番多く売れたんですよね。10台中7台がiPhoneだったんです。しかし2017年で頭打ち。売れてくると競争が激しくなる。スマホケースを作っても売れなくなってきた。経営者としての決断が迫られます。

「マーケット」が本当にやっていけるかどうか。

データを調べて68.2%。これからiPhoneのシェアはどんどん落ちてくる。これからはアンドロイドが伸びてくるだろうと予測しました。

iPhoneメインで作ってたスマホケースをandroidメインに切り替えていこうと。

いまここに立ってるってことは、当たったということなんですよね。

いま45対55くらいの比率です。新商品の発売時期にもよりますが。そういうマーケットの変化を予測しなかったら、売れなくなってしまっていたと思います。

先読みして準備した方がうまくいく。

いま売れているものを真似しようとしても難しいんですよね。

負けるか品質や価格で勝たないといけない。

それならこれからくるものをやったほうがいい。

マーケットは常に変化してるので、社会に何がおきてるか予測しながらものづくりを考えていただきたい。

今日の2つ目のキーワードは「レッドオーシャンとブルーオーシャン」。

会社が儲かると参入が増えて競争が激しくなります。

レッドオーシャンは競争の激しさを示していて、簡単にまとめると、まだ起きてないこれから起きる可能性があるのはブルーオーシャン。

オンラインで買うときに検索しますよね。椅子を検索したときに椅子の商品の種類がいっぱいあるのはレッドオーシャンで競争が激しいということ。いろんな価格やデザインが豊富です。

たとえば、「ガムケース」で検索すると3種類しかなかったとする。3商品の中から選ぶしかないとなると競争がないので、ここから選ぶしかないけど、ここから分散してレッドオーシャンになっていくこともあります。

人気の商品は必ずこういうことが起こるんですよね。

レッドオーシャンの中にも探せば、まだブルーオーシャンが少し残っていることもあります。たとえばスマホケースでいうと、メチャクチャジャンルはありますが、「手帳型」「本革」とか絞っていくと、少なくなるところがまだまだたくさんあるんでそこを調べていくという作業がマーケティングです。

そして、調べたら、いったんそれを忘れてほしい。ものづくりってこういう流れなんですよっていうのがあるので、その過程を一回経験して失敗したら、また考えて作ればいいと思うんです。

商品開発というのは、うちの商品はこういう視点でモノを開発してますよってのを覚えていってもらえればいいと思うんです。

「セグメント」と言ってもいろんなのがあるんですよね。

うちはまず価格です。スマホケースに対する価値観はみんな違うんですよね。

千円までしか出さないという人もいて。

マーケットを調べると千円の商品はいっぱいあるけど、3千円の商品はあんまりないなというところを突っ込んでいく。意外とそういうところが大事です。

原価よりも売価の方がお客さんは敏感なんです。

みなさんも買い物したときに、安すぎてちょっと品質が不安になるみたいなことありませんか。これを本当に500円で買っていいのかな、みたいな。

売る側としては安くした方がいいだろうと思うんですが、実は買う側の気持ちとしては違うんですね。買う側は3千円はどんな品質なんだと。いますぐ価格のことを考えろとはいいませんが、ものづくりというのは値段のことを考えなきゃいかないものです。

もちろん材質のこともありますが、いくらで売るかっていうことより、お客さんがいくら払えるかってのを考えてもらいたい。

あと、消費者の年齢ですね。若い人たちは鮮やかな柄のデザインの方がいい。年配だと落ち着いた方がいいと分かれてきたりします。

面白いエピソードがあって、若い人はあんまり手帳型カバーを使わない。もちろん使ってる人もいますが、店舗でも販売していると、ベルトがついてるようなデザインのムチャクチャ古くてださいなって辞めたデザインのカバーを、年配の方がいいと言ってくることがあります。こういうことは、結構考えさせられるこ���が多い。

私たちデザイナーとして、自己満足で終わってませんかというのがある。

本当にユーザーの声を聞いてるか。年配の人こそ不安なんですよ。

ちゃんとカードが収まっているか、グラグラするのが嫌でバンドで止めたいとか。お客さんの層によって求めているものが違うんです。

ものづくりは自己満で終わっちゃうことが多いので、本当に役に立つのかっていうのを考えてもらいたい。

僕もけっこう実店舗にいておばあさんに相談をされて勉強になることがあります。お店をつくったのも本当の声を聞きたくてということもあります。ケース1個2000円売るのに1時間かかっちゃったりして儲からないんですけど、お客さんの声を取り入れてものづくりをやっている感じがあります。そういうことをみなさん、気にしていただきたい。

それから、スマホの今年流行ってるのは、首や肩からぶら下げるやつです。こういう用途を考えて、こういう風に使うんだろうなっていうのを考えるのも大事。あと付加価値(名入れとか)ですね。スマホケースの+α。

あとはギフトサービス。

たとえばみなさんが何か買いに行くときに、予算は3000円だった。そこで、3500円の商品があった。結構悩みますよね。これがギフトの場合だと、彼女や彼氏にあげたいとう場合、結構財布のひもが緩くなっちゃうことがあります。ケチらないですよね。ギフトじゃないのは1000円なのに同じ商品でもギフトになると2000円でも買ってしまう。

ギフト需要というのは増えてきていると思います。

ものづくりとしてはそういうジャンルもありなんではないかと。皆さんも何かを作るときにちょっと考えてみてください。「自分が作るものは誰かにプレゼントできるものになるといい」というようなことを。

マーケティングの話は、ちょっと難しいんですが、まとめます。

商品やサービスが売れるような仕組みを考えないといけない。それはまだこれから社会に出ていろいろ覚えていかなきゃいけないんですけど。

マーケティングは、まず「サーチ」マーケットを調べることですね。そのうえでアクションを起こす。

そのあと必ずクライムアフェアがおこるので。失敗したり、やり直したり、戻っちゃうんですよね。最初のところに。勝算をあげることがマーケティングなんです。

今回の課題で失敗したと思っても、次回につながればいいのかなと。課題につながりますが、うちも近年スマホポーチというのを作っていて、大ヒットしています。スマホポーチ自体が新しい。スマホを出し入れしやすいように作ったんですが、狙いが的中してヒットしています。入れるモノはデザインによって変わる。何を入れるのか。誰が何をどう使うのかというのを考えるとアイデアは出てくると思うんですよ。

今回の課題の「つつみ」は日本語で考えると難しくて。中国語にすると分かりやすいです。

➀钱包=財布

➁书包=ランドセル

➂公文包=アタッシュケース

➃革包=革のケース

何をつつむかを考えてほしい。

いつ、だれ、何をつつむか考えてほしい。

みなさんの作品の中からいいなと思うような作品があれば、商品開発しちゃうかもしれない。ネットやお店で販売してみなさんにもインセンティブ入っちゃうかもしれません。夢がふくらむようなこともあるかもしれません。会社の社長としてお約束しますので。

先ほどキーケースの話ありましたが、うちでも色々つくっていて、革の使ったキーケース。革は柔らかいから開け閉めは簡単ですが、造形は難しいんですよね。そんなときは、私は写真(以下)を作ったんですよ。こういう造形って革で難しいので、車のキーをレーザーで中身を切って注文に合わせて作れる。日産にも導入していただいています。

【質疑応答】

学生「王さんの会社では、王さんが主体で商品のデザインを考えてるのでしょうか」

王さん「会社にデザイナーもいるので、僕主体というのはほとんどやりません。これを作ろうっていうときにいくつかアイデアが出てきて、伸ばしてみて、選定したり。アイデア出しは僕も参加するんですが、スタッフの皆さんに参加してもらって、できるだけ意見を集めて方向性を定めます。アフターサービスにデザイナーもきてもらって、お客さんから情報をもらってます。ポケットが5つほしいという要望があった場合、無理かもしれないけど、実現可能かどうかの方向性の話し合いができるようように」

学生「マーケティング、ネットの情報を取り入れる手段はありますか」

王さん「情報サイトとかで集めるとか、ニュースアプリが結構出てるんでまずそれをやってます。もうひとつは、店に結構行くんです。お店で何が売れてるのか、お客さんが何に反応してるのかを見ています。

この段階で言っていいのかわからないけど、あんまり調べすぎてもよくないなと思います。やっぱりデザインって正解と不正解の判断は難しい。その考えを誰かに共感してもらえればいい。もちろん何が流行ってるか等の情報ベースはほしいけど、自分の主張は考えておいてほしい。どこかで見たというのではダメ。こういうものがくるだろうということを考えておいてほしい。

うちはスマホデザインで50種類あります。不人気商品もありますが、ずっと愛用しているユーザーがいるのであればいいという考え方もあります。

自分の個性は忘れないようにしながら、自分なりに正しいか判断できる基準を作っておいてほしいですね。学生のうちに色々失敗してほしい。一発で成功することはないので」

ハイメ教授「中国人として日本の市場の良さはありますか」

王「日本で楽天やamazonの上層部と仲良くさせてもらっていて、日本の中小企業にECとはこういう風にやるんだというのを教えています。そこで共通しているのは日本の企業って自信のなさが伝わる。控えめというよりも自信がなくなってきている。それと若い人たちもそうですが、中国やアメリカに比べると野望がある人が少ないんですよね。中国、アメリカ、日本と比べると、日本は起業する人に対してやさしいんですよね。世界一やさしい。でも起業する人は少ない。アメリカの方がもっと厳しいのに起業する人は多い。日本は技術もあるし環境もいいのにもったいない。仮に起業して失敗しても再就職すればいいじゃんて思うんですけど。中国なんか2回目のチャンスもほとんどなくて、へたすれば一生借金を背負っていかないといけない人たちもいる。僕は税務署と喧嘩もしたこともあるけど、基本的にこちらをフォローしてくれる。あと、デザインに関しても日本人は細かはいこと考えるじゃないですか。技術もあるし。ただ売るのがアメリカや中国に比べると下手。中国でライブコマース流行ってるのに日本が追い付いてないとか、amazonのプラットフォームが日本で通っちゃったりとか。日本はどうしても国内の視点で考えてしまい、グローバルな目線で考えてない。EC化率については、中国は約40%、アメリカはたぶん30%くらい。日本はコロナの中であれだけ家を出るなって言われて10%です。これがコロナ終わったら8%になります。それは遅れてるということじゃなくて、現状の中で国際的な売り方をやらないと。オンラインが一番世界につながりやすいから。

中国は、学生もPCを使いこなしてって思いますね。日本の学生の方がPCを使いこなせてない人が多く感じますね。

みなさんいい環境に恵まれているのに、もったいないなと思います。勇気を出して失敗してもいいと思います。全力で応援したいですね。

U-suke(FDA)「レーザー加工機の良さ、おもしろさってなんですか」

僕が買ったときといまでは使い方も変わってきていますね。

昔は名入れするとかそういう何かを加えるツールだと思ってたんですけど、ECって個人でも作れる世界に5年後くらいにはなると思うんです。自分で商売できる世界。レーザーとか3Dプリンターとかはもっと普及すると思うんですよ。レーザーは切断、切る、彫るなんですが、いいところは手軽に使えるというところ。道具のよさ、使いやすさがあがってる。使い方次第でいろいろできる。

たとえば、レーザーでカットしてくりぬいたり。うちで販売しているスマホとか全部レーザー使ってますからね。カットして貼るみたいな。

もともと100%完成して売るんじゃなくて、90%完成してあと10%残して日本にもってきて八王子工場でやる。そういうことをレーザーではやれる。受注生産できるし、大量在庫する必要ないしバリエーションも増やせるので使いやすいです。

使い方次第でビジネスチャンスはまだまだあると思います。

▲講義終了後、学生たちに起業についてのアドバイスを求められる王さん。

講義終了

___________________________________

以下、前半組の課題制作の様子を紹介します。

▲革を使って加工する前にEVAをレーザーでカットし、試作する学生。

▲ハイメ教授と王さんに試作品のアドバイスを受ける学生。

▲レーザー加工機を操作して革をカットする学生。

▲レーザー加工機でカットした革を専用の針と糸で裁縫する学生。

▲プレゼン用に写真撮影。

なお、前半組と後半組合同の最終発表は、7月19日(水)となります。

そこでLooCo賞、LDF賞、FDA賞の贈呈を行う予定となっています。

また経過についてはブログで随時ご紹介します。

0 notes

Text

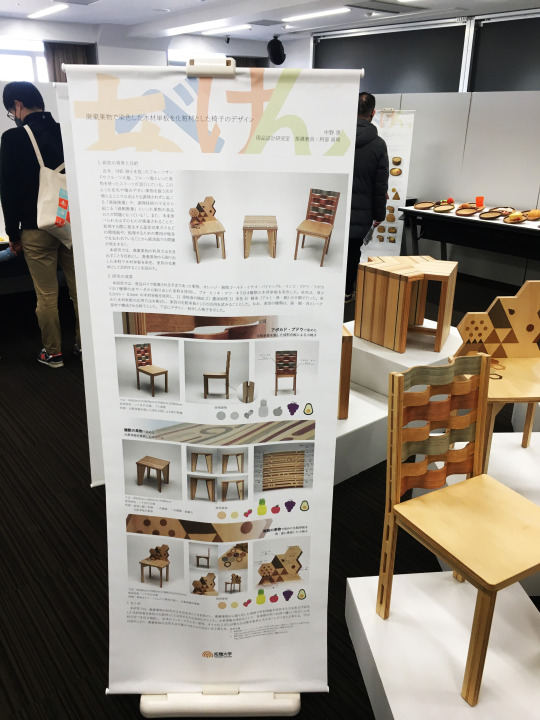

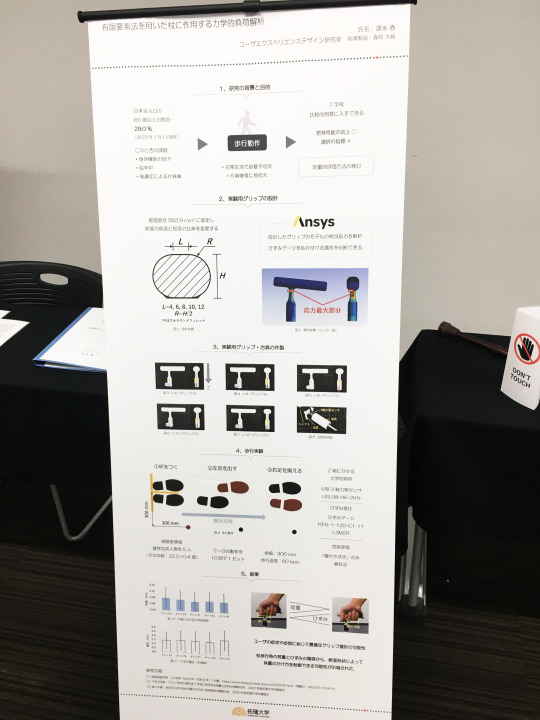

拓大デザイン学科「卒業・修了展」 多くの卒制でレーザーを活用

2月11日(土)・12日(日)、拓殖大学文教キャンパスにおいて拓殖大学工学部デザイン学科および大学院の学生による「卒業・修了展」が行われました。

(株)LDFおよび一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA)は、オフィス・ショールームが、拓殖大学八王子キャンパスの産学連携研究センター内にあります。デザイン学科のアルバレスハイメ研究室とは、共同研究・演習をはじめ多くのことで関わっています。

「卒業・修了展」にも、これまでのLDF/FDAが実施した共同演習やイベントに参加した学生が多くいます。FDAでは、卒業制作のアドバイスやレーザー加工指導を行いました。レーザー加工機を使用した作品が多く展示されていました。

ハイメ研究室をはじめプロダクトデザイン専攻の生徒を中心に展示の様子を写真でご紹介します。

▲「ペットの移動時にも使用可能なペットハウスのデザイン提案」空気穴やアクリル部分はレーザーを使用してカットしています。

▲「算数障害を抱える子どものための遊ぶツールのデザイン提案」教材部分の加工にレーザーを使用しています。

▲「プラスチック段ボールを利用し、猫の行動を活かせるツール」プラスチック段ボールの加工をレーザーで行いました。

▲「コンパクトなキャンプ向け自動車のデザイン提案」車の部品をレーザーで加工しています。

▲「封筒を再利用したパンフレットケースのデザイン提案」紙の加工をレーザーで行いました。

▲「飲料缶のオープナーと飲み口のデザイン提案」プルタブの研究や検討を金属加工用のファイバーレーザーを活用しました。

0 notes