#чучело животного

Text

Крысиный король - необъяснимое явление в животном мире

Что приходит на ум, когда вы слышите фразу "крысиный король"? Может быть, носатый грызун, носящийся в короне? А может, артист балета в костюме крысы, а-ля Мышиный король из "Щелкунчика" Чайковского?

Что ж, отбросьте эти невинные видения. Встречайте настоящего крысиного короля.

Крысиный король, или roi-de-rats, если вы хотите, чтобы это было классно и по-французски, — это стая грызунов, чьи хвосты переплелись. Клей для этого крысиного клубка может быть грязью, кровью или фекалиями, или хвосты могут быть просто связаны узлом. Количество крыс в связке сильно различается. И из двух крыс может получиться крысиный король, хотя и довольно жалкий.

Одной из величайших загадок животного мира известна людям уже более четырех столетий.

Как создается эта крысиная коса, до сих пор остается большой загадкой для ученых. В простонародье это также называют "крысиным королем" (Rattenkönig, Rat-king). И появление его считалось очень плохим предзнаменованием.

Крысиный король создается, когда крысиное гнездо (ужасное само по себе понятие) становится настолько тесным, что хвосты крыс физически запутываются. И медленно, но верно отдельные крысы начинают сливаться в единый организм.

Королевская история

Возможно, неудивительно, что современная наука относится к концепции Крысиного короля с некоторым скептицизмом. Но вера в их существование сохранялась в европейских странах. И особенно в Германии, со времен средневековья. И на протяжении многих лет различные образцы были выставлены в музеях и частных коллекциях.

Самое старое упоминание о крысином короле относится к 1564 году, когда была найдена первая крысиная коса. Чаще всего такая странная связка состоит из шести-девяти крыс. Но в мае 1828 года при сносе трубы на мельнице в немецком городке Буххайм мельник нашел крысиного короля, состоявшего из 32 высушенных и голых крыс.

Эту поистине чудовищную крысиную косу и сегодня можно увидеть в музее немецкого города Альтенбург. Где до сих пор хранится это уникальное чучело.

Тем не менее, несколько королевских крыс были найдены живыми. И одной из самых удивительных находок была находка в декабре 1822 года. Найденная в деревне Дёлльштедт в немецкой земле Тюрингия. В то время крестьяне нашли даже двух королей в полом чердачном брусе амбара.

Один состоял из 28 живых крыс, а другой состоял из 14 живых крыс. Крысиное кольцо из 11 крыс было найдено в немецком городе Эрфурте в 1722 году. А в 1895 году в городе Деллфельд было найдено кольцо из 10 крыс, которое сегодня можно увидеть в зоологическом музее Страсбурга.

Почти всегда это были крысы рода Rattus rattus, технически известные как обыкновенные крысы. Исключение составили находки полевых крыс, которые были обнаружены на индонезийском острове Ява. Где сформировалась группа из 10 молодых особей. В последний раз крысиного короля находили в 2005 году на ферме в эстонском городе Вырумаа. Где фермер обнаружил стаю из 16 особей, из которых семь крыс были живы.

Загадка появления

Для специалистов остается загадкой, как особи вообще могли доживать до взрослых крысах. Однако и сегодня специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, как формируется крысиный круг, и как крысы вообще могут выживать.

В некоторых случаях засохшая кровь, грязь или фекалии могут связать их вместе. Однако до сих пор никто не смог точно объяснить, почему происходит такое явление.

Некоторые французские ученые считают, что связь между крысами происходит еще до рождения. Когда маленькие крысята переплетаются друг с другом перед тем, как родиться. Это может быть объяснением того, что крысы были найдены голыми.

Другая теория говорит, что это могла быть оборонительная позиция. В 1964 году голландские зоологи исследовали под рентгеном крысиного короля, состоящего из 7 крыс. Которого они обнаружили в голландском городке Рукфен зимой 1963 года.

Оказалось, что хвосты у крыс действительно были завязаны. Присутствовали переломы и на них были видны мозоли. Таким образом значит, хвосты были переплетены от нескольких дней до недель.

Крысы внутри крысиного короля обычно приговорены к смерти. Даже если им удастся вырваться из узкой норы, они не могут нормально передвигаться. Не могут двигаться в поисках пищи и совершенно беззащитны.

Их выживание зависит от конкретных обстоятельств. Обычно они доживают до первой встречи с кошкой, собакой или человеком. Убить крысиного короля — обычная реакция людей, когда они его видят.

Также известна находка Беличьего короля в городе Элкхорн, штат Небраска. Шесть белок запутались хвостами и потребовалось вмешательства ветеринара. В данном конкретном случае виновато липкое невезение, склеившее детенышей в гнезде.

Впоследствии при попытке пошевелиться она запуталась окончательно и уже не могли оторваться. Ветеринары сбрили и распутали хвосты белкам, после выздоровления их выпустили на волю.

Read the full article

0 notes

Photo

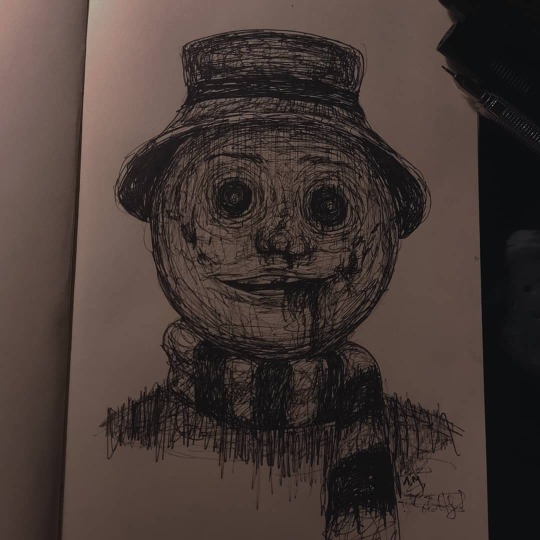

Никто не поможет Битва с моим я Дрожь по коже, накатила Атака паническая Никто не поможет Битва с моим я Дрожь по коже, накатила Атака паническая Приступы паники сводят с ума Снова эта животного страха волна Я вчера чуть не выпилился из окна Мне как-будто в глаза заглянул сатана Животный страх С пеной на губах, паранойей пропах Ты бы знал, что творится в моих мозгах Я не засыпал, но будто бы в кошмарных снах Наберите ноль три Голоса изнутри Меня разрывают и кажется смерть Где-то рядом витает, но надо лишь перетерпеть Не надо сочувствий Мне лишь нужен просвет Верю в то, что отпустит А что если нет... . . . #aethtetic #art #anime #draw #artwork #myart #artist #sketch #sketchbook #арт #аниме #чучело #страх #скетч #черный #рисунок #иллюстрация #illustration #рисование #художник #animeart#drawthisagain #drawthisinyourstylechallenge #карандаш https://www.instagram.com/p/CIEUi-7hei_/?igshid=1p2ucyr1jpm34

#aethtetic#art#anime#draw#artwork#myart#artist#sketch#sketchbook#арт#аниме#чучело#страх#скетч#черный#рисунок#иллюстрация#illustration#рисование#художник#animeart#drawthisagain#drawthisinyourstylechallenge#карандаш

2 notes

·

View notes

Text

Беллатрикс: Я такая злая, моя душа темнее ночи, я такая, такая страшная–

Нарцисса: Вообще-то ты держишь чучело животного, а не труп.

Беллатрикс: ЭтО поДарОк гряЗнкРовоЧки

*в оригинальном тексте вместо «грязновочки» было «Muddy», что является уменьшительно-ласкательным сокращением от «mudblood» (грязнокровка). Я не знала, как это перевести, поэтому пока так. Если есть у кого предложения получше, напишите 😅

#harry potter#гарри поттер#блэк#беллатрикс блэк#беллатрикс лестрейндж#беллатрисса лестрейндж#беллатрикс#белламиона#грейнджер#гермиона грейнджер#гермиона#лгбт#лесбиянки#лестрейндж#лесби#лесбиянка#юри#bellatrix black#black#bellatrix lestrange#bellatrix x hermione#bellamione#hermione#hermione granger#lesbian#lgbtq#lgbt#yurilove#yuri

23 notes

·

View notes

Text

Пап, если шкуру животного чем-то наполнить, то получится - чучело?

Пап, если шкуру животного чем-то наполнить, то получится – чучело?

Если тебе позвонили в домофон и задали идиотский вопрос: Ты дома?

Не раздражайся и спокойно ответь: Да, а ты где?

Интересное наблюдение:

П – усть бегут неуклюже пешеходы по лужам

И – вода по асфальту рекой,

В – едь не ясно прохожим в этот день непогожий

О – тчего я веселый такой.

Вопросы утром к маме: «Мам, где моя куртка?», «Мам, где мой рюкзак?», «Мам, что мне одеть?», «Мам, а что взять на…

View On WordPress

0 notes

Text

Правда и вымысел про гипноз?

В глубоком гипнотическом сне человек полностью подчиняется воле гипнотизера. Долгое время гипноз действительно считали особой формой сна. С начала до середины ХХ века общепринятым было предложенное великим русским физиологом И.П. Павловым объяснение механизма гипноза: монотонные раздражители, а это зрительные, звуковые, тактильные, тепло от пассов – движений рук гипнотизера, что и создают в коре головного мозга очаг торможения, которое в соответствии с давно известными и до сих пор общепринятыми законами нейрофизиологии иррадиирущей , то есть распространяется в другие отделы, и мозг вместе с его носителем засыпает. Не спит только «сторожевой пункт», который обеспечивает раппорт связь с гипнотизером примерно такой же, какой позволяет матери спать при любом шуме, но мгновенно пробуждаться при тихом похныкивании младенца. Но с появлением электроэнцефалографов выяснилось, что никакого торможения при гипнозе не происходит, а биоэлектрическая активность мозга сомнамбулы человека, находящегося в состоянии глубокого гипноза, практически не отличается от ЭЭГ во время бодрствования. Исследования последних лет с применением функциональной магнитно-резонансной томографии ясности в вопрос о физиологических механизмах гипноза не добавили: работа отдельных структур мозга при этом отличается и от сна, и от бодрствования, но что означают эти отличия, пока непонятно. После сеансов Кашпировского таких казусов, говорят, было намного больше, благо и аудитория была всесоюзная. По счастью, гипнотический сон после прекращения раппорта в подавляющем большинстве случаев переходит в обычный. Но групповой гипноз без непосредственного контакта с каждым из пациентов, вопиющее нарушение общепринятых правил. Временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания. Состояние гипноза наступает в результате специальных воздействий гипнотизера или целенаправленного самовнушения. Но хотя в теории гипноз, это не сон, на практике на сеансах классического гипноза врачи пользуются теми же приемами, что и их коллеги 100, 200 и даже тысячи лет назад: фокусировкой взгляда на блестящем предмете, убаюкивающими однообразными раздражителями и монотонной речью с акцентом на ключевых моментах: “Вы спите всё глубже” и “Вы слышите мой голос, мои внушения”. Самый древний папирус с описанием способа беседы с богами через мальчика, усыпленного с помощью монотонных заклинаний и фиксации взгляда на светильнике, датируется третьим веком нашей эры. Сколько тысяч лет назад шаманы научились камлать в состоянии самогипноза и наводить порчу на соплеменников, неизвестно, но в описаниях нравов современных примитивных племен есть масса историй о том, как храбрый воин умер, нечаянно нарушив табу или узнав, что колдун сделал ему смертоносное мумбо-юмбо. Собственно гипноз при этом и не нужен: достаточно веры и самовнушения. В Европе научная гипнология началась во второй половине XVIII века, когда австриец Франц Антон Месмер, доктор медицины, философии и права, в свободное от светской жизни время практикуя как врач, обнаружил, что может лечить пациентов не только наложением на больное место магнита, но и простым прикосновением. После «кризиса» – конвульсий, рыданий и потери сознания, переходящей в сон, наступало исцеление от самых разных болезней. Лечили и «заряженные» Месмером баки специальной конструкции, и целое дерево посреди Парижа, и бутылки с заряженной водой. Теория: “животного магнетизма”, для того времени была не менее научной, чем теории мирового эфира и флогистона, но в 1774 году комиссия Французской академии и Королевского медицинского общества во главе с Бенджамином Франклином объявила Месмера шарлатаном, постановив, что воображение без магнетизма производит конвульсии, а магнетизм без воображения совсем ничего не производит. Несмотря на это, многочисленные последователи Месмера продолжали пользоваться его методом и в конце концов выяснили, что никакого магнетизма действительно не существует, конвульсии и прочие болезненные явления – совершенно лишнее, а больных можно лечить в состоянии сомнамбулизма, вызванного с помощью монотонных раздражителей и словесных внушений. В состоянии глубокого гипнотического сна, это общепринятый даже среди профессионалов неправильный, но удобный термин и происходят все те чудеса, из которых сложилось впечатление о том, что под гипнозом люди теряют свободу воли. До последней, сомнамбулической стадии гипноза, даже под руководством опытного гипнотизера, способен дойти примерно один человек из пяти-семи. Но уж он-то может прыгать по сцене как лягушка, шарахаться от шарфа, искренне веря, что это змея, подолгу лежать в так называемом каталептическом мосту, опираясь на спинки стульев только затылком и пятками, с удовольствием грызть ядреную луковицу, не плача и ощущая вкус внушенного яблока. Эстрадные фокусники и ранние исследователи феномена гипнотического внушения перепробовали всё, что приходило им в голову, и действительно, под гипнозом человек может выполнить любой приказ гипнотизера. Ни под каким гипнозом человека нельзя заставить сделать то, что расходится с его чувством самосохранения или моральными принципами. Например, можно внушить сомнамбуле, что он(а) не видит кого-нибудь из присутствующих. Если этот невидимка возьмет в руки стоящую на столе вазу, гипнотик чистосердечно удивится тому, что она взлетела сама собой и висит в воздухе. Он поверит и тому, что комната совершенно пуста, но после приказа пройти по прямой аккуратно обойдет столы и стулья. А если сомнамбула соглашается причинить вред ближнему своему (например, облить «кислотой» ассистента гипнолога), никогда нет уверенности в том, что краешком сознания он не понимает, что это понарошку. Правда, в одной из старых книг описан случай, когда испытуемый, ударив кинжалом лежащего на кушетке врага, после выхода из транса ничего из происходившего с ним, как и положено, не помнил, но впал в депрессию, потерял аппетит и сон... Чахнуть и сохнуть он перестал только после того, как ему в состоянии гипноза же показали проткнутое кинжалом чучело и внушили, что он никого не убил. Программы по созданию «зомби», скорее всего, действительно велись и в НКВД-МГБ-КГБ, и в ЦРУ, и в аналогичных заведениях других стран. Но слухи о таинственных самоубийствах всех причастных к информации о «золоте партии», о том, что убийцы Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга действовали под влиянием внушения и т. п., выглядят явными вымыслами. И тем более не подтвердились сотни известных в истории криминалистики попыток преступников оправдаться тем, что они действовали не по своей воле, а под гипнозом. Только в считанных случаях вдохновителями преступлений (и то имущественных) действительно были гипнотизеры, но исполнителей явно можно было подбить на то же самое и наяву. Постгипнотическое внушение вполне возможно, но чем менее причудливым будет задание, тем больше вероятность того, что оно будет выполнено. Через час после окончания сеанса взять с полки определенную книгу, открыть на заданной странице и прочитать вслух отрывок — пожалуйста! Почему его потянуло сделать это, испытуемый объяснить не сможет или выдумает что-нибудь правдоподобное. А на напоминание «а не хочется ли вам, батенька, залезть под стол и прокукарекать три раза» даже идеально гипнабельный испытуемый скорее всего признается, что эта дурацкая мысль только что пришла ему в голову, но он ее тут же отбросил. Внушаемость (вернее, гипнабельность) можно определить с помощью десятков разнообразных тестов. Самый распространенный – тест на «слипание» пальцев, особенно удобный для того, чтобы выбрать из целого зала людей, которых можно вывести на сцену и демонстрировать на них «чудеса гипноза» (в СССР гипноз на эстраде запретили в 1984 г., но свободную экологическую нишу тут же заняли экстрасенсы). Звучит это примерно так: «Сядьте поудобнее… Сцепите пальцы рук и положите их на колени… Я буду считать до десяти, и на каждый счет вы будете сжимать пальцы чуть сильнее… Ваши руки тяжелые и теплые… Раз… Чуть-чуть сожмите пальцы… Руки наливаются теплом и тяжелеют…». Ну и так далее – самые внушаемые после счета «десять» не смогут разлепить пальцы без разрешения гипнотизера. С ними можно показать другой фокус: «Я прикладываю руки к вашему затылку. Когда я их уберу, вас потянет назад, вы начнете падать – но не беспокойтесь, я вас подхвачу…» Заодно такие тесты работают и как подготовка к собственно усыплению. Как определяют внушаемых людей уличные мошенники, описать словами трудно. Примерно так же, как любой из вас может понять, что, если плохо выбритый человек в помятом костюме, с бегающими глазами и одутловатым лицом предлагает вам купить кольцо с бриллиантом за тысячу рублей – надо, придерживая рукой карман с кошельком, молча и быстро идти от него подальше. Можно ли противостоять гипнозу? Если вы знаете, что вас собираются гипнотизировать, но по каким-то причинам этого не хотите – элементарно. Просто не выполняйте инструкций, пойте вслух песни, танцуйте (если вас не связали, конечно) и т.д. Загипнотизировать человека, знающего, что его собираются усыпить, без его согласия невозможно. А если вам начнут заговаривать зубы на улице – имейте в виду, что всякие подозрительные личности, останавливающие вас под каким-нибудь сомнительным предлогом, могут не только (и не столько) загипнотизировать вас, а просто выхватить кошелек, когда вы начнете разменивать им деньги, или подсунуть "куклу", и т.д. И никакой уличный гипноз не срабатывает моментально: у объекта воздействия есть достаточно времени, чтобы понять, что с вами не просто заводят разговор, а пытаются всучить вам какой-то товар или просто ненавязчиво изъять ваши деньги. А если вам позвонят с предложением купить чудодейственное лекарство (довольно частый способ одурачивания, особенно пожилых людей, при котором гипноз не обязателен, чистое внушение при совершенно ясном сознании охмуряемого тоже работает) – просто положите трубку. Гипноз бесполезен и для сыщиков. Попытки получить под гипнозом показания от подозреваемых в преступлениях приводили к тому, что подследственный выдумывал то, что, как ему казалось, хочет от него гипнотизер, или продолжал настаивать на своей невиновности, а при настойчивых требованиях признания начинал биться в истерическом припадке. В большинстве стран, в том числе в России, такие методы ведения следствия запрещены. Время от времени юристы снова и снова пытаются с помощью гипноза помочь свидетелям вспомнить забытые детали, но при этом никогда не известно, вспомнил он их или вообразил. В любом случае так можно получить только оперативную информацию, а юридической силы показания, полученные в любом измененном состоянии сознания, не имеют. А вот для запаривания мозгов с целью изъятия материальных ценностей можно использовать методики гипнотического воздействия. Словесное внушение действует не только на мысли и чувства, но и на такие физиологические функции, которые абсолютно не поддаются сознательному управлению. Самый яркий пример этого описанный во множестве книг по гипнозу и внушению негуманный эксперимент над приговоренным к смерти преступником, которому объявили, что его казнят путем выпускания крови из вен, завязали глаза, царапнули по запястью чем-то острым и пустили по руке струйку теплой воды. Через некоторое время подопытный умер со всеми внешними симптомами кровопотери. Первоисточник этой истории в пересказах затерялся, может быть, это и байка, но вполне правдоподобная. Неотличимые от настоящих ожогов волдыри появлялись и у добровольцев, которым в глубоком гипнозе внушали, что к их коже прикладывают “раскаленное железо” (на самом деле — карандаш). В менее опасных опытах гипнологи изучали влияние внушения на множество физиологических функций. У человека, «выпившего» литр внушенной воды, усиливается в��деление мочи, причем светлой и с низкой плотностью. А от воображаемого сладкого сиропа концентрация сахара в крови увеличивается, причем пропорционально количеству выпитого. Внушение влияет даже на безусловные рефлексы, например, зрачковый: если сомнамбуле в полутемной комнате внушить, что он видит яркий свет, его зрачки сузятся, и наоборот, расширятся на свету при внушении темноты. Количество лейкоцитов в крови меняется в соответствии с внушенным чувством сытости или голода и так далее: в тысячах статей и книг описаны десятки исследованных физиологических и биохимических эффектов внушения и самовнушения. Один из хорошо известных специалистам эффектов внушения — остановка кровотечения за счет спазма гладких мышц кровеносных сосудов и быстрого роста числа тромбоцитов в крови. Гипнотическая анестезия, и вовсе банальность: сложные, в том числе полостные операции под гипнозом делали еще полтора века назад, на заре научной гипнологии. Правда, оказалась надежнее и проще. Выражение “заговорить зубы”, когда-то употреблялось в прямом и вполне положительном смысле. Внушение и самовнушение помогают вылечить не только неврозы и более серьезные болезни из раздела «нервные и психические», но и такие, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к душевному состоянию. Чуть ли не половина всех телесных хворей являются полностью или частично психосоматическими, а многие органические болезни, особенно тяжелые, приводят к депрессии. Внушением можно разорвать порочный круг поддерживающих и усиливающих друг друга болезненных состояний тела и души. Именно внушением, а совсем не биополями, энергией ци и прочисткой чакр объясняются и результаты исцелений с помощью экстрасенсов, потомственных магов, заряженных газет, амулетов, абсолютно бесполезных, а то и явно вредных препаратов и т. п. Довольно часто, особенно при чисто психосоматических болезнях, все это действительно помогает. Но лечиться у шарлатанов, примерно то же, что скачивать с подозрительных сайтов взломанные программы. У непрофессионала намного легче получить какое-нибудь осложнение вроде гипнозависимости, а многие целители намеренно вызывают ее у пациентов. А главное психотерапевт с медицинским дипломом вряд ли пропустит болезнь, с которой надо бежать к хирургам, онкологам, кардиологам и т. д. При лечении у шарлатанов такое случается сплошь и рядом: субъективно больной ощущает улучшение, а болезнь прогрессирует вплоть до летального исхода. Существует ряд серьезных заблуждений по поводу гипноза. Многие из этих заблуждений были растиражированы в фильмах, и, хотя они щекочут нервы зрителю, это чистейшие выдумки, не имеющая отношения к истине. Гипнотизер обладает магической силой или сверхъестественными способностями. Гипнотизер, это обычный человек, овладевший необходимыми знаниями и навыками. Он только помогает пациенту сбросить с себя психологические оковы, максимально расслабиться и достичь состояния транса.

28.03.2021

#гипноз#психиатрия#психотерапевт#И.П Павлов#гипнабельность#биополя#болезни#гипнозависимость#Франц Антон Месмер

0 notes

Text

Переполох в зверинце - как лев сверг медведя и стал "царем зверей"?

Лев – царь зверей, владыка и наиболее благородный представитель животного семейства. Он красуется на гербах монарших домов и целых государств, на протяжении веков занимает привилегированное положение в зверинцах и зоопарках, восхищая посетителей своей мощью и статностью. Смелый и отважный как лев – так принято говорить о человеке рыцарского духа, который побеждает врагов с изяществом и благородством аристократа. Ричард Львиное Сердце, «царь зверей» из басен Крылова и изображения на щитах воинов и на полковых знаменах армий, в декоре старинных церквей и особняков современных богачей - коронованный лев, кажется, настолько прочно укоренился в европейской культуре, что никаких сомнений в его праве на трон быть не может. Однако, так было далеко не всегда…

В диком виде львы исчезли из Европы еще за несколько сотен лет до нашей эры. Во времена Римской империи их активно завозили из Северной Африки и Ближнего Востока, а может быть и из земель куда более далеких. В Средние века, по крайней мере до XIII века, позволить себе иметь льва «на привязи» могли только наиболее состоятельные представители элиты общества – короли и богатые сеньоры, реже – духовные чины. В примитивных зверинцах раннего средневековья льву приходилось делить неприятное соседство с местными «аборигенами» - кабанами и медведями.

Отношение ко льву в первые столетия Темных веков было довольно неоднозначным, а скорее даже недружелюбным. В религиозных текстах, он в основном предстает свирепым, жестоким, коварным хищником и убийцей, которого стоит всячески опасаться. «Спаси меня от пасти льва» - взывает стих 22. Псалом 22 Псалтиря – эту молитву христиане будут повторять еще много столетий. В Новом Завете лев и вовсе изображен исчадием Ада – «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Не жалует экзотического зверя и греко-латинская традиция, имевшая значительное влияние на средневековых авторов. Ни Аристотель, ни, например, Плиний не возводят льва в ранг монарха животного мира – последний, скорее видит в этой роли слона.

В землях кельтов, германцев и на Востоке Европы, лев, конечно, занимал еще более скромные позиции чем на юге, в Италии, Испании и южной Франции. В дохристианскую эру в кельтской мифологии доминировал медведь, а кабан, ворон и олень примыкали к нему в борьбе за власть в царстве зверей. У германцев львы - животные несколько более «престижные», но никоим образом не претендуют на исключительность. Германские народы были знакомы с изображением льва по монетам и вышивкам на тканях, которые попадали к ним из зажиточных областей Средиземноморья и в его лике для германца наиболее привлекательной была длинная и пышная грива – символ силы и властной мужественности.

Таким образом, стартовые позиции льва для завоевания господства в средневековом бестиарии были, что называется, хуже не придумаешь. Он чужестранец в европейских землях, опасный, гонимый, а порой и откровенно ненавидимый. Тем более удивительным выглядит его стремительный взлет на самую вершину. Со второй половины XI века и вплоть до XIII столетия Европа переживает настоящее вторжение львов. Они захватывают живопись и скульптуру, литературу и в особенности – зарождающуюся геральдику. Иноземный зверь в той или иной форме присутствует на более чем 15 процентах гербов – с огромным отрывом опережая орла, который плетется в хвосте с жалкими 3 процентами, не говоря уже о других животных, которых геральдическая традиция едва ли не игнорирует. Выставлять льва на своем гербе не стесняется никто, он сводит с ума и королей, и представителей незнатных сословий. В честь хищника называют детей – Лионель, Лео, Леонард и Леопольд, берут прозвища – Генрих Лев и Ричард Львиное Сердце и дают имена выдуманным персонажам литературных произведений – Лион Буржский и Роберт Лев. Кто же совершил эту удивительную революцию в сознании средневекового человека и возвел некогда презренную тварь в ранг культа?

Своему блистательному успеху «царь зверей» обязан церкви. Конечно, она еще совсем недавно считала его плодом дьявола, но постепенно, репутация льва начинает исправляться стараниями богословов. «Владыкой» животного мира хищную кошку называет немецкий теолог IX века Рабан Мавр и его трактовку львов как созданий, несущих в себе образ Христа, подхватывают многие другие ученые умы. В капитальных трудах XIII века королевские черты льва приобретают свой окончательный облик – он, как и подобает истинному монарху, силен, щедр и великодушен, беспощаден к врагам, но временами может проявлять милость. Лев пощадивший распластавшуюся на земле беспомощную жертву, словно Бог, который прощает раскаявшегося грешника, лев оживляющий своим дыханием мертвых детенышей – символ Воскрешения, а спящий с открытыми глазами хищник олицетворяет Христа в склепе. Такими довольно отвлеченными, но яркими аналогиями и толкованиями пестрят средневековые книги.

Примерно на рубеже XI-XII столетий от «хорошего льва», отделяется «плохой», «демонический» лев – заклятый враг царя зверей, бастард-полукровка и приспешник темных сил. Имя его знакомо почти каждому – леопард. Нет, это не был известный современному человеку пятнистый хищник, красивейший обитатель африканских саванн. Это был леопард выдуманный, как бы «дорисованный» средневековыми художниками в их воображении. От «доброго» льва он отличался на первый взгляд мелкими, но существенными деталями. Его голова всегда изображалась развернутой в анфас, в то время как у «хорошего» льва она рисовалась в положении «в профиль». Именно на такого полуфантастического леопарда церковь, изобразительное искусство и геральдика благополучно взвалили все былые грехи льва. Реноме леопардов оказалось отныне настолько испорченным, что на гербе династии Плантагенетов в XIV веке они стали трактоваться как «львы шагающие стерегущие» или «львы идущие настороже», дабы избежать подколок и издевательств со стороны французов, с которыми Англия вела затяжную войну. В несколько измененной форме эти леопарды, внезапно ставшие благородными львами, остаются на королевском гербе Великобритании до сих пор.

У очищенного от негативного наследия прошлого льва теперь оставался единственный главный соперник в борьбе за безоговорочное господство – медведь. С древнейших времен Топтыгин был центральным персонажем народных поверий, в особенности на Севере Европы, где люди почитали его как Хозяина Леса, сурового и жестокого, который берет силой то, что принадлежит ему по праву. В фольклоре европейских этносов мы встречаем темные легенды о медведе, который похищает и насилует сельских женщин и от этого рождаются «сыны медведя» - наделенные особой волей к власти, именно от таких потомков лесного зверя и человека происходят короли и воины.

Подобные культы, ставившие медведя на одну доску с человеком, венцом Божьего творения, вызывали у церкви явное отторжение. Начиная с IX и по XIII век она ведет войну против медведя, всячески унижая его и возвышая льва, малоизвестного хищника из далеких краев, который кажется церковникам куда более безобидной и приличной альтернативой.

Как свидетельствуют ученые, Церковь действовала против медведя в три этапа. Сначала его демонизировали. Христианские авторы пишут о лесном мишке как о «грязном, прожорливом и похотливом», «ленивом, туповатом и озлобленном.» Цитата из трудов Святого Августина – «Медведь есть дьявол», становится главным лозунгом антимедвежьей кампании. А некоторые богословы и вовсе утверждают, что сам Сатана любит перевоплощаться в медведя и в таком виде бродит по земле, нападая на людей и терзая их своей отвратительной, зловонной пастью и когтями.

Демонизированного медведя затем укрощают и приручают. Для этого церковь тиражирует многочисленные истории из жизни святых, в которых некогда властный и свободолюбивый медведь служит христианину и смиренно подчиняется ему. Тут и рассказ о святом Колумбане, который прогоняет медведя из пещеры, и история святого Аманда, который наказывает медведя убившего мула, заставляя того нести на себе тяжелую сумку с вещами. Святой Галл, якобы взяв себе в помощники медведя-строителя, закладывает скит, который впоследствии станет известен как монастырь святого Галла. А святой Корбиниан запрягает «хозяина лесов» в свой плуг и принуждает пахать землю, занимаясь черным крестьянским трудом.

И наконец, медведь укрощенный становится медведем «цирковым», объектом насмешки и шуток. На ярмарочных площадях и на рынках, у замков сеньоров и на сельских праздниках медведи пляшут под музыку, выделывают трюки и участвуют в театральных представлениях. Грозный, таинственный и могучий зверь теперь не более чем цирковое чучело, главная задача которого веселить людей в нехитрых спектаклях. От его былой мощи не осталось ничего – медведь унижен, подчинен и осмеян. Его больше не подносят в дар королям и изгоняют из зверинцев порядочных граждан. Теперь только лев становится единоличным «царем зверей» и уже никто не осмеливается оспорить его права самодержца животного мира…

Лев – царь зверей, владыка и наиболее благородный представитель животного семейства. Он красуется на гербах монарших домов и целых государств, на протяжении веков занимает привилегированное положение в зверинцах и зоопарках, восхищая посетителей своей мощью и статностью. Смелый и отважный как лев – так принято говорить о человеке рыцарского духа, который побеждает врагов с изяществом и благородством аристократа. Ричард Львиное Сердце, «царь зверей» из басен Крылова и изображения на щитах воинов и на полковых знаменах армий, в декоре старинных церквей и особняков современных богачей - коронованный лев, кажется, настолько прочно укоренился в европейской культуре, что никаких сомнений в его праве на трон быть не может. Однако, так было далеко не всегда…

В диком виде львы исчезли из Европы еще за несколько сотен лет до нашей эры. Во времена Римской империи их активно завозили из Северной Африки и Ближнего Востока, а может быть и из земель куда более далеких. В Средние века, по крайней мере до XIII века, позволить себе иметь льва «на привязи» могли только наиболее состоятельные представители элиты общества – короли и богатые сеньоры, реже – духовные чины. В примитивных зверинцах раннего средневековья льву приходилось делить неприятное соседство с местными «аборигенами» - кабанами и медведями.

Отношение ко льву в первые столетия Темных веков было довольно неоднозначным, а скорее даже недружелюбным. В религиозных текстах, он в основном предстает свирепым, жестоким, коварным хищником и убийцей, которого стоит всячески опасаться. «Спаси меня от пасти льва» - взывает стих 22. Псалом 22 Псалтиря – эту молитву христиане будут повторять еще много столетий. В Новом Завете лев и вовсе изображен исчадием Ада – «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Не жалует экзотического зверя и греко-латинская традиция, имевшая значительное влияние на средневековых авторов. Ни Аристотель, ни, например, Плиний не возводят льва в ранг монарха животного мира – последний, скорее видит в этой роли слона.

В землях кельтов, германцев и на Востоке Европы, лев, конечно, занимал еще более скромные позиции чем на юге, в Италии, Испании и южной Франции. В дохристианскую эру в кельтской мифологии доминировал медведь, а кабан, ворон и олень примыкали к нему в борьбе за власть в царстве зверей. У германцев львы - животные несколько более «престижные», но никоим образом не претендуют на исключительность. Германские народы были знакомы с изображением льва по монетам и вышивкам на тканях, которые попадали к ним из зажиточных областей Средиземноморья и в его лике для германца наиболее привлекательной была длинная и пышная грива – символ силы и властной мужественности.

Таким образом, стартовые позиции льва для завоевания господства в средневековом бестиарии были, что называется, хуже не придумаешь. Он чужестранец в европейских землях, опасный, гонимый, а порой и откровенно ненавидимый. Тем более удивительным выглядит его стремительный взлет на самую вершину. Со второй половины XI века и вплоть до XIII столетия Европа переживает настоящее вторжение львов. Они захватывают живопись и скульптуру, литературу и в особенности – зарождающуюся геральдику. Иноземный зверь в той или иной форме присутствует на более чем 15 процентах гербов – с огромным отрывом опережая орла, который плетется в хвосте с жалкими 3 процентами, не говоря уже о других животных, которых геральдическая традиция едва ли не игнорирует. Выставлять льва на своем гербе не стесняется никто, он сводит с ума и королей, и представителей незнатных сословий. В честь хищника называют детей – Лионель, Лео, Леонард и Леопольд, берут прозвища – Генрих Лев и Ричард Львиное Сердце и дают имена выдуманным персонажам литературных произведений – Лион Буржский и Роберт Лев. Кто же совершил эту удивительную революцию в сознании средневекового человека и возвел некогда презренную тварь в ранг культа?

Своему блистательному успеху «царь зверей» обязан церкви. Конечно, она еще совсем недавно считала его плодом дьявола, но постепенно, репутация льва начинает исправляться стараниями богословов. «Владыкой» животного мира хищную кошку называет немецкий теолог IX века Рабан Мавр и его трактовку львов как созданий, несущих в себе образ Христа, подхватывают многие другие ученые умы. В капитальных трудах XIII века королевские черты льва приобретают свой окончательный облик – он, как и подобает истинному монарху, силен, щедр и великодушен, беспощаден к врагам, но временами может проявлять милость. Лев пощадивший распластавшуюся на земле беспомощную жертву, словно Бог, который прощает раскаявшегося грешника, лев оживляющий своим дыханием мертвых детенышей – символ Воскрешения, а спящий с открытыми глазами хищник олицетворяет Христа в склепе. Такими довольно отвлеченными, но яркими аналогиями и толкованиями пестрят средневековые книги.

Примерно на рубеже XI-XII столетий от «хорошего льва», отделяется «плохой», «демонический» лев – заклятый враг царя зверей, бастард-полукровка и приспешник темных сил. Имя его знакомо почти каждому – леопард. Нет, это не был известный современному человеку пятнистый хищник, красивейший обитатель африканских саванн. Это был леопард выдуманный, как бы «дорисованный» средневековыми художниками в их воображении. От «доброго» льва он отличался на первый взгляд мелкими, но существенными деталями. Его голова всегда изображалась развернутой в анфас, в то время как у «хорошего» льва она рисовалась в положении «в профиль». Именно на такого полуфантастического леопарда церковь, изобразительное искусство и геральдика благополучно взвалили все былые грехи льва. Реноме леопардов оказалось отныне настолько испорченным, что на гербе династии Плантагенетов в XIV веке они стали трактоваться как «львы шагающие стерегущие» или «львы идущие настороже», дабы избежать подколок и издевательств со стороны французов, с которыми Англия вела затяжную войну. В несколько измененной форме эти леопарды, внезапно ставшие благородными львами, остаются на королевском гербе Великобритании до сих пор.

У очищенного от негативного наследия прошлого льва теперь оставался единственный главный соперник в борьбе за безоговорочное господство – медведь. С древнейших времен Топтыгин был центральным персонажем народных поверий, в особенности на Севере Европы, где люди почитали его как Хозяина Леса, сурового и жестокого, который берет силой то, что принадлежит ему по праву. В фольклоре европейских этносов мы встречаем темные легенды о медведе, который похищает и насилует сельских женщин и от этого рождаются «сыны медведя» - наделенные особой волей к власти, именно от таких потомков лесного зверя и человека происходят короли и воины.

Подобные культы, ставившие медведя на одну доску с человеком, венцом Божьего творения, вызывали у церкви явное отторжение. Начиная с IX и по XIII век она ведет войну против медведя, всячески унижая его и возвышая льва, малоизвестного хищника из далеких краев, который кажется церковникам куда более безобидной и приличной альтернативой.

Как свидетельствуют ученые, Церковь действовала против медведя в три этапа. Сначала его демонизировали. Христианские авторы пишут о лесном мишке как о «грязном, прожорливом и похотливом», «ленивом, туповатом и озлобленном.» Цитата из трудов Святого Августина – «Медведь есть дьявол», становится главным лозунгом антимедвежьей кампании. А некоторые богословы и вовсе утверждают, что сам Сатана любит перевоплощаться в медведя и в таком виде бродит по земле, нападая на людей и терзая их своей отвратительной, зловонной пастью и когтями.

Демонизированного медведя затем укрощают и приручают. Для этого церковь тиражирует многочисленные истории из жизни святых, в которых некогда властный и свободолюбивый медведь служит христианину и смиренно подчиняется ему. Тут и рассказ о святом Колумбане, который прогоняет медведя из пещеры, и история святого Аманда, который наказывает медведя убившего мула, заставляя того нести на себе тяжелую сумку с вещами. Святой Галл, якобы взяв себе в помощники медведя-строителя, закладывает скит, который впоследствии станет известен как монастырь святого Галла. А святой Корбиниан запрягает «хозяина лесов» в свой плуг и принуждает пахать землю, занимаясь черным крестьянским трудом.

И наконец, медведь укрощенный становится медведем «цирковым», объектом насмешки и шуток. На ярмарочных площадях и на рынках, у замков сеньоров и на сельских праздниках медведи пляшут под музыку, выделывают трюки и участвуют в театральных представлениях. Грозный, таинственный и могучий зверь теперь не более чем цирковое чучело, главная задача которого веселить людей в нехитрых спектаклях. От его былой мощи не осталось ничего – медведь унижен, подчинен и осмеян. Его больше не подносят в дар королям и изгоняют из зверинцев порядочных граждан. Теперь только лев становится единоличным «царем зверей» и уже никто не осмеливается оспорить его права самодержца животного мира…

Автор — Саня Любомирский

#русский пост#заметка#история#геральдика#символика#лев#христианство#медведь#язычество#Саня Любомирский

0 notes

Photo

Озеленение российских пустынь ударило по сусликам и чуме.

Пустыни, то есть, по международной классификации, зоны, в которых выпадает менее 300 миллиметров осадков в год и поэтому нет неразрывного растительного покрова, составляют 18% суши нашей страны или больше трех миллионов квадратных километров. Однако почти все они находятся в Арктике, и поэтому никак не пересекаются со сколько-нибудь заметно населенными регионами России.

Неарктических пустынь в России намного меньше, не более 1% территории. Они находятся в теплой и куда более населенной части страны, поэтому часто играют большую роль в жизни ее населения. Крупнейший массив неарктических пустынь в России лежит в Прикаспийской низменности, в Республике Калмыкия.

Пустыня в биосферном заповеднике «Черные пески» (Республика Калмыкия)Валерий Матыцин / ИТАР ТАСС

Исследователи проанализировали районы Южной Калмыкии, которые еще в 1980-х были пустыней, с растительностью, покрывавшей не более 30% площади и по высоте не превышавшей 10-15 сантиметров. К концу 1990-х эта зона из пустыни превратилась в степь: растительность стала покрывать 50% территории и более, а ее высота увеличилась до 40 сантиметров. С тех пор состояние этой зоны в основном стабилизировалось.

Читайте также: Зыбкая надежда на мужчин. Сусликов поставило на грань вымирания собственное половое поведение

Ученые использовали данные о структуре подземных ходов грызунов в полосах шириной пять метров и длиной в 57 километров, которые собрали в ходе полевых работ в 2017 году. Затем их сравнивали с аналогичными данными, которые исследователи из тех же организаций получили в 1980 году.

Оказалось, что ситуация с норами за прошедшие 37 лет резко изменилась. В 1980 году в 40% 100-метровых отрезков исследованных полос были норы малых сусликов, Spermophilus pygmaeus, в 54% — полуденных песчанок, Meriones meridianus (часто эти виды жили на одних и тех же участках). В 2017 году нор полуденных песчанок стало вдвое меньше, они встречались уже в 27% полос. С малым сусликом ситуация оказалась значительней — его нор стало меньше в десять раз, их находили лишь в 4% случаев. Причина такой ситуации состоит в том, что эти животные избегают пространств с высокой травой, которая стала доминировать в былых калмыцких пустынях

Малый суслик, чучелоDaderot / Wikimedia Commons

В то же время в 1980 году в калмыцких пустынях ученые вообще не находили нор общественных полёвок (Microtus socialis), а в 2017 году они были уже в 85% изученных участков. В итоге если в 1980 году в почти 20% участков не было никаких нор вообще (в пустынной местности не всегда могли прокормиться даже приспособленные грызуны), то 37 лет спустя таких участков стало менее 10%.

Полуденная песчанкаVladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov / Wikimedia Commons

Экологические последствия постепенного исчезновения сусликов и частичного исчезновения песчанок различаются. Песчанки не играли уникальной роли в местной экосистеме, в то время как малые суслики были и остаются основной пищей каменного орла (Aquila rapax). После того, как численность сусликов упала, каменный орел стал встречаться в небе над Калмыкией гораздо реже. В теории он может охотиться и на песчанок, но на практике ему трудно различать их в высокой траве, ставшей для Калмыкией нормой.

Каменный орел (Aquila rapax)Ikiwaner / Wikimedia Commons

Кроме того, суслик — природный «резервуар» для возбудителя чумы. Как отмечают исследователи, число вспышек этой болезни в Прикаспийской низменности и Калмыкии начиная с 1990-х резко сократилась. Вероятно, дело в том, что наступление степей на пустыню слишком сильно ударило по этим грызунам, а заменившие их общественные полёвки играют в жизни возбудителей чумы второстепенную роль.

Авторы работы лишь мимоходом затронули вопрос исчезновения пустынь в Калмыкии, в основном они сконцентрировались на его последствиях для животного мира. Ученые считают, что это исчезновение достоверно установлено, а его причина понятна — все произошло из-за резкого сокращения поголовья скота в Калмыкии, связанного с падением СССР (это событие привело к резкому снижению количества скота по всей стране). Однако на самом деле картина происходящего с калмыцкими пустынями менее очевидна. Сами авторы отмечают, что сейчас поголовье скота здесь уже вернулось к советскому уровню.

Периодические публикации в прессе о том, что в Калмыкии якобы бурно идет опустынивание, могут быть неверны. Фактически уже в 1986-2002 годах площадь пустынь в Калмыкии сократилась в три раза, и до сих пор крайне далека от советских значений. В этом отношении авторы нового исследования правы: калмыцкие пустыни отступили.

Смотрите также: Удивительные обитатели Узбекистана. Фоторепортаж Ильи Гомыранова

Однако исследователи могли поторопиться с определением причин этих событий. Дело в том, что в 1989-2002 годах годовое количество осадков в Калмыкии увеличилось с 180 до 320 миллиметров. Соответственно, снизилось и количество дней с пыльными бурями и суховеями. То, что за это время площадь южнорусских пустынь сократилась втрое, может быть результатом именно этих процессов: при 320 миллиметрах осадков в год пустыни превращаются в степи просто потому, что осадков становится больше максимума, который совместим с пустынными условиями.

На планете Земля нет ни одной неарктической пустыни со средним количеством осадков более 320 миллиметров в год, и вряд ли это случайность. Таким образом, вопрос о реальных причинах исчезновения пустынь в южной России на данный момент остается не вполне ясным. Однозначный ответ на него могло быть дать всестороннее научное исследование данного вопроса. Но такого исследования пока нет.

http://bit.ly/2UCYk4I

0 notes

Photo

Чучело льва, подаренное шведскому королю Фредерику I. В 1731 году из Африки был послан убитый лев, чтобы в Швеции из него сделали чучело. К сожалению, плоть животного не выдержала долгой поездки, и до Стокгольма доехала только шкура и кости. Таксидермист, который делал чучело, никогда не видел этого экзотического животного, но он очень старался.#A stuffed lion donated to the Swedish king Frederick I. In 1731, a murdered lion was sent from Africa to be made stuffed in Sweden. Unfortunately, the flesh of the animal could not stand a long trip, and only skin and bones reached Stockholm. The taxidermist who did the dummy never saw this exotic animal, but he tried very hard https://www.instagram.com/p/Br2BirchFYI/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=12bdubrhdfvot

0 notes

Text

10 отличных музеев России, в которых стоит побывать

Поход в музей — отличный способ провести время и прекрасная альтернатива очередным выходным у телевизора. Не модно? Скучно? Оглянитесь вокруг! Есть десятки интереснейших музеев и галерей, от которых и взрослые будут в детском восторге. Скайсканер выбрал 10 музеев на любой вкус — от классических до самых невероятных, ради которых не лень и съездить в другой город на выходные.

Эрмитаж

Эрмитаж вне конкуренции. Главный российский музей вырос из личной коллекции Екатерины II, даже слово ’ermitage’ в переводе с французского означает «жилище отшельника». Сейчас в Эрмитаже есть все, кроме уединения: шумерские клинописные таблички, скифское золото и сасанидское серебро, античные геммы и полная родословная богов, Тмутараканский камень и берестяные грамоты, полотна великих мастеров Западной Европы, буддийская живопись, немыслимое количество монет и орденов — чтобы осмотреть экспозицию хотя бы бегло, нужно стать постоянным посетителем. Приходить надо либо с четким планом, вроде «увидеть лоджии Рафаэля», либо отдаваться случаю и просто бродить по залам, впитывая атмосферу.

[[more]]

Кунсткамера

Другой знаменитый питерский музей — Кунсткамера — тоже начался с частной коллекции, но другого толка. Перенимая заграничный опыт, Петр I заинтересовался естественными науками и устроил «кабинет редкостей» с анатомическими и природными диковинками. Особенно царя интересовали аномалии развития: в Кунсткамере усердно собирали отличающихся от нормы животных, растения и людей. Впечатлительным лучше пройти мимо заспиртованных младенцев, а вместо этого поглазеть на монгольскую юрту, макет традиционного дома индонезийского народа минангкабау, расписных японских кукол кокэси, погремушки тлинкитских шаманов и другие этнографические чудеса со всего света.

Оружейная палата

Венцы, державы, скипетры, троны, бармы — в Оружейной палате Московского кремля собраны пышные символы российского самодержавия и роскошные вещи царских времен. Это настоящая кремлевская сокровищница, возникшая при Василии III как оружейная мастерская и постепенно превратившаяся в хранилище ценностей, полученных от иностранных послов или созданных в России. В современное здание, выстроенное любимцем Николая I Константином Тоном, Оружейная палата переехала в 1851 году. Древнейший экспонат — шапка Мономаха, которой венчали на царство всех русских правителей от Ивана Калиты до Петра I. Девушки наверняка не пройдут мимо зала № 6, где выставлены коронационные наряды: платье Елизаветы Петровны как будто сделано из чистого серебра и золота (на самом деле, из глазета — парчи с золотыми или серебряными нитями).

Дарвиновский музей

Нет-нет, да усомнитесь в теории эволюции? Дорога вам — в Дарвиновский музей, там все наглядно, не отвертишься. Крупнейший естественнонаучный музей Европы — это не просто унылая коллекция чучел и костей. Создатель музея Александр Котс любовно собирал и выставлял экспонаты так, чтобы они рассказывали об эволюции без слов. Исподлобья смотрит мальчик-неандерталец. Тигры и леопарды демонстрируют собой географическую изменчивость, целая витрина лисиц — изменчивость индивидуальную. Радость детеныша шимпанзе похожа на улыбку младшего братика. Самые ценные экспонаты музея — вымершие животные и птицы, например, чучело странствующего голубя и скелет нелетающей птицы дронт.

«Гранд Макет Россия»

Если любите играть в The Sims, не ходите в новый питерский музей «Гранд Макет Россия» — вас оттуда потом за уши не вытащишь. На площади размером в три теннисных корта воссоздана карта России от Калининграда до Дальнего Востока — не обобщенная, а состоящая из ярких, хорошо проработанных образов. Поезда и машины ездят, фонари горят, каждые 13 минут происходит смена дня и ночи. Повсюду любопытные сценки: рабочие в спецовках строят дом, на ферме пасутся коровы, женщины ухаживают за грядками, дети катаются на коньках вокруг новогодней елки, полицейские загружают проштрафившееся авто в эвакуатор. Есть даже митинг с требованием не ломать макет. Чтобы все рассмотреть, нужно как минимум два часа, а лучше все четыре.

Ясная поляна

Среди тульских лесов и полей приютился музей-усадьба «Ясная поляна», где родился и провел большую часть жизни Лев Толстой. Имение это нетипичное: обстановка простая и скромная, вместо классических газонов разбиты огородики и, главное, ощущается совершенно не музейная атмосфера свободы, которая была так важна для Толстого. По «прешпекту», березовой аллее, которая не раз упоминается в «Войне и мире» и других книгах, попадаешь к дому писателя. Внутри все выглядит так, будто хозяин вот-вот вернется к обеду — даже стол накрыт. Снаружи иллюзия сохраняется: в конюшне стоят кони, рядом разгуливают гуси и утки, можно зайти в кучерскую избу, где раньше кучера дожидались хозяев, а сейчас хранится сбруя и разная любопытная утварь.

Музей утюга

Маленький уютный частный музей, рассказывающий не обо всем на свете, а о какой-то одной вещи, — для России явление относительно новое. Музей утюга в Переславле-Залесском открылся в 2002 году и компактно уместился в двухэтажном доме. Вам повезло застать прабабушкины чугунные утюги: одним гладят, второй в это время греется? Тогда в музее утюга будет, что вспомнить. Если вы никаких альтернатив электрическому утюгу не знали — тем лучше, сможете погрузиться в «доисторический мир». На закуску в том же Переславле-Залесском можно заглянуть в дом чайника, железнодорожный музейи несколько других симпатичных мини-музеев.

Музей «Тульские самовары»

Самовар — одна из самых русских вещей, какие только можно представить, наравне с оренбургскими платками и матрешками. Между тем, первые самоварные фабрики появились в России только в конце 18 века — об этом и о других перипетиях производства главного чайного атрибута расскажут в тульском музее. В просторных залах расположились три сотни разнообразных самоваров: от самых старых, изготовленных первыми тульскими самоварщиками, до современных выходцев с завода «Штамп». Есть предок самовара сбитенник, самовар-шар и самовар-теремок, о предназначении которого можно догадаться разве что по крану.

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова

Оказывается, за экзотикой необязательно ехать в Папуа-Новую Гвинею. Окажетесь на Дальнем Востоке, не пропустите Хабаровский краевой музей. Коллекция — разнообразнее некуда. По воссозданному интерьеру купеческой лавки можно судить о жизни в Приамурье в начале 20 века. По соседству расположился скелет кита финвала, второго по величине животного в мире. В зале «Природа Хабаровского края» амурский тигр соседствует с каланом и красным волком, неподалеку — ценнейший скелет вымершей стеллеровой коровы. Для любителей этнографии — экспозиция о коренных народах Приамурья: долбленые лодки, камусные лыжи, колчаны для стрел, одежда из рыбьей кожи и фигурки духов-сэвэнов.

«Экспериментаниум»

«Экспериментаниум» придумали, чтобы доказать: наука — это не скучно. Поэтому здесь можно и даже нужно трогать экспонаты руками и все разбирать, запускать, крутить и дергать. Создавался музей как детский, но и взрослые, особенно выросшие на журналах «Юный техник», будут от него в восторге. Можно смотреть, как образуется торнадо. Рисовать в зеркальном отражении. Парковать машинку, висящую на четырех веревках. Пройти тест на устойчивость рук. Оставить свой след на двусторонней контактной стене. Оказаться внутри мыльного пузыря. Запускать маятники, бросать монетки в черную дыру, строить арочный мост, ловить ладонями электрические разряды — когда в одном месте столько интересного, уходить не хочется. Отсюда и единственный минус «Экспериментаниума» — в выходные там многолюдно.

Это лишь начало списка достойных внимания музеев и галерей России. Третьяковка, Русский музей, Винзавод, Петергоф, Пушкинский музей — продолжать его можно почти бесконечно. В какой российский музей вы советуете сходить прежде всего?

0 notes

Text

somehow tři oříšky pro popelku (1972) fun and games scenes are more creepy and unpleasant than the bird makeup and blood sausage in panna a netvor

6 notes

·

View notes

Photo

2 notes

·

View notes