#reperti storici proprio

Note

SONO ASSOLUTAMENTE INNAMORATA DEI TUOI DISEGNI DI TMA. Ci sarai a Lucca?? Io e la mia partner abbiamo una mezza idea di portare Jon e Martin.

oMG!!!

Primo, grazie mille?!?! 😳 Madò è una vita che non disegno TMA e fuck MI MANCANO!!!! Jon e Marto my beloved ❤️ Devo provvedere a fare un relisten (sarebbe l'ottavo OPS!) e magari qualche altra fanart perchè fkjghdfkgdfkgnkgnf

Secondo!!!! WOW!!!! Tu e la tua partner siete semplicemente geni, mi piacerebbe un sacco tornare a Lucca ma sono 4 anni che non riesco a fare un salto nemmeno in giornata😭 vi auguro comunque di passare una giornata fantastica e che vi riconoscano tutti **

E siccome mi hai fatto ricordare quanto adoro Jon e Martin, a te un piccolo sketch che avevo fatto e che non ho mai pubblicato perchè sono pirla :D

#jonmartin#tma#ask#boi#devo davvero fare un relisten#mi manca così tanto sentire jon the archivist sims blaterare i suoi fottutissimi good lords#dioooooooooooooooooo mi mancano un sacco#also#L'ASSOLUTO WHIPLASH DI TROVARSI LE ASK IN ITALIANO LOL#comunque lo sketch in questione#è imbarazzante il numero di sketch che ho salvati e che non ho mai pubblicato?!?!?! che cazzo!??!?!?!#e quanto è cambiato il mio stile lol#reperti storici proprio

11 notes

·

View notes

Text

Museo nazionale del Qatar

Il Museo nazionale del Qatar di Doha (Qatar) è noto come “Rosa del deserto”. Questo è un altro luogo molto particolare per la sua struttura architettonica perché l’architetto Jean Nouvel si è ispirato proprio alla meravigliosa forma della roccia sedimentaria formata da cristalli di gesso che ricordano i petali di un fiore. Qui si parla però di una gigantesca rosa del deserto: oltre 40.000 metri quadri di superficie con una struttura composta da 539 dischi che si incastrano tra loro, il tutto ricoperto da circa 74 mila pannelli di calcestruzzo.

Oltre ad una notevole valenza ingegneristica ed architettonica, il museo è importante perché presenta la storia del Qatar attraverso 8 mila oggetti: reperti archeologici, opere d’arte, tessuti e vestiti, imbarcazioni, macchinari, gioielli, libri, reperti naturalistici e documenti storici.

E’ molto coinvolgente percorrere le 11 gallerie (il percorso è lungo circa 1,5 km) perché l’esperienza è multisensoriale: ad esempio ci si ritrova immersi nella natura, si assiste alla tradizionale cerimonia del caffè o alle attività dei pescatori di perle.

Il museo ospita anche mostre: nel periodo in cui l’ho visitato vi era “A SNEAK PEEK AT QATAR AUTO MUSEUM PROJECT” dove ho potuto ammirare un esemplare di Ferrari 250 GTO del 1963, una Pontiac Plexiglass Deluxe Six del 1939 conosciuta come la “Ghost Car” per via della sua carrozzeria trasparente ed una lussuosa Delahaye 175 S Roadster.

Estasiata invece davanti alle magiche luci dell’installazione immersiva di Pipilotti Rist “YOUR BRAIN TO ME, MY BRAIN TO YOU” che rappresentano i neuroni che si attivano e comunicano costantemente tra loro.

#viaggi#museo nazionale del qatar#rosa del deserto#storia#reperti archeologici#video#immagini#oggetti#auto#architettura#doha#qatar

4 notes

·

View notes

Text

Irlanda: Isole Aran - Inishmore

Le Isole Aran sono un gruppo di tre isole situate al largo della costa occidentale dell'Irlanda. Queste isole, Inishmore, Inishmaan e Inisheer, sono famose per la loro bellezza naturale, la ricca storia e la cultura unica che le rende una destinazione turistica popolare per i visitatori di tutto il mondo.

Una delle caratteristiche più distintive delle Isole Aran è la presenza di antichi siti archeologici, come il Forte di Dun Aengus sull'isola di Inishmore. Altri siti di interesse includono il Forte di Dun Duchathair e il Forte di Dun Eochla, entrambi situati sull'isola di Inishmore.

Forte di Dun Aengus

Il Forte di Dun Aengus è uno dei siti storici più suggestivi e affascinanti dell'Irlanda. Situato sull'isola di Inishmore, nella contea di Galway, questo antico forte preistorico risale a circa 1100 a.C. e rappresenta un importante esempio di architettura difensiva dell'età del ferro.

Il forte si trova su una scogliera a picco sul mare, offrendo una vista mozzafiato sull'oceano Atlantico. Le sue mura di pietra, costruite senza l'uso di malta, si ergono per circa 6 metri di altezza e circondano un'area interna di circa 50 metri di diametro. L'accesso al forte avviene attraverso un ingresso stretto e basso, che fungeva da punto di difesa contro eventuali attacchi nemici.

La struttura del forte è divisa in tre terrazze concentriche, ognuna con un proprio muro difensivo. La terrazza più esterna è stata probabilmente utilizzata come area di stoccaggio e allevamento di bestiame, mentre le terrazze interne ospitavano le abitazioni dei residenti e i luoghi di culto.

Il Forte di Dun Aengus è stato oggetto di numerosi studi archeologici che hanno permesso di scoprire reperti di grande valore storico, come manufatti in pietra e ossa di animali. Questi reperti testimoniano l'importanza del forte come centro di potere e controllo territoriale nell'antichità.

La visita al Forte di Dun Aengus è un'esperienza unica e indimenticabile, che permette ai visitatori di immergersi nella storia millenaria dell'Irlanda e di ammirare da vicino l'ingegnosità e la maestria dei suoi antichi abitanti. La suggestiva posizione del forte, unita alla sua imponente struttura e alla sua ricca storia, lo rende una tappa imperdibile per chiunque desideri esplorare le meraviglie dell'isola di Inishmore.

Tradizioni culturali

Le Isole Aran sono anche conosciute per la loro cultura tradizionale, che è rimasta intatta nel corso dei secoli. La lingua gaelica è ancora parlata su queste isole e la musica tradizionale irlandese è una parte importante della vita quotidiana. I visitatori possono partecipare a sessioni di musica tradizionale nei pub locali e assistere a spettacoli di danza irlandese.

La natura selvaggia e incontaminata delle Isole Aran le rende un luogo ideale per gli amanti dell'outdoor. Gli escursionisti possono esplorare i sentieri panoramici che attraversano le isole, mentre gli appassionati di birdwatching possono avvistare una varietà di specie di uccelli, tra cui il famoso pappagallo di mare.

Per coloro che desiderano immergersi completamente nella cultura delle Isole Aran, è possibile soggiornare in uno dei caratteristici bed and breakfast gestiti da famiglie locali. Questi accoglienti alloggi offrono un'esperienza autentica e un'opportunità per interagire con gli abitanti del luogo.

In conclusione, le Isole Aran offrono una combinazione unica di storia, cultura e natura che le rende una destinazione imperdibile per chiunque visiti l'Irlanda. Con le loro antiche rovine, la musica tradizionale e i paesaggi mozzafiato, queste isole incantate cattureranno sicuramente il cuore di chiunque abbia la fortuna di visitarle.

Read the full article

0 notes

Text

Gorizia, archeologia sommersa a Grado: trovati reperti storici scambi segno di scambi commerciali tra città romana e bacino del mediterraneo

Gorizia, archeologia sommersa a Grado: trovati reperti storici scambi segno di scambi commerciali tra città romana e bacino del mediterraneo.

I siti archeologici sommersi costituiscono un patrimonio culturale importante da preservare e monitorare soprattutto per proteggerli dalle sottrazioni ad opera di malfattori, ma anche dai danneggiamenti dovuti anche alle naturali azioni di erosione da corrente, quali flusso costante delle maree.

Con la collaborazione dei comparti di specialità di cui dispone l’Arma dei Carabinieri, i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, a metà luglio, hanno intrapreso un monitoraggio delle aree marine antistanti la cittadina turistica di Grado attraverso l’impiego della Motovedetta CC 401 in forza alla locale Stazione e ad una aliquota di 5 militari del Nucleo Subacquei Carabinieri di Genova. Il servizio è stato arricchito dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine.

L’attività svolta è stata particolarmente utile perché ha consentito di monitorare un'imbarcazione risalente al III secolo a.C. e rinvenuta alcuni anni or sono a circa 7 miglia al largo di Grado, a 19 metri di profondità, sulla quale a partire dal 2012 è stato applicato un sistema metallico modulare per consentire la valorizzazione in situ di questo bene sommerso e al contempo impedirne possibili azioni delittuose di sottrazione di manufatti da parte di malintenzionati.

In corrispondenza dell’isola gradese di Pampagnola in laguna, proprio in corrispondenza del luogo ove, un anno fa, vennero scoperti per la prima volta, i resti di un’imbarcazione di epoca romana, e in mare a pochi metri dalla spiaggia “Costa Azzurra”, sono stati recuperati complessivamente 53 reperti archeologici di diversa provenienza tra cui due colli di anfora della tipologia Late Roman. Si tratta di anfore che erano diffuse a partire dal V - VI sec. d.C. ed avevano la caratteristica di possedere un collo più corto con bordo indistinto e spalla più ampia. Interessante è stato anche il ritrovamento di due colli di anfore vinarie molto più antiche: una denominata Dressel 6, caratterizzata da un lungo collo cilindrico con spalla carenata mono ansata e l’altra, una Dressel 2-4 di Kos, in quanto le prime produzioni sono attestate sull’isola di Kos tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C., in origine munita di due anse a mo’ di orecchie di pipistrello e a sezione ovale col classico corpo terminante a puntale. Tra le due tipologie di anfore passano quindi diversi secoli. Di pari interesse è stato altresì il rinvenimento di un fondo di ceramica a impasto grezzo con applicati tre distinti piedini che sembra invece collocarsi tra l’epoca tardo-antica e l’alto medioevo. Con il passare del tempo, il mare restituisce sempre qualche cosa che prima non era visibile come, del resto, continua a nascondere ciò che un giorno potrà essere scoperto. Il movimento delle maree che caratterizza la laguna di Marano consente alle correnti di restituire questi oggetti che vengono ritrovati sotto costa e ci fanno ritenere che il mare, con la forza cinetica delle onde, accumula materiale che viene “strappato” da qualche sito che si trova probabilmente più in profondità. I manufatti sopra descritti hanno portato il prof. Massimo Capulli del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine ad avanzare un’ipotesi preliminare secondo la quale, al largo delle coste ove sono avvenuti i ritrovamenti, vi possano essere due relitti. Secondo l’archeologo subacqueo dell’Ateneo friulano, infatti, vi è la possibilità di ricondurre i manufatti recuperati a due distinti orizzonti cronologici tra loro omogenei e con uno iato di circa tre secoli.

Questi recenti ritrovamenti a Grado, la porta sul mare dell’antica Aquileia, sono il segno dell’intensità degli scambi commerciali della città romana con il bacino del mediterraneo e che oggi, si può dire, rappresenta una delle aree archeologiche più importanti del mondo antico.

Proseguendo quindi nell’ispezione dei fondali, l’attività meticolosa dei carabinieri subacquei ha consentito di portare in superficie interessanti manufatti “sepolti” anche in laguna. In particolare sono state recuperate alcune anfore, o parti di esse, e frammenti di vasellame, molto vicini tra loro, che si trovavano lungo il canale delle Mee; l’antico viatico fluviale che portava le navi fino ad Aquileia. In questo sito, relativamente vicino e a 7 metri di profondità, sono state scoperte due anfore Dressel 6/A quasi intatte, un’anfora lunga 80 cm priva di anse, due colli di anfore vinarie, un frammento di vaso ed uno di un piatto in “terra sigillata”, quest’ultimo di interessante fattura, con rilievi e decorazioni che ne denotano il suo pregio.

I manufatti archeologici recuperati sono stati affidati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per la conseguente attività di desalinizzazione, pulizia, catalogazione e restauro, a cui seguiranno ulteriori indagini archeologiche da parte della citata Soprintendenza in collaborazione con l’Università di Udine, finalizzate alla messa in sicurezza e tutela, nonché all’approfondimento storico della funzione di Grado quale principale accesso marittimo per Aquileia.

L’attività descritta, attuata in sinergia con la SABAP Friuli Venezia Giulia di Trieste ed il DIUM di Udine, impegna l’Arma dei Carabinieri a proteggere i siti archeologici sommersi che sono sottoposti ai fattori naturali conseguenti ai movimenti delle maree ma anche alla costante minaccia della pesca sregolata e all’attività subacquea mirata all’illecito impossessamento del patrimonio culturale sommerso....

#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda

Read the full article

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

un nuovo post è stato publicato su https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

1 note

·

View note

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

leggi tutto https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

1 note

·

View note

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

un nuovo post è stato publicato su https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna. Origine della parola Vino La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza . La prima fermentazione del vino Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia). I primi ritrovamenti archeologici I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia. Noè e il vino Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè . Adam ed Eva e il vino Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto. Origini del vino in Italia In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico. Chi creò le bottiglie di vino? Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi. Il vino e i greci e i fenici Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero. Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore … Leggi tutto

https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

un nuovo post è stato publicato su https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna. Origine della parola Vino La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza . La prima fermentazione del vino Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia). I primi ritrovamenti archeologici I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia. Noè e il vino Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè . Adam ed Eva e il vino Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto. Origini del vino in Italia In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico. Chi creò le bottiglie di vino? Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi. Il vino e i greci e i fenici Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero. Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore … Leggi tutto

https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna. Origine della parola Vino La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza . La prima fermentazione del vino Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia). I primi ritrovamenti archeologici I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia. Noè e il vino Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè . Adam ed Eva e il vino Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto. Origini del vino in Italia In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico. Chi creò le bottiglie di vino? Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi. Il vino e i greci e i fenici Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero. Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore … Leggi tutto

https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Le origini del Vino

Le origini del Vino

Il vino rappresenta la più grande globalizzazione presente nel mondo che attraversa tutte le culture dall’Europa alle Americhe fino all’Africa ha espresso un collegamento fra le varie nazioni nel mondo, un elemento fondamentale per l’uomo e per la sua nutrizione diventando basilare nella società e assumendo un’importanza notevole nella vita di ogni giorno per l’uomo e la donna.

Origine della parola Vino

La parola vino deriva sanscrito ”vena” (la cui radice significa amare) oppure in greco “oinos” in ebreo iin” per i Romani vinum che significa attorcigliarsi, secondo Cicerone ”vinum” è una parola latina che deriva dall’unione tra “vir” uomo e “vis” forza .

La prima fermentazione del vino

Le fonti dicono che la prima fermentazione avvenne circa novemila o diecimila anni fa per causalità nella zona del Caucaso (dicono il vino bianco, mentre il vino rosso alcune fonti dicono che abbia una provenienza egizia).

I primi ritrovamenti archeologici

I primi ritrovamenti archeologici della vite o della Vitis Vinifera sono stati ritrovati in Cina 7000 A.C.in Georgia 6000 A.C., in Persia 5000 A.C.4500 in Grecia,in 4000 A.C. in Sivilia, le prime testimonianze della più antica cantina in Armenia.

Noè e il vino

Il vino deriva dalla spremitura del frutto della vitis vinifera, una coltivazione di antica provenienza che trovò il proprio sviluppo nelle regioni dell’Asia minore e nella zona del Mediterraneo; probabilmente i primi a coltivare la vite furono i Semiti, gli antichi popoli di origine ebraica, e che il grande inventore del vino fu il mitico Noè .

Noè e il diluvio universale

Adam ed Eva e il vino

Le origini del vino sono antichissime oserei dire quasi primordiali da quando è comparsa l’umanità fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, molti dicono che il frutto proibito fosse l’appetitosa uva e non la mela; altre fonti raccontano che Noè avendo creato decise di salvare la vite dal diluvio universale collocandola in un posto protetto.

Origini del vino in Italia

In Italia la passione per la vite è molto antica tanto che la terra compresa tra Calabria e Basilicata venne denominata dagli storici greci Enotria, cioè terra del vino. Sono stati rinvenuti i più antichi reperti fossili di tralci di vite in Toscana risalenti a due milioni di anni fa, le prime tracce di bevande derivate dal succo d’uva dobbiamo aspettare il periodo Neolitico.

Chi creò le bottiglie di vino?

Generalmente, le bottiglie, vengono prodotte al fine di contenere 75 cl di vino e furono create dagli inglesi.

Il vino e i greci e i fenici

Comunque l’introduzione del vino nella nostra penisola fu ad opera soprattutto dai Fenici e dai Greci, questi due popoli crearono un importante fonte di commercio fra la Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, in seguito nel VII secolo A.C. la coltura si diffuse in Etruria dove vivevano gli Etruschi e da qui verso il Nord Italia in cui erano stanziate popolazioni celtiche, successivamente i Romani diffusero la vite in tutti i territori dell’Impero.

Autore: Principe Don Roberto d’Amato, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Scienze politiche ed economiche e sociali, Dottore in storia.

un nuovo post è stato publicato su https://online-wine-shop.com/le-origini-del-vino/

0 notes

Text

Lista di Romance per principianti

Mi sono posta la domanda: quali sarebbero i romance più adatti per approcciarsi a questo genere? In realtà uno potrebbe iniziare a leggere romance con qualunque libro di questa categoria vastissima, ma secondo me, quali sarebbero i libri più adatti come introduzione o assaggio a questo genere?

E mi sono data una risposta in forma di lista.

Troverete qui sotto infatti una piccola lista di romance storici che secondo me potrebbero essere un buon punto di inizio per un nuovo lettore.

Ho inserito romance classici con trame classiche, autrici più nuove e moderne del genere, scrittrici cult del mondo rosa, trame gialle, un esempio di romance ambientato nell’america di fine 800′. Insomma ho cercato di raccogliere alcuni esempi di romance che secondo me potrebbero attirare le nuove generazioni e dare loro anche una piccola idea della vastità del genere. Ho scelto trame abbastanza semplici e brevi in alcuni casi. Non ho voluto colpire i nuovi lettori subito con i capolavori del genere, tranne uno. Quelli verranno a seguire.

Lista per principianti:

La sposa del diavolo (Devil’s bride) di Stephanie Laurens

Link acquisto ebook: https://amzn.to/2U3kkq2

Trama: Quando Devil, il ribelle rampollo della ricca famiglia Cynster, viene sorpreso in atteggiamento compromettente con la governante Honoria Wetherby, l'uomo stupisce tutti domandandole di sposarlo.

Nessuno si era mai sognato che lo scapolo più corteggiato d'Inghilterra si sarebbe messo l'anello al dito così facilmente. Honoria, però, non ha nessuna intenzione di accettare. Certo, Devil le piace, e molto, ma per lei l'amore è un'altra cosa. Possibile che possa sbagliarsi…?

La mia opinione: buon esempio di trama clasica del romance, scritta bene, semplice, lineare e con un’eroina non moderna ma di animo moderno.

Fidanzati per finta, Mary Balogh

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3vnsDK4

Trama: Il conte e la contessa di Clifton sono separati ormai da molti anni, ma ora che la figlia si è fidanzata con quello che secondo loro non è l'uomo giusto per lei, sono costretti a unire le forze per salvare la fanciulla da una vita infelice. L'ultima cosa che però potrebbero immaginare è che il fidanzamento organizzato da Sophia con lord Francis Sutton sia stato orchestrato solo al fine di farli riunire.

La mia opinione: uno dei romance forse meno conosciuti della balogh, che dovevo mettere comunque in lista. Estremamente semplice e breve, ma con una trama carina che ricorda il film Disney “Trappola per genitori”.

Avventura (Reckless), di Amanda Quick

Link acquisto ebook: https://amzn.to/2RRdaV0

Trama: Phoebe Layton, figlia minore del conte di Clarington, non avrebbe mai immaginato che il fiero Gabriel Banner fosse in realtà un galante gentiluomo! Dopo essere stato assoldato con l'inganno dalla ragazza per scoprire l'identità del pirata che avrebbe ucciso un suo vecchio amico entrando in possesso del prezioso manoscritto che custodiva, Gabriel, amante di antiche leggende cavalleresche, si invaghisce subito di lei e la conquista con un bacio appassionato. Ma il temperamento della giovane Phoebe sembra contrastare con l'animo del novello trovatore. Almeno finché Gabriel non scopre la verità…

La mia opinione: dovevo inserire in lista per forza anche manda Quick una delle mie autrici preferite. Questo romanzo può ben esemplificare ad un novizio del genere una trama più avventurosa con una punta di giallo e molta ironia.

Duchessa e amante (Duchess by Day, Mistress by Night), di Stacy Reid

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3pPbx6V

Trama: Georgiana, giovane vedova del duca di Hardcastle, non desidera risposarsi, ma sta considerando l’idea di scegliersi un amante. Quando conosce Rhys Tremayne, un uomo affascinante e misterioso che traffica in segreti e informazioni, tra i due scoppia un’attrazione immediata. Per Georgiana, tuttavia, è impensabile intrattenersi con una persona con una reputazione simile! Ma quando suo figlio viene rapito, è a lui che si rivolge per avere aiuto e questi riesce a salvarlo, rivelandole un lato del suo carattere che non avrebbe immaginato. Iniziano così una relazione clandestina, fingendo in pubblico di conoscersi appena, mentre in privato il loro rapporto diventa sempre più libero, intimo e profondo…

La mia opinione: io non la amo tantissimo, trovo scriva in modo troppo moderno per i miei gusti in fatto di romance, ma è molto amata dai millenials e i suoi personaggi non sono mai antipatici, fuori dalle righe e troppo moderni, ma non antipatici.

Un amore proibito (Guilty Pleasure), di Laura Lee Guhrke

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3wmjumA

Trama: Tremore Hall, residenza del duca Anthony Courtland, è un luogo d'immenso valore: in Gran Bretagna non esistono resti romani pari ai mosaici lì rinvenuti, ma non sono quelli gli unici tesori che Daphne Wade è stata capace di scoprirvi. La giovane archeologa, dall'aspetto apparentemente dimesso ma dai grandi sogni d'amore, oltre ai reperti che deve restaurare e catalogare per la collezione di lord Anthony ha trovato qualcosa di più prezioso: l'attrazione per il duca. L'amore, come lo intende Daphne, è qualcosa di piacevole, caldo e tenero; per Anthony, invece, esiste solo il lavoro e certamente i sentimenti non sono una priorità. E nemmeno l'abbandonarsi al piacere dei sensi, almeno finché lei…

La mia opinione: classica trama romance del brutto anatroccolo che diventa cigno e poi scritta dalla Guhrke, cosa chiedere di più?

Sognando te (Dreaming of you), di Lisa Kleypas

Link acquisto ebook: https://amzn.to/37APx7T

Trama: Al riparo nel suo cottage di campagna Sara Fielding passa il tempo a creare storie che fanno sognare. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando, spinta dalla curiosità, Sara entra in contatto con il bellissimo Derek Craven, che è riuscito a uscire dalla povertà estrema della sua infanzia e ora è il re della più prestigiosa casa di gioco londinese. Derek è diventato ricco, ma anche sospettoso, duro di cuore; e quando la dolce, innocente, beneducata Sara Fielding entra nel suo mondo pericoloso qualcosa cambia. La ragazza timida e bruttina si scopre una donna di gran fascino, mentre il cinico Derek impara a cedere alle lusinghe e alle promesse dell’amore…

La mia opinione: almeno un grande classico in questa classifica dovevo metterlo e ho scelto Lisa Kleypas, quale modo migliore per approcciarsi al genere romance?

Un matrimonio d’affari (The duchess deal), di Tessa Dare

Link acquisto ebook: https://amzn.to/35i9Llh

Trama: Un duca deturbato in guerra ha bisogno di una moglie che gli dia un erede. Dal momento che si crede un mostro crede che nessuna donna possa amarlo, perciò qualunque donna andrà bene. Anche la sarta che è venuta a pretendere da lui un risarcimento per l'abito da sposa che ha confezionato per la sua ex promessa sposa e che quella non le ha mai pagato perchè le nozze sono saltate....dopo che l'ha visto al ritorno dalla guerra.

La mia opinione: anche Tessa Dare è una delle nuove leve del panorama romance, una voce nuova, ma che scrive in modo classico, delle trame lievemente più moderne, ma non troppo e anche ironiche. A me piace molto.

Solo di notte (His at night), di Sherry Thomas

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3pOUP7J

Trama: Elissande Edgerton è una donna disperata, prigioniera nella casa dello zio tiranno. Solo attraverso il matrimonio può sperare di riprendersi la libertà che desidera. Ma come trovare l’uomo giusto? La scelta ricade su lord Vere, un agente segreto del governo che sotto le mentite spoglie di scapolo innocuo ha stanato alcuni dei criminali più subdoli di Londra. Niente però può metterlo in guardia dalle trame di Elissande. Costretti a un matrimonio di convenienza, i due scoprono di avere ciascuno un piano segreto. La seduzione è la loro unica arma contro un oscuro segreto del passato: impareranno a fidarsi l’uno dell’altra, abbandonandosi ai piaceri della passione?

La mia opinione: anche Sherry Thomas rappresenta una voce più moderna del romance e sceglie ambientazioni e persoanggi più moderni delle colleghe a volte e molto anticonformisti. non è nelle mie corde come autrice a volte la trovo troppo...troppo pathos, troppe complicazioni di trama ecc...ma è senza dubbio una autrice che potrebbe piacere secondo me ai nuovi lettori di oggi.

Verso l’amore (Always and Forever), di Beverly Jenkins

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3wmKCBR

Trama: Volitiva e indipendente, l’ereditiera Grace Atwood non è tipo da piangersi addosso. Abbandonata dal promesso sposo neppure mezz’ora prima della cerimonia, decide di lasciare per qualche mese la banca che dirige a Chicago: condurrà una carovana di sole donne fino a Kansas City, dove sono attese da uomini sposati per corrispondenza. Ha bisogno però di una guida esperta, e l’affascinante e sfacciato Jackson Blake è l’uomo giusto, in ogni senso. Si dimostrerà infatti il solo a saperle tenere testa, e allo stesso tempo capace di portare alla luce la donna sensuale che si cela in lei. Ma Jackson, perseguitato dal demoni del proprio passato, sembra non poter offrire a Grace altro che una vita in fuga…

La mia opinione: questo titolo è in elenco come esempio di romance ambientato in altra epoca e altro luogo che non sia l’Inghilterra regency. E poi perchè io amo i romance con spose per corrispondenza. Mi sembrava giusto proporre ai novizi del generea nche qualcosa di molto diverso.

Il signore dei mari (The Game), di Brenda Joyce

Link acquisto ebook: https://amzn.to/3wtl32c

Trama: Dopo cinque anni trascorsi senza ricevere notizie dal padre, la bellissima Katherine FitzGerald riesce a lasciare il convento francese dove è stata educata e a salpare per l’amata Irlanda. Ma la nave su cui viaggia viene abbordata dai pirati, e Katherine viene fatta prigioniera da Liam O’Neill, il famigerato Signore dei Mari. Costretta a seguire l’attraente e arrogante carceriere fino alla sontuosa corte di Elisabetta I, la fanciulla si ritrova imbrigliata in una rete di segreti e congiure, che fanno di lei l’importante pedina di un gioco molto pericoloso. Un gioco che Liam è deciso a portare a termine, e a vincere, anche se questo significa sacrificare tutto ciò che ha di più caro…

La mia opinione: questo l’ho inserito per mettere in lista nche un titolo piratesco, perchè cosa c’è di più tipicamente romance del venire rapita da un pirata’. E poi Brenda Joyce è una garanzia e se il nuvo letttore di romance scoprirà di amrla come stile, avrà moltissimi libri tra cui scegliere.

#Brenda Joyce#Stephanie Laurens#Beverly Jenkins#sherry thomas#Tessa Dare#lisa kleypas#Laura Lee Guhrke#stacy reid#Mary Balogh#Amanda Quick

3 notes

·

View notes

Photo

Quest’anno Trieste è capitale Europea della Scienza. Non che occorressero ulteriori motivi per andare alla scoperta di questa stupenda città italiana dalla storia grandiosa. Elegante, rigorosa, quasi algida. Del resto una delle sue tante anime è austriaca. Città di frontiera, enigmatica. Trieste affascina per la sovrapposizione armoniosa delle sue storie: l’antica Roma, Venezia e poi l’Austria; l’annessione dopo la grande Guerra, i crimini perpetrati da fascisti e nazisti; le ferite profonde poi la rinascita, l’aura letterata e colta. Trieste scelta e amata da grandi scrittori come Joyce e Stendhal; Trieste madre e padre di Saba e di Svevo; l’est Europa alle porte, la cultura mitteleuropea che ancora si respira, che entra decisa anche nei sapori della sua cucina. Sbatte le porte come il vento che qui talvolta soffia davvero forte, facendo rotolare la salsedine per le stradine dei suoi storici rioni. Cosa non perdere di Trieste Trieste è un mondo da scoprire. In completa autonomia oppure organizzando interessanti visite guidate. Vediamo quali sono le cose assolutamente da vedere per conoscere la città. La città Vecchia A sud della monumentale piazza Unità d’Italia affacciata sul mare, si sviluppano i rioni compresi nella città Vecchia di Trieste (San Vito, Cavana e ghetto Ebraico), stretta tra il colle di San Giusto e il mare. Qui si trovano alcuni dei monumenti più antichi della città come la cattedrale di San Giusto, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore, l’arco di Riccardo di epoca romana (I secolo d.C.) con le sue colonne in stile corinzio sito in piazza Barbacan e il teatro romano, ogni anno splendida cornice ai più importanti eventi cittadini. Nel rione di San Vito, in piazza Attilio Hortis si trova la statua di Italo Svevo, nei pressi della quale si trovano il museo Revoltella e il Civico museo Sartorio. Piazza Unità d’Italia e il molo Audace Maestosa e spazzata dalla salsedine e dalle brezze dell’Adriatico. La cornice monumentale e iconica della città. Da sinistra a destra qui si trovano il palazzo della Luogotenenza tedesca, palazzo Stratti con lo storico caffè degli Specchi, palazzo Modello oggi sede del Municipio, l’antico palazzo Pitteri, l’albergo di palazzo Vanoli e il palazzo della Regione. Al centro si erge la fontana dei quattro continenti (1751-1754). Il molo Audace che si allunga davanti alla piazza prende il nome dalla prima nave che entrò in porto dopo la fine della grande Guerra e la conseguente annessione all’Italia. Da notare la rosa dei Venti in bronzo affissa all’inizio del molo e ottenuta dalla fusione di una nave austriaca affondata dalla marina Italiana. La cattedrale di San Giusto Nasce all’inizio del Trecento dall’unione di due chiese preesistenti, Santa Maria e San Giusto. Sobria facciata in mattoni con rosone gotico. il portale riutilizza gli elementi di una stele funeraria romana. Sul muro del campanile, eretto inglobando i resti di un tempio romano e di un’edicola intitolata a San Giusto, vi sono incastrate ancora alcune canne di cannone. L’interno è decorato con splendidi affreschi di scuola veneziana e con un grande mosaico trecentesco. Dalla cattedrale si accede all’adiacente battistero e al museo del Tesoro, nelle cui sale spicca l’alabarda di San Sergio recuperata in terra Santa durante la prima Crociata 1096-1099. Il castello di San Giusto La fortezza posta sulla sommità del colle omonimo rappresenta il nucleo più antico della città nonché uno dei suoi simboli più amati e famosi. Il cuore del castrum risale ai Romani e nel corso dei secoli ha subito le modifiche apportate da Veneziani e Austro-Ungarici. Il castello è sede del museo Civico di Trieste, le cui sale custodiscono una ricca collezioni di armi e il suggestivo lapidario Tergestino con oltre 130 reperti di epoca romana di pregevole fattura. La sinagoga di Trieste Per capire appieno quanto la comunità ebraica è stata centrale nello sviluppo della città, della sua anima multietnica e di frontiera, basta fermarsi ad ammirare la bellezza architettonica e la vita che scorre dentro e fuori la sinagoga cittadina. Da notare gli stupendi rosoni, i pavimenti, le decorazioni e i lampadari di questo, ancora oggi, importante edificio religioso cittadino eretto nel 1912. Il castello di Miramare Il “nido d’amore costruito invano” ricordato da Giosué Carducci in una poesia dedicata proprio al castello, fu eretto a metà Ottocento da Massimiliano d’Asburgo-Lorena arciduca d’Austria e oggi è uno dei musei più visitati d’Italia. L’elegante e suggestiva struttura in pietra chiara affacciata sul golfo di Trieste conserva ancora gli arredi originali dell’epoca e numerose testimonianze della vita dei proprietari, l’arciduca Massimiliano e sua moglie Carlotta del Belgio, prima di diventare la residenza del duca Amedeo d’Aosta. Da segnalare all’interno la sfarzosa sala dei Regnanti, la bella sala della Musica e la sala ispirata all’arredamento navale della fregata Novara sulla quale Massimiliano aveva prestato servizio nella Marina Austriaca. L’esterno invece si caratterizza per il parco e per il superbo giardino all’inglese, che permettono di effettuare piacevoli passeggiate davanti al mare. Il castello è visitabile in completa autonomia o con tour privato. Il borgo Teresiano A nord di piazza Unità d’Italia, superato lo scenografico canal Grande si sviluppa come una piccola scacchiera il suggestivo borgo Teresiano, tra i quartieri storici più noti di Trieste realizzato per volere dell’imperatore d’Austria Carlo VI. Lungo il canal Grande sfilano alcuni tra gli edifici più belli, come palazzo Aedes, palazzo Gopcevich, la chiesa neoclassica di Sant’Antonio Nuovo, lo storico caffè Stella Polare, palazzo Genel, palazzo Carciotti e il bellissimo tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione. Sul suggestivo ponte Rosso che attraversa romanticamente il canale, il secondo insieme al ponte Verde, si trova la statua di James Joyce. La risiera di San Sabba Questo stabilimento per la pilatura del riso – che comprende pulitura, sbramatura, sbiancata e lucidatura – si trova a circa 5 km da piazza Unità d’Italia stretta tra il mare e i quartieri di Servola, Valmaura e borgo San Sergio. Rimase in funzione tra il 1913 e il 1943, l’anno dell’armistizio, quando i nazisti lo trasformarono in campo di prigionia, nel quale persero la vita oltre 3500 persone e altre 8000 da qui furono deportate nei campi di sterminio del nord ed est Europa. Oggi la Risiera di San Sabba è un museo da visitare assolutamente, archeologia industriale e memoria storica. Il faro della Vittoria Costruito nel 1923 in pieno fascismo, il faro ricorda i marinai italiani caduti durante la Grande Guerra. Sulla sommità, la statua della Vittoria Alata è alta 7 m ed è dotata di un complesso meccanismo interno che le fa impercettibilmente sbattere le ali per assorbire le folate di vento, che qui a Trieste con la bora è risaputo possono essere anche molto violente. Il faro sotto alla statua è ancora oggi il più potente dell’Adriatico. Il tram panoramico di Opicina Presto si spera che torni definitivamente in servizio il suggestivo tram che collega il centro città con le alture del Carso che si innalzano spigolose alle sue spalle. Un modo davvero curioso e singolare di scoprire la città e ammirarla dall’alto man mano che il tram lentamente si inerpica sulle alture. La grotta Gigante Questa enorme cavità risalente al Neolitico è una delle attrazioni principali di Trieste e si trova a circa 10 km dal centro nei pressi del borgo omonimo. Le concrezioni rocciose createsi nel corso di migliaia di anni hanno dato un fondamentale impulso alla speleologia modena. A circa 80 m di profondità si raggiunge la galleria Grande alta, un unico e sterminato ambiente alto quasi 100 m dove stalagmiti, stalattiti e colta di carbonato di calcio assumono infinite sfumature di colore, tra le quali la colonna Ruggero, alta 12 m. Scoprire Trieste: i caffè storici Pare che seduto ai tavoli della storica pasticceria Pirona Joyce abbia scritto non poche pagine sia dell’Ulisse che di Gente di Dublino e, insieme a lui, alcune tra le più illustri personalità della letteratura e della poesia come i triestini Umberto Saba e Italo Svevo (al quale è dedicato l’interessante museo Sveviano) o lo scrittore francese Stendhal hanno lungamente frequentato i caffè storici di Trieste. Si segnalano tra questi il caffè Tommaseo del 1830, è il più antico della città, il caffè degli Specchi in piazza dell’Unità e il caffè San Marco. Scoprire Trieste: i sapori e i piatti tipici La cucina triestina è una delle più famose d’Italia ed è innanzitutto caratterizzata da una secolare influenza austro-ungarica mitigata da alternative proposte di pesce e dai sapori dell’Adriatico. Una forma tipica di ristorazione a Trieste, in alternativa alle trattorie e ai ristoranti, sono i tradizionali buffet, a metà tra un bar e una trattoria, dove le carni sono cotte ancora oggi nella tradizionale caldaia, un pentolone incastonato nel bancone. Tra i piatti tipici ci sono dunque il prosciutto cotto caldo triestino tagliato rigorosamente a mano, il liptauer (spuma di formaggi insaporita con paprika e cumino), i formaggi Jamar (stagionato nelle grotte del Carso) e Tabor, la granzievola alla triestina (polpa di granchio con olio, sale, pepe, limone e prezzemolo servita nel suo guscio), la Jota (minestra di fagioli, crauti, patate e salsiccia o cotenna), i fusi istriani (tipo garganelli) con sugo di pesce o di carne, la zuppa de bobici (mais e fagioli), gli gnocchi di patate, di pane, di fegato o di susine (prugne), oppure come accompagnamento al tradizionale goulash. Tra i secondi piatti, di pesce o di carne, oltre al goulash ci sono anche il bollito in tecia con senape, crauti e patate, i cevapcici (salsicce speziate di origine balcanica), la porzina con capuzi (coppa di maiale lessa servita con crauti, senape e rafano), la calandraca (spezzatino di lesso con patate e poco pomodoro) l’agnello al kren (salsa al rafano), le immortali canocchie alla busara (pomodoro, pepe e vino), le alici in savore, i pedoci alla scotadeo (cozze alla scottadito), il baccalà mantecato e infine il merluzzo all’istriana con capperi, acciughe e patate. Lo street food non è di certo da meno in quanto a prelibatezze, come dimostra ampiamente il gustoso panino con porzina (maiale), crauti, senape e rafano. Tra i dolci infine ricordiamo il classico strucolo de pomi (strudel di mele), la pinza (pasta lievitata con rum, bucce d’arancia grattugiate, limone e vaniglia) la torta Rigojanci di origine ungherese e a base di cioccolato, il presniz (pasta sfoglia con susine e frutta secca), il koch (soufflé a base di burro e zucchero montati, pangrattato e uova con frutta, semolino o riso) e infine il cuguluf, anche questo di ispirazione austriaca che assomiglia a un plum cake con uvetta e buccia di limone. Scoprire Trieste: il Prosecco e i vini del Carso Sarebbe impensabile non visitare Trieste senza scoprire e assaggiare i vini del suo territorio, alcuni dei quali considerati tra i vini italiani più famosi al mondo. Trieste e tutto il Friuli-Venezia Giulia sono insieme al Veneto territorio per eccellenza votato alla produzione del prosecco. Molti sono i produttori e molte le cantine presenti sul territorio, da scoprire magari organizzando e prenotando degustazioni guidate. In città ci sono inoltre innovativi winebar pronti a farvi assaggiare i vini del territorio, quelli coltivati sugli aspri altipiani del Carso che si aprono come una corona intorno a Trieste. Terreni fatti di roccia. Aridi, sassosi e ricchi di ferro, che danno vita a vini DOC come la Vitovska, il Terrano (Refosco friulano) e la dolce e aromatica Malvasia istriana, tutti vitigni autoctoni che aspettano solo di essere scoperti. https://ift.tt/31ZRMQa Cosa mangiare a Trieste: i sapori da non perdere Quest’anno Trieste è capitale Europea della Scienza. Non che occorressero ulteriori motivi per andare alla scoperta di questa stupenda città italiana dalla storia grandiosa. Elegante, rigorosa, quasi algida. Del resto una delle sue tante anime è austriaca. Città di frontiera, enigmatica. Trieste affascina per la sovrapposizione armoniosa delle sue storie: l’antica Roma, Venezia e poi l’Austria; l’annessione dopo la grande Guerra, i crimini perpetrati da fascisti e nazisti; le ferite profonde poi la rinascita, l’aura letterata e colta. Trieste scelta e amata da grandi scrittori come Joyce e Stendhal; Trieste madre e padre di Saba e di Svevo; l’est Europa alle porte, la cultura mitteleuropea che ancora si respira, che entra decisa anche nei sapori della sua cucina. Sbatte le porte come il vento che qui talvolta soffia davvero forte, facendo rotolare la salsedine per le stradine dei suoi storici rioni. Cosa non perdere di Trieste Trieste è un mondo da scoprire. In completa autonomia oppure organizzando interessanti visite guidate. Vediamo quali sono le cose assolutamente da vedere per conoscere la città. La città Vecchia A sud della monumentale piazza Unità d’Italia affacciata sul mare, si sviluppano i rioni compresi nella città Vecchia di Trieste (San Vito, Cavana e ghetto Ebraico), stretta tra il colle di San Giusto e il mare. Qui si trovano alcuni dei monumenti più antichi della città come la cattedrale di San Giusto, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore, l’arco di Riccardo di epoca romana (I secolo d.C.) con le sue colonne in stile corinzio sito in piazza Barbacan e il teatro romano, ogni anno splendida cornice ai più importanti eventi cittadini. Nel rione di San Vito, in piazza Attilio Hortis si trova la statua di Italo Svevo, nei pressi della quale si trovano il museo Revoltella e il Civico museo Sartorio. Piazza Unità d’Italia e il molo Audace Maestosa e spazzata dalla salsedine e dalle brezze dell’Adriatico. La cornice monumentale e iconica della città. Da sinistra a destra qui si trovano il palazzo della Luogotenenza tedesca, palazzo Stratti con lo storico caffè degli Specchi, palazzo Modello oggi sede del Municipio, l’antico palazzo Pitteri, l’albergo di palazzo Vanoli e il palazzo della Regione. Al centro si erge la fontana dei quattro continenti (1751-1754). Il molo Audace che si allunga davanti alla piazza prende il nome dalla prima nave che entrò in porto dopo la fine della grande Guerra e la conseguente annessione all’Italia. Da notare la rosa dei Venti in bronzo affissa all’inizio del molo e ottenuta dalla fusione di una nave austriaca affondata dalla marina Italiana. La cattedrale di San Giusto Nasce all’inizio del Trecento dall’unione di due chiese preesistenti, Santa Maria e San Giusto. Sobria facciata in mattoni con rosone gotico. il portale riutilizza gli elementi di una stele funeraria romana. Sul muro del campanile, eretto inglobando i resti di un tempio romano e di un’edicola intitolata a San Giusto, vi sono incastrate ancora alcune canne di cannone. L’interno è decorato con splendidi affreschi di scuola veneziana e con un grande mosaico trecentesco. Dalla cattedrale si accede all’adiacente battistero e al museo del Tesoro, nelle cui sale spicca l’alabarda di San Sergio recuperata in terra Santa durante la prima Crociata 1096-1099. Il castello di San Giusto La fortezza posta sulla sommità del colle omonimo rappresenta il nucleo più antico della città nonché uno dei suoi simboli più amati e famosi. Il cuore del castrum risale ai Romani e nel corso dei secoli ha subito le modifiche apportate da Veneziani e Austro-Ungarici. Il castello è sede del museo Civico di Trieste, le cui sale custodiscono una ricca collezioni di armi e il suggestivo lapidario Tergestino con oltre 130 reperti di epoca romana di pregevole fattura. La sinagoga di Trieste Per capire appieno quanto la comunità ebraica è stata centrale nello sviluppo della città, della sua anima multietnica e di frontiera, basta fermarsi ad ammirare la bellezza architettonica e la vita che scorre dentro e fuori la sinagoga cittadina. Da notare gli stupendi rosoni, i pavimenti, le decorazioni e i lampadari di questo, ancora oggi, importante edificio religioso cittadino eretto nel 1912. Il castello di Miramare Il “nido d’amore costruito invano” ricordato da Giosué Carducci in una poesia dedicata proprio al castello, fu eretto a metà Ottocento da Massimiliano d’Asburgo-Lorena arciduca d’Austria e oggi è uno dei musei più visitati d’Italia. L’elegante e suggestiva struttura in pietra chiara affacciata sul golfo di Trieste conserva ancora gli arredi originali dell’epoca e numerose testimonianze della vita dei proprietari, l’arciduca Massimiliano e sua moglie Carlotta del Belgio, prima di diventare la residenza del duca Amedeo d’Aosta. Da segnalare all’interno la sfarzosa sala dei Regnanti, la bella sala della Musica e la sala ispirata all’arredamento navale della fregata Novara sulla quale Massimiliano aveva prestato servizio nella Marina Austriaca. L’esterno invece si caratterizza per il parco e per il superbo giardino all’inglese, che permettono di effettuare piacevoli passeggiate davanti al mare. Il castello è visitabile in completa autonomia o con tour privato. Il borgo Teresiano A nord di piazza Unità d’Italia, superato lo scenografico canal Grande si sviluppa come una piccola scacchiera il suggestivo borgo Teresiano, tra i quartieri storici più noti di Trieste realizzato per volere dell’imperatore d’Austria Carlo VI. Lungo il canal Grande sfilano alcuni tra gli edifici più belli, come palazzo Aedes, palazzo Gopcevich, la chiesa neoclassica di Sant’Antonio Nuovo, lo storico caffè Stella Polare, palazzo Genel, palazzo Carciotti e il bellissimo tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione. Sul suggestivo ponte Rosso che attraversa romanticamente il canale, il secondo insieme al ponte Verde, si trova la statua di James Joyce. La risiera di San Sabba Questo stabilimento per la pilatura del riso – che comprende pulitura, sbramatura, sbiancata e lucidatura – si trova a circa 5 km da piazza Unità d’Italia stretta tra il mare e i quartieri di Servola, Valmaura e borgo San Sergio. Rimase in funzione tra il 1913 e il 1943, l’anno dell’armistizio, quando i nazisti lo trasformarono in campo di prigionia, nel quale persero la vita oltre 3500 persone e altre 8000 da qui furono deportate nei campi di sterminio del nord ed est Europa. Oggi la Risiera di San Sabba è un museo da visitare assolutamente, archeologia industriale e memoria storica. Il faro della Vittoria Costruito nel 1923 in pieno fascismo, il faro ricorda i marinai italiani caduti durante la Grande Guerra. Sulla sommità, la statua della Vittoria Alata è alta 7 m ed è dotata di un complesso meccanismo interno che le fa impercettibilmente sbattere le ali per assorbire le folate di vento, che qui a Trieste con la bora è risaputo possono essere anche molto violente. Il faro sotto alla statua è ancora oggi il più potente dell’Adriatico. Il tram panoramico di Opicina Presto si spera che torni definitivamente in servizio il suggestivo tram che collega il centro città con le alture del Carso che si innalzano spigolose alle sue spalle. Un modo davvero curioso e singolare di scoprire la città e ammirarla dall’alto man mano che il tram lentamente si inerpica sulle alture. La grotta Gigante Questa enorme cavità risalente al Neolitico è una delle attrazioni principali di Trieste e si trova a circa 10 km dal centro nei pressi del borgo omonimo. Le concrezioni rocciose createsi nel corso di migliaia di anni hanno dato un fondamentale impulso alla speleologia modena. A circa 80 m di profondità si raggiunge la galleria Grande alta, un unico e sterminato ambiente alto quasi 100 m dove stalagmiti, stalattiti e colta di carbonato di calcio assumono infinite sfumature di colore, tra le quali la colonna Ruggero, alta 12 m. Scoprire Trieste: i caffè storici Pare che seduto ai tavoli della storica pasticceria Pirona Joyce abbia scritto non poche pagine sia dell’Ulisse che di Gente di Dublino e, insieme a lui, alcune tra le più illustri personalità della letteratura e della poesia come i triestini Umberto Saba e Italo Svevo (al quale è dedicato l’interessante museo Sveviano) o lo scrittore francese Stendhal hanno lungamente frequentato i caffè storici di Trieste. Si segnalano tra questi il caffè Tommaseo del 1830, è il più antico della città, il caffè degli Specchi in piazza dell’Unità e il caffè San Marco. Scoprire Trieste: i sapori e i piatti tipici La cucina triestina è una delle più famose d’Italia ed è innanzitutto caratterizzata da una secolare influenza austro-ungarica mitigata da alternative proposte di pesce e dai sapori dell’Adriatico. Una forma tipica di ristorazione a Trieste, in alternativa alle trattorie e ai ristoranti, sono i tradizionali buffet, a metà tra un bar e una trattoria, dove le carni sono cotte ancora oggi nella tradizionale caldaia, un pentolone incastonato nel bancone. Tra i piatti tipici ci sono dunque il prosciutto cotto caldo triestino tagliato rigorosamente a mano, il liptauer (spuma di formaggi insaporita con paprika e cumino), i formaggi Jamar (stagionato nelle grotte del Carso) e Tabor, la granzievola alla triestina (polpa di granchio con olio, sale, pepe, limone e prezzemolo servita nel suo guscio), la Jota (minestra di fagioli, crauti, patate e salsiccia o cotenna), i fusi istriani (tipo garganelli) con sugo di pesce o di carne, la zuppa de bobici (mais e fagioli), gli gnocchi di patate, di pane, di fegato o di susine (prugne), oppure come accompagnamento al tradizionale goulash. Tra i secondi piatti, di pesce o di carne, oltre al goulash ci sono anche il bollito in tecia con senape, crauti e patate, i cevapcici (salsicce speziate di origine balcanica), la porzina con capuzi (coppa di maiale lessa servita con crauti, senape e rafano), la calandraca (spezzatino di lesso con patate e poco pomodoro) l’agnello al kren (salsa al rafano), le immortali canocchie alla busara (pomodoro, pepe e vino), le alici in savore, i pedoci alla scotadeo (cozze alla scottadito), il baccalà mantecato e infine il merluzzo all’istriana con capperi, acciughe e patate. Lo street food non è di certo da meno in quanto a prelibatezze, come dimostra ampiamente il gustoso panino con porzina (maiale), crauti, senape e rafano. Tra i dolci infine ricordiamo il classico strucolo de pomi (strudel di mele), la pinza (pasta lievitata con rum, bucce d’arancia grattugiate, limone e vaniglia) la torta Rigojanci di origine ungherese e a base di cioccolato, il presniz (pasta sfoglia con susine e frutta secca), il koch (soufflé a base di burro e zucchero montati, pangrattato e uova con frutta, semolino o riso) e infine il cuguluf, anche questo di ispirazione austriaca che assomiglia a un plum cake con uvetta e buccia di limone. Scoprire Trieste: il Prosecco e i vini del Carso Sarebbe impensabile non visitare Trieste senza scoprire e assaggiare i vini del suo territorio, alcuni dei quali considerati tra i vini italiani più famosi al mondo. Trieste e tutto il Friuli-Venezia Giulia sono insieme al Veneto territorio per eccellenza votato alla produzione del prosecco. Molti sono i produttori e molte le cantine presenti sul territorio, da scoprire magari organizzando e prenotando degustazioni guidate. In città ci sono inoltre innovativi winebar pronti a farvi assaggiare i vini del territorio, quelli coltivati sugli aspri altipiani del Carso che si aprono come una corona intorno a Trieste. Terreni fatti di roccia. Aridi, sassosi e ricchi di ferro, che danno vita a vini DOC come la Vitovska, il Terrano (Refosco friulano) e la dolce e aromatica Malvasia istriana, tutti vitigni autoctoni che aspettano solo di essere scoperti. Trieste è una città affascinante e ricca di attrazioni culturali ed enogastronomiche, perfette per un tuffo nella storia e nell’arte del nostro Paese.

3 notes

·

View notes

Photo

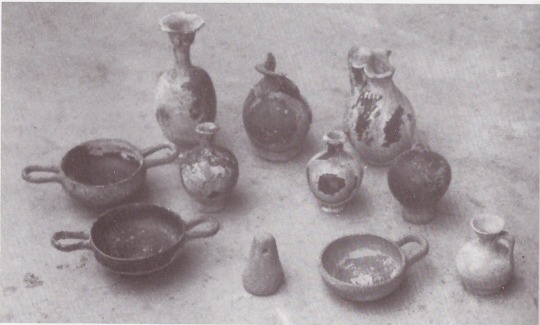

Nuovo post su https://is.gd/CIWTAN

Ritrovamenti messapici e greci a Sava

SAVA, 1889: I RITROVAMENTI MESSAPICI E GRECI, LA VISITA

DEL PROF. VIOLA E L’INDAGINE ARCHEOLOGICA OMESSA

di Gianfranco Mele

In un articolo apparso su “La Voce di Maruggio” ho parlato esaustivamente del manoscritto di Achille D’Elia “Sava e il suo feudo”, della storia antica di Sava raccontata dal D’Elia (ma anche dall’ Arditi e dal Coco), e della figura del D’Elia stesso fornendo una biografia dell’autore che mostrava la serietà e il peso culturale del personaggio.[1]

Con questo scritto intendo dimostrare come alcune annotazioni dello studioso circa l’archeologia e la storia savese siano assolutamente da rivalutare, sulla base di una serie di interconnessioni con le vicende che coinvolgono la ricerca storico-archeologica nel territorio in quegli anni ed i protagonisti di quella ricerca.

Dobbiamo prendere in considerazione due diversi aspetti dell’analisi fornita dal D’Elia in merito alla Sava antica: le certezze documentarie, e le congetture, senza accavallare e confondere tra loro questi suoi due distinti e distinguibili contributi.

Ora, il D’Elia fornisce, per ciò che concerne le certezze, una serie di dati fondamentali: 1) l’esistenza, in Sava, di quelli che egli chiama “Castelli Castrum Munitum Messapici”; 2) i rinvenimenti di “ monete della vecchia Orra, quelle di Metaponto ed altre molte primitive”; 3) l’esistenza, ancora all’epoca in cui scrive, delle “fondamenta d’epoca evidentemente ciclopica”; 4) il rinvenimento di una serie di reperti visionati anche nell’agosto del 1889 dal “chiarissimo Professore Viola del Reg. Museo di Taranto”; 5) l’esistenza di un sepolcreto messapico a 500 metri dal rione Castelli.