#instituieren

Text

Instituieren

Die Einzigartigkeit liegt in der Reduktion des Menschenwesens auf eine Macht, die außer ihm ihm selbst liegt und doch auf sein Leben den allerdirektesten Einfluss ausübt.

Diese Macht nennt Legendre aber selten beim Namen "Macht". Macht, als die Möglichkeit, überlegenen Druck auszuüben und gegen Widerstand Ergebnisse zu erzwingen, kann allenfalls eine momentan unentscheidbare Lage einer Entscheidung zuführen, also für einen Moment den Vordergrund der Bühne besetzen. Beim Motiv des Machthabers/Machthabens und seines schon jetzt erhofften oder gefürchteten künftigen Einschreitens, handelt es sich jedoch um ein sekundäres und, wie Legendre gerne sagt, "industrialistisches" Oberflächenphänomen.

Die totalisierende Rede von der Macht gibt performativ dem Phantasma einer Einteilung in haves und have-nots statt, verteilt Zonen potenziellen Geizes und potenziellen Neides, und schmeichelt den Machthabern, ja hält sie an der Abhängigkeit von einer spekularen Selbstfaszination fest, als gebe es schon jetzt in der Gegenwart eine (und nur eine) Macht, die, wenn sie dann 'eingesetzt' wird, die Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen gesalten wird.

Es ist nicht so, dass Legendre den Machtbegriff vermeidet. [...]

Wo es bei Legendre hingegen um Klartext geht, da ist gerade nicht von Macht die Rede sondern von dem Geflecht aus urteilenden oder interpretierenden Sprüchen und Schriften, aus Gebräuchen und Regeln, die das Feld der sozialen Beziehung besetzen und immer schon besetzt haben, und die den Menschen, besser das Menschenleben instituieren. Ein Das-Leben-Instituieren bildet den Inhalt jeder Kultur; [.../Zur Illusion der abendländischen Überwindung]. Dieses Selbstmissverständnis drückt sich in der idealisierenden Illusion eines neuen Anfangs aus, geboren aus dem in der okzidentalen Gechichte immer wieder und nicht selten blutig wiederholten Traum, einen neuen, vom Ballast seiner dunklen Ursprünge und langen Erniedrigungen unbeschwerten Menschen zu entwerfen und in die Welt zu setzen.

3 notes

·

View notes

Text

Roberto Esposito - Institution und Biopolitik, 01/2022

Übersetzung aus dem Italienischen

"In Zeiten von Pandemie und Klimawandel, da die Weltbevölkerung von volatilen Nationalregierungen und transnationalen Konzernen nur auf sehr unzuverlässige Weise repräsentiert und geschützt wird, müsste Institutionen eigentlich eine bedeutende Rolle zukommen. Zu allem Überfluss aber scheint alles Institutionelle an seinen eigenen, schon lange diagnostizierten Unzulänglichkeiten zu laborieren und eher Teil des Problems zu sein, als zur Lösung der vielfältigen Menschheitsherausforderungen beitragen zu können.

In seinem neuesten Buch geht Roberto Esposito dem bedrohlich schwindenden Vertrauen in das Wesen von Institutionen auf den Grund und plädiert für eine radikale Revision der Auffassung, wonach scheinbar starre Institutionen und soziale Bewegungen in notwendigem Widerstreit zueinander stünden. Vielmehr gilt es, das Verhältnis von Leben und Politik gänzlich neu zu denken und mit einem affirmativen Blick auf die Kraft des Instituierens die daraus neu erwachsenden Handlungsmöglichkeiten zu erschließen."

0 notes

Text

Kunst & Kreativität vs. Politische Korrektheit

Liebe Kreativen,

Ich möchte auf die folgende Situation aufmerksam machen. Ist es menschlich, die bereits eingeschränkte Kommunikation unserer Sprache, zusätzlich zu limitieren? Z.B. Es wird bereits diskutiert das Wort Vater und Mutter auszulöschen. Sollen wir es weiter akzeptieren welche Wörter wir verwenden dürfen? Politische Korrektheit (PC) will alles neu erfinden, was in Kunst essentiell inbegriffen ist. Kunst kann aber nicht ohne freien Ausdruck existieren. Daher löscht PC unwillkürlich die Essenz der Kunst und damit unsere Menschlichkeit. Wenn Sie mit diesem Artikel resonieren und Sie die Wichtigkeit der Kreativität des Menschen für essentiell finden, dann bitte mit Gleichgesinnten teilen. Durch zu viele Gesellschaftsregeln verlieren wir bereits immer mehr Taktgefühl. Wollen wir unseren Nachwuchs weitergeben, dass man als Mensch nur nach Regeln leben kann?

Politische Korrektheit (PC) und die Welt. Wir haben der PC erlaubt, ein gesellschaftlicher Leitfaden zu werden, wie man sich in der heutigen Welt zu verhalten hat. Selbst wenn sie überall verankert wird, kann und darf die PC nicht über die Kunst beherrschen. Dies wäre der Tod der Kunstessenz, die uns Menschen mit ihrer Ausdrucksweise der Ästhetik, Schönheit und Mystik seit jeher verführte. Hier sind die Gründe, um dies näher zu bringen:

Wo ist die Begeisterung für Kunst geblieben? Was ist mit der Kunst passiert?

Künstler sollten sich heute über Kunst und ihre Position außerhalb des aktuellen Kunstmetrix (die Essenz der Kunst) im Klaren sein. Kunst ist nicht nur ein Geschäft, sonst bräuchte sie keine Subventionen. Kunst ist auch nicht die Gesellschaft. Kunst ist ihre eigene Welt, die der Gesellschaft Künste auf Gefallen oder nicht offeriert. Im höheren Sinne ist Kunst mit Natur der organische Ausgleich zu Wirtschaft und Technologie, der dem Menschen im Gleichgewicht hält. Das Kulturwesen hat leider seit den letzten 20 Jahren seine Grundwerte vergessen, daher werden religiöse Gemeinschaften wichtiger als Kunst empfunden. Kunst’s Unverständnis zeigt sich dagegen indem sie mit Spielhallen, Wettbüros, Bordellen und Paintball-Anlagen in einen Topf geworfen werden. Dies zeigt sich sich speziell in der Coronakrise, wo Kunst eine viel wertvollere Funktion der Vereinigung und des Erhalten unserer Menschlichkeit bieten könnte.

Werte der Interaktion mit der Kunst: Kunst verbindet uns von innen nach außen. Jede Begegnung mit Kunst macht uns zu mehr als wir sind. Kunst beruht nicht auf Daten, Tabellen, Normen oder Gesetzen, die evaluiert werden können. Ihre Gleichgerechtigkeit liegt im freien Denken und unbeschränkten Ausdruck.

Verantwortung der Künstler. Künstler haben zwei essenzielle Pflichten. Erstens, ihre Kreativität der Gesellschaft darzubieten. Zweitens, und noch wichtiger, dass sie den Kreativraum ihrer Äußerungsfreiheit, für spätere Generationen garantieren.

Kunst ist Freiheit - Politische Korrektheit (PC) ist eine Zensierung, die trotz gesetzlicher Meinungsfreiheit es nicht erlaubt, eine freie Kunstmeinung zu äußern. Es ist haarsträubend, wenn man nachdenkt, wie gegensätzlich Politische Korrektheit und Kunst sind. Wie Sie sehen werden, ist die PC eine reale Bedrohung der Künste, weil sie so gegensätzlich ist. Grundsätzlich will die PC das gleiche erreichen, was im Kunstwesen seit jeher existiert, Akzeptanz, Freiheit und Respekt der Unterschiedlichkeit.

PC’s Modus Operandi. Durch ein endloses Mobbing/Bullying wird der Meinungsträger (Künstler) soweit still gemacht, bis er sich selbst entweder als schuldig erklärt oder gecancelt wird. Auch wenn die Gesellschaft die PC akzeptiert, ist dieser bürgerliche Stammesstreit nicht in Kunst zu involvieren. Das Kunstwesen muss sich bewusst werden, dass es in einer Falle des gesellschaftlichen Widerspruchs gefangen ist. Die Funktion jeder Kunst wird beschnitten, wann immer ihre Entstehung an Trends, Gesetzen, kulturelle oder religiöse Überzeugungen gebunden wird. Solche Kunst müsste als PC-Kunst definiert sein, um das Publikum darüber zu informieren. Die Kunst hat die Verantwortung,dieses schädigende Verhältnis zu erkennen und aus dieser Situation so schnell wie möglich auszusteigen.

PC’s gute Absicht schlägt fehl. PC begann,indem sie über Ungerechtigkeiten informierte und so geholfen hat, Opfern eine Stimme zu geben. Leider wurde diese Art der Lautmachung darauffolgend von Politikern und Influencern als Werkzeug der Massenmanipulation verwendet. Die Gefahr dabei ist, dass Menschen, sich durch Kontrolle, Schändung und potentielle Bestrafung immer mehr durch PC-Regeln einschränken lassen. Leider kapitulieren Menschen eher, da wir programmiert wurden, uns Drohungen der Gesellschaft/des Stamms zu unterwerfen.

Letztendlich führt PC zu mehr Schaden, speziell wenn es zu menschlicher Einigkeit kommt. Statt Aufklärung, trennt die PC durch Regeln Menschen immer mehr, indem sie unsere Individualität kastriert. Sie beruht auf dem Grundsatz, mit erzwungenem Gleichverhalten, eine gerechtere Gesellschaft schaffen zu können. Auch wenn die Gesellschaft sich “akzeptabel verhält”, und sagt ”alle Menschen sind gleich,” heißt das noch lange nicht, dass man es so meint, da viele immer noch denken wie davor. Fragen Sie einmal die größte Minderheit, die Frauen, wie gleichberechtigt sie sich fühlen.

Kunst fördert das Denken, indem sie die Individualität der stärksten Gegensätze sucht, um durch diese Ungleichheiten, Konversationen zu fördern, die zu mehr Wahrnehmungen führen.

Kunst ist die einzige weltweit verstandene Kommunikationsplattform, die über alle Grenzen, Rassen, Kulturen und über mehr als 6000 Sprachen mit vielen Dialekten, verstanden wird.

”Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.” Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt (Ludwig Wittgenstein).

Künstler sind sich der Kraft der Kunst bewusst und versuchen deswegen so viele Sinne wie möglich in den Ausdruck ihrer Werke zu integrieren. Kunst steht als Beweis, dass wir alle miteinander verknüpft sind, wo Menschen in der Individualität ihre Gleichheit finden. Kunst ist die Plattform, wo trotz Ungleichheit durch und mit anderen zu kommunizieren möglich ist. Dieser gemeinsame Nenner bestätigt, dass unsere Unterschiedlichkeit tatsächlich unsere Gleichheit ist. Obwohl wir durch Technologie immer mehr verbunden sind, separieren wir uns gleichzeitig immer mehr in Untergruppen oder Nischen. Kunst mit ihrer Kreativität sind Grundanker der Menschen, die es uns trotz zunehmender Nischen immer noch erlauben, einander zu hören und zu finden.

PC entspringt von selbst auserkorenen Autoritäten und kann daher Probleme der Gleichgerechtigkeit schwer lösen. Selbst die Wenigen, die sich über den Rest der Menschheit hinwegsetzen, indem sie ”ihre Verhaltensvorgaben” diktieren, widersprechen diesem Credo.

Kunst lebt vor, was Politische Korrektheit versucht zu instituieren. Kunst ist der letzte Bereich, wo jeder Mensch akzeptiert wird, in dem er durch nichts außer seiner Vorstellungskraft eingeschränkt ist. Kunst verbindet Menschen durch ihre unbegrenzte Gleichberechtigung, wo jeder Künstler sein kann und die Kunst macht, wie und warum er will. Dies ist einer der vielen Gründe, warum uns Kunst immer wieder an die Süße und Kostbarkeit des Lebens erinnert.

Summa summarum ist die Politische Korrektheit eine Energieverschwendung. Das PC-Unverständnis durch Erteilen menschenentfremdender Regeln kehrt den wirklichen Problemursprung unter den Teppich. Dort bleiben die Probleme mit der Kontrolle der Angst so lange unterdrückt, bis sie letztendlich als gewaltsame Aggression oder Cancel Culture ausbrechen müssen. Wie Kriege und gewaltsame Kontrolle sind Menschen auch gegen die Cancel Culture, da die PC keinen klaren Grund angibt, der nicht durch Diskurs geregelt werden könnte. Deshalb werden wir alle kontinuierlich erinnert, dass wir verschieden sind. Dieses Verhalten ist gegen den menschlichen Geist. Kultur ist zutiefst menschlich. Deswegen ist der Effekt von Cancel Culture und Zensur in der Kunst meist gegenteilig, wo die gemobbten ”Täter” mehr Zulauf bekommen als zuvor.

Kunst wirft Fragen auf, die für jeden individuell und verschieden sind. Die in verbindung mit Kunst immer aufkommenden Fragen, erheben Kunst zu einer, wenn nicht zur höchsten Ausdrucksform menschlicher Möglichkeiten, die immer tiefere Wahrheiten enthüllt. Die Arbeit des Kunstschaffenden ist ein Ritual, bei dem der Künstler seine Essenz mit der Essenz der Kunst verbindet. Das Ziel sind Kunstwerke, die eine bezaubernde Erfahrung in ästhetischer Ausdrucksform bieten. Das Publikum kommt immer wieder zurück, um nach diesen neuen, immer frischeren Formen zu suchen. Gut zu erkennen ist das durch die kontinuierliche Änderung unser Musik-Charts.

Politische Korrektheit gibt Antworten und Vorgaben, die die Gesellschaft akzeptieren soll, um Gleichberechtigung auf einer sehr oberflächlichen Ebene für ausgewählte Gruppen zu erlangen.

Warum ist Kunst so schwer zu definieren? Kunst ist wahrscheinlich der meist verstandene Raum der Menschen, obwohl er schwer definierbar ist. Kunst bewegt sich immer zwischen Fantasie und Vorstellung. Auch wenn Kunst die Realität kopiert, Realität ist nicht Kunst, sonst wäre das Resultat ja eine Reportage oder Kunstgeschichte. Es ist auch nicht im Sinne der Kunst, verschieden zu sein oder zu schocken, dies wäre eher eine Schwäche des Künstlers oder eine dogmatische Gesinnung des Publikums.

Sowohl Kunst als auch PC brauchen emotionale Stärke. Obwohl es von größten Firmen wie Google bereits propagiert wird, ist die PC zu kompliziert, um im gesamten Kunstwesen integriert zu werden. PC und Kunst verwenden die Stärkeeinfluss von Emotionen. Um sich zu etablieren verwendet die PC ihren emotionalen Einfluss des Schwächemitleids für Opfer,um Bessertun zu demonstrieren. Danach werden diese PC-Floskeln, unabhängig von jeder Logik, nervenzertrümmernd wiederholt, um in ihrer Anklage für mehr Sensibilität recht zu haben. Dieses Starkmachen des Opfertums bringt immer mehr potentiell Geschädigte zum Vorschein. Wenn 2 oder 3 dieser PC-beschützten Gruppen gleichzeitig verletzt werden, ist es fast nie klar zu entscheiden, wem, wer, wann am meist geschadet wurde und wer ”das Vergehen” in Anspruch nehmen darf.

Im Gegensatz sucht Kunst stärksten Kontrast, um größte emotionale Kraft durch Gravitas zu erreichen, anstatt wie bei der PC erhöhte Sensibilität zu verlangen. Wie und wann jemand korrekt zu kommunizieren hat gibt es in der Kunst nicht.

Auszug vom Buches Die Gunst der Kunst Die Gunst der Kunst - Mit neuem Kunstbewusstsein die Begeisterung für Kunst wecken. von Michaell Magrutsche. Erhältlich auf Amazon.de https://bit.ly/gunstderkunst http://MichaellArt.com http://SelfAwareArt.com Hilf einem neuen Kunst Diskurs und teile Deinen Eindruck. #Kunstdiskurs #Kunstbewustsein #michaellart #Kunst #Systemchange #German #Deutsch

1 note

·

View note

Text

die zeit, die ich hier drin verbringe

draußen nur ab und an ein leise klirrender Schlüssel, ein fernes, kurzes Lachen, unverständliche Gesprächsfragmente zwischen entfernteren Türen und Angeln; und dann lange nichts, außer gelegentlichem Fußgetappse und -gestapfe und Geklopfe von genagelten Schuhen, und dann immer wieder, immer wieder die zuwummernde Feuerschutztür direkt vor meiner bureauzelle, wumm, und wieder Stille, manchmal lange, und dann das Tappsen wieder, das Stapfen, das Klopfen, das Nageln, und das Wummern, nothing else, all day long.

ich möcht’ mich also in diesem meinen einzelbureau, einzelbau, mönchisch instituieren. möchte studien weitertreiben, nach fest eingeteilter Zeit, möcht’ mich körperlich ertüchtigten, yogieren, tai chi bewegungen meditieren, schreiben; dies erfordert eine disziplin, die erst langsam aufzubauen ist; gemeinsam mit dem imposture-syndrome und der dräuenden Schuld, hier zu sitzen und nichts zu tun zu haben; und die Bedrohung meines Eigenwertes, weil es fast gleichgültig ist, was ich hier tue, solange ich nur formalen, bürokratistischen Mindestanforderungen genüge; ich bin hier ein Schalter, der bewusst geschaltet werden muss, und dazu muss ich wach sein; und dazu muss ich anwesend sein; aber nicht mehr.

ich könnte nun dies nutzen als eine preptime für Sinnvolles; für allfällige Selbstverbesserungen, für künstlerisches Zeug; für Entspannung; und ja, versuch ichs wohl, mach ich mal, whynot.

0 notes

Text

Von Innen

1.

Bilder instituieren. Peter Goodrich schreibt, sogar im Singular und so, als ob sie alle zusammen ein großes Objekt, nicht nur groß geschriebenes Objekt seien: 'DAS BILD' fange das Kind (ein), ES regiere den Erwachsenen. Klingt nach King, Stephen King und King Image.

Goodrichs noble, Bilder ehrende Übertreibung trifft den Umstand, dass Bild und Recht gleich ursprünglich sind, mindestens in den Rechtsordnungen, die sich lange nach ihrem Ursprung monotheistisch verstrickt haben und in denen man darum über Rücksprünge sich vorstellen kann, dass das Recht eine Referenz hätte und diese Referenz monumental wäre. Goodrichs noble (und dazu noch fancy) Übertreibung trifft aber nicht den Umstand, dass dasjenige, was ein Bild ist, eventuell, so legt es zumindest Aby Warburg nahe, in den Sternen steht, dort wandert und pendelt, auf- und abgeht, sich polar, polarisiert und polarisierend bewegt, manchmal sogar meteorologisch, also schwer berechenbar. Da kommt das Bild monumental vor, aber auch winzig. Und manchmal kommt es nicht vor. Bilder instituieren: sie werden auch instituiert, schon weil sie Objekte sind, die bestritten werden.

Wenn Bilder instituieren, kann man sie für Institutionen halten und man kann glauben, dass die institutionelle Macht darin liege, vorgegeben zu sein. Man kann darum glauben, man müsse sich auf diese Macht, sie aber nicht auf einen einlassen. Das kann man alles glauben, das geht. Dafür gibt es nämlich Techniken, sich und alles mögliche an Referenzen zu religieren und diese Referenzen zu monumentalisieren. Passiert ja auch dauernd, dauert behaupten Leute nicht nur Großartiges, auch Unverzichtbares. Aber:

Wir können auch anders (Detlev Buck). Es gibt auch andere Techniken. Wenn Bilder instituieren, wenn sie Institutionen sind, dann auch, weil sie (er-)warten lassen. Sie lassen auch dann (er-)warten, wenn sie nicht gegeben, nicht vorgegeben sind, sondern wenn sie (einem) bloß vorschweben, wenn sie meterologische Vorgänge sind, an denen man sich orientiert, ohne auf die Stabilität eines Monumentes setzen zu können.

2.

Der Imagefilm des Bundesverfassungsgerichts setzt freilich auf die Institution als Monument, als Vorgabe, als Stabilisierung und Berechenbarkeit von Verhaltenserwartungen, das muss er wohl, zumindest nach Ansicht der Auftraggeber, die entscheiden das schließlich und nehmen das Werk ab.

Fraglich ist, ob in solche Filme Soundteppiche einziehen müssen, die immer, immer, immer stupide zwischen nervig verdrehten dramatischen Steigerungsphasen und angeblichen Entspannungsphasen wechseln. Nach herrschender Ansicht braucht ein solcher nerviger Soundteppich zumindest wiederum keine Rechtsgrundlage, nach herrschender Ansicht gelten hier die Prinzipien vom Vorbehalt und vom Vorrang des Gesetzes nicht. Hier gilt allenfalls amerikanische Dokumentarfilmfliessbandlogik. Tam-Tam-Ta-Ta-Ta-Tam, Ta-ta-tam-tam - und dann nervig sanftes Hintergrundgeplätschel, dann eventuell wieder von vorne. Auch Arte kauft manchmal solche Filme, you can't unhear it, man kann, wenn so ein Teppich ausgerollt ist, nur aus- oder umschalten.

3.

Das Video folgt dem Muster der Sendung mit der Maus: Hier geht es rein, da geht es raus. Das ist einleuchtend gemacht und der Umstand, dass man heute, nur weil es Drohnen gibt, auch Drohnen einsetzt, wenn man filmt, angeblich auch, um bewegten Film noch ein bisschen bewegter zu machen (und dabei mit seinen berechneten Kurven dasjenige aus dem Film eher vertreibt, was enargeia oder aber vivid heißt), das sei dem Film verziehen.

Der Soundteppich sei nicht verziehen. Wäre er ein Text, gehörte er deswegen lebenslänglich aufgehängt. Über die Anspruchslosigkeit des Filmes wäre zu streiten, aber nur wo Kläger sind, da sind Richter. Man muss ja nicht gleich auschließlich Frederik Wisemann oder Thomas Heise mit der Herstellung eines solchen Filmes beauftragen, aber auch einmal machen könnte man es, das wollte ich sehen.

4.

Der Film folgt den Akten, das ist ein einfacher und immer wieder guter Gedanke. Er folgt den Paralegals, die die Akten durch die Architektur schieben, Vismannleser und Latourleser dürften den Film lieben. Dann gibt es sogar die Szene, in der Astrid Wallrabenstein die Akte eine black-box nennt, das ist kulturtechnisch präzise gedacht: Sie, also die Akte, ist eine Einfaltung, eine Involvierung heterogener und homogener Elemente, die Handlungen und Kommunikation über alghoritmische Zeichen laufen lässt und beide deswegen auch zu Operationen, zu solchen Ausführungen von Routinen und Verfahren macht, für die der Begriff der Handlung zumindest als Metapher passen würde.

Gleich im Anschluss an die Bermerkung zu den Akten setzt Yvonne Ott der Bemerkung noch etwas auf, wenn sie gerade vor dem Glas, dem Material der Transparenz, davon spricht, dass man nicht hinter die Fassade des Gerichtes schauen könne. Sie spricht bei allem Glas im Rücken von Fassade, was technisch und historisch zwar nicht korrekt, eine schiefe Metapher oder, noch wahrscheinlicher, eine Katachrese ist. Stimmen tut es aber. Dann fliegt sogar eine Drohne am geöffneten Fenster vorbei und man sieht durch das offene Fenster auf die Sitzecke, wo Ott eben noch was von Unsichtbarkeit und Undurchdringlichkeit der Fassade erzählt hat. Ob Yvonne Ott die Bilder von Jacobus Vrel über die Unerbittlichkeit und Beschissenheit der Gläser und Fenster kennt? Dann ein an David Lean und Stanley Kubrick geschulter Schnitt: Jemand giesst Wasser in ein Glas, daneben wieder die Akte, i love it.

Susanne Baer, die ich wegen der folgenden und einer anderen Szene (nämlich der Bekleidungsszene in Zeitlupe) als Initiatorin für den Film vermute, zeigt sich im Dämmerlicht. Je aurora desto voran, oder aber: Arbeiten bis in die Nacht, so würde ich mich auch inszenieren, danach kommen wieder Passagen, die man am Anfang schon mal sah, wo der Film Muster aus dem Musikvideo von Ahas Take on me imitiert.

Prompt legt der Soundteppich auch den Schalter wieder um, dann darf Peter Müller politische Talk inklusive Metaphern raushauen und behaupten, es mache Spass oder Freude (ich habe mir das nicht genau gemerkt) an dem Kitt zu arbeiten, der diese Gesellschaft zusammenhalte (das habe ich mir genau gemerkt). Er schiebt seine Augenbrauen dabei, wie ein ernsthaft höheres Wesen, nach unten, wie ein strenger Richter. Der Pygmalion, den er hier gibt oder der er ist, sagt, er würde den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, modellieren. Er soll mal versuchen, Kitt zu modellieren. Das ist ein Klebe- und Dichtungsmittel, das hält keine Form, aber versuchen kann man es ja. Wenn es ihm um Modelle geht, dann würde ich ihm eher Knete, Play-Doh, Ton, Speckstein, Holz, Marmor oder (auf der Höhe der Zeit) einen 3-D-Drucker empfehlen.

So sind sie auch, Richter, kennste einen, kennste einen (Mangold), jeder erfindet andere schöne und freudige Bilder. Schön an der Szene ist auch, wie er nach dem Satz über das Modellieren die eben noch ernsthaft nach unten gezogen Augenbrauen jetzt, als wäre er nun ein tieferes Wesen oder uns ganz nahe, sanft nach oben zieht, die Stimme ebenfalls sanfter, dazu noch heller und milder wird und er sagt, diesen Spaß habe er freilich alles auf der Basis der Verfassung, auf der Basis des Grundgesetzes, also auf mindestens zwei Basen.

So einen Film könnte ich stundenlang schauen, das ist wie TikTok und Youtube in einem, also ungefähr Kitt, der eine Zeit zusammenhält, die aus den Fugen ist oder so. Leider dauert der Film nur etwas weniger als eine Viertelstunde. Wenigstens kommt nach Müller Maidowski, der seine Nüchternheit bewahrt und nicht ins Satirische abdriftet. Am Ende darf natürlich auch der Wichtigste noch einmal versichern, dass an diesem Gericht alles mit rechten Dingen zugeht. Die werden bestimmt der Ausdifferenzierung, dem Dogma der großen Trennung vollumfänglich gerecht, das denke ich auch.

5.

Das decorum stellt sich immer ein, nicht nur wenn die Leute sprechen, wie sie sprechen oder aber wenn sie sich stellen, wie sie sich stellen. Das decorum stellt sich auch deswegen immer ein, weil decorum nichts ist, was vorgegeben ist. Decorum ist institutionell dasjenige, was vorschwebt, und technisch betrachtet ein Vorgang der Musterung und Zensur. Ist von decorum die Rede, klappt eine Beobachtung in zwei Kanäle auf, die man dann zum Beispiel nach Inhalt oder Stil, Was und Wie oder Innerlichkeit und Äußerlichkeit unterscheidet, aber wohl auch anders unterscheiden könnte. Hauptsache, die Beobachtung wird verdoppelt, das ist ein kulturtechnische Witz dessen, was in römischen Institutionen unter dem Begriff decorum expliziert wird. Decorum operiert, funktioniert auch stumm und implizit, dann kann man sich darunter etwas vorstellen, was sowohl mit Augendienerei als auch mit 'doppelte Kontingenz' zu tun hat, man agiert und kommuniziert dann so, also ob man wahrgenommen werde, man nimmt wahr, als ob man wahrgenommen werde und beobachtet sich so, als ob man selbst beobachtet werde. Man kann dabei, wohl in kleinen, alltäglichen Portionen und nur solange es stumm und implizit läuft, in Verfemdung involviert sein, in einem russisch formalistischen Sinne, also als Verfahren, das von Viktor Shklovsky Kunst genannt wird. Man fällt dann eher in Rollen als dass man sich in sie begibt. Das decorum stellt sich zwar immer ein, aber immer kann auch was schief gehen, und das kann wiederum das beste sein, was einem passieren konnte.

Übersetzt man decorum mit Benimm oder Benehmen (in den Übersetzung von Lawrence Sternes Tristam Shandy gibt es die Übersetzung), sollte man den deutschen Begriff als einen Verfahrensbegriff lesen. Dann übersetzt der Begriff nicht nur Kulturtechniken der Musterung und der Zensur, sondern auch des Protokolls. Obschon auch das Zensieren und das Mustern eine Technik ist, die soviel Aktion wie Reaktion, soviel Rezeption wie Produktion, soviel Passion wie Distanzschaffen verlangt, ist beim Begriff des Protokolls diese Zweiseitigkeit wohl am deutlichsten, weil der Begriff sowohl für Aufzeichnung als auch für ein (diplomatisches) Bewegungs- und Transferregime verwendet wird. Das decorum ist nicht einfach beweglich, es ist eher bewegt und bewegend. Dabei sind das Befolgen von Regeln, der Rückgriff auf Referenzen, die Imitation von Vorbildern nur die Hälfte der Wahrheit. Man kann auf das decorum 'neurotisch' fixiert sein und so gerade am Tisch sitzen, wie es notwendig sein soll gerade am Tisch zu sitzen und unmöglich sein soll, das nicht zu tun. Aber dann handelt es sich um das Benehmen eines Neurotikers und nicht einer Person, die gerade am Tisch sitzt. Dann nimm man die Neurose wahr, nicht die Tischgesellschaft. Man muss das Benehmen schon gehen lassen.

0 notes

Text

Schlangenlinien

1.

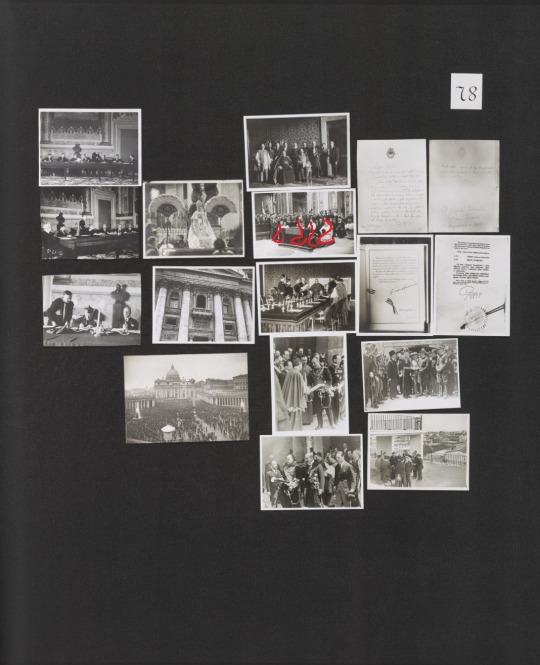

Tafel 78 protokolliert den Abschluss der Lateranverträge und das diplomatische Protokoll 'drum herum'. Warburgs Vorstellung nach erscheint der Vertrag als ein Vertragen, das heißt: als ein graphischer Vorgang des Distanzschaffens, der etwas tragen und trachten lässt. Darin erscheint das Recht nicht nur von Außen sondern auch als Außen. Das juristische Distanzschaffen ist symbolisch, man kann seine Effektivität als Wahrnehmung und Ausübung beschreiben, indem man auch die Körper, Flächen und Linien des Rechts beschreibt.

Tafel 78 ist erstaunlich gradlinig, chronologisch und aristotelisch, denn Raum und Zeit lassen sich hier schnell vereinheitlichen. Die Szene ist in Rom, die Zeit ist die Lösung der römischen Frage.

2.

Nicht nur die Bank (als Schule, Gericht oder Kreditanstalt) auch die Schlange davor ist ein Modell der Institution. Sie lässt (er-)warten. Bei Aby Warburg ist die Schlangenlinie sogar instituierend, immer wieder. Noch in seinem amtlichen Schreiben aus dem Sommer 1929, mit dem die Institution neu auf Linie gestellt wird, erinnert er daran, dass die Schullektüre von Lessings Laokoon in gelehrt habe, zu lernen und zu lehren, wie er es tue. Du lebst und thust mir nichts: Das Motto seiner Entwürfe, die Zeichnungen (allen voran die Zeichnungen und Kommentare zu O und S, zur Spirale S und zur Tafel O aus dem Sommer 1896) das sind Schreiben und Scribbeleien, die Schlangen nicht nur im Blick haben, sie haben sie auch im Bild, mehr noch: Das Motto und die Zeichnungen schlängeln, wenn sie instituieren.

Das sind Wahrnehmungen, auch als Übung oder, wie Bruno Lima sagt, als Meditation. Warburgs Protkoll der Lateranverträge und seine Kommentare zu den Lateranverträgen sind schlangenlinienförmig instituierend, vom Ideal oder wenigstens der Idee der Schlangenlinie ausgehend.

3.

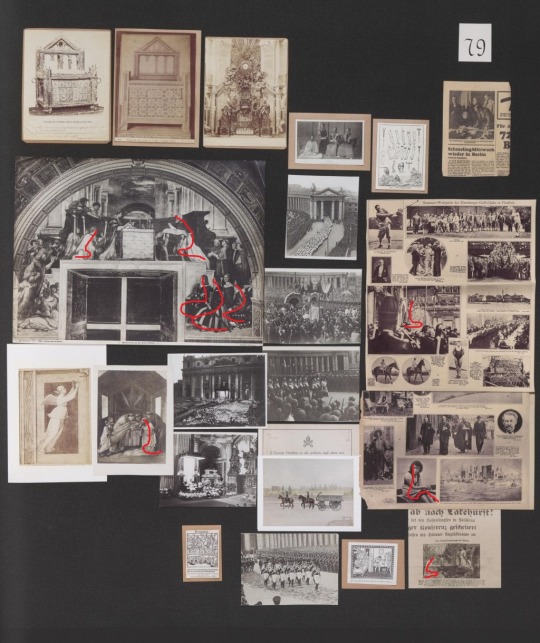

Und sie schlängeln sich doch. Selbst auf Tafel 78 tauchen Schlangenlinien auf, noch rar, allerdings an einer Stelle, die in Warburgs Kosmos 'zentral' ist, nämlich in der Geste und Gebärde der Kniebeugen. Auf Tafel 79 sammeln sich solche Gebärden: Knieende. Das sind biegsame, "allzu biegsame" (Warburg) Subjekte, fast alle sind sie Diplomaten. Biegsam zu sein ist Bedingung dafür, gesandt und geschickt zu sein.

Graphic law, die englische Sprache bewahrt etwas davon, dass das Graphische lebhaft, leuchtend oder energetisch sein soll. Das ist explizites Recht, impliziertes und appliziertes Recht aber auch, das ist Recht, das faltet, wendet, kehrt oder kippt, wenn man (wie Warburg) den graphischen Vorgang als ein Distanzschaffen versteht, der (multi-)polar operiert. Pablo Schneider spricht (in Bezug auf Warburg Schüler Wind) von einem Interesse an Polarisierunghandlungen, man sollte das nicht so verstehen, dass der graphische Vorgang polarisiert, wo sonst keine Pole wären. Vielleicht wäre es besser von einer Operationalisierung zu sprechen.

0 notes

Text

Tragen/ Trachten. Schlangenlinien

1.

Nicht nur die Bank (als Schule, Gericht oder Kreditanstalt) auch die Schlange davor ist ein Modell der Institution. Sie lässt (er-)warten. Bei Aby Warburg ist die Schlangenlinie sogar instituierend, immer wieder. Noch in seinem amtlichen Schreiben aus dem Sommer 1929, mit dem die Institution neu auf Linie gestellt wird, erinnert er daran, dass die Schullektüre von Lessings Laokoon in gelehrt habe, zu lernen und zu lehren, wie er es tue. Du lebst und thust mir nichts: Das Motto seiner Entwürfe, die Zeichnungen (allen voran die Zeichnungen und Kommentare zu O und S, zur Spirale S und zur Tafel O aus dem Sommer 1896) das sind Schreiben und Scribbeleien, die nicht nur Schlangen im Blick haben, sie haben sie auch im Bild, mehr noch: Das Motto und die Zeichnungen schlängeln, wenn sie instituieren. Das sind Wahrnehmungen, auch als Übung oder, wie Bruno Lima sagt, als Meditation. Warburgs Protkoll der Lateranverträge und seine Kommentare zu den Lateranverträgen sind schlangenlinienförmig instituierend, vom Ideal oder wenigstens der Idee der Schlangenlinie ausgehend.

2.

Ist das oströmisch gedacht? Das wäre eine Halbwahrheit. Peter Bojanic ist die Institution der Schlange auch aufgefallen, er verweist aber dabei sowohl auf die russische Sprache als auch auf einen Klassiker, Neil MacCormick, in dem auch die Schlange ein Modell der Institution sein soll.

0 notes

Text

Bildrhetorik/ Zuhören und Zuschauen

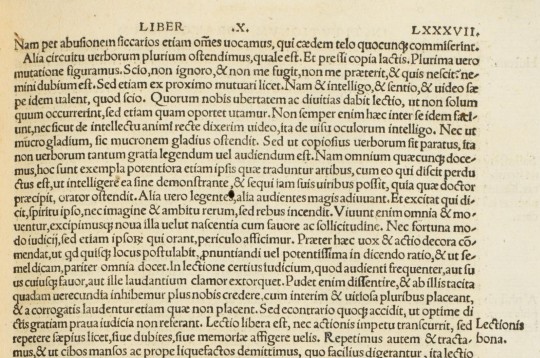

Alia vero audientis, alia legentis magis adiuvant. excitat qui dicit spiritu ipso, nec imagine et ambitu rerum, sed rebus incendit. vivunt omnia enim et moventur, excipimusque nova illa velut nascentia cum favore ac sollicitudine. nec fortuna modo iudicii, sed etiam ipsorum qui periculo adficimur.

1.

Andere Vorteile bringt das Zuhören, andere wiederum die Lektüre. Der Redner begeistert mit dem unmittelbaren Schwung seiner Stimme und feuert nicht durch bildhafte Umschreibung der Dinge an, sondern durch die Tatsachen selbst. Alles lebtund ist in Bewegung, und wir nehmen es ganzneu auf, als erstünde es vor unseren Augen, mit Beifall und Besorgnis. Und nicht nur vom ungewissen Ausgang der Gerichtsverhandlung, sondern auch vom Wagnis der Redner selbst werden wir beeindruckt (Franz Loretto).

2.

Anders aber ist die Hilfe, die das Zuhören bietet, als die der eigenen Lektüre. Erregend wirkt beim Redner schon der lebendige Hauch seines Vortrages; nicht durch ein Bild der Dinge und auf einem Umweg, sondern unmittelbar durch die Dinge (von denen er spricht) wirkt er zündend. Alles ist nämlich lebendig und bewegt sich, und wir nehmen das Neue, das er bringt, mit Freude und Bangen so auf, als käme es eben zur Welt. Und nicht nur das Spiel des Zufalls im Prozeßgeschehen, sondern auch die Gefahr, die die Reden für die Personen selbst bedeuten, findet unsere Anteilnahme (Helmut Rahn).

1 note

·

View note

Text

Die Letter als Norm

1.

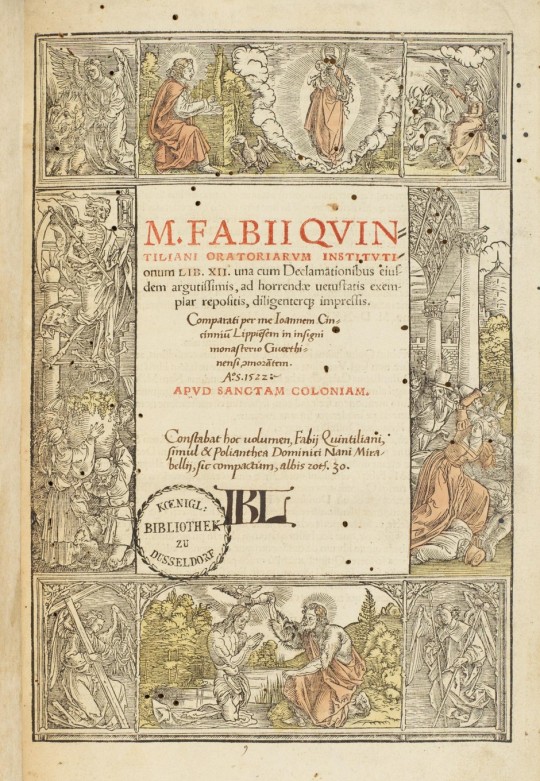

Was ist eine Norm? In der Letteratur stand in den letzten Jahren oft die Frage im Vordergrund, was viele Normen seien, was also Normenvielfalt, was also Rechtspluralismus und Multinormativität sei. Was eine Norm sein kann, wurde eher trivial oder selbsrverständlich gehalten: Die Norm sei eine Regel, ein Gebot oder eine Verbot. Oft unausgesprochen lief mit, dass die Norm satzförmig sei: Etwas, das einem etwas sagt und so befolgt und dazu noch ausgelegt werden kann. Auch die Anwendung würde weitgehend als Deutung oder Auslegung konzipiert. Das Modell der Norm stammt aus Verträgen oder von den berühmten Gesetztafeln. Auch das Vorbild kann eine Norm sein, also sowohl das Subjekt, ein Ideal wie diejenigen Persönlichkeitsideale, auf deren Rekonstruktion in den letzten Jahren Thomas Vesting zurückgegriffen hat, als auch das Objekt, wie etwa die normierte Mineralwasserflasche, die in den STS als Beispiel einer stummen, nicht satzförmigen und nicht an Semantik gebundenden Norm angeführt wird, sowie schließlich die Quasi-Objekte, die bei Michel Serres, Niklas Luhmann ("Könige und Fußbälle") und im engeren rechtswissenschaftlichen Kontext vor allem bei Cornelia Vismann als Akte auftauchen, können Normen sein. Die Norm wird, so unterstellen wir, immer auch etwas regeln und insoweit immer auch als Regel betrachtet werdem, sie muss aber nicht sprachlich organisiert sein, muss also nicht satzförmig sein. Sie kann stumm sein, kann ein Objekt, ein Subjekt und sogar ein Akt, eine Routine, eine Handlung oder ein Zug sein, wie Gesten es sind.

2.

Wenn die Norm als Element und das Element als Bestandteil des Rechts oder einer anderen normativen Ordnung verstanden wird, dann wollen wir die Norm als Letter bezeichnen. Wir orientieren uns dabei an zwei Beispielen und daran, dass es nur Beispiele sind, nämlich an Buchstaben und Briefen. Wir machen uns zunutze, dass das Wort Letter zwei unterschiedliche, aber im Hinblick auf die Ordnungsfunktion diagonal oder transversal, also die Grenzen ihrer jeweiligen Gattung kreuzenden und damit verbundene Elemente bezeichnet. Jenseits des Letters gibt es andere Letter, jenseits der alphabetischen Elemente die sendbaren und kurzen Unterlagen. Der Buchstabe ist als Baustein eine Grundlage, der Brief ist als ein Operationsfeld eine Grundlage. Letter sind Beispiele für etwas, was Grundlage ist, weil es Alphabet und Architektur verknüpft. Weil wir Normativität als Effekt operationalierter Differenz definieren, definieren wir die Norm als dasjenige, an dem oder durch das Differenz operationalisiert wird. Die Norm, die Letter ist (also Element oder Baustein), die ist gleichzeitig ein minores Objekt und ein Grenzobjekt. Letter, da nehmen wir sie beim Wort, lassen. Sie gewähren, um ein Wort aus der Rechtssprache zu wählen. Sie ermöglichen, abstrakter gesagt: sie instituieren, richten ein und aus. Jetzt habe ich beinahe Leitgedanken formuliert, dabei ist uns daran gelegen, die Tagung babylonisch und wüst zu konzipieren und dabei Leitgedanken durch Formen zu ersetzen, die Formen kontaktieren, kooperieren und kollidieren. Dass es nämlich inzwischen die Lettristen gab, das ist nicht ignorieren. Was vormals Grundlagen waren, haben die Lettristen nach dem zweiten Weltkrieg, nicht zufällig dann, zu Situationen kritisch und produktiv 'herabgesetzt', niedrigschwelliger angelegt. We have a situation: Eine Situation ist unterhalb der Schwelle der Lage angesiedelt, sie eine 'Unterlage' zu nennen würde bedeuten, zu betonen, dass sie zu wenig für eine Lage zu bieten hat, oder anders gesagt: zuviel, zuviel Unruhe oder Rastlosigkeit, zuviel noise oder Rauschen etwa, zu viel Spiel und lockeren Sitz, wie kippelnde Stühle oder lose Schrauben etwa.

Ach übrigens: Wir folgen einer seit Januar in Helsinki eingerichteten und ausgeübten Praxis. Zu dem Workshop über Letter erhalten die Teilnehmer eine Playlist.

4 notes

·

View notes

Text

Instituieren

Aby Warburg beginnt mit seiner Bild- und Rechtswissenschaft, als er an einem Projekt sitzt, das unter dem Titel Grundlegende Bruchstücke bekannt ist. Ich lese dieses Projekt auch als ein Projekt zu Lettern - und, das legt die Summe auf den Staatstafeln nahe, beziehe diese Letter, die Mahle und kurze Sendungen (abstrakter gesprochen sind es minore Objekte, die lassen, indem sie gelassen sind), wie Aby Warburg das macht, unter anderem auf die Technik, die am Anfang des Kinoführers von Zizek erwähnt wird. Aby Warburg bezieht nämlich Bilder (Letter) auf den Tafeln unter anderem auf das Begehren (am deutlichsten mit der Figur der Querela aus Raffaels Messe von Bolsena). Durch Lettern, so die These, geht Begehren. Wenn Lettern bewegt sind oder bewegen, dann geht durch sie Regung, die in dem Fall auch Begehren ist. Dann reichen Letter, dann regieren Letter.

Zizek beschreibt am Anfang seines Kinoführers (Technik von Bildern, durch die Bewegung geht) ein artifizielles, ein technisches Begehren, anders gesagt: er beschreibt Begehren als Technik. Das ist nicht nur der Psychoanalyse vertraut. Das Begehren, nämlich das Klagebegehren, ist auch in juristischem Sinne artifiziell. Das ist also keine große Überraschung, dass das Begehren artfiziell ist.

Warburg, da beginnt sein sonderbarer Zugriff, entfaltet das Begehren auch als Verkehren und als Verzehren. Er entfaltet es auf eine Weise, für die man eine Formel verwenden kann, die Cornelia Vismann einmal verwendet hat: Er entfaltet das Begehren über den Begriff, dem passiert ist, wovon er spricht - und der damit nicht nur etwas anders als Begriff, sondern auch etwas anderes als Begehren geworden ist, nur eben nicht total anders und nicht auf irreversible Weise anders. Das Begehren ist darin nicht unbedingt an einen anthropologischen Trieb, nicht unbedingt an Trieb eines Geschlechtes gebunden, es ist allgemeiner an Regungen oder Bewegungen gebunden, für die Warburg einen 'vierfachen Sinn' entwickelt, weil es Regungen der Zeit und des Raums, der Assoziationen und der Psyche sind. Das Begehren, Verkehren und Verzehren sind, so lese ich Warburg, drei 'Aggregate' ein und der selben Technik. Das ist eine vage Technik, mehr noch: es ist Vagheit als Technik, allerdings eine präzise Vagheit, die über Details führt. In Wellen kann das Vague sogar relativ leicht berechenbar sein.

Der Begriff, auch der des Begehrens ist ein Zeichen, das vom Bezeichneten zwar getrennt ist, aber nicht unbedingt groß getrennt ist; die Rekursion läuft über die Stationen, die als Zeichen und als dem Bezeichnetes registriert werden. Das Wort begehren begehrt mit und ist mit begehrt; anders herum ist der Körper, durch den das Begehren geht ebenso Letter aus Lettern, wie ein Wort Letter aus Lettern ist. Diese Vorstellung formuliert Warburg nicht explizit als Theorie aus, er entfaltet sie aber in einer Praxis, die einerseits schizoide Merkmale hat (sie richtet sich nicht am hylemorphistischen Schema und nicht an der Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenz aus), die anderseits aber jene Präzision mit sich bringt, über die man immer wieder nur staunen kann, wie eben die mit Verzögerung ins Triviale reichende Erinnerung daran, dass Begehren/ Verkehren/ Verzehren historisch in der frühen Neuzeit als Fagieren übersetzt werden. Warburgs Praxis lässt die Lettern des Begehrens mit Übersetzungen eines östlichen Sprachzuges ins Griechische hinein (phagein) und eines westlichen Sprachzuges ins Lateinische hinein (vagor) assoziieren.

4 notes

·

View notes

Text

Letter

Grundlagen des Rechts: Cornelia Vismanns Arbeiten dazu sind teilweise mit der Formel vitam instituere in Zusammenhang gebracht worden. Immer dann, wenn etwas anfängt, dann fängt auch das Recht an, aber das ist vielleicht nicht direkt das, worauf die Verknüpfung zwischen Vismanns Werk und dieser Formel ansielt, eher darauf, dass sie die Grundlagen an dem festmacht, was einem mit dem Leben etwas anfängen lässt, was also einen Zugang zu dem, was stark verdichtet und dabei teils geglättet Leben genannt wird, einrichtet.

Mit Johanna Bergann haben wir eine internationale Tagung in Weimar 2012 organisiert, die den Arbeiten von und dem Andenken an Cornelia Vismann gewidmet war und der wir den Titel Instituieren gegeben haben.

Dass man von Grundlagen des Rechts spricht, ist eine Verdoppelung, über die man sich wundern und staunen kann, aber nicht muss. Das Recht kennt doch genug Gründe, Gründe für alles mögliche im Alltag und noch für seltene, außergewöhnliche Situationen. Es gibt Anspruchsgrundlagen, Ermächtigungsgrundlagen, Rechtfertigungsgründe, Grundgesetze, Grundrechte. Wozu dann nochmal Grundlagen begrifflich herausstellen oder gar aussondern, wenn doch ohnehin alles im Recht rational und gründlich sein soll und wenn da, doch vor allem da gelten soll, das nichts ohne Gründe ist? Ist halt so, das Recht verdoppelt doch so gerne.

Thomas Vesting hat Vismanns Ansatz aufgegriffen, nicht an der Formel vitam instituere festgemacht, aber doch auch an der Geschichte und Theorie von Institutionen, die er, entgegen früherer Zurückhaltung gegenüber dem Begriff der Macht nun als Macht begreift.

Er schreibt von einer Sprengung der Grenzen förmlichen Rechts, die uns zumindest als Sprengung jener Autologie erscheint, die im Rechtsbegriff aufgehoben ist. Die Kernthese ist die jeder uns bekannten Grundlagenforschung, sie lautet schlicht: Das Recht ist bereits unterworfen, bevor es Gegenstand der Macht wird. Es gibt Normativität vor der Norm, die effektive Norm ist auch ein Effekt - und noch die gründlichsten Gründe sind sekundär. Kulturtechniken sind operativ, normativ und rekursiv: als müsste man hier eine Paradoxie entfalten, führt Vesting hier in Anlehnung an Descombe eine Unterscheidung ein, diejenige zwischen instituierender Macht (vorher) und konstituierender Macht (nachher).

Wir gehen davon aus, dass am Letter das eine ins andere übergeht, nennen beide Mächte insoweit ein Lassen.

2 notes

·

View notes

Text

Jewgenija Berkowitsch

1.

Die Macht des Anfangs, so heißt ein Text von Cornelia Vismann über das Instituieren (etwas, was man mitmacht und als Technik von der Institution oder der institutionellen Macht unterscheidet). Unterhalte ich mich mit Leuten aus Russland und kommt heraus, dass wir unterschiedliche Ansichten über eine Situation haben, heißt es ab und zu, ich sei aus dem Westen und kenne die ganze Geschichte nicht, sei nicht von Anfang an dabei gewesen und würde mich überhaupt erst dafür interessieren, seit dem sich etwas in unglücklichem oder blödem Licht zeige. Man müsse aber den Anfang kennen, um zu verstehen, dass das alles so in Ordnung sei oder wenigstens verständlich würde. Wußte bisher gar nicht, dass ich etwas nicht verstehe oder dass ich nicht über Ordnungen spreche, aber gut, man sagt, ich sehe das Ganze nicht und zeige kein Verständnis. Jüngst wieder.

Die Macht des Anfangs ist nicht nur in Russland Teil der normativen Kraft des Kontrafaktischen. Das ist auch außerhalb Russlands Teil der normativen Kraft des Kontrafakischen und kontrafaktisch stabilisierter Verhaltenswerwartungen, in denen manche das System und das Recht und die Gesellschaft erkennen wollen. Russland ist auch aus, ist auch ausdifferenziert, Luhmanns Systemtheorie ist nicht als Theorie von Deutschland gedacht, das soll eine Theorie auch für globale Verfassungen und globaler Fragmentierung sein, sagt man so. Falsch ist die Theorie nicht, sie macht Systeme für Systematiker wahrnehmbar und Umwelten für Umweltschützer, macht Selbstreferenzen für Leute mit Hang zu Selbstreferenzen wahrnehmbar. Und wollen sie doch einmal raus, gibt es im Baukasten der Theorie noch Gunther Teubners präzise und stets dreiteiligenZusammensetzungen, also Gerechtigkeit als Transzendenzformel (Niklas Luhmann als stabiler Bielefelder Bungalow plus Jacques Derrida als Klimanlage oder automatisch-surrealem Frischluftfenster plus Gunther Teuber als Relais): Derrida, Luhmann, Teubner. Theorien wie die Systentheorie sind nicht falsch, sie macht Ausgänge wahrnehmbar für die, die das System erst operativ schließen und dann für Informationen öffnen, die erst rein und dann raus wollen, das weiter noch eine ternäre Struktur einer Referenz, die etwas garantieren soll, die eine Abwesenheit überbrücken und einen Abgrund bewältigen soll. Das ist, woran man sich halten soll. Empfehlenswert ist es. Bedenkenswert ist es. Wem ist zu verübeln, dass er rational, stabil, normal, Teil einer schöpferischen Schöpfung sein und dabei am liebsten noch Recht haben will?

2.

Jüngst also: Leute, die mir sagen, ich würde Russland nicht so gut kennen und hätte die Geschichte nicht von Anfang an verfolgt. Zufälligerweise fällt mit Jewgenija Berkowitsch ein und nicht nur das. Der Name fällt mir aus dem Mund wie Krümel beim deutschen Hotelfrühstück mit Kaiserbrötchen und Wurst drauf. Wer das denn sei? Ob die in Frankfurt lebe? Kenne man nicht.

Leute, die von Anfang an dabei waren, so huscht es wie bei amazon durch meinen Kopf, waren auch hier dabei, inklusive Vorschläge für 278 Dinge, die man kaufen kann. Ich sage dann vorsichtig, sie sei eine Regisseurin und Autorin aus Russland, die Russland nicht verlassen habe, jetzt aber im Gericht säßem, Untersuchungshaft wegen extremen Theaterstückes. Später kommen Leute wieder, die haben dann recherchiert, kennen sie jetzt und die Rechtfertigung, warum Jewgenia Berkowitsch angeklagt werden muss und ins Gefängnis muss. Ich würde es nicht verstehen, weil ich nicht von Anfang an dabei gewesen sei und die Gefahren nicht richtig einschätzen könnte. Erwartbar kommt ab und an auch die Bemerkung, man solle selber denken und nicht alles glauben, was im Netz über Russland so stünde. Ja. Das Gedächtnis ist stolz oder kurz.

3.

Aby Warburg: Man sieht alles wieder, alles wird wiedergesehen, man sieht alles mindestens zweimal und wird von allem mindestens zweimal gesehen. Darum legt Aby Warburg auch auch zwei Staatstafeln an, nicht eine. Wozu hat der Mensch schließlich zwei Augen? Damit er zweimal sehen kann und sehen kann, dass er entzweit und doppelt sieht und dass der stereoskopische Blick, der den Raum plastisch macht, auch brechen kann. Dazu zwei Staatstafeln: weil es uneinige Probleme mit reflexivem Recht gibt. Doppelte Moral ist das mindeste, was man haben sollte, nicht um Moral zu haben (dafür reicht eine) sondern um durchschauen zu können, was Moral ist. Doppeltes Recht ist das mindeste, was man haben sollte, nicht um Recht zu haben oder rechtfertigen zu können, sondern um durchschauen zu können, was man hat, wenn man etwas hat und was man kann, wenn man etwas kann. The Double-State mag wie ein Anti-Christ dastehen, aber vielleicht nur den guten Christen. Warburgs Methode schirmt Abgründe nicht ab, meistert und bewältigt sie nicht, scheint sogar lässig damit umzugehen, wie mit dem Mord an Matteotti, weil der Mord an Matteotti auf Tafel 79 wie Auslassungspunkte oder wie der kleine Raum zwischen zwei Zeilen auftaucht. Matteotti ist auf Tafel 79 ein Letter und der Letter ist ausgelassen. Das blutige Corporale ist da, sogar mit dem Bild assoziiert, dass am Anfang der Verkörperung der Gemeinde ein blutiges Opfer steht, der Weg von Rom nach Orvieto steht vor den Augen. Für Warburgs Bild- und Rechtswissenschaft steht nicht das Versprechen oder die Garantie im Vordergrund, Rechte, Staaten oder Personen zu stabilisieren. Pathosformeln nicht keine Kontingenzformeln und keine Transzendenzformeln. Pathosformeln sind Pathosformeln, die mit Unbeständigkeit, Meteorologie und Polarität umgehen sollen - und die Rom als Reigen, Reich, Regen und Recht wahrnehmbar machen.

Einen doppelten Staat ist das mindeste, was man haben sollte - nicht um einen Staat zu erblicken und im Blick des Staates zu stehen, sondern um zu durchblicken, was ein Staat ist und um mit dem Auge zu machen, was Andrea Mantegna, Piero della Francesca oder Luis Bunuel mit dem Auge machten, als sie einen Riss durch das Auge gehen liessen. Du und ich, wir haben da was im Auge - das hat mal jemand im ersten Satz und am Anfang eines Textes in Der Staat über Stolleis' Auge des Gesetzes geschrieben, das sei ein Balken oder ein Dorn. Der Geschäftsführer der Zeitschrift hatte damals den Chef des Autors angerufen, die Redaktion hatte den Geschäftsführer überstimmt und er wollte, dass der Chef dem Autor trotzdem sagt, so werde man nicht glücklich und der Chef solle das bitte weitersagen, das sei nicht vertraulich, das sei seine Pflicht als Redakteur und Amtsinhaber, auf das Glück des Rechts und des Autors zu achten und die Pflicht des Chefs, auf seine Mitarbeiter aufzupassen. Vielleicht wolle der Autor ja doch lieber den Aufsatz zurückziehen? Freitag abend angerufen, Tagesschauzeit, quasi schon Derrick oder Der Alte oder ein andere Polizist, der für die reine Ordnung sorgt. In dem Augenblick ruft also der Geschäftsführer und dazu noch einer der Direktoren, die es außerhalb der Diktaturen aber innerhalb der Direktorien so gibt, an. Vielleicht war die Dringlichkeit auch der Grund dafür, dass der Geschäftsfüher den Chef des Autors und nicht den Autor anrief. Es war wohl sehr dringend, sonst hätte der Chef des Autors doch erstmal Tagesschau und Derrick oder Der Alte schauen können und man hätte bis Montag warten können. Der Geschäftsführer hätte dem Autor einen schriftlichen Brief schicken können, was den Vorteil gehabt hätte, dass man was für die Akten hat und es in der Welt ist, denn da soll ja es ja hin, in die Welt, bitte ausrichten! Aber das dauert! Der Geschäftsführer hätte den Autor anrufen können, aber dann hätte er auf der Internetseite schauen müssen, das dauert! Also dann doch lieber Chef, man kennt sich eh schon und muss sich nicht lange vorstellen, das würde auch das Gespräch mit dem Autor verzögern, dass man sich beide erstmal vorstellen müssen, vor allem was ein Direktor ist, denn der kommt ja als erstes und vor allem, das muss man sich erstmal vorstellen. War wie gesagt so dringend, darum Freitag abend, schnelle und stille Post, ein mündliches Geschick und Kippsal, denn in einer polaren Welt komm nichts so an, wie es abgeschickt wird, während der Sendung dreht sich schon was.

Recht hat er, der Geschäftsführer und Direktor, das ist sein Amt, sein officium, sein munus, seine Gabe. Wurde alles pflichtgemäß weitergegeben und pflichtgemäß wurde der Autor von seinem Chef gewarnt vor dem Unglück, das drohen kann. Oh Fortuna! Das ist richtig so, so ist nämlich richtig sein. Der Autor hat trotz Warnung der Veröfffentlichung seines Textes zugestimmt und ist trotzdem glücklich geworden, und leben sie noch heute, so leben sie noch lange. Der Autor und der Geschäftsführer haben äußerst unterschiedliche Ansichten darüber, was Recht ist, dabei passiert keinem was, auch wenn einer mal weiter oben und der andere weiter unten zu stehen sich wähnt. Die haben unterschiedliches Glück. Der liebe Chef, so eine Art MittlerManagment und MittlerGentleman gibt alles weiter von oben nach unten und von unten nach oben und bleibt höflich dabei, der hat eine Engelsgeduld mit den Leuten und wundert sich, ab und zu, dass er am Ende wie alle die Schläge abbekommt. Die Details sind Wahnsinn, an ihnen lässt sich der Sinn für Wahn schärfen. Ob das der systematische Blick, der nicht abschweift und umherschweift, auch kann? Nein. Der systematische Blick lässt den Sinn für den Wahn stumpf werden. Details es sind es, die Sinne schärfen. Du und ich, wir haben da was im Auge.

4.

Pratyush Kumar, der gerade bei Gunther Teubner Gastaufenthalt hat und diesen Status in Deutschland behalten kann, solange er nicht von Dirk Banse entdeckt wird und dann eine Gesellschaft plötzlich die Meinung hat, dieser Gast teile unsere Werte nicht, der ist ein fantastischer Ratgeber und Gesprächspartner in Sachen Aby Warburg. Nicht weil er dazu geforscht hat, sondern weil er aus der Gegend kommt, die Warburg Osten nennt, der kommt aus Indien. Der springt auf Warburg an - und übersetzt die Idee, dass man alles, was man sehe, mindestens zweimal sehe, reproduziert sehe und jedes Sehen wieder-, um- und verkehre mit einem kurzen Wort: Karma. Dass Warburgs Tafeln Meditationen oder Übungen sind, dass Warburg ein Guru sei, das kommentiert er mit einem fröhlichen Was denn sonst? Mit Pratyush Kumar an einer Tafel zu sitzen, das Essen und die Getränke zu teilen, das ist Glück, schön limitiert und umso besser kanalisiert.

5.

In jeder Sekunde bleibt scharf zu sagen, was richtig und was falsch ist. In jedem Detail bleibt scharf, was richtig und was falsch sein soll. Scharf bleibt, was rein und was unrein sein soll. Die Grenzen verschwimmen nicht, werden nicht aufgehoben, sind keine Aufhebungen. Nirgends eine Entgrenzung. Die Dinge verschmelzen nicht, zerstäuben nicht im Kleinsten, wenn man sagt, dass kein System, kein Gott, kein Vaterland rettet und erlöst. Die Welt bricht nicht zusammen und nicht auseinander, wenn man an Details bleibt, die neben Details liegen und an Details sich stösst, die an Details stossen. Das Detail ist Referenz, die teilt, geteilt ist und teilen lässt, deren Grenzen mitten durch das Detail gehen, weil die die Grenzen dank und durch das Detail gehen, kommen und gehen, meteorologisch vorübergehen, wie in in Thomas Hobbes' Leviathan heißt.

Die Schlussszene von Marcel Ophüls Hotel Terminus, die Szene, an der nach langen Stunden Zynismus und Ironie, Show, Folter und Wahnsinn um das Hotel Terminus gezeigt wird, wie eine Nachbarin von einer spontanen Regung einer Nachbarin erzählt, die sich gegen eine große Welt gestellt hat und eine kleine Welt gerettet hat (die der Nachbarin), die in der und aus der Hoffnungslosigkeit nur einen winzigen Zug zur richtigen Zeit am richtigen Ort machte, gegen den Staat, gegen die Gesellschaft, sogar gegen die, die unbedingt Leben wollen, das vergesse ich hoffentlich nicht.

#JEWGENIJA BERKOWITSCH#vis#medien der rechtsprechung#pratyush kumar#warburgs staatstafeln#wozu hat der mensch zwei Augen

3 notes

·

View notes

Text

Betrachten und Betragen

1.

Im November 1900 schreibt der Literaturwissenschafter Jolles an Aby Warburg. Er nennt sich in dem Schreiben einen demüthigen Bittsteller, der in gebückter Haltung [biegsam, allzu biegsam, Anm. FS] vor Warburg trete und ihn unthertänigst bitten würde, den Geist aus ihm zu bannen, der ihm keine Ruhe lässt und ihn wie von Furien gepeitscht, durch eine Unterwelt von wilden Phantasien jagt. Man kann die juristische Dimension dieser Anfrage als Metapher klassifizieren und sagen, Jolles sei kein echter Untertan, Warburg nicht wirklich Gesetzgeber, Richter und Verwalter, das sei alles nur im übertragenen Sinne mit dem Recht assoziierbar. Jolles suche nicht wirklich Ruhe und Ordung, nicht wirklich Gründe - und die Vernunft, die er suche, sei auch nur im übertragenen Sinne eine Gerichtshof, ihre Gesetze seien nicht wirklich Gesetze und überhaupt habe die Vernunft keine Gesetze und schließe auch keine Verträge. Die Furien, die Jolles jagen, hätten nicht wirklich etwas mit Schuld, Verbrechen, Verboten und Strafen zu tun.

Wenn man die dichten normativen Bezüge von Jolles in diesem Fall als Metapher klassifiziert (also also Sprachbild im Umgang mit Bildern), dann soll man die Bezüge juridisch klassifizieren. Die Normen und die Techniken ihrer Reproduktion sind dann zwar nicht dem Recht eigen, sind nicht rechtlich codiert, gehören nicht exklusiv zu einer Ordnung, die ihre Grenzen in Vorstellungen der Autonomie, Einzigkartigkeit und Unersetzbarkeit und dazu noch in den modernen Nationalstaaten mit einem staatlichen Apparat zur Sicherung des Monopols sichert. Sie kooperieren dennoch dabei, Recht zu reproduzieren, indem sie zum Beispiel Unterscheidungen, die juristisch qualifiziert werden, wiederholen, auch wenn sie nicht juristisch qualifiziert werden. Tatsächlich unterscheiden nicht nur Juristen zwischen Schuld und Unschuld, zwischen Gründen und Grundlosem oder sogar Abgründigem. Mit Cornelia Vismann wollen wir die juridischen Kulturtechniken, mit denen Recht übertragen und geteilt wird, über das Instituieren beschreiben. Auf ähnliche Weise hat später auch Thomas Vesting im Umgang mit dem Verhältnis zwischen Gesetz und Gewalt/ Macht den Unterscheid zwischen einer konstituierenden und einer instituierenden Macht in seine Überlegungen eingeführt.

Vismann hat insofen auf Gaius' Institutionen als einem Beispiel für Institutionen schlechthin verwiesen. Nicht der Zwang oder der Befehl, nicht der staatliche Durchsetzungsapparat zeichnen die Institutionen und die juridischen Kulturtechniken aus. Es ist der Umstand, dass sie helfen (das wiederum formulieren wir jetzt mit vier Grundbegriffen von Warburg) Wort und Bild, Orientierung und Handlung geben zu können. Sie richten einen Umgang mit einer Welt ein, die unruhig ist und beunruhigt. Wir verzichten darauf so weit zu gehen, dass die Institutionen eine symbolische Ordnung bezeichnen würden oder gar für so eine Ordnung stehen würden. In Ordnung müssen sie nämlich nicht sein, die Institutionen. Aber immerhin helfen sie im Umgang mit einer Welt, die unruhig ist und beunruhigt. Das Instituieren lässt mitmachen, lässt kooperieren - in einer ambivalenten Art, die unter anderem daran hängt, Passion in Aktion und Aktion in Passion übersetzen zu können, zu allem entweder ja oder nein zu sagen, um Distanz schaffen zu können.

2.

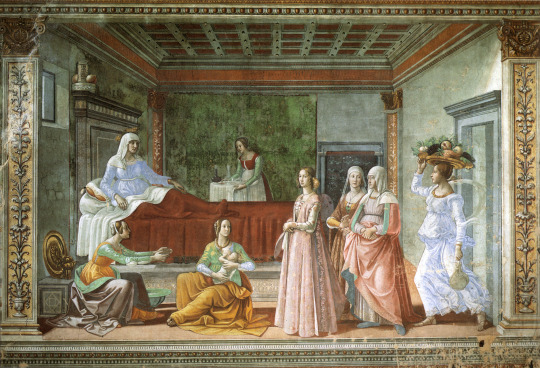

Jolles beschreibt in seinem Brief das Bild wie folgt:

Der kleine Johannes ist glücklich zur Welt gekommen und Elisabeth empfängt Besuch auf ihrem langen und feierlichen Staatsbett.

Dass Jolles hier von einem Staatsbett spricht, kann man wieder als Metapher klassifizieren, und man kann das, wenn man es nicht muss. Wenn man die Definition des Staatsbettes kennt und in der Verwendung des Begriffes einen authentischen, originären Bereich klassifizieren kann, dann man auch sagen, welche Verwendung dieses Bergiffes darüber hinaus in Metaphorische schießt. Man kann aber auch, und das liegt 1900 nahe, davon ausgehen, dass Jolles hier in einem juridischen Sinne von einem Staatsbett spricht. 1900 ist das Jahr der berühmten Bismarckentscheidung - und es wird diskutiert, ob, für wen, wann und wie es statthaft ist, Geburt und Tod in einem Bett zu zeigen und dieses Bild zum Teil von Repräsentation und Austausch zu machen. Das Bett ist nicht nur 1900 ein juristisches Ding, eine juristischer Streitgegenstand, nicht nur in diesem Jahr ist das eine juridische Stätte. Aber 1900 ist schon ein besonderes Jahr, schon darum, weil mit dem Bismarckfall so viel Kreuzungen und soviel Austausch zu diskutieren ist: Ist man mit dem bürgerlichen Recht, das seit 1. Januar gilt, das römische Recht mit seiner historisch sedimentären Anreicherung losgeworden oder hat man es nun anderes übersetzt? Verlieren mit dem bürgerlichen Recht andere Regel, etwa die des decorum, ihre Gültigkeit, oder werden sie nur anders übersetzt?

Ist ab dem 1. Januar den Bürgern (und nur ihnen) ihr Recht autonom geworden oder übersetzt man die Heteronomie jetzt geschickter, schicklicher oder ziemend? Wir unterstellen, dass Jolles hier in einem juridischen Sinne von einem Staatsbett spricht. Er weiß, dass das Bett eine juristische, eine privatrechtliche und eine öffentliche rechtliche Bedeutung haben kann, weiß aber auch, dass das alles umstritten ist und so Streit nicht nur von Juristen und nicht nur rechtlich codiert geführt wird: das unterstellen wir.

3.

Diese lebendig leichte aber so höchst bewegte Weise zu gehen, diese energische Unaufhaltsamkeit, diese Länge vom Schritt, während alle anderen Figuren etwas Unantastbares haben, was soll dies Alles?!

Mit diesem Satz leitet Jolles innerhalbb des Briefes die Passage ein, die wir für zentral halten: Das ist die Passage, in der Jolles schließlich die Figur ganz rechts beschreibt. Das ist die Figur, die ihn beunruhigt und die er gleichzeitig als Figur für ein Verhältnis zum Grund schildert. Was sie ist, das ist schon wichtig. Jolles nennt sie unter anderem den Gegenstand seiner Träume, etwas, das allmählich die Proportionen eines anmutigen Alpdruckes anzunehmen beginne, eine fantastische Figur, ein Dienstmädchen, eine klassische Nymphe und ein dienendes Mägdlein. Er beschreibt sie in Überschwang und dementsprechend vielfältig. Vor allem aber beschreibt er sie in allen Versionen, das sei noch einmal wiederholt, als Figur für ein Verhältnis zum Grund. Sie ist nicht der Satz vom Grund. Sie sagt nicht, dass nichts ohne Grund sei. Aber Jolles schildert sie als Figur für ein Verhältnis zum Grund und damitauf eine Weise, die mit dem Satz vom Grund verbunden ist, nämlich wie dieser Satz etwas über ein Verhältnis zum Grund aussagt. Das also ist nun die besagte Passage:

Aber was meint vor allem dieser plötzliche Unterschied im Fußboden, wo alle anderen fest stehen oder gehen auf einem harten florentiner Fliesengrund, scheint dieser unter den Füßen meiner Geliebten seine natürliche Eigenschaft von Unbeweglichkeit zu verlieren; er scheint sich die wiegende Elastizität einer sonnenbeschienenen Frühlingswiese anzueignen. Er wippt wie die dicken Mooskissen auf einem grünschattigen Waldpfad, ja manchmal kommt es mit vor, als ob er etwas Überirdisches hat, als ob das dienende Mägdlein, anstatt auf gangbaren Wegen zu laufen, wie eine Göttin auf zarttreibenden Wolken fortgleitet, als ob sie mit beflügelten Füßen den hellen Aether durchschnellt, oder auf den langsam schaukelnden Wellen, auf den wie Delphinrücken sich krümmenden Rundungen, halb sich treiben lässt, halb sich fortbewegt, zu gleicher Zeit, mit der Gratie eines großen Vogels, der in breitem Flug,auf gestrecktem Flügel schwebt, und der eines ranken Schiffes, das mit geblähtem Segel, rythmisch das mächtige Wasser spaltet.

Das einzige, was Jolles noch vielfältiger und noch überschwänglicher als die Figur beschreibt, das ist der Fußboden, also der Grund. Nicht dass sie auftaucht oder wie sie auftaucht, sondern dass mit ihrem Auftauchen auch der Grund anfängt, sich zu bewegen, das macht die Unruhe Jolles aus. Er bescheibt die Figur zwar schon überschwänglich, aber den Grund beschreibt noch überschwänglicher und damit eventuell halluzinatorisch. Mit dem Grund ist und bleibt viel Grund gemeint: nicht nur der Fußboden, auch der Bildgrund (in dem Fall eine Wand) und der Grund, von dem auch der Satz vom Grund ("nihil est sine ratione") etwas ausssagt, das alles beschreibt Jolles auf eine Weise, die man leicht halluzinatorisch nennen kann.

Jolles ist im Rausch, er schreibt rauschend. Schreibt er mimetisch? Macht Jolles nach, was die Figur rechts im Bild macht? Das kann sein, dann kann man diese Beschreibung wiederum nicht halluzinatorisch, sondern auf scharfe Weise mimetisch nennen. Vielleicht sollen sich manche Betrachter nicht so verhalten, wie man das zu Jolles' Zeiten den Nymphen nachsagt, dann könnte man mit Nachdruck daran festhalten, dass Jolles Halluzinationen hat, dass er das Bild pathologisch krank und abnormal, dass er es wanhsinnig beschreibt. Sollen sich die Betrachter so verhalten, wie Jolles es tut, dann könnte man mit Nachdruck sagen, seine Beschreibung sei hoch passioniert und leidenschaftlich, einfühlsam und mimetisch reichhaltig. Betrachter sollen sich auch um 1900 betragen, darum nennt man sie Betrachter (denn das Betrachten ist ein Betragen). Jolles fragt hier Warburg um Rat, um eine instituionelle Antwort zu der Frage zu bekommen, was er tun soll und was er lassen soll.

2 notes

·

View notes

Text

André Jolles

1.

André Jolles schreibt am 23.11. 1900 an Aby Warburg (WIA III.55.1). Die Herausgeber von Warburgs Werke in einem Band haben darauf hingewiesen, dass Gombrich in der Biographie Warburgs von einem fiktiven Briefwechsel zwischem dem Literaturwissenschaftler Jolles und Warburg sprach, dass sich im Archiv aber das Manuskript von Jolles und als Antwort darauf ein Manuskript von Warburg findet (WIA III.55.2.).

2.

In Jolles' Manuskript gibt sich der Literaturwissenschaftler als Bittsteller, der bei Warburg Hilfe und Rat sucht, weil ihn etwas zu tiefst beunruhigt. Jolles schreibt, er bitte "unterthänigst den Geist aus ihm zu bannen, der ihm keine Ruhe lässt und ihn wie von Furien gepeitscht, durch eine Unterwelt von wilden Phantasien jagt." Jolles bezeichnet sich als Untertan, adressiert Warburg wie jemanden, der für Ruhe und Ordnung sorgen kann, wie einen Gesetzgeber, Richter oder Verwalter. Die juristische Bedeutung in dieser Floskel (oder Formel) mögen wir als Metapher klassifizieren, die juridische Bedeutung darin sollen wir wörtlich nehmen. Jolles fragt Warburg um Rat, weil er beunruhigt ist, er spricht dazu noch von einem Leiden und einer Leidenschaft, sucht so etwas wie Gründe, festen Boden unter den Füßen etwa. Er braucht Orientierung, irgendetwas, was ihm ermöglicht, mit der Situation umgehen zu können. Warburg versteht die Ansprache als Dringlichkeit, als drängendes Problem, auch insoweit, dass Jolles selbst zu bedrängt und zu bedrängend schreiben würde. Seine Antwort beginnt insoweit mit einem Nein, dass auch Einhalt gebietet. Ohne weiteres könne er Jolles nicht mit dieser Figur, die er ein Mädchen nennt und einem abwehrend geschlossenen Gehege einer florentinischen Patrizierfamilie (also wie im privaten Raum veredelter Leute) verortet, bekannt machen. Jolles, so schreibt Warburg, stürme ungestüm, so wie das Mädchen. Er begreift Jolles' Unruhe meteorologisch, auch die Unruhe im Bild als meteorologisches Problem, als Sturm.

Dem gegenüber gebietet Warburg 'Einhalt', indem er mit einem Nein den Anfang des Verfahrens markiert, mit dem er Jolles die Figur vorstellt. Ohne weiters könne sie nicht bekannt gemacht werden, mit weiterem schon. Dieses Verfahren nennt Warburg eine Einführung, eine Introduktion. Das Führende und Leitende daran können wir in der juristischen Dimension metaphorisch verstehen. In der juridischen Dimension sollen wir das wörtlich verstehen, den Begriff ernst nehmen. Warburg versteht seine Aufgabe hier nämlich als Institution. Jolles soll instituiert werden, eingeführt werden, mit einer Welt umgehen zu können, die beunruhigt und beunruhigt ist. Warburg soll instituieren, er schreibt introduzieren. Beide unterhalten sich hier über einen Umgang, der auch die Teilung der Geschlechter betrifft und von dem manche Anthropologen behaupten, er bilde neben Ordnungen zum Umgang mit der Tötung anderer Wesen jenen Bestand von Normen, die man in allen anthropologischen Assoziationen treffe, sie nennen diese Normen teilweise Regeln zum Austausch der Geschlechter. Man kann sagen, dass das Problem, das Jolles beunruhigt, nicht nur Jolles berunuhigt. Die Gesellschaften prägen dazu Institutionen aus. Es ist nicht ganz einfach, die juristische Dimension dieses Falls nur als Metapher zu begreifen. So streng wollen wir das auch nicht sehen.

3.

Es gibt mehr in dem Bild von Ghirlandaio als einzig diese Figur, die beunruhigen kann. Das Datum und das historische Ereignis, die können beunruhigen. Man sieht nicht nur einen Raum, sondern auch Zeit, besonders unruhige Zeit, denn es ist Mittsommernacht, Johannisnacht, São João - ein neuer Mensch ist geboren und ein schwer berechenbarer Vorgang ist angebrochen: Was ist mit der alten Zeit, den alten Menschen, mit den alten Gesetzen und den alten Erwartungen, wenn jetzt plötzliche neue im Raum stehen, neue in den Raum drängen. Wie soll man mit dem Austausch, dem Wechsel, der Veränderung umgehen?

In der juristischen Literatur tauchen im Kontext solcher Beunruhigung Formulierungen auf, die 'mehr oder weniger stabil erscheinen' und dabei mehr oder weniger Stabilität versprechen. Das wird oft so verstanden, dass unbedingt Stabilität stabil versprochen werden soll und nur offen ist, ob das ein bisschen Stabilität oder viel Stabilität sein soll, ob sie früher oder später geliefert werden soll. Was geliefert werden soll, soll auf jeden Fall Stabilität oder Stabilisierung sein, nur die Menge und das Maß bleiben offen. Wir schlagen vor, hier etwas anderes servieren zu können, etwas anderes dienlich und nutzbar machen zu können, nämlich mehr oder weniger Unbeständigkeit, Polarität und Meteorologie, mehr oder weniger Instabilität, mehr oder weniger Austausch und Wechsel. Unbeständigkeit und Instabilität, Austausch und Wechsel sollen unbedingt serviert, dienlich und nutzbar gemacht werden. Nur das Maß und die Menge davon wollen wir bedingt und insofern hier nicht nicht abschließend quantifiziert lassen.

Die Institutionen, die Jolles anfragt und in deren Namen Warburg antwortet, sind Institutionen der Unbeständigkeit, der Instabilität, des durchgehenden Austausches und des durchgehenden Wechsels. Wenn Leute Gesetze austauschen oder etwas für etwas anderes nehmen, wenn zum Beispiel die Gesellschaft erst so und dann plötzlich anders funktionieren soll, wenn eben noch ein Gesetz, jetzt aber plötzlich Gnade gelten soll, wenn eben noch Geschlechter sich nicht berühren durften, jetzt aber plötzlich berühren dürfen, wenn jemand nicht mehr im Wald, sondern plötzlich mit einem Plakat und illusorischen Zeichnungen von Rhizomen (Pilzen) einem sagen will, was man essen soll und was man nicht essen soll, dann hat man alles Recht dazu beunruhigt zu sein und zu sagen, es dürfe kein Austausch, kein Wechsel, keine Repräsentation, keine Reproduktion geben. Nur: für alles das stehen Institutionen zur Verfügung. Man kann Angst vor dem Austausch haben, kann aber anders als mit Angst und Abwehr reagieren, und das kann man durch Institutionen leichter. Man kann an einem Plakat üben, Pilze zu unterscheiden und dadurch die Angst davor, einen falschen Pilz (also einen, der entweder zu giftig oder nicht giftig genug ist) zu Speise zu machen, abbauen.

Eventuell haben wir es mit einer eher eingefahrenen Situation zu tun: So häufig wurde von Institutionen, etwa vom Recht, gesagt, sie seien stabil und würden stabilisieren, dass der Eindruck entstanden ist, es gäbe keine Institution der Unbeständigkeit, kein Recht der Instabilität oder der Destabilisierung. Weit gefehlt. Dafür entwickelt Warburg seine Bild- und Rechtswissenschaft, entwickelt sie aber nicht utopisch, sondern archäologisch.

5 notes

·

View notes

Text

Bild- und Rechtswissenschaft

1.

Anzeige ist raus, Anzeige ist gestellt. Rechtswissenschaft bildet auch, sie ist auch eine Bildwissenschaft. Fotografen könnten richten können, in alle Richtungen, wie alle die jenigen, die in alle Richtungen richten können könnten.

Hans Jürgen Förster und Thomas Walter sind nicht im Bild. Das sind zwei Anwälte, die einen, der im Bild ist, angezeigt haben. Ich bin zwar auch nicht im Bild, aber ich habe das im Blick: das Bild, die Anzeige, das Verfahren.

Im Bild sieht man Yahya Sinwar, angeblich einen Führer der Hamas, und einen in diesem Schreiben, hier und jetzt, namenlosen, nicht im Schreiben seienden Fotografen. Der schreit nur in diesem Schreiben, dieses Schreiben schreit nur nach ihm. Der ist nicht in diesem Schreiben, aber dafür ist er im Bild.

2.

Im Moment läuft ein Strafverfahren bei der Bundesanwaltschaft, das der Frage nachgeht, inwieweit bestimmte Fotografen (unter anderem der im Bild) an der Gewalt beteiligt sind, die sie fotografieren.

Das ist eine alte Geschichte, und wem sie jüngst passierte, dem bricht das Herz entzwei, aber nicht entzweier als zuvor. Persönlich haften und beruflich einstehen alle für und durch Geschichte, eine und ein Geschichte. Der Fotograf, der Führer, die Anwälte, Staatsanwälte und Richter.

Am MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie formiert und normiert sich eine gruppierte und assoziierte Expertise zu dem Umgang mit dieser und diesem Geschichte.

Das ist die Forschung zu juridischen Kulturtechniken, die im Bild und im Recht, im Schreiben und Schreien vorkommen können, immer und durchgehend vorkommen können. Man wird sie nicht los, sie lösen auch nichts, sie binden. Sie haften - und lassen haften. Durch sie können wir haften, durch sie wird man mündig zu haften und kann das Haften händeln.

Freiheit, Recht, Gesetz, Sicherheit - das mag geheimnisvoll erscheinen. Was eine Person und Persönlichkeit ist, das mag kompliziert erscheinen. Das tut es, das ist es auch, aber nur darum, weil es durch benannte Geschichte und anonymes Geschichte erscheint.

3.

Diese juridischen Kulturtechniken scheiden, schichten und mustern, sie lassen scheiden, schichten und mustern. Die Frage nach Recht und Gesetz ist in dieser Forschung keine Frage nach einem System, wenn diese Frage nicht technisch ist. Wenn nach Techniken der Systematisierung gefragt wird, ist die Frage unsere Frage (in Gestalt). Denn stellt uns die Frage und wir sie.

Die Frage ist eine nach der Technik, aber auch nur dann, wenn sie technisch gestellt wird. Die Frage danach, was unsere Begabung sein soll, worin zum Beispiel Juristen begabt sein sollten, ist dann eine Frage nach der institutionellen Macht (Vesting/ Descombes), wenn sie technisch gestellt wird, wenn sie insoweit nach Techniken des Instituierens (Vismann) gestellt wird. Das will ich anzeigen, das zeige ich auch an.

Diese Forschung ist unruhig und beunruhigt, ist darin aber sicher weder die erste noch die letzte. Diese Forschung soll nicht von Verantwortung befreien, sie soll Verantwortung befreien.

Das Verfahren wird verfolgt, das Verfahren der Bundesanwaltschaft wird verfolgt, wir beobachten das, das ist unser Beruf am MPI. Dazu haben wir etwas zu sagen, tun das aber nur phasen- und stellenweise.

2 notes

·

View notes

Text

Cornelia Vismann

Vom 17. bis zum 19. Januar wird in Helsinki eine Tagung zu Cornelia Vismann stattfinden. Markus Krajewski ist als Keynotespeaker gewonnen worden. Ich werde dort über Vismann 'gründliche Linien', sprechen. Mein Vortrag befasst sich also erstens mit Vismanns Arbeiten zum pomerium (als Teil der Arbeit zu dem, was Akt und Akte sein soll). Das ist von der deutschen Staatsrechtslehre bisher als Versuch rezipiert worden, das Recht zu politisieren oder als Politisch zu beschreiben, diesen Vorschlag hat Vesting auf einer Tübinger Tagung gemacht. Ich habe einen anderen Vorschlag. Vismanns Ausführungen zum pomerium verbinden sich m.E. mit drei Annahmen: mit der Annahme, dass Anfangen wie Priorisieren, Instituieren oder (Be-)Gründen eine juridische Kulturtechnik ist, und dass immer dann, wenn etwas anfängt, auch das Recht anfängt (wie mit dem Recht auch etwas anderes als Recht anfängt), und dass man darum dieses Anfangen auch als (choreo-)graphischen Akt und als Teil von Operationsketten beschreiben kann, die das Recht limitieren und austauschbar halten.

Das ist wohl das, was sie im Buch über die Akten Referenzstruktur nennt und mit dem Begehren assoziiert, das man aber m.E. auch mit dem Bekehren (Missionieren, Geschicktmachen, Messen und Messe feiern), dem Verkehren und dem Verzehren assoziieren kann. In einem zweiten Teil werde ich insofern Vismanns Arbeiten mit Aby Warburg assoziieren, dessen Staatstafeln ich durch die Brille von Vismanns Forschung zu Kulturtechnik und Recht lese. Ich will zeigen, wie anregend Vismanns Werk, das insgesamt ja nur ein Anfang war (und was für einer!) weiter gedacht werden kann. Mutig verlängern statt mutig verkürzen, das soll das Motto sein.

Cornelia Vismann ist 2010 im Alter von 49 Jahren gestorben. Der Schrecken, nun inzwischen älter zu sein erklärt sich nicht aus der Feststellung, dass Überleben eine Illusion ist und der Tod grundlos bleibt. Es erklärt sich aus der Einsicht in ein anhaltend Verpassen. Ich verpasse Cornelia bis heute fast täglich, das ist schrecklich und kriecht einem in die Nacht.

Seit ihren ersten englischen Publikationen wird sie international rezipiert, im Ausland auch von den Verfassungs. und Verwaltungsrechtlern und von denjenigen, die zu Recht, Medien und zur historischen Epistemologie forschen. Was in den deutschen "Interdisziplinären Forschungen zur Wissensgesellschaft", etwa in Augsbergs/ Schupperts Band zu Wissen und Recht nicht rezipiert wird, wird dort rezipiert, was mich sehr freut und was ich nur mit Nachdruck unterstützen kann, weil es eine wichtige Ergänzung zu den natürlich bestimmt mindestens so (ge-)wichtigen Autoren in Deutschland darstellt.

2.

Oh mein Gott, Helsinki im Januar, das ist ja wie St. Petersburg im Januar: eisiger Boden, untertellergroße Schneeflocken, die nicht wissen, ob sie auf oder ab wollen, Flure mit schwachen Glühbirnen und mindestens einmal wenn man da ist ein hartes Besäufnis. Das heißt, das wir entweder Eisbaden gehen werden oder aber erst in der Banja sitzen und uns dann in den Schnee schmeißen. Ich habe die Einladung erhalten und freue mich sich seit dem maßlos.

3 notes

·

View notes