#continuo a fare contenuti senza senso

Text

Oggi trattore grande e fragole piccole.

199 notes

·

View notes

Text

L'altro giorno mi sono imbattuta nel concetto di "second brain" per la seconda volta nella mia vita e sto cercando di capire se sarà rivoluzionario per me tanto quanto la prima volta.

In quella occasione, vent'anni e passa fa, si parlava del secondo cervello che sta nel nostro apparato digerente e in particolare nell'intestino e se cercate "second brain" dovrebbero venire fuori un sacco di risultati a questo proposito. Spiegato male, significa che un sacco di meccanismi nervosi sono collegati a quando succede nelle nostre budella, a doppio senso, sia perché ci sono un sacco di neuroni, sia perché i nostri batteri producono un sacco di roba che ha a che fare con come ci sentiamo: quando stiamo male lì dentro, si riverbera nel nostro umore e nel nostro pensiero in modi biochimicamente rilevanti e quando siamo stressati per faccende esterne a noi, tutta la popolazione di batteri che ci abita soffre e cambia di conseguenza e c'è un continuo circolo di causa-effetto bidirezionale tra quello che succede ai piani alti e bassi. Insomma, il nostro pensiero e il nostro corpo sono collegati molto più strettamente di quanto non venga spontaneo credere (a meno che non soffriate di sindrome dell'intestino irritabile, e allora ci crederete senza alcuna difficoltà u_u)

Ecco, qui è spiegato meglio, ma in realtà ci sono pagine e pagine sull'argomento ormai.

youtube

Invece l'altro secondo cervello di cui ho sentito parlare in questi giorni è (sempre spiegato male) un sistema di organizzazione di informazioni online, tramite app di gestione di appunti di vario genere e formato, strutturato gerarchicamente in insiemi e sottoinsiemi all'interno di programmi che consentano il facile reperimento di informazioni tramite parole chiave, tramite tag o semplice indicizzazione, o anche solo seguendo il percorso dello schema impostato. Un gestionale della propria conoscenza, insomma, in cui riversare ciò che apprendiamo e di cui vogliamo tenere "efficacemente" traccia in modo da poter attingere a queste risorse facilmente tra un mese o un anno o un lustro. Ora, "efficacemente" è un avverbio discutibile, secondo me, ma nei pochi video che ho visto a proposito questo second brain sembra fare miracoli per la produttività e la creatività e quindi qualche efficacia sicuramente ce l'avrà.

Qui viene spiegato rapidamente a grandi linee di che si tratta a livello pratico, mentre questo è un po' più lungo ma è una presentazione del sistema di Tiago Forte, che se ho capito bene è l'ideatore o comunque colui che ha fatto partire il trend, con un corso online, e che poi ha promosso questo sistema in varie salse e concretizzazioni.

youtube

La presentazione è rivolta a un gruppo di manager, quindi è bella carica sul versante della produttività, ma il senso del sistema e il suo scopo in generale è abbastanza chiaro: costruire un database delle informazioni che riteniamo utili, che sia facilmente accessibile e consultabile.

Tutto molto bello se non fosse che appena due ore fa ho rebloggato un post in cui si dice, mica tanto per scherzo, che la mia generazione dovrebbe essere rinominata in funzione del fatto che conserviamo scatole piene di Dvd nonostante sia tutto on demand perché non ci fidiamo dei contenuti digitali. Che poi non è tanto il fatto che siano digitali, a dirla tutta, il fatto è che sono in streaming su piattaforme a pagamento di colossi dell'industria che da un giorno all'altro possono decidere di bloccare o censurare utenti e contenuti.

E qui sta gran parte della mia perplessità rispetto a questi sistemi di second brain digitale. Il problema, sempre spiegato male eh, non è tanto il formato, che è più pratico e versatile di un taccuino di carta, quanto il software necessario per accedere ai file raccolti con questo sistema. Cambia il software, che fai? Lo mettono a pagamento dopo anni che lo usi, che fai? Quanto sono trasferibili i dati raccolti in questo modo? A livello di privacy/sicurezza, poi, non so che limiti ci siano, ma se fai un account, per qualsiasi cosa tu lo faccia, in genere c'è il rischio che qualcuno ci metta il naso e te lo distrugga. Con la roba in cloud e i backup magari meno, eh, ma si tratta sempre di un archivio digitale, con tutto ciò che una definizione del genere comporta nel bene e nel male. Ecco, la mia perplessità nasce dal sentire che se ne parla solo nel bene, forse, e temo di scoprire il lato negativo a mie spese x_x

Perché in realtà mi piacerebbe costruirmi un secondo cervello, una specie di supermega diario/scrapbook/agenda/bibliografia di quello che mi passa davanti agli occhi e dentro le orecchie, e poter trovare al volo il nome di un libro o un quadro o un video di youtube che mi ha regalato una nuova informazione millemila anni fa. Poi penso che riesco ad aggiornare il mio diario circa una volta a settimana e mi chiedo se la mia procrastinazione cronica mi consentirebbe davvero di realizzare una roba del genere.

L'altro giorno ho visto un video sul micro journalling, questo qui sotto (btw, lui lo seguo da un po', mi sembra una persona molto sensata), e forse potrebbe essere un punto di partenza, se non altro per prendere confidenza con una app di note XD

youtube

Mi sa che devo sperimentare un po', la carta comincia a starmi un po' stretta, nonostante continui ad adorarla, e tra pc, tablet e telefono, complice il trasloco recente, mi sembra arrivata l'ora giusta per provare a organizzare meglio la mia dimensione digitale. Mah, vedremo...

#second brain#cose mie#in questi giorni#Youtube#ogni consiglio è ben gradito ovviamente ^_^#note to self#how to

6 notes

·

View notes

Text

Il fascino glamour della larva

Critica pratica per sopravvivere ai post sulla giornata dei DCA senza risvegliare la bestia

Con i vostri cazzo di fiocchetti lilla vi ci potete soffiare il naso. Inutile fare la giornata nazionale dei disturbi alimentari quando non esiste una rappresentazione autentica di quello che è smettere di mangiare o volersi bruciare vivə per aver mangiato.

Se questa giornata avesse un senso il simbolo non sarebbe un fiocchetto ma una cazzo di bara. Invece mi imbatto solo in contenuti che romanticizzano lo schifo. Come se infilarsi in un DCA fosse una fase come lo sono stati i gruppi hipster, indie, hardcore punk, electro-pop, e i Cani.

Così continuano le storielline con foto di quando si stava peggio di ora per romanticizzare questo orrore.

Oh guarda che buffa e naive ero, portavo le converse e facevo gli scoobydoo coi fili di gomma!

Oh guarda che buffa e naive ero, pesavo 2 chili vestita e mangiavo un pomodoro e una fetta di bresaola al giorno!

Peccato che non funzioni così. Avere un disturbo alimentare non è romantico, non è glamour, non è un cazzo di fiocchetto lilla. Peggio di questo dannato nastrino color nausea ci sono solo le frasi di accompagnamento tipo: “chi ha un disturbo alimentare ha fame d’amore”.

No mi dispiace, quando ero anoressica avevo fame di morte putrida e fame di qualsiasi altra cosa commestibile. L’amore c’entra ma non è il punto.

In tutta questa faccenda non c’è nulla di estetico, nulla di poetico nulla di fascinoso.

Non riesco a condividere la scelta di chi pubblica post fotografici col proprio corpo durante la malattia e dopo un’eventuale cura. Come una dieta dimagrante al contrario, si usa nuovamente l’immagine del corpo per lanciare un messaggio, anche giusto, ma usando le argomentazioni sbagliate. Per guarire dobbiamo liberare il corpo dalla sua funzione di dover cristallizzarsi in modelli da seguire. Dobbiamo ripensarlo in linguaggi nuovi.

Personalmente il primo spiraglio di luce l’ho avuto quando mi sono resa conto di essere più vicina ad una larva che a Kate Moss. E vorrei cancellare quella memoria dai miei occhi come da quelli di chiunque mi abbia visto in quel periodo di agonia.

Quando stavo male avrei probabilmente sfoggiato il nastrino lilla, emblema della mia vita alla Effy Stonem, dannata ribellina alternativa.

Ci ho messo quasi 10 anni a capire che l’anoressia non è rivolta, non è anarchia, non è voglia di essere diversə, non è essere alternativə.

L’anoressia è schiava del patriarcato, serva del capitale e pena di morte ultimativa. Pura voglia di raggiungere il fango e i vermi nel modo più lento possibile.

I vostri fiocchetti lilla li repello come la peste perché hanno il fascino della setta, di chi ha vissuto qualcosa di speciale. Così come le vostre foto tristi ma patinate di quando le cosce vi entravano nel palmo della mano.

I fiocchetti lilla non strozzano la narrazione marcia che produce questa epidemia di digiuni, vomiti e abbuffate.

Con i nastrini si nasconde l’orrore mostruoso di un cervello delirante. Come lo è l’aver provato invidia per il regime alimentare nei campi di sterminio perché, durante l’ora di storia, avevo scoperto che i deportati prendevano più calorie di quante me ne concedessi io.

Con le coccardine o i film Netflix sull’anoressia con Lily Collins non si vedono le stempiature stile Andreotti, i gomitoli di capelli caduti nella doccia e la laniccia di peli sulla pelle ingiallita. Senza contare lo sfarinamento delle articolazioni e l’atrofia dell’utero.

I fiocchetti lilla sono da bellə e dannatə e con l’anoressia non c’entrano nulla. C’entra invece farsi la pipì sotto perché anche se sei nel cuore dell’adolescenza, dopo due anni di digiuno, ad una certa il corpo non riesce più a contenersi e torna come quello di un neonato o quello di un novantenne. L’età non conta l’importante è essere progressivamente sempre più incapaci di intendere e di volere.

Un’altra cosa che manca negli ipocriti commenti sensibilizzanti su questa giornata è il denunciare il profondo senso di deficienza mentale che prende chi sta male.

Altra frase aberrante: Eh ma lə anoressicə sono particolarmente brillanti, perfezionistə, sensibili.

Magari prima del calvario. Posso dire con certezza che dal terzo mese di semidigiuno in poi diventi più scemə di Salvini. Il cervello non riesce a concentrarsi su nulla e tutto è coperto da un velo di sonno e fame ovviamente.

Il cervello compie ossessivamente lo stesso ragionamento 24 ore su 24. Non c’è nessuna poesia, nessun brio geniale da ragazza interrotta. Solo un calcolo continuo di energia introdotta e energia bruciata. Inali senso di colpa perpetuo mentre sviluppi una memoria inossidabile riguardo qualsiasi cibo tu abbia mangiato nell’arco di 90 giorni.

La dittatura e l’isolamento dettati dal proprio cervello nei fiocchetti lilla non ci sono e non ci saranno mai. Sono andata a mangiare fuori più in un anno di CoVid che nel biennio 2012-2014.

I nastrini lilla non tengono conto neanche della furba metaconsapevolezza suicida. Del sapere di andare incontro alla morte e continuare comunque a saltare il pranzo.

Quindi che dire amicə, non fiocchetti lilla ma rivolta e rabbia pura. I DCA proliferano nella narrazione che pretende ci sia un modello di corpo maschile, un modello di corpo femminile, un modello di corpo umano e un modello di corpo animale. E invece no, maledetti voi e i vostri nastrini categorici.

Non fiocchetti lilla ma cannonate di fuoco. I nostri corpi sono come galassie, siamo masse di energia libera che pervade la natura e brucia i vostri cazzo di nastrini e le vostre storie instagram con Skinny love di sottofondo.

13 notes

·

View notes

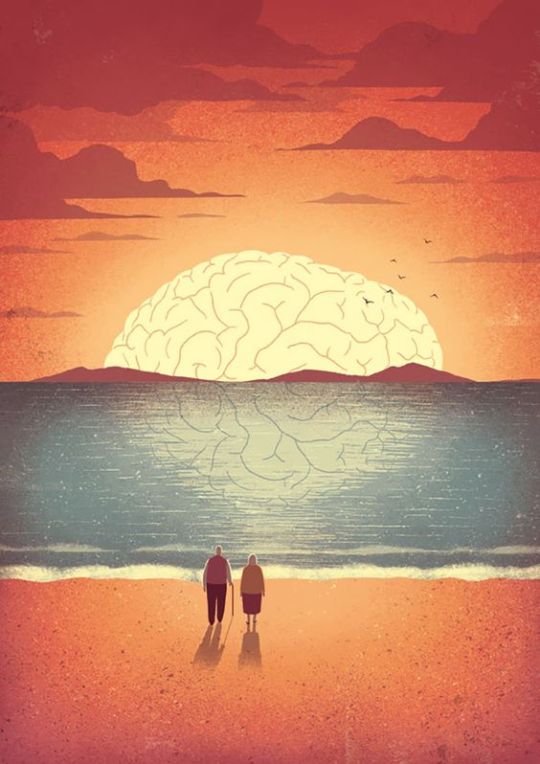

Photo

ONLINE: UN MANIFESTO CULTURALE

Anno 2020: in piena era digitale, superato il ciclo iniziale di entusiasmo e rifiuto per la RIVOLUZIONE INFORMATICA, ci ritroviamo in un mondo irrimediabilmente mutato. La portata storica del cambiamento sembra ormai essere stata non solo accettata ma metabolizzata dalla nostra società, con la digitalizzazione di molti aspetti della vita quotidiana.

Lo svago in particolare è diventato dominio quasi esclusivo delle nuove tecnologie; proporre contenuti per l'INTRATTENIMENTO tramite social network o piattaforme digitali ne rende più immediata la fruizione, incentivandone al contempo la condivisione con altri potenziali utenti/clienti. Abituati ad avere a che fare con format digitali di story-telling, quasi interamente figurativi, tendiamo ad escludere altri supporti per l'acquisizione di informazione (il cartaceo o lo pseudo-cartaceo dei materiali nati per la stampa classica e semplicemente trascritti in digitale).

Succede quindi che i giornali e le altre fonti di INFORMAZIONE si servano di internet per diffondere le notizie. Lentamente il mercato del lavoro si trasforma per adeguarsi alle nuove esigenze di vendita. Il mondo del fare e del raccontare ciò che accade, gli ambiti di produzione e azione, cronaca e opinione, assumono una forma tanto simile a quella dell'intrattenimento da travaricarne i confini, correndo il rischio di confondervisi.

Eppure la CULTURA LETTERARIA e umanistica in genere sembra essere esclusa da questo traffico di idee, fondamentalmente a causa di due fattori: esigenza di spazio e senso di colpa.

Per quanto riguarda il primo punto, è evidente come la rapidità con cui siamo abituati a fruire di contenuti attraverso lo schermo dei nostri smartphone tagli le gambe a prodotti culturali a LENTO CONSUMO, soprattutto se si tratta di testi di una certa lunghezza.

Questo scatena in molti un dissidio interiore, un SENSO DI COLPA spesso difficile da decifrare: immergersi nel digitale mortifica lo spirito di chi ne percepisce la potenziale tossicità culturale e al contempo ne intuisce la soggiacente capacità d'innesco intellettuale senza capire come farne uso. Si sperimenta una scissione tra il desiderio di partecipare al girotondo virtuale e l'incapacità di riconoscerne la legittimità e l'effettiva capacità di produrre materiale intellettualmente stimolante e culturalmente valido.

Il termine stesso "CULTURA" deriva dal latino colere, "coltivare". Il riferimento è quindi non solo al sapere in sè ma anche e soprattutto al percorso educativo atto ad ottenerlo. La fatica di costruirsi un bagaglio culturale da portarsi dietro per la vita difficilmente si concilia con gli insegnamenti dei genitori, che condannavano il nostro interesse verso le nuove tecnologie nel momento della loro prima diffusione di massa.

Siamo la generazione di mezzo, che per educare i propri figli dovrebbe superare il senso di colpa interiorizzato e assumersi la responsabilità di trasferire il sapere online, adattandolo per renderne la fruizione più immediata e meno FATICOSA. Ben vengano la capacità di abnegazione e lo sforzo di sintesi e di analisi necessari a costruirsi un ricco mondo interiore. Non dimentichiamoci però che le energie psico-fisiche, così come la buona volontà, sono geneticamente limitate nell'uomo: sarebbe forse più saggio utilizzarle per costruire nuova cultura con il massimo della spinta possibile, senza disperdere le energie intellettive in attività inutilmente sfiancanti.

I piccoli di oggi, nativi digitali, hanno trasformato in AUTOMATISMO il nostro entusiasmo; sta a noi scegliere se far fruttare la loro naturale spinta all'apprendimento incanalandone le inclinazioni verso obiettivi costruttivi o mortificarne lo spirito additandoli come passivi prigionieri di una moderna Medusa dal crine di cavo.

Affrontiamo la realtà: l'editoria è in crisi e le librerie sono vuote da anni, vuote di tutti, giovani annoiati e adulti sostenuti, ignoranti impenitenti e intellettuali da tastiera. Dobbiamo coraggiosamente riconoscere e gestire il senso di colpa ed accettare di dedicarci ad attività che SODDISFINO le nostre due anime, ovvero che arricchiscano la mente ma che non siano sfiancanti per il cervello, ormai abituato, in un mondo di stimoli continui, a selezionare quelli immediatamente (e quindi visivamente) accattivanti e/o dal forte impatto emotivo.

Non solo fatica, dunque. La cultura è sì acquisizione lenta che può convertirsi in un raffinato piatto da ristorante stellato, ma a volte si presenta spontanea e giovane come un pomodoro maturo, con la sua bellezza accattivamente, vitale, da cogliere e mangiare per trarne subito energia - utile anche a coltivare altri ortaggi. Non è solo un lungo romanzo, è anche una nuova POESIA, fresca, gradevole e a portata di clic. E i tempi sono forse maturi per un'autentica rinascita poetica.

Appurato l'assoluto bisogno umano di letteratura, intesa come racconto più o meno lungo, in prosa o poesia, di vicende reali o immaginarie, non resta che liberarsi dall'ipocrisia della non accettazione ed abbracciare i propri bisogni. Sforziamoci di formulare pensieri NON GIUDICANTI, nei confronti degli altri e di riflesso verso noi stessi. Non condanniamo il mondo virtuale (che è soprattutto intrattenimento e leggerezza) per poi foraggiarlo dal chiuso delle nostre case; ammettiamo invece che se il mondo è cambiato non l'ha fatto spontaneamente, ma in conseguenza ai mutati bisogni dell'umanità.

Accettiamo, come insegna Bauman, il carattere LIQUIDO della cultura, in continuo mutamento e adattamento, compagna naturale del nostro linguaggio, sempre più dinamico e rapido nell'evolversi. Ogni prodotto culturale in senso lato è improntato al soddisfacimento di pulsioni fisiche o esigenze emotive, che pur restando sempre uguali a se stesse necessitano con l'andare delle generazioni di nuovi stimoli e occasioni di sfogo. Autosabotarci restando sordi a noi stessi, per volontà o per capriccio, ci renderà aridi.

Ascoltiamoci: siamo al mondo per essere FELICI.

http://www.davidebonazzi.com/portfolio.html

https://www.facebook.com/Linguistica-Mente-102246794635120/?__xts__[0]=68.ARAas2OWTJFeXjAmqqXfvFU5FwDBgAuVbLqSA34UU_AMqsjkb7g3UQBcW9QEzFTauD7QkYQGnWnwyhHg085glpfQ2ivu_kp73yRYtQXaHA4YmJN1FNrlgeTK1nHfjcVZbTH7EemKGmypBfvvO1hON2BfDZpOdpVIWXSzLFIInB-7lF_G2YTYVpfxVWzckOSFh78tkGwOYDMQmpHGTgo6ofm2HlHsK-tL8_L5MIYHZp61flbTbmr7-t92LkrgR5XnlzH7z3HEGE_j5-mYepFsgA1ye0PaxY_RkLTiYGdy29syeo8q1I59tzaOp11V0rus7I-Qh9bfNRQZTNX8HBSY-cA

2 notes

·

View notes

Text

Questo periodo della mia vita è simile agli scorsi periodi contenuti nel 2019, con qualche variante qua e lá: l’autunno prostrato mi ha reso un po’ malinconico, com’è giusto che sia in tale stagione, quando la foglie perdono presa e si staccano dagli alberi, quando il vento, come un tiranno ineluttabile, porta via tutto, e trasloca gli oggetti ed i pensieri. Trasloca la mia coscienza, che ora si trova altrove, dunque per ora mi trovo solo con me stesso; continuo a studiare e leggere, lavoro e mi alleno. continuo a desiderare e frustrarmi perché mi manca questo e quello, perché su molti fronti non sono ammissibile al mercato, perché mi ostino a voler restare pateticamente calmo davanti alle onde che si infrangono, quando i più stimati sono quelli che si snervano testardamente nel voler bloccare le onde del mare, ma è tutto inutile; eppure se prima riuscivo ad essere abbastanza sano da capire che non sono io quello in torto, ora mi sta succedendo il contrario, perché sto nuovamente perdendo autostima, e perché mi sto facendo influenzare.

Coscienza sono qui che ti aspetto. Fai presto perché mi sto alienando di nuovo. Non mi trovo per niente bene da solo con me stesso; ho un disperato bisogno di seguire una guida, e le altre persone, quelle che mi circondano ora, non lo sono per nulla. Ho un sesto senso particolare che mi dice che posso fidarmi di te, e che posso farlo senza fare di te un dogma, ma criticandoti quando serve, e criticandomi quando servi.

3 notes

·

View notes

Text

SHI LIANG - Visionarea - Roma

VANITAS

Gianluca Marziani

La Vanitas nelle arti visive indica una natura morta che riflette, attraverso elementi simbolici, sulla caducità della vita umana. Un tema nato nel Seicento su cui gli artisti, decennio dopo decennio, hanno ideato soluzioni filologiche ma gradualmente più eterogenee. In origine era la sola pittura a parlare di vanitas, finché nel Novecento il clima innovativo ha coinvolto l’intero scibile linguistico, modulando nuove relazioni tra oggetti vissuti e tema estetico. Per Shi Liang la vanitas funziona da filo rosso lungo molte sue creazioni, una specie di ragione profonda che guida l’osservazione sensibile sul mondo. Quel filo cuce assieme le raccolte di oggetti più o meno antichi, più o meno consumati dal tempo e dall’uso, oggetti con una valenza allegorica che li trasforma in una presenza metafisica, oltre lo spazio della loro vita, oltre il tempo della loro memoria.

Su una grande parete si dispongono centinaia di antiche panche cinesi, una sequenza postminimalista in cui la memoria dell’oggetto funzionale rielabora la formula barocca della natura morta. Quei pezzi in ordinato accumulo, simili eppure diversi tra loro, tessono una trama di evocazioni ambivalenti, come un’orchestra muta in cui la ripetizione mantiene unicità e scrive un canto metafisico attorno al controcanto della vanitas. L’installazione, imponente eppure lieve, potrebbe essere il manifesto poetico del modus concettuale di Shi Liang. Contiene i termini del suo approccio iconografico, il suo assumersi l’onere dello spazio e il peso del substrato invisibile. E’ un ideale che assimila il reale e lo riporta, dopo l’azione d’assemblaggio, ad uno status di sospensione universale.

Shi Liang incarna un solido percorso tra teoria e pratica del fare arte, un approccio che trasforma l’opera in un denso agglomerato dai contenuti aperti. La matrice d’ingaggio lavora sul bagaglio antropologico, ricercando oggetti e materiali che hanno assorbito le azioni del vivere, il peso dell’esperienza, la ragione del pensiero saggio. Il suo riuso dell’esistente, debitore del modello Fluxus, scava nell’artigianato storico cinese, nei legni con le rughe profonde del tempo, nelle pelli ancora profumate, nella carta dai calligrafismi antichi... I colori sono quelli della memoria, come in un bosco autunnale dai marroni decisi, dai gialli pastosi, dai toni del miele e del sole dopo un temporale; gli odori conservano il valore dell’esperienza, un’eco proustiana di memorie scivolose ma persistenti; le forme rappresentano archetipi di vita quotidiana, brandelli domestici con cui il nostro sguardo familiarizza senza fatica, ritrovando le basi di un umanesimo necessario.

L’artista entra nel cuore arcaico della Cina, tra i riti collettivi delle abitudini comunitarie, dove gli oggetti domestici racchiudono il senso del vivere e la sensualità del fare. Il suo è un feticismo antropologico, un rituale di ricerca ossessiva e di riuso metodico degli oggetti collezionati, affinché la forma di partenza si trasformi in un climax fluido del presente.

Il vissuto dell’opera è dilatato, disteso nel tempo verticale della vita che incrocia il tempo orizzontale della storia artistica. Shi Liang assimila il rito del vivere e lo metabolizza con le membrane di certa arte italiana, in particolare con le matrici del Seicento che incarnano i suoi ideali di rinascita figurativa. Sono evidenti le vie caravaggesche, un certo rapporto con la luce concentrata, il movimento ascensionale, la gestione dello spazio oscuro; lo stesso tema della vanitas è la riprova di un denso dialogo tra la Cina e l’Italia sul piano della memoria condivisa. Che significa concentrarsi oltre il rumore del mondo, lontani quanto basta dal bagliore capitalista, a debita distanza dal troppo presente. Il nostro artista rallenta e ferma l’occhio iconologico, a metà tra il personale bagaglio di conoscenza e un continuo confronto con la cultura occidentale. L’esperanto di un mondo nuovo passa per esperienze di questa natura, per un’attitudine al flusso informativo e cognitivo, per il coraggio di sostenere dialoghi comunitari. Se vogliamo una civiltà del futuro, dobbiamo alimentare le comunanze e le armonie dell’incontro.

Shi Liang ci racconta una Cina tra passato millenario e futuro accelerativo, dove la fermata del tempo diviene sosta nello spazio metafisico. La sua arte ragiona in maniera bifronte, affrontando i nodi morali del presente con un’evocazione teatrale che riafferma le radici collettive. L’autore mappa l’attualità con oggetti densi, carichi di memoria, per creare confidenza col passato e fare un passo metodico dentro il nuovo, senza che il presente ricada nel virtuosismo tecnologico. Il messaggio arriva attraverso oggetti solidi, piantati al suolo del tempo, ma con lo sguardo verso l’orizzonte dei nuovi eventi. L’artista è il demiurgo della forma, un alchimista di materie naturali come il legno, la carta e la pelle. Trasforma gli oggetti senza disperderne i connotati d’origine, al contrario disegnando messaggi metaforici ma non criptici, complessi ma semplificati nel loro sistema semantico. Shi Liang parla di un mondo sinestetico, ricco di riferimenti alla grande arte italiana, modulato su alte dimensioni morali. Un universo intimo eppure inclusivo, un intreccio di raffinate allegorie con l’Umano al centro e la Memoria come radice necessaria per costruire le ragioni di un Dialogo.

Al riuso di oggetti reali si aggiungono gli interventi pittorici sui materiali vissuti. Un trittico racconta la frenologia metaforica della Vanitas, riflessione colta dai colori caravaggeschi e dai toni shakesperiani. Un altro lavoro, composto da sei elementi in legno, unisce altrettanti ritratti dalla suspense drammaturgica, volti familiari dal background inquieto, storie di vita che riaffermano il tema eterno della libertà individuale.

Altre volte il riuso crea un cortocircuito tra pittura e scultura. Come nelle nature volumetriche che evocano Giorgio Morandi, il maestro contemporaneo della natura morta, colui che ha portato la metafisica di Piero della Francesca nel silenzio monocromo del design anonimo. Shi Liang coglie il valore metafisico di Morandi, la sua sospensione ascetica, l’energia degli archetipi condivisi. Sente forte l’influenza del maestro italiano e cerca di usarlo in maniera filtrata, metabolizzando la lezione su nuovi impianti figurativi. Avviene così anche negli altri richiami ad artisti fondamentali, come quando sentiamo echi di Jannis Kounellis e Fabio Mauri, Maria Lai e Salvatore Scarpitta, Piero Manzoni e Mario Merz. Tutti artisti che agivano sul nomadismo dei materiali, sulla densità drammaturgica del riuso consapevole e “politico”. Lezioni incrociate che Shi Liang ha fatto sue con modestia, generosità e rispetto, doti rare ma determinanti per capire le ragioni di un dialogo e le emozioni della consapevolezza profonda.

Se scorriamo lungo i lavori in catalogo, vediamo un costante equilibrio tra le forme d’origine e il loro percorso metabolico. Scopriamo volumi dalle geometrie simboliche, dal rigore centripeto, dalla memoria prospettica. Pitture, installazioni e sculture che ragionano lungo un tempo dilatato, teso tra Natura e Cultura, bellezza e crudeltà, ideale e reale. Opere che si trasformano in scritture plastiche dai movimenti spirituali, simili a dervisci che girano attorno ad un centro ideale, pura velocità da fermi per diventare astronauti delle galassie filosofiche.

Lo sguardo scivola verso una piccola scultura dalle ali simboliche, sorta di custode ambiguo che ci osserva ieratico, come uno Yoda destinato alla nostra disciplina morale. E’ un guardiano metaforico sulla soglia, chissà se buono o cattivo maestro, sicuramente una calamita cosmica tra le opere che avvolgono lo spettatore di Visionarea. Ancora una volta, Roma si avvicina a mondi lontani per sperimentare il linguaggio della sinestesia.

1 note

·

View note

Text

Antiche tecniche: perché ancora oggi? (1)

di Gustavo Millozzi

-- Prima parte --

E’ palese un forte ed continuo aumento d’interesse per le antiche tecniche fotografiche con presenza di gruppi fotografici ad esse dedicati e di varie iniziative quali corsi universitari, masterclass, incontri, mostre, workshop, nonché per l’esistenza di ditte e negozi specializzati per la vendita dei prodotti necessari alla loro realizzazione. Abbiamo pertanto voluto, per fare il punto su tale particolare realtà, intervistare Giuseppe Toffoli che da sempre si è dedicato al loro studio, alla loro applicazione e promozione

© Massimo Sanna, Giuseppe Toffoli in atto di ripresa

- Hai appena pubblicato il tuo manuale sul processo al collodio, una delle antiche tecniche fotografiche e la notizia della sua apparizione mi ha subito non solo incuriosito, ma soprattutto mi ha suggerito questo interrogativo: perché vi è la necessità da parte tua di riproporre agli appassionati di fotografia l’impiego di processi ormai desueti, anche con dimostrazioni pratiche e visione di tue immagini così prodotte. C’è un senso, secondo te, nel ritornare alle origini della fotografia e perché?

Sono socio del Gruppo Rodolfo Namias e prendo spunto dalle numerose conversazioni che animano i nostri incontri quando non siamo impegnati ad ammirare le reciproche opere.

Il declino delle Antiche Tecniche Fotografiche, se volgiamo intendere con AT le originarie tecniche fotografiche, risale a pochi anni dopo la scoperta della fotografia. Già nell’800 la “straight photography”, le cui immagini non potevano essere manipolate/alterate e l’introduzione sul mercato delle pellicole prodotte a livello industriale hanno fatto perdere ai fotografi professionisti le tracce delle Antiche Tecniche. Mentre il fotoamatore, che poteva in quegli anni ancora dedicarvi tempo e denaro, aveva la possibilità di produrre innumerevoli scarti pur di arrivare al risultato sublime. Non per niente gli sviluppi più importanti della fotografia arrivarono proprio da loro. Ma già nella prima metà del 900 la produzione industriale di pellicole e carte raggiunse qualità tali che anche l’amatore iniziò a farne uso annullando di fatto l’utilizzo della Antiche Tecniche anche da parte dei pochi rimasti. Siamo circa 80 anni fa per farci un’idea.

E’ doveroso, però, puntualizzare cosa realmente intendiamo oggi per Antiche Tecniche Fotografiche… negli Stati Uniti vengono chiamate Tecniche Alternative, in Germania Tecniche Nobili… potremmo approcciarci a queste Antiche Tecniche alla stregua di “Tecniche Inusuali” come, per esempio, la rivalutata fotografia analogica degli anni 80 oppure la LUMEN PRINT inventata negli anni 90. Proprio in questi giorni si inaugura una meravigliosa mostra del fotografo bergamasco Danilo Pedruzzi, dedicata ai fiori, con opere interamente realizzate con la tecnica delle LUMEN PRINT.

© Danilo Pedruzzi (Lumen print)

Mi chiedi se oggi c’è un senso nel ritornare alle origini della fotografia, ti rispondo secondo il punto di vista più condiviso all’interno del Gruppo Rodolfo Namias. I motivi che spingono all’uso di queste tecniche sono molteplici. Il meno significativo è senz’altro il desiderio di seguire un FENOMENO DI TENDENZA che tenta di mescolare ciò che è costoso con ciò che è difficile, dimostrando una necessità di distinguersi da parte degli autori. Ne deriva però una sorta di controsenso ovvero una ricerca di distinzione utilizzando strumenti che emergono dall’omologazione di un fenomeno di massa. Chiaramente il fenomeno letto in questa chiave è, come la storia ci insegna, di passaggio e la tecnica viene appresa spesso con superficialità.

C’è poi una ricerca ALTERNATIVA di realizzare autonomamente dei processi industriali anche se in modo impreciso. C’è la tendenza all’ARTIGIANALITÀ inteso come lavoro d’eccellenza. Connubio di deduzione e studio prima della messa in opera del processo. Ricordo in questo motivo che un’assidua ricerca del controllo assoluto della tecnica manuale può portare a far apparire più difficoltoso utilizzare qualcosa di automatico piuttosto che qualcosa che possa essere controllato manualmente.

Per finire l’AMORE PER LA BELLEZZA. Tale ricerca non distingue più tra il processo e l’esito ma tutto il procedimento è indirizzato all’opera finita. La tecnica come strumento per esprimersi ed il risultato finale sono legati alle tensioni e fatiche di chi l’ha generata.

- Questo tuo interesse è dettato da spirito ludico, di sperimentazione, puramente rievocativo o da cosa altro?

Direi che possiamo includerle tutte… Adoro giocare, lo ammetto, lo adoro veramente tanto, mi diverte e mi aiuta a staccare la spina per qualche mezz’ora di tanto in tanto. Ma adoro anche sperimentare, provare e riprovare modificando le ricette per preparare le chimiche e gustare i risultati spesso attesi, spesso a sorpresa e molto spesso deludenti (ma anche questo fa parte del gioco!).

Mi appassiona la parte rievocativa sia come gioco, sia come cultura: è straordinario studiare i manuali dell’epoca, entrare nelle teste dei personaggi di un tempo, sapere e rivivere come 150 anni fa quando, con la tecnologia che era loro disponibile, riuscivano ad ottenere risultati ancora molto molto ambiti ai giorni nostri. Poi c’è la parte culturale divulgativa: la curiosità della gente oggi è virale e mi spinge ogni volta a spiegare dettagliatamente come è nata la fotografia, come si faceva, che differenze ci sono con la fotografia odierna e quant’era difficile allora rispetto ad oggi.

Spesso sorrido tra me e me pensando agli amici e a me stesso che non siamo immuni al digitale, che ci lamentiamo delle foto perse perché l’HD è morto… si dice così no? …e poi penso a 150 anni fa, quando poteva cadere una cassa di legno piena di negative di vetro frantumandosi in 1000 pz… allora come oggi.

Poi c’è l’interesse per la fotografia fine a sé stessa, la ricerca di un canale comunicativo attraverso le immagini, lo studio del risultato e della tecnica per portarlo a termine… e che possa emozionarmi osservandola e, perché no, emozionare chi la riceve in regalo da me.

Personalmente utilizzo molto il collodio umido, perché lo considero un po’ una metafora che richiama l'abbandono e il cambiamento. Questa tecnica in passato è stata una delle prime ad essere abbandonata, dimenticata e cambiata con metodologie più moderne, proprio come qualsiasi altra cosa con cui abbiamo a che fare oggi, un edificio, un ponte, un cellulare o l'auto che usiamo.

Il collodio umido ha una caratteristica estetica unica che, attraverso la sua rappresentazione simile ad un sogno, richiama la sensazione di memoria e la luce viene non solo riprodotta in immagini, ma anche interpretata in modo differente da come siamo abituati a conoscere in fotografia. E’ molto sensibile agli ultravioletti e molto meno alle lunghezze d’onda del visibile e non richiede una camera oscura buia come quella richiesta dalla fotografia analogica. E’ straordinario poichè riesce a far emergere qualità profonde e intense e permette di interagire con il soggetto, qualunque esso sia, in maniera ineguagliabile rispetto alla fotografia tradizionale.

© Giuseppe Toffoli (collodio umido su alluminio)

- La fotografia ha ora 180 anni: pensi che oggi i vecchi procedimenti abbiano ancora un loro significato dopo l’avvenuto superamento della pellicola e con l’avvento della fotografia digitale e ritieni anche tu, come altri affermano, che le antiche tecniche fotografiche stiano suscitando un rinnovato interesse per la possibilità che offrono di superare l’appiattimento della fotografia digitale, riappropriandosi del gusto artigianale della produzione di immagini uniche, e di espandere le proprie possibilità espressive?

Proprio in questi giorni si è inaugurata la mostra fotografica dell’amico fotografo Beniamino Terraneo, curata da Denis Curti. In mostra ci sono solo DAGHERROTIPI CONTEMPORANEI. A Sestri Levante dal 24 al 31 marzo di quest’anno il Gruppo Rodolfo Namias ha esposto alcune delle opere dei soci eseguite con le Antiche Tecniche fotografiche. Oggi Mark Osterman del George Eastman Museum USA ha inaugurato a Raanana all’Open University di Israele una mostra di sue opere tutte eseguite con l’antica tecnica del Collodio Umido.

Sono convinto che quando un autore possiede un senso di attenzione privilegiato verso la BELLEZZA, come la si conquista e cosa può trasmettere, allora le Antiche Tecniche possono supportare magnificamente i contenuti espressivi nelle sue fotografie.

- L’impiego della postproduzione da alcuni anni utilizzata da tanti fotografi (forse troppi ed in maniera spesso indiscriminata) facilitato dall’aiuto di particolari software, non pensi tolga la voglia di avvicinarsi ai vecchi processi anche perché spesso con gli stessi non è possibile, o quanto meno è praticamente difficilissimo da realizzare?

Sono d’accordo, le Antiche Tecniche sono alquanto difficili da realizzare. Confrontiamo, per esempio, il processo che porta alla realizzazione di una fotografia in digitale o con le Antiche Tecniche.

Scattare la fotografia in digitale, passare il file sul computer, decidere attraverso i software dedicati, il mouse e alcuni tasti come dovrà apparire l’immagine finale. Non voglio discutere se potrà ancora essere chiamata fotografia o meno, il concetto è che bastano pochi click ed il computer fa tutto il lavoro che noi gli chiediamo di fare. Naturalmente si deve avere ben chiaro cosa si vuole ottenere e comunicare con l’immagine finale.

Se lo stesso cammino di elaborazione lo si dovesse riproporre con le Antiche Tecniche o semplicemente con un processo “analogico” per ottenere una stampa di qualità, questo percorso sarà impegnativo, costoso e senza scorciatoie. In caso di errore non c’è il tasto UNDO, si deve ripetere tutto il processo, tutto il ciclo produttivo dall’inizio. Per quanto si possa avere il controllo su tutti gli step, la perfetta riproducibilità diventa estremamente complessa se non impossibile.

Alla base di entrambi i processi però cosa troviamo? La consapevolezza del fotografo nel sapere cosa desidera realizzare con le sue fotografie.

(continua)

8 notes

·

View notes

Link

Tutte considerazioni interessanti e importanti, di cui si può discutere a lungo, ma dalle quali emerge evidente un grande rimosso: l’utente. È l’utente che dovrà pagare per questi servizi, sobbarcandosi un altro obolo mensile da aggiungere alla lunga lista di pagamenti ricorrenti, piccoli e grandi, che pesano su un budget per i servizi sempre più frammentato. Un utente che, in moltissimi casi, si avvia a grandi passi verso quella che gli americani chiamano “subscription fatigue”, l’esaurimento da abbonamento.

QUANTO SPENDETE AL MESE PER I VOSTRI ABBONAMENTI?

Fate questo test: provate a indovinare, con un veloce calcolo mentale, quanto spendete ogni mese per gli abbonamenti che hanno a che fare con la sfera digitale o dell’intrattenimento. Avete 10 secondi per stabilire una cifra, senza pensarci troppo. Fatto? Bene, ora prendetevi un po’ più di tempo e pensateci ancora. Mettete nel conto tutto: l’abbonamento all’ADSL e il piano dati del vostro smartphone e del vostro tablet. Spotify Premium o Apple Music (alla fine cosa sono dieci euro per tutta la musica di sempre)? Netflix ovviamente, ma anche Sky (o Sky Go), Mediaset Premium o magari

DAZN

. Amazon Prime? Ve lo siete ricordato

Amazon Prime

? Ah, già, ci sono anche Office 365, e lo spazio extra su iCloud (indispensabile per i backup remoti) o su Google Drive. Non vi scordate Playstation Now o servizi analoghi, se siete videogiocatori, ma anche gli abbonamenti a qualche app che vi siete dimenticati (sono solo pochi spiccioli al mese del resto), e quel vecchio modem in comodato d’uso che non avete mai restituito.

Fatto? Perfetto: ora provate a vedere la differenza fra la prima stima rapida e la seconda, più ragionata. Di quanto avete sbagliato? Per eccesso o per difetto?

Waterston Group, un’agenzia di consulenza di marketing statunitense, ha condotto questo test su un campione di 2500 americani. I risultati illustrano perfettamente gli effetti della nevrosi da abbonamento sul budget dell’utente medio: la cifra media stimata in un primo momento dal campione è stata di 79,74 dollari al mese. La seconda, ottenuta cercando di pensare un po’ meglio agli abbonamenti attivi, è salita subito a 111,61 dollari al mese. Aiutati dagli esperti di Waterstone, gli intervistati hanno poi condotto una revisione attenta del proprio budget, individuando con precisione i soldi spesi in abbonamenti ricorrenti. Sapete qual era la media reale? 237,33 dollari al mese, ovvero circa tre volte di più rispetto alla stima iniziale.

LA PSICOLOGIA DEGLI ABBONAMENTI: UN RISCHIO PER LE NOSTRE TASCHE

Che problema c’è, dirà qualcuno, chi quei soldi non li ha, non li spende. In fondo è solo una ridistribuzione della spese che una volta andava in musicassette e poi in CD, in VHS e poi in DVD, e poi in film acquistati su iTunes.

Non è così semplice, perché la condizione psicologica dell’acquisto una tantum è molto diversa da quella dell’abbonamento ricorrente, al quale spesso si rimane legati perché attratti dall’apparente basso costo mensile. L’acquisizione di nuovi clienti, poi, con un abbonamento diventa più semplice, perché si può ricorrere a soluzioni come il classico “mese di prova gratuito” (mentre tutta l’attenzione verso il cliente si sposta poi verso operazioni finalizzate alla “retention”).

Gli esperti di marketing comportamentale reputano particolarmente efficace questa strategia perché fa leva sulla pigrizia: annullare l’abbonamento di prova è spesso molto facile, ma la maggior parte degli iscritti se ne dimenticano, almeno per qualche mese.

Anche se mercati diversi hanno caratteristiche diverse, una considerazione generalmente valida è che la crescita dei servizi in abbonamento non va di pari passo con la crescita del potere di acquisto dei consumatori. In altre parole ci stiamo tutti iscrivendo a più abbonamenti mensili di quanti dovremmo, con un effetto negativo - che spesso passa inosservato - sulle finanze personali e sulle nostre capacità di risparmio.

UN WEB A COMPARTIMENTI STAGNI

L’altro aspetto negativo della crescita dei modelli di business basati sull’abbonamento per l’accesso ai contenuti multimediali è il rischio di una frammentazione dell’esperienza del Web. L’accesso è sempre meno libero, c’è meno circolazione di sapere e di conoscenza, e il controllo di poche grandi piattaforme sulla nostra esperienza di consumo digitale cresce sempre di più. Qui non si vuole fare un elogio della pirateria, sia ben chiaro. I creatori e gli artisti vanno pagati adeguatamente, è chiaro, ma le tipologie di servizio in abbonamento con accesso a librerie illimitate non sembrano essere la soluzione più adeguata.

Questa frustrazione con un Web sempre più “a pagamento” la esprime perfettamente Danny Crichton, su TechCrunch, in un articolo intitolato semplicemente L’inferno degli abbonamenti: “Sono frustrato da questo inferno. Sono frustrato per il fatto che la promessa di un Web dove posso accedere a tutta l’informazione del mondo sembra destinata a morire. Sono frustrato che istituire un abbonamento significa spesso mettere dietro un paywall ciò che fino al giorno prima era gratuito. [...] Sono frustrato, infine, dal fatto che il prezzo degli abbonamenti raramente tenga conto degli altri abbonamenti che già pago, anche se le librerie di contenuti sono simili”.

I PRO DEGLI ABBONAMENTI

Non tutti gli abbonamenti vengono per nuocere. Le considerazioni delle righe precedenti sono generalmente applicabili agli abbonamenti a servizi di intrattenimento, che veicolano contenuti multimediali destinati al grande pubblico. Non valgono invece per il software, un settore in cui la popolarità di soluzioni in abbonamento è stata spesso funzionale alla nascita di prodotti di qualità, soprattutto nell’ambito delle web app per l’uso professionale. Anche realtà piccole, grazie ai pagamenti ricorrenti, riescono a garantire aggiornamenti costanti, sviluppo di nuove funzioni e supporto ai clienti. La trasformazione del software in un servizio in abbonamento, poi, è particolarmente utile ai professionisti, dove anche piccoli studi creativi o liberi professionisti sul lungo termine sono avvantaggiati dalla dilazione dei pagamenti delle licenze.

I pro esistono ovviamente anche nell’ambito degli abbonamenti dei servizi di intrattenimento: Netflix è, tout-court, una rivoluzione che ha riscritto le regole dell’industria televisiva e cinematografica e sovvertito schemi di potere e interesse immutati da decenni (basti vedere alla polemica sull’ammissibilità dei film di Netflix agli Oscar). Lo streaming musicale, pur non avendo risolto efficacemente il nodo dell’equo pagamento degli artisti, è un’altra rivoluzione da cui non si può più tornare indietro, che pure si accompagna a fenomeni positivi come il revival del vinile o l’esplosione dell’offerta dei concerti live (che per i musicisti sono ormai la principale e necessaria fonte di guadagno).

SERVIZI IN ABBONAMENTO: RIPENSIAMO IL BUDGET E TENIAMOLI SOTTO CONTROLLO

Scagliarsi contro la crescita dei servizi in abbonamento, nonostante una doverosa analisi delle loro criticità, sarebbe come abbaiare alla luna. L’arrivo di Apple in questo mercato è un’investitura pressoché definitiva: anche la più ricca azienda tecnologica al mondo ha legittimato le “subscription” come nuovo motore per alimentare la crescita stagnante delle vendite dell’hardware. Quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi e nei prossimi anni è una declinazione dei servizi in molte salse diverse: Apple in particolare potrebbe usare i suoi servizi per giustificare il costo del suo hardware, associando un anno di abbonamento ai suoi servizi all’acquisto di un dispositivo. Potrebbe riuscire insomma dove Amazon ha (più o meno) fallito, provando a fare lo stesso (ma in senso inverso) con i suoi improbabili tablet.

Tornare indietro è impossibile, ma ciò in cui possiamo sperare è che l’inevitabile rischio dell’esaurimento da abbonamento possa convincere i grandi fornitori di contenuti ad adottare soluzioni che guardino al consumatore in maniera olistica, evitando di considerare la propria offerta come un’esclusiva a cui l’utente debba votarsi completamente. Per quanto la psicologia degli abbonamenti, come dicevamo, possa spingerci a sottoscriverne più di quanti ce ne possiamo permettere, le risorse del consumatore sono comunque finite. In quest’ottica lo sviluppo inevitabile sarà quello di offerte in bundle, che uniscano più servizi in uno offrendo uno sconto sul prezzo complessivo. Nel caso di Apple si tratterà quasi sicuramente di bundle “interni”, fra servizi offerti solo dall’azienda di Cupertino. Altri fornitori, come Spotify, sembrano invece più aperti ad esplorare la possibilità di abbonamenti cumulativi con realtà simili ma non direttamente concorrenti.

L’utente, dal canto suo, dovrà riuscire a cambiare la propria mentalità nella gestione del budget digitale e armarsi per affrontare il cambiamento. Ad esempio con delle applicazioni che aiutano a tenere sotto controllo la spesa per gli abbonamenti ai servizi. Una di queste si chiama “Bobby”, è disponibile per Android e iOS, ed è gratuita. È un palliativo, ovviamente, ma nel suo piccolo è efficace: io l’ho già installata e ho scoperto (come gli utenti americani del sondaggio) che spendo in abbonamenti più di quanto dovrei e che continuo a pagare per inerzia servizi che non uso abbastanza spesso. Mi ha anche fatto ricordare che da qualche parte, in cantina, c’è un vecchio modem ADSL di cui pago ancora il comodato d’uso. Forse è venuto il momento di rispedirlo a Telekom Deutschland.

1 note

·

View note

Text

La mejor política exterior es una buena política interior. Reportage semi-serio semi-narrativo dal Messico

I soliti nomi noti sullo sfondo, ma oggi senza che nessuno vi faccia caso più di tanto. I negozi, oggi, sono solo lo spazio sulla cui soglia ci si pone per evitare la folla: folla in senso contrario, nello stesso senso, gomitate, chi cerca di sgusciare zigzagando. Avenida Madero è sempre piena, è vero – o perlomeno pare così a chi la ha attraversata spesso negli ultimi giorni – ma oggi i vestiti di Zara, l’hamburger di Burger King e i doughnot di Krispy Kreme vengono dimenticati. È sabato 1° dicembre e tutti sono diretti allo Zocalo per la toma de posesión del nuovo presidente, AMLO.

A me accade di essere piuttosto occidentale, giovane, con una cicatrice sul collo, capelli biondi, occhi azzurri e pelle molto bianca, e mi sento straniera mentre avanzo e sguazzo con gli occhi tra questi tratti indigeni, larghi, oppure più affusolati, più geometrici. Giro con il cellulare impostato sul video e, mio malgrado, attiro l’attenzione di chi mi comincia a chiedere: Que haces tu aquí? Eres periodísta? Tu sabes que ahoy está el discurso del presidente? No son cosas para turistas, son cosas para ciudadanos.

Ahia. Lo schiaffo arriva bello forte. A tutte queste domande ho sempre la mia risposta pronta preconfezionata (l’ho preparata a casa non parlando praticamente la lingua) ma non mi sembra di convincere nessuno. Sono una giovane italiana venuta qua per un convegno all’UNAM e ho molta voglia di assistere a un evento storico, alla cuarta transformación, o comunque così l’ha appellata il presidente entrante stesso. L’unico che riesco a convincere con vigore è un cinquantenne che mi si piazza dietro nell’andirivieni di persone e mi tocca profusamente il culo fino a quando non mi fermo e lo invito a passare prima di me. Lui vuole accompagnarmi a fare una passeggiata insieme e là sì che ho le energie giuste per dire: «No, no me gusta, gracias. Soy aquí para escuchar el discurso de AMLO». Se ne va.

Non voglio nascondermi dietro un’auto-fiction facile o vanitosa, e se parlo del mio aspetto fisico e del mio essere in questa situazione con queste sembianze è perché è tutto realmente significativo: non ho modificato gli equilibri della piazza né altro, ma essere qui con questo mio aspetto in mezzo a questo popolo (quello messicano) e, come se non bastasse, in questa giornata, mi ha fatto accarezzare per la prima volta nella mia vita il sentore dell’estraneità.

Certo, io sono bastantemente informata (anche se da sempre mi interesso di più di politica interna) e soprattutto ho voluto un po’ approfondire la situazione messicana prima di arrivare: non si può certo dire che io sia una turista statunitense che scatta foto a tutto sospirando di continuo “Oh my god, wonderful! Gorgeous!”, ma importa ben poco. Sono tutti scuri, tutti più scuri di me, chissà dove cazzo si sono andati a ficcare i turisti veri oggi che è sabato [era ovvio che non fossero qui, d’altronde]: sono tutti scuri e l’unica cosa che vedono di me è il mio biancore, la mia occidentalità e, magari, la mia presunta ricchezza.

Niente di più banale che un latente sentore di estraneo e di conseguente fastidio.

Ma non si tratta di me, almeno oggi: conscia di attirare lo sguardo curioso di molti, mi armo e comincio a registrare tutt’intorno con gli occhi, dopo aver consumato la memoria del cellulare per fare i video dell’avanzata verso la piazza.

Il traffico congestionato mi obbliga a guardarmi bene intorno: AMLO è già diventato un fumetto, un meme (o lo diventerà), una caricatura, un infinito. La sua immagine, ripetuta e dunque ripetibile in modo esorbitante e incontrollabile, su cappelli, bandierine, ombrelli, stampini (qualche bambina ce lo ha tatuato sulla guancia), lecca-lecca, magliette, pon-pon, cd, borse, giornali, felpe, libri, è la patina grossolana di un sommovimento della politicità interiore di questa popolazione. È da mesi che sognano il giorno della toma, non ne possono più del vecchio governo, vogliono solo che finalmente AMLO sia libero di governare e di rispettare i numerosi punti del suo programma populista di sinistra. Ora, su questo è bene intendersi: non può essere AMLO stesso a darsi del populista (è sempre una parola concettuale che arriva dal di fuori, spesso dagli avversari), tanto che se l’ha usata lui stesso è ricaduto nell’uso tradizionale che se ne fa: l’ha usata per sottolineare il comportamento scorretto ma piacione di un suo avversario politico.

E tuttavia, data la grande ricezione gramsciana in Sud America, dato il mio avvicinamento alle tesi di Laclau e Mouffe nell’ultimo anno e tutta un’altra serie di circostanze (tra cui la partecipazione all’avventura di Senso Comune) io, personalmente (ma non solipsisticamente) ho l’impressione che di questo fenomeno, ancora una volta, si parli. Contenuti progressisti, forma retorica populista: la ricetta è un po’ questa, e non pretendo essere un fine osservatore politico per assicurarmi del fatto che entrambi questi elementi ci siano. Mi viene confermato da qualche articolo letto in rete, che perlomeno mette in comunicazione questi fenomeni globali e che sta a risignificare l’idea per cui la nuova scacchiera politica non sia più destra / sinistra ma popolo / élite.

Non so nemmeno se la stanchezza dei messicani per l’ancien règime (così li apostrofa AMLO) sia simile alla nostra variante italiana, non sono sicura di poter accavallare i due fenomeni e ci ho provato in qualche discorso con messicani (tutti accademici) nei giorni scorsi. Il grande problema in questi casi è la semplificazione linguistica cui si va incontro per il compromesso della comunicazione, altrimenti mi risulterebbe strano pensare che una docente universitaria come MGDT possa avere un assunto politico così naive: via il vecchio, dentro il nuovo.

Arrivando nella piazza, mi rendo conto che quello che ho saputo fino a questo momento sulla partecipazione politica è semplicemente occidentale e relativo. Non parlo in termini di migliore, maggiore, numeri maggiori: qua semplicemente il politico come fenomeno è trasfigurato. Il politico è raggrupparsi in una piazza dove alcuni tra i 68 gruppi indigeni tuttora esistenti in Messico si esprimono con le proprie danze e musiche sullo stesso palco dal quale parlerà il presidente un’ora dopo. Politica è portarsi sedioline di tele e viveri (questo l’ho visto anche in Chiesa, famiglie equipaggiate di tutto punto con snack ingrassa-dita e Coca-Cola) e sbandierare la facciona di AMLO (curiosamente parte della caricatura è con un dente di fuori, il che gli dà l’aspetto di castoro simpatico). Qua l’elezione del presidente è stazionare nella piazza, mangiare, bere, gioire per i balli e i ritmi da Oaxaca come da Veracruz e aspettare qualche ora per emozionarsi tutti insieme, stretti stretti dalle parole accoglienti di un presidente che ha raccolto un consenso straordinario, che non si vedeva da molti anni in Messico. A quanto pare, la cuarta transformación è una vibrazione che tutti nell’aria avvertono, un significante riempito di significato. O comunque AMLO è stato capace di gonfiare il contenitore semantico e lasciarlo riempire mano a mano da cittadini e cittadine.

Romolo mi indica le varie provenienze e mi emoziono sentendo musica popolare di cui non capisco le parole e balli con un immaginario criptico: il lato positivo di non appartenere a questo posto è che tutto mi incanta, tutto mi diverte e la voglia di esotico mi fa apprezzare elementi culturali che in Italia, semplicemente, mi fanno orrore o ridere.

Le danze continuano fino alle 17 circa, quando interviene sul palco una donna con turbante e vestiti indigeni e con voce squillante si prende la scena e l’intermediazione del resto del pomeriggio. Nelle sue parole, il fanatismo per AMLO che ho potuto vedere in giro ha l’eco di un microfono che risuona davanti a migliaia di persone, e anche il fatto che lo dica a partire da un palco alto più metri le conferisce autorità. Non si sa di quale qualità o fattura, ma ogni sua frase (pronuncia lenta e scandita, alla maniera di un vero e proprio comizio) riscuote consensi, preghiere e segni della croce. Mi giro e c’è una donna che ascolta con gli occhi chiusi, in ginocchio e mormora qualcosa inarcando le sopracciglia ogni volta che la donna sul palco finisce una frase.

Andrés Manuel López Obrador fa un ingresso nella piazza da rockstar consumata: tradizione vorrebbe che il suo discorso di insediamento venga fatto dal balcone del Palacio Nacional ma lui non ci sta. Primo indizio che è una rockstar e che sa come piegare il discorso politico a quello mediatico (tra l’altro, chi lo sa quando è cominciata questa rincorsa? Ben prima di Internet, immagino…).

Stringe mani, scarabocchia autografi, promette saluti da lontano e si posiziona nel migliore dei modi davanti alla marea di selfie. Quando sale sul palco l’entusiasmo ha ormai l’aspetto endemico della peste: non risparmia nessuno, mi viene il sospetto che gli stessi sampietrini, le leccornie grasse, le t-shirt se potessero si metterebbero a strepitare e a nominare il miracolo, indicando l’uomo che dopo decenni si presenta come novello Zapata. L’attesa vibrante per sentire il suo discorso si scontra con la cerimonialità indigena approntata per lui e per il suo insediarsi come Presidente. È una cosa che mi diverte, ma allo stesso tempo mi giro da una parte e dall’altra per indagare lombrosianamente il viso medio messicano (una gaussiana dei lineamenti su due piedi): mi sale il cinico sospetto che nonostante tutto sono in presenza di un popolo legato a ritualità e credenze ancestrali e superate alla grande in occidente. “Perfetto”, penso, “sono diventata così di destra da disgustarmi da sola”. Comincio a sentire un disagio vero, tanto da volermene andare: il sorriso che scambio di continuo con Romolo, il quale è estasiato dal concatenarsi degli eventi, mi fa male, letteralmente. Sto tendendo la pelle da morire nello sforzo di sembrare genuina e sento le crepette nelle guance e i muscoli indolenziti. Mi chiedo dove sbaglio e perché sono così legata ai dettami occidentali e cerco le armi dentro di me per sedare la rivolta interiore che mi si accende, che non crede all’incanto etnografico, il criticismo filosofico che vuole le ragioni e che non cederà all’abbindolamento della popolazione altra. Il peggiore illuminismo, quello che non illumina sé stesso alla luce della passione antropologica, mi anima. Mi sforzo di non rovinare tutto e di godermi il momento, ma qualcosa è cambiato per sempre. Per una persona malata di laicismo, così come è problematico il cristianesimo al quale si aderisce solo come substrato culturale almeno ma non con la forza della volontà, così fa problema anche il pensiero mitico, la credenza collettiva a 10mila km da casa propria. Sarei ipocrita nell’essere dura “a casa mia” – nel cattolicesimo – ma accogliendo indefinitamente la credenza altrui solo per la paura di sfociare in un comportamento xenofobo-razzista. L’illuminismo deve poter valere sul crinale dei continenti e delle nazioni, e vale anche oggi al cospetto di un rituale indigeno di cui non so nulla ma che puzza di sortilegio. È meraviglioso avere gli occhi traboccanti di partecipazione politica, lo diventa un po’ meno se la stessa partecipazione è imbevuta di quello che ad ogni costo devo mandare sotto il concetto di ‘oscurantismo’.

1 note

·

View note

Photo

In questa newsletter non siamo mai stati fan di Mark Zuckerberg. Non tanto e non solo per l’immensa capacità di condizionare le nostre vite che ha raggiunto il fondatore di Facebook: la lista dei potenti è troppo lunga per averli tutti sullo stomaco. È che Zuck è proprio speciale, non solo perché il suo potere già smisurato non smette di estendersi, ma soprattutto perché di questo geniale ipernarcisista sono ancora impercettibili alcuni elementi essenziali: il quadro di valori, il livello di coscienza, la frequenza degli scrupoli, i confini dell’ego.

La fenomenologia di Zuckerberg è un work in progress, se ne dovranno occupare almeno un paio di generazioni di esperti di ogni ramo: massmediologi, sociologi, politologi, psicanalisti, economisti, storici, criminologi. Qui e ora conviene però seguirlo passo passo, perché ogni sua mossa è decisiva. L’ultima è il rifiuto, contrariamente al boss di Twitter Jack Dorsey, di prendere le distanze dalle minacce di Trump ai rivoltosi americani, un rifiuto per nulla compensato dalla personale condanna della violenza presidenziale. Ne è seguita l’insubordinazione dei dipendenti di Facebook. Il tema più evidente, e importante, è la responsabilità dei social network rispetto ai contenuti che pubblicano, e la difficoltà — ma pure la necessità — di trovare un equilibrio tra il tutto di cui rispondiamo noi giornali e il nulla di cui rispondono loro. Ma il tema di fondo è la personalità di Mark, che tutto dirige, tutto inquina, tutto manipola.

Fosse eticamente più strutturato, Mark, allora certamente sarebbero da prendere in considerazione i suoi dubbi sulla possibilità che le piattaforme digitali decidano cosa va pubblicato e cosa «censurato»: per esempio il Wall Street Journal lo prende sul serio e gli dà ragione, gli chiede di superare questo «test di credibilità», di resistere al «bullismo» liberal e di registrare le istigazioni presidenziali all’odio senza fare un plissé, così la gente si fa «la sua idea» e decide. Si potrebbe aprire una discussione importante sul pilatismo interessato di Big Tech, ma anche sull’oggettiva difficoltà di controllare tutto. Ma essendo la struttura etica di Zuckerberg labile, sappiamo perfettamente che questo è solo un paravento per continuare a pubblicare tutto ciò che genera attenzione, e dunque profitti.

Per questo è importante chiedersi, periodicamente:

In cosa crede Mark Zuckerberg? Cosa c’è nella sua testa? Cosa gli sta a cuore? Cosa lo muove e cosa lo può fermare?

Uno dei più importanti zuckologi del mondo è Siva Vaidhyanathan, autore di Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy. L’amabile chiacchierata con Trump con cui Zuckerberg ha concluso l’ultima querelle lo ha indotto a fare su Wired un nuovo punto sulla questione. E a chiedersi: un uomo che con tre piattaforme globali come Facebook, WhatsApp e Instagram «è in grado di strutturare l’esperienza culturale e intellettuale di miliardi di persone nel mondo», come può finire a tarallucci e vino con Trump nell’ora «in cui gli Stati Uniti affrontano la peggiore minaccia dalla guerra civile»? Come ha potuto un giovane dall’apparente visone cosmopolita, che va alle marce gay e sostiene l’immigrazione, favorire nel 2016 l’elezione di «un razzista che si vantava di abusi sessuali»? E appoggiare di fatto leadership autoritarie come quelle dell’indiano Modi e del filippino Duterte?

«Bisogna chiedersi perché», e la risposta non può essere semplicemente «i soldi». Certamente si copre a destra e a manca: lo ha già fatto con i democratici e forse teme che Trump e i repubblicani gli vadano addosso in caso di rielezione.

Ma al di là di queste manovre politiche, resta inevasa la risposta chiave: in che cosa crede davvero?

All’inizio Vaidhyanathan lo considerava addirittura un idealista. Uno che credeva, genuinamente e ingenuamente, «nella forza della connessione, della comunicazione, della comunità». C’è un concetto chiave, da non dimenticare mai: «Essendo poco istruito e poco esperto, Zuckerberg non era turbato dai fatti, dalla storia o dalla complessità. La connettività bastava e avanzava». Cresciuto in bolle come Harvard, Silicon Valley — e poi Davos —, «pensavo che non avesse contezza della varietà della crudeltà umana. Che da americano maschio bianco ed etero, fosse ignaro dei modi in cui la “comunità” possa opprimere quanto consolare». E che a furia di frequentare miliardari bianchi che lo adulavano, ne fosse rimasto incantato.

Poi è arrivato un libro più aggiornato sui misfatti del social network — Facebook: The Inside Story di Steven Levy — che spiega in modo impressionante «l’entusiasmo con cui Facebook ha assecondato la censura dei governi autoritari», e come si è fatto usare per il genocidio dei Rohingya in Birmania, il terrorismo religioso in Sri Lanka o la propaganda negazionista sui vaccini.

È forse Zuck un caso di dissonanza cognitiva, di incoerenza inconsapevole tra valori predicati ed effetti provocati?

No, è semplicemente che la passione per la «connettività» convive senza problemi con quella per il potere. E un aneddoto del libro di Levy lo spiega bene. Si rifà alle vaghe reminiscenze di Zuck di storia romana. A quanto pare, ama citare il Catone di Carthago delenda est riferendolo a Google. Shakeratelo con la sua nota venerazione per l’imperatore Augusto (è pure il nome di suo figlio) e il gusto del cocktail sarà riassumibile in una sola parola:

Dominio.

È la parola che grida nelle riunioni, come se stesse giocando a Risiko.

Vaidhyanathan: «Tutto per lui è una partita da vincere. Lui deve vincere. Se milioni di persone si rompono le ossa giocando, il suo piano di gioco servirà comunque al bene superiore di un numero superiore di persone».

Lo stesso concetto lo ha usato Marc Isaac, super reporter tecnologico del New York Times, quando la sua collega Shira Ovide gli ha chiesto «di cosa ha paura Zuckerberg». Risposta:

«Il dominio è fluttuante, soprattutto nel tech. Credo che sia questo a non far dormire Mark. Ha paura che la gente perda interesse in Facebook, che i suoi concorrenti fuori dagli Stati Uniti lo superino. Sono preoccupazioni valide. Ma per la gente è difficile coglierne il senso quando tre miliardi di persone usano una delle app della compagnia, e Facebook continua ad aumentare i guadagni. Ha paura di essere usurpato, anche se non sembra possa succedere presto».

Il problema è che, nella sua ossessione cesaristica — il potere da conquistare e da rafforzare di continuo nel timore di perderlo — Zuckerberg — come si è visto nella gelida testimonianza al Congresso sullo scandalo di Cambridge Analytica — non è nemmeno sfiorato dal dilemma che prima o poi raggiunge tutte le persone che fanno la fatica di pensare, anch’esso riassumibile in una sola parola:

Contraddizione.

La contraddizione tra intenzioni dichiarate e conseguenze reali, tra enunciazioni ed eventi, tra il bene che certamente Facebook fa a un sacco di gente tenendole compagnia — lo ha confermato la pandemia: quanto è mancato un Facebook a tanti anziani soli e spaventati — e il male che consente di fare a chi lo usa per fini ignobili.

Ancora Mark Isaac. Se gli chiedono se «Facebook fa più bene o male», lui risponde: «Ci penso di continuo. Ma c’è un modo per misurarlo, e decidere quale parte ha vinto?». La domanda retorica sembra una risposta evasiva, ma Isaac aggiunge una frase tremenda: «La questione per tanta gente — o almeno è quello che mi chiedo io — è questa: se la natura di un prodotto consente danni seri, compresa la morte, quel prodotto dovrebbe esistere?».

Non c’è però la minima possibilità che Zuckerberg sia preso da simili tormenti esistenziali. Ancora Vaidhyanathan:

«Crede in sé stesso in modo così totale, ed è così convinto che la sua visione del mondo funzioni completamente, che è immune dalla dissonanza cognitiva. È immune da nuove evidenze o argomenti. I megalomani non soffrono di dissonanza cognitiva».

Insomma, questo dominatore è sì un idealista, ma è «idealista riguardo a sé stesso e alla sua visione di come tutti gli altri debbano vivere». Perché «crede che il meglio per Facebook sia il meglio per noi. A lungo termine, il dominio di Facebook lo redimerà rendendo le nostre vite migliori. Dobbiamo solo arrenderci e fare funzionare tutto questo». Tratta Trump e i suoi simili da governatori locali e li asseconda «perché l’imperatore resta lui».

Come sempre, gli imperatori possono essere deposti, se solo ci si ribella. «Forse sta cominciando a succedere. Ma forse è troppo tardi».

#Gianluca Mercuri#Corriere della Sera#Mark Zuckenberg#Facebook#dissonanza cognitiva#narcisismo#Steven Levy#Marc Isaac#Siva Vaidhyanathan

0 notes

Link

Questo articolo serve a farvi sapere che Salvatore Aranzulla ha lasciato il piccolo “monolocale milanese di Porta Romana a Milano” (testuale) in cui abitava prima e si è spostato in uno spazioso appartamento di City Life, quartiere chic sempre di MIlano.

21 apr 2020 08:30

I NATIVI DIGITALI NON SONO COSÌ DIGITALI! PAROLA DI ARANZULLA – IL DIVULGATORE INFORMATICO PIÙ FAMOSO D’ITALIA: “VANNO IN TILT QUANDO SI CHIEDE DI CARICARE UN DOCUMENTO SU GOOGLE DRIVE. USANO I SOCIAL MA NON SANNO USARE EXCEL” – CHI AVREBBE MAI IMMAGINATO LE LAUREE A DISTANZA? - SMART WORKING? “IO LO FACCIO DA 14 ANNI. ALL’INIZIO MI CRITICAVANO, ORA FATTURO…"

-

Piera Anna Franini per “il Giornale”

Nel periodo della quarantena, due ragazzi italiani su dieci non stanno facendo nulla. Degli 8,3 milioni di studenti, 1,6 milioni non sono infatti coinvolti nella didattica a distanza. Numeri che rispecchiano il 24° posto occupato dall' Italia nella classifica europea Desi (Indice di digitalizzazione dell' economia e della società).

A scattare la fotografia è Salvatore Aranzulla, il più conosciuto divulgatore informatico d' Italia. Il suo sito (www.aranzulla.it) è il numero uno per visite su argomenti di informatica e tecnologia: parlano i 740mila clic al giorno. Per molti è un angelo salvatore: quando non si sa che app scaricare, si blocca il sistema operativo o non si trova la password giusta, basta digitare il problema sul motore di ricerca e trovare la soluzione offerta da Aranzulla.

Lei ci tira sempre fuori dai guai digitali. La ringraziano per questo?

«Ricevo tantissime mail ogni giorno. In epoca pre-Covid19, quando partecipavo a eventi e giravo per Milano, mi fermavano regolarmente per salutarmi e dirmi grazie. Uso il passato perché mi sono isolato ben prima dei vari decreti. Soffro di una malattia infiammatoria all' intestino, prendo regolarmente farmaci per tenerla sotto controllo, ho preferito evitare i rischi del contagio da subito isolandomi in casa».

Con un' azienda che fattura 3 milioni probabilmente non abita più nel monolocale milanese di Porta Romana a Milano. Giusto?

«Sono a City Life e l' appartamento è spazioso, una parte l' ho adibita a ufficio».

Perché per lei il telelavoro è una prassi quotidiana da anni

«Per me e per i 14 componenti della squadra dell' azienda».

Per le riunioni cosa usate?

«Skype. Impeccabile».

E per i contatti al volo?

«E-mail, lo strumento più semplice ed efficace che ci sia».

Ora più che mai sono venuti al pettine i nodi dell' emergenza digitale nella scuola italiana. O almeno: in tanta scuola italiana. Una sua riflessione?

«Purtroppo è venuto a mancare un coordinamento a livello nazionale. Le scuole si sono mosse in maniera indipendente, cosa che alla fine sarà penalizzante. Pensiamo ai docenti che annualmente migrano di scuola in scuola, che oggi lavorano con una piattaforma e da settembre, cambiando istituto, molto probabilmente dovranno abbandonarla a favore di un' altra. Sarebbe stato opportuno muoversi uniti anche per ottimizzare i corsi di formazione: ti concentri su una piattaforma e formi il personale su quella. Senza contare il fatto che alcune piattaforme sono collassate, travolte dai clic».

Chi ha superato la prova? Quali sono le migliori?

«Difficile dirlo. Però va detto che alcune sono costruite in casa, e non sono state concepite per un utilizzo così massivo. Le piattaforme dovevano essere pronte per essere scalate.

Quelle legate a Google, per esempio, erano state pensate da subito per i grossi numeri».

Possibile che al di là del Covid-19, non fosse considerato un grosso problema l' ignorare l' Abc del digitale?

«Bisogna darsi una svegliata, è innegabile, partendo dagli strumenti di base. È essenziale avere almeno un dispositivo, che sia computer o tablet: basta che ci sia uno strumento, anche solo per accedere ai servizi pubblici.

Di recente ho fatto il passaporto elettronico, ho fissato l' appuntamento telematico, poi arrivato in questura in tre minuti avevo il documento. Pensiamo alla fatturazione elettronica. Non puoi non attrezzarti, al giorno d' oggi. Qualcosa, però, si sta muovendo. Pensiamo al telelavoro, le aziende si sono adattate subito. E comunque al di là dell' arroccamento di qualche sindacato, la maggior parte delle scuole ha reagito, chi avrebbe mai immaginato le lauree a distanza?».

I cosiddetti nativi-digitali, in concreto, quanto sono digitali?

«Sembrerebbe poco, vanno in tilt quando si chiede di caricare un documento su GoogleDrive. Il problema è che molti si limitano a utilizzare i social network, poi non sanno scrivere in Word o Excel. Perché una cosa è avere il cellulare e smanettare con Instagram o TikTok, e un' altra è sapere utilizzare gli strumenti. Spesso i ragazzi non hanno le competenze di base, quelle certificate dalla patente europea».

Pare che lei non vada tanto d' accordo con i social.

«Li uso con molta parsimonia. Ogni tanto faccio delle storie su Instagram. Un tempo avevo livelli di concentrazione più alti, ora notifiche e altre forme di intrusione limitano la capacità di stare sul pezzo. Bisogna difendersi. Ecco perché ho annullato tutte le notifiche mantenendo solo quelle di Whatsapp e dei messaggi».

Lei offre risposte semplici e concrete. Però prima di arrivare al nodo cruciale, fa un' introduzione. Dritte secche e chiarissime.

«Avevo 12 anni quando ho iniziato a sviluppare i primi contenuti. E ho sempre visto nel paragrafo iniziale il modo per tranquillizzare il lettore. È come se lo facessi accomodare in poltrona: il lettore si siede, si rilassa ed è pronto per affrontare il problema».

Nei giorni del #iorestoacasa, gli italiani digitali sono ancor più digitali. Forse troppo? Domanda che le pongo perché spesso lei lancia, diciamo, diete «detox».

«Come ha rilevato l' americana Cloud-flare nel Nord Italia in epoca Covid-19, il traffico internet è aumentato del 30%. C' è gente collegata a internet da mattina a sera. Bisogna fare attenzione.

Io sono sempre andato in palestra ogni giorno per creare uno stacco e ora che non posso andarci, ho comprato bande elastiche e mi alleno in casa, un' ora al giorno. Per dire che bisogna ritagliarsi degli spazi extra computer. Non bisogna perdere il contatto con la realtà. Ora che siamo tutti a casa, anziché ordinare il piatto pronto, facciamolo noi, dedicando un' ora del nostro tempo alla cucina».

Ma lei al computer quanto sta?

«Dipende dal periodo. Vado dalle tre ore alle dodici se serve. E sto così tanto al computer che ho bisogno di ricorrere a colliri. Però devono essere delle eccezioni perché - ripeto - bisogna ritagliarsi spazi extra computer».

Un paio di anni fa disse che sarebbe andato in pensione il 24 febbraio 2020, giorno del trentesimo compleanno. La vediamo ancora iperattivo. Cambiato idea?

«Spesso mi arrabbio con me stesso perché c' è sempre qualcosa da fare ed è una corsa senza sosta. Però ho provato a stare fermo per alcuni giorni, addirittura calmo sul divano, ma non riesco a non fare nulla. Anche perché sei lì, sul divano e pensi agli amici in attività. No, non posso. A gennaio mi ero prefissato di portare il sito alla massima velocità entro febbraio per ritirarmi in santa pace. Invece? Ho riscritto parte del codice, ora il sito è più veloce del 26%. Nel frattempo sono spuntate altre idee per cui non vado in pensione».

Un imprenditore nato. Ma almeno le vacanze, quelle le fa?

«Non vado oltre i quattro giorni, poi devo tornare al lavoro».

Ha una laurea alla Bocconi. Non in informatica ma in management.

«Quando mi iscrissi all' università volevo trasformare la mia passione in un' azienda vera e propria. E per farlo era opportuno acquisire competenze manageriali. O almeno questo fu il ragionamento che feci».

E che rifarebbe?

«Assolutamente sì, continua a interessarmi il lato gestionale dell' azienda. Per il mio sito ho bisogno di professionisti con super-competenze nei rispettivi settori, con abilità che superino le mie. Mi sono circondato di collaboratori specializzati su singoli temi, espertissimi in determinati ambiti».

In quanti si sono offerti di acquistare la società?

«In tanti, ma non ha senso venderla perché è legata al mio nome. Tema non banale. Poi economicamente va bene, tre milioni l' anno. Perché venderla?».

In sintesi, lei è un giovane uomo ricco. Che rapporto ha col denaro?

«Continuo a fare la vita di sempre».

Si sa che viaggia moltissimo. Non mi dica che va in economy.

«Vado in business. È tra i pochi piaceri che mi concedo. Anche perché ho la passione per gli aerei. Per raggiungere la meta, mi costruisco un tragitto complicato pur di provare determinate compagnie. Poi mi piace soggiornare in hotel confortevoli. Per il resto, vita semplice e di lavoro. Il web ospita siti talmente riconoscibili e rodati da non lasciare spazio alla concorrenza. Si va da Aranzulla a GialloZafferano per la cucina, per dire».

Ci sono ancora nicchie occupabili?

«Oggi gli spazi sono sempre più risicati e la pubblicità vale sempre meno, quindi per riuscire a guadagnare, devi poter vendere tantissima pubblicità. E comunque il tuo sito deve fare grandi, ma grandi, numeri. Quindi, o ti accontenti di rimanere piccolo, lavorando per conto tuo con piccoli ricavi, oppure riesci a diventare un colosso: il Louis Vuitton del digitale. In ogni caso, in questa fase economica è chiaro che la pubblicità crollerà».

Lei come si informa? Carta o digitale?

«Leggo i vari quotidiani on line, poi mi sono costruito una lista di siti internet che seguo via twitter. Mi piace il cartaceo, ma lo leggo quando viaggio. Ma nove info su dieci vengono dal web».

Viaggia per?

«Passione, piacere».

Mete legate al mare, da siciliano verace qual è?

«Stranamente non mi piace il mare. Amo visitare le grandi metropoli, da Tokyo a New York. Ho un debole per le città costruita da zero, penso a Dubai dove sono stato decine e decine di volte».

Va per musei? Teatri?

«No. Mi piace girare per la città, camminare senza una meta precisa.

A Milano capita che compia 15 km al giorno. A Dubai o Muscat mi diverto a vedere cosa c' è di nuovo, come cambiano i quartieri in pochi mesi».

Riprendiamo il discorso di lei, siciliano di Caltagirone, che adolescente viene a Milano dove studia e lavora.

«Lavoravo per pagarmi le rette, e comunque l' esperienza in campo fa bene. Bisogna partire rapidamente se vuoi essere indipendente. Il lavoro non cade dal cielo. I ricavi vengono se sei sul mercato, se sei competitivo, se punti sull' innovazione. Bisogna entrare nel mercato del lavoro il prima possibile».

Che studente era?

«Studioso. Continuo a non capire i ragazzi che si inventano una cosetta e subito smettono di andare all' università credendo di essere arrivati.

La scuola dà gli strumenti per gestire un' azienda, non puoi fermarti a un colpo d' intuito. Come fai a gestire un' azienda se non sai leggere un bilancio?».

L' italiano ha tante qualità, ma fatica a solidarizzare con il successo altrui. È nota la faccenda di Wikipedia italiana che le ha negato la pagina perché Aranzulla non avrebbe i criteri di fama necessari. Altri attacchi?

«All' inizio mi criticavano molto. Dicevano: Com' è possibile che tu riesca a guadagnare dando risposte stupide.... Gli utenti mi hanno poi dato ragione, il sito è esploso e le critiche implose. Quanto a Wikipedia so che la persona che mi ha cancellato dalla versione italiana ha tentato di fare altrettanto sulle Wikipedia in altre lingue, fallendo però».

Come si vede nei prossimi cinque anni?