#autrice féministe

Text

La Reine du noir, Julia Bartz

Pour beaucoup, Roza Vallo est une autrice extraordinaire, qui a révolutionné la littérature. À seulement 16 ans, elle publie le cruel, trash et sensuel roman La Langue du Démon, et bouleverse des générations de lectrices. Depuis plusieurs années, elle vit recluse dans le domaine de Blackbriar, loin de tout… et pour la première fois, elle a décidé d’ouvrir ses portes, et de proposer à 5 talentueuses, jeunes et inconnues autrices un mois entier de retraite d’écriture. Quand elle est sélectionnée, Alex, éditrice et fan de Roza, n’en revient pas. Mais très vite, l’ambiance au manoir se fait tendue… surtout quand l’une des participantes disparaît.

J’ai ADORÉ. Pour un premier roman, c’est un presque sans faute ! Je suis rentrée dedans hyper facilement, et l’ambiance était tout de suite posée et maîtrisée : gothique, sombre, un peu macabre même, un huis-clos haletant et féministe. Je savais que ça allait me plaire, mais je ne savais pas que ça allait autant me plaire ! Le personnage d’Alex m’a un peu dérangée par moments, mais celui de Roza est GÉNIAL, et j’ai beaucoup apprécié la place centrale de l’écriture. J’ai envie de parler de ce livre à tout le monde ! La deuxième moitié du roman m’a passionnée, je ne pouvais plus le lâcher, je devais savoir où ça allait aller, comment ça allait se terminer. Un énorme, ÉNORME coup de cœur !

12/11/2023-26/11/2023

#livres#books#livre#book#littérature#littérature américaine#polar#éditions sonatine#la reine du noir#julia bartz#coup de cœur littéraire

4 notes

·

View notes

Text

Mes lectures : Paroles d'honneur

Titre livre/saga : Paroles d'honneur

Autrices : Leïla Slimani et Laetitia Coryn

Numéro : Unique

Édition : Les Arènes BD

Genre : Documentaire, reportage

Illustration : Laetitia Coryn, Sandra Desmazières

Parution : 2017

Note : 3.5/5

CW/TW : Sexualité, homophobie, racisme, misogynie, sexisme, agressions

Résumé : Rabat, été 2015. Suite à la parution de son livre "Dans le jardin de l'ogre", un roman cru et audacieux qui aborde la thématique de l'addiction sexuelle, Leila Slimani part à la rencontre de ses lectrices marocaines. Face à cette écrivaine franco-maghrébine décomplexée qui aborde la sexualité sans tabou, la parole se libère. Au fil des pages, l'auteur recueille des témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d'une société hypocrite dans laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et où tout ce qui est hors mariage est nié : prostitution, concubinage, homosexualité. Le Code pénal punit toute transgression : un mois à un an de prison pour les relations hétérosexuelles hors mariage, six mois à trois ans de prison pour les relations homosexuelles, un à deux ans de prison pour les adultères. Soumises au mensonge institutionnalisé, ces femmes nous racontent les tragédies intimes qui égrènent leurs vies et celles des femmes qui les entourent : IVG clandestines, viols, lynchages, suicides. Toutes sont tiraillées entre le désir de se libérer de cette tyrannie et la crainte que cette libération n'entraîne l'effondrement des structures traditionnelles. À travers cette BD, il s'agit de faire entendre la réalité complexe d'un pays où l'islam est religion d'État. Et où le droit des femmes passera, avant tout, par la défense de leurs droits sexuels.

Avis

Une BD qui permet de mettre en lumière de nombreux aspects sur la manière dont le patriarcat au Maghreb, et plus particulièrement au Maroc, se manifeste et exerce un pouvoir avec violence (symboliquement, physiquement, socialement) sur les femmes. De multiples dialogues sous la forme de témoignages illustrés mettent en scène le vécu de femmes différentes vivant dans une société misogyne, conservatrice, où culturellement sont ancrés des habitudes nourrissant les oppressions subies par les femmes. Tantôt, nous apprendrons ce que peuvent vivre les femmes face à la (non-) découverte de leur sexualité dans un pays où il est interdit de vivre toute forme de vie sexuelle en dehors du mariage, et où le tabou sur la sexualité des femmes, et la pudeur, sont dominants. Tantôt, on apprendra ce qu'elles peuvent endurer à cause du manque d'expérience et de leur silence, en parlant notamment des avortements, souvent clandestins, de la gestion des IST, etc. Tantôt, il s'agira de s'intéresser au poids de la religion dans une société conservatrice cishétéronormée, et comment l'homophobie peut se manifester (en abordant la place du voile en société, plus particulièrement en public, et l'instrumentalisation du Coran pour justifier ces violences et l'existence du pouvoir patriarcal qui pèse sur les femmes en public comme en privé dans leur vie conjugale). Et, tantôt, sera abordé le sujet de la prostitution qui est dissimulé et qui soulève d'autres questions sur le poids de la société sur les corps des TDS.

Deux bémols cependant à noter : d'abord, "les africaines" pour désigner les femmes noires au Maroc, et plus généralement au Maghreb, ça semble négrophobe dans la mesure où l'Afrique est un continent, pas une population, sans parler du fait qu'être noire et marocaine c'est possible. Ensuite, parler de schizophrénie pour parler des comportements paradoxaux que l'on doit adopter pour survivre, donc adopter différentes attitudes, c'est un peu usant. Utiliser des troubles pour parler de ces situations que l'on est obligé-e de vivre parce que racisme, c'est psychophobe en plus de contribuer aux clichés sur eux.

Des femmes imams féministes sont citées à la fin de la BD si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller checker les dernières pages.

4 notes

·

View notes

Text

Pour mes concitoyens francophones qui voudraient en connaitre un peu plus sur une grande icône militante et surdouée de la bande dessinée aux Etats-Unis (mais certainement pas que) : Trina Robbins un chouette article + interview après son passage en France !

9 notes

·

View notes

Text

Poste de présentation o/

•Auteur BD et Illustrateur #Queer

• linktr.ee/laurierthefox

Œuvres auquel j'ai participé ou que j'ai réalisé :

• Les 4 affiches du Planning Familial pour la campagne à destination des personnes trans et non binaire

•"Je m'appelle Julie" Autrice Caroline Fournier -éditions On Ne Compte Pas Pour Du Beurre

•"J'ai un'e Ami'e Trans et/ou Non Binaire" co-auteur Axel -auto édition

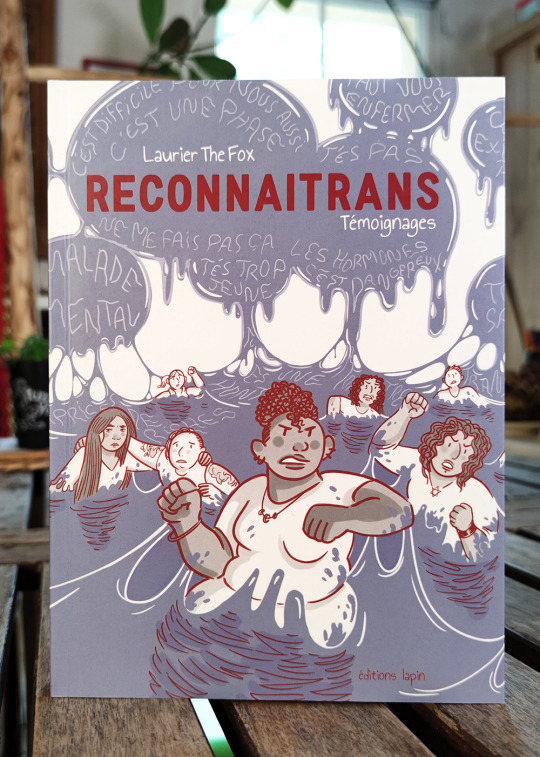

•"ReconnaiTrans" -éditions Lapin

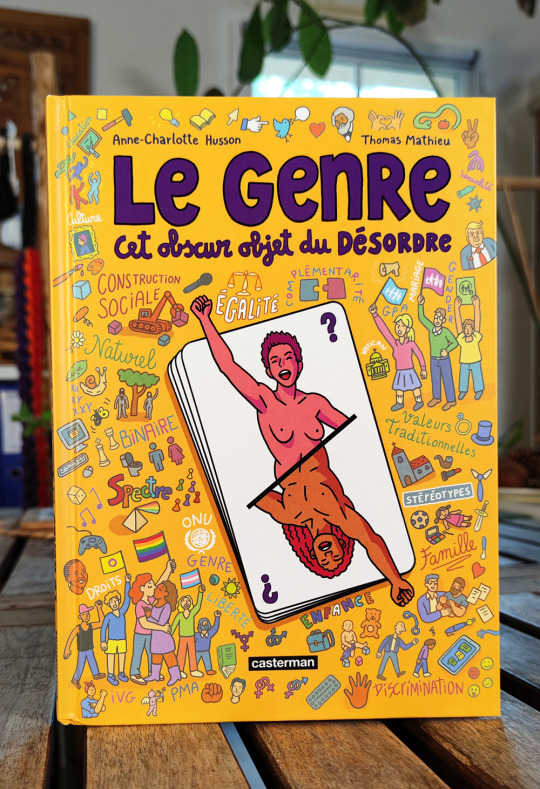

• La postface pour "Le Genre, cet obscur objet du désordre" de Anne Charlotte Husson et Thomas Mathieu -éditions Casterman

•"Féministes" BD collective de 15 autrices et 1 auteur -éditions Vide Cocagne

#BD#ReconnaiTrans#Je M'appelle Julie#Le Genre#Féministes#Casterman#Vide Cocagne#Lapin#On ne compte pas pour du beurre#LGBTIQA

11 notes

·

View notes

Text

Ouille.

Ça ne va pas être facile de rendre compte de cette lecture.

Le troisième roman de Ben Lerner (et le troisième que je lis de lui), est particulièrement dense et complexe.

Je comprends le lien qu’il a avec les deux précédents, puisque le matériau de base est le même ; les trois romans ont un ancrage autobiographique fort. Au fond, c’est comme si ces trois livres étaient une trilogie autobiographique. Ou autofictionnelle, même si la nuance m’échappe un peu, honnêtement.

Le problème c’est que je me souviens assez mal des deux précédents, sauf qu’ils m’avaient éblouie. Les intrigues, le lien entre les personnages, les problématiques me semblent confuses désormais dans mon souvenir.

Cette fois, Ben Lerner se penche sur son enfance à travers le personnage d’Adam, fils des psychologues Jonathan et Jane (autrice féministe à succès), tout deux exerçant à la Fondation Topeka, dans la ville pareillement nommée, au Kansas. S’ajoute un troisième personnage qui pourrait être plus fictionnel, Darren, moins évident, et qui pourtant, grâce au style de l’auteur apparaît paradoxalement très authentique. Peut-être est-il archétypal, le double « dysfonctionnel » d’Adam, celui qui ne sait pas parler, et qui n’est que sensation et émotions brutes, et symbolique, utile dans la démonstration du romancier (car on ne peut nier une dimension démonstrative dans ce roman ambitieux).

Beaucoup de thématiques sont abordées : la difficulté du féminisme dans des années encore écrasées par le patriarcat, dans un état américain assez plouc (MiddleWest, Middle Class), la difficulté de la masculinéité qui se sait condamnée mais qui a de beaux restes, de plus en plus violente car en danger (et à l’intérieur de cette problématique, on aura le cas du père Jonathan, éclipsé par sa femme, et celui du fils qui doit se construire, avec quels modèles ?), l’incompréhension familiale, la difficulté du couple, les mutations de l’amitié, l’inclusion, etc…

Je ne retiendrais que celle qui m’a marquée notablement : celle du langage, et je pense qu’elle recoupe toutes les autres. Le langage, c’est le pouvoir. La preuve, l’opposition entre Darren qui ne parle pas ou mal,né du mauvais côté de la société, du côté pauvre et peu éduqué, et qui finira par commettre un acte violent, et Adam, né dans une famille intelligente et cultivée, qui excelle à discourir, au point de participer au lycée à des joutes verbales où l’étalement est une arme cruciale (débiter des arguments à toutes vitesse comme les hommes politiques pour déborder son adversaire). Ça marche à presque tous les coups (sauf quand ça ne marche pas : Adam adulte qui essaie de raisonner un père dans une aire de jeux et qui échoue, et finit lui même par avoir un geste « relativement » violent). Alors, savoir parler, ce serait savoir déborder l’adversaire ? Ce serait savoir parler comme un homme blanc qui fait de la politique ? Voilà qui serait bien réducteur et décevant, sans pour autant être totalement faux hélas.

J’ai particulièrement adoré le début du livre, avec la scène où une jeune fille échappe au discours masculin et patriarcal de son beau père en disparaissant progressivement sous la table où elle est coincée à l’écouter ; oui, elle glisse sous la table et le laisse seul. J’ai eu un fou rire en imaginant la scène. Scène qui trouve son écho sur un bateau, assez désopilante aussi, qui montre bien combien la parole s’étale et étouffe autrui. Arme puissante, elle permet de mettre au jour des choses refoulées (je pense à Jane), de récupérer de la vérité, tout comme elle permet de la cacher, surtout si elle est dévoyée, insincère, répétée, si elle n’est pas intime, mais absorbée, ingérée. La parole est aussi menacée par la perte de sens dont témoigne le livre, pleinement ancré dans son époque, avec l’avènement de Trump. Et le sort des jeunes qui souffrent dans le roman sans qu’on puisse connaître les raisons de leurs malaises (souvent intenses et destructeurs) me paraît être le signe de cette perte de sens, ce vide abyssal, pire que les malédictions satanistes redoutées par les parents dans les années 70. Un mal ultra moderne en quelque sorte.

En lisant le livre, on est également ivre des mots de Ben Lerner, excellemment traduit par Jakuta Alikavazovic (encore elle !), qui les fait tournoyer et se percuter jusqu’à l’étourdissement. On se sent gagné par une inquiétante étrangeté pour tout dire, avec un temps circulaire, doublé d’une interchangeabilité de nos êtres, répliqués à l’infini dans le passé et le futur et aux quatre coins de l’Amérique. Cette non fixité est extrêmement anxiogène, vertigineuse, accentuée par des effets d’échos qui émaillent tout le roman (des paroles, citations reviennent sans cesse).

Bref, je fais sans doute une erreur de parler de ma lecture, à peine achevée. Je n’ai pas eu le temps de redescendre, de digérer (vilain mot) le charivari qui m’a ballottée tout du long. Je suis décontenancée donc, un peu sonnée, groggy, mais extrêmement admirative encore par la stimulation de cette lecture. J’insiste sur l’humour présent dans le roman, car j’ai lu deci-delà des critiques qui n’en parlent guère, et pour moi, ce fut un aspect non négligeable de mon plaisir.

#littérature#livres#litterature#livre#roman#autobiographie#ben lerner#l’école de Topeka#Christian Bourgois

6 notes

·

View notes

Text

GRISELDA POLLOCK

Vendredi 14 juin à 18h (heure de Paris)

Friday June 14th 2024, 6pm (Paris time)

@ MSH, 16 – 18 RUE SUGER, 75006 (métro Odéon ou St – Michel)

Griselda Pollock est l’une des figures les plus impressionnantes de celles qui, depuis les années 1980, ont révolutionné l’histoire de l’art en la soumettant au questionnement féministe. Bien au-delà de la question désormais classique du « canon » de l’histoire de l’art, c’est à une réélaboration radicale du cadre même de la discipline, informée par la théorie politique, la psychanalyse et l’anthropologie, qu’elle a consacré une vingtaine d’ouvrages qui sont aujourd’hui considérés comme incontournables parmi lesquels Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art (1988), Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories (1999), Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time Space and the Archive (2007), After-Affects I After-Images: Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum (2013). Au fil des années 2000, Pollock a déployé un riche programme de recherche, à la fois personnel et collectif, sur le trauma, la représentation après la Shoah, la mémoire et le cinéma. Charlotte Salomon and the Theatre of Memory, publié en 2018, se situe à la convergence de ces deux perspectives.

Professeure à l’université de Manchester (1974-1977) puis à celle de Leeds (à partir de 1977), Pollock a dirigé le Centre for Cultural Analysis, Theory and History (CATH) de l’université de Leeds. En 2020 elle a obtenu le plus prestigieux prix international pour les sciences humaines, le prix Holberg "pour ses contributions révolutionnaires à l'histoire de l'art féministe et aux études culturelles". En 2023, traçant les grandes lignes d’une approche entièrement renouvelée de l’historiographie, elle a dirigé un volume d’études consacrées à Helen Rosenau, historienne de l’art et de l’architecture, autrice du pionnier Woman in Art : From Type to Personality (1944). Aujourd'hui paraît enfin en français le classique des classiques, sa première intervention féministe dans l’histoire de l’art, Maîtresses d’autrefois. Femmes, Art et Idéologie qu’elle publia avec Rozsika Parker en 1981.

[EN] Giselda Pollock is one of the most impressive figures among those who, since the 1980s, have revolutionised the history of art by subjecting it to feminist questioning. Far beyond the now classic question of the art-historical “canon”, she has devoted some twenty books to a radical re-elaboration of the very framework of the discipline, informed by political theory, psychoanalysis and anthropology. These include Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories (1999), Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art (2003), Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time Space and the Archive (2007), After-Affects I After-Images: Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum (2013). Over the 2000s, Pollock deployed a rich, personal, and collective program of research on trauma, representation after the Shoah, memory and cinema. Charlotte Salomon and the Theatre of Memory, published in 2018, lies at the convergence of these two perspectives. Professor at the University of Manchester and then at Leeds University, Pollock directed the Centre for Cultural analysis, Theory and History at Leeds University. In 2020, she was awarded the most prestigious international prize for the humanities, the Holberg Prize “For her groundbreaking contributions to feminist art history and cultural studies”. In 2023, outlining an entirely new approach to historiography, she edited a volume of studies devoted to Helen Rosenau, art and architecture historian and author of the pioneering Woman in Art: From Type to Personality (1944). Todday, the classic of classics, Old Mistresses: Women, Art and Ideology, her first feminist intervention in history published with Rozsika Parker in 1981, is finally published in French.

Programmation et prochains rendez-vous sur ce site ou par abonnement à la newsletter : [email protected]

Pour regarder les séminaires antérieurs : http://www.vimeo.com/sysk/

Séminaire conçu et organisé par Patricia Falguières, Elisabeth Lebovici et Natasa Petresin-Bachelez et soutenu par la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

0 notes

Text

“Transmania” : la mairie de Paris réclame la censure des affiches du nouveau livre des féministes Dora Moutot et Marguerite Stern dénonçant l’idéologie transgenre (MàJ)

17/04/24

Plusieurs affiches font la promotion de l’ouvrage « Transmania », écrit par Marguerite Stern et Dora Moutot, deux autrices controversées ayant multiplié les prises de position excluant les personnes trans des combats féministes. Le premier adjoint à la maire de Paris indique saisir l’afficheur, JCDecaux, pour lui demander de supprimer cette publicité.

Le Parisien

6/04/24

Dans Transmania,…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

Les nomades du fer, Eleanor Arnason, Argyll, 2023 (1991), trad. Patrick Dechesne

C'est une longue fresque, une longue épopée, 568p. ou 586p, traduit de l'anglais et du temps, première publication en 1991, première traduction en français par Patrick Dechesne publiée en 2023, par ou pour ou depuis les éditions Argyll, qui bossent, on peut pas dire, depuis trois ans, ça bosse.

Au dos, une petite phrase de Jo Walton, connaissez-vous Jo Walton ?, c'est une autre autrice de science-fiction, je n'ai pas tout lu, mais j'aime beaucoup, j'ai commencé par Mes vrais enfants, un trouble de la cognition, elle dit "confuse", un trouble venant à un âge certain, la question de l'âge est si peu traitée dans les récits de science-fiction, ça n'est pas tout à fait vrai, mais c'est plus généralement pour dépasser le temps, le dompter, en sortir vainqueureuse. Bref, Jo Walton adoube Arnason, qui est aussi comparée à Ursula Le Guin.

Ursula Le Guin, je l'ai déjà écrit ailleurs, est un vieux compagnonnage. Ca date depuis plus de 20 ans, ce n'est pas dans l'effervescence actuelle que Le Guin, tout à côté de Mead, sont proches et fantomatiques. Je l'ai déjà dit aussi, ce qui m'intéresse tant chez Le Guin c'est la visée anthropologique de son œuvre. Elle invente des mondes aux règles sociales, aux philosophies, aux langages, aux religions différentes. Il n'est pas question de transposer les problèmes actuels dans un autre décor. C'est autre chose.

C'est aussi ce que fait Eleanor Arnason.

Dans Les nomades du Fer, il y a plusieurs personnages principaux : Nia, une habitante d'une planète dont le nom est omis, et qui appartient au clan du Fer, duquel elle a été chassé ; il y a Li-sa, une ethnographe qui se place résolument du côté de l'ethnographie : elle arrive d'un autre monde ; comme Derek, un autre ethnographe (il y a en beaucoup d'autres, mais seul.e ces deux là parviennent à rester) ; il y a l'esprit de la cascade, un homme qui un oracle. Les chemins de ces quatre là vont se nouer, se tresser, d'abord les deux femmes, puis Derek, puis l'oracle. Une tresse à quatre brins pour aller vers le nord, vers le clan de Nia, un clan qui l'a chassée parce qu'elle était trop étrange.

Nia a vécu une histoire, une histoire d'amour, une histoire d'amour avec un homme et a eu deux enfants.

C'est le fait étranger pour lequel Nia est chassée. Sur cette terre, les clans sont des clans de femmes, où sont aussi les enfants et les vieillard.es. Mais les hommes valides vivent seuls, dans les montagnes, ailleurs, peu importe, loin. L'amour n'est pas l'amour romantique, et ce sentiment, dans ce monde, dans ce livre n'est jamais le ressort dramatique qui permet que l'intrigue avance. Plus, il n'est jamais là. Cet amour qui chez nous toujours noue quelque chose n'existe pas. Ni plus, ni moins. Sauf pour Nia, et Eunshi. Je ne raconterai pas la suite de leur aventure, ce n'est pas la peine ici. C'est une histoire dans l'histoire, mais une petite histoire, finalement dans la grande épopée que ces deux extra-terrestres ethnographes, nous, et les deux habitant.es de la planète vivent.

Cette épopée, c'est le récit de l'arrivée de ces ethnographes, qui essaient de s'intégrer. Li-sa rencontre Nia, qui tête de mule, décide de partir du clan dans lequel elle habite, où elle a trouvé refuge, le clan du cuivre. Li-sa la suit. Puis Nia l'accompagne pour que Li-sa puisse rejoindre le lieu d'atterrissage de la fusée du Kollontaï (au passage, on apprécie le choix de ce nom de baptême bien féministe et bien marxiste). Puis Derek, puis l'oracle. Et plein de rencontres et d'aventures, qui permettent de saisir les enjeux civilisationnels, depuis un point de vue relativement ethnographique (mais plus que moins). Je ne veux pas non plus raconter cela, qui fait le sel du livre.

Dans cette approche ethnographique, l'attention ethnoliguistique m'a particulièrement touchée et, plus que la multiplicité des langues articulée à une langue commune, dite langue des cadeaux, partagée par tous les clans (qui jamais, ces clans, ne se font la guerre, elles ne connaissent pas, tout en connaissant les armes, et donner la mort), m'a particulièrement touchée l'attention aux gestes. Et encore, ce sont moins des gestes qui sont décrits que l'intention des gestes, des réponses. A tel point que, retrouvant les siens, Li-sa continue à employer ces gestes, qui font partie intégrante des langages de cette terre. Ces gestes permettent de dire les états d'âme, les affects. Vers la fin du livre, un geste humain du même genre est fait. Peut-être un couçi-couça de la main. Quelque chose de dérisoire, mais qui montre la potentialité de ce que pourrait être que de parler avec les mains. Cette approche me fait penser à quelque chose que Eleanor Arnason connaissait peut-être, Les rites d'interaction de Goffman. Eleanor a fait des études d'art vers Philadephie, Goffman c'est plutôt Chicago et la sociologie, quel passage de lui vers elle ?, je ne sais pas. Néanmoins pour Goffman, "le rite ne traduit pas la représentation

religieuse de la société sous forme pratique, mais la représentation apparaît dans le cours d’une activité rituelle qui ne vise d’abord d’autre fin qu’elle-même." (Keck, 2004, https://philolarge.hypotheses.org/files/2017/09/01-12-2004_keck_Goffman.pdf) Et je considère, sans démontrer pourquoi, que le langage peut être considéré comme un rite, sans cesse renouvelé surtout s'il s'agit comme ici de dire l'affect, et plus précisément l'affect comme réaction à l'action que l'altérité a proposé. D'autant que ces gestes qui ponctuent s'accordent avec des phrases d'une grande simplicité qui permettent au présent, alors que tout est au passé - Eleanor Arnason écrit en 1991 ou avant, le présent direct, dans la sf, ça n'existe pas, je crois.

Une dernière dimension que je trouve intéressante, et peut être parce que je n'en suis pas spécialiste, c'est la réflexion très critique de l'approche marxiste de l'économie qui en dit tout en même temps ses potentialités. Le post-colonialisme est au cœur de cette réflexion. Cette dimension retend la dernière partie du voyage en laissant dans les mains de la lectrice une situation insatisfaisante, qui m'a plongée dans une suite de spéculations, et m'oblige à ne pas ferme le livre comme ça, juste comme ça, après un voyage civilisationnel dans un monde singulie décrit densément, au sens de Geertz (https://journals-openedition-org.ezproxy.campus-condorcet.fr/enquete/1443) dans un monde singulier.

#eleanor arnason#kawala#anne kawala#les nomades du fer#poésie critique#science fiction#science fantasy#jo walton#margaret mead#ursula le guin#clifford geertz#erving geertz#patrick dechesne#argyll

1 note

·

View note

Text

"Les murs tremblent, mais ne cèdent pas encore" : pour la journée internationale des droits des femmes, focus sur quatre combats féministes racontés par quatre autrices

Elles sont juriste, journaliste, agrégée ou maîtresse de conférence et ont toutes en commun d’écrire et de parler des femmes. De Louise Labé aux victimes de l’un des premiers violeurs en série de France, elles offrent une photo de la manière dont la société maltraite les femmes, hier comme aujourd’hui. Si des avancées sont faites, "il y a encore du travail !", résume l’une d’elles.

0 notes

Text

Le 6 décembre devait se tenir à Paris dans le XXeme (au Cirque électrique) une discussion avec Judith Butler à partir de plusieurs de ses textes et notamment les plus récents sur la question de l’instrumentalisation de l’anti-sémistisme pour empêcher toute critique de l’Etat d’Israël et du sionisme. La ville de Paris, devançant la préfecture habituellement en charge de ce genre de décision, a interdit l’événement invoquant des raisons de «sécurité » (c’est le même argument à la fois vague et tranchant qu’avait avancé le CA du Cinéma du Parc pour interdire le 6 novembre une projection de la série De la rivière à la mer organisée par Regards palestiniens). Françoise Vergès et Olivier Marboeuf, les instigatrices du projet, ont publié les questions soumises à Judith Butler pour préparer la rencontre à laquelle plusieurs organisations étaient conviées (entre autres autres AFA Paris-Banlieue, Nouveau parti anticapitaliste, Révolution permanente, Paroles d’honneur, Tsedek). Elles sont publiées ici.

un complément d’information publié par mediapart le 7 décembre:

(extrait)

« « On adore Judith Butler », balaie Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la culture socialiste, désormais directrice des affaires culturelles de la ville de Paris.

À l’entendre, l’annulation n’a donc rien à voir avec la philosophe étasunienne, mais a tout à voir, en revanche, avec la présence, parmi les organisateurs de la soirée, de Paroles d’honneur, un collectif et un média liés à la militante décoloniale Houria Bouteldja, autrice notamment de Les Blancs, les juifs et nous. Vers une politique de l’amour révolutionnaire (éd. La Fabrique, 2016).

À cause de certains de ses écrits, Bouteldja, une voix influente dans la sphère décoloniale, dont les livres sont traduits à l’étranger, est persona non grata dans une grande partie du champ médiatique et politique français.

En cause : son évocation, entre autres, d’un « philosémitisme d’État » ou le fait d’avoir écrit qu’« on ne peut être israélien innocemment » (le texte en question avait été retiré du Club de Mediapart). Houria Bouteldja a par ailleurs dénoncé un « impérialisme gay » et estimé que l’« indigène » gay qui fait son coming-out est un « héros à deux balles ». Elle a également jugé que le féminisme occidental est « un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches ».

Discussion publique réfléchie

« La ville de Paris refuse d’être associée à l’organisation d’Houria Bouteldja, explique Aurélie Filippetti à Mediapart. Elle est homophobe, antiféministe et antisémite. » L’ancienne ministre de la culture dit assumer une « décision conjointe » avec l’adjointe d’Anne Hidalgo à la culture, Carine Rolland. Sollicitée par Mediapart mardi matin sur les propos d'Aurélie Filippetti, Houria Bouteldja n’a pas répondu.

Aurélie Filippetti dit avoir expliqué ce week-end cette décision à Judith Butler. « Judith Butler m’a dit que c’était normal que la ville, comme les collectivités en général, mette des limites. »

Pourtant, la philosophe assure à Mediapart qu’elle a passé d’autres messages à l’ancienne ministre de la culture de François Hollande : « J’ai aussi dit qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que des espaces artistiques subventionnés par le public reflètent les points de vue des autorités, et elle a semblé d’accord. »

Selon la théoricienne du genre, la discussion avec Aurélie Filippetti a aussi porté sur Houria Bouteldja. « J’ai signalé que la personne à laquelle elle s’oppose n’allait pas prendre la parole lors de l'événement. Je lui ai dit que mes idées n’étaient pas les mêmes que les siennes. J’ai aussi fait remarquer qu’il est important, en ces temps où beaucoup de slogans et d’explications réductrices circulent à grande vitesse, que se tienne une discussion publique réfléchie entre des gens qui partagent des points de vue différents. »

De cet épisode, la philosophe tire une leçon :« La ville de Paris entretient une dispute avec quelqu’un qui n’allait pas parler, et a fini par annuler quelqu’un qui allait parler. En cela, cette annulation a un caractère regrettable, voire ressemble à une farce. »

0 notes

Text

ABC (2018)

En avril 2018, je participais à un atelier de fanzine collectif autour du projet littéraire Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (Lucile de Pesloüan, autrice x Geneviève Darling, illustratrice). Cet ouvrage se veut un manifeste féministe dénonçant les malaises ressentis par les femmes, de l’enfance à l’âge adulte.

Inspirée par nos échanges, cet abécédaire est né. Aujourd’hui, devenu mon moteur de recherche.

Gris | Connaissance

La profondeur - Les échanges - Les concepts - Les mots justes - Le paysage - Les émotions - Le chaos - Renaissance - Identité - La réparation - Les liens - Mystique - Le sens - L'autofiction - L'intuition expérimentale

0 notes

Text

{Derrière le hublot}

{Derrière le hublot}

... se cache parfois du linge.

Et c'était du théâtre.

…se cache parfois du linge.De et avec les Filles de Simone.Théâtre 13 Bibliothèque jusqu’au 30 septembre 2023.

C’est l’histoire d’une tasse qui ne bouge pas de place, et du couple hétérosexuel à l’heure de la quatrième vague féministe et des textes des héritières et spécialistes de Beauvoir sur la domination masculine et le patriarcat.

Comme le disent les autrices dès le début et l’a souligné…

View On WordPress

0 notes

Text

Louise Toupin

Louise Toupin è una politologa, accademica e attivista canadese, specializzata in studi femministi.

Dal 1969 al 1971 ha fatto parte Front de libération des femmes del Québec, il primo gruppo neo-femminista a Montreal.

Nel 1976 è stata cofondatrice della casa editrice femminista Éditions du remue-ménage. Ricercatrice indipendente, è coautrice di tre antologie: Québécoises Deboutte! (1983) con Véronique O’Leary, La pensée féministe au Québec (2003, con Micheline Dumont) e Luttes XXX (2011, con Maria Nengeh Mensah e Claire Thiboutot).

Nata a Champlain, in Quebec, nel 1946, ha conseguito un master presso l’Università di Montréal nel 1972 e un dottorato di ricerca presso l’Università del Québec nel 1994, dove ha insegnato fino al pensionamento.

La sua ricerca si è concentrata su raccolte e analisi della teoria femminista della storia del Québec.

È stata anche ricercatrice post-dottorato presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze.

Dal 2000 si è impegnata nella promozione dei diritti delle lavoratrici del sesso e della loro inclusione sociale.

Nel 2011 ha co-fondato l’Alliance féministe solidaire.

Louise Toupin ha svolto un lavoro sostanziale sul concetto di riconoscimento del lavoro invisibile tipicamente svolto dalle donne, concetto che ha elaborato nel suo saggio del 2014 che in italiano è tradotto col titolo: Il salario al lavoro domestico. Cronaca di una lotta femminista internazionale (1972-1977).

All’inizio degli anni Settanta, il Collettivo internazionale femminista decretava la fine della “naturalizzazione” delle donne al lavoro domestico, lanciando la sua sfida teorico-politica al femminismo socialista e al marxismo classico. All’insegna dello slogan “Salario al lavoro domestico”, ha costruito una campagna internazionale dalle coordinate teoriche e politiche inedite che ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere il ruolo sociale della donna, il lavoro produttivo e riproduttivo e la stessa produzione di valore capitalista. Attraverso l’attività di collettivi territoriali, incontri internazionali e momenti di mobilitazione, anche a elevata conflittualità su tutti gli aspetti, anche “invisibili”, del lavoro domestico – dall’aborto alla pratiche mediche, alla salute delle donne, alla sessualità, alla contraccezione e alla sterilizzazione, al reddito, ai servizi (scuola, casa, sanità), alla violenza domestica e al lavoro sessuale – il Collettivo internazionale femminista ha scritto una pagina importante della storia del femminismo radicale, rimasta a lungo nell’ombra.

Attingendo a una vasta ricerca d’archivio e arricchito da una serie di interviste, il testo ripercorre la storia del movimento, offrendo strumenti critici su una serie di questioni ancora attuali come il lavoro di cura, la divisione sessuale del lavoro, la conciliazione famiglia-lavoro, la sessualità come lavoro e la riproduzione sociale su scala globale.

0 notes

Text

Il est parfois difficile de déterminer si le modèle du détachement affectif est une conquête féministe ou s’il est une manière de se conformer aux attentes masculines. Pour certains hommes, il semble servir de couverture pour réaliser leur désir d’une femme qui rend un service et qui ferme sa gueule.

L’investissement amoureux plus fort des femmes est perçu comme la manifestation d’une sentimentalité mièvre et honteuse. Peut-être faudrait-il défendre à la fois le droit de séparer sexe et amour et celui de ne pas censurer ses sentiments ?

« Baiser comme un homme » ne fait-il pas de vous une personne déconnectée de ses émotions à un point délirant et de ce fait incapable de participer à l’un des plus grands plaisirs physiques de la vie ? Et si les hommes peuvent être présentés comme des êtres « simples » (alors que les femmes sont « compliquées »), ne serait-ce pas parce qu’ils sont tranquillement conscients du fait que le patriarcat les avantage ?

Samhita Mukhopadhyay (autrice américaine)

0 notes

Text

compte-rendu sur Sara Hébert:

Tout d’abord, Sara Hébert est une artiste/ autrice féministe, donc son travail reflète ses idéologies, ses oeuvres sont très politisées et sont pleines d’émotions fortes et de poésie. La technique du collage lui permet de créer de manière très particulière. En effet, elle reprend des symboles ou même des oeuvres déjà finis, puis les transforme pour exprimer ce qu’elle veut avec, cette reconstruction brise les attentes habituelles associées à ses éléments en leur donnant un nouveau sens. Cet aspect de reconstruction est très présent dans les collages de Sara Hébert, elle utilise des photos de femmes des années 40/50, puis les met dans des situations insolites (humoristiques ) et ainsi brise l’idée la femme parfaite du rêve américain, car à travers ses blagues sarcastiques, Sara Hébert dénonce la misogynie et le sexisme dans la société. Sara Hébert s’inspire grandement de sa vie et de son quotidien, elle parle beaucoup de son adolescence et de ses moments difficiles. Son art lui est ainsi une échappatoire et aussi une façon d’exprimer ses émotions de manière non-verbale. Sara Hébert est une artiste très liée à sa communauté, elle a créé un livre qui regroupe de multiples histoires racontées par des femmes qui parlent de leur relation avec leur sexualité. Sara Hébert est aussi une militante féministe, de plus, elle fait partie d’une émission radio où elle exprime ses pensées, tout comme elle le fait dans ses zines. Ensuite, même si Sara Hébert est une artiste, elle est surtout une autrice, car elle écrit des livres illustrés à partir de collages, en effet, ses livres regroupent des anecdotes sur sa vie et des passages humoristiques qui se moquent des stéréotypes associés aux femmes, elle crée donc de l’auto fiction. Ce type de livre ne rentrant dans aucune catégorie particulière lui permet de mélanger tout genre et toute type d’écrit ensemble. Ainsi, le résultat est semblable un recueil à un journal intime ou à un magazine pour femmes. Pour finir, Sara Hébert ne vit pas entièrement de son art, elle est aussi animatrice dans une émission radio. Même si elle gagne de l’argent grâce aux subventions d’artistes que lui offre le gouvernement et au petit revenu provenant de ses créations artistiques, elle ne gagne pas assez pour pouvoir vivre de son art.

0 notes

Text

Créé en 2015 pour honorer la mémoire de l’éditrice et autrice Régine Deforges, connue pour ses écrits féministes et la libération sexuelle, le prix Régine Deforges récompense chaque année un premier roman francophone. Il est doté de 3000 €.

#littérature#littérature francophone#littérature française#prix littéraires#récompenses#distinction#prix Régine Deforges#jury#jurés#remise du prix#cérémonie de remise de prix#lauréats#roman#premier roman#fiction

1 note

·

View note