#Sohrab Shahid Saless

Text

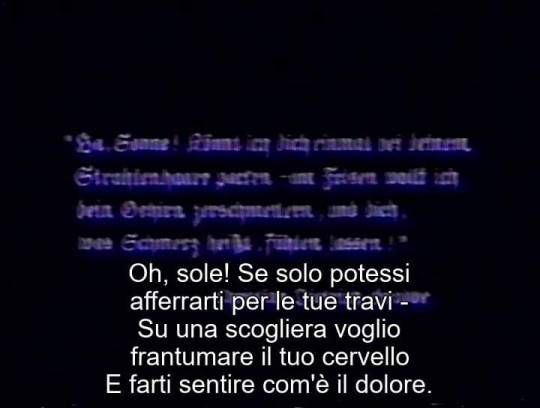

Sohrab Shahid Saless, {1983} Utopia

#film#gif#sohrab shahid saless#utopia#1983#feature length#male filmmakers#west germany#germany#people#women#colour#interiors#flowers#faces#the occiput#1980s#vhs

3 notes

·

View notes

Photo

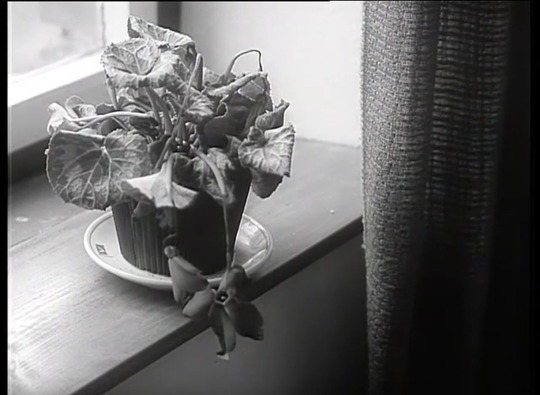

Ordnung (Sohrab Shahid Saless, 1980)

8 notes

·

View notes

Text

Ordnung (1980)

English Title- Order.

By Sohrab Shahid Saless.

1 note

·

View note

Photo

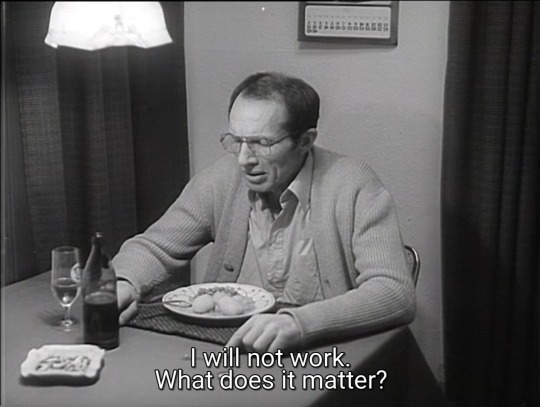

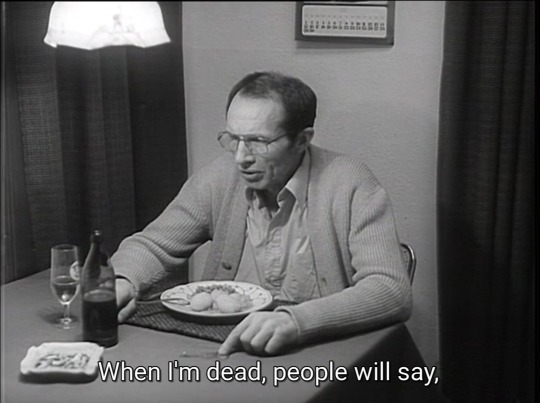

“Anton P. Chekhov - Ein Lebe” 1981

8K notes

·

View notes

Text

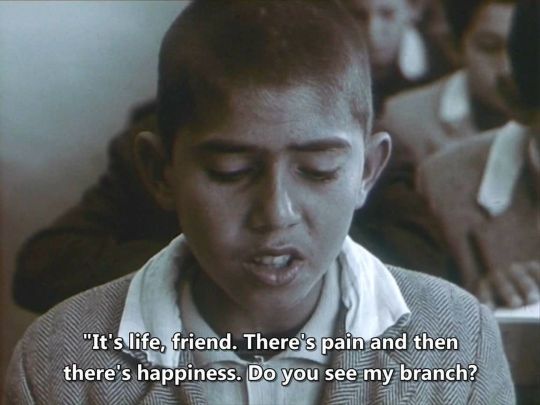

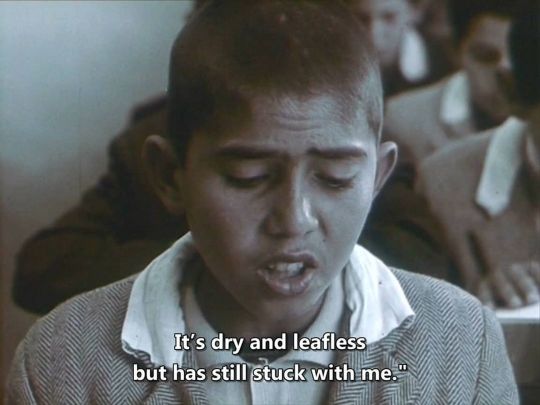

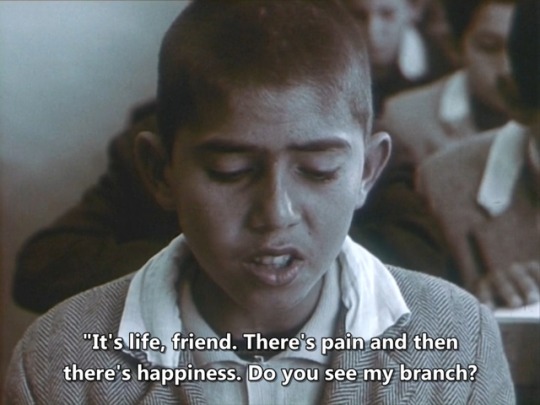

A Simple Event (1974)

dir. Sohrab Shahid-Saless

#a simple event#a simple event 1974#sohrab shahid saless#iranian cinema#iranian film#iran#persian film#persian films#persian movie#persian cinema#film#films#movie quotes#movies#movie

675 notes

·

View notes

Photo

Far From Home (Sohrab Shahid Saless, 1975)

106 notes

·

View notes

Text

il n’y a rien de mieux que le cinema pour comprendre le monde

Abbas Kiarostami s’est imposé comme la figure la plus remarquable du cinéma iranien depuis les années 1980. Il a incarné le renouveau du cinéma de son pays aussi bien aux côtés de ses prédécesseurs de la Nouvelle Vague iranienne sous le shah Pahlavi comme Dariush Mehrjui, Sohrab Shahid Saless, Bahram Beyzai, Farrokh Ghaffari et Parviz Kimiavi (le Godard iranien) que des cinéastes postrévolutionnaires, critiques des situations sociales et familiales, le plus souvent censurés, comme Bahman Ghobadi, Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Jafar Panahi et Asghar Farhadi. Dans chacun de ses films, ce cinéaste a démontré qu’il était en pleine possession de ses moyens et qu’il pouvait encore tourner dans une République théocratique. Kiarostami ne quittera pas le pays après la prise du pouvoir de Khomeini en 1979. Il tournera les films qu’il désirait faire, restera fidèle à ses partis pris esthétiques qu’il a développés et consolidés tout au long de sa carrière, et ce malgré les contraintes et la rigidité idéologique du régime iranien. Bien sûr, cela ne s’est pas fait sans résistance, mais sur un mode opératoire aussi intelligent que retors, nécessaire pour contourner la méfiance des autorités et réussir à livrer de grands thèmes et idées philosophiques. Abbas Kiarostami ne fera jamais de déclarations contre la politique des religieux à la tête de son pays, notamment au chapitre de la violation des droits de l’homme. Mais il n’en pensait pas moins.

VÉRITÉS ET MENSONGES

Ses œuvres livrent une vérité, mais quelle vérité.? Y a-t-il automatiquement mensonge dans la représentation du réel qu’elles nous donnent à voir.? L’acte de filmer tient-il chez Kiarostami de la contrefaçon, du cambriolage ou du braconnage de la vérité, par exemple quand la fiction va chasser sur le territoire du documentaire .? Questions cruciales quand vient le temps de cerner la puissance de fascination et de séduction du cinéma. Close-up (1990) pourrait servir de clé pour comprendre cette dialectique chez un cinéaste qui a joué constamment du vrai et du faux dans son œuvre, faisant du faux une imitation ou un détournement du vrai. Kiarostami s’est servi du semblant, du leurre, de l’illusion pour mener ce jeu, mais il n’a jamais triché sur la réalité filmée en tant que telle (ce qui est là est là). Cette manière a ajouté un supplément de plaisir à ses films, une jouissance certaine. Et un supplément d’âme qui rend ce cinéma particulièrement inquiet, tragique dans son fond, complexe et parfaitement contrôlé. Abbas Kiarostami est un grand metteur en scène.

Il a essentiellement déplacé les barrières qui séparent la fiction et le documentaire ou, pour être plus précis, les barrières – pourtant fort poreuses – séparant le mensonge de la fiction et la vérité du documentaire. Il n’est certes pas le premier à le faire.: on peut citer Roberto Rossellini (auquel on pense immédiatement quand on voit les films de l’Iranien), Jean Rouch, Abderrhamane Sissako, Avi Mograbi, Pedro Costa. Comme eux, il est allé très loin dans la traversée des frontières, qu’il a brouillées, renversées même – on pense encore une fois à Close-up – jusqu’à semer le plus grand trouble chez le spectateur. Il a surtout posé cette question fondamentale.: est-ce que la fiction peut montrer ce que le documentaire montre.? Le cinéma peut-il dévoiler l’invisible dans le visible, pour reprendre l’incontournable affirmation godardienne.? Il y a une stratégie chez Kiarostami dans sa volonté alternée de dévoilement et d’occultation, de monstration et de dissimulation, une stratégie qui le guide et structure son cinéma. Dans la destruction des conventions narratives et documentaires, A. K. a changé la place du spectateur, a détruit ses repères.; il a refusé de combler ses attentes et perturbé sa croyance au réel pour mieux lui donner une totale liberté dans sa vision du film. Le cinéaste nous confie donc la responsabilité de déchiffrer toutes ses propositions narratives et esthétiques, de tirer au clair ses énigmes et ambiguïtés, de clarifier ce qui est opaque, de stabiliser ce qui est indécis.

Revenons tout d’abord sur la carrière d’Abbas Kiarostami, qui a commencé justement par le documentaire, qu’il ne quittera jamais tout à fait et à partir duquel il a inventé une forme, un style, une identité. C’est là qu’il va jauger la puissance du faux et les écarts du vrai, créant comme assise du réel un dispositif presque diabolique fait de faux-semblants et de contre-vérités.

AVEC LES ENFANTS

Il réalise ses premiers films sous l’égide de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes (le Kanun) où il a fondé la direction du cinéma. Ce sont des courts métrages didactiques, comme Le pain et la rue (1970). Mais après la Révolution islamique, ses films prennent une légère tangente.: plus personnels et réflexifs, même auto réflexifs comme Orderly or Disorderly (1981)* sur le chaos de l’univers, où l’ardoise du clap apparaît avant chaque séquence.; ils ne se cantonnent plus dans une observation distante, mais sont lestés d’une attention plus intense, plus chaleureuse. Le documentaire vient assister la fiction. Comme dans Cas numéro un, cas numéro deux (1979), film très particulier avec ses deux saynètes de fiction qui se déroulent dans une classe où le professeur (Kiarostami lui-même) demande à ses élèves ce qu’ils pensent des dirigeants qui viennent de renverser le shah et imposeront bientôt l’Islam politique avec Khomeini. Film politique ? Film engagé? L’Iranien préfère l’allusion et la transmission oblique du savoir auprès des jeunes écoliers, comme dans Les premiers (1983) et Devoirs du soir (1989). C’est dans ces courts métrages que la forme des longs métrages germera. Il y a en effet une continuité incontestable qui s’installe dès « la trilogie de Koker » (un village iranien au nord de l’Iran) grâce à laquelle le cinéaste s’imposera dans le monde occidental.

Cette trilogie comprend Où est la maison de mon ami?, fable réaliste sur l’enfance, dramatique mais pleine d’humour, où un garçon doit rendre un cahier qu’il a pris par mégarde à un autre écolier.; Et la vie continue (1991) où un cinéaste, accompagné de son fils, revient sur les lieux du tournage de son film précédent après le tremblement de terre survenu à Koker.; Au travers des oliviers (1994), dernier opus de la trilogie, suite et acmé du premier puisqu’on y suit le (faux) tournage de Où est la maison de mon ami ?

Si l’unité de lieu saute aux yeux, c’est la nature qui est importante.: nous sommes à la campagne, loin de la capitale, avec des enfants, c’est-à-dire loin de la politique, là où le rapport au pouvoir est serré, tendu, là où tout est surveillé et réprimé. Le décor n’est plus hypothéqué par la vie de tous les jours régie par l’idéologie islamiste ; c’est une toile blanche sur laquelle le cinéaste pourra préparer et installer son art à partir de ce qu’il connaît.: le documentaire, qu’il va confronter à la fiction en tablant sur la différence entre ce qui est observé et imposé, entre ce qui naturel et ce qui est planifié par la mise en scène. Cette confrontation se concrétisera par différents éléments stylistiques mis alors en place, déplacés ou replacés ensuite de film en film. Ce sont le rapport enfant-adulte (l’un et l’autre sont porteurs de la sapience), le dialogue sous forme de questions-réponses, l’utilisation du gros plan, la lenteur des plans, le refus de l’ellipse, le contrechamp comme tension, le hors-champ comme cadre, le déplacement (en voiture et en zigzags), qui tient du labyrinthe et de la bifurcation, la répétition (des scènes, des circuits, des lieux, etc.), la place de la caméra (qui se révélera être la place du spectateur). Ces éléments fonderont une esthétique tout à fait neuve, irréfragable, qui sera reconnue au fil des ans.

AVEC LES ADULTES

Mettre en scène des enfants était aussi une ruse pour éviter les obstacles liés à la censure, même si les préoccupations sur l’éducation et la délivrance du savoir étaient alors cruciales pour le cinéaste. Mais avec les adultes, comment s’y prend-il.?

Sa méthode, soit les ressources du plan-séquence, de la mise en abyme du cinéma et des déplacements en auto dans l’espace, le servira amplement. Comment être à l’abri du regard des autorités en place.? La réponse.: dans une voiture, le contraire d’une maison, là où les femmes se promènent tête nue, non voilée, ce qui est défendu en public (et au cinéma, naturellement). La voiture devient ainsi un studio ambulant propice à un nouveau dispositif d’enregistrement et au déploiement de la mise en scène. C’est là l’endroit le plus privé qui va permettre les plus grandes audaces stylistiques et ouvrir sur une vision du monde fiévreuse.

Vision de la vie et de la mort comme dans Le goût de la cerise (1997), œuvre saisissante sur un homme, M. Badii, qui s’évertue à trouver une personne pour l’enterrer après sa mort. Le film se déroule entièrement dans une voiture, sur fond de décor lunaire, comme après une catastrophe. L’homme fera monter cinq personnes à qui il demandera ce service.; tout ça n’est pas clair, c’est plutôt allusif et donne l’impression d’une drague (appât pour exciter le spectateur.?). Le réalisateur jouera de la répétition des scènes.: les personnages sont tous filmés de la même manière et la voiture suit un parcours circulaire. Grande maîtrise d’A.K..: les longs plans de discussion nourrissent une attente sans dire laquelle, alimentent notre impatience de savoir, entretiennent subtilement un suspense. Quand l’homme se couche dans sa tombe, on comprend qu’il veut mourir, donc se suicider, mais le suicide reste un sujet tabou en Iran.; or, ruse et résistance de sa part, le cinéaste enchaîne par un fondu sur une équipe tournant un film, mise en abyme qui servira en même temps à éviter de souligner le fait du suicide. Le goût de la cerise est une œuvre troublante, angoissante, totalement noire philosophiquement parlant, dans laquelle le cinéaste est au sommet de son art, ce qui se confirmera tout de suite après avec Le vent nous emportera (1999), condensé de tous les éléments de mise en scène kiarostamiens.: du village au Kurdistan iranien aux déplacements en voiture, en passant par un enfant servant de guide à un ingénieur venu de la capitale et des situations mystérieuses.

Abbas Kiarostami reprend sa méthode dans Ten (2002).: toujours un véhicule qui devient en quelque sorte la salle de cinéma, avec ses vitres en guise d’écrans (on voit les gens déambuler dans la rue comme dans un travelling) et les passagers comme spectateurs. Et une direction analogue.: deux passagers, des champs-contrechamps, dix séquences (au lieu des cinq dans Le goût de la cerise), deux caméras au lieu d’une. Réduite à ce dispositif, la mise en scène s’avère austère, presque brutale, et donne l’impression que l’auteur veut s’effacer, disparaître, ne plus signer son film. Les scènes suivent un ordre chronologique (on passe du jour à la nuit). Le premier passager est un enfant, et on comprend que la conductrice est sa mère.; ensuite ne monteront que des femmes, de tous âges et de toutes conditions (une amie, une prostituée, une future mariée, etc.) qui discuteront des idées de l’enfant sur sa mère laquelle vient de divorcer. On comprend que ce dispositif si simple en apparence laisse place à la parole, à la richesse des idées qui sont émises, et que le plan, statique, long, n’est plus un outil objectif, mais une image qui nous mènera à la subjectivité même du réalisateur. Le cinéaste a été ici un médiateur, un passeur. Pour comprendre cette entreprise, il ne faut pas oublier que les comédiens sont des non-acteurs, qu’ils prennent totalement en charge leur rôle et que l’enregistrement a ici le rôle de révélateur. Et la fiction de se changer alors en une sorte de documentaire sur la condition de la femme en Iran. L’impression d’immobilité et de rigidité n’était donc qu’un leurre.: en fait, tout se déplace, s’échange, s’enrichit, se libère (comme la femme sans son voile à la fin). Le jeu du champ-contrechamp produit une grande tension des sentiments qui varient et se bousculent, disant l’incommunicabilité, la révolte, le sacrifice, et nous fait passer du mélodrame au drame romantique. Abbas Kiarostami nous donne une leçon de cinéma vertigineuse.

LE VÉCU, LE FILMÉ

Il y a un film surprenant dans l’ensemble de l’œuvre de l’Iranien, sorti en 1990, au moment où le cinéaste est révélé aux cinéphiles du monde entier avec Où est la maison de mon ami_? Considéré comme un tournant dans le cinéma mondial, Close-up est le film auquel A.K. tient le plus. Il le commentera à la télévision dans une émission française en disant que le plus important dans cette œuvre, «.c’est que les spectateurs sachent que nous alignons une série de mensonges pour arriver à une vérité plus grande.». Close-up est un long métrage très étrange, insaisissable, dans lequel la barrière entre la fiction et le documentaire est non repérable, et c’en est presque frustrant pour le spectateur. Le film est à la fois un pamphlet et un manifeste pour le cinéma et son rôle moral.

C’est pour une fois un récit qui se déroule en ville. S’il débute dans une voiture, c’est pour mieux la quitter, nous amener dans une caserne de soldats et, ensuite, dans une cour où se déroule un procès et où est installée une équipe de tournage. Nous serons alors dans un espace fermé, un lieu alors inexistant dans les films d’A.K., sauf dans ses dernières œuvres tournées à l’étranger comme Copie conforme (2010) et Like Someone in Love (2012). Le film repose sur un fait vécu, le cinéaste ayant lu qu’un chômeur d’origine turque, Hossein Sabzian, avait été jeté en prison et était en attente de son procès parce qu’il s’était fait passer auprès d’une famille bourgeoise de Téhéran pour Mohsen Makhmalbaf, cinéaste fort connu dans le pays. Le réalisateur décide non seulement de filmer le procès, mais de faire revivre à Sabzian certains épisodes du fait divers. L’imposteur qui a manipulé la famille se trouve-t-il ainsi manipulé par ce tournage.? Le réel, vrai et recréé, envahit la fiction. Et on apprend alors que l’imposteur n’est nul autre que Makhmalbaf lui-même et que les résidents de Téhéran ont accepté de jouer une famille éplorée. Des doutes surgissent. Tout le monde semble jouer un rôle et, à l’image de la poupée gigogne, chaque fait démonte le fait précédent.

L’œuvre, pleine d’écueils et de pièges, entretient une ambiguïté constante sur son genre. Joue-t-on ou fait-on semblant de jouer.? Nous sommes entièrement dans le simulacre. Le récit n’est pas chronologique – ce qui le différencie de toutes les autres œuvres de l’auteur qui sont constituées généralement d’une nappe continue –, et emboîte une suite de scènes au statut fort différent.: le vrai procès filmé, mais dont certaines parties ont été refilmées, la reconstitution des faits, l’enquête et la prise de scènes réelles (Sabzian sortant de prison est attendu par Makhmalbaf). En procédant ainsi, Kariostami ne veut pas tromper le spectateur (il n’est pas un abuseur), mais le déstabiliser pour lui faire prendre conscience de toutes les possibilités narratives du cinéma. Close-up n’est pas un exercice de style futile tant il dit quelque de chose de profond et de pertinent sur l’Iran.: notamment sur la justice, la pauvreté, le désir de richesse et de célébrité, l’importance des médias. En un mot, c’est un film sur le bien et le mal. Et pour savoir les départager, on le constate, il n’y a rien de mieux que le cinéma.

— André ROY

* Aucun titre français à ce film.

Roy, A. (2016). Il n’y a rien de mieux que le cinéma pour comprendre le monde. 24 images, (179), 4–9.

#Iran#ايران#Cinéma#سینما#Nouvelle Vague iranienne#موج نوی سینمای ایران#Dariush Mehrjui#داریوش مهرجویی#Sohrab Shahid Saless#سهراب شهید ثالث#Bahram Beyzai#بهرام بیضائی#Farrokh Ghaffari#فرخ غفاری#Parviz Kimiavi#پرويز کيمياوی#Bahman Ghobadi#بهمن قبادی#Mohsen Makhmalbaf#محسن مخملباف#Samira Makhmalbaf#سمیرا مخملباف#Jafar Panahi#جعفر پناهی#Asghar Farhadi#اصغر فرهادی#André ROY

2 notes

·

View notes

Video

vimeo

STILL LIFE(静かな生活:1974)

Sohrab Shahid Saless

3 notes

·

View notes

Photo

Yek Etefagh sadeh | Sohrab Shahid Saless | 1973

19 notes

·

View notes

Photo

A Simple Event, 1974, dir. Sohrab Shahid Saless

#cinema#iranian cinema#director#film#movie#minimalism#a simple event#Yek Etefagh sadeh#sohrab shahid saless

231 notes

·

View notes

Text

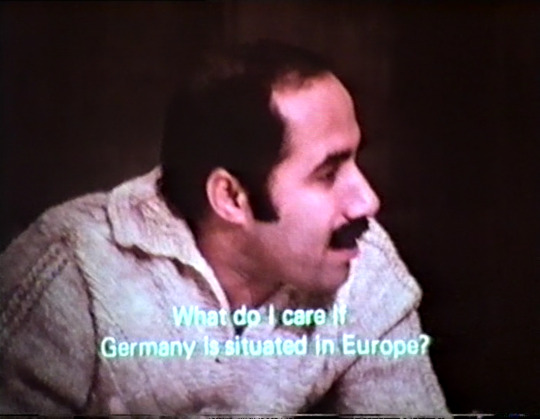

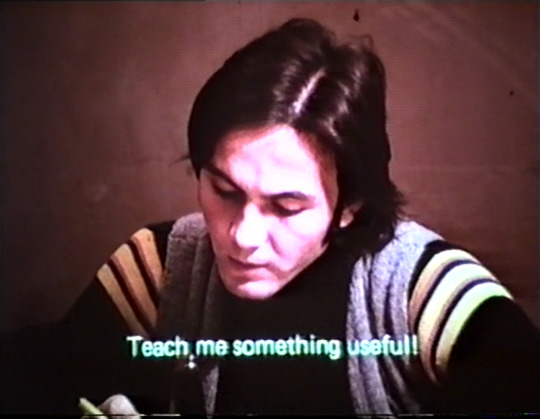

Utopia | 1983 | Sohrab Shahid-Saless

14 notes

·

View notes

Photo

tabiʿat-e bijān / still life (ir, shahid-saless/momayyez/baharlou 75)

#tabiʿat-e bijān#still life#sohrab shahid-saless#morteza momayyez#houshang baharlou#zadour bonyadi#zahra yazdani

13 notes

·

View notes

Photo

A Simple Event (Sohrab Shahid Saless, 1974)

257 notes

·

View notes

Photo

STILL LIFE (1974)

DIR. SOHRAB SHAHID SALESS

11 notes

·

View notes