#Fondazione Isabella Scelsi

Text

oggi a roma, alle ore 18, incontro alla fondazione isabella scelsi: "un 'decennio lungo' di sperimentazione musicoteatrale a roma intorno al 1970?"

Alessandro Mastropietro (Università di Catania, autore di Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973, LIM-Nuova Consonanza 2020) dialoga con Daniela Tortora (musicologa, Conservatorio di S. Cecilia – Roma) e Patrizia Veroli (storica della danza, Roma) su alcuni temi legati alle pratiche artistiche interdisciplinari romane del periodo, con la partecipazione testimoniale di Fabio…

View On WordPress

#Alessandro Mastropietro#art#arte#Conservatorio di S. Cecilia#Daniela Tortora#danza#Danza Volo Musica Dinamite#Fabio Sargentini#Fondazione Isabella Scelsi#Fondazione Scelsi#L&039;Attico#LIM-Nuova Consonanza#Music and Dance U.S.A.#musica#musica contemporanea#musicologia#Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo#Patrizia Veroli#pratiche artistiche interdisciplinari#sperimentazione#sperimentazione musicale#teatro#Università di Catania

1 note

·

View note

Photo

Another interesting evening, invited by the Fondazione Isabella Scelsi, to listen to Mezzo-soprano Rosie Middleton which specialises in new music. In 2019 Rosie was artist-in-residence at Snape Maltings and The Banff Centre, where she collaborated with composers on voice(less) a series for voice and electronics with works by Mira Calix, Laura Bowler, Esin Gunduz and Michael Betteridge exploring voice loss and communication. A beautiful musical evening in the Heart of Bella Roma. #rosiemiddleton #mezzosoprano #fondazioneisabellascelsi #musicaitaliana #laurapalmieri #irmelaheimbächer #carpediem #marcusberesford #livemusic #lovemusic #liveuniquemoments (presso Fondazione Isabella Scelsi) https://www.instagram.com/p/CkRw872q3G-/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#rosiemiddleton#mezzosoprano#fondazioneisabellascelsi#musicaitaliana#laurapalmieri#irmelaheimbächer#carpediem#marcusberesford#livemusic#lovemusic#liveuniquemoments

0 notes

Photo

Giovanna Sandri, Le dieci porte di Zhuang-zi (the ten Gates of Zhuang-zi). In memoriam Giacinto Scelsi, «Grangrimorgo» 1, Le parole gelate, Roma, 1994

#graphic design#art#poetry#visual writing#book#cover#book cover#giovanna sandri#giacinto scelsi#fondazione isabella scelsi#le parole gelate#1990s

24 notes

·

View notes

Link

+++++

+++++

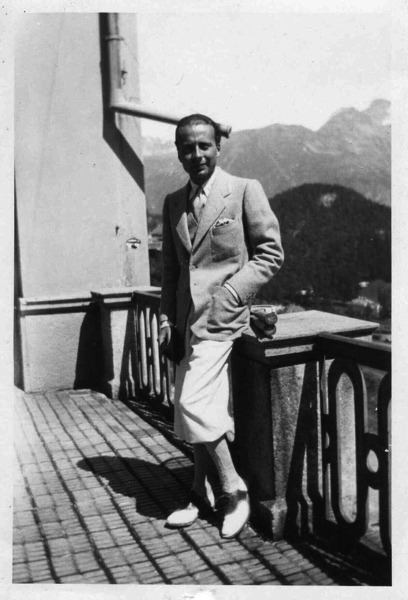

Giacinto Scelsi en Suisse, 1940 © Fondazione Isabella Scelsi

#Giacinto Scelsi#Sharon Kanach#Sebastiano d'Ayala Valva#Joëlle Léandre#Hervé Déjardin#Gabrielle Oliveira Guyon#Arnaud Merlin#France Musique

15 notes

·

View notes

Text

“Ho incontrato Rimbaud e Raffaello a Roma, in questa stagione di collere”. Su Leonardo Sinisgalli

Con una certa, giocosa, enfasi s’è detto che fu Un “Leonardo” del Novecento (così un convegno bocconiano del 2011). Il gioco fonde il nome (Leonardo, appunto) all’indole: Sinisgalli, nato a Montemurro nel 1908, si laurea in ingegneria industriale, ha il talento per la scienza e il genio poetico. Conobbe Enrico Fermi, che lo voleva fisico, fu amico di Ungaretti, passeggiò con Le Corbusier per l’Esposizione dell’aeronautica Italiana, nel 1934, fece la fortuna di Adriano Olivetti, che lo volle a sé, nel 1938. Unendo più talenti – “Non riuscivo proprio a vederci chiaro nella mia vocazione. Mi pareva di avere due teste, due cervelli, come certi granchi che si nascondono sotto le pietre”, ricorderà, sfottendosi – riusciva nella ‘tecnica’ come nell’ispirazione.

Leonardo Sinisgalli (1908-1981)

Di fatto, fu l’ideatore di due tra le riviste più importanti del tempo: “Pirelli” e “Civiltà delle macchine”. Tradusse – da Julien Green a Valéry – fu sodale di Scheiwiller – inaugurò la mitica collana “All’insegna del pesce d’oro” – assecondando un diktat che oggi suona aureo, avanguardia cristallina: “Scienza e Poesia non possono camminare su strade divergenti. I Poeti non devono aver sospetto di contaminazione. Lucrezio, Dante e Goethe attinsero abbondantemente alla cultura scientifica e filosofica dei loro tempi senza intorbidare la loro vena”. Morì a Roma nel 1981, pubblicò molto – da Vidi le muse, 1943 a L’età della luna, 1962 e Mosche in bottiglia, 1975, per Mondadori –, tra cui una rustica Ode a Lucio Fontana, e fu onorato. Pier Vincenzo Mengaldo lo installa, pur senza clamori – parla di “quasi stremata gratuità, che la grande eleganza non compensa”, preferendo “i risultati poetici del primo Sinisgalli” – nei Poeti italiani del Novecento. Della sua opera poetica s’è persa traccia in libreria – è ora di recuperarla – mentre torna, per Mondadori, il libro più bello e inafferrabile di Sinisgalli, Furor Mathematicus, edito la prima volta da Urbinati nel 1944 poi proprio da Mondadori nel 1950. Il libro, negli ‘Oscar Moderni Baobab’, riproduce l’anomalia dell’originale, che vaga per disegni e una vasta fauna d’interessi. Questo libro, fatto di libri che s’intersecano uno nell’altro – di cui preferisco Horror vacui, con quelle agnizioni sulla poesia, “La poesia non è una nascita, è un accidente, un disastro”, oppure, “La poesia, per sua natura, è assolutamente inconciliabile”, o anche “La luce è un poligono inflessibile, è un coltello, è un polso. La luce ripugna agli specchi” – svaria tra riflessioni sull’architettura, effusioni pop (la Noterella su Fred Astaire, dove FA è detto “marionetta, sorretta da forze oblique… è l’uomo o l’angelo che in ogni istante si salva dalla caduta, impuntandosi”), straordinari pezzi di prosa lirica, saggi sull’arte del tempo (quello su Scipione è azzeccato, azzanna un vero estroso che “alle virtù dell’intelletto… è tra i pochi artisti moderni che ha tentato di far violenza”, geniale nel “rinverginare, per uno strano processo di simbiosi, natura e museo”). Di quel bendiddio di talento – sentite che bello: “Ciascuno di noi si porta appresso, nel sogno, una casa e una città dove abita tutta la vita, l’altra vita, quella del sogno, la più vera se pure la più labile” –, estraiamo un frammento dal saggio Hic est ille Rapahel. Fu poeta ovunque, pure nel calcolo, Leonardo Sinisgalli, più nel gesto, infine – il pubblicista, il saggista, l’art director – che nel verso. Non esistesse la benemerita Fondazione Leonardo Sinisgalli, grazie a cui “la pubblicazione del volume è stata possibile” – e del cui comitato scientifico fa parte Gian Italo Bischi, curatore del Furor –, che dal 2008 si occupa dell’eredità del poeta, del poeta, appunto, raccoglieremmo le spoglie nell’armadio del tempo che fu. Un tempo, va detto, più audace di questo, più poetico, più gioioso (per dato di fatto, mica per vezzo al lamento). Insomma, per tutelare i poeti, occorre erigere fondazioni: chi non può, crepa. Liricamente. (d.b.)

**

Hic est ille Raphael

Roma, Albergo Colonna, 1943

Chi mise sotto i miei occhi le sette belle maiuscole di questo nome? Un nome settemplice come è settemplice la luce, come settemplice è il suono. Non sono mai entrato nel Pantheon. Ho trovato scritta la frase in un pezzo di giornale capitatomi sotto gli occhi nei sotterranei di Piazza San Silvestro, un giorno d’aprile. E per tutta la primavera ho masticato le strane sillabe tenaci ed elastiche, che ritrovavo ogni volta sempre più nove, appena piegato sul vaso coi ginocchi contro il cuore. Respiravo una libera aria di Bohème (Je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin), ritrovavo una straordinaria vacanza in mezzo alla furia della guerra (Comme des lyres, je tirais les élastiques/ De mes souliers blessés).

Non è un’eresia se confesso d’aver pensato a Rimbaud e a Raffaello, riparato in una fetida cabina dentro il cuore di Roma, in questa stagione di collere, di lutti, di paure. L’avevo dunque incontrato per caso il miracoloso giovane, del quale lessi, per caso in un annuario, che la vita s’era chiusa come un circolo senza residui tra il 6 aprile 1483 e il 6 aprile 1520. Mi sentivo attratto da lui. Volevo correre in Vaticano, scoprire qualcosa del suo segreto: una via troppo facile non poteva essere la via giusta.

Allora promisi di pensare tutta la vita intensamente a Raffaello, ripetermi il suo nome nelle mie preghiere. Un giorno capitai da Alinari, in via Condotti, il giorno in cui la scheggia di un proietto aveva colpito la Chiesa di Trinità dei Monti, e in una cartella di disegni scelsi quello che mi pareva il più adatto a farmi compagnia.

L’ho appuntato su una parete della stanza, vicino al ritratto della Donna Sconosciuta che fa invidia ai miei amici. È una fotografia a colori che strappai da una rivista americana qualche anno fa. Da alloro me la porto dietro da una città all’altra, per scaramanzia. La donna è indicibilmente bella, ha gli occhi, il collo, le labbra di Raffaello. Ho avvicinato le due stampe e ho capito, a furia di guardarle tutti i giorni (guardando le mani della Signora che hanno un leggerissimo difetto: il pollice troppo grosso rispetto alle altre dita) che il piede disegnato su quel foglio del British Museum è il piede incorruttibile di Raffaello, la misura del suo passo leggero. Ha infatti lo stesso difetto che ha la mano della Signora Sconosciuta: l’alluce troppo grosso rispetto alle altre dita.

Poi seppi della grande amicizia che legava Raffaello a Pico della Mirandola e a Isabella d’Este. Tra Roma, Modena e Mantova, mi piace pensare che queste tre grandi anime non si sono mai incontrare e che, oltre al genio, i tre personaggi enigmatici dovevano avere un piccolo difetto in comune, un piccolo nascosto difetto al piede. Raffaello non ci ha lasciato un autoritratto dove le sue mani sapienti risultano invisibili? Dobbiamo pensare ch’egli aveva qualche leggerissimo difetto anche alle mani? Perfino i ritratti di Pico e di Isabella sono àchiri, hanno le mani tagliate dalle cornici o confuse nei panni.

Quale sorpresa! Sullo stesso foglio, che porta il numero 1728 della serie dei Disegni di Grandi Maestri (F.lli Alinari, via Nazionale 6) c’è un sonetto scritto, o trascritto di pugno, da Raffaello. È un sonetto erotico, di non facile lettura, costruito sullo schema canonico ABBA, ABBA, CDC, DCD, e i suoi binomi di volta sono: anno, odo, ole, ocho.

Ci sono due cancellature al nono e all’undecimo verso, due fautes della memoria di Raffaello. Il primo endecasillabo è mondo della rima; altre falle sono sparse qua e là: risultano tuttavia integri alcuni agglomerati, tra cui questi ponti tra il 3° e il 4° verso:

…restai come quei c’ànno

in mar perso la stella…

e tra il 12° e il 13° verso:

…mi gran focho

che mi tormenta…

Ma che cosa ancora ci sorprende di Lui? L’idea della sua pittura che gli veniva a mente o la sua smemoratezza che dà ad ogni immagine il prestigio di una esumazione? Le linfe del colore entrano nell’ordito dell’opera e la maturano come l’umidità matura gli edifici e li fa vivi e resistenti al tempo più degli alberi: un sangue chiaro che non trascina scorie, un liquido attivo, tellurico, puro e semplice come l’acqua. O è l’ombra puerile che rende accessibile per il tramite voluttuoso della grazia un mistero intellettuale così disumano? La sua abilità, la sua disinvoltura ci fanno pensare a una creazione gratuita, a qualcosa come una pittura automatica, tanto la sua mano, la sua mano è assente.

Non sappiamo se Rimbaud ha mai pensato a Raffaello: ci piace averli incontrati insieme in un recesso della città, tra Cielo e Inferno, e averli sposati.

Leonardo Sinisgalli

*In copertina: Raffaello Sanzio, “Autoritratto con un amico”, 1518-1520

L'articolo “Ho incontrato Rimbaud e Raffaello a Roma, in questa stagione di collere”. Su Leonardo Sinisgalli proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2NDC5Fi

0 notes

Link

MACERATA – Il secondo appuntamento della trentasettesima edizione della Rassegna di Nuova Musica, firmata dal direttore artistico Gianluca Gentili, martedì 19 marzo, ore 21.15, sempre al Teatro Lauro Rossi di Macerata, è dedicato a Stefano Scodanibbio – maceratese e fondatore della Rassegna – e al suo strumento, il contrabbasso, e non sarà di sola musica, ma anche di parole sulla musica.

La serata infatti prevede all’interno del concerto, affidato musicalmente all’Ensemble Ludus Gravis, anche la presentazione da parte di Andrea Cortellessa del volume di scritti e taccuini di Scodanibbio “Non abbastanza per me” a cura di Giorgio Agamben ed edito da Quodlibet.

In apertura di concerto Alisei (versione per dieci contrabbassi,1986) di Scodanibbio e anche il suo Ottetto per otto contrabbassi (2010/2011), due brani compresi nel cd “Alisei” uscito recentemente per l’etichetta discografica ECM; quindi Fury Road – Omaggio a Stefano Scodanibbio per contrabbasso (2016) di Daniele Roccato e Cupio Dissolvi per otto contrabbassi e nastro (2017) di Fabio Cifariello Ciardi, ispirato alla voce di Martin Luther King durante il celebre discorso “I have a Dream” è dedicato “a Daniele Roccato e agli strabilianti interpreti del Ludus Gravis”. Il programma musicale è completato dalla prima esecuzione italiana di Seascapes X per otto contrabbassi (2018) di Nicola Sani.

L’Ensemble Ludus Gravis è composto dai contrabbassisti Giacomo Piermatti, Francesco Platoni, Alessandro Schillaci, Stefano Battaglia, Paolo Di Gironimo, Andrea Passini, Simone Masina, Mauro Tedesco, Rocco Castellani, Alessio Cordaro e ha come solista e direttore Daniele Roccato, artefice di un memorabile concerto l’anno scorso all’Asilo Ricci.

Ensemble Ludus Gravis Ludus Gravis è un ensemble di soli contrabbassi. Fin dal suo debutto nel 2010 ha rappresentato un’autentica novità nel panorama musicale contemporaneo attirando l’attenzione di compositori che hanno segnato la storia della musica e ricevendo inviti da molti dei più prestigiosi festival musicali europei. Per Ludus Gravis hanno scritto, tra gli altri, Hans Werner Henze, Sofia Gubajdulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Julio Estrada, Stefano Scodanibbio, Fabio Cifariello Ciardi, Luigi Ceccarelli, Nicola Sani, Filippo Perocco, Edgar Alandia, Tonino Battista.

La sua attività si estende nei campi del teatro, della danza, della letteratura, della poesia, delle arti visive, del cinema muto e contempla progetti con accompagnamento d’orchestra e con live electronics. È stato ospite di prestigiosi festival in Italia e all’estero: La Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Rassegna di Nuova Musica (Macerata), I Concerti del Quirinale di RadioTre (Roma), AngelicA (Bologna), Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, Associazione Alessandro Scarlatti (Napoli), Màntica Festival (Cesena), Imago Dei (Austria), Music of Changes e Gaida (Lithuania), I Cantieri dell’Immaginario (L’Aquila), Unicum (Slovenia), Borealis e Vinterfestuka (Norvegia), Ad Lucem Introvert Art Festival (Lettonia), Suså Festival (Danimarca), Lux Aeterna (Germania), Musica D’Hoy, VI Ciclo de Conciertos de Mùsica Contemporànea , Fundaciòn BBVA (Spagna).

L’ensemble è composto generalmente da otto contrabbassi ma il numero varia da quattro a dodici in relazione al programma. Ludus Gravis ha registrato per le etichette discografiche ECM e WERGO. BBC Radio, Rai Radio3 e il canale televisivo SkyArte hanno trasmesso suoi concerti. Il gruppo è nato dall’incontro tra Stefano Scodanibbio e Daniele Roccato.

Il concerto, come tutti quelli della Rassegna di Nuova Musica, sarà registrato e trasmesso da Rai Radio 3. I biglietti (Biglietteria dei teatri in piazza Mazzini e circuito online Vivaticket) hanno un costo di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto; gli studenti UNIMC potranno usufruire di ulteriori agevolazioni). Per l’appuntamento del 21 marzo all’Ex Asilo Ricci, considerato il limitato numeri di posti, si raccomanda l’acquisto del biglietto con anticipo.

La XXXVII Rassegna di Nuova Musica è realizzata con il contributo del Comune di Macerata e con il supporto logistico/organizzativo dell’Associazione Arena Sferisterio; si avvale della collaborazione dell’UNIMC e dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Importante presenza è inoltre quella dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana con la quale il Festival ha realizzato negli ultimi anni numerosi progetti originali. Quest’anno ha inoltre il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Fabio Cifariello Ciardi (Roma, 1960) Interessato alla percezione, alla memoria e all’uso della tecnologia applicata a diversi fenomeni che raccontano il nostro presente, Fabio Cifariello Ciardi si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali. Di recente ha cominciato a interessarsi alla trascrizione strumentale delle inflessioni e dei ritmi della voce parlata e per la composizione della propria musica ha creato software originali dedicati al calcolo della dissonanza, la spazializzazione del suono, la sonificazione in tempo reale degli andamenti dei mercati finanziari e la trascrizione strumentale di voci parlate.

Per l’originalità della sua ricerca ha ricevuto premi e commissioni da istituzioni musicali nazionali ed internazionali. A partire dal 2001, con il collettivo Edison Studio, compone e realizza dal vivo le colonne sonore per diversi film muti e progetti di collaborazione con performer quali il percussionista Mahamad Gavhi Helm, il trombonista Ivo Nilsson e il contrabbassista Daniele Roccato. È titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Trento, collabora con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento ed è uno dei conduttori della trasmissione Radio3 Suite.

Daniele Roccato (Adria, 1969) Contrabbassista solista e compositore, è stato invitato a suonare in molti dei festival e delle sale da concerto più prestigiose del mondo, spesso presentando proprie composizioni. Per lui hanno scritto e trascritto Gavin Bryars, Fabio Cifariello Ciardi, Julio Estrada, Ivan Fedele, Sofia Gubajdulina, Hans Werner Henze, Filippo Perocco, Terry Riley, Nicola Sani, Stefano Scodanibbio. Gubajdulina ha dichiarato: “…la sua interpretazione mi ha totalmente sconvolta. Non ho mai sentito un contrabbasso suonare in questo modo” RAI (RadioTre).

Assieme a Scodanibbio ha fondato l’ensemble di contrabbassi “Ludus Gravis”, del quale è concertatore e solista. In ambito teatrale ha collaborato con Vitaliano Trevisan, Chiara Guidi e con il Teatro delle Albe, per la danza con Virgilio Sieni. Nel campo della creazione estemporanea e dell’improvvisazione ha realizzato progetti concertistici e discografici con Tarek Atoui, Bruno Chevillon, Mark Dresser, Paolo Damiani, Marc Ducret, Vinko Globokar, Garth Knox, Joëlle Léandre, Ciro Longobardi, Elio Martusciello, Sabina Mayer, Thollem McDonas, Butch Morris, Fabrizio Ottaviucci, Barre Phillips, Dominique Pifarély, Michele Rabbia, Terry Riley.

Improvvisa spesso con danzatori, attori, scrittori, poeti, pittori, scultori, giornalisti di guerra. Da menzionare la collaborazione con Jim Dine, pittore, scultore e poeta, tra i fondatori della Pop Art e con Lucia Goracci (Rai News24). È titolare della cattedra di contrabbasso presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ed ha tenuto seminari presso: Conservatoire National Supérieur (Parigi), Universität der Kunste (Berlino), San Francisco State University, Norwegian Academy of Music (Oslo), Università Ca’ Foscari di Venezia, UNAMM (Città del Messico), UNEAC (L’Havana), Royal Danish Academy of Music (Copenhagen). Ha registrato per ECM, Wergo, Sony. Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da Rai RadioTre, da BBC Radio e dal canale Sky ARTE.

Nicola Sani (Ferrara,1961) Compositore e direttore artistico è autore di opere di teatro musicale, opere per la danza, composizioni sinfoniche e da camera, opere elettroniche e installazioni intermediali, eseguite e presentate nei principali festival e stagioni internazionali. I suoi lavori sono stati interpretati da direttori, solisti e formazioni strumentali di fama internazionale. Ha collaborato inoltre con alcuni tra i più grandi artisti nel campo del cinema e della videoarte, tra cui Michelangelo Antonioni e Nam June Paik.

Per le sue opere e per la sua attività nel campo della direzione artistica nel 2011 è stato insignito dal Ministro della Cultura francese del titolo di “Chevalier des Arts et des Lettres”. Ha inoltre ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i quali il New Connections Award del British Council, il Prix “Ars Electronica” del Festival di Linz, il Premio Guggenheim, il Premio “Capitani dell’Anno” per la Cultura, il Premio Scanno “Fondazione Tanturri” per la Musica, il Premio “Giuseppe Verdi” alla carriera, il premio “Erato Farnesina” del Ministero degli Affari Esteri. Con il Teatro Comunale di Bologna ha ottenuto quattro “Premi Abbiati” per altrettante produzioni realizzate nelle Stagioni 2015 e 2017.

Svolge parallelamente all’attività compositiva quella di direttore artistico e manager di istituzioni musicali. Attualmente è direttore artistico dell’Accademia Chigiana di Siena. È inoltre consigliere di amministrazione della Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”, consigliere artistico della IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, consulente dell’Accademia Tedesca “Villa Massimo” e dell’American Academy in Rome per l’Italian Affiliated Fellowship. È stato sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, consigliere di amministrazione e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma, e presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, presidente della Fondazione Isabella Scelsi di Roma.

Stefano Scodanibbio (Macerata, 1956 – Cuernavaca, 2012).

Contrabbassista e compositore, il suo nome è legato alla rinascita del contrabbasso negli anni ’80 e ’90; ha infatti suonato nei maggiori festival di musica contemporanea numerosi pezzi scritti appositamente per lui da compositori quali Bussotti, Donatoni, Estrada, Ferneyhough, Frith, Globokar, Sciarrino, Xenakis. Ha collaborato a lungo con Luigi Nono (arco mobile à la Stefano Scodanibbio è scritto nella partitura del Prometeo) Giacinto Scelsi e Terry Riley. John Cage, in una delle sue ultime interviste, ha detto di lui: Stefano Scodanibbio is amazing, I haven’t heard better double bass playing than Scodanibbio’s. I was just amazed…His performance was absolutely magic.

Ha composto più di 50 lavori principalmente per strumenti ad arco e per quattro volte le sue composizioni sono state selezionate dalla SIMC, Società Internazionale di Musica Contemporanea. Nella realizzazione delle sue composizioni ha collaborato, fra gli altri, con coreografi e danzatori come Virgilio Sieni, Hervé Diasnas, con il regista Rodrigo Garcia, l’artista Gianni Dessì, il filosofo Giorgio Agamben, il poeta Edoardo Sanguineti. Nel 1983 ha fondato e diretto per trent’anni la Rassegna di Nuova Musica di Macerata. Sue musiche e sue interpretazioni sono state incise per le etichette discografiche ECM, Wergo, Sony, Mode e Stradivarius.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 20 marzo – Teatro Lauro Rossi, ore 21.15

Stefano Gervasoni Due voci per flauto e violino (1992)

Helmut Lachenmann Pression per violoncello (1968)

Francesco Filidei Esercizio di pazzia II per quattro interpreti (2014)

Helmut Lachenmann Toccatina per violino (1986)

Stefano Scodanibbio Quodlibet per viola e violoncello (1991)

Helmut Lachenmann Trio d’archi (1965)

mdi ensemble

Sonia Formenti, flauto

Lorenzo Gentili-Tedeschi, violino

Paolo Fumagalli, viola

Giorgio Casati, violoncello

Giovedì 21 marzo – Ex Asilo Ricci, ore 21.15

Stefano Scodanibbio Due pezzi brillanti per contrabbasso (1985)

Stefano Pierini Ultravox I per contrabbasso e live electronics (2018)

Stefano Scodanibbio Lawless Roads per pianoforte (2010)

Stefano Scodanibbio …and Roll per contrabbasso (2007

Sofija Gubajdulina Sonata per contrabbasso e pianoforte (1975)

Francesco Platoni contrabbasso

Federico Nicoletta pianoforte

0 notes

Text

E' uscito "Liriche", prima registrazione delle liriche da camera di Niccolò Van Westerhout

E’ uscito “Liriche”, prima registrazione delle liriche da camera di Niccolò Van Westerhout

Digressione Music in collaborazione con la Fondazione Isabella Scelsi

presenta

ROCCO PARISI ISABELLA FABBRI

SCELSI BACH

Il clarinettista Rocco Parisi e la sassofonista Isabella Fabbri rileggono il repertorio di due compositori lontani nel tempo e nella concezione del suono, ma accomunati da sorprendenti affinità e contrasti. Il risultato è un disco curioso ed affascinante nel contempo.

View On WordPress

0 notes

Text

sede: MAC – Maja Arte Contemporanea (Roma);

cura: Daina Maja Titonel.

In esposizione sei opere (cinque dipinti e una scultura) di Isabella Ducrot, Angelo Titonel, Leila Vismeh, Janine von Thüngen, Gaetano Zampogna che rendono omaggio al compositore austriaco Arnold Schönberg e agli artisti Pablo Picasso, Edward Hopper, Constantin Brancusi e Francis Bacon.

In tre dipinti il tema dell’omaggio è dichiarato già nel titolo, come nel caso di “Omaggio a Bacon” di Gaetano Zampogna, che recentemente ha tenuto una personale alla Fondazione Umberto Mastroianni. Ispirato alla celebre fotografia di John Deakin, tra le trame di un tessuto a fondo verde con stampe di elefanti, emerge – in forte contrasto – la sfocata e drammatica figura in bianco e nero di Francis Bacon. Il dipinto fa parte del ciclo “Le macellerie” a cui Zampogna sta lavorando dal 2015. Bacon stesso affermava di essere stato sempre colpito dalle immagini di mattatoi e di carne macellata: “Che altro siamo, se non potenziali carcasse? Quando entro in una macelleria, mi meraviglio sempre di non essere io appeso lì, al posto dell’animale”.

Esposta nel 2008 a Roma alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, l’opera di Isabella Ducrot (olio e pastello su carta intelata, collage di carta, plastica e tessuti turchi ricamati) è dedicata ad Arnold Schönberg e fa parte del ciclo “Variazioni” (2006-2007), una serie di ritratti di famosi musicisti, generalmente di cultura russa, ma anche italiani come Scelsi e Panni, i quali dal patrimonio musicale della propria terra di origine, hanno attinto ispirazione e hanno convertito vecchie canzoni contadine e nenie religiose in “musica colta”.

Dipinto nel 2011 da Angelo Titonel come si trattasse di un negativo fotografico, e restituito con un ingrandimento spinto, provocatorio e simbolico, il volto di Picasso – mano alla fronte – fissa intensamente lo spettatore e lo cattura. L’opera fa parte di un ciclo di lavori in cui, nell’uso del ribaltamento dell’immagine, l’artista scopre un’ulteriore dimensione della figura, una identità introspettiva volta a cogliere “l’altra faccia” del ritratto.

Di Angelo Titonel è esposto un secondo dipinto, “La biglietteria”, del 1980. In quest’opera l’artista veneto congela in un istante infinito di sospensione la biglietteria di una stazione ferroviaria. L’eco di un silenzio profondo e l’atmosfera malinconica contribuiscono a corroborare una visione di solitudine e irrealtà (o realismo magico). Un’atmosfera così specifica, che potremmo definire “hopperiana”. Non a caso Picasso affermava: “Noi, i pittori, siamo i veri eredi, coloro che continuano a dipingere. Siamo eredi di Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Matisse. Un pittore ha sempre un padre e una madre; non nasce dal nulla. ”

E’ di Janine von Thüngen, scultrice tedesca attiva a Roma dal 2000, la testa dormiente in vetroresina. La bocca arcuata, la fronte levigata e tondeggiante sono di brancusiana eleganza. In questa opera l’artista ci conduce nella sua esperienza di madre che osserva il sonno del neonato, sospeso in una dimensione impenetrabile. Janine fissa per sempre quel momento nella sua scultura, a protezione una teca in vetro come una bolla amniotica. Esposta nel 2011 alla Biennale di Venezia nella sua versione in bronzo, l’opera fa parte dell’installazione “WasserKinder” (2003).

L’arte è citazione, sembrano dire le opere esposte. Come nel dipinto “Please smile” (2014) della pittrice iraniana Leila Vismeh che presenta un lavoro all’esposizione “Art Capital” al Grand Palais di Parigi. Una giovane madre, forse una contadina, tiene in braccio un neonato, accanto a lei il primogenito veste un costume rosso a pois bianchi, la bocca imbronciata. Sul fondo un mare azzurro si confonde con il cielo. E tornano alla mente e agli occhi – come un contrappunto – alcuni dipinti di Giulio Aristide Sartorio dove il mare di Fregene faceva da sfondo ai ritratti della elegante moglie con i figli sulla spiaggia; e ancora, per assonanza di quel mondo rurale, rivediamo la pastorella di michettiana memoria.

“Non temo di prelevare da altre arti, credo che gli artisti l’abbiano sempre fatto” aveva detto Lichtestein in un’intervista degli anni Sessanta, convinto che non ci fosse immagine che rielaborata, non potesse rinascere a nuova vita.

#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Hommage - Mostra Collettiva sede: MAC - Maja Arte Contemporanea (Roma); cura: Daina Maja Titonel. In esposizione sei opere (cinque dipinti e una scultura) di Isabella Ducrot, Angelo Titonel, Leila Vismeh, Janine von Thüngen, Gaetano Zampogna che rendono omaggio al compositore austriaco Arnold Schönberg e agli artisti Pablo Picasso, Edward Hopper, Constantin Brancusi e Francis Bacon.

0 notes

Photo

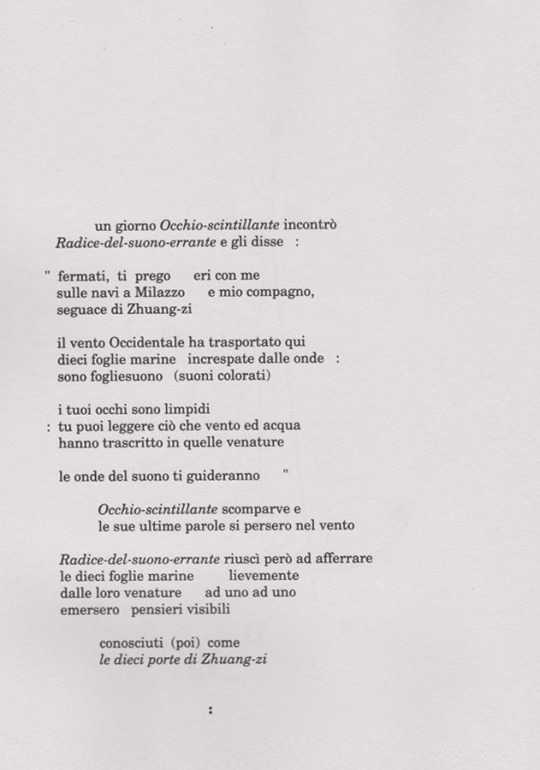

From: Giovanna Sandri, Le dieci porte di Zhuang-zi (the ten Gates of Zhuang-zi). In memoriam Giacinto Scelsi, «Grangrimorgo» 1, Le parole gelate, Roma, 1994

#graphic design#art#poetry#book#giovanna sandri#giacinto scelsi#fondazione isabella scelsi#le parole gelate#1990s

14 notes

·

View notes