#無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~

Text

Mushoku Tensei / Jobless Reincarnation II: Ending visuals

#mushoku tensei#無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~#無職転生#sylphiette#sylphy#silent fitz#silent fitts#rudeus greyrat#anime ending#anime caps

29 notes

·

View notes

Text

2023夏スタートアニメ期待度ランキングベスト12【100人に聞いた】

2023年の夏も、大人気アニメの新シリーズやファン待望の新作など、数多くのアニメが放送されます。

そこでTVマガでは、「期待度の高い夏アニメ」について100人にアンケートを実施。その結果を、選んだ理由とともにランキング形式で発表します。

#懐玉・玉折呪術廻戦#るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-#わたしの幸せな結婚#大奥#無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~#五等分の花嫁∽#文豪ストレイドッグス#デキる猫は今日も憂鬱#ホリミヤ -piece-#闇芝居 十一期#アニメ#アニメ好きな人と繋がりたい

1 note

·

View note

Text

🔮 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 (無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール) #5 | My Older Brother's Feelings 🔮

© Rifujinnamagonote/MFBOOKS/Mushoku Tensei Ⅱ Production Committee

#Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation#Mushoku Tensei Jobless Reincarnation#Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu#Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu#無職転生~異世界行ったら本気だす~#無職転生#Mushoku Tensei#anime and manga#anime

3 notes

·

View notes

Text

Fan Art of Sylphiette (Fitts) from Mushoku Tensei - The Childhood Friend Who Doesn't Lose at the End https://www.pixivision.net/en/a/9122

0 notes

Text

Birds from Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2

Today's AniAnimal are these birds from "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2".

今日のアニアニマルは『無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール』のこの鳥たちです。

0 notes

Text

youtube

37万 回視聴 2 日前 #無職転生 #mushokutensei #アニメ

TVアニメ第2期『無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~』

2024年4月7日より毎週日曜放送決定!

0 notes

Text

アニメバコ様にて発売される、「無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~」商品のSDイラスト制作を担当しました! https://animebako.com/shopbrand/ct34/

0 notes

Text

プルセナ&リニア―ナ/「無職転生Ⅱ~異世界行ったら本気だす~」

遅くなりましたが、個人的に一番刺さった第七話を描きました。

まだ希望を捨てずに頑張っていたお二人です🈵

0 notes

Text

Watch "『無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~』ティザーPV②/2023年7月放送開始/無職転生2期" on YouTube

youtube

0 notes

Video

youtube

無職転生2期ティザーPV/TVアニメ『無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~』2023年放送

0 notes

Text

"Mushoku Tensei Season 2 Part 2" - Episode 1 thread.

I upload even more on Twitter (X) so if you want even more screenshots from various weekly anime (or comparison screenshots between manga, light novels, and anime), look over there!

#Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2#mushoku tensei#無職転生 Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール#無職転生#rudeus greyrat#sylphiette#sylphy#Sylphiette Greyrat#cliff grimoire#nanahoshi shizuka#Silent Sevenstar#pursena adoldia#dedoldia linia#zanoba shirone#Juliette#Spring 2024#Anime 2024#anime#anime caps

5 notes

·

View notes

Link

TEDにて

イーロン・マスク: 我々が築き、掘っている未来

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

イーロン・マスクが、ロサンゼルスの地下にトンネルを掘るという新しいプロジェクトや、テスラとSpaceXの最新状況、火星で未来を築く動機などについて、TEDのキュレーターであるクリス・アンダーソンとの対談を通して語ります。

火星は、環境が厳しいため、映画のようなドーム状の建造物というよりも、洞窟に地下施設を構築する方が、地下資源も効率的に資材に加工できるので可能性が広がります。

日本では、このシールド工法を地下鉄だけに限定しているかもしれませんが、イーロンマスクは鉄道よりもコストを抑えつつ、最新テクノロジーを駆使して別の形で電気自動車中心の次世代交通システムを3次元トンネル網で構築しています。

仕様を統一すれば、地下鉄の鉄道のレールを交換することで電気自動車中心の次世代交通システムとして地下鉄の施設にも転用できるかもしれません。

具体的には、3次元トンネル網を作る上で鍵となるものが2つあります。

まず、トンネルの出入り口を都市の交通網と継ぎ目なく接続する必要があります。車をアイススケートみたいなものに載せ、エレベーターで運ぶことでトンネル網への出入りを2台分の駐車スペースだけで実現できます。

車は、そのアイススケートに乗って運ばれます。速度制限というのは、特になく、時速200kmで運用できるように設計しています。

例を挙げると、ロサンゼルス地下鉄を4km延長するのには、20億ドルかかりました。ロスの地下鉄延長には、kmあたり、およそ 5億ドルかかっているわけです。

トンネルのアイデアに対する主要な反論は、トンネルを1階層追加して渋滞が一時緩和されたところで、それが一杯になったら、また元の渋滞の状態に戻るということです。でも、トンネルの数や階層は、いくらでも増やせるんです。

世界で最も利用者数の多い地下鉄というわけでもありません。だから、確かにトンネルを掘るというのは一般に大変なことです。長さあたりのトンネル掘削コストを少なくとも10倍は改善しなければならないと考えています。

実は、2つのことをするだけで、ほぼ十倍か。それ以上の改善が、可能だと思っています。まず、トンネルの直径を半分かそれ以下にします。

1車線のトンネルの直径は、8mとか8.5m確保するようにとロスでは規制されています。事故の際の緊急車両の通行やガソリン車の排ガスの換気などのためです。

私たちは、それを電気スケートを走らせるのに十分な4mに縮小しようとしていて、そうすると直径が半分になり、断面積は4分の1になりますが、トンネル掘削のコストは断面積に比例します。

これで10倍の改善の半分は達成できます。また、現在のトンネル掘削機は、半分の時間は休んでいて、その間、トンネル壁の強化をしています。だから、掘削と壁の強化を連続して行える機械を作れば、効率を2倍改善できます。

この2つを合わせると8倍の改善です。掘削機は、そのパワーや熱的な限界には、まだまだ達していないのでパワーを大きく引き上げることもできます。

少なくとも2倍。もしかしたら4、5倍の改善を上積みできるでしょう。だから、一連のごく単純な手順で長さ当たりの掘削コストを10倍以上改善できます!!

ハイパーループに関係することですが、さらにトンネル技術の話をすると地下水面に対して、水漏れしないトンネルを作ろうと思ったら、通常、大気圧の5、6倍に耐えるようトンネル壁を設計する必要があります。

ハイパーループの場合で言えば、真空を保つには1気圧に耐えるだけでいいので、地下水面に耐えられるトンネルを作れば、自動的に真空を保つこともできるようになります。

3次元トンネル網以外に、ハイパーループの方を主要幹線道路にすれば、さらに高速で移動が可能になります。

しかし、問題点もあり、車が自律的に��れば、速く移動できて渋滞が減ると多くの人は思っています。

ある程度までは、そうですが、しかし、共有自律が実現されると車での移動は好きなところに行ける上、安価になり、車の方がバスなんかより値ごろ感が出てきます。

バス料金よりも安くなったりとか。だから、共有自律により、車での移動量は、はるかに増え、交通事情は、今よりずっと悪くなるでしょう。

テスラ・セミトレーラーに話を変えます。

まず、これの本当にいいところは、電気モーターだと回転数に対するトルクのグラフが平坦になるということです。一方で、ディーゼルや何であれ内燃機関の場合。回転数に対するトルクのグラフは山形になります。

だから、これはすばしっこいトラックになります。スポーツカーみたいに乗り回せます。ギアはなく単一速ですから。

太陽光発電のことにも話が及びます。ソーラーガラスの屋根のコストは、普通の屋根。プラス、電気代よりも安くなります。経済的には、悩むまでもありません。

見かけも良く長持ちします。強化ガラスでできていて、家が崩れ去ったずっと後、何も残っていなくともこのガラスタイルだけはそのままでしょう。

続いて、SpaceXのFalcon Heavyという大型再利用可能ロケットの打ち上げでは、ボーイング747の推進力は、100万ポンドの1/4なので1000万ポンドの推進力には、40機の747がいります。

このロケットには、120機の747がエンジンを全開したのに相当する推進力があります。

宇宙進出の進展に目を向けると、1969年には、月へ人間を送ることができました。1969年ですよ。それからスペースシャトルができましたが、人間を低周回軌道に運べただけです。

スペースシャトルが引退するとアメリカは軌道に人を運ぶことさえできなくなりました。それがトレンドです。無へと下降していくトレンドです。

テクノロジーは黙っていても進歩していくものだとみんな勘違いしていますが、自動的に進歩するものではないんです。改善しようと多くの人が、とても熱心に情熱を込めて働いてはじめて進歩するんです。

放っておけば、劣化していくと思います。

古代エジプトのような優れた文明を見てください。彼らはピラミッドを作れましたが、その方法は忘れ去られてしまいました。ローマ人はすごい水道を作り上げましたが、それだって忘れ去られてしまいました。

その他に。

SpaceXが、「Star Ship」という名称で、人類史上最大の大きさ(スペースシャトル以上)の自動着陸無人ロケットを打ち上げようとしています。

どのくらいの大きさかというと、「Star Ship」「Super Heavyブースター」合わせて、30階の高層ビル相当になります。

「Star Ship」単独の方は、2020年に自動着陸を成功させています。

SN11(serial No 11)までの数百の不具合を修正メジャーアップデートしたSN15が自動着陸に成功してます。

風の時代に突入してから、一ヶ月に一回くらいで、自動着陸テストを行ってるスピード感。ビルくらいの巨大建造物レベルを!です。

これは、アポロ計画で開発した生産管理手法を発展させたサプライチェーン網をフル活用して、全世界で同時並行的に製造している。

だから、可能。

標準的な製造業の工程を、人間の限界を遥かに超える宇宙開発に導入した結果による成果。

次は、「Star Ship」「Super Heavyブースター」を連結し同時に打ち上げます。

「Super Heavyブースター」の再利用のため、自動着陸時に鉄塔に取り付けた上下可動式アームがキャッチして着陸補助や燃料節約をしつつ、着陸を成功させるということを最終的に行おうとしています。

アルテミス計画の一環。初めは、海に着水して船で回収します。

もう一つ、アルテミス計画について・・・

NASAが計画している有人による月での活動計画。古代ギリシャ神話で登場する月の女神と同じ名前で名付けられている。アポロの双子。

これは、アポロ計画以来の壮大な計画で、最速で2024年までに、月面にアメリカの宇宙飛行士を着陸させる計画。月を周回する宇宙ステーション「Gateway」を新しく建造。

そして、月面基地、月面車(LTV)などのモビリティーシステムなどが整備される予定。

この計画には、SpaceX、Blue Origin、Sierra Nevada、Ceres Roboticsなど11社がすでに激烈な入札競争の上で受注している。

このアルテミス計画は大きく3つのミッションからなっている。

アルテミス I は、無人による計画で、スペース・ロンチ・システム(SLS)ロケットとOrion宇宙船を地球から月へ輸送するためのテストだ。26日から42日のミッション期間をかけて行われる予定。

地球から打ち上げ後、月を周回する宇宙ステーション「Gateway」を経由して月面に着陸する。「Gateway」から地球に戻ります。

アルテミス Ⅱ は、アルテミス I を有人にする計画で、ミッション期間10日の予定。

アルテミス Ⅲ は、アルテミス Ⅱ の計画後の月周回プラットフォーム「Gateway」の機能アップの整備などを経て、2024年までに、宇宙飛行士を月面に着陸させる。

2028年までに月面基地の建設を開始する。そして、この月面基地を起点として、火星への輸送計画も視野に入れている。

月を周回する宇宙ステーション「Gateway」とは、正式には「月軌道プラットフォーム・ゲートウェイ(Lunar Orbital Platform-Gateway)」と今のところ呼ばれている。

国際宇宙ステーション(ISS)のように、モジュールを複数回に分けて月に材料を打ち上げ、月を回る軌道上でランデブーさせてドッキングさせることで建造する。

そして、有人月探査の中継地点として、また深宇宙で宇宙飛行士が長期間滞在する訓練施設として、さらに有人火星飛行に向けた土台にもなるという、壮大な計画である。

月を周回する宇宙ステーション「Gateway」の建造は2022年から始まり、最初に、「電力・推進要素(Power and Propulsion Element:PPE)」が打ち上げられる。ロケットは、SpaceXなどの民間のロケットを使うことが予定されている。

SpaceXは「Gateway」への補給のため「Dragon XL」という新型の無人補給船を開発するとしている。同社は、ISS(国際宇宙ステーション)へ補給を補給する無人補給船「Dragon」を開発、運用しており、その技術やノウハウをもとに、さらに発展させた補給船になるとしている。

「Dragon XL」は、自動でドッキングができるNASAドッキング・システムをもち、従来の無人補給船「Dragon」とは異なり、地球への帰還は想定されていないため帰還カプセルはない。

打ち上げには、「Falcon Heavy」を使う。

「電力・推進要素(Power and Propulsion Element:PPE)」とは、巨大な太陽電池で、月を周回する宇宙ステーション「Gateway」の電力を自前で作り出し、また、電気推進エンジンを搭載し、軌道変更などを行うことを目的としている。開発はNASAが行う。ドッキングの起点。

その後、2024年に、「エスプリ(ESPRIT):ヨーロッパのESAが開発」とUS利用モジュール。国際パートナー居住区をドッキング。さらに、2025年にはUS居住区を、そして、2026年には、多目的モジュールを打ち上げ、これを次々とドッキングさせ、ゲートウェイは完成する。

月を周回する宇宙ステーション「Gateway」の建造の前に、「NRHO」と呼ばれる、特殊な月周回軌道へ探査機を2021年に投入する予定。運用した例がない最初の事例のため、その実現可能性や運用上の課題などを探るため、NASAは超小型衛星「CAPSTONE(キャプストーン)」を送り込むことになった。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

<おすすめサイト>

グウィン・ショットウェル: 30分で地球を半周するSpaceXの旅行プラン

Falcon Heavyという大型再利用可能ロケットを打ち上げ成功

SpaceXのFalcon 9ブースターロケットが海上の無人ドローン船舶に着陸成功!!

Powerwall 2 & Solar Roof Launch - Teala Motors

Full Self-Driving Hardware on All Teslas Autopilot 2.0 - Level 5 Autonomy

ハワード ラインゴールド: 個々のイノベーションをコラボレーションさせる

Tesla Unveils Model 3

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#イーロン#マスク#クリス#アンダーソン#tesla#paypal#テスラ#モーターズ#space#電気#自動車#太陽光#発電#ロケット#再生#可能#エネルギー#交通#シールド#火星#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

6 notes

·

View notes

Text

🔮 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 (無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール) #2 | Wedding Reception 🔮

© Rifujinnamagonote/MFBOOKS/Mushoku Tensei Ⅱ Production Committee

#Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation#Mushoku Tensei Jobless Reincarnation#Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu#Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu#無職転生~異世界行ったら本気だす~#無職転生#anime and manga#anime

4 notes

·

View notes

Text

思考狭窄を起こすひきこもりの若者たち

2019年9月号

( 2019年9月14日 )

台風が千葉市に上陸し、9月9日(月)早朝は猛烈な風が吹きました。皆様、被害はありませんでしたか。暑さが台風とともに、戻ってきました。暑さに負けずお元気でお過ごしください。

☆☆思考の狭窄を起こすひきこもりの若者たち☆☆

ひきこもりの若者には、共通する目立った特徴があります。それらは、

①思考の狭窄、融通の効かない型にはまった考え、思い込みや決めつけ

②一方的で自己中心的な考え

③責任転嫁、被害的他罰的傾向

④病識がない

⑤精神の集中力が無い

です。以下、二つの事例を上げます。

☆☆ひきこもり者の思考障害、被害念慮、他罰的傾向☆☆

事例:ひきこもり、27歳、男、無職

この人は高校3年の受験のころから躓き始め、心気症状、登校拒否などを示して、受験に失敗した。一年浪人してある大学に入ったが、志望校は全て落ち、すべり止めに受けた一つだけに合格したのである。本人はもう一年浪人する気でいたが、前の一年もほとんど勉強になっていなかった事情を考えた家族に説得され、不承不承入学した。しかし、ほとんど休んでばかりいたうえ、テストの成績も悪いので留年を続け、ついに期限が来て退学となった。その後急速に悪化して、逸脱行動が多くなり、一時アルバイトなどもしたが、どうしても続かずに、この一年あまりは全く閉じこもった生活を続けている。

この人は、毎日ごろごろして寝たり起きたりの生活を送り、昼過ぎにしか起きてこないし、起きた後も近頃ではほとんど外出もせず、自宅にこもっている。家庭は初老の父母しかおらず、父親は仕事の都合で昼間は居ないから、大部分の時間を母親と過ごしている。母親に対して、過去のことをくどくどといつも同じように責め、何故あの時学校をやめさせてしまったのかとか、取り返しがつかなくなった責任をどう取るのかといつまでもくっついてきては迫る。仕方がないのであれこれ説明したり弁解したりすると、それに対して今度は腹を立て、いらいらが高じて暴力に及んだりもする。かといって、適当に受け流しているとそれが気に入らず、真剣未が足りない、一生懸命にもっと考えろなどと食い下がる。

こうしたことが毎日続くので、ついに母親は心身ともに疲れ果て、一度狭心症の発作を起こして倒れてしまった。一ヶ月ほど入院して事なきを得たが、以来母親はすっかり無理ができなくなった。

本人は、そうした母親の事情を知ってはいるが、興奮し出すと止まらず、すぐカーッと激昂して、いつまでもしつこく責めさいなんでしまう。普段でも客観的な考え方や判断ができず、思考の狭窄を起こしているし、全く自己中心的な考えに囚われている。ともすれば被害的な考えをしたり、そのために他罰的な言動が多い。遷延化するにつれて、いよいよ被害念慮や他罰傾向が強まり、後述の意欲障害や退行とともに家族をほとほと困らせている。 【稲村 博:思春期挫折症候群―現代の国民病―、新曜社P37から引用】

☆☆ひきこもり者の思考障害、被害念慮、他罰的傾向 その2☆☆

【事例】31歳 男性 会社員

この人は、大学院を卒業した後、ある大手の企業に就職した。ところが、そこが気に入らなくて、やがてもっと小さな別の会社に移っている。その頃から、親や兄弟に無理難題を言い、逆らうと、母親にも姉にもひどい暴力を振るうようになった。その程度は相当凄まじく、母親は首を絞められて危うく殺されそうになったことも一度や二度にとどまらない。また、姉の方も踏んだり蹴ったりの、凄まじい暴力を受け、殺されるのではないかと思ったことが何度もある。そんなときは、やむを得ずパトカーを呼び、助けてもらったことも数回に上る。なぜ本人が暴力を振るうかというと、そのきっかけは、たいてい職場のむしゃくしゃで、その他には結婚問題などもある。本人としては、大学院を卒業した後、就職などしないで大学に残るつもりでいたのに、両親が馬鹿だから、就職するはめになってしまったと言い、結婚が遅れているのも、結局はみなそれに端を発しているのだと言う。ところが、実際は本人の希望で就職したのであり、ことに最初の職場は人も羨む良いところであった。また結婚は、これまで何人も候補者が出来て、婚約にまでこぎつけたのだが、、深く付き合うほど、本人の言動が相手に不安感を抱かせるようで、結局皆破談になってきたのである。それを、本人はまるで家族が裏で破談にして廻っているように考えたり、あるいは策を弄して就職させてしまったかのように被害的に考えている。明らかに思考障害とみられる。また、意欲も近頃ではかなり落ちているように思われる。こうしたことから、本症候群の一種と考えられるのだが、家族が苦労してやっと専門医に受診させても、正常だと診断され、親と姉の方こそ、治療を要すると判断されてしまう。もっとも確かに母親はうつ病であり、姉の方はノイローゼをきたしていて、治療を要することは確かだが、本人の方の病理の根がより深いと言わざるを得ない。

ところが本人は職場では変人だとみなされながらも、まあ普通にやっている。元来の能力から見るとずっと落ちて入るであろうが、通常の業務はこなせるためであろう。婚約者などのように個人的に深い交際をし、情緒面や思考面の根本に関わるところで接すれば、おかしいと解るのだが、日常の仕事や対人関係程度ではわからない。医師でさえそうで、母親が受診していた病院へ、姉が苦労してやっと本人を連れて行ったときなど、医師は本人の弁舌に丸め込まれて、姉こそ財産目当てに本人を精神病者に仕立てようとする異常者だと決めつけた程である。こんなふうで、知的にも高いし、社会的地位は高いしで、治療に乗せるのが容易ではない。統合失調症などのいわゆる精神病ではないし、かと言って異常性は高いしで、最も厄介なタイプの状態だと言えよう。しかも困ったことに、最近はこういう三十代や二十代の本症候群の例が増えているように思う。なおこの例は、すでに大学に在学中から軽く兆候が始まっていたとみられる。 【稲村 博:思春期挫折症候群―現代の国民病―、新曜社P103から引用】

何故このようなネガティブな心理的傾向を持つのか、そうならないようにするため、親はどのような子育てすればよいのか、ご一緒に考えてみましょう。次の二つを検討します。

Ⅰ.人生(ライフサイクル)上の発達課題の未達成

Ⅱ.現代の理想的な子育て・教育とはなにか

Ⅰ.人生(ライフサイクル)上の発達課題の未達成

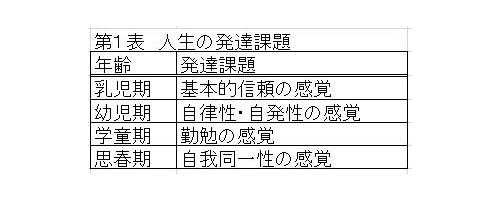

人生ライフサイクル上の発達課題が未達成のまま、次の段階に進んでしまう、と言う問題があります。第1表 ライフサイクル上の発達課題を御覧ください。

(1) 乳児期には、基本的信頼の感覚を持つことが課題です。この時期に母親は、乳児の個々の要求に敏感に応じて世話をし、お乳やミルクをタイミング良く与えて子どもの空腹を満たし、おしめをタイミング良く交換することにより、子どもの不快感を取り除いてあげます。この母親による適切な世話によって、子どもの心には、必要物を供給してくれる外的存在(母親)が、いつも同じで連続性を有していると感じます。この感覚が基本的信頼です。もし母親が乳児の要求にうまく応えられず、不適切な世話をし続けると、幼児の心に基本的不信の感覚が醸成され、次の段階に進めないことになります。

(2) 幼児期には、自律性・自発性の感覚を養うことが課題となります。自律性の感覚とは、子どもが自分に”出来ること”を意図するようになり、強制されたという感覚から、自分が”意志をもって◯◯◯した”と感じる事が出来るようになることです。この時、両親は自律性を育てるために、子どもの”独立したい”という欲求を励ましてあげることが大事です。

自発性の感覚を養うとは、次のようなことです。この時期の子どもは、躓きや不安に多少つきまとわれながらも、積極的に課題に取り組み解決していきます。溢れんばかりの活力を発揮して、目標に向かってひるむことなく接近していき、仕事を引き受け計画し、果敢に取り組みます。両親は自発性を育てるために、子どもの”やりたい”という欲求を励ましてあげます。

(3) 学童期には、子どもは大きな好奇心を持ち、学びたい、知りたい、という強い欲求を持ちます。そして、”ものを作る情熱”に支えられて、社会の基本的原則や技術を学びます。これは”何かものを上手に作ることが出来る”という感覚であり、また、”自分には能力があるのだ”という感覚です。この感覚によって、学校という集団の熱心な一員となり、今後生産的な大人の生活に参加していく基盤となります。それを通して、勤勉の感覚を養っていきます。

(4)思春期には、同一性(アイデンティティー、identity)の感覚を養います。同一性は、「自分はこれこれのものである」と自分が自分を認識することです。思春期に達した若者は急激な身体の発達を受けて、それ以前の子ども時代に確立してきた同一化(理想とする人、親、先生、時代のヒーローなどに自分もなりたいという気持ち)の全てを作り直さなければなりません。そして、子ども時代の同一性を捨てて、青年期の同一性(アイデンティティー)の感覚を養っていきます。

以上、述べた人生ライフサイクル上の発達課題を、その年齢のときに達成していくことが重要です。未達成のまま、次の人生の段階に進んでしまうと、そこで発達が停滞してしまうことになるからです。

例:乳児期に基本的信頼の感覚を養うことに失敗すると、次の段階である幼児期において、自律性・自発性の感覚を身につけることが出来ないこととなります。この場合、前の段階に立ち戻って育ち直しをする必要が生じます。同様に、学童期において勤勉の感覚を身につける事に失敗した子どもは、次の段階、思春期において同一性の感覚を身につけることが出来ず、そこで停滞してしまいます。前の段階の発達課題を未達成の状態で、次の段階に進んでそのままにすると、どうなるでしょうか。子どもはそこで不適応状態に陥ることになるのです。これが学童期における不登校や、大学や専門学校を出て就職してからの出社拒否に繋がります。

これを解決するには、前の段階に立ち戻り、育ち直しをしなければなりません。現在、大人になっている人は、この立ち戻り、育ち直しを何度も繰り返して、これまで生きてきたのです。親の果たすべき役割は、子どもがどの段階で何につまずき、発達課題を乗り越えていけなくなっているのかに、いち早く気がついて、子どもの育ち直しを後ろから支援してあげることです。育ち直しはその機会が早ければ早いほど効果的です。問題を長引かせず、こじらせないことが大事です。

☆☆コラム 自我について☆☆

精神分析の創始者、ジークムント・フロイドの流れをくむ自我心理学派では、”自我”という言葉を重んじます。「あの人は自我が強い」「この人は自我が弱い」などと言います。

自我の原語はドイツ語で、”Das Ich”、つまり”この私、この自分”の意味です。日本語では”エゴ”と言い表します。また、ドイツ語の”Das Es”で、その人の無意識界にある”欲動、欲望”を意味します。日本語では”エス”と言い表します。もう一つ、ドイツ語の”Uber-Ich”で、”この私の上に在るもの”を意味し、”スーパーエゴ、超自我”と表現します。”スーパーエゴ、超自我”とは、親から刷り込まれた倫理観・道徳観・モラルを意味します。

自我心理学派では、人間の心は自我、エス、超自我の3の要素の三層構造から成り立っていると考えます。自我の役割は、その人の内面から湧き上がってくる欲動のエス、親から刷り込まれた倫理観 超自我、その人が今置かれている”現実”の、三つの要請をうまくバランスを取って、生きていくという調整役をしていると考えます。

自我にはこの調整役の他にも、次に述べるいろいろな機能を果たしています。

①現実検討機能: 現実外界に向かう、現実感覚を正確に確実に保つ機能。

②防衛機能: 自我が欲動エスをコントロールして、自分が受け入れることができるものにする機能。また、自我が超自我の厳しい要求を温和なものに変えて、自分が不安や罪悪感を感じないようにする機能。

③自我感情: 私はこういう人間であると認識する機能。

④適応機能: 現実検討の結果に基づいてどのように外部に向かい活動するか、を決める機能。

⑤対象関係機能: 心のなかに思い浮かべるものを表象と呼ぶ。自己表象とは、自分についての表象のこと、対象表象とは、事物についての表象のこと。表象を思い浮かべる機能のことを対象関係機能と言う。

⑥自律機能: 自分の成長や発達に寄与するような自我の働きを言う。

⑦統合機能: 自分を1個のまとまりのある人格として存在させる機能。

前節で述べた、人生ライフサイクル上の発達課題を各段階で解決している人は、自我心理学では、”自我が強い人”と言います。その反対に、発達課題を解決できていない人を”自我が弱い人”と言います。冒頭に述べた「思考の狭窄を起こすひきこもりの若者たち」とは、自我が弱いから、そうなるのだとも言えます。

Ⅱ.現代の理想の子育て・教育とは何か

ここでは、Ⅰ.人生(ライフサイクル)上の発達課題の未達成、において述べた問題が解決できたとして、残った課題について考えます。便宜上、3歳の時まで、10才の時まで、及び24歳の若者まで、と区切って考えていきます。

1.3歳の時までの課題

幼児の心のなかに、自我、欲動、超自我の三層構造が出来て、一応大人に近い心の構造を持つ時期です。ことわざに、”三つ子の魂百まで”というのはこのことを意味しています。

子どもにとって、最も大きな課題は、それまでのように母親に依存したいという気持ちと、母親から離れ独立していきたい、という”依存と独立”の葛藤です。母親が早々と依存関係を撤去してしまうと、子どもは不安になり依存対象にしがみつき、母親から離れられなくなります(分離不安)。逆に依存関係が満たされていると、子どもは安心して独立していけます。この依存と独立の葛藤を解決するには、母親は子どもの両面の気持ちを受け入れながら、穏やかに独立の方向に向かって子どもを押し出してあげる必要があります。もし失敗すると思春期になってから問題が再現して、子どもはいつまでも母親に依存し続けて離れられない事になります(思春期の分離不安)。

2.10歳の時までの課題

10歳の時というのは、このときまでにその人の人格の基盤が固まる時期とされています。ですから、家族が10才の時までに子どもにどのような対応をするかは、子どもの成長にとり、極めて大切です。ポイントは、とことん遊ぶ、自然と親しむ、本の読み聞かせと読書の習慣の3点です。

(1)とことん遊ぶ

子どもは同年齢や異年齢の子どもと遊びを通して、その心が成長します。ですから、知識教育よりもむしろ遊びが大切なのです。”よく遊びよく遊べ”とはこのことです。幼児が体全体を使って、どろんこになり、真っ黒になって遊び回ることが、スケールの大きな人間性を養う事になります。

(2)自然に親しむ

海、川,プールでの水遊び、野原でのピクニック、山でのハイキング、登山等。自然の中で自然と親しみ、情緒豊かな人間性を養います。

これとまさに正反対のことは、人間が作った人工的な環境の中で、子どもが育つことです。大都会の集合住宅で成長する多くの子どもたちは、そういう環境の中に生きています。仮想の世界をバーチャル(virtual)な世界と言いますが、その反対がリアル(real)な世界です。コンピュータグラフィックスCGが作る映像やアニメはバーチャルな世界です。そこからは人間の心の本当の成長、癒しや満足は得られないのです。

コンピュータゲームやスマホゲームの普及は、子どもたちがそのゲームにのめり込んでしまい、夜ふかしをするので、翌朝、起きられずに不登校になってしまう原因となっています。今、教育の世界では、大問題となっています。

(3)本の読み聞かせと読書の習慣

幼児期~学童期において、親が本を読み聞かせをすることは、子供の心の発達にとり極めて大切です。小学校高学年では、読書の習慣をつけ、沢山の本を読むことが、心の成長と後々の学力向上の基盤になります。幼いときに読んだ本の記憶はその子どもの一生の宝となることでしょう。

3. 24歳の時までの若者の課題

大学、専門学校を終了して、社会に巣立っていく時期です。このときまでに、若者は自分の適性に合致した職業を選択、決定します。自己分析し、自分は何が好きか、何をしているときが一番楽しいか、に基づいて決めるのがよいです。

若者は、自分のアイデンティティーを確立する最中にありますから、なかなか職業を決定することが難しい。それでモラトリアムとは、職業を決定するまでの猶予期間のことです。現代はモラトリアムの期間が長くなる傾向にありますが、就職する時期の目安としては、24歳ぐらいが適当だと思います。モラトリアムの期間があまり長期化すると、生活上の摩擦が大きくなるからです。

4.親の役割

親は常日頃から、子どもの生活ぶりをよく観察し、子どもがどういう事物に興味を示すかを知る必要があります。例えば、昆虫、動物、植物、草花、木、道具、器具、機械、装置、家、建物、建造物、音楽、絵画、造形等。

そして、子どもの適性を知り、職業選択の時期になったら、「あなたは、こういう方面のことに向いているんじゃないの」とアドバイスが出来るようになります。これが大切です。

5.学問の選択

進歩変化が激しい現代社会で生き抜いていくには、若い時の学び、学問が大切になります。現代は科学技術の時代、科学技術の知識なくして生きていくことは出来ない時代です。昔でしたら、いわゆる文科系の学問、言語学、文学、哲学、法律学、宗教学、社会学等が主要な学問でした。今は違います。自然科学(化学、物理学���生物学、天文学、地質学、気象学など、またその基盤としての数学)がもっとも重要な学問となっています。

Ⅲ.痛ましい児童虐待事件

このような虐待事件が連続して発生するとは、日本人の資質が著しく悪くなっていることの証です。極めて憂慮すべき事態です。

2018年3月 東京都目黒区 船戸結愛(ゆあ)ちゃん、5歳。

父親 船戸雄大被告の暴力、虐待により死亡。母親の優里被告も夫の虐待を止めなかった罪で起訴。

2019年1月 千葉県野田市 栗原心愛(みあ)ちゃん、小学4年生、10歳。

父親の矢野栗原勇一郎被告(41歳)による暴力と虐待により死亡。母親の栗原なぎさ被告(32歳)も起訴、執行猶予5年の判決。

2019年8月 鹿児島県薩摩川内市 大塚璃愛来(りあら)ちゃん、4歳。母親の交際相手 日渡 駿容疑者(21歳)から暴力を受け死亡。璃愛来(りあら)ちゃんは、夜1人で歩いているところを4回も保護されていた。

参考文献

1.稲村 博:思春期挫折症候群―現代の国民病―、新曜社

2.馬場禮子:精神分析的人格理論の基礎 岩崎学術出版社

3.E.H.エリクソン、仁科弥生訳:幼児期と社会Ⅰ、及びⅡ(1950)みすず書房

以上

0 notes

Link

1 note

·

View note

Text

■ドラマ「残酷な観客たち」のメモ

▼「残酷な観客たち」を鑑賞終了。それにしても謎の多いドラマだった。。

▼それゆえ、「展開が分かりにくい」、「一発芸→脱出→一発芸…の繰り返し過ぎる」、おまけに登場人物が番号で呼ばれる無個性な存在として描かれているので、欅ちゃんたちが役作りがしづらく「棒演技」になっている…といった不満が続々と出てくるのもうなずける。

▼ただ、自分のようなファンが欅坂に「何を観たがっているのか?」についての「欲望分析」としては、よい面もあったと思う。

▼いや、しかしそれにしても謎が多い。

▼一番謎だと思ったのは、制作陣が「どう観たら面白い」と思って作っていたかだ。せっかくドラマを作るのだから誰も「つまんなくしてやろう」とは思ってないはずだ。また「どうせアイドルドラマなんだからカワイイ一発芸でもみせとけばいいんだよ」と思っていたわけでもないだろう。そこまで制作者をナメてはいけない。

▼だとしたら、どう観ればよかったのか?「お前ら、そう観てるから面白くないんだよ。もっと○○な視点でみれば違ってみえるよ」の○○が知りたい。

▼また、ストーリーそのものもラストまで観てみたがこれまた分かりにくい。

▼大まかな流れはこうだ。

▼ドラマの舞台は近未来の女子高。「プライバシーの保護を優先し、学校では生徒や教師の名前を開示しない」という制度があるため、生徒たちはお互いを出席番号で呼び合っている。そんな学校の中で、ある日突如として女子高生21人が教室に閉じ込められてしまう。

▼そして、生徒たちの様子はインターネットを通じて世界中に配信されており、そこから脱出するためには、ネットの向こうにいる観客たちから「1人10000いいね」「全員で50000いいね!」など、決まった数の「いいね!」をもらわなければならないことになっている。

▼突然、教室に閉じ込められた女子高生たちはパニックに。だがそんな中、皆は教壇に置かれた1台のタブレットを発見する。みれば「1人10000いいね!獲得で脱出」の表記が。どうやらこのタブレット画面に向かって何かをして、画面の向こうの観客たちを喜ばせ「いいね!」をもらわなければならないらしい。

▼しかも、窓の外には飛び降りたらしき女子高生の姿も。

▼それをみて思わず驚く主人公で出席番号17番の葉山ゆずき(平手友梨奈)と、彼女の幼馴染で14番の永嶺みこ(長濱ねる)。とはいえ、14番は驚きつつも「何か知っている」ような顔をしている。そして17番に「何があってもゆずきは親友だからずっと一緒だよ」と意味深なことを言う。

▼一方、「何をすれば、いいね!がもらえるの?」「もらえないとあの女子高生みたいに死ぬの?」…不安になるクラスメイトたち。だが、悩みながらも「一発芸でもすれば笑ってもらえるのではないか」と思うようになり、恥を忍んで、モノマネや面白芸をタブレットの前の「観客」たちに向かって続々披露しはじめる(各人のネタは、以前彼女たちがバラエティ番組などでみせてきたものが多い)。

▼そうやって試行錯誤するうち、なんとか、皆「いいね!」を獲得し脱出。

▼普通ならば、急いで1階の学校入口に向かいそうなものだが、なぜか皆音楽室へ。するとまたタブレットが置いてあり「いいね!」をもらえの指示。音楽室なので楽器がある。これをキレイに弾きこなせば…と思うが、ピアノやサックスができる生徒は過去に音楽で失敗した経験があり、それがトラウマとなっている。

▼それでも、ゆずき達の励ましもあり楽器を披露。なんとか、脱出に成功する

▼しかし…外はもう夜で校内は真っ暗。それでも入口くらい分かりそうなものだが、1つだけ電気のついた部屋を発見すると、一旦モメつつも「あそこに行けば何かわかる」という話になり、そちらに向かうことに。

▼すると、「2番(今泉佑唯)が消えた」。突然生徒の一人がいなくなってしまう。驚く生徒たちだったが、そこには食事が置いてあった。腹が減っていたためそれに目がいくみんな。だが、いじわるにも全員分は用意されていない。そして、またも置かれたタブレットには「いいね!をもらえ」の指令。どうやら先着順で食事をもらえるようだ。

▼そしてまたも一発芸を披露。その結果、半分の生徒は食べられ、残りの生徒はそれをみているだけ…という状況に。過去の苦い体験もあり、食べられなかったゆずきにおにぎりを分けてくれる生徒(18番・守屋茜)もいたが、大半は、自分たちだけ食べ、食べられなかったコには分けてあげない。番号で呼び合う「非人間的」な学校生活をしていたためか…。謎なのは「ゆずきは親友だから」といっていた14番が17番に食事を分けてあげないこと。これは一体…

▼その後、夜が明けていたため、他の部屋で手がかりを探そうということになった女子生徒たちは二手に別れることに。

▼そして1班は体育館へ。すると英語教師(原田龍二)が血まみれになりながらアクリル製の箱に閉じ込められている。これは一体?だが教師は「途中まで覚えているがなぜ閉じ込められたか頭をぶつけたショックで思い出せない」との答え。

▼この先生は生徒たちから嫌われていたため「だったら箱から出さなくてもよいのでは」という話になりかける。それでも、1人思いを寄せていた生徒(12番・鈴本美愉)が「先生を出して、覚えている場所まで連れて行けば何か思い出すかも」と必死にプレゼン。すると皆も納得し、先生の解放作戦に乗り出すことになる。

▼体育館に置かれたタブレットには「全員で50000いいね!をとれ」と書かれていた。そこで、「みんなで長縄跳びで100回飛べば観客も喜んでくれるだろう」ということになる。

▼こうして何度も失敗しながら100回の縄跳びにチャレンジ。だが99回まできたところで14番がワザとにしかみえない飛び方(飛ばないでひっかかる)で失敗。一体なぜ…?

▼だが、気力を失った生徒たちは、先生は後で解放することにして、先生が「途中まで覚えている」と言っていたプールへ。すると、またも閉じ込められてしまう。そしてタブレットにはまたしても「いいね!」をもらえの指示が。

▼しかし、もはや気力を失っていたためか、おもいつく行動にもうひとつキレがなく失敗ばかり。また、途中、「観客」の1人(35歳・中年ニート馬場)がみるにみかねて「助けにきたよ」とプールに侵入。だが、生徒たちには変質者にしか見えなかったため追い返してしまう…という一幕も。

▼それでも、追い詰められる中、気力を振り絞り全員でダンス(欅坂46「語るなら未来を」のフリ。「閉じ込められていても未来を見ろ!」というメッセージとしては美しい)。なんとかクリア。

▼気力が湧いてきた生徒たちは「やはり先生を助けよう」と体育館に戻るが、アクリルボックスには先生はいない…一体何が?

▼その一方で、14番の姿も突然消える。「みこがいない!」、不安になった親友ゆずきは、いろいろ探した末、プールに戻ると…水に浮かんでいる14番の姿が…「もしや」…血相を変え、プールに飛び込んで親友に駆け寄るゆずき

▼しかし、みこは生きていた。そして「やっぱり来てくれたんだね。ずっと一緒だよ」とまたも意味深なことをいう彼女。

▼その後、ゆずき、みこは、体育館組と合流。そして「変質者が入ってこられたんだから、そこを辿って行けば出られるのでは…」と遅まきながら気づき(遅まきすぎるが、、)、変質者が入ってきたルートを進む。だが、そこは真っ暗でまたしても迷う。

▼そんな中、前方から2手に別れた別班の1人(8番・齋藤冬優花)が駆け寄ってくる。そして、詳細は言わず職員室へと導いていく。これには「大丈夫なのか?」と、ゆずきも不安になるが、「他にどうするの?」とまたも意味深な表情のみこに見つめられ、職員室に…

▼するとまたも閉じ込められる。だが、これが最後のミッションらしい。そこで気力をふりしぼり、ゆずきは「イチローのバッティングモノマネ」を披露。見事クリア。これで彼女は脱出できる!と思うが…「みんなで出ないと意味がないと思う」という思いに駆られるゆずき。そして、班員が全員クリアできたあかつきには、分かれた別班や、消えた2番などを探し、「21人全員」での脱出をはかろうとする…

▼こうして決意を固めたゆずきは、もう夜中になっていたためウトウト。だが、そんな中でも、彼女を起こし「今の考えで変わりはないか?」と聞いてくる、不思議すぎる親友・みこ…

▼そして、翌朝、職員室からの脱出に成功した班員たちは、別班と消えた2番たちを探すため学校中を探しまわる。

▼そんな中、プールにたたずむゆずきとみこ。そして、みこは「いつも一緒なんだ。ゆずきはここにいるから、絶対にここにいるから」と、いつになく強い口調で訴える。だが…その隣にいたゆずきは、プールに影が映っていない…これは?と思う間もなく「またか…」と謎の言葉をつぶやくみこ…

▼そして…ゆずきがパッと幽霊のように消えてしまう。これは一体?

▼すると、突如、場面転換。

▼そこには、1人教室にむかう14番・みこの姿。「私は、また1人…」そしてドアを開け「遅いぞ長嶺」と先生にたしなめられ席につくと、そこには全く別の生徒たちが(欅坂の妹分、けやき坂46の面々が)。

▼そして、教壇にはまたしてもタブレット…。それを見ながら「彼女たち(ゆずきたち)は私が絶対に助ける。私が脱出させてみせる」…そんなことをつぶやきながら、決意の表情でタブレットに向かい「変顔をキメる」みこだった…

▼これは何なのか?自分的には「みこの妄想」ということなのか?と思った。

▼生徒たちは、行き過ぎた個人情報保護のため番号で呼び合うことしかできない。それでは当然、プライベートの込み入った話もできず、友達などできようもない。

▼そんな「非人間的」な制度の元で独りぼっちで学校生活を送っていたみこは、心の中で「クラスメイトたちが団結しあう光景」を思い描き、「脱出ゲーム」の妄想世界を作り上げた。

▼そして自分で妄想世界を作り上げていく中、葉山ゆずきというソウルメイトを生み出した。いや、彼女は最初に飛び降りた女子高生が象徴するように本当に幼馴染だったが、途中で死別してしまったのかもしれない。ドラマのタイトル画面の「机の上で死んでいるゆずき」は、それを示すのかもしれない。だから「妄想」の中で彼女をクラスメイトとして甦らせたのかもしれない。

▼しかし、脱出ゲームを妄想しているうち「脱出するとはどういうことか?」と思い当たる。そして「本当の脱出」とは空想の中で脱出することではなく、この「非人間的な制度」そのものから脱出することではないのか?

▼出席番号ではなく個有名で呼び合い友人関係を築くこと、つまり「団結の妄想」に頼らずに済むことこそが「本当の脱出」ではないか?

▼そうやって「非人間的な制度」にレジスタンスできた時こそ「空想の中のクラスメイトたち」を「真の意味で脱出」させてあげることができる。

▼しかし、「真の意味で脱出」できたらできたで今度は「空想の中のソウルメイト」と別れることになってしまう。それは悲しい。だから、縄跳びでわざとひっかかったり、「いつも一緒だ」と確認するために死んだふりをしたり…とやってしまう。

▼「脱出ゲームを全員クリアの大団円」で終わらせ、空想にケリをつけ、現実のレジスタンスに乗り出さなくてはならない。にもかかわらず、そこに乗りだせず、空想を長引かせてしまうみこ…

▼そして、結局「大団円」で終わらせることができず妄想を途中でリセットしてしまう。「またダメだった」…それだから現実にもレジスタンスできず、ひらがなけやき達との「脱出ゲーム」をまたも妄想してしまう…

▼実際、職員室のシーンでみこは「本当はタブレットの向こうに観客なんていないのかもしれない。」といったことを口走っていた。

▼つまり、観客も含めて妄想ということなら、「なぜ教室を出たらすぐ入口に行かないのか?」「窓ガラスでも割って飛び出ようとしないのか?」「何日も閉じ込められてトイレはどうするのか?」「髪はベトベトにならないのか?」「食事が出たら指令など待たずに食べちゃえばいいのに」「プールに飛び込んだのになぜ服が数時間で完全に乾いているのか?」「なぜ生徒たちの家族は探しにこないのか?」「なぜ職員室に行って外の人に電話しようと思わなかったのか?」…などなどの伏線や疑問を回収できる。

▼いや、これを「回収」したとは言わないのかもしれないが、、、それでも「理屈はつく」。なにせ「心の中の世界」だから。(とはいえ、ドラマ内では観客たちのサブストーリーもいくつかり、それも「空想」とするには無理があることはあるのだが)。

▼加えて、以前投稿した「エキセントリック」のMV感想記事(MV「エキセントリック」のメモ)で、ねるには「寝るの力(横たわるも含む)」で登場人物を異世界に引き込む特殊能力がある。

▼それが発揮されたのが「手をつないで帰ろうか」のMVや、「また会ってください」のMV(どちらも「ねるの夢でした」という終わり方),そして今回の「エキセントリック」のMVである。

▼というのも、「エキセン」のMVに展開する世界は、冒頭の物憂げに横たわるねるの様子から考えて、登校拒否状態になった彼女の通学時代と心象風景が入り混じった「心の世界」として観ることができるから…と書いていた。

▼それとの対応関係もあるので「ねるの心の中という異世界説」なのかな、と理解していた。

▼しかし、他の方々のブログなどを参照すると「ループ説」が多い。

▼それによれば、長嶺みこ(長濱ねる)は、いろんな生徒の組み合わせで何度も何度も脱出ゲームをやらされていた。

▼その組み合わせの1つに、幼馴染の葉山ゆずき(平手友梨奈)との脱出ゲームがあった。つまり、ドラマで描かれている世界だ。

▼そして、ねるは幼馴染を救うべく、彼女と一緒に脱出したいと考えていた。

▼だが、ゲームが始まると、ゆずきは性格上「みんなで脱出したい」と言い出すことを知っていた。もしくは、過去のプレイでそういうシーンを体験していた。

▼となると、ゲームが始まって、たとえば「2番が消えた」となってしまったら、ゆずきは絶対「2番を探してから脱出しよう」と言い出すことになる。

▼すると、その2番がいないと脱出が不可能になってしまう。

▼だから途中で幼馴染の「気持ちを変えなくてはならない」と思うようになる。

▼そのため、みこは、時間稼ぎをしたり、「何があっても一緒だよ」と幼馴染を洗脳しにかかるようになる。

▼それでも…結局、ラストでゆずきは「みんなで一緒に出る」と言い始めてしまう。そして、彼女の気持ちは変わらず…ゲームセット!もう1度、別の組み合わせで「脱出ゲーム」をプレイせよ…という話なんではないかと。

▼ラストにみこが「やっぱりだめか」と言い、突然、ゆずきの影が消えるのはゲームセットということで、だからこそ、「絶対彼女を脱出させてやる」というラストのセリフに続くのではないか、と。

▼そして結局脱出できずにゲームを続けることになったみこをみて「残酷な観客たち」はニヤニヤとしながら、再びスマホ画面に目をやるのだ、と。

▼「なるほど!」と思った。アニメ・マンガでは「まどかマギカ」などこの手の手法はいくつもあるものの、リアリズムのドラマでは新しくみえる。

▼リアリズムのドラマでいって、ラストにアニメ・ゲーム的な世界観を接続する…というプランだったのか、と。

▼しかしながら、そうなると先にあげた疑問点がまた浮かび上がる。「なんで入口に行かないの?」「なんでトイレに困らないの?」「なんで家族は心配しないの?」「職員室にいって警察に電話すればいいじゃん」…などなど。

▼いや、何度もゲームをしているのならば、ゆずきに直接言ったらいいんではないのか?「いや、これはゲームであって、こうやって、こうやって…最後に2人で出ようよ」と。それだと、生徒の言葉は全部監視カメラなどで覗かれており「ハイ!ルール違反でもう1回!」となってしまうのか?

▼それとも、生徒たちはゲームのキャラクターのような存在なのか?だから皆「棒ゼリフ」だし、親もいないし、トイレも困らず、メイクも乱れない…。

▼しかし、脱出ゲームを鑑賞したいと思うのは「困ってる女の子たち。不安や苦悩にさいなまれている女の子たち」を見たいからじゃないのか?心理的葛藤のない「ゲームのキャラ」の脱出劇をみて楽しいか?

▼いや、みこだけ人間なのだ。観客は「人間のみこ」がメインでみてるのだ。しかし、だったらみこの家族は心配しないのか…?いや、あれはみこのアバターなんだ。みこは別のところでアバターを操作しているんだ。観客はアバターの背後にみこの心を透かし見て楽しんでいるのだ…そういうことか。

▼いやしかし、そんなことが分かるシーンは1個も描いてないじゃないか。

▼いや、あえて描かずに「謎の種」を撒くことで「けものフレンズ」のように「考察班」がネット上に立ち上がり、いろいろ背景の穴を埋めてくれる。そこまで全部込みで「1個のコンテンツ」なんだ、ということか。

▼う~~ん、どうだろうか。というか、実際にそうなっているだろうか?

▼しかし、この記事の冒頭で「自分のようなファンが欅坂に何を観たがっているのか?についての”欲望分析”としては、本作はよい面もあったと思う」と書いたが、「ループ説」をとると、そのことがより際立つ。

▼他のところでも何度も書いているが、欅坂46の「世界観」の軸は「閉じた世界からの脱出」だと思っている。

▼それは、彼女たちが「終わりの時代」に現れたアイドルだったことからそうなっている、と思っている。

▼「終わりの時代」とは①「リベラリズムの終わり」と②「アイドル史の終わり」が重なった状態のことを言っている。

▼①「リベラリズムの終わり」とは「あらゆる人間にあらゆる権利が等しく認められるべきであり、あらゆる人間のあらゆる尊厳が尊重されるべきだ」という思想が「努力目標」としてすらも終わったということ。「今はそうなってないけど、未来に向かって少しずつ目指して行こうよ」という合意すらなくなってしまったことを指す。

▼そのことは、それを強く押し進めてきたアメリカですらが「意気揚々とグローバリズムから撤退する大統領」を自分たちのリーダーとして選んでしまったことからも分かるだろう。

▼こうして世界は共感が通じる仲間内で「閉じていく一方」となった。

▼②は、別のところでも書いているが、まとめると…

◆1971年に始まったアイドル史は「遠くにあった偶像(アイドル)」を「ファンの手元に引き寄せ続ける歴史」だった。引き寄せ方には2方向あった

◆それは、A「アイドルの運営をファンの手元に引き寄せる動き=アイドルをファンが育成する」と、B「アイドルを距離的に手元に引き寄せる動き」だ。

◆そして紆余曲折を経て、AKBが登場し、Aの最終形態である「総選挙」、Bの最終形態である「握手会」を生み出した。

◆だが、A「総選挙」は「結婚騒動」にかっさらわれたことからも分かるように「機能不全」となっている(実際、指原首位以降は、選挙がAKB成長の原動力とはなっていない)。そしてB「握手会」も、あと3mでアイドルの命が危険にさらされる寸前までいった(今後は続けるにしてもやり方を変えるなどしなくてはならないだろう)。

◆こうして「アイドル史」はターニングポイントを迎えたが、「その後」どうなるか?のビジョンが見えていない。

▼そんな「閉じていく現代社会」「未来の見えない世界」が「閉じた世界」というイメージを産み、そこからの脱出劇という表現を生み出している。「閉じた世界」ができたとしても、そこに適応するのではなく、脱出を試みて命の炎を燃やすところに心惹かれる。

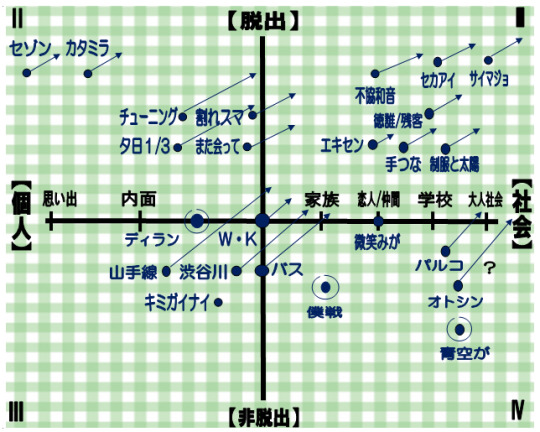

▼なお自分の頭の中では①「閉じた世界の質」×②「脱出の有無」で欅の楽曲の世界観を整理している。

▼①「閉じた世界の質」は「社会性の強弱」、つまり「社会」、「学校」、「仲間/恋人」「家族」、「内面」、「過去の記憶」…の順に社会性が弱くなっていくイメージ。

▼②「脱出の有無」は文字通り、楽曲を通じて「閉じた世界」から脱出できたか、未だとどまっているか、を指す。

▼つまり、Ⅰ「閉じた社会から脱出」Ⅱ「閉じた心から脱出」Ⅲ「閉じた心から非脱出」Ⅳ「閉じた社会から非脱出」となる。

▼なお、斜めの→は、曲にダンスやMVがつくと、さらに脱出度合が高まる…と分析できる時についている。

▼また、↻の矢印は、「非脱出」にみえても、そこに留まることがある種の戦いになっているときを指す。

○「駆け落ち」するよりも「待つ」という戦い方もあると歌う「僕たちの戦争」

○彼氏を都会という空間から脱出させたいが夢の応援のため待つ「青空が違う」

○ディランのレコードを返せば心の葛藤から脱出できるが返せず留まる「ボブ・ディランは返さない」 など。

▼これらをふまえ図示すると、自分の頭の中ではこうなっている。(※アルバム曲は今聴いてる最中なので後で考える)

▼こうした「閉じた世界からの脱出劇」こそ、自分のようなファンが欅の表現の中に観たいものの中心だ。

▼だとするなら、「残酷な観客たち」はそのことをうまくとらえているように思える。しかも、「ループ説」をとると、何度も何度も脱出劇を繰り返しているということになり、ますます欅の活動を描いたものに近づいてくる。

▼しかも、「脱出劇」をみるためには少女たちを閉じ込めなくてはならない。そう考えるなら「観客」は「残酷」なのではないか?と訴える点も、痛いところを突いて来きており、なかなか考えさせられる。

▼というわけで、謎だらけの本作だが、その点については、少し評価したいと思っている。

3 notes

·

View notes