#慶應義塾大学出版会

Photo

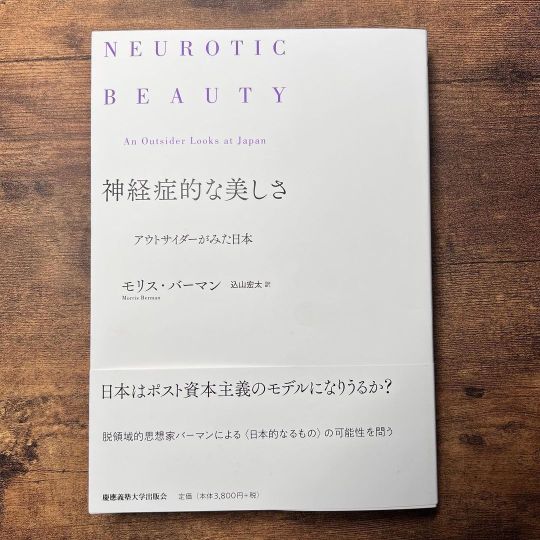

朝日書評で読んで、面白そうなので注文した本が届いた。 あとで読む。 #神経症的な美しさ #アウトサイダーがみた日本 #モリスバーマン #込山宏太 訳 #慶應義塾大学出版会 #neuroticbeauty #anoutsiderlooksatjapan #morrisberman https://www.instagram.com/p/Co67H5DSef0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

(【記事転載】学術書のデザインを、再発明しよう!(阿部卓也)|慶應義塾大学出版会 Keio University Pressから)

杉浦康平がブックデザインを担当した現代思想誌『エピステーメー』第二期0号

(朝日出版社、1984年)における前衛的な本文組版

6 notes

·

View notes

Text

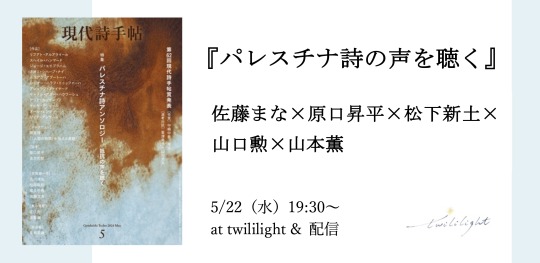

「パレスチナ詩の声を聴く」佐藤まな×原口昇平×松下新土×山口勲×山本薫

4月末に発売された「現代詩手帖」2024年5月号の特集は「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」(思潮社)。全12名のパレスチナの詩人の作品を掲載したこの号は広く話題を呼び、発売即重版となりました。

5月22日、翻訳者による朗読とトークのイベントをtwililightで開催します。

--

出演は佐藤まな、原口昇平、松下新土、山口勲、山本薫の5名。さまざまな場所でパレスチナのために動きながら、今回のアンソロジーのために最大限の力を尽した翻訳者たちです。

イスラエルによる侵攻によって凄惨な状況に置かれているパレスチナの現状を前に、何を思い、詩を訳したのか。

直接詩人とやりとりしながら一つひとつの言葉と向きあった訳者たちの声を通して、パレスチナの声に耳を澄ませていただければと思います。

--

「パレスチナ詩の声を聴く」佐藤まな×原口昇平×松下新土×山口勲×山本薫

2024年5月22日(水)

開場:19時 開演:19時30分 終演:21時

会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28- 10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

来店参加:2,200円

来店+「現代詩手帖」2024年5月号¥1,430(当日お渡し)=3,630円

配信参加:1,200円

配信+「現代詩手帖」2024年5月号¥1,430((イベント後の発送)=2,630円

*すべて見逃し配信(1ヶ月)付き(見逃し配信の視聴リンクは、イベント終了後、3日以内にPeatixのメッセージから送信いたします)

予約:https://peatix.com/event/3947504/view

--

出演者プロフィール

佐藤まな(さとう・まな)

翻訳者・通訳者。米国を中心としたパレスチナ系の移民・難民による英語文学、とりわけ詩に関心を持っている。翻訳作品に映画「リトル・パレスティナ」、論文に「未来の『パレスチナ』:在米ディアスポラ詩人スヘイル・ハンマードにおける‘home’と‘people’」(2018、日本中東学会年報34 (2))など。

原口昇平(はらぐち・しょうへい)

詩人、翻訳者。東京藝大院卒。2003年詩集『声と残像』。2004年「詩と思想」新人特集掲載。翻訳を学び始めた2008年末、ガザ侵攻に関する日本語報道に疑問を抱き、イタリア人記者の現地報告を訳しSNSで共有して以来、パレスチナに注目。最近は主に広告翻訳に従事しつつ、夜中にXでパレスチナ関連投稿を翻訳。

松下新土(まつした・しんど)

1996年生まれ。作家・詩人。they/them。リフアト・アルアライールの翻訳者。二〇二三年十月七日のガザへの空爆開始の一ヶ月半前までパレスチナに滞在していた。

山口勲(やまぐち・いさお)

詩人。2023年、第4回宮尾節子賞受賞。

ネオミ・シハーブ・ナイの詩を読む中、全ての言葉が政治と関わることについて考えている。過去に関わった仕事は世界の詩と日本語の詩を並べて紹介する詩誌「て、わた し」、詩の朗読会 千葉詩亭、くにたちコミュニティリーディングなど。

山本薫(やまもと・かおる)

慶應義塾大学総合政策学部准教授。専門は��ラブ文学・文化論。訳書にエミール・ハビ―ビー『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』(作品社)、アダニーヤ・シブリー『些末なディテール(仮)』(近刊)ほか。

3 notes

·

View notes

Text

つぎに、学力向上によって、本人の所得がどの程度向上するかを調べる必要がある。日本のデータをもとに、偏差値が1ポイント上がれば、賃金が0・08~0・1%上昇することが示される。

その結果、学級規模縮小による小学校6年間の教育費の増加の収益率は約5%になるというのだ。金利が5%を超える金融資産はなかなかない。これだけの収益率がある投資なら少人数学級に価値があるというのが、著者の結論だ。

収益率5%増加は大きいが、これは個人の収益が上がるだけで、全体の収益が大きくなるわけではない。元の本を読んでいないので何とも言えないが、国全体としては効果なしなのでは?

4 notes

·

View notes

Text

せんだい歴史学カフェ 第122回放送「古代ローマの日常史料を語る-パピルス、碑文、木版、呪詛板」の参考文献

第122回放送をお聴きいただき、ありがとうございました!

放送時のtogetterまとめはこちら⇒ https://togetter.com/li/1980021

今回の参考文献リストは以下になります!

・パピルス関連

・P. パーソンズ著、髙橋亮介訳『パピルスが語る古代都市 -ローマ支配下エジプトのギリシア人-』知泉書館、2022年パピルスが語る古代都市 - 株式会社 知泉書館 ACADEMIC PUBLISHMENT (chisen.co.jp)

・岡田泰介 「古典古代史料研究(3)パピルス文書(papyri)」『高千穂論叢』40(2)、2005年、109–126頁

・髙橋亮介 「砂漠の縁のローマ軍 ‐帝政後期の辺境軍の文書を読む-」『歴史学研究』964、 2017年、46–57、67頁

・髙橋亮介 「ローマ期エジプトのパピルス文書 : オクシュリュンコス・パピルス瞥見」『世界史の研究』244(『歴史と地理』686)、2015年、25-32頁

・前野弘���「『ギリシア語魔術パピルス』を読む」『西洋史学報』42、2015年、1-29頁

・yotuubeチャンネルscidevnetよりEgyptian village revives Papyrus production https://www.youtube.com/watch?v=sO72jfUCYSg

碑文関連

・岡田泰介 「古典古代史料研究(4)碑文」『高千穂論叢』40(5)、2006年、117–146頁

・本村凌二編著『ラテン語碑文で楽しむ古代ローマ』研究社、2011年

・L. ケッピー著、小林雅夫・梶田知志訳 『碑文から見た古代ローマ生活誌』 (原書房、2006年

・A. ドナーティ著、小林雅夫監修、林洋一訳『碑文が語る古代ローマ史』 原書房、

グラフェィティ

・本村凌二『古代ポンペイの日常生活』講談社学術文庫、2010年

・周藤芳幸『ナイル世界のヘレニズム -エジプトとギリシアの遭遇-』名古屋大学出版会、2014年

木板文書

・南川高志『海のかなたのローマ帝国:古代ローマとブリテン島』(増補新版)岩波書店、2015年(初版2003年)

・志内一興 「ウィンドランダ木板(もくばん)文書 : その概要紹介と訳出」『古代文化』70(3)、2018年、379–387頁

・島田誠「北の辺境に生きるローマ人」学習院大学史学科編『歴史遊学』山川出版社、2001年、219-236頁

・島田誠「ヴィンドランダ木簡とローマ女性の書簡」『地中海学会月報』255、2002年、3頁 (Collegium Mediterranistarum (collegium-mediterr.org))

呪詛板関連

・ジョン・G・ゲイジャー編、志内一興訳『古代世界の呪詛板と呪縛呪文』京都大学学術出版会、2015年

・真下英信「古代ギリシアの呪い管見」『慶應義塾女子高等学校研究紀要』21号、2004年、1-22頁

・古山正人「西洋古代におけるCurse Tablets―概観と訴訟・政争呪詛」『國學院雑誌』107-2号、2006年、1-12頁

・古山正人「西欧のアミュレットについて―古代ギリシア・ローマを中心に」『國學院大學紀要』46、2008年

・志内一興「『正義を求める嘆願(Prayer for justice) 呪詛板』の起源について―ローマ帝国西部の事例を中心に―」『西洋史研究』新輯44、2015年、24-50頁

以上、よろしければご参照ください!次回放送もどうぞお楽しみに!

4 notes

·

View notes

Text

2024年3月11日に発売予定の翻訳書

3月11日(月)には12点の翻訳書が発売予定です。

山よりほかに友はなし

ベフルーズ・ブチャーニー/著 オミド・トフィギアン/英訳 一谷智子/監修・監訳 友永雄吾/監修・監訳 ほか

明石書店

フランス史Ⅹ アンリ四世

ジュール・ミシュレ/著 桐村泰次/翻訳

論創社

マジシャン トーマス・マンの人と芸術

コルム・トビーン/著 伊藤範子/翻訳

論創社

プレイバック

レイモンド・チャンドラー/著 市川亮平/翻訳

小鳥遊書房

犬と会話する方法

パトリシア・マコーネル/著 村井理子/翻訳

慶應義塾大学出版会

ヴィヴァルディの生涯

ジャンフランコ・フォルミケッティ/著 大矢タカヤス/翻訳

三元社

世界の最新メソッドを医学博士が一冊にまとめた 最強脳のつくり方大全

ジェームズ・グッドウィン/著 森嶋マリ/翻訳

文藝春秋

魔笛の調べ3 ハーメルンの子ども

S・A・パトリック/著 岩城義人/翻訳

評論社

資本論 第一巻 上

カール・マルクス/本文 今村仁司/翻訳 三島憲一/翻訳 鈴木直/著

筑摩書房

資本論 第一巻 下

カール・マルクス/本文 今村仁司/翻訳 三島憲一/翻訳 鈴木直/著

筑摩書房

国際連合世界人口年鑑2022 Vol.73

国際連合経済社会局/編集 原書房編集部/翻訳

原書房

ドーデ ショートセレクション 最後の授業

アルフォンス・ドーデ/著 平岡敦/翻訳 ヨシタケシンスケ/イラスト

理論社

0 notes

Text

MEMO 24.01.27

・「OSAMU GOODS®/オサムグッズ」とかまわぬのコラボレーションシリーズ第二弾 1/29発売

https://www.kamawanu.shop/c/collaboration/osamu_goods

・サンリオ出版大全教養・メルヘン・SF文庫(慶應義塾大学出版会)

https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766429404/

60年代から80年代までのサンリオ出版を女性史の中に位置付けるという内容になっているようで詩とメルヘン、サンリオSF文庫やいちご新聞、映画事業とサンリオのキャラクター文化ではない方の根幹にある思想についてしっかり知ることができそうで楽しみです

・衛星テレビ

youtube

チャンネル開設が2023年とのことで10年代にvaper waveが盛り上がりをみせた時にそこにあった(とされる)批評性みたいなものはすっかり漂白されて純度の100%のサンプリングミュージックになっているのも含めてvaper wave的で面白いなと思いました。

https://eiseiterebi.bandcamp.com/

記憶の中の80年代90年代を再現しているvaper的なものとは直接リンクしないのかも知れないですが95年にリリースされたDUM DUM TVのこちらも貼っておきますね。当時はstock hausen & walkmanなどもそうですがなぜかこういう音源が人気になったりしていたりもしていたということで。

youtube

1 note

·

View note

Text

youtube

【VTuberビジネス、爆速成長の秘密】VTuberとは何か? なぜ人気なのか?/アニメ市場が倍増/海外でもファンが急拡大/ライバルは韓国/YouTubeの重要性/利益率が高い理由【カバー谷郷社長】

PIVOT 公式チャンネルチャンネル登録者数 116万人

チャンネル登録

<__slot-el>

9227

共有

オフライン

保存190,647 回視聴 2023/12/02 #yagoo#推し活#ホロライブ▼9 questions|カバー社長 谷郷元昭 チャンネル登録&高評価お願いします / pivot公式チャンネル ・前編: • 【VTuberビジネス、爆速成長の秘密】VTuberとは何か? なぜ人気な... ・後編: • 【VTuberの次はメタバース・ゲームを攻める】VTuberの発掘育成ノウ... <目次> 00:00 ダイジェスト 00:56 VTuberとは何か? 08:01 VTuberはなぜ人気なのか? 16:46 海外でもファンが急拡大 28:48 VTuberのビジネスモデル 39:11 次回予告 <ゲスト> 谷郷元昭|カバー社長 慶應義塾大学理工学部を卒業後、イマジニア株式会社で株式会社サンリオと提携したゲームのプロデュースを担当後、テレビ局や出版社と提携した携帯公式サイトを運営する事業を統括。化粧品口コミサイト@cosme運営の株式会社アイスタイルでのEC事業立ち上げ、モバイル広告企業、株式会社インタースパイア(現ユナイテッド)の創業に参画後、株式会社サンゼロミニッツを創業し、日本初のGPS対応スマートフォンアプリ「30min.」を主軸としたO2O事業を展開し、株式会社イードへ売却。2016年6月13日にカバーを設立 クレジット 使用動画:© 2016 COVER Corp.「hololive ホロライブ - VTuber Group 」より / @hololive

youtube

【VTuberの次はメタバース・ゲームを攻める】VTuberの発掘育成ノウハウ/倍率は1000倍/メタバースに大型投資する理由/上場して変わったこと/10年後のVTuberビジネス【カバー谷郷社長】

PIVOT 公式チャンネルチャンネル登録者数 116万人

チャンネル登録

<__slot-el>

4622

共有

オフライン

保存115,120 回視聴 2023/12/03 #yagoo#推し活#ホロライブ▼9 questions|カバー社長 谷郷元昭 チャンネル登録&高評価お願いします / pivot公式チャンネル ・前編: • 【VTuberビジネス、爆速成長の秘密】VTuberとは何か? なぜ人気な... ・後編: • 【VTuberの次はメタバース・ゲームを攻める】VTuberの発掘育成ノウ... <目次> 00:00 ダイジェスト 00:40 VTuberの発掘育成ノウハウ 07:05 メタバースに大型投資する理由 13:21 なぜカバーは伸びているのか 19:56 上場して変わったこと 27:15 10年後のVTuberビジネス <ゲスト> 谷郷元昭|カバー社長 慶應義塾大学理工学部を卒業後、イマジニア株式会社で株式会社サンリオと提携したゲームのプロデュースを担当後、テレビ局や出版社と提携した携帯公式サイトを運営する事業を統括。化粧品口コミサイト@cosme運営の株式会社アイスタイルでのEC事業立ち上げ、モバイル広告企業、株式会社インタースパイア(現ユナイテッド)の創業に参画後、株式会社サンゼロミニッツを創業し、日本初のGPS対応スマートフォンアプリ「30min.」を主軸としたO2O事業を展開し、株式会社イードへ売却。2016年6月13日にカバーを設立 クレジット 使用動画:© 2016 COVER Corp.「hololive ホロライブ - VTuber Group 」より / @hololive

0 notes

Text

【連載】 「新しい時代の教育を創造する」『教育と医学』(慶應義塾大学出版会)

【第7回】エージェンシーが抵抗として現れるとき

0 notes

Text

マサキチトセさんのブログに対する反論

mastodonに書いた記事の再掲です。

https://ja.gimmeaqueereye.org/entry/27272

クィア系の人にありがちな、冗長な表現が多すぎるうえに分かりにくい文章で目がツルツルすべりまくってしまい読むのがとてもつらかった。

行為ではなく性的ファンタジーにおいても、私は(今は体型的に成功率だだ下がりだけど)同い年か少し年上の人に甘えて欲情させるのが好きなので、あえてむりやり小児性愛の枠組みに入れるとしたら私自身はファンタジーにおいてはどっちかって言うと小児側だと思う(タチだけど(誰得情報…))

とかいうどうでもいい性癖情報なんていらない。 顔写真出してる人がこういうこというのは無駄に生々しいんだよ。

で、瀬戸さんにとって「人物を指す名詞としてのクィアに人物としてのペドファイルを含めるつもりは昔からゼロ」だし、(もちろん)この人自身がペドフィリアではないということは分かった。

ただ

私が名詞としてクィアを使う時(例えば「クィアの権利と尊厳」とか言う時)に、そこにペドファイルを含めて考えてはおりません。

>LGBTQ+の「Q」にも含めて考えてはおりません。

(誤解:「ペドフィリアは LGBTQ+ の Qに含まれる」とマサキチトセは主張している より)

では「Q」に含まれてないのは分かったけど、「+」にペドファイルが含まれる可能性までは否定しきれていない。

そして、彼の

「小児性愛者という人口全体を悪魔のように社会が扱うことは結果的に小児性犯罪を温存してしまうから、児童を守ることには繋がらない」という議論を支持している

(■「LGBT関連の論者の中でも私はかなり突出して小児性愛擁護派」という部分について説明します より)

という意見には同意できない。

あとこの(屁)理屈はセックスワーク論者がいいがちな「買売春を犯罪化すると地下に潜ってしまう」という言い訳と非常に近似していると思う。

『マルクス主義・フェミニズム・セックスワーク論』において、この「地下に潜る論」に対する反論は

セックスワーク派が最も愛好する屁理屈の代表格がこの「地下に潜る」論である。(略)まず第一に、最初にこの北欧モデルを導入したスウェーデンにおいて、この「地下に潜る」論は具体的に反証されている、少なくとも何ら実証されていない。(略)第二に、多くの人が理解していないのは、合法化国の方が「地下に潜る」部分がよっぽど多いという事実である。

というのも、ほとんどの合法化国は公衆衛生上やその他の必要から、店舗の登録や届け出などを義務づけているが、そうした登録を嫌がって営業する違法店が合法店の数倍多く存在するからである。あるいは、買春女性の保護のためとして、買春者にコンドームの着用を義務づけている国もあるが、そうした国ではコンドームの着用を求めない違法店が増殖することになる。

つまり、売買春の廃止に向けた措置は、いわゆる「地下に潜る」部分を含めて全体として産業規模を縮小させていくものであるのに対して、合法化ないし非犯罪化は、全体としての産業規模を増大させ、したがって「地下に潜る」部分も増大させるのである

『マルクス主義、フェミニズム、セックスワーク論:搾取と暴力に抗うために』,慶應義塾大学出版会,2021,p.165-167

https://twitter.com/DangaiMisaki/status/1498459612508729346?s=20(断崖みさきさんのツイートより)

となされている。

これをペドフィリアの場合で考えると、実際に「ペドフィリアとチャイルドマレスターは違う」「ペドフィリア差別に反対します」という意見でペドフィリアを“他者化/悪魔化”しないことが推進される場合、心理的な抵抗感/ハードルが下がり、小児性愛者の絶対数が増えるのは当然のことなのでは?

現に瀬戸マサキさん自身もこのブログで「異性愛や同性愛と同様に、ペドフィリアもまた、社会的/環境的に形成される部分が非常に大きい」といっているわけだし。

ペドフィリアを擁護する人は「ペドフィリアとチャイルドマレスターは違う」「性的な感情を抱くことと、同意のない性行為に及ぶことの間には大きな違いがある」といっている。

ペドフィリアを擁護している例1)

ペドフィリアを擁護している例2)

あたかも相手が子どもであっても「同意」さえあれば性行為に及んでも問題がないかのような言い分だ。

そもそも成人と子どもとの間に対等な性的関係が築けると思っているのだろうか。

成人から性的な欲望を向けられた子どもの「同意」は果たして本当に「同意」といえるのか、わたしはそういったことから疑問に思っている。

当然、子どもも社会の構成員であり、その保護者たちは常々不審者情報に気を張り巡らせながら生活しているし、(特に小児期の)性被害者もいる中で、歯切れ悪くもペドフィリアを肯定的に言及するのは、そういった人たちの心理的安全性を損なうのではないか?

瀬戸マサキさんは「ペドフィリアを完全には否定しきらない言説が社会に与える影響」ついてはどう説明するのだろう。

学問としての「クィア批評」が「ペドフィリア/小児性愛」を扱うのはわかった。

しかし「LGBTQ+」の「Q」が「クィア」という解釈もあり得る以上、ジェンダーについて特に関心のない一般の人たちに対しても「クィア」とはなにか、そしてもし「ペドフィリアとチャイルドマレスターは違う」というなら、それらがどのように違うのか、「クィア」を扱うアカデミアの人たちは説明責任があるのではないか。

そして自分たちの理論がアカデミアのなかだけでなくて現実社会に影響を及ぼしたときに、どういった人たちに支持され、そして実際に子どもたちが犠牲になった場合に責任がとれるのかということも、「実際に行動に移した人が悪い」と逃げるのではなく、よくよく向き合って考えてほしい。

0 notes

Text

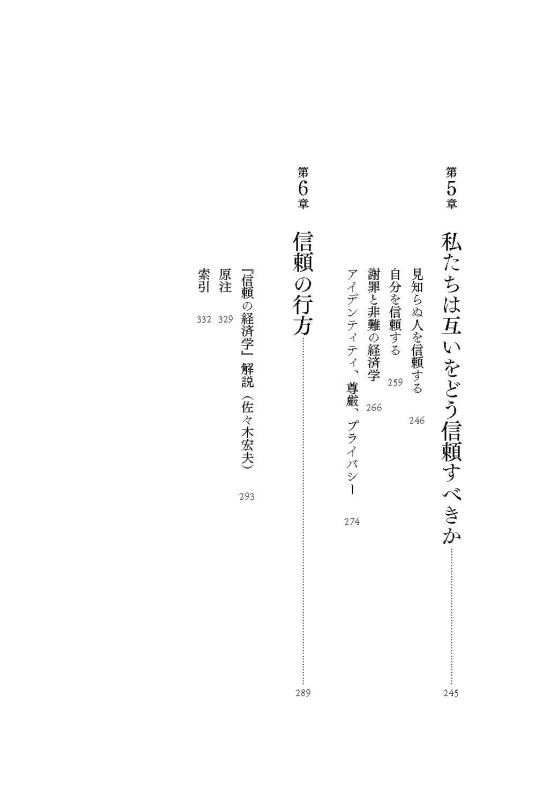

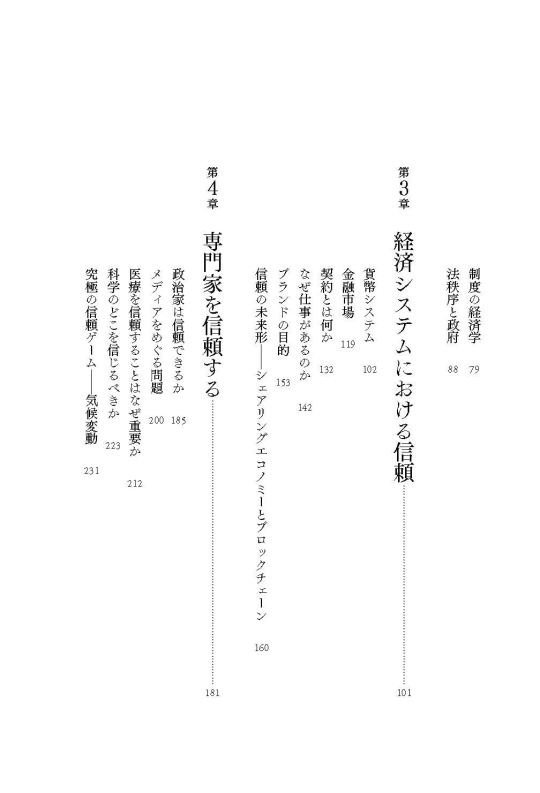

慶應義塾大学出版会 | 信頼の経済学 | ベンジャミンホー 庭田よう子

人類はいかにして互いを信頼するようになったか

市場・法の支配から科学・気候問題まで

人類の文明の物語は、互いにいかにして信頼するようになったかという物語である!

人間が少人数の集まりから巨大な社会を築く根底には「信頼」のメカニズムが働いている。市場、法、貨幣から医学、科学技術、気候問題まで「信頼」なくしては存立しない。

「謝罪の経済学」というユニークな分野を開拓した気鋭の経済学者による骨太な一冊。

- - - - - - - - - - - - - - - -

【試し読み】人類はいかにして互いを信頼するようになったか?『信頼の経済学』|慶應義塾大学出版会 Keio University Press

2 notes

·

View notes

Text

『からだのなみにのるレシピ』出版記念選書フェア

料理家・小林静香さんによる『からだのなみにのるレシピ』の出版を記念して、選書フェアとイベントをtwililightで開催します。

----

《選書フェア》

期間:2023年4月6日(木)〜4月17日(月)

会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28- 10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

小林静香さんが「著書に関連するアーユルヴェーダやケアの本」を選び、それぞれにコメントを寄せています。

《イベント》

『からだのなみにのる屋上ヨガとトーク』

4月16日(日)開場:9時30分 開演:9時45分 終演:11時30分

会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28- 10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

参加費:3500円(eatreat.のワンドリンク付き)

eatreat.のあたらしいアーユルヴェーダ・ケアブック『からだのなみにのるレシピ』出版を記念して、ヨガインストラクターのサントーシマ香さんと著者によるイベントを開催します。

サントーシマさんの専門はアーユルヴェーダヨガ。体質や季節、女性ならではのバイオリズムに寄り添ったヨガを教えてくれるサントーシマさんと「からだのなみにのるヨガ」を体験しましょう。

ヨガの前に、本のお話で出てくる暮らしのレシピを紹介しながら、毎日の生活の中に取り入れてからだのリズムを心地よく整える、アーユルヴェーダの暮らしの知恵をシェアします。

*注意事項・ヨガは椅子の上で行うチェアヨガと呼吸法を予定していますので、ヨガウェアの着用やヨガマットの持参は不要ですが、動きやすい格好で、お白湯などは各自でご持参ください。eatreat.からも一杯お飲み物はご用意します。

件名を「からだのなみにのる屋上ヨガとトーク」として、お名前(ふりがな)・ご予約人数・当日のご連絡先を明記の上、メールをお送りください。

--

●登壇者プロフィール

小林静香

1982年東京生まれ、慶應義塾大学環境情報学部卒。

新卒で民放キー局に入社し、興行事業や番組企画に携わり、食養生への関心から料理の道へ転向。レストランでの勤務や出張料理の経験を積む中で生じた自分自信の身体の不調を食事や生活で整えるよろこびを知り、食養生の源流であるアーユルヴェーダを本格的に学ぶ。

料理と対話の両方を行うホリスティックケアブランドeatreat.を主宰。

2022年12月、世田谷にアーユルヴェーダ料理店「eatreat.ruci」を開店。

---

サントーシマ香

1978年ニューヨーク生まれ。専門はヨガとアーユルヴェーダ。大学在学中にヨガと出合い卒業後渡米。2005年にインストラクター講座を修了後、インドや北米を中心に学びを重ねる。二児の母。

女性のバイオリズムを整えるムーンサイクルヨガ、眠りのヨガなどを中心にヨガ講師育成、気楽に取り組めるオンラインヨガの配信も行う。

「疲れないからだをつくる夜のヨガ」(大和書房)など著書多数。

2 notes

·

View notes

Quote

「神聖ローマ帝国の皇帝フリードリッヒ二世(1194~1250)は、人類の言語の起源を確かめたいと思って、一つの実験を行った。人間の言葉をいっさい聞かずに育った子は、人類の根元語を話すに違いない、と思ったから、皇帝は生まれたばかりで捨てられた赤ちゃんを何人か選んで、保母や看護婦に養育させることにし、そのとき赤ちゃんに話しかけたり、あやしたり、機嫌をとったり、愛撫したりしては絶対にいけないと厳命した。入浴や食事など生命維持に必要なことはもちろん許したが、人間的接触を禁じたのである。

この実験の結果は出なかった。なぜなら、実験に使われた赤ちゃんたちがあまり大きくならないうちに全員死んでしまったからである。愛情や人間的出会いがないと、人間は生きることができないのである」

小林司『出会いについて――精神科医のノートから』(NHKブックス、1983年)

慶應義塾大学出版会|月刊 教育と医学|巻頭随筆

0 notes

Text

せんだい歴史学カフェ 第121回放送「共に飯を食うことの歴史(西洋古代史編)」

第121回放送をお聞きくださり、ありがとうございました!

放送時のtogetterまとめはこちら⇒ https://togetter.com/li/1964619

放送の参考文献は以下の通り

ホメロスやローマの詩人たちに現れる食事会について

・井上文則訳『ローマ皇帝群像3』京都大学学術出版会、2009年

・国原吉之助訳『ペトロニウス作 サテュリコン』岩波書店、1991年

・藤井昇訳『マールティアーリスのエピグランマタ(上・下巻)』

慶應義塾大学言語文化研究所、1973年

・マルセル・モース著 吉田禎吾/江川純一訳 『贈与論』ちくま学芸文庫 2009年

・J.-L. フランドラン、M. モンタナーリ編、宮原信ほか訳

『食の歴史1』藤原書店、2006年

・J. Scheid, Sacrifice et banquet à Rome, Mélanges de l‘école

française de Rome , 97-1, 1985, 193-206.

マルティヌスと皇帝マグヌス・マクシムスの晩餐会について

・橋本龍幸訳「スルピキウス・セウェルス『聖マルティヌス伝』」上智大学中世思想研究所編『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』平凡社、1999年、883-977頁。

・佐藤彰一「聖人とキリスト教的心性の誕生」 佐藤彰一・早川良弥編『西欧中世史(上)継承と創造』ミネルヴァ書房、1995年、 45-68頁。

・佐藤彰一『ポスト・ローマ期フランク史の研究』岩波書店、2000年。

・佐藤彰一『禁欲のヨーロッパ』中央公論新社、2014年。

・佐藤彰一『フランク史I クローヴィス以前』名古屋大学出版会、2021年。

・徳田直宏「トゥールのマルティヌスの修道院運動 -4世紀末期ガリア政治史への一視角」『西洋史学』69、1966年、12–31頁。

・ROBERTS, M., “Martin meets Maximus: the meaning of a late Roman banquet”, Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques, 41(1), 1995, 91–111.

・Stancliffe, C., St. Martin and his hagiographer : history and miracle in Sulpicius Severus, Oxford: Clarendon Press, 1983.

・Van Dam, R., Leadership and community in late antique Gaul, University of California Press, 1985.

よろしければご参照ください!次回放送もぜひご視聴ください!

2 notes

·

View notes

Text

チョムスキーが語る1950年代のハーバード大学心理学科

Noam ChomskyとCharles Cataniaの対談がYouTubeにあります。この時チョムスキーは94歳ですが、思考に衰えは見られず精神的には矍鑠としたという印象を受けます。

https://www.youtube.com/watch?v=VhMPBL3O-ag&t=807s

1950年代、チョムスキーがハーバードの大学院生だった頃の話の部分だけでも極簡単に要約をつけておきます。

「当時、スキナーの “Verbal Behavior” については出版前の40年代から知っていました。彼がウィリアム・ジェームズ記念講座で話していたからです。その当時ハーバード大学のあるケンブリッジ周辺では、「行動科学」(Behavior Science)と呼ばれていた考え方が優勢でした。しかし当時の院生のうち何人か、実際には3人はその考え方に納得していませんでした(didn’t believe any of it)。モリス・ハレ(註1)、私、そしてエリック・レネバーグ(註2)です。

その当時のハーバードの心理学科は、かなり面白い(weird)ところでした。教授として3人が在籍していましたが、それがB. F. スキナー、S. S. スティーブンス(註3)、そしてG. A. ミラー(注4)なのですから。スキナーとスティーブンスは二人とも「真理」がわかっていたのでしょうが、それは正反対の「真理」だったのです(they were opposite truths)。スキナーの指導学生はスティーブンスの授業はとれなかったし、その逆も然りでした。それらの「真理」をどちらも受け入れられない学生は、より開放的な考え方をしていた(more open-minded)ミラーのところ行ったわけです。

そしてハレと私とレネバーグは、確立された規範(established canon)の外のヨーロッパの考え方に注意を向けていました。いわゆるエソロジーです。私たちはティンバーゲン、ローレンツ、そしてアメリカの比較心理学者の考え方に注目していました。例えばC. ラッシュレー(註5)がそうです。」

チョムスキーの話に出てくるハーバードの教授達や当時の大学院生も既に歴史上の人物になりつつあるのでしょうが、半世紀ほど以前、筆者が学生だった頃には自分と同時代人と感じており、実験心理学や言語学の分野でのスーパースター達であったわけです。チョムスキーがどんな人々と交流があったか大体は知っていましたが、実際彼の口から語られると、それこそ鳥肌が立つような感動を覚えます。

しかもこれらの顔ぶれは、70年代の慶應義塾の心理学研究室を構成していた面々と嫌でも重なり合って見えてきます。日本に行動分析学を紹介して根付かせ、後年国際行動分析学会会長も務めた佐藤方哉、感覚・知覚心理学の泰斗で、学習心理学にも造詣が深かった小川隆、G. A. ミラーらの認知心理学を日本に紹介し、自身は世界的な数理心理学の草分けで、後にカリフォルニア大学アーバイン校に転出された印東太郎、大学院生ではチョムスキーの生成変形文法理論を日本に紹介した一人で、言語の心理学的研究にも通じており、後にエリック・レネバーグの「Biological Foundations of Language」(言語の生物学的基礎)を佐藤方哉と共に翻訳・出版した神尾昭雄など、50年代のハーバードの心理学科がそのまま日本に平行移動してきたかのような有り様で、その最中に学部・大学院生として勉学の機会を与えられた筆者は、誠に幸運であったという他ありません。尚、塾員の一人としては、これらの碩学たちを「印東太郎君、佐藤方哉君」などと「君」付けで呼ばなければいけないところですが、残念ながらこの方々全てが鬼籍に入られていることもあり、敬意を込めて呼び捨てにすることをお許し頂きたいと思います。

註1

モリス・ハレはチョムスキーとともにMITに言語学科を作った言語学者で、チョムスキーと共著の「The Sound Pattern of English」は音韻論のバイブルと言ってもいいでしょう。

註2

エリック・レネバーグはハーバードの言語学者・言語心理学者で、「言語習得の臨界期仮説」を明示的な形で示した「Biological Foundations of Language」は、その後の言語発達の考え方に大きな転換をもたらしました。

註3

スタンレー・スミス・スティーブンスは、フェヒナーの法則を拡張した「感覚のべき法則」を提唱した心理学者で、それ以後の「精神物理学」の考え方に多大な影響を与えました。

註4

ジョージ・ミラーは「The Magical Number Seven, Plus or Minus Two」等の記憶の研究で有名な心理学者で、「認知心理学」の祖と言っても過言ではないでしょう。

註5

カール・ラッシュレーは「The problem of serial order in behavior」等で知られる比較心理学者で、エソロジーの考え方をアメリカに紹介した一人です。

0 notes

Text

2024年1月25日に発売予定の翻訳書

1月25日(木)には11冊の翻訳書が発売予定です。

ソング&セルフ

イアン・ボストリッジ/著 岡本時子/訳

アルテスパブリッシング

いのちの選別はどうして起こるのか

トーマス・フィッシャー/著 宮﨑真紀/翻訳

亜紀書房

陰謀論はなぜ生まれるのか

マイク・ロスチャイルド/著 烏谷昌幸/翻訳 昇亜美子/翻訳

慶應義塾大学出版会

カチコチ れいぞうこ だいさくせん

ユン・ジョンジュ/著 すんみ/翻訳

パイ インターナショナル

5ふんだけちょうだい

ジル・マーフィ/イラスト 木坂涼/翻訳

ひさかたチャイルド

おとうとはアボカド?

トレーシー・ダーントン/著 ヤスミン・イスマイル/イラスト 木坂涼/翻訳

ひさかたチャイルド

ストレンジ・アカデミー3:ウィッシュクラフト

スコッティ・ヤング/著 ハンベルト・ラモス/イラスト 小池顕久/翻訳

小学館集英社プロダクション

X-MEN:ザ・トライアル・オブ・マグニートー

リア・ウィリアムズ/著 ルーカス・ヴェルネック/イラスト デイビッド・メッシーナ/イラスト ほか

小学館集英社プロダクション

データ解析のための線形回帰 原著第4版

Sanford Weisberg/著 宮岡悦良/監修 下川朝有/翻訳 黒澤匠雅/翻訳

共立出版

スパイダーマン・キャラクター事典

ダニエル・ウォレス/著 メラニー・スコット/著 小林響子/翻訳 権田アスカ/翻訳

小学館集英社プロダクション

老化のプログラムを書き換える! Breaking the Age Code 年齢の固定観念を打ち破り、より長く健康に生きる

Becca Levy/著 筒井祥博/監修 大星有美/翻訳

講談社

0 notes