#ボク、運命の人です。episode 6

Text

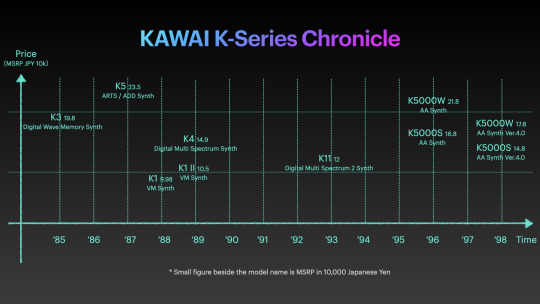

episode 5 - KAWAI K5000W

1988年春、ついにKORG M1発売!!! タメにタメ、待ちに待った救世主の降臨に市場もコルグ社員も湧いた!!! 同時にROLANDも新型廉価版LA音源シンセ・キーボードによるちゃきちゃきのラインナップD-20、D-10、同LA音源モジュールD-110を発売。既に前年に歴史を変えたD-50とともに世界は一気にPCMサウンドへとなだれ込んだ。

そこへ同時デビューしたのはCASIO VZ-1。それまでの人気商品CZ シリーズからさらに踏み込んだ新開発iPD音 源とグラフィックLCDとをひっさげ、事実上のデジタル・フル・モジュラー・シンセとなるも14万8千円というお値打ちな戦略プライス。

しかし不運にしてその新音源iPD方式とは難攻不落のFM 方式をさらに上回る高度な変調方式となってしまい、音創りは超難解。でもそれだけならまだシンセ・ヲタにとって挑戦しがいがあったはずなのだが、タイミング悪くPCMサウンド時代到来にはちあわせしてしまいVZ-1は埋没。PCM波形を使う方が単純明快な理論で仕組みも分かりやすく結論も早くおまけに音が斬新とくりゃ、いくら名機でも相手が悪かったとしか言いようがない。

そしてそれは5年に及ぶ無敵のラインナップを誇っていた鉄壁のFM音源シンセたちと言えども、時代の潮流が変 わったことを思い知る運命の瞬間であった。

♬ ♬ ♬

ついにやってきた本格的デジタル・シンセ時代。上から下まで計5機種に及ぶPCMシンセが一気に発売されたことで堰を切ったようにサンプル・ベースの音色が世界を席巻。最安価のキーボード・シンセはROLAND D-10、メーカー小売価格12万8千円、しかもまだ当時珍しいベロシティ対応鍵盤も搭載。さぁついにキミやボクにもPCM音色をタッチ・センス・フル対応でどうぞ!

と思ったその矢先......!!!

第6のPCMシンセ、ダークホースKAWAI K1、61 鍵ながらに可搬性に優れたコンパクトなボディにたくさんの PCM 波形を搭載しアコピの音もばっちしでお値段きゅっきゅっぱ! しかもベロシティだけじゃないよアフタータ ッチも装備、おまけに鍵盤はクラス初おもりつきで“カワイらしく”タッチもよろしいのよ、さりげなくベクトル合 成までできたのよ♬

まさかのPCMシンセが10万円を切る値札付けて登場、思わぬ伏兵にD-10、D-20、D-50、M1に至るまで親亀コケたら皆コケるが如く足をすくわれ総ずっこけ。しかも相手はKAWAI。よもやこんなにセンスの良いあかぬけたフレンドリーな機種を投入してくるとは誰が予想し得たであろう。ってかそもそもカワイってシンセ作ってたっけ? やんごとなき良家の坊っちゃん嬢ちゃんがお行儀よくヤノピを習うカワイ音楽教室? KAWAIの電子オルガ ンことドリマトーンなんて覚えてる? エレクトーンはYAMAHAの商標ですよ。バブル期のことなんてもう忘れたってか?

しかしその源流は、実は狂乱バブル期どころか日本が焦土と化し灰燼(かいじん)と化し、すべてがただの焼け 野原となりただただ空だけが広く明るかった敗戦の翌年にまでさかのぼるのであった。

♬ ♬ ♬

TEISCOとはTokyo Electric Instrument and Sound Companyの略だという。その前身となるアヲイ音波研究所が設立されたのが敗戦翌年の1946年。その2年後辺りからはテスコというブランドでハワイアン・ギターやアンプを販売。まだ日本が謙虚にもの作りしていたころであり、朝鮮戦争へ行った米兵が買っていったという話もあ り、いずれにせよビザール・ギターとして欧米で知られることに。

1958年、なんと日本初の電子オルガンことテスコ・スーパーエレガン(TEISCO Super Elegan)発売。モノフォニックの真空管式オルガンであり、ここからKAWAIの電子オルガンことドリマトーン・シリーズへとつながる。そしてついに、1964年にテスコは株式会社となり、2年後KAWAIすなわち河合楽器製作所の系列会社になり、電気楽器メーカーとして頭角を現すようになった。

GS(グループ・サウンズ)ブームとともに個性派ギターを連発したTEISCO。映画『エレキの若大将』にも映っているという。有名なのはスプリット・ピックアップを6つも搭載したSpectrum 5シリーズ。なんですかこれは、ピックアップ加算合成方式のギター・シンセですか? いやこれぞまさしくビザール・ギター見参!

だがギター・ブームが下火になるとともに、入れ違いに盛り上がりを見せてきたシンセ・ブームにあやかるべく、1976年テスコ初のシンセ100FをTEISCOブランドとKAWAIブランドの両方にて発売。これが黎明期の混沌にふさわしく機種名すらもが不定で、

・100F

・S-100F ・Synthesizer 100F

などと表記。

100Fは 37鍵のアナログ・モノシンセであり、1VCO/1VCF/1VCA/1HPFという構成で一番最後にハイパス・フィルターが来るのがちょっと面白いが、多分これはEGが暴れて低音ぶっぱなしてアンプぶっとばすのを防ぐためであろう。お値段は9万5千円と、当時としては少し安めな印象もあって興味深い。しかもじつはさりげなくオシレーターでフィルターのカットオフモジュレーションができたのよ♬ まるでプロ5とかOberheimみたいだね!

以来、テスコはカワイの傘下にありながらTEISCOブランドでもって次々とアナログ・シンセを世に送り出 し、YAMAHA/KORG/ROLANDの御三家とはまたひと味もふた味も違う、ビザール・ギター・メーカーにふさわ しいひねりの効いた独自路線でクールな機種展開を魅せる。

そんなふうにちょっと変わった個性派アナログ・シンセを“Sシリーズ”や“SXシリーズ”として輩出したテスコ。 そのテスコがそれまでのアナログから脱してデジタルへと足を踏み出した次世代シリーズが、KAWAIブランドの“Kシリーズ”であった。時に1983年DXシリーズ降臨、デジタル・シンセ台風の暴風圏内、KORG DW-8000が 逆風の中で後出しジャンケン負けの崖っぷち、ROLAND JX-10 "Super JX" がそれでもなんとか踏みとどまろうとしていたとき、突如として出現したみょーなシンセKAWAI K3とは?

1.序

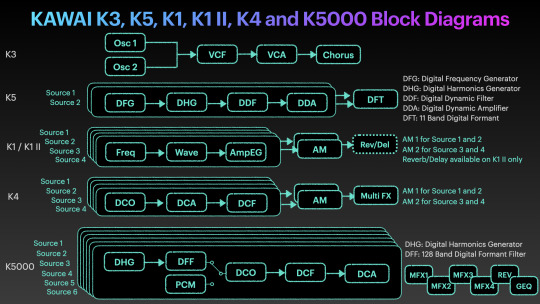

Kシリーズ初号機K3は、2基のデジタル・オシレーターとアナログのVCF/VCAによる6音ポリのハイブリッド・ シンセ。そのデジタル・オシレーター波形とは、KORGのDWGS音源と同じく、現実のサンプルをフーリエ解析しサイン波倍音加算合成にて再合成したものであった。

なれど正直、K3はなんとも言えない機種であった。音源構造といいUIといい、どう見てもKORG DW-8000を大 いに参考にしているのはさておき、外観デザインがイケてない家具みたい、ホイールなんかピッチ・ベンド用1つしかない。しかしK3にはDW-8000には無いメリットがあった。音源波形が32種類もあって、ハイブリッド・シンセ最大級のバリエーションであったとか、LFOにS/H波があるとか、アフタータッチで波形2つの比率を変えられる などなどといった地味にヲタなアドバンテージがあっただけでなく、一つ明らかに抜きん出たところがあった。

たった1個だけとはいえ、音源波形を自作できたのである。

なんとK3において、33番目の音源波形とはユーザーが作成する波形であった。その実態は128倍音から32個を選び、それらを加算した結果をレンダリングさせ波形メモリーに記憶させ1波ループさせることで音源波形として利用する、つまりユーザー・エディットできるサイン波倍音加算合成であった。当時KORG DSS-1、ROLAND S-50、CASIO FZ-1、E-MU Emax SEのごときサンプラーでもないのにユーザー音源波形を自力で生成できる減算方式シンセというのは寡聞にして聞かない。しかもサイン波加算合成とは理論こそフランス革命直後の18世紀末ジョ ゼフ・フーリエによるフーリエ展開のころからあれど、具現化にはおびただしい数の正弦波発振器をただただひたすら愚直に並列に配置し、愚直にいちいち発振器ごとに周波数だのエンベロープだのなんだのとパラメーターを設定せねばならず、リアルな音を出そうものなら最低でも数十基はサイン波オシレーターが必要となり、デジタルによるシミュレーションの到来まで待たねばならなかった。そんな愚直にもほどがあるシステムを実用化しユーザー に開放すべく、民生機シンセとして本格的に挑んだのがKAWAIのKシリーズだったのである。

当時デジタル化に乗り遅れ、息も絶え絶えだったKORG。瀕死の彼らが力尽きて手が届かなかった音創りへの夢を、実は黙って引き継いでいたKAWAI。奇妙なK3の開発には、実は稀代のプロデューサー佐久間正英氏がかかわっていたとも言う。音創りに賭けたKAWAIの想いはその翌年、大化けすることになる。

2.破

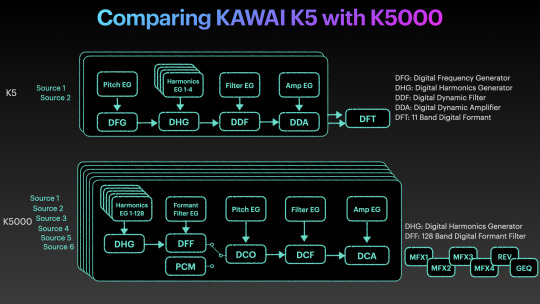

ROLANDが革命的な主砲D-50をファイアしたのと同じ1987年、KAWAI K5ローンチ! D-50と同じ16音ポリでほぼ同じプロ価格、2基の63倍音加算オシレーターでもって最大127ものサイン波倍音をユーザーが設定し加算合成する方式、しかも2オシレーター個別に4基の多ポイントEGで倍音構成を制御したのちデジタル・レゾナン ト・フィルターとデジタル・アンプで加工するという、怒涛のパラメーター群の襲来に飲み込まれてしまう、ガチで恐ろしい超弩級ヲタ・シンセであった。

さらに民生機初グラフィックLCD装備。7ステージEGはもちろん、倍音加算状況をスペアナのように分かりやすく図示してくれるSF映画のごとき進化ぶりに誰もが腰を抜かした。ぐっと外観も当世風イケてるデジタル・シンセ になり、ただプログラマブル127倍音加算合成というDX7すらもが顔面蒼白で逃げ出す膨大な数のパラメーターを設定せねば音創りできず、あまりの道のりの遠きにかかわるのもためらわれるほどで、誰もがK5の存在には気がついていないふりをして布団の中にもぐってしまっていた。だから意外に知られていない(笑)。しかしそれは知られ ざるKAWAIが放つ超弩級音源シンセ、前代未聞の巨大アーキテクチャーを誇る革新的シンセであった。

なお、K5の音源方式はARTS音源(Additive Real Time Synthesis)となっていたが、商標にでも引っかかったのか、後からADD音源(Additive Digital Dynamics Synthesis)となった。

3.急

そして翌1988年、冒頭で紹介した驚愕の廉価版シンセK1見参! なんせタッチ・センス完備の16音ポリデジタ ル・シンセが9万9千8百円。してその音源波形はPCM波形と、DWGS音源みたいなサイン波加算合成で生成し たVM波形なるものとで合計256波形に達し、そのうち4波形を選んでおのおのに音量エンベロープかましてミックスするだけ、あとは必要に応じてAM変調もカマすだけ、ジョイスティックまであってベクター合成ごっこするだ け、これまた壮絶にシンプルな加算合成シンセであった。フィルターすら持たないコロンブスの卵シンセであり、 逆にその限定っぷりが潔く音創りに見切りの早さと創意工夫とをもたらし、画期的コスト・ダウンも実現せしめた。KORG M1がデビューした熱狂の影で、K1もまた人気を呼んでいたのである。

そのさらに翌1989年には16ビット・デジタル・オシレーターにデジタル・レゾナント・フィルターとマルチエフ ェクトとを加えたPCMシンセK4を投入。K1はリバーブ/ディレイを追加したK1 IIへと置き換わり、ここにKAWAI Kシリーズはラインナップ完成。腕っぷしの強いドラマーがたたいたみたいな頼もしい音がするリズム・マシンR- 50シリーズ、メリケン人の熱きご要望に応えたというこだわりのパーカッション・シンセ・モジュールXD-5、庶民の味方シーケンサーの名機Q-80、明らかに“分かってる”人が開発した便利アイテムMIDIミキサーMM-16、明らかに“分かってる”人が開発した4チャンネル・セミモジュラー・リバーブRV-4などなど、KAWAI機種だけを買えば いっちょまえにかっちょええ“分かってらっしゃる”自宅スタジオが、しかも比較的にお買い得なお値段で実現するというシンセ・キッズにうれしい夢が実現、奇跡のようにきらめくデジタル・シンセ音が誰でもお手軽に手にでき るKAWAIシンセ黄金時代を迎えた。

廉価機種で輝いていたKAWAIに対し、当時のKORGはM1とTシリーズという20万、30万、40万円するプロ価格 帯にフォーカスしていたので、KORGとKAWAIとでPCMシンセ市場の棲み分けができていたとも言える。プロからアマまで広くPCMシンセでカバーしていたのはROLAND1社だけであり、YAMAHAはFMシンセの着地点をどう見つけるか決断を迫られていた。してYAMAHAはV80FDという幻のFMフラッグシップ・シンセをデビュー目前にして葬り去り、代��りにSY77というFM+PCM からなる新RCM音源の開祖へと舵を切る。

このときCASIOはVZ-8Mという、冒頭に出てきたデジタル・フルモジュラー・シンセVZ-1の同時発音数を8音 ポリへと半減させた1Uラックの普及機を出したもののそこから広がらず、明らかに時代はPCMシンセのものとなっ ていた。ここへ来てCASIOはプロの音楽文化からは距離を置くようになり、電子楽器全体の民主化へと専念するよ うになる。電卓屋CASIOの本分はテクノロジーの民主化にあり、FZ-1みたいな29万8千円プロ仕様プロ価格サンプ ラーを出すと“CASIOらしくない!”と言われて、10万円安いFZ-1GXへ交代させるなどかわいそうなところもあっ た。その一方、CASIOのおかげで安くなった液晶をニンテンドーが黎明期のゲーム機に使用したわけであり、他方 CASIOシンセの孔を埋めたのはスノッブなプロ文化ともつながりうるKAWAIのPCM/加算合成シンセであった。

4.SHIN

だが1990年代になってからKAWAIはDTMへ方向転換、その数年後GMegaという、音が良い32音ポリGM音源モ ジュールの名機を見た。GMegaをK1のボディに入れたキーボード・シンセ版K11というシンセもあった。デジタ ル・レゾナント・フィルターをシリパラ可変できたが、評判は聞かない。DTMではROLANDとYAMAHAに後追い となって今一歩、シンセも数年間ラインナップを放置したせいか存在感もディケイ。ついにテスコも影も形もなく なって河合楽器に完全吸収。KAWAIシンセは沈黙した。

そのまま数年が経過、他社シンセも数世代が経過、KORG TrinityとROLAND XPシリーズとが世界を席巻してい た1996年、シン・エヴァのごとく突如として新解釈で出てきたプロ仕様シンセが本稿の主役、KAWAI K5000シリーズである。こんにちのピアノ専業っぷりからは想像もできないKAWAIのシンセさしずめ“シン・Kシ リーズ”とでも言うべきか、それは一体どのような機種だったのであろう?

♬ ♬ ♬

“写実派PCM音源の時代に終止符を打つ、印象派『アドバンスト・アディティブ』音源搭載”

K5000シリーズのカタログには、そう書いてあった。そこには以下のラインナップがあった:

・1996年発売 KAWAI K5000S 16万8千円 素のシンセ

・1996年発売 KAWAI K5000W 21万8千円 ワークステーション・シンセ

・1997年発売 KAWAI K5000R 12万5千円 ほぼK5000S の2Uラック・マウント音源モジュール版

プロ仕様の割に比較的お値段がフレンドリー。してその実態は、シンセ・ヲタを黙らせた鬼のフラッグシップK5 をさらに発展させたる前人未到のシンセシスAA音源(Advanced Additive Synthesis)。

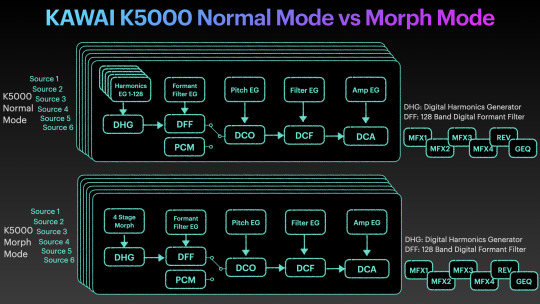

それは凶悪な倍音加算合成に飽き足らず、悪魔の128バンド・デジタル・フォルマント・フィルターを追加、さら にPCM音源波形とも組み合わせ今度こそめんどくさいシンセ・ヲタどもを完全に沈黙せしめたるもの。すなわち、

①16基の言わば“倍音加算ジェネレーター”が64サイン波倍音加算合成を行い、2基ペアで128倍音加算も可能

②26基の128バンド・デジタル・フォルマント・フィルター

③36基のDCOこと、ピッチや波形の概要パラメーター設定部

④46基のDCFことマルチモード・レゾナント・デジタル・フィルター

⑤56基のDCA

倍音加算ジェネレーターの代わりにPCM音源波形オシレーターを使うときは上記3から音創りが始まる。こうし て最大6基のオシレーターにて倍音加算サウンドとPCMサウンドとをレイヤーして音創りする。

倍音加算合成にはマクロ・エディット機能もあり、奇数次倍音のみ、偶数次倍音のみ、などと特定の倍音グルー プに絞ってエディット可能なばかりか、さらに驚愕するのは個々の倍音ごとにEGを設定可能。そんな128倍音ごと に個別に多ポイントEGなんか設定してられっか!という至極まっとうな向きには、モーフ・モードを使うことによ り、時間軸上の4点タイム・スライスに128倍音スペクトラムを設定することで、その4点をモーフィングするウ ェーブテーブルを作成可能。つまりAA音源とはウェーブテーブルを自作できる音源方式!! この快挙はほとんど世に知られていない。

それをさらにデジタルならではの最凶128バンド・フォルマントフィルターや、さらに別のレゾナント・デジタ ル・フィルター、デジタル・アンプ、ADDSRという2段ディケイ装備の多段EGなどで加工。

のちのバージョン・アップでは、0.5秒くらいの短いWAVファイルを外部から読み込み、それを逆フーリエ変換 で解析、さらにフーリエ変換でもって整数次倍音のみで再合成、つまりアナリシスとリシンセシスとを行うとい う、空前の機能すら付いてきてゾクゾクさせた。あまりのパラメーター暴風雨ぶりにグラフィックLCDでのエディ ットはもちろん、あとからPC/Mac版エディター・ソフトEMAGIC SoundDiver for K5000が一緒に付いてくるようになった。

“写実派PCM音源の時代に終止符を打つ、印象派『アドバンスト・アディティブ』音源搭載”

このカタログ・キャッチ・コピーは、奇しくもD-50開発者ROLAND菊本氏が命題としてきたシンセのシンセた るゆえんそのものである。鏡写しにリアルな写実主義よりも理想的な音を求める印象派。お手本を忠実になぞり過 ぎるお行儀の良いサンプラーではなく、ハミ出まくるやんちゃ坊主こそ自由を謳歌できるシンセ。

リアルよりアイディアル(理想的)そのままに、AA音源では狙ったところに倍音を立てられる便利さにうれしく なる。これがFM音源とかだとレシオだのモジュレーター出力レベルだの、あるいは減算方式だと音源波形選択やカ ットオフ、レゾナンス、各種変調ソースからの変調デプスなどなどのバランスだの、ともかくいろいろ周りから堀 を埋めるがごとく遠隔操作しているようでまどろっこしいことを想起すれば、直接に当該倍音を操作するAA音源に は納得しかない。

しかも和音で弾いたとき音が濁りにくい。多彩なデジタル音も太いアナログ音も出る上にクリーンでクリアで内 蔵エフェクトも高品質。アコピのサンプルに至ってはKAWAIピアノらしい重厚で太くてプログレッシブな音がして 良い。

1990年代も後半に入ったとき、あらためて隆盛するPCMシンセへのアンチテーゼが登場したのである。それは

リアルさばかり求められる時代へ歯向かうデジタル・シンセの聖戦、その布告であった。

♬ ♬ ♬

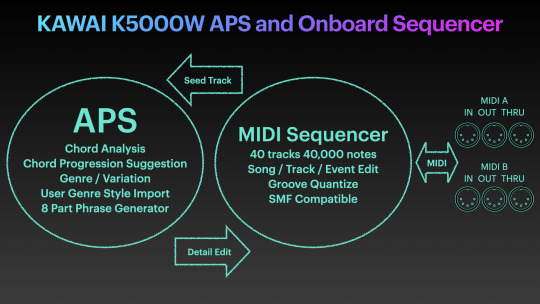

アゴが外れるほど驚愕させられたのは、その愚直なまでに広大だった音源方式だけではない。シリ��ズ唯一、か つKAWAI初のワークステーション・シンセとなったK5000Wにはこれまた広大なMIDI シーケンサーが内蔵された だけでなく、APG(Auto Phrase Generator)という一種の原始的なAIみたいなやつがフレーズを自動生成してく れる機能すらあった。

ユーザーがレコーディングしたシーケンス・データをなんとK5000Wが解析、別途ユーザーが指定した音楽ジャ ンルなどに則して勝手にK5000Wが最大8パートのマルチトラック・シーケンス・データを作成。しかもコード進 行を提案までしてくれる! 挙げ句、自動生成したシーケンス・データをご主人様がを気に入らなければ何度でも リトライ、K5000Wが都度違う楽曲データをご提案。最大で8,000通りくらいの場合分けで勝手にデータを作成し てくれる。

ユーザーが指定できる音楽ジャンルはプリセット105、ユーザー2つ。え、ユーザー?......そう、ユーザーが電子 オルガンやアレンジャー・キーボードなどで伴奏スタイル・データを作成し、それを読み込ませることでプリセッ トにない新しいジャンルを追加可能。未知のジャンルに至るまで人間様の感性を見抜いて提案してくれるのです よ、シンセが! プリセットされたジャンルには1990年代らしく“ランバダ”もあったが、APG機能の本質はAI支援 作曲、つまり機械が人間をアシストする時代への一歩二歩であった。さぁほら、落ちたアゴを拾いたまえ。

そうでなくともK5000Wの内蔵シーケンサーは当時のワークステーション・シンセとしては巨大な代物で、40ト ラック/4万ノート記録ができるという、およそ規格外と言っていいくらい大規模なものであった。MIDI端子すら IN/OUT/THRUを2セット計6端子も装備し、もはや広大なMIDIシステムの中核を成すキーボード・コントローラ ーですらあった。いわばKAWAIのPCなんか使わないぞ宣言、なのであろうか? SoundDiverはエディターであっ てシーケンシングじゃないしね。

普通にPCMワークステーション・シンセとしても卓越した素養があり、加えて革命的な目玉機能も目白押し、し かも値段も比較的にいいところを突いており、ビルド・クオリティもさすがのメイン・イン・ジャパン、鍵盤タッ チも素晴らしいところはヤノピの老舗ならでは。ワークステーションではないK5000Sに至ってはノブがたくさん 付いて、例えば奇数次倍音だけをえいや!っとひねって制御。宣伝にはクリヤ・マコト氏を起用、まだ氏がエヴァ のクロージング・テーマを手掛ける前のことである。

主役は最後に現れる。1990年代も後半、ノストラダムス最後の審判が見えてきた世紀末、世も押し詰まったころ 遅れて出てきた意欲作、それはデジタル・シンセ最後の聖戦であった。

デジタル・シンセの時代。

新しいテクノロジーが新しい音と表現をもたらし、技術こそが未来を切り拓く。健全な未来観。シンセは未来。 シンセはSF。技術的センス・オブ・ワンダー。まぶしいくらい無邪気にテクノロジーを信じ、ハイテクで世界が一 つとなり、音楽が世界を一つにするというビジョンに歓声を上げる。約束された未来、痛々しいまでにナイーブな 未来感覚。そしてデジタルだからこそ多彩な音が可能となり、それはスター・ウォーズ異星人のようにチグとハグ の多様性であり、だからこそ多彩たり得た。

かつてCASIOがキーボード業界に乱入してきたとき、彼らのデジタル技術レベルはYAMAHAよりも5年は先を行 くものであったという。すなわち楽器業界にてデジタルはCASIOの独壇場だったのであり、CASIOのおかげで楽器 は初めて民主化しえた。

そこから始まった楽器のデジタル化が15年かけてたどり着いたK5000。ようやくインターネットがお茶の間に入 り込み、新しい世界の足音が聞こえ始めたその時。だが他方、迷いが出てきてどんどん感情的になっていくとき、 なんでもできてしまうデジタルへの疲れから人は限定を求め始めたのか。そして再び人が主役の時代へ、人の出番 が多いシンセへ、それはアナログ・シンセであった。

しかしアナログへの回帰とは、今やギターと同じくらい定番と化したアナログ・シンセ音色への懐古と郷愁でも あり、人は生まれる前の時代に対してすら懐かしさを抱きしめて生きるものであるという真理の追認でもある。デ ジタルもアナログもどちらが古いとかではなく、等しく未来へ向かうテクノロジーではなかったか。それこそFM音 源もMinimoogの同窓生たる古いテクノロジーだったのであり、だからこそ永遠に新しいのではなかったか。定番 と化したアナログ・シンセへ還ることはたやすい。だがシンセはそれで良かったのか? 前を向くのが新しい楽器 ではなかったのか? 楽器のフロンティアを開拓するのは、へんてこなシンセたちではなかったか。

♬ ♬ ♬

テスコのたましい百までも。

K3では、DW-8000が実現できなかったユーザー波形を。K5では、FM音源がなし得なかった倍音のダイレクト 操作を。K1では、ROLAND D-50でのPCMとシンセ波形との組み合せを格安プライス上質キーボードで。K4で は、KORG M1でも実現できなかったPCM波形を加工するデジタル・レゾナント・フィルターを。K11では、ROLAND JD-990と同じくセミモジュラー構成のPCM音源を安価かつ良質なキーボードで。K5000では、優れて 柔軟な音源と、来たるべきAI時代を予見する機械作曲の曙光を。

他社に学びつつも、他社がたどり着けなかったいま一歩最後の詰めをKAWAIのシンセは探求し続け、K5000Xと いうまぼろしの76鍵フラッグシップまで企画されていたという。しかし発売から2年後、K5000シリーズは一斉 に値下げされて在庫一掃セールが始まり、同年ステージ・ピアノの名機MP9000が入れ替わりに発売。そのまま河 合楽器は本業であったピアノに専念し、ごりごりのシンセの火は消えた。

時に西暦1998年。ついに世紀末が始まろうとしていた。Y2K問題が現実のものとして立ちはだかり、その対処に 翻弄され中小企業に至っては経営に大きな打撃をこうむり、世の中は終末ムードに覆い尽くされ、新しい世紀への 胎動もまた始まっていた。とっくにアナログ回帰への胎動と心音が聞こえてきた中、その過程で既に3年前に史上 初のバーチャル・アナログ・シンセCLAVIA(NORD) Nord Leadがデビューしていた。無名のメーカーから突如 として彗星のように登場するそのさまは、かつてのアナログ名機SEQUENTIAL Prophet-5を思わせた。ハンド�� イド・イン・スウェーデン、ニュー・タイプにふさわしく赤い彗星は高速演算DSPシンセ、感受性豊かな木製ピッ チ・スティックと石製に間違えられたモジュレーション・ホイール装備、EGのアタックが食い付くように激速でク ール!

ここからPCMシンセへのアンチテーゼが続出するようになり、それはKORG ProphecyやZ1、ROLAND JP- 8000やJP-8080、ACCESS Virus、WALDORF Q、QUASIMIDI Raven といった一連の変わりもんシンセた ちとなった。それは既存シンセへのもう一つのアンチテーゼとして独DOEPFERがユーロラック規格を提唱し始める ころであり、実はK5000もその同じ時代の空気を吸って生まれた果実の一つであった。そのミームは2003年 にROLAND V-Synthシリーズとなって結晶化する。V-Synthは売れはしなかったがその怪物性が話題となった現代 のレジェンドであり、楽器店から“ローランドさんやっちゃいましたね♬”と言われたらしい。が、それでももう20 年ほどたつ。へんてこなシンセたちが挑戦するフロンティアは依然としてまだまだ開拓が始まったばかり。

へんてこシンセの挑戦は今やシンセの本流へと還流し、YAMAHAはMontageにて8オペ88アルゴリズムのFM音源へ回帰、KORG はKronos/Nautilusにて9つの音源を同居、ROLANDは変幻自在のZEN-Core音源にてハード/ソフト/モバイルの垣根をクラウドで超える大統一理論的存在になろうとしている。

一方、もう一つのアンチテーゼたるシンセの先祖返りも進み、ついにモノホンのアナログ復権を見た。それを 重々に認めながらもそれでもなお前を向こうとしたSEQUENTIALのデイヴ・スミス爺。そのProphet-5 Rev.4登場 に、Rev.1でもRev.2でもRev.3でもRev.3.3でもない、たった一つ時代の流れに歯向かう橋頭堡のようなビンテー ジ・ノブを回しきったRev.4サウンドに、電子楽器の歴史の縮図と宿命と可能性とを見る。さらにその彼方にある Rev.5サウンド、いまだ見たことも聴いたこともないサウンド、私たちはいかなる音色を次世代Rev.5世代へと贈り とどけるのか? Rev.5、Rev.6、Rev.7、Rev.8、Rev.9、Rev.10、私たちはいまだ4にしか到達しえていないでは ないか。次のRevisionはどんな音なのか、それがアナログであれデジタルであれハイブリッドであれハードであれ ソフトであれアプリであれクラウドであれ、まだ見ぬ全く新しいなにかであれ。

歴史のまにまに運命へと消えたK5000シリーズ、その恐るべき愚直な倍音加算合成はひょっとしていにしえの TEISCOの変態ギターSpectrum 5シ���ーズに見た“ピックアップ加算合成”に由来するのか? 春の遠雷を聞くか のようにその遠いこだまするエコーなのか? いや違う、多分違うと思うけど、そう想像するのは楽しい。

デジタル・シンセの春、デジタル・シンセ最後の聖戦は、ここに海外からアナログとモジュラーという先祖返り したかのような新しい黒船の到来を迎える。次からはそのルーツとなった海外からの波を俯瞰してみたい。きっと それはここまでの電子立国にっぽんシンセ自叙伝テクノロジー・ドリブンな歴史観とは全く違った、地球人類ならではの必要性と必然性に迫る視座からのものになるであろう。パンデミックにもめげず、ここまでお読みいただき まことにありがとうございました。まだまだWeb連載は続くで。ぜひぜひぜひとも皆さまおすこやかに~~~~! Stay healthy, and stay cool!!!!!!

(2022年2月10日Sound&Recoeding公式サイト初出)

3 notes

·

View notes

Text

Appearing before the Dramacourt: Boku Unmei no Hito desu Ep 6

***If this is your first time browsing The Drama Files, please read The Rules section first for our reviewing and rating system***

Issues:

Whether Yamapi God’s suggestion for Makoto to be like 亭主関白 is right

Whether it is reasonable for Haruko to a while to accept Makoto

The Rule(s):

Nope. Feels antiquated.

Yes. (This issue was brought up before but given that we know Haruko’s full story about her painful past, I thought it’d be best to look at the issue further.)

Analysis:

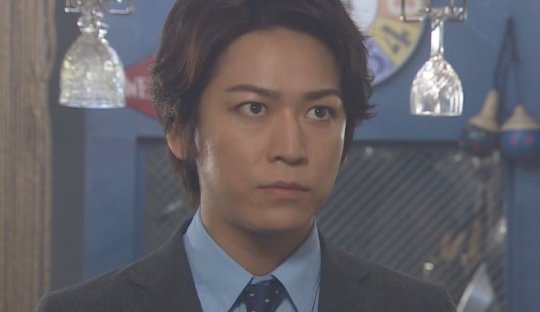

Jubiemon J: As much as I really like this drama and I still enjoyed this episode, there were a few parts that didn’t make that much sense to me. I don’t agree with Yamapi God’s suggestion for Makoto to aim to be like this: 亭主関白(ていしゅかんぱく). This phrase means that the wife would have to listen to the husband and the husband is the one ruling the household. Feel free to read my side note for more explanation. I’ll explain further in the issue as to why I don’t think that’s right.

Goal is to be 亭主関白

To achieve that goal, Yamapi God suggests that Makoto must only reply to Haruko in 4 words or less. I, like Makoto, hated that challenge, but Makoto still listens.

All 4 of them are at the dinner and Haruko starts asking Makoto a question

Haruko: What kind of help was Mitsukuni providing?

Makoto counting the number of words he’d use for the reply.. lol!

Helping . . . me . . . work . . . out. Lol!

Haruko: Why’d u wanna work out?

Makoto: …. Betsuni. (Nothing in particular.)

Haruko asks what fish Makoto wants.. out of the two that were suggested

Makoto picks a random fish (not suggested by the chef) that’s 3 words long. Lmfao!

Makoto is gonna pay for them all but Haruko wants to split the pay.

Makoto: Let me pay. Haruko: But.. Makoto: My treat.

Haruko ignores and goes to get her wallet.

Makoto in a ruder way of saying things: Don’t bother.

Haruko: Eh? Makoto repeats the phrase.

Later Yamapi God says if Makoto wanted to change a challenge, he could. Then Makoto ends up doing a wooden carving of two words: Osho.

Makoto rolling around the floor saying: No, impossible, never! It’s never gonna work. (for the 4 words challenge)

Though watching him struggle to complete the challenges is hilarious, at the end of the day, I didn’t really see the point of it unlike in previous episodes where I felt the challenges led to something ingenious. In this case . . . it falls flat and the deeper message within this challenge doesn’t seem to exist unless the drama is advocating that a traditional household where the male dominates the family is ideal. I honestly hope not! (Sure I’ve heard in Japan from Japanese friends that there’s still power imbalances between males and females that exist, but to propose that there should be more power given to males . . . No.)

I guess the whole idea of Yamapi God suggesting 亭主関白 bugs me because he is supposed to be a modern type of God. Look at the way he dresses, how he acts around Makoto, and how he has made seemingly silly suggestions that end up being important to Makoto. Even if he wants to push Makoto to be more assertive in an extreme way, I still don’t like this. He could have used some sort of other way of portraying this like keep the Osho as being a winner for all of them and not relate it to 亭主関白.

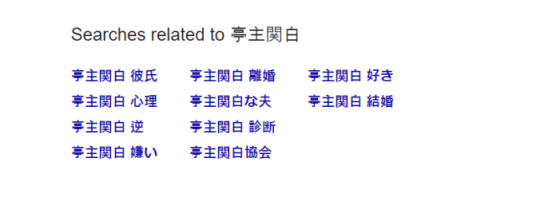

I still really find it hard to believe that the writer would make him suggest this outdated form of a family situation. Heck, when I googled that phrase, other words that followed were divorce, psychology, dislike, etc. There’s even some association for this which is completely mind-boggling.

Google search results – first phrase on the first column to the left is 亭主関白 boyfriend. Below that is 亭主関白 psychology. Second row first word is 亭主関白 divorce. First column last row is 亭主関白 dislike.

What I do like is Makoto’s response to Yamapi God’s suggestion about 亭主関白. Although Makoto did promise to be that way, we see that he isn’t comfortable being like that. He’s not that controlling, aggressive type that doesn’t think about Haruko’s thoughts. He has always treated Haruko as someone equal to him and admires her. He confesses that he doesn’t feel comfortable saying words in a harsher tone which Yamapi God suggests to do. He also gives up on the 4 word limit too because he just doesn’t like acting that way. We see him roll on the ground saying it’s impossible. Plus, if he keeps giving Haruko the cold shoulder, she’d probably end up disliking him. It’s not to say that Makoto is weak; he still shows his bravery when he confesses that he likes her in this episode and is super adamant towards proving that he isn’t living with a girl in his apartment. I’ve never seen him this determined before. I think it’s just Makoto is the peaceful, gentle type, but when he does see a need to stand his ground, he will.

Yamapi God: Thought u did good job being manly.

Makoto: No! It’s my first time saying something so harsh and rude like don’t bother…

Yamapi God: And you said the phrase twice! Thought you liked that feeling..

Makoto: No! It’s all your fault that people think something’s wrong with me in the head!

Makoto: Stop making me do missions!

Yamapi God: Go make a wooden carving.

What I also enjoy in this episode is the emphasis on fate. During one of the dinner parties between the two companies, we see fate being played out as other co-workers find out that they have similar interests or one even follows another’s cooking blog. Contrast that with the female boss who thinks that there’s fate because the male boss and she keep having many coincidences (ie eating lunch at the same place and ordering the same dish, meeting at the elevators often, etc). Then we learn that the male boss actually has a wife and a daughter. What a surprise! In the previous episodes we were led to believe that there could be something going on between them due to fate and then this episode that whole premise is demolished! It’s a twist to fate, I think. Sometimes you have fated moments, but it doesn’t mean that you’re fated to be with that someone. The timing might be off etc.

Overall, I have a lot of mixed feelings about this episode. I love the comedic scenes and the two parts I mentioned. I like how Mitsukuni and Makoto really have become friends and have no hard feelings between each other. I still enjoy the banter between Makoto and Yamapi God even though how this drama advances is getting a bit predictable in the grand scheme of things (ie. Makoto has to complete a mission, we think something will happen but it doesn’t and something else happens, we realize the whole point of his mission, and then the cycle starts again.)

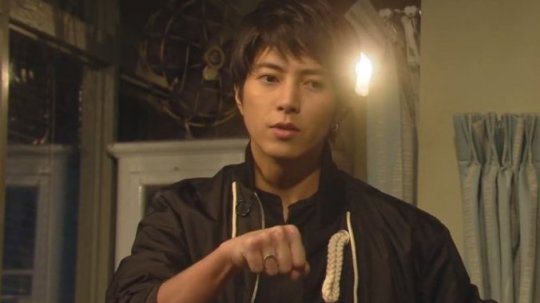

Yamapi God wanting to give Makoto a “God Punch”. Lol!

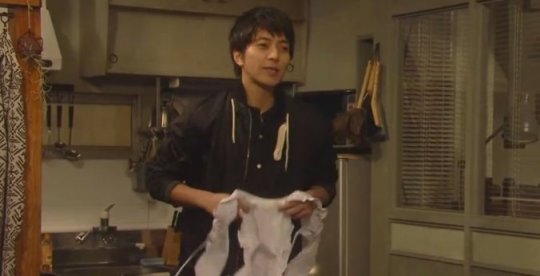

Yamapi God being a prankster and saying that if she had seen the apron, things would have been even worse! Hahaha!

I also really like how the drama continues to slip in symbols throughout the drama like the blue t-shirt’s idiom and the rice that starts spilling. Throwing rice at a wedding is a tradition. This action symbolizes giving fertility (Read more here.) It’s cute how Makoto is all dreamy and sees how this is a sign for them to be fated together while Haruko is super practical and just wants to stop the rice spillage.

However, the message behind the 亭主関白 mission still bugs me. Sigh. Not going to repeat myself here…

(Side note: I’ve been on the hunt for the meaning of this Japanese phrase because I felt the translations of the episode I saw gave the wrong meaning. The translator translated that phrase to mean “to be a man of his word”. However, as I watched the drama, I just felt like . . . that wasn’t what that phrase meant. I decided to do some searching myself and came across several different translations.

This website translates the phrase as the “husband who rules the roost/domineering husband”. This one also gave a similar answer: “he rules his wife”. The translator also explained how it’s hard to translate a Japanese idiom (4 words) into an English equivalent without providing a longer explanation. English tends to be wordier. This other website translated the Japanese phrase into a Chinese one and said that it was male chauvinism. This meant that a woman must listen to the man; the man’s words are final. I actually looked into more websites, but they all came up with the exact translation/similar phrases. When you break the Japanese idiom into two parts, 亭主 and 関白 and examine their meanings, the meaning from the three translations are equivalent to what the two parts represent. 亭主 has a few meanings but here it means husband. 関白 is the chief advisor/senior regent to the Emperor and sometimes even wielded more actual power than the Emperor. A family that was famous for being kampaku was the Fujiwara clan. Now you put the two together and everything sort of falls into place: husband and chief advisor to the Emperor. The husband rules the household.

Then I skimmed some Japanese articles explaining the signs of a man who exhibits 亭主関白 and some included “being the eldest son in the family”, “refusing to do household work”, “calling the girl by ‘omae’ ie you”, “controlling guy”, “believing that women should look after the children instead of working” etc. I’ve only linked one article because other ones I’ve found list similar signs.

All of these prove to me that this phrase is all about the traditional household we’ve seen in the past where the male dominates the household and the female stays at home to work. The male makes all the decisions and the woman just listens to him.)

Issue 1: Whether Yamapi God’s suggestion for Makoto to be like 亭主関白 is right

Jubiemon J: No! Absolutely not. I don’t think Makoto should aim to be the man of the household to get Haruko to go to his place. I’m not even sure if inviting a girl over . . . is really necessary? They haven’t even had a few nice dates so potentially sleeping over at a guy’s place might not be the best…

Yamapi God sharing the plans

Although I agree with Yamapi God that Makoto sometimes lacks the initiative to ask a girl out and needs to be less shy about it, I disagree with the approach that Yamapi God advocates. I watched the scene where Yamapi God proposes to Makoto to aim to be like a 亭主関白 guy in order to get Haruko to go to his apartment. Yamapi God first says to look at Mitsukuni who got Mitsue to his apartment; the two didn’t sleep with each other and Mitsukuni brought her over because she got really drunk at the bar and was sleeping. Mitsukuni didn’t want to wake her up so he decided it’d be best for her to sleep over at his place. Yamapi God then says that what Makoto seriously lacks is the manly attitude to keep forcing her to go forward and therefore if Makoto aims to be a 亭主関白 guy then he’ll be able to advance their relationship. Yamapi God also adds that instead of using long words, it’s better to use shorter, direct words to win a girl’s heart; this advice is fine and I agree with it.

I just don’t think advocating to aim to be a 亭主関白 guy is right. That’s backwards thinking which I’ve mentioned before. I don’t think that sends out the right message to society–males should dominate females. No. I think we’re at the stage where we are still striving for gender equality. Let’s not go back to the early days. Sure, Makoto is more passive when it comes to dating and does need a push, but there’s no need for him to be forceful as Yamapi God suggests. Yamapi God says a 亭主関白 guy only uses two words to command what he wants from the girl and in this case, all Makoto needs to say is: “Come here. My place.” I admit that the way the dialogue is delivered in the drama is funny, but after learning more about what it means to really be a 亭主関白 guy, I really dislike Yamapi God’s approach in this case.

Makoto: Can you please not talk to me while I’m carving?

Yamapi God: Don’t talk to me is more like what a man of the household would say. (Ugh. No.)

Pissed Makoto shouts in a ruder tone: You! Shut your mouth! You’re so noisy!

I also don’t see 亭主関白 working out for Makoto and Haruko as a couple. Makoto has a gentle, honest personality that’s quite innocent and dreamlike. Haruko is more practical and grounded. She is also honest; we see her telling him how upset she was when her ex boyfriend told her he was married. She is more cautious because she has been hurt in the past and she just seems like the type that would not take a lot of risks. She admitted before that she can’t see herself being with Mitsukuni who we all know is someone that is more self-centered and aggressive compared to Makoto. I just can’t picture Haruko being okay with 亭主関白 and Makoto being comfortable with that either.

Yamapi God: A house with a King and a God … don’t u think miracles can happen? (King in this case refers to . . . Makoto probably.)

Makoto: Nope. Absolutely not.

Though I’m glad that the four-word replies stopped, I don’t like how Makoto still carved out the words 王将 (ōshō/winner/king general) if it’s supposed to be a replacement for how to embody 亭主関白. Oshō is the winner of a shogi tournament and also the piece that’s called king general. It feels like Makoto wants to be the King of the household, meaning the highest rank out of the other pieces. That implies that Haruko is below him if they place it in their future household which Makoto says he would do. Ugh.

However, I do see how the ōshō part also works to signify that Haruko is a winner in life. This interpretation is something that I prefer. When Haruko tells Makoto about the day where she learned that her ex-boyfriend had a wife and that he dumped her. On that day, there was also a soccer tournament (Japan vs some country). Makoto and his co-workers went out drinking to watch the game and they were interviewed by a reporter after the game ended. Japan had lost this game.

Look! Haruko is behind him in the interview!

Haruko felt like the world went crashing on her on that day and it just so happened that the drunk Makoto came up to her and mistook her as a fan that was depressed that Japan lost. Makoto told her not to be upset and to keep her head high to move on. Haruko felt offended that he mistook her as a sports fan just because she was wearing blue and white that day.

She also was kind of annoyed at his t-shirt’s text which said “When it rains, it pours.”

The English idiom has the same meaning as the Japanese one. 弱り目に祟り目 ( yowari-me ni tatari-me; よわりめにたたりめ) means misfortunes never come singly. Another Japanese equivalent idiom would be 泣き面に蜂 = Nakitsura ni hachi. She felt like the text was mocking her situation which she found kind of pitifully hilarious and sad too. She even used that phrase as her new email address.

At the end of her story, she asks Makoto: “Will I win?” That’s a hint for Makoto to confirm that their relationship will be fine. Her asking that shows that she wants to be able to get out the negative impact that her past relationship left her with and wants to succeed in love. Of course, Makoto confirms that she’ll win. It’s fitting then for the wooden carving to have the winner phrase if that’s implying that the two will have a successful relationship and that Haruko will win. Unfortunately, if it really is the case that this is what the script writer meant, I think that message is lost due to the emphasis on 亭主関白. I wished that Makoto had more adamantly voiced that he didn’t like 亭主関白 and not perhaps shown through his personality/actions that 亭主関白 is not what’s ideal for him and Haruko. I think he only said it once or twice that he didn’t want to continue being 亭主関白, yet he still goes through with the missions.

(Side note: In case you’re wondering what the song Yamapi was talking about, it’s this one 王将 – 村田英雄 (“ōshō” by Murata Hideo).)

Issue 2: Whether it is reasonable for Haruko to a while to accept Makoto

Jubiemon J: After hearing Haruko’s in-depth story and seeing how upset she was about her ex-boyfriend dumping her and saying that he was already married, I think it is reasonable for Haruko to take a while to accept Makoto. Plus, Makoto said that he thinks they’re going at a good speed; only a month and a half has passed before she decided to date him! Unfortunately, this is a drama where we need some conflict to speed things up, so Yamapi God states that Makoto only has one more month left to marry Haruko before the world will die.

Yamapi God: No time to waste!

We also are starting to know Haruko more as the episodes progress. She started off as a seemingly cold, nonchalant, and unfriendly female character, but slowly, we see that that’s an armour she has built up over the years due to failed relationships. We’ve seen her fan girl over a sumo wrestler, meaning that she also has a childish, cute side to her. (I think everyone has their cute moments of course. Hehe.) We’ve seen her reveal more emotions to Makoto as the episodes progress as well. In this episode, she smiles a lot more at Makoto during the dinners that involve Makoto and she also seems more curious about what Makoto’s interests. She even asks him what type of fish he wants or why he got interested in working out with Mitsukuni. Now in this episode, we see her break down in front of Makoto and explain why she has been so scared of getting into a relationship again.

Smiley Haruko!

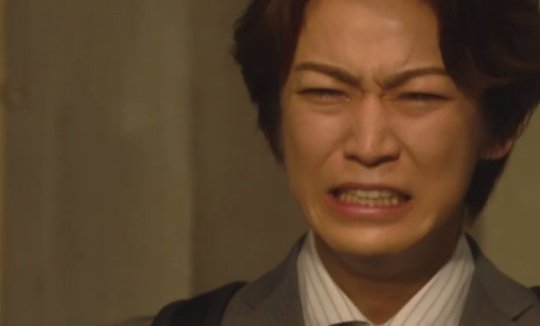

I think overall Kimura Fumino has done a good job with portraying Haruko. However, she and the drama production team didn’t really deliver the emotional crying scene that well. Sure, I know the scene was there to make us understand Haruko more, but the way Fumino was reading her lines almost felt robotic. I understand that Haruko is more of a practical, analytical, logical type, but even with really emotional scenes, these types of people arguably would break down even more. They’re generally so used to bottling up their feelings or putting up a front to act like they’re okay because they know that they should move on. As a result, when they do end up crying, they’d probably feel confused, ashamed, silly, and perhaps foolish. They’d choke up much more and maybe even ask why they’re still crying over something that’s probably trivial in other people’s eyes. (Look at the screenshots below. She’s not even trying to wipe away her tears out of embarrassment or hide her face. I think this would have been a wonderful opportunity for her character to have kept having an overflow of tears while trying her best to restrain them. Then she’d give up and they’d all keep flowing down and down. Nope. She only lowers her head slightly and like two tears roll down…)

Even the script for that scene was too straightforward. She was narrating her story without a huge climax where she’d break down and choke on her words. Moreover, when she was saying how rude Makoto was when she met him that night, I really couldn’t feel her anger or frustration. The lines that she read to explain why she felt he had been rude wasn’t very convincing as well. The premise of him being rude that night was understandable–a drunk guy came up to her, mistook her as a soccer fan, and started lecturing at her to stop crying and to move on because the team will win next time. Yes, having a random drunk guy come up to you is freaky and annoying. I just think the script writer missed the chance to write that part in a more convincing manner and Fumino didn’t seem to voice Haruko’s frustrations that well. Haruko ended up with the line: “Will I win?” I understand that that’s supposed to tie with the soccer tournament that was going on and likely the osho wooden carving. However, that line just seemed so so . . . forced.

Will I win?

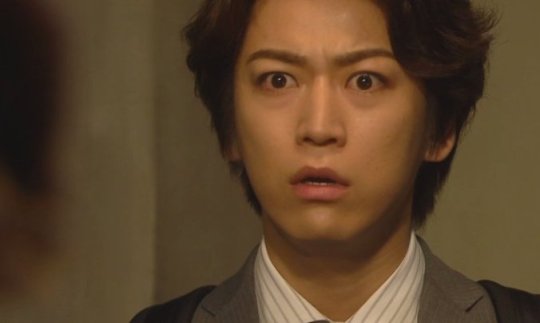

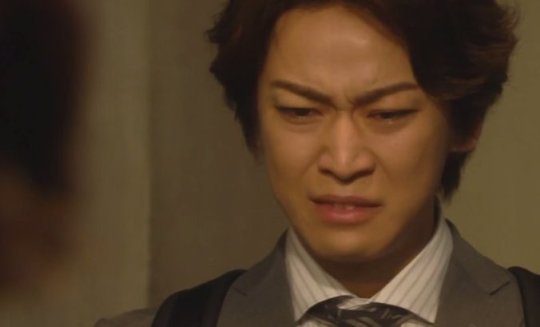

I think what also made this crying scene less emotional was that we also had an explanation from Mitsue before about Haruko being lied to by her boyfriend who was actually married. Therefore, this scene wasn’t so…touching and felt kind of repetitive. I honestly felt like I was actually more touched by Kame’s crying even though as Makoto, he has cried like N times in this drama. Makoto was crying in one of the previous episodes when the sumo wrestler was talking about his mother. I felt teary at that time too. Even when he cried this time after Haruko accepted him, I was convinced with that emotional scene. We’ve seen how hard he has tried to get Haruko to give him a shot like the scene before they got to his apartment. He was saying how he has to prove his innocence by showing his apartment to her. We’ve always seen Makoto as a sincere, honest guy, so seeing him cry out of happiness matches his character. (See below to take a look at Kame’s crying scenes. Kame goes from being surprised about her saying that she likes him too to being overwhelmed with happiness in the end. That’s convincing.)

Shock due to hearing her say that she likes him too

Realization of what she just said so he cries

Can’t stop the crying…

Too grateful so he bows down and says thank you. (Look at how nervous he has been all this time. He hasn’t even taken off his backpack!!!)

Conclusion: Appeal Allowed.

Rating: 3 = MM. Okay. Fine. (I still like this drama of course, but the flaws in this episode bother me.)

File No: Boku-Unmei-no-Hito-desu-Ep-6 Appearing before the Dramacourt: Boku Unmei no Hito desu Ep 6 ***If this is your first time browsing The Drama Files, please read The Rules section first for our reviewing and rating system***

#2017 Japanese Drama#2017 Japanese Drama review#2017 jdrama#2017日本電視劇-我是命中注定的人(真命天菜)#2017日本電視劇-我是命中注定的人(真命天菜) ep 6#ボク、運命の人です#ボク、運命の人です 6#ボク、運命の人です ep 6#ボク、運命の人です ep 6 review#ボク、運命の人です episode 6#ボク、運命の人です review#ボク、運命の人です。#ボク、運命の人です。 ep 3 analysis#ボク、運命の人です。 ep 6#ボク、運命の人です。analysis#ボク、運命の人です。analyzed#ボク、運命の人です。comments#ボク、運命の人です。ep 3#ボク、運命の人です。ep 6 analysed#ボク、運命の人です。ep 6 analysis#ボク、運命の人です。episode 6#ボク、運命の人です。review#ボク、運命の人です。thoughts#Boku Unmei no Hito desu#boku unmei no hito desu 2017 jdrama#boku unmei no hito desu ep 6#boku unmei no hito desu ep 6 analysed#boku unmei no hito desu ep 6 critique#boku unmei no hito desu ep 6 recap.#Boku Unmei no Hito Desu Ep 6 Review

0 notes