#ザ・ビートルズ

Text

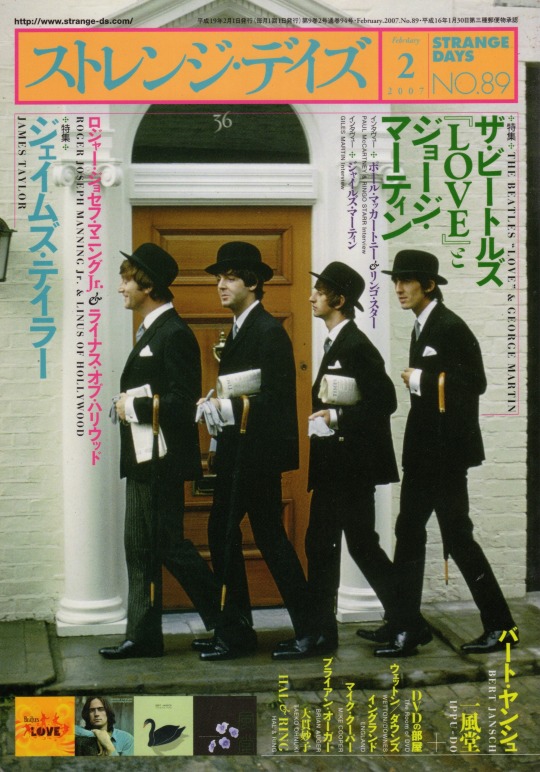

ストレンジ・デイズ NO.89 2007年2月号

有限会社ストレンジ・デイズ

Specials:ザ・ビートルズ『LOVE』とジョージ・マーティン/ジェイムズ・テイラー

#ストレンジ・デイズ NO.89#ストレンジ・デイズ 2007年2月号#strange days#ストレンジ・デイズ#the beatles#ザ・ビートルズ#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

18 notes

·

View notes

Text

2023.10.16 YUNA ASIA TOUR @ LIQUIDROOM

マレーシアの国民的R&BシンガーYUNAのライブを観に恵比寿リキッドルームに行ってきました。

YUNAが来日することは全く知らず、偶然スレッズを眺めているとYUNAの投稿にTOKYO LIQUIDROOMの文字が…慌てて2週間前にチケットを購入。120番台でしたが当日は前から3列目を確保。

観客の4分の1は海外勢。ヒジャブ姿の女性たちもたくさん見受けられた。マレー語で大合唱が起こったりして、アジアンパワーを感じる素敵なライブだった。

欲を言えば、SWEET SOUL RECORDSの招待でNao Yoshiokaとのコラボを観てみたかった。

主にR&Bに関して執筆している音楽ジャーナリスト林剛さんのコメント

instagram

--------------------

華やかで味わい深いブレンデッドR&Bの歌姫!

1986年マレーシア⽣まれのYUNAは、14歳から故郷クアラルンプールのジャズ・カフェや喫茶店で演奏をスタート。すぐさまSNSで話題になり、マレーシアのグラミー賞と⾔われる Anugerah Industri Muzikで2010年、最優秀新⼈賞や最優秀楽曲賞といった主要部⾨含む4部⾨で受賞。

アーティスト活動と並⾏して、法律を学び、ファッション・ブティックを設⽴し話題を呼ぶ。アーティストとしてもYouTubeなどにアップしていた⾳源が世界中で注⽬を浴び始め、DefJamレコードの創⽴者であるラッセル・シモンズなどアメリカの有名アーティスト達が絶賛。2012年に満を持してファレル・プロデュースの下全⽶デビュー。

その後オリヴァー・ストーン映画『野蛮なやつら/SAVAGES』のサウンドトラックに収録された、ビートルズの「ヒア・カムズ・ザ・サン」のカヴァーから、H&MのCMへの曲提供、そして著名な写真家のブルース・ウェーバーによって撮影されたバーニーズ広告に登場など、現在はアメリカのポップ・カルチャーの中で重要な位置を占める存在へと成⻑。

2015年発表のディズニー・リゾート開業60周年を記念してリリースされた⼤ヒット・コンピレーション『ウィ・ラヴ・ディズニー』にも参加し、2016年にアッシャーやジェネイ・アイコ、そしてDJプレミアが参加するアルバム『チャプターズ』をリリース。Spotifyで3,800万ストリーム以上、さらにYouTubeでは2,000万ヴュー以上をかせぎ、ビルボードの”10 Best R&B Albums of 2016: Criticʼs Picks”で7位やRolling Stoneの”20 Best R&B Albums of 2016”で16位に選出される。アジア出⾝ながらストリーミング時代のR&B歌姫として注⽬がますます集まるばかり!

2019年にリリースされた『ルージュ』では、Tyler The Creator、Little Simz、Masego、G-EASY、MIYAVI/他と共演、2022年に最新作(通算5作⽬)となるアルバム『Y5』をリリース!

アジア発、ストリーミング時代R&B歌姫YUNAの来⽇公演が決定!

17 notes

·

View notes

Quote

母親は永吉が3歳の時、夫と息子を捨てて蒸発。広島で被爆した父親とは小学校2年生の時に死別。このため幼少期は親戚中をたらい回しにされ、その後は父方の祖母(生活保護を受給)に育てられ、極貧の少年時代を過ごした。この頃、近所の裕福な家の子供に「お前の家は貧乏でケーキなんか買えないだろう」とケーキの一部を顔に投げつけられるなどのいじめを体験した。このような経験が積み重なり「BIGになる」との思いが芽生えたと語っている。矢沢は「晴れた日に海を見ていると広島を思い出すよ。やたら天気よくてね。広島ってヤクザとか原爆とか色々言われるけど、ボクにとっては一地方都市ね。悲しいことも楽しいこともあるけど、全部含めてね、淋しかーったって記憶しかないね。広島にいた子供の頃って、一人だったなって記憶しかない。かき氷が食いたかったけど、食えなくて、水だけジャブジャブ飲んでた。そんなことしか覚えてないよ」などと述べている。中学時代、ラジオから流れるザ・ビートルズを聴いてロックに目覚め、さらにザ・ベンチャーズの広島公演に行ったことで感化され、スターになることを夢見るようになる。

矢沢永吉 - Wikipedia

21 notes

·

View notes

Text

2022年7月8月9月10月11月12月読んだ本

「美しい日本の私」 川端康成 講談社現代新書

「日本書紀のすべて」 武満誠編 新人物往来社

「歌い屋たち」 なぎら健壱 文藝春秋

「水死」大江健三郎 講談社

「新しい道徳」北野武 幻冬舎

「日本の一番長い日」半藤一利 文春新書

「現代マンガ選集表現の冒険」中条省平編 ちくま文庫

「エドウィン・マルハウス」スティーヴン・ミルハウザー 河出文庫

「リリィ・シュシュのすべて」岩井俊二 角川文庫

「蟹工船」小林多喜二 新潮文庫

「幕末の三舟」松本健一 講談社選書

「あかるい部屋の中で」金子美恵子 福武書店

「頭のいい人の敬語の使い方」本郷陽一 日本文藝社

「対訳ディキンソン詩集」岩波文庫

「共同幻想論」吉本隆明 角川ソフィア文庫

「ビートルズが流れていた」林哲司 PHP研究所

「Googleが仕掛けた罠」杉浦隆幸 小学館新書

「河童が覗いたヨーロッパ」妹尾河童 新潮社

「白髪の唄」古井由吉 新潮社

「倫理という力」前田英樹 講談社現代新書

「原典完訳アヴェスタゾロアスターの聖典」野田恵剛 国書刊行会

「インディペンデントの栄光 ユーロスペースから世界へ」堀越鎌三 筑摩書店

「燃えよ剣」司馬遼太郎 新潮文庫

「日本美術傑作の見方感じ方」田中英道 PHP新書

「五体不満足」乙武洋匡

「ことばはおもしろい」河合隼雄 講談社

「モモ」ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫

「オン・ザ・ロード」ジャック・ケルアック 河出文庫

「笑犬棲よりの眺望」筒井康隆 新潮社

「人生の親戚」大江健三郎 新潮社

「湯川秀樹の世界」中野不二男 PHP新書

「ちくま 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「国書 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「波 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「ロッキング・オン1月号」

「ダ・ヴィンチ1月号」

「ミュージックマガジン1月号」

「新選日本史B」東京書籍

「山川詳説日本史図録」山川出版

「家庭総合自立・共生・創造」東京書籍

「現代社会」東京書籍

「クローズアップ現代社会」東京書籍

「物理基礎」東京書籍

「音楽ⅠTutti」教育出版

「音楽ⅠTutti 学習書」NHK出版

「音楽通論」教育芸術社

「ビジネス基礎」実教出版

「All Aboard! English CommunicationⅡ」東京書籍

「All Aboard! English CommunicationⅡ学習書」NHK出版

「スポーツルール2022」大修館書店

「合格トレーニング日商簿記2級商業簿記・工業簿記」TAC出版

「合格するための本試験問題集日商簿記2級」TAC出版

「歌集滑走路」萩原慎一郎 角川文庫

後期中間の平均が80点、前期期末の平均が88点でした。もうすぐ高校卒業です。塀の中にいながら公立中学1年、通信高校3年在籍し卒業する機会を与えられたことに大変感謝しています。今は2月の期末テストと簿記2級試験に向けて勉強しています。卒業まで残り少ない時間をムダにしないで精一杯やります。

18 notes

·

View notes

Video

youtube

(The Beatles - Now And Then (Official Audio) - YouTubeから)

ナウ・アンド・ゼン (ジョン・レノンの曲) - Wikipedia

「ナウ・アンド・ゼン」(原題: Now and Then )は、ビートルズの楽曲である。1996年の「リアル・ラヴ」以来27年ぶりの新曲、かつ「ビートルズ最後の新曲」として2023年11月2日にシングル盤の発売が予定されている。またコンピレーション・アルバム『ザ・ビートルズ 1967年~1970年 2023エディション』にも収録される予定である。

本作は元々、ジョン・レノンが1970年代後半に書いた、典型的な謝罪的なラブソングである。タイトルは「I Don't Want to Lose You」や「Miss You」ともされていた[2]。音源として残っていたものは、1978年にニューヨークの自宅で、ピアノを演奏しながら家庭用のモノラル・カセット・テープ・レコーダーでデモ・レコーディングしたものであった[3]。ただ、1980年にレノンが急逝したため、1994年に行われたビートルズの「ザ・ビートルズ・アンソロジー」プロジェクトでプロデュースを担当したジェフ・リンによると、コーラスはできていたが、そこに繋がるヴァースの詩が未完成なものだった[注釈 1]。

994年2月、残った3人のメンバー(ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター)はアンソロジー・プロジェクトの一環で、プロデューサーにリンを迎え、レノンが遺したデモテープ[注釈 2]を基に、新曲「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」と本作の制作を開始した。

2023年6月13日、BBC Radio 4の番組「Today」に出演したマッカートニーが、『リボルバー・スペシャル・エディション』で使われた「デミックス」と呼ばれるAI技術[注釈 7]を用いてデモテープのノイズとピアノの音を削除し、レノンの声のみを抽出することで、ビートルズの「最後の新曲」を制作すると発表した[注釈 8]。そして11月2日、生前に録音されたハリスンのギター、そして新たにマッカートニーとスターらがベースやドラムなどをオーバーダビングして加えたうえで、最新の技術でミックスを行い「ビートルズ最後の新曲」として全世界で発売されることが決定した[18][19]。

3 notes

·

View notes

Text

Somehow, Somehow (The Spiders) Group Sounds

youtube

I who met you have been somehow happy ever since that day

My happiness has been like a dream since the day I met you

This is my first time feeling like this.

I want to share this happiness with you.

Rock music became popular in Japan due to the influence of the Beatles, and this is one of their songs, ``The Spiders.'' It doesn't sound like rock, but it's a nice, heartwarming song.

なんとなくなんとなく(ザ・スパイーダース)グループサウンズ

君と逢った その日から なんとなく しあわせ

君と逢った その日から 夢のような しあわせ

こんな気持ち はじめてなのさ 分けてあげたい このしあわせを

ビートルズの影響で、日本でもロックが盛り上がったが、その一つ「ザ・スパイダース」の曲。とてもロックとは思えぬが、ほのぼのとした良い曲である。

5 notes

·

View notes

Quote

過大評価されているものについて訊かれると、ノエル・ギャラガーはビーチ・ボーイズを挙げている。「レコード・ショップに行った時に『B』のセクションに入れられていて、ザ・ビートルズに近いから尊敬されているだけだというのが俺の持論なんだ。あと、ポール・マッカートニーは彼らのことが好きだよな。そういうことだよ」

ノエル・ギャラガー、『2001年宇宙の旅』は史上最低の映画かもしれないと語る | NME Japan

2 notes

·

View notes

Text

2023年10月27日に発売予定の翻訳書

10月27日(金)には33冊の翻訳書が発売予定です。うちハーパーコリンズ・ジャパンが14冊です。

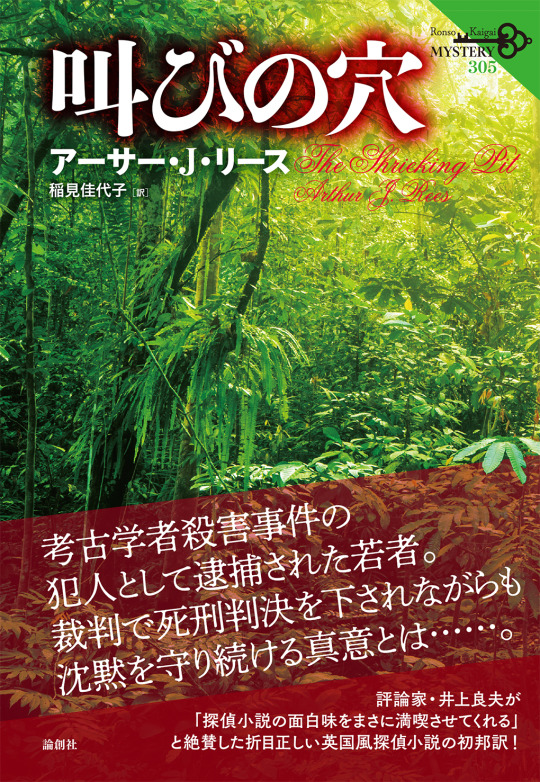

叫びの穴

アーサー・J・リース/著 稲見佳代子/翻訳

論創社

自立的で相互依存的な学習者を育てる コレクティブ・エフィカシー

ジョン・ハッティ/著 ダグラス・フィッシャー/著 ナンシー・フレイ/著 シャーリー・クラーク/著 ほか

北大路書房

ビートルズ ’66

スティーヴ・ターナー/著 奥田祐士/翻訳

DU BOOKS

[ザ・シーダーズ]神々の帰還(下) : 秘められし宇宙テクノロジーの大開示

エレナ・ダナーン/著 佐野美代子/翻訳 アレックス・コリエー/著

ヒカルランド

パディントンのクリスマスの手紙 : Paddington's Christmas Post

マイケル・ボンド/イラスト R・W・アリー/イラスト 関根麻里/翻訳

文化学園 文化出版局

ギャリー・カーツ マジック・コレクション

リチャード・カウフマン/著 角矢幸繁/翻訳

東京堂出版

飼育下パンダの野生復帰

張和民ほか/著 岩谷季久子/翻訳

科学出版社東京

1930年代の只中で : 名も無きフランス人たちの言葉

アラン・コルバン/著 寺田寅彦/翻訳 實谷総一郎/翻訳

藤原書店

中国手漉竹紙製造技術

陳剛/著 稲葉政満/監修 白戸満喜子/翻訳

科学出版社東京

なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか

ジョナサン・マレシック/著 吉嶺英美/翻訳

青土社

Pythonによる時系列予測

Marco Peixeiro/著 株式会社クイープ/翻訳

マイナビ出版

富豪に仕える : 華やかな消費世界を支える陰の労働者たち

アリゼ・デルピエール/著 ダコスタ吉村花子/翻訳

新評論

中国仏性論

頼永海/著 何燕生/翻訳

法藏館

新版 地図とデータで見る水の世界ハンドブック

ダヴィド・ブランション/著 吉田春美/翻訳

原書房

第二次世界大戦 運命の決断 : あなたの選択で歴史はどう変わるのか

ジョン・バックレー/著 辻元よしふみ/翻訳

河出書房新社

「自信がない」という価値

トマス・チャモロ=プリミュージク/著 桜田直美/翻訳

河出書房新社

生物学大図鑑 : 世界を知る新しい教科書

メアリ・アージェント=カトワラ/著 左巻健男/監修 黒輪篤嗣/翻訳

河出書房新社

ジンジャーとピクルスのおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

パイがふたつあったおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

路地裏で拾われたプリンセス

ロレイン・ホール/著 中野恵/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

一夜の夢が覚めたとき

マヤ・バンクス/著 庭植奈穂子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

愛は一夜だけ

キム・ローレンス/著 山本翔子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

伯爵夫人の出自

ニコラ・コーニック/著 田中淑子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

シンデレラの十六年の秘密

ソフィー・ペンブローク/著 川合りりこ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

天使の誘惑

ジャクリーン・バード/著 柊羊子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

目覚めたら恋人同士

ペニー・ジョーダン/著 雨宮朱里/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

禁じられた言葉

キム・ローレンス/著 柿原日出子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

捨てられた花嫁の究極の献身

ダニー・コリンズ/著 久保奈緒実/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

街角のシンデレラ

リン・グレアム/著 萩原ちさと/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

侯爵と雨の淑女と秘密の子

ダイアン・ガストン/著 藤倉詩音/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

身代わりのシンデレラ

エマ・ダーシー/著 柿沼摩耶/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

悲しみの館

ヘレン・ブルックス/著 駒月雅子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

薔薇色の明日

レベッカ・ウインターズ/著 有森ジュン/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

2 notes

·

View notes

Text

Season 2, episode 4 - PPG/waldorf

「世界三大発明」

左から、盆栽、ハンバーガー、そして2Uラックマウント型音源モジュール。その音源モジュールの色は当時めずらしかったネイビーブルー、真ん中近くにモノアイの如き大きく丸く赤いダイアル、その下に長円形の赤いボタンが、しかも斜めにあしらってあって「O.K.」と書いてある。

「おっけーボタン!」

シンセ界のガッツ石松と見まごうそのセンス。それはコアでヲタな音源モジュールに似つかわしくない不思議にポップなセンス。のちにシンセ・デザイナーの神となった若きAxel Hartmann駆け出しのころの作とは誰も気づくまい。

これは当時の雑誌宣伝広告、そのコピーをNemo版超々訳すると「世界三大発明」。

広告の主旨は、当時の先進工業国3ヶ国がおのおのみずから誇る文化的な発明品を出展しているという風情。

そう、最も右にあった音源モジュールとは何を隠そうWaldorf社のデビュー作、microWave初号機。

時に1989年、KORG M1が出た翌年、奇跡の大ヒットで息を吹き返したKORGはT1, T2, T3という巨大PCMワークステーションシンセ三連星を繰り出し、YAMAHAはDXシリーズの次をめざしてV80FDもといSY77でもって仕切り直し、RolandはDシリーズの末っ子D-5をプリプリの今野登茂子ちゃんのマスコット・キーボード的に新発売しLA音源シンセD-50, D-20, D-10, D-5, D-550, D-110鉄板ラインナップ完成、KAWAIなんてK1 IIのみならず中堅かつ16bit PCMシンセの名機K4ローンチ!

怒涛のPCMサウンドに全世界が押し流されていたそのとき、底抜けにあさっての方向を向いた削ぎ落としの音源モジュール、リアルな音なんて出るはずもなく、ファンシーな内蔵エフェクトにも目もくれず、すでに32音ポリまで具現化していた時代に渋い8音ポリ、廃業したPPGから受け継いだ独創的なウェーヴテーブル音源だけを搭載し、あとはなん〜にもないただの箱。

それこそが技術大国ドイツが誇る切れ味さわやかゾーリンゲンの如き鋭利な音ばっかする尖ったシンセmicroWave。電子レンジにかこつけたその名こそは、だが、いくたびの谷を乗り越えて何度でも不死鳥のように蘇りつづけるメーカーの誉れWaveシリーズ末裔たるあかし。

今回はその創世と輪廻転生を見ていきたい。

♬ ♬ ♬

「選ばれし者」

ヴォルフガング・パーム(Wolfgang Palm)。1950年、当時の西ドイツ北部の港街ハンブルグ生まれ、今なお同市に在住。

ビートルズやストーンズ大好き電子工作少年ヴォルフガング坊やは、ギターを自前でこしらえた挙句、父にファルフィッサのトランジスターオルガンを買ってもらう。だがどうにもその音色が気に入らない。憧れのハモンドみたいな音がどうしても出ない! 思いをつのらせた彼はバンド仲間が勤める楽器屋でつぶさにハモンドを検証、そのトーンホイールから出る音がサイン波なのに対し彼のオルガンの音はもっとブライトな鋸歯状波みたいな音であると見抜いた。なるほど! 早速彼は一種のローパスフィルターみたいな回路をつくりあげ、それを自分のオルガンにくっつけた。

ここですでにヴォルフガング君が尋常ならざる非凡ぶりを発揮するに、そのトランジスターオルガンに搭載されし70基もの鋸歯状波オシレーター1個ずつに対し、フィルター回路も1個1個つくってくっつけたのである。計70個にもおおよぶ自作フィルター回路がおのおの音を丸めてくれたおかげで、それなりに彼は満足したらしい。

ドイツ人が時として自嘲気味に言うドイツ完璧主義:ドイッチェ・パーフェクツィオーン。

ドイツの技術は世界一ィィィィーーーーー! 天才とは恐ろしいもので早くもここに将来彼がこだわりまくって会社をつぶすことになる片鱗がうかがえてしまうのだ。すでにフォースが強かった少年にとって運命の邂逅とはシンセではなく、彼にしてみればツッコミどころ満載だったファルフィッサのトランジスターオルガンなのであった。それに自作のフィルター回路を70個もくっつけてしまった運命の少年ヴォルフガングは、オルガンをSFポッドレースの車両のようにチューニングし、壮大なサウンド・キャニオンの中を疑似正弦波駆動エンジンにてかっ飛ばそうとしていたのかもしれない。

1960年代に入って物理学を学んでいるとき、moogシンセを知りELPも聞いたヴォルフガング・パーム。斬新でつややかな音色もさることながら、とりわけ彼を魅了したのはポルタメント。すなわちオルガンを始めとする既存の楽器ではなかなかありえないねちっこくも滑らかに自由なピッチ。

シンセは自由!

クロマティックに微分化されえないめくるめく自由なピッチ!

こういう音がバンドにもほしい! また思いをつのらせた彼は、自分のオルガンから演奏できるシンプルなモノフォニックVCOを制作。すなわちpitch to CV変換器を内蔵することで、オルガンを弾けばVCOが鳴るシカケ。それもmoog式Oct/Vではなく、作りやすさとピッチの安定性からHz/Vで制作。このピッチ安定性へのこだわりが、のちに彼をして時代に先駆けデジタルへ傾倒させる伏線となる。ポルタメントにしてもピッチが安定するからこそ意味がある。いや、ここでも正確無比なドイッチェ・パーフェクツィオーン!

1974年、minimoogを手本につくってみた小さなシンセDer Kleine(デア・クライネ、ドイツ語で「ザ・ちび」という意味)。2基VCO、1基VCF、1基VCAという仕様。それを3台制作。

次に作ったCompact Synthesizerなる機種は、なんとminimoogを凌駕するアドバンテージとしてパッチケーブルを「内蔵」。すなわち掃除機の電源コードよろしく使わないときは本体内部にしゅるしゅる内蔵、使う時にびよ〜んとひっぱってパッチング。さしずめスプリング式リトラクタブル・パッチケーブル・システム! 新開発エルゴノミック・準モジュラーシンセ! おまけにフロントパネルの文字が光るというヤンキーまがいの自照式! 暗いステージやスタジオにもいいね!

翌1975年、PPGことPalm Products GmbH社またの名をPalm Products Germany社とも言うちっちゃい工房を設立したヴォルフガング・パーム。タンジェリン・ドリームのメンバーたちとも懇意になり、モジュラーシンセを初めどんどん大型機種を開発。クラウス・シュルツェやジャン=ミシェル・ジャールなどイケメン・シンセ貴公子たちもお買い上げ。特にタンジェリン・ドリームのエドガー・フローゼに言われるままにモジュレーションホイールが8基もあるヤマタノオロチみたいな怪物キーボード・コントローラーを制作。これはもう8つのパラメーターを同時にあやつるヤマタのハイドラ! あのよくタンジェリンの写真で見る特注キーボードはヴォルフガング・パームの手になるものなのですよ。

そんな彼は、しかしアナログシンセのピッチがどうがんばっても安定しないため、ついにデジタル・オシレーターを開発。

それは誰よりも早く1976年にデジアナハイブリッド・モノシンセPPG 1020となって結実。デジタルだから波形も自由。音源波形6つ。

DCOどころではない。DCOとはピッチだけをデジタル制御したアナログオシレーターであり、その波形生成はアナログ回路で行っている。だがそんなものすっとばして一気にピュアなデジタルオシレーターを搭載せしめたシンセ爆誕。当時まだマイコンだなんだというのは彼の界隈には存在せず、やたら苦労して回りくどくつくったのだという。だがテクノロジーが未熟だろうが彼は言い訳しない、着想した夢は必ず具現化せずにはおれない気骨の人、それがヴォルフガングなのだ。

デジタルオシレーターに続き、翌1977年にはデジタル音色メモリーを実現。かくしてフルアナログ・モノシンセに音色メモリーをカップリングさせた世界初フルプログラマブルシンセPPG 1003 Sonic Carrierまで開発。

レゾナンス8ステップ、カットオフ64ステップにするという量子化への苦労があったものの、全パラメーターを記憶できる50音色メモリーを搭載。Prophet-5よりも早く、OB-1よりも早く、デイヴ・スミスよりも早く、デイヴ・ロッサムより早く、トム・オーバーハイムよりも早い、まぎれもなく史上初のフル・プログラマブルシンセの誕生を人類は目撃!したはずなのだが、15台ほどハンドメイドしただけなので目撃した人類といえば作った本人の他は、クラウス・シュルツェ、エドガー・フローゼ、あとほんの若干名だけ。それでもタンジェリン・ドリームの面々に納品した個体は、鍵盤をはずしてPPGモジュラーシンセの中に組み込み可能など、相変わらず独創性の強いキャラが光る。しかもパラメーターを数値化したおかげでノブもなにも無い、のっぺりひらべったい顔した数値入力シンセ、え、それってつまりDX7やPoly-61が躍り出る5、6年前にすでにのっぺりシンセ! なんかそれってもはや人類初のジェット戦闘機メッサーシュミットMe262みたいなもんですか!?

ちなみに機種名「1003 Sonic Carrier」にあるキャリアというのは、もちキャリア波、変調における搬送波に由来。

とどまらないデジタル快進撃。

デジタルオシレーター、

デジタル音色メモリーに続く3つめは

デジタルシーケンサーPPG 350 Computer Sequencer。これを開発。

ところがフランクフルト・ムジークメッセのデモで電圧が足りずシーケンスデータ吹っ飛ぶ。Roland MC-8が出たのと同年であり、やはり同じ問題にぶちあたっているところは「テクノは忍耐」と松武秀樹をして言わしめた初ものデジタル・シーケンサーならでは。

だが、それでもなおヴォルフガング・パームがぶっちぎっているのは、このシーケンサーに4オクターヴ49鍵のキーボードを装着し鍵盤入力も可能としたことで、つまりすでに擬似ワークステーションシンセ状態であったこと。またRolandはインテル8080を使ったが、PPGはモトローラ 6800 を中核に据えた点でも興味深い。

・デジタルオシレーター

・デジタル音色メモリー

・デジタルシーケンサー

こんだけ一気に立て板に水のごとくデジタル三羽ガラスを作った彼は、1977年にしてすでに誰よりも先に今日的デジタル・ドメインで音色や音楽をつくることに着手していたわけ。DAWなんて二十年くらいあとの話なのに。

だが、デジタルまっしぐらの彼を待ち受けていたのは、その足元をすくうやつらであった。

すなわちKORG MS-10 / MS-20など日本製の安価なアナログシンセが人気を博し、高価格帯にとどまるデジタルPPGのビジネスは窮地におちいった。

そうこうしてるうちに、その高価格帯ではOberheim 4Voice / 8Voice、Sequential Circuits prophet-5などアナログ音源ながらに革新的なシンセという競合が出てきてますます厳しい。誰でもCPUとSSM音源ICとデジタルスキャニングキーボードとを手に入れることができる今、スキルとカネさえあれば参入障壁はかつてなく低くなったのだ。

ヴォルフガング・パームは、すみやかに次の一手を打つ必要に迫られていた。

にもかかわらず彼はもっと別な方向の未来をじっと凝視していた。彼が孔があくほど見つめていた明日へのヴィジョン、それが彼をしてますます遠く遠く未知のデジタル深宇宙へと跳躍させ、まるで重力レンズのごとく虚空の彼方へといざなうのである。

♬ ♬ ♬

「波形パラパラ漫画への道」

彼のこころを鷲掴みにして離さなかった魅惑のシンセシス、その挑戦とは、いかにしてアコースティック楽器や自然界のような豊かな倍音を出すか、であった。

しかも彼に言わせれば、アナログシンセの音なんて変化が無くて凡庸であった。彼にしてみれば同じ波形ばっか繰り返すのではなく、1周期1周期が違う波形であり違う音色であってほしかった。これはモーグが発見した音色の経時変化そのものであり、その追認であり、その次世代への模索でもあった。いみじくも元ローランド社長の菊本氏が見抜いたように、音とは時間軸上に展開するアートであり、つまり菊本氏の言葉を借りるなら音色とは本質的にtime variantであった。��んな音の本質にヴォルフガング・パームも気づいていたばかりか、本人曰く「僕はモーフィングするサウンドの大ファン!」なのであった。

考え抜いた彼は、もはやお家芸のデジタルテクノロジーを応用。

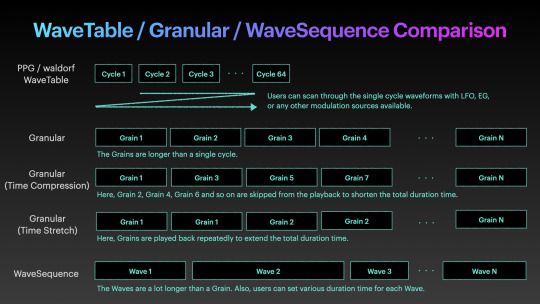

当時PPGの他にはアナログシンセしかなく、まだデジタルサンプリングが一般的ではなかった時代、彼は現実音をサンプリングして波形データを作成。さらにアナログシンセのフィルター・スウィープをデジタルで再現すべく、鋸歯状波をデジタルで生成し、そこから徐々に高次倍音から削っていってサイン波へと近づけていき、その変化を1波ずつデジタルでキャプチャー。それら1波1波をずらっと時間軸上に並べてスキャンすれば、パラパラ漫画そこのけに鋸歯状波から正弦波へとなめらかにスウィープするを再現できる、しかも安定したデジタルで。

史上初、ウェーヴテーブル音源が産声を上げた瞬間!!!

これでもう実世界の音色変化をいくらでも再現できる! 単に1つサンプリングしただけでは静止画と同じでおもんない。いろんなサンプルから1周期だけ波形を抽出し、パラパラ漫画の如く時間軸上にたくさん並べ、あたかもコマ送りで動画にするようにスキャンすれば、しかも自分の好きなタイミングや好きなテンポや好きな順番でスキャンすれば、単なるスタティックなサンプリングではなく動的に音色を生き生きと経時変化させられる。各フレームに入る1波1波が異なる波形でありさえすればいいのでメモリーも食わない。人工音テーブルや波形遷移順序を入れ替えたテーブルを作成すれば、非現実的な音色変化すらをも実現できる。フィルターにとらわれない自由奔放な音色変化! デジタルだからこそ可能な自由! しかもデジタルだから常に結果は安定して同じ! おまけにデジタルだからコストも安い!

ヴォルフガング・パームにとってデジタルとは、高くて不安定きわまりないアナログを安価かつ安定した結果に置き換えられる未来テクノロジーであった。

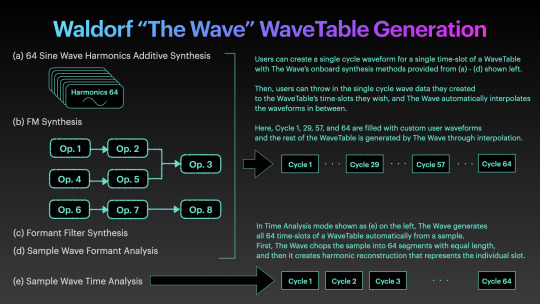

かくして1979年、史上初のウェーヴテーブル音源シンセPPG 360 Wave Computer 爆誕!

しかもフィルター��無い! ただひたすらウェーヴテーブル・オシレーターで音創りをする原理主義的なまでにストイックなデジタルシンセ。アナログなんていらねーと言わんばかりに割り切ったぶん、コンセプトから仕組みからシンプルかつ明快。音のキャラもはっきり分かった。搭載されしウェーヴテーブルは8種類。当時これでも最先端だった 8bit につき正直音が粗かったのだが、フィルターに依存しないぶん自在に音色が変化するフリーダムな PPG 360 は話題となり、そのぶん仕様への要望もたくさん出た。お客様のご要望に応えるべくLEDをLCDに変え、シーケンサーも搭載、2オシレーター化、そしてなんだ結局はアナログVCFもSSMチップでもって追加搭載してしまったのが2年後1981年の後継機種、でたWave 2!!!

「だって営業が『みんなアナログフィルターが無い無いってよ』なんてうるさく言うもんだからさぁ」

とは本人の心の声(?)。

その1981年、フランクフルト・ムジークメッセ話題No.1 は Fairlight CMI、そしてNo.2がなんと発表デビュー初陣を飾ったPPG Wave 2であった。デジタル楽器ワンツーフィニッシュ! あまりのWave 2人気殺到ぶりにFairlight社のピーター・ヴォーゲルがわざわざPPGブースまで陣中見舞いにやってきて「うちら1位だけど君らが2位だね」とリスペクトを表しにきた。

して発売してみれば月産20台という、じつはたった5人しかいない個人商店 PPG 史上最大の大量生産しないと追いつけないほど受注してしまい、逆にたいへんなことになってしまったのであった。初採用の青いフロントパネルはPPGを象徴するアイコン的存在となって一人歩きしだす、人気っぷり。タンジェリン・ドリームに至ってはWave 2がひらいた新しいサウンド銀河にみちびかれるままにアルバム「Exit」を制作。ちなみにこの1曲目の名前はなんと「Kiev Mission」、彼らにしては珍しく声入り、しかもスラヴ系の言語、そして暗示的に平和を希求するメッセージが行間から読み取れる、その冷戦時代センスが今また予見的。

ちなみにWave 2デビューと同じ1981年、prophetやOBといったアナログポリシンセは頂点を極め、フォロワーとしてRoland Jupiter-8、同JUNO-6、KORG Polysixも誕生。日本のシンセもまた欧米への追いつけ追い越せという駆け出しのフェーズを脱し、海外大型ポリシンセたちと互角に肩を並べるところまで来た歴史的転換期でもあった。Jupiter-8がRoland1社という枠を超え、もはや日本のシンセ全体の象徴となったのは、歴史の峠に屹立したからかもしれない。そしてそんなポリシンセの波頭にCMIやPPGといったまだ天文学的にお高い次世代デジタル楽器が、とんがった先鋒となって風を切っていたのである。

このあとPPGはウェーヴテーブルを30種類にまで拡大させた改良機種Wave 2.2や、eltec社パソコンeurocom IIをカスタマイズした専用サンプラー波形編集コンピューターシステムWaveterm、ピアノタッチ鍵盤コントローラーPRKことProcessor Keyboard、そしてサンプリングしたオーディオをデータ転送できるよう8bit8パラレル独自インターフェイス規格PPG Busを開発する怪力ぶり。しかし身の丈を超えた無理が祟ったのかWave 2シリーズで不良を量産してしまい、逆にprophetが売れてしまうPPGオウンゴールな事態もあったという。

そしてご多分に漏れず自分たちのネットワークシステムに未来を託すあまりMIDIを軽んじてしまい出遅れることトム・オーバーハイムの如し。ようやく1984年にMIDI対応したPPG Wave 2.3は、Oberheim 初のMIDI対応シンセXpanderと同窓生。

そのPPGは不良率が高いだけでなく、デジタル化を過激に推し進めたために基板回路が緻密すぎて部品単位で修理できず、さりとて基板まるごと交換修理するにしてもそれを安価に行うだけのテクノロジーが存在せず、しかも故障品には対価が支払われないことから採算がシビアになり開発部隊と販売部隊とで軋轢が生じるようになった。この火種が元になってのちに販売部隊がwaldorf社へと、半ば喧嘩別れするがごとくに変貌する。事実、開発拠点があったのはヴォルフガング・パームが住んでいた北ドイツのハンブルグであり、一方、販売拠点があった小さな町はまさにヴァルドルフことWaldorfだったのである。

♬ ♬ ♬

「倒産ではない、清算」

すっかりMIDI時代になった1985年ムジークメッセ、そこにロバート・モーグがふらっとやってきた。

「あんたらデジタル・ガイってさぁ、なんでデジタル・フィルターつくらんのさ?」

そうだ、そのとおりだ、そしてそのころヴォルフガング・パームが構想していたのはシンセもエフェクトもミキシングもレコーディングもみ〜んなコンピューター1台の中で実現し、モニターひとつで快適に操作できることであったSteinbergがCubaseにVSTプラグイン規格を搭載する10年も前、それどころかまだCubaseはオーディオを扱えないMIDIシーケンスソフトでしかなく、名前もまだPro-24だった時代、さらなる高みを求める彼はついに究極のデジタルドメイン仮想スタジオを実現せんとしたのである。

モトローラ68000をCPUに迎え、DSPを複数投入することで夢の2機種を並行開発。それは:

・HDU(Hard Disk Unit): DSP 2個使ったハードディスク・レコーディングシステム

・Realizer(リアライザー): DSP 8個使ってminimoog、FM音源、サンプリング / ウェーヴテーブル音源、モジュレーションマトリクスを実現したヴァーチャル音源専用機、しかもHDUを8基制御可能

もはやこれは規模的にも価格的にも真っ向SynclavierやFairlight CMIと対決するぶっちぎり最先端デジタルスタジオ・システムであった。なんでもかんでも全て網羅したがるあまり理想すぎる重厚長大トータルソリューションをめざしてドイツ完璧主義ドイッチェ・パーフェクツィオーン最終進化。あの久石譲さんも、一時期PPGに賭けようかと思ったことがあったとか。

しかし、時すでにDX7が台頭して数年、もはやデジタルはPPGの特権ではなかった。PPGと同じ高価格帯にてSynclavier、Fairlightの牙城は崩せず、PRKには Kurzweilというすぐれた相手が出現。しかもここでもダークホースとして姿を表したるは、あのE-muをも唸らせた信じがたいローファイ価格破壊サンプラーensoniq Mirageという道場破り。1986年にHDUやRealizerのプロトタイプができたもののバグの暴風雨。HDUに搭載されし40MBという当時の「大容量」ハードディスクに笑うことなかれ、バグを笑う者はバグに泣く、失敗したやつだけが語る資格がある。ついに1987年、かさむ開発コストにPPGは経営崩壊、会社を清算することになった。Realizerはrealize(実現)しなかったなどと切ないことを北米キーマガに言われたゆえんである。

ちなみによくPPGは倒産したと言われるがそれは違う、きれいさっぱり清算したのである。すっきり飛ぶ鳥あとを濁さず。ヴォルフガング・パームさん、そういうところもきっちり完璧主義パーフェクツィオーンしているのね。流石だわ。

自分一人に戻って身軽になったヴォルフガング・パーム、同じドイツ企業Steinbergへ出向きHDUとRealizerに関する情報を渡してきた。さぁ、もうお気づきですね聡明なる読者の皆さん! はたしてその後Steinbergはハードディスク・レコーディングを確立、それでもってCubaseはMIDIシーケンスソフトからオーディオトラックも兼ね備えたDAWへと脱皮、さらに約十年後にはCubase VSTプラグインシステムを引っさげてメジャー・アップデート登場。前述の「シンセもエフェクトもミキシングもレコーディングもみ〜んなコンピューター1台の中で実現し、モニターひとつで快適に操作できる」というHDU + Realizerが描いた理想のデジタルスタジオとなりしSteinberg Cubaseは、DAW 業界に覇を唱えてしまったわけですよ。

そしてだからこそこれを10年早く80年代半ばに具現化せんとしていたおそるべしヴォルフガング・パームに震撼せん!!!

一方、旧PPGの販売部隊はwaldorf社となり、 PPGの遺産ことウェーヴテーブル音源を引き取ることになった。彼らに

「Wave 2.3 を安ぅでけへんもんやろか?」

とwaldorfから依頼されたヴォルフガング・パームは、開発外注として新しい音源部分を設計。これが1989年に「世界三大発明」というキャッチコピーとともにデビューしたmicroWave。ウェーヴテーブルは360 Wave Computerの8種類、Wave 2.3の30種類をすべて内包した64種類となり、渋くストイックながら実は多彩な音の小宇宙となった。

独創的なウェーヴテーブル音源を引き継いだwaldorf社はPCMシンセへのアンチテーゼを唱え、その盟主となって黄金期を迎える。

彼らはThe Waveという究極のフラッグシップを看板にしつつ、うまくその後、ヲタな仕様をポップにまとめてツウをうならせる軽妙洒脱なラインナップを展開。

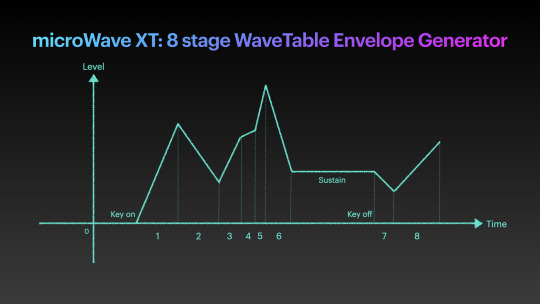

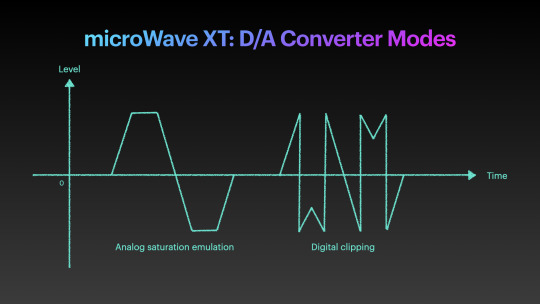

microWave XTに至ってはドイツの貨物列車みたいなくすんだオレンジのスウェード調にあたたかい太陽系のようなフロントパネルをレイアウト、見た目も音色もシックに尖って個性的。

ヴァーチャルアナログの名機Qなんかクエン酸を連想するくらいイエローまぶしく、挙句その名もGekkoというヤモリをモチーフにあしらった勾玉デザインのかわいい柑橘系MIDIデバイス(?)も販売。そしてD-Pole、PPG Wave 2.V、Attackといったソフトウェアシンセも積極展開。

かくして90年代はPCMワークステーションシンセへのアンチテーゼがひとつの大きな主張となり、音色銀河の辺境宙域はwaldorfを筆頭にnord lead、access Virus、Quasimidi、Roland JP-8000、同JP-8080、YAMAHA AN1x、KORG prophecy、同Z1といった、ちょっとあやしげなくらい個性派なデジタルシンセたちが跳梁跋扈する領域となった。同じ空間でRoland MC-303のようなグルボが登場したのもこのとき。時代はまさしくへんてこなシンセたちが牽引したのである。

2003年にはプラグイン版リアルアナログ・フィルターことAFB-16を開発。これは2Uラックマウント型アナログフィルターモジュールをパソコンとUSB接続、DAWにモノホンのアナログフィルターを挿すというアクロバティックな機種であった。その制御ソフトにはカットオフを変調できるステップシーケンサーまで搭載。でもこれ、あんまし見かけませんよね。またしても開発コストかさんだのかなぁ?

案の定、その第2の黄金時代のあとふたたびの業績悪化でwaldorfは沈没。だがもうここまで来たら世間さまがウェーヴテーブル音源を見逃すはずもなく、圧倒的な呼び声に応じ2007年blofeldを皮切りに3度めの復活! 完全独立4系統で音創りできる充実のソフトシンセlargo、iOS版から始まった軽快なアプリシンセnave、コンパクトな卓上音源 rocketにstreichfett、モジュラー宇宙へのいざないnw1、そのモジュラー宇宙を楽器に変えてしまうkb37、Studio Logic社sledgeへの音源供給、Axel Hartmann自身のデザインオフィス20周年2万ユーロ・シンセ「20」への音源提供、そして3度目のフラッグシップしかも新音源方式もたくさん重層的に搭載したQuantum、iridium、Mなどなど重厚な頂点機種はじめ多彩な機種が今をいろどる。

すべからくwaldorf機種は中身は濃いぃのに、それでも打ち出しは妙にあかるくポップでハイセンス。彼らが不死鳥のように何度でも舞い上がれるのは、このポップさ、軽さゆえであろう。ヲタなちからこぶを消化するオサレ感覚。それはAxel Hartmannのなせるわざであり、軸足が定まったディレクションの勝利なのであろうか。

♬ ♬ ♬

「創世神話、楽器進化論、そして輪廻転生」

独創的かつ求道師のようにストイックすぎて窒息しそうに生真面目だった PPG。それを継承したwaldorfがヲタながらに軽快に消化。

そしてensoniqをはじめ多くのメーカーが自分なりのウェーヴテーブル音源を開発するようになり、ついにソフトシンセXFR RECORDS SERUMにてウェーヴテーブル音源はブレイク、アナログに回帰したもののフィルターに飽きてきた業界にウェーヴテーブルのサウンドはかつてなく流行することになった。

その一方、ひっそりと未来シンセシスを探求する究道士。ヴォルフガング・パームその人は、2002年にSteinbergからソフトシンセPLEXを発表。これは音をコンポーネント化しておきユーザーがモンタージュのように組み合わせる、言わばオブジェクト指向のシンセ。じつは音創りする上では画期的なアプローチであり、フィルターだエンベロープだロー・フリケンシー・オシレーターだなどと分かりにくい理屈を知らなくとも、音を既存の楽器や物体の部品に分解して組合せを変えて違うものへと換骨奪胎、今までとは全く違う方法で音色を再合成できる革新的なシンセなのであった。

そしてそれは彼が構想したHDU + RealizerというDAWコンセプトの上で、彼がつくったプラグインシンセが踊るという感慨深いものなのだが、彼自身はどう思ったことであろう。

やがて彼はiPad版 Animoogを見てマルチタッチスクリーン操作にあらたな可能性を見出し、「ひとり PPG」としてPPG WaveGenerator for iPad、同Wave Mapper 2 for Mac、そして同infiniteへと進化するようにシンセアプリを開発。それらにてオブジェクト指向の音創りUIを進化させる一方、次世代ウェーヴテーブル・テクノロジーことTCS - Time Corrected Sampleを開発。サンプリングした音において時間軸上を正再生逆再生するだけでなく、音量も正規化つまりノーマライズすることで原音が持つ音量変化からも解放され、ユーザーがほんとうの意味での音量エンベロープを自在に設定できる、ユーザー音量エンベロープを鋳型にしてサンプルを流し込むことができる、時間軸上でも振幅軸上でも原音の束縛からかつてなく自由で画期的な表現をもたらした。

それは、オリジネイターだからこそ次へ進化できるという実例であり、TR-80を進化させたドラムソフトシンセRC-808を作りあげた菊本忠男氏と同じであった。凡百の808エミュが808に到達することばかりをめざすのに対し、"Re-Create 808" を標榜するRC-808は元祖808のモノマネはもちろん、そこからさらに進化して聴いたこともないあたらしい808の音色表現が可能なところにポイントがあった。聴いたこともない808の音なのに、まぎれもなく808の音がするRC-808。基本的には減算方式であるにもかかわらず、あらゆる音色を再現できる8パーシャル分析型合成。その一例として、ドラム音色にサスティンがあってもいいじゃないか、ドラム・シーケンスにゲートタイムがあってもいいじゃないか、ドラム・シーケンサーにピアノロールがあってもいいじゃないか、そんな自由奔放な問いに、先をゆく表現を聴く。

菊本氏もパーム氏も、常に前を向く人たち。ファンから熱望されて過去をリバイバルするではなく、あくまで今後未来の音源はどうなるか、これから何にプライオリティをおくのか、その答はまだ彼ら生みの親たちからしか提示されていない。わたしたち後輩は、彼ら時代のパイロットが操縦する飛翔体の乗客であった。そしてわたしたちはそのバトンを受け取れるようになり、操縦桿を握り、そしていずれ後世へ渡す。

その具現化において制作のためのプラグインならいざ知らず、演奏のためには音源だけでなくUIを組合せてこそであり、両者を両立しうるは音源に最適化されたハードを身にまといし未来のハードウェア楽器なのであろう。

音源やシンセシスに最大の関心があるがゆえなのか、ヴォルフガング・パームはソフトウェア・シンセを作りたいのであってアナログやハードウェアに戻るつもりは無いときっぱり言う。

菊本氏は、アナログシンセに戻ることは無いがソフト・ハードは手段として都度最適なものを選択するまでであって等価に扱いつつ今なお開発を続けている。

デイヴ・スミスはあくまでハードウェアにこだわり、OSアプデ無限地獄なんかについていくのは無理、画面の奥に引っ込んで触れないソフト楽器なんてありえないと言いきっていた。

アナログもデジタルもハードもソフトも全てを経験し、今なお単純復刻ではなくつねに新しいものを追い求めたこの三人、それでもなお三者三様にアプローチが違うのが面白い。

PPGがついえさったあとも一人PPGを名乗り、孤高の開発をつづけたヴォルフガング・パーム。全てを見渡した彼は70歳になったのを期に引退を宣言。ファンとしても年齢からしてもちょっとまだ早すぎるようにも思えるも、無論ひとさまのことを外野席からとやかく言えるわけもなく。そこはヴォルフガング・パームらしく、みずからに対しても完璧主義であったがゆえ、なみなみならぬ決意なのかと推察するばかり。時に西暦2020年3月18日。ドイツ完璧主義ドイッチェ・パーフェクツィオーンをあくまで貫き通した老将の旅路、その終着駅、彼の個人サイトに掲載されし最後の文章、その老境あふれる思いが行間にそこはかとなくにじみ出るを、不肖Nemo版超々々訳を添えてリスペクトを込めつつ引用しておく。

Dear Customer,

after 50 years of creative work in the field of sound synthesis I decided to stop doing business. I’ve been thinking about this step for some time now, especially since I’ve turned 70 this year. Therefore, I am very happy to have found a competent company in Brainworx Audio GmbH that will take over and continue my products and ideas.

I would like to thank you for the support I’ve received over the last six years. PPG VST plug-ins and iOS apps are no longer available for purchase. We will continue to provide downloads of your previous plugin purchases until end of 2020.

However, we do not recommend updating the hosts or the operating systems, as we cannot guarantee that our products will still run perfectly.

Customers of PPG plugins will receive a mail from SendOwl, which gives more infos on how to connect to Brainworx.

The future of the iOS apps has not been decided yet.

Thank you again for your support.

March 2020, Wolfgang Palm

親愛なる顧客各位

これまで音色合成なる分野において50年にわたり様々なものをつくり続けて参りましたが、このたび仕事から身を引くを決意致しました。特に今年は古希を迎えたということもあり、ここしばらくは身の振り方についてずっと思いをめぐらせておりました。それ故、私の商品やアイディアをBrainworx Audio GmbHという優秀な会社が引き継いでくださると分かり、たいへんに嬉しい気持ちでいっぱいでございます。

過去6年にわたり皆様からご支援いただけたこと、感謝いたします。すでにPPG VSTプラグインとiOSアプリとは新規購入はできませんが、これまでにご購入いただいたお客様に限り、2020年の終わりまでは再度ダウンロードいただけるよう手配いたしております。

ただし、ホストマシンやオペレーティングシステムをアップデート致しますともはや私どもの商品が完全に動作するとは保証できなくなるため、これら環境の更新は推奨いたしかねることご理解たまわりますようお願い申し上げます。

またPPGプラグインをご使用のお客様には、SendOwlからメールが届くことになっております。そこにBrainworxへの詳細な案内が書いてございますのでご参照くださいませ。

なお、iOSアプリの今後についてはまだ決まっておりません。あわせてご理解たまわりますよう、よろしくお願い致します。

皆様からのご支援に重ねて感謝致します。

2020年3月、ヴォルフガング・パーム

♬ ♬ ♬

「time variant time」

ヴォルフガング・パームが去った今、わたしたちにはいかなるバトンが手渡されたのであろう。

「シンセはアメリカで始まったのではない。その前にフランスでミュージック・コンクレートがあったのであり、ドイツでは西ドイツ放送ケルン局の電子音楽スタジオがあったのだ。」

そう冷静に見つめるは、ヴォルフガング・パームが作りあげたシンセのご贔屓さまジャン=ミシェル・ジャール。

「シーケンサーはレコーダーではない。シーケンサーはグルーヴをもたらすものである。」

もはやプラットフォームと化すまでに肥大化したDAWに対し、その上でなお存在しつづける楽器とは何かを問う、示唆に富んだジャールの見識。

もともとヨーロッパには長大なインストゥルメンタルとも言うべきクラシック音楽という長い背景があり、その新しいうねりとして現代音楽にシンセをはぐくむ源流があったのであり、戦前からレフ・テルミンら先駆者による幻影と伝説がこだまする中、自宅スタジオにシュトックハウゼンを招いたEMS共同創業者ズィノヴィエフ然り、テクノの開祖クラフト・ヴェアク(クラフトワーク)然り、ヴォルフガング・パーム然り、ストイックな究道士のごとく理想を希求する彼ら皆、その同じ空気を吸って育ったことであろう。

そこから欧州大陸を飛び出し、大西洋を渡って新大陸を発見したドイツ系エンジニアことハラルト・ボーデ。その新大陸アメリカへ彼が持ち込んだるは欧州から長大なストライドでもってやってきた振動の巨人、電子楽器。すなわち1960年アメリカAESショーで彼が出展した史上初の電圧制御式シンセ。それはオシレーターの代わりにオープンリールの磁気テープを使い、あらかじめそこに録音されていた音を電子回路で加工する、それでもなお電圧制御式たるところがこんにち的。そのミュージック・コンクレートっぷりとケルン電子音楽スタジオっぷりとの武骨なアウフヘーベン、そこからいづるサウンド。そしてその聴衆の中にいたのはボーデのシンセに未来からの衝撃を聴きそのヴァイブを全身でびりびりしながら受け止めた若き日のボブ・モーグ。

新世界にてシンセ界が指し示す未来へのヴィジョンを見てしまい、見てはいけないものを見てしまったその禁断のショックに打ち震えたボブ・モーグが後遺症のように感慨をこめて作ったのが彼のテルミンでありmoog modularでありminimoog。みずみずしい感性と機動力がヴォンヴォンみなぎる新種の楽器minimoogは、あたかも反射波のように大西洋を逆向きに渡り、イギリスのズィノヴィエフや、ドイツのヴォルフガング・パームや、旧ソ連の軍需産業エンジニアことセルゲイ・マリチェフらをインスパイア。同じ空の下、コール・アンド・レスポンスのようにこだましあい、それぞれ独自の楽器をつくって響かせあい、さらにそれら波濤は遠く極東の島国にまで到達。

その波濤が全地球をくるんだ後に残したもの、そこにはトム・オーバーハイムが夢想したネットワークとそのノードにたゆたう数々の名機シンセという、おしゃべりしあう楽器たちがあったであろう。あるいは派手派手しいスターの如きシンセがデビューを飾る影に隠れてデイヴ・ロッサムがピースサインする基礎研究という、どっしりと盤石なるテクノロジカル土台への深きリスペクトもあったであろう。センセがほしがる答を生徒の口から言わせるという紋切り型教育には思いもつかないensoniqというあまりにも惜しまれる異議申し立てもあった。そしてヲタな本質を見抜くもポップに分かりやすく提示せんとするサービス精神旺盛なwaldorfと、最後の一人になってでも己に正直な究道士たらんとしたヴォルフガング・パーム。

かくして音のフロンティアに生まれたおびただしい数のへんてこなシンセたちこそが、クラシックな楽器とはおのずと違う異端児として、時代の音色をつむぎ出し時代のエンベロープ・カーヴを描きつつ時計の針を推し進めたのだ。そしてその時計の名は菊本氏が看破するtime variant、つまり時間すらもが自由な時計という異次元の楽器であろうか。タイムドメインの牢獄から解放されたとき、果たしてあなたには時間が見える?聴こえる?

まのあたりにするは人類進化の最先端。外宇宙がしみでるように青黒い虚空の中、いつわりの影ばかりを漆黒の闇の銀河へと落とす虚の惑星にて、目にしみる絶海の碧の中、しずしずと見えてきた小さく黒く尖った島がその引き締まった存在感を物語りはじめるとき、忘れ去られた楽園のようにしたたる緑の群落に、傾きゆくあったかいオレンジ色の陽射し、火焰山のように燃えあがる岩肌の陰影ふかく、上に飛鳥なし、下に走獣なし、故郷のものとは異なるおごそかに小さく引き絞られた陽のもとで、そこにたったひとつ持参できるとしたらその音は何?

すべてシンセには存在意義があるのであり、どんな「ぷー」な音しかせずともその音には使いみちが、存在意義がある。

こんにちの電子楽器が実現しえたものはまだ着想の2割くらいでしかないであろう。MIDI 2.0だなんだと解像度だけを追い求めるのではなく、まだまだ根本的に異なるパラダイムからの表現が埋もれているを、たとえば��本氏のラボに垣間見る。技術そのものに夢があった時代は遠く去ったように思えても、それでもなお次なる技術、次なる応用、次なるひねりが新しい事象の地平面を切り拓くであろう。

どこまでも限りなく拡大し続ける知の地平。宇宙の挑戦を受けて立ち、まだ聴いたこともない音の銀河をめざして遠く飛翔するシンセの試み。その旅路の航宙図をもとめてシンセのミッシングリンクを解き明かし、なおかつ未来への触媒となす旅。いずれまたそれら切っ先の最先鋒について、機会あれば描いてみたい。

皆さん、ここまでお付き合いくださり感謝の極みです。くれぐれもお健やかに。Stay healthy.

(2022年8月13日、同人誌にて初出)

9 notes

·

View notes

Text

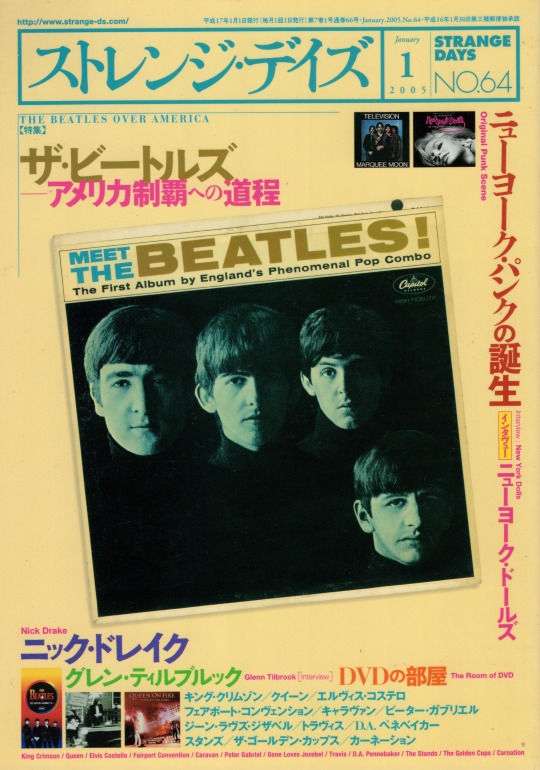

ストレンジ・デイズ NO.64 2005年1月号

有限会社ストレンジ・デイズ

Specials:ザ・ビートルズ~アメリカ制覇への道程/ニューヨーク・パンクの誕生

#ストレンジ・デイズ NO.64#ストレンジ・デイズ 2005年1月号#strange days#ストレンジ・デイズ#the beatles#ザ・ビートルズ#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

12 notes

·

View notes

Text

『金持を喰いちぎれ』公開決定

モーターヘッドのレミー、ポーグスのシェインほか大挙映り込み!

金と権力があるからといって、おまえらに権利はない!

<社会の底辺が金持ちを喰いちぎる映画>

『金持を喰いちぎれ』

世紀の怪作がデジタルリマスターで、7月14日(金)よりシネマート新宿他にて公開決定!

1987年の初公開時、あまりの過激さに誰にも理解されず映画史上空前の空振りを記録したとんでもない英国産社会派ブラック・コメディ『金持を喰いちぎれ』がこの度、デジタルリマスターにより新たに息を吹き返し、7/14(金)よりシネマート新宿ほかにてリバイバル公開が決定!

ロンドンで最も金持ちの集まる高級レストラン<バスターズ>でウェイターとして働くアレックスは、いけ好かない客やマネージャーにいびられクビになり、身寄りも友人も家もなく社会の最下層に沈んだ。

同じくロンドンでは乱暴で下品だが実行力のある上流階級の権力者、超タカ派内務大臣ノッシュが、ソ連のスパイである英国情報部司令長官が仕掛けた女性スキャンダルの罠にはまるが、送り込まれた高級コールガールは一発でノッシュの子をはらんだ。

底辺部隊を組成するアレックス。<イート・ザ・リッチ>と改名されたその高級レストランでミンチ肉料理に舌鼓を打つ金持ちたち。

社会の最上位と最底辺の対決のときが迫る!

無能な者が権力者になるという、この世の摂理に切り込み、あらゆる差別とヒエラルキーを吹き飛ばして見事に散った、社会派超怪作!

1980年代、パンク・ムーブメントを力ずくで押さえこみ社会保障カットとフォークランド戦争で大英帝国を再建した剛腕サッチャー政権下、生活苦に耐えきれなくなったイギリス国民がついに立ち上がった!

一部の金持ちだけが優雅な生活を謳歌し、庶民ばかりが苦しむ世の中を痛烈批判。海外のキャッチコピーは「おまえが食べているのはおまえだ!」。

人種差別、性差別、階級差別、選民主義、権威主義に怒りを爆発させ、反旗をひるがえす大貧民たちが、大金持ちしか入れない超高級レストラン<BASTARDS>を乗っ取り、<EAT THE RICH>と改名して金持ちを血祭りにする!

イギリスの庶民派テレビ局で人気を呼んだ社会風刺コメディ番組「ザ・コミック・ストリップ」でポストモンティ・パイソンとして注目を浴びた英国コメディ集団コミック・ストリップの一員であるピーター・リチャードソン監督が、パイソンズより遥かに過激に強烈な風刺を利かせて制作、ジョージ・オーウェルの小説「動物農場」やビートルズの楽曲「Piggies」のテーマにも通じる、猛烈な社会批判を展開するも、初公開時、その猛毒に誰もついて行けずに映画史上空前の空振りを記録した、勇気溢れるとんでもないブラック・コメディ『金持を喰いちぎれ』が36年ぶりに戻ってきた。

「グルメの叙事詩」とも評され、あまたあるグルメ映画に『ハンニバル』(レクター版)と『博士の異常な愛情』をぶち込んで、じっくり煮込まず肉汁滴るスパイスかけすぎのハンバーグステーキに仕上げたグルメ映画史にさん然と輝く極悪異端作でもあり、近年の英国媒体による「映画史上最大の失敗・愚行TOP50」では、歴史的超大作が軒並み名を連ねるなか、超インディペンデント低予算映画にもかかわらず第49位にランクイン(マイケル・チミノ『天国の門』が2位、デヴィッド・リンチ『砂の惑星』が3位)、今でも凄まじい存在感を発揮している前人未到の社会派超怪作である。

製作総指揮は『ロッキー・ホラー・ショー』(75)や、ポリス、XTC、ディーヴォなど出演の音楽映画『Urgh! A Music War』(81)を手掛けたマイケル・ホワイト。

主演にはジェンダーのボーダーをかるく突破、舞台、映画、テレビ、ラジオ、音楽などどんなところでも活躍するラナー・ペレー、元ヘヴィ級プロ・ボクサーであり、007シリーズのスタントのほか『荒野の用心棒』(64)にも映っているノッシャー・パウエルが上流階級の内務大臣にふんしている。

また暴走ロックンロールの帝王であり人類の切り札といわれるバンド、モーターヘッドをサウンドトラックに起用、劇中に唐突なライヴシーンが差し込まれ、その創始者であるロックンロールの化身、極悪レミーが台詞を含めた演技を披露している。

そしてポール・マッカートニー、アンジー・ボウイ、サンディ・ショー、クー・スターク、ミランダ・リチャードソン、シェイン・マガウアン(ポーグス)、ヒュー・コーンウェル(ストラングラーズ)、ビル・ワイマン(ローリング・ストーンズ)ら超豪華ミュージシャン、俳優、モデル、作家、アーティストたちが大挙カメオ出演、なぜ映っているのかは誰もわからないが、作品のテーマに賛同したと信じることも可能だ。

<作品内容と完成度、そして世の中の反応、作品が受けた仕打ち>

すべてがあまりのことにたいへんなこととなった本作は、数十年の熟成を重ねて気づくと『ロックンロール・ハイスクール』『さらば青春の光』『スパイナル・タップ』『ザ・コミットメンツ』『スクール・オブ・ロック』等々のロック映画好きはもちろん、この世の金持ちと庶民は必ず観なければならない作品となっていた。

製作から36年、なぜいま、これがリバイバルされるのか、まったくわからないが、食料品も軍事費も何でも値上げで生きづらさ増す日本の現状からすれば、我々は80年代英国人の気持ちに納得するだろう。

そして何の躊躇もなくそれを映画という表現で世に叩きつけた本作は、あらゆる物事が<ふつう><平均>に落ち着こうとする現代において人類が忘れ去ろうとしている何かをもたらすにちがいない。

この年月を経て、人類はこの猛毒の理解に近づいたのか、それとも遠ざかったのか、進化か退化を問われるまさかの正式リバイバルで、遂に金持ちを喰いちぎるときがやってきてしまったのだ。

今回解��となったポスタービジュアルは、日本初公開当時のデザインをベースに新たに作成!

「金と権力があるからといって、おまえらに権利はない!」というメッセージ性の強いコピーと共に、お皿のまわりに多彩な出演者、豪華ゲストを配し、センターには本国ビジュアルでも使用されている強烈上流階級権力者キャラ“ノッシュ”が足を喰っているイラストを使用。

腹には本作のサントラも手掛け、出演も果たしているモーターヘッドの有名なロゴ“War Pig”が燦然と輝く!

『金持を喰いちぎれ』は7月14日(金)よりシネマート新宿・シネマート心斎橋にてロードショー。以降全国順次公開となる。

『金持を喰いちぎれ』

(1987年|イギリス映画|89分|アイアン・フィスト・ピクチャー制作|原題:EAT THE RICH)

監督:ピーター・リチャードソン

脚本:ピーター・リチャードソン/ピート・リッチェンス

サウンドトラック:モーターヘッド

出演:ロナルド・アレン/ジミー・ファッグ/ラナー・ペレー/フィオナ・リッチモンド/サンドラ・ドーン/レミー/ノッシャー・パウエル/ロン・ター

ゲスト出演の“ザ・コミック・ストリップ”メンバー:ロビー・コルトレーン/ドーン・フレンチ/ナイジェル・プレイナー/エイドリアン・エドモンドソン/リック・メイヨール/ジェニファー・ソーンダース

さらにゲスト出演:キャシー・バーク/カトリン・カートリッジ/ショーン・チャップマン/ダーレン・ネスビット/ミランダ・リチャードソン/クー・スターク/ルパート・ヴァンジッタート

さらに豪華ミュージシャン出演:ヒュー・コーンウェル(THE STRANGLERS)/ジュールズ・ホランド/ポール・マッカートニー/シェイン・マガウアン(THE POGUES)/サンディ・ショー/スティーヴ・ウォルシュ(KANSAS)/ビル・ワイマン(THE ROLLING STONES)/アンジー・ボウイ/ウェンディ・O・ウィリアムズ/ワーゼル(MOTORHEAD)/フィル・キャンベル(MOTORHEAD)/フィルシー・アニマル・テイラー(MOTORHEAD)

© 1987 National Film Trustee Company Ltd. All rights reserved.

キングレコード提供|ビーズインターナショナル配給

公式サイト:bastards-eattherich.jp

シネマート新宿/シネマート心斎橋にて7月14日(金)より公開ほか全国順次公開

<Motörhead – Eat The Rich>

undefined

youtube

back to HOME

back to MOBSPROOF

back to MOBSPROOF web magazine

2 notes

·

View notes

Text

【気まぐれ連載:アッキーのロック史 0歳〜5歳編】

秋月正子の証言「まだ川崎にいた頃、モンキーズの番組にかぶりつきだったねえ」

川崎にいたのは1965年から1970年なのでおかしな話ではない

溝の口のパン屋(フルフルという白い甘いパンが好きだったが中々買ってもらえなかった)かパチンコ屋かバッタ屋(ハイマートという店だったと思う)の前で聞いたザ・ビートルズの「サムシング」のコード進行が気持ち悪くてトラウマになる(その後ずっとそのキモさを覚えていた)。

当時最高だと思った曲はザ・スパイダースの「エレクトリックおばあちゃん」。多分テレビで見たのだと思う。これは1970年発売らしい。昔は音楽的記憶力がすごい男だったのでこれもずーっと覚えていられて再発売されたときは自分の記憶力を確かめるためにすぐに購入

トジが持っていた真空管式のステレオ(東芝)で父が聞いていたのが映画音楽、トジはジャズやポール・アンカみたいな退屈なやつで、いずれにしてもつまらないので買ってもらったのが「みんなのうた テレビのうた」というアルバム(東芝音工の赤いLP)。「怪獣王子」のアフリカ的なパーカッションと「スカイヤーズ5」の間奏のギターソロに感銘を受ける。「ドンキッコ」の歌も収録されているがテレビで見た記憶がない

そしてついに横浜に引っ越し、二俣川のグリーングリーンのレコード屋に小学生のくせに出向くことになるのであった

続く

3 notes

·

View notes

Text

夕日は沈んでいくけれど、頭では地球の方が回っていることを知っている ビートルズ フール オン ザ ヒル

1 note

·

View note

Photo

【今日のレコード】今夜はこんな気分。ピストルズのドラマによるとこのカバーはスティーヴ・ジョーンズの発案だったそう。しかしマルコム・マクラーレンはいかれすぎてる。普通歴史を作ったバンドは幸福な時間があって然るべきなのにピストルズにはそれがまったくなかった。それでもピストルズの音楽は世界中のクソガキを奮い立たせた。ぼくもそのひとり。大貫憲章さんのラジオから「アナーキー・イン・ザ・UK」が流れた瞬間、カミナリが落ちた。あのときのことは今でもはっきりと覚えている。ビートルズに匹敵する衝撃だった。 #SidVicious #MyWay # https://www.instagram.com/p/Clqh6vIJFRR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

3 notes

·

View notes

Text

映画「ザ・ビートルズ:Let It Be」を観る。監督マイケル・リンゼイ=ホッグ、出演ザ・ビートルズ。1970年の作品が50年の時を経て、修復&配信された。

僕がビートルズを聴き始めた頃にはもう、この映画を正規に観る方法はほぼ存在しなかった。ある種の封印作品で、その理由は解散間際のビートルズの険悪な空気感が赤裸々に映し出されていたから(なのでメンバーがソフト化を拒んでいる)という実しやかな噂が定番になっていた。

もちろんブートビデオ等で観る方法もあったけれど、当時の僕はビデオ化されるのも時間の問題だろうと楽観視していたのだが、まさかあれから40年もかかるとは思わなんだ。

先行して公開された7時間におよぶ長編ドキュメンタリー「Get Back」を観て、言われていた程には険悪な雰囲気ばかりじゃない、むしろジョージは率先して前向き臨んでいる事が伝わってきて、あの噂はなんだったんだ、って感じであった。

という事は映画の方がより重くて険悪な雰囲気だった(そういう編集になってた)のだろうと勝手に思っていたのだが、全体的にはどちらかというと演奏を楽しんで前向きにリハーサル&ライブを演ってる印象が大きかった。有名なポール&ジョージの口論シーンも、そこまで深刻じゃないというか、まあ長くやってればそういう行き違いもあるよね、ぐらいの軽い感じ。

やっぱり、ビートルズ解散間際の陰鬱な空気感を捉えたドキュメンタリー、という評価がどこから来たのか?という感想になるのであった。まあ、ビートルズ解散直後の公開だったし、ラフな演奏がダラダラ続いたりもするので、マイナス印象が強く出ちゃったのかも知れない。

ルーフトップ・コンサートのシーンはやはりグッと来ちゃうのであった。決める時は決めるのが叩き上げバンドの強みだったのだなあと改めて思った。

★★★⭐︎⭐︎

0 notes