Text

薄氷

蓄えられた光の粒子たち

わずかな重み

ゆえに

孤独など

ものともせずに

遥かなる地へと漂着する

捧げられるべき労い

静寂を聴く石

大気に溶け出す諸感覚

ゆえに

待ち侘ぶ腐蝕の道すがら

振動のみある楽園は

万物を歓待している

かつては光だったもの、

水への憧憬

0 notes

Text

謹呈

あてもなく

一冊の古書を手に取る

謹呈の文字

誤配の気配

たしかな宛名などない

かつて存在したらしい

共有された名の交換の

瞬間を垣間見る

すでにあなたのものではなくなったとして

念は凝と残り漂流する

0 notes

Text

耳口

ごみ収集車

朝の集中がはじまるさなかに

上げた脚から四重

堆積したぬくもり

鳥がとおくに鳴く喉元の

伝えんとする震えが

道徳を破る時

五徳のわずかな低みのある縁に

湯がごうと滾る

0 notes

Text

2019年ベストアルバム

1. IGOR/Tyler, the Creator

前作の『Flower Boy』(2017)に引き続き、今回も遊び心満載の一枚をリリースしてきました。一曲目の「IGOR'S THEME」(M-1)、一発目に鳴るシンセの音から壮大な叙事詩の幕開け感がすごいです。この音色、「EARFQUAKE」(M-2)ほかアルバム内のいろんな楽曲で多用されているので、タイラーの今作お気に入りサウンドなのでしょうか。食べたことなかったけど美味しいわ!って食材とか料理、しばらく飽きるまで食べたくなることってありますよね。それから彼がよく使う、ゴムボールをバウンドさせるようなちょっと曖昧なベース音が今回も心地よいです。子供の頃たまに遊んでいた、鈍くラメっぽい光沢を放つ原色の謎ボ��ルを思い出します。「PUPPET」(M-8)の前半、たまに三連が挟まれるビートが眠りを誘います。後半で急に不穏な展開になるのもいいですね。

何と言っても「GONE,GONE/THANK YOU」(M-10)、タイラーの真骨頂が今回も発揮された感じです。前作でもいくつかの曲で感じましたが、彼はゴリゴリのラップを詰める部分とメロディアスなフレーズを流す部分を、一つの楽曲のなかにコントラストを作って織り込むのがものすごくうまいです。曲の中盤、ラップパートに向けてだんだんフレーズが下降していく展開のさせ方も思い切りがすごいです。前作の「Glitter」という曲でも、後半で再生スピードを低下させてラップに変化をつけるのですが、そういう操作を大胆にやってしまう。ヒップホップのトラックは、サンプリングした同じビートをリピートさせることも多いので単調になりがちですが、彼のトラックには遊び心とセンスに満ちたポップさがあります。

ところでこの「GONE,GONE/THANK YOU」という曲は、山下達郎の「Fragile」(1998)という曲へのオマージュが含まれていることで話題になりました。サビのメロディーはほとんど同じですが、歌い直されているのに加えて歌詞も少し変えられているので、サンプリングではありません。曲名がスラッシュで区切られていることや、クレジットに山下達郎の名前が記載されていることからも彼のリスペクトが読み取れます。このオマージュパートに入る直前、いったん次のような語りが挟まれてトラックに切れ目ができます。

I hate wasted potential, that shit crushes your spirit really does, it crushes your soul

ここでは、アメリカでコメディアン、俳優、作家として活動しているJerrod Carmichaelの言葉が引用されています。才能を無駄にしてしまえば、心や魂を壊すことになる。自分の能力やセンスを強力に信じている人にしか、なかなか言えることではないと思います。前作について、タイラーが彼と1時間ほど対談してるインタビューもあったので、少なからずインスピレーションを受けているのは確かでしょう。画面分割の仕方までスタイリッシュです。

【FLOWER BOY: a conversation】

2. Body - EP/んoon

んoonは、ボーカル、鍵盤、ベース、ハープという変則的な日本の四人組バンドです。以前から名前は見たことがあったのですが、「んーん」なのか「ふーん」なのか「んおーん」なのか読み方がわからず、近づけずにいました。新しい職場とかに凛とした青いショートヘアの人がいて、気になるけどどうやってコミュニケーションをとったらいいか分からず躊躇するみたいな感じです。そういう人が身近にいたことないので分かりませんが。正解は「ふーん」でした。

toeというバンドのライブ映像を漁っているときに、「レイテストナンバー」という楽曲のゲストでボーカルのJCが参加しているのを見て、バンドの存在を初めて知った記憶があります。すごい貫禄のゴスペル系ゲストボーカルだと思っていたら、んoonを聴いてみると繊細な声と歌詞にやられました。

【Toe - The Latest Number / レイテストナンバー (Live in Bangkok 2019)】

今作で一番好きなのは「Suisei」(M-6)です。前半のビートは昨今流行している三連に裏拍を足したハイハットのリズムで、ゆるいヒップホップ+ソウル調のチルビートです。かと思いきや、後半でテンポアップして16分の疾走ビートに変化するのが憎い展開です。一方でハープがほとんど同じリズムを鳴らし続けているのが、きもちよくて安心します。音楽を聴くときにあまり歌詞を気にしないことが多いのですが、よく聞くと言葉選びの感覚が鋭利です。作詞はんoon名義ですが、とにかくこの歌詞が好きな人とは生涯気が合いそうです。

雨粒一つ、目地に落ちて

私は一人のPOPな修羅

このライン間の跳躍、只者ではないです。吉増剛造と並ぶ詩的感覚を持ち合わせています。「POP」と「修羅」という語が隣り合う日が訪れると、誰が予測できたでしょうか。それから、同アルバムの「Gum」(M-3)にも「目地」という語が出てきます。ときどき歩いているときに、ふと下を見て目地を目でなぞり、苔が生えてたり、ブロックが欠けていたり、蟻が這っていたり…いろんな発見をしつつ身体スケールの飛躍が起こります。路地とか目地とか、その中に入っていくと自分の身体も小さくなる感じがしていいですね。

3. Dream Girl/Anna of the North

ボーカルの程よい気の抜け方と、声の処理、コーラスの重ね方がとにかく心地よいです。目覚ましにもいいし、寝る前にも聴きたくなる一枚。歌詞はわりとピュアな恋愛ソングって感じの曲が多いですが、そこは目を瞑ります。声とテンポ感と四つ打ちのスペーシーな空気感で十分です。何も考えずに聴けるような爽やかさが、アルバム全体に漂っています。

「Lonely Life」(M-5)は、イントロのギターフレーズの掴みが完璧です。それからサビの語りっぽくなるフレーズ(It’s a lonely life, it’s your only life, it’s a lonely life The way that we live it)は、これでもかと声が重ねられていて、恨み節なんじゃないかと震えます(賛辞です)。

朝にも夜にもぴったりくると言いつつ、「Thank Me Later」(M-7)は1日が終わりそうな夕方に聴きたくなる一曲です。いつ何時でも飛ばさずに聴ける音楽って、なんだかんだ貴重だと思います。テーマがネガティヴでも、曲調をポジティヴに保てるのはすごい才能です。

アルバムを通してスロー〜ミドルテンポの曲が多いのですが、「Playing Games」(M-11)は唯一アップテンポなナンバーです。直感的に玉置浩二の「田園」(1996)を思い出しました。今年『かぐや様は告らせたい』という映画が製作されましたが、そんな恋愛心理戦を感じずにはいられない歌詞です。橋本環奈と平野紫耀のファンには申し訳ないですが、雑な引用でごめんなさい。

Anna of the Northは歌い手のAnna LotterudとプロデューサーのBrady Daniell-Smithのユニットなのですが、歌詞に対してどこか客観的で宙に浮いたエレクトロポップ感が出ているのは、作曲にブレイディが介入しているからなのかもしれません。これからどう展開していくのか楽しみなアーティストです。

【P3 Live: Anna of the North "Leaning on myself"】

4. Flamagra/Flying Lotus

今年9月に来日し、新木場STUDIO COASTでもライブを行ったフライローの新作です。前作の『You’re Dead!』(2014)からおよそ5年ぶりのリリースですが、一聴してすぐにわかるくらい、かなり聴きやすくなった印象です。楽��のチャンネルの偏った振り分けとか、強調する帯域のドンシャリ具合がフライローの大きな特徴の一つだと思っていたのですが、今回はそうした音響面のバランスが整っただけでなく、進行や音色選びもポップになってます。いかつさが薄まって宇宙感が強くなりました。

「Post Requisite」(M-2)は、彼が2017年に初監督となり製作した映画、『KUSO』のプロモーションとしても公開されていたPVで先行公開されていました。色んなグロコラで埋め尽くされたビジュアルを見て、すでに嫌な予感がしていました。YouTubeに240Pの低画質版があげられていたので観てみましたが、これは映画館スケールで観られないかもしれないと思いました。試写会で途中退場者が続出したのも頷けます。ですがこの曲名にもあるように、必要性の後の世界には無駄なものや習慣的な理解の及ばないものが溢れるのかもしれないです。それはそれで、現代の効率主義的な生きづらさから解放されていいかもしれません。

【Flying Lotus - Post Requisite】

曲名を見たときはApple Musicのバグかと思いましたが、「Takashi」(M-8)という曲があります(ミュージックマガジンのインタビューで知りましたが、どうやらチームラボの工藤岳氏から取られているようです。チームラボは苦手ですが曲はかっこいいです)。ふざけてんなぁとオラつきそうになりましたが、バスドラだけが早く聞こえるインテンポの四つ打ちが変なノリを生む、スルメキラーソングでした。パキパキした、サステインの無いクラヴィネットみたいな音色の鍵盤がたくさん鳴ってるのも気持ちいいです。このアルバムでは、前作よりシンセの鍵盤ぽいフレーズや音色が多用されているのですが、まさかの出来事がフライローに起きていました。

小玉ユキ原作の『坂道のアポロン』という漫画が昨年3月に映画化されましたが、なんとアポロンを読んだフライローが「ピアノもっとうまく弾けるようになりたい!」と張り切って練習した結果が今作に結実してるそうです。彼の楽曲によく参加してるThundercatともども、日本発のカルチャーにインスパイアされている作り手に出会うと、自分のことではないけどなんか嬉しいです。Thundercatはこれからも独自ファッションを貫き通してほしいところです。あのミンチヘアー短パンスタイルはどこにルーツがあるのか見当もつきません。

【Thundercat: NPR Music Tiny Desk Concert】

5. Fyah/Theon Cross

チューバでジャズをやる新生クレイジーチュービストの登場です。イギリスの現代ジャズプレイヤーをディグっていたとき、関連で出てきたのが彼でした。Nubya Garciaというサックスプレイヤーの曲を探していたら、なんかでかい楽器を持ち歩いている男のジャケを見つけました。自分自身チューバをやっていたことがあるので、すぐにチュービストだということはわかりましたが、まさかジャズプレイヤーだとは夢にも思いませんでした。金管楽器奏者の間では有名な「熊蜂の飛行」というチューバ主役の金管アンサンブル曲がありますが、基本的に早いパッセージに適した楽器ではないからです(ベース楽器ですし)。

先ほど挙げたサックス奏者のNubya Garciaと、ドラマーのMoses Boydが参加しています。おそらくみんな同世代の、30歳手前くらいのプレイヤーです。こうやってどんどん新たな地平を若手たちで切り開いていく感じ、かっこいいです。

【Theon Cross - Candace of Meroe | Sofar London】

チューバってかなり丸っこい音というか、輪郭がぼやっとした音色が特徴なのですが、そんな楽器がメロディーを吹いたりもするので、総合的に耳に優しいアルバムになってます。ずっとチューバが主役というよりは、サックスがメインパートになるときはベースラインを弾きつつ、ソロもとるみたいな役回りです。ただ音響のバランスとしては通常のベースパートよりも常に大きめに鳴っているので、脇役に回るという感じは無いです。音響面での立ち位置の作り方が巧妙だと思います。

「Panda Village」(M-6)という曲があります。パンダ、単体か指で数えられるくらいの頭数ならまだ可愛いですが、パンダ村となると怖いです。それくらいの共同体になると噂もすぐ広まるし、権力闘争も激しさを増すでしょう。知っている人はわかると思いますが、横浜中華街の一角にあるパンダゾーンを思い出しました。この曲以外にもいくつかの曲で聴けますが、チューバの音にオクターバーをかけてる(実音とオクターブ下の音が同時に鳴っている)ような音色が使われていて、ドスの効いたサウンドが特徴的です。パンダの群れ感が表現されているのでしょうか。Moses Boydもどこか気持ち悪いノリのアフロビート感があって、変なダンスを発明できそうな一枚です。

6. Kuro (OST)/Tujiko Noriko

フランス在住のアーティストで映像作家としても活動している彼女ですが、一昨年ベルリン在住の映像作家であるジョージコヤマとともに監督・製作した『Kuro』(2017)という映画のサウンドトラックです。すでにグローバルな匂いがすごいですね。この映画、めちゃめちゃ面白そうなので観てみたいのですが、どうやら2017年以降アップリンク渋谷や京都のMETROなどで何度か上映されてはいるものの、DVD化はされていません。今のところは再上映をただ待ちしのぶしかないようです。

【Kuro - A film by Joji Koyama and Tujiko Noriko】

去年、山中瑶子監督の『あみこ』(2017)という映画を観に東中野ポレポレに行ったとき、上映前に流れていた曲の一つが彼女の曲でした。そこで流れていた「saigo no chikyu」(『solo』(2007)、五曲目に収録)で彼女の存在を知ったのですが、かなり衝撃を受けました。サンプリングされている音がどこか無機質で、金属っぽい冷たさと硬さでできている感じでした。曲名を知る前から、人間がいなくなった後の殺風景な地平がイメージとして浮かんでいました。なので、シャザムで曲名を知ったとき妙に腑に落ちた記憶があります。

ポップな音源を作る際にも機械音やノイズをたくさん取り入れる彼女の感覚は、そもそも映画音楽のようなものと相性がいいのかもしれません。アンビエント的な志向をすでに備えているというか。サントラとしてリリースされた今作も、そんな無機質かつ宇宙的な広がりを持つ音像がいい方向に出ています。ジャケットになっている、枯れ草の生えた草原の中で女性(おそらくツジコノリコ自身)が踊っているシーンは、音楽の持つ世界と響き合うように見えます。「Romi Sings」(M-12)では、風呂場なのか、台所なのか、ぴちゃぴちゃと水の音がしたあとで、ツジコ演じるロミが「ゴンドラの唄」の一節を口ずさんでいる様子が収録されています。「いのち短し恋せよ少女」のフレーズで有名なあの曲です。ハミングも含めて綺麗な流れを持った曲です。夜になって、周りが目視で確認しにくくなった浜辺を歩きながら聴いていたいような、静かで怪しい雰囲気のする一枚です。冬眠している熊みたいな気分になれます。

7. Brol La Suite/Angèle

偶然フランス続きになりましたが、フレンチポップの新生による新作です。昨年リリースされた『Brol』(2018)というアルバムのコンプリート版のような一枚です。la suiteは「続編」という意味になるようなので、前作の続きみたいな位置付けになるのでしょうか。同じ楽曲が収録されている一方で、その別バージョンや新曲が新たに収録されています。

YouTubeにCOLORSという、原色の独房のような空間で色んなアーティストが歌うチャンネルがあるのですが、そこで「Ta reine」(M-17)を歌う彼女を観て聴き始めました。まず、グレーとピンクの格子柄セットアップスウェットの見事な着こなしにグッときました。こんなの着たら、人類の8割は救いようのないダサさに陥ってしまいそうです。ナイキのソックスにレザーシューズスタイルも決まってます。

【Angèle - Ta Reine | A COLORS SHOW】

フランス語は聞き取りもできないし、読めもしませんが、響きが綺麗です。声自体はアンニュイな雰囲気なんですが、なんか力強いです。ビートが所々ヒップホップっぽいからかもしれません。ちなみに彼女の兄もRoméo Elvisというヒップホップのアーティストなので、血のつながりなんでしょうか。今作でも「Tout oublier」(M-11)で共演しています。兄の方は打って変わって、低みのあるバリトンボイスで納豆みたいな声質をしています。稲刈りをしているコンバインとセキレイが、同じ畑で戯れてる感じです。

曲調もマイナーっぽい曲が多いので、ただのおしゃクソポップになっていないところがすごくいいです。直感的にですが、フランス語は韻を作りやすそうな言語です。語尾の子音を発音しない分、発音のバリエーションが制限されるからでしょうか。ほんとに聞き取るのが大変そうな言語だと思います。

先月「Oui ou non」(M-2)のPVが公開されました。出来たてのパスタをばあちゃんの頭に乗せてみたり、クリスマスプレゼントの人形のパッケージを子どもが開けたそばから暖炉に投げ入れてみたり、美肌クリームを食べてみたり、攻めた仕上がりになっていました。信頼や安心安全を本当らしく歌い上げる広告を、徹底的にこき下ろすような皮肉に満ちたコンセプトがかっこいいです。小○製薬みたいな胡散臭いCM、あれはあれで僕は好きです。

【Angèle - Oui ou Non [CLIP OFFICIEL]】

8. These days/Daniel Casimir & Tess Hirst

またもUKジャズシーンのアーティストによる一枚です。ベーシストのDaniel CasimirとボーカリストのTess Hirstによるコラボ作です。イギリスの現代ジャズって、アメリカのRobert Glasperとかの傾向とはちょっと違うかんじがします。グラスパーはとくにヒップホップのテイストをだいぶ強めに入れますが、UKジャズはわりかし伝統的なジャズの要素が強い気がします。スマートでスタイリッシュ。細身の英国紳士が背後に構えてるのが見えます。Mark GuilianaやJojo Mayerのビートミュージックをもっと有機的にした感じと言えばいいでしょうか。

先ほどのTheon Crossのアルバムにも参加してました、Moses Boydのドラミングにも似た、アフロ感のある速度とフレーズを今作にも聴き取ることができます。中でも先行配信されていた「Security」(M-2)という曲、ドラマーはOlly Sarkarという人なのですが、めちゃめちゃ音数が多くて危なっかしいフレーズを叩きます。いつロストするんだろうとスリル満点です。

Tess Hirstの声はクールで透明感があり、全体的に品もあるので楽曲の雰囲気とかなりマッチしています。Daniel Casimirの方は、たまにソロとったり、「Magic Money Tree」(M-5)では狂ったリフも弾いたりしますが、わりとベーシックなプレイに徹しているようにも聴こえます。ギターや鍵盤のリフやソロもかなりかっこいいし目立つので、すごくバンド全体のバランスを考える人なのでしょう。人付き合いがうまそうです。

正直、イギリスのロックがあまり好きじゃなかったので、全般的にイギリス出身の音楽を少し敬遠してたのですが、昨今はJorja SmithやPuma Blue、Ezra Collectiveといった面白いミュージシャンやグループがどんどん出てきている印象です。これからも引き続きチェックしていきたいとおもいます。

【Live at Moods: Daniel Casimir & Tess Hirst】

9. Outer Peace/Toro y moi

まずジャケがかっこいいです。一面夕焼けみたいな背景の、セレブ仕様宇宙ステーションみたいな場所で、バランスボールに乗って作業しているのがかのToro y moiです。

どうすればこんなダンスナンバーがぽんぽん作れるのか、教えてほしいです。ダンスエレクトロなので、シンセとかベース、バスドラの重低音がきつめに出るような音響が心地いいです。しつこいくらい同じフレーズが繰り返されるような曲が多いはずなんですが、不思議と聴いてて疲れがないです。韻を綺麗に踏むのもあると思いますが、使ってる音色の配分の仕方や、間の作り方がうまいんだと思います。彼のエフェクトがかかった声も含め、どの音色もキャラが強いので、帯域が干渉しないようにするのが大変なはずです。その処理がめちゃくちゃ巧みに施されてる印象です。振動で脳にストレスを感じるギリギリのところで、四つ打ちのキックをなくしたり、音圧を減らしたりしているように思います。絶妙な禅的センスを感じます。カリスマの成せる技てんこもりです。

先ほどのAnna of the Northのアルバムではないですが、本作も飛ばさずに通しで聴き倒せる仕上がりです。強いて言うなら「Laws of the Universe」(M-3)と「Who I Am」(M-8)がお気に入りです。「Laws of the Universe」の歌詞に【James Murphy is spinning at my house, I met him at Coachella】という一節があります。James MurphyはLCDサウンドシステムの名でも知られる多彩な活動家ですが、「マーフィーが家でかかってる、彼とはコーチェラで出会ったんだ」っていい具合の軽さがある歌詞です。ヨドバシで一目惚れした扇風機、お気に入りで使ってるんだ〜くらいの軽さです。spinて、レコードが回転しているイメージなんだと思いますが、人が踊り狂っている感じも同時にするので、豊かな動詞です。ただアルバムを通して、マーフィーが踊りまくっている情景が充満しているのはすごく分かります。

【Toro y Moi: NPR Music Tiny Desk Concert】

「Who I Am」は、特に一曲の中でビートのコントラストがよく出ているナンバーです。ところどころ入るブレイクが気持ちいいです。一度も信号に引っかかることなく、めちゃめちゃスムーズに電車の乗り継ぎに成功したときとかに、お祝いソングとして聴きたくなる感じです。【Kawasaki, Slow it down】のKawasakiって何でしょうか、気になります。川崎モー��ースのことかと思いましたが、少し調べてみると「Kawasaki Synthesizer」なるものを見つけました。現在72歳、ジャズギタリストとして活動している川崎燎が、80年代に米国で発表された家庭用コンピュータ「コモドール64」用に作った音楽ソフトの一つです。他にも「Kawasaki Midi Workstation」などがあるようです。鍵盤の音色の雰囲気からしても、こちらのKawasaki説が濃厚そうです。川崎氏はバリバリの現役で仙人みたいです。John Scofieldに似たタイプの貫禄があります。

【Ryo Kawasaki & Level 8 at Cotton Club Japan - 2nd Show July 2, 2017 Full Length】

「New House」(M-5)のように、スローテンポのスーパーチル曲も手がけられるToro y moi、とにかくバランス感覚に優れています。ここからどんな路線を進んでいくのか期待感満載です。

10. Fuck Yo Feelings/Robert Glasper

毎度おなじみグラスパーによる新作です。彼を一躍有名にした『Black Radio』(2012)以来、ドラムのChris DaveとベースのDerrick Hodgeが一挙集結しました。気持ち悪いビートコンビの安定感は健在です。アルバムのタイトルからも分かりますが、今回はジャズっぽい要素が薄めで、徹底してヒップホップにフォーカスした一枚です。今年からだったか昨年からだったか、Chris Daveが自身のソロプロジェクトのライヴで見慣れないシンバルを使い始めました。Istanbulというシンバルメーカーがあるのですが、そこから出たClapStackというシンバルです。その名の通りクラップ(手拍子)の音がします。もともとリズムをとるために叩いてたであろう手の音が、安定して出せるような一つの音色としてデジタルサウンドになり、ついにシンバルの金属音として再現されてしまいました。それはもはやクラップではないと思うのですが、確かにプログラム化されたクラップの音って、すでに誰の手でも出せるような音ではなかったように思います。もとはクラップを名指していたはずの音が、手では出せないような音へと変わっていき、受容の仕方のほうも変化していく。ナポリタンとか家庭のカレーライスみたいな感じですね。ともかく、今作では一曲目からClapStackの音が炸裂しているので要チェックです。一方のDerrick Hodgeはねっとりしたラインを弾いたりもできるし、複数の弦を同時に鳴らしてコードを置いていくような、安定したフレーズを弾くこともできる万能ベーシストってイメージがあります。たまに彼が鳴らすぽろんぽろんした、木琴みたいな音色も独特ですよね。

このアルバム、全曲順番に聴いていくと全部繋がっていて、ミックステープみたいな仕上がりになっています。「All I Do (feat. SiR, Bridget Kelly & Song Bird)」(M-10)は、ちょうどアルバムの真ん中に位置する楽曲ということもあって、一旦流れを止めるスローでメロウな一曲になっています。秋の夜長に聴きたい一曲です。もう冬も年末ですが。続く「Aah Whoa (feat. Muhsinah & Queen Sheba)」(M-11)はまたもいかつめのビートに一転する、ベースリフのクールなナンバーです。

全体で一つの長大な楽曲という感じなので、基本的にどの曲が一番好きかとか決められないです。そんなことより、相変わらず楽しそうに演奏する人たちだなと嬉しくなります。ただChris Dave自身めちゃめちゃ癖のあるビートを叩くので、基調がヒップホップの今作だと必然的に目立ちすぎる印象です。もう少しグラスパーの持つジャジーな部分が出た作品の方が個人的には好きです。それでいうと「Sunshine (feat. YBN Cordae)」(M-15)、「Liquid Swords」(M-16)はかなりバランスのとれた二曲だと思います。ジャズのインプロっぽい空気も強いので、このアルバムにおいては箸休め的な役割を果たしています。

異なるジャンルを横断的に取り入れたり、色んなアーティストたちとコラボしてみたりと好奇心が止まらないグラスパーですが、これからも目が離せません。

【The Robert Glasper Trio at City Winery Chicago】

今年はこうして見返してみると、落ち着いた雰囲気がありつつも宇宙感の強い音楽を好んで聴いた年でした。ディグるジャンルは、ヒップホップとかUKジャズシーン、映画のサントラなどに少し偏っていたかもしれません。『万引き家族』のサントラに加えて、過去作の新録&リミックス版を出した細野晴臣とか、アピチャッポン・ウィーラセタクンのサントラとかもよく聴いてました。ポップスにも少し手が出せたので、来年はもう少し攻めていきたいと思います。今年もお世話になった方々、ありがとうございました。

0 notes

Text

タイ旅行記1––––雨季の蒸し暑さを引き受ける

タイライオンエアの航空機に乗って、成田空港を出発した。海外への旅行は、一昨年3月にニューヨークに行って以来、2回目になる。前回は初の海外渡航ということもあり、地球の歩き方をべらぼうに読み込み、殺し屋のような目で警戒しながら街なかを徘徊したことを思い出す。正直とても疲れた。だが拙い英語で意外となんとかなったなと調子に乗った私は、今回ほとんど特別な準備をすることなく離陸することにしたのだった(とはいえ不安がこみ上げてきてしまい、前日に地球の歩き方バンコクをブックオフで購入し、高速パラ見した)。

航空券の予約に際して、タイライオンエアでは事前に機内食の追加オプションを選択できる。前回のデルタ航空の機内食のレベルに感動していた私は同じような期待を込め、追加機内食を予約していたのだった。出発して2時間後くらいだったろうか、ついにその時はやってきた。まず始めに全乗客に配られたのは、カップに入った水とバターロールに厚めのハム3枚ほどが挟み込まれたパンサンドだった。(ほう、これが庶民の飯か・・・)と高慢な態度を匂わせつつ食べてみる。シンプルだけど素朴に美味しい。乾いたパンとほどよく湿り気のあるハムが絶妙なバランスだ。ハムの風味づけがしっかりしているのに加えてパンのボリュームもそこそこあるので、ほんのりとした塩味だが満たされる味。少し時間を置いた後で、満を辞して予約した機内食が手渡される。

「Garlic Fried Rice with Karake Chicken」にんにく炒飯とKarake鶏。まぁおそらく唐揚げのことだろうと蓋を開ける。というか、この容器が5秒以上持つと火傷するくらい熱い。タイライオンエアの気合いを皮膚で感じる。

全面的に茶色い。見た目は雑然としているが、ご飯はにんにくの風味が後から来てそれなりに美味しい。唐揚げはというと、スーパーで買ったやつを二日目の夜に電子レンジで温めなおしたような食感だ。これが噂のKarake鶏とやらなのだろう。

ご飯タイムを終え、音楽を聴いていたらあっという間にタイ上空に近づいている。フライト中は終始晴れていた。ドンムアン空港に着き、滞在するホテルが近いルンピニー公園行きのバスを待つ。建物を出た瞬間、ムアッとした湿気を含む空気に出迎えられる。気温も高い。日陰のうちで椅子に座っていると、ちょうどいい蒸され具合で心地よい。しばらくするとバスが到着し、近くの席に座る。バスが走り出すと、車内を乗務員が巡回して運賃を回収していくシステムだった。

だんだん市街地に近づいてくるのがわかる。通りすがりの商業ビルの前では、どーもくんが駐在していた。バスの走る大通りの両側には、かなり年季の入った建物群が軒を連ねている。ちらほらと建設中の高層ビルが目に付く。マンションや商業施設だろうか。スクラップアンドビルドや街の新陳代謝の加速が起こっているというよりは、古いものが堆積していく街のなかに、新しいものが参入してくるといった感じだ。

ルンピニー公園に到着。まだ17:00前だったためしばらく公園や付近を散策しようと思っていたが、スーツケースが煩わしいのでまず滞在先のホテルに向かうことにした。街中を10分ほど歩いてみて気づいた。この暑さ心地よくないわ、日も出てるしガチ熱帯じゃねえか、ちょうどいい蒸され具合とか調子こいてごめんなさい。大通りの脇の歩道をひた歩いていると、歩道橋の橋脚にこんな書き込みを見つけた。

最初目にした時は道路工事か建設工事に際してのメモ的な設計図かと思ったが、どうやらそうでもないようだ。1枚目の画像では数字以外の文字はタイ語で書かれているので、読み取ることができない。それぞれの図はかなり抽象的だが、対応関係を示しているのか、いくつかの図が線で結ばれているのがわかる。細長いU字の矩形の上に多重化した円形の図が描かれたものの対。Tシャツの片袖の部分を下に垂直に切り落としたような形と、それを左右反転させた形の対。二つの連続した山型の図形と、それを上下反転させた形の対。それぞれの対が線によって結ばれている。2枚目の画像では、少し意味が具���的な部分がある。英語で書かれているWorldとEarth、少し離れた右下にはFamilyの文字。下部中央には縁にSとNが書かれ、SからNに向けた矢印が走っている円。これは方位を示すものだろう。すぐ下にはN,E,S,Wの文字が書かれた円も描かれている。地理的な対応関係を示す図であろうことは推測できるが、何にせよ読み取れる語は「世界」と「地球」と「家族」のみ・・・規模が大き���ぎる。そして私はタイ語およびタイ文字を習得しようと心に決めた。

かなり長い間歩いたように感じたが、無事ホテルに到着。今回お世話になったのはトリニティシーロムホテル。大通りから一本入った路地の脇にあるホテルは、外観は少し古めではあるものの内装は綺麗に保たれていた。フロントに行って「サワディカーップ」と3語しか知らないタイ語の一つで恐る恐る挨拶してみると、満島真之介似のフロントスタッフがにこやかに同じ言葉で返してくれた。あとはギリギリの英語でなんとか受付を済ませ部屋に向かう。やたらとでかいキングサイズベッドに加えて部屋の余白が凄まじい。設備は最低限のものは揃っているシンプルなものだった。

初日の晩餐、近くのタイ料理屋さんに突入しようと意気込んでいたのだが思ったより疲れてしまい、結局ホテル前にあったカフェバーのようなところで済ますことにする。グリーンカレーとタイガービール。これで290バーツ=約1020円。早速驚安の殿堂もびっくりの洗礼を受ける。タイガービールはシンガポールのビールだったのだが(知らなかった)、あっさりしていて飲みやすい。ただグリーンカレーが思ったより辛く、ビールの炭酸がこれでもかと刺激を倍加させてくるではないか。とはいえ味は確かで、初グリーンカレーの冒険は成功に終わった。

夜になっても昼間の蒸し暑さは保たれたままだった。むしろ雨季の洗礼は滞在中、毎夜やってきたのだった。21:00ごろになると雨がぽつぽつと降り出し、均一に雲で覆われた薄明るい空に激しく稲光が射し始める。明日のアユタヤ散策とバンコク芸術文化センター、通称BACCへ訪れるスケジュールをざっと確認して眠りにつく。

0 notes

Text

韻、偶然性、並行世界 ーー相対性理論の歌詞における主体性の変容と分離

はじめに、相対性理論という音楽ユニットについて少し説明をしておく必要がある。ここで取り上げる相対性理論とは、アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)によって提唱された物理学における理論のことではなく、2006年に日本で結成されたポップミュージックユニットのことを指す。結成当時は四人組のバンド編成であったが、現在、当初のメンバーとしてはやくしまるえつこ(Vo)と永井聖一(Gt)のみが所属し、他メンバーは入れ替わったりパートの数を増やしたりしながら活動を続けている。

結成時から一貫してユニットの中心人物として存在しているのがボーカル担当のやくしまるえつこである。初期(1stアルバム『シフォン主義』(2007))の頃にはメンバー全員で作詞作曲を行なっていたが、初期メンバーであった真部脩一(Ba)と西浦謙助(Dr)の脱退以降(4thアルバム『TOWN AGE』(2013)~)、ほとんどの楽曲の作詞作曲を手がけるようになる。2009年以降、やくしまるはソロ活動も積極的に展開しており、他アーティストへの楽曲提供や共同制作などを精力的に行なっている。

以下では相対性理論による楽曲の歌詞における「主体性の変容と分離」という点に注目して論を進めていく。特に本稿ではやくしまるの作詞に焦点を当てて考察を行う。2ndアルバム『ハイファイ新書』(2009)以降、彼女は作詞作曲時の名義をティカ・α、あるいはTica・αに変更しており、やくしまるえつことは別の人格を設定している。その名義の使い分けと彼女の歌詞における主体性の問題は、同期的なものとして考えられるからだ。

◇エイドーロンーー”idol”の語源的考察

以下では具体的な楽曲を取り上げてその歌詞の構造を分析していく。本節では『TOWN AGE』から、三曲目の「YOU & IDOL」という一曲を中心に見てみよう。

相対性理論『YOU & IDOL』MV https://www.youtube.com/watch?v=FYtBA-1eXhE

――――――――――

【サビ】 あなたそれはYOU 有名人なの

わたしそれはI 愛のラビリンス

【A】 気づかないような気づいてるような

勘違いかな本当かな

キスしたいなら貢いじゃってね

段違いな夢 見せてあげるわ

【B】 好き・嫌い・好き・嫌い・好き・嫌い・好き・嫌い・好き

好きみたい・好きじゃない・好きって何だろう

【サビ】 あなたそれはYOU 優柔不断な

わたしそれはI 愛の戦士な

あなたそれはYOU 憂鬱気取った

わたしそれはI 愛のラビリンス

【A】 見た目上々 味は濃厚

味見ついでにグラス空ける

【B】 あなたは来る・来ない・来る・来ない・来る・来ない・来る

狂ったように繰り返す 夏のエンドロール

【C】 お茶して笑い合って喧嘩する

あたりまえの青春に恋してた

【サビ】 あなたそれはYOU 有名人なの

わたしそれはI 愛の戦士な

あなたそれはYOU 夕日に隠れた

わたしそれはI 愛のラビリンス

――――――――――

上記に歌詞の全文の引用と、メロディの振り分けがどのようになされているかを示した。まずはサビの部分について見てみよう。三回繰り返されているサビの歌詞では、「わたし」と「あなた」の混交および循環が起こっている。どういうことだろうか。

冒頭、一回目のサビでは「あなた=YOU=有名人/わたし=I=愛のラビリンス」となっており、「あなた」と「わたし」はそれぞれ独立した存在として記述されている。ところが二回目のサビにおいては「あなた=YOU=優柔不断なわたし=I=愛の戦士なあなた=YOU=憂鬱気取ったわたし=I=愛のラビリンス」、三回目のサビでは「あなた=YOU=有名人/わたし=I=愛の戦士なあなた=YOU=夕日に隠れたわたし=I=愛のラビリンス」となっている。

つまり太字で記した部分の主体を「わたし」=「あなた」として読み取ることができる。それは「優柔不断な」や「憂鬱気取った」というフレーズが、次行の「わたし」や「あなた」という主体を修飾する形容詞句として機能しているからだ。

このように歌詞を見てみると、「わたし(I)」と「あなた(YOU)」という二人の主体のみがあるように見える。しかしこの楽曲のタイトルは「YOU&IDOL」となっている。そこでこの”IDOL"とは一体どの主体を指しているのだろうか。

”idol”とはもともと、崇拝の対象となる偶像や聖像のことを意味する語であるが、現在の日本においては、理想の対象となるいわゆる有名人や芸能人といった人物を指す方が一般的だ。そこでこの曲のサビにおける「あなたそれはYOU 有名人なの」というフレーズに注目してみると、「あなた」は閉じた主体性として提示されていると捉えることができる。このフレーズを素直に受け取るならば、曲名の”IDOL”とは「あなた=YOU」である。しかし二、三回目のサビを見てみると、「わたし」と「あなた」の主体性が相互に溶け合っている部分がある。「あなた」は「優柔不断なわたし」であり、「わたし」は「愛の戦士なあなた」なのだ。ここで再び”idol”という語についての検討を行ってみよう。

“idol”の語源はギリシャ語の”eidôlon(以下、エイドーロン)”であり、またその語源は”eidos”まで遡る。”eidos”はアリストテレスによる哲学用語として「形相」と訳されるのが一般的だが、外見、見た目といった意味も含んでいる。そしてエイドーロンは、幻や映像、理想像といったような意味を示す語である。古代ギリシャ、ヘレニズム期の哲学者であるエピクロス(B.C. 341-270)はこのエイドーロンについて、原子論について論ずる流れの中で思索を展開している。彼はその定義について、ある固体と類似した形に象られたもの(テュポス)であり、もとの固体が持つ一連の順序だった配列と秩序を保ち続けている希薄な剥離物(アポスタシス)であると記している[1]。さらにあらゆる表象像(パンタスマ)は、このエイドーロン(映像)が凝集して生じるのだとも述べている。[2]

ここで注目すべきは、エピクロスが表象像に先立つものとしてエイドーロンの存在を認めていることである。エイドーロンとは私たちが何かしらの対象を認識する際にその対象から発せられるものであり、それが私たちの感覚器を通じて内部に入り込むことによって、対象を知覚可能なものとする。彼は表象を作り上げるこのエイドーロンの特徴として、もとの対象に備わっている属性がそのままエイドーロンにも受け継がれることの連続性を強調している(この考え方は、絶対的に安定して存在するアトムについて述べる彼の原子論に由来している)。

さて、エピクロスによるエイドーロンについての思索を概観したところで先ほどの歌詞へと戻ることにする。ここで起きている「わたし」と「あなた」の境目が曖昧になるという事態は、正確には「わたし」による「あなた」のイメージの取り込みである。「あなた」という対象から放たれるエイドーロンは「わたし」の内部へと入り込むことで、相互の主体性は混ざり合い、循環する。それはあくまでも「わたし」の視点において、その内部で起こっていることだ。その根拠となるのは、全てのサビを締めくくるフレーズが「わたしそれはI 愛のラビリンス」で一貫しているという点だ。「わたし」は、映像としてしか捉えることができない偶像化した「あなた」に同一化したいと願うことしかできず、迷宮の中に囚われている。

そしてもう一つ、この歌詞における迷宮の構造を別の形で言い換えている部分がある。それはBメロにある「狂ったように繰り返す 夏のエンドロール」という箇所だ。この二箇所における反復という主題およびエンドロールというモチーフによって、「わたし」の思いの届かなさが強調されているとともに、失恋後の心情を綴ったものであるという解釈が可能となる。さらには先ほど太字で示したサビの部分において、「わたし」を修飾する語が「優柔不断な」、「憂鬱気取った」、「夕日に隠れた」と比較的ネガティヴな意味合いを帯びていることもその解釈に至ることを助けていると言えるだろう。

ここまで、楽曲における語の意味とその循環的な構造を中心に考察を行ってきたが、その構造を作っている形式的な特質についても論じておこう。今ほど例に挙げたBメロの「狂ったように繰り返す」というフレーズは、直前にある「来る」という語の音(=kuru)と韻を踏み、接続されている。そして「狂ったように繰り返」されているのは「好き・嫌い…」、「来る・来ない…」というBメロのフレーズでもあるのだ。そしてまたサビにおける「I」は「愛の戦士」の「愛」の音(=ai)で結びつき、「YOU」は「優柔不断」、「憂鬱」、「夕日」の頭文字である音(=yû)によって接続されている。

こうした韻を用いた偶然性によって異なる意味を持つ語が接続され、その間に新たな意味を発生させるという操作は他の楽曲においても頻繁に行われている。以下では他の楽曲における歌詞も具体的に検討しながら、その操作がどのように行われているのかを見ていこう。

◇韻と偶然性

上記の「YOU&IDOL」を含むアルバム『TOWN AGE』は、全曲を通じて都市における日常性とでもいうべきものが主題となっている。例えば十曲目の「たまたまニュータウン」(多摩ニュータウンを想起させる)では、「ニュータウンで暮らす 2DKの入れ物で ミュータント増殖 なんてことない核家族」と皮肉めいたフレーズを織り交ぜながら、具体的な都市名を引用しつつ(他の曲では上海、ガンダーラ、ジャカルタなど)、単調な毎日の様子を綴るフレーズが目立っている。そのようなコンセプトを含むアルバムの中で、「YOU&IDOL」はかなり私的かつ「わたし」視点の内的な詞になっているように見える。

一方、5thアルバム『天声ジングル』(2016)においては日常性と超越的なものの往復へと、そのスケールは拡大しているように見える。曲名だけをとってみても、一曲目の「天地創造SOS」や六曲目の「弁天様はスピリチュア」、十曲目の「おやすみ地球」など、都市から宇宙や神的なものへと、主題の拡張が見て取れる。しかしこのアルバムにおいても、「わたし」の内的な視点に焦点を当てた一曲がある。それは四曲目の「わたしはわたし」である。

――――――――――

【A】 昨日真夜中のコンビニで君を見かけたの

だけど昨日はもう今日じゃないから

声はかけられなかった

【B】 明日にはきっと

今日も今日じゃないし

いつもがいつもどおりでも

なんか違う ちょっと違う

【A】 今日も真夜中のコンビニで君を見かけたの

だけど明日はもう週末だから

声をかけてみたい

【サビ】 ミッションコンプリートで深夜のハイテンション

ミッションコンプリートで深夜のハイテンション

いつかはコンビになりたいの

ふたりでコンビニ行きたいの

【B】 確かめてみたい

今日が今日であるのかを

いつもがいつもどおりでも

なんか違う ちょっと違う

【A】 昨日真夜中のコンビニで君を見かけたの

もしかしてわたしがもうわたしじゃないなら

声をかけられるかも

【サビ】 ミッションコンプリートで深夜のハイテンション

ミッションコンプリートで深夜のハイテンション

いい気分はふたり分ほしいの

いい気分にふたりでなりたい

Why I am me? I don't know who I am

Why I am me? I don't know who I am

誰かがわたしになっていく

わたしがわたしになりたいの

――――――――――

以上が「わたしがわたし」の歌詞とメロディの振り分けである。この詞において「わたし」と「君」が出会うのは超越的な場所などではなく、真夜中のコンビニという極めて日常的な場である。昨日見かけた「君」に声をかけられなかった「わたし」が、今日もコンビニで「君」を見かけ、声をかけてみようと決心するのだが、その心の変化はなぜ起こったのだろうか? 歌詞を追ってみよう。

まず初めのAメロにおいて声をかけられなかったのは、それが昨日のことだからだ。今日から見て過去である、昨日の出来事を率直に反省していると解釈できる。そして二回目のAメロで「わたし」が声をかけてみたいと決心するのは、「明日はもう週末だから」である。これは、週末には「君」がコンビニに来ないことを「わたし」が知っているのだと推測することもできるが、その理由はあまり明確ではない。そして三回目のAメロでは、「わたし」がもう「わたし」でないのであれば声をかけてみたい、と思うのである。これはどういうことだろうか。

これらの理由を考察する際に手がかりとなるのは、二つのAメロの前に共通して存在する、Bメロの「いつもがいつもどおりでも なんか違う ちょっと違う」というフレーズである。二回目のAメロにおいては、明日が週末であるということに加えて、単純に昨日から時間が進んでいるという事実が前提となっている。モーリス・ブランショ(1907-2003)によれば、日常的なものとは「再び見ることしかできないもの[3]」、つまり反復されることによって初めて認識できるものである。この歌詞における「わたし」は、そうした日常性、つまり「昨日と同じであること」を求めてはいない。昨日とは「なんか違う ちょっと違う」今日を求めているのだ。それは三回目のAメロで、「わたしがもうわたしじゃない」ことと対応する。したがって、時間が経過して昨日が今日に変わることが、「わたし」の変容と一致する。最後のサビ後半四行の歌詞における「誰かがわたしになる」とは、今日の「わたし」が昨日の「わたし」とは異なる主体に変容すること��意味していると捉えられるだろう。だがそこには何ら必然的な結びつきはない、つまり「わたし」の偶然的な変容が起こるということだ。

この偶然性による主体の変容という出来事は、言葉の繋がりの形式的な側面、つまり韻の持つ効果としても現れている。それは一回目のサビにある「いつかはコンビになりたいの ふたりでコンビニ行きたいの」に含まれている「コンビ」と「コンビニ」という二つの語において作動している。「コンビ」と「コンビニ」の間には、本来必然的な意味のつながりは何もないが、「コンビになる」ことと「コンビニに行く」ことが同じ文脈の中で並置されることで、「わたし」と「君」との恋の成就を示す連帯的な意味を帯びるのだ。

こうした言葉の押韻が持つ偶然性の効果は、先ほどの「YOU&IDOL」のサビでも確認した通りだ。偶然性という問題について研究していた九鬼周造(1888-1941)は、偶然性を「独立なる二元の邂逅」と定義している。彼は主として日本の詩歌における押韻について考察した「押韻論」という論考を遺してもいるが[4]、韻とはまさに「独立なる二元の邂逅」なのだ。

また彼は「偶然化の論理」の冒頭において、偶然性の哲学の意義についても述べている[5]。九鬼における偶然性への関心は、現実の世界が「他のあり得たかもしれない無数の世界の中の一つ」であることと、その現実を「動的に肯定する」ことと切り離せない。こうした思想の背景として、彼は一元論的汎神論を展開したバールーフ・デ・スピノザ(1632-1677)の思想を、「実体が一つしかないから、神も一つしかないといふ論理は単にスピノザの独断に過ぎない[6]」と批判した後で、ゴットフリート・ライプニッツ(1646-1716)の用いる共可能性(compossibility)という概念の重要性について触れている。共可能性とはまさに九鬼が述べている、現実とは異なる「他のあり得たかもしれない無数の世界」の可能性だ。さらに千葉雅也(1978-)は、九鬼による偶然的な時間とは、現在への徹底的な内在であるのだと述べる[7]。韻や地口の非因果的な形態の結びつき、つまり押韻も、九鬼はこの現在という時間への内在��よって捉えているのだと千葉は続ける。過去からも未来からも自由である、事実としての現在。その現在における可能性としてのあり得たかもしれない世界は、別の名で並行世界(パラレルワールド)と呼ばれることがしばしばある。

やくしまるえつこ=ティカ・αの作詞を含め、相対性理論の歌詞においてはこの並行世界の様相が、日常的な出来事や恋愛感情の描写とともに置かれることが最も重要な特徴であるように思われる。ここまで考察してきた二曲の歌詞においても、「わたし」という主体の変容あるいは分離が、韻を含む言葉の形式的な偶然性によって起きている。そこでも「わたし」が内在しているのは、昨日や過去を思い返している今日あるいは現在だ。

◇「わたし」の変容=世界の変容

すでに考察した二曲では、日常の外にある世界というものは直接出てくることはないが、「わたし」の別の容態としての「あなた」、または昨日の「わたし」とは異なる別の「わたし」が描かれている。対して「わたし」のいる場における並行世界が描かれている、というよりもまさに文字通り、並行世界そのものが主題となっている楽曲を取り上げて本論を締めようと思う。それは3rdアルバム『シンクロニシティーン』二曲目の「ミス・パラレルワールド」という楽曲である。

相対性理論『ミス・パラレルワールド』MV https://www.youtube.com/watch?v=t2nTZrPQFFc

――――――――――

【A】 ひみつの組織が来て

8時のニュースは大変

都会に危機がせまる

巨大な危機がせまる

暇ならわたしときて

こわれた世界を体験

時代の危機がせまる

稀代の事態になる

【B】 放課後 ふとよぎるテレパシー(シンパシー)

わたし遠い未来にあなたとまた出会う

【サビ】 東京都心は パラレルワールド

【A】 ひみつの組織がきて

8時のニュースは大変

地球に危機がせまる

夜中にブザーがなる

【B】 十日も思いつめてジェラシー(くやしい)

わたし 遠い未来にあなたとまた出会う

【サビ】 東京都心は パラレルワールド

【C】 あなたはちょっと開けた

わたしの心のドアを

あなたはドアを開けた

【サビ】 まるで世界はパラレルワールド

パラレルワールド

――――――――――

この歌詞においては、危機が迫る「地球」と、「わたし」の心のドアを開ける「あなた」という、スケールの異なる別の場における変容が比較的明確に描かれている。ここで既に考察した二曲とこの楽曲の共通点を確認してみよう。それは「あなた」、「YOU」、「君」といった二人称の相手の存在によって、「わたし」という主体に揺らぎが生じ、最終的に二者の関係性が安定しないということだ。「わたし」は変容の途上にある。それぞれの歌詞から抜粋すると、「当たり前の青春に恋してた」、「いつかはコンビになりたいの ふたりでコンビニ行きたいの」、「わたし 遠い未来にあなたとまた出会う」といった部分から、完全な恋の成就が達成されているわけではないことがわかる。

「わたし」という主体の揺らぎが、「あなた」という二人称的存在によって引き起こされ、その揺らぎは同時に外部としての「世界」に訪れる変容と一致するのだ。それまでは日常的であった「わたし」のあり方と「世界」のあり方が、「あなた」の出現という偶然的な出来事によって変容してしまうこと。あるいは外部的な「世界」が描かれない場合には、それは歌詞の中の「韻」という形で現れるだろう。別々の語における意味の外側に現れる「韻」も、また「あなた」の存在によって新たな文脈のなかで意味を与えられるのだ。

先ほど少しだけ歌詞を取り上げた「たまたまニュータウン」は、そうした変容だけでなく日常的な現実もまた、全く偶然的な出来事によって起こりうるのだということを端的に主題にしている。「たまたまわたしがそこにいただけ それだけ たまたまあの日に目が合っただけ それだけだったんだ」(「たまたまニュータウン」Bメロ1番)

そのように歌うやくしまる自身にもまた、並行世界における別の主体がある。それがティカ・αである。彼女は自身が歌ったり、話したり、姿を見せてパフォーマンスを行ったりするときはやくしまるえつこの名を用いるが、作詞作曲を行う際にはこのティカ・αという名を用いる。二つの名義の間には身体の有無という差異がある。いわば前者は表舞台における名であり、ティカ・αは裏方の存在なのだ。したがって楽曲提供をする際にも、その作詞者あるいは作曲者名はすべてティカ・αとなっている。当然、実際はこの二つの名を持つ人間は同一人物なのだが、主体の分離という形をとっているやくしまる=ティカという構造は、その分身として楽曲の歌詞の中で繰り返されている。

しかしやくしまるえつこという具体的な一人の人物のことを考えるとき、現実に存在するのは身体を伴うやくしまるえつこの方だけなのだ。なぜなら「他のあり得るかもしれない」並行世界におけるティカ・αと、現実におけるやくしまるえつこは同時に存在することはできないのだから。「YOU&IDOL」を再び思い出してみるとき、これもまた「わたし」の異なる二つのあり様、分離する「わたし」の片割れとして「あなた」があるという解釈が新たに可能になるだろう。「わたし」とあり得たかもしれない別の「わたし」=「あなた」は、「やくしまる=ティカ」という現実の主体に対して、無数にありうる並行世界の一つにおける主体のあり様なのだ。

[1] ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝(下)』加来彰俊訳、岩波書店、1994年、238頁。

[2] 同上、242頁。

[3] モーリス・ブランショ「日常の言葉」西山雄二訳、『終わりなき対話II』、筑摩書房、2017年、305頁。「…パノラマ的な視野のうちに閉じ込めることができないという意味で、日常とは知覚されえないものである。日常とは私たちが第一回目にけっして見ることのないもの、再び見ることしかできないものだからである」

[4] 九鬼周造「邦詩の押韻に就いて」天野貞祐、澤瀉 久敬、佐藤明雄編『九鬼周造全集 第五巻』、259頁において九鬼は、「語呂合わせ」が韻の上での偶然的な符号一致であり、またポール・ヴァレリーの言葉を引用しつつ、詩が言語の音響における偶然的な関係に基づくと述べている。

[5] 九鬼周造「偶然化の論理」天野貞祐、澤瀉 久敬、佐藤明雄編『九鬼周造全集 第二巻』、354頁。「偶然生の哲学の形而上学的展望は、この現実の世界が、唯一可能な世界ではなく、無数の可能な世界の中の一つに過ぎぬとして、現実の世界を動的に肯定することに存する。」

[6] 同上、365頁。

[7] 千葉雅也「此性を持つ無ーーメイヤスーから九鬼周造へ」『意味がない無意味』、河出書房新社、2018年、219-220頁。

0 notes

Text

造形的な「場」を生きること――絵画唯名論への応答

2018年10月2日~12月9日、東京国立博物館において「マルセル・デュシャンと日本美術」と題された企画展が開催された。本論考は筆者によるこの企画展の鑑賞経験をもとに書かれるが、それは展評として書かれるわけではない。彼の絵画的実践およびレディメイドとその理論について、本展に出展していない作品も含め、彼の残したテキストやメモといった「言葉」の数々とともに考察を行うものである。

一つ目に、主にデュシャンの初期作品である油彩画とその他の絵画的平面作品を中心に、彼のタブローにおける「面」上に表れる「うねり」あるいは「盛り上がり」について、いくつか具体的な作品を挙げながら考えてみたい。デュシャンは芸術家としての経歴を油彩画の制作から出発させているが、本展示の冒頭にも登場する《ブランヴィルの教会》(1902)、《ブランヴィルの庭と礼拝堂》(1902)は印象主義、とくにモネの影響を受けている[1]。彼はそれ以降の絵画作品においても、セザンヌのフォービズム的な様式やピカソ、ブラックに始まるキュビスムの様式を自身の絵画実践にとり込んだ作品制作を行っている。しかし後にデュシャンは網膜的であるような絵画を批判しており、そこで言われている「網膜的」という語は、印象主義に次いで起こった伝統的なキュビスムに向けられている[2]。アヴァンギャルドとして台頭してきたキュビスムに対する批判的な制作として、彼はキュビスムに「運動」の概念を取り入れようと試みる。《ソナタ》(1911)にはじまり、《階段を降りる裸体No.2》(1912)を代表作とするいくつかのキュビスム的絵画は、したがって彼による解釈的アプローチが加えられた実践となっている。彼は「随想」においてこのように書き記している。

「しかし、『階段を降りる裸体』の制作に寄せる私の関心事とは、フュチュリスト[未来派:筆者注]の関心事(動きの暗示)あるいはドローネーの関心事(動きの同時主義的解釈)であるよりはむしろキュビストの関心事(フォルムの分解)に近かった。 私の目的は、動きの静態的表現であった。つまり、動くフォルムが取る多様な姿勢の静態的素描からなる静態的コンポジシオンであったが、運動学的効果を絵画によって作ろうとするものではなかった。」[3]

この文章における「動きの静態的表現」あるいは「静態的コンポジシオン」とは、つまりどのような表現を指しているのだろうか? 「フォルムの分解」はたしかに彼以前のキュビスムで試みられていた主題であるが、その実践を通じて「静態的コンポジシオン」がどのようなかたちで画面に表れているのか、彼のキュビスム期の絵画をいくつか検討することで明らかにすることを試みる。

そして二つ目に、デュシャンの言語的な思考への偏執的ともいうべき感覚について、彼の残したテキストやノートにおける言葉をもとに考察を行う。それはおもに絵画とレディメイドをまたぎ、命名するという行為と交わることになるだろう。彼のノートに残された「一種の絵画的唯名主義(〈検討すること〉)[4]」というフレーズをめぐり、ティエリー・ド・デューヴが一冊をかけて考察している「絵画唯名論」という主題は、絵画において「名づけること」=命名に深く関わっている。以下ではその命名という行為を中心に、イタリアの哲学者であるジョルジョ・アガンベンの言語論をはじめとするテキストを引用しながら並行的に考察していく。また、その命名という主題と同時に、デュシャンによる「超薄い(アンフラ-マンス)」という概念についても、内山田康によるアルフレッド・ジェルの芸術人類学的考察をもとに論じる。

以上大きく分けて二つの主題について、順に論じていこう。

◆ 画面内の「うねり」から画面外への「盛り上がり」へ――「運動」概念の導入

デュシャンの作品には、緩やかな、あるいは表面から突出するような「盛り上がり」、つまり絵画平面をはみ出し、越え出てくるような物質性をともなうタブローがいくつか存在している。以下でいくつかの作品を詳しく見ていくことにするが、そのような「盛り上がり」ははたして、彼のタブローにおいてどのような意味を持つのだろうか?

絵画平面からの突出、という点でもっとも極端な例は《お前は私を(Tu m’)》(1918)であろう。画面の中央に描かれた裂け目は三つの安全ピンで留められ、その裂け目からは約60cmの実物の瓶ブラシが飛び出している。それは油彩画である一方で、また同時にレディメイド(安全ピン、瓶ブラシの使用)を取り込んでもいる。この作品は実際、彼による最後の油彩画となるため、その絵画制作のひとつの終点として位置づけ、絵画平面からの物理的突出=二次元から三次元への移行という観点に注目しつつ、彼の絵画およびデッサンを具体的に見ていこう。

初期油彩画の一枚である『デュルシェム博士の肖像』(1910)[fig.1]について、デュシャンは次のように述べている。

「この肖像は、ヴァン・ドンゲンの激しい色使いを思い起こさせます。しかし、細部から、たとえば輪光に包まれた手から分かりますが、私の意図は、断固ゆがんだタッチを加えることだったのです。」[5]

すでに述べたように、デュシャンの初期絵画には印象主義、なかでもセザンヌの影響を受けているものが複数存在している。しかしセザンヌ風の様式の延長線上にある表現が見て取れるとしても、その方法には彼自身による解釈が加えられている。「ゆがんだタッチ」として描かれた、手を包み込む輪光。そのほかにも、博士の身体の全体を囲んでいる淡い紫色の輪郭、または誇張されたように黒い線で縁取りされた眼の周りやあごの起伏などを挙げることができるだろう。

このような「ゆがんだタッチ」として表される彼の解釈は、その関心がキュビスム、つまりフォルムの分解へと移ったときには、別のかたちで表れることとなる。《ソナタ》(1911)[fig.2-1]と《ぼろぼろにちぎれたイヴォンヌとマグドレーヌ》(1911)[fig.3]を見てみよう。まず《ソナタ》の画面はそれ以前の彼の絵画と比較すると、明らかにキュビスム的様式が取り入れられていることが見て取れる。しかし描かれている対象(母と三人の妹)の形態は、ピカソやブラックらのように激しく分割されてはおらず、それぞれの人物ごとにある程度視点は固定され、ただ身体部位や楽器の輪郭が直線的に抽象化されているだけのように見える。ひし形を構成するように配された四人の人物のうち、比較的伝統的なキュビスム的表現が確認できるとすれば、正面を見据えた母の顔と髪であろう。しかしデュシャンの意図は「ゆがんだタッチ」を「加える」ことだった、ということをここで思い出そう。

《ソナタ》の画面構成は明らかにキュビスムを意図しており、彼のキュビスムへの考えを外化するための最初の作品である[6]。そのような作品においていわゆる伝統的な様式に倣うような表現が含まれることはさして重要ではないだろう。このタブローにおいて真に鑑賞者の眼を引くのは、バイオリンを弾くマグドレーヌの髪である[fig.2-2]。彼女の髪は巻かれているのであろうか、螺旋状の筆致で白く描かれた光の反射が描き込まれており、その光と同期するようにして髪のまとまりごとに明度の異なる同系の茶色が塗り分けられている。その巻かれた髪の「うねり」は、純粋な意味で最も写実的ではあるが、キュビスムの様式を基体として統制された画面全体に対しては、相対的に「ゆがんだタッチ」として存在しているように見える。

続いて《ぼろぼろにちぎれたイヴォンヌとマグドレーヌ》を見てみよう。画面には四つの(横)顔が描かれており、顔のパーツや頭部は文字通り「ぼろぼろにちぎれ」、分割されるか、あるいは描かれないパーツも存在する。《ソナタ》に比べるとフォルムの分解の仕方に関しては、いわゆるキュビスムとは距離をとっているように見える。一番右の横顔は最も大きく描かれ、その髪は《ソナタ》と同じく同系の茶色で塗り分けられており、光沢が描き込まれるとともにさらにボリュームが増している(髪の表現から判断するにそれはマグドレーヌの横顔であろうか)。その髪は右端でちぎれており、画面左上から垂れ下がるようにして再び現れている。ボリューム豊かな髪と対比的なストレートヘアをもつ左から二つ目の横顔は、イヴォンヌということになろうか。髪と同じ色で塗られた瞳は、観者に向けて鋭いまなざしを注いでいる。それはまるでマグドレーヌの髪の豊かさに注意を向ける観者に対して、こちらをまなざすように訴えかけているかのようだ。

二つの作品における髪の表象について主に確認したが、この段階ではまだキュビスムへの「運動」の導入は試みられていない。続く《チェス・プレイヤーの肖像》(1911)[fig.3]で初めて、デュシャン自身の解釈である「減速化の技法[7]」の導入によって「運動」の概念がとり込まれる。それはこの後描かれる彼の代表作、《階段を降りる裸体 No.2》(1912)[fig.4]における表現とは少し異なっている。何が異なるのか? それは運動の速度あるいは尺である。《チェス・プレイヤーの肖像》は、デュシャンの二人の兄がチェスをプレイしている様子を描いたものであるが、そこに描かれている運動はかなり長期的な運動である。そのため抽象化された顔や腕のフォルムは連続的というよりも断片的な瞬間が配置されているように見える。対して《階段を降りる裸体 No.2》の方は、題名どおり階段を降りる動作を行う身体の、短時間の運動が描かれている。それはまさに運動競技などにおいて行われる、連続写真を用いたフォーム分析のような仕方で表れている。この絵画の制作中に彼の関心としてあったのは、まさにイーキンズやマイブリッジ、マレーの動体写真術において行われたような、運動の静止位置の分離であった[8]。二つの作品は一連の運動にかけられた時間が異なるものの、その運動における静止位置を分離し、絵画平面に定着させるという点では共通している。

さらに同じ時期に描かれた油彩画として《列車の中の悲しき青年》(1911-1912)、《急速な裸体たちに囲まれるキングとクイーン》(1912)[fig.5]があるが、これらの絵画作品における画面は色調が一貫しており、キュビスムへの「運動」概念が導入されている点で彼のキュビスム解釈が統一されているように思われる。この《急速な裸体》以降、彼の絵画的運動への関心は薄れ、《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(大ガラス)》(1915-1923)へ向けた習作の制作へと移っていくこととなる。

さて、初期における彼の絵画制作の実践について見てきたが、ここで冒頭に掲げた「動きの静態的表現」あるいは「静態的コンポジシオン」とは何なのか、という問いについて検討しよう。《急速な裸体》の制作について、彼はこのように記している。

「・・・これは、ある枠内での静止した実体の運動というテーマです。言い換えれば、静止した実体はキングとクイーンによって表されるのに対して、「急速な裸体」は運動のテーマに立脚しています。」[9]

このノートから、《ソナタ》から《急速な裸体》に至る「静態的表現」とはどのように表されていたのかを理解する手がかりを得ることができる。《ソナタ》のイメージは全体として静態的であり、いわゆる「運動」の概念はとり込まれていないように見える。しかしノートの中にある「ある枠内での静止した実体の運動」というフレーズに注目しよう。マグドレーヌの髪は、静止しているが「うねり」という動作的状態にある。《ぼろぼろにちぎれたイヴォンヌとマグドレーヌ》においても同様に、まとめられていないが増大したボリュームを伴う髪の光沢が、細分化された筆致によって描き込まれている。二つの作品におけるマグドレーヌの髪の表象は、静止した実体の運動のプロトタイプとして表れている。それが《チェス・プレイヤーの肖像》以降、「運動」の概念を時間的に取り込み、形態を抽象化する仕方に変化している。髪の表象として一体化していた「静止した実体の運動」は、《急速な裸体》において、キングとクイーン/急速な裸体=静止した実体/運動として二種類の対象に分割されている。

《チェス・プレイヤーの肖像》の前後で表現が異なるとはいえ、彼がキュビスムに「運動」の概念を導入したという点で、検討した一連の絵画作品は一貫性を持っている。しかしその「運動」は二種類の異なる意図と結びついていると思われる。それは「空間的な運動」と「時間的な運動」である。前者はマグドレーヌの髪に関わっており、後者は《チェス・プレイヤーの肖像》以降の運動の解釈に関わっている。《急速な裸体》以降は絵画表現を離れ、デュシャンの制作は《大ガラス》を経過してレディメイドへ向かうような立体造形へと移っていく。この関心の移行は「時間的な運動」よりもむしろ、「空間的な運動」の表象として表されていた髪の「うねり」の方と強く接続されているのではないだろうか。以下ではそのことについて、《エナメルを塗られたアポリネール》(1916-1917)と《皮肉を込めて》(1959)を中心に考察を行っていく。

◆「造形的」であることと次元の移行

デュシャンは新たにキュビスムを解釈し直す、という絵画実践は終えたものの、絵画という表現自体を放棄したわけではなかった。彼は《大ガラス》の制作に着手した後、《エナメルを塗られたアポリネール》[fig.6]という作品を制作している。この作品はもともとサポリン(Sapolin)という名のエナメル塗料ブランドの宣伝用看板だったものにいくらか手を加えたものである。まず看板上部に書かれた「SAPOLIN ENAMEL」という文字列が「APOLINÈLE ENAMELED」に書き換えられている。そして左下にデュシャンの署名と制作年、右下に二列の英文が書き加えられ、鏡台の鏡には少女の髪が描き込まれている。

この加筆行為は二種類に分けることができる。すなわち絵画的加筆(鏡面に映る少女の髪)と、文字的加筆(ブランド名の書き換え、署名、右下の文章)である。するとイメージとして背景から浮かびあがってくるのは、看板の面に張り付けられたブリキ製のベッドフレームと鏡面に加筆された少女の髪であろう。あえて加筆された少女の髪を見て思い出すのは、まさにあのマグドレーヌの髪である。「空間的な運動」の表現として表れていた髪はうねり、あるいはボリュームという盛り上がりやふくらみとして表れていた。しかし《アポリネール》においては、うねりのある髪は絵の具で塗りこめられてなどおらず、鉛筆で描かれるのみである。以前、髪によって表されていた「空間的な運動」は、ここでは実際にベッドフレームという立体物となって、画面から盛り上がってきている。もはや少女の髪がもつ動作的状態の再現に執着する必要はないのだ。したがってこのタブローには、「空間的な運動」の絵画的表現から、作品への立体物の導入という「移行」そのものが含み込まれている。画面内における「うねり」から、画面外への「盛り上がり」へ、動きの静態的表現の方法そのものの変化が見て取れる。

このような表現そのものの「移行」を発見するとき、デュシャンによるある言葉が思い起こされる。1955年、彼はアメリカのNBC放送が撮影していた『ウィズダム・シリーズ』という番組において、当時ニューヨークのグッゲンハイム美術館館長であったジェームズ・ジョンソン・スウィニーと対談を行っている。その対談における発言を引用しよう。

「しかし、チェスには大変真剣に取り組み、楽しみました。絵画とチェスにいくつかの類似点を見つけたからです。事実、チェスをやっているときは、まるでデッサンをしているかのようになるし、あるいは機械仕掛けを構成しているかのようですよ、この機械仕掛けの構成具合によって勝ったり負けたりするんです。その競技の側面は少しも重要ではありませんが、ゲームそのものは非常に、非常に造形的でして、おそらくそれが私を魅了したものです。」[10]

この発言の中で、デュシャンは絵画とチェスの類似点について言及している。彼は自らポケットサイズのチェスセットを制作するほどチェスに熱中してもいたのだが、勝ち負けではなく、そのゲーム自体の「造形的な(plastic)」魅力に惹かれていたと語っている。それは「機械仕掛け(mechanism)の構成」とも言うべきものであり、その点が絵画と類似していると彼は述べている。ここで言われている造形性とは、チェスにおいては駒の運動とそれに伴う盤上のコンポジションの変化であろう。あらかじめ規定された各駒の動きによって盤面の配置が変化し、構成されていく様は、たしかにあらかじめ存在する材料(鉛筆、絵の具、キャンバスなどの描画材料からレディメイドに至るまで)によって構築されていく絵画に似ている。しかしそこで言われているのはいわゆるグリーンバーグ的な絵画[11]についてだけではない。「造形的」という単語によって彼が示しているのは、運動が行われている「場」そのものが変化していくことであるように思われる。それは彼の絵画制作における表現様式の依拠するところが、モネからセザンヌ、キュビスムという風に次々と変化していったこと(あるいは具体的な表現方法としては、「ゆがんだタッチ」から「空間的な運動」、「時間的な運動」、色彩の統一化へ向かったことなど)とも無関係ではなく、むしろ彼の関心に一貫性を与える。

画面内から画面外へ、という次元の移行はしたがって、彼の最後の油彩画となる《お前は私を》[fig.7]において一つの終点を迎えるように見える。その画面内にはレディメイドの自転車の車輪、コルクの栓抜き、帽子掛けの影が描き込まれており、《三つの停止原器》(1913)によって引かれた線も描かれている。一方で安全ピンと瓶ブラシは実際の物質として画面の上に存在しているという点で、それまでの彼の制作を凝縮させたものとして見ることもできる。描き込まれたレディメイドの品々の影とともに、そのタブローには前方に突出した瓶ブラシの影が投影される。この作品においてもまた、「異なる次元」において表された影という対象が、一つのタブローにおいて並置されている。

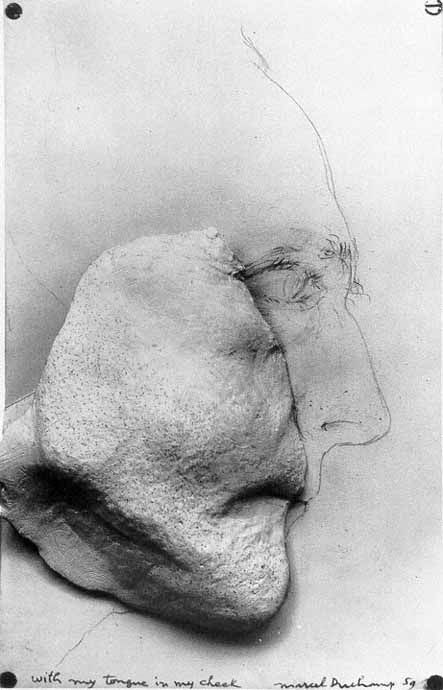

しかし、「場」そのものが変化する造形性に向けられた彼の関心は、この作品で終わることはない。それは《皮肉を込めて(With My Tongue in My Cheek)》(1959)[fig.8]というデッサン風の作品において確認することができる。デュシャン自身の横顔のデッサンの上には、こめかみから顎の部分にかけて型で取ったような石膏が張り付けられている。とくに頬の部分は何かを口に詰めたように、不自然に丸く盛り上がっている。その込められた何かが口から出ないように、口元には力が入って固く結ばれているように見える。舌はそのようにして彼の頬の中に沈みこみ、表に出てきてはいない。

このデッサンにおいては、絵画へのデュシャンの関心は油彩画よりもかなり単純化されているように見える。デッサンという下地の顔面から接続的に浮き出している石膏の肌の表面は、しかし生々しく、整形手術を施された後のようだ。その(三次元の)石膏は、真下にある一次元欠けた(二次元の)デッサンを隠してもいる。つまりその石膏は、二重に彼の舌(石膏の内側にあるはずの舌とその下に描かれているはずの舌)を隠しているのだ。

作品名は《皮肉を込めて》であるが、それは慣用句を文字通り解釈した場合の意味である。慣用句を文字通り解釈する、とは矛盾した言い方のようだが、それは慣用句を慣用句として理解する、ということだ。しかし作品を見る限り、それはどちらかというと元のフレーズを文字通り解釈した結果のように見える。「With My Tongue in My Cheek」を文字通り訳すと、「頬の中の私の舌(と)」となる。デッサンにおいて表されているのは、まさにこの意味でとった場合における顔の静態的な状態である。しかし、もしその慣用句を文字通り解釈した場合、つまり「皮肉を込めて」として受け取った場合、当の「皮肉」はどこにあるのだろうか? それはデッサンにおける舌のようなものである。二重に隠されてはいるが、結局のところ本当に存在しているのかどうかは分からない。観者は舌を見ることは決してできないからだ。それは題名のレベルにおいてもまた同時に起こっている。このデッサンに込められた皮肉とは一体何だろうか、と思慮を巡らせることはつまり、ある隠された皮肉が存在することを「信じる」ということでしかない[12]。その皮肉もまた、慣用句を慣用句として解釈することと元の文章を文字通り受け取ること、という二重の解釈の仕方によって隠されているのだ。

ド・デューヴは、こうしたデュシャンによる命名行為について、ある作品を「絵画」と名づけることの問題と関連させながら、的確な言葉で捉えているように思われる。

「かれは名をつけ、その名を拒否すると同時に使い、その結果、ヤヌス流の契約が生じる、つまりその契約を同時に賛否両面で有効にするのである。その契約は名づける行為であり、名づける行為は名そのものになれないだろう。決めがたいこととしての美的判断は「これは絵である」と「これは絵でない」というふたつの発話のあいだで宙に浮いた発話になる。この両者のあいだには、超薄い移行と微妙な差異があり、名のない何か、まして概念もない何かがある。」[13]

ヤヌスとはローマ神話において神殿の門を守る守護神であり、前後に反対向きの二つの顔を持つ双面の神である。ヤヌスは神殿の内側と外側を同時に見ることができる、いわば「あいだ」の存在である。その契約を有効にする者、つまりデュシャンは常に名づける者なのであり、名そのものになることはできない。「名そのものになる」とは、言い換えれば解釈を決定してしまうということであろう。それは慣用句を慣用句として解釈すること、あるいは文字通りに受け取ることのどちらかに振り切れることを意味する。言い換えれば前者は「絵画である」と名づけることであり、後者は「レディメイドである」と名づけることだ。デュシャンの命名行為によって、そうした「名そのものになる」ことは退けられ、「絵画」と名づける行為は決定不能となる。[14]

「絵画唯名論」とは、つまり「絵画」と名づける行為の決定不可能性についての議論であり、デュシャンによるレディメイドの導入によってその不可能性は決定的なものとなったのであった。そうした命名行為とその名をめぐる「絵画」と隠喩の関係について、すでにイメージの領域を超えて言語的な実践にまで及んでいることは《皮肉を込めて》を検討することで十分明らかになったと思われる。以下ではそうしたデュシャンの言語的な関心へと考察の対象をうつすことにし、イタリアの哲学者であるジョルジョ・アガンベンによるテキストおよび概念とともに考えていきたい。

◆絵画における隠喩、神託的な名

ド・デューヴは、デュシャンが絵画のもつ「本質的に隠喩的な性質」について発見したことについて次のように記している。

「デュシャンは、カンディンスキーと同じ「発見」、つまり絵画の本質的に隠喩的な性質の発見に際して、その発見に補足的な圧力をくわえ、その発見を発見自体へ向かわせる。もし隠喩が絵画という存在であるなら、絵画において隠喩という存在はなんだろうか。絵画という名である。・・・「語が語であると言うにすぎないなら、それは何も意味しない」とき、記号表現がその記号表現という存在しか意味しないとき、つまり名づけることが名づける機能しか名づけないとき、象徴的なものの啓示が出現する。」[15]

絵画における隠喩の存在とは、絵画という名である、つまりそれは名づける対象がどのようなものであれ、その対象に与えられた「絵画」という名そのもののことだ。ここで再度思い出されるのは先ほどの引用にある、対象が絵であるかそうでないかという発話が宙づりになる状態である。そのような存在論的な解釈では、もはや絵画を捉えることに失敗してしまう。「絵画」という名を名づけることとその名は、認識論的な解釈へと移行する。その移行によって、命名という記号表現には「象徴的なものの啓示」が現れるのだが、はたしてその啓示とは一体何を指しているのであろうか?

この引用のみを前にして考え続けるだけでは、ある種の閉じたトートロジーに陥っていくように思われる。ここで一度、ジョルジョ・アガンベンによって書かれた「言語の木(The Tree of Language)」(1968)という論文を参照しよう。なぜならそこにおいてはまさに、記号としての言語と名づけることについての起源的かつ歴史的な考察が行われているからである。

アガンベンは人間の言語的起源をさかのぼるにあたり、旧約聖書の『創世記』二章、十九節を引用している[16]。それに続けて、人間はこのアダム的言語について何も知らないが、そのある種の命名法(nomenclature)が、人間の主権(dominion)を補償するためのものとして描かれていることを推測することができるだろう、とアガンベンは述べている[17]。人間の特権的な行為として与えられた、命名という能力。しかし人間によって名づけられる諸々の名は、どのようにして決定されるのだろうか? 18世紀以降の言語学の流れを概観した後で、アガンベンはプラトンの対話編『クラテュロス』を引用することで、名の形式と内容がどのように関連しているのかという議論を辿っている。対話を繰り広げるソクラテスとヘルモゲネスは、それぞれ二つの考えを持っている。ソクラテスは「事物の本性(physei)」によって、ヘルモゲネスは「規約(thesei)」によってその名と内容が関係づけられるのだという立場をとるのだが、アガンベンは近代の言語学において優勢なのはヘルモゲネスの解釈であると述べる。[18]

命名におけるヘルモゲネス的解釈とはつまり、名あるいは語がもつ「象徴(symbol)」としての記号的機能を意味している。それは慣習的規約によって機能する言葉の役割であり、パースによる記号論の三分類におけるシンボルとしての機能である。

ここで一度、ド・デューヴの著書における引用に立ち戻ってみよう。「象徴的な啓示」という語で示されていたのは、まさにヘルモゲネス的な意味における命名の象徴的作用である。しかしここにある「啓示」という語にはまだ謎めいたところがあり、その意味するところは明確になっていないように思われる。

再度「言語の木」を参照してみよう。論文の終盤で、アガンベンは”Logos”という語の、「視線の前にそれがそのまま現前しているように集め、保存し、もたらす行為」という語源にまでさかのぼり、ギリシャ人が「存在と言語は同じである」と語る理由をその語源に負わせている。その後、彼はそのような記号の存在論的次元が表されている例として、ヘラクレイトスによる「デルフォイに神託の座をもつ主は、語ることも、隠すこともせず、ただしるしを見せる(signifies)」というフレーズを引用している。そこでギリシャ人は、知覚可能なしるしの中に現れ、またそうすることによって自身を隠しもするような存在の謎を垣間見たのだと述べた後で、アガンベンは存在におけるこの二重の本性はまた、真理が与えられる際の「否定的な活用」によっても表されるのだと主張する。[19]

「否定的な活用」とはすなわち、非-隠蔽(un-concealment)、非-暴露(unveiling)というふたつの語に含まれるような否定の接頭辞”un(非~)”である。この二つの語はまた、現前と隠蔽の相互的な関係を示してもいる。

さて、ここで改めて「象徴的な啓示」というフレーズにおける「啓示」について考えてみよう。啓示という語によって表されていたのは、つまりデルフォイの神託における「ただしるしを示す」こと、つまり二重否定の語のあいだで宙づりとなるような「ただ示す」という行為であるのだ。

それはデュシャンが遺した遺作『ノート』集にある「唯名論[文字の]=区別がなくなること」という言葉とも関連しているように思われる[20]。ド・デューヴはこの語をめぐって、次のように記している。

「語(文字唯名論による)というこの造形的な存在は、多くの無意味で、文字唯名論に還元された多くの語の全体が解釈に依存しないという点において、なんらかの形(引かれた二本の線)をつくる造形的な存在とは異なる」[21]

ここで言われている文字唯名論的な「造形的な存在」とは、まさに命名された名のことだ。文字的(literal)であるとは、文字通りであることであり、それは「ただ示される名」である。「絵画」という名、命名された名は言語の存在論的次元から、文字唯名論における造形的な存在へと変化を遂げる。アガンベンのテキストを経由して、ド・デューヴによるデュシャンの絵画/文字唯名論の考察を再検討してきた��、文字唯名論的に作品を名づけることは「解釈に依存しない」という点において、アダム的言語を所有する存在としての人間=芸術家としてのデュシャンの特権性の表れをここで確認することができる。

◆「なんであれかまわないもの」と同名異義語――インデックスとしての「超薄い(アンフラ-マンス)」概念

最後に、アガンベンによる別の著作『到来する共同体』(2012)における一つの断章を参照しながら、デュシャンの制作における同名異義語的主題について考察したあと、彼による「超薄い(アンフラ-マンス)」概念をインデックス的解釈として読み解くことを試みよう。『マルセル・デュシャン全著作』の編者であるミシェル・サヌイエは、「ローズ商会」と題された節の序文において、次のように記している。

「現実にはデュシャンの言語的介入はどれも、明白であるにせよ、隠蔽されているにせよ慣用的な言語的常套句というものに被せられるヴァリエーション(紋切り型、警句、格言、俚諺等々)として定義されうる。・・・語のレヴェルでは、デュシャンの二重の地口はほとんどの場合、同音異義/同綴意義、同形意義/語音類似の一種の弁証法にそって展開される。」[22]

この二文目における「同音意義、同綴意義、同形意義」という語で思い出されるのは、《皮肉を込めて》で考察した題名の解釈である。これらの語の「弁証法」がどのようなものであるか、まさしく「同名異義語」と題されたアガンベンの断章を読み解くことでより理解が深まるだろう。

アガンベンはアリストテレスの『形而上学』から「数多くあるシュノーヌモン〔シノニム・同義語〕は、イデアに与ることによって、イデアにたいしてホモーヌミア〔同名意義〕の関係に立つ」という一節を引用している。また彼は、馬を例にとって、個々の馬は「馬」という概念とは同義的関係にあるが、馬のイデアとは同名意義的関係にあると述べている。[23]

ここでデュシャンにおける「同音異義、同綴意義、同形意義」の語と、アガンベンの「同名異義語」の明白な一致が見えてくる。デュシャンにおける唯名論の問題とは、そのイデアと名との関係の問題であるのだ。個々の作品自体と「作品」のイデアとは同じ名であるが、意義が異なっている。彼の制作物であれ、レディメイドであれ、対象に名づけられた名は、その対象のイデアとの間で宙づりの名をただ示すだけなのだ。

しかしそこでアガンベンはこの宙づりになった名=同名意義的なものこそが、固有名をもたないイデアが絶えずアナフォラ〔代応〕の運動を通じて表現される事物自体であるのだと述べる。[24]

「しかし、まさにこの理由からして、イデアは同名異義語をなんであれかまわないものとして構成する。なんであれかまわないものとは概念と(だけ)ではなくイデアと(も)関係しているかぎりでの個物のことなのだ。」[25]

命名された名は、名そのもの=名を持たない同名意義的な純粋状態に向けて撤退させられることとなる[26]。デュシャンの芸術制作とその命名をめぐる終わりのない問いは、この断章を締めくくる文章で一つの仮の解答として到達点に至るだろう。

「わたしたちになおも思考すべく残されたままになっているプラトンのトートロジーに倣って言うなら、ある事物のイデアは当の事物自体である。そして名前は、それがある事物を名指すかぎりで、名前によって名指されるかぎりでの事物以外の何ものでもないのである。」[27]

「なんであれかまわないもの」としての名づけられた名。それは作品��のものを鑑賞することとその名の意味���検討することのあいだにおける往復運動を繰り返すことによって、より強固な弁証法の結果となって表れる。その往復運動とは、デュシャンの造語である「超薄い(アンフラ-マンス〔Infra-mince〕)」という概念と密接にかかわっている。この語は、「下の、下回る」という意の接頭辞”Infra”と、「薄い」という意の形容詞である”Mince”の組み合わせでできている。この概念についてデュシャンは、「たばこの煙がこの煙を出す口からもにおうとき、ふたつのにおいはアンフラ-マンスによって結びつく[28]」という例を示している。それは感覚で示されるだけの差異であり[29]、物理的な連関をもつようなインデックス的間隔である。それは何かある対象を決定するような「名称」ではない。

「超薄いということは、ふたつの名称のあいだの間隔、たとえば絵画という名称から芸術という名称への変移であっても名称ではない。超薄いということは、相反するふたつの命名のあいだで宙に浮いた決定であり、決定できてもただちに打ち消されるなら、名称ではない。」[30]

ド・デューヴが述べるように、「超薄い」とは名称から名称への「変移」である。それは絵画とレディメイドというふたつの名における往復運動であると同時に、常に作品とその名との往復運動でもある。しかしここで問題になるのは、前者は物質から物質へ向かう往復運動、つまりインデックス的な関係にあるのに対し、後者はシンボル的な関係にとどまるのではないかということだ。しかしそのような解釈では、「超薄い」の概念を捉えそこなってしまう。デュシャンは作品の名を、もはや「絵画の本質的な性質である」隠喩ではなく、換喩的な方法で名づけるのだということに気づかなければならない。そのような換喩的命名は、インデックスの論理に基づいている。

ここで内山田康による「芸術作品の仕事――ジェルの反美学的アブダクションと、デュシャンの分配されたパーソン」(2008)という論文を参照しよう。芸術人類学者のアルフレッド・ジェルによれば、芸術作品はパーソンとして仕事をする。つまり芸術作品はそれを見る者に対し、アブダクション(仮説的推論)を促すことで影響を及ぼし、あるいはその結果として自らも変態することで、仕事を行っているのだとジェルは主張する[31]。そこで内山田は、ジェルが「作品がパーソンとして仕事をすることを議論するために、作品を全てインデックスとして理解している」ことを強調している[32]。ジェルによる芸術作品のインデックス的認識を通過して、内山田はデュシャンの《階段を降りる裸体 No.2》は、階段を降りる運動をする女性のインデックスであるのだと述べた後、このように主張する。

「この作品をイコンやシンボルとして捉えることは、作品に内在する持続を否定することになる。ジェルが、美学的な芸術の人類学は行き止まりに突き当たる、と繰り返し言っていたのはこのことだったのではないか。イコンやシンボルではなく、把持と予持を内在させた経路でもある《停止原理の網目》は、継起する仕事のインデックスだ。」[33]

ここで内山田は、《停止原理の網目》(1914)という作品もまた、《春の青年と少女》(1911)と《三つの停止原器》の把持でありながら、《大ガラス》の予持であったというジェルの主張を引用しながら、そのインデックス的機能を「作品に内在する持続」という言葉で説明している。

内山田によるデュシャンの作品分析では、作品自体に内在するそのインデックス性が明らかにされている。それは本論考でも上述した「空間的な運動」と「時間的な運動」という概念を含み込むような制作のあり方といってもよい。しかし、いまやその作品自体のレベルで理解されていたインデックス性は、作品と作品の名の関係においてもまた同様に表れているのだということができるだろう。「換喩的に名づけられた作品の名」、あるいは「絵画とレディメイドとのあいだにおける移行」とは、両者の往復運動によってそのあいだにとどまる「超薄い」差異そのものなのだ。

さて、ここまでデュシャンの絵画作品における諸様式の取り込みから、キュビスムへの運動概念の導入と次元の移行、そして絵画からレディメイドへの移行と作品の命名といった事柄を速足で検討してきた。いまや彼の芸術実践は、一貫して制作という運動が繰り広げられる「場」そのものが、造形的に変化しうる移行の連続的過程であったのだということに、読者は気づかれるであろう。既存の芸術(あるいは自らの作品)にインデックス的変項を付加することで、彼の様式はつねに移行のただ中に留まり続ける。本論考では取り上げなかったが、彼のもう一つの名であり分身である「ローズ・セラヴィ」についても、その「場」が彼の身体そのものへと移行したということにほかならない。ド・デューヴが問題にしていた絵画とレディメイドのあいだにおける「絵画唯名論」という主題も、その長い制作過程における「超薄い」差異のひとつの通過点にすぎないのだ。「場」の絶え間ない移行の中で制作を行い続けることは、彼にとっての生そのものである。ただこのように言ったところで、デュシャンはそのようなこと自体、「アンフラ-マンス」のもう一つの翻訳可能性としての「まったく取るに足りない[Infra-mince]」ものとして、我々の経験的考察をなおも宙づりにしたままにしておくのかもしれない。

[fig.1]マルセル・デュシャン《デュルシェム博士の肖像》(1910)、キャンバスに油彩、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp_Portrait_of_Dr.Dumouchel_220x340.jpg

[fig.2-1]マルセル・デュシャン《ソナタ》(1911)、キャンバスに油彩、キャンバスに油彩、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

筆者撮影

[fig.2-2]《ソナタ》におけるマグドレーヌのアップ

筆者撮影

[fig.3]《チェス・プレイヤーの肖像》(1911)、キャンバスに油彩、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

「Portrait of Chess Players by Marcel Duchamp」

http://www.galleryintell.com/artex/portrait-of-chess-players-by-marcel-duchamp/

[fig.4]《階段を降りる裸体 No.2》(1912)、キャンバスに油彩、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

「I-MEDIA: Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp」 http://imediaweb.blogspot.com/2010/09/analyse-type-dune-oeuvre-dart.html

[fig.5]《急速な裸体たちに囲まれるキングとクイーン》(1912)、キャンバスに油彩、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp,_1912,_Le_Roi_et_la_Reine_entour%C3%A9s_de_Nus_vites_(The_King_and_Queen_Surrounded_by_Swift_Nudes),_oil_on_canvas,_114.6_x_128.9_cm,_Philadelphia_Museum_of_Art.jpg

[fig.6]《エナメルを塗られたアポリネール》(1916-1917)、グワッシュ、鉛筆、塗料、錫板、厚紙、フィラデルフィア、フィラデルフィア美術館蔵

筆者撮影

[fig.7]《お前は私を》(1918)、キャンバスに油彩、瓶ブラシ、安全ピン、ボルト、ニューヘイブン、イェール大学ギャラリー蔵

「Tu m’ | Yale University Art Gallery」 https://artgallery.yale.edu/collections/objects/50128

[fig.8]《皮肉を込めて》(1959)、木材に紙、鉛筆、石膏、パリ、ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター

「Artwork by Marcel Duchamp - With My Tongue in My Cheek, 1959, | Sculpture | Artstack - art online」 https://theartstack.com/artist/marcel-duchamp/my-tongue-my-cheek-1

[1] マルセル・デュシャン「私自身について」ミシェル・サヌイエ編『マルセル・デュシャン全著作』北山研二訳、未知谷、1995年、324頁。

[2] ティエリー・ド・デューヴ『マルセル・デュシャン 絵画唯名論をめぐって』(鎌田博夫訳、法政大学出版局、2001年、38頁)「キュビスムは写実主義であり、そのままである、つまりセザンヌの絵画はすでにそうではなかった。網膜的絵画に対するデュシャンの批判は写実主義への批判であり、絵画の視覚性の批判ではなかった。」

[3] マルセル・デュシャン前掲書(「随想」)、261-262頁。

[4] 同(「不定詞で〈ホワイト・ボックス〉」)、160頁。

[5] 同(「私自身について」)、326頁。

[6] 同、328頁。

[7] 同、328頁。

[8] 同、330頁。

[9] 同、331頁。

[10] 同(「スウィニーとの対談」)、278頁。実際のインタビュー映像はYouTubeで視聴することができる(Marcel Duchamp interview on Art and Dada (1956) https://www.youtube.com/watch?v=DzwADsrOEJk)。

[11] ド・デューヴ前掲書(240-241頁)において、著者はグリーンバーグによるモダニズム的な絵画の定義を存在論的解釈であるとして、彼の「張られているか、鋲でとめられているカンバスは、すでに絵として存在する、ただし、だからといって必ずしも成功した絵ではない」という発言を、最終的な判断を前にして止まっているのだと批判している。著者はデュシャンの絵画唯名論に立脚し、既成のキャンバスとキャンバスでないレディメイドのあいだで問題になるのは、絵画という「名称」であると述べている。

[12] デュシャン前掲書(「スウィニーとの対談」、280頁)のインタビューの末尾に彼は次のように語っている。「私は「信じる」という語が好きです。一般的に、人が「私は知っている」というとき、人は知らない、信じている、のです。・・・生きることは、信じることです。少なくとも、それが私の信じることです。」

[13] ド・デューヴ前掲書、245頁。

[14] 同、244頁。

[15] 同、190-191頁。

[16] 旧約聖書『創世記』第二章十九節。「そして主なる神は野のすべての獣と、空のすべての鳥とを土で造り、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。人がすべて生き物に与える名は、その名となるのであった。」

[17] Giorgio Agamben, “The Tree of Language”. Translated y Connal Parsley, Journal of Italian Philosophy, Volume1 (2018), P.15.

[18] 同、P.18.

[19] 同、P.20.

[20] ド・デューヴ前掲書、191-192頁。

[21] 同、192頁。

[22] デュシャン前掲書(「ローズ商会」序文)、212頁。

[23] ジョルジョ・アガンベン『到来する共同体』上村忠男訳、月曜社、2012年、94頁。

[24] 同、96頁。

[25] 同、96頁。

[26] 同、96頁。

[27] 同、97頁。

[28] デュシャン前掲書(「テクスティキュール」アンフラ・マンス[極薄])、411頁。

[29] ド・デューヴ前掲書、246頁。

[30] 同、246-247頁。

[31] 内山田康「芸術作品の仕事――ジェルの反美学的アブダクションと、デュシャンの分配されたパーソン」、2頁。(『文化人類学』第73巻2号、2008年9月)

[32] 同、14頁。

[33] 同、25頁。

1 note

·

View note

Text

2018年ベストアルバム10枚

1.初恋/宇多田ヒカル

一枚目はあまり悩むことなく決まりました。単純に一番リピートした一枚だと思います。思えば昨年の終わりくらいに「あなた」(T-2)が先行PVで出たときでした[1]。まだ仕事してる時に車の中で憑かれたように聴いていたので、まるまる一年分お世話になったアルバムと言ってもいいかもしれません。宇多田ヒカルはいつになっても普遍的な愛について歌っていて、かつ本質的なところを言葉にしているように感じます。母親になってさらにその普遍性を増したな、と感じたのがまさに「あなた」を聴いたときでした。最初は明らかに我が子のために書いた曲だろうと思って聴いていましたが、何度か聴くうちに“あなた”という二人称には、だれにとってもある大切な人のことを当てはめることができるのだ、ということに改めて気づきました。

正直“あなた”という言葉には今まで、どこかよそよそしい印象を持つ代名詞、というイメージがありました。でもこの代名詞には、私との距離がどうであろうと相手への敬意が含み込まれています。“あなた”は「貴方」とも「彼方」とも書くことができる。私からの絶対的な距離や、分かり合えなさを受け入れたうえで、それでも敬意を忘れずに他者へ近づこうとする意思が、この言葉には含まれているように感じます。

ほとんど「あなた」の感想になってしまいましたが、一方で「Too Proud」(T-6)のような曲があることも忘れてはならないところです。自分のこととしてめちゃめちゃ刺さります。ところでこの二曲からでもわかるのですが、ヒップホップ的なリズムが現在の宇多田の関心としてあるのだな、ということを強く感じたアルバムでもあります(ライヴ版「Too Proud」ではラップしてたし)。前作の『Fantôme』から生音のリズムが増えたような印象はありましたが、今作ではグルーヴにスウィング要素が強い曲がたくさんあります。たぶん参加ミュージシャンにドラマーのクリス・デイヴが降臨していることがかなり大きいと思います。一聴するとシンプルに聴こえるリズムをあれほど複雑に、豊かに、でも軽やかに叩けるドラマーは他にいないでしょう。ぜひ「大空で抱きしめて」をよく聴いてみてください。地味超絶ポリリズムです。

2.コラージカリー・スピーキング/R+R=NOW

ロバート・グラスパーとその仲間たちによる、エリート集団遊戯アルバム第一弾です。自分がドラムやるのでドラマーの話ばっかりになってしまいますが、このアルバムに参加しているジャスティン・タイソンは一年半くらい前��らRobert Glasper Experimentのメンバーになったドラマーでもあります。今までになかったパワー系かと思いきや、六連の手数系テクニカルプレイはマーク・コレンバーグを思い出すし、ゆるゆるしたグルーヴのポリリズムはクリス・デイヴ的でもあります。グラスパーはどこでこんな素晴らしいドラマーたちを見つけてくるんでしょうか。誰でもいいので弟子入りしたいです。

それから本当に楽器も音色も豊かな一枚なのですが、ミックスのバランスが素晴らしいです。全部の音がダイナミクス込みでしっかり聴こえます。ほとんどインプロ的な曲ばかりですが、それでも飽きないのはエンジニアの腕と情熱のおかげでもあると思います。ライヴに行きたくなる一枚です[2]。

3.RUN/tofubeats

元会社の同期が大好きなtofubeatsなのですが、なかなか今まで聴けていませんでした。反省しました。今春、濱口竜介監督の『寝ても覚めても』という映画が公開されましたが、その映画を観に行った時エンドロールで流れてきたのが「RIVER」(T-11)という曲でした[3]。tofubeatsを改めてよく聴こうと思うきっかけになった曲です。ところがこの曲、他の曲やアルバムを聴いてみるとかなり異質な感じでした。展開がドラマチックなのはさることながら、ピアノとブラスの音で生っぽいというか。でもtofubeatsのヴォコーダーの音色、音の処理の面で、エレクトロなかっちりさは残っています。とくに最後の2セクションの歌詞が圧倒的です。ここでブラスが入って曲的にもクライマックスを迎えるわけですが、映画のクライマックスをここまで的確に、しかし簡潔に言い当てるフレーズに鳥肌が立ちます。

「ふたりの愛は流れる川のようだ/とぎれることないけどつかめない」

「いろんな愛を集めた色のようだ/喜びも悲しみも映してる」

このアルバムではありませんが、『First Album』に収録されている「おしえて検索 feat.の子(神聖かまってちゃん)」(T-6)が僕は大好きです[4]。うまく言い表せないのですが、tofubeatsの曲には子どものころにアニメを観ていた時の感覚があります。異郷へのノスタルジアのような、妙な感覚です。なんとなく悲しくなりますが、あれはよかったなと安心するような。とにかく教えてくれた友に感謝です。ほんとに縁というのは不思議なものです。

4.Blood Loss/Puma Blue

今年の初め頃だったか、「Moon Undah Water」という曲で知ったPuma Blueでしたが、じわじわと身体に来るものがありました[5]。まず声がセクシーです。はじめは男声か女声かも分からず、二人いるのかと思ってGoogle検索したところ、攻めたヘアスタイルのイケメンでした。

おそらく「Midnight Blue」(T-5)がリードトラックだと思われますが、この曲は他の曲と比べてメロディアスでだいぶロマンチックです[6]。過去作とも近さを感じます。彼のギターサウンド、かなり特徴的で耳に残るんですが、ほぼ常に強めにロータリーとコーラスのエフェクト掛けてるので、ゆったりゆらゆらしています。その音色と彼の声のゆらぎや波が本当によく共鳴しています。めちゃめちゃエロいです。リズムトラックに関しても、シンプルかつバスドラに重きを置くブラックな空気を感じます。これもまたエロさに加担しているのでしょう。

一方で他の曲たちは今までとは違う趣向も感じられます。パワーのあるリズムの曲、語りの多い曲…彼にとっては実験的な一枚でもあるのかもしれません。テレキャスがいかに偉大な発明であるかを、彼のおかげでまたも思い知らされたように感じます。

5.Oxnard/Anderson .Paak

泣く子も黙るカリスマエンターテイナーによる待望の新作です。前作『Malibu』に比べてボーカルのヒップホップ色が強くなった印象です。相変わらずコラボ大好きだなって感じですが、彼は本当に共演するアーティストの良いところを引き出す才能が神がかっていると思います。それでもコラボ相手に曲を乗っ取られたり、逆に彼らをおまけのように扱うこともなく、各曲におけるウェイトのバランスが絶妙です。個人的には「Sweet Chick (feat. BJ the Chicago Kid)」(T-13)がお気に入りで、BJ the Chicago Kidが歌い出すときはもう拍手したくなります[7]。スタンディングです。

先行配信されていた「Tints (feat. Kendrick Lamar)」(T-3)も期待を裏切らないダンサブルナンバーで本当にほかの共演者も豪華ではあるのですが、ただなんというか全体的にすごくパンチがある一枚ではありませんでした[8]。「Malibu」のショックが大きかったのか、自らの欲深さによるものなのかは分かりません。それはさておき彼のようにKENZOを着こなせるようになりたいです。

6.アントロポセン/蓮沼執太フィル

蓮沼執太は、いつも人に説明するときに困る作家です。アンビエントをつくることもあれば、ソロ名義でポップスをつくることもあるし、タブラ奏者のU-zhaanとユニットで活動することもあります。そんな彼のもっとも大規模な、たくさんの人を巻き込むプロジェクトが蓮沼執太フィルです(最近さらに人数が増えたフルフィルの名義も誕生しています)。[9]

フィル名義でリリースされた音源を聴くとき思うのは、ポップスの定義を拡張していく意識が常にある感じがする、ということです。ラッパーの環ROYが今作でもいくつかの楽曲に参加していますが、環ROY自身も現在の日本のヒップホップシーンではなかなかいわゆる「ラッパー」としての定義がしにくいアーティストだと思います。踊り、手足を動かすことでそこから詞が生まれてくる感じとか、ダンサーの島地保武と一緒にパフォーマンスしたりだとか。身体から言葉が生まれてくることを強く意識しているような。

蓮沼・環の二人に共通しているのは、音楽とその周りの環境を分離しないというか、環境を延長させて音楽に入り込ませる、ふたつの領域をなじませるという実践がなされているということのように思えます。

アルバム名の『アントロポセン』=人新世とは、オランダの化学者であるパウル・クルッツェンが提唱した、更新世以降の地質時代の名称です。この地質時代の命名は、現代は人類が滅亡したあともその余波が残り続けるくらい、人類が地質学的なレベルで地球環境に影響を及ぼしている、という主張にもとづいています。それに共鳴するように、現代哲学には思弁的実在論やオブジェクト指向存在論、新しい唯物論など、人以外の「もの」を他者として思考し、主体性を与えてみるという思想の潮流があります。もしかするとこのアルバム名に込められているのも、そうした「もの」を含むあらゆる他者との横断的な交流を、音楽を通じて実践することができるのではないか、という願いなのかもしれません。

7.Isolation/Kali Uchis

ワイルドでセクシーな、それでいてどことなく気高いオーラをまとった素敵な歌い手が現れました。Kali Uchisを知ったのはTyler,the Creator&Bootsy Collinsとのコラボ曲「After The Storm」(T-13)[10]、Jorja Smithとのコラボ曲「Tyrant」(T-6)[11]を聴いたときでした。彼女の曲はフレーズもメロディアスで聴きやすいのですが、一方で英語/スペイン語がもつリズム、韻についてもとても意識的な感じがします。その点で、ヒップホップ要素を持つ上記の二人とも相性がよいのかな、と思います。

と、ここでアルバムを聴きながら気づきましたが、なんと「Gotta Get Up(Interlude)」(T-10)[12]、Puma Blueの「Moon Undah Water」のギターリフへのオマージュ(サンプリングではないっぽい)でできていました(!) 感動で涙が止まりません。ぜひリンクに飛んで喜びを共有しましょう。

8.Chris Dave and the Drumhedz/Chris Dave and the Drumhedz

『初恋』と『コラージカリー・スピーキング』のレビューでも出てきました、クリス・デイヴ主導のバンドプロジェクト最新作です。当然ですが前作のミックステープよりも一曲が独立していて、かつよりポップになったので聴きやすくなった印象です。「Dat Feelin’(feat.SiR)」(T-3)はPVも公開されていますが、彼のこれ見よがしなカメラ目線にじわります[13]。過去作より一層、ドラムの音のミックスに執念を感じます。太鼓とシンバルの音の振り分けが極端で、ドラムが主役だぜ感満載です。それに加えてパーカッションのFrank Mokaがバンドに加わっていることで、ますます打楽器の音色が豊かになっています。祭ソウルを感じます。

クリス・デイヴはタムをセットに組み込むのが苦手だ、ととあるインタビューで語っているのですが、その代わりに胴の深いスネアのスナッピーを下したものをタムの音色の代わりとして使うことが多いです。それであのドライでサステインの短い、独特なタムサウンドが出来ているのだと思います。ちょっとメインスネアの音に飽きたら、スナッピーを上げればサブスネアとしても使えるので一石二鳥ですね。何気にすごい発明だと思います。ほんとうに革新的で愉しいサウンドメイクをする人です。

ポップさが増した理由として、ボーカルに重きが置かれた曲が多いことも理由のひとつかと思います。前作から引き続き、いくつかの曲でメインボーカルを務めているのがJermaine Holmesというボーカリストです。この人はみんな大好きディアンジェロのバックコーラスを務めてもいます。本プロジェクトで見事メインボーカルに大抜擢です。

なんというかクリス・デイヴのプロジェクトには、スタジオミュージシャンたちに光を当てようとするような意思の表れを感じます。曲自体がドラマチックだったりロマンチックだったりすることはあまりないのですが、地味で基礎的な技術に裏打ちされたプレイヤーたちの演奏で戯れあう、みたいな雰囲気があります。なので音楽に余裕があって、たのしいです。ぜひライヴに足を運んでいただきたいと思います[14]。

9.Fallen/Taylor Deupree

今年は静かなエレクトロニカをたくさんディグった年でした。こういう系統のエレクトロニカはどれも似た感じに聴こえる曲が多いのですが、なかでもTaylor Deupreeは圧倒的に落ち着きます。北欧の雪原に一人たたずんでいる感覚です。ちなみに坂本龍一とアルバム出したり、ライヴしたりもしています。[15]

おそらく明確なリズムが消されているからでしょうか、それでもゆるやかに優しく音が紡がれていくので心を無にして聴き入ることができます。と同時にBGMにもできるので、作業用としても秀逸な音楽です。彼はゴリゴリのブルックリン生まれニューヨーカーらしいのですが。それゆえに反動として、彼の静かなアンビエントが生まれているのかもしれません。

アンビエントとは不思議なもので、ピアノやらシンセやらを使って人工的な音を入れ、かつ音響的な操作がこまごまと為されているにもかかわらず、自然に近づいている感じがします。ただ環境音をサンプリングして流すだけよりもその方が安らぎを感じるのは、私たちのなかで無意識のうちに音楽が流れているからかもしれません。スカンディナヴィアの方に移住して、野菜を育てて食べ、たまに感謝して肉を食べる生活がしたくなるときもあります。そんなときに聴きたい一枚です。

10.SANMAIME/DALLJUB STEP CLUB

最後の一枚は、滑り込みでリリースされたDALLJUB STEP CLUBの最新作です。とにかくリズムのかっちりしたバンドサウンドで、ドラムのGOTOは機械的なフレーズを人力で叩き切るジョジョ・メイヤーっぽさがあるんですが、そのリズムに合わせられるバンドメンバーも凄まじいと思います。

一方でタイトルとか詞はめちゃめちゃふざけてて気が抜ける、というギャップに惹かれます。詞がラップであることも重要だと思います。「K.A.A.F.」(T-4)って何だろうと思いきや「肩、穴、空いた、服」でした。期待を裏切りません。

「何のため 誰のため ダレノガレとかよく着てそうなスタイル」

「ノースリーブじゃないの オフショルダーじゃないの/

I don’t know でもオンリーワンのアイデンティティにプライド」

固有名詞を躊躇なく入れてくる感じ、過去作から一貫してます(「Red Bull」、「KEN YAYOI」という曲すらあります)。インディーがなせる荒業です。これからも目が離せないバンドです。ライブ映像はたくさんYoutubeにあるのでまず見てみることをお勧めします[16]。これまたライヴに行きたくなるでしょう。

今年はあまりたくさん音楽聴けてないな、と思っていたのですが、結構絞り込むのに悩むくらいには聴いていたようです。とても良いことです。今年お世話になった方々、来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

[1] 宇多田ヒカル 『あなた』(Short Version) https://www.youtube.com/watch?v=B25tW3A2HPM

[2] Needed You Still - Resting Warrior// R+R=Now (Live at the Blue Note ) Robert Glasper Residency https://www.youtube.com/watch?v=6JOa5Znff0U

[3] tofubeats「RIVER」 https://www.youtube.com/watch?v=APyYqRFbIFE

[4] tofubeats - おしえて検索 feat.の子(from神聖かまってちゃん)(official MV) https://www.youtube.com/watch?v=cHwWgbP4df8

[5] Puma Blue - Moon Undah Water (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=OeCS-DZsgKM

[6] Puma Blue - "Midnight Blue" | Fred Perry SubcultureLive https://www.youtube.com/watch?v=XnQt5seCf-s

[7] Sweet Chick (feat. BJ The Chicago Kid) https://www.youtube.com/watch?v=Vnp5urarx54

[8] Anderson .Paak - TINTS (feat. Kendrick Lamar) (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=u749Hi0gDVM

[9] 蓮沼執太フルフィル公演『フルフォニー』ダイジェスト / Shuta Hasunuma Full Philharmonic Orchestra "FULLPHONY" 18th Aug 2018 https://www.youtube.com/watch?v=y2RvTNaUWnc

[10] Kali Uchis - After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins https://www.youtube.com/watch?v=9f5zD7ZSNpQ

[11] Kali Uchis - Tyrant ft. Jorja Smith https://www.youtube.com/watch?v=KDUOLz9ZL2g

[12] Gotta Get Up (Interlude) https://www.youtube.com/watch?v=XLzPe3ibfb4

[13] Chris Dave And The Drumhedz - Dat Feelin' ft. SiR https://www.youtube.com/watch?v=s22w9Pvjgro

[14] Chris Dave & The Drumhedz 9/8/18 (Part 1 of 2) Louisville, KY @ Jimmy Can't Dance https://www.youtube.com/watch?v=tZVRvR8HlVc&t=539s

[15] Ryuichi Sakamoto & Taylor Deupree St John's Sessions x Boiler Room Live Set https://www.youtube.com/watch?v=0nJ3iKx2AMo

[16] DALLJUB STEP CLUB -Future Step- https://www.youtube.com/watch?v=LohRIe48BO8

1 note

·

View note

Text

繊細さの記憶をたどる――見ることと私の曖昧さ

――「僕らはもっと繊細だった。」

"We used to be more sensitive."――

一人称複数主格である"We"の訳語として充てられているのは、「私たち」ではなく「僕ら」である。この個展は他でもない、リー・キット自身の記憶から出発し、それは次第に彼自身の過去の重なりとなり、いま私たちの経験と重なり合う。「繊細だった」かつての感覚を呼び戻すための間接的なタイムマシンが、それぞれの空間に散りばめられ、記憶の中で再統合される。

香港生まれで現在は台北を拠点に活動する作家、リー・キットによる本展の作品群は、ほとんど全てが原美術館での展示に捧げられた新作で構成されている(過去作《Red》(2017)と思しき作品もある)。

受付から見えるGallery1の部屋には、ただ一つの作品が展示されている(fig.1)。入り口右手の壁には、47.5×30cmの、すこし縦長の絵画が一枚掛けられている。それは段ボールに描かれているようだ。左下には、女性の頭部を右後ろ側から描いた肖像が配されており、結われた髪の部分から少しはみ出るように淡い青色が塗り重ねられている。右上には、画面の中心線から徐々に右側の画面外に向けて広がっていく、黒い放射状の影のようなものが描かれている。画面の下部には"Selection of flowers or branches"というフレーズが書き込まれている。この絵画は「図」の領域と「文字」(キャプションと言っても良いかもしれない)の領域が分けられている。というのは、女性の首のあたりを境にして画面の上下の色が若干異なり、水平に分けられているからだ。

その絵画は強い光に照らされている。しかし、そのライティングは絵画にフォーカスを当てているわけではない。光は左側の段差のついた壁と垂れ壁にまたがっている。光源と思しき場所を見ると、床に置かれたプロジェクターの光が向かいの壁を斜めに照らしているのが分かる。プロジェクターのとなり、入り口側の壁には、目線くらいの高さに15cm四方ほどの紙が貼られており、そこには「花か枝かの選択」と書かれている。

入り口の向かい側には、中庭が見える大きな窓がある。しかしその風景は下げられたロールスクリーンによって曖昧にされている。

fig.1 Gallery1の展示風景

絵画をよく見ようと近づくと、自分自身の体によって光が遮られるため、明るい光の下で細部を見ることは困難だ。その代わりに見えてくるのは、壁に照射された光の細部、つまり赤、緑、青の光のユニット=ピクセルが規則正しく並ぶ様である。網目状に並んだ光のスクリーンは、風景を曖昧にしているロールスクリーンの表面と似ている。両方とも、作品と中庭の全体を眺めることはできるが、近づいてよく見ようとするとスクリーンの細部に気をとられてしまう。しかしこの二つのスクリーンは機能的に対照的であるように見える。光のスクリーンは本来、この作品の場合は絵画、あるいは部屋の構造を「よく見せる」ためのものだ。一方ロールスクリーンは外光や外側からの視線を「遮る」ためのものである。

たしかに、これらのスクリーンの表面をよく見ないようにして済ませることは可能だ。だが「気をとられてしまう=見てしまう」ということからあえて遠ざかることは、まさしく私たちの知覚に宿る「繊細さ」から距離をとることに他ならない。この作品において、ライティングであると同時に見る対象そのものでもある光のスクリーンは、Gallery2における展示にも登場する。プロジェクターから投影される光は、かならずしも意味内容を持つ映像としての体をなしてはいない。それは動画や写真の投影物のように、見る対象そのものである場合もあれば、ときに見ようとする物質的な対象を「遮る」ことによって「よく見せる」光として機能することもあり、同時にそのどちらでもある場合もある。

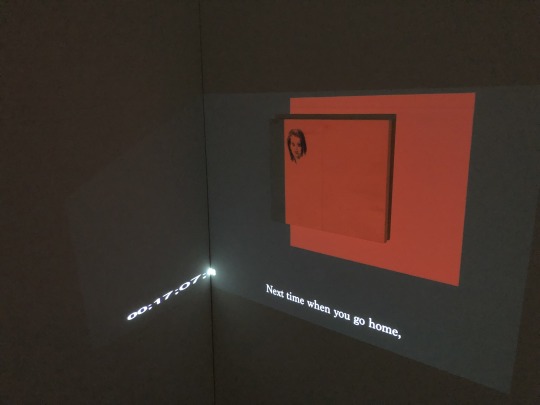

Gallery2にはいくつかの作品が展示されているが、そのなかの一つは、とくにその両義的な性質を持ち合わせている。Gallery2は大きな空間と小さめの空間の二つに分かれており、入り口からまず大きな空間へと入る。その右側に設けられた、180cm四方ほどの開口部によって小さめの空間へと展示室はつながっている。小さめの空間に入ってすぐ左側に、その作品は置かれている(fig.2)。

fig.2 Gallery2における展示風景の一部

大きさの異なるアクリル製の透明なケースを二段重ねた上に置かれたプロジェクターは、部屋の角をまたぐようにして映像を投影している。映像の左下には、時間:分:秒:1/100秒単位で刻まれるタイマーが表示されているが、その進行速度は実時間よりも遅い。プロジェクターの正面には35×42cmの、少し横長の板が掛けられている。板の左上には女性の顔が黒のインクで描かれている。その板よりも一回り大きな赤い光の長方形が、板の大部分をその左側に含み込むように映し出されている。映像の下部には、定期的に「Next time when you go home,」「She will tell you to let go.」という二つのテキストが交互に表示されては消える。テキストの表示とは非同期的に、赤い正方形も間歇的に点滅している。

絵画と映像をよく見てみようと近づくと、女性の顔は二重になっているということに気づく。板に描かれた女性の顔の上に、少しずれるようにして同じ女性の顔の映像が重ねられているように見える(fig.3)。しかしこの二つの顔はどちらが描かれたもので、どちらが映像なのだろうか? 赤い長方形の面上に、女性の顔の映像はある。つまり長方形の点滅と女性の顔の点滅は同期しているため、それらの映像が消えるタイミングでは板に描かれた女性の顔のみを見ることができる。もしくは自分の体でプロジェクターの光を遮ってみてもよい。しかし映像としての顔は、描かれた顔から分離させてそれだけを見ることはできないように思える。鑑賞時、私はちょうどノートを手にしていたため、そのノートの面で光を遮ってみた。すると女性の顔は常に分離した状態で知覚することができる(fig.4)。

fig.3 fig.2の作品における映像の拡大写真

fig.4 映像をノートによって遮ってみる

このとき、たしかに女性の二つの顔を別々に知覚できるようになってはいるが、直ちに別のことが意識される。ここでは「影の反転」が起こっているのではないか、ということだ。照射された光はノートをスクリーンへと変え、その影を後ろの板と壁に作り出している。私の左手とノートは二重化し、当然ながら実体の影は背景化する。しかし女性の顔はどうだろうか。同じモデルの二つの顔は、描かれた顔としての実体が背景となり、二重化したその影とも言える映像の顔がノートの上に前景化している。

それは観者が絵画をよく見ようと、光を遮り、絵画の前に立つときにも同様に起こっている。つまり映像としての彼女の顔は、観者の背中に映っているということになる。観者の身体に彼女の影が刻み込まれ、描かれた実体としての彼女には観者の影が覆いかぶさる。作品への介入によって、観者と彼女は互いにその影を刻みあう。

「Next time when you go home, She will tell you to let go. (今度あなたが帰るとき、彼女は忘れるようあなたに伝えるだろう。)」

記憶は自分以外のものと分離することができない。亡くなった母の写真を見つめる時のバルトのように、紅茶に浸したマドレーヌの味を口にする時のプルーストの語り手のように、As Time Goes Byを聴く時のイルザ・ラントのように。彼女は「忘れるよう(let go)」にと言うかもしれない。しかし追憶の引き金となるものは無意識のうちに、記憶の内に刻み込まれているのだ。

これらの映像(顔+赤い長方形、テキスト)は、非同期的にではあるが、確かに反復されている。だがそれはランダムなものではなく、時間に沿っているのだということを左下のタイマーは知らせている。現実とは異なる速さで流れている映像内の時間は、記憶それ自体の表象のようにも見える。

続いて、二階の展示に移ろう。階段を上がって一つ目の部屋となるGallery3は、幅も奥行きもそれほどない小部屋とも言うべき空間である。ここにもただ一つの作品が展示されている(fig.5)。入口の向かいの壁には、95×78cmの水色の布が一枚張られている。その少し下には「Hello」という文字が投影されている。布とテキストは、設置されているプロジェクターの位置(入り口のすぐ右側の壁際に置かれている)に対応するように、壁の少し右側に寄っている。布の色は一色ではなく、横のライン二本と縦のライン一本によって六つの領域に分割されており、それぞれ濃度の異なる水色になっている。六つの領域は均等ではなく、縦線は少し右に寄っており、一本目の横線はかなり上部を通り、二本目の横線は中心より少し下側を通っている。布は中心に向かってすこし収縮しており、縦にしわができている。布の表面にはところどころ白い斑点が入っている。

fig.5 Gallery3の展示風景 1

しばらくそれらを見つめていると、壁面に一枚の写真のような映像が、白地の背景とともに投影される(fig.6)。その映像は張られた布の上に重なっている。写真には一人の子ども(リー自身の幼少期であろうか?)が写っており、何かの手すりのようなものに両手をかけて少し身を乗り出し、こちらを見て微笑んでいる。子どもの背景には木々が茂っている。映像の写真は、定期的に風が吹いたようにめくれ上がる。物質的な運動を再現する“疑似”写真のめくれは、一瞬その下にある布ごとめくれ上がっているかのように錯覚する。だがすぐにそれは映像の中でのみ起きている運動であることが分かり、布は写真のためのスクリーンとしての役割に徹する。写真のめくれは、その影とともに再現されている。布と写真は一つになったかと思えば、その揺らめきによってすぐにその関係が虚構であり、分離した別々のものであることが示される。

しかし映像が投影されている限り、その二つは重なっているし、写真は剝がれることなく繋がっている。それらはもともと別の場にあるはずの二つの断片が、この空間と壁に居合わせているかのように見える。というよりも、写真の映像だけがこの空間に迷い込んでいる。写っている子どもは誰なのだろうか? その場所はどこだろうか? 写真をめくりあげる風はどこから吹いてくるのだろうか? その場違いな印象には、テキストも加担している。映像が現れようが消えようが、布の下には「Hello」の文字が映し出されたままだ。Gallery1の絵画で見た「図」と「文字」の領域の分離が、ここでは映像の次元で起こっている。

fig.6 Gallery3の展示風景 2

次にGallery5における一つの作品を取り上げたい。というのはその作品が、Gallery3の作品と分離した「片割れ」のように見えるからだ。展示室に入って右手に、それは位置している(fig.7)。大きな窓の手前には、またしてもロールスクリーンが下げられており、その壁面の左手前には首を振っている扇風機が置かれている。窓の下には「Hello,」「Hello,」「Hey,」「I am sorry,」「but I am happy.」という五つの文字列が、繰り返し順番に投影される。そのテキストの表示とは非同期的に、ちょうど窓と同じくらいの大きさの水色の四角形が点滅している。その四角形は窓からすこし左下にずらされた位置に映し出される。

こうした映像の運動は一見、Gallery2で見た上記の作品を思い起こさせる。それと同時に、「Hello,」から始まる一連のテキスト群は、Gallery3で見た「Hello」に続くテキストなのではないかという印象もまた同時に浮かんでくる。Gallery3の作品で投影されていた「Hello」は、点滅することなくずっと映し出されており、また語の後にはカンマもピリオドもついていなかったことを、観者はそこで思い出すのだ。その呼びかけは停止した時間の中にあった。

fig.7 Gallery5における展示風景

Gallery5における五つのテキストは、誰からのものだろうか? そして誰に呼び掛けているのだろうか? それはおそらく写真=過去の、かつて子どもだったその人物から未来の自身への呼びかけであり、またその逆でもあるのだろう。それは私たちが写真を見返すとき、もしくは過去を振り返るときの身振りであり、あるいは子どものころに未来の自分に向けて手紙を書くときの身振りだ。「I am sorry,」「but I am happy.」――ごめんね、でも幸せだ。――と語るのは「私」だ。そしてそれはつねに現在(am)の話だ。

扇風機によってわずかに揺れるのは、その空間ではロールスクリーンだけだ。しかしその風が揺らしていたのは写真だったのかもしれない。そこにあるはずの写真はもはやない。あるのは写真の「映像」であり、しかもその映像は別の空間へと切り離されている。あるべき場を失い、実体も失ったその写真はいまや永遠のものとなった。それはデータであり、映像であり、光である。風化することもなければ色あせることもない。しかし永遠の=停止した時間の流れていたGallery3でその映像は、風によってめくれていたのだ。時と場所を隔てて動いている扇風機の風によって。

この二つの作品は、記憶というものの相対性を教えてくれている。過去自体はたしかに変えることはできないが、その過去を追想する「現在」がどのようにあるかで、記憶における過去は変わりうるのだ。未来の自分にむけて何かを伝えようとするように、過去の自分にもまた伝えることができる。それらはどちらも「現在」の私の中にあるからだ。

ダニエル・ヘラー=ローゼンは自著において、人間の行動の本質としての「失敗」あるいは「他より少ないことしかできない能力」について、9世紀アラブの思想家であるアル=ジャーヒズを引用しながら述べている。

アル=ジャーヒズは、人間の行動の本質は、このような、減少の可能性にあるのだという。その重要性がいかなるものであれ、この可能性のおかげで、人は、本来の行動よりも少なく為すという能力を固有の美点として持つことができるのだ。そこから考えられるのは、人間によってなされた行動は、他と切り離して考えることはできないということである。ある行動そのものを検討する際には、その行動の周りに投げかけられた、より劣った行動の影に注意を払わなければならない。それは、その行動自体より少ない、完璧には成し遂げられなかった数々の行為であるが、しかしながら完全な行為の代わりに常に実現できたかもしれない行為であり、または、そうあり得たかもしれない行為より劣っている、完璧には成し遂げられなかった行為である。[1]

記憶があいまいになり、断片化していくこと。その過程で起きているのは、必ずしもかつて経験した鮮明な事実が消失していくことだけではない。完璧には成し遂げられなかった数々の行為に思いを馳せ、記憶の中で集めなおすことは、「現在」をよりよく生きるための方法となるのだ。

いくつかの作品を飛ばしてきてしまったが、本展示は物質と映像=光の、重なりや並列によってその知覚を揺さぶると同時に、記憶を始めとする時間の流れの概念もまた揺さぶられるものとなっている。それは一階の廊下につつましく掛けられた、彼の一枚の絵画に集約されているようにも思う(fig.8)。絵画には、"Most of the time, " "I don't know what I am looking at." という二列のテキストが書き込まれている。テキストは色の異なる二つの背景の上にそれぞれ書き込まれている。水色に塗られた下側の領域にある"looking at"の部分は、地の色より少し明るい色で塗り重ねられて見えにくくなっている。それと同じ色が、上側の領域に描かれている眼のようなものの上にも塗り重ねられている。

fig.8 一階廊下に掛けられた絵画

「たいていの場合、私は何を見ているのかわからない。」曖昧にされた"looking at"を抜きにして読むと、「私は自分が何であるのかわからない。」となる。見ているものが定かではなくなる時、私自身の存在もまた曖昧なものとなっていくのだ。それは対象への没入によって起こることもあれば、対象からの拒絶によって起こるとも言える。リーの作品を味わうとき、どちらにせよ観者は「これ以上進むことができない」という感覚に陥るだろう。それは私たちがある過去を呼び戻そうとするとき、忘却され、消えてしまった記憶の行き止まりのようだ。その曖昧な過去の感覚を思い出すための断片が、この展示には散りばめられている。本展示の作品群を一通り見終えた後、この絵画に刻まれたテキストは包括的な名残のように余韻を残す。

再び、ヘラー=ローゼンはこのように記している。

純粋なエクリチュールとしての存在である石碑の一人称表記は、ある生き物の徴ではなく、その不在の徴である。・・・ギリシャ語の「わたし[エゴー]」は、インド=ヨーロッパ諸語のそれに相当する言葉がそうであるように、中性名詞eĝ[h]omから派生しているが、これは単に「ここにあること」(Hierheit)を意味している。元々、「わたし」は、特に実体を持たない、「ここ」にあるもの全てを指していた。・・・墓碑の定義として、思い出の対象となる人間は不在で、墓碑を刻んだ者は墓碑の完成と共に消え去り、「彼が書いたと言うことで三人称」に変容する。残るのは、ただ、文字として刻まれた「わたし」だけだ。[2]

墓碑の表記として刻まれる「わたし」。リーの作品に刻まれたI=私という「ここにある」記憶は、展示の名にあるWe=僕らの記憶として、私たちの記憶に作用する。それは「不在」をこの場につくり上げることで、観者の個人的な記憶��置を作動させるためのスイッチとして機能しているのだ。

ところで本展の作品群には作品名およびキャプションが掲げられていないということに、鑑賞者は気づくであろう。絵画にテキストが含まれているものには、近くにその訳が書かれた紙が貼られてはいるが、それはあくまでもテキストを翻訳したものに過ぎない。「僕らはもっと繊細だった。」という個展の名は、複数の楽曲をまとめるためのアルバムのタイトルとしてではなく、長いひとつの楽曲に捧げられた名であるのかもしれない。

[1] ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス――言語の忘却について』関口涼子訳、みすず書房、2018年、P.149

[2] 同、P.180

0 notes

Text

死と超越の多層性――「変わらないこと」と「生きていくこと」

『リバーズ・エッジ』は1993年~1994年にかけて女性向けファッション雑誌『CUTiE』に連載され、1994年6月に単行コミックとして刊行された、岡崎京子原作の漫画作品である。2018年2月、行定勲によって映画化された本作品は、90年代当時の高校生たちが抱く、不安や欲望と一口に言えないような、心の内に絡み合った複雑な感情を多様なキャラクター設定を含め、その行為、出来事によって描き出す青春群像劇だ。私は原作を読んでいないのだが、ファッション、公衆電話の使用、テレビCMのイメージなど様々な要素を媒介して、その逸脱的なストーリーを脇においても、 ちょうど自分が生まれた時代の空気感を感じることができる。

タイトルを直訳すれば、リバーズ・エッジ(River's Edge)=川の縁である。物語のメインストリームから素直に意味をくみ取れば、吉沢亮演じる山田一郎と、SUMIRE演じる吉川こずえが「宝物」と呼ぶ人間の亡骸がある、河川敷の片隅のことを指していると言える。しかし"Edge"という単語はまた、刃や鋭さ、転じて情動の激しさという意味をも内包している。『リバーズ・エッジ』というタイトルは、物語における可視的で、特定的な「川縁」という場所とともに、不定形な揺らぎとして時間の流れの底に漂いながら、人々の関係性をめぐって表出される、個々人の「狂気混じりの情動」を示唆している。

二階堂ふみ演じる主人公の若草ハルナが、画面外の男性と対話するインタビュー形式のシーンから映画は始まる。その構図は一見したところ、取り調べを受けてい���か、もしくは何かしらの出来事に関する証言を行っているように見える。以降、この画面外の男性を「聞き手」と呼ぶことにしよう。聞き手の質問は、ハルナの持っているクマのぬいぐるみについてのもので、その質問に対してハルナは淡々と、しかし自身の家庭事情を示唆する(両親が離婚しており、離婚前に父親がそのぬいぐるみを買ってくれたことをほのめかす)ような仕方で答えていく。

このインタビュー形式のシーンは、ハルナを取り巻く他の主要なキャラクター五人についても同様に存在し、物語が進行していく途中で一人一回ずつ(ただしハルナに関しては最初と終盤の二回、厳密に言えば終盤のシーンはさらに二つのパートに分割されている)差しはさまれている。つまりこのインタビュー形式のシーンは物語に「関係する」ものではあるが、基本的に物語内の時間の外側に位置づけられた映像なのだ。いわばその映像は物語の注釈と言い換えることもできるだろう。それらのインタビューらしきシーンにおいては、各々のキャラクターが自身の性格や家庭環境、人間関係などについて聞き手から投げかけられる質問に答えている。いわばメタな視点から自分について説明しているような状態だ。各々のキャラクターはあくまでも物語のなかの人物=役柄としての自己を維持しながら自らについて語るのだが、その話し方や態度は、物語内における振舞い方とは差異があるように感じられる。どういうことだろうか? 各々のインタビューにおけるキャラクターの話し方は、物語内のそれと別物のように見える。すなわち冒頭のハルナのシーンを例にとると、それは演者である二階堂ふみが若草ハルナのキャラクターについて語っているかのようにも見えるということだ。しかしその語りの内容を聞く限り、一人称で語っているのは明らかにキャラクターとしての若草ハルナであり、彼女自身が自分のことを語っているのだ。ではなぜそのようなキャラクターにおける身振りの分離が起きているように錯覚するのだろうか? 詳しく見てみよう。

物語内において描かれるキャラクターたちの関係は、主に同世代の、日常的に関わる同級生との出来事に限定されて描かれている。彼/彼女らと異なる世代の人物としてほかに登場するのは、ハルナの母親や、土居志央梨演じるルミの姉と母親くらいであり、そこでも家族という身近な人物との関係性が描かれているのみである。つまり、高校生たちがそれほど親密でない「大人」と話す描写は、この映画の中には出てこない。一方でインタビュー形式のシーンの聞き手という存在は、姿は見えないが少なくとも高校生たちと親密ではない関係の人物であり、声を聴くかぎり彼/彼女らよりも年上の男性である。したがってその言葉は敬語で、どこかよそよそしい。そのため、インタビュー形式のシーンで聞き手に向かって話す彼/彼女らの話し方や身振りは、ある種見覚えのない、物語内の姿と少し距離があるもののように見えるのだ。

このインタビュー形式のシーンにおける特異性をめぐる二つの要素――それぞれのキャラクターが、自分自身の環境や経歴についてメタ視点で語ること、その聞き手が姿の見えない匿名の年上男性であることによって、応答する彼/彼女たちの身振りが脱物語的になること――は、物語内のキャラクターたちを、ある種超越的な存在として描き出している。しかしそれは完全に物語の外の出来事なのではなく、各人が自己のアイデンティティを保持したまま、自分にまつわることについて俯瞰的に語る、いわば内在的でありながら超越した存在として描きなおされているのだ。以下ではこの映画における超越というテーマについて、死と言語をめぐる物語の筋と、ときに分離不可能に響きあう映像のあり方に注目し、いくつかの具体的なシーンを取り上げながら考察してみたいと思う。

◆――死への境界を越えること

この物語は、あらゆる死をきっかけに展開していく。死に関わる出来事が描かれている主要な場面を、時系列に沿って挙げてみよう。①山田と吉川が「宝物」と呼ぶ河川敷に放置された人間の死骸が現れる場面。②松永拓野演じる高橋が、亡くなったホームレスの老人による遺産の埋蔵金が埋まっているかもしれないという嘘をついたことで、同級生たちを死骸のある川沿いに向かわせることになる場面。③後者の裏で山田とハルナが世話をしていた猫の死骸を吉川が見つけ、ハルナに見せる場面。④河川敷で上杉柊平演じる観音崎が、感情的になりルミの首を絞めて殺してしまったと勘違いする(実際は気を失っただけであった)場面。⑤富山えり子演じるルミの姉がルミをカッターで切り付けたあと複数回に渡って刺し、出血多量になったことでルミが懐胎していた子が死に至ったことが判明する場面。⑥山田と交際していた、森川葵演じる田島カンナがハルナの住む部屋を焼こうとした際、自身に火が燃え移り、マンションから落ちて死ぬ場面。

以上の6つが、物語で起こる死に関する主な出来事だ。死への「境界を越える」という言葉には、ここでは二つの意味を持たせたい。一つは死を俯瞰的に目撃すること。もう一つは当事者として実際に死の経験を引き受けるということだ。①において、その目撃という仕方で死にもっとも密に接しているのは、山田と吉川だ。ハルナものちにその死骸の秘密を知り、またそのあとの③、④の場面においても、前者の目撃する側の立場にいると言える。④、⑤の場面における観音崎とルミの姉は、ともに相手への憎しみや拒絶によってルミを死に至らしめようとする側として、そしてルミとその胎内の子は死に追い遣られる側として、後者に属する。⑥における田島もまた、死に至る人物として後者に属する。その田島の死をめぐっては、山田とハルナの「目撃者」としての立場が揺らぐのであるが、それに関しては後に詳しく考察する。以下では主要なキャラクター六人における死への関わり方について、順に考察してみよう。

これらの死に直面する場面で、それぞれのキャラクターの本質とでもいうべき性格の髄が明確に描写されている。まず山田と吉川は、ともに河川敷の死骸を「宝物」として心の拠り所としている(付言しておくと、山田はゲイ、吉川はレズビアンというセクシャリティを持っており、互いにマイノリティとして生きることの息苦しさを共有した存在として暗示されている)わけだが、その死に対する態度には明確な違いがある。それはまず、山田がハルナに「宝物」の存在を紹介するシーンで「生きてるか死んでるかいつも分からないけど、これを見ると勇気が出るんだ」という彼の言葉に表れている。続いて②の場面における山田の行動にも、その態度は見られる。河川敷に集まってくる同級生たちを目にした山田は田島に、彼らは何をしに集まってきたのだろうかと訪ねる。「この空き地に何か埋まってるってみんな…」という田島の言葉を聞くや否や、山田は川の堤防を越えて同級生たちを引き倒し、河川敷に侵入していくのを止めようとする。そして終盤のシーンで死んだ田島に関して、「僕は生きてる田島さんより、死んでしまった田島さんの方が好きだ」と述べる彼の言葉は、冒頭の河川敷の死骸についての言葉と共鳴している。

そのような山田と吉川が抱く死への態度における決定的な差異は、③のシーンで死骸となって表れる猫への態度に表れている。このシーン以前に、山田とハルナが一緒に猫の世話をする場面がある。その時の山田は一切翳りのない表情で笑みを浮かべている。一方③の場面で、死骸となった猫を「面白いもの」としてハルナに見せようとする吉川は、死んだものを好奇の対象として見ている。それは④のシーン後、山田から新しい死体が見つかったと電話を受け、そのことをハルナに告げようとするときの身振り(スキップをしながらハルナに近づき、笑顔を浮かべている)にも表れている。

ここで山田と吉川の死者への態度における差異を整理しておこう。河川敷の死骸、猫、死後の田島、そして密かに思いを寄せる青年は、すべて山田にとっては彼岸の存在、つまり相互に干渉しあうことのできない存在である。山田が勇気づけられ、好意を寄せる対象とは、相互的な意志疎通が避けがたく遮断されたものだ。それは山田自身が抱く「言葉」への不信に基づいている。それゆえに、生きた猫も彼が愛をそそぐ対象となる。山田は、これらすべてのものに「救い」を感じているのだ。

一方で吉川は、あらゆる他者を等価に扱おうとする。ここで言う他者とは、生きているものも死者も関係なく、あらゆる自己以外の対象を指す。同時に死者や死という経験は非日常的な対象であり、出来事であり、その死は好奇の対象として眼差されるのみである。そこに情のようなものは介入してこない。それは彼女が過食症として描かれていることでも示唆されている。食事をする彼女は、とくに何を好むでも嫌うでもなく、ただ無表情であらゆる食べ物を大量に口にしては嘔吐することを繰り返す。彼女にとっては死という出来事すらも、食事における過剰摂取とその排出と同じように、ただ単に生の延長に起きる現象として描かれるのだ。

続いて観音崎とルミについて見てみよう。すでに述べた通り、④、⑤の場面において二人は加害者/被害者という死の当事者として描かれる。しかしその成り行きは比較的理解しやすい仕方で、そこに至るまでの二人の関係性と行為によって示唆されている。観音崎はハルナと恋愛関係にあるが、十分に愛されていないと感じる彼はルミと肉体関係を結ぶようになる。一方のルミは複数の男性と肉体関係を結んでおり、観音崎もそのうちの一人に数えられる。ある日妊娠が発覚したとき、誰との子であるか特定できなかったルミは、日を遡って最もその可能性が高いと思われる相手を探る。しかし避妊を行わなかった相手も複数人いたために相手を確定できないルミは、ハルナの代わりとして扱われていたことへの不快感や苛立ちのような感情をも抱く観音崎に対して、中絶のための手術代を要求するに至る。その要求が行われるのが、④の河川敷におけるシーンである。以下ではいくつかのシーンやショットを実際に参照しながら、この二人が共通に抱えている「満たされなさ」がどのように描写されているのかを見ていきたい。

④のシーンにおいて、ルミは観音崎に手術代を要求すると同時に「あんたのことなんか誰も好きじゃないから、誰も愛してないから」と言い放つまで、ハルナや家族にすらも愛されていないのだということをひたすら言葉で責め立てる。言葉を浴びせかけるルミに対して「やめろよ」と繰り返し、弱々しく反応する観音崎の顔には、孤独や寂しみや不安めいた感情が滲み出している。

ここでルミのセリフに伴うショットを実際に見てみよう。「あんたのことなんか誰も好きじゃないから、誰も愛してないから」というフレーズは、読点でショットが分割されている。彼女が「あんたのことなんか誰も好きじゃないから」というとき、画面に映っているのは観音崎の姿だ(fig.1)。続いて「誰も愛してないから」と言うときにはショットが切り替わり、ルミの姿が映し出される(fig.2)。

fig.1

fig.2

「誰も愛してないから」というセリフとルミのクロースアップとの対応は、このシーン以前に挿入される彼女へのインタビューのやり取りが思い出されることで、その強度を増している。聞き手は「あなたにとって、愛って何ですか?」とルミへ問いかける。それが聞き手のルミに対する最後の質問となるのだが、彼女は「あい…」と言った後に少し間を置き、静かに詞のない歌を口ずさんでそのシーンは終えられる。彼女は、愛とは何か明確に答えを出さないままだ。このシーンを思い出すとき、「誰も愛してないから」という台詞は観音崎に向けられていると同時に、画面に映し出されるルミにもまた反省的に差し向けられている。

観音崎とルミはともに愛の満たされなさを抱えており、それを埋め合わせるためにセックスやドラッグに走る。二人によるセックスシーンと④におけるシーンには、ショットとシークエンスを通じてある行為と、それから死につながる明白なつながりが示唆されている。まず一つ目に、観音崎は首を絞めてルミを気絶に至らしめるのだが、それ以前の(最初の)セックスシーンにおけるプレイにおいてその行為は既出しており、目的の異なるイメージが「首絞め」という行為によって接続されている(fig.3,4)。そしてもう一つ、首絞めから気絶に至る④のシーンを示唆するように、最初のセックスシーン直後から河川敷の死骸のショットへと切り替えられているのだ(fig.5)。

fig.3 セックス中、観音崎がルミの首を絞める場面

fig.4 河川敷において、観音崎がルミの首を絞める場面

fig.5 fig.3のセックスシーン後に切り替わる河川敷の骸骨

これら三つのショットを並べてみると、それぞれのショットのアングルやフレーミングの類似から、オーガズムと死が「首絞め」という行為を通じて連関させられていることが見て取れる。その連関構造(セックスと死のイメージの連結)自体は、ある種紋切型とも言える。

しかし重要なのは、④のシーンにおいてルミは「死んだ」のではないということだ。彼女は一旦気を失ったあと、観音崎と一連の様子を見ていた山田が彼女を埋めるための準備をしにいったん河川敷を離れた際、意識を取り戻して帰宅する。そして自分の部屋にたどり着くや否や姉が自分の日記を勝手に読んでいるのを発見したルミは、姉と口論になり、その流れで逆上した姉がルミを瀕死にいたらしめる⑤のシーンへとつながっていく。

しかし、ルミはここでも死ぬことはない。時間を隔てて命を落とすことになるのは、彼女が宿していた子の方である。fig.3からfig.5のショットに至るシークエンスは、ルミ自身の死を意味してはいなかったということだ。その死骸は誰で、どのようにして、なぜ死んだのかということが全く示されない。それは物語が始まる前から、そこにあったものとしてあるのだ。その匿名性は、たしかにルミの子と重なるところがある。誰との子であるかも判然とせず、名前どころか姿形も与えられないまま死に至ったその子に。

その後、ハルナと安藤輪子演じる友人のよっちゃんが、病院にいるルミの部屋に見舞いに行く場面がある。ルミは病院のベッドに上体を起こして座っており、毛先をいじりながら鼻歌を歌っている。ドア付近でその様子を見つめる二人は、見舞いの花を渡すこともなく、無言で部屋を後にする。それがルミの登場する最後のシーンとなる。

このルミの状況設定は、すでに述べたルミのインタビューシーンと同じ場であるだけではない。思い出したいのは、そのシーンがルミが歌を口ずさむところで終わっているということだ。つまりルミのインタビューに関しては、単に彼女の注釈的な映像に終止しておらず、物語内における彼女の最後のシーンへとそのまま接続されているのだ。見舞いに来た二人がルミと言葉を交わさず、その病室にほとんど足を踏み入れなかったのは、二つの境界(死/物語の内と外)を前にした態度の表れのように見える。

一方で観音崎は、引っ越すことになったハルナの荷物整理を手伝いに行った後、そのまま別れを告げる。その時の彼は一見、単に寂しさを埋め合わせるための、それまでの人間関係の構築の仕方を反省したかのように見える。手伝いを終えた彼は、ハルナに別れの言葉を告げていわば潔く走り去る。しかしここでの観音崎は、ルミとの関係や一連の出来事などまるでなかったかのようだ。ここに観音崎とルミの結末の大きな差異が見られる。そこでは「妊娠」という出来事をめぐる、男女間における責任問題のリアリティが浮き彫りになっている。ルミが背負わなければならない問題(身体的な負担、中絶にかかる費用、そしてなにより不貞を働いたことへの社会的な非難のまなざし)は一般的に、女性へと執拗に指し向けられる問題と共通している。それは単に二人の関係性によって描かれているだけでなく、結末の描かれ方によっても強調されているのだ。ルミは自らの子の死に関わる一連の出来事について、どのように両親に説明するのか、そして姉との関係はこの先どうしていくのか、家族との関係性のこれからについては何も描かれないまま、何も解決しないままだ。他方で観音崎についてはハルナとの別れだけが描かれ、彼には一つのはっきりとした区切りがあるように見える。ルミと観音崎のラストには、ジェンダーをめぐる責任問題のリアリティが残酷なまでに宙づりにされている。

さて、すでに述べたように、愛の満たされなさを抱える観音崎とルミは「愛とは何か」という問いとともに生き続けなければならない点では共通する。しかしそこには男女間における責任問題の偏りが、単に生物学的な構造の差異にとどまらない、ジェンダーにおける差としてそのまま提示されているのだ。

最後に田島カンナ、そして彼女と山田とハルナをめぐる関係について見てみよう。山田は自分がゲイであることを皆に隠しておくために田島と付き合っている、という主旨のことを映画の序盤でハルナに告げる。当然そのことを田島は知らない。山田は「普通の人に話したの若草さんが初めてだよ」と言ったあと、ハルナに死骸の存在を教えるため河川敷へと向かうのだった。

一方田島カンナは、⑥のシーンの後に挿入されるインタビューで山田とのなれそめを語っている。以前からその「ミステリアスな雰囲気」や「きれいな顔」、「おしゃれな服装」が気になっており、初めて渋谷のHMVで話しかけ、その後クリスマスに告白して付き合い始めたというストーリー自体は、陳腐な流れだ。しかしそのあと聞き手は突然、「生きていてよかったって思えることってある?」と彼女に問いかける。田島は「生きていてよかった…」と聞き手の問いを一度繰り返し、寂しげな笑みを浮かべて首をかしげるだけで、インタビューは閉じられる。

このインタビュー映像の流れは、ルミのそれを思い出させる。「愛とは何か」「生きていてよかったと思えることは何か」は、それぞれ二人にとって答えられない問いであり、それゆえに常に模索せざるを得なかった生の核心にある問いである。ルミは「愛の満たされなさ」を複数の肉体関係に、田島は「生きる意味」を山田に求めようとしていた。結局彼女たちの問いは、実際物語の流れにおいても解決されないままに終わるのだが、その決定的な違いはルミが生き続けるのに対し、田島が死ぬことである。この違いは、実はインタビューシーンの終わり方とも重なっている。ルミは鼻歌を歌うことでシーンを終える(そして後に物語内へと接続される)が、田島は言葉を失ったままだ。言葉を失うだけでなく、歌うこともないということは、そのまま彼女の死を示している。どういうことか、再び具体的なシーンを引用して考察しよう。

◆――「言葉と歌」の欠如としての死

まず、田島が「言葉を失う」ことについて考えてみたい。彼女が山田と二人でいるシーンは三ヵ所ある。一つ目はすでに述べたように、同級生たちが河川敷に埋蔵金を捜しにきた様子を目撃する場面。二つ目は水族館に行く場面。三つ目は学校の廊下を歩く場面だ。この三つのシーンのどこにおいても、田島は自分がしたいと思うことを押しつけるように、山田へと話しかける。山田はその問いかけに対してそっけない言葉で反応するばかりだ。唯一山田がデートの感想を短く述べる二つ目の場面においてすら、別れを告げた後そのうしろ姿に手を振る田島に対して、山田は振り返らずに去っていく。一方的に言葉を浴びせかけるようにして話す田島に辟易した山田が、ついにそのストレスを爆発させるのが三つ目の場面である。以下ではこのシーンについて詳しく見ていこう。

二人が並んで廊下に続く階段を上ってくるところからそ���シーンは始まる。廊下に入るあたりでカメラは二人の背後に回り、そのうしろ姿を追う。途中で田島が徐々に身を翻し、山田と対面して話しかけながら後ろ向きに歩いていく(fig.6)。そして廊下が終わりに差し掛かろうとするところで、二人は足を止める。それとほぼ同時に向かい側左奥から、別のカップルが歩いてくるのが見える(fig.7)。この時点ですでに、レンズの焦点は山田と田島から、歩いてくるカップルの方へと移り始めている。

fig.6

fig.7

そしてカメラは追う対象をカップルへとシフトさせると同時に、カップルの会話のヴォリュームも上がる(fig.8)。この間も田島の語りは続いているのだが、山田がフレームアウトする付近で彼女の声は右側へと滑らかにパンし、同時にカップルの会話の音声がセンターに来る。つまりここで、音声の振り分けはカメラのパンと同期していると言うことができる。そのままカップルが廊下を進んでいく様をカメラは追い続けるが、再び山田がフレームインするとき、同時に田島の声がセンターに戻り、ヴォリュームも徐々に上がっていく(fig.9)。このとき山田はカップルの方を向いている。そのまま廊下の奥へと去っていくカップルと手前の山田をフレームに収めるカメラのレンズは、しばらくすると焦点を山田に移す(fig.10)。

fig.8

fig.9

fig.10

そして、この間ずっと山田に対して一方的に、二人でしたいことや行きたいところについて語りかけていた田島の声が、「うるさいなぁ」という山田の声で遮られる。ここまでの一連のシークエンス(階段を上ってきてから、山田が田島の語りを遮るまで)はワンカットで撮られているが、この山田の一言を境にカットが割られ、カメラは山田と田島の顔を映す視点に切り替わる(fig.11)。

fig.11

その後、「山田くん…?」と呆気にとられる田島を振り返った山田は、「どうでもいいことばっか喋って楽しい? してほしいことばっか喋って楽しい? ねえ」(fig.12) と言い放つと、再びカットが割られ、山田を正面から映す視点へと切り替わり「自分のことばっか喋って楽しい?」(fig.13)という捨て台詞を残して山田は去っていく。

このシーン、とくにfig.10までの長回しにおけるカメラと音声の操作によって、田島の語りの持つ「重さ」が強調されている。切れ目なく続く映像と場を占め続ける田島の声は、彼女が浴びせる言葉の連なりと相乗し、時間的な緊張を増幅させている。そして山田が廊下を歩いていき、階段を上って姿を消したとき、それまで歯を見せて笑ったまま固まっていた田島の口が閉じられるのだ(fig.14)。

fig.12

fig.13

fig.14

この一連のシークエンスにおいて、カメラは複雑な運動を行っていることが分かる。さらに詳しく見ていこう。シーン冒頭からfig.8までは、カメラは山田と田島を撮る第三者的な視点を構成している。しかしfig.8からfig.9の間、カメラのパンと音声の振り分けが同期するとき、カメラはいったんその視点を離脱する。つまりカメラは、意識がカップルの方へと向かいつつ、田島の声が右側から聞こえる主体=山田の視点と同一化する。というよりも、視点と聴覚的なあり方が同期していることから、カメラは山田の顔自体になっていると言った方が適切であろう。だがその後fig.9のショットに至るとき、カメラは再び第三者的な視点へと戻ってくる。そしてfig.11、カットが割られるとき、第三者的な視点に回帰したように思えた直前の視点は、じつは田島の視点へと変化していたことに気づく(fig.10におけるカメラの位置は、fig.11における田島の視点と一致する)。それは再び視点の転換がおこるfig.13において強調される。

つまりこのシーンの間に、カメラの視点は第三者→山田→田島へと転換していくのだが、そのカメラの運動は田島の身体のあり方ともまた連動している。カットが割られると同時に田島の語りが止まり、ついにfig.14でカメラが再び第三者的な視点に戻った時、その場に立ち尽くす田島は二つの停止状態(身体的な静止/発話の切断)にあるのだ。

続いて「歌うこと」について考えてみよう。すでにルミと田島のインタビューシーンにおける結末の類似性と差異については述べたが、田島が「歌うこともなく」インタビューを終えるのは偶然ではない。なぜなら映画の中盤に田島が歌っているシーンが存在するからだ。それは山田とハルナが校舎裏で世話をしている猫に会いに行った後、グラウンドの脇に移動し、山田が好意を寄せる青年がサッカーをしている様子を眺めながら、二人で会話をする場面においてである。ハルナはその青年をただ遠くから眺めるだけの山田に対して、それ以上距離を縮めたいとは思わないか質問を投げかける。その質問は徐々に生々しいものになっていく(「好きって言いたくならない?」→「抱きしめてもらいたいとかは?」→「キスは?」→「セックスは?」)が、それぞれの質問に対して山田は即座にイエスの感情で答える(「なるよ」→「ある」→「もちろん」→「すごくしたい」)。それから少し間をおいて、ハルナは山田に対しどのようにセックスを行うのかを立て続けに、かつ具体的に問う。それはヘテロセクシャルからゲイに対する「素朴な」質問として描かれている。それらの問いには答えることなく山田は、ハルナに対しても同様、具体的なプレイの趣味等について問いかける。その問いに対して顔をこわばらせるハルナに向かって山田は、「失礼だよ、ゲイだからってすぐセックスの話するの」と言う。「ごめん」と謝るハルナを「いいよ」と許す山田は続けて、あの人のことを見ることが出来る、それだけでいいのだと答える。山田が「いいよ」というあたりから、ピアノ伴奏のついた合唱曲がどこからか聞こえてくる。

その曲はアメリカの19世紀中ごろに活躍した作曲家、スティーブン・フォスター(1826-1864)の『夢路より(原題:Beautiful Dreamer)』(1862)である。歌われているのは日本語訳(津川主一)されたもので、一番の歌詞がまるごと流れる。その歌詞は以下のようなものだ。

夢路より かえりて

星の光 仰げや

さわがしき 真昼の

業(わざ)も今は 終わりぬ

夢見るは 我が君

聴かずや 我が調べを

生活(なりわい)の 憂いは

跡もなく 消えゆけば

夢路より かえりこよ

歌詞と映像の流れを同時に見てみよう。一行目から四行目までは、山田の語りの後ろで歌が流れているため、観者は初めその歌がBGMであると認識する。しかし五行目に差し掛かるときに歌のボリュームが上がり、五行目中は動く青年のスローモーションが映される(fig.15)。その後六行目に入ると、突如音楽室らしき教室で合唱している田島の姿が映される(fig.16)。そのときこの歌はBGMなどではなく、物語の中で実際に流れている音楽なのだということが分かる。

fig.15 五行目(夢見るは 我が君)が流れている途中、青年のスローモーション

fig.16 六行目(聴かずや 我が調べを)が流れている途中、合唱する田島

この歌は途中五行目までは、山田から青年への思いに添えられたもののように思える。しかし六行目に入ったとたん、それは田島から山田に向けられたメッセージへと転換する。ここにおける「我が君」とは、山田が思いを寄せる青年ではなく、田島にとっての山田のことだ。「夢を見ている我が君(夢見るは 我が君)」=山田に、「私の歌が聴こえないのだろうか(聴かずや 我が調べを)」と田島は問いかけている。そして七行目で田島のクロースアップとなり、八行目を歌いながら彼女はゆっくりと窓の外に顔を向ける。そこで山田とハルナが並んで立っている後姿を見つけた田島(fig.17)は、最終行を歌うことなく二人を見つめ、アウトロのピアノ伴奏のカットアウトでこのシーンは閉じられるのだ。この光景を目にした田島は二人が恋仲にあると勘違いし、最終的に上記の⑥のシーンへと至る。かくして田島は、自らの言葉と歌を途中で遮られ、そのことが彼女を死へと導いていくこととなる。

fig.17

◆――田島の死、ギブソンの詩

さて、二つの具体的なシーンを取り上げたが、ここには山田の一貫した態度がより明晰に描かれている。この論考の初めに、山田が「言葉」への不信を抱いていると書いたが、それは少し雑な言い方だったかもしれない。彼はこれら二つのシーンを通じて、言語の根源的な暴力性を批判している。それは同時に彼のセクシャリティとも密接にかかわっている。一つ目のシーンでは、いわゆる「普通の」カップルのあり方に対する憧れが、二つ目のシーンでは思いを寄せる青年と恋仲になりたいと思いつつも、これ以上距離を縮めることが出来ず、それでよいのだと諦念に至るさまが描かれている。いわばロゴス中心主義の批判者としての山田は、一方的に言葉を浴びせる田島や、セックスのあり方に対して素朴に問い続けるハルナによる、その無意識的な言葉の使用そのものに対して異を唱えているように見える。それは彼がUFOを呼ぶことを何度も試みていることからもうかがい知ることができる。彼は外言を重視しておらず、内言��るいは何か超言語的なものに信を置いており、それを大事にしようとしている。そこにこそハルナと田島への感情の差、そして二人の結末の違いもまたあるように思われる。

田島は山田とハルナが恋仲にあると勘違いした故に、最終的に自らの死を招くことになる。この点で、論考の冒頭に書いた山田とハルナの「目撃者」としての立場が揺らぎ、その「加害者」性が浮かび上がってくる。とくに田島の事故現場に居合わせた山田の表情が、驚きや恐怖を含むものから徐々に笑み(ほくそ笑むという言葉がこれほどしっくりくる顔があるだろうか)に変わっていく様子に、それはよく表れていると言えるだろう。しかし一方のハルナに関しては、田島の死に言及するシーンがほとんどない。それどころか自らがその死に関わっており、下手をすると自分が死んでいたのだということについても、とくに触れられないままなのだ。その意味において、彼女は結局死の「当事者」と「目撃者」の間にある存在のままであり、山田が言ったように「普通の」人であり続けるのだ。

物語の流れに話を戻そう。ハルナが引っ越す前夜と思われる場面で、山田はアメリカの小説家であるウィリアム・ギブソン(1948-)の詩集を手渡す。その後、二人は夜の街を散歩することになるのだが、二人が橋の上を歩く様子がスローモーションで映されつつ、二人の会話が流される。しばらくすると夜の街(海上の橋とその上を走る自動車、巨大な工場の一部と明かりのついた建物群、それらの光を反射しながら揺らめく海など)が映し出されながら、山田とハルナが二人でギブソンの詩の一部、「平坦な戦場で僕らが生き延びること」を朗読する音声が流れるシークエンスとなる。詩のなかに、「僕らの愛は知っていた 沈黙の周波数を / 僕らの愛は知っていた 平坦な戦場を」という節がある。僕ら=ハルナと山田は、沈黙することが無や空虚ではないこと、劇的ではない���自由でいられない自らの生を生きねばならないことを知っている。

山田はなぜ最後に、「生きている」ハルナが好きだというのだろうか。その言葉を聞いたハルナは、なぜうつむいて涙を堪えるのか。それはハルナの最後のインタビューシーンの内容と深くかかわっている。聞き手はハルナに、「自分は、生きてるって思う?」と問う。それに対し「どっちかというと、生きてないと思う。…変わらないから。石とか、プラスチックとか、そういうのと同じ、あまり変わらない。」とハルナは答える。その後いくつかのやり取りを終えて、インタビューにおけるハルナの最後の言葉は「生きていきたい」である。山田は、ハルナが「変わらないこと」を自覚しながらも生きていくことへの意思を抱いている、その姿勢に共鳴している。「変わらないこと」と、「生きていくこと」は不可分であり、山田にとってもまた受け入れざるを得ない、自己との向き合いかたの主題となっている。それはハルナの言葉にもあるとおり――石とか、プラスチックとか――、言葉を持たないものに寄り添おうとする態度だ。

「僕らの愛は”知っていた(knew)”」。過去形で刻まれるその単語には、「(すでに)知っていた(だがそれでも…)」という括弧内の含意が漂っている。その意味において、二人は詩のレベルでシンクロしている。だから最後に山田は、もう一度UFOを呼んでみようよと、ハルナに誘いかけるのだ。

0 notes

Text

レアンドロ・エルリッヒ展――見ることのリアル 展評

2018-1-27 東京都、六本木、森美術館

切り返し地点をスポットライトで照らされた、薄暗い、板張りのスロープを登り進んでゆく。視界が暗闇に捉われると同時に、室内中央部にある五艘のボートが、薄明りを発し、揺れながら浮かんでいるのが分かる。ボートが浮かぶ池の周りを囲む柵越しに、じっとボートを見つめる。暗闇に慣れてきた眼は、ボートの水影が「影」ではないことに気づく。水面に映る像にしては、歪みの変化がなさすぎるからだ。波型に歪む像はその形態を持続させながら、その場でボートとともに揺れ続ける。それは池にボートが浮かんでいるように見せるために、水影の歪みを再現して作られた「映像のようなボート」であり、虚像的物質である。

本展で最初に位置する作品《反射する港(Port of Reflections)》(2014)は、観者のぱっと見の認識を揺すぶり、見ることの経験を問い直させる。錯覚=虚像として仕立て上げられているものは、実在する物体によって巧妙に作られたものだ。この作品においては、観者は見る主体(subject)に徹しており、虚像と物質の差し替えは作品の内部に閉じられている。エルリッヒによれば「観客が参加することで作品が完成」し、「現実の世界は我々によってつくられる」ものだという。《反射する港》は観者としての主体を視覚認識の対象(object)の外側に置くことで、他の作品とは一線を画している。

その反面《建物(Building)》(2017)における作品内への観者の取り込みは強烈だ。観者はまず、仏式アパートメント風の建物の壁面に人々が張り付いたり、柵にぶら下がっている様を目にする。ほどなく(もしくはそれと同時に)、床の上に設置された、壁面を床面に倒したような創作物(以降これを「舞台」と呼ぶ)に寝転がる人々を目にする。この大掛かりな装置は、建物の壁面を模った舞台と、その舞台を映し出す巨大な鏡(床面に向けて30°ほど傾けられている)によって作られている。寝転がる人々は上を見上げながら、鏡面に映る自分の姿を撮影したり、様々なポーズを試したりしている。床に設置された壁は、文字通り「舞台(stage)」であり、それは二つの意味で機能する。

一つは、演者/観客の区別を生む構造的な機能である。舞台に上がった人々は、作品を成り立たせる主体=演者となり、舞台の外の人々は舞台と鏡を同時に見つめる観客となる。舞台上の人々は鏡に映った自分の像を見るとき、周辺に映った他人の像も同時に見ている。このとき人々は、自らをその作品の中の主役として自己のイメージを認識するが、鏡に映る他人のポーズを真似てみたりもする。そこには主役ー脇役のような関係性があるのではなく、ポーズによって影響されうる複数の主役が存在する。主役たちは自己のイメージに囚われ(be captured)つつ、撮影することでそのイメージを保存する(capture)。一方、観客はその様子を舞台の外側から眺め、自己のイメージに囚われている主役たちの「無防備さ」を認識する。つまり、この作品における複数の主役は舞台の上から鏡の中に移行しており、生身の身体はそれらのイメージに従属している。鏡の中のイメージがどのように映るかということに専念しつつ、身体のポーズを試す人々の関係は、「手影絵」のそれと似ている。だが、影絵で表すイメージの形態が何か「に見える」もの=似たものを目指しているのに対し、《建物》における鏡像のイメージは他ならぬ自己の身体=そのもののイメージであるという点で、舞台上の主役たちはイメージの裏方にはなりえない。観客たちは、主役たちの意識が乗り移った鏡像=虚像と抜け殻になりつつある身体=物質の関係の危うさを俯瞰する。

二つ目の機能は、重力作用の混乱である。「舞台に立つ」という言葉があるが、舞台=stageは、ラテン語のstare=立つが語源になっている。人々は当然、歩いて舞台に上る動作を行うのだが、仰向けの姿勢を目指す。なぜなら立っている状態で鏡を見上げた時、人々は「壁に対して垂直に立っている」自らの像を見ることになるからだ。ではなぜ人々はその状況を見ることに満足しないのだろうか? その像においては、重力の無化があからさまに起こりすぎている。つまり、ほとんど無重力に見えるか、壁=地面になるような重力の完全な転倒が起こっていることが自明に見えるからだ。人々は舞台に寝転がることによって、「壁に対して平行に張り付いている、もしくは宙づりになっている」ような自らの像を見ることで、現実に働いている重力作用への信念を保ったままにしようとする。そうすることで初めて錯覚が働くのだ。

《建物》において、舞台上に上がる人々は好んで錯覚の「内」に入ろうとする。《教室(The Classroom)》(2017)や《試着室(Changing Rooms)》(2008)のような作品も、鏡面によって経験者自身を錯覚の対象にし、作品のうちにとり込むような構造をもっている。それらに対して、冒頭に挙げた《反射する港》や《雲(The Cloud)》(2016)のシリーズ、《隣人(Neighbors)》(2017)などは、経験者に錯覚をもたらしはするが、その主体は作品を構成するものの外側に位置し、かつ自らを錯覚の対象とはしない。では《失われた庭(Lost Garden)》(2009)のような作品はどのように位置づけられるだろうか? この作品は中庭のように作られた空間を窓枠から観者が眺め、対角線状に設置された鏡のトリックによって、主体の位置関係を錯覚させるものだ。主体の位置は作品の外側にあるが、錯覚の対象には自らの像を含んでいる。つまり錯覚の対象に主体を含むということが、必ずしも作品の内側に主体が位置することと同意なのではなく、主体の位置関係を作品の「内」か「外」に規定する区別は、あまり適切でないことが分かる。

したがってこの展示における作品は、主体における錯覚の対象に自身がとり込まれているか、そうでないかで分けることが出来るだろう。私は前者の例として《建物》を、後者の例として《反射する港》をはじめに記述した。しかし《反射する港》の記述において、私は経験主体を「観者」と記述した。この作品においてその呼び名は相応しいものであるだろうか? そのような違和感はおそらくこの、作品の「内」と「外」ということで分けられないことの曖昧さと関わっている。つまりこの展示において、エルリッヒは「ある特定の対象を観る」という鑑賞のスタイルの解体を試みている。美術館という制度的な場において、私たちは諸作品を「観る」経験として扱いがちだ。だがエルリッヒは本展示を通して、たしかに「観る」という経験を利用しながら、作品自体の価値を「認知的な経験」そのものに転換している。ここで、冒頭の彼の言葉「観客が参加することで作品が完成 」するということの意味が達成されていることが分かる。

しかし本展示は、そのような「認知的な経験」自体を作品として扱うものだけで構成されているわけではない。それらは過去作品の模型や写真など、記録的なものである(よってこれらの作品に求められている鑑賞のモードは、「経験」タイプの作品と異なるように思われる)。その中の一つ、《シンボルの民主化(The Democracy of the Symbol)》(2015)は、四枚の記録写真である。この写真は、ブエノスアイレスに建てられているオベリスクの先端を四枚の四角く白い板で覆い、先端だけがなくなったかのように見せ、別の場所にオベリスクの先端を模したオブジェを造るという一連のプロジェクトの記録写真である。この記録写真を展示することによってエルリッヒは、当プロジェクトで行った権威的かつ記念碑的なものへのショックを、別のレベルに移行させた――美術館における制度的な鑑賞態度へのショックとして――ことを示唆しているのではないだろうか。そのような政治的もしくは社会的な批判の含意は、《教室》や《雲》、《部屋(監視Ⅰ) (The room (Surveillance Ⅰ))》(2017)にも見出すことが出来る。