#scrittori mediorientali

Text

“ – Non vedo in cosa questo matrimonio sconvolgerebbe la nostra vita, disse Serag.

– Come fai a non capire! Questa donna può rovinarmi. Una donna vuole sempre vestiti, gioielli, e chissà cos’altro ancora! Un giorno può credersi posseduta dal demonio e voler organizzare una seduta d’esorcismo. Ci vedi a dormire in mezzo a tutte queste ballerine frenetiche?

Serag si mise a ridere. L’idea di Rafik lo divertiva come uno scherzo formidabile.

– Non ridere, disse Rafik, severo, è molto grave. Tuo padre può perdere sino al suo ultimo millesimo in quest’avventura. Forse saremo obbligati a lavorare!

– Ebbene! disse Serag, non chiedo di meglio.

– O idiota! Ti pentirai di queste parole.

– Te l’assicuro, Rafik, voglio lavorare.

– Vuoi lavorare! Mi domando come una tale idea abbia potuto germogliare in te. Sei probabilmente un mostro o un imbecille. In ogni caso, sicuramente non sei della famiglia.

– Voglio lavorare, disse Serag con accento disperato. E anche andarmene da questa casa.

– Sul mio onore! Sei un ingrato. Se non fossi mio fratello, ti avrei lasciato fare questa follia. Ma ho pietà di te. A proposito, a che punto sta la tua fabbrica?

– La fabbrica sta sempre allo stesso punto, rispose Serag. Sono stato a vederla di nuovo stamattina. È come se nessuno volesse finire di costruirla.

– Allora finiscila tu stesso, disse Rafik. Ecco un lavoro eccezionale. Di che ti lamenti?

– Mi prendi in giro, maledetto!

– Ascolta Serag, non ti prendo in giro. Cerco solo di allontanarti da una cattiva strada. Credimi, il lavoro non fa per te, né per nessuno di noi.

– Forse, disse Serag. Ma non posso piú continuare a vivere cosí.

– Sei giovane. Ho veramente pietà di te. Non sai ancora cosa sia una fabbrica.

– E tu, lo sai?

– Sí, disse Rafik. Quando studiavo per fare l’ingegnere, ci hanno fatto visitare delle fabbriche. Erano grandi edifici insalubri e tristi. Vi ho passato i momenti piú penosi della mia vita. Ho visto gli uomini che lavorano in quelle fabbriche; già non erano piú uomini. Tutti portavano l’infelicità impressa sul viso. Se ho abbandonato i miei studi, è unicamente per non essere a capo di una tale orda di moribondi.

A sentire questa evocazione lugubre, Serag rabbrividí.

Chiuse gli occhi; vedeva il suo romantico sogno di lavoro crollare, sprofondare nel dedalo di un dolore incommensurabile. Il lavoro dunque non poteva essere che dannazione e sofferenza. Serag taceva: era in preda a una sorda inquietudine. “

Albert Cossery, I fannulloni della valle fertile, traduzione e cura di Giuseppe A. Samonà, Einaudi (Collana Letture n° 69), 2016¹; pp. 59-61.

[1ª Edizione originale: Les Fainéants dans la vallée fertile (roman), Éditions Domat, Paris, 1948]

P.S.: Devo ringraziare per il piacere di questa lettura sorprendente @dorettaus, sempre attenta ed interessante nei suoi suggerimenti.

#Albert Cossery#I fannulloni della valle fertile#lettura#leggere#letteratura egiziana del XX secolo#narrativa araba#Il Cairo#scrittori mediorientali#Medio Oriente#ozio#narrativa#libri#letteratura araba del '900#inerzia#citazioni letterarie#pigrizia#Giuseppe A. Samonà#sonno#letargia#Egitto#medioriente#vita#indolenza#idealismo#brama#ambizione#avidità#lavoro#infelicità

11 notes

·

View notes

Text

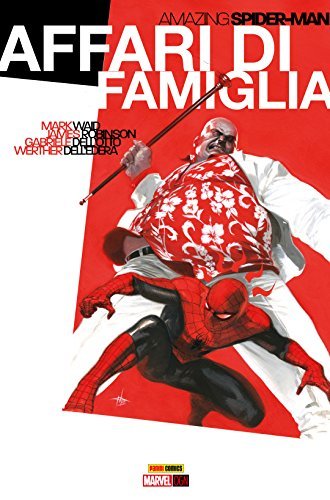

Marvel OGN - Amazing Spiderman, Affari di famiglia

Waid, Robinson, Dell'Otto, Dell'Edera

Ed. Marvel Italia, 2014

La meravigliosa vena cinetica e pittorica di Dell'Otto al servizio di una storia a sfondo thriller spionistico dell'arrampicamuri. In poche tavole gli autori ci profilano il più classico tormentone esistenziale targato Parker, ma con un'accentuata vivacità nei testi e nelle inquadrature mozzafiato dei disegnatori, prima tra tutti quella di un ficcante Uomo Ragno adeso al cofano del furgone!

Tutto sembra far presagire l'arrivo della solita giornata grigia e sventurata che può solo peggiorare... e infatti scoppia una vicenda in cui il protagonista comincia a venire sballottato insieme a noi tra quartieri newyorkesi, casinò monegaschi e ambientazioni mediorientali, senza l'evidente capacità di capire quello che gli sta succedendo intorno e fin troppo facilmente manipolato da una compagna di viaggio a dir poco inusuale. I siparietti di Kingpin fugherebbo ogni dubbio circa l'insincerità della vicenda, ma gli scrittori sono bravi a non farci comprendere fino in fondo le ragioni delle sue azioni. Che in definitiva si riveleranno piuttosto labili...

Una capatina da un aristocratico emulo di David Niven mette il nostro eroe sulla giusta pista, intercettando nemici imprevisti, inserendo nuovi spunti per eventuali trame future, offrendo un breve momento di redenzione a una figura tanto indispensabile per reggere la trama dell'albo, quanto secondaria in termini di motivazioni personali.

Un thriller cinetico e adrenalinico alla Jason Bourne, come dirà lo stesso Peter, in cui però la forza sproporzionata e l'inventiva scientifica del giovane eroe scioglieranno tutti i nodi sia con la deduzione logica che con le capacità atletiche, a cui per l'occasione si aggiunge una grande capacità di lucidità analitica anche di fronte a un colpo di scena iniziale da lasciare tramortiti anche i sassi!

Mi ha un po' meravigliato che il personaggio di Teresa potesse ottenere qualsiasi cosa anche agendo evidentemente al di fuori del suo stretto campo operativo o che avesse quanto meno fondi illimitati e credito incondizionato in ogni situazione come solo il miglior James Bond, ma tant'è...

Quando una storia, seppure dotata di un impianto abbastanza classico, al di là del colpo di teatro con finale aperto, incontra lo spessore di un disegno vivido e tridimensionale in cui il colore acceso esalta il dinamismo caratteristico dei titoli superomistici, la confezione non può che dirsi ben riuscita.

1 note

·

View note

Text

Se esiste l’Accademia di Francia è tutto merito dei Druidi, che amavano le carriere letterarie: una conferenza di Jorge Luis Borges

Io vorrei scrivere un saggio ma non ne sono capace. Perciò uso la coincidenza cronologica: il 29 gennaio 1635 re Luigi XIII accoglie la nascita dell’Accademia di Francia, fondata da Richelieu; il 12 febbraio di quell’anno i membri di tale prestigiosa associazione si fan chiamare ‘accademici’. Oggi giova sicuramente rivedere cosa dovrebbero essere le accademie. Facciamoci aiutare da Borges.

*

Esistono, a Londra, molti ristoranti turchi. Vi ritrovate la cucina mediterranea e poi, si sa, ai Turchi piace parlare dei loro antenati. Se date spago a un Turco, comincerà ad andare indietro ancora rispetto ai suoi predecessori celti. Potrebbe arrivare a parlarvi di Shiraz e della cultura matematica orientale. E magari aggiungere che Pitagora vale più di Einstein (intendendo che il tedesco sarà presto superato e capovolto, come avviene oltreoceano a opera di una ragazza che studia fisica e di cui in Italia su parla a bassa voce sui giornali, evviva la parità di genere). Insomma, sembra tutto irreale ma può capitare, a Londra. Così come a Roma, in qualche trattoria di tradizioni giudaiche, dove trovate camerieri più colti di certi professori e simili. Ora, domanda di passaggio. Perché continuiamo ad ammorbare i giovani che vogliono studiare coi libri dei soliti noti, anziché con cose più serie?

*

A novembre è uscito un altro libro strenna di Adelphi. Nondimanco di Carlo Ginzburg, tutto teso a spiegare come Pascal abbia letto Machiavelli e come… tutti e due siano stati intesi da Carl Schmitt. Insomma, la stampa italiana sta cercando di purificare col fuoco della sua intelligenza questo mostro di destra, Carl Schmitt, giurista e scrittore, vissuto purtroppo per lui e per noi durante il Terzo Reich.

Il punto è però: perché i giornali, anche il Foglio, incensano questa banale cucitura di articoli accademici e nessuno dice ‘embè’? Perché fa comodo. Fossimo un Paese civile, servirebbero critiche e pubbliche riflessioni (se il libro lo merita) mentre da noi il tutto si risolve con la claque da destra, da sinistra e dal centro. E qualche nota filologica su riviste accademiche. Contenti voi. Allora me ne vengo con una proposta. Perché non far leggere, invece del bolide accademico di Ginzburg, direttamente le fonti? Le lettere di Machiavelli dove racconta di essersi trombato una al buio, scoprendo dopo che era una vecchietta (Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini). Le note della sorella di Pascal che spiega come il suo fratello fosse stato un libertino, e poi si fosse messo a scrivere biglietti su Dio, cucendoseli nelle maniche (Madame Perier, Vita di Pascal). Le conferenze di Carl Schmitt tenute nella Spagna franchista (Stato, grande spazio, nomos). Ah, ho capito. La cultura non porta voti, la si può lasciare ai sinistri.

*

Coraggio, ai lettori di Ginzburg piacciono le citazioni accademiche e confortanti, sono tutti infoiati del solito Borges mentre oggi 2019 servirebbe la lettura cabbalistica di Pico della Mirandola e qualche testo di esoterismo rinascimentale. Da mettere come obbligatori, s’intende, in una scuola universitaria per élite da rifondare, visti i chiari di luna della Normale pisana. Oppure. Leggere un altro Borges, meno comodo. Quello che dice di fondare le accademie come un corpo sacro di drudi: prendere il Boletin de la Academia Argentina de Letras 1962. Prima del viaggio in Islanda e prima di comporre lo studio sulle letterature germaniche medievali. Perché la conferenza va dritta al dunque e quella che volgo qui in italiano, col finale ironico e sospeso, benché trascritta, resta borgesiana nel midollo. Il maestro si ripete, da irripetibile.

*

Conclusione. Chiudere le stamperie (para)universitarie e tracciare segnali sulle querce. Sia col sillabario celta che con quello indiano. Poi. Rifare anche i licei, con un programma serio a base di magia cerimoniale, matematica, geometria astrale, testi gnostici, niente filosofie kantiane, roba da usurai o da bottegai. Studio matto e disperatissimo, nel Nuovo Liceo, delle tradizioni mediorientali e della political science. Quelle di cui parlava il cameriere turco Alì riferendosi agli istituti di turcologia sparsi per il mondo. E infatti lui non si legge Ginzburg e non è stato all’università.

Andrea Bianchi

***

Il concetto di un’accademia e i Celti

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, due scrittori giustamente famosi, Ernst Renan e Matthew Arnold, scrissero entrambi studi approfonditi: tutti e due scrissero sul concetto di accademia e sulla letteratura celtica. Nessuno dei due percepì la curiosa affinità tra questi due argomenti, eppure esiste. Alcuni miei amici, leggendo il titolo di questa conferenza, hanno rilevato che fosse semplicemente arbitrario, ma io penso che questa affinità sia profonda e lo posso giustificare.

Incominciamo col concetto di accademia. In cosa consiste? In primo luogo, pensiamo a un insieme di regole che proibiscono e autorizzano parole. Questo è basilare, lo sappiamo. Poi pensiamo ai membri originari dell’Accademia francese con i loro incontri periodici. E qui abbiamo un altro tema – la conversazione, il dialogo letterario, la discussione amichevole – e l’altro aspetto dell’accademia, forse il più essenziale: organizzazione, legislazione, comprensione della letteratura. Penso che questa sia la parte più importante.

La tesi che esporrò oggi, o più esattamente, le circostanze che voglio richiamare, è l’affinità tra queste due idee: Accademia e mondo celtico. Pensiamo alla nazione letteraria par excellence. È certamente la Francia, e la letteratura francese che non sta solo nei libri ma nel linguaggio stesso. Basta scorrere un vocabolario per sentire l’intensa vocazione letteraria del francese. Per esempio, in spagnolo diciamo “arco iris” – in inglese “rainbow” – in tedesco “Regenbogen” cioè arco di pioggia. E queste parole come si avvicinano a quella francese, terribile, vasta come un poema di Hugo e più breve di un poema di Hugo – “arc-en-ciel” – la quale sembra innalzare un’architettura, un arco nel cielo?

In Francia non esiste una vita letteraria: essa esiste in via più conscia che nelle altre nazioni. Una delle loro riviste, La vie litteraire, la leggono tutti. Qui da noi, al contrario, gli scrittori sono pressoché invisibili. Scriviamo per i nostri amici, sta bene. Ma quando uno pensa all’Accademia francese tende a dimenticare che la vita letteraria della Francia corrisponde a un processo dialettico, la letteratura vi funziona all’interno della storia della sua storia. L’Accademia esiste per rappresentare la tradizione, e quindi hai l’Accademia Goncourt, e cenacoli che diventano accademie. È curioso che i rivoluzionari abbiano preso a entrare nelle accademie, che la tradizione continui ad arricchirsi in tutte le direzioni e attraverso tutte le evoluzioni della letteratura. In un certo momento ci fu opposizione tra Accademia e Romantici; poi tra Accademia e Parnassiani e Simbolisti; ma alla fine tutti entrarono a far parte della tradizione francese. Di più, c’è una specie di equilibrio: i rigori della tradizione sono compensati dalle audacie dei rivoluzionari. Per questa ragione, la letteratura francese ha più esagerazioni stravaganti di molte altre, perché ogni autore ha da fare con un avversario, più o meno come tra scacchisti. Ma in nessun’altra parte del mondo la vita letteraria è stata organizzata in modo più rigoroso come tra i Celti.

Ho detto di letteratura dei Celti. Il termine è vago. Abitavano, nell’antichità, i territori che un mondo remoto e futuro avrebbe chiamato Portogallo, Spagna, Francia, isole britanniche, Olanda, Belgio, Svizzera, Lombardia, Boemia, Ungheria e Croazia, come pure la Galizia sulle coste del Mar Nero. Germani e Romani li hanno rimpiazzati o assoggettati dopo ardui conflitti. Poi avvenne un fatto notevole. La vera cultura dei Germani raggiunse il suo acme e fioritura finale in Islanda, nell’Ultima Thule della cosmografia romana, dove la nostalgia di un piccolo gruppo di fuggitivi mise in salvo l’antica mitologia e arricchì l’antica retorica. La cultura celta trovò rifugio su un’altra isola sperduta, l’Irlanda. Sappiamo poco di arti e lettere dei Celti in Iberia o in Galles; le reliquie tangibili delle loro culture, particolarmente nel linguaggio e in letteratura, va cercato fuori dalle biblioteche di Irlanda o Galles. Rena, applicando la famosa sentenza di Tertulliano, scrive che l’anima dei Celti è naturalmente cristiana. Quel che è straordinario, quasi incredibile, è che la Cristianità, la quale era ed è percepita con tale ardore dall’irlandese, non cancellò la memoria celta e non ripudiò i miti pagani e le leggende arcaiche. Grazie a Cesare, Plinio, Diogene Laerzio e Diodoro Siculo sappiamo che i Celti erano governati da una teocrazia, i Druidi, i quali amministravano ed eseguivano le leggi, dichiaravano guerra o proclamavano la pace, avevano il potere di deporre i re, nominare annualmente i magistrati ed erano incaricati dell’educazione dei giovani e delle celebrazioni rituali. Praticavano l’astrologia e insegnavano che l’anima dell’uomo è immortale. Cesare, nei Commentari, attribuisce loro la dottrina pitagorica e platonica della trasmigrazione delle anime. È stato detto che i Celti credevano, come quasi tutti i popoli, che la magia trasformi gli uomini in animali, e Cesare (confuso dalla lettura dei Greci) mischiò le credenze superstiziose con la dottrina della purificazione dell’anima tramite morte e reincarnazione. Vedremo dopo un passo di Taliesin dove il soggetto è la trasmigrazione e non la licantropia.

Quel che vorrei notare è il fatto che i Druidi erano divisi in sei classi, la prima quella dei Bardi e la terza dei Vati. Secoli dopo, questa gerarchia teocratica sarebbe stata modello distante e non dimenticato per le accademie di Francia.

Nel Medioevo la conversione dei Celti alla Cristianità ridusse i Druidi alla categoria di esorcisti. Una delle loro tecniche era la satira alla quale si attribuivano poteri magici grazie ai grumi che apparivano in faccia alla persona satirizzata. Perciò, protetti da superstizione e paura, gli uomini di lettere divennero predominanti in Irlanda. Ciascun individuo nella società feudale aveva il suo posto preciso; un esempio incomparabile di ciò erano i letterati francesi. Se il concetto di accademia è basato sull’organizzazione e direzione della letteratura, allora non c’era paese più accademico, nemmeno Francia o Cina.

Una carriera letteraria richiedeva più di dodici anni di studi rigorosi che includevano mitologia, storia leggendaria, topografia e legge. A queste discipline vanno aggiunte naturalmente la grammatica e i vari rami della retorica. L’insegnamento era orale, come per tutto il materiale esoterico; non c’erano testi scritti e gli studenti mandavano a memoria quel corpus di letteratura ancestrale. L’esame annuale durava diverse ora; lo studente, tenuto al buio in una cella oscura e provvisto solo di acqua e cibo, doveva versificare alcuni blocchi genealogici e soggetti mitologici in metrica data – poi memorizzare tutto. Il grado più basso, quello di oblaire, era conferito per poemi su sette argomenti; quello più alto, ollam, per 360, che corrispondono ai giorni del calendario lunare. I poemi erano classificati per temi: distruzioni di rami nobiliari o di castelli, furto di animali, amori, battaglie, viaggi per mare, morti violente, spedizioni, furti di bambini e incendi. Altre categorie includevano visioni, attacchi, inganni e migrazioni. Ciascuno di questi corrispondeva a dati intrecci, dati metri, dato vocabolario, al quale il poeta era confinato sotto pena di punizione. Per i poeti migliori la versificazione era estremamente complessa e includeva assonanze, rime e allitterazioni. Più che riferimenti diretti, preferivano un intricato sistema di metafore basato sul mito o sulla leggenda o sull’invenzione personale. Qualcosa di simile avviene coi poeti anglosassoni e, a livello più alto, con gli scandinavi: la metafora straordinaria e quasi allucinante per la battaglia, “onda di uomini”, è comune alla poesia di corte sia in Irlanda che in Norvegia. Intorno al nono livello, i versi sono indecifrabili per i loro arcaismi, perifrasi ed immagini laboriose; la tradizione registra la rabbia del re incapace di capire i panegirici dei poeti che aveva coltivato lui stesso. L’oscurità connaturata a questi poemi affrettò il declino e la dissoluzione finale dei collegi letterari. Merita anche richiamare che i poeti costituivano un macigno notevole per i re minori e impoveriti d’Irlanda, i quali dovevano mantenerli nel lusso e nei piaceri appropriati alla creatività.

Si può dire che simile vigilanza e vigore può solo soffocare l’impulso poetico; la verità incredibile è che la poesia irlandese è ricca in freschezza e meraviglia. Questa, almeno, è la convinzione formata sui frammenti citati da Arnold sulle versioni inglesi del filologo Kuno Meyer.

Tutti ricordate il poeta che ricorda le sue precedenti incarnazioni. Per esempio le splendide righe di Ruben Dario: Yo fui un soldado que durmio en el lecho/ De Cleopatra, la reina…/ !Oh la rosa marmorea omnipotente!

E abbiamo antichi esempi, come quello di Pitagora, che dichiarava di ricordare da un’altra vita lo scudo col quale aveva combattuto a Troia.

Guardiamo Taliesin, il poeta celta del sesto secolo. Taliesin ricorda alla meraviglia di essere stato molte cose: cinghiale selvaggio, capo in battaglia, spada nella mano del capo, ponte che valicava settanta fiumi; fu in Cartagine, fu sulle onde del mare; è stato parola in un libro – è stato, all’inizio, un libro. Qui abbiamo un poeta perfettamente consapevole dei suoi privilegi, dei meriti che possono nascere da questa svolta incoerente. Penso che Taliesin volesse essere tutte queste cose e credo anche che questa lista, per essere splendida, debba consistere di elementi eterogenei. Perciò lui ricorda di essere stato parola in un libro e un libro in sé. Ci sono altre immagini molto belle, per esempio quella di un albero verde su un lato e in fiamme sull’altro, come il Cespuglio in fiamme, con un fuoco che non lo consuma, e le cui parti coesistono in armonia.

Al di là dei secoli eroici, dei secoli mitologici, c’è un aspetto della letteratura celta che interessa in particolare – i viaggi per mare. I viaggi irlandesi verso Ovest, verso l’ignoto o, come diciamo ora, verso l’America. Mi riferisco alla storia di Conn. Conn è re irlandese. Si chiama Conn delle cinque battaglie. Un pomeriggio siede col figlio guardando il tramonto da una collina e sente all’improvviso suo figlio che parla con l’invisibile e lo sconosciuto. Gli chiede con chi stia parlando e la voce giunge dall’aria, una voce che dice: “Sono una donna incantevole, vengo da un’isola persa nei mari occidentali dove non c’è pioggia né neve, nessuna malattia né morte. Non c’è il tempo. Se tuo figlio, il mio innamorato, verrà con me, non conoscerà mai la morte e regnerà su popoli felici”. Il re raduna i suoi Druidi – perché questa storia è più antica del Cristianesimo, benché i Cristiani l’abbiano conservata – e i Druidi fanno spegnere la voce della donna. Lei, invisibile, getta una mela al principe e scompare. Per un anno il principe non mangia altro che questa mela inesauribile e non sente fame o sete, e pensa solo alla donna che non ha mai visto. Alla fine dell’anno lei ritorna, lui la vede e insieme si imbarcano su una nave di vetro, verso Occidente.

Qui la leggenda si interrompe. Una delle versioni dice che il principe non tornò mai più. Un’altra, che tornò dopo diversi secoli e rivelò chi era. La gente lo guardava incredula e diceva: “Sì, figlio di Conn delle cinque battaglia. Una leggenda dice che eri perso nei mari e che, se mai tornassi alla terra e toccassi il suolo d’Irlanda, diventerai cenere – perché il tempo degli dei è una cosa, altro quello degli uomini”.

E richiamiamo una storia simile, quella di Abramo. Abramo è figlio di re, come tutti i protagonisti di queste storie. Mentre cammina sulla spiaggia sente all’improvviso una musica che viene da dietro di lui. Si gira, la musica è ancora alle sue spalle. La musica è molto dolce e lui si addormenta; quando si risveglia, si trova in mano un ramo d’argento con fiori che potrebbero essere fatti di neve, che sono animati. (Il ramo d’argento è una reminiscenza di quello dorato dell’Eneide). Tornando a casa trova una donna che gli dice, come nell’altra storia del principe, il suo amore per lui. Abramo la segue e poi la storia diventa il racconto dei suoi viaggi. Dicono che viaggiarono per mare e videro un uomo che sembrava camminare sull’acqua ed era circondato da salmoni. Quell’uomo era un dio celta che quando cammina sull’acqua passeggia sui prati della sua isola, circondato da cervi e pecore. Qui avete qualcosa come un doppio spazio, un doppio piano nello spazio: il principe sta camminando sull’acqua; il re, sulle praterie.

C’è una fauna curiosa in quelle isole: dei, uccelli che sono angeli, rami di argento e cervi dorati, tutto su quattro pilastri, a loro volta collocati su un piatto argentato. La meraviglia più scioccante è quando Abramo attraversa il mare occidentale, guarda in alto e vede il fiume che scorre attraverso l’aria senza cadere, e in quel fiume ci sono pesci e barche, il tutto in cielo molto pio.

Dovrei dire qualcosa sul significato del paesaggio nella poesia celta. Matthew Arnold, nel suo studio notevole al riguardo, dice che il senso della natura, una virtù della poesia inglese, deriva dai Celti. Direi che anche i Tedeschi sentono la natura. Il loro mondo è, certo, abbastanza diverso, perché nell’antica poesia germanica quel che si avverte è innanzitutto l’orrore della natura; paludi e foreste e tramonti popolati da mostri. I draghi erano chiamati “orrori della notte”. In contrasto, anche i Celti capivano la natura come qualcosa di vivente ma sentivano che queste presenze sovrannaturali potevano anche essere benigne. Il mondo fantastico dei Celti è un mondo sia di angeli che di demoni. Ora noi diciamo “l’altro mondo”: la frase, penso, appare per la prima volta in Lucano, in relazione ai Celti.

Tutti i fatti che ho notato portano a varie osservazioni. Spiegano, ad esempio, la nascita delle Accademie in una terra come la Francia, un luogo di radici celte; spiegano l’assenza di accademie in paesi profondamente individualisti come l’Inghilterra. Ma potrete trarre conseguenza meglio di me. Per ora, basta notare semplicemente il curioso fenomeno della legislazione della letteratura nell’isola d’Irlanda.

Jorge Luis Borges

L'articolo Se esiste l’Accademia di Francia è tutto merito dei Druidi, che amavano le carriere letterarie: una conferenza di Jorge Luis Borges proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2SmNONT

0 notes