#작가주의

Photo

Toranstory mini pottery 'Tomi' 토란스토리 미니 도자기 이번주엔 작업실 청소와 정리. 허리가 너무 아프다. 예술은 중노동이다. ㅋㅋ The story of the ‘dokkaebi’ begins. . #40대 #50대 #취향소비 . . making 50000 pieces of pottery ‘Dokkaebi’ . I believe that small pieces of everyday life come together, they end up great achievement. . Another god ‘Dokkaebi’ created by human wishes. ‘Dokkaebi’ will help you only as much as the size of your wishes and your eagerness. . . #nft #질병 #스트레스 #art #pottery #케릭터소품 #미니도자기 #아날로그감성 #소품도매 #작가주의 #직거래판매 #시골공방 #painting #craft #그림판매 #토란스토리 #도깨비 #도자기만들기 #조각 #미술작가 #노후준비 #미술작품판매 https://www.instagram.com/p/CqVFrMDLpbs/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#40대#50대#취향소비#nft#질병#스트레스#art#pottery#케릭터소품#미니도자기#아날로그감성#소품도매#작가주의#직거래판매#시골공방#painting#craft#그림판매#토란스토리#도깨비#도자기만들기#조각#미술작가#노후준비#미술작품판매

0 notes

Text

옛날에 어떤 시기, 어떤 분야에 저명한 작가를 추앙했던 적이 있는데, 무작정 추앙한 시기에 내용도 안 보고 구매한 책은 그때는 쉽게 휘발해버리고, 이제서야 내용을 들쳐보았다. 특이한 종이의 성질 때문에 책은 금세 빛바래져있었고, 책의 내용도 선뜻 다가가기 어려운 작가주의? 느낌의 책이었다. 앙드레 케르테츠 사진집 on reading 1970년 시작된 책 읽는 사람과 형상에 대한 그의 관심사 사진 내용이 그저 낭만적이라고만 느꼈는데, 핸드폰 기기가 생기기 전에 시절, 그러니까 종이의 성질이 그 어느때보다 육박해있던 시절이었겠구나 싶어 다른 느낌으��� 흥미로웠다.

마음이 진짜 따뜻해졌다. 뒷것의 스탠스를 어떻게 저렇게 한 평생 가져갈 수 있나 싶은, 자연의 가치를 알고 시대상보다 깨어있어서 앞것을 고용할 때 근로계약서로 최소한의 임금을 지켜주기 위해 문서화 시켜서 존중해 주고 야학을 만들어서 교육에도 힘쓰고 깨어있는 마음을 갖고 실행하는 기획력도 미쳤고; 사람이 어쩜 뜨거워 지지가 않고 묵묵하게 따뜻하기만 할 수가 있지 천재이면 교만해지기 마련인데, 아무래도 이상해 ; 존경하게 되었다.

9 notes

·

View notes

Text

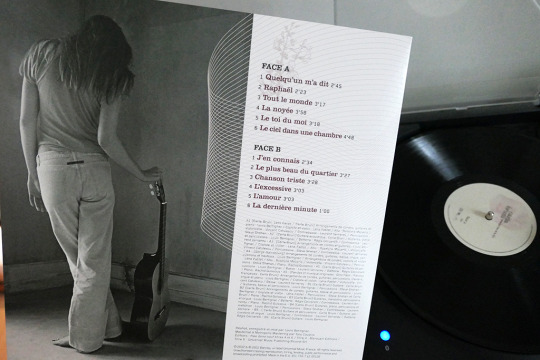

<Quelqu’un m’a dit> Carla Bruni

모델로 활동하던 카를라 브루니가 음악 활동에 전념하기 위해 일을 그만둔 때는 1997년으로 서른 무렵이었다. 10여 년의 모델 활동을 마무리 짓고 가수 데뷔를 준비하면서 싱어송라이터 줄리앙 클레르(Julien Clerc)에게 직접 쓴 가사를 보냈다. 음악가 집안에서 자란 영향 덕분에 그녀로서는 이런 곡 작업이 낯설지 않았을 것이고, 조금 늦은 감이 있다 하더라도 제2의 꿈을 실현하는 구체적 발판이 되었을 것이다. 몇 년이 흘러 카를라 부르니의 데뷔 앨범 <Quelqu’un m’a dit>이 세상에 모습을 드러냈다. 이 앨범은 그녀의 자작곡들과 세르주 갱스부르(Serge Gainsbourg)의 La noyée(침몰한 여인), 이탈리아 작곡가 지노 파올리(Gino Paoli)의 곡을 프랑스어로 개사한 Le Ciel dans une chambre(방 안의 천국) 두 개의 커버를 포함하고 있다.

<Quelqu’un m’a dit>은 유럽에서 크게 히트했고 레코드 판매고도 높았다. 마치 지니고 있던 회색빛 영혼을 잘 드러낸 듯 특별히 멋내지도 않고 수수하게 다듬어낸 포크 수작이었다. 첫 트랙 Quelqu’un m’a dit(누군가 내게 말했다)에는 작가주의 영화감독 레오 카락스(Leos Carax)가 가사에 참여하기도 했다. Tout le Monde(모든 사람)를 포함해 두 편의 뮤직비디오를 모두 그가 촬영했다. 드니 라방(Denis Lavant)이 출연했던 그의 영화들, <소년, 소녀를 만나다>, <나쁜 피>, <퐁네프의 연인들>, 그리고 최근의 작품 <홀리 모터스> 등을 떠올려 보라. 레오 카락스의 작품 이미지들은 무척이나 강렬하다. 이 뮤직비디오들은 짧은 영상이지만 장소나 톤, 인물을 둘러싼 여러 디테일 면에서 충분히 그의 영화들을 연상하게 만든다. 물론 그의 영화 어법은 카를라 부르니 음악의 가장 두드러진 색채와는 조금 거리가 있게 느껴지지만, 두 사람의 협업이 그 당시에 이런 결과물들을 만들었다는 사실이 제법 눈길을 끈다. 아직 색채가 선명하지 않은 시기에 신인으로서 그녀는 어떤 색으로든 물들 수 있었겠지만, 결과적으로 그녀가 지금까지 더해온 색채들과 그 흔적들을 둘러보면서 그녀의 음악 이야기를 읽을 수 있었던 것 같다.

한편 앨범이 성공적이었던 만큼, 수록곡들이 영화나 광고 등에 쓰이며 원곡을 재확산하는 데 크게 동조했던 사실도 눈에 띈다. 스웨덴 의류 브랜드 H&M 광고와 영화 <500일의 썸머>에 그녀의 곡이 삽입되면서 음악팬들뿐만 아니라 젊은 층의 다양한 사람들에게 자연스럽게 노출되었다. 특히 <500일의 썸머>는 미국 영화이기 때문에, 프랑스어로 된 노래임에도 불구하고 미국에서 어필할 좋은 기회를 얻었다.

어쿠스틱 기타를 베이스로 하는 그녀의 음악을 듣다 보니 프랑스의 전통적 음악 혹은 샹송, 생의 서글픔이 깃든 유럽 어느 구석의 발라드, 보컬의 역량이 특색을 이루는 미국 재즈 보컬 음악들보다도 조니 미첼의 <Blue>나 쥐빌레 바이어의 앨범 <Colour Green> 등이 먼저 떠올랐다. 아무래도 이 앨범은 절망적이고 어두운 경향이 있으니까, 청춘의 사색과 비관주의 같은 것을 동반하고 있으니 말이다. 하지만 Tout le Monde 같은 노래에서, 우리 모두의 절망적 경험이 유사하다는 식으로 위안한다는 점에서 인간적 교감을 경험토록 하고 더불어 따스함을 전달한다. 그런, 특유의 온화함 때문인지 그녀의 노래는 우리나라 드라마 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>와 같은 제작진의 후속작 <봄밤>의 사운드트랙에도 삽입되어 특별히 친숙하게 남게 되었다. 태미 와이넷(Tammy Wynette)의 원곡 Stand by Your Man과 <봄밤> 수록곡 Spring Waltz 둘 모두 위로의 정서를 앞세우는 편으로, 제법 통속성이 있는 드라마라는 장르에 잘 어울렸던 것 같다. 게다가 그녀의 사랑 노래는 노래 이상으로 의미심장하다. 드라마에서나 일어날 법한 로맨스가 그녀의 삶에 현실—프랑스 대통령이던 사르코지와의 결혼—로 일어났으니까.

그런 상황을 미루어 생각해 보면 그녀의 음악은 내러티브를 가진 여러 영상물에 쉽게 동화될 만큼 보편적인 힘을 지녔다고 말할 수 있다. 그러니까 주로 로맨스물인 영화에서 배경 음악의 기능으로서 손색이 없다. 쉽게 매치될 수 있을 것 같지만 미묘한 뉘앙스의 차이들로 인해 결코 영화에 어울릴 수 없는 노래들이 많을 것이다. 그녀의 음악은 어디에도 잘 섞일 수 있지만 섞인다고 해서 개성이 흡수되어 사라져버리지도 않는다. 보편적인 언어로, 보편적 이야기에 해당하는 내용들을, 복잡한 장치나 수식 없이, 기타와 목소리의 순수성 그대로의 힘으로 풀어낸 <Quelqu’un m’a dit>은 그래서 많은 사람들로부터 사랑받지 않았을까. 조금 어둡긴 해도 싫어할 이유가 별로 없는 음악. 여전히 나무로 된 다락 공간이나 기타의 낭만으로 회귀할 수 있도록 하는 컨셉 아닌 컨셉. 이런저런 계산보다 기본에 충실한 구도가 말하자면 이런 것이 아니었을까.

그렇다고 해도 ‘보편적’인 옷은 누구에게나 어울리는 것은 아니다. 보편성을 자기 식으로 소화하고 자기만의 개성으로 재생산해 많은 사람들이 부담 없이 접근하거나 취하도록 하는 것은 새롭고 기발한 무언가를 창조하는 일만큼이나 어려운 작업일 것이다. 글을 길게 썼지만, 어떤 노래들은 가사를 몰라도 듣기 좋고 모르는 채로 즐기며 나만의 ‘방 안의 천국’을 만끽하게 만든다. 그런 자유를 여기에서 보았던 것 같다.

0 notes

Text

부관(주인공 나) 어머니 아버지(프랑스 신부?) / 장군 부인 다섯 딸 ; 라나(란 큰딸) / 티에우(1967-1975 대통령) / 만(통제관 ; 주인공의 상사 ; 죽마고우) / 클로드(미국인 친구 cia oss ; 로다주?) ; 킴(애인 ; 같이 탈출하려 ��으나 혼란 통에 찾지 못해 베트남에 두고옴) ; 국장 / 호치민 / 본(죽마고우) 부인(린) 아들(덕) / 미미 티티 피피 / 병장님(에드) / 만의 당고모(파리) / 에이버리 라이트 해머 교수(은사 ; 클로드 친구) 스탠(박사 과정) / 미즈 모리(소피아 ; 일본인 2세) / 학과장 링링(대만인) / 소령(화교 ; 희생양) / 소니(손 ; 옛친구 언론인) / 클라크 게이블(콧수염) / 하원의원 리타(아내 쿠바인) / 헐리웃 감독작가(작가주의 감독) ; 바이얼릿(비서) 호세(정원사) / 해리(미술감독 미네소타 출신) / 아이돌 스타 ; 비극배우 / 제임스 윤 / 아시아 수(여배우) / 응오(만의 세번째 세포) / 파수꾼(z99 c7 리더) /

스벵갈리 ; 조르주 뒤 모리에 트릴비 ; 여주인공 트릴비를 최면술로 조종해 최고의 가수로 만��는 음악가 ; 다른 사람의 마음을 조종해 나쁜 짓을 하게 하는 힘을 가진 사람을 일컫는 말 / 잭푸르트 ; 바라밀 ; 뽕나무과 상록교목 / 잭푸르트 공화국 농업국가 / 피진 영어 ; 영어 + 토착어 ; 콩글리시와 비슷? / 다낭 나트랑 / 캄보디아 프놈펜 크메르루주 / 포트베닝 미국 조지아주 남부 / 옥시덴털 대학 캘리포니아주 la / 옥시덴스 프록시무스 오리엔티 ; 라틴어 ; 서쪽이 동쪽에서 가장 가깝다 ; 옥시덴털 서양인 서양사람 /

일관성은 편협한 사람들의 말썽쟁이 도깨비다 ; 에머슨 ; 모순 ; 미국 베트남 공히 /

아오자이 / 쩐공선(베트남의 밥 딜런 ; 반전가요 금지곡) / 메티스(캐나다 혼혈 ; 프랑스계 백인과 원주민 혼혈) / 페르노 ; 술 프랑스 리큐어 / 유라시아 혼혈아 ; 아메라시안 ; 속세의 티끌 / gi ; 열대지방 태생인 미군 병사 ; 관급품 ; 아메라시안 / 디엔비엔푸 ; 1954 베트남군이 탈환 ; vs 프랑스 ; 제네바 협정 / 사이공 호치민 / 응오딘지엠 1955-1963 초대 대통령 ; 응오딘누(친동생) 쿠데타 1963 / 하이바쫑가 쫑 자매 쫑짝 쫑니 중국 한나라 지배에 독립운동 민족영웅 / 북위 17도 / 1973 1월 27일 파리 평화협정 / 괌 베트남 난민 수용소 / 샌디에이고 근처 펜들턴 기지 / 동조자들 스파이들 / la / 치노 ; 스페인어 중국인 ; 아시아 사람 / 카오 다이 ; 베트남 민족 종교(불교 기독교 혼합) ; 프랑스 일본 지배 하의 민족운동 / 니세이 일본인 2세 / 프리퀀트 윈드 최후의 철수 작전명 / 제 4계급 언론계 / 웨스트민스터 ; 캘리포니아주 오렌지카운티에 있는 도시 / 촐론 베트남 차이나타운 / 사덱 ; 소설 영화 연인 배경지 / 후에 전투 1968 1월 30일 / 친목회 자선단체 조직 / 프랑스 혁명사 3부작 ; 칼 마르크스 ; 루이 보나파르트의 브뤼메르 18일 ; 프랑스의 계급투쟁 ; 프랑스 내전 / 필리핀 / 동조 ; 소외 / 킹콩 벨라미 병장 셰이머스 대위 더 햄릿 /

0 notes

Photo

. 사랑은 나중에 하는 게 아니라 지금하는 것입니다. 살아 있는 지금 , 이 순간에. - 위지안 - . ■ 스튜디오코이 @STUDIO_KOI with 평생 하루뿐인 '그'날에 찬란하고 아름다운 '그'순간을 담겠습니다 . 카카오톡문의: '@스튜디오코이'검색 메일문의: [email protected] . #더라움 #더라움웨딩 #라움웨딩 #웨딩스냅촬영 #본식스냅촬영 #본식스냅업체 #본식스냅전문 #데일리아트 #작가주의 #사진맛집 #스튜디오코이 https://www.instagram.com/p/B4jCtdDFB45/?igshid=1a53fflhn6c8k

0 notes

Photo

BingBang, new album- Hiking in Como 🏔 (이탈리아 북쪽 국경의 남쪽 호수 옆 돌산) #como #italy #빅뱅 #커버사진 #naturalphoto #등산 #이탈리아등산 #MADE #bigbang #yg #parody #blog #인상주의 #designer #휴일 #휴식 #산보 #디자이너 #블로그 #작가주의 (Cadennabia, Lake Como, Italy에서)

#bigbang#휴식#등산#italy#산보#작가주의#yg#블로그#made#빅뱅#휴일#이탈리아등산#parody#디자이너#como#blog#인상주의#designer#커버사진#naturalphoto

0 notes

Video

by Hoeyeon Jeong (GH4) . 신부님도 예쁘고 비너스그라피 특유의 베일씬이 예쁘게 빠져 기억에 오래 남는다:) . #작가주의 #반얀트리 #banyantree #본식dvd #반얀트리예식 #웨딩영상

0 notes

Text

장르 영화

웨스턴, 법정영화(Courtroom drama)는 미국의 건국사 및 사회 정치적 현상을 바탕으로 하는데, 그 장르적 원형이 한국의 관객에게는 다소 낯설다.

영화에 접근하는 길은 크게 두 가지다.

감독론과 장르론이다.

감독론에서는 영화를 감독의 작가적 열망이 투영된 산물로 본다. 영화감독도 영화언어를 창의적으로 활용하여 고유의 영상 필체를 제시할 수 있기 때문. 감독론을 작가론 혹은 작가주의(auteurism)라 부르는 이유도 바로 여기에 있다. 작가주의 영화를 하나의 특별한 언어 체계로 규정하고, 감독의 영화에 대한 통제력을 인정하며, 결국 영화의 자율성과 미래 지향성을 도모한다. 감독 특유의 영상필체는 그만의 고유한 영화관뿐만이 아니라 세계관까지 반영된 결과물이다. 작가주의 영화는 사회적 모순이나 정치적 이슈에 대한 공동체적 문제의식보다는 감독 개인의 철학적 고뇌를 담아낸다.

장르론은 유사한 스토리와 동일한 포맷을 드러내는 영화의 집단을 연구하는 방법. 한 무리의 영화에 정립된 틀과 체계화된 내러티브 구조를 들여다봄으로써 그 시대상을 보다 포괄적으로 이해할 수 있기 때문이다. 따라서 장르론은 단지 장르를 그렇게 부르도록 하는 서사 관습의 체계를 살펴보고, 그 장르에 대한 지각을 가능케 하는 영화언어의 문법 체계를 분석하는 것이다.

장르 문법을 영화의 주제를 효과적으로 표현하고 또 대량생산이라는 제작의 효율성을 높이는 과정에서 만들어진 정형화된 공식을 말한다.

장르영화의 문법은 장르영화를 분석하는 초석이다. 장르 문법은 모든 장르영화에 사용되는 규범 체계이기 때문이다. 장르 문법은 다시 네 가지 핵심 인자로 구분되는데, 이야기의 정형화된 틀이라 할 수 있는 내러티브 공식(formular), 사건이나 에피소드 단위의 관습(convention), 전형 캐릭터인 스테레오타입(stereotype) 그리고 가장 작은 단위의 도상(icon)이 그것이다.

내러티브 공식은 한 장르에서 반복되는 서사 구조물이다. 이 서사 구조물은 주인공이 맞닥뜨리는 갈등을 특정 콘텍스트 내에 설정하고 기승전결의 형식에 기초하여 고조시킨 다음 관객의 기대치에 걸맞은 결말을 내린다.

에피소드 단위의 관습 컨벤션이라 칭하는 관습은 내러티브 공식의 내부에서 갈등의 요소가 반복을 통해 정형화된 사건 혹은 일화 단위를 말한다. 이는 영화 속 낯익은 인물 유형들 사이에서 필연적으로 발생하는 규약(rule)이며, 친근한 스토리텔링을 위한 일종의 영화적 장치(apparatus)다. 장르영화의 관습은 하나의 신 혹은 시퀸스로 제시된다. (예를 들면 법정 영화 관습은 취조 증언 그리고 반론으로 구성된 공판 절차에서 뜻밖의 새로운 증인이 등장해 극적 반전 유도하는 것, 갱스터 영화 상대 조직원 암살이나 자동차 총격전, 어드벤처는 탐험가가 이방인 맞닥뜨리는 장면.)

스테레오 타입은 장르영화를 구성하는 전형적인 캐릭터, 즉 스테레오타입은 장르가 내포한 이데올로기나 세계관이 구현된 육체다. 각 장르의 핵심 캐릭터의 정체성과 내러티브상 역할은 그가 속한 공동체가 내세우는 가치 체계에 의해 결정되기 때문이다. 반대의 경우도 마찬가지인데, 한 사회의 가치관을 반영하는 인물의 반복적 행위는 그 공동체에 내제된 갈등을 표면화시키는 전형 캐릭터를 창조하게 되는 것이다. 관객이 장르영화에 익숙해지는 것은 무엇보다도 스테레오타입의 행동 패턴과 갈등의 심화 양상을 인지하고 동감한 결과다. (예를 들면 필름 누아르의 염세주의적 사립탐정과 팜파탈 캐릭터, 법정영화의 비열한 검사나 부패한 판사 등)

도상은 장르영화에서 필수적인 의상이나 소품 또는 특정 미장센과 그 구성 요소를 말한다. 이는 하나의 사회 문화 공동체를 구성하는 사건의 유형들을 시각화한 약호(code)다. 하지만 도상은 시각적인 요소뿐만 아니라 음악이나 정형화된 대사 같은 청각적 요소까지 아우르는 장르 문법의 최소 단위다. 스크린 내에 존재하는 청각적 약호 역시 반복적 사용을 통해 친숙해진 내러티브 공식과 관습적 에피소드의 효과적인 전달에 기여하기 때문이다. 따라서 도상 분석이야말로 장르영화의 현상학적 가치 체계의 해석에 결정적인 역할을 한다. (예를 들어 웨스턴의 총과 말 그리고 황야, 뮤지컬의 춤과 노래, 갱스터의 중절모와 담배 그리고 자동차) 특히 필름 누아르를 규정짓는 데는 도상의 역할이 핵심적이다. 비 내린 도싱의 뒷골목과 담배 연기로 가득한 술집, 빛보다 그림자와 실루엣을 강조하는 로 키(low key) 조명 등은 누아르-풍경을 그려내는 도상.

코미디

민중을 대변하는 장르영화. 코미디는 결코 심각하게 받아들여지지 않기 때문에 다른 진지한 장르보다 사회 비판적 주제나 정치적 이슈를 보다 수월하게 공론화할 수 있다. 유머의 기반을 둔 엉뚱한 이야기를 통해 현 사회 체제의 전복을 시도하며 유토피아적 사회공동체의 재건설을 꿈꾼다. 한 사회의 집단 무의식을 들여다볼 수 있다.

코미디의 개념은 16~18세기에 이탈리아에서 발달했던 ‘코메디아 델라르테’에서 유래. 이 희극은 가벼운 노래와 춤 그리고 우스꽝스러운 의상 등에 의존, 특히 배우의 순발력 있는 재간을 중시했던 일종의 즉흥 가면극이다.

코미디는 인간 사회의 평등주의 신념과 계급제도의 부정에서 출발한다. 따라서 내러티브는 민중을 억압하는 사회 체제를 폭로하고 그 부조리함을 조롱하는 데 집중하며, 캐릭터는 그 사회 체제의 ‘어처구니 없는’ 전복을 꿈꾼다. 이 양상의 핵심은 유머와 웃음.

코미디 장르는 영화의 탄생과 더불어 시작. 1895년 12월 뤼미에르 형제가 상영한 영화 중 한 편인 <물 뿌리는 정원사>는 의도적 연출된 코미디의 시초로 평가받음. 그러나 본격적 코미디 장르는 1920년대 등장한 슬랩스틱 코미디. ‘넘어지다, 난리법석을 부리다.’의 뜻인 슬랩스틱은 본래 팬터마임 연극에서 광대들이 서로를 때리는 데 사용하는 작은 막대기를 지칭함.

무성영화에서 유성영화로 바뀌는 1920년대 후반에 등장한 토키(talkie)가 코미디에 대사를 선사하면서 로맨틱 코메디가 등장. 슬랩스틱을 배재하고 위트 있는 대사와유려한 영상 연출을 양분으로 성장. 1930년대 중반 경제대공황이 절정에 달했던 시기에는 사회적 불안감과 브루주아 계급에 대한 반감을 희화한 스크루볼 코미디가 등장. 저급한 슬랩스틱과 고급스러운 로맨틱 코미디 사이의 경계를 허물음. 빠른 전개와 속사포 같은 대사들로 남녀 간의 구애 의식을 재치 있게 표현. 스크루볼 코미디의 궁극적인 이슈는 남녀 양성같의 성적 접근과 방어를 근간으로 하는 유머러스한 갈등. 시트콤으로 변주되어 오늘날까지 살아남음. 1940년대 이후로는 논제 코미디(thesis comedy) 등장 2차대전 후 세계 정치를 노골적으로 풍자. 1950년대는 섹스 코미디 등장 전쟁 후 신경쇠약증후군이라는 문제를 성적으로 희화 7년만의 외출 같은 작품. 1960년대는 블랙 코미디 이중적인 인간성과 부조리한 사회를 냉소적으로 표현.

멜로드라마

멜로드라마는 여성을 위한 장르다. 파란만장한 사랑 이야기와 이에 동반되는 감정적 갈등을 소재로 한다. 멜로 속의 갈등은 액션영화 처럼 물리적 해결도 안 되고 뮤지컬처럼 노래로 해결도 못 함. 갈등의 해소는 억압적인 사회 공동체 전체의 자기 반영적 비판이 동반되어야 가능.

멜로드라마(melodrama)는 음악를 뜻하는 멜로스와 극을 의미하는 드라마가 결합된 개념. 멜로드라마는 통속적인 사랑 이야기를 제시하지만, 그 구성은 본래 음악으로만 표현이 가능한 인간의 감정에 집중한다. 따라서 멜로드라마라는 장르적 규정은 관객에게 다가가는 스타일상의 접근 방식에 따른 것이며, 이는 철저히 감성적이다.

멜로드라마의 감성 중심적 내러티브는 고전주의 예술을 부정하고 시민계급의 정서를 대변했던 18세기 문학에 기인한다. 당시의 대중적 연애소설은 가부장적 사회가 여성의 감성적 욕��를 억압하는 데서 발생하는 개인의 소회를 묘사했다. 인간의 소외 현상은 두 차례의 세계전쟁이 가족 제도를 뿌리째 흔들어 놓은 후 더 큰 사회문제로 부각되었다. 감정의 단절과 인간의 소외는 부르주아적 사회질서의 표상인 중산층의 모습을 변화시켰는데, 이는 할리우드 멜로드라마에서 공통적으로 발견되는 서사의 핵심이다.

멜로드라마는 가부장 사회와 가족 공동체라는 명분 아래 억압받는 여주인공의 관점으로 서술된다. 따라서 멜로드라마에서 갈등은 대부분 결혼 및 가족의 문제들과 결부 됨.

현대의 멜로드라마는 자기 비판적 개연성보다 감정적 기회주의를 강조하는 경향을 보인다. 사랑과 실연 그리고 절망이라는 모티브에 또 다른 장르적 요소들이 혼합되면서 다양한 유형들이 탄생하기도 함. 멜로드라마를 규정하는 기본 틀, 즉 한 여성과 한 남성 그리고 이 둘의 사랑을 방해하는 제삼자에 의한 삼각관계는 변함이 없다. 이때 제삼자는 또 다른 남성 구원자 혹은 여성 침입자일 수도 있지만, 편협한 가족 사회공동체나 전쟁 혹은 자연 재해일 수도 있다.

갱스터영화

갱스터영화는 전형적인 미국형 장르 격동의 1920년대를 배경으로 함. 범죄 자체가 가지는 사디즘보다 범죄 행위의 사회적 메세지에 더욱 집중. 그 의미는 계급 없는 사회에서 신분 상승의 신화를 구현하고자 하는 집단 무의식에 있다. 갱스터의 내면의 갈등은 이기적 개인과 공동체의 번영 사이, 야만과 이성 사이 그리고 범죄와 윤리 사이에서 발생한다.

갱스터영화는 조직화된 범죄 집단의 이야기를 제시한다.

갱스터 장르의 특징은 사실주의적 내러티브와 실존 캐릭터의 힘에 있다.

갱스터 캐릭터는 미국인들이 사회 경제적 불평등을 겪고 있던 이 시기에 국민적 영웅으로 칭송받았다. 왜냐하면 갱스터는 불법 주류를 제공하며 미국인들의 욕구불만을 해소시켰고, 출신과 계급에 상관없이 수직적 신분 상승과 막대한 부를 이루어내며 일종의 롤모델 역할을 했기 때문에.

필름 누아르

필름 누아르는 영화 장르의 발전사에서 매우 특별히 응축된 순간을 보여 준다.

필름 누아르라는 개념은 니노 프랑크의 영화 비평에서 유래한다.

필름 누아르는 시각 스타일의 확연한 차별성에 의해 규정된다. 흑백 화면은 지나치게 어둡고, 명암의 대비는 극단적이며, 미장센의 구성은 기하학적이다. 검은색의 물신화는 불안한 미래에 대한 허무주의를 표현하며, 밤의 숭배는 현실의 삶 자체를 염세적인 것으로 시각화한다. 또한 비 내린 도시의 뒷골목에 침잠된 불가사의함은 병적인 범죄자의 논리적 설명이 아닌 시각적 표현의 대상으로 여기기에 분위기가 플롯을 압도하며 스타일이 실체를 결정한다. 따라서 필름 누아르는 스토리보다는 스토리텔링을, 내러티브보다는 내러티브성을, 그리고 서사학보다는 시학을 강조한다. 필름 누아르는 영화의 무게중심을 ‘무엇’에서 ‘어떻게’로 옮겨 놓았으며, 결국 내용과 형식의 분리를 불가능하게 만들었다.

필름 누아르는 이탈리아의 네오리얼리즘과 더불어 40~50년대 세계 영화사의 양대 산맥을 이루었다. 두 경향 모두 현실의 존재론적 불확실성을 제시했지만, 그 양식에서는 정반대의 특징을 보인다. 네오리얼리즘이 야외촬영과 비전문 배우를 선호하며 전후 노동자 계급의 가감 없는 현실을 다큐멘터리에 가깝게 ‘묘사’했다면, 필름 누아르는 매카시즘과 반미활동조사위원회와 같은 사회 정치적 현안에 대한 잠재의식적 반항을 ‘표현’하기위해 영화적 시공간을 철저히 양식화했다. 필름 누아르의 양식화된 스타일은 독일의 표현주의로부터 영향을 받았다.

갱스터 영화와 유사하지만 근본적 차이점이 존재한다. 갱스터영화가 신분 상승 신화를 사실주의적 일대기로 묘사하는 반면, 필름 누아르는 인간의 복합작인 심리와 도시적 허무의 표현주의적 형상화에 집중한다.

영화학자들은 필름 누아르를 독립적인 장르로 규정짓는 데 따르는 어려움을 호소한다. 왜냐하면 필름 누아르는 전적으로 시각적 스타일과 분위기에 의존한 개념일 뿐, 여타 장르에서처럼 정형화된 갈등의 구조나 서사적 인습 체계를 제시하지 못했기 때문에.

SF영화

SF영화는 관객을 아직 경험할 수 없는 시간으로 초대하고, 현실에서는 밟아 볼 수 없는 공간으로 유도한다. SF영화는 미래 비전에 대한 인간의 관념과 인류의 불확실성에 대한 철학적 고민을 형상화한다.

SF영화는 과학기술적 소재와 공상적 이야기를 통해 인류의 미래상을 그려내는 장르다. SF영화를 규정하는 장르 문법으로 크게 세 가지를 언급할 수 있다. 첫째, 아직 존재하지 않거나 혹은 영원히 오지 않을 것 같은 미래에 대한 이야기다. 둘째는 우주로 확대된 공간. 셋째는 호의적이든 적대적이든 간에 지구를 방문하는 외계 생명체나 특수한 목적으로 우주에 진출하는 지구인이 등장하는 것. SF영화는 이 세 가지 장르 문법 중에서 하나 이상을 반드시 제시한다.

SF영화의 성패는 특수효과에 힘입은 시각적 완성도와 밀접하다.

SF영화에는 과학기술이 인류에 번영을 가져오리라는 보수적 믿음이 반영되어 있다.

SF영화는 우주라는 미스터리한 공간을 배경으로 해 불확실한 미래를 호기심 어린 눈으로 내다보는 공상이기에 사실주의와 경계선에서 가장 멀리 떨어져 있는 장르다. 하지만 그렇기 때문에 SF영화는 현실 사회에 대한 비판적 시각을 매우 효과적으로 제시할 수 있다.

우화로서의 SF영화는 특히 미래의 시공간으로 치환된 휴머니즘의 종말이 권력 주체의 폭력적 지배와 연계되어 형상화될 때 더욱 효과를 발휘한다.

호러영화

호러영화는 철저히 선과 악이라는 이분법적 구도 안에서 진행되며, 평화로운 세상의 극단적인 부정이라는 관점에서 서술된다. 호러영화의 관객은 두려움에 고통 받는 주인공과 동일시된다. 관객은 이를 통해 자신의 영혼 깊은 곳에 자리한 원초적 공포와 마주하게 된다.

호러영화는 관객에게 공포와 경악이라는 부정적인 정서를 의도적으로 불러일으키는 장르를 말한다. 호러영화의 관심은 인류가 태곳적부터 지니고 있는 원초적 두려움이며, 동시에 인간 본연의 변태적이고 잔인한 성향이다. 호러영화는 악몽에 나타나는 망령을 마주하고픈 욕망을 진단적으로 실현하는 제례의식(cult)이다. 호러영화의 관객은 캐릭터가 맞딱뜨린 공포와 이를 훔쳐보는 과정에서 발생하는 연민 사이의 변증법적 유희에 의한 카타르시스를 추구한다.

호러영화를 구성하는 내러티브는 크게 두 가지다. 첫째는 귀신이나 늑대인간 혹은 뱀파이어 등에 관한 신비스럽고 초자연적인 이야기이고, 둘때는 연쇄살인마나 살인짐승과 관련해 실존했던 혹은 있을 법한 이야기다. 호러영화의 본질인 공포와 전율은 근본적으로 관객의 상상속에서 발현된다. 따라서 전통적인 호러는 이를 노골적으로 표현하기보다는 역겨움이나 불쾌감과 적정한 거리를 유지하며 암시하는 정도에 그친다.

호러영화의 정신세계는 19세기 후반을 장식했던 묵시록적 세계관에 바탕을 두고 있다. 적자생존을 기반으로 한 반기독교적인 진화론, 허무주의에 입각한 생명의 무가치함, 개인의 소외 현상, 인간의 무의식 세계를 들춰낸 정신분석 등은 모두 세기말의 디스토피아적 분위기를 반영한다.

호러영화의 장르 미학은 1920년대 독일의 표현주의에 기인한다. 호러영화의 고전기는 1930년대에 시작되었다.

2차 세계대전 전후로 호러영화는 약세를 면치 못했는데, 현실에 만연한 전쟁에 대한 공포 때문에 또 다른 가상의 전율이 불필요했기 때문이다.

스릴러

스릴러의 3대 기본 요소는 긴장을 야기하는 객관적인 위험, 이 위험에 자발적으로 자신을 내맡기는 관객, 모든 것이 다시 좋아질 것이라는 확실한 희망이다. 스릴이란 두려움에 대한 호기심이 발현되는 과정이며, 낯선 상황으로 일탈한 결과다. 따라서 스릴의 근원은 현실의 불만족에 있다. 스릴은 삶이 너무 획일적이거나 사회의 편협함이 고착되어 있을 때 요구되는 탈출구와 같다.

스릴러는 긴장감을 유발하고 지속시키는 내러티브 공식을 가진 영화를 총칭한다. 스릴러는 범죄 사건을 중심으로 한 의혹과 반전의 중층적인 서사 구조를 의미하는 매우 폭넓은 개념이다. 따라서 스릴러는 독자적인 장르라기보다는 내러티브 진행을 위한 방법론의 일종이다.

스릴러 방법론의 핵심은 ‘누가 이 범죄를 저질렀나?(Who has done it?)’, 즉 후더닛(whodunit) 구조다. 후더닛 구조는 미스터리한 범죄와 용의자에 대한 관객의 가설을 유도하지만, 제시되는 주제와는 오히려 느슨한 관계를 가진다.

스릴러 방법론의 특징은 평범한 시민을 범죄 사건 속으로 끌어들인다는 것이다. 평온하기만 하던 삶에 불가사의함이 침투함으로써 주인공은 일상의 평범함이 무너지는 것을 우연히 경험한다. 가해자는 파라노이아에 사로잡힌 사이코패스나 테러리스트로서 범죄에 대한 명확한 목표를 가지고 있다. 스릴러의 방법론의 결말은 주인공이 ‘마지막 순간에 절체절명의 위기로부터 탈출하는 것(last minute rescue)’이다.

이 과정에서 발생하는 스릴과 서스펜스는 스릴러의 가장 핵심적인 요소다. 스릴이란 낯설고 위험한 상황에서 발생하는 정신적 흥분과 육체적 긴장을 말한다. 스릴은 구체적이지만 정확하게 표현할 수 없는 혼돈, 즉 조절 불가능한 속도감이나 살해 위협 혹은 구속과 속박 등에 의해 발생한다. 스릴의 연장선상에서 쾌감도 유발되는데, 이때의 스릴은 억압된 성적 욕망을 표출하기 위한 알리바이 같은 것이다.

서스펜스는 흔히 스릴의 동의어로 사용되지만, 미세한 차이점을 지적할 수 있다. 스릴이 관객과 주인공의 사건에 대한 정보량이 동일선상에 있을 때 발생하는 한편, 서스펜스는 관객이 주인공보다 줄거리 진행상에서 더 많은 정보를 가지고 있는 상태에서 생기는 가슴 졸이는 상황이다. 또한 스릴은 긴박한 상황의 장면이 지나가면 동시에 종료되지만, 서스펜스는 한 치 앞을 내다볼 수 없는 줄거리의 전개 과정에서 꾸준히 지속되는 긴장의 분위기다. 서스펜스는 영화 전체를 지배하는 일종의 ‘즐거운 불안감’이다.

서스펜스는 철저히 관객 중심의 서사 관점에 의해 창조된다.

스릴러는 1920년대의 독일 표현주의를 바탕으로 시작됐다.

히치콕은 30,40년대에 복선과 암시를 통한 서스펜스를 스릴러의 핵심 장치로 정립했다.

히치콕은 맥거핀을 본격적으로 사용하기 시작했다. 맥거핀은 영화의 초반에 중요한 단서인 것처럼 등장했다가 중간에 의미 없이 사라져 버리는 사물이나 인물을 말하는 일종의 속임수 장치다.

다큐멘터리

다큐멘터리는 현실을 사실적으로 기록하는, 따라서 현실도피적인 픽션의 반대편에 위치하는 영화다. 다큐멘터리가 기록하는 현실이란 눈에 보이는 물질세계의 외형뿐만 아니라 영상에 담긴 인간의 내면 역시 포함하는 현실성이다. 다큐멘터리는 여론을 형성하는 데 중요한 역할을 한다.

다큐멘터리라는 개념은 존 그리어슨이 처음 사용했는데, 사실에 입각한 촬영과 합리적인 재구성을 바탕으로 현실을 ‘기록’하는 영화를 의미한다. 다큐멘터리는 논픽션의 하위 영역 중 하나다.

다큐멘터리가 현실의 객관적 기록이긴 하지만, 절대적인 객관성을 보장하진 못한다. 감독이 카메라를 들이대면서부터 해석된 현실이기 때문이다. 다큐멘터리는 언제든지 진실을 왜곡할 수 있는 위험을 내포하며, 특정 이념의 찬양으로 치우친다면 선전영화로 변질될 수 있다.

다큐멘터리는 사실 재현의 완벽성보다는 감독이 현실을 얼마나 합리적으로 통제했느냐에 따라 평가받는다. 다큐멘터리는 감독의 작가적 정체성으로 이끌어 낸 주관적 현실이며, 현실 가치에 대한 존경과 비판의 창조적 표현이기 때문이다. 다큐멘터리는 사회적인 동시에 개인적이며, 사건의 주체인 동시에 관찰자다.

영화는 탄생했을 때부터 다큐멘터리의 외형을 하고 있었다.

재난영화

재난영화는 대재앙이라는 스펙터클을 위한 대규모 제작비와 영화 산업적 전략에 의존하는 전형적인 할리우드 상품이다. 또한 재난영화는 인류를 재난으로부터 구해 줄 영웅을 탄생시키기에 전형적인 미국형 장르다.

재난영화는 대규모의 재난을 소재로 하는 장르다. 재난은 영화적 공간의 물리적 파괴를 동반하고, 그 시각적 스펙터클은 철저히 특수효과에 의해 구현된다.

재난영화의 핵심적인 공식은 재난의 묵시록적 연출, 스펙터클의 종말론적 인지 그리고 보수주의적 메시지 창출에 있다. 이를 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 예상치 못한 재앙이 발생하여 대혼란이 초래되고, 재난의 피해자는 개개인이 아닌 사회적 집단이며, 세상의 종말에 대한 두려움으로 반목이 심화된 공동체의 인간 군상은 전 인류의 축소판으로 그려진다. 절대적 재난과 나약한 인간이라는 대결 ���도는 결국 비범한 남성 영웅을 탄생시키는데, 그의 시련과 모험담은 휴머니즘에 호소할 뿐만 아니라 전통적인 가부장 사회의 도덕 가치를 갱생시킨다.

재난영화는 70년대에 첫 번째 전성기를 누렸다. 사회는 경기 후퇴, 베트남 전쟁, 워터게이트로 혼란한 상태였다. 여기서 재난은 사회적 불안감과 공포가 투영된 은유다.

웨스턴

웨스턴은 서부의 황야를 배경으로 펼쳐지는 총잡이들의 이야기다. 미국 서부 개척사가 시작되던 19세기 후반, 동부 미국인들이 서부로 대이동하여 문명과 도시를 건설하는 과정에서 인디언 원주민과 치열한 전쟁을 치렀던 1865~1890년이다.

웨스턴을 구성하는 기본 공식으로 새로운 국경의 개척, 인디언과 전쟁, 도시 건설 및 문명화의 과정, 범죄자의 추격과 복수, 전설적 영웅의 탄생 들이 있다. 문명 대 야만, 선과 악 극명한 이분법적 세계관을 바탕으로 하며, 이 대립 구도를 지탱하는 필수적인 요소는 무기와 폭력이다.

뮤지컬

뮤지컬에는 연기, 노래 그리고 춤이라는 세 가지 예술이 공생한다. 스타의 페르소나가 그 어떠한 영화적 형식보다 중요한 역할을 했다.

뮤지컬의 성숙기는 대공황에 지친 미국인들이 극장에서 현실도피를 구했던 1930년대다.

뮤지컬은 사실주의적 뮤지컬과 형식주의적 뮤지컬로 나눌 수 있다. 전자는 주로 백스테이지 스토리를 제시하는데, 이는 특정 공연을 위한 연습의 과정을 중심으로 펼쳐진다. 여기서 악곡(music number)과 춤곡(dance number)은 극적 맥락에 부합하는 사실적인 내러티브 요소며, 클라이맥스는 최종적인 공연 실황에 설정된다. 후자는 내러티브상 특정한 동기 부여 없이 언제 어디서든 노래와 춤을 선보인다. 여기서도 물론 노래와 춤의 미학적 맥락이 필수적인데, 그렇지 않으면 관객은 그 불합리함에 당황하기 때문이다.

뮤지컬은 현실적 갈등과 그것의이상적 해결 사이에 긴장을 제시하며, 질서가 잘 잡힌 공동체라는 유토피아적 비전을 제시한다. 여기서 로맨스는 필수적 관습인데, 노래와 춤에 숨겨진 섹슈얼리티와 구애는 캐릭터들의 관계를 설정하는 핵심 요소다.

어드벤처영화

소재는 유럽의 식민주의와 이에 동반되는 낯선 문화와의 접촉 등을 다룬 19세기 대중문화에 기원을 두고 있다.

문법은 동화의 내러티브 공식과 유사하다. 즉, 주인공은 운명적 과업을 자신에게 직접 부여하거나 우연히 외부로부터 제시받으며, 이는 개인적 복수나 종교적 미션 또는 과거의 숨겨진 보물찾기 등으로 구체화된다.

어드벤처영화는 액션으로 가득하지만 싸움이 아닌 행동이라는 의미의 액션이며, 모험의 기초적인 요건이다. 해적과 싸울 때도 폭력보다는 코레오그래피(choregraphy)의 우아함을 추구한다. 퍼포먼스로의 행위가 곧 모험 이야기 그 자체인 것이다.

법정영화

법정영화는 법적 소송과 공판 과정을 소재로 삼는 장르다.

이야기의 진행 장소로서 법원이라는 공간을 배경으로 하고, 하나 혹은 그 이상의 공판 장면이 제시하는 법률적 공방의 드라마틱한 내러티브를 지닌다. 그리고 판사와 변호사 검사 그리고 배심원이라는 캐릭터가 등장한다는 장르문법을 지닌다.

법정영화는 전형적인 미국형 장르인데, 미국 법원에만 존재하는 배심제도와 사전형량조정제도 때문이다.

전쟁영화

전쟁영화는 전쟁을 소재로 또는 배경으로 하는 장르다. 전쟁영화는 전투와 전장을 직접 제시하기도 하지만, 전쟁과 관계된 모든 사건을 모티브로 한다.

로드무비

말 그대로 길을 배경으로 삼고 여정을 소재로 하는 과정 중심의 영화다. 1960~1970년대 뉴웨이브 영화의 열풍으로 생겨난 장르로, 주인공이 떄로는 걸어서 때로는 교통수단을 이용하여 여행하면서 겪는 사건들이 이야기의 중심에 선다. 로드무비는 주제나 캐릭터에 의한 분류가 아니라 서사의 공간적 배경과 그 특징을 강조한 명칭인 것이다.

캐릭터의 공간 이동을 핵심으로 하지만, 이에 동반되는 시간의 흐름 역시 중요한 요소다. 주인공은 시간의 흐름 속에서 인생을 바라보는 관점의 변화를 경험하고, 그가 여로에서 맏닥뜨리는 대자연은 무한한 감동을 선사하기도 한다.

1 note

·

View note

Photo

[SPECIAL] 'Azzul'(아줄), 재즈를 넘어선 사이키델릭 작가주의

https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=27821574&memberNo=24373938&navigationType=push

0 notes

Text

읽기 17. 헬렌 암스트롱 「그래픽 디자인 이론_그 사상의 흐름」

작가로서의 디자이너

저자는 디자이너에게 부여되는 다양한 역할 중에서도, 작가의 자격에 대한 질문을 던지고 있다. 창작성의 기준은 무엇이며, 누가 누구에게 작가의 자격을 부여할 수 있단 말인가? 디자이너들의 활동 분야가 넓어지면서 상업적인 디자인 뿐만 아니라 자신만의 색깔을 드러내는 창작 활동을 꾸준히 이어나가는 디자이너들을 쉽게 찾아볼 수 있다. 그들의 작업물을 모아 전시를 진행하거나, 혹은 전시를 기획하는 단계에서 디자이너들에게 작업을 의뢰하여 동일한 주제의 작업물로 전시를 진행하기도 한다.

특정 디자이너들의 작업물을 자주 접해가면서, 나는 자연스럽게 질문을 던진다. “그래서 누가 디자인했는데?”. 물론 작업물을 통해 디자이너의 색이 자연스럽게 드러나고 이를 통해 어떤 작가의 작업물인지 유추가능한 경우도 있다. 하지만 감흥 없이 지나치던 작업물들도, 디자이너의 이름과 함께 바라볼 때면, 내 머릿속에서 인지하고 있는 작가의 성향이나 위치 등이 그 작업물에 직접적으로 영향을 미칠 때가 많다. 디자이너들의 꾸준한 노력과 작업으로 형성된 아이덴티티가 그들의 작업물에 영향을 주는 것은 당연한 일이다. 또한, 지금도 많은 디자이너가 자신의 색을 찾아내는 일에 힘쓰고 있을 것이다.

다만 우리는 이러한 작가주의 그래픽 이론에 너무 치우치지 않아야 한다.

“누가 디자인하든 그게 무슨 상관이야?”

일부 디자이너를 영웅처럼 모시는 상황을 넘어서려면 우리는 자신에게 이렇게 물어볼 날을 향해 달려야 한다.

“우리는 작가로서의 디자이너라는 개념에 비춰 디자인을 뒤돌아봄으로써 분야를 확대하고 역사를 더욱 정교하게 다지는 계기를 마련할 수 있다. 작가주의 그래픽 이론에 따라서 디자인 방법을 바꿔나가는 중에 대중과 비평가가 반드시 신경 써야 할 중요한 점이 하나 있다. 그것은 만든 사람이 누구냐 보다 무엇을 어떻게 만들었는지에 더 관심을 쏟는 일이다.”

0 notes

Text

미러리스 A9 사용해보니 장난없는 성능

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

미러리스 A9를 사용한 지 벌써 10개월 정도가 되는 것 같습니다. 저와 소니와의 만남은 알파 700부터입니다. 중급기 DSLR로 가격, 사양 면에서, 중급기 DSLR의 새로운 시대를 연 바다이기도 합니다. 미러리스 A7이 풀 프레임 미러리스의 시작을 열었다면, A9은 플래그십 카메라로써의 새로운 획을 그었습니다. 그러고보니 모두 공통점이 있는데, DSLR부터 지금의 미러리스 까지... 소니의 카메라는 그 시대에서 항상 새로운 길을 만들어내는 개척자로써의 역할을 감당했었군요.

놀라운 성능 전자셔터

첫번째로 가장 놀랐던 부분은 전자셔터입니다. 전자셔터의 장점과 단점이 명확합니다. 단점의 경우 빛과 상황에 따라 플리커가 생기거나 왜곡이 생길 수 있습니다. 하지만 그런 부분을 최소화하는 첨단 기술이 적용되었습니다. 전자셔터를 사용하면 무진동 무소음으로 어떠한 흔들림 없이 사진을 촬영할 수 있습니다. 아기가 자는 장면이나, 전시회 같은 조용한 상황에서도 어떠한 소리나 진동이 없기 때문에 불편함 없이 사진을 찍을 수 있었습니다.

장난없는 AF 성능

미러리스 카메라가 DSLR과 비교해서 AF성능이 좋지 않다는 평가가 있었습니다. 그런부분도 A9이 출시되면서 옛이야기가 되었는데요. 제가 지금까지 사용했던 오두막이나 니콘의 D3와 비교해도 절대 떨어지지 않는 AF성능을 가지고 있었습니다.

소니 A9 동영상 AF성능 실화?! 슬로우동영상으로 확인하다

AF성능에 대해서는 제가 영상으로 찍어서 테스트했던 부분도 있습니다. 빠르게 움직이는 광안리의 갈매기를 실시간으로 계속 초점을 맞춰야하는 상황에서 부족함 없는 AF성능을 확인할 수 있었습니다. 사실 AF는 바디에 대한 신뢰이기도 한데요. 이런 빠르고 정확한 AF성능은 실제로 사용하면서 놀라기도 하고, 바디에 대해 더 만족하게 하는 부분이기도 했었습니다.

빠른 AF성능이 극대화되는

Eye - AF

기존 A7m2에도 Eye-AF 기능은 들어가 있습니다. 하지만 자체적인 AF 성능이 빨라지고, 카메라 내부의 프로세서 성능이 더 좋아지면서, 더빠르고 정확하게 Eye-AF기능을 사용할 수 있습니다. 지난 포스팅을 통해서 소개해드리기도 했었는데요. 실시간으로 인물의 눈에 초점을 잡아주기 때문에 더 쉽게 초점이 정확히 맞은 인물 사진을 찍을 수 있게 되었습니다.

바디 5축 손떨림 보정 기능

소니의 카메라는 특이하게 바디에 손떨림 보정 기능이 들어갔습니다. 5축 손떨림 보정으로 5스텝 보정효과가 있습니다. 이는 느린셔터스피드에서도 흔들리지 않는 사진을 찍을 수 있도록 도와주며, 동영상 촬영시에도 화질 손상없이 잔떨림을 최소화 해줍니다. 사진, 영상에서 모두 좋은 기능이라고 할 수 있겠습니다.

SONY A9 + FE 35mm 1.4 Video : My Son

4K부터 FHD 120fps까지

장난없는 동영상 머신

사실 AF성능이 워낙 좋고, 센서의 성능이 상당히 좋기 때문에 이를 활용한 영상성능도 상당히 좋습니다. 물론 S-log를 지원하지 않는것이 아쉽기는 하지만, 동영상 촬영 기본 스펙은 상당한편에 속합니다. 4K에서 30p/24p, 100Mbps/ 60Mbps를 지원하며, 풀HD에서는 프레임레이트를 1fps에서 부터 120fps까지 8단계로 조절이 가능합니다.

소니 a9 고감도 영상 ISO 12800으로 찍어보니!

고감도 사진부터 동영상까지

뛰어난 노이즈 억제력

감도의 경우 ISO 100에서부터 51200까지 지원하며, 확장감도로 ISO 50부터 204800까지 지원합니다. 그리고 중요한 고감도에서 노이즈도 상당히 좋은편인데, 동영상에서의 고감도 저노이즈 역시 상당히 좋은편입니다. 사실 야경의 장노출로 인해 고감도가 필요하지 않습니다. 뛰어난 화질의 보정사진을 얻으려면 저감도에서 장노출로 사진을 찍어야 나중에 보정의 폭이 넓어지기 때문입니다. 하지만 영상에서는 장노출이 불가능하죠. 그래서 고감도 성능이 좋으면 어두운 상황에서도 문제없이 영상을 촬영할 수 있습니다. 실제로 확인한 소니 a9의 고감도 영상성능은 아주 뛰어났습니다. 영상을 통해 바로 확인이 가능합니다.

개인 일상용, 여행용 카메라부터

전문가 영역까지

모두를 커버하는 카메라

미러리스로 기본적으로 작고 가벼운 크기와 함께 다양한 렌즈를 함께 사용할 수 있습니다. FE24-70ZA같은 가벼운 렌즈와 함께 사용한다면 휴대성은 더욱 극대화됩니다. 여행용카메라로는 최고의 성능의 카메라 구성입니다.

지난번 중국여행에서도 소니 A9과 함께 FE 24-70 ZA F4 렌즈를 장착해 갔습니다. 크기는 A7M2와 같고, 렌즈의 무게와 크기가 상당히 작기 때문에, 많이 걸어야하는 상황에서도, 부담없이 휴대할 수 있었습니다. 하지만 성능은 여타 플래그십과 비교해도 부족함없는 성능을 제공하기 때문에, 다양한 상황에서도 부족함없이 멋진 사진들을 담을 수 있었습니다.

50mm F1.8이나, 35mm F1.4와 같은 밝은 단렌즈와 함께면 일상을 남길 수 있는 최고의 카메라가 됩니다. 그냥 찍어도 작품이 되는것이죠. 이전에 소니에서 알파카메라를 작가주의라고 표현했었는데, 진정한 작가주의 카메라가 바로 A9이 아닐까 싶습니다.

마지막으로 여기에 전문가용 G렌즈나 칼짜이쯔 렌즈가 장착되면 전문가용으로 손색없는 카메라가 됩니다. 더 대용량의 배터리와 세로사진도 편리하게 찍고 싶다면 세로그립을 추가하면 되겠습니다.

SONY A9 Vlog Happy Time with FE 35mm F1.4

앞으로의 플래그십 카메라는?

A9을 지켜보면서 앞으로의 플래그십 카메라의 모습을 예견해볼 수 있습니다. 더 완벽해진 전자식 셔터로 조용하고 완벽하게 사진을 찍을 수 있게 될것입니다. 사실 A9만큼 전자식셔터를 완성한 카메라는 지금까지 보기 힘들기도 한데요. 더 완성된다면, 엄청난 카메라가 출시되는것입니다. AF와 감도가 더 좋아지는 것은 물론이고, 사진과 영상이 합쳐서, 사진에 대한 성능뿐아니라, 동영상 촬영에 대한 성능과 편의성도 더 좋아질것 같습니다. 그만큼 A9에 미래지향적인 기술들이 많이 적용된것인데요. 일반인부터 전문가까지 사용하기 부족함이 없는 성능에 렌즈군까지, 현존하는 최고의 플래그십 카메라 중에 하나인것 같습니다. 감사합니다.

네세스의 IT 스토리

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

sns 공유하기

new ShareNaver.makeButton({"type": "e"}); new ShareBand.makeButton({"lang":"ko-KR","type":"d"}); window.kakaoAsyncInit = function () { Kakao.Story.createShareButton({ container: '#kakaostory-share-button' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//developers.kakao.com/sdk/js/kakao.story.min.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'kakao-js-sdk'));

Tweet 카카오톡 공유하기 function shareKakaotalk() { Kakao.Link.sendScrap( { requestUrl: location.href } ); };

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

source https://newsfirst.tistory.com/6660

0 notes

Text

월간 디자인: 한국 디자인의 전통과 정체성

한동안 국내 문화계에서 전통에 관한 얘기를 많이 했지만 요즘엔 뜸하다. 그런 반면에 우리의 좌담에선 늘 ‘정체성’이란 말이 한 번씩은 나왔던 듯하다. 아마 이는 정체성이란 개념이 워낙 넓기 때문이겠지만, 정작 정체성 자체를 독립된 주제로 심도 있게 다룬 적은 없었다. 정체성이라 할 때는 나 자신의 현재에 포커스를 맞춘 것이고, 전통이라고 할 때는 내가 어떻게 바뀌어 왔는가 하는 역사적인 측면에 포커스를 맞춘 것이란 차이가 있다. 하지만 한국 디자인의 정체성이란 문제를 다루려면 전통이란 소재를 다뤄야 하기 때문에 이번 토론은 자연히 한국 디자인의 전통이란 주제로까지 이어졌다.

최범(이하 최) 디자인 분야만이 아니라 우리나라 사람들은 유난히 정체성에 관한 얘기를 많이 합니다. 제가 보기에 그것은 역설적으로 한국 현대 사회가 정체성을 상실하고 있다는 것을 증명하는 것이 아닌가, 그래서 우리에게 과연 이렇다 할 정체성이 있는가 하는 의문이 들어요. 그동안 한국 디자인의 정체성에 대한 논의는 생산적이기보다는 소모적이었고 정체성을 말하면 말할수록 더욱 공허한 느낌을 받곤 했습니다.

이대일(이하 이) 최 선생님은 우리의 정체성에 관한 문제 제기가 근대화 이후 서구 문화의 유입에 의해 불거진 것으로 보시는 것 같은데요, 일본의 경우는 서구 문물의 유입이 이미 19세기에 훨씬 광범위하게 이루어졌으면서도 우리만큼 자신의 정체성에 대해 묻는지는 의문입니다. 우리의 문화적 정체성 문제에 대한 제기는 비교적 근래의 일이지만, 역사적으로 우리는 그 이전부터 일종의 문화적 콤플렉스를 가지고 있었던 것으로 보입니다. 한국 문화사를 들여다보면 삼국 시대 이래로 중국 문화에 대한 열등감과 더불어 콤플렉스적인 요소를 많이 발견할 수 있는데, 현재의 정체성 논의도 이와 비슷한 측면이 있죠.

정병규(이하 정) 정체성 문제는 역사적으로 볼 때 어떤 사건이 일어나거나 장면이 바뀔 때마다 우리에게 다가오는 질문이겠지요. 그것은 우리 스스로가 떠올린 질문일 때도 있었고, 외부의 변화에 의해 일어난 질문일 때도 있었습니다. 지금까지의 논의를 살펴보면 우리 예술을 주제로 전통과 정체성을 논의하고 추구하는 태도가 주류를 이룬 감이 있습니다. 하지만 주로 토속주의나 소재주의의 수준에서 머물렀다는 점도 크게 눈에 뜨입니다. ‘정체성’이란 것을 독립적인 실체로서 존재하는 것으로 여긴 태도가 그런 결과를 낳지 않았나 싶습니다. 그런데 사실 정체성이란 그 자체로 우리 외부에 존재하는 게 아닙니다. 고정된 것이 아니라 늘 새롭게 만들어진다는 겁니다.

최 ‘정체성이란 무엇인가’란 질문과 제가 처음에 던졌던 ‘우리에게 정체성이 있는가’라는 질문은 서로 다른 성격의 질문인 것 같습니다. 그런데 오늘 다시 생각하니, ‘우리에게 정체성이 있느냐’라는 질문 자체가 과연 합당한 질문인지에 대한 의문이 듭니다. 이에 대한 이 선생님의 의견은 어떠신지요?

이 정체성은 ‘인격’에서 ‘격’에 해당하는 부분이라고 생각합니다. 여기서의 ‘~격’이란 ‘~다움’을 의미할 텐데, 이는 자기가 본래부터 가지고 있는 인격, 정서, 지력 등의 총합을 가리킵니다. 따라서 우리는 좋든 싫든 ‘격’에 해당하는 정체성을 어떤 식으로든 가지게 마련이지요. 전통이란 과거에는 있었다가 지금은 사라진 특정 콘텐츠가 아니라, 시대가 바뀌어도 우리에게 여전히 살아 있어 과거와 일관성을 지니고 있는 문화적 특성을 말합니다. 따라서 전통이란 문제는 자연히 정체성 문제로 이어지게 됩니다. 정체성을 언급하는 것 자체가 ‘나의 특성이나 기질이 충분히 드러나지 않는다’는 불만에서 시작된 질문이라고 본다면, 전통에 대한 새삼스러운 인식 속에서 전통과 정체성의 문제를 생각할 수 있을 겁니다. 즉 어떤 조형물이 ‘무엇을 소재로 했느냐’가 아니라, ‘어떤 정서와 기질 혹은 세계관 속에서 형성되었느냐’에 정체성의 요체가 있다고 봅니다. 예를 들어 이탈리아의 디자인을 보면 선과 색채를 비롯한 조형성에서 이탈리아의 정체성이 느껴지지 않습니까? 이런 점에서 본다면 최 선생님이 지적하신 정체성이 있느냐 없느냐에 대한 질문은 이러한 독특한 정서나 기질이 현대에도 충분히 드러나고 있느냐 아니냐 하는 질문으로 환원되는 것이지요.

최 지속성이 없다면 정체성이 아닐 것입니다. 우리가 스스로 정체성이 있는가라고 묻는 것은 그런 지속성이 현재는 없다고 보기 때문일 텐데, 이 선생님의 말씀대로라면 그런 정체성은 우리가 발견을 못한 것뿐이지, 분명 현재도 존재하고 있는 것이겠네요.

이 저는 지속성이 정체성의 특징을 이루는 요소로 무엇보다 중요하다고 보며, 조금 얘기를 발전시켜서 지속성이란 문제는 우리의 몸과 관련해 논할 수 있다고 봅니다. 우리의 몸과 유전자로부터 우리가 일궈온 문화적 코드가 만들어지므로, 우리 몸이 만들어내는 현상은 지속성을 가질 수밖에 없다고 봅니다. 정체성 문제는 자연스럽게 전통의 문제로 이어질 수밖에 없다는 것도 여기에서 나온 생각이고요.

최 전통이란 것은 정체성을 구성하는 중요한 요소인 것 같아요. 왜냐하면 전통이란 바로 지속성의 표상이고, 지속성 없이 정체성은 구성될 수 없으니까요. 그렇지만 저는 전통을 자주 지뢰밭에 비유하곤 합니다. 전통에 대한 논의와 정체성에 대한 욕망은 곧잘 위험에 빠져버리거든요. 역사 속의 특정 소재를 다루는 것만으로 전통이 살아난다고 생각하는 ‘소재주의’도 그런 함정이지요. 적어도 저는 이제까지 전통이라는 지뢰밭에 발을 들여놓았다가 생환한 사람을 보지 못했습니다.

이 최 선생님은 전통을 과거의 규범이나 틀, 형식, 제도 등 양식적 개념으로 보고 계신 것 같은데, 저는 전통이 ‘현재에도 지속적으로 살아나 되풀이되고 있는 여러 문화적인 양태’라고 봅니다. 특히 ‘전통의 지뢰밭’이란 표현을 하셨는데 이는 현재의 문화가 전통으로부터 벗어나 있다는 견해거든요. 우리가 밝혀내야 할 것은 소재주의나 양식주의가 아니고 시대가 바뀐다 하더라도 쉽게 변하지 않는 우리 자신의 특질이라고 생각합니다. 시각 디자인, 혹은 제품 디자인이 과연 전통문화로서의 논의의 대상이 될 수 있겠는가 하는 의문이 있을 수 있겠지만 ‘한국인의 특질’이란 ��점에서 보면 충분히 논의의 대상이 될 수 있습니다. 왜냐하면 디자인 역시 어떤 형태를 빚어내고 사회화시키는 조형 활동이므로, 한국인의 조형이란 측면에서 접근해본다면 한국적 조형의 특징이 무엇인가 하는 질문과 대답은 조형 세계만의 문제가 아니라 한국 문화 일반에 대한 특성과 대등한 관계를 갖고 있기 때문입니다. 즉 한국인의 조형 의식은 한국인의 예술 일반과 학문, 나아가 정치, 사회, 경제, 문화 일반에 대한 문제가 됩니다. 어떤 형태를 창조해내는 이러한 ‘조형 의식’은 디자인에 머물지 않고 한국의 전 문화를 아우를 수 있는 주제라고 생각합니다.

정 전통적 조형미라는 것도 하나의 객관적인 명제로 존재하는 것이 아니고 늘 변하고 생성하는 것이지요. 변화와 지속의 만남이랄 수 있지요. ‘지속 가능’이란 말이 유행하고 있지만, 그것마저 초월적인 실체로 존재한다는 생각은 경계해야 합니다. 이렇게 생각한다면 디자인의 행위와 결과에도 최선의 것이 따로 존재하며, 디자인 행위란 이를 추구하는 일이 될 뿐이니까요. 지속 가능한 것으로서의 전통이란 것이 수학 공식처럼 정해져 있는 것은 아닐 것입니다. 그것이 서구의 박래품일 수는 더더욱 없습니다. 우리 스스로의 바람직한 창조적인 행위의 근원으로서 존재하는 것이 전통성이 아닐까 싶습니다. 그런 관점에서 전통을 생각하면 전통이란 일종의 ‘욕망하는 힘’이 아닌가 싶어요. 우리에게 드러나는 모든 인공물이 잠재적인 것으로부터 현실화된 것이라면, 잠재된 형태를 세상 속으로 형태화, 현실화하는 힘 중의 하나가 정체성이면서 또한 전통이 아닌가 싶습니다.

이 전통을 단순히 ‘생성하는 힘’으로만 보는 것은 문제를 지나치게 추상화시키거나 일반화시킴으로써 현재에 대해 아무 답도 끌어내지 못하는 결과를 가져올 수 있습니다. 제도나 형식이란 것도 모두 몸에서 비롯되므로, 저는 다름 아닌 우리의 몸 자체에 한국적 전통이 내재되어 있다고 봅니다.

최 이 선생님은 몸이라는 장소, 주체, 경험을 설정하고 말씀하셨는데 흥미로운 부분이고 그런 관점이 이전엔 전혀 없었던 것도 아닙니다. 그런데 우리가 전통을 얘기하며 일차적인 가치로 지속성을 얘기했는데, 어쨌든 ‘몸’이라고 했을 때에도 역사 속에서 새롭게 획득한 형질이 있지 않습니까? 우리 몸에는 유전에 의해 계승된 형질도 있지만, 자신의 경험에서 얻은 획득 형질도 있단 말이에요. 그래서 사실 전통과 정체성은 변하면서도 변하지 않는 것의 결합이라고 할 수밖에 없는 거죠. 만약 그것이 불변한다면 전통과 정체성을 논할 필요 자체가 없어질 것이며, 반대로 어떤 지속성도 없다면 정체성이란 것을 식별해낼 수 없게 되어버리겠지요. 역사와 전통은 결국 지속성을 어떻게 보느냐의 문제라고 봐요.

정 그런데 우리 디자인에서의 정체성과 전통성의 논의와 성과를 살펴보면 공허한 감이 없지 않습니다. 반면 미술이나 문학의 경우는 좀 더 구체적입니다. 문학의 경우는 김소월의 시, 한용운의 시처럼 우리의 전통성을 잘 담고 있는 작품이 구체적으로 떠오릅니다. 우리 디자인계의 전통에 대한 지금까지의 논의는 추상적인 수준에 머물러 있다고 불 수 있습니다. 이제 우리 디자인계에서도 정체성과 전통성의 논의도 구체적인 작업의 결과물을 통하여 접근하는 전환이 필요합니다. 명확한 성과물을 대상으로 정체성을 살피는 것은 전통성뿐만 아니라 한편으로는 디자인 자체에 대한 우리 나름의 정체성을 살피는 일이 되기도 합니다.

이 정 선생님은 김소월 등의 문학 작품을 예로 들면서 우리 문학에서의 전통성의 존재처럼 시각 디자인 분야도 이런 문제를 논할 수 있을까 하는 질문을 던지고 계십니다. 여기에 대해 제가 드리고 싶은 말씀은 전통이란 어떤 구체적 형식의 계승이 아니라 ‘거기 배어 있는 우리의 기질이나 정서’라는 점입니다. 김소월의 시도 우리 언어의 리듬이라는 측면과 더불어 거기에 담겨있는 정서 때문에 전통을 계승한다는 평가를 받는 것 아닌가요? 즉 ‘무엇이 전통을 만들고 계승시켜나가는가’ ‘무엇이 지속성을 갖게 하는가’ 하는 질문에 대한 저의 대답은 ‘한국인의 기질과 성품, 그리고 정서’라는 겁니다. 문학이든 음악이든 시각 조형물이든 간에 결국 한국인의 기질이 그것을 형성시키는 근본적인 요인이라고 생각하기 때문이지요. 말하자면 이것은 하나의 문화적 토양으로, 어떤 변수가 주어지더라도 비슷한 결과물이 만들어져 나오는 것, 이것이 전통이라고 보기 때문입니다. 한국이란 토양에서 나오는 결과물은 일본이나 중국이란 토양에서 나오는 것과는 확연히 다르며, 2000년 가까이 어떤 일관성을 유지하고 있음을 저는 확인하고 있고요. 시각 문화에서 구체적인 사례가 없느냐고 하셨는데, 가령 이중섭 그림에서의 선의 느낌과 분청사기에 드러난 선의 느낌은 너무도 같습니다. 민화도 그러한 사례의 대표 중 하나입니다. 이러한 ‘거친 조형성’이 오늘날에도 이어지는 사례라고 하면, 좁은 지면에도 글자를 꽉꽉 채워 넣지만 섬세하거나 치밀한 맛은 부족한 라면 포장 디자인 같은 것을 들 수 있겠지요. 일반적으로 우리 피에 내장되어 있는 일반적인 기질적 특성은 ‘좋게 말해 씩씩하고 대담하지만, 나쁘게 말해 대강대강 처리하는 성질’인 것 같습니다. 학생들의 습작만 보더라도 끝까지 붙잡고 다듬는 치밀함이 부족하고, 기성 화가 작품의 구성적인 면을 따져봐도 ‘일부러 완벽하게 하지 않았을 뿐이다’라며 변명 아닌 변명을 하는 게 어떤 면에선 우리 조형성의 일관성 아닌가 싶습니다.

최 정 선생님은 구체적 사례를 가지고 논의하자고 말씀하셨지만, 조형물의 경우에는 과거의 것과 현재의 것 사이에 연속성을 찾기가 참 어려운 것 같거든요. 우리 현대 사회는 무엇보다 시각적인 면에서 크게 변화되었기에 그런 사례를 찾기 어려운 것 같습니다. 정체성 찾기가 조선 시대와 현재의 닮은꼴 찾기는 아니지요. 그리고 전통이란 문화로써 학습되고 계승되는 것인데, 모든 전통이 그대로 계승되는 것은 아니며 선별적으로 계승되지 않나요? 우리 전통 사회의 요소 중에서도 어떤 것은 사장되지 않았을까요? 마치 시각 문화에서 민화적 전통은 오늘날 도시 풍경 등에서도 강하게 전승되고 있지만 문인화적인 요소는 찾기 힘든 것처럼, 전통 중에서도 어떤 것은 계승되고 어떤 것은 단절된다는 말입니다.

이 인간이란 존재는 몇천 년 정도로는 절대 바뀌지 않는다고 봅니다. 물론 현재가 과거와 미래와의 관계 속에서 끊임없이 생성된다는 사실을 부정하는 건 아닙니다. 하지만 저는 최 선생님과는 달리, 조선 시대의 문화적인 코드와 지금의 문화적인 코드가 다르다고는 생각하지 않습니다. 그리고 인문학자들이 이미 그러한 사례를 여럿 찾아냈습니다. 시대에 따른 문화적 양상은 다를 수 있지만, 지속적이고 반복적으로 등장하는 요소들이 과연 무엇인가를 찾아가는 것이 지금 얘기하는 디자인의 특성을 찾아내는 것이라고 봅니다. 전통과 정체성을 현대에는 찾을 수 없다고 하시는 것은 제도권 내의 디자인에서만 그것을 보려고 하기 때문이라고 생각되며 또한 사람들이 형식주의와 소재주의에 갇혀 어떤 특정 모델을 맹렬히 따라가고 있기 때문이며, 나아가 우리나라 사람들은 일본 사람들처럼 단일성이 약하여 그 문화적 특성이 일본인만큼 뚜렷하고 분명하게 드러나지 않기 때문입니다.

정 디자인사를 기술하는 태도에는 크게 두 가지 패턴이 있는 것 같습니다. 우선 작가주의 중심의 기술을 들 수 있습니다. 우리가 지금 사용하고 있는 제도권이라는 말도 이와 같은 맥락이라고 봅니다. 그리고 다른 하나의 관점은 ‘제도권은 끝났으며, 중심과 주변의 경계가 허물어졌으니 삶의 일상과 사소함 속에 디자인의 본령이 놓여 있다’는 접근 태도입니다. 저는 우리의 경우 후자의 방식으로만 디자인을 보는 것을 우려합니다. 극단적으로 이를 연장하면 ‘우리의 모든 행동과 생산물이 전부 디자인’이라는 말이 되고, 나아가 지금의 디자인 교육 자체를 부정하는 꼴이 될 겁니다. 시대의 감성을 담보한 작품이 있게 마련이고, 이 디자인 작품들을 중심으로 해서 그 시대의 디자인은 폭넓은 결실을 맺습니다. 현대 디자인이 시작된 이후 당분간 우리는 이런 작업을 제도권에 기대할 수밖에 없으므로, 지금까지의 작업을 통해 우리 디자인의 정체성과 전통성을 살펴보아야 한다고 생각합니다. 우리 제도권 디자인에서는 이런 논의를 활발히 하지 않고 있습니다. 디자인의 역사가 아직 기술되어 있지 않고, 디자인에 대한 시대와 역사적인 가치를 살피는 비평이 없습니다. 역설적이지만 이러한 우리의 디자인적 현실은 오히려 제도권의 존재를 더욱 주목하는 이유가 되기도 합니다. 시대를 가로지를 만한 올바르고 변변한 디자인 담론이 황무지인 오늘의 우리 디자인계를 생각해본다면, 쳐부술 만한 제도권마저 어디에 있는지 모를 형편입니다. 그렇다고 비가시적인 지금의 제도권을 옹호하자는 것만은 아니지만요. 한국 디자인의 정체성과 전통성, 나아가서는 한국 디자인의 현실을 재는 방식의 하나로 한국 디자인의 작업 결과물이 그 지표에 해당한다고 봅니다. 이런 입장에서 제도권 디자인을 얘기할 수 있고, 또 제도권 디자인 현장에선 과연 전통이 어떻게 다뤄지는지를 얘기할 수 있을 것입니다. 전통성 자체도 과거의 구체적인 작품으로부터 생성된 것이고, 따라서 지금의 논의도 구체적인 작품을 바탕으로 해야 한다고 생각한다면, 우리의 전통성에 대한 논의는 일차적으로는 현대 한국 디자인의 제도권이 생산한 작품을 대상으로 할 수밖에 없습니다. 이로부터 생산된 담론은 우리 디자인을 문화적 입장에서 살피는 원심력의 바탕이 될 것입니다. 정체성과 전통성의 논의에서 제도권의 구체적인 작업의 결과물을 일차적으로 언급하지 않고서는 이런 논의는 겉돌게 마련이며 지금까지의 담론 방식과 수준을 반복하는 것밖에는 별다른 성과가 없을 것 같습니다.

최 긍정적이든 부정적이든 길거리 간판에서는 찾을 수 있을지 몰라도 제도권의 디자인에서는 찾을 수 없단 말이지요. 최근 강의 등으로 지방에 다닐 기회가 많은데, 가는 곳마다 가로등에 새나 사과 같은 형상이 붙어 있는 것을 많이 보게 되지요. 그런 걸 보면서 ‘왜 우리는 이런 구체적인 형상을 넣지 않으면 못 견딜까’ 하고 여러 가지로 생각했습니다. 처음에는 서구적인 현대 디자인의 경험이 없어 장식 미술의 단계를 벗어나지 못했기 때문에 그런 것일까 하는 생각도 했지만 그것은 너무 서구 기준의 사고방식인 것 같고요, 어쩌면 일종의 토테미즘이나 애니미즘이 아닌가 싶습니다. 아무튼 대구의 사과나 울산의 돌고래 등 한 지역의 특산물 형태를 가로등에 연결시키는 현상은 어떻게 설명해야 되나 평론가로서 고민스럽습니다. 다른 문화권에선 그렇지 않은 것 같거든요.

이 저도 그런 가로등을 보면 이것이 바로 한국적 디자인의 현실이란 생각을 하게 되는데, 이 경우 가장 큰 원인은 이런 디자인을 결정하는 사람들이 대개 디자이너가 아니기 때문이겠지요. 이런 것의 시행과 결정에서 디자이너의 역할은 별로 크지 않습니다. 아직 한국 사회에서 디자이너는 하나의 도구적 존재일 뿐, 정당한 의미의 주체 역할을 하지 못하고 있습니다. 권력이 있는 사람일수록 자신의 입김을 강화해 자기 존재를 확인하고자 하는 가난한 불안 의식을 보여주지요. 덩치가 커져도 마찬가집니다. 추상적인 디자인의 언어를 그 자체로 받아들이지 못하고, 동물이나 과일 같은 구상적인 형태를 원하는 것이 현재의 우리 모습입니다. 삶의 구심점과 지향을 잃어버린 상태에서 이런 동물이나 식물의 형상이 우리 사회의 상징 지표가 되어줄 것으로 기대해, 마구잡이로 이상한 것들을 만들어내고 있는 듯합니다.

최 우리 고유의 기질이 역사 속에서 반복되는 것을 많이 확인할 수 있다고 하셨는데, 그 각각의 요소들을 개별적으로 확인할 수는 있을지 모릅니다. 하지만 오늘날 우리가 불쾌함을 느끼는 것은 그 가로등이 우리 문화의 맥락 속에 존재하지 않고 하나의 일탈 요소로 존재한다는 거예요. 전통문화란 것은 그 당시의 사회 체계 속에서 존재한 거지 그 자체가 독립해 존재한 것은 아니잖아요. 우리의 전통이 과연 오늘날 문화의 맥락 속에서 어우러져 존재하고 있나요?

이 사실은 한국 사회의 제품 처리 불량률이 산업 국가 중 상당히 높은 편에 속했었다는 것에서도 우리의 기질을 읽어낼 수 있습니다. 이는 다시 말해 마무리 처리를 제대로 못했다는 의미입니다. 물론 과거의 수공 사회에서 이루어지던 수공 생산 시스템에 의한 것이 아니라 공업 생산 시스템에서의 생산품은 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리 것은 공산품인 가로등조차 어딘가 거칠고 마무리가 덜 되어 있는 듯한 느낌입니다. 이런 것이 우리 문화의 한 요소라고 생각합니다.

정 그러면 그렇게 된 원인은 무엇일까요?

최 그런 불안정한 성질을 가지게 된 것은 우리의 역사적 경험으로 설명할 수 있다고 봐요. 우리 한국적 삶의 근본적인 불안함 때문 아니겠습니까? 삶의 조건이 안정되지 못해 만들어��� 기질이겠지요.

정 우리 전통문화는 서구식 근대 문화와 만나면서 생긴 갈등을 해소하는 방식 자체가 불안하지 않았나 싶습니다. 우리의 모든 전통의 기반은 자연일 텐데, 자연 고유의 곡선과 근대적인 직선과의 갈등을 자생적인 방식으로 해소하지 못한 데서 오는 혼란이 아닌가 싶습니다. 서구적인 균형을 기반으로 하는 가로등이란 사물에 덧붙인 이상한 형태 때문에 혼란이 느껴지는 것도 그런 식으로 풀어낼 수 있지 않을까요? 이는 시각 디자인에서도 마찬가지여서, 근대적인 서구식 직선적 요소와 전통적인 곡선 주의와의 잘못된 만남이 오늘날 한국 시각 문화의 불협화음의 한 근원이 되지 않았나 싶습니다.

이 한국인의 조형 의식의 맥락에 대해 보충하자면, 저는 한국적 정체성의 본체는 하나가 아니라고 생각합니다. 어떤 문화가 지닌 특징에는 그것을 형성해낸 이들의 기질과 성품, 정서적 특성이 배어 있기 마련인데, 저는 과거부터 우리 한반도도 미국과 같은 다인종 사회였으며, 여러 기질과 성품을 지닌 사람들이 혼재되었다는 사실을 여러 곳에서 확인하고 있습니다. 따라서 우리의 역사적 맥락을 제대로 이해하려면 ‘배달 민족’이라는 동일성을 버리지 않으면 안 된다고 생각합니다. 가령 조선의 개국 공신 쉰 두명 중에도 당나라에서 귀화한 사람을 비롯해 중국인이 40퍼센트나 섞여 있었으니까요. 제 생각의 핵심은 우리 자신의 현재에 대해 냉정히 주목하고, 너는 누구이고 나는 누구인가에 대해 새삼스러운 인식과 더불어 우리가 만들어가는 문화에 공통적인 ‘격’이 있는가 하는 문제에 대한 반성이 따라야 한다는 점입니다. 그렇지 못하면 문화 종속 때문에 조선 500년 동안 반복한 사대주의를 또 반복하게 되리라고 생각합니다.

최 그 부분은 저도 동의합니다. 한반도가 교류의 장소였다는 것은 이젠 새삼스러운 것도 아닙니다. 그리고 한국 문화는 그 최종적인 산물이거든요. 다만 그 결과물에 대한 평가가 부정적이라는 것, 우리가 우리의 가로등에 만족할 수 없다는 게 문제지요. 이런 지경에 이른 가장 큰 원인은 우리 사회의 디자인 이데올로기 때문이라고 생각합니다. 말도 안 되는 디자인의 경쟁력 논리와 디자인에 대한 고상한 포장이 우리 디자인 문화를 발전시키는 데 커다란 장애가 되고 있는 거지요. 그런 허섭스레기 수준의 말들의 마취에 취해 계속 살아갈 수는 없습니다. 이런 마취에서 빨리 벗어나 각성을 할 필요가 있습니다.

이 그것은 디자인 내적인 문제가 아니고 사회적이고 문화적인 문제입니다. 다시 말해 오늘날 디자인은 어쨌든 경제적 가치를 창출하는 도구로 기능하는데, 우리가 어떻게 이로부터 자유로울 수 있는지 되묻고 싶습니다. 자기가 좋아하고 개성적인 인격을 부여해 가족들이나 소규모의 공동체에서 수용하는 ‘생활 디자인’ 분야는 아주 중요한 부분이지만, 이것이 국가나 세계라는 맥락에서 작용하게 될 때, 과연 우리가 그 커다란 틀 속에서 디자인을 향해 무엇을 어찌 요구할 수 있는지 묻고 싶습니다. 우리의 조형적이고 문화적인 특징을 이루는 맥락의 정체에 대한 각성, 그리고 우리는 지금 왜 이럴 수밖에 없는가에 대한 새삼스러운 주목, 그리고 과연 디자인이 앞으로 올 세상에서 무엇일 수 있는가의 새로운 가치에 대한 탐구가 있어야 할 것입니다.

최 이런 평범한 진리를 이렇게 힘들게 역설해야 하는 것이 힘들게 느껴집니다. 이 선생님은 아까 ‘몸’을 중시하는 발언을 하셨는데 저 역시 동감합니다. 몸의 감각을 통해 그것이 시각적 문화로 체험되는 것이 디자인 문화이고 거기에 전통이 있다는 거죠. 하지만 지금은 마치 임금님이 옷을 입었다고 하니 다들 옷을 입었다고들 말하는 것처럼, 사이비 경험의 세계가 실제 경험을 대신하고 있다고 생각해요. 저도 얼마 전부터 디자인은 조형의 문제가 아니라 삶의 기술이고 배치의 문제이지 생산의 문제가 아니라고 생각하게 되었습니다. 몸의 감각, 세계의 직접성을 상실하는 순간 우리는 더 이상 인간이 아니며, 디자인과 문화를 말할 수도 없게 되겠지요. 디자인 문화는 어디까지나 우리가 인간으로서 그것을 체험할 수 있을 때 의미가 있으니까요. 체험하지 못하는 것은 문화도 아니고 아무것도 아니지요.

정 디자인의 체험이란 생산자와 소비자가 만들어내는 공론의 장에서 만남과 상호작용을 통해 완성된다는 의미겠지요. 오늘도 전통에 관해 많은 얘기를 했지만, 개인적으로 작업 현장에서 전통을 의식할 때가 있습니다. 그럴 때 가장 당황스러운 것은 구체적으로 내보이고 싶은 어떤 것이 떠오르지 않는 것이에요. 또 하나는 전통에 대한 관심과 논의가 우리 디자인계에서 상식화되었으면 좋겠어요. 어떤 특수한 시기에 특정 목적으로만 전통을 얘기할 것이 아니라, 전통을 문화 생산의 바탕이자 한국 문화의 존재 이유 중 하나로 항상 의식하고 있으면 좋겠다는 말입니다. 전통을 담론화하는 방식에 대해서도 한번 생각해볼 필요가 있지요. 예를 들면 우리가 문화를 논의하면서 문화 자체만을 정의해서는 대답이 나오지 않는다는 거지요. 그것은 어디까지나 추상적인 차원에서의 논의에 그칠 뿐이거든요. ‘문화’란 개념은 독립된 명사로 쓰이는 것이 아니라, ‘문화적’이라는 형용사적이고 부사적인 것이 될 때 비로소 실체가 되어 체험적으로 우리 주변에 존재할 수 있게 되지요. 전통도 마찬가지로 ‘전통적’이라는 새로운 차원에서 논의와 접근 방식을 변경해보는 것이 전략적일 수 있습니다. 특히 디자인 쪽에서는 더욱 그러하리라 생각합니다. 이제 디자인은 하나의 독립된 영역으로 존재하기보다는 모든 세상의 인간과 사물들 사이에 ‘디자인적인 현상’으로 존재해야 하지 않나 싶습니다. 이렇게 디자인을 생각한다면 디자인은 인간이 지닌 진화력의 근원적인 힘일 수 있습니다. 인간이 직립을 하면서 세상과 만났을 때 생긴 능력이 바로 디자인적 힘이고 능력이라고 말할 수도 있을 것입니다. 이제 디자인은 우리 삶과 생명의 과정적 현상이기도 하며 또 그 결과이기도 합니다.

최 미스 반 데어 로에가 “건축이란 하나의 벽돌을 다른 벽돌과 붙이는 것이다”라는 말을 했지요. 건축 행위의 즉물성에 대한 발언이라고 생각해요. 저는 디자인이란 단춧구멍에 단추를 끼우는 것과 같다고 생각합니다. 그런 삶의 구체적*실체성*반듯함이 없이는 디자인 문화란 생성될 수 없습니다. 요즘처럼 디자인에 대한 온갖 공허한 담론이 떠도는 시절에는 특히 마음에 새겨야 할 이야기가 아닌가 싶습니다. 전통과 정체성이라는 것은 결코 뜬구름과 같은 것이 아니거든요.

http://mdesign.designhouse.co.kr/article/article_view/101/46807

0 notes

Photo

. 저울의 한쪽 편에 세계를 실어 놓고, 다른 한쪽 편에 어머니를 실어 놓는다면, 세계의 편이 훨씬 가벼울 것이다. – 랑구랄 – . ■ 스튜디오코이 @STUDIO_KOI with 평생 하루뿐인 '그'날에 찬란하고 아름다운 '그'순간을 담겠습니다 . 카카오톡문의: '@스튜디오코이'검색 메일문의: [email protected] . #에스티아웨딩홀 #에스티아웨딩컨벤션 #동대문 #본식스냅전문 #본식스냅업체 #본식스냅추천 #아버지 #작가주의 #데일리아트 #스튜디오코이 https://www.instagram.com/p/B3TsgwrldYg/?igshid=e3ki9l59ofro

0 notes

Text

'액티브 시니어' 대체 우리말은 '활동적 장년' / YTN

‘액티브 시니어’ 대체 우리말은 ‘활동적 장년’ / YTN

‘액티브 시니어’를 대체할 쉬운 우리말로 ‘활동적 장년’이 선정됐습니다.

문화체육관광부와 국립국어원은 새말모임을 통해 이같이 우리말 대체어를 정했습니다.

‘활동적 장년’, 액티브 시니어는 뛰어난 체력과 경제력을 갖추고 있어 퇴직 뒤에도 왕성한 문화 활동과 소비 활동을 하는 장년층을 일컫는 말입니다.

새말모임은 또 출판 분야에서 쓰이고 있는 ‘그래픽 노블’의 우리말 대체어로 ‘만화형 소설’을 선정했습니다.

만화형 소설, 그래픽 노블은 문학적 구성과 특성을 지닌 작가주의 만화를 뜻합니다.

이와 함께 ‘킹메이커’의 우리말 대체어로는 ‘대권 인도자’나 ‘핵심 조력자’가 선정됐습니다.

대권 인도자, 킹메이커는 다른 사람을 대통령과 같은 지도자로 집권시킬 수 있는 정치적 능력과 영향력을 가진 사람을 뜻합니다.

▶…

View On WordPress

0 notes

Photo

‘문화와 공간을 잇다’ 문화예술 공간 공유 인기 / KBS뉴스(News) 이제는 공유경제, 라는 말이 많이 친숙해졌죠? 문화예술계에도 이런 '공유' 바람이 불고 있습니다. 국악과 영화가, 음악과 서점이 공간을 공유하면 어떻게 될까요? 신선민 기자가 안내합니다. [리포트] 국악이 흘러나오는 작은 공연장. 스크린이 내려오자, 영화관으로 변신합니다. 편한 객석에 고성능 음향 장비를 갖춰 영화 상영에 손색이 없습니다. [이가영/서울 강북구 : "심적으로 안정된 분위기에서 휴식을 하다가 영화를 보니까 더 집중이 잘 되는 것 같아요."] 전시관에서도 영사기가 돌아갑니다. 이곳은 평소에 그림을 전시���는 갤러립니다. 전시가 없는 시간엔 이렇게 객석 170여개가 펼쳐지면서 예술 영화관으로 탈바꿈합니다. 다양한 취향의 관람객들을 겨냥해, 대형 멀티플렉스에서는 관람하기 쉽지 않은 작가주의 영화를 상영합니다. 관람료도 영화관보다 3천 원 정도 저렴합니다. [배형준/'공간 공유' 영화 사업자 : "다양성 영화들을 볼 기회에 대한 부분을 더 풍성하게 만들어드리고 싶어서 (이런 사업을 시작했습니다)."] 문화공간과 거리 공연자들을 연결해주는 사업도 인깁니다. 서점도, 카페도, 공원도, 훌륭한 공연장이 됩니다. [성해빈/그룹 '섬과 도시' 보컬 : "예약을 해서 공연을 마음껏 할 수 있게 하는 제도 자체가 굉장히 신선하고..."] '문화예술 공간의 공유'라는 새로운 시도를 통해 다채로운 문화 공간이 생겨나고 있습니다. KBS 뉴스 신선민입니다. Go to Source Author: KBS News Powered by WPeMatico

0 notes