#諏訪頼忠

Text

高山正之氏の論考をシェアさせていただきます。

━━━━━━━━━

信長は偉かった

━━━━━━━━━

高山正之

ユダヤ教の神ヤハウエは天地を創造し、ヒトを含めすべてを創った。

ただ少し抜けていてバール神とかその他大勢の神も創ってしまい、ユダヤの民には「他の神を崇(あが)めるな」と命じる羽目になった。

民は従うが、今度は「濫(みだ)りに我が名を口にするな」という。「神様、助けて」とか神頼みをするなと。

LGBTも嫌いで、ソドムの街は焼き払われた。

その点、日本の神々は違う。ひたすら民を思う。災いがあれば、それを神様が祓って川に流し、川の神が海の神に渡し、最後は水底の神が埋めてしまう。川の神は「千と千尋」にもちょっと顔を出していた。

そういう神々を祀る伊勢神宮や諏訪大社、豊川稲荷などは日本列島を縦断する大断層、中央構造線の上に建っている。

断層がもたらす地震や噴火を鎮めるためにおわすように見える。

ただ日本の神々は不浄を嫌う。とくに死を嫌う。だから神社内では絶対に葬式をやらない。

人々は困って、死にそうな召使いには暇を出し、多くが行路死した。

芥川の『羅生門』にはそうした死体であふれる京の都が描かれている。

その惨状にお寺の坊主が目をつけた。

お釈迦様は涅槃に入るとき「葬式はするな」と言ったが、それは聞かなかったことにして以来お寺が死人の始末を始めた。

坊主が葬式を仕切り、戒名に卒塔婆に墓石も売りつけた。坊主丸儲けだった。

カネができ、真剣に彼岸を信ずる信徒がたくさん増えれば坊主は増長する。

荒法師が京を荒し、坊主軍団が政争に割って入って政治を動かしてきた。

意のままにならぬは「鴨の流れと山法師ども」と白河法皇が嘆いたのもこのころだった。

一向宗の坊主たちはとうとう加賀を支配するに至って、信長は信仰心を悪用する坊主の成敗に出た。

一向宗総本山の石山寺を討ち、比叡山の天台宗延暦寺も攻め落とした。

信長記には女子供に至るまで皆殺しにしたとある。ルイス・フロイスが「悪魔の所業」と非難するほどの振る舞いだった。

ただ歴史作家、塩野七生は別の評価をする。信長以降、坊主は分を弁え、政治に口だししなくなったと。

もう一つの外来宗教、切支丹も神の愛を説きながら奴隷商売に勤しんだ。

秀吉はイエズス会のコエリヨに真人間になれと説くと、彼は反発して切支丹大名を語らい、秀吉を討つよう画策した。

そういう政治性を家康も家光も嫌い、島原の乱では女子供まで殺した。日本人キリスト教徒が己の分を弁えた瞬間だった。

明治政府も、五榜の高札で切支丹を含む邪道の布教を厳しく禁じた。

実際、海の外のキリスト教徒に進歩はなく、米国ではその3年前まで黒人奴隷を使い、禁止されると今度は苦力(クーリー)を買っていた。

一方日本では宗教が躾られ、それによるゴタゴタは一切なかった。

しかし戦後、馬鹿なマッカーサーがきた。

日本軍に叩かれ敵前逃亡までしたこの愚将は日本軍の強さの源「大儀」を知らなかった。

それを日本の神々への信仰心だと邪推し、神道を邪教とするGHQ憲法を押し付けてきた。

ために忠魂碑を拝むことも靖国詣でも咎めだてられたが、その反動で、仏教もキリスト教もその他宗教も何をしても許された。

オウムは弁護士一家3人を殺し、長野で8人を殺害しながら信仰の自由を盾に警察の捜査すら阻んだ。

創価学会は信長が許さなっか政治に口を出し、文鮮明は朝日新聞が慰安婦の嘘で支援したこともあって日本人に贖罪のカネを出させ、日本人女性には自ら韓国人の性奴隷となるよう仕向けた。

この文鮮明の不遜をきっかけに、国会は初めて神道以外の邪教にメスを入れ、瓢箪から駒というか、その邪悪に気付いてきた。

日本人に外来宗教は似合わない。日本の神々が一番いい

73 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』

藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画

「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。

これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ

る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。

庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが

おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。

『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派

の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。

『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。

同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。

(1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。

(5)

私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。

武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。

(1)学生たちのそうした批判に対して、私��「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果���のは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。

宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。

騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。

まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。

こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。

江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。

(10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。

私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。

(5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。

(10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。

武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調

された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。

(1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。

薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。

(10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。

「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。

(1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。

こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。

明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。

世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。

私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。

(5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。

(10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」

世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。

(5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

4 notes

·

View notes

Photo

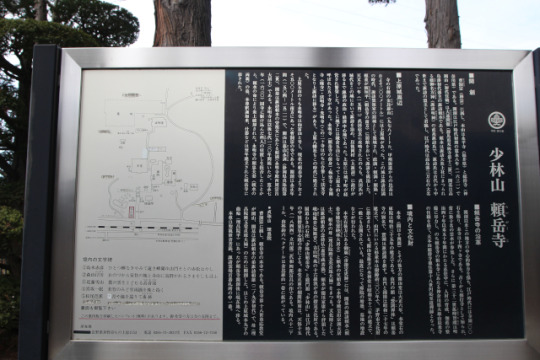

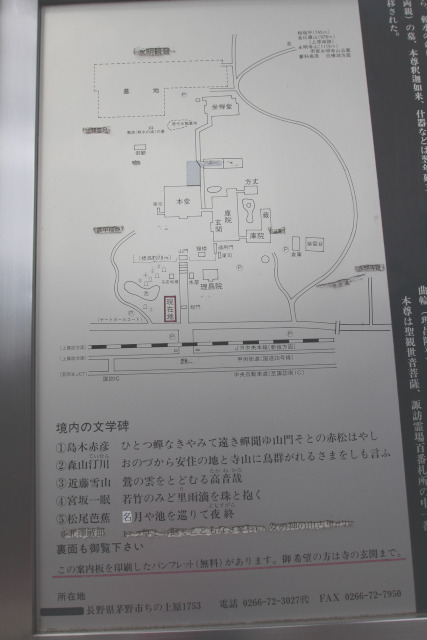

少林山 頼岳寺

■開創

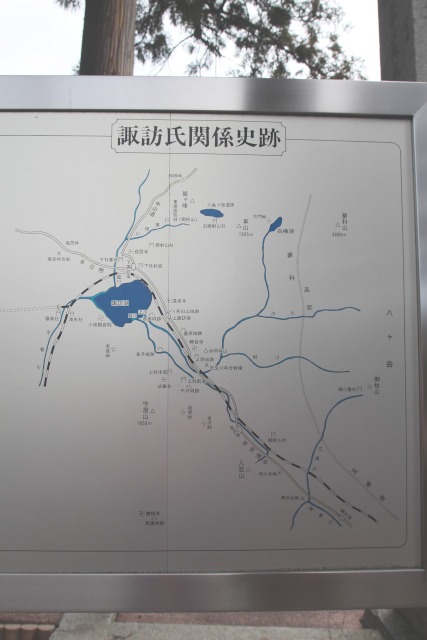

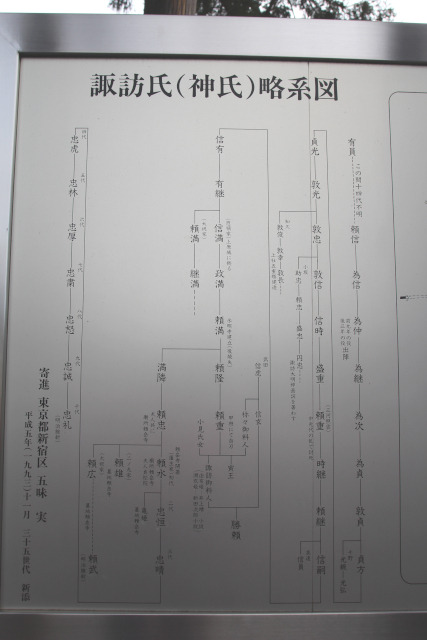

曹洞宗(禅宗)に属し、本山は永平寺(福井県)と総持寺(神奈川県)である。開創は江戸時代初期の寛永八年(一六三一)で開山(初代住職)は大通関徹(群馬県双林寺第十三世)、開基は高島藩初代の諏訪頼水である。頼水は諏訪大社上社にまつられる健御名方神(諏訪明神)の直系諏訪氏で、諏訪氏は古代から中世まで諏訪の盟主として君臨し、江戸時代は高島藩三万石の大名であった。

■上原城周辺

寺の右側の金比羅山(九七八メートル、甲州街道からの比高はおよそ二〇〇メートル)には上原城があった。この城は諏訪頼満の時代、諏訪惣領家の居城として築城され、政満・頼満・頼隆・頼重が板垣平(頼岳寺の南方)に居館をおいて諏訪を統治した。天文十一年(一五四二)武田信玄に攻略されたのちも、武田氏が城代をこの城において諏訪を治め、以後岡村(上諏訪)に政庁が移るまで諏訪の政治・経済の中心地であった。上原には城下町が経営され反映された。とくに城下には鎌倉五山にならって上原五山と呼ばれた五ヶ寺があった。永明寺(頼岳寺の前身)・極楽寺・金剛寺(廃寺)・法明寺・光明寺(この二ヶ寺はのちに合併して法光寺となり上諏訪に移る)があり、上原八幡社もこの時代に建立された。

上原五山のうち永明寺は向富山と号し、現在の頼岳寺よりおよそ五〇〇メートル南方にあった曹洞宗の寺である。開創は永正年間(一五〇四-一五二一)で、開山は慈山永訓(静岡県真珠院第二世)。開基は諏訪頼水の曽祖父にあたる頼満(永明寺殿西周宗昌大居士)である。永明手寺は以後七代一三〇年間続いたが、寛永七年(一六三〇)同寺に駆け込んだ科人の引渡しを拒否したことから。頼水の命により炎上破却された。永明寺の頼忠夫妻(頼水の両親)の墓、本尊釈迦如来、什器などは翌年建立された頼岳寺に移された。なお永明寺の跡地には「永明寺跡」の記念碑が建っている。

■頼岳寺の沿革

開創以来この地方の中心的勢力を保ち、江戸時代には寺領一〇〇石を賜り、末寺は十四ヶ寺である。古くから修行寺として知られ、常に数十名の雲水が参集した。さらに第三十二世狐峰智餐璨は明治十年以来五十年間にわたる在住中に。人材の育成、伽藍の整備に尽力し、のち頼岳寺の祖本寺にあたる神奈川県大雄山最乗寺の住職を経て、大本山総持寺独住第十八世円応至道禅師となった。

■境内と文化財

本堂(間口十四間)とその後方の開山堂は大正六年、本堂右の庫院は明治三十五年の建立である。山門の額「鵞湖禅林」は頼岳寺の別名で、鵞湖は諏訪湖を指す。山門と鐘楼は昭和二十七年の建立で、山門にいたる杉並木は樹齢三〇〇年で、茅野市文化財に指定されている。開山堂後方の座禅堂は昭和五十三年の建立で、一般にも公開されている。最近になって庫院の増築、墓地の増設などが行われた。

本堂右後方にある御廟(市指定史跡)には、開基の諏訪頼水(頼岳寺殿昊窓映林大居士)と頼水の父頼忠(永明寺殿昊山宗湖大居士)、頼水の母(理昌院殿玉英貞珠大姉)をまつる。文化財としては諏訪頼忠の念持仏(虚空蔵菩薩)、頼水が徳川家康から拝領した琥珀観音(聖観音)、吉山明兆(きちざんみんちょう)の十六羅漢が市の指定文化財である。国道わきの石柱「少林山頼岳寺」と総門額「少林山」は江戸時代の中国僧東皐心越(とうこうしんえつ)の書による。本堂正面の欄間彫刻は、天保十五年(一八四四)立川流二代和四郎冨昌の作である。境内八十二アール、山林約六ヘクタールは金比羅山一帯に拡がっている。

■貞珠山 理昌院

曹洞宗に属し、頼岳寺の末寺である。頼岳寺第十八世尊応教堂が開山、開基は諏訪頼水の弟諏訪頼雄(二ノ丸家初代)で、母(理昌院玉栄貞珠大姉)のために開創した。はじめ上原城本丸下の曲輪(理昌院平)にあったが頼岳寺開創後に現在地に移る。本尊は聖観世音菩薩、諏訪霊場百番札所の中一番。

0 notes

Photo

\おにわさん更新情報📸/ [ 長野県諏訪市 ] 地蔵寺庭園 Jizoji Temple Garden, Suwa, Nagano の写真・記事を更新しました。 ーー石鳥居からの水流が美しい、信州の隠れた名園。 #日本百名庭園 の池泉回遊式庭園、『清水之飛泉』の庭。 ・・・・・・・・ あわせて同じ上諏訪の寺町にある『貞松院』というお寺も更新。 4枚目の写真だけ貞松院の枝垂れ桜🌸の説明写真。諏訪市指定天然記念物になっている樹齢四百年のシダレザクラのある池泉庭園が、例年春に特別公開されています(自分はそれ以外の時期に訪れたので拝観がかなわず…)。今年も実施予定だそう。信州の方はこの春ぜひ。 越後高田藩主 #松平忠輝 公の墓所もあります。 そして地蔵寺。高島藩三代目藩主 #諏訪忠晴 が高島城🏯の鬼門除けの祈願寺として現在地に移された曹洞宗の禅寺。境内の奥にある #池泉回遊式庭園 は諏訪市天然記念物・名勝に指定されています。 何の媒体によるものか不明ですが…“日本百名庭園”にも選定。 2019年夏のアウェー松本戦ついでの信州庭園巡り。上諏訪のゲストハウスで一泊した足で諏訪周辺の庭園も巡りました。 「愛宕山地蔵寺」の創建は安土桃山時代の1584年(天正12年)。当初は #諏訪頼忠 により金子城の鬼門除けとして建立され、その後1689年(元禄2年)に上諏訪の高台部の現在地に移転。境内からの諏訪市街地の眺めも良き! 拝観料を納めるポスト📮に志納を入れた後は自由拝観。この庭園はこの地に移転されたのにあわせ作庭がはじまり、江戸時代中期初頭(1700年代前半?)に完成したものと推定されています。日本百名庭園の正体はわからないけど――こちらは本当に素晴らしい庭園だった! 作庭当初はあまり植栽がなく現在よりも石組が目立ったそうだけれど、現在は現在でとてもお手入れが行き届いている庭園。 塩尻の『長興寺庭園』のお手入れもきれいだったけれど、刈込みの感じとか同じ造園会社・植木屋さんが入っているのかなあ? 訪れた時は本堂側から縦長の池泉を眺めるのがビューポイントなのかなと思っていて――奥に見える石鳥居⛩から滝が落ちている姿も眺められるし、左右からマツやモミジが斜めに掛かっていることで視点が自然と中央に寄る。 なんだけど、かつては築山が強調されていたと説明板にはあるので――書院側から池泉を横長にして観るのがビューポイントだった?そう思うと書院から来た時の踏分石はすごく大きいし、そこから築山を見ると枯滝石組が見える。 どちらが正解?どちらも正解で良いんじゃないか(雑)。 石鳥居側から庭園越しに見る本堂も、築山から眺める庭園も絵になる!護岸石も大きいものが多いし自然石による石灯籠をはじめとして色んな石造物が楽しい。 個人的に京都の『大寧軒庭園』の三連鳥居にかなり心持ってかれているので、この庭園の奥の石鳥居の姿もすごく好きだし、モミジも多いから紅葉時期はめちゃめちゃ美しいんじゃないか……?🍁いつか秋にも訪れたい! 〜〜〜〜〜〜〜〜 🔗おにわさん記事URL: https://oniwa.garden/jizoji-temple-suwa-%e5%9c%b0%e8%94%b5%e5%af%ba%e5%ba%ad%e5%9c%92/ ーーーーーーーー #庭園 #日本庭園 #garden #japanesegarden #japanesegardens #zengarden #諏訪 #諏訪市 #suwa #上諏訪 #kamisuwa #信州 #長野 #長野県 #nagano #高島藩 #寺院 #寺社仏閣 #temple #おにわさん #おにわ旅 (地蔵寺) https://www.instagram.com/p/B-EAKqog0Hs/?igshid=b00kaz816s4w

#日本百名庭園#松平忠輝#諏訪忠晴#池泉回遊式庭園#諏訪頼忠#庭園#日本庭園#garden#japanesegarden#japanesegardens#zengarden#諏訪#諏訪市#suwa#上諏訪#kamisuwa#信州#長野#長野県#nagano#高島藩#寺院#寺社仏閣#temple#おにわさん#おにわ旅

0 notes

Text

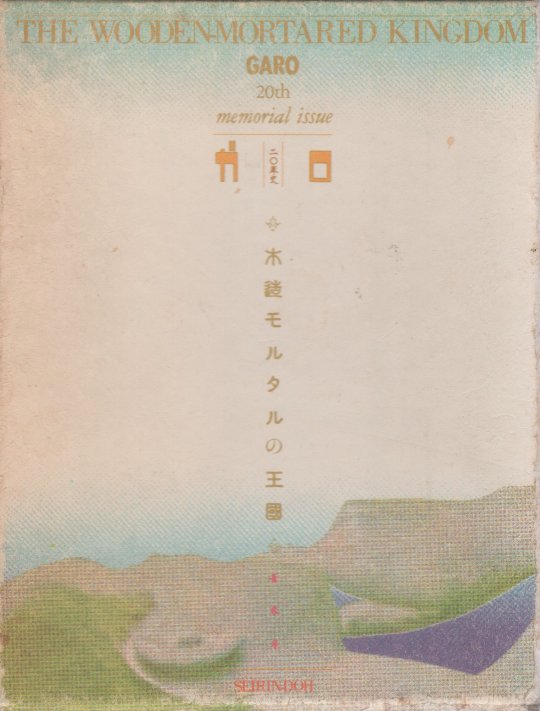

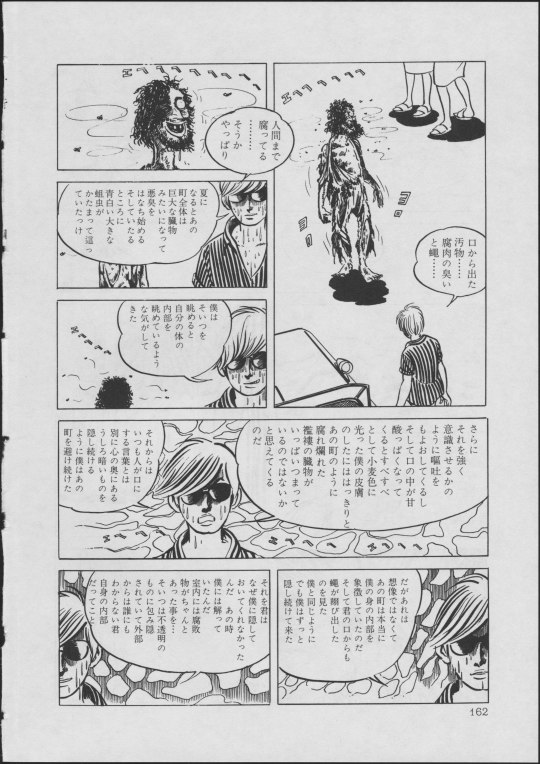

The Wooden-Mortared Kingdom - Garo 20th Anniversary Memorial Issue - VARIOUS

Here’s a proper post for it. For Garo’s 20th anniversary, a massive anthology was put out collecting all of the authors that had been featured in the magazine up until then (at least it looks that way), haven’t verified). 1200 pages.

DDL

Torrent (600dpi scans)

Mangaupdates

Abe Shinichi

AKASEGAWA Genpei

AKI Ryuuzan

AKIYAMA Shigenobu

ANZAI Mizumaru

ARAKI Nobuyoshi

ARASHIYAMA Kouzaburou

EBISU Yoshikazu

FUJISAWA Mitsuo

FURUKAWA Masuzou

HAGA Yuka

HANAWA Kazuichi

HAYASHI Seiichi

HIGO Tomiko

HINO Hideshi

HIRAKUCHI Hiromi

HIRATA Hiroshi

HISAUCHI Michio

Hoshikawa Teppu

IIKO Junzou

IKEGAMI Ryoichi

ISHII Hisaichi

ITOI Shigesato

IWAMOTO Kyuusoku

KAMOSAWA Yuuji

KANNO Osamu

KATSUMATA Susumu

KAWASAKI Yukio

KIMURA Tsunehisa

KOBAYASHI Norikazu

KOJIMA Goseki

KONDOU Youko

Kou Shintaro

KUSONOKI Shouhei

MASUMURA Hiroshi

MATSUMOTO Michiyo

MATSUO Hiroshi

MINAMI Shinbo

MINEGISHI Toru

MITSUHASHI Otoya

MIURA Jun

MIZUKI Shigeru

MOMOTAROU Kotarou

MORISHITA Hiromi

MURANO Moribi

NAGASHIMA Shinji

NAKA Keiko

NEMOTO Takashi

OKUDAIRA Ira

OSAWA Masaaki

SAKURAI Shoichi

SASAKI Maki

Shimizu Satoshi

SHIRATO Sanpei

SUGIURA Hinako

SUZUKI Oji

SUZUKI Seijun

SUZUKI Shigeru

TAKAGI Jun

TAKAYAMA Kazuo

TAKITA Yuu

TAMURA Shigeru

TANI Hiroji

Tashiro Tamekan

TATSUMI Yoshihiro

TERUHIKO Yumura

TSUGE Tadao

TSUGE Yoshiharu

TSURITA Kuniko

UESUGI Seibun

WATANABE Kazuhiro

WATARI Futoshi

YAGUCHI Takao

YAKUWA Masako

YAMADA Murasaki

YODOGAWA Sanpo

YOSHIDA Mitsuhiko

YOSHIDA Shouichi

タイトル : 木造モルタルの王国 : ガロ二〇年史

出版社 : 青林堂

初版発行日 : (昭和59年)1984年12月1日

ISBN : 4792601320

サイズ(函) : 縦23㎝ 横18㎝

サイズ(本) : 縦22㎝ 横16㎝

ページ数 : 1200ページ

備考 : 各作品の欄外に作者の経歴・コメント記載

収録作品

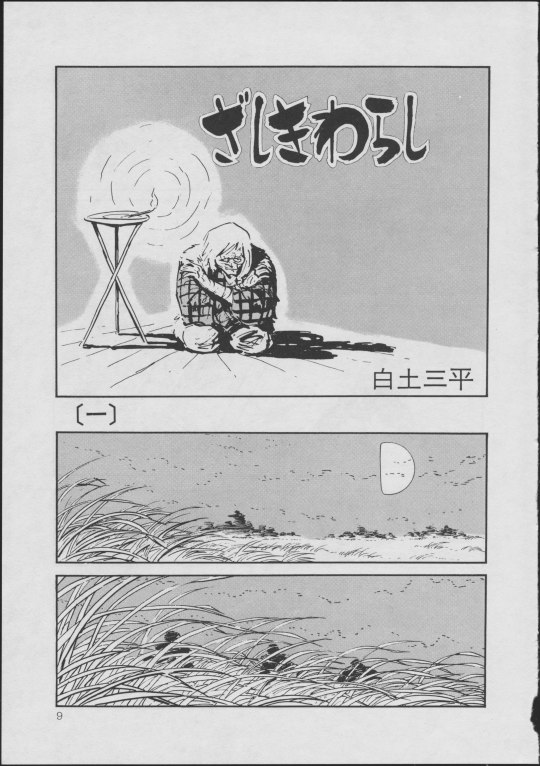

『ざしきわらし』 - 白土三平

『ねこ忍』 - 水木しげる

『海原の剣(武蔵の巻)』 - 諏訪栄(小島剛夕)

『顔の曲がった男の物語』 - 星川てっぷ

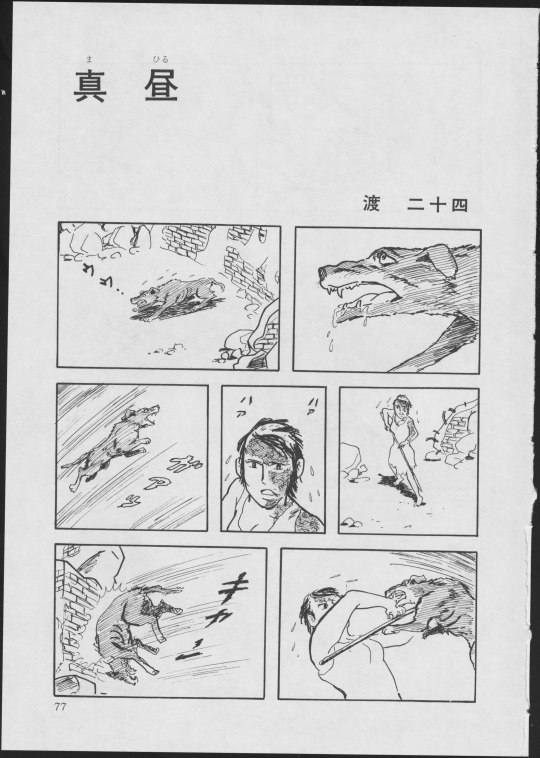

『真昼』 - 渡二十四

『愛 : 新釈武士道物語』 - 加治一生

『チーコ』 - つげ義春

『若草漫歩』 - 藤沢光男

『宇宙の出来事』 - 田代為寛

『夏』 - 池上遼一

『かかしにきいたかえるの話 : シリーズ・黄色い涙』 - 永島慎二

『六の宮姫子の悲劇』 - つりた・くにこ

『巨大な魚』 - 林静一

『どろ人形』 - 日野日出志

『海ほおずき』 - 仲圭子

『花あらしの頃 : 寺島町奇譚』 - 滝田ゆう

『長持唄考』 - 矢口高雄

『雨季(2)』 - つげ忠男

『わかれみち』 - 辰巳ヨシヒロ

『たこになった少年』 - 淀川さんぽ

『かんたろ月』 - 勝又進

『うらぶれ夜風』 - 川崎ゆきお

『雨の色』 - 鈴木翁二

『マツコおじちゃんの嘆き』 - 秋竜山

『ぼくのデブインコちゃん』 - 佐々木マキ

『無頼の面影』 - 安部慎一

『幻の少女・和小路伯爵邸のトラブル』 - 谷弘兒

『肉屋敷』 - 花輪和一

『北への旅人』 - 吉田昌一

『彩雪に舞う・・・・・・』 - 楠勝平

『おざ式』 - 赤瀬川源平

『「ガロ」第一期 : ガロの時代をひらく』 - 上野昂志

『再会』 - 増村博

『紫の伝説(イメージSTATION)』 - 古川益三

『絶対休日』 - 秋山しげのぶ

『荒れた海辺』 - 安西水丸

『クシー君の発明』 - 鴨沢祐仁

『毆者(ボクサー)』 - 吉田光彦

『昇り凧』 - 村野守美

『ペンギンごはん』 - 湯村輝彦.糸井重里

『愛の嵐』 - 蛭子能収

『ぼくの弟』 - 糸井重里

『?』 - 南伸坊

『それからの岩本武蔵・怪談』 - 岩本久則

『ハリー氏のこと』 - 松尾ひろし

『愛妻記』 - ひさうち・みさお

『ギョーザ定食の昼』 - 平口広美

『お父さんのネジ』 - 渡辺和博

『長靴をはいた猫』 - 清水聰

『ものろおぐ』 - 近藤ようこ

『モダン・ラヴァーズ』 - 奥平衣良(奥平イラ)

『性悪猫』 - やまだ紫

『青春の汗は苦いぜ』 - 小林のりかず(小林のり一)

『夜行』 - 高山和雄

『ぷいさん村放送局』 - 八鍬真佐子

『五人だまし・道糞武士道 : 幻想の明治』 - 高信太郎

『怠屈な日』 - 泉昌之(和泉晴紀[作画].久住昌之[原作])

『K』 - 大澤正明

『海のお話』 - 滸太郎

『二つ枕(初音)』 - 杉浦日向子

『PHANTASMAGORIA』 - たむら・しげる

『野辺は無く』 - 三橋乙椰(シバ)

『少年』 - 森下裕美

『糸口』 - 松本充代

『ママと呼ばれて三ヶ月』 - 根本敬.高木順

『ローカル線の午後』 - 菅野修

『ホトホトなんぎなパパとママ』 - みうら・じゅん

『扁桃腺の夏』 - 峰岸達

『戻ってきた日』 - 肥後十三子

『スラップスキップ』 - いしい・ひさいち

『はぴー・ばーす・でい』 - 芳賀由香

『どうなってんの : イソップ式漫画講座』 - 水木しげる

『浪漫写真 : 私のアリス達』 - 荒木経惟

『図象の学習塾 : 肖像 イメージ選挙』 - 木村恒久

『目安箱 : 「書けないということについて』 - 上野昂志

『嵐山の人生相談』 - 嵐山光三郎

『重坊のスーパーマーケット : 悪評嘖々』 - 糸井重里

『劇画風雲録 : 嗚呼、貸本の灯は輝やいて』 - 桜井昌一

『連載随筆 : 夏と暴力』 - 鈴木清順

『白土三平論 : 英雄論』 - 石子順造

『清文入道のウンチク寄席』 - 上杉清文

『読者サロン』

『「ガロ」第二期 : 多様化・拡散の時代』 - 呉智英

『木造モルタルの王國の貴賓室』

「木造モルタルの王国」によせて(※寄稿文.小冊子)

『「ガロ」有罪説』 - あがた森魚

『ガロはきっと大丈夫』 - 秋野等.井上章子

『二十年のランナーへ』 - 有川優

『(タイトルなし)』 - 岩家緑郎

『ガロには貧乏がよく似合う』 - いしかわじゅん

『(タイトルなし)』 - 糸川燿史

『「ガロ」は忘れない』 - 小野耕世

『とにもかくにも、エライ!!』 - 川崎徹

『すてきな可能性を持ったマンガの世界』 - 金子勝昭

『長井さんと苦労のこと』 - 川本コオ

『(タイトルなし)』 - 桑原甲子雄

『(タイトルなし)』 - 小島剛夕

『「ガロ」われらの聖森』 - 佐々木守

『大プロデューサー・プランナー 長井勝一さんへの手紙』 - 佐々木昭一郎

『(タイトルなし)』 - 末井昭

『(タイトルなし)』 - 杉本博道

『(タイトルなし)』 - 谷川晃一

『高校時代、文学、エロチシズム、思想の香りを味わっていた』 - 高取英

『(タイトルなし)』 - 高橋章子

『祝・��店20周年』 - 長新太

『(タイトルなし)』 - 竹宮恵子

『 『ガロ』に 』 - 鶴見俊輔

『きみよ』 - 堤任

『(タイトルなし)』 - 栃谷隆

『(タイトルなし)』 - 内記稔夫

『(タイトルなし)』 - 野本三吉

『(タイトルなし)』 - 萩尾望都

『(タイトルなし)』 - 原田三郎

『安倍慎一』 - 松岡博治

『(タイトルなし)』 - 松田哲夫

『(タイトルなし)』 - 村上知彦

『「ガロ」創刊20周年、本当にバンザイ!』 - 森田芳光

『青林堂はえらい』 - やなせ・たかし

『(タイトルなし)』 - 吉弘幸介

『(タイトルなし)』 - 四方田犬彦

『(タイトルなし)』 - 渡辺一衛

Optimizing...

92 notes

·

View notes

Text

見えた火気

幕府儒官で後に代官を務めた岡田寒泉の逸話である。

少年時代、彼は親類の家で暮らしていた。

ある日、座敷の掃除をしていて寒泉は違和感を覚えた。

障子や机などの塵を払うと、なんとなく妙な気配のようなものが見える。

感じるのではなく、実際、目に映るのだ。

そして、どうやらそれは火気のように感じられた。

寒泉はこのことを親類の主人や家来らに伝えた。

併せて火事に気をつけるよう忠告したが、誰一人として寒泉の言うことをまともに取り合わなかった。

ところが昼過ぎになって、隣の家から火が出た。

火はあっという間に燃え広がり、親類の家も類焼し、家屋がは全焼、調度や器材、道具といったものも残らず焼失してしまった。

一方、寒泉は火事に備えていたので、彼の私物はすべて無事だった。

以上は林述斎の息子・檉宇が私の孫に話したことだそうだ。

「物事には必ずその兆しがあるのですよ」

檉宇は最後にこう結んだという。

(諏訪頼武『仮寝の夢』下 「岡田清助事」)

0 notes

Text

映画『ドクター・ドリトル』豪華声優陣による日本語吹替え版本編映像解禁!!

『アリス・イン・ワンダーランド』(10)、『マレフィセント』(14)のスタッフと豪華キャストが結集し、100年もの間愛され続ける世界的ベストセラーを基に新たに生み出されるアクション・アドベンチャー、『ドクター・ドリトル』が3月20日(金・祝)より全国公開いたします!

本作の主人公で《動物と会話ができる名医・ドリトル先生》を演じるのは、『アイアンマン』シリーズや『シャーロック・ホームズ』シリーズで世界的人気を博すロバート・ダウニーJr.。アカデミー賞®受賞歴を持つスティーヴン・ギャガン監督がメガホンを握り、動物役のボイスキャストには、アカデミー賞受賞経験を持つエマ・トンプソン、ラミ・マレック、オクタヴィア・スペンサー、マリオン・コティヤールら超豪華俳優陣が名を連ねるほか、『ハリー・ポッター』シリーズのヴォルデモート役で知られるレイフ・ファインズに、世界中のティーンから絶大な人気を誇る歌手セレーナ・ゴメス、さらにマーベル映画でロバート・ダウニーJr.と共演したトム・ホランドなど、個性豊かな顔ぶれが集結いたしました!日本語吹替え版キャストも石田ゆり子、八嶋智人、霜降り明星らといった豪華人気キャストたちが決定!藤原啓治、小野大輔、朴璐美、中村悠一、斉藤壮馬、花澤香菜、沢城みゆきなど、超豪華なプロ声優たちも集い、話題を呼んでいます。

《動物と会話ができる名医》ドリトル先生と動物たちで、伝説の島を目指して大冒険!

豪華吹替えキャストによるユニークな動物キャラも一堂に楽しめる本編映像を解禁いたします!

<映像はこちら>

今回解禁された本編映像は、『アイアンマン』、「アベンジャーズ」シリーズで人気を博したロバート・ダウニーJr.が演じる本作の主人公、ドリトル先生が大冒険へ旅立つことを決心するシーン。《動物と会話ができる名医》として名を馳せていたドリトル先生は、7年前に最愛の妻・リリーを亡くしたことをきっかけに世間から遠ざかり、動物たちと自宅に身を潜めて暮らす毎日を送っていました。しかし沢山の動物たちがのびのびと暮らすことのできる広い庭と、大きな家を与えてくれた若き女王が重い病に倒れ、”女王の終身まで譲渡”と約束していた住処を無くす危機的状況に...!ゴリラのチーチーに肩たたきをされながら、ダラダラとお菓子を食べ、人間との関わりを断固拒否するドリトル先生ですが、動物の仲間たちが心配した様子で見守っていると、しっかり者のオウムのポリネシアが「女王を助けないなら出ていく!」と一喝!しぶしぶ女王を助ける決心をしたドリトル先生と、久々の冒険に意気揚々とする動物たちが、唯一の治療薬である”エデンの樹の果実”を求めて、伝説の島へと旅立ちます!

藤原啓治による安定したダウニーJr.の吹替えはもちろん、オウムのポリネシアを演じた石田ゆり子や、臆病なゴリラのチーチーを演じた小野大輔、うっかり者なアヒルのダブダブ役朴璐美、冷え性のシロクマ・ヨシ役中村悠一、眼鏡をかけた犬のジップ役斉藤壮馬など、豪華キャストによる動物たちの演技とユニークな掛け合いが一堂に楽しめる本映像。狩猟シーズンに追い出されることに怯え過呼吸になるチーチーや、弱気なドリトル先生に対し強い口調で堂々と立ち向かうポリネシアなど、ドリトル先生と動物たちの仲睦まじい関係性が伺え、これから始まる大冒険に観ているこちらもワクワクしてしまう映像に仕上がっております!風変わりなドリトル先生と、個性豊かな動物たちが共に臨むハラハラドキドキのアクション・アドベンチャーに是非、ご期待ください!

【『ドクター・ドリトル』ストーリー】

動物と話せるドリトル先生は、名医だが変わり者。世間から遠ざかり、様々な動物たちとひっそりと暮らしていた。しかし、若き女王が重い病に倒れたと聞き、ドリトル先生は女王を救える唯一の治療法を求めて伝説の島へと冒険の旅に出発する。一緒に行く仲間は助手のスタビンズ少年と、ドリトル先生が最も信頼する親友である頑固なオウム、臆病なゴリラ、とぼけたアヒル、陽気なシロクマ、皮肉屋のダチョウなど個性豊かな動物たち。ほかにもメガネをかけた忠実な犬や、おしゃべりなキリン、賢くて勇敢なキツネ、昆虫など数多くの生き物が登���!旅の中で明らかとなっていく、ドリトル先生の過去、国を揺るがす陰謀......物語はめまぐるしく動き出す。

───────────────────────────

【作品情報】

『ドクター・ドリトル』

■監督:スティーヴン・ギャガン

■日本語吹替版キャスト:藤原啓治/石田ゆり子/八嶋智人/せいや(霜降り明星)/粗品(霜降り明星)/小野大輔/朴璐美/中村悠一/斉藤壮馬/沢城みゆき/花澤香菜/黒田崇矢/茅野愛衣/杉田智和/井上和彦/諏訪部順一/池田秀一/森功至/大塚芳忠/大塚明夫/増田俊樹/武内駿輔/沢城千春 ほか

■出演:ロバート・ダウニーJr.、アントニオ・バンデラス、マイケル・シーン、ジム・ブロードベント ほか

■動物の声の出演:エマ・トンプソン、ラミ・マレック、トム・ホランド、オクタヴィア・スペンサー、ジョン・シナ、マリオン・コティヤール、セレーナ・ゴメス、レイフ・ファインズ ほか

■製作総指揮:ロバート・ダウニーJr.、サラ・ブラッドショウ、ザカリー・ロス

■製作:ジョー・ロス、ジェフ・キルシェンバウム、スーザン・ダウニー

■配給:東宝東和

©2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

©2020 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All Rights Reserved.

情報提供:ガイエ

2020年3月20日(金・祝)全国ロードショー!

0 notes

Text

・後藤又兵衛 道明寺の戦いで、霧の影響で味方から孤立してしまい、片倉重綱(重長)軍など10倍もの兵力を誇る敵軍に決戦を挑み玉砕。 一説によると、最期は重綱軍によって狙撃され、部下が又兵衛を抱えて逃げようとするも重くて動かず、又兵衛自身の願い出により部下が首を取り、敵から首を守り抜いた上で埋葬したと言われる 。 唯一東軍から来た五人衆ということで、戦いの以前より徳川方の内通を疑われていた上に人間関係でも孤立していたようで、豊臣方による見殺し説も囁かれている。

・真田信繁 道明寺の戦いには霧の影響にて遅参し、又兵衛を実質見捨ててしまったことへの後悔を勝永に吐露する話が残る。 天王寺での決戦では、 松平忠直の15,000もの大軍を突破、合わせて10部隊以上の徳川方と交戦し、ついに家康本陣に向かって突撃した。 一時は家康が切腹を決意するまでに徳川軍を追い詰めるも、多勢に無勢で敗北し、疲弊し安居神社の境内にて休息していたところを襲撃され、「俺の首をとって手柄にせよ」と自ら討ち取られた。

・毛利勝永 道明寺の戦いで又兵衛を実質見殺しにしてしまったことを悔やむ信繁に、「ここで死んでも益はない。どうせなら秀頼様の前で華々しく討死しよう」と励ます。 天王寺での決戦では、 昨日の敗残兵を寄せ集めた軍勢ながら、本多忠朝や小笠原秀政・忠脩父子を討ち取り、さらに浅野長重・秋田実季・榊原康勝・安藤直次・六郷政乗・仙石忠政・諏訪忠恒・松下重綱・酒井家次・本多忠純といった部隊を撃破、ついには徳川家康の本陣に突入するという獅子奮迅の活躍を見せた。 しかし多勢に無勢、真田軍も壊滅したためやむなく撤退。その際も、藤堂高虎隊を撃ち破り、井伊直孝や細川忠興らの攻撃を防いで、堂々城内に帰還した。 最期は豊臣秀頼の介錯を務めて、弟や嫡男らと共に自害した。

・長宗我部盛親 元土佐の殿様。八尾の戦いで藤堂高虎の重臣の多くを討ち取る戦功を挙げるも井伊直孝軍に敗北し撤退。 その後土佐を取り戻さんと再起を図るべく戦線を離脱するが、京の八幡に潜伏していたところを徳川方に捕縛され、命乞いを試みるもかなわず、晒し者になった挙句斬首。 命乞いをしたという情けない話が残る一方で、取り調べの際に「命は惜しい。命と右の手がありさえすれば、家康と秀忠をこのような姿にもできたのだ」「一方の大将たる身が、葉武者のごとく軽々と討死すべきではない。折あらば再び兵を起こして恥をそそぐつもりである」などと啖呵を切ったという逸話もある。また、処刑が決まった後は、最期まで堂々とあったと言われる。

・明石全登 道明寺の戦いや天王寺での決戦に出陣し、天王寺の戦いでは、わずか300あまりの別働隊を率いて徳川本陣への突入を試みるも味方が壊滅。その後、水野勝成、松平忠直、本多忠政、藤堂高虎の軍勢からなる包囲網を突破し戦線を離脱するも消息不明。 生存説も残るが、戦後徳川方は「明石狩り」という大規模な搜索を行なっており、それを逃れた可能性は低い。

0 notes

Photo

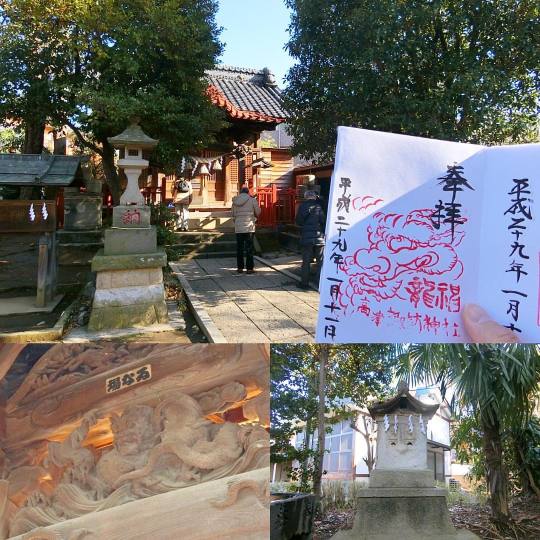

#高津諏訪神社 溝口神社から東急田園都市線「高津駅」のところで川側へ。閑静な住宅街に静かに鎮座してるのがこちらの諏訪神社。 インターフォン鳴らすと女性の方が描いで対応してくださいました😊 待ってる間に社殿を眺めていたら、龍神さまがいる…なんて彫刻眺めていたら、御朱印が龍なんですね😲 そーいえばこの御朱印見たことあった… 社殿左手の小さい社は、須佐之男命の子 #五十猛神 かな? GoogleMaps様の360度撮影📷しようと思ったら🎥Tvカメラ付きの団体がきてしまったので、ストーリービュー撮影は断念😓また来る気がするので、その時にします。 _____ ココは慶長年間に #諏訪左近頼久 が信濃 #諏訪大社 を勧請したのがはじまり。もともと頼久は信濃国の豪族 #諏訪安芸守源頼忠 の末孫で、#後北条氏 の家臣だったそうです。 北条氏が #豊臣秀吉 によって没落すると、横浜の小机に逃れ、小黒姓を名乗ったと言われます。 #神奈川県 #川崎市 #高津区 #諏訪 #神社 #御朱印 #ご朱印 #ゴシュコレ #ZR4000 (諏訪神社)

0 notes

Photo

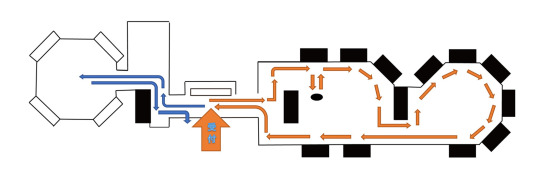

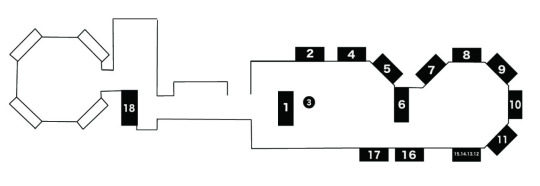

見学順路図

◉会場に着いたら、受付を済ませてください。名前と住所を記載してください。

- When you arrive at the venue, please register your name and address at the reception.

◉展示会場:2つの展示室を見てください展示室1と展示室2です。

- Exhibition venue: artworks are exhibited in Main Gallery 1 and 2.

◉ツアー順路:

- Tour Route:

・展示室1から見学してください。

- Please start in Main Gallery1.

・受付の右手が展示室1への入口です。

- The entrance to Main Gallery 1 is located to the right of the reception.

・展示室1では、時計回りに移動して見てください。

- Please view the artworks in a clockwise manner inside Main Gallery 1.

・展示室1が終わったら、受付前を通って展示室2へ移動してください。

- After viewing Main Gallery 1, please walk past the reception and move to Main Gallery 2.

・会場内をまわる時の順路はQRコードでも確認できます。

- The viewing route is also available via QR code.

◉会場内での注意事項:

- Visitor Guidelines:

・ 禁煙、飲食禁止

- No eating, drinking or smoking is permitted inside the exhibition venue.

・写真フラッシュ禁止、自撮棒禁止、トライポット禁止。

- Use of flash photography, selfie sticks and tripods are prohibited.

・ペン、ボールペンの使用禁止。鉛筆を使用してください。

- No pens or ballpoint pens are allowed. Please use a pencil.

・大きな荷物はロビーのコインロッカーに預けてください。

- Please use the coin locker in the lobby for large items.

・会場内にはイベントエリア以外には、椅子がありません。

- Aside from the Event Area, there are no chairs inside the exhibition venue.

・体調が悪くなった方、ご気分の悪くなった方は、受付までお申し出ください。

- If you feel unwell, please notify the reception staff.

◉本退任展での注意事項:

- Guidelines for this Exhibition:

・絶対に、展示物に手を触れないでください。

- Please do not touch the artworks.

・小さなお子さんの付き添いの方は、特にご注意ください。

- Those accompanying small children, please pay special attention and ensure that they do not touch the artworks.

・カバン、ハンドバッグ等、持ち込まれた物が展示物に当たらないようご注意ください。

- Please keep your bags and purses away from the artworks and be sure they do not touch the exhibited items.

・損傷が発生した場合、お客様に賠償責任が発生する場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

- In the event of damage, please note that visitors may be held liable.

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

1, 伊達娘恋緋鹿子

お七八百屋お七恋緋桜 お七

お七は江戸時代前期に江戸本郷にいた八百屋の娘。天和2年(1682)の大 火で避難した寺で寺小姓と恋仲となり、再会したい一心で放火して火刑に処された実話を井原西鶴が「好色五人女」に取り上げて、浄瑠璃・歌舞伎などに脚色さ れた。紀海音作、3巻。正徳4年(1714)から享保2年(1717)頃に八百屋大坂豊竹座初演。

最初の浄瑠璃作品は、別名題「お七恋緋桜(こいのひざくら)」。

人形浄瑠璃などではお七は放火はせずお七が振袖姿で禁じられた火の見櫓に登り、恋人の危機を救うため、火事の知らせの半鐘ないし太鼓を打つ場面はもっとも重要な見せ場となっている。

---------------------------------------------------------------------

2, 傾城阿波の鳴門 おつる

---------------------------------------------------------------------

3, 傾城阿波の鳴門 お弓

傾城阿波の鳴門

近松半二ら5人の合作。明和5 (1768) 年大坂竹本座で初演。10段の8段目、「順礼歌の段」は、ご当地の阿波徳島でくりかえし上演されてきた。

徳島藩10代藩主蜂須賀重喜がモデル。玉木家御家騒動で、玉木家の家宝国次の刀を探す密偵として、大阪の玉造に住み奔走する夫婦、阿波の十郎兵衛・お弓と徳島に残した娘・順礼おつるの物語。敵の追手が迫り、娘が巻き込まれると案じ、お弓は母と名のれず、哀願する順礼おつるを追い返し、また後を追う愁嘆の場は阿波人形浄瑠璃の代表的な場面として語られることが多い。その直後、おつるは、父十郎兵衛と出会い金策に困った十郎兵衛は、おつるの婆さまが持たせた小判を盗るため、娘と知らず父十郎兵衛はおつるを手にかけ殺してしまう。お弓が戻り、娘とわかった夫婦は、共に悲嘆にくれる。

---------------------------------------------------------------------

4, 義経千本桜 権太

二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳の合作。五段、延享4年(1747年)11月、大坂竹本座にて初演。平安時代末期の治承4年(1180)から元暦2年(1185)にかけた6年間にわたる大規模な内乱の源平合戦を題材に勝者が追われる身となり、敗者が復讐する義経千本桜の物語。鎌倉方の梶原景時が大勢の家来を従え鮓屋の主人、弥左衛門に平維盛を渡せと迫る。

弥左衛門は討たれた維盛の家来小金吾の首を身代わりにさし出そうと鮓桶を開けると、いがみの権太が現われ維盛の首と生け捕りにした内侍と六代君を連れて、褒美をもらいたいと声を張り上げた。梶原は首を受け取り、褒美として頼朝の陣羽織を与え帰って行く。弥左衛門は怒りのあまり息子の権太を刺す。深い傷を負い権太は瀕死の体で父に本心を明かす。維盛の首と見えたのは、弥左衛門が持ってきた小金吾の首だったと。鮓桶を取り違え中の首を見て父の企みに気づいた権太は、身代わりの首だけでは危なすぎると考え、自分の妻子に内侍と六代君の衣服を着せ身替わりとしていっしょに差し出したのだ。権太の合図で本物の維盛一家が無事な姿をあらわした。しかし梶原が残した陣羽織を切り刻むと、中には袈裟と数珠が縫い込まれていた。頼朝も維盛を助け出家させるつもりで梶原はわざと見逃した。維盛は無常を悟って出家する。権太は、鎌倉方をだますつもりが却ってだまされた身の浅ましさを嘆き、弥左衛門も身の因果を嘆く。善人に戻ったときにはもう遅く、権太の命はなかった。

---------------------------------------------------------------------

5, 松王丸菅原伝授手習鑑 寺子屋の段

菅原伝授手習鑑 寺子屋の段

二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳の合作。平安時代の菅原道真の失脚から天神となるまでの話を柱に菅丞相と菅家に仕える家の三つ子など、丞相を囲む人々の物語。菅丞相の一番弟子・武部源蔵は、寺子屋に丞相の一子・秀才を密かにかくまうが、丞相を失脚させた時平に知られ秀才の首をとる命がおり、三つ子の一人・松王丸が秀才の首実検に派遣される。子を持たない源蔵夫婦は仕方なくその日入門した子を身代わりに殺して首を差し出す。松王丸は秀才の首と認め帰ってゆく。実は身代わりとなった子は松王丸の子であった。兄弟の中で一人だけ丞相の政敵に仕えるが、心を寄せるは菅丞相と、わが子を身代わりにと寺子屋に送りこんでいた。

---------------------------------------------------------------------

6, 弁慶御所桜堀川夜討 弁慶上使の段

御所桜堀川夜討 弁慶上使の段

文耕堂・三好松洛の合作。元文ニ年(1737)大坂竹本座初演。五段続きの三段目で『平家物語』『義経記』を元に伝説や謡曲を加えて脚色された。

源義経の正室が平家一族のために平家滅亡後も兄の頼朝は、義経に謀反の疑いから忠誠を示して正室の首を討てとの催促もたびたび重なった。正室が懐妊して静養中の乳人侍従太郎の館に武蔵坊弁慶が、堀川御所の上使としてあらわれた。しかし、弁慶も侍従太郎夫妻も主君の正妻を殺せない。侍従太郎と妻花の井は身代わりに年格好の似た腰元信夫の首を差し出すことを考え母娘に懇願した。主人のため快諾する信夫だが母おさわは承知しない。顔も名前も知らず、一八年前ただ一度だけ契った父親に娘信夫をあわせるまでは、例え主君の命でも応じることはできないという。相手の稚児が着ていた振袖の片袖を証拠として今も身につけている。それを聞いた弁慶はいきなり障子越しに信夫を刺した。驚くおわさに示される弁慶の赤い片袖、弁慶こそが信夫の父親だった。弁慶は、はじめて娘の存在を知りながら、喜び名のりあうこともできず、主人のためみずからの手にかける運命にさすが豪傑無比の弁慶も、悲しみのあまり大粒の涙を流す。身代わりとわからぬよう侍従太郎は信夫の首を落とし、自らも切腹して果てる。嘆くおわさと花の井を残し弁慶は二つの首を抱え堀川御所へ帰っていく。

---------------------------------------------------------------------

7, 絵本大功記 尼ケ崎の段 皐月 光秀の母

---------------------------------------------------------------------

8, 絵本大功記 尼ケ崎の段 武智光秀

---------------------------------------------------------------------

9, 絵本大功記 尼ケ崎の段 初菊

---------------------------------------------------------------------

10, 絵本大功記 尼ケ崎の段 十次郎

---------------------------------------------------------------------

11, 絵本大功記 尼ケ崎の段 十次郎の母 操

絵本太功記

江戸中期。近松柳・近松湖水軒・近松千葉軒 合作。時代物全十三段。人形浄瑠璃の初演は寛政11年7月(1799年8月)大坂豊竹座。

戦国時代の「三日天下」の史実を題材に、敗者を主人公とした物語。主君から辱められた武智光秀は、謀反して、主君を討ち、久吉に追われる。光秀の母・皐月は息子の謀反をとがめ、家を出て尼ヶ崎に引きこもる。光秀の子である十次郎は母・操、により、許婚の初菊の祝言をあげ出陣する。光秀は、迫る追手と間違え母の皐月を自ら槍で突いて殺してしまう。そこに、瀕死の十次郎が戻り、戦況はもはや絶望的と伝え息絶えると、動転した光秀は自らの運命をさとり、最期の戦いに向かう。死を決意した十次郎が初菊と別れを惜しむ場面は相次ぐ戦争で身内の若者を失なった数多くの人々の共感を呼んだ。

---------------------------------------------------------------------

12, 仮名手本忠臣蔵 奴

---------------------------------------------------------------------

13, 国性爺合戦 雑兵

---------------------------------------------------------------------

14, 国性爺合戦 雑兵

---------------------------------------------------------------------

15, 生写朝顔話 川越の人足

---------------------------------------------------------------------

16, 義士忠臣蔵 本蔵下屋敷の段 加古川本蔵

義士忠臣蔵 本蔵下屋敷の段

作者不明。九段目前譚『増補忠臣蔵』。

加古川本蔵は、主人若狭之助が鶴岡で師直より受けた侮辱の恨みから討ち果たさんとするのを知った。そこで本蔵は若狭之助に知らせず、先回りをして師直に進物を贈って機嫌を取り持った。この賄賂は功を奏したが、今度はその矛先が塩冶判官に向いた。

賄賂を贈ったことを若狭之助が怒り、本蔵は自宅としている桃井家の下屋敷で蟄居している。若狭之助は手討ちにしようとするが、本蔵の力弥に討たれたい真意��悟り、師直館の見取り図と虚無僧の袈裟編笠を渡して、いとまを許す。九段目では本蔵が身分をわきまえず後ろから塩冶判官を抱きかかえて止めたせいで殿中で師直を討ち果たすことができずむざむざと切腹した憎しみから力弥は本蔵を槍で突く。本蔵は塩冶判官が刃傷に及んだとき止めたのは師直が軽傷で済めば厳しいお咎めにはなるまいと判断したからだが、予想は裏切られ判官は切腹、塩冶家は取り潰しの憂き目にあう。そのため力弥に嫁入りしようという娘小浪の難儀とも力弥に差し出そうと語り事切れる。

---------------------------------------------------------------------

17, 彦山権現 誓助剣瓢箪棚の段 京極内匠

彦山権現 誓助剣瓢箪棚の段

梅野下風,近松保蔵合作。天明6 (1786) 年大坂竹本座初演。11段。明智光秀の残党の暗躍と豊臣秀吉の朝鮮出兵を背景に,天正 14 (1586) 年に起きた毛谷村六助の仇討ち伝説を脚色。長門国の剣術指南役吉岡一味斎が闇討ちにされ、残された妻と二人の娘は仇討のため、あてどない旅に出る。姉娘のお園は、女ながらも大力で武芸が得意だが、妹お菊は返り討ちされる。悲嘆の中で、豊前の英彦山の麓の毛谷村にたどり着いたお園は、六助という若者にめぐり逢う。女ながらも武道の達人である吉岡家の娘お園が,許婚の毛谷村六助の助勢をえて父の敵、京極内匠(たくみ)を討つ物語。特に九段目「毛谷村」の場が有名で上演数が多い。六助のモデルは宮本武蔵,内匠は佐々木小次郎、安土桃山時代の剣客の仇討ち物語。

---------------------------------------------------------------------

18, 本朝二十四孝 八重垣姫 本朝廿四孝

本朝廿四孝

二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳、近松半二の作。

厳寒の信州では冬期、諏訪湖の湖面が凍ることがある。厚さを増した湖面が昼夜の温度差によって南北に裂けて、氷の山脈が発生する現象を「御神渡り」と呼ぶ。伝説によれば、諏訪神社上社の男神・建御名方命(タケミナカタノミコト)が下社の女神・八坂刀売命(ヤサカトミノミコト)のもとへ通った道筋といわれている。この御神渡りは、『本朝廿四孝』「奥庭狐火の段」のモチーフとなっている。武田信玄と上杉謙信は諏訪法性の兜をめぐって険悪な間柄となった。この兜は信玄が諏訪明神から夢の中で授かり着用するものは戦い必ず勝ち、明神の使徒である八百八匹の狐が守護して、いざというときには、たちまち神通力を現すと伝えられた。ところがこの武田の家宝を謙信が借りたまま諏訪城にとどめていた。八重垣姫は謙信が許婚の勝頼を密かに亡きものにしようと、追手をさし向けたことを、なんとか、先回りして勝頼に知らせようするが、湖は氷っていて舟は出せず、女の足では追いつけず、思わず兜に手をかけると、湖上に向かって、たちまち狐火が灯り、路が開らけ、八重垣姫は無事に勝頼を救い、この縁で武田・上杉両家は��睦し二人はめでたく祝言をあげる。ハッピーエンドの物語。

---------------------------------------------------------------------

0 notes

Text

頼重 そればかりは諏訪大明神のみぞ知るといった所でしょう。 信虎 望月惣家の昌頼殿の望月城は如何した? 晴信 真田幸隆同様に海野家への忠誠心が高く、景政も調略を諦めました。 信虎 こたびの戦の連合軍の勝利は間違いない、しかし海野の名跡を絶やすのは惜しい、何とかならぬか? #信玄の巫女

頼重 そればかりは諏訪大明神のみぞ知るといった所でしょう。

信虎 望月惣家の昌頼殿の望月城は如何した?

晴信 真田幸隆同様に海野家への忠誠心が高く、景政も調略を諦めました。

信虎 こたびの戦の連合軍の勝利は間違いない、しかし海野の名跡を絶やすのは惜しい、何とかならぬか?#信玄の巫女

— まぶりん麻呂。 (@mabumaro) September 1, 2019

from Twitter https://twitter.com/mabumaro

2 notes

·

View notes

Photo

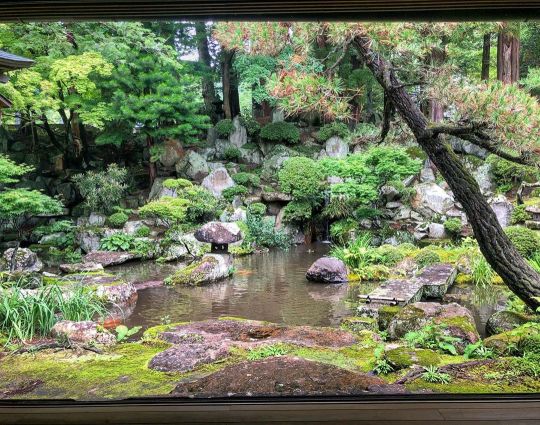

\おにわさん更新情報📸/ [ 長野県諏訪市 ] 仏法紹隆寺庭園 Bupposhoryuji Temple Garden, Suwa, Nagano の写真・記事を更新しました。 ーー #坂上田村麻呂 や #空海 ゆかりの寺院に残る、安土桃山時代~江戸、大正時代~昭和の各時代に作庭された池泉式庭園。 ・・・・・・・・ 佛法紹隆寺は平安時代の初め806��頃に征夷大将軍・坂上田村麻呂が戦勝報告の際に開かれ、その後 #弘法大師空海 が入り当時の信州・甲州の本山としたという高野山真言宗の古刹。 安土桃山時代~江戸時代~明治・大正時代~昭和という各年代に作庭された池泉庭園が「仏法寺庭園」として #諏訪市指定名勝 となっています。 2019年7月に約2年ぶりに訪れました!前回訪れた際には拝観料を受付のポストに入れてあとは自由拝観のような形でしたが、ご住職が変わられたのもあり、御本尊の説明もしていただけるなど順路に沿って拝観する形となりました。 またGWや紅葉時期以外は拝観は要予約。…だけど今回自分はそういった風に変わったことを知らずにいたので直接行ってしまった。運良くご住職が帰ってこられたので無事拝観できましたが、今後行かれる方は予約するのが確実です! 正式名称が『鼈澤荘厳山 大虚空蔵院 仏法紹隆寺』(長い)。 坂上田村麻呂はこのお寺と諏訪大社上社本宮の近隣にあった『神宮寺』を同時に開き、#空海 👨🦲もこの2寺を兄弟寺院として役割を分けながらこの地の拠点としたそう。 戦国時代には甲斐・武田軍の支配下となったり、織田信長軍が攻め入ったりされつつ、諏訪家再興の祖という #諏訪頼忠 公が和歌山『根来寺』から #尊朝 を第11世住職に迎え再興、江戸時代には諏訪高島藩の祈願寺に。 神宮寺のみならずこちらも諏訪大社⛩と関係性が深く、明治時代の神仏分離・廃仏毀釈で神宮寺が廃寺になった際には仏法寺に御本尊が移りました。現在の仏法寺の普賢堂は神宮寺の普賢堂を再現したもの。 庭園は複数個所に分かれていて、まず普賢堂の裏にある #池泉鑑賞式庭園 が昭和年代に作庭された境内で最も新しい?庭園。そこから本堂に戻る道沿い(築山の麓)にあるのが大正時代に作庭された“流れ”を表現した庭園。そして本堂・庫裏の裏、築山の斜面を活かした池泉庭園が安土桃山時代に作庭~江戸時代に改修されたと伝わる古庭園です。 前回訪れた5月と今回の7月ではモミジなどの落葉樹🍂の葉の付き方と影によって見え方が違うので、混ぜながら写真を掲載しています。ちなみに築山の上から庭園を見ることは現在は不可。基本は観賞式庭園だけど、その時は #池泉回遊式庭園 なのかなと感じたぐらいの広さをほこる庭園。 庭園上部の集団石組や滝石組など多様な石組が特徴的な庭園で、数少ない #玉澗流 の庭園とも言われます。 前述の桃山時代のご住職・尊朝と同時期に根来寺で修行していた #玄宥 (げんゆう)が後に京都で智積院を開いた(再興した)ため、『智積院庭園』との類似性も指摘されています――といっても智積院の現在の庭園も江戸時代に改修されているので「似てないかも」と言われたら「そうかも」と思う。 以上、自分の記憶がどうしても庭園メインになってしまうのですが(宝物庫も鑑賞したけど、記憶が薄い…)――所蔵されている中には鎌倉時代に #運慶 による作と伝わる「不動明王立像」(長野県宝)もあります。 その他にも計6,000点という多くの文化財・古文書を所蔵し、めちゃくちゃすごいのはサイトで『古文書・聖教データベース』を公開していること📚多くはタイトル・年代のみとはいえ、一つの寺院でこのようなデータベースを作り、公開している例って他にある?記憶にない。これはマジですごい。 その他諏訪市天然記念物となっている大イチョウも紅葉期にはライトアップされ人気。信州へ訪れた際にはまた訪れたい場所! 〜〜〜〜〜〜〜〜 🔗おにわさん記事URL: https://oniwa.garden/buppoji-temple-garden-%e4%bb%8f%e6%b3%95%e5%af%ba%e5%ba%ad%e5%9c%92/ ーーーーーーーー #庭園 #日本庭園 #garden #japanesegarden #japanesegardens #zengarden #諏訪 #諏訪市 #suwa #茅野 #chino #信州 #長野 #長野県 #nagano #寺院 #寺社仏閣 #temple #おにわさん (鼈澤荘厳山 仏法紹隆寺) https://www.instagram.com/p/B7lIHpPg9v-/?igshid=1tn4hrhbt7zfi

#坂上田村麻呂#空海#弘法大師空海#諏訪市指定名勝#諏訪頼忠#尊朝#池泉鑑賞式庭園#池泉回遊式庭園#玉澗流#玄宥#運慶#庭園#日本庭園#garden#japanesegarden#japanesegardens#zengarden#諏訪#諏訪市#suwa#茅野#chino#信州#長野#長野県#nagano#寺院#寺社仏閣#temple#おにわさん

0 notes

Photo

Someone emailed and reminded me that it exists, so I went ahead and bought it since it has quite a few Garo stories I haven’t scanned yet. 1200 pages.

タイトル : 木造モルタルの王国 : ガロ二〇年史

出版社 : 青林堂

初版発行日 : (昭和59年)1984年12月1日

ISBN : 4792601320

定価 : 3500円

サイズ(函) : 縦23㎝ 横18㎝

サイズ(本) : 縦22㎝ 横16㎝

ページ数 : 1200ページ

備考 : 各作品の欄外に作者の経歴・コメント記載

���録作品

『ざしきわらし』 - 白土三平

『ねこ忍』 - 水木しげる

『海原の剣(武蔵の巻)』 - 諏訪栄(小島剛夕)

『顔の曲がった男の物語』 - 星川てっぷ

『真昼』 - 渡二十四

『愛 : 新釈武士道物語』 - 加治一生

『チーコ』 - つげ義春

『若草漫歩』 - 藤沢光男

『宇宙の出来事』 - 田代為寛

『夏』 - 池上遼一

『かかしにきいたかえるの話 : シリーズ・黄色い涙』 - 永島慎二

『六の宮姫子の悲劇』 - つりた・くにこ

『巨大な魚』 - 林静一

『どろ人形』 - 日野日出志

『海ほおずき』 - 仲圭子

『花あらしの頃 : 寺島町奇譚』 - 滝田ゆう

『長持唄考』 - 矢口高雄

『雨季(2)』 - つげ忠男

『わかれみち』 - 辰巳ヨシヒロ

『たこになった少年』 - 淀川さんぽ

『かんたろ月』 - 勝又進

『うらぶれ夜風』 - 川崎ゆきお

『雨の色』 - 鈴木翁二

『マツコおじちゃんの嘆き』 - 秋竜山

『ぼくのデブインコちゃん』 - 佐々木マキ

『無頼の面影』 - 安部慎一

『幻の少女・和小路伯爵邸のトラブル』 - 谷弘兒

『肉屋敷』 - 花輪和一

『北への旅人』 - 吉田昌一

『彩雪に舞う・・・・・・』 - 楠勝平

『おざ式』 - 赤瀬川源平

『「ガロ」第一期 : ガロの時代をひらく』 - 上野昂志

『再会』 - 増村博

『紫の伝説(イメージSTATION)』 - 古川益三

『絶対休日』 - 秋山しげのぶ

『荒れた海辺』 - 安西水丸

『クシー君の発明』 - 鴨沢祐仁

『毆者(ボクサー)』 - 吉田光彦

『昇り凧』 - 村野守美

『ペンギンごはん』 - 湯村輝彦.糸井重里

『愛の嵐』 - 蛭子能収

『ぼくの弟』 - 糸井重里

『?』 - 南伸坊

『それからの岩本武蔵・怪談』 - 岩本久則

『ハリー氏のこと』 - 松尾ひろし

『愛妻記』 - ひさうち・みさお

『ギョーザ定食の昼』 - 平口広美

『お父さんのネジ』 - 渡辺和博

『長靴をはいた猫』 - 清水聰

『ものろおぐ』 - 近藤ようこ

『モダン・ラヴァーズ』 - 奥平衣良(奥平イラ)

『性悪猫』 - やまだ紫

『青春の汗は苦いぜ』 - 小林のりかず(小林のり一)

『夜行』 - 高山和雄

『ぷいさん村放送局』 - 八鍬真佐子

『五人だまし・道糞武士道 : 幻想の明治』 - 高信太郎

『怠屈な日』 - 泉昌之(和泉晴紀[作画].久住昌之[原作])

『K』 - 大澤正明

『海のお話』 - 滸太郎

『二つ枕(初音)』 - 杉浦日向子

『PHANTASMAGORIA』 - たむら・しげる

『野辺は無く』 - 三橋乙椰(シバ)

『少年』 - 森下裕美

『糸口』 - 松本充代

『ママと呼ばれて三ヶ月』 - 根本敬.高木順

『ローカル線の午後』 - 菅野修

『ホトホトなんぎなパパとママ』 - みうら・じゅん

『扁桃腺の夏』 - 峰岸達

『戻ってきた日』 - 肥後十三子

『スラップスキップ』 - いしい・ひさいち

『はぴー・ばーす・でい』 - 芳賀由香

『どうなってんの : イソップ式漫画講座』 - 水木しげる

『浪漫写真 : 私のアリス達』 - 荒木経惟

『図象の学習塾 : 肖像 イメージ選挙』 - 木村恒久

『目安箱 : 「書けないということについて』 - 上野昂志

『嵐山の人生相談』 - 嵐山光三郎

『重坊のスーパーマーケット : 悪評嘖々』 - 糸井重里

『劇画風雲録 : 嗚呼、貸本の灯は輝やいて』 - 桜井昌一

『連載随筆 : 夏と暴力』 - 鈴木清順

『白土三平論 : 英雄論』 - 石子順造

『清文入道のウンチク寄席』 - 上杉清文

『読者サロン』

『「ガロ」第二期 : 多様化・拡散の時代』 - 呉智英

『木造モルタルの王國の貴賓室』

「木造モルタルの王国」によせて(※寄稿文.小冊子)

『「ガロ」有罪説』 - あがた森魚

『ガロはきっと大丈夫』 - 秋野等.井上章子

『二十年のランナーへ』 - 有川優

『(タイトルなし)』 - 岩家緑郎

『ガロには貧乏がよく似合う』 - いしかわじゅん

『(タイトルなし)』 - 糸川燿史

『「ガロ」は忘れない』 - 小野耕世

『とにもかくにも、エライ!!』 - 川崎徹

『すてきな可能性を持ったマンガの世界』 - 金子勝昭

『長井さんと苦労のこと』 - 川本コオ

『(タイトルなし)』 - 桑原甲子雄

『(タイトルなし)』 - 小島剛夕

『「ガロ」われらの聖森』 - 佐々木守

『大プロデューサー・プランナー 長井勝一さんへの手紙』 - 佐々木昭一郎

『(タイトルなし)』 - 末井昭

『(タイトルなし)』 - 杉本博道

『(タイトルなし)』 - 谷川晃一

『高校時代、文学、エロチシズム、思想の香りを味わっていた』 - 高取英

『(タイトルなし)』 - 高橋章子

『祝・開店20周年』 - 長新太

『(タイトルなし)』 - 竹宮恵子

『 『ガロ』に 』 - 鶴見俊輔

『きみよ』 - 堤任

『(タイトルなし)』 - 栃谷隆

『(タイトルなし)』 - 内記稔夫

『(タイトルなし)』 - 野本三吉

『(タイトルなし)』 - 萩尾望都

『(タイトルなし)』 - 原田三郎

『安倍慎一』 - 松岡博治

『(タイトルなし)』 - 松田哲夫

『(タイトルなし)』 - 村上知彦

『「ガロ」創刊20周年、本当にバンザイ!』 - 森田芳光

『青林堂はえらい』 - やなせ・たかし

『(タイトルなし)』 - 吉弘幸介

『(タイトルなし)』 - 四方田犬彦

『(タイトルなし)』 - 渡辺一衛

7 notes

·

View notes

Text

鼠を育てる猫(二)

山城国淀藩。

現在の藩主は稲葉対馬守正発(まさはる)殿であるが、先代の頃、こんなことがあったという。

淀藩の家老に松尾という男がいた。

藩のことを第一に考える、とても忠義に厚い者だったという。

あるとき、松尾の屋敷で飼い猫が仔を産んだ。

親猫は産まれた仔をすべてすぐさま食い殺したかと思うと、どこからか鼠の仔を四、五匹咥えてきて、それに乳を与えて育て始めた。

なんとも奇怪なことだ、と屋敷の人々は誰もが不吉に思った。

翌年、思わぬ災難が起こり、松尾家は断絶したという。

以上は、ある人が私の孫に語った話である。

その人はこう話を結んだそうだ。

「非常識な現象というのは、その後に起きる非常事態の前触れなんですね」

それについて思い起こすのは、最近聞いた噂だ。

ある御家人の家で、猫が鼠を育てているのだという。

これからどんな悪いことが起こるのか、他人事ながら不安になる。

(諏訪頼武『仮寝の夢』下 「稲葉対馬守事」)

0 notes