#沖縄県立図書館

Text

第12回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネス合宿(2023年8月26日-27日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/812427666889630

今年で11年目を迎えたオープン合宿。「160年の荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社&御岩山への巡礼も行う予定です。

そして、木の里農園さんのコテージを拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」での援農・収穫体験をし、夜は本物の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、そして冷たいスイカと花火で夏の日の夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地邸」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラーの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ、演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★有機農指導担当:布施大樹さん(奥様:美木さん)

●東京都出身。東京農工大学農学部環境・資源学科卒業。在学中に沖縄の波照間島でのサトウキビ刈りアルバイトで農業に目覚める。栃木県の帰農志塾で研修後、1998年に現在地に就農。あらゆる野菜・作物の栽培、管理を行い有機農業の可能性を追求。家族で約2haの木の里農園の経営を行い、約50種類の有機野菜を全国に出荷している。

・木の里農園 http://konosato.com/

・種継ぎ人の会 http://tanetsugibito.com/

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

■開催日:2023年8月26日(土)- 27日(日)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日27日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694−3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分〜:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時〜13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分〜22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・木の里農園にて有機野菜の調達体験

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・よる花火とスイカのうたげ

・荒蒔邸の囲炉裏を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*05時:起床〜朝のさんぽ(朝陽を拝む)

*06時:全員で朝食準備&朝食&片付け

*08時〜:森夕花先生のマインドフルネスセッション

*10時〜:清掃・片付けをし移動

*11時〜:御岩神社、御岩山巡礼リトリート(標高492m)

*14時〜:日立おさかなセンター食事処で昼食&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:15��限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

Peatixからの支払いも可能です。

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

④これにて「申込完了」となります。

■詳細パンフレットを下記よりダウンロード頂けます。雰囲気だけでもどうぞ。

https://firestorage.jp/download/0043db17b8ec86a09890b17a59239b92fbadf08d

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

■協力:木の里農園 布施大樹さん・美木さん、深津澄世先生、田中尚也さん、本橋寿幸さん、藤井家母、実弟

2 notes

·

View notes

Text

2024/5/9 9:59:22現在のニュース

米検察当局がテスラを調査 「オートパイロット」詐欺行為の疑い(毎日新聞, 2024/5/9 9:54:27)

水原容疑者、どのように量刑決まるのか 銀行詐欺罪に問われた意図は(朝日新聞, 2024/5/9 9:47:36)

尹大統領が一転、「対話姿勢」 1年9カ月ぶり単独会見 かつては…(朝日新聞, 2024/5/9 9:47:36)

イスラエル、ハマス受諾の休戦案拒否 アメリカに方針伝える(毎日新聞, 2024/5/9 9:47:09)

沖縄のEFポリマー、インドに新工場 吸水剤の生産力5倍 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:42:24)

大阪・大学生ビル転落死、男子生徒に不処分決定 家裁 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:42:24)

中国、米国のファーウェイへの措置「断固反対」 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:42:24)

兵庫県知事が「違法行為」告発文書問題で法的手続きを撤回 自身の疑惑は説明せず([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

マラソン選手はねた疑い 大会車両の運転手書類送検、福岡国際マラソン([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

ロシア「頼みの綱」の対中貿易、3月16%減 米制裁が効果、景気悪化懸念も([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

米議員が広島、長崎引き合いに対イスラエル弾薬供与の一時停止を批判「原爆が戦争終結」([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

バイデン米大統領が同盟国を「外国人嫌い」と切り捨てた失言の背景 ポトマック通信([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

北朝鮮の党重鎮、金己男氏死去 3代体制支える([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:42:14)

LINEヤフー、韓国IT大手・ネイバーへの業務委託を終了へ…韓国では行政指導に反発強まる([B!]読売新聞, 2024/5/9 9:41:16)

水原一平容疑者が司法取引に応じ、罪を認めることに合意…大谷翔平の口座から26億4千万円盗む([B!]読売新聞, 2024/5/9 9:41:16)

石炭火力の廃止 日本発の脱炭素技術を生かせ([B!]読売新聞, 2024/5/9 9:41:16)

コロナ前の日常徐々に 観光客、企業業績回復 5類移行1年…埼玉([B!]読売新聞, 2024/5/9 9:41:16)

職員15人に「セクハラ」、岐阜県池田町長が辞職意向…町報告書「女性職員ら触ったり抱きついたりした」([B!]読売新聞, 2024/5/9 9:41:16)

映画館に猿面107体 「猿の惑星」新作を前に今宿人形の立体看板(毎日新聞, 2024/5/9 9:38:45)

米フィリピンの大規模演習で中距離ミサイル模擬訓練 米本土から空輸、中国反発([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

長期化するウクライナ侵略 明確な意思を示せ 地方部編集委員 池田祥子 西論プラス([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

太陽光発電所で銅線窃盗か 埼玉、カンボジア国籍の男2人逮捕([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

自民中堅議員が会合、早期解散に反対相次ぐ「この状況なら大敗」([B!]産経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

円安進行、薄氷の抑止 為替介入・米景気にらみ綱引き 米消費者物価が焦点 日銀総裁、首相と面会 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

コロナ「5類」移行1年、ホテル好調 外食・鉄道は回復途上 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:36:18)

静岡県知事選が告示 新人6人が届け出、過去最多(毎日新聞, 2024/5/9 9:31:23)

そーせいG、社名を「ネクセラファーマ」に 4月1日付 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/5/9 9:30:33)

0 notes

Text

2024年4月21日

2023-24 WEリーグ第16節 ちふれASエルフェン埼玉 2-1 サンフレッチェ広島レジーナ@熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 853人/29分 吉田 莉胡、55分 小川 愛、76分 吉田 莉胡

小川 愛

天皇杯サッカー、福山シティが2年ぶり4度目の広島県代表 全広島選手権決勝大会、広経大を4―0で下す(中国新聞)

サッカーの第104回天皇杯全日本選手権(日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催)の広島県予選を兼ねた全広島選手権決勝大会(中国新聞社など主催)が21日、広島市中区のエディオンピースウイング広島であった。福山シティが4―0で広経大を下し、2年ぶり4度目の出場を決めた。

福山シティは前半22分、ゴール前の混戦からのこぼれ球を高橋佳が押し込み先制。27分には左CKから藤井敦仁が頭で合わせ、2点のリードで折り返した。

後半にも勢いは止まらない。9分に吉井佑将が右サイドからのグラウンダーのクロスに合わせて3点目を挙げ、33分には途中出場の塚田裕介がゴールネットを揺らした。広経大は2015年以来9年ぶりの優勝を目指したが、激しいプレスに苦しみ、ゴールが遠かった。

天皇杯は5月25日に開幕。福山シティは同26日にエディオンピースウイング広島で沖縄県代表との1回戦に臨む。(時間は速報値)

元サンフレの服部公太監督率いる広経大、5度目の優勝逃す 天皇杯広島県代表決勝戦 「いつも通りのプレーできなかった」(中国新聞)

サッカーの天皇杯全日本選手権の出場権を懸けた全広島選手権決勝大会で広経大が、2015年以来5度目の優勝を逃した。21日、エディオンピースウイング広島での決勝で福山シティに0―4。チームを率いる元J1サンフレッチェ広島の服部公太監督(46)は「完敗です。いつも通りのプレーができなかった」と唇をかんだ。

昨年1月に就任後、「無失点と、局面を打開できるチームづくり」を徹底。今大会は初戦で前年優勝のSRC広島に対して目指してきたプレーを見せ、1―0で勝利。準決勝では広島文化学園大に3―2で競り勝って7年ぶりに決勝の舞台に導いた。「自信がついたと思う」と収穫を語り、「1対1の(部分の)強度を上げて、当たり前のことを確実にできる集団を目指す」とレベルアップも誓った。

広島時代には、J1、J2で171試合連続フル出場し、「鉄人」と呼ばれた。この日初めて新スタジアムを訪れ「感動した。連れて来てくれた選手に感謝です」と指導者の顔をのぞかせていた。

デジタル社会の「命綱」、磁気テープが進化中 70年で容量2千万倍(朝日新聞 4月17日)2024年4月21日に追記

ビデオテープやカセットテープでおなじみの「磁気テープ」がひそかな進化を遂げている。CDやDVD、そしてブルーレイディスク(BD)に押されて一般向けの消費は激減したが、膨大なデータを扱う海外の大手IT企業などの引き合いは逆に増加。性能も高まっている。そんなデジタル社会の「命綱」の生産は、実のところ、大半を国内企業が担っている。

昨年10月に起きた、銀行間の送金を担う全国銀行データ通信システム(全銀システム)の障害。この非常時に、磁気テープが活躍した。

障害によって全国11の金融機関で、他行宛ての送金と着金が通常通りできなくなった。復旧までの間、磁気テープを用いて積み残った手続きを行った。

例えば、障害が起きたA銀行から別のB銀行に送金する場合は、A銀行で口座や支店名などの情報をテープに書き込み、それを全銀システムに読み込ませて送金先に伝える。逆の場合は、送金元の情報を全銀システムからテープに書き込み、それを送金先に届けた。こうした地道な作業で事態を乗り切った。

コスパにすぐれ、サイバー攻撃にも強く

富士フイルムの磁気テープ=同社提供

磁気テープは、プラスチックのフィルムに「磁性体」と呼ばれる細かい粒子を薄く塗ってつくる。写真フィルムにも生かされている技術だ。粒子を細かくし、薄く塗布できるほど、記録できる容量が大きくなる。

CDなど他の記録メディアよりも、大容量の製品を安くつくれるとされる。膨大な情報を蓄積するのに向いており、データセンターなどで記録媒体として使われている。

さらに、データを読み書きする時にしか電力を使わず、稼働中はずっと電力を消費するハードディスクと比べてCO2排出量を95%減らせるという。ネットワークと切り離して保管ができるため、サイバー攻撃や障害などが起きても影響を受けないことも、特長の一つだ。

世界シェアの大半占める日本勢

いま、コンピューター用磁気テープの生産は、富士フイルムとソニーの2社で世界シェアの大半を占めている。

ソニーは1950年に国内初の磁気録音テープを発売した。富士フイルムも59年に国内初の放送用ビデオテープを開発し、今はコンピューター用の世界生産シェアの7割を握っている。

米IBMが52年に開発した磁気テープの保存容量は、2・3MB(メガバイト)。対して、富士フイルムが昨年8月にIBMと発表した最新型は50TB(テラバイト)と、2時間の映画1万本分のデータ量を誇る。およそ70年で容量は2千万倍以上に増えたことになる。

富士フイルムは、2025年に世界で蓄積されるデータの量は、20年と比べて2・7倍に増えると予想している。

富士フイルムの磁気テープ=2023年11月、東京都港区赤坂9丁目

一方、生成されるデータの最大65%程度は、頻繁にアクセスする必要がなく、磁気テープで保管するのに適した「コールドデータ」が占めるとみられる。金融機関や官公庁、研究機関などで、普段は使われないが、法制度などで保管が義務づけられているデータなどがあてはまる。

10年代には、事業環境が厳しいとしてTDKが撤退するなどしたが、富士フイルムの担当者は「アクセスの頻度に応じて最適な保管方法を選ぶ動きはさらに進む。ポテンシャルは広がっている」と話している。(杉山歩)

105年前に貸し出された小説が返却 米国の図書館、延滞料は…(毎日新聞 4月20日)

米西部コロラド州フォートコリンズの公立図書館で今年、105年前に貸し出された歴史小説が返却された。図書館によると、延滞の罰金(1日2セント)が計760ドル(現在の貨幣価値で約1万4000ドル=約216万円)に膨らんでいたが、おとがめなしとなった。

返却されたのは、スコットランドの作家ウォルター・スコットが19世紀に発表した歴史小説「アイバンホー」。12世紀のイングランドを舞台に騎士の活躍を描いた作品で、1919年2月13日が返却期限となっていた。

米メディアによると、同州コロラドスプリングズで、家の整理をしていた住民が本を発見し、今年2月に図書館に返した。住民は「大叔父、大叔母、祖母の誰かが借りた本だと思う。大事にしないといけないと思って、返しに来た」と話したという。カバーの内側には、貸し出し履歴の記録表も残っており、過去に3人が借りたことが記されていた。

返却された本は博物館か図書館で展示することが計画されているという。【ワシントン秋山信一】

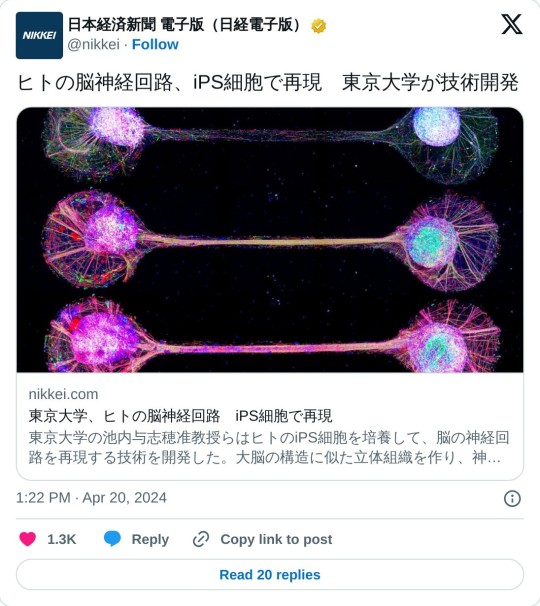

ヒトの脳神経回路、iPS細胞で再現 東京大学が技術開発(日本経済新聞 4月20日)2024年4月21日に追記

大脳オルガノイド(上)を培養すると軸索が伸び、別の大脳オルガノイドと接続する(中央と下)=東京大学の池内与志穂准教授提供

東京大学の池内与志穂准教授らはヒトのiPS細胞を培養して、脳の神経回路を再現する技術を開発した。大脳の構造に似た立体組織を作り、神経細胞から伸びる長い突起を介して互いに接続させた。活発な神経活動が生じ、脳の複雑な機能の解明や病気の治療法の研究に役立つ。

研究チームはiPS細胞を使って大脳組織を再現した「大脳オルガノイド」を2つ用意し、特殊な構造の培養皿で育てた。それぞれの大脳オルガノイドの神経細胞から軸索と呼ばれる長い突起が伸びた。

2つの大脳オルガノイドが軸索を介して接続すると、直接つながる場合に比べて神経の活動量が増えたり、不規則な周期の複雑な活動が生じたりした。神経細胞の活動を制御する「光遺伝学」を用いて刺激すると反応が敏感になり、記憶や学習の基礎になる現象が起きた。

池内准教授は「脳の神経は離れた2つの部位の間でやりとりすることが多く、神経の位置関係は脳の機能に関わる可能性がある」と話す。

ヒトやサルは他の動物に比べ、脳内で神経細胞の軸索が占める体積が大きい。今後は軸索を介して接続する大脳オルガノイドの数を増やしたり、小脳など別のオルガノイドと接続させたりして、ヒトの脳が情報を処理する仕組みを調べる。

0 notes

Photo

https://twitter.com/FunecoJp/status/1637072379011825664?s=20

https://nahaport.jp/news/1678858669/

https://nahaport.jp/userfiles/files/chirashi.pdf

沖縄県那覇市の沖縄県立図書館では、2023年3月15日(水)から3月27日(月)までの期間、4階「交流ルーム」において展示会「那覇港物語-戦後の復興と未来」が開催されている。

展示会は、那覇港管理組合の設立20周年記念事業の一環として実施されているもの。復興前後の那覇港の貴重な映像の上映のほか、南極観測船「宗谷」の寄港、大阪万博など、戦前戦後の写真約80点が展示されている。このほか、琉球王朝時代の海外との交易の出土品や、復帰前の倉庫の柱のAR展示なども実施されている。

開催時間は各日9時から19時30分まで。入場は無料で、毎週火曜日が休館日となっている。

ソース:twitter.com

#沖縄県 #図書館 #郷土資料 #郷土本 #展示

0 notes

Photo

WASITE.store 2023/03/15 now OPEN 今日の海 「彼ほど沖縄を識った人はいない 彼ほど沖縄を愛した人はいない 彼ほど沖縄を憂えた人はいない 彼は識ったが為に愛し 愛したために憂えた 彼は学者であり愛郷者であり 予言者でもあった」 こんな辞が浦添城跡の顕彰碑に刻まれたのが 1876年の今日誕生! 伊波普猷(いは ふゆう)(~1947) 日本の民俗学者・言語学者であり、 人々は彼をこう呼ぶ。。。 「沖縄学の父」!!! 沖縄がまだ琉球藩だったころに生まれ 今の東大=東京帝国大学で言語学を専攻。 帰郷し沖縄県立図書館の館長にGet Job。 館長しながら、 沖縄研究資料の収集に尽力しまくる! とくに 『おもろさうし』研究への 貢献は多大っ!!! この『おもろさうし』 首里王府が収録した歌謡集ですが 数少ない第一級の史料のひとつ!!! これらの民俗資料研究から 「沖縄・琉球とは?」 とアイデンティティの形成を模索です。 それは生き方に誇りを見出すこと。 そのことに昔から羨ましく感じています。 2003年5月号・雑誌「リラックス」 の背に載ったコピー 「オキナワの人が オキナワのことを話す。 その感じをいつも 羨ましく思います。」 これよ、これ。 私が沖縄に移住する前に めちゃくちゃ読み込みまくって ここに載っている人たちに その後会うことになるなんて! さて、出会う沖縄の人たちと 移住してきた私たち。 または逆に 本土に移り住む沖縄の人たちと 他県の人たち。 以前はそこにあった溝も、 次第にそれも埋められつつある。 というのも「沖縄人のルーツは?」 と、よく語られるテーマ。 これ、 マックス・プランク人類史科学研究所 を中心とした国際チームが 2021年11月10日に『ネイチャー』誌で 発表した論文によると、 宮古島の先史時代の人骨を DNA分析しました! 結果。。。 「100%縄文人でしたー!」 つ ま り 「沖縄方言となる言語を持った 農耕民が本土から移民した。 と、いうことは、 これまで強く支持されていた 『日本人二重構造論』 を否定するという点で 大変に貴重!」 以前「めんそーれ」の語源は 日本の古代〜中世貴族の話し方が 沖縄風にアレンジされたまま 保存されたという説も紹介しました。 私たちはもともと同じ縄文系の日本人。 そこに各地の土地柄の特性が 個性(県民性とか)を育んだってこと! まぁ、すべての民族は、 みんなアフリカ大陸から出てきた 「人類」ってわけだけどね。 広く大きな、今流行りの 「メタ」的視点でみれば、 現代人は地球人としても誇りを持てるはず。 宇宙に人が行く時代です。 外から地球を見る時代です。 かつての人類の夢が現実になってますやん。 そんな夢をたくさん描いてきたのは 名作・ドラえもん。 1980年にドラえもんの映画第1作目 「のび太の恐竜」が公開。 ドラえもんも歌ってるじゃん。 「ぼくたち地球人」by 堀江美都子 ドラえもん50周年時のエンディング歌 人の集団をより大きく形成するには これまで人類の進化上 「コミュニケーション」 の進化があったと考えられます。 言葉ができて、文字ができて、 紙ができて、印刷ができて、 発信・放送ができて、 映像が映し出せて、 今はインターネットの影響で 社会が変革してます。 ものすごい速さで! 次! 地球全体を一つに連帯させるには どんなコミュニケーションが求められる? 古代、人類を分断させたのは、 「バベルの塔」の出来事による 「言語」 次世代は古代からの分断 「言葉の壁」を超えられたら お互いを分かり合える、 「愛」! じゃないのかなと思います。 ITによる翻訳アプリなど、 どんどん進化していますが、 もっともっと進化して、 学校で語学を勉強する必要ないくらい デバイスやソフト開発が進めば、 人類は地球人になるのかなと思いますが、 そうなると、 また別のところに敵を作りだし、 ガンダムのような世界になったりするのかな、 とSF妄想が広がりますw うーん、 こんな話にするつもりはなかったんだけど、 伊波さんの話でいい感じにまとめたかった! けど、書いてしまったものは仕方ない。 どーぞ、ゆたしく というわけで、今日も ストーーーーーーップ!!!ロシア!!! 今日も良い1日を! #WASITE #ワシテ (WASITE) https://www.instagram.com/p/Cpy8j2zvRjy/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

「縄文時代について(後編)」~竹末の読書メモ④

お待たせしました!昨年10月のブログ配信以来、久しぶりの投稿です。

前回(2022年10月末)のブログでは、縄文時代は、日本の古墳時代から21世紀の現代までの1700年間の8倍以上の13000年の長さであることの概要をお話しました。また、弥生時代というのは、わずか800年です。なんと1/16の短さです。・・・と言っても、現在を生きる我々からするととんでもない長さなのですが・・・

さて、青森市郊外の青森湾に注ぐ沖館川の右岸台地上にある「山内(さんない)丸山(まるやま)遺跡」はご存じでしょうか?

ここでは、戦後、小規模な発掘は行われていましたが、1992年に県営野球場の建設をきっかけに大規模な事前発掘が実施されました。縄文時代前期中頃から中期(今から5500年ほど前にあたります)までを中心に、約1500年続いた大規模集落の遺跡です。その広さは35ha(東京ドームが7.5個分)、ここだけで500人近い人びとが住んでいたと言われています。1994年には、直径約1mのクリの巨木を、4.2m間隔で6本立てた大型掘(ほった)立柱(てばしら)建物跡が見つかり、同年8月には公園の計画が変更され、遺跡として保存されることになったところです。

考古学者の説によりますと、一万5千年ほど前の日本列島は、現在より温暖であったようです。したがって、現在の日本列島の北部地区での縄文遺跡の発見が続いたために、長い間、北方起源と考えられていました。その根拠は、①縄文時代の初期に東北日本を中心に数多く分布した、大型で特徴のある石槍や石斧などが北方系であること、②かねてより、縄文文化が東高西低であると考えられていたこと、などの理由から、「縄文文化は北から南へ伝播し、弥生文化は稲作を中心に、ゆっくりと北上した」と考えられていました。

ところが、近年、種子島も含めた南九州で、約一万一千年前に噴火した桜島起源のサツマ火山灰の下から、続々と縄文時代初期(草創期)の遺跡が発見され、北方起源ではすまされなくなってきたのです。

筆者の住んでいる昭島市の隣にあきる野市がありますが、その多摩川沿岸では縄文遺跡が発掘されています。そもそも昭島市では戦後、200万年前のクジラの骨が発見され、昭島市の市立図書館に隣接する郷土資料館にはクジラの骨や多数の土器が展示されています。今の東京湾から昭島市あたりまで海だったと推定されています。つまり、日本国中にはまだまだ発見されていない縄文遺跡が眠っているのかもしれませんね。

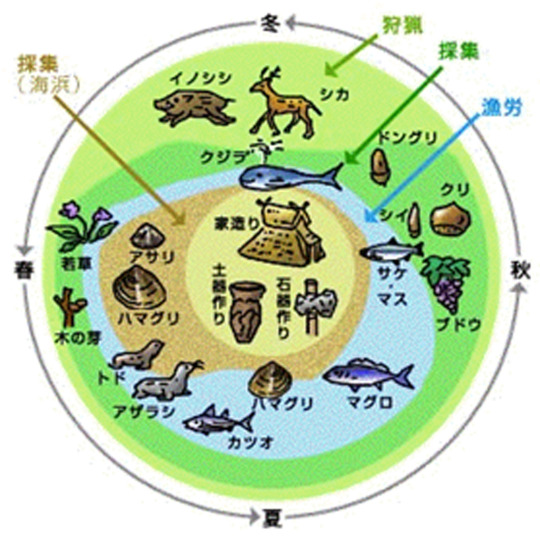

さて、唐突ですが、【図2】に「縄文カレンダー」というものをご紹介しましょう。

國学院大学名誉教授の小林達雄氏(現在85歳)が提唱されたもので、縄文文化の食料の季節変化を円に描いて表わしています。縄文人が、季節の変化を考慮して、計画的な労働を展開していた様子がよくわかります。

図2:縄文カレンダー(國学院大学名誉教授・小林達雄氏提唱)

縄文時代の前半の住居形式は、地面を掘りくぼめた「竪穴式住居」の中で寝起きしていました。後に向けて、次第に「平地式」が増加していきます。

食べ物は、主に自然から集めており、クリやクルミ、トチ、ドングリなどの堅果(けんか)類、シカ、イノシシなどといった陸獣、タイ、スズキ、サケといった魚類。また、甘み不足を補うために、アケビやコクワ、ヤマブドウ、そして昆虫食も食べていたとされています。

堅果(けんか)類は地面に穴を掘って貯蔵もしていたし、ハマグリなどは、いったん煮てから干し貝にしたり、魚や肉類も干し魚や干し肉、燻製にして保存食品にしていたようです。

道具としては、東日本域では、石刃を素材とし、主に手持ちの槍の先として使用されたと推定。

ナイフ形石器類は、北海道、東北、関東などに多様な地域に存在が認められています。

土器の出現は、北と西でほぼ同時期に出現したとみられています。しかし、北も西も大陸からの伝播の痕跡はなく、列島各地での発祥とみられています。

土器の持つ歴史的な意義は、ものを入れる容器としてよりも、煮沸具としての方が大きかったようです。

動物のスジや頬肉など硬い部位の肉、草菜の植物繊維なども煮込むことによって、柔らかくなり食べることができるようになりました。また、熱を加えることによって、人体に有害な物質を除去することも可能になるので、重要なデン���ン質の供給源であるトチやドングリ類も食料資源として十分に利用できるようになりました。また、貝類や魚類を土器で煮ただろうし、獣骨を煮て骨髄からスープを取り出したりもしただろうとも言われています。

土器が利用されるのは、なにも食料を調理する場面だけではなく、たとえば、植物の繊維を柔らくするために湯に長時間浸け込んだり、アスファルトを溶かしたりするときにも用いられました。また、ウルシの精製をしたり、染料や顔料も焼成・煮沸し、接着材や塗料としても活用していたと言われています。

樹木についてですが、ナラやクリは縄文時代全時期を通じて重要な植物とされています。特にクリは実が食用にもなる一方、樹木は建築材料にも使われていました。それは比較的加工が容易であることと、耐久性、保存性に優れ、特に水湿に強く腐食しにくい性質があるからです。当時の人々はそれらの特性をすでに知識として獲得していたと思われます。集落の周辺にクリを意図的に植栽し、群生させ、これを管理していたと考えられています。

次に社会構造について触れてみたいと思います。

前期あたりの社会構造は母系的な社会であったと推定されています。というのは墓の人骨分布とそのDNA鑑定から、男性が集団内に婚入してくるような社会構造を有していたことが分かっています。

昔の女性にとって、出産は死の危険がともなう一大事だったでのしょう。江戸時代でさえ、出産の15%くらいは死産で、無事に生まれても、5歳までにおよそ1/4が死んでしまったと言われています。

超自然的で不可解なことを解消し、さまざまな願いを成就するために、縄文人は、祈りを捧げていたようです。森羅万象・万物に生命・精霊が宿ると考え、神格化した、あるいは人と同様な生き物に畏敬の念を持ち、その心を静め、災いを避けるために祈っていたようです。

万物への崇拝、つまり祈りを具体的に表すために、日を決めて行う儀礼である「祭祀」を行い、それを行う建物や墓地を含めた場が「祭祀場」であり、用いられた道具が「祭祀具」と言われています。

土偶は女性を表わし、とくに妊娠の姿を表わすことが多いことから、豊穣を祈る祭祀具であるとされてきましたが、これについては、ある芸術家が異を唱えており、機会があればご紹介したいと考えています。

「七歳までは神の子」といわれて、幼くして死んだ子どもはカミに返すため、葬式もせずに川原や村のはずれに捨て、あの世に送るのが通例であったとされています。

縄文人は、現代人がゴミとして遠ざける物を、汚い物、邪悪な物、遠くに捨てる物とは考えず、逆に自分たちに恵みを与えてくれた物として感謝を込めて送っていたようです。この時期、住居の入口に土器を埋めて乳幼児の遺体を埋め、再生を願うのが一般的な習俗であったとされています。

集落内には、貝塚・ゴミ捨て場・盛土遺構などと呼ばれるゴミの処理・送り(祭祀)をした場所が発見されています。ここは単なるゴミ捨て場ではなく、彼らに恵みを与えてくれた食べカスや、役目を終えた道具類に感謝を込めて、火を焚いてカミの世に送る所であり、現世は良かったと報告させて、また再び戻って来るよう祈ったとされています。

縄文人も様々なアクセサリーを身に着けていました。先日(2022年10月20日)に、NHKBSプレミアムの『英雄たちの選択』で放映されました「追跡!古代ミステリー“顔”に隠された古代人のこころ」でも、貝殻を刳り貫いた腕輪のようなものや、現代のアフリカ原住民が顔に化粧をしているような事例を紹介されていました。たとえば頭飾りとして、漆塗りの櫛や骨角系製の笄(こうがい)、耳飾り、鹿角製の腰飾り、トリの長管骨やイノシシの犬歯による足飾りなどで、装身具の着装は他者との差異を表わすと同時に、同じ装身具を着装することで、他者との同一性を示していたようです。まだ言語というコミュニケーションツールが確立していない状況であったでしょうし、そういった形で差異化をはかっていたのではないでしょうか。

ヒトの移動、渡海ルートは、朝鮮半島から北部九州の西回りルート(現在の瀬戸内海は陸続きだった)、沿海州からサハリンを経由して北海道(一部は新潟、富山、島根まで到達)へと至る北回りルート、そして南西諸島を北上してきた南回りルートが考えられています。舟は丸太を刳り貫いて造ったとされ、最近でも木を刳り貫いて造った舟を再現し、縄文時代の海洋交流を実体験している研究者もおられるようです。

以上、一万5千年以上前から一万3千年以上続いた縄文時代の生活について概説してきました。まだまだ謎の部分が多いのですが、ほとんどのことがわずか百年程度の研究で推察されてきたに過ぎません。彼(彼女)らが、現代の生活を想像することはまったくできなかったでしょう。自分たち人間の創ってきた文明の利器で自然を破壊し、同じ人間同士が殺戮を繰り返すことなど予想だにできなかったでしょう。

遥か昔のことを知ることによって、いろいろ考えさせられる良い機会となりました。

以上、前回と今回までで、ご意見やご要望があれば、下記メールアドレスに送信ください。

[email protected]

【筆者・竹末俊昭…一般社団法人ファブデザインアソシエーション【 FDA 】理事長・元拓殖大学工学部デザイン学科教授】

参考文献:

・「縄文の生活誌」岡村道雄*(講談社学術文庫、2008/11第一版発行)

岡村道雄氏*:1948年生まれ、東北大学博士課程修了、東北大学、東北歴史資料館、文化庁等歴任

・「縄文時代の歴史」山田康弘**(講談社現代新書、2019/01発行)

山田康弘氏**:1967年東京生まれ、筑波大博士課程中退、人類学者

0 notes

Text

https://vt.tiktok.com/ZS85XJDuJ/

こんにちわですです。

本日もお問合せ誠に有難う御座います。

#早速 #ですです 。

#那覇市 #東町 #駅近

#レトロ な「 #東壱番館 403 」

#商談中 ですです。

098-987-4030←㈱テラス

http://www.terracenet.com/publics/index/1/

ホームページですです。

https://goohome.jp/search_agent/agent_detail/compdetail?compId=121&hd=

GOOHOMEですです。

http://www.e-uchina.net/shop/5681/

うちなぁ~らいふですです。

https://ameblo.jp/terrace-info/

アメーバブログですです。

https://terracebaibai.ti-da.net/

てぃーだブログですです。

Instagram◎terracebaibaiinfo

Twitter◎@terracebaibai

Facebook◎テラス売買担当←で検索を

LINEID◎terrace-baibai-info

Gmail◎[email protected]

MAIL◎[email protected]

#小禄 #不動産 #沖縄 #宇栄原 #無料査定

#任意売却ご相談 #こっそり物件

#管理物件 #賃貸繁忙期 #沖縄移住

#買取相談可能 #売買繁忙期

#株式会社テラス #リフォーム済 #仕入増加中

#雲南百薬 #木造住宅 #プラター菜園

#相続相談 #財産整理

#天妃小 #上山中 #旭橋駅 #沖縄県立図書館

#那覇市役所 #沖縄県庁

0 notes

Link

0 notes

Photo

沖縄県立図書館移転。天井見上げるほどに高くとってもきれいな空間。ペーパーフラワー展をちょうど開催していて図書館オープンに花を添えていました。駐車場が有料というのも少し残念ですが、ゆいレール旭橋駅直結、バスターミナルも直結だから利用しやすい。オーパのある建物内にあります。県内一の蔵書となるのでいろいろと調べたり読みに行くのが楽しみです。

続きは→ 沖縄県立図書館移転、オープン(那覇市)

★有名観光スポットを巡る人気の沖縄定期観光バス

1 note

·

View note

Text

第12回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネス合宿(2023年8月26日-27日 in 茨城県常陸太田)

第12回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネス合宿(2023年8月26日-27日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/812427666889630

今年で11年目を迎えたオープン合宿。「160年の荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社&御岩山への巡礼も行う予定です。

そして、木の里農園さんのコテージを拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」での援農・収穫体験をし、夜は本��の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、そして冷たいスイカと花火で夏の日の夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地邸」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラーの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ、演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★有機農指導担当:布施大樹さん(奥様:美木さん)

●東京都出身。東京農工大学農学部環境・資源学科卒業。在学中に沖縄の波照間島でのサトウキビ刈りアルバイトで農業に目覚める。栃木県の帰農志塾で研修後、1998年に現在地に就農。あらゆる野菜・作物の栽培、管理を行い有機農業の可能性を追求。家族で約2haの木の里農園の経営を行い、約50種類の有機野菜を全国に出荷している。

・木の里農園 http://konosato.com/

・種継ぎ人の会 http://tanetsugibito.com/

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

■開催日:2023年8月26日(土)- 27日(日)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日27日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694−3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分〜:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時〜13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分〜22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・木の里農園にて有機野菜の調達体験

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・よる花火とスイカのうたげ

・荒蒔邸の囲炉裏を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*05時:起床〜朝のさんぽ(朝陽を拝む)

*06時:全員で朝食準備&朝食&片付け

*08時〜:森夕花先生のマインドフルネスセッション

*10時〜:清掃・片付けをし移動

*11時〜:御岩神社、御岩山巡礼リトリート(標高492m)

*14時〜:日立おさかなセンター食事処で昼食&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:15名限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

Peatixからの支払いも可能です。

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

④これにて「申込完了」となります。

■詳細パンフレットを下記よりダウンロード頂けます。雰囲気だけでもどうぞ。

https://firestorage.jp/download/0043db17b8ec86a09890b17a59239b92fbadf08d

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

■協力:木の里農園 布施大樹さん・美木さん、深津澄世先生、田中尚也さん、本橋寿幸さん、藤井家母、実弟

1 note

·

View note

Photo

#秋の日は釣瓶落とし 。 日中はTシャツで過ごしましたが、もう風が冷たくなっていました。#鹿児島市立図書館 を後にすると、どこからか #指笛 の音。 #沖縄 とは違う #奄美 特有の #音階 です。 #ナイター 照明を #乱反射 して白い光に包まれる、近くの #鹿児島県立野球場 から聞こえてくるようです。 #スコアボード が覗ける距離まで近づいてみると、カキンという金属バットの音と歓声が地鳴りのように轟きます。そんな中、指笛は球場から #薄暮 の空を縫うように高く昇っていました。 スコアボードには #大分舞鶴 そして #大島 の文字。 #九州高校野球 の試合です。 #奄美大島 の #奄美市 は #鹿児島市 から約390km。 #東京~ #神戸 とほぼ同じ距離。 その奄美市の #大島高校野球部 は、先頃行われた #鹿児島県大会で、奄美地区の高校としては初めての優勝を飾りました。快挙を成し遂げた大島高校 #野球部 の #監督 は高校の後輩の塗木君。そのことが同窓会のSNSで話題になっていたことを思い出し、もう終盤でしたが内野スタンドへ急ぎました。 立冬の冷たい風とは裏腹に、熱く緊迫した試合でしたが、大島高校が3-2で逃げ切りました。 生徒の実力・努力はもちろんですが、人事異動(2〜3年おき)がある鹿児島県立高校の教員として、じっくりとチーム作りができるわけではない中での塗木君の手腕にも敬服です。 大島高校の次戦は、甲子園の常連、興南高校(沖縄)。好ゲームが期待されます。 是非、勝って欲しいです。 https://www.instagram.com/p/CV_iJEOPN1a/?utm_medium=tumblr

#秋の日は釣瓶落とし#鹿児島市立図書館#指笛#沖縄#奄美#音階#ナイター#乱反射#鹿児島県立野球場#スコアボード#薄暮#大分舞鶴#大島#九州高校野球#奄美大島#奄美市#鹿児島市#東京#神戸#大島高校野球部#鹿児島県大会で#野球部#監督

1 note

·

View note

Text

2024年2月19日

人権を「怖い」と敬遠する若者 ジャーナリスト安田浩一さんの危惧(朝日新聞)2024年2月19日

人間が持つ基本的な権利であり、何人も侵害されることがあってはならない――。「人権」について誰もが尊重し、とくに若い世代は、格差やジェンダーなどの身近な問題も含めて関心が強いとされる。その一方で、ジャーナリストの安田浩一さんは最近、取材の現場で「人権」という言葉が敬遠されたり、怖がられたり、時にはからかいの対象にされている、と感じることが増えたという。(聞き手・中島鉄郎)

――在日コリアンやアイヌ民族などへの差別やヘイトの現場を取材されています。現状をどのように思われますか。

「差別で苦しむ人たちの実態をジャーナリストが報道するのは当たり前だし、思想信条に関係なく政治家は差別を許してはいけません。人権を守るというのは、基本中の基本なはずです。ところが最近、そうした記者や政治家を、何やら偏った考え方をする、一部の特殊な人たちであると、敬遠するような態度を感じることが増えました」

人が怒る姿は怖い

――「特殊な人たち」というのは?

「差別を受ける側の立場に立つ人たちは怖い、という感覚に出合うことが増えたのです。以前、ある大学で講演したあと、雑談で大学生にこう言われました。『安田さんって人権方面の方ですよね?』。『方面』という言葉遣いの妙に一瞬感心したあと、その言葉遣いの背後に、人権に対する日本社会の寒々とした空気を感じました」

――「方面」とか「界隈」は一種のネット用語なんでしょうか。

「そうした部分もあるかもしれません。『方面』という言葉遣いには、彼ら大学生の『怒ることは怖いこと』という感覚があるように思います。例えば、辺野古基地建設反対運動の現場で反対派が機動隊員に抵抗しながら排除されたり、ヘイトデモの行進現場でデモ隊と反発するカウンターが激しくののしり合ったりする映像を見せると、まず『怖い』と言うんです」

――「暴力的で怖い」ということ?

「差別用語を怒鳴り散らす人々の姿が怖いとか、機動隊が見せる国家権力の暴力が怖い、というのとは明らかに違う。人々が争っている姿自体が怖い、怖いから関わりたくない、いやですと、そっちに力点がある」

「だから、彼らは見たくないわけです。デモ隊が霞が関の省庁前に座り込んで抗議したり、労働組合が集会でシュプレヒコールを上げたりする姿にも同じように感じる。意見が異なる人々が対立してもめること自体を異様に恐れる感覚です。そうならば当然、人権侵害と闘うジャーナリストは、特定の方面に集まる怖い人たちになるでしょう」

――ただ10代、20代の若い世代ほど、ジェンダーやLGBTQなども含む人権問題には敏感なはずですね。

寒々とした空気の正体

「確かにそう思います。例えば、入管法や外国人労働者の問題を取材したときには、一生懸命勉強して頑張っている多くの若者と出会う機会がありました。ぼくら大人とは全く違う感覚で、人種差別に反対している。国際性も豊かです。一方で、政治的無関心さも蔓延(まんえん)しているから、偏ったネット言論がまるごと受け入れられてしまうこともある」

「例えば、在日コリアンは差別の被害者ではない、という言説があります。日本では、社会的弱者や少数者が特権や利益を得ており、本当の被害者は国であり日本国民だ、と。その理屈だと、たとえばマイノリティーの側に立って差別反対を訴える人はかなり極端で偏っている人になる。中には、差別反対を訴える人はカネ目当てだという人も。これが薄ら寒い空気の正体だと思っています。人権が疎ましがられ、敬遠されている」

「自民党の杉田水脈衆院議員は、著書『なぜ私は左翼と戦うのか』の中で、こう言っています。『世の中には「あしき人権主義」というべきものが広くはびこっています。それは魔物のようにいつの間にか我々の近くにしのびより、耳に心地よくその主張が『正論』として響いてきます』。まさに、これです」

――その根っこには何がありますか。

差別黙認につながる姿勢

「国や政治家が、政治的中立を隠れみのにして、明確に『差別反対』という態度を示さないことが大きな原因です。先日、群馬県の県立公園内にある朝鮮人追悼��を県が撤去しました。最高裁の判決に従った形で、県は『公益性に反する』と言います。ただ、追悼碑を反日的だと批判されたことがきっかけになっているのです」

「東京都の小池百合子知事は関東大震災における朝鮮人犠牲者に対して7年連続で、追悼文を送りませんでした。2023年の100年の節目でも『歴史家がひもとく問題』と片付けた。歴史家はもう徹底的にひもといていて、虐殺が歴史的事実であることには疑いようがない。にもかかわらず、小池知事はあいまいな態度を続け、震災の被害者と虐殺の被害者を一緒くたに論じようとするのです」

「こうした差別や人権に対する政治家の消極的な姿勢は、差別を黙認し、時には扇動にさえ加担していると思います。『差別せよ』と直接的に言語で扇動しなくても、歴史的事実をうやむやにすることで、差別者たちを勢いづかせ、人権侵害にあう人たちに恐怖感を与えることにつながっています」

「政治家が差別へ加担するとは、思想や立ち位置の問題ではなく、政治家のたたずまいとして決定的に間違っていると思います」

「恥を知れ」と明確に非難

――「たたずまい」というのは、どういう意味でしょうか。

「どのような思想信条を持っていようと、政治家は差別を許さないという態度を公に明確にしないといけません。私がすぐ思い出す例があります。2017年、アメリカのバージニア州シャーロッツビルで、人種差別に抗議するデモへ白人至上主義者が車で突入し、死傷者が出た事件がありました。当時のトランプ大統領が『両者に責任がある』的な発言だったのに対し、州知事は白人至上主義者たちを『恥を知れ』と激しく批判しました。ぼくは差別に対して公的立場の人が言うべき言葉はこれだと思います」

――なぜ差別はなくならないのですか。

「いろいろ理由はあるでしょうが、ヘイトや差別扇動にはマーケットがあることも一因でしょう。大出版社が、世間から非難されるリスクはあってもヘイト本を出す。これは一定の市場があって、お客さんが買ってくれ、利益が見通せるからです。政治でも全く同じ構図があります。差別や人権侵害に対する厳しさのない空気の中で育って、SNSやネットの情報の中で自己形成をしてきた層を掘り起こし、票という利益を得ることが出来るのです」

「人権」を嘲笑で見下す

「近年の特徴は、例えば在日コリアン、沖縄の人々の主張や言動に、抗議したり、怒ったりするのではなく、見下して嘲笑することが増えました。笑いです。沖縄の辺野古の基地反対闘争の現場に観光名所気分で来て、ピースサインをして、馬鹿にしたように笑う。こうした空気の中で、『人権は絶対侵害してはならない』という言説自体が何か嘲笑の対象になりやすくなっていると思います」

――あきらめずに議論や対話をし続けないといけないということでしょうか。

「議論や対話は必要でしょうが、議論後に、バリバリの差別者が改心したという成功例をぼくは聞いたことがありません。議論するのであれば、むしろその中身を第三者に見せることが大事なのではないでしょうか。自分の目で直接見て、聞いて、『やはり差別はダメだ』と感じる人が一人でも増えるかもしれませんから。もちろん、差別扇動は社会を壊すものだという考え方をしっかり確立させることこそ、もっとも必要ではないかと思っています」(聞き手・中島鉄郎)

安田浩一さん 1964年生まれ。雑誌記者などを経てフリー。著書に「ネットと愛国」「『右翼』の戦後史」「沖縄の新聞は本当に『偏向』しているのか」など。

コメントプラス

マライ・メントライン(よろず物書き業・翻訳家)【視点】 最近の若年層の「消極的な保守従属」傾向から見ると、『安田さんって人権方面の方ですよね?』という言葉が出てくる背景にあるのは、「怒ることは怖い」という感覚よりも、「いま我々の上にある権力は、安田さんが奉じるタイプの人権のことをキライなんですよね…」という認識であるように感じられる。

そのあたりの心理的な感覚を研ぎ澄ませないと、旧来的な人権感覚の維持擁護は、ひたすらずるずると後退を続けざるを得ないように思えてならない。

富永京子(立命館大学准教授=社会運動論)【視点】 安田さんの議論と言うよりは見出しの問題ですが、ラディカルな抗議を忌避するのも反差別のために立ち上がる人を嘲笑するのも「若者」だけじゃないでしょう。”沖縄の辺野古の基地反対闘争の現場に観光名所気分で来て、ピースサインをして、馬鹿にしたように笑う”仕草で話題となったインフルエンサーもすでに40代ですし。嘲笑や忌避という現象そのものはを世代を問わず見られるし、もしかすると別の変数の方がよほど要因として強いかもしれない。それにもかかわらず、とりあえず政治的無関心ときたら半ば「手癖」のように若者のせいにする態度もよほど問題だと思います。

本田由紀(東京大学大学院教育学研究科教授)【視点】 差別研究の進展により、差別には、その対象を「劣っている」とみなす「古典的」な差別と、「すでに差別などなくなっているのにその対象が被差別者という”特権”をふりかざし不当に利益を得ようとしている」とみなす「現代的」な差別とに分類される。これらの差別意識、特に「現代的」なそれを誰が強くもつのかを、若者への調査によって分析した安久澤麻理子(『差別する人の研究』旬報社)によれば、「現代的」な差別意識が強い者とは、自己責任志向が強く、旧来の家族規範が強く(選択的夫婦別姓や同性婚を不支持)、愛国心教育を支持し、ネット上の差別言説に寛容であるという特徴がある(前掲書、第8章)。ただし、相対的には「古典的」な差別の方が「現代的」な差別よりも根強いとも指摘されている。そして「被差別者はこわい」という意識は、「古典的」差別と「現代的」差別の両方にまたがる要素となっている。「こわい」という感覚自体が差別の底にあることを物語っている。

同書では、日本の学校教育における人権教育が、弱者への「おもいやり」といった心がけの問題に矮小化されており、「自分は差別などしていない」「自分には責任がない」という考え方につながってしまっているとも指摘されている(終章)。いまだ社会システムそのものに差別が埋め込まれており、それを明るみに出して社会そのものを変えていくという志向につながりにくいのだ。

このような研究の進展は、差別という事象を考える上できわめて重要な示唆をもつ。ただ、この記事で安田氏が端的に指摘しているように、杉田水脈など裏金自民党の議員たちや、小池百合子のように、権力を手にしている保守的な政治家が明に暗に差別を煽動していることが、何よりも許しがたい。

「人権」を薄ら笑う人たちに対しては、邪悪で無能な政治家の口車に乗ってうれしいですか、恥ずかしくないですか、有害なのでやめてください、とまず言いたい。加えて、「人権」という言葉の基底にある考え方や社会認識を、「人権」という言葉だけに頼らず噛み砕いて伝えてゆくような、メディア・教育・学術の活動がもっともっと必要とされている。

市原麻衣子(一橋大学大学院法学研究科教授)【視点】 富永さんも指摘していらっしゃるように、人権問題から距離を置く傾向は若者だけに見られるわけではないと思います。むしろ、人権感覚は地域、語りの場、イシュー領域など、様々な場面でより細かな差が出るように感じます。都市部と地方での議論、SNS上と対面での議論、国内人権問題と国際人権問題に関する議論などに見られる差異以上に、若者と年配という括りで人権を巡る態度に差異が生じるかには少々疑問を感じます。

自分が子どもだった頃に比べれば日本人の人権感覚は大分ましになったように思います。男尊女卑に対する問題意識も拡大し、ワークライフバランスの重要性が意識されています。そして改善された人権感覚が最も明確に表れているのは、若年層ではないかと思います。職場の飲み会に若者が参加しなくなったとか、若者の離職率が高いなどというのは、彼らの人権感覚の一端を表しているように思います。

人権問題を敬遠する若者という指摘の本質は、人権問題への態度というよりも、コミュニケーションスタイルにあるのではないかという印象を受けました。目立つことを嫌う傾向がZ世代にあることは、これまでも指摘されてきました。

ただし、それすらも若者全体に関する表現としては適切でないように思います。ミャンマーで国軍によるクーデターが起こった後、ミャンマーの人々を助けようと募金活動を始め、今も訴え続けているのは若者たちが中心です。若者の政治参加を促す若者によるキャンペーンも行われています。

若者全体に人権に関する議論を忌避する傾向があるというよりは、自らを当事者・関係者として捉えるオーナーシップ感覚が以前より二極化したという方が適切な表現かという気がします。

破産の東京ミネルヴァ法律事務所を除名処分 25億円の不正流用認定(朝日新聞)

2020年に破産手続きを開始した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)について、第一東京弁護士会(一弁)は19日、ミネルヴァを17日付で除名の懲戒処分にしたと公表した。

一弁は、金融機関から回収した過払い金約30億2千万円のうち、ミネルヴァが約25億4千万円を依頼者に返さず不正に流用したと認定した。

除名は、弁護士・弁護士法人の身分を失わせる最も重い処分だが、ミネルヴァは既に活動実態がなく、事実上の影響はない。

ミネルヴァは、過払い金の返���請求や、B型肝炎の給付金請求などを全国規模で手がけていた。だが、依頼者から、連絡がつかないなどの苦情が相次ぎ、一弁がミネルヴァの破産を申し立て、東京地裁が20年6月に破産手続きの開始を決めた。

一弁によると、ミネルヴァの運営では、事務所のネット広告を担っていた広告業者らが事務所に事務員を派遣。ミネルヴァの名義を使い、電話相談や契約書案の作成などの法律業務まで担っていたという。

ミネルヴァの代表弁護士を務めていた男性は、一弁の調査に「事務所は業者に実質的に支配されていた。預かり金は業者に広告宣伝費などの名目で支払われ、依頼者に返金できなかった」などと説明。一弁も、業者による支配を認定した。

一弁の永塚弘毅副会長は「非違行為があったことを重く見て弁護士会として懲戒処分をした」とした上で、「事案を厳粛に受け止めて再発防止に努める」と話した。(遠藤隆史)

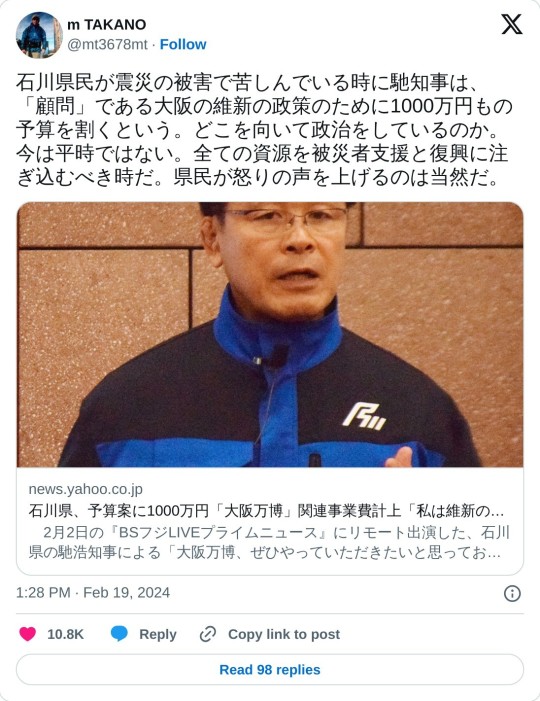

石川県、予算案に1000万円「大阪万博」関連事業費計上「私は維新の顧問」馳浩知事の開き直りに県民の怒り爆発(FLASH 2月19日)

2月2日の『BSフジLIVEプライムニュース』にリモート出演した、石川県の馳浩知事による「大阪万博、ぜひやっていただきたいと思っております。それも、身の丈に合った形でやっていただきたいと思いますし、万博というのは世界に我が国の技術力をオープンにする大事な場でもあります。我が国の経済成長にも必要です」という発言に、SNSが《ひどいなぁ、腹が立って涙がでるよ》《こんな時によく言えるなぁ》と、大炎上したことは記憶に新しい。

今度は、石川県が2月15日に発表した「令和6年度予算案」に、「大阪・関西万博を見据えた国際文化交流の推進」の予算として、1000万円が計上されたことがわかった。

「予算案全体では、地震対応もあり、一般会計が前年度比80%増の1兆1101億円になりました。初の1兆円超えです。復旧が急がれる地震被害の対応は、補正予算案も含め7718億円を計上していますので、災害の復旧復興に重点が置かれています。

とはいえ、『大阪・関西万博を見据えた国際文化交流の推進』という名目で、韓国・全北特別自治道(旧・全羅北道)への石川県の文化団体を派遣するため、1000万円をあてることには、県民の間でも違和感があるようです」(政治担当記者)

予算案発表を受けた知事の記者会見でも、このことに質問が投げかけられた。

「記者から、大阪万博開催についてあらためて考えを聞かれた知事は『過大な財政負担は自分で自分の首を絞めてしまう可能性があるので、身の丈に合った形で』としながらも『関西万博はやるべきだと、終始、一貫して思っている』と明言しました。さらに、知事が大阪維新の会の顧問をしていることで『(開催を推進する維新の会に)かなり気を使っているのでは』と質問されると、『私は大阪維新の顧問。馬場(伸幸)代表、松井(一郎)さん、吉村(洋文・大阪府)知事、また橋下(徹)さんとも古い友人です』と答えました。その流れで、顧問という立場なので維新の会の政策的な意思決定には参加していないとも言明しましたが、県民としては『どうして県の予算が大阪の万博に使われるの?』と疑問に思うはずです」(政治ジャーナリスト)

実際、SNSには《石川県の予算ですが万博に1000万計上? 被災地に使わないのか? 県民より万博なんですね》《県の金を使うな それは県民の物だ》《その1000万を、寒いこの時期に被災者へ温かい食べ物飲み物提供とかストーブ等への燃料費とかに使われるなら納得されるとは思うけど、大阪万博へはないよね》など、批判的な意見が圧倒的だった。

能登地震の被災者は、いまなお、苦しい生活を強いられているというのに……。

0 notes

Photo

#曼荼羅 #曼荼羅アート #マンダラ #マンダラアート #県立図書館 #沖縄県 #沖縄 #那覇opa https://www.instagram.com/p/BxE5FI9jvle/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1hc1q6095weio

0 notes

Photo

こんにちわですです。 本日もお問合せ誠に有難う御座います。 #早速 #ですです 。 #那覇市 #東町 #駅近 #レトロ な「 #東壱番館 403 」 #商談中 ですです。 098-987-4030←㈱テラス http://www.terracenet.com/publics/index/1/ ホームページですです。 https://goohome.jp/search_agent/agent_detail/compdetail?compId=121&hd= GOOHOMEですです。 http://www.e-uchina.net/shop/5681/ うちなぁ~らいふですです。 https://ameblo.jp/terrace-info/ アメーバブログですです。 https://terracebaibai.ti-da.net/ てぃーだブログですです。 Instagram◎terracebaibaiinfo Twitter◎@terracebaibai Facebook◎テラス売買担当←で検索を LINEID◎terrace-baibai-info Gmail◎[email protected] MAIL◎[email protected] #小禄 #不動産 #沖縄 #宇栄原 #無料査定 #任意売却ご相談 #こっそり物件 #管理物件 #賃貸繁忙期 #沖縄移住 #買取相談可能 #売買繁忙期 #株式会社テラス #リフォーム済 #仕入増加中 #雲南百薬 #木造住宅 #プラター菜園 #相続相談 #財産整理 #天妃小 #上山中 #旭橋駅 #沖縄県立図書館 #那覇市役所 #沖縄県庁 (テラス) https://www.instagram.com/p/CoolnJKP4ws/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#早速#ですです#那覇市#東町#駅近#レトロ#東壱番館#商談中#小禄#不動産#沖縄#宇栄原#無料査定#任意売却ご相談#こっそり物件#管理物件#賃貸繁忙期#沖縄移住#買取相談可能#売買繁忙期#株式会社テラス#リフォーム済#仕入増加中#雲南百薬#木造住宅#プラター菜園#相続相談#財産整理#天妃小#上山中

0 notes

Link

第二次世界大戦で奇跡の生還を遂げ「戦艦大和の語り部」として講演活動などをしてきた八杉康夫氏が1月11日広島県福山市内で死去した。92歳。誤嚥性肺炎だった。

著書『戦艦大和最後の乗組員の遺言』(2005年 ワック)は筆者の手になる聞き書きである。その生涯と言葉を振り返りたい。

八杉氏は福山市の豆腐店に生まれた。1943年、「街を颯爽と歩く水兵さんにあこがれて」15歳で海軍に志願。秀才の集まる横須賀砲術学校を2番で卒業。17歳で憧れの大和乗務員に抜擢された。

担当は艦橋最上部での敵機の偵察。「司令官ら偉い人たちの居る場で狭い階段で最敬礼の連続でした」。

敗色濃厚となった1945年4月7日、「天一号作戦」と呼ばれる沖縄海上特攻に呉港から出撃する。「温存されていた大和を使わないまま敗戦になれば国民の批判を受けることを軍部は恐れたのです。燃料は片道分と言われましたがそれは嘘で、十分に積んでいたはずです」

乗り込む前夜、母まきゑさんと呉市の旅館で食事をし、当日は港近くまで送られた。「『長い間ありがとうございました』と敬礼し踵を返すと『あんた、元気でな』と言われましたが振り返りませんでした。これで会えないと覚悟していました」。

壮絶な少尉の割腹自殺と救助を拒否した高射長

隠密行動のはずだったが米偵察機マーチンがさっと上空をかすめた。「すぐに察知されていたんですね」。いよいよ、敵機は近い。

「艦橋最上部で5メートルもあるニコン自慢の測距儀のレンズを覗くと米機の編隊で真っ黒だった。自慢の45センチ(内径)の主砲を撃つタイミングを今か今かと測っていると編隊はさっと雲上に消えたのです。真上から攻撃された大和は高射砲で応じましたが300機以上の米機はまるで雲霞(ウンカ)の大群。魚雷、250キロ爆弾などが次々と命中し為すすべもありません。大和は結局、主砲は一発も撃てませんでした」。当時、日本のレーダーはお粗末で基本は目視だが、運悪くこの日は空一面に雲が広がっていた。

ちぎれた手足や首が転がり甲板は血の海。地獄絵図の中、八杉少年は衝撃的な光景を目の当たりにする。可愛がってくれた保本政一少尉が傾く甲板で軍服をはだけ、持っていた短刀で割腹自殺したのだ。「血がホースの水のように吹き出し、少尉は倒れました。私は震えて立ち尽くしました。前夜、褌をアイロンして届けると『ありがとう、明日は頑張れよ』と言われました。彼が秘密の上陸を母に密かに知らせてくれたから母に会えたのです」

八杉少年は横転した大和の艦橋が海面に接する直前に海に飛び込むが大和が沈没し大渦に巻き込まれる。「洗濯機に放り込まれたように水中をぐるぐる回り、人にバンバン当たりました。息ができず苦しくてもう駄目だと思った時、水中がバアーッと黄色く光ったのです」。弾薬庫に引火した大和が水中で大爆発した。その勢いで運よくぽっかりと水面に浮かんだ。

空を見上げるとアルミ箔のようにきらきらと光っていた。「きれいだなと思っていたらそれが落ちてきました。砕け散った大和の鉄片だったのです。近くで漂っていた人は頭を真っ二つに裂かれました」。重油の海で力尽きた仲間が次々と沈んでいった。

沈みかけて思わず「助けてー」と叫ぶと偶然近くを漂っていた川崎(勝己)高射長が「そうれ」と丸太を渡してくれた。「自慢の髭は油まみれでオットセイのようでした。『お前は若いのだから頑張って生きろ』と大和が沈んだ方向へ泳いで消えました。私は高射長、高射長と叫び続けました、川崎さんは救助を拒み、大和が沈められた責任をお取りになったのです」。

4時間の漂流の末、八杉少年は駆逐艦、「雪風」に救助された。「赤玉ポートワインを飲まされ重油をゲーゲーと吐きました。引き揚げてくれた若い男は『お前、よかったなあ』と泣きながら私の顔を叩いていました」

雪風が到着した佐世保は一面、桜満開の快晴だった。「『畜生、これが昨日だったら』と全員が男泣きしました」。40キロ以上飛翔する主砲弾が編隊の中で炸裂すれば米軍機10機くらいは一度に落とせたはずだった。

広島では自爆攻撃訓練

大和の沈没は国家機密。生還者は佐世保にしばらく幽閉された。そして広島へ戻り、母にも再会できたが山中で米軍撃退の「肉薄攻撃」と呼ばれる「自爆攻撃」の訓練に明け暮れた。「棒の先の爆弾を戦車に踏ませるんです。部下は銃の扱いも知らない頼りない兵隊ばかりでした」。

ある朝、空が光ったかと思うとものすごい風が吹いてきた。原爆だった。すぐに広島市内の現地調査を命じられた。水を求める少年に「後でやるからな」と去った。「水を与えるな」が命令だった。「人生、あれだけは心残りです」。

音楽の才能の豊かだった八杉氏は戦後、NHKラジオの『のど自慢』のアコーディオン伴奏なども担当した。神戸で修業し、ピアノの調律師として生きたが、被ばくが原因で階段も上がれないような疲労に襲われることもあった。結婚もしたがすぐに離婚された。ヤマハの技師長にまで出世したが、退社後は楽器工房を営んだ。

みつかった戦艦大和

1980年代に「大和探し」が始まった。調査三回目の1982年5月、指南役になり鹿児島県坊ノ岬沖に沈む大和をNHKスタッフらと探し当てた。戦後長く沈没位置は徳之島沖とされていた。「大和はそこまで到達しないうちに沈んだ。おかしい、という説はありましたが、毎年、徳之島で慰霊祭をやってきた地元出身の有力代議士の力でそのままになっていたんです」。

「潜水カメラの影響でしゃれこうべ(頭蓋骨)が浮かび上がって一回転し、スーッと沈んでいった時は船上の全員が涙を流しました。実は自衛隊の対潜哨戒機が上空から場所を教えてくれたんです」。その後、日本船舶振興会の笹川良一氏などが大和を引き揚げようという計画を立ち上げたが八杉氏は「仲間はあそこで静かに眠らせたい」と反対した。

名作『戦艦大和ノ最期』の嘘を著者に認めさせる

朗らかな人柄だが事実には厳しかった。名著とされた吉田満の『戦艦大和ノ最期』には救助艇の「初霜」について海面から兵隊が這い上がると艇が沈むため、「ここに総指揮および乗り組み下士官、用意の日本刀の鞘を払い、犇(ひし)めく腕を手首よりバッサバッサと斬り捨て、または足蹴にかけて突き落す」とある。

だが八杉氏は「初霜は内火艇と言って羅針盤の磁気に影響するため乗る時は軍刀を持ち込めない。そもそもそんなことする必要もない。艇にはロープが多く積まれ、引き揚げなくてもロープにつかまらせて引っ張ればいい。それにそんな事実があれば幽閉されていた佐世保では『ひどい奴だ』とその話題で持ちきりになったはず。そんな話題は全くなかった」。

筆者は子供の頃、『戦艦大和ノ最期』を読み、這い上がる兵隊の手首を斬り落としたという場面は衝撃的で鮮明に覚えている。八杉氏に会ってそれが嘘と知り、少しほっとしたが迷惑千万だったのは書かれた当人だ。実名は出していないが旧海軍関係者にはすぐに誰かわかる。兵隊の腕を切り蹴り落としたとされた初霜の総指揮は松井一彦中尉。戦後、東京で弁護士をしている松井氏に筆者も会い取材したこともある。松井氏は訴訟も検討したそうだが吉田氏は五十代で早逝した。

作品では大和艦上で兵隊たちが議論していた時、臼淵磐大尉が「進歩のない者は決して勝たない。負けて目覚めることが最上の道だ。日本は進歩ということを軽んじすぎた。(中略)敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか。(中略)俺たちはその先導になるのだ。日本の新生に先駆けて散る。まさに本望じゃないか」と演説している。この「名言」に八杉氏は鋭く疑問を呈した。「戦後民主主義教育を受けなくてはあり得ない。あの時は全員が『見ておれ、アメ公め』と燃えていたんです。敗れた自分たちが愚かだった、反省して国を再建しよう、なんて発想が出るはずもない」と。

吉田満氏は東京帝大出身。大和には電測士として乗り込み、九死に一生を得た。「頭のいい吉田さんは鬼畜米英から戦後民主主義にさっと切り替えて、あたかも大和の乗組員が話したかのようにしたのでしょう」。八杉氏が吉田氏に会って問い糺すと相手はフィクションと認めた。「フィクションならどうして実名で書くんですか」と畳み掛けると黙ってしまったという。『戦艦大和ノ最期』は三島由紀夫、河上徹太郎、小林秀雄ら当代一流の文壇人が「ノンフィクションの最高傑作」とこぞって絶賛した。若い吉田氏は「あれは作り事でした」とは言えなかったのだろう。だが名作の影響は大きい。「徳之島」も吉田氏の著作が根拠だった。

八杉氏は後年、『男たちの大和』の作家辺見じゅんにも「それは嘘です。そうお書きになるなら小説になさい」などと厳しく指摘した。

2005年に『男たちの大和』が角川映画になった際は、反町隆史ら出演俳優らに、高射砲の撃ち方などを実技指導した。その時は「娯楽映画だから主砲をぶっ放したのは仕方がないかな』と笑っていた。

感動的な講演を続け、川崎高射長の場面では必ずしゃくりあげた。一年半前、久しぶりに福山市内の施設で会った時は認知症も進み、いつも「粟野先生」と呼んでくれていたダンディな八杉氏が筆者が誰か判別も付かずショックを受けた。

「敗戦の象徴」の生き証人はいつもこう訴えた。「平和は向こうから歩いてはこない。自ら掴み取るのです」。

粟野仁雄(あわの・まさお)

ジャーナリスト。1956年、兵庫県生まれ。大阪大学文学部を卒業。2001年まで共同通信記者。著書に「サハリンに残されて」「警察の犯罪」「検察に、殺される」「ルポ 原発難民」など。

週刊新潮WEB取材班編集

23 notes

·

View notes

Text

先月、通りかかった時に花壇にチューリップの葉っぱだけがようさん咲いとった。

お花も咲くといいなと思った。

一昨日久しぶりにその道を歩いたら、ちいちゃなチューリップの赤ちゃんが

二つ咲いとった。

ピンク色と、赤で中が黄色のやつやったかな。

でもピンク色は球根からもぎとられて土に横たわっとった。

なんでと思った。

なんか理由があったんかわからんけど、悪い気持ちでこうされたような気がした。

嫌な気持ちになったけどなんとなくこの姿になってあまり時間が経ってないような、まだここにちゃんと存在があるような感じがした。

どうなるかわからんけど土にそっと戻���た。植物は抵抗でき���し言葉も発せない。人間なんかに負けないでいてよと思った。

-----

去年は鯨のことが気になって、本を借りてきた読んだり、商業捕鯨が再開されたこともありよく鯨のお肉を食べた。

新聞で見つけた鯨の記事はノートに貼ってたまに読み返す。日本に5つ鯨が有名な町があると新聞の記事に書いてあった。うちの2つは去年実際に足を運んだ。そして一番近い千葉県の南房総市では夏には鯨の解体が見れるとのことで行ってみたいなと思う。でもちょっと怖い悲しい気持ちになるかもしれん。

お母さんに電話でそれを話すと、「はぁ、行ってみたいなぁ」というので

また東京にきたら電車に乗って房総半島に一緒に行こう。

昨日久しぶりにまた鯨のことを考えだしたので夜、上野に行った。

平日の夜やし人も少なかったけど上野公園に行くとなんだか花見がしたくなった。

咄嗟に友達に連絡したら、その人も上野公園に行ったら花見がしたくなったと言ってたのでやったーて思ったね。色んな季節に、色んな年に色んな人とこの場所に来た。

思い出をまた思い出して少しだけ寂しくなったけど会社帰りのスーツを着とー人らが小さいスペースで安酒を飲みながら酒盛りをしとんを見ていっきにテンションがあがって嬉しくなった。ニューデイズの九州沖縄フェアに便乗して鹿児島の魚のつまみとオリオンビールを買う。オッケー。

もう地図を見んでも東京国立博物館の場所はわかる。そこにおっけなシロナガスクジラの模型がある。

それに会いに行った。夜見るんは2回目。

暗い空に浮かぶそのおっけなシロナガスクジラはとても迫力があって、ほんまに海の中にこんなおっけないきもんが存在するんかなぁと、あまりに非現実的でピンとこんけど、私達人間が呼吸できん広い海におるその姿を想像する。おっきくて感動する。

絵でもなんでもそーやけどおっきい方が感動しやすいなと思う。わかりやすいというか。

大阪の太陽の塔もそー

あとは青森の美術館の白い犬もそー

青森の十和田の美術館のでかいばーさんもそー

オリオンビールを片手にシロナガスクジラを眺めた。

明日、どんな気持ちになって何を見て、何を知るんやろうと思う。

明日はもう出会って10年も経つ友人二人に会う。

4年ぶりや。何の話をするかな、また元気で会えることが嬉しい。

2020.3.12 22:58

2 notes

·

View notes