Text

ルンド自然学校 Naturskolan i Lund, Sweden

コペンハーゲンから国境の橋を渡って、対岸の国スウェーデンへ入る。パスポートコントロールはなし。何事もスムーズでスマートな入国で、周りの人の話す言葉と顔立ちが少し変わる。もう何度目かわからなくなるほどスウェーデンに来ているので(8回目? 9回目?)、その辺の違いもすぐにわかるようになった。

ルンドは小さな大学の街で、大聖堂もあり歴史がある。シティセントラルはこじんまりとしていて、公園や植物園の緑も多い。そういった場所は大学の施設だったりすることが多く、研究のためだけでなく公共の場所としても開かれている。この日はちょうど新しい学期の始まりの日で、朝にはたくさんの大学生が慌ただしく街を行き交い、あちこちの建物に吸い込まれていった。

Naturskolan i Lund

ルンド自然学校は、野外のフィールドを持たないめずらしい自然学校だった。中心部の公園の一角にオフィスがあり、行政(コミューン)の建物を借りて使われている。5人のスタッフが働いていて(内4人は常勤)、彼らは皆コミューンから雇われている。設立からは30年ちょっとで、スウェーデンで初期の頃からある自然学校のうちの一つ。去年横浜で知り合ったスタッフのアンナさんに案内してもらった。

フィールドがないなら何をしているのかといえば、基本的には市内のいろいろな学校に出向き、そこで野外プログラムを提供しているのだという。しかも子どもたちのプログラムではなく、主に先生向けのコースを担当する。基本的なコースの内容は「野外で科学」や「野外で算数」などテキストにまとめられている内容で、先生自らが野外学習の活動の流れやその考え方を学び、あとは自分たちの授業の中で実践する。先生たちにはそれらを実践できる機会も(先生個人の裁量で授業内容が決められる)、活動できる環境も(市内の公園や、後述する野外デイケアセンターがある)与えられているので、自然学校の役割は、先生方にノウハウを教え、各校の校長先生に活動の重要性を理解してもらい、行政の担当者の信頼を得ることだと言っていた。

野外プログラムだけでなく、ルンド自然学校は校庭や園庭のデザインにも力を入れている。市内の学校や幼稚園の先生方と連携しながら、もともと平らで何もなかったグラウンドを、木を植えたり池を作ったり遊び道具を設置したり、子どもの遊びや活動につながるように工夫している。ここでも、自然学校が実際に校庭を設計したり建設したりするわけではなく、あくまでもその役割は予算の提供やアドミニストレーション(管理や調整)。デザインするのは先生方や子どもたち自身で、「こんな校庭にしたい」と子どもたちが描いたものが、実際にその通り反映されるという。出来上がるのは建築家やランドスケープ・アーキテクトが設計したような立派なものではなく、使われなくなったタイヤや木材などの廃材や、もしくはホームセンターで安く手に入る材料で組み立てられるものばかり。年に数回の保護者が集まる日には、親たちが総出で作業にあたるのだとか。自然学校のアンナさんに連れられて訪れた小学校では、先生がこんなふうに言っていた。「うちの校庭は常にアンダーコンストラクション(建設中)。子どもたちと相談しながら、いつもどこかを直したり、新しく作ったりしているの。」

ルンド自然学校が加盟する国際校庭園庭連合(International School Ground Alliance)では、校庭のデザインによって子どもの遊びや運動を促す際に、起こりうる危険を取り払うのと同時に「リスキープレイ」を推奨している。落ちたり跳ねたりぶつかったり、いろんなエラーによって子どもたちは自分で学んで成長していくのであって、その失敗から学ぶ権利を、大人の視点で危ないからという理由で奪ってはいけない、と。別の自然学校のスタッフからそんなことを聞いて、ある意味至極スウェーデン的な考えだと納得した。危険は排除して、リスクは積極的に確保する。そういった、一人ひとりの個人が自分で行動し学んでいくための選択肢を、いかに確保し平等に提供するかということなんだろう。アンナが、彼女が関わった幼稚園の校庭を案内して、こんなふうに言っていたのが印象的だった。「ここには危険なものは何ひとつないけど、リスクはある。自然の中に入るのもリスキーなことのひとつで、もし子どもたちがリスクについて何も学ばず大人になって、自分で自然の中に入ろうとしたときには、どんな危険が待っていると思う?」

ISGAのリスク宣言(日本語訳あり):http://www.internationalschoolgrounds.org/risk

St. Hansgården

最後にアンナが市内の「デイケアセンター」という場所に連れていってくれた。子どものための公共の学童のような場所で、自然学校と同じように行政の予算によって運営されている。市街中心部(ダウンタウン)のすぐそばにあって、どこかの学校に所属するのではなく、いろいろな学校の子どもたちが、学校終わりに自分たちで自由にやってきて過ごしていた。室内でゲームをしたりおやつを食べたり、日毎に決められたプログラムに参加したり、ウサギ小屋でウサギの世話をしたり。数人のスタッフの手によってほとんど手作りでこの場所を作ってきたようで、暖炉のある大きな建物や動物小屋があり、外には小さなガーデンや小道が伸びて、製鉄をする鍛治小屋まである。そのいくつかは、子どもたちと一緒に作られたそうで、壁には小さな手形が並んでいた。

こういった学童はスウェーデンでもここにしかない特別なもののようで、例によって設立者の熱意によって行政を動かし、今ではたくさんの子どもたちに親しまれている。自然学校のトレーニングを受けた学校の先生たちは、こういった場所があることで自分たちで野外の活動を実践することができる。そこはたくさんの子どもたちを暖かく迎え入れる、ピースフルな雰囲気に包まれていた。

0 notes

Text

ヨーロッパ・コモンズプレイス探訪:Prinzessinnengarten @ベルリン

2年前の2017年、ドイツの首都ベルリンの中心部にあるコミュニティガーデン、Prinzessinnengarten(プリンセスガーデン)を訪れました。

ベルリンの街は大都会。今までに行ったヨーロッパの他の都市と比べても、街の規模やその喧騒は段違いの印象でした。まだ5月後半だというものの、この年はヨーロッパ全体でも特に暑く、すでに真夏のように街全体がなんだか陽気で楽しそう。その反面、ドイツと聞くとどことなくイメージするような堅物な雰囲気はその通りで、通りを走る車の運転は荒々しく、バスの運転手は堅苦しいドイツ語で常に怒鳴っている。いろんな意味で雑多な街だからか、そんな自由で豪快な雰囲気と、ドイツ特有の堅苦しい感じが同居する、僕にとってドイツの都会はそういう印象です。ただ旅行できているだけなのに、街を歩いてもちょっとビクビクしてしまう(ときもある)。でも各国のホステルに泊まっていると、なんとなく話が弾むのはドイツ人だったりするんだよなぁ。

プリンセスガーデンは、そんな大都会ベルリンの中心部、交通量が多い大通りに面した一区画にある、小さなコミュニティガーデンです。市民の協働でオーガニックの野菜を育てながら、その場所でみんなが自由に過ごせるようにオープンスペースとして解放されていて、大都会のちょっとしたオアシスのような空間が広がります。

日本でも「公共R不動産」など都市計画系、ソーシャル系のメディアで紹介されていて、その様子は前情報として知ってはいたものの、実際に訪れてみると「本当にここ?」と思うような、ごちゃごちゃした地区の雑踏の中にある猫の額ほどの小さな場所でした。それでも中に入ってみると、そこは木々に囲まれた気持ちのいい空間で、「移動可能な畑」としてたくさんの野菜やハーブがプランターに植えられていて(その数500種類以上)、小さな屋台のカフェレストランでは、そこで採れた野菜のメニューやドリンクを提供しています。実際に、会社の帰りにビールで一息つくスーツ姿のサラリーマンがいたり、一人でのんびり読書をしたり、仕事の打ち合わせに利用したりと、地元の人たちがゆっくり過ごす場所として親しまれていました。

他にも、自転車の修理工房や卓球台、養蜂箱や物々交換の棚などがあり、どことなく自由でピースフルな雰囲気が流れていて、その至るところにメッセージが書かれています。それらは環境や食、都市のあり方や社会に対する投げかけで、さらに利用者によってメッセージが重ねられていました。単なる市民農園という以上に、この場所の元々のスタートや運営方法も含めて、市民によるクリエイティブな社会実験が現在進行形で起こっている場所だという印象を持ちます。

ベルリンはその街の景観に東西分裂の名残を今でも残していて、ベルリンの壁の一部が「イースト・サイド・ギャラリー」というモニュメントとして残されている他、壁の跡地が帯状の広場として町中に広がっています。細長く伸びたその広場を歩いていると、道の左と右では建物の雰囲気が明らかに違っていて、なにげないこの場所が、以前は決して往来することが許されなかった分断の跡地であることにハッとさせられます。

このプリンセスガーデンは、壁崩壊後の再開発から取り残された都心の空き地を、2人のアーティストが不法占拠したことから始まります。それ以来たくさんの人が人種や文化的背景を越えて集まり、ボランティアとしてガーデニングを楽しみながら、野菜の販売やレストランの収益、スポンサーからの寄付や融資によって運営が続けられています。一度は市から立ち退きを命じられたものの、住民による署名活動によって撤回され、現在は年間の賃料を市に支払う形で維持しているそう。まさに「みんなで参加して、みんなで決めて、みんなでつくる」、住民たちのボトムアップによる民主的な活動です。

「私たちは単に作物を育ててガーデンを維持しているだけではなく、公共空間を住民の主導でどのように利用していくか、私たちの都市の生活の新しいあり方をどのように創造していくかという問いを投げかけています。」(プリンセスガーデンを紹介するビデオより)

vimeo

大学でランドスケープや建築、都市計画を少し学んでいた時に、よく「ヨーロッパと日本では、プライベートとパブリックの認識が違う」と教わりました。当時はどんなふうに違うのかがわからなかったけど、北欧やヨーロッパに何度も通うようになった今では、その意味がなんとなくわかります。このプリンセスガーデンに限らず、ヨーロッパの広場や公園は市民や観光客によって自由に親しまれていて、その街の雰囲気や活気が反映されています。そこは「公共の場所だから迷惑にならないように綺麗に使いましょう」と強制される場所ではないし(ただ日本の都市は圧倒的に綺麗だけど)、少なくとも公園は禁止事項と注意書きで埋め尽くされていない。都市の空間に限らず、とくに北欧では誰もが自然を楽しむ権利「自然享受権」が文化として保証されていて、たとえ人が所有する土地であっても、みんなが自然の中で楽しく過ごしているのが羨���しく思えたりもします。

京都のような(田舎の)都会に住んでいても、例えばちょっと出かけたい、どこか外でのんびりしたいと思っても、そういった場所は限られてしまうことに気づきます。おしゃれなカフェやゲストハウスの新しい流れや、海外からの異文化の流れがあちこちで起こってはいるものの、結局のところお金を介した消費活動に誘導されていて、極端に言うとお金がないと何もできない。お金でしか買えない新しくクリエイティブな時間と空間も悪くはないけど(むしろ好き)、消費し続けることしか選択肢がないことに、時には疲れやつまらなさを感じてしまいます。お金がある人もない人も、あらゆる立場の人が集まる公共的な場所は、公共空間にこそあまりないのかもしれません。もっと言ってしまえば、「みんなで使う」公共の認識以上に、「みんなでつくる」民主主義の考え方自体が、日本とヨーロッパでは大きく異なっているような気がしてしまいます。

例えばこれから都会でも田舎でも、空き家や放棄地が増え続けて、身近な環境がどんどん歯抜けになっていく。それは自然も同じで、手入れされずに放棄された森や畑は次第に荒れ果てて、誰にも使われない、入れない場所になっていく。京都も西陣の路地裏は空き家が増え続け、徐々に取り壊されて殺風景な駐車場に変わり、京都らしい昔ながらの景観も空き地ばかりが目立つ、つまらない場所になっていく。土地の所有者から言えば、土地の維持管理が楽で定期的な収入にもつながる駐車場が合理的な利用方法だし、価値にならない田舎の土地は放棄されていくんだろうけど、そういった資本に常に回収されてしまわずに、空いた空間を住民たちが楽しめる場所として利用していくようなボトムアップのアイデアが必要なんじゃないかとも思います。例えばプリンセスガーデンのように、パブリックとプライベートの界に新しい息を吹きかけて、それが新たな価値を作っています。

(そんな場所が千葉で始まっているそう。行ってみたい。https://hellogarden.jp/)

* * *

僕は今まで、北欧の野外教育に関わったり、個人的な興味でヨーロッパのコモンズプレイス(公共的な場所)をいくつか訪ねてきました。民主主義の根幹が揺らいでいる中で、その思想と社会の仕組みが生まれたヨーロッパで、いろいろな暮らしや場所のあり方を考えてみたいです。

参考文献:https://prinzessinnengarten.net/about/

0 notes

Text

韓国レポート 2019.6.13 - 6.18

①世宗市・子ども森林体験センター

韓国での「野外で算数」ワークショップは、韓国中部、世宗特別自治市にある子ども森林体験センター(Bluebird infant forest experience center)で行いました。

ここは、今年の春にオープンしたばかりの野外幼児教育、野外学習の拠点施設。公園として一般に解放している他、ビジターセンターにはスタッフが常駐して、周辺からやってくる幼稚園の子どもたちを対象に、いろいろなプログラムを提供しています。

市内中心部からすぐのところにある広大な敷地はきれいに整備されていて、大きな池や立派な遊具、森の中の遊び場から近代的な炊事場など、しっかりとお金をかけて作り込まれている印象です。

管理するのは国の林野庁で、ここと同じような子どものための野外活動の拠点施設を、政府主導で全国各地に作っている途中なのだとか。韓国は今空前のアウトドアブーム。都市部近郊ではトレッキングが流行していて、子どもを持つ親の森のようちえんに対するニーズも高まっている中で、国を��げて自然体験、野外教育を進めている最中です。

②森のようちえん

続いて訪れたのは、同じく世宗市の町はずれにある森のようちえん(Solbitsup Kindergarten)。市の自治体が主導で作った幼稚園で、韓国最初のパブリック(官営)の森のようちえんです。この場所も、今年の3月にできたばかり。

日本のふじようちえんを参考にしたという円形の立派な園舎から、すぐ裏手に大きな森が広がっていて、子どもたちは毎日森の中で遊びます。森の中は小さな公園のようになっていて、遊具や植え込みもすべてきれいに整備されていました。

世宗市は首都機能をソウルから移転するために作られた計画的な都市で、現在も開発のただ中にあり、ここ10年で30万人が移り住んでいます。森林体験センターや森のようちえんなどもその開発の一���なのか、子どもたちの野外教育のモデルとして全国に広めていく計画のようです。日本の野外教育、環境教育、森のようちえんが基本的には民間主体で進められてきたことと比べると、韓国では国が主体となって予算を投資し、全国に広めていこうという勢いやスピード感は驚くばかりです。

ただし、現地でコーディネートをしてくれたチャンさんは、「予算もフィールドも整ってきているけど、プログラムづくりのノウハウや経験がない」と話します。たしかに活動の内容に関しては、試行錯誤しながら組み立てている途中のようです。「資金を投資してフィールドを作るだけでは、教育の高い質が保てない」と言うところに、そのギャップがあるのかもしれません。

スウェーデンの教材「野外で算数」は今年の夏にも韓国語版が出版され、来年には同じシリーズの「野外で科学」が中国語に翻訳されます。それだけ、アジアの中で野外教育への関心が高まっているということだと思います。そんな中で、今回の韓国でのセミナーのように、アジア圏内でアイデアを共有し合い、互いに学び合うような交流ができないかと話をしました。

スウェーデンの自然学校は野外教育のすばらしいモデルですが、一方でその背景にある教育の仕組みや学びへの考え方が、あまりにも日本とは異なっているとも感じます。参考にしたいとは思っても、どこから始めればいいかわからないという声も聞きます。そのような状況の中で、引き続きスウェーデンとは交流を続けながら、まずは身近な隣国で知恵を共有し、それぞれの現場へ取り入れていくような交流ができればと思います。今回の韓国訪問をきっかけに「野外で授業」の取り組みが、国を越えて発展していくことを願って。

0 notes

Photo

スウェーデンには"Kura Skymning"(キューラ・フェムニン)という古い言葉がある。まだ電気のなかった昔の時代、一日が終わり外の仕事を終えた人たちは、日が暮れてから暗闇になるまでの間、暖炉やキャンドルのかすかな明かりに集まってその日の出来事を話し合う。「薄明かりに身を屈める」という直接の意味の通り、時には古い物語を語り、時に手工芸に励みながら、一日を終えて暗闇が来るのを待つ。

レクサンドで知り合いのギッタンのお家に夕食に招かれたときに、暖炉の火とキャンドルの灯りに囲まれたテーブルで、旦那さんのアンダッシュがそんなことを教えてくれた。10代の2人の息子たちは聞いたことがないと言う。

レクサンドで泊めてもらったスタファンの家では、「こっちの方が好きなんだ」とわざわざ電気のスイッチを切って、キャンドルの灯りだけで一緒に食事をした。暮らしの中の、ちょっとした時間を大切にするスウェーデンの人たち。電気が通い便利になった今でも、その暮らしぶりは大きく変わっていないと思う。

昔の暮らしの、暖炉の前の光景が目に浮かぶような、不思議な響きの古い言葉。世界にはまだまだ知らない言葉がたくさんあるんだろう。

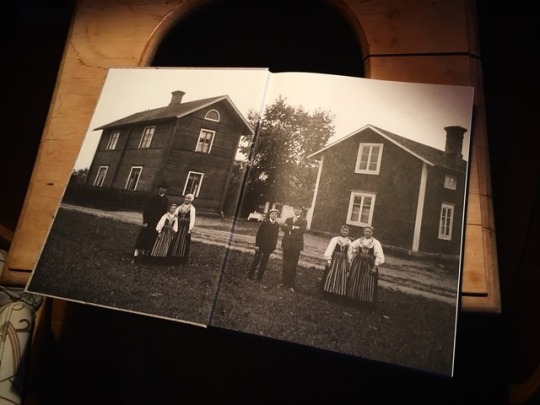

写真は、レクサンドのギッタンの家に残っていた、その家の歴史を記した古い資料。レクサンドは「Knäckebröd」という硬いパンが有名で、国中のスーパーでどこにでも売られているけど、なんとその工場はこの家から始まったらしい。規模が大きくなり工場を移転させる際に、建物ごと家を買い取ったのだとか。

0 notes

Text

Outdoor Education Tour in Sweden : outdoor life and democracy

Last October in 2017, I visited Sweden.

For me it’s my fifth-time to get there. I have ever been there roughly once a year since first visit in 2012. Then, little by little, slowly and surely I’m being attracted by its coziness and relaxed atmosphere in this beautiful country full of forest and lakes, and also inspired by their mature society. Although I’ve spent dark and cold and color-less seasons every time in the beginning of winter and it’s only unfortunate point, but still I can feel the well-being when I get into the beautiful landscapes. Last May in 2017 I’ve got there in warm and bright season for the first time, that was fantastic time full of lights and colors. Honestly, I wish to live there once at least for few years to be a part of their lives.

Outdoor Classroom in Nynäshamn

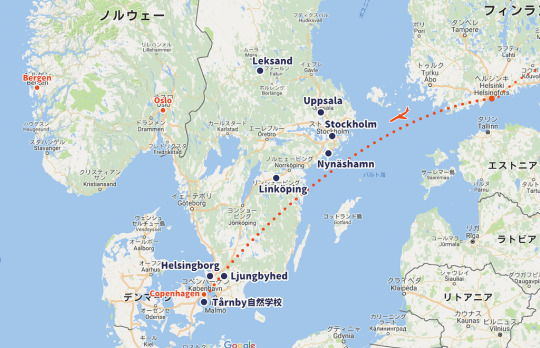

In this time it’s themed “Outdoor Education Tour in Sweden”, I visited and looked around the field of outdoor activities and school education in Nynäshamn and Leksand, Dalarna. We have projects in those two places to exchange and share the ideas for outdoor education and sustainability. I visited preschools, schools, and nature restoration areas and had lots of interviews and discussions in each projects.

In the town of harbor Nynäshamn, 1-hour south from Stockholm, we have had cooperation with Nynäshamns Naturskola since 2010, when they come to Japan and hold workshops in Sapporo. This nature school is owned by the municipality, and they develop the activities of “Outdoor Classroom” to take the school class to the outside and practice the Outdoor Math, English, History and so on by the cooperation with schools and preschools. So that means, they are working to do all the school subjects outdoor with whole body and all the senses and interact with indoor learning, and they promote this inside Nynäshamn, whole Sweden, and also for abroad. We, our organization is trying to introduce into Japan to adapt the Japanese education and translating their book of Outdoor Math. After this visitation in Sweden, member of Nynäshamn Naturskola came to Japan in November 2017 and we organized their workshops in several places around Japan. I will also make the report about that time before long.

Leksand, the Heart of Sweden

Another partner we have a project with Leksand, which has 30 years friendship as sister city relation with our hometown Tobetsu, Hokkaido. Since we visited there in 2015 and talked with mayer and education manager, the project for children’s exchange that is themed about education, outdoor life, and sustainability has just started. This time we visit some schools and preschools both private and public in Leksand, and the community forest, to find and discuss with the partners who can get involved in this project. Last year the member of school / preschool managers and nature restoration organizer in Leksand kommune have come to Tobetsu and that time our project for international exchange has been going on.

Leksand, the heart of Sweden, and that little tiny villages with red lovely houses scattered along Siljan Lake is fantastic beautiful like a fairly tale. I’ve got a chance to go there and relate with them, but I think people in Tobetsu might not know that they have a great privilege of friendship with that beautiful town in Sweden, although we have had 30 years-long relation officially. In our project, I would like to keep in cooperate with them directly, to know and talk each other personally and share our lifestyles by face to face as a glass-rooted project. In that way we can really be a friend or sister across the border, doesn’t it?

Question : Is that really true?

Before I have these relations with Sweden, I’ve heard from the books and articles about some part of Scandinavian education and outdoor education that is being introduced and becoming a trend in Japan. Most of their remarks seem like : “Scandinavia is advanced as our front-runner so we have to follow them ASAP.” But I’ve ever related with Sweden many times and talked with them, the question crossed my mind : “How is it advanced and how does it rooted in the bottom of their lifestyle?” “How about their lifestyle as its background?”

Because I’ve got a kind of images for the Scandinavia based on my experiences that is, educational method and system of society may be both based on each one’s lifestyles and way of thinking. Additionally, it will be difficult to introduce the Swedish Outdoor Education into Japan if I only take the surface and the method without understanding their cultural context. If do so, it’s also difficult to adapt into Japanese situations. For that reasons, I intend to write this report about Swedish education and outdoor life what I’ve seen while focusing on their daily lives or things that they regards as important. Their lifestyle are really eco-friendly and close with the nature, I was impressed.

Life-long Learning and Democracy

Things what I am impressed the most in this 10 days in Sweden, is that the Swedish way of the point of views for children’s learning and democracy. And point that education and each one’s learning really shape the Swedish society. Now we are in this time of the divides globally and Sweden is not the exception, but people whom I met in Sweden accepted the diversity and seemed to welcome the people of refugees, children were learning about human rights and democracy from small ages in preschool, and they all have a right to make their own lives by themselves. Sometimes I’ve got feel awkward about this huge and fundamental differences from our small island of Japan, but I thought that we have so many things that we can do toward our future.

After visiting in Sweden, I traveled up in north of Scandinavia, Swedish Lapland (Sameland) and Lofoten Island in Norway. It was breathtakingly spectacle landscapes seems like I’ve ever only seen on the screen in Load of the Rings. I felt like I have a destiny to throw away the evil ring in the top of the mountain.

0 notes

Text

Note #3

2年前のメモ。

* * *

否定もなく肯定もなくただ相手を受け入れる豊かさを、北欧の暮らしから学びました。ただ、時にゆっくりと猛威を振るう大自然のように、日々に埋もれてしまう怖さや畏れについても。

たくさんの格差や不平等の中にあって、自ら挑戦し豊かさを掴み取っていくパワーを、アメリカに行って学びました。自由は豊かさの象徴であることを、大陸は物語っていた。

そして、いま、ここ、自分。果たして何ができるのだろう。宮沢賢治は大震災と大津波、飢饉の時代にあって、「農業芸術論」を唱えたのだそう。昼間は土を起こして田畑を耕し、夜には芸術に触れて外の世界への旅に出る。土のようにその土地に根ざして、風のように自由に流れゆくことで〈風土〉となるなら、僕はまだもう少し、石のように転がり続けていたい。

* * *

日本はこれまで、たくさんの人間を乗せた大きな船(会社など)が船団を組んで航海しているような社会だった。でもその様相が変わり始めて、無数の小さな船が、互いの居所を伝え合いながら海を渡ってゆく、そんな時代を迎えていると思う。

その小さな船はこれまで分けられていた職能や産業区分をまたいでゆくし、国や文化のあいだも繋いでゆく。政治的な国交とは別に、小さな港を介して直接通じ合うような、小さくて具体的な交流はますます増えるだろう。

これからの暮らしと仕事を、ただの個人のサバイバルや、我慢くらべのような消耗戦にしないで、ちゃんと文化を生み出してゆくものにするにはどうすればいいんだろう?

(西村佳哲「ひとの居場所をつくる:ランドスケープ・デザイナー 田瀬理夫さんの話をつうじて」より)

2016 MAY

0 notes

Text

スウェーデンの野外教育:アウトドアライフと民主主義

2017年の10月に、北欧はスウェーデンを訪ねました。

僕にとっては5回目のスウェーデン。初めて来たのは2012年だから、だいたい1年に一回ペースで来ています。毎回来る度にその居心地の良さや、社会の成熟具合に「はぁ〜(ため息)」となっているんですが、来る度に確実に引き込まれていることに気づきます。数年でいいから、そろそろ住みたいスウェーデン。来るときは毎回決まって10月とか11月とか、冬が始まる前の寒く暗く曇りがちな、1年の中でも一番地味な季節なのがたまに傷だけど、それでも素晴らしく豊かで美しい風景がどこまでも広がっています。前回初めて、5月の明るい季節に訪ねた時は、その光がすべてを包み込む輝かしさとあたたかさが、それはそれはきれいでした。

* * *

さて、今回は(も)「スウェーデンの野外教育ツアー」と題して、かねてから交流のあった人たちを現地に訪ねて、スウェーデンの野外活動や学校教育の現場を見て回りました。北欧の学校事情は所謂「フィンランド・メソッド」など日本でも数多く紹介されていて、野外教育についても、森のようちえんや森のムッレといった北欧発の活動が積極的に行われています。そのほとんどが「北欧は進んでいる」「先進的な事例を取り入れよう」というものですが、実際に自分が所属するNPOの中でスウェーデンの森のムッレを実践したり、学校の授業を野外で行う「野外で授業」を日本で紹介しようとする中で、ある一つの疑問が自分の中に湧いてきました。

それは、「先進的とされている取り組みや社会の仕組みの根っこには、何があるんだろう?」「その背景にある、スウェーデンの人たちの考え方やライフスタイルは、どんなものだろう?」ということ。というのも、今まで何度かスウェーデンや北欧の国々を訪れてきた中で、先進的と言われる社会制度や教育メソッドは、そのベースが一人ひとりの考え方やライフスタイルに根ざしているような印象を持っていたからです。もっというと、表面的なメソッドや方法論をそのまま日本に紹介して持ち込んでも、うまく伝わらず、日本のスタイルに根付いていかないだろうと思っています。そのために、スウェーデンの野外や学校の取り組みを、彼らの暮らしや考え方といった背景にある文脈から、紹介していければと思います。実際に、みんな普段から森や湖のそばに暮らしがあり、日常の中で野外に出かけて遊んでいました。

* * *

具体的には、スウェーデンの2つの地域と連携しながら、それぞれ教育や環境をテーマにした子どもの交流プロジェクトを立ち上げることになりました。今回はそのスタートアップとして、現地の幼稚園や小学校、湿地の自然再生事業などを見て回り、先生たちや行政の担当者と意見交換を行いました。

ひとつ目は、ストックホルムから南へ電車で1時間ほどの港町、ニュネスハムン。行政が運営するニュネスハムン自然学校とは2010年から交流を続けていて、これまでも1度ずつ当別とニュネスハムンを互いに行き来していましたが、今回はそこで実践されている「野外で授業」の取り組みの紹介と日本での導入に向けたプロジェクトをスタートさせることになりました。実際に今回の訪問後の2017年11月には、今度は自然学校から代表のマッツとスタッフのロバートの2人を日本に招き、各地で講演会とワークショップを行いました。その時のレポートも近いうちにまとめてい��ます。

ふたつ目は、今年で当別町との姉妹都市交流30周年を迎えたスウェーデンの田舎町レクサンド。2015年に始めて訪ねた時に、レクサンドの市長や教育長たちと話をしたことがきっかけになり、教育や環境をテーマにした子どもの交流プロジェクトをスタートアップさせる計画を進めています。ここでも、現地の幼稚園や小学校、自然再生事業を進める湿地などをレクサンドで毎回お世話になっている方たちの案内で見学しました。それにしても、のどかな田園風景が広がるスウェーデン中部ダーラナ地方の、大きなシリヤン湖沿いに昔ながらの赤い家が並ぶ小さな村々はあまりにも豊かで美しく、スウェーデン人の心のふるさとと呼ばれているのもうなずけます。北海道の小さな当別の田舎町に住んでいながら、海の向こうの美しいおとぎ話のような町と交流を続けていたなんて、当別の人たちはあんまり知らないんじゃないかな。そういった個人的な思いも含めて、当別とレクサンドの人たちどうし顔の見える範囲で、互いが互いを知り合い暮らしぶりを伝え合えるような交流ができればと思います。本当は、姉妹都市ってそういうことじゃないのかなぁとちょっと思ったりもしています。

* * *

今までスウェーデンの自然体験や学校教育の事例は本やメディアなどで度々耳にしていましたが、今回は現地でいろいろな人たちの話を聞きながら、学校、行政、先生、保護者、子どもたちの様子と、いろいろな立場や視点からその実際の様子を少し理解することができました。このブログで、彼らの声や、子どもや社会に対するアティチュードと合わせて、それぞれの場所で考えたことを書いていきます。

この10日間の中で、個人的に深く印象に残ったのは、スウェーデンの人たちの、子どもたちの学びに関する考え方の大きな違いについて。そして一人ひとりの学びや教育そのものが、スウェーデンの社会全体を形づくっていること。世界中の人たちが国を越えて移動し続け、それが大きな分断と内向を招いているヨーロッパや世界の状況の中で、その流れにスウェーデンも例外ではないけれど、それでも現地で出会った多くの人たちは互いの多様性を歓迎し、子どもたちは幼稚園の小さい頃から人権や民主主義の考え方に触れ、自分の人生を自分で選び取るように教えられている。そういった環境で暮らす人たちと、島国で暮らす自分たちとはあまりに根本的な視点が違っているようで、その大きさに戸惑ってしまうけど、それでも、まだまだできることはたくさんあるだろうと思っています。

それにしても、今回のツアーの後に旅した、北方のラップランドや北極圏ノルウェーにあるロフォーテンの島々は、こんな場所が地球上にあるのかと思うほど、すさまじくきれいだった。指輪を滅ぼす旅の使命を背負っている気分になるくらい、ロードオブザリングの映画でしか見たことのないような景色が目の前にありました。

1 note

·

View note

Photo

Norway - Narvik, Kabelvåg, Lofoten Å

October 2017

1 note

·

View note

Photo

Sweden - Nynäshamn, Leksand, Eskilstuna, Umeå, Jokkmokk, Abisko

October 2017

1 note

·

View note

Photo

Denmark - Tårnby Naturskola / Absalons

Germany - Schloss Tornow / Prinzessinnengarten

May2017

1 note

·

View note

Photo

Sweden

I Ur och Skur Mullebo / Nynäshamns Naturskola / Breddals Förskola / Söderåsen National Park / I Ur och Skur Statarlängan

May 2017

1 note

·

View note

Text

Leksand project

昨年の秋、スウェーデン・レクサンドから教育関係者・自然再生活動家など5人の人たちが当別町にやってきました。TECが窓口になって、子どもの学びやアウトドアライフをテーマにしたレクサンド・当別の交流プロジェクトがスタートします。

当別町がレクサンドとの姉妹都市協定を結んでから、今年でちょうど30周年を迎えます。2015年にTECとしてレクサンドを初めて訪問して、市庁舎にて市長や教育長たちにTECの活動についてのプレゼンテーションをした際に、ぜひ野外や環境をテーマに交流事業を行おうと、このプロジェクトがスタートしました。

TECのスウェーデンとの関わりは長く、野外生活推進協会(Friluftsfrämjandet)の「森のムッレ」リーダートレーニングや、スウェーデンの自然学校のディレクターなどを呼んだワークショップ、リンショーピン大学やクリスチャンスタッド大学の野外教育専門の先生を招いた講習会などを開催してきました。そんな中で、北欧スウェーデンの教材の紹介や、学びや教育に対する考え方についえのディスカッションを続けています。

そうしたことを背景に、レクサンドとの草の根の交流プロジェクトが始まりました。今回やって来たのは、レクサンドの小中学校部門の教育長、幼稚園の園長先生、自然再生事業の担当者の5名。当別町内の地域の家庭にホームステイをしながら、道民の森でのキャンプに子どもたちと一緒に参加し、地元の幼稚園と小学校を訪問、スウェーデンの教育や野外での暮らしを紹介するセミナーを行いました。

そんなふうに、「姉妹都市」という行政どうしのオフィシャルな交流ではなく、当別とレクサンドの地域の人や子どもたちが、自然の中で顔を合わせて共に活動できるような、それぞれの文化や日々の暮らしを互いに伝え合えるような、小さくもあたたかい交流ができればと思います。

今回は、昨年のレクサンドの方々の当別訪問と今後の展望をまとめたレポートです。

【ゲスト】

Maria Park さん(レクサンド市の小中学校部門の教育長)

Maria Granath Nilsen さん (幼稚園の園長先生)

Helene Helgebo さん (幼稚園の園長先生)

Linda Karlsson さん (幼稚園の園長先生)

Staffan Müller さん (レクサンド自然再生事業のオーガナイザー)

【訪問先】

当別町内・子どもを持つ家庭で2泊3日のホームステイ

道民の森キャンプ「森っ子クラブ」に参加

当別町の幼稚園・小学校訪問

札幌オクトーバーフェスト

当別町役場・町長室にて意見交換

当別川自然再生地訪問・開発局担当者と意見交換

環境の村エコサロン「自然の中での子育て・教育・ライフスタイル」

環境の村エコサロン「エコフレンドリーなライフスタイルと野外教育」

30周年交流事業についてのミーティング

1 note

·

View note

Text

Note #2

2月21日。 元文部科学省・初等中等教育局教科調査官・視学官の日置さんの講演会。現在東大の特任教授になる前は、国の教育機関の中枢で働いていて、現行の学習指導要領のうち小学校理科の内容の多くを手がけたそうだ。(つい先日に改定案が出た)

日置さんの専門は理科教育で、目指すところは「自然」と「科学」を組み合わせた体験型の日本型理科教育だという。要するに、日本人が持っている特有の自然観をベースに、西洋由来の自然や物事の本質を解き明かす探求型の学びにつなげていくこと。

元々、英語の「Nature」の訳語としての「自然(しぜん)」という日本語は、明治以降に西洋から入ってきた考え方で、それ以前は「自然(じねん)」という言葉だった。自然はその言葉どおり自ずから然るもの、そのままそこにあるもの、本来的にそうであるもの、という意味で、人間の世界から切り離された外界としての自然界という意味ではなかった。そもそも、自然とは木や花や生き物のことだけを指すわけではなく、自然は生活の場であり、作物やあらゆる恵みをもたらしてくれるものであり、人々の信仰の場でもあった。月や日の満ち欠けから四季の移り変わりにいたる、あらゆる自然のあり方や働きを理解し読み解く者が共同体の中で政治を司り、芸能を行い芸術や文化を生み出していった。

そういった豊かさや多様な文化をもたらす一方、自然は時に猛威を振るい、大きな災害や飢饉をもたらした。その2面性は人間にとって「どうしようもないもの」、「自分たちの力が及ばないもの」であって、それに抵抗し拒絶するでも、支配し打ち克とうとするでもなく、人々は自然を畏れ敬いながら柔らかく受け入れ吸収してきた。その畏敬の念がそのまま信仰の対象となって、八百万の神々が山や石や木や苔に宿るという自然観をもたらした。

全国各地で見られるナマハゲなどの来訪神の儀礼を記録する写真家の石川直樹は、そういった異人の迎え方に、昔から続けられてきた自然との付き合い方が表れていると言う。どこからか突然やってくる、仮面を被った得体の知れない「異人」を居間にあげ歓待する。その異質な他者を異質なまま受け止め付き合っていくことで、疫病や災害から身を守り村の繁栄につながっていくと信じられてきた。

自分たちの暮らしと共にある自然を大切に受け継ぎ、同時に人智を越えた自然の姿を畏れ敬いながら、昔の人は生きてきたのだと思う。

* *

一方で、西洋的な自然観では、自然とは神が造ったものとされる。自然を自分と切り離された対象として客観的に観察し、その背後にある物事の本質や真理を探求し解き明かしていくことで、自然をコントロールし人の暮らしをよりよくできると考えた。その探求の学問が「科学」であり、物理学や生物学などの大本にある学問として、そのベースには「体験」があると日置さんは説明する。

科学における探求には、具体的な体験から、そこに見出される抽象的な法則へとその本質に迫っていくことが必要で、体験から問いを立て、答えを導いていくプロセスをいう。それ自体が学びであって、確かに、考察のためには歴史的な背景といった知識や、科学の法則、計算や実験などのスキルが必要になってくるし、言語の習得や他者とのコミュニケーションが重要になる。そういった知識や技術が次第に組み合わさり最後に実を結ぶと、自然界の背後に隠された真理に辿り着く。そのことが学びや探求であって、そのすべてのベースには体験があるという。

そういった「学び方」の順序やプロセスを考えれば、算数、国語、理科、社会と分けられた学校の教科学習は、少し不自然な気がしてくる。スウェーデンで書かれた、算数の野外学習の教科書を翻訳していると、算数についての知識や技術だけでなく、数の認識から言語化、伝達能力や表現力、仲間との協力や関係性などにも触れていて、そういったプロセスを通して子どもは学んでいくと書かれている。しかも、何のために学ぶのかと聞かれれば、子どもが幸せになる方法を学ぶためだと言う。西洋型のアクティブ・ラーニングを表面的な手法として取り入れても、日本との学びの考え方は根本的に大きく違っているのかもしれない。これから、北欧との交流で伝えていきたいのは、こういった学びのスタイルだと思った。

* *

ただ、科学的な探求型の体験・考察によって、論理的に理解することはできても、言葉や論理では理解できないもの、答えがひとつではないもの、科学では証明できないものを、どう説明すればいいのだろう。どう考えても理解できないようなものを受け止めることや、相手とは違う感じ方を表現する、伝えようとする力を養うことも、教育の役割なんじゃないかと思う。

科学や論理では受け入れられないようなことはたくさんある。海を越えて外国からたくさんの人たちがやってきている。他国の文化を教科書やテレビで知ることはできても、実際にその国の人と話したり、その文化を体験してみないと、異なる文化や自分たちの外側にあるものを理解することはできないんじゃないか。

自然という言葉に含まれる曖昧さや不思議さは、本来はその科学的な対象ということ以上に多くの意味を持っていたからだと思う。どちらかというと僕は、自然(しぜん)が示す木や花や虫についての知識や法則よりも、自然(じねん)が持つ、人の生活に寄りそった文化的な文脈に興味がある。自然を見てきれいだと感じたり、そこに同居する畏敬のような感情は、昔から変わらずに続いていると思うからだ。 以前法然院でワークショップをしたときに、貫主の梶田さんが言っていたのは、「ネイチャーセンターが、人と自然ではなく、人の自然を思い出す場所になればいい」ということだった。

理科や科学の文脈で語られることの多い自然や環境を、芸術や文化の視点に置き換えてみたい。大きな他者であり同居人でもあった自然との関わりを見つめ直していくと、身の回りの暮らしや学びを考えるヒントがあるような気がしている。

1 note

·

View note

Text

Note

(少し前の話)

助成金の申請から始まって、全国各地から講師を招いたワークショップや講演会、たくさんのゲストなど、刺激に満ちた1週間だった。たくさんの学びや気づきがあって、地域・環境・教育(と北欧)というテーマで今後につながっていきそうなので、今考えていることとあわせて書き留めておきたい。

* *

13日。東京農大農山村支援センターの竹田純一さんをゲストに招いた「地域を引き出す地元学」。熊本の水俣で生まれた「地元学」は、簡単に言えば自分たちの地域を自分たちで「歩く、見る、聞く」こと。「地域の魅力や課題は、地域の人たちが知っている」「地域の知恵の集積が、その地域を形づくっている」という考えから、自分たちで地域を調べ、知恵を共有し、実際のプログラムや事業につなげていく。

「子どもたちに伝えたい、残しておきたいことはありますか?」「この地域に暮らしていて、感動する瞬間はありますか?」と、地域の潜在的な魅力を聞き出して、遊びや生業などの私有財を公有化していくこと。「地域は人である」「人が集まり話し合い、活動的になることが活性化」というメッセージは、地域づくりや自然体験のアイデアばかりが先行するなかで、シンプルで地に足ついた(人に寄りそった)活動だと思う。

でも、「自然はさびしい、しかし人の手が加わるとあたたかくなる。そのあたたかなものを求めてあるいてみよう」と言って宮本常一が歩いたような、農山村や里山のコミュニティでは有効な、住民を集める・組織化するというソフトとしての地元学は、当別のように分散して住む郊外のコミュニティでは、難しいとも感じた。農村と都市の中間に位置するような場所こそ、その間をつなぐような「場」が必要なんじゃないか。

* *

16日。長崎県諫早市子どもの城館長の池田さんの講演会。諫早市・白木峰高原の山の上にある子どもの城は、年間10万人が集まる行政の施設。「こどもの城は、子どもに関わる大人の城なんです。」と池田さんが言うように、子どもの遊び場としてだけでなく、子育て中の親御さんどうしのつながりや、育児に悩みを抱えたお母さんたちの受け皿になっている。昨年の3月に訪ねたときも、施設の中と外にたくさんの「遊び」があり、子どもと大人が対等な関係で受け入れてくれる居場所だという雰囲気があった。そんな関係性の中で、自分の意志を持って行動する「生きる力」が育まれていく。

「自然体験・環境教育の人たちは、同質の人たちどうしの集まりのような気がする」と漏らしていたのが頭に残っているのは、自分も同じようなことを感じているからだろう。都市化が進み自然が生活からどんどん離れている今、自然体験と呼ばれるものには、自然や環境に対する意識の高い人たちしか集まらない。それ以外に、日常の暮らしの中で気軽に自然と触れあえる場所も機会もまだまだ少ない。「自然の中に行けば幸せになれる」と言っておいて、お金も時間もハードルも高い自然体験は、幸せな人しか自然の中に行けないような仕組みになっている。自分はナチュラリストでも意識の高い人でもないと思うのは、生き物や植物の自然そのものが好きというよりは(どっちかと言えば苦手だ)、自然がつくる空間や、時折見せる美しさや、いろんな他者を内包する「場」そのものが豊かだと思うからだ。「他人と自然の共通点は、自分ではコントロールできないもの、異質なもの」だと言っていた。同質なものどうしの集まりは、次第に内側に閉じていく。異なる他者どうしでも、「おってええぞ」と受け入れられる素地があるのが、遊びであり自然であるという言葉が、印象に残った。

* *

20日。スウェーデンの教育についてのブログ「Lilla Turen 北欧の”教育”からはじまる小さな旅」を運営している轡田さんが当別に来て話をする。小さな息子ちゃんと絵本を読んで一緒に遊びながら。「個人の学びと対話を促すしかけにあふれる北欧の”教育”を起点に、これからの「学び」のヒントを探る」というように、学校の制度や教育のアイデアをそのまま紹介するというよりは、北欧の人々の暮らしや生き方の中に学びを見出そうするウェブマガジンだと思う。

「北欧ブーム」というように、カラフルなデザインやオルタナティブな手法がしきりに注目されているけれど、その内容(コンテンツ)よりも、どうしてそれが生まれたのか、どういう環境で続けているのかという文脈(コンテクスト)、学びの素地になる北欧の人たちの暮らしや考え方に興味がある。実際に、北欧の人たちに日本で紹介されている北欧発の環境教育の手法や教材について訪ねても「聞いたことないよ。そんなこと言わなくても近くに森があるからね」という返事が返ってくるし、スウェーデンに行くときにいつもお世話になっているライラさんは「学校も会社も、自分の人生の時間のほんの一部に過ぎないでしょ」と言っていた(大学の先生なのに)。実際に「森のようちえん」も「森のムッレ」も、名前やライセンスにとらわれずそのアイデアだけを参考に、自分たちでアレンジして皆独自に活動しているので、本国では制度としてそんなに流行っていないらしい。

個々の事柄や目新しいアイデアではなくて、自分の身のまわりの環境を豊かにするための工夫や、いろんな枠にとらわれない「暮らし」や「人生」といった全体性の視点は、”子どもの城”が持つ場のように個人の感情や意志を尊重しながら、”地元学”のように地域社会や他者、自分自身とのつながりを大切にする考え方だと思う。マイケル・ムーアがフィンランド型の教育の先駆性を伝えた動画では(ちょっと過剰な表現があると思うけど)、先生や保護者は「学校は子どもたちひとりひとりが幸せになる方法を学ぶ場所でしょ?(学びってそういうことでしょ?)」と言っていた。北欧の人たちにとって学びとは、野外も屋内の空間も隔たりなく、自然も学校も会社も家庭も同じように、自分たちが心地よく毎日を過ごせるように、身の回りの環境や相手との関わり方、自分自身のあり方をデザインしていくことなんだろうと思う。

* *

じゃあ、その全体性の中で、自然という「場」ができることはなんだろう?

0 notes

Text

Denmark

Tårnby自然学校がある Amager Nature Center を歩く。空港近くのニュータウンに隣り合うネイチャーセンターで、木曜日の平日は家族連れで少し賑わっていました。平らな原っぱにトレイルがいくつか伸びていて、簡単な遊具やテーブル、火を起こせるファイアーピットや小さな小屋が点在しています。あまり作り込むことはなく、身近な場所で気軽に歩いたり休んだり語らったりできる野外の空間がうまく設計されていました。

北欧デザインのカラフルな建物が建ち並ぶ近代的なニュータウンは若い子連れの夫婦に人気なのか、大きなベビーカーを押して散歩をするお父さんお母さんがちらほら。そういえば、平日の昼間にも関わらず旦那さんがベビーカーを押している姿も普通に目にします。

社会の仕組みや暮らしのスタイルの身近に自然が��って、公園が整備されていたり、プログラムが用意されていて、それを皆「普通に」楽しんでいる、という印象でした。

* * *

再び、首都コペンハーゲンへ。

10月中旬のデンマークはもうすでに肌寒く、気温は10℃前後。道行く人は皆、上品でシックなコートを羽織って、自転車で帰り道を急ぎ、デパートで夕飯の買い物をし、カフェや図書館、地元の食材が揃うファーマーズマーケットも地元の人で賑わっていました。

デンマークには、人々の暮らしぶりや日々の気に留まった瞬間のことを言い表す、 ”Hygge”というデンマーク独特の言葉があるらしい。他の言葉や言語で言い表せないもののようで、敢えて英語で言えばcozinessやtogetherness、well-beingといったものだそう。

Hyggeは人の気持ちや日々のあらゆるものの中にあって、寒い冬に暖炉の火を囲んで語らうことや、暑い夏に涼しい風に吹かれながら冷たいビールを飲むこと、窓辺に燈るキャンドルの火を見つめることや、おいしいものを食べながら皆とゆっくり過ごすゆったりと寛いだ雰囲気という意味なんだとか。なんでもない日々の中にあって、ふと流れる「いい時間」を大切にするデンマークの人たち。実際に現地で感じた彼らのゆったりとした暮らしぶりを、この言葉がなんとなく言い表している気がします。

そう考えれば、北欧の豊かな自然も環境も、人々の生活を取り囲む身の回りの一部に過ぎないのかも知れません。野外教育や環境教育に携わる人たちも、「自然の中に行かないといけないという訳ではなく、そのきっかけを提供しているだけ」というスタイルなのが印象的です。自然体験の効果や環境教育の必要性としてではなく、人々は「普通に」外に出掛け、森のトレイルを歩き、火を起こしてコーヒーを飲みながらリラックスする。それと同じように、街へ出掛け、仕事や買い物をして、夜には暖炉の前でゆっくりと本を読む。ベースには一人ひとりの暮らしがあって、自然も街も、仕事も生活も隔てることなく身の回りのものとして、自分たちの心地のいい方法で自然に楽しんでいる気がします。物質的なものや自然環境そのものよりも、そういったものを通して、日々の過ごし方や振る舞い、Hyggeな時間を大切にしているのだと思います。

では日本に住む僕らはこれから、どうやってそういった状況をつくっていけばいいんだろう?

0 notes

Text

Tårnby Naturskola

コペンハーゲンの運河沿いの町ニューハウン。カラフルに並ぶ建物はレゴの家そのもの。

成田空港からフィンエアーに乗って、ヘルシンキ経由でコペンハーゲンのカストラップ空港へ。乗り換え時間を入れて13時間半のフライト。デンマークの首都コペンハーゲンに来るのは今回で2度目で、空港に着くと「世界でいちばん幸福な国へようこそ」と、ビール会社の印象的な広告が出迎えてくれます。

直接スウェーデンではなくまずデンマークに向かったのは、コペンハーゲンの空港近くにある自然学校を訪ねるため。前から知り合いだったスウェーデン人のライラさんに紹介してもらい、そこでのプログラムや施設を見せてくれることになっていました。その後、電車でスカンジナビア半島のスウェーデンに渡り、国内を少しずつ北上していきます。

Tårnby Naturskola

港の側に建つ Blue Base。中央は案内してくれたヤコブさん

大都市コペンハーゲンの郊外、海の近くのTårnby地区にあるトーンビュー自然学校は、Amagerネイチャーセンターの中にある小さな自然学校です。地元自治体によって運営されている公共の自然学校で、2015年で10年目になるんだとか。ライラさんのお知り合いで、代表のヤコブさんに案内してもらいました。

地元の幼稚園生から高校生まで、8つの学校から年間1000人の子どもたちを受け入れていて、スタッフ3人(+パートタイマー1人)の小さい自然学校ながら、たくさんのプログラムを提供しています。

ネイチャーセンター内にある拠点の建物の他に、海のそばに「Blue Base」と呼ばれる小屋のような小さな建物があり、どちらも手作り感満載の秘密基地のよう。動物の剥製や骸骨、たくさんの装備や道具が置かれていて、Blue Base の屋根裏部屋には海の世界を描いたペイントが。そういったデザインのいくつかはヤコブさんが実際に手がけたようで、立派に作り込みすぎない素朴でカラフルなデザインからも北欧らしさを感じます。

自然学校の中は動物の毛皮や剥製でいっぱい

学校の授業とのつながり

訪ねたときはちょうど休み期間中で子どもたちはいませんでしたが、実際のプログラムの一部を体験させてもらえることに。ヤコブに言われるまま、ドライスーツを着て海に入ったり、近くの浅瀬で海の生き物を観察したり、羽根の付いた鳥を生のままナイフで捌いて調理したりと、かなりワイルドでユニークなプログラムばかり。学校の子どもたちも同じことを挑戦するんだそうです。

プログラムのほとんどをペアで行うことも特徴で、互いに協力したり、どんなことを感じたか、何を学んだかを伝え合うふりかえりの時間が大切だと言います。そういった議論や話し合い、共有のためのスペースとして、それぞれの施設がデザインされていることがわかります。

こういったプログラムの一つひとつの体験は学校の授業につながっていて、単なる環境教育や自然科学、生物化学といった科目を越えて、算数(数の認識)、運動能力(自然のイレギュラーな環境の中で身体を動かす)、物理(海のプレッシャー)、言語(感じたことを伝える)、視覚(水の中と外の見え方の違い)など、身体や感覚を通して子ども自身が横断的に学んでいきます。「野外でしか出来ない体験や学びがたくさんあり、私たちはそれを提供しています。そしてそれは学校でのテストや、教科書を使った学習に結びついています。たとえ教室に座ってテストを受けているときでも、あれは晴れた日で海に入っていろんなことをしたと、その時の体験を思い出すでしょう。それはとてもポジティブな学びの姿勢です。」

「私は、すべての教科を野外で教えられると思っていて、そのためにこの自然学校を開放しています。この場所に来るたった1回のことだけではなく、事前に何をするのか、終わった後はどんなことを学んだのかを話し合い、ここでの体験を学校生活や日々の暮らしの文脈につなげていく必要があります。」「そのためには、学校の先生たちと話し合い、時には野外での教科学習の方法をトレーニングをしながら、一緒になってプログラムを作っていく必要があります。ただし、しなければいけないということはなく、選択肢の一つとして、野外での学びのきっかけを私たちは提供しています。」

Blue Base の屋根裏部屋は海の中。ここに子どもたちが集まって、話をしたり絵本を読んだり、昼寝をしたり。

外のファイアーピットで豪快に調理するヤコブさん。北欧には自然学校以外にも、気軽に火を使える場所が公園やトレイルなど至る所にある。

At least Try!

他にも、詩や人形劇、アーティストをゲストに自然の素材を使ったアートの授業、サウナで身体を暖めつつ真冬の海に入る Winter Bathing など、その土地や暮らしぶりを反映させたユニークなプログラムを提供しています。自然学校とはいえ自然のことについてだけではなく、自然の中での活動を通して身の回りの様々な事柄を学びます。

そういったプログラムの根っこには、子どもたち自身の「体験」があり、何事もまずは「やってみる」ことが一番の学びだとヤコブさんは言います。以下はヤコブさんとライラの会話から。

Jacob : 子どもたちは実際に体験してやってみることで、たくさんのアイデアを自分のものにしていく。もちろん初めは上手くいかないこともあるけど、初めから大人がすべてを見せてやる必要はないんじゃないかな。

Laila : 子どもは自分たち自身で挑戦して、いろんなことを学んでいく。Leaning by doing、そのためには先生がいつも付いてやる必要はないと思います。自分で学んだことはその先もずっと覚えているし、身近な人たちと話し合ったり出来る。

ライラさんはスウェーデンで幼児教育を教える大学の先生ですが、「先生はいつも必要なわけではない」と言い切ってしまうところに、スウェーデンの教育の根本的な考え方がある気がします。

* *

若いときには、デンマーク中の100以上の自然学校を訪ねて旅したというヤコブさん。ワイルドでユニークなプログラムは、ただ単に昔の知恵を再現して学ばせているのではなくて、デンマークならではの、日々の暮らしに根ざした体験を提供していました。学校教育にとっても、自分の感覚や生活に沿った経験は知識として根づくものだと言っていたのが印象的でした。

アクティブで活き活きとしたヤコブさんのキャラクターに包まれたトーンビュー自然学校は、小さいながらもたくさんの工夫や哲学にあふれていました。

「あなたにとっての、子どもたちに対する役割はなんですか?」という質問に対しての答え ー Direct their attention in the nature. 自然の中で、彼らの興味を導くこと。(さばいた直後の鳥を頬ばるネコを前にして)

1 note

·

View note

Text

北欧アウトドア教育ツアー

【はじめに】

2015年10月中旬に、デンマークとスウェーデン南部・中部をまわる北欧アウトドア教育ツアーに出掛けました。

環境やデザイン、教育や福祉の分野で日本でも何かと話題に上がることが多いスウェーデン。僕の地元の当別町はスウェーデンに姉妹都市があり、所属するNPOも10年以上スウェーデンの教育関係の人たちと交流を続けてきて、遠い北欧にありながら身近な存在の国でもありました。

今回のテーマは「アウトドアを利用した学校教育対話交流プロジェクト」。自然学校や森のようちえん、アウトドア環境教育の現場を巡りながら、以前より関わりのあった人たちをもう一度、現地に訪ねてまわるツアーになりました。

スウェーデンに行くのは今回で3回目。北欧と言えば環境や教育の先進地で、様々な方法や取り組みが日本でも数多く紹介されていますが、いつも印象的に思うのは、その根っこにある彼らのライフスタイルのようなもの。毎日の落ち着いた日々の暮らしや、森や自然との付き合い方、そういった一人ひとりの振る舞いや態度の中に、北欧の人たちが大切にしているものの断片が垣間見えるような気がします。

行く先々でホームステイをしながら、顔の見える範囲で現地の人と話をし、活動を見せてもらい、彼らの生活の一部を見つめてきました。そういったスウェーデンの人たちの暮らしぶりを通して、北欧の環境や教育の活動を紹介できればと思います。

【行ったところ】

Tårnby Naturskola (デンマークの自然学校)

I Ur Och Skur Statarlängan (森のようちえん)

Beringskolan (小学校)

Miljöverkstaden (環境科学公園)

Fredriksdal (オープンエアーミュージアム)

Fenomen Magasinet (環境科学館)

Nynäshamns Naturskola (自然学校)

Tallbacka Träningsskola (特別支援学校)

Breddals Förskola (認定エコスクール)

Naturum Siljansnäs (ネイチャーセンター)

レクサンドの自然再生プロジェクト

Leksand Kommun City Office (レクサンド市庁舎にて意見交換)

Gränkotten (手作りのプライベート幼稚園)

Gärde Skola (小学校)

Hammarby Kommun (ストックホルムのエコシティ)

1 note

·

View note