Text

【SPN】土曜日の生徒

警告:最終話のネタバレあり

ペアリング:サム/ディーン(前提)

登場人物:ディーン・ウィンチェスター、少年(オリジナル設定)

文字数:約4100字

あらすじ:小さな町でサバイバル術を教えるディーンの人生は来る死を待つだけのものだったが、ある日現れた少年の才能により情熱を取り戻す。

言い訳:ウィリアム・トレヴァーの短編「ピアノ教室の生徒」をオマージュしました。とても年下×年上だったので思わず…

◇

『ディーンのサバイバル教室』――ベニヤ板を二枚繋げた看板(それも、端を重ねた所を釘で打っただけだから右半分が左半分より前に出ている)にはシンプルにそれだけ書かれている。ディーン・ウィンチェスター本人がニ年半前にそう書いた。当時は鮮やかなペンキの黄色だったが今はなぜか青っぽくなり、『ディーン』の頭文字が剥げかけている。生徒たちの何人かは彼に書き直したほうがいいというが、ディーンは放っておくつもりだった。もしも看板の文字が全て剥げて読めなくなり、客が誰も寄り付かなくなったらそれはそれで、野垂れ死ぬときが来ただけのことだ。

『ディーンのサバイバル教室』は町の中心部から外れた小さなショッピングモールの一角にあって、隣は中華のデリバリー、反対の隣には息の長いビデオ店が細々と経営を続けている。昼間でも薄暗いこの貸店舗にディーンが看板を掲げた当初はカラテ道場と勘違いした親子がよく見学に訪れたが、そういった連中が悪評を振りまいてくれたおかげで今は物分かりのいい大人か世間ズレしたガキだけしか来ない。

サバイバル教室というからにはサバイバル教室なのだ。格闘技を教えるつもりはない。ディーンは生徒に本物の武器を扱わせている。

「ナイフなんて誰でも持ってる。だがナイフの正しい使い方を知っているヤツがどれだけいる?」 少年はまだ乾ききっていない涙と鼻水で丸い頬を濡らしている。赤く腫れた目をまっすぐにディーンに向け、彼の一言一句、一挙手一投足に注目している。

ディーンは右手に握っていたナイフの柄をくるりと反転させて刃先を自らのほうへ向けた。「持ってみろ」

少年はナイフの柄とディーンの手、それからディーンの目を順に見たあと、逆の順にまた視線を下ろしていく。そして震える手でナイフを受け取る。

少年の手の震えがナイフを握ったあとに消えたのをディーンは見た。

「ただ持つだけじゃない」 ディーンはいつも生徒に感情のない冷たい声を使う。「正しく持つんだ」

「そんなの知らない」 少年の声はか細いがしっかりと届いた。

「そうか」 ディーンはその声を意識して使っていたわけではなかった。いや、最初は生徒に過剰な親しみを持たせないよう、意図して冷たく扱っていたかもしれない。だが今ではもう装う必要もなかった。「おまえにナイフを突き付けて、パンツを下ろせと言った連中は、どんな持ち方をしてた?」

少年は戸惑ったように柄を握り直した。親指を持ち手の上方から刃の背にかけているのをディーンは指摘する。「必ず全ての指で持ち手を握る。そうしないと怪我をするし、逆にナイフを奪われる」

少年の手に力が宿ったのがディーンにはわかった。

「そうだ」 正しくナイフを握った少年の目を、屈んだディーンはまっすぐに見つめる。「これでおまえは奴らよりも賢くなった」

「僕は強くなりたい」

「賢いヤツだけが強くなれる」

少年の腫れぼったい目に理解が広がったのをディーンは認めた。

その夏の夕方にいじめっ子たちから逃げてきた駆け込みの生徒は、他の生徒たちよりも格段に熱心でおまけに才能があった。

サバイバル教室に通う生徒たちの中で、武器の扱いに関して天才を感じ取ったことはかつてなかった。こんな田舎の場末のエセカラテ教室に通う者の中で、といってしまえばそれだけのことだった。だがディーンは少年の中に本物の熱意を感じたし、本物であればいいという希望も抱いた。何かについて希望を持つのは久しくないことだった。

最初に始めた時にはこれといってプランがあったわけでもなかった。近接格闘とサバイバル術は集団で教えるのが困難だと知ったのは教室を始めて半年ほど経ってからだ。それからは曜日ごとに生徒を振り分けて個人授業にした。火曜日はニューヨークから引っ越してきたモニカ、水曜日は同じ地区に妹と住んでいるITエンジニアのジョンソン、金曜の午前中は元警察官で今は私立探偵の資格を取得中のマーク、午後は薬物依存症のリリー。土曜日のデリーはしばらく来ないと思ったら窃盗で逮捕されていた。土曜日の午後に突然やってきた少年はそのまま土曜日の生徒になった。少年はいつも同じ服装をして、いつもどこかに新しい痣があった。

少年は寡黙でディーンの指示に従順だった。その従順さを心地よく感じながら、それが彼の本質でなければいいとディーンは思った。

少年は何でも上手くやった。ナイフによる戦闘、拘束から抜け出す術、錠前の破り方、銃を持たせても怯まなかった。彼が何に備えているのか他の生徒たちと同様にディーンは尋ねなかった。報酬もなかった。少年は一度もディーンにレッスン代を払わなかったし、それについて言及するのをディーンは毎回忘れたふりをした。時々、貸店舗のオーナーである出っ腹のニックが金曜日の夜に家賃の催促にやって来た翌日などは、何かいってやらなくてはという気になるのだが、彼の丈の短いジャージからのぞく華奢な足首や、ろくにシャワーも浴びていないような薄汚れたなりなのに、銃器を扱うなら手入れをするべきだとディーンが指示した翌週から整え始めた指爪を見ると、何もいえなくなってしまうのだった。

それでもディーンは土曜日が来るのが待ち遠しかった。時がたち、モニカは婚約者とニュージャージーに引っ越してしまい、体力に自信をつけたジョンソンは陸軍に入隊していった。少年が自分の手からナイフを奪い取り、完璧なダブルステップから強烈なパンチをディーンの下顎にヒットさせた時、彼は今までにない達成感と奇妙な切なさを同時に感じた。

少年の誕生日がわからなかったから自分の誕生日にディーンは新しいシャツを買ってやった。シャツよりも少年に必要なものは山ほどあるのは明らかだったがディーンに与えられるものは限られていた。少年は初めて会った時のように赤い頬をしてそれを受け取ったが、一度も教室に着てくることはなかった。

ディーンは少年を車に乗せて射撃場に連れて行き、実弾の訓練も受けさせた。才能ある撃ち手から放たれる音はそれ自体が美しい。少年が撃ち終わるころ、ディーンの胸は感動で震えていた。

私立探偵の資格を取ったマークも教室を離れ、リリーは本格的な依存症治療のために入院することになった。出所したデリーは土曜日の午前中に来ることになったが、トランクからの脱出方法をやけに真面目に習得したがるからまたすぐに刑務所送りになるだろう。

ディーンの収入源はなくなった。家賃の滞納はディーンにしても良心が痛む領域に到達し、彼の頭を過るのはついにこの時がやってきたのかという思いだった。最後の時をどこで過ごすか、それが問題だった。教室で倒れてもいいが少年に自分の死体を発見させるのはかわいそうだと思った。自宅にしている教室の二階でも同じことだ。バンカーも考えたが、あそこには戻りたくなかったし、そもそもガソリン代がなかった。栄養の足りない頭で考えている間に少年が同じ年ごろの子どもを連れてきた。親が金持ちだからレッスン代を弾んでもらえと、自分は一切払わないくせに堂々と主張した。それから毎週のように一人、また一人と、戸惑い怯えた表情のクラスメイトを連れてくるようになった。おそらくはかつて自分をいじめた連中をカモにしているんだろうとディーンは思った。

それからも何度かディーンが覚悟を決めるたびにどこかから新しいカモを連れてきて、少年は『ディーンのサバイバル教室』の看板を守った。同じ曜日に複数の生徒のレッスンが入るようになった。少年は青年になり、相変わらず寡黙だったがディーンの生活に口を出すようになった。部屋から酒瓶が減った。

ある土曜日――土曜日は今でも彼だけのレッスン日だった――射撃場からの帰り、「奨学金がもらえたから大学に行く」と青年にいわれた。ディーンは「そうか」とだけ返事をした。もう長い間出し方を忘れていた声を取り戻さなくてはならないなと思った。凍っていたディーンの心を青年の熱意と共に過ごした年月がすっかり溶かしてしまった。

わかっていたはずだった。自分はいつも置いて行かれるのだ。そしてそれは必然だった。停滞する自分とは違い、他の人間は成長し前に進んでいくものだからだ。

それでもまだ生きていけるはずだった。もう一度心を閉ざし、感情を凍らせて、ただこの心臓を動かす動力が尽きるのを待つだけだ。青年の――かつての少年の才能と熱意がディーンの唯一の動力だった。だからそれほど待たずに逝けるはずだった。ディーンは力尽きた先にあるはずの顔を思って自分を慰めた。死は解放であり再会だった。けれど諦めたような人生の閉じ方を天国で待つ人は喜ばないだろうと思うと自分が情けなかった。

翌日の日曜日に自宅のベルが鳴って、怪訝そうな青年の顔を目にしたときディーンはよく理解できなかった。なぜ彼はまだここにいるんだろう? 青年はディーンに着替えを押し付けて、階下の教室の事務スペースで待っていた出っ腹のニックと店舗を買い取る話を始めた。ディーンは青年が堪能に喋ることを初めて知った。ニックの表情で話の内容を推測することしか出来なかったが、どうやら青年の思惑通りにことは進んだようだった。ディーンは煙に巻かれたような気持ちで肩を叩く青年の満足そうな顔を見つめた。いつの間にか彼の背は自分よりも高くなっていた。

青年は変わらずに土曜日に通い続けた。時が経つにつれ、背の高さにふさわしい体格を備えるようになり服装や身だしなみも整えられていった。やがて土曜日以外の午後にも顔を出すようになり、ディーンの代わりに生徒を指導するようになった。報酬の話は一度もなかった。彼のレッスン代よりも彼が稼いだレッスン代のほうが高くつくはずだとディーンは確信した。収入はたっぷりあったから報酬を払うことはできた。それも青年が教室をうまく切り盛りしてくれているからだった。彼に話を切り出そうと思うたびに、あの一度も着てくれなかったシャツのことを思い出すのだった――それから彼が自分の下顎に当てたパンチ、射撃場で響かせた美しい銃声。一度も一人でなかった土曜日の午後。

9 notes

·

View notes

Text

【SPN】見えない手錠

警告:R18 ※スカ描写(排尿シーン)、性描写

ペアリング:サム/ディーン

登場人物:ディーン・ウィンチェスター、サム・ウィンチェスター、アーサー・ケッチ

文字数:約7800字

設定: バンカーにて、賢人アイテムに呪われて拘束されたディーンと、兄をないがしろにして後悔するサム。

言い訳: 拘束シチュを最大限活かさなかった。 いつも通りの謎時系列で兄弟の他にケッチが出てきます。

◇

今日も今日とて賢人基地の謎は深い。

ここのところ曜日を決めて基地の倉庫の整理をしている。その日は他のハンターたちからのヘルプコールがなければ事件には関わらず、食料も前日のうちに買い込むか、残り物だけで済ませて外出はしない。朝から晩まで資料とアイテムに埋もれ続ける平和で知的冒険心が満たされる(サムにとっては)休日だ。サムは地道に整理分類を続けていたが兄のディーンにそこまでの情熱はなかった。

サムは兄の態度が不満だった。サム以上にこのバンカーを”我が家”として認識している兄が、その我が家にどんな秘密が隠されているのか――もしかしたら時限付きの危険物だってあるかもしれない――無関心なことが理解できない。

今日もまた予定していた休日。ベッドから出てこないディーンを無理やり引きずり出してコーヒーを淹れさせ(この鬼!と怒鳴られた)、ハムとチーズのサンドイッチを手に倉庫へ直行する(飯くらいキッチンで食べろよ、とディーンはいう)。

サンドイッチを齧りながらデスクに向かい、前回整理した目録を確認していると、コーヒーをすすってぼーっと突っ立っているディーンが目の端に入る。「ヒマならその棚の埃でも払っといてよ」と若干いらつきながら指示する。声音は穏やかだったはずだが弟のいらつきに敏感な兄は「ハイハイわかったよ」と逆らわずに棚へ向かった。

パタパタとディーンが働く音だけを耳にしながら目録をデータベースに入力する作業に没頭していた。しばらく後に「あ」と声がしたが他に大きな物音もしなかったので無視した。コーヒーに手を伸ばすとすっかり冷めていたので集中しすぎてあっという間に一時間程度は経ったんだなと思う。

「なあサム」 棚の間からディーンが声をあげる。

「何だよ、もう飽きたの?」

「そうじゃなくて、なあ」

「何だよ、もう」

ため息を吐いて立ち上がり、兄のもとへ向かう。ディーンは壁に設えられた棚の前に立ち尽くしていた。こっちを向いて後ろ手に腕を組んでいる。

「何? ナチのお宝でも見つけた?」 軍隊の”休め”のポーズに似ていたのでまた質の悪いジョークを思いついたのかと眉を寄せる。そうじゃなくて、と返す兄の顔が少し強ばっているのにようやく気づく。

そういえばこの棚はまだ手を付けてない。サムが把握していないアイテムが並ぶ棚は、ディーンの偶に発揮される凝り性によってきれいに埃が払われていた。

「ディーン……?」

「おれ、呪われたみたいだ」

ゆっくりと後ろを向いたディーンの腕は、まるで手錠にかけられたように手首が交差して重なっていた。

棚にはいかにも呪われたアイテムっぽい骸骨の手があって、土台にはご丁寧にギリシャ語で「見えない手錠」と書かれていた。

『見えない手錠?』

ディーンが呪いのアイテムに拘束されてから半日、サムは倉庫をひっくり返す勢いで解呪の資料を探したが全く手がかりがない。ディーンは今のところ”後ろ手で卵を割る”遊びにハマっていて楽観的だが、サムはそうはいかない。自分のおざなりの指示でディーンが呪われてしまったのは痛かった。

「そう書いてあった。同じ棚には他にもアイテムはあったけど、全部封印されたままだったしディーンの状態からして原因はそれで間違いないと思う」

電話の相手はアーサー・ケッチだ。かつての敵で今も腹で何を考えているのかわからない相手に自分たちの窮状を話すのは抵抗があるというかはっきりと嫌だったが、賢人のアイテムについて尋ねるのに彼を除外するわけにはいかなかった。

『君たちといると退屈しないね』とケッチがいうのでサムは「いないだろ」という言葉を飲み込んだ。

『まあ端的にいうと仲良くなるまで外れない手錠だ』

「は?」

『乱交大好きなギリシャの富豪が十七世紀に作らせたものだったと聞いてる。アイテムが置かれた土地の所有者とアイテム自身が認識する所有者が連動する。主人以外の人物が触れると拘束し、その拘束は主人と激しいファックをすることでしか解けない』

「おい……」

『つまりアイテムは君がその基地の主人だと判断した、ディーンではなく。確かヘンリーは君たちの父方の血筋だったな? ふーん、興味深い……』

「やめろ、僕らの血筋について興味を持つな」 サムは髪をかきあげた。「ふざけないで解呪方法を教えてくれ。どうしたらいい」

『だいたい君は賢人の道具の扱い方を心得てない。しまい込まれた道具にはそれなりの理由があるんだ、封印された位置にすら。まあ、確かに放置するには危険だし、五十年代のアメリカ賢人の収集品を整理するのは意義があることだが……サム、君には疎い分野だし、アドバイザーが必要だ。今回のようなことがないように、次からは私も付き合おう。もちろん、君たち兄弟がよければ』

「いや、よくない。ありがとう。さっさと解呪方法を教えてくれ」

急に無音になった電話に、通話口をふさいで舌打ちするケッチの姿を想像する。コホンと咳が聞こえて通話が再開した。

『解呪方法はさっき言ったとおりだ。本来は複数人での性行為中にランダムで誰かが拘束されるのが正しい遊び……使い方だったと記憶してる。他に誰もいなければ勝手に土台に戻るはずだが、側に置いておいたほうがいいな。ほら、骸骨の手首があっただろ? あれが土台だよ』

「それはわかってる」

『他に何か聞きたいことは?』

「ない」

『そうか、お役に立てて何より。次の木曜日に伺う……』

サムは黙って通話を切った。

ギリシャのふざけた富豪が作った乱交目的の拘束具が、なぜアメリカの賢人たちの手によって基地に保管されていたのかその理由を聞けばよかったとサムは思った。だけど、聞くまでもないと思い直す。これまできっと、数えきれないほど悪用されてきたに違いない。

「というわけなんだ」 解呪方法の説明を黙って聞いているディーンに、サムの罪悪感の嵩は増す一方だ。「ケッチが言ったことの裏は取れてないけど嘘をつかれてる感じでもなかった。もっと調べることもできるし、最悪、ロウィーナに聞くこともできるけど……」

「そいつは最悪だ」 ディーンは唇をすぼめる。

「だろ? 見返りに何を要求されるかわかったもんじゃない」

二人は無言になった。サムはいたたまれなくなって自分の足を見つめる。呪いを解くためにファックするなんてどうかしてる。兄の呪いを早く解いてやりたいけど、そのために早く自分と寝ようなんて軽々しく口には出せない。

「サム、おまえとやるのはいいんだが、その前に何か食いたい」

「へっ?」

「腹減った。何か食わせてくれ」

ディーンが割りまくった卵でフレンチトーストを作ろうとしたが、色々と怪しい手つきを見てディーンが「スクランブルエッグでいい」というのでそっちにした。

調理台のスツールに座ってディーンはサムが食器やら飲み物やら用意するのを眺めていた。腕が使えていたら頬杖でもついていたに違いないのんびりとした表情だった。サムはディーンのやわらかい視線を感じながらフレンチトーストを諦めたパンをオーブンで温め、山盛りのスクランブルエッグと共に調理テーブルに並べた。

冷蔵庫からビールを取り出そうとすると、ディーンに止められた。

「すぐにやるんだからワインがいい。やってる最中にげっぷ出まくったらやだろ?」

サムはガタガタ音を立ててビールを冷蔵庫に押し戻し、グラスにワインを注いだ。

「喉が渇い���」

というので先にワインを飲ませてやる。今更ながら解呪方法を探すのに忙しくしていて、肝心の兄本人の世話を全くしていなかったことに気が付いた。後ろ手でドアは開けるし卵も割れるかもしれないが、コップから水を飲むことはできない。自分は兄を呪いにかけてしまっただけでなく飢えさせていたのだと思うと自己嫌悪で鉛を飲んだように胸が重くなった。

「卵」「パン」と指示されるままに兄に給仕していく。そのうちディーンは何もいわなくなった。サムも無言になった。自分が運ぶスプーンが兄の唇に包まれるさま、兄が咀嚼して飲み込むまでの一連の動きから目が離せなくなる。

ディーンに注いだワインを飲み干してしまうと、彼はにやっと笑っていった。

「サミー、もっと、楽しもうぜ」

サムは自分にと注いだグラスにまだなみなみとワインが残っているのに気が付いた。手を伸ばしてグラスをつかみ、ゆっくりと仰いで咥内に留める。ディーンはまたあののんびりとした表情をしてサムが顔を近づけてくるのを待っていた。

グラスが二つとも空になると、ディーンは酔いでうるんだ瞳でサムを見つめた。

「トイレに行きたい、サム」

二人してバスルームに駆け込んだ。後ろ手で拘束されているディーンは上に着ているTシャツとネルシャツは脱げない。サムが下半身だけ脱がせ、シャワーブースに入った。裸になったディーンのを後ろから抱き込み、下腹部にシャワーの湯をかけた。

「あれ、当たってるぞ。おまえ、脱いだ?」

「うん」

「なんで?」

「だってお湯がかかるから」

「あー、おまえだけ、ずるい」

「お尻は僕が洗ってあげる」

そういって湯のすべりを借りて指を潜らせると、「バカ!」と怒られ肩で胸を突かれる。「朝からトイレ我慢してんだ! 先にオシッコさせろ!」

「ええ? トイレ、一度も行ってないの?」

地底を這いつくばるような声でディーンはいった。「行ったよ、ああ、見えない手錠で両手が繋がれててもトイレには行ける。でもな、足の指でベルトは外せない!」

「ごめん」 サムは指を抜いて尻を撫でた。「全然気づかなくてごめん。おしっこしていいよ」

ディーンはうーんと唸って首を落とした。ネルシャツの襟もとからすんなり伸びたうなじにサムの食欲が湧く。ディーンは排尿に集中しようとしているようだが、ワイン一杯分の酔ったふりでは羞恥心を打ち消すには至らず、苦労しているようだった。

サムはディーンのペニスに手を伸ばした。

「サミー!」

「両手で持つ? 片手で持つ? いつもどうしてるの?」

ディーンは首を振ってまたうなった。「両手……」

サムはシャワーを壁に固定して、両手でペニスを持って構えた。

「これでいい? ディーン、目をつぶって。僕も目をつぶるよ。シャワーで全部流れるまで目をつぶってるから」

肩口に顔を乗せて、ディーンにも見えるように目をつぶる。ハア、と熱い溜息が頬にかかった。シャワーの熱気に一瞬なじみのある臭気が混じる。どういうわけかそれにますます食欲をそそられて、サムはすぐ側にあるうなじに嚙り付いた。ひっとディーンは仰け反って、排尿の勢いが増したのがサムにはわかった。まるでイッたみたいだ、と思った。

「あ、あ、サム……まだ出る……」

顎、それから開かれた口にもかぶりついて、サムはいいよ、と励ました。それから僕も、といった。「僕も出していい?」

朝からトイレのことなんて頭になかったから、今さらもよおしてきた。サムは片手をディーンのペニスから放して彼の顎をつかみ、きつく唇を押し付けて下半身も密着させる。熱気に喘ぎながら唇を吸って、サムは溜まっていたものを排出した。

ディーンのペニスを握りながらディーンの尻におしっこをかけている。これってファックするよりもどうかしてるよな。

「あ……つ………」

ディーンが漏らす言葉を飲み込みながら、ああ、向かい合ってすればよかった、とサムは思った。そうすれば自分もディーンの熱いおしっこをかけてもらえたのに。

自分が出し終わってディーンのペニスを何度か根本からしごくと、ディーンが肩を回してやめるよう訴えてきた。

「もう終わった、終わったから」

「じゃあ洗うけど、いい?」

「ああ……」

「中もだよ?」

「いいって言ってんだろ」

ディーンは疲れているみたいだ、と思った。当然だ、一日中腕を拘束されて過ごしているのだ。言わないだけで腕は強ばっているだろうし痛みもあるに決まってる。呪われてパニックになるサムをよそにディーン本人は「どうにかなる」といって泰然としていた。もしかしたら長期戦になると思って体力を温存していたのかもしれない。ディーンはそういう野生動物みたいなところがある。

貪るように体を重ねていたのはサムが地獄に落ちる前のことで、お互いまだ精神的にも肉体的にも若かった。不安や疑惑を欲望のエンジンにお互いを引きずり落としあうようなセックスができたのは若く未熟だったからだ。

サムにとっても我が家となった基地にメアリーが戻ってきてから、何となく関係を控えるようになった。全くやらないわけではないが、今日我慢すれば明日は出先のモーテルでやれるという場合は諦めるのもそれほど苦ではなかった。昔は衝動が起こったら今すぐにファックしなければ死んでしまうと思うくらい切羽詰まっていたからずいぶんと平和に落ち着いた。

平和? 平和などまやかしだ。一時の小康状態にすぎなかったのだ。きっかけさえあればサムはいつでも欲望に火をつけることができるし、言い訳があればなおのこと大胆になれる。

呪いを解くために。腕を後ろ手で拘束された兄の負担が減るように。

上に乗ってくれる? そのほうが、ディーンが一番楽だと思うんだ。

ただ騎乗位の兄が見たいだけのサムの提案を、吟味する間もなくディーンは頷いた。楽というならもっと別の体位がありそうなのは、サムよりよほどマニアックな性技にくわしいディーンならわかるだろうに、バスルームでの洗浄と執拗な拡張ですっかりのぼせていて、考えが巡らないようだった。本当なら休ませるべきだとわかっていたが、ここで言い訳、一刻も早く呪いを解いてあげないと。

激しいファックってどれくらい激しくしなきゃならないのかな。

ディーンは膝立ちでベッドの上を移動して、サムの腰をまたいだ。さすがに体幹がいいから腕がきかなくても倒れ込んだりしない。今はのぼせているから、ちょっとフラフラしているけど。

勃起したサムの上を、ディーンが前後に揺れながら下りてくる。

「ゆっくりでいいから……」

体の自由を奪われた相手を、自分のいいように動かす。久しぶりに感じる、たまらない愉悦。

よだれを垂らしそうになりながら兄が太腿を震わせて挿入に苦労しているのに見入っていたので、彼が涙の溜まった瞳で睨みつけているのに気づくのが遅れた。

「えっ?」

「えじゃねえよ、まぬけ。鬼。ビッチ。入るわけねえだろ、少しは手伝えよこっちは手が使えねえんだぞ」

「え、大丈夫、入るよ。先端がちゃんとハマればあとは自然と入ってくるって。中をあれだけ柔らかくしといたんだから」

唖然とした兄の頬にぽろりと涙がこぼれた。本人の胸に弾かれてサムの腹に落ちる前に消えてしまったが、美しいものを見てサムは興奮した。

「ディーン、僕も手伝うから、一個お願いを聞いてくれる?」

返事もきかずにサムはディーンのネルシャツの裾をまくって内側にまるめ、上に引き上げていく。何かを悟ったが信じられないという表情の兄に首をかしげてみせ、開かれた口の中にまるめた裾を押し込んだ。

日に焼けても赤くなるだけですぐに色が引いてしまうディーンの今の肌は真っ白だ。体毛のない腹から胸にかけてのなだらかな曲線、ピンと立った赤い乳頭がいじらしくおいしそうで、見ると唾液が湧いてくる……

鼻息が荒くなったサムにディーンが身を引いた。サムは両手を伸ばして脇腹を掴む。そのまま手を上にすべらせて親指で乳首をこすった。

「んーっ!」 シャツの裾を強く噛んだあと、ペっと吐き出してディーンは叫んだ。「お、おまえは、おれを、何だと」

「ごめん、本当にごめん」 兄をいじめたいが、この状況では不謹慎にもほどがある。「呪いを解こう。ちゃんとやるよ。僕が当てるからちょうどいいと思ったら下りてきて」

ハアハアと荒い息を抑えながらディーンは弟をにらみつける。

「偉そうに、呪いが解けたら、ぶん殴ってやるからな」

サムはディーンの尻を左右に開いて先端を割れ目に押し当て、ぬかるんだ鍵穴を探した。腹をむき出しにしてディーンが仰け反る。ぷっくりと縁がふくらんだ穴にペニスの先が当たったのを感じると、サムは尻を支えていた手を放した。疲れ切ったディーンが自然に落ちてくるまで時間はかからなかった。

「これ……いつ……解けるんだ?」

挿入を続けながらディーンは目を閉じた。

「さあ。ケッチに騙されたのかも」

「あ――あ――やばい、サム、やばい……今……」 根本まで入りきったと思ったすぐだった。急にディーンの顔色が変わり、一瞬にして上り詰め、風船が割れるように弾けた。何が起こったのかサムにも本人にもわからなかった。

くたくたとディーンが倒れ込み、サムは慌てて肩を支える。紅潮した全身から発汗した彼は起き上がるとき、サムの胸に手をついていた。

「……嘘だろ?」 サムは茫然とつぶやいた。「今のが、激しいファック?」

あまりに唐突なので拍子抜けしてしまった。サムは動いてもいないし、ディーンだってそうだ。理解できなくてサ���ドテーブルに置いた土台の骸骨の手を見つめてしまう。”見えない手錠”が土台に戻ったからといって”見えない”ままなのは変わらないが――。

明言はされなかったが、ケッチのあの言いようでは、”主人”である自分がフィジカルな絶頂を迎えた時が解呪のタイミングだと思っていた。

「なんだ……何が不満だ……悲しそうな顔すんなよ……サミー」 すぐ側で、汗と涙できらめいた睫毛がまたたいた。ディーンが熱い手でサムの頬をつつむ。パタパタと軽く叩いて笑い、ちゅっと口に吸いついた。

「――入れただけで相手をイかせて呪いを解くなんて、ハ、たいしたご主人様じゃねえか」

サムは息を呑んだ。

「……ディーン……ワオ……ディーン……そのせりふ、かなりやばいよ」

「殴るのはもうちょっと後にしてやる」 ディーンは自由になった腕を上げてシャツを脱いだ。

◇

きっかけはサムの失態から呪われてしまったディーンを解呪するため��”激しいファック”だったが、おかげで以前の狂った情動がなくても情熱的に愛し合えると再確認できた。何となく周りに気まずいからという理由で遠慮するのをやめた。

ディーンは幸せそうだしサムもそうだ。仮初の平和は消えたが、今まで築いてきた兄弟の関係が変わったわけでもない。ただ一つ、今までと変わったことといえば、彼が時々拘束されたがるようになったことくらいだ――本当に手錠を使ったりしない。呪いを受けたときのように、”見えない手錠”を使う。ディーンは拘束されたふりがうまい。

同じ疑念が三回目に心に浮かんだとき、サムはディーンの携帯端末からこっそりケッチの電話番号を消してしまおうとした。だが思いとどまって、目録の備考欄に一文を付け足した。

――”見えない手錠”――愚かな臆病者を目覚めさせるあなたの策略それから愛

4 notes

·

View notes

Text

【SPN】庭師と騎士

警告:R18※性描写、差別的描写

ペアリング:サム/ディーン、オリキャラ/ディーン

登場人物:ディーン・ウィンチェスター、サム・ウィンチェスター、ボビー・シンガー・ルーファス・ターナー、ケビン・トラン、チャーリー・ブラッドベリー、クラウス神父(モデル:クラウリー)

文字数:約16000字

設定: 修道院の囚われ庭師ディーン(20)と宿を頼みに来た騎士サム(24)。年齢逆転、中世AU。

言い訳: 映画「天使たちのビッチナイト」に影響を受けました。ボソボソと書いてましたがちょっと行き詰まり、詰まってまで書くほどのものじゃないので一旦停止します。

◇

自分のことなら肋骨の二本や三本が折れていたとしても気づかないふりをしていられるが、部下たちを休ませる必要があった。

王国騎士の象徴である深紅のマントは彼ら自身の血に染められ、疲労と傷の痛みとで意識がもうろうとしている者も数名いた。何よりも空腹だった。狩りをしようにも、矢がなく、矢を作るためにキャンプを張る体力もない。

一度腰を下ろせばそこが墓地になるかもしれなかった。

辺境の村を救うために命じられた出征だった。王はどこまで知っていたのか……。おそらくは何も知らなかったのに違いない。そうだと信じたかった。辺境の村はすでに隣国に占領されていた。彼らは罠にかけられたのだった。

待ち構えていた敵兵に大勢の仲間の命と馬を奪われ、サムは惨めな敗走を余儀なくされた。

森の中を、王城とは微妙にずれた方向へ進んでいるのに、サムに率いられた騎士たちは何もいわなかった。彼らもまた、サムと同じ疑いを胸に抱いていたのだ。全ては王に仕組まれたのではないかと。

誰一人口には出さなかったが、森の中をさ迷うサムに行き先を尋ねる者もいなかった。

なけなしの食糧を持たせて斥候に出していたケビンが、隊のもとに戻ってきた。彼は森の中に修道院を発見した。サムはその修道院に避難するべきか迷った。森は王国の領内だ。もしも王が裏切っていた場合、修道院にまで手を回されていたら彼らは殺される。

だが、このままでは夜を越せない者もいるかもしれなかった。サムは未だ六人の騎士を率いていて、王国よりサムに忠実な彼らを何としても生かさなければならない。

サムはケビンに案内を命じた。

◇

ディーンは自分の名前を気に入っていたが、今ではその名前を呼ぶ者はほとんどいなかった。

修道院では誰もがディーンのことを「あれ」とか「そこの」とか表現する。もしくは彼自身の職業である「庭師」とか。彼自身に、直接呼びかける者はいない。なぜなら彼は耳が聞こえないし、口も利けないから。

ディーンは今年で二十歳になる……らしい。彼は子供のころに両親を盗賊に殺されて、もともと身を寄せる予定だったこの修道院に引き取られた。ただし支払うべき寄付金も盗賊に奪われたので、修道士としてではなく庭師として働いて暮らしている。

夜中、ディーンはフラフラになりながら修道院を出て、納屋に帰り着いた。家畜小屋の横の納屋が彼の住処だ。神父が彼に酒を飲ませたので、藁の下に敷いた板のわずかな段差にも躓いてしまった。

そのまま藁の中にうずくまって、眠ってしまおうと思った時だ。納屋の戸の下の隙間から、赤い炎の色と複数の人影がちらついて見えた。

ディーンは、静かに身を起こした。少し胸やけはするが、幻覚を見るほど酔ってはいない。ディーンがいる納屋は、修道院の庭の中にある。修道士たちをオオカミやクマから守る塀の、内側だ。修道士たちは夜中にうろついたりしないから、この人影は外部からの――塀の外、森からの――侵入者たちのものだ。

門番の爺さんは何をしていたのか。もちろん、寝ているんだろう、夜更かしするには年を取りすぎている。今までも修道院が盗賊被害には遭ったことはあるが、こんな夜中じゃなかった。オオカミにとってはボロを着ていようが聖職者のローブを着ていようが肉は肉。強襲も山菜取りも日差しの入る間にやるのが最善だ。

では何者か。ディーンはそっと戸を開けて姿を見ようとした。ところが戸に手をかける間もなく、外から勢いよく開けられて転がり出てしまう。うつ伏せに倒れた鼻先に松明の火を受けてきらめく刃のきっさきを見て、そういえば、神父に持たされたロウソクが小屋の中で灯しっぱなしだったなと気づく。

「こそこそと覗き見をしていたな」 ざらついて低い声がディーンを脅した。ディーンはその一声だけで、彼がとても疲れて、痛みを堪えているのがわかった。

「やめろ、ルーファス! 何をしている」

若い男の声がした。ディーンを脅している男は剣のきっさきを外に向けた。「こいつが、俺たちを見張っていた。きっと刺客だ。俺たちがここに来るのを知っていて、殺そうとしてたんだ」

刺客、という言葉に、側にいた男たちが反応した。いったい何人いるんだ。すっかりと敵意を向けられて、ディーンはひるんだ。

「馬鹿な、彼を見ろ。丸腰だ。それに刺客なら小屋の中でロウソクなんて灯して待っているわけがない」 若い声の男が手を握って、ディーンを立たせた。俯いていると首から上が視界にも入らない。とても背の高い男だった。

「すまない、怖がらせてしまった。我々は……森で迷ってしまって、怪我を負った者もいる。宿と手当てが必要で、どうかここを頼らせてもらいたいと思って訪ねた」

背の高さのわりに、威圧的なところのない声だった。ディーンが頷くのを見て、男は続けた。

「君は――君は、修道士か?」 ディーンは首をかしげる。「そうか、でも、ここの人間だ。そうだろ? 神父に会わせてもらえるかい?」 ディーンはまた、首をかしげる。

「なんだ、こいつ、ぼんやりして」 さっき脅してきた男――闇夜に溶け込むような黒い肌をした――が、胡乱そうに顔をゆがめて吐き捨てる。「おお、酒臭いぞ。おおかた雑用係が、くすねた赤ワインをこっそり飲んでいたんだろう」

「いや、もしかして――君、耳が聞こえないの?」 若い男が自分の耳辺りを指さしてそういったので、ディーンは頷いた。それから彼は自分の口を指さして、声が出ないことをアピールする。

男の肩が一段下がったように見えて、ディーンは胸が重くなった。相手が自分を役立たずと判断して失望したのがわかるとき、いつもそうなる。

彼らは盗賊には見えなかった。何に見えるかって、それは一目でわかった。彼らは深紅の騎士だ。王国の誇り高い戦士たち。

幼いころに憧れた存在に囲まれて、これまで以上に自分が矮小な存在に思えた。

「聞こえないし、しゃべれもしないんじゃ、役に立たない。行こう、ケビンに神父を探させればいい」 疲れた男の声。

抗議のため息が松明の明かりの外から聞こえた。「また僕一人? 構いませんけどね、僕だって交渉するには疲れ過ぎて……」

「一番若いしまともに歩いてるじゃないか! 俺なんか見ろ、腕が折れて肩も外れてる、それに多分、日が上る前に止血しないと死ぬ!」

ディーンは初めて彼らの悲惨な状態に気が付いた。

松明を持っているのは一番背の高い、若い声の男で、彼はどうやら肋骨が折れているようだった。肩が下がっているのはそのせいかもしれなかった。ルーファスと呼ばれた、やや年配の黒い肌の男は、無事なところは剣を握った右腕だけというありさまだった。左半身が黒ずんでいて、それが全て彼自身の血であるのなら一晩もたないというのも納得だ。女性もいた。兜から零れた髪が松明の炎とそっくりの色に輝いて見えた。しかしその顔は血と泥で汚れていて、別の騎士が彼女の左足が地面に付かないように支えていた。その騎士自身も、兜の外された頭に傷を受けているのか、額から流れた血で耳が濡れている。

六人――いや、七人だろうか。みんな満身創痍だ。最強の騎士たちが、どうしてこんなに傷ついて、夜中に森の中をゆく羽目に。

ディーンは松明を持った男の腕を引っ張った。折れた肋骨に響いたのか、呻きながら彼は腕を振り払おうとする。

「待って、彼、案内してくれるんじゃない? 中に、神父様のところに」 女性の騎士がそういった。ディーンはそれを聞こえないが、何となく表情で理解した振りをして頷き、ますます騎士の腕を引っ張った。

騎士はそれきりディーンの誘導に素直についてきた。彼が歩き出すとみんなも黙って歩き出す。どうやらこの背の高い男が、この一団のリーダーであるらしかった。

修道院の正面扉の鍵はいつでも開いているが、神父の居室はたいていの場合――とりわけ夜はそうだ――鍵がかかっている。ディーンはいつも自分が来たことを示す独特のリズムでノックをした。

「……なんだ?」 すぐに扉の向こうで、眠りから起こされて不機嫌そうな声が聞こえてほっとする。もう一度ノックすると、今度は苛立たし気に寝台から降りる音がした。「なんだ、ディーン、忘れ物でもしたのか……」

戸を開いた神父は、ディーンと彼の後ろに立つ騎士たちの姿を見て、ぎょっとして仰け反った。いつも偉そうにしている神父のそんな顔を見られてディーンは少しおかしかった。

ディーンは背の高い男が事情を説明できるように脇にのいた。

「夜半にこのような不意の訪問をして申し訳ない。緊急の事態ですのでどうかお許し頂きたい。私は王国騎士のサミュエル・ウィンチェスター。彼は同じく騎士のルーファス。彼は重傷を負っていて一刻も早い治療が必要です。他にも手当と休息が必要な者たちがいる」

神父は、突然現れた傷だらけの騎士たちと、さっき別れたばかりの庭師を代わる代わる、忙しなく視線を動かして見て、それから普段着のような体面をするりと羽織った。深刻そうに頷き、それから騎士たちを安心させるようにほほ笑む。「騎士の皆様、もう安全です。すぐに治癒師を呼びます。食堂がいいでしょう、治療は厨房で行います。おい」 目線でディーンは呼びかけられ、あわてて神父のひざ元に跪いて彼の唇を読むふりをする。

「治癒師を、起こして、食堂に、連れてきなさい。わかったか?」

ディーンは三回頷いて、立ち上がると治癒師のいる棟へ駆け出す。

「ご親切に感謝する」 男のやわらかい礼が聞こえる。「……彼はディーンという名なのか? あとでもう一度会いたい、ずいぶんと怖がらせてしまったのに、我々の窮状を理解して中へ案内してくれた……」

ディーンはその声を立ち止まって聞いていたかったが、”聞こえない”のに盗み聞きなどできるはずがなかった。

◇

明け方にルーファスは熱を出し、治癒師は回復まで数日はかかるだろうといった。サムは騎士たちと目を合わせた。今はまだ、森の深いところにあるこの修道院には何の知らせも来ていないようだが、いずれは王国から兵士が遣わされ、この当たりで姿を消した騎士たち――”反逆者たち”と呼ばれるかもしれない――がいることを知らされるだろう。俗世から離れているとはいえ修道院には多くの貴族や裕福な商家の息子が、いずれはまた世俗へ戻ることを前提にここで生活している。彼らの耳に王宮での噂が届いていないことはまずあり得なく、彼らがどちらの派閥を支持しているかはサムにはわからない。もっとも王が追っている失踪騎士を庇おうなどという不届きな者が、たくさんいては困るのだった。

出征の命令が罠であったのなら、彼らは尾けられていたはずだった。サムの死体を探しに捜索がしかれるのは間違いない。この修道院もいずれ見つかるだろう。長く留まるのは良策ではない。

かといって昏睡状態のルーファスを担いで森に戻るわけにもいかず、止む無くサムたちはしばらくの滞在を請うことになった。

修道院長のクラウス神父は快く応じてくれたが、用意されたのは厨房の下の地下室で、そこはかとなく歓迎とは真逆の意図を読み取��る程度には不快だった。彼には腹に一物ありそうな感じがした。サムの予感はしばしば王の占い師をも勝るが、騎士たちを不安させるような予感は口には出せなかった。

厨房の火の前で休ませているルーファスと、彼に付き添っているボビーを除く、五人の騎士が地下に立ち尽くし、ひとまず寝られる場所を求めて目をさ迷わせている。探すまでもない狭い空間だった。横になれるのは三人、あとの二人は壁に寄せた空き箱の上で膝を枕に眠るしかないだろう。

「お腹がすいた」 疲れて表情もないチャーリーが言った。「立ったままでもいいから寝たい。でもその前に、生の人参でもいいから食べたいわ」

「僕も同感。もちろんできれば生じゃなくて、熱々のシチューに煮込まれた人参がいいけど」

ガースの言葉に、チャーリーとケビンが深い溜息をついた。

地下室の入口からボビーの声が下りてきた。「おい、今から食べ物がそっちに行くぞ」

まるでパンに足が生えているかのように言い方にサムが階段の上に入口を見上げると、ほっそりした足首が現れた。

足首の持ち主は片手に重ねた平皿の上にゴブレットとワイン瓶を乗せ、革の手袋をはめたもう片方の手には湯気のたつ小鍋を下げて階段を下りてきた。

家畜小屋の隣にいた青年、ディーンだった。神父が彼を使いによこしたのだろう。

「シチューだ!」 ガースが喜びの声を上げた。チャーリーとケビンも控え目な歓声を上げる。みんなの目がおいしそうな匂いを発する小鍋に向かっているのに対し、サムは青年の足首から目が離せないでいた。

彼はなぜ裸足なんだろう。何かの罰か? 神父は修道士や雑用係に体罰を与えるような指導をしているのか? サムは薄暗い地下室にあってほの白く光って見える足首から視線を引きはがし、もっと上に目をやった。まだ夜着のままの薄着、庭でルーファスが引き倒したせいで薄汚れている。細いが力のありそうなしっかりとした肩から腕。まっすぐに伸びた首の上には信じられないほど繊細な美貌が乗っていた。

サムは青年から皿を受け取ってやろうと手を伸ばした。ところがサムが皿に手をかけたとたん、びっくりした彼はバランスを崩して階段を一段踏みそこねた。

転びそうになった彼を、サムは慌てて抱き止めた。耳元に、彼の声にならない悲鳴のような、驚きの吐息を感じる。そうだ、彼は耳が聞こえないのだった。話すことが出来ないのはわかるが、声を出すこともできないとは。

「急に触っちゃだめよ、サム!」 床に落ちた皿を拾いながらチャーリーがいう。「彼は耳が聞こえないんでしょ、彼に見えないところから現れたらびっくりするじゃない」

「ディーンだっけ? いや、救世主だ、なんておいしそうなシチュー、スープか? これで僕らは生き延びられる」 ガースが恭しく小鍋を受け取り、空き箱の上に並べた皿にさっさと盛り付けていく。階段の一番下でサムに抱き止められたままのディーンは、自分の仕事を取られたように見えたのか焦って体をよじったが、サムはどうしてか離しがたくて、すぐには解放してやれなかった。

まったく、どうして裸足なんだ?

修道士たちが詩を読みながら朝食を終えるのを交代で横になりながら過ごして待ち、穴倉のような地下室から出て騎士たちは食堂で体を伸ばした。一晩中ルーファスの看病をしていたボビーにも休めと命じて、サムが代わりに厨房の隅に居座ることにした。

厨房番の修道士は彼らがまるでそこに居ないかのように振る舞う。サムも彼らの日課を邪魔する意思はないのでただ黙って石窯の火と、マントでくるんだ藁の上に寝かせた熟練の騎士の寝顔を見るだけだ。

ルーファスは気難しく人の好き嫌いが激しい男だが、サムが幼い頃から”ウィンチェスター家”に仕えていた忠臣だ。もし彼がこのまま目覚めなかったら……。自分が王宮でもっとうまく立ち回れていたら、こんなことにはならなかったかもしれない。

若き王の父と――つまり前王とサムの父親が従弟同士だったために、サムにも王位継承権があった。実際、前王が危篤の際には若すぎる王太子を不安視する者たちからサムを王にと推す声も上がった。不穏な声が派閥化する前にサムは自ら継承権を放棄し、領地の大半を王に返還して王宮に留まり一騎士としての振る舞いに徹した。

その無欲さと節制した態度が逆に信奉者を集めることとなり、サムが最も望まないもの――”ウィンチェスター派”の存在が宮殿内に囁かれるようになった。国王派――この場合は年若き王をいいように操ろうとする老練な大臣たちという意味だ――が敵意と警戒心を募らせるのも無理はないとサムが理解するくらいには、噂は公然と囁かれた。何とか火消しに回ったが、疑いを持つ者にとっては、それが有罪の証に見えただろう。

自分のせいで部下たちを失い、また失いつつあるのかと思うと、サムはたまらないむなしさに襲われた。

ペタペタと石の床を踏む足音が聞こえ顔を上げる。ディーンが水差しを持って厨房にやってきた。彼は石窯の横に置かれた桶の中に水を入れる。サムは声もかけずに暗がりから彼の横顔をぼうっと眺めた。声をかけたところで、彼には聞こえないが――

床で寝ているルーファスが呻きながら寝返りを打った。動きに気づいたディーンが彼のほうを見て、その奥にいるサムにも気づいた。

「やあ」 サムは聞こえないとわかりつつ声をかけた。まるきり無駄ではないだろう。神父の唇を読んで指示を受けていたようだから、言葉を知らないわけではないようだ。

彼が自分の唇を読めるように火の前に近づく。

「あー、僕は、サムだ。サム、王国の騎士。サムだ。君はディーン、ディーンだね? そう呼んでいいかい?」

ディーンは目を丸く見開いて頷いた。零れそうなほど大きな目だ。狼を前にしたうさぎみたいに警戒している。

「怖がらないでいい。昨夜はありがとう。乱暴なことをしてすまなかった。怪我はないか?」

強ばった顔で頷かれる。彼は自らの喉を指して話せないことをアピールした。サムは手を上げてわかっていることを示す。

「ごめん――君の仕事の邪魔をするつもりはないんだ。ただ、何か困ってることがあるなら――」 じっと見つめられたまま首を振られる。「――ない?」 今度は頷かれる。「――……そうか、わかった。邪魔をしてごめん」

ディーンは一度瞬きをしてサムを見つめた。彼は本当に美しい青年だった。薄汚れてはいるし、お世辞にも清潔な香りがするとは言い難かったが、王宮でもお目にかかったことのないほど端正な顔立ちをしている。こんな森の奥深くの修道院で雑用係をしているのが信じられないくらいだ。耳と口が不自由なことがその理由に間違いないだろうが、それにしても――。

水差しの水を全て桶に注いでしまうと、ディーンはしばし躊躇った後、サムを指さして、それから自分の胸をさすった。

彼が動くのを眺めるだけでぼうっとしてしまう自分をサムは自覚した。ディーンは何かを伝えたいのだ。もう一度同じ仕草をした。

「君の? 僕の、胸?」 ディーンは、今度は地下に繋がる階段のほうを指さして、その場で転ぶ真似をした。そしてまたサムの胸のあたりを指さす。

理解されてないとわかるとディーンの行動は早かった。彼はルーファスをまたいでサムの前にしゃがみ込み、彼の胸に直接触れた。

サムは戦闘中以外に初めて、自分の心臓の音を聞いた。

ディーンの瞳の色は鮮やかな新緑だった。夜にはわからなかったが、髪の色も暗い金髪だ。厨房に差し込む埃っぽい日差しを浴びてキラキラと輝いている。

呆然と瞳を見つめていると、やっとその目が自分を心配していることに気が付いた。

「……ああ、そっか。僕が骨折してること、君は気づいてるんだね」 ”骨折”という言葉に彼が頷いたので、サムは納得した。さっき階段から落ちかけた彼を抱き止めたから、痛みが悪化していないか心配してくれたのだろう。サムは、彼が理解されるのが困難と知りながら、わざわざその心配を伝えようとしてくれたことに、非常な喜びを感じた。

「大丈夫だよ、自分で包帯を巻いた。よくあることなんだ、小さいころは馬に乗るたびに落馬して骨を折ってた。僕は治りが早いんだ。治るたびに背が伸びる」

少し早口で言ってしまったから、ディーンが読み取ってくれたかはわからなかった。だが照れくさくて笑ったサムにつられるように、ディーンも笑顔になった。

まさに魂を吸い取られるような美しさだった。魔術にかかったように目が逸らせない。完璧な頬の稜線に触れたくなって、サムは思わず手を伸ばした。

厨房の入口で大きな音がした。ボビーが戸にかかっていたモップを倒した音のようだった。

「やれやれ、どこもかしこも、掃除道具と本ばかりだ。一生ここにいても退屈しないぞ」

「ボビー?」

「ああ、水が一杯ほしくてな。ルーファスの調子はどうだ?」

サムが立ち上がる前に、ディーンは驚くほどの素早さで裏戸から出て行ってしまった。

◇

キラキラしてる。

ディーンは昔からキラキラしたものに弱かった。

木漏れ日を浴びながら一時の昼寝は何物にも得難い喜びだ。太陽は全てを輝かせる。泥だまりの水だってきらめく。生まれたばかりの子ヤギの瞳、朝露に濡れた花と重たげな羽を開く蝶。礼拝堂でかしずいた修道士の手から下がるロザリオ。水差しから桶に水を注ぐときの小気味よい飛沫。

彼はそういったものを愛していた。キラキラしたものを。つまりは美しいもの。彼が持ち得なかったもの。

サムという騎士はディーンが今までに見た何よりも輝いていた。

あまりにもまぶしくて直視しているのが辛くなったほどだ。彼の瞳の色に見入っていたせいで、厨房で大きな音に反応してしまった。幸いサムは音を立てた騎士のほうに目がいってディーンの反応には気づかなかったようだ。

もう一度彼の目を見て彼に触れてみたかったが、近づくのが恐ろしくもあった。

ディーン何某という男の子がこの世に生を受けたとき、彼は両親にとても祝福された子供だった。彼は美しい子だと言われて育った。親というのは自分の子が世界で一番美しく愛らしいと信じるものだから仕方ない。おかげでディーンは両親が殺され、修道院に引き取られる八つか九つの頃まで、自分が怪物だと知らずに生きてこられた。

修道院長のクラウス神父は親と寄付金を失った彼を憐れみ深く受け入れてくれたが、幼い孤児を見る目に嫌悪感が宿っているのをディーンは見逃さなかった。

「お前は醜い、ディーン。稀に見る醜さだ」と神父は、気の毒だが率直に言わざるを得ないといった。「その幼さでその醜さ、成長すれば見る者が怖気をふるう怪物のごとき醜悪な存在となるだろう。無視できない悪評を招く。もし怪物を飼っていると噂が立てば、修道院の名が傷つき、私と修道士たちは教会を追われるだろう。お前も森に戻るしかなくなる」 しかしと神父は続けた。「拾った怪物が不具となれば話は違う。耳も聞こえなければ口もきけないただの醜い哀れな子供を保護したとなれば、教皇も納得なさるだろう。いいかね、ディーン。お前をそう呼ぶのは今日この日から私だけだ。他の者たちの話に耳を傾けてはいけないし、口を聞いてもいけない。おまえは不具だ。不具でなければ、ここを追い出される。ただの唾棄すべき怪物だ。わかったかね? 本当にわかっているなら、誓いを立てるのだ」

「神様に嘘をつけとおっしゃるのですか?」

まろやかな頬を打たれてディーンは床に這いつくばった。礼拝堂の高窓から差し込む明かりを背負って神父は怒りをあらわにした。

「何という身勝手な物言いだ、すでに悪魔がその身に宿っている! お前の言葉は毒、お前の耳は地獄に通じている! 盗賊どもがお前を見逃したのも、生かしておいたほうが悪が世に蔓延るとわかっていたからに違いない。そんな者を神聖な修道院で養おうとは、愚かな考えだった。今すぐに出ていきなさい」

ディーンは、恐ろしくて泣いてすがった。修道院を追い出されたら行くところがない。森へ放り出されたら一晩のうちに狼の餌食になって死んでしまうだろう。生き延びられたとしても、神父ですら嫌悪するほど醜い自分が、他に受け入れてくれる場所があるはずもない。

ディーンは誓った。何度も誓って神父に許しを請うた。「話しません、聞きません。修道院のみなさまのご迷惑になることは決してしません。お願いです。追い出さないでください」

「お前を信じよう。我が子よ」 打たれた頬をやさしく撫でられ、跪いてディーンを起こした神父に、ディーンは一生返せぬ恩を負った。

ぼんやりと昔を思い出しながら草をむしっていたディーンの手元に影が落ちた。

「やあ、ディーン……だめだ、こっちを向いてもらってからじゃないと」 後ろでサムがぼやくのが聞こえた。

ディーンは手についた草を払って、振り向いた。太陽は真上にあり、彼は太陽よりも背が高いことがわかって、ディーンはまた草むしりに戻った。

「あの、えっと……。ディーン? ディーン」

正面に回り込まれて、ディーンは仕方なく目線を上げた。屈んだサムはディーンと目が合うと、白い歯をこぼして笑った。

ああ、やっぱりキラキラしてる。

ディーンは困っ��。

◇

サムは困っていた。どうにもこの雑用係の庭師が気になって仕方ない。

厨房から風のように消えた彼を追って修道院の中庭を探していると、ネズの木の下で草をむしっている背中を見つけた。話しかけようとして彼が聞こえないことを改めて思い出す。聞こえない相手と会話がしたいと思うなんてどうかしてる。

それなのに気づけば彼の前に腰を下ろして、身振り手振りを交えながら話しかけていた。仕事中のディーンは、あまり興味のない顔と時々サムに向けてくれる。それだけでなぜか心が満たされた。

ネズの実を採って指の中で転がしていると、その実をディーンが取ろうとした。修道院の土地で採れる実は全て神が修道士に恵まれた貴重なもの――それがたとえ一粒の未熟な実でも――だからサムは素直に彼に渡してやればよかった。だがサムは反射的に手をひっこめた。ディーンの反応がみたかったのだ。彼は騎士にからかわれて恥じ入るような男か、それとも立ち向かってくるか? 答えはすぐにわかった。彼は明らかにむっとした顔でサムを見上げ、身を乗り出し手を伸ばしてきた。

サムはさらに後ろに下がり、ディーンは膝で土を蹴って追いすがる。怒りのせいか日差しを長く浴びすぎたせいか――おそらくそのどちらも原因だ――額まで紅潮した顔をまっすぐに向けられて、サムは胸の奥底に歓喜が生まれるのを感じた。

「ハハハ……! ああ……」 するりと言葉がこぼれ出てきた。「ああ、君はなんて美しいんだ!」

ディーンがサムの手を取ったのと、サムがディーンの腕を掴んだのと、どちらが早かったかわからかない。サムはディーンに飛びつかれたと思ったし、ディーンはサムに引き倒されたと思ったかもしれない。どっちにしろ、結果的に彼らはネズの根のくぼみに入ってキスをした。

長いキスをした。サムはディーンの髪の中に手を入れた。やわらかい髪は土のにおいがした。彼の唾液はみずみずしい草の味がした。耳を指で挟んで引っ張ると、ん、ん、と喉を鳴らす音が聞こえた。とても小さな音だったが初めて聞いた彼の”声”だった。もっと聞きたくて、サムは色んなところを触った。耳、うなじ、肩、胸、直接肌に触れたくて、腹に手を伸ばしたところでディーンが抵抗した。

初めは抵抗だとわからなかった。嫌なことは嫌と言ってくれる相手としか寝たことがなかったからだ。ところが強く手首を掴まれて我に返った。

「ごめん!」 サムは慌てて手を離した。「ご、ごめん、本当にごめん! こんなこと……こんなことするべきじゃなかった。僕は……だめだ、どうかしてる」 額を抱えてネズの根に尻を押し付け、できるだけディーンから離れようとした。「僕はどうかしてる。いつもはもっと……何というか……こんなにがっついてなくて、それに君は男で修道院に住んでるし――ま、まあ、そういう問題じゃないけど――ディーン――本当にごめん――ディーン?」

ディーンは泣いていた。静かに一筋の涙を頬に流してサムを見ていた。

「待って!」

またも彼の身の軽さを証明する動きを見届けることになった。納屋のほうに走っていく彼の姿を、今度はとても追う気にはなれなかった。

◇

夜、クラウス神父の部屋でディーンは跪いていた。

「神父様、私は罪を犯しました。二日ぶりの告解です」

「続けて」

「私は罪を犯しました……」 ディーンはごくりとつばを飲み込んだ。「私は、自らの毒で、ある人を……ある人を、侵してしまったかもしれません」

暖炉の前に置かれたイスに座り、本を読んでいた神父は、鼻にかけていた眼鏡を外してディーンを見た。

「それは由々しきことだ、ディーン。お前の毒はとても強い。いったい誰を毒に侵したのだ。修道士か?」

「いいえ、騎士です」

「騎士! 昨日ここに侵入してきたばかりの、あの狼藉者どものことか? ディーン、おお、ディーン。お前の中の悪魔はいつになったら消えるのだろう」 神父は叩きつけるように本を閉じ、立ち上がった。「新顔とくれば誘惑せずにはおれないのか? どうやって、毒を仕込んだ。どの騎士だ」

「一番背のたかい騎士です。クラウス神父。彼の唇を吸いました。その時、もしかしたら声を出してしまったかもしれません。ほんの少しですが、とても近くにいたので聞こえたかもしれません」

「なんてことだ」

「あと、彼の上に乗ったときに胸を強く圧迫してしまったように思います。骨折がひどくなっていなければいいのですが、あとで治癒師にみてもらうことはできますか?」

「ディーン……」 神父は長い溜息をついた。「ディーン。お前の悪魔は強くなっている。聖餐のワインを飲ませても、毒を薄めることはできなかった。お前と唯一こうして言葉を交わし、お前の毒を一身に受けている私の体はもうボロボロだ」

「そんな」

「これ以上ひどくなれば、告解を聞くことも困難になるかもしれない」

ディーンはうろたえた。「神父様が許しを与えて下さらなければおれは……本物の怪物になってしまいます」

「そうだ。だから私は耐えているのだ。だが今日はこれが限界だ。日に日にお前の毒は強くなっていくからな」 神父はローブを脱いで寝台に横たわった。「頼む、やってくれ、ディーン」

ディーンは頷いて寝台に片膝を乗せると、神父の下衣を下ろして屈み込んだ。現れたペニスを手にとって丁寧に舐め始める。

「私の中からお前の毒を吸い取り、全て飲み込むのだ。一滴でも零せば修道院に毒が広がってしまう。お前のためにもそれは防がなくてはならない」

「はい、神父様」

「黙りなさい! 黙って、もっと強く吸うんだ!」 神父は厳しく叱責したが、不出来な子に向けて優しくアドバイスをくれた。「口の中に、全部入れてしまったほうがいい。強く全体を頬の内側でこすりながら吸ったほうが、毒が出てくるのも早いだろう」

心の中でだけ頷いて、ディーンはいわれた通り吸い続けた。もう何度もやっていることなのに、一度としてうまくやれたことがない。いつも最後には、神父の手を煩わせてしまう。彼は自分のために毒で苦しんでいるのにだ。

今回も毒が出る前に疲れて吸う力が弱まってしまい、神父に手伝ってもらうことになった。

「歯を立てたら地獄行きだからな。お前を地獄に堕としたくはない」 神父は忠告してから、両手でディーンの頭を抱えて上下にゆすった。昨夜はワインを飲んだあとにこれをやったからしばらく目眩が治まらなかった。今日はしらふだし、神父がこうやって手を借してくれるとすぐに終わるのでディーンはほっとした。

硬く張りつめたペニスから熱い液体が出てきた。ディーンは舌を使って慎重に喉の奥に送り、飲み込んでいった。飲み込むときにどうしても少し声が出てしまうが、神父がそれを咎めたことはなかった。ディーンが努力して抑えているのを知っているのだろう。

注意深く全て飲み込んで、それでも以前、もう出ないと思って口を離した瞬間に吹き出てきたことがあったので、もう一度根本から絞るように吸っていき、本当に終わったと確信してからペニスを解放した。神父の体は汗ばんでいて、四肢はぐったりと投げ出されていた。

ディーンはテーブルに置かれた水差しの水を自分の上着にしみこませ、神父の顔をぬぐった。まどろみから覚めたような穏やかな顔で、神父はディーンを見つめた。

「これで私の毒はお前に戻った。私は救われたが、お前は違う。許しを得るために、また私を毒に侵さねばならない。哀れな醜い我が子よ」

そういって背を向け、神父は眠りに入った。その背中をしばし見つめて、ディーンは今夜彼から与えられなかった神の許しが得られるよう、心の中祈った。

◇

修道士たちが寝静まった夜、一人の騎士が目を覚ました。

「うーん、とうとう地獄に落ちたか……どうりで犬の腐ったような臭いがするはずだ」

「ルーファス!」 ボビーの声でサムは目を覚ました。地下は狭すぎるが、サムがいなければ全員が横になれるとわかったから厨房の隅で寝ていたのだ。

「ルーファス! このアホンダラ、いつまで寝てるつもりだった!」 ボビーが歓喜の声を上げて長い付き合いの騎士を起こしてやっていた。サムはゴブレットに水を注いで彼らのもとへ運んだ。

「サミュエル」

「ルーファス。よく戻ってきた」

皮肉っぽい騎士は眉を上げた。「大げさだな。ちょっと寝てただけだ」 ボビーの手からゴブレットを取り、一口飲んで元気よく咳き込んだあと、周囲を見回す。「それより、ここはどこだ、なんでお前らまで床に寝てる?」

「厨房だよ。他の皆はこの地下で寝てる。修道院長はあまり僕らを歓迎していないみたいだ。いきなり殺されないだけマシだけどね」

「なんてこった。のん気にしすぎだ。食糧をいただいてさっさと出発しよう」

「馬鹿言ってないで寝てろ。死にかけたんだぞ」 起き上がろうとするルーファスをボビーが押し戻す。しかしその腕を掴んで傷ついた騎士は強引に起きようとする。

「おい、寝てろって」

「うるさい、腹が減って寝るどころじゃない!」

サムとボビーは顔を見合わせた。

三人の騎士は食堂に移動した。一本のロウソクを囲んで、鍋に入れっぱなしのシチューをルーファスが食べるのを見守る。

「で、どうする」 まずそうな顔でルーファスはいう。もっともルーファスは何を食べてもこういう顔だから別にシチューが腐っているわけではない。例外が強い酒を飲む時くらいで、一度密造酒を売って儲けていた商売上手な盗賊団を摘発した時には大喜びだった(酒類は国庫に押収されると知ってからも喜んでいたからサムは心配だった)。

修道院にある酒といえば聖体のワインくらいだろう。ブドウ園を持っている裕福な修道院もあるが、この清貧を絵にしたような辺境の修道院ではワインは貴重品のはずだ。ルーファスが酒に手を出せない環境でよかった。しかし――サムは思い出した。そんな貴重なワインの匂いを、あのみすぼらしい身なりの、納屋で寝ている青年は纏わせていたのだった。

「どうするって?」

ボビーが聞き返す。ルーファスは舌打ちしそうな顔になってスプーンを振った。「これからどこへ行くかってことだよ! 王都に戻って裏切者だか敗走者だかの烙印を押されて処刑されるのはごめんだぜ」

「おい、ルーファス!」

「いいんだ、ボビー。はっきりさせなきゃならないことだ」 サムはロウソクの火を見つめながらいった。「誤魔化してもしょうがない。我々は罠にかけられた。仕掛けたのは王だ。もう王都には戻れない――戻れば僕だけでなく、全員が殺される」

「もとからお前さんの居ない所で生き延びようとは思っていないさ。だが俺とルーファスはともかく……」

「若くて将来有望で王都に恋人がいる私でも同じように思ってるわよ」 チャーリーが食堂に来た。ルーファスの隣に座って平皿に移したシチューを覗き込む。「それおいしい?」

「土まみれのカブよりはな」

「なあ、今の話だが、俺はこう思ってる」 ボビーがいった。「この状況になって初めて言えることだが、王国は腐ってる。王に信念がないせいだ。私欲にまみれた大臣どもが好き放題している。民は仕える主を選べないが、俺たちは違う。もとから誰に忠義を尽くすべきか知っている。もう選んでいる。もうすでに、自分の望む王の下にいる」

「その話、なんだか素敵に聞こえる。続けて」 チャーリーがいう。

「いや、まったく素敵じゃない。むしろ危険だ」 サムはいったが、彼の言葉を取り合う者はいなかった。

ゴブレットの水を飲み干してルーファスが頷いた。「サムを王にするって? それはいい。そうしよう。四年前にあの棒みたいなガキに冠を乗せる前にそうしとけばよかったんだ。野生馬を捕まえて藁で編んだ鞍に乗り、折れた剣を振りかざして、七人の騎士で玉座を奪還する!」 そしてまた顔をしかめながらシチューを食べ始める。「俺はそれでもいいよ。少なくとも戦って死ねる」

ボビーがうなった。「これは死ぬ話じゃない。最後まで聞け、ルーファス」

「そうよ、死ぬのは怖くないけど賢く生きたっていい」 チャーリーが細い指でテーブルを叩く。「ねえ、私に案がある。ここの修道院長に相談するのよ。彼から教皇に仲裁を頼んでもらうの。時間を稼いで仲間を集める。探せば腐った大臣の中にもまだウジ虫が沸いてないヤツもいるかもしれない。血を流さなくても王を変える手はある。アダムだって冠の重さから解放されさえすればいい子に戻るわよ」

「それよりウィンチェスター領に戻ってしばらく潜伏すべきだ。あそこの領民は王よりもサムに従う。俺たちを王兵に差し出したりしない」

「だから、それからどうするのかって話よ。潜伏もいいけど結局王と対決するしかないじゃない、このまま森で朽ち果てるか北の隣国に情報を売って保護してもらって本物の売国奴になる他には!」

「ちょっと落ち着け、二人とも。修道士たちが起きてくる。それから僕の計画も聞け」

「ろくな計画じゃない」

「ルーファス! ぼやくな」

「そうよルーファス、死にかけたくせに。黙ってさっさと食べなさいよ」

サムはため息を吐きそうになるのを堪えて皆に宣言した��「王都には僕一人で行く」

「ほらな」とスプーンを放ってルーファスが特大のため息を吐いた。「ろくな計画じゃない」

◇

行商売りの見習い少年と仲良くなったことがあった。同年代の子と遊ぶのは初めてだったから嬉しくて、ディーンは思わず自分の秘密をもらしてしまった。自分の口で見の上を語る彼に、少年はそんなのはおかしいといった。

「君は神父に騙されているんだよ。君は醜くなんかない、夏の蝶の羽のように美しいよ」

「神様の家で嘘をついちゃいけないよ」

「嘘なんかじゃない。ホントにホントだよ。僕は師匠について色んな場所へ行くけれど、どんなお貴族様の家でだって君みたいな綺麗な人を見たことがないよ」

ディーンは嬉しかった。少年の優しさに感謝した。次の日の朝、出発するはずの行商売りが見習いがいなくなったと騒ぎ出し、修道士たちが探すと、裏の枯れ井戸の底で見つかった。

井戸は淵が朽ちていて、遺体を引き上げることもできなかった。神父は木の板で封印をした。ひと夏の友人は永遠に枯れ井戸の中に閉じ込められた。

修道院は巨大な棺桶だ。

ディーンは二度と友人を作らなかった。

1 note

·

View note

Text

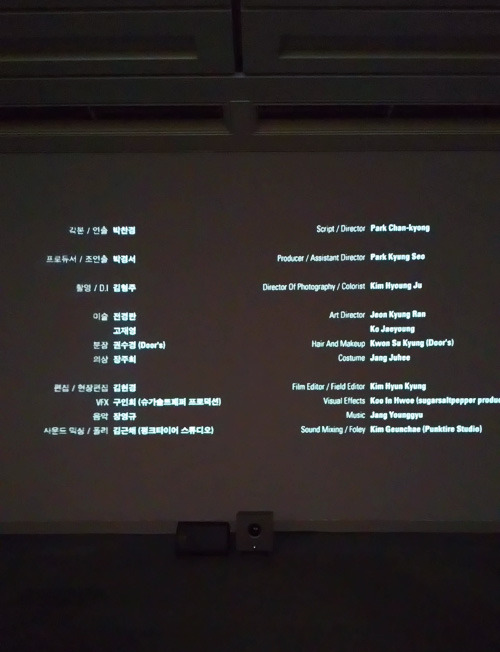

最近観たやつの感想

なんだかんだドラマを見て仕事に行ってごはん食べながらドラマ観て…の繰り返しの日々。こうして少しずつ元気ゲージを上げて創作意欲を沸かしているんですね(さりげなく挟む言い訳)。

◇

最近(12月・1月)新しくみたドラマ

・反乱者たち/マンダロリアン

もともと「反乱者たち」は見る予定なくて、ただマンダロリアンにアニメシリーズのキャラがけっこう出てるって聞いたのでじゃあ観といたほうが盛り上がれるか…と思ってついでにみた。おもしろい。おもしろいけど、クローンウォーズもそうだけど、最初はワイワイ仲間と楽しく冒険してたのがだんだんと重くなって救われなくなっていく感じが悲しい。。

マンダロリアンのほうはただ見事というよりほかない。制作ドキュメンタリーも必見だと思う。みればファブロー監督の有能さを崇めたくなることうけあい。

・コブラ会

前の二シーズンに比べたら失速したなって感じ。でもミゲルがああいう状態だからしかたないか。ここにきて映画ベストキッド2は必修科目だったか…と焦ったがまあ見なくてもなんとかなる親切な作りなのでインスタント感慨というのもあり。

・ブルックリンナインナイン シーズン6

シーズン4のモーモー回以来ガチな社会問題をわりとガチで扱う回があってシーズン5はローザのカミングアウト、今回は職場での性被害について。エイミーが話だすときジェイクじゃないけど思わず私も座り直しちゃった。今シーズンも面白かったけどジーナがやること全部表目に出すぎててもうちょっと邪悪でよかったのに!!と思っちゃった。あれじゃただの神じゃん。神ジーナ。

・ソーイング・ビー シーズン2(前半まで)

課題が終わるごとにティータイムがあるので審査番組なのにのどかで優雅でいやされる。ボタンもつけられないくらい裁縫ベタだけどミシンが欲しくなるふしぎ。

・シェイクスピア&ハサウェイ シーズン3

今回主要キャラがみんな立っててすごくよかった! 特にあーセバスチャンが愛しい。社名に彼の名前入れてください。最終話、ルーは泣いたけど私も泣きそうになっちゃった。ウッ…ぜったい戻るってわかってるのに…でも海外ドラマは色々と信じられないからね。。

毎度超面白い!!という話ではないのだがブラウン神父に似た穏やかなユーモアというか雰囲気がくせになる。

・グレートリバー 生命の旅路/イギリスの城に隠された秘密

U-nextとネトフリのドキュメンタリードラマ。放送大学が地上波やめちゃったんで時々こういうの摂取したくなる。グレートリバーはBBCアースが撮ってるだけあって映像がすごくいい。イギリスの城~は城内の案内をしてくれるんだと思ってシムズの内装の参考にしよーと見始めたら城とその所有者の歴史をたどるストーリーで内装とか内部の構造とかはほぼ触れられなかった。しかしとにかくどの城にもヘンリー8世が絡んでて相当やばいヤツってことがよくわかった。

・サブリナ シーズン4(前半まで)

サブリナはああいう子だからああいう問題行為もまあしょうがない。ああいう子だからね。リリスにはルシファーを出し抜く方法を持っていると信じたい。

・ワンダビジョン

久しぶりにあのオープニング見たらぐっときちゃった。年にニ・三回は新作マーベル映画が劇場で公開されていた時代が数年間もあったなんて贅沢だったね。。

吹替で3話まで見たけど愉快愉快。

・その他

ドラマは最初の何話かだけ見て切ったのがけっこうあって「FBI特別捜査班」はよっぽど硬派なのかなと思いきやドラマの中のFBIドラマみたいなフワっとしたFBIモノだったし、「UNIT42」も傷心のボスがはぐれ者チームをまとめるって食傷気味の設定そのままだったんでやめちゃった。両方シムズやりながら観てたんで真剣にみたらはまったのかもしれない。「おれたち、ゆる刑事」はゆるゆる見るにはちょうどいいので内容は覚えられないけどゆるゆるこれからも見るかも。

映画

・ジェクシー スマホを変えただけなのに

珍しく母が劇場で見たがっていたのに機会がなくて行けなかったので、配信のを借りて見せてあげて感想をきいたら「想像してたよりエッチだった」ななんだと…お母さんにエッチな映画を見せてしまった…どれ…と恐る恐るみたんですけど母のいうエッチっていうのは下ネタ多用ってことでぜんぜんエッチではなかったです。ただ一緒に見なくてよかったと思いました。

・ヴィランズ

ブルックリン99に久しぶりに登場してくれたワンチ様をみたらキーラ・セジウィックが威勢よくしゃべるのをもっと見たくなったのでレンタルして見た。そういう話っぽいなと想像した通りの話だったけどおもしろかった。

・イップマン序章

初カンフー映画。人にすすめられたので見ただけだがめちゃくちゃおもしろくて困った。1.5倍速で見たからみんな超人にみえた。

・海山 たけのおと

ちょっとした仕掛けというかアー、そうだったんだ…と意識が変わる瞬間があって、そこから主人公を見る角度も変わってしまう。息子が撮ってるって思うとその仕掛けが意味深というか、それ以前はいろんな関係者が主人公の苦労をしのび功績を褒め称えるシーンがたくさん挿入されて英雄のように描かれていたんだけど。。奥さんの苦労話も今は笑い話…とはいかなかったんだな、とわかると今まで語られてきたすごい音楽家のエピソードが全部家庭を作っておいてほったらかしにする自分勝手な夢追い人の話だったんだと思えてくるからこわい。べつにそうじゃなくて本当に真摯に音楽家としての生き方をしているだけなんだし、ただ演奏するだけじゃなくて新しく楽器を作って作曲までするんだからものすごい情熱をもった本物の天才なことは間違いない。だけどみてごらん、この人結局は孤独だよ、っていう感じの…流れに…みえたんですよ。ただ優れた音楽家は孤独だ、っていうそういうオチではなくて。そういうオチにみせかけたこれは放っておかれた息子の復讐なんじゃ…??ってただの勘ぐりだと思うけどそう感じてしまったのでした。

・エルミタージュ美術館 美を守る宮殿

プーチンさんも城じゃなくて美術館作ればよかったのになあと思いました。

1 note

·

View note

Text

【S/D】家族の思い出

クリスマスにアナ雪短編「家族の思い出」パロ。

再会して初めてのクリスマスです。アナ雪っぽい事情で成人まで離ればなれに育てられてました。両親は亡くなり、ディーンは王様、サムは王様の弟です。「パイとエールと」よりも前の話です。

☆

サムと一緒に過ごせる初めてのクリスマスだった。冷たいクリスタルが濾過した朝日を浴びて目を覚ました瞬間、今日は忘れられない日になるだろうという予感がした。死んだ石みたいな無機質なノックの音と、哀れなカスティエルの声がして寝台から抜け出す時を告げられた(おれが専任の従者を拒んだせいで、キャスは王の相談役兼宮廷侍従長兼おれの目覚まし係、この時期はクリスマスに城で開かれる食事会の装飾から運営を一手に任されている。一か月くらい寝てないんじゃないか? もっともあいつが寝ているところを見たことはないけど)。

寝不足の相談役の手前、いつまでも寝台で手足をぬくぬくさせているわけにはいかなかった。おれは自分でひげをあて、用意されていた服に着替えて部屋を出た。多忙なキャスが待っているわけはなかったがドアの前には人影があった。ぶつかりそうになった背中を支えてやろうとして、逆に腰を掴まれた。それで誰かわかった。この城でおれより背の高い男はそうそういない。

「あ――ごめん。キャスに聞いたらもうすぐ出てくるはずだっていうから、待ってたんだ」

おれは一歩離れた弟を見上げた。

戴冠式のときに着ていた王大弟の正装もよく似合っていたが――

「マント?」 金のヒイラギ葉で留められた黒のベルベット。広い肩から足元へ水のような光沢が流れ落ちている。「おまえ、マントなんか着けてんのかよ。王様のおれが着けてないってのに?」

サムはぷっとふき出した。きれいに撫でつけられた髪がひと房耳に落ちて、冬の朝の森のような香りがこぼれる。「あんたこの間の狩りでマントで足がもつれて、ルーガルーに噛みつかれそうになったってボビーに文句を言っただろ。ボビーが家政長にあんたの剣幕そのまま伝えたもんだから、すっかりマント嫌いの王様ってことになってる。気づいてなかった?」

「寒くなけりゃマントなんて無用だ、邪魔なだけだし」 薄くて防寒には向かない儀礼用の手袋を脱いで両手を擦りつける。「気が利かねえ奴らだ、今日こそマントが必要だろ。城の中にルーガルーが出るかよ?」

「寒いの? いいよ、僕の着て」

留め金を外そうとするサムを慌てて止める。「いいんだ、おまえが着てろ」

「何遠慮してんの、手もこ���なに冷たいじゃないか。いいから着てなよ、あとでキャスに言ってちゃんとディーンに合ったの用意させる」

ベルベットのマントが肩にかけられ、サムから移った熱気で背中がすっかり包まれた。サムはヒイラギの留め金を喉元で慎重に留め、それから少し右肩のほうへ留め具の位置をずらした。「これで剣が抜きやすくなるよ」と笑う。今日ほど帯剣すべきでない日もないのに。

また指先同士が触れた。サムは何の意図もないようにおれに触れることができる。そのことが少し――少し、悲しい――なんだって? なんだこれは? 女々しいったらありゃしない。

今度は自分からサムの手を握って、おれは実態のない感情が”無い”ことを自分自身に確認させようとした。サムの手を握ったからといって世界がひっくり返るわけじゃないし、たとえおれの世界がひっくり返ったとしてもサムの世界までひっくり返ってくれるわけじゃない。だから握った手から熱以外の感覚を拾うべきじゃない。いたわりや愛情ならともかく、悲しさや――切なさなんて。切なさ? 全く、十三歳の女の子じゃあるまいし。サムの手を握って胸が痛くなるべきじゃないんだ。

だというのにおれは熱くなっていくのを止められなかった。

サムがゆっくりと重なった手を自分の唇のほうへ引き寄せた。おれはじっとそれを見ている。もがくように息を吸うと、またあの香りがいっぱいになって胸が圧迫された。サムが俺の指の腹にキスをする――そしておれがしたように、深く息を吸い込んだ。

「新しい雪の香りがする」

おれは薄く笑う。「雪解けの水で顔を洗ったからな」

「ディーンは雪に似てる。積もったばかりの雪。まだ誰にも踏み荒らされてない雪原みたいだ」

「……おれは――まだ――樫の木に似てるっていわれたほうが嬉しかったかな……」

「窓を開けて、朝日を浴びてきらめく一面の雪景色を見た時のような感動だよ、わかる、ディーン。あんたを見るたびに、僕は感動するんだ」

サムの声は、ゆっくりとして、押し殺したように低かった。長い廊下にささやきだけが響く。

飢えた目に見つめられた。

「サム、おれは、おれも――」

彼のその言葉はおれに世界がひっくり返ったことを教えてくれた。きざったらしい言葉をどこで覚えてきたのかはちょっと気になるが、おれと違って市井で過ごす時間の多かったサムだからその辺は人並みの経験があるんだろう。サムのそっちの過去については、キャスも何も報告してこなかったし、おれもあれこれと口を出すつもりはなかった。むしろスマートな恋愛遊戯が出来るほうが安心できた。いずれおれに何かあったときには――この感覚は不可解な力に目覚めてからというものずっと心の奥深くにあった――弟がこの国を継ぐ。その時には洗練された口説き文句のほうが剣や大砲よりも役に立つはずだ。

まあ、それはともあれ――いずれ引き上げられるとしても、いま、転覆した船に一緒に乗っているとわかった相手を、おれは万感の思いで抱きしめようとした。が、その前に指の付け根を噛まれた。

「あっ、いっ――サ……ム!」 ただびっくりして名前を叫ぶ。サムの赤い舌がへこんだ皮膚の上をたどるのが見えた。これは現実なのか? まだおれは夢の中にいるんだろうか?

「ディーンが本物の雪でなくてよかった」 サムは笑って――でも真剣な目でいう。「もう指先まで熱くなってる。雪だるまだったらあっという間に溶けちゃうだろうね」

エロティックな雰囲気に”雪だるま”なんて子供っぽい言葉が混じると、ますます現実感がなくなってくる。

「ああ、ディーン……」

キスされるんだと気づいた。おれは弟とキスをする。この瞬間のために今まで生きながらえてきたような気がした。

「間が悪いのは承知の上ですが陛下、それに王弟殿下」 キャスの声が近くで聞こえた。「そろそろお仕度を終えて頂きませんと。もう城門内に民たちが集まっています。鐘を鳴らさないとみんなごちそうにありつけない」

二人分の吐息で唇が湿った。サムは凍り付いたように数秒間動かなかったが、グレーがかった碧眼を閉じて手を放し、おれから距離をとった。

王たるもの慌てふためく姿など見せるわけにはいかないし、キャスに対して取り繕う余地があるとも思っていない。それでも気まずさを拭えなくて、マントの裾を揃えるふりをして俯いた。

「陛下、それは――そのマントはふさわしくない。丈が長すぎますし色も合いません。そもそもマントは嫌いなはずじゃ? それは王弟殿下の衣装に合わせたものですね。マントが入用なら女官長に用意させます。確か毛皮の裏打ちされた白のビロード織があった、鐘付の衣装にはそちらが合うでしょう」

キャスの顔をみなくても、眉間に力が入った怪訝な表情でいるのがわかる。かしこまった口調とは裏腹に表情は開けっ広げなんだ。彼が空気を読まないのはほとんどが天然だが、もしかしたら今回は計算されているのかもしれなかった。というのは、これまでもサムと転覆しかかった雰囲気の時はあったが、いずれの時も直前になってこいつがやってきて、ぬけぬけとお行儀よく間に入ってくれていたからだ。全く頼もしい右腕だった。

おれはため息をつきかけて答えた。「いや、これでいい――サム、行くぞ。広間の上のバルコニーから一度外に顔を見せよう。おれが鐘塔に登ってるあいだ、みんなに愛想を振りまいていてくれ。もしおれが落ちてきたらキャッチしろよな」

「陛下、しかし――それだと衣装の色が合いません」

「いいんだよ、キャス。おれは黒が好きなんだ」

サムを先に行かせておれは答えた。

キャスは少し声を張って、サムの背中に向けていった。「では王弟殿下、殿下には別の外套をご用意したほうがよろしいかな」

サムは足を止め、振り返っておれを見た。

「いらないよ。今日はもう、熱いくらいだから」

クリスマスの伝統について話題が上った。民たちが普段食べられないごちそうを気がすむまで腹の中に入れて、それぞれの伝統を果たしに帰路に着くころ、おれたちはようやく座って食事することができた。一切れだけ残ったレモンパイを見つけたサムが、嬉しそうにおれの皿に乗せる光景を見て、おれはまだおれたち家族が家族だったころ、サムが今そうしてくれたように、マムがおれたち兄弟の皿に、手作りのパイを切り分けてくれたのを思い出した。

「マムは狩りの腕は天才的だったけど、料理の腕はいまいちだったよな。自分でもわかっていたのに、クリスマスのごちそうだけは作るってきかなくて、結局、おれたちと親父が食べる分だけ作ってもいいことになった。おれがパイ好きになったのはそのせいさ。マムに「何が食べたい?」ってきかれるたびに、パイが食べたいって言い続けてたんだ。なんでかっていうと、パイなら厨房のコックが調理した肉やら果物を生地に乗っけて焼くだけだから、失敗が少ない。つまり――パイ好きにならざるを得なかったのさ。もちろん今は本当に好きだ。肉詰めパイもいいけど、やっぱりこのレモンクリームのたっぷり乗ったパイが最高だ。一口食べただけで天国にいける」

王家の伝統としては取るに足らない小さな行事だ。それでもおれが憶えている唯一の家族の伝統だった。サムも憶えているといい、でもおれのパイ好きの理由には驚いていた。しばらく黙り込んだサムはパイの上に乗ったクリームをすくってなめた。

「その伝統はこれからも続いていくかな?」 サムはいう。

「さあな。マムはもういないが、この先料理好きな王か王妃が現われれば続くんじゃないか」

「それじゃあ続くっていうより再開するだけだろ」

「じゃあおれかおまえが作るか? おれはいいけど厨房が嫌がる。おまえはおれよりもっと嫌われ者」

「ひどいな」

「マムが生地を練るのを見るのが好きだった。何度か火の番をしたこともある。おれが居眠りしたせいで焦げたパイを食べた年もあったな、おまえはすごく小さかったから憶えてないだろうけど……」

「ディーン」 サムの右手がおれの左手の上にかぶさった。「今なら厨房も空じゃないかな」

おれはサムが何をいっているのかわからなかった。まじまじとやつの顔を見つめていると、そのまま手を引っ張られていつの間にか立ち上がっている。「サミー? まさかおまえ……」

「パイを焼こうよ。伝統を続けたいんだ」

もちろん厨房は空じゃなかった。サムが手を一振りすると、うたたねしていた火番の小僧は椅子から転げ落ちる勢いで部屋を出て行った。

サムは博識で、彼にしか読めない本もこの城にあるくらいだが、パイのレシピは読んだことがないようだった。粉まみれになって憤然とするサムからは、朝に嗅いだような森の香りはしなかった。代わりに砂糖の甘い香りとサム自身の匂いがした。それは幸福の香りだった。おれは笑いながら粉だらけの髪を指ですいてやって、保存庫から練ってあるパイ生地を取り出した。そんなものがあるの��とまたサムは憤慨した。

おれがめん棒で生地を伸ばすのをサムは小さな木のスツールに座ってじっと眺めていた。昔のおれを真似しようとしたのかは知らない。だけどあの頃のおれを同じ気持ちにサムがなっているならいいと思った。

いちごとベリーを二人でたっぷり中につめて、生地をパイ用のオーブンに入れた。ごうごうと薪が燃える音以外は、ほとんどの使用人に休暇を出している夜の城は静かだった。

「これからは毎年、二人でパイを焼こう」

「厨房のかわいそうな小僧を追い出してか?」

サムは笑った。少し後悔するように吐息が多かった。

「あの子、キャスに報告するかな?」

「あの子はコックに報告する。コックは女官に報告して、女官が軍寄りだったらボビーに、内務寄りだったら家政長に報告する。家政長はキャスに報告するだろうけど、ボビーが報告するのはおまえ」

「じゃあ賭けよう」

「何に?」

「僕に毒を盛るのがボビーか、キャスか」

蔵まで行けば口当たりのいいエールがあるのがわかっていたが、この場を離れたくなかった。

厨房に足を踏み入れる前に脱いでおくべきだった黒いマントの裾が白く染まっている。

外は雪が降っている。蝋燭の火が隙間風に揺れる。けれどオーブンの熱がなくともおれは温かかった。今日はずっと、風すさぶ鐘塔に立ったときでさえ。

「来年も、再来年も、その次の年も、ずっと」

サムの言葉におれはマントの中から手を出した。見なくともその手を取ってくれると信じていたし、その通りになった。おれたちはオーブンの中で燃える薪が伝統を焼き上げるのを待つあいだ、手を繋いでいることにした。それ以外の何もしないが、それ以上の何かが確かになった。

朝になれば太陽が雪を照らし、春になれば雪原の雪も解けて海原へ流れていく。

「メリー・クリスマス、サミー」

サムが答える前におれは目を閉じた。朝に予感した通り、今日は忘れられない日になる。

0 notes

Text

映画感想「燃ゆる女の肖像」

ドレスの裾が炎に包まれた女の絵を「ずっと前に描いた」というが、あまりにも若々しいので彼女に「前」はなさそうに見える。

「燃ゆる女の肖像」みてきた。カンヌで脚本賞とクィアパルム賞をとったラブストーリー。恋愛ものは男女でも男男でも女女でもあまり共感はできないのだが…

※ネタバレあり ※キャプトニ妄想あり

…共感はできないのだが恋愛といっても描かれるのは積み重なっていく出会いの果ての衝動だったり他人に受け入れられた喜びだったり別離の悲しみ孤独だったり、そういう普遍的な感情なので感動はする。

女版「君僕」みたいなものだが(ラストシーンの長回しとか雰囲気似てる)「君の名前で~」はくっついても離れてもまあまあ二人とも安泰の人生だろうなというのが大きすぎてフーンだったけど、こっちは女なのでただでさえ制約の多い人生が保障されている上、バレたら身の破滅、寛容に受け入れてくれる身内はいない。そもそも姉のおさがり結婚だがその姉は結婚がイヤで投身自殺した。そこで妹を修道院から連れてきたお母さんは、彼女まで自殺しないように屋敷に閉じ込めておくんだね~おお… 若き自分の肖像画の前で主人公の画家に「娘には散歩付添人だと思わせて、こっそり描いて」と依頼する彼女もまた嫁ぎ先の屋敷には自分より先に肖像画のほうが着いていたという。見合い用の絵だから当然といえば当然だが、ちょいとしたおぞましさ。

画家の視線の先にいる令嬢の顔。輪郭、色、表情、影。何しろ記憶を頼りに描くしかないのでスキがあったら凝視する。見るという行為の強さ。執拗に見つめることは、相手を侵略しようとすることだ。それは傲慢で親密でエロティックな行為だ。

最初と最後に少し男が出るくらいであとは主人公と令嬢、令嬢の母、メイドと、ほぼ女しか出てこない。途中祭りのシーンがあるのだがその祭りもメイドが産婆にこっそり堕胎を頼めるくらい、どうやら女だけの秘密集会っぽい。そこで”燃ゆる女”が現われるのだが。。

そのシーンも美しいが、この映画で最も美しいのは女三人が台所にいるシーンだ。それぞれ自分の仕事を静かにこなしていてお互いの領域が重なることはないが調和している。女しか出ない映画だが女たちが姦しく話すシーンは一切ない。みんながどこかで一線を引いていて、落ち着いている。よそよそしいわけではないし、献身的ですらあるが、感情は抑制されている。恋人になったあとの二人にさえ距離がある。心の中に決して触れされず、傷つかない余地を残しているように。

だけど最後に激情が流れてくる。抑制されていたふるまいの裏に、ずっとその曲は流れていたみたいだ。もう二人の視線が交わることはないとわかった時に初めて、どれほどの激情が胸の内にあったか知ることになる。

感動的だし28ページの所では泣いちゃったけど、ラブシーンはありきたりで見ていて恥ずかしかった。すぐに朝チュンに変わったからよかった。

そもそも私は最初から不純な視点だった。巨大軍需産業経営者の令息・アンソニー(オメガ)の見合い用肖像画を描くため、画家であることを隠して彼に近づく元軍人のスティーブ。オメガの寄宿学校で厳しくしつけられたのと、警戒心から、よそよそしく礼儀正しいアンソニーだったが、肖像画が完成に近づくにつれ、二人の距離は近くなる。アンソニー本来の気性の激しさはスティーブのアルファとしての支配欲を、育ちの良さを伺わせる素直さは保護欲を刺激する。それでなんかスティーブの敵がトニーを狙ったりハワードが二人の関係を疑ったり結婚相手のハマー君がいつまでたっても肖像画が送られてこないことにイラついて屋敷まで来ちゃっていちゃいちゃしてるところをみられちゃったり…

そういうの私は見てました。スティーブに敬語な若トニーを妄想するの楽しかった。

1 note

·

View note

Text

【S/D】後悔するサム

とうとう最終話が日本でも。。まだ見る気は起きないのでみんなの反応で時流に乗った気でいます。ありがとうすぱなち…素晴らしい俳優に素晴らしいファンダム。物語はむりくり引き延ばされていた感はあるけどそれでも魅力的でした。スーパーナチュラルは懐が深い。

続きはサムのモノローグです。3000字くらい。ツイッターで呟いた”泥酔してて初めての夜を忘れたサム”。その夜を境にやたら甘えてくる兄に嬉しいが苦しいサム。いいカッコしたいためにお兄ちゃんの忌避する手段を選ぶのはスパダリになってからも変わらないでほしい。(ご都合主義。。。

◇

後悔がない人生だといったら嘘になる。だけど過去を悔いるという痛みを最初に覚えたのはジェスが死んだ時だ。意外かな、僕みたいな人間はもっと幼いころから後悔しまくってただろうって思う? 僕は頭でっかちな子どもで、理不尽な環境に怒りを覚えていたけど、その怒りが将来に向かう推進力になっていた。だから後悔なんてするヒマはなかったし、つまりはそんな殊勝な性格じゃなかった。

”より良い”生き方を試行錯誤しながら探し求め続け、失敗もたくさんした。でも失敗して感じたのはやっぱり怒りと不満と反省だった。後悔っていうのはよりセンチメンタルな感情だ。そういうものは当時の僕にとって致命的なブレーキになりえたから、防衛的な機能も働いて感じないようにしていたのかもしれない。

僕���とって後悔っていうのはそれほど大きな、人生にとって意味を持つ感覚なんだ。それは終着点であり起点でもある。

兄と再び同じ道を歩むことになって、悔やむべき結果に終わった事件や自らの選択はたくさんあった。だけどふつうの人なら――例えば兄なら――後悔すべき場面でも、だいたいにおいて僕が抱くのはよく似た違う感情、そう、それはやっぱり、怒りであったり、自分に向けた憎悪であったりした。これをきいて、僕を前向きな男だって評価してくれる人もいるかもしれないね。よく誤解されるけど、僕よりもディーンのほうが感傷的で、精神的な傷から立ち直るのに時間がかかるんだ。とりもなおさず、彼が後悔する生き物だからだ。兄の姿を見てきた僕に言わせれば、後悔するとは思考と行動を停滞させることになる。兄を批判するつもりはさらさらない。僕は彼のそんなところを愛している。だからこそ、共にいる僕まで一緒に落ち込むわけにはいかないということだ。ブルーボトルを空にして午前中いっぱい使い物にならなくなる男なら一人で十分だ(何度でもいうけど僕は彼を愛してる)。

僕が冷たい男でも、反省しない男でもないってことをわかってくれるかな。ただ前を向いて生きたいだけなんだ。できれば兄とともに。そうするのに余計な感情は心の壁の中に押し込むことも必要だ。必要なことをやっていかなきゃ、僕らに明日は来ない、そんな人生を選んできたのだから。

つまり何が言いたいのかというと――僕はいま、猛烈に後悔している。

これは起点であるのか、僕らの関係の終着点になるのか? つまり、僕と兄はセックスしたらしい。うん、僕と兄は、セックスしたらしいんだ。セックス? それについては問題ない。ずっと想像はしていた、僕と兄に肉体関係があったら世界はどう変わるのだろうと。より複雑なものになるか、それともシンプルになるかもしれない。で、実際はどうなったかというと、これもまた一概にはいえない。

問題はそこで、後悔するところもそれ。兄にとってはどうやらシンプルになったらしい。今まではトランクを開けるたびにバラバラと落ちていた僕への感情が、セックスしたことによってうまくまとまり落ちなくなったんだと。もっと兄っぽい言い方で、でも穏やかに伝えてくれた。素晴らしい。それは兄流の愛の告白だ。世界はなんて美しいんだ。

でも悲しいかな、僕にとってはより複雑になった。僕は珍しく深酒をしていて、兄に手を伸ばしたときには控え目にいっても泥酔していた。憶えていないんだ。僕と兄のセックス、長年フツフツと溜めてきた彼への欲望、それをどうやって一晩で表現してみせたのか。その結果、兄は傷つかず、僕に怯えも怒りもせず、彼なりの手段で感謝すらくれた。まるで奇跡を起こしたみたいだ。自分の起こした奇跡ならぜひ憶えておきたかった。しかも何やら甘い睦言をたくさん紡いだらしくて、しかも、しかも、信じられないことに兄はそれを気に入ったらしい。彼が狩りの調査で聞き込みのあと、僕の耳に唇を寄せて「おまえの勝ち。今晩やってやる」とささやいてきたとき、何のことだかわからなかったけど、セックスに関わることだとはすぐに気づいた。その晩はすごかった。これはディーンの漏らした断片的な言葉からの推測だけど、睦言の一つに「聞き込みでうまくやったほうが勝ち。勝ったほうは口で……」 ……口でしてもらう権利を得るというのがあったようだ。ディーンはとても楽しんでいた。自分で負けを認定したことからしても明らかに。

そう、僕らは”最初のセックス”の後も寝ている。そして、”最初のセックス”がとても気に入った兄は、僕らが交わした言葉や行為をよく引用する。僕に心当たりはないが、彼は当然、自分と僕だけが知る究極の秘密を共有していると思っている。なんてことだ。神よ、あなたに感謝してもいい。兄はベッドで僕に……甘えたがる。それはつまり、彼にとって最初のセックスで、僕は彼の信頼を得たということだ。僕はただの弟から、一晩で”寄りかかっても倒れない恋人”に昇進した。そんな重要な夜を、僕は憶えていない!

なんで僕は下戸のフリをして酒を避けてきた! 軟弱者め! 十三歳の頃からウイスキーをストレートで飲んで肝臓が硬くなるまで鍛えておけばよかったんだ!

ほらね、僕の後悔は怒りと同居している。それでもこれは超ド級の後悔だ。僕は何とか最初の夜の記憶を取り戻そうと努力した。酒を飲む前からの行動を記録してみたり、瞑想したり、同じくらい深酒をしてからセックスをして、それをこっそりと録画して検証してみたりもした。結果わかったのは、ディーンは酔った僕に優しいってことと、酔っても僕はエレクトするってこと(安心した)。興奮はしたけど記憶は蘇らなかった。でももし同じような夜ならきっと、すごく……甘い夜だったんだろうな。

ディーンに聞くことはできなかった。僕が憶えていないってわかったら彼はショックを受けるだろうし、たぶんショックを受けたことすら隠してしまう。二度と砂糖をまぶしたいちごを舐めるみたいに僕を可愛がってくれないだろうし、セックスのあと僕の腕の中で眠ってもくれない。もしかしたらセックスじたい、もうさせてもらえなくなるかもしれない。そんなのは嫌だ。そんなことになるくらいなら一生、記憶があるフリをする。だけど僕はどうしても思い出したかった。ディーンと思いが通じた大切な夜のことを僕だけが憶えていないなんて、彼に対する背信だと感じていたからだ。

そして思いつめた僕は、この職業にあるまじき選択をした。ミズーリやパメラが存命ならよかったのだが――あらゆる意味でぜんぜん良くはないんだけど、彼女たちは僕の兄に対する願望に気づいていたから話が早かったし何より僕の味方で、能力も信用できた――彼女たちがいない今、僕が頼れるのは一人だけだった。

ハンターの敵、悪魔の忠実なる僕(しもべ)、兄いわく血と体液にまみれた不潔な輩。洗練された魔術を使って想像を絶する偉業を成しえるもの。端的にいえば魔女――赤毛の――に、助力を請うことにした。また後悔する羽目になるのは明白だが、ずっと恋していた人との最初の夜を忘れたまま生きることよりマシなことは間違いない。

0 notes

Text

でずにーに…

SPNの感想も書く気が起きなくなってしまった。というか感想というより文句になるので書いても愉快じゃない。なんで好きなドラマの文句を書かなきゃいけないんだ…と思ってしまう。

もうすぐ本国で最終話も放送だというのに、まだ7話が見れてない。アダムが主役のファンフィク書いてるのに彼が登場する話もまだ見れてない。。さくさく見たいのに…だって面白くないんだもん(暴言)。面白くないドラマを見るほどの苦行があるだろうか。SPNは正直シーズン6中盤~9も退屈で仕方なかったがまだ先があったし(見始めたのはS12が放送中くらいだった)、シーズン10から本格的にスパダリな弟を見せてくれたので我慢ができた。シーズン11、12は初期5シーズンくらい好きになった。だからオンタイムで見られるシーズン13を楽しみにしてたのにクソつまんなくてエッ…って戸惑っているうちにここまできた。

ツイッターとかで18話がデスティエル的にやばいというのは知った。ファンフィクのカプが公式に推されるのは喜ばしいことなのか否か。。私はウィンセストなのでどうでもいいけど(C/D読むのは好き)。むしろなんか白けちゃうな。これまでキャスを上手く使ってあげてなかったのに最後にそんなことさせるの、いやらしくない??

せめて後半シーズンのキャスをもうちょっと魅力的に描いてあげてほしかった。問題を起こしてばかりのキャスにとうとうシーズン15でディーンに「問題はお前だ!」といわせるけど、本当の問題は、問題を起こすキャスの動機をちゃんと描いてきてないことじゃないか。キャスが誰を愛し、誰を殺し、誰に味方するか、キャスのキャラクターからではなく脚本のご都合で決められている(しかもその脚本がつまんないんだ!)。だから彼の主張には一貫性がなくなり、兄弟との会話は言い訳じみて聞こえ、今後何をしでかすのか、期待ではなく不安を抱かせるようになる。そしておそらく、その問題は解決されないままフィナーレを迎える。だって何年がかりで貶めてきたキャラをあと数話で救う力は今のSPNにはないから。。キャラクターとストーリーが密着した力のある展開はもうないね。少なくてもシーズン13からは見てない。

またネガティブになっちゃった。。。

でもキャスがディーンをそういう意味で愛してたって拡大解釈版の公式設定(愛=恋愛じゃなくても友情とも違う特別な愛情)でもって五年後の世界のキャスを考えるとちょっとイイ。いやなんかもう五年後は救い。あっちが正史で今のすぱなちはレジェンズということにして、ですにーが正史の続編作ってくんないかな。いや五年後というよりシーズン5以前を正史にして…

0 notes

Text

【SPN】S15感想【第4話】

ちょっと前に見たんだけど感想書く時間がなかった。

すごいな~すぱなちの世界…

※ネタバレあり感想です。

※

・バンカーで悪魔と戦うディーンチーム。ベニーもいる。2014みたいなレジスタンス軍を率いてるのかな、ディーン。似合う。。悪魔サムはセクシーすぎるのでお兄ちゃんは不利です。ようわからんけどとにかく夢が広がる設定ですね。

・サムはベジタリアンなのかなあ。前はふつうにハンバーガーとかステーキみたいなの食べてた気がするけど。ただの健康志向かもしれないけどそれでわざわざフェイクミートなんて欲しがるかなあ。。本物の肉とわかったら吐き出すなんてのも尋常じゃないよね。でもな~もしサムがベジタリアンだったらディーンが肉を食べさせるようないたずらするの悲しすぎるし…。海外ドラマのベジタリアン観が私と違うのかもしれないけど…ドラマ『BONES』でも主役のボーンズが私ベジタリアンて言うシーンあるんだけど、前シーズンかなんかで肉料理頼んでたの気になってた。もしかしたら海外では「私ベジタリアン」っていうのは「私は今ベジタリアン」って意味でベジタリアンになったりそうじゃない時期があったりするのが当然なのかな??と想像してしまう。こんなシーン「肉食系兄、草食系弟」ってイメージで作った、ただの狩りの前振り兼息抜きのシーンなんだろうけど私もベジタリアンだから気になっちゃうな。。

・ベッキーとチャックのシーンはよかったな。チャックが神っぽく見えた。クリエイターってサディストなんだな。ベッキーの言いたいこともすごくよくわかる。

・狩りの顛末はサスペンスっぽくて面白かった。ただこれはもうずっと思ってるんだけど、狩りの調査の段階ではいいんだよ。でも突入してからの素人感はどうにかならんのかね。いっつもカウンター食らってもたもたと説明聞いたりして…(`・ω・´)まあ説明聞かなきゃドラマじゃないし今回は仕方ないんだけど、たまには狩りだ!突入!ターゲット確認!バンバン!ターゲット死亡!死体は俺が確保した!OKインパラは僕が!と流れるように作戦をこなすハンター歴十年越の狩りが見たい気がする(たぶんそういうのはすぱなちじゃない)

・この兄弟はどっちかの気分が上がるとどっちかが下がらなくちゃいけないみたい。お互いに弱音を吐けるのはいいけどエピソードごとにやられるとうんざりする。せっかく1話でサムが励ました言葉を使ってディーンが慰め返したのに、またサムは「本当に自由かわからない」なんて~…がっくりうんざり。。でもその後頑張って「明日目が覚めたら気が変わるかな」っていうのは健気で強くてうるうるしててよかった。そしてまた兄が「ダメだったら??」とかいうからサムは泣いちゃって…アアッ全然嫌いじゃないですこの絶望感

・ところでチャックが書いてたのは今回の狩りじゃなくていわばS15のファイナルだよね。フー全然期待できません。

0 notes

Text

【SPN】S15感想【第3話】

スーパーナチュラルS15視聴開始しました。

本国放送終了までには追い付きたい気持ち。

※ネタバレあり感想です。ロウィーナ。。。( ;~;)

※

・ストーリーはだらしないが、ロウィーナのせりふとか兄弟の会話、サムのやさしさ(ちょっとわざとらし…というかぎこちなさすぎだけど)が光ってた。

・利己主義とウィンチェスター愛のはざまにある魔女に「私は予言を、魔法を信じてる」と言わせたのはすごいなあ。殉死なんて似合わない彼女が自らを犠牲する言い訳にこれ以上ない、かっこいい。ロウィーナはいつでもご都合的な便利魔法をポケットから出してくれたけど、彼女自身の雰囲気やサムとの間にあるえもいわれぬ”魔術的な絆”がご都合主義的な風味を薄めて、真実味を増してくれてた。今回の魔法も一魔女が知ってる&実行するには大それたもののように思えるけど、他ならぬロウィーナ自身が「魔術はなんでもできる、代償があれば」と言い切るならそれもありか、と納得しちゃうな。

・ためらうサムに「世界も兄も死ぬのに私だけ生きる?」と発破をかけるのも、サムがそれで決意するのも、たいへんよいです。しかしながらあんなに泣くほどロウィーナのこと好きだったの??と疑問に思わなくもない。何となくあそこまでサムが感情を出す女性というのはジョディくらいかと。。それにロウィーナの反応も親しすぎないかな。もっと利用し利用される愛すべき敵、みたいな距離感じゃなかったっけ(私の理想込みな妄想かな、特にシーズン13と14の記憶が抜け落ちてるからな)。。涙の別れより、サクっと刺して額にキスして「すまない」だけでもサムの悲痛な苦悩は伝わったと思う。まあいいんです素晴らしいシーンでした。→感想かくために見直したらそれほどべったり泣いてたわけじゃなかったので自分の妄想力の信頼性を改めて痛感しました。ごめんなさい。

・ディーンの活躍シーンはどこ。一番危険な任務のはずが、墓石の裏で待機してただけじゃない。ゴースト(魂?)もディーンのことガン無視です?? 呪い袋的な爆弾を投げる直前に襲われて袋と共に裂け目に落ちかける、そして戻ってきたキャスに助けられる、とかそういう…個人の行為が繋がる瞬間あれば。。時系列的に無理だったっけ。いやあそこはそこでこそご都合主義出すべきでしょ。。ディーンの腕力なら崖に30分くらいはぶら下がってられるよ。。

・キャスはディーンに言い訳して許してもらうより行動で示さないと。言葉と行動がことごとく矛盾しているので白けてしまう。あそこでベルフェゴールを殺したのはわかるけど(それにしてもあっさり死んだものだ)何の代替案もなくただ戻ってごめん☆殺しちゃった☆いつでも問題は起こるものだキリッ☆じゃね。。これ以上キャスを痛くしないでほしいですね。

1 note

·

View note

Text

【S/D】夜の棺

ディーンのモノローグ的なポエムです。なんとなくS5後的な。

文庫メーカーさんでも作ってみたんだけどやっぱウェブのポエムは横書きのほうがそれらしく見えるな。。

【夜の棺】

思えばずっと一人の男を愛してきた人生だった。

一人の男はおれの心に入り込み

おれの心を奪っておれから去った。

行方の知れない一人の男を懐かしみ、夜が終わるのを待つ。

毎晩毎晩、おれは楽にいられる場所を探す。それは、古なじみの革張りのシートではない。

欠けたネオンの���る、うらびれたバーでもなく、道路沿い二階建てのモーテルでもない。

おれに熱を分け与えた、その熱が、まだ革のシートの下に残っているから、

カウンターにもたれて酔うとぶつかる肩がないから、

窓際の小さな二人掛けのテーブルで調べものをするとき、投げ出された長い脚をまたぎ損ねて躓く心配もないから……

だからもっと別の場所を探す。おれを閉じ込めてくれる小さな棺のような場所を。

一人の男はおれと旅をした。長い道路を車で突っ走った。一晩じゅう、話をしたし、

一昼夜、口をきかなかった日もあった。

酸っぱいチーズを分けて食べたこともあれば、

まったく違う食事を同じテーブルで食べたこともあった。

互いの肉体に押入って、涙と懇願でシーツを濡らした夜もあれば

にらみ合い、殴り合って、血が滴る夜もあった。

おれは一人の男と人生を共にした。けれど今になって思うのは、

今になって思うのは……。

愛しているといわれたとき、おれは黙ってフロントガラス越しに紅葉を散らすカエデを見ていたんだ。

おれも愛している、なんて、そんなこと、いう必要などないと思っていた。

一人の男が笑う。その右の頬はガラスに押し付けられて冷たくなっている。

ついさっきまで寝ていたのに、目覚めてすぐにいうせりふがそれかよ。

大きな手が伸ばされてくる。

愛しているよ。

そして一人の男が消えたとき、おれは世界に向かって叫んだ。

おまえたちは救われたのだ、おれを愛し、おれに愛された、一人の男によって……。

海に浮かべた小船の上に、オールと、小さなゴムの兵隊を乗せて

火をくべに旅立とうか。

どこまで沖に出たら、おれは楽になれるだろう。

2 notes

·

View notes

Text

【SPN】S15感想【第2話】

スーパーナチュラルS15視聴開始しました。

ファイナルを生の空気感で味わいたい一心でみてます。。

※ネタバレあり感想です。のっけから文句です。

※

・つまらなかったですね!!

・天気が良すぎて絵が常にシュールですね! 幽霊が一つ屋根の下にいるシーンは別にギャグじゃないんだけどギャグとして見ないと平静じゃいられないっていうか…プライムビデオに『ゴースト:ボタン・ハウスの幽霊たち』っていうドラマがあって屋敷幽霊たちがわちゃわちゃするコメディで大好きなんだけど雰囲気はそれに似てる。そんなふうに演出したいはずじゃないのにそんなふうに見えてしまうのが滑稽だ。

・モブがザ・モブって感じでアホすぎる。住民はともかく保安官たちまで裏取らずに自称FBIの二人組の言いなりっておかしいのでは?? 銃を持ったハンターたちが町をうろついてるの、いきなり現れた怪しい自警団にしか見えないだろうにサムたちはどうやって説明したんだろう?? 神がイージーモードでプレイし始めたのでNPCのAIは馬鹿になってしまったのだろうか??

・ロウィーナが来ると一気に華やぐ。ケッチ登場もうれしいけど二人の火花は必要なのでしょうか。。ケッチ、メアリーと寝たんだけど。兄弟の母親と関係したのが彼の転換でもあったんだから兄弟の前で他の女に色目使うのは早くないですかね。。まあお似合いではあるけど。。

・切り裂きジャックの犯人は一応DNA鑑定で(異論はあるらしいけど)ポーランド人理髪師ということになってるが、なんでこいつにしたんだろう。

・すごいエーって思ったんだけどゴーストに憑依された人間って人質になるのか、岩塩入りの銃でさっさと撃っちゃえばいいのでは。変なの。。

・アマラとチャックはきょうだいというより冷戦中の夫婦みたい。つまりSPNではきょうだい=夫婦。ありがとうございます。

・ディーンとキャスの会話シーン。納得が…いきません! 特にキャスが「うまくやってきた」ってとこ。うまくやってはいないよね!!(^^)! キャスってよくわからない。理性的に振る舞わせたいのかと思えばただのアホだし…すぱなちの天使はみんなアホだから一貫性はあるんだけど…

・ケビンはなんかしゅっとしてカッコよくなってる! 今更だけど人って死んだら天国か地獄に行って、地獄に行ったら悪魔に拷問されて、拷問される側になって悪魔になるんじゃなかったっけ。ゴーストたちがゴーストなままなの、拷問に耐えてたってこと?? ディーンは3か月しかもたなかったけどみんなもっと耐えたの?? ディーンが特別執拗に拷問されてスカウトされただけなの?? ふつうの魂は地獄に落ちても延々拷問されるだけで悪魔になれってスカウトはされないのかな。あーわかんない! どっかで説明されてたのちゃんと見てなかったんだか見ても理解できなかったんだな、アホだからな…

・幽霊が幽霊を人質にするの新鮮だな! 幽霊をどうやって拘束するんだ??

・ディーンがケッチを撃って敵を仕留める合理的な判断をしました。よかった、ようやく。。いつも倒し方がわかってるのにモタモタしてるシーンばっかりのすぱなちにイライラ通り越してクラクラするので。

・ケビン、地獄に行くか地上で悪霊化するかの二択なのひどくない。。だって悪霊になったらハンターがやってきて地獄に送るんだよ、結局地獄行きじゃん。

・どんどんゴースト来てるってことはまだ避難生活続くのか。。いつまでごまかし続けられるのかなあ、質問攻めにされるサムが心配です。。それにしてもサムのつたない演説はかわいかったけどもっとうまく話させてあげてもよかったよね。S12でハンターたちに発破かけた時みたいに。でもあの時も必死なのがかわいかった。

1 note

·

View note

Text

【SPN】S15感想【第1話】

スーパーナチュラルS15視聴開始しました。

※ネタバレあり感想です。

※

みました! とうとう本国で放送が再開するということでこれ以上逃げてもいられず。。見たくない、見たくないけどこのフィナーレを迎える時期をスルーしたくもない、ということで、一話みたらつど感想を書いて気持ちを整えようという計画です。

※

おもしろい!(よかった!!)

前シーズンで気持ちは冷え冷えだったんだがやっぱり面白いね。よかったね( ;∀;)。。

思ったことを箇条書きにしました。

・なぜ地面が爆発する?

・扉が鉄なら霊はドンドンできないのでは?

・霊なのか悪魔なのか?(悪魔になる前の魂=霊でいいの?)

・ベルフェゴールって初出の悪魔だっけ

・霊廟のシーン好きだなちゃんと会話してたから

・さすがにサラ・シャヒ再登場はできなかったのか残念

・ゴージャス!!兄貴安定のモテ期

・アラステア様の名前を聞いてもあんまり顔色変えないんですね、でもそこがそそられます

・サミさまの銃の構え方は相変わらず違和感ですでも可愛いからいいや

・えっ子どもの前でそんな…セクシーすぎません??

・キャスと兄貴夫婦みたい

・FBIの偽装はさすが堂に入ってるけど車とか同乗者とかにスキがありすぎていつどのようにばれるのかとドキドキするけどばれる前に殺されて事もなしなSPN

・サミさまがまっすぐ歩くだけのシーン見惚れちゃう、、足長い細い姿勢いい~

・倒せないんだ…

・手当する兄貴、イヤだからそんな外で…シーズンも15になると拒まないんだなあ(感動

・兄貴から二人の小さいころの話聞けるのうれしい。「わかってたけど。。」みたいなサミさまのお顔もかわいいい

・最後の構図は世界遺産にすればいいね。

※

最後二人の会話がいいな~と思った。「神は去る。でもそれはいいことだ。この戦いが終わったら世界には僕たちだけ」「自由だ」って。傷ついたサムをディーンが手当てしつつ、励まされてるのはディーンというのが。

兄貴はいろいろなことを考えてすぐに破滅的な結論に行き着きがちだけど、サムは頭がいいのに根が明るいというか、自分と仲間を信じて希望を持ち続けられる。この役割が最初から役にあったわけじゃないと思うんだ。15年のうちにキャラクターが成長していって、弟が兄を諭すまでになったんだ…と思うとすごい物語を見てるなあと改めて感動するわけですありがとうSPN…ぜんぜん新参者なのに…感慨深げにいってごめんなさい…

※

第2話は明日か明後日見る予定です。

1 note

·

View note

Photo

横浜トリエンナーレに最終日ギリギリで滑り込む。

2020のテーマは『光の破片をつかまえる』。なんとなく勉強しなさい!と叱られてる気がしながら観覧する。意識高くなることうけあい(皮肉っぽくなっちゃった…)

裸電球が吊るされている暗い会場にまず入る。千人針(戦地に向かう人にあげたお守り・一枚の布に赤い糸で一人一針、玉結びをする)の結び目を一個ずつ写真にとって展示してある。電球は常に点いているわけじゃなくチカチカと点いたり消えたりするので私のような目の悪い人間にはつらい。千人針については寅年のおばあさんが話すのを聞いたことがあって(寅年の人だけが自分の年だけ結び目を作れる)、生きて帰ってくるのが必ずしも誉でなかった時代だろうに、やっぱり無事を祈らずにはいられないものなんだな~と思ってた。よくテレビで見るじゃない「お国のために死んでこい!」って身内を送り出す華々しい出征のシーンとかさ。。でも表向きそうやって国家に殉ずるをヨシ!と振る舞っていても本心ではやっぱり死んでほしくないと思ってて、その証拠に千人針のような呪いみたいな風習があったんだと思うと、ホッとするというか切ないというか。これを腹に巻いて死んでいった兵士もたくさんいたんでしょうね。

初めはこっそりと始まった千人針も、戦争末期になると銃後の守りの象徴みたいなものとして国が推奨するようになったらしいです(制作者のインタビューより)。個人的な祈りがゆがめられ利用される。だからなのか、ただ「千人針」という言葉じたいに不穏なものを感じてしまうせいか、赤い結び目の整然と並ぶ白い布地がまがまがしく見える。

何かだんだんと字が浮かび上がってくるみたいです(超適当)。赤いのは土らしいんですが上のスライドするやつから水が噴き出して土を洗い流してるとか。説明文読んでもよくわかんなかった。ダメな観覧者

絶対にあると思ったマスクネタ。これはコロナ対策のためのマスクでなく、汚染除去作業に当たる作業員がマスクをすることについての皮肉というか。いや皮肉られているのは彼らにマスクを着けさせることで”汚染された境界”の中に彼らを押し込んでいる我々なんだけど…(多分…)。私も冬場はマスク必須の仕事をしているのだが今年は真夏でも湿度80パーセントの室内でも外すことを許されなくてマスクネタには敏感なのだ。見えないトコでは取るよね~みたいな皮肉もあっていかにもあるあるみたいに描かれていたのだが現場ではそんなこと許されるわけもなく…

こういうのいいよね。私の好きな美はパターンなんだよなとすごいわかる。

これの展示会場は面白くて、中央に赤いカーペットが敷いてあるんだけどクッションでいろんな凹凸が作ってある。靴を脱いで自由に歩いてください!とあり老若男女ワイワイ歩いてたけど私は絶対に転ぶと思ってやめといた。

問題の映画です。これから見る人は軽い気持ちで見始めちゃだめですよ。だって見たってわけわかんないし1時間弱あるんだから。(暴言)

タイトルは『遅れてきた菩薩』。ちなみに会場は上のカーペットが敷いてある広い会場の一番奥で、カーペットを踏んだりそれ���見てたりする私たちは不気味なすすり泣きや読経を聞きながらわりとポップな観覧を経てこの暗がりへ引き寄せられるのだ。

放射能は怖いってことと原発施設はみんな壮大な名前がついてるんだなあってことくらいはわかる映画。ただ面白さは皆無だけど(面白さとは…??)若干ホラーだったし音響もよかったんで1時間眠気も来ずじっくりと見ちゃった。運よく座れたので。座れなかったら5分で回れ右です。後ろで見てた人たち尊敬する。

白黒かつ反転した色彩なのでマジわけわからん(途中でそのわからん色彩でよかった!と心底思った、私ホラーの中でもスプラッタが特に苦手なのだ!)し、主に三者のそれぞれの視点を繋いでいくんだが同一時間帯なのか概念なのかドラマウィッチャー的な時間軸バラバラなのが後で収束する感じなのか…と考えながら見てると「よ、いたの?」みたいな感じで合流するのに驚かされるし、わけ…わかんない…けど…それで多分いいんだ!と思わせてくれる現代アートという額があるので今となってはなんだかいい時間を過ごせた気がします。

極限の世界でそれぞれ孤独に旅を続けてきた者たちがついに互いを見つけ、救われる。(仏陀は遅れてきた弟子を待って火葬されたそうで、この作品はその故事をテーマにしている。)シンプルにそう考えると感動ですね。!

映画を見て疲れ果てた頭と体で残りの展示物を見物したのでこれを見つけた時には息も絶え絶え、足もナヨナヨだったけどなんか一番好きかな。

◇

プロット48には行かなかった。大型の映像作品が多くて一日では受け止めきれないゾ、これで徒歩10分の別会場に行けとか正気か??と思いましたね正直。

唯一心残りなのは隔離ブースにあった成人指定の映像作品を見なかったこと。女性の外性器がどうのって説明文があって人も並んでたので並んでまで見るのはチョット…と思いクギの刺さった木とか美青年の全裸のポートレイトとか見てたら忘れちゃった。これから行く人はそんなにいないかと思いますがせっかくだから見てきてください。

あと印象的だったのが岩間朝子さんの『貝塚』という映像作品。写真を一枚一枚と重ねて置いていきながら語られるお父様の人生。他人の人生を語るように突き放したような口調や疑問がありながら、けれども最後のお母様の言葉によって一緒に歴史を作ってきた家族であった事実に落ちてきて、ぐっときました。

◇

おわり。絵がね、もっと絵が見たかったです。立体とか彫刻でもいいけど、自分のペースで見て自分のタイミングで離れられるものがね。

0 notes

Text

【/D】テーブルクロスの下での続き(本番)

タイトルの通りです。十四歳のディーンがまやかしの合意のもと…という話なのでご注意下さい。

またしても8000字越えちゃった。

◇

二時間ほどかけて食事とディーンのもてなしを受け、全員が活き活きとした顔つきで食後酒を楽しむのを、イドリスは自らもグラスを傾けながら眺めた。素晴らしい気分だった。イドリスは、自分がすっかりこの不道徳な会合に魅せられてしまったのを自覚した。

リックスが飲み干したグラスの底をコンコンとテーブルに叩きつけた。

「腹はいっぱいか?」

テーブルの底からコンコンと返事がした。

「今日は彼、頑張りましたね」 頬を紅潮させ、いよいよ四十歳にしか見えないような顔でキンツル医師はいった。今夜はこれで引き揚げ時だと察し、イドリスは椅子を引いて感謝の言葉を述べようとした。

「今夜はこのような素晴らしい催しにご招待いただき――」

「あ、待って、待って。まだ帰らないで下さい。帰ったらダメですよ」 ニックがいった。

引き止められたのは、”寄付”の件だと思い、用意していた弁解をする。「もちろん、サムの勉強はみてあげるつもりです――今夜これからでもいいですが、もう遅いのではないでしょうか、先ほど下膳に来たときも眠そうでしたし――」

「そうじゃなくて、もう、先生。一度口に出しただけで満足なんですか?」 ニックはほほ笑みながら、友人の浅慮を嘆くようにわざとらしいため息を吐いた。

「十四歳の男の子の”中”に入れたこと、ないでしょう?」

イドリスの腹の底が再びざわめいた。

「今日は校長先生の歓迎会ですから」とリックスがいう。「私たち、同じ趣味を持つ者どうし、協力すれば、より充実した生活を送ることができますよね。それに、ディーンもこれが好きなんですよ。この子はね、孤児院にいたんですが、そのころから同じようなことをやってたんです」

足の間に這ってくるものの気配がし、白く細い手がイドリスの太腿をしっかりとつかんだ。テーブルクロスが内側からめくられ、イドリスの足の間から湖の精霊のような美しい顔があらわれる。

「ディーンを問題児だという人間は、多くいますが、この子の扱い方を知らないだけです。この子ほど素直で従順な子はいない。何をしたって喜んで受け入れる。ようはね、先生。弟なんです。サムのほうが肝心なんです。ディーンの舵はサム、それを覚えておけば、何にも難しいことはありません」

つまりディーンは、弟の安全や、おそらくは、同じ屋根の下で眠ることができる権利を得るために、大人しく里親たちの要求に応じているというのか。

それが本当だとしたら、イドリスは、ディーンが愚かだと思ったし、その無力さを愛おしいとも思った。

学校で遠目から見る彼、まあ何度か校長室送りにしたことはあるので、側で見る機会もなかったわけではないのだが、学校の安い電灯の下で見る彼の髪はありふれたブラウンに見えた。ところがいま、シャンデリアや本物の蝋燭の灯の下で見る彼の髪は透き通るような金色だった。彼はイドリスの太腿で体重を支えながら立ち上がると、イドリスの肩に手をおいた。彼の全身が白く輝いて見えた。彼は全裸だった。テーブルクロスの中で脱いだのか。いつから脱いでいた? みんなの足にせっつかれ、かわるがわる初老の男たちのペニスを咥えていたときからか。それとも、今、この時のために。

目の前に飛び込んでくる、大理石のようにきめ細やかな肌と、早摘みしたベリーのようなあわい乳首にどこを見ていいのかわからず、イドリスは少年の養父に視線をやった。「あの、私は――その――」

「センセ、おれ、もう慣らしてあるし」 ディーンが定型文以外の言葉を話したので、イドリスは人形が目の前でしゃべったような衝撃を受けた。鮮やかなペリドットの瞳で少年はイドリスをまっすぐに見ていた。「乾かないうちに、やりたいんだ。お願いします」

「ディーン、校長先生にお願いする態度がそれじゃあだめだ」

養父にたしなめられると、ディーンは「はい、すみません、おとうさん」といった。少し屈んで、まだ衝撃で胸がドキドキしているイドリスのフロントを寛げ、落とした首のまま、上目遣いに「いい?」と尋ねてきた。それがなにか見当がつかなかったわけではないが、ろくに声も出せないうちに、今日ふたたび、少年の手によってペニスを立たされた。

十分な硬さになると、ディーンは手を上げてイドリスの胸元のボタンに指をかけた。そこでまたしてもリックスの注意が入った。ディーンはこれにも「すみません、おとうさん」と謝り、身をよじってテーブルの上にあったナプキンを取って、手をぬぐってから、またボタンに指をかけた。細かい指導をするものだと思ったが、妻子のある男たちに触れるなら必須のマナーなのだろうと想像ができた。

きれいに拭われた指が胸元に差し込まれた。イドリスはその指を握って、キスを請いたいと思った。「キス……」そうと言い終わる前に、赤い唇が下りてきた。イドリスは少年の腰に手を伸ばし、温かな肉の弾力を手のひら全体で感じながら、キスが深くなるように引き寄せた。ディーンは、いっさい抵抗しなかった。イドリスの胸にもたれかかるようにして、好きなだけ深いところを探らせた。魂が持っていかれるようなキスをしたのは初めてだった。

どれだけそうしていたかわからなかった。ディーンが胸に置いた手を少し押したので、苦しいのかと思って我に返った。ディーンの頬は上気していて、目じりには涙が溜まっていた。睫毛の上にも涙が乗っていて、あまりにも完璧に美しいものを見た気がした。

ディーンはその瞳でイドリスを見つめたまま、ゆっくりと体を返し、テーブルの上に腹ばいになった。いまや、イドリスの食卓には、これまで味わったことのない、最上級の肉が提供されている。その肉は、早くイドリスに食べてもらいたくて、自ら肉を切り分け、一番おいしい場所を、これでもかと彼にみせつけ、誘惑する。

ディーンは後ろに伸ばした手の中指と薬指でアナルを広げ、「ほら、センセ」と少し苦しそうな声でいう。「せっかく慣らしたのに、全部こぼれちゃうよ」 赤い腸壁の中から透明な液体がツっと溢れ、一筋白い内またを伝ってすんなりとした曲線の脚へ落ちていく様を見た。「早く、センセ……ミスターウエイクリング……入れて下さい……お願いです……」

イドリスは椅子を蹴る勢いで立ち上がり、少年の細い腰を両脇からがっしりとつかむと、勢いそのまま、開かれた若い肉壁に向かって熱い肉棒を突き入れた。少年の足が床から浮いた。テーブルの中央の果物皿が傾き、転がったオレンジが向かいに座っていたニックの膝の上に落ちた。

「ア――ア、ア、アア――ッ!」 ディーンの甲高い悲鳴が危険なほど大きく聞こえた。リックスが合図し、ニックが素早くディーンの顔の下にナプキンを差し入れ、悲鳴が漏れないように上から頭を押さえつけた。

「ウッ、ぐぇっ、ぐぅ、ぐううッ」

イドリスはディーンの苦しそうな嗚咽も、ディーンを押さえるニックの手の甲に浮かんだ筋、痙攣するように床をひっかくつま先の動きも、すべて把握していたが、ディーンを犯すのをやめられなかった。やめたくなかった。できるなら、自分でディーンの頭を押さえつけ、彼の悲鳴をコントロールしたかった。

ディーンの嗚咽がすすり泣きに変化すると、ニックが手を放して顔を近づけ、何か言葉をかけ始めた。イドリスは彼らの会話を一番近いところで聞いているはずだが、肉を打つ音と脳を絞られているようなすさまじい快感で全く聞き取れなかった。顔を上げたニックがリックスに「無礼講ですよね?」と確認するのは聞こえた。リックスの返事は聞こえなかったが、その後のニックの行為からすると了承したのだろう。

ニックは普段の穏やかな態度を一変させてテーブルの上に残った皿やボトルを薙ぎ払い、よっと発破をかけてテーブルの上に上がってしまった。さすがに呆気にとられて、イドリスは動きをとめて彼が何をするつもりか見極めようとする。そして彼が足を広げて座り、自分の股座にディーンの顔を置くのを見て、ますます呆気にとられた。

「ニック!」

「だって声を押さえるのに窒息させちゃ可哀そうだよ」

ここでもディーンは抵抗する気がないようだった。後ろからかなり深くイドリスに貫かれているのに、ニックのペニスを出してやろうと、震える指でベルトに手を伸ばす――イドリスは思わず叫んでいた。「ベルトくらい自分で解け!」

「ごもっともです」 ニックは自分でくつろげた下着の中からペニスを取り出し、ディーンの口に入れてやった。イドリスがまた動き始めるとディーンもうめき声をあげるようになったが、ニックのペニスが口に入っているからそれほど大きな声にならなかった。

「うーん」 ニックは後ろに手をつき、リラックスした表情で首を回した。「さすがにこの状況で舌は回らないか。でも、これもいい。僕、寝てしまいそうですよ、気持ちが良くて」

「ディーン……ディーン……」 イドリスはフィニッシュに向かい、ディーンの手を取って腰を反らせてやろうかと思ったが、ニックのせいでそれが出来ないことに気が付いた。仕方がないので、逆にぴったりとディーンの背中にくっつき、深く彼の中に入れたまま振動を速めた。

絶頂に達していると気づかないほどに、オーガズムは自然に訪れ、驚くほど長く続いた。イドリスは頬ずりした背中はびっしょりと濡れていた。ディーンの汗だと思ったそれは、イドリスの口から垂れた涎だった。脳みそが溶けたかのような量には苦笑いするしかない。

「ああ、ああ、すごい。すごいよ、ディーン。ああ、君は完璧だ。素晴らしい」 イドリスはナプキンで彼の背中と自分の口を拭きながら、キスを落とした。

「ん……」 ペニスを含んだディーンが鳴く。

「顔が見たい。ニック、少しいいですか」

「もちろん、いい子だったね、ディーン」

ニックに支えられながら振り向いたディーンの顔は濡れていたが、それと自分の涎だらけの顔とを比べるのは、下水道の亀と白鳥の美しさを比較できないのと同じ、不可能なことだ。イドリスは感謝を込めてディーンの頬を撫でた。「良かったよ、ディーン」

「ありがとう、ございます……」 疲労のためか、舌ったらずな言い方が可愛らしい。キスをしようとして顔を近づけるとディーンは初めて抵抗した。あやうくショックを受けかけたが、すぐにイドリスは気づいた。ニックを咥えたままの口で他の男にキスすると養父に怒られるのだ。そこで彼は新しいナプキンを探したが、さっきニックがすべて床に放ってしまったので見つからなかった。

ディーンは熱っぽい顔でため息を吐くと、へなへなと力を抜いてテーブルの上に倒れてしまった。何事かと思ったが、ディーンはその場所のテーブルクロスに唇をこすりつけ、拭っている。イドリスの胸がじんと熱くなった。拭い終わったディーンがおもむろに養父を見つめる。リックスは何もいわなかった。億劫そうに起き上がるディーンをニックの腕が支え、イドリスのほうへ近づけてくれる。イドリスは、自分にキスするために用意された唇に吸い��いた。

「正直にいっていいかな?」 キンツル医師は握りしめた両手を胸の前に掲げ、感極まったように目を赤くしていた。「これほど感情に訴えかけてくるセックスは初めてだよ。まるで愛し合っているようだった。君たち二人に――ニックにも――祝福あれと願わずにはいられない」

「文句のつけようがない新人を連れてきてくれたな、ニック。彼は”これ”のルールをよくわかってる」 保安官はかなり前から立って、ニックの後ろ、ディーンの顔が良く見えるところに移動していた。「それにしても、ニック、君の献身にはいつも驚かされるが、それの始末は口でやらせるのかい。それとも……?」

「ルール上は、禁止されている――けど、今日は無礼講でしょう? リックス」 ニックが弱ったように笑いながらリックスに懇願すると、家主の男は仕方がないというように肩をすくめた。「校長先生、失礼ですが、既往歴など――我々に告白しておくべき病歴はありますか?」

鋭い目つきに、肝が冷えたが、それはこのような会に参加するには必要不可欠な質問だった。「ありません、全く。ニックに検査結果を知らせています。そうでなければ、彼が私を招待してくれるはずがない」

「その通りだ」 リックスはにっこりして両手を広げた。「ニック、私はかまいません」

「感謝します」 ニックはテーブルを降りてディーンを抱こうとしたが、まだイドリスとディーンは繋がっていた。

「白けるようなことは言いたくないんですけど、抜いてくれます、ウエイクリング先生?」

イドリスは何となく抜くタイミングがなくてそのままだったのが、恥ずかしくて、顔に血が上るのを感じた。すぐに抜こうとするのを、ディーンが「待って」といって止める。

「待って、抜くときはゆっくりお願いします。そうでないと、こぼれるから」

「あ、ああ。ああ、すまない」

イドリスは指でアナルを広げながら、いわれたようにゆっくりと抜いた。それでも、広がり切った肉穴からは、白いものが零れた。魅入られたように目が離せないでいると、花が��に戻るように、赤い肉がきゅっと中に締まるところまで見ることができた。

「今日は先生の歓迎会なんだから。それに、もうそこまで服を汚したらどうせ着替えないといけないでしょうしね。仰向けに横たわって下さい」

ニックはクリエイティブな仕事をこなしているようにテキパキと指示をして、わけのわからないイドリスの背中を押してテーブルの上に寝かせ、彼の上にディーンを置いた。しまうのを忘れていたペニスが、ディーンのペニスと合わさる。もう二回も達しているというのに、また火が灯るのを感じた。

ディーンは目を閉じ、イドリスの胸の上に手をついてニックを待っていた。イドリスの上にいるディーンのアナルをニックが貫いた。その時、ディーンのペニスがピクンと小さく反応したのがわかった。

ディーンも感じているのかもしれないというのは純粋な驚きで、好奇心と歓喜の気持ちが伴った。

「校長先生、ディーンのイク顔、見せてあげます。本当にラッキーだな、初日で見れるなんて」 ニックがいった。

「自信たっぷりだな、ディーンがイクの、珍しいのに」

アデリ保安官がいうと、キンツル医師が返事をした。「だけどニックが挿入すると高確率でイクのは確かですよね。多分前立腺を刺激するのにちょうどいい形をしてるんでしょう。べつにテクニックがすごいってわけじゃない。程よいサイズというのもポイントでしょうね」

「ディーン、どうなんだ? イクか?」 ディーンは養父の声には応えた。閉じていた目を開け、イドリスの胸に当てていた手を握りしめた。「は、い、おとうさん。んっ、まだ、わからないけど、でも――」

「イったら、今週末、サムを連れて遊園地に行ってもいい」

ディーンの大きな目の色が変わるのがイドリスにはわかった。

「手は? 手を使っちゃだめですか?」

リックスの答えはなかった。ディーンはゆるく腰を使って、自分とイドリスのペニスがうまくこすれる位置を探し出した。それがイドリスにはたまらなかった。信じがたいことに、彼は数時間のうちに、三度目の射精に向けて腰を動かし始めた。

「二人でそんなに頑張らなくても、僕にまかせて」 ニックがディーンの尻を叩く、小気味のよい音がした。二本のペニスの間に湿り気が増す。ニックがある角度で突き上げた瞬間、ディーンの口から「ひいん」という可哀そうな声がした。悲鳴ともうめき声とも違う、それが彼の純粋な喘ぎ声だった。

「ここか!」 ニックは金脈を掘り当てた鉱夫のように喜んだ。「一気にいくぞ、僕ももう持ちそうにない!」

「アアン!」 ディーンはまるで間違ったスイッチを押された人形みたいに、狂ったように喘ぎだした。「ああん、ああーん、ああ――ンン――あウー……ヒィーぃぃ……」

「これを聞けなくなるのは惜しいけど、また口を塞がないと、サムが起きるかしら」

キンツル医師がリックスに尋ねた。サムの名前が出たとたん、ディーンは涙をこぼしながら口を引き結んだ。噛み締めた唇の端に血が滲んでいるのが見え、イドリスは咄嗟に自分の指を差し込んだ。ディーンは驚いたように目を見開いた。「噛んでいい」とイドリスはいったがディーンは首を振った。そしてその指を、きつく、きつく吸い上げた。

「ンンう、ンウ、ンンウ」 ニックの動きはリズミカルかつ正確で、ディーンの押し殺した喘ぎ声もそれにつられて規則的だった。そのリズムが早くなり、喘ぎ声がブレスを失う。ディーンの熱くそそりたったペニスの先端が、ちょうどイドリスのカリに引っかかり、それがきっかけでイドリスは三度目の絶頂を迎えた。勢いは全くなく、腹の間にじんわりとした熱が広がっただけだった。ディーンのほうはその熱がきっかけになったようだった。それともニックがついにダイアモンドを掘り当てたのか。ディーンの射精の勢いは若いだけあってすごかった。イドリスの頭を飛び越え、オレンジの皿があった辺りまで飛んだ。もちろんイドリスの顔にもかかった。ディーン自身の顔にもかかったのかもしれないが、イドリスが彼にキスしたのですぐにどちらのものかわからなくなった。

「イクよ、ディーン!」 一拍遅れてニックもフィニッシュした。

イドリスと違ってニックはすぐに抜き、力尽きたようにそのまま床に寝転がった。

「あ……」 大人しくキスをさせていたディーンが顔を放した。イドリスがどうかしたのかと尋ねると、彼は顔を真っ赤にして尻を押さえ、ソロソロと慎重に彼の上から退き、後ずさるようにして部屋から出ていこうとした。

「ディーン! お客様に失礼だろう!」 リックスがいうと立ち止まったが、ディーンは今にも泣き出しそうな顔で――実際少し前までボロボロ泣いていたのだが、明らかに様子が違う――許しを請うた。

「おとうさん、ごめんなさい。だけど、おれ――おれ――」 ディーンは一瞬だけ、苦痛や困惑とは別の表情を浮かべた。イドリスはそれが怒りだったのかもしれないと、後になった思った。

「おれ、もれそうなんです、おとうさん……」

ああ、と理解するように頷いたのはキンツル医師だった。

「今日はご苦労だったね、ディーン。ゆっくりお休み」

保安官も手を上げて別れの挨拶をした。「体を大事にな」

ニックは横になったまま、「僕がいっぱい出したせいだね、ディーン。お大事に」といった。

「あ……」 イドリスも何か言いたかったが、ディーンは「それではみなさま、おやすみなさい」といって、逃げるように退室してしまった。

リックスが立ち上がり、解散を宣言した。医師と保安官の二人は歩いて帰っていった。ニックは泊っていくといって、玄関横の長椅子に毛布を用意してもらっていた(埃だらけの椅子で寝られる彼を本当に心の底から尊敬した)。イドリスはシャワーと着替えを借り、車を呼んでもらった。

改めて、今日招待してもらったことへの感謝を伝え、今後も必ずルールを守るので、参加を続けたいことを明言した。

「先生、今度、ディーンが学校で問題を起こしたら」 玄関まで見送ってくれたリックスは最後にひとつ忠告をくれた。「校長室のデスクの下でしゃぶらせるのはいいですよ。でも、髪の毛はつかまないでください。あの子は何でも受け入れてしまうから、こっちで線引きしてやらないといけないんです」

イドリスはすっと体の熱が下がるような思いだった。「はい、すみません。今後は絶対に、ディーンを傷つけてしまうようなことはしません」

「それが問題なんですよ。ディーンはあれが好きなんです、ああいう、乱暴に扱われるのがね。しかしそういうクセがつくと、価値が下がるもんでしょう」 リックスは派手な寝息を立てて眠るニックのほうをちらりと見た。「ニックはクセのある子を見極めるのが上手い」

「ええ、彼の熱意には驚かされます」

「私たちはみな、子どもを愛してる。大事に扱ってやりたいと思ってる。校長先生も、われわれと同じ思いでいる。そうですね」

「ええ、ええ。もちろんです」

「それでは、また来週。少し早めに来て、サムに数学を教えてやってください」

「ええ、喜んで」 イドリスは、今日を境に人生が鮮やかに色づくことを確信した。

0 notes

Text

【/D】テーブルクロスの下で

AU、モブ×ディーン、モブ視点。8500字くらい

兄弟は少年(S10/D14くらい)。ジョンがいなくなり、里親に引き取られている。わるいソーシャルワーカーとわるい里親に搾取されるディーン。気づかないサム。

以前「誰にもいわないで」という話をアップしましたがあの設定で書きたかったのがコレです。でももう別物です。。

気味の悪い話です。

◇

人の家に招待されるのは慣れているが今回は特別だった。イドリスは今にも吐きそうな気分で塗装のはげたインターフォンに指を伸ばした。何十年も前に取り換え工事をしたのか古い配線がスイッチのすぐ側にぶら下がっている。その黒ずんだスイッチを見ていると腹の具合がますます悪くなる気がする。普段の彼ならこれに触れるくらいなら一晩の飯くらい喜んでキャンセルするだろう。今回は特別なのだ。

ベルが鳴ってすぐに見知った顔が彼を迎えた。この家の家主ではないがイドリスを招待した男だ。人好きのする丸顔。清潔そうな金褐色の口ひげを蓄えた、評判のいいソーシャルワーカーだ。イドリスは常々、恵まれない少年たちに対する彼の情熱���行動力に感心していた。今ではその感心は尊敬の念にまで達している。

「ようこそ。よく来てくれました」 ニックというその男はにこやかに挨拶をして、イドリスの上着と帽子を預かった。コートハンガーにはすでに重そうな上着が数枚かかっていた。イドリスは自分が最後の訪問者になったことに怯んだが、少しほっとした。というのも家の内装が外見といくらも変わらない古ぼけて汚らしいものだったからだ。ドアの前に敷かれたマットなど、うっかり踏もうものなら何百年もの間蓄えた埃と靴裏の糞を巻き上げそうだ。なかなか立派なシャンデリアや装飾額の絵画などもあるが、どれも埃のかぶった蜘蛛の巣に覆われている。長居はしたくない家だ。

ところがダイニングルームに入ると景色が一変した。部屋が明るい。広さはそれほどなく、八人掛けの長テーブルが置かれていてそれででいっぱいの印象だ。着席していた三人の男たちが一斉にこちらを見たので、イドリスはいつも通りの愛想笑いで会釈をして、ニックに示された席に腰を下ろした。清潔でシミひとつ見えない白いテーブルクロスと同じ刺繍をされたカーテンが、通りに面している六角形の窓を外界の視線から守っている。床は椅子が滑りやすい板張りで、埃ひとつ落ちていなかった。まるでここだけが他の家のように美しい。

「ようこそ、校長先生」 上座の男がいった。「アンドリュー・リックスです。あなたをご招待できて光栄です。こちらはアデリ保安官」 左手に座る男が小さく手をあげた。「こちらはキンツル医師」 右手の男が頷いた。

「こちらこそ、ご招待に預かりまことに光栄です」 イドリスは椅子を引き直した。滑りがよくてテーブルに腹がくっつきそうになり、足を踏ん張って少し戻す。向かいの席に座ったニックが自分に声をかけたことを後悔していたらどうしようと思ったが、ちらりと見た彼の顔には、新参者に対する期待と、これからの楽しい時を想像させるような高揚感の色があるだけで、ほっとする。「わ、私は、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、この地区の学校の校長をしていまして……」

とつぜん、みんなが笑いだした。イドリスはぎくっとしたが、それは緊張がほどけるような和やかな笑いだった。「いや、いや。あなたのことはよく知っていますよ」 グレーの髪を短く刈った、おそらくはもう六十代になるだろうに、若々しい印象のキンツル医師が手を伸ばしてきた。「イドリス・ウエイクリング校長。私の孫が来年転入予定です。よかったら目をかけていただきたいね」

「ああ、それは、ぜひとも」 あわてて手をつかみ、握手をする。

「私も先生のことはよく存じ上げています。一緒にコンビニ強盗を追いかけたでしょう? 忘れてしまった?」 アデリ保安官にも握手を求められる。ぱりっとしたクリーム色のシャツの肩がはち切れそうな体格の良い男だ。イドリスは日に焼けて皺の深い彼の顔をまじまじと見つめ、もうすいぶんと昔の記憶がよみがえってくるのを感じた。「――ああ! あの時の! あれはあなたでしたか、保安官!」

遠い未知の世界に飛び込んでいくものとばかり思っていたのが、あんがい近しいコミュニティの男たちに歓迎されていると実感し、イドリスの腹の具合はとてもよくなった。

「さて、そろそろ始めましょうか。お互いのことを知るのは食事をしながらでもできますしね」 家主のリックスが手を一度叩いた。「さあ、おいで」

暖炉の影からゆらりと人が現れて初めて、イドリスは少年がずっとそこにいたことに気が付いた。

少年のことは、当然イドリスは知っていた。彼の学校に通う問題児として有名な子だ。イドリスがこの集まりに参加する気になったのも、彼の学校以外の態度に興味があったからだ。

しかし、当の彼を見るまでは、信じられなかった。ソーシャルワーカーのニックは彼を”とても従順”だと評したが、イドリスはそれは自分を不道徳な会へ引きずり込むための方便だとすら思った。学校での彼を見るに、とても”従順に”扱えるとは思えなかった。ニックは彼の舌のテクニックの上手さを声高にセールスしたけれど、イドリスは自分の大事な持ち物を咥えさせるのは不安だった。部下の教員が暴れる彼を抑えようとして二の腕を噛まれ、一か月も包帯を巻いて出勤したことを思うと震えが走る。それでも断らなかったのはこの少年が非常に端整な見目をしているからで、よしんば暴れる彼を押さえつける役として抜擢されたのだとしても、そうして嫌がる彼が弄ばれるのを見ることができれば上々と思ったからだ。

それがどうだ。ここにいる少年は、学校での彼とは別人のようだった。高い襟のボタンを上まで留めてまっすぐに立つ彼は若木の天使のように静かだ。

「ディーン、お前ももう腹がぺこぺこだろう。今日は先生もいらしてる。ご挨拶して、準備にかかりなさい」

「はい、おとうさん」

リックスの言葉に従順に頷くと、なんと彼はそのまま、”おとうさん”と呼んだ者の唇にキスをした。それが終わると、きちんとアイロンのかかったハンカチをズボンのポケットから出して、ていねいに口をぬぐった。そしてまた、今度はリックスの隣に座る保安官に「こんばんは、ようこそ、アデリ保安官」とあいさつすると、白い手で保安官の頬を包み、ちゅっとキスをしたのだった。

唐突に始まったショーに、イドリスはすっかり動揺し、その動揺を表に出さないよう必死に尻の穴を引き締めた。少年ディーンは、順当に隣のニックにもキスしたあと、やはりていねいに口をぬぐい、イドリスの横に立った。

「こんばんは、ようこそ、ウエイクリング校長先生」

「こんばんは」 だれも返事をしなかったのに、とっさに挨拶を返してしまい、まずいのかと思ったが、慌てて周りをみると、みな微笑ましい様子で見守っているだけだった。

「エヘン――」 気恥ずかしさに咳をしていると、するりと手が伸びてきて、頬を少年の手で包まれた。くるなと思った時には、もう柔らかい唇が触れていた。

小さなリップ音とともに唇は離れた。手が離れていくときに親指がやさしくもみあげを撫でていった気がした。イドリスがぼうっとしているあいだにディーンは自分の唇の始末を終え、最後のキンツル医師にも挨拶とキスをした。

最後にディーンは、それまで口をぬぐってきたハンカチで自分の目を覆い、頭の後ろで結んだ。

「さ、それではお楽しみください」 リックスの言葉が合図だったかのように、さっとしゃがむと、ディーンの姿はそれきり消えた。

キンツル医師が親切そうにほほ笑んで家主とイドリスの顔を交互に伺い見る。「アンドリュー、今日は彼は初めてだから……」

「ああ、そうか! ルールを説明しておりませんでしたな。先生、これは実に紳士的でシンプルな約束です。ディーンを呼ぶ時は足を使ってください。届かないからといって、靴を脱いで飛ばすのはなし。ディーンが怪我をしてしまうし、誰かが準備万端のアソコをむき出しにしてたら大変なことになるでしょう?」 ハッハッハッと、陽気に笑う。「基本的には終わるまでディーンはやめませんが、あまり長いと他のみなさんが不満になるので、私のほうで様子を見てやめさせることもあります。今まであったかな、そういうの?」

「ないよ、ない。だって十分だってもたない」 ニックが自分のことのように誇らしげに、自信たっぷりにいう。「ディーンはすごい。今までの子で一番だ。僕らはいまや、彼にすっかり飼いならされてるよ」

「その通りだ」

「たいした子だよ」 医師も保安官も笑い合って頷く。

「だれにもついていないのに、呼んでもすぐに来ないこともある。そういう時、彼は休憩中だから、少し待ってやってくれ」

「あとはサムだ」

「そう、サムだ。校長先生、サムのことは知っていますよね?」

「ああ、ええ。ディーンの弟でしょう。四歳下の。知っていますよ、教員が言っていました。学校でも二人はいつも一緒だそうです」

「サムがこの部屋にいる時は、最中だったらいいんだが、そうでなければサムがいなくなるまで待ってあげたほうがいい」

「サムがこの部屋に?」

イドリスは驚いた。この会合のあいだ、この部屋へは不道徳な合意を果たした者だけしか入れないものだと思っていた。

しかし、リックスは平然とした顔で頷いた。「ええ、彼には給仕を任せていますから」

「大丈夫ですよ、難しく考えなくとも」 キンツル医師がイドリスのほうへ首を傾けてささやく。「皿が空く直前に呼んでしまえばいいんです。サムが給仕しているあいだは特に良くてね。タイミングを教えてあげますよ」

リックスがみなに確認する。「では?」

三人の客がダン、と一斉に床で足を鳴らした。それと一息空けて、リックスが手元のベルを鳴らす。イドリスは少し様子をみることにした。テーブルクロスは床まで長さがあり、その中でディーンがどのような動きをしているか、まったくわからない。そもそも、ほんとうに彼はいるのだろうか? 男たちはテーブルの端に手をついて上半身をゆらゆら揺らしている。顔だけは澄ましてテーブルの上の蝋燭や果物を見つめているのが気色がわるく、たまらなく愉快だ。ここにいるのはいずれも地元の名士たちで、その彼らがダイニングルームで食事を待ちながら、クロスの中で足をバタバタと動かして少年を自分のほうへ引き寄せようとしているなんて。

イドリスは興奮しすぎて足を床から離せなかった。何とか自分もと、震える膝を持ち上げたとき、その膝にするりと手が置かれた。

「あっ」 と思わず声を上げてしまい、慌てて同士たちを見回す。彼らの顔に理解が浮かんだ。おそらくは、ルールの中に”クロスの下で行われていることなどないような顔をすること”も含まれているんだとイドリスは想像したが、彼が新参者だから大目にみてくれているのか、不届き者を見る目つきの者はいなかった。ただ少し残念そうな表情を浮かべて、みな背もたれに背を預けた。

こうなれば自分は見世物だ。イドリスはもう必死に尻の穴に力を込めて、みっともない声をあげないよう努力した。ディーンの手はゆっくりと太ももの内側を辿り、ズボンの上からふくらみを確認すると、ベルトに手をかけたまま、開いた足の間に膝をついて座ったようだった。イドリスは改めて、なぜこの部屋の床がよく磨かれ、埃一つ落ちていなかったのかわかった気がした。

ベルトを解かれ、ジッパーを外す音はよく響いた。これが食事中ならここまで音は目立たないのだろうと思った。もはやみなの目線は遠慮なくイドリスに当てられている。彼の表情の変化で、いまディーンがどのような技で彼を喜ばせているのか推測しようというのだ。全員が目と耳が澄ませているなか、ディーンの手が布の層をかき分けて熱い肉に触れた時、彼が漏らしたであろう吐息がはっきりと聞こえた。イドリスは視線を上げないようにした。少年にそんな声を出させた自分が誇らしかった��、まだそれを表に出すのは早すぎる気が��た。

ディーンは広げたジッパーの間から出して垂らしたペニスを、指の腹を使って根本から丹念にしごいていった。すでに興奮で立っていたイドリスのペニスはすぐに天を向いた。裏筋を濡れた何かが辿っていき、それが彼の指でなく唇であると気づいたとき、彼はそれだけで絶頂するところだった。

ディーンの唇はゆるく閉じたり開いたりしながら上へ登って、ついに先端に到着すると、鬼頭だけを飲み込んだ。きゅっと絞るように吸い付かれ、時々力の加減を変えながら、そのまま先の部分だけをねぶられる。イドリスは目を見開いて、膝の上のテーブルクロスを握りしめた。それをめくって、ディーンが――学校一の問題児が――自分を――つまり、校長のペニスを――咥えている姿を見てみたい衝動を抑え込むのは大変な苦労だった。

「失礼します!」 明るく元気な声がダイニングルームに飛び込んできた。ディーンが口の力を緩めて息を吐いたのがわかった。イドリスはとっさに、テーブルクロスの下に手を入れて、彼が逃げないように髪の毛を掴んだ。

「サム、待ちくたびれたよ」 リックスがいう。

「ごめんなさい。ピンチーさんが遅刻したんです。オーブンの調子も悪いみたいで……」

トレー台のカートを引いたサムが現れた。兄にくらべて体が小さく、病気しがちという話は聞いていたが、実際、その通りの見た目だった。

「言い訳はいい。早く配って。その前にご挨拶なさい」

「はい。こんばんは、アデリ保安官、キンツル先生。ようこそいらっしゃいました、ウエイクリング校長先生」

「や、やあ、サム――」 ディーンに動くよう指示するのに、髪を掴むのはルール違反のはずだ。乱暴なやり方が他の同士にばれる前に、イドリスは手を放して、かわりに膝を揺らした。ディーンはためらいがちに舌でカリをこすったあと、顎を上下しはじめ、動きを大きくしていった。

「校長先生は君のために来てくれたんだよ、サム」 リックスが何をうそぶくのかと、驚きながら聞くイドリスだったが、何のことはない、それはニックからも聞いていた、この会合に招待される代わりの”寄付”のことだった。

「僕のためですか?」

「数学の勉強がしたいといっていただろう。これから週に一度、校長先生が家まで教えにきて下さる」

サムはびっくりして目が飛���出しそうな顔をしていた。当然だ、ふつう校長がそんなことしない。イドリスだって初耳だったが、週に一度というのは、この会合の後ということだろうか? それならば、特に断る理由もない。週に一度、彼の兄と遊ばせてもらう代わりに、数学を教えてやるくらい、どうってことない。むしろ、このテクニック。イドリスは根本まで唇に包み込まれ、舌の上下運動だけでしごかれている今の状態に、非常に満足していた。このテクニックと、背徳感を味わうためなら、もっと犠牲を払わなくては、恐ろしい気すらする。

「ああ、君のような、勉強熱心な子には、特別授業をしてあげなければと、そう思っていたんだ……」

「そんな……でも……本当に……?」

「ああ、本当だよ」

イドリスは、衝動にしたがい、右足の靴を脱いで、爪先でディーンの体に触れた。それが体のどの部分なのかもわからないが、シャツ越しに感じるやわらかでハリのある若い肉の感触に、たまらない気持ちになった。

サムは、養父のほうを見て、それからもう一度イドリスを見た、イドリスは、深い呼吸をしながら、これは、麻薬よりもクセになりそうだと感じた。サムもまた、可愛らしい見た目をしていた。兄のような、暴力的な裏面を持つがゆえの、脆さや、はかなさはなかったが、天真爛漫な、無垢な愛らしさがあった。それに、とても賢い子だ。

「ありがとうございます、ウエイクリング先生!」

自分は今、ディーンの口を使って快楽を得、それとは知らぬサムを喜ばせている。同時に二人を犯しているようで、言葉では言い尽くせないほどの興奮を覚えた。

イドリスのこめかみに伝う汗に気づいたキンツル医師が席を立ち、サムの給仕を手伝った。医師が大きな長テーブルに前菜とスープを並べているうちに、サムが一度キッチンに戻ってパンを運んできた。なるほどこれをサム一人がやろうとすれば、給仕に十分以上はかかったかもしれない。

「それでは何がご用があれば――」

「ベルを鳴らすよ。ありがとう、サム」 リックスが手を振り、サムはもう一度イドリスに向かってうれしそうに会釈をした。出ていこうとしたが、振り返り、こういった。「どうせなら、ディーンも一緒にみてくれませんか、校長先生? ディーンも本当は数学が好きなんです」

リックスはもう一度うるさそうに手を振った。「ディーンはバイトで忙しいから無理だ」

「でもおとうさん、週に一度くらい休んだって」

「ディーンは君のために頑張ってるんだよ」 ニックが自然と口をはさんだ。「知ってるだろ? 兄弟で同じ里親のもとにいられるのは幸運なんだよ。ディーンは学校とバイトをちゃんと両立させて、いい子だってことをアピールして、君と一緒にいるほうがいい影響があるって証明しようとしてるんだ。ソーシャルワーカーの僕や、ここにいる偉い人たちにね」

みんな、しようのない冗談をいわれたように笑った。サムもすねたように笑って、肩をすくめたが、すぐにまた真面目な顔に戻る。

「でもディーン、最近疲れてるみたいなんです。夜もあんまり眠れてなくて、何度も寝返りを打つんだ」

それでイドリスは、この兄弟がいまだ一緒のベッドで寝ていることに気づいた。興奮はいよいよ高まり、もう数秒も我慢がならないほどだった。

「ディーンに今のバイト先を紹介したのは僕だ。僕から言っておくよ、あまり彼をこき使わないでくれって」 ニックの声はやわらかく、有無を言わせない力があった。サムは会話が終わったことを受け入れ、いたずらっ子らしい仕草で唇の片方を上げると、空になったカートを押して出ていった。

「……お、オオオッ!」

サムが出ていった瞬間、イドリスは堪えていたものを吐き出した。

親切でよく気がつく医師がスープ皿をテーブルの中央へ遠ざけてくれなかったら、胸元がカボチャ色に染まっていただろう。今までに体験したことはおろか、想像すらしたことのない、すさまじい絶頂感だった。

目の裏がチカチカした。どうにか正気が戻ってくると、自分がとんでもない失態を犯してしまった気がした。これでは普通にしゃぶられてふつうにイッたのと変わりない。ここはバーの二階のソファでもホテルでもないんだぞ。秘密の会合。澄ました顔はどこにいった? ”テーブルクロスの下”のルールは。

その上、最初に出したものを飲み込んだディーンが、残りを搾り取るようにチュっと吸ったので、そこでも声が出てしまった。穴があったら入りたいという気持ちになったのはこれが初めてだった。不正入試がばれかけて両親にさらなる出費を強いたときも、こんなに恥ずかしい気持ちにはならなかった。

さぞやニックは自分を引き入れたことを後悔しているだろうと思ったが、ここでも彼は同士の寛容さに感動することになる。まずは保安官のアデリが快活に、気持ちのよい笑い声を上げて場の空気を明るくした。

「先生、若いですね!」 ボトルからワインを注ぎ、グラスをイドリスに差し出した。イドリスはまだ震える手を伸ばし、なんとかそれを受け取って、下でディーンがていねいな手つきで後始末をしているのを感じないようにして、一口飲み下した。たった一口で酔いが全身に回りそうだ。

「最初は誰だってそうなる」 医師の手が肩を撫でた。「慣れてくれば、サムがいるときに絶頂を合わせることもできるようになる。兄弟が同じ部屋にいる時にイくのはとんでもないですよ。どうしても声が出そうな時は、ナプキンを使うんです」

「……なるほど」 イドリスはそう返すのが精いっぱいだ。

「いや、でも、今日のシチュエーションは初めてにしてはハードでしたね。初めてで、サムと一緒の時間があって、しかもサムがお兄ちゃんを気遣うような言葉を使うなんてね。ラッキーだ。僕だってそんな条件の揃った状況でやったことないですよ、いいなあ」

ニックがそういってくれたことで、ほっとする。彼とイドリスとの付き合いは長く、ずっと昔、彼の担当する少年が不慮の事故で亡くなったことがあり、ともに処理をした。彼との絆は絶ってはいけない。それに、人見知りの強いイドリスが本音で話せる唯一の友でもある。

「うちの子はどうでしたと、野暮なことは聞きません」 リックスもむしろ満足そうだった。「あなたの態度が証明してくれましたからね。ようこそ、これで本当の仲間だ、先生」

その後もかわるがわる、イドリスが気をやまないよう声をかけてくれた面々だった。イドリスはスープを飲んだ。勧められたときにはワインを飲み、その味がわかるほど回復した。いつの間にかベルトはもとの通り閉められ、足の間からディーンの気配はなくなっていた。

気づくと、また男たちの上半身がゆらゆらと揺れていた。

1 note

·

View note

Text

【S/D】サムと忘却の呪い(仮)7

しぶに投稿してから大分こっちを放置していました。しぶにも書いたとおり、これで第一部完としていったん停止です。

タンブラーで読みたいときは「#魔女サム」で検索してください。

◇

ストーンサークルに近づくにつれ、焼けた生葉の臭いが強まっていく。この森はロックリン家が開拓するずっと前から、原住民たちによってさまざまな呪いや祝福を受けて育った。人間の炎には耐性がある。そう簡単に延焼しないはずだ。サムは、ハンターたちに見つからないように、ストーンサークルの周辺を大きく迂回して、小屋を目指した。思ったとおり、もう火は消えている。真夜中の森に、足元を照らしてくれる光などない。けれどサムは、森に愛されていた。いつだって、どんな時も、森が彼を迷わせたことはない。

小屋にはランタンを置いていったはずなのに、明かりがついていなかった。近くをうろついているハンターたちに気づかれないためには都合がよかったけれど、サムの胸はぎゅっと危機感に締め付けられた。

きっとディーンは、ランタンの付け方を忘れてしまったんだ。

「ディーン?」

返事はなかった。予感はしていた。眠るディーンの額にキスをして、ろくに話もせずに屋敷にもどってから、もうすぐまる一日になる。前に来たときに、すでにサムの名前を忘れていた彼が、どのくらい記憶を保っていられるのか、もっと真剣に心配すべきだったんだ。

食糧や飲み物は、彼の分かりやすい場所に置いていったし、ランタンに新しい蝋燭も立て、マッチ箱にもすき間を開けてすぐに取り出せるようにしておいた。それでも、足りなかったんだ。サムは、自分の考えが十分でないと、心の奥底ではわかっていたけど、突き詰めて考える時間の余裕も、彼の記憶喪失が致命的になっていたらという仮定を想像する勇気も、持っていなかった。

その甘さで、彼を失うことになったら?

「ディーン」

ディーンは、この前に来たときと同じように、ベッドの上に座って、窓のほうを向いていた。青い輪郭。サムが呼びかけても微動だにしなかった。サムはゆっくりと彼の肩に手をおいた。

振り向いて、僕を見て。お願いだ。僕の名前を呼んでよ。

「ディーン……」

ディーンは置かれた手に気づくと、不思議そうにその手から上へ視線を辿っていった。やがてサムの目を見たけれど、その目はサムに何も語らなかった。ガラス玉のように美しいだけの瞳がサムの表面をひと撫でして、するりと離れていく。

膝の力が抜けてサムは床に崩れ落ちた。

「ディーン」 窓のほうにまた向きなおって、ぼんやりと外を眺めているディーンの腕に触れる。すがりつくように、両手で手を握っても握り返されることはない。

「僕を忘れてしまった?」

もう、問題はそんなことじゃない。時間の存在すら、忘れてしまったかのようなディーンは、そのうち、息をすることすら、忘れてしまう。

「もう僕は君が誰か知ってるよ……ディーン、ディーン・ウィンチェスター」

ディーンはサムを見ない。手も握り返さない。

「君はハンターだ。それも、ジョン・ウィンチェスターの息子だ。君は……僕たちの、敵だったんだ」

ぴくりと彼の指先が動いた。ディーンはゆっくりと振り返ってサムの瞳を見た。暗がりで見ているのに彼の瞳は透き通っている。けれどそこにさっきまで無かった力がある気がして、サムは握る手に力を込めた。

「僕たちの仲間を殺したんだね」 サムは彼に語りかける。魔法使いとして、���ィーンを責めないといけない義務感と、彼を愛する感情が相反してサムの胸を痛めつけた。

まるで偶像の女神の前に跪いているようだった。

ディーンはギデオンを殺したのかもしれない。魔女を無慈悲に死に追いやるハンターの一員なのかもしれない。彼はだけど憎むにはあまりに美しかった。森は彼を殺さなかったじゃないか。この森でギデオンを殺し、ギデオンの最後の魔法に呪われて放浪する彼を、森は殺さずにサムと出会わせた。今でも森は彼を見守っている。木立が星明りを映して彼の頬を照らしている。青白く、美しく。彼が悪人で、サムにとって憎むべき者なら、どうして森がそんなことをする?

サムは彼を愛し続けたかった。だから憎むことなどできなかった。

ランタンに火を灯し、サムは魔導書を床に広げた。ラテン語とオガム文字で書かれた門外不出の”黒の魔導書”。ロウィーナの話に聞いたことがある。カトリーナをはじめ、ロックリン家と彼女のあいだにある確執の根源が、外ならぬこの古い呪文書だ。ロウィーナはこの本に触れることすらできなかった。サムがこうして手にできているのも、何らかの思し召しとしか考えられない。これで、ディーンを救えと、大いなる力に命じられている気さえする。

忘却の呪いのページはすぐに見つかった。”殺人”の呪文にカテゴリされていることにサムは戦慄する。今際に際していてもこの高度なスペルを発動させたギデオンの魔法使いとしての力量に驚くとともに、こういった呪いをマスターし、実際に使役するロックリン家のあり方に嫌悪感を新たにする。

――無実の魔女を逮捕し、いたぶるウィッチハンターがいる一方で、邪悪な用途で魔法を使う不埒な魔女を、正義感で討伐するハンターも、少数だけど存在する。ごく少数だとしても、”邪悪な魔女”と”正義のハンター”のイメージは人々に強く根付いている。そのイメージがあるために、二十一世紀になっても魔女狩りが許されているのだ。魔女という存在を、人々に理解させ、受け入れてもらうには、魔女自身が安全で、無害な存在だと証明し続けなければならないんだ。

時代遅れの考えに囚われている同胞のせいで多くの魔女が犠牲になっている。今回のことだってそうだ。ハンターのやり方は間違っているけれど、ギデオンが無実だったわけじゃない。ロックリン家がいつまでも人間をカモ扱いしてきたツケが、今夜回ってきた。そのせいで、アリシアやターシャ、その他の多くの魔女たちが犠牲になろうとしている。

こんな呪文書はどこかの博物館に封印してもらうのが一番なんだ。サムは腹立たしさを感じながら、オガム文字の呪文を翻訳していく。呪文の意味を理解していないと、いくら発音が良くたって効力は発動しない。

それは難しいことではなかった。古代語はほとんどマスターしているし、スペルの暗記も得意だ。ただ、記憶が戻ったディーンが、自分を見てどんな顔をするのか、想像するのが怖くてすぐには口にできなかった。呪文書には、解呪後も呪いにかかっていた間の記憶が保持されるのかどうか、明記はされていない。ハンターとしての記憶だけしか戻らなかったら、ディーンは、呪いの魔導書をもって目の前にたたずむ、見ず知らずの魔法使いを見てどうする?

ディーンは丸腰だ。殺されることはない。たぶん。サムは見習いだし、首を絞められたり心臓を潰されたら死ぬけど。殴られはするかな。蹴り飛ばされて、呪文書を奪われ、それからもちろん、逃げられるだろう。

愛されることは、まずない。『おれたちは違くない』といってくれたあの優しい目を向けてくれることもきっとない。

「それでもいい」 サムはつぶやいた。「きみが死ぬくらいなら、僕は忘れられてもかまわない」

涙がこぼれかけた。泣いている暇はない。サムは肘の内側で目と鼻を同時にこすって、ディーンの手を握った。

ディーンはさっきよりもさらに緩慢な動きでサムの顔のあたりに視線を向けた。もう猶予はなかった。サムは息を吸って魔力を腹に閉じ込め、呪文とともにそれを吐き出した。

炎のような光が二人の間に生まれた。サムの手を伝ってディーンの全身が光に包まれた。初めて発動させた高度なスペルに、サムは血の気が引いて気が遠くなる。けれど何とか踏みとどまり、呪文が完成するまでディーンの手を握り続けた。実際にはほんの数秒だったはずだけど、もっとずっと長く感じた。

光が収まり、サムの前に俯いたディーンの姿があらわになる。

「……ディーン?」

手を握ったまま、ゆっくりと彼の顔を覗き込む。てっきりすぐに殴られるか蹴り飛ばされると思っていたから、そうしないディーンにもしかしたら呪いにかかっている間の記憶も残っているのではないかと期待を抱く。

「ディ……」 覗き込んだディーンの表情にサムは声を失う。うつろな表情からは解呪された様子が見当たらない。

失敗したんだ。スペルは間違っていなかったはずなのに。儀式が済んでいなかったから、見習いだからだめなのか。魔力が足りなかったから? 未熟なのはわかってる。だけどこれは、絶対に失敗しちゃいけなかったのに。

「もう一度……」 サムは振り返って、床に置いた魔導書を手で引き寄せた。その時だった。小屋の粗末な扉が乱暴に押し開かれた。その扉と同じくらい大きな男の影がサムの背中を覆った。

男の目がサムと、サムの持つ魔導書に落とされるのがわかった。背中には剣の柄があり、手には大きなリボルバー銃が握られている。これはまずい、と思う間もなかった。銃声を聞いた覚えもない。ただ左足に衝撃を感じた。耳が熱くなり、本を腹にして床に倒れた。撃たれたと気づいたのはその後だった。

男はサムをまたいでディーンの正面に立った。何か話をしてディーンの反応がおかしいと気づいたようだった。男は彼を肩に担いで出て行った。別のハンターが二人、すぐにやってきて、サムの手を縛り、麻薬漬けのさるぐつわを噛ませ、小屋から引きずり出した。

ストーンサークルまで引きずられたサムは、石を囲むように磔にされた魔女たちを見つけた。「アリシア! ターシャ……」 くぐもった自分の叫び声が遠くに聞こえる。

サムの腹を蹴って黙らせたハンターたちは、彼を架台に乗せ、他の魔女たちと同じように磔にして、その下に薪を積んでいった。手際の良さはぞっとするべきものだったけれど、サムにはそう思う余裕もなかった。地面に埋められた松明から香ばしい熱の匂いがした。正気を保つために、口の中の唾液を飲み込まないようにするのに精いっぱいだった。

「ジョン、こいつがこれを……」 サムを磔にしたハンターが、黒の魔導書をジョン・ウィンチェスターに渡した。

「燃やせ」 強い声がそういった。

「だめだ――」 声を上げた瞬間、味わったことのない苦い甘みが喉を下っていった。サムはむせ込みながら必死に訴えようとした。「それを――燃やすな――必要――」

ハンターが魔導書を地面にぞんざいに落とし、懐からオイルを取り出して本にかけた。どこからかライターが飛んできて、それが地面に落ちた瞬間、さっきディーンを包んだ光と同じ色の炎で魔導書は燃え上がった。

「ああ――」 サムはあえいだ。「だめだ、だめだ――それがないと――ディーン――」

大きな手で顎をつかまれ、揺さぶられる。目の前にジョン・ウィンチェスターがいた。さるぐつわをずらされて、もう一度ぐらぐらと頭を揺さぶられた。

「あの子に何をしたか言え」

「ディーン……」 サムの口は酔ったようにうまく回らなくなる。「ディーンは、今どこ……彼は……」

パチンと頬を叩かれても痛みは感じなかった。「あの子に掛けた呪いを解くんだ、今すぐ」

「ジョン・ウィンチェスター!」

ロウィーナの声がストーンサークルに響き渡る。暗い木立から、ロウィーナ、マックス、それとカトリーナが現れた。

ハンターたちが武器を構えた。ロウィーナは二人を後ろに従えて、ゆうゆうとした足取りでストーンサークルの中央までやってくる。磔にされているサムを見ると足を止め、胸を張って息を吸い込んだ。

「みんなを解放して」 ロウィーナがいうとウィッチハンターたちの間に笑いが走った。ただし、ジョン・ウィンチェスターだけはぴくりともせずに彼女に対峙していた。あざ笑われてもロウィーナはものともせずにさらに訴える。「そう。なら裁判を始めましょう。私たちは何も違法なことをしていない。ひどい間違いを犯しているのがどちらかわかるわ」

「黒の魔導書!」 カトリーナが悲鳴を上げた。ハンターたちの警戒を気にも留めずに、燃えて灰になった本の前に駆け寄って膝をつく。ひとしきり絶望の嗚咽を上げたあと、ジョンを睨んだ目には怒りと嘲りに満ちていた。

「カトリーナ・ロックリン」 ジョンが彼女を見下ろしていった。「私の息子にかけた呪いを解け。これが最後の警告だ」

「おまえの息子は」 彼女の言葉じたいが呪いのようだった。「永遠に呪われたままだ。無知で傲慢な虫けらめ。地を這いずり回るだけで空の高さを知らない。お前のその愚かさが息子を殺すのだ。ロックリン家を敵にして生き延びた者などいない、お前もいずれ――」

ジョンは右足のホルダーから銃を抜き、撃鉄を起して磔にした魔女の一人に発砲した。カトリーナが「ボイド!」と叫んだので、サムは撃たれたのが誰だかわかった。

「呪いの解呪方法なら知っている」 ジョンは今度はカトリーナに銃口を向けていった。「おまえたち一族を皆殺しにすればいい」

脳天を撃ち抜かれたカトリーナが腰から崩れ落ちてうつ伏せに倒れるのを、サムはスローモーションでも眺めているみたいに見つめた。

「なんてことを!」 ロウィーナが叫ぶ。「人殺し! これはただの私刑よ! あんたにこんなことをする権利はないわ!」

「魔女は人を欺き、呪い、いたぶり、死に至らしめる」 ジョンは中央のストーンの周りをゆっくり廻りながらいった。「我らには正義を成す責任がある。邪悪な魔女を裁き、刑を執行するのは我らに与えられた聖なる義務である」

ハンターの一人に腕を引かれてディーンが現れた。サムは彼の名前を呼ぼうとして口を開けたけど声が出なかった。目がぐるぐる回る。松明の炎が鮮やかな紫に輝く。中央のストーンを挟んで反対側に磔にされたアリシアの目の色まで見える。ああ、なんてこった――ディーンは少しふらつきながら、ジョンが伸ばした腕の中に自ら近づいていった。父親の腕の中に入ると、彼は指示を仰ぐように視線を上げる。ああ、彼は元に戻りつつある。スペルは失敗したんじゃない。ただ、すぐには効かなかっただけだ。

お願いだ、ディーン。僕を憶えていて。僕を見て、思い出して。僕たちは違くない。――そう言っただろ? 僕たちは愛し合った。きみは優しい人だ。

「お前が撃て」 ジョンがディーンに銃を渡す。「こいつが最後のロックリンだ。お前自身の手で呪いを解くんだ」

「えっ――! 違う! その子は違うわ!」 ロウィーナが叫びながら近づこうとする。ハンターたちの撃鉄が一斉に起こされる音が聞こえた。「やめなさい、ジョン。その子はまだ子供よ、魔女でもない! やめて!」

「ロックリン家の魔導書を持っていた」 ジョンはディーンの腕を上げ、構えを取らせる。「年齢など魔女には関係ない。こいつがあばら屋で呪いをかけたのをこの目で見た」

「違う、やめて――」

「撃て! ディーン」

「やめて! その子はあなたの――」

ディーンの左手がグリップを支え、右手の親指がハンマーにかかる。その時、ふたりの目が合った。確かに合った。意思のある緑の瞳がサムの目をとらえ、彼の全身の状態を認識し、銃口の高さを調整するのを見た。

「ディーン」 サムは呼びかけた。少しの口の動きだけだったとしても、ディーンはそれに気づいた。そして、わずかに困惑したように、眉をひそめた。

「ディーン……」 もう一度サムが呼びかけると、彼の顔に理解が広がったのがわかった。サムの胸に、喜びと希望の炎がはじけた。彼は憶えている!

「ディーン、助け……」