Text

[ラストコンサートはペトレンコ+ベルリンフィル]

今回のザルツブルク最後のコンサートは、長年ここで聴きたくてたまらなかったベルリンフィル、そして、この夏にいよいよ正式に新しい首席指揮者に就任したキリル・ペトレンコとのコンビである。

ベルリンフィルは今回の音楽祭では今日と明日の2回のスケジュールで、初日の今日は、8月23日と24日、ペトレンコ首席就任を記念してフィルハーモニーとブランデンブルク門前で行われたベートーヴェンの第九交響曲を、コーラスとキャストもそのまま持ってくるという、何ともタイムリーな企画だった。今日のコンサートでは、8月23日のフィルハーモニーでも演奏された、アルバン・ベルクの『ルル』組曲が前半の曲目として入っていた。

今日はホールに入った途端になんだかお客さんの感じがいつもと違う。セレブで気取った雰囲気が少なく、そして、なんとなくみんな喜びへの期待に満ちている感じがした。「第九」だからなのか、というと嫌味だが、おそらく、ベルリンフィルの第九というと、確実に、ベルリンの壁崩壊という歴史的事件を連想する人がある確率で必ずいて、演奏そのものに何か平和的な意味を読み取ろうとするような感情の力学が働くのかもしれない。

さて、ベルリンフィル大好きのかくいう私も、ペトレンコとのライブは初めてである。地元ベルリンの音楽ファン同様、ラトル退任のがっかり感があまりに強すぎて、「で、新しいペトレンコはどうよ?」というようなことをほとんど考えずにきてしまった部分も、正直ある。

そのペトレンコ。好き嫌いは別れそうだが、かなりヴィジュアルを意識した指揮のスタイルを感じた。指揮棒を持つ右手だけでなく、両手を使って効果的にアクションを出し、膝や肩も柔軟に使って、音楽を視覚化するように動いていく。音楽の視覚化、というイメージがわいてくるのはペトレンコだけではない。結局、オケが優秀で、なおかつプローベをしっかり詰めておけば、指揮者は目線くらいであとはほとんど動かなくてもいいくらいなのだろうが、それでも「見せる」指揮をするマエストロがほとんどだ。ペトレンコの場合は、かなりと劇的に動いていくタイプで、バイロイトで長年振ってきたキャリアも、そして、長大なワーグナーの楽劇を数日連続で指揮して肩が上がらなくなって降板するというエピソードも、まったくリアルに想像できる。そのくらい、自分の動きを計算してカッコよく作り込んでいるのだ。アルバン・ベルクで、同じ音形が第一バイオリンから低弦へ、木管へと渡される時は、左手の人差し指を立てて、舞台の左から右へとスルスルスルっと動かしていくのだが、その指先から音が移動していくので、まるで魔法使いのイリュージョンを見るかような素敵な効果が生まれる。そして、「第九」では、重要な役目のティンパニーを時として拳骨を宙に強く突き上げて指示するポーズの、あまりに劇的な決まりっぷりときたら…。

そして、このスタイル、ベル���ンフィルそのもののキャラクターに、いい意味でも悪い意味でもよく合っている。キャラが強烈なペトレンコ、力強い音のベルリンフィルの持ち味を最大限に引き出していて、演奏は最高の迫力を帯びることになる。私は今年の音楽祭で、ウィーンフィルを含め、いくつかの大物オーケストラを、祝祭大劇場の桟敷席から存分に見させてもらった。しかし、桟敷の囲いに少し膝が当たるような姿勢で聴いていて、板を貼って中空になっているその囲いがこれほどまでにブルブル共鳴して震えるのを感じたのはベルリンフィルだけだった。おそるべし、その迫力の音色、である。

この強い音こそ、このオケの魅力であり、かつて本拠地フィルハーモニーでは、前方席に座って、フォルテで弦奏者のガットがしなるのを見るのがほぼ中毒レベルで楽しみになっていたほどである。

ただし、この力強さは、繊細さと同居してこそ美しい、と言える部分はある。ペトレンコが振るベルリンフィルは、以前と比べて明らかに荒ぶっている。少しずつ音も変わってきていて、全体に押せ押せな感じになっているのが少しだけ気になった。

まあ、ここのオケは首席をオケメンが選挙で選び、そして、それぞれの首席指揮者によって、その時代ごとのベルリンフィルの「音」のようなものを少しずつ構築していくのが伝統なので、気長に今後の発展を見守りたい。

本日の出演者はまさにオールスターキャスト。コンマスは樫本大進さん、そのほか、ルードヴィヒ・クヴァント(チェロ)、サラ・ウィリス(ホルン)、エマニュエル・パユ(フルート)、ヤンネ・サクサラ(コントラバス)など、人気奏者はほとんど舞台に上がっていた。ソロはマリス・ピーターセン、エリーザベト・クールマン、ベンヤミン・ブルンス、ユン・クゥワンチュル、合唱はベルリン放送合唱団。

べートーヴェンの第九交響曲は、最後に聴衆が感動するような仕組みになっているのだが、しかし、3週間あまりザルツブルクで音楽会に通ってみて、これほど脊髄反応的に客席がスタンディングオベーションに突入したのは初めてだった。その熱狂的な反応は、はっきり言ってアンナ・ネトレプコよりもバレンボイムよりもすごかった。ペトレンコに対する注目度がそれほど高いということなのか、ベルリンの壁崩壊30周年コンサートを翌日すぐにこの地に持ってきたことへの感激なのか。私自身は、「ザルツブルクでベルリンフィルを聴いて帰りたい」という念願がようやくかなって、それはたいへんに感慨深いものがあった。

0 notes

Text

[モーツァルトマチネ アダム・フィッシャー]

私にとって今夏最後のモーツァルトマチネ。今週末の指揮者はアダム・フィッシャーである。マンハイムやデュッセルドルフを拠点に活躍し、オペラ演奏の評価も高く、さらに近年では人道的チャリティ活動などでも知られ、こちらの領域でもいくつかの賞を受賞している。

フィッシャーはこれまであちこちでその演奏を聴く機会があったが、どちらかといえばマーラーやワーグナーなど19世紀以降の作品が多かった。モーツァルトマチネへの登場は一見意外だったが、考えてみれば、フィッシャーは現在、ハイドンの交響曲全曲録音にトライ中で、ハイドン、モーツァルトも得意分野のはずである。

本日のプログラムは、「モーツァルトの特異なマスターワーク」と題され、三楽章形式の交響曲34番と38番(プラハ)の間に、4手のためのピアノ協奏曲を配していた。ピアノ連弾はオランダの兄弟デュオ、ルーカス&アルトゥール・ユッセン。

フィッシャーのモーツァルトは、何というか、本当に愛に満ちた演奏だった。一小節ごとに、細かくパートに指示を出しながら進めていくが、気に入ったレスポンスが返ってくるごとに満面の笑顔を浮かべ、親指を立てて奏者にフィードバックしていく。リズム感もすごく良くて、アレグロもぐいぐい無理に引っ張らず、かといってわざとらしくテンポダウンするわけでもなく、誰が聴いても一番気持ちよく受け取れる音楽の形をつくりあげていた。特に、三楽章構成の交響曲はほぼ、最初と最後のアレグロ楽章の間にアンダンテの緩徐楽章が挟み込まれる形になっている。そして、フィッシャーが作る緩徐楽章は、本当に美しかった。バイオリンに旋律を歌わせ、それをヴィオラから低弦部へと渡すところなど、メロディがゆっくりと移行していくにつれてため息が漏れるほどだった。その素晴らしさに、前半の34番でも後半の「プラハ」でも、思わず客席から拍手の前兆のようなものが湧きかけたが、フィッシャーは笑顔で振り向くと、「もう一楽章あるんだよ、聴いてくれよ」というような身振りで収めていたのが、人柄を感じさせて素敵だった。

中間の2台のピアノの協奏曲、素晴らしい作品で、まだ20代のユッセン兄弟が健闘した。この連弾デュオは何度か来日もしているようなのだが、ピアノの才能もさることながら、どうやらビジュアルも売りにしているようだ。私はこのアーティストを知らなかったのだが、登場した時、女の子かと思ったほどだった。弾き進めて、そして、アプローズで舞台の上を行き来し、アンコールに入るまでの一連の流れの中で、前列の中高年のご婦人が一斉にほーっとため息を付いていたのがもういかにも、である。

演奏は悪くないが、楽曲へのアプローチやピアノの技巧をアーティストとして深掘りするというよりは、やはりデュオとして共同で弾くことにウェイトが置かれている演奏である。独特の共演の妙があるので、モーツァルトの協奏曲より、アンコールのシューマンの方が面白かった。

アーチストもいろいろである。どんな職業をいとなむにしても、人間は見た目が悪いよりは綺麗な方がいいに決まっている。ただ、容姿に恵まれたからといって見た目に売りがシフトしてしまうと、特に芸術家の場合、自分が伝えたいことが十分に伝わらないこともあるのではないだろうか。先日リサイタルを聴いたカティア・ブニアティシヴィリなどもそうだが、本人の音楽に向き合う哲学が極めて深いのに、観客のほとんどは彼女の容姿と派手すぎるアクションを「見に」来ているという状況である。男性アーティストでも、若い男の子大好きなおばあちゃんにキャーキャー言われてしまうとかなり活動に支障がでる気もするが、プロモーション的にはそれでもいいのかもしれない。

帰る時、フォワイエを通りかかったら、ユッセン兄弟がビュフェの立食テーブルを台にしてサインをしていた。CDを販売しているわけでもなく、完全なボランタリーでプログラムにサインしている様子で、おもしろかったのは、サインをもらいに群がっているのはほとんどが日本人のお客さんで、それを遠巻きにして、現地のおばあちゃんたちが必死で写メしていた。音楽家サイン会の文化は、オペラ歌手などを除いてはこちらにはあまりないのかもしれないが、こんなところでフラッシュモブ的にサイン会してしまうユッセン兄弟、多分、個人的にはとってもいい人たちなんだろうと思う。

さて、モーツァルトマチネは全3回の日程を聴くことができたが、アンドリュー・マンツェ、ラファエル・ピション、そしてアダム・フィッシャーと、2019年は指揮者に大変恵まれた年だったのではないかと思う。

0 notes

Text

[ウィーンフィル+ダニエル・バレンボイム]

ウィーンフィルの週末コンサートも今日で最終である。

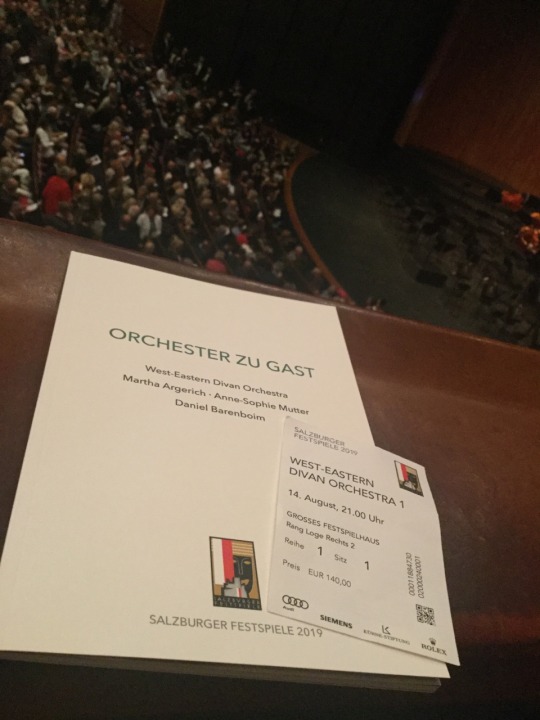

指揮台に立つのは、先週、ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団とともに客席を魅了したダニエル・バレンボイム。

プログラムはマーラーで、前半がメゾソプラノのオッカ・フォン・デア・ダメラウを迎えて「亡き子をしのぶ歌」、後半が、これと作曲時期がほぼ重なり、また同歌曲集から多くのモチーフを引いている交響曲第5番。聴いていて、作品のつながりが感じられる構成になっていた。

毎週、錚々たるマエストロを週替わりで迎えるウィーンフィル。指揮者によって音楽の雰囲気も当然少しずつ変わってくる。先週のムーティのコンサートでは強く鋭く突き抜けるような音色を輝かしく響かせていたが、今週のバレンボイムでは、少し燻しがかかったような、抑制の効いたトーンが美しかった。

「亡き子をしのぶ歌」は、ダメラウの威厳のあるどっしりとした声質が作品ともとてもよく合っていて、5曲の歌曲を通じて、全体にしっとりとした悲しみが底流を貫くような独特の趣きがあった。

ウィーンフィルのコンサートは、毎週少しずつ奏者が入れ替わる。交代で夏休みを取るという事情もあるし、また、週末コンサートと同時進行で複数のオペラ・プロダクションもあるため、出番を上手に調整しているようだ。たとえば楽団長の第一バイオリン、ダニエル・フロシャウワー氏は、街中では楽器ケースを背負った姿をよく見かけるのに、私が見たかぎりステージには一度も乗っていない。あれ? と思っていたら、昨日、『地獄のオルフェ』のピットで演奏する姿を見た。今年はオペラの主力奏者という役回りなのかもしれない。さて、ここまでは余談だが、今週、コンサートマスター席にはライナー・ホネック氏が帰ってきて、ダナイローヴァ、シュトイデ両氏の姿はなくなっていた。

各パートも少しずつ入れ替わるので、音の感じが変わってくるのは当然だろう。今日のマーラー第5番は、第一楽章の出だしで金管がややバラけていたのが少し残念ではあったが、こういう問題は、たいていは曲の進行とともに解消するものである。最終楽章に向けて、音楽を昇華させていくプロセスは、さすがに見事だった。

そして、あまりにも平凡ではあるが、4楽章(あるいは作曲家自身の構成によると第3部冒頭)のアダージェット。もう息を呑む美しさだった。この楽章は、ハープに導入され、弦だけで重層的に美しい旋律を重ねていく。ここのオーケストラはいまさらいうまでもなく金管、木管、弦パートの絶妙なバランスが素晴らしく、これらのパートが時としてピタリと貼り合わせたように見事に一体化して立ち上がってくることもあるのだが、こうして弦だけ取り出したような構成の楽章で改めて聴かされて見ると、その本当に上質のベルベットのような滑らかな美しさ、奥行き感、深さを、いまさらながら改めて認識させられることになる。超有名なアダージェットだが、多分この先二度とは聴けないだろうと思わせるような演奏であった。

今年のウィーンフィルの週末コンサートは、5回のうち3回を聴くことができた。プログラムも、ワーグナー、リヒャルト・シュトラウス、ヴェルディ、マーラーと、まさにハイライト状態だったが、やはりマーラーに関しては、ここのオーケストラにははっきりと独自の美学を感じさせられて、勝手にベストの評価を下したくなる。バレンボイムとの組み合わせでは、春に楽友協会で第一番を聴く機会に恵まれだが、その後しばらくはマーラーに関してはどのオケの演奏を聴いても全くしっくりこないくらいの名演だった。

今秋の来日はティーレマンの指揮。プログラムにマーラーこそ組まれていないが、こちらも楽しみだ。

0 notes

Text

[ジャック・オッフェンバック『地獄のオルフェ』]

今年の音楽祭滞在も、残りあと数日になった。

例年に比べてオペラもわりと多くの作品を見てきたが、最後のオペラ公演は、オッフェンバックのオペラ・ブッフ、『地獄のオルフェ』となった。

第三幕のカンカン舞曲だけが日本でも「運動会の曲」として有名なわりに、あらすじが複雑で、大規模なダンスシーンを含むため、現代の日本ではあまり上演機会が多くない。ザルツブルクでも、ドニゼッティやロッシーニよりも新しい時代の、純粋なオペラ・ブッフやオペレッタがプログラムに組まれることはそれほどないので、オルフェはある意味、上演スケジュールの中で異彩を放つ存在だった。

今回の音楽祭が新演出で、初日は8月14日。プレミエと同時に各メディア大絶賛で、チケットも早々に完売していた。

1858年に初演された『地獄のオルフェ』は、言わば、かの有名なグルックのオペラ、『オルフェオとエウリディーチェ』のパロディで、死んだ妻を連れ戻すために冥界へ行ったというオルフェウス、もし夫婦仲が悪かったら?という想定で話をどんどん発展させた悪のりドタバタコメディである。悪妻など死んでしまえば喜ばしいくらいだが、妻の死をあからさまに喜��となっては世間体が悪い。ここはやっぱり冥途まで連れ戻しに行かなければ、と、「世間の声」の擬人化が登場して夫を説き伏せるのが、19世紀パリならではのピリッとした風刺である。そして「あの世」に行ってみればジュピターを中心にした神々のドタバタがあり、冥府の王プリュトンとジュピターの競合があったりもする。賑やかなレヴュー風のダンスあり、メルヘン劇を思わせる昆虫のコスプレありと、とにかく華やかに飾ってみせる舞台である。

今日の歌手はエウリディスにキャサリン・ルエック、オルフェにジュエル・プリエット、プリュトンにマルセル・ビークマン、クピドにナディーヌ・ワイスマン、ユピテルにマルティン・ヴィンクラー、そして「世間の声」を歌ったのはアンネ・ゾフィー・オッター。指揮はエンリク・マッツォーラ、ピットはウィーンフィル。演出はベルリン、コーミッシェ・オーパーの総監督、バリー・コスキーで、コーラスやダンサー��ベルリンから連れてきていたようだ。

今日の舞台、華やかさとスペクタクルは120パーセントで、批評家受けするのもある意味ではよくわかった。ただし、コスキーの演出は、あまりにもセクシュアルでグロテスクな要素を強調しすぎて、とりわけ有名な「カンカンダンス」が登場する後半は、もはや舞台がカオスと化していた。見せ場のラインダンスもなんと踊るのは女性ダンサーとドラアグ・クィーンが半々。こういうのを見ていると、男性的=マッチョな存在の欲望に食い物にされる「セクシーな存在」を「女性」に限定せず、ジェンダーのボーダーそのものを取り払ってしまおうという、レインボーな性平等主義の文化がちらほらと顔をのぞかせるのを感じる。そのオープンなあり方は、コスキーが活動するベルリンの文化がまとう空気なのではとも思う。ただ、筋骨隆々の男性が厚化粧を施してカンカンダンスを踊るさまが美しいかと言われれば、それはまあ最終的には趣味の問題なので、あんまりなぁ、と思ってしまう人がいるのは仕方ない。そして私は正直いってこちらのカテゴリーの趣味を持っている。何より、元々の作品がセクシュアリティというよりは社会批判を秘めたものであるのに、そうした風刺的な部分があまり前に出ず、あからさまな性のシンボルが大量に舞台に溢れかえるのは、最後には不快と感じるほどだった。

演出と構成に関して難しいと感じたもうひとつの点は、台詞と言語である。もともと『地獄のオルフェ』は歌ではない台詞の部分が多い作品だが、本日はこの台詞部分だけをドイツ語で、しかも歌手に喋らせるのではなく、プリュトンの召使い、ジョン・スティクス役の舞台俳優、マックス・ホップが一人芝居で全部を語る形式になっていた。ホップはマイクを使い、女性役と男性役では声色を使い分けてまくし立て、部屋を歩く足音、飲み物をすする音、ドアの開閉音などを、コミック風のオノマトペを駆使して大げさに演じていた。このホップの台詞が、19世紀パリのオペラ・ブッフが纏うはずの洒脱な雰囲気を一掃してしまっていたのがとても残念だった。ドイツ語が悪いというよりは、BUZZZZ!!とか、BUOOOON!! ZuuuuPPP!!! などなど、ホップが繰り出すいまどき風の効果音とスラングを聞いているうちに、なんだか劇画のコミックのページをめくっているような気になってきてしまうのだ。これはとても残念なことだ。そして、マイクを通した平坦な台詞と、フランス語の歌との相性も、すこぶる良くなかった。

そうはいっても、見事だったのはウィーンフィルである。オッフェンバックの軽い音楽をやたらに軽くせず、丁寧に重層的に構築していくピットの音楽は、時としてプッチーニか?? という幻惑にとらわれるほどだった。

終幕近く、憎き夫は迎えにくるわ、プリュトンとジュピターとの間で三角関係になるわで自暴自棄になったエウリディスが客席の方を向いて唾を吐くという、この上なく悪趣味なシーンで、舞台よりのクラリネット、ファゴット、オーボエ奏者が一斉に頭から大きなスカーフを被っていて、これがなんとも気の毒だった。

0 notes

Text

[ディアナ・ダムラウ歌曲の夕べ]

私にとって今年最後の歌曲の夕べは、ドイツのソプラノ、ディアナ・ダムラウ。ダムラウは2000年くらいからか、ウィーン国立歌劇場などで、たびたび素晴らしい歌唱を聴いている。

そのダムラウの歌曲の夕べで特筆すべきは、ピアノではなく、グザヴィエ・ドゥ・メストレによるハープとの共演だったことだ。ドゥ・メストレはウィーンフィルをはじめ多くの名門オケとソロ・ハーピストとして共演し、2009年にはエコー・クラシック賞も受賞している。

ハープは無論オーケストラにはなくてはならない楽器だとはいえ、全くのソロで聴く機会はそれほどない。ドゥ・メストレのハープは華麗で繊細で聴きごたえがあった。そして、歌とハープのコラボレーションとなると、そこには何となく吟遊詩人の歌を聴くような、独特の雰囲気が作り出される。

プログラムはまずメンデルスゾーン5曲に続いてラフマニノフ、ヴラソフのロシア歌曲、休憩の後は、アーン、プーランクによるフランス歌曲と盛りだくさんで、前半、後半の中ほどにドゥ・メストレによるハープのソロ演奏を挟んでいた。

構成としては「ロマン主義とその後年への影響」というまとめ方らしいが、個人的にはあまりいろいろ詰め込み過ぎな感じもした。歌い出しのメンデルスゾーンで、ハープとソプラノの独特の共鳴にようやく耳が慣れたと思うとすぐに、ロシア語に移行するのが若干しんどくも感じられた。

後半のフランス歌曲がとても良くて、歌詞を大事にしながら、巧みに情感と、時にはユーモアを織り込むように歌うのは、流石に全欧のオペラ劇場での輝かしいキャリアを感じさせた。アーンなどは、19世紀のフランス歌曲の真髄を感じさせるほどに美しかった。ハープの伴奏にも、曲としてよく合っていたと思う。

とりわけオペラ歌手の歌曲の夕べはディープなファンのお客様もたくさんいるので、終演後は熱烈な大歓声が巻き起こる。アンコールはリヒャルト・シュトラウスを2曲と、ラストにフランス歌曲(こちらは残念ながら曲名が聞き取れず)。シュトラウスの選曲が洒落ていて、「アンコールは、無しです」という表現に、『何も(nichts)』という曲名をかけて、客席を沸かせた(“Ja, also Sie haben nichts … von Richart Strauss!”)。このセリフはダムラウ、きっと前もって考えていたんだろうなあ、と感心した。そのあとの「憧れ」も美しく、曲名がわからなかった最後の曲も、ダムラウ自身の音程の余裕を見せつけて見事だった。

1 note

·

View note

Text

[カティア・ブニアティシヴィリピアノリサイタル]

ジョージア出身のカティア・ブニアティシヴィリは、おそらく現在のクラシック・ピアノ界で最もセンセーショナルなライジング・スターと言えるだろう。その演奏は全欧の批評を二分し、また、芸術における解釈や演奏の「自由」に対する許容度の無さからロシア政府に反発し、体制派の音楽家との共演を拒否するなどのエピソードもよく知られている。そして、その美貌を武器にモデルとしてメディアに登場し、自身、インスタグラムをはじめSNSでの発信も積極的に行っている。あらゆる意味で、ニュー・ジェネレーションに属する演奏家といっていい。

本日のプログラム冒頭に演奏されたシューベルトの4つの即興曲はじつにショッキングなアプローチだった。第1曲のテンポがあまりに遅くて、本当に前進しない。タッチも最弱に抑えて、まるで葬送行進曲のよう。一転、アレグロの第2曲では2倍速のようなアップテンポ。3曲は再び地を這うように、4曲では楽譜にないはずのグリッサンドまで飛び出した。そこには、私が自分で知っていると思い込んでいるシューベルトの作品は影も形もなく、本当に何かに化かされているのではと思うほどの不思議感があった。一種のピアノの天才であるブニアティシヴィリは、作品を自由自在に換骨奪胎し、彼女のスタイルに落とし込んでアウトプットするのを流儀としているようだった。いったい次に何が飛び出すか予測のつかない即興曲のあと、歌曲「白鳥の歌」、「糸を紡ぐグレートヒェン」、「魔王」のピアノ編曲版が続く。いずれもシューベルトの死後、1830年代にフランツ・リストが編曲したヴァージョンだが、もともとピアノ曲でないだけに、ブニアティシヴィリのキャラづけが俄然強くなる。最後の「魔王」では、ラグタイムかジャズ・ピアノを聴いているような感覚にとらわれた。

こういう演奏を聴いて、まず拒絶感を抱いてしまったのは仕方ない。しかし、不思議なもので、ブニアティシヴィリの演奏は、しばらく聴いていると、まあこういうのもアリなのか、と思わせる引力のようなものがある。後半はフランツ・リストのマゼッパ練習曲、ハンガリー狂詩曲、そしてストラヴィンスキーの「ペトルーシュカからの3楽章」。ブニアティシヴィリの演奏スタイルには断然こちらの作品グループの方がしっくりくる。特に、リストの作品。彼女のアプローチそのものが、作品を譜面から拾い上げて忠実に再現するというよりは、譜面をもとにどれほど自分の超絶技巧をアピールできるか、という方にシフトしているので、テクニカルに超絶を目指すリストとは相性がいい。五本の指を広げて、まるで痙攣させるように鍵盤を連打する演奏法を見ていて、もしかしたらリストの時代、観衆を熱狂させたヴィルトゥオーゾとは、このようなたたずまいの演奏を行なっていたのではないか、などと想像せずにはおられなかった。

演奏者自身も後半になると熱気を帯びてきて、途中、何度も腰を浮かせて半分立ったまま弾くことも。このあまりにパッショネートな演奏スタイルは、本人は全く狙ってはいないとは思うが、クラシック音楽の舞台に「何かすごいもの」を求めようとする人たちにとっては、ものすごく心動かされるものがあるのではないかと思った。

このような、ほとんど怪物的といっていいほどの演奏は、作品を自分の内側にきっちりと落とし込んでいないとできないと思う。その意味、ブニアティシヴィリはある意味天才的な才能に恵まれているのだろう。アンコール最後にはドビュッシー「月の光」を選んだが、こちらは雲間から漏れ落ちるかそけき月光を思わせるような、じつに美しい弱音で作り上げていて、見事だった。まるでフュージョンのように弾け飛ぶ躍動とこの繊細さのコントラストが、その才能のレンジの広さを明示しているように感じた。

1 note

·

View note

Text

[マウロ・ペーター 歌曲の夕べ]

マウロ・ペーターの歌曲の夕べ、伴奏はヘルムート・ドイチュ。

いまやドイツ語圏の若手テノールを代表する存在といっていいマウロ・ペーター、先週末のモーツァルト・マチネでも、突出した歌唱で観客を魅了した。

本日のプログラムの主題は、「シューベルトとゲーテ」。歌曲王シューベルトと文豪ゲーテ。この二人の名前なくしてドイツ文化史は語れないが、この両人、現実にはなんとも切ない出逢い方をしている。ゲーテの詩にかねてから感銘を受けていたシューベルトは、1816年、その詩をもとに作曲した歌曲集を献辞とともにヴァイマールの詩人のもとに送付した。作曲家19歳の春のことであった。ところが、ライヒャルトやツェルターのような古典的な歌曲に音楽の理想を見出していたゲーテは、譜面に一瞥すると、即座に差出人に返送させたのだという。シューベルトの音楽は、当時の基準からすればそれほどまでに革新的だったということだろう。

そんなエピソードを添えて、プログラムの前半は、「ガニュメード」から「いこいなき愛」、「海の静寂」、「漁夫」、「トゥーレの王」から「魔王」まで、ゲーテの詩による13曲の歌曲が並べられた。

マウロ・ペーター、リリカルでただただ美しい声である。そして、シューベルトの歌曲を音にするときに、ありがちな深刻さや暗い影をあえて忍ばせることをしないので、ペーターのシューベルトは、いってみれば作品のライトサイドがさっと浮かび上がるような、独特の雰囲気をまとうことになる。

しかし、その一方で、言葉への思いと解釈も非常に深い。どの曲も、ゲーテの詩が内包する文学性をくっきりと浮かび上がらせているのが見事だった。冒頭の「ガニュメード」は、ギリシャ神話の一節で、美少年ガニュメードがゼウスに召されて天上へと昇るさまを歌った詩だが、途中、何度かの転調を挟んで、まるで本当に雲の間に間に歌い手が浮遊し、上昇していくような、なんとも言えない幻惑感があった。「海の静けさ」は凪を見るように、そして、「トゥーレの王」では、中世吟遊詩人の物語を語りかけるように、それぞれの詩が持つ格調と世界観を丁寧に歌にこめていくので、聴いていて本当にぐいぐい引き込まれるような気がした。そして、ちょうど真ん中の8曲目に有名な「魔王」が置かれていた。この曲では、ペーターは、父と子、そして子の命を拐おうとする魔王という、三人の登場人物のキャラクターを自然に、なおかつはっきりと、みごとに歌い分けた。短い歌曲の中に、まるでオペラを観るような迫力が生まれて素晴らしかった。

休憩を挟んで、後半はリヒャルト・シュトラウスの歌曲がずらりと並んだ。プログラムの展開としては、「こうしてあまりにつれなく歌曲集を送り返したゲーテでしたが、半世紀あまりのち、結局ドイツ音楽のトレンドは、シューベルトが切り拓いた方向へと確実に進んでいったのでありました」、というような話になっている。…なるほど。

「ひそやかな誘い」、「娘よ、何のために」、「僕の頭上に広げておくれ」、「黄昏の夢」、「おとめの花」、など、こちらも14曲構成である。今日は上に書いたようなストーリーのこじつけ?でふたりの作曲家が対比されているのだが、リヒャルト・シュトラウスの歌曲には、シューベルトとはまったく違った魅力がある。ピアノの伴奏にしても、語りの拍子を取るように鋭く刻み込むのではなく、歌のパートと溶け合って陶然とさせるような、そしてときにはオーケストラを思わせるようなダイナミックな役割を負うようになる。名手ヘルムート・ドイチュ、もちろん前半も素晴らしかったが、シュトラウスでは、実に聴き手が身を乗り出すような瞬間が何度もあった。

歌の作り方も、そもそも言葉の音への落とし方、切り方もシューベルトとシュトラウスではまったく違う。ペーターも、作品によっては文学的どころかあまりに他愛ない歌詞を、ゲーテの時のようにもはや前に押し出さず、むしろ美しいメロディの表現にシフトして歌っていて、これがとても良かった。半音展開で揺らぐ美しい旋律を、ディミヌエンドで消え入らせるところなどは、客席から拍手の前にふっ、と深いため息がもれたほど感動的だった。

この歌い分けは、大歓声の中、アンコールで「野ばら」が歌われたときに、また鮮明なコントラストとして浮かび上がった。誰もが知る有名曲だが、ペーターは詩としてのプロットの面白さを鮮やかに歌い出していて、シューベルトとシュトラウスが、どちらもこの上なく魅力的な、ただしまったく別の世界であることを、改めて思い知らされた。

週末には極上のモーツァルトを堪能させてくれたマウロ・ペーター。昨年はザルツブルクの『魔笛』でタミーノを演じたが、現在、世界中の歌劇場でモーツァルトのテノール役を中心に幅広く歌っているようだ。この声の美しさ、声量、安定性、表現力をもってして、それこそ各地のオペラハウスが放っておかないというのはよくわかる。ただ、リートや歌曲はまたオペラとは違ったジャンルであり、歌曲演奏はオペラのキャラクターを巧みに作り込むのとは少し違った作業になるだろう。歌手自身による詩や言語に関する理解と研究も必須になるので、うまいオペラ歌手であれば全員が2時間近くの「歌曲の夕べ」を歌い倒せるというものでもないと思う。マウロ・ペーターのような、若く、華やかな声質の歌手が、こうしてしっかりと素晴らしい歌曲演奏を聴かせてくれることは、リートファンにとっては何とも嬉しい限りである。

0 notes

Text

[テオトール・クレンツィス指揮『イドメネオ』]

ザルツブルク音楽祭、滞在終盤になると、なぜかオペラの予定が詰まってくる。昨日は『シモン・ボッカネグラ』、そして今日はクレンツィスが振るモーツァルト『イドメネオ』を観た。一昨年に続き、ピーター・セラーズとクレンツィスのタックだが、今日ピットに入るのは彼が首席をつとめるムジカ・エテルナではなく、古楽の名門、フライブルク・バロックオーケストラである。

飛ぶ鳥を落とす勢いのテオドール・クレンツィス、今年は開幕直後の7月26日に西南ドイツ放送交響楽団(SWR)とショスタコーヴィチの「レニングラード」を演奏、その翌日の7月27日から今日まで、7回にわたった『イドメネオ』公演を指揮してきた。近年、クレンツィスが出るとなれば良きにつけ悪しきにつけ大センセーションになるので、『イドメネオ』のチケットは早々に完売し、また全欧各メディアでも賛否両論さまざまな批評が飛び交った。

会場はフェルセンライトシューレ。岩場の馬場を改築した劇場なので、その独特の雰囲気が、しばしばグロテスクに傾くセラーズの演出には合っている。

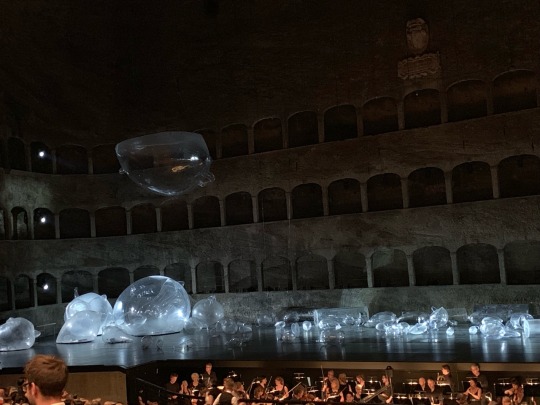

2年前の『皇帝ティートの慈悲』では、オリジナルのストーリーに現代の難民問題を編み込もうとしたピーター・セラーズ。今年の『イドメネオ』では、海洋汚染と環境破壊がテーマのようだ。クレタの王イドメネオは生贄を捧げる約束を破って海の神ポセイドンを怒らせたが、現代のわれわれは海をゴミで溢れかえらせ、クジラを窒息死させることで天の意志に背いているのかもしれない。というわけで、舞台には巨大なペットボトルやプラスティックの残骸をかたどった透明なオブジェがふわふわと浮かんでいる。

イドメネオがラッセル・トーマス、イダマンテがポーラ・マリイー、イリアがイェン・ファン、エレクトラがニコレ・シュヴァリエ、アルヴァーチェがレヴィ・セクガパーネ。アジア系、アフリカ系(アメリカ人も含む)の優秀な歌手を多く起用するのもセラーズ=クレンツィス・プロジェクトの特徴で、彼らのキャラクターは必然的に舞台に無国籍な雰囲気をもたらし、時代の特定も見ただけでは難しくなる。奇想天外な演出とともに、歌手の配役などもおそらく綿密に計算されているのだと思う。

いま、日本でもじわじわとブームが来ているクレンツィス。今春の来日公演でも大絶賛を浴び、クラシック音楽のニュー・ジェネレーションとまでいわれている。確かに工夫に満ちた音楽の組み立て方は、大いに目を瞠るものがあるが、ただ、あまりにユニークなクレンツィスの世界は、正直言って好き嫌いがはっきり分かれるのではないかと思う。批判するつもりはないが、私の場合、彼の演奏は無名時代からすでにそれほど好きにはなれなかった。とりわけ、昨年の音楽祭でのベートーヴェン交響曲全曲演奏では、あまりにもクレンツィス色に染め上げられたベートーヴェンにすっかり辟易させられた。

今日の『イドメネオ』でも、若きマエストロのアイデアはとどまるところを知らずに弾けていた。何と言ってもクレンツィスはロシア、ペルミオペラの音楽監督である。オペラをどう観せるか、観客にどのようにしてより強烈に伝えるのか、そのあたりの心得はしっかりとあるのだ。モーツァルトオペラを作り上げる時にも、例えば、歌手が「運命の星よ」と歌えば、そこでオリジナルにはないかなり長い休止を置いて、天を指差す仕草をさせる、というようなことを随所でやるのだ。また、オペラの劇中に同じ作曲家の作品を挿入する、という大胆な試みもある。今回は、ポセイドンの怒りが人々を襲う第二部の冒頭に、『エジプト王タモス』からバスのアリア、「塵の子らよ、おそれおののけ」をはめ込んだ。ストーリーのコンテクスト的にはまさにぴったりだが、『イドメネオ』はイタリア語台本のオペラ、『タモス』はドイツ語である。ドイツ語を母語とする観客の耳にはどのように響いたのかはわからないが、まあ大胆な試みである。

クレンツィスのこうした「実験」は、あまりにもあからさまで嫌味に感じられることもあれば、絶妙な効果をあらわしてこの上ない力で訴えかけてくることもある。そして、今日の『イドメネオ』では、むしろ成功している部分が多かったように感じた。『イドメネオ』はモーツァルトが24歳の時に作曲して以来、何度も手を入れ続けた作品で、レシタティーヴォの部分にも管弦楽による伴奏が付いているのが特徴といわれている。そのため、聴いていると、レシタティーヴォとアリアの境界がふと揺らぐようなときあるのだが、クレンツィスはこういう部分を巧みに作り込んで、歌手の声をレシタティーヴォから繋げてアリアの歌い出しをソットヴォーチェで語りかけるようにさせている部分が何箇所かあり、これがなんとも美しかった。合唱はペルミのコーアを連れてきていたが、こちらもコーラスをまるで彫塑のように自由自在に変化させて、優しい唄い声から民衆の怒号まで、その表現力は感嘆に値するものだった。そしてフライブルク・バロックオーケストラ。レシタティーヴォのコンパニャートも単なる伴奏に終わらせずドラマティックに、そして、クレンツィスが大好きな、極端なまでに強弱アクセントをつけていく解釈を、音楽の美しさを損なうことなくピリオド楽器演奏に落とし込んでいたのが素晴らしかった。ホルンもトランペットもキーなしのナチュラルだが、その安定性と音程の正確さには、思わず身を乗り出した。

そして歌手も良かった。このオペラは王子役のイダマンテは初演時にはカストラートが歌っていて、現代ではメゾソプラノが当てられるため、テノールのイドメネオを挟んで3人の女性歌手が掛け合いするシーンも多い。マリイー、ファン、シュヴァリエ、3人とも繊細な歌唱ができる、「モーツァルト歌い」で、どのパートも本当に素晴らしかった。特に、18世紀当時独特の「狂乱役」のエレクトラ、シュヴァリエは、フリオーゾな怒号のような声と、細やかなしっとりした歌唱とを歌い分けて、見事だった。

『イドメネオ』はモーツァルトの作品の中でも演奏時間が3時間あまりと比較的長い。しかも、終幕、「機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)」よってもたらされたハッピーエンドのあと、オリジナルには20分ほどの大団円のバレエが付随しているというおまけつきである。歌によるドラマが終結したあと、バレエとは、いまの時代の私たちには少し受け入れ難いし、もちろんただでさえ長い演奏時間もあり、現代ではこのバレエ音楽はオペラと切り離されて、コンサートホールで管弦楽曲として演奏されることが多い。ただし今回はクレンツィスだし、どうするのだろうと思っていたら、やはり、最後の舞踏曲まできっちりと演奏して締めた。そして、本来、賑やかなバレエが演じられたはずのこの部分、舞台上にはサモアの振付家、レミ・ポニファシオの流れをくむダンサーを登場させた。これまた、プラスティックゴミの浮遊する舞台と同様、モーツァルトの音楽とはかけ離れた世界である。独特のステップで舞台上に舞う二人のダンサーはまるで人形芝居のような雰囲気を醸して、この『イドメネオ』という神々の芝居がメルヘン劇に過ぎなかったことを観客に暗示して幕を閉じるような、不思議な粋味があった。ただし、セラーズの演出で構築されたプラスティクでいっぱいのクレタ島の物語は、メルヘンというにはあまりに無粋で、この最後の粋な計らいが空回りしている部分は否めない。

最後のバレエ音楽の部分は、それを差し置いても、演奏として素晴らしく、思わず聴き入った。アップテンポな舞踏用の作品、マエストロがピットで大きく跳ねる音が響き渡ったのは、まあご愛��か。

音楽祭の話題をさ��い続けた『イドメネオ』の公演は今日が最終日。じわじわと心の内側に入ってくるような素晴らしいモーツァルトオペラで、クレンツィスの独特のアプローチがいい形で活きていて、感動的とも言えるほどの出来だったと思う。終演後は、スタンディングオベーションと大ブラヴォーヘ。特にクレンツィスの人気がとにかくすごい。ピットから舞台に上がると熱狂的な大歓声が巻き起こる。ところが、続いてピーター・セラーズが登場すると、歓声は大ブーイングへ。…そうですか。やはりモーツァルトオペラでプラゴミの山を見たいとは、誰も思わないですよね。

2 notes

·

View notes

Text

[ヴェルディ『シモン・ボッカネグラ』とマウリツィオ・ポリーニリサイタル]

ヴァレリー・ゲルギエフ指揮、ヴェルディのオペラ『シモン・ボッカネグラ』を観る。タイトルロールがイタリアのバリトン、ルーカ・サルシ、その娘アメーリアがマリーナ・レベッカ、ジャコポ・フィエスコがルネ・パーぺ、アメーリアの恋人ガブリエーレにチャールズ・カストロノーヴァ、演出はドイツの舞台監督アンドレアス・クリーゲンブルク。

耳に優しい綺麗なアリアがポンポン飛び出す初期(作品史的には1期から2期)の作品を経て、中期に入ると、ヴェルディの作品は独特の仄暗さを帯びてくる。主役級の登場人物の数も多くなり、また、ひとつの大きな特徴として、歌の聴かせどころが女声から男声へと徐々にシフトしていく。なかでもこの1857年(1881年改訂)の『シモン』と67年の『ドン・カルロス』は、むしろ男声中心のオペラといってもいいほどだ。テノールとバス、バリトンの掛け合いは、コロラトゥーラで圧倒するソプラノにはない魅力を放ち、この特徴が、このあたりの時期のヴェルディ・オペラに独特の雰囲気を与えていると思う。

今年のザルツブルクの公演は、まず、宿命の敵役、シモンとジャコモ・フォスカリ役に恵まれた。しっかりと歌えて演技力にも優れたサルシと、そしてあのルネ・パーペ、地の底から響くような低音でじっくりと聴かせる。この男同士の火花散る関係に中盤から絡んでくるのが娘の恋人役のカストロノーヴァだが、いってみれば糖質0%、超硬派のシモンvs.フィエスコの対決の合間に、何ともリリカルで甘い歌声で熱唱し、キャラクターのコントラストもぐっと際立って、とても良かった。

演出のクリーゲンブルクは、冒頭、14世紀ジェノヴァの総督選挙の部分で、大衆がSNSで情報を大量にシェアするというようなシーンを挟み込み、スマフォやタブレットなど、現代のアイテムをこれ見よがしに出してくる。ベルリンを中心に芝居の舞台で活躍している演出家なので、こうした明確なアイキャッチャーに訴えたくなる部分があるのは何となくわかる。ただ、祝祭劇場の巨大な舞台を白いモダン建築風のパーツで仕切ったシンブルな構造は、特に中盤以降、オペラに集中する視点をそれほど邪魔せず、悪くはなかった。

ピットにはヴァレリー・ゲルギエフとウィーンフィル。ゲルギエフは桟敷席から覗き込むと、例によって痙攣するような動作で、そして、暗いなか、爪楊枝より少し長いくらいの極短指揮棒をプルプルさせながら振っている。しかし、このゲルギエフの音楽へのアプローチが、もうそれはそれは素晴らしかった。『シモン・ボッカネグラ』には美しいアリアや二重唱が多く含まれているし、歌をつなぐオケパートも、ヴェルディらしい、華やかで聴いていて心が踊るような箇所もたくさんある。こうしたイタリアオペラの真骨頂のような部分は、オペラファンとしては、どんなに甘く仕立てても喜んで享受したいところだが、ゲルギエフは、この作品が持つ独特の暗さをトーンとして保ちながら、あえて極限まで硬質な仕上がりを目指しているようだった。弦楽パートの甘やかさも極度に抑えているが、抑えるからこそ立ち上がってくるような美しさまたもある。そして、力だけで押すのではない、彫りの深いブラスの咆哮が、このオペラの悲劇性の輪郭を、みごとに浮かび上がらせていた。平凡できわどい言い方だが、きわめて男性的な仕上がりのヴェルディだと感じた。

歌手が揃い、音楽が寄り添う時に、オペラの世界ではいろんなことが起こってくる。これまであちこちのオペラ劇場で数え切れないくらい観てきた『シモン・ボッカネグラ』だが、ラストの場面では、民を思い、祖国を思う正義の支配者が、運命の力と私利を追う人々の陰謀によって死にゆくさまが、いつも、ただただ切なく悲しく感じられたものだった。しかし、今日の舞台には、観る者にそれ以上のものを感じさせる奥行きがあった。じわじわと、だが確実に死をもたらす毒を盛られ、息絶えようとするシモン・ボッカネグラ。最後の時になって、宿敵フィエスコと対峙し、冒頭にフィエスコから迫られて果たせなかった「孫娘を返せ」という求めにようやく応えられることを神に感謝する。そして、いま、暴動へと発展しかけていた人びとの対立をも融和させ、娘アメーリアの恋も叶えてやれた。暴力的なまでに死へと追い詰める過酷な運命の中で、それでも自らに今世で課されたミッションをことごとく果たして逝こうとする人間の、その命の真の美しさのようなものが、シモンの最後のアリアの中にしっかりと歌いこまれて、本当に感動的だった。

中世やルネサンスの歴史や逸話にリプレットの題材を好んで取ろうとしたヴェルディのオペラは、それだけにストーリーが現代の視点からすれば荒唐無稽で、演じ方によっては茶番のようになってしまうこともある。それだけに、ここまで高い完成度の舞台に巡り会えたことは本当に幸せであった。

****

さて、オペラ公演は、演出が良くても悪くても、いわばひとつの世界観の反映である。観たあとはしっかりと咀嚼したいし、��韻にも浸りたい。盛りだくさんだった昨年のスケジュールで、オペラを観たあとにコンサート、というパターンが何日か続いて食傷した経験があったため、本日、オペラは昼公演だったにもかかわらず、夜は意図して何も入れていなかった。ところが、今年の音楽祭でほぼ毎日のように同じ演目を聴いている地元の音楽ファンの女性が、週末になってから急に、今日の夜20時半からのマウリツィオ・ポリーニのリサイタルに強く誘ってきたのである。

このポリーニは、実は当初から迷っていた演奏会だった。ポリーニは今年で77歳、老齢になって演奏からシャープさがなくなり、特に日本では演奏について酷評も受けている。実際、ここ数年は、ライブで聴いていて「大丈夫なのか??」と思えるほどタッチがよたよたのこともしばしばだった。転倒して怪我などもしていたらしいので、体調的なこともあったのかもしれない。とにかく、突出してブリリアントな演奏は聞けない可能性が強いことは確かだが、他方、毎年聴いているアーティストでもあり、聴いておきたい気持ちもあった。音楽祭のサイトを見たら、まだチケットは完売しておらず、ちょうど演奏者の背中側から鍵盤が見える位置が確保できたので、あまり気負わずにふらりと行ってきた。

昨年までは、そのプログラムにシューベルトやショパンやブラームスや、やたらいろいろな作品をサラダボウルのように並べていたポリーニだが、今年は演奏曲目が鮮やかなコントラストを成していた。前半はシェーンベルク「3つのピアノ曲」、「6つのピアノ曲」、そして、ラストが電子音楽のルイジ・ノーノ「苦悩に満ちながらも清澄な波」。後半には、打って変わってベートーヴェンの最後のピアノソナタ、110番と111番である。

ポリーニがシェーンベルクを好んで取り上げることは知っていたが、プログラムを見ただけで辟易するほど難解なイメージのこの作曲家の作品を、やすやすと、そして深刻に陥ることなく、むしろ遊び心をたくさん詰め込んで聴かせた。

ルイジ・ノーノは、シェーンベルクの影響を受けて、十二音技法を作品の中に確立したイタリアの現代作曲家、ルイジ・ノーノ。「苦悩に満ちながらも清澄な波」は、電子音楽のカテゴリーに入るのだろうが、「ピアノとテープのための」という但し書きがあり、ピアノ演奏にシンセサイザーの効果音が挿入されるという趣向である。ちなみにこの曲は1977年、ポリーニに献呈されていることからも、彼が早い時期から古典だけではなく新しい音楽の領域に精力的に取り組んでいたことがわかるだろう。ポリーニは大判の手稿譜を大切そうに抱えて、そして、客席の後方にマックブックを持ち込んでシンセ音を担当した音楽家、アンドレ・リシャールとの絶妙な掛け合いを披露した。シンセ音は舞台上のスピーカーから流れるが、冒頭ではパーカッションのような拍をとる音が、終盤に近づくとピアノに近い音となり、聴くものを激しく幻惑した。ピアノを弾くという行為とは何なのだ? ピアノのオリジナルの音とは? それもまた、作り出せるのでは? …ライブという音楽のあり方の価値を問い直させるような、斬新な作品と演奏であった。

そして後半。ベートーヴェンの最後の2曲のピアノソナタもまた、美しい旋律と、闇を垣間見たような音の連なりのコントラストによって形づくられているといえるだろう。超絶技巧の太鼓判を押されるような若いピアニストと比べてしまうと、そこにあるのはあまりにもラフで荒削りなアウトプットであるかもしれない。ただ、ここ数年、年に一度はここでポリーニのライブを聴くようになって、その演奏の真髄は、テクニックを超えたところにあるのではないかと感じるようになってきた。何より、ピアニストでもあったベートーヴェンが最晩年に手がけたピアノソナタの底流に流れる心象風景のようなものをも触感として感じさせるような演奏は、テクニックさえクリアしていれば誰にでもできるというものではないだろう、32番の2楽章、延々と続く変奏は、暗くした舞台から3000人の観客が息を詰めて聴き入る客席へと、キラキラときらめきながらこぼれ出していくような感覚にとらわれた。演奏後のスタンディングオペーションは、単に、ポリーニが過去に残した名演奏へのリスペクトではないだろう。それほどまでに、心の底に響く演奏だった。

0 notes

Text

[モーツァルト・マチネ、ラファエル・ピション]

今週末のモーツァルト・マチネを振るのは、カウンターテナー出身のラファエル・ピション。指揮者としての繊細なアプローチだけでなく、素晴らしいアイデアを通じて昨年も客席を魅了した。

今年のピションのモーツァルト・マチネは題して「モーツァルト三部作」。とはいっても、ダ・ポンテ三部作の名アリアをメドレーで、というような単純な企画ではないことは明らかだ。

ザルツブルクからウィーンに居を移したモーツァルトは、啓蒙君主ヨーゼフ2世の命を受けてジングシュピール『後宮からの誘拐』を作曲した。ハプスブルク帝国におけるドイツ語の公用化を目指したヨーゼフは、独自の「ドイツ語による演劇とオペラ」の理想を抱いていたのである。慈悲と寛容をテーマに、ドイツ語の台詞を多く含んだこの作品は、しかし、オペラ・ブッファが本格的な流行期を迎えつつあった当時のヨーロッパ音楽界のトレンドとは相容れないものだった。モーツァルトはこの『後宮』の後、こうした流行に添いつつ、なおかつ台詞やストーリーよりも音楽に重点を置くような作品の方向を模索したと言われている。1767年、11歳の時からすでに数多くのオペラを手がけていたモーツァルトが、80年代になって3つの作品を未完のまま投げ置いたことは、あるいはこうした模索と連関するのかもしれない。

本日のモーツァルト・マチネは、全体が、1.「狂おしき一日」2. 「恋人たちの学校」3. 「罰せられた放蕩者」の3つのパートに分かれていた。いうまでもなく、これらのタイトルはそれぞれ、『フィガロの結婚』、『コジ・ファン・トゥッテ』、『ドン・ジョヴァンニ』の副題である。それぞれのパートの冒頭に『騙された���婿』、『劇場支配人』、『タモス』の序曲・間奏曲が演奏され、その後にモーツァルトが1780年代、オペラのあり方を模索しながら手がけた「知られざるアリア」を巧みに構成して、3つのパートをそれぞれちょっとした「小歌劇」のように仕上げるという粋な試みだった。最初のパートは未完の『騙された花婿』を中心に、2番目は『��ジ・ファン・トゥッテ』に関連する習作的アリアを、最後のパートでは『ドン・ジョヴァンニ』に通じる作品を並べて、その間に、同時代にオペラ・ブッファで人気を博したヴィセンテ・イ・ソレル、あるいはアントニオ・サリエリによるアリアや、モーツァルトがソレルのオペラの差し替え曲として手がけた作品も、さりげなく挟み込まれている。

歌うのは6人の歌手、クレール・ド・セヴィーニェ(s.)、ショバーン・スタッグ(s.)、レア・デサンドレ(ms.)、マウロ・ペーター(t.)、ヒュー・モンターニュ・レンダル(br.)、ロバート・グリーダウ(bs.)。これだけ実力派の歌手が揃うと、俄然、舞台は徐々にオペラ的な雰囲気を纏うようになる。もちろん、演奏されるアリアに相互の脈絡はないのだが、歌手たちはさりげなく目線や手の動きで恋情や嫉妬を巧みに暗示して、聴いているうちに、それぞれのパートがそれこそモーツァルト・オペラの真骨頂、ダ・ポンテ三部作のスピンアウト作品であるかのような錯覚にとらわれた。コロラトゥーラを得意とするセヴィーニェの歌唱がみごと。マウロ・ペーターも美しい声で、退屈なはずのモーツァルトのテノールアリアに聴き入らせた。そして、『ドン・ジョヴァンニ』のタイトルロールを得意とするというロバート・グリーダウは、歌と演技、どちらも素晴らしく、歌っているのは『ドン・ジョヴァンニ』のアリアではないのに、ドン・ジョヴァンニのキャラクターが浮かび上がるようだった。昨年の「モーツァルト・アカデミー」に引き続き、ピションのアイデアにしてやられたマチネであった。

0 notes

Text

[ダニエル・バレンボイム+ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団2日目]

一昨日から聴き続けているバレンボイムとウェスト・イースタン・ディヴァンも、本日が最終日。ソリストがアンネ・ゾフィー・ムターに変わり、プログラムは前半がアンドレ・プレヴィンとシベリウスのバイオリン協奏曲、後半がベートーヴェンの交響曲7番。ムターの演奏をとにかくたっぷり聴かせようという意図が伝わってくる。

アンドレ・プレヴィンは今年2月に89歳で逝去した、ドイツを代表する指揮者であり、ピアニスト、作曲家としても広く活躍した。短い期間だったがムターと婚姻関係にあり、バイオリン協奏曲は、婚約中に彼女に贈られた曲。副題が「アンネ・ゾフィー」で、全曲を通して、彼女が好きだったドイツの童謡、『私が小鳥だったら』が変奏されて顔を覗かせる。

昨年11月に音楽祭のプログラムが決定した時にはこの曲は予定されていなかったので、プレヴィンを追悼するために追加されたのは明らかだ。プレヴィンと共同の仕事も多かったバレンボイムはさることながら、おそらくはムターの意向も大きかったのだろう。プログラム冊子には、ムターがこのコンサートについして改めて寄せた長い追悼文が署名入りで掲載されていた。

今年の音楽祭は、いつになく、いまは亡き巨匠たちの影を強く感じさせられる場面が多かった。何より今年はカラヤン没後30年であり、ほぼ半世紀にわたってザルツブルク音楽祭の「帝王」として君臨してきたマエストロのメモワールがよく口にされるのは当然である。そして、交流のあったムーティやバレンボイムが例年と同じようにプログラムを賑わせるのは当然としても、カラヤンが発掘した若い才能として、当時、些かセンセーショナルなスポットライトを浴びせられたムターやクラリネットのザヒーネ・マイヤーの出演も、偶然に生まれたスケジュールとは思えない。本日の演奏会で、2曲の協奏曲を弾き終わったあと、ソリストアンコールとしてバッハのパルティータを演奏したムター。この曲をカラヤンに捧げるとして、改めてマエストロへのオマージュを想起させた。ムターの今年の音楽祭への登場は、ふたりの大音楽家への追悼という意味で捉えても、あながち間違いではないだろう。

45分を軽く超える長い前半、主役となったムターは自身の技巧と上手さを余すところなく披露した。ムターの素晴らしさのひとつは、音の美しさだろう。プレヴィンもシベリウスも難曲だが、どんなに難しいパッセージになっても、この美音が一糸も乱れないのは見事である。雑味のない美しい音は、とりわけ弱音でディミヌエンドする時など、細くかそけく、ただしその存在をしっかりと主張する、本当に不思議な音色を醸して聴き入った。

クラシック音楽界の圧倒的な女王的存在を二人もゲストに迎えて、連日3日、堂々の演奏会はさすがバレンボイムだと思う。アルゲリッチの日は後半が現代音楽のルトスワフスキだった。この管弦楽曲コンチェルトは各パートの実力をじっくり聴かせて面白くはあったが、いずれ、スターの演奏を好む観客の嗜好にはあまり訴えず、途中退席する人も多かった。その意味では、本日は、ベートーヴェンの7番で締めていて、プログラム構成としてはよく考えられていたと思う。7番はウェスト・イースタン・ディヴァンの奏者たちにとっても弾け飛ぶような達成の表現だったと思うが、ただ、毎年聴いていて、ここのオケはドイツ古典になると少々バラバラしたところが目立ってくる。細かいことをあげつらう気持ちはあまりなく、こういう特徴も、まあ、ウェスト・イースタン・ディヴァンのキャラクターとしてとらえておきたいと思う。

0 notes

Text

[ウィーンフィル週末コンサート、バレンボイムの室内楽]

8月15日はマリア昇天の日で祝日。そして、たいてい毎年この日は複数公演を聴くスケジュールになっている。

本日は午前中にムーティ指揮、ウィーンフィルによるヴェルディ「レクイエム」を聴いた。昨日の記事にも書いたが、このコンサートについてはすでに13日、公開ゲネプロを見学している。その時に、音楽祭ディレクターのヘルガ・ラドル=シュタブラー女史のスピーチがあり、今年のムーティ+ウィーンフィルのこの「レクイエム」は、ヘルベルト・フォン・カラヤン没後30周年を記念して選ばれたプログラムであると言っていた。作品の成立過程が、もともと、作曲者ヴェルディがロッシーニを悼むレクイエムを書きたかったという動機にもとづくものでもあり、その意味で、1933年から89年にいたるまで、この音楽祭で247公演のオペラ、90回のコンサートを指揮したというカラヤンを偲ぶ選曲としては、まさにふさわしいといえるだろう。

ウィーンフィルのゲネプロはほとんど演奏会と変わらないので、この本番前の演奏も十分素晴らしかったのだけれど、「レクイエム」は合唱と歌手のソロを含む作品である。プローベのあと、明日まで3回の公演を控えて、ソロを歌う歌手4人が声を全開で出さないよう、抑えめに歌っていたのが面白かった。

そして、その意味、今日の本番は、改めて、完全になったヴァージョンを聴いたという気になった。

ムーティとの演奏会、コンサートマスターはアルベナ・ダナイローヴァに交代。ホネックもシュトイデも舞台から姿を消していたので、夏休みに入っているのかもしれない。

合唱はウィーン国立歌劇場合唱団、ソロはソプラノがクラリッシミラ・ストヤノヴァ、メゾがアニタ・ラチヴェリシュヴィリ、テノールがフランチェスコ・メリ、バスがイルダル・アブドゥラザコフという豪華な顔ぶれである。

宗教曲としては絶対的に特異な存在であるヴェルディの「レクイエム」、今回はカラヤンを偲ぶべく音楽の殿堂で演奏されるわけなので、世俗のメモリアルとしてそちらの方向にシフトしたアプローチになれば、当然ロジックである。その意味で、今回のウィーンフィルの演奏はとてもいい形に収まっていたと思う。特に歌手がこれだけ揃っているので、特にトランペットのバンダが入るTuba mirum からLibera meにかけて、時としてオペラのような劇性を帯びるのは当然の結果だし、あえていうならそれが出せた時、作品の魅力が十分伝わるのではないかと思う。

ソリストは優劣つけがたい本当にパーフェクトな歌唱だったが、特に、繊細に表現をつけながら歌っていくストヤノヴァが素晴らしく、また、メリの美しく伸びやかなテノールも、聴き手を惹きつけてやまなかった。

弦5部に加え、木管金管それぞれが10人超えの大編成のレクイエム。合唱とソロとを考えてみるともうこれはほとんどオペラをはるかに超える構成である。冒頭と末尾で二回繰り返されるかの有名な「怒りの日」の箇所で、下のパルテレに座っていたお客さんが耳を塞いでいたのがなんとも印象的だった。それだけの迫力だったと理解したらいいのだが、ここだけ取り出して映画などにも用いられている「怒りの日」は、好き嫌いが分かれるかもしれない。

****

さて、夜になってから、昨日、祝祭大劇場で大入り満員の観客を魅了したバレンボイム、アルゲリッチ、そしてウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団のメンバーがスピンアウトして室内楽コンサートを行った。

中心になったのは、バレンボイムの息子で同管弦楽団のコンマスを務めるバイオリニストのマイケル・バレンボイム。ソリストとしても活躍している奏者である。他にクラリネットがユシフ・アイシャ、ホルンがベン・ゴルドシャイダー、第二バイオリンがモハメド・ヒバー、ヴィオラがミリアム・マナシェーロフ、チェロがアストリッド・シラノシアンとアディ・タル。国籍も宗教もちがう、精鋭の演奏家たちである。

プログラムは、冒頭にプロコフィエフ「ヘブライの主題による序曲」、シューマンのピアノ五重奏曲作品44、後半がシューマンのバイオリンソナタ第1番とシューベルト「2手のピアノ、2本のチェロ、ホルンのためのアンダンテと変奏曲(WoO 10)」。ピアノと弦楽が中心だが、シューマンまではピアノパートをアルゲリッチが弾いた。

冒頭の「ヘブライの主題による変奏曲」のような選曲は、一昨年のワーグナーと同様、ウェスト・イースタン・ディヴァンというオーケストラが負う社会的メッセージ性を強く浮き彫りにしてみせる。作曲の成立背景がすでに、アメリカ亡命中のプロコフィエフと、同じくロシアを逃れてきたユダヤ系音楽家たちとの接点にあり、ユダヤの婚礼の舞曲をモチーフにしている。クラリネットによって軽妙に導入されるこの作品がとても良かった。舞曲のメロディに変奏をつけつつ曲が進行するが、テンポをちょっと揺るがせて即興演奏のような雰囲気を出していた。選曲の動機など勘ぐらせもしない、何より聴いていて楽しく、気持ちの良い演奏だった。

休憩を挟んでシューマンの2曲は、作曲家が10年ほどのあいだを置いて数日で書き上げたという作品だが、シューマンの室内楽曲にふさわしい、なんともみずみずしい仕上がりになっていた。なにぶん、マイケル・バレンボイムを筆頭に、全員がすでにソリストとしてキャリアを持つ音楽家ばかりである。詰めの甘さが全くない、緻密で質の高い演奏だった。そして、現在、霧島を含め、各地で自身の名を冠した音楽祭を開催し、また、若い音楽家との室内楽のコラボレーションにも熱心なアルゲリッチ。昨日とは打って変わって、主役として飛び出すのではなく、輝くような管弦楽器をしっとりと支える役回りに徹していて、彼女らしいユニークさは残しながらも、その音の優しさがまた新たな印象を結んだ。

プログラム最後の曲で、いよいよダニエル・バレンボイム登場。舞台には、アルゲリッチが弾くスタインウェイと交差するように、並行弦のバレンボイム・ピアノが置かれる。なんとも贅沢な4手である。あまり演奏機会のないロンドと変奏曲は、どちらかといえば難解な作品だと感じたが、ホルンの音の取り方、二本のチェロが音形を渡し合いながら展開していく箇所など、こちらも非常にレベルの高い演奏だったと思う。

最後は当然、客席からブラヴォーの嵐が飛ぶことになる。バレンボイムとアルゲリッチは何度か手を繋いで現れ、シューベルトの幻想曲を2曲アンコール。アンコールでは、バレンボイムがアルゲリッチの手をとって並行弦ピアノのところに導いていたのが微笑ましかった。

何度も続くカーテンコールに答えて登場し、そっとピアノの蓋を閉めて「演奏はもう終わり」と合図したバレンボイム。明日はまた、今度はアンネ・ゾフィー・ムターを迎えてウェスト・イースタン・ディヴァンとの演奏会である。

#salzburger festspiele#wiener philharmoniker#riccardo muti#daniel barenboim#martha argerich#michael Barenboim

2 notes

·

View notes

Text

[ダニエル・バレンボイム+ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団]

ダニエル・バレンボイムが毎年音楽祭に率いてくるのは、音楽監督を務めるベルリン・シュターツカペレではなく、ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団である。1999年にエドワード・サイードとバレンボイムが共同で築いたユースオケで、パレスティナ、レバノン、シリア、そしてトルコ、イスラエル、ヨーロッパの若者を集めてともに音楽を作り上げることで、中東問題、とりわけパレスティナ問題の対話のきっかけを作りたい、というのがその設立趣旨である。自身、ロシアからアルゼンチンに亡命したユダヤ系家族に出自をもつバレンボイム、世界情勢は彼が望むような方向に進んでいるとは思えないけれど、時勢が深刻になればなるほど、社会におけるこうした「問いかけ」の意味もより重要になってくると思う。

さて、本日は、寄付支援者向けに、午前中、このコンサートのゲネプロが公開された。なので、今日はお昼前からプローベを見学したコンサートを、夜に本番として聴くというたいへん贅沢なスケジュールだった。

実は昨日も、ムーティ指揮、ウィーンフィルのゲネブロが公開されて、こちらも行ってきた。ただ、ゲネプロとはいえ、ウィーンフィルの場合、本当の意味での最終のおさらいで、なおかつ、公開プローベということになると、出演者もホールにお客さんが入ることへの心積りが完璧にできている。昨年もそうだったが、ウィーンフィルのゲネプロは、もはやセミ演奏会と言っていい。観客がわが、見ていてプローベであることに気づかされるのは、演奏中に、マエストロが一言二言、指示を出すときくらいだろう。

他方、ウェスト・イースタン・ディヴァンはユースオケであり、また、毎夏に合宿とツアーをする団体なので、当然、練習時間も限られているだろう。そもそも、オケとしてのプロフェッショナルの度合いをウィーンフィルと比較するのは、あまりにナンセンスな話である。したがって、プローベも、昨日とは全く対照的で、まさしく音楽を造りあげるプロセスのいわばショーケースであった。通し稽古ではなく、演奏中に何度も止めて、小節を指定して繰り返させる。ここはこういう風に、という指示も非常に細かく出していて、バレンボイムがどういう音楽を作っていきたいのか、その輪郭が見えるようでとても興味深かった。「この部分はダダダーッ、と行かないでもう少し丁寧に」「いまのは荒すぎる、もっとベルべットのようにスムーズに」「ピチカート弱めに」「単なるフォルテじゃない、クレッシェンドだ!!」などなど、指示は細部まで具体的に出していくのだが、本当に素晴らしいのは、リクエストを受けたパートだけでなくオケメン全員がバレンボイムの言葉を、きらきら目を輝かせながら聞いていて、そして、マエストロが出したひとつひとつのオーダーが、「こうか!!」というくらいみごとに落とし込まれていくことだった。若い優秀な音楽家と「音楽の神様」のようなマエストロ。その打てば響くような信頼関係と、そして、演奏家たちの吸収力が、客席で見ていて鳥肌が立つくらいの迫力で伝わってきた。

シューベルトの「未完成」と、ポーランドの現代作曲家、ヴィトルド・ルトスワフスキの「オーケストラのためのコンチェルト」を1時間半くらいかけてじっくりさらい、そのあと少しだけ休憩を挟んで、ソリストのマルタ・アルゲリッチが現れた。リラックスした雰囲気で、舞台がまだごちゃごちゃした中にふらりとやってきて、スター登場というよりは、気がついたらそこにいた、という感じである。半世紀近く共演を続けて親友同士といわれるアルゲリッチとバレンボイム。プローベに入ると、お互いの親しさとリスペクトが手に取るようにわかって、なかなか感慨深かった。アルゲリッチが弾くのはチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番。バレンボイムはプローベ前半と同様に指示が細かいが、アルゲリッチは時々それがうんざりするようなアクションをしてふざけてみせる。各パートにオーダーをつけるマエストロに肩をすくめて、客席側を向いて笑顔でレシタチーヴォのようなパッセージを弾いてみたりと、チャーミングな一面をのぞかせていた。

前半のオーケストラプログラムの時はポディウムを離れなかったバレンボイムだが、協奏曲ではしばらく若い助手に振らせて、自身、ホールの客席側に降りて聞こえ方をチェックし、楽器の配置まできっちりと調整していた。これは本番を聴いてわかったのだが、あまりに強く前に飛び出してくるアルゲリッチの音色とオケとのバランスを取るためだろう。とにかくアルゲリッチの協奏曲が今日のメインなので、この作業はどうしても必要だったのだ。

いろいろ細かく配慮して独楽鼠のように動き回るバレンボイムを尻目に、アルゲリッチは探し物をしたりステージ係に忘れ物をとって来させたりと忙しないが、そうやって片手間のように見せながら、ソロのパートがやってくると、プローベといえども驚くような迫力で音を出していく。スタインウェイのフルコンもチャイコフスキーも、まるで彼女の身体の一部であるかのようだった。

そして、若いオケメンに対してアルゲリッチは本当に優しかった。ひとりひとりに笑顔で声をかけ、ピアノで音を出して弾き合いを仕掛けたり、そしてプローベの最後には感謝と祝福のスピーチもあった。キャンセル魔として知られ、マスコミやメディアを頑なに嫌うエピソードが多く、なんとなく怖い女王さまというイメージを抱いていたアルゲリッチの、意外な一面を垣間見た。

この公演の本番は21時開演。今年は全体に開演時間が遅いのは、昨年の猛暑で音楽家たちも観客も大変な思いをしたため調整した結果なのだろうか。

プログラムは、プローベ時はソリストに時間的負担をかけないよう最後にしていた協奏曲を間にはさみ、シューベルト、チャイコフスキー、そして休憩の後にルトスワフスキの順になる。

ウェスト・イースタン・ディヴァンはユースオケなので、優秀で、なおかつ飛び抜けたまとまりと求心力を備えているとはいえ、弱いパートや物足りない部分は当然ある。しかし、朝からプローベを見てしまっていると、仕上がりがうまくいっている部分にばかり目がいくことも確かである。そして、若いがゆえのナイーヴさを秘めているだけに、全員の心がいっしょになった時に、マジックが起こりやすいのもこのオケの特徴といえる。ウェスト・イースタン・ディヴァンは大抵、スタートよりも後半になればなるほど、全体に盛り上がってぐっといい演奏になってくる。

シューベルトの交響曲も、木管と弦パートの掛け合いなど、本当に美しく仕上がっていてとてもよかった。ただ、観客がみな期待していたのは、アルゲリッチのチャイコフスキーである。演奏者は軽く弾いているのだが、もうその音の迫力がすごくて、オケがフォルテの総奏でも、その前にバーンとピアノの音がはじけ出てくる。プローベで細かく位置調整をしていたのは、おそらくこのためであろう。

現在、世界で最も高く評価されているピアニストのひとり、マルタ・アルゲリッチ。いまの時代はおそらく、もう少し繊細な運指の演奏が理想とされるのではないかと思うが、アルゲリッチは昔ながらの鍵盤強打、ペダル激踏み系(?) のアプローチで、それでもミスタッチはほとんどなく、そして、この独特の弾き方を通じて、彼女にしかできない素晴らしい音世界を作り上げていくことが何よりすごいと思った。多分、ブラインドで聴いていても、あるいはCDでかかっていても、アルゲリッチの演奏は、ちょっと聴いただけですぐ彼女だとわかるだろう。

協奏曲の後にソリストアンコール。この組み合わせで演奏する時は、たいがい、バレンボイムとアルゲリッチの連弾ということになる。今日の曲目は、シューベルトのロンドイ長調。メロディを丁寧に紡いで変奏を展開していく作品だが、ピアニストとしても名を馳せたバレンボイムと女王アルゲリッチ、連弾でひとつの曲を作り上げていても、ふたりの音色が対照的なのがとても印象的だった。いぶしがかかったような、強いけれど柔らかいアルゲリッチの音と、繊細でキラキラしたバレンボイムのタッチ。異質なものが溶け合って、曲のなかに昇華していくさまが、言葉にならないほどの感動を生み出した。

協奏曲もこのアンコールでも、アンナ・ネトレブコの「アドリアーナ」の時に勝るとも劣らないほど熱狂的なアプローズとスタンディングオベーションが巻き起こった。音楽祭もクライマックスに差し掛かった8月半ば、今日はスウェーデン国王夫妻も来席していたらしいが、バイオリニストのアンネ・ゾフィー・ムターが子供たちとともに客席にいるのには早くから気づいていた。そして、アルゲリッチの協奏曲のあと、誰よりも早く立ちあがったのは、ムターその人であった。ムターは、明後日、ウェスト・イースタン・ディヴァンの2回めの演奏会でソリストをつとめることになっている。とても楽しみだ。

0 notes

Text

[ヘンデル『アルチーナ』を観る]

チェチーリア・バルトリが今年、聖霊降誕祭のフェスティヴァルから夏の音楽祭にかけて取り組んだオペラプロジェクトは、ヘンデルの『アルチーナ』である。演奏時間が軽く4時間を超え、ストーリーも複雑なバロックオペラ。それでも、ここ10年余りの間に日本でも時々取り上げられるようになってきた。この『アルチーナ』も、2018年に二期会ニューウェーブオペラが取り上げていて、なかなか聴きごたえのある演奏を聴かせてくれた。『アルチーナ』や『アリオダンテ』のタイトルを聞くと、ここ数年間に、日本、ヨーロッパを含めて複数回、観た記憶が蘇る。バロックオペラは、歌手はもちろん、制作側にとってもなかなかタフなプロジェクトになるということを思えば、こうして積極的に上演されている事実だけで、もうたいへんに素晴らしいことだと思う。

指揮はジャンルーカ・カプアーノ、ピットに入ったのはル・ムジシャン・デュ・プリンス・モナコ(「モナコ公の音楽家たち」)。バルトリのオペラ公演にとって今や欠かせなくなった、ピリオド演奏楽団である。

タイトルロールをバルトリ。ルッジェーロをカウンターテナーのフィリップ・ジャルスキー、モルガーナがサンドリーヌ・ピオー、ブラダマンテがクリスティーナ・ハンマシュトレム、オロンテがクリストフ・シュトレール、メリッソをアラステア・マイルズ、オベルトをウィーン少年合唱団のシーン・パク。

オリジナルでは男性役にカストラートを当てていたために、大抵はソプラノが男役を歌うことになるヘンデルオペラ。今回は、ジャルスキーという天才的カウンターテナーが入るという、何ともラッキーな配役だった。恋人同士がソプラノ×ソプラノだと、一番起こりうる可能性として、少女漫画か宝塚歌劇のような美麗なカップルになるか、あるいは、演出がコスチュームプレイを採用せず、いまどきよくある、登場人物全員ジーンズにTシャツ系に仕上げている場合は、ストーリーを知っていても観ているうちに劇中の人間関係が著しく混乱する。ジャルスキーの歌が素晴らしいのはもう前提だが、ヴィジュアル的にも最高のバランスだったと思う。

そして、もうひとつ配役の点でいうと、長いアリアが3つもある子役のオベルトもまた、実際には女性ソプラノが歌うことも多いが、劇中では父を探しあぐねる健気な少年という役回りである。ここにボーイソプラノが入るのも、ウィーン少年合唱団を駆り出すことのできるオーストリアの音楽祭の贅沢さだと思う。今回の『アルチーナ』公演では、二人の団員が交代で歌っているようだ。

『アルチーナ』は、ヘンデルの真骨頂ともいえる超絶技巧の長大なアリアがこれでもかというくらいたくさん詰まった作品である。女声パートだけでなく、バスとテノールにも、喉を回して歌うアリアがあって、バロックを歌いなれていない歌手が配されると何とも居心地の悪いことになる。登場人物も多いので、全員の歌唱レベルがぴたりと揃わないことも多いが、今回の配役は、この点のばらつきがほとんどないのが素晴らしかった。実際には、主役の魔女アルチーナよりも、魔女に誘惑されたルッジェーロ、それを連れ戻しにきた婚約者ブラダマンテ、そして、男性を装って魔女の宮殿に忍んできたブラマンテに恋してしまうアルチーナの妹、モルガーナ、この三人の歌の出番が圧倒的に多い。高音パートの歌合戦のようになるなか、ジャルスキーはもちろん、ピオーとハンマシュトレムも優劣つけがたいくらい上手で、音程を螺旋階段のように昇降しながら延々と続くアリアを、苦労の跡すらも見せずやすやすと歌いきって、本当に見事だった。

そして、アンサンブルも本当に素晴らしい。カプアーノはチェンバロでレシタティーヴォをとりながら丁寧に音楽を作り上げていく。とりわけ、通奏低音、チェロやバイオリンなど指揮者から近い楽器だけのパートの時は指揮棒を持たず手だけで、他方、舞台側の楽器も含めて総奏に近くなる時は短い指揮棒をシャープに振っていたのが印象的だった。これはピット内での指示の見え方を考えてのことだと思う。

演出はダミアーノ・ミキエレット。とにかく演出のやりすぎが多いザルツブルク、ミキエレットの舞台もコテコテのバロックとはほど遠い。まず、二面に仕立てた回転舞台の中央に半透明の壁を設置し、背後を透かしたりマッピングプロジェクションを写し込んだり自在に使っていた。この仕掛けと、そして、舞台左手に置かれた魔法感たっぷりの不思議なミラー(ステージと舞台裏を行き来する入り口でもある)。これが装置のメインで、そのほかはあまりいろんなモチーフや小道具を詰め込んでいないのが好感が持てた。

とにかくバルトリが自身で企画を立てて作り上げるオペラプロジェクト。昨年は得意のロッシーニで聴かせたが、ヘンデルもモーツァルトと並んで完全に彼女のレ��ートリーのうちである。さすが、と思ったのは、テンポの速い超絶技巧系のアリアと、しっとりと情感に満ちた切ないアリアの歌いわけ。特に、魔法が効かなくなったことに激ギレしたあとの2幕終わりのアリアなど、抑制をかけつつ本当に美しい発声で、ただただ聴き入った。

バロックオペラなので、とにかく歌手の技巧も聴きたいところだが、バルトリのアプローチは少し違っていて、喉を回してみごとな歌唱テクニックを誇示するというよりは、アルチーナという魔女をひとりの女性として、キャラクターをつけて感情を込めて歌っていく方に重点を置いているようだ。どちらが好きかは好みの問題だと思うが、しかし、毎年オペラを企画からじっくり作り上げているバルトリ、ひとつの世界観のようなものが歌に投影されていて、もはや好き嫌いだけで単純に判断できるレベルではないと感じた。

ラスト、アルチーナの魔法がひとつひとつ解けていき、彼女の存在そのものがもはや意味を持たなくなっていく。最後に魔法を打ち消す決定打はルッジェーロ。ミキエレットはラスト、ルッジェーロに斧を持たせてあの魔法ミラーを叩き割らせる。鏡が割れると同時に、上方からキラキラと輝くガラスの大きなかけらがたくさん、ゆっくりと降りてきて、それが光を反射して、カーテンコールまでとても美しかった。

そして、魔法が解けるとき、最後のアリアを歌いながら、アルチーナが老婆に変身する演出は、何とも凄みがあった。今回の舞台では、男を誘惑する魔女アルチーナに、冒頭からずっと、影のように白髪の老女がつきまとっていたが、終幕では結局、アルチーナ自身がこの老婆になっていくのだ。歌いながら、客席側に背中を向けるたびにメイクで顔を汚すバルトリ、最後は黒髪まで両手で引き抜いていく。即座に四谷怪談の「髪梳き」の場面の既視感が浮かぶほどグロテスクだったが、魔女アルチーナとは結局、200歳くらいの古い生霊のようなものだったのかと、何となく怪談じみたオチがつくのは、それはそれで悪くないと思った。

ザルツブルクでネトレプコと人気を二分する歌姫バルトリ。息絶えたアルチーナが舞台から下がってから終幕まで、大団円のシーンを挟んで少し時間があるので、カーテンコールでは絶対この汚しメイクと引き抜いた禿頭をなおして、美しい姿で登場するのかと思いきや、この、死んだというよりは抜け殻になった老魔女の姿で、上から一枚真紅のガウンを羽織っただけでそのまま現れた。もう見た目すごい変なんだけど、嵐のようなブラヴォーが飛ぶなか、すべてのアーチストを労いつつ、満面の笑顔のバルトリが、ひたすら眩しく見えた。

3 notes

·

View notes

Text

[パトリシア・ブティボン歌曲の夕べ]

今年3回目の歌曲の夕べは、ソプラノのパトリシア・プティボン。オペラ歌手としても知られる歌い手である。

伴奏はスーザン・マノフ。プログラムはドビュッシー、フォーレ、サティ、プーランクからファリャ、アルベニス、ロドリーゴ、グラナドス、ヴィラ=ロボス、バーンスタインにガーシュインまで、いわば、歌曲による世界一周である。

歌曲の夕べは、リートなど得意とする分野をじっくり歌い込む歌手もいれば、幅広い曲目で観客を楽しませようとするケースもある。数年前に、たしかエリザベート・クールマンがこのような「世界一周」のような試みをしていたと思う。

過去の記事を調べてみたところ、プティボンはモーツァルトのコジファントゥッテに出演した2009年にも、音楽祭で歌曲の夕べを歌ったらしい。この時もマノフの伴奏で、ピアノの下に転がり込んだりと、思い切った演出で批評家を呆れさせていたようだ。そして、本日の演奏会も、基本的にはこの年と同じコンセプトで貫かれていた。とにかく小道具が多い。帽子からサッカーボール、ぬいぐるみまでいろんなものを持ち出して、マノフとともにコスプレまがいのことまでするはしゃぎぶりである。前半の最後、ブラジルのフランシスコ・ミニョーネの作品では、ぬいぐるみの鸚鵡を手に客席との歌い合いを仕掛けてくるなど、半分くらいまで聴いて、一体プティボンがここで何をしたいのかが全く分からなくなってきた。

この傾向が最高にエスカレートしたのは後半、バーンスタインの「ラ・ボン・キュイジーヌ」。色々な料理のレシピを歌詞にして歌い上げるのだが、曲目をみて予感した通り、演奏者は二人とも料理人の帽子をかぶって登場、マノフは大鍋を手に、ニンジンをかじりながらの演奏である。プラム・プディング、オックス・テイル、鶏の胸肉、ウサギ肉。テーマごとにキャンディやぬいぐるみ、プラスティックのフィギュアやロープなどを客席に向かってしかも思いっきり投げてくるので、前列に座っていてちょっと危険を感じたほどだった。

演出過剰がただただ嫌味に感じられて楽しめない歌曲の夕べだったが、プティボンの、高音部を絞り出すような発声も、個人的には全く好みではなかった。サティなど、シャンソンに近いようなフランス歌曲は良いとしても、世界を巡る歌の旅、特にスペインや南米の民謡にモチーフを取った作品などは、この歌い方には合わないとつくづく感じたりもした。

2009年のNeue Musik Zeitungの批評記事には「グロテスクに走る勇気」というタイトルが付いていたが、今年もまた、ザルツブルク音楽祭のブログラムの中でひときわ異彩を放つ公演であった。

0 notes

Text

[サー・ロジャー・ノリントン指揮、カメラータ・ザルツブルクを聴く]

モーツァルテウムにて、ロジャー・ノリントンの指揮でカメラータ・ザルツブルクを聴いた。今年で85歳になるノリントンだが、毎年ザルツブルクでは必ずカメラータと演奏会を持っている。

本日のプログラムは、モーツァルトの歌劇『イドメネオ』よりバレエ音楽、ストラヴィンスキーによるバレエ音楽『ミューズを率いるアポロン』、休憩を挟んでハイドン交響曲104番「ロンドン」。歌劇や舞踏の舞台から切り離されてコンサートで演奏されるようになった2つの作品と、舞曲のような趣きをもつ交響曲、という構想らしい。

最近はつねに椅子に座って指揮するようになったとはいえ、まだまだ矍鑠としたノリントン。ザルツブルクの演奏会では、客席に対して自らメッセージを伝えたいらしい。今日も指揮台に着くやいなやマイクを手に語り出した。ただでさえ演奏時間が長い『イドメネオ』、バレエを含めると実に長大な作品になること、切れ目なく演奏されるのでどこがラストなのかわからないよ、というようなジョークを交えて上機嫌でひとしきり喋っていた。

『イドメネオ』のバレエ曲は本当に魔法のようだった。指揮棒を使わないノリントン、座ったまま、両手をあちこちに伸ばして指を差したり拳を広げたり、その手の先で美しい音の花火が溢れ散るような、華やかで賑わいのある演奏だった。舞曲のテンポもとりつつ、バレエ音楽の雰囲気もしっかり残していて、演奏会用というところにフォーカスせず、オリジナル作品から自然に切り取ってきた感じのアプローチがとても良かった。

ストラヴィンスキーの『ミューズを率いるアポロ』は、1928年、ディアギレフのロシア・バレエ団のために作曲された作品である。ストラヴィンスキーとロシア・バレエ=バレエ・リュスのコラボレーションと聞くと、まず「春の祭典」や「ペトルーシュカ」のような斬新な舞踏作品が思い浮かぶが、この『アポロ』は当初から白いチュチュを着けたダンサーによるクラシカルな作品として構想されていた。音楽もそのコンセプトに合わせ、弦楽のみによる古典的な作品である。1920年代後半、ストラヴィンスキー自身、ロシア正教に回帰するなど、伝統的な文化とのつながりを回復する傾向にあった時期で、この舞踏音楽だけでなく、この時期の作品にはその傾向が色濃く現れている。作曲家の作品史においては「新古典主義期」と呼ばれるらしいが、同じ時期に舞台用の作品を多く手がけたリヒャルト・シュトラウスのような「揺らぎ」もほとんど感じさせず、まるでバロック音楽のようにきっちりと音符を重ねて曲が進行していく。10曲からなる長い作品だが、どの曲も美しいメロディを含んでいて、思わず聴き入った。ただし、指揮者が冒頭で触れた通り、この作品は曲の進行とともに、出口のない迷路のような雰囲気を帯びてくる。モーツァルテウム大ホールはとにかく空調設備が極端に悪く、演奏中はモーター音が出るので空調をオフにせざるを得ない。開演前に全開で吹かして冷やしておくのだが、20分ほどの「イドメネオ」のあと、30分あまり演奏が続くと、客席はだいぶん息苦しい感じになってくる。眩惑的な音の重なりに、ラストは頭がくらくらとするような感覚に囚われた。

後半のハイドンは、まさに真打登場である。ノリントンのハイドンが聴きたくて訪れた聴衆も多いように見えた。「交響曲の父」と呼ばれたハイドンの最後の交響曲、編成も大きく、フルートやオーボ絵のソロパートも多くあって全体にとても華やかな作品である。第一楽章のゆっくりとした序奏部のあと、ノリントンは全体をかなりのハイテンポで引っ張っていった。今日だけの例外だが、マエストロは、何と楽章ごとに、振り終わると客席の方を向いてニコニコと反応を見ている。こうなると、聴衆ももはや拍手をせざるを得ない。なので、本日は全楽章ごとにアプローズが入るという珍事態となった。深刻味のない、どちらかといえば楽しみに満ちたハイドンの交響曲なので特に違和感はなかったが、客席のどこかから、Oh my God! と、ため息混じりの言葉が聞こえてきた。普通はしないことだから、当然違和感を感じる人もいるだろう。

こんなこともあったが、ノリントンは、ブロムシュテットやメータ、ヤンソンスと並んで、確実に本物のマエストロのひとりであり、とりわけモーツァルトやハイドンの指揮ぶりは、ゴッドハンドかと思えるような神々しさを帯びている。こうしてライブでその演奏を聴けることそのものが、もはやギフトといっていいと思う。

お盆が近づいてきて、ザルツブルクにも日本人の姿が多く見かけられるようになった。日本人のコンサート客はだいたいとても鑑賞マナーが良く、むしろ座った席の近くに日本人グループがいると安心してしまうくらいだが、今日はどうしたことか、最前列で演奏中にスマフォをずっと見ているおばさんがいて呆れた。スマフォの電源が切れない病?はヨーロッパ人の方がひどいと思うので行為そのものははや驚かないが、最前列はおそらく演奏者からも見えている。さすがに考えて欲しいと思った。

0 notes

Text

[モーツァルト・マチネとウィーン放送交響楽団]

避けたいと言いつつも、一日2公演になってしまった土曜日。

まず、午前中のモーツァルト・マチネ。毎週末、指揮者を変えながらモーツァルテウムオーケストラが演奏するシリーズ演奏会である。今日、ピットに立つのはアンドリュー・マンツェ。今年の音楽祭ではすでにカメラータ・ザルツブルクとハ短調ミサ曲を演奏しており、こちらはゲネプロで聴かせていただいた。

マンツェの素敵なところは、とにかく楽しみに満ちた音楽を作り上げるところだと思う。ハ短調ミサ曲も、プローベではあったがテレビ中継もされるような環境の中、本当にくつろいだ雰囲気をオケや歌手にも振りまいていて、それが、ハ短調ミサという、ともすれば重い演奏に傾きがちの曲を、独特の透明感と輝きのある音楽に仕上げていたのが印象的だった。

そしてさらに、指揮者としての「キャラ出し」を求められるのがモーツァルト・マチネだが、こちらでも、あくまでナイーヴな楽しみに満ちた「マンツェ色」?を前面に押し出していた。

プログラムは、モーツァルトが16歳で作曲したディヴェルティメント変ロ長調のあとに、ピアノ協奏曲27番と交響曲40番という、最晩年の作品を並べていた。ピアノはフランチェスコ・ピエモンテージ。ピエモンテージもマンツェも譜面なし、リラックス感あふれる演奏だった。ピエモンテージは、第二楽章のファゴット、オーボエとの掛け合いの時など、奏者とアイコンタクトを取りながら弾くという余裕が、なかなか気持ちが良かった。ピアノソロは丁寧に繊細に歌いこんで、実際にはポロポロと小さなミスタッチなどもあるのだが、それがほとんど気にならないほど、作品の骨格をしっかりと描き出していた。ソリスト・アンコールはシューベルトの即興曲。テクニカルな面でいうとむしろこちらの方が完璧だったかもしれないが、しっとりと情感を込めた素晴らしい弾きぶりだった。

休憩のあとの交響曲40番は比較的早めのテンポ。よく知られた曲の細部に仕込まれた、作曲家のさまざまなアイデアを浮かび上がらせるようなアプローチで、聴いていて胸が踊った。

****

さて、当初、本日のスケジュールはこのマチネだけで終わりにするつもりだったのだが、あとで音楽祭の日程表を見ていたら、夜遅い時間に、ジョナサン・ノットが振るウィーン交響楽団にビオラのアントワン・タメスティが共演するという演奏会を見つけてしまったのだ。タメスティはチェンバロの鈴木優人さんとここ何年かコラボしていてその演奏がずっと気になっていたし、ノットの指揮も同じくらい気になる。時間的にも余裕がありそうなので、ザルツブルク入りした翌日にインターネットでチケットを買い足した。

タメスティが弾くのは前半、イタリアの現代作曲家、ルチアーノ・ベリオの「フォークソングス」。1964年にソプラノと管弦楽のために作曲された「フォークソングス」がよく知られていて、最初にプログラムを見たとき、「ソプラノパートをビオラで?」と単純なことを考えてしまったが、プログラム冊子の解説によれば、本日の「フォークソングス2」は、20年後の1984年、ベリオがビオラ奏者のアルド・ベンニチのために書き下ろしたまったく別の作品ということだった。ソプラノの作品が、アメリカ、フランス、アゼルバイジャンなど各地に伝承されたメロディを色鮮やかに歌い上げるのに対し、こちらはシチリア民謡の旋律と音形を、無調風の音楽の中に巧みに編み込んである。今日の演奏は期待通り、ソロのタメスティが、上手いというよりは超人的な技を発揮して、もうそれは聴き応えがあった。会場となった古い馬場に由来するフェルセンライトシューレの構造を生かして、アーチが並ぶステージ奥にずらりとオケ奏者を並べ、両脇にパーカッションを配置した設えも、視覚的にもとても面白かった。そしてジョナサン・ノット。2014年以降、東京交響楽団で音楽監督を務めている関係もあり、日本で聴く機会も多い指揮者である。ただし、東京で聴いて、なぜかこれまで、ノットがここまで素晴らしいと感じたことがなかった。編成の小さいベリオでは、とにかく慎重に細やかに各パートを積み上げていくような繊細な指揮で、これまでどちらかといえばオーバーアクションなイメージを抱いていたのが、大いに裏切られた。ベリオの曲はとにかく実験的要素がこれでもかと詰め込まれていて、タメスティもオケの弦パートも、弓をかすらせたり楽器をギターのように横に抱���て爪弾いたりと、いろいろなのだが、その展開を細やかに導いていくノットのタクトが本当に素晴らしかった。

ベリオのあと、後半は、マーラーの交響曲第1番である。プログラム構成としては、郷里イタリアの民族音楽を自作に取り込んだベリオと、故郷ボヘミアの音楽のモチーフを散りばめたマーラーとを対比するというコンセプトであるらしい。そして、このマーラーが、本当にマジックだった。

「音楽都市」の伝説に彩られたウィーンでは、巨頭ウィーンフィルを筆頭に、その母体である国立歌劇場管弦楽団を別にカウントすると14のオーケストラが活動している。ウィーンフィルは別格だが、その次のランクに来るのがコンツェントゥス・ムジクスとウィーン交響楽団、そしておそらく放送交響楽団は3番手か4番手くらいの位置づけだと思う。決して全世界、あるいは全欧に名を馳せるレベルでブリリアントというわけではない。もちろん、こうした評価は個人的なものでしかないという前提ではあるが、少なくとも私個人の体験からいうと、ウィーンに長期滞在している時にヒマをもて余してウィーン交響楽団の定期演奏会などに足を向けると、時によっては本当にがっかりさせられることになる。在京オケはじめ、日本のオーケストラも標準的にいってとてもレベルが高く、特にベートーヴェンやマーラーなどは非常にいい演奏を出してくるので、余計にそう感じるのだと思う。

先週いっぱい、オーケストラもかなり神がかった演奏をたくさん聴かせていただいたので、今日のマーラーは、まあ聴いてみよう、くらいの気持ちでいた。そして、もちろん、先週しんどいほど連続で聴いたバイエルン放送響やウィーンフィルなどと比べると、いろいろと気がつくところもたくさんある。金管パートと木管パートがばらばらして、マーラーの怒涛のトゥッティが一体にまとまらなかったり、しっかりと旋律を奏でてほしい第一バイオリンがふわふわと漂うような不安定さを醸していたり。

ただ、今日の演奏は、そのような弱点を超越して、もっと大切なメッセージを内に秘めていた。菅がまとまらなかったりホルンがとちったり。このような瑕疵を100パーセントなくした演奏を聴きたければ、CDを聴けばいいだろう。多少「あれ?」というところがあったとしても、ライブの音楽は、ライブにしかない生命感と躍動感を秘めているのである。本日の演奏は、そのようなライブのレアなときめき、それに触れることの素晴らしさをナイーヴなまでにまっすぐに伝えてきた。第一楽章で問いかけ、第二楽章で踊りはね、第3楽章で静かに歌って終楽章で昇華する。重厚な交響曲が、そのようなひとつの物語として歌い上げられていて、そして、そのストーリーの面白さに、語り手がときどき噛んでしまってもあまり気にならない、とでもいったらいいだろうか。そして、ホルン起立で弾け飛ぶフィナーレでは、思わず鳥肌が立つほど音楽が聴き手の耳にしっかりとロックオンしていた。

やはりジョナサン・ノットの力量もすごいのだ。各パートに大きな身振りできっちりと指示を出し、途中、たとえ統制が危うくなっても、さっと最短で挽回して再びすごいレベルまで引き上げていくような、そんな力がノットにはある。

演奏後の大ブラヴォーを受けて、何度かピットから下がるのだが、古い馬場を改築したこの劇場には、ステージドアがない。オケが座っているところから脇の方に退いて、袖のあたりに佇み、岩のアーケードを三分の一くらい顔をあげて見上げていたノットが、まるで長いオペラを歌い終えた主役の歌手のように神々しく見えた。ノットの指揮をもっと聴きたい。帰ったら早速スケジュールをチェックしたい。そんな気持ちになっていた。

0 notes