Photo

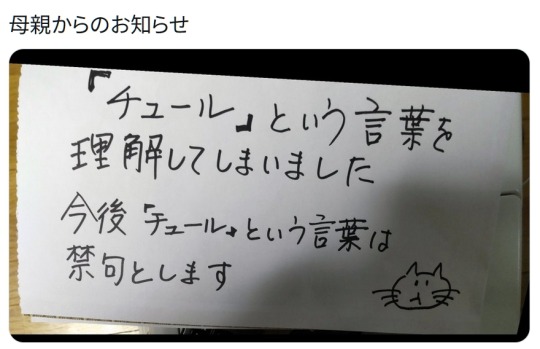

G13型トレーラー@魔物娘図鑑はいいぞ 「母親からのお知らせ https://t.co/qFWSwQdkO2」 / Twitter

154 notes

·

View notes

Photo

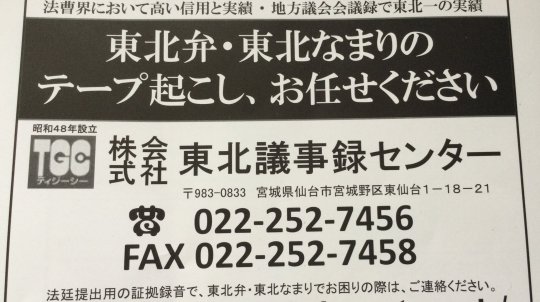

スドー🌸さんはTwitterを使っています 「こういうニッチ産業は好き https://t.co/8uDxG74zP8」 / Twitter

170 notes

·

View notes

Text

保険に入ってるからって気を抜くな。 一枚目は衛星の部品運んでる。 最大一発200億だ、保険なんて通用しないぞ。 2枚目の馬運車も同様だ。 『無制限』だけど限度がある事を忘れるな。

104 notes

·

View notes

Text

「今日はぼちぼちやっていくの7周年記念です!!」

いやー、7周年ですって。言われて初めて気付きました。

別のサービスに浮気してしまったのでこちらはすっかりおろそかに。

今後も使い続けたいと思います。

tumblrの運営スタッフさん、知らせてくれてありがとう。

0 notes

Text

映画「ロボコップ」

youtube

1987年、アメリカ

監督:ポール・バーホーベン

主な登場人物:

マーフィー/ロボコップ(ピーター・ウェラー)…デトロイト市警に転任してきた警官。クラレンスに殺されるが、「ロボコップ」に改造され、街の治安を守るために活躍する。

ルイス(ナンシー・アレン)…マーフィーの同僚。男勝りで、よくマーフィーの力になる。

クラレンス(カートウッド・スミス)…荒廃したデトロイトを牛耳るマフィアの親玉。人殺しも麻薬密売もいとわない。

ジョーンズ(ロニー・コックス)…オムニ社の副社長。上昇志向が強い。モートンとは治安ロボット開発のことで犬猿の仲。裏ではクラレンスを利用している。

モートン(ミゲル・ファーラー)…オムニ社の役員。マーフィーを「ロボコップ」に改造し、デトロイト市警に送り込む。

あらすじ:

近未来、社会的秩序が乱れきったデトロイト市。市警に転属したばかりのマーフィーは、事件捜査の途中でクラレンス一味に無惨にも殺されてしまう。一方、大企業オムニ社は市警を経営することとなり、副社長ジョーンズは警備ロボットED-209を開発するが失敗。そこを突いたモートンは、マーフィーの遺体を改造して「ロボコップ」に仕立て上げる。強盗、婦女暴行、立てこもり…次々と起こる凶悪事件に対し成果を上げるロボコップ。しかし、次第にマーフィーとしての記憶を取り戻していき、クラレンスを逮捕しようとするのだが…。

感想:

痛快なアクション映画である。グロテスクな場面が多く、R15+指定がされているものの、当時はとても面白く見た。クラレンスがマーフィーの右腕を吹っ飛ばしてとどめに頭を撃つところにはこちらも正義の怒りを感じるし、万事良い調子だったモートンがジョーンズの策略で手りゅう弾により爆死するところは「残念だったね…」と同情するし、鉄工場でロボコップを追い詰めたクラレンスの部下が有毒廃液を浴びて皮膚がドロドロに溶けていくシーンには「うええっ」となる。このグロ趣味は、バーホーベン監督の他の作品「トータル・リコール」(1990年)や「スターシップ・トゥルーパーズ」(1997年)でも遺憾なく発揮されているので、人を選ぶ監督ではなかろうかと思う。私は、バーホーベン監督の作品はとにかく分かりやすく痛快で面白いので好きだ。

オムニ社はデトロイト近郊に100万人規模の新しい都市を建設しようとしていた。その利権と会社のトップを狙い、重役会議で警備ロボットED-209を披露したジョーンズ副社長だが、故障により何の罪もない役員をひとり殺してしまう。(このロボットの動きはいわゆるストップモーション(パラパラ漫画のようなもの)で描かれている。この手法はまだ映画にCGが導入されるより前のものであり、「ターミネーター」(1984年、監督:ジェームズ・キャメロン)同様、今となっては懐かしい。)

これ幸いに、とジョーンズを嫌っていたモートンは、密かに進めていた「ロボコップ」計画の材料として、殺されたばかりのマーフィーを利用する。ロボコップには3つの条件付けがしてあった。公共の福祉に資することや法を順守することなどである。しかし、クラレンスを使ってモートンを始末したジョーンズは、隠された4つめの条件「オムニ社に逆らわないこと」を利用し、自らのモートン殺害容疑を追ってやって来たロボコップを機能不全に陥らせる。ジョーンズの命令で味方であるはずの警察から一斉射撃を受けるロボコップ。ルイスは彼を助け出し、鉄工場へかくまう。彼を始末するためまたクラレンスが呼ばれ、軍の装備品の重火器を手に鉄工場へ行くのだが、ロボコップとルイスによって全員が倒される。武器も持たず絶体絶命のロボコップが、データ送受信用の針を使ってクラレンスにとどめを刺す場面にはすっとする。

オムニ社の重役会議では、ジョーンズがED-209の売り込みをしていた。ロボコップはその場に乗り込んでジョーンズの悪行を暴露するが、窮地に陥り社長を人質に取って逃げようとするジョーンズを、4つめの条件のため撃てない。すると社長が「お前はクビだ!」と叫び、ロックが外れる。ジョーンズはロボコップにハチの巣にされ、高層ビルの最上階からあえなく墜落。社長に「いい腕だな、名は?」と訊かれ、「マーフィー」と答えるロボコップ。記憶と人格を取り戻したのだな、良かった、と感じたところで映画は終わる。

途中に何度も挿入される、世界中のあらゆる戦争や暴力沙汰をまるでエンターテインメントのように伝えるニュース番組も、いかにも露悪趣味なバーホーベン監督らしい。

本作は、1987年の第60回アカデミー賞で編集賞、音響賞にノミネートされ、特別業績賞(音響編集)を受賞している。また、1300万ドルという低予算ながら、5300万ドル以上の興行収入をアメリカだけで稼いでいる。そして、この人気のため続編がふたつ作られた。また、のちにリメイクも行われているほどである。

0 notes

Text

映画「フルメタル・ジャケット」

1987年、アメリカ・イギリス

監督:スタンリー・キューブリック

主演:マシュー・モディーン、ヴィンセント・ドノワリオ、R・リー・アーメイ、アーリス・ハワード

主な登場人物:

ジョーカー…海兵隊の新兵。のちに軍の広報部に配属される。ベトナムのフエ市への探索任務に加わる。訓練時はパイルの面倒をよく見ていた。

パイル…ジョーカーの同期。太っちょで物覚えが悪く、ハートマン軍曹の格好のシゴキの的にされる。ただひとつ、狙撃の腕だけは一流である。

ハートマン…教育係の軍曹。聞くに堪えないひわいな罵倒を連発して新兵たちを精神的に絞り上げ、容赦なく体罰を与える。

カウボーイ…ジョーカーと同期で、ベトナムでは彼と特に仲が良い。フエ市の探索で部隊を率いる。

あらすじ:

ベトナム戦争のさなか。アメリカ海兵隊を志す若者たちは、訓練施設におけるハートマン軍曹の容赦ないしごきによって次第に兵士としての力量を上げていた。唯一、「ほほえみデブ」パイルは肥満体形で要領も悪いため落ちこぼれることが多かった。彼のサポートを命じられたジョーカーはよくパイルの面倒をみるが、パイルは次第に精神に変調をきたし…。ところ変わって戦場のベトナムに配属されたジョーカーは、軍の広報係として最前線を見、また銃を取って作戦行動に加わる。仲間たちが次々と倒れる現場で最後に取ったジョーカーの選択は…。

感想:

きつい映画、の一言である。前半のハートマン軍曹の口から発せられるひわいで暴力的な罵倒に耐えられる人はそうはいないと思う。海兵隊に入隊するとは、こうもして人間性を奪うことなのかと恐ろしくなった。パイルと親しかったジョーカーも、深夜に仲間たちがパイルをリンチした際に仕方なく加わり、パイルの泣き声に耳をふさぐ。「ほほえみデブ」だった彼が、貸与された銃に話しかけるほど精神的に追い詰められ、しまいにはハートマンを射殺し自らののどを打ち抜いて死ぬ場面に居合わせたジョーカーの心情は複雑であったろう。映画は後半、ベトナムの戦場に移る。ジョーカーは軍の広報係としてカメラを持ちヘリに乗る。逃げ惑うベトナム人たちを機関銃で撃って殺していく兵が言う「逃げるのはベトコン(北ベトナム兵)だ、逃げないのはよく訓練されたベトコンだ」というセリフは、のちの映像作品にパロディ・オマージュとしてよく引用されている。

フエ市から北ベトナム兵が撤退したことを確認する任務で、カウボーイらと荒れ果てた市街地に入ったジョーカーらは、見えない狙撃兵に次々と倒される。指揮をしていたカウボーイも殺されてしまう。「弔い合戦だ」と狙撃兵を追い詰める彼らだが、それはまだ若い三つ編みの少女であった。「私を…撃って…」と虫の息で懇願する少女に、ジョーカーは顔をゆがめながらとどめの1発を撃ち込む。作中で唯一ジョーカーが敵を殺した場面である。

兵士たちは「ミッキーマウス・マーチ」を歌いながら退役を喜びながら行進する。火の手がやまない闇の街をゆく彼らは、まるで部活動を終えて帰宅する少年たちのように見えた。もやもやした気分にさせられつつ、映画は終わる。

「戦争は非人道的な行為」とよく言われるけれど、訓練施設といいベトナムの戦場といい、敵である北ベトナム兵は前述の狙撃兵の少女以外はほとんど出てこず、直接的な戦闘シーンはラストにしかない。なのに、「戦争」、そしてアメリカ海兵隊の残虐さは、ハートマンや、その口調を習ったかのような兵士たちの会話から感じられるのである。

60年代のロックが随所でかかっているのも、残虐さとのミスマッチを狙っているのかもしれないと思う。

キューブリックの作品は、これまで「2001年宇宙の旅」しか見たことがなかったが、作品の方向性は全く違うものの、カメラワークの工夫が同様に感じられた。画面中央に消失点を置いた一点透視図的な訓練施設、足を忍ばせて進むジョーカーたちを舐めるように移動する視点、死んだ兵士の死体から見上げているかのようなカメラの振り方。気が付くと飽きさせない技巧が凝らされている。

題名の「フルメタル・ジャケット」とは「完全被甲弾(本体の鉛を銅で覆った銃弾)」のことである。

この映画の公開は、同じくベトナム戦争を描いた「プラトーン」(監督:オリバー・ストーン)の大ヒットの直後となり、『二番煎じ』との前評判もあったらしいが、蓋を開けてみればキューブリック作品で最高の興行収入をあげたという。

1 note

·

View note

Text

映画「最強のふたり」

2011年、フランス

監督:オリヴィエ・ナカシュ、エリック・トレダノ

主演:フランソワ・クリュゼ、オマール・シー

あらすじ:

事故で首から下が麻痺した富豪フィリップが新たな介助人に雇ったのは、スラム街に住む陽気な青年ドリス。フィリップをいわゆる障害者扱いせず、友達のように親しく接するドリスとの仲はどんどん深まるのであった…。

感想:

愉快、痛快な映画だった。なにしろドリスは無免許運転もする前科者。かたやフィリップは代々大金持ちの上流階級の人間。ドリスとフィリップがこれほどに意気投合するとは誰も思わないだろう。これはひとえに、ドリスのあけすけな性格が良かったのだと思う。

普通、フィリップのように車椅子に座って身動きできない状態の人間を前にしたら、映画冒頭の介助人の面接のように「障害者が好きなんです」「何もできない人たちを助けたい」「人間に興味があって…」といった人たちばかりになるだろう。しかしドリスはそんな遠慮などしない。介助されているフィリップの素の姿に挑戦し、時にからかい、共に遊ぶ。「『今回は残念ながら』って失業証明の書類にサインしてくれる?」と面接で言い放った彼を選んだフィリップも、「こいつは面白いやつだ」と思ったのだろう。

その予感は当たっていた。フィリップの生活は明らかにいい方向に変わった。大きな屋敷、豪華な内装、おしゃれなバスルーム。それを満喫し、女性秘書に色目を使うドリス。そんなドリスに対等に、いや「これ健常者向けのチョコだって、あはは!」などとブラックジョークを飛ばされて、フィリップも面食らったかもしれない。そして、車椅子用の設備が付いている車両でなく排気量の大きなスポーツカーで街中をぶっ飛ばされて、さぞ心地よかっただろう。

一番印象的だったのは、フィリップが恋人への文通を口述筆記しているのを見て「まだるっこしいなあ!」と電話を勝手にかけ、結果ラストに彼女と引き合わせて去るドリスだった。

何と、これは実話を基にした映画である。実際のドリスのモデルは黒人ではなくアルジェリア系の移民だが、今でもフィリップのモデルとなった富豪と親交があるそうだ。

見終わって、自分も立場や意見の違う知人を大事にしていきたいと思った。

この映画は、2011年の第24回東京国際映画祭で東京サクラグランプリ(最優秀作品賞)と最優秀男優賞をダブル受賞した。

youtube

0 notes

Text

アニメ映画「ジョゼと虎と魚たち」

2020年

youtube

田辺聖子の原作をKindleで読み終わった(ほんの15分で読める)。

「なんじゃこりゃ! アニメ映画は一体どっからあんな設定に改変したんじゃ!」と言いたい。

まるっきり別物じゃんこれ…

まず、原作とアニメ映画で共通するのは、ジョゼが美人で小さくて気難しいことくらい。「絵が上手い」なんて秀でた才能は、アニメのジョゼにしかない。

恒夫も恒夫で、メキシコに行って夢をかなえたいといった熱のこもったキャラ設定はアニメの恒夫だけ。原作の恒夫は、おっとりしていて、すでに学生同士の異性経験もある。

しかもふたりはセックスもしている。深い愛情とかからじゃなく、何となくその場の成り行きで。

そのまま二人は、だらだらと実質的な夫婦関係を作る上に、ジョゼからするにそれもいつまでも続くものとは考えられていない。

要するに、障害者とのセックスや恋愛が、ふたりの間だけでタブーどころか空気のようになっている。素晴らしい! 対等じゃん!

アニメ映画の方の、ジョゼの「健常者には分からん」からの恒夫の交通事故や、恒夫がリハビリを拒否したりそれをジョゼが手助けして回復させるというストーリーは、原作を読んだ後だといかにも若い恋人たちに受けそうな、薄っぺらいものに感じてしまう。

でもねぇ…、「好奇の目や明確な悪意にさらされる障害持ちの女性であろうが、健常者と対等な恋愛はできるんだよ」といった主旨の若者向けラブストーリーを見せたいんだったら、アニメ映画はそれはそれでいいものだったと思いますよ。「ジョゼと虎と魚たち」を原作にしていなければ…。

それでも納得がいかないのは、ジョゼに絵描きの才能を足したこと。普通の障害者は、普通の健常者と同じく、そんな秀才は持ってない。ここに臭いものを感じてしまうんだよな…、いかにも「貴重な障害者」といった色づけがされていて、都合が良すぎると思う。

もうひとつは、「文春オンライン」の記事にもあった通り、原作のジョゼのアパートの2階にいる「お乳房(ちち)さわらしてくれたら何でも用したる、いうてニタニタ笑いよる」気色悪いおっさんが消えてることかなぁ。障害者にもいろいろいるけど、体目当てで近寄ってくるもんを嫌悪��るのは基本健常者と変わらない。そういった、車椅子を突き飛ばす人間と同じくらいかそれ以上に悪意に満ちた存在をなくしたのは、やはりアニメ映画ならではの限界かなと思う。実際いるものがいないとされるのはエンターテインメントにはよくあること、といえばそれまでかもだが…。

0 notes

Text

映画「王になった男」

2012年、韓国

監督:チュ・チャンミン

主演:イ・ビョンホン、リュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チャン・グァン

l あらすじ:1616年、朝鮮。第15代王光海(クァンヘ)は毒殺の危機に疑心暗鬼となり、影武者を立てることとした。街で王の物真似をして金を稼いでいた瓜二つの道化師ハソンが連れて来られ、短時間という約束でその役に仕立てられる。ところが、光海が謎の毒により重体となってしまう。光海は秘密の場所に隠され、ハソンは臣下たちから作法を厳しく躾けられて、影武者の役目は延長。最初はとまどっていたハソンだが、政治の腐敗を見て憤慨し、次第に本物の光海さながらの振る舞いを始める。しかし、さすがにボロが出始め…。そしてハソンの周囲にいる者たちは…。これは宮廷を揺るがした15日間の人間ドラマである。

感想:上映時間2時間超は少々長いが、ストーリーは王道を極めているので、安心して楽しめる。まず、光海とハソンの一人二役を演じたイ・ビョンホンの演技力をたたえたい。冷酷な王と小心な男とを見事に演じ分けている。

今「小心な男」と言ったが、ハソンは平民でありながら、小役人に売られる15歳の少女の境遇に涙する情け深さを持っている。その性格が影武者になってからも発揮される。地主に課税し平民を救う法律案を徹夜で勉強して勝手に発布し、謀反の疑いをかけられ拷問に遭わされている王妃の兄を釈放し、御厨子所(王専用の調理場)の孤独な少女サウォルに心底同情する。

サウォルが自分の代わりに毒殺されて泣き、影武者としての最後の務めの場で「明に3万の兵を送り、山ほどの貢ぎ物をするのが国のためか!民のために物乞いをもするのが王ではないか!」と臣下たちの面前で激怒するハソンは痛快である。

反王派の臣下たちが影武者だと見破ろうと兵を集めて王宮に攻め入るシーンでは、事情を全て知った光海がハソンといつの間にか入れ替わり、王としての威光を示す。鮮やかなクライマックスである。

ハソンの周りにいる人々も、陰ながら支える宦官のチョ内官、彼が偽物であると見破ってから次第に彼に惹かれる王妃、最後に王宮から逃亡するハソンを「私にとっては真の王だ」と追っ手からかばう忠臣ト部将、みな魅力的である。

特に、実務を一手に背負う側近の都承旨(トスンジ)の存在感が大きい。ハソンを王そっくりに仕立て上げる面倒さとその重責を感じていた当初から、徐々にハソンの人間性に惹かれていく。「サウォル殺しの犯人を暴くまで一歩も退かぬ」と言い放つハソンに、「ならば本当の王になれ。民を搾取する者を許せないなら、民を天のように仰ぐ王、それが望むべき王なら、その夢を私がかなえてやろう」と檄を飛ばす。

港から舟で遠くへ旅立つハソンを都承旨が見送る。深々と礼をする彼にうれし涙するハソン。暖かいエピローグだった。

この映画は韓国での観客動員数1200万人超を記録し、権威ある大鐘賞で歴代最多の15部門を受賞した。

なお、「デーヴ」(1993年、アメリカ)という映画がある。こちらは大統領の影武者になった男のコメディである。これも面白いのでぜひ見ていただきたい。

youtube

0 notes

Text

映画「セッション」

2014年、アメリカ

監督:デイミアン・チャゼル

主演:マイルズ・テラー、J.K.シモンズ

あらすじ:

名門シェイファー音楽院に通う19歳の青年ドラマー、アンドリューは、スパルタ教育で学生たちから恐れられている教師フレッチャーに目をかけられる。しかしその指導は次第にエスカレートし、狂気の域へと入り込むのであった…。

感想:

音楽や演劇、そしてスポーツなど、教師によるスパルタ教育がなされている分野は多々ある。それにしても…、とこの映画を見て絶句する。容姿から出自から人種までをネタに学生を徹底的にこき下ろし下劣な罵倒を浴びせ、気に入らないと椅子やドラムを投げ譜面台を蹴り倒すフレッチャーは、やはり一般人から見ると異常だ。

しかし…よく考えてみよう。そんなフレッチャーにとことん食らいつきドラムに打ち込むアンドリューはというとどうだろうか。手をスティックの握りすぎで血まみれにし、「僕のドラムの勉強の邪魔になるだろうから」と恋人を振り、フレッチャーに「ステージに上がる者を決めるのは私だ、自惚れるな!」と言われても「僕のステージだ!」と言い張り、しまいには交通事故で血まみれになりながらステージに上がる。そして叩けず、フレッチャーに「終わりだな」と宣告されると、彼に飛びかかり、「クソッタレ!死ね!」と喚きちらす。狂気の沙汰と言えるのではなかろうか。両者ともどうかしていると思う。

その事件のため音楽院を退学処分となり、ドラマー の道をあきらめたアンドリューは、弁護士(?) から彼と同様フレッチャーの指導を受けしまい には自殺したある学生の話をされ、「フレッチャ ーの指導について何か知っていることはないか」 と問われる。アンドリューは迷ったあげく「何 を話せばいい?」と答える。ここで彼が何を話し たかは不明であるが、次の季節ではフレッチャー は音楽院を解雇されている。おそらくアンドリュ ーの証言がきっかけになったのではと推察され る。

街角を散歩していて偶然ジャズバーでフレッチャ ーが演奏していることを知ったアンドリューは、 ふらりと中に入り、フレッチャーのバンド演奏 を聴く。そして和やかに語り合う。

ここでも作中の他の箇所でも繰り返し二人の 口から語られるのが、稀代のサックスの名手チャ ーリー・パーカーのエピソードである。パーカ ーは十代の時にステージでヘマをやらかし、ジョ ー・ジョーンズにシンバルを投げつけられ、笑い ものになった。チャーリーは一晩枕を涙で濡らし たのち必死で練習して1年後の同じステージで返 り咲き、歴史に名を残し た。フレッチャーはその ハングリー精神こそが学生をより上位に押し上げ るために絶対に必要だ、とアンドリューに説 く。「上出来だ、という言葉は最も危険だ」、 と。

ラストシーンには、アンドリューに恐ろしい罠が待ち構えている。アンドリューをプロバンドのステージに誘ったフレッチャーが彼に渡した楽譜はニセモノだったのだ。フレッチャーに「私をなめるな、密告者はお前だな」と告げられ、ステージ上で恥をかかされ、「お前は無能だ」と冷たく言い放たれたアンドリューは、舞台袖へ逃げ、���親に抱かれながら「もう帰ろう」と慰められる。が、アンドリューは帰るどころか、再び舞台に戻り、フレッチャーを無視して叩き始める。

ここからの約10分間は見ものである。最初アンドリューを罵倒したフレッチャーが次第に彼の白熱した演奏に飲まれ、そして二人笑みを交わして映画は終わる。

いい師弟関係となるのか、それともこれからも二人は対立しあうのか、それは謎ではあるが、爽快である。

ひとつ分からないことがある。ある日の練習開始前、フレッチャーが学生らに楽器を置くよう言い、かつての教え子のCDをかけながら「彼が昨日事故で死んだ」とその才能を惜しんで涙を流すのだが、先に述べた弁護士(?)によると彼はフレッチャーの指導下でうつ病にかかり首つり自殺したという。フレッチャーはわざと嘘をついたのだろうか? フレッチャーにとっては才能こそがすべてであって、演奏家の命すらそれよりも軽い、ということなのだろうか?

なお、映画の原題の「Whiplash」は「鞭打つ」という意味であり、またアンドリューが最も得意とするレパートリーのひとつの題名でもある。

監督のデイミアン・チャゼルはこの作品の2年後、「ラ・ラ・ランド」によって史上最年少(32歳)でアカデミー賞監督賞を受賞した。

youtube

0 notes

Text

映画「バベル」

2006年、アメリカ

監督:アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ

主演:ブラッド・ピット、ケイト・ブランシェット、ガエル・ガルシア・ベルナル、役所広司、菊地凛子

あらすじ:モロッコの片田舎で子供が手にしたライフルの1発が、アメリカ-メキシコ、日本に住む人々の運命を変えてしまう…。

感想:この映画のタイトル「バベル」は、旧約聖書に登場する塔の名前であり、天に近づこうとした人間たちが神の怒りにふれ、塔を破壊され、互いに言葉が通じなくさせられてしまうという挿話に基づいている。

そのエピソードの通り、この映画は時系列も場所もバラバラにつなぎ合わせているので、一見すると分かりづらいと感じるかもしれない。

しかし、そのような「コミュニケーションの断絶」は、登場人物たちに��所にみられる。例えば、特に顕著なのが、ろう者の女子高生千恵子の孤独である。彼女は母親を最近失っており、そのためか人の愛に飢えている。ウイスキーや脱法ドラッグに手を出したり、歯医者や刑事を誘惑したりもするが、結局は父・安二郎しか理解者が残らない。

また、試みに銃を撃ったモロッコ人兄弟の弟ユセフも、自らの罪をなかなか素直には認めず、兄アフメッドや父との仲が険悪になるが、アフメッドが警察に射たれて初めて、自分から投降する気になる。

そして、微妙な仲にあったアメリカ人夫婦リチャードとスーザンだが、スーザンがユセフの銃で撃たれたのちリチャードは彼女を助けようと必死に周囲に働きかける。しかし、同じバスツアー客たちには去られ、アメリカ政府からも政治的判断によりなかなか救いの手が差し伸べられない。

最後に、リチャードとスーザンの子供たちを育てていた不法就労者のメキシコ人乳母アメリアも、飲酒運転がばれて国境を突破する甥に捨てられ、しまいには子供たちと再会できることなく強制送還される。

この映画は、このような「コミュニケーションの断絶」をよりドラマチックにするためにわざと構成されているのかもしれない、と感じる。

それを意識させられるのが、スーザンが手術室に入ったときにリチャードがアメリアにかける電話である。鑑賞している我々は、その電話をすでに冒頭で聞いている。一週間に満たない間のそれぞれの人々のバラバラな事件の時系列が、ここで円が閉じられるかのように思わされる。分かりにくい、と感じつつ鑑賞していた我々が、破壊された「バベルの塔」から解放される瞬間といえる。モロッコ、アメリカ、メキシコ、日本と離れた場所にいる人々のつながりを理解できるのである。

なお、この映画のラストシーン、千恵子と安二郎が夜のベランダで手を握りしめるところには、坂本龍一のアルバム「SMOOCHY」の「美貌の青空」が使われている。メロディアスで実にいいので、お聞きいただきたい。

youtube

youtube

1 note

·

View note