Text

El hijo del diluvio.

Los rayos lucían como grietas luminosas en el cielo nocturno, que agitado, parecía furioso con lo que sucedía muchos metros más abajo, allí donde las pesadas gotas de lluvia terminaban su viaje. Pisando descuidadamente los charcos, caminaba deprisa un hombre, cubriéndose como podía con una gran bolsa negra, esas en las que se arroja la basura, a modo de una precaria e improvisada capa que lo protegían del diluvio a él y al bulto que llevaba abrigado bajo su ropa. Se detuvo de pronto y subiendo unos escalones llegó frente a la entrada de un antiguo convento de monjas. El sujeto volteó hacia la calle vacía, dando un último vistazo en la negrura de la noche, por si acaso algunos ojos indiscretos observaran escondidos lo que se disponía a hacer. La potente luz de un relámpago iluminó un instante sus toscas facciones. Una larga cicatriz recorría su mejilla derecha, y sus ojos oscuros y profundos reflejaban una mezcla de dolor y miedo. Parecía dubitativo en un inicio, sin embargo, se quitó con rapidez la bolsa y envolvió torpemente con ella el bulto que llevaba en brazos, antes de depositarlo delicadamente en el rellano. Tras observarlo agachado durante unos momentos y pronunciar unas palabras ahogadas por los truenos, golpeó cuatro veces con la aldaba de bronce la antigua puerta de madera labrada. En cuanto notó que habían encendido una luz a través de una ventana, descendió deprisa los cuatro escalones que lo separaban de la vereda y con la velocidad de aquellas centelleantes luces en el cielo, se perdió empapado entre los autos estacionados, esquivando la tenue y parpadeante luz de las farolas.

Cuando una de las hermanas de la congregación de las Adoratrices abrió la puerta bostezando, dispuesta a regañar a quien fuera que se atrevía a interrumpir su sueño si no se trataba de una verdadera urgencia, se encontró tan solo con el diluvio que el viento agitaba y llevaba hacia ella, salpicando su rostro y la manta con la que se cubría, entrando sin su permiso al vestíbulo. Algo enfadada, pensando que alguno de los adolescentes que pintarrajeaban de vez en cuando las paredes del convento le jugaban una broma de mal gusto, decidió regresar de inmediato a su cama. Sin embargo, un débil quejido evitó que cerrara la puerta y la obligó a mirar hacia abajo.

Mientras no tuvo un nombre le decían al inicio «El hijo del diluvio», por las circunstancias de la noche en la que había llegado al convento. Ese día se convirtió en el cumpleaños del niño y una de las tradiciones entre las hermanas era relatar aquel día cada detalle de su llegada a las novicias y a aquellas que habían llegado tiempo después del acontecimiento, reunidas alrededor del cumpleañero, poco antes de entregarle a Valentín su regalo, que, como una segunda tradición, siempre se trataba de un libro nuevo. A pesar de tener completo y libre acceso a los que llenaban de arriba a abajo los estantes de la biblioteca del convento, Valentín estaba ansioso por agrandar su propia biblioteca, orgulloso de sentir que esos eran solo suyos.

Su nombre fue elegido luego de una ardua deliberación y se decidió que fuera el nombre del Santo del día en el que llegó; el catorce de febrero. Resultaba irónico que de todos los días hubieran elegido aquel, el del amor y la amistad, para abandonar a su suerte a un bebé, un ser indefenso como lo era Valentín. Sin embargo, había algo especial en él. Algo en su mirada las tranquilizaba, incluso desde que la Madre Adelaida, la madre superiora del convento, lo cubriera con su propia manta para darle calor, lo secara junto al fuego de la chimenea y lo dejara luego en manos de una de las hermanas que era enfermera, para que lo revisara deprisa antes de llevarlo al hospital y decidir su futuro.

Desde esa noche y durante meses buscaron el paradero de sus padres o de cualquiera que tuviera relación con el niño; incluso los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y hasta entrevistaron a las hermanas, pero todo fue en vano. Valentín era entones, oficialmente, un huérfano y debía ser llevado a un orfanato.

No obstante, cuando los agentes del servicio social vieron su rostro, decidieron horrorizados que lo mejor sería que permaneciera en el convento, porque intuían —con algo de penosa razón— que ninguna pareja querría adoptar un niño que luciera de ese modo. Nadie imaginaba cómo había logrado sobrevivir a lo que fuera que le había sucedido, puesto que las cicatrices cubrían cada centímetro de su piel, transformando su cuerpo en una triste masa amorfa. Las lesiones parecían haber sido provocadas por un objeto cortante. Líneas que lucían como gusanos de piel enrojecida recorrían la extensión de su cuerpo, desde su rostro, a lo largo y a lo ancho; algunas más grandes que otras, todas muestras de viejas heridas, incluso cuando Valentín no parecía llevar suficiente tiempo en este mundo para dejarlas cicatrizar de ese modo.

A pesar del misterio, la realidad era innegable e irremediable: el niño no tenía a nadie más que a la Madre Adelaida y sus «hijas», por lo que decidieron mantenerlo bajo su tutela.

Valentín creció en el convento, viviendo entre libros, crucifijos, incienso, oraciones, misas, monjas y sacerdotes que lo visitaban de vez en cuando. Nunca salía a la calle, a pesar de la insistencia de «sus madres», porque las miradas y los comentarios por lo bajo eran inevitables. Le gustaba mucho, por eso mismo, leer historias como las de El jorobado de Notre Dame o biografías de personas con graves deformidades que le recordaban a la suya, como la de Joseph Merrick, al que llamaban el Hombre Elefante.

Al cumplir diez años, descubrió que había algo extra en él, algo que lo volvía incluso más especial de lo que lo hacían sus múltiples cicatrices. Mientras asistía a una de las tediosas misas matutinas, cerró sus ojos y se imaginó en su habitación —uno de los claustros más alejados, que las hermanas habían acondicionado para él— y deseó con todas sus fuerzas estar allí, leyendo otro capítulo de la última novela que había comenzado a leer apenas al despertar.

De pronto, allí estaba de verdad, con su libro esperándolo en la mesita de luz; los rayos del sol ingresaban por su ventana y las aves apenas despertaban y comenzaban a cantar.

Refregó sus ojos, incrédulo. Al inicio pensó que no había despertado aún, que quizá dormía sentado en el banco de la capilla y pronto sería sacado de su sueño por una de las hermanas que lo reprendían cuando algo así sucedía. Pero no despertó; no era un sueño: al mirar el austero reloj de madera que colgaba en la pared frente a él, confirmó que había retrocedido dos horas en el tiempo y ese día apenas comenzaba, otra vez.

No hizo demasiadas preguntas y aprovechó aquel extraño suceso para leer cómodamente un nuevo capítulo del libro como lo deseaba, a la hora en la que normalmente desayunaba (algo que ya había hecho, por lo que no sentía hambre). Cuando volvió a ver el reloj se sobresaltó al notar que en un descuido se había retrasado y que debía estar en la capilla desde hacía media hora. Extrañamente, ninguna de las hermanas había ido a buscarlo para reprenderlo y llevarlo allí a la fuerza. Nervioso, dejó su habitación y se dirigió corriendo a la capilla. Decidió entrar con sigilo por un costado, aprovechando la entrada escondida del patio que nadie usaba, junto al aljibe y la blanca estatua de yeso de la Virgen María, que lo juzgaba desde lo alto.

Se disponía a dar un paso hacia el interior de la iglesia cuando vio algo que lo dejó helado. Allí estaba él mismo, sentado en el banco más alejado, adormecido, con la mente en el libro que deseaba continuar leyendo.

¿Cómo podía ser eso posible? ¿Había viajado realmente en el tiempo, y aquel era su «otro yo», el que aún no había viajado al pasado?

Mientras cuestionaba lo que veía, tuvo el incontenible impulso de acercarse a aquel Valentín; quería tocarlo, quería confirmar que no estaba loco, que de verdad no soñaba.

No tuvo mucho tiempo para encontrar una respuesta a sus dudas o confirmación a sus teorías, ya que a medida que se acercaba lentamente a sí mismo, su cuerpo, comenzando con sus manos, comenzó a desaparecer. Se desvaneció, dejando solo al niño adormilado, sentado en el banco, que después de cerrar los ojos por un segundo, los abrió sorprendido, como si hubiera visto al diablo en ese parpadeo, e hizo un esfuerzo por no gritar. Giró rápidamente su cabeza hacia un costado, hacia la entrada secreta, con el extraño recuerdo de haber estado allí hacía unos segundos. Tal vez sí había sido un sueño después de todo, pero cuando regresó a su habitación descubrió que recordaba en detalle del capítulo que supuestamente no había leído aún.

Con el paso de los días Valentín fue olvidando aquel singular fenómeno, pero no tardó mucho tiempo en intentarlo de nuevo. Necesitaba repetir aquel «truco», confirmar que era real. Lo intentó varias veces sin resultado; lo hacía esta vez en horas de ocio, cuando estaba solo y tranquilo, por miedo a que alguien lo notara.

Casi se rendía, cuando volvió a suceder.

Pasaron los años, y a medida que Valentín crecía podía retroceder más lejos en el tiempo; no solo horas sino días, semanas y hasta meses. Siempre elegía su habitación o el altillo de la capilla que nadie usaba y al que las muchachas del colegio religioso en el que enseñaban las hermanas, que asistían allí a misa los domingos, le temían, porque decían que lo habitaba un fantasma, y hasta había quien aseguraba haberlo visto. «Sería gracioso que el fantasma fuera yo, y que alguien me haya visto desaparecer», pensaba Valentín, y reía, aunque no sin temor de ser descubierto.

Cumplió dieciocho años de edad sin que nadie supiera acerca de su poder secreto, de su capacidad para retroceder en el tiempo, hacia el momento que quisiera, con solo pensarlo de forma profunda o «especial».

Lo único que los demás podían notar era el misterioso cambio en su rostro. Desde los diez años, con cada uno de sus «viajes», una de sus cicatrices se suavizaba, para luego desaparecer, por lo que sus facciones ya no eran tan desagradables a la vista. Su confianza fue aumentando y de a poco se animó a dejar las viejas paredes del convento. Interactuaba con otros muchachos de su edad, aunque todavía no había ninguno al que pudiera llamar realmente amigo, así como tampoco tenía, a pesar de todas las mujeres que lo cuidaron y criaron, nadie a quien llamar mamá.

El tiempo era para Valentín como un río bravo en el que solo él podía navegar contracorriente. Sin embargo, no lograba dominarlo por completo y siempre desaparecía en cuanto pretendía acercarse a su «otro yo». Lamentablemente necesitaba hacerlo porque era esa su única forma de no quedar atrapado en el pasado, dejando peligrosamente por allí dos versiones suyas.

Pronto comenzó a preguntarse con qué fin podía usar su poder, además de contar con un poco de tiempo extra para leer sus libros favoritos. A los catorce años tuvo un accidente mientras llevaba un enorme y pesado saco lleno de naranjas a la cocina —había insistido en ayudar de ese modo—, ya que no le permitía ver bien el suelo. A los pocos días, cuando se recuperó del molesto esguince y las magulladuras, intentó regresar y ayudarse a sí mismo a evitarlo, pero cuando se acercó al Valentín del pasado, desapareció demasiado rápido sin lograr advertirle sobre el escalón.

Con el tiempo logró alargar esa brecha, la de su desaparición, y hasta llegó a verse a los ojos, a su yo de meses atrás, con una sonrisa en su rostro, en el de ambos. Se esperaba con ansias, puesto que encontrarse con una versión suya más lejana le aseguraba que había tenido éxito y sobre todo que realmente tenía un futuro.

Un día, cuando todavía no cumplía los veinte años y ya se había mudado a un pequeño cuarto que le habían ofrecido en su trabajo como albañil para una empresa constructora (porque a pesar de crecer en un convento nunca había sentido el «llamado» religioso), se encontró con un Valentín unos diez años mayor. Podía notarlo por su corte rapado, diferente al suyo, unas cuantas canas y el hecho de que solo quedaban en su rostro un par de cicatrices, las más profundas. El Valentín del futuro había elegido ese día porque recordaba haberse visto, y necesitaba demostrarse cuánto había perfeccionado sus viajes. Lo hizo al punto de poder estrechar su propia mano, y decirse las siguientes palabras: «Confía en ti mismo y busca en tu pasado, porque solo tú puedes salvarte y eso es lo que harás».

Aunque no tuvo tiempo de darle más explicaciones y desapareció como siempre (junto con cualquier cosa que llevara con él, por lo que era en vano escribirse una carta), pudo al menos sentirse más tranquilo, confiado.

«Busca en tu pasado» resonó en su cabeza por mucho tiempo, pero, aunque buscó información sobre sus padres, sobre sus orígenes, no fue sino una década después que encontró una pista definitiva (o, mejor dicho, la pista lo encontró a él).

Una noche Valentín, que ya tenía cuarenta años, llegó a la casa que había construido él mismo y fue recibido por su esposa, quien enseguida le presentó a una persona que lo buscaba. La mujer, ahora ciega, lo había recordado durante toda su vida; en ese entonces ella era tan solo una niña de seis años, por lo que no había sido capaz de hacer algo al respecto, pero la imagen del hombre de la cicatriz llevándose al bebé de sus vecinos, rescatándolo de las garras de esas bestias durante una noche oscura y tormentosa, había permanecido en su mente desde entonces. El llanto del bebé llegaba constantemente hasta la humilde choza de chapas en la que vivía junto a sus padres y sus ocho hermanos. La pareja maltrataba y lastimaba al pequeño, molestos con su llanto, con su mera existencia. Deseaban que muriera, pero el niño resistía, aferrándose a la vida contra todo pronóstico. Esa noche lo dejaron a la intemperie, bajo la lluvia; cuando no escucharon más su llanto, festejaron convencidos de que al fin la parca se lo había llevado.

A medida que avanzaba el relato de la mujer, los recuerdos regresaban a la mente de Valentín, incluso si la lógica dictaba que era imposible que los tuviera (aunque para él la lógica no existía). En cuanto a la mujer, confesó que mantenía esa escena grabada en su mente desde entonces, que la atormentaban por temporadas pesadillas recurrentes de esa noche, y que no fue sino hasta la muerte de su marido que había decidido salir a buscarlo, con la firme intención de cerrar aquel capítulo, calmar su culpa y borrar esa tenebrosa imagen de su cabeza. Al fin lo había logrado, había encontrado a aquel niño, y él, finalmente, a pesar de ya saberlo, lo entendía todo.

Esa misma noche cerró los ojos y viajó más lejos que nunca, al pasado, por última vez.

1 note

·

View note

Text

Almas de Papel.

El creador de almas desplegó el enorme rollo de papel blanco. Era un papel delgado, casi transparente, pero no era completamente liso. En él se dibujaban intrincados diseños, tan sutiles como hermosos y diferentes. Cada diseño se repetía una sola vez; dispuestos de a pares, el creador los recortaba pacientemente por su contorno usando una tijera especial, dorada y reluciente, con incrustaciones de piedras preciosas (lapislázulis, zafiros y amatistas). Mientras cortaba, tarareaba una canción; era su forma de concentrarse en su trabajo, bastante repetitivo y mecánico; eso era lo único que había hecho desde el inicio de su eterna existencia. Cierto día, el creador se topó con un dilema que nunca esperó enfrentar: Cuando terminó de cortar el que pensaba era el último par de almas de ese rollo, descubrió que aún quedaba sin recortar una figura, diferente y solitaria. No tenía una pareja. Revisó otros rollos rápidamente, pero en ninguno se encontraba repetido su diseño. La apartó entonces, y continuó trabajando, pero nunca dejó de mirarla de reojo, sintiendo algo de pena por ella. Finalmente, cuando había pasado un tiempo indefinido —para quien vive eternamente cualquier tiempo es igual a otro—, sin haber encontrado aún su igual, decidió enviarla de todos modos a la Tierra, donde ocuparía el centro del corazón de un ser humano. Y así lo hizo.

Ese año, el año del cerdo, en la Tierra nació un bebé regordete y pálido, tan pálido como el papel de su alma. Pasaron los años y el bebé creció, transformándose en un niño, luego en un joven y más tarde en un hombre alto y delgado. Aún conservaba la blancura de su niñez, puesto que había pasado casi toda su vida trabajando en una oficina, al resguardo de los rayos del sol. Eso por fuera; por dentro, nunca pudo saber por qué se sentía tan solo. Y no es que lo estuviera, porque lo rodeaban las personas todo el tiempo, tenía amigos, salía de vez en cuando con otras personas, pero algo parecía no estar bien. Al parecer nadie podía comprenderlo por completo ni lograba extinguir esa soledad, ese vacío que llenaba su corazón. Lo que no sabía era que nadie más a su alrededor compartía su diseño interior, ya que no lo veía, aunque sí podía sentirlo.

Desalentado, cuando entendió que su vida como la vivía no le complacía y empeoraba su soledad, renunció a su trabajo en la oficina y se dedicó a escribir. Tal vez, si escribía pensando en la persona que llevaba la otra mitad de su alma, este podría leer sus palabras, descubrirse en ellas, reconocerlo y con algo de suerte, buscarlo y así poder encontrarse; pero no la tuvo. El tiempo siguió pasando, su cabeza se volvió blanca y su vida se apagó como se apagan todas. Al menos, mientras tanto, fue feliz como pudo, sin su otra mitad.

Un siglo después (en la Tierra), el creador, atónito, volvió a toparse mientras trabajaba con el mismo dilema: Un alma de papel sin su mitad, única y especial. Esta vez la envió a la Tierra de inmediato, porque supo enseguida que era igual a aquella que le había sido entregada a aquel hombre un siglo atrás. Otro hombre nació y creció y se sintió profundamente solo e incomprendido; hasta que, de casualidad, en una pequeña librería, se topó con un viejo libro.

Chelo Capdevila.

1 note

·

View note

Text

Flores de Silicona.

El sonido incesante de las máquinas, que podía escuchar incluso si se veía atenuado gracias a las orejeras de protección, se había transformado en su nuevo silencio. Se sentía a veces como un hombre sordomudo, aislado del mundo por todo lo que lo protegía del peligro que lo rodeaba dentro de la fábrica, o incluso como si fuera parte de la maquinaria, un brazo robótico cubierto de músculo y piel que tomaba mecánicamente de la cinta transportadora las flores antiadherentes de silicona, les quitaba con precisión y velocidad el excedente de los bordes, les daba una rápida y acostumbrada inspección, observándolas detrás de sus antiparras de seguridad y tras ponerlas ágilmente en bolsas transparentes individuales, las juntaba de a puñados en grandes cajas de cartón. Ese era su trabajo desde hacía tres años, uno que le pagaba lo suficiente para subsistir pero que le drenaba de a poco el alma, transformándolo lentamente en un robot.

Con el tiempo su mente comenzó a perderse, divagando entre pensamientos sin sentido, olvidando incluso detalles de su vida, de su familia, de sí mismo. Cuando dejaba su trabajo, el mundo le parecía extraño e irreal. Toleraba cada vez menos los sonidos normales de la ciudad, del tránsito o los sonidos cotidianos de su hogar. Extrañaba continuamente el «silencio» de la fábrica, tanto que algunas veces usaba las orejeras incluso fuera de ella.

Una tarde entró a la ducha y, tras bajar la vista, vio bajo sus pies cuatro de las flores blancas de silicona que con seguridad él mismo o alguno de sus compañeros había limpiado de excedentes, inspeccionado y colocado en la caja para su posterior venta. Su esposa las había comprado, sin imaginar lo que provocarían en él. Al observarlas allí, fuera del contexto de la fábrica, algo en su cerebro terminó de desconectarse. No logró de pronto sentir el agua de la ducha que seguía cayendo golpeando su espalda. Ya no escuchaba más que el sonido sordo de las máquinas que no estaban allí. Tomó las flores, las despegó de un tirón del piso, y todavía desnudo dejó el baño para buscar una caja en la cocina.

Su esposa se sorprendió al verlo; espantada corrió a cubrirlo ya que no respondía a sus preguntas o su llamado; parecía un verdadero robot cuyo objetivo era cumplir con la tarea que se le había asignado; colocar las flores en la caja de cartón, el último paso antes de que dejaran la fábrica.

Tres años más pasaron de aquel incidente. Le llaman «el robot humano». Su familia pidió que no lo internaran ya que no representaba ningún peligro para otros o para sí mismo; simplemente no pronunció nunca más una sola palabra, parecía no ver más que hacia adentro de su propia mente lejana; no se alimentaba, no hacía otra cosa que su trabajo en la fábrica; allí lo dejaron vivir hasta que pareció realmente parte de la maquinaria, su cuerpo se fundió con ella y dejó de existir.

#relato#cuento#fábrica#historia#rechazado#locura#ciencia ficción#fantasía#terror#writing#escritura creativa

0 notes

Text

Una última vez.

Por Chelo Capdevila.

Ya se lo había dicho cuando vivía: «Esos son unos charlatanes, se aprovechan de incautos como vos que le regalan su dinero por una triste puesta en escena», pero ella insistía en visitarlos y hasta en aprender de ellos. Estaba segura de que era posible comunicarse con los espíritus, con el más allá, y deseaba lograrlo también. Es verdad que a veces me sorprendía con sus acertados consejos o predicciones, pero yo se las adjudicaba a su gran intuición. ¿Leer las cartas? Ah, el azar siempre puede ser interpretado de diferentes maneras y hacemos encajar las causalidades con lo que necesitamos oír. Pero no, para ella, mi hermana, el azar no existía, sino que todo se encontraba conectado; todo y todos éramos una sola cosa, veníamos del mismo lugar y volveríamos sin excepción a él; por lo tanto, encontrando un lazo con ese mundo sería capaz de comunicarse con alguien de allí.

Cada vez que la veía con sus mazos de tarot y demás oráculos, sus velas, sus piedras energéticas, sus libros de adivinación, concentrada mientras inundaba la habitación de humo de incienso en la búsqueda de al menos un contacto real con alguno de nuestros seres queridos que habían partido antes que nosotras, me contenía para no reír o intentar persuadirla, así fuera en vano, por enésima vez.

Por eso resulta irónico que cuando la muerte nos separara fuera yo quien creyera de pronto en eso mismo, que yendo en contra de mis propias viejas creencias me aferrara a ello en la esperanza de comunicarme con ella, aunque más no fuera una única y última vez.

Mis recuerdos del accidente que habíamos tenido mientras ella conducía eran demasiado vagos, pero me inquietaba que pensara que había sido su culpa.

Como ella solía hacer, visité a varios de esos que consideraba charlatanes —confirmando que algunos efectivamente lo eran—, pero ni siquiera aquellos en los que podía depositar mi confianza pudieron ayudarme. Ella también había cambiado, era ella la que no aparecía.

Una noche pude encontrarme con ella en un sueño. Le dije que tenía razón después de todo, que yo estaba equivocada, que la comunicación entre ambos planos era posible, que sólo debía intentarlo un poco más… pero me quedé sin el tiempo que me hubiera gustado tener. Así de caprichosas son estas cosas, las del mundo espiritual; no puedes tener certezas incluso si tampoco tienes dudas.

Al menos logré que volviéramos a sentirnos cercanas, cuando la mente fue aclarándose de a poco y el dolor reemplazándose por la esperanza.

Necesitaba decirle que no había sido su culpa, que podía estar tranquila, descansar como como se lo merecía porque yo estaba bien, a pesar de todo.

Un día, finalmente logró calmar por completo su mente y concentrándose sólo en mí fue capaz de verme. Yo la veía siempre, y al fin ella me veía también. No necesité palabras —ni boca— para comunicarme con ella. Sonrió y pude escuchar su respuesta incluso antes de que hablara aparentemente sola: «Gracias hermana…Dejaré de culparme, viviré feliz con tu recuerdo, hasta que nos volvamos a encontrar».

#Una última vez#relato#cuento#almas#hermanas#sisters#rechazado#historia#tarot#espíritus#fantasía#encuentro#fantasma

1 note

·

View note

Text

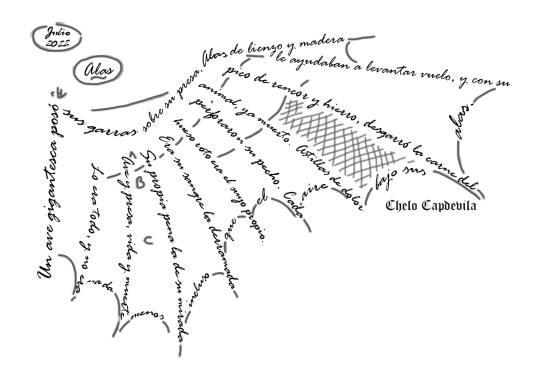

#ideaograma#poesía visual#arte#Leonardo Da Vinci#alas#ala#volar#2022#poesía#palabras#poetry#art#wings

1 note

·

View note

Text

«Frisos y mariposas»

El tráfico era terrible, como todos los mediodías. Los transeúntes parecían hormigas apuradas, caminando como autómatas hacia sus hormigueros, y yo era uno de ellos. Las calles sucias y el hedor del aire me llevaban a preguntarme qué hacía viviendo todavía en esta ciudad (aunque en realidad sabía bien la respuesta: mi falta de dinero); donde nadie respeta la propiedad pública ni las leyes, ni mucho menos los semáforos; donde me resultaba imposible encontrar algo lindo, admirable o rescatable que apreciar. Odiaba sentirme atrapado en este sitio, con estas personas sin educación, moral ni modales, pero no me quedaba otra opción que seguir con mi vida, respirar todos los días ese aire viciado y caminar hacia mi trabajo en las oficinas del correo. Me esperaba en el mismo sitio ese viejo edificio que solía ser la mansión de una familia adinerada pero que ahora se encontraba atestado de personas que habían hundido los escalones de mármol de la otrora señorial escalera por donde lo pisaban a diario. Las paredes y columnas centrales me miraban con vergüenza por lo descascarada de su pintura y la cantidad de papeles pegados sobre ellas, abandonados por décadas como todo lo demás. Suspiré al recordar que en unos minutos tendría que verle las caras largas a mis ineptos y vagos compañeros de trabajo, poseedores incluso de menos ganas de vivir que la mía. Rezongando metí mis manos heladas en los bolsillos de mi abrigo de paño gris y caminé hacia al cordón de la vereda para esperar la luz roja y cruzar— civilizadamente, por la esquina, por supuesto— la ruidosa calle.

—¡Cuidado! —grité de pronto mientras corría el tramo que me separaba del cordón. Afortunadamente llegué a tiempo y alcancé a tomar a la mujer del brazo evitando al jalarla hacia mí que un auto, que pasó a centímetros de nosotros, la atropellara. Tras el susto en el que por poco caemos ambos al suelo, observé a la mujer que seguía en mis brazos. Sus pies estaban cubiertos por botas negras, que, aunque parecían iguales a primera vista, no lo eran. A pesar del frío llevaba puesta apenas una remera mangas largas de color fucsia y su cabello negro, largo y ondulado, estaba todo revuelto, sin atar.

Aquella mujer extraña me miró fijamente tras correr el cabello que cubría su rostro, con desorbitados ojos celestes que no parecían ser capaces de mirarme realmente pero que sentí podían bucear en mi mente a través de los míos, llevándome a una oscuridad roja, palpitante, como la que ves al cerrar los ojos en un sitio muy iluminado; lo extraño es que no los había cerrado. De un momento a otro, en el que nos quedamos ambos estáticos, pasé de recriminarla mentalmente por no prestar atención y convertirme repentinamente en un héroe involuntario, a pensar cosas que nunca antes había pensado. Me parecía tener pensamientos que no eran míos; pensé de pronto en mariposas o el bello arte en la fachada del viejo edificio frente a mí…

«Deberíamos ser como las mariposas. Cuando son orugas, ellas no tienen dudas sobre si podrán convertirse en mariposas porque es algo que sucederá naturalmente, incluso contra su voluntad. Así es como deberíamos ver nuestro futuro; aunque no sea lógica esa certeza, deberíamos convencernos de la esperanzadora imposibilidad de ser orugas para siempre».

En eso pensaba, mientras caminaba contemplando el cielo prístino, de un azul nítido, afeado al ser atravesado sin vergüenza por algunos horribles cables negros. Pero eso no me importaba; admiraba luego cómo el sol del mediodía acariciaba las elevadas fachadas de las antiguas casas y edificios de la ciudad. «Pobrecitas, cuántas personas caminan todos los días por esta vereda y ninguna levanta jamás la vista hacia ellas, hacia sus adornos, molduras y frisos; hojas de acanto y cabezas de ángeles llenas de tiempo, polvo y hollín, abandonados por todos… por todos menos por mí»; continuaba pensando, cambiando aleatoriamente de un tema al otro, como suelen comportarse los pensamientos, especialmente en cabezas revueltas como la mía.

El tráfico era una molestia lejana. El sonido de las bocinas, las ruedas contra el asfalto, los conductores ofuscados por algún peatón que cruzaba mal la calle; nada de eso parecía existir realmente, ni siquiera yo misma. No sentía frío —había olvidado mi abrigo en casa— ni me encontraba allí, sino en mi propio mundo, ese mundo en el que todo se ve distinto cada vez que lo observo y en el que los detalles que los demás ignoran por completo son los que lo le dan vida, resaltando aleatoriamente como frases importantes de un libro marcadas en amarillo fosforescente.

Además de admirar la belleza de los edificios e imaginar las vidas de las demás personas, sus historias, a dónde iban o de dónde venían, me preguntaba mientras me dirigía a la biblioteca si sería posible algún día que las consciencias humanas o nuestros pensamientos cambiaran de envase, se transfiriesen de una persona a otra, como sucede en algunas películas de ciencia ficción o en los libros que estaba a punto de devolver. Supongo que una vez más había olvidado que mi cuerpo hacía algo, y esta vez se disponía a cruzar una calle transitada, con la luz del semáforo en verde, porque entonces alguien me tomó del brazo obligándome a retroceder, salvándome de ser atropellada, pero no de perderme en sus confundidos ojos marrones…

#Relato#cuento#historia#frisos#mariposas#edificios#fantasía#pensamiento#butterflies#story#imagination#thoughts#fantasy#city#ciudad#puntos de vista#point of view#art

0 notes

Text

Disección.

Jamás olvidaría lo que vivió esa mañana; cerraba los ojos, agitada, y le parecía ser capaz de ver todavía el corazón latiendo sobre la mesada, fuera del cuerpo inerte de ese inocente ser que había tenido el infortunio de cruzarse en su camino. En realidad, la culpa no era enteramente suya sino de quien lo había iniciado todo: su profesor de biología.

Cuando sostuvo la rana sedada delante de la clase y la mató atravesándola con una vara de metal a la altura del cuello, Alicia sintió que algo escapaba de ella, como si fuera el espíritu del pequeño animal que casi podía ver abandonando su cuerpo viscoso e inerte.

Los alumnos habían formado grupos y cada uno debía elegir qué animal diseccionar, si la rana o una rata blanca de laboratorio. David, compañero de Alicia y líder de su grupo, habló en nombre de los demás y eligió la rana porque todos estuvieron de acuerdo en que estudiar el interior de un mamífero era incluso más repulsivo. Alicia no estaba de acuerdo, pero era tan tímida que no se animó a emitir su opinión.

El profesor les entregó la rana muerta y les indicó que debían clavar sus patas con alfileres sobre una bandeja de telgopor que descansaba sobre la mesada frente a ellos, dejándola boca arriba, mostrando su blancuzco pecho que todavía parecía moverse, al igual que sus extremidades.

—¿Seguro que no está viva, profesor? —preguntó otra muchacha del grupo, al borde de las lágrimas y escondiéndose tras uno de sus compañeros.

—Está muerta. Esos movimientos son espasmos, simples reflejos que presenta su cuerpo al no recibir señales del cerebro para detenerse o saber qué hacer. No te preocupes.

A la mayoría de los alumnos y alumnas las explicaciones no le servían de consuelo. Había quienes miraban hacia otro lado y otros que por necesidad de aprender lo observaban todo en detalle, aún con el horror y la pena reflejado en el rostro. Lo que los rodeaba tampoco era demasiado alentador; más muerte: un esqueleto humano, que según los alumnos de años superiores era real, parecía vigilarlos desde una esquina y animales pequeños o los órganos de mamíferos más grandes conservados en formol dentro de viejos frascos color marrón o ámbar, descansaban en los estantes prácticamente desde la fundación de la facultad.

Tras haber clavado a la rana con sus extremidades abiertas en una gran X, alguien debía ofrecerse a tomar el afilado bisturí y comenzar la disección. En el grupo de Alicia todos se miraron buscando con clemencia que lo hiciera alguien más, hasta que fue la misma Alicia quien, sin decir palabra alguna, se acomodó los guantes de látex pegados a la mano por la profusa transpiración y tomó el bisturí por el mango, acercándose aún más a la mesada, justo sobre el animal.

Tenía sus apuntes abiertos de par en par a un costado, aunque el simple dibujo de la rana en una fotocopia en blanco y negro de mala calidad era muy diferente a la realidad que se presentaba frente a ella.

Después de determinar el sexo de la rana, que era un macho, y realizar unos cortes en la membrana que conectaba las bisagras de su boca para estudiar su interior en detalle, pasó a abrir el abdomen del anfibio, primero con dos cortes horizontales a la altura de las patas traseras y delanteras, y luego uno vertical conectando ambos cortes, desde abajo hacia arriba, formando una H. El profesor iba repitiendo las instrucciones, aunque las sabía de antemano por haberlas leído previamente en sus apuntes.

La sensación que le produjo el primer contacto con la piel del animal era indescriptible. Sintió un escalofrío que recorría sus brazos y se expandía por todo su cuerpo. Respiró profundo para evitar que su mano comenzara a temblar; necesitaba mantener su pulso firme y así lo hizo.

Cuando terminó, abrió los colgajos de piel y los clavó a la bandeja con más alfileres. El interior de la rana quedó entonces expuesto, como mostraba la figura. Luego de quitar la membrana peritoneal, similar a una tela de araña, pudo ver claramente sus pequeños órganos, que fue identificando de a uno: el hígado, el corazón, los diminutos pulmones que tenían el tamaño y la forma de esponjosos frijoles, la vesícula, el estómago, los intestinos… Los demás estudiantes observaban apiñados desde atrás y se turnaban para pararse junto a Alicia, mientras el profesor los guiaba. Natalia, una muchacha del otro grupo al que le había tocado diseccionar la rata, pidió permiso para retirarse. Estaba tan descompuesta que le era imposible permanecer en el laboratorio. Afortunadamente tenían permitido dejar la clase en caso de que no pudieran tolerar el proceso de disección y no faltó quien llorara.

No era, evidentemente, el caso de Alicia cuya curiosidad sobrepasaba cualquier sensación de desagrado.

Le faltaba poco para terminar, sólo le quedaba quitar algunos órganos para observar mejor los que estuvieran debajo de este. Cuando llegó el turno del corazón, Alicia usó el bisturí con firmeza y para cuando se dio cuenta este ya se encontraba sobre la bandeja, latiendo, moviéndose con independencia como si más que de un órgano se tratara de un ser vivo en si mismo. Se sorprendió en un inicio; no imaginó que continuara latiendo después de haberlo arrancado del cuerpo. Le resultaba emocionante pensar que ese mismo corazón mantenía a la rana con vida tan solo una hora antes. No lograba quitar la vista del latiente pedazo triangular de carne; había leído que estaba compuesto por una aurícula derecha, una izquierda y un único ventrículo en la parte inferior; era curioso, ya no tenía sangre que bombear, vida que mantener y sin embargo continuaba con su vano trabajo, en espasmódicos y tétricos movimientos.

—Debes moverte, es el turno de alguien más, hay quienes no lo vieron todavía… ¿Alicia?

El profesor se acercó a Alicia y la llamó tomándola suavemente del brazo. Parecía desconectada de la realidad, como si el minúsculo corazón de la rana la hubiera hipnotizado con su repetitivo movimiento. David había colocado el bisturí a un lado y la observaba con preocupación como todos los demás.

Pasaron dos años desde aquel día que tampoco lograría olvidar, el de la disección de la rana, en el que una idea había nacido en su mente, como implantada por aquel corazón solitario que parecía comunicarse con ella en una especie de código Morse que sólo ella entendía. Esperó pacientemente poder llevar a cabo su idea, y finalmente lo había conseguido. David yacía tendido sobre la mesa de su comedor, boca arriba, con un gran corte vertical desde el abdomen al pecho, dejando al descubierto sus órganos, del mismo modo que le había sucedido a la rana dos años antes, diseccionada por él mismo. Nadie en ese laboratorio podía adivinar lo que pasaba por la mente de la tímida Alicia, pero ella creía que sí podían hacerlo, que su deseo e intención de ser quien tomara el bisturí y pusiera en práctica lo aprendido —y no alguien más— eran claras. Sin embargo, se vio frustrada cuando David se adelantó y tomó el bisturí ante la inacción de los demás, incluida la suya.

Alicia no le temía a nada más que a las personas, y las odiaba por no ser capaces de entenderla. Quería tanto estar en el lugar de David, que se imaginó todo el tiempo ser ella quien lo hacía, quien extirpaba ese corazón y lo colocaba en la bandeja e incluso lo recordaba de ese modo. Pero en realidad él, David, le había quitado esa posibilidad. No podía decírselo, gritarlo, ni pedirle al profesor que la dejara practicar con otra rana. Sólo podía pensar, pensar y observar el proceso como todos los demás; e idear una forma de obtener lo que quería, aunque tuviera que ser paciente y esperar su oportunidad.

Con el tiempo superó ligeramente su timidez y logró acercarse a David a quién le pidió ayuda frente a un examen de Bioestadística (ambos eran estudiantes de Farmacia). A David Alicia le resultaba algo extraña; le incomodaba un poco que buscara siempre estar cerca suyo pero que nunca hablara, y notaba que el resto del tiempo se mantenía siempre sola, pero lo atribuía a su personalidad apocada. Pensaba que en el fondo era una muchacha dulce, o al menos lo había sido siempre con él, por lo que no dudó en aceptar su pedido y visitar el departamento de estudiantes en el que vivía sola para estudiar con ella.

No tenía forma de imaginar que allí, esa misma mañana, encontraría la muerte; que la muerte era esa chica menudita, que usaba siempre la ropa holgada y sostenía nerviosamente las mangas de sus buzos cubriendo sus manos constantemente frías. Ese día Alicia se retiró a la cocina mientras David sacaba sus libros de su mochila, con la excusa de buscar un vaso con agua. Se deslizó por detrás, sigilosa como su gata que maullaba a lo lejos, y le clavó una jeringa en el cuello inyectándole un potente sedante (después de todo sabía bien lo que hacía).

Su víctima no volvería a despertar.

Alicia jamás olvidaría lo que vivió esa mañana; cerraba los ojos, agitada, y le parecía ser capaz de ver todavía el corazón de David latiendo sobre la mesada, fuera de su cuerpo inerte, casi el de un inocente —si no fuese por lo que le había hecho aquella vez—, uno que había tenido el infortunio de cruzarse en su camino.

Fin.

Por Chelo Capdevila.

#Relato#Terror#Terror Cruel#Rechazado#Miedo#Rana#disección#biology#biología#anatomía#animales#animals#laboratory#laboratorio#muerte#asesinato#frog#scary

2 notes

·

View notes