Text

Gedanke zur Schpraach im Buech «Chüngold in dr Stadt»

D Schpraach vor Maria Lauber im Buech «Chüngold in dr Stadt» isch äs wunderbarsch Zytdokument für dr Dialäkt vom Frutigland vor meh weder 50 Jahre. D Schpraach isch öppis Läbigs, u öppis Läbigs verenderet sech.

Von Hansruedi Indermühle

Maria Lauber. Foto: Kulturgutstiftung Frutigland

Aber nid nume d Schpraach het sech verenderet, ä ganz ä Huuffe anderi Sachen o. Bim Mälche u bim Höie isch hüt fascht alls mechanisiert. Ir Chuchi het dr Elektrohärd dr Holzhärd verdrengt, mit em Outo transportiert me Lüt u War vil ringer. U das alls würkt sech o uf üsi Schpraach us. Wörter verschwinde, anderi cheme nöi drzue. U fasch alli nöije Wörter cheme usem Englische.

Wort verschwinde, wils di Sache nid meh git

Näppi (Zwanzigfrankenstück): Ds Näppi gits nimme, aber dr Usdruck wird öppe no für nes Zwenzgernötli brucht. I ha i mier Juget no ghört, wo ne Unggle vo mier bimene Vehhandel het ygschlage u gsiit: «Dr Prys isch guet, u de gisch da am Schtatterbueb no grad ä Näppel». Dr Schtatter-bueb bin i gsy. Dr Hendler het wäge dem Näppel nüt meh vo dem Handel welle wüsse un isch drvogloffe. Un i ha dem Zwengernötli no lang nachitruuret.

Santine (Rappen): Dr Räppler gits nimme. Bim Wort Santine gseht me, wi gross dr Yfluss vom Französische uf üse Dialäkt lang isch gsy, Santine chunnt vom Französische Centime.

Nachtgschiri (Nachttopf), das Nachtgschiri brucht me nid meh, d Tualette isch im Huus inne, u mi brucht ir Nacht nid meh uf d Luube usi für ga z bysle. Äs git im Bärndütsche übrigens ds Wort Potschamber für dr Nachttopf, Französisch pot de chambre.

Gschtältli (Unterkleid): A dem Gschtältli hii d Chind im Winter irer miischtens schafwullige Schtrümpf agheecht, aber weler Chind trage no wullegi Schtrümpf? Mier hii bis zur vierte Klass o im Winter no churz Hosi triit, de hets natürlech warmi Schtrümpf bruucht, u di Schtrümpf het me de mi emene Elastigg am Gschtältli befeschtiget.

Tangelschtii (Dengelstein): Will fasch nüt meh mit dr Sägesse gmeijt wird, tuet me d Sägesse o nid meh tengele. Fasch uf jedem Burehof isch dr Tangelschtii no vorhande, aber brucht wird er nid meh.

Nam Fyrabe isch dr Pur ufe Tangelschtii ghocket u het d Sägesse dengelet, am neechschte Morge het di Sägesse bim Grase oder bim Meije vo Höi oder Gwächs wider guet müesse houe. Ds Chlopfe vo dem Dengele het me wyt ume ghört. Ersch we des Chlopfe het ufghört, isch de würklech Fyrabe gsy. Für mi isch das ging ä wunderbari Musig bim Yschlafe gsy.

Häftli (Hafte): Das Wort kennt me no vor Redewendig «ufpasse wie ne Häftlimacher». Häftleni isch d Mehrzahl vo Hafte. Hafte sy chlyn Schpangi oder Häägge, wo me brucht het für Chliider zue z tue. Bir Produktion vo dene Hafte het me sehr genau müesse schaffe u äbe ufpasse wie ne Häftlimacher. Hüt het dr Ryssverschluss d Häftleni abglöst.

Gade (Schlafraum über der Wohnstube): I de nöie Purehüser gits ds Gade nimme. I den eltere Purehüser gseht me ds Loch obem Trittofe öppe no. Dr Trittofe isch di inzegi Hiizig im Purehuus gsy. Wen i bi ga hälfe pure, de bin i am Abe vom Trittofe i ds Gade uechi gschloffe, aber dert isch de nid öppe ghiizt gsy.

Wort wärde verdrengt

I ha bis jitz no ke Frutiger gfunde, wo ds Wort Muhiime (Grillen, Heimchen, Einzahl Muhiim) no kennt. D Grilli gits no, aber Muhiim isch dür ds Wort Grille abglöst worde.

Aber äs git o anderi Wörter, wo vo dr Maria Lauber im Roman «Chüngold in dr Stadt» no brucht wärde, aber si sy verdrengt worde. Gürmsch isch zu Vogelbeerbuum worde. Di gschwellte Härdöpfel wärde gschunte u nid me gschöent. Mier tragen ä Huet u nid meh äs Huutchliid, d Froui tragen äs Jupe u nid meh äs Chuttli. Murbi wird zu Murmeli, im Chientel isch das übrigens ä Murbede.

Wär bruucht hüt no –locht oder lochtig als Endig vomene Iigeschaftswort. D Maria Lauber brucht das –locht oder lochtig hüfig. I zitiere: warmlochtig, dünnlochtigs, chlylochtigs, junglochtiga. Warmlochtig bedütet zum Byschpiil, dass es zwar warm isch, aber no nid sehr warm.

I mene Sammelband «Alpenrosen, ein schweizerisches Sonntagsblatt, 7. Jahrgang 1877» han i Agabi zum Oberhasler Dialäkt gfunde. Als Bsunderhiit vom Oberhasler Dialäkt wird i dem Artikel ufziigt, dass bi Iigeschaftswörter mengisch -locht oder -lochtig agheecht wird. Als Byschpiil list me da plattlocht für plattenartig, wenilochtig für wenig u bizytelochtig für bizyte. Aber -locht u -lochtig wird nid nume im Oberhasli agheecht, im Frutigland wird das genau glych gmacht.

Zur Zyt vor Maria Lauber isch me am Sunntig no gsunntigets i d Chilche. Oder we me z Wisite isch, de het me d Sunntigschliider agliit. D Underschiide zwüsche Sunntigschliider u Wärchtigschliider sy hüt imel bi de Junge fasch vollschtendig verschwunde.

Zu Lutgrenzi im Bärnbiet

Di Charte unnedranne han i im Bärner Staatskalender vo 1968 gfunde. Leider han i nid usegfunde vo wem dass di Charte schtammt. Drei vo dene Lutgrenzi cheme ds Gürbetal uf u gah z Spiez übere See gäge Merlige oder Beatebärg zue. Ds Bärner Oberland wird dert klar halbiert i ne nördliche Tiil gäge Thun zue u ine südliche Tiil mit em Chandertal, em Sibital u dem Engere Oberland. D Maria Lauber redt vomene Fugs. Im Süde tuet me dr Fugs jage, nördlech tuet me dr Fuchs jage. Ds Thun hii d Chüeh Horn u mi tuet Hüser boue, im Chandertal hi d Chüeh Hore u mi tuet Hüser buwe.

Mii het vor es paar Jahr ds Güegi gschtoche, un i ha welle wüsse, öbs di Lutgrenzi uf dr Charte obedranne i üser Gägend no git, di Gägend, wo vom Nieseschatte überdeckt wird. I bi no ging dranne, aber än erschti Uswärtig het ergee, dass ir Gmiind Spiez, myr Wohngmiind, ä dütlechi Grenze mitts dür d Gmiind giit. Spiez het 5 Bürte, nämlech Iinige, Spiezwiler, Spiez, Fulisee u Hondrich. D Lutgrenzi hii sech verschobe. Iinige, Spiez u Spiezwiler ghöre hüt zum nördliche Tiil, da hii d Chüeh Horn, hingäge z Fulisee u z Hondrich hii d Chüeh Hore.

Di alte Monetsneme

D Maria Lauber schrybt vom Wymaanet (Weinmonat). Drum zellen i hie di alte Monetsneme grad all uf, wi si bi eltere Oberlender im Nieseschatte öppe no brucht wärde:

Jenner, Hornig, Merze, Abrelle, Meie, Brachet, Höiet, Uugschte, Herbschtmonet, Wymonet, Wintermonet u Chrischtmonet.

Im Frutigland redt vom Maanet, wyter nördlich wirds de zum Monet. A dene Neme gseht me o ne Bitz d Uswürkige vom Klimawandel. Im «Höiet» (Juli) isch hüttigtags ds Höie lengschtens verby, im Wymonet sy d Spiezer Trübel miischtens gläse, u im «Wintermonet» (November) isch me albe ersch dennd i ds Holz, we dr Bode isch gfrore gsy, de hets bim Holze o weniger Landschade gee. U we me ds Holz no het müesse mit em Schlitte a d Schtrass bringe, de hets Schnee oder imel de guet gfrorne Bode brucht. Aber äbe, dr Wintermonet isch hüt fasch ging vil z warm u verdienet dr Name Wintermonet nimme.

Fasch nume no dr Chrischtmonet isch ar richtige Schtell, aber das het meh mit Wiehnachte als mit em Wätter z tüe, o we mier üs wyssi Wiehnachte wünsche.

U jitz no öppis Schpeziells oder wi sech Zyti endere

Für chlyni Sunneschirme bruucht d Maria Lauber ds Wort Suneparisöeleni, ir Einzahl isch das äs Suneparisöeli. Dass dr Sunneschirm bin üs verschwunde isch, het drmit z tüe, dass hüt ä wyssi Hut bi de Froui chuum meh gfragt isch, u dass me di schön wyssi Hut nid meh mit em Sunneschirm muess schütze. Äs git alti Fotoni usem Heustrich-Bad, wo di Dami mit em Sunneschirm sy ga schpaziere u sech so gäge d Sunne gschützt hii. Hüt isch sunnebruni Hut Trumpf.

Parisol isch o äs Wort, wo usem Französische chunnt u Sunneschirm bedütet. Im Nieseschatte het sech ds Wort Parisol möge halte, o we das ki Sunneschirm isch, un er nume bruucht wird, wes rägnet.

U no grad öppis zum Heustrich-Bad. Dä Gescht isch empfohle worde, si sölle flyssig dür d Schtallgeng duriluufe, dert sygi d Luft bsundersch ozonhaltig!

Zu myre Person

I bi am 25. Brachet 1941 z Mülene ir Gmiind Rychebach uf d Wält cho, bi 1942 mit myne Eltere uf Wimmis züglet u bi o z Wimmis i d Schuel ggange.

D Familie vo myr Mueter het z Wimmis äs chlys Hiimet gha u isch im Summer i ds Chientel z Bärg. Äs sy total zwölf Gschwüschterti gsy.

My Vatter isch im Mentel (Emdthal) i re Familie vomene Unggle ufgwachse. Sy Mueter, also my Grossmueter, isch a de Schpeetfolge vor Geburt vom sibete Chind gschtorbe. D Familie vom Unggle vo mym Vater het ds Purehiimet vom letschte Diräkter vom Heustrich-Bad usemene Konkurs chönne chuufe. My Vater het dert bis fasch zu sym Hochzyt gholfe pure. Är hätti gärn puret, är het aber kes Gäld gha für nes Hiimet z chuufe, drum isch är froh gsy, won är 1941 ir Pulveri z Wimmis het Arbiit gfunde.

Wil i üser Verwandschaft ussert üser Familie alli puret hii u vo z hinderscht im Chientel bis uf Rüütige gwohnt sy, han i vil vom Chandertaler u Frutiger Dialäkt mitübercho. U als Schtatterbueb im Schtieregwindli fasch z hinderscht im Chientel underem Aermlighore han i o ds Bärglerläbe glehrt kenne. I ha mitere schwere Holzbrente Mischt ustrage, bim Ritzhöie gholfe u zu de Guschteni gluegt. Da hets no kes Telefon u kes Fernseh gee. Nam Znacht isch me usi, uf ds Benkli underem alte Ahore ghocket u het zäme ddorfet.

Drum het mi d Lektüre vo dem, wo d Maria Lauber über ds Bärglerläbe het gschribe, ging packt, u drum han i nume ganz wenig Wörter im Buech «Chüngold in dr Stadt» müesse ga nachiluege.

Hansruedi Indermühle

Wörter-Index

Lischte vo dene Wörter, won i mier ha Gedanke gmacht drüber mit em Titel vom Kapitel u dm Nummero vo den Amerkegi

gschöent (Kapitel Es grosses Ziil Nr. 88)

Näppi (Kapitel Es grosses Ziil Nr. 113)

Santine (Kapitel Es grosses Ziil Nr. 159)

Huutchliid (Kapitel Es grosses Ziil Nr. 168)

gsunntigets (Kapitel I fründen Gasse Nr. 2)

Suneparisöeleni (Kapitel I fründen Gasse Nr. 29)

Murbi (Kapitel I fründen Gasse Nr. 33)

Chuttli (Kapitel Äs Tach uber em Huut Nr. 11)

warmlochtig (Kapitel Sövel elinzige Nr. 40)

Nachtgschiri (Kapitel Näbel in den Gasse Nr. 12)

dünnlochtigs (Kapitel Di grossi Trüwi Nr. 57)

chlylochtigs (Kapitel Di grossi Trüwi Nr. 63)

Gstältli (Kapitel Tappochti Art Nr. 16)

Gade (Kapitel Tappochti Art Nr. 17)

Tangelstii (Kapitel Tappochti Art Nr. 74)

Muhiime (Kapitel Tappochti Art Nr. 75)

Häftli (Kapitel Var Chraft cho Nr. 13)

Gürmsch (Kapitel Var Chraft cho Nr. 16)

Wymaanet (Kapitel Zur Qwelen emzrugg Nr. 86)

junglochtiga (Kapitel Am Ziil Nr. 23)

Fugs (Kapitel Di jungi Leäreri Nr. 50)

0 notes

Text

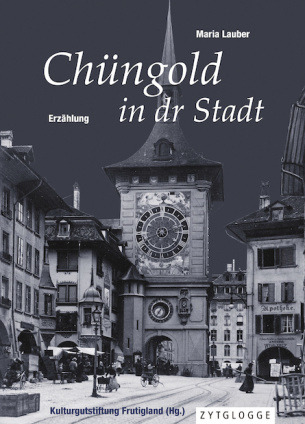

Maria Lauber, Chüngold in dr Stadt

Im Interview mit Christoph Trummer war die Rede von dessen «Herzensprojekt», den Liedern nach Gedichten von Maria Lauber (1891-1973). Anfang 2021 hat der Zytglogge-Verlag den dritten Band der vorbildlich edierten Maria Lauber-Werkausgabe publiziert: «Chüngold in dr Stadt».

Was liegt näher, als nach dem Trummer-Interview das neu erschienene Buch der Frutigtaler Dichterin vorzustellen und das Frutigdeutsch – stellvertretend für die Berner Oberländer Dialekte – genauer unter die Lupe zu nehmen. Im zweiteiligen Blogbeitrag dieses Sommers bespricht Hans Jürg Zingg das Buch und Hansruedi Indermühle stellt Maria Laubers alten Frutigtaler Dialekt vor.

«Wen ig doch og esmal chönnti e Leäreri gä!»

Chüngold oder Chüngi, wie sie öfter genannt wird, ist noch ein Unterschulkind, als dieser Gedanke sie eines Spätsommertages unvermittelt trifft und sich, gleich einem «Säämi vam Süuwblueme» (Löwenzahnkeim) in ihrem Kopf festsetzt. Der Auslöser: die neue Lehrerin, welche statt des bisherigen Schulmeisters die abgelegene Landschule «uf der Sunnsyte» (Region Frutigen) übernommen hat. Damit ist das Thema dieses autobiografischen Mundartromans gesetzt: Lehrerin werden!

Das ist «Es grosses Ziil», so der Titel des ersten Kapitels, und das Ziel wird erreicht, wie bereits der Blick ins Inhaltsverzeichnis von «Chüngold in dr Stadt» bestätigt: die Schlusskapitel heissen «Am Ziil» und «Di jungi Leäreri». Aber dazwischen liegt eben die Stadt, gemeint ist natürlich Bern, denn nur hier befanden sich die Lehrerinnenseminare, welche damals auch unbemittelten jungen Mädchen vom Land zu Bildung und gleichzeitig sozialem Aufstieg verhalfen.

Lebendig erzählte Vergangenheit

Die 1954 erstmals publizierte Geschichte der Seminaristin Maria Lauber alias Chüngold ereignete sich vor dem ersten Weltkrieg. Maria, geboren 1891 an Prasten bei Frutigen, besuchte das staatliche Lehrerinnenseminar in Bern zwischen 1907 und 1910. Wir tauchen also in eine Vergangenheit von vor über hundert Jahren ein, wenn wir diesen Roman aufschlagen. Ein Roman, erzählt in einer Mundart, von welcher die Dichterin selbst schrieb, «si ischt am Vergah». – Warum also sollte man sich dieses alte Buch antun, selbst wenn man Berndeutsch mag und berndeutsche Bücher liest, wie wir das von den Leserinnen und Lesern dieses Blogs annehmen dürfen? – Die Antwort ist einfach: Maria Laubers Bücher sind grosse Literatur, sie lassen uns diese Jugendgeschichte aus alter Zeit so sinnlich und emotional nacherleben, dass es sich allemal lohnt, ein paar sprachliche Hürden zu überwinden, umso mehr, als dies dank der vielen Verständnishilfen der Zytglogge-Ausgabe problemlos möglich ist.

Hier eine kurze filmische Einführung, welche der Zytglogge-Verlag zu «Chüngold in der Stadt» publiziert hat, unter anderem auch mit Lesungen aus dem Text:

youtube

«In der Schuel»

So heisst das fünfte Kapitel. Und es beginnt interessanterweise mit dem Anbruch der ersten Sommerferien. Für Chüngi bedeutet das: Heimkehr in die Bergwelt, seelische Erholung. Erst nach diesen paar Wochen geht es zurück in die Stadt ins alte Laubeggschulhaus, wo damals das Lehrerinnenseminar untergebracht war. Diese Spannung zwischen Schule und Elternhaus, zwischen kalter, schmutziger Stadt und unverdorbener Natur der Bergwelt prägt Maria Laubers ganzen Roman. Die Stadt, das ist der Ort der Pflichterfüllung, ohne die das «grosse Ziil» nicht erreichbar ist. Und das elterliche Heimet – in Wirklichkeit ein winziger, ärmlicher Bergbauernhof – wird zur Oase, wo die Heimgekehrte sich neu stärkt und frisch erlabt. Das wird anhand kleiner und kleinster Beispiele gezeigt: «Ds Chüngi ischt dahiime. An iim van den eärschte Tage hocket’s im junge Chirschbüümi, z’obrischt omna im Tolde. Am Chirschne. (…) Und umhi, speäter, isch’ uf dr Liitere, mitts i Nachbursch Linde. Wi’s schmeckt, wen es Lüfti, fascht wi hiimlig, dür d Bletter giit! Due, am Grat, bim Gvicht (Vieh). Es schlaft im Höuw. (…) All Morge, eäb d Suna chunnt, wischt se sig im yschchalte Wasser vur der Hütte. (…) Mengischt, für Glück, dass’ dahiimen ischt, erwachet’s scho vur Tag.»

Aber kaum sind die Ferien zu Ende, heisst es, ohne Übergang: «Ds Chüngi ischt umhi in der Stadt. Giit i d Schuel. O we’s net hetti i d Schuel chöne! We’s net hetti chöne leäre!” Das Lernen wird – wie schon zur Zeit der Vorbereitung auf das Aufnahmeexamen – zu einem Halteseil, ja beinahe zur Droge, neben der kaum etwas anderes Platz hat. Doch die Anstrengung lohnt sich, Chüngold lernt nicht nur fleissig, sondern auch interessiert und begeistert. Ihr Ehrgeiz wird angestachelt, wenn etwa der Naturkundelehrer fragt, was am Fisch auf diesem Bild Besonderes dran sei, und niemand die Antwort weiss. Zum Ehrgeiz gesellt sich Empathie: Lehrer Wagner zeigt Anzeichen von Verzweiflung ob der Ignoranz seiner Klasse, Chüngi «het fasch net meä chöne zuegugge.» Und obwohl es noch nie einen lebenden Fisch gesehen hat, «… nimmt (es) ds Härz mit beäde Henden u siit, es sygi da eso ziichnets, wes dass där Fisch uf em Rügg o nug e Flosse hetti. – Net numen e so ziichnet sygi’s, rüeft der Leärer, es sygi eso, dass die Art Fisch e Flosse hiigi drubery. Un er ischt gsy win iina, wan ischt a Schärme cho.» Später, bei der Vorbereitung einer Ausstellung, hilft derselbe Herr Wagner der eher kleingewachsenen Schülerin Chüngold beim Aufhängen einer Tabelle an einen Nagel, der für sie unerreichbar hoch in der Wand steckt. «Wi het’s ma wohlta, wi het’s innerlig gjutzt, wa’s nen iinischt van eren andere Syte het chönen erfahre!» - Kleine menschliche Gesten, die andeuten, wie gross damals die Distanz zwischen Lehrkräften und Schülerinnen gewesen sein muss. Dieses Pendeln zwischen Unnahbarkeit und kleinen Anzeichen menschlicher Nähe prägt Chüngolds Verhältnis zu den Lehrpersonen, aber ebenso jenes zu den Mitschülerinnen. Diese, vor allem die Städterinnen, sind in Chüngis Augen alle reifer, frecher, selbstbewusster, obwohl weder fleissiger noch klüger. Das spürt sie, das weiss sie, und deshalb hat sie im Seminar auch keine Freundinnen, bloss Kolleginnen, Konkurrentinnen.

«I fründen Gasse» - «Sövel elinzige» - «Tappochti Art»

Drei Kapitelüberschriften, welche Stichwörter liefern zum Grundthema dieses Werks: Es ist die Einsamkeit. Obwohl Chüngold das Ziel, Lehrerin zu werden, mit eisernem Willen verfolgt und punkto Leistungen sowohl in der Aufnahmeprüfung als auch im Unterricht und schliesslich auch im Abschlussexamen einigermassen reüssiert, gelingt es ihr nicht, in der Stadt innerlich anzukommen und menschlich Anschluss zu finden. Drei Jahre lang bleiben ihr Berns Gassen fremd, fühlt sie sich entsetzlich einsam und stolpert immer wieder über ihre «tappochti Art», ihre Ungeschicktheit, gepaart mit «Tüppelochtigi u Tüübi», mit Trotz und Wut, die in ihr aufwallen, wenn sie sich herausgefordert fühlt und gleichzeitig schämt, was in so mancher Schulsituation vorkommt. So wird sie im Botanikunterricht einmal nach der Soldanelle gefragt, die Lehrerin glaubt natürlich, diese Alpenblume werde das Mädchen aus den Bergen bestimmt bestens kennen. Aber Chüngold muss die Antwort schuldig bleiben, sie kennt die Soldanelle nicht. Und die Begründung dafür deckt eine ganze Kette von existentiellen Zusammenhängen auf: Bauernkinder müssen hart arbeiten; in der Zeit, wo oben am Berg die Soldanellen blühen, sind Chüngi und ihre Geschwister im Tal unten mit Heuen beschäftigt. Nur Städterinnen, begleitet von Doktoren oder Professoren, können es sich leisten, in den höhergelegenen Matten, wo man die Soldanelle antrifft, herumzuwandern. So steht Chüngold verdattert in der Schulbank, erlebt diese Wut der Zukurzgekommenen und kann sie niemandem mitteilen, was ihre Einsamkeitsgefühle noch verstärkt.

Eindrücklich zeigt sich Chüngolds Einsamkeit auch in Bezug auf ihre Wohnsituation. Einem Flüchtlingskind gleich steht sie bei ihrer Ankunft allein und verlassen in der Berner Bahnhofhalle, denn die Eltern kannten bloss die Adresse eines entfernten «Vetters», der Müller heisst, Architekt ist und in einem Aussenquartier wohnt, «Brunnenmätteliweg 18» (real: Fischermätteliweg). «E Verwandta – er würd dig wohl uf- un aanäh, für en Aafang». So die Hoffnung der Mutter. Aber am Bahnhof werden alle andern fröhlich erwartet, nur Chüngold nicht. Bis schliesslich Mathildi, eine Weggenossin, Chüngi mit in ein Dienstmädchenwohnheim nimmt, wo sie fürs erste einen Schlafplatz findet. Leider nicht für lange, bald muss sie sich doch nach dem Haus des Vetters aufmachen, mitsamt ihrer Habe, in einem denkwürdigen Fussmarsch durch eine nach dem Regen komplett aufgeweichte Strasse: «Bist a sys Läbesend würd se sig gseän där Wäg gah. (…) Eghis Tram ischt gfahre. Uf der Strass ischt em Bry un e Papp gsy, höiuuf. U dür dä Schlamm uus wattet jitz ds Chüngi. Under jedem Ärmli triit’s en grossa dicke Püntel.» Doch zum guten Glück war die Plackerei nicht umsonst: «Ud der Vetter u sy Frou hii, gäären ol nid gääre, di Verwandti uf- un angnu. Si hii ra in ire hübsche Huus es hübsches Stüby gän obeny, mit schöene, wysse Umhenge.» Es ist Chüngolds erstes «Tach uber em Huut» (Dach überm Kopf) in der Stadt, allerdings mit dem Nachteil eines langen Schulwegs. Später folgen weitere, günstiger gelegene, doch keines kann ihr wirklich Heimat sein.

«Syn armi Seäl ischt wiem blutti.»

Dieses Zitat aus dem vorletzten Kapitel der Erzählung macht einmal mehr klar, wie treffend Maria Lauber ihre autobiografische Figur Chüngold charakterisiert, wie sie sich voller Empathie in sie einlebt und gleichzeitig mit Humor von ihr wegrückt.

Warum fühlt sich die bald neunzehnjährige Seminaristin Chüngold, von der die Erzählerin konsequent in der «es-Form» schreibt, dermassen ausgestellt, seelisch nackt? – Es geht um eine harmlose Tanzveranstaltung nach bestandenem Samariterkurs für die Abschlussklassen der Seminare. Chüngold, die sich bisher nicht für das andere Geschlecht interessiert hat, bleibt als Letzte stehen, nachdem alle Mitschülerinnen von den anwesenden Seminaristen zum Tanz aufgefordert worden sind. «Syn armi Seäl ischt wiem blutti. (…) Oh, wi si sich schemt! Inis bigärt nieme! Zämeghückts sitzt’s da am Tisch – oh, chönnti’s drunder!» Bis schliesslich die Stimme des Tanzmeisters erklingt: «E Dame! Es sitzt no ne Dame!» Und es kommt, wie es kommen muss: der letzte Depp unter den Seminaristen fordert die Oberländerin nun pflichtgemäss zum Tanz auf, diese kann nicht anders, sie stolpert ebenso pflichtbewusst mit und lässt ihre Füsse Tanzschritte ausführen, während in ihrem Innern der ganze Tanzsaal «mit ma zringetsum» geht.

«di absoluti Meischteren im Beschribe» (Christian Schmid über Maria Lauber)

Wie viele vorher zeigt auch diese kleine Szene, wie meisterhaft Maria Lauber nicht nur die Natur, sondern auch die Psyche ihrer Protagonistin erfasst und beschreibt: Die Leserin, der Leser kann es miterleben, dieses Ausgestelltsein vor der ganzen Gesellschaft, dieses sich Schämen vor den andern und vor allem vor sich selbst. Und doch hütet sich die Erzählerin vor jeglichem Pathos, die «armi Seäl» ist resilient (um es mit einem Modebegriff zu sagen), schon ein paar Zeilen weiter unten heisst es: «Aber entlig ischt og där Aabe verby, u ds Chüngold ischt glücklig gsy, dass’s umhi im glyhe Tramp all Tag i d Schuel het chöne.»

Die oben zitierten Beispiele veranschaulichen gleichzeitig Laubers Erzählweise: Sie wechselt hin und her zwischen dem Präsens für die Nähe geschilderter Szenen und Seelenbilder und dem Perfekt für überbrückende Vorgänge dazwischen.

« … u in eren grossen Andacht würd sys Härz stills: …»

Dass dieses Buch aus heutiger Sicht auch Schwächen hat, ist vor allem der Zeit geschuldet. Man kann bei Christian Schmid nachlesen, dass die tiefreligiöse Maria Lauber auch eine aufrechte Patriotin war, zur Zeit des Kalten Kriegs keine Seltenheit. Und durch die von Prof. Otto von Greyerz propagierte Idee, Mundartliteratur habe der patriotischen, insbesondere der bäuerlichen Tradition zu dienen, fühlte sich die Autorin der Chüngold-Romane wohl darin bestärkt, Heimatliteratur zu schreiben, auch wenn ihre Werke die gängige und vor allem die klischeehafte «Bluemets-Trögli-Literatur» turmhoch überragten. Ein schönes Beispiel für dieses Heimatliebe-Motiv ist die Schilderung des berühmten Schweizerkreuz-Schattenwurfs am Jungfrau-Massiv, im Buch mit einer Fotografie veranschaulicht: «… u in eren grossen Andacht würd sys Härz stills: uf der briite Gletscherwand, wa wysser ischt wa süscht, will frischa Schneä druff lyt, ziichne sich in der chalte, glaslutere Luft di feäschtere Schatten aab, wan di byischte (nächstgelegenen) Horen druuf wärfe – ds Schwyzerchrüz.» Doch auch diese Beschreibung ist Kunst, nicht Kitsch, trotz der patriotischen Ehrfurcht!

Anderen Schwächen von damaligen Mundartautoren aus der Lehrergilde, die ihre «Seminarzyt» (Simon Gfeller) in Romanen darstellten, z.B. dem lehrerhaften Dozieren oder der sich verselbständigenden Systemkritik wusste Maria Lauber auszuweichen. Indem sie sich auf ihre Hauptfigur und deren Erleben konzentrierte, übte sie Systemkritik genug.

«Di jungi Leäreri»

Mit «Am Ziil» im vorletzten Kapitel war das Patentexamen gemeint. Doch die eigentliche Erfüllung bringt erst das Schlusskapitel: Chüngold tritt eine Jahres-Stellvertretung an in der kleinen Gesamtschule «Hinder em Wald», verfremdet für das ob Adelboden gelegene Stigelschwand. Hier erlebt sie ‘Freuden und Leiden einer Schulmeisterin’ (frei nach Gotthelf), wechselt dann aber, nachdem man ihr einen Schulmeister vorgezogen hat, nach «Oberluub» (real Oberried, Simmental), wiederum an eine gemischte Gesamtschule. Und hier nun wiederholt sich ein Muster in Chüngolds Leben: Während sie zur Seminarzeit aus der Stadt in die Heimat floh, um ganz sie selbst zu sein, stiehlt sie sich jetzt wertvolle Stunden, während derer sie, kaum ist die Schularbeit gemacht, auf eine Alp steigt, «zusuehi, zusosig i d Flüe. Emitts in dem Bärgrosen ina sitzt itz ds Chüngold. (…) Es schmeckt va Harz u Hung, u d Ummla (Hummeln) singen um is um. Si flüügen in dem Bluemen umha, wa lieplig wiiggelen im Luft.» Dazu liest sie in Carl Spittelers «Der olympische Frühling», einem Hexameter-Epos des damals berühmten Schweizer Nobelpreisträgers. Der Beruf war Ziel, aber er bedeutet ihr nicht alles, die Seele will genährt sein, und dazu braucht sie Natur und Kunst.

Jugenderinnerungen einer Sechzigjährigen

Erst im Schlussabschnitt des Buchs weist uns die Autorin darauf hin, dass sie die Geschichte der Seminaristin und Junglehrerin Chüngold aus grosser zeitlicher Distanz verfasst hat:

«Viil, viil Jahr speäter, wa ds Chüngi het angfangen elter wärden u zrugg guggen uf enes Läbe volls Müei un Arbiit, wi isch’ froh gsyn uber di vertani Zyt in dem Bärgrosen u Flüene! Hette’s es mögen usgstah, was’s syder gwärhet u glitte het, we’s net i syr junge Zyt sig hetti Chraft la zämetuen i ma ina u we net van däne Tage har e Schyn weä glägen uber ale syne Jahre?»

«Di vertani Zyt»: Damit sind all die heiteren, lichten Momente gemeint, in welchen die Junglehrerin dem Leistungsdruck des Berufsalltags entflieht und in der Bergwelt Erholung findet. Aus heutiger Sicht etwas völlig Selbstverständliches, damals aber, in der Mentalität der christlichen Leistungsethik, welche das Denken in der harten Bergbauernwelt prägte, ein nutzloses, also sündiges Tun. Und aus ebendiesen Momenten, bekennt die älter gewordene Autorin, schöpfte sie Kraft für ihr ganzes späteres Leben!

Die biografische Realität war allerdings komplizierter: die Arbeit an «Chüngold in dr Stadt» fiel 1952 mit der Frühpensionierung zusammen, Maria war das Schulehalten zu anstrengend geworden, ausserdem meldeten sich wieder die religiös begründeten Selbstzweifel, welche das literarische Schreiben als «vertani Zyt» bewerteten. Das ging so weit, dass sie trotz des Erfolgs, den sie auch mit der zweiten Chüngold-Erzählung erleben durfte, das Schreiben phasenweise wahnhaft-depressiv für eine Sünde vor Gott hielt und schliesslich in einem Brief an den Dichter Albert Streich bekannte: «Ich mag nichts davon wissen, dass ich einmal Bücher schrieb» (14.01.1954).

Zum Glück hat die Dichterin wieder aus diesem Tief herausgefunden. Die Mitwelt hat sie für ihre Bücher mit Anerkennung und Preisen belohnt, und dank der grossen Arbeit von Erich Blatter und der Kulturgutstiftung Frutigland können wir heute die Werkausgabe in allen Buchhandlungen kaufen. Und ja, die Anstrengung lohnt sich!

Hans Jürg Zingg

«Chüngold in dr Stadt»

Maria Lauber

Kulturgutstiftung Frutigland (Hg.)

Zytglogge-Verlag, 2021

ISBN: 978-3-7296-5045-9

248 Seiten, 36 CHF

Weiterführende Links

Maria Lauber - Frutigtaler Kulturgeschichte (kulturgutstiftung.ch)

Vortrag Christian Schmid, 2019 (PDF)

«Chüngold»: Die Kindheit von Maria Lauber (SRF Schnabelweid 30.08.2018)

0 notes

Text

«In den USA fühlte ich mich wie ein lyrischer Tourist»

Der Singer und Songwriter Trummer über die Bedeutung von Musik und Sprache in seinem Leben, von Englisch, Frutigtaler Dialekt und Berndeutsch.

Musik und Sprache – für Trummer kein Zwiespalt, sondern ein Zusammenspiel. (Foto: Renate Berger, zvg).

Berndeutsch.ch: Wie bist Du zur Arbeit mit Gitarre, Gesang und Worten gekommen? Wie hat es angefangen? Durch deinen Vater, der das Singer/Songwriterfestival in Frutigen ins Leben gerufen hat?

Christoph Trummer: Ich habe schon als kleiner Junge eigene Lieder auf Kauderwelsch gesungen, pseudo-englisch: Vater hat im Auto immer Countrymusik gehört. Insofern hat mich das schon beeinflusst. Als ich dann mit etwa 10 Jahren in der Jungschar (die freikirchliche Pfadi) eine Gitarre in die Hände bekam, habe ich mit den ersten Akkorden, die ich lernte, schon meine ersten Lieder geschrieben. Immer noch auf Englisch, nun bereits ein bisschen besser artikuliert: Ich hatte schon eine Weile begonnen, englische Texte zu übersetzen, weil mich das immer sehr interessierte.

Wird dein Name manchmal irrtümlich auch Englisch ausgesprochen, «Trammer»? Und warum lässt du deinen Vornamen häufig weg?

Ich habe schon als Früh-Teenie Kassetten mit eigenen Songs gemacht, auf denen ich mich Trummer nannte, weil sich das in einer Heavy Metal-Schrift so cool schreiben liess. Dann spielte ich jahrelang in Bands und wollte eigentlich auch einen Bandnamen nehmen für meine ersten Soloprojekte. Aber Mathias Hofer, mein erster Produzent, hat mich überzeugt, dass ich mit meinem Namen hinstehen müsse als Singer/Songwriter. Weil ich englische Musik als «Christoph Trummer» komisch fand, und weil mir «Chris Trummer» zu gekünstelt war (niemand nannte mich so), entschied ich mich für den Nachnamen.

Mir war damals nicht bewusst, dass man unterhalb von Spiez den Familiennamen Trummer kaum kennt, und so passiert es bis heute, dass ich «Trammer» genannt werde. Tja.

In deinem Namen verbirgt sich der «Trommler»: Spielst Du auch Trommel?

Lustigerweise ist Schlagzeug das erste Instrument, das ich gelernt habe, ja. Inzwischen trommle ich noch bei der Mundart-Band «The Cotton Mafia», sonst nur noch auf meinen Demos. Die Trommeln sind auch in unserem Familienwappen.

Die Trägerinnen und Träger des Namens Trummer sind in erster Linie Österreicher. Wie kommen Trummers aus Österreich ins Berner Oberland?

Man hat mir erzählt, dass sie vor etwa tausend Jahren als Gastarbeiter gekommen seien, nach einem Dorfbrand. Verifizieren konnte ich das nicht. Der erste im Frutigbuch erwähnte «Trummer» kam ins Gefängnis…

Verrätst du uns, warum?

Hui, das müsste ich hervorsuchen, und ich habe (frisch gezügelt) gerade kein Frutigbuch zur Hand…

Du bist in Frutigen aufgewachsen und wohnst jetzt in Urtenen-Schönbühl. Bist du ein Mundart-Switcher und wechselst je nach Gegenüber die Mundart, oder hat sich dein Frutigdeutsch mit der Zeit in ein oberländisch gefärbtes Berndeutsch verwandelt?

Ich habe meinen reinen Frutiger Dialekt in den späten Jugendjahren im Ausgang in Thun etwas abschleifen lassen, weil die «coolen» Städterinnen mich ab und zu gefragt haben, ob ich ein Bauer sei – kein Witz. Ich wünschte heute, ich hätte selbstbewusster darauf reagiert. Aber so hat sich über die Jahre ein Mittelberndeutsch ergeben, dem man den Oberländer aber noch gut anhört (ich sage zum Beispiel «L» statt «U», also «viil» statt «viiu»). Weil sich mein Privat- und Berufsleben seither vor allem in der Stadt abspielte, war das auch die natürliche Wahl für die Sprache meiner Mundart-Songs – ich mache das längst nicht mehr bewusst. Ich mache aber nach wie vor Fehler. Zum Beispiel habe ich ein Lied, das «Nöcher» heisst. Aber sowohl Frutigdeutsch wie Berndeutsch würde man «Necher» sagen. Wenn ich mit meinem Bruder oder alten Freunden spreche, geniesse ich es sehr, dass mein Frutigdeutsch sofort wieder da ist. Ich fühle mich darin nach wie vor mehr zu Hause als im Berndeutschen.

youtube

Welche Mundart sprechen deine Frau und deine Tochter?

Stadtberndeutsch.

Spielt es dabei eine Rolle, dass ihr in einer Grossfamilie lebt?

Ich glaube nicht. Auch ich spreche zu Hause ja das angepasste Berndeutsch. Meine dreijährige Tochter reagiert aber kaum darauf, wenn ich in Frutigen jeweils den Dialekt wechsle, auch das scheint für sie – noch – natürlich zu sein. Spannend und auch ein bisschen rätselhaft finde ich, dass sie problemlos versteht, wenn ich gugge statt luege sage, obwohl sie das ja bei mir sehr selten hört. Das gilt auch für andere Dialekte: Auch Märli auf Zürichdeutsch versteht sie ohne nachzufragen, obwohl der Wortschatz ja recht variiert.

Du hast Gedichte der Frutigtaler Dichterin Maria Lauber (1891 – 1973) vertont. Was hat dir das bedeutet? Hast du über ihre ausgeprägte Frutigtaler Mundart zur Sprache deiner Kindheit zurückgefunden?

Das ist ein Herzensprojekt mit Nadja Stoller. Ich hatte den Draht nach Frutigen nie wirklich gekappt. Das Maria Lauber-Projekt hat aber die Heimat wieder mehr zur Heimat gemacht, weil damit auch viele Frutiger*innen wieder wahrgenommen haben, dass ich mich noch als einen «von da» empfinde. Das Thema Herkunft ist gross für mich, familiär, aber auch örtlich, und auch mit Blick auf Milieus – ich bin in einer Freikirche, im Bauarbeiter-Milieu aufgewachsen. Eine sehr andere Lebenssituation als heute, in der Agglo mit studierten Mitbewohner*innen. Ich bin an einem Ort angekommen, wo ich gut hinpasse, wo ich aber auch immer wieder das Bedürfnis habe, mich mit meiner Herkunft zu verbinden, ihren Spuren in mir nachzugehen. Ich verleugne oder verdränge da nichts, im Gegenteil, ich pflege es. Und die Maria Lauber-Texte ermöglichen das auf vielen Ebenen: Sie erzählen von Vergangenheit und Vergänglichkeit, von einem Gemüt, das immer sehr stark mit der Natur korrespondierte, mit der Landschaft des Frutigtals. Die Texte gehen wahnsinnig tief, ohne je intellektuell verschlüsselt zu sein. Diese Direktheit ist etwas, was ich auch an meiner Herkunft und vielen der Menschen da schätze.

Zu singen begonnen hast du ja auf Englisch, und du hast einige Zeit in New York verbracht. Was hat dich zur Mundart zurückgeführt? Oder wäre «weitergeführt» passender?

Weitergeführt ist auf jeden Fall treffender. Ich war zwischen 2006 und 2008 immer wieder für einige Monate in den USA. Englisch war für mich früh eine Herzenssprache, ich beherrschte es dank meinen Textübersetzungen bereits recht gut, als es in der Schule erst begann. Bis heute denke und fluche ich immer wieder auch auf Englisch. In New York habe ich dann erlebt, wie viel subtiler ich Texte formulieren kann, wenn ich weiss, dass man mich versteht, dass das Publikum sogar den Subtext und die Haltung zwischen den Zeilen versteht. Und da hatte ich einfach Lust, das zu Hause so erleben zu dürfen. Entgegen dem Traum eines internationalen Weges und trotz meiner Verstrickung in die amerikanische Folkkultur merkte ich, dass ich dieses Gespräch als Künstler eigentlich mit jenen Menschen führen möchte (und sollte), mit denen ich auch die Herkunft teile. Ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht recht, was ich den Amerikaner*innen erzählen sollte, ich fühlte mich wie ein lyrischer Tourist. Geschichten und Songs werden dann wahr, wenn sie auch einen Ort und ein Milieu haben. Ich konnte auf Englisch wahre Geschichten erzählen, aber ich konnte sie nicht in eine Welt einbetten, die glaubwürdig die meine war – das Bernbiet, das Frutigtal sind auf Englisch schwer zum Leben zu erwecken.

Auf deinen Reisen hast du auch andere Sprachen kennengelernt. In Kenia Suaheli, in Tunesien Arabisch und Französisch. Auch Ukrainisch, Polnisch, Serbisch, Kroatisch, Bulgarisch und Türkisch hast du gehört. Hast du Sprache danach anders, bewusster wahrgenommen als zuvor?

Sprachlich ist da leider nicht viel hängengeblieben – ausser einer gewissen Vertrautheit mit den Alltagsbegriffen, über die ich mich immer sehr freue, wenn ich sie in einem Film oder auf der Strasse höre. Geblieben ist mir vor allem, wie aussergewöhnlich die Schweiz in vielerlei Hinsicht ist in dieser Welt. Unsere extrem individualisierte Lebensform, unsere grosse Zurückhaltung, (religiösen) Glauben im Alltag einzubauen, unsere vergleichsweise weitmaschigen Familiensysteme sind dermassen nicht typisch für das Leben der meisten Menschen auf diesem Planeten, sei es in Tunesien, der Türkei, Bosnien, Polen oder sogar in gewisser Hinsicht den USA.

In einem Interview mit Mathias Morgenthaler hast du von Texten gesprochen, die etwas Heiliges haben können: dann, wenn sie «die Wahrheit des Menschseins abbilden». Hat diese Wahrheit stark auch mit der Sprache zu tun, in der wir aufgewachsen sind, und in der wir unseren Alltag leben?

Das ist eine schöne Frage, über die ich gern ein bisschen laut nachdenke. Ich glaube schon, dass eine geteilte Alltagssprache automatisch Vertrauen und Nähe schafft. Wenn man versucht, etwas Wahres zu sagen, merkt man rasch, wie unzulänglich die Sprache an sich ist, wie viele mögliche Missverständnisse in jeder Aussage drin sind – je nachdem, auf welche Ohren sie trifft. So wird alles zwischen den Zeilen, das Ungesagte, das nur Erahnbare so viel wichtiger. Da ist die Alltagssprache ein wichtiger Faktor: Ich höre jemandem auch an, wer er oder sie ist. Wortwahl, Tonfall, Tempo. Ob ich von diesem Menschen etwas erfahren will, hängt damit zusammen, ob ich mich für ihn interessiere. Es ist eben wie ein Gespräch. Ob eine Wahrheit gefunden wird, hat genauso viel mit den Zuhörenden zu tun wie mit den Sprechenden. Ich glaube, in einem gewissen Sinn filtert sich so bei uns Musikschaffenden auch unser Publikum heraus: Es kommen und bleiben jene, die unsere Sprache verstehen, die etwas bekommen von der Art und Weise, wie wir uns in der künstlerischen Arbeit einer «Wahrheit des Menschseins» annähern...

Ende Monat kommt dein neues Album heraus. Du sprichst in der Ankündigung von einem CD-Buch. Was verstehst du darunter?

Ein Buch mit einer CD. Die Musik ist auf der CD, und das Buch ist diesmal auch ein Buch an sich: Es enthält einen langen Essay, Gesprächsprotokolle mit anderen Menschen, dazu auch die Songtexte und Bilder von Andreas Gefe.

Wir haben den Eindruck, die Texte deiner Lieder würden auch ohne Musik funktionieren. Fühlst du dich als Dichter mindestens so wie als Musiker? Anders gefragt: Was ist zuerst da, das Wort oder der Ton?

Das freut mich. Ich habe mal versucht, meine Songtexte in Gedichtform darzustellen, und ich war davon nicht so überzeugt. Sie funktionieren noch fast eher in einer Prosadarstellungsweise. Das liegt wohl daran, dass ich eine sehr alltägliche Sprache wähle und nicht unbedingt auf sprachliche Verdichtung setze. Ich fühle mich aber schon auf eine Art als Dichter: Ich versuche eine Versprachlichung meiner Erfahrungen als Mensch und von Fragen zum Menschsein. Die Musik, die ich dazu mache, ist mir aber auch sehr wichtig. Für mich hat alles einen Klang. Wenn ich in der Landschaft eine schöne Lichtstimmung entdecke, dann höre ich einen Akkord. So kommen die zwei Elemente Text und Musik für mich ganz natürlich zusammen, beim Schreiben idealerweise im gleichen Moment. Meistens kommt zwar eines zuerst, aber wenn es die Musik ist, weiss ich doch auch schon, wovon ich erzählen möchte, und wenn es der Text ist, weiss ich schon, welche Stimmung er bekommen sollte. Selbstkritisch muss ich leider sagen, dass mir die Umsetzung dieser Stimmungen bei Aufnahmen wohl erst auf den letzten vier Alben einigermassen durchwegs gelungen ist.

Zum Schluss hätten wir gern einen Werbespruch für das neue Album. In dreissig Wörtern. Willst du es versuchen?

Ok! Das Familienalbum ist ein CD-Buch, in dem mit Liedern, einem Essay, Gesprächsprotokollen und in Gemälden von Gefe darüber nachgedacht wird, welche Spuren die Familiengeschichte in uns hinterlässt. Ha! 27 Wörter!

Das Interview wurde schriftlich geführt. Fragen und Redaktion: Hans Jürg Zingg, Christine Iselin-Kobler.

Christoph Trummer: Geboren 1978 in Bern und aufgewachsen in Frutigen. Ausgebildeter Primarlehrer. Heute Vater, Singer-Songwriter, Produzent, Gitarrist und politischer Leiter und Lobbyist für den Verband SONART – Musikschaffende Schweiz. Lebt mit seiner Familie in einer grossen Gemeinschaft in Urtenen-Schönbühl. Veröffentlicht seit 2002, ab 2006 auf Mundart. Zuletzt erschienen: Heldelieder (2014, CD-Buch), Loryplatz (2015, LP), Labor1: Amne sichere Ort (2018, CD & LP). Kolumnist für die Regionalzeitung Frutigländer.

0 notes

Text

Andreas Kessler

Seine Texte überraschen immer von neuem: ob Rap, Märchen, Dialog, Predigt oder Krimi. Er slammt, über was und wie es ihn gluschtet: ernst, lustig, lakonisch und bisweilen bitterböse.

Andreas Kessler ist Slam-Poet und im Duo «blauibuebe» macht er Spokenblues: www.andreaskessler.ch. Auch ist er alle 14 Tage auf dem Podcast «Abgekanzelt» zu hören, auf dem er seine theologischen Referenzen verarbeitet.

Umschreibe kurz, wie du «mys bärndütsch» verstehst, d.h. welche regionalen, sozialen und sprachbiografischen Einflüsse deine literarische Mundart geprägt haben.

Mein Berndeutsch ist mir immer noch ein Rätsel, weil mein Vater war Sensler und meine Mutter kommt aus dem tiefsten Wallis, so dass zu Hause nicht Berndeutsch gesprochen wurde. Somit muss mein Berndeutsch jenes von Zollikofen sein, wo ich aufgewachsen bin. Vielleicht nennt man das den Agglo-Soziolekt …

Warum und wann schreibst/publizierst du Hochdeutsch, wann Berndeutsch (gemeint ist journalistisches/literarisches Schreiben)?

Wenn ich literarisch schreibe, dann am liebsten in Berndeutsch. Ich durfte auch schon Texte zu Anlässen verfassen, an denen ausdrücklich Hochdeutsch verlangt wurde und das fühlte sich einfach nicht gut an, mir fehlten Fluss, Rhythmus und Chuscht.

Schreibst du ein homogenes Berndeutsch, oder benutzest du ab und zu auch andere regionale Färbungen, Soziolekte oder ev. sogar andere Mundarten? – Wenn ja, welche und wozu?

Ich benutze mein Berndeutsch, das vielleicht auch regionale Färbungen hat, aber das ist mir nicht bewusst, weil Berndeutsch eben nicht meine Muttersprache ist. Ausser Walliserdeutsch kann ich keine Mundart, aber versuch mal z.B. in Frauenfeld auf Walliserdeutsch zu slammen …

«spoken word»: Würdest du dich als spoken word-AutorIn bezeichnen? Inwiefern wird dein Mundart-Schreiben durch die Vorstellung, dass der Text vorgelesen wird, beeinflusst?

Ich bin ein spoken word-Autor durch und durch. Meine Texte haben stets eine gewisse Melodie, sie leben von Betonungen, Reimen, Tempowechseln etc. Auf Papier tun sie mir fast leid.

youtube

Gibt es für dich richtiges / falsches Berndeutsch?

Als quasi Fremdsprachler kann ich das gar nicht beurteilen! Ich merke nur, dass es mich irritiert, wenn meine Tochter von «träppe» und «arbeitä» spricht, so wie ich als Kind die Frau Jutzi von nebenan nicht verstand, wenn sie in diesen komischen berndeutschen Konjuktiven sprach …

Legst du Wert auf bestimmte Prinzipien der Schreibung oder lässt du das deine LektorInnen machen?

Ich habe keine Lektorinnen und auch meine Frau ist mir als Bündnerin keine Hilfe …

Wenn du deine Schreibung selbst pflegst, welche Regeln sind dir besonders wichtig?

Keine

Gibt es Berndeutsch-Schreibungen bei andern, die dich aufregen? Nenne Beispiele und begründe kurz.

Nein, aber einige Berndeutschkolumnen z.B. im «Bund» si u huärä müesahm zum Läsä! Aber ich weiss nicht genau weshalb.

Kultivierst du besondere Wörter, hast du Lieblingswörter? Gib ein paar Beispiele!

z.B. Schlufi, chäferfüdlätroche, raglete, mudere

Was für Wörterbücher konsultierst du? – Hast du auch schon mal www.berndeutsch.ch benützt?

Wenn ich Wörterbücher benutze, dann berndeutsch.ch. Ich habe z.B. einen am Alphabet ausgerichteten Text geschrieben, der gleichzeitig eine Geschichte sein sollte. Da habe ich mich in einer Beiz in Biglen einen Nachmittag lang durch berndeutsch.ch geklickt!

0 notes

Text

Marc Pascal Sahli

Marc Sahli kam über die Fotografie und die Malerei zum Schreiben. Seine Spezialität sind kurze Texte – Kurzgeschichten, Prosaminiaturen, Haikus usw. Diese überarbeitet er zum Teil während Jahren immer wieder.

Marc Sahli nimmt regelmässig an Leseperformances teil und steht immer wieder auf Slambühnen. Seine aktuellsten Bücher «Logographien» (2014) und «Vielleicht ein anderer Augenblick» (noch nicht erschienen) werden vom KaMeRu Verlag publiziert.

Umschreibe kurz, wie du «mys bärndütsch» verstehst, d.h. welche regionalen, sozialen und sprachbiografischen Einflüsse deine literarische Mundart geprägt haben.

Geboren in Bern, bin ich seit der ersten Klasse grösstenteils im Oberaargau aufgewachsen und habe dort alle Schulen besucht. Trotzdem ist das Stadtberndeutsch meiner Eltern und Grosseltern prägend geblieben, nebst Einflüssen grosselternseitig aus dem Emmental.

Warum und wann schreibst / publizierst du Hochdeutsch, wann Berndeutsch (gemeint ist journalistisches / literarisches Schreiben)?

Hauptsächlich schreibe und publiziere ich in Hochdeutsch. Für die Slambühne übersetze ich manchmal, was schwieriger ist, als man gemeinhin glaubt. Online publiziere ich hingegen manchmal auf Berndeutsch. Manche Sachen kann man im Dialekt einfach «träfer» ausdrücken als in der Hochsprache.

Schreibst du ein homogenes Berndeutsch, oder benutzest du ab und zu auch andere regionale Färbungen, Soziolekte oder ev. sogar andere Mundarten? – Wenn ja, welche und wozu?

Wenn ich Dialekt schreibe, dann städtisches Berndeutsch. Sprechen, respektive imitieren kann ich aber einige andere Dialekte, aber nur zum Spass. Wie unter Punkt 1 gesagt, benutze ich ein Stadtberndeutsch, die Oberaargauer Färbung habe ich nie angenommen.

«spoken word»: würdest du dich als spoken word-AutorIn bezeichnen? Inwiefern wird dein Mundart-Schreiben durch die Vorstellung, dass der Text vorgelesen wird, beeinflusst?

Ich würde mich als Autor bezeichnen, nicht explizit als Spoken Word-Autor. Siehe Punkt 2. Es kann vorkommen, dass ich für die Bühne übersetze. Selten schreibe ich von vornherein in Berndeutsch.

youtube

Gibt es für dich richtiges / falsches Berndeutsch?

Seit von Greyerz-Bietenhard (das Berndeutsch Wörterbuch) ist viel Wasser die Aare runter geflossen. Zum Glück ist der Dialekt nicht starr. Und dennoch regt mich manchmal der Teutonismus auf, der sich langsam ins Berndeutsche reinschleicht, Worte wie Butter, Pfärd, Männer etc. oder aber auch Wort- und Satzstellungen aus dem Deutschen.

Legst du Wert auf bestimmte Prinzipien der Schreibung oder lässt du das deine LektorInnen machen?

Ich schreibe selten in Berndeutsch und wenn, versuche ich mich an den von Greyerz-Bietenhard, aber auch an von Tavel zu halten.

Marc Sahli auf spoken-word.ch (Video und Audio)

Wenn du deine Schreibung selbst pflegst, welche Regeln sind dir besonders wichtig?

Bei anderen stolpere ich über die Endungs-ä, bei mir ist es immer ein auslautendes e. Auch bei den offenen oder geschlossenen i achte ich auf die Verwendung von i oder y.

Christian Schmid sagt: «We mer e Mundaart schribe für Wortkunscht, sötte mer is für d Gramatik u für e Wortschatz interessiere. Das mache die, wo Schriftdütsch schribe, schliesslech oo. …….Wär Wortkunscht schribt, schaffet mit dr, i dr u a dr Schpraach. We mer daas nid mache, schribe mer üsi Vorishäreploderimundaart, ooni druf z achte, wi si uf ds Papiir chunt» (Christian Schmid, «Häbet nech am Huet», p. 104).

Gibt es Berndeutsch-Schreibungen bei anderen, die dich aufregen? Nenne Beispiele und begründe kurz.

Siehe Punkt 7. Ä statt e oder auch die Verwechslung von z und ds. Oder die falsche Verwendung von zwe, zwo und zwöi. Man kann zwar sagen, es gebe keine Regeln,….und es gibt sie doch. Auch sprachliche Teutonismen, sei es in Wortschatz, in der Satzstellung oder Grammatik, finde ich unangebracht.

Kultivierst du besondere Wörter, hast du Lieblingswörter? Gib ein paar Beispiele!

Seit einiger Zeit habe ich eine Affinität zum Matteberndeutsch. Und ich möchte eine Lanze brechen für das hübsche Wort «kapöberle», das bereits bei von Greyerz-Bietenhard als «veraltet» gelistet wird. Es bedeutet kotzen. Tönt aber viel schöner.

Was für Wörterbücher konsultierst du? – Hast du auch schon mal www.berndeutsch.ch benützt?

Von Greyerz-Bietenhard, www.berndeutsch.ch, das Idiotikon, diverse Duden, Woxikon, ganz selten ein mittelhochdeutsches Wörterbuch oder Lexika der Erlanger Liste und weitere Spezialwörterbücher.

0 notes

Text

Mundartliteratur sollte endlich wieder erforscht werden!

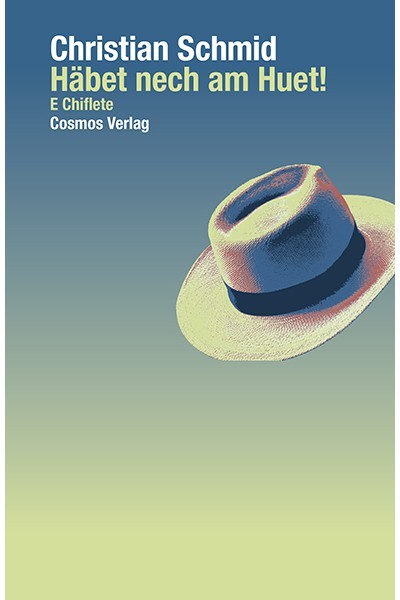

Christian Schmid begründet in einem Gespräch mit berndeutsch.ch, warum er sein neues Buch im Untertitel «E Chiflete» nennt, eine Streitschrift.

Christian Schmid. Foto: Ute Schendel.

berndeutsch.ch: In Ihrem kürzlich erschienen Buch «Häbet nech am Huet! E Chiflete» werfen Sie Deutschschweizern Sprachnarzissmus vor: Die Berner finden nur Berndeutsch schön, die Bündner nur Bündner Dialekt. Ist das nicht natürlich? Was hat Sie so in Rage gebracht, dass Sie mit dem Buchtitel gleichsam vor einer Katastrophe warnen?

Christian Schmid: Was ich mit dem Titel sagen wollte: Ich sehe zwar keinen Weltuntergang kommen, wohl aber eine gewaltige Veränderung der Welt, die uns gleichsam den Hut vom Kopf jagt. Die Strukturveränderungen, die gerade passieren, können wir noch gar nicht absehen…

Sie beziehen den Titel also nicht nur auf die Mundarten, sondern auf unsere Epoche generell?

Eindeutig. Und ja, auch ich finde es natürlich, dass man die eigene Mundart liebt, doch dieser Liebe fehlt heute das Fundament. Man spricht nicht mehr darüber, was gute oder weniger gute Mundart sei, was für Veränderungen wir wollen oder nicht wollen. Im Anschluss an die «Modern-Mundart»-Bewegung [nach 1968] debattierte man noch intensiv über die Mundart, publizierte auch viel. Seit dreissig Jahren herrscht hier Funkstille. Das ist es, was ich kritisiere, was mich wütend macht.

Sie schreiben, die Deutschschweizer und ihre Mundarten müssten kämpfen, müssten päägguhäärig sein können, wenn das Regionale nicht unter einer grossen Monokulturdampfwalze verschwinden solle. Was verstehen sie darunter?

Mundarten sind Kleinsprachen. Sie haben die übermächtigen nationalen und internationalen Sprachen neben sich, die es früher in dieser Dimension niemals gab. Erneuern können sich die Mundarten heute nur noch durch Anleihen aus den starken Nachbarsprachen: Alle Wörter, die neu in den schweizerdeutschen Mundartwortschatz einfliessen, kommen aus dem Standarddeutschen oder dem Englischen. Das verstehe ich unter Monokulturdampfwalze. Wenn wir aber «Kartoffle» und «Träppe» und «Träppeschtuefe» sagen – ist das dann noch Mundart? Aus meiner Sicht nicht. Ähnlich wie den Mundarten ergeht es im Übrigen auch der deutschen Standardsprache. Diese läuft Gefahr, den Anschluss an Entwicklungen vor allem in den Naturwissenschaften zu verpassen, weil die gesamten massgeblichen Publikationen in diesem Bereich auf Englisch geschrieben sind.

Gibt es nicht auch Mundartwörter, die z.B. in der Jugendsprache eine Renaissance erleben – oder interessante Neuschöpfungen? Wir hätten da Beispiele…

Ja, freilich, doch die Jugendsprache ist kurzlebiger, als man sich das einst gedacht hat. So wurde z.B. der Ausdruck «uf ne Trip gaa» sogar ins Idiotikon aufgenommen. Heute verwendet ihn kaum jemand mehr.

Es fehlt an wissenschaftlich soliden Biografien

Mundart sei nicht Gegenstand universitärer Forschung, schreiben Sie. Zürich, Basel, Freiburg und auch Bern haben aber doch Lehrstühle für Dialektologie, an der ETH hat Prof. Roland Ris schweizerdeutsche Dialektologie erforscht?

So generell habe ich es nicht formuliert. Die Dialektologie befasst sich durchaus mit den Mundarten, aber die Literaturwissenschaft nicht: Vor kurzem eliminierte das Deutsche Seminar der Uni Zürich doch tatsächlich sämtliche Mundartbände aus seiner Bibliothek!

Was müssten die Universitäten anders machen?

Ich stelle fest, und das macht mich fast wahnsinnig, dass unsere Mundartliteratur nicht aufgearbeitet ist. Seit der Mundartliteraturgeschichte von Otto von Greyerz aus dem Jahr 1924 gab es nichts Vergleichbares mehr. Die meisten Publikationen zu diesem Thema waren Aufsätze und Beiträge von Wissenschaftern in irgendwelchen unbedeutenden Zeitschriften, die kaum Beachtung fanden. Und was vor allem fehlt, sind wissenschaftlich solide Biografien – wir brauchen nicht Dokumente unkritischer Verehrung wie Hugo Martis Schrift über Rudolf von Tavel oder jene von Valentin Binggeli über Simon Gfeller. Warum zum Beispiel die Tavel-Gesellschaft ihrem Ruedi bisher keine anständige Biografie finanziert hat, ist mir ein Rätsel, wobei ich einräumen muss, dass ich die Tavel-Biografie «Bim Wort gnoh» (2014) von Konrad Tobler nicht kenne.

Kein einziges gutes Beispiel?

Wissenschaftliche Ansprüche erfüllt die Biografie über Maria Lauber von Erich Blatter (Kulturstiftung Frutigland, 2018), daneben gibt es wissenschaftliche Biografien zum Schaffhauser Albert Bächtold von Kurt Bächtold (Schaffhausen 1986) und zum Thurgauer Bauerndichter Alfred Huggenberger von Rea Brändle und Mario König (Thurgauer Beiträge zur Geschichte 148/149 2011/2012). Aber das ist Sternenstaub im Universum! Jeder, der über Mundartliteratur in der Schweiz schreiben will, muss neu anfangen, neu grübeln. Ich habe selbst einmal den Versuch einer Mundart-Literaturgeschichte unternommen, aber nach 80 Seiten brach ich ihn ab, weil ich merkte – entschuldigen Sie den Ausdruck – das interessiert kein Schwein.

«Ds bbluemete Trögli»

An verschiedenen Stellen denken Sie über den Ausdruck «bbluemets Trögli» nach. Einmal ist es ein Abfallkübel, in den Vertreter der sogenannten «modern-mundart»-Bewegung alles versenkt hätten, was vor den Sechziger Jahren erschienen sei, darunter auch namhafte Autorinnen und Autoren. An anderer Stelle nennen Sie mit fühlbarem Stolz Ihr eigenes Berndeutsch «bbluemets Trögli» – obwohl Ihre von den Fünfziger Jahren geprägte Sprache durchaus nicht stehen geblieben, sondern lebendig und für Neuentwicklungen wunderbar offen ist. Was verstehen Sie unter besagtem Trögli?

Als Kampfbegriff lehne ich «bbluemets Trögli» vehement ab. Anderseits muss ich zugeben, dass mein Berndeutsch, da ich seit 1960 nicht mehr im Bernbiet lebe, irgendwann stehen geblieben ist. Ich benütze viele Ausdrücke wie «Agerschte» (Elster), «Hereggäägger» (Eichelhäher) oder Redensarten wie «La nid aus la lige wi d Hüenner der Dräck». Mit dem verstorbenen Berner Troubadour Fritz Widmer stand ich seinerzeit in regem Austausch, und mehr als einmal wies er auf ein Wort von mir hin: «Tatsächlich, brauchst du das noch?» Und ich: «Ja, natürlich». Damit werde ich von jenen, die alles antiquiert finden, was jenseits des 68-er-Äquators liegt, zum alten Eisen gezählt oder eben ins «bbluemete Trögli» gelegt.

Auch wir von berndeutsch.ch sind zum Teil kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und benützen alte Ausdrücke, doch hätten wir noch nie negative Reaktionen bemerkt.

Ich auch nicht – wenn ich bei alten Menschen vorlese. Aber ein Beispiel zeigt, wie der Begriff «bbluemets Trögli» heute noch Schaden anrichten kann: In der Ankündigung zur srf-«Schnabelweid»-Sendung vom 30. August 2018 wurde Maria Laubers Roman «Chüngold» als «ein Stück bbluemets Trögli-Literatur» bezeichnet. Damit war dieses Buch bei vielen bereits erledigt, obwohl ich der Meinung bin, wenn eine Autorin dieses Etikett nicht verdient hat, ist es Maria Lauber. Ihr ganzes Wesen hätte sich gesträubt, Literatur im Dienste der geistigen Landesverteidigung zu produzieren.

Auch die Erzählkultur ist im Wandel

«Ds Chönne, won es usfüerlechs Verzeuue druswachset, u ds chönne zuelose… gö hüt zumene grosse Teeu verloore». Hat diese Beobachtung mit Mundart zu tun? Oder könnte es sein, dass Sie da ein wenig ins «Chiflen» über die heutige Zeit im Allgemeinen geraten sind?

Ja natürlich bin ich das! Vielleicht habe ich da etwas zu stark verallgemeinert, aber noch einmal: Unsere Mundartkultur existiert nicht abgekoppelt von der andern, allgemeinen Kultur. Und da stelle ich einen Verlust an alltäglichen Erzählsituationen fest: In vielen Familien isst man nicht mehr gemeinsam, spielt nicht mehr gemeinsam – verglichen mit der Zeit der Fünfzigerjahre, in der ich aufgewachsen bin. Die Jungen unter sich, die erzählen sich immer noch sehr intensiv, doch die Mittel haben sich gewandelt. Statt einen Sonnenuntergang zu beschreiben, schicken sie einen Film und schreiben: «Schau mal!»

Das ist auch Erzählen …

…bei dem die Sprache verliert!

Mundartförderung in der Schule

«Us de Schuele si d Mundaarte verbannet», schreiben Sie. Ein Leserbrief-Autor im «Bund» hat dagegen kürzlich die «beinahe vollständige Verbannung des Hochdeutschen in den gesprochenen Medien» als Mitursache für das schlechte Abschneiden in der PISA-Studie von Schweizer Schülern erkannt. Sogar Hochschuldozenten würden teils in Mundart unterrichten. Wer hat recht – Sie oder der Leserbriefschreiber?

Den Vorwurf, den er erhebt, höre ich seit Jahrzehnten, doch ich weiss einfach nicht, ob und wo genau er wirklich zutrifft.

Aber in welcher Form sollte an den Schulen Mundart gepflegt werden?

Sicher nicht, indem man in der Schule Berndeutsch sprechen lernte, das wäre völliger Blödsinn. Das Standarddeutsche hat als Kultursprache unbestritten Priorität. Hingegen finde ich, wer durch unsere Volksschule gegangen ist, sollte irgendwann mit Mundarttexten in Berührung gekommen sein, sollte auch Mundart geschrieben haben, und zwar so, dass nicht nur der Inhalt angeschaut würde, sondern auch die Form. Sollte auch wissen, wie Standarddeutsch und Mundart zueinander stehen, so dass nicht die Idee aufkommen kann, Mundart sei «versifftes Schriftdeutsch», wie mir kürzlich ein junger Mensch erklärt hat. Und wenn manche argumentieren, Mundart lerne man schliesslich auf der Strasse, so reicht mir das nicht. In der Schule sollte man etwas über diese Sprachform lernen.

Was machen Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache weder Mundart noch Hochdeutsch ist, während den von Ihnen vorgeschlagenen Mundartlektionen?

Zugegeben, wenn sie als ältere Kinder hierher kommen, haben sie Schwierigkeiten. Leben sie aber von Klein auf hier, ist das kein Problem. Was man machen könnte: beispielsweise in einer Projektwoche die Tagesprotokolle in Mundart schreiben lassen, dann aber auch nachsehen und nachfragen: «Warum schreibst du «Liäbi» und «härzläch», statt «Liebi» und «härzlech»? So muss sich die betreffende Schülerin erklären, man diskutiert über verschiedene Varianten der Mundart-Schreibung.

Romandie und Tessin ticken anders

Was sagen Sie zu Mundarten in den übrigen schweizerischen Landessprachen? Finden wir da dieselbe Situation vor?

Nein, überhaupt nicht. In den französischsprachigen Regionen ist die Mundart – wiederum plakativ gesagt – seit der Französischen Revolution tot. Die Gesetze sollten damals vom Jura bis in die Provence hinunter verstanden werden, folglich musste es ein Französisch geben, die Mundarten hatten da nichts mehr zu suchen. Heute sind die französischen Mundarten keine lebendigen Alltagssprachen mehr, höchstens versuchen da und dort Vereine mit vorwiegend älteren Mitgliedern, sie am Leben zu erhalten. Im Tessin kenne ich die Situation weniger genau, doch weiss ich, dass man eine Weile auch dort Schülerinnen und Schüler, die Mundart sprachen, bestraft hat.

Mundartliteratur und ihr Publikum

Angenommen, Deutschschweizer Mundartliteratur würde gleichberechtigt mit Standarddeutsch geschriebener Literatur aus der Schweiz öffentlich debattiert und gewürdigt: Wie stellen Sie sich einen entsprechenden «Literaturclub» am Schweizer Fernsehen vor?

Keine Angst, soweit werden es die Verantwortlichen beim Schweizer Fernsehen nicht kommen lassen! Über Mundartbücher auf Hochdeutsch zu reden, fände ich vertretbar; aber auch eine reine Mundartsendung könnte ich mir denken.

Grenzte man so nicht einen grossen Teil des Publikums aus?

Es wäre doch keine Katastrophe, wenn eine Sendung in Mundart nicht von allen verstanden würde! Ausserdem gäbe es ja noch die Möglichkeit der Untertitelung.

Bleiben wir bei der Frage der Übersetzung: Ihr Erinnerungsroman «Nebenaussen» erschien 2002 auf Standarddeutsch, drei Jahre später auf Französisch und erst 2015 in Mundart. Andere Autoren, etwa Pedro Lenz, liessen ihr eigenes Mundartwerk von einem andern Autor in die Standardsprache übersetzen. Und bei Guy Krneta findet sich im gleichen Buch «Zmittst im Gjätt uss» auch eine Fremdübersetzung «Mitten im Nirgendwo». Wäre das für Sie eine geeignete Form, Mundartwerke «gleichberechtigt» zu publizieren?

Zu meinem Roman kann ich Folgendes sagen: Ich bin sehr froh, dass die Mundartversion auch noch entstanden ist, denn sie liegt mir eigentlich näher als die erste Fassung in Standardsprache. Aber ich wählte diese, weil es mein erstes Buch war, und weil die Jurassier es auch verstehen können sollten, es handelt ja zu einem guten Teil von ihnen. Dann dachte ich auch, Mundart würde nicht gelesen.

Welche Ausgabe hat mehr Lesende erreicht, «Nebenaussen» oder «Näbenusse»?

Von «Nebenaussen» wurden mehr Exemplare verkauft als von «Näbenusse», aus dem einfachen Grund, weil die erste Fassung schon viel länger im Handel ist. Grundsätzlich aber bin ich gegen einen Zwang, Mundarttexte und ihre Übersetzungen in die Standardsprache parallel oder gar im gleichen Buch zu publizieren.

Letzte Frage: Haben Sie die Seite www.berndeutsch.ch auch schon besucht?

Aber natürlich! Im Moment sehe ich darin einen der wenigen Ansätze, um eine gewisse Diskussion über die Themen aufrecht zu halten, die ich in meinem Buch aufgegriffen habe.

Interview: Christine Iselin-Kobler, Hans Jürg Zingg

1 note

·

View note

Text

«Häbet nech am Huet»

Eine Rezension von Hans Jürg Zingg über das neue Buch von Christian Schmid.

Der «Mundart-Papst» Christian Schmid. Foto: Peter Leutert.

Voorbemerkige

Aus Mitarbeiter bi www.berndeutsch.ch han ig em Christian Schmid sys nöje Buech mit ganz bsundrigem Inträsse ggläse. Erschtens, wüu mir d Mundart u schpeziell ds Bärndütsch am Härz ligt, zwöitens wüu i säuber Mundart-Outor bi u drittens, wüu miir vo www.berndeutsch.ch regumäässig Aafraage brchöme, wi me dises u äis uf Bärndütsch korräkt sägi oder schrybi.

Das het müesse gseit sy für my Rezensänte-Posizion besser vrschtändlech z mache.

U no nes Wyters: «E Chiflete» isch ds Thema vor srf-«Schnabelweid»-Schpeziuaausändig vom 3. Oktober 2019 gsy, da het im Raame vom Mundart-Festival z Arosa es Gschprääch zum Buech vom Christian Schmid schtattgfunde. Under dr Leitig vor Monika Schärer hei der Outor Christian Schmid, sy Schnabelweid-Nachfolger Markus Gasser u d Spoken Word-Poetin Stefanie Grob (e Bärnere, wo z Züri läbt) zäme über das Buech diskutiert; vo Chifle wett ig auerdings nid rede, es isch aues im Raame vom Aaschtand bblibe. I ga uf di Sändig nid systematisch y, erwääne se aber ab u zue, wo’s mer schynt, es traagi öppis zum bessere Vrschtaa vom Buech by.

«Häbet nech am Huet!»

Mit däm Titu, wo nach e re voukstümmleche Redensart töönt, berüeft sech dr Schmid (un är erkläärt daas oo im Aahang) uf eis vo de bekanntischte expressionistische Gedicht, nämmlech «Weltende», publiziert 1911 vom Jacob van Hoddis. Das faat soo aa: «Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut…». Me list dä Titu auso richtig, we me drhinder d Warnig vor ne re Kataschtrooffe vrmuetet, wo im Aazuug isch.

«Häbet nech am Huet!»

Christian Schmid

Cosmos Verlag, 2019

ISBN 978-3-305-00453-9

128 Seiten, 27 CHF

Ja, un um waas geit s de aber itz bi däm Soit-disant-Wäutuntergang? Dr Christian Schmid gseet d Bärner Mundart, ds Bärndütsch vo dr Zuekunft viiu neecher bir Schtandardschpraach, no viu mee dürsetzt vo Anglizisme weder das daas hütt scho dr Fau isch.

Undergang vor Mundart?

Im Schmid sym Buech, wo eigetlech nume grad am Aafang un am Schluss so richtig uf d Pouke ghoue wird, schtö no ganz viiu Informazione über d Entwicklig vom Bärndütsch, aber o vo de Dütschschwyzer Mundarte augemein un über d Veränderige vo de Schpraache im öiropääische Ruum. Unger angerem erfaare mer, das de Mundarte i dr Schwyz geng wider der Undergang isch profezejt worde, am schterchschte ir zwöite Heufti vom nünzääte Jarhundert, bis öppe zum erschte Wäutchrieg. We me itz ds Szenario vor Entwicklig i de nächschte zwänzg Jaar, wi se dr Christian Schmid o am Schluss vom Schnabelweid-Gschprääch het aaddütet, mit em Begriff «Weltende» vrchnüpft, de übertrybt me natürlech gwautig. Aber ooni derigi Übertrybige, das sägen ig o aus gschtandene Satiriker, generiert me hüttigstags eifach ke Ufmerksamkeit.

Wie wyter? Dr Mundart d Liebi chünde, oder isch sämple ds Rezäpt?

Dr Schmid relativiert de am Schluss vo sym Buech oo, u redt vo «Schpraache…, wo i dere Richtig, wo sech d Wäut hüt entwicklet, geng mee unger Druck chöme.» Un är umrysst druuf d Probleemschtelig zur Mundart i dr Dütschschwyz vo hütt esoo: «D Fraag isch für mii nid, wei mer sen oder wei mer se nümm. Das entscheide die, wo se rede. D Fraag isch für mii, wi mer se wei.» (S. 119-120). Un itz fasset er sy Kritik a üser Hautig zum Bärndütsch reschpektyve zu de Schwyzer Mundarte augemein no einisch zäme. I gryffe di wichtigschte Schtichwörter use: «..d Mundaarte verhätschelen ooni kúutuurpolitische Bode», «… sech für angeri Mundaarte überhout nid intressieren oder über se z schpotte.» - «…sech dermit abzfinge, das d Mundaarten us der Schueu völlig verbannet sii u das si i dr Kútuurvrwautig u i dr Kúutuurpolitik schlicht nid voorchöme, en Aart Unschpraache sy.» Bis hie chan i em Christian Schmid syner Gedanke guet nachevouzie. Aber im nächschte Satz, schynt s mer, faat er aa trötzele oder, vürnämer gseit, läärt er ds Chind zäme mit em Badwasser uus: «We mer nume daas fertigbringe [nämlech sech mit auem abzfinge, win er obe gseit het], bin i dr Meinig, das mr gschider fö afa Schriftdütsch oder Änglisch rede. Witer Mundaartrede wär unger dene Umschtäng wi mit emene Mönsch zämeläbe, wo me a ne gwanet isch, aber nen eigetlech nid gäärn het u sech nid für nen intressiert.» (S.120)

Im «Schnabelweid»-Gschprääch het im de o dr Markus Gasser etgäge ghaa u gseit, är würd itz di Entwicklig nid so pessimistisch gsee. U so ganz ärnscht, het s mi tüecht, isch es o em Provokatöör Schmid nid gsy mit däm Pessimismus, jedefaus het er sym jüngere Nachfouger Gasser nid heftig widerschproche. Schliesslech schrybt er a anderer Schteu o dr verheissigsvou (natürlech yroonisch gmeint) Satz «sämple isch ja ds Zouberwort.» (S.100) Drmit charakterisiert er Liedermacher u Popsänger, wo sech i irne Liedtäggschte «usemene Schpraachremise mit autem u nöiem Mundaart-, Schriftdütsch-, Änglisch- u Jugetschpraachwäärchzüüg u -ggrümpu» tüegi bediene, ooni uf Norme oder Regle z achte. – Aber vilicht isch ja grad daas ds Rezäpt für d Mundartkultur vo dr Zuekunft?

… müesst öppis gaa u zwaar zümftig

Wichtiger weder d Fraag öb Undergang oder Verluederig (oder wi me däm Ching o wott säge) fingen ig di posityve Aasätz wo mer uf de letschte zwo Syte vo däm Pamphlet finde (i gloube dä Fachusdruck, wo «Schmähschrift» bedütet, syg zmingscht für dä Teil hie am Platz). O dadruus es par Zitat: «D Universitääte müesse Mundaartkúutuur u Mundaartliteratuur aus Schpraachfoorm leere:» - «Üsi Mundaartkúutuur ghöört aus Themaa i me ne gwüsse Raame i d Schueu.» - «Dr Bund söu en Oort iirichte mit emenen Archiiv, wo üsi Mundaartkúutuur deheimen isch, wos Varaaschtautige git u wo me kritisch u dischtanziert über Mundaart diskutiert u wo men e gschidi Zitschrift macht, minetwäge onläin.»

Was ig aues mues überschpringe …

Zu de meischte vo dene Poschtulat het der Outor im Verlouf vom Buech scho Wichtigs gschribe, dadruuf chan ig hie nid ygaa. Äbefaus überschpringe mues i syner trääfe, aber teilwys chly heterogene Usfüerige zum «bbluemete Trögli» u zu drei eutere Mundartoutoore, nämlech em Simon Gfeller, em Karl Grunder und em Karl Uetz; mit dene wott äär zeige, das me o di euteri Mundartliteratur vom zwänzigschte Jarhundert sötti differänziert betrachte, schtatt se eifach mit der «bluemete-Trögli-Köjle» z tood z schlaa. U differänziert sy de di Byträäg oo, i finde se leerrych u be-ydruckend; aber zum Grundthema vom Buech leischte si numen e teilwyse Bytraag. Si zeige nämmlech – u dadrmit leite si über zum wichtige Thema vor Schrybwys – das i der erschte Jahrhundertheufti bis nam zwöite Wäutchrieg ds Mundartschrifttum, namentlech im Bärnische Ruum, vo der Ideologie vor «geischtige Landesverteidigung» isch dominiert gsy. Un i chan ech säge, dasch de es Kapitu für siich! Insbesondere zeigt dr Schmid, wi under em Yfluss vom Bärner Profässer Otto von Greyerz, Herusgäber vom maasgäbleche Bärndütsch-Wörterbuech, wo no hütt sy Name treit, ds sogenannte Mittubärnische zur dominante Mundart isch worde, wo o d Verlääg hei übernoo u wo vo viiune Outoore vrteidiget isch worde gägenüber Versüech, o anderi regionaali Yflüss i di gschribni Mundart ufznää, syg s ds Oberämmitaalische, syg s ds Frutigtaler Dütsch, wi s du – eigewiuigerwys – d Maria Lauber i irne Gedicht u Prosawärk bbruucht het.

U no ne Punkt wett i schnäu nume aatüpfe: Ds Fääle vo re Mundart-Literaturgschicht. Di erschti u einzigi syg i de Zwänzgerjaar usechoo, prichtet dr Christian Schmid, u de zitiert e nöjeri Schwyzer Literaturgschicht (2007) vom Peter Rusterholz un em Andreas Solbach, wo sech uf sage und schreibe zwone Syte mit dr Mundartliteratur vo 1830 bis 1914 befasst, u de no erwähnt, ir Zyt vor geischtige Landesvrteidigung syg vor auem vatterländischi Lyrik gschribe worde! Es wyters Byschpiiu drfüür, wi ärnscht me d Mundartliteratur a de Schwyzer Universitäte nimmt! [1]

Ke gschidi Antwort uf d Fraag vo dr Schribwiis

Ke gschydi Antwort uf d Frag vo dr Schrybwys

Weli Schrybwys / Schribwiis gfaut ech besser? Der Outor vor «Chiflete» geschteit, eigetlech öödi iin di Fraag aa, wüu si ne scho sit Jaare vrfougi u s ke gschydi Antwort druf gääb. Isch ächt daas dr Grund, werum er eine vo de giftigschte Eisse vom Schtryt zwüsche Bärndütsch-Schrybende gaar nid ufgschtoche het, nämmlech d Fraag, öb i/ii oder y/yy u i/ii oder sogaar nume y u i/ii. Dr Christian Schmid (wen er «Ryser» hiess, gsuuch er s vilecht anders…) üsseret sech zu däm Problem niid, är schrybt nach dr Dieth-Regu, won er sit Jaare vrtritt, nume i u ii; öb schpitzig oder schtumpf, mues me us em Zämehang erraate.

Itz aber zrügg zum Schmid syne Raatschleeg. Eine heisst «Gööt usen i ds Mundaartegschtrüpp u finget säuber e Wääg.» Un e zwöjte lutet: «Wär uf Schribreglen achtet, macht ds Läsen u ds Schriben eifacher.» - Me merkt schnäu, das sech di zwe Tipps gägesytig im Wääg schtöö. Klaar isch, dr Christian Schmid cha sech im Prinzip nume für sy pärsönlechi Schrybwys entscheide u erkläärt drum de o usfüerlech d Schrybregle nach Dieth: «Schreibe, wie du sprichst.» Är seit, äär u viiu angeri, wo wüsseschaftlech mit Mundarte z tüe heige, bruuchi di Schrybwys scho lang, är macht d Prinzip vor Ungerscheidig zwüsche länge u churze Vokaale klaar u zeigt, weler Kompromisse me mues ygaa, für zum Byschpiiu mit em Wort «Kultur» z schlaag z choo, nämmlech soo, das me en Akzänt uf ds schtumpfe «u» setzt: «Kúutuur».

Nach em Exkurs über d Dieth-Schrybig bringt der Outor de ne Hampfele Müschterli vo inkonsequänter oder wiudwüchsiger Schrybig, won er us em Netz, vo srf-Sändige u vo auerlei ddruckte Publikazioone zämetreit het u entschprächend aaprangeret – aber geng soo, das me merkt, es geit im eigetlech nid um Rächthaberei, är fingt s eifach schaad, das geng wi mee so inkonsequänt gschribe wird.

«Zwöi Laager» hiess aber oo: visuell hie, daa auditiv

Ei Gsichtspunkt het er us myre Sicht auerdings vrnaachläässiget. Är redt vo de zwöi Laager, uf der einte Syte die, wo müglechscht schnäu bim Sinn wette sy u drum di schriftschpraachnaachi Schrybwys bevoorzuge. U di andere, wo uf e Toon achte u drum müglechscht lutnaach wette schrybe, was de äbe zu de Dieth-Regle gfüert het.

I bi dr Meinig, di erschti Gruppe beschteit zur Houptsach us de sogenannt visuelle Läsertype, wo sech äbe dr Sinn mit den Ouge erschliesse u drum d Lute, wo si läse, innerlech gaar nid nachevouzie, wott heisse, nid ghööre. Für die isch e lutnaachi Schrybig eifach nume schtöörend. De auditiv Veranlaagte hingäge, wo natürlech ir Schueu o d Schtandardschpraach hei gleert läse, chunnt di lutnaachi Schrybwys, sobau si sech dra gwanet hei, entgäge. Si ghööre, was si läse, o we si s schtiu für siich mache. Das sy de myr Meinig naa o die, wo sech schnäuer i anderi Mundarte yggläse hei, e Punkt, wo dr Christian Schmid zuesätzlech beklagt: «Wüu di Meischte jedi Aaschträngig bim Läse schüüche, läse si nid angeri Mundaarte, wo ganz angeri Wortbiuder hei aus iri eigeti.» (S.94) – Dadrzue wett i d Vrmuetig üssere, das daas äbe voorwiegend di visuelle Läserinne u Läser sy, di auditive chöme mit angerne Dialäkt-Wortbiuder, we si lutgetröj gschribe sy, viiu schneuer z schlaaag.

Dr «Mundart-Paapscht» u dr «Bärndütsch-Psychopapscht»

Es isch es offnigs Gheimnis, dr Christian Schmid wird vo viiune Lüt, syge s Laie oder settig wo druschöme, gglägentlech aus «Mundart-Paapscht» bezeichnet. Das verdanket er syr jarzääntelange Ufbouarbeit bir «Schnabelweid» u syne viiune Publikazioone, wo vor auem eis Ziiu hei: intressierti Läserinne u Läser zum bessere Vrschtaa vo irer Mundart, vo üsne Mundarte z füere. Myr Meinig naa isch dä Titu absolut ggrächtfertiget, dr Christian isch en Outoritäät i dene Fraage, das zeigt grad o wider sys nöje Buech. – We der itz aber meinet, dä Maa gebärdi sech o päpschtlech, de trumpieret er ech schwäär. Das het er im «Schnabelweid»-Gschprääch vom 3. Oktober z Arosa klaar bewise. Zwar vrtritt er dezidierti Schtandpünkt u schteit zue ne, putzt angerne d Chuttle u zeigt mit Naachdruck uf Schwachschteue, aber nie soo, das me ds Gfüeu brchunnt, wär en andri Meinig heig, syg düre bi Root.

Drum isch i där Diskussion dr Toon ersch denn hässig worde, wo d Moderatorin en andere «Paapscht» i ds Schpiiu bbrunge het, nämmlech dr «Bärndütsch-Psychopapscht» Ben Vatter [2]. Si het vo sym «Bratwurscht»-Lied dr Schluss ygschpiut, wo s heisst, we au di Servierende oder Vrchöifferinne u Vrchöiffer nid aaschtändig bärndütsch chönni rede, « … de gööt doch uf Züri ga serviere!» Konkret geit s um d Höflechkeitsform «Sii» schtatt «diir», um d Fraag «u de, schmöckt’s?» schtatt «u de, isch’s guet?» u no par angeri Vrschtööss gäg ds guete aute (Schtadt-) Bärndütsch, wi s dr Ben Vatter gärn ghöört u säuber redt. Das gsunge voortreite Aasinne het du d Stefanie Grob richtiggehend uf d Paume tribe: für di Ufforderig vom Liedermacher, wo natürlech humoristisch-satirisch gmeint isch, z qualifiziere, het si dr nöj Kampfbegriff «Mundart-Faschismus» i ds Schpiiu bbrunge. I huuf wette, d Stefanie het em Ben sys Buech «Gvätterle» nid ggläse, vrmuetlech het ere das Lied, wo s o aus youtube-Video git, scho gglängt. Natürlech isch das «uf Züri ga serviere» e liecht gemeini, wüu chauvinistischi, usgränzendi Ufforderig; aber e Maa, wo sech mit dr geniale Bezeichnig «Psychopapscht» d Narechappe grad säuber ufsetzt, sött me äbe nid tierisch ärnscht nää u drum o nid grad zur Faschismus-Köjle gryffe, süsch manövriert me sech schnäu i glych Egge wi die, wo mit der aute Beschimpfig «bbluemets Trögli» d Mundartliteratur voor u nach em zwöite Chrieg hei weue abtue.

Bilanz

I ha scho einisch druf hiigwise: Das Buech «Häbet nech am Huet» isch nid us eim Guss. Es wott vilicht fasch zviiu:

Aus Dokumänt über en Outor säuber, bsunders im Kapitu «mys Bäärndütsch», isch es exemplarisch u glychzytig seer pärsönlech; e füfesibezgjärige Thuner win iig, aber o aui andere, wo das Buech läse, chöi iri eigeti Schpraachentwicklig drnäbe haa u vrglyche, dasch faszinierend u aaregend.

Aus schpraach- u literaturgschichtlechi Daarschtelig chunnt mer dä Band e chly zuefelig voor, o we di einzelne Abschnitte informativ u meischtens o bis zu me ne gwüsse Graad vrtieft sy. Mitenang vrchlammeret sy di Kapitu aber houptsächlech dür e Begriff «bbluemets Trögli»; da fragt es si natürlech, öb s e gschickte Schachzuug vom Schmid isch gsy, dä Usdruck, won er eigetlech, win er seit, fasch hasset, so prominänt i Mittupunkt z schteue! Klaar brchöme di Usfüerige dadrdüür es Gsicht un es Ziiu. Es isch trotzdäm nid eifach, di Kapitu churz u bündig zämezfasse.

Aus Betrachtig zum Thema «Mundart läse u schrybe» schwankt der Outor zwüsche nere pragmatische Darschtelig (Mundart schrybe – wi macht me daas, wi sött me, wohii entwicklet sech ds Mundartschrybe i üser Zyt?) un ere philosophische (Was passiert, we me us ere ggredte Schpraach e gschribni macht?); uf dä Gsichtspunkt, won i hoochschpannend finde, han i leider nid richtig chönne ygaa. Aber ig empfile aune, wo kompetänt zum Begriff «spoken word» wei rede, ds Schtuudium vo de Syte 101 bis 108, zur Fraag «Isch e gschribni Mundaart no Mundaart?»

Am meischte z säge het das Buech scho ganz klaar aus Pamphlet; äs zeigt is, wo mer gägewärtig schtöö u wo mer hii sötte mit üsere Mundartkultur. Schöön wäär eifach, we di Schtrytschrift über üses verzwoorgglete Verhäutnis zur eigete Mundart e chly weniger vrzwoorgglet ufbbout wäär. Aber warschynlech isch grad daas der Usdruck vom Vrzwoorggletsy vo däm ganze Thema, u drum passt s eigetlech oo.

[1] Vilicht hätt dr Christian Schmid en anderi Literaturgschicht söue i d Finger nää, wo interessanterwys 1991 im ehemalige DDR-Verlag «Volk und Wissen» z Berlin isch usechoo: Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert, von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Klaus Petzold. Dertdrinn het’s vom Dieter Fringeli (wo o dr Schmid erwäänt, aber i anderem Zämehang) e Darstellig vor Mundartliteratur uf immerhin 26 Syte mit aaschliessende Kapitu über d Schpraachsituazioon ir dütsche Schwyz. Läsenswärt!

[2] Dir findet my Rezension zu sym Buech «Gvätterle» äbefaus uf üser Syte hie.

0 notes

Text

Sandra Künzi

Zwei Seelen wohnen, ach! in ihrer Brust: Sandra Künzi ist Zürcherin und Bernerin in Personalunion. Sie gehört zur ersten Generation des Schweizer Poetry-Slam und ist bekannt für ihre politischen und direkten Texte.

Ein Theaterstück («Jazzy»), ein Buch («Mikronowellen»), Radio, Poetry-Slam und vieles mehr. Sandra Künzi schreibt für alle möglichen Darbietungsformen. Zudem ist sie Käptn der Autorinnenreihe Tittanic und Mitbegründerin des Berner Lesefestes Aprillen. Foto: David Schweizer 2018.

Umschreibe kurz, wie du «mys bärndütsch» verstehst, d.h. welche regionalen, sozialen und sprachbiografischen Einflüsse deine literarische Mundart geprägt haben.

Mein Grossvater hatte eine Metzgerei an der Freienhofgasse in Thun. Ich wohnte als Kleinkind in Bümpliz und Thierachern. Mein Heimatort ist Uttigen. Und mein Vater redet Berndeutsch. Meine Mutter stammt aus Süddeutschland. Öppe so bin ich sprachlich geprägt.

Warum und wann schreibst/publizierst du Hochdeutsch, wann Berndeutsch(gemeint ist journalistisches/literarisches Schreiben)?

Texte, die gelesen werden, schreibe ich meistens in Deutsch. Manchmal streue ich mündliche Ausdrücke ein, weil es sich richtiger anfühlt oder weils mich gluschtet.

Schreibst du ein homogenes Berndeutsch, oder benutzest du ab und zu auch andere regionale Färbungen, Soziolekte oder ev. sogar andere Mundarten? – Wenn ja, welche und wozu?

Ich halte nichts von Homogenität, weder im Volk noch in der Sprache. Ich bin Fan (!) von Vermischungen, von gegenseitiger Beeinflussung, das Reinrassige ist gefährlicher Quatsch. Orale Traditionen sind sprachlich flexibler: Sie können sich laufend ändern, anpassen, ohne deshalb das Gefühl zu vermitteln, es gehe etwas verloren.