Text

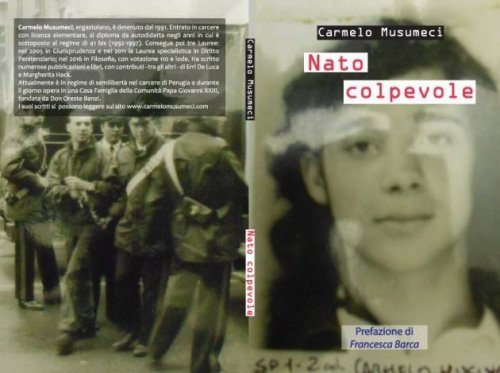

Carcere | Prefazione a "Nato Colpevole" di Carmelo Musumeci

Ho conosciuto Carmelo grazie al mio lavoro: ho aperto uno dei tanti comunicati che arrivano alla mail di una redazione. Si trattava della lettera di un ergastolano. Ho risposto, domandando di poter pubblicare regolarmente gli scritti di questa persona; dall'altra parte non ho trovato la voce di Carmelo ma quella di Nadia Bizzotto dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) che era il suo tramite con il mondo “di fuori”. Era il 2013.

Ho conosciuto Carmelo innanzitutto leggendolo, poi scambiando messaggi con lui. Carmelo non aveva accesso alle mail all'epoca: e così Nadia si occupava di “portare” le e-mail fuori e dentro il carcere.

Ho (ri)conosciuto Carmelo attraverso le prime e-mail scritte di suo pugno. La prima e-mail da “semi libero” l'ho ricevuta nel dicembre del 2016. Non ci siamo mai incontrati. Non ancora.

La prima volta che ho parlato al telefono con Carmelo è stato solo un paio di anni dopo il nostro primo contatto: tra la fine del 2016 e la metà del 2017 ho ricevuto il manoscritto di “Nato colpevole”. Mi venne chiesto di leggerlo, mi sono offerta di farne una rilettura.

Una simpatia per lui, la curiosità per la sua storia, il mio interesse e la mia criticità rispetto al carcere, e l'opportunità, reale, di far parlare chi il carcere lo vive, sulle colonne di un giornale, seppure piccolo, che ha come vocazione quella di dare una voce a chi non ha uno spazio altrove. In Italia le persone detenute sono quasi 60mila (circa il 4% sono ergastolani): persone di cui si parla poco e che, soprattutto, non parlano.

Ecco come mi ritrovo qui, a scrivere queste righe.

Per molto tempo non ho nemmeno approfondito la storia personale di Carmelo, ovvero le ragioni per le quali si trova in prigione: sapevo che Carmelo era un ergastolano ostativo, un ergastolano a cui sono rifiutati i benefici previsti per il regime dell'ergastolo (il regime di semilibertà, la libertà condizionale e alcuni tipi di permessi) perché la persona rifiuta di diventare “collaboratore di giustizia”; sapevo – perché ho letto le sue testimonianze – che Carmelo ha subito anche il 41bis.

Non l'ho fatto, non mi sono informata sulla sua storia (la domanda classica “ma ha combinato per finire lì?”) credo, perché quella voce meritava uno spazio a prescindere. Mi interessava leggerla, mi interessava che fosse ascoltata. Mi sembrava – mi sembra tutt'ora – giusto che sia presente.

Parlo di “merito”, appunto. Il “merito” è legato all'onore per una cosa che si è fatta, per un'opera compiuta. Ma è legato anche al concetto di colpa. Si premia, si punisce, “secondo il merito”. E forte, ancora, il termine richiama il concetto di “responsabilità”. Nell'onore meritato, come nella colpa, l'individuo è responsabile. Dell'onore, come dell'onere.

In questo caso, nel caso della storia e degli scritti di Carmelo – e più in generale della sua presenza, della sua presa di parola pubblica – quello che rimane a me, da lettrice, è la responsabilità.

La responsabilità, pregna e densa, di chi ha subito violenza, di chi ha fatto subire violenza, di chi ha pagato, di chi ha reagito e di chi ha preso parola, pubblicamente, “politicamente” nel senso più ampio e bello che questo termine può contenere.

La responsabilità è quella che ai miei occhi che torna e ritorna leggendo “Nato colpevole”: il ragazzino che ha vissuto la violenza (sulla quale non ha “colpa” alcuna), che l'ha praticata (quando inizia ad essere “responsabile”?), che ne ha abusato e l'ha inferta all'altro. Il ragazzo e l'uomo, poi, che ha vissuto la detenzione e che ha continuato ad esistere.

E ancora, c'è la responsabilità, questa volta collettiva, della presa in carico, pubblica, di quel dolore e di quella violenza. Il carcere ci domanda, ci chiede una risposta “altra”. L'ergastolo, una pena senza fine e senza fini, è un buco nero nel senso di responsabilità collettiva.

“Nato colpevole” è una riflessione in forma di racconto. È lo sguardo del Carmelo di oggi sul Carmelo bambino, sul Carmelo ragazzo. Carmelo che mette in fila le sofferenze e le azioni che hanno portato all'uomo che è oggi.

Scrive Carmelo, senza vergogna, senza vanto, senza compiacimento, con garbo. Descrive l'amore, descrive il dolore, descrive le scelte fatte, il male subito, quello imposto. A tratti la lettura di “Nato colpevole” può essere fastidiosa. Non c'è filtro: se è “facile” leggere di un bambino maltrattato, meno facile è entrare nella storia di quel bambino che, una volta ragazzo, arriva prende a pugni una donna o a uccidere un uomo. O che, ancora, dell'adolescente che a quindici anni è stato legato a un letto di contenzione per una settimana. Come mi ha detto Carmelo «sono sì nato colpevole, poi io ci ho messo del mio a diventarlo». Ma, anche, ci ha messo del suo a uscire, a far uscire la sua voce, a esistere.

Cosa è successo a Carmelo? A 36 anni è stato arrestato e condannato all'ergastolo ostativo. Era il 1991. Le accuse: omicidio, associazione mafiosa, delitti contro il patrimonio e spaccio di cocaina. Carmelo era alla testa della lotta tra i clan che ha infiammato la Versilia tra gli anni Ottanta e Novanta per il controllo del gioco d’azzardo e dello spaccio.

Carmelo è entrato in carcere con la licenza elementare, all'Asinara ha ripreso gli studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori. E poi ha conseguito tre lauree: Scienze Giuridiche, Giurisprudenza e Filosofia. E poi scrive: tanto, di tutto, con tenacia, garbo e coraggio.

La produzione di Carmelo è incontenibile («L’unica scelta che mi è rimasta è quella della morte, o di scrivere per continuare ad esistere al di là del muro di cinta»). Si espone, più di tanti molto più “liberi”. Oggi, in Italia, è certamente una delle voci più conosciute contro la pena dell'ergastolo*.

Il suo ergastolo, dopo 24 anni, è stato trasformato da “ostativo” a “ordinario”, cosa che gli permette di godere del regime di semilibertà, che consiste nell'uscire dal carcere la mattina e di rientraci la sera: durante la giornata svolge attività di volontariato presso una struttura di Apg23. Sul suo certificato di detenzione il fine pena resta l'anno 9.999.

La sua storia merita di essere letta e ascoltata: ci parla di colpa e di violenza, di repressione e perdono, e di responsabilità, pubblica e personale.

Qui il libro su Amazon

*«Angelo, la pena per essere capita, compresa e accettata, deve avere una fine, una pena che non finisce mai non può essere capita, compresa e accettata». https://www.agoravox.it/Motta-Visco...

0 notes

Text

Aldo Moro, Sciascia e la pietà

L’Affaire Moro, di Leonardo Sciascia, è uno dei libri più importanti della mia formazione.

Per il rigore e la poesia con il quale è scritto, per l’impegno civico e morale che trasuda. Per i problemi che pone, per la bellezza che porta.

Sciascia riesce a trascendere la politica, a svalicare nella letteratura e a regalare un libro che è un documento civile e politico.

Questo passaggio, tra i più forti del testo, è una botta sullo sterno, ogni volta che lo leggo.

La mattina del 9 maggio il professor Franco Tritto, amico della famiglia Moro, riceve una telefonata (e non era la prima) da parte delle Brigate rosse. Registrata dalla polizia, la telefonata è stata due mesi dopo diffusa dalla radiotelevisione – con l’inconsulta speranza che qualcuno riconoscesse la voce: e si può immaginare quanti mitomani l’avranno riconosciuta e quanti malvagi avranno tentato di inguaiare qualche loro nemico o amico – e trascritta dai giornali.

BRIGATISTA. «Pronto? È il professor Franco Tritto?».

TRITTO. «Chi parla?».

B. «Il dottor Nicolai».

T. «Chi Nicolai?».

B. «È lei il professor Franco Tritto?».

T. «Sì, sono io».

B. «Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce... Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un’ultima ambasciata alla famiglia».

T. «Sì, ma io voglio sapere chi parla».

B. «Brigate rosse. Ha capito?».

T. «Sì».

B. «Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa alla famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l’ha sotto controllo non fa niente, dovrebbe andare personalmente e dire questo: adempiamo alle ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell’onorevole Aldo Moro».

T. «Ma che cosa dovrei fare?».

B. «Mi sente?».

T. «No; se può ripetere, per cortesia...».

B. «No, non posso ripetere, guardi... Allora lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell’onorevole Aldo Moro in via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?».

T. «Sì».

B. «Lì c’è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N 5».

T. «N 5? Devo telefonare io» (ed è preso dal pianto).

B. «No, dovrebbe andare personalmente».

T. «Non posso...».

B. «Non può? Dovrebbe, per forza...».

T. «Sì, certo, sì...».

B. «Mi dispiace. Cioè se lei telefona non... non verrebbe meno all’adempimento delle richieste che ci aveva fatto espressamente il presidente...».

T. «Parli con mio padre, la prego...» (nel pianto, non riesce più a parlare).

B. «Va bene».

T. PADRE. «Pronto? Che mi dice?».

B. «Lei dovrebbe andare dalla famiglia dell’onorevole Moro oppure mandare suo figlio o comunque telefonare».

T. PADRE. «Sì».

B. «Basta che lo facciano. Il messaggio ce l’ha già suo figlio. Va bene?».

T. PADRE. «Non posso andare io?».

B. «Lei, può andare anche lei».

T. PADRE. «Perché mio figlio non sta bene».

B. «Può andare anche lei, va benissimo, certamente: purché lo faccia con urgenza; perché le volontà, l’ultima volontà dell’onorevole è questa: cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo... Va bene? Arrivederci».

Si è voluto riportare integralmente questo dialogo perché dà luogo a delle non inutili riflessioni. La prima riguarda la durata: tra lo smarrimento di Tritto, il suo pianto, il passaggio del telefono al padre, le esitazioni e le ripetizioni del brigatista, non meno di tre minuti. Certo involontariamente, nella confusione e commozione in cui lo gettava la notizia, Tritto si è comportato come chi vuol prendere tempo e darne alla polizia.

Poiché il brigatista telefonava dalla stazione Termini, dove c’è un posto di polizia e nelle cui vicinanze è da presumere si trovino sempre delle autopattuglie collegate per radio alla questura, prenderlo sul finire della telefonata non sarebbe stato impossibile. Questa stessa considerazione va ribaltata sul brigatista: sa che il telefono di casa Tritto è sotto controllo, sa che l’attardarsi nella telefonata può essergli fatale; eppure è paziente, meticoloso, riguardoso persino.

Ripete, si lascia andare a un «mi dispiace»; e insomma diluisce in più di tre minuti una comunicazione che avrebbe potuto dare in trenta secondi. Si può spiegare questo suo comportamento con la sicurezza — che gli viene da una ormai lunga sperimentazione — di un muoversi della polizia mai a misura di minuti (e infatti: «la prima pantera biancoblù della polizia arriva ululando in via Caetani alle 13,20»); ma non si poteva sottovalutare il rischio che questa volta, per l’enormità della notizia e dopo quasi due mesi di affinamento alla caccia, scattasse un’operazione di eccezionale celerità.

Che cosa dunque trattiene il brigatista a quella telefonata, se non l’adempimento di un dovere che nasce dalla militanza ma sconfina ormai nell’umana pietà? La voce è fredda; ma le parole, le pause, le esitazioni tradiscono la pietà. E il rispetto. Per quattro volte chiama Moro «l’onorevole» e per due volte «il presidente». Quel linguaggio tra goliardico e da sezione rionale del Partito Comunista con cui nei comunicati le Brigate parlavano di Moro, è scomparso. «L’onorevole», «il presidente». Nel loro manifesto o latente antiparlamentarismo – non del tutto gratuito, non del tutto ingiustificato — mai credo gli italiani avevano pensato che il titolo di «onorevole» venisse da «onore» come nel momento in cui l’hanno sentito dalla voce del brigatista accompagnarsi al nome di Moro.

Forse ancora oggi il giovane brigatista crede di credere si possa vivere di odio e contro la pietà: ma quel giorno, in quell’adempimento, la pietà è penetrata in lui come il tradimento in una fortezza. E spero che lo devasti.

[Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Adelphi, Milano, 1978]

0 notes

Text

Amore e/è fisica

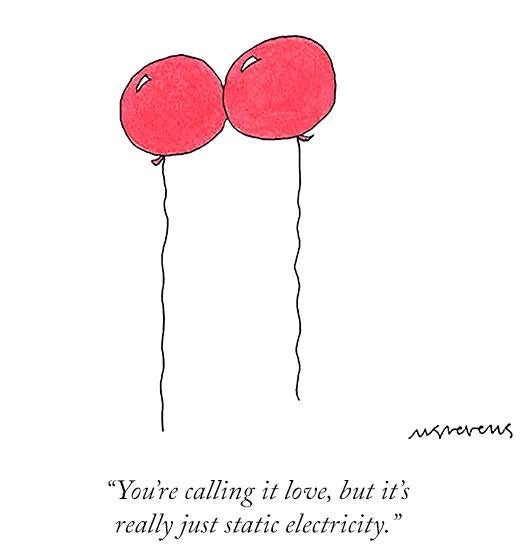

Una delle vignette sull’amore del New Yorker, è di Mick Stevens, e ironizza sull’amore, l’attrazione e la fisica.

Scambi per amore l’attrazione, scambi l’attrazione per passione, la passione è fisica, ma è solo Fisica.

Come gran parte delle vignette del New Yorker, mi fa molto ridere.

Nei commenti sulla pagina Facebook un lettore ha citato una frase attribuita a Albert Einstein "You can't blame gravity for falling in love" che, sul momento, a me è sembrata bellissima.

Perché è romantica e cinica allo stesso tempo. E colta e divertente. E perché Einstein era un genio. Solo che la citazione non è esattamente di Einstein, o meglio, è di Einstein ma estrapolata da un contesto.

Pare infatti che nel 1933 Einstein abbia ricevuto una lettera nella quale il suo corrispondente - o non particolarmente acuto per quanto riguarda le questioni scientifiche, oppure particolarmente ironico - ha cercato di disquisire di gravità:

Earth is moving so fast and due to gravity a person on the spherical earth is sometimes upright, sometimes standing on his head (upside down) and sometimes sticking out at right angles to it.

E mentre si trovano “upside down”, appunto, “people fell in love and did other stupid things”.

Una battuta? Una cattiva giornata?

Einstein ha quindi abbozzato - perché pare che il suo corrispondente non l’abbia mai ricevuta - una risposta che difende la forza di gravità e anche l’amore (almeno un po’):

“Sich verlieben ist gar nicht das Dümmste, was der Mensch tut - die Gravitation kann aber nicht dafür verantwortlich gemacht werden.”

“Falling in love is not at all the most stupid thing that people do-but gravitation cannot be held responsible for that”

Con il tempo la frase è stata trasformata nella citazione di cui sopra che, naturalmente, è un meme.

Il perché di tanto successo è evidente: l’amore non è “colpa” di nessuno, succede e basta. Così detta la frase è romantica e divertente e il gioco di parole (in inglese) è perfetto perché la gravità ci fa appunto, “cadere”.

In inglese si “cade innamorato” (fall in love), come in francese “on tombe amoureux”: è qualcosa di esterno nel quale si finisce, un po’ come si finisce in una pozzanghera. Per caso, quasi non fosse colpa tua.

In italiano, invece, ci si innamora, semplicemente (si fa per dire). E la colpa non è certo della gravità, anche se a volte è grave.

--- Questo è quello che sono riuscita a trovare, se ci fosse un esperto di Einstein che può raccontare meglio sarei lieta di correggere. ---

https://www.quora.com/What-did-Einstein-mean-by-You-cant-blame-gravity-for-falling-in-love

https://todayinsci.com/E/Einstein_Albert/EinsteinAlbert-LoveQuote800px.htm

La citazione di Einstein è contenuta nel libro Albert Einstein, The Human SideGlimpses from His Archives https://press.princeton.edu/titles/10115.html

0 notes

Text

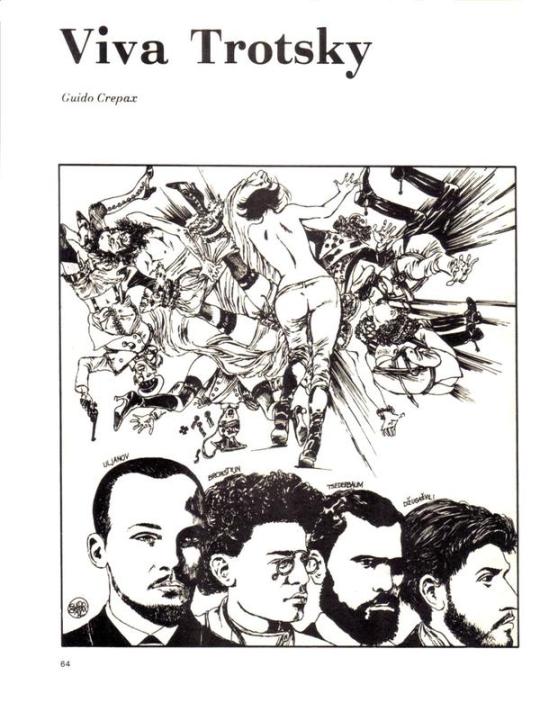

Viva Trotsky | Valentina, Crepax

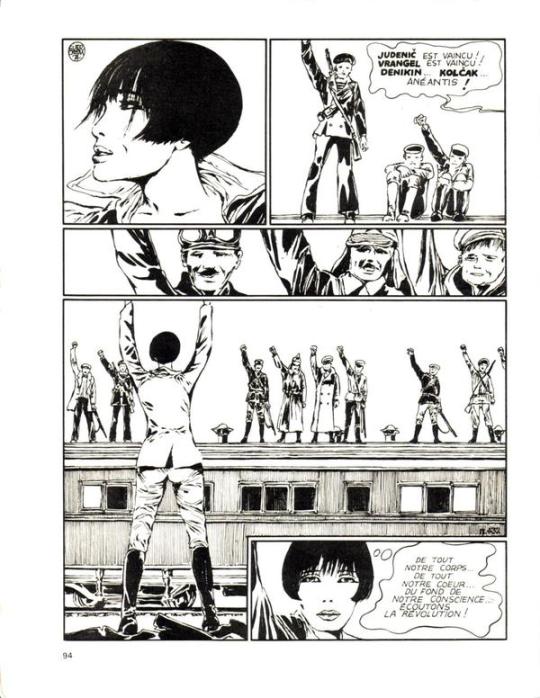

Non sono sicura da dove arrivi questa tavola di Guido Crepax.

In francese trovo riferimenti a un’opera di Crepax dal titolo “Viva Trotsky” o “Revolution de la locomotive”.

Esiste una pubblicazione di Crepax per Charlie Mensuel del 1975 che porta questo titolo che vede Valentina al lavoro per la Rivoluzione e che si può sfogliare interamente a questo link (in bassa risoluzione).

(Qui riferimenti in italiano e tre tavole)

1 note

·

View note

Text

Suicidio | Storia della censura di un libro

Questa à la storia, particolare, di un libro.

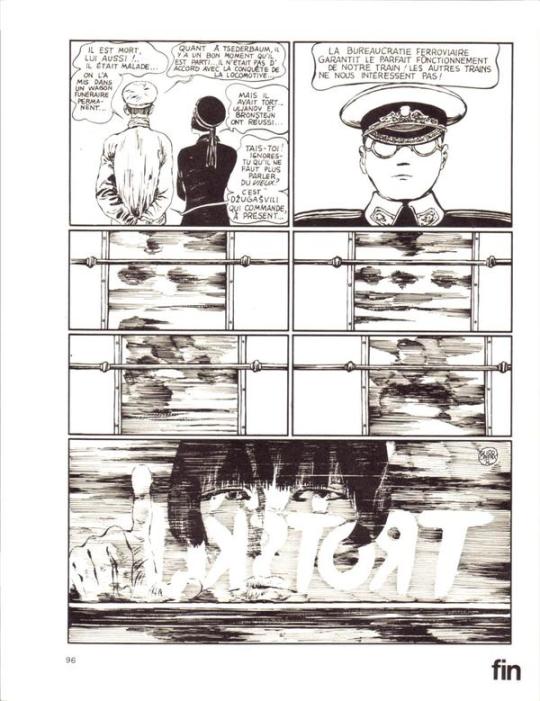

“Suicide, mode d’emploi - Histoire, technique, actualité”, di Claude Guillon e Yves le Bonniec ("Suicidio, istruzioni per l’uso”, edizione Alain Moreau) è un libro uscito in Francia nel 1982.

Innanzitutto si tratta di un saggio che ha venduto circa 100mila copie – che per un testo di questo tipo è una cifra abbastanza importante – e che è stato tradotto in sette lingue; alla pubblicazione sono seguiti poi circa 500 articoli di stampa e una discussione, accesissima, sul diritto alla morte e sul fine vita. Dalla vicenda sono nati ben dieci procedimenti giudiziari e tre condanne e, infine, il libro è stato censurato.

Il libro parla, come è chiaramente indicato nel titolo, del suicidio e del "diritto alla morte", ovvero del dibattito intorno alla decisione di mettere fine alla propria vita, alla legittimità e alla rivendicazione della scelta. Nel testo si traccia una storia del fenomeno del suicidio, della percezione sociale e del posto che occupa nella società e negli ospedali francesi.

«"Suicide, mode d’emploi" secondo noi rientrava nella tradizione libertaria e nella logica delle lotte portate avanti negli anni Settanta attorno ai temi dei diritti del malato, del diritto di disporre e godere del proprio corpo, del diritto alla contraccezione e all'aborto», scrive Guillon.

Un capitolo in particolare, il decimo (Éléments pour un guide du suicide) entra nel dettaglio delle tecniche per procurarsi la morte e stila una lista di farmaci e sostanze letali che permettono di ottenere una morte “dolce”.

È stato questo il capitolo – usato a pretesto secondo uno degli autori, Guillon – che ha creato problemi agli autori e all’editore. I critici dell’opera sostenevano che una persona “fragile e sensibile” – come un adolescente, per esempio –potrebbe passare, dopo la lettura del testo, dal pensiero all’atto.

E qui interviene la politica.

Nel 1983, l’anno successivo all’uscita del libro, il Senato francese, in seguito alle proteste, ha presentato una proposta di legge che condanna la “provocazione al suicidio”: l'Assemblea nazionale ha accolto il testo nel 1987. Si tratta di una legge che proibisce quella che è ritenuta propaganda a favore del suicidio o pubblicità di prodotti e/o metodi che possono aiutare la morte. “Suicide, mode d’emploi” fu utilizzato, nei dibattiti politici, come l’esempio di libro da non pubblicare.

Di fatto, la legge fu ritagliata su misura per l’opera, come dice Libération nel 1995.

Nel 1995 l’editore, Alain Moreau, fu condannato (con applicazione retroattiva della legge, dovuta al fatto che nel 1989 l'opera fu ridata alle stampe) e l’associazione che portò avanti la causa ottenne che il testo non potesse più essere stampato nella sua versione originale.

Secondo la stessa legge, nel 2001 un insospettabile Jean-Marie Colombani è stato condannato – in quanto direttore responsabile de Le Monde – perché un allegato del giornale indicava ai lettori come procurarsi il libro "Final Exit: The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying" di Derek Humphry, best seller negli Stati Uniti, tradotto in 12 lingue: si tratta di un testo ritenuto fondamentale da molti per quanto riguarda il dibattito sul fine vita e sul diritto all’eutanasia e al suicidio assistito.

Per dare un’idea della durezza delle posizioni: nel 2005 (quindi oltre 20 anni dopo la pubblicazione) sulle colonne di Libé Marcela Iacub - femminista, giurista, politicamente liberale e, pour la petite historie, ex di Strauss-Kahn - pubblica «Tous morts de lire» (un gioco di parole sul morti dal ridere/dal leggere, che in francese funziona molto bene, ndr) dove riprende il dibattito attorno a “Suicide, mode d’emploi”, relativamente all'accusa fatta al testo di essere la causa di 72 morti, tutti suicidii.

La risposta di Guillon, sulle stesse colonne, mette in chiaro la visione degli autori:

« Chacun peut donc, à son gré, le diviser par deux ou le multiplier par quatre (en le rapportant tout de même au chiffre de 100 000 exemplaires vendus en France durant huit ans et à la moyenne annuelle de 11 000 décès par suicide pendant la même période). Je sais, pour avoir reçu et récemment publié leurs lettres, que notre livre n'a pas eu de “victimes”, mais des lecteurs conscients et jaloux de leur liberté ».

(«Ciascuno può dividerli per due o moltiplicarli per quattro (i morti suicidi, ndr) rapportandoli alle 100mila copie vendute in Francia durante gli 8 anni di commercializzazione del libro e agli 11mila decessi per suicidio avvenuti durante lo stesso periodo. Io so, per aver recentemente pubblicato le loro lettere, che il nostro libro non ha avuto “vittime” ma lettori coscienti e gelosi della loro libertà»).

In Francia i suicidi sono diminuiti, e di molto. Nel 2014 se ne contano 8.885 (uno all'ora, e il calcolo immaginato così è sì impressionante. La cifra è più altra rispetto alle morti per incidenti stradali, per esempio), ma comunque il 26% in meno rispetto al decennio precedente (Dati Osservatorio Nazionale sul suicidio). La Francia è il 10° paese su 32 in Europa in questa classifica. La curva dei suicidi ha iniziato ad abbassarsi, per puro caso, proprio nel 1985.

Piccola parentesi storica

Il suicidio ha una storia particolare in Francia. Fino al XVIII° secolo non si usava questo termine, ma si parlava di “d’homicide contre soi-même”(omicidio di sé stessi).

In alcuni casi, ancora nel Diciottesimo secolo – anche se sempre meno, la pratica risale al Medioevo – al suicida, al cadavere del morto quindi, veniva fatto un processo. O, in alternativa, si faceva un processo alla sua memoria. La colpa da ricercare era quella di aver, appunto, commesso volontariamente un “omicidio contro sé stessi”. La pratica era talmente grave che veniva paragonata al crimine di lesa maestà.

Se la follia o l'errore venivano esclusi, veniva quindi applicata una pena: si partiva con la confisca dei beni, a cui seguiva l'eliminazione della memoria del defunto e la condanna eterna. Il corpo, già deceduto quindi – lo risottolineo per vezzo – poteva venire impiccato a testa in giù, trascinato faccia contro il suolo o gettato in fosse senza sepoltura in terra sconsacrata. I casi sono tanti, vari e le pratiche erano diverse anche a seconda delle regioni: per chi è interessato rimando a qualche testo in fondo alla pagina.

Il termine "suicidio" è entrato nel vocabolario francese solo nel 1734 e, a partire da Montesquieu, ha fatto dibattere tutti gli intellettuali illuministi: il suicidio è un diritto? La morte volontaria è un crimine contro Dio, contro la società?

Montesquieu, nelle Lettere Persiane: « Les lois sont furieuses, en Europe, contre ceux qui se tuent eux-mêmes. On les fait mourir, pour ainsi dire, une seconde fois ; ils sont traînés indignement par les rues, on les note d’infamie, on confisque leurs biens. Il me paraît […] que ces lois sont bien injustes ».

Questo cambio di terminologia (da omicidio a suicidio) corrisponde anche ad un cambio di paradigma giuridico, il Code pénal del 1791 non lo annovera più tra i crimini perseguibili per legge e il Code des délits et des peines del 1795 specifica che la morte interrompe ogni successiva azione legale.

Quella del suicidio, evidentemente, è una questione non da poco, anche in laica terra francese.

Per tornare al libro da cui sono partita: dal 1991 “Suicide, mode d’emploi” non si trova più nelle librerie francesi e la versione del 1982 è ufficialmente introvabile.

In rete la prima versione del testo è reperibile facilmente, messa on line da privati, senza il consenso degli autori. Va detto che se qualcuno commettesse un suicidio e fosse possibile dimostrare che ha scaricato una copia messa online, la persona che ha effettuato l’upload sarebbe - tecnicamente - perseguibile per legge.

Gli autori

“Suicide, mode d’emploi” è stato scritto da Claude Guillon e Yves le Bonniec.

Guillon è uno scrittore e un anarchico, il suo blog: Lignes de force. Nel 2010 ha pubblicato “Le Droit à la mort. Suicide, mode d'emploi, ses lecteurs et ses juges”, un testo (che trovate disponibile nelle librerie ) dove riprende la discussione sul dibattito legato al primo testo - con un excursus storico ampio e documentato sul pensiero liberale e libertario intorno al suicidio - e dove, soprattutto, racconta le vicende giudiziarie legate all’uscita del libro nel 1982.

Il secondo autore, Yves Le Bonniec è quello che è stato maggiormente toccato dalle vicende giudiziarie. Le Bonniec è stato condannato in seguito a delle corrispondenze tenute con i alcuni lettori (gli autori ricevettero diverse centinaia di lettere, tantissime a sostegno dell'opera): il primo fu Michel Bonnal – morto suicida il 4 marzo del 1983 a Parigi – che scrisse a Le Bonniec proprio in relazione al suicidio: l'accusa, secondo la Corte, è quella di “astensione delittuosa di soccorso a persona in pericolo” («homicide involontaire» et «non-assistance à personne en danger» ); questo perché Le Bonniec non tentò di dissuaderlo nella sua risposta ma, al contrario, fornì informazioni dettagliate sulle dosi di alcuni farmaci. Qualche anno dopo, sempre per un altro scambio epistolare dello stesso genere con Daniel Cazalens (poi morto suicida), arriva la seconda condanna, sempre per “mancato soccorso” in seguito alla denuncia del padre di Cazalens.

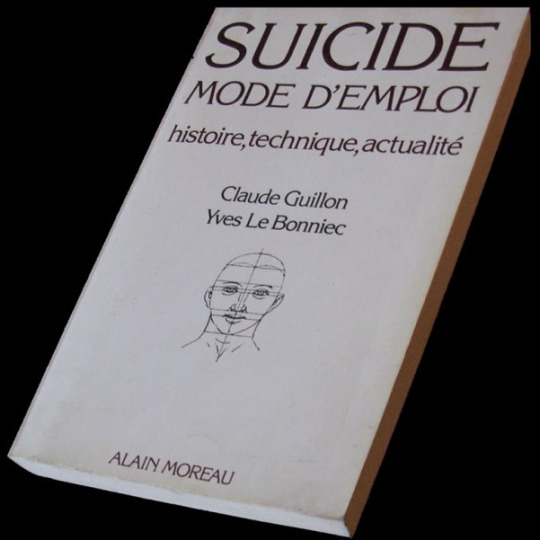

In guisa di nota, la storia di Paul Robin

Sempre dal blog di Claude Guillon riprendo la storia di Paul Robin, scrittore e anarchico francese, pedagogo e neo-malthusiano. Secondo Guillon “Suicide, mode d’emploi” si situa, tra le altre cose, in una tradizione libertaria e in una logica di battaglie portate avanti negli anni Settanta intorno al diritto dei malati, a quello di disporre del proprio corpo, alla contraccezione e all'aborto”. In questa logica è da Robin che Guillon fa partire la sua riflessione sul suicidio e sul diritto di scelta, inscrivendolo all’interno di una tradizione libertaria.

Paul Robin, infatti, nel 1901 ha scritto un pamphlet “Technique du suicide” uscito come allegato alla rivista La Critique. (Eccolo qui in pdf)

Paul Robin : Technique du suicide. Extrait de La Critique, 1901.

Paul Robin si poi è suicidato il 1° settembre del 1912, la famiglia ha però dissimulato la causa della morte.

* Suicide mode d’emploi è presente in una scena di Soigne ta droite di Jean-Luc Godard.

** Qui la lista di tutti i libri censurati, in Francia, dal 1948 al 2010 **

Fonti:

http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/travail/mulliera02.pdf

Dominique Godineau, S'abréger les jours : Le suicide en France au xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 2012

Claude Guillon, Le droit a la mort - suicide, mode d'emploi, Imho, 2010

https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/le-suicide-en-france-au-xviiie-siecle-revue-genesis

Marc Ortolani, Le procès à cadavre des suicidés à la fin de l’Ancien Régime. Deux exemples provençaux http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ortolani_10_1.pdf

0 notes

Text

Mio nonno era a Salò

Di mio nonno ricordo le rughe, grandi e profonde, a lato degli occhi. Che se le tiravi tra il pollice e l'indice, per aprirle ad allargarle, dentro la pelle non era abbronzata. A 70 suonati lavorava ancora: faceva lo stalliere, in nero: motivo per il quale passava le giornate sotto al sole ed era abbronzato quasi tutto l'anno. E in mezzo alle rughe restava il bianco.

Di lui ricordo i peli nelle orecchie, e una pallina di grasso, di quelle che sporgono dalla pelle, di fianco all'orecchio sinistro. Potevi giocherellarci. Era come una goccia, piccola e dura, attaccata alla pelle. Se a lui piacesse non lo so, ma non si lamentava. Mio nonno si lamentava mai.

Di mio nonno ricordo che amava le tagliatelle al ragù e gli insaccati. E’ la sola persona che ho visto farsi dei panini di “salumi misti”: mortadella, salame, coppa e musotto. Tutto insieme: uno spessore, rosa e grasso, di carni mischiate insieme ad altre a creare un unico strato di almeno e centimetri che finiva in mezzo al pane.

Di mio nonno ricordo che guardava i film western: la sera, al buio, seduto su una sedia in cucina, con una coperta sulle spalle per il freddo che c'era in casa – perché il riscaldamento, troppo caro, si teneva al minimo – e perché in sala – dove c'erano un divano e un televisore – non si poteva entrare. Non per il freddo, non per improbabili ostacoli che ne impedissero l'accesso. Ma perché il salotto non andava toccato. Intonso e inutilizzato, era la stanza “buona”, dove si mettevano le cose accumulate negli anni per dimostrare un po' di benessere: una stanza morta, viva di un orgoglio dimenticato, simbolo di gioie non vissute e di speranze non formulate.

Di mio nonno ricordo una passione, innocua e lasciva, per la Federica Panicucci: erano gli anni Novanta e lei aveva i capelli lunghissimi, fin sotto al sedere. Lui la definiva, con la risata impastata dai denti che gli restavano, “una bella cavallina”.

Di mio nonno ricordo che mi portava a passeggire lungo il viale del paese, che altro non era che una strada asfaltata con una fila di castagni: si raccoglievano le castagne o in caso di pioggia, lumache. La procedura per renderle commestibili consisteva nell’immergerle in un secchio fuori casa, nella grotta di tufo dietro l'appartamento, per farle spurgare. Una volta le lumache spurgate andavano impanate e poi fritte: palline gommose e collose, grasse di olio e di bava, ricoperte di pastella.

Di mio nonno so che era a Salò, nella guardia personale di Mussolini. Perché si mangiava meglio, era la sua risposta. Di mio nonno so che aveva due fratelli: uno morto durante la guerra, l'altro comunista. Non si rivolsero la parola, dalla guerra, fino alla morte.

Di mio nonno so che mi faceva il “masticotto”. Questo fa parte delle cose raccontate, motivo di derisione. Quando io ero troppo piccola per masticare, lo faceva lui al mio posto: masticava i miei bocconi prima di farmeli mangiare, invece di spezzarli con le posate. E poi me li passava direttamente dalla lingua. Non so pensare a qualcosa di più tenero.

Mio nonno si chiamava Roberto, tutti lo chiamavano Rodolfo: succede, inspiegabilmente, che nei paesi si decida che il tuo nome non ti va e che tu venga ribattezzato. È nato il 31 gennaio 1917 ed morto l'estate del mio diploma, nel 1999. Non mi ha visto diplomata. Non ho mai saputo che fosse successo durante la guerra.

0 notes

Text

Il toast perfetto, secondo Beckett

Il toast è un’arte, e io non vivrei senza tostapane. E il burro è sempre da evitare, Beckett docet.

Lunch, to come off at all, was a very nice affair. If his lunch was to be enjoyable, and it could be very enjoyable indeed, he must be left in absolute tranquility to prepare it. But if he were disturbed now, if some brisk tattler were to come bouncing in now big with a big idea or a petition, he might just as well not eat at all, for the food would turn to bitterness on his palate, or, worse again, taste of nothing. He must be left strictly alone, he must have complete quiet and privacy, to prepare the food for his lunch.

The first thing to do was to lock the door. Now nobody could come at him. He deployed an old Herald and smoothed it out on the table. The rather handsome face of McCabe the assassin stared up at him. Then he lit the gas-ring and unhooked the square flat toaster, asbestos grill, from its nail and set it precisely on the flame. He found he had to lower the flame. Toast must not on any account be done too rapidly. For bread to be toasted as it ought, through and through, it must be done on a mild steady flame. Otherwise you only charred the outside and left the pith as sodden as before. If there was one thing he abominated more than another it was to feel his teeth meet in a bathos of pith and dough. And it was so easy to do the thing properly. So, he thought, having regulated the flow and adjusted the grill, by the time I have the bread cut that will be just right. Now the long barrel-loaf came out of its biscuit-tin and had its end evened off on the face of McCabe. Two inexorable drives with the breadsaw and a pair of neat rounds of raw bread, the main elements of his meal, lay before him, awaiting his pleasure. The stump of the loaf went back into prison, the crumbs, as though there were no such thing as a sparrow in the wide world, were swept in a fever away, and the slices snatched up and carried to the grill. All these preliminaries were very hasty and impersonal.

It was now that real skill began to be required, it was at this point that the average person began to make a hash of the entire proceedings. He laid his cheek against the soft of the bread, it was spongy and warm, alive. But he would very soon take that plush feel off it, by God but he would very quickly take that fat white look off its face. He lowered the gas a suspicion and plaqued one flabby slab plump down on the glowing fabric, but very pat and precise, so that the whole resembled the Japanese flag. Then on top, there not being room for the two to do evenly side by side, and if you did not do them evenly you might just as well save yourself the trouble of doing them at all, the other round was set to warm. When the first candidate was done, which was only when it was black through and through, it changed places with its comrade, so that now it in its turn lay on top, done to a dead end, black and smoking, waiting till as much could be said of the other.

For the tiller of the field the thing was simple, he had it from his mother. The spots were Cain with his truss of thorns, dispossessed, cursed from the earth, fugitive and vagabond. The moon was that countenance fallen and branded, seared with the first stigma of God’s pity, that an outcast might not die quickly. It was a mix-up in the mind of the tiller, but that did not matter. It had been good enough for his mother, it was good enough for him.

Belacqua on his knees before the flame, poring over the grill, controlled every phase of the broiling. It took time, but if a thing was worth doing at all it was worth doing well, that was a true saying. Long before the end the room was full of smoke and the reek of burning. He switched off the gas, when all that human care and skill could do had been done, and restored the toaster to its nail. This was an act of dilapidation, for it seared a great weal in the paper. This was hooliganism pure and simple. What the hell did he care? Was it his wall? The same hopeless paper had been there fifty years. It was livid with age. It could not be disimproved.

Next a thick paste of Savora, salt and Cayenne on each round, well worked in while the pores were still open with the heat. No butter, God forbid, just a good foment of mustard and salt and pepper on each round. Butter was a blunder, it made the toast soggy. Buttered toast was all right for Senior Fellows and Salvationists, for such as had nothing but false teeth in their heads. It was no good at all to a fairly strong young rose like Belacqua. This meal that he was at such pains to make ready, he would devour it with a sense of rapture and victory, it would be like smiting the sledded Polacks on the ice. He would snap at it with closed eyes, he would gnash it into a pulp, he would vanquish it utterly with his fangs. Then the anguish of pungency, the pang of the spices, as each mouthful died, scorching his palate, bringing tears.

But he was not yet all set, there was yet much to be done. He had burnt his offering, he had not fully dressed it. Yes, he had put the horse behind the tumbrel.

Samuel Beckett, Dante and the Lobster | More Pricks than Kicks

1 note

·

View note

Text

Non è vero che il tempo fa giustizia, al contrario il tempo mente

Non è vero che il tempo fa giustizia, al contrario il tempo mente.

Goliarda Sapienza, Il vizio di parlare a me stessa

Il tempo mente. Spudoratamente e teneramente. Perché ci aggiusta, ci fa trovare una soluzione accettabile; ci fa “capire”, dopo averla girata da ogni lato, la soluzione più plausibile. Quella che possiamo vedere. La mente fredda dice il vero, la mente calda mente. E’ forse più vero il suo contrario? E’ forse più vero il suo contrario.

La sensazione, il moto di pancia, il primo pensiero, l’istinto quello solo - sempre, quasi sempre, molto spesso - solo quello, racconta quello che era.

foto https://www.flickr.com/photos/151091501@N04/35273714693/in/dateposted/

1 note

·

View note

Text

Tatuaggi, Big Data e privacy | Il tuo tatuaggio può identificarti

Questo articolo è, in parte, la traduzione di un pezzo pubblicato sul sito della Elettronic Frontier Foundation (EFF) scritto da Aaron Mackey, Dave Masss e Soraya Okuda nel 2016. Nonostante sia passato un anno dalla sua prima pubblicazione, rimane interessante per la chiarezza con la quale spiega le possibili - reali - violazioni della privacy che la biometria, applicata ai Big Data e allo sviluppo di algoritmi di ricerca, possono produrre.

Così come le tecnologie per il riconoscimento facciale e quelle per l'analisi del Dna, anche l'uso dei tatuaggi come tecnica di riconoscimento apre vasti scenari nella violazione della privacy e nello sviluppo di tecniche di controllo.

La EFF è una organizzazione che si occupa di difesa di diritti civili e libertà di espressione nel mondo digitale.

Tattoos are free speech that we wear on our skin. (Electonic Frontier Foundation)

Riconoscere i tatuaggi, così come le impronte digitali, attraverso una tecnologia apposita che metta a confronto immagini stoccate in uno (o in tanti) database con video di sorveglianza, per esempio, o con foto prese per strada o durante una banale operazione di fermo o, ancora più facile, dal web. Non si tratta di uno scenario così improbabile, anzi.

I tatuaggi sono già un segno di riconoscimento; l'uso che ne viene fatto per identificare un criminale o una vittima è noto, così come quello per determinare l'appartenenza di un individuo a una gang o a un gruppo sovversivo. Cosa cambia? Che fino a poco tempo fa il tatuaggio restava legato a un supporto specifico, la fotografia, non era catalogato né stoccato e organizzato in un database. Sono i Big Data, bellezza.

Tra il 2014 e il 2015 alcuni ricercatori del National Institute for Standards and Technology (NIST, un'agenzia del governo americano, parte del Dipartimento del Commercio, che si occupa di nuove tecnologie) insieme a un gruppo proveniente dall'FBI hanno lanciato un programma per sviluppare e accelerare la tecnologia di riconoscimento dei tatuaggi.

Il programma si chiama Tatt-C ("Tattoo Recognition Technology Challenge") ha un logo particolarmente evocativo ed è partito da un database di 15mila immagini. Queste arrivavano principalmente da foto prese sul corpo di carcerati poi suddivise in sottogruppi, affidati a una diversa azienda che si occupano di biometrica, ad istituti di ricerca e/o a università. Il compito era quello di fare esperimenti per elaborare algoritmi di ricerca in grado di comparare tatuaggi in diverse situazioni.

Alcuni test hanno confrontato diverse foto di tatuaggi sul corpo della stessa persona; altri hanno tentato di confrontare tatuaggi simili su persone diverse basandosi su caratteristiche “ricorrenti”: un crocefisso, Minnie o dei caratteri cinesi, per esempio.

Questo tipo di test pone dei seri problemi per quanto riguarda la privacy, la libertà di espressione, la libertà religiosa e il diritto di associazione. I risultati del Tatt-C, diffusi la scorsa estate, sono una sorta di quadro attraverso il quale creare leggi e tecnologie specifiche, nonché la base delle nuove ricerche nel settore.

I test elaborati per il Tatt-C sono cinque e raccontano tanto rispetto al futuro uso delle tecnologie di riconoscimento dei tatuaggi.

Nota della EFF: il database creato per il Tatt-C contiene 15mila immagini che l'FBI ha ottenuto da foto prese su persone in carcere. Questa serie di dati è stata suddivisa in categorie e sottocategorie per permettere lo svolgimento dei test. Ogni ente partecipante al Tatt-C ha presentato, in maniera autonoma, i propri risultati che non sono stati verificati in maniera indipendente. Le percentuali citata sono quindi l'espressione dell'esperimento in sé ma non il riflesso della performance della tecnologia in generale.

La EFF chiese la fine di questo programma, che naturalmente, sta continuando.

Tattoo Detection: capire se una persona ha o meno un tatuaggio

Ogni corpo di polizia possiede un database di immagini, di ogni tipo. Prima di tutto le foto segnaletiche, poi quelle di cicatrici, voglie e, naturalmente, i tatuaggi. Tutte queste informazioni fino a ieri (fino ad oggi ancora) sono tutte insieme, non catalogate o, spesso, catalogate male. Senza l'aiuto di un computer è quindi necessario molto “lavoro umano”, tanto tempo perso in un archivio, per poter trarre da questa mole di informazioni qualcosa di utile. Il NIST sostiene, non a torto, che una ricerca automatica sui tatuaggi permettere una migliore catalogazione delle immagini. In questo caso quali sono i problemi di privacy? Che una tecnologia di in grado di riconoscere se una persona è tatuata apre la strada per un algoritmo che isola i tatuaggi da immagini raccolte sul web (i social media sono pieni di foto di corpi tatuati, per esempio) o attraverso videocamere di sorveglianza.

Il team di Tatt-C ha fatto sapere che 3 diversi algoritmi possono riconoscere un tatuaggio con una percentuale di riuscita del 90%. La compagna MorphoTrak, un'azienda privata che si occupa di biometrica, ha ottenuto il miglior risultato: sono stati in grado di riconoscere un'immagine contenente un tatuaggio con un'efficacia del 90%.

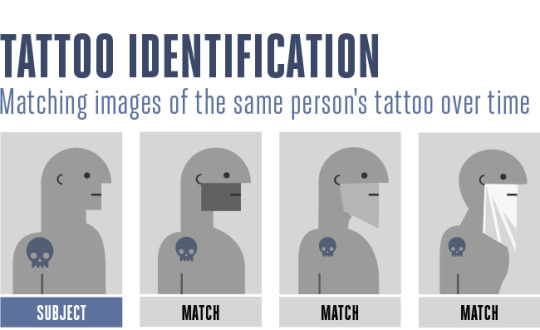

Tattoo Identification: confrontare le immagini del tatuaggio sulla stessa persona in momenti diversi nel tempo

Quando diciamo “biometrico” stiamo parlando di caratteristiche comportamentali o fisiche che possono essere usate per per identificarti. Per esempio le impronte digitali sono utilizzate da tempo come mezzo per identificare un sospetto. Il riconoscimento di un tatuaggio può avere lo stesso tipo di impatto e di applicazione.

Diciamo che, ad esempio, un poliziotto fa domande a qualcuno per strada e che questa persona rifiuta di fornire una documento di identità. L'agente, sempre in maniera teorica, potrebbe far passare un'immagine di un tatuaggio del soggetto in un database per cercare una foto non della stessa persona, ma dello stesso tatuaggio fatta durante un precedente arresto. Una delle applicazioni possibili di questo tipo di tecnologia da parte del NIST è, per esempio, la possibilità di applicarla a video di sorveglianza nei quali un sospetto indossa una maschera, ma nel quale è possibile individuare una parte di un tatuaggio che si vede attraverso gli abiti.

Gli esperimenti fatti dal Tatt-C su foto dello stesso tatuaggio prese in diversi momenti nel tempo hanno avuto un successo del 95%: anche in questo caso MorphoTrak è l'azienda che ha ottenuto il miglior score.

Region of Interest: confrontare una parte di un tatuaggio con tutta l'area tatuata.

NIST usa questa tecnica per descrivere fino a che punto un algoritmo può confrontare una piccola parte di un tatuaggio più ampio con il tatuaggio nella sua interezza.

<img56493|center>A volte una telecamera può riprendere solo una parte di un tatuaggio che è visibile da parti del corpo non coperte da abiti, per esempio. (Vi ricordate del collo tatuato di George Clooney in "Dal tramonto all'alba?"). Da qui ci si chiede se sia possibile, partendo da un database naturalmente già esistente, risalire a un'immagine dell'intero tatuaggio. Questa tecnologia permetterebbe il riconoscimento di un tatoo anche se la persona lo ha modificato (in estensione), nel corso degli anni.

L'Università di Purdue, su questo esperimento, ha sviluppato una app in collaborazione con il U.S. Department of Homeland Security che ha raggiunto risultati che toccano il 91,6% di precisione.

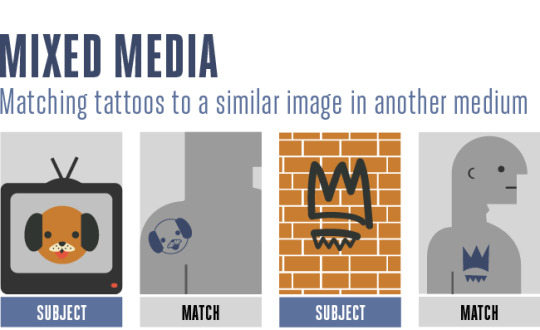

Mixed Media: confrontare un tatuaggio con un'immagine simile, ma su un altro supporto.

Quando si fa un tatuaggio è raro che il tatuatore faccia il primo schizzo direttamente sulla pelle del cliente ma, molto probabilmente, userà un pezzo di carta da cui poi ricavare il calco. La questione per il ricercatore è se l'algoritmo può invertire il processo e, invece di fare una comparazione tra tatoo, la può fare con un'immagine su altro supporto.

Esempio: se un testimone vede un tatuaggio durante un crimine e ne viene fatto poi un disegno, questo può essere confrontato con un database? Oppure con un'immagine di un murale? La quantità di dati che si possono ottenere a questa intenzione è potenzialmente enorme: per esempio la "A" cerchiata di “Anarchia” potrebbe far emergere migliaia e migliaia di persone.

Al momento questa è la tecnologia meno sviluppata e i risultati hanno mostrato un successo del 36%, ma esiste già un'applicazione GARI, usata dalla polizia dell'Indiana, che mette in relazione graffiti e tatto per esempio.

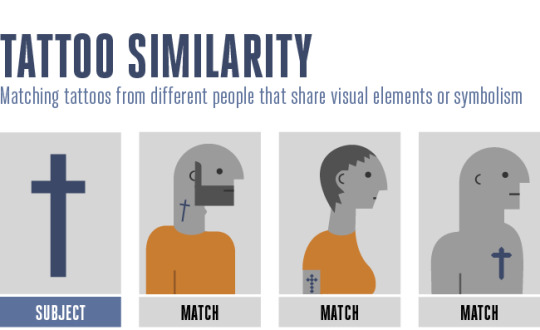

Tattoo Similarity: incrociare i tatuaggi di persone diverse che hanno lo stesso elemento o simbolo.

Una delle applicazioni possibili di questo tipo di tecnologie è proprio mettere in evidenza connessioni tra le persone. In questo modo si potranno creare liste di persone che condividono una visione religiosa, politica o un'affiliazione di altro tipo (band musicale, gang, gruppi militari...). In questo caso è alta la possibilità di avere dei falsi positivi: tatuaggi simili ma che, simbolicamente, non hanno nulla a che fare con un'appartenenza.

Anche in questo caso la tecnologia è in uno stadio non avanzato con risultati che non hanno superato il 14.9%.

Compagnie come MorphoTrak e DataWorks offrono già, nel loro pacchetto vendita, oltre al riconoscimento facciale, analisi del Dna e impronte digitali, il riconoscimento dei tatuaggi. In California uffici di pubblica sicurezza hanno contratti con queste aziende.

E ora? Dalla pubblicazione di questi dati le ricerche stanno andando avanti in effetti: il NIST alla conclusione di Tatt-C ha lanciato il "Tattoo Recognition Technology-Evaluation" (Tatt-E), il cui scopo è automatizzare i risultati ottenuti dal Tatt-C, con un database ampliato a 100mila immagini, dicono dall'EFF.

Se già le tecnologie di riconoscimento facciale pongono importanti problemi di privacy, allo stesso tempo tutti noi dovremmo informati sull'invasività delle tecnologie di riconoscimento dei tatuaggi: non si tratta infatti si sola indentifiazione, ma della possibilità di ritracciare, nel tempo e nello spazio, una persona attraverso i suoi segni che ha deciso di fare sul suo corpo.

In maniera più generale si tratta di agire con consapevolezza riguardo all'uso che si fa dei propri dati (sei sicuro di voler pubblicare sul tuo profilo Facebook una foto del tuo bicipite tatuato o della farfalla sulla tua spalla? e, in maniera ancora più generale, del tuo compleanno, delle tue vacanze o dei tuo figli?) e di come le tecnologie di controllo e di sorveglianza si sviluppano in maniera proporzionale alle quantità di dati che ogni giorno produciamo, in maniera consapevole o meno, ad uso di aziende private e degli apparati statali.

0 notes

Text

Germán Arzubide, Sandino e la bandiera americana

Questa è la storia di una piccola impresa, stupida e potente, la storia di un gesto ingenuo, tenero e rivoluzionario compiuto da Germán List Arzubide nel 1927, a 29 anni.

Germán List Arzubide fu un poeta e un rivoluzionario.

Nato a Puebla (Messico) nel maggio del 1898, fu tra i più attivi membri dell’Estridentismo, un movimento d’avanguardia poetica, artistica e culturale fondato da Manuel Maples Arce negli anni Venti, la cui influenza sfiorò lateralmente anche personaggi più noti da questa parte dell’oceano: Diego Rivera, David Siquieros (uno degli attentatori di Trotski), José Clemente Orozco, e Tina Modotti.

Il movimento estridentista fu piccolo, in dimensioni e durata; fu grande e importante, invece, per l’influenza che ha avuto, per la mobilità di coloro che ne fecero parte, per la vivacità intellettuale e per la produzione culturale (riviste, opere d’arte, manifesti politici). I suoi poeti sono anche tra i personaggi raccontati da Roberto Bolaño: vi capiterà, leggendo i Detective Selvaggi, di entrare nel salotto di Germán List Arzubide.

Tra il 1925 e il 1927 gli estridentisti furono accolti da Hireberto Jara, governatore piuttosto progressista dello Stato di Veracruz, per partecipare alla vita politica della regione. La città di Xalapa in quel periodo fu rinominata dai poeti “Estridentópolis”.

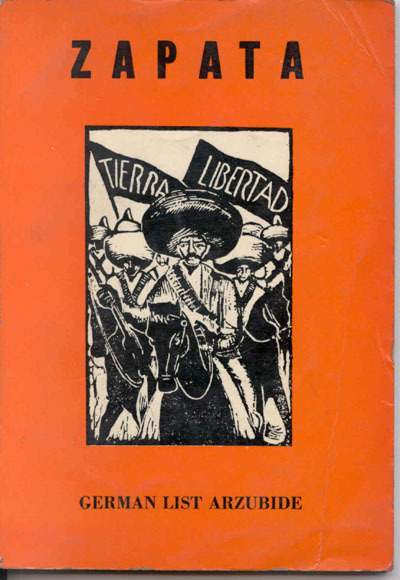

Germán List Arzubide fu anche un rivoluzionario: partecipò alla rivoluzione messicana, arruolandosi a 15 anni nelle truppe di Gabriel Rojano. Fu poi membro della Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), partecipò alla fondazione della Universidad Nacional Obrera de México, lavorò in teatro e in diverse riviste. Famoso è un suo libro su Zapata, “Emiliano Zapata (exaltación)”, scritto nel 1927.

Germán List Arzubide è morto nel 1998: ha vissuto 100 anni e 139 giorni.

Durante la sua vita Germán ha incontrato la grande Storia, quella del suo paese, del suo continente, e del movimento rivoluzionario internazionale.

Nel 1927 il destino di Germán incrocia quello di Augusto César Sandino, che stava combattendo la sua guerra contro l’imperialismo americano in Nicaragua: a Germán verrà chiesto di fare una cosa per lui, per il Nicaragua e per il movimento rivoluzionario internazionale. Un gesto semplice: portare una bandiera al Congresso anti-imperialista di Francoforte sul Meno. Dal Messico all’Europa, fino in Germania.

La storia di questa bandiera è un evento in sé, un oggetto transfugato e transfigurato, la speranza di un cambiamento, una sfida, una rivoluzione possibile. La bandiera, questa bandiera, si trovò al centro di un caso diplomatico, della lotta anti-imperialista e delle speranze rivoluzionarie di un continente.

Si tratta di una bandiera americana crivellata di proiettili che il movimento Sandinista aveva recuperato sconfiggendo gli americani in una delle tante battaglie tra l’esercito Usa e la guerriglia nelle selve del Nicaragua. Fu il generale Sánchez dell’Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) a consegnarla a Sandino, che la passerà poi nelle mani di un altro uomo che ha attraversato il secolo scorso e le sue rivolte, Gustavo Machado Morales.

Machado Morales era venezuelano, un esule, tra i fondatori del Partito Comunista del Venezuela, di quello messicano e di quello francese, anche. Faceva parte, in Messico, del Comité Manos Fuera de Nicaragua (MAFUENIC), insieme, tra gli altri, al cubano Julio Antonio Mella (che fu il compagno di Tina Modotti, morto ammazzato a Città del Messico nel gennaio del 1929) e a Diego Rivera.

Il MAFUENIC si occupava, dal Messico, di inviare sostegno ai combattenti in Nicaragua: medicine e denaro, che arrivavano nel Paese grazie al Machado e ad un altro esule venezuelano, Salvador de la Plaza.

La bandiera, consegnata dunque da Sandino a Machado, era un simbolo: da una parte rappresentava la potenza della guerriglia contro l’imperialismo, il segno tangibile della sconfitta americana, dall’altra era il riconoscimento del sostegno che, dal Messico, si dava al Nicaragua e alla lotta antimperialista.

Gratitudine solidarietà internazionale, lotta, vittoria e speranza.

La bandiera recava una scritta che ricordava la battaglia di “El Zapote” durante la quale l’esercito sandinista aveva sconfitto gli americani. La scritta, vergata da Sandino in persona, recitava:

“Esta bandera fue avanzada a la 47 Cía. 11 Rgto. del cuerpo de marinos de los EE.UU. en el combate de “El Zapote” el 14 de mayo de 1928. Patria y Libertad. El Chipotón, 25-5-28.-A.C. Sandino”.

Machado portò con sé in Messico la bandiera nell’ottobre del 1928: pare (ne parla Daniel Kersffeld) che ci fosse una folla ad attenderlo al porto di Vera Cruz. La bandiera era accompagnata da un messaggio di Sandino:

“Esta bandera arrebatada por mi ejército a los filibusteros yankees la he destinado al C. C. MANOS FUERA DE NICARAGUA! de México, como una prueba más de que el gobierno de los Estados Unidos está en guerra con el pueblo de Nicaragua. El pueblo norteamericano ha permitido, por su indiferencia, que los banqueros de Wall Street mancillen el símbolo de su honor nacional, manchando con lodo y sangre la bandera de las barras y las estrellas en una guerra feroz de agresión contra una nación pequeña. A los compañeros de México encomiendo el depósito sagrado de este trofeo como manifestación de agradecimiento y de confianza en sus actividades a favor de Nicaragua, de Centro América y de la América Latina”

Alcuni giorni dopo nel Districto Federal (Città del Messico) il Partito Comunista de México (PCM) e il MAFUENIC organizzarono un evento durante il quale la bandiera venne mostrata e celebrata come un simbolo di fratellanza del continente latino-americano e di lotta all’imperialismo yankee. Alla cerimonia parteciparono anche Diego Rivera e Germán List Arzubide. Hernán Laborde, segretario del PCM all’epoca, espose la bandiera al Palazzo Legislativo a Città del Messico.

Il clamore intorno all’evento fu evidentemente enorme, tanto che gli americani lo ritennero, per facili ragioni, un gesto “offensivo”.

Fu allora che venne chiesto a Germán di portare la bandiera al Congresso anti-imperialista di Francoforte sul Meno che si sarebbe tenuto tre il 21 e il 30 di luglio del 1929.

Anche Pino Cacucci parla di questa piccola storia in Tina, il suo romanzo dedicato a Tina Modotti: List Arzubide non poteva permettersi un viaggio diretto dal Messico all’Europa. Passò quindi dagli Stati Uniti e, per nascondere la bandiera se la avvolse intorno al corpo, facendo tutto il viaggio così agghindato. Fece una tappa a New York, dove incontrò lo scrittore cileno Armando Zegrí e in questa occasione fu da loro appesa alla finestra, probabilmente con sdegno e risate, per i festeggiamenti del 4 luglio.

Arzubide arrivò a Francoforte sul Meno il giorno di inizio dei lavori del congresso, acclamato dai partecipanti.

Racconta Kersffeld che il suo intervento fu inserito nella sessione principale del Congresso (tra i partecipanti c’erano Henry Barbusse, Nehru, il cinese Sun Yat-sen e Abdel Krim). Barbusse salutò Sandino come “il Generale degli uomini liberi” e alla fine del suo discorso chiamò Germán List Arzubide sul palco per esporre la bandiera. Mentre partiva l’Internazionale. A Germán fu vietato per sempre l’ingresso negli Stati Uniti.

Diversi anni dopo, quasi alla fine della sua vita, List Arzubide fu nominato, Governo del Nicaragua, capitano dell’Ejército Popular Sandinista. Siamo nel 1986, Germán List Arzubide aveva 88 anni.

-----

Uso il condizionale perché questa è una vicenda che se la si volesse raccontare con rigore bisognerebbe andare per archivi e biblioteche. Io l’ho fatto usando il web.

Daniel Kersffeld, professore ed esperto di politica, è “fonte” piuttosto credibile. Per il resto degli articoli citati ho cercato di verificare fatti, o almeno l’attendibilità della persona che scrive. Non sempre è stato possibile.

Qui e qui.

Le foto

La prima foto viene da qui; la seconda dovrebbe essere una foto fatta a Veracruz nel 1925 (Germán List Arzubide, Ramón Alva de la Canal,

Manuel Maples Arce, Leopoldo Méndez e Arqueles Vela) e viene da qui; la terza dovrebbe essere una foto fatta da Tina Modotti (arriva da qui).

La foto della bandiera Usa l’ho presa qui.

Siqueiros ritratto da Héctor García Cobo, Archivo fotográfico Héctor y María García

LINK

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/11/index.php?section=opinion&article=020a1pol

http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/462/1/443-21%20nov.pdf

http://www.jornada.unam.mx/1998/05/23/lizt.html

0 notes

Text

Una vita come tante, Hanya Yanagihara | Quanto può sopportare un lettore?

"A Little Life", "Una vita come tante", è uscito nel 2015 negli Stati Uniti per Doubleday e in Italia tradotto da Sellerio (traduzione di Luca Briasco) nel 2016.

L'autrice, Hanya Yanagihara, giornalista americana di origine hawaiana, vive a New York e ha all'attivo un solo altro romanzo, “The People in the Trees”, scritto in 18 anni. La stesura di "A Little Life", invece, è durata 18 mesi: la sera, ogni sera, dalle nove a mezzanotte e nei fine settimana.

Yanagihara, che ha lavorato per Condé Nast’s Traveller, oggi è Editor a T: The New York Times Style Magazine.

"A Little Life" è un caso letterario, prima di tutto perché è un best seller (oltre 300mila copie vendute nel primo anno), perché è stato nominato e/o ha vinto diversi importanti premi letterari – tra cui la nomination Man Booker Prize, il National Book Award e il Kirkus Prize – perché i suoi lettori sono letteralmente impazziti (i racconti di notti di lacrime non si contano) e, perché ha uno dei pochi voti che oggi davvero hanno un peso, ci ricorda GQ – che ha già stilato una rosa di attori che potrebbero interpretarne i personaggi – ben 4,2 stelle (su 5) su Amazon.

E' stato definito uno dei migliori libri dell'anno dal New York Times, dal Guardian, The Wall Street Journal («Hanya Yanagihara’s second book announces her as a major American novelist») e dal Washington Post («A witness to human suffering pushed to its limits, drawn in extraordinary detail by incantatory prose»).

La critica forse più entusiasta e autorevole è quella sul New Yorker da parte di Jon Michaud: «Yanagihara’s novel can also drive you mad, consume you and take over your life (...) "A Little Life" feels elemental, irreducible—and, dark and disturbing though it is, there is beauty in it».

La storia è quasi banale: New York, quattro amici che si conoscono al college, la loro vita raccontata dalla giovinezza all'età adulta. Malcom, un architetto, J.B. un artista figurativo, Willem un cameriere che vuole fare l'attore e Jude, un avvocato. Il tempo della storia è oggi, un oggi che non è il 2015, ma potrebbe, così come potrebbe essere il 1999 o il 2040: non ci sono riferimenti storici né politici; ci sono sì i cellulari, gli sms, le mail, non vengono mai nominati i social network.

A non essere banale – ed è la prima evidenza durante la lettura – è il modo in cui Yanagihara entra, prepotentemente, nell'intimo, come sceglie di raccontare l'intreccio della relazione tra i quattro amici, delle loro relazioni: "A Little Life" è soprattutto un libro sull'amicizia, una storia che dà a questa relazione uno spazio di autorevolezza che rimpiazza – e ingloba – l'amore "romantico". L'amicizia è il rapporto fondante e fondamentale del senso dell'esistenza, il perno che ne struttura la storia («another way of adulthood», dice l'autrice). I quattro protagonisti strutturano le loro vite – le rispettive storie, le scelte lavorative e abitative – intorno alla presenza o all'assenza degli altri amici.

L'amicizia raccontata da Yanagihara è famiglia, amore, responsabilità, libertà, condivisione, sostegno, silenzio, benevolenza, sesso:

«You won’t understand what I mean now, but someday you will: the only trick of friendship, I think, is to find people who are better than you are—not smarter, not cooler, but kinder, and more generous, and more forgiving—and then to appreciate them for what they can teach you, and to try to listen to them when they tell you something about yourself, no matter how bad—or good—it might be, and to trust them, which is the hardest thing of all. But the best, as well.»

«Why wasn’t friendship as good as a relationship? Why wasn’t it even better? It was two people who remained together, day after day, bound not by sex or physical attraction or money or children or property, but only by the shared agreement to keep going, the mutual dedication to a union that could never be codified.»

Ancora, cosa non meno banale, è il racconto dell'amicizia tra uomini, messo su un piano di intimità inusuale. Yanagihara entra dentro ogni personaggio, entra nello sguardo che i protagonisti portano su di sé e in quello – attento, rispettoso, carico di questioni – che entra nell'intimità dell'altro. L'approccio ai personaggi è pieno di riflessioni puntuali, personali, di sfumature —semplici come lo stupore e complesse come l'insoddisfazione — che creano caratteri estremamente ben definiti.

Ma l'approccio, quasi costante, del racconto di Yanagihara, è lo sguardo sull'altro: la conoscenza, la comprensione, l'accoglienza passano da un'attenzione – continua, intensa, giusta, goffa, eccessiva, violenta, distante e vicina – dei personaggi sulle reciproche vite.

Al di là dei cliché lo sguardo che racconta, la presenza dell'autore è chiaramente e fortemente – forse anche banalmente – "femminile". Se infatti non è difficile immaginare quattro uomini così profondamente legati da affetto, rispetto, timore, amore, stima e tenerezza, un po' più difficile – meno possibile? – è che tutti abbiano un'attenzione così analitica l'uno sull'altro. In un'intervista alla Kirkus Reviews, Yanagihara dice che spesso quando ascolta i suoi amici maschi parlare, trova che abbiano difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e a descriverle, come se agli uomini fosse stata data una «ridotta rosa di emozioni». Nel mondo che ha creato in "A little Life" – un mondo quasi esclusivamente maschile: non ci sono personaggi femminili significativi né degni dell'attenzione dell'autrice – gli uomini non solamente sono messi di fronte alle loro emozioni: le guardano, le sfidano, le affrontano, le analizzano.

"A Little Life" è stato anche definito un libro sull'omosessualità: se indubbiamente le uniche relazioni portanti sono quelle tra uomini (c'è la storia di Harold, un professore universitario che diventa un personaggio fondamentale, e delle sue mogli, ma sono di contorno; stessa cosa per le fidanzate di Willem) l'omosessualità pare però solamente funzionale: quello che interessa all'autrice è il rapporto – e la profondità dello stesso – che si instaura, non il genere.

"A Little Life" è anche, fortemente, volutamente, un libro sul trauma e sul suo – eventuale, possibile – superamento che avviene – se può avvenire – nell'incontro.

Il centro della storia diventa Jude St. Francis, il personaggio dei quattro del quale si sa meno, ma del quale si intuisce un passato doloroso che tarda diverse centinaia di pagine ad affiorare – "A Little Life" ampiamente supera le 700 pagine nella versione in lingua inglese, le mille in quella italiana. Jude è indefinibile: non gli si può attribuire una razza, una provenienza, nulla si sa della sua famiglia – si intuisce rapidamente che non esiste – nulla si sa del suo corpo, perennemente nascosto, invalidato, mutilato.

E quando si manifesta, la storia di Jude, è un pugno sullo sterno: arriva a pezzi, a graffi, a flashback, a domande trattenute, sussurrate, spalmata su altrettante centinaia di pagine. Il suo passato è fuori dalla "norma" della perversione, oltre il dolore. Ad ogni strato aggiunto si passa una soglia: non siamo nell'ordine del credibile, ma in quello di un assurdo possibile.

La storia di Jude, cercando di circumnavigare lo spoiler, è la negazione della possibilità stessa di esistenza. Esagerata, sbavata, brutale: gli abusi subiti sarebbero troppi per almeno cinque vite: Yanagihara resta nell'ordine della possibilità, certamente, ma di possibilità dove al fato viene richiesta una sadica, grottesca – e a anche, a tratti, ridicola – volontà.

La colpa, completamente libera dall'idea di peccato, al centro della vita di Jude. Il dolore – enorme, nero, infinito, spietato, totale, totalizzante, accecante – accettato come un destino, accolto come un talento. Una vita come tante, una vita spezzata: ci sono meccanismi che non si possono riparare. L'emulazione alla base dell'azione è completamente assente nella vita del protagonista che, nonostante le infinite conferme, attende sempre l'ultima, che è sempre la penultima di una successiva che potrebbe dare la risposta cercata: “Posso veramente essere amato per quello che sono?”. C'è il trauma, i segni che porta, i fantasmi che trasporta e ripropone; dall'altro lato l'amore, che a tentoni, a tentativi, tampona.

Una violenza brutale. Il primo paragone – stilistico – che mi ha attraversato la mente è il racconto della violenza di Ágota Kristóf ne Trilogia della città di K., o ancora, le torture inflitte da Patrick Bateman di American Psycho (Bret Easton Ellis). Michaud sul New Yorker paragona gli abusi raccontati da Yanigihara a quelli evocati in Lolita da Nabokov o a quelli di Emma Donoghue in "Stanza, letto, armadio, specchio". Se però nei primi due la violenza è "silenziata", quella subita da Jude non viene trattenuta, viene, al contrario, fatta esplodere. Il punto di vista, inoltre è sempre e solo quello della vittima.

In più l'abuso è, in Yanagihara, fondativo, parte essenziale del percorso che porta alle domande centrali del romanzo: «Yanagihara’s rendering of Jude’s abuse never feels excessive or sensationalist. It is not included for shock value or titillation, as is sometimes the case in works of horror or crime fiction. Jude’s suffering is so extensively documented because it is the foundation of his character», spiega Michaud che allo stesso tempo trova che le parti più commoventi del romanzo non siano quelle brutali, ma quelle che raccontano la tenerezza e il supporto che Jude riceve dai suoi amici che non hanno idea, fino in fondo, di quello che ha subito.

Molta di questa violenza è inneccessaria: qualcuno può essere più danneggiato di così? Il nero profondo, la mancanza di senso, la brutalità, il sadismo che sono nella storia di Jude vanno oltre qualunque ragionevolezza. Da lettore ti chiedi non se puoi continuare a leggere – quello continuerai a farlo – ma se c'è veramente bisogno di passare da lì.

E qui c'è la più grossa critica al romanzo, che arriva nientepopodimeno dalla New Yorker Review of Books – critica della quale consiglio la lettura – dove Daniel Mendelsohn attacca Yanagihara proprio sull'indugio sulla violenza: secondo il critico c'è una mancanza di amore per il personaggio di Jude, un piacere perverso, una sorta di monumento alla vittimizzazione di una società che ha eletto questo status a condizione sociale: da qui, a suo avviso, il successo. Mendelsohn rivendica la differenza tra “what is fair and what is just, and, as important, between what is fair and what is necessary” (citando una lezione di Harold, professore di legge, presente nel testo).

Yanagihara non è interessata alla "credibilità" del suo racconto ma il tema della violenza è stato però quello che ha portato allo scontro più duro con il suo editore, Gerald Howard (che ha tra l'altro risposto alle critiche della New Yorker Review of Books): Yanagihara sul Guardian, si preoccupa del lettore, di quanto può sopportare: «I wanted there to be something too much about the violence in the book, but I also wanted there to be an exaggeration of everything, an exaggeration of love, of empathy, of pity, of horror. I wanted everything turned up a little too high».

L'esagerazione, in tutto. Nel bene e nel male. Se quella nel "male" sciocca di più, perché scava nella perversione, quella nel "bene" è altrettanto forzata. Le vite di Jude e dei suoi tre amici sono in effetti un successo – di affetti, professioni, incontri – tutti arrivano al massimo possibile nelle loro carriere, in termini di riconoscimento, in termini di ricchezza. E non basta, in ogni caso non dà fiato: perché poi ricomincia, ciclica, la tragedia.

Quanto può reggere un lettore? Tanto, molto in questo caso perché, "Una vita come tante" vi mangerà le ore, se deciderete di leggerlo. Nonostante il "troppo" la prosa di Yanagihara è semplice, diretta, liscia. Cinematografica quasi. Delicata soprattutto, spietata, forzata a tratti – il New York Times dice «in bilico tra il soave e l'eccesso» – ma racconta la vita in una maniera che arriva diretta come un abbraccio: «It’s a life, just like everyone else’s, but in Yanagihara’s hands, it’s also tender and large, affecting and transcendent; not a little life at all», dice il Washington Post.

Una delle domande, tra le tante, la fondamentale, che resta è se è impossibile invertire la marcia, cambiare cammino, imparare a usare meccanismi che nessuno ti ha mai mostrato: l'amore – "A little life" è anche una storia d'amore – accettarlo e non solo darlo, farsi abbracciare. È possibile se non hai mai visto il cammino che porta a quel sentimento? È possibile, ancora più banalmente, semplicemente, cambiare, profondamente, radicalmente? Non c'è qualcosa di meccanico, di fisico, che ci fa ripetere solo quello che i pezzi di materia con cui siamo strutturati ci permettono di fare?

Il corpo di Jude, con i suoi segni – gli antichi, i nuovi, gli imposti – è una sorta di mappa che mostra il percorso, un labirinto di possibilità e, in fondo, una prigione.

--

L'immagine di copertina è Peter Hujar, Orgasmic Man, 1969.

0 notes

Text

Maria Cartones

“Maria Cartones” è una foto del messicano di Antonio Turok scattata a San Cristobal de las Casas, Chiapas, nel 1975. Quella di Maria Cartones è una vicenda triste e straziante quanto la foto di Turok, che si mischia alla realtà, alla storia e diventa leggenda. E documento storico. Indigena di San Juan Chamula (comunità maya tzotzil autonoma a qualche chilometro da San Cristobal), Maria era (sarebbe stata) la sposa di un uomo che ricopriva un'alta carica religiosa all'interno della comunità. Il marito muore prima di portare a termine il suo compito e la moglie viene rivestita del ruolo di Martoma Sacramento, la “guardián del santo”, un alto incarico religioso, il più alto per una donna. L'incarico, oltre che prestigioso, è costoso: richiede spese che la donna non può sostenere. Per questo la comunità le dà il permesso di recarsi a San Cristobal per piccoli commerci come la vendita di artigianato o prodotti della terra. A San Cristobal, o sul cammino, Maria viene aggredita e stuprata, e da quella violenza nasce un figlio. Doppia, la vergogna, che la esclude dalla comunità di apparenza e la lascia senza una casa o un posto dove tornare. Il figlio, alla nascita, viene preso, o accolto, da un gruppo di religiose. Che venga dato in adozione o che venga allevato dalle monache poco importa. E nel mezzo, prima o dopo, Maria “diventa pazza”: vive da mendicante, senzatetto, una figura che gira e grida per le strade di San Cristobal. Senza casa, senza il figlio, rinnegata dalla sua comunità. Il volto, ricoperto di fango, sporcizia ed escrementi, è una maschera che le serve tenere lontano chi di lei ha abusato, una rabbia urlata nelle vie di San Cristobal. Questo è quello che si dice Maria gridasse per strada. “Maria” è probabilmente un nome inventato, scelto a simbolo di una figura di donna sofferente, senza redenzione, così come “Cartones”, che sta a indicare le persone che vivono in strada, nei cartoni appunto. Ma la storia è vera, almeno in parte. Una mendicante chiamata "Maria Cartones" a San Cristobal è esistita, ricordata in racconti diversi e in storie non sempre coerenti: c'è chi addirittura chi dice fosse stata internata in un ospedale psichiatrico a Città del Messico. La sua storia non è solo quella di “questa” Maria, è la storia che accomuna quella di tante donne indigene del Chiapas: una leggenda, una verità romanzata, che racconta la realtà di oppressione, sfruttamento, violenza e dominio. Una storia particolare che è una storia comune, di comunità e di popolo, che arriva da molto prima degli anni Settanta (quando la foto è stata scattata) e che va molto oltre. Mi dice Anna Susi, storica e iconografa, che sulle foto di Turok ha lavorato a lungo per la sua tesi di dottorato in Studi Latinoamericani (che diventerà un libro), che la pratica femminile del ricoprirsi il volto con la terra, vestirsi di stracci e rendersi "detestabile" agli occhi del maschio (conquistatore) è stata ritrovata in alcune cronache del periodo che segue la colonizzazione spagnola: si racconta che le donne utilizzassero questo espediente per evitare di essere aggredite sessualmente e/o diventare parte del "bottino" dei conquistadores.

La foto di Maria Cartones si trova in un libro, a mio parere bellissimo, "

Chiapas. El fin del silencio":

una

raccolta delle immagini che Turok ha scattato in Chiapas dal 1973 al 1995. Scorci unici della vita dello Stato e delle comunità indigene che mette insieme i diversi volti del Paese messicano. Non solo comunità indigene, non solo Zapatismo, ma l'anima di una realtà complessa che va dai grandi latifondi alla povertà estrema, dalla guerriglia alla vita di comunità, dalle religioni ai rapporti famigliari. A

Tijuana

è ora possibile vedere, fino al prossimo agosto, il lavoro di Turok nella mostra "

La semilla y la esperanza. Las luchas armadas vistas por Antonio Turok

".

Fonti

: -

Fotografía y guerrilla en América Latina : Antonio Turok y la construcción del subcomandante Marcos

| Tesi di dottorato in Estudios Latinoamericanos di Anna Susi -

Chiapas. El fin del silencio

, Antonio Turok, 1998

0 notes

Text

Ricerche web e anonimato. Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo?

TrackMeNot è un'estensione per Chrome e Firefox che permette di nascondere le nostre ricerche web generandone delle false. Molto rumore dietro il quale il nostro profilo si perde rendendoci anonimi.

Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?

Ti si nota di più se non vieni o se stai in disparte. Perché chi, per esempio, usa strumenti per restare anonimo sul web (Tor, ad esempio) in caso di emergenze - facciamo un esempio a caso, il terrorismo - è il primo ad essere controllato.

<img48976|center>

On line quindi meglio partecipare, ma senza stare in disparte. Almeno questa è l'idea è alla base di TrackMeNot, un'estensione per browser che si propone di proteggere la privacy non nascondendosi e cancellando le proprie tracce ma, al contrario, creandone di false.

Ne parla Rue89, che ha intervistato Vincent Toubiana, responsabile di TrackMeNot e impiegato della Cnil. L'estensione è stata sviluppata da due americani, Daniel C. Howe e Helen Nissenbaum, en 2006.

TrackMeNot, che viene viene già utilizzata da 28mila persone su Firefox e da 11mila su Chrome, funziona generando delle finte ricerche web sul motore da noi scelto: in questo modo queste si mescolano a quelle vere che facciamo quotidianamente, riviando un'immagine (e un profilaggio) falsato dell'utilizzatore.

Vi state chiedendo perché le ricerche web sono importanti? Non ve lo state chiedendo? Chiedetevelo.

Pensate a cosa cercate su Google, o chi per lui. Non solo le notizie, ma le informazioni su una malattia che avete o pensate di avere, le ricette, i dubbi su qualunque cosa vi venga in mente, il sesso, le notizie su una persona che non conoscete, le mete dei vostri viaggi, le ansie... Quello che digitiamo su un motore di ricerca è una porta sul nostro subconscio, un'immagine estremamente precisa non del nostro viso, ma della nostra anima. (Mi scuso per l'inciampo nel romanticismo, ndr)

E in più sono soldi, non per noi, ma per i motori di ricerca: perché le parole chiave si comprano e servono a vendere pubblicità, sponsorizzare siti e posizionamenti sui motori di ricerca. E poi ci sono le implicazioni eventuali per chi dovesse avere dei problemi con la giustizia, che è un altro discorso ancora.

Per capire ancora meglio guardate il video qui sotto (sempre citato da Rue89): si tratta di un film realizzato utilizzando le ricerche web di una donna, l'utlizzatrice numero 711391. Lei è tra le "vittime" del cosidetto "scandalo AOL": per errore, nel 2016, AOL rese pubbliche le ricerche di 658mila persone che tra il mese di marzo e aprile effettuarono 20milioni di query on line.

Il file venne velocemente ritirato da AOL, ma fu copiato e scaricato abbastanza volte da rendere l'operazione inutile. Non c'erano i nomi degli utilizzatori, ma questo non è stato un problema per chi, ad esempio, ha voluto rintracciarne l'identità incrociando le ricerche con altri dati: l'utlizzatore 4417749 era, per esempio, Thelma Arnold, 62 anni, vedova di Lilburn (lo ha scoperto, facendo un'inchiesta, il New York Times).

In questo video l'utilizzatrice 711391parla di amore, di abbandono e di fiducia. Sappiamo di lei molto più di quello che sapremmo, per esempio, se l'avvessimo spiata dalla finestra di fronte.

youtube

0 notes

Text

L’Occhio di Santa Lucia | Marsiglia

La Bolma rugosa è un mollusco del Mediterraneo, una specie du lumaca di mare. La porta che usa per chiudersi dentro la sua conchiglia (che Wikipedia mi dice si chiami “opercolo calcareo”) è noto anche e soprattutto come “occhio di Santa Lucia”.

Il fatto che questo opercolo assomigli ad un occhio lo ha naturalmente messo in relazione alla santa degli occhi, Santa Lucia. L’Occhio della Santa quindi protegge gli occhi, protegge dal malocchio.

Al porto di Marsiglia, le due volte che mi è capitato di andare, ho trovato due anziani che li vendevano. Il sabato a un euro, la domenica, giorno di turisti, a due.

Il primo signore dal quale l’ho acquistato era italiano, di Procida. La seconda signora anche. Ma il prezzo era un ero: era sabato evidentemente.

0 notes