Text

aaaaaaaaaaaaaaaaa

↑西穂高岳山頂 今まで登った中で最も危険な山

西穂山荘(0615)→西穂丸山(0630)→西穂独標(0710)→ピラミッドピーク(0735)→たぬき岩(0745)→チャンピオンピーク(0750)→西穂高岳山頂(0810) → 休憩 →山頂出発(0915) →ピラミッドピーク(1000) → 西穂独標(1020) → 西穂丸山(1050) → 西穂山荘(1110) → 休憩 → 新穂高RW西穂高口駅(1200) → 新穂高RW新穂高温泉駅(1240) →→ 平湯温泉BT(1330) → 昼食→ 平湯温泉BT出発(1430) → 新宿

朝日に照らされる山荘、いざ西穂高岳へ出発。まずは岩の道であるが、そこまで険しくない、ただストックは邪魔になるのでしまっておく。あっという間に山荘よりも高い位置に出るが、振り返るとこれまた朝日に照らされる焼岳が綺麗。昨日は天気悪かったので道中何も見えなかったが、今日は天気予報どおりの素晴らしい秋晴れ。数分登れば緩やかなガレの道に変わる、どうやら尾根に出たみたい。ここからならストックはあっても差し支えないが、安定した石の上にちゃんと刺さないとこれまた不安定。行先に見えるのはおそらく西穂独標、西穂高岳はいくつかの峰を越えないと見えない。

ちなみに登山者の数だが、同じ時間に朝食を食べ、準備して出発した割にはまばらである。半数は夜明け前に出ていったとしても、ちょっと意外(ありがたい)。

西穂丸山まではまったくもって穏やかな登山道、ただしずっとガレの道が続く。丸山を過ぎると次第に険しさが増していき、浮石などでバランスを崩すと下まで転げ落ちていきそうな道となっていく。まぁこれでも注意していれば初心者でも歩いていけるのではあるが、始めに比べて明らかに危険度は増した。そしてついに独標直下は岩登りのようであった。ここまでの道で最も危険なのはこの独標直下の崖。白いペンキでつけられた目印をたどり、安定する足場を探しながら崖を登っていく。落石を発生させないように、決して急がずに。

山荘を出発してから約1時間で西穂独標に到着。ここまでは序の口、これから先は初心者は立入禁止のエキスパートルートに突入する(特に進入禁止の看板は立っていないが)。 地図上では破線で記されている西穂高岳までのルートは危険度がとても高い。 槍ヶ岳は自分も難なく制覇できたが、問題はこの先である。

まずはこれからの道を確認。西穂独標から西穂高岳までは、この2つを含めて合計11の峰で構成された登山道。西穂高岳が主峰で第1峰とし、今いる独標が第11峰と番号がふられている。写真左上、一番手前に見える形の良い三角形の峰が第8峰のピラミッドピーク、形通りの名前である。第4峰のチャンピオンピークは・・・たぶん写真中央左のちょっと尖っている方かな?主峰は・・・どれかわからない笑。たぶんだけど写真中央右の、少し平らな頭に見える方だと思われる。ちなみに右端の最も高い山は奥穂高岳。 いざ、未知なる道へ(笑)

独標も峰のひとつなので進む際は下りから始まるのだが、これがいきなりすごい岩下り。斜度45度は絶対に超えてる、下手したら60度の箇所もある。ここまでやばいと普通に下るのは危険なので、進行方向に背を向けて後ろ向きに下る。まずこの斜面で一歩でも足を滑らせたら、運良く登山道の上に落ちなければ真っ逆さまで全身骨折、絶対に助からない。さっきまで歩いてきた道とレベルが跳ね上がる。

写真左下 独標から少し進んだところで振り返ってみる。一番高いところが独標で人が数人いる。写真ではわからないが、そこから上記のように急降下し、また登ったところが写真中央の峰(これが10峰?)。登山者が一人こちらへ歩いているのが写っている。

写真右下 行きの工程で最も恐怖を感じた箇所(ここは9峰付近か?)。岩がバランスよく積まれただけの、道と言えない道の上を進んでいく。道の両側はスパッと切れ落ちており、高度感もすごい。これがキレットってやつか。最も手前に写っている岩は、初見ではどこに手や足を置けばいいのか戸惑った上に、少しでもミスると即死という緊張感。実際、岩の切れ目に足をはめ、岩の頭に手を置いてバランスを取りながらトラバース。ヒエ~ と心の中で叫びながら進む。必死だったので体感時間はあっという間だったが、間違いなくここが核心部のひとつだった。

写真左上 上記の核心部を少し進んだところから振り返ってみる。ピークから下る途中、写真中央部がそれにあたる。落ちたらキャッチする箇所がないため、おそらく死ぬ。こんなところ、道の上を歩くならともかく、斜面に出てトラバースしなければならないとか、結構怖い。ただし、来年挑戦しようと思っている槍ヶ岳~北穂高岳の大キレット攻略時には同じレベルの技術が要求されるため、とてもいい経験だ。また不思議なことに、帰りに通った際はかなりすんなり通過できた。この箇所は行きと帰りでは難易度が変わるのかな。

第8峰・ピラミッドピークまでは独標から約30分。ここからだとちゃんと山頂を確認することができる。すでに何人か人が立っているのも見える。ここと独標を含めてまだ4峰しか越してない。気が抜けない危険な道がまだまだ続く。

写真左上 次の難所は10m以上のクライミング、鎖すら用意されていない。実際にとっかかってみると、登る分には見た目よりもそこまで難しくない。ゴツゴツの安定した岩が多いので手足の置き場の確保がしやすく、岩登りが得意な人ならひょいっと登れると思う。ただし危険箇所には間違いなく、確実な3点支持は絶対。あと、登っている最中は下を見ないほうがいいと思う。ここは登りよりも、むしろ下りの核心部である(後述)。

写真右上 さらに進むとまたキレット出現。ただし、ここは斜面をトラバースする形となっており(向かって左斜面)、峰を登るわけではないので安心。またトラバースと言っても、壁にへばりつくほどではなく、足場はわりと安定していた、相変わらず鎖は無いけどね!・・・というか、今思い出せばこれほどの険しい岩稜なのに鎖場が1箇所あったかなかったか。

写真左下 「たぬき岩」と呼ばれているピッと突き出た岩。たぬきが左を向いているように見えるからこの名がついたみたいだけど、言いたいことは確かにわかる。 自分にはふくろうにも見えるが、ちょっと不気味な形をしているのには変わりない。なんか、険しい山を必死に登っているときにあまり出くわしたくないというか、災が起こりそうな変な気持ちになった。

写真右下 チャンピオンピーク手前。今まで細い尾根をずーっと通ってきたのだが、ここからは広い岩場となりラクできた、ここだけだったけど。ここらへんから先を歩いていた赤いザックのねーちゃんに追いつき、山頂まで尾行する形となった。写真にも写っているがわかるかな。

第4峰・チャンピオンピークに到着したのは独標から約40分。残す��主峰を含め3峰。振り返ってみると奥には焼岳、さらに奥には(たぶん)乗鞍岳。朝日に照らされているが、まだ8時なんだよなー。手前には超えてきたいくつものピークが生えている。

写真右下 第3峰の斜面から撮影。チャンピオンピークを越し、いよいよゴールである主峰を目前にする。広かった道も、また危険な細い道へと戻る。先行するねーちゃんが写真中央に写っているのがわかるだろうか?片側が切れ落ちている急な斜面のトラバース、その先に第2峰があり、最高点が第1峰、主峰である。

第3峰のトラバースは片側が切れ落ちているのでかなり危険。一方そのさきの第2峰は比較的広い道となる。2,3峰とも登るわけではなく、トラバースで終わる。

写真右下 第2峰越したときにはねーちゃんに追いついた。さて、ゴールである主峰を目の前にする。登山道の印を辿ってみると、一度少し下ったのちに 、尾根ではなく壁を登っていく形になる(写真左下から壁にとっつき、中央上の山頂まで)。この最後の登りが核心部のひとつ。途中までは手足の置き場があるのだが、山頂直下の5~10mくらいは壁が平らに近く、手足を置く亀裂も満足に存在しない。さすがに足場確保用のペグが岩に埋め込まれていたのだが、その数も数個程度しか無く、頭を使って手足の置き場を考えていかないと、次の置き場がなくなり詰む。手はともかく、足をこの状況で滑らせたり足場に置けなかった場合、当然滑落して死ぬ。尾根を登ったほうがラクなのでは?と思ってしまうが、これが指定されている登山道なのだから仕方がない。こんな難所であるが、まだ登りである分ラクな方である。問題はここを下るとき・・・。大丈夫なのか?

西穂山荘から約2時間、数々の(というかほぼずっと)難所をクリアし、いくつもの峰を越えて無事に主峰、西穂高岳に到着!!笠ヶ岳がちょうど標識とかぶってしまった。展望は最高!!なんという秋晴れ、なんという北アルプスのスケール、なんという達成感。

写真右上 北を向けば奥穂高岳と奥に槍ヶ岳、さらに写真には収まらなかったが、はるか先には立山まで見える!奥穂高岳山頂付近のボコッとした頭は通称「ジャンダルム(岩の衛兵)」と呼ばれるピーク。北穂高岳から見ると本当に衛兵がいるように見えるのだが、奥穂高岳を挟んで正反対のここ、西穂高岳から見ても、なんとなくそんな形をしているのがわかる。

写真左下 南を向けば今まで歩いてきたすべての道が見渡せる。奥には焼岳と、さらに奥は乗鞍岳。写真ほぼ中央には西穂山荘の赤い屋根が見えるけど、屋根にでも登らないとこの山頂は見えないみたいだな。写真に収まってないけど、少し右にはRW駅と、麓には温泉地が見える。

写真右下 東を向けば目の前には霞沢岳?と、麓には登山家の聖地、上高地!槍ヶ岳に登ったときに初めて訪れ、この河原を辿って向かったのが懐かしい。約1月前の出来事か。写真中央やや右奥には山岳標高第2位の北岳、そして写真左最奥には山岳標高第1位の富士山(かなり見えづらい)。そして目の前に(写真右上)山岳標高第3位の奥穂高岳と、ランキング総なめの光景なのである。

それにしても奥穂高岳を目前にすると、自然の恐ろしさ、美しさ、神々しさを肌身で感じる。西穂高⇔奥穂高ルートは、日本最難関の超級者レベルの登山道で、それをいままさに目の辺りにしているわけである。単眼鏡で登山道を覗いてみると、なんと凄まじいことか!!巨大な岩を前にして蟻ほどの小さい人間がうごめき、崖に近い岩場をひとつひとつ超えていく。これこそ、大いなる自然に対する挑戦そのものである。立山で剱岳を眺めたときもそのスケールに圧倒されたのだが、こちらはさらに桁が違うように見えた。剱岳はいつか自分も挑戦すると決心しているのだが、正直このルートはその自信が全く持てない。

写真左上 槍ヶ岳を起点として、裏銀座ルート( 高瀬ダム-烏帽子岳-野口五郎岳-鷲羽岳-三俣蓮華岳-双六岳-樅沢岳-西鎌尾根-槍ヶ岳)、西銀座ダイヤモンドコース(折立-太郎山-北ノ俣岳-黒部五郎岳-三俣蓮華岳-双六岳-樅沢岳-西鎌尾根-槍ヶ岳)を一望、 最奥には立山連峰が見える。

写真右上 左に奥穂高岳から、中央やや右の前穂高岳へ向けての稜線(吊尾根、最低コル)。このルートならいつか試したい。ちなみに前穂高岳は、これの1週間後に挑戦することに。

山頂での光景があまりにも素晴らしすぎて、つい1時間も景色を眺めてしまった。冗談抜きで、一日中ここにいてもきっと飽きない。前回の槍ヶ岳では天気悪くて何も景色見えなかったからなー。今年の秋は雨が多い中、奇跡的な秋晴れの日に迷わず決行してほんとうに良かったよー!山頂の温度は15度くらいだったろうか、上に何か羽織れば太陽の日差しもありじっと動かないでいても快適であった。

写真左下 いつか登る山々を背に、非常に名残惜しいが下山を開始する。時間はまだ9時。西穂高岳山頂直下は上るときの核心部であったが、下るときはさらに難易度が上がる。今回の登山で最も危険な箇所は、確実にここ、山頂直下の崖を下るときである。理由はこの崖を上から見ればわかるのだが、なにせ登りは見える登山道の印が、下りでは位置的にほぼ見えなくなり、最適進路がわからない。前向きに下ると進行方向を向けれるので進路を決めやすいが、急坂なため背中のザックが岩に引っかかり危険。 ここは進行方向を見ることはできないが、後ろ向きに下って一足ごとに振り返り、進路を探す方法しか無い。また上前述のように、登るときでさえ手足の置き場に苦労したのに、下りとなるとさらに困難に。 自分はこんな難易度の岩稜は初めてなのだが、焦らず確実に一歩一歩進んでいく。

写真右下 復路の最大の難所のひとつを攻略し、崖を振り返る。てっぺんが西穂高岳山頂。斜面の角度だったり、山頂近くの崖は平らに近いのがわかるかな?おかげで苦労した。

復路だと11もある美しい峰々がきれいに並んでいる。独標より山頂側では特に道が切れ落ちたキレットになっているのもわかる。下り始めたあたりから雲がでてきた。山荘に戻った頃は完全に曇り、登山道もガスで覆われていた。やっぱ早朝に登るに限るね。

写真右下 復路での最難関ポイント2つ目。登りのときはあまり苦にならなかった崖(前述)。上から眺めると印が全く見えないため、山頂直下の崖と同じように最適ルートがわからない。また斜度は山頂直下以上にきつくなっている。幸いなことにゴツゴツした岩が多いので手足の置き場所については豊富だった。しかしやはり斜度がきつすぎるため危険極まりない。

写真左下 西穂独標直下の崖。登りではそこまで苦労しないが、やはり下りのとき(往路)では危険箇所に間違いない。てか目の前のお二人、相当岩場慣れしているのか、ずいぶんとペースが早かったな。途中の険しい道では一定の距離は保てたけど、結局追いつけなかったよ。終いには休憩も取らずに先へ進んでいき離された。たぶんご夫婦。

この日は9月中旬。山肌は紅葉が進み、一部黄色い絨毯のようだった。毎年これくらいの時期になると涸沢も紅葉が始まってめっちゃ混むようになるんだよね。西穂丸山には11時くらいに到着。日が昇り気温があがってくると雲も増えてくるため、この時間くらいになると朝はあれだけ晴れていたのに曇り始め、山頂方向はガスってきた。

西穂山荘に到着したのはお昼の1時間前。ほんとうはこの山荘名物のラーメンをお昼ご飯にいただこうとおもっていたのだが、途中で行動食食べていてあまりお腹は空いてなかったので、ここで無理して食べるよりもRW駅のほうがいろいろ食べれるかな?ってことで、とりあえず300円のアイスクリームを購入。ソーダ味にしたんだけど、アイスクリームというかシャーベットに近く、しかも小さいラムネ入りで美味しかった!

RW駅に到着したのはちょど12時。この時間になると完全に曇り。RW展望台からの景色も昨日と全く同様、ガスって何も見えなくなっていた。結局ここからの景色は真っ白な光景しか見ることはできなかったな。いい感じの時間に到着したので、そんなに待たずにRWに乗ることができた。

2階建てRWには6,70人くらい乗っていただろうか、次に乗り継ぐRWの定員を確実にオーバーしていたので、2本目のRWは2回に分けて輸送していた。30分間隔の運転ではあるが、こういう場合は駅に着いたらすぐに折り返して輸送してくれるので心配しなくても大丈夫。

RW降りたあと、平湯BTへのバスも20分も待たないうちに来てくれた。1時間以上に一本という頻度なのでラッキー。足湯に入ってゆっくりしていたかったのだが、足を拭くタオル持ってきてなかった。ちなみにだが、このバスを乗り過ごしてしまうと、予め予約していた平湯BTに→バスタ新宿への高速バス乗り継ぎができなかった。危ない危ない。帰りの時間についてはRWも含めてもう少しちゃんと計画しておかないといけないね。

平湯BTに到着したのはお昼過ぎた13時半。ここでようやく昼食にありつけるのだが、もう飛騨牛押し!!しょうがないから肉寿司、手打ちそば、食後に飛騨牛串を注文。まず手打ちそばだが、これがすげー美味いの!!小さい頃 飛騨へ家族旅行して食べたそばがすごく美味しくて2人前平らげたのを思い出したんだが、あの頃から変わってないのね。絶対に日本一美味いと思うの。次に飛騨牛の肉寿司。2貫で800円だったかな、ちょっとお高いかもしれないけどこれまたすごい。口に入れると肉の旨味と風味だけが残り、肉自体は溶けて消える!牛串は、肉寿司がすごすぎたから比べてしまうとなんとも言えないのだが・・・絶対美味しかったはずなのに食べた順番が悪かったな。

ちなみに平湯BTは温泉もあるので、時間があれば入って行きたかったところ。お昼ご飯をゆっくりたべてたらバスの時間まであまり余裕がなくなってしまったので今回は諦める。まぁここまで美味しいものを食せたのだから大満足である。

帰りの高速バス、中央道日野バス停直前の追い越し車線のほぼど真ん中にタイヤが落ちてた。ヤバスギ・・・。

さて、総じて今回の西穂高岳は、今年の目標「険しい岩稜制覇」を十分に達成するものでした。上出来。天気に恵まれ、登山後のご褒美にも恵まれ、文句なしの2日間。またこれを期にテント泊を行ってもいいかな~と一考させられました。実り多かったとはこのことだね。

西穂高岳の核心部は往路復路で異なるが、往路は西穂独標直下と8峰手前の岩を乗り越えるところ、そして山頂直下の崖。復路は山頂直下の崖(最も危険)、詳しい場所は覚えていないが崖急降下(2番めに危険)

今年の岩稜登山は西穂高岳で集大成かと思いきや、まさかこの翌週に前穂高岳に登るとはおもってもいなかったのだった・・・。

0 notes

Text

↑西穂高岳山頂 今まで登った中で最も危険な山

西穂山荘(0615)→西穂丸山(0630)→西穂独標(0710)→ピラミッドピーク(0735)→たぬき岩(0745)→チャンピオンピーク(0750)→西穂高岳山頂(0810) → 休憩 →山頂出発(0915) →ピラミッドピーク(1000) → 西穂独標(1020) → 西穂丸山(1050) → 西穂山荘(1110) → 休憩 → 新穂高RW西穂高口駅(1200) → 新穂高RW新穂高温泉駅(1240) →→ 平湯温泉BT(1330) → 昼食→ 平湯温泉BT出発(1430) → 新宿

朝日に照らされる山荘、いざ西穂高岳へ出発。まずは岩の道であるが、そこまで険しくない、ただストックは邪魔になるのでしまっておく。あっという間に山荘よりも高い位置に出るが、振り返るとこれまた朝日に照らされる焼岳が綺麗。昨日は天気悪かったので道中何も見えなかったが、今日は天気予報どおりの素晴らしい秋晴れ。数分登れば緩やかなガレの道に変わる、どうやら尾根に出たみたい。ここからならストックはあっても差し支えないが、安定した石の上にちゃんと刺さないとこれまた不安定。行先に見えるのはおそらく西穂独標、西穂高岳はいくつかの峰を越えないと見えない。

ちなみに登山者の数だが、同じ時間に朝食を食べ、準備して出発した割にはまばらである。半数は夜明け前に出ていったとしても、ちょっと意外(ありがたい)。

0 notes

Photo

新千歳へは10時ころ到着、鉄道で移動して12時前には札幌駅に到着。札幌駅直結のステラプレイス6Fにある回転寿司「根室花まる」で昼食をとろうと思ったのだが、あろうことか設備点検のために2日間閉店中!ここの回転寿司けっこう有名なので残念。昼食は回転寿司と決めきっていたので、札幌駅から15分ほど歩くけど「トリトン」というお店へ。回転寿司といえども、やはり北海道のは全くあなどれない。中トロもうまかったけど、一番感動し���のは平目の昆布〆かな。口の中で旨味の余韻がずっと続く。サーモンも味濃かったなー。

0 notes

Text

aaaaa

そろそろ有給消化しないと消えちゃうので2連休をとったのだが、ただ家でゴロゴロするのはもったいないので旅行にでも行こうかなと。台湾とか行ってみたいなと思ったんだけど、調べていると2泊はほしかったし、一人旅よりかは数人で行く場所かなーっと。

LCCのHPを見比べていたらバニラエアの新千歳行きの飛行機が相当安かったので北海道へ行くことに。成田で飛行機に乗りこみ、滑走路へ向かう途中でなぜか急ブレーキ。他の乗客も一体何事かとおもったが特にアナウンスは無し…。そして一応無事に離陸してしばらくしたら機長アナウンスがあり、今操縦している操縦士は試験に合格してこの便で初操縦との紹介があった。客室では拍手が起こり、先の程の急ブレーキもちょっと納得した。急ブレーキ以外はほぼ完璧で、流石だね!(まぁほぼオートパオロットだろうけど)。

新千歳へは10時ころ到着、鉄道で移動して12時前には札幌駅に到着。札幌駅直結のステラプレイス6Fにある回転寿司「根室花まる」で昼食をとろうと思ったのだが、あろうことか設備点検のために2日間閉店中!ここの回転寿司けっこう有名なので残念。昼食は回転寿司と決めきっていたので、札幌駅から15分ほど歩くけど「トリトン」というお店へ。回転寿司といえども、やはり北海道のは全くあなどれない。中トロもうまかったけど、一番感動したのは平目の昆布〆かな。口の中で旨味の余韻がずっと続く。サーモンも味濃かったなー。

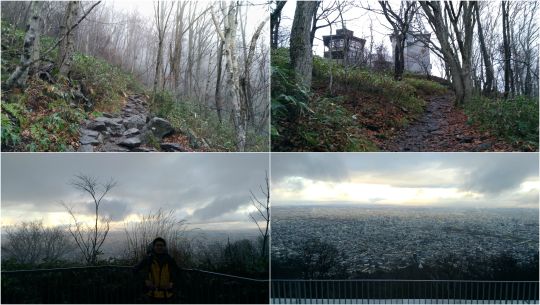

さてここからは登山。旅行に来てわざわざ山に登るのかよと思われるかもしれないが、札幌には市民のsoul mountainともいうべき有名な藻岩山がすぐ近くにある。高尾山みたいにロープェイやケーブルカーが整備されていて、誰でも簡単に登ってこれる。しかも山頂からは札幌市が一望でき特に夜景は素晴らしいとのこと。おまけに大都市のすぐ近くなのに登山道は原始林。近くにこんな自然があるなんて。

回転寿司から札幌駅に戻り、バスターミナルから啓明ターミナル(終点)まで30分くらいだったか?そこから10分ほど歩いて慈啓会病院裏の登山道へ向かう。藻岩山の登山道は4つあるが、ここからのコースが最もポピュラーらしい。登山道入り口にはトイレと泥を洗い流す水場が備えられている。

【コースタイム】登山道入り口(1430)→リフト跡(1450)→山頂(1530)→休憩→下山開始(1600)→登山口(1655)

道がひどい・・・雨でもうぐちゃぐちゃ。ゲイターもってくるんだったな。登山靴が泥だらけになってしまった。低山とはいえ、北海道の紅葉の時期は過ぎていてもう冬の様相。気温は5℃より少し高い程度だったけど、動いているので寒くない。ちなみにこのときの装備は上:レインウェア、JK、ネックウォーマーの下着。下:長ズボン、ネックウォーマータイツ。ほかは手袋と首元に目出し帽みたいなやつ。富士山と同等の装備を用意してきたけど、フリース出すまでではなかった。

藻岩山中腹には日本で最初に作られたというスキー用のリフトの台座が残っている。慈啓会病院裏のコースの途中にあるので、ここから登らないとたどり着けない。

登山道は始めの30~40分は土(本日は泥)の道で、残りは岩の道となる。もしかしてこれが名前の由来?岩の道になった頃にはなんかガスってきたし。

登り始めて約1時間で山頂に到着。展望台 兼 RW駅で、中にはレストランも備えられている。夜景が見れる時間に合わせてきたのだが、日没が16時20分なので1時間くらい時間がある。せっかくだからレストランで一服していきたかったのだが、今日は閉まってるみたい。というか、この日を含めて2週間はRWが点検してるためレストランもRWも動いていないんだって!帰りの足にしようと思っていたのに・・・。根室花まるといい、藻岩山RWといい、なんでこんなに重なるのよ。またさっきのぐちょぐちょの道を戻らなければならないということでだいぶテンション下がる。

まぁ気を取り直して展望台に上がってみると、えっ、何これすごすぎない!?札幌市一望!!!藻岩山、低山とはいえ侮ることなかれ。かなりの絶景に驚いた。視界全部に街じゃん!

夕暮れの時間なので空が少しだけ赤い。天気悪いけど雲がいい感じにかかっている。雲の流れが意外と早く、街が霞んだり霧が晴れたり、そのたびに日本海(写真左上 中央左)と幌内山たち?(写真左上 中央)が見え隠れする。この天気だし、RWも運休してるため山頂展望台には自分以外にカップルの2人しかいない。ほぼ独り占め。ちなみに車に乗っても山頂まで来れる。

今年は11月になっても北海道で雪がふらないとニュースになっていたが、どうやらこの日には雪が降った模様。山頂に薄っすらと積もっていたところに誰かが「はつ雪」と書いたのが残っていた。ただ残念ながら、市内の方では確認できなかったのか、初雪の発表はもう数日後であった。

RW動いていなくても、晴れていれば夜景が見れるまで待機できなくはなかった。ただしこの空模様ではいつ天気が崩れてもおかしくないので、残念だけど少しでも明るいうちに下山することに。夜景なら一応下山中にちょっと見ることはできた、かなり木々に邪魔されたけど。きっと綺麗だったんだろうなぁ、あれだけすごい景色だったんだもの。最近新調したLEDヘッドライトは大変役に立ちました。軽いし明るいし、これで1000円台だからいい買い物したな。

結局下山中に雨が降ってきて、登山道入り口にたどり着いたときには本降りとなっていた。これだけ雨に振られても、防水対策はしっかりしているので服の中はまったく濡れず快適。雨具のフードかぶるよりも、いつも使っているつばのある帽子かぶったほうが視界も確保できるし動きやすいな。登山道は相変わらずぐっちゃぐちゃ!山頂で一回泥落としたんだけど(RW乗れると思って)、また泥だらけになってしまったので登山口の水道を借りることに。気温も5℃くらいまで下がっていたと思うけど、動いていたので寒さを感じることはまったくなかった。

本日の宿はすすきのに近い「SOCIAL HOSTEL 365」。ドミトリーで一泊2800円だったかな(平日料金)。2段ベッドになっているのだが、スペースは布団1.5倍分だけ横に長い約2畳。普通の2段ベッドに比べるとやや広く、しかも周りが木の壁で囲まれているので半個室のような感じ。また、明かりは裸電球でけっこう落ち着く空間となっており居心地が良い。コンセントは2つ。建物の1FはBARとなっており、これは夕食後に利用することに。2F,3Fが客室で、各階に水洗トイレ、シャワー、談話スペース、キッチンが設けられている。コンパクトだけど、まぁ一人旅なんだし十分。ここのスタッフの男性、中東出身ぽく、顔の彫りが深くてかっこいい。後述だけど、BARもいい感じて、このゲストハウスにして大正解だった。個室もあるけどベッドで十分。

夕食は特に行き先を決めず、とりあえずすすきのへ向かう。一通りお店を見たところで、どのお店も良さそうで選べない。 結局自分の目ではなくグーグルさんに載ってる評価で決める。 夕食に決めたのは「北海番屋やっとこ」という居酒屋。平日だからか、客は5人くらいしかいなかった。せっかくだからここでしか食べらなさそうなものばかり注文してみる。タコの白子、にしんの刺し身など。タコの白子は、要はタコの卵。食感は生のホタルイカとかなり似ている。こいつ単体の味はあまり感じなかった。

ジンギスカンは明日も食べる予定だったんだけど、一応お店の自慢らしかったから注文した。自分で焼くスタイル。にしんの刺し身はアジのサッパリ感とブリのネットリ感の中間の食感。味はまぁ美味というよりも、見た目通りの普通の味かな。

美味しいもので腹8分目くらいまでなり、宿のBARへ。なんとこのBARではシーシャ(水タバコ)を体験することができる。多分スタッフが中東出身(推測)だから、自国の文化を紹介しようと始めたんじゃないかなと思っている。タバコとか吸ったこと無いし吸うつもりも毛頭ないけど、シーシャはウィスキーと合うことからちょっと興味があった。1500円で体験でき、アルコールも付いてくるということでお得な感じするんだが。ということで人生初の煙をやってみる。

炭に火をつけ、50cmくらいのシーシャの先端にフレーバーと一緒に置く。フレーバーの種類たくさんあって迷ったんだが、とりあえずシトラスにしてみる。吸い込むときはなんとも���いけど、煙を吐くときに喉がいがいがしてむせる。鼻から抜かないと香りを感じない。水を通った煙を吸うので熱くない。シトラスなのか…?って感じだけど、雰囲気は十分に堪能できた笑。炭を継ぎ足せば2時間くらいは楽しめるとのこと。けどやはり、むせそうになる。けど確かに、ウィスキーとの相性は良いかも!チョコ系の甘いフレーバーのほうが相性いいかもしれないな。ちなみにこのBARは宿泊客以外でも利用できる。

翌日は二条市場で朝食。平日でそんなに混んでいなかったけど、外国人は多かった。その場で食べたいもの選んで購入、捌いてくれる。牡蠣がすっごいうまかった!!2つの産地のを1つずつ食べたんだけど、味がぜんぜん違うし、とてもクリーミー。ぶっちゃけこんなに美味しい牡蠣食べたの初めて。しかもかなり大きいのに1つ150円というwwwもう笑うしかない。アワビは500円だったかな、〆たてでコリコリした歯ごたえ。焼きタラバガニは自分で食べたい足を選び、一度蒸してからバーナーで炙る。何も味付けないほうが、カニの風味を感じられる。

昼食へ向かったのはサッポロビール園。二条市場から徒歩で向かったので25分くらい歩いたのでは?ビール園の芝は昨日の雨で輝いていた。到着したのは開園10分前だったが、まぁ結果的に徒歩で来てよかったかな、バス使ってたらもっと前に到着して待ち時間退屈してた。

大学生のころにも一人旅でここに来たけど、レストランに入ったのは初めて。あのときはお金あんま無かったから、大人になったらまた来たいなーと思っていたっけ。今は財力あるからお高いレストランも入れます。

ラムブロシェットと鹿肉のなんちゃら(忘れた)。自分しいたけが食べれないんだけど、今回串に刺さって出てきた焼きしいたけが美味しそうで、つい食べてしまったら全然いけた!けどやっぱ美味いとは言えないが(笑)。

空港へはビール園から直行のバスが出ており、わざわざ札幌駅に戻る必要が無いのが非常に便利。バスを待っている間外でブラブラしていたら、気がつけば虹が出ていた。自然の虹ってでかいよなー。

帰りの新千歳空港の保安検査で、念のためにもってきていた18本歯付きのチェーンを没収された。成田ではなにも言われなかったのに、「三角の形がX線で見えたからダメ」という理論。・・・は?尖っているものは全てダメというなら鍵も杖もダメじゃね?ましてやアイゼンみたいな歯があるわけでもなく1~2cmくらいのちょこんとした歯でどうやって人を傷つけるわけ?1500円くらいで買った安物なのでいい勉強代になったよ。多分ストックはアウトになる可能性大きいので、これから飛行機で登山遠征行くときはリュックは受託したほうが無難だね。テントのポールとかもダメって言われそう。てか、調理用のミニナイフやガスとかは当然アカンから、やっぱ預けないとだめだわ。

ということで以上、「せっかくの有給だけど行くとこないから適当に札幌一人旅しようと思っていたら美味しいものたくさん食べれました」でした。

0 notes