#colette soler

Text

"Love, as contingent as it may be, is structured like a symptom, which accords perfectly with its repetitive and compulsive character."

Colette Soler

4 notes

·

View notes

Text

“After having constructed the analytic symptom, it has to be deconstructed. To do this, the analyst must not cease to incarnate what escapes the world of ciphering: in other words, another “desaification” is necessary. This supposes a certain restraint in the handling of interpretation and equivocation, since equivocation is indeed a temptation. In any case it is certainly because the Act’s operation is what will undo the analytic symptom that we can say, as Lacan did, that the act is only verified at the end of analysis, even if it is within the scope of every entry into analysis. And the exit still has to be a good one. The good one is the one that satisfies. “An end satisfaction must be urgently provided,” Lacan said, thus positing a final urgency to match the subjective urgency which motivates the entry into treatment. I would define the exit which is not good as the one which fails to satisfy. Perhaps the form it most often takes on is that of the exit due to wear and tear, to the long passage of time, to the weariness, the one which is made on the basis of an “I’ve had enough,” of pure resignation.”

Colette Soler, “The Real Aims of the Analytic Act:” (1991)

3 notes

·

View notes

Text

Colette Soler, Hysteria and Obsession

The obsessive generally feels guilty and his guilt may at times be so great that Freud is led to wonder if there is any difference between obsession and melancholia. The hysteric, on the other hand, accuses the Other: It is always the Other's fault. Obviously one can also find accusation in the obsessive and guilt in the hysteric, but the main axes of their discourses are, in the one case, guilt and, in the other, accusation. This is why Freud, in deciphering symptoms, finds shame regarding the first sexual experience in the obsessive, and accusation of the Other for having a sexual, seductive intention in the hysteric. The clinical evidence for this is very strong.

All of this is obviously very complicated, but the fact that the obsessive takes the sexual blame or fault (in French the word "faute" has two meanings: sin and lack, fault and deficiency) upon himself, feeling guilty and shameful, is linked to the fact that he is greatly attracted to the sexual experience. The hysteric's accusation is related to the fact that she feels an aversion toward sexuality.

Source - Reading Lacan's seminars

#got an interesting conversation on nevrosis with my mom#sh'es a psychiatrist#gave me some keys to understand why relationships are such a mess sometimes#wish we were given the tools to be more aware of ourselves early in our life#psy

7 notes

·

View notes

Text

Misère de la psychanalyse

Si les psychanalystes se sont à ce point dévoyés de la subversive découverte freudienne de l‘inconscient, de son noyau révolutionnaire réel, cela tient beaucoup à la prolifération médiatisée de «psychanalystes» (se faisant passer pour tels) qui sont en vérité les premiers promoteurs du Discours Universitaire, qui est du point de vue de la structure, ce qu’il y a de plus antagoniste au Discours de l’Analyste.

Les deux plus grands fournisseurs de ces soi-disant «psychanalytistes» sont logiquement les deux plus grands groupes psychanalytiques (par le nombre), institutions se réclamant de l’enseignement de Lacan: l’École de la Cause Freudienne fondée par Jacques-Alain Miller en 1981 (coiffée désormais par une usine à gaz dénommée Champ Freudien...) et l’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (fondée en 1998, par un collectif d’anciens membres de L’ECF, ayant fait scission, et dirigée d’une main de maîtresse (d’école) par le double féminin de Jacques-Alain Miller, Colette Soler, un autre éminent «professeur d’université», elle aussi formatée à l’ENS...

Lorsqu’en janvier 1980, Lacan dissout son École Freudienne de Paris, il motive son acte de ce qu’il appelle l’«échec de la passe», passe de l’analysant à l’analyste, qui était la raison même de la fondation de son École.

Lacan, parce qu’il se demandait «que peut-il se passer dans la tête de quelqu’un ayant fait une analyse pour vouloir devenir analyste ?» était parti de l’hypothèse qu’une «passe» de l’analysant à l’analyste était un fait de structure, témoin que le sujet n’était plus du tout le même à sa sortie qu’à son entrée, ayant constaté dans sa pratique «qu’il y vient comme une boule dans un jeu de tric-trac».

Lacan invente donc une procédure pour tirer ça au clair, parce qu’il souhaite que les psychanalystes se reconnaissent entre eux comme tels, à partir de l’analyse et non pas sur la base de critères préétablis de type universitaire et autres, confrérie, initiation, cooptation, copinage...

Il construit donc la procédure de la passe sur le modèle du mot d’esprit.

Un «passant» raconte son «hystoriole analytique», à un quidam comme lui qui en sera le «passeur», pour un jury de la même veine qui devra apprécier si ça tient debout.

Exemple: le «passant» raconte qu’il a rencontré Salomon Rothschild aux Bains de Lucques et que ce dernier l’a traité d’une façon tout à fait «familonnaire», le passeur prend note et va transmettre ça, texto, au jury, et tout le monde est plié de rire, car ils sont de la même chapelle (la chapelle évoquant bien entendu l’église, comme c’est souvent le cas dans les groupes analytiques...)

Où en est-on aujourd’hui avec cette «passe», 40 ans après la dissolution par Lacan de l’École Freudienne de Paris?

La passe s’est bien sûr transformée en impasse pour la transmission de la psychanalyse...

Jacques-Alain Miller (JAM pour les médias, depuis qu’il est devenu inséparable de l’indécrottable BHL) fait donc. après la mort de Lacan, main basse sur ce qui reste de la machinerie lacanienne et impose son «idée» que la passe (où il n’avait strictement jamais mis les pieds du temps de Lacan) c’était ...la «traversée du fantasme»!, un hapax lacanien que Lacan lui-même n’a jamais exploité (et pour cause... la traversée du fantasme, cela veut dire exactement le contraire de ce qu’on croit en comprendre a priori, c'est à dire qu'on pourrait vivre en dehors de toute illusion — ce qui est le fantasme ultime — traverser le fantasme signifie précisément renoncer au fantasme d’y échapper, le sujet a traversé le fantasme lorsqu'il accepte en soi et pour soi la nécessité constitutive de l'illusion. Son illusion. Chacun ne voit le monde qu'à travers la fenêtre de son fantasme fondamental...)

Bref, depuis plus de vingt ans, Colette Soler a aligné elle aussi son École des Forums du Champ Lacanien sur le diktat millerien, qui s’il n’a strictement aucun rapport avec la passe telle que Lacan l’avait imaginée et tenté de la mettre en œuvre avant d’en constater l’échec, s’avère très utile et particulièrement efficace pour asseoir son pouvoir personnel, et développer une expansion sans limite en montant des comptoirs un peu partout dans le monde, au nom de la «politique de la psychanalyse», comptoirs que viennent visiter de temps en temps des psychanalystes de «renommée mondiale» (!) pour renforcer le gouverneur, mis en place, adoubé par les «locaux», et à l’occasion lui remonter un peu les «bretelles» de la théorie...

Bien entendu, Miller est celui qui a poussé le bouchon le plus loin en se substituant au «cartel de la passe» pour nommer Analyste de l’École (AE) un de ses propres analysants, que le cartel n’avait pas nommé...

Ah, elle aura été tripotée cette pauvre «passe» qui aurait dû signaler la sortie du transfert, et qui en réalité fait la preuve que l’impétrant est au contraire toujours «sous-transfert», passant un examen comme pour entrer à l’École, selon une pure procédure de type universitaire, une formalité plus ou moins colorée de cooptation, à l’opposé radical de l’éthique psychanalytique...

Comment ces dérives (de la jouissance) pervertissent-elles la transmission de la psychanalyse?

Au grand dam du Discours de l’Analyste, que les psychanalystes authentiques s’efforcent de vouloir servir, c’est bien le Discours Universitaire (dont le Signifiant maître sous la barre permet d’éradiquer discrètement le grain de sable de l’énonciation) qui régit massivement l’économie relationnelle de ces groupes, les pratiques perverses de domination et de soumission sont devenues l’ordinaire des institutions psychanalytiques qui n’ont de psychanalyse que le nom, la logique qui les domine étant précisément celle du discours dominant, psychologisant, sociologisant, moralisant ...et démoralisant.

Les deux multinationales Millerienne et Solerienne poursuivent leur développement conformément aux vœux de l’étude de marché, la première commandée par le Capitaine «Win-Win» (surnommé ouin-ouin par les moqueurs) ; l’autre pilotée par «La Solaire», comme elle se surnomme elie-même, qui après avoir rejeté la prétention de Miller à incarner le «Plus-Un» du groupe en a fondé un autre, et qui à force de vouloir y briller jour et nuit en est devenue «La Peluce-Une», ou «La-femme-qui-existe»...

L’obstination des deux professeurs d’université à faire coller l’enseignement lacanien avec leurs rêves de suprématie (leur fantasme d’immortalité symbolique) a donc fini par naufrager la transmission de l’enseignement lacanien sur le roc de «la passe» qui affleure dans des eaux peu profondes, raison pour laquelle ils ne coulent pas, mais demeurent couchés sur le flanc, les forçant à réinventer ce qui n’était pas du tout à retoquer chez Lacan...

Chacun à sa façon a donc été amené à faire l’hypothèse de l’existence, au-delà de l’inconscient freudien, d’un «inconscient réel»...

Ainsi, pour Colette Soler: il y a "l’inconscient langage" et "l’inconscient lalangue" soit l’inconscient "réel"...

(« Lacan y donne, selon moi, un modèle réduit de ce que l’on appelle la chute du sujet supposé savoir, soit une passe à l’inconscient réel que j’écrirai désormais ICSR pour élider les signifiés du terme «inconscient». C. Soler in Lacan, l’inconscient réinventé p.46 )

Et pour Jacques-Alain Miller, il y a «l’inconscient transférentiel et l’inconscient réel, non tranférentiel»...

(« En revanche, l’inconscient réel, c’est l’inconscient qui ne se laisse pas interpréter, et c’est pourquoi, dans ce texte ultime – ou pré-ultime puisqu’il y a encore celui de «Tout le monde est fou» –, l’inconscient est défini comme le lieu où l’interprétation n’a plus aucune portée»…

JA Miller, Choses de finesse en psychanalyse XIII. Cours du 25 mars 2009)

Le passage de l’inconscient supposé à l’inconscient réel est désigné comme «passe au réel» (C. Soler) ou «vers le réel» (J.A Miller).

Alors que Lacan a toujours été très clair là dessus: «Qu’est-ce que la neutralité de l’analyste si ce n’est justement ça, cette subversion du sens, à savoir cette espèce d’aspiration non pas vers le réel mais par le réel.»

Rappelons aussi que Lacan avait déjà posé la question : «L’inconscient est-il imaginaire ou réel, difficile de le savoir?» avant de trancher: l’inconscient est réel (ce qui ne veut pas dire qu’il y ait deux inconscients, comme le soutiennent Jacques-Alain Miller et Colette Soler).

Lacan affirme lui-même qu’«il n’a qu’un inconscient, et c’est la raison pour laquelle il y pense jour et nuit...» (L’insu que sait de l’une bévue c’est l’amour - 1977)

Sans omettre de préciser que l’inconscient, s’il s’origine bien de «lalangue», n’en est pas moins «structuré comme un langage».

Et s’il est vrai que Lacan incite à explorer un peu plus le réel au-delà du peu de réalité du fantasme, en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse dans ce qu’elle a d’absolument singulier et subversif, tout se joue à la dernière conception de la passe énoncée par Lacan, passée inaperçue et qui est très précise : «La passe dont il s’agit, je ne l’ai envisagée que d’une façon tâtonnante, comme quelque chosequi ne veut rien dire que de «se reconnaître entre soir», si je puis m’exprimer ainsi, à condition que nous y insérions un «av» après la première lettre :«se reconnaître entre s(av)oir». (JL, 15 février 1977)

Pour Miller et Soler la fin de l’analyse amène au manque du manque: «Le sujet est comblé, il est satisfait» (Soler), «il n’est plus divisé» (Miller), pour les deux professeurs, arrivé en ce point, le patient peut laisser tomber son analyste et vivre sa vie.

Alors que pour Lacan, le manque est réel...

«Il suffit de lire ce qu’on peut vraiment considérer comme son testament, à savoir «Analyse terminable et interminable», pour voir que s’il y avait quelque chose dont Freud a eu conscience, c’est qu’il n’y était pas entré, dans cette «terre promise». Cet article,

je dirais, n’est pas une lecture à proposer à n’importe qui, qui sache lire - heureusement il n’y a pas tellement de gens qui savent lire - mais pour ceux qui savent lire, c’est un article difficile à assimiler, pour peu qu’on soit analyste. Si on n’est pas analyste, on s’en fiche.» (JL)"

6 notes

·

View notes

Text

I find it funny that in the tlc audiobooks Rebecca Soler gives Scarlet the mildest (sometimes nonexistent) French accent imaginable and then for some reason in Winter it becomes full-on Colette from Ratatouille.

#It goes from small inflections to heavy heavy french#tlc winter#the lunar chronicles#tlc#lunar chronicles#scarlet benoit#Lunar chronicles audiobooks#the lunar chronicles audiobooks

30 notes

·

View notes

Text

Lacan talked about the trauma of being born without having been desired, and this theme has had tremendous success in psychoanalysis and well beyond!

Colette Soler

10 notes

·

View notes

Text

"The speech of truth is never a speech of love—which does not mean that love is not true—it can be—but when the subject says the truth, it appears that love has lied. Isn’t this one of the many reasons why women are accused so often of lying?"

Colette Soler

3 notes

·

View notes

Text

the symptom is a mode of satisfaction. It can be deciphered like a message, but it is not only a way of speaking, it is also above all a form of jouissance, the key of its rebus being always the drive which is secretly satisfied.

Lacan came to the point where he recaptured the first as well as the last of Freud’s theses on the symptom: the symptom is a mode of satisfaction. It can be deciphered like a message, but it is not only a way of speaking, it is also above all a form of jouissance, the key of its rebus being always the drive which is secretly satisfied. This is also why I have called Lacan’s second step his “second return to Freud.” The first step emphasized the linguistic implications of the technique of deciphering and produced the famous thesis of an unconscious structured like a language. The second step, which is less visible, emphasized another aspect: the language of the symptom is, so to speak, incarnated, embodied; it organizes and regulates jouissance. Hence, the surprising formula one finds close to the end of Encore: “The real, I will say, is the mystery of the speaking body, the mystery of the unconscious” (S XX, p. 131).

Colette Soler - The paradoxes of the symptom in psychoanalysis. The Cambridge Companion to Lacan. Cambridge University Press (2010).

#lacan#Lacan unconscious#Lacan object petit a desire#Lacanian Real#lacanian discourse#symptom formation#freud#freudian drives#freudian unconscious#freud desire#objet petit a#object a#jouissance#real symbolic imaginary#unconscious#psychoanalysis#colette soler

32 notes

·

View notes

Photo

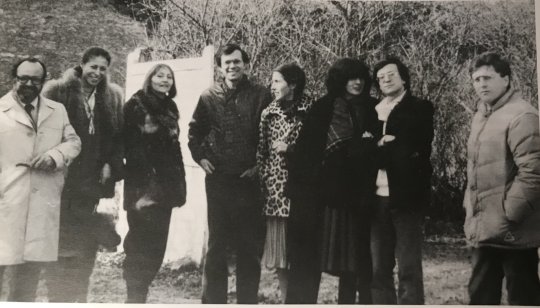

Claude-Guy Bruère-Dawson, Catherine Millot, Colette Soler, Jacques-Alain Miller, Danièle Silvestre, Dominique Miller, Gérard Miller, Eric Laurent.

Photo prise par Michel Silvestre

0 notes

Quote

The hysteric shows us that there is a subjective or unconscious strategy to recoup or cure the "want to be" and the "want to know" using the Other. It's very obvious in love life when someone says, for example, "If he or she abandons me I will cease to exist." It's a simple sentence. But what does it mean if not love, with all of its meanings of jouissance, desire, and affection. Love grants us a modicum of being. That is why it cures the "want to be." That is also why Lacan says that to love is to give what you do not have. It is a beautiful formulation. To love is to give your own want, your own lack. And love makes the other's being, the partner's being, your lack or want. In the social relationship of love, being is at stake.

Colette Soler, “Hysteria and Obsession” in Reading Seminars I and II. Lacan’s Return To Freud ed. by Richard Feldstein, Bruce Fink, Maire Jannus.

3 notes

·

View notes

Text

O tema dos afetos sempre foi um desafio para a psicanálise, pois se aplica tanto ao corpo quanto ao sujeito e, para esse ele tem a força de evidência. Nessa obra, Colette Soler retoma as elaborações de Jacques Lacan e os escritos de Freud sobre o tema.

A autora responde àqueles que acusam a psicanálise de negligenciar o tema defendendo que com o remanejamento do conceito de inconsciente, feito por Lacan, outros afetos além da angústia são evidenciados. Extremamente clínico, Soler discute o manejo dos afetos em sessão e o possível surgimento de novos no fim da análise.

Mas o que isso leva além do psicanalista e da psicanálise? Não desatenta aos acontecimentos de seu tempo e, a partir da sua escuta clínica, Colette Soler esclarece que os afetos relatados pelos sujeitos são também produto desse contexto. Esse fato faz de “Os afetos lacanianos” um livro para além da psicanálise, é uma obra que contribui para a análise da sociedade contemporânea, de como os modos de vida modernos afetam a subjetividade do sujeito.

Iniciando suas páginas pela angústia – conhecido como o afeto por excelência, dada a sua “certeza assustadora”, como descrito por Lacan, a autora afirma que “A angústia do homem de hoje é a angústia do homem que perdeu o Deus da palavra, ou que sabe que esse Outro não existe.” A partir dessa sentença esclarece que justamente o que resta a fazer é trabalhar com a linguagem, abrindo a possibilidade do trabalho analítico, pelo estabelecimento da transferência com o analista.

Enfim, Colette Soler defende brilhantemente que os afetos embora incidam sobre o corpo do sujeito e sobre a linguagem, tem consequências diretas sobre a capacidade do sujeito de gozar de sua existência. O trabalho de cura analítica consiste, portanto, em proporcionar as condições para que o sujeito possa mudar sua posição, engajando-se em sua ética, em relação direta com o compromisso com seu próprio desejo e, dessa forma, possibilitando que os afetos que antes se limitavam ao sofrimento possam ser transmutados em entusiasmo e compromisso com a própria vida.

Ficha Técnica:

Colette Soler

Selo: Aller

Páginas: 240

Formato: brochura, 14x21x1,3cm

Peso: 300g

Preços: R$ 90,40 (versão impressa); R$ 63,30 (ebook)

ISBN versão impressa: 978-65-87399-22-5

ISBN versão ebook: 978-65-87399-12-6

Gênero: Psicanálise, Saúde Mental, Psicologia

Sobre a autora: Colette Soler pratica a psicanálise. Agrégée da universidade em filosofia, diplomada em psicopatologia e doutora em psicologia. Foi seu encontro com o ensino e a pessoa de Jacques Lacan que a fizeram escolher a psicanálise. Foi membro da antiga Escola dissolvida por Jacques Lacan em 1980 e, após a cisão com a AMP em 1998, esteve na origem do movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano e de sua Escola Internacional de Psicanálise.

0 notes

Text

After having introduced the structure of the Borromean knot, Lacan spoke of the real outside the symbolic. I use it here, but not to signify the outside of the symbolic, but to designate that which is located in the interval between the signifiers but which is not of the signifier, that is to say: the object cause of desire. The use I make of "outside the chain" is a bit forced because the interval is not properly speaking outside the chain, but by saying it in this way I seek to underline that although it is delimited by the signifying chain, it is not of the nature of the signifier.

Lacan is not wordy when he speaks of the separation in '64. He uses terms such as "becoming," "coming into being," "giving birth," and "begetting. Why does he use these terms? Because in the vacillation between being petrified under the signifier and meaning, the subject does not exist, it is included in the Other. It only comes by extracting itself from the chain of the Other, from its oracles, from its verdicts. How does it do this? By passing through the lack of the Other. It is a change that consists in situating oneself not by reference to a text (to the signifiers of the Other), but by reference to the barred Other of whom one does not know what he wants or what is the object that animates him. It is a matter of identifying oneself to this unknown object. This allows the subject to be represented by "a signifier under which he succumbs" - in other words, paradoxically, this separation is the producer of an S1 of the subject. It institutes a stable identification, disconnected from the S2, which stops the preceding hesitation. What kind of S1 is it then? It is a signifier that does not come from the articulated discourse of the Other but from his lack, from his desire, eminently from the phallic signifier that conditions what Lacan calls the ultimate identification. This identification does not place him outside the bond with the Other. Lacan insists that it is the opposite: it conditions belonging and allows him to be, to be "part".

Lacan formulates it in this way: "to give oneself a marital status". The marital status designates the form with which one is identified in the Other. Here we are dealing with a marital status for which there is no document, because if there were, we would have to say that in the analysis the document of the subject that was missing up to that moment is established.

To identify oneself in the lack, in the desire of the Other, extracts us from the chain of the Other. It is a choice, says Lacan, not an automatic effect of the structure. It is to give oneself a civil state, it is a wanting, an option and not a destiny due to the structure that applies to everyone as alienation. This "wanting", in a certain sense realizes, makes effective our relation of identification with the desire of the Other.

(I digress here: if you read the Note to the Italians of 1973, you will see that Lacan succinctly states that to devote oneself to what he calls "the works", that is to say, to the "works" of the Other.

I call "works", that is, work and love, is to work for the genealogical tree, which is impossible without the parents and their offspring. This is not the choice that an analyst makes. In fact, the function of the father conditions this separation).

- Colette Soler, "The End and the Ends of Analysis," 45-46.

1 note

·

View note

Text

Um Narciso relido em um mundo caótico

Um Narciso relido em um mundo caótico

Obra da psicanalista francesa Colette Soler traz à tona pertinente debate sobre os usos da própria imagem no mundo contemporâneo e suas consequências no mal-estar na civilização

Quais Narcisos habitam em cada um de nós? Esta é a questão levantada pela psicanalista francesa Colette Soler na obra Um outro Narciso, publicada pela Aller Editora. Num mundo saturado pela cultura da imagem,…

View On WordPress

0 notes

Text

Misère de la psychanalyse

Si les psychanalystes se sont à ce point dévoyés de la subversive découverte freudienne de l‘inconscient, de son noyau révolutionnaire réel, cela tient beaucoup à la prolifération médiatisée de «psychanalystes» (se faisant passer pour tels) qui sont en vérité les premiers promoteurs du Discours Universitaire, qui est du point de vue de la structure, ce qu’il y a de plus antagoniste au Discours de l’Analyste.

Les deux plus grands fournisseurs de ces soi-disant «psychanalystes» sont logiquement les deux plus grands groupes psychanalytiques (par le nombre), institutions se réclamant de l’enseignement de Lacan: l’École de la Cause Freudienne fondée par Jacques-Alain Miller en 1981 (coiffée désormais par une usine à gaz dénommée Champ Freudien...) et l’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (fondée en 1998, par un collectif d’anciens membres de L’ECF, ayant fait scission, et dirigée d’une main de maîtresse (d’école) par le double féminin de Jacques-Alain Miller, Colette Soler, un autre éminent «professeur d’université», elle aussi formatée à l’ENS...

Lorsqu’en janvier 1980, Lacan dissout son École Freudienne de Paris, il motive son acte de ce qu’il appelle l’«échec de la passe», passe de l’analysant à l’analyste, qui était la raison même de la fondation de son École.

Lacan, parce qu’il se demandait «que peut-il se passer dans la tête de quelqu’un ayant fait une analyse pour vouloir devenir analyste ?» était parti de l’hypothèse qu’une «passe» de l’analysant à l’analyste était un fait de structure, témoin que le sujet n’était plus du tout le même à sa sortie qu’à son entrée, ayant constaté dans sa pratique «qu’il y vient comme une boule dans un jeu de tric-trac».

Lacan invente donc une procédure pour tirer ça au clair, parce qu’il souhaite que les psychanalystes se reconnaissent entre eux comme tels, à partir de l’analyse et non pas sur la base de critères préétablis de type universitaire et autres, confrérie, initiation, cooptation, copinage...

Il construit donc la procédure de la passe sur le modèle du mot d’esprit.

Un «passant» raconte son «hystoriole analytique», à un quidam comme lui qui en sera le «passeur», pour un jury de la même veine qui devra apprécier si ça tient debout.

Exemple: le «passant» raconte qu’il a rencontré Salomon Rothschild aux Bains de Lucques et que ce dernier l’a traité d’une façon tout à fait «familonnaire», le passeur prend note et va transmettre ça, texto, au jury, et tout le monde est plié de rire, car ils sont de la même chapelle (la chapelle évoquant bien entendu l’église, comme c’est souvent le cas dans les groupes analytiques...)

Où en est-on aujourd’hui avec cette «passe», 40 ans après la dissolution par Lacan de l’École Freudienne de Paris?

La passe s’est bien sûr transformée en impasse pour la transmission de la psychanalyse...

Jacques-Alain Miller (JAM pour les médias, depuis qu’il est devenu inséparable de l’indécrottable BHL) fait donc. après la mort de Lacan, main basse sur ce qui reste de la machinerie lacanienne et impose son «idée» que la passe (où il n’avait strictement jamais mis les pieds du temps de Lacan) c’était ...la «traversée du fantasme»!, un hapax lacanien que Lacan lui-même n’a jamais exploité (et pour cause... la traversée du fantasme, cela veut dire exactement le contraire de ce qu’on croit en comprendre a priori, c'est à dire qu'on pourrait vivre en dehors de toute illusion — ce qui est le fantasme ultime — traverser le fantasme signifie précisément renoncer au fantasme d’y échapper, le sujet a traversé le fantasme lorsqu'il accepte en soi et pour soi la nécessité constitutive de l'illusion. Son illusion. Chacun ne voit le monde qu'à travers la fenêtre de son fantasme fondamental...)

Bref, depuis plus de vingt ans, Colette Soler a aligné elle aussi son École des Forums du Champ Lacanien sur le diktat millerien, qui s’il n’a strictement aucun rapport avec la passe telle que Lacan l’avait imaginée et tenté de la mettre en œuvre avant d’en constater l’échec, s’avère très utile et particulièrement efficace pour asseoir son pouvoir personnel, et développer une expansion sans limite en montant des comptoirs un peu partout dans le monde, au nom de la «politique de la psychanalyse», comptoirs que viennent visiter de temps en temps des psychanalystes de «renommée mondiale» (!) pour renforcer le gouverneur, mis en place, adoubé par les «locaux», et à l’occasion lui remonter un peu les «bretelles» de la théorie...

Bien entendu, Miller est celui qui a poussé le bouchon le plus loin en se substituant au «cartel de la passe» pour nommer Analyste de l’École (AE) un de ses propres analysants, que le cartel n’avait pas nommé...

Ah, elle aura été tripotée cette pauvre «passe» qui aurait dû signaler la sortie du transfert, et qui en réalité fait la preuve que l’impétrant est au contraire toujours «sous-transfert», passant un examen comme pour entrer à l’École, selon une pure procédure de type universitaire, une formalité plus ou moins colorée de cooptation, à l’opposé radical de l’éthique psychanalytique...

Comment ces dérives (de la jouissance) pervertissent-elles la transmission de la psychanalyse?

Au grand dam du Discours de l’Analyste, que les psychanalystes authentiques s’efforcent de vouloir servir, c’est bien le Discours Universitaire (dont le Signifiant maître sous la barre permet d’éradiquer discrètement le grain de sable de l’énonciation) qui régit massivement l’économie relationnelle de ces groupes, les pratiques perverses de domination et de soumission sont devenues l’ordinaire des institutions psychanalytiques qui n’ont de psychanalyse que le nom, la logique qui les domine étant précisément celle du discours dominant, psychologisant, sociologisant, moralisant ...et démoralisant.

Les deux multinationales Millerienne et Solerienne poursuivent leur développement conformément aux vœux de l’étude de marché, la première commandée par le Capitaine «Win-Win» (surnommé ouin-ouin par les moqueurs) ; l’autre pilotée par «La Solaire», comme elle se surnomme elie-même, qui après avoir rejeté la prétention de Miller à incarner le «Plus-Un» du groupe en a fondé un autre, et qui à force de vouloir y briller jour et nuit en est devenue «La Peluce-Une», ou «La-femme-qui-existe»...

L’obstination des deux professeurs d’université à faire coller l’enseignement lacanien avec leurs rêves de suprématie (leur fantasme d’immortalité symbolique) a donc fini par naufrager la transmission de l’enseignement lacanien sur le roc de «la passe» qui affleure dans des eaux peu profondes, raison pour laquelle ils ne coulent pas, mais demeurent couchés sur le flanc, les forçant à réinventer ce qui n’était pas du tout à retoquer chez Lacan...

Chacun à sa façon a donc été amené à faire l’hypothèse de l’existence, au-delà de l’inconscient freudien, d’un «inconscient réel»...

Ainsi, pour Colette Soler: il y a "l’inconscient langage" et "l’inconscient lalangue" soit l’inconscient "réel"...

(« Lacan y donne, selon moi, un modèle réduit de ce que l’on appelle la chute du sujet supposé savoir, soit une passe à l’inconscient réel que j’écrirai désormais ICSR pour élider les signifiés du terme «inconscient». C. Soler in Lacan, l’inconscient réinventé p.46 )

Et pour Jacques-Alain Miller, il y a «l’inconscient transférentiel et l’inconscient réel, non tranférentiel»...

(« En revanche, l’inconscient réel, c’est l’inconscient qui ne se laisse pas interpréter, et c’est pourquoi, dans ce texte ultime – ou pré-ultime puisqu’il y a encore celui de «Tout le monde est fou» –, l’inconscient est défini comme le lieu où l’interprétation n’a plus aucune portée»…

JA Miller, Choses de finesse en psychanalyse XIII. Cours du 25 mars 2009)

Le passage de l’inconscient supposé à l’inconscient réel est désigné comme «passe au réel» (C. Soler) ou «vers le réel» (J.A Miller).

Alors que Lacan a toujours été très clair là dessus: «Qu’est-ce que la neutralité de l’analyste si ce n’est justement ça, cette subversion du sens, à savoir cette espèce d’aspiration non pas vers le réel mais par le réel.»

Rappelons aussi que Lacan avait déjà posé la question : «L’inconscient est-il imaginaire ou réel, difficile de le savoir?» avant de trancher: l’inconscient est réel (ce qui ne veut pas dire qu’il y ait deux inconscients, comme le soutiennent Jacques-Alain Miller et Colette Soler).

Lacan affirme lui-même qu’«il n’a qu’un inconscient, et c’est la raison pour laquelle il y pense jour et nuit...» (L’insu que sait de l’une bévue c’est l’amour - 1977)

Sans omettre de préciser que l’inconscient, s’il s’origine bien de «lalangue», n’en est pas moins «structuré comme un langage».

Et s’il est vrai que Lacan incite à explorer un peu plus le réel au-delà du peu de réalité du fantasme, en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse dans ce qu’elle a d’absolument singulier et subversif, tout se joue à la dernière conception de la passe énoncée par Lacan, passée inaperçue et qui est très précise : «La passe dont il s’agit, je ne l’ai envisagée que d’une façon tâtonnante, comme quelque chosequi ne veut rien dire que de «se reconnaître entre soir», si je puis m’exprimer ainsi, à condition que nous y insérions un «av» après la première lettre :«se reconnaître entre s(av)oir». (JL, 15 février 1977)

Pour Miller et Soler la fin de l’analyse amène au manque du manque: «Le sujet est comblé, il est satisfait» (Soler), «il n’est plus divisé» (Miller), pour les deux professeurs, arrivé en ce point, le patient peut laisser tomber son analyste et vivre sa vie.

Alors que pour Lacan, le manque est réel...

«Il suffit de lire ce qu’on peut vraiment considérer comme son testament, à savoir «Analyse terminable et interminable», pour voir que s’il y avait quelque chose dont Freud a eu conscience, c’est qu’il n’y était pas entré, dans cette «terre promise». Cet article, je dirais, n’est pas une lecture à proposer à n’importe qui, qui sache lire - heureusement il n’y a pas tellement de gens qui savent lire - mais pour ceux qui savent lire, c’est un article difficile à assimiler, pour peu qu’on soit analyste. Si on n’est pas analyste, on s’en fiche.» (Lacan)

4 notes

·

View notes

Text

Lire Lacan

Comprendre le meurtre de Mireille Knoll, le harcèlement sexuel, la construction du genre ou l’acharnement thérapeutique… 4 bonnes raisons de lire ou relire Lacan aujourd’hui, exposées par les meilleurs spécialistes : Eric Marty, Colette Soler, Paul-Laurent Assoun et Jean-Pierre Cléro.

youtube

View On WordPress

0 notes

Video

youtube

Lacanian psychoanalyst and author Colette Soler offers a presentation for the Lacanian Forum of Washington, DC on January 23rd, 2021 on the topic, "The subject is happy-go-lucky" - a reference to Lacan's Télévision.

Colette Soler is holder of the University Agrégation and a psychoanalyst trained by Jacques Lacan. She is a founder member of the School of Psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field, and the author of What Lacan Said about Women and Lacanian Affects, as well as numerous other publications.

2 notes

·

View notes