#Santiago Uceda Castillo

Photo

New Post has been published on https://wp.me/p5yJGk-3CLN

Ricardo Morales Gamarra: “La historia me abrió el libro”

Reproducimos la entrevista a Ricardo Morales Gamarra, una eminencia de la restauración en el Perú y en el mundo. El Hoy Director del Proyecto Arqueológico Huacas de la Luna –la que inicio con su gran compañero Santiago Uceda Castillo– nos habla de sus vivencias y cómo se inició su fructífera vida en la arqueología peruana.

“La historia me abrió el libro” – Entrevista a Ricardo Morales

La historia me abrió el libro, y me dijo: “ingresa, este párrafo quizás es para ti”

Entrevista a Ricardo Morales Gamarra, director del proyecto arqueológico Huacas de Moche,

por la revista en linea CLIO

Hablar de Ricardo Morales nos llevaría varios artículos y publicaciones. No sabríamos si empezar mencionando que descubrió los relieves policromados de la huaca de la luna, hace ya treinta años, o que ha cruzado la cordillera de los andes cuatro veces, entre otras cosas.

A sus 74 años, este chalaco de herencia tarapaqueña y corazón trujillano, ha acumulado varios títulos en su formación académica y vida profesional. Es licenciado en Historia, tiene una maestría en Gestión Ambiental y un doctorado en Ciencias Biológicas (todos emitidos por la Universidad Nacional de Trujillo) y un título de “Especialización en conservación y restauración del patrimonio cultural”, por la Universidad de Alcalá (Henares, España). Además, ha realizado cursos de especialización profesional en: Conservación de sitios y monumentos arqueológicos, conservación de pintura mural, conservación de museos, investigación histórica y restauración del patrimonio cultural. Esto, más allá de mostrar el nivel profesional que tiene, demuestra su compromiso con el patrimonio de nuestro país y el trabajo que realiza para su gestión y uso social.

Sin duda, Ricardo Morales Gamarra es un referente de la arqueo-conservación nacional e internacional. Desde el año 1991 es director del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, uno de los sitios arqueológicos más representativos en el departamento de La Libertad y del norte del Perú. Esta entrevista nos permite conocer a la persona y al profesional a través de las anécdotas, que no muchos conocen, sobre el trabajo realizado en las huacas de Moche y otros proyectos importantes que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

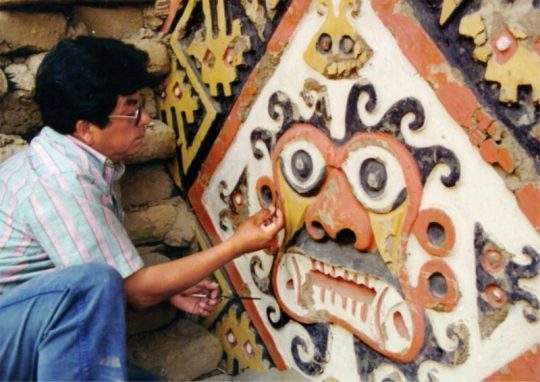

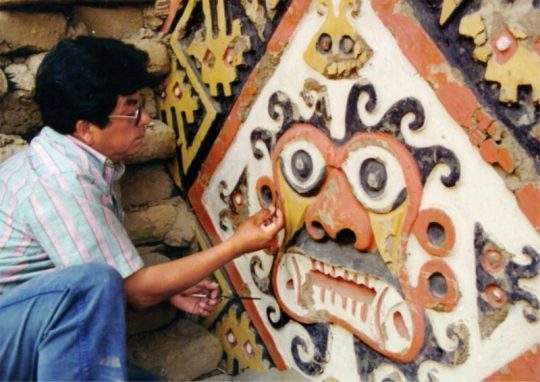

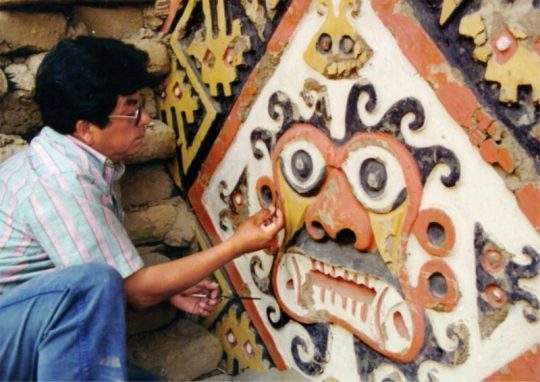

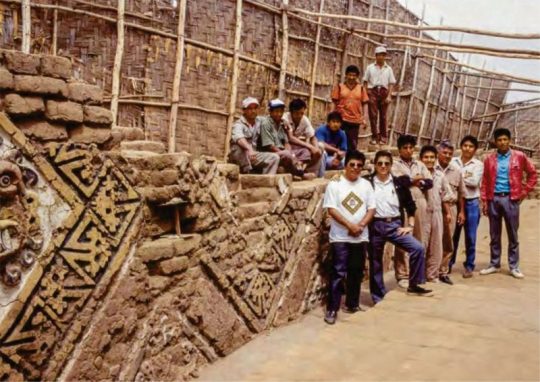

Ricardo Morales Gamarra en el muro de la deidad de las montañas, más conocido como Ai Apaec. Foto: Archivo Ricardo Morales Gamarra.

¿Cuál es la historia detrás del inicio y puesta en marcha del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna?

Esa es una larga historia, me estás llevando a enero, febrero de 1980. Ese año hicimos unos trabajos ordenados por el INC (Instituto Nacional de Cultura – Sede Central). En ese tiempo yo trabajaba en el Instituto Nacional de Cultura de Trujillo y me ordenaron reabrir el espacio que había sido investigado por una expedición extranjera. Así lo hicimos y en ese subir y bajar de la huaca encontré un fragmento de relieve pintado por un color gris. Esta es una historia que muy pocos saben.

A raíz de ese trabajo, Elías Mujica me dijo: “Escribe una nota en la revista Histórica de la Católica”. Yo, muy obediente, lo hice. En ese proceso tuve, ¿qué se podría decir?, la fortuna o quizás un mal momento. Recibí críticas muy ácidas de parte de un distinguido arqueólogo. Hay dos publicaciones ese año, una que yo escribo y una donde me reviran, me dan como se dice criollamente “con palo”.

Posteriormente en el año 90, cuando se abren los trabajos en Huaca Cao Viejo (en el Brujo) y se ven los relieves Moche, estas personas entendieron que yo tenía razón. Sin embargo, yo me quedé callado, nunca reclamé ni dije nada. Estas son cosas con las que uno va ganando experiencia en la vida. En fin, nunca me he preocupado por la revancha. Solo me queda el recuerdo de lo que había significado para mí esa desabrida respuesta. Pero ese mismo año la historia me abrió el libro y me dijo ingresa, este párrafo quizás es para ti. Tuve la suerte de encontrar fragmentos de relieve policromados, al subir por el lado sur de la huaca, y ya no eran simplemente el color azul o gris, sino era un rojo con blanco y un negro con amarillo, intensos. Mis ojos se desorbitaron totalmente. Eso fue un 20 de octubre de 1990. Vamos a cumplir 30 años y voy a celebrarlo con bombos y platillos y todo lo demás.

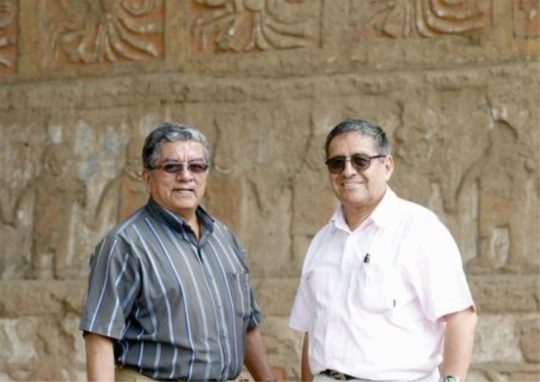

Ese es el inicio, tuve la suerte de descubrir en el lado sur de la huaca de la luna un muro con relieves que dibujaban a quien después todos hemos conocido como la deidad mayor de las montañas. Este monstruo era felínico, de colmillos entrecruzados, de una mirada desorbitada y fiera, quizá perdido por el San Pedro que ha bebido (Ai Apaec). Pero lo interesante es cómo llego a este punto y me enfrento a una realidad. Yo no soy arqueólogo, soy conservador o arqueo-conservador, como me gusta llamarlo. En ese momento me pregunté: ¿cómo manejar esto?, aquí tenemos algo muy importante. Miré en trescientos sesenta grados en el panorama de Trujillo y encontré a una persona: Santiago Uceda. Conversé con él y lo invité a formar parte del proyecto y, entre los dos, armamos el equipo con otros profesionales.

Con Santiago diseñamos un plan muy, ¿qué les puedo decir?, ¿ambicioso?, pero convencidos que lo podíamos lograr y lo hicimos. Ya son treinta años prácticamente y hemos hecho la parte más importante que es el museo, la carretera de la panamericana a la huaca, que ha sido una gestión nuestra, disculpen la modestia, mi gestión, porque yo personalmente gestioné el presupuesto para la carretera a las huacas de Moche y realicé un convenio entre la Municipalidad de Moche, el Patronato de las Huacas y el Ministerio de Turismo. El resultado fue la construcción de la carretera enbloquetada, que es un ejemplo en todo el Perú. Disculpen la inmodestia nuevamente, pero eso de trabajar con asfalto en sitios arqueológicos no funciona. Los bloques de concreto son lo mejor, incluso para el centro histórico de Trujillo, pero hay veces que el asfalto nos llama más la atención. En fin, esa es la historia, mira cuanto me he dilatado para contar cómo comenzó la huaca de la luna.

Ricardo, sabemos que un sitio arqueológico implica muchos años de trabajo, incluso generaciones de profesionales interviniendo en el desarrollo del mismo, hay etapas que se cierran, otras que se abren y que en la gestión inicial del proyecto se plantean objetivos que con el tiempo van cambiando gradualmente. ¿Cuál fue el objetivo inicial del proyecto de la huaca?

El proyecto comienza en un nivel académico – científico y para nosotros era hacer un trabajo de arqueología y conservación de forma paralela. Comenzamos con once o doce personas, de las cuales tres aún están en el campo todavía con nosotros ya veintinueve años trabajando en la huaca. Lo que planteamos con Santiago fue una perspectiva arqueológica, es decir, las huacas de Moche, ¿qué función cumplieron?

Anteriormente algunos plantearon que entre la huaca de la luna y la huaca del sol no había nada, que en esa explanada no había nada. Fue un arqueólogo norteamericano, no voy a hablar con nombres, no es que no me acuerde, solo que creo injusto mencionarlo en una cuestión como esta. Del mismo modo, otro grupo que llegó a hacer después excavaciones encuentra que hay estructuras, que hay un posible uso doméstico, arquitectura doméstica, es decir una ciudad o una aldea. Entonces el primer objetivo fue tratar de buscar la respuesta a esta inquietud.

El segundo objetivo fue conocer: ¿cuál fue la función que cumplieron cada uno de los componentes arqueológicos? Por ejemplo: huaca del sol, huaca de la luna, ¿qué hay entre ellas?, ¿qué hay con la huaca de las estrellas o huaca de la cruz que está un poco al sur?, ¿qué otras huacas pueden haber existido en el entorno?

Y el tercer objetivo fue identificar la técnica constructiva. ¿Cómo se trabajaron los materiales?, ¿qué técnicas se emplearon?, ¿las técnicas evolucionaron en el tiempo o simplemente tienen un mismo patrón durante varios ciclos de ocupación?

Entonces fíjate, de estas tres simples preguntas, aparentemente simples preguntas, se comienza a trabajar el primer decenio. Nosotros tenemos una política, trabajar de 10 en 10 años. Algo importante de mencionar es que con Santiago, dijimos: “Bueno, hay que trabajar todos a una”, y comenzamos con un sueldo como cualquier otro, eso es muy importante decirlo, porque a veces piensan que uno está por la repartija, pero eso nunca ha habido.

Ricardo Morales y Santiago Uceda, la dupla que dió inicio a uno de los proyectos arqueológicos más grandes del norte peruano. Foto: Dante Piaggio.

¿Cómo obtuvieron el apoyo y presupuesto para iniciar con las excavaciones e investigaciones?

En 1992, con los objetivos ya definidos, tocamos la puerta de la fundación Ford y nos dieron 75 mil dólares con los cuales hicimos los trabajos de excavación en el muro sur, el flanco sur de la huaca, por donde ahora se sube y próximamente por ahí ya se va a bajar, pero esa será otra historia para el futuro inmediato.

Comenzamos a buscar plata para trabajar ese muro, entonces tocamos la puerta de la fundación y ahí encontramos a una dignísima persona, Antonio Muñoz Najar, un arequipeño que siempre nos regalaba Anís del Mono (Ricardo se carcajea con el recuerdo). Él tenía su comité de historiadores, ¡qué personajes! María Rostworowski, ¡imagínense! Marita nos ayudaba mucho y nos alegraba con su presencia y sus visitas, nos levantaba mucho la moral. También estaba Juan Ossio, un antropólogo que fue el primer ministro de cultura, y Duccio Bonavia, arqueólogo que también firmó a favor del proyecto y así nos dieron el dinero.

Por otro lado, a partir de enero o febrero de 1992, me acuerdo que hablé con Don Alfredo Pinillos Hoyle, él trabajaba en Pilsen Trujillo y gracias a su gestión nosotros empezamos a recibir dos mil soles mensuales que también nos ayudaron en el proyecto. Don Pepe Casinelli, que nos regalaba combustible de su grifo para cargar el bus que nos daba la universidad como transporte del equipo, durante 3 o 4 años nos regaló el diesel que nos permitió ir y regresar de la huaca todos los días. Incluso el 24 de junio de 1991, que aun siendo feriado decidimos ir a trabajar; y para suerte nuestra encontramos la primera tumba, que es el “Juancho”. Le pusimos así porque fue el 24 de junio.

También nos ayudó Julio Lau León, de su ferretería nos regalaba herramientas, serruchos, clavos, clavitos y alojamiento para los especialistas que nosotros traíamos, en su Hotel Continental. Esto no es un comercial, pero son personas que en un momento nos ayudaron. Andrés Arenas, de la librería Bolígrafo, nos regalaba todos los lapiceros, borradores, papel bond, papel milimetrado. Así nació el Proyecto Huaca de la Luna, no teníamos plata.

En el ‘94 Pilsen Trujillo pasa a ser Backus, y es ahí donde nos asustamos, dijimos: “Seguro que no van a continuar con el apoyo”; pero fue al contrario, duplicó el aporte que daba. Y así hemos ido creciendo; hemos tenido momentos duros, difíciles, pero ahora ya con la huaca consolidada tenemos fuerza para decir que no tenemos miedo, peores cosas hemos pasado. Ese mismo año, la fundación Ford se retira del Perú y nos quedamos sin su apoyo.

Con Santiago hemos pasado por todo, pero hemos sacado adelante a la huaca a pesar que algunas personas nos criticaban con petardos anónimos. Durante un año y medio con Santiago no cobrábamos nuestro mísero sueldo, pero teníamos el de la universidad, por ejemplo, y eso nos ayudó a seguir hasta que pudimos contar con organizaciones importantes como la World Monuments Fund, que al final nos ha dado un millón ochocientos mil dólares. Para que tengan una idea de la confianza de estas instituciones en un proyectito que podría generar desconfianza a muchos pero que, sin embargo, los resultados son los que hablan por uno.

¿A qué te refieres cuando mencionas “petardos anónimos”?

Cuando la Fundación Ford comenzó a apoyar nuestro trabajo en la huaca, empezaron a bombardearnos desde el interior de la facultad. Algunos personajes que no creían en nosotros hacían unos panfletos anónimos que llegaron a la fundación con el objetivo de que nos quiten el dinero. Esto ocasionó una visita de la fundación enviada de Estados Unidos para ver si era cierto que nosotros estábamos malogrando la huaca y robando cosas.

Estos pasajes uno los recuerda con mucha gratitud porque hay gente que piensa en hacer daño, pero no saben que te están haciendo un gran favor. Gracias a estos ataques arteros nació la idea de los “Coloquios de la Cultura Moche”. Tomamos una decisión e incluimos una política en nuestro proyecto: si nos atacan nunca les respondamos. Y nunca lo hemos hecho, solo respondemos con trabajo.

Ricardo Morales y Santiago Uceda, codirectores del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, con el equipo inicial en 1991. Foto: Libro “Huaca de la luna, templos y dioses moche”, 2016.

Este año el descubrimiento de la huaca cumple treinta años y 29 como proyecto en ejecución. ¿Actualmente cuáles son los objetivos?

Los objetivos van cambiando con el tiempo de acuerdo a cómo se van respondiendo las grandes preguntas que se generan, precisamente, como un problema científico, hipótesis y estas se transforman en objetivos; esa es la línea metodológica.

Nosotros tenemos un objetivo transversal: “lo moche”, donde no solo es huacas de Moche sino también Sipán y El Brujo. Entonces, ¿cómo nos encontramos horizontalmente?, ¿qué diferencias o cercanías hay entre ellos?, ¿qué características específicas encontramos?, ¿se puede hablar de un moche norte y un moche sur? Todo esto está en discusión.

El otro punto que tenemos que ver para el tercer coloquio es ¿cómo se transforman y se convierten los moche en un estado? Porque acá no hubo intervención externa, no es que vino una tribu de afuera y civilizó sobre lo que ya estaba civilizado por los moche, fueron ellos mismos. Los moche han sido unos grandes genios, no solo hay que verlos como grandes artesanos que han hecho alfarería excelente. La gente tiene que conocer que los grandes ingenieros hidráulicos han sido los moche y los nazca; y que los incas han aprendido de ellos.

Aquí también salta otra pregunta, ¿en qué momento colapsa el estado moche? Eso es lo que hay que discutir. ¿Qué factores ambientales han generado cambios brutales en la ideología, filosofía, religión y en la iconografía? Muchos de estos cambios los encontramos en sus expresiones artísticas. Por ejemplo, en la huaca de la Luna tenemos dos templos, en el viejo templo se le rinde culto a la deidad felínica hasta los 600 o 650, pero cuando nos trasladamos unos cien metros más arriba, al templo nuevo, ya no encontramos a esta deidad. Entonces, si la iconografía ha cambiado, algo tiene que haber generado ese cambio. El arte demuestra el constructo imaginario que ellos tenían. La interpretación iconográfica de los relieves de la huaca de la luna nos puede dar respuestas que, a manera de primicia se los comento, serán temas que incluiremos en el tercer coloquio.

La idea es seguir construyendo conocimiento. ¿Cuánto conocimiento hay en todos estos monumentos arqueológicos? No lo sabemos. Imagínense ustedes cuánto conocimiento podríamos obtener si excaváramos el 80% del complejo arqueológico, lo que hemos hecho hasta ahora no llega ni al 30%. Lo que hemos trabajado nosotros es la huaca de la luna, la huaca del sol apenas cuatro veces hicimos excavaciones y se volvió a cerrar. Además, falta trabajar la falda del cerro, está llena de arquitectura.

Esto último, en realidad, ya es para otra generación. Estos son proyectos de varias generaciones. Mi generación va terminando poco a poco, quizás en unos 5 o 10 años más tendrá que entrar otro equipo a la dirección; tienen que ser los chicos que ya se están formando con nosotros, que tengan esta mística que no se puede explicar y que sigan la línea dentro de la universidad y el Patronato Huacas de Moche. Lo importante es que mi generación ya marcó una huella, esa huella no se va a perder, pero quienes van a continuar deben seguir trabajando bien, si no, desde el otro mundo les vamos a jalar las patas. El trabajo es y debe continuar siendo organizado. En las huacas nunca se ha hecho una excavación que no responda a un problema de investigación.

Respecto al trabajo que se viene realizando en huaca de la luna y al trabajo que tú has realizado en el valle de moche. ¿Cuál ha sido el hallazgo o la gestión que más ha calado en ti o el que te ha dado más satisfacción personal? Debe haber uno al que le tengas personal aprecio y memoria.

El hallazgo principal, único e incomparable a todo lo que puede haber pasado, fue el hallazgo de los relieves el 20 de octubre de 1990, ese es el que da inicio al proyecto. Gracias a ese hallazgo se inicia el proyecto y con ello cambia la vida de mucha gente, incluida la mía.

Nos contaste como sucedió, pero nos gustaría saber, ¿cómo te sentiste?

Bueno, en ese momento sentí mucha emoción, es indescriptible, pero más recuerdo lo que pensé, el cerebro es más rápido que uno mismo y ahí en fracciones de segundos tuve una proyección rápida en el tiempo y me imaginé muchas cosas en ese momento y algunas las hicimos realidad, como el museo, por ejemplo.

Para que tengan idea estamos hablando de un muro que calculamos tenía veinte metros, entonces pensé: “esto tiene que ser descomunal”. ¿Qué habrá delante de este muro? Si aquí hay un muro entonces tiene que haber un patio, como se vio en Chan Chan. O sea, en ese momento la imaginación es muy rápida, uno vuela.

Ricardo en Los Pinchudos, Parque nacional del Río Abiseo. Foto: Archivo Ricardo Morales Gamarra.

En cuanto a gestiones, de todas las que se han hecho, es el ingreso de la World Monuments Found la que más satisfacción me ha dado, porque eso tiene su partida en Los Pinchudos y Pajatén, en el parque Nacional Río Abiseo. Yo gané una beca de cuarenta y siete mil dólares de la World Monuments Found y conseguí ser auspiciado por Warren Church, que en ese tiempo estaba en la universidad de Colorado y consiguió de la National Geographic ocho mil dólares más para el proyecto. Es que la beca no da dinero para arqueología sino para conservación o investigación para la conservación, entonces armamos un equipo y nos fuimos a la selva. Estuvimos dos meses en la selva virgen, fue una experiencia gratísima.

Después de ello me invitaron a Sao Paulo para hacer la presentación de esos trabajos y ellos se quedaron cautivados con el monumento en plena selva virgen. Fue ahí que me comentan que querían apoyarme en un trabajo que yo tuviese. Entonces les presenté el proyecto de la huaca y es así como el 2002 ingresa la World Monuments Found, gracias a un trabajo anterior que hicimos en el año 2000.

Pero considero que lo más importante en toda la gestión fue la creación del Patronato Huacas del Valle de Moche, presidido por nuestro querido y siempre recordado maestro Alfredo Pinillos Hoyle, Don Fefe, un caballero. El equipo está formado por Alfredo Pinillos hijo, Tom Barger, Victor Urquiaga, Ricardo Ganoza, entre otras personas. Todos ellos han llegado a interiorizarse con el monumento, eso se ve en sus logros. Mucha gente me dice: “Oye pásame los estatutos del patronato”, al ver que funcionan. Pero eso no lo hacen los documentos sino la gente y es su trujillanismo la motivación que los impulsa. Esto es una lección. Son treinta años trabajando y nos siguen apoyando y eso creo que solo se puede traducir en una sola palabra: transparencia.

Tantas historias, anécdotas y recuerdos que nos estás contando solo nos hace preguntarnos: ¿Cómo empieza todo esto para ti? ¿Cómo es que llega el joven Ricardo Morales al mundo de la historia, la arqueología y el patrimonio en general? ¿Te imaginabas que llegarías a ser uno de los referentes en la historia del Perú y el mundo?

Bueno (Ricardo se carcajea). ¡No exageren! (Parece no creer lo que escucha). La historia es algo que siempre me ha atraído. He tenido una madre que supo sembrar muchas cosas en mí, pero yo también tenía inquietudes y siempre me ha gustado la aventura.

Yo, durante mi primer año de secundaria vivía en Pueblo Libre, en Lima, en la avenida San Martín, a unas cinco o seis cuadras del Museo Arqueológico de Pueblo Libre. Entonces para mí era muy fácil hacerme “la vaca”, no iba al colegio para irme al museo. Hasta ahora me acuerdo, hasta la puedo dibujar, siempre que voy busco esa maqueta, la maqueta de Machu Picchu y me paseaba por el museo. Ya la gente me conocía, me dejaban pasar. “A ese niño déjenlo pasar”, decían. Yo no pagaba, yo me acuerdo que iba con mi carnet de la Biblioteca Nacional para pasar, yo no tenía plata para pagar. Es más, ni sabía que se pagaba para ingresar a un museo. Ese museo lo conozco desde que tuve 13 años. Ya sabía distinguir algunos elementos.

Por otro lado, mi madre me llevaba a muestras. Me acuerdo mucho de una exposición francesa, en lo que ahora es el MALI. La Embajada Francesa hizo una exposición en el paseo Colón, que fue una maravilla. Me acuerdo perfectamente de todos los salones, eso lo tengo muy grabado en mi cerebrito, por eso es que quiero mucho a Francia, a pesar de que no he tenido la suerte de estudiar ahí.

Además, puedo decir que he tenido profesores como Alberto Pinillos, por ejemplo, que siempre me ha motivado e incentivado. Rafael Narváez Cadenillas, el doctor Jorge Zevallos Quiñones, personas importantes que uno no puede olvidar. Son personas y experiencias que van calando en ti sin que te des cuenta y se van consolidando en una plataforma. Entonces, cuando llega el momento en que uno se pregunta ¿qué hago yo aquí?, ya tienes esta plataforma sólida que te da el impulso para saltar.

Y la aventura siempre me ha llamado, como irme a la selva. Mi madre me decía: ¿a qué te vas allá arriesgando tu vida si puedes estar aquí tranquilo? Me lo decía, pero ella sabía que yo no iba a aceptar su negativa. Me he ido a Los Pinchudos tres veces, he cruzado la cordillera de los andes a caballo y en mula; no tienen idea como la condición humana sube a niveles de estratósfera total. Porque no es lo mismo ir en un helicóptero que cruzar a caballo y caminar en el fango. Como decía uno de los chicos que nos acompañaron: “Yo cargo mi caballo, pero no lo dejo”.

Todas esas cosas a uno lo fortalecen espiritualmente. Yo tengo ahorita 74 años y no me siento viejo. Yo sé que todavía tengo mucha cuerda para tirar duro hacia adelante. A los 75 me van a decir muchas gracias señor por los servicios prestados a la nación, pase usted al invernadero. ¡No! Es algo que nunca voy a aceptar, pues tengo mucho fuelle y mucho carácter para seguir trabajando. Además, siempre me van a necesitar en otros sitios, de eso estoy seguro.

Ricardo, por tu profesionalismo y por tu experiencia es fácil caer en cuenta que debió haber otras ofertas, otras propuestas para dirigir proyectos nuevos, en otros lugares, pero has decidido permanecer aquí todo este tiempo. ¿Qué es lo que te mantiene en constante relación con la huaca, el museo, con Moche, con Trujillo?

Son sentimientos que a veces uno no los entiende. ¿Cómo uno puede haberse encariñado tanto con una tierra? Sí, he tenido varios ofrecimientos. En el 75, después de terminar mi trabajo con la Unesco en Cusco, me ofrecieron una dirección para quedarme. Me acuerdo que un amigo chileno, Abel Bubenik, me dijo: “Ricardo, ándate a Trujillo, que allá vas a ser cabeza de ratón y aquí cola de león”. Recuerdo mucho de ese consejo. De todas maneras quedarme en el Cusco iba a ser muy difícil. Me gusta la sierra, pero no para vivir en ella. Yo tengo que ver el mar, sino no vivo, tengo que sentir que está cerca.

La segunda invitación fue a Bogotá, ahí tengo aún la cartita. Me invitaron ya nombrado y todo para hacerme cargo del área de restauración en Bogotá y no acepté, con buen sueldo y todo, a pesar de la bronca que generé en una persona que fue mi mentor, un mexicano, Rodolfo Vallín Magaña.

La tercera fue en Nueva York, en el año 97. El sueldo era realmente atractivo, me ofrecieron un trabajo en restauración, pero no, tampoco. Ya por entonces yo tenía mi bebé de siete años y era difícil para mí alejarme más de lo que ya me había alejado, estuve cinco meses en Estados Unidos.

Dejar un sitio como Trujillo, que para mí es la sucursal del cielo, para irme a otro lugar no era posible. Los ofrecimientos han seguido. Tuve una invitación para Bolivia y la última fue de Costa Rica cuando fui a trabajar a un sitio que se llama Guayabo, al pie del volcán Torre Alba.

Pero hay algo en todos estos sitios que no hay y es la comida, ¡cierto ah! Además, yo diría que hay dos elementos que son muy importantes en mi formación: Uno es Chan Chan, trabajé trece años ahí, conozco Chan Chan como muchos, pero esos muchos no saben lo que yo conozco y no hablo necesariamente de lo arqueológico. Y el segundo reto importante fue la restauración del retablo mayor de la catedral, porque cuando recibimos los restos del retablo eran fragmentos y esculturas rotas. Fue una bonita experiencia y un reto porque significaba armar un gran rompecabezas sin tener referencias, eso también me motivó a dedicarme a la investigación.

Ahora que veo cómo van deformando el retablo siento que el Morales y el Gamarra, y cuidado con el Gamarra que es terrible, se me quieren salir. Mi madre fue tarapaqueña, ella fue de las familias que nunca se rindieron ante Chile y que prefirieron dejar todas sus propiedades para venirse. Entonces yo, siendo de esas heroicas familias tarapaqueñas y siendo a la vez muy duro, cuando digo las cosas fuertes soy bastante de “machete en mano”, porque defiendo lo mío. A mí nadie me puede levantar el dedo o acusar, yo no tengo rabo de paja. Más bien me pueden investigar como ya lo han hecho y no me van a encontrar nada. Prueba de ello es todo lo que he hecho, no solo Chan Chan y la huaca, es la catedral, es El Carmen, la casa del mariscal Orbegoso, la casa Risco.

Portada de la Casona Ramírez y Laredo, actual Café Casona Deza. Foto: Clío Cultura y Ciudadanía.

La primera casa que restauramos en Trujillo fue la Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo. ¿Iglesias? ¡Ufff! ¿Cuántas? Belén, El Carmen, Huamán y Santa Rosa. Entonces creo que si Diosito toma en cuenta todo eso ya tengo seguro el ingreso. Me acuerdo cuando trabajaba en las pinturas murales de la casa Ganoza, pasaban los taxistas gritando ¡boten esa vejez! y hagan un edificio de diez pisos, nosotros jóvenes nos reíamos.

¿Cuántos metros cuadrados de pintura mural hemos descubierto y trabajado en Trujillo? Bueno, más de tres mil metros cuadrados. Actualmente estoy haciendo un estudio de eso.

¿Cómo es que tu constante formación académica ha sido un motor para tu desarrollo profesional?

Yo soy profesor, profesor formado en la Universidad Nacional de Trujillo. Mi promoción se llama Alberto Pinillos Rodríguez, en un reconocimiento al cariño que le alcanzamos a este digno profesor universitario.

Después he estudiado otras cosas, y dentro de ellas, la conservación. Estudié también bibliotecas, pero llegó un momento en la universidad en que tuve que decidirme. Un camino a la izquierda que eran las bibliotecas, tenía una plaza ya ganada en concurso y otra que era la restauración y la UNESCO me puso una beca, y me fui con la beca. Renuncié a la universidad, trabajaba en la facultad de medicina en el año 74.

La beca de UNESCO fue gracias a mis buenos rendimientos, no hay porque ocultarlo. Me dieron una beca, que creo fue muy generosa. Fueron tres en una: Estudié en Roma, en Madrid y en Bruselas. Gracias a esta beca triple pude abrir los ojos más de lo que los tenía, pero creo que finalmente en mi formación profesional han tenido mucho que ver mis estudios de maestría y doctorado en ciencias ambientales, ello me ha dado una visión más amplia, más holística de lo que es el monumento arqueológico. En realidad yo ya no veo al monumento arqueológico horizontalmente, en plano suelo, lo veo de forma vertical y antes que el monumento veo el medio ambiente.

Estoy convencido que los monumentos arqueológicos no se van a conservar si no hay una política estatal de prevención del medio ambiente que rodea el entorno inmediato del monumento arqueológico. Si mejoramos las condiciones ambientales, vamos a darle a ese enfermo, a ese viejo que está fatigado y vulnerable por todas las actividades que nosotros hacemos, mejores condiciones, entonces va a vivir más tiempo. La conservación lo que hace es mitigar el impacto del tiempo, de la naturaleza y de nosotros que somos unos bárbaros.

Decidí dedicarme a la restauración y trabajé en el plan maestro que generó Lucho Alva Castro y el Banco Central de Reserva. Formé parte del equipo que manejó el Proyecto de Chan Chan, el Proyecto de la Iglesia y Monasterio del Carmen y la catedral, en donde inauguramos el museo catedralicio el 29 de diciembre de 1997. Entonces creo que esta experiencia fue muy importante, aparte de la que ya había obtenido yo como jefe y en algún momento como Director de Patrimonio Cultural en el INC. La gestión, la capacidad de gestión que a mí no me la enseñaron en un aula, sino que la aprendí en el campo moviendo adobes, moviendo andamios, agarrando carretillas; tantas cosas. Ustedes me van a hacer llorar, que realmente son un recuerdo inmenso. Supongo que en algún momento tendré que escribir algo sobre todo esto.

Hay tantas experiencias, tantas anécdotas, como haber viajado a El Gran Pajatén tres veces, haber cruzado la cordillera de los andes una cuarta vez para ir a la laguna de los cóndores, participar en proyectos grandes como planes de manejo de Nazca, Pachacamac, Chavín, Túcume, Kuelap, Chan Chan (dos veces). Eso le da a uno un campo bastante rico de experiencias. Recordar todo lo que he hecho, me hace pensar: ¿por qué no vivir más tiempo?

Entrevista realizada por la plataforma virtual Zoom el lunes 25/05/2020 – 4:00 pm

Fuente: https://clio.pe

2 notes

·

View notes

Text

31 Julio Ceremonia de Nominación de Museo de Huacas de Moche "Santiago Uceda Castillo"

31 Julio Ceremonia de Nominación de Museo de Huacas de Moche “Santiago Uceda Castillo”

Días: Martes 31 de Julio Hora: 10:30 a.m. Lugar: Museo Huacas de Moche – Moche – Trujillo Link de Evento y Organizador: https://www.facebook.com/huacasdemoc…-En tu Celular o Tablet, expande la pantalla ⇔ para ver los detalles de cada imagen- Te invitamos a participar de la Nominación del Museo Huacas de Moche: Santiago Uceda Castillo, en honor al gran aporte cultural y dedicación a nuestro…

View On WordPress

#Ceremonia de Nominación de Museo de Huacas de Moche Santiago Uceda Castillo#conversatorio#dia#Huacas de Moche#información#ingreso libre#museo huacas de moche#presentación#publico en general

0 notes

Text

La Huaca de la Luna no deja de sorprendernos con sus descubrimientos y misterios. Esta vez, se trata del hallazgo de una “nueva” Plaza ceremonial, ubicada bajo las faldas de la Huaca de la Luna.

Los co-directores del proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Santiago Uceda Castillo y Ricardo Morales Gamarra mostraron el Muro Este con rastros de un decorado en relieve del Degollador y el Demonio Marino; en el Muro Sur 21 representaciones de serpientes; 3 tumbas excavadas (7 quedan para ser excavadas en el futuro), así como 20 pozos cuya función aún es materia de indagación.

#gallery-0-6 { margin: auto; } #gallery-0-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

El arqueólogo Enrique Zavaleta Paredes, explicó que la zona fue usada como espacio de una batalla ritual hacia los años 650 después de Cristo por la élite Moche, teniendo delante en el Muro Este a dos personajes que por primera vez son representados juntos y peleando.

“Son el conocido como el Dios de las Montañas (el Degollador o Decapitador) y el Demonio Marino, que se enfrascan en una pelea. Se ve que el ganador será el Dios Degollador por la posición dominante encima como ha sido representado”, apuntó en el mismo lugar el investigador Zavaleta Paredes.

Agregó que los grupos que se enfrentaban en la batalla ritual no eran enemigos, eran guerreros u oficiantes de la misma comunidad y clase social, pues así lo ha determinado un examen de ADN mitocondrial. “¿Por qué peleaban? Para validar la autoridad de los gobernantes”, responde Enrique Zavaleta.

Al mismo tiempo, señaló que las tumbas son tardías. En cuanto a las pozas circulares, afirmó que es un misterio por resolver el uso que les dieron los mochicas, pues están vacías, aún así se recolecta material de sus paredes para realizar análisis químicos.

NUEVA ENTRADA AL TURISMO

Precisamente, el co-director Ricardo Morales Gamarra informó que la zona será la primera parada de visita del circuito turístico definitivo de Huaca de la Luna, aprobado por el Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El proyecto de la Universidad Nacional de Trujillo (UN) que usa el canon minero se denomina: “El urbanismo en el sitio huacas del Sol y de la Luna, valle de Moche: La complejidad de la estructura urbana y la problemática de conservación en edificios en barro”.

Trujillo: Descubren nueva Plaza Ceremonial en la Huaca de la Luna La Huaca de la Luna no deja de sorprendernos con sus descubrimientos y misterios. Esta vez, se trata del hallazgo de una "nueva" Plaza ceremonial, ubicada bajo las faldas de la Huaca de la Luna.

0 notes

Text

Critiques: Le Pérou avant les Incas par Santiago Uceda et Luis Jaime Castillo https://t.co/J1MrzpMkKX @literensics https://t.co/AWd6D8S738

Critiques: Le Pérou avant les Incas par Santiago Uceda et Luis Jaime Castillo https://t.co/J1MrzpMkKX @literensics pic.twitter.com/AWd6D8S738

— Literensics (@literensics) January 21, 2018

via Twitter https://twitter.com/literensics

January 21, 2018 at 12:25PM

0 notes

Text

Ricardo Morales Gamarra: “La historia me abrió el libro”

Ricardo Morales Gamarra: “La historia me abrió el libro”

Reproducimos la entrevista a Ricardo Morales Gamarra, una eminencia de la restauración en el Perú y en el mundo. El Hoy Director del Proyecto Arqueológico Huacas de la Luna –la que inicio con su gran compañero Santiago Uceda Castillo– nos habla de sus vivencias y cómo se inicio su fructífera vida en la arqueología peruana.

“La historia me abrió el libro” – Entrevista a Ricardo Morales.

La…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

Falleció el destacado arqueólogo Santiago Uceda Castillo

El arqueólogo, docente e investigador Santiago Uceda Castillo falleció el 14 de enero del 2018 en horas de la noche a los 63 años de edad a causa de una falla cardíaca. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura.Trujillo le dice adiós a una de sus figuras más importantes de la cultura y las ciencias sociales.

Santiago Uceda se desempeñó como director del Museo Bruning de 1981 a 1982,…

View On WordPress

#cultura moche#Huaca del Sol#huca de la luna#Proyecto Arqueológico Huacas de Moche#Santiago Uceda Castillo

1 note

·

View note

Photo

New Post has been published on https://wp.me/p5yJGk-3BTc

En memoria de Santiago Uceda Castillo

Santiago Uceda

Santiago Uceda Castillo (12 Octubre 1954 – †14 enero 2018). Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana, fue un prominente investigador de la cultura moche, recordado y reconocido por la comunidad científica peruana y mundial por la importancia de su aporte a la cultura. Arqueólogo de profesión y profesor principal de la Universidad Nacional de Trujillo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. En este articulo compartimos texto que fuera escrito por su hermano Manual con motivo de recordar un año mas de su nacimiento.

FELIZ DÍA EN EL CIELO

Por: Manuel Uceda Castillo

facebook.com/manuel.ucedacastillo

Es costumbre en nuestra familia, recordar el natalicio de nuestros familiares con una misa, estén o no con vida. Hace algunos años atrás, pague la celebración de una misa en una Iglesia ubicada en San Borja para recordar el natalicio de mi padre quien había partido al encuentro de sus padres, asistimos a la misa, los hermanos que residíamos en Lima y nuestra familia más cercana, en la homilía el cura molesto nos dijo que a una persona fallecida no se le debía celebrar su natalicio, yo quiero creer que solo es o fue dicho cura, quien piensa o pensaba que cuando una persona fallece ya no se debe recordad su natalicio en este mundo y solo debemos recordar el nacimiento a su nueva vida.

Con el perdón del cura y todos los que piensan así, debemos decir que el nacimiento de un ser humano en este mundo, marca el inicio de su vida, llena de tristeza, penurias sinsabores, odios, venganzas y todos los sentimientos que empobrecen al alma de un ser humano, pero también esta lo bueno, lo importante, lo grandioso lo maravilloso lo noble lo amable, lo amoroso, lo cariñoso, lo amigable, lo sencillo, lo alegre, lo honesto, lo honrado, que es o fue la persona que no solamente compartió con sus familiares, amigos, discípulos y condiscípulos estos invaluables sentimientos y valores, sino que nos ha dejado un gran legado histórico.

Un día como hoy, 12 de octubre de 1954, nace en Santiago de Chuco, Santiago E. Uceda Castillo, que no solamente trajo alegría y felicidad a la familia con su primer llanto, sino que trajo el inicio de un camino pletórico de éxitos, logros personales y luego profesionales, los cuales llenan de orgullo a la familia, a los amigos entrañables, a nuestra tierra Santiago de Chuco y al Perú, por todos los reconocimientos y premios internacionales logrados.

Quienes conocieron a Santiago Uceda, recordaran al niño inteligente, vivaracho, amigable y comunicativo, para quien, era lo mismo compartir una conversación entretenida y amena con un niño de su edad, que, con un adulto; las personas que conocían a Santiago como poseedor del arte de la conversación, no dudaban en llamarlo para conversar, cuando Santiaguito como lo llamaban paseaba por las calles inclinadas de nuestro pueblo, silbando alguna tonada que había escuchado.

Las interminables horas de conversación con los adultos se hacían tan cortas porque, no solamente disfrutaban de su inteligencia y locuacidad, así como de sus relatos que fluían de su imaginación, virtud de la que hizo uso en todos los actos de su vida, tanto familiar, como profesional.

Cuando Santiago tenia entre ocho a nueve años, llego a la casa muy contento y nos comunicó que había conseguido trabajo, Carmen mi hermana mayor, le inquirió por el trabajo, donde queda y que haces en el trabajo, Santiago respondió orgullosamente, lijo carros. El mencionado “trabajo” lo obtuvo Santiago (solo por un día), por su don de comunicación con las personas y fundamentalmente por su sencillez, porque él no hacía distingo de las personas por su posición económica o social, a todos los trataba con la misma naturalidad, aprecio y respeto, como solo un hombre con grandeza espiritual lo hace.

Un hombre inteligente, soñador grande de espíritu, debe instruirse y prepararse para afrontar la vida y hacer realidad sus objetivos, metas y sus sueños. Santiago lo hizo destacando sobre sus compañeros de promoción. Primer puesto en los seis años de instrucción primaria. Primer puesto y puesto de honor en los cinco años de estudios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Primer puesto en su formación profesional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Destacado estudiante de Post grado en la UNIVERSITE DE BORDEAUX, donde obtuvo primero el grado de Magister D.E.A. – Geologie Du Quaternaire y luego el Doctorado de Estado en Ciencias, reconocido por el gobierno francés como el grado más alto que un estudiante puede aspirar.

Celebramos hoy día 12 de octubre, el nacimiento de quien desempeño diferentes cargos públicos y académicos con la transparencia, honestidad y honradez que su grandeza exigía. Gracias hermano a nombre de toda la familia por haber desempeñado tus cargos con la pulcritud que nos enorgullece, ahora que vivimos una vorágine de corrupción.

Natalia, mis hijos José, Emerson, Sheila, Erick y Lizet y mis nietos Heinrich, Salvador, Bruno, Flavia, Santino y Camila, celebramos tu cumpleaños y tu legado histórico como investigador de la Cultura Mochica y Moche, celebramos tus éxitos y premios obtenidos para el Perú, así mismo, celebramos tu inmortalidad por tu obra y tu legado.

Un abrazo de toda mi familia hasta donde te encuentres que sabemos estas con nuestra querida y amada Ninoshka.

Fuente: Post publicado en Facebook: https://www.facebook.com/SantiagoUcedaCastillo/posts/2158804081035012

Santiago Uceda Castillo

#arqueologia del peru#cultura moche#Huaca de la Luna#Huacas de Moche#Huacas del Sol y de la Luna#Mochica#Santiago Uceda Castillo#Trujillo

0 notes

Photo

New Post has been published on https://wp.me/p5yJGk-3CLr

Cuando los muertos hablan en Moche

INTRODUCCIÓN.

La arqueología denomina indistintamente Moche o Mochica a una compleja cultura pre-inca, cuyo pueblo vivió en gran parte de la costa norte del actual Perú,desde inicios de nuestra era hasta mediados del siglo IX. Lo que hasta fi nes de la década de los 80sfue pensado como un Estado Moche monolítico y centralizado (Larco 1945), ha sido re-interpretadoen los últimos años como una serie de entidades políticamente independientes pero interrelacionadas por la ideología (Bawden 1995; Castillo y Donnan1994), cuya complejidad social se dio a diferentes niveles, en los diferentes territorios que los moches ocuparon (Castillo y Uceda 2008). Una de las variables en las que se observa las particularidades de las diferentes entidades políticas moches, es la de los patrones funerarios (Kaulicke 2001: 245).

Autores: Henry Gayoso Rullier y Santiago Uceda Castillo

Titulo original: Cuando los Muertos Hablan en Moche. Los Patrones Funerarios en un Conjunto Arquitectónico del Núcleo Urbano

El complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna es considerado como uno de los sitios moches más importantes, acaso la ciudad capital del denominado Estado Moche del Sur (Castillo y Donnan 1994). Éste habría ocupado los actuales valles de Chicama y Moche, ambos considerados como el área nuclear, desde donde los moches se habrían expandido, en su época de máximo esplendor, hacia los valles sureños de Chao, Virú, Santa y Nepeña. Los restos de la otrora ciudad de Huacas del Sol y de la Luna se ubican en la zona sur del valle de Moche, en su parte baja, a 6 kilómetros de la línea costera y a 5 kilómetros de la moderna ciudad de Trujillo. La ciudad se asienta al oeste del río Moche y al este del mítico Cerro Blanco. Si bien hubo estudios anteriores muy puntuales desde fi nes del siglo XIX (p.e. Uhle 1915; Topic 1977), el sitio se ha estudiado de manera intensiva y continua desde el año 1991, gracias al Proyecto Huaca de la Luna, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Los estudios del Proyecto han permitido establecer en el área arqueológica nuclear, que ocupa un espacio de aproximadamente 750,000 m2, tres elementos mayores: la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna (ambos, sus edifi cios mayores) y el Núcleo Urbano.

Fig. 1. Mapa General del sitio y detalle de ubicación del CA35.

La Huaca del Sol se ubica en el extremo oeste de la ciudad. Es una estructura piramidal de adobe que, en su último proyecto arquitectónico, llegó a tener 345 m de largo, 160 m de ancho y 30 m de altura máxima, siendo considerada una de las pirámides de barro más grandes de América. Huaca de la Luna, es un complejo arquitectónico compuesto por dos templos de adobe, ambos ubicados a los pies del Cerro Blanco, en el extremo este. El Templo Viejo, que está compuesto por dos plataformas y tres plazas, ocupa un espacio de 31.806 m2, donde su estructura mayor, la Plataforma I, destaca con sus 100 m de lado y 24 m de altura, con forma de pirámide escalonada, y su eje principal en sentido norte-sur. El Templo Nuevo, compuesto por una plataforma aterrazada y acaso una plaza, se ubica inmediatamente al este del Templo Viejo y su eje principal se orienta de este a oeste; los trabajos en este templo son aún iniciales. Los muros de ambos templos fueron primorosamente decorados con motivos iconográfi cos policromos. Finalmente, el Núcleo Urbano se halla en la planicie que separa las dos huacas, donde se ubicaron las áreas residenciales, de producción, de almacenaje, administrativas y de relaciones sociales recíprocas (fi gura 1). Prácticamente en todas las publicaciones sobre el sitio arqueológico, se menciona y describe tumbas moches. Sin embargo, el estudio específi co sobre sus prácticas funerarias se inició con el trabajo de Donnan y Mackey (1978), quienes publicaron un libro sobre patrones funerarios antiguos, a partir del análisis de tumbas excavadas en el valle de Moche, incluyendo las Huacas del Sol y la Luna; luego Tello, Armas y Chapdelaine (2003), hicieron un estudio comparativo de las prácticas funerarias moches, a partir de tumbas del Núcleo Urbano y de la Huaca de la Luna, excavadas entre 1991 y 1998.

Fig. 2. Fotografía aérea del CA35.

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, hemos tomado como muestra un grupo de tumbas registradas en el Conjunto Arquitectónico 35 (CA35). Este Conjunto tiene un área total de 495 m2; se ubica en la zona central del Núcleo Urbano, unos 120 metros al oeste del Templo Antiguo de Huaca de la Luna. Ha sido estudiado entre los años 2000 y 2005 (Tello et al. 2006; Tello et al. 2008; Tello et al. 2004; Tello et al. 2005; Seoane et al. 2006). Se ha excavado y registrado la mayor parte de su extensión, hasta el sexto piso de ocupación, salvo en el ambiente 35-5. En este ambiente se excavó hasta la capa estéril, 8 metros abajo, lográndose defi nir 13 pisos de ocupación cultural asociados a los estilos cerámicos Moche II, III y IV. Un muro grueso divide el CA35 en dos subconjuntos: el subconjunto 1, al este, ha sido defi nido como un área pública administrativa, mientras el subconjunto 2, al oeste, como un área residencial y de producción de chicha. Es probable que al menos durante el periodo Moche IV, el CA35 haya formado parte de un bloque arquitectónico complementado con los CAs 17 y 21 (Chiguala et al. 2006: 199), ambos identifi cados como talleres de producción artesanal, probablemente controlada por los habitantes del CA35. Los límites del CA35 no han variado en los últimos seis pisos de ocupación; por lo tanto, es muy probable que dicho Conjunto haya sido, a lo largo del tiempo, la residencia del mismo grupo social. De allí la relevancia del estudio de su variabilidad a través del tiempo (fi gura 2). Los resultados obtenidos nos han permitido establecer patrones de enterramiento típicamente moches (Donnan y Mackey 1978), pero también algunas variantes particulares. Algunas características observadas en nuestra muestra coinciden con las informaciones recuperadas por los cronistas sobre las costumbres de enterrar muertos, particularmente en los pueblos de la Costa Norte. LAS

TUMBAS Y SUS ASOCIACIONES

La muestra procedente de este Conjunto agrupó un total de 25 tumbas entre los pisos de ocupación 7 y 1, asociados a las fases estilísticas de cerámica Moche III y Moche IV (fi gura 3). A partir de fechas radiocarbónicas obtenidas para el Núcleo Urbano (Uceda et al. 2008), podemos decir que las tumbas asociadas a la fase estilística Moche III se ubican cronológicamente entre el 240 y el 600 d.C. Para esta fase, contamos con 18 tumbas. Las 7 tumbas Moche IV se ubican entre el 600 d.C. y el momento de abandono del sitio, hacia el 850 d.C. No se ha registrado tumbas anteriores al piso 7, menos aún asociadas a la fase estilística Moche II, probablemente debido a que el CA35 no ha sido excavado en su totalidad hasta el nivel estéril. Características estructurales de las tumbas Según las características constructivas, las tumbas del CA35 se clasifi can en tumbas de fosa y tumbas de cámara, siguiendo la clasifi cación previa hecha para las tumbas del Núcleo Urbano y Huaca de la Luna (Tello et al. 2003:154-155). Si hacemos un cruce entre las características constructivas de las tumbas, y el número de individuos que contienen, son cuatro los subtipos de tumbas identificados dentro de los límites del CA35: (1) las tumbas de Fosa de entierro Individual (FI); las tumbas de Fosa de entierro Grupal (FG); las tumbas de Cámara de entierro Individual (CI) y las tumbas de Cámara de entierro Grupal (CG).

Fig. 3. Correlación de las tumbas del CA35

Tumbas de fosa

Las tumbas de fosa son las más simples en términos estructurales. Para nuestra muestra contamos con 20 tumbas, de las cuales 18 son FI y 2 son FG (cuadro 1). Son hoyos que se excavan en el suelo, de dimensiones variables, generalmente oblongas. En algunos casos tienen la base en forma de «v», probablemente debido al tipo de herramienta utilizada para su excavación. Para su construcción, se tuvo que romper pisos de arquitectura y los rellenos de dichos pisos. La variable que parece determinar el tamaño de la fosa es el número de individuos que contiene, pues las fosas más grandes son del subtipo FG. Sin embargo, en el caso específi co de las tumbas FI, no es clara cual es la variable que determina el tamaño de la fosa aunque el rango o estatus, traducido en la cantidad de ofrendas, parece ser más importante que el tamaño del individuo (incluido edad y género). Por ejemplo, la tumba que contiene la mayor cantidad de cerámica (tumba 23), contiene un niño de entre 12 y 18 meses de edad, y la fosa mide 200 cm de largo por 150 cm de ancho y 62 cm de profundidad. La fosa de la tumba 11, que también contiene un infante de entre 8 y 16 meses de edad, tiene apenas 65 cm de largo por 37 cm de ancho y 30 cm de profundidad. La tumba del individuo de mayor estatura (tumba 20) tiene sólo una vasija de cerámica y mide 170 x 70 x 56 cm. Un ejemplo «clásico» de tumba de fosa es la Tumba 4 (fi gura 4), de subtipo FI. Está asociada al piso 3 (Moche III) y tiene como dimensiones: 170 cm de largo, 70 cm de ancho y 56 cm de profundidad. El cadáver se encontró en posición decúbito dorsal o supino, con la cabeza al sur y los pies al norte. El cráneo estaba ligeramente inclinado sobre el hombro izquierdo, mirando al oeste. Los miembros superiores e inferiores estaban extendidos. Se registró un efecto de pared en ambos lados del cuerpo, lo que indicaría la presencia de un ataúd al momento de su inhumación. Se trata de un adulto mayor, posiblemente una mujer. La estatura se estimó en 153,3 cm (± 3,82 cm). Sobre los pies se ubicó una botella. De la boca se recuperó una lámina gruesa de cobre; sobre la pelvis, una lámina delgada, asociada a la mano izquierda. Junto a la tibia izquierda, se ubicó un hueso de extremidad de camélido (Tello y Delabarde 2008: 133-134).

Cuadro1. Características constructivas de las tumbas del CA35.

Tumbas de cámara

Son las tumbas formalmente más complejas. Se denominan así porque su estructura está conformada por 4 muros de adobes construidos dentro de una fosa, sin que la altura de los muros llegue hasta la boca de dicha fosa. Los 4 muros forman una cámara de dimensión paralelepípeda. Puesto que el primer paso es excavar una fosa, también se tuvo que romper pisos de arquitectura, y los rellenos de dichos pisos, para su construcción. En nuestra muestra, se ha registrado 5 tumbas, de las cuales una es del subtipo CI (tumba 5), y las cuatro restantes son CG (cuadro 1).

Fig. 4. Dibujo de planta y fotografía de la tumba 4, de subtipo fosa individual.

Tres de las tumbas de cámara registradas en el CA35 (tumbas 9, 10 y 14; fase estilística Moche III) presentan un techo compuesto por un nivel de vigas de «algarrobo» (Prosopis pallida) o de «caña de guayaquil» (Guadua angustifolia) dispuestas a lo largo de la cámara descansando sobre las cabeceras de los muros norte y sur. Estas vigas a su vez soportaban un nivel de «caña brava» (Gynerium sagittatum), dispuesto de manera transversal a dichas vigas. Sobre el nivel de cañas, iba un nivel de adobes, para finalmente ser sellado por un relleno, es decir, un nivel de tierra de entre 20 y 97 cm de espesor, hasta alcanzar la boca de la matriz. Este relleno final estuvo generalmente compuesto por tierra y adobes, tanto enteros como fragmentados, muy compacto. Tello y Delabarde (2008: 147) asumen que el relleno fue humedecido y apisonado durante su depósito en la matriz. En los otros dos casos (tumbas 5 y 6, fase estilística Moche IV), las cámaras eran simplemente selladas por el mismo relleno de la tumba y un piso, sin arreglo de techo alguno (cuadro 1). Los adobes de los muros que configuraban las cámaras están dispuestos, en la mayoría de los casos, de soga, salvo en el caso de una cámara (tumba 10, fi gura 5) que tiene hornacinas en los muros este y oeste, donde los adobes están colocados tanto de soga como de canto. Las paredes de los muros de las cámaras estuvieron enlucidas con barro, sin evidencia de pintura. La base de las cámaras también era tratada mediante un apisonamiento compuesto por una capa de barro que descansaba sobre una capa de arena, o de arena y tierra.

Las dimensiones de las cámaras también varían, y no es clara ninguna variable que las determine. La cámara más pequeña (tumba 9), de subtipo CG, tiene en su interior 116 cm de largo por 60 cm de ancho y 88 cm de profundidad. La más grande (tumba 14), también del subtipo CG, tiene en su interior 226 cm de largo por 140 cm de ancho y 85 cm de profundidad.

Una tumba de cámara «clásica», desde el punto de vista formal, es la tumba 14. Se trata de una cámara de adobes construida dentro de una fosa excavada desde el piso 6. La fosa tiene 257 cm de largo por 178 cm de ancho y 125 cm de profundidad. Dentro de ella se habilitó la cámara, de 226 cm de largo por 140 cm de ancho y 85 cm de profundidad, cuya base estaba constituida por una capa de tierra apisonada de unos 5 cm de espesor. Dentro de ella se colocaron los cuerpos de tres individuos, de los cuales uno es el entierro original y los dos restantes, re-entierros. La cámara se rellenó con arena semi-compacta, mezclada con pedazos de piso, adobes quebrados y fragmentos de material cultural. La cámara presentó un techo compuesto por tres «cañas de guayaquil» dispuestas a lo largo sobre los muros norte y sur, sobre las cuales se colocó una trama de «caña brava» de manera transversal, para fi nalmente ser cubierto por una capa de adobes. Sobre este techo se colocó un relleno, compuesto de tierra y pedazos de adobe, hasta sellar la tumba (Tello en prensa: 179-184) (Figura 6).

Proceso de enterramiento

Los datos etnohistóricos proporcionados por los cronistas coloniales indican que, en el mundo andino, la muerte de una persona era un acontecimiento importante dentro de su familia y de su comunidad, y su importancia variaba según su posición social. La importancia social infl uía en el tiempo de duración del velatorio, dónde era enterrado, cómo y con qué era enterrado, la cantidad de asistentes a su sepelio, entre otros aspectos. Se desconoce en qué momento del velatorio el muerto era amortajado y/o colocado en un ataúd. De un dato proporcionado por Bartolomé de las Casas (1939 [1550], capítulo XV), respecto a que durante el velatorio «Ponenle cada dia ropa y vestidos nuevos sobre los que tiene, sin quitalle nada» se deduce a priori que la colocación del difunto en la mortaja y/o ataúd se debió hacer en las instancias finales.

Luego del velatorio, que podía durar varios días dependiendo de la clase social del difunto1, se procedía al entierro. El difunto era llevado por sus parientes y amigos en procesión hasta la sepultura, Según Bernabé Cobo (1964 [1653], capítulo VII), «Celebraban las obsequias acompañando al muerto sus parientes y amigos hasta la sepultura con cantares lúgubres, bailes y borracheras, que duraban tanto más tiempo cuanto era mayor la calidad del difunto».

En el caso de la tumbas de fosa, el proceso de enterramiento parece fácil de deducir. Uno o dos sepultureros cavaron la fosa hasta alcanzar las dimensiones deseadas 2. Luego se procedió a colocar el cuerpo del difunto (o difuntos), el ajuar funerario y ofrendas correspondientes. Finalmente, los sepultureros rellenaron la fosa con tierra hasta sellarla; incluso, se pudo sellar con un piso arquitectónico.

En el caso de las tumbas de cámara, los sepultureros cavaron una fosa hasta alcanzar las dimensiones deseadas y dentro de ella arreglaron la disposición de los 4 muros que dan forma paralelepípeda a la cámara. La disposición de los adobes dependerá de la presencia o no de hornacinas. Se niveló la base de la cámara con barro, a manera de piso, y se procedió a la deposición del cuerpo o cuerpos humanos, y las asociaciones correspondientes. Las tumbas de cámara Moche III del CA35 fueron rellenadas hasta la base de la cámara, luego de lo cual se colocó el techo, para fi nalmente rellenar el resto de la fosa hasta la boca. Las tumbas de cámara Moche IV fueron rellenadas hasta la boca de la matriz, sin colocar techo alguno.

Este proceso «clásico» presenta dos variantes en el CA35, defi nidas por cuerpos inhumados fuera de la cámara, pero dentro de la fosa3 (tumbas 5 y 6). En el caso de la tumba 5, el difunto-ofrenda se entierra primero, en la base de la matriz de fosa, luego se rellena con tierra y se elabora el piso de la cámara. Luego se construye la cámara, es decir sus 4 muros, y en su interior se deposita el cuerpo. En la tumba 6, el proceso es el mismo, con la diferencia de que en el interior de la cámara se depositan el entierro principal y más difuntos-ofrenda4.

Fig. 5. Tumba 10. a. Plano de parte de la cubierta; b. Plano de planta de restos óseos y cerámica en la cámara; c. Plano de ubicación de las hornacinas de la cámara; d. Reconstrucción isométrica de la cámara.

Fig. 6. Tumba 14. a. Plano de planta de la cubierta; b. Plano de planta de las osamentas y de la cerámica.

Asociaciones

Las asociaciones se pueden separar en aquellas que están en directa relación con el cuerpo (relación directa) de aquellas que no lo están (relación indirecta). De los cronistas obtenemos descripciones sobre las asociaciones que acompañaban a los difuntos de elite. Las tumbas de los difuntos más importantes incluían en su ajuar a sus mujeres, sirvientes, vestidos, ornamentos, objetos de cerámica, objetos de metal, armas, instrumentos de ofi cio, comida y chicha, etc. Tomaremos como ejemplo, la descripción que hace Bernabé Cobo, quien describe con qué se enterraba a los difuntos:

«… aderezados y compuestos de las vestiduras mas preciosas, de todas las joyas y arreos con que solían engalanarse cuando vivían, con las armas que usaban en la guerra, y en muchas partes con los instrumentos del ofi cio que habían ejercitado en vida, como, si era pescador, con las redes y demás adherentes; y a este modo de los otros ofi cios. Ponían sobre el cuerpo difunto de sus comidas y bebidas; y con los caciques y señores enterraban parte de sus criados y de las mujeres mas queridas; destos, unos ahogaban antes y los echaban muertos, y a otros, habiéndolos primero emborrachado, los metían vivos en la sepultura, a que muchos de su voluntad se ofrecían» (Cobo, op. cit., capítulo VII).

Asociaciones de relación directa

Aquí incluimos aquellos objetos que están en contacto directo con el cuerpo, como objetos en la boca, manos y/o sobre diferentes partes del cuerpo; máscaras, collares, orejeras, narigueras y otros ornamentos puestos en sus sitios correspondientes o al menos dentro de receptáculos como ataúdes o fardos (Kaulicke 2001: 91) (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Asociaciones directas e indirectas en las tumbas del CA35.

Ornamentos de metal

Generalmente los ornamentos que forman parte de la indumentaria del difunto son de metal, principalmente cobre. Sólo en siete tumbas se han registrado ornamentos completos o casi completos de metal reconocibles. Entre los ornamentos reconocidos se encuentras restos de máscaras, narigueras, orejeras, colgantes, collares, cuchillos, así como partes de ornamentos no identifi cados, como cuentas, láminas y discos. La tumba más rica en ofrendas de metal es la tumba 9, asociada a la fase estilística Moche III, que registra 2 orejeras de oro, un collar conformado por 12 grandes conos de cobre dorado en forma de búho y una cuenta alargada de este mismo material; un par de láminas alargadas con agujeros, de cobre dorado; un conjunto de pequeños discos de cobre dorado; pequeños discos y cuatro pequeños objetos globulares debajo de la mano del individuo principal (Figuras 7 y 8).

Fig. 7. Vista en primer plano, in situ, de asociaciones de ornamentos del difunto principal de la tumba 9.

Fig. 8. Ornamentos de metal de la tumba 9. a. Orejeras de oro;

b. Colgante en forma de cono; c. Objeto laminar alargado con

agujeros.

Fragmentos de metal, cerámica y conchas

Fig. 9. Tumba 13. Asociaciones directas de fragmentos de

cerámica.

En algunos casos, se ha registrado la costumbre de colocar piezas de cobre (láminas y fragmentos de láminas delgadas y gruesas, piezas pequeñas enteras y fragmentadas, en algunos casos dobladas, etc.) en la boca del difunto, a veces envueltos en un fragmento de textil de algodón. Estas piezas habrían sido deliberadamente dobladas o rotas antes de ser colocadas en las tumbas. Según Donnan y Mackey (1978:86) esta costumbre «is an extensión of the Salinar and Gallinazo practice of placing metal objects in the mouth». Estos investigadores señalan que esta práctica es muy común en las culturas prehispánicas subsecuentes (Ibid.). Sin embargo, su signifi cado simbólico, al menos en el mundo mochica, es desconocido5. Esta costumbre fue practicada, a decir del Padre Calancha (1934 [1638], capítulo 12), hasta algunas décadas después de la conquista:

«En los primeros años de su conversion desenterravan los difuntos de las Iglesias o cementerios, para enterrarlos en sus guacas, o cerros o llanadas, o en su mesma casa, i entonces beven, baylan i cantan, juntandose sus deudos i allegados, i les ponian como antes oro i plata en la boca, y ropa nueva tras la mortaja, para que les sirva en la otra vida. Esta supersticion mando arrancar el Concilio segundo Limense del ano de 1567 (…)».

La boca no es la única parte del cuerpo donde se colocaban pequeños objetos o fragmentos de objetos de metal. También se colocaron en antebrazos, manos, tórax, pelvis, piernas y pies. Esta costumbre no discrimina edad ni sexo, pero si el rol funerario del difunto, al menos en el CA35: de 36 individuos, al menos 12 tenían metal en algunas de las partes del cuerpo señaladas, pero ninguno de ellos es un acompañante o difunto-ofrenda, por lo cual esta costumbre está asociada a los difuntos principales. Otra costumbre que parece ser análoga, es la de colocar fragmentos de cerámica en vez de metal, pero esto sólo se da, al menos en el 35, en tumbas de fosa (Figura 9). Existe un caso donde el difunto tiene en las manos valvas de concha (ver cuadro 3).

Cinabrio

Si bien el uso del cinabrio (sulfuro de mercurio) para fi nes funerarios estuvo muy difundido en la zona central andina, no es común a todos los contextos mortuorios. En las Huacas del Sol y de la Luna se ha registrado cinabrio en las osamentas, en los arreglos (ataúd, envoltorio) o en las ofrendas asociadas (cerámica, metal, mates) de algunas tumbas, así como en algunos contextos arquitectónicos rituales. Pero no es lo común. En el caso específi co del CA35, se detectó en dos tumbas: tumba 5 (radio derecho del individuo principal) y tumba 19 (cuello).

Otros

Además del material descrito, también se pueden encontrar en las tumbas objetos de piedra y hueso, principalmente en forma de cuentas que habrían formado parte de collares.

Asociaciones de relación indirecta

En este grupo incluimos ofrendas que, estando dentro de la estructura funeraria, están separadas del individuo aunque ordenados en relación a él (Kaulicke op. cit.). En este grupo destacan la cerámica y las ofrendas de animales, especialmente camélidos (ver cuadro 3).

Objetos de Cerámica

Se ha registrado en total 143 piezas de cerámica, completas o casi completas, asociadas a las fases estilísticas Moche III (79 piezas) y Moche IV (64 piezas). Las formas de cerámica más recurrentes son las botellas y los cántaros6. Prácticamente todo el grupo de vasijas son fi nas; la calidad de la cerámica es buena en términos generales. Sin embargo, la cerámica de las tumbas Moche III (Figura 10) es de mejor acabado que la de las tumbas Moche IV (Figura 11). Cualitativamente, las piezas de cerámica registradas son piezas fi nas, escultóricas y/o pictóricas, de uso restringido. En un sólo caso, el ajuar cerámico incluye una vasija de cerámica para uso doméstico: una olla (tumba 23, ocupada por un infante)7.

Fig. 10. Muestra de vasijas de cerámica de tumbas Moche III del CA35. a. Botella asa-estribo con decoración pictórica; b. botella asaestribo escultórica.; c. Cántaro con decoración pictórica; d. Cántaro con decoración escultórica; e. Cuenco; f. Canchero; g. Olla; h. Crisol; i. Miniatura que representa un vaso escultórico.

No se han hecho estudios específicos para determinar si los objetos cerámicos fueron elaboradas ex profeso para la tumba o son piezas de uso restringido usadas por el difunto en vida. En el estudio sobre las tumbas del Núcleo Urbano y Huaca de la Luna previamente mencionado, al hablar sobre el ajuar cerámico, Tello y colegas (2003: 163) aseguran que sólo algunos ceramios de la mejor calidad, que posiblemente formaban parte de los objetos personales del difunto, presentaron huellas de uso; en la mayoría de los casos, no presentaban evidencias de uso y se tratarían de vasijas fabricadas ex profeso para el entierro. La presencia de vasijas crudas en algunas tumbas Moche IV de Plataforma Uhle (Chauchat y Gutiérrez 2006, 2008) indicaría también una tendencia a elaborar piezas de cerámica estrictamente para fi nes funerarios.

Normalmente, las ofrendas de cerámica en las tumbas de fosa, tanto Moche III como IV, oscilan entre 1 y 4 piezas. Los dos casos excepcionales son las tumbas 7B y 23 (9 piezas cada una). La tumba 23 contiene 1 olla, 1 botella asa-estribo escultórica, 2 cántaros y 5 miniaturas8. Esta tumba es la única en donde se registran una olla y miniaturas. Es en las tumbas de cámara donde se ha hallado la mayor cantidad de cerámica por tumba; en líneas generales, el número de piezas de cerámica en este tipo de tumba es muy variable, y no guarda relación con el número de individuos que la ocupan. Por ejemplo, la tumba 5 posee la mayor cantidad de ajuar cerámico, contando con 44 piezas de cerámica, y solamente fue ocupada por un individuo dentro de la cámara, y una ofrenda humana bajo la misma, la cual no posee cerámica asociada. Sin embargo, la tumba de cámara 14, que fue ocupada por 3 individuos, sólo contó con 8 vasijas asociadas.

Casi todas las tumbas tenían vasijas de cerámica. Sin embargo, cinco no contuvieron vasijas de cerámica como parte de su ajuar funerario (tumbas 13, 18, 19, 21 y 22)9. En los 5 casos se trata de tumbas de fosa ocupadas por infantes, de las cuales tres pertenecen a un mismo piso de ocupación (tumbas 18, 19 y 22, piso 4). Estos infantes, en 4 casos, presentaron fragmentos de cerámica doméstica en asociación directa al cuerpo, aparentemente de manera análoga a la costumbre de colocar láminas o fragmentos de láminas de metal, como ya se ha visto.

Fig. 11. Muestra de piezas de cerámica de tumbasMoche IV del CA35.

a. Botella de asa lateral;

b. Cántaro con aplicación

escultórica; c. Cántaro

con decoración pictórica;

d. fl orero; e. cuenco;

f. canchero; g. silbato;

h. pututo; i. piruro.

Ofrendas de animales

Catorce tumbas presentan ofrendas de animales, de las cuales 12 son ofrendas de camélido; en un caso es un roedor (probablemente un «cuy», Cavia porcellus) y en otro caso es un pescado no identificado. Las partes de camélido que se ofrendan de manera más común son el cráneo, mandíbula, vértebras, costillas y extremidades. Parece que ciertas ofrendas de animales no habrían cumplido una función alimenticia en el marco ideológico funerario moche, como ya fue observado por Donnan y Mackey (1978: 210), en base a la pobreza del contenido de carne de las ofrendas de camélido. Recientemente, Nicolás Goepfert analizó una muestra de ofrendas de animales registradas en tumbas de la Plataforma Funeraria Uhle, al oeste del templo viejo de Huaca de la Luna. Corroboró lo observado por Donnan y Mackey y sugiere, haciendo uso de datos iconográficos y etnográficos, una función de psicopompa, «es decir, que el animal ayuda a llevar el alma del muerto al inframundo» (Goepfert 2008: 240). Al menos este parece ser el caso para las ofrendas de camélido, animal que es representado en la iconografía transportando esqueletos en el mundo de abajo.

Adicionalmente, se puede encontrar en algunas tumbas otras piezas como piedras trabajadas y pedazos de cuarzo.

LOS INDIVIDUOS ENTERRADOS Y SU TRATAMIENTO

En total, son 36 los individuos enterrados en las diferentes tumbas registradas en el CA35.

Orientación

La orientación predominante es la S-N, típica de los entierros moches en el sitio, en la cual el cuerpo está enterrado a lo largo de la matriz, con la cabeza al sur y los pies al norte; sin embargo, se han registrado 4 casos en los cuales el cuerpo está orientado en sentido E-W. La predominancia de la orientación S-N es recurrente para cada piso de ocupación. La orientación del cráneo parece ser irrelevante, pues se han registrado casos en que el individuo está con la mirada al frente, así como al este o al oeste (cuadro 2).

Posición

La posición más común del cadáver es decúbitodorsal o supina (DD), con las extremidades superiores e inferiores extendidas. En la mayoría de los casos, las extremidades superiores están recogidas a la altura de la pelvis, y las extremidades inferiores recogidas a la altura de los pies, uno sobre el otro. Sin embargo, existen algunas variantes en la posición de manos y los pies. Las manos pueden estar también paralelas a los costados, a la altura del fémur; recogidas ambas sobre el tórax; o una bajo el cuerpo y otra sobre la pelvis. Las extremidades inferiores pueden estar también extendidas con los pies paralelos, o ligeramente fl exionadas.

La posición DD, con 21 casos de los 36 registrados, equivale al 60% del total de difuntos del CA35. La preferencia por esta posición es constante para cada uno de los pisos de ocupación. Son menos comunes los casos de posición decúbito dorso-lateral o de costado (DDL, izquierda y derecha), decúbito ventral o prono (DV), posición sentada fl exionada (SIT) y posición decúbito ventro-lateral derecha, con las piernas hiper-fl exionadas (DVLd) (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Características biológicas y de tratamiento del difunto de las tumbas del CA35.

La posición DV no es aplicada en ninguna de las tumbas de la fase estilística Moche III de nuestra muestra, sólo en las tumbas Moche IV. En los tres casos registrados, los individuos están en tumbas de cámara y en calidad de acompañantes, como difuntosofrenda. En dos casos, boca abajo y en un caso con el cráneo mirando al norte (fi gura 12a).

La posición DDL (de costado) se aplica en 3 tumbas de infantes del subtipo FI (Moche III) y una tumba de adulto de sexo masculino, de subtipo FG (Moche IV). No parece haber ningún tipo de relación entre esta posición y variables como género, fase estilística Moche, tipo de tumba u orientación (figura 12b). De igual modo, en el resto de tumbas del Núcleo Urbano, registradas hasta el momento, se han hallado en esta posición tanto infantes como adultos de ambos sexos, en las fases estilísticas Moche III y Moche IV, tanto en tumbas de fosa como de cámara, orientados en sentido S-N, aunque también en sentido E-W (ver Tello et al. 2003:153, cuadro 5.1).

Fig. 12. Tipos de posiciones de difuntos, no típicos, registrados en el CA35. a. Decúbito ventral (DV); b. Decúbito dorso-lateral (DDL); c. Decúbito ventro-lateral derecho con piernas hiper-fl exionadas (DVLd); d. Sentados (SIT).

Las posiciones SIT y DVLd son aún menos comunes dentro de las prácticas funerarias moches10 y son casos únicos, hasta el momento, en el Núcleo Urbano. El caso del individuo colocado en posición DVLd, corresponde a la tumba 6, la cual se describirá a detalle más adelante (fi gura 12c). El caso de los individuos sentados (SIT) corresponde a la tumba 9 (figura 12d). Esta tumba se ubica en el ambiente 35-5. Es del tipo cámara, conformada por adobes que delimitaban un espacio rectangular de 116 cm de largo por 60 cm de ancho y 88 cm de altura, orientado en sentido sur-norte. La profundidad de la cámara tiene evidentemente que ver con la forma de enterramiento. Al interior se encontraron los restos de dos individuos, ambos colocados en posición sentada, con las piernas fl exionadas. El individuo 1 era un hombre adulto de entre 30 y 35 años de edad, de unos 162,2 cm de estatura (± 3,42 cm) se encontraba sentado de frente hacia el norte, recostado en el muro sur de la cámara. Los miembros superiores se extendían junto al cuerpo y se unían en la pelvis, mientras que los inferiores se recogían hacia el tórax. Las improntas de textiles en los huesos, reducidas a polvo marrón, demuestran que el cuerpo fue depositado dentro de un envoltorio. El cuerpo del individuo 2 corresponde a una mujer joven, de entre 15 y 20 años de edad, con unos 140,9 cm (± 3,82 cm) de estatura. El cuerpo se halló en el extremo norte de la cámara, apoyando la espalda en el muro este, inclinado hacia el lado izquierdo. Al igual que el individuo 1, el cráneo estaba inclinado hacia abajo debido a un deslizamiento de su posición original. Los miembros superiores se hallaron retraídos hacia el tórax, pero con los codos retirados del cuerpo; los miembros inferiores estaban flexionados, pero hacia abajo, permitiendo que las rodillas se separen y sobresalgan hacia arriba, mientras que el pie derecho se superponía al izquierdo (Tello 2003: 176).

Número de individuos por tumba

Tanto las tumbas de fosa como las de cámara, pueden poseer un único individuo (de entierro individual) como una cantidad mayor (de entierro grupal). Los dos casos de tumbas de fosas de entierro grupal (tumbas 7A y 7B) son tumbas dobles, es decir, poseen sólo dos individuos11. Las cámaras de entierro grupal pueden poseer dos (tumbas 5,9 y 10), tres (tumba 14) o cuatro (tumba 6) individuos. En los casos de tumbas grupales, tanto de fosa como de cámara, aparentemente nos hallamos ante entierros múltiples, aunque al menos un caso parece ser un entierro colectivo (tumba 14)12.

Atributos paleodemográficos

Fig. 13. Gráfi co sobre periodo de vida y sexo de los difuntos del

CA35.

El grupo de 36 individuos enterrados en las tumbas del CA35 incluye 2 fetos (5,56%), 17 infantes (47,22%) y 17 adultos (47,22%). Tal como se observa en el cuadro 2 y fi gura13, hay dos no natos o fetos, ambos registrados en una tumba de fosa grupal (tumba 7B, fase estilística Moche III, piso 4). Los dos tienen entre 7 y 9 meses lunar in utero. La presencia de una vasija de cerámica escultórica, que representa una curandera, es sugerente, y podría tener relación con la mujer que intervino en el parto fallido de uno o los dos fetos (Tello y Delabarde 2008: 141).

Hay 17 infantes cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 10-14 años. Aunque están presentes en todos los tipos de tumba de la muestra, es en las fosas individuales donde su presencia es abrumadoramente mayoritaria. No se dan casos en que la posición del cuerpo del infante sea DV, SIT o DVLd. Dentro del grupo de los adultos, hay cierto equilibrio en cuanto al género. De los 17 adultos identifi cados, 7 son mujeres, 8 son hombres y en 2 casos el género no se ha podido determinar. También hay un equilibrio en cuanto a su presencia según el tipo de tumba. Las edades oscilan entre los 15-20 años y los 40-55 años. Las mujeres son bastante jóvenes, pues sus edades oscilan entre 15-20 y 18-25 años; mientras que en el caso de los hombres, las edades oscilan entre 18-25 y 40-55 años. Las tallas de los individuos de sexo masculino oscilan entre 160 y 168 cm mientras que las de las mujeres, entre 140 y 153 cm. En nuestra muestra no existen tumbas con difunto de sexo femenino orientado en sentido E-W. Esta afi rmación preliminar se hace extensiva al resto de tumbas del Núcleo Urbano.

Envoltorio

Fig. 14. Caso atípico de uso de tinaja como ataúd. Tumba 23.

La preservación de elementos de origen orgánico es mala debido a la altura de la capa freática, pero sobre todo al uso del espacio en el Periodo Chimú como terreno de cultivo. Esto ha impedido que se conserven componentes como el ataúd, los envoltorios o mortajas, y el vestido. Sin embargo, se conservan algunas evidencias, como por ejemplo las improntas, la descomposición en espacio colmado de la osamenta, o efecto de pared en los huesos, que indican que los cuerpos estuvieron envueltos en textiles y/o dentro de ataúdes de cañas, la igual que en tumbas moches de otras zonas. Al menos en 11 de las 25 tumbas, esta evidencia es clara. En todos los casos de las tumbas de cámara, al menos el individuo considerado el difunto principal presenta evidencias de envoltorio y/o ataúd. En un único caso, la evidencia sugiere que el cuerpo fue depositado desnudo. Es el caso del individuo 2 de la tumba 9, del subtipo CG, una mujer que fue colocada sentada, acompañando a un hombre, también sentado.

Un caso atípico de «ataúd» es aquel de la tumba 23, del subtipo FI. Es una fosa de 150 cm de largo por 200 cm de ancho por 62 cm de profundidad, la cual fue sellada por una torta de barro. Dentro de la fosa se halló una vasija grande carente de borde y fragmentada, tapada por la base convexa de otra vasija. Dentro de ella se acomodó el cuerpo de un infante de menos de 6 meses de edad, «como dentro de un útero» (Tello et al. 2005: 234). Se hallaron ofrendas tanto en la fosa como en el interior de la vasija que contenía el cuerpo del infante. El ajuar cerámico está compuesto por objetos de cerámica, objetos de metal, y en menor medida de otros materiales, además de ofrendas de animales (fi gura 14).

Actores funerarios: principales y acompañantes

En las tumbas de entierro grupal registradas en el CA35 se pueden identifi car dos tipos de actores: el difunto principal y difunto-ofrenda o acompañante.