#Narrativa española del siglo XIX

Text

Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: valoración final

Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: valoración final

Los Cuentos del vivac. Bocetos militares (Madrid, Manuel F. Lasanta, 1892) de Federico Urrecha presentan, como hemos visto, diversas escenas de la vida militar: combates, asaltos, acciones de guerrilla, guardias en posiciones avanzadas, movimientos de tropas, sin olvidar tampoco episodios de la vida en retaguardia (cuarteles, hospitales de sangre…). Las historias más interesantes son en mi…

View On WordPress

#Cuentos del vivac#Escritores navarros#Federico Urrecha#Guerras carlistas#Historia literaria de Navarra#Literatura española siglo XIX#Narrativa del siglo XIX

0 notes

Text

Recordando a la aristócrata española Emilia Pardo Bazán, una mujer brillante y valiente. Fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante, introductora del Naturalismo en España.

Una mujer adelantada a su tiempo autora de "Los Pazos de Ulloa", una de las cimas de la novela del siglo XIX, destaca por ser el ejemplo más logrado y evidente de la narrativa naturalista en España.

Nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851.

3 notes

·

View notes

Text

El Impacto de la Migración Europea en el Arte y la Arquitectura en Argentina y Nueva York

Hola a todos, en nuestro último blog, exploraré cómo la migración ha moldeado los paisajes artísticos de Argentina y Nueva York. Esta exploración del arte y la cultura destaca el poder de la migración desde el siglo XIX hasta la actualidad en la expresión artística. en la expresión artística.

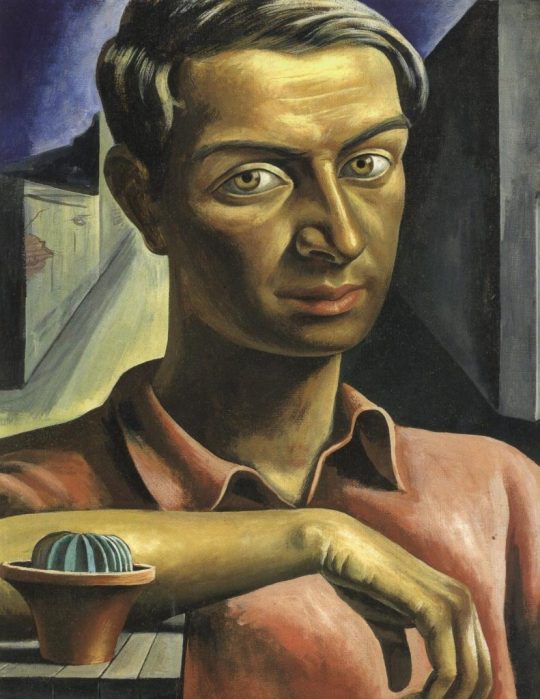

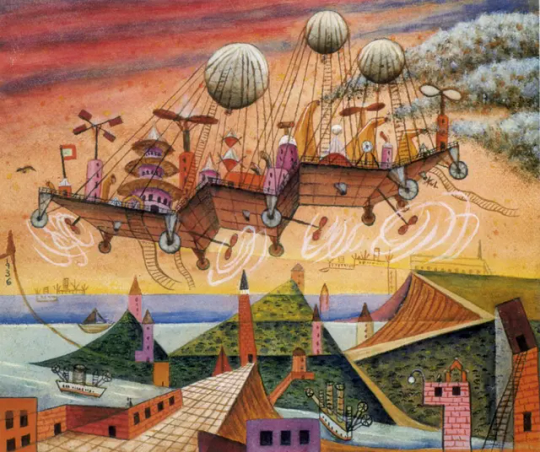

En Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes se erige como testimonio de la rica mezcla de influencias culturales del país. Aquí, las obras de Emilio Pettoruti, Xul Solar y Antonio Berni muestran cómo los movimientos de vanguardia europeos se fusionaron con temas sargentinos al incorporar estilos como el cubismo, el surrealismo y el realismo social en sus representaciones de la vida y cultura locales.

Estos artistas introdujeron formas audaces y abstractas en los temas tradicionales argentinos, creando una dinámica comparación entre el modernismo europeo y las narrativas culturales locales.

Nueva York, una de las capitales mundiales más importantes del arte, ha sido profundamente moldeada por su diversa población inmigrante. Artistas como Mark Rothko (nacido en Letonia) y Willem de Kooning (nacido en los Países Bajos) trajeron consigo sus estilos únicos y perspectivas culturales diversas que han sido fundamentales en el desarrollo del Expresionismo Abstracto. Es interesante observar que muchos artistas inmigrantes en Nueva York utilizan su arte para comentar sobre problemas ambientales, pintando paisajes urbanos y naturales para resaltar preocupaciones sobre la sostenibilidad y la conservación, un tema que resuena profundamente con las observaciones de Rishabh y Jared sobre los desafíos ambientales que enfrenta el sector turístico de Argentina.

Ambas ciudades cuentan con vibrantes obras de arte callejero y murales públicos que narran las historias de migración e intercambio cultural. En Nueva York, barrios como Bushwick y Harlem exhiben murales que reflejan las identidades multiculturales de sus comunidades, ofreciendo perspectivas sobre las experiencias personales y colectivas de migración. Por ejemplo, el mural "El Barrio Comes Alive" en Harlem celebra la herencia puertorriqueña, mientras que el "Bushwick Collective" en Brooklyn presenta una serie de murales que muestran influencias de artistas de todo el mundo, destacando la diversidad cultural de la ciudad.

En Argentina, barrios como La Boca y Palermo también están adornados con coloridos murales que narran la historia de la inmigración y la integración cultural, resaltando la diversidad que caracteriza a Buenos Aires. Ejemplos notables incluyen los murales en Caminito en La Boca, que reflejan la vibrante cultura italiana y española, y los murales en Palermo Soho, que fusionan arte urbano contemporáneo con tradiciones locales.

Reflexionando sobre las olas de migración europea a Argentina, junto con el viaje de mi propia familia a través de Ellis Island, surge una verdad profunda: la migración no es solo el movimiento de personas, sino una fuerza transformadora que redefine culturas, sociedades e identidades. La llegada de más de seis millones de europeos de países como Italia, España, Alemania y Francia a Argentina desde 1880 hasta 1930 encendió un renacimiento cultural, infundiendo a la nación nuevas tradiciones, cocinas e idiomas.Por ejemplo, mis abuelos llegaron a Nueva York desde Europa a principios del siglo XX y se establecieron en el Lower East Side, una zona conocida por su diversa población inmigrante. Allí, convivieron con personas de diferentes orígenes, como italianos, judíos, irlandeses y puertorriqueños, creando una comunidad rica en intercambios culturales y tradiciones compartidas, que se reflejaba en las festividades, los mercados y el arte comunitario del barrio. En nuestras discusiones en clase sobre la identidad, hemos profundizado en lo que realmente nos define. Hemos aprendido que las identidades son tapices en constante evolución, tejidos con hilos de experiencias e influencias diversas. Las notas del tango en Buenos Aires, nacidas de la mezcla de ritmos africanos y melodías europeas, encarnan la identidad híbrida de Argentina. Del mismo modo, las notas de jazz en Harlem representan una fusión de tradiciones musicales diversas traídas por los migrantes. Estas expresiones artísticas son testimonios vivientes de la resiliencia y adaptabilidad de las comunidades inmigrantes. Al explorar estas ricas narrativas, reconocemos que la esencia de una nación no radica en su capacidad para permanecer estática, sino en su capacidad para transformarse y crecer. La migración, con todos sus desafíos y oportunidades, revela que la verdadera fuerza e innovación provienen de abrazar el cambio y la diversidad, moldeando identidades tan vibrantes y multifacéticas como las sociedades que forman. Las historias entrelazadas de Argentina y Nueva York nos enseñan que nuestra fuerza y creatividad colectivas nacen de la armoniosa mezcla de culturas, convirtiendo la diversidad en una poderosa fuente de unidad y progreso. He aprendido que este tema se conecta perfectamente con lo que discutimos en nuestros blogs anteriores. En mi blog sobre la evolución culinaria de Argentina, mencioné cómo las tradiciones europeas se han integrado y transformado en la gastronomía local. De manera similar, Evan exploró en su blog cómo la inmigración ha impactado el sistema educativo argentino, llevando a reformas significativas que promueven la inclusión y la diversidad cultural. Tanto en la cocina como en la educación, la migración ha enriquecido nuestras sociedades, reflejando experiencias similares en Nueva York. Estas conexiones demuestran que la integración cultural es esencial para el progreso y la innovación en todos los aspectos de la vida comunitaria.

Fuentes:

https://www.frieze.com/article/art-argentina-1920-1994

https://www.19thc-artworldwide.org/spring17/baldasarre-on-buenos-aires-an-art-metropolis-in-the-late-nineteenth-century

https://www.parkwestgallery.com/armory-how-nyc-became-the-art-capital-of-the-u-s/

- James Rukin

Hola a todos, soy Evan. Al concluir nuestra serie, me gustaría profundizar en cómo la migración ha esculpido las identidades arquitectónicas de Buenos Aires y Nueva York, creando paisajes que no solo muestran influencias culturales diversas, sino que también narran las historias de sus habitantes.

En Buenos Aires, la fusión de estilos arquitectónicos europeos y locales crea un diálogo visual entre el pasado y el presente. El Palacio Barolo, por ejemplo, encapsula perfectamente esta mezcla. Inspirado en la Divina Comedia de Dante, representa un puente entre la cultura argentina y el patrimonio literario europeo, construido por el arquitecto italiano Mario Palanti. Al caminar por sus pasillos, se siente la narrativa de los inmigrantes europeos que trajeron sus sueños y diseños a Sudamérica, alterando para siempre el horizonte de la ciudad.

La arquitectura de Nueva York cuenta una historia similar de convergencia cultural. El Edificio Chrysler, un pico del diseño Art Deco de influencias de Francia y uso estéticas de la era de las máquinas, fue creado durante una época rica en mano de obra inmigrante. Esta estructura icónica es más que un hito estadounidense; encarna las aspiraciones y habilidades de los inmigrantes que contribuyeron a construir la ciudad. Las decoraciones ornamentadas y la aguja brillante reflejan las esperanzas y sueños de muchos que buscaron un nuevo comienzo en la bulliciosa metrópolis.

A partir de la exploración de Zoe (de la clase de Profe Morales) sobre la arquitectura judía en España, particularmente la Sinagoga Mayor de Barcelona, me recuerda el impacto duradero de las comunidades históricas en los paisajes urbanos contemporáneos. Esta sinagoga, una de las más antiguas de Europa, fue redescubierta y restaurada después de siglos de abandono, simbolizando la resiliencia y la preservación de la identidad cultural. La historia de Zoe sobre su visita resuena con mis experiencias al recorrer sitios patrimoniales donde la arquitectura sirve como custodio de la historia, perdurando en medio de la modernidad.

Tanto Buenos Aires como Nueva York sirven como lienzos donde se pintan las historias de los migrantes en los estilos arquitectónicos como colonial español, italiano, Francés, gótico renacimiento, y el arte decó en las estructuras que erigieron. Al igual que la sinagoga meticulosamente restaurada en Barcelona, estas ciudades reflejan los espíritus perdurables de sus poblaciones diversas. No son museos estáticos, sino entidades vivas, continuamente evolucionando mientras honran sus legados multiculturales.

El impacto de la migración europea en los paisajes educativos y arquitectónicos de Argentina ofrece una narrativa convincente de síntesis cultural y evolución social; A medida que los inmigrantes trajeron diversas tradiciones, ellos influyeron en todo, desde los estilos Al caminar por Buenos Aires. Desde el Teatro Colón de inspiración italiana hasta los palacios de estilo francés que bordean la Avenida Alvear, el paisaje urbano es un testimonio de la profunda influencia de artesanos y visionarios europeos. Cada estructura simboliza sueños transportados a través de los océanos, una conexión tangible con la herencia y la innovación. Paralelamente, la evolución del sistema educativo de Argentina, enriquecido por filosofías pedagógicas europeas, refleja el dinámico tapiz de las escuelas de la ciudad de Nueva York. Me doy cuenta de esta educación diversa cuando camino por las calles y veo a muchos adultos y niños diferentes hablando español. En aulas donde se hablan múltiples idiomas y se celebran diversas tradiciones, la educación se convierte en una poderosa herramienta para la integración y el crecimiento. Estas dinámicas multiculturales fomentan entornos donde florece la creatividad y nacen nuevas ideas. Mis discusiones en clase sobre la identidad han explorado lo que nos define, revelando que la identidad es un constructo dinámico y en evolución influenciado por la cultura, las experiencias y las interacciones. Las historias de migración que hemos estudiado muestran cómo los sistemas educativos y los paisajes arquitectónicos no son meramente entidades físicas, sino también reflejos de estas identidades en evolución. La incorporación de filosofías educativas italianas y alemanas en Argentina transformó su enfoque hacia el aprendizaje, creando un sistema más inclusivo y comprensivo. De manera similar, las diversas aulas de Nueva York, donde se hablan idiomas como el español, mandarín y bengalí, reflejan la rica herencia inmigrante de la ciudad y su compromiso con la educación multicultural. Los legados duraderos de la migración, vistos tanto en Buenos Aires como en Nueva York, nos recuerdan el poder de la diversidad cultural para impulsar los avances sociales. Vivir en Nueva York me ha abierto la vista de lo bien que tantas culturas diferentes pueden aprender juntas. Al abrazar la riqueza de nuestras diversas herencias, fomentamos comunidades innovadoras, inclusivas y dinámicas. La profunda influencia de la migración en estos aspectos de la sociedad subraya que el verdadero progreso nace de la armoniosa mezcla de influencias diversas. En el gran tapiz de la historia humana, son los hilos de la migración los que añaden profundidad, color y resiliencia, moldeando un futuro donde las posibilidades son tan ilimitadas como los viajes que nos trajeron aquí.

Fuentes:

https://theworld.org/stories/2017/03/10/detectives-guide-buenos-aires-architecture#

https://www.re-thinkingthefuture.com/city-and-architecture/a5496-past-present-and-future-architecture-of-argentina/

http://architecturehistory.org/schools/NEW%20YORK,%20USA.html

- Evan Contant

0 notes

Text

0 notes

Text

Resumen PEVAU Literatura. La narrativa.

Resumen PEVAU Literatura. La narrativa.

LA NARRATIVA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX HASTA 1939

INTRODUCCIÓN:

Los autores del siglo XX-> poseen tendencias individuales (todos sufren de forma directa o indirecta la influencia del Modernismo y el Desastre del 98).Novelistas jóvenes-> renovación: desean superar los moldes narrativos heredados del siglo XIX y buscan formas y contenidos nuevos.Este afán novedoso/renovación -> minoría. Sigue…

View On WordPress

#lengua y literatura#resumen literatura evau#resumen literatura pevau#RESUMENES EVAU#resumenes literatura bachillerato

0 notes

Text

Literatura Hispanoamericana

Bienvenido: ¿Quién soy?

Mi nombre es María Guadalupe Maldonado Saavedra y soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Querétaro, en este espacio se abordarán temas relacionados con:

Literatura de la Colonia s. XVI-XVII

Panorama general de la literatura en América s. XIX

Literatura hispanoamericana contemporánea s. XX

¿Estás preparado para recorrer este trayecto conmigo?

La Literatura Hispanoamericana es la producción literaria desarrollada en los pueblos de habla hispana, entre los cuales se encuentra América del norte, América del Sur, el Caribe y Centroamérica, que escriben en español. Sin embargo, esta literatura comprende en especial las obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX.

El origen de la literatura hispanoamericana se remonta al siglo XVI, pleno período de conquista que se divide fundamentalmente en tres momentos.

Período colonial

En este período aparecen las primeras obras que, incluso, también hacen parte de la tradición literaria de España, entre la que se inscribe la conquista del pueblo de Chile por parte de los españoles. Este acontecimiento de la invasión española será determinante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana, dado que estará marcado especialmente por géneros como las crónicas y la escritura en prosa, pues no será un ambiente propicio para la escritura de poesía lírica, por ejemplo.

Período de Independencia

Cuando inicia la lucha por la independencia de la corona española, inicia también un cambio sustancial en el desarrollo, hasta entonces, de la literatura hispanoamericana, pues este proceso histórico de lucha genera un auge de escritos patrióticos entre los que la poesía resalta. Sin embargo, España había prohibido y censurado la escritura de la narrativa, y aún así se siguió cultivando permitiendo que en el año 1816 apareciera la primera novela escrita en territorio latinoamericano, llamada “El Periquillo Sarniento” por José Joaquín Fernández de Lizardi.

Período de consolidación

A partir de este momento de constitución de las repúblicas, la literatura hispanoamericana dirige su mirada hacia otras zonas del continente europeo, en lugar de España, miran hacia Francia. Con la intención de generar escritos regionalistas, según sus intereses, la literatura en Hispanoamérica persigue modelos y contempla el romanticismo como uno de los estilos de mayor importancia dentro del territorio, el cual le permitirá generar una gran variedad de obras representativas del panorama cultural de Latinoamérica, estableciéndose en países como Argentina, México y Colombia.

Es importante tener en cuenta que el origen de la literatura en Hispanoamérica mantiene vínculos estrechos con la literatura europea, así como sus géneros y los formatos que se venían trabajando en el período de la conquista, así como momentos posteriores. Esta influencia será clave para el desarrollo de la literatura hispanoamericana y su reconocimiento y aporte a la literatura universal.

1 note

·

View note

Text

‘Insolación’: Una marquesa en apuros

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) publicó Insolación en 1889. La novela representa la primera incursión de Pardo Bazán en la narrativa realista, menos condicionada por los imperativos del determinismo naturalista y, por lo tanto, en mejor posición para explorar aspectos de la sociedad más superficiales, pero de gran valor social y literario. La conmemoración del primer centenario de la muerte de Pardo Bazán es una buena ocasión para revisar su obra, referente en la novela decimonónica española.

«Tengo por importante entre todos el concepto de que la novela ha dejado de ser obra de mero entretenimiento, modo de engañar gratamente unas cuantas horas, ascendiendo a estudio social, psicológico, histórico, pero al cabo estudio».

–Un viaje de novios (1881), Prefacio

Insolación lleva al lector al Madrid castizo de finales del siglo XIX, de las avenidas enjardinadas del barrio de Salamanca a los solares descuidados de las Ventas. Su protagonista es la marquesa de Andrade, Asís de Taboada, viuda, vecina de Madrid y natural de Vigo. Asís se mueve con circunspecta resolución en la vida social madrileña: se deja ver en misa y en los toros, ocupa la mayor parte del día en visitas a parientes y amigos y pasa las veladas en tertulias en compañía de aristócratas, burgueses e intelectuales. Habitual de los más distinguidos círculos de la sociedad matritense, la marquesa es poco amiga de escándalos y romances clandestinos. Asís se vanagloria de ser una dama formal e intachable, hasta que un curioso y sobrevenido incidente amenaza con socavar su reputación.

El curioso incidente –lo avanzamos aquí, por la dificultad de ahondar en la historia sin desvelarlo– es el desvanecimiento que sufre Asís durante una visita a la feria de San Isidro junto al andaluz Diego Pacheco, y que la marquesa atribuye a una insolación.

El desmayo viene precedido de una tarde de juerga en una pradera abarrotada de chulas, chulapos, carreteros y gitanas, “que parece que acaban de bajarse de un lienzo de Goya”, dice la autora. Entre puestos de baratijas y merenderos, la romería de la feria avanza por la pradera de San Isidro, “una serie de cerros pelados, un desierto de polvo, invadido por un tropel de gente entre la cuan no se ve un solo campesino, sino soldados, mujerzuelas, chisperos, ralea apicarada y soez”. Asís es ajena a esa escena por partida doble –por ser de distinta clase social, y por ser gallega–, y la observa con cierto interés analítico. Repara en el paisaje y en la gente, e inevitablemente los contrapone a su propio paisaje interior (lo que, poco después, se reproducirá en el episodio de ensoñación, mareo y desvanecimiento al que ella insiste en llamar insolación).

“Pacheco y yo nos bajábamos de la berlina, parecíamos, por el contrario, pareja de archiduques que, tentados de la curiosidad, se van a recorrer una fiesta populachera, deseosos de guardar el incógnitos y delatados por sus elegantes trazas (...)”

“Aquella romería no tiene nada que ver con las de mi país, que suelen celebrarse en sitios frescos, sombreados por castaños o nogales, con una fuente o riachuelo cerquita y el santuario en el monte próximo (...)”

Ante Asís y Pacheco desfilan gitanas que leen la buena ventura con chiquillos de atrezzo a cuestas, mendigos que piden (pero que sobre todo beben), soldados, agentes y sirvientes, recua con la que la pareja se divierte con evidente y contenida complicidad mientras beben y almuerzan en un merendero de la feria. Bazán es fiel al reproducir el habla de los personajes: la popular, caracterizada por el barbarismo, y la pretenciosa de la burguesía, en la que son frecuentes los extranjerismos (un personaje pide perdón por sostener una conversación que califica textualmente de shocking).

Llega la tarde y Asís, sofocada y exhausta, es víctima de una insolación –al menos a eso achaca ella su circunstancia, sin duda explicable también por el exceso de jerez y manzanilla–. La descripción de su desvanecimiento da pie a un desdoblamiento entre la realidad fehaciente y la realidad imaginada que se traduce en una vivencia doble del mareo, una real y otra simbólica.

“Al punto que nos metimos entre aquel bureo se me puso en la cabeza que me había caído en el mar: mar caliente que herbía (sic) a borbotones, y en e cual flotaba yo dentro de un botecillo chico como una cáscara de nuez: golpe va y golpe viene, ola arriba y ola abajo. ¡Sí, era el mar, no cabía duda! ¡El mar, con toda la angustia y desconsuelo del mareo que empieza!

La fantasía de Asís sigue en paralelo a la narración de su desmayo. Al fin la pareja recala “en tierra firme”, en una fonda a las orillas del Manzanares, cuyos propietarios toman a Asís y a Pacheco por un par de recién casados. Poco después, la marquesa se despierta en un camastro bajo la mirada atenta de su amigo, quien después declara haberse enamorado de ella con ocasión del episodio. Empiezan así los apuros de la marquesa por cubrir lo sucedido, y conseguir que el incidente no empañe su buen nombre, por un lado, ni despierte en sí misma el deseo reprimido, por otro.

Parece ser –o al menos así lo apuntó Narcís Oller en sus Memóries literáires [1]– que la salida al cerro de San Isidro que narra Insolación vino inspirada por una excursión de la autora a Arenys de Mar (Barcelona) junto a un amigo al que Oller le había presentado un día antes. Fue en ocasión de la visita de Pardo Bazán a Barcelona por la Exposición Universal, ciudad la que llegó en el mismo tren que Benito Pérez Galdós. El novelista, con quien Pardo Bazán mantenía un fervoroso romance, estuvo en Barcelona tres días y luego se marchó. Bazán conoció después al amigo de Oller; al ir a recogerla al hotel donde se hospedaba, Oller se encontró con que la escritora se había marchado de excursión a Arenys con su reciente amigo. “Algunos quisieron suponer después que Insolación es un reflejo”, escribió después el novelista catalán. A raíz del suceso, Galdós envió una carta a Pardo Bazán acusándola de haberle sido infiel. Otra semejanza entre ambas historias: Asís es marquesa y Pardo Bazán ostentó durante algunos años el condesa (lo fue de Pardo Bazán hasta que solicitó al Papa Pío IX cambiar el nombre del título por el de condesa de Torre de Cela [2]; luego se lo cedió a su hijo).

Querer y deber

Insolación ilustra la tensión persistente en la clase alta decimonónica entre el querer y el deber (siendo este, a menudo, la abstención de lo que se quiere), a sabiendas de que la elección entre una cosa y la otra no es nunca un asunto privado. Además, el conflicto que presenta Insolación es sustancialmente femenino. Las consecuencias del amorío informal sobre la reputación de los amantes únicamente importan (puesto que únicamente hubieran importado, en la sociedad que presenta Insolación) en relación con Asís. Solo a ella le perjudica haber entablado una relación irregular con Pacheco, que lo es por haber surgido a partir de una situación sobrevenida cuasi íntima. Ello la lleva, en primer lugar, a rehuir a su pretendiente. Luego cede, pero siempre a sabiendas de que Pacheco es un donjuán, un hombre sin oficio ni beneficio al que su padre ha intentado hacer entrar en vereda, sin éxito alguno, enviándole a la capital para que sea diputado. Pacheco se declara a Asís insistiendo en que siente por ella un amor sin parangón. Ella accede a verle una última vez en Madrid, antes de marcharse a Vigo con su hija, interna, y su padre para no encontrárselo y pasar allí el verano. En el curso de su última cita, en un merendero en las afueras, Pacheco se dedica a flirtear y bailar con jóvenes tabacaleras que salen a su encuentro, ante una nada sorprendida marquesa, que en el ínterin dedica su atención a dos niñas pobres y huérfanas.

Es difícil saber si la mirada irónica y crítica que ofrece la narración sobre la posición de la mujer en el siglo XIX –aunque no la de toda mujer, sino la de cierta mujer: la de clase alta– fue o no buscada por la autora. El hecho de que Pardo Bazán fuera una firme defensora de la igualdad frente a una sociedad déspota con las mujeres parece una buena razón para concluir que sí, y para considerar la ironía una forma de señalamiento de esa opresión. Con la cuestión feminista Bazán fue propositiva además de crítica. En sus intervenciones como personalidad destacada en el ámbito cultural defendió con coherencia y fervor la necesidad de que la mujer accediera en igualdad de condiciones que el hombre a todas las formas de educación para poder lograr independencia [3]. En un plano político más general, abogó por la regeneración de España a través de la instrucción y el respeto a las realidades regionales del país.

Por explícita, es evidente en Insolación la denuncia de la hipocresía de una sociedad que, ante la misma falta, siempre condena a la mujer y siempre disculpa al hombre. Esa crítica es central en la novela, y su base es lo que justifica su argumento: de no ser así, la importancia del incidente en la feria de San Isidro no sería tal, como tampoco lo serían los desvelos de Asís por ocultar cualquier sus contactos con Pacheco, incluso ante el servicio. El doble rasero que denuncia Pardo Bazán existe incluso en quienes, en la novela, se presentan de palabra como aliados de la mujer. Así se ilustra a través del personaje del comandante Gabriel Pardo de la Lage, amigo y paisano de Asís, “cumplido caballero, aunque un poquito inocentón y sobre todo muy estrafalario y bastante pernicioso en sus ideas”. En cuanto el comandante Pardo sospecha de la relación de Asís y Pacheco, vierte sobre ella el mismo juicio que dice rechazar, y en contra del que clama. Protagonista de la novela La madre naturaleza, Pardo es el posible contrapunto naturalista de la narración: pesimista en cuanto a la posibilidad de poder superar el “salvajismo” del español a través de la educación, califica de barbaridad toda “manifestación bien genuina de la vida nacional” (empezando por los toros), lo que atribuye al “influjo barbarizante del sol".

Al margen de ello, ciertas convenciones sociales y precauciones para salvaguardar la reputación resultan anacrónicas y risibles al lector (quizás no solo al moderno). No es un efecto pernicioso o que dificulte la lectura de Insolación: hay ficciones contemporáneas que han hecho de ello su enseña (para muestra, la producción de Netflix Bridgerton) para, al mismo tiempo, reivindicar el perfil propio de la mujer por encima de la pompa y la circunstancia del siglo. Asís está lejos de ser una mujer liberada, pero sí es una mujer descreída: conoce bien qué es la palabrería de los hombres, sabe qué esperar de ella y a qué riesgo. A pesar de eso, la novela termina con una promesa de boda de la que posiblemente recele la lectora moderna, sabiendo de las veleidades del caprichoso pretendiente. El final de Insolación representa el triunfo del querer sobre el deber; en una novela realista, en esa elección hay que entender implícitas sus consecuencias.

Referencias

[1] Bravo-Vilasante, Carmen (2016). Aspectos inéditos de Emilia Pardo Bazán. Epistolario con Galdós. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

[2] Vales Vía, José Domingo (2005). Doña Emilia Pardo-Pazán y su efímero título nobiliario. Anuario Brigantino, n. 28.

[3] Sotelo Várzquez, Marisa (2008). Aproximación al pensamiento político de Emilia Pardo Bazán. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

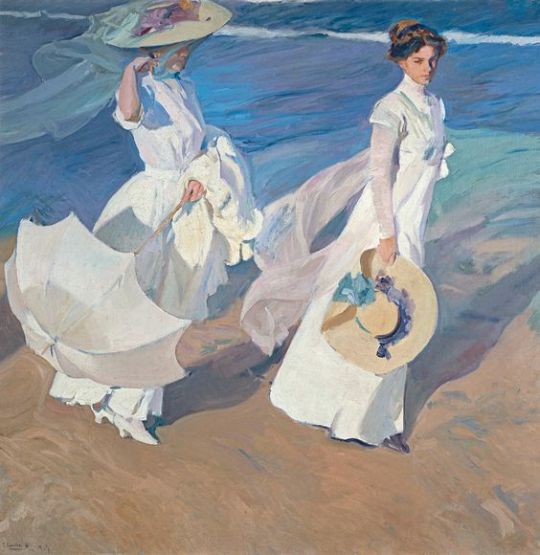

Cuadro: Paseo por la orilla del mar. Joaquin Sorolla (1909)

#reseña#emilia pardo bazán#pardo bazán#8m#mujeres#feminismo#literatura#sigl xix#novela xix#literatura española#reseña literaria#crítica literaria#autoras#naturalismo#realismo#insolación#bridgerton#galicia#8 de marzo#día de la mujer

2 notes

·

View notes

Text

2 BAC. Tema 18. Literatura hispanoamericana contemporánea

Resumir toda la literatura producida en 19 países, con 400 millones de hablantes, a lo largo de todo un siglo y en los tres géneros principales, resulta una tarea complicada. Por ellos, nos centraremos en dos géneros, los de mayor producción (poesía y narrativa) y expondremos las etapas o movimientos principales de cada uno, aludiendo también a los autores y obras imprescindibles.

POESÍA

En el paso del siglo XIX al XX el Modernismo, de origen hispanoamericano, de va agotando al tiempo que aparecen nuevas formas poéticas.

A) Las autoras postmodernistas. En la línea del modernismo tardío hay cuatro mujeres poetas (Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni) que continúan en la línea de una poesía que persigue la belleza formal pero sin olvidar el contenido (en la línea del modernismo intimista). Nos centramos en:

Delmira Agustini: poesía formalmente modernista simbolista y en cuanto a los temas se caracteriza por una visión femenina del amor, la sensualidad y el erotismo.

Juana de Ibarbourou: uruguaya de raíces gallegas. La suya es una poesía vitalista, colorista y optimista. Canta el amor, la naturaleza, la vida.

Gabriela Mistral: chilena. Premio Nobel y maestra en la infancia de Pablo Neruda. Autora de corte clásico y pensamiento conservador. Sus temas son la familia, la maternidad, Dios.

Alfonsina Storni: Autora argentina con una visión oscura, pesimista y trágica de la vida, con una actitud cínica y desengañada sobre todo hacia el amor y los hombres.

B) Poesía vanguardista: en la línea de las vanguardias occidentales (surrealismo, futurismo...) se desarrolló en Hispanoamérica una poesía nueva, experimental, inconformista, en busca d eun lenguaje diferente. Dos de los poetas más importantes del continente, César Vallejo y Pablo Neruda, practicaron la poesía vangaurdista en sus inicio. Además

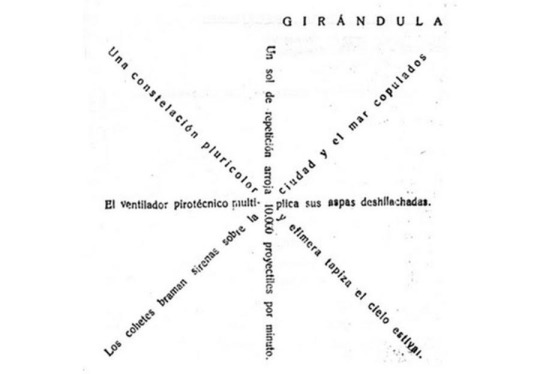

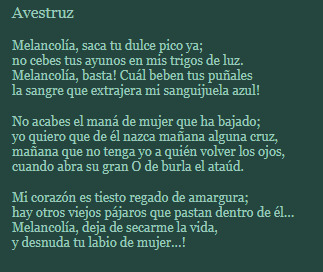

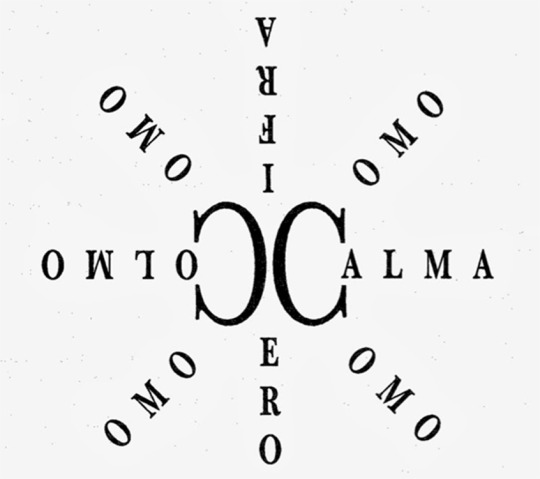

Vicente Huidobro. Poeta chileno, padre del Creacionismo, basado en la metáfora, la experimentación y en la no imitación de la realidad. El siguiente poema, por ejemplo, debe mucho al futurismo y al creacionismo (caligrama)

Jorge Luis Borges. Argentino, narrador, poeta y ensayista. En su juventud practicó el Ultraísmo.

C) Poesía pura: en la línea iniciada por Juan Ramón Jiménez, Salinas... y con la influencia de la poesía clásica española. Poesía depurada, intelectual, abstracta. Representativa del mexicano Xavier Villaurrutia.

D) Poesía afronegrista. En países con una fuerte presencia de población descendiente de esclavos africanos (Cuba, Venezuela...) se desarrolla esta poesía enteramente original de Hispanoamérica. Por un lado, reivindica el papel de los negros, tradicionalmente marginados; por el otro, formalmente es poesía rítmica, sonora, basada en los fondos musicales y rítmicos africanos o afroamericanos (música del son, guaracha...). El principal representante es el cubano Nicolás Guillén.

E) Poesía trascendentalista: poesía barroca, con un lenguaje oscuro y simbólico, lleno de adornos, imágenes, metáforas, palabras complejas y con un sentido escondido, no fácil de comprender. Persigue lo misterioso y lo escondido de la realidad y del propio ser humano. Está representada por el cubano José Lezama Lima

F) Poesía comprometida: de denuncia social, no evasiva, dedicada a la crítica de las injusticias y desigualdades, con un lenguaje claro y directo. Está presente en la obra de Pablo Neruda, César Vallejo y Octavio Paz, que veremos por separado. Característica del nicaragüense Ernesto Cardenal, recién fallecido, que mezcla lo social y lo sentimental.

G) Los grandes poetas. Algunos de estos autores alcanzaron fama y reconocimiento mundial. Participaron, a lo largo de su vida, en varias de las tendencias ya señaladas.

César Vallejo. Poeta peruano exiliado en Francia. Lo caracterizan su compromiso no solo con los problemas sociales, sino sobre todo con el dolor humano existencial, con el dolor de vivir, la angustia y el sentimiento trágico de la vida. Empieza como poeta modernista (Los heraldos negros), para pasar luego a la vanguardia (Trilce), la poesía social en relación con la Guerra Civil española (España, aparta de mí este cáliz) y la mejor poesía de Vallejo, la más personal, de tono existencial y pesimista, resumida en Poemas humanos y escrita en el exilio parisino.

Nicolás Guillén. Principal representante de la poesía negrista. En su obra se suman dos rasgos esenciales: los elementos rítmicos/musicales y temáticos de la negritud por un lado, y el compromiso social (sobre todo a raíz del triunfo de la revolución cubana): fraternidad, antiimperialismo... Característico del negrismo cultural es Sóngoro Cosongo; típico de la poesía social es West Indies Limited.

Pablo Neruda (Neftalí RIcardo Reyes), poeta chileno, uno de los más relevantes de todo el siglo XX, Premio Nobel y Premio Lenin (el equivalente en la era soviética, puesto que militaba en el Partido Comunista), gustó tanto en el mundo capitalista como en el comunista. Lo que más caracteriza a Neruda es su carácter excesivo: escribió mucho, libros muy largos, es muy dado a la “palabrería”, a crear grandes imágenes y metáforas, a extremar también el sentimiento y las ideas: todo lo contrario de la poesía pura. En su obra pasó por la poesía neorromántica en su juventud (Veinte poemas de amor y una canción desesperada), por la vanguardia surrealista durante su época europea como diplomático (Residencia en la tierra) y también desde este momento, en relación con la Guerra Civil española, por la poesía social (Canto general) y, finalmente, por una especie de comunismo elemental, una forma de sentirse unido y solidario ya no con los hombres sino con las cosas, con lo más básico y primitivo, que también es lo más importante (Odas elementales). Seguramente su obras más populares son Veinte poemas..., poemario amoroso con un úñltimo poema de desamor, de inspiración autobiográfica, en el que el poeta se dirige a dos figuras femeninas, Marisol y Marisombra. Y el Canto general, que fue algo así como una reivindicación de la identidad americana, un intento de realizar una enciclopedia poética del continente americano, libro muy extenso en el que Neruda canta todos los aspectos: el pasado y el presente, los indios y los europeos, la naturaleza y el hombre, la cultura... El siguiente poema es un homenaje solidario a Cuba.

.

Octavio Paz. Gran poeta y ensayista mexicano. Aunque en sus inicios escribió poemas sociales y comprometidos, más tarde se acercó a la vanguardia surrealista; no obstante, el Octavio Paz más definitivo y personal es el posterior, que hace una poesía que bien podríamos definir como “mística”, lo cual no significa que sea religiosa (persigue el misterio, la verdad más allá de las verdades); muy influido por las filosofías orientales (sobre todo el budismo zen y el hinduismo), la suya es una poesía pura, filosófica y metafísica, una poesía del conocimiento que intenta encontrar un sentido al misterio de la vida y del ser humano: temas típicos son el tiempo, la memoria, la palabra y el lenguaje, la soledad o el amor. En definitiva, es un poeta bastante conceptual y complejo. Es importante recordar el libro recopilatorio Libertad bajo palabra, así como, de la etapa más orientalista, Ladera este. También hizo poesía experimental, como los Topoemas, conjunto de poemas visuales:

NARRATIVA

Como ocurre con la poesía, en la novela y el cuento hispanoamericano del siglo XX han existido muchas tendencias y luego algunos grandes autores. Si lo dividimos en tres partes, tenemos:

En el primer tercio del siglo, novela de la tierra: es una novela americana y realista. Realista porque pretende reflejar de modo objetivo la realidad circundante y americana porque se escapa de los tópicos del realismo europeo para reivindicar la identidad cultural, natural e histórica de América. Así, podemos hablar de:

Novela de la pampa: lógicamente refleja el modo de vida y la idiosincrasia de los habitantes ee la pampa. Destaca la historia de la vida de un gaucho de Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra.

Novela de la Revolución mexicana. El siglo XX es un siglo de revoluciones. Una de las primeras y más conocidas fue la de los campesinos mexicanos contra los grandes terratenientes. La revolución mexicana es para los mexicanos algo así como la Guerra Civil para los españoles, de modo que continuamente intentan explicarla y entenderla a través de la literatura, el cine, la pintura, la música, etc, hasta el día de hoy. Una de las primeras es Los de abajo, de Mariano Azuela.

Novela de la selva. Se refiere, como es obvio, al mundo de la selva, no solo en un sentido natural (grandes selvas amazónicas) sino también en lo que a la relación del ser humano con ella se refiere (algo así como la lucha entre la naturaleza y la civilización). Destaca el venezolano Rómulo Gallegos con Doña Bárbara.

Segundo tercio: alejamiento del realismo y del tipismo. La novela se vuelve más elaborada, más experimental y se buscan nuevos temas (menos locales, menos americanos, y más universales): más interés por lo existencial, más ambientación urbana... Es el caso de Borges (lo veremos luego con más detalle), o del mexicano Juan Rulfo, autor de la novela Pedro Páramo y del libro de cuentos El llano en llamas.

Desde los años 60. Nacimiento del “Boom” de la narrativa. Como ya vimos respecto de la novela española de los años 60, en esta década los jóvenes escritores americanos inician una renovación técnica (en la forma de contar la historia) siguiendo el modelo que a principios del siglo XX habían definido escritores europeos y norteamericanos como John dos Passos, Hemingway, Faulkner, Joyce Proust, etc. Usan nuevas técnicas (perspectivismo, ruptura del relato lineal, pérdida de importancia del argumento, monólogo interior...). Son muchos los autores que se podrían destacar. Por ejemplo, Julio Cortázar (desarrollado luego), Gabriel García Márquez (lo mismo), Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes.

Entre los últimos autores, los más jóvenes, epígonos del boom, destacaríamos a Isabel Allende, Laura Esquivel, Fernando del Paso o Roberto Bolaño.

Grandes narradores

Jorge Luis Borges. Poeta, ensayista y narrador argentino. Uno de los más grandes cuentistas de la historia de la literatura. Sus relatos suelen pertenecer a géneros tradicionales (de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, policíacos) pero siempre supera la anécdota con una reflexión filosófica. Están llenos de imaginación, de ironía y de referencias culturales (en muchas ocasiones falsas), simbólicas y míticas con las que Borges consigue el “vértigo intelectual” del lector: ir llevándolo hasta una situación que lo obligue a replantearse la seguridad de las cosas en las que creía y confiaba. Sus temas son, pues, filosóficos (el tiempo, el infinito, los laberintos, los libros, el perdón, la culpabilidad...) pero presentados siempre desde una perspectiva escéptica; Borges era un escéptico: no creía firmemente en nada, ni siquiera en sí mismo. Como escéptico negaba la realidad (nada es), negaba el conocimiento (si algo fuera no podría conocerse) y negaba el lenguaje (si algo pudiera conocerse no podría decirse). La realidad, el conocimiento y el lenguaje son insuficientes, se quedan cortos, por eso todo resulta siempre relativo y en sus cuentos casi nunca nada es lo que parece. Su estilo puede resumirse en una falsa sencillez o en una sencillez aparente (Borges siempre está poniendo trampas intelectuales para que caigamos en ellas). Destacaremos las colecciones de cuentos Ficciones y El Aleph.

Julio Cortázar. Escritor argentino (luego exiliado, como el mismo Borges) de cuentos y novelas. Aunque empieza con un estilo realista, su obra más importante es experimental. Es un maestro de lo insólito: hace que lo real y lo fantástico convivan o presenta el lado insólito de la realidad. Lo combina también con el compromiso y es un maestro en el relato de horror. Rayuela es su novela más conocida, en la que usa las técnicas experimentales ya explicadas. Entre sus cuentos destacan Historias de cronopios y de famas, ingeniosa y divertida al tiempo que irónica, o Bestiario (una colección al estilo medieval de animales imposibles).

Gabriel García Márquez, autor colombiano premio Nobel, es el padre oficial del “realismo mágico” (aunque él reconoce debérselo al gallego Álvaro Cunqueiro).El realismo mágico consiste en hacer que lo mágico y lo real convivan en el mismo orden, es decir, presentar lo mágico o fantástico como una parte más de lo “real” o material. Su estilo destaca por la imaginación y la riqueza expresiva. Es autor de colecciones de cuentos pero, sobre todo, es conocido por sus novelas. Algunas, muy famosas, como Cien años de soledad o Crónica de una muerte anunciada.

Mario Vargas Llosa. Peruano. Premio Nobel. Su estilo es realista pero pasa por diversas etapas, desde el realismo más crudo de su primera novela, La ciudad y los perros, pasando por la experimentación, por ejemplo en Conversación en la catedral, hasta la novelas de corte histórico o político, como La fiesta del Chivo.

ACTIVIDADES

1. Lee un poco sobre la vida de Alfonsina Storni y ponla en relación con la conocida canción que verás más abajo.

2. Escucha la versión musical de “Sóngoro Cosongo” de Nicolás Guillén. ¿Qué elementos negristas encuentras en él? Tienes un enlace más abajo

3. Escucha la lectura de uno de los poemas más conocidos de César Vallejo, realizada por otro personaje también muy relevante de la Hispanoamérica del siglo XX, Ernesto “Che” Guevara. La hizo como despedida de su madre, después de triunfar en la revolución cubana y antes de marcharse al Congo. ¿Cuál es el tema? ¿Y el tono?

4. Lee este minirrelato de Borges, incluido en El hacedor, y responde:

A- Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la Cumparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja… Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo.

Z (burlón)- Pero sospecho que al final no se resolvieron

A (ya en plena mística)- Francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos.

¿Cuál es el argumento?

¿Cuál es el tema o los temas?

En el texto hay muchas expresiones con gran valor literario. Distingue el significado de estas que te proponemos:

"despachaba infinitamente".

"pamplina consternada".

¿Qué rasgos propios de Borges presenta?

5. Lee el cuento “Continuidad de los parques” de Cortázar y responde:

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestion de aparcerías volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirian color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.

Resume el argumento

¿Qué tema se plantea?

El relato tiene una estructura circular o un “efecto de cajas chinas” ¿En qué consiste

¿Cómo se relacionan la ficción y la realidad?

¿A qué subgénero dirías que pertenece?

6. Cortázar es el creador de un idioma literario, el “glíglico”, basado en palabras inventadas pero que mantienen una relación morfológica y sintáctica con la norma castellana; de manera que no se entiende pero se entiende. Comprueba esta paradoja en uno de los capítulos de Rayuela leídos por el propio Cortázar. Lo tienes en un enlace más abajo. ¿De qué habla? ¿Qué describe?

7. Juan Rulfo es uno de los mayores estilistas de la narrativa hispanoamericana. Capaz de unir la sorpresa o la imaginación y lo terrible del destino de las gentes, es uno de los mejores retratistas del ser profundo mexicano. Compruébalo en el texto “Diles que no me maten”, de El llano en llamas, que encontrarás más abajo leído por el propio Rulfo. ¿Cuál es su argumento? ¿Qué forma narrativa tiene?

8. Borges es un autor que ha interesado mucho a los directores de cine. Algunos, como Chris Nolan, se han basado claramente en textos de Borges para sus guiones (Memento, sobre "Funes el memorioso"; Inception), al igual que Carlos Saura o incluso Bernardo Bertolucci. Este último dirigió Strategia del ragno (La estrategia de la araña), apoyándose en "Tema del traidor y del héroe". Las cosas no suelen ser como parecen, las primeras impresiones engañan. Puedes visionar la película completa (en italiano) en el enlace. Es hora y media. No es obligatorio. Para cinéfilos.

https://www.youtube.com/watch?v=UgZ9KZ_cpvU

youtube

youtube

youtube

youtube

youtube

14 notes

·

View notes

Text

¡Muchas omisiones para mi gusto!

Nombre: ¡Muchos extranjeros para mi gusto! Mexicanos, chilenos e irlandeses en la construcción de California, 1848-1880

Autor: Fernando Purcell

País: Chile

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Género: Historia

Año: 2016

Hoy en día, el tema de la migración se ha puesto tan de moda, con periodistas, académicos, sociólogos, etc., que tal vez incluso ha sobrepasado a la desigualdad económica como el Zeitgeist que más domina la imaginación del intelectual contemporáneo. Hace diez años, se hablaba mucho de los universitarios, los pingüinos y los endeudados; hoy se habla de los migrantes, los refugiados y los indocumentados. Sin importar que el eje siempre va cambiando (recordando que antes de la desigualdad estaba la democratización), la manera en que se manifiesta es siempre igual: la izquierda lanza marchas bulliciosas, la televisión lanza “investigaciones” melancólicas, y los académicos lanzan libros que intentan ser rebuscados y populares a la vez. Y es en cada rama de cada una de estas olas cíclicas donde se forjan nuevas generaciones de voceros y líderes. En política, la época de la transición produjo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle; en el mundo mediático: Patricio Bañados; en el mundo “pop académico”: Tomás Moulian, con su Chile Actual: anatomía de un mito. Una generación más tarde, la desigualdad produjo a Gabriel Boric, Camila Vallejo y Eugenio Tironi, con Radiografía de una Derrota y Por qué no me quieren.

No obstante, aunque en los últimos años ya han llegado millones de peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y haitianos, en la sociedad chilena todavía falta denominar a alguien como el gran pastor, expositor e intérprete de ellos. Y ese vacío representa una gran oportunidad para mucha gente emprendedora, titulada y carismática. Es de esa tierra fértil que viene el libro que analizaremos aquí: ¡Muchos extranjeros para mi gusto! Mexicanos, chilenos e irlandeses en la construcción de California, 1848-1880 por Fernando Purcell. Un intento de aprovechar la moda política en que vivimos, llena de alabanzas por todo lo extranjero, y condenaciones casi religiosas de todo lo doméstico y nacional—lo que el difunto filósofo francés Guillaume Faye llamaba “xenofilia”.

De lo bélico a lo brillante

El libro parte en 1848 por dos razones claves. Primero, fue el dos de febrero de ese año que la Guerra México-Americana acabó, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo dando formalmente dominio a los EE. UU. en lo que ahora es conocido como “California”. Segundo, fue el año en que ahí se descubrió oro, iniciando la fiebre del oro más famosa en la historia mundial. Tal noticia dio la vuelta al globo, y en los años siguientes, alrededor de 300.000 personas de cada rincón de la Tierra llegaron a California, cada una afanando ser millonaria—entre ellos, mexicanos, chilenos e irlandeses. Por mucho tiempo California era nada más que un desierto poco poblado, pero con este descubrimiento se transformó rápidamente en una colmena creciente y cosmopolita. Purcell cita al historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, quien visitó la metrópolis californiana de San Francisco en ese periodo, describiéndola como:

… una aglomeración de ciudades, una Babilonia de todos los pueblos; en las calles se oían todas las lenguas modernas, de la China a San Petersburgo, de Noruega a las islas de Sandwich. Se veían los trajes de todas las naciones i habían sastres para cada gusto; los chinos con su pantalón de paño negro ceñido, su blusa azul, i su trenza hasta la rodilla; el mejicano con su sarape o frazada, el chileno con su poncho, el parisiense con su blusa, el irlandés con su frac roto i su sombrero de felpa abollado; el yankee, supremo en todo, con su camisola de franela colorada, bota fuerte i el pantalón atado a la cintura. (56)

Sin embargo, el enfoque de esta crónica abandona analizar la meta de sus protagonistas: encontrar oro y enriquecerse, y el eje pasa a ser los choques raciales y culturales adentro de este poligloto nuevo, la gran mayoría de ellos violentos. Gran parte de la primera mitad de este libro se dedica a resumir diferentes peleas, disturbios, tiroteos y matanzas entre, primariamente, chilenos y angloamericanos o mexicanos y angloamericanos, pero de vez en cuando también entre angloamericanos y otros grupos de extranjeros, e incluso entre diferentes grupos de inmigrantes. Todo esto se hace de una manera muy detallada, y citando fuentes tan particulares como diarios locales de la época, lo cual habla bien de Purcell y sus talentos como historiador.

Es en la segunda mitad, cuando el libro se torna más teórico, que pierde bastante de su gracia—y su validez.

El problema más grande, y presente durante toda la obra, es que el autor, aunque sea chileno, tiene una vista muy “de afuera” cuando se trata de hispanos, pretendiendo que hay pocas diferencias entre ellos. Para Purcell—e irónicamente, para los angloamericanos “racistas” que él desprecia—mexicanos, chilenos y otros pueblos hispanohablantes, son todos latinos, hispanos, de raza española, etc. Esta identidad amplia y morena está contrapuesta a los angloamericanos blancos, los irlandeses en proceso de “blanqueamiento” y asiáticos (hablaremos de estos dos últimos grupos luego). Por lo tanto, Purcell dedica mucho de su libro a hablar de la solidaridad entre hispanohablantes y sus problemas colectivos con los blancos nativos. Y aunque sí habla de conflictos entre irlandeses y angloamericanos, franceses y angloamericanos, asiáticos y varios otros grupos, se habla de violencia entre mexicanos y chilenos brevemente—y nunca habla de ningún otro enfrentamiento entre otros tipos de hispanos.

De lo que sí habla es sobre intentos geopolíticos en el siglo XIX de unir toda Latinoamérica—una digresión sorprendente, considerando que tales intentos nunca sacaron nada en limpio, y que no tuvieron nada que ver con California, donde este libro está ambientado. Es más, nunca llegaron a ningún lado porque aparte de su lengua materna, las naciones de Latinoamérica no tienen mucho en común. Aunque es fácil encontrar europeos que piensan que Uruguay y El Salvador son intercambiables, o estadounidenses que imaginan que cada persona al sur del río Bravo come tacos y escucha reguetón, cada persona entre Punta Arenas y Chihuahua sabe que aquello no es cierto en lo más mínimo. Pero, a pesar de todo esto, Purcell narra su historia como si hubiese una gran etnia homogénea y sin matices, y por ello, el libro a veces tiene un tono más foráneo que chileno.

Los peruanos

Este interés que Purcell tiene en presentar una historia de panhispanismo pacífico también logra explicar lo que tal vez es la ausencia más grande del libro: los peruanos. Cuando compré el libro, me sorprendió que no eran nombrados en el título, pero imaginé que el libro tendría una sección, o por lo menos un capítulo, dedicado a ellos. Pensé eso porque incluso historiadores estadounidenses—es decir, angloamericanos blancos que suelen tener dificultades en diferenciar entre nacionalidades hispanas—siempre mencionan que, de los migrantes latinoamericanos durante la fiebre del oro, la gran mayoría eran mexicanos—específicamente sonorenses [un detalle que Purcell sí nota (25-32)], pero que había otros dos grupos notables: chilenos y peruanos. La razón de esto es fácil de entender: la noticia del descubrimiento del oro en California viajó por barco, y en esos tiempos, antes del canal de Panamá, cuando todo pasaba por el estrecho de Magallanes, había dos puertos en el sur del océano Pacífico con importancia internacional: Lima y Valparaíso. Es decir, las noticias del oro llegaron a Chile y Perú antes que al resto del mundo. Incluso resúmenes muy básicos en inglés mencionan esto [Por ejemplo: history.com, PBS (el canal de televisión público en los EE. UU.) y el sitio de web de la universidad de California menciona peruanos específicamente.] ¡Además, existen libros—en inglés—sobre este tema que son citados en el libro de Purcell!

No obstante, para Purcell, hablar de peruanos presenta un gran problema, por causa de su historia bélica con Chile. Sólo nueve años antes de que su libro empezara, Chile y Perú estaban peleando la Guerra de la Confederación; por otro lado, la Guerra del Pacífico partió antes que su libro terminara. La primera guerra nunca es mencionada, y la segunda sólo brevemente para hacer notar que los chilenos en California mandaron dinero a su patria para apoyarla, y que “grupos de mexicanos, siguiendo la tradición de tres décadas, se unieron a los chilenos y participaron en celebraciones callejeras en San Francisco después de las victorias cruciales chilenas de 1881” (197-198). Increíblemente, la actuación de los peruanos en California durante la guerra no es mencionada, ni tampoco cómo se relacionaron los peruanos con los chilenos (o con los mexicanos) a lo largo de este periodo. Encuentro difícil imaginar que las relaciones eran buenas, y, por lo tanto, si uno quisiera presentar una historia de panhispanismo enfrentando racismo angloamericano, tendría mucho sentido omitirlas.

Los irlandeses

Sin duda, ningún libro puede hablar de cada detalle de un evento o periodo, pero esta omisión peruana requiere explicación, especialmente considerando la cantidad de espacio que se dedica a los irlandeses. De hecho, cuando son presentados al lector, la razón de su inclusión en esta narrativa no es obvia. A diferencia de los mexicanos y chilenos, los irlandeses ya sabían inglés; y la mayoría de los que llegaron a California, no llegaron ahí directamente desde su patria: se habían ido de ahí años atrás, y ya estaban viviendo en el extranjero, como en otras partes de Norteamérica—el caso de más del cuarenta por ciento de ellos (90)—y Australia. Finalmente, los irlandeses no sólo estaban buscando oro y gloria, muchos estaban (o ya habían) escapando del hambre o la persecución política/religiosa de los británicos.

Con raíces y situaciones tan diferentes a las de los mexicanos y los chilenos, ¿para qué incluirlos en este libro (tomando en cuenta que no es un libro sobre la migración de esa época en general)? La respuesta la encontramos en el último tercio del libro: los irlandeses son una herramienta útil para criticar la lógica de “racismo”. El argumento—muy común en los EE. UU.—es el siguiente: “Cuando los irlandeses llegaron a Norteamérica en medio del siglo XIX, había prejuicio y discriminación en contra de ellos. Hoy, son considerados blancos y nos parece raro que anteriormente la gente pensaba mal de ellos. Por lo tanto, todo perjuicio actual es una estupidez, y con el tiempo, va a pasar.”

Purcell incluye a los irlandeses en su libro para avanzar este argumento, yuxtapuesto con los mexicanos y chilenos. En el capítulo final, se detalla el gran rol que los irlandeses jugaron en organizar y violentar en contra de la presencia asiática (y china, en particular) en los EE. UU. (y California, en particular). El autor lamenta que, al componer la vanguardia del movimiento anti-asiático, los irlandeses “ganaron” el estatus de blanco, lo cual es presentado como beneficioso aunque malvado. Mientras tanto, los mexicanos y chilenos siguieron quedando fuera de la órbita alba.

Y eso es todo. La osamenta del libro es bastante básica: se descubrió oro en California, un montón de gente llegó para enriquecerse, entre ellos había mexicanos, chilenos e irlandeses, los tres grupos enfrentaron discriminación. Después de un tiempo esa discriminación disminuyó para los irlandeses, pero no para los otros dos grupos. La meta moral del libro es que la discriminación es mala y que en los EE. UU. hay discriminación en contra de gente hispana. No es sorprendente que el libro haya sido publicado en 2016, y que el autor haya hablado mal del presidente Donald Trump y denunciado al pueblo estadounidense como racista desde las páginas de La Tercera.

Encima de esta lección banal hay muchas notas de pie y anécdotas, pero más que nada, hay omisiones.

Chinos

La historia del conflicto entre blancos y asiáticos en la costa pacífica de los Estados Unidos es interesante, sin duda. Especialmente considerando que hoy, los asiáticos en los EE. UU. son más educados, más ricos, y menos delincuentes que los blancos, lo cual no es el caso con la población hispana. El enfoque que Purcell da a los principios de este conflicto es válido, y también es interesante que los irlandeses configuraran una fuerza poderosa en ello. Pero el libro nunca habla de cómo se llevaron los mexicanos y los chilenos con los asiáticos. De los tres grupos que protagonizan este tomo, solo uno tiene detallado su relación con este otro grupo racial. Esta ausencia es aún más absurda cuando se considera que en la década de 1870, una ola de migración china llegó a la costa pacífica de México, y que ese país también tuvo dificultades integrándolos. Mientras tanto, Chile terminó con su primera gran población china gracias a la Guerra del Pacífico, cuando esclavos chinos en Perú terminaron siendo liberados por el ejército chileno. Pero nada de esto es mencionado en ¡Muchos extranjeros para mi gusto!, ni siquiera brevemente.

Irlandeses chilenos

Durante la Guerra México-Americana, un grupo de soldados irlandeses en el ejército estadounidense decidieron que como los mexicanos eran católicos, y ellos eran católicos, deberían pelear juntos en contra de los protestantes (es decir, los yanquis). E hicieron precisamente eso, cambiaron de campamento en nombre de solidaridad religiosa. Son recordados como los “San Patricios”, y Purcell habla de ellos brevemente, lamentando que en general, ese tipo de sentimiento religioso-unificador no era común entre los irlandeses y los hispanos. Por qué esto pasó tan poco es interesante, sin duda, y que Purcell preste atención a esta pregunta es sumamente válido. Lo que no entiendo es el porqué de, si menciona los San Patricios, no menciona ninguna de las muchas raíces chileno-irlandesas. Chile es, y me imagino que en esos tiempos también era, el país más irlandés de América Latina, y bastantes de las figuras más importantes en la historia de Chile eran irlandeses: Benjamín Vicuña Mackenna, Patricio Lynch y Bernardo O’Higgins, entre otros. Me pregunto si en California en el siglo XIX, los chilenos alguna vez hicieron notar este dato a sus vecinos irlandeses. O si algunos de los irlandeses lo sabían, y cuando conocieron chilenos por primera vez, exclamaron, “¡Mira amigo, tu gran libertador O’Higgins era de mi isla!” Tal vez nada de esto pasó, y a nadie le importó, pero eso igual sería un detalle interesante. Sin embargo, sorprendentemente, nada de esto termina siendo mencionado.

El mestizaje y los mestizajes

Ya hablé un poco de como Purcell no hace mucha distinción entre mexicanos y chilenos, agrupando a los dos juntos como hispanos/latinos, pero este tema merece un enfoque extra, porque, genéticamente, mexicanos y chilenos no tienen mucho en común. Si fuera a México para tomar una encuesta, y preguntara sólo, “¿Los mexicanos y los chilenos, físicamente, se parecen entre sí?” La gran mayoría de las respuestas serían “no”. Sería igual al revés, y sería igual si la encuesta fuera hecha en el siglo XIX. En los dos países, se puede encontrar ciudadanos con casi cada variación de mezcla imaginable, pero ni siquiera los mestizos de los dos países se parecen mucho. Hay tanta diferencia entre un araucano y un azteca como la hay entre un ruso y un italiano. Y las diferencias entre los diferentes indios del nuevo mundo, y los diferentes niveles de mestizaje en cada país, siempre han sido tomados en cuenta—y considerado consecuente—por historiadores y sociólogos tanto chilenos (como Nicolás Palacios) como extranjeros (como Lothrop Stoddard). Purcell enfatiza mucho que los angloamericanos no podrían notar la diferencia entre los dos pueblos, y no creo que esté mintiendo. Pero hablar de eso es sólo hablar de una perspectiva, y Purcell deja que esa perspectiva sea percibida como un dato factual, sin compararla a ninguna perspectiva latina, chilena o mexicana.

Es cierto que no podemos confirmar la mezcla racial de los latinoamericanos que llegaron a California en esos años. Y también es cierto que, para bastantes estadounidenses, diferenciar entre los diferentes fenotipos en América Latina es difícil. Pero igual sería difícil argumentar que todos los mexicanos y todos los chilenos que llegaron eran indios o mestizos morenos. En términos matemáticos, la probabilidad de que llegaran por lo menos algunos blancos y harnizos está casi garantizada. Y si tomamos en serio lo que Purcell dice sobre el racismo y la violencia, quedan las preguntas:¿Cómo les fue a los hispanos blancos? ¿Eran finalmente aceptados por la mayoría angloamericana como los irlandeses? ¿Intentaron distanciarse de sus compatriotas morenos? ¿Terminó siendo que no solamente se trataba de ser blanco para ser integrado, sino de ser blanco y anglohablante? Al respecto de lo último, Purcell habla brevemente de los inmigrantes franceses que llegaron a California, y concluye que:

“… el nacionalismo y el chauvinismo, y no la discriminación racial, fueron los elementos principales que provocaron las luchas entre franceses y angloamericanos. La alianza establecida entre franceses y latinoamericanos fue esporádica, en particular porque las fuentes de discriminación contra estos grupos eran diferentes, lo que justifica que los franceses siguieran una estrategia distinta tras la fiebre del oro, distanciándose progresivamente de mexicanos y chilenos, con quienes en realidad tenían muy poco en común.” (138)

Nota también que, en los conflictos entre los franceses y los nativos blancos, los irlandeses en general se pusieron al lado de los angloamericanos. Como mucho de lo que Purcell nos cuenta, me imagino que esto es verdad—pero está lejos de ser el cuento completo. Hoy en día, tanto como los irlandeses, los franceses de los EE. UU. son considerados totalmente integrados y blancos (a diferencia de los quebequenses de Canadá), pero cómo pasó eso, o cómo empezó a pasar eso, son cosas que Purcell deja colgadas.

Historiadores estadounidenses han implicado que los chilenos que llegaron no eran muy europeos, e incluso han notado específicamente la presencia de “rotos”. Uno de ellos los describe como, “… vagabundos sin tierra que trabajaban de vez en cuando y robaban a menudo, demostrando que eran salteadores de caminos feroces, y excelentes guerrilleros… peleadores desenfrenados y vengativos, a estos gánsteres harapientos les importo poco sus propias vidas y nada las vidas de otros.” También, Purcell escribe que,

“… la mayoría de quienes viajaron a California pertenecía a los estratos populares o ‘bajo pueblo’, como se los denominaba entonces, tal como las listas de pasaportes, contratos de trabajo y los reportes de las autoridades diplomáticas chilenas en California dejaron en claro. El cónsul chileno en San Francisco señaló enfáticamente en 1851 que la gran mayoría de sus compatriotas en California pertenecía a ‘la clase inferior de la población de Chile’.” (36)

Pero, a la misma vez hay que tomar en cuenta que los chilenos que llegaron a California eran los chilenos de antes de la Pacificación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico—dos fuentes muy grandes del mestizaje chileno. Sin tomarlo en cuenta, Purcell nota la presencia de chilenos blancos en Norteamérica cuando menciona:

“… el argentino Ramón Gil Navarro apuntó en su diario que estaba plenamente consciente de la hostilidad contra los chilenos, por lo que entre los angloamericanos se hacía pasar por francés y procuraba hablar solo en ese idioma, mientras se encontraba en las minas.” (135)

Bueno, Pancho Villa no habría podido “pasar por francés”. Pero quizás un chileno si, especialmente uno con un apellido francés, como por ejemplo, “Bachelet” o “Pinochet”.

La variación racial de México también debe ser notada. El estado mexicano de Sonora, por estar en el extremo noroeste del país y por lo tanto, lejos de los dos núcleos de indios—el azteca del centro y el maya del sur—es uno de los estados más blancos del país. Un estudio genético reciente notó que el promedio sonorense era 62 % europeo, 36 % indio y 2 % negro. Esto es bastante diferente del resto del país, tanto que incluso en el estado de Chihuahua al lado de Sonora, el promedio es 50 % europeo, 38 % indio y 12 % negro. Promedios del típico mexicano muestran entre 40 % y 45 % europeo, 5 % o menos negro y entre 50 % y 60 % indio. Promedios del sur de México invariablemente muestran una súper-mayoría de sangre india. Es decir, en el contexto mexicano, los sonorenses son bastante blancos, y si el promedio del estado es 62 % blanco, es muy probable que haya gente que sea 85 % blanco, y, por lo tanto, sin duda algunos llegaron a California. ¿Ellos también intentaron “pasar por franceses”? ¿Lo lograron? ¿Cómo terminaron? No dice…

Todas estas preguntas son interesantes—no las lanzo retóricamente, pero Purcell logra evitar que surjan.

Chilenismo

Finalmente, Purcell termina contándonos muy poco de los chilenos que quedaron en California. Se habla bastante de cuántos llegaron—tres o cuatro mil (33)—cuándo llegaron, dónde llegaron, y cómo les fue, pero no hay una conclusión muy clara. En general, les fue mal, y muchos terminaron regresando a Chile. Pero qué pasó con los que quedaron se pierde cuando el eje del libro se gira al “blanqueamiento” de los irlandeses y los problemas con los asiáticos. Dudo mucho que todos regresaron a Chile, pero después de 235 páginas de este libro lleno de notas de pie, no se podría decir si los que nunca regresaron terminaron absorbidos por el crisol cultural de su nuevo país, si se fueron a México, o si aún hay una comunidad pequeña de chilenos-californianos con museo y todo en algún lugar. Esta elipsis en vez de dar un fin claro, empeora por causa de que el libro termina en el año 1880, dejando totalmente sin análisis el impacto que tuvo el año 1891 (cuando los EE. UU. y Chile casi entraron en una guerra) en los chilenos en Norteamérica. ¿La discriminación que sufrieron se agudizó? ¿Empezaron a decir que eran argentinos para evitar problemas? ¿Tal vez ya se habían integrado lo suficiente y nada en sus vidas cambió? Concedo que ningún libro puede cubrir infinitamente tal temática, sin embargo, escribir un libro sobre chilenos en los EE. UU. y terminarlo en medio de la Guerra del Pacífico y una década antes que ocurrieran los hechos que casi dieron inicio a una guerra entre los dos países me parece una decisión editorial imposiblemente extraña. La crónica también omite la década de 1850-1860, en la cual ocurren dos revoluciones dentro de Chile, la de 1851 y la de 1859. En cada país, cuando un conflicto interno se acaba, los perdedores se fugan. Como se sabía que ya había chilenos en California, gente involucrada con estas causas separatistas ¿se fueron hacia allá cuando perdieron en Chile? Y si es así, luego ¿se involucraron con la erupción separatista que posteriormente subsumió los EE. UU.? No se sabe, porque una vez más, nada de esto se menciona en este libro anímico.

En resumen

Lo que une a todas estas omisiones es que representan preguntas cuyas respuestas tienen una posibilidad alta de interrumpir o contradecir la narrativa bastante explícita que el libro propone desde su primera hasta su última página: se descubrió oro en California, mucha gente llegó para enriquecerse, entre ellos había mexicanos, chilenos e irlandeses, los tres grupos enfrentaron discriminación Después de un tiempo, esa discriminación disminuyó para los irlandeses, pero no para los otros dos grupos. La discriminación es mala y existe en contra de hispanos en los EE. UU. Detalles que no se conjugan del todo con este cuento son desechados. Un efecto secundario de esto es que el libro no termina siendo muy chileno, pues para conformarse con su meta, se deshace de matices de la identidad chilena, la historia chilena, y las perspectivas que chilenos tienen (y han tenido) sobre el resto del mundo. Mira a los chilenos simplemente como una especie más de “otros” en un contexto estadounidense. Debido a ello, si no lo supieras, no adivinarías que el libro fue escrito por un chileno, sino por un norteamericano y luego traducido al castellano. Lo cual no es inherentemente malo, pero es lamentable ya que fue escrito por un chileno, y publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). El propósito de tal institución, desde siempre, es subsidiar lo chileno, porque cultura, perspectivas, y productos extranjeros no son algo que falte—especialmente estadounidenses. Es una buena meta, y con el Internet, vale la pena ahora más que nunca. Es irónico, entonces, que, en el caso de este libro, el FCE terminó ayudando a lanzar una crónica analizando chilenos como extranjeros—extranjeros en los EE. UU.—y desde una perspectiva extranjera. La voz del narrador es una voz que imita académicos izquierdistas del mundo occidental, igual que el Costanera Center imita malls norteamericanos, y cantantes de reguetón imitan grupos puertorriqueños. Y tanto en investigaciones históricas como en arquitectura y en música, no nos falta influencia foránea que carece de sutileza y maestría. En el futuro, espero, que el FCE apoye proyectos típicamente chilenos, o por lo menos, más completos.

1 note

·

View note

Text

España nos roba y otros motivos

Desde hace tiempo el mundo -y nosotros con él- mira a Cataluña. Con su reivindicación de independencia la sociedad catalana ha puesto contra las cuerdas al Estado español, hasta el punto de hacer tambalear la ‘modélica transición’, el régimen del 78 y los mismos principios del Estado corrupto.

La serie de acontecimientos iniciada con la consulta de Arenys de Munt en 2009 ha ido acompañada de éxitos de movilización y autoorganización de la población, ayudada a menudo por la torpe respuesta del poder hispano.

Tras los aciertos de Cataluña en la última etapa –el ‘procés’- se ocultan muchos años de trabajo silencioso por la recuperación de la lengua, la cultura, la interpretación de la historia, la puesta en valor de la memoria colectiva. Omnium Cultural ofrece un modelo de intervención eficiente en este campo. El supremacismo lingüístico y cultural español se ha encontrado frente a una sociedad pertrechada con buenas defensas.

El expolio sistemático que supone el déficit fiscal de Cataluña y el maltrato que sufre en todo lo relacionado con infraestructuras, trenes de cercanías, corredor mediterráneo, etc., han sido argumentados por los catalanes de manera eficaz como arma de reivindicación y cohesión social.

Sobre estos motivos se ha ido construyendo una narrativa con capacidad de movilización popular: “España nos roba”; “Somos una nación, autodeterminación”; “Objetivo: independencia”; la rememoración de la fecha y la hora 14:17 de 1714 (entrada de las tropas borbónicas españolas en Barcelona); en resumen, “In, Inde, Independència!!!”,

Todo ello ha ido construyendo un relato de cómo los catalanes se ven a sí mismos, y a qué se enfrentan. En el mismo se expresa un punto de encuentro entre ellos y desde el que pueden proyectar su futuro. Y este modo de contarse a sí mismos y al mundo, se ha convertido en hegemónico. Este relato y esta hegemonía son la nación catalana de hoy.

La hegemonía no se define por los votos que obtienen unos partidos que se autodefinen como independentistas pero que, en gran parte, están integrados en el sistema clientelar español. La hegemonía social se expresa a través de una argumentación, un relato, que es coherente y que consigue una aceptación social generalizada. Es una visión de la realidad que goza de una credibilidad mayoritaria.

A pesar de los conflictos internos puntuales que, sobre todo en periodos electorales, resurgen con fuerza, quien lleva la iniciativa del relato es el independentismo. No es fácil adivinar la evolución del conflicto ni su resultado, pero hoy se puede asegurar que tiene unas sólidas bases sociales, hegemónicas en el discurso. Siempre es posible dilapidar el capital adquirido en estos años, pero la consolidación de esos argumentos garantiza un largo recorrido.

¿Y nosotros?

Nosotros, nuestra nación, no ha sido desde el punto de vista argumental un modelo de construcción de relato, centrado en la memoria, en nuestra realidad, en la historia en nuestros conflictos. Nuestra narración se construye desde la perspectiva de los estados dominantes: España y Francia. No nos vemos como una nación definida sino como un ente difuso, como siete “territorios históricos”, o tres “Comunidades”, dos españolas y una francesa, llovidos del cielo, que, eso sí, han hablado desde milenios la misma lengua como único rasgo de cohesión.

Según el discurso coloquial, da la sensación de que los vascos nunca hemos tenido un Estado independiente, ni una historia singular. Nuestra memoria no existe. Las conquistas, asimiladas, se pierden en el olvido. Las damos por amortizadas. Las gestas de los marinos vascos, apropiadas por españoles y franceses. Los conflictos del siglo XIX, explicados como la reacción de un pueblo ultrarreligioso y conservador frente al ‘liberalismo’ español y la ‘razón’ francesa.

La memoria de la guerra de 1936 es apenas un apéndice de la IIª República española. Tras la disolución de ETA, el relato ha quedado por completo en manos de los servidores del Estado español, hasta el punto de que las figuras públicas de la izquierda abertzale acuden sumisamente a las conmemoraciones y homenajes de los ’mártires’ oficiales. Los otros, claro.

Se habla de “la nación foral”, pero no hay ni memoria ni conocimiento de qué han sido los Fueros. En su tiempo fuimos “un marco autónomo para la lucha de clases”, sin saber que la lucha de clases siempre ha sido internacional. En general, está muy extendida la especie de que “los vascos no hemos tenido un Estado”. Bueno, que tenemos dos: España y Francia. Pero que lo mejor es no tener ninguno.

Hemos citado el caso catalán. Otras naciones, por supuesto las que han accedido a su independencia, han construido el relato que las constituye como tales. Y ese relato es lingüístico, pero también memorial, histórico, festivo, religioso, institucional, de conflictos y luchas, de perspectiva de futuro. Aquí carecemos de algo parecido. Con la excepción de la referencia a la lengua, que es un dato tan claro y evidente que no hace falta quebrarse mucho la cabeza para admitirlo como elemento constitutivo.