#樹齢不明のケヤキ

Photo

「もう何十年も足を止めて私を見上げてくれる人なんていないのよ」 樹が声をかけてきたようなキガシタ #大樹 #樹齢不明のケヤキ https://www.instagram.com/p/CjPhdH6pkkn/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

夏旅2023 庄内散策 - 山居倉庫・本間美術館

今回は、台風によるフェーン現象で酷暑となった山形県庄内地方へ出かけてみました。最初は酒田へ。

新潟からの特急いなほ にて酷暑の庄内地方 酒田に到着。駅から出た瞬間の日差しにくじけそうになりました… なるべく日陰を探しバス乗り場へ。酒田市のコミュニティバス るんるんバスに乗り込み15分ほど、山居倉庫へ。料金は一律200円、Suica等の交通系ICカードは使用不可なので注意。

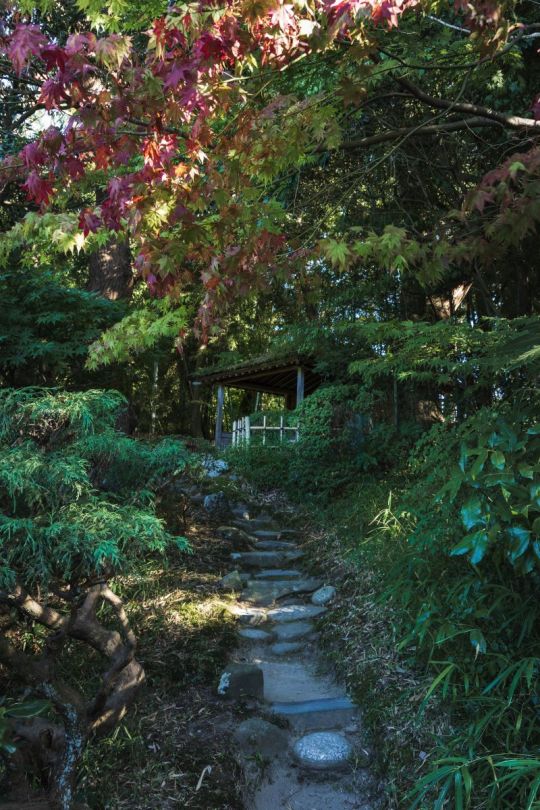

米どころ庄内における米の積出港としてにぎわった酒田。米保管倉庫として明治期にたてられたのが酒田のシンボルでもあるこの山居倉庫。フォトスポットとして有名なのが、夏の高温防止のため倉庫の裏地に植えられた樹齢150年以上のケヤキ並木。土蔵造りの倉庫と日差しに照らされ青々と輝く並木、抜けの良い石畳の道の組み合わせが実に趣がありますね。

9棟の倉庫の一部は現在、観光物産会や庄内米歴史資料館としてにぎわっています。

山居倉庫から徒歩1キロ弱、次は本間家旧本邸へ。酒田の豪商として地域社会の発展に努めた本間家のお屋敷。幕府巡見使一行の本陣宿として建造された後、本間家代々の本邸として使用されたとのこと。現在は観光施設として一般公開、古いお屋敷好きとしては欠かせないスポット。

さらにもう1.5キロほど歩いた先、美しい庭園を望む別荘 清遠閣が佇む本間美術館にも足をのばしてみます。酷暑とはいえ風がやや強いことが幸い、日陰を探せば比較的 快適に歩けました。本間美術館は戦後の荒廃した時期に、地域の復興・活性化と芸術文化の向上の資することを目的に本間家が設立した私設美術館。本間家に代々伝わる貴重な収蔵品を見学した後、お庭へ。鶴が舞い降りたことから「舞鶴園」と名づけられた庭園。この美しいお庭は隣接する清遠閣から眺めてみるのがおすすめ。心地よい風を受けながらのんびりと流れる時間を満喫しました。

昼過ぎに酒田に到着し、美術館の最終入場が16:30と、なかなかにせわしない旅路でしたが、ボッチ特有の歩く速さ(バスを待つより歩いたほうが早いときは歩き)で時間を稼ぐことで、一通り酒田の街を楽しめました。夕方の電車で鶴岡へ移動、翌日の散策に備えます。

34 notes

·

View notes

Text

2021/3/20

朝、お腹が減って目が覚める。朝イチのセンバツの結果をみて、午前中のうちに支度をしてお出かけ。そとは曇り、でも薄くて軽い上着だけで充分。並木道の角のケヤキの大樹がまた一日で大きく様変わりしていて、ほええアアッと思わずヘンテコな声がでる。公園ではなんと桜が盛大に咲き乱れている。その桜の木の下では花見の準備が早速はじめられていて、虹色のシートを頭上にかかげた子どもが走り回っている。街までの行路、桜いがいにも色彩豊かな様々な花が目に飛び込んでくる。

先週は食べられなかったルナさんのバジ・ボルタ。あいだを空けると、あらためてその美味しさに胸がいっぱいになる。シュキボルタ、鯖のボルタ、ほうれん草のバジ。からの魚介カリー。ルナさんは相変わらず不愛想。F��んにそそのかされている手前、トマトのスープはもう作らないんですかっと切り出そうとしたけれど、あと一歩のところで踏ん切りがつかず。

たぶん、あの道は暗渠じゃないかなっと目星をつけていた一本道に行ってみる。その道は何百回と通っているのではないけれど、時折、吸い寄せられるように歩いている細い道で、暗渠が気になりはじめたいま、いの一番に思い出されたのがその道だった。道の入り口には車止めの逆U字の柵がひとつ立てられている。とても細い小径なうえに左右から鬱蒼と植物が繁っている。何度も通っている道ではあっても、暗渠とあらためて意識してみると、まるでちがった道のように感じられる。どことなく涼感のようなものを感じないでもない、と思ったら、微かに音がきこえる、せせらぎの音! マンホールの下からせせらぎの音がきこえてくる! ふぁ~っと周辺の風景がこの支流にふたのされていなかった過去に先祖返りして、いま、川のなかを歩いている! サーッと一本道をそよ風が吹き抜け、雲間から射した薄い日差しが揺れる葉影の薄い影を川底に落としている。ほかの横道に突き当たり、そこで川は途切れる。まったく不思議なことに、そこから先は暗渠ではないとすぐにわかる。はるか昔の地形というのは、思っているよりも深くいまに刻み付けられているのかもしれない。

センバツを観戦するため、家の方角を目指す。いちどは見失った暗渠だけれど、まだそこら辺に支流のありそうな気配がするから、ふだんはあまり通らない道を積極的に歩いてみる。すると、逆U字の柵の立っている小道がある、これはもしかすると、やっぱりマンホールの下からせせらぎがきこえてくる。こんな家のすぐ近くにも暗渠があったなんて! 川の近くに住みたいという夢が図らずも叶ってしまう。こんどの暗渠はさっきの一本道とはちがいうねうねと曲がりくねっていて、より天然の川に近いような感じがする。いくつかの横道をあいだに挟みながらもその流れはさらに続いてゆき、横道のたびにI字や逆U字の柵が立っている。もしかすると、この柵が暗渠の目印なのかもしれない。途切れとぎれにきこえてくるせせらぎの音、しだいにコンクリートの裂け目から生える植物が多くなってくる。流れの左側には古い家が並び、どの家もその底辺があたまよりも上にある、塀の上のようなところに家が建てられている。ということは、ここは川底に限りなく近いところにあたるんだろうか。裂け目からの植物がさらに増え、曲がりくねった流れの先がみえてびっくりする、なんとコンクリートのいちめんを深い緑色の苔が覆っている! これを川と言わずになんといったらよいだろう! 苔の繁る流れは大通りに突き当たる、ただ大通りに突き当たるのではなくて、じっさいには流れの上を大通りが走っていて、階段をのぼって大通りにでる。大通りから見下ろす暗渠は川の底以外の何ものでもない。

センバツは緊迫の投手戦、延長までもつれ込むとてもよい試合だった。甲子園球場の外野の芝生にハトの群れがいた。

まだまだ外は明るいので、もういっちょ暗渠を探すことにする。近所の暗渠をおさらいしてから、これを足掛かりに支流を探す。とくに暗渠でない道でも、すでにその風景は知っている風景から一新されていて、支流の付近の風景のようにみえる。まもなく暗渠をつかまえる、なんとなくコツを掴んできたような気がする。こんどの流れは、いつもの散歩コースの川の方角へ続いている、暗渠ではない、開渠の流れのほうへ。足元にはやっぱり苔が生えている。開渠が近づくにつれて、遠くのほうに大樹の緑のひろがりの揺れ動くのが見え隠れする。きっと、もの凄い年月の樹齢。その枝葉と根っこのひろがりが暗渠をはるか昔の流れにありありと先祖返りさせ、この辺り一帯を、この関東平野の全域を、ここに城や幕府が築かれるよりさらに昔むかし、ひとまとめにただ武蔵野と呼ばれていた壮麗な原野のことを感じずにはいられない。

その暗渠の流れは開渠の流れまでは通じていなくて、やがて暗渠をすっかり見失う。地図で探せば早いんだろうけれど、やっぱりじぶんの足で流れを探し当てたくて、開きかけた地図をとじる。しばらくのあいだ彷徨い歩き、現在地がどこなのか俯瞰も見当もつかなくなってきたところで、ようやくそれらしきI字の柵をみつける。その隣の家の庭で、お父さんとお母さんがヨチヨチの子どもを遊ばせている。たぶん暗渠を見つけてすごい笑顔だったんだと思う、そのお母さんが遊んでいる子どもに笑いかけていると思ったのか、こんにちは~と挨拶をしてくれる、どうも~、こんにちは~。こんどの暗渠はこれまでになく細く鬱蒼として、途切れそうになりながらも、長くながくどこまでも続いてゆく。まもなく日が暮れようとしている。街灯が点りはじめる。茶色く錆びた柵があって、長く続いた暗渠もようやく途切れる、と思ったら、その先にずっと探していたブロック石をはめただけの原始的な暗渠がある、ただ、ほんとう、石を置いてふさいだだけの。その原始的な暗渠はものの数メートルでひとの家の庭に入り、そこで途切れている。

0 notes

Text

神指城本丸跡の北東にある大ケヤキ。

樹齢は不明。

約400年前、上杉景勝が会津を治めていた時代、直江兼続に命じ神指城を建設するが中断を余儀無くされました。郭内の北東にあるこの大ケヤキは既に大木であったと記録されているそうです。

このクラスの大木は根を地中にキロ単位で伸ばしているとの事。

自宅まで直線4キロだが、もしかしたら家の下まで来ているのかも。

会津が誇る大ケヤキ。

鶴マラまで3ヶ月を切り緊張も高まるという話でした。

0 notes