#ナカヤケイスケ

Text

街を自分のものにするということ

という題で前回みたくつらつらと書き綴るつもりだったが、なるほどこれが一足先に正月ボケというやつらしい。紅白見ながらソファでダラダラしていると豪華な夕飯が出てくる、実家ってすごい。

まあなんやかんやそんな僕の物思いの重要なポイントをフランス人の思想家、ミシェル・ド・セルトーが日常的実践のポイエティークという著書で少しだけ代弁してくれていたので載せようと思う。

「歩くということはシステムの衰退の後にも生き続けている実践であり、監視の網の目のなかにそっとしのびこみ、日常的な調整をはかり、密かな創造性を創りだす程度には安定した戦術にしたがいながら、たがいに結ばれあっているものである。」

どうもナカヤケイスケです。師走というだけあって、SDL2018関係の仕事やらミーティングやらに追われドタバタしているうちにすっかりブログを更新するのを失念していたので年明け前に投稿させていただきます。

今回の設計課題で仙台の既存のアーケードに対抗するような裏アーケードを作るということで、人が賑わう“表アーケード”と、“裏アーケード”を作る予定の敷地を、12月23日、次の日のクリスマスライブに向けたバンド練習の合間を縫って、クリスマスイブ前日で賑わう仙台の街を人混みを掻き分けながら撮影してきました。

“表アーケード” 昼

youtube

“表アーケード” 夜

youtube

“裏アーケード” 昼

youtube

“裏アーケード” 夜

youtube

手持ちで撮っていたのでかなりブレブレですが悪しからず。。。

翌日、友人に「昨日なんかアーケードで動画撮ってた?」って言われた時はかなり恥ずかしかったです見られていたのか..........

表のアーケードの要素を反転させながらデザインに落とし込んで生きたいなーと画策しているのですが如何せん正月ボケがすでに進行していて非常に困難な状況です。名古屋の実家で設計頑張ろうと思います()

それでは皆々様、良いお年を。

ついでと言ってはなんですが、今回撮った動画を使いまわしてMVもどきを作ってみたので貼っておきます。いつかちゃんと録音技術と映像編集技術を身につけて1から全部自分で短編映画でも作ってみたい、が新年の野望の一つです笑

youtube

1 note

·

View note

Text

アートとエンターテイメントのお話

表現における芸術性と大衆性のバランスって難しい。結局伝わらないと意味がないし、独りよがりな作品は往々にして魅力に乏しい。かといって簡略化しすぎて本質的な面白さが崩れてしまっては本末転倒だ。特に複雑なこと自体が面白い場合なんかはなかなか上手くいかない。

そんな僕の物思いを今年のミュンスター彫刻プロジェクトのキュレーター、カスパー・クーニヒがインタビューで少しだけ代弁してくれていたので一部抜粋して載せようと思う。

「民主性とアートは共存するものではないと思います。傲慢なものではなく、オープンに、そして誰かを差別することなく、しかし同時に批判的でいられるよう、民主主義的な資質を利用することは大切だと思います。ただ、アートに興味を持った人々にのみ開かれるのです。いっぽうで、アートは社会にとっていったいなんなのかというアート自体の意義を変えていくことにも興味を持っています。複雑なことですが、複雑さというのはいいものだと思うのです。

アートは一般大衆向けであるべきですが、それが大衆主義となってはいけません。その美学においては、譲歩すべきではありませんが、傲慢な態度であってもいけません。」

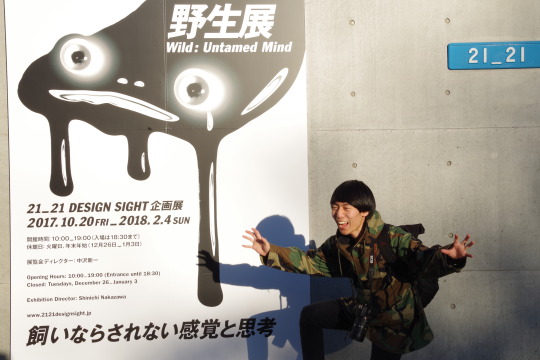

どうもナカヤケイスケです。先週の日曜日に日帰り弾丸東京ツアーを敢行してきたので遅ればせながらブログを書いてみようと思います。(撮ってもらった野生っぽいポーズの写真)

面白そうな展覧会がいくつかあったので終わる前に行こうと思い、午前3時に仙台を出発して吹雪のなか東北自動車道をとばして東京へ。今回のお目当は

安藤忠雄展, 野生展, レアンドロ・エルリッヒ展, ゲルハルト・リヒター展, 紙の上の建築展

(時間の都合上、残念ながら後ろの二つは行けませんでしたくやしい......)

まずは安藤忠雄展、最終日の前日の日曜なだけあって1時間越えの長蛇の列!!!

建築学生だらけなんだろうなーと思って行ったら、むしろ建築学生は少なくて、なんなら建築関係じゃない人の方が圧倒的に多いイメージ。改めて安藤忠雄という偉大な建築家の知名度とカリスマ性に慄きます。洗練された作品を実現しながらこれほど大衆に受け入れられている建築家ってそういないんじゃないだろうか。

一緒に行った友人とも「他の建築家の個展じゃこうはならないだろうなあ」と感服していました。だって出てくる人みんな赤い本を買ってるんだもの、集団催眠かよ。

(広角レンズばかり使ってると構図を怠けてしまいますね笑)

来てよかった!と思えたのはやはりあの圧倒的なドローイング。どんなに丁寧で明瞭なダイアグラムもあのドローイングの前には叶わないだろうなあ。相手の想像力を提案以上に掻き立ててブーストさせてしまうような力を持ったあの表現は反則な感じがします笑

展示自体は時系列順でズラーっと並べられていて、本当に安藤忠雄という建築家の年表といった感じ。キュレーションの存在感が全くないけど、だからこそ鉄人安藤さんパワーが際立っていて、脳裏に「最近の若い人はもっとスピードをあげて走らなくちゃいけない」という言葉が再生されました。設計頑張ろう。。。

模型でコンクリート打ち放しの表現が頑なになされているのもニヤリとしてしまいました。スタッフの方々へ黙祷を捧げ、結局列に並んで赤い本を購入し、野生展をみに隣の21_21 DESIGN SIGHTへ。

(1/1光の教会については「リアルとフェイクのお話」で改めてしたいと思います)

前回の設計課題で無意識化のコントロールに対する警鐘と、合理性や機能性に対する懐疑心としてポストモダン建築の再生・保存を取り扱った身としては、中沢新一さんがそれらに対抗しうる感覚と思考を「野生」という言葉を設定してジャンルを横断しながらキュレーションしているこの展覧会は凄く面白かったです!

あまり書くとネタバレになってしまうので、まだいってない人は是非行ってみてください、2/4までやってますよ。

(これはデジタルハリネズミというトイカメラで撮った写真、これでも撮って出しの加工なしです笑)

最後は窓学展でもおなじみだった大好きなレアンドロ・エルリッヒ展へ。

この人ほどアートとエンターテイメントのバランス感覚が素晴らしい人はいないんじゃないだろうか、と僕は個人的に思っています。

これもネタバレになりかねないので作品詳細は書けませんが.....(こっちは4/1までやってますよ)

パッとみて面白い作品なあと思ったいたら、ある瞬間にそうなってたのか!とトリックに気付くアハ体験が待ち構えていて、その娯楽を満足して噛み締めていたらふとその奥に鋭い批評性が牙を剥く。そんな作品がこれだけの量、これだけの手数で繰り広げられたら、たまったもんじゃないですね笑

お客さんがみんな作品に参加しながらワイワイと楽しそうなのが凄く印象的でした。

夕飯で月島でもんじゃ焼きを堪能し、高速を車で飛ばして午前3時に仙台に帰ってきました。金曜日にノリで企画して唐突に行った弾丸ツアーだったので夢をみているような週末だった。。。

冬休みはどこに何をみに行こうかと画策中です。

1 note

·

View note