#セノグラフィー

Text

エレガントナイトツアー|Elegant Night Tour/Logo/2022

構成・演出:野上絹代(快快)

出演:日高ボブ美 伊東沙保 田中美希恵 丹野武蔵 家納ジュンコ 野上絹代

セノグラフィー:佐々木文美(快快)

衣裳:藤谷香子(快快)

記録:加藤和也(快快)

電飾:吉田知史(オブシープ)

制作:小森あや(bench Co.)

主催:クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会

アーツコミッション・ヨコハマ(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)

1 note

·

View note

Text

Chiipro People Vol.1 舞台美術・カワゴエサチコ(前編)

youtube

前回の公演に引き続き、『すべて神の子には翼がある』でも舞台美術を担当されるカワゴエサチコさん。建築照明デザインというご職業や舞台美術に対する考え方などについて、ご自宅の素敵なアトリエで伺いました。

カワゴエサチコ

職業は建築照明デザイン見習い、そうじゃない時間はセノグラファー/舞台美術をしています。空間と身体の間でどんなことができるかを考える人。チープロでの作品作りは2度目。好きな映画はエミール・クストリッツァの『アンダーグラウンド』、料理が好きな紅茶派の3人姉妹の長女。

- 「建築照明デザイン」というお仕事についてかんたんに教えてください。

普段は、建築物の照明デザイン計画をするという仕事をしています。一日にはかならず夜が来るので、その空間での過ごし方を想像していくと「明かり」が必要になってきます。そこで照明計画のデザイナーとして、夜間での使い方や予算などを加味した上であらゆる種類の中から適した照明器具の提案をしています。

仕事ではホテルやお店、住宅などさまざまな建物の照明計画をデザインしている。

- じゃあデザインといってもプロダクトデザインではなく?

ではなくて、空間のデザインです。まずこの空間をどう使いたいかという話から計画設計が始まっていきます。

- 照明と空間は切っても切れないんですね。

まだまだひよっこなので、大層なことは言えないんですが…。照明を売るというのは「照明の光の効果」を売るということなんです。過ごしやすさなどの体験を提供するので、照明と空間はセットなんだと思います。

- もともと空間を演出するということに興味があったのでしょうか。

ありました。学生時代から演劇に携わっていて、イギリスの大学にいた時はセノグラフィー(舞台美術)の勉強をしていました。日本に戻ってからも、舞台美術やインスタレーションの製作をずっと続けています。

- 照明デザインのお仕事が舞台美術の仕事に与えている影響はありますか。

そもそもわたしはプロダクトデザインや空間設計についての勉強をやっていたわけではなかったんです。そんな中で舞台美術の製作をしていくと「不確かなことが多いと先に進めないバリア」みたいなものにぶつかることがあって。本当に安全かとか、実現できるのかとか。

- 不確かなことへの行き詰まりと。

でも、細部の部品一つ一つや実用性、見た目など細かい部分を詰めていかなきゃいけない照明計画デザインの考え方から、不確かなことを減らせるようになってきたと思います。

- 仕事で行っているプロセスを舞台美術に持ち込めているんですね。

あとは、3Dモデルとか図面の知識も舞台美術に活かせているのかなあ。

- 3Dモデル…?

仕事で普段使っている照明シミュレーションのソフトで。屋内外のいろんな空間を作ることができるんですけど、例えば照明をこの位置、この角度で置いたらどう明る��見えるかということをPC上で立体的にシミュレーションできるんです。

多くの照明デザイナーや設計者が使用しているというDIALux。これで無料ソフトというのだから、とりあえずダウンロードしてみたい…

- おお、ヌルヌル動きますね…

いままでこういう3Dの技術がなかったから、演出家とどういうものを作ろうかと話す時は2次元のドローイングを用意していました。でも、それだと完成形に対する意思疎通が向こうと一致しなかったり、本当に作れるという確信を私自身が持てないまま進めているようなところがあったりして。それをいま、建築デザインの業界でやってるとまずありえないんですけど…。

- 「こんなものが作りたかったんだけど、出来ませんでした」じゃ済まないですもんね。

説得できないんです。演出家もある意味クライアントだから、それは舞台美術も同じことで。

わたしはそもそも、舞台美術の役割は美術だけだと思っていません。美術の構造によって舞台上でできることできないことが左右されるから、舞台美術は演出の核に密接に関わっていると思っています。だからこそ3Dシミュレーションを導入したことで、舞台構造をより的確に演出家へ伝えられたり、演出からこうしたいということを引き出したり、より具体的に話し合えるようになりました。

- 確かに舞台構造が役者の動きを引き出すことも大いにあります。歩かせたり、負荷をかけたり。

「舞台美術は演出だ」くらいの気持ちでやろうと思っています。身体や言葉の動きを考える演出家がいるとしたら、わたしは人間の身体じゃないカラダを空間に持ち込んでくる演出家だというくらい。でしゃばりですけど。

- 「人間の身体じゃないカラダ」というのは?

構造体だったり、装置だったり、この間の『私だけの広すぎない浴室より』なら風呂桶とかパイプのストラクチャーとか。それらと人間の身体が肉体的にも視覚的にも組み合わさることによって新しい演出になるのかなっていう考え方でやっています。

『私だけの広すぎない浴室より』(2016)では、不規則に入り組んだ2つのパイプによって舞台空間が作られた。前公演の様子はこちらから。

- 演出家に要求することも結構あるんでしょうか?

あります。むしろ今回の舞台は、特に映像を使いたいという話以外に構造的なお願いはなかったので、新宿眼科画廊という箱の使い方をこちらから積極的に提案している形です。

- 演出からこんな舞台構造を作ってくれという話も?

もちろんありますけど、演出のケンゴさんと組む時は提案することが多いです。

- では、今回の舞台美術のアイディアはどういったプロセスを辿ってきたのでしょうか。

最初はノートのドローイングから始まりました。あの脚本を読んで、どういう構造にしたら面白いかなって思った時に、脚本の中にある登場人物たちの意志や願いみたいなものを無情に押し流していく力みたいなものをビジュアル化したいということをケンゴさんに話したのがはじめです。

- 無情に押し流す力ですか。

それでベルトコンベアーを作りたいと言ったんです。

- ベルトコンベアー!?(笑)

工場みたいに無情に運んでいく装置として。まあ、それは結局変わったんですけど(笑)その戯曲への感覚はいまでも変わっていません。

いつも脚本を最初にもらって読む時には根底に流れる一番大きな脈、キーになっているところを探すようにしています。それを踏まえた上でこの劇場空間ではどういう体験をして欲しいかということを考えます。

- 過去の作品を見ていても、戯曲について俯瞰的に捉えた感覚を構造物に落とし込みながらも、装置としての機能性も高く、視覚的な魅力も持っているという印象を受けます。最後になりますが、ベルトコンベアーから変遷して、今回の具体的な舞台装置についてはどういったものを想定しているのでしょうか。

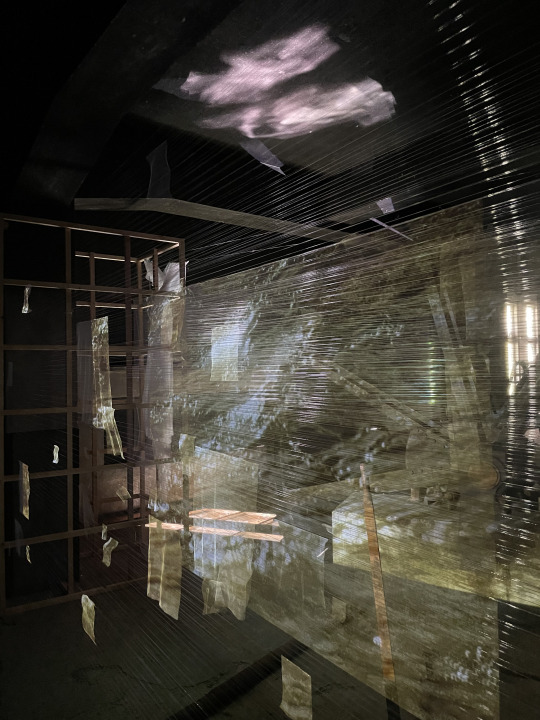

舞台上でビデオカメラ1台とプロジェクター2台を使用します。カメラがオンタイムで撮影している映像をスクリーンに投影する、観客から見えている舞台上とは違う角度やアップが別のレイヤーとして映し出されるという仕組みです。スクリーンは大量に用意していて、何重にも連なったスクリーンが会場全体を覆うため、観客をつつむ繭のように捉えています。

『すべて神の子には翼がある』で舞台美術を担当するカワゴエサチコさんでした。ありがとうございました。 後編は演出の西本ケンゴとカワゴエサチコの対談です。さらに舞台の演出に踏み込んだお話をしていただきますので、次回もお楽しみに!

TPAMフリンジ出展作品

すべて神の子には翼がある

2017年2月17日(金)―19日(日)

新宿眼科画廊

白人でありたいと強く願い、弁護士をめざす黒人ジム。

男から捨てられ居場所を失った幼なじみの白人エラ。

やがて成長した二人は、結婚をする。

しかし、司法試験を控え、ジムの白人同等の人生が

目前まで迫ったとき、それを阻むのは、

他でもないエラだった―

ご予約はこちら

#drama#play#scenography#chiiple#chiipro#TPAM#interview#o'neill#演劇#芝居#舞台美術#セノグラフィー#チープロ#インタビュー#ユージン・オニール#すべて神の子には翼がある

0 notes

Text

0 notes

Text

KYOTOGRAPHIE 2021

生きている間に、1つでも多く美しいものを見たいと思う。1つでも多く美しい音と大切な人たちの声を聴きながら、1つでも多くのものを味わって、そういうものに心を震わせながら生きていたい。(もし、いつか死んでしまうとしたら、最期は大切な人たちの表情を目で見て、耳で声を聴きたい。)

ひとときでも長く作品と対峙して、1人でも多くの人に観て欲しいなと思いながら日々京都の街を自転車で駆け抜けていたら、気付けば会期終了まで残り1週間。早い。

2013年の第1回目の開催から毎年楽しみにしていたKYOTOGRAPHIE、今年で9回目。今年は私にとって、特別な会期に。感慨深い、感無量。

おそらく殆どの人が携帯を持っているだろうから、日々(内蔵)カメラを持ち歩いていることになり、写真を撮り、こうしてSNSにUPしたりして、写真という媒体がとてもとても身近にある。

“過去の歴史が現在にECHO(呼応)する。世界史も日本史も自分史もお互いに響き合って現在、そして未来に繋がっていく。そう考えると、今を切り撮り過去を記録する「写真」という媒体は 「ECHO」を生み出す装置とも言えるのではないか。”

この一節は、今年のKYOTOGRAPHIEのテーマである「ECHO」のものなのだけど、私はここの一節がとても好きで、私の中で呼応した。

写真は今を切り取ることしかできない。写真になった時点で過去になる。過去が今に呼応して、未来を少しでも変えていくことになるとしたら、1つでも多く美しいものを見たいと思う。1つでも多くの美しい音と大切な人たちの声を聴きながら、1つでも多く味わって、そういうものに心を震わせながら生きていたい。(と、ふり出しに戻る。)

今回のKYOTOGRAPHIEの展示たちは、私の未来を少し変えた。

まずこれまでの私のアートの見方を変えたし(知識を持って作品と向き合うことの重要さを知る。今までは目で見て感覚で捉えたら良いと思っていた。)、

震災から10年の節目であることを改めて作品を通して考え、性暴力、固来種の種保存、ジェンダーなどなどの、作品の美しさの中にある世の問題に、少しでも知り向き合い考えることの出来る時間が私の中にあったとしたら(これも知識を持って観る、ことの大切さなのだな。)、私の未来は少し変わっていく気がする。

なんだろうね、あの、美しいものを前に、泣きたくなるのは。

今年は14プログラム、10会場。(+agnès b.のアソシエイテッドプログラムがBAL4階のBAL LABにて。)

回ろうと思ったら結構1日でまあまあコンプリートできちゃうから、最後の1週間、思い残すことなく観尽くしたいと思います。

(自転車スタイル、怪しめ。)

私が超!個人的!に、メインプログラムそれぞれの好きなとこ14。

(数字は、MAPの展示番号。https://www.kyotographie.jp/exhibitions/ )

1.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/erwin-olaf/

夜の京都文化博物館とアーウィン・オラフ。(中之島美術館を手がける遠藤克彦先生のセノグラフィー、夜がより��立つと思う)

2.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/mep/

MEPの良さにもっと早く気付きたかった、ここは行けばいくほど好きになる、ラストウィーク、残り何回も行くと思う。

3.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/kaiu-shirai-and-posuka-demizu/

ロベール・ドアノーが撮るガブリエル シャネル。

4.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/richard-collasse-2/

懐中電灯の光を頼りに読む言葉と、微かに聴こえる波と音楽。

5.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/atsunobu-katagiri/

初めて知る汚染土の入れられたフレコンバックが1億個以上今も東北に残されている事実。避難出来ず残された家畜が最後まで生きようとした傷跡。そこに生けられる花とのコントラスト、忘れられない。

6.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/damien-jalet-and-jr/

JRの作品あり、残り1週間で映像作品全編ちゃんと観たい。

7.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/kazuma-obara/

匿名性の中に人生。苦しい。

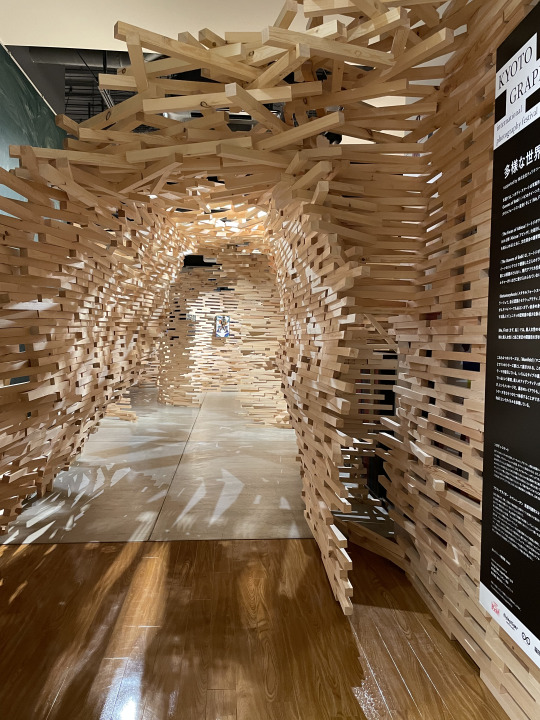

8.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/chikuunsai-iv-tanabe/

それでも強く立ち続ける希望。

9a.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/ngadi-smart-1/

中へ中へと進む木の香りのするセノグラフィー。

9b.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/ngadi-smart-2/

過去の枡形商店街に残された写真たちとのコラージュ。商店街の人たちの、これおじいちゃんやねん、とかここ昔は魚屋やってん、っていう平和。

10.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/yingfei-liang/

重い。けど、全てに耳を傾けたい。展示の最後にソファー席に座って、ノートをめくる時間。こども用の性暴力に対する安全ガイドは大人も必読。

11.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/david-shrigley/

10の展示からの幸福しかないデイヴィッド・シュリグリー。日本語を隅々まで読みたい。何度行っても好き。

12.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/thomas-dhellemmes/

両足院のトマ・デレームに、揺れるガラス窓の影。

13.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/yuna-yagi/

サイアノタイプの青。八木夕菜さんのインスタに書かれていた作品への想いにまたぐっと来た。

14.https://www.kyotographie.jp/exhibitions/rongronginri/

午前中に行く琵琶湖疏水記念館、RonRon&inriに意図せず映し出される自然が生み出す光の波。

1 note

·

View note

Photo

[12/20(木)10:22 @自宅]

くもり。洗濯物が外に出しても乾かなくなってきた。

◯『ブレヒト青春日記』(ベルトルト・ブレヒト 野村修訳 晶文社 1981年)

p31「嘘とみえっぱりに傾いたぼくにたいして、天はときどき、シャベルを振りあげるのが当然ではなかろうか?」

◯『フリーウェイ・オペレーションズ』(財団法人高速道路調査会 昭和36年)

p2「”フリーウェイ”という述語は、”有料道路”の反対語ではない.フリーウェイ(そして多くの有料道路がフリーウェイであるが)は、完全出入制限し、すべての交差を立体交差とした通過交通のための方向分離した幹線道路である.

それは単一目的道路、すなわち自動車旅行者の道路である.」

昨日は仕事終わりに新長田に行って、teteでアヤカさんと幹雄さんとモナイさんとで、セノグラフィの打ち合わせ。面白そうなアイデアがたくさん上がった。「美術が背景にならない」とはアヤカさんの言葉。「必要だから作るんじゃなくて、セノグラフィーがあることでダンサーに干渉するために作る」と幹雄さんが言っていた。

teteで1時間ほど話し合ったあと、幹雄さんとアヤカさんと餃子亭に行く。久しぶりの餃子亭。そしていつ来ても美味しい。もちもちの水餃子。梅しそ餃子。「わたしなんだかんだ週一で餃子亭きているかもしれない」。禁酒中なので、コーラを飲む。テレビでテレサ・テンの映像と島津亜矢がドッキングして映っていて、みんなでそれを見た。

帰りは幹雄さんと一緒に帰った。

0 notes

Photo

2014/6『マテリアルを使った衣服作成』~garbage queen~

セノグラフィー専攻

衣装デザイン/衣装製作

0 notes

Text

0 notes

Photo

2015/11/28『穴』〜奇人たちの晩餐会〜

セノグラフィー専攻

キャラクターデザイン/衣装デザイン/衣装製作

0 notes

Text

武藤大祐のダンス批評

『旬刊 音楽舞踊新聞』(2005年4月11日号、No.2660)

レニ・バッソ 『ゴーストリー・ラウンド』

(2005年2月18~19日 パークタワーホール)

レニ・バッソ(振付・演出、北村明子)はこれまで、機械仕掛けのような幾何学的システムによる作品構成を様式として確立してきたカンパニーである。二年半振りの新作もタイトルの通り「円」が主題だが、しかし今回は意味の要素(「ゴースト」)が明示的に盛り込まれ、構造のみならずイメージの広がりをも提示しようとする新たな模索が感じられた。

冒頭、舞台中央に白い粉で丸い形が作られ、その上空にスモークが浮かんでたゆたっている。耳障りなノイズが聞こえ、いかにも「幽霊」に相応しい不穏な雰囲気が醸し出される中、ぽつりぽつりと白い長スカートのダンサーたちが現れ、緩慢な摺り足でその円を横切っていく。すると次第に、床上には放射状に広がる八本の線と、元の円の外側を囲む同心円が現われる。三間四方を九つに分ける空間分節、および摺り足――能を参照しつつ、動きの痕跡によって空間の構造を視覚化する導入部は見事といえるだろう。

こうして立ち上がった図形の中に散ったダンサーたちが、互いに遠く離れたまま気配によって静かな動きを同期させたりしながら、徐々に空気を温め、作品を離陸させていく。ソロ、あるいはデュオやトリオの素早い組換え、集団での無秩序。

部位をキュッと引っ込めるように縮めて体の中に震動の波を作り、それを増幅させて外の空間を掻いていく動き、急激に加速/減速しながら予測不能なブレた軌跡を描く腕の振りなど、日本では珍しく高い身体能力を踏まえた体系的なムーヴメント造形を見せる北村は、確かに作家的と呼ぶべき資質を備えている。本人のソロでは独特の身体性もが加わって、自在に繰り出される針のような鋭いストロークが目を奪う。

しかし他方、作品構成の甘さはやはりこのカンパニーの弱点であり続けている。中央の円形空間でソロが踊られ、また円いヴィデオ映像(目、光の輪など)が床面投射されたりするものの、粉で描かれた図形は早々に消え去り、セノグラフィーはさほど発展を見ないまま曖昧に崩れていってしまう。振付における旋回モティーフなど「円」の主題を随所に見出したり、様々な解釈を介して「ゴースト」の記号的表象をあれこれ詮索したり、そうした細部の絵解きをいくら積み上げてみても、作品全体を貫く動機のようなものが見えてこない。

挑発的な照明や音響、ホリゾントの抽象的な映像とそこに重なるダンサーの大小のシルエット、電子音と生音が奇妙に混在した粟津裕介の音楽、あるいは(レニ・バッソらしからぬ)寸劇めいたシークエンス、こうした多種多様な道具立てに、「コンテンポラリーダンス」なるステレオタイプへの素朴な依存を感じる。舞台上の一切について、なぜそれがそこに必要なのかという根本の問いがあってほしいと思う。

(18日所見)

________________________________________

『旬刊 音楽舞踊新聞』(2005年7月21日号、No.2669)

井手茂太 『井手孤独【idesolo】』

(2005年5月26~29日 シアタートラム)

イデビアン・クルーの振付家による初のソロ。カンパニー作品ではごく稀にしか出演しない井手の踊りは一部で高く評価されてきたが、ソロ作品(要所要所に脇役は登場するものの)の発表には誰もが驚いたに違いない。

客席の前半分を取り外して畳のようなシートを敷き詰め、赤い帯で中央を囲んだ、柔道の試合場そっくりの空間が舞台。奥にはなぜかグランドピアノがある。観客の一部は畳の上に上がり、三方から囲むように座る。

冒頭、スーツ姿の井手がこっそり袖から現われ、無音の中、後ろ向きのまま体を小さく動かして徐々にリズムを発生させていく。そこへ突然ビートのある音楽が大音量で鳴り響くと、井手は音楽にノるどころかむしろビクッと驚いて退場してしまう。やがて再び現われ、体の内側を探るように動き出す。今度は布団を叩きながら騒々しく野次を飛ばす主婦が客席隅に出現し、やはり井手は萎縮して引っ込んでしまう…。体の中から生まれてくる壊れやすいリズムが何度も乱暴に踏み荒らされる。人前で踊ることへの躊躇いが、ある種の求道者的なストイシズムとデリカシーの誇示とない交ぜになって、観客に静粛を求めつつ期待を煽る導入だ。

仕切り直しを挟むと、スーツを着たまま日本髪のカツラを付けた井手が電気炊飯器を提げて立っている。背後で巨大な掛け軸がスルスルと落ち、「俺」の一字が屹立。赤い帯状のエリアの上で、空手や、軍隊のような匍匐前進、そして颯爽としたモデル歩き。真っ赤な照明と賑やかなジャズやラテン音楽で下拵えが整うと、漸く踊りが始まった。

小太りな体型でありながら、短い手足がしなやかに宙を泳ぐ独特の動き。脚が二本では足りないとでもいわんばかりに素早く縦横に繰り出されるステップが下半身を前へ前へと追い立て、上半身は柔らかい螺旋を描く腕に導かれて後ろ斜め上方へ昇って行く。回る関節と絶妙なリズム感覚によって、奔放に四分五裂する体が一つのエコノミーの系として生成される。

ダンサーへの振付では決して十分に発揮されない、自由自在な井手の筆法はまさに圧巻だったが、しかしそれも長くは続かない。スポーツウェアや柔道着に着替え、焼き芋売りの声を動きでなぞったり、女性二人を従えて『ベルサイユのばら』の主題歌を歌ったりしながら、小劇場演劇風のユーモアとダンスシーンの小さな山が継起する散漫な構成は、いつものイデビアンそのままである。

あられもなく踊ってしまうことへのシニシズム、あるいは羞恥、そうしたものを井手はダンスによってではなく、様式化されたキャラクターの演技を介して観客と共有しようとする。その手法は少なからず硬直しており、ファンの内輪受け以上の射程を孕んでいるようには思えなかった。結局一度も弾かれない舞台奥のピアノが全てを象徴するような、徒に欲求不満の募る作品というほかない。

(26日所見)

________________________________________

『MOMM』(2009年2月号)〔=朝鮮語訳〕

無意味の偽装

――アジア的身体とアメリカ

私はおもに東京を拠点にして、比較的新しい世代のダンスを見ているのだが、ここ数年、そのごく一部を除いて、急速に関心を失っている。90年代に火がついた日本の「コンテンポラリーダンス」の勢いが、2000年代半ばをピークに衰えてきたというのは、多くの観客、評論家やアーティスト、プロデューサーたちにも共通の認識といっていいように思う。

日本のダンスの歴史は、「舞踏」によって一度大きな切断が起こったわけだが、「コンテンポラリーダンス」も、それより前のダンスとは歴史的につながっていない。80年代後半からの異常な好景気を背景にヨーロッパから盛んに輸入された新しいダンス(バウシュやガロッタなど)が引き金となって、新しい振付家やグループが現れ、また観客も増加してきたのである(伊藤キム、珍しいキノコ舞踊団、コンドルズなど。ただし勅使川原三郎はやや前の世代に属する)。したがって彼ら彼女らの活動を公的に支えるような基盤は今もほとんどない。振付家やダンサーたちは芸術大学や国立振付センターのような場所で養成されているわけではないし、また、それなりに名前を知られるようになったとしても、それで生活の基盤が得られるわけではない。むしろ彼ら彼女らは良くも悪くも「インディペンデント」であり、だからこそ可能になる表現の自由や実験性、小回りの利く機動性を武器にして、「公的」に価値づけられた文化(バレエやモダンダンス、日本舞踊など)とは違ったオルタナティヴなシーンを形成してきたのだというべきだろう。

2000年代に入ると、この傾向はさらに鮮明になる。とりわけ先鋭的なダンスは、客席数100人以下の小さなスペースから次々と現れるようになった(もちろん不況の長期化も大きな影響を及ぼしている)。これらのダンスは、「私的」ないし「個人的」な性格を強く帯びている。大きな舞台を使った、グループによる視覚的に派手なダンスではなく、小さな空間で行われる、見た目のインパクトよりも身体感覚の繊細さに訴えるようなダンスは、踊り手(ソロの場合、たいていは振付家自身)の個人的な動機や、欲求、論理に基づいて作り上げられている。例えば手塚夏子は、自分の体の極端に細かい部分(例えば足の指や小鼻の痙攣、両肩の力の抜け具合の微妙な差、などといった)にまで観客の注意を引きつけながら、緊張感とユーモアに満ちたダンスを踊ってみせる。ほうほう堂という女性の二人組は、脱力した体と「日常の動き(ordinary movement)」を組み立てて、ちょうどジャドソン教会派のように、日常生活のテンションとあくまでも地続きなものとしてのダンスを作り出す。もともと「公的」な文化の土壌から出発したわけではないコンテンポラリーダンスが、こうした極度に「私的」な方向へ向かうのは、それなりに理に適っているともいえるだろう。しかしこれを持続させていくのはもちろん、非常に難しい。2000年代後半以降、実験的な振付家の数は目に見えて減少し、シーン全体が地盤沈下を起こしてしまった。

とはいえ、草の根的に発達してきたコンテンポラリーダンスが徐々に社会的な認知を獲得するにつれ、そこに「公的」な価値付けが施されるようにもなって来ている。例えば、ポップカルチャーないしサブカルチャーとしての「商業化」(その典型例は、TVにも出るようになったコンドルズである)。あるいは道徳的なコミュニティダンスや、振付家のアウトリーチ活動などによる「公共化」。しかし私は、こうした展開に対しては、ある種の決定的な違和感を覚えてしまう。アーティスト個々人の、アーティストとしての衝動や欲望が、何か別の大きな価値に絡めとられているように思えてならないのである。

「公的」な裏付けを持たない表現としてのコンテンポラリーダンスの「私的」な性質ゆえに、資本であれ、公共善(?)であれ、何か大きなものに、創造的なダンス本来の自由さ、過激さが乗っ取られ、飼い馴らされてしまう。その時、もとは誰に頼まれたわけでもない「私的」な表現へのそもそものモティヴェーションはいったいどこへ行ってしまうわけだろう。つまりは「なぜ私はダンスを欲望するのか」という問いが必要なのだし、しかもその欲望を、既存の社会制度と調和させることではなく、むしろ個人的ではあっても社会的に意味のある能動的な「発言」へと鍛え上げていくことが必要なのではないか。

*

昨年11月から12月にかけて、東京の国立近代美術館で「沖縄・プリズム 1872-2008」と題する展覧会が開かれた。展覧会の詳細は省くが、もとは独立国だった「沖縄」と「日本」の関係は日本の帝国主義の歴史の上で幾重にもねじれており、現在は日本の米軍基地の75%が沖縄に集中しているという事実にふれておけばここでは足りるだろう。

この展覧会で、私は、山城知佳子(1976-)というアーティストの最新作『アーサ女』に強い共感を抱いた。大きなスクリーンのヴィデオ映像と、数点の写真で構成されるインスタレーションである。ヴィデオカメラは、激しい波に揺られながら、八割方は海の水面下の濁りや泡を映し出している。しかし時おり水面上に浮上すると、空や島、そして基地らしきものの一部が見える。かと思うとまた泡、そして一瞬、魚の群れ。水の色が変わり、また浮上すると別の場所の空と陸。こんな調子でしばらくすると海上保安庁のボートが別のボートを停めて問い質している様子がチラチラと見えてくるのである。

スクリーンの脇に並んだ写真には、「アーサ女」が映っている。「アーサ」は海藻の一種で、それが女の口元にまとわりついている。ヴィデオの画面は、この山城本人が扮する、現実とも非現実ともつかない「アーサ女」の、海からの視線なのだ。波に揉まれる女の荒い呼吸音が大音量で轟き、見る者にも強烈な息苦しさを分け与える。ここには、人々の目から隠されているもの(=米軍基地の真実)を「見る」こと、行為としての「見る」ことが、身体的なレヴェルで強烈に造形化されているのである。東京には、「見る」ことに対する、ここまで強い動機は存在していない。そこでは、人々の目は次から次へと、望んでもいない余計なもの(商品、情報、イメージ)によって占拠されてしまうからだ。「ついに純粋な一方通行の段階に達したコミュニケーション」、「そこでは人々は、すでに行われてしまっている決定に静かに見とれるだけである」(ギー・ドゥボール)。

山城は映像作品だけで��くライヴのパフォーマンスも行���ていて、年末に沖縄で上演があると知り、私は早速出かけた。東京から沖縄までは、飛行機で二時間半ほどだ。

山城知佳子と、ミュージシャンでもある首里フジコを中心とするユニット「ラマンオキナワ」の新作パフォーマンスは、『オキナワキャンプ』という題で、12月27日、沖縄県立美術館の中庭で上演された。メタファーや暗示が多用され、ダンスとも演劇ともつかないこの作品では、“camp”のイメージが幾層にも重ねられている。それは「難民」としての沖縄の現状を示すと同時に、米軍基地(camp)そのものであり、また女性としてジェンダー化された「沖縄」が強いられている危険な「野宿」の象徴でもある。

私はこの上演を沖縄の観客にまじって見たわけだが、すぐには理解できない部分も多かった。中盤、半袖のアロハシャツを着た男たちが乱入して来る場面も、それが沖縄をエキゾチックな「南の島」として売り込むことに余念のない県の役人たちを表していることなどは、後で説明を聞くまでわからなかった。しかしそれでも、ここにはアーティストが表現を行う明確な「動機」があり、また観客はそれを見ることに「意味」を見出していて、ある共有された現実をめぐる多様な意見やヴィジョンが交わされる場としてパフォーマンスが機能している様子に立ち会えただけで私には十分だった。

なぜなら、東京のコンテンポラリーダンスに「意味」が欠けているのはなぜかということが、少なくともその一面が、説明される気がしたからだ。つまりは在日米軍基地の75%が沖縄に集中し、大部分の日本人はまさしくその恩恵によって政治的緊張を免れた経済的繁栄を謳歌しているに過ぎないがゆえに、東京のダンスには表現することの動機も意味も、75%、失われているのではないか、ということである。だとすれば、東京においてダンスが本質的に「無意味」に思われ、それゆえに「商業化」されたり「公共化」されたりすることで外側からの価値付けを受けてしまっているのも、実は、ダンスが本当に「無意味」だからなどでは決してなく、むしろ途方もなく大きな「意味」が見事に隠蔽されていることの徴に過ぎないことになる。すなわち、アジアにおけるアメリカの政治的覇権というものが、隠れているのである。

________________________________________

『MOMM』(2009年4月号)〔=朝鮮語訳〕

「現実」に抵抗するコレオグラフィー

――川崎歩と手塚夏子

何年か前、インドネシアである会合に出席した際、現地の若い振付家が自分の作品を説明しながらこう話していた――「私のダンスは何かを表現したりメッセージを伝えようとはしていません。私はただ身体的な体験を観客と共有したいんです」。日本でよく聞くのとまったく同じ言い回しがインドネシアでも聞かれたのは印象に残った。かつてアメリカの表現主義的なモダンダンスが身振りによって「意味」を伝達しようと考えていたのに対し、意味ではなくフィジカルな「体験」そのものが重要だというのは、コンテンポラリーダンスではもはや世界的な常套句なのかも知れない。しかしそこで会場にいたある劇団の演出家が口を挟んだ。「わかりますが、でも、なぜあなたは自分の身体的な体験を共有“したい”と思うんでしょうね?」。彼は、多くの振付家が無意識に前提としている価値観そのもの(イデオロギー)をあえて捉え直し、より深く問題化してみてはどうかと主張するのである。振付家は返答に窮していた。

以来、私は東京でコンテンポラリーダンスを見ていてこの出来事をたびたび思い出す。多くのダンサーや振付家、あるいは批評家たちの間では、「根源的な衝動に突き動かされる」とか「難しい理屈で考えるのをやめて本能を剥き出しにする」などといったロマン的なレトリックがいまだ有効と考えられているようだが、むしろそうした無意識的な価値観や情動的なリアリティから距離を取り、意識や身体の深層を掘り返そうとする一部の高度に知的な作家たちの存在がますます際立ったものになりつつあるように思うのである。今回は、私が興味を惹かれる二人のコンセプチュアルな振付家を取り上げてみたい。

京都を拠点にしている川崎歩(1976- )は、振付家であると同時に実験的な映像作家でもある。私が衝撃を受けたのは2007年に『ためいけ』という作品を東京で見た時のことだ。お伽話の登場人物のような、奇妙な衣装をつけた5人のパフォーマーと1人のミュージシャンが、非常に漠然とした(具体的なストーリーは読み取れない)身振りの劇を繰り広げ、そこにR&Bとユーモラスな歌詞を組み合わせた、風変わりで魅力的な歌が重ねられるのだが、歌詞に現れる具体的な地名などによって作品の舞台がどうやら大阪の南部であるらしいことがわかる。「**駅、改札降りて左側」「大和川、汚い川で日本一」――こんな調子で描写されると、実際に知らない土地ながらも一種の親しみをもって想像することができる。ところがそこに、古代からこの地に伝わる伝説や歴史的なエピソードなどが織り込まれて来る。二上山の麓には古墳が多く残っており、6~7世紀には奈良の朝廷と海を結ぶ交通の要所でもあったし、現実とも虚構ともつかない言い伝えも数々ある。こうして過去と現在とが一つの空間内で重ね合わされ、すると不思議な扮装をしたパフォーマーたちの種々雑多な身振りもまた、何かとらえどころのない、しかし具体的な物語を展開しているように見えてくる。いかにも平凡な日常世界と、そこからかけ離れた遠い歴史や神話の世界が、あたかも地続きのようになって浮かび上がって来るのだ。

特定の土地やその歴史に材を取るというアプローチ自体が非常に珍しく、興味深く思われるが、なぜこの場所が選ばれたかといえば、それは川崎の個人的な経験に由来している。彼は子供の頃この土地に住んでいて、普段から見慣れていながら注意を払ったことのない周辺の事物に改めて焦点を合わせてみたというのである。いわばそれは、彼にとって自明な日常世界ではなく、むしろそれを裏で支えていた歴史の「古層」、また普段はなかなか意識されない「無意識」の領域を抉り出す作業ともいいかえられるだろう。こうした関心の向け替えによって、ありふれた個人の私的で等身大の生と、大きな歴史的世界の間に通路が開かれる。そして、舞台でパフォーマンスする身体は、これら両極のスケールに属する異質なイメージを多層的に担うことになる。いわばドキュメンタリーともフィクションともつかない、現実と虚構の狭間に浮かぶような身体表現の新しい領域を、川崎歩は開拓しつつあるのである。

他方、東京を中心に、主にソロで活動している手塚夏子(1970- )は、パントマイムから出発しつつ、近年は『私的解剖実験』というパフォーマンスのシリーズを展開してきた。これは自分の身体の極度に小さな一部分、例えば「右膝の裏」「歯茎と歯の境目」などといった任意の部位に意識を集中することで、自分の体から一種のストレス性の(?)反射運動を引き出すというアイディアに基づくもので、このシリーズを通じて手塚はひたすら身体のディテールに注目し、文字通り「ミクロ」な考察を積み重ねた。ところが、『私的解剖実験』がいわば身体を内側から「解剖」し、分解し尽くそうとするものだったとすれば、この2月と3月に上演された新作『プライベートトレース2009』は一転して外側から観察された身体を素材としている。

この作品で手塚は、わずか十数秒間のホームヴィデオに映し出された自分と、夫の動きのスロー再生を、きわめて精密に再現し、反復してみせる。映像そのものが観客の目に触れることはないが、音声のみが流され、どうやら二人は幼い息子とともにいるらしいことがわかる。そして夫が「しんどいよ」と、手塚が「だいじょぶ誰も見てないって」という言葉を発しながら体や顔を動かすさまを、ひたすら手塚がスローモーションで反復するのだが、観客はその意味や文脈を抜きにしたまま動きのミクロな細部を長時間に渡って注視させられる。それは異様な体験である。現実にはほんの一瞬の、些細な挙措が、執拗な反復と「トレース」によって、見たこともないような明瞭なフォルムとして刻々立ち現れてくるのである。

私はこの作品を見ていて、さらに別の奇妙な感覚に襲われもした。ヴィデオカメラに捉えられた細部をひたすら再現/注視する時間が延々と引き伸ばされるにつれ、いつしかそうした細部の果てしなさ、汲み尽し難さというものが実感されてくるのである。カメラには一切が映っており、それはどこまで分解しようとも決して分解し尽くすことなどできない。つまり細部は無限なのであり、無限の細部をまるごと捉えているヴィデオカメラは、あたかも人間を包み込む神の眼差しに似た何かであるようにさえ思われてくる。テクノロジーと身体がこれほど豊かな出会いを果たしているパフォーマンスを、私は他に多く知らない。

川崎歩にしても、手塚夏子にしても、一般的に「ダンス」とよばれる領域からは大きく逸脱しているが、しかし二人に共通しているのは、われわれが通常見ている現実の表層をはぎ取り、常識的な世界観を覆そうとする批評的アプローチに他ならないだろう。そこには因襲的な期待や欲求をほどよく満たそうとすることとは全く別次元の、コンテンポラリーな芸術だけが有する衝撃力があるのだ。

________________________________________

『MOMM』(2009年11月号)〔=朝鮮語訳〕

NYはムスリムの声を聴くことができるか

――市場原理主義・芸術・他者

さる六月前半の十日間、NYでは「ムスリムの声――芸術と思想(Muslim Voices: Arts & Ideas)」と題した大規模なフェスティヴァルが開かれた。セネガルのミュージシャン、ユッスー・ンドゥール(Youssou N'Dour)のライヴを皮切りに、アフリカからアジアまで広域に渡る演劇、音楽、映画、美術、文芸などを紹介するこのイヴェントが、2001年9月11日のあの事件を動機とするものであることは間違いない。しかしその掉尾を飾るのが、インドネシアを代表する前衛振付家、サルドノ・W・クスモ(Sardono W. Kusumo, 1945- )のダンス作品『ディポヌゴロ(Diponegoro)』(6月13~14日、アジア・ソサエティ)だと聞いて、即座に納得する人がどれだけいるだろうか。あまり認識されていないことではあるが、インドネシアこそ世界で最も多くのイスラム教徒が住む国に他ならない。つまりこの上演自体が、とかく「イスラム」といえば「中東」のイメージを連想してしまいがちな、人々のステレオタイプに抗する社会的「パフォーマンス」として意図されたものでもあるのだ。

この作品は、十九世紀のジャワでオランダ統治に対する叛乱を起こし、捕縛された後に追放されたディポヌゴロ王子(1785~1855)の史実を舞踊劇化したもので、1995年に初演された。インドネシア国外での上演はこれが初である。

今回の上演では五人のダンサーの他に、ガムランの演奏が伴う。彼ら彼女らはそれぞれ特定の役柄を演じつつ、ペゴン(pegon, アラビア文字を用いたジャワ語)の韻文で書かれたディポヌゴロの自伝からの抜粋を朗唱する。ジャワ古典舞踊の語彙を基にした舞踊と、演技、さらに歌唱までを同時にこなす演者たちの多才さはサルドノの舞台ならではといえるだろう。全体を通してひとまとまりの「物語」が演じられるというよりは、既に自らの悲劇的な命運を悟ったディポヌゴロの内面的な葛藤が五つの場面(断章)によって照らし出される構成になっており、視覚的・音楽的に組み立てられたイメージの積み重ねを通して、9・11以後の現代にもそのまま通じる「西洋とその他者」というテーマが浮き彫りにされる。

サルドノの作品の特徴として、一見、互いにかけ離れた異質なモティーフが壮大なスケールの歴史観と世界観のもとに結びつけられ、意表を突く新鮮な視点を提示するという手法が挙げられる。この作品も例外ではない。そもそもディポヌゴロのテクスト自体が、主観的な語りと史実の描写、そして神話的イメージを絡み合わせて書かれているのだが、舞台でも、伝説上の存在である「南海の女王」ロロ・キドゥル(Roro Kidul)や、オランダ植民政府の総督などといった多様な登場人物が次々に姿を現す。冒頭と結末ではモーツァルトの「レクイエム」が悲劇的なムードをかき立てる一方、それに挟まれた本編は全てジャワのガムランである。また舞台の前面には紗幕が降ろされ、そこにはディポヌゴロ捕縛を描いた西洋風の歴史画が転写されており、演技は終始その背後で行われる。照明の操作で、紗幕の向こう側に広がる舞台が照らされたり、紗幕の歴史画が照らされたりするのである(ちなみにこの歴史画は、当時のジャワの画家ラデン・サレー(Raden Saleh)による作品(1857年)で、現在サルドノはこの画家をめぐるドキュメンタリーとフィクションが交錯する新作映画を制作中である)。このよう��、特定の政治的立場や美意識にとらわれず、複数の異質なコンテクストを編み合わせるようにして作られた『ディポヌゴロ』の舞台には、多くの要素が凝縮されていて、観客が何か単一の解釈に留まることを許さない。見る者にショックを与えるわけではないが、非常に穏やかな仕方で思考を挑発してくるのである。

*

ところが、翌週火曜のNYタイムズに掲載された公演評はちょっとした議論の火種となった。同紙の主席ダンス批評家、アラステア・マコーレーは、「ムスリムの声」フェスティヴァルでモーツァルトの「レクイエム」を聞かされるなど場違いも甚だしく、またあまりに陳腐であると切り出した後、作品内に作品を理解するための手掛かりが少な過ぎること、音楽や歌唱が滑らかな連続性を欠き、また単調さゆえに訴求力がなかったことなどを列挙し、わずかに一部のダンス・シーンなどを称賛して若干のバランスをとってみせた上で、こう結んでいた。「イスラム文化には、もっと他に見せるべきものがいくらでもあるだろう」(Alastair Macaulay, “The Prince Who Freed Java From the Dutch: Sardono Dance Theater,” New York Times, June 16, 2009)。

これに対し、少なくとも一部の人々の間では激しい反発が起こった。特にアジアの諸文化に通じた人々の間では、マコーレーの姿勢は自らの無知を棚に上げた「西洋中心主義」「オリエンタリズム」だと非難する声もあった。あるアジア文化支援団体の責任者はマコーレーに直接コメントを送った。非公式にインターネット上を流通したその文面によれば、そもそも「オランダからジャワを解放した王子」などという記事タイトルからして途轍もない誤りで(王子は捕えられ、反乱は失敗したのである)、歌詞の英訳などは全てパンフレットに掲載されていたことを考えれば、むしろ彼がいかに作品を不当に軽視したかを証している。モーツァルトの「レクイエム」とジャワのガムランとの関係はまさにヨーロッパの植民地主義と当時のジャワの関係のアナロジーなのであり、さらに「レクイエム」がディポヌゴロの生きた時代に書かれた音楽であることを踏まえるなら、これを単なる舞台演出上の陳腐な紋切型として片付けることなどできない。上演前にはサルドノ自身によるレクチャーも開かれていたのだし、これを聞いていれば作品を理解する上で大きな助けになっただろう。非西洋の芸術を論じるには、通常必要とされる以上の努力を惜しんではならないということを、権威と責任ある大新聞の批評家ならば認識すべきだ――。

上演そのものは確かに多くの予備知識を要求するものであり、決して誰にもでわかりやすいというものではなかったかも知れない。しかし何よりここには、「芸術」という装置が異文化間を架橋できる、といった素朴な普遍主義的信念の臨界が露呈しているといわねばならない。マコーレーは「この作品の中に、何かをきちんと説明している部分が一体どれだけあっただろうか」とも批判している。これは、芸術作品とはそれ自体でひとまず自己完結しており、あくまでも内在的な(immanent)解釈を前提とするものだという認識の表明に他ならない。ならば、パンフレットにきちんと目を通してレクチャーにも出席すれば異文化の芸術はよりよく理解できるのだと主張してみたところで、こうしたロマン主義風の「内在主義」の美学的信仰と和解することは期待できないだろう。

だがおそらくマコーレーは単に無自覚的な西洋中心主義者ではない。そうではなく、むしろ確信犯的に、NYの舞台芸術「市場」における御意見番の役に徹しようとしている。例えば「世界中からやって来る振付家たちのおかげで、最近のNYではダンス作品で『レクイエム』を流すのなどはもうありきたりのパターンになってしまっている。サルドノには気の毒だったが、そうなのだ」というくだりはどうだろう。マンネリズムを嫌い、絶えず刺激を求める新し物好きのシアターゴアー、つまりは「消費者」の立場に自己同一化した言い回しである。インドネシアであろうが、イスラムであろうが、そんなことは結局のところ関係ない、一つの作品として「買う」に値するか否か、つまりは商品価値が全てだという、いわば資本主義の論理が、ロマン主義風の美学的態度を後から支えていることが見てとれる。

しかし、これこそまさに、20世紀を通じて芸術が直面し続けて来た問題、そして9・11以降のわれわれにとってはますます切実なものとなっている問題ではないだろうか。「ムスリムの声」フェスティヴァルや、サルドノの『ディポヌゴロ』が対象化しようとしていたのも、まさしくこの、文化的差異をもやすやすと黙殺しようとしてしまうグローバルな市場原理主義(Market fundamentalism)と美学の暴力に他ならない。サルドノの『ディポヌゴロ』と、NYタイムズの反応が、われわれに示唆するものはあまりにも大きい。

________________________________________

『MOMM』(2010年4月号)〔=朝鮮語訳〕

複数のヒップホップ

かつて世界中の近代国家がバレエを輸入し、今ではあらゆる国に国立バレエ団が存在するが、いまそれ以上の勢いで世界中に広まっているのがヒップホップであることには異論がないだろう。もっとも、両者の伝播のプロセスには様々な違いがある。特に、バレエには正統を受け継ぐ「中心」(パリ、ロシア、あるいはデンマーク?)が存在するのに対し、もともとアフリカ系アメリカ人によるディアスポラ的な文化であったヒップホップにはもはや「中心」も「正統」もない、という点は大きい。様々な国で世界大会が開かれており、もちろん韓国やフランスはヒップホップが最も盛んな国に数えられる。

こうした状況に呼応して、世界各地のコンテンポラリーダンスにもヒップホップが大きな影響を与えていることは周知の通りだ。しかも、グローバル化したヒップホップ・シーンでは世界中のダンサーが一定の価値観を共有し、同じ評価軸の上で「バトル」を展開しているのに対し、コンテンポラリーダンスの文脈では振付家一人一人がヒップホップに様々な解釈を加え、多様な価値観を作品で提示している。ここに、いわゆる「ストリートダンス」とは違った「アート」としての面白さがある。

おそらくこの分野で今、最もよく知られているのはブラジルのブルーノ・ベルトラオ(Bruno Beltrao, 1979- )だろう。リオデジャネイロでストリートダンスを学び、やがてコンテンポラリーダンスへと進んだ彼の作品は、ヒップホップ特有の動きの語彙や考え方を分析して再構築することで成り立っている。デビュー作『From Popping to Pop or Vice-versa』(2001年)は、ポッピンの断続的な動きで「歩く」「屈む」などの日常動作を見せたり、ダンスを音楽のリズムから故意に外したり、よく知られたテクニックやフレーズを一般的なストリートダンスの文法や自然なエネルギーの流れから切り離して組み立て直すなど、実験性に溢れた新鮮な作品だった。あるダンスの様式ないし文法を一つの抽象的な動きの「構造」として捉え、細かな諸要素に解体して行く発想は、ちょうどウィリアム・フォーサイスがバレエに対して行った「脱構築」を思わせる。世界中で話題になった『H2』(2005年)では、ベルトラオはこの方向をさらに大規模に推し進め、恐ろしく複雑に入り組んだヒップホップを生み出すことに成功した。

ヒップホップに抽象的ないし幾何学的な操作を加えて、いわばポストモダン化するのがベルトラオなら、他方、インドネシアには全く異質な振付家がいる。

ジェコ・シオンポ(Jecko Siompo, 1976- )はインドネシアの中でも最東端のパプア州出身で、同地の民族舞踊や、人々の特徴的な日常動作に、ヒップホップをかけ合わせて独自の振付言語を編み出した。パプアは深い熱帯雨林が残り、狩猟で生活している人々も多く住む地域だが、彼が首都ジャカルタの大学でダンスを学び始めた時、街の中で若者たちが形成していたストリートダンス・シーンに触れ、ヒップホップとパプア民族舞踊との類似に気付いたのだという。その振付は、動物の動きを模倣した奇抜なポーズを起点にしつつ、体の一部分だけを動かす突発的で短いストローク、細かく激しい重心移動と目まぐるしいステップ、上下動の少ない水平的な空間の使い方などが特徴で、デュオからグループ作品までレパートリーは幅広い。

しかし興味深いのは、振付そのものの斬新さばかりではない。ベルトラオが「構造」や「脱構築」のような抽象的論理に依拠することで、欧米を中心としたダンス市場で活躍しているのとは対照的に、ジェコは自らの暮らす地域の文化とヒップホップを出会わせて新しいダンスを作り出している、という点に注目しよう。それはいわゆる「文化の画一化」としてのグローバリゼーションと拮抗し得る、「多様性の擁護」としてのローカリゼーションの実践だ。事実、ジェコ独特の「アニマル・ヒップホップ」はワークショップを通じて広まり、ジャカルタでは彼の周囲に若いストリートダンサーのサークルが生まれている。公演の際には、彼らが出演者のうちの重要な一角を占めるのである。

ところで昨年10月、私はソウルの SIDance Festival での Across Hiphop と題されたプログラムを見た。おそらく韓国の特徴として、ストリートダンスのシーンと、大学で教えられている「アート」としてのダンスの間の垣根が低いということが挙げられるのではないだろうか。ヒップホップの技術と、モダンダンスやコンテンポラリーダンスの技術を兼ね備えたダンサーや振付家が育っている一方、観客層の面でも両方の文脈が入り混じっているように見受けられた。その意味で特に印象深かったのは、Dance Company Medius の『Amusement of Ancients』という作品で、古代の壁画から抜け出してきた兵士たちのコミカルなダンスは、技術的にはポッピンでありながら、舞台正面に対して横向きに保たれた平面的な体勢は明らかにニジンスキーの『牧神の午後』を踏まえていた(演出 LEE Kwang-seok、振付 LEE Woo-jae)。ストリート・カルチャーとアカデミズムのこういう軽やかな融合は、おそらく韓国独特の現象であるように思う。

少なくとも、日本では考えられない。この国でもヒップホップは盛んだが、韓国のような水準のダンスの大学教育は存在しないし、ポッピンとニジンスキーを同時に使いこなす振付家など想像することもできない。

とはいえ、ヒップホップをコンテンポラリーダンスの文脈で積極的に活用する振付家たちは日本にもいる。その中で最も注目されるのが KENTARO!!(1980- )で、彼もベルトラオと同様、そもそもはストリートダンスを踊るダンサーだった。

彼の作品は、ソロにせよグループにせよ、一般的なヒップホップの価値観に異を唱えているように見える。すなわち、得てしてヒップホップのダンサーは肉体的な力を誇示したり、超絶技巧を競い合う傾向があるのに対し、KENTARO!! のダンスはそうした「力」や「強さ」を核に持つ価値観とは違うところにヒップホップの本質を探るのだ。今年1月に上演されたグループ作品『長い夜のS.N.F.』では、その狙いが今まで以上にはっきりと成功していたように思う。男女7人のダンサーのうち KENTARO!! 自身を除けばヒップホップの専門技術に秀でたダンサーはいない。強靭な肉体も、見る者を圧倒する大技も登場しない。それでもこの作品には紛れもないヒップホップらしさがある。それは、ダンサーの体と音楽のリズムの関わり方の問題であり、具体的にいえば、音と音の間で絶えず伸びたり縮んだりするグルーヴに、体幹から起こされる深いうねりとバネによって同期していくことだ。そもそもヒップホップとは「尻が弾む」という意味であって、必ずしも「力」や「強さ」を意味するわけではない。音楽のグルーヴをダンサーが体のバネで受け留め、「弾み」さえすれば、どんな動きであろうがそのままヒップホップたり得るのであり、見る者の意表を突くフォーメーション展開、細かく入り組んだ振付、そしてダンサー同士の活き活きとした交感によって舞台空間が丸ごとグルーヴ感で波打つようなこの作品には、ダンスの楽しさが純粋な形で満ち溢れていた。

このようなヒップホップの解釈は、おそらくアメリカや韓国、インドネシアではなかなか想像しにくいのではないだろうか。経済の面でも、社会生活の面でも、より強い力を求めていこうとする競争の原理を、良くも悪くも、近年の日本人は放棄しつつあるようだが、ヒップホップに対する KENTARO!! の解釈の仕方には、そうした「強さ」に代わる価値観を求めようとする思想性を確かに感じる。

以上、ヒップホップに着目していくつかの例を辿ってみた。今やヒップホップには実に多様な解釈を受け容れる余地があり、現に多様な試みがなされている。一つのダンスがこれほど広範囲に普及したことは人類史上かつてないが、それだけに地域ごとの環境を反映したり、思想の受け皿ともなって、今後も様々に変奏され続けていくことだろう。ベルトラオが語���ように、ヒップホップにはまだ探索されていない可能性の領域がたくさんあるに違いない。

________________________________________

『MOMM』(2010年8月号)〔=朝鮮語訳〕

大野一雄――生と死のダンス

1906年10月27日に生まれた大野一雄は、2010年6月1日、103歳の長寿を全うしてこの世を去った。71歳で本格的なデビューを迎え、90歳を過ぎてもなお国際的に活躍し続けたこの高齢の舞踊家は、最後まで法外な存在だった。

【芸術と生】

スイスの映画監督ダニエル・シュミットの短編映画『KAZUO OHNO』の終盤に、大野一雄が自宅の居間で踊るところを撮影したシーンがある。大野の数ある映像記録の中で、わたしはこの部分が最も好きだ。バックに流れるのはレクォーナ・キューバン・ボーイズの演奏する『アマポーラ』。大野はリラックスした普段着姿で、指で形を作りながら肩をすくめ、優しい目で何かをいとおしむように両腕で空間を抱き込んだり、歓喜と狂気の入り混じった表情を浮かべながら肘で鋭く宙を裂く。一見脈絡のない動きが、加速と減速を細かく繰り返す独特のリズムで連ねられていく。飾り気のない、それでいて強い情感と確かな即興技術を伴った踊りだ。何度見ても不思議な感動を覚える。見た目の美醜や、運動能力の度合などとは関係のない、ダンスそのものの魅力、踊るという行為の豊かさを噛みしめさせてくれるからだ。

ところでこの映像には、踊る大野を、台所で食事の支度をしながら見つめる夫人の姿も映っている。その佇まいの微笑ましい平凡さと、大野の踊りの素晴らしさのギャップは強い印象をもたらす。あたかもこれは、夫妻にとってはありふれた日常の一場面にすぎないかのようだ。いや実際にそうなのだろう。舞台の上だろうが、自宅の居間だろうが、大野の踊りは変わらない。しばしば公の場で、言葉で何かを述べる代りに踊ってみせるということがあったし、絵画を見て感動のあまり踊り始めてしまうこともあった。彼の踊りはいつも、表現への意志によって作り出されるというより、衝動から生まれる。時には稽古場で、生徒たちをそっちのけにして自ら踊りに没頭してしまう。また大野は舞台が終わると観客のアンコールに応えて一曲踊ることを常としていたが、聞くところでは作品自体よりむしろこのアンコールで踊るのを一番の楽しみにしていたともいう。

大野においては、舞台上で何かを演じることと、彼自身の個人的な生を生きることの間に明確な境界線などなかったのではないか。舞台と日常が、ダンスという媒介によって見分けがたく連続していた。だから彼の公演においても、一個人としての大野の存在と、大野の作り出す作品世界とをはっきり区別することは難しくなる。観客はしばしば、自分が「芸術」を体験しているのか、それとも大野一雄という「人」に向き合っているのか、わからなくなってしまうほどなのだ。

【大野と舞踏】

一般的には、土方巽と並んで日本の前衛舞踊である「舞踏」の創始者として大野一雄の名は知られている。とりわけ日本国外では、フランスを中心に世界的な名声を得た大野の方が、「舞踏」と強く結び付けられがちである(土方は生涯ただの一度も国外に出なかった)。しかし1949年にデビューした大野の踊りについて、われわれはそのごく一部を知っているに過ぎない。

そもそも大野とダンスを結びつけたのはごく実際的な動機だった。彼は学校教員として体育の授業を担当していたが、ある転任先の学校のカリキュラムにダンスが含まれていたため、自らもダンスを習得する必要が生じたのである。はじめ彼は石井漠のスタジオに通うが、1934年のハラルト・クロイツベルク(Harald Kreutzberg)の来日公演に衝撃を受けると、翌々年にはドイツでマリー・ヴィグマン(Mary Wigman)のもとで学んだ江口隆哉と宮操子のスタジオに移った。やがて第二次世界大戦で従軍するが、戦後間もなく帰国。1949年に自身のスタジオを開設するとともに、いよいよ最初の公演を開く。

日本のモダンダンスがドイツ表現主義舞踊(Ausdruckstanz)の影響を強く受けていることは周知の通りだが、当時の写真を見る限り、初期の大野一雄の作風が他の振付家とどう異なっていたのかははっきりしない。この時代の日本のモダンダンスは、詩的なテーマと、奇抜な衣装や舞台美術が全般的な特徴であり、大野に限らず多くの振付家たちが前衛的な活動を展開していた。

もちろん土方巽もこうした文脈の中にいた。二人は1956年に個人的に知り合うが、土方は以前から大野の舞台をよく見ており、強い衝撃を受けていたという。土方が大野の踊りを「劇薬のダンス」と表現したことはよく知られている。大野のダンスに触発されることがなければ、土方の「暗黒舞踏」はなかったのである。

1959年には、大野の公演を土方が手伝うようになり、他方ではホモセクシュアリティを題材にした土方の作品『禁色』によって「暗黒舞踏」の幕が開けられた。「暗黒舞踏」は当時の前衛的なモダンダンスさえも超え、近代的なダンスの価値観そのものを荒々しく問い直す反社会的な芸術運動として過熱していった。この時期、大野は自分の作品を発表する他、土方の作品のいくつかにも出演している。

しかし土方の代表作の一つである『土方巽と日本人――肉体の叛乱』が発表された1968年を境に、大野はしばらく舞台を離れてしまう。そして映画作家の長野千秋とともに、『O氏の肖像』(1969年)、『O氏の曼荼羅』(1971年)、『O氏の死者の書』(1973年)と題する映画三部作の制作に打ち込んだ。この作業は大野にとって重要な模索の経験となったようだ。劇場の舞台とは異なり、具体的な物質性に満ちた自然環境の中での、湖や埃、家屋、動物や植物などとの濃密な交感を通じて、大野の想像力は大きく押し広げられたのだろう。

1977年、土方の演出による『ラ・アルヘンチーナ頌』で大野は本格的に舞台に復帰する。この公演は大きな成功を収め、大野一雄の表現は「舞踏」として広く認知されることになった。71歳での驚くべき開花である。ラ・アルヘンチーナ(La Argentina、本名はアントニア・メルセ(Antonia Merce))は20世紀前半に活躍したスペイン舞踊家で、大野は彼女の踊りを1929年に東京で見て感激したという。その記憶がどういうわけか半世紀後に突如甦り、彼女に捧げるダンスを踊ることになった。『ラ・アルヘンチーナ頌』は、今日のわれわれが知っている、即興を中心にした大野のスタイルを多彩に展開した作品である。バッハの曲とともに静かな立ち姿を見せ続けたり、アルゼンチン・タンゴとともに大きな腕の身振りやマイム、旋回運動などを奔放につなげていく踊りは、とても71歳とは思えないほどのしなやかさと強靭さを兼ね備えている。動きの語彙だけでなく、衣装や音楽の組み合わせによるイメージの表現まで、この作品によって大野一雄は明らかに独自の表現を確立したといっていいだろう。

以後の活躍についてはいうまでもない。1980年にフランスのナンシー国際演劇祭に参加し、現地の観客によって熱狂的に迎えられてから、大野の名声は世界的に高まっていった。ヨーロッパ、アメリカ、南米、そして1993年には香港とソウルでも公演を行った。多くの観客に支えられ、また横浜のスタジオには世界中から生徒が集まるようになった。

大野が万全な体調で踊り続けたのは、2000年頃までである。しかし腰を痛め、アルツハイマー症の診断を受けてからも、しばしば観客の前に登場した。そして生と死の境目がほとんど消えてしまう段階に至るまで、大野一雄は踊り続けた。

【生と死のダンス】

長大な大野の経歴をこのように見てくると、自覚的に「舞踏」の芸術と思想を社会にぶつけていった土方に比べ、はるかに個人的な衝動と偶発事による波乱の連続という印象が強い。大野は偉大な芸術家として独自のスタイルを編み出し、いくつもの名作を残した、というより、大野が自分の生を生きた痕跡がそのままいくつものダンスという形で歴史に刻まれている、という言い方の方が相応しいように感じられる。やはり大野一雄という一個人の「生」と、彼の「作品」とを区別することは難しいのである。

そして「生」こそは、大野のダンスが常に固執した主題でもあった。もちろんあらゆるダンスは生のエネルギーの凝縮であるし、どんな踊り手もそのダンスに個人的な生のありようをにじませるだろう。けれども大野の場合は、単に生命の力を目いっぱい味わって享楽するというのとはまったく違っていた。むしろ生命という現象の全体を丸ごとつかもうとするダンス、つまり、「生きている」という現在の事実の中で完結するのではなく、その現在の生を可能にしている条件にまで肉薄しようとするダンスだった。

その証拠に、大野のダンスはいつも「過去」と深い関わりをもっている。ラ・アルヘンチーナは遠い過去から彼のダンスを支えてくれる根源的なミューズであった。また1990年代に入ってからの大野は自分を産んでくれた母親に捧げるダンスをよく踊った。いわば大野のダンスは、自分の生命のみではなく、自分に生命を与えてくれている過去の生命(=死者)をも含み込もうとするものなのだ。だから大野のダンスは、生命の力をほとばしらせつつ、常に「死」のイメージによっても彩られていた。そしてそれはもちろん大野自身の死を先取りしたものでもある。こうして生と死は、大野のダンスの中で、一つの大きなサイクルとなって循環するのである。

ごく親密で個人的なムードを漂わせていながら、壮大な生命のドラマを直観させる、それが大野一雄のダンスだった。その大野が死者となった今、後にはわれわれの生が残されているばかりだ。

________________________________________

『MOMM』(2009年6月号)〔=朝鮮語訳〕

「舞踏」以後の日本に「ジャドソン」は蘇生するか?

――スティーヴ・パクストンと土方巽

この五月、スティーヴ・パクストンが実に34年ぶりの来日を果たした。一か月あまりに渡って数都市に滞在し、ワークショップやデモンストレーション、そして一夜限りの公演『Night Stand』(リサ・ネルソンとの即興デュオ作品)を行い、とりわけ研究者やダンサーの間では一つの大きな「事件」となった。

パクストンといえばもちろんコンタクト・インプロヴィゼーション(CI)の創始者として、その名を知らない者はいない存在だが、CIの後も身体とその動きをめぐって探求は続けられて来た。今回はベルギーで昨年発表されたDVD-ROM『背骨のためのマテリアル(Material for the Spine)』を携えての来日である。筆者はワークショップを少し見学することができたが、CI的な要素を部分的には引き継ぎつつも、むしろ個人個人の身体感覚、運動感覚を解剖学的な視点から掘り下げていくようなワークだった。もちろん、DVDを見れば、パクストンが展開しているミクロで繊細な分析には誰もが驚かされるだろう。例えば、手の指を一本ずつ動かしながら、その筋覚を腕、肩、背中、そして腰の辺りにまで遡って、エネルギーの流れが、中指を動かす時と薬指を動かす時ではどう違うかを確かめる、などといったエクササイズには、静かな興奮を禁じ得ないはずだ。どれだけテクノロジーが発達しても、今なお広大な「闇」の世界であり続ける身体の内部を、パクストンは一歩一歩確かめながら探索しているようである。

ところで、パクストンをはじめとする、いわゆる「ジャドソン教会派」あるいは「ポストモダンダンス」について、近年日本では急速に関心が高まっている。逆にいえばこれまでほとんど関心を払われていなかったということであり、少なくともその理由の一つには、60~70年代のアメリカで「ポストモダンダンス」が展開されたのとほぼ同じ時期に、日本では「舞踏」が起こっていたという事実があげられるかも知れない。1970年代に一部の評論家などがジャドソン教会派を取り上げた時期もあったが、大半は非論理的で感覚的な、あるいは過剰に観念的な解釈に基づく紹介であり、NYのアヴァンギャルドの理論やコンセプト、そして歴史的コンテクストなどはほとんど咀嚼されないまま、むしろ舞踏の圧倒的な存在感の陰に隠れてしまっていたのである。

ところが2006年3月、トリシャ・ブラウンのカンパニーが、これまた18年ぶりに来日して新旧の代表作を上演すると、同時に初期作品を集めたDVDの日本語版が発売され、ドローイング作品の展覧会も開かれるなど、ちょっとした盛り上がりが起きた。今も若いダンサーたちがNYのブラウンのスタジオへ学びに出かけているほど、一部に強いインパクトをもたらしたようなのだが、筆者自身は残念ながらこの公演を見逃している。というのも、ちょうどこの時期、筆者は念願のNYに滞在して、毎日のようにリンカーンセンターのライブラリーに通いながらジャドソン教会派のことを調べていたからなのである。そして4月からは田中泯が発行しているフリーペーパーで「ポストモダンダンス」に関する連載を始めた。12月には日本の舞踊学会で「ポストモダンダンス特集」が組まれた。それまではほとんど忘却されていた60~70年代のアメリカの前衛が、突然注目すべきトピックとして浮上してきたのであり、その延長上に今回のパクストン招聘があることは間違いない。ちなみに、次はデボラ・ヘイが来日するという噂も聞こえている。

もちろん、これは単なる気まぐれな流行ではない。また、90年代以降のヨーロッパにおけるジャドソン再評価(ジェローム・ベル、グザヴィエ・ル・ロワ、ボリス・シャルマッツ、アラン・ビュファールなど、いわゆる「コンセプチュアルな振付家」たちによるそれ)に追随しているわけでもない(そうした事実は日本ではほとんど知られていない)。そうではなく、2000年代に入ってからの日本の先鋭的なダンスが、どういうわけか、ジャドソン教会派のそれにあまりにも近似して来ているという事情があるのだ。

一例を挙げよう。会社員風の服装をした男と女が向かい合って、無内容で取り留めのないおしゃべりをしながら、普段われわれが無意識にしているような意味のない仕草や身振りを延々と持続する。一見するとダンスらしいところは何もないが、言葉や身振りが反復され、リズム感をはらみ、さらにはヴァリエーションや、二人の動きの同期とズレなどに至るまでが、こと細かく「振り付け」られていることが見えてくる。背景に流れる音楽はマーラー。ロマン主義の交響曲の壮大なスケール感と、舞台上の二人の身振りの瑣末さがアイロニカルに対比されているのである。この作品(『クーラー』、2004年)を作った岡田利規は、おそらくイヴォンヌ・レイナーの『We Shall Run』(1963年)のことなど知らなかったに違いない。もし知っていたとすれば、もう少し違った選択をしたはずだろうから。ジャドソン教会で上演されたレイナーの『We Shall Run』といえば、数人のダンサーが、あらかじめ決められた複雑なコースに基づきながら、ひたすらジョギングをするという、典型的な「日常の身体(ordinary body)」「日常動作(daily movement)」による作品であり、しかもその背景にはベルリオーズの『幻想交響曲』がかかっていた。『幻想交響曲』とはすなわち「誇大妄想」「スペクタクル」の代名詞に他ならず、つまりここでもまた、そうしたものの対極にある「等身大」の「日常」がアイロニカルに表現されていたのだ。

岡田のみならず、ほうほう堂、身体表現サークル、神村恵など、「日常の身体」「日常動作」から出発して、「等身大」のダンスを作る作家の傾向は今もある程度持続しており、近年の日本のダンスにおける最も興味深い成果がこの領域に多く見出されるのは事実である。しかし、なぜ今、「日常性」や「等身大」といったテーマが扱われるのか、という問いに答えるのは難しい。80年代後半、空前の好景気を迎えた日本で流行したような大がかりなスペクタクルに人々が倦んでしまったから、という答え方もできるが、他方では90年代以降の長い不況によって日本人が上昇志向を断念せざるを得なくなったから、というやや意地悪な解釈もある。あるいはかつてジャドソン教会派が謳った「民主主義」の理念が、グローバリゼーションの時代における「マルチチュード」のイメージとして回帰しているというべきだろうか?

しかし、そこで気になるのは舞踏の行方である。突如として数十年前のアメリカの「ポストモダンダンス」が現在の日本のダンスとシンクロしてしまう一方、舞踏の影はますます薄まっている。形骸化した、表層的なスタイルとしての舞踏だけが生き延びており、一種の「永続革命」ともいうべき理念を掲げた土方巽の後を継ぐような存在はいない。

かつてスティーヴ・パクストンが、「立つ」「歩く」などといった動作を、人間ならば誰にでも可能な動き、すなわちあらゆるダンスを可能ならしめる基盤と見なし、訓練を受けていない人々がただ「歩く」さまを舞台に乗せようとしていた頃、土方巽は「立てない」ダンスを構想していた。「世界の踊りは全部そうなんですけどまず立つわけですよ。ところが私は立てないんですよ、立とうとして、お前は床に立っているけど、それは床じゃないだろうといわれると、突然足元から崩れていく、ですから一から始まらないで、永久に一に到達しないような、動きの起源というものに触れさせるとか、そういうこともやってますよ」(69年のインタヴューより)。パクストンにとって「立つ」こと、「歩く」ことが、全ての動きの起点としてあったとすれば、土方は「一」から出発するのではなしに、あくまでも「零」と「一」の間に無限の可能性を見ようとしていた。「一」とは、すなわち「立つ」ことだとすれば、ここには、アメリカ流の民主主義=「人間」主義(ヒューマニズム)と、それを拒絶する強力な反植民地主義とのコントラストを見てとることができるだろう。ジャドソン教会派を特徴づけるのは、幻想を追い払い、ありのままの即物的な現実を「肯定」するところから出発する姿勢である。もちろん「ありのままの即物的な現実」など存在しないが(ジャドソン教会派は、その民主主義的理念にも関わらず、WASPの階級的共同体であった)、肯定すべきと考えられたものを肯定するのがアメリカの流儀である。それに対し、土方の思想は徹頭徹尾、「否定」を動力源としている。自分が立っている床という即物的な事実でさえ、単に受け入れることを拒みさえすれば、その「現実」としての自明性は覆える。そこに身体というもののアナーキーな力がある。

日本にはもう土方のような「抵抗」のダンスはない。そしてあたかも偶然の符合のようにして回帰してきた「ジャドソン」と「日常の身体」。その意味するところは何だろうか。ダンスにおける革新的「マルチチュード」が、ジャドソン教会派の実験精神を蘇らせつつあるのか。それとも一種の「マクドナルド化」のような現象であり、単に日本が経済大国としての立場を失いつつあることの兆候に過ぎないのか。今はまだ、多様な解釈が許されるだろう。

________________________________________

『MOMM』(2011年12月号)〔=朝鮮語訳〕

日常の喪失――ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子『横浜借景 Borrowed Landscape - Yokohama』

10月末、国内外のダンサーや振付家が中心となって『横浜借景 Borrowed Landscape - Yokohama』というサイトスペシフィック作品が上演された。会場は、横浜の住宅展示場にあるモデル住宅の一つで、観客は一回に15人しか入れない。

ベルギーに拠点を置くハイネ・アヴダル(Heine Avdal)と篠崎由紀子は、今年2月にも横浜で『Field Works-office』という作品を上演している。この時の会場はオフィスビルの一室で、実際に通常業務が行なわれている中で展開されるインスタレーション・パフォーマンスだった。筆者は見ることができなかったのだが、通常勤務中の社員たちとパフォーマーが入り混じり、観客はわずか数名のみというこの「フィールドワーク」はいかにも刺激的なアイディアである。それに対し、今回の『横浜借景』は実際に人が住んでいる住宅ではない。家具や日用品を使いながら日常と虚構の境界で戯れるようなパフォーマンスなのだろう、との予測は容易に立つが、やはり住宅展示場のモデル住宅という点に物足りなさを感じる。本当に誰かが生活している家を使うことは難しかったのだろうか。――しかし実際に会場に着いてみると、まったく違う感情が湧き起こってきた。

住宅展示場は駅から徒歩10分ほどのところで、殺風景な商業ビルなどに隣接した敷地に、意匠を凝らしたモデル住宅が居並ぶ。開演前に、家々を眺めながら少し歩き回ってみた。レンガ造りの壁に巨大なガラスが大胆にはめ込まれていたり、モダンな間取りに贅沢な和室が組み合わされていたり、お洒落なカフェのようなテラスが設けてあったり、一軒一軒のデザインはほとんど無邪気ともいえるほどの、「理想の住まい」への夢と憧れに満ちている。モデル住宅とは、予算や周辺環境などによって妥協を強いられる実際の建築とは異なり、住まいに対する人々の希望や欲望を極端なまでに凝縮して見せるものなのだ。

しかしこうした「理想的な」家々の輝かしく誇らしげですらある佇まいが、不毛な絵空事として感じられてしまったとしても、それは決して筆者の主観ではないだろう。3月11日のあの震災を経験し、そして今なお原発事故の脅威にさらされ続けているわれわれは、こうした無邪気な「理想」の展示を前にして、虚しさを覚えずにはいられない。安心して住まうことのできる「家」などという場所のイメージを、われわれはもう持てなくなっているのである。あの日から半年以上が経ち、ようやく余震は終息しつつあるものの、土壌や食物の放射能汚染が広がっているニュースは毎日報じられ、不安はいや増すばかりだというのに、被災地を除けばあたかも元の日常生活が取り戻されたかのような錯覚さえ生み出されている。政府やマスメディアによる巧妙な演出がいかに効果的に働いているとはいっても、こんな状況下で「理想の住まい」などというものに本気になれる人はいないはずである。これこそが、われわれの直面している現実なのだ。

会場となる住宅の広々とした玄関に足を踏み入れると、部屋や廊下のあちこちに人がいて、凍りついたように停まっている。テーブルで乾杯をしている男女、ソファで新聞を読む男、台所で料理をしている女、など。カチコチという時計の音だけが響いている。いくつもの部屋の中を見て回っていると、やがて料理をする音や、話し声などが少しずつ聞こえ始め、パフォーマーたちもゆっくり動き出す。階段をゆっくり降りてくる男、窓の外をのぞき込む女、トイレに入ってうずくまる男。静まり返ってはいるが、生活音が建物の中のあちこちに置かれているらしいスピーカーから時折聞こえてくる。観客はパフォーマーたちの動きを追ったり、音の聞こえてくる方へ移動したりしつつ、部屋や廊下などの空間を味わい、無言の人々が演じる日常生活の断片を見る。少女のようなワンピースを着たダンサーは子供部屋で一心不乱にお絵かきをしている。スーツ姿の男が赤ん坊の人形をもって来て、半屋外に作り付けられた贅沢なジャグジーで体を洗ってやる。台所で料理をしていた女はベッドルームに移動して、どういうわけか顔を手で覆いながら徐々に激しく暴れ始め、錯乱状態に陥って部屋の隅にうずくまる。テラスで他愛もない口喧嘩をし始める男女は、自分のセリフを、紙で作ったマンガの吹き出しのようなものを自分で頭上に掲げることによって示す。

パフォーマーたちの演技は、一見すると日常動作に近いが、しばしばマンガ的に誇張された無言の身振りでもあり、生々しいリアルさと芝居がかった虚構性の絶妙なあわいにある。そしてそれは、建物自体に充満する作り物めいた「日常」の雰囲気とも見事に呼応している。つまりモデル住宅が、現実の住居というよりもむしろ住居に対するわれわれのイメージや欲望を凝縮して映し出してみせるシミュラークルであるように、彼ら彼女らの演技もまた、瑣末な日常を生々しくリアルに提示するのではなく、日常生活についてわれわれがどのようなイメージを抱き、どのような欲望を抱いているかを凝縮して提示するシミュラークルに他ならないのである。

やがてテラスに隣接したバーで音楽がかかると、全員がそこに集まってきて、踊ったり、酒を飲んでふざけ合ったり、のパーティーが始まる。ひとしきりの騒ぎが終わると、パフォーマーたちは一人ずつ階段を降りて去っていくのだが、観客もそれを追って階下に移動すると、そこにはもう誰もいない。リビングも台所も風呂場ももぬけの殻で、ただ空虚な時間が流れ続けているばかりだ。しかし室内には、人々の気配が残っているように感じられる。もういなくなってしまった人々の痕跡、記憶、そしてそれを包み込むようにして支える「家」という空間だけが、静かに持続している。それは不意を突くようにして訪れた、メランコリックな光景だった。津波によって消えた町、あるいはゴーストタウンになってしまった福島の町の中に佇んでいるような、あるいはまた、被災地から遠く離れたわれわれの日常生活の根底が突如として剥き出しになって現れたような、そんな瞬間だった。

アヴダルと篠崎の『横浜借景』は、われわれの日常的な生のありよう、すなわち今まで(3月11日まで)当たり前のように過ごして来た日々の営みがどのようなものであったか、そして「日常」なるものに対してわれわれが漠然と抱いてきた安心感と依存とを、はっきりと対象化して見せてくれた。当分の間、われわれが安心して過ごすことのできる「日常」などは訪れないだろう。物理的条件ばかりではない。むしろ「日常」をめぐるわれわれのイメージや欲���をこそ、変えなければならないし、その可能性は今まさに開かれているのだ。

―――――

『横浜借景 Borrowed Landscape - Yokohama』

2011年10月28日~11月1日

会場/横浜ホームコレクション内「ハウゼ」モデルホーム

コンセプト・演出/ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子

テキスト/岡田利規

音響デザイン/ファブリス・モワネ

振付・出演/ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子、小浜正寛、神村恵、社本多加、川口隆夫、長内裕美

0 notes