Text

PARTY NO DEY STOP Vol.2

『9jaGambare Presents -PARTY NO DEY STOP Vol.2』

-AFROBEATS & AMAPIANO Party-

Date:2024/2/4(日)

Place:Shinjuku SPACE

B1F 5 Chome-4-1 Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo / 東京都新宿区新宿5-4-1 Qフラットビル 地下1階

START 17:00

Charge/¥2000 (Add+1-drink)

■HOST:

9ja Gambare

■Special Guest Dance Show Case:

FATIMATA & ARISA

■FOOD by:

Love Asia Yotsuya

■MUSIC by:

Aoki Shigeyuki

mionn

mitokon

Selector Takuya

SHOCHANG

Watanabe feat.ASA (渡部feat.朝)

Yotch (Myojin Crew)

#afrobeats#afropop#afrofusion#afroreggae#amapiano#3step#afrotech#afrohouse#nigerian#ghanaian#southafrican#africandanceshowcase#afrodanceshowcase#danceanddjparty#danceanddjevent

0 notes

Video

🏖🏖🏖 そして日曜日はコレ🔥🔥🔥 まだまだ夏は終わらない! 終わらせないぜ!ってことで、 池袋ノットでのホットなラテン・パーティーに呼んで頂き選曲いたします😎 ゲストも豪華で、 エルカリのゲストにも出てもらったことのある島さん🔥 CARIBAFRICAでもお馴染みラテンを体現するかの如きミヤさん🔥🔥 そして、亜熱帯に生息してそうなみっちゃん🔥🔥🔥とご一緒。 そしてレジデントの皆さまもラテンの猛者ばかりなので、陽気かつ酒にまみれること必至…🔥🔥🔥🔥 武者震いキメてるわたしは、ビギンとかコンパ、カデンス、BPM早めのアフリカン・メレンゲ、ボンバやプレーナあたり混ぜ込んでエモ・セットやる所存。 こちらも肝臓整えて、もちろん投票と感染症対策もばっちりキメて、しっかり陽気遊びにいらしてくださいね🙏 よろしくお願いします✊ 21/10/31(日) KAREKI MOTORS PRESENTS 『熱帯夜 -OUR LATIN THING-』 NUMERO 17 ALL LATIN MUSIC @池袋KNOT 18:00 ■EL GRAN GUEST DJ 島晃一 (Soul Matters/CHAMP) MIYA a.k.a MIYA TEQUILA (CARIBAFRICA) MICCYAN (FRANTIC BROWN BEAT!) SHOCHANG (HIGHLIFE HEAVEN) ■EL GRAN DJ MAS AQUI a.k.a MASAKI69 ピストレロ岩村 a.k.a 岩村隆 マスデオチョ齋藤 a.k.a SIGHT エルバリオ大山 a.k.a ���山のぶ夫 ■EL GRAN FOOD 大山食堂有限公司 (Knot) https://www.instagram.com/p/CVnCM-mjt0k/?utm_medium=tumblr

4 notes

·

View notes

Photo

💯💯💯 さあさ、いよいよ今週金曜日は下北沢ベースメント・バーにて!ハイステディの1stレコ発ライヴであります🙌 モミーFUNK!のイサクさん、レゲエ界隈の手練れ中の手練れである青柳さんと吉川さんからなるこのバンド💯 どんなバンドなの?と聞かれたとしたら、これまであったようでなかった、これからもありそうでたぶんない、最高のトロピカル・グルーヴ・バンドだよ、としか答えようがありません🌞 さらに今回はライブのゲストにCOPA SALVOやEXOTICO DE LAGOなどでの強烈なピアノやアコーディオンが印象的な小西さんと日本でもトップクラスのラテン・バンド、CENTRALの西岡さん!!この情報だけでヨダレがでますね。 ロックステディ、レゲエ、カリビアン・ジャズ、アフロ・キューバン、ラテンあたりを縦横無尽に取り込んで、陽気さと哀愁とシンガロングをブレンド…とまあ、ようするに酒とダンスが良く似合うライブ・バンドで間違いないので、健康な体と気持ちよく遊ぶためのちょっとした工夫、そして宵越しの金は持たぬの健全な精神を整えて、ぜひぜひ大集合系でお願いしたく存じます。何卒🙏🙏🙏 《Hi☆Steady 1stアルバム「BIZARRE TRIPS IN THE GARAGE」リリース・パーティー!!》 21/10/8(金) Open18:30 Start19:30 前売り¥2500(+1d)/当日¥3000(+1d) ■LIVE: Hi☆Steady 鈴木井咲(Gt) 青柳MAH真順(Ba) 吉川英二(D) ・Guest: 小西英理(Key) 西岡ヒデロー(Per,Tp) ■DJ: SHOCHANG 【BASEMENTBAR】 〒155-0032 世田谷区代沢5-18-1 TEL 03-5481-6366 http://toos.co.jp/basementbar/ ■Date 2021.10.8(金) Open & DJ Start 18:30 Live Start 19:30 ※新型コロナウイルス蔓延防止のガイダンスに従い時間変更する可能性があります。 (下北沢ベースメントバー) https://www.instagram.com/p/CUriAYuB9Sk/?utm_medium=tumblr

1 note

·

View note

Video

🌞🌞🌞 今週の土曜日はコチラです💯 恒例の"Minowa COMMUNE!"。今回はゲスト無し!のラウンジスタイルなので、本来のサロン感が倍増されるんじゃないかと🔥 コミューンDJsの優雅で可憐で妖艶な選曲とともに、食事もヤミーでグッド・バイブスなOldies But Goodiesさんでレコードを掘るなり、ライフハックを語り合うなり、踊るなり、健康な人はぜひ各々楽しみにいらしてくださいね🙌 "Minowa COMMUNE!" 21/9/25(土) at 三ノ輪OLDIES BUT GOODIES open/start 16:00-20:00 Charge Free ■COMMUNE DJs: TARO-NSMR MAMIYA SHOCHANG #djevent #loungeparty #minowacommune #oldiesbutgoodies #hardbopjazz #bigbandjazz #swingjazz #calypso #mento #westindies #biguine #tumbelé #bolero #merengue #mazurka #highlifemusic #bomba #plena #salsa #mambo #chachacha #caribbeandisco (Oldies But Goodies Records) https://www.instagram.com/p/CUJcIeVB7xe/?utm_medium=tumblr

#djevent#loungeparty#minowacommune#oldiesbutgoodies#hardbopjazz#bigbandjazz#swingjazz#calypso#mento#westindies#biguine#tumbelé#bolero#merengue#mazurka#highlifemusic#bomba#plena#salsa#mambo#chachacha#caribbeandisco

2 notes

·

View notes

Text

文化の盗用または簒奪について

久しぶりにTmblrでも投稿しようと思ったら、仕様が変わっていてビックリしている。まあ、誰が読んでるわけでもないだろうし多少変でも問題ないと思うけども。

さて、冒頭にアップしたのはベナン共和国(=Benin)が誇る代表的なバンド、オルケストル・ポリリドゥモ・ドゥ・コトヌー(=Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou。以下、ポリリドゥモ)のシングル2曲だ。

ポリリドゥモというバンドは1970年代当時、大変な人気があったそうで、ベナンのみならず、ガーナ、トーゴ、ナイジェリアやアイボリー・コースト(コートジボワール)などの周辺諸国を含めて一説によると数百とも言われる録音を残しているそうだ。

彼らはバカウマなテクニックを駆使し、ベナンのトラディショナルなジャンルであるフォン(=Fon)を基調としたアフロ・ラテンやアフロ・ファンクのイメージが強い人たちではあるが、実際にはコンゴのリンガラやスークース、ルンバ・コンゴレース、そしてハイライフなどのこれまた周辺諸国発祥の音楽を録音していたりもする。これらはコンポーザーとされる人物(◯◯&Orchestre Poly-Rythmo〜の◯◯に当たる人)の意向によって、当時の市場にあったジャンルを制作し録音していたという事情が関係している。

スウィンギン・ロンドンの時代のアンブロース・キャンベルやブリュースター・ヒューズらの西アフリカ勢やロード・キチナーらのトリニダード・トバゴ勢が、ハコではスウィング・ジャズやツイストを演奏させられていたのと似たような事情なのかもしれない。

さて、今回の2曲は、1つはルンバ・コンゴレースを(Revelation72)、もう1つはハイライフをやっている。

ルンバのほうは独特のディレイがキマりまくったギターリフがとにかくシビれる。強烈に主張するそのギターの裏で鳴るホーンの音色も含めて、どちらかといえばコンゴよりスーパー・レイル・バンドあたりのマリのマンデ・ポップに近い趣があるが、ラスト付近で転調し、アップテンポになって突き抜けて行くところはルンバ・コンゴレース・マナーをしっかり踏襲していると言える。シングルのくせに6分以上もあるし。45回転でやりきってるし。よくよく考えたら驚愕である。

イントロのフックの効いたブレイクが実にポリリドゥモらしいのがB面の「ANO-DONOU MI」だ。大変にキャッチーかつ爽快なメロディが印象的なこのナムバーだが、なんとラベルのジャンルクレジットはハイライフとなっている。そう言われてよく聴くと、クラベスはいないしシェイカーに邪魔されてはいるが、ハイライフの特徴である3拍目と4拍目の裏で打たれるクラベスのリズムは成立している(実際は鳴ってないけどね)ので、確かにハイライフであることがわかる。

いずれにせよ、どちらもそれぞれの特徴をしっかりと掴み踏襲しつつも、ポリリドゥモ色濃い目のオリジナリティに溢れたキラー・ナムばーとなっているのである。

だが、どうだろう。これらの曲をそれぞれのオリジネイターが聴いたとしたらどう思うんだろうか。

「こんなのはルンバじゃねぇ!マンデ・ポップだ!」

とか

「こんなのはハイライフじゃねぇ!フォン色が強すぎるアフロ・ラテンだ!」

などと言われるのだろうか。

はたまた、コンゴやガーナ、ナイジェリアのそれぞれのパイオニアに対して敬意が足りない、と言われるだろうか。

言う人はいるだろう。ルンバ・コンゴレースの方はラストあたりの様式美があるのでかろうじてOKかもしれないが、亜流ではあるし、ハイライフにいたっては言われないとあまり気付かない。これらを聴いて、オリジネイターを掘り下げようと思う人は少ないかもしれない。

だが、ポリリドゥモの面々やコンポーザーがコンゴやガーナのパイオニアたちへの敬意が欠落しているとは言えないのではないのかな、とも思う。というか、そんなのは彼らのインタビューがない限りは誰にも分からないことである。だが、このシングルが大きく売れていたとして、コンゴやガーナの人々は文化の盗用、あるいは文化の簒奪だと言うだろうか?同じアフリカの同胞だから言わないだろうか。

では、日本人がやったらどうだろうか。

例えばこれだ。

これは日本のソウル・バンドである思い出野郎Aチームが、ラッパーのやけのはらを客演に迎えて録音した曲で、彼らはここでアフロビートをやっている。ご存知の通り、アフロビートはナイジェリアのミュージシャン、フェラ・クティとトニー・アレンなどの彼のバンド・メンバーが作り出したジャンルである。アフロビートは今やナイジェリアだけのものではなく、欧米、アジア、ガチガチなアフロビート・バンドから彼らのような他ジャンルのバンド、アーティストまでがアレンジに取り入れていたりする。

この曲の中で彼らは、"Zombie!"というフレーズを口にしているが、これはフェラ・クティの同名曲に対するオマージュで、これにより彼らがフェラやアフロビートを作り上げた人々へのリスペクトを忘れていないことが分かる。これは、「アフリカに行ったこともない日本人が、ナイジェリア人を混ぜるでもなくアフロビートをやりやがって」などといった言いがかりに近いクレームが、万が一放たれた場合の大きな反論の材料となるだろう。

なぜ、ここで長々とこんなことを書いているのかと言えば、南アフリカ産のダンス・ミュージックであり、昨今世界を席巻しつつあるアマピアノ(=Amapiano)における文化の盗用の問題が話題になっていたからだ。

このツリーを読んだ時、恥ずかしながらジャルジャ・スミスをよく知らなかったこともあって、正直あまりピンとこなかった。

アマピアノは実際に本当に世界中に広がっているようで、スレッドの中でも言及されているナイジェリアのアフロビーツ、アフロフュージョン界隈はおろか、日本語ラップ界隈でもビートに取り入れるアーティストも増えてきている。

アフリカ音楽好きとしては、シンプルにこれらは素晴らしいことなんじゃないか、これらをきっかけにアマピアノというジャンルを知る人も増えていいのでは?と思っていて、正直、南アの人々の反応はナイーヴ過ぎるし、

わかりやすく言えば、

「アマピアノの代表的な南アのプロデューサーとかDJの名前言える?一人?はん。ダメだね」とか、

「アマピアノ好きなの?へー。そのアーティストのアルバム全部聴いた?曲名言える?言えないの?ダメじゃん」

て言うのと、どう違うんだろう。と、最初は思った。

ただ、Spotifyのアマピアノの公式プレイリストのカバーがジャルジャ・スミスになっている、と言った状況や、自分に身近なジャンルに置き換えて想像した時に、確かにこれは敬意がないと言われても仕方がないのかな、と思い直した。

ポリリドゥモ達もそうだ。彼らがコンゴやガーナのパイオニア、オリジネイターに対して敬意を持っていたかどうかはすぐには分からないが、少なくともルンバ・コンゴレースの方を聴けば、コンポーザーの意図やジャンルへのリスペクトは伝わる。

思い出野郎Aチームは前述の通り、オマージュによってそれを伝えている。

翻ってジャルジャ・スミスはどうだろうか。恐らく、南アフリカの人々やアーティストからすると、アマピアノを名乗るには敬意のかけらもない作品だったのだろう。

例えば昔、日本独自で流行った"青春パンク"と呼ばれる一群の中のあるバンドが、とある曲でスカのカッティングをアレンジに取り入れていたが、それを聴いた時は不快な気持ちになったものだった。決して彼らはジャマイカ・オリジナルや2-TONE、そして、"スカを殺した"とさえ言われるサードウェイヴ・オブ・スカすらもリスペクトして取り入れた訳ではないだろう。恐らく、その軽快なリズムがちょうど良い、とでも思ったのではないだろうか。そんな風に思わせるような軽薄なアレンジがそこにあって、愕然としたものだった。

ジャルジャやプロデューサーのギルティビーツがやったことがそれと同様なんだとすれば、確かに憤るのは理解できる。

本来であれば、そういう軽薄さをなじるものではないのかもしれない。それは、オリジネイターの国ではないところで広がる時に、萎縮を招くかもしれないからだ。だが、それでもなお、問題提起せずにはいられなかったのは、それだけアマピアノが南アフリカの人々にとって大切なものであり、南アフリカだけでなく、アフリカの人々がこれまでに想像を絶するほどに独自の文化を盗用され搾取されてきたからの証左に他ならない。

まあ、つまるところ"Piano to the world"とか言うんなら、きっちり南アのプロデューサー起用して良いモノ作らんかい!ってことだったんだと思うけどね。

リスペクトは忘れないようにしたいものですね。いつまでも。

0 notes

Video

youtube

EL DORADOS BAND OF ABOSO GLASS FACTORY - WAWIE ME YE

あ、なんかやっぱちょっとチゲーなって思うことがよくあるんだけど、自分の理想に完全合致する人間なんているはずがないから、俺はつくづく理想が高いんだなあと思ったりする。たぶんこのままだと人と暮らすなんてことはできそうにもない。ましてや結婚なんてとんでもない。

それはひとえに幼稚だからだろう。全く異論はない。幼稚なのである。

エル・ドラドス・バンド・オブ・アボソ・グラス・ファクトリーというバンドである。バンド名をカタカナに開くのは良いことだと思うが、ここまで冗長なバンド名の場合はなんだかアホくさく見えてしまうのが難点だな。

この曲は俺がまだハイライフって音楽について、なんだか響きがカッコイイじゃん。ぐらいにしか思ってなかった駆け出し中の駆け出しの頃の今から約7、8年ぐらい前、ebayやDiscogsでハイライフで引っかかった安値の盤を片っ端から買い漁ってた頃に手に入れた7インチシングルである。

A面は”NOWHERE COOL”という粋なタイトルの70年代初期らしいモダナイズされたハイライフ・ナンバーで、ピジン英語で歌われている。これはこれでシビれるほどカッコイイが、如何せん盤質がG-に近いGなのでほとんどまともに聴けない。B面となるこの曲も決して盤質は良くはないが、なんとか聴けるしフロアでも意外と使える。

とにかくこのB面である”WAWIE ME YE”を初めて聴いたときは驚いた。「アーリーレゲエじゃん!!」そう思ったのだ。事実、7年前のレコードストアデイの時、新宿のユニオン前の道でDJをする機会があり、その時はアヴァロンズとかジャッキー・オペルなんかのトロっトロのロックステディと共にこのエルドラドスもスピンさせてもらった。まあ、今聴くとあんまりレゲエ感はないけどな。若気の至ってことでね。ハハハ。

0 notes

Video

youtube

THE CUTLASS DANCE BAND - FA NO SAARA

0 notes

Video

youtube

THE REPUBLICANS - BEST OF REPUBLICANS (10inch Full)

0 notes

Audio

1950年代以降のハイライフ・バンドにおけるヴォーカル事情の考察その①

しばらく投稿してない間にTumblrの仕様が変わった気がするけど気のせいかな。ダラダラしたテキストを書くのであれば今はもう完全にnoteの独壇場になりつつある中、あえてTumblrに投稿してみようと思う。

さて、この曲はイグナス・デ・スーザというベナン出身のトランペッターでありコンポーザーが率いたブラック・サンチャゴスというグループのハイライフ・ナンバーだ。

スーザはベナン人だが、まだダホメイと呼ばれてたベナンのジャズ・バンドで音楽キャリアをスタートさせると、ガーナで結成されたスパイク・アニャコルが率いたリズム・エースへと参加。続いてレバノン人の兄弟が主導権を握っていたシャンブロス・ダンス・バンドを乗っ取ると、メロディ・エースへと名前を変えてヒット曲を連発する。

その後、メロディ・エースを解散させて結成したのがこのブラック・サンチャゴスである。

メロディ・エースの時点で、妖艶なトロピカル・クラシックなツイスト・ナンバー”Aswa Fofor”をやったり、ウェスト・アフリカン・チャチャのクラシックを何曲も残していたり、ダンス必至のメレンゲをやっていたりと、とにかくオーソドックスなハイライフ・バンドとは一線を画し、ランブラーズと並んでラテン色の強いことや西洋向けの音楽性を取り入れていたわけだが、ブラック・サンチャゴスではいよいよアフロ・ラテンの極地を開拓しようと試みる。

とまあ、それはバンドのキャリアも中期から後期に差し掛かった頃かと思うが、初期の1960年代中期〜後期ぐらいに英国DECCAのウェスト・アフリカン・シリーズに残したシングルではハイライフを録音している。

で、この”Asem Ato Me”もそのうちの一つなのだが、特筆すべきはこの曲に参加しているヴォーカリストで、E.K.アサレ、アニ・ジョンソン、ターチー・メンソンの3人がラベルにはクレジットされてる。

このうち、エマニュエル・K・アサレことE.K.アサレは情報量がクソほど少ないが、ブラック・サンチャゴスのユニークなツイスト・ナンバー”Pretty Little Angel”やキラー・ハイライフ”Augustina”を収録したダブル・サイダー両面で歌ってたりするので、お抱えヴォーカリストだったのかもしれない。

そして、ターチー・メンソンは綴りこそ微妙に違うが、少しだけ前の年代の10インチ1枚とそこに収録されてないシングルを1枚だけDECCAからリリースして消滅したリパブリカンズのリーダー。

そして、アニ・ジョンソンは、古くはガーナのポリス・ダンス・バンドに所属し、後にパロッツ・ダンス・バンドを結成するコフィ・アニ・ジョンソン。

つまりはガーナのオールスターみたいなものってことである。

当時のDECCAの録音はバンド・メンバーのクレジットがほとんどなく、シングル盤のラベルにしてもヴォーカリストやコンポーザー、リーダーの名前が書かれていることもあれば、全く書かれてないこともあって、まあとにかく情報量が少ない。

そして、何よりも厄介なのはリーダーやコンポーザーが必ずもシンガーではないこと。むしろシンガーであることの方が少ない。例えばE.T.メンサーは偉大なハイライフの先駆者だが、彼が歌っている録音は初期の音源ではほとんどない。

さらにいうと、バックのバンドの名前は違っていても、シンガーは一緒だということがとてもたくさんある。ブラック・ビーツやレッド・スポッツのように専属のヴォーカリストとコーラス隊がいれば良いが、そういうバンドばかりではなかったのだろう。クレジットされているのを確認するだけでも、オールドスクールなハイライフのシンガーは数えるぐらいしかいない。

“ガーナのゴールデン・ヴォイス”ことパット・トーマス、トーマス以前の売れっ子シンガーであるジョス・アイキンス。そして、コフィ・アニ・ジョンソンの3人だ。

0 notes

Photo

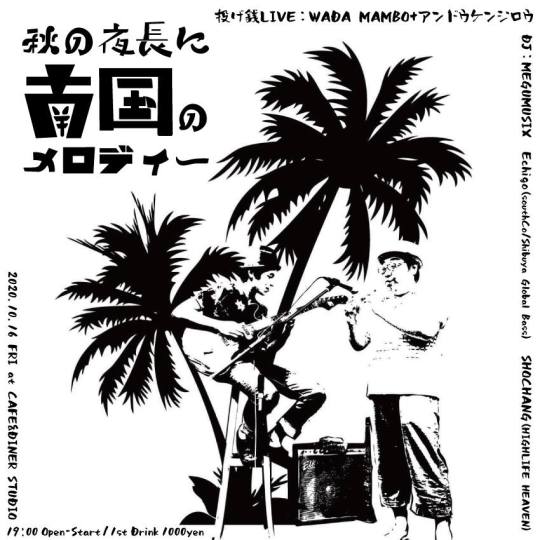

2020.10.16 FRI

【秋の夜長に南国のメロディー】

19:00 OPEN-START

at CAFE&DINERスタジオ

1st Drink 1000yen

■投げ銭LIVE

WADA MAMBO+アンドウケンジロウ

■DJ

MEGUMUSIX

Echigo (southCo/Shibuya Global Bass)

SHOCHANG (HIGHLIFE HEAVEN)

CAFE&DINERスタジオ

〒150-0042

東京都渋谷区宇田川町36-3 渋谷営和ビル5F

03-3770-7723

[email protected]

1 note

·

View note

Audio

ORCHESTRE POLY-RHYTHMO DE COTONOU - DJO MI DO

泣きながら踊るスークース - danced with tears in my eyes to the ringing soukous.

なんだか長い文章を書きたくなったので書いてみることにする。飽きたり疲れたり眠くなったら途中でやめて下書き保存することにする。

さて、昔々ちょっと好きだった女の子がいた。その子はガッツポーズがめちゃくちゃ素敵な子だったんだけど、そのガッツポーズは久々に彼氏ができた時に見せてくれたものだった。ええーマジかよーって気持ちももちろんあったんだけど、そのガッツポーズをしてる時の雰囲気と笑顔がとても素敵だったから、まあ幸せそうだし俺まで嬉しくなっちゃうしいいかって思った。

それからも何度も会ったりしていて、その時の彼氏とも順調みたいなんだけど本当に一点の嘘偽りなくそのままずっと付き合って幸せでいて欲しいなって思う。でもたぶん俺は薄っすらとだけどずっとあの子のことは好きなんだとも思う。ただ付き合いたいわけでもない。だから、あの子が別れてしまったなら、それはそれで俺は狼狽してしまう。付き合うための努力ができる自信がない。と言うか、もしそれをしても相手にされなかったら自信を完璧に失って立ち直れる自信がない。だからずっと幸せでいて欲しいのである。

まあそれはさておき、その子と昔何人かで飲んだ時に「最近はどんなのを聴いてるの?」と聞いてみた。そこで集まった何人かはみんなそれぞれコアな音楽好きだったので、その手の質問は酒の肴にもってこいだったのだ。

そんな言わば定型文的なステレオタイプの質問に対して彼女はこう答えた。

「…泣きながら踊るディスコですかねー」

!!!

俺は驚いてイスから転げ落ちそうになった。

何だそれは?何だその素敵な響きのジャンルは!?

泣きながら踊るディスコだと?多幸感に溢れて咽び泣くやつか!?すごいぞ、完全にデライトじゃないか。デライトそのものだ。

私が彼女をさらに好きになったのは言うまでもない。

サルソウルとか?と、その時に同席していた別の人間が質問していたと思うが、俺にとってはそれ以上は詳細は聞く必要はなかった。彼女がなんて答えていたかはもう覚えてない。泣いて踊る風景を想像できるだけで十分だったのだ。ミラーボールとくぐもった光と空気の悪いホールの中で、DJが回すディスコミュージックで踊っていたら、ふとかかったナムバーで感極まって涙してしまう。それでも踊り続けるなんて、想像するだけでとても美しい光景じゃないか。そう思ったのである。

それ以来、『泣きながら踊るディスコ』は俺の中で一つの大きなキーワードとなった。今風に言えばパワーワードってやつだ。だが、それは必ずしもディスコでないといけない言われはない。泣きながら踊るハイライフでもいいのだ。そして実際に、泣きながら踊れそうなハイライフミュージックはたくさんある。だが、それはあくまでも踊れそうなだけであって、踊れるわけではない。踊れると言うことは、すべからく踊ってしまうことを言うのだから。

それ以来、俺は『泣きながら踊れる』何かを探していたのかもしれない。そして見つけたのがこのオルケストル・ポリリドゥモ・ドゥ・コトヌーが演奏する16分15秒のスークースだったと言うわけである。

いや、見つけたわけではない。気づいてみたらそれだった、のほうが正しい。事実、俺はこのレコードを買う時に試聴は一切していない。自国ベナンを筆頭に、隣国のガーナ、ナイジェリア、当時のプチ商業国だったアイボリー・コースと(コートジボアール)などを中心とした西アフリカ全土で録音をし、その数実に数百とも数千とも言われるモンスター・アフロ・グルーヴ・バンドであるポリリドゥモがスークースをやっているアルバム、と言うだけでビットしない理由を見つけることができなかったのである。

A面2曲のうち1曲はポリリドゥモらしい独特なリズムと音階のアフロ・ファンク。もう1曲は今回のとはまた違うがエレガントなスークース・ナムバー。そしてもう片面を全て使い切って収録されているのがこの『DJO MI DO』だったと言うわけだ。

イントロのフックの効いたホーンのリフ、そして”イエー”とか”アー”とかの合いの手によるブレイクを聴いた時点ではキャッチーだな、と思った。これは完全に躍らせるやつだろうな、と。事実、酒を飲んで聴きながらこれを書いてる今は、思わず体を揺らしてしまって、ほとんど筆は進まない。

つまりは強靭なダンス・ナムバーであると言うことで、それはもう最初に聴いた段階で気づいた。ところが、この多幸感がリフレインし続ける長尺ナンバーは耳に残る。イヤーワームと化する。なので通勤の時にも聴く。素晴らしい。そしてそんなことを繰り返していると、この曲の持つ、大きなデライト感に否が応でも気づくこととなるのだ。

キャッチーな歌メロやキラキラとしたギターも最高なのだが、途中でブッ込まれまくる泣きのホーンのリフとかソロなんかはもうほんと泣きそうになる時がある。多幸感に包まれながら泣くのだ。そう、それこそまさに『泣きながら踊るスークース』じゃないか。

ただ、もしかしたら、それまでの日常がブッとんで、気軽にクラブやDJバーで大きな音楽の中で踊れていた日常が、もう2度と戻ってこないかもしれない今だからこそ、この曲は『泣きながら踊る』ことができるのかもしれない。いや、そんなことはないな。また、それまでの日常が戻ってきて、再び気軽にクラブやDJバーで爆音の元踊ることが出来るならば、この曲をスピンして、泣きながら踊ることになるだろうから。それは文字通り、デライトであるだろうから。

了

---------------

I feel like writing a long sentence, so I'm going to write it. If I get bored or tired or sleepy, I'll stop in the middle and save the drafts.

Well, once upon a time, there was a girl I had a bit of a crush on. The girl had a really nice gut pose, but that gut pose was the one she showed me when she had a boyfriend for the first time in a long time. Of course I felt like "Oh, really?" but the atmosphere and the smile on his face when he posed with his guts was so nice that I thought it was okay because he looked happy and I was happy too.

I have seen him many times since then, and he seems to be doing well with his boyfriend at the time, but I really want him to be happy with me as he is without a single falsehood. But I think I've always been in love with her, even if only vaguely. It's not like I just want to be in a relationship. So, if she did break up with me, that would be disconcerting to me. I don't have the confidence to make the effort to be in a relationship. That being said, if I do that and they don't treat me like that, I don't feel confident enough to bounce back from a complete loss of confidence. That's why I want them to be happy all the time.

Anyway, when I was having a drink with this girl a long time ago, I asked her, "What are you listening to these days? I asked him. Some of the people who gathered there were all core music lovers, so that kind of question was a great snack for drinks.

In response to such a stereotypical question, she replied

"...a disco where you dance while crying...

!!!!!

I was so startled I almost fell off my chair.

What's that? What a lovely-sounding genre that is!

A disco where you cry and dance? The one sobbing with euphoria! That's awesome, isn't it totally Delight. Delight itself.

Needless to say, I liked her even more.

Like Sal Soul? I think another person who was present at the time was asking questions, but I didn't need to ask any more details. I don't remember what her answer was anymore. It was enough for him to imagine a scene of crying and dancing. I was dancing to the disco music spun by the DJ in a hall with mirror balls, muffled lights and bad air, when I was moved to tears by a bump in the name-bar. Isn't it a very beautiful sight just to imagine that they continue to dance? That's what I thought.

Since then, "Crying and dancing disco" has become one of my major keywords. It's a power word, in modern terms. But that's not to say it doesn't necessarily have to be disco. It could be the high life crying and dancing. And indeed, there's plenty of high life music that you can dance to while crying. But that's only because they can dance, not because they can. To be able to dance is to be able to dance at all times.

Since then, I may have been looking for something that would allow me to dance while crying. And what I found was a 16:15 Soukous played by Orchestre Poly-Rhythmo de Cotonou.

No, I didn't find it. It's more correct to say that it was what I noticed. In fact, I didn't audition the record at all when I bought it. I couldn't find any reason not to do a bit just to say that Poly-Rhythmo, a monster Afro-groove band with hundreds, if not thousands, of recordings throughout West Africa, notably in their home country of Benin, but also in neighborhood Ghana, Nigeria and the then petit commercial countries of Ivory Coast and (Côte d'Ivoire), is doing a Soukous album.

One of the two tracks on the A-side is an Afro-funk song with unique rhythms and scales like Poly-Rhythmo. The other song is a different but more elegant Soukous number than this one. The other side of the album, which has been completely used up, is "DJO MI DO".

As soon as I heard the hooky horn riffs in the intro and the "yeah" and "ah" breaks, I thought it was catchy. I think this is the one that makes you jump completely. In fact, now that I'm writing this while drinking and listening to it, my body is shaking so much that I can barely move on with my writing.

That is to say, it's a strong dance number, and I already noticed that on first listen. However, this euphoric feeling of euphoria continues to refrain in the long numbers that remain in your ears. It becomes an earworm. So I listen to it on my way to work. This is great. And as you repeat this, you inevitably become aware of the song's great delights.

The catchy melodies and sparkling guitars are great, but the crying horn riffs and solos in the middle of the song really make me cry. We cry as we are filled with euphoria. Yes, that's exactly what I'm talking about in "Crying and Dancing with Soukous".

But maybe it's because this is a time when the everyday life that we used to have, when we could dance to loud music in a club or DJ bar, might never come back, that makes this song "dance while crying". No, I don't think so. Also, if the days before that come back to life and you can once again casually dance to the blast in a club or DJ bar, because you'll be spinning and crying to this song. Because it would literally be a delight.

fin.

(HIGHLIFE HEAVEN)

0 notes

Audio

(HIGHLIFE HEAVEN)

1 note

·

View note

Audio

(HIGHLIFE HEAVEN)

2 notes

·

View notes

Audio

(HIGHLIFE HEAVEN)

2 notes

·

View notes

Audio

ORCHESTRE POLY-RYTHMO DE COTONOU - DJO MI DO

未来は本当に不透明だから、暗闇に呑まれてしまわないように、せめて強靭な陽気さで踊っていたいと思うよ。もちろん家でね。

ステイ・ホーム。そして、ステイ・セーフ、ステイ・ヘルシー。

The future is really uncertain, so I'd like to at least dance with a strong merriment so that I don't get swept away by the darkness. At home, of course. Stay Home. And stay safe, stay healthy.

(HIGHLIFE HEAVEN)

1 note

·

View note

Audio

(HIGHLIFE HEAVEN)

3 notes

·

View notes