Photo

右下4分の1が欠きとられたコンクリートの立方体。

それが急勾配の斜面に浮かんでいます。

.

シンプルな箱。

設計者の言う「プライマリィ」なカタチ。

.

.

「まわりにそういう建物がないから目立ってよい。

僕の建物だという実感がある。

周囲の持つ何とも我慢ができない環境に対して切離されているから、

自己完結的だからよい。

都市にいやらしいネットワークを拡げようという媚態がない。

それはそれなのだという姿勢がある」…。

.

「単純な発想、単純な型、単純な技術」…。

.

.

設計者の宮脇檀は、

こうした「プライマリィな建築」をその後も、

「ボックス・シリーズ」として追求していくことになります。

.

.

そんな「ボックス・シリーズ」の中でも、

「もっとも劇的にボックス」なのが、

この「ブルーボックスハウス」です。

.

「崖から大きく突き出された箱。このイメージは当初からあった」...。

そして、

「あらゆる知恵をしぼってこの最初のイメージを守り続けた」...。

.

.

しかし内部は、図面や写真で見たところ意外にも、

木造の、普通に親しみやすく住みやすそうな空間になっています。

.

.

「僕の住宅は正にモダンリビングそのもののプランをしているわけですよ。

何の不思議もない普通のプランをしている」…。

.

.

周囲と切り離し、自己完結的であろうとするのは、

この「普通」を守ろうとしているから、ということでもあるようです。

.

https://nakama-kuni.com/

42 notes

·

View notes

Photo

「経済の高度成長政策のもとで大都市圏への人口集中が進み、

市街地の過密状況も一段と顕わになりつつ」あった1960・1970年代。

.

「住居の集合の規模と密度が高まることによって発生する空間上の歪みとその是正」が、

大きな課題となっていました。

.

.

河原町高層公営住宅団地。

.

高層住宅が密集して配置される際に、

上層階と低層階では、

「日照及び眺望上の質と量の格差が大きいこと」に着目されています。

.

「計画密度を守りながら居住環境上の格差をいかに是正するか」という課題。

.

.

高密度を確保しながら低層部への日照も改善できるということで、

ここでは、

低層部の住戸を段上に張り出し、高層部は垂直に立ち上がるボリュームを、

背中合わせにして組み合わせたような形式、「逆Y字型住棟」を採用しています。

.

そして、

これを千鳥状にズラしながら配置することで、

高密度でありながら、低層部への日照も確保し、

同時に、立面に変化がつくことにより、

「平板な無機的景観に深み」が出ることも期待されています。

.

さらに、

段上に張り出した部分の内側には、

幅30メートル、長さが50メートル、高さ14メートルの吹抜けを持つ、

体育館のような、巨大な半屋外空間が出来上がっています。

.

「通風換気も安定しており、夏涼しく」、

「雨天に際しても利用可能」というこの巨大空間は、

当時は子供たちの良い遊び場として機能していたのだろうと思います。

.

.

高密度化を、

ただ住戸の数を増やすだけに終わらせるのではなく、

集合の仕方を工夫することで歪みを是正し、

同時に豊かなオープンスペースを作り出していきたい。

.

大きな課題を建築で解決しようという壮大な試みでした。

.

.

ただその後、社会のあり方や人口構成も変わり、

当時とは課題そのものが変質してしまった感じがあります。

.

「住戸の集合と出会いがつくり出すさまざまな景観を期待した」未来は、

レゴブロックの模型がそのまま建ち上がったような、

ちょっとメガロマニアックな感じのする建築的試みだけが剥き出しになった、

ちょっと殺風景な過去へと変わってしまっているようにも見えました。

.

https://nakama-kuni.com/

631 notes

·

View notes

Photo

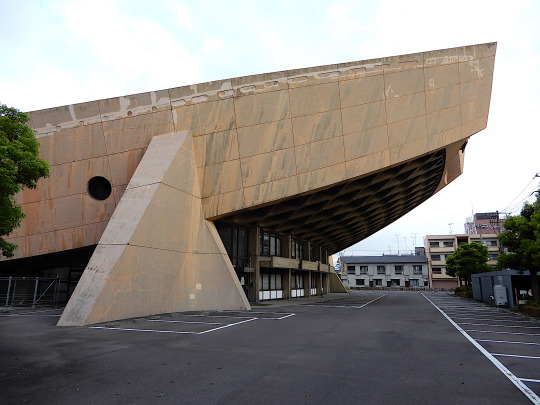

香川県立体育館。

.

瀬戸内海からイメージされたのか、土着的な船を思わせる形状。

.

湾曲し、反り上がった2枚の壁(梁)が、

4つの脚で支えられ、空中に浮かび上がっています。

.

その2枚の壁に挟まれるようにして、

真ん中に競技場が浮かんでいます。

そして、前後に迫り上がるような部分が、

およそ1300人を収容する観客席となっています。

.

さらに曲面を描く屋根も、その2枚の壁から吊り下げられています。

.

「すべてが計算し尽くされた、世界に類例を見ない弾性構造計算の極致」…。

.

すべてが微妙なバランスをとりながら、地上に浮かぶ「船」。

.

そのあまりの独創性が、後の他者の介入を許さず、

現在、孤独で厳しい航海が続いているようです。

.

https://nakama-kuni.com/

334 notes

·

View notes

Photo

戦没学徒記念若人の広場。

.

「先の大戦において、

学業半ばでさまざまな軍需工場での生産に動員され、

そこで亡くなった男女学徒を追悼する施設として、

1967(昭和42)年に建設されました」…。

.

荒���しい石垣に導かれるようにして屋上へと上がり、

そこからまた、石垣と緑に導かれるように、

高さ25mの「記念塔」へと向かうというドラマティックな動線。

.

途中にある「展示資料館」も、

石垣に埋もれるようになっていて、

人工的な「建築物」の外観を感じさせません。

.

石垣は「展示資料館」の中にも入り込み、

その上に載る荒っぽいコンクリート打ち放しのヴォールト天井との隙間から光が射し込む。

まるで洞窟の中にいるような空間。

.

圧倒的な造形力で、

どうしても建築が主役のように目立ってしまうイメージのある丹下健三の建築ですが、

ここではこの施設の主旨を考えてのことでしょうか、

海を背景にしたシンボリックな「記念塔」を除いて、

建築は自然の中に姿を消しています。

.

当時から考えるとどこか古い感じ、

しかし、今となっては時代を先取りしている感じもする。

.

時間を超えた神秘的な空間。

.

https://nakama-kuni.com/

49 notes

·

View notes

Photo

「この穴は住居・墳墓・若しくは倉庫等に使われたものと思われる。

しかしいろいろの点からよく考えて見ると、

どうも、

原始時代に土蜘蛛(コロポックル人)が穴居生活をしていたそうだから、

その人たちの住居だと考えた方がよいかもしれない」…。

.

明治22年(1889年)、

「日本で最初の人類学者」といわれる坪井正五郎は、

大規模な発掘調査を終えると、

「東京人類学会雑誌(第19号・22号)」に詳細な報告を発表し、

そのように結論づけたのだそうです。

.

そして、その説がやっと覆されたのは、大正時代になってからとのこと。

.

考古学の発達により、

古墳時代後期に死者を埋葬する墓穴として作られたものである、

と明らかにされたのだそうです。

.

岩山洞窟集合住宅。

.

今見ても、

そんな風に考えるのも無理もないことかもしれないと思ってしまいそうな、

あまりにも不思議な景色。

.

https://nakama-kuni.com/

197 notes

·

View notes

Photo

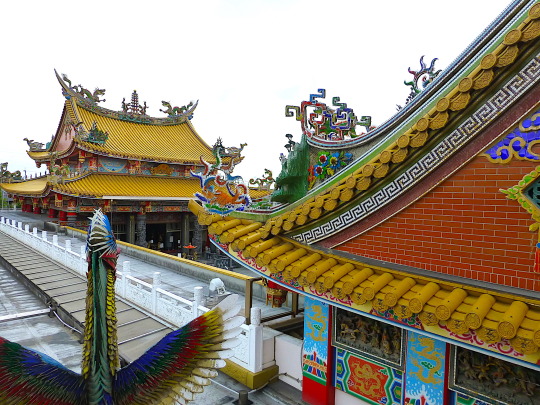

なんの変哲もない郊外の街道沿いに、

突如という感じで現れる宗教建築、聖天宮。

.

道教のお宮なのだそうです。

.

説明書きによると、

台湾出身の康國典さんという方が、

「お宮を建てたく建造の地を探していたところ、

なんと生国の台湾ではなく日本国のこの地にとのお告げを授か」ったのだそうです。

.

そもそも「道教のお宮」というのがこういったものなのかは詳しく知らないのですが、

「台湾の一流の宮大工を呼び寄せ、十五年を掛け」て実現したのだそうで、

その過剰さに圧倒される、なかなか強烈な異空間でした。

.

https://nakama-kuni.com/

31 notes

·

View notes

Photo

その後のモダンデザインに大きな影響を与えたドイツの建築・美術学校、バウハウス。

.

そこへの留学経験を持つ数少ない日本人建築家、山脇巌によって設計された三岸アトリエ。

.

画家である三岸好太郎・節子夫妻のアトリエです。

.

完成した昭和9年(1934年)当時、

周囲には藁葺き屋根の民家が点在しているだけだったのだそうです。

.

そこに突如出現した世界最先端の「ガラスの箱」。

その衝撃はどれほどだっただろうと思います。

.

ただ現在の姿は、

この100年ぐらいの間に繰り返された改装によって、

すでにほとんど原形をとどめない感じになってしまっているようでした。

.

特に南側の大開口は竣工当時の写真を見ると、

それこそバウハウスの校舎のように、

正方形に割付けられた巨大なガラスの壁になっているのですが、

現在は普通のアルミサッシに変わってしまっていて、

ちょっと残念に思いました。

.

ただそれでも、

シンプルな直方体の空間と、それを切り裂く大開口、

そしてその前を走る螺旋階段、等々が、

もともとの空間の香りのようなものをのこしていました。

.

https://nakama-kuni.com/

111 notes

·

View notes

Photo

もともとグラフィックデザイナーの住居兼仕事場として建てられたという

「顔の家」。

.

ドキッとするような外観ですが、

目は窓、鼻は換気口、口は入口、という具合に、

パーツがそれぞれ、きちんと機能に合わせてあったりもするようです。

.

私が学生の頃にはまだなんとなく流行っていて影響力もあった本、

チャールズ・ジェンクス著『ポスト・モダニズムの建築言語』の中でも、

日本の「ポスト・モダニズム建築」の代表作の一つとして採り上げられていたりしました。

.

当時観たときには、あまりにも悪趣味(失礼!)で、

いくらなんでも、これではあんまりだろう、という風に思ったものですが...。

.

築50年近く、今尚こうして建っているのを観ると、

一周か二周廻って、不思議と面白く感じてしまいました。

.

https://nakama-kuni.com/

155 notes

·

View notes

Photo

日本画家、吉岡堅二の家。

.

もともと農家の土地と建物を買い取り、それに増改築をほどこしたものなのだそうです。

.

画家は、1944年(昭和19年)に移り住んでから、1990年(平成2年)に83歳で亡くなるまでのおよそ半世紀をここで過ごし、創作活動を行ったとのことです。

.

「積極的に洋画の思考を取り入れ近代的な日本画表現の模索に取り組」んだ人だったとのことで、度重なる改修・増築の末に出来上がったというこの家も、内部の意匠などにどことなくモダンな感じがあり、その辺も素敵でした。

.

当時のままに保存されているというアトリエ部分は、今尚まるで創作の現場を覗き見させてもらっているかのような緊迫感がありました。

.

https://nakama-kuni.com/

47 notes

·

View notes

Photo

首都圏外郭放水路。

.

しばしば浸水被害を起こす中小河川の洪水を地下に取り込み、

地中にあるトンネルを通して大きな川へ流すことで被害を軽減する、

という施設です。

.

地底50メートルの深さを、総延長6.3キロメートルのトンネルが貫くという、

「世界最大級の地下放水路」なのだそうです。

.

トンネルに流れ込んできた水の勢いを弱め、

スムーズに流すために作られた「調圧水槽」と呼ばれる巨大な水槽の中。

地上の光が届かない地下深くに、

59本もの巨大な剥き出しのコンクリートの柱が並んでいる姿は、

確かに「地下神殿」のようでした。

.

人間の大きさとは無関係に存在する巨大建造物は、とても神秘的でした。

.

https://nakama-kuni.com/

.

96 notes

·

View notes

Photo

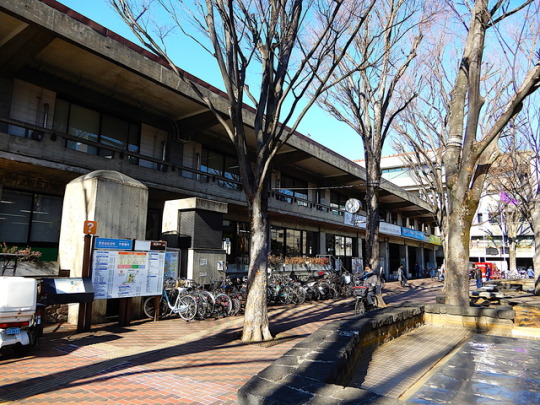

現在の姿はもうすぐ見納め、ということになるのでしょうか?

.

世田谷区民会館・区庁舎。

.

それぞれの建築といい、それによって作り出された広場といい、

今となっては、結構絶妙という感じに、

周囲の街並みのスケール感に馴染んでいるように思うのですが。

.

1960年頃に出来た建築です。

.

それを考えると、

新しく建て替えられた建物が同じように街に馴染むのは、

きっと、早くても50年後ということになるのでしょう。

.

本当にもったいないことだと思います。

.

https://nakama-kuni.com/

68 notes

·

View notes

Photo

29歳でこの世を去った、建築家、岩元禄。

.

活動したのは、

大正7年(1918年)に東京帝国大学を卒業後、

亡くなる大正11年(1922年)までの、わずか4年間。

.

その間、

兵役に服したり、闘病したりといった期間を除くと、

実質的に設計に携わったのは、ほとんど、

大正9年(1920年)の1年間に限られてしまうようです。

.

岩元禄は、

与えられたそのほんのわずかな期間に、

3つの建築をのこしました(異説あり)。

.

その中で、現存する唯一の建築、西陣電話局。

.

間取りは「なんの変てつもない」矩形。

彼のエネルギーの大半は、

平面ではなく、外観のデザインに注ぎ込まれています。

.

「建築の用途がその芸術の中になんとか納まればいいんだ」…。

.

.

柱の上にのる裸婦像や、壁面や軒裏を覆うレリーフ。

.

彫刻やレリーフは、

「最初は粘土でつくりまして石膏で型をつくり、モルタルを流して仕上げたものです」…。

「みな岩元さんが石膏型にとって、それを基にして現場につけた」…。

.

.

岩元禄は、その強烈な作家性から、

建築が芸術であることを強く求めていました。

.

「こういう理知的な、打算的な建築ではダメだ、

俺の建築はガイスト・スピーレン(精神的遊戯)だ、

ガイスト・スピーレンでなくちゃいかん」…。

.

.

このように建築に、

純粋に芸術性のみを求めていく姿勢は、

現代ではなかなか受け入れられないものなのかもしれません。

.

ただ、こうした岩元禄の姿勢は、

明治以来、

ただひたすらに西洋を学び続けるという硬直した状況を、

突破するものでもありました。

.

彼は、

「日本で過去様式やそれを支持したアカデミーに抗した最初の存在」で、

明治以降の日本で「創造をはじめた」最初の建築家でした。

.

そして、この西陣電話局は、

「日本近代建築史上、はじめて建築家によって人まねでない、

そのひとの個性によってデザインされた」建築でした。

.

「短い生涯、少ない作品」…。

だからこその突破力というものもあるのかもしれません。

.

https://nakama-kuni.com/

.

88 notes

·

View notes

Photo

1927年(昭和2年)に結成された「日本インターナショナル建築会」は、

「日本でモダニズムを主張した最初の建築家グループ」です。

.

彼らの思想は国際的にみても、

当時最もラディカル(急進的)に「機能主義」、「合理主義」を追求するものでした。

.

そしてその目的は、

「西欧先進地域での動きを模倣したとか、その下部組織としてつくられたのではない」、

むしろ、

「日本を中心にして全世界に向けて呼びかけ」んとする、

「文字通り国際的規模の運動を目ざすもの」となっていました。

.

そんな風に聞くと、

あまりにも気宇壮大で、

ちょっと非現実的な感じもしてしまいそうです。

.

しかし彼らは実際に、

結成時に発表された「宣言」と「綱領」を、

エスペラントや外国語にも翻訳することによって、

そうした構想を世界へ向けて発信していました。

.

その結果、

タウト、メンデルゾーン、リートフェルト、ホフマン、グロピウスなど、

当時の世界中の一流建築家たちが提携することを約束し、

錚々たるメンバーが外国会員として名を連ねることになっていったといいます。

.

さらに彼らは、

徹底した「機能主義」、「合理主義」を追求する立場から、

「アール・ヌーボー、ゼセッション(分離派)、表現派、アメリカニズムなど」、

当時の世界の建築界の「あらゆる動きに徹底的に批判を加え」、

巨匠ル・コルビュジェについても、

「氏の作品は建築界に美しい形を教えてくれたにとどまる」と切り捨てたといいます。

.

そんな当時世界中で最も過激な「機能主義者」の集団、

「日本インターナショナル建築会」の中心的な人物が、

建築家、本野精吾でした。

.

彼が「日本インターナショナル建築会」を結成する少し前、

1924年(大正13年)に完成させたという自邸。

.

なんの飾りもない、

あまりにも素っ気ないコンクリートブロックの箱。

.

外観だけではなく、

室内もコンクリートブロックがむき出しになっています。

.

飾りなどの不要なものはすべて排除し、

理屈に合ったものだけで建築をつくりあげようとする、

徹底した「合理主義」的な思想から、

このような仕上がりになったのではないかと思われます。

.

今となってみると、

「コンクリート打ち放しの美学」を

数十年も先取りするものだったと言えるのかもしれません。

.

間取りの方は、

コンクリートブロックで出来たボリュームが、

水平方向に連なっていくような感じで、

流れるように連続する空間になっています。

.

その空間には、

独特の風格のようなものが備わっているように思いましたが、

その一方で、実際にこの間取りが、

彼が主張するように本当に「機能」的なものなのかは、

現代の私たちの目からは、

もう一つ、よくわからないような気もしました。

.

100年近い時間が経過する中で、

人の暮らし方は大きく変わってしまいました。

そのため、住宅に求められる「機能」の方も、

当時とは全然違うものになっているのかもしれません。

.

ということになると、

彼らがテーマとし、熱烈に追求しようとした「機能」や「合理」というものは、

所詮、時代とともに移り変わってしまうようなものでしかなかった、

ということになるのでしょうか…。

.

ただ、

たとえテーマそれ自体が時間の経過によって古びたものになってしまったとしても、

志のようなものは、

時間を超えてくるということもあるようです。

結局そうしたものこそが、

時間を経た後の空間に迫力を与えることになるのかもしれません。

.

時代をはるかに先取りした「機能」を満たすための箱は、

時間との競争をやめても、

別の多くのものを満たしているように思いました。

.

https://nakama-kuni.com/

.

132 notes

·

View notes

Photo

東福寺方丈庭園。

昭和の作庭家重森三玲の代表作にして、実質的なデビュー作なのだそうです。

.

日本庭園に大胆に導入された幾何学的な構成。

.

抽象的な平面のコンポジション(構図)を重視する、

「モダニズムの美学」の教科書みたいでした。

.

https://nakama-kuni.com/

402 notes

·

View notes

Photo

46歳のひとりの男が、

亡くなるまでの21年間を費やし、

切り立った岩場を、

ノミやツルハシなどだけで、

ひたすら掘り続けることによってつくり出したという建築。

.

.

内部は、本人曰く、

ロマネスク様式となっているのだそうで、

花瓶や棚、机などまでが、

岩から削り出されているといいます。

.

.

「何等功利上の目的はなく、

唯純粋な芸術的な創造慾の満足と、

建築の最も合理的にして完全なる範を永く後世の人士に垂れんが為」...。

.

どこか狂気すら感じられるような、

作品としてのセルフビルド建築の極北。

.

.

その強烈な建築への意志を失った今は、

自然へ還らんとしているようでした。

.

https://nakama-kuni.com/

159 notes

·

View notes

Photo

銀座のソニービルには、ちょっとした思い出があります。

といっても、

それほど頻繁に訪れていたというわけではありません。

.

実は、学生の頃に大変お世話になった先生が、

この建築の設計に携わった方でした。

そして、

この建築の話を頻繁に聴かせていただきました。

.

この先生は大変多くの建築の設計を手掛けられていたのですが、

なぜか、

授業などでは頻繁にソニービルの話をされていました。

.

私はトータルで6年間、

この先生にお世話になりましたので、

もう何度ソニービルの話を聴いたか分からないぐらいです。

実際に話を聴いていた学生の頃には、正直、

またソニービルかよ、

なんて思わないでもなかったのですが…。

.

もしかしたら、

ソニービルは、

この先生にとってお気に入りの、

会心の出来だったのかもしれません。

.

ただそれと同時に、今にして思うと、

ソニービルが、

初学者でも理解出来るぐらいに、

「分かりやすい面白さ」持っているため、

頻繁に採り上げていたのではないか、

という気がしています。

.

ソニービルの「分かりやすい面白さ」の最大のポイントは、

その空間構成にあります。

.

普通のビルだと、

各階はバラバラになっていて、

たとえば、

自分が2階にいる時には、

3階で何が起っているかは分かりません。

.

ところがソニービルは、

��うした普通のビルとは全然違います。

.

各階を「田」の字型に、4つの床に分割し、

それを90センチメートルずつ高さをズラして繋げていくことで、

上から下まで、全部で25層もの床が、

一繋がりの空間となって連続しています。

.

.

このようなことが可能になった理由には、

ソニービルの用途が、

上から下まですべてショールームとなっていることにあるようです。

.

その先生の話では、

最初に設計の話があった時には、

このビルには、必要となる明確な用途がなかったのだそうです。

.

銀座の一等地にビルを建てるということ自体が、

当時のソニーにとって重要であったとのことでした。

.

そして、

このようなおおらかな条件であったからこそ、

このような「立体プロムナード」が実現出来たということのようです。

.

立体的な散歩道、

いわゆる「銀ブラ」の立体版というわけです。

.

.

そしてソニービルは、

こうした魅力的な空間構成を実現するだけではなく、

構造や設備、デザインや都市計画などに関連した様々なアイデアによって、

よりリアリティのある建築として高められ、成立しています。

.

たとえば…。

.

高さが90センチメートルずつズレた床は、

それぞれ90センチメートルの高さの梁で支えられていて、

それらがすべて中央の柱にぶつかってくるため、

中央の柱は、柱であると同時に梁にもなっているという、

ちょっと面白い構造で支えられています。

.

そして、上から下まで一繋がりの空間の空調設備には、

様々な実験の結果から、

各フロアごとの個別のユニットで対応するシステムが採用されいるといいいます。

.

さらに、各階の床の高さがズレているという個性的な空間構成は、

外周を覆っているルーバーも同じようにズレて設置されることによって、

外観にも、さりげなく(そして上品に)表現されています。

.

また、通常ならば、

もっとも人通りの多い交差点に面した敷地の角に入口を持ってくるところを、

あえて、そこを入口とはせずに、

その部分を屋外の公共的な広場として開放するという具合に、

街並・都市計画的な配慮もなされているといいます。

.

.

「分かりやすい面白さ」とともに、

それをよりリアリティのあるものにする、こうした多くのアイデア。

.

それらが総合されて成立している建築として、

ソニービルはとてもよい実例になっている、という意味もあって、

先生は、繰り返し繰り返し、

この建築のことを話されていたのかなあと思い、

先日久しぶりに見学させていただきながら、

いろいろと当時のことを思い出したりもしました。

.

.

.

ソニービルの解体は、

明日(2017年4月1日)から始まるのだそうです。

.

https://nakama-kuni.com/

.

292 notes

·

View notes

Photo

昔からある古い街並に、

新しい建物が建つことで、

せっかくの美しい風景が台無しになってしまう、

といったようなことが、よくあります。

.

元からある統一された街並に全く配慮せずに建てられているような建物は、

そもそも論外ですが、

たとえ一生懸命に配慮して建てられたような建物であったとしても、

古い街並とは、構成している材料にしても、つくり方にしても、

何もかもが異なっているせいか、

どうしても、常に違和感が残るような気がします。

.

そうかと言って、

わざわざ、今では使われていない様な材料や、

かつての技法などを用いて建てるというのも、

特殊な事例であればアリだとは思いますが、

すべてをそのようにするというのも、

ちょっとおかしな感じがしてしまいます。

.

現代に建つ、新しい建物なのに…。

.

古いものと新しいものとが、

調和することは出来ないものなのでしょうか。

.

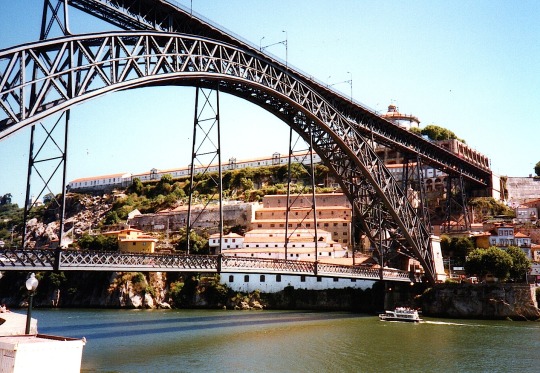

ポルトガルで2番目に大きな都市��あるという、

ポルトの街並。

.

14、15世紀あたりから引き継がれてきたと思われる、

赤い屋根の美しい街並と、

19世紀末に新たにつくられた巨大な鉄橋。

.

時代やスケール感が大きく異なっていて、

街並破壊となりそうな、暴力的な取り合わせ、

という感じがするのですが、

不思議と、よく調和していました。

.

まるで絵葉書みたい。

.

鉄橋が出来た頃にはきっと、

それまでの美しい風景を破壊する、

かなり衝撃的な光景だったのではないかと思います。

.

ただ、今現在の目から見れば、

どちらも遠い過去だからでしょうか、

意外とキレイに馴染んでいる様な気がしました。

.

ということになると、

古い街並と、新しい建物との間に生じる違和感は、結局、

時間が解決してくれる、ということになるのでしょうか。

.

今現在、古い街並を壊しつつ建て続けられている建物が、

将来調和するようになるとは、とても思えないのですが…。

.

もしかしたら、

古いものと新しいものが馴染まないというような問題ではなく、

もっと別の話、たとえば、

現代の建物と、手間隙掛けた古い建築とでは、

そもそも「質」が釣り合わない、

といったよう問題なのかもしれません。

.

「質」が釣り合えば、

時が経つにつれて調和してくるものなのかもしれないと思いました。

.

https://nakama-kuni.com/

156 notes

·

View notes