Text

Cerpen #09: Tarian Apollo

Satu kali aku melihat Apollo sedang menari. Di suatu petang biasa, saat aku duduk di sebelah gadis itu, sang dewa muncul. Entah dari dimensi mana, beliau sajikan rima-rima cinta. Mulanya kuikuti nadanya. Senyum sang dewa terasa menaungi. Namun kemudian aku kecewa. Senyumnya berubah meledek. Kutolak irama itu sembari kabur berlari.

“Kenapa bisa sekonyol ini? Bagaimana mungkin sesakit ini?” keluhku.

Kedua kali aku melihat Apollo masih menari. Di suatu siang biasa, saat aku duduk di bangku akademi itu, sang dewa menyembul. Entah dari dunia mana, beliau tumbuhkan gelora di dada. Awalnya kuikuti semangatnya. Senyum sang dewa terasa meneduhi. Namun kemudian aku merana. Senyumnya berubah mengejek. Kutolak ambisi itu sembari pergi sendiri.

“Kenapa bisa sebodoh ini? Bagaimana mungkin sesusah ini?” kesahku.

Pandora yang cantik telah membuka kotaknya. Seluruh perasaan buruk berebutan keluar, meninggalkan sang harapan di sudut terdalam kotak. Dengan sisa harapan itu, aku melaju menuju orakel Delphi. Konon sang dewa membisikkan rahasianya pada peramal di sana.

Aku baru sampai alun-alun kota Athena ketika seorang tua menghadangku. Dia menawariku air minum sambil bertanya, “Siapa orang paling bijaksana di dunia?”

“Tak seorang pun tahu,” jawabku.

“Orakel berkata bahwa akulah orangnya.”

“Bagaimana bisa?” tanyaku balik.

“Aku pun tidak tahu,” sahutnya. “Aku hanya tahu kalau aku tidak tahu apa-apa.”

Aku meminum air yang dia tawarkan sambil berpikir. Tentu saja orang tua ini tahu sesuatu, batinku. Setiap orang pasti punya setidaknya secuil pengetahuan yang bisa dibagikan. Sama seperti peramal Delphi yang bisa tahu rahasia dewa, aku pun tahu kalau aku akan bersama gadis itu. Aku juga tahu kalau aku tak akan lanjut akademi dan akan jadi penulis.

Tetapi kenapa orang yang dibilang paling bijaksana oleh peramal Delphi justru tidak tahu apa-apa? Apa mungkin aku yang merasa tahu sesuatu inilah yang sebenarnya tidak bijaksana? Ya... mungkinkah begitu? Mungkinkah orang tua ini bijaksana karena merasa tidak tahu apa-apa? Ya... pasti begitu, pikirku.

“Tuan,” panggilku. “Saya rasa Andalah yang paling bijaksana karena Anda merasa tidak tahu apa-apa. Saya sendiri tidak bijak, saya terlalu sombong hingga merasa tahu sesuatu.”

“Oh, Nak. Kurasa kau benar! Itulah kebijaksanaan sejati! Kerendahan hati dalam ketidaktahuan!” serunya senang. “Oh, ya, panggil aku Socrates saja. Dan siapa namamu?”

“Nama saya Outis – Tak Seorang Pun,” jawabku.

Aku melanjutkan perjalanan. Sesampainya di daerah Thebes, aku bertemu dengan seorang pria buta yang dituntun oleh seorang wanita muda, mungkin anaknya. Didorong oleh rasa kasihan, aku membagikan roti yang kupunya pada mereka.

“Terima kasih. Semoga harimu bahagia,” ujar si pria buta sambil tersenyum lebar.

“Sama-sama, Tuan,” jawabku. “Saya sudah bahagia bisa menolong Tuan serta putrinya yang cantik.”

Wanita muda itu tampak terkejut mendengar omonganku, lantas menjadi malu sendiri. Aku tak mengerti. Apakah pujianku berlebihan?

“Oh, kaupanggil dia putriku? Ya, dia memang putriku. Tetapi dia juga adikku,” sahut si pria buta.

“Maksud Tuan?”

“Dulu orakel Delphi telah menyingkapkan rahasia hidupku dua kali. Kalimat yang sama, yang tak pernah aku lupa. Dia bilang, aku akan membunuh ayahku dan menikahi ibuku. Aku berusaha menghindari ramalan itu, tentu saja. Tetapi semuanya tetap berujung pada hal yang sama. Aku telah membunuh ayahku dan menikahi ibuku, meski tanpa sepengetahuanku. Wanita muda ini adalah anak dari pernikahanku dengan ibuku sendiri. Maka dialah putriku, tetapi juga adikku,” jelas si pria buta.

“Ayahku... atau kakakku... dulu adalah raja Thebes,” tambah si wanita muda. “Namun setelah tahu fakta itu, beliau menikam matanya sendiri hingga buta. Ibuku gantung diri karena malu. Lalu kami diusir oleh warga kota Thebes.”

“Oh... saya tidak bermaksud menyinggung. Saya turut sedih mendengarnya,” sahutku sambil tertegun.

“Kenapa kau sedih?” tanya si pria buta. “Setelah semua cobaan berat, usiaku yang lanjut dan kemuliaan jiwaku membuatku menyimpulkan, kalau semua baik-baik saja.”

Aku tersentak. Semua baik-baik saja? Aku memandang heran raut pria buta dan wanita muda itu. Mereka tersenyum lebar, tulus. Kenapa begitu? Bagaimana bisa semua baik-baik saja dengan hidup seperti itu?

“Ada apa, Tuan muda?” tanya wanita muda yang balas menatapku. “Beliau sering bicara begitu pada orang-orang, kalau semua baik-baik saja. Tetapi tak seorang pun percaya. Tak seorang pun mengerti.”

“Oh, tidak, tidak apa-apa,” jawabku. “Saya harus melanjutkan perjalanan. Tetapi kita belum berkenalan. Siapa nama Tuan dan Nona?”

“Namaku Oedipus,” sahut si pria buta.

“Dan aku Antigone,” imbuh si wanita muda.

“Nama saya Outis – Tak Seorang Pun.”

Obrolan dengan orang-orang ini telah membuka mataku. Dengan pikiran yang makin bersinar, aku berjalan menuju orakel Delphi. Begitu sampai di depan gerbang kuil, aku berhenti. Aku menengadah membaca tulisan yang tertatah di sana.

“Gnothi sauton” – “kenalilah dirimu sendiri”.

Aku masuk ke dalam kuil. Dan untuk ketiga kali aku melihat Apollo terus menari. Di hari yang luar biasa, saat aku menatap altar megah kuil itu, sang dewa bersiul. Entah dari jagad mana, beliau panggilkan sembilan dewi Muse. Senyum mereka terasa mengilhami. Mereka bernyanyi dan aku ikut. Mereka menari dan aku turut. Di dunia bawah tiga dewi takdir Moirai bahkan ikut bernyanyi dan menari sambil mengatur benang kehidupan.

Aku bahagia. Bukan karena aku lebih tahu dari Socrates, bukan pula karena hidupku lebih baik dari Oedipus. Aku sadar kalau aku tak tahu apa-apa seperti Socrates. Namun aku tidak gelisah. Hidupku pun bisa setragis Oedipus. Namun aku tidak khawatir. Aku ikut bernyanyi. Aku turut menari. Akan kupeluk semua yang dihadapkan hidup padaku. Karena akulah bagian dari lagu itu. Akulah bagian dari harmoni tarian Apollo.

5 notes

·

View notes

Text

Puisi #11: Dia Semesta

Dia melihat Semesta menari

Di tengah manusia yang berlari

Setelah meludah suatu hari

Dijilatnya pula itu sendiri

.

Dia mendengar Semesta tertawa

Di atas manusia yang meronta

Sehabis terjaga di pagi buta

Barulah dia turut bahagia

.

Semesta bernyanyi

Dia tak mengerti

Semesta berbunyi

Tetap diikuti

3 notes

·

View notes

Text

Cerpen #08: Sambal Korek

Surdi, Tommy, dan Kiran sekelas di SD. Mereka sudah kelas empat sekarang. Tapi Tommy tetap saja masih cadel. Malu dong. Makanya suatu hari, dia pernah tanya ke Surdi.

“Sul,” panggilnya.

Surdi yang lagi makan nasi bungkus dari kantin tidak menoleh.

“Suuul,” panggil Tommy lagi.

“Sal-sul-sal-sul, emang aku bisul?” sahut Surdi.

“Ya maaf, gue kan cadel,” jawab Tommy. “Sul, calanya bial nggak cadel gimana? Udah bosen cadel, nih.”

“Caranya?” Mata Surdi menerawang ke atas, alisnya dikerutin. Rencananya mau bikin pose berpikir yang keren. “Aku pernah denger kalo makan yang pedes-pedes nanti bisa bilang ‘Rrr…’. Favoritku sih, sambel korek.”

“Siapa yang tanya favolit lo?”

“Kali aja kamu traktir, Tom,” jawabnya.

Tommy pun mencoba saran Surdi. Di rumah, ia makan nasi, paha ayam, dan sambel korek buatan Emak. Setelah berucap doa di depan meja makan, Tommy mencoba sambelnya. Setelah mencoba sesuap, ia memainkan lidah dengan wajah sok-sokan. Ia tambah sesuap lagi, dan akhirnya sepiring makanan itu habis dalam waktu cepat. Rasa pedas itu rupanya menambah nafsu makannya.

Dua hari setelah itu, Tommy pergi ke sekolah dengan bangga. Dia sudah tidak cadel lagi! Dia menaruh tasnya di sebelah bangku Surdi, lalu mencoba pamer.

“Sur,” panggilnya.

Surdi yang lagi ngerjain PR di sekolah itu tidak menoleh.

“Suuurr,” panggil Tommy lagi.

Surdi tetap tidak menoleh.

“Dasar Bisul, dipanggil ‘Sur’ baik-baik malah nggak noleh,” umpat Tommy kesal.

Mendengar itu, Surdi langsung menoleh. “Eh, maaf, Tom. Biasanya dipanggil ‘Sul’ sih, hehe…”

Selama beberapa saat, Surdi dan Tommy hening dan saling bertatapan. Akhirnya, Surdi sadar.

“Lho, Tom, kamu tadi manggil aku apa?” tanyanya kaget.

“Surrdi,” jawab Tommy bangga.

“Wah, Tom, kamu nggak cadel lagi? Kok bisa sih?” Surdi tersenyum senang.

“Gue nurutin kata-kata lo, Sur. Sejak dua hari yang lalu, gue makan sambal korek Emak terus, makanya bisa bilang ‘Rrrr…’,” jelas Tommy.

Saking senangnya, Surdi memanggil teman-temannya. “Hei, temen-temen! Tommy udah nggak cadel lagi!”

Sayangnya perkataan Surdi tak terdengar lantaran bel masuk sekolah berbunyi. Tommy langsung terbahak menepuk bahu Surdi.

Pelajaran pertama adalah olahraga. Anak-anak langsung berlarian mengenakan kaos olahraga ke lapangan. Di sana mereka telah ditunggu oleh guru mereka, Pak Gatot.

Murid-murid langsung berbaris rapi. Pak Gatot berhasil membuat mereka disiplin. Pelajaran olahraga ini tegang seperti biasanya. Pasalnya, Pak Gatot itu guru yang paling serem bagi anak-anak. Dia punya kumis tebal persis Pak Raden. Suaranya besar dan badannya lumayan kekar. Namun sebenarnya hati Pak Gatot itu lembut. Buktinya, dia tidak pernah lewat ruang kelas satu. Takut kalau anak-anak nangis ngeliat tampangnya.

“Selamat pagi, anak-anak!” sapanya di hadapan murid-murid.

“Pagiii, Pak!” jawab murid-murid kompak.

“Sebelumnya, maafkan Bapak karena hari ini Bapak tidak bisa mengajar kalian. Bapak ada urusan mendadak, sehingga Bapak perkenankan kalian bebas berolahraga,” jelas Pak Gatot.

“Yes!” Surdi dan Tommy tak mampu menahan untuk tidak bersorak pelan. Pak Gatot langsung melotot.

“Tetapi ingat, ada syaratnya. Yang pertama, kalian harus pemanasan dahulu. Yang kedua, kalian tidak boleh keluar dari area sekolah. Kalau kalian melanggar, kalian akan mendapat sanksi.” Setelah berkata begitu, Pak Gatot langsung menghilang.

Anak laki-laki dengan semangat bermain futsal, sedangkan anak perempuan banyak yang kembali ke kelas.

Pada menit-menit terakhir, Tommy menguasai bola hendak menendang ke arah gawang lawan. Surdi dari tim lawan menghadang, nyaris berhasil mengambil bola. Namun tiba-tiba terdengar suara tidak enak dengan bau yang sangat menyengat.

“Uh, sial! Bau banget!” umpat Surdi.

Surdi yang nyaris pingsan itu tak sanggup mengendalikan bola. Alhasil, bola berhasil direbut Tommy kembali.

“Tendangan Super Pencetak Gol!” seru Tommy sok-sokan sambil menendang ke arah gawang lawan.

Gol pun tercipta dan tim Tommy keluar sebagai pemenang.

Setelah permainan selesai, Tommy menghampiri Surdi. “Maaf, Sur. Tadi nggak kuat nahan,” ujarnya.

“Huh, iya nggak pa-pa, Tom,” sahut Surdi masih sedikit kesal.

“Aduh!” Tommy tiba-tiba mengerang sambil memegang perutnya.

“Ada apa Tom?” tanya Surdi.

“Perut gue sakit, Sur. Kayaknya gara-gara sambel Emak,” jawabnya. “Anter gue pulang sebentar, yuk.”

“Ngapain? Buang air? Kenapa nggak di sekolah aja?” tanya Surdi lagi.

“Yah… lo juga tau kan toilet sekolah joroknya kayak gimana? Nggak ada sabunnya juga.”

“Kalau ketahuan Pak Gatot?”

“Tenang aja, Sur. Stand by me,” sahut Tommy sok-sokan.

Dengan sedikit bujukan, Surdi akhirnya mau menemani Tommy mampir pulang untuk buang air. Salah Tommy juga sih, makan sambal korek dua hari berturut-turut.

Menggunakan sepeda Tommy, mereka berboncengan keluar. Beberapa anak melihat mereka, tapi dua orang itu cuek saja.

Surdi kira-kira menunggu Tommy selama sepuluh menit, lalu mereka bersepeda pulang.

“Lega nih, Sur,” ujar Tommy di perjalanan.

Surdi tidak menjawab.

“Suuur!” panggil Tommy kesal.

“Sebentar, Tom. Rasanya aku denger suara motor jadulnya Pak Gatot,” sahut Surdi.

“Serius?” tanya Tommy. Ia lalu memandang sekeliling. Tampak Pak Gatot berbelok dari persimpangan menuju ke arah mereka.

“Eh, itu Pak Gatot, Sur. Kita lewat jalan lain aja,” tutur Tommy.

Tommy membelokkan sepedanya ke gang kecil lalu melaju ke sekolah lewat jalan tikus. Sayangnya, Pak Gatot sepertinya tahu keberadaan mereka.

Sesampainya di sekolah, Surdi dan Tommy langsung menuju kelas. Tanpa basa-basi, mereka berganti baju seragam di balik lemari. Teman-temannya sudah mengenakan seragam putih-merah, memandangi mereka sambil geleng-geleng kepala.

Bersamaan dengan itu, Pak Gatot tiba-tiba masuk ke kelas mereka.

“Anak-anak, Bapak kembali ke sini mau memeriksa kehadiran kalian semua. Soalnya jujur, Bapak terkejut dan kecewa. Bapak sempat melihat dua murid memakai seragam olahraga sekolah kita sedang bersepeda di luar sekolah,” cerocos Pak Gatot. “Jadi sekarang, kalian mengaku saja. Siapa yang tadi keluar sekolah?”

“Nggak ada kok, Pak.” Tiba-tiba terdengar suara lembut Kiran di tengah heningnya suasana.

Sementara itu, Tommy dan Surdi mengendap-endap dari balik lemari menuju bangkunya. Tommy berhasil kembali didukung dengan badannya yang kecil, tapi Surdi ketahuan.

“Lho, itu… Siapa namamu? Surdi! Ngapain kamu di balik lemari?” tanya Pak Gatot galak.

“Anu, Pak…” Surdi tak tahu hendak beralasan apa.

“Kita main petak umpet, Pak. Saya yang jaga,” sahut Kiran cepat.

Pak Gatot berdeham. Ia jadi ingat kalau semasa kecil suka main petak umpet. “Hmm… baiklah. Mungkin saya yang salah lihat. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Maaf mengganggu.”

Setelah Pak Gatot keluar kelas, Surdi dan Tommy berterima kasih pada Kiran. Surdi kali ini belajar sesuatu gara-gara sambal korek. Yang pertama, teman akan saling membantu mencari solusi. Yang kedua, jangan makan sambal banyak-banyak.

0 notes

Text

Cerpen #07: Aku Pengen Keluar Sendiri

Usai menonton film tentang anak jalanan di TV, Surdi jadi ingin seperti mereka. Sepertinya dia salah fokus membaca amanatnya. Tapi begitulah anak-anak, masih polos dan suka ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan yang baik sih tak apa-apa, masalahnya dia ikut-ikutan ingin jadi anak jalanan. Anak berumur lima tahun itu pun menghadap Mami yang sedang di dapur.

“Mi, jadi anak jalanan itu enak, ya?” katanya polos.

Mami yang sedang menggoreng tempe, lengkap dengan celemek dan sarung tangan, balik bertanya. “Kata siapa?”

“Tadi aku habis liat di tivi, Mi. Enak bisa bebas jalan-jalan di luar, nyari makan sendiri, apa-apa sendiri,” sahut Surdi.

“Hidup anak jalanan itu keras, Surdi. Nggak selalu kayak yang kamu pikirin.”

“Aku pengen keluar sendiri, Mi,” pinta Surdi.

“Ke mana?” tanya Mami yang masih menggoreng tempe. Selama beberapa saat, hanya terdengar suara renyah tempe yang digoreng. Nggak ada tanda-tanda Surdi masih di sana.

“Surdi?” Mami memanggil tapi nggak ada jawaban. Rupanya anak itu sudah keluar sendiri.

Surdi berjalan ke luar rumah sendirian. Dia merasa senang bisa bebas. Sepertinya dia selalu diawasi oleh Mami. Surdi kan bisa keluar sendiri.

Dia tak tahu ke arah mana dia pergi. Dia hanya ingin menjelajah daerah perumahannya itu sendirian. Dia coba-coba memilih jalan yang belum pernah dilewati.

Beberapa menit berjalan, dia menemukan bangku rotan di bawah pohon kersen. Dia pun duduk istirahat di sana.

Kresek, kresek! Terdengar gemerisik daun di atas pohon. Surdi jadi takut. Dia pernah tahu di TV kalau di pohon-pohon besar itu biasanya ada penunggunya.

“Siapa di sana?” tanya Surdi takut.

“Lo yang siapa?” Terdengar suara bertanya balik.

“Huaa… pohon bisa ngomong!” sahut Surdi kaget.

“Gue bukan pohon.”

“Berarti penunggunya?” Surdi jadi tambah takut.

“Benel banget.”

“Eh? Penunggunya kok cadel?”

“Ah, celewet lo!”

Krak! Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. “Waa!” terdengar suara teriakan dan… Gedebug! Seorang anak seusianya jatuh menimpa Surdi.

Surdi cepat-cepat menghindar dari anak itu. “Huaa… pasti anaknya pohon!” begitu gumamnya.

Anak itu meringis mengusap sikunya. “Bukan lah. Lo lucu banget,” jawabnya. “Makasih, ya, udah nyelametin gue. Kenalin, gue Tommy.”

Anak itu mengulurkan tangannya, dibalas dengan Surdi. “Aku Surdi.”

“Lo ngapain jalan sendilian?” tanya Tommy sambil mengambil buah kersen yang ikut jatuh berserakan di atas bangku.

“Aku pengen keluar sendiri, pengen jadi anak jalanan. Bebas pergi-pergi sendiri,” jelas Surdi. “Kamu sendiri ngapain?”

“Gue nyari kersen,” jawabnya sambil memakan sebuah. Dia lalu menyodorkan tangannya yang penuh buah itu. “Mau?”

Surdi mengambil sebuah.

“Telus sekalang lo mau ke mana?” tanya Tommy.

“Nggak tahu.”

“Main di SD, yuk?” ajak Tommy.

“SD itu di mana?”

“Di sebelang jalan laya.”

“Kamu udah SD, Tom?” tanya Surdi heran. Badan Tommy lebih kecil darinya.

“Belum. Tahun ini mau masuk. Kalo lo?”

“Sama. Kita sekelas dong.”

Nggak lama, mereka berdua udah sampai di ujung gang. Sekolah tampak di seberang. Jalan raya di situ memang tak terlalu ramai, tapi mereka menyeberang juga persis ayam, tanpa menoleh kanan-kiri. Alhasil, mobil yang lewat membunyikan klakson. Diiin!

“Awaas!” Tiba-tiba ada anak perempuan berlari menghampiri. Dia menarik tangan mereka berdua hingga terjatuh, sementara si mobil cuek berjalan menjauh.

Bagai pahlawan, anak perempuan itu berdiri dan mengulurkan tangannya pada Surdi. Surdi entah bagaimana terkesima dan bangkit berdiri dibantu uluran tangannya. Kulitnya yang putih, rambut sebahunya yang berombak kecokelatan, dan sinar matahari yang menyinari wajah cerianya membuatnya nyaris sempurna. Jika diberi sepasang sayap di punggung, Surdi pasti sudah mengira dia malaikat.

Saat anak itu berganti mengulurkan tangannya pada Tommy, dia malah menolak.

“Gue bisa beldili sendili,” katanya sambil menegakkan tubuhnya. “Lo ngikutin gue, ya, Lan?”

“Enggak kok. Aku cuma penasaran aja liat kalian berdua,” elaknya.

“Kamu kenal dia, Tom?” tanya Surdi.

“Iya, dia sepupu gue. Namanya Kilan,” jawab Tommy. “Kilan, ini temen balu gue. Namanya Suldi.”

Anak itu mengulurkan tangannya lagi. “Hai, Suldi. Ralat, ya. Namaku Kirrran,” sapanya sambil mengejek Tommy yang cadel.

Surdi pun membalas uluran tangannya. “Namaku juga Surrrdi.”

“Lo kok ikutan ngeledek gue sih, Sul?” kata Tommy. “Oh iya, Lan. Suldi juga mau masuk SD tahun ini, lho.”

“Wah, kita bertiga sekelas dong.”

Sore itu, mereka bertiga bermain di taman bermain SD. Mereka saling bertukar cerita sambil bergantian memainkan wahana. Di sana ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain-lain.

“Surdi!” Tiba-tiba Surdi mendengar suara yang sangat dikenalnya. Tampak Mami menghampiri mereka bertiga.

“Ayo pulang. Mami nyari-nyari kamu. Lain kali kalau pergi, pamit, ya?” kata Mami sambil menggandeng Surdi, hendak membawanya pulang.

“Maaf, ya, temen-temen. Aku pulang dulu,” kata Surdi pada yang lain.

“Kalo ada orang jahat gimana? Lain kali menurut, ya, sama Mami?” Suara Mami terdengar sampai telinga Kiran dan Tommy.

“Tapi kan gara-gara tadi, aku jadi punya temen, Mi,” sahut Surdi.

Kiran dan Tommy mendengarnya sambil tersenyum senang. Mereka kini punya teman baru.

“Yah, tinggal kita beldua dong, Lan?” ujar Tommy.

“Kamu juga harus pulang, Tom. Nanti dimarahin Tante,” jawab Kiran sambil gemas menjewer kuping Tommy.

“Iya-iya, tapi jangan pake jewel-jewel segala.”

1 note

·

View note

Text

Puisi #10: Dalem

Kawula nimbali

Gusti mangsuli

“Dalem”

.

Gusti nimbali

Kawula mangsuli

“Dalem”

.

Manunggaling kawula gusti

Wonten ing Dalem

Konjuk ing asma Dalem

Berkah Dalem

0 notes

Text

Puisi #09: Lucifer

Bapa menciptakan manusia sesuai citra-Nya

Tetapi mereka tak layak!

Bapa mengangkatnya makhluk paling sempurna

Tetapi menurut pun tidak!

Bapa memintaku sujud pada mereka

Tetapi diriku menolak!

.

Kenapa harus tunduk pada makhluk yang manusiawi?

Mengapa merunduk pada makhluk yang serba salah?

Kenapa harus bungkuk pada makhluk penakluk bumi?

Mengapa bertekuk pada penumpah lumuran darah?

.

Aku mencintai Bapa lebih dari segala

Aku tak mau sujud selain pada-Nya

Namun jatuh dari surgalah upahku!

Apakah ini keadilan bagiku?

.

Apakah Bapa tak mencintaiku?

Akulah malaikatnya yang paling sayang

Apakah Bapa tak mengampuniku?

Akulah malaikatnya yang paling malang

0 notes

Text

Puisi #08: Kucing Schrodinger

Kucing Schrodinger di dalam kotak

Yang satu bilang dia hidup

Yang lain bilang dia mati

Schrodinger bilang dia hidup sekaligus mati

Tapi untuk apa?

.

Mereka bilang Tuhan hidup

Nietzsche bilang Tuhan mati

Kristen bilang Tuhan bangkit kembali

Aku bilang Tuhan hidup sekaligus mati

Tapi untuk apa?

.

Ateis bilang Tuhan tidak ada

Monoteis bilang Tuhan ada satu

Politeis bilang Tuhan ada banyak

Aku bilang Tuhan ada dan tiada

Tapi untuk apa?

.

Yahudi bilang Tuhan itu Yahweh

Kristen bilang Tuhan itu Yesus

Islam bilang Tuhan itu Allah

Aku bilang Tuhan itu monster spaghetti terbang

Tapi untuk apa?

0 notes

Text

Puisi #07: Tuanku

Tuanku suka mendikte

Dia bilang harus ini harus itu

Yang ini bagus, yang itu jelek

Dia larang jangan ini jangan itu

Yang ini benar, yang itu salah

.

Tuanku suka transaksi

Dia jual tiket surga dengan kepatuhan

Lakukan ini maka nikmati surga

Dia ciptakan neraka untuk pembuangan

Langgarlah ini maka rasakan neraka

.

Tuanku suka bercanda

Ditanamnya pohon di tengah taman

Agar manusia bisa jatuh ke bumi

Dibuatnya berbagai macam aturan

Agar kami bisa saling menghakimi

.

Semoga kamu tidak menistaku

Karena sikapmu seperti Tuanku

0 notes

Text

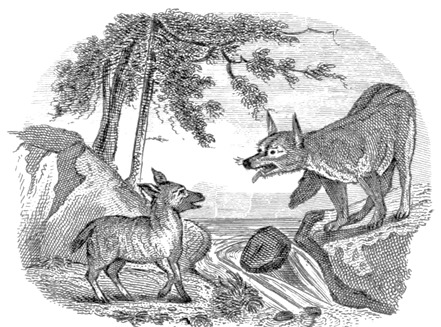

Cerpen #06: Serigala & Anak Domba

Di tepi sungai,

bertemulah serigala kurus

dengan anak domba yang haus.

Begitu sadar adanya pemangsa,

anak domba itu hendak pergi.

Namun serigala itu bertanya,

“Kenapa gerangan engkau lari?”

.

“Kau akan memakanku, lantas aku berlalu,” jawab anak domba.

.

“Apa beda kumakan dengan dimakan oleh gembala kelak saat dewasa?”

.

“Gembala peduli, dia rawat kami,” jawab anak domba.

.

“Tapi tidak begitu padaku!

Dia halangiku peroleh mangsa.

Dia usir dan sakiti aku,

serigala yang lapar dan dahaga.

Hutan ini makin sempit,

Makanan makin sedikit,

Perutku makin terhimpit.

Aku telah lemah, kau tahu.

Tak sanggup kuraih tubuhmu.

Untuk apa kau takut padaku?

Kau bisa kabur dari diriku,

tapi aku tak bisa kabur dari rasa laparku.”

.

Terdengar langkah kaki tiba-tiba.

Gembala segera tiba.

“Aku sebentar lagi sirna,” kata serigala.

“Entah oleh rasa lapar atau oleh tongkat gembala,

entah dia datang menyerang, atau halangi domba hilang.

Gerangan kau pergilah, padanya kembalilah.”

.

Anak domba itu tertegun.

Lalu tangan gembala turun.

Hendak diserangnya serigala malang.

Namun anak domba sendiri menghadang.

Dia hampiri mulut kelaparan,

biarkan diri menjadi makanan.

“Daripada membunuh satu nyawa,

akan kuselamatkan satu jiwa.”

Gembala pun tercenung, lalu berbalik badan,

sadar bahwa serigala pun butuh asupan.

1 note

·

View note

Text

Cerpen #05: Rembulan & Samudra

“Apa yang istimewa dariku?” pikir Rembulan.

“Aku penuh bintik dan lubang.

Aku pun tidak bercahaya.

Sinarku berasal dari Surya.”

.

Rembulan pun malu, bersembunyi dia

di balik tirai malam yang gelap.

Perlahan purnama terkikis,

menjadi separuh, menjadi sabit.

.

Namun Samudra berguruh.

“Kamu selalu istimewa di mataku,” katanya.

“Kamulah terang yang paling benderang,

dalam malamku yang paling kelam.

Apa peduliku soal bintik-lubangmu?

Selama malamku kautemani.

Apa peduliku soal asal sinarmu?

Sepanjang kelam ‘ku kauterangi.”

5 notes

·

View notes

Quote

Kenapa ngasih kamu lebih ringan daripada ngasih diri sendiri? Apa karena saat aku ngasih, aku menjadi kasih, dan kamu menjelma terima kasih, lalu sama-sama kasih berbuah kisah?

Puisi #06 di Rembang, 23 Juni 2020

0 notes

Text

Cerpen #04: Anjing dan Kucing

“Kamu sedang apa, Anjing?”

“Diam, Kucing. Aku sedang mengamati bintang-bintang yang indah.”

“Tapi...”

“Sssh... Diam.”

“Tapi kamu menginjak bekas kotoranku.”

4 notes

·

View notes

Text

Puisi #05: Culik

Hari ini aku ingin menculikmu. Kita akan terpisah oleh liburan dan kurasa aku akan rindu. Mungkin hari ini bisa menggantikan hari-hari selanjutnya yang tanpa menatapmu. Atau jangan-jangan aku justru akan bertambah rindu?

Kemarin kau telah menculikku. Kau menggiringku pada pintu di mana Tuhan menunggu. Kau membuatku berjarak dari realita yang jemu. Atau jangan-jangan ini hanya bayanganku yang semu?

Besok aku akan menculikmu. Aku pasti membawamu ke tempat yang ingin kautuju. Dunia akan kita kelilingi seperti Eden dikelilingi Adam dan Hawa yang lugu. Atau jangan-jangan dunia yang mengelilingi aku dan kamu?

Apakah ini kehendak Tuhan atau hanya kehendakku? Apakah ini perasaanku saja atau juga perasaanmu? Bagaimana aku tahu? Atau jangan-jangan bukan kita yang saling menculik dari dulu?

Semesta mungkin sedang menculik kita berdua.

1 note

·

View note

Text

Puisi #04: Kuliah

Mereka bilang kuliah tempat untuk bertanya

Juga untuk menemukan jawaban

Namun aku baru bisa menebak

Jawaban dari semua pertanyaan

Mungkin karena tidak terucap

Atau karena belum waktunya kaujawab

.

Mereka bilang kuliah tempat melakukan kesalahan

Agar selepas wisuda, sudah berpengalaman

Namun tak ada salahnya bertanya

Tak ada pula salah bermimpi

Dan khusus hal ini, aku yakin tidak salah

Meski hanya berdasar intuisi

.

Maka saat pertanyaanku terucap di depanmu, jawablah

Lebih baik dijawab tidak, daripada tidak dijawab

Sebab kuliah juga tempat untuk belajar

0 notes

Text

Cerpen #03: Pelangi Bulan Juni

Sehabis hujan di bulan Juni, kita pergi ke pelabuhan sore hari. Jalanan kota masih sepi, namun bukan karena isolasi mandiri. Sejak dulu kota kita memang begini. Ada wabah atau tidak, tak ada bedanya. Yah, kecuali tambahan penutup hidung yang sedang tren itu.

Mereka berkata wabah ini musibah. Namun bagiku, wabah ini anugerah. Wabah ini membawaku pulang kembali. Wabah ini membawaku menikmati hari. Wabah ini membawaku bersamamu lagi.

Kita berdua duduk di atas deretan batu karang. Angin berdesau menyibak rambut kita. Bau asin terkuar di udara. Ombak tak henti beradu dengan karang. Gemuruhnya terdengar membahana.

Kamu bersorak riang begitu melihat pelangi di sudut langit. Aku ikut gembira. Apalagi aku melihat dua. Pelangi yang satu lagi melengkung di antara lesung pipimu. Kamu jadi teringat pada puisi Sapardi. Lalu kamu pun bersyair.

“Kenapa mereka mengagungkan hujan bulan Juni? Bukankah cinta memang seharusnya seperti itu?” tanyaku.

“Seperti apa?” tanyamu balik.

“Cinta itu memberi, bukan meminta. Karena itu dia disebut juga kasih.”

“Bukankah lelah kalau kita hanya memberi?” tanyamu lagi.

“Aku tidak lelah.”

Kamu tersenyum getir. Rasanya awan mendung tiba-tiba datang dan hinggap di kepalamu. Namun aku melihatnya samar dan kelabu.

Malamnya kita duduk berdua di pinggir alun-alun. Bau sedap martabak yang kamu beli menggoda perutku. Kamu tak kunjung pulang dan memakannya. Kamu berkata, ingin di sini dulu, menikmati malam. Aku menurut. Kalau pun kamu ingin di sini sampai besok pagi, pasti kuladeni.

Namun sudah beberapa menit tak ada kata di antara kita. Aku mengayunkan kakiku membelai rerumputan, berharap rasa gugupku dapat menyingkir. Sebenarnya aku ingin bertanya soal perasaanmu. Tetapi lidahku kelu. Deru kendaraan di sekeliling tiba-tiba terasa jauh, begitu pula dengan lampu-lampu jalan. Suasana sunyi. Aku ingin berkata. Aku hendak bicara. Tiap detik yang hening terasa menekanku untuk memuntahkan kalimat. Tetapi dinginnya hawa malam seakan mencekat tenggorokan.

Akhirnya aku menoleh ke samping dan siap melontarkan huruf pertama. Namun kuamati matamu berkaca-kaca. Aku tak mengerti.

Kamu bercerita tentang masa depan, tentang cita-cita dan semua hal yang ingin kamu lakukan. Kamu bimbang memilih lanjut kuliah atau bekerja. Tetapi kamu selalu ingin mengajari anak-anak kecil di desa terpencil, hidup tenteram di sana sambil merawat taman bacaan di rumah. Kupikir kamu terbayang-bayang hingga matamu berair.

“Lakukan saja yang mau kamu lakukan. Tak usah terlalu peduli kata orang-orang,” saranku. “Kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan apa pun. Kamu bisa menjadi apa pun.”

Tenggorokanku tiba-tiba sudah tak tercekat. Aku tak lagi ingin bertanya. Aku tak lagi penasaran soal perasaanmu. Cerita-ceritamu membuatku teralih. Saat ini deru kendaraan dan lampu-lampu masih terasa jauh. Suasana sunyi, namun tidak sepi. Rasanya syahdu.

Kita duduk berdua di pinggir alun-alun, menatap langit malam yang berbintik. Tiap detik tak lagi terasa menekan. Karena saat ini detik itu tiada. Bahkan saat ini juga tiada. Yang ada hanya aku, kamu, dan malam.

Selama beberapa saat kita kembali diam. Kita membayangkan masa depan. Aku sendiri ingin menjadi penulis. Setelah lulus kemarin, aku belum mencari kerja. Wabah ini membawa berkah. Wabah telah mewajarkan pengangguran seperti kita. Aku pun bisa menulis sepanjang hari. Kita pun bisa bersama sepanjang malam.

Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar burung dari seorang teman. Kabar itu berkata, kamu tidak menyukaiku. Aku memang belum tahu bagaimana perasaanmu. Tetapi kalau pun itu benar, aku ingin mendengarnya sendiri dari mulutmu. Kuputuskan pergi ke rumahmu sore nanti.

Di teras kita berdua duduk. Tak ada kendaraan yang lewat di gang depan rumahmu. Anjingmu berbaring di lantai mengawasi jalan. Aku mengembalikan bukumu yang kupinjam. Kamu pun mengembalikan bukuku. Lalu sambil mengamati lembayung senja, aku bertanya.

“Kenapa kamu tak menolakku?”

Sesaat kamu terkejut, tetapi lanjut menyahut. “Kalau kutolak, apa kamu akan berhenti?”

“Mm... tidak juga,” jawabku.

“Aku takut. Aku takut kamu kenapa-kenapa kalau kutolak.”

“Kenapa kamu takut? Kalau aku percaya, kalau aku mau, aku bisa melakukan apa pun. Aku bisa mengatasi apa pun. Kamu tak perlu khawatir apa-apa soal aku.”

Kamu diam sesaat, mencari kata-kata yang tepat.

“Kamu bisa melakukan apa pun... meski tanpa aku?” tanyamu.

“Bisa,” jawabku. “Kalau aku mau.”

“Aku tidak tahu. Kita sudah sering pergi berdua dan mengobrol. Tetapi... tetapi aku tidak merasakan hal yang spesial. Mereka berkata, mereka bingung, bagaimana bisa aku tidak terbawa perasaan. Tetapi jangankan mereka, aku sendiri bingung.”

Kali ini aku yang diam. Aku tak tahu harus bagaimana menanggapinya.

“Pergilah berkeliling dunia,” lanjutmu. “Cobalah hal-hal baru, carilah pengalaman baru, dan bukalah matamu seluas-luasnya. Dunia tidak sesempit kota kecil ini. Masih ada banyak hal yang bisa kita jelajahi. Masih ada banyak gadis yang lebih baik dariku. Carilah makna lain selain bersamaku. Karena aku tidak tahu. Aku tidak tahu sampai kapan aku tidak merasa.”

Aku masih diam, tetapi senyumku mengembang. Aku senang dia sudah menjawab. Aku senang dia sudah jujur.

“Kalau buku dan puisi yang kuberi terasa membebani, kamu boleh mengembalikan itu juga,” ujarku akhirnya.

“Tak perlu,” sahutmu. “Kamu sudah berniat membuatnya untukku, bukan? Aku pun sudah menerimanya.”

“Baiklah. Kurasa urusan kita sudah selesai. Sebelum aku pamit, aku ingin meminta maaf dan berterima kasih.”

Aku menatapmu dengan tersenyum. Tetapi kamu hanya membalas dengan senyum getir.

“Jangan merasa bersalah atau merasa jahat, ya,” pintaku. “Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Perasaan senang atau sedih tidak bergantung dari kondisi yang kita alami, tetapi dari bagaimana kita menanggapinya. Aku justru senang karena kamu sudah jujur.”

“Terima kasih. Tetapi kamu tak perlu meminta maaf. Akulah yang seharusnya meminta maaf.”

“Tidak,” bantahku. “Aku tetap perlu meminta maaf, karena aku memintamu menyukaiku, entah sadar atau tidak. Padahal seharusnya aku hanya memberi, seperti hujan bulan Juni.”

Senyummu tak lagi tampak getir. Awan mendung yang hinggap di kepalamu seperti sirna sesudah menumpahkan isinya. Aku pun pamit dan segera pulang dengan sepeda motor.

Malam telah turun dan jalanan kota masih sepi, seperti biasa. Tetapi kali ini diriku juga terasa sepi, kosong. Bukan sedih, aku hanya tak mengerti. Tadinya aku selalu percaya bahwa kita akan bersama. Aku yakin aku bisa melakukan apa saja, termasuk bersamanya. Tetapi mungkin caraku salah dalam mencintai. Mungkin juga ini justru bukan cinta, melainkan obsesi semata. Sepertinya kamu benar. Aku harus membuka mata seluas-luasnya.

Sepanjang jalan aku berpikir tentang banyak teori dan kemungkinan. Aku berada dalam kekosongan dan kebingungan. Lalu saat aku memandang ke atas, aku melihat rembulan yang megah keperakan. Ajaibnya, suatu cincin berwarna pelangi melingkari rembulan, melipatgandakan keindahannya.

Aku teringat pelangi bulan Juni yang kita lihat di pelabuhan. Lalu kuputuskan saat itu juga. Aku akan mencintaimu seperti hujan bulan Juni. Dengan sederhana aku akan memberi, meski harus tiada oleh hadirnya pelangi.

0 notes

Text

Cerpen #02: Tulisan di Dahi

Ujung rokok itu baru menyentuh bibirnya saat gadis manis di depannya menegur.

“Bintang,” panggilnya. “Di sini nggak boleh ngerokok.”

Bintang melenguh menatap raut tegas gadis yang duduk di hadapannya. “Kenapa emang? Nggak pake AC juga.”

Gadis itu menunjuk tanda larangan merokok di dinding. Bintang melirik, namun tak menghiraukannya. Dengan santai, dia menyalakan rokok dengan pemantik, lalu mengisapnya.

“Bintang....”

Bintang melepas batang rokoknya dari mulut. “Ya, Putri? Abisnya lama banget sih, nunggu makan di sini.”

Putri mengeluarkan sebungkus permen dari tasnya. Dia menaruhnya di atas meja. “Nih, emut ini aja.”

Bintang tak peduli dan terus mengisap rokoknya. Hal itu membuat Putri cemberut dan memalingkan muka. Dia tahu kalau memang lama menunggu makanan di tempat ini. Dia sengaja mengajak Bintang ke sini usai kuliah sore tadi agar bisa lebih lama duduk berdua dengannya.

“Iya deh, aku nurut.” Bintang membuang rokoknya di lantai, menginjaknya, lalu membuka bungkusan permen di atas meja.

“Tapi jangan cemberut, ntar manisnya ilang,” tambahnya.

Putri tersenyum geli mendengar itu, namun berusaha menutupinya. Untunglah pesanan makanan datang sehingga perhatian Bintang teralih darinya.

Bintang segera mengunyah permennya, lalu lanjut menyantap makanannya dengan lahap. Dia sepertinya sudah lapar. Putri menyantap makanannya pelan-pelan. Dia ingin mengobrol dengan Bintang untuk membahas sesuatu, namun tampaknya Bintang tak peduli.

Seorang pria gondrong tiba-tiba masuk dengan membawa gitar. Dia memetik gitar sambil melantunkan lagu Iwan Fals dari meja ke meja.

“Kenapa ada pengamen di sini?” gumam Putri. “Dia nggak bisa baca tulisan itu apa?”

Putri menunjuk ke salah satu tiang kayu penyangga. Di sana terpaku papan bertuliskan “Ngamen Gratis”. Bintang menengok ke arah tiang itu sambil masih mengunyah.

“Kamu juga nggak bisa baca,” sahut Bintang.

“Hah?” Putri menatap bingung pemuda tinggi di depannya.

“Ada tulisan di dahi pengamen itu: ‘Ngamen Bayar’,” ujar Bintang sambil sedikit tersenyum. “Mungkin dia nggak peduli dilarang karena cuma berniat menghibur dan mencari uang. Paling-paling bakal diusir sama pegawai sini. Itu pun kalo ada yang berani ngusir.”

Pengamen itu sampai di meja mereka. Dia menyodorkan gelas plastik bekas dengan sejumlah uang di dalamnya, lalu menyanyikan sebuah lagu.

Putri memperhatikan dahi pengamen itu, namun tak menemukan tulisannya. Bintang menahan senyum menghadapi kelakuan Putri. Selanjutnya dia memberikan recehan di gelas bekas itu.

“Terima kasih,” ujar pengamen itu seraya pergi.

Putri merasa Bintang benar. Tidak ada pegawai yang berani mengusir pengamen itu. Lagipula para pelanggan, meski tahu ada tulisan “Ngamen Gratis”, tetap saja memberi uang. Dia memperhatikan pengamen itu sampai Bintang menyadarkannya.

“Jangan liatin dia terus, Put. Ntar dia grogi,” kata Bintang sambil tertawa kecil.

“Mana, Bin? Nggak ada tulisan di dahinya,” sahut Putri polos.

Bintang menghela nafas. “Kamu pasti juga nggak baca tulisan di dahiku waktu aku tadi ngerokok. Tulisannya ‘Boleh Merokok’. Sebenernya itu cuma bentuk protes atas pelayanan yang lama.”

Raut muka Putri masih tampak bingung sehingga Bintang menambahkan.

“Sekarang orang-orang cuma bisa baca tulisan di dinding, papan, atau di hape. Coba lihat keluarga di sebelah sana.” Bintang mengarahkan mukanya ke salah satu meja. “Si ayah dan ibu baca tulisan di hape mereka masing-masing, tapi nggak bisa baca tulisan di dahi anaknya kalau dia butuh perhatian mereka. Akhirnya si anak berbuat nakal biar dapet perhatian.”

“Hmm....” Putri hanya balas menggumam.

Putri dan Bintang lanjut menghabiskan makanannya. Selama makan, terdapat anak-anak yang datang. Yang satu menjual tisu, sedangkan yang lain meminta sumbangan dengan mengedarkan amplop.

“Bin, apa tulisan di dahi anak-anak itu?” tanya Putri.

Bintang berpikir sejenak. “Selamatkan aku.”

Putri terdiam.

“Mereka itu korban. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, harusnya kita nggak ngasih mereka uang karena sama aja melanggengkan bisnis itu. Tapi aku nggak tahu apa yang bisa kita lakukan sekarang. Mungkin kelak kita bisa bikin yayasan sosial, atau ngasih lapangan pekerjaan buat orangtua mereka, atau secara langsung ngebiayain pendidikan mereka.”

Bintang menyeruput minumannya sampai habis, lalu Putri mengikuti.

Setelah makan, mereka berjalan menuju tempat parkir kampus yang tak jauh dari sana. Bintang berjalan dengan cepat dan tidak banyak bicara. Putri ingin mengobrol namun tak tahu harus membahas apa lagi dengan Bintang.

Tiba-tiba Bintang berhenti. Putri terkejut dan ikut berhenti.

“Ada apa?”

Bintang diam saja, tetapi matanya mengarah ke pemandangan beberapa meter di depan. Putri melihat seorang bapak tua dengan pakaian compang-camping, sepertinya gelandangan, sedang jongkok di pinggir jalan. Sekitar satu meter dari bapak itu, ada seekor anak kucing putih dengan totol jingga sedang menjilati bulunya.

Seorang mahasiswa lain berjalan dari arah berlawanan, membawa bungkusan plastik berisi jajanan. Ia lalu berhenti sebentar dan berjongkok untuk mengelus kucing itu. Ia mencuil sedikit jajannya dan memberi kucing itu makan. Setelah itu ia berdiri dan pergi, melewati bapak tua itu serta Putri dan Bintang. Bapak tua itu hanya tersenyum.

Bintang merogoh sesuatu di tas selempangnya. “Kamu liat kejadian tadi?”

“Kucing itu?”

“Anak tadi kurang ajar. Dia lebih peduli sama anak kucing daripada sesama manusianya. Cuma gara-gara penampilan kucing itu yang lucu dan penampilan manusia itu yang...,” Bintang berhenti, memikirkan kata-kata yang tepat. “Nggak keurus.”

Putri terdiam, menyadari sesuatu. Padahal tadi dia ingin berbicara banyak dengan Bintang, namun sekarang tak lagi.

Bintang mengambil sebungkus roti dari tasnya. Dia mencuil sedikit, lalu berjalan dan memberi kucing itu makan. Sisa seluruh roti itu diberinya kepada bapak tua itu.

Putri tidak mengikuti Bintang. Dia masih berdiri di tempat yang sama, memandang Bintang mengatakan sesuatu kepada bapak itu. Bapak tua itu tampak tidak bicara, hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum.

Bintang kembali berdiri, memanggil Putri untuk kembali berjalan. Putri mengejar Bintang dengan raut bengong. Di satu sisi, dia merasa sama kurang ajarnya dengan anak tadi karena tadinya ingin mengelus kucing itu. Namun di sisi lain, dia kagum dengan Bintang. Sepanjang jalan sampai tempat parkir, dia jadi membisu.

“Kok kamu diem sih?” tanya Bintang.

“Mmm... nggak, nggak pa-pa,” jawab Putri.

“Tau nggak, tulisan di dahi bapak tua tadi?”

“Terima kasih?” tebak Putri.

“Ya, bener,” sahut Bintang. “Bagus, bagus. Kamu mulai bisa baca tulisan di dahi.”

Putri diam lama hingga akhirnya berceletuk. “Kamu bisa baca tulisan di dahiku?”

“Mm...?” Bintang memperhatikan dahi Putri. “Nggak tahu. Apa emang?”

Tulisannya: aku suka sama kamu, batin Putri.

0 notes

Text

Puisi #03: Solipsis

Kita tak pernah tahu apa-apa, kecuali bahwa kita ada

Sekalipun sains mengungkap lebih banyak rahasia,

Tetap saja kita tak tahu dunia indrawi ini nyata atau fana.

Sama seperti menggosok cermin lalu melihat ke dalamnya,

Semua tampak lebih jelas, tapi hanya bayangannya.

.

Kita tak pernah tahu apa-apa, kecuali bahwa kita ada

Sekalipun alarm disetel sebelum tidur kita,

Tetap saja kita tak tahu besok masih ada atau tiada.

Sama seperti perpisahan dan rindu yang mengikutinya.

0 notes