Text

Kleine Häuser (15): Ende der Unscheinbarkeit

Invalidenstraße 86, Berlin-Mitte, 2021

2017 schrieb ich einen Blogbeitrag über das kleine Haus Invalidenstraße 86. Das ist nun abgerissen worden. Für den freigemachten Ort findet man im Netz Entwürfe, die hier den Spagat von neuem Zugang zum Charité-Campus und zugleich einem nutzbaren Gebäude schaffen sollen. In einem Entwurf von Henke + Partner etwa schwebt der Neubau über dem Durchgang, beim Entwurf des Schweizer Büros FHV (wohl dem Wettbewerbssieger) tritt das neue Haus hingegen an die Seite, so dass Platz für den Weg nach hinten bleibt.

Der abgerissene Altbau hingegen war vor allem unscheinbar, wie ich in dem Text vor vier Jahren schrieb. Hier noch einmal der Text von damals, nur unwesentlich verändert:

Kleine Häuser verschwinden aus der Berliner Innenstadt. Lediglich dreigeschossig hat ein Gebäude wie das schmutzigweiße kleine Haus, hier [unterhalb] in der Mitte des Bildes, in einer Stadt der explodierenden Immobilienpreise keine Zukunft mehr – dazu müsste es schon besonders alt und gut erhalten sein oder aufgrund besonderer historischer Bedeutung geschützt sein. Ein Bauwerk wie dieses hingegen – heruntergewohnt, Fassade entdekoriert, Dach provisorisch – wird wohl demnächst abgerissen und durch einen höheren Neubau ersetzt werden. Zur Vorbereitung dieses Schicksals steht es leer – und das schon seit vielen Jahren. Die Eingangstreppe reicht bereits nicht mehr auf Straßenniveau herunter.

2017 – das Haus Invalidenstraße 86 in der Mitte des Bildes

Ein solches Haus, für das das schöne Wort „unscheinbar“ erfunden wurde, steht in der Invalidenstraße, direkt gegenüber vom Bundeswirtschaftsministerium. Wer hier einst wohnte, verraten die historischen Berliner Adressbücher: Im Adressbuch von 1883 ist das damals vielleicht 20 Jahre alte Gebäude noch unter der Hausnummer 55 zu finden und es wohnten hier hauptsächlich Eisenbahner, 40 Jahre später, 1923, dann vorwiegend Verwaltungsangestellte. Das Adressbuch von 1943 – das letzte, das online verfügbar ist – führt schließlich eine bunte Mischung auf: Labordiener, Krankenschwester, Wächter, Rohrleger, Tischler, Architekt, Pflegerin usw. – insgesamt 15 Parteien.

Eingang im Jahr 2017

Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg stand das kleine Haus in einer Reihe von Mietsbauten, die vermutlich von ähnlicher Größe waren. Dann wurde zunächst 1911/12 das Gebäude links im Bild errichtet, als Zahnärztliches Institut der Universität. Der hohe weiße Nachbar rechts, zur Charité gehörig, folgte hingegen erst in den 1920er-Jahren. Das kleine Haus ist also ein Bebauungsrest, der dem Zufall, dass weder die Zahnmedizin links noch die Charité rechts sich einst bis hierhin ausdehnen wollten, sein Überleben bis heute verdankt. Auch die Tatsache, dass nur wenige Meter entfernt von 1945 bis 1990 die Grenze zu West-Berlin verlief, dürfte das Überleben des kleinen Hauses begünstigt haben. Die charakteristische DDR-Lampe über der Tür, die vergitterten Fenster und auch der eine Briefkastenschlitz in der Tür für das ganze Haus – all diese Details legen nahe, dass das damals direkt an den Anlagen der Grenzübergangstelle Invalidenstraße gelegene kleine Haus den Grenztruppen der DDR diente. Seitdem scheinbar fast unverändert, läuft seine Zeit vermutlich bald ab.

2021

An der Nachbarfassade lässt sich derzeit noch der frühere Aufriss des Hauses ablesen und auch eine Veränderung des Daches. Am rückwärtigen Seitenflügel des Nachbarhauses zeigen die vermauerten Fenster, dass das Haus Invalidenstraße 86 einst ein Hinterhaus mit spitzem Dach besaß.

2021

#Berlin#Berlin-Mitte#abriss#stadtgeschichte#architektur#stadtbild#charite#invalidenstrasse#kleines haus#architecture#demolition

3 notes

·

View notes

Text

Schmale Häuser (4): Helmut Jahn und das kleinste Hochhaus der Stadt

Bürohaus Kurfürstendamm 70, 1992–94 von Helmut Jahn, Berlin-Charlottenburg, 2020

Der Architekt Helmut Jahn ist am Samstag im Alter von 81 Jahren bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Er war nicht nur der Architekt von Megastrukturen wie dem Thompson Center in Chicago oder dem Sony Center am Potsdamer Platz, und von zeichenhaften, unverwechselbaren Hochhäusern wie dem Messeturm in Frankfurt am Main, sondern auch eines schmalen Hauses am Kurfürstendamm, das er noch vor dem Mauerfall geplant und in den frühen 1990er-Jahren gebaut hat. Wie viele andere Bauten von Jahn ist es im Bemühen entstanden, zwar das Erbe der Moderne dezidiert weiterzuführen, aber ihren oft stereotypen, langweiligen Lösungen zu entkommen. Jahn hatte weder mit seinen Bauten noch als Mensch ein Problem damit, aufzufallen.

Wie aber kam es zu diesem schmalen Haus, das aufgrund seines Verhältnisses von kleiner Grundfläche und großer Höhe durchaus in Jahns hochhausgeprägtes Oeuvre passt?

Das Gebäude steht auf einem nur 2,70 Meter breiten Streifen. Das reicht immerhin für die Tür, die in ein Foyer führt, hinter dem dann der durchaus geräumige Aufzug liegt. Durch das weite Auskragen der Obergeschosse erreicht der Architekt dort eine erstaunlich große Nutzfläche.

2019

Obwohl die gängige Traufhöhe des Kurfürstendamms nur um ein paar Meter überschreitet, ist der Bau doch in seinen Proportionen, im Verhältnis der Höhe zur Grundfläche, ein Hochhaus. Die Schmalseite am Kudamm ist erstaunlich plastisch, abwechslungsreich und dynamisch, die breite gläserne Vorhangfassade zur Lewishamstraße lässt nicht ahnen, wie wenig Tiefe sich dahinter verbirgt. Über die Ecke ragt eine Spitze mit rundem Signet weit hinaus – vielleicht eine kleine Reminiszenz an den Kudamm, wie ihn das Neue Bauen der 1920er-Jahre erträumte aber kaum umsetzen konnte – vom fahrenden Auto aus zu erleben, mit dynamisch gerundeten Häuserecken, nachts erleuchteten Fassaden und großstädtischer Reklame, mit Stahl und Glas statt Stuck und Sandstein.

2020

Bis zur Zerstörung im Krieg, also bis etwa 1943 oder 1944, stand unter der Adresse Kurfürstendamm 70 eines der üblichen großen, breitgelagerten Eckhäuser des späten 19. Jahrhunderts – in Stil und Proportionen sicher ähnlich wie der noch heute vorhandene linke Nachbar von Jahns Gebäude. Die rechts an Jahns Turmbau vorbeirauschende, breite Lewishamstraße gab es nicht. Stattdessen traf hier nur die wesentlich schmalere Wilmersdorfer Straße von Nordwesten, also von schräg rechts, auf den Boulevard. In den 1960er-Jahren wurde durch das vom Luftkrieg zerlöcherte Quartier nördlich des Kurfürstendamms die neue Lewishamstraße gefräst. Durch diese neue Schneise entstand eine Verbindung zum nunmehr untertunnelten Bahnhof Charlottenburg und von dort weiter nach Norden. Die neue, verbreiterte und als „Adenauerplatz“ benannte Straßenkreuzung am Kurfürstendamm sollte aber keine traditionelle Kreuzung bleiben. Im Sinne einer Stadt, die dem Auto endlich Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte und sich deshalb „autogerecht“ nannte, wurde der Boulevard hier untertunnelt. Der gekachelte, dreispurige und 260 Meter lange Tunnel wurde 1972 eröffnet.

2020

Das alte Grundstück Kurfürstendamm 70 war somit Anfang der 1970er-Straße unter einer Durchgangsstraße mitsamt Tunnel verschwunden. Doch ein schmaler Streifen des alten Grundstücks war übriggeblieben, was wohl spätestens in den 1980er-Jahren aufgefallen sein muss. Jahn erhielt den Auftrag für den Bau des schmalen Hauses nach einem Wettbewerb, der noch in Zeiten der geteilten Stadt, in den 1980er-Jahren, stattfand. Dessen Gewinnerin war zunächst Zaha Hadid, deren Entwurf allerdings gegen das Bauordnungsrecht verstieß (so Amelung 1996). Ihr Entwurf zweier sich dies- und jenseits der Lewishamstraße gegenüberstehender Segelbauten wird bis heute als Poster vermarktet.

Helmut Jahn hat mit seinem Bau lange vor der Ära der Lücken- und Restgrundstücksbebauung vorgeführt, wie man aus einer schwierigen Grundstückssituation künstlerisch und wirtschaftlich Kapital schlagen kann.

Blick aus der Lewishamstraße, 2020

Literatur

Volker E. Amelung: Gewerbeimmobilien. Bauherren, Planer, Wettbewerbe, Berlin/Heidelberg 1996, S. 159, Anm. 71

Piotr Pawlowski: Das Geschäftshaus Ku’damm 70, Berlin von Helmut Jahn, Mag.-Arbeit FU Berlin 2000

Peter M. Bode: „56 Quadratmeter Berlin genügen für ein Hochhaus. Helmut Jahn baut am Kurfürstendamm“, in: Art 9 (1994), S. 129

#berlin#kurfürstendamm#helmutjahn#charlottenburg#architecture#architektur#schmales haus#bürogebäude#bürohaus

2 notes

·

View notes

Text

Kleine Häuser (14): Die Markthalle kommt nicht wieder

Karl-Liebknecht-Straße 11, Berlin-Mitte, 2020 (im Lockdown)

Zur 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 wurden die gastronomischen Kapazitäten in der Hauptstadt der DDR planmäßig gesteigert. Das galt inbesondere für den Bereich um den Alexanderplatz. Wie die Zeitung Neue Zeit verkündete, war die Zahl der „Terrassenplätze“ in der Gegend um den Ost-Berliner Besuchermagneten von um 1.500 Plätze auf fast 3.600 gesteigert worden. In den Rathaus-Passagen etwa waren die Weinstube „Bodega“ entstanden, die Bierbar „Pilsator“ und das Eiscafé „Pinguin“. Im Nikolaiviertel lockte das Lokal „Zu den Arkaden“ mit „Schnellimbißangebot“ und eine „Gaststätte Pizza“. Unter den neu geschaffenen Lokalen war, wie die Neue Zeit berichtete, auch die „Marktschänke, die 80 Gästen vorwiegend im Vorgarten Platz bietet“.

2020

Der kleine Bau ruft nicht nur in seinem Namen, sondern auch in seiner architektonischen Gestaltung die Assoziation eines Marktstandes mit roter Markise auf, auch wenn diese in Wahrheit aus Blech besteht. Die Gestaltung war kein Zufall. Anknüpfen und Fortführen alter Berliner Traditionen war hier die Devise. Denn an eben dieser Stelle hatte einst die – natürlich viel größere – 1883–86 erbaute „Markthalle I“ gestanden. Nach Nordwesten war ihr die bis 1893 fertiggestellte „Markthalle Ia“ gefolgt. Der Bau dieser beiden großen kommunalen Markthallen war die Antwort der Stadt auf den steigenden Lebensmittelbedarf der wachsenden Metropole, aber auch auf die unhygienischen Zustände auf den Märkten unter freiem Himmel gewesen. Am heutigen Standort der Marktschänke hatten sich einst in der „Markthalle I“ die Buden der „Groß-Schlächter“ befunden. Beide Hallen waren – wie die Marktschänke – direkt an die Stadtbahnbögen angebaut und nutzten diese auch als Markt- und Lagerflächen.

2020

Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch waren die beschädigten Markthallen abgerissen worden. Was zunächst wohl kaum bedauert worden sein dürfte, erzeugte in der DDR der 1980er-Jahre Verlustschmerz. Zwar war als Ersatz für die alten Markthallen unter und hinter dem Scheibenhochhaus an der Karl-Liebknecht-Straße bis 1973 eine neue und moderne „Berliner Markthalle“ (heute „Kaufland“) entstanden (nach Entwurf des Architekten Gerhard Hölke).

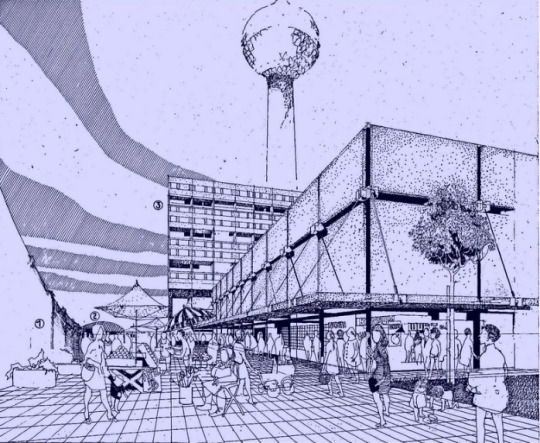

Als die DDR noch an die Zukunft glaubte: Die „Berliner Markthalle“ am Alexanderplatz in einer Zeichnung von Hans-Peter Schmiedel, aus: Neues Deutschland, 6. Februar 1968

Nun jedoch, in den 1980er-Jahren, war auch in der DDR eine Zeit angebrochen, in der angesichts des gewaltigen Verlusts an Originalität, sei es im Bereich der Stadt, sei es auch im Bereich des Alltagslebens, versucht wurde, durchaus nostalgisch die Erinnerung an das Alte wiederzubeleben. Die Zeit der würfelförmigen, dezidiert modernen Großgaststätten mit kosmopolitischen Namen wie „Restaurant Moskau“ war abgelaufen, nun suchte man auch im Zentrum der DDR nach Orten, die heimelig, gemütlich und traditionsbewusst wirken sollten. Eine symbolische Chiffre wie die Marktstand-Markise und der Name „Marktschänke“ reichten schon, an eine tatsächliche Wiederbelebung der Märkte als einzigen Orten der täglichen Versorgung war nicht gedacht. Die Alltagsrealität war und blieb der „Konsum“-Supermarkt.

2019

2019

Dennoch schwebte die Marktschänke symbolisch damals weitaus weniger im luftleeren Raum als heute: In der fußgängerzonenartigen Fläche vor dem kleinen Haus fand damals tatsächlich täglich (außer Sonntag) ein Markt statt. Der Direktor der benachbarten großen „Berliner Markthalle“, Harry Hartmann, der offenbar auch für diesen Freiluft-Markt zuständig war, erzählte im April 1987 in der Berliner Zeitung darüber. Er soll demzufolge die kaum glaubliche Zahl von 60 Ständen umfasst haben. Weiter erzählte Hartmann: „Aus dem Spreewald kommen Faßgurken und Sauerkraut. Frische Puffer und Pommes frites wird es geben, aber auch Zuckerwatte und frische Eier aus Bernau.“ Damals begann also auch in der DDR eine bis heute andauernde Ära: In Nischen wird das „Handgemachte“ und „Authentische“ halb bewahrt, halb inszeniert. An solchen Orten können sich die Großstädter von der doch recht durchtechnisierten Realität ablenken, wenn sie das möchten. Der Freiluftmarkt um die „Marktschänke“ jedoch hat sich nicht gehalten, und aus der „Berliner Markthalle“ von 1968 ist eine große, aber auch ziemlich normale „Kaufland“-Filiale geworden. Aber die „Marktschänke“ hat sich als Lokal an diesem Ort behauptet und ist ein Denkmal für den Wandel der Gastronomie und der Stadtbespielung in den 1980er-Jahren.

Literatur

„Die Markthalle kommt wieder“, in: Neues Deutschland, 6. Februar 1968, S. 8

„Gurken aus dem Spreewald und Eier aus Bernau“, in: Berliner Zeitung, 7. April 1987, S. 8

#Berlin#Berlin-Mitte#Mitte#Stadtgeschichte#DDR-Geschichte#DDR-Architektur#Architektur#Kneipe#architekture#DDR#Markthalle#kleines haus

23 notes

·

View notes

Text

Schmale Häuser (3): Die Inwertsetzung des Luftraums

Rungestraße 10, Berlin-Mitte, 2019

Der zweistöckige Bau Rungestraße 10 steht in Mitte, unweit vom Köllnischen Park. Früher, als rechts noch ein Nachbarhaus bündig anschloss, dürfte weniger aufgefallen sein, wie sehr schmal das Haus ist – 3,50 Meter an der Straße (hinten etwas breiter). Dann aber wurde der Nachbar abgerissen und der Nachfolger – vermutlich dem Sicherheitsbedürfnis der dort arbeitenden türkischen Botschaftsangehörigen entsprechend – von der Straße zurückgesetzt.

Wie und wann aber kam es zu diesem schmalen Bauwerk? Hier eine Herleitung auf Basis der historischen Stadtpläne und Adressbücher (samt Angaben zu den Eigentümern) und der Befunde vor Ort.

1870 ist hier noch nichts. Die Rungestraße heißt noch Wassergasse und das Grundstück ist leer. Eine Hausnummer – und vor allem einen Eigentümer – gibt es trotzdem bereits, den Zimmermeister Gustav Adolf Ludwig Schultz. Schultz gehört auch das ebenso leere benachbarte Grundstück Wassergasse 9. Seine Zimmerei ist gleich links um die Ecke ansässig, im Haus Brückenstraße 13a. In der Brückenstraße gehören Schultz, damals „Brücken-Schultz“ genannt, auch die Nachbarhäuser, mit den Nummern 13 und 14. Und Brückenstraße 13 zeigt mit der Rückseite zu Schultzens leerem Grundstück an der Wassergasse. In den folgenden Jahren – es ist die Hochphase der Gründerzeit – legt seine Firma scheinbar einen raschen Aufstieg hin: 1877 firmiert er im „Adreßbuch der Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbsleute von Brandenburg und Berlin“ mit repräsentativer Anzeige als Eigentümer einer Baubedarfsfabrik in Schöneweide, die Materialien zum Bau ganzer Häuser herstellt und anbietet, die Bauten auch gleich selbst auszuführen.

Nur 3,50 Meter breit, aber immerhin 15 Meter tief.

Bereits 1874 hat Schultz jedoch eines seiner drei Häuser an der Brückenstraße verkauft – das mit der Nummer 13. Der neue Eigentümer ist ein Kaufmann namens Salomon Löwenthal. Zu dessen neuerworbenem Haus und Grundstück gehört auch ein Hinterhof. Doch Löwenthal hat ein Problem: Es führt keine Durchfahrt durch sein neuerworbenes Haus nach hinten. Aber Berlin läuft damals heiß, Grundstücke, Häuser, Werkstattgebäude so nah an der Innenstadt sind heiß begehrt, buchstäblich jede Fläche will bespielt und genutzt, und vor allem profitabel gemacht werden. Ohne Zufahrt ist aber mit dem Hinterhof wenig anzufangen, er wirft nicht ab, was er abwerfen könnte. So kommt Löwenthal etwa 3 Jahre nach dem Erwerb des Hauses, also etwa 1877, noch einmal auf Schultz zu – und erneut mit ihm ins Geschäft. Löwenthal kauft Schultz nun auch noch einen schmalen, unbebauten Streifen von der Wassergasse nach hinten ab, das Grundstück Wassergasse 10. Nun hat er ein Gelände, das gerade einmal breit genug ist, um als Zufahrt zu seinem Hinterhof zu dienen, nur eben über Eck, von der Querstraße aus. Das Grundstück links neben der schmalen Zufahrt, Wassergasse 9, behält Baunternehmer Schultz hingegen. Er bebaut es etwa 1884 mit einem Mietshaus, das sich bis heute links vom schmalen Haus erhebt. So wird das Areal nach und nach immer weiter in Wert gesetzt. Kaum noch ein Fleckchen Boden ist geblieben, das für seinen Eigentümer keinen Profit absetzen würde.

Nur die Zufahrt, die ist eben bloß das, eine Zufahrt, wird sich Löwenthal gedacht haben. Und so macht er sich 1889 daran, diesen in sich unprofitablen Zustand zu ändern. Er erobert den Luftraum über der Einfahrt und setzt ihn in Wert, indem er den nur 3,50 Meter schmalen, aber 15 Meter langen Weg zu seinem Hinterhof mit einem nur 3,50 Meter schmalen, aber 15 Meter langen Haus überbaut – selbstverständlich unter Beibehaltung der Zufahrt zum Hinterhof. Zur Straße hin lässt er den Zimmern über der Durchfahrt sicherlich eine stuckierte Frontseite vorblenden. Jedes Haus bekam damals eine Stuckfassade, und sei es noch so klein und schmal. Vermutlich nach 1945 wurde der Dekor entfernt, die Fassade also entdekoriert und mit Glattputz versehen. Auf der breiteren Rückseite zum Hof findet man noch heute eine überraschend prachtvolle Klinkerfassade. Räume ließen sich nun in diesem Neubau nur wenige schaffen: Im Obergeschoss liegen vier kleine Kammern, die man über eine außerordentlich steile Treppe hinter einer Tür rechts in der Durchfahrt erreicht.

Wie gut aber ließ sich der in Wert gesetzte Luftraum nun tatsächlich vermarkten? Wie wurde er genutzt? Offenbar in erster Linie zu Wohnzwecken: 1890 erscheint im Berliner Adressbuch der erste Bewohner des Hauses, es ist ein Getreide- und Fouragehändler namens Max S. Weile (Getreide und Fourage heißt, auch den Getreidehalm komplett zu verwerten: das Korn fürs Brot, der Halm als Fourage, das heißt Pferdefutter). Es folgen ihm nacheinander die Friseurin H. Fischer und der Apotheker Rudolf Schrader, dann die Näherin Johanna Markword, später der Hausdiener A. Buchholz und dann der Goldschmied F. Eisolt. Als 1918 der Erste Weltkrieg endet, gehört das Haus immer noch der Familie des Erbauers Löwenthal, und oben wohnt gerade ein Kaufmann P. Pietro, ein damals für Berlin sicher noch ungewöhnlicher Nachname.

Die verklinkerte Hoffassade mit Spuren eines einst hier angesetzten Schuppens, 2020

Wie es mit dem Haus weiterging, weiß ein taz-Artikel aus dem Jahr 2000: „‚Bis zum Fall der Mauer hat ein Malerbetrieb die Räume genutzt,‘ sagt Waika Reusche, die seit 12 Jahren im Hinterhaus der Nummer 10 wohnt. ‚Danach baute eine Kinderbande sich eine Räuberhöhle darin, bis 1993 die Wohnungsbaugesellschaft Mitte das Haus fest verrammelt hat. 1994 ging der zu DDR-Zeiten zwangsenteignete schmale Besitz wieder zurück an den früheren Eigentümer Hans-Otto Weigel, der im Taunus wohnt. Sein Vater, der damals Geschäftsführer einer Schuhfirma war, hatte das Haus 1925 gekauft und bis 1948 an einen Handwerksbetrieb vermietet. Doch heute findet Weigel keine Verwendung mehr für sein zurückgewonnenes Eigentum: ‚Kein Mensch hat Interesse, in diesen alten Schuppen zu ziehen. Der hat ja nicht mal eine Heizung. Sobald ich das Geld daür übrig habe, lasse ich das Haus abreißen‘, sagt er. […] Das Baujahr des Hauses kann selbst der Besitzer nur grob schätzen: so um 1890.“

Nicht schlecht geschätzt.

Ein Schild, das in aller Kürze die Geschichte des Hauses erzählt.

Literatur

Berliner Adressbücher (https://digital.zlb.de/viewer/cms/141/)

5 notes

·

View notes

Text

Kleine Häuser (13): Der kleine Bruder des Cube

Ella-Trebe-Straße/Washingtonplatz, Berlin-Moabit, 2020

Das Auto. Es ist bequem, es wird gekauft, es vermehrt sich. Und es braucht Platz: Platz zum Fahren und Platz zum Stehen. In seinen Anfangstagen steht es an der Straße oder – da es anfangs ein Luxusartikel für Reiche ist, in privaten Garagen. Doch bald wird es zum Massenprodukt. Es wird zum Volkswagen. Der Platz an den Straßen reicht bald nicht mehr aus. Also werden Hochbauten für Autos errichtet – Parkhäuser. Doch diese Architekturen fressen ebenfalls Raum, den man lieber gewinnbringender nutzen würde. Also geht man – vermehrt etwa seit den 1970er-Jahren – unter die Erde. Und baut Tiefgaragen. Dies ist ein Teil des umfassenden Prozesses der Moderne, technische Infrastrukturen nach unten, ins Unsichtbare zu verlegen, damit oben die Illusion aufrecht erhalten werden kann, der Stadtorganismus sei immer noch derselbe wie früher und nicht die hochtechnisierte Maschine, zu der er in Wahrheit geworden ist. Doch ganz unsichtbar können die Tiefgaragen doch nicht sein. Es braucht Zufahrten, und es braucht Treppen und Aufzüge, um aus der Tiefgarage nach dem Abstellen des Autos herauszukommen. Und die müssen irgendwo an die Oberfläche. Eine neue Bauaufgabe entsteht: Das Tiefgaragenaus- und eingangshäuschen. Meistens sind diese Architekturen belanglose, sterile Würfel – gebaut, um übersehen zu werden. Das Auto soll unsichtbar sein, und auch die Schleuse, an der man zu ihm geht oder von ihm kommt, soll möglichst wenig Aufmerksamkeit erzeugen.

Perforierte Fassadenbleche, 2020

Bei der Tiefgarage für Berlins angeblich klügstes Bürohaus, den verspiegelten, vielfach gebrochenen, 2020 eröffneten „Cube“ unweit des Hauptbahnhofs, gebaut von 3XN aus Dänemark, wollte man sich offensichtlich nicht mit einer banalen Kiste begnügen. Also wurde für den Zugang zum privaten, den Mietern des Cube vorbehaltenen Parkhauses der Würfel für Fahrstuhl, Lastenaufzug und Treppenhaus mit einer durchaus aufregenden Hülle versehen. In das Blech sind unterschiedlich große Löcher gefräst, die im Zusammenspiel mit dem schwarzen Hintergrund eine breite dynamische Kurve ergeben, wobei nicht klar wird, ob hier an Börsenkurse oder Fieberschwankungen gedacht ist. Aber es sieht interessant und anregend aus und zeigt, dass auch solchen Architekturen mehr Gestaltungswille und ein selbstbewussteres Auftreten sehr gut tut.

Das kleine Haus und der Hauptbahnhof, 2020

Das kleine Haus und der Cube, 2020

1 note

·

View note

Text

Kleine Häuser (12): Das Achteck für eine saubere Stadt

Metzer Straße / Ecke Schönhauser Allee, Berlin-Prenzlauer Berg, 2019

Am Beginn stehen das erwachende Schamgefühl und die wachsende Großstadt. Die Industriedesignerin Bettina Möllring schreibt in ihrer Dissertation über die Gestaltungsgeschichte von Toiletten: „Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor allem das Urinieren im öffentlichen Raum zunehmend als störend empfunden. Die Abneigung dagegen bezog sich weniger auf die Verschmutzung oder die daraus resultierende Geruchsbelästigung, sondern auf den Anblick der körperlichen Handlungen“ (Moellring 2004, S. 96). Die Männer waren das Problem, denn Frauen seien, so Moellring, damals darauf trainiert gewesen, in der Öffentlichkeit „allen körperlichen Regungen […] widerstehen zu können“ (ebd.). Dementsprechend seien lediglich „Beschwerden über urinierende Männer […] zahlreich“ gewesen.

Zunächst versuchte man es mit Verbotsschildern, doch diese blieben wirkungslos. Der Drang war stärker als das Gebot. Zuerst in Paris wurden deshalb seit etwa 1840 die sogenannten „Vespasiennes“ aufgestellt, öffentliche Pissoirs mit einfachen Sichtblenden, die nur das eigentliche Geschehen verdeckten, Kopf, Beine und Füße hingegen sichtbar ließen. Auch in London war man Berlin voraus, dort war bereits 1861 „für öffentliche Urinir-Anstalten […] fast überall genügende Vorsorge getroffen“, wie der Berliner Kanalisationsexperte Eduard Wiebe damals anerkennend schrieb. Seit 1863 folgte auch Berlin dem internationalen Trend: Urinale wurden dann auch in Berlin an mehreren Stellen in der Stadt aufgestellt. Und dies in serieller Fertigung: Von einer ersten Generation der Berliner Urinale wurden bis 1876 immerhin 56 Stück in der Stadt platziert.

Ein Vorläufer: Dreiständige Vespasienne in der Avenue du Maine in Paris, Foto von Charles Marville, um 1865 (Foto aus der State Library of Victoria, Australien, public domain)

Was wir hier sehen ist die zweite Generation von 1878, nach dem Entwurf des Stadtbaurats Carl Theodor Rospatt mit dem allzu humorigen, auf die grüne Farbgebung anspielenden Titel „Waidmannslust“. Dieser Entwurf war eine Folge des Erfolgs der ersten Urinal-Generation, wie es in dem Buch mit dem Titel „Das Klo“ von 2000 heißt: „Diese Anlagen erfreuten sich im Allgemeinen so großer Popularität, daß die Verwaltung sich 1877 entschloss, geräumigere, siebenständige Anlagen aufzustellen, auf achteckigem Grundriß. […] Überwiegend wurden diese Anlagen von der Firma Rössemann & Kühnemann errichtet.“ Diese Firma war spezialisiert auf Eisenbauten, die aus einzelnen, vorgefertigten Platten zusammengesteckt werden konnten – ein System, das auch hier zur Anwendung kam und die Vervielfältigung des Baues erleichterte.

2019

Die vom entwerfenden Architekten, dem Stadtrat für Tiefbau Carl Theodor Rospatt, gefundene Form war ebenso simpel wie genial. Statt ein rechteckiges Gebäude mit einer geraden Urinwand zu bauen, an der die Männer einfach nebeneinander gestanden hätten, knickte er die Urinwand achtmal. So entstand ein Typus, in dem jeder Urinierende ein Minimum an Privatsphäre erhielt, platzsparend und effizient. Zugleich entstand statt einer bloßen Pinkelbude ein Gebäude, ja Architektur. Die neue Bauaufgabe wurde, wie zuvor im Historismus schon der Bahnhof, der Wasserturm oder das Museum, in ein historisierend-nobilitierendes Kleid (samt antikischem Dekor) gesteckt, in diesem Fall das Oktogon. Wie stark diese Form als Hauptcharakteristikum des Baues empfunden wurde, zeigt die volkstümliche Bezeichnung der Berliner Urinale als „Café Achteck“.

Oktogonale Bauwerke haben in der Architekturgeschichte eine lange Tradition, beispielsweise bei Kaiser Nero als kommunikationsfördernder Speisesaal in seiner Domus Aurea in Rom, im mittelalterlichen Italien als Taufkirche oder als alle Themen gleichwichtig erscheinen lassender Bibliotheksaal im 19. Jahrhundert. Berlins bekanntestes Oktogon ist der Leipziger Platz. Für den Kunsthistoriker Jacob Burckhardt war der Hauptvorteil des Oktogons als Bauform die „Einheit des Lichtes“. Gleichmäßig fällt es auch im Café Achteck von oben ins Innere und macht die nicht denkbaren Fenster auch funktional überflüssig. Die grüne Farbgebung sollte vermutlich der relativen Unauffälligkeit des Bauwerks dienen – was besonders bei der Aufstellung am Rand von Grünanlagen wie am Senefelder Platz sehr gut funktionierte.

Als Carl Theodor Rospatt 1901 im Alter von 70 Jahren starb, erschien ein Nachruf in der Deutschen Bauzeitung. Darin wurde keineswegs die Urinale als Hauptleistung des früheren Stadtbaurats hervorgehoben. Stattdessen wurde er als Vater des Berliner Straßenpflasters gefeiert: „Wenn Berlin, das sich bei seinem Amtsantritt in der Beschaffenheit seines Pflasters kaum von einem kleinen Landstädtchen unterschied, in einem Jahrzehnt nach dem Uebergange der Strassen in städtischen Besitz schon zu den best gepflasterten und gehaltenen Städten der Welt gehörte, so ist das ohne Zweifel zum nicht geringen Theile das Verdienst des Verstorbenen, der die Grundsätze für eine sachgemässe Ausführung und Unterhaltung der Strassen aufstellte, die heute noch im wesentlichen gültig sind“ (Deutsche Bauzeitung, Heft 3, 1901, S. 164). Doch bestand zwischen der Pflasterung der Straßen und der Errichtung öffentlicher Urinale ein enger Zusammenhang: „Erst nachdem die Straßen größtenteils gepflastert waren und regelmäßig gesäubert wurden, war die Errichtung von Pissoirs und Bedürfnisanstalten eine der letzten Maßnahmen, die öffentlichen Räume zu reinigen.“ (Moellring 2004, S. 96)

Innenraum, 2020

Literatur

Eduard Wiebe: Über die Reinigung und Entwässerung der Stadt Berlin, Berlin 1861, S. 105f.

Ernst Friedel/Oskar Schwebel: Bilder aus der Mark Brandenburg vornehmlich der Reichshauptstadt, Leipzig 1881

Berlin und seine Bauten, Bd. I, Berlin 1896, S. 483, 559

Hilmar Bärthel: Tempel aus Gusseisen. Urinale, Café Achteck und Vollanstalten, in: Berlinische Monatsschrift 11 (2000)

Rolf Giesen / Klaus Dieter Weiß: Das Klo. Schmutz wird durch Poesie erst schön, Berlin 2000, S. 47–56

Bettina Moellring: Toiletten und Urinale für Frauen und Männer, Dissertationsschrift TU Berlin 2003

Vittorio Magnago Lampugnani: Bedeutsame Belanglosigkeiten; kleine Dinge im Stadtraum, Berlin 2019, S. 29–36

#Berlin#Architektur#cafe achteck#Urinal#Senefelder Platz#Metzer Straße#Schönhauser Allee#kleines Haus#vespasiennes#Carl Theodor Rospatt#Prenzlauer Berg

0 notes

Text

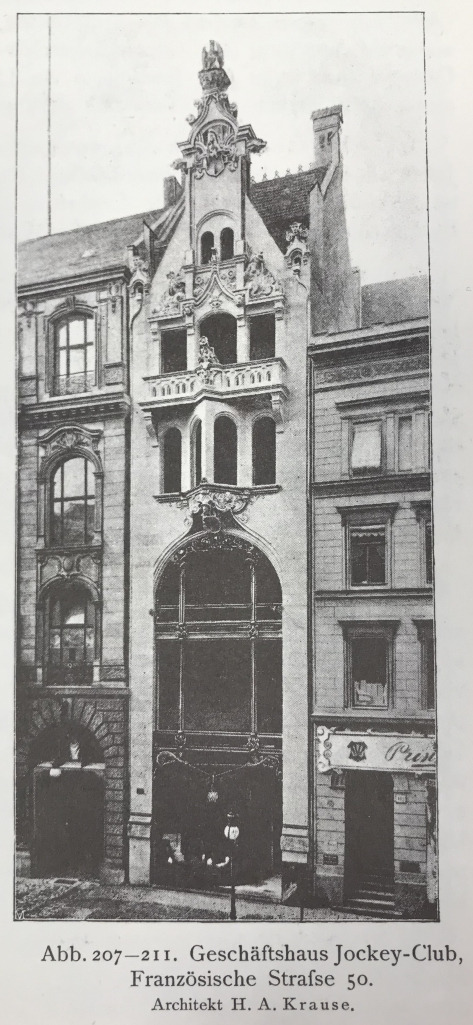

Schmale Häuser (2): Jockey-Club und Union-Bar in der Französischen Straße

Abb. aus: Berlin und seine Bauten 1896, Bd. III, S. 97

„Auf schmaler, beschränkter Baustelle“ (Berlin und seine Bauten 1896, Bd. 2/3, S. 98) wurde 1896 dieses – nicht erhaltene – Haus in eine Baulücke der Französischen Straße gezwängt. Das ungewöhnliche Unternehmen war wohl ein Zeichen, dass damals in der Mitte der damaligen Reichshauptstadt selbst ein so ungewöhnliches Bauwerk noch Gewinne abzuwerfen versprach. Der beauftragte Architekt, Hermann A. Krause, gab sich alle Mühe, auch auf nur 6,50 Metern Frontbreite Architektur zu schaffen. Krause hatte Erfahrung mit Geschäftshäusern im historistischen Geschmack mit reich verzierter Sandsteinfassade. Wie beispielsweise bei seinem vorangegangenen „Geschäftshaus Löwenberg“, Leipziger Str. 114, 1894/95 bediente er sich auch hier wieder einer Mischung aus floraler Spätgotik und Renaissance. Zudem hatte er sich schon vorher mit einem besonders schmalen Grundstück befasst: In der Berliner Straße 67 in Charlottenburg hatte er im Jahr zuvor das auch sehr dünne „Haus Mattschaßs“ gebaut (ebenfalls nicht erhalten). Der dort sehr aufwendige Steinmetzdekor stammte von dem Bildhauer August Vogel, der möglicherweise also an der Verzierung der Fassade in der Französischen Straße wieder mitgewirkt haben könnte.

Wie wurde nun dieses schmale Haus genutzt? Zunächst lag links vom Treppenhaus im Erdgeschoss, im 1. und im 2. Stockwerk der sogenannte „Jockey-Club“: Dabei handelte es sich um ein „Geschäft für Cravatten und entsprechende Herren-Garderobe-Gegenstände“, wie es in Band III von „Berlin und seine Bauten“ 1896 etwas umständlich formuliert hieß. Die Zusammengehörigkeit der drei Ladengeschosse wurde durch die stockwerkübergreifende große Glasfront verdeutlicht, die durch ihren Rundbogenabschluss dem Geschäftshaus zugleich das Gepräge eines Torturmes gibt. Am oberen Abschluss wurde ein Wappenschild angebracht. Das 4. und 5. Geschoss hingegen barg eine Wohnung für den Geschäftsinhaber. Im 4. Stock das Schlafzimmer zur Straße, dahinter Esszimmer und Küche. Im 5. Stock das Wohnzimmer mit schmalem Balkon.

Grundrisse (aus: Berlin und seine Bauten, 1896, Bd. III, S. 97)

Doch überstand der Jockey-Club nur wenige Jahre im Haus. 1899, also nur drei Jahre nach der Fertigstellung, berichtete die Schweizerische Bauzeitung noch einmal über das ungewöhnliche Gebäude und stellte fest: „Heute ist es ein von der internationalen Lebewelt viel besuchtes ‚Trinkhaus‘, wozu es nach seiner Lage und Gestalt, und da auch die hintern Räume als Warenhaus ungenügend erhellt sind, sich allerdings besser eignet.“

Das Trinkhaus war die „Union-Bar“, geführt von ihrem Inhaber Arthur Krayn. In einem 1903 publizierten „Führer durch das intime Berlin“ hieß es 1903 über die Union-Bar: „Zwischen 9 und 12 Uhr Abends elegante Demimondainen“. Und 1905 hieß es in dem Buch „Berlin und die Berliner“ eindeutig zweideutig über die Union-Bar: „Man schließt Unionen. Man zahlt bar.“ Der Name war wohl englisch auszusprechen, wie durch Kritik an der „Ausländerei“ offenbar wird. 1913 beschwerte sich nämlich die „Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins“ darüber, dass der „biedere Deutsche unbekümmert weiter ins Piccadilly gehe, seinen Whisky in der Union-Bar tränke und sich in den Folies Caprices und im Moulin Rouge amüsiere. Gerade in letzter Zeit wimmeln die Blätter von Mitteilungen über Ausländerei verschiedenster Art.“

Nicht nur wohlhabende Freier und Prostituierte, sondern auch berühmte Künstler wie der Norweger Edvard Munch gingen in der Union-Bar ein und aus. Der Mäzen und Sammler Gustav Schiefler notiert am 6. November 1903 in seinem Tagebuch: „Ich fahre mit Newman und Dr. Robinow nach Berlin. Wir treffen dort mit Dr. Linde und [Edvard] Munch zusammen. Wir sind zuerst im Wintergarten und sehen die Saharet, dann gehen wir in die Union Bar.“

Bereits 1902 gelang es der Union-Bar, maßgeblich an einer Ehekrise des Komponisten Richard Strauß beteiligt zu sein: In jenem Jahr öffnete seine Frau Pauline einen Brief an ihren Mann mit folgendem Inhalt: „Sehr geehrter Herr Strauß. Leider habe ich Sie gestern in der Union Bar vergebens erwartet. Ich bitte Sie deshalb so freundlich zu sein und mir zu Montag und Mittwoch dieser Woche ein paar Billets zur Verfügung stellen zu wollen. Im Voraus bestens dankend u. herzl. Gruß – Ihre Mieze Mücke, Lüneburgerstr. 5 parterre rechts.“ Strauß-Biograph Kurt Wilhelm erzählt, wie es weiterging: „Für Pauline war dies der Sumpf aller Sümpfe. Nach acht Tagen schweigenden Grolls schrieb sie den Mücke-Brief eigenhändig ab, telegrafierte dem Ehemann nach der Isle of Wight, man sei geschieden. […] Für sie war die Untreue erwiesen. Punktum.“ Richard Strauß „fiel aus allen Wolken“ und schrieb ihr am 26. Mai 1902: „Mein liebes Pauxerl! – Die Sache mit der Mücke ist saudumm! […] Also: ich war niemals in der Union Bar, weiß gar nicht, wo dieselbe ist. Ebensowenig weiß ich, wer Mücke ist. Ich kenne weder Mücke noch sonstige Weiber. […] Also entweder liegt eine Verwechslung der geschätzten Dame Mücke vor: es gibt ja noch Edmund von Strauss, Oscar Straus etc. in Berlin. Oder es hat sich jemand mit uns einen dummen und sicher recht überflüssigen Witz gemacht.“ Am Ende ging die, so Kurt Wilhelm, „harmlose Mieze-Episode“ gut aus: „Nach langem Hin und Her wurde am Ende der Haussegen wieder geradegerückt.“ Dass die Geschichte nicht erfunden ist, geht aus dem Berliner Adressbuch von 1902 hervor, wo in der Lüneburger Str. 5 tatsächlich eine „Mücke, M. Schauspielerin“ genannt war.

Auch in die pornographische Literatur der Kaiserzeit hat es die Union-Bar geschafft. Zumindest ist zu vermuten, dass Ernst Klein in seinem Werk James Grunert, oder ein Roman aus Berlin, einem nach dem Muster von Josefine Mutzenbacher gestrickten Roman, durchaus die konkrete Union-Bar meinte, als er eine Szene des Buches dorthin verlegte. In dem Buch, zuerst erschienen 1908 im Privatdruck und danach jahrzehntelang immer wieder aufgelegt, berichtet der hier erst 13-jährige Titelheld, der reiche Bankierssohn James Grunert, von seiner ersten Begegnung mit einer Prostituierten namens Meta Schmidtke: „Eines Nachmittags wollte ich das Haus verlassen, […] als mir im Hausflur eine elegante, etwas schreiend aufgedonnerte junge Dame begegnete. Wallender Federhut, üppige Federnboa, infernalischer Patschuli-Gestank – Fräulein Meta aus der Portierloge! Ich hatte sie eine Zeitlang ganz und gar aus den Augen verloren und war nun total perplex, als ich sie in dem Staat vor mir sah. […] ‚Na, Sie wundern sich, Herr Grunert‘, sprach sie etwas von oben herab, ‚wie ich mich herausgemacht habe.‘ Da ich noch immer keine Antwort fand, fuhr sie fort: ‚Na, mir geht’s gut. Wissen Sie, Herr Grunert, ich bin schon seit drei Wochen in der Union-Bar.‘ Ich hatte so eine dunkle Ahnung, was eine Bar war. ‚Was machen Sie denn da?‘ ‚Machen? Nichts, ich bin da – da Dame, verstehn Sie?‚“ Der Arbeitsort Union-Bar führt dazu, dass sie „zur besseren Sorte der Prostituierten gehörte“, wie der Leser in der Folge erfährt: „Auf die Straße geh ich nie. Das hab ich als Bardame nicht nötig.“

Die Union-Bar war weitaus langlebiger als der Jockey-Club, noch in den 1920er-Jahren existierte sie weiter. Das Ende des schmalen Hauses kam kurz vor dem 2. Weltkrieg. 1935 hieß es in der Deutschen Bauzeitung: „Neubau der Reichskreditgesellschaft. Die Reichskreditgesellschaft AG, Berlin, plant an Stelle der drei älteren Geschäftshäuser Französische Straße 50–52 die Errichtung eines neuen Erweiterungsbaues. Mit dem Entwurf und der Oberleitung ist Prof. F. A. Breuhaus, Berlin, beauftragt.“

Damit ist das Haus ein gutes Beispiel für die repräsentative Inanspruchnahme und Besetzung der Berliner Stadtmitte durch staatliche und halbstaatliche Institutionen (grundlegend erforscht von Benedikt Goebel, s. Literaturliste), die das „echte Leben“ aus der Stadt verdrängten. Diese Besetzung der Innenstadt mit Ministerien, Verbandzentralen und vielem mehr begann schon in der Kaiserzeit und führte zunächst dazu, dass eben vorzugsweise dazwischengeschobene schmale Häuser noch Funktionen wie eine Bar aufnehmen konnten, bevor dann selbst ein solcher Lückenfüller einem Erweiterungsbau zum Opfer fiel. Heute steht an der Stelle ein Neubau aus den 1990er-Jahren und die Musik spielt anderswo.

Literatur

Berlin und seine Bauten 1896, Bd. III, S. 97f.

Baurat C[arl] Junk, Charlottenburg: Neue Berliner Kauf- und Warenhäuser (Teil IV), in: Schweizerische Bauzeitung, Bd. 34, Nr. 12, 1899, S. 114

Ernst Klein: James Grunert, oder ein Roman aus Berlin, Privatdruck Berlin 1908

Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Bd. 28/29, 1913, S. 215

Deutsche Bauzeitung, 1935, S. 994

Kurt Wilhelm: Richard Strauss persönlich – Eine Bildbiographie, München 1984, S. 244–46

Edvard Munch / Gustav Schiefler, Briefwechsel, Bd. 1, Hamburg 1987, S. 66

Benedikt Goebel: Der Umbau Alt-Berlins zum modernen Stadtzentrum: Planungs-, Bau- und Besitzgeschichte des historischen Berliner Stadtkerns im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 2003

#Berlin#Berlin-Mitte#Mitte#Französische Straße#Jockey-Club#Union-Bar#Hermann A. Krause#Architektur#architekture#schmales Haus

2 notes

·

View notes

Text

Kleine Häuser (11): Zwischen Marlene Dietrich und Hildegard Knef

Hätten sich Marlene Dietrich und Hildegard Knef nach der Schule zum Spielen verabreden wollen, so hätte sich diese Stelle als Treffpunkt angeboten, denn sie liegt genau zwischen den Häusern in der Leberstraße, in denen die beiden aufwuchsen. (Kleinliche Gemüter mögen einwenden, dass die erste gerade 24 Jahre alt geworden war als die zweite geboren wurde und beide nie gleichzeitig hier gelebt haben.) Bis 1937 hieß die Straße Sedanstraße, dann eine Zeit lang nach dem erschossenen SA-Mann Franz Kopp Franz-Kopp-Straße und ab 1947 nach dem Widerstandskämpfer Julius Leber Leberstraße.

Das kleine Haus Leberstraße 44, ehemals Sedanstraße 23, steht mitten in dem „Rote Insel“ oder auch „Schöneberger Insel“ genannten Viertel, das im Westen, Osten und Süden von Bahngleisen eingeschlossen ist. Die Straße wurde 1872 angelegt und deutschnational nach der damals gerade einmal zwei Jahre vergangenen Schlacht von Sedan benannt. Das Haus trug zunächst die Hausnummer 23.

Es ist sicher eines der ersten in der neuen Straße gewesen. Die Stadthistorikerin Petra Zwaka schreibt, dass die Straße ab 1872 zunächst mit „Büdnerhäusern und drei- bis viergeschossigen Mietshäusern“ bebaut worden sei. Doch gehört das Haus in keine der beiden Kategorien, da es für ein Büdnerhaus zu groß ist, aber doch nur zweistöckig. 1874 erscheint es im Adressbuch als Eigentum des Schankwirts Neumann, zu einer Zeit, in der in der Straße hauptsächlich Baustellen ausgewiesen sind. Wohnhaft sind hier damals drei Parteien – der Schaffner Baumert, der Zimmermann Bormann und der „Assistent“ Klein, aus dem 1877 der „Mostrich-Fabrikant“ Klein wird. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich die vorstädtische Sedanstraße in eine Großstadtstraße mit Arbeiterwohnungen, in der fünfstöckige Mietskasernen mit Hinterhäusern die kleinen Häuser der Anfangszeit ersetzen. Nur das Haus Sedanstraße 23 überlebt diesen zweiten Bauboom. So klebt es bis heute an der kahlen Brandwand seines Nachbarn. Auffällig ist, dass es etwas von der Straße zurückgesetzt ist, anders als die links angrenzenden Häuser. Die Sedanstraße sei in ihrer Kindheit ein „Berlin ohne Bäume“ gewesen, schrieb Hildegard Knef auf der ersten Seite ihrer Autobiographie „Der geschenkte Gaul“ aus dem Jahr 1970. Man kann es auf den Fotos gut sehen: In der zweiten Bebauungsphase war für Vorgärten mit Bäumen kein Platz mehr.

Der schöne Torschmuck zum Hinterhof stammt aus der Zeit nach 1945, als hier lange Zeit eine Klempnerei ihren Sitz hatte.

2 notes

·

View notes

Text

Kleine Häuser (10): Der Großstädter träumt vom Land

Erbaut 1874. Erste Urbanisierungswelle im bisherigen Dorf Weißensee. Links und rechts stehen die Häuser späterer Wellen, die das Haus zum Häuschen haben werden lassen. Im Stil der Cottagearchitektur der 1860er- und 1870er-Jahre gehalten, steht es für ein Design, das damals der Flucht des Stadtbewohners aufs Land den ästhetischen Rahmen gab: Heute noch zu sehen an den Dachgauben mit ihren neugotischen Holzgiebeln, im damals populären Schweizerstil.

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

1 note

·

View note

Text

Kleine Häuser (9): Sieht erst mal wieder halbwegs anständig aus

Das Vorderhaus wurde durch Bomben zerstört. Nur die Ladenzone wurde wieder hergerichtet. Die Reste der Kriegsruine wurden hinter einer provisorischen Sichtblende aus Holzbrettern versteckt. Ein Provisorium, wie es selbstverständlich zum Straßenbild der Wirtschaftswunderzeit gehörte. Nur erstaunlich, dass es heute noch vorhanden ist.

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

0 notes

Text

Kleine Häuser (8): Restaurant Paris Moskau

Was kann man über ein Haus mitteilen, über das schon alles Wissenswerte bei Wikipedia zu stehen scheint?

Nicht bei Wikipedia steht, dass dieses Haus zwei Utopien überlebt hat.

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

0 notes

Text

Kleine Häuser (7): Baulücke 119 aus der Wohnbaupotenzialstudie

Bis zum Abriss ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit. Derzeit erstreckt sich hinter dem kleinen Haus in der Wiesenstraße in Wedding noch ein großer geteerter Parkplatz und einige gewerblich genutzte Flachbauten.

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

0 notes

Text

Kleine Häuser (6): Pamela has left the Müllerstraße

Der Witz, dass Mäc Geiz sich naturgemäß kein Obergeschoss leisten will, liegt etwas zu nahe und sollte deshalb hier vielleicht nicht gemacht werden.

In Wahrheit war es so:

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

1 note

·

View note

Text

Kleine Häuser (5): Una casa blanca in Datatopia

„Die nach einer Kohlroulade aussehende Speise sollte mal ein Cordon bleu werden. Das Fleisch war so hart, dass man mit einem Messer kaum durchgekommen ist. Wahrscheinlich ein Fall fürs Gesundheitsamt! Der einzige Pluspunkt war, dass mir das Geld nach einem Anruf zurückerstattet wurde.“

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

1 note

·

View note

Text

Kleine Häuser (4): Ein Spar-Torso in Neukölln

Die Architekturgeschichte ist voll von unvollendeten Bauten. Gerade große, prestigeträchtige Projekte scheiterten oft auf halber Strecke, und nur selten raffte man sich später noch einmal auf, um das Werk zu vollenden (wie beim Kölner Dom).

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

1 note

·

View note

Text

Kleine Häuser (3): Das andere Brecht-Haus

„Eine Villa wie tausend andere in Berlin: unzerstört, nur etwas vernachlässigt in einem verlotterten Garten, geräumig, und wenn ich mich richtig erinnere, fast teppichlos. Ein schöner alter Schrank, ein paar Möbel bäuerlichen Stils […] Ich schlief in einer Dachkammer, ehedem Dienstmädchenzimmer …“, schreibt Max Frisch.

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

#Berlin#Berlin-Weißensee#Brecht-Haus#Bert Brecht#Max Frisch#Carl Friedrich Schwenke#Architektur#kleines Haus

1 note

·

View note

Text

Schmale Häuser (1): Das angeblich schmalste Haus Berlins

Abweichungen vom Typus erinnern daran, dass es einen Typus gibt. (Diese Erkenntnis ist auch als „Ausnahmen bestätigen die Regel“ bekannt.)

Weiterlesen auf Haus-und-Gesellschaft.blog.

0 notes